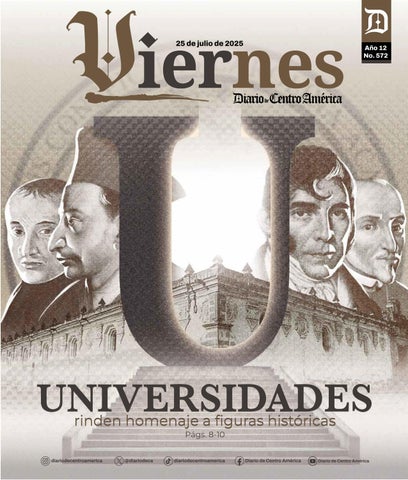

25 de julio de 2025

25 de julio de 2025

rinden homenaje a figuras históricas rinden homenaje a figuras históricas

Págs. 8-10

Para conocer el origen de los nombres de las principales universidades de Guatemala, la Revista Viernes número 572, ofrece un reportaje que recorre cinco de las casas de estudios superiores con más trayectoria, investiga el porqué de sus nombres y la explicación de sus escudos académicos. Tras de sí, cada uno expone los valores que sostiene y que desea transmitir a la comunidad universitaria. También se hace una breve reflexión acerca de lo limitado que resulta la graduación de profesionales, pese a que, en general, esos centros albergaron a más de 1.4 millones de estudiantes y solo obtuvieron su título en promedio 115 mil, según datos oficiales de 2023.

Luego, en el marco del Día Nacional del Perú, este 28 de julio, presentamos un repaso de las relaciones que existen entre este país sudamericano y Guatemala. Detalles que los unen desde lo artístico, histórico y religioso, junto a la evolución del arte indígena moderno en ambas naciones y su creciente importancia en el panorama mundial.

En la Sección de Libros, se presenta una reseña de la investigación de la antropóloga Gabriela Escobar, Recordar, Callar y Juzgar, dilemas de la posguerra en la región kaqchikel,

Director General: Edin Hernández

trabajo que emerge como obra necesaria para estudiar y comprender los procesos de memoria y justicia, a casi 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz. En segundo término se reseña Itzam Na, del investigador guatemalteco de la Universidad de Austin, Texas, Arturo Arias, que cuenta el vacío existencial de una generación de jóvenes en los años setenta. Otro libro resumido es SantoySeñadelpoema, de Francisco Morales Santos, que se construyó desde la sencillez y simpleza para los lectores de este escritor. Para la página 5, se retrocede unos 501 años, a fin de revisitar la historia de la fundación de la primera capital de Guatemala: Santiago de los Caballeros, ubicada en Iximché. La ciudad no fue ni la más longeva y mucho menos la más gloriosa, pero sí el inicio de una época de violencia y abusos, de los cuales aún se sufren consecuencias, como la discrimación contra los pueblos originarios en el país. El Personaje, en esta edición, está dedicado al compositor, director de orquesta y musicólogo guatemalteco Dieter Lehnhoff, quien es miembro de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y otras similares en Argentina, Colombia y Puerto Rico. Entre sus libros escritos están Creación musical en Guatemala y Antología de la música sacra en Guatemala.

Coordinación de Información: Mario Antonio Ramos

Editor: Hugo Sergio Del Águila

Redactores: Narcy Vásquez, Pablo Cahuec e Isa Enríquez

Diseño Gráfico: Juan Rene Chicoj

Diseño Portada: Darah Avila

Diagramación: Sulhema Pacheco y Diana Guerra

Correctores: Pedro Meda, Servando Pineda y Amado Monzón

Digitalización: Freddy Pérez

Hoy y mañana se presenta Espacio en movimiento: Desterradas de Eva, una obra que reflexiona sobre el mandato de ser madre, mujer y buena. A las 19:00 horas, en el Centro Cultural de España, edificio Lux, zona 1, reserve su entrada en el CCE.

XVI Festival internacional de la canción para personas con discapacidad visual. Dedicado a la maestra Guisela Gálvez. Participan la Estudiantina de la USAC y representantes de Cuba, Paraguay, El Salvador y Honduras. Será en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, a partir de las 16:00

La Maleta Producciones invita a la presentación de la obra Ese terrible gusano de la ignorancia, de Nelson Ortiz, que se presentará en el parque Central de La Antigua Guatemala, a partir de las 10:00 horas. Es un espectáculo de asistencia libre.

Exposición LoscoloresdelSol, del acuarelista Carlos Sol, disponible para apreciarse hasta el 28 del mes en la Casa Cultura Mosaico, en 11 calle y 5a. avenida del Centro Histórico capitalino, de 10:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita.

Voces & Marimba, con el solista invitado Erick Yantuche y obras de los maestros guatemaltecos Felipe Ortega, Everardo de León, Jesús Castillo y Benedicto Ovalle. Invitado especial, Ensamble Guaterimba. La cita es en Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, a las 19:00 horas y el ingreso es gratuito.

La muestra Lo efímero no cuenta, de Isabel Ruiz, está abierta al público hasta el 9 de agosto, en Galería de Arte, Centro Cultural Municipal (7a. avenida 11-67, zona 1). Ofrece visitas guiadas a cargo del curador Gabriel Rodríguez; consulte en sus redes sociales sobre días y horarios.

Segundo Festival Trinacional de Poesía Isabel de los Ángeles Ruano, con la participación de poetas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. El acto de inauguración se llevará a cabo en la Municipalidad de Chiquimula, desde las 18:00 horas.

Itzam Na, segunda novela del guatemalteco Arturo Arias, recibió el Premio Casa de las Américas en 1981. La obra fue reconocida por su estilo narrativo contemporáneo y su lenguaje creativo, que logra adaptarse con precisión al tema. A través de un enfoque innovador, la obra retrata el vacío existencial de una generación de jóvenes guatemaltecos de clase alta en los años setenta.

El grupo principal, que se hace llamar El Establo, recurre al uso de drogas como una forma de escapar del entorno social y familiar que los incomprende. En medio de tensiones con otro grupo conocido como “la mafia coquera”, una de las protagonistas decide emprender un viaje hacia Cozumel, con la esperanza de encontrar respuestas espirituales y evitar la violencia que los rodea.

El título del libro alude a Itsamnaaj, una antigua deidad de la mitología maya, asociada a una leyenda donde el joven dios del maíz lidera una rebelión contra las estructuras de poder tradicionales. Este trasfondo simbólico aporta una dimensión más profunda al relato, donde se entrelazan lo espiritual y lo político, lo ancestral y lo moderno. Itzam Na ofrece una mirada compleja sobre el desencanto y la búsqueda de sentido, reflejando tanto una crisis personal como los cambios culturales del país.

Redacción

Texto: Isa Enríquez

Foto:Manuel Del Cid

Acasi tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz, el libro Recordar, callar y juz gar. Dilemas de la posguerra en la región kaqchikel, de la antropóloga Gabriela Escobar Urrutia, emerge como una obra imprescindible para quienes buscan comprender los complejos procesos de memoria y justicia en Guatemala. Basado en un riguroso trabajo de campo en San Juan Comalapa y San Martín Jilotepeque, el libro analiza las iniciativas locales de conmemoración y denuncia, pero también los silencios, omisiones y resistencias que persisten en las comunidades afectadas por el conflicto armado interno. Escobar se adentra en los sitios y símbolos de la memoria (murales, memoriales, testimonios) y examina el papel de los agentes comunitarios que promueven la memoria y la justicia. Al mismo tiempo, problematiza el desinterés o incluso la voluntad de olvido que manifiesta parte de la población kaqchikel, interpretándolo a la luz del trauma colectivo, la saturación de la memoria y los regímenes de silencio impulsados históricamente por el Estado y grupos de poder.

Esta obra es un valioso aporte a las ciencias sociales, no solo por su enfoque interdisciplinario, sino porque invita a repensar críticamente los procesos de posguerra y reconciliación en contextos marcados por desigualdad estructural y violencia histórica. También plantea preguntas urgentes sobre el

rol del arte, la comunidad y la justicia (oficial o espiritual) en la construcción de narrativas colectivas. Recordar, callar y juzgar ofrece claves para comprender cómo se entretejen la memoria, la identidad y la ética en la cotidianidad de los pueblos mayas, y por qué el silencio, a veces, también puede ser una forma de resistencia.

El pasado y el futuro se funden

en poemas

La obra poética de Francisco Morales Santos (1940), trasciende el mero hecho de la escritura y restablece la magnitud del acto poético como un ritual para abolir al tiempo, ya que el pasado y el futuro se funden en cada poema, al igual que la memoria y la profecía. Lúcida y honesta, la poesía de Morales Santos se construye desde la sencillez y no desde la simpleza, surge como testimonio, pero alcanza el grado de creación, dirigiéndose con los ojos abiertos y la mano extendida hacia una realidad que necesita ser recreada. El presente volumen reúne textos de diversos libros y épocas como Cuerno de incendio, Cartas para seguir con vida, Poesía para lugares públicos, Escrito sobre fondo oscuro y Madre, nosotros también somos historia Redacción

DAVID LEPE lepedavid@yahoo.com

Hay personajes que se cuelan en la infancia y, aunque los años pasen, regresan con fuerza al corazón. En muchas casas de Latinoamérica, El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado no eran solo programas, fueron parte del paisaje emocional diario. Los veíamos mientras almorzábamos, hacíamos tareas (o las evitábamos) y nos reíamos de los mismos chistes, una y otra vez, como si fuera la primera. En mi caso, confieso que fui víctima de la “influencia chespiritiana”. De niño, me gané más de un chancletazo por decirle a mi mamá. “¡Si serás, si serás!”, después de que ella cometiera un error. Aquello no le causó tanta gracia como a mí. Para ella no fue un guion de comedia, fue una falta de respeto. El humor que yo encontraba tan inocente a veces me dejaba la nalga colorada.

Y no solo eso. Ya de adulto, cuando mi hija le gritó: “¡Torpe!” a una tía que botó un vaso con agua, me dieron ganas de prohibirle el programa. Chespirito educó emocionalmente a más de una generación, para bien… y para chancletazo.

Este año, recién terminó en HBO/Max la primera temporada de Chespirito:Sinquerer

queriendo, la serie biográfica que explora la vida, obra, amores, errores y genio del hombre detrás del mito. No es una comedia. Es un retrato emocional, duro en partes, brillante en otras, que revela lo que no se veía detrás del barril ni de las antenitas de vinil.

La serie ha causado un verdadero terremoto mediático. No solo revive con preci -

sión el México de los años 70, sino que también ofrece un triple golpe de impacto: la impecable producción, los detalles históricos que pocos conocen, y claro, el infaltable chisme.

¡Ah, el bendito chisme! La serie no esquiva los temas incómodos: muestra la infidelidad de Roberto con Florinda Meza (representada como Margarita), el distanciamiento con sus compañeros de elenco y la lucha de egos. Esto ha desatado oleadas de comentarios en redes sociales, reacciones cruzadas de los actores originales y hasta nuevas entrevistas en programas matutinos. Es como ver Ventaneando, pero con escenografía de época.

Chespirito: Sin querer queriendo es una serie que hay que ver. No solo por nostalgia, sino por el valor de conocer lo que había detrás del telón más famoso de la comedia latinoamericana. Y si termina gustándote, no temas decirlo: “Fue sin querer queriendo”.

Igual, después de esta serie, los capítulos del Chavo en Acapulco, ya nunca más serán los mismos. Porque como dice la hermosa canción y los memes: “Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja”.

LosCuatroFantásticos:PrimerosPasos, que ya se proyecta en las salas del país, te transporta a una versión retrofuturista de los años 60 con una estética visual impecable. Más que héroes, son una familia unida que enfrenta un peligro cósmico. Con acción, emociones profundas y una historia fresca, es el inicio perfecto para una nueva era Marvel.

La serie de antología animada Death Love & Robots (2029-2025) es una montaña rusa visual que mezcla ciencia ficción, horror y locura animada. Cada episodio es una cápsula creativa hecha con lo último en tecnología. Si te gustan los relatos cortos con golpes de efecto y animación, que parece sacada del futuro, esta serie creada por Netflix es un festín audiovisual imperdible.

Guatemala, viernes 25 de julio de 2025

Texto: Isa Enríquez

Foto: IA

Un 25 de julio, hace ya 501 años, se estable ció en Iximché la primera capital de Guatemala. La llamaron Villa de Santiago de los Caballeros y su creación que dó registrada en la Segunda Carta de Relación de Pedro de Alvara do, enviada a Hernán Cortés el 28 de julio de 1524. No fue, sin embargo, una ciudad gloriosa: su breve historia marcó el inicio de tiempos de violencia, imposición y dominio por la que aún sufrimos consecuencias.

El proceso comenzó en 1523, cuando Hernán Cortés, tras la caída del imperio mexica, envió dos expediciones hacia Centroamérica. La que se dirigió a los territorios mayas fue comandada por Pedro de Alvarado. En esta región, a diferencia de México, no existía un poder centralizado. Los pueblos mayas —k’iches’ , tz’utujiles, kachiqueles, entre otros— tenían una historia de conflictos, pese a compartir raíces culturales y narraciones como las incluidas en el Popol Wuj.

Los kachiqueles, rivales históricos de los k’ichés, vieron en los españoles una oportunidad estratégica. Forjaron una alianza

con Alvarado, ofreciéndole alimentos, alojamiento y hasta guerreros. Cuando estos intentaron sumar a los tz’utujiles para resistir, ellos se negaron. Según la Isagoge Histórica Apologética de las Indias Occidentales, el señor Atziquinahay dijo que no necesitaba aliados para defenderse “de tan poquitos españoles y tan hambrientos”.

La resistencia fue rápidamente derrotada. El 7 de marzo de 1524, tras un combate en Q’uma’r Ka’aj (Utatlán), Alvarado ordenó quemar vivos a cinco líderes k’ichés. Luego arrasó la urbe. Con esta victoria, se dirigió a Iximché, donde fue recibido por los señores cakchiqueles B’eleje’ K’at y Kaji’ Imox. Alvarado encontró en Iximché un sitio ideal: estaba bien ubicado,

tenía recursos y contaba con apoyo local. Por eso, el 25 de julio de 1524, día del apóstol Santiago, patrón de España, se estableció oficialmente la primera ciudad española en el lugar. En su carta a Cortés escribió: “Así que yo soy venido a esta Ciudad por las muchas aguas adonde para mejor conquistar y pacificar esta tierra tan grande y tan recia de gente, hice y edifiqué en nombre de su Magestad una Ciudad de españoles, que se dice la Ciudad de Señor Santiago”.

Según narra fray Antonio de Remesal, aquella mañana del 25 de julio se celebró una misa al aire libre. Los soldados españoles se vistieron con sus mejores galas y participaron solemnemente en la ceremonia religiosa. Se procedió

Imagen que recrea los actos de dominación de la conquista española.

entonces a formalizar la creación del acentamiento y a instalar el primer cabildo. “Pedro de Alvarado, teniente de gobernador y capitán general de don Fernando Cortés por los poderes y autoridad que de Su Majestad tiene, dijo: que nombraba y nombró por primeros alcaldes de la Villa de Santiago a Diego de Rojas y a Baltasar de Mendoza”.

Los primeros asentamientos fueron precarios. Al no haber arquitectos ni constructores, los españoles levantaron chozas improvisadas. Pero no hubo tiempo para mucho más: en 1526, solo dos años después, los kachiqueles se rebelaron ante los abusos coloniales. La villa fue incendiada, marcando el inicio de una serie de traslados por conflictos y desastres naturales.

La capital cambió de ubicación tres veces hasta establecerse definitivamente en 1773 en el Valle de la Ermita, donde hoy se encuentra el Centro Histórico de la capital de Guatemala. Así terminó el recorrido de una ciudad que nació entre alianzas rotas, batallas y fuegos, y cuyo legado sigue siendo tema de disputa y reflexión.

Pablo Cahuec

Foto: Manuel Del Cid, Archivo y redes

El 28 de julio es el Día Nacional del Perú; ante ello, resulta interesante conocer y resaltar aquellos puntos que construyen su hermandad con Guatemala. A pesar de la distancia geográfica que los separa, entre ellos se ha tejido una red profunda de vínculos que trascienden fronteras.

Unidos por raíces ancestrales que se remontan a las grandes civilizaciones precolombinas, y reforzados por un pasado colonial común, ambas naciones comparten identidad latinoamericana marcada por la fe, arte e historia. El embajador de Perú en Guatemala, Guido Toro, comentó que “tenemos muchísimas similitudes. Los dos somos países con una gran tradición histórica, somos cuna de civilizaciones”. Estos lazos los unen más allá de las fronteras y revelan las formas en que ambas se acompañan y se fortalecen.

Un mismo pasado

El primer detalle que sobresale es su pasado precolombino. En Guatemala floreció la civilización maya, reconocida por sus grandes pirámides e invenciones como precisos calendarios o el uso del cero; en el Perú se desarrolló el imperio Inca, sobresale el quipu, que les ayudaba con la contabilidad o sus elaboradas terrazas agrícolas. Sin embargo, no se ha evidenciado aún algún contacto directo entre ambas sociedades; no obstante se observa una estructura social similar con jerarquías, religión politeísta y la agricultura como base de su alimentación.

La Colonia y poder

Ahora bien, la colonización española marcó el destino de las dos naciones, aunque las formas y consecuencias variaron según su contexto.

Ambos fueron conquistados en el siglo XVI, por lo que los poderíos mayas e inca llegaron a su fin. Se apunta que para 1524, Pedro de

Alvarado se aventuró por tierras guatemaltecas. Con la derrota del pueblo k’iche’ se da la expansión sobre el resto de señoríos, formándose la Capitanía General de Guatemala.

En Perú, la conquista fue encabezada por Francisco Pizarro, quien capturó al emperador Atahualpa en 1532, iniciando un rápido colapso del Imperio Inca.

La presencia española se consolidó mediante la fundación del Virreinato del Perú en 1542, para convertirse en uno de los centros de poder más importantes de la Corona en América del Sur.

Existe una posible tesis sobre una ruta comercial entre México, Guatemala y Perú, con su punto principal en puerto de Acajutla (hoy territorio salvadoreño). Sin embargo, aún necesita mayor investigación y pruebas.

Con todo ello expuesto, tuvieron un mismo pasado en estos aspectos, que hoy les hacen compartir sensibilidades y visiones del mundo.

Según el historiador George Lovell, los dos conquistadores alimentaron un ardoroso deseo de aventura, riqueza y poder. Existe entre ellos un capítulo aún poco conocido, el conflicto marcado por la rivalidad, la competencia territorial y la política.

Lovell expone que, al cimentar la toma de México y de Guatemala, Alvarado recibió noticias de la abundancia característica del sur. En 1534 emprendió un viaje a Quito, con la intención de invadirlo. Sin previa autorización, lo efectuó con 500 españoles y más de 2 mil esclavos, tanto indígenas como africanos. Muchos de ellos murieron en el trayecto; en especial, en la travesía por Los Andes debido al frío. Al encontrarse con Pizarro y Diego de Almagro, se acuerda la compra de la flota de Alvarado por 100 mil pesos y la desestimación de sus intentos de invasión. El 15 de enero de 1535 regresó a Guatemala, arruinado, ya que los dos personajes le habían estafado con

Guatemala, viernes 25 de julio de 2025

la calidad del oro en monedas que le fueron entregadas.

Bajo una sola fe

La llegada de los europeos también supuso la implantación de su religión. La Iglesia católica creció gracias a la labor de frailes franciscanos, dominicos y mercedarios, entre otros. Su trabajo evangelizador dio como fruto a Santa Rosa de Lima, considerada la primera latinoamericana en ser nombrada como santa y patrona de las Indias Occidentales en 1671. La terciaria dominica, fallecida en 1617, se convirtió en símbolo de orgullo tanto religioso como social; por lo tanto, su influencia no quedó apartada y menos en Guatemala.

Su devoción se asentó de dos maneras, según el sacerdote e historiador José Barillas. Una fue en relación con la primera Catedral de la Nueva Guatemala. Luego del traslado a su actual ubicación, se inició la construcción del recinto Metropolitano, finalizado en 1815, por lo que la iglesia dedicada a Santa Rosa, que data de 1776, funcionó como la sede provisional de monseñor Cayetano Francos y Monroy. Barillas especificó que el departamento de Santa Rosa fue fundado el 8 de mayo de 1852 por Rafael Carrera. Formó parte del extinto departamento de Mita, que incluía también a Jalapa y Jutiapa. El patronazgo titular se remonta a 1693, cuando Antonio González Donis construyó en Santa Rosa de Lima un oratorio para venerar una imagen de ella, por lo que se convirtió en la patrona del municipio y, con el tiempo, de todo el departamento.

En este aspecto religioso, también vale la pena recordar la vida y obra de Fray Guatemala, franciscano guatemalteco que murió en tierras peruanas luego de varios milagros y obras de caridad. Revista Viernes trató a detalle su biografía hace un par de ediciones.

Arte religioso cuzqueño

Otro aspecto es el intercambio artístico que existió en lo que consiste el arte sacro. Walter Gutiérrez, catedrático titular de Historia, ha estudiado esta realidad. Explicó que la escuela cuzqueña surgió en el siglo XVI y se destaca por su originalidad y sincretismo entre las tradiciones artísticas europeas y las visiones estéticas de los pueblos andinos. Uno de sus rasgos más distintivos es el uso de polvo de oro aplicado sobre el óleo, que otorga a las obras un brillo característico.

En Guatemala, existe un ejemplo único y claro para Gutiérrez: una pintura del Tránsito de la Virgen, ubicada en la sacristía de la iglesia de La Merced en la capital. Se identifica, ya que no se asemeja

a la producción local ni a la mexicana. Su presencia puede explicarse ya fuera por la devoción a Santa Rosa de Lima, que puede que en el contexto de su canonización hayan llegado obras devocionales relacionadas desde Perú o como parte de donaciones, encargos personales o acompañado de autoridades religiosas o civiles que se desplazaban entre territorios.

El contacto artístico fue escaso. Mientras que la escultura guatemalteca circuló ampliamente hacia el norte, especialmente hacia el virreinato de Nueva España, el intercambio hacia Sudamérica fue limitado. Pero, existen excepciones como la presencia de una pintura del guatemalteco Tomás de Merlo en Lima; una representación de la

Virgen del Rosario apareciéndose a Santa Rosa, conservada en el Convento del Patrocinio de la misma ciudad.

Actualidad

La Embajada de Perú en Guatemala trabaja por fortalecer las relaciones artísticas modernas a través del arte indígena contemporáneo, por lo que mantiene contacto con virtuosos de este ámbito, tanto dentro como fuera del país. El embajador Toro considera que hay un panorama muy importante y de creciente interés hacia este tipo de arte guatemalteco y peruano en la escena internacional.

Lo que se demuestra al estar ambas naciones en espacios de

confluencia extranjera, como en la Bienal de Venecia 2024, donde participaron artistas indígenas de ambos países. Figuras como Paula Nicho y Rosa María Curruchich, de Guatemala, coincidieron con Violeta Quispe y los Yahuarcani, de Perú, lo que refleja una rica diversidad estética y temática, que realza la hermandad de nacionalidades desde una visión moderna e identitaria que tiene mucho que aportar, lo que se demuestra en la manera en cómo la plasman en su expresión artística. En aras de este estrechamiento de relaciones, el diplomático ha traído al país a una interesante estela de peruanos como el fotógrafo indígena amazónico David Díaz y el doctodr en lingüística Marco Lovón. Con el apoyo de la representación diplomática, visitará el país Miguel Rubio, director del grupo teatral Yuyachkani, para impartir talleres de este arte.

Frutos y sueños

Gracias a estos esfuerzos, los conacionales tienen acceso a grandes exponentes de la cultura latinoamericana, lo que les permite poder entrar en contacto con maneras de ver el mundo diferentes a las propias. A la niñez le permite soñar con nuevos horizontes, darse cuenta de que el mundo es mucho más grande de lo que ven sus ojos y que más allá, hay otros por ser descubiertos e historias por ser contadas.

Desde el 20 de abril de 1857, ambas naciones celebran un nuevo aniversario de diplomacia. En total, se contabilizan 168 años de relación.

Primera sede de la Universidad de San Carlos en La Antigua Guatemala. Se ubica en el primer cuadro de la Ciudad Colonial.

Texto: Pablo Cahuec

Fotos: Archivo y universidades

La educación superior en Guatemala ha sido forjada por siglos de historia, personajes clave y contextos sociopolíticos que marcaron el rumbo. Su llegada se enmarca en el siglo XVII y por muchos años existió una sola casa de estudios, pero en las últimas décadas han nacido más con el objetivo de brindar educación de calidad. Su nombre no es casualidad, suele ser un homenaje a figuras influyentes o una declaración de principios ideológicos y académicos. En este reportaje se exploran las razones detrás de los nombres de cinco de las universidades de más tradición, según la información compilada de libros, la existente en sus portales y entrevistas con representantes: universidades de San Carlos de Guatemala (USAC), Rafael Landívar (URL) del Valle de Guatemala (UVG), Mariano Gálvez (UMG) y Francisco Marroquín (UFM).

La Tricentenaria

Según la historia consultada, la USAC fue fundada en 1676,

durante la Época Colonial y bajo el patrocinio de la Corona Española; fue impulsada por el obispo Francisco Marroquín, quien dejó 2 mil pesos de herencia para su construcción, a pesar de no llegar a verla, así como por las élites de La Antigua Guatemala, que deseaban tener una academia de estudios.

Su nombre honra a San Carlos Borromeo, un cardenal italiano del siglo XVI y figura destacada de la reforma católica; arzobispo de Milán y recordado por su dedicación a la educación del clero y la caridad hacia los más necesitados.

Es la unica universidad pública del país, que cuenta con tres centros regionales, 12 departamentales, uno metropolitano, uno dedicado a estudios del mar y varios centros de investigación que la convierten en la gran academia. Por sus aulas han pasado muchos de los profesionales más destacados que hicieron historia en todas las ramas y disciplinas de la ciencia, el arte y la cultura del país.

Su nombre fue una forma de alinear la nueva universidad con los valores de la Iglesia católica y de la Corona, al tiempo de presentar a

Guatemala, viernes 25 de julio de 2025

sus estudiantes los ideales morales promovidos por Borromeo, considerado un modelo de virtud, disciplina e inteligencia. Además, existía la tradición de nombrar instituciones educativas con advocaciones religiosas, pidiendo su intercesión ante Dios.

Su escudo, su identidad

El escudo de la USAC, la cuarta institución de este tipo establecida en América Latina, está compues to por dos círculos con la inscripción en latín Carolina Academia Coactemalensis Inter Caeteras Orbis Conspicua, que se traduce como Universidad de Guatemala, grande entre las del mundo.

En su interior se observan la tiara y las llaves pontificias por su carácter internacional otorgado por el papa Inocencio

XI en 1687; la figura de San Carlos Borromeo con vestiduras cardenalicias, que refuerza su patronazgo sobre la institución; los emblemas de España (dos torres y dos leones) de los Reinos de Castilla y León, junto a dos columnas con las palabras “Plus” y “Ultra”, símbolos de la excelencia académica. En la parte inferior se encuentra el apóstol Santiago, en referencia a La Antigua Guatemala. Finalmente, los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango del entorno natural del Valle de Panchoy.

Rafael Landívar (URL)

Luis Pedro Paz, director de Comunicación Estratégica de la institución, explicó que la Compañía de Jesús fundó en 1961. Quisieron rendir tributo a una de las figuras jesuitas más representativas del país y de América Latina por iniciativa del sacerdote Antonio Galo. El nombre refleja la intención de esta casa de estudios de formar pro fesionales comprome tidos con la justicia, la fe y la excelencia académica, según la tradición de la Congregación religiosa.

Rafael Landívar fue un sacerdote, poeta y humanista guatemalteco del siglo XVIII. Es

autor del reconocido poema RusticatioMexicana,que describe con gran detalle el paisaje, la fauna y la vida de la América colonial. Es uno de los primeros intelectuales criollos en ser reconocidos dentro del mundo literario y académico europeo; se le considera como uno de los autores más importantes de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII,

que defendía la dignidad y riqueza cultural de los pueblos americanos ante el eurocentrismo y promovió una visión científica y humanista del pasado prehispánico.

Su escudo ovalado presenta un pebetero que hace referencia a la sabiduría, junto a ella hay una cruz que representa el carácter católico de la institución; el león que mira un roble era parte del escudo familiar de los Landívar, la torre es por Castilla, luego el sol, el quetzal y volcanes representan a Guatemala, y los lobos con el caldero son del escudo de San Ignacio de Loyola, fundador de la orden.

Del Valle de Guatemala (UVG)

De acuerdo con su departamento de Relaciones Públicas, fue abierta en 1966, con un fuerte enfoque científico, tecnológico y ético, por iniciativa de la Asociación del Colegio Americano de Guatemala. A diferencia de otras casas de estudios, ella no toma su nombre de un personaje específico, sino que enfatiza su función como centro educativo superior presente en el Valle de la Ermita, donde se fundó la capital.

Por lo tanto, hace alusión al valle en el que está ubicada. Un espacio geográfico, que también es simbólico y estratégico para la innovación social.

El escudo es moderno y mucho más sobrio. Sencillamente, incluye las siglas UVG en verde, rodeadas por el texto Universidad del Valle de Guatemala 1966.

Blasón educativo de lesta casa de estudios superiores.

¿Qué significa su escudo?

Su emblema adopta la forma del tradicional escudo aragonés y está rodeado por el lema en latín Veritas, Libertas, Iustitia, que expresa sus principios éticos.

Incluye figuras naturales como un león rampante sobre fondo azul, símbolo de coraje y lealtad, y una banda roja sostenida por la boca de dos dragones sobre fondo dorado, que representa nobleza.

Mariano Gálvez de Guatemala (UMG)

En su página web se establece que Mariano Gálvez fue uno de los políticos y reformadores liberales guatemaltecos más emblemáticos del siglo XIX. Durante su mandato como jefe de Estado (1831–1838), impulsó leyes progresistas, ayudó a cimentar la educación laica, fundó la Academia de Estudios, promovió el comercio y fomentó la modernización del país. Se le atribuye el mejoramiento de la instrucción pública y la apertura de la Biblioteca Nacional. Fue defensor acérrimo de la libertad de pensamiento y de los valores republicanos. Es sobre su legado que esta institución es creada en 1966.

La institución adoptó este nombre en homenaje a uno de los principales pensadores del liberalismo centroamericano. Como se ha visto en los demás ejemplos, esta elección expresa el deseo de sus fundadores de promover el pensamiento y formación del personaje escogido.

Blasón educativo

De forma circular, representa totalidad y eternidad, a la par de equilibrio. Las letras blancas con su nombre recuerdan la pureza, y el rojo transmite energía y vida. El fondo azul evoca el cielo y se relaciona con crecimiento y esperanza. La figura central de una persona con rasgos mayas y una planta de maíz honra los orígenes de la nación y representa la siembra del conocimiento y el esfuerzo hacia el éxito.

Francisco Marroquín (UFM)

Fundada en 1971, eligió este nombre para simbolizar su compromiso con los valores y virtudes de dicho obispo, a la par de su humanismo, explicó su director de Relaciones Públicas, Luis Figueroa. Resalta su profunda vocación por la educación, al ser el primer interesado en que existiera un centro superior en el territorio; mucho antes de la construcción de las universidades de Lima o México.

Aunque Marroquín fue una figura religiosa, su legado también se pue de interpretar desde una perspectiva de derechos humanos, al ser un fervien te defensor de la dignidad de los pueblos indígenas y considerar que todas las personas debían ser iguales ante Dios y la ley, sin importar sus diferencias.

También se incluyen un castillo de tres torres sobre fondo rojo, emblema de fortaleza y valentía, y un copón de asiento azul, que simboliza la sabiduría y el sentido común. Finalmente, la punta en fondo plateado representa integridad y firmeza.

Los retos académicos

Con sus nombres, las universidades no solo se identifican entre sí, muestran al mundo una declaración del espíritu, misión y valores que desean heredar tanto a sus estudiantes como a su personal educativo y administrativo.

Estas casas de estudios son monumentos vivos de historia y transformación social, participantes activos que han labrado el desarrollo profesional de los guatemaltecos.

Al llevar títulos de santos, eclesiásticos, reformadores sociales y políticos, cada una transmite un ideal único que busca ayudar a cambiar el mundo.

Sin embargo, aún con la alta oferta de opciones, 15 en total, datos del 2021 al 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE), señalan

Es el primer eclesiástico en ostentar el título de obispo en Guatemala y defensor del aprendizaje de las lenguas indígenas durante el siglo XVI. Francisco Marroquín fue también un educador comprometido: abrió una de las primeras escuelas en el Valle de Panchoy, precursora de la enseñanza.

Se le reconoce por su intento de tender puentes entre los pueblos originarios y la evangelización.

que 1 millon 376 mil 600 los hombres y mujeres matriculados en una universidad, pero solo 115 mil 75 los graduados de estas.

Tal situación que señala el hecho de que muchos ciudadanos encuentran sus deseos de superación personal y comunitarios detenidos ante los grandes problemas que aún aquejan social y estructuralmente al país.

Comenzando por la desnutrición, que dificulta un buen aprendizaje desde la niñez, que pasa por la pobreza y la incapacidad de un sector de la población de poder financiar su educación, el difícil acceso a los centros educativos (entiéndase distancias, caminos, carreteras y transporte).

Otros factores que afectan son la violencia y la falta de sueños que resulta en la migración al extranjero de muchos jóvenes promesa, grandes cerebros y corazones, muchos de quienes se han marchado con la promesa de volver, pero las circunstancias en general, son complejas y no ayudan al progreso.

Se trata de unna problemática en la que como sociedad, pese a los grandes esfuerzos, se debe trabajar todos los días.

En el territorio nacional existe un total de 15 entidades educativas superiores que proporcionan oportunidades. A diferencia de la USAC, las demás tienen altas tarifas y en algunas se cobra por la especialidad y el pénsum de estudios.

Ilustración: Sergio Espada

Compositor, director de orquesta y musicólogo guatemalteco de ascendencia alemana. Es miembro de la Academia de Geogra�ía e Historia de Guatemala e integrante de la Real Academia de la Historia y otras similares de Argentina, Colombia y Puerto Rico. Se graduó de su especialidad en la Universidad Católica de América, de Washington, D.C. Fundó departamentos de Música en las universidades Del Valle de Guatemala y Rafael Landívar. Entre los libros que ha escrito están Creación musical en Guatemala y Antología de la música sacra en Guatemala.

Más información disponible en este QR

Recuperar y difundir las leyendas y la tradición oral por medio de diferentes formatos artísticos es una de las misiones de la compañía creada en 2009

Biografía

Espectáculos, personajes de todo tipo, obras de teatro y caracterizaciones profesionales son parte de su repertorio.

Texto: Narcy Vásquez

Foto: Danilo Ramírez

n la escena guatemalteca ha brillado desde 2009 la magia de El Duende del Ático, una compañía fundada por Ángeles Sosa y Óscar Cano. Su trabajo es la recuperación y representar las leyendas y la rica tradición oral de Guatemala, pero más que un guardián de historias ancestrales, su repertorio se expande a una amplia gama de espectáculos. Crea personajes, montan obras de teatro infantiles, globoflexia, estatuismo (arte de las estatuas vivientes) y más propuestas que han encantado a los públicos de todas las edades. La semilla de esta institución germinó dentro de los muros de la Escuela Nacional de Arte Dramático Carlos Figueroa Juárez, donde Cano forjaba su camino artístico. Allí, bajo la tutela de los maestros Ana María Iriarte, Fernando Juárez, René Molina y Héctor Leal, el grupo original fue impulsado a crear teatro para niños. Más tarde, en la Universidad Popular, Óscar conoció a Ángeles Sosa, y juntos consolidaron el sueño de El Duende del Ático. Lo que comenzó como una idea compartida por dos mentes creativas, se ha transformado hoy en un equipo de 15 talentosos actores, dedicados a mantener viva la llama de la imaginación y la cultura guatemalteca. Durante ese tiempo, y gracias a un taller de dramaturgia, el entrevistado escribió una obra que los ha acompañado cada año: un fascinante recorrido por los aparecidos como la Llorona, el Sombrerón y el Cadejo, entre otros. “Desde muy pequeño

me gustaron las leyendas de Guatemala, porque crecí con los relatos de mis abuelos, papás o tíos”, compartió. Así fue como lograron rescatar la tradición guatemalteca, que antes solo destacaba personajes de terror extranjeros como Jason, Freddy Krueger o Michael Myers, relacionados con Halloween Otra chispa que encendió su creatividad fue un viaje en 2010 a México, donde recorrieron varios estados y en San Miguel de Allende una escena se les grabó en la mente, cuando vieron a personas ataviadas con trajes de época, portaban antorchas y montaban caballos. Fascinado, Cano investigó y descubrió que era un recorrido de leyendas que estableció en el país que con el tiempo se ha conocido como Recorrido de Leyendas Gt, cuya primera presentación fue en el Paraninfo Universitario, y este año celebran 15 años de realizarlo y una década de funciones en el Cerrito del Carmen.

Otros de sus espectáculos son De amores, espíritus y espirituosas que narra las leyendas de amor como La Niña de Guatemala, Vanushka Cárdenas Barajas, la gitana que murió de amor en Quetzaltenango; Felice Luna y la Locha. También, fueron los visionarios detrás de Vías espectrales, que a decir de ambos, es una iniciativa nacida del deseo de rescatar la historia del ferrocarril que relataban los maquinistas de antaño y ahora guías, pero lamentablemente no continuó. Y la representación teatral Manicomio 1960 ,que se basa en los trágicos hechos reales del siniestro ocurrido en el hospital mental que se ubicó en la 12 calle y 1a. avenida, zona 1, donde murieron muchas personas.

La compañía no solo resguarda las voces del pasado, sino que las transforma en experiencias vivas en sus funciones y siembra la curiosidad en las nuevas generaciones.

Si desea consultar su agenda de actividades y demás proyectos sígalos en sus redes sociales.

Rodrigo Carrillo Viceministro de Cultura

Por más de cuatro años, con el poeta Ottoniel Martínez armamos fiesta todos los viernes. El ágape lo preparábamos con tiempo para darles a los invitados apetitosas entradas, platos fuertes y postres. El histórico edificio de la Tipografía Nacional se llenaba de luces cada inicio de fin de semana al imprimir. El poeta en cuestión era el organizador, es decir, editor de la Revista Viernes del Diario de Centro América.

Con los editoriales de aquella (esta) revista bien se puede hacer un libro más. Es más, con el jefe de diseño gráfico de aquel medio impreso, Héctor Estrada, complotamos para rescatar esas letras y hacer una edición, pero Estrada se puso la mochila y cruzó la frontera norte, donde atiende otras labores por las que se olvidó de aquel proyecto literario.

Una faceta más en el caminar de Otto por el mundo de las letras: el periodismo, en el cual ya había trabajado por años en México. Además de no dejar en paz la poesía, que siempre le toca la puerta del estudio para entrar a enamorarlo, le dio paso también a la prosa, resultado legible: LaCeremonia de Mapache, una maravillosa novela que deja ver por el agujero de la llave de una puerta el conflicto armado interno recién pasado de Guatemala.

Este libro de Otto Martín, apócope de su nombre, pseudónimo y alias, tiene un largo recorrido a partir de su edición e impresión en los talleres de la Editorial Penélope, en la Ciudad de México en 1981; ese material fue confiscado, por lo cual no llegó a circular por manos de lectores de poesía. Solamente quedaron como piezas raras de colección algunos pocos, repartidos entre amigos muy cercanos.

Cuarenta y cuatro años después, Editorial Cultura, del Ministerio de Cultura y Deportes, retoma ese material y le suma la poesía de otros libros del poeta para hacer un ejemplar de libro con lo mejor de su poesía como homenaje a su trayectoria literaria como poeta, narrador, ensayista y periodista. Las letras no le han dejado paz y lo persiguen a diario para que les dé forma de verso, poema o novela.

Al acto de entrega de esta nueva edición se apareció Otto Martínez, acompañado de Ana María Ardón, poeta que también vivió el exilio, y Carolina Escobar Sarti, otra poeta que vive con la impaciencia que causan los versos. Ambas se dedicaron a hacer una disección del libro, sacando a la luz posibles intenciones e inspiraciones del poeta en cuestión.

Como caminante aplomado, Ottoniel tiene la receta de cómo taparse con musgo cuando hay guerra y sabe restaurar azucareras y habla a solas o con “mariapatriciadelcarmen”, con quien aprendió que al cielo se sube con las manos.

Hay personas como Juan Carlos Valenzuela que tienen un gran sentido de humanidad en todas sus acciones, incluida la vida de los animales. Gente como él son bondadosos y altruistas. Se conmueven ante el abandono de las mascotas, tal es el caso de la historia de La Cheta, una mezcla de razas que tiene dos años.

¿Cómo llegó a ustedes?

Fue durante un viaje a Sololá. Al hacer parada en un mirador, la vimos; era una pequeña cachorra que deambulaba entre los visitantes y pedía comida con la inocencia y ternura propias de un animal. Mientras se paseaba por los bordes del barranco, notamos el riesgo que corría. Fue en ese momento que se tomó la decisión de adoptarla. La Cheta, como fue bautizada, nos acompañó y hoy, a dos años, es un miembro inseparable de la familia.

¿Podría describirla en tres palabras y por qué?

Diría que es juguetona, celosa y fiel. Desde el momento en que la conocimos era una cachorrita inquieta, que le encanta correr y siempre busca con quién jugar. Celosa porque cada vez que alguno de los otros animales del hogar recibe atención, ella ladra y aúlla para que la notemos. Es fiel porque, sin importar las circunstancias, siempre está a nuestro lado.

¿Cómo ha cambiado su vida al tener a La Cheta?

Cuando un perro se convierte en un miembro de la familia, todo cambia. Su presencia comienza

Peor travesura

Siendo cachorra buscaba desahogarse mordiendo todo lo que hallaba a su paso. Hubo una temporada en la que tomó como objetivo los zapatos; ni un par se salvaba. Los mordía, los arrastraba y en más de una ocasión los dejó arruinados. A pesar del desastre, lo tomamos con cariño y como parte de su adaptación.

a influir en las decisiones, desde organizar un viaje hasta planificar la rutina del hogar. Ya no se trata solo de una mascota, sino de alguien a quien se le toma en cuenta, que aporta compañía, amor y alegría.

¿Cree que ella los entiende?

Sí, creo que La Cheta nos entiende. Cada vez que le enseñamos algo o cuando comete alguna travesura, ella sabe si ha hecho algo mal. Lo demuestra con su actitud, baja la cabeza, se esconde o nos mira con esos ojitos de culpable. Aunque a veces se haga la desentendida, sabemos que capta las emociones y el tono con que le hablamos. Su forma de reaccionar demuestra que tenemos una conexión real.

¿Quiere publicar la historia de su mascota? Envíela por correo a hdelaguila@dca.gob.gt y con gusto la evaluaremos. Responda a estas preguntas e incluya cuatro fotografías.

Pausas necesarias para ver lo que siempre estuvo ahí

Texto: Isabel EnrÍquez

Fotos: Carlos Caljú

Los miradores tienen algo especial: no exhiben pintura, escultura ni murales; tampoco ofrecen música en vivo ni funciones de teatro. Su propuesta es otra, más sencilla y profunda a la vez: invitan a detenernos y observar los paisajes que dan color a nuestro entorno. Escenarios inmóviles que rara vez miramos con atención, aunque estén ahí, al alcance de la vista. Algunos ofrecen comida, otros cuentan con bancas; unos más brindan solo un respiro para la contemplación. Pero todos se convierten en puntos de encuentro para quienes transitan por la ciudad o regresan de un viaje. Son espacios silenciosos donde, por unos minutos, podemos respirar, mirar sin prisa y recordar que, incluso en medio del ruido urbano, hay belleza disponible.

En este fotorreportaje, se recorre varios de estos espacios: el mirador de carretera a El Salvador, el de la zona 2, Villa Canales, Villa Nueva y plaza Berlín, con el objetivo de capturar las vistas que estos lugares (a menudo ignorados) nos regalan. Más que sitios de paso, son ventanas abiertas a una parte de la ciudad que no siempre apreciamos.