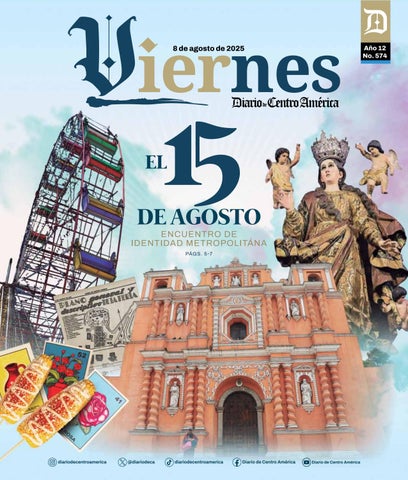

15EL DE AGOSTO

ENCUENTRO DE IDENTIDAD METROPOLITÁNA

PÁGS. 5-7

Presentación

Feria de la Asunción es la identidad citadina

Vecinos de la ciudad y visitantes vivirán del 9 al 17 de agosto una de las tradiciones más antigua y esperada del año: la Feria de Jocotenango, que en 2025 arriba a su 221 aniversario, dato que recuerda que la primera edición fue en 1804, cuando por cédula del Rey Carlos III se denominó a la capital Nueva Guatemala de la Asunción, tras su traslado a causa de los terremotos del día de Santa Marta de 1773, desde la ciudad de Santiago de los Caballeros al Valle de la Ermita. Por lo anterior, la Revista Viernes 574 dedica su reportaje central a la historia de este acontecimiento que de manera oficial se celebra los 13, 14 y 15 de agosto a lo largo de la avenida Simeón Cañas, zona 2, y en la cual se venera a la Virgen de la Asunción como patrona de la capital. Es una tradición que pervivirá y de seguro se renovará para seguir siendo signo de identidad metropolitana y nacional. Por ello este reportaje repasa su evolución desde la Reforma Liberal que impactó la cultura, y la economía y la convirtió en una verdadera feria en la que la población manifestaba sus mejores galas y se comerciaba con ganado,

Directorio

Director General: Edin Hernández

aves, artesanías y muchos insumos, hasta llegar al siglo pasado, cuando se incorporan los juegos mecánicos y los de feria: loterías, tiros al blanco y otros, hasta una rica gastronomía típica.

En la SeccióndeLibros, traemos una reseña del Canasto del sastre, de José Milla y Vidaurre, que es un compendio sobre la vida cotidiana en el siglo XIX. Uno de los capítulos más destacados es cómo él vivía la Feria de Jocotenango. En segundo término, el Fondo de Cultra Económica invita a leer Ana en todas partes, de Adolfo Córdova, que pone en la mesa el tema de los sentimientos más inocentes que atrae a niñas y niños naturalmente, pero que podría poner nervioso al docente o al padre de familia.

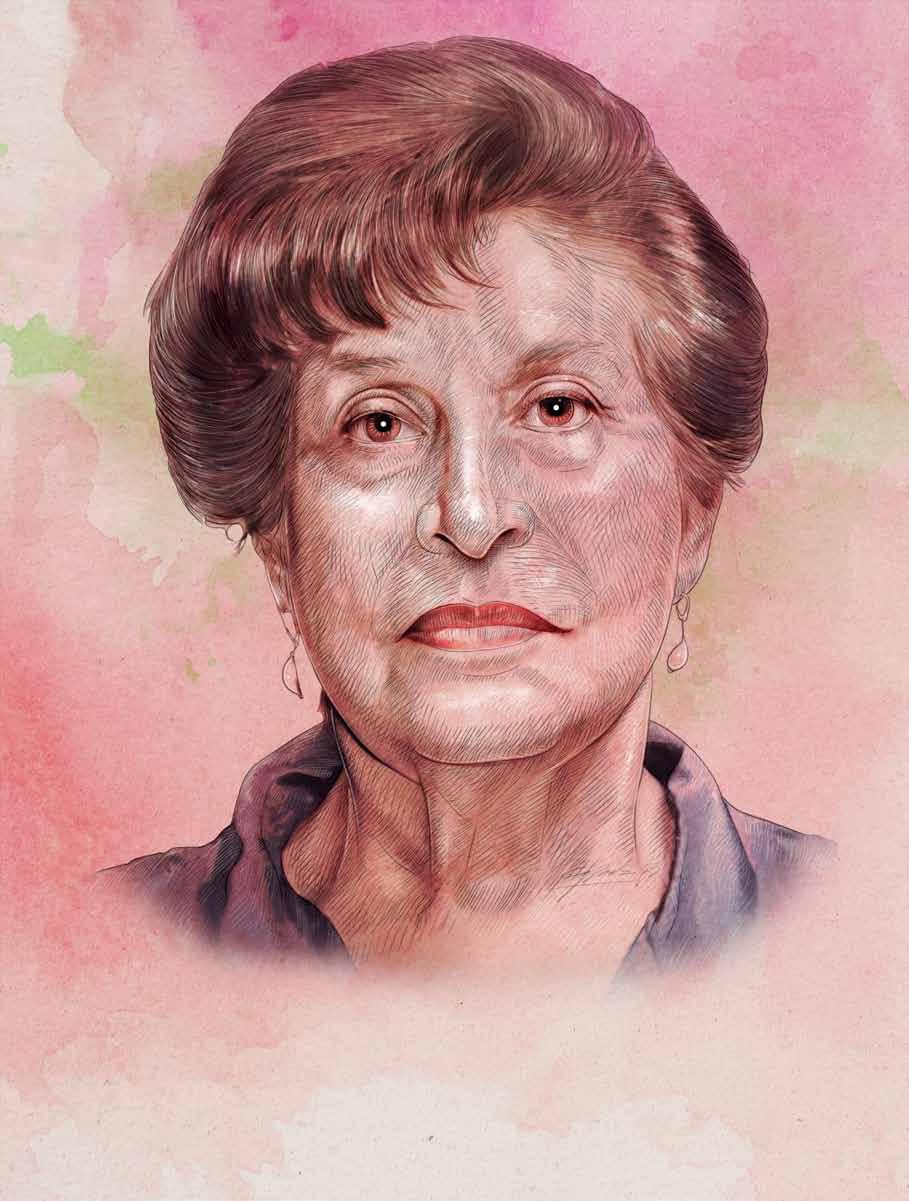

El Personaje está dedicado a Marina Prado Bolaños (19252021), una maestra de educación musical, egresada del Conservatorio Nacional. Dirigió por décadas el Radioteatro Infantil, que heredó de su fundadora y progenitora, Marta Bolaños de Prado, en la Radio TGW. Marina entregó la estafeta a su hija, Anabella Palma Prado, quien en nuestra sección de Biografía cuenta cómo se mantiene esa tradición de la radio nacional.

Coordinación de Información: Mario Antonio Ramos

Editor: Hugo Sergio Del Águila

Redactores: Narcy Vásquez, Pablo Cahuec e Isa Enríquez

Diseño Gráfico: Juan Rene Chicoj

Diseño Portada: Darah Avila

Diagramación: Sulhema Pacheco y Diana Guerra

Correctores: Pedro Meda, Servando Pineda y Amado Monzón

Digitalización: Freddy Pérez

Cartelera

Viernes 8

Segundo concierto de gala por 150 aniversario del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, a las 16:00 horas, y la entrada es gratuita. Con participación de la orquesta, coros y solistas, bajo la dirección de Martín Corleto.

Sábado 9

En el Musac, de 9:30 a 11:30, se impartirá un taller dirigido por el maestro Juan Carlos Lemus, integrado a la exposición Metropolitánicamente hablando, para público en general y el ingreso es libre

Domingo 10

Visitas al Museo Nacional de Arte de Guatemala Munag: estará la exposición Altares Urbanos, de 10:00 a 18:00 horas. El recinto está ubicado en Real Palacio de los Capitanes de La Antigua Guatemala. Para entrar solo debe presentar su DPI.

Lunes 11

La Escuela Internacional de Fotografía Efe y la Dirección del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala exponen Ruk’u’x che. Esta muestra reúne una selección de obras del Colectivo Efe y la colección de los fotógrafos Ricardo Mata y Edweard Muybridge. En Galería Portal, Portal de la Sexta, 6a. avenida entre 6a. y 8a. calles, zona 1, que estará abierta hasta el 12 de octubre, de 9:00 a 16:00 horas. Ingreso es libre.

Martes 12

El Club Italiano invita a Una noche de barroco para escuchar las obras maestras de Vivaldi, Marcello y Albinoni en un concierto especial con Gianfranco Bortolato, oboe solista del Teatro de la Ópera de Roma, acompañado por destacados músicos guatemaltecos. Presentación a las 19:30 horas, en el Club Italiano, a beneficio de las obras sociales de la Asociación de Damas Italianas en Guatemala.

Miércoles 13

Noches de karaoke, todos los miércoles, en Mosaico Guatemala (10a. calle 4-19, zona 1). La admisión es gratuita.

Jueves 14

Exposición Upcycling Art, con Club Rotary, en la Alianza Francesa Guatemala, zona 13. Evento gratuito.

Libro para hablar del corazón con los niños, sin importar

su edad

Qué es el amor? ¿Puede surgir cuando aún no terminas la primaria? ¿Qué es estar enamorado?

Julián, como muchos chicos, se hace estas y muchas otras preguntas desde que conoce a Ana. Comienza a dudar de eso que se dice en las películas: sentir mariposas en el estómago. En su experiencia, ver a Ana se siente más como un dolor, una punzada, si fuera algo dentro de su vientre, sería una piraña cuervo. Siente como si en las manos tuviera chorros de sudor que se intensifican cuando está cerca de ella.

“Supe que estaba enamorado porque empecé a escribir: Ana, Ana, Ana. En una esquina del pizarrón, chiquitito, Ana. Con tinta azul, en mi mano sudada, Ana. En la corteza de un árbol, con la navaja de mi papá, Ana. De todos los tamaños: ANA, ANa, AnA, Ana”.

Adolfo Córdova, autor mexicano, parte con esta conclusión de Julián, reconociéndose enamorado a sus 11 años.

En este libro, el autor pone sobre la mesa un tema que atrae naturalmente a las niñas y niños, pero que podría llegar a poner nervioso al docente o al padre de familia. Porque se considera que el enamoramiento no es un tema que se aborde en el aula o al que debería dedicársele un libro infantil. Sin embargo, desde esa primera página en la que Julián describe su situación las y

los lectores jóvenes conectan con la historia y se muestran curiosos por conocer el desenlace.

Al preguntarles a un grupo de estudiantes de primaria si se han enamorado alguna vez, sonríen y se ven unos a otros, esperan do si alguno de ellos lo admitirá delante de los adultos. La palabra “enamorado” suena muy fuerte. Y si les pidieran una definición de esa palabra, recurren al dic cionario antes de describir su experiencia. Entonces, sería mejor preguntar si les gusta alguien; ahora sí, casi el total de ellos responde que sí. Y ya sonríen aliviados al ver que no están solos. Comentan que alguna vez anotaron el nombre del niño o niña que les gusta en sus cuadernos, algunos en grande y hasta con colores; otros en cambio, lo han escrito con letras muy pequeñas en la esquina inferior de la hoja. A la espera que la maestra no lo descubra al calificar la tarea. El amor es un tema serio para quien lo experimenta sin importar su edad y este libro nos ayuda a tenerlo presente. Ana en todas partes pertenece a la colección Alaorilladel

viento de la editorial Fondo de Cultura Económica, que ofrece una selección de literatura infantil y juvenil amplia y diversa. Colaboración especial, FCE.

Un profundo retrato del cantautor ecuatoriano Julio Jaramillo

Galo Mora nos ofrece un profundo retrato de Julio Jaramillo (cantautor ecuatoriano), armado con piezas de anécdotas, fragmentos de poesías y canciones. Dotado con un talento natural inigualable, este compositor conoció la fama y se ganó el cariño del pueblo. Al recorrer estas páginas se alienta el recuerdo de su hermosa voz. En particular gustó al público Nuestro juramento y otras tantas que formaron parte de 15 grandes éxitos que le hicieron ganar el favor de sus seguidores desde los años 50 hasta los 70, antes de su fallecimiento en 1978. El libro Cuando llora miguitarra es una edición del año 2025, producida por el Fondo de Cultura Económica. FCE

Canasta de la memoria en la Feria de Jocotenango

El canasto del sastre, de José Milla y Vidaurre, es un libro que muestra un lado diferente del autor: más relajado, cercano y lleno de buen humor. En este compendio Milla deja de lado los grandes relatos para compartir una serie de textos cortos sobre la vida cotidiana en el siglo XIX. Estos escritos están llenos de observa ciones curiosas y anécdotas que pintan cómo era la sociedad de su época. Leer esta obra es como abrir una canasta llena de pedacitos de memoria y costumbres, algunas de las cuales todavía se reconocen hoy. Uno de los capítulos más recordados es el de la Feria de Jocotenango. Con su estilo ágil, Milla nos hace sentir como si estuviéramos ahí, entre polvo, caballos, música y la gente que va “a ver y ser vista”. En tono irónico escribe: “¡Bendito sea el que inventó las ferias! Eso de reunirse y asolearse, tragar polvo, exponerse a que lo empujen no hay duda que merece la pena de sacar de sus casillas a una población tan quieta, como la de Guatemala”. Redacción

La Guía, libros

LLa Guía, cine

DAVID LEPE lepedavid@yahoo.com

VolverareírconHappy Gilmore (y conmigo mismo)

a nostalgia es ese perfume emocional que nos lleva de regreso a un tiempo donde todo parecía más simple, más emocionante, más nuestro. Es un abrazo invisible del pasado que nos conecta con una versión de nosotros mismos que ya no existe, pero que sigue viva en recuerdos, canciones, sabores... y sí, también en películas.

El cine sabe bien cómo activar esa memoria afectiva. Sobre todo cuando se trata de secuelas que llegan décadas después. No solo traen de vuelta personajes y frases, también emociones, risas y heridas que creíamos sanadas. Son como portales al pasado. Happy Gilmore 2, recién lanzada en Netflix, me hizo sentir precisamente eso. No solo reviví al Happy rebelde y adorable de Adam Sandler, sino que sentí que revivía a mi yo de mediados de los noventa, el que se desvelaba viendo Saturday Night Live los sábados por la noche.

Ver a Happy fue como reunirme con un viejo amigo que se las arregla para seguir siendo chistoso pese al tiempo. Me recordó mis días de VHS y risas espon -

Comedia

táneas, de cuando el humor era más absurdo, físico, ridículo… y por eso mismo, era genial. Fue como revivir esos años de irreverencia inocente que me marcaron para siempre.

Hace poco volví a ver la primera Happy Gilmore (1996) y me di cuenta de algo: más allá de la comedia, esta siempre fue una película de superhéroes disfrazada de filme deportivo. Happy tenía un superpoder (ese swing imposible), un mentor (Chubbs), un villano (Shooter), y

hasta una abuela como brújula moral. Era como el Spiderman del golf.

Y claro, Happy Gilmore 2 mantiene esa mezcla mágica de géneros. Ahora Happy es más viejo, más cascarrabias, pero igual de entrañable. Hay una escena de su “nuevo espacio seguro” que sorpresivamente se parece demasiado al mío.

Siempre quise ver triunfar a Happy, que fuera feliz, que se reivindicara. Tal vez porque, en el fondo, yo también quiero eso para mí. Tal vez ver a Happy levantarse, pese a los años y los tropiezos, me hizo pensar que yo también puedo seguir intentándolo. Que no importa cuántos swings fallidos tenga la vida, siempre puedo intentar otro más.

Tal vez se necesita un poco de locura para conmoverse de esta manera con “la nueva comedia genérica de Adam Sandler”, pero para ahí se dirigieron las emociones, con risas y esperanza. ¿Qué se puede hacer? Como decía Chubbs y sin abrazo por detrás: “Un toquecito a la vez, suavecito”. A ver qué tal nos va con The Naked Gun.

Otro viernes de locos

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan regresan con química intacta en esta secuela nostálgica que mezcla risas, caos familiar y una pizca de magia. Más que un simple cambio de cuerpos, es una divertida mirada a cómo las generaciones pueden (y deben) entenderse mejor. Ideal para ver en familia y reír con el corazón. Ya está en las salas de cine guatemaltecas.

¿Qué pasaría si en un colegio, todos los niños de una clase desaparecieran a la misma hora? Este thriller psicológico, que ya se puede ver en las pantallas gigantes del país, no solo perturba, sino que plantea preguntas profundas sobre la culpa, la memoria y el miedo colectivo. Un relato tenso, visualmente inquietante y con un simbolismo que deja pensando mucho después. Disponible en Disney +.

Tradición, fe y festividad se viven en Jocotenango

Pablo Cahuec Foto:Carlos Caljú y archivo

Cada agosto, la zona 2 de la ciudad de Guatemala se reviste de aromas y músi ca. Entre sus avenidas y calles arboladas, características de la Simeón Cañas y cercanas a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, se levanta una efímera experiencia anual de colores, luces, sabores y rezos que huelen a incien so. Es la Feria de Jocotenango, una de las celebraciones más antiguas de la urbe y muy esperada por los capitalinos al ser parte de su iden tidad. La historia se remonta a los días de la Colonia y, a pesar del paso de los siglos, aún late como un centro cultural muy significativo.

Su evolución

La historia de la feria comienza en el siglo XVI, cuando los misio neros dominicos introdujeron en el pueblo de Jocotenango, Sacate péquez, la devoción a la Virgen de la Asunción. Según el historiador Miguel Álvarez, cada 15 de agosto, la comunidad celebraba su fiesta patronal con misa solemne, pro cesión y actividades comunitarias como una muestra ganadera; otros como Joaquín Pardo, Pedro Zamo ra y Luis Luján señalan 1620 como el año de su inicio. En todo caso, Francisco de Fuentes y Guzmán, en su Recordación

Florida, menciona que ya en 1690 la feria tenía una duración de 17 días. En

La Feria por el Día de la Asunción, que

se celebra el 15

Fachada de la actual parroquia de la Asunción del pueblo de Jocotenango, Sacatepéquez.

decreto del 6 de septiembre de 1879, pasó a considerársele un nuevo barrio citadino.

La Reforma Liberal Para el siglo XIX, la fiesta ya incluía elementos que hoy resultan familiares, como ventas de dulces y comida típica, juegos improvisados, música y pequeños puestos donde artesanos ofrecían sus productos, así como otras desaparecidas, como los desfiles de carruajes y las carreras hípicas; por la Reforma Liberal recibió un gran impulso. Con la construcción de la avenida Simeón Cañas y del Hipódromo del Norte en 1873por Justo Rufino Barrios, se estableció el lugar idóneo como sede anual, confirmado por Acuerdo Gubernativo del 10 de agosto de 1882. Por otro lado, gracias al presidente Lázaro Chacón, en 1928 se oficiali zaron los días 13, 14 y 15 de agosto como fecha base de su celebración. Tal era su empuje que productores y artistas de toda la República viajaban para poder participar de esta fiesta. Para los miembros de la alta sociedad era el momento propicio para alardear de su posición y lucir sus mejores trajes. Para esos momentos, ya se registra la presencia de mercaderes provenientes de El Salvador.

La festividad de la Asunción continuó primero como una celebración local y luego como un evento que atraía a visitantes de otras zonas y países cercanos. Lo que había empezado como una solemnidad se transformó lentamente

raíz devocional y que propiciaba el encuentro humano y económico.

De fiesta patronal a evento cultural

Con el crecimiento de la ciudad y urbanización de la zona 2, la Feria de Jocotenango se consolidó como uno de los grandes eventos del calendario capitalino. Aun así, sufrió pérdida de popularidad por la Feria Nacional, creada por Jorge Ubico. Con la llegada de Juan José Arévalo y Jacabo Arbenz, se rescató su importancia y se promovieron

cia de las personas como exposiciones agrícolas y corridas de toros. Especialmente a partir de los años 50 y 60 adoptó un formato más moderno con juegos mecánicos, iluminación eléctrica, espectáculos musicales y una diversidad de ventas que convertían la avenida Simeón Cañas y alrededores en un vibrante mercado, con todo tipo de ventas posibles, como aves de corral, ganado porcino y otras.

Esta se ha convertido en un mosaico cultural en el que convergen siempre nuevas generaciones y centenarias tradiciones. Su atractivo radica en la posibilidad de vivir, en pocas cuadras, un recorrido sensorial por algunos de los aspectos más característicos de la misma Guatemala: su gastronomía, religiosidad y entretenimiento.

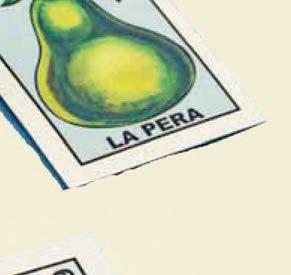

Sus sabores

Las recetas de siempre se mezclan con creaciones adaptadas al gusto popular; entre los antojitos más buscados destacan los elotes locos cubiertos con mayonesa, queso seco, salsa de tomate, mostaza y, en ocasiones, chile en polvo; las garnachas, pequeñas tortillas fritas con carne, repollo, salsa y queso; y los churros, crujientes por fuera y suaves por dentro, espolvoreados con azúcar o bañados en chocolate. A ellos se suman otros clásicos como las tostadas con guacamol, salsa o frijol; los rellenitos de plátano con frijol dulce; los chuchitos envueltos en tusa; los atoles espesos y dulces; los buñuelos y molletes en su miel y las coloridas granizadas que refrescan a los visitantes entre el calor del sol y la gente. Sin dejar de lado la variedad de dulces típicos.

Es, por lo tanto, una oportunidad para pequeños comerciantes y familias que, año tras año, ocupan el mismo espacio para vender y generar sus ingresos. Sus recetas se transmiten de generación en generación, así como la misma posición de sus locales, lo que hace que muchos visitantes fieles los busquen en cada ocasión.

La religiosidad

El festejo tiene su origen en la profunda devoción a la Asunción de María, cuyo culto se consolidó en torno a una efigie de la Virgen que, según la Dirección del Centro Histórico, data del siglo XVII y de autor anónimo. Procedente del Valle de Panchoy y coronada por San Juan Pablo II el 6 de febrero de 1996 en el Campo de Marte. Hoy preside el altar mayor del templo,

recibiendo a los fieles que la visitan durante las Fiestas Agostinas. Según Álvarez, estilísticamente presenta una transición entre el manierismo y el barroco; algunos datos de Heinrich Berlin, historiador y arqueólogo señalan que alguno de los siguientes escultores o estofadores del Jocotenango del siglo XVII pudieron participar en su creación: Juan Bautista Argüello, Gaspar García, Pedro Lorenzo o Sebastián Marroquín.

Junto a ella destaca la llamada Virgen de los Indios, vinculada a una cofradía creada durante la colonia para la comunidad indígena. También traída desde La Antigua, permaneció en relativo olvido hasta que en años recientes volvió a ocupar un lugar central como imagen procesionada. Durante el cortejo, la adoración recorre las calles acompañada por su cofradía, bandas musicales, cucuruchos y familias enteras. Las calles se engalanan con alfombras de aserrín, flores y pino; el repique de campanas resuenan; y el incienso impregna el ambiente.

Entre otras expresiones de afecto destacan las misas y los conciertos en su honor, la pequeña procesión de los mercaderes que solicitan su bendición para los puestos feriales y las largas filas de devotos que esperan para orar ante ella.

El entretenimiento

Otro de sus grandes atractivos es la zona de juegos mecánicos que ofrecen un conjunto de emociones y experiencias inigualables. Entre los que más resaltan está la famosa rueda de Chicago, desde la que se

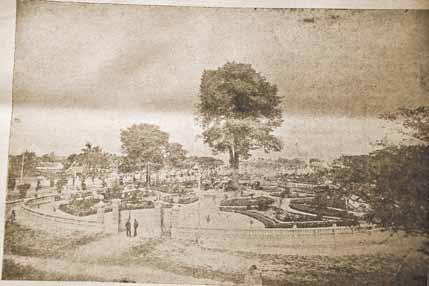

Plano general del campus de la feria y su distribución para el año de 1932.

Uno de los artesanos que llegaban hasta la capital para comerciar sus productos.

Imágenes de 1933 muestran recintos y espacios en que se desarrollaba la festividad que se extendía por días.

puede disfrutar una amplia vista de la ciudad, carritos chocones, toboganes gigantes, atracciones que desafían la gravedad y otras que retan la destreza e ingenio de niños, adolescentes y adultos que se dejan llevar por la adrenalina. El sonido metálico de las estructuras, las luces intermitentes, coloridos carteles y las risas o gritos de fondo crean una atmósfera única.

Los juegos de azar y destreza —tiro al blanco, pesca, canicas o la lotería— invitan a probar suerte a cambio de peluches, espejos o juguetes. También hay ventas de artesanías, ropa, discos, juguetes y recuerdos que conservan el aire de siglos de antaño. Por otro lado, muchos aprovechan a visitar el Mapa en Relieve, que con su maqueta permite conocer a Guatemala desde una mirada diferente.

modificado su aspecto, pero sigue siendo un punto de encuentro y de cohesión social, así como permite reafirmar las tradiciones especiales de esta época del año. Para muchos capitalinos, participar en la festividad es una cita obligada, recorrer los puestos, comer un elote loco, dar una vuelta en la rueda de Chicago y, para muchos, participar en la procesión. Para otros, es una oportuni

sustento, pues esta moviliza a comerciantes, artesanos, músicos y operadores de juegos.

Patrimonio vivo

En tiempos en que algunas de las costumbres usuales a la capital se están perdiendo, la Feria de Jocotenango se mantiene como un patrimonio vivo gra cias a diversos actores, entre ellos, la Municipa lidad de Guatemala. No está congelada en el pasado, se adapta, se renueva y sigue convocando multitudes. Cono cer su historia, su pasado es, en realidad, adentrarse en la historia de la Ciudad de Guatemala y sus barrios, que entre terremotos, revoluciones, disputas y la fe de un pueblo, ha legado a los guatemaltecos de ahora, un momento especial al cual esperar con ansias cada año.

Las atracciones y juegos de azar son las divertidas opciones de entretenimiento; en muchos se ganan premios.

Orígenes

Cada agosto, el barrio de Jocotenango recuerda que la fe y la fiesta pueden caminar juntas. Y que, por unos días, sus calles se convierten en lo sagrado y lo popular conviven sin fronteras.

Los inicios de la feria podrían ser en 1620, en el antiguo pueblo de Jocotenango, cercano a La Antigua Guatemala. Francisco de Fuentes y Guzmán, en su Recordación Florida, menciona que ya en 1690 la feria tenía una duración de 17 días.

Reconocimiento papal

La imagen de la Virgen de la Asunción fue coronada por San Juan Pablo II el 6 de febrero de 1996. Así se reconoce su importancia para el pueblo guatemalteco, así como los siglos de devoción recibidos.

Transformación y permanencia

A lo largo de los siglos, la Feria de Jocotenango ha cambiado de forma, pero no de esencia. Hoy conviven en ella la solemnidad de una tradición mariana con la efervescencia de una feria popular que celebra la vida. La urbanización, la llegada de nuevas tecnologías y el paso de las generaciones han

Los juegos mecánicos gustan a todo público.

La gastronomía forman parte de los atractivos de cada año.

La Virgen de la cofradía de los indígenas ahora sale en un cortejo procesional, tras décadas de pasar en el olvido.

e infografía:

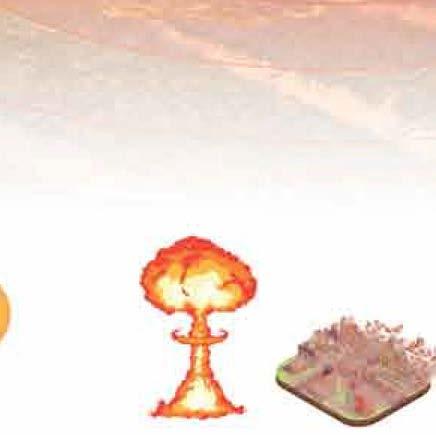

El 6 y 9 de agosto de 1945, EE. UU. lanzó dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Estos ataques marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial

Hiroshima y Nagasaki: 80 años después del horror atómico

El n de la Segunda Guerra Mundial, el inicio del temor nuclear en la era moderna

y el inicio de la era nuclear. Más de 200 mil personas murieron, muchas de ellas por efectos posteriores de la radiación.

Estados Unidos justificó el uso de estas armas alegando que una invasión terrestre a Japón habría costado cientos de miles de vidas aliadas. Japón, aunque debilitado, aún no se rendía. El

Hiroshima Lo plano del área de Hiroshima hizo posible un daño más extenso

Bomba Little Boy

Fecha: 6 de agosto de 1945

8:16 horas

Tipo de artefacto: Uranio-235 (fisión)

Peso: 4,400 kg

Altura de detonación: 600 m Área de destrucción total: 13 km²

Avión: Enola Gay

Comandancia militar de Chogoku

Punto de explosión

Cuartel general del ejército

objetivo era forzar una capitulación inmediata y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro a la Unión Soviética, que avanzaba en Asia: una nueva arma cambiaba el equilibrio de poder global.

Hiroshima fue elegida por ser un centro industrial y militar clave, además de no haber sido

bombardeada anteriormente, lo que permitiría evaluar con claridad el impacto de la bomba. Nagasaki, aunque no era el objetivo principal original, fue atacada tras quedar Kokura cubierta por nubes. También era un puerto importante y albergaba fábricas militares. El resultado fue devastador. Las

explosiones no solo arrasaron físicamente las ciudades, sino que dejaron una huella emocional y ética profunda. Ocho décadas después, Hiroshima y Nagasaki siguen siendo símbolos del horror de la guerra y del riesgo existencial de las armas nucleares. Sus historias exigen ser contadas para no repetirse.

Ayuntamiento

Prefectura

Cómo funciona una bomba atómica

Uranio 235

Un proyectil de uranio es lanzado contra otro similar para crear una masa supercrítica.

Inicia una reacción nuclear. Átomos de uranio o plutonio se dividen, liberando energía.

Neutrones incidentes

Núcleo fisible

División de núcleos

Producto de la fisión

Liberación de energía

Reacción en cadena

La onda expansiva de la explosión choca en tierra creando una segunda onda que se expande con la primera.

Primera onda expansiva Segunda onda expansiva

La fisión desencadena una reacción en cadena incontrolable. En microsegundos se libera una cantidad masiva de energía equivalente a 12,500 toneladas de dinamita.

FUENTE: Elaboración propia

3 m

0.71 m

Se detona la bomba creando una esfera de calor de 300,000 grados centígrados en el centro y entre 3,000 y 4,000 en el exterior que se propaga en todas direcciones, por lo menos en unos 274 metros.

Todo es vaporizado por el calor y la fuerza de la explosión. Vientos de 514 kph.

98 % de fallecidos

Se destruyen todas las estructuras sobre la superficie. Viento a 466 kph.

90 % de muertes

Destrucción de los edificios de gran escala, daños severos en carreteras por vientos de 418 kph.

65 % de muertos

30 % de heridos

Uranio 235

A B

Texto

Marco Flores

Guatemala, viernes 8 de agosto de 2025

El Enola Gay y Bockscar:

Los aviones de la historia

Boeing B-29 Superfortress

Velocidad máxima: 574 km/h

Autonomía: 5,230 km

Carga útil: hasta 9,000 kg

Tripulación: 12 hombres

Defensas: ametralladoras calibre .50

Enola Gay: avión insignia de Hiroshima

Bockscar: Lanzador del Fat Man en Nagasaki

Costo en vidas humanas

Hiroshima

340,000

66,000 muertos 69,000 heridos

25,000 heridos

39,000 muertos

Población

Mientras la onda se expande, el flujo del aire se invierte y la presión de este en el centro expulsa el viento hacia arriba y abajo con efectos devastadores.

Damnificación extrema por calor, se quema todo lo que es inflamable. Vientos de 225 kph.

50 % de fallecidos

Trayectorias de vuelo

Operación Silverplate

Se hace una nube de humo en forma de hongo creada por el aire frío consumido por el estallido producto de la presión y temperaturas extremas.

Una lluvia altamente contaminada cae desde nubes originadas por la explosión, de polvo tóxico, barro y hollín.

Daños severos por quemaduras de segundo y tercer grados, daños estructurales por incendios y vientos de 157kph.

45 % de heridos15 % de muertes

50 % de heridos

Bockscar tenía como objetivo Kokura, pero las nubes forzaron el cambio a Nagasaki.

Por su peso (4,500 kilos) la bomba fue armada durante el vuelo, por miedo a que el B-29 no pudiera despegar y ocasionara un desastre.

Bomba Fat Man

Sweeney,

Fecha: 9 de agosto de 1945 11:02 horas

Tipo de bomba: Plutonio-239 (implosión)

Peso: 4,670 kg

Altura de detonación: 503 m

Área de destrucción total: 6.7 km²

Avión: Bockscar

Un cinturón de explosivos similar a una pelota de futbol se activa e implosiona sobre el plutonio. Las 32 secciones de plutonio que rodean una mezcla de berilio/polonio se fusionan.

Límite de alcance de los B-29

Ambos B-29 partieron desde Tinian, en las Islas Marianas.

Se inicia una reacción nuclear al igual que la de fisión, donde átomos de plutonio se dividen, liberando una violenta reacción en cadena.

Aterrizaje de emergencia en Okinagua por falta de combustible para regresar.

La ruta incluyó puntos de encuentro con escoltas y aviones de observación (Great Artiste, Necessary Evil).

Límite de alcance de los cazas

Enola Gay voló 6 horas hasta Hiroshima.

Estación de Urakami

La geografía irregular del terreno limitó la extención del daño en el valle de Urakami.

de armas

Punto de explosión

Infografía: Marco Flores

Charles

piloto del Bockscar.

Japón

Kokura

Nagasaki

Tinian

Iwo Jima

Nagasaki

Fábrica de armas

Mitsubishi de Morimachi

Fábrica

Mitsubishi de Morimachi

Plutonio 239

Personaje

Marina Prado Bolaños (1925-2021)

Ilustración: Sergio Espada

Maestra de Educación Musical, egresada del Conservatorio Nacional de Música, donde estudió piano, solfeo y composición. Realizó diversas giras nacionales y por Centroamérica y México. Fue galardonada con diversos premios otorgados por distintas instituciones; a la vez, autora de piezas como Momento de amor, Siento que te vas, Tanto te quiero, entre otras. Dirigió por décadas el Radioteatro Infantil que heredó de su fundadora y progenitora, Marta Bolaños de Prado, en la Radio Nacional TGW. Marina entregó la estafeta a su hija, Anabella Palma Prado, quien conduce el programa cada sábado, a las 13:30 horas, y que este año alcanza su 79 aniversario.

Más información disponible en este QR

Fé y estética popular entrelazadas en feria

Texto: Narcy Vásquez

Foto :Mario Léon

Con más de tres décadas dedicadas a descifrar los códigos recónditos del arte religioso guatemalteco, el doctor en Historia del Arte, Fernando Urquizú, ha inquirido desde los intrincados detalles de los retablos coloniales hasta las melodías que acompañan las procesiones de Semana Santa. El investigador ha logrado que más de 300 publicaciones, entre libros, ensayos y recopilaciones, den testimonio de la riqueza cultural que atesora la nación.

En tiempos en los cuales la memoria colectiva enfrenta el olvido, voces como la de Fernando Urquizú nos recuerdan que preservar las tradiciones no es un acto nostálgico, sino una forma de afirmar quiénes somos. Porque en Jocotenango, como en tantas otras manifestaciones culturales del país, el ciudadano es el alma popular.

En esta entrevista, comparte su visión sobre la Feria de Jocotenango, una celebración donde la tradición, la fe y la estética popular se entrelazan con la identidad metropolitana y nacional.

¿Cómo ha cambiado la percepción de la feria a través de los años?

El presidente Rafael Carrera funda la República de Guatemala y al mismo tiempo el imaginario nacional, entonces se va convirtiendo en la feria patronal más importante en las afueras de la ciudad. Eso se corrobora en los libros Cuadros de costumbres, de José Milla y Vidaurre, exfuncionario de su gobierno. Asimismo, el escritor Ramón A. Salazar en su obra El tiempo viejo,publicada en 1877, resaltaba el cortejo procesional del Corpus Christi de la Catedral.

El historiador Fernando Urquizú conversa sobre cómo los guatemaltecos han participado en la festividad capitalina

Entonces, durante los gobiernos liberales de Justo Rufino Barrios, esta festividad toma más auge y aparecen otras ferias laicas, por ejemplo, las mundiales de San Francisco, California; de París y la de Chicago. Estas adquieren el carácter comercial, ya que traen guitarras, ganado, cerámicas, entre otros artículos provenientes del interior del país.

Durante el gobierno de José María Reina Barrios se conforma el imaginario nacional, la feria adquiere un carácter chapín, pues se establece con intereses del gobierno y de la Iglesia.

¿Cómo han incidido los gobernantes en esta tradición?

En los años más cercanos recuerdo la Feria de Jocotenango desordenada, ya no era a un sistema de vida como al principio que todos portaban trajes de gala, sino ya era una celebración del pueblo. Y también el conflicto armado interno provoca que se olvide la memoria histórica, desprecio que fue impulsado por la CIA y por medio de los gobiernos como el de Efraín Ríos Montt, el primer presidente apóstata, y Jorge Serrano Elías, que proponen que se termine todo, que se pierda el sentido de la identidad.

El desarrollo de los Acuerdos de Paz prevé en alguna medida la protección de las tradiciones.

Se plantea con el apoyo de la Unesco, que el patrimonio de un país no está consistente solo en sus monumentos, sino que también debe rescatarse el patrimonio intangible del pueblo guatemalteco.

¿Qué personajes dejaron huella en la historia de esta celebración?

Los arzobispos Ricardo Casanova, quien regresó al país de su exilio y reorganiza todas las tradiciones de Guatemala como nosotros las conocemos actualmente, y Luis Durou y Suré, que contribuyó a darle continuidad a la feria, para que se fortalezca la identidad nacional.

La festividad de agosto toma auge cuando aparecen otras ferias en EE. UU y Francia.

Ícono histórico

Jocotenango hace más de 100 años

Retazos literarios de una fecha tan esperada que reunía a propios y extranjeros con sus mejores galas

Texto: Pablo Cahuec Fotos: Archivo

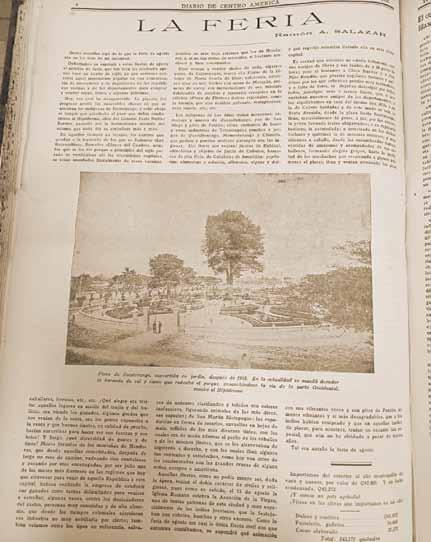

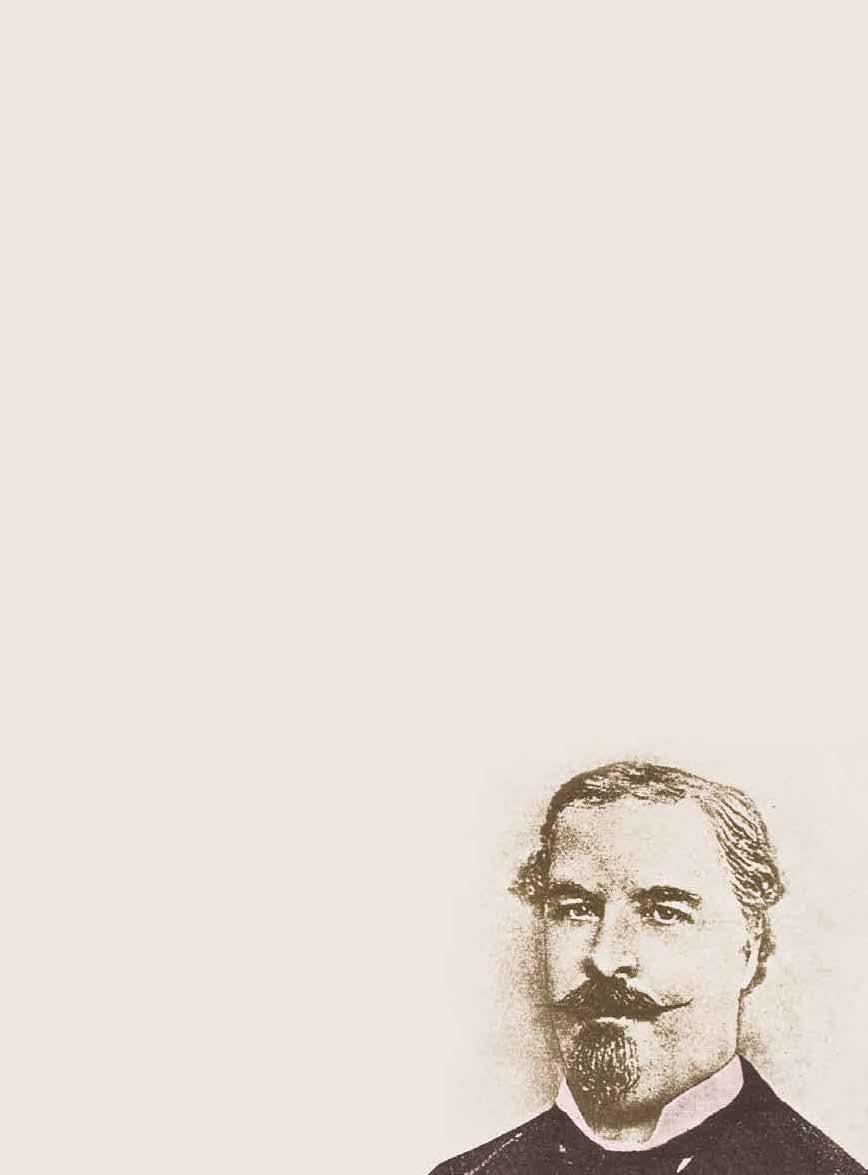

Tratar sobre la Feria de Jocotenango es enfrentarse a una tradición de varios siglos de existencia. No es cualquier costumbre o evento, sino uno enraizado en la identidad misma de la capital. Su historia va de la mano con el nacimiento de esta urbe y es un testigo fiable del paso del tiempo. Esto es más comprobable al leer a antiguos escritores que plasmaron el cómo era antes. Por un lado, José Milla y Vidaurre, quien con su libro Cuadros de Costumbres dedicó unas páginas a la visita que realizó al evento más importante de las Fiestas Agosti -

nas. Escrito entre 1861 y 1871, este relato en específico data de 1862, por lo tanto 163 años atrás. Por el otro, Ramón Salazar, quien en su artículo La Feria, publicado en 1931, comparó, para el Diario de Centro América, cómo se desenvolvía esta celebración en ese entonces y cómo fue en su juventud, en palabras que tienen 94 años. De su mano se puede conocer cómo era esta festividad hace más de 100 años.

José Milla y Vidaurre

Pepe Milla inicia su descripción de la siguiente manera: “El día 15 del corriente, a eso de las diez de la mañana, me constituí en Jocotenango, no tanto para ver la feria, cuanto para ver los que van

Ejemplar de un reportaje de Ramón Salazar para el Diario de Centro América

ficantes. Escribe que “la feria es para la mayor parte de la gente que va a Jocotenango, una cosa secundaria, un pretexto para reunirse, y nada más”, al tiempo que compara lo poco interesante que leresulta la exposición ganadera a la par de una hermosa mujer.

Ramón Salazar

per

unifor

a verla”. Luego aclaró que se presentó “a tomar fotografía y mirar lo que pasaba”. Haciendo uso literario de un viejo árbol, fabrica con él un breve diálogo en el que este le describe los 50 quinces de agosto que ha vivido. Así introduce una perenne práctica en todo evento social: la oportunidad de los hombres para cortejar a las mujeres. Terminada esta conversación, se inmiscuye entre el gentío y describe que “millares de personas de condiciones diversas y trajes tan diferentes como sus condiciones, se empujan unas a otras… Las vendimias se ostentan por todas partes”. Luego enumera las delicias como los típicos dulces y unas más interesantes como “las delicadas tunas de Panajachel; allá, las sabrosas camuesas de Totonicapán; zapotes, pepinos, naranjas; la chancaca, pepitoria y rapaduritas. Todo se ofrece abundante y barato… menos las nueces de Momostenango, que este año están tan escasas como el dinero y como el buen sentido”. Menciona cómo algunas personas “interrumpen la uniformidad”, la manera en que los niños soplan pitos y otros que corren; elegantes damas que cabalgan para ser vistas o peleas insigni -

“Deseo recordar algo de lo que la feria era en los días de mi juventud”, apunta que, 25 años atrás, su función ferial era más fuerte, pues consistía en la llegada de mercaderes de los departamentos y países vecinos para vender y comprar “ropas, frutos y algunas golosinas”. Rememora la alegría que le producía a él y al público observar ganado bien cuidado. Alaba la valentía de hondureños y salvadoreños de viajar en época lluviosa hasta Jocotenango y así disfrutar de su beneficio. Describe las artesanías en venta como sillas, pitos, cerámica, ponchos y chinchines, entre otros; así como las celebraciones de los habitantes por la Asunción de la Virgen con “cohetes, bombas y otros excesos”. Concluye su reportaje al explicar que “era de las pocas entretenciones en la ciudad, por lo que era muy esperada. Tenía un encanto, que aún no he olvidado a pesar de tantos años”.

Rostro de José Milla, autor de

Tres actos diferentes, la misma vos en radio

El Radioteatro Infantil Marta Bolaños de Prado cumple 79 años en la TGW

Texto: Isa Enríquez

Fotos: Manuel Del Cid

En 1946, cuando la radio apenas comenzaba a expandirse en Guatemala, Marta Bolaños de Prado decidió que la imaginación infantil merecía un escenario propio. Así nació el Radioteatro Infantil en TGW , de la mano de esta actriz, pianista, maestra y visionaria. Hoy, casi 80 años después, su nieta Anabella Palma Prado mantiene viva esa llama cada sábado, con nuevos actores y una misma convicción: el teatro —aunque no se vea— se escucha, se siente y se hereda.

Este legado no nació de un solo impulso: ha cruzado tres generaciones. Como una gran obra dividida en actos, el Radioteatro Infantil es la historia de una voz que cambia de timbre, pero no de esencia.

Primer acto: Marta, la pionera

Marta Bolaños de Prado (1897–1963) creció en un entorno que no alentaba a las mujeres a actuar, pero su pasión por la escena fue más fuerte. Trabajó en zarzuelas y comedias musicales, fue educadora y fundó la Compañía Nacional de Teatro Infantil en 1931.

El 15 de agosto de 1946, por invitación del director de TGW, su grupo de jóvenes debutó en la radio con cuentos dramatizados. En 1958, el proyecto también llegó a la televisión gracias a uno de sus exalumnos, director del nuevo Canal 8. Así nació el Teleteatro Infantil Marta Bolaños de Prado.

Recibió la Orden del Quetzal en 1962. Pero su verdadero legado sigue vivo en cada niño que presta su voz y en cada oyente que imagina un bosque, un castillo, una casa encantada.

Anabella Palma, en entrevista con el Diario de Centro América.

Segundo acto: Marina, la herencia en clave mayor

Tras la muerte de Marta en 1963, su hija Marina Prado Bolaños asumió la dirección del proyecto. Pianista, compositora y maestra, continuó el legado con una pasión genuina por el teatro.

Su hija Anabella tenía 13 años cuando empezó a ayudarla: organizaba ensayos, conocía los guiones y se volvió su sombra. “Mi mamá también merece una biografía”, dice. “Formó artistas, escribió guiones, incluso conoció a mi papá, tenor, en el Conservatorio”.

En casa, la vida era un carnaval artístico: la sala servía de aula, los ensayos eran cotidianos. Marina formó su propio estilo: con disciplina, alegría y amor por el arte. Guardó muchos guiones escritos a mano, que hoy son verdaderas reliquias.

Sin darse cuenta, mientras Marina dirigía, Anabella se preparaba para convertirse en la tercera voz del radioteatro.

Tercer acto: Anabella, la guardiana de la voz Anabella Palma Prado creció entre grabaciones y guiones. Debutó en el teleteatro a los 8 años y a los 13 ya era asistente de

su madre. Su vocación se definió pronto. Desde hace más de 20 años lidera el proyecto con dedicación y una pedagogía propia. Enseña técnica vocal, interpretación y empatía. “Si no amas a los niños, mejor ni te metas”, afirma. Lleva pañuelos, agua, paciencia y un respeto profundo por cada proceso.

Adapta cuentos clásicos, enseña técnicas de respiración, actuación y cómo crear sonidos con objetos, desde puertas que se abren, hasta caballos con tecomates. Pero, más que eso, enseña a convivir. “El teatro fomenta disciplina, respeto, constancia… y esa convivencia entre niños es invaluable”, dice.

Una de las anécdotas que más refleja ese espíritu es la historia de una librera que aún conserva. “Me la dieron aquí hace como 15 años, cuando me dieron una donación de libros. Tuvimos que traer el picop, ¡no había dónde meterlos!”, recuerda, “Una vez vino una señora con una joven. Me dijeron: ‘¿Le podemos hablar?’ Me contaron que la huella del Radioteatro había ayudado a sus hijas a superar la muerte de su papá. La joven traía un libro. Me dijo: ‘Este texto me acompañó en mis peores momentos. Usted me lo prestó, y se lo quiero devolver’”.

Desenlace

Cada sábado, a las 13:30 horas en la cabina de cristal de TGW , una nueva generación dramatiza historias. La voz de Marta Bolaños de Prado aún resuena, transformada por el tiempo pero intacta en esencia.

El Radioteatro Infantil no es solo un programa: es una escuela, un archivo vivo, una tradición familiar que ha educado y conmovido a miles de niñas y niños durante casi ocho décadas.

Tres actos. Tres mujeres. Tres épocas. Una sola voz que sigue diciendo: Érase una vez…

Rodrigo Carrillo

Viceministro de Cultura

Para declamar a Asturias

“¡Para un huevo que pones, tanta bulla que metés! Vení, ponelo vos, pues”. Dejó escrito Miguel Ángel Asturias en el poema Marimba tocada por indios, emblemático poema declamado por jóvenes en los años 80, en los certámenes que se organizaban en diferentes establecimientos educativos, tanto públicos como privados.

Declamar era una actividad cotidiana en todos los centros educativos del país. En fechas especiales, como aniversarios y fiestas patrias, se programaban concursos para premiar a los destacados declamadores de primaria y secundaria. Era la oportunidad para que los maestros de Idioma Español y Literatura despertaran el interés de niños y jóvenes por la poesía, y por cómo interpretarla a través de un género escénico casi extinto: la declamación.

En estos concursos juveniles se escuchaban desfilar los textos de José Batres Montúfar, Luis Alfredo Arango, Luz Méndez de la Vega y Manuel José Arce como representantes nacionales. También se declamaban obras de autores latinoamericanos como Pablo Neruda, Octavio Paz, Violeta Parra y Amado Nervo, e incluso de algunos de lengua inglesa, como Walt Whitman.

Los poemas con mayor grado de dificultad eran reservados para las finales, donde se presentaban las mejores voces e interpretaciones. En esa lista de exclusivas obras figuraban títulos de Miguel Ángel Asturias como Tecún Umán, Marimbatocadaporindios, Bolívary Eselcasode hablar, junto a los poemas de Pablo Neruda —con algunas de sus Odas— o La Marcha Triunfal de Rubén Darío.

Con los años, estos certámenes estudiantiles —donde se escuchaba de viva voz la poesía del mundo— dejaron de formar parte de los programas de estudio y festivales en colegios, escuelas e institutos. Con ello, la poesía se refugió en las páginas de quien desee leerla.

Para el escritor Francisco Méndez, Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias: “A Guatemala le hace falta volverse un país asturiano, como Nicaragua es un país daridiano; Chile es un país nerudiano”. Añade que en esos países casi todos conocen un poema de estos grandes de las letras; además, hablan de ellos como si fueran sus amigos o familiares, y se saben su vida. Pero acá falta que los guatemaltecos conozcan más y lean más al Gran Moyas.”

Si sabemos que el mejor homenaje para un escritor es que lo lean niños, jóvenes, adultos y ancianos, leamos la obra universal del gran Asturias. Por ejemplo, Sien de alondra, que contiene la poesía del Premio Nobel guatemalteco (1918 a 1954) y que recientemente volvió a ser impresa por la Editorial Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes, junto con Clarivigiliaprimaveral, editado por primera vez en 1965, donde se recoge la voz poética más exquisita del Gran Lengua en las décadas de los 50 y 60.

“¡Para un huevo que ponés, tanta bulla que metés! Vení, ponelo vos, pues”.

El café guatemalteco ha ganado premios como el primer lugar en la Exposición de Café de San Francisco en 1915 y el reconocimiento como Mejor Café del Mundo en la Exposición Internacional de París en 1889.

Fotorreportaje

Aromático y delicioso

Texto: Isa Enríquez

Fotos: Jesús Alfonso

En Guatemala, “juntarse a tomar un cafecito” es mucho más que compartir una bebida; es una invitación al encuentro, una excusa para la conversación entre pan dulce, , anécdotas y confianza. Más que una bebida, el café es un lenguaje cotidiano, una forma sencilla de decir “te valoro, quiero escucharte”. Ofrecerlo es un gesto de afecto, una muestra de hospita -

lidad que ha cruzado generaciones. Su historia también explica su profundo significado. Desde finales del siglo XIX, el aromático ha sido clave en la economía guatemalteca: en la década de 1880 llegó a representar el 80 por ciento de las exportaciones. Transformó el paisaje, la estructura agraria y la vida de miles de familias que lo han cultivado por generaciones. Por eso, no es solo un producto porque forma parte de la memoria colectiva, presente en las manos, los relatos y la mesa de millones de guatemaltecos.

Guatemala, viernes 8 de agosto de 2025

Alrededor del 44 por ciento del café es cosechado por pequeños agricultores, quienes representan más del 97 por ciento de los productores, según informes del USDA.

so, este grano conecta a quienes viven en el campo

y en la ciudad, a jóvenes y personas mayores. Su presencia (cada vez más visible en ferias y espacios comunitarios) refleja su papel como símbolo de identidad, encuentro y pertenencia.

En este fotorreportaje, se visitaron varias cafeterías en el Centro Histórico, como Café León, Café Gitane, Saúl, entre otros, para compartir datos que respaldan su importancia en Guatemala… mientras, claro, nos tomamos un cafecito.

guatemalteca apuesta no solo

por producir, sino también por valorar su granomediante el tostado, el empaque y la promoción de distintas especialidades.

Hoy se produce 60 por ciento más café que hace 30 años, lo que muestra un crecimiento de oferta y demanda.

En Guatemala, aproximadamente, 376 mil hectáreas se dedican al cultivo del grano.

Entre las variedades más populares de café están el Bourbon, Caturra y Typica.