不光解析傳統印刷, 時下最夯的UV印刷、電子紙、 3D列印技術一次全公開! 637 2023 月號 ISSN:0250-331X 9 770250 331001 01 NT$280

* 大專、中學生作品會擇優定期 另外刊登, 詳情請掃 QR code → 走入你我的科學藝廊︒ 顯 影 徵 稿 植物顯影 天文顯影 動物顯影 《科學月刊 》 609期 蔡侑杰〈藍鳥 〉 《科學月刊 》 620期 游崇瑋〈阿法六線風鳥 〉 《科學月刊 》 614期 植業病《臺灣五葉 松 》 什麼是顯影專欄? 科學月刊於知識性長篇外,會有 專欄刊登 圖文並茂的照片特輯 。 投稿形式? 五張各種角度的 照片 與 相關 科普介紹 500 ~ 700 字。 什麼內容可以投稿? 只要 主題與科學相關 ,不管是有用或是 沒 用(?) 的知識、照片,都歡迎投稿。

2023 JANUARY 637期 與時俱進的印刷技術 封面引言 18 隨手可見的報章雜誌 蘊藏不為人知的印刷科學演變史 封面故事一 ▶ 印刷歷史 張樂妍 20 一本雜誌是怎麼被印製出來的? 《科學月刊》印刷大解密 封面故事番外篇 ▶ 印刷廠探訪 羅億庭 24 改寫印刷趨勢的新技術 UV印刷 封面故事二 ▶ UV印刷 陳昌郎 28 不只是製作模型的3D列印! 積層製造技術的應用與突破 封面故事三 ▶ 3D印刷 郭哲男 34 為什麼閱讀電子書比較不傷眼? 電子紙背後的科學原理 封面故事四 ▶ 電子紙 高文忠 38 印刷廢液如何處理? 從源頭著手綠色印刷的未來 封面故事五 ▶ 印刷廢水 曾絲宜 44 以傳統印刷機印製過程中,紙張經過沾取油墨的滾筒作為出發點。印製好 的紙張透過不合理的扭轉延伸到3D列印機,象徵印刷領域隨著科技進步, 成品從平面進化到立體。這樣打破傳統思維的發展像是印刷界的奇異點, 帶給人類對印刷有更多超乎想像的可能性。 整體使用湖水綠與藍色作色彩配置,透過漸層的效果表現未來感,也呼應 到標題「印刷新科技」。為了更貼近印刷的樣貌,繪製文章中提及的二氧化 鈦做紙張上印製的內容。 封面說說話 Contents

科學月刊 2023.1 2 News Focus 10 為什麼蚊子總是叮我?/ Meta 預測出六億種蛋白質結構 11 世界人口已突破 80 億/精子游泳也講求團體合作 12 種族主義使醫學研究產生偏誤/貓(可能)比你想像的更在乎你 13 用 AI 找出「消失」的漁船 Contents-2 書 摘 78 《哇!這是怎麼蓋出來的?》 特別報導 4 來自恆春的意外「鯨」喜 科博館臺灣鯨魚化石挖掘團隊專訪/羅億庭 科學‧出走 14 發票如何印製?臺灣統一發票的故事/張樂妍 青年尬科學 68 以雞之名,詠讀歷史:讀《雞冠天下》/賴亮宇 70 深思熟慮的反叛:讀《反叛的科學家》/林冠全 72 氣候變遷深淵中的最後一道光:讀《氣候緊急時代來了》/吳俊緯 74 基因編輯的奇幻旅程:讀《破解基因碼的人》/蔡佩瑾 專 欄 50 數不勝數:無所不在的 π 人類如何追尋圓周率?/張鎮華 56 格物致知:為什麼油炸食物時會滋滋作響? 油鍋內聲音的祕密/施奇廷 62 物換星移:極光如何譜出多變色彩? ERG 衛星任務發現高空極光奧祕/張滋芳、江致宇、談永頤、王祥宇 填問卷.拿新書

獲獎名單將於 2023 年

之前公布於《科學月刊》網站 (

以上錯誤謹向各位讀者致歉 科學月刊編輯部 敬上 《科學月刊》635 期第 76 頁第三段第三行 「4000 年前」更正為「四萬年前」;第 77 頁圖三中的「4 ka(Lachamp)」更正為「40 ka(Laschamp)」。 《科學月刊》勘誤 reurl.cc/aaxWd9

只要於 2023 年 1 月 31 日前,完 整填寫讀者問卷調查,就有機會 獲得小麥田出版的新書《哇!這 是怎麼蓋出來的?》。 問卷內容請至 reurl.cc/aaxWd9 或掃描 QR code,並詳實填寫, 否則將喪失抽獎資格。

2 月 5 日

www.scimonth.com.tw)。

理事會

理事長:蔡孟利

理 事:曲建仲 于宏燦 朱慶琪 林翰佐

邱韻如 紀延平 曾耀寰 蔡政修

執行總監:趙軒翎

編輯部

總編輯:林翰佐

副總編輯:趙軒翎 李依庭

編輯委員:王文竹 王伯昌 曲建仲 江建勳

李志昌 李精益 阮明淑 周鑑恆

林秀玉 林宮玄 邱韻如 金升光

金必耀 門立中 紀延平 范賢娟

倪簡白 高啟明 高憲章 張大釗

張敏娟 陳妙嫻 陳彥榮 陳鎮東

陳藹然 單維彰 景鴻鑫 曾耀寰

程一駿 程樹德 黃正球 黃相輔

楊正澤 葉李華 廖英凱 管永恕

蔡孟利 蔡振家

走進編輯室

永續印刷,永續科學 不知道各位讀者是否喜歡多了點分量感和手感的《科學月刊》?沒錯,我們改版 了。現在你正拿在手上翻閱的雜誌,是編輯部歷經數個月的規畫、討論調整,從 紙張挑選、封面的裝訂方式、後加工等各層面著手,打造出如今呈現在你面前的 最新模樣。

所以,在這個別具意義的一期裡,我們的封面故事私心地想跟讀者談談印刷這件 事。印刷是一項古老的技術,最早可追溯至西元前 3000 年的兩河流域時期使用滾 筒印章製造印刷品。往後,隨著活字印刷術和印刷機的發明,文字開始能夠被迅 速且大量地複製。再加上科技的發展,如今的印刷技術已不可同日而語,在品質 和效率上都有明顯的提升。

印刷技術的發明也不僅將文章、書本從手抄、手寫帶入機械階段,更讓知識的傳 播悄悄產生了變化,成為推動文藝復興、科學革命等運動中不可或缺的角色,為 現代人類的經濟、文化奠定了基礎。然而,即使印刷技術因著科技的進步不斷發 展、蛻變,但在資訊數位化和消費行為改變之下,仍帶給紙本印刷產業極大的衝 擊與挑戰。

除了探討讀者過往熟悉的傳統印刷,這期我們更將目光聚焦在顛覆想像的印刷新 科技,像是近幾年很熱門的 3D 列印技術,或是近期已被應用在捷運車廂內或公車 站牌的電子紙技術。當然,我們也會談論印刷產業最讓人詬病的廢水處理和環境 汙染議題,探討對生態環境較為友善的綠色印刷,並期許印刷產業能夠再創價值、 永續發展。 最後,真心希望你們會喜歡換上全新衣裳、全新出發的《科學月刊》。新的一年

SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 3

副總編輯 李依庭 臺北市科學出版事業基金會 董事長:劉源俊 董 事:于宏燦 朱慶琪 邱韻如 林翰佐

也請各位多多指教!

胡維平 高甫仁 曾耀寰 蔡孟利 顧 問:王文竹 周成功 林基興 郝玲妮 高涌泉 羅時成 出版者:科學月刊社

月

77 號 7 樓 電話:

傳真:

網址:

製版印刷:赫偉有限公司 總經銷 : 聯華書報社 圖文版權有任何疑慮請洽編輯部,廣告刊登及雜誌訂閱請洽業務部。本刊所刊登文章內容皆為版權所有,非經本刊同意不得作任何形式的轉載或複製。

劉宗平 蔡兆陽

鄭宇君 鄭運鴻 鄭宜帆 韓德生 嚴如玉 嚴宏洋 蘇逸平 編輯顧問:王明蘅 古宏海 朱麗麗 吳明進 吳家誠 周延鑫 周榮泉 洪萬生 洪裕宏 胡進錕 孫維新 張 復 張勝祺 陳文屏 陳章波 陳國成 曾惠中 楊玉齡 劉仲康 駱尚廉 魏耀揮 蘇益仁 蘇振隆 編 輯:羅億庭 張樂妍 美術編輯:黃琳琇 封面設計:許智翔 業務部 業務專員:廖本翔 財務顧問:江旻壕 專案副理:林品婕 創刊於 1970 年 本期為第五十四卷第一期 第 637 期 發行於 2023 年 1

中華郵政北台字第 0677 號執照登記為雜誌類交寄 行政院新聞局版台誌第 0934 號 科學月刊社 地址:106013 臺北市大安區羅斯福路三段

(02)2363-4910

(02)2363-5999

www.scimonth.com.tw 電郵:scimonth@scimonth.one

科學月刊 2023.1 4 特別報導 Special Report 採訪撰稿|羅億庭 挖不了化石,就寫一 寫化石,本刊編輯。 去年5月,科博館地質學組的助理研究員楊子睿與團隊,在恆春的頭溝河谷中發現 了一具臺灣目前保存得最完整的大型鯨魚化石。 根據鯨魚的下頜骨化石,團隊推估牠的真實大小約有18公尺長,生存在約10萬年 前;從肩胛骨推論牠可能是一隻小的藍鯨,或是青少年時期的大翅鯨。 團隊中不少人都是第一次參與大型古生物化石開挖,過程中除 了需要克服地獄般的天氣,還面臨了瘋狂進攻的蚊子、 暴雨淹水等考驗,但也每天都有不同驚喜。 Take Home Message 來 自恆春的 喜 化石挖掘出土。挖掘成員由左至右分別為范 綺珍、李岱安、李庭安。(陳宗岱拍攝)

SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 5 特別報導 Special Report 當生物的生命消逝後,牠的遺體、生存痕跡便有可 能留存於土地上,經過沉積物的堆積、掩埋與化石 化作用(fossilization)成岩後變為化石。化石記 載著這片土地曾經的過往,而透過化石也可以使我 們對曾經生活於當地的古生物有更多了解。 在地球整整 46 億年的歷史中,臺灣算是很新的一 座小島,出現於大約 600 萬年前。但即使是相對 於地球歷史來說十分年輕的臺灣,島上的化石依 舊不少。也因為臺灣的地形、地質環境特殊,在不 同的地層中都分布著許多珍貴的化石,舉凡貝類、 科博館臺灣鯨魚化石挖掘團隊專訪 海膽、珊瑚、脊椎動物、有孔蟲(Foraminifera) 等,都曾有過發現的紀錄。出土自臺灣的脊椎動物 化石中,最有名的大概是 1970 年代在臺南左鎮菜 寮溪發現的早坂島犀(Nesorhinus hayasakai); 近 20 年來漁民更在澎湖海溝打撈到不少古菱齒象 (Palaeoloxodon)化石。 大象是陸地上最大的哺乳類動物,而海洋中最大的 哺乳類動物則非鯨魚莫屬;在臺灣這座島嶼上,曾 發現過鯨魚化石嗎? 將鯨魚脊椎骨化石挖掘出土後,會初步利用鑽子清除 多餘的表層土,並用三秒膠固定化石龜裂的部分。成 員由左至右分別是梁子儀、吳筱柔。(李岱安拍攝) 因顱骨化石上方的岩石有晃 動的狀況,現場先將頭骨 用木板保護,再把上方岩石 敲落,以維護挖掘人員的 安全。圖上成員由左至右分 別為周冠宇、楊子睿、連士 賢、梁子儀。(李岱安拍攝)

科學月刊 2023.1 6 特別報導 Special Report 去(2022)年 5 月,由國立自然科學博物館(簡 稱科博館)地質學組助理研究員楊子睿帶領的團 隊,在恆春地頭溝河谷中發現了一具保存得極為 完整的大型鯨魚化石。在歷經「地獄般」的三個 多月後,終於成功將整具化石從地層中挖掘出來。 《科學月刊》這次也特別訪問了楊子睿與幾位這 次參與化石挖掘的團隊成員們,聊一聊本次挖掘 的過程及當中的辛酸血淚。 最初為什麼會知道恆春當地有這具鯨魚化石,並 開始挖掘呢?「這一開始其實都是無心插柳柳成 蔭。」楊子睿回憶,去年 5 月恰好有一位德國學者 來訪臺灣,因此楊子睿帶著他走訪臺灣較知名的幾 個化石產地,如臺灣南部的左鎮、恆春等地,採集 基本的貝類化石。在恆春挖掘化石的途中,有一名 團隊成員發現地層裡有塊看起來像是鯨魚肋骨的石 頭,但大家卻都把它當成地面在踩。後續挖掘時發 現這塊一直被當作地面的石頭確實就是鯨魚肋骨, 且光是該處就有多達四根,而這條鯨魚肋骨也為本 次挖掘揭開了序幕。 前面也提過,這次挖掘的過程如同「地獄」,原因 在於挖掘化石的恆春當地幾乎都是崎嶇不平的石灰 岩層,若不慎跌倒可是會破皮流血。除了地形之 外,天氣也是造就地獄的其中一個因素。雖然現 在時序已進入秋冬,但還記得每年 5 ~ 9 月那彷彿 想將人就地燒死的艷陽嗎?「整天的氣溫都超過 因為環境與地形的限制,團隊 無法使用大型機械挖掘與運送 化石,特別是從化石出土到運 上採集車這段路十分難走,必 須空出雙手協助行走,因此需 請團隊成員周冠宇、官鑫伯協 助穩住化石與背著重物的成員 梁子儀,方能緩慢前進。 李岱安拍攝) 照片下半部為鯨魚下顎骨的清修, 右上部分則在進行頭骨的挖掘。圖 中也可看到挖掘常使用的工具,如: 竹刀、三秒膠。圖中人員右上兩位 由左至右分別為吳筱柔、林佩蓁; 下半部兩位由左至右分別為周冠 宇、莊景壬。(梁子儀拍攝)

SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 7 特別報導 Special Report 本次挖掘出土的鯨魚下顎 骨長度長達 223 左方作為比例尺的團隊成 員周冠宇的高度相比,就 可以看出它驚人的尺寸。 (梁子儀拍攝) 34℃,河谷中的濕度也幾乎是 100%,即使想流汗 也流不出來,」楊子睿說著當時在恆春低海拔森林 挖掘的過程,「還會有一大群蚊子瘋狂進攻,防蚊 液都要噴好噴滿、像一層膜一樣!」 即使過程中經歷了千辛萬苦,團隊仍成功的將這具 鯨魚化石挖掘出來,呈現在眾人眼前。 解密臺灣古鯨魚的形態密碼 看見這隻鯨魚巨大的下頜骨,也讓人不禁好奇臺灣 以前也曾找到過鯨魚化石嗎?這次的挖掘成果跟先 前相比又有什麼不同?楊子睿解釋,由於臺灣島的 地層在形成的過程中容納了不同階段的海岸環境, 因此有許多鯨豚在此擱淺後被保留在地層中,形成 了化石。過往其實有不少鯨魚化石出土的紀錄,例 如在大甲溪曾出現過鯨魚肋骨化石、屏東四溝、臺 南左鎮也都有過鯨魚化石出土的記載。 不過先前挖掘到的化石大多只是鯨魚的其中一條肋 骨、脊椎骨等,「這是臺灣到目前為止,第一次保 存得最完整的鯨魚化石。」楊子睿說。而且不僅是 鯨魚,它也是目前出土最大、最完整的脊椎動物, 至於這隻鯨魚之所以能夠用近乎原始的狀態被保留 下來,顯示了牠在死後沒多久就迅速被掩埋。楊子 睿進一步解釋,臺灣南部的造山速度相當快,當造 山時抬升得愈高、雨水就會愈快將泥沙沖出,沖出 泥沙後就會以愈快的沉積速率將鯨魚掩埋起來,讓 牠形成一具相對完整的化石。 根據其中一根長約 223 公分的鯨魚下頜骨化石, 團隊推估這隻鯨魚的真實大小約有 18 公尺長。此 外,自由研究者莊智凱分析了地層中的鈣質超微 化石(calcareous nannofossil),推測這隻古鯨 魚應該生存在約 8 萬 5000 年前的潟湖環境。由於 人類過去幾千、幾百年來的開墾活動,在全新世 (Holocene)和更新世(Pleistocene)較新地層 附近的化石大部分已被毀滅,所剩無幾。「包含 日本、美國發現的近代鯨魚化石都只是碎塊或是 其中一部分,從來沒有過這種一整隻被我們挖出來 的。」楊子睿說道。 現生已知體型最大的哺乳動物是海洋中的藍鯨 (Balaenoptera musculus),最長的體長紀錄是 29.9 公尺。目前我們有辦法辨認出這具化石可能 是哪一種鯨魚嗎?楊子睿分享道,要鑑識出一隻鯨 魚是哪個物種,最重要的關鍵是透過牠的「耳骨」, 但這隻鯨魚化石在找到時耳骨早已風化消失,因 此只能靠替代方案⸺肩胛骨,鑑定這具化石的物 種。目前推論這隻 古鯨魚有可能是一 隻小的藍鯨,或是 青少年時期的大 翅鯨(Megaptera novaeangliae)。

科學月刊 2023.1 8 特別報導 Special Report 挖掘過程中的驚喜與驚嚇 這次在臺灣挖掘出鯨魚化石的成果令人驚喜,但是 除了前面提過「地獄般的環境」之外,其實挖掘過 程中還有相當多不為人知的辛苦。目前就讀臺灣師 範大學地球科學系的團隊成員官鑫伯也分享,他們 在挖掘的某幾天就因為當地突然下起了大雨,當下 必須先有一部分人將旁邊因挖掘而產生的土堆推 開,清出一條河道以避免水淹上來,甚至還利用旁 邊現成的木塊做成臨時的河堤阻擋大水。在某次挖 完化石隔天回到挖掘現場時,還看到原先挖掘的地 方淹了水,「那時候我超緊張!因為化石好像不要 泡到水比較好。」官鑫伯笑著說,而他也只能盡快 用桶子與湯匙將水撈出,以防止化石泡在水中而有 所損害。研究助理吳筱柔進一步分享,淹水的那幾 天水真的來得又急又快,「團隊成員只能貼著邊邊 儘速撤退,想辦法逃出去。」「我那時候壓力真的 很大,因為很怕有人會出事,這樣我就會上報紙而 不是上《科學月刊》了。」想起當時的情況,楊子 睿也心有餘悸的說道。 談到這次的挖掘過程,其實團隊中不少人都是第一 次參與這類大型古生物化石的開挖。吳筱柔便分享 當初開挖時完全看不出自己在挖的是什麼東西,有 點像是尋寶的概念,她也說:「每天都有不同的驚 喜,因為愈挖就會愈覺得它和自己原先的猜測不太 一樣!」而來自文化大學生命科學系的連士賢平時 則是比較常接觸現生鯨豚,所以對鯨豚的骨骼位置 分布相當熟悉⸺但在挖掘鯨魚化石時卻完全無法 用平常的解剖思維去思考。「骨骼會在土中的哪個 位置?會不會因為時間與地質壓力的作用而改變形 狀?」連士賢講述著種種需要考慮的事項,這些挖 掘、保存、保 護等處理化石的方 式,都是需要在現場慢慢學習的。成功大學地球 科學系的李岱安則認為,整個鯨魚化石挖掘的過 程都令她相當印象深刻,因為過往從來沒有看過 這麼大的古生物化石出現在眼前。從數十天的挖 掘到親眼所見鯨魚骨頭,再將化石成功運出,這 一切對她來說都相當震撼。 有待揭曉的鯨魚生態故事 目前團隊已經針對這具鯨魚化石做了初步的研究, 得知牠可能的物種、生存的年代,那麼未來還有哪 些研究規劃呢?楊子睿說明,目前團隊想知道的是 為什麼在恆春地區會有這麼多鯨魚被埋在這裡? 牠們被埋在此處的原因又是什麼?對當時的整個 古環境、生態系來說有什麼樣的意義?「這一切完 整的生態故事,都需要進一步討論與了解後才能將 它補齊。」楊子睿表示。 這具鯨魚化石現在已經全數被運送回科博館中等 待後續的清修,而清修也是一項十分浩大的工程。 目前都還在將一些較大型的化石,如肩胛骨上的 石膏拆卸下來,其他比較小塊的碎骨頭就必須花 時間、人力慢慢進行清修。楊子睿更與我們分享, 當初來訪臺灣、曾參與過前期挖掘的德國學者表示 德國慕尼黑的「人與自然博物館」(Museum of Man and Nature)對這具鯨魚化石相當有興趣, 希望能出借展示。未來挖掘團隊也期望能透過與其 他單位的合作,將這隻鯨魚化石完整的展示在國際 與臺灣民眾眼前。

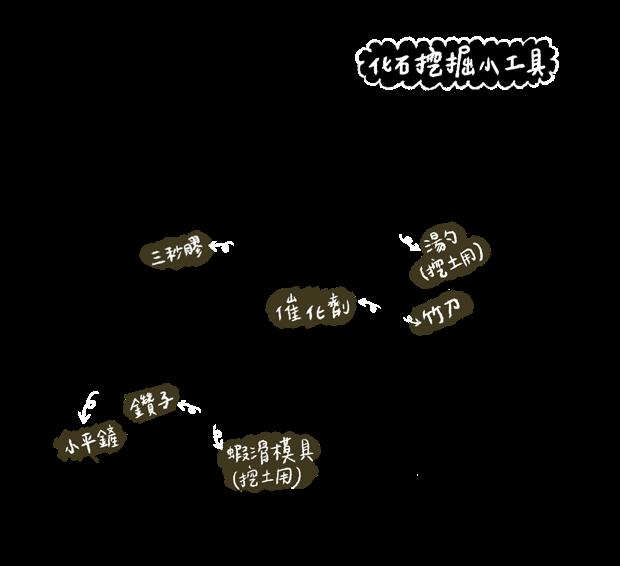

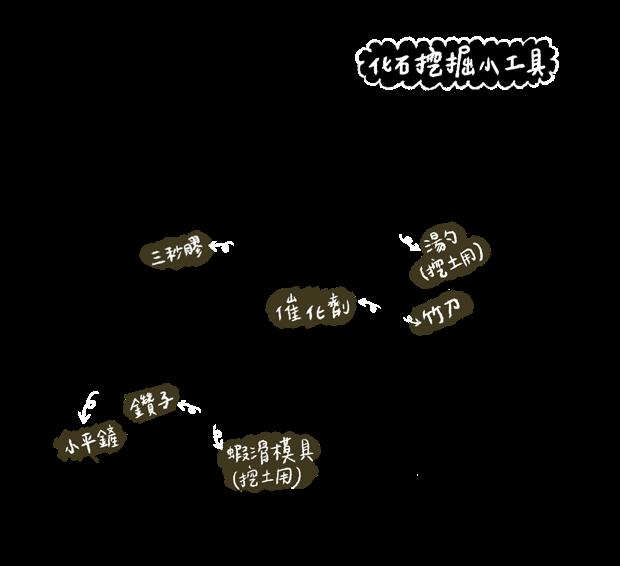

SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 9 特別報導 Special Report 化石挖掘小教室 你知道化石怎麼挖出來的嗎? 挖出來後又要做哪些處理? 一般在國外開挖大型化石時,通常前面會先有一些重型機具當先鋒。但因為這次的恆春挖掘現場 屬於國有地,且地形也無法讓重機具進入,因此團隊都是用人工的方式挖掘。在國外時,都會先 經過申請,利用鑽子去打石頭,不過由於當地全部都是軟爛的泥岩,團隊發現這次在恆春開挖時 使用「竹刀」是最方便的,不僅可以清除掉化石上的泥沙、也比較不會傷害到化石。 當化石從地層中被挖出來之後,會先確認它的堅固程度,再瘋狂潑上快乾膠、 三秒膠等黏著劑,並以鋁箔完整地包覆化石後,補上黏著劑使它們密合,有 時候還會加上催化劑加速鋁箔與鋁箔之間的緊密貼合。上完鋁箔後以布料、吸水性極高的紗布沾 上石膏水,包覆住化石支撐著骨頭,使它不易斷裂。若是讓石膏直接接觸到骨頭的話,事後在清 理掉石膏時很容易傷害到化石,因此鋁箔能作為固定與隔絕的功用,令石膏不會透到化石表面。 楊子睿分享在國外開挖時,可以請直升機將化石載下山,但這次因為 地形、樹木分布得十分密集,加上隔壁是恆春空軍基地,因此全程都 是以人力運送。文章中提到長223公分的鯨魚下頜骨,重量高達334 公斤,由6~7個人輪流將它搬出來,總共花費七個小時才成功運出! 帶回去的化石會環切上半部石膏,石膏切割開來之後便會露出上半部 的化石,下半部的石膏支撐物則是呈現碗狀包裹著化石。而後會以丙 酮(acetone)洗去挖掘時塗上的快乾膠和黏著劑,再以一種特別的 固化劑「B72」讓化石能保存得更好。若是之後要將化石進行展示,那 就會再做後續的清理、裝架等工作。 1 2 3 4 挖掘工具 化石出土後的處理 挖出來的化石如何運輸? 化石上的石膏如何拆卸? ) (梁子儀拍攝) (梁子儀拍攝)

De Obaldia, M. E. et al. (2022). Differential mosquito attraction to humans is associated with skin-derived carboxylic acid levels. Cell, 185 (22), 4099–4116.

Lin, Z. et al. (2022). Evolutionary-scale prediction of atomic level protein structure with a language model. Preprint at bioRxiv.

科學月刊 2023.1 10 NEWS FOCUS (Photo DHon Unsplash)

為什麼蚊子總是叮我? Meta預測出六億種蛋白質結構 蛋白質是所有生物的必要組成成分,然而人類對 如此重要的物質其實所知甚少。即使集結眾多科 學家之力所建構的蛋白質資料庫(Protein Data Bank)也只解出近 18 萬種蛋白質結 構,而這僅占生物圈的極小部分。不 過,人工智慧(artificial intelligence, AI)帶來了驚人的突破。去(2022) 年初,Google 旗下的人工智慧公司 DeepMind 利用 AlphaFold 預測出兩億種 蛋白質結構,幾乎涵蓋所有已知生物的 DNA 資料庫。而另一個科技巨頭 Meta(Facebook 母公 司 )也不落人後,在去 年 10 月 31 日宣布它們開發 的 ESMFold 預測出超過六億種蛋白質結構,這當中 還包含了許多潛藏未曾被發現的蛋白質。 蚊子可能是許多人最討厭的動物之一,即使在黑暗 中,牠依舊能夠根據人類呼出的二氧化碳和身上帶 有的氣味,找到我們的確切位置。然而也有些人特 別受蚊子「歡迎」,當一群人一起到郊外踏青,明 明大家都穿短袖,為什麼老是只有某些人被叮得滿 頭包?許多過去研究發現這可能與血型、性別或是 常吃的食物等因素有關,但卻沒有科學研究真正找 出確切原因。 美國洛克斐勒大學(Rockefeller University)神經遺 傳學與行為學實驗室(Laboratory of Neurogenetics and Behavior)的沃沙爾(Leslie Vosshall)對此十 分好奇,究竟是什麼因素讓這些人變成「蚊子吸引 器」?他們的身體又有什麼與眾不同的地方?於是 沃沙爾從人的皮膚著手:他招募了一群受試者,並 Met a 採用一種稱為「大型語言模型」( large language model)的 AI 模型,該模型的原始用途 是根據個別字母或字詞來預測文本。此蛋白 質結構計畫的負責人里維斯(Alexander Rives)與研究人員利用此 AI 模型,先 輸入已知的蛋白質結構,並使用字母 代表 20 種胺基酸訓練 AI 填補未知的胺 基酸序列。雖然里維斯表示 ESMFold 的 預測精準度尚不 如 AlphaFold,但速度卻 快 上 60 倍,所以可在短短兩週內就累積如此 龐大的資料庫。目前這些資料已開放自由取用,將 可幫助研究人員進一步探索更廣大的蛋白質世界。 在他們的前臂套上絲襪,每次穿戴六小時至一整 天,以蒐集皮膚所分泌的物質。結果發現某些受試 者的樣本特別吸引埃及斑蚊(Aedes aegypti),吸 引程度甚至可相差 100 倍。他透過化學分析方法發 現,吸引蚊子的人皮脂中的羧酸(carboxylic acid) 濃度特別高。 皮膚上的細菌常會利用羧酸來製造人體獨有的氣 味,因此這類菌種可能吸引更多蚊子前來享用「大 餐」。沃沙爾認為,未來或許可透過改變皮膚上的 微生物菌叢,進而降低對人對蚊子的吸引力。

United Nations. (2022). Day of 8 billion. https://www.un.org/en/dayof8billion

Phuyal, S. et al. (2022). Biological benefits of collective swimming of sperm in a viscoelastic fluid. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 10, 961623.

NEWS FOCUS SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 11

世界人口已突破80億 精子游泳也講求團體合作 去(2022)年 11 月 15 日, 聯合國宣布地球總人口 數已達到 80 億。遙想 19 世紀初,地球人口僅有 10 億,百年後才成長至 20 億;而在第二次世界大 戰結束後,人類在公共衛生、飲食、醫藥等各種條 件逐漸改善,不僅提高人們的平均壽命,也使各國 人口數以前所未有的速度成長。1999 年地球人口 暴升至 60 億,之後更僅僅花了 12 年就突破 70 億。 而 從 70 億到 80 億的過程中,有近七成的增長來 自於較貧窮的非洲國家,未來這個占比還會進一步 提升。 聯合國預估接下來人口成長將會放緩,可能要到 2037 年才會達到 90 億,原因之一是高收入國家的 生育率降低。根據估算,2075 年左右人口會達到 高峰並停止增長,只是屆時人口可能已超過 100 我們每個人都打敗了無數的對手後才來到這個世 界⸺當千百萬顆精子在子宮中游動時,唯有最 快抵達卵子的那顆精子,才能孕育出一個完整的 生命。不過,北卡羅來納農業與技術州立大學 (North Carolina Agricultural and Technical State University)的物理學家董致寬和他的研究團隊卻提 出了一個新觀點:合作才能更快到達終點。 由於實際觀察精子在生物體內的游動狀況並不容 易,因此研究人員利用一個約四公分長的管路作為 實驗器具,並在管路中灌注黏稠的液體以模擬子宮 內的環境。他們從公牛的精子中發現,一群精子共 同游向卵子時,會比單獨的精子更快抵達。但特別 的是,群體游動的精子其實在游動速度上並沒有比 單一精子來得快,關鍵性差異就在於游動的路線。 億。聯合國指出,持續增長的人口對地球環境施加 了龐大壓力,使人類未來將面臨種種挑戰,包括能 源消耗、氣候變遷、資源分配不平均等問題。如何 讓富裕國家減少資源消費、承擔更多氣候變化的責 任,但同時又能幫助貧窮國家改善生活環境、提供 教育機會、保障個人健康並刺激經濟成長,已成為 當前的重要議題。 單一的精子通常會以曲線的方式前進,然而當精子 聚在一塊時,它們就能筆直地往前游動。他們也觀 察到,群體精子在逆游而上時的表現更好,單一精 子則會容易偏離方向。而當黏液流動速度更快時, 個別精子會容易被沖刷下來,群體精子則更能維持 在路線上。雖然這項實驗的素材來自於牛隻,不過 研究人員相信這些群體優勢應也同樣適用於人類精 子,因為人類與牛隻的精子同樣都需經過陰道、子 宮頸後才會到達子宮。 (Photo

)

by

Ryoji Iwata on

Unsplash

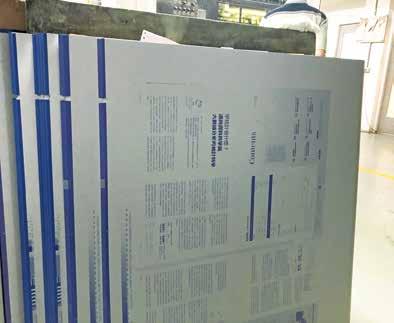

科學 出走 科學月刊 2023.1 14 臺灣歷史中有許多與印刷科學密不可分的發 展與變革,例如國民教育的推動促使書籍印 刷產業的興起、報社的競爭帶動了各式印刷 機器的進口等。縱使印刷產業曾於臺灣及國 際風靡一時,但時至今日,電子科技的進步 與環保意識逐漸抬頭,讓印刷與我們的生活 漸漸地產生距離。 近年來,感受最為明顯的莫過於發票了。從 政府推動發票電子化開始,這些原本天天都 統 整理報導|張樂妍 本刊編輯。 會收到的印刷品慢慢地不再出現,我們也不 需要為了對獎而一張張地整理。不過即使如 此,它仍然在臺灣的印刷歷史上占有一席之 地。現在就跟著我們的腳步,一同認識發展 超過半世紀的發票印刷技術吧! 發票的過去 發票的構想與發行始於民國 39 年,為了落 實營業稅及所得稅的課稅作業,當時的臺灣 省政府財政廳頒布《臺灣省營利事業統一發 貨票辦法》及《臺灣省統一發票給獎暫行辦 法》,推動了統一發票原型⸺統一發貨票 的發行,透過發票給獎的方法鼓勵民眾索取 發票以增加政府稅收。 財政部印刷廠是紙本二聯式 收銀機統一發票的印製地點! (作者提供)

科學 出走 SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 15 民國 40 年,第一期統一發票由臺灣省政府祕書處印 刷廠印製,並由各縣市税捐處以每本九角的成本開 始委託臺灣省合作金庫發售。到了國民政府來臺初 期,統一發票轉變為政策的宣導媒介,政治性標語 濃厚,例如印上「反攻大陸消滅朱毛、每筆交易要 開發票」等文字。 民國 41 ~ 59 年,採用英文編碼的第一期統一發票 字軌編碼誕生,之後的統一發票則改採中英文合併 編碼,以英文加上地區國字作區别;民國 44 年開始 使用手開二聯式統一發票,即有收執聯和存根聯之 分;民國 46 年曾因獎金預算經費不足,統一發票給 獎辦法全面廢止,直到民國 54 年才恢復給獎。 民國 60 年,「統一編號及統一發票專用章」問世, 專用章內所配發的「統一編號」也自此成為商號的 身分證字號;且字軌編碼又回到英文字母編碼的樣 式,並加註發行區域。民國 70 年初發行收銀機統一 發票,也就是我們過去經常看到的統一發票模樣。 民國41年起,統 一發票發展出特有 的「標語文化」, 反映當時社會反共 意識高昂。 發票的發展歷史 (作者提供) (資料來源:臺灣印刷探索館)

科學 出走 科學月刊 2023.1 16 收銀機統一發票與防偽技術 現在的紙本二聯式收銀機統一發票由財政部印刷廠 的輪轉印刷機所印製,輪轉印刷機中使用的版材為 樹脂版加上預塗式感光版及底片,以捲筒紙的方式 給紙,紙材使用 60 克/平方公尺的水印模造紙。經 過背面的凸版雙色印刷,再從正面印刷存根聯號碼 和收執聯號碼,並同時以號碼偵測系統控管、確保 發票號碼的正確率達 100%。最後再複捲成半成品, 交由人工輔以切裁機械剪裁成我們看到的發票。 發票中還隱藏著預防私人複製的防偽科學,發票的 號碼使用特殊的紅色滲透性油墨印製,不易被竄改 輪轉印刷機 過去的發票 ★實際的發票印製過程不能拍攝,但可以去 臺灣印刷探索館內參觀喔! 民國44年11月起發行「二聯式」統一發票, 即有收執聯及存根聯之分。 民國64年開始 加註上發行區 域別標記。 90年初,號碼改用黑滲 透紅油墨。 70年初發行收銀機統 一發票。 85年底,為防杜號碼被 塗改,統一以黑色油墨 印製並加印防偽底紋。 (作者提供) (123RF)

科學 出走 SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 17 也容易檢驗;紙張選擇的厚度則讓 發票具透光性,便於檢查;其中還 有以凸版印刷的浮水印,迎光透視 時可以看到稍微透明的特殊印記。 此外,發票上的團花也是重要的辨 識方法,它的設計還與數學圖形有 關,若讀者們對團花有興趣也可以 參考《科學月刊》第 612 期〈精緻 又迷人的幾何圖形─統一發票防偽 團花設計專訪〉一文。順帶一提, 發票並沒有使用時常被提到的螢光 油墨防偽技術,此技術則是在臺灣 的鈔票上可以看到。 發票與印刷的未來趨勢 民國 95 年 12 月電子發票整合服務 平臺正式上線,自 99 年 12 月於全 臺三家超商試辦,目前電子發票占 臺灣的發票總量已達 50%,並將朝 著最終目標⸺無紙化前進。實際 上,有大部分的印刷製品也正走向 無紙化的方向,印製數量已大不如 前,傳統印刷產業正面臨轉型的困 難。去(2022)年中華印刷科技學 會舉辦的印刷科技研討會及國際印 刷機材展覽,主題也都著重在因應 印刷需求下降的數位轉型。不過, 印刷術真的會漸漸消失嗎?其實目 前仍有些印刷技術正在興起,並朝 向永續發展邁進。印刷技術未來會 如何發展,就讓我們拭目以待。 財政部印刷廠臺灣印刷探索館 財政部印刷廠位於臺中大里,廠中的 臺灣印刷探索館有更多關於發票及印 刷歷史的資訊,有興趣的讀者不妨掃 描QRcode,預約參觀和探索更多印 刷相關的知識,還能一睹發票印製的 實際過程! 展館地點:臺中市大里區中興路一段 288號 開放時間:週二~週日(週一休館) 參觀方式:預約制,上網 預約參觀行程 參觀資訊 延伸閱讀 林家妤 Shark Lin(2020)。精緻又迷人的幾何圖形 ─統一發票防偽團花設計專訪。 科學月刊,612, 46–49。 本文內容主要彙整自臺灣印刷探索館 1 2 3 ❶ 發票的號碼使用特殊的紅色滲 透性油墨印製,不易被竄改也 容易檢驗;發票上的團花也是 重要的辨識方法,團花的設計 還與數學圖形有關。 ❷ 紙張選擇的厚度讓發票具透光 性,便於檢查。 ❸ 其中還有以凸版打印的浮水 印,迎光透視時可以看到稍微 透明的特殊印記。 紙本二聯式收銀機 統一發票 (作者提供) ( 作者提供 )

科學月刊 2023.1 18

SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 19 與時俱進的印刷技術 隨著電子技術、資訊時代的來臨, 印刷也從原本的傳統製版,逐步邁向數位印刷、3D列印, 在這波數位浪潮中,印刷技術又將掀起哪些革命? 創造出哪些全新可能? 與時俱進的印刷技術 與時俱進的印刷技術

番 外 篇 封面 故事 一本雜誌是怎麼被印製出來的? 《科學月刊》 印刷大解密 羅億庭 本刊編輯 四色印刷機,每臺機器上方的油 墨槽可以分別放入 K、C、M、Y 這四種不同顏色。(張樂妍拍攝) 科學月刊 2023.1

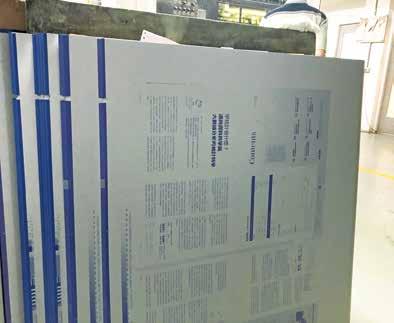

SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 25 手上拿著紙本《科學月刊》的你,有沒有想過這一 本本的雜誌是怎麼印製出來的,其中又有哪些印刷 的「眉角」呢?這次就讓編輯部帶你走進印製《科 學月刊》的印刷廠,從頭開始看看一本雜誌是如何 誕生的吧! 印刷 start! 《科學月刊》雜誌的印製屬於傳統印刷,也就是 一般我們生活中常看到的印刷廠。在收到印製檔 案後,製版廠會先將檔案依照

cyan, C)、 洋紅(magenta, M)、黃(yellow, Y)四種顏色。 註 在正式開始印刷之前,我們先認識一下印刷用的 機器。印製《科學月刊》使用的是四色印刷機, 會將 K、C、M、Y 這四個顏色分配到四色印刷機 的不同臺機器中,一臺一個顏色;位於機器上方 的油墨槽則可以讓印刷師傅放入四種不同顏色的 油墨。有時候在印刷廠中也會看到另一種「五色 印刷機」,其實就是除了最原始的 K、C、M、Y 之 外又多了一臺機器的油墨槽可以放置特殊色墨水,

第一步:放紙 印刷的第一步驟,先將紙材放入俗稱為「飛達機」 的送紙機械中,飛達機能利用橡膠吸盤將一張張的

印刷用的平版。每一頁都會有 四個不同顏色的版,分別為 K、C、M、Y 四色。(作者提供) 印刷機上方的油墨槽。 (張樂妍拍攝)

K、C、M、Y 〔註〕 四色製作出印刷用的平版(presensitized offset plate,又稱預塗式感光平版印刷版或 PS 版),隨 後再送到印刷廠進行後續的印刷作業。平版是在 鋅版上塗有一層親墨感光層的印刷版,當底片放 在鋅板上曝光過後,曝光部分的感光層可以透過 化學處理而被除去,露出親水的底版。至於平版 上一格格網點的大小、疏密程度不同,則可以表 現出印刷顏色的深淺。 K、C、M、Y 是指黑(black, K)、青(

例如金、銀等顏色。

紙吸上來送入印刷機。而我們可以調整機器的吸風

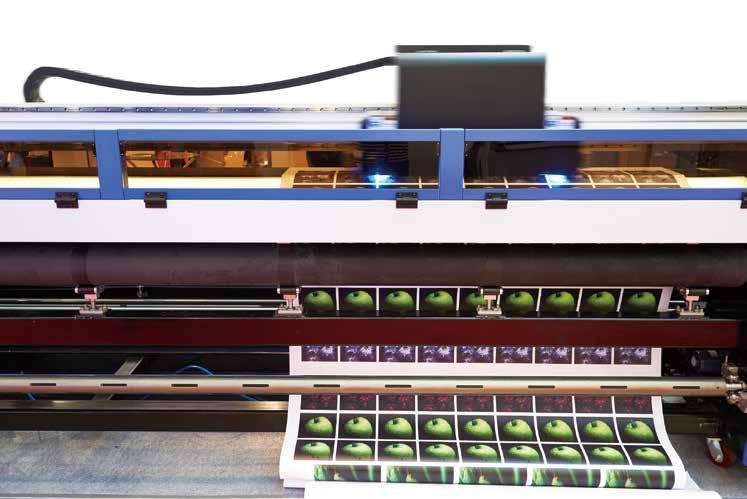

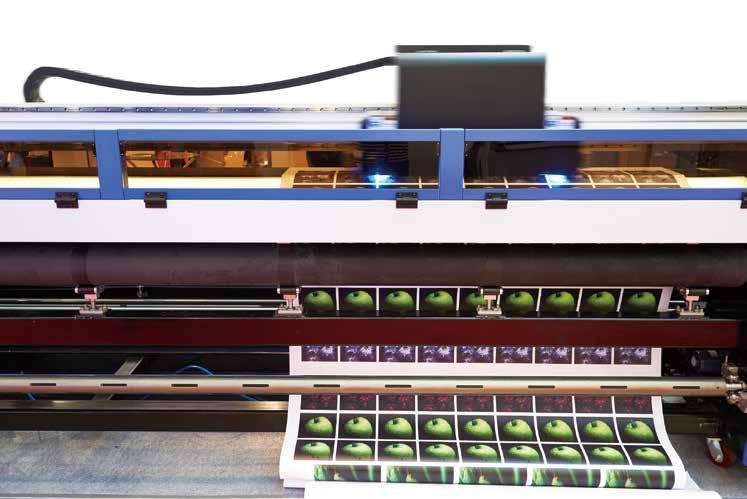

科學月刊 2023.1 28 • 相較於傳統印刷,UV 印刷能讓印製物上的油墨瞬間乾燥,不僅節省許多時間成 本,印製效果也十分優異,成為現代重要的印刷技術。 • UV 印刷採用的特殊油墨,在紫外線照射下會產生光化學與聚合反應,便能使油 墨「固化」,完成乾燥程序。 • UV 印刷技術能廣泛應用在各式傳統印刷、噴墨印刷與上光塗布加工等領域,在 玻璃、金屬、塑膠等非傳統印刷物上更有良好的發揮空間。 陳昌郎 曾任印刷圖文相關行業 總經理、學會理事長及 系所主任;現任臺灣藝 術大學圖文傳播藝術學 系所專任教授。 2 封面 故事 Take Home Message 改寫印刷趨勢的新技術 UV 印刷 (123RF)

定性高、油墨顆粒小,可印製非常精細的圖文,因 此成為現代非常重要的印刷技術。

UV印刷如何快速乾燥油墨?

UV 印刷採用了一種特殊油墨,主要成分包含丙烯 酸酯類(acrylates)的感光性單體及寡聚體,再添 加顯色的顏料所製成。印刷時,油墨會透過 UV 印 刷機轉印至待印物上,並藉由 UV 乾燥設備中的 UV 燈管照射,使油墨產生聚合反應,就能在 0.3 ~ 0.5 秒內乾燥完成。

SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 29 (123RF) 1801 年,德國物理學家里特爾( Johann Ritter) 發現了紫外線。這是一種波長介於 100 ~ 400 奈米 (nm)的電磁輻射,波長比一般可見光短,但比 X 射線長。在現代,紫外線除了可用於殺菌消毒、 辨識偽鈔外,在印刷上其實也扮演相當重要的角 色,稱為「UV 印刷」(ultraviolet printing)。 自 1970 年代起,UV 印刷技術便已開始應用在印 刷產業上,它能利用紫外線乾燥、固化油墨(使油 墨從液態轉變為固態,讓油墨得以附著在印製物表 面),又可稱為 UV 固化(UV curing)或 UV 乾燥。 有別於傳統印刷技術在印製完成後,通常需要等待 1 ~ 2 天油墨才能完全乾燥;UV 印刷在印刷過程 中無添加揮發性溶劑就能快速固化油墨,大幅縮短

※翻頁看下個步驟

量只需要傳統印製方法的 1/3 ~

,就能達到良 好印製效果;而且疊印效果佳、網點結實、顏色穩

印製時間。

除此之外,UV 印刷還有許多優勢:例如油墨能與 印製物表面產生化學作用,因此附著力極佳;油墨

1/2

STEP 1 STEP 2 UV印刷之所以受到廣泛運用,在於此技術運用了簡單而快速的化學反應, 讓印製廠不再需要耗費時間與空間等待印製品乾燥,從而節省許多成本。整體印製 過程大致可分為四個階段,過程中有UV、顏料、光起始劑、感光性單體等物質參與反應。 將顏料與UV 固化配方(感 光性單體、光 起始劑等)混 合後,利用UV 印刷機印至待 印素材上。 印製物隨即接 受UV光照射, 從而引發光化 學反應,讓油 墨中的光起始 劑分裂產生許 多自由基(free radical)。 照射UV產生化學反應!

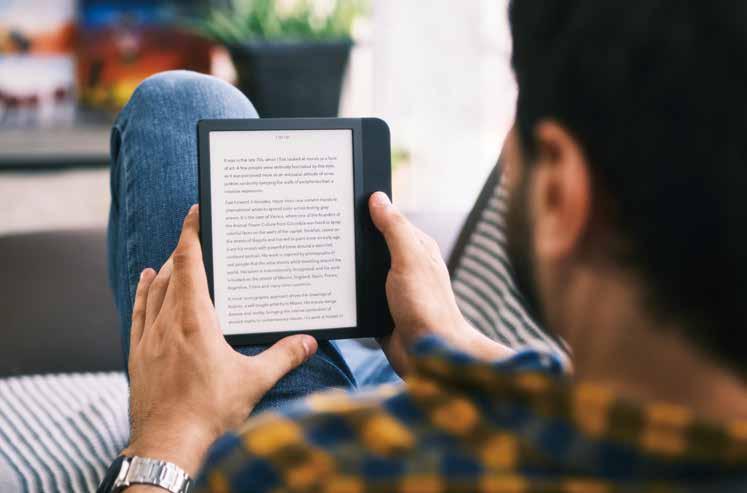

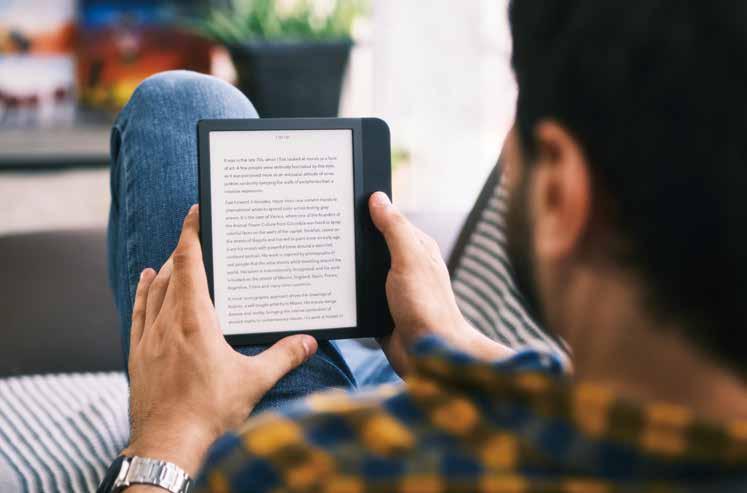

科學月刊 2023.1 38 • 理想的電子紙具有輕薄易攜帶、低耗能、易捲曲等特點,也具備關閉電源後仍能 保留影像的特性。 • 目前市面上的電子紙以電泳顯示為主流,帶電染色粒子根據被施加的電場方向與 強度,能移動到電泳顯示薄膜上方或是下方並顯示出顏色。 • 除了應用於閱讀器、手機、穿戴式裝置外,電子紙也能用於大賣場的貨架標籤、 公車站的即時訊息看板中,兼顧節能與永續目標。 高文忠 臺灣師範大學電機工程學系 研究講座教授與跨域科技產 業創新研究學院籌備主任, 將於今(2023)年就任IEEE 消費電子科技學會總裁。 4 封面 故事 Take Home Message 為什麼閱讀電子書比較不傷眼? (123RF) 電子紙背後的科學原理

在這個資訊爆炸的時代,人們每天都需要廣泛閱

讀書籍、文件、即時訊息,但是傳統的液晶顯示

器(liquid crystal display, LCD)其實並不適合長

時間閱讀,因此促使了電子紙(electronic paper, ePaper)的發明。

什麼是電子紙?

電子紙究竟是什麼,它能取代傳統的 LCD 嗎?理 想的電子紙具有輕薄易攜帶、低耗能、易實現捲曲

等特點,而這些都是 LCD 所欠缺的特質,因此電 子紙有望成為下一個世代最重要的顯示器之一。此 外,由於電子紙具備關閉電源後仍能保有影像的特

性,加上它可以透過反射式不發光的方式純粹以染 料顯示影像,具有較為保護人眼的優點,所以舉凡

書籍、標籤、海報、布告欄等,都可採用電子紙。 過去 50 多年間,有各種能達成此目標的電子紙科

技被提出,例如:電子粉流體(quick response

liquid powder display)、膽固醇液晶(cholesteric liquid crystal display)等顯示器。但基於影像的 顯示品質、電子驅動系統的設計複雜度、量產穩 定性等系統整合實務考量,目前仍以電泳顯示器

透明的溶液上所構成,它的基本原理是依據被施加 的電場方向及強度,將帶電粒子移動到電泳顯示薄 膜的上方或是下方。在穩定狀態(steady state) 時電泳顯示無須耗電,並擁有使染色粒子停滯以維 持圖像的省電功能。為了讓電泳材料中的粒子能 夠平均分布,有兩項主要技術已被開發:微膠囊 (microcap)與微杯(microcup),這兩種技術 也有各自的特色與對應且適合的應用。

以黑白的微杯電泳式顯示器為例(圖一),每個 微杯中裝入帶正電的白色二氧化鈦(titanium dioxide, TiO2)顆粒及黑色的流體溶液。其中微杯 的上方為透明軟性基板、下方為電極,當電極改變 時,帶電顆粒便會根據電極的正負而向上或向下移 動,使得像素顯示出白色粒子或黑色溶液。接著, 再搭配黏滯係數較高的膠體(colloid),使染料粒 子在介質中不易移動,便能達到斷電時仍能保持原 顯示畫面的特性。 至於彩色電子紙,則是將微杯內置入含有兩種以上

SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 39

display, EPD)為主流。現在市面 上販售的電子紙產品,基本上大多是以電泳材料為 顯示介質,搭配薄膜電晶體(thin-film transistor, TFT)基板形成顯示矩陣式面板。因為電泳材料薄 膜本身是軟性的,若能再結合軟性的 TFT 基板,就 能夠使軟性電子紙達到自由捲曲的目標。 電子紙如何顯色? EPD 的電子紙材料是由帶電染色粒子懸浮在有色或

(electrophoretic

在微杯內放入白色(W)、青色(C)、洋紅色(M)、 黃色(Y)四種組成粒子,以白色粒子形成上層反 光面,當顯示藍色時便將 C 和 M 推至面板上方, 使白色粒子形成反光面,經過 C 和 M 兩種粒子反 射回去的光線成為藍色;而排序為 M、Y、W、C, 便能顯示出紅色。透過多種有色粒子的堆疊,利用 有色粒子間的加色與減色特性,便能反射出不同的 顏色。可能顯示的顏色包括:白色、黑色(K)、 紅色(R)、綠色(G)、藍色(B)、青色、洋紅色、 黃色的帶電粒子。

的帶色粒子。以微杯彩色電泳顯示器為例(圖二),

清華大學物理系博士,任教於 東海大學應用物理學系,從事 計算神經科學研究;並致力於 將影視、動漫畫等娛樂作品與 物理教育結合,希望吸引更多 人進入物理學的世界。

專欄文章 Physics 科學月刊 2023.1 56 為什麼油炸食物時會滋滋作響? 油鍋內聲音的祕密 Take Home Message 施奇廷

臺灣是美食的國度,講到「美食的條件」,應該 就是大家最熟悉的「色、香、味俱全」了。美食 的味道要好當然不在話下;腦科學研究也已經證 實,鼻子的嗅覺神經所接受到的食物味道訊號, 會讓我們的味覺更加敏銳;食物精心配色與擺盤, 也能讓用餐的體驗更加愉悅。 相對於味覺、嗅覺、視覺,「聽覺」在飲食文化 中就比較少被提及。大概就止於在夜市裡漫步的 時候,聽到鹽酥雞攤油鍋裡,雞肉在熱油中滋滋 作響;或是蚵仔煎店家將蚵仔與青菜灑到高溫的 鐵板上時,水分刷的一聲變成水蒸氣的聲音,也 能挑起我們的食慾。 對食客來說,比起色香味,聲音的吸引力較屬於 輔助性質;不過對於廚師來說,聲音所傳達的訊 息就有用得多。在美食動漫畫作品《中華一番!》 中的「浪子」顏先,就可以從聲音來判斷廚具火 候、食材熟度、調味程度、起鍋時間等。雖然這 是動漫畫誇張的表現手法,但還是有它的根據, 有經驗的廚師確實可以從聲音來掌握廚房的動態。 我們是否能夠利用科學的方法,進一步解析廚房 裡的聲音呢?沙烏地阿拉伯的阿布都拉國王科技 大學(King Abdullah University of Science and Technology, KAUST)物理科學與工程學院的特魯 斯克特(Tadd Truscott),將「油鍋裡的氣泡與聲

格物致知 Physics SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 57 音」研究了一番,並且於去(2022)年 7 月發表 在《流體物理》(Physics of Fluids)期刊中。 水滴在油鍋裡會發生什麼事? 這個研究並不容易,因為廚房裡的食材成分、形 狀、物理特性千變萬化,影響實驗結果的因素太 多又太複雜。所以必須用物理學家最擅長的方式: 先找出最簡單、但又能留下最重要特性的系統。 首先,所有的食材都可以視為「某些固體+大量 的水+少量其他液體」,由於油鍋的溫度大約在 150 ~ 200℃ 之間,而水的沸點是

(Pexels)

100℃,所以 水分進入油鍋裡面會汽化成水蒸氣;固體部分雖 然也會受到高溫的影響而產生變化,但是相較與 水的「體積變大千倍」而言都是小巫見大巫。至 於「其他液體」,因為量遠少於水影響不大,就 先忽略不看。因此水就是食材入油鍋時,對「聲 音」與「動態」影響最大的主角。這個研究將「食 材」這個部分簡化為「水」,能兼顧「實驗條件 易於控制」及「仍保有最重要的特性」。 為了好好控制水分入油鍋的條件,研究團隊做了 各種嘗試。一開始先模仿有經驗的廚師用來粗略 估計油溫的方法:用竹筷子沾水後擦乾,然後插 入熱油中。由於竹筷子的纖維吸附了水分,進入 熱油後水被加熱變成水蒸氣,就會開始冒出氣泡, 同時也聽得到這些氣泡在熱油裡發出的聲音。 正式展開實驗時,為了好好控制水分進入油鍋的 條件,研究團隊設計了圖一的實驗裝置:用一根 水平橫桿,將一條細線兩端綁在橫桿上,這條線 會形成「懸鏈線」的形狀,然後將在線的底端附

專欄文章 Space 科學月刊 2023.1 62 極光如何譜出多變色彩? ERG衛星任務發現高空極光奧祕 Take Home Message • 極光的成因來自於地球磁場驅動磁層,其中的帶電粒子撞擊高層大氣的中性粒子,產 生特定波段的光輻射;若與不同粒子作用,就會發出不同波長的光。 • 由臺灣與日本合作的 ERG 衛星任務鎖定范艾倫輻射帶區域觀察,分析太空電漿環境 變化,並已從中發表許多重要的科學成果。

構,打破了過去幾十年來以往的舊有認知。 張滋芳 成功大學太空與電漿科學研究所 助理教授,主要研究領域為極光 物理、太空數據分析、太空儀器 開發以及太空檢測驗證。 江致宇 成功大學太空與電漿科學研究所 博士後研究員,主要研究領域為 太空檢測驗證技術、太空儀器開 發以及電離層物理。 談永頤 成功大學太空與電漿科學研究所 教授兼任前瞻電漿研究中心主任, 主要研究領域為太空電漿物理。 王祥宇 中研院天文所研究員,主要研究 領域為可見光與紅外線的天文儀 器開發以及太陽系小天體。 對於科技已相對發達的現代,夢幻的南北極光不再是神祕或 難以解釋的異象,而是許多人列為一生中必須親眼見證的自 然奇景。更有許多以極光之旅為號召的國際旅遊行程,對於 身處在亞熱帶的臺灣人特別具有吸引力。 相信在資訊發達的現在,隨機街訪時應該已有相當比例的人 可以回答為何極光現象不會出現在臺灣上空,而是多半只出 現在高緯度區域這個問題。然而極光絢爛色彩、形態多變的 背後,牽涉的其實是更為奇妙的自然界物理法則。 地球的南北半球高緯度區域會有絢麗的極光在天空中舞 動,最主要的原因之一就是地球是具有磁場的星球。磁場 能量可以將帶電粒子束縛在其中,而帶電粒子沿著磁力線 的方向移動,在地球的磁層(magnetosphere)與電離層

• 科學家透過距離地表超過三萬公里遠的 ERG 衛星,發現了極光電子加速區的特徵結

物換星移 Space SCIENCE MONTHLY Vol. 54 No. 1 63 若依外觀和產生機制而言,極光可以區分為擴散極 光(diffuse aurora)和分立極光(discrete aurora) 兩類。所謂的擴散極光,是由被磁力線束縛住的 帶電粒子沿著磁力線移動,當高度降低以致接近 極區時,如果粒子符合進入逸損錐(loss cone) 的條件,就會成功進入地球電離層而形成極光。 由於這類的極光是透過帶電粒子如綿綿細雨般地 沉降進入極區附近的高空,因此擴散極光一般呈 現均勻分布的霧狀,無特定形態。 另一類極光被稱為分立極光,指的是非均勻分布 在地球的周圍環境,帶電粒子沿著地球的磁場線進行來回 彈跳(bounce motion)。而圖右的逸損錐代表同一磁力 線上,弱磁場和強磁場的比值所定義出來的角度 而形成的圓錐體,此角度為粒子最大 可入射角度。 圖一 | 極光因帶電粒子來回跳動產生 (ionosphere)之間來回彈跳運動(圖一),在 符合某些條件下,最終在磁力線的末端⸺也就 是南北磁極點周圍區域⸺帶電粒子會進入到高 層大氣或電離層中撞擊中性粒子,產生能階躍遷 後形成特定波段的光輻射。所以當帶電粒子與不 同種類的原子或分子作用,就會呈現不同色彩。 常見的極光有紅 光(波長 630.0 奈米,氧原子光 譜)、綠光(波長 557.7 奈米,氧原子光譜)、藍 紫光(波長 427.8 奈米,電離的氮分子光譜)等, 極光形成之處距離地表的高度也會因著大氣成分 與結構而有所不同。 (資料來源:張滋芳提供)

從傳統育種到現代育種 在過去,科學家只能藉由自然突變改良農作物或是家禽、家畜品種, 但現今,在遺傳學和基因工程的發展下,人為育種已不再是件難事。 然而,抗逆境、抗病蟲物種的出現,是否會對人體或生態帶來威脅? 《科學月刊》 63 7 期精采預告