LO SCATOLINO

Rivista trimestrale. Poliedrica. Interattiva. Viandante

Autunno 2025

Copia gratuita

Rivista trimestrale. Poliedrica. Interattiva. Viandante

Autunno 2025

Copia gratuita

Roberto Del Zotto

Certificarsi ISO 9001 è una dichiarazione di intenti verso l’esterno, ma prima di tutto verso se stessi. È un impegno quotidiano ad agire con responsabilità e a rispettare il cliente e il lavoro di ogni persona coinvolta. La ricerca del miglioramento continuo è il terreno per costruire opportunità di crescita.

Certificarsi FSC ® è una scelta di coscienza e un contribuito per un’economia più giusta e sostenibile. Significa esprimere l’attenzione verso il pianeta e i lavoratori, dimostrandolo con fatti concreti. Fare parte della catena di custodia è una garanzia di fiducia e integrità.

Con la certificazione PEFC, scegliamo il rispetto per l’ambiente, la trasparenza nella filiera e la responsabilità verso le generazioni future. È il nostro modo di prenderci cura del pianeta, a partire dalla scelta di materia prima derivanti da foreste gestite sostenibilmente. La dichiarazione espressa dal codice etico è una promessa: verso i clienti, i collaboratori, la comunità. La nostra azienda non vuole limitarsi a generare valore economico, ma si propone di farlo nel modo giusto, con equità, rispetto e responsabilità verso le persone e l’ambiente.

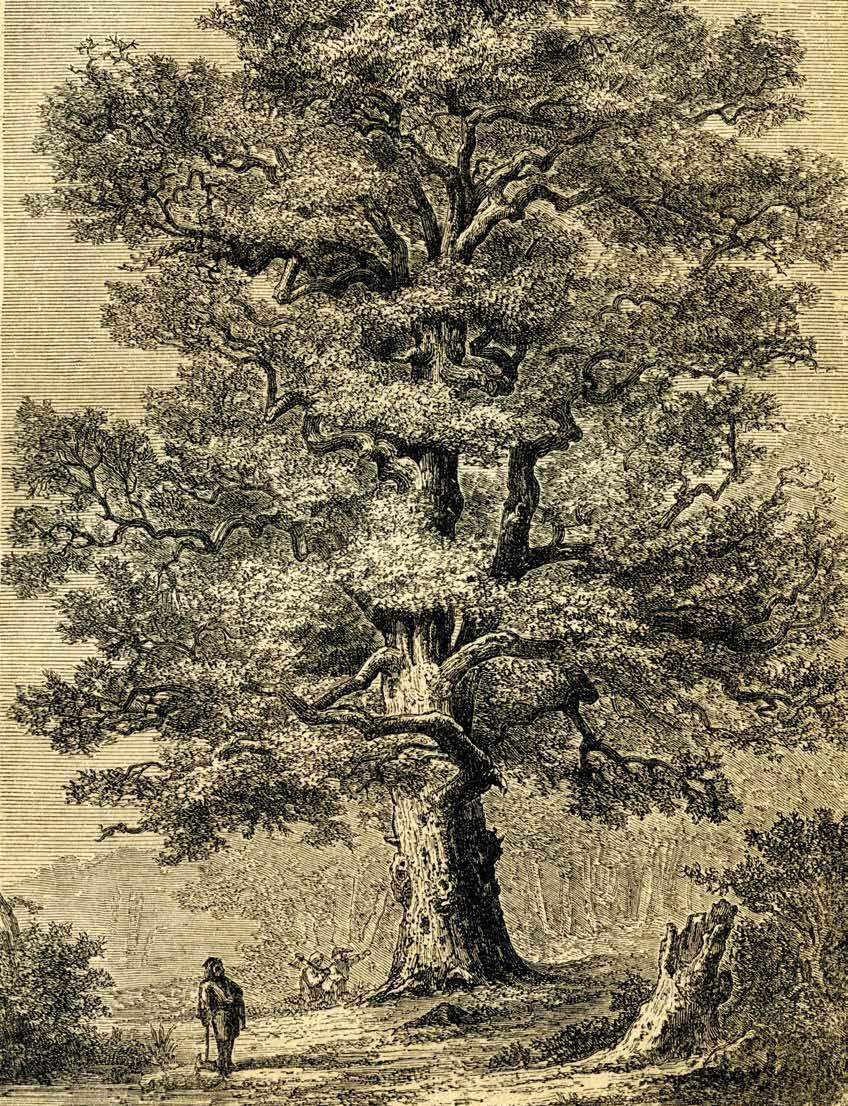

A destra: Il rovere, in friulano rôl, o rori, un tempo era diffuso anche in pianura, dove contribuiva a formare le selve planiziali. Ha originato molti nomi di paesi come Roveredo di Chiusaforte, Roveredo di Varmo e Roveredo in Piano, tutti noti localmente come Lavorêt / Lavoréit Sono frequenti i riscontri nella microtoponomastica. L'immagine è tratta da Storia delle piante di Luigi Figuier, Fratelli Treves editori, Milano, 1908, quinta edizione italiana dell'opera originale, in francese, data alle stampe a Parigi nel 1873.

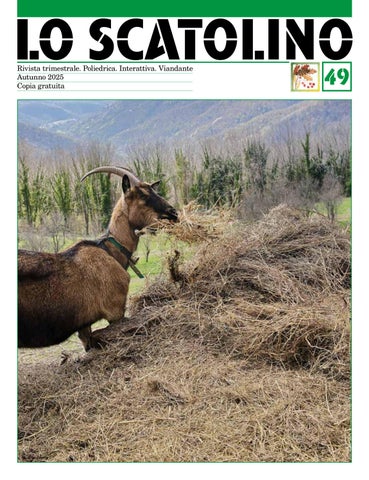

In copertina - Un becco di razza caprina Camosciata delle Alpi fotografato a Tamoris (comune di Torreano) la primavera scorsa..

PROSSIMA USCITA DE

•IV TRIMESTRE: DICEMBRE - INVERNO

CONTATTI info@scatolificioudinese.it - tel. 0432 84500

Reg. Tribunale di Udine - nr. 9 - 24 settembre 2013 Nr. Roc 24037

Proprietà: Scatolificio Udinese srl

Direttore responsabile: Davide Vicedomini

Progetto grafico: U.T. Scatolificio Udinese

Impaginazione: Federico D'Antoni

Stampa: Scatolificio Udinese srl

Editore: Igab sas

Nessuna parte di questa rivista può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell'Editore.

Dott. Roberto Del Zotto – consulenza per sistemi di gestione aziendale. delzottor@gmail.com

Me lo ritrovo in mano in una fredda giornata d’inverno, regalatomi da mio padre che esaudisce sempre i miei desideri culturali.

Glielo avevo chiesto per l’argomento che da sempre mi sta a cuore (quello relativo al fenomeno migratorio), ma soprattutto stupito dal fatto che il libro si aprisse con uno scritto di papa Francesco.

“Papa Francesco”, avevo pensato, “ma che cosa avrà visto nella banda della “cospirazione del bene”, nel disobbediente di professione Luca Casarini e nei suoi?”

Sia chiaro, di Casarini avevo un giudizio ambiguo (ma chi mai sono per giudicarlo, capirò forse alla fine della lettura del suo libro?!): in dissidenza sui metodi, ma abbastanza d’accordo su alcune istanze che egli e i suoi portavano avanti. Ma insomma, papa Francesco che lo appoggia così esplicitamente e non solo in un libro, ma anche in udienze vaticane di cui avevo letto qualcosa sui giornali. Ero dubbioso ma in parte anche incuriosito...

Non c’era dubbio, pensai sul treno che dal Friuli mi riportava a casa, dovevo leggerlo, volevo leggerlo e farlo anche in fretta...

Passano alcuni mesi, è Agosto, e il libro non l’ho ancora letto, preso come sono da altre incombenze... e nel frattempo papa Francesco è morto.

Lo cerco in quella colonna di libri da leggere in fretta che ho “costruito” sul tavolo della mia camera, ma niente... il libro non si trova... guardo e riguardo, del libro nessuna traccia. Non lo trovo, ma sarà lui a trovare me cascandomi davanti agli occhi da un’altra pila di libri, ‘i preferiti’, dove

per errore l’avevo riposto. Proprio nel caldo agostano in cui il mondo celebra molto timidamente l’ottantesimo anniversario dello sgancio delle bombe atomiche sul Giappone da parte degli Stati Uniti che decretarono la fine della Seconda guerra mondiale. Un amico mi parla al telefono di questo avvenimento e della sua tragicità, ne ha sentito parlare in un documentario alla televisione, e di quanto dagli avvenimenti dei nostri giorni non sembra

che l’umanità abbia ancora compreso la lezione e mi domanda: “ma come si definisce, dal punto di vista della filosofia, il nostro periodo storico?”. Casco dalle nuvole e pensando tra me e me senza trovare una definizione precisa, biascico “nichilismo”, ma penso, il nichilismo è fenomeno che ha caratterizzato il Novecento così come il “post-moderno”... diciamoci la verità, sono in imbarazzo: il laureato e addottorato alla scuola di

Padova in filosofia contemporanea è in difficoltà a definire dove si colloca, nel panorama filosofico, il 2025... Ma è un attimo che mi sovviene la “risposta giusta”: siamo nel “transumanesimo”, ma prima ancora che possa spiegargli cos’è, il mio interlocutore ha già cambiato discorso... La telefonata finisce, ma la mia testa continua a rimuginare... Non so bene perché (lo capirò poco dopo) ma l’istinto cui di solito do poca importanza mi spinge a prendere in mano il libro che, come già detto, non ho ritrovato ma che mi ha ritrovato, dandomi un’altra possibilità: si intitola La cospirazione del bene. Leggendo la biografia di Casarini riportata sulla quarta di copertina, trovo scritto che nel 2023 ha partecipato come ospite speciale di papa Francesco al sinodo dei Vescovi e che collabora con la rete teologica mediterranea. La cosa acuisce il senso di curiosità e di stranezza che provo approcciandomi a questo testo. Alle posizioni profetiche del Papa ero e sono stato abituato, o credevo di esserlo perché questo spiazza un po’ anche me... vi percepisco e avverto un misto di senso di profonda liberazione, ma anche di disorientamento. Mi immergo nella lettura del volume che, pur ricco di riflessioni ed eventi, scorre via agile tra la narrazione delle vicende che portano alla nascita della ONG Mediterranea e della messa in acqua della barca Mare Jonio. In alcuni capitoli dedicati ai rischi e pericoli che in mare molti migranti patiscono, vi sono descrizioni che mi toccano fino a un certo punto perché dopo la lettura di Bilal di Fabrizio Gatti oramai mi colpisce tutto e tutto mi addolora.

Nemmeno il testo di denuncia, insieme

umanitaria e biblica, di papa Francesco mi stupisce però. Su questi suoi pronunciamenti ho letto molto e anche scritto qua e là.

Nella lettura, i miei occhi si arrestano però a un concetto, ovvero a quando egli loda i samaritani dei nostri tempi, uomini e donne che non si rassegnano alla cultura dell’indifferenza. I samaritani, ripeto tra me e me... che Casarini e i suoi siano i samaritani dei nostri tempi? È questo che vuol dire il Papa scrivendo la prefazione a questo libro?

Certo, per alcuni versi sono ricche di insegnamenti le pagine in cui il testo si sofferma a parlare dell’impresa collettiva nella creazione della ONG e nel reperimento e sistemazione della nave, o di come i disobbedienti abbiano compreso che la loro azione, per essere davvero incisiva, doveva diventare “obbediente” a quelle norme internazionali che sono superiori alle singole norme nazionali e che recitano in coro il mantra della legge aurea del mare, ovvero che prima si salvano le persone naufraghe e poi si discute. Ma il punto che davvero mi ha colpito di più, il punto maggiormente profetico è per me un altro.

Nel capitolo dedicato, tra l’altro, all’incontro con monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, Casarini racconta ciò da cui tutto era partito per come l’aveva descritto nel primo capitolo, ovvero di un sogno in cui vedeva i suoi due giovani figli cadere in un abisso senza riuscire a raggiungerli trattenendoli per le mani e di come al risveglio si fosse sentito male anche fisicamente.

Alla domanda di Lorefice di conoscere più nel dettaglio proprio questo dolore, Casarini narra di un blocco allo

stomaco, di un groppo passato dalla gola alla pancia come se si trattasse dei postumi di un pugno fortissimo. “Amore viscerale”, prorompe l’arcivescovo: “ti si sono contorte le viscere come accadde a Gesù e anche a tante persone comuni e sincere quando provano una compassione profonda […] come quando il dolore e la sofferenza dell’altro entrano dentro di te, ben più di quanto chiamiamo [semplicemente mera] compassione”. Si tratta, spiega ancora Lorefice, di un moto d’amore irriducibile e incontenibile.

Riflettendo su questo capitolo, penso a come non sia così impossibile che un cristiano possa arrivare ad illuminare anche un non credente, per quanto apparentemente egli sia lontano dal cristianesimo, su alcuni aspetti della sua esperienza di vita.

Nulla di umano è estraneo a Gesù (tranne il peccato dice la teologia, ma quanti dubbi vive Gesù durante la sua esistenza…?!), penso ancora. Non è forse questo il senso dell’incarnazione?!

Ma quello che leggo più avanti non mi sconvolge solo perché a dirlo e a farlo è papa Francesco.

Durante la prima udienza che i membri della ONG hanno con il Papa, dopo i convenevoli iniziali avviene qualcosa di incredibilmente profetico. Il Pontefice, infatti, dopo un momento di gravoso silenzio afferma: “A volte non so più cosa fare. Il mondo è ostaggio del male. Il cuore del mondo ne è ricoperto. Si sente di continuo il dolore, la sofferenza che provoca. Cosa devo fare? Ditemelo voi, che siete così attivi a salvare persone. Ditemi cosa possiamo fare per non lasciarle sole, in balia di questo male”.

Siamo sorpresi, senza parole. “Ditemelo voi” ci ha chiesto. E noi siamo senza parole. Restiamo in silenzio. A lungo, di nuovo. Poi sono io [Casarini] il primo a parlare. “ Continui a fare quello che fa, Santità. Lei è l’unico a dire e a fare qualcosa, sulla scena del mondo”.

Ci domanda come si svolge il nostro lavoro in mare. È come se riferirsi a un impegno concreto, tornare a un’attività precisa che si rivolge a obiettivi ben definiti e cruciali – cercare i naufraghi, salvare vite in mare –rendesse meno pervasivo il guasto provocato dal male, tenesse aperto uno spazio alla speranza e al bene. In fondo, è anche questo il contenuto delle sue esortazioni ai movimenti sociali, i “samaritani collettivi” e a tutte le persone di buona volontà. […] “ Come possiamo aiutarvi? ” Chiede Francesco.

E non proseguo oltre con la citazione, poiché tutto è stato già detto ed è, per me, incredibile!

Certo conoscevo quello straordinario evento profetico che erano state le Cattedre dei non credenti, organizzate dal cardinal Martini ormai un bel po’ di anni fa, in cui era stata messa in gioco la scommessa che i non credenti potessero illuminare i cristiani sulle loro verità.

Ma qui c’è di più... qui c’è un episodio forse più che profetico, un episodio direttamente evangelico. Il primo – il Papa – che chiede aiuto al non credente – all’ultimo – mostrandogli coraggiosamente tutta la sua debolezza e la sua impotenza. E Casarini, che prorompe in una confessione di fiducia nella forza del Papa, assomiglia tanto a un discepolo nell’atto di compiere una professione di fede verso

il maestro. Solo che in questo caso – cioè nella domanda finale “Come possiamo aiutarvi?” – il maestro è l’ultimo, mentre il discepolo è il primo... Insomma uno scambio di posizioni in cui non ha più senso domandarsi chi è il primo e chi è l’ultimo, poiché ciò che emerge è un collettivo, una comunità di pari che trova il senso del proprio star assieme nella battaglia contro il male e per la salvezza dei più deboli e abbandonati.

Arrivo alla fine del libro ripieno di gratitudine per l’incontro tra questi due uomini e realizzo che la gioia che emerge dalla lettura di tutta questa vicenda fino alla prima partenza con la Mare Jonio, pur a rischio di essere incriminati, pur di fronte ai pericoli del mare e dei salvataggi, non nasce dal protagonismo di taluni, ma è la gioia di una vita, delle vite date per il bene e la salvezza degli altri, qualsiasi cosa tutto ciò costi.

E nel mio piccolo adesso so che quando il mio amico mi richiamerà potrò dirgli che il 2025, tra crisi climatiche,

guerre, carestie e migrazioni è forse il periodo del “samaritano”, ovvero di colui che non si è voltato e non si volta dall’altra parte perché ha capito che salvando anche solo una vita si può contribuire a salvare tutta l’umanità, poiché se tutto è connesso sono i punti più deboli della tessitura che sono maggiormente reali e concreti. Ed è da lì che bisogna cominciare affinché tutto non si sfaldi.

Casarini L. con G. Bettin e uno scritto di Papa Francesco, La cospirazione del bene, Feltrinelli, Milano 2024; Gatti F., Bilal , La Nave di Teseo, Milano, 2022; Martini Carlo Maria, Le cattedre dei non credenti, Bompiani, Milano 2015. Gabriele Fadini è dottore di ricerca in filosofia e laureato in scienze religiose. Si occupa di tematiche in cui il pensiero filosofico si intreccia con quello teologico; e anche di teologia-politica, cinema e psicoanalisi. Collabora e ha collaborato con riviste nazionali e internazionali.

Il nome Friuli viene dal latino Forum Iulii che voleva dire “il foro di Giulio”. L’abitante del Friuli, perciò, assume l’aggettivo etnico “forogiuliano”. La brevità, da sempre cara al popolo e perseguita dagli esperti di marketing, ci porta tuttavia alla forma “giuliano”. Io sono nato e cresciuto in Friuli, quindi sono giuliano. Giuliano patoc. Giuliano spudât Sclapât sul çoc

Non solo pompelmi

Fu anni addietro. Alla fine di un incontro serale su cibo e salute, la relatrice affermò con sicurezza: “non è assolutamente vero che con la mozzarella si mantiene la linea” e portò elementi a confutazione di una pubblicità che, in modo neppur tanto anodino, vantava tale azione sul fisico umano femminile. La pubblicità non era indirizzata ai maschi, quelli possono permettersi ventri prominenti. Un signore del pubblico, più per celia che per informazione, si alzò e affermò “non è neppure vero che i pompelmi israeliani fanno dimagrire”. In quegli anni, in effetti, girava tale fola.

Un altro signore del pubblico, uno coi baffi, ricordo, gli lanciò, a mo’ d’ingiuria, e con tanto di punto esclamativo, un infamante epiteto: “antisemita!”.

Molti dei presenti non capirono il nesso tra i pompelmi e Dachau. La relatrice avanzò verso il pubblico e, giovandosi della sua avvenenza, riuscì a prevenire battibecchi dicendo che sì, molta parte dei pompelmi nei nostri supermercati provenivano da quella tormentata area del Medio Oriente, ma ciò non significava che si dovesse recare oltraggio per un semplice riferimento geografico e commerciale.

Riferendosi al frutto, poi, concluse che, israeliano o spagnolo che fosse, si poteva certo consumare, ma senza attendersi miracoli. – I pompelmi non sono un antidoto al pan e salam – disse a mo’ di conclusione. Un mio amico, sornione nei suoi commenti venati d’ironia, barbugliava “povero Sem, povero Sem e pôr ancje so pari”. Ricordi scolastici e lontanissime reminiscenze della dottrina cristiana, invero poco frequentata, mi rimandarono a Sem, Cam e Jafet, i tre figli di Noè che sarebbero diventati

Prototipo di arabo in un libro sulle razze umane (Cole 1965, pag. 62). Secondo l’autrice gli arabi più “puri” sarebbero gli yemeniti. Bon, guardate le foto degli Houti, i famosi ribelli yemeniti che si trovano su giornali e riviste e ditemi quanti gli somigliano

i capostipiti dei gruppi umani noti ai tempi della Bibbia. Giunto a casa provai ad approfondire il significato di “semita” perché, se c’è un antisemita, ci deve essere anche un semita. Non avendo conservato i colorati volumetti della dottrina cristiana, cercai sul libro di geografia che avevo in prima media, fortuno-

samente salvatosi durante i tanti traslochi postsismici.

Lo riprendo in mano ora, a pro dei miei benevoli lettori. Eccolo qua: Il nostro mondo. Geografia per la scuola media inferiore, di Salvatore Pignanelli (Antonio Vallardi editore). Non porta la data di stampa, ma correva l’anno scolastico 1960 - 1961.

Nel capitolo intitolato La divisione del genere umano in razze si afferma che esistono tre razze principali, la bianca, la gialla e la negra.

La razza bianca è la più numerosa, è “intelligente, attiva, progredita: infatti ha espresso la civiltà moderna”. Si divide in tre stirpi che, dai tre figli di Noè, si dicono (pag. 134):

Semitica (da Sem), comprendente Arabi ed Ebrei.

Camitica (da Cam), comprendente Berberi ed Etiopici.

Giapetica (da Jafet) o Ariana o Indoeuropea comprendente quasi tutti gli Europei e i loro discendenti nelle due Americhe, oltre la maggior parte degli Indiani, gli Afgani e i Persiani.

Ricordo il mio stupore, in prima media, quando appresi che gli Etiopici, cioè gli Abissini, quelli della famosa canzone Faccetta nera, appartengono alla razza bianca.

Degli Ebrei avevo sentito, dagli anziani, che i tedeschi li mettevano nei forni e poi con loro facevano sapone.

Degli Arabi avevo una opinione non buona: musulmani, esaltati, fanatici e, poi, usavano le scimitarre invece delle spade; peggio di così non si può. Come i Turchi, del resto. E adoravano Allah, mica Dio.

In prima superiore il prof. di religione,

don Di Fant, un paffuto simpaticone che si presentò definendosi un predi sul cuintâl, ci fece una efficace lezione di religione comparata:

– I Ebreos? A son ch’a spietin, a son ancjemò li ch’a spietin. Lassinju spietâ! –. E, con un ampio sorriso bonario, volse ammiccante gli occhi al cielo perché tanto lui che Quello lassù perdonavano volentieri tale ingenuità. Circa i musulmani, cioè la religione degli Arabi, si faceva, invece, severo e categorico: “Chi ci dice che quella religione lì non va bene? Le donne ce lo dicono!”.

In punta di scimitarra Il simpatico don Di Fant aveva

In seconda superiore, studiando l’Egitto su un libro di geografia che non ho più, scopersi che molti egiziani Berbero dell’oasi di Siwa, in Egitto. I berberi non sono arabi, parlano arabo caso mai come seconda lingua, ma sono musulmani. Pare ve ne siano anche di biondi. Dove si trovano? Nei paesi che vanno dal Marocco all’Egitto. Dai conquistatori arabi, quindi, hanno assorbito la religione, non la lingua. L’immagine è tratta da Cole 1965, pag. 77

tuttavia cambiato categoria: non si trattava più di razze, ma di religioni. E la questione comincia a farsi confusa: esiste una religione ebraica, ma non esiste una religione araba. Io ero convinto che tutti gli arabi fossero musulmani.

erano di religione cristiana, in una sua variante detta copta. Ma gli Arabi non ammazzavano tutti i cristiani?

Nell’enciclopedia Vita meravigliosa che la maestra delle elementari ogni tanto mi prestava, c’era una figura in cui si vedevano Arabi sghignazzanti, tutti con le scimitarre al fianco, che bruciavano i libri della biblioteca di Alessandria. Figurarsi se quei figuri non ammazzavano i cristiani. Però non potevano ammazzarli tutti, masse lavôr . Li obbligavano, con le scimitarre, a diventare musulmani: mi ero fatto questa idea. Preti, dottrine, libri e maestre ci raccontavano dei martiri cristiani ai tempi di Roma, ma non ci davano notizie di martiri cristiani sotto gli Arabi. Tuttavia, secondo l’idea inculcatami del cristianesimo, mi pareva strano che tutti i cristiani d’Egitto, ma proprio tutti, non si fossero immolati per la fede. Il libro suddetto affermava, inoltre, che molti membri della comunità copta godevano di posti di prestigio in seno alla società egiziana. Ce robis. Al secondo anno di università, a Padova, mi capitava di frequentare l’atrio, ma solo l’atrio, di un collegio femminile tenuto da suore. Sì, lì era ospitata la mia morosa. Talvolta, sempre nell’atrio, peraltro dotato di poltroncine, mi capitava di chiacchierare con le sue amiche. Due di esse erano giordane, quindi arabe. Forse in seguito a una mia battuta idiota, magari rammentando l’opinione di don Di Fant, mi dissero che erano cristiane.

– Ma come – dissi – come è possibile essere arabi e contemporaneamente cristiani? –

Mi diedero, giustamente, dell’ignorante. Gli Arabi che, dopo la

morte di Maometto, erano partiti alla conquista del mondo, avevano lasciato sopravvivere molte comunità cristiane. Mi rassicurarono, le due ragazze, peraltro assai carine e con una gradevole parlantina, che non soffrivano di alcuna persecuzione in Giordania. In effetti, pensai, devono godere anche di una certa agiatezza se possono permettersi di studiare in Italia e pagare la retta di questo collegio che non è somma trascurabile.

Vi sembrerà impossibile, ma vi sono anche arabi di religione ebraica: i Mizrahi Ce robis

Molto bionda

Vediamo, quindi, di chiarire: se arabi ed ebrei sono entrambi semiti, che cosa vuol dire antisemita?

Il prefisso anti- indica avversione, antagonismo, capacità o disposizione a contrastare, a impedire, eccetera (DELI). Questo prefisso anti- pare piuttosto prolifico: anticomunista, anticlericale, anticostituzionale, antisociale, antiallergico, antidolorifico, antiparassitario…

Ne deduciamo che antisemita è chi prova avversione per arabi ed ebrei. Complicato, però: nel primo caso hai un popolo con più religioni, nel secondo un popolo con una religione. Allora, l’antisemitismo è una questione di razza, di religione o di entrambe?

Ci viene in soccorso Il Nuovissimo Melzi, ottimo dizionario di A. Vallardi Editore, Milano, senza data di pubblicazione ma, non trovando in esso il lemma Fascismo , ci è lecito supporre che risalga ai primissimi anni Venti del secolo scorso. Alla voce Antisemitismo leggiamo: “Avversione agli Ebrei. Non è solo d’oggi. Presso i Romani e nel Medio Evo, le persecu-

zioni contro gl’Israeliti furono spietate. Negli ultimi tempi, la Russia ne sfrattò più di 5 000 000”.

Pare, quindi, avversione nei confronti di chi pratica una religione, piuttosto che contro la razza semitica. In verità ci parrebbe perlomeno strambo definire “semiti” dei russi.

Nel 1973, all’università di Padova, conobbi una ebrea israeliana molto alta, molto bionda e con occhi molto chiari. Non era quella l’idea che avevo della razza semita. Mi disse che i suoi genitori erano polacchi.

Ancora pompelmi

L’uso della parola “semita” non è antico: in italiano è documentata solo dal 1881 e, a quanto si sa, è stata coniata in Germania. Il sostantivo Antisemitismus, attestato nel 1816, si deve a un certo Chr. Friedrich Rühs, professore di storia a Berlino, mentre nel 1879 Wilhelm Marr, giornalista e attivista politico, fondò la Lega antisemita: così le principali lingue del globo vennero arricchite da questo aggettivo, peraltro errato. Ritengo, in effetti, che i due zuzzerelloni tedeschi provassero avversione per i loro concittadini di religione ebraica, piuttosto che per il popolo semita più diffuso sulla terra, cioè quello arabofono. Questo sostantivo/aggettivo ha subito una ulteriore degenerazione

Antisemìta: neologismo che vuol dire nemico dei semiti od ebrei. Antisemitismo, il partito che in Francia, Russia, Austria, in ispecie, combatte la preponderanza morale ed economica della tenace schiatta ebraica che per secoli fu reietta e vilipesa, ed ora per la libertà e nella libertà spiega le speciali sue attitudini, buone e cattive nel trionfo della vita.

Alfredo Panzini, Dizionario moderno, Ulrico Hoepli, Milano, 1905.

poiché, soprattutto recentemente, viene usato per stigmatizzare nemici politici o creduti tali, fino al caso sopra riportato dei pompelmi.

Semitismo

Nei vocabolari italiani si trova il sostantivo “antisemitismo”, ma non ho riscontrato, almeno in quelli a cui mi è consentito accedere, la parola “semitismo”. Solo una curiosità linguistica? Io dedurrei che, se il prefisso antiviene anteposto a qualcosa di inesistente, può significare solo che si oppone al nulla, prova avversione per il vuoto. Insomma, detto in friulano: une bufule.

In una visione più moderna l’aggettivo semita si applica prevalentemente alle lingue, non a popoli precisi (ma esiste un popolo preciso?) o a religioni. Secondo l’ Enciclopedia Zanichelli (Edigeo 2003, pag. 1715) i semiti sarebbero “appartenenti a una popolazione di lingua semitica”, ma “contrariamente a quanto riteneva l’etnologia del sec. XIX, che pretendeva di estendere sul piano etnico il dato linguistico ipotizzando l’esistenza di un gruppo protosemitico, con il termine sono compresi popoli diversi per stirpe, organizzazione sociale e politica, religione”. E le lingue semitiche sono “una vasta famiglia linguistica comprendente le lingue parlate un tempo o attualmente in Medio Oriente e nell’Africa settentrionale: è a sua volta parte della più vasta famiglia camito-semitica o, secondo alcuni autori, di quella afroasiatica”. Le lingue, anche i razzisti mi daranno ragione, non sono scritte nel patrimonio genetico: se io fossi nato in

Stature diverse: a sinistra un pigmeo del Congo, a destra un nilotico (Dinka del Sudan meridionale). Dal punto di vista genetico la statura è un carattere polifattoriale, quindi può essere determinata sia da quanto sta scritto sui cromosomi (il famoso DNA) che dall’ambiente di vita. Ma queste sono solo

disquisizioni scientifiche. Ci sono ben altre differenze tra umani che ci dovrebbero interessare e financo appassionare politicamente. Ad esempio quelle tra chi ha troppi beni (dite pure ricchezze quantificabili in soldi) e chi ne ha in quantità non sufficiente per una vita decorosa e dignitosa.

Toscana direi Hoha Hola, non puarte un tai

Gesù era ebreo, ma non parlava ebraico, bensì aramaico. Così come ci sono tanti giuliani (ex friulani) che parlano solo italiano.

Per secoli e secoli l’ebraico è rimasto prevalentemente lingua del culto, ma “è rinato come lingua d’uso comune dopo l’inizio della colonizzazione sionista della Palestina” (Ibidem pag. 586).

Via dal lessico

Per concludere: “semitismo” non esiste e “antisemitismo”, privo come è di senso storico-linguistico, va abolito dal vocabolario. Quantunque l’aggettivo “antisemita” avesse assunto la connotazione di “antiebreo”, non è una buona ragione per mantenerlo nel lessico corrente in quanto segno di aberrazione umana. Lasciamolo agli storici.

Circa l’attualità mi spiego con un esempio. Se il governo iracheno ritiene opportuno bombardare a man salva tutti i più deboli stati vicini e mitragliare i curdi perché gli arabi iracheni vogliono colonizzare il territorio di questi ultimi onde coltivarvi pomodori ciliegini Naomi, allora potete dire che i governanti iracheni sono dei gran farabutti.

Giammai, però, dovrete usare aggettivi come “antiiracheno” o, peggio “antiarabo”: non tutti gli iracheni e, men che meno, tutti gli arabi sono figli di peripatetiche (con tutto il rispetto dovuto a queste).

Quanto ai pomodorini ciliegini Naomi coltivateli nell’orto, evitate quelli di provenienza irachena e, nel caso siate degli ortolani di pocje vignude, acquistate quelli prodotti in Italia.

Dai pompelmi ai cavalli

Da quanto sopra deduciamo che, nella sfera antropica di questo mondo, impera sovrana la confusione tra razza, religione e lingua. Con conseguenze talora assai pesanti poiché per i mestatori di odio è assai facile fare leva su ciò che differenzia, piuttosto che su ciò che unisce.

Sono ora alla moda sostantivi come “razza” e “razzismo”, nonché aggettivi come “razzista” e il suo contraltare “antirazzista”. In verità sono stato testimone di assai discorsi che cominciano con: “Io non sono razzista, ma… Io non sono razziata, però…”. E giù a parlare male di qualche supposta “razza”. Che, poi, non si tratta spesso neppure di razza: se un berbero dice che tutti i giuliani sono una razza di

Il Nuovo Dizionario della Lingua italiana in Servigio della Gioventù di Francesco Cerruti, uscito a Torino nel 1912, porta un’appendice di nomi geografici di cui offriamo qui una piccola scelta, anche di quello che non c’era:

Aquileia città dell’Illiria

Bétlem, Betlémme città della Palestina dove nacque il Divin Redentore

Bolzano città commerciale del Tirolo

Friuli provincia del Veneto

Gaza città della Palestina

Gorizia città e provincia dell’impero d’Austria

Irack paese della Persia

Israele non c’è

Italia ampia illustre e deliziosa penisola al mezzodì d’Europa

Jaffa o Giaffa città della Palestina

Lubiana città dell’Illiria

Nizza città e provincia dell’Italia che appartiene politicamente alla Francia

Odessa città di Russia sul mar Nero

Palestina provincia della Turchia asiatica

Tel Aviv non c’è

Trieste città e provincia dell’Illiria

Udine città nel Veneto

Ukrània provincia della Russia

Venezia Giulia non c’è

caghedubits, bisognerebbe avvertirlo che berberi e giuliani appartengono, secondo le classificazioni libresche, scolastiche, accademiche, etnologiche, eccetera, alla razza bianca. Checché se ne pensi, la parola razza, così come ora si applica al genere umano, è di uso piuttosto recente. Il significato di “suddivisione degli abitanti della terra secondo determinati caratteri fisici, tipici di ogni gruppo” risale al 1891 (DELI).

Nei secoli precedenti aveva il senso di “generazione, discendenza, schiatta”, insomma il friulano gjarnazie . In ambito più scientifico era un “insieme di individui di una specie animale o vegetale che si differenziano da altri gruppi della stessa specie per uno o più caratteri costanti e trasmissibili ai discendenti” (DELI). Si noti che tale definizione è riferita al mondo vegetale e animale; l’uomo, pur essendo un animale, ne resta fuori.

Si noti il riferimento a caratteri trasmissibili. Se un toro è rosso e la sua vacca è rossa, avranno dei discendenti rossi (trascuro, qui, le leggi di Mendel oramai spiegate anche alle medie). Il colore delle vacche (e dei tori) è dovuto solo a quello che c’è nei cromosomi, non è per nulla influenzato dall’ambiente. Se una vacca nasce rossa può mangiare fieno giuliano o soia carioca che resterà sempre rossa. Esistono, tuttavia e come ben si sa, anche dei caratteri non trasmissibili: al signor Antonio piace tanto il vino, ma suo figlio non lo apprezza per nulla.

E, poi, razza o non razza, genetica o non genetica, sono spesso i casi della vita che portano a cambiamenti fondamentali. Quando gli arabi, o berberi più o meno arabizzati, conqui-

starono la Spagna, gli abitanti della medesima acquisirono la lingua dei conquistatori, e si convertirono alla loro religione, nel giro di un paio di generazioni. Cambiarono razza? Avrei qualche perplessità. Sicuramente non cambiarono il patrimonio genetico. Il significato prevalente di “generazione, schiatta” si mantenne a lungo. Il Vocabolario dell’abate Jacopo Pirona, uscito nel 1871, traduce il giuliano (all’epoca si diceva friulano) razze con “stirpe, schiatta”. Ancora nel Novecento il Nuovo Dizionario della Lingua italiana in servigio della gioventù di Francesco Cerruti (anno 1912) riporta il senso di “schiatta, discendenza continuata di padre in figlio” e non ne fornisce altri. E gli antichi come la mettevano?

Sicuramente la parola razza non viene dal latino, né dal greco. Il mio vocabolario di latino traduce razza con genus, -neris, neutro (detto di uomini e di animali).

Siete ora curiosi dell’etimologia? Viene dal francese antico haraz che aveva il prevalente significato di “allevamento di stalloni”, cioè di bestie che dovevano appunto essere “di razza” e dovevano trasmettere i loro caratteri alla discendenza, cioè creare una razza, una stirpe equina di alto livello.

Giuliani patocchi

Sì, per l’uomo come per le vacche, il colore della pelle sta scritto nei cromosomi, ora si direbbe nel DNA, e il colore della pelle, non ci sono né santi né madonne, non si può cambiare. Unica eccezione alcuni bianchi indoeuropei, ariani, che, impestando l’aere di mefitici nauseabondi miasmi e l’orbe di microplastiche, si pavoneggiano con una effimera abbronzatura.

Le nostre nonne si coprivano anche le braccia quando andavano a fare fieno: il bello era il bianco.

Non capisco quelli che vanno a Lignano per diventare neri e poi parlano male dei “negri”. Bon, questo per il famigerato colore della pelle che è geneticamente determinato. Per il resto sono frescate, fufigne, cioè caratteri non ereditabili, non scritti nei cromosomi, non appartengono al DNA, quindi non possono fare “razza”.

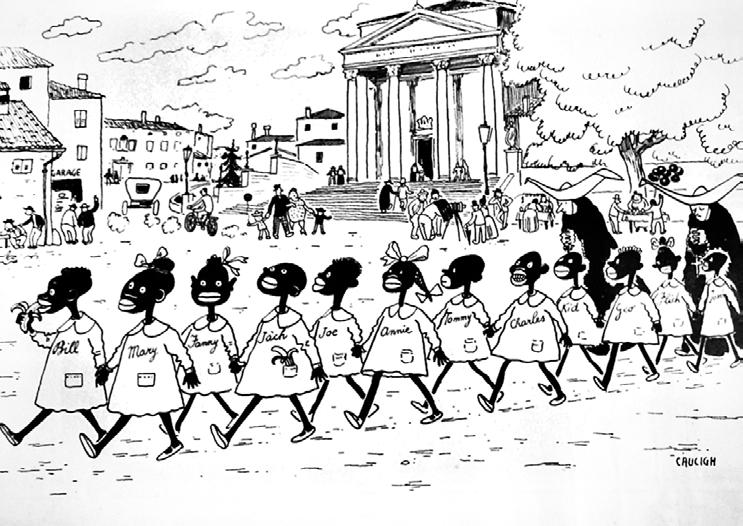

Nel secondo dopoguerra c’erano in Friuli dei neri, ne ho conosciuti pure io, nati e cresciuti qui. Mio papà diceva che era per via dei neri nell’esercito americano. E, a dire il vero, guardando la stampa umoristica dell’epoca, ne abbiamo conferma. Nulla di male, anzi dut ben . Ebbene questi figli di neri afroamericani non parlavano alcuno slang , si esprimevano in friulano con qualche bestemmia in italiano (quelle sono sempre in italiano o

Vignetta di Emilio Caucigh per il Periodico umoristico friulano (PUF) che usciva nell’immediato secondo dopoguerra. Si riconosce piazza Primo Maggio a Udine grazie al santuario della Beata Vergine delle Grazie sullo sfondo.

in veneto), bevevano tais di neri ed erano, perciò, friulani in plen. Sì, oggi si preferisce dire giuliani, ma questo aggettivo etnico è solo il frutto di una evoluzione linguistica per altro da me caldeggiata.

Furlans patocs con la pelle nera: dov’è il problema?

Parole recentissime! Il sostantivo “razzismo”, inteso come “teoria che esalta le qualità di una razza e afferma la necessità di conservarla pura da ogni commistione con altre razze, respingendo queste, o tenendole in uno stato di inferiorità” si trova solo nel 1935 nel Dizionario moderno di Alfredo Panzini. La voce si

era diffusa da qualche anno, in parallelo col francese racisme attestato nel 1930 (DELI). L’aggettivo “razzista”, col senso di “teoretico della razza” si può trovare in scritti precedenti, ma non con la connotazione irritante e xenofoba che avrebbe assunto in seguito.

L’aggettivo “razziale” compare in italiano per la prima volta sul Corriere della sera del 7 settembre 1934, quando riporta un discorso di Hitler a Norimberga. Un pulpito scelto!

Al British Museum, luglio 1975. Il 27 luglio dell’anno 1975, di pomeriggio, mi trovavo nel British Museum (Natural History) in South Kensington, Londra. In una grande stanza alcuni telefoni consentivano di ascoltare il canto di tanti uccellini mentre si guardava il loro nido in una vetrina. Per una volta, mi dissi, gli inglesi ne hanno fatta una di buona. Dopo tanti cip cip passai nella Central Hall del museo dove erano esposti molti pannelli relativi alla evoluzione del genere umano. Ricordo, ad esempio, quello con l’ubicazione geografica dei gruppi sanguigni prevalenti: questi erano usati per la classificazione delle razze. Siccome mi interessavo un po’ di etnologia, all’epoca si diceva così, anche in vista di una futura permanenza in Africa, prima di uscire acquistai un libro intitolato Races of Man di Sonia Cole, edito dal Museo stesso, nell’edizione del 1965. Il primo capitolo è intitolato Definition of Race. Bon, l’ho riletto ad usum dei miei bonari lettori. Ebbene, vi cerchereste invano la definizione di “razza” che, in inglese, si scrive race. L’autrice fornisce la definizione di “specie”, affermando che la specie

umana è politipica perché si suddivide in molte sottospecie e razze. In antropologia, però, ci si sente autorizzati a utilizzare solo il termine di razza. Ammette che la suddivisione degli umani in razze è una pura classificazione di comodo e che la classificazione può variare a seconda di chi la fa. I caratteri che rendono simili gli appartenenti a una razza sono su base genetica, mentre quelli comportamentali dipendono dalla cultura comune. Alla fine del capitolo ricorda che non è stata formulata nessuna chiara definizione di razza e che, probabilmente, mai lo sarà. In qualche modo si collega, così, a ciò che affermano i moderni genetisti, cioè che le razze umane… non esistono!

Uno spettro si aggira per l’Europa Il lettore avrà notato che lo stile di questo mio scritto è poco lepido e quasi severo, ma criticherà soprattutto il fatto che ho toccato al volo argomenti tanto seri quanto delicati: antisemitismo, razza, razzismo, antropologia, Il prototipo dello svedese come è presentato in un libro sulle razze umane (Cole 1965, pag. 67). Magari anche noi abbiamo quest’idea. I pochi svedesi che ho visto, in verità, non erano proprio così. Mi chiedo se questi esempi, proposti da tanti libri sull’argomento, non fossero, in realtà, che degli ideali ologrammi nella testa degli autori.

In questo francobollo tedesco del 1958 la colomba della pace sovrasta la E di Europa. L’Unione Europea è stata creata per vivere finalmente in pace dopo due guerre mondiali. Milioni di morti e sofferenze inenarrabili. Scatenate da chi? Sicuramente non da uno stato islamico. La Germania ha ora rinunciato supinamente al suo ruolo economico trainante e ripiega sul… riarmo. Ciò mi inquieta e dovrebbe inquietare assai di più le giovani generazioni. Un iPhone non le salverà. Ma, allora, questa colomba…?

cultura… Vi sono già biblioteche intere su ognuno di essi e anche in un articolo di divulgazione bisognerebbe andare più sul profondo. Ne sono ben conscio.

– E allora perché lo hai fatto? –Perché uno spettro si aggira per l’Europa, lo spettro di una nuova guerra. Iene feroci e corvi neri fanno preparativi, convincono gli ingenui col rinnovare vecchie bugie e aizzano istinti belluini: uçâ la bestie, si diceva in vecchio idioma giuliano.

Se i valori tanto sbandierati sono quelli del nazionalismo, contiguo alla razza, allora attacchiamo militarmente la Svizzera per prenderci il Canton Ticino. Lo abbiamo fatto con

un impero perché a Trento e a Trieste si parlano dialetti erroneamente detti italiani: sarà ben coerente, quindi, aggredire la Confederazione elvetica. Prendiamoci pure la Corsica, potremmo coltivarci pompelmi, ma dopo avonde.

La Russia, fino a prova contraria, sta tentando di riprendersi regioni russe: piacerebbe tanto a Mazzini e a Garibaldi. In realtà cualchidun al à uçât la bestie.

Se i valori sono altri (quali?), non crediamoci. Non c’è nulla per cui valga la pena di sacrificare un essere umano. Nulla.

California dreamin’ Credo fosse al tempo delle Torri gemelle. Discutendo davanti a un tai di neri mi scappò detto che il Merlot friulano (ora si direbbe giuliano) è meglio del Merlot californiano. Una signora presente, peraltro astemia, mi accusò di essere “antiamericano”. Che volete che vi dica, per me il Merlot californiano era come la canzone California dreaming’ quando, da giovane, l’ascoltavo dal juke-box (osteria di Rissa, a Trasaghis li dal Puint, anni

e Trieste all’Italia. Forse lo stemma in centro vuole rimembrare che 2.000 anni fa le due città appartenevano all’impero romano. Anche Marsiglia e Parigi, se è per quello.

Sessanta del secolo scorso): gradevole, orecchiabile, carina, ma dut li, nessun contenuto, nuie blave sul cjast.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Cerruti 1912 = Cerruti Francesco, Nuovo dizionario della lingua italiana in servigio della gioventù, Libreria editrice internazionale, Torino, 1912.

Cole 1965 = Cole Sonia, Races of Man, British Museum (Natural History), London, 1965.

DELI = Cortelazzo Manlio, Zolli Paolo, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna1985.

Edigeo 2003 = Edigeo (a cura di), Enciclopedia Zanichelli, Zanichelli, Bologna, 2003.

Pignanelli Salvatore, Il nostro mondo. Geografia per la scuola media inferiore, Antonio Vallardi editore, s.i.d (ma 1958).

Gianni Colledani

Treviri, fondata nel 16 a.C. sotto Augusto, già capitale della Prefettura delle Gallie, è oggi, col nome di Trier/Treves, una elegante e attiva città tedesca sulla riva destra della Mosa. Qui, tra il 334 e il 340, nacque Ambrogio, figlio di Aurelio, alto funzionario governativo. Paolino, il suo primo biografo, racconta che mentre l’infante riposava nella culla uno sciame di api si posò sul suo volto e, dato che dormiva a bocca aperta, tutte affaccendate vi entravano e uscivano per nutrirlo di miele. Era un fausto prodigio da interpretare come segno della futura eloquenza che si sarebbe manifestata nella sua predicazione. Se però uno studioso o un semplice turista si mettesse a cercare a Treviri tracce della presenza di Ambrogio, rimarrebbe sicuramente deluso. A lui infatti non si fa alcun riferimento. A Karl Marx invece sì, dal momento che una lapide sul muro di una tipica casa borghese ricorda che proprio Treviri diede i natali al padre del Socialismo. Verso gli otto anni venne a Roma con la famiglia e, sotto la guida di valenti pedagoghi, si ammaestrò in diverse discipline, specie letterarie. In seguito completò la sua cultura con i corsi di diritto per prepararsi alla carriera di funzionario imperiale. Terminati gli studi fu inviato per l’apprendistato a Sirmio (Mitrovica sulla Sava, nella Pannonia Inferiore). Qui si fece benvolere per le sue doti umane e professionali dal prefetto Probo che lo scelse come suo consigliere e collaboratore. Appena più che trentenne partì per Milano come governatore delle province di Liguria ed Emilia. Ambrogio si fece apprezzare per la sua saggezza e per il suo equilibrio svolgendo compiti di amministratore

e di giudice in tutte le cause civili e penali.

Allora a Milano era in atto un grave dissidio tra ariani e cattolici per la nomina del nuovo vescovo. La contesa si fece così aspra da richiedere l’intervento di Ambrogio che si adoperò per cercare una soluzione pacifica. Si racconta che, mentre parlava al popolo per sedare un tumulto, all’improvviso una voce di bambino esclamò: “Ambrogio vescovo!”. La gente restò disorientata e ancor di più restarono spiazzati ariani e cattolici che desideravano entrambi che fosse ordinato vescovo uno della loro parte. Tuttavia, riferisce il biografo, si trovarono infine in sintonia su questo nome con meravigliosa e incredibile concordia. Ambrogio però non aveva i requisiti per ricoprire la carica in quanto, per disposizione del recente concilio di Sardica (Sofia), poteva diventare vescovo solo chi era già inserito nella gerarchia della Chiesa. La sua carriera di cristiano fu folgorante. In una settimana fu battezzato, cresimato, ordinato sacerdote e vescovo, non ancora quarantenne. Era il 7 dicembre del 374, ed è per questo che la Chiesa di Milano festeggia il suo Santo patrono nel giorno della sua ordinazione episcopale, mentre per tutti gli altri santi (eccetto beninteso san Giovanni Battista) la Chiesa ricorda sempre il giorno della morte, il dies natalis, cioè il giorno della nascita alla vita celeste. Appena eletto vescovo vendette tutte le sue grandi proprietà, terre e case in Africa e in Sicilia, il palazzo di Roma, tutto l’oro e l’argento per darne il ricavato ai poveri. Tramandano che fosse piccolo di statura, col viso allungato con barba e baffi che facevano risaltare

Spilimbergo. Balaustrata

la sua carnagione chiara. Si dice che avesse due occhi attraenti, nonostante il destro fosse più basso del sinistro. Dormiva poco per pregare, scrivere e studiare. Tuttavia trovava sempre qualche ora da dedicare all’amichevole compagnia dei fratelli Satiro e Marcellina.

Nel 378, durante le scorrerie dei Goti, Unni e Vandali che avevano razziato e incendiato e catturato donne e uomini, Ambrogio spezzò i calici d’oro e vendette altri oggetti sacri per riscattare i prigionieri. Criticato rispose: “Se la Chiesa ha dell’oro non ce l’ha per conservarlo, ma per darlo a chi ne ha bisogno”. Un esempio più da imitare che da lodare. Morì il 4 aprile del 397, due anni dopo l’imperatore Teodosio con cui ebbe molti e acuti contrasti.

Fu su insistente pressione di Ambrogio che Teodosio, nel 393, abolì spettacoli e giochi in tutto l’impero, compresi i giochi olimpici, ripresi solo nel 1896 grazie al barone de Coubertin. Ambrogio infatti era convinto che i giochi e i divertimenti in genere distraessero i cristiani dal cammino di fede. Come dire che chi ama il gioco non ama Gesù.

Con Agostino, Gerolamo e Gregorio, è annoverato a buon diritto tra i quattro dottori di Santa Madre Chiesa. Nell’iconografia ufficiale è rappresentato col libro, talvolta col pastorale, spesso anche con lo staffile a ricordare la sua strenua lotta contro gli ultimi pagani. In ricordo del prodigio già sopra ricordato, è patrono delle api, degli apicoltori e dei fabbricanti di candele. Talvolta anche un’arnia e/o una candela vengono a illustrare la sua figura. Non dobbiamo dimenticarci che nel passato la cera d’api era considerata un bene primario, l’unica,

con il sego e la pece, atta a rischiarare le tenebre.

Ambrogio, naturalmente, in quanto amico degli apicoltori e delle api è nemico dichiarato dell’orso, famigerato saccheggiatore di arnie. Non a caso nel mondo slavo è detto medved, ladro di miele, e nel mondo germanico anche beowulf, lupo delle api.

Ambrogio è amato e venerato con vero entusiasmo a Milano, città il cui anno liturgico si distingue da quello ufficiale proprio per il calendario delle festività fissato quando egli era vescovo. Per vedere quanto è vivo l’affetto dei milanesi nei confronti del loro patrono basta andare nella basilica dove è sepolto da 1628 anni e dove puntualmente, il 7 dicembre di ogni anno, l’arcivescovo celebra il pontificale in suo onore. All’esterno la gente si accalca tutto il giorno, in clima di festa, attorno alle bancarelle

del mercato detto degli “Oh bei, oh bei!”, come già succedeva ben più di mille anni fa.

Ambrogio è così intimamente legato alla sua Milano, sia sotto il profilo storico sia religioso che, come è noto, l’aggettivo “ambrosiano” è sinonimo di milanese.

Il successo che egli incontrò qui in Friuli lo si deve principalmente alla potente famiglia dei della Torre/ Torriani che nel Duecento teneva la signoria di Milano e che espresse tanti prestigiosi uomini d’ingegno come Raimondo e Pagano che furono entrambi patriarchi di Aquileia. Il nome stesso di Ambrogio conobbe qui da noi una certa fortuna riscontrabile nei cognomi Bros, forma aferetica di Ambròs, e Brosolo, diminutivo di (Am) brosòlo. È del 1521 la prima citazione ufficiale di questo cognome tipico di Manazzons, in comune di Pinzano, da dove si è poi irradiato in tutta la Pedemontana spilimberghese.

Nel nome stesso del santo è poi racchiuso un desiderio umanissimo e senza tempo, quello di non lasciare questa pur penosa valle di lacrime. Il nome Ambrogio infatti affonda le radici nel greco ambròsios/àmbrotos, non mortale, immortale. Stessa cosa per Atanasio, dal greco athanatos, senza morte, immortale. Nomen omen, dicevano gli antichi. Che il nome sia veramente un presagio? Ci piace pensarlo.

Ambrogio resterà comunque sempre immortale nel cuore della sua Milano che egli sempre elogiò con parole più dolci del miele, più morbide e soffici di quella cera ambrata che, dall’alba dei tempi, le api laboriose plasmano nel segreto dei propri ricoveri.

Liubina Debeni

Poter godere della costante presenza delle proprie nonne, dall’infanzia sino alla età adulta è da considerare veramente una fortuna. Non succede a tutti, ma per coloro che hanno avuto la fortuna di vivere l’infanzia a contatto con le generazioni precedenti, la differenza è evidente. La saggezza di un nonno o nonna, il poter raccontare eventi lontani nel tempo, spesso anche dolorosi, sono senza dubbio un importante insegnamento per i più giovani. È fondamentale insegnare a rispettare chi, magari non più attivo e sulla cresta dell’onda, ha dalla sua anni ed esperienze che possono arricchire il mondo odierno.

Quando ero bambina ho avuto la fortuna di avere vicino sia la nonna materna che quella paterna. Le ricordo vestite di nero, con abiti che sfioravano il pavimento, coperti costantemente da lunghi e ingombranti grembiuli scuri. È grazie a loro se ho incontrato sulla mia strada i fiori e ho imparato ad amarli.

Le nonne coltivavano i fiori nei loro giardini e orti, lo facevano con naturalezza, era qualcosa di comune a tutte le altre donne; chi aveva un fazzolettino di terra lo utilizzava per un po’ di ortaggi e per i fiori. Non pensiamo ai giardini belli e curati di oggi, dove il canone estetico ha la precedenza. Gli orti - giardini della mia infanzia avevano la particolarità della mescolanza di piante, ortaggi e fiori, venivano coltivati con quella saggezza tramandata da secoli che oggi chiamiamo consociazione tra piante. L’orto di mia nonna aveva i pomodori con accanto i tagete, oppure le zucchine affiancate alle calendule. Non conoscevano la ragione per cui si faceva così, semplicemente lo avevano

imparato dalle loro madri e nonne e trisavole. Di fatto i pomodori e le zucchine crescevano rigogliosi anche grazie ai fiori piantati accanto. Un’altra cosa mi colpiva: alcune piante officinali erano disposte distanti le une dalle altre. Anche in quel caso non c’era teoria, bensì esperienza: il rosmarino vicino alla salvia moriva. In sintesi, non si piantava il rosmarino vicino alla salvia.

Oggi abbiamo fior di studi che stanno a giustificare questi aspetti, le nonne li conoscevano da tempo immemore.

Fiori di moda

Ogni epoca ha avuto varietà diverse di fiori. Ai tempi delle mie nonne nei giardini e negli orti era molto usuale vedere determinati fiori. Talvolta,

Ballerine.

ma non era molto frequente, qualche signora molto esperta nella coltivazione, vendeva i suoi fiori non certo per farne mazzi da regalare in varie occasioni, ma per portarli in cimitero sulle sepolture dei propri cari. In quel caso parliamo di zinnie, gladioli, crisantemi. Erano fiori resistenti, molto colorati e spesso privi di profumo. Le rose erano tutt’altra cosa: qualche rosaio incorniciava il muro di casa o di un fienile o stalla, ma era quasi sempre rampicante. Le rose da taglio erano per i vivaisti, non per la gente comune.

La moda portava determinati fiori negli orti e nei giardini.

Penso ad esempio alle Ballerine ,

mia nonna le coltivava e le chiamava così. Si trattava delle Fuksie dotate di fiorellini penduli rosa e color fuksia che ricordavano il corpo di una ballerina, molto belli e con una buona durata sulla pianta. Oggi sono praticamente scomparse. Tutti noi le conoscevamo per soprannome, se qualcuno ci avesse chiesto delle fuksie sicuramente non avremmo saputo rispondere.

C’erano poi i Cuor di Maria (Dicentra spectabilis). I loro fiori, che sbocciano in primavera (maggio-giugno), sono penduli e hanno la caratteristica forma di un cuore, da cui il nome, e possono essere di colore rosa scuro, bianco o crema. Noi li guardavamo estasiate perché tutti quei cuoricini messi in fila sembravano delle collanine da costruire.

E che dire dei Tromboni (Narcissus), i narcisi che ci affascinavano per quel centro simile a una trombetta. Erano fiori di stagione che si trovavano solo a marzo-aprile e segnavano la primavera. Ci piaceva il giallo che riporta

al sole, nascevano lungo i vialetti e venivano a volte raccolti in mazzi per essere venduti al mercato, ma di questo dirò più avanti.

Di una mia nonna ricordo i Giacinti ( Hyacinthus ), fiori profumatissimi di cui non si può scordare l’intensità dell’odore. Ho avuto la fortuna di diventare proprietaria di un appezzamento di terreno fuori città, di potere avere dai miei cugini quelle piante tramandate e conservate da loro. Credo molto nella possibilità di coltivare il ricordo delle persone amate anche attraverso piante tramandate da generazioni. Questi nostri giacinti hanno uno stelo di una ventina di centimetri e non sono ricchi come quelli che si trovano in fioreria; il colore è azzurro e, quando ogni anno rispuntano nel mio campo, rivedo la sagoma della nonna e il suo apprezzamento per questo fiore umile. Oggi li troviamo in bulbo già prima di Natale, vengono messi in acqua per farli fiorire anzitempo ma… vuoi

mettere la gioia di attendere il loro schiudersi in natura?

Il mercato dei fiori

A Gorizia, a memoria d’uomo, c’è il mercato cittadino. Al tempo delle nonne, chi aveva la fortuna di avere un orto un po’ vasto, dopo aver provveduto alla famiglia, raccoglieva ortaggi da vendere ai cittadini. Si trattava per lo più di contadini inventati, soprattutto donne che facevano quadrare il bilancio familiare con la vendita di patate, zucchine, carote, rape, zucche… quello che la stagione regalava. Non mancavano nei grandi cesti di vimini i fiorellini. Era usanza comune affiancare agli ortaggi i mazzetti di fiori. I Ciclamini erano forse quelli più caratteristici, raccolti nei colli attorno a Gorizia e legati con il filo, costituivano il regalo romantico per alcuni giovanotti. Le fanciulle erano ben liete di riceverli.

Per ogni stagione vi era il mazzolino a disposizione, nella maggior parte dei casi si trattava di fiori spontanei come le viole, le primule, i bucaneve o i gattini. Le donne, spesso accompagnate da bambine e bambini, andavano per prati e boschi e raccoglievano i fiori spontanei. Capitava che arrivasse anche qualche mazzo di narcisi o di giacinti, ma erano già più rari. Le Violette venivano composte in mazzetti contornati dalle loro foglie e venivano vendute ai passanti per le strade a Gorizia, al mercato cittadino e alle fiorerie. Anche le Primule spontanee dei prati venivano legate in mazzetti. Si raccoglievano e vendevano

anche i Gattini (infiorescenze di Salix alba). Alcune leggende parlano di una mamma gatta a cui vennero portati via i cuccioli e gettati nelle acque di un fiume. La mamma gatta si disperò e pianse miagolando così tanto che attirò l’attenzione dei salici sulla riva del fiume. Impietositi, i salici allungarono i loro rami fin sul pelo dell’acqua, in direzione dei gattini e così salvarono i cuccioli. Da allora, a ricoprire e proteggere i fiori delle piante di salice piangente femminile c’è una peluria bianca lanuginosa e soffice che assomiglia al pelo dei micini e per questo vengono chiamati “gattici”. A noi bambini sembrava davvero di

Bucaneve.

toccare il pelo del gatto.

Si vendevano bene perché, se posti in un vaso senza acqua, duravano per molto tempo decorando le case dei cittadini.

Durante la stagione invernale le nostre nonne andavano per boschi a raccogliere Bucaneve (Galanthus nivalis). Questi erano molto apprezzati dalle signore cittadine che compravano volentieri questo rustico fiorellino da tenere in un vasetto in casa come auspicio di fine inverno.

C’è una curiosità legata a questo fiorellino: durante il periodo asbur-

gico grandi quantità di mazzolini di bucaneve, raccolti soprattutto sul colle di Medea, venivano spediti tramite ferrovia a Vienna per allietare le tavole dei regnanti.

Parlando di fiori venduti al mercato da persone semplici e non vivaisti, non posso non ricordare i Crisantemi ( Chrisantemum ). Questi fiori stagionali venivano curati tenendoli al riparo dal freddo e fatti fiorire esattamente nella ricorrenza dei Santi e dei Morti, ai primi giorni di novembre. Questa vendita annuale e occasionale, documentata già a inizio '900, era concessa dal Comune di Gorizia a tutti gli ortolani goriziani e dei dintorni che potevano, nei giorni della ricorrenza dei Santi e dei Morti, portare i loro prodotti per venderli in uno spazio dedicato all’esterno del mercato. Usanza praticata ancora adesso.

Soprannomi bizzarri

Negli orti-giardini vi erano molte specie che ora sono quasi introvabili. La caratteristica era data soprattutto dalla bizzarria dei nomi, alcuni dei quali davvero non saprei comprendere. È il caso, ad esempio, dei Begliuomini (Impatiens balsamina), fiori rosa o rossi su steli alti anche due metri. Incorniciavano i letamai e spesso venivano piantati in luoghi un po’ degradati. Avevano un difetto: erano fortemente infestanti e per questo la nonna si arrabbiava quando proliferavano eccessivamente, ma al tempo stesso li lodava quando erano in piena fioritura.

La Lingua di suocera (Epiphyllum) non aveva bisogno di grandi spiegazioni. Le foglie di questa pianta erano lanceolate e lunghe, quale suocera del tempo non si sarebbe riconosciuta? I

fiori erano molto belli, ma altrettanto rari. Mia nonna aveva un vaso vicino alla porta di casa, ma credo di averlo visto fiorito una volta soltanto.

Il Fior di maggio (Siringa vulgaris), o lillà, era presente in quasi ogni giardino. I suoi grappoli con fiori fittissimi a quattro petali si ergevano tra foglie a forma di cuore di un bel verde brillante. Non si potevano mettere in vaso perché il gambo era piccolissimo e se si fosse tagliato il fusto non sarebbe arrivata sufficiente acqua, così venivano lasciati sulla pianta e regalano effluvi stupendi durante le sere di maggio. Ne ho un ricordo molto vivo, la pianta dei miei nonni aveva i fiori viola scuro. Non si vede quasi più in città.

La Sposina e lo Sposino (Campanula carpatica) era una gentile campanella, poteva essere bianca e, allora, la chiamavamo sposina, oppure azzurro violacea e pertanto la chiamavamo sposino.

A sinistra - Begliuomini. Sopra - Bocche di leone

La Bocca di leone ( Antirrhinum majus ) era molto amata da noi bambini. Si giocava con il fiore perché, se si premono i lati del lobo inferiore, il fiore sembra aprire la bocca. In realtà il suo nome scientifico deriva dal greco e significa “naso”, ma per noi era una bocca ruggente. Piaceva alle nonne perché si propagava da solo in quanto anno dopo anno rinascevano le piantine dai semi che cadevano in estate. La cosa bella era che da pianta madre gialla, l’anno successivo poteva nascere una rosa o una arancione. Non si vedono quasi più, non sono più ritenuti fiori interessanti.

La Georgina (Dahlia), altra pianta scomparsa quasi del tutto, era l’esatto contrario della bocca di leone. I tuberi venivano raccolti ogni autunno e messi ad asciugare all’asciutto e al buio fino

a fine inverno. Ho ancora in mente i sacchi di juta in cui mia nonna riponeva le georgine. Venivano poi messe a dimora all’inizio della primavera e, in estate, i suoi fiori portati in cimitero. L’Erba miseria (Tradescantia viridis) si trovava ovunque. Era una pianta facilissima da coltivare, faceva tutto da sé. Le nonne scherzosamente dicevano che quella non mancava mai ed era meglio tenerla fuori casa. Solo da adulta ho capito il doppio senso, parlavano della pianta, ma si riferivano alla condizione generale del tempo dove i soldi non erano mai sufficienti.

La Bella di notte (Mirabilis jalapa) era una pianta che aveva del magico. Il suo profumo si avvertiva nelle notti d’estate quando le imposte venivano lasciate aperte. Era un odore penetrante, quasi stordente. Di giorno si vedeva solo la pianta con fitte foglie di un verde intenso, ma dopo il tramonto i fiorellini iniziavano a sbocciare,

gialli, rosa o arancio. Per noi bambini era una magia, non ce la lasciavano toccare perché contiene sostanze alcaloidi, resine e arabinosio. Senz’altro qualcuno aveva fatto esperienza per via empirica, infatti le sostanze che la compongono possono provocare nausea, vomito e dolori addominali, dermatite, e perfino stati confusionali e pupille dilatate. Era pianta proibita e noi non la toccavamo.

La devozione

Era un vanto e un piacere avere fiori coltivati nel proprio orto o giardino da offrire in chiesa. Gli altari erano sempre adornati con fiori freschi stagionali. Venivano offerte georgine e gladioli, ma soprattutto il Giglio di S. Antonio o di S. Luigi (Lilium candidum).

C’era una sorta di gara a chi portava in chiesa il giglio più bello. A seconda dei rioni il nome cambiava. Veniva

A sinistra - Bella di notte. Sopra - Giglio di Sant’Antonio.

chiamato di Sant’Antonio probabilmente perché nei dipinti Sant’Antonio da Padova raffigurato con il Bambino Gesù in braccio e un giglio bianco nell’altra mano; Giglio di San Luigi perché rappresentava il vessillo araldico della casa regnante di Francia e re Luigi, poi diventato santo, veniva rappresentato con il giglio bianco in mano. In alcune zone lo chiamavano anche Giglio della Madonna perché l’arcangelo Gabriele porgeva un giglio bianco nel momento dell’Annunciazione. Così lo raffiguravano molti pittori. Non da ultimo, fioriva proprio in giugno, natività di Sant’Antonio. Oggi i gigli bianchi non sono molto utilizzati per le funzioni religiose quali comunioni e matrimoni e non vengono praticamente più coltivati nei giardini. Fanno parte dei ricordi e di quei giardini e orti che sono ormai decisamente “fuori moda”.

In passato sono stato una nuvola, un fiume e l’aria. Ed ero una roccia. Io ero i minerali nell’acqua. Questa non è una questione di credere nella reincarnazione. Questa è la storia della vita sulla terra.

Thich Nhat Hanh

C’era una volta un piccolo fiume che quando era nato era poco più che un rigagnolo e nessuno gli dava molta importanza. Poi, pian piano, con il tempo, si era fatto un po’ più grosso, ma soprattutto tanto tanto curioso. Gli altri fiumi seguivano, bene o male, il percorso segnato; questo, invece, voleva andare in tutte le direzioni, esplorare quanto più possibile, ma soprattutto, voleva vedere il mare. Il mare? Se ne parlava tanto, lui non aveva proprio idea di cosa fosse questo mare, ma sapeva che, prima o poi, ci sarebbe arrivato.

Gli altri fiumiciattoli come lui gli dicevano: “Al mare vuoi arrivare?” E ridevano. “Al mare arrivano solo i fiumi grandi, quelli con gli affluenti mica i ruscelletti come te!”

“Vogliamo scommettere?!?” diceva il Piccolo Fiume e così continuava la sua corsa.

Non fu sempre facile, a volte incappò in secche, dirupi, colline e valli, ma mai, proprio mai si perse d’animo. Una volta si vociferava che fosse stato travolto addirittura da La Grande Cascata. Lì se la vide davvero brutta e pensò che fosse proprio finita. Si dice che nessun fiumiciattolo sia mai sopravvissuto all’incontro con la Grande Cascata. Dopo il fatto non successe niente per un tempo che sembrò interminabile, poi sul lato della Grande Cascata si vide apparire un piccolo rigagnolo ed eccolo là di

nuovo il nostro Piccolo Fiume, più in forma e determinato di prima.

Dovunque andasse raccoglieva detriti, imparava qualcosa che non sapeva. Incontrò rocce, sabbia, terra e anche spazzatura. Cercarono di imprigionarlo in tubi e bottiglie, ma lui continuava il suo corso e ogni volta portava qualcosa con sé.

E avanti verso nuove avventure! Scorreva sempre, di giorno di notte, con il caldo e con il freddo, attraverso tutte le stagioni. A volte il freddo cercava di lambirlo e di bloccarlo con il suo ghiaccio, ma lui riusciva sempre a scorrere almeno un pochino. E d’estate si faceva smilzo smilzo, ma non si arrendeva neanche quando le pietre del fondale apparivano e si scaldavano al sole.

Gli piaceva particolarmente essere abitato da creature, pesci di ogni forma e specie. Cercava di essere una buona casa per loro, così anche per le piccole piante e alghe che gli

nascevano dentro.

Attraversò molti paesi in cui le persone avevano diverse abitudini e parlavano lingue diverse e, sempre trasformandosi e cambiando forma, non aveva mai avuto problemi a farsi strada e proprio quando cominciava a pensare che niente sarebbe mai riuscito a fermarlo si trovò davanti a una cosa nuova e sconosciuta. Era grande, rocciosa e, sinceramente, aveva l’aria abbastanza ostile. Chiese a un uccello che passava di là se sapesse cosa fosse quella grossa distesa di sabbia e sassi.

L’uccello rispose: “È il Deserto”. Il Deserto lui non lo aveva mai visto e mai neanche sentito nominare. Era caldo davvero! Ma ne aveva attraversate tante di situazioni non proprio facili! Disse tra sé: “Affronterò anche questa a testa alta”.

E così fece. Si avvicinò piano piano

e… sbam! Rimbalzò indietro. “Ah, così la vogliamo mettere?”. Allora prese la rincorsa e… sbam! Stesso risultato. Ancora più incaponito il Piccolo Fiume si arricciò su se stesso e con tutta la forza che aveva in corpo si slanciò verso il Deserto.

Di nuovo si trovò a terra, ma questa volta era pure esausto e stremato. Mentre era lì e cercava di capire cosa gli fosse successo e quali avrebbero potuto essere le mosse successive sentì una voce: ”Ehi?”

“Una voce nel deserto? - pensòStrano perché qui non c’è proprio anima viva!”

“Chi parla?” chiese il Piccolo Fiume. “Sono io il Deserto”.

“Oh bella! Ora i deserti parlano?” chiese il Piccolo Fiume.

“Né più e né meno dei Piccoli Fiumi e degli uccelli” rispose il Deserto.

“Ci sta… - pensò il Piccolo FiumeCos’hai da dirmi? Perché non mi vuoi far passare?”

“Di qua non puoi andare come sei abituato a fare, per attraversare me devi perdere la forma che hai adesso e lasciarti trasportare. E ricorda: questa è l’unica via per raggiungere il mare”.

Il Piccolo Fiume disse che non ne aveva la minima intenzione e che la forma che aveva lo soddisfaceva alquanto, che per tutta la vita era stato un Piccolo Fiume e che quello voleva restare e rimanere. Grazie!

“Peccato - disse il Deserto - così non vedrai mai il mare”. Il Piccolo Fiume incuriosito chiese: “E che cosa dovrei fare?”

“Ti devi solo affidare completamente” rispose il Deserto.

Al Piccolo Fiume parve un po’ criptico e disse: “Mah… se non ci sono altre

soluzioni e questo è l’unico modo di vedere il mare, proviamo!”. E rimase lì in attesa degli eventi.

Lì per lì gli sembrò che non succedesse granché, percepì come un gran senso di pace, poi cominciò a evaporare ed evaporare sempre più e più copiosamente, poi si sentì d’un tratto leggero leggero, ci fu una grande luce e di colpo cominciò a vedere tutto diverso. Per un po’ non capì più niente. Era tutto confuso, poi piano piano cominciò a chiarirsi quello che aveva intorno.

Il Deserto non era più davanti a lui, ma sotto di lui ed era una sterminata distesa di sabbia e sassi. E lui? Cercò di scuotersi per quanto potesse e vide la sua ombra a terra. Non era più un Piccolo Fiume. Era… era... una Nuvoletta?!?

Era un po’ perplesso, ma non gli sembrò troppo male. Certo bisognava abituarsi a una vita completamente diversa.

Venne il caldo e la Nuvoletta si fece così smilza fin quasi a scomparire. Poi venne l’umidità e la nuvola si gonfiò fino quasi a scoppiare, poi si trovò in balia dei venti di tempesta e burrasca, ma certi giorni erano buoni e la Nuvoletta se ne stava semplicemente lì a galleggiare per aria.

Poi una mattina che non sembrava particolarmente diversa da tutte le altre, un avvistamento!

Ma... ma cos’è quella sterminata distesa blu là in fondo? È la cosa più bella del mondo. Sembra un lago, ma non è un lago. È più grande di un lago, è pure più grande del Deserto. Che sia…? Ma no, non ci poteva credere. In fondo al suo cuore non era neanche sicuro che esistesse davvero una cosa chiamata MARE. Invece ora lo vedeva chiaramente, era proprio là sotto e mandava un profumo, un profumo incredibile, non sapeva come descri-

verlo se non come un profumo di… libertà. Lo aveva visto, il mare. Per davvero. Lo aveva visto!

Volete sapere che fine ha fatto il Piccolo Fiume?

Ancora non si sa, per ora sta sospeso e ogni giorno fa il meglio che può. È felice di aver visto il mare e un giorno spera ancora di raggiungerlo.

Una nuvola non può mai morire. Una nuvola può diventare neve, grandine... o pioggia. Ma è impossibile per una nuvola passare dall’essere al non-essere. E questo vale anche per la persona amata. Non è morta. Continua a esistere in molte nuove forme. E puoi guardare in profondità e riconoscerla in te e intorno a te. Thich Nhat Hanh

Questa è la mia storia. Il testo è ispirato alla parabola Sufi “Il racconto delle sabbie”.

Fino a 50 anni ho avuto una vita ricca, piena, di successo e felice. Il 25 febbraio e il 28 febbraio 2022 arrivano due seri problemi di salute. Rimango sospesa tra la vita e la morte, vivo un’esperienza di pre-morte. In un caldo bagliore di luce avvolgente mi viene offerta una scelta, con un ammonimento: “Sappi che se scegli di tornare non sarà facile”. Tre anni e mezzo dopo sono ancora qui a raccontarlo e, in effetti, non è sempre facile.

Questa favola, nata per raccontare la mia storia di cancro, ha fatto strada, come il Piccolo Fiume e come è giusto che sia. L’ho consegnata a Cinzia, amica, attrice, illustratrice e artista a tutto tondo e lei l’ha raccontata durante un suo progetto con le comunità. La storia è stata di ispira-

zione per un’opera collettiva che sta viaggiando per il mondo, connettendo bambini, anziani, viaggiatori, immigrati e tutti quelli che hanno voglia di passare del tempo dipingendo su un telo lungo 42 metri: “The RiverPaint”.

Giovanna Conforto

È la direttrice creativa del Centro Italiano Storytelling e insegna alla School of Storytelling di Emerson College (UK). Ha partecipato a eventi e festival in tutta Europa, Nord America e Asia.

Cinzia Ciaramicoli

È un’artista a tutto tondo. Usa l’arte per raggiungere comunità isolate nel mondo. Ha vissuto in diversi paesi, portando con sé le sue arti, imparando culture e lingue ovunque si è fermata.

MOSTRA IN MALESIA

“A fine novembre 2025 sono stata invitata a presentare la mia mostra d’arte personale in Malesia al nuovo spazio/galleria Arts & Being di Kuala Lumpur. Porterò la mia collezione di opere ispirate da storie, intitolata “Tales Being Silenced”, storie sia del passato che del presente, e tra queste ci sarà il RiverPaint, una tela di 10 metri che racchiude un percorso di autoguarigione dagli eventi nefasti che ci presentano quotidianamente i media. Con Giovanna Conforto, abbiamo deciso di accompagnare l’opera RiverPaint con “Il Piccolo Fiume” nata per raccontare la sua storia di cancro.

Angelica Pellarini

Cantastorie e arte-terapeuta con le Fiabe della tradizione, diplomata a “La Voce delle Fiabe”, Scuola Italiana Cantastorie fondata da Piera Giacconi. Conduce gruppi con le Fiabe rivolti a bambini, adolescenti e adulti. Realizza progetti su misura, spesso in collaborazione con altre figure professionali. cell. 328 5376003 angelicapellarini@virgilio.it

Giuseppe Muscio

Nella seconda decade del mese di marzo 1925 (non ricordo il giorno di preciso) passando casualmente verso sera per la scorciatoia del piazzale della Chiesa (che) conduce all’abitato dei Fratelli Pinosa fu Natale detti Fadini, vidi addossata alla roccia una fascina di legna e a prima vista ebbi l’impressione che ardesse […] con mia grande sorpresa potei constatare che non si trattava di fuoco ma di tutt’altro: la fascina era tutta coperta di vapor acqueo che usciva da un buco nella roccia…

Con queste parole Pietro Negro di Villanova racconta la scoperta della “Grotta Nuova di Villanova” avvenuta proprio un secolo fa.

Siamo nel “cuore” del massiccio del Bernadia, area già allora ben nota alla speleologia friulana. Il grande geologo Giovan Battista De Gasperi, fra il 1910 e il 1913, aveva già esplorato e rilevato la Grotta di Villanova, nota ai locali come Grotta Doviza, che si apre nei pressi della stradina che da Villanova conduce a Borgo Vigant: con i suoi 2491 metri era allora la più lunga d’Italia.

E non era certo l’unica cavità conosciuta della zona, basti pensare all’enorme portale dell’Abisso di Viganti. Insomma, il Bernadia era (e lo è ancora) una delle mete preferite dagli speleologi udinesi sia per la vicinanza al capoluogo friulano (allora ci si muoveva soprattutto in bicicletta…) che per ricchezza del fenomeno carsico. Un carsismo particolare: in generale le grotte si sviluppano all’interno delle rocce carbonatiche, in particolare i calcari, e la porzione più settentrionale del massiccio del Bernadia è costituita invece da flysch, un’alternanza di

arenarie e marne. Alternati al flysch, però, vi sono dei banconi carbonatici magari spessi pochi metri, ma al loro interno si sviluppano numerose cavità, molte delle quali sono lunghe svariati chilometri!

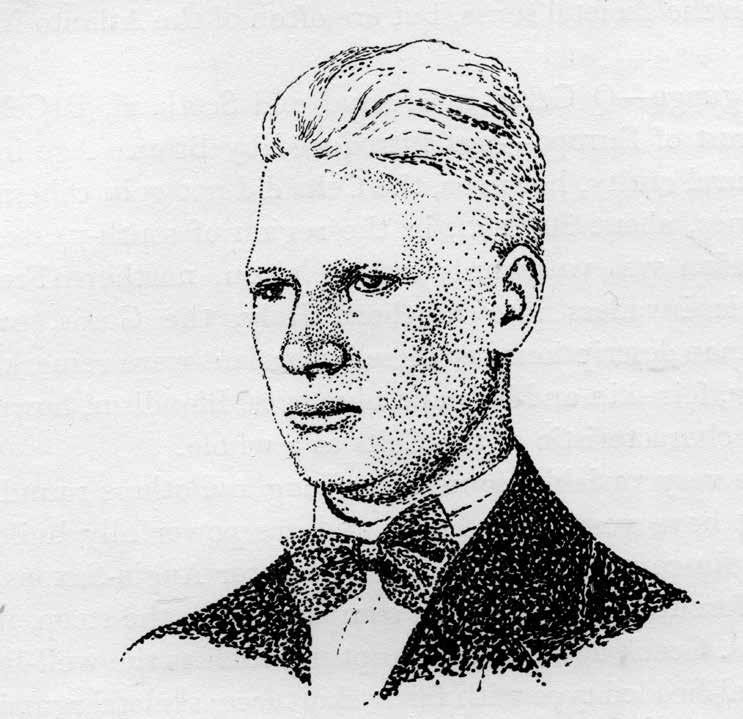

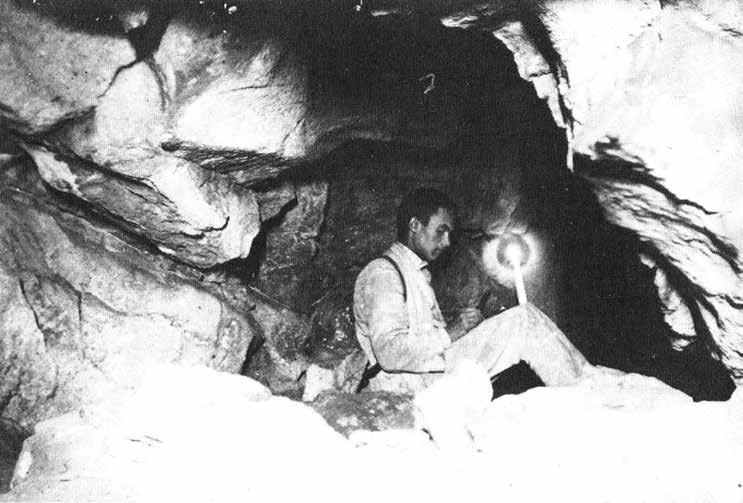

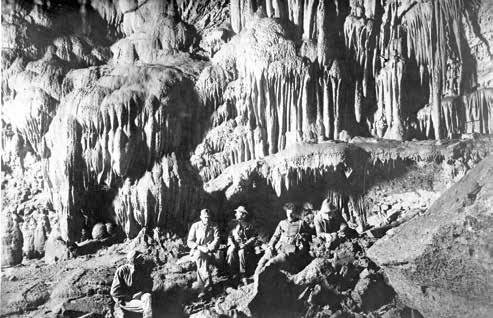

G.B. De Gasperi nella Grotta Doviza (1913, foto Rodaro, archivio CSIF)

Pietro Negro (a destra) ed Egidio Feruglio (a sinistra) di fronte al vecchio ingresso turistico della Grotta Nuova di Villanova (1950, archivio CSIF)

Ma torniamo a Pietro Negro. Con l’aiuto di alcuni compaesani il buco viene allargato e dopo un po’ di lavoro si accede a un cunicolo e a un pozzo oltre il quale “c’è l’inferno”. Dopo i primi tentativi viene coinvolto il Circolo Speleologico e Idrologico Friulano di Udine che dopo un luminoso inizio di attività (era nato nel 1897), ma dopo la fine della Prima guerra mondiale viveva una fase di declino anche a causa della scomparsa di alcuni dei suoi più validi esploratori, in primis proprio G.B. De Gasperi. Così, il 17 maggio 1925, Antonio Baldini Rualis, Carlo Fabbri, Daniele Grillo, Pio Sgualdino, Umberto Padova e Valente Bonaventura del CSIF, con i paesani Pietro Negro, Giusto Bobbera ed Eugenio Lendaro scendono nel pozzo giungendo così a una prima sala e percorrendo già i primi tratti della grotta (in particolare quella che verrà poi definita Galleria dei Salami). Nelle settimane e nei mesi successivi le esplorazioni continuano raggiun-

gendo anche una sala piuttosto bene concrezionata, che verrà subito dedicata alla Regina Margherita: insomma, oltre alla famosa pizza alla prima Regina d’Italia, scomparsa nel 1926, viene dedicato anche il più ampio salone di una grotta. La cavità viene subito chiamata

Immagine delle esplorazioni del 1926 (Foto De Faccio, Archivio CSIF).

La sala Margherita (foto D’Andrea, CSIF)

Grotta Nuova di Villanova (per non confonderla con la Doviza) e in poche esplorazioni ci si rende conto della sua estensione e della sua bellezza:

non è certo al pari di Postumia o della Grotta Gigante, le grotte turistiche italiane più vicine e allora più note, ma ha pur sempre un suo fascino. Nel luglio del 1925 un gruppo di paesani, guidati proprio da Pietro Negro, fonda il Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova con lo scopo di proseguire le esplorazioni e, soprattutto, di rendere turistica questa cavità. Il Circolo Speleologico e Idrologico Friulano esprime la propria contrarietà a quest’ultima ipotesi anche perché, fra l’altro, la grotta non era stata neppure esplorata del tutto e studiata.

In poco tempo viene aperto un nuovo ingresso con una galleria artificiale di alcune decine di metri che si apre al fianco della chiesa di Villanova (divenuta poi Villanova delle Grotte): in poco più di un anno la cavità viene esplorata per oltre 3 km. Già nel 1926 viene aperto il primo tratto turistico nella Galleria Cesare Battisti. La cavità e tutta l’area carsica di

Villanova saranno al centro di una fondamentale ricerca pubblicata nel 1954 da Egidio Feruglio. Nei decenni successivi all’apertura della Grotta Nuova di Villanova è un turismo a intervalli e un po’ sui generis . Bisogna arrivare agli anni Novanta del secolo scorso per vedere una maggiore organizzazione e l’apertura di un nuovo ingresso che consente di giungere, con maggiore facilità, all’attrazione maggiore che rimane la Sala Margherita. Dalle poche migliaia di visitatori all’anno si passa a numeri ben più consistenti con guide preparate e sistemi di visita meglio attrezzati (forse anche troppo, a volte). Dopo ulteriori lavori di sistemazione e alcuni anni di blocco delle attività (difficile da comprendere) finalmente quest’anno la Grotta Nuova di Villanova è nuovamente visitabile ed è possibile percorrere una parte dei suoi oltre 7 km di sviluppo.

Ma oramai il Bernadia propone molto agli esploratori: il CSIF sta esplorando

la Grotta Tirfor (sistema Bernardi Chiappa) che sta superando i 7 km di sviluppo; oltre 4,5 sono i km della Grotta Doviza e 5,5 quelli della Feruglio. Insomma, decine di chilometri di gallerie… e non è detto che non siano collegate fra loro.

Questo è l’obiettivo degli speleologi, ma non è l’unico. Comprendere l’idrologia sotterranea di questo massiccio (i gruppi speleo stanno collaborando con l'Università di Trieste e Servizio geologico regionale in tal senso) è fondamentale per tutelare quel bene prezioso che è l’acqua. Quella del Bernadia giunge anche nell’area dove sono collocati i pozzi che alimentano l’acquedotto di Udine.

Giuseppe Muscio, Responsabile scientifico del Geoparco delle Alpi Carniche Circolo Speleologico e Idrologico Friulano

Gianni Fannin

Non si conosce l’origine del nome Anduins. La tradizione lo fa derivare dai primi abitatori della pianura fuggiti, a seguito dell’incalzare dei barbari, per cercare rifugio sui monti. Questi abitanti furono chiamati Anduini e forse per il prevalere di questo nome è nato quello del paese di Anduins.

I primi documenti che riguardano questo villaggio risalgono al 1336. Il 24 aprile di tale anno Bizzaglia di Porcia a mezzo di Francesco di Pinzano, vendette a Ettore di Savorgnano, per 50 marche aquileiesi, la Villa di Anduins e le sue pertinenze.

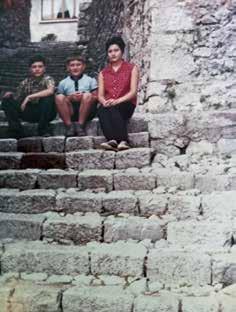

Siamo agli inizi degli anni Sessanta e mi trovo con mia mamma e mia sorella in Piazza Venerio a Udine, da dove partiva la corriera per raggiungere Anduins, il paese in cui mia mamma era nata e dove risiedevano mia nonna Giulia De Stefano assieme e suo figlio, mio zio, Gino Colledani. Il tragitto in pullman era lungo per le numerose fermate della corriera. Mi ricordo l’autista, Luciano, che era molto gentile con tutti i passeggeri che soffrivano il mal d’auto, io e mia sorella compresi, e consentiva loro di scendere a prendere un po’ d’aria per qualche minuto, nelle varie fermate previste.

La parte terminale del tragitto che da Casiacco raggiungeva Anduins era a tornanti e spesso veniva investito da frane che rendevano disagevole l’incedere della corriera.

Le case di Anduins erano tutte in pietra così come pure le lunghe scalinate e i muretti che consentivano agli abitanti di raggiungere le proprie abitazioni.

Esistevano solo due accessi per le automobili: uno al borgo di sopra nei pressi

della chiesa e l’altro al borgo di sotto. Mia nonna Giulia era non vedente, ma la memoria del passato, quando ancora vedeva, i muretti e il fedele bastoncino di nocciolo le permettevano di andare da sola a fare la spesa (te butiga), a trovare la sorella (Anute) nel borgo di sotto, a trovare le amiche (la

Sopra - Anduins, veduta (foto pro Loco Valle d'Arzino)

Sotto - Anduins, veduta (foto Fannin)

Baschiera) o andare alla messa nella chiesa dedicata a Santa Margherita. Svolgeva quindi una vita normale prendendosi cura anche di mio zio Gino

che lavorava alla “Lima”, la fabbrica dei Lualdi nella quale trovavano lavoro gli abitanti di Anduins.

Scarpèts

Quando andavo ad Anduins anche io avevo i miei scarpèts, calzature comode e resistenti che venivano fatte dalle donne di Anduins con materiale di recupero: ritagli di stoffa e spago e che consentivano di percorrere le scalinate di pietra senza scivolare.

Aghe di solfar