Telefon

+491736211381

E-Mail zuhra.mavlanova@gmail.com

Adresse 80637 München

AUSBILDUNG

2018-2019

Studium an der KSUAE, Diplom Fachrichtung Bauingenierwesen

2019-2022

Studium an der TU Kaiserslautern, Fachrichtung Architektur (Abgeschlossen, B.Sc.)

2023 - vsl. 2026

Studium an der TU München Fachrichtung Architektur, Master

Nov. 2021 - Okt. 2022

Beschäftigung als Werkstudentin bei a|sh sander.hofrichter architekten GmbH, LP 1-5

Okt. 2022 - Mai 2023 Vollzeitpraktikum bei allmannwappner gmbh, Team Consulting, LP 0

Nov. 2023 - Mär. 2024

Studentische Hilfskraft an dem Lehrstuhl für Architekturinformatik an der TUM

Mai 2023 - jetzt Beschäftigung als Werkstudentin bei allmannwappner gmbh, Team Consulting, LP 0

Kulturzentrum Jahrtausendfeld

Aktuelle konvivialistische Themen – wie die Ablehnung eines auf Konsum basierenden Lebensstils, das Leben im Einklang mit der Natur und weitere ökologische und ökonomische Problematik – tauchen immer wieder in der Architektur auf. Das im Projekt reflektierte Umdenken und das Schaffen einer neuen Ordnung der Hierarchien von öffentlich und privat, Beachtung von Nutzungen statt Funktionen bei der Planung, Entwicklung neuer Wohnformen – all dies ist Teil der Suche nach einer Lösung für aktuelle gesellschaftliche und politische Probleme. In gewisser Weise bietet dieser Entwurf eine Antwort auf die Frage, die 2021 im Rahmen der Architekturbiennale in Venedig gestellt wurde: „How will we live together?“

An erster Stelle haben wir untersucht, wie eng die verschiedenen Lebensbereiche zusammenrücken können, wie sehr sie sich überschneiden und gegenseitig bereichern können und welche räumlichen Konfigurationen und Qualitäten für ein menschliches Miteinander in einer Zeit zunehmender Isolation gestaltet werden sollten.

Im Rahmen des Semesterentwurfs wurden neue Vorschlä-

ge für ein Leben in der Stadt gesucht, darüber hinaus wurde erforscht, wie man in der immer komplexer werdenden Welt baut, und dabei die Identität der Stadt und Gemeinschaft in der Architektur ausdrückt.

Für das städtische Gebiet Lindenau in Leipzig haben wir ein Quartier entworfen, das durch seine Eigenschaften die Nachbarschaft städtebaulich und sozial stärkt und nachhaltig prägt. Das klassische Wohnhaus wurde dabei als öffentliches, hybrides Gebäude umgedacht und sollte eine neue Struktur bilden, die bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel Veränderungen in der Nutzung zulässt. Zum Beginn des Semesters setzten wir uns mit vorgegebenen Vorbildern aus Architektur und Kunst auseinander, dabei haben wir die Referenz konzeptionell und städtebaulich analysiert und die Qualitäten herausgearbeitet und in einen neuen Kontext wiedererkennbar umgesetzt.

Umgebungsanalyse

Nutzungsübersicht

Wohnen

Büro

Kulturzentrum

Öffentliche und private Räume

Privat

Öffentlich

Fokusbereich Kulturzentrum

Schritt 1

Ausgangslage/Referenz

Résidence Victor Hugo in Frankreich, Paris, Pantin, 1955-1957

Architekt: Fernand Pouillon

Schritt 2

Ein Analyseschritt der grundlegenden städtebaulichen Prinzipien: Türme als städtdische Knotenpunkte, große öffenliche Grünflächen

stadtbaukunst und entwerfen | Vertr.-Prof. Lena Unger

5.Fachsemester, Partnerarbeit mit Emine Topcu

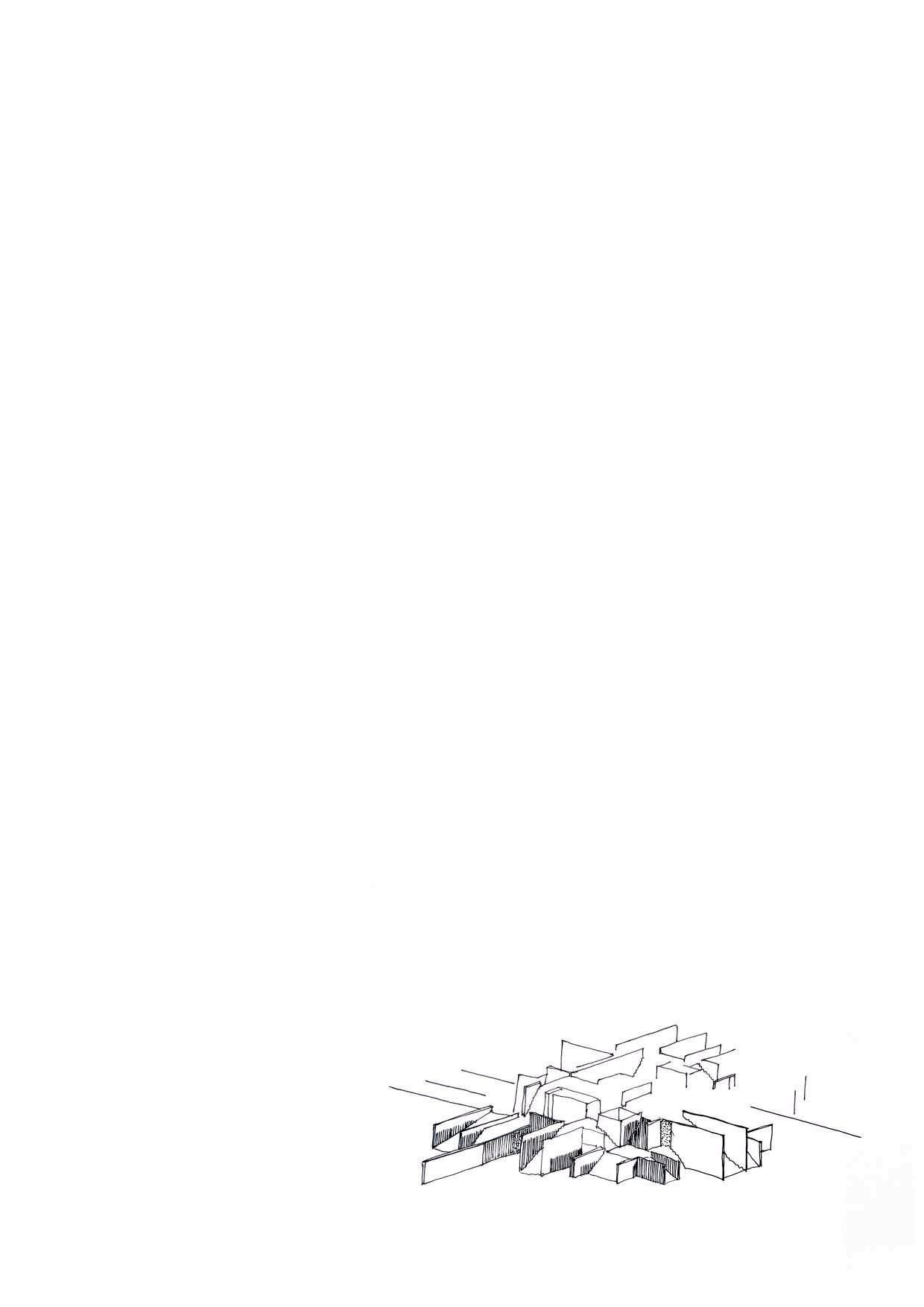

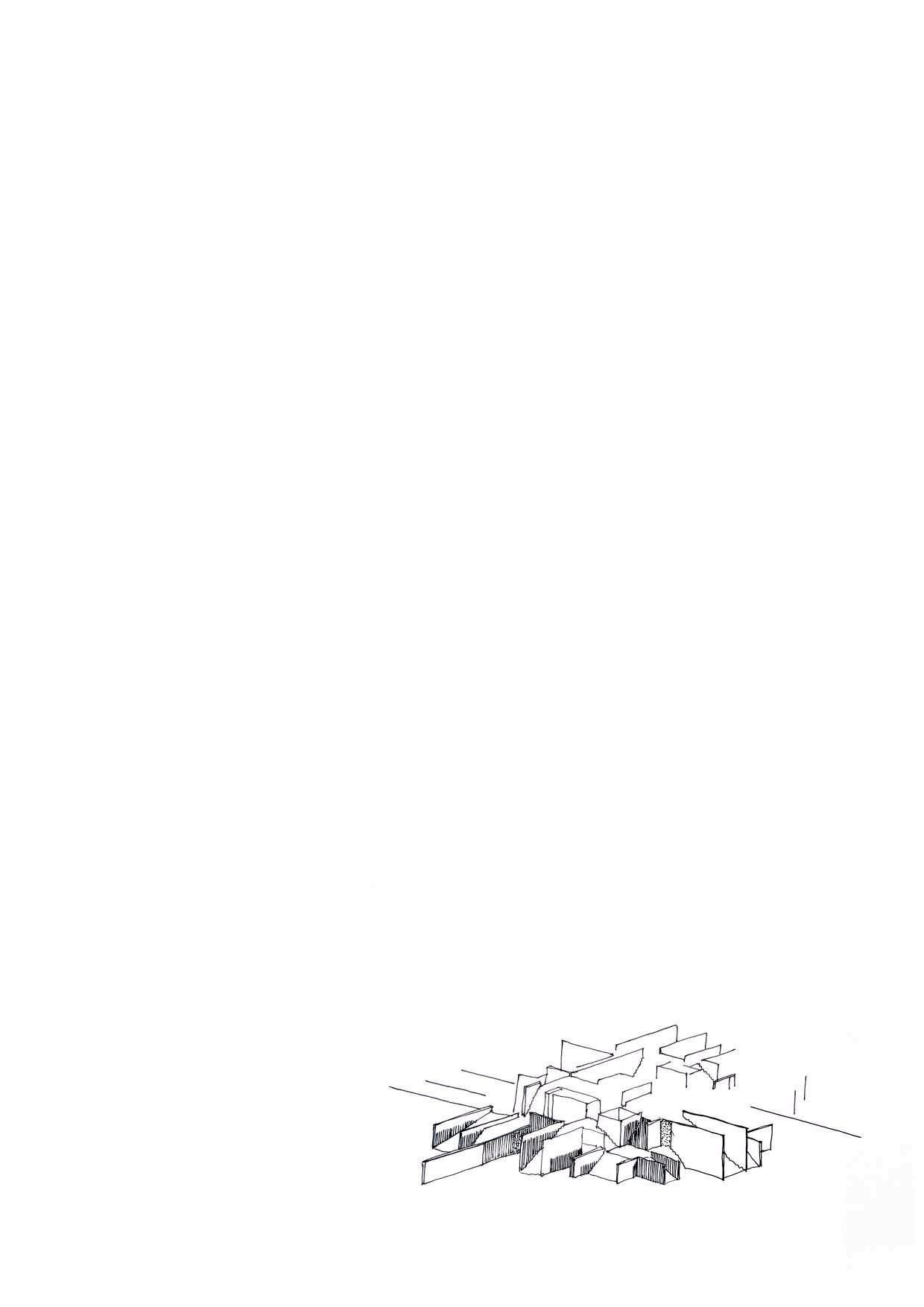

Städtebauliche Analyse und Formfindung

Schritt 3

Der durch die Umsetzung der Grundprinizipien von Fernand Poullion und Analyse des Ortes entstandene Baukörper

Lageplan des Jahrtausendfelds, Leipzig

Büro

Wohnen

Gewächshaus

Gewächshaus

Ausste ungsräume

Ausstellungsräume

M schnu zung öffen l ch

Mischnutzung (öffentlich)

Co-Work ng

Coworking Space

A e iers Restaurant

vermietbare Ateliers

Restaurant und Café

SPA-Komp ex Hote

Wellness-Einrichtung

Hotel

Explosionsaxonometrie der Geschossflächen

Das überwiegend dem Wohnen gewidmete Quartier verfügt über zwei Bürotürme. Das öffentliche Kulturzentrum befindet sich im südlichen Teil des Grundstücks und öffnet sich zum Ufer. Um auch den Obdachlosen, die zur Zeit das Gelände bewohnen, eine Perspektive zu bieten, ist das Gebäude als sozialer Wohnungsbau konzipiert. Um das Feld auch für Besucher von Außerhalb attraktiv zu machen, wurde beim Entwerfen darauf geachtet, dass das Zentrum und der Patz größtenteils unkommerzielle Aufenthaltsflächen anbietet.

Der mehrstöckige Coworking-Space, Ausstellungshallen und der Hotelturm haben jeweils ein eigenständiges Tragsystem, sind jedoch durch eine gemeinsame Fassade vereint. Dadurch werden Räume geschaffen, die gleichzeitig drinnen und draußen liegen – auch im Erdgeschoss des Restaurants greifen das Innen und das Außen ineinander, wo die Baumenkronen vor dem Turm eine visuelle räumliche Fortsetzung des Innenraums im Außenraum darstellen.

Beispiel eines Wohnmoduls

Perspektivische Darstellung des Innenraums im südlichen Teil Eingangssituation Restaurant

Außenperspektiven perspectives

Perspektivische Darstellung des Innenraums im Westbauköper Coworking Bereich

Ansichten/elevations

Ein mehrstöckiger Coworking-Komplex, ein multifunktionales Hotel und Ausstellungshallen mit diversen Nutzungen Konstruktionen werden durch eine gemeinsame Außenfassade, die sogenannte Hülle, vereint, wodurch Vielfalt von unbeheizten sowie wärmegedämmten Räume entsteht. Damit werden das Innen und Außen untrennbar austauschbar, auch im Erdgeschoss des Restaurants, wo sechs Meter lange Innenraum in eine Allee übergeht, Krone eine Fortsetzung des Innenraums im Außenraum darstellt. Besonderes Augenmerk wurde bei der Planung den Plätze vor dem Gebäude und dem Kanal gelegt. Wie Thema dieser Semesterarbeit angedeutet, ist ein wichtiger Aspekt des Projekts die Bilanzierung der städtebaulichen Raumes mit der Natur. Basierend auf städtebaulichen Normen wie Planung der gemeinsamen Nutzungen in einem Quartier, das nicht nur für das Erfolg kleiner und mittlerer Unternehmen in der Gegend, sondern auch, laut Jane Jacobs, für die Sicherheit dieses Gebietes vorteilhaft ist, und auf unpopulären Sichtweise, dass die Verbindung zur Natur nur durch die Verwendung von Holz oder das Vorhandensein eines Gartens ausgedrückt werden muss, sondern durch kleinste Details, Naturgeräusche und sogar architektonische Elemente ausgedrückt werden kann, wurde beschlossen, größten Teil des Grundstücks zu pflastern und einen über dem Kanal auskragen zu lassen.

Abbildung der Eingangssituation Erdgeschoss, Restaurant und dazugehörige Nebenräume

Längsschnitte Nord-Süd und Ost-West

In Rahmen der Bachelorthesis haben wir nach neuen Lösungen für das schon bekannte Grundstück in Leipzig, Lindenau gesucht. Unser Konzept beruht auf der gleichen Problematik, aber mit einem neuen Ansatz. Wie davor wurden neue Formen des Lebens in der Stadt untersucht, die sich von dem Generischen emanzipieren. Wir haben analysiert, wie die unterschiedlichen Lebensbereiche aus gemeinschaftlichem Wohnen, privaten Rückzugsorten, öffentlichem Raum und Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln kommen können. Die neue Lebensweise, die das Zusammenleben, Pflegen, Selbsversorgen und -ausstatten fordert und fördert, spiegelt sich in der vorgeschlagener räumlichen Lösung wider.

Ein Quartier in Form eines Werkhofs, der aus 3 Gebäudekomplexen besteht, bietet den BewohnerInnen der Stadt vielfältige gemeinschaftliche Orte. Die die BesucherInnen über das Grundstück führende Straße leitet über einen vor der Markthalle liegenden Marktplatz mit einer aufklappbarer Fassade und integrierten Sitzmöglichkeiten, hin zu den spannenden Plätzen am Ufer. Die BesucherInnen sind eingeladen, das Quartier mitgestalten und miterleben zu

dürfen. Der vor dem Kanal entstehende Platz dient als ein multifunktionaler Raum. Der grünen Wiese im nördlichen Teil des Grundstücks gegenüber liegt eine Fläche für Urban Gardening. Die vielfältige Platzgestaltung weist auf die Funktionen jeweiliger Plätze und trägt Werkhofcharakter bei.

Das halböffentliche Erdgeschoss des Wohngebäudes, das durch die Straße bespielt wird, widmet sich der Gartenarbeit und handwerklichen Tätigkeiten. Die modulare Ausführung der Wohneinheiten ergibt sich nicht nur durch das Fortsetzen des Konzeptes des Sozialwohnungsbaus auf dem Feld, sondern auch durch die Nachhaltigkeitsstrategie und Flexibilität.

Das Konzept der Zweiteilung und der „Straße durch das Haus“, spiegelt sich in der Gegenüberstellung von zwei Gebäuderiegeln wieder. Dies ermöglicht die Kommunikation zwischen Bewohnern und Besuchern und zieht sich vom im Kopfteil befindlichen Treppenaufgang durch alle Geschosse durch. Damit ergibt sich die spannende Frage der Ambiguität, ob es nun ein Haus oder zwei Häuser sind und in wie weit es öffentlich oder privat ist.

Bachelorarbeit: Living the City II, SS 2022

Vert.-Prof. L. Unger, Prof. O. Pälmke, Prof. J. Modersohn

6.Fachsemester, Partnerarbeit mit Fabian Ludwig Hahl

Lageplan des Werkhofs: Wohn-, Loftateliergebaude und Markthalle

Bachelorarbeit: Living the City II, SS 2022

Vert.-Prof. L. Unger, Prof. O. Pälmke, Prof. J. Modersohn 6.Fachsemester, Partnerarbeit mit Fabian Ludwig Hahl

Isometrie der Module, Nord- und Südansichten Grundrisse der Regel- und Sondermodule

Fassadenaufbau

Bachelorarbeit: Living the City II, SS 2022

Vert.-Prof. L. Unger, Prof. O. Pälmke, Prof. J. Modersohn

6.Fachsemester, Partnerarbeit mit Fabian Ludwig Hahl

Fotografie vom Schnittmodell 1:50

Infolge einer steigenden Anzahl der Autofahrer und Autofahrerinnen wurde auf dem Campus der Technischen Universität Kaiserslautern ein Parkraum benötigt. Da die Entwicklung des zukünftigen Bedarfs an Stellplätzen ungewiss ist, war die entwerferische Herausforderung eine langfristige Nachnutzung mitzudenken und den Entwurf durch ein flexibles Nutzungskonzept nachhaltig zu prägen.

Eine besondere Herausforderung stellte die Fassade dar, da das zu planende Parkhaus, das in unmittelbarer Nähe von einer studentischen Sporthalle, einem Fintnesszentrum und dem Max-Planck Institut für Software liegt, das angenehme studentische Umfeld mit der für die Parkhäuser üblichen Sichtkonstruktion nicht stören durfte. Die vorgeschlagene klare Grundrissstruktur und das Stützraster wurden nicht nur durch das vorhandene Grundstück und die Funktion des Gebäudes definiert, sondern auch durch den bewussten Einsatz der Nachhaltigkeitsstrategie und Wiederverwendbarkeit sowohl des Gebäudes selbst als auch der verwendeten Baustoffen.

Der Entwurf wurde schrittweise im Laufe des Semesters entwickelt und ist in zwei Bauphasen zu denken. Da ledig-

lich zur Zeit auf dem Campus Parkplatzbedarf besteht, ist das angebaute Wohnheim als ein zukünftiger Transformationsschritt bzw. eine Erweiterung zu verstehen. Die zwei angebauten Geschosse, die für studentisches Wohnen vorgesehen sind, lassen sich durch einen Innenhof mit extensiver Begrünung und Aufenthaltsflächen von den vorhandenen Parkebenen abtrennen. Die Abwechslung der Nutzungen spiegelt sich in der Materialität der Fassade zur Paul-Ehrlich-Straße wider. Das Erdgeschoss bietet eine Vielfalt an öffentlichen Räumen und deckt den Bedarf an Fahrradabstellplätzen sowie gemeinschaftlichen Arbeits- und multifunktionalen Ausstellungsräumen für die ArchitekturstudentInnen.

BA-Studioentwurf: Parkhaus | Wintersemester 2020/21

Prof. H. Kleine-Kraneburg, Vertr.-Prof. S. Lundberg 3. Fachsemester, Partnerarbeit mit Felix Notheis

Schwarzplan Kaiserslautern

Lageplan TU Kaiserslautern

Grundriss 5.OG / erste Ebene der Maisonette-Wohnungen

Grundriss 1.-3.OG / Regelgeschoss Parken

Grundriss Erdgeschoss

Fassadenschnitt und Fassadenansicht

Fotografische Aufnahmen im Rahmen einer Exkursion nach Italien, 6. Fachsemester, Vertr.-Prof. S. Lundberg, S. Gressung, S. Zlokapa