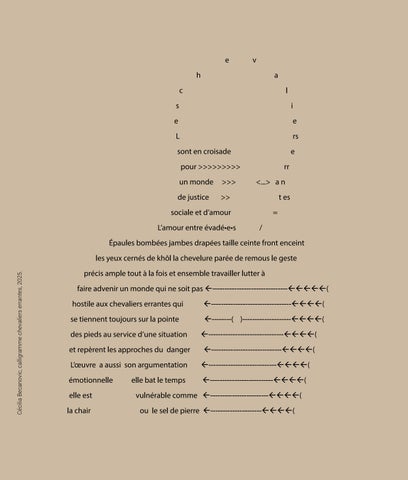

Cécilia Becanovic, calligramme chevaliers errantes , 2025.

Exposition du 24 mai au 28 juin 2025

20, rue de Seine 75006 Paris info@galeriezlotowski.fr +33 (0)1 43 26 93 94 www.galeriezlotowski.fr

Ella Bergmann-Michel

Pierrette Bloch

Louise Bourgeois

Anne-Lise Coste (Uruk)

Sonia Delaunay

Hannah Höch

Jochen Lempert

Sol LeWitt

Hendl H Mirra

Vera Molnár

Anthony Plasse

Kurt Schwitters

Georges Valmier

Arnaud Vasseux

Josselin Vidalenc Zohreh Zavareh

Quichotte : « Panza, t’es-tu demandé pourquoi tout le monde est tellement hostile aux chevaliers errants ? Crois-tu honnêtement qu’il n’y a plus d’injustice dans ce monde, qu’il n’y a plus d’opprimés, plus d’enfants à sauver ou plus de femmes à secourir ? […] Les puissants de ce monde sont hostiles aux chevaliers errants. Ils nous persécutent parce que nous sommes le seul obstacle à leur pouvoir absolu. […] Eh bien, moi je les appelle des géants et toi des monstres. Je te le dis, Panza, il faut tuer l’orgueil dans les géants. »

Monique Wittig, Le Voyage sans fin Gallimard, 2022, p. 53 et 54

Mon rapport à l’art ces dernières années, ça a été une expérience de vie enrichie par des artistes dont le langage émotionnel est, pour moi, totalement contagieux. Ces artistes m’apparaissent dans une sorte d’exil qui rend difficiles et faciles leurs existences. Je les vois lutter contre l’ordre des choses, à la manière des chevaliers errantes habité·e·s par les voix et les combats d’artistes modernes que je leur adjoins dans l’exposition. La réalité, c’est que ces artistes ne manquent pas de foi. Je les regarde sauver des heures, coûte que coûte, pour être en accord avec leurs convictions et partager avec nous la mystérieuse force régénératrice des œuvres.

Des images de chevaliers me sont revenues à travers une peinture : Saint Georges et le Dragon (vers 1470) de Paolo Uccello, une pièce de théâtre : Le Voyage sans fin (1985) de Monique Wittig, un manuscrit : Le traité de combat de maître Johann Lichtenauer (1490-1500) et enfin un film : Le Pont du Nord (1981) de Jacques Rivette. J’entrelace ces œuvres au moment où je comprends qu’un ressassement organique s’est imposé à mon insu, que ces œuvres font partie de moi et qu’elles me rapprochent des histoires personnelles d’artistes contemporains comme Anne-Lise Coste (Uruk), Jochen Lempert, Hendl H Mirra, Anthony Plasse, Arnaud Vasseux, Josselin Vidalenc et Zohreh Zavareh. Chaque aspect de leur existence donne un sens à ce que les quatre œuvres citées plus haut ont en commun : la création d’un flux de temps qui soit celui d’une sensibilité distincte et individuelle, laquelle agit de façon peu rentable avec le présent, préférant la fuite intérieure du chevalier d’Uccello. Et parfois plus encore le besoin de réparation de l’injustice qui fondent les agissements de Quichotte et Panza « refabriqué·e·s » par Monique Wittig*. Ces imaginaires nettoyés de bien des préjugés recomposent également du sens. De même, les illustrations de prises à mains nues du traité de combat du musée de Cluny nous montrent, là où elle est la plus difficile à imaginer, une étreinte. Il y a dans l’image type de la masculinité du chevalier dont je me sers dès le titre de l’exposition une définition fantasmée de l’artiste que la proximité du mot « errante » renverse par l’usage de l’oxymore et du féminin. Il faut y voir une tentative de prendre de la distance et faire céder la fable devant la réalité. Ce projet ne promet pas d’emballement de la production, ni d’assujétissement à un destin d’artistes en chevaliers divisés par des constructions sociales antagonistes, mais une errance commune pourvoyeuse d’une éventuelle liberté. C’est une exposition qui ressent la fin d’un cycle et le début d’une ère d’instabilité chronique, tout comme Rivette accompagnait avec son film le début des années 80, les errements d’une génération et ce sentiment de blocage (si actuel) précédent l’élection présidentielle de 1981.

* Monique Wittig, Le Voyage sans fin, Gallimard, 2022. Ce livre de Monique Wittig (1935-2003), autrice militante féministe lesbienne dont l’œuvre ressort avec force aujourd’hui, me parle d’autant plus que ce texte adapté au théâtre m’encourage à continuer ce projet que j’ai depuis quelques temps déjà d’écrire la version féminine du roman Un homme qui dort (1967) de Georges Perec. Il me semble que c’est quelque chose à faire, d’aller comme le fait Wittig au-delà d’une simple transposition, car il s’agit bien en donnant les rôles de Quichotte et Panza à des femmes comme elle l’a fait avec tellement de panache, de sortir des thèmes indéfiniment repris pour « refabriquer » ces héros d’un nouveau genre. Si la répétition est un écart, elle est aussi une utopie qui rassemble.

Nous vivons dans une société créée par des efforts communs (on développe sa pensée et ses compétences auprès de communautés de vie) et pourtant sans regard pour les intérêts de chaque individualité prise séparément. C’est ainsi qu’on se retrouve régulièrement comme dans une armure, rien ne passe de soi à soi, de soi à l’autre. Comment décrire l’angoisse civique, existentielle, intime ? Face à un monde d’idées que d’autres ont élaborées à notre intention, la responsabilité personnelle que certain·e·s artistes font réapparaître aide à surmonter le conflit entre l’individuel et le collectif. Les artistes font de nous des témoins plus que des spectateurices et nous invitent à croire en une forme artistique pour pouvoir l’accepter et s’en imprégner. L’œuvre a sa vie propre, elle véhicule des idéaux par l’imagination et par l’émotion. Ce qui m’intéresse ici, c’est ce qui s’ensuit d’une expérience de vie intensifiée grâce aux œuvres. Des œuvres qui se transmettent entre elles une trajectoire commune, un rythme, un état d’esprit. C’est l’actrice Bulle Ogier qui sort du film La troisième génération (1979) de Rainer Werner Fassbinder pour errer, à contre-courant des « géants », avec sa propre fille Pascale Ogier (prénommée Baptiste pour le film) dans celui de Jacques Rivette (Le Pont du Nord encore). Baptiste héberge les figures fantômes du Saint-Georges, de (la) Quichotte, du guerrier Kagemusha d’Akira Kurosawa et de la personne socialement inadaptée. Toutes des figures qui se gouvernent comme elles l’entendent et protègent un rythme souple. Pour fonder la plasticité de cette exposition, il est question d’agir librement, contre toute qualification, comme nous y invite Ella Bergmann-Michel avec l’inclassable Der große Atem (Le Grand Souffle) de 1920. La présence de son œuvre et de celles de Pierrette Bloch, Louise Bourgeois, Sonia Delaunay, Hannah Höch, Sol LeWitt, Vera Molnár, Kurt Schwitters et Georges Valmier aux côtés de celles d’artistes contemporains rallongent considérablement leurs expériences vécues, toutes encore chaudes et battantes, dans ce temps qui nous est commun.

J’aimerais parler du lien qu’entretient l’artiste avec sa pratique. Il y a comme un instinct qui se joue, tandis que créer se passe plutôt à l’extérieur de soi : entre faire et avoir fait, entre devoir faire et ignorer ce qu’il en est. Qu’est-ce qui est déjà là qui ne se voit pas encore ? Une cadence, une « transaction secrète » (Virginia Woolf), quelque chose qu’on sort d’une boîte à l’occasion. Une situation de l’ordre du déchiffrement si l’artiste est empêché·e et si iel n’a pas de temps à associer à une vie d’atelier. Qu’est-ce qui fait que la personne se sent artiste sans qu’aucune visiblité ou reconnaissance ne soient en jeu ? J’apprends de mes ami·e·s artistes qu’au milieu de toutes ces vies différentes, penser à l’art, faire de l’art est une hygiène de vie, un équilibre indispensable qui n’a rien d’hasardeux. Mais alors qu’Uruk n’obéit à personne, qu’Anthony surveille des expositions au Centre Pompidou, qu’Arnaud enseigne en école d’art, que Josselin accroche des œuvres dans des institutions et des galeries d’art, que Zohreh accompagne des enfants dans l’élaboration de leurs propres récits face aux œuvres, que se passe-t-il vraiment ? Iels observent et se nourrissent, travaillent par affinités et esprit critique. Leurs corps servent d’atelier et sont comme de grands collages sans début ni fin. Leurs pensées sont tournées vers le traitement de ce qui ressemble à un téléscopage de tout ce dont iels ont autorisé le passage vers l’intérieur : un amas de temps digéré, consommé, vécu. Porter une œuvre en soi, ce n’est pas facile.

C’est parfois douloureux ces choses qu’on exprime dans l’après-coup. Ça se déverse chez Uruk. Ça dit : où vais-je arriver ? Une lente imprégnation se manifeste pleinement chez Hendl qui a, le moment venu, ralenti la production d’un langage « maigre » pourtant largement apprécié. J’ai noté un jour, après avoir consulté son site, qu’elle s’était déclarée absente une année entière. Pour d’autres, il y a les années où la production est lente, parcimonieuse et personne ne le sait. Et Jochen, cet ancien biologiste, nous offre tout autre chose qu’une approche « scientifique » du monde. Ses photos sont une façon d’aller partout en même temps avec l’idée qu’on aurait pu croire que ce ne soit pas possible.

Le silence à peine couvert par les battements de cœur de Pierrette Bloch, lorsqu’elle marque de façon répétée le papier avec son pinceau chargé d’encre, incite à un mouvement feutré de nos corps en direction des propositions de Hendl H Mirra pour qui traverser un paysage consiste à relever des empreintes détaillées de pierres et de végétaux qu’elle reporte sur des morceaux de lin. Des images réalisées sans appareil photographique qui impliquent un maniement actif de ce qui est regardé dans son milieu d’origine, sans le déformer. J’y vois la transaction musculaire et discrète d’une personne qui est là où elle voulait être. De son côté Anthony Plasse fait le chemin inverse. C’est par les fantômes de la chambre noire que surgira au fil du temps l’idée d’un corps épris de contact. La grande toile libre qui viendra s’ajuster aux dimensions de l’entrée de la Galerie Zlotowski a tout du corps humanisé qui attend son heure personnelle et avance en tendant ses bras souples de chaque côté de l’espace, à la recherche d’une tête, d’une chevelure, d’un cœur et pourquoi pas de chaussures. Ce corps a comme nous besoin d’un paysage pour y vivre et y rêver la lune, les animaux, la pollinisation (Jochen Lempert), tandis que la vie matérielle le pousse vers un langage commun avec certains objets : un bol en terre modelé sans l’usage de la vue (Arnaud Vasseux), une main au service de la lumière (Zohreh Zavareh), un fil qui glisse entre les doigts et se laisse « mûrir » (selon l’expression de Pierrette Bloch), ce qui n’attribue pas d’office un sexe à la personne qui le tisse (Josselin Vidalenc**). L’agitation des quatre couleurs de stylos Bic d’Anne-Lise Coste (Uruk) sont relayées par la dramaturgie du collage qui est autant du côté de la déchirure (Kurt Schwitters), que du côté des peintures et dessins de Sonia Delaunay avec ses demi-cercles disjoints rayonnants de couleurs qui se cherchent sans se rejoindre. Les jeux graphiques qui traversent toutes ces œuvres sont du côté d’une force maîtrisée et sauvage, parfois aussi rongeante et posée (Anne-Lise Coste/Uruk, Louise Bourgeois, Hannah Höch, Arnaud Vasseux, Georges Valmier, Josselin Vidalenc).

J’aimerais que ces rencontres entre œuvres modernes et contemporaines puissent constituer un tracé rythmique, une formation organique qui répondent à l’espace de la Galerie Zlotowski lequel m’a toujours laissé, en le visitant, le sentiment d’une vibration souterraine comme dans la crypte d’une église ou celle d’une cavité naturelle aménagée. Et que soit partagé l’expérience de l’attachement que ce projet matérialise : à nos passions, à nos goûts communs et surtout à l’idée de ne point s’enfermer en protégeant les normes qui gouvernent la galerie d’art moderne et la galerie d’art contemporain. Comme nous nous sommes déjà évadé·e·s ensemble – la Galerie Zlotowski et la galerie Marcelle Alix que je co-dirige avec Isabelle Alfonsi – j’avais envie de prendre le temps d’approfondir ce qui m’avait enchantée lors de nos différentes collaborations : voir les œuvres nous irradier et nous transmettre une énergie bienfaitrice, quel que soit notre état, que nous soyons horriblement anxieux·ses ou miraculeusement en paix.

Cécilia Becanovic

** : Josselin Vidalenc tisse depuis plus de huit ans et sa bibliothèque est aujourd’hui essentiellement constituée d’ouvrages d’artistes femmes (Pierrette Bloch y trouve un large espace). Des femmes qui l’aident à vivre et à protéger son rythme particulier de vie artistique.

Ella Bergmann-Michel

1896 (Paderborn, Allemagne)

1971 (Eppstein, Allemagne)

Der große Atem (Le Grand Souffle)

1920

Encre de Chine et mine de graphite sur calque

62,2 x 55,5 cm

© Adagp, Paris, 2025

Courtesy Galerie Éric Mouchet

Anthony Plasse

Sans titre 22 - pliage 1

2023

Gélatine argentique photosensible sur toile, liant acrylique

273 x 73 cm (pliée) / 273 x 185 cm (dépliée)

Exposition personnelle, de papier, 2023, Centre d’Art Contemporain galerie Édouard Manet, Gennevilliers

© Anthony Plasse

Courtesy de l’artiste

2019

Terre crue, huile de vidange

18 x 6 x 14 cm

Jochen Lempert

1887 (Hanovre, Allemagne)

1948 (Kendal, Royaume-Uni)

Sans titre (Vinstre) 1936-1937

Collage de papiers et carton sur papier 34 x 24,5 cm

Untitled (Sheeps II) 2021

Photographie, tirage à la gélatine argentique. Ed. 1/5 47,7 x 33 cm

© Jochen LEMPERT / Courtesy Jochen Lempert & ProjecteSD

1928 (Hartford, USA)

2007 (New York, USA)

Pyramide

Gouache sur papier

50,5 x 71,5 cm

© Sol LeWitt / Adagp, Paris, 2025

Vera Molnár

1924 (Budapest, Hongrie) 2023 (Paris, France)

Interstices horizontales 1989

Dessin ordinateur - Oeuvre unique 22 x 21 cm

© Adagp, Paris, 2025

Zohreh Zavareh

L’entêtement de la mémoire (II) 2024

Terre cuite et ficelle

27 x 18 x 14,5 cm

© Nicolas Lafon Courtesy de l’artiste

Georges Valmier

1885 (Angoulême, France) 1937 (Paris, France)

Motif décoratif sur le thème des Voiliers 1921

Gouache sur papier 14,5 x 19 cm

Josselin Vidalenc

Sans titre

Teintures végétales : garance voyageuse (Marseille), sophora du Japon (Lindre-Basse), reine des près (Lindre-Basse), aulne glutineux (Arpajon-sur-Cère), caille-lait blanc (Clermont-Ferrand), vergerette (Clermont-Ferrand) et indigo (Mérinchal) laine de brebis blanche du Massif Central et bizet 17 x 44 cm

© Nicolas Lafon

Courtesy de l’artiste

Louise Bourgeois

1911 (Paris, France) 2010 (New York, USA)

Sans titre 1996-1997

Aquarelle, crayon, crayon de couleur et feutre sur papier 20,9 x 27,9 cm

© The Easton Foundation Adagp, Paris 2025

Sonia Delaunay

1885 (Odessa, Ukraine) 1979 (Paris, France)

Projet de motifs pour un tissu simultané 1947-49

Aquarelle sur papier 21 x 21 cm

© Pracusa 20240531

Hendl H Mirra

Field Recordings, 7 x 5000 Schritte, in Berlin (Havel) 2010

Huile sur lin

80 x 175 cm

Tous droits réservés

1889 (Gotha, Allemagne)

1978 (Berlin, Allemagne)

Abstraction

1921

Encre de Chine sur papier

23,6 x 21,7 cm

© Adagp, Paris, 2025

© Peter Freeman, Inc. Paris

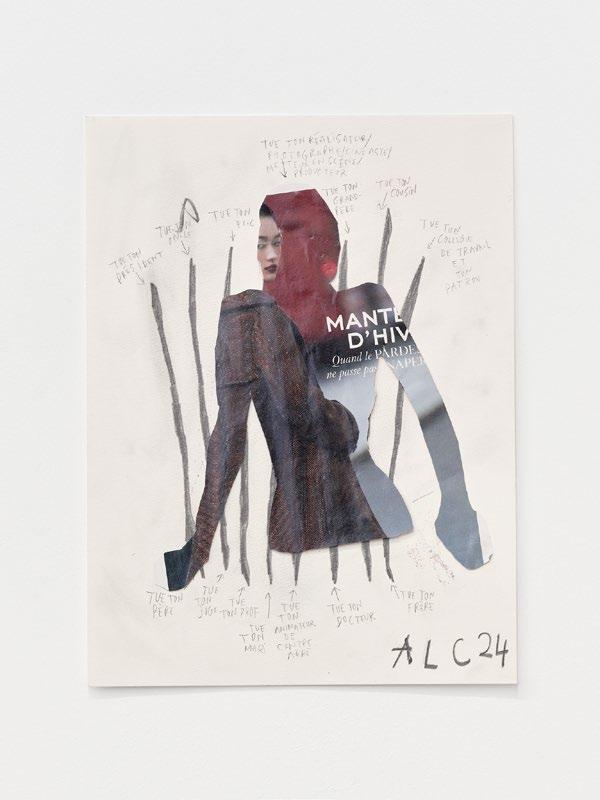

Anne-Lise Coste (Uruk)

Né·e en 1973, vit à Paris

Jochen Lempert

Né en 1958, vit à Hambourg, Allemagne

Hendl H Mirra

Née en 1970, vit à Muir Beach, California

Anthony Plasse

Né en 1987, vit à Paris

Arnaud Vasseux

Né en 1969, vit à Marseille

Josselin Vidalenc

Né en 1990, vit à Paris

Zohreh Zavareh

Née en 1985, vit à Paris

Je remercie la Galerie Zlotowski (Yves et Michel Zlotowski, Sandrine Lesage, Marie Hourcade), Marcelle Alix, Paris (Isabelle Alfonsi, Clotilde Beautru, Chloé Poulain, Madeleine Fouquet), la Galerie Eric Mouchet (Eric Mouchet et Michael Honecker), la Galerie Peter Freeman, Inc. Paris (Anne-Laure Riboulet, Camilo Restrepo, Mora Martinez Basualdo), la galerie ProjecteSD (Silvia Dauder et Valeria Aristizábal), Ellen de Bruijne Projects, Marie Becanovic, Nicolas Lafon, Laure Leprince, Marjorie Micucci, Baptiste Pinteaux, Josselin Vidalenc, Alma et Raphaël Zarka, le Studio Louis Delbaere, mes ami·e·s artistes et tant d’autres.

du 24 mai au 28 juin 2025

20, rue de Seine 75006 Paris info@galeriezlotowski.fr +33 (0)1 43 26 93 94 www.galeriezlotowski.fr