Jahresbericht im Zeichen der Transparenz

Seite 4

Letzte Hilfe

Seite 12

Co-Working bei der Jugendseelsorge

Seite 14

Jahresbericht im Zeichen der Transparenz

Seite 4

Letzte Hilfe

Seite 12

Co-Working bei der Jugendseelsorge

Seite 14

Ein Gespräch über Spiritual Care ab Seite 6

Der medizinische Fortschritt verlängert uns das Leben, doch die Qualität des Lebens rückt oft in den Hintergrund. Palliative Care, die sich auf Schmerzmanagement und ganzheitliche Betreuung am Lebensende fokussiert, braucht neben medizinischem Fachpersonal auch seelsorgerische Begleitung, finde ich als kirchliches Behördenmitglied. Dies ist doch ein zentraler Bestandteil, um die Würde und den inneren Frieden Sterbender zu wahren; nicht wahr?

Die Seelsorge in der Palliative Care soll Raum für emotionale und spirituelle Fragen geben, die mit dem nahenden Tod verbunden sind. Oft seien es nicht nur körperliche Schmerzen, sondern auch Ängste, Einsamkeit und die Sorge um die Familie, die belasten. Ein einfühlsames Gespräch mit einem Seelsorger, einer Seelsorgerin kann hier Trost und Orientierung bieten.

Auch für die Angehörigen ist seelsorgerliche Begleitung von unschätzbarem Wert. Sie hilft, schwierige Entscheidungen zu treffen und den Abschied zu verarbeiten. Diese Unterstützung gerade unserer spezialisierten Seelsorgenden stärkt das gesamte Versorgungssystem in unseren Breitengraden, indem sie den Menschen in seiner Ganzheit ernst nimmt.

Palliative Care Seelsorge ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil einer modernen, menschenwürdigen Gesundheitsversorgung geworden. Das zeigen auch die 68 Prozent Mehrbegleitungen gegenüber dem Vorjahr. Unsere Seelsorge ermöglicht es den Sterbenden, ihre letzten Tage in Frieden und Würde zu leben, egal, ob dies in einer Klinik, im Spital oder zu Hause ist. Diese Begleitung ist neben der Spitex ein wichtiger Beitrag für die Würde der Menschen beim Sterben.

5 Aktuell Nur für Männer

6-11 Fokus

Engagiert

Perspektiven

15 Seelen-Nahrung Offene Kirchen

16 Ausläuten Gipfelmessen

Impressum credo credo erscheint vierteljährlich und geht an Mitarbeitende, Behördenmitglieder und Freiwillige der Katholischen Kirche im Kanton Zürich.

N˚2, Juli 2025 www.zkath.ch/credo credo@zhkath.ch Auflage: 3ʼ200 Expl.

Layout Denis Schwarz, Zürich

Herausgeberin und Redaktion

Katholische Kirche im Kanton Zürich

Kommunikationsstelle

Hirschengraben 66 8001 Zürich

Druck und Papier

Staffel Medien AG, Zürich

BalancePur: hergestellt aus 100% Recyclingfasern und mit dem Umweltlabel «Blauer Engel» zertifiziert

«Was sind gute Geschenke und für wen machen Geschenke am meisten Sinn?»

Diese Frage stellt die Installation der Designerin Fiona K. auf dem Weihnachtsmarkt Münsterhof in Zürich.

«Ich denke Form als sichtbaren Niederschlag von Spuren einer Bewegung im Raum.»

Elke Maier, Künstlerin

Von April bis Dezember zeigt sich der Kirchenraum in St. Anton, Zürich-Hottingen, in ungewohnter Gestalt. Unzählige, haarfeine weisse Fäden in einer Gesamtlänge von rund 30 Kilometern sind durch die Längsachse der Kirche nach vorne zum Hochaltar gespannt.

Die Rauminstallation der Künstlerin Elke Maier schafft einen offenen, transparenten Raum, der selbst keine Grenzen hat; der mit dem Lichteinfall, mit dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren spielt und einen Moment der Unendlichkeit öffnet.

Foto: St. Anton, Zürich

Zahlen & Fakten

337’564

Mitglieder zählt die Katholische Kirche im Kanton Zürich

40ʼ000 Menschen profitierten 2024 von der Kulturlegi der Caritas

3ʼ324

Beratungssitzungen führte kabel, die kirchliche Fachstelle für Berufslehre durch

1’334

Kontakte dokumentiert die «Palliativseelsorge: Begleitung daheim»

5’341

Teilnehmende besuchten eine Veranstaltung in der Paulus Akademie

Der neue Jahresbericht 2024 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich zeigt das vielseitige Engagement der professionellen wie ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die ganze Gesellschaft.

Text: Sibylle Ratz

Die Kirchen von innen und aussen gesehen, also «dentro e fuori», ist der rote Faden, der sich als Thema sowohl bildlich wie auch inhaltlich durch die Berichterstattung über das Geschehen und Handeln der Katholischen Kirche im Kanton Zürich zieht. Fotograf Reto Schlatter spielt mit den Begriffen Transparenz und Offenheit. Die Serie bildet Kirchen im Kanton Zürich gleichzeitig von innen und aussen ab.

Offenheit leben

Die Bildserie soll sinnbildlich für Offenheit und Transparenz in der katholischen Gemeinschaft stehen. Die Aussensicht auf die katholische Kirche ist oft dominiert von Themen wie Missbrauch, Verschlossenheit und Taubheit gegenüber Reformen. Wie Fotograf Schlatter selbst im Jahresbericht vermerkt, traf er bei den Arbeiten für seine Werke engagierte Mitarbeitende, die für seine Idee posierten, und er erfuhr, wie vielfältig und wertvoll gelebte religiöse Gemeinschaft sein kann.

Das hat nachvollziehbare Gründe –doch auch die Innensicht verdient Beachtung. Dazu wird im Jahresbericht das Wirken der kirchlichen Fachstellen und Organisationen und das Engagement der Gläubigen geschildert. Die Katholische Kirche im Kanton Zürich setzt sich weiterhin ein für Transparenz und nochmals für Transparenz. Im vergangenen Jahr wurde auch viel und kontrovers über die interreligiöse Zusammenarbeit debattiert, wie Synodalratspräsident im Jahresbericht feststellt: «Wenn wir uns weiterhin für eine konstruktive Integration anderer Gemeinschaften einsetzen möchten, müssen wir uns dieser Debatte stellen.» Über diese und viele weitere Themen können Sie Interessantes im Jahresbericht 2024 erfahren.

Unter diesem QR-Code finden Sie den neuen Jahresbericht online. Gerne senden wir Ihnen auch ein kostenloses gedrucktes Exemplar zu. Bestellungen einfach an info@credo.ch senden.

«Wann ist ein Mann ein Mann?», trällerte schon Herbert Grönemeyer in seinem Hit aus den 1980ern. Und das fragen sich auch die rund 20 Männer, die in Adliswil zum monatlichen Gebet zusammenkommen. Ausgangspunkt war das von Papst Franziskus ausgerufene Jahr des Heiligen Josefs 2021. «Die Männer sind in der Kirche wenig sichtbar», sagt der Leiter des Männergebetes, Markus Grüsser. Wenig sichtbar? «Wenig sichtbar, aus der Perspektive des Volkes», präzisiert der Seelsorger. Es gebe viele engagierte Frauen in den Pfarreien, aber auch die Männer seien Teil der Kirche.

Ermutigt von der biblischen Gestalt des Heiligen Josef reflektierten die Angesprochenen seither über ihre Rollen in Beruf, Familie, der Welt. «Viele Männer sind heute unsicher, wie sie zu sein haben», sagt Grüsser. Die Emanzipation der Frau habe mit ihnen etwas gemacht – doch was? Chaos, Verunsicherung, Orientierungslosigkeit? «Wir Männer haben unsere Anliegen», ist Grüsser überzeugt.

Nach dem halbstündigen Gebet – es endet immer fix mit der Anrufung des Heiligen Josefs – begibt man(n) sich ins Pfarreizentrum oder bei schönem Wetter ins Freie. Dort folgt ein Austausch bei einem Gläschen Wein. Manchmal mit einem Referenten. Zurzeit beschäftigen sie sich mit der Lektüre zum Heiligen Jahr, gemäss dem Motto «Pilger der Hoffnung sein».

Lieber aber ohne Frauen. Nur so könne man(n) spontan sein, unangepasst, ungekünstelt: «Wir diskutieren dann über unsere Rolle. Ob wir entscheiden müssen. Oder auch mal loslassen dürfen.»

Männer beten mit dem heiligen Josef in ihren Anliegen Einmal im Montag am Mittwoch, 19 bis 19.30 Uhr, in der katholischen Kirche Adliswil. Die nächsten Termine sind 20.8./24.9./22.10./19.11.2025, anschliessend Austausch. Das Angebot ist für Männer und männliche Jugendliche. Infos bei Markus Grüsser: markus.gruesser@adliswil-kath.ch 044 711 19 04, www.kath-adliswil.ch

Laura Cazzola betreut seit Anfang März das Sekretariat MCLI Don Bosco in Zürich.

Regina Sauer verstärkt seit 1. Mai die Fachstelle Religionspädagogik.

Anita Degani ist seit 1. Mai neue Sachbearbeiterin Finanz- und Rechnungswesen in der Verwaltung der Körperschaft.

Manuela Moser ist seit 1. Juni neue Informationsbeauftragte des Generalvikars.

Pfarrer Pascal Marquard übernimmt als Vizedekan des Dekanates ZürichOberland die Aufgaben des Dekans für den Rest der Amtsdauer 2023-2026.

Franziska Fernandez startete am 10. Juni als Sekretärin und Buchhalterin in der hiv-aidsseelsorge.

Thomas Binotto, Co-Chefredaktor, und Christoph Wider, Fotograf des Forum, feiern beide im Mai ihr 25jähriges Dienstjubiliäum.

Matteo Tuena, Diakon in Küsnacht, empfing am 24. Mai in Chur die Priesterweihe durch Bischof Joseph Maria Bonnemain.

Cornelia Bürgler hat die Behindertenseelsorge Ende April verlassen.

Kathrin Ebnöther verlässt die hiv-aidsseelsorge Ende Juni.

Beatrice Hirsiger verlässt die Beratungsstelle für Berufslehre kabel auf Ende Juli.

Elisabeth Eberhart trat Ende April in den Ruhestand. Sie war während 19 Jahren in der Buchhaltung der Körperschaft tätig.

Mario Vassalli, alt Kantonsgerichtspräsident des Kantons Obwalden und ehemaliges Vorstandsmitglied für die Katholischen Schulen Zürichs, ist 89-jährig am 29. Mai verstorben. Vassalli war in Zürich aufgewachsen und hier auch kirchlich sehr engagiert. Papst Johannes Paul II. ernannte ihn 2001 zum «Gentiluomo di Sua Santità» (Edelmann seiner Heiligkeit). Vassalli ist eine der wenigen Schweizer Persönlichkeiten, die diese Auszeichnung erhalten haben. Siegfried Wilhelm Alexander Artmann (genannt Sigi) verstarb am 5. Juni im Alter von 87 Jahren. Er war von 1999 bis 2007 Mitglied des Synodalrats und verantwortlich für das Ressort «Personal und Organisation». Unter seiner Leitung wurde die Anstellungsordnung der Kantonalkirche einer Totalrevision unterzogen und für alle Kirchgemeinden als verbindlich erklärt.

«credo» braucht Ihre Mithilfe!

Senden Sie uns bitte die Adressen Ihrer Mitarbeitenden, aber auch jener wichtigen Freiwilligen in der Pfarrei, die an «credo» interessiert sind. Kontaktadresse: credo@zhkath.ch

Fokus: Klinik- und Spitalseelsorge

Eine einfache Murmel kann eine ganze Welt bedeuten; eine Welt, die ein Mensch verlassen hat. Die Murmel kann Pflegenden und Angehörigen helfen, sich an einen Menschen zu erinnern, um den sie trauern. Sie suchen sich eine Murmel aus, die aus ihrer Sicht in Farbe und Form zu dem Menschen passt, den sie loslassen mussten.

Die Klinik- und Spitalseelsorge ist in allen Spitälern und Kliniken im Kanton Zürich mit Seelsorgenden vertreten. Deren Präsenz ist kaum mehr wegzudenken. Besonders spezialisierte Seelsorgende betreuen Schwerkranke und deren Angehörige in ihrer letzten Lebensphase. Darüber unterhielt sich Sibylle Ratz mit Sabine Zgraggen, Dienststellenleiterin der Klink- und Spitalseelsorge, und dem Palliative Care-Seelsorger Volker Schmitt.

Sibylle

Wie möchtet ihr selbst sterben?

Sabine Zgraggen: Wenn ich es mir einrichten kann, dann gerne zuhause und mit grosser Freude auf das ewige Leben und mit meinen Liebsten. Ich habe die Glaubensgewissheit, dass andere Verstorbene für mich sprechen, insbesondere die vielen Demenzkranken, die ich in ihren letzten Stunden begleiten durfte. Mir wird geholfen.

Volker Schmitt: Ich lass mich überraschen. Hoffentlich werde ich bereit sein, mich dem Sterbeprozess hinzugeben und auch Entscheidungen zu treffen. Wir haben keine Kinder – deshalb ist nicht klar, wer dann dabei sein wird. In meinen Sterbebegleitungen habe ich erlebt, dass das Sterben oft sehr friedvoll abläuft und etwas Gutes, etwas Schönes haben kann.

Was genau macht die Spitalseelsorge im Bereich Palliative Care?

Volker Schmitt: Wir begleiten die Menschen nicht immer erst kurz vor dem Tod, sondern manchmal auch über eine längere Zeit hinweg. Es geht um entlastende Gespräche – über die Annahme der Erkrankung, über Gelungenes und Schwieriges im gelebten Leben und darüber, wie die verbleibende Zeit sinnvoll gestaltet werden kann. Wir

begleiten nicht nur in Spitälern, sondern auch zuhause – durch die «Palliativseelsorge. Begleitung daheim» als Ergänzung zur Pfarreiseelsorge.

Wie werdet ihr überhaupt angefragt?

Volker Schmitt: Wir sind Teil eines Netzwerks zwischen Pflegenden, Ärztinnen und Ärzten, Spitex und anderen Fachpersonen. Im ambulanten Bereich gibt es eine besonders wertvolle Zusammenarbeit mit den

«In der Seelsorge hat alles Platz, nichts muss.»

Volker Schmitt

palliativen Spitexorganisationen. Wir werden auch direkt von Patientinnen und Patienten sowie ihren Angehörigen angefragt. In der ambulanten Palliativseelsorge konnten wir im letzten Jahr 1168 Begleitungen durchführen –das waren 68 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Wie erklärt ihr euch die verstärkte Nachfrage?

Sabine Zgraggen: In der Spitalseelsorge und insbesondere bei der Palliative Care sind wir sehr niederschwellig unterwegs. Das Wichtigste sind Vertrauen und die gemeinsame interdisziplinäre Verantwortung für einen Menschen, der sterben wird. Das sind die Früchte der langjährigen Aufbauarbeit und ist dem Umstand geschuldet, dass die Stellen auch voll besetzt und von den Kirchen finanziert sind.

Volker Schmitt: Die konfessionelle Zugehörigkeit spielt oft keine Rolle mehr. Wir sind ein Team von katholischen, reformierten und mittlerweile auch muslimischen Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam begleiten wir Patientinnen, Patienten und ihre Angehörigen. Wir werden als Seelsorgende wahrgenommen – aber wie gesagt, es ist eine Vertrauensfrage.

Wie hilft Seelsorge den Sterbenden und ihren Angehörigen?

Volker Schmitt: Wir bringen das mit, was andere oft nicht leisten können. Wir geben Zeit und Raum und hören wirklich zu. Wichtig ist, dass wir für alle Menschen ansprechbar bleiben. Es geht darum, offen zu sein und ohne Vorurteile da zu sein.

Und wie begleitest du jemanden, der einen assistierten Suizid wünscht?

Volker Schmitt: Wir sind nicht da, um zu urteilen, sondern um zuzuhören. Sterbewünsche schwerkranker Menschen sind nicht immer der Wunsch, unmittelbar zu sterben, sondern der Ausdruck, nicht mehr lange leiden zu müssen. Sie stehen für Autonomie und ihr Bemühen, die eigene Würde zu wahren. Kompetent begleiten heisst nicht, aktiv einzugreifen, sondern das Leiden mit auszuhalten.

Und was tust du, wenn sich ein Mensch trotzdem entscheidet, bewusst eine Sterbehilfeorganisation in Anspruch zu nehmen?

Volker Schmitt: Das ist zu akzeptieren. Ich begleite die Person weiter und lasse sie nicht allein. Ob ich beim assistierten Suizid dabei bin, ist ein Gewissensentscheid. Bisher wurde ich nicht darum gebeten.

Wichtiger ist aus meiner Sicht ohnehin die Zeit davor.

Wie haltet ihr das aus, immer wieder Menschen, die ihr teilweise auch über längere Zeit begleitet, zu verlieren?

Volker Schmitt: Wenn es eine längere Begleitung war, entsteht schon eine Verbundenheit – ich bin in dieser Zeit ja auch als Gast bei den Familien. In solchen Momenten bin ich berührt und auch etwas traurig. Aber letztlich muss ich mir sagen, dass es nicht mein Schicksal ist und professionell damit umgehen.

Was ist aus deiner Sicht wichtig für die Seelsorgenden, die Sterbebegleitungen machen?

Volker Schmitt: Wie Sabine beschreibt, sind solche Momente sehr wichtig. Im spirituellen Verständnis vertrauen wir darauf, dass wir geführt werden – und es liegt an uns, die Zeichen wahrzunehmen. Gleichzeitig braucht es aber auch Demut. Wir können nicht immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein – und wir sind auch nicht immer notwendig.

Wie meinst du das jetzt genau?

Volker Schmitt: Viele Menschen können auch ohne seelsorgliche Begleitung gut sterben. Sterbende ziehen sich letztlich in ihr Inneres zurück. Zum Teil brechen sie auch Beziehungen ab, weil sie sonst nicht gehen

«Kleinigkeiten machen den Unterschied für echte

Am Abend zünde ich eine Kerze an und versuche, alles, was mich bewegt und berührt, an Gott weiterzugeben – denn in seinem Namen sind wir unterwegs.

Sabine Zgraggen: Es geht ja auch darum, in der heutigen Zeit überhaupt echte Begegnungen zuzulassen. Die sind so wichtig. Ich habe das erst kürzlich erlebt, wo ich eigentlich dringend etwas anderes erledigen wollte, mir dann aber doch Zeit genommen habe, in einer eher flüchtigen Begegnung zuzuhören. Ein paar Wochen später habe ich erfahren, dass die Person verstorben ist. Ich bin so dankbar, dass ich mich von meinem Bauchgefühl leiten liess und nicht einfach abgewimmelt habe. Es sind oft diese Momente, die den Unterschied machen können.

können. Sterben braucht Raum. Viele gehen genau in dem Moment, wo ein Angehöriger gerade aus dem Zimmer draussen ist. Dann können sie loslassen. Das ist also nichts Schlimmes. Die Not liegt oft viel früher im Sterbeprozess.

«Sterben braucht Raum»

Volker Schmitt

Das heisst was genau?

Volker Schmitt: Das heisst, dass es frühzeitige Unterstützung braucht. In der Villa Sonnenberg, der Palliativstation des Spitals Affoltern, ist ein stationärer Aufenthalt bis maximal drei Wochen möglich, um palliativen Patientinnen und Patienten beizustehen und sie soweit zu stabilisieren, dass sie beispielsweise mit einer Schmerzoder anderen Therapiemethode wieder nach Hause können. Es ist also kein Sterbehospiz, aber eine Möglichkeit, Leiden zu lindern und Lebensqualität zurückzugewinnen.

Es geht also nicht darum, alles Mögliche zu probieren, um die Menschen am Leben zu halten?

Volker Schmitt: Nein. Das ist auch eine ethische Frage, der wir Menschen uns stellen müssen. Nicht jede Krankheit muss geheilt werden – gerade im palliativen Kontext. Manchmal liegt darin auch die Chance, das Sterben als Teil des Lebens anzunehmen. Und man muss sich fragen, welche Therapie in welchem Stadium noch sinnvoll und für die Betroffenen tragbar ist.

Fokus: Klinik- und Spitalseelsorge

Nach was fragen Patientinnen dich am meisten, wenn es zu Ende geht?

Volker Schmitt: Ganz am Ende stellen die Menschen kaum noch Fragen. In dieser Phase ist vieles still geworden – Worte treten zurück. Aber vorher wünschen sich manche etwas, an dem sie sich festhalten können. Das kann ein Kreuz oder ein Herz aus Holz sein, sogenannte Handschmeichler –

Freundin trauert, hat sich eine eigene Erinnerungsschatzkiste zusammengestellt – mit einer Clownnase, einer Feder und einer Schmetterlingsbrosche. Alles Dinge, auf die sie in Trauermomenten zurückgreifen kann. Wir laden die Menschen ein, einen für sie passenden Symbolgegenstand zu finden. Und manchmal hilft so ein kleiner Gegenstand mehr als Worte.

«Spiritual- und Religions-Care müssen im Gesundheitswesen

oder auch ein Rosenkranz. Symbolgegenstände sind oft auch für die Angehörigen wichtig, um in ihrer Trauer mit dem Verstorbenen verbunden zu bleiben. Eine Kollegin von mir arbeitet zum Beispiel mit Glasmurmeln: Pflegende, die um eine Patientin oder Patienten trauern, wählen sich eine Murmel in Farbe und Form, die sie an den Menschen erinnert – und tragen sie im Arbeitsalltag in der Tasche. Ein kleines Mädchen, das um ihre

Und wie steht es mit der katholischen Krankensalbung? Die meisten Seelsorgenden sind keine Priester und dürfen das Sakrament offiziell nicht spenden.

Volker Schmitt: Wer eine Krankensalbung wünscht, bekommt sie auch. Dafür steht unser Priester-Pikettdienst zur Verfügung. Andere Menschen wünschen sich eher einen Sterbesegen, ein Ritual mit Weihwasser oder eine spirituell offene Feier im

Kreis der Familie. Das kann sehr unterschiedlich gestaltet sein. Wichtig ist nur, dass wir klar deklarieren, was wir machen. Diese Rituale haben deswegen für die Menschen keine geringere Bedeutung.

Was liegt bei der Spitalseelsorge noch im Argen?

Sabine Zgraggen: Die WHO hat schon lange festgeschrieben, dass alle Menschen Zugang zu Spiritual Care –also seelsorglicher Begleitung - bekommen müssen. Politisch sind wir schweizweit noch nicht soweit, auch wenn wir in Zürich mittlerweile einen guten Stand in den Spitälern haben. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass für eine ganzheitliche Gesundheit «Spiritual-» und «Religious-Care» im Gesundheitswesen mitgedacht werden muss. Wo das nicht in die Konzepte integriert ist, werden existentielle Bedürfnisse nicht gesehen. Dass diese Bedürfnisse da sind, zeigt das Wachsen eines esoterischen Marktes entsprechend.

Die Broschüre «Umgang mit Sterbewünschen» kann bei der Spital- und Klinikseelsorge Zürich für 10 Franken unter spitalseelsorge@zhkath.ch bestellt werden.

Die Spital- und Klinikseelsorge hat kürzlich zusammen mit dem Bistum St. Gallen die Handreichung «Ich kann nicht mehr» herausgegeben. Wozu braucht es das und wie ist das Echo darauf?

Sabine Zgraggen: Zunächst geht es um die Sensibilisierung der eigenen Seelsorgenden. Wir müssen uns alle selbst mit den veränderten Bedürfnissen der Bevölkerung auseinandersetzen. Erwartungshaltungen haben sich geändert, selbstbestimmtes Leben und Sterben in jedem Lebensbereich ist

in aller Munde. Die Menschen spüren denn auch, ob ein Seelsorgender offen damit umgehen kann oder nicht. Die Leitplanken der katholischen Kirche gibt es schon lange und sind klar. Aber es gab bisher keine Tipps in dieser kompakten Form, wie mit verschiedenartigen Sterbewünschen umzugehen ist. Ich bin froh, dass wir jetzt so eine fundierte Auseinandersetzung mit diesem Thema haben! Das ist nicht nur für Seelsorgende interessant, sondern auch für Pflegende und Privatpersonen.

Volker Schmitt: Die Handreichung lädt uns ein, das Thema Sterben spirituell und persönlich ernst zu nehmen. Sie erinnert uns daran, einfach da zu sein: Ich bin da, Gott ist da, du bist nicht allein.

Sabine Zgraggen ist Leiterin der katholischen Spital- und Klinikseelsorge Zürich. In ihrem Erstberuf war sie als Pflegefachfrau tätig und hatte schon zu dieser Zeit Bezug zu schweren Leiden, Sterben und Tod. Ab 2005 war ihr Arbeitsfeld die Psychiatrieseelsorge. In der jetzigen Funktion ist sie mitverantwortlich für den Fachbereich ambulante Palliative-Care.

Volker Schmitt ist Diakon und ausgebildeter Spitalseelsorger mit Schwerpunkt in der Begleitung von Menschen in palliativen Lebenssituationen und in Zeiten der Trauer. Er arbeitet im Spital Limmattal, im Spital Affoltern am Albis und in der ambulanten «Palliativseelsorge – Begleitung daheim» im Dekanat Albis.

Text: Sibylle Ratz

2024 waren 40 Seelsorgende an 32 Zürcher Standorten für Patienten, Angehörige und das Gesundheitspersonal im Einsatz, gemeinsam mit den paritätisch aufgestellten reformierten Kolleginnen und Kollegen: an drei Standorten, wie dem Kantonsspital Winterthur, im Universitätsspital Zürich (USZ) und der Uni-Psychiatrie, auch mit muslimischer Seelsorge, die vom Verein QuaMS verantwortet wird.

Im ambulanten Team Palliativseelsorge/Begleitung daheim fanden im Berichtsjahr über 1’000 Begleitungen durch die mobilen Seelsorgenden statt. 5,4 Millionen Franken hat die Körperschaft der Katholischen Kirche im Kanton Zürich 2024 in die Spital- und Klinikseelsorge investiert.

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger beziehen im interdisziplinären Palliative-Team die persönliche Religiosität oder Spiritualität der Patienten und Patientinnen mit ein.

Zu den Kompetenzen von Spiritual Care gehört deshalb das unvoreingenommene Zuhören und aufmerksame Verweilen. Hier zählt einzig der Wunsch und das Bedürfnis des Menschen im Kranken- oder Sterbebett. Es gibt kein richtig oder falsch und keine Lösung und kein Ziel.

Alles ist möglich und sinnvoll, solange der Patient oder die Patientin dies wünscht.

Das sind Themen, an denen die Seelsorgenden arbeiten: Biographiearbeit, Abschiedsrituale, Versöhnung (z.B. bei langjährigen Familienstreitigkeiten), Umgang mit Schuld.

www.spitalseelsorgezh.ch

Spirituelle Begleitung zuhause:

Jahresbericht der Klinik- und Spitalseelsorge:

Sterben und Tod gehören zum Leben, auch wenn unsere Gesellschaft das heute weitgehend verdrängt. Aber irgendwann trifft es jeden und jede. Den Umgang damit müssen wir wieder vermehrt lernen.

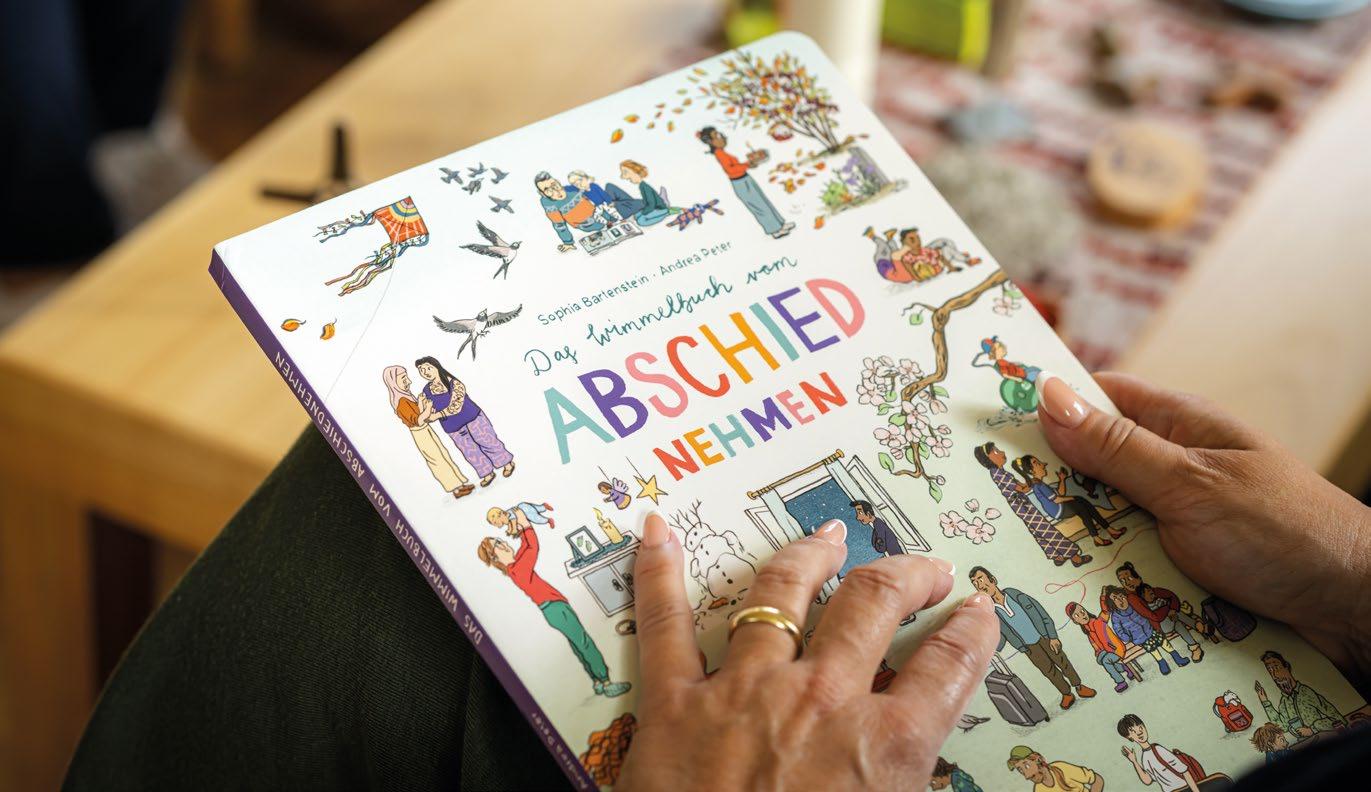

Die Begleitung von nahestehenden schwerkranken und sterbenden Menschen kann herausfordernd sein. «Letzte Hilfe Kurse», wie sie die Reformierte Kirche des Kantons Zürich als Lizenznehmerin für die Schweiz anbietet, und der Grundkurs zur Sterbebegleitung der Caritas können helfen, den damit verbundenen Ängsten entgegenzutreten.

Sorgende Gemeinschaften

«Der Kurs richtet sich an alle in der Zivilgesellschaft. Es ist kein Ausbildungskurs. Wir wollen ermutigen, in einfacher und kompakter Form informieren und ins Gespräch kommen», erklärt Eva Niedermann, Projektleiterin, Fachberatung Alter & Generationen, bei der Reformierten Kirche im Kanton Zürich. Das Angebot gibt es auch für Kinder und Jugendliche von 9 bis 16 Jahren, bei dem die Inhalte didaktisch

Text: Sibylle Ratz

dem Alter entsprechend vermittelt werden. In den «Letzte Hilfe Kursen» wird Basiswissen vermittelt und besprochen, in welchen Dimensionen sich das Sterben körperlich, sozial und spirituell darstellen kann. Es werden Begriffe in Zusammenhang mit Palliative Care geklärt. Themen der Vorsorge werden angesprochen. Die Teilnehmenden erhalten Informationen über Unterstützungsangebote und erlernen einfache Handgriffe. Gespräche über Momente des Abschiedsnehmen erhalten ebenfalls Raum.

Der Kurs möchte ermutigen, sich Sterbenden zuzuwenden und zum Aufbau von sorgenden Gemeinschaften anregen. Oft werden die Kurse angefragt von Kirchgemeinden, welche die Kurse dann auch ökumenisch organisieren, teilweise auch zusammen mit Spitex-Organisationen oder der Pro Senectute.

Eva Niedermann betont: «Wichtig ist den Teilnehmenden, dass sie überhaupt einmal über das Thema sprechen und sich austauschen können».

Die Kurse berühren in vier bis sechs Stunden die wichtigsten Punkte. Kurskosten für Veranstaltende: 500 Franken. Die Teilnahme ist gratis oder wird mit Spenden von maximal 20 Franken finanziert. Infos unter diesem QR-Code:

Die Caritas-Kurse beschäftigen sich vertiefter mit Sterbebegleitung für Menschen, die Schwerkranke in ihrer letzten Lebensphase begleiten. Dieser Kurs umfasst 36 Unterrichtsstunden, kostet aktuell 960 Franken und ist offen für alle. Nächste Durchführung 20.10. bis 24.11. in der Paulus Akademie in Zürich.

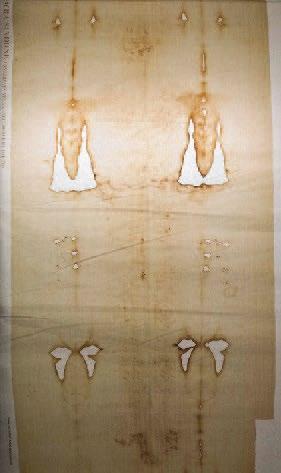

«Wer ist der Mann auf dem Tuch?»

Um das Turiner Leichentuch im Original zu sehen, müssen Sie zwar weiterhin ins Piemont reisen. Aber die Geschichte hinter diesem legendenumwobenen Stofftuch können Sie vom 16. August bis 28. September in Zürich-Seebach in der Kirche Maria Lourdes kennenlernen. Die internationale Wanderausstellung präsentiert das Turiner Grabtuch aus kulturhistorischer, religiöser und wissenschaftlicher Perspektive. Begleitet wird die Ausstellung von einer Vortragsreihe, in der die unterschiedlichsten Aspekte zum Thema erörtert werden – von der Theologie über die Forensik bis zum antiken Strafrecht. Hier finden Sie das ganze Programm: www.marialourdes.ch/grabtuch

«Du zählst, weil du bist.» Cicely Saunders gilt als Wegbereiterin und Inspiration für die Palliative Care und widmete sich intensiv der Schmerzerforschung. In diesem Jahr jährt sich der 20. Todestag der Pflegefachfrau, Sozialarbeiterin und Ärztin.

Dazu gibt es in der Predigerkirche vom 2. bis 12. September eine ökumenisch getragene Wanderausstellung.

Am Donnerstag, 4. September, von 19.00 - 20.30 Uhr, findet ein Podiumsgespräch in der Paulus Akademie statt.

Arnis ist eine philippinische Kampfsportart. Andrew-Bill Andres findet darin auch einen geistlichen Weg. Fotos: zVg

«Kampfkunst ist für mich kein Sport… sie ist gelebte Jüngerschaft im Leib. Was mit einem Interesse für Überleben und Bewegung begann, wurde ein geistlicher Weg von knapp 30 Jahren: ein Raum, in dem ich lerne, präsent zu bleiben, auch in Spannung. In der philippinischen Kampfkunst Arnis finde ich mehr als Technik. Ich entdecke das Leben, einen Rhythmus, einen Ruf. Im Training wird vieles sichtbar. Jeder Mensch ist wie ein Schwert, aber in wessen Hand liegt er: in der des Lebens oder des Todes? Wenn wir mit Rattanstöcken, Klingen oder leeren Händen üben, lernen wir Vertrauen, Beziehung, Grenze. Unsere Körper erinnern sich, was unsere Sprache oft vergisst: Wir sind als ganze Menschen gerufen mit Leib, Seele und Geist. Ich bin im Training nicht nur Lehrer, sondern Gegenüber. Ich lese in den Bewegungen eines Menschen wie in einem offenen Buch, seine Freude, Angst, Wut, Trauer. Ich bin Spiegel, der hält und nicht zerbricht. Denn auch die Bewegungen und der Schweiss können heilig sein für Kinder, straffällige Jugendliche, Sicherheitsleute, Mütter, Polizei oder Führungskräfte: in Präventionsarbeit, Zivilcourage-Trainings und Teambuilding. Kampfkunst ist eine Form von Gebet. Eine Schule der Verkörperung. Ein Ruf, im Alltag das zu leben, was im Evangelium leuchtet.»

Andrew-Bill Andes, 37, lebt mit seiner Familie in Wetzikon. Er ist Kampfkünstler und Gründer, spiritueller Wegbegleiter, angestellt bei der Jugendseelsorge Zürich. www.arnis-club.ch

Text: Marco Martina

Gemeinsam Glauben (er)leben. Unter diesem Motto steht der Co-Working-Raum der Jugendseelsorge, der kürzlich von Bischof Joseph Maria Bonnemain offiziell eingeweiht wurde. Foto: zVg

Marco Martina

Leiter AKJ Zürich-Stadt, Ressort Firmung Foto: zVg

Die Jugendseelsorge hat in Zürich einen CoWorking-Raum eingerichtet. Das Co-Working richtet sich an kirchliche Mitarbeitende, die in der Jugendpastoral tätig sind. Die Räumlichkeiten an der Birmensdorferstrasse 13 in Zürich, ganz in der Nähe des Jugendseelsorgehauses OMG, stehen kirchlichen Jugendarbeitenden, Jugendseelsorgenden oder Religionspädagogen und -pädagoginnen von Montag bis Freitag ganztägig zur Verfügung. Wer das Co-Working regelmässig nutzt, erhält einen Schlüssel und kann so flexibel kommen und gehen. Eine Reservation ist nicht nötig – man kann einfach vorbeikommen und arbeiten.

«Für mich ist das Co-Working nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern auch ein Ort der Begegnung. Wir arbeiten gemeinsam an der Zukunft der Kirche mit und für die Jugendlichen hier in Zürich.»

Jasir Saleem, Missione cattolica di lingua italiana

Am Abend sowie an den Wochenenden steht der Raum Gruppen und Projekt-

teams junger Erwachsener zur Verfügung. So hat beispielsweise das OK-Team der kantonalen Jugendreise nach Rom – das zu 90 Prozent aus jungen Erwachsenen bestand – seine Vorbereitungssitzungen dort abgehalten und den Raum als Base genutzt. Ähnlich soll es künftig auch für andere OK-Teams, Projekt- oder Interessengruppen oder Gebetsgruppen funktionieren.

«Mich beeindruckt besonders, dass es uns gelingt, trotz unterschiedlicher katholischer Prägungen gemeinsam Aktivitäten in der Jugendpastoral zu gestalten. Unsere theologischen Unterschiede werden dabei bewusst ausdiskutiert.»

Michael Nestler, Herz Jesu, Wiedikon

In den letzten zwei Jahren haben wir dieses Co-Working-Modell im Rahmen der Jugendseelsorge in einer Pilotphase erprobt. Da es sich bewährt hat, konnten wir nun ein eigenes Ladenlokal für dieses Bedürfnis anmieten. Im Zuge dessen wurde auch das Büro der AKJ Zürich-Stadt am Römerhof gekündigt. Der Leiter arbeitet nun fix im neuen Co-Working-Space.

«Auch zwischenmenschliche Themen haben immer Platz. Der Beizug der Jugendseelsorge ist ein Gewinn des Co-Working.»

Melissa Hof, Maria-Hilf, Leimbach

Das Angebot hat die Zusammenarbeit von etwa acht bis zehn Pfarreien im Bereich Jugendpastoral deutlich intensiviert. Die Jugendverantwortlichen dieser Pfarreien nutzen die entstandenen Synergien sehr aktiv – gemeinsame Firmwege, Jugendgottesdienste, Projekte und Jugendreisen sind für sie mittlerweile zur Normalität geworden.

«Wir haben einen Co-Working-Space ins Leben gerufen, wo Gott in unserer Mitte wirken kann. Der Austausch ist besonders für Neueinsteiger in der Jugendarbeit eine grosse Bereicherung!»

Nikola Baskarad, Heilig Kreuz, Altstetten:

Mittlerweile liess sich sogar ein Pastoralkreis in Zürich inspirieren, das Modell für ein halbes Jahr ebenfalls auszuprobieren. Die Seelsorgenden dieser Pfarreien werden sich einmal im Monat bei uns im Co-Working treffen und gemeinsam arbeiten. Hier können Kontakte geknüpft, gemeinsame Projekte aufgegleist und individuell gearbeitet werden. Um 9.30 Uhr findet jeweils eine gemeinsame Besinnung statt und um 10 Uhr eine kurze Sitzung, in welcher im Plenum die wichtigsten Anliegen besprochen werden.

Anfragen zum Co-Working: marco.martina@jugendseelsorge.ch

Edith WeissharAeschlimann ist Seelsorgerin in den Bundesasylzentren (BAZ) Embrach und Dübendorf.

Von Edith Weisshar-Aeschlimann

Das Bundesasylzentrum vergleiche ich gerne mit Brachland. Beim ersten Blick ein ungepflegtes Feld, wirtschaftlich uninteressant. Bei genauem Hinschauen lassen sich Raritäten entdecken – wertvoll für eine gesunde Diversität.

Da ist Mo* aus Togo. Völlig entkräftet kommt er in der Schweiz an und wird im Sanatorium aufgepäppelt. Dafür ist Mo voll des Lobes: Pflege, Seelsorge, selbst der Zimmernachbar half mit seinem italienischen Temperament aus der Depression. In Embrach lerne ich Mo bei einem Besuch seines Zimmernachbarn kennen. Der Kongolese will einen Gottesdienst auf Französisch besuchen. Mo zeigt ohne Worte, dass auch er Interesse hat – und sagt ja, als ich direkt frage. G* aus Haiti kennt die Kirche bereits. So verteile ich drei Tickets und schlage vor, am kommenden Sonntag zu dritt nach Zürich zu fahren. Abends kommt G auf mich zu mit einer Sorge: «Wie kann ich mit Mo, einem Muslim, zur Kirche gehen?» Ich versichere ihm, jeder Gast sei dort willkommen.

Später erzählt Mo von seinen neun Jahren in Italien. All das Entsetzliche, was ihn zur Flucht gezwungen habe, inklusiv Meerüberfahrt, hätte sich in Italien in den Knochen eingefressen. Bei der Arbeit, wie auch im Spital habe er sich gefühlt wie Dreck. Gut, tauchte da Paolo* auf. Beim Bahnhof habe dieser ihn angesprochen, angeboten, gemeinsam die Bibel zu lesen. Drei Jahre dauern die regelmässigen Treffen in Parks. Der 1. Korintherbrief ist bis heute Mos Lieblingsbuch. Wegen Umzug und Handyverlust geht der Kontakt zu seinem katholischen Freund verloren. Die Freude am Lesen von Koran und Bibel bleibt. Nach einem weiteren Umzug findet Mo wieder einen Engel. Die herzensgute italienische Mama nimmt Mo in ihre Familie auf. Nach einem schweren Arbeitsunfall, ohne richtige medizinische Hilfe, rät sie, in der Schweiz Hilfe zu suchen.

So zieht Mo weiter: als christlicher Muslim oder muslimischer Christ?

*Name geändert

Text: Mario Pinggera

Sommerzeit! Die Zeit, in der wir Menschen sehr gerne «die Seele baumeln lassen», wie es das Sprichwort sagt. Der Sommer ist auch die beste Zeit, um Gottesdienste im Freien zu feiern. In den Bergregionen locken die «Gipfelmessen» zahlreiche Menschen auf den Berg. Im Jahre 2003 trat die Bauernjugend Taufers im Münstertal (bis 2006 war ich Seelsorger im Val Müstair) an mich heran mit dem Vorschlag, im August auf dem Hausberg von Taufers, dem Tellakopf, eine Gipfelmesse zu feiern. Der Berg ist nicht ganz 2'500 Meter hoch, die zu bewältigende Höhendifferenz beträgt gut 1'000 Meter. Das Ganze ist keine Hochgebirgstour, aber eben auch kein Spaziergang. Die Menschen kamen in Scharen auf den Berg, das Wetter war buchstäblich himmlisch. Diese Gipfelmesse gibt es heute noch! Am 17. August um 11.00 Uhr ist die nächste.

Die Messe wird dieses Jahr ganz im Zeichen des Sommers von 1945 stehen. Ein Sommer, der zumindest bei uns mit dem diesjährigen nicht vergleichbar ist. Der Krieg war gerade aus, die NS-Herrschaft, die in Südtirol im nahtlosen Anschluss an den Faschismus von September 1943 bis Kriegsende wütete, war vorbei. In Südtirol kommt

im Gegensatz zu anderen Ländern allerdings noch ein weiterer Gedenktag hinzu. Vor hundert Jahren, im Jahre 1925, geriet Südtirol unter den Einfluss des italienischen Faschismus mit Benito Mussolini. Die Exponenten dieser furchtbaren Ideologie befahlen die «Auslöschung» der deutschen und ladinischen Kultur in Südtirol. Die deutsche Sprache wurde verboten, die landesüblichen Trachten ebenfalls. Sogar Grabinschriften waren zu ändern: Hiess der Verstorbene zum Beispiel Anton, so musste die Inschrift in Antonio geändert werden.

Wer heute nach Südtirol reist, trifft Relikte der faschistischen Diktatur an, weil die Toponomastik nicht revidiert wurde. Die Faschisten «übersetzten» alle Ortsnamen ins Italienische, wobei sie nicht kapierten, dass gerade die «Großer Gott wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.»

Orts- und Flurnamen im oberen Vinschgau rätoromanischen Ursprungs sind. So passierte so manche Dummheit: Aus dem Dorf «Planeil» wurde «Planol», aus «Matsch» wurde «Mazia» und dergleichen mehr. Dieser kulturelle Kahlschlag machte auch vor der Musik nicht halt – im Gegenteil. So wurden Chöre und Musikkapellen verboten, es sei denn, sie unterwarfen sich dem Faschismus, trugen die entsprechenden Uniformen und musizierten ausschliesslich faschistische Literatur. Eine Schlüsselstellung kommt hier der Kirche zu: Die Gesänge in deutscher oder ladinischer Sprache liessen sich kaum bis ins letzte Tal hinein verbieten. Sie waren deshalb eine grosse Hilfe, diese Zeit der Unmenschlichkeit zu überstehen.

Aus Anlass dieser beiden Jubiläen kommt dieses Jahr nicht «nur» ein Bläserquintett, sondern eine weitaus grössere Delegation musizierender zur Gipfelmesse auf den Tellakopf. Das angefügte Lied sangen wir bei der letzten Gipfelmesse, «Grosser Gott, wir loben dich». Es war in der Zeit des Faschismus auch verboten. Umso kräftiger wird es wohl dieses Jahr erklingen!