42 minute read

Jonas Gerhardt produziert Lastenräder – und hat gut zu tun. Die Fotostory: Seite

1

4 5

4 So sieht der fertig geschweißte Rahmen aus. Mehrere Tausend davon produziert Muli pro Jahr – aktuell sind das zu wenige, um alle Kunden zu versorgen (siehe Seite 30) 5 Die Rahmen werden bei einem Dienstleister mit Pulverlack beschichtet und kommen in Farben wie »lucky blue« und »funky orange« zurück 6 Hier werden die Halterungen der Körbe montiert 7 Muli ist es wichtig, die Räder komplett in Deutschland zu fertigen, um faire Arbeitsbedingungen und hohe Umweltstandards garantieren zu können. Den größten Teil der Arbeit erledigt das 20-köpfige Team in der Werkstatt im Kölner Stadtteil Ehrenfeld

6

UNTERNEHMER-FRAGEBOGEN

Die Scheunenschrauber

Herr Gerhardt, was macht Ihr Unternehmen Muli Cycles?

Wir stellen kompakte Lastenräder her, die sich besonders für Menschen eignen, die in Großstädten auf engem Raum zusammenleben. Gleichzeitig begreifen wir unsere Arbeit als einen Beitrag zu einer gemeinwohlorientierten Ökonomie, denn wir produzieren diese Räder komplett in Deutschland.

Was ist Ihre größte Herausforderung?

Die Skalierung des Unternehmens, denn die Nachfrage nach unseren Rädern ist seit Jahren enorm. Die Pandemie hat diesen Trend noch einmal verschärft. Daher sind große Lieferengpässe bei vielen Bauteilen entstanden, die wir für den Bau der Räder benötigen.

Wie viel Geduld brauchen Ihre Kunden?

Schon etwas, wir waren dieses Jahr schon früh ausverkauft. Allerdings können wir demnächst noch mal eine kleine Nachorder freischalten. Zwei Monate wird die Lieferzeit da voraussichtlich betragen.

Ihr Unternehmen wäre nichts ohne ...

... das Knowhow, das mein Bruder Jonas als Maschinenbauer und ich als Designer zusammenbringen. Und es wäre nichts ohne unsere Kinder, ohne sie wären wir wohl nie auf die Idee für das Projekt gekommen.

Woran wäre Ihre Firma fast gescheitert?

2017 haben wir die Produktion der ersten Räder in der Scheune meiner Großmutter begonnen. Das Projekt hat dann so schnell an Dynamik gewonnen, dass wir 2018 vor der Frage standen: Wollen wir dauerhaft diesen Druck und die Risiken, oder stoppen wir hier? Wir haben uns dann für das Risiko entschieden, weitere Mitarbeiter gesucht und weitergemacht.

Was an Ihren Produkten finden Sie ästhetisch, was nützlich?

Sehr nützlich ist, dass unsere Räder kurz sind und sich der Korb zusammenklappen lässt. Ästhetisch ist unsere klare und schnörkellose Rahmengeometrie.

Welches Ihrer Produkte mögen Sie am wenigsten?

Das Regenverdeck. Das funktioniert gut, sieht aber etwas unförmig aus, und ich hätte es gerne noch etwas einfacher im Handling.

Wo machen Sie Kompromisse?

Auch wir sind darauf angewiesen, einige Fahrradkomponenten in Asien einzukaufen.

Freuen oder ärgern Sie sich, wenn Wettbewerber das Geschäft beleben?

Unsere Räder hatten mit ihren kleinen Reifen und dem komprimierten Rahmen ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Nun hat einer unserer Kunden das Konzept übernommen und auch ein Rad auf den Markt gebracht. Das ärgert uns schon, wir hätten uns mehr Wertschätzung gewünscht.

Welche ist Ihre wichtigste Maschine?

Der Schweißroboter namens Maggo.

Und was ist der wichtigste Algorithmus?

Unser ERPSystem, das unser Informatiker Oliver Philipps laufend weiterentwickelt. Es hilft uns unter anderem dabei, Knappheiten zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren.

Wie wichtig ist Ihnen Diversität?

Sehr. Aber wir haben als männliches Gründerteam angefangen, Monteurinnen sind schwer zu finden. Daher sind nur 2 unserer 20 Beschäftigten weiblich. Das wollen wir verbessern.

Was begrenzt Ihr Wachstum?

Die größte Hürde ist unser Anspruch, nachhaltig zu produzieren. Deswegen holen wir keinen Investor in die Firma, dem Gewinnmaximierung wichtiger ist. Sören Gerhardt, Die Fragen stellten Navina Reus

Co-Gründer und Jens Tönnesmann

IMPRESSUM

Herausgeber: Dr. Uwe Jean Heuser

Art-Direktion: Haika Hinze Redaktion: Jens Tönnesmann (verantwortlich) Autoren: Thimon Abele, Carolyn Braun, Maren Jensen, Kristina Läsker, Doreen Reinhard, Niclas Seydack, Claas Tatje, Eva Wolfangel

Redaktionsassistenz: Andrea Capita Chef vom Dienst: Iris Mainka (verantw.), Mark Spörrle Gestaltung: Johanna Knor, Beate Zollbrecht Infografik: Pia Bublies (frei) Bildredaktion: Amélie Schneider (verantw.), Tobias Laukemper, Navina Reus

Schlussredaktion: Imke Kromer Korrektorat: Thomas Worthmann (verantwortlich) Dokumentation: Mirjam Zimmer (verantwortlich) Herstellung: Torsten Bastian (verantw.), Oliver Nagel Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, Höchberg Geschäftsführung: Dr. Rainer Esser

Verlagsleitung Magazine: Sandra Kreft, Malte Winter (stellv.)

Projektmanagement: Stefan Wilke Verlagsleitung Vertrieb: Nils von der Kall Marketing: René Beck Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen: Silvie Rundel

Anzeigenleitung: Áki Hardarson Anzeigenpreise: Sonderpreisliste Nr. 1 vom 1.1.2021

An- und Abmeldung Abonnement (4 Ausgaben): www.convent.de/zfu

Verlag und Redaktion: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH und Co. KG, HelmutSchmidtHaus, Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg, Telefon: 040/32800, EMail: DieZeit@zeit.de

VORDENKER

Nachhaltigkeit

ZURPERSON

ErikKaffiné,seit2020Direktor ServiceCSSD(CustomerService undSupport Division)bei Kyocera Document Solutions Deutschland » Print Greenund die Optimierung vonService Prozessenspart CO2 » Kundensetzenverstärkt auf klimafreundliches Drucken » Mehr beiinsights.kyocera.de, demLivestream-Formatfür Informationsmanagement.

»GREEN OFFICE HAT ENORMESPOTENZIAL«

Weltweit istKyocera seit Jahrzehntennachhaltigem Wirtschaften verpflichtetund setztmit seinem »Print Green« Konzeptbereitsseit zehn Jahrenauf klimafreundliches Drucken. Wasdas bedeutetund wie immer mehrKunden vondieser Initiativeprofitieren,erläutertErik Kaffiné,DirektorService CSSD. In Deutschland arbeiten rund 18 Millionen Menschen in Büros und druckentäglichMilliarden von Seiten.Welche Möglichkeiten sehen Siefür Einsparungen vonCO2?

GreenOffice hatenormes Potenzial, denn proA4-Druckseite entsteht etwa einGramm CO2.Nacheiner Umfragevon Statista hatjedochein Drittelder Unternehmen in Deutschland nochkeine Nachhaltigkeitsstrategie fürBüroprozesse. Andererseits wird Klimaneutralität vonunseren Kunden undPartnernimmer stärker eingefordert,denn Nachhaltigkeit wird auch zumKriteriumbei der Vergabe vonAufträgen.

Wie lässt sich das Einsparpotenzial realisieren?

CO2einzusparenbedeutet,Emissionen zu vermeiden undzuverringern–oderdurch zertifizierte Projektezu kompensieren.Neben klimaneutralem Toner,den wirseit2013anbieten, haben wirauchden CO2-Ausstoß der Hardware erfolgreich kompensiert. Damitist Kyoceradeutschlandweit einziger Hersteller, der nurklimaneutrale Systemeund Toner anbietet. Unsere Kunden unterstützenwir mitIT-Lösungen,umweltfreundlichen Drucksystemenund Office-Equipment.NebenWorkshopszuNachhaltigkeitund derEntwicklungeines Service-Leitfadens zurSenkung von CO2,könnenunsereFachhändler über uns ihren CO2-Fußabdruck berechnen. ExterneFachleute zeigen dann Optimierungspotenziale auf. Außerdem bieten wirdie Möglichkeit, den CO2-Fußabdruckdurch Unterstützung von Projekten auszugleichen,die mitdem Gold Standard ausgezeichnetwurden.

Wiewerdendiese Angebote von den Kunden angenommen?

Wirsindstolz,dasssoviele denWeg der Nachhaltigkeitmit unsgehen.Mit der Compass-Gruppe als Zusammenschluss von41Systemhäusern auch einerder größtenAnbieterin Deutschland.DennNachhaltigkeitist längstkein»nice to have«, sondern einBewertungskriterium.

Welche Nachhaltigkeitskonzepte hatKyocera intern realisiert?

Unteranderem haben wirden CO2Fußabdruckfür unsereZentrale in Meerbusch nach dem internationalen Greenhouse Gas Protocol berechnen lassen undklimaneutral gestellt. Damitwerden nichtnur verursachte Emissionen kompensiert, eine Analyse hatauchdie größtenCO2Emittenten undweiteresEinsparpotenzialidentifiziert.

WurdeIhnen schon derVorwurf des Greenwashing gemacht?

Nein,dennnachdem Ansatz »Vermeiden vorVermindernvor Kompensieren«ist Nachhaltigkeit fest in unserer Firmenphilosophie verankert. FürunsereInvestitionindreimit dem Gold-Standard zertifizierte KlimaschutzprojekteinKenia,Madagaskar und Nepalhaben wirjüngsteinen Awardfür Nachhaltigkeitsprojekte erhalten.Zudem arbeiten wirseitfast 35 Jahren mitder DeutschenUmwelthilfe zusammen undkooperieren mitUnternehmen,NGOs undMinisterien, um Klimaschutz in der deutschen Wirtschaft stärkerund voranzutreiben,etwabei »Wirtschaft macht Klimaschutz« und in der Allianz fürEntwicklungund Klima.

Der Feind im Postfach

Die Buchhalterin im Homeoffice hatte großes Verständnis für die Eile des Chefs – er hatte eben wie immer viel zu tun. Der Betreff der E-Mail lautete »dringend«, und der Geschäftsführer fiel direkt mit der Tür ins Haus: »Wir müssen heute eine Zahlung von 65.300 Euro leisten, geht das?« Die Buchhalterin prüfte den Kontostand, das Geld reichte, sie mailte ihrem Chef ein kurzes Ja zurück. »Ok, dann bitte bezahlen, ich schicke die Dokumentation später«, schrieb der Chef und schickte eine Kontonummer mit. Die Buchhalterin wollte keine eiligen Prozesse aufhalten – und überwies sofort. »Als mein Kollege gehört hat, was für eine E-Mail er angeblich geschrieben haben sollte, ist er aus allen Wolken gefallen«, sagt Moritz Barnim*, Mitinhaber des kleinen mittelständischen Unternehmens aus der Elektronikentwicklung in Berlin. Dabei ist die Masche, sich als Chef auszugeben, so verbreitet, dass sie sogar schon einen Namen hat: CEOFraud. Barnim heißt in Wirklichkeit anders – und das ist eins der interessanten Phänomene dieser Recherche. Kein Unternehmen möchte offen über Cyberangriffe sprechen, mit denen es zu tun hatte. Zu groß ist die Angst, sich zu entblößen oder sich zum Ziel weiterer Attacken zu machen.

Barbara Engels sagt: »Cyberangriffe sind immer noch ein Tabuthema.«

224 Milliarden Euro

betrug der Schaden, den Cyberattacken im Jahr 2020 verursacht haben. Das zeigen Berechnungen des Verbands Bitkom Engels ist Forscherin beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, und sie arbeitet daran, das Tabuthema auszuleuchten. Engels findet: »Nur wenn man über das Thema spricht, werden andere sensibilisiert und können sich schützen.« Wobei viele auch dann noch lieber abwarten: »Unternehmen handeln erst, wenn sie selbst betroffen sind.«

Der Schaden wächst

Der Schaden ist groß. Laut aktuellen Zahlen des IW lag er 2020 bei 224 Milliarden Euro – 121 Milliarden mehr als noch 2019. Die Zahlen basieren auf einer Umfrage des Verbands Bitkom unter 1067 Unternehmen. »Das Thema ist nicht mehr zu ignorieren«, appelliert Engels, die Autorin der Studie.

Engels untersucht darin, wie sehr das Homeoffice den Trend verstärkt. In der Umfrage berichten 59 Prozent der 817 Unternehmen, dass es genau deshalb seit Beginn der Corona-Pandemie bei ihnen IT-Sicherheitsvorfälle gegeben habe. Allein der so entstandene Schaden beläuft sich auf 52,5 Milliarden Euro, hat Engels ausgerechnet, 31 Milliarden mehr als vor der Pandemie.

Diese Entwicklung erklärt sich nicht nur dadurch, dass die Zahl der Attacken während der Pandemie massiv gewachsen ist. Das Homeoffice

Cyberattacken haben während der Pandemie zugenommen. Welche Angriffe sind erfolgreich? Und wie verteidigen sich Unternehmen?

VON EVA WOLFANGEL

bietet auch viel mehr Angriffspunkte als die Arbeit vor Ort. Aus Sicht von Engels gibt es dafür drei Gründe: Heimnetzwerke sind meist schlechter geschützt. Im Homeoffice fehlen die Kolleginnen und Vorgesetzten, bei denen man sich auf Zuruf rückversichern kann, wenn etwa eine verdächtige Nachricht eintrifft. Und zumindest zu Beginn der Pandemie standen viele Menschen unter besonderem Stress.

Moritz Barnim macht seiner Buchhalterin deswegen keine Vorwürfe: Normalerweise sitze sie ihrem Chef direkt gegenüber, und die Attacke wäre sofort aufgefallen. Der Angreifer hatte auch leichtes Spiel: Die E-Mail-Adressen der Firma sind alle nach dem gleichen Schema aufgebaut, und es braucht wenig Aufwand, über die Firmenwebseite herauszufinden, wer Entscheidungen übers Geld trifft und wer den Zugang zum Konto hat. »Das ist gruselig, dass so etwas so einfach funktioniert«, sagt Barnim. Glücklicherweise mailte die Buchhalterin ihrem Chef nach dem Geldtransfer eine Bestätigung – an dessen echte Adresse. Der rief die Bank an, die ließ das Zielkonto sperren, die Firma bekam das Geld zurück. »Wir hätten den Verlust wohl überlebt«, sagt Barnim, »aber es hätte sehr wehgetan.«

Eigentlich unternimmt der 43-Jährige eine Menge, um Cyberangriffe zu verhindern. Er hat das Thema »Social Engineering« in Schulungen integriert – so nennt man die Taktik der sozialen Manipulation, mit der Angreifer ihre Opfer dazu bringen, ihnen Geld zu überweisen oder Passwörter für interne Systeme zu verraten. Für den Angriff auf Barnims Firma fingierte der Betrüger die Mail so, dass im Absenderfeld der E-Mail der Name des Chefs stand – nur bei genauem Hinsehen wäre aufgefallen, dass sie eigentlich von einer firmenfremden Adresse versandt wurde. »Outlook verbirgt die Absenderadresse aber«, erklärt Barnim. Er hat nun selbst ein Programm geschrieben, damit die Absenderadresse in dem Mail-Programm angezeigt wird.

Außerdem lässt er E-Mails von Dienstleistern wie Googlemail und gmx. de automatisch abfangen und in eine sogenannte Quarantäne schicken, bis der Empfänger den Absender geprüft hat. Das Gleiche geschieht mit angehängten Office-Dokumenten. Die können Makros enthalten, also eingebaute Programme, die sich starten, wenn man die Dateien öffnet – und schon läuft der Angriff. Zudem werden E-Mails von der Firewall automatisch entschlüsselt und auf mögliche Schadsoftware geprüft. »Das ist nicht schön, denn es schwächt die Privatsphäre«, sagt Barnim, der die Mitarbeiter darüber informiert hat. Großer Aufwand, sagt Barnim, »aber wir nehmen diese Unannehmlichkeiten in Kauf«.

53 Milliarden Euro

Schaden ließen sich im PandemieJahr 2020 auf Cyberangriffe im Homeoffice zurückführen, hat eine Forscherin ermittelt

Paul Meinau* hat sogar schon mal alle Drucker des Chemieunternehmens abgeschaltet, in dem er in der ITSicherheit arbeitet. Die Sicherheitslücke »PrintNightmare« ermöglichte es Angreifern, über einen Fehler in der Druckerinstallation von Windows das Firmennetz zu kapern, erst nach Wochen hat Microsoft das Problem behoben.

Überhaupt geht Meinau lieber auf Nummer sicher. Er achtet darauf, dass Angreifer im Netz nicht zu viele Informationen über einzelne Beschäftigte und ihre Funktionen finden. Größere Überweisungen müssen von zwei Leuten abgesegnet werden. Und Meinau tauscht sich mit anderen Unternehmen aus, um früh zu erfahren, von welchen IP-Adressen aus beispielsweise Angriffe stattfinden. Dann lässt er diese IPAdressen vorsorglich sperren. Es komme eben auf Schnelligkeit an, um Angriffe abzuwehren.

Und dann verwandelt sich Meinau auch selbst manchmal in einen Hacker. Er attackiert die Systeme jener Dienstleister, mit denen seine Firma zusammenarbeitet. Bei einem Logistikdienstleister sei es ihm kürzlich innerhalb von vier Stunden gelungen, wichtige Administratorrechte zu bekommen. In dieser Rolle hätte er dann auch sensible Daten über seine eigene Firma abgreifen und sie angreifen können. Meinau kündigte die Zusammenarbeit auf.

Für Angriffe sensibilisieren

Die E-Mail, die Christian Bäcker* im Juli bekam, machte neugierig. Ein Kollege namens Dominik hatte ihm geschrieben. Bäcker kannte diesen Absender zwar nicht, doch die E-MailAdresse gehörte eindeutig zu dem Unternehmen für Klimalösungen, in dem er selbst arbeitet. Der Mann schrieb: »Ich glaube, der neue Arbeitskollege hat da ein ziemlich peinliches Video von dir auf Facebook hochgeladen!« Er solle es doch mal ansehen und es eventuell melden. Darunter ein Facebook-Link.

Bäcker klickte auf den Link und landete auf einer Webseite, auf der stand: »Das war knapp, das hätte eine PhishingE-Mail sein können.« Ein Dienstleister hatte im Unternehmensauftrag solche Mails verschickt, um über Phishing aufzuklären – die Methode, Webseiten für Angriffe zu nutzen.

Wer solche Attacken für leicht durchschaubar hält, sollte mit Tilman Frosch reden. Frosch ist Geschäftsführer des IT-Sicherheitsunternehmens G Data Advanced Analytics aus Bochum, und er sagt: »Es gibt immer wieder durchdachte Angriffskampagnen, und es gibt natürlich auch speziell auf ein Opfer zugeschnittene Phishing-E-Mails.« Manchen Angreifern gelinge es, Log-inDaten abzugreifen; sie können dann die Kontakte ihres Opfers ziemlich glaubwürdig direkt über dessen Mail-Account ansprechen.

Umso wichtiger sind AwarenessTrainings wie bei Christian Bäcker. Bei den schwer erkennbaren Phishing-Mails klickten vor dem Training etwa 36 Prozent seiner Kollegen, nach dem Training noch 25 Prozent, bei den leichten waren es anfangs 20, nach dem Training 15 Prozent. Immerhin.

Das Ergebnis zeigt aber auch: Sensibilisierungsmaßnahmen haben Grenzen. Am Ende genügt es, dass ein Einziger einem Link folgt, Daten preisgibt und so dem Angreifer die Tür zum Firmennetzwerk öffnet.

Christian Bäcker geht deswegen noch einen Schritt weiter und beauftragt sogenannte »White Hat Hacker«: Dienstleister, die sein Unternehmen testweise angreifen. Zuletzt ging das gründlich schief – oder anders gesagt: Der Hacker war sehr erfolgreich. Der Dienstleister suchte sich auf dem Portal LinkedIn die Profile der Mitarbeiter und fand so deren Namen. Dann meldete er sich auf Verdacht im System des Unternehmens mit deren E-Mail-Adressen nach dem Muster

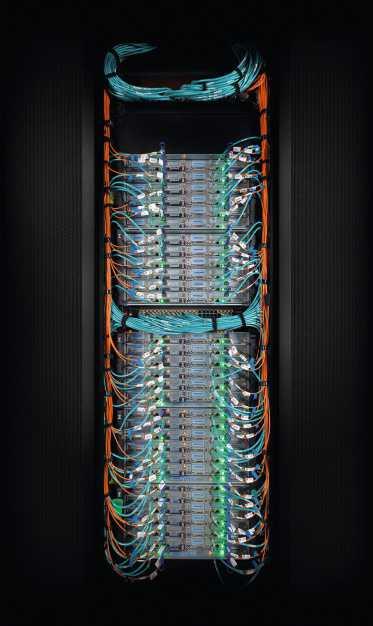

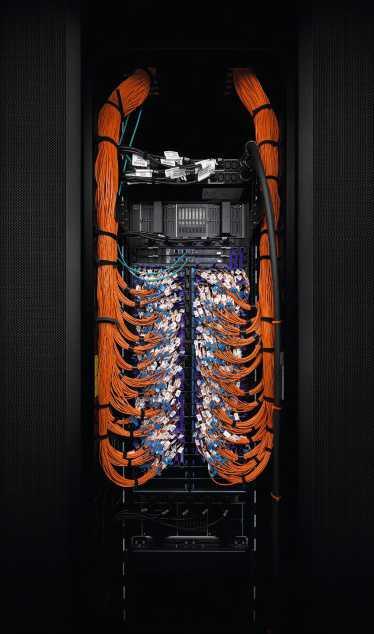

Server wie die hier abgebildeten transportieren E-Mails, egal, wie böse deren Absichten sind

31%

der von Cyberattacken betroffenen Firmen beklagen, dass ihre Rechner mit schädlicher Software infiziert wurden

Vorname.Nachname@Unternehmen.de an und ließ seinen Computer unzählige Passwörter durchprobieren.

Einmal im System angemeldet, gelang es dem Dienstleister mithilfe dieser Passwörter, auch tiefer ins Netzwerk des Unternehmens einzudringen. »Es hat keinen Tag gedauert, bis er bei uns im Rechenzentrum war«, sagt Bäcker. Dort habe er dank eines Windows-Problems das Passwort des Administrators gefunden und damit das Herz des Unternehmens übernehmen können – das sogenannte Active Directory, über das alle Rechte und Zugänge verwaltet werden.

Was hätte geholfen? Eine ZweifaktorAuthentifizierung und bessere, verschiedene Passwörter für verschiedene Dienste, sagt der Experte Tilman Frosch. Und er empfiehlt, das eigene Firmennetz gut zu überwachen. Wenn ein Angreifer dort eindringt, brauche er Zeit, um sich dort zu

144

Millionen

neue Schadprogramm-Varianten hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2021 gezählt. Die IT-Sicherheitslage sei »angespannt bis kritisch«, gerade der Mittelstand sei bedroht bewegen. »Alarmzeichen« seien, wenn sich ein Nutzer Rechte verschafft, die er nicht braucht, oder wenn er bestimmte Arten von Software nutzt. Wer jetzt einschreitet, kann den Schaden oft noch verhindern. Für den Fall, dass das nicht gelingt, sollte man außerdem einen »Wiederanlaufplan« aufstellen, sagt Frosch.

Wie Moritz Barnim. Der hat derzeit am meisten Angst davor, dass sein Berliner Elektronikunternehmen Opfer einer sogenannten Ransomware-Attacke werden könnte: Lösegelderpresser, die wichtige Daten auf den Firmencomputern eines Unternehmens verschlüsseln und sie erst gegen Zahlung eines Lösegelds wieder freigeben. Barnim hat für diesen Fall eine aufwendige Backup-Strategie entwickelt und behauptet: Er könnte die Daten selbst wieder herstellen. »Wir wären trotzdem ein paar Tage offline«, sagt Barnim, »aber wir würden auch das überleben.« * Name geändert

Digitale Transformation istwie einReifenwechsel beivollerFahrt. Aber dafürhaben Siejauns.

TrustinTransformation: VertrauenSie auf einenPartner,der individuelle Services undTechnologien speziellfür Mittelständler entwickelt hatund Sie dabei unterstützen kann,die digitaleTransformation in IhremUnternehmenschnell underfolgreich voranzutreiben:www.pwc.de/transformation

Profite? Gibt Wichtigeres!

Christian Beedgen arbeitete mal auf dem Bau, dann fuhr er Taxi. Heute führt er ein Unternehmen, das Milliarden wert ist

VON THIMON ABELE

In der Gründergeschichte von Christian Beedgen stecken so viele Zufälle, dass man darüber eines glatt vergessen könnte: Jede gute Gelegenheit braucht einen, der sie nutzt und dafür Ungewissheiten in Kauf nimmt. Das ist die wichtigste Botschaft von Beedgen, der so eine Art Prototyp dieses Chancennutzers ist. Und vielleicht hilft dem Zufall auch manchmal auf die Sprünge, dass man den 49-Jährigen nur schwer übersehen kann.

Ein Herbsttag in München, die Lobby des Hotels Bayerischer Hof, weiße Säulen, Kronleuchter, Marmor, Männer in Anzügen. Dazwischen, in Sneakers, T-Shirt und mit Vollbart: der Mann, den das Handelsblatt den »wohl erfolgreichsten noch aktiven Deutschen im Silicon Valley« nennt.

Beedgen ist Gründer und Technikchef von Sumo Logic im kalifornischen Redwood. Seit 2020 ist der IT-Dienstleister an der US-Börse Nasdaq notiert, inzwischen ist er fast zwei Milliarden Dollar wert. Und Beedgen Multimillionär.

Das ist erstaunlich, weil Beedgen einen weiten Weg hinter sich hat. Als Student verdiente er sein Geld auf der Baustelle und fuhr Taxi. Damals standen ganz andere Interessen für ihn im Mittelpunkt: Techno, Frauen und Partys organisieren, so sagt er das. In den 1990ern studierte er Sozialwissenschaften in Berlin: »Ich hatte halt keinen Plan, was ich machen soll.«

Dann hört Beedgen vom Internet und kauft sich ein Modem, zufällig erfährt er, dass man an der Fachhochschule Brandenburg Digitale Medien studieren kann. Er schreibt sich ein. 1998 will er ein Praktikum bei Telebuch absolvieren, einem der ersten Online-Händler in Deutschland. Doch dann wird Telebuch von einem amerikanischen Start-up namens Amazon aufgekauft, und Beedgen bekommt die Chance, für diesen damals eher unbekannten 80-Mann-Laden in Seattle zu arbeiten. Er ergreift sie. Von dort folgt er dem Anruf eines Bekannten, der eine Softwarefirma aufbaut. Wieder eine Gelegenheit, wieder ein flotter Entschluss.

So geht es weiter, bis er 2010 Sumo Logic gründet. Die Idee: All die Daten analysieren und auswerten, die in Firmen anfallen – um so etwa zu erkennen, wo in einer Fabrik digital vernetzte Maschinen ausfallen und dadurch die Produktionsprozesse verlangsamen. Dabei arbeitet Sumo Logic komplett in der Cloud, kann von Unternehmen also ohne eigene Server und ganz nach Bedarf genutzt werden.

Sumo Logic macht noch keinen Gewinn. Aber der Umsatz wächst um etwa 18 Prozent pro Jahr, 240 Millionen Dollar sollen es auf Jahressicht sein. »Es gibt Unternehmer, denen es vor allem um Profit geht«, sagt er, »und damit gefährden sie Erfolg und die Langlebigkeit ihrer Firma.«

Beedgen steckt das Geld lieber in Sumo Logic. Ins Wachstum. Und ins Team. »Es dauert oft jahrelang, bis ein Unternehmen Erfolg hat«, sagt Beedgen, »und auch in dieser Zeit müssen die Mitarbeiter von ihrem Gehalt gut leben können.« Deswegen überlegt er genau, wo er investiert. Und rät, nicht zu viel Geld in den Vertrieb zu stecken, selbst wenn man um jeden Preis Produkte verkaufen will. Sonst demotiviere man diejenigen, die diese Produkte entwickeln. »Und dann verlierst du am Ende die Kunden, die dein kostspieliger Vertrieb gewonnen hat.«

Beedgen rät außerdem, Beschäftigte zusammenzubringen – und zwar am Mittags- und nicht am Konferenztisch. »Wenn man seine Kolleginnen und Kollegen kennt, dann schimpft man nicht so schnell auf sie, wenn etwas nicht läuft, sondern sucht gemeinsam einen Weg.«

Neben der Botschaft, dass jede gute Gelegenheit einen braucht, der sie nutzt, ist das die zweite große Gewissheit von Christian Beedgen: Es reicht dafür meist nicht einer – es braucht ein gutes Team.

Beedgen, 49, kommt aus Karlsruhe. Heute lebt er in Mountain View

ANZEIGE Gesundheit als Erfolgsgeheimnis?

Fühltsich einfachgut an.

DerErfolg einesUnternehmens hängt vonvielenFaktorenab. Einer ist, und dieser gewinnt mehr und mehr an Bedeutung,obdie Mitarbeitendengesund sind.Dennnur bei körperlichemund seelischem Wohlbefindensindsie in derLage, Bestleistungen zu erbringen. Mitarbeitergesundheit entwickeltsich deshalbimmermehrzum Erfolgsfaktor. DieCoronapandemie hatdiesenTrend noch verstärkt, denn durch sie ist einmalmehrdeutlich geworden, wasdas wichtigste im Leben ist: Gesundheit.

Werals Arbeitgeber leistungsstarkeund zufriedene Mitarbeitende möchte,kommt dahernicht umhin, selbst Voraussetzungen für gesundesArbeitenzuschaffen. Dabeigehen dieMöglichkeiten weit über einenergonomischenBürostuhl hinaus. Damit dieAngebote auch tatsächlich bei denMitarbeitendenankommenund den gewünschtenpositiven Effekt aufdie Motivation und Leistungsfähigkeit derBelegschafthaben, sind ganzheitliche Ansätzeentscheidend. DieFirmenkundenexpertender Süddeutschen Krankenversicherung, dieSDK GESUNDWERKER, sind aufsolchzielgerichtete Angebote spezialisiert. Siefinden für jedesUnternehmendie passenden Gesundheitslösungen. Dabeikönnen verschiedene Bausteine flexibel kombiniertwerden. Ganzneu im Portfoliound besonders transparent für dieMitarbeitenden: Budgettarife.Hierbei kann jederbzw.jede über eine Art„Grundbetrag“freiverfügenund so etwaigeLückender gesetzlichen Gesundheitssicherung schließen.Die SDKGESUNDWERKER unterstützen Arbeitgeber mit diesem umfassendenund leistungsstarken Konzeptdabei, zu echten Gesundheitsmanagern für ihre Mitarbeitenden zu werden.Das bietetimMarktumfeldund im Kampf um Fachkräfte echteWettbewerbsvorteile.

So einfachkanneine Betriebliche Krankenversicherung (BKV) sein: Mitdem arbeitgeberfinanzierten Gesundheitsbudget ermöglichen Unternehmenihren Mitarbeitenden,bis zu einembestimmten jährlichen BetragGesundheitsleistungen über denArbeitgeberzuerhalten– egal,obgesetzlich oder privatkrankenversichert.

Fachkräfte finden: MiteinemMitarbeiter-Benefit, der Unternehmenattraktivfür Bewerberinnenund Bewerber macht.

Loyale Mitarbeitende: WenigerFluktuationsenkt den Einarbeitungsaufwand und Wissensverlust.

Weniger Ausfallzeiten: Reduktion vonKrankheitstagen durch frühzeitige Terminfindung und Vorbeugung vonErkrankungen.

Fitjetzt und in Zukunft: Machen Sie IhrUnternehmenbereit für kommendeHerausforderungen.

Foto: Mandy Barker

Wenn’s kracht, wird es teuer

Kristina Nikolaus will mit ihrem Start-up dabei helfen, Satelliten vor Kollisionen zu bewahren. Ihre Gründergeschichte zeigt, wie aus innovativer Forschung ein Unternehmen werden kann

VON CLAAS TATJE

Die unendlichen Weiten ihres Berufs spürt Kristina Nikolaus in diesen Tagen bis in ihre Fußsohlen. Das liegt weniger daran, dass sich ihr Start-up Okapi:Orbits um Weltraumschrott kümmert, sondern vor allem an der Tatsache, dass die 27-jährige Firmengründerin endlich wieder Menschen treffen kann. Von morgens bis abends eilt Nikolaus Ende Oktober über den Internationalen Raumfahrtkongress in Dubai. Auf der Suche nach neuen Kunden und Gesichtern, die sie bisher nur aus Teams-Sitzungen kannte. »Es ist ein tolles Gefühl, zu erleben, dass unsere Firma selbst in der Pandemie bekannter geworden ist«, sagt die Unternehmerin aus Braunschweig in einer ruhigen Minute in einem Videointerview am Rande der Messe.

Das Produkt, das Nikolaus anbietet, ist furchtbar kompliziert – aber leicht zu beschreiben. Tausende Satelliten und noch viel mehr Teilchen kreisen mittlerweile durch den Orbit. Anders als auf der Erde, gibt es im All kaum Verkehrsregeln und nur unkoordinierte Ortungsdienste. Wer einen Satelliten in seine Umlaufbahn schießt, geht damit das Risiko ein, dass der früher oder später kollidiert und dann seinerseits zur Gefahr für andere Flugobjekte wird, weil er ewig im All kreist. »Unsere Software verhindert diese Zusammenstöße«, erklärt Nikolaus. »Die Algorithmen orten die Satelliten und berechnen, welche Flugkörper sie zu treffen drohen.« Bei prognostizierten Zusammenstößen kann der Betreiber dann rechtzeitig die Route ändern. Ein Spurwechsel wie auf der Autobahn. »Im Grunde arbeiten wir wie Fluglotsen. Mit unserer Manöverempfehlung sorgen wir für Sicherheit im Orbit.«

Die Dienstleistung klingt simpel. Aber die Umsetzung war komplex. Der Unternehmer Michael Oxfort war viele Jahre Manager eines Satellitenbetreibers. Sein damaliges Unternehmen RapidEye koordinierte ab 2008 eine Konstellation mit fünf Satelliten, die Erdbeobachtungsdaten sammelten. »Wir haben damals händeringend nach einem solchen Frühwarnsystem gesucht und mussten es am Ende selbst mühsam aufsetzen«, sagt Oxfort. Als er von Okapi:Orbits hörte, dachte er: »Auf diese Lösung haben wir lange gewartet.« Er zählt heute zu einer Reihe von Unterstützern, sogenannten Business-Angels, die dem Start-up finanziell und mit ihrem Netzwerk zur Seite stehen, bis es genug Kunden hat. »Unser großer Vorteil ist unsere Schnelligkeit«, sagt Nikolaus. Noch hat

Okapi:Orbits gerade mal elf Mitarbeiter. »Wir können in fünf Minuten entscheiden, ob wir diesem oder jenem Kundenwunsch entsprechen können«, sagt sie.

In einem Großkonzern würden solche Entscheidungen manchmal Monate dauern. »Da hängen ganze Abteilungen dran, und sie sind oft in Prozesse eingebettet, die nicht von heute auf morgen umgeschmissen werden können.« Nikolaus hat die Arbeit in einem Großunternehmen selbst erlebt. Als Trainee arbeitete sie bei Daimler im Marketing und im Vertrieb, zur dualen Ausbildung gehörte ein Wirtschaftsstudium in Heidenheim. In einem Praktikum in Malaysia machte sie erste Erfahrung mit verärgerten Sternepiloten – im Kundenservice von Mercedes: »Da musste ich frustrierte S-Klasse-Fahrer beruhigen und habe gelernt zuzuhören.« Doch 30, 40 Jahre im Konzern zu arbeiten, konnte sich Nikolaus mit Anfang 20 noch nicht vorstellen, und so folgte ein Masterstudiengang in Wirtschaftsinformatik an der TU Braunschweig.

Die Uni ist unter anderem auf Luft- und Raumfahrttechnik spezialisiert. Ungezählte Start-ups hat sie hervorgebracht und spätere Physiknobelpreisträger, Luftfahrtmanager und den langjährigen SAP-Chef Henning Kagermann ausgebildet. Im Masterstudium am Institut für Raumfahrtsysteme lernte auch Nikolaus eine neue Welt kennen. Der Raumfahrtingenieur Carsten Wiedemann, mit dem sie bis heute im Austausch ist, beschrieb den Studierenden, wie es langsam eng wird im All. Die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Satelliten, mit Objekten zu kollidieren, die größer als einen Zentimeter sind, liege bei vier Prozent. Wiedemann sagt: »Die Studierenden, die es in Braunschweig wagen, ein Start-up zu gründen, haben bereits oft Erfolg gehabt. Sie profitieren von einem einzigartigen Netzwerk und kennen sich zugleich mit der Materie aus.«

Am schwarzen Brett des Instituts liest Nikolaus dann auch erstmals von den Grundzügen eines geplanten Start-ups, das später einmal Okapi:Orbits werden sollte. »Die Produktidee war da, und nun wurde jemand gesucht, der mit Zahlen umgehen kann«, sagt sie. Kurz darauf war sie Teil eines Teams von einstigen Studenten, das im Herbst 2018 Okapi:Orbits gründen wird. Mit dabei waren auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter Jonas Radtke, Christopher Kebschull und Sven Müller.

Den Alltag beschreibt Nikolaus als wenig aufregend. So glamourös das Start-up-Leben für sie als Studentin klang, so ernüchternd war die Realität. Anträge schreiben, Investoren ansprechen, Kunden anrufen. Die besten Ideen habe sie nachts, sagt Nikolaus: »Dann greife ich zu meinem Telefon und tippe meine Gedanken runter.« Das erste Mal

»Unser großer Vorteil ist unsere Schnelligkeit«

Kristina Nikolaus, 27, Start-up-Unternehmerin

durchatmen konnten Nikolaus und ihre Gründungspartner, als das Berliner Wirtschaftsministerium ihnen 2018 das ExistGründerstipendium gewährte. »Das gab uns ein Jahr Luft«, sagt sie.

Die Disziplin, die ihr einige Gesprächspartner bescheinigen, ist wohl auch Folge ihrer Erziehung. Als Kind spielte die Russlanddeutsche Klavier an einer russischen Musikschule, drei Lieder pro Quartal galt es einzustudieren. Ihre Eltern lebten ihr vor, hart zu arbeiten, um etwas zu erreichen. »Das prägt.« Und so lernte Nikolaus in Braunschweig, warum der Weltraum immer voller wird und der Verkehr dort drastisch zunimmt.

Allein die von Elon Musk gegründete Firma SpaceX plant, 12.000 Satelliten in den Orbit zu schießen und damit eine Breitband-Internetverbindung zu erstellen. Am Ende könnte das Projekt »Starlink« bis zu 42.000 Satelliten umfassen. Amazon will mit dem Projekt »Kuiper« ebenfalls eine globale Internetverbindung bereitstellen und plant, für die reibungslose Vernetzung exakt 3236 Satelliten in drei verschiedene Umlaufbahnen zu befördern. Aber wie kommt man als kleines Start-up mit solchen Giganten ins Geschäft?

In Vorlesungen an der Universität lernt Nikolaus Menschen wie Holger Krag kennen, einen einstigen Absolventen, der bei der Europäischen Weltraumorganisation Esa für das Raumfahrt-Sicherheitsprogramm zuständig ist. Schon heute hätten sich die Satellitenstarts vervielfacht, erzählt Krag, und auch er glaubt deshalb an die Zukunft des kleinen Start-ups. »Ausweichmanöver sind zu einer Routinearbeit geworden, sie sind aber auch furchtbar aufwendig.« Experten müssten die Situation beurteilen und Ausweichmanöver planen, Bodenstationen – die das Manöver anordnen – müssten bezahlt werden, und dann ist da noch der Verbrauch des wertvollen Treibstoffs, den Satelliten nicht nachtanken können. »Firmen wie Okapi:Orbits können helfen, den Aufwand zu minimieren«, sagt Krag.

Auch Nikolaus hat erlebt, dass noch vor wenigen Jahren kaum jemanden das Thema Weltraumschrott interessierte. »Das ändert sich mit der zunehmenden kommerziellen Raumfahrt rasant.« Denn Satelliten greifen immer tiefer in das Leben auf der Erde ein. Sie ermöglichen nicht nur die Navigation von Autos oder eine störungsfreie Internet- verbindung, sondern auch eine zentimetergenaue Düngung von Äckern, das Orten illegaler Schlepperbanden und eine weit präzisere Wettervorhersage als heute.

Es mangelt nicht an potenziellen Kunden. Deswegen wird sich Nikolaus Mitte November wieder auf den Weg machen. Sie wird sich in den Zug setzen und zur Space Tech Expo nach Bremen reisen, um Kunden und solche, die es werden könnten, zu treffen. Bis die Füße glühen.

Fragt man den Unternehmer David Zülow nach einer besonders skurrilen Gehaltsverhandlung, fällt ihm schnell der »Weltmeister im Blaumachen« ein, der sich, so erinnert es der Chef eines Elektronikunternehmens in Neuss, vor allem durch »zweistündige Toilettenpausen« auszeichnete.

Zülow erzählt, dass er den Mann nach dessen Lehre übernommen und für ihn an der Berufsschule sogar um bessere Noten gefeilscht habe, damit er seinen Abschluss schaffte. Dann bat ihn der Mann um ein Gespräch: Er habe sich mit Kollegen unterhalten und wolle gerne genauso viel verdienen wie die, bekam Zülow zu hören. Obwohl, sagt Zülow, die aber etwas anspruchsvollere Jobs machten. Dann habe der Mann auch noch auf seine »sündhaft teuren Hobbys, vor allem das Autotunen« verwiesen, die er finanzieren müsse. Zülow sagt, er habe mit zwei Worten geantwortet: »Never ever.«

Der Weltmeister, das sagt Zülow auch, sei natürlich die Ausnahme. Aber Extremfälle verraten manchmal etwas über Probleme, die in abgeschwächter Form häufiger vorkommen: Da sind die Mitarbeiter, die ihre eigene Leistung überschätzen oder mit ihrem Privatleben argumentieren, um mehr Geld zu bekommen. Und da sind Unternehmer, die, nun ja, Kompromisse eingehen müssen, wenn sie auf Fachkräfte angewiesen sind. Allein dem Handwerk fehlen nach Angaben des Zentralverbands des Deutschen Handwerks aktuell 250.000 Fachkräfte. Zülow sucht gerade zum Beispiel: Elektriker. Fernmeldemonteure. ITSystemelektroniker. Sicherheitstechniker. Seine Verhandlungsposition verbessert das nicht.

In einer gut sortierten Buchhandlung finden sich Dutzende Gehaltsratgeber für

F

Arbeitnehmer. Sie heißen: Geheime Tricks für mehr Gehalt oder Die erfolgreiche Gehaltsverhandlung: Strategien für mehr Geld. Geschrieben sind sie von unzähligen Coaches, die Geld nehmen von denen, die gern mehr Geld vom Chef haben wollen. In ihren Büchern geht es aber nur selten um diejenigen auf der anderen Seite des Tisches, um die Chefs. »Mich überzeugt Leistung«, sagt der Unternehmer Zülow, Chef von gut 380 Mitarbeitern. »Wenn die Arbeit nachweislich mehr wert ist, werde ich das honorieren.« In Zeiten, in denen es Unternehmen wie seinem weniger an Aufträgen als an Menschen mangelt, die sie ausführen, bleibt ihm auch nicht viel anderes übrig. Zülow spricht von einem Wettbewerb um die »besten Köpfe und fleißigsten Hände«. Hat er die einmal im Betrieb, will er sie halten. Unbedingt. Ein Instrument dafür ist: mehr Gehalt. Aber es gibt Alternativen.

Im Gespräch zitiert Zülow einen »sehr, sehr schönen« Satz, den er einmal gelesen habe: Wenn die Mitarbeiter mehr Geld wollen, sollten sie nicht ihre Fabriken bestreiken, sondern das Finanzamt. Zülow rechnet es vor: Einem Mitarbeiter, dem er 50 Euro mehr überweist, bleiben davon vielleicht 25 Euro netto, den Rest nehmen sich Finanzamt und Krankenkasse. Aufseiten des Unternehmens, so rechnet Zülow weiter, müsse er »das Gehalt auf dem Arbeitsvertrag verdoppeln, damit ich weiß, was ein Mitarbeiter mich tatsächlich kostet«. Deswegen bietet Zülow Mitarbeitern statt einer Gehaltserhöhung gern einen monatlichen Tankgutschein an: »Das«, sagt Zülow, »sind dann echte 50 Euro für beide.« Um genau zu sein: Maximal 44 Euro monatlich darf so ein geldwerter Vorteil wert sein, damit er für beide steuer und sozialabgabenfrei ist.

Schwierig wird es, wenn ein Mitarbeiter Zülow in Gehaltsverhandlungen das bessere Angebot eines Konzerns präsentiert. Es ist eine Strategie, die Ratgeber für Arbeitnehmer nahezu einstimmig empfehlen. Es ist aber eine Strategie, die Zülow nicht fair findet, weil er als regional tätiger Mittelständler mit den Löhnen eines international agierenden Konzerns nicht mithalten könne. Zülow sagt, in solchen Fällen könne er oft nur antworten: Alles Gute für die Zukunft.

Anerkennung – eine hübsche Ausrede?

Wenn man Tom Henning nach einem guten Zeitpunkt fragt, um mehr Geld zu fordern, sagt er, erstens: »Bloß nicht auf dem Flur zwischen zwei Besprechungen.«

Und er sagt zweitens: »Nicht jetzt!«

Henning ist Geschäftsführer von SHA Anlagentechnik, einem Betrieb, der am Stadtrand von Ludwigslust in MecklenburgVorpommern Förderschnecken produziert, die zum Beispiel in Kläranlagen Schlamm transportieren. Sein Unternehmen mit 60 Mitarbeitern erholt sich noch von den Auswirkungen der CoronaPandemie, aktuell kommen Schwierigkeiten mit den Lieferketten dazu: Material fehlt, Rohstoffpreise explodieren. »Es macht im Moment wirklich keinen Spaß, übers Geld zu sprechen.«

Seit den vergangenen Wochen erlebt Henning aber etwas, das er so beschreibt: »Die Menschen bekommen Inflationsdruck.« Laut dem Statistischen Bundesamt sind die Verbraucherpreise in Deutschland im September um 4,1 Prozent gegenüber dem September 2020 gestiegen – die Inflation

liegt damit so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Henning finden: Ihr Gehalt sollte das ausgleichen. »Dabei war die Inflation in den vergangenen Jahrzehnten nie ein Thema«, sagt Henning, »und wir haben gleichzeitig dennoch mehr vergütet.« Kurzum: Mehr geht gerade nicht.

Er spüre, sagt er, ein recht ausgeprägtes Verständnis bei denjenigen, denen er den Wunsch nach einer Gehaltserhöhung abschlägt, wenn er es ihnen transparent erklärt. Dabei argumentiert er auch mit der Vergangenheit. Nach der Wende hätten viele die Region um Ludwigslust verlassen. Die Wirtschaftskraft zog in den Westen. »Wir«, sagt Henning und meint damit auch seine Familie, »mussten damals bei null anfangen.« Den Betrieb, den er 2005 vom Vater übernahm, baute der ab Mitte der Neunzigerjahre komplett neu auf. Neue Hallen für Lagerung und Fertigung mussten her und neue Maschinen, weil das Gerät aus DDR-Zeiten hoffnungslos veraltet war. Noch immer zahlt Henning die Kredite für die Investitionen ab. Und noch immer begrenzt auch das seinen Spielraum bei den Gehältern. Henning dreht im Gespräch mit den Mitarbeitern den Spieß deswegen um: Ja, du verdienst bei mir vielleicht 10, 15 Prozent weniger als im Westen. Dafür kostet das Bauland bei uns auch nur ein Zehntel. Als Beleg kann dabei eine Studie der TU München und der Stiftung Familienunternehmen dienen, die zeigt: Familienfirmen in der Provinz zahlen zwar auf dem Papier weniger als Konzerne in Großstädten, dieses Geld ist aber um bis zu 14 Prozent mehr wert.

Henning zückt bei Verhandlungen deswegen gerne ein anderes Werkzeug: Er bietet mehr Urlaub an – in Zeiten, in denen die Lieferketten haken, gibt es ohnehin weniger zu tun. Und womöglich schafft ein durch einen zusätzlichen Tag erholter Mitarbeiter sein Pensum auch an einem Arbeitstag weniger. Und: Mehr Urlaub wirkt womöglich auch besser als mehr Geld. Denn das menschliche Gehirn passt sich an: Wer mehr bekommt, gibt mehr aus – und will dann wieder: mehr Geld.

Fabian Ewald sagt, er kenne einen Weg, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Ewald ist Geschäftsführer von Rox Hamann, das in Hofstetten seit Jahrzehnten Koffer produziert. Er glaubt, dass Menschen gar nicht zwangsweise mehr Geld für ihre Arbeit wollen. Sondern mehr Anerkennung.

Anerkennung – das klingt schnell wie eine hübsche und zugleich billige Ausrede, um nicht mehr zu zahlen. Aber wer Ewald besucht und ihn über ein längeres Gespräch kennenlernt, versteht: Der meint das ernst.

Ewald sagt: »Wenn früher bei Daimler ein Mercedes das Werk verlassen hat, hat derjenige, der zuletzt an dem Auto dran war, mit weißen Handschuhen drübergestrei-

IRAK:Unserejordanische Kinderärztin TanyaHaj-Hassan untersucht einNeugeborenes. Mehr als2.000 Kinder behandelt unserTeamjährlichindem KrankenhausinWest-Mossul. ©PeterBräunig

SCHENKEN SIE GEBORGENHEIT FÜR SCHUTZLOSE MENSCHEN

MIT DER FIRMEN-WEIHNACHTSAKTION VONÄRZTE OHNEGRENZEN:

VerschenkenSie sinnvolle Kundenpräsenteund zeigen Sie damitgleichzeitig Ihrsoziales Engagement– mitSpenden für MenscheninNot!MehrInformationen undAktionsmaterialien erhalten Sie unter030 700130-134 oderimInternet:

www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsspende

Spendenkonto:Bank fürSozialwirtschaft IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00 BIC: BFSWDE33XXX Stichwort: UnternehmenWeihnachtsspende

chelt.« Diese Kultur, sich mit seiner Arbeit zu identifizieren, möchte er wiederbeleben.

In Hofstetten gibt es bloß ein paar Straßen, drum herum leuchten saftige Wiesen, das höchste Gebäude ist, typisch Oberbayern, die Pfarrkirche. Drinnen bei Rox nähen Näherinnen die Schlaufen der Koffer, eine eigene Schreinerei fertigt die Holzeinlagen. Kaum einer der Koffer wird öfter als 50mal gefertigt. Und jeder wird von einem Mitarbeiter persönlich abgenommen – fast wie damals im DaimlerWerk.

Vor eineinhalb Jahren wurde Ewald geholt, um das zu dieser Zeit angeschlagene Unternehmen zu retten. Gerade wenn man in so einer Phase von außen komme, sei das Wichtigste: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf seine Seite ziehen. Ewald führte eine »DuKultur« ein und in der CoronaKrise das Prinzip, dass zuerst die Bezüge der Geschäftsführung schrumpfen, bevor es an die Gehälter der Mitarbeiter geht.

Fabian Ewald

Ewald glaubt, dass es mehr motiviert, schrittweise kleine Erhöhungen auszuhandeln, als »einmal 30 Prozent fürs Lebenswerk«. So bleibt das Gehaltsgefüge in der Balance, Ewald kann die nächste kleine Erhöhung gleich in Aussicht stellen – und sie an eine Fortbildung oder ein neues Projekt koppeln. Seine Idee: motivierte Mitarbeiter in die Richtung zu steuern, die er sich für die Firma wünscht, ohne Druck auszuüben. Damit ist Ewald erfolgreich: Er hat seine Leute schnell aus der Kurzarbeit geholt und die Effizienz gesteigert. Rox Hamann verkauft heute so viele Koffer wie nie zuvor.

Und wenn ihn ein Mitarbeiter mit dem Wunsch nach mehr Geld anspricht, fragt er erst mal zurück: Warum? Fehlt das Geld zu Hause wirklich? Oder doch die Anerkennung im Betrieb? Ewald sagt: »Ich möchte gerne spüren, was die ehrliche Motivation ist.«

Moment mal: Bei Ewald dürfen Mitarbeiter tun, wovon so gut wie jeder Gehaltsratgeber abrät – mit privaten Gründen für mehr Geld argumentieren? »Natürlich«, sagt Ewald, »wir sind doch alle Menschen.« Die Ratgeber wiederholten doch nur, was in den USA gepriesen werde, wo man das Privatleben an der Garderobe abgebe. Das tauge nicht im deutschen Mittelstand, in dem zum Firmenjubiläum goldene Anstecknadeln verteilt werden. Ewald plädiert für Ehrlichkeit: »Ich freue mich, wenn wir, Geschäftsführer und Mitarbeiter, uns das einstudierte Theater gegenseitig ersparen können.«

Wandel gestalten.

Gestern. Heute. Morgen.

Seit über 50 Jahren setzen wir Sensor People technologische Maßstäbe in der industriellen Automation. So machen wir unsereKunden in einer sich ständig wandelnden Industrie dauerhaft erfolgreich. VonBeginn an waren wir Vorreiter und arbeiten an der Standardisierung der Industriekommunikation. Wir bieten Sensoren, die Daten, zum Beispiel durch IO-Link oder über OPC UA, an die Steuerung liefernoder der Cloud und Edge-Devices zur Verfügung stellen.

Wie die Rockefellers

Family-Offices verwalten die 200 Milliarden Euro schweren Vermögen deutscher Unternehmerfamilien – und versuchen dabei, den Negativzinsen zu entkommen. Wie sie arbeiten, welche Strategien sie einsetzen und wie viel sie riskieren

VON MAREN JENSEN

Wie in einem James-Bond-Film gleitet die schwarz glänzende Bürotür von René Köhler auf, sobald er in der Nähe ist. Nur er kann mit dem Signal eines Transponders, den er in seiner Hosentasche trägt, in den Raum treten. In seinem Büro oberhalb des Stuttgarter Marktplatzes: Pokale und Urkunden, die ihn als Entrepreneur würdigen. René Köhler hat es geschafft, und daraus macht er kein Geheimnis.

Knapp 15 Jahre leitete Köhler den Online-Handel fahrrad.de; 2017 verkaufte er die meisten Anteile. Für 50 Millionen Euro. Mit dem Geld baute er die Koehler Group auf, ein Family-Office. Family-Offices sind Firmen, die große Privatvermögen verwalten. Die ersten entstanden im 19. Jahrhundert in den USA, so etwa das der Rockefellers. John D. Rockefeller war mit Ölgeschäften zum ersten Milliardär der Weltgeschichte geworden – zu viel Geld, um sich alleine darum zu kümmern. Heute beraten FamilyOffices Unternehmer und auch ihre Familien, etwa bei Nachfolgefragen. Das FamilyOffice der Ottos sitzt in einem Glasgebäude in Hamburg, die Nachkommen des Industriellen Harald Quandt werden von einem Family-Office in Bad Homburg betreut. »Die großen deutschen Unternehmerfamilien haben Family-Offices – alleine oder im Verbund mit anderen«, sagt Andreas Maurer. Für die Boston Consulting Group berät er Familienfirmen, und in einer Studie hat er gezeigt, dass Unternehmerfamilien von geringeren Kosten und mehr Transparenz profitieren, wenn sie auf Family-Offices statt auf Banken setzen. Sogenannte MultiFamily-Offices bieten ihre Dienste mehreren Familien gleichzeitig an. Die Managementberatung Investors Marketing schätzt, dass es in Deutschland rund 400 solcher Geldvermehrungs-Clubs gibt, gemeinsam verwalten sie rund 200 Milliarden Euro. »Viele Unternehmerfamilien haben gemerkt, dass sie an manche Anlageformen ohne einen professionellen Vermögensverwalter nicht herankommen«, sagt Andreas Maurer.

Und in Zeiten von Negativzinsen ist der Druck groß: Wer nicht will, dass sein Geld auf der Bank an Wert verliert, muss sich etwas einfallen lassen. Laut einem Report der Großbank UBS erzielen Family-Offices eine jährliche Rendite von rund 6,3 Prozent – das kann sich sehen lassen. Dabei setzen sie heute aber oft auch auf Private-EquityFonds, die ihr Geld als Eigenkapital in Unternehmen investieren – etwa in junge oder sanierungsbedürftige Firmen. Was Chancen, aber auch größere Risiken birgt, wie der Frankfurter Finanzprofessor Andreas Hackethal sagt (siehe Interview Seite 48).

René Köhler ist noch recht neu in der Welt der Superreichen. Nach der zehnten Klasse brach er die Schule ab und machte eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann bei seinem Vater, einem Fahrradhändler. Im Jahr 2003 gründete Köhler fahrrad.de, da war er 20. Das Unternehmen ist heute Weltmarktführer für den Online-Handel mit Fahrrädern, Jahresumsatz: fast 400 Millionen Euro. »Ich habe den E-Commerce nach Stuttgart gebracht«, sagt Köhler. Auf einer Kommode hinter seinem Schreibtisch reihen sich zwischen Fotos seiner Ehefrau und seiner Kinder bunte Miniatur-Fahrräder.

Nachdem Köhler sein Unternehmen versilbert hatte, umschwärmten ihn Banker und Vermögensverwalter mit Anlagestrategien. Aber Köhler entschied, sein Geld selbst zu verwalten. Weil er selbst Strategien entwickeln wollte. Nach seinen Worten mit Erfolg: Durch die Koehler Group habe er sein zweistelliges Millionen-Vermögen auf ein dreistelliges vergrößern können. Und das in weniger als fünf Jahren.

Elf Menschen managen Köhlers Anlagen, die er breit gestreut hat, um die Risiken zu minimieren: 37 Prozent seines Vermögens stecken in Unternehmensbeteiligungen, 18 Prozent in börsennotierten Unternehmen und 45 Prozent in Immobilien, etwa in Wohn- und Geschäftshäusern, in Lager-, Logistikflächen und Gewerbeparks. Köhler sagt, er liebe diese Vielfalt.

Und Köhler hat einen zweistelligen Millionenbetrag in einen eigenen Aktienfonds

Ruhiger schlafen

Andreas Hackethal ist Finanzprofessor und erklärt, was ein Family-Office trotz mancher Risiken bringt

ZEIT für Unternehmer: Herr Hackethal, Sie forschen seit Langem zu professioneller Finanzberatung. Was ist die größte Herausforderung insbesondere für Family-Offices?

Andreas Hackethal: Die Zinsen sind auf dem Tiefststand, und jetzt zieht auch noch die Teuerungsrate an. Um große Vermögen langfristig zu erhalten, müssen sich Family-Offices also etwas einfallen lassen. Und so steigen nicht nur die Anteile von Immobilien und Aktien, sondern auch die von alternativen Anlageklassen wie etwa Beteiligungskapital.

Das klingt riskant.

Ohne Risiko keine Mehrrendite. Tatsächlich wurden Beteiligungs-Fonds zuletzt mit Geld zugeschüttet. Zwischen 2014 und 2019 haben sich die eingesammelten Mittel in Europa und auch in Deutschland verdoppelt, und mehr als ein Zehntel der Mittel stammt von Family-Offices. Ob die profitablen Anlagegelegenheiten Schritt halten, muss sich noch zeigen. Zur Streuung tragen die Alternativen aber sicher bei.

Family-Offices beteiligen sich auch direkt an Unternehmen ...

... und gehen so das kalkulierte Risiko von Totalausfällen ein: Die meisten Start-ups überleben nicht, sodass sich Direktbeteiligungen langfristig nur auszahlen können, wenn im Family-Office herausragende Branchenexpertise existiert und die Engagements als Beimischung behandelt werden.

Was ist mit Bitcoin und Gold?

Meiner Meinung nach sollten Crypto-Assets und Edelmetalle

auch von Family-Offices nur als Beimischungen mit kleinem Portfolio-Anteil genutzt werden. Beide werfen im Gegensatz zu Immobilien und Aktien aus sich heraus keine Renditen ab. Und Family-Offices können hier keine privilegierten Marktzugänge oder gar Preisvorhersagen bieten.

Wie lässt sich erkennen, ob ein Vermögensverwalter das Geld gut anlegt?

Vermögensverwaltung ist wie Finanzberatung ein sogenanntes Vertrauensgut: Der Anlageerfolg lässt sich nur langfristig messen, und ob Glück oder Können dahinterstecken, lässt sich kaum verlässlich ermitteln. Das ist anders als beim Friseur oder beim Architekten, die Erfahrungsgüter liefern: Man erkennt schnell, ob die Leistung passt. Die Auswahl eines FamilyOffices ist daher notwendigerweise Vertrauenssache, und feines Ambiente und seriöses Auftreten allein genügen nicht. Auch höhere Kosten dürften nur ein schwacher Indikator für bessere Leistung sein, mindern sie doch auch direkt die Rendite.

Sollte man also lieber gleich auf einen Experten verzichten?

Nein, es geht ja nicht nur um Risiko und Rendite. Family-Offices übernehmen eine ganze Palette von Aufgaben für ihre Klienten, bei denen sich guter Rat auszahlt. Nicht zuletzt in Form von geringeren psychologischen Kosten: Alle können ruhiger schlafen, vermeiden Streit, und wenn der Anlageerfolg ausbleibt, gibt es sogar einen Sündenbock, auf den man Andreas Misserfolge schieben kann. Hackethal Interview: Maren Jensen gesteckt, in den auch andere einsteigen können. Enthalten sind 30 internationale Technologieaktien: Apple, PayPal und Facebook etwa. »Tech ist für mich nicht nur eine Anlagestrategie«, sagt Köhler, »Tech ist die Zukunft.«

Köhler will sein Geld aber nicht einfach vermehren. »Ich möchte innovative Ideen voranbringen«, sagt er. Auf seinem Smartphone zeigt er Bilder mit bekannten Köpfen der Gründerszene, aufgenommen bei einem Dinner in SaintTropez. Ja, sich an jungen Firmen zu beteiligen kann im Totalverlust enden. Aber Köhler hat Spaß am Risiko: »Die Suche nach dem nächsten großen Deal ist wie in diesen alten Nintendo-Spielen, in denen der Boden hinter einem wegbricht und man immer weiterläuft, auf der Suche nach dem nächsten Treffer.«

Wulf-Dietrich Spöring würde Geldanlage niemals mit einem Jump-’n’-RunSpiel vergleichen. Sein Poloshirt, sein ruhiges Lächeln, die grauen Haare: Alles an dem 67-Jährigen strahlt Verlässlichkeit aus. Spöring ist Vorstandschef der Bremer Family Office AG. Er und seine drei Kollegen beraten Unternehmer und ihre Familien dabei, wie sie ihr Vermögen anlegen können; 20 bis 30 Mandanten sind es pro Jahr. Zusammen verwaltet die Bremer Family Office AG damit ein dreistelliges Millionenvermögen.

Spöring findet: Wenn es um Millionen geht, dann kommt es auf Vertrauen an. »Die berühmte Chemie muss stimmen«, sagt Spöring. Bei rund zehn Prozent seiner potenziellen neuen Mandanten komme eine Zusammenarbeit deshalb nicht infrage. Finanzielle Fragen seien sehr intim, sagt Spöring, deshalb sei es wichtig, sich gut kennenzulernen. Einen Besuch beim Family-Office müsse man sich vorstellen wie den Besuch bei einem Arzt: »Es darf keine Scheu bestehen, sich auszuziehen«, sagt Spöring.

Auch wenn Vermögensverwaltung trocken erscheine, so sei die Arbeit eines Family-Officers doch sehr emotional, sagt Spöring. In Gesprächen höre er von Interessen und Plänen, die nicht einmal der Lebenspartner der Mandantin kenne.

Spöring weiß: »Wenn es um Geld geht, können die besten Familien in Streit geraten oder zersplittern.«

Ein gutes Family-Office hilft daher nicht nur dabei, die Interessen zu erkunden und eine transparente Anlagestrategie zu entwickeln. Es bringt auch die verschiedenen Interessen in Einklang, damit es nicht zu Konflikten kommt – etwa wenn ein Familienmitglied stirbt und das Erbe ansteht.

An einem Nachmittag im Sommer versucht Swen Bäuml, zukünftige FamilyOfficer auf solche Situationen vorzubereiten. Er steht in einem Stuttgarter Nobelhotel an einer elektronischen Tafel, im Halbrund um ihn herum sitzen elf Männer und Frauen. Sie wollen »zertifizierte Family Officer« werden und haben deswegen den Studienlehrgang des Unternehmens Fachseminare von Fürstenberg gebucht; 6700 Euro kostet die Weiterbildung. Unter den Teilnehmern ist zum Beispiel ein Rechtsanwalt, der zukünftig das Vermögen eines wohlhabenden Freundes verwalten will. Ihr Dozent ist Professor für Steuerrecht und betreibt eine Kanzlei. Wer Family-Officer werden wolle, müsse sich nicht nur mit finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Fragen auskennen, sondern auch mit Psychologie, sagt Bäuml: »Unser Job ist eine Multidisziplin.«

Um einen passenden Berater zu finden, sollten Unternehmerinnen sich umhören; fast jeder neue Mandant kommt auf Empfehlung eines anderen, berichten die Berater. Christopher Schönberger vom MultiFamily-Office Peters, Schönberger & Partner braucht dann immer noch zwischen einem halben und einem Jahr, um einen Mandan-

Ein gutes FamilyOffice hilft nicht nur bei der Geldanlage. Es bringt auch die Interessen in Einklang

ten in vielen Gesprächen für sich zu gewinnen. Schon diese Gespräche können für die Kundschaft teuer werden, denn die meisten Family-Offices stellen wie Schönberger Honorare in Rechnung und bekommen keine Provisionen. Das hat den Vorteil, dass keine falschen Anreize entstehen und der Family-Officer das Geld nicht dort anlegt, wo die größte Belohnung für ihn selbst wartet. Allerdings lohnt sich das auch nur, wenn der Einsatz groß genug ist; Schönbergers Mandanten besitzen zumeist Vermögen im ein- bis zweistelligen Millionenbereich.

Viele Kleinunternehmer sind davon weit entfernt – und damit auch von den Anlagestrategien der Family-Offices. Aber es gibt Alternativen. Die digitale Vermögensverwaltung Liqid etwa ermöglicht, auf Strategien wie die der Quandts zu setzen. Hier sind Anleger mit 100.000 Euro dabei – nicht wenig, aber für kleinere mittelständische Unternehmerfamilien eher eine Option, sofern sie sich einer erprobten, aber auch mit Risiken behafteten Strategie aussetzen wollen. Mehr als 1,4 Milliarden Euro verwaltet Liqid nach eigenen Angaben inzwischen.

René Köhler aus Stuttgart sieht in der digitalen Vermögensverwaltung auch eine Chance. Er hat in Moonfare investiert, ein Start-up aus Berlin, das es wie Liqid Privatanlegern ermöglicht, in Anlageformen zu investieren, die ihnen sonst vorenthalten sind. »Ich stand ja auch einmal am Anfang«, sagt Köhler und schaut sich in seinem geräumigen Büro um. Ihm fällt das kleine Eckzimmer wieder ein, in dem er saß, als sein Online-Fahrradhandel startete. »Manchmal«, sagt er, »kann ich gar nicht glauben, wie viel sich seitdem verändert hat.«

Lernen Sie die Grundprinzipien agiler Arbeitsweisen kennen: Scrum, Lean Start-up und Design Thinking. Führungskräfte erfahren zudem, wie sie diese in ihrem Team fördernd einsetzen.

Kurs »Agile Teamarbeit – Drei Methoden für erfolgreiche Innovationen« mit Dr. Holger Rhinow, Markus Andrezak, Jan Schmiedgen, Flavia Bleuel, Selina Mayer

6 Lektionen – 240 Minuten GRATIS VIDEO

TESTEN!

Die Irritation

Garagen, in denen neue Dinge entstehen, gibt es nicht nur im Silicon Valley. Auch in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt haben zwei Männer vor mehr als zehn Jahren neben dem Familienauto mit Tüfteleien begonnen, aus denen dann Geschäftsideen wurden. Genauer: Matthias Hermann tüftelte, sein Sohn Carsten stellte ihm die Aufgaben. 2009 hatte der sich als Abschlussarbeit für sein Studium vorgenommen, eine interaktive Installation mit passender Software zu programmieren. Die Software bekam er hin. Nicht aber den berührungsempfindlichen Monitor, den er sich vorstellte.

Die Idee

Vater Matthias, gelernter Werkzeugmacher und Metallbaumeister, nahm die Herausforderung an, er sagt: »Wenn wir in Ostdeutschland etwas wirklich gut können, dann ist das Improvisation.« Er experimentierte, mit Infrarotlicht, Plexiglasscheiben und LEDs. Der Senior kann es heute noch nicht richtig glauben, dass es funktionierte, »dass der Bildschirm nach einigen Wochen die Fingerspuren übersetzen konnte«, sagt er, »das war richtig surreal«.

Die Marktlücke

Wie surreal, das wurde den beiden erst später bewusst. Carsten Hermann war eingeladen, das Touchdisplay aus der Garage auf einer Microsoft-Konferenz vorzustellen. Das dort ausgestellte Microsoft-Produkt, ein Tisch mit Touch-Bildschirm, habe schlechter funktioniert als ihre Erfindung, erzählt der Junior. Rückblickend, finden die beiden heute, hätten sie sich damals vielleicht zu klein gedacht, allerdings fehlten ihnen auch Erfahrung und Kontakte. Sie nahmen sich Zeit, entwickelten weiter, akquirierten mit BMW den ersten Großkunden, gründeten die erste Firma und stellten erste Mitarbeiter ein. Und sie dachten sich die Hypebox aus, eine Art Produktvitrine mit transparentem Touchscreen, der zusätzliche Infos liefert, Texte, Grafiken, Videos und Animationen.

Zweifler und Förderer

Die Hypebox brachten sie 2014 an den Markt, inzwischen wird sie von bekannten Marken wie Adidas, Airbus, Dior, Nike und Jack Wolfskin genutzt; im Handel ist sie – je nach Größe – für wenige Tausend oder mehrere Zehntausend Euro zu haben. Die Erfolgsgeschichte aus Raguhn-Jeßnitz ist inzwischen eines von 30 Beispielen der Marketingkampagne von Sachsen-Anhalt, die sie als »ein wunderbares Beispiel für die Innovationskraft« des Bundeslandes preist. Kredite oder Wagniskapital haben Vater und Sohn Hermann allerdings nie bekommen: »Wir mussten vom ersten Jahr an Geld verdienen«, sagt der Sohn.

Der Erfolg Die größte Errungenschaft der Hermanns mag sein, dass sie sich als Team gefunden haben: Der Vater entwickelt und produziert, der Sohn kümmert sich um Vertrieb, Marketing und Strategie. Heute bauen sie in Jeßnitz auch Schwesterprodukte der Hypebox wie interaktive Videowände. Und sie sind auf neue Ideen gekommen. Glücklicherweise. Schon 2019 hatten sie sich überlegt, ihre LED-Kompetenz auszuweiten und UVA-Strahlung aus LEDs zur Luftreinigung zu nutzen. Mit Geschäftspartnern aus Südkorea entwickelten sie ihren Luftreiniger AiroDoctor. Gerade noch rechtzeitig zum Beginn der Pandemie, als Messen dichtmachten und ihre Hypeboxen und TouchWände zu Ladenhütern wurden. Natürlich nur vorübergehend, wie die beiden hoffen.

Carsten (links) und Matthias Hermann arbeiten gemeinsam an ihren Ideen

Ganz große Kiste

Erst Touchdisplays, nun Luftreiniger: Wie ein Vater-Sohn-Duo in der ostdeutschen Provinz sich erfolgreich von einer Innovation zur nächsten tüftelt

VON CAROLYN BRAUN