étudiant en architecture

cyclo-véhiculé, même sous la pluie permis B en cours d’obtention

Expériences professionnelles

nov. 2024 mission de médiation

mar - juil. 2024 stage de pratique

oct. 2022 - jan. 2023

Formateur CAO

juin - juil. 2022 stage de pratique

depuis oct. 2021 moniteur

2015 stage d’observation

depuis 2023 / Master en Architecture

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (ENSAPB)

2022-2023 / Master en Architecture

Università di Roma La Sapienza - Facoltà di architettura

2019 - 2022 / Licence en Architecture

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (ENSAPB)

oct.-déc. 2020 / MOOC construire en terre crue aujourd’hui

Sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable, par l’Amàco

2019 / Baccalauréat général économique et social

Lycée Français de Vienne, Autriche - Mention Très Bien

Maison de l’Architecture d’Ile-de-France (Ivry-sur-Seine)

dans le cadre de La ville rêvée des enfants, interventions dans 30 classes de primaire pour sensibiliser à l’architecture et concevoir des maquettes en osier

C.A.U.E de Seine-Saint-Denis (Pantin)

conception de supports de concertation pédagogiques pour jeune et grand public, animation d’ateliers de co-conception, réalisation de diagnostics de site

Studio Ziffer, agence d’architecture (Rome, IT) cours hebdomadaires individuels sur le logiciel AutoCAD, maîtrise des outils de dessin 2D, suivi personnel, évaluations des compétences

Equal Saree, agence d’urbanisme participatif (Paris) organisation, animation et rédaction de compte-rendus de marches exploratoires, conception d’ateliers à la destination d’élèves, aide au développement de l’agence

ENSAPB, Service Informatique et Atelier Maquette (Paris) conseils et aide à la conception (mise en page et maquette), entretien et dépannage des machines (traceurs, scies, découpe laser...), développement des services

Angers Loire Métropole - Service de l’Aménagement des Territoires rencontre avec des professionnels (urbanistes, architectes, travailleuses sociales, etc.), visites de chantiers, suivis de réunions

Engagements associatifs et bénévoles

depuis 2021

chantiers participatifs, woofing sur des chantiers de particuliers

apprenti artisan construction d’une cabane à Moret-sur-Loing : découpe et pose de l’isolation en bottes de paille sur ossature bois

réhabilitation d’une grange en vallée d’Aspe : maçonnerie en moellons de pierre, découpe et pose de la charpente en manu-portage, montage et pose de pré-cadres de menuiseries, circuit électrique, aide à la conception réhabilitation d’une bergerie en val d’Argent : reprise de fondations à la japonaise, pose de menuiseries, réparation d’outils éléctro-mécaniques, aide à la conception

2019-2024 membre du bureau associatif

compétences :

Bellette Brass Band, fanfare des écoles d’architecture de Belleville et de La Villette en tant que Président : promotion de la fanfare, contrôle des finances, activation de l’équipe associative, organisation des évènements publics et intra-associatifs, mise en oeuvre d’une charte d’engagement et de valeurs en tant que Responsable Communication : communication interne, planning des évènements, recrutement et accueil des fanfaristes, relations humaines

langues :

- travail d’équipe et pédagogie

- communication et rédaction

- suite Adobe et LibreOffice

- dessin à la main et informatique (Autocad, Sketchup, Revit)

- Français langue maternelle

- Anglais C1

- Allemand B1

- Italien B1

- Turc A1

centres d’intérêts :

- Multi-instrumentiste, arrangement de morceaux

- Randonnée, cyclisme, natation

- Histoire et littérature

- Photographie documentaire

Un architecte dans expériences p.22 les cours d’école

Faire commune par expériences p.20 la mise en récit

La pratique du bâti par expériences p.18 ses modes de production

Explorer les représentravaux académiques p.24 tations et les concepts

Du nouveau à Romainville studio de projet p.14 mais pas toujours du neuf

Rendre palpable la studio de projet p.10 ville insaisissable

U ne no u velle je u n ess e studio de projet p.4 pour un marché moderne

Le Mercato Metronio (1957, arch. Florestano di Fausto, ing. Riccardo Morandi) est un des rares bâtiments moderniste d’après-guerre à Rome. Il possède de nombreuses qualités, dont la facture de sa mise en oeuvre et une sublime rampe hélicoïdale à double révolution. Cependant, de nombreuses dégradations ont cours depuis qu’il n’est plus adapté au gabarit des voitures contemporaines et donc laissé à l’abandon.

Pour préserver cet héritage important, deux axes sont explorés : retrouver une programmation mixte adaptée au quartier et aux spécificités architecturales du bâtiment, penser les espaces publics pour souligner les singularités de cette opération. Un diagnostic urbain, social et structurel permet d’accompagner ces réflexions. Plusieurs éléments doivent être considérés : le volume général du bâtiment doit être préservé, la verrière du patio central doit être repensée pour être plus durable, les futurs usages doivent s’adapter à la géométrie et à l’épaisseur conséquente du bâtiment.

Le parti pris est celui d’une intensification des activités : en plus du marché le bâtiment accueillera une maison de retraite, une clinique, une crèche, une bibliothèque et un lieu évènementiel au sous-sol. La variété du programme permet d’alterner entre différents types d’espaces tirant partie de la géométrie et de la structure du bâtiment. Tout ces espaces sont articulés par la rampe qui est pietonnisée et qui rends public de nombreux espaces dont le toit. La verrière est démultipliée pour garantir l’isolation sonore entre les programmes et certaines menuiseries pourront être réemployées pour le mobilier intérieur.

requalification patrimoniale d’un marché et parking moderniste, novembre-décembre 2022

S7, studio de projet (Roma - La Sapienza), avec Anne-Laure Cavignac, enseignante Virginia Bernardini studios de projet

photograhies, ci-contre : Mercato Metronio à sa réalisation en 1957 ; intérieur du parking juste avant son abandon en 2008 ; Mercato Metronio aujourd’hui.

ci-contre en bas : façade et entrée principale du marché, de nos jours. Enduit et menuiseries très dégradées, espace public envahi par voitures. peu de relations entre intérieur et extérieur. dessin à l’encre, 21 x 29,7 cm

à gauche : façade et entrée principale du marché projetée après requalification. Rue piétonnisée, éclairage public repensé et place publique amménagée dessin à l’encre, 21 x 29,7 cm

en haut : le marché quotidien comme unique activité du bâtiment, entre espaces de vente de qualité mais desertés et rares boutiques d’artisans.

à gauche : diagramme du programme projeté. Diversification des activités pour usage ininterrompu.

Structural concrete ap peared due to deteriora tion of the façade.

Structural concrete appeared due to deterioration of the façade.

This plexiglass can be found in the interior as partition walls

This plexiglass can be found in the interior as partition walls

Travertine cladding with some cracks and im pacts.

Asphalt concrete for the outdoor ramp

Stone cladding on low walls outside the public space

Travertine cladding with some cracks and impacts.

Glazed mosaic around the columns on the ground floor.

Old but in good condition

Glazed mosaic around

Stone cladding on low walls outside the public space

Inside we can see plaster

Tiles inside the ground floor.

Old but in good condition

Gres tiles on the interior floor

There are scratches from trolleys or crates that have been dragged

Gres tiles on the interior floor

There are scratches from trolleys or crates that have been dragged

Asphalt concrete for the outdoor ramp

Tiles facing found inside the building on a low wall

Good condition very clean with some impacts

Tiles facing found inside the building on a low wall

Exterior plastering with a lot of visible degradations

Exterior plastering with a lot of visible degradations

Good condition very clean with some impacts

ci-contre : élévations avec diagnostic des dégradations, plan du rez-dechaussée (1/200e)

en haut à gauche : relevé des matériaux et de leur état (extrait)

Protection and railings in steel with paint

Protection and railings in steel with paint

en haut à droite : relevé photographique des dégradations ; disclocation du parement en travertin ; malconception de l’écoulement des eaux de pluie entraînant dégradation élevée des enduits et des parpaings de remplissage.

en bas à gauche : coupes perspectives urbaines des rues adjacentes au mercato en rapport avec les entrées publiques du bâtiment (encre, 1/100e).

ci-contre : coupe transversale dans l’ensemble du programme et du patio, avec l’ajout de deux verrières (1/100e).; plan projeté du 2e étage avec la clinique et la maison de retraite (1/200e)

à gauche : coupe constructive de la requalification projetée de la façade : pose d’un nouvel enduit extérieur, changement des menuiseries, amélioration de la performance accoustique et thermique par isolation intérieure (1/20e)

à droite : relevé photographique de l’état de dégradation de la façade causé par les malconceptions, le manque d’entretien et le choix de matériaux pauvres.

La Madrague de Montredon est un quartier à l’extrême-sud de Marseille juste avant les calanques. Ancien village de pêcheur devenu zone industrielle au milieu du XIXe siècle, le paysage a été ensuite transformé par la militarisation de la côte, les déblais des usines et de l’excavation du métro, l’urbanisation progressive (HLM, pavillonnaire, habitat informel). La parcelle sur laquelle opérer est au coeur de ce quartier, vaste terrain vague face à la mer ayant servi de déchetterie à l’usine désaffectée de l’autre côte de la route.

différent à la topographie et regardant chacun dans une direction (la mer, les îles du Frioul ou bien la ville de Marseille), ainsi qu’un amphithéâtre inséré dans une bâtisse en ruine. La circulation du site est pensée pour accorder un maximum de confort et d’accessibilité aux visiteurs, ainsi que pour inciter à l’exploration des dénivelés particuliers. Les chênes verts et les pins d’Alep plantés accompagnent le parcours et génèrent des ambiances plus ou moins intimes.

lesplusauNord.

Le contraste entre la densité recroquevillée du quartier et l’horizon dégagé du lieu ainsi que l’attachement du voisinage à ce «vide» incongru mais symptomatique des dynamiques sociales a fondé les intentions du projet paysager. Il s’agit de conserver l’environnement du site et de souligner ses qualités tout en le rendant accessible, ce qui débute par un relevé minutieux de ses moindres détails, des activités humaines aux traces historiques, des motifs urbains à la biodiversité et la rude topographie de la parcelle comprenant un dénivelé de 17 mètres. Le projet architectural lui, porte une réflexion sur ce que pourrait être une maison de quartier dans cette périphérie tranquille mais néammoins méditerannéenne, en mettant l’accent sur l’implication des usagers et la temporalité des usages.

J’aivudumonde,faitdesefforts,ri unboncoup,prisunebière,posédes questions,trouvéquelquechoseàdire, entenduunephrase,penséàuntruc,réagià uneidée,etpourtantcelan’apassuffit.

J’aiplongédansunbouquin,lu beaucoupd’articles,essayédevoir,de comprendre,d’analyser,desaisirles besoinsetlesambitionsd’unevillequi neparlepasmonlangage.

Les pavillons sont appropriables pour n’importe quelle activité d’une maison de quartier. Ils sont constitués d’un noyau en béton qui intègre les réseaux techniques ainsi que la circulation verticale pour accéder au toit terrasse et au niveau inférieur. Autour de ce noyau en béton se développe deux plans horizontaux dont la structure en caisson génère un espace neutre divisé en deux espaces, l’un totalement extérieur (58m2), l’un potentiellement cloisonné (80m2), avec une circulation périphérique.

NousavionsbienuneidéederrièrelatêteenpartantversleSud. Marseillel’affranchie,Marseilleterred’accueil,Marseilleportedel’Orient, tantôtcapitaledelacultureettantôtdelarupture,Marseillecité-étatfaceà l’état-Nation,villeméditterranéenneenFranceetportfrançaisen Méditerranée.

Une boucle principale constitue le coeur de la promenade paysagère et dessert trois pavillons identiques, objets épurés et multi-usages ayant tous un rapport

Ensepenchantversle videduhautdu6eetagedelacité radieuse(oubienest-cele12e? peutêtredevontnousparleren mètres,danscecasunetrentaine demètresaudessusdusol),je suissaisid’unvertigefascinant quim’inciteàtenterplusles limitesirrationnellesdemon espritconfrontéàlalogique protectriceimplacabledece garde-corpscorbuséen.Cen’est paslevideensoiquisecouele coeur,c’estlapossibilité,même infime,detomber.Voir,peut-être, laprisedeconsciencequelaseule chosequimeretientdetomber, c’estmoi-même.

en bas : maquette d’insertion des trois pavillons dans le site et le contexte (1/500e, 240x240 cm, carton gris peint)

Marseilleengrandquiest vertigineux,c’estdeprendre consciencedelacomplexitédes relationsengendréesetdes réponsesquipeuventêtre adressées.Etlorsquel’onpense quelatâchederendremeilleur nousincombedirectement,la chutesembled’autantplusforte etprobable.

Un travail sur l’enveloppe du bâtiment génère une triple peau climatique, visuelle et fonctionnelle : d’abord un auvent rétractable, ensuite un volet pliant, enfin une vitre coulissante. Ces trois dispositifs successifs permettent de modeler l’ambiance intérieure et le rapport à l’extérieur à volonté pour s’adapter à toutes sortes de situations et de climats.

une maison de quartier pour la Madrague de Montredon, octobre-décembre 2021 S5, studio de projet, avec Clara Merlet, enseignantes Bita Azimi et Delphine Bresson studios de

En vérité, vue d’en bas les activités de la ville semblent bien moins effrayantes. A la Madrague, le calme du lieu appaise les esprits : et que dire alors de ces paysages lointains mais si palpables que sont la mer, offrant au regard les perspectives infinies d’une idylle enivrante, et la montagne, dont la noble masse au contact du ciel vient moquer la futilité de nos corps et la déliquescence de nos idées dans le cours du temps.

Fortheureusement,lacontemplationdecesméta-paysagesestfreinéeetinterrompuepar unemultitudedemicro-évènementsquisemblentvouloirrameneràlaterrefermelesrêveuseset lesrêveurs,etlesforceràregarder,sicen’estleurspieds,aumoinsdroitdevant.Ici,l’homme quirentredesescoursesnousfaitlaconversation;là,l’oiseaunoirposésurunrocherpousseun cri;plusloin,unecarcassedevélovientscintillerdansleregard.Lequartierestanimé,mais d’uneanimationquinesedévoilepasetqui,àl’instardutissuurbain,semblerecroquevilléesur elle-même.Ici,leschosessecachentpourmieuxsedévoilerlorsqu’ellesenontenvie.Est-ceun réflèxenatureldelapartdesgensquihabitentici,ouleproduitd’unurbanismedouloureux, compriméparunemermalaiméeetunetopographiesinueuse,quiauraitcherchécoûteque coûte,parcetterouteperçante,àatteindreleboutduboutd’unbourgquin’avaitpasbesoinde devenirunepériphérie?

Envérité,vued’enbaslesactivitésdelavillesemblentbienmoinseffrayantes.

AlaMadrague,lecalmedulieuappaiselesesprits:etquedirealorsdecespaysageslointainsmaissipalpablesque sontlamer,offrantauregardlesperspectivesinfiniesd’uneidylleenivrante,etlamontagne,dontlanoblemasseau contactducielvientmoquerlafutilitédenoscorpsetladeliquescencedenosidéesdanslecoursdutemps.

à gauche : maquette de site (1/200e, 60x60 cm, carton gris peint, calque, carton kraft) en haut : études pour l’insertion des pavillons et leur relation à la pente

en bas : maquette d’un des trois pavillons, démonstration de la versatilité de l’enveloppe (1/50e, 50x30x36 cm, matériaux mixtes)

Fort heureusement, la contemplation de ces méta-paysages est freinée et interrompue par une multitude de micro-évènements qui semblent vouloir ramener à la terre ferme les rêveuses et les rêveurs, et les forcer à regarder, si ce n’est leurs pieds, au moins droit devant. Ici, l’homme qui rentre de ses courses nous fait la conversation ; là, l’oiseau noir posé sur un rocher pousse un cri ; plus loin, une carcasse de vélo vient scintiller dans le regard.

Le quartier est animé, mais d’une animation qui ne se dévoile pas et qui, à l’instar du tissu urbain, semble recroquevillée sur elle-même. Ici, les choses se cachent pour mieux se dévoiler lorsqu’elles en ont envie. Est-ce un réflèxe naturel de la part des gens qui habitent ici, ou le produit d’un urbanisme douloureux, comprimé par une mer mal aimée et une topographie sinueuse, qui aurait cherché coûte que coûte, par cette route perçante, à atteindre le bout du bout d’un bourg qui n’avait pas besoin de devenir une périphérie ?

en haut : plan habité d’un pavillon avec différentes occupations possibles (1/100e)

à gauche : plan-masse et coupe du projet, les pavillons sont caractérisés par leur rapport au site, à la pente, à la vue (1/200e, encre et aquarelle)

en bas : maquette d’un des trois pavillons, transparences (1/50e, 50x30x36 cm, matériaux mixtes)

Avec ses 416 500 pavillons, la métropole du Grand Paris est la plus grande ville pavillonnaire de France. Ce type est mal compris des architectes alors qu’il recèle, notamment par sa biodiversité, de nombreuses qualités pour faire face au changement climatique. À cet impératif écologique s’ajoutent des enjeux socio-démographiques de gentrification et immobiliers de pression foncière, comme le souligne une récente enquête de l’Apur1

Mais que faire de ce pavillonnaire ? Ce marché, par essence, échappe au travail de l’architecte (petites surfaces, propriétaires privés, peu de moyens) et ce qui fascine dans ce tissu (diversité des formes, personnalisation, végétalisation...) en est la conséquence. Ce projet s’interroge donc sur la manière de dépasser cette fascination pour proposer un plan urbain prenant en compte les qualités du pavillonnaire tout en accordant plus d’importance à l’espace public et aux communs, et en pensant de nouvelles manières d’habiter dans le respect du patrimoine et sans aggraver le phénomène de gentrification.

Une longue phase analytique permet de relever les différentes transformations sur un temps court (20 ans) au sein d’un quartier pavillonnaire typique de Romainville (93), et d’en décrypter les causes notamment par une enquête sociologique qualitative menée dans trois types différents : la maison de famille, le pavillon de constructeur, le petit immeuble de promoteur. L’idée de chantier semble être structurante pour comprendre les transformations des bâtis et s’efface plus l’habitant est dépossédé de ce pouvoir de construction.

Un scénario d’action municipale est ainsi envisagé afin de stopper la prédation immobilière et de favoriser un projet urbain à partir des habitants. Des groupements de parcelles insalubres ou inoccupées sont préemptées et dessus est projetée un ensemble programmatique complémentaire d’espaces publics, de petits équipements collectifs autour de la construction et de l’artisanat et d’habitats introduisant de nouvelles typologies. La forme

urbaine réintroduit la venelle traditionnelle pour créer de la porosité et rendre public le coeur d’îlot pavillonnaire dont les qualités, préservées par le PLU, sont habituellement peu accessibles. Les sols naturels sont pérennisés, les logements permettent à une population variée (jeunes, retraités, célibataires...) de vivre dans ce tissu tout en étant impliqués dans la vie du quartier.

studios de projet

UH 2 0 T 10

proposition pour un urbanisme en dentelle en proche banlieue parisienne, septembre-décembre 2023 S9, studio de projet, avec Violette Corre et Dorianne Dupré, enseignante

2 : « à l’alignement ou en recul de 3 mètres min.»

•La hauteur maximale des constructions est limitée 7 mètres dans la bande de 4 mètres par rapport à l’alignement au delà, la hauteur autorisée est celle de la zone dans laquelle se trouve le terrain de l’opération II.

implantation par rapport à l’alignement (privé)

0 : « implantation libre par rapport aux limites séparatives (sauf cas particuliers) et distance 1/2 hauteur voisin le plus haut (>8m) ou, 1/4 hauteur voisin le plus haut (>6m) si la façade ne porte pas de vues.»

0 : « implantation libre par rapport aux limites séparatives (sauf cas particuliers) et distance 1/2 hauteur voisin le plus haut (>8m) ou, 1/4 hauteur voisin le plus haut (>6m) si la façade ne porte pas de vues.»

1. BLANCOT Christiane, JANKEL Stéphanie (dir.), La ville pavillonnaire du Grand Paris, enjeux et perspectives Paris, APUR, juin 2023

Moijevoulaistoutesleschambresdeonzemètrescarréspouréviterle: «Ilaunechambreplusgrandequemoi!»Maisçan'apasloupéhein! C'étaitmêmepasfiniqu’ilyenaunquigueulaitdéjà!J'aidûmontrerle plan,j’aifait:«Regarde,toutlemondeàlamêmechambre.»

Quandonaachetélamaison,iln'yavaitpasdesalledebain.Doncona prissurunechambre,onafaitunesalledebain,quatremètrescarrés.Et leboutdeseptmètrescarrésrestant,c’étaitunbureauàl'origine.Après, c'estdevenulachambredup’tit.

Donconafaittroischambres.Lasalledebainbuanderie,c'estdevenu l'anciennepetitesalledebainpluslapetitechambre.Grandepièce.Mais qu'uneseulesalledebaindanslamaison.Parcequ'ons'étaitposéla questionaprès,jem'étaisdit,déjàpersonnefaitleménagealorssienplus ilyalasalledebain,çac’estsepunirsoimême(rires).Etdoncj'ai privilégiéplutôttroischambresenhautetungrandpalierdedégagement enfindecirculation.Pourfaireunebibliothèqueplutôtqu'unesalledebain pourlesgarçons,toutlemondes'enfout.(Rires)

Lesdeuxgrandsétaientbienséparés(rires)etlepetitétaitaumilieu.Ily avaitunedistancesanitaire

ci-contre, en haut : étude des données sociologiques de Seine-Saint-Denis et de Romainville (extrait), recherche graphique, sources INSEE et Apur

en haut : analyse du PLUi (extrait), recherche graphique. Le PLUi favorise la végétation en coeur d’îlot, alors que cette zone est la moins publique.

au milieu : restitution d’entretien sociologique avec une habitante d’une maison de famille (extrait), micro-histoire comparée de la famille et de la maison.

en bas : restitution d’entretien sociologique avec une habitante d’un pavillon de constructeur (extrait). Image de publicité contre chantier livré avec nombreuses malfaçons.

en double page, en bas : relevé de trois rues du quartier des grands-champs (extrait), mise en avant des transformations observées du bâti. Système de languettes pour comparaison pré-transformation.

ci-contre en haut : plan du projet urbain pour le quartier des grands champs. groupement de parcelle traversant, poches de biodiversité préservées (1/1000e).

ci-contre en bas : à gauche, visite d’un projet de réference pour la conception, 64 logements, îlot de l’arc de triomphe, Saintes (17), BNR architectes, 2003. à droite, vue de la rue Eugène Levasseur adjacente à la parcelle projetée

en haut : plan masse de la parcelle Dumasseur. Percement de l’îlot, alignement aux mitoyens, maintien du patrimoine bâti et paysager, création de nouveaux logements (1/500e).

géométraux de la parcelle Dumasseur, plans des logements et traitement du sol (1/200e)

« Au lieu de se demander : quelle est la position d’une oeuvre à l’égard des rapports de production de l’époque ? est-elle d’accord avec eux, est-elle réactionnaire ou aspire-t-elle à leur transformation, est-elle révolutionnaire.? - au lieu de cette question, où du moins avant celle-ci, je voudrais en proposer une autre... Je voudrais demander : quelle est sa place dans ces mêmes rapports ? »

BENJAMIN Walter, «L’Auteur comme producteur» in Essais sur B. Brecht, Paris, Maspero, 1969

Sur la dalle Beaugrenelle à Paris, un ancien pavillon de la poste est partiellement déconstruit pour être réhabilité en lieu d’enseignement supérieur. Le site offre un défi de taille car la structure de la dalle oblige à répartir stratégiquement les stocks du chantier et la base vie. La structure primaire en béton armé est conservée, certains éléments sont réemployés. La nouvelle enveloppe sera faite de caissons en bois remplis de paille, les cloisons intérieures en briques de terre crue. Ce chantier a valeur de publicité pour la Poste Immobilier et se veut, négociant un budget extraordinaire, le plus vertueux possible.

Au Chesnay (78), une bibliothèque va être construite dans une ZAC en cours d’extension. La mairie, en tant que maître d’ouvrage, met en avant le caractère bio-sourcé des matériaux : bois en structure, paille en isolation, terre crue pour les cloisons... Pour raccourcir le temps de chantier, le choix est fait de remplir par l’intérieur les caissons et de ne pas noyer les montants dans la paille, au prix d’une moindre performance thermique. Mais dans quel état le complexe de la paroi sera-t-il dans 20 ans ?

En vallée d’Aspe (64) un néo-rural réhabilite une case béarnaise. Ici la case a une valeur symbolique en rendant

difficile la vente par les ‘anciens’ : il faut souvent attendre l’état de ruine pour espérer acquérir, à des prix inacessibles pour les locaux. À long terme le lieu deviendra un gîte touristique en haute saison et un centre d’art-thérapie en basse saison. En attendant le maître des lieux teste ses capacités d’accueil en organisant un chantier participatif, et les réunions de chantier auraient bien besoin d’apaisement lorsqu’il s’agit de choisir la position des futures fenêtres du salon... Le croquis de chantier s’avère fort utile pour mettre tout le monde d’accord, et les travaux peuvent reprendre.

visites de chantiers en marchés publics et participation à des chantiers privés, cours de construction et bénévolat, enseignants Teiva Bodereau / Edouard Vermès

ci-contre en haut : bibliothèque au Chesnay. Le remplissage des caissons se fait en clos-couvert ce qui est idéal car la paille craint l’humidité.

ci-contre en bas : pavillon sur la dalle Beaugrenelle. de nombreux éléments sont déposés pour être réemployés sur place.

en haut : photos du chantier en vallée d’Aspe. à gauche, coffrage de la ceinture en béton armé du premier étage. à droite, pose du pré-cadre de la baie du salon au premier étage.

à gauche : un autre chantier bénévole, à la Grande-Paroisse (77). Pose d’une isolation en paille par l’extérieur sur caisson en bois, recouvrement des montants.

au miileu : les différents postes nécéssaires au coulage d’une ceinture en béton armé.

en bas : croquis pour la réalisation des baies du salon dans la case en vallée d’Aspe. à gauche, perspective des vues à travers les baies. à droite, perspectives depuis la rue du pignon.

à Noisy-le-Sec, l’arrivée prochaine de la ligne de tramway L1 et de la ligne de métro 11 implique des travaux conséquents et modifie en profondeur l’urbanisme et l’insertion régionale de la ville. Les espaces publics sont remodelés par ces nouvelles infrastructures de transport et la pression immobilière s’accroît, avec un constat assez alarmant : moins de 10% des logements neufs construits sur la commune se voient attribués à des Noiséen.ne.s.

La municipalité souhaite réviser son PLU pour mieux encadrer la promotion immobilière et envisager durablement le développement de la ville. Un groupement mené par City Linked se voit confier la réalisation d’un plan directeur et d’une charte promoteur. L’agence Equal Saree est responsable, au sein de ce groupement, de la concertation citoyenne. Une marche exploratoire est réalisée dans chacun des 9 quartiers de la ville, avec l’idée d’impliquer les habitant.e.s dans une mise en récit de leur environnement. Quatre thèmes sont mis en avant.: autonomie citoyenne.; identité, paysage et patrimoine ; réseau de la vie quotidienne ; qualité du logement. Les marches s’accompagnent d’un travail de restitution et d’analyse statistique pour évaluer la diversité du public touché.

Au-delà de cette mission principale, ce stage est l’occasion de se familiariser avec les processus de fabrication de la ville, des outils de gestion et d’organisation professionnels, et d’acquérir des bases solides sur les processus de concertation et sur l’urbanisme féministe.

expériences bénévoles

participation à un dispositif de concertation citoyenne à Noisy-le-Sec (93), juin-juillet 2021 stage de première pratique, agence d’urbanisme Equal Saree, responsable de stage Alicia Lugan

Evaluation de l’activité

Profil des 8 personnes participant.e.s :

8 9 10 11

enjeux paysagers

nuisances et conflits d’usages

accessibilité et circulation

Parc de la Bergère : espace paysager majeur à rendre plus accessible depuis Noisy

Bar ‘Oasis de Noisy’ : nuisances sonores, à réamménager

Passerelle au-dessus du canal : pratique mais à sécuriser

RN 3 : encombrement des trottoirs, traffic, pollution automobile

A86 / voie ferrée : pollution sonore, insécurité sous les ponts

école Jean Renoir : exemple de cour d’école à éviter

arrêt de bus ‘Petit Noisy’ : lieu de deal, besoin d’un panneau d’information

dents creuses avenue Gallieni : possibilité d’espaces végétalisés

dents creuses avenue Gallieni : possibilité d’espaces végétalisés terrains vagues de voie ferrée : possibilité d’amménagement paysager

Pont de Bondy : accessibilité difficile depuis le tramway vers le canal

pleine page : restitution de la marche dans le quartier du Petit Noisy.

en haut : profil social de la marche du Petit Noisy.

en bas :arrêt «identité, paysage et patrimoine» pour la marche du Petit Noisy.

Les cours oasis sont des dispositifs de végétalisation des cours d’école portés par la mairie de Paris depuis 2017. Initialement pensées pour adapter les centres urbains au changement climatique, elles permettent aussi d’impliquer les usager.e.s dans la transformation de leurs espaces quotidiens et de les initier à des sujets allant de l’architecture à la fabrique de la ville en passant par le climat et l’environnement.

Au CAUE de Seine-Saint-Denis, ce dispositif prends la forme de 6 ateliers enfants et 3 ateliers adultes alliant : sensibilisation à des concepts tels que l’îlot de chaleur urbain ou la pérméabilité des sols ; production de documents graphiques pour une cour idéale ; observation des usages dans la cour et recueil du ressenti des usager.es. Les ateliers sont clôt par une exposition des résultats et la production d’un document de synthèse fournis à la maîtrise d’ouvrage (mairie) et la maîtrise d’oeuvre. Ces ateliers sont riches en expérience pratique et permettent de développer des stratégies pour impliquer un maximum d’élèves dans le dispositif, en cherchant l’équilibre entre recueil de données, pédagogie, échanges des savoirs et pratiques ludiques.

Cette expérience de stage est complétée par un autre dispositif similaire porté par la Maison de l’Architecture d’Île-de-France, «La ville rêvée des enfants». Chaque an-

née, plusieurs classes francilliennes imaginent une ville idéale à partir d’un matériau unique : cette année c’est l’osier, qui offre un défi de par sa forme filaire. Plus créative, cette intervention porte sur une initiation au travail en maquette, au coeur du métier d’architecte. Mais de nombreux sujets et enjeux professionnels se retrouvent. La diversité des classes de niveaux oblige à adapter le discours et le déroulé de séance rapidement.

LE DIAGNOSTIC ENFANT : une attention aux sens et une préférence pour les espaces multi-fonctionnels

lieu le plus apprécié

vers les espaces périphériques, tandis que les garçons sont plus dispersés dans l’ensemble de la cour.

s’asseoir et jouer à la dehors. » « Parfois il y a des gens bizarres dehors et ça sent l’essence. »

lieu le moins apprécié

lieu le moins apprécié par un garçon F F F F F F

s’allonger, jouer au chat ou à où sont les cerfs et faire des glissades. »

toilettes à côté du banc. »

« Ça sent mauvais dans les plein de trucs sales par terre, eau savon boue... »

lieu le plus apprécié par un garçon

« Il y a de la place, pas beaucoup de monde et c’est plutôt calme. » ballons depuis la classe ici. soleil. »

« Il y a des insectes. »

« Le soleil ne tape que là, il n’y a pas d’ombre. »

« Il y a beaucoup d’espace et on peut bronzer. »

« Il y a les poubelles, ça sent mauvais. » « Il y a de la boue et on peut tomber dedans. La balle est pleine de boue, ça sent mauvais. »

« à côté de la maternelle, je peux voir petite soeur. »

« Ici c’est tranquille et on peut s’asseoir. »

« Les maternelles nous déconcentrent et prennent le ballon. »

« C’est calme et il a peu de monde. »

« Il y a des plantes et les bancs c’est une maison magique. »

médiation culturelle en milieu scolaire autour de l’architecture et de l’urbanisme, mars-novembre 2024 stages, CAUE 93 / Maison de l’Architecture IDF, responsables Valentine Vuillermoz / Asma Snani

ci-contre en haut : atelier de diagnostic de la cour sous forme de «Jacques a dit». Participation accrue des enfants, pratique de l’espace et lien avec le plan, recueil de données.

ci-contre en bas : restitution du diagnostic enfant de la cour. Pratique genrée des espaces, nuisances environnementales, périphérisation des activités.

à gauche ; une maquette type réalisée lors des deux dernières séances enfants, matériaux mixtes.

à droite : atelier de sensibilisation sur la biodiversité en cour d’école.

en bas : ateliers «la ville rêvée des enfants» et exposition finale à la Maison de l’Architecture.

Le tissu urbain de Carcassonne, ville d’origine médiévale, est marqué par ses anciennes forteresses. Longtemps contenue, elle a connu une phase d’expansion sans précédent à partir des années 1960. En résulte un certain nombres de bouleversements : l’apparition de nouveaux pôles, de nouvelles voies de circulation, de nouvelles typologies du bâti. Le résultat est une grande diversité des tissus urbains, et un rapport nouveau à la campagne alentours.

L’usine Exacompta (1895, arch. Paul Friese) dans le 10e arrondissement de Paris témoigne du pas si lointain passé intensément ouvrier du quartier. Sa mise en oeuvre regorge aussi d’une diversité de techniques d’époque et permet d’en apprécier les qualités. Variété des matériaux, compatibilité des systèmes d’ossature et des systèmes de masse, diversité des poses et des assemblages, détails d’écoulement des eaux, des menuiseries... Le relevé permet d’en comprendre les spécificités.

Noyau urbain ancien

Faubourgs denses

Extensions régulières et continues du XIXe jusqu’au début du XXe siècle

Lotissements et maisons pavillonaires de la seconde moitié du XXe siècle

Grands ensembles résidentiels

Immeubles de l’époque moderne

Tissus industriels

Zones commerciales

Zones ferroviaires

Sports et espaces de loisirs en plein air

Principaux bâtiments publics

Typologie du bâti : une ville développée linéairement entre deux pôles historiques

Espace bâti au XXIe siècle : un étalement progressif qui interroge la frontière ville / campagne Espace bâti en 1960 : un développement dans un axe est-ouest autour des voies principales Espace bâti au XIXe siècle : une ville bâtie entre deux pôles historiques

analyser l’environnement bâti par la variété des médiums à toutes les échelles S3/S4, travaux dirigés, urbanisme / construction, enseignantes Corinne Jacquand / Roberta Morelli

ci-contre : évolution du tissu urbain de Carcassonne du moyen-âge à aujourd’hui. Deux pôles, la cité médiévale et la bastide plus tardive, en articulent le développement. La topographie et l’hydrographie en conditionnent aussi la forme (1/5000e, encre sur calque).

relevé d’une partie de la façade de l’usine exacompta. Deux systèmes structurels, à oassature et de masse, sont observables, ainsi qu’une variété de matériaux privilégiés chacun pour leurs propriétés spécifiques : pierre en soubassement, métal en ossature, brique de terre cuite pour le remplissage et les étages supérieurs, tuiles et zinc pour la toiture... (1/50e, encre, 42x29,7cm)

3 totems à l’Idroscalo, mai-juin 2023, S8, studio de design urb avec Gaëlle Batas, enseignantes Carlo Martino, Alessandra Mesch à l’extrême-ouest du Lido di Ostia se trouve un quartier très défavorisé pris, en dessous du niveau de la mer, entre le Delta du Tibre, la mer méditerrannée et le port de plaisance de la ville. Les habitantes, organisées, redoutent toute forme d’intervention de peur de la gentrification. Il y a dix ans, la mairie a rasé un îlot entier trop proche de la mer afin de construire une digue qui les a complètement coupés de la côte.

Le projet d’amménagement temporaire propose trois totems à l’ossature identique posés le long de la digue, dont le simple remplissage varie dans des matériaux faisant écho aux pavillons du quartier. Il permettent chacun des usages variés s’adressant d’abord aux habitantes et souligne la poésie de ce lieu reclus mais suspendu au temps, fuyant la mer et contemplant le ciel, aux voisins parfois divisés mais toujours unis pour défendre leur lieu de vie, commémorer et célébrer leurs coutumes.

analyse architecturale de la Schindler Chace House (arch. Rudolf Schindler, 1922), février-mars 2021 S4, studio de projet, avec Clara Merlet et Cosmo Parisi, enseignant Mathias Romvos

en haut : dépliant sous forme de frise chronologique sur la biographie de Rudolph Schindler (1887-1953) et l’histoire de la Schindler Chace House (1922), Los Angeles.

à gauche : géométraux de la Schindler Chace house. contraste des systèmes constructifs, intégration de l’extérieur dans le plan intérieur, dsitribution pour l’autonomie des habitants (extraits, 1/50e).

en bas à gauche : séquence d’entrée par le chemin principal, isolement de la maison avec l’espace public par la végétation (extraits, encre, 6x10cm).

en bas à droite : maquette structurelle et matérielle de la Schindler Chace house. Vue du studio de Rudolph Schindler et des parties communes (1/50e, 60x120cm, balsa, papier, liège, béton de ciment fibré et ciré).

arpentage d’un axe du ‘‘Grand Paris’’ et restitution à partir de l’exercice d’écriture, septembre 2021 S5, intensif de paysage, avec E. Catoire, P. Naillon, J. Néhou, enseignantes Nicole Caligaris / Pierre Senge

Nous écrivons sans nous arrêter, toute la semaine. Le premier jour nous avons arpenté le site, de Jaurès au pont de Romainville. Puis petit à petit le site est devenu une chimère construite à huit mains pendant les discussions où nous commentions nos textes. Parlions-nous de l’avenue ou de notre rapport à celle-ci, à l’écriture, au territoire, à nos études, à la profession ? Personne ne savais exactement mais on y allait quand même. La restitution a pris la forme d’une pièce audio mêlant nos textes lus, des bribes de nos discussion et des ambiances glanées sur site, afin de faire perdurer ces débats. Lors de sa diffusion, nous avons écrit un dernier (premier ?) texte.

Il était une fois un lieu qui n’avait jamais été découvert. Personne n’y avait jamais mis les pieds. Pas même un animal, une bête. Ce lieu ressemblait au plus bel endroit que vous n’ayez jamais vu. Que voyez-vous ? Décrivez-moi.

Penser à rien, c’est oublier l’essentiel. Ainsi l’on oublie sa gourde quand on part se promener et l’on semble éteint quand notre regard se perd dans les paysages qui défilent derrière la fenêtre du train. Il en est de même lorsque, pour s’endormir, on se convainc de devoir justement y penser, à rien, et quand le mensonge, après avoir répondu « à rien » à la fameuse question, se lit sur notre visage.

En prenant l’avenue Jean Jaurès cet après-midi, je ne pensais à rien. Il faisait chaud, le vrombissement des voitures et le soleil qui rayonnait à travers les arbres donnait à l’espace public des couleurs de vacances. Au milieu de cette foule mécanique, se prenant à rêver, on se serait cru parti en voyage, pris dans les bouchons

quelque part entre Lyon et Marseille, déjà bien loin du départ et plus si loin de l’arrivée.

Arrivé à Pantin, la chaleur qui, combinée à l’effort d’avoir pédalé et de n’avoir pas pensé à grand chose, me faisait légèrement tourner la tête. J’étais pourtant bien équipé : bouteille d’eau, lunettes de soleil, habits légers, j’étais préparé pour ce voyage. Faisant une pause à l’ombre d’un arbre sur le bord de cette avenue aussi large qu’elle semblait infinie, mes idées d’ailleurs revenaient et m’embarquaient quelque part aux EtatsUnis, dans un de ces nombreux paradis automobiles qui existent là-bas. Ici, les larges enseignes bariolées avaient l’avantage de projeter vers d’autres destinations : Maghreb, Europe Centrale, Asie, Pacifique.

Ces foutues lunettes de soleil devaient avoir un indice de protection bien naze, le soleil me brûlait la rétine en revenant de Romainville. Coincé entre des voitures mal garées et d’autres encore moins bien conduites, ma course devenait de plus en plus difficile. Quand on part en voyage, le plus dur c’est toujours le retour. On a en tête tous les souvenirs des moments passés, et ceux qui n’ont pas eu lieu prennent encore plus de place. Passé sur le trottoir, absence de piste cyclable oblige, je slalome entre les bennes à ordures, les scooters mal garés et les mobiliers abandonnés qui traînent sur cette avenue du bout du monde. C’est aussi en pensant à rien qu’on oublie une casserole sur le feu, ou bien qu’on fait tomber son crayon en cours. Ceci dit, ça arrive aussi quand on pense à trop de choses à la fois. De retour sur la chaussée, puisque maintenant c’est le trottoir qui a disparu, j’accélère pour vite quitter cette galère. Ce sont aussi les accidents de la route qui arrivent lorsqu’on ne pense à rien, ou bien les dépressions. Heureusement quand on ne pense à rien on peut aussi faire de belles choses, comme des dessins ou des poèmes. Pour ma part, je suis arrivé à Stalingrad.

J’ai dessiné une rotonde magnifique, complètement étendue, subliminée. Elle a cinq niveaux, et une antenne 5G coiffe l’ensemble. C’est une rotonde expensée, inflatée, étalée dans toutes les directions, dont la force gonflée par trois bouches différentes semble invincible, démiurgique.

lien d'écoute de la pièce audio : https://drive.google.com/drive/folders/1gH

exercices de dessin, septembre-décembre 2020

S3, sociologie / arts plastiques, enseignantes Valérie

Foucher-Dufoix / Gilles Marey

124 Rue Saint-Maur, 75011 Paris

Dans la prolongation de la rue des trois bornes, un immeuble aux couleurs vives et à la façade excentrique attire l’oeil À son échelle, le projet répond à un concentré de problématiques caractéristiques de ce quartier du XIe arrondissement : parcelles étroites et longues, bâtis très différents en styles, en forme et en implantation parcellaire, forte demande en logements nécessitant une économie de l’espace et une concentration relative des appartements

en haut : carte postale, 124 rue SaintMaur (A6, encre vectorisée)

Le projet réponds joyeusement à ces multiples contraintes : au lieu de s’inscrire dans une subjective continuité de son environnement, il se distingue dans ses perçements, sa matérialité, ses formes particulières, tout en gardant une forme d’humilité par le programme, les dimensions, le dialogue avec les immeubles mitoyens De l’étroitesse de la parcelle il ressort des appartements de taille modeste traversants, lumineux, avec des vues dégagées

Valérie Foucher-Dufoix

60 Boulevard de la Villette 75019 PARIS

en bas : dessin d’observation, illusion (65x50cm, crayon graphite).

Au delà de l’expression matérielle, cet ensemble de logements donne à voir une manière particulière de penser l’architecture C’est une architecture ludique, qui ne concède rien esthétiquement tout en restant pleinement au service des usagers

Zacharie Peltan

e. coupe-élévation vers le nord des bâtisses

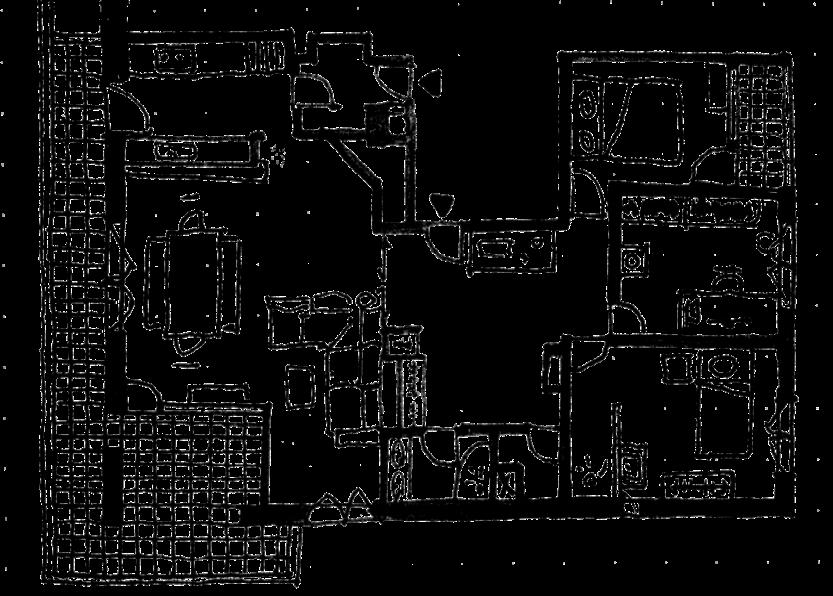

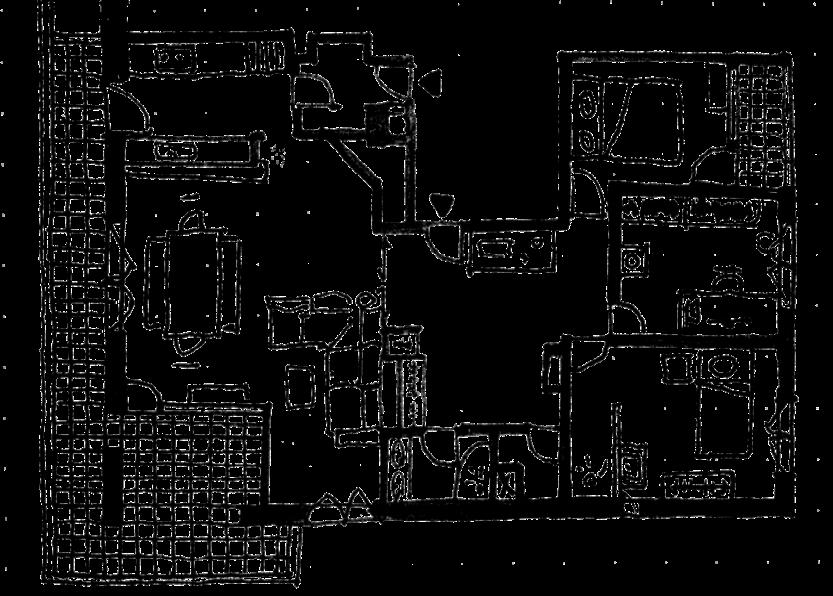

relevé d’une parcelle dans le vieux village de Goussainville (95). habitations, hangar artisanal, espaces agricoles. septembre 2020, studio de projet, avec Clara Merlet, enseignant Armand Nouvet (1/100e, encre)

Portfolio d’architecture

Zacharie Peltan fini le 31 janvier 2025