ZACHARIE CLÉMENDOT

ARCHITECTURE PORTFOLIO

CURRICULUM VITAE

Zacharie Clémendot

22 ans

zacharie.clemendot@gmail.com

06.09.38.56.91

11 rue Roberval, 63000 Clermont-Ferrand

EXPÉRIENCES

Emploi saisonnier en tant qu’équipier chez McDonald’s d’une durée d’un mois

Stage en agence de paysage dans l’agence BASE à Lyon d’une durée de huit semaines

Emploi saisonnier d’Adjoint Technique Territorial pour la ville de Moulins au service propreté d’une durée d’un mois

Stage en agence d’architecture auprès de Tina PASQUIER-DOUMER, d’une durée de quatre semaines

Stage de chantier auprès d’Emmanuel PIZON, pilote de chantier, d’une durée de deux semaines

Emploi saisonnier d’Adjoint Technique Territorial pour la ville de Moulins au service bâtiment

Emploi saisonnier à temps non complet de barriérage de la voie publique d’une durée de deux mois

FORMATIONS

École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand, obtention du PFE avec mention bien

École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand, Master EVAN

École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand, Licence

Formation Adobes : « matières à construire contemporaine et vernaculaire »

LOGICIELS

AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup, Qgis, InDesign, Photoshop, Illustra tor, Microsoft Office

LANGUES

Français (langue maternelle), Anglais (bon niveau), Allemand (niveau moyen)

LE BASSIN MINIER DU VAL DE SIOULE

Réponses et transformations d’un territoire face à l’arrivée d’une mine de lithium

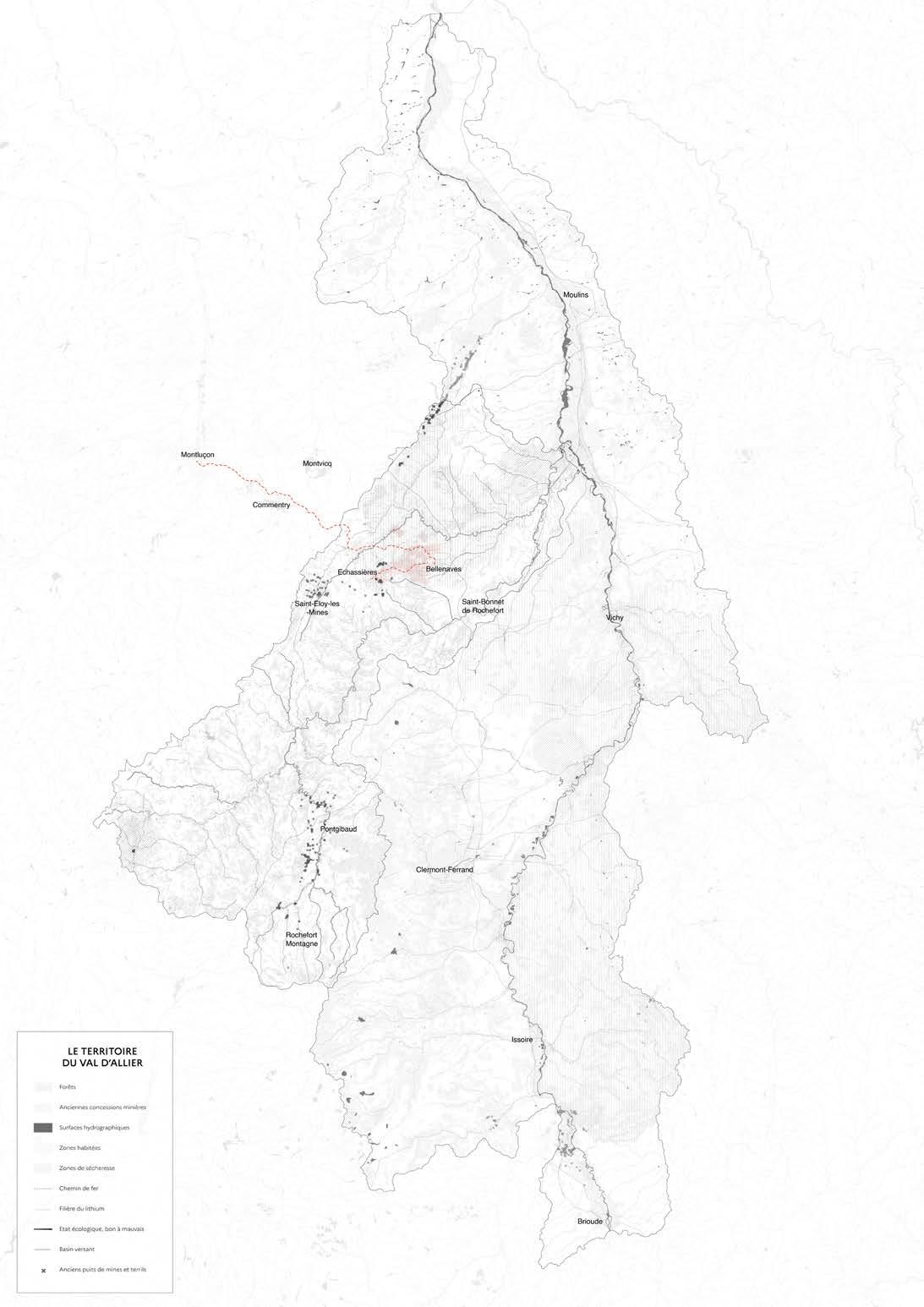

L’Allier, ce n’est ni plus ni moins que la somme de ses affluents. Comprendre les dynamiques humaines, écologiques de l’Allier ne saurait se faire sans s’intéresser à la ressource en eau de ces derniers. La Sioule apparaît comme un affluent particulier de l’Allier : une mine de lithium devrait remplacer une des principales exploitations de kaolin d’ici 2028. Elle se situe à 15 minutes en voiture du sillon houiller de Saint-Eloy les Mines et à 30 minutes du fossé tertiaire de la Limagne. Elle sera située à la frange du Puy-de-Dôme et de l’Allier, au milieu d’une forêt protégée - la forêt des Colettes, à Échassières. Une telle exploitation s’inscrirait dans la continuité historique minière de la Sioule.

Comment négocier avec l’arrivée d’une nouvelle mine ?

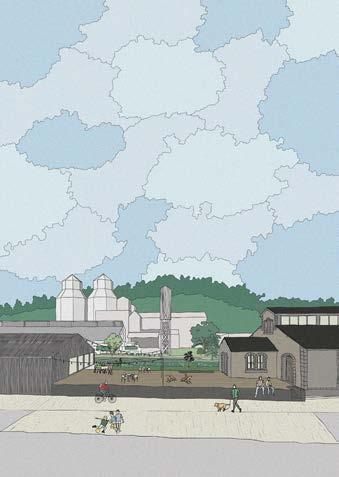

La mine prend place dans un bassin d’emplois vaste. Ses différentes usines seront fragmentées entre Montluçon, Echasssières, et Bellenaves. 350 emplois sont attendus sur le site d’extraction, et 20 autres en logistiques, à Bellenaves, sur le site de chargement. Les bourgs, au plus proche de la mine, vont être bouleversés par l’installation de nouveaux foyers de travailleurs. Il convient d’accompagner leur mutation.

Deux projets traitent des sujets sociaux. Il s’agit d’accompagner l’arrivée d’une nouvelle population à Échassières et à Bellenaves. Ce sont d’anciens bourgs sous influence minière. Échassières a eu du mal à se détacher de son héritage minier. Comment aujourd’hui peut-on accommoder le renouveau minier au profit d’une ruralité attrayante ? Bellenaves a eu moins de difficulté à développer une grande diversité d’activités. Comment consolider son renouvellement économique et favoriser les rencontres entre les nouveaux foyers de travailleurs et des locaux ?

Les infrastructures minières elles-mêmes vont bouleverser les figures de villes et de paysage. Leur conception permettra d’envisager leur inscription territoriale sur le temps long. L’ancienne zone de Fret de Bellenaves présente des opportunités pour requalifier un quartier, et contribuer au fonctionnement économique du territoire. Sur le site d’extraction du lithium, près du bourg d’Echassières, il s’agit de redonner accès a un site privatisé pour favoriser sa réappropriation ; afin qu’au lendemain de l’activité minière, le territoire ne perde pas un de ses centres névralgiques.

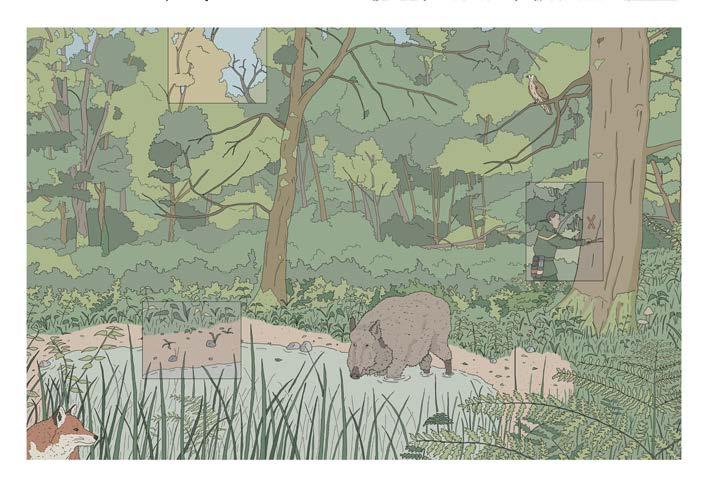

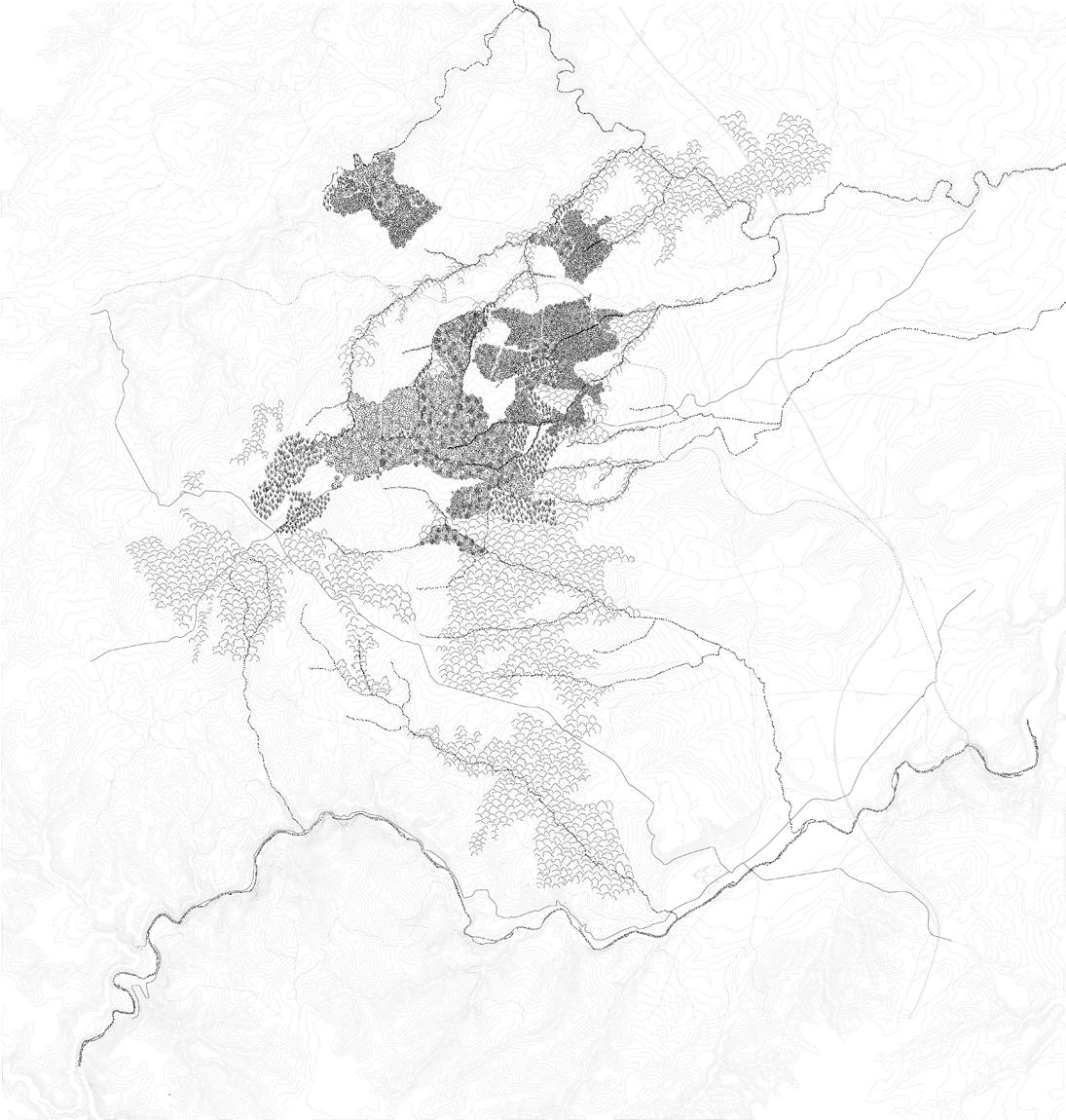

Au vu de l’impact de la mine sur son environnement proche, la figure - jusque là dominante - de la forêt des Colettes, vacille. Sa transformation ouvre la porte à une réappropriation de ses ressources naturelles. Une dernière intervention se porte alors plus finement sur la forêt des Colettes. Sa mutation est programmée et un projet permet de l’encadrer. Il s’installera entre Bellenaves et la mine, à Villard.

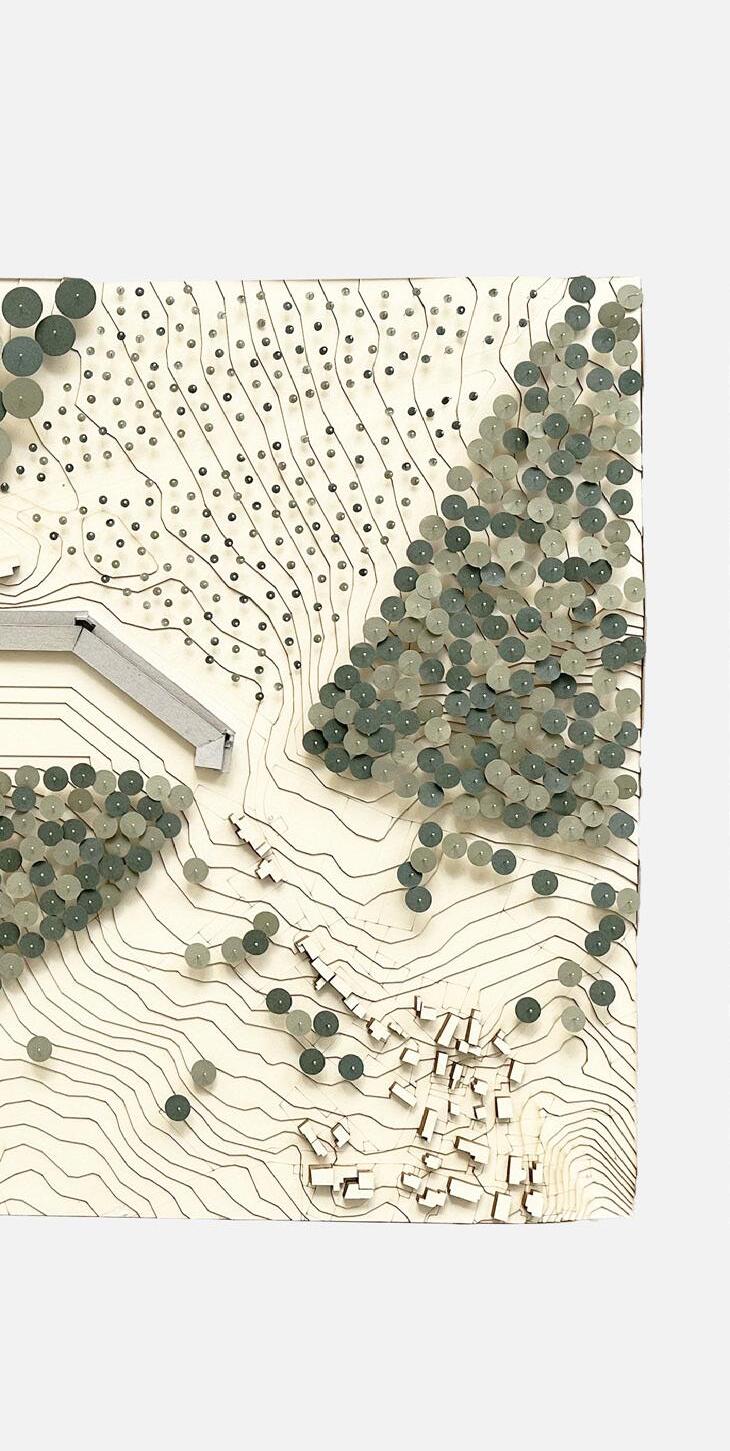

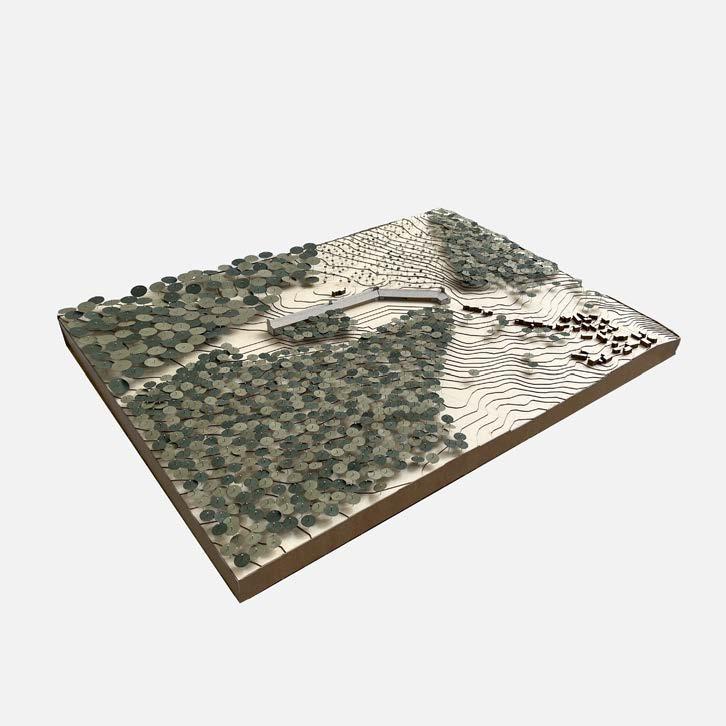

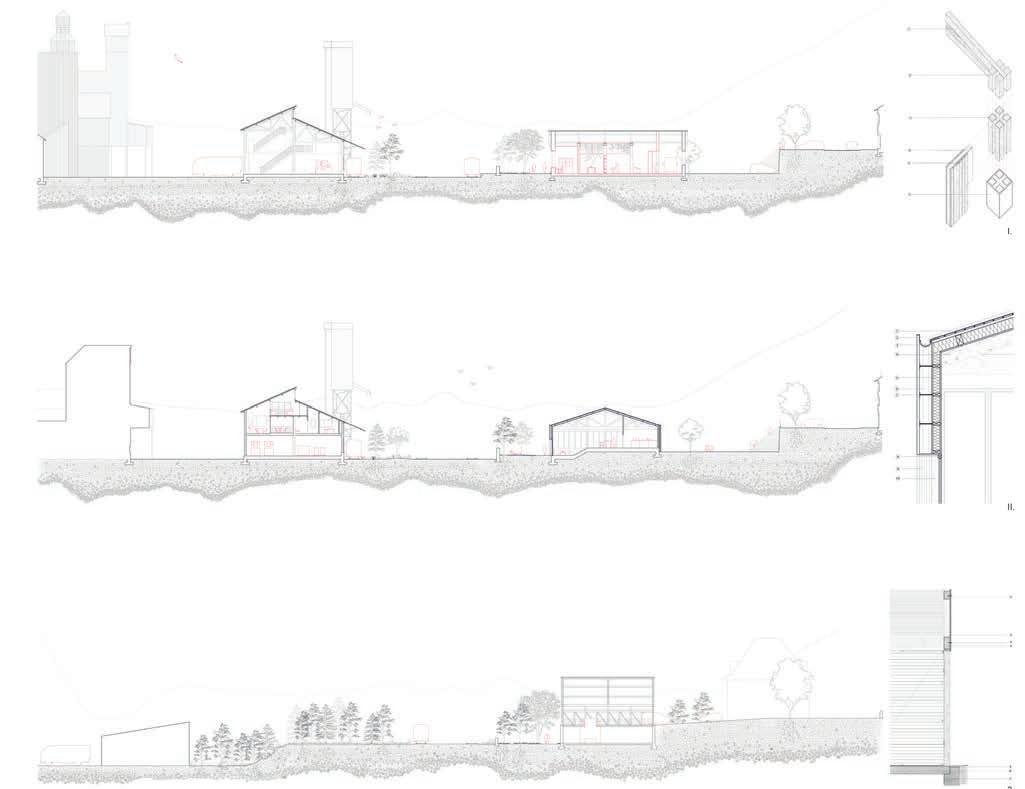

Le projet vise à valoriser localement la forêt des Colettes, l’une des plus belles hêtraies d’Europe, située dans le Val de Sioule. Cette forêt ancienne, principalement composée de hêtres et de chênes, est confrontée aux défis du changement climatique et de l’assèchement des sols causé par l’activité minière.

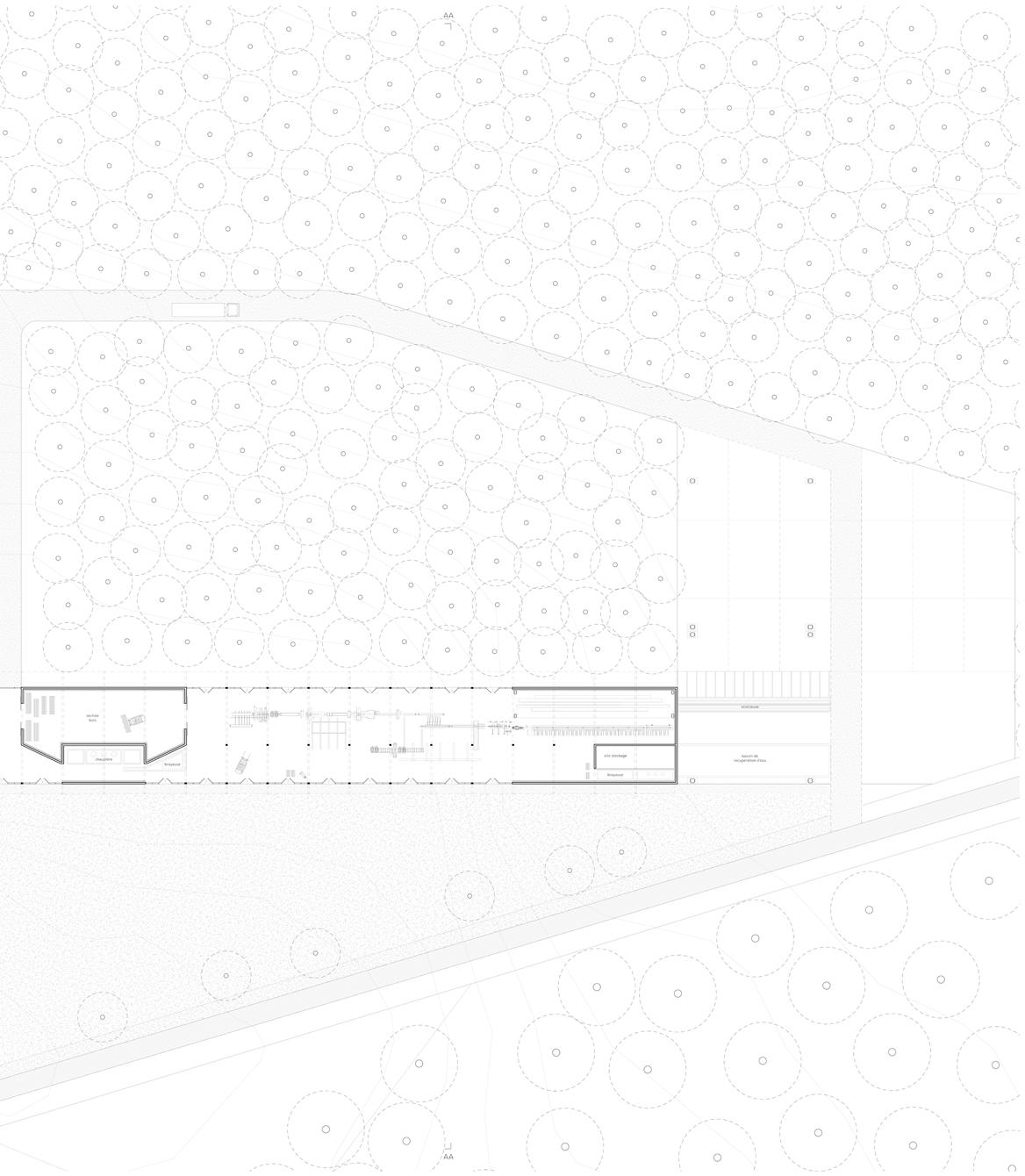

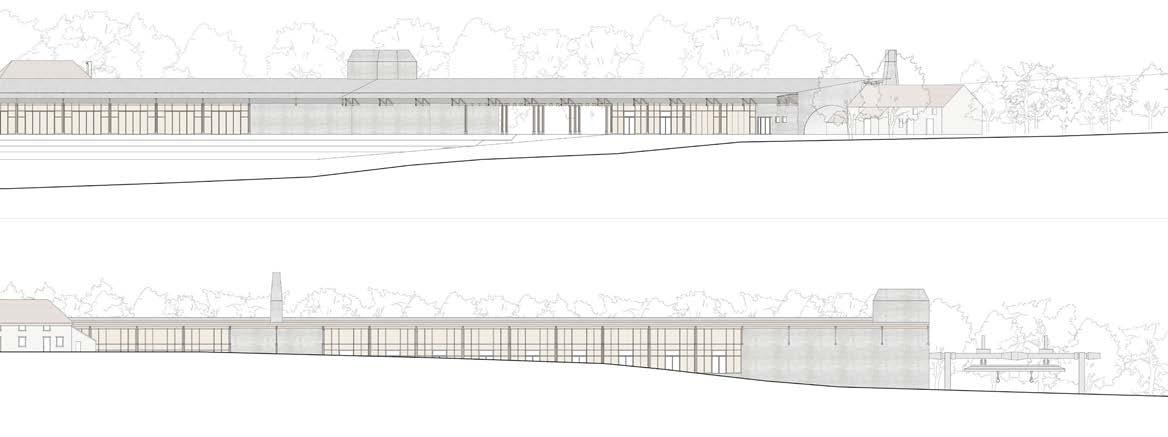

Pour répondre à ces enjeux, un projet d’infrastructures au cœur de la forêt est proposé, incluant une scierie pour la première transformation du bois, un atelier de seconde transformation, une pépinière forestière, et des installations de stockage et de séchage. Ces infrastructures permettront de gérer et de transformer sur place le bois issu de la forêt, favorisant une exploitation durable et réduisant les exportations de bois brut.

Le bâtiment principal, conçu en bois, est organisé autour de blocs en béton dédiés aux différentes étapes de transformation du bois. La pépinière forestière est conçue pour soutenir la régénération de la forêt en cultivant des essences adaptées aux nouvelles conditions climatiques.

Ce projet offre une solution pour la gestion durable de la forêt des Colettes, en équilibrant exploitation et préservation. Il vise à renforcer la filière bois locale, à préserver la biodiversité, et à créer des opportunités économiques tout en garantissant la résilience de cet écosystème face aux défis futurs.

Stratégie de projet en collaboration avec BAGHTCHEJIAN Alexandre, BETTELE-MENN Chloé, BORDAS Arthur, RIMBOT Maximilien, VAN CEUNEBROECKE Gaetan

Équipe enseignante : BOUCHET Boris, BRUNIER Marc, DELZIANI Arnaud, GUYON Olivier, POMMIER Julie, ROBIN David

ALES

[Infra]structures capables

A une époque où nous sommes sans cesse à la recherche de protection, vis à-vis de l’environnement, de nos déchets, de nos bâtis ou même de nos confrères, il paraît essentiel de prendre le temps ; celui d’explorer, d’attendre, de visiter et de comprendre. Nous vivons sous le joug de forces plus grandes, de crues pouvant recouvrir nos rues, alors comment vivre avec ? Là où nous avons construit des dispositifs techniques, nous permettant d’oublier en partie ces risques, est-il possible de les habiter ? Qu’adviendrait-il si demain, nous décidions de rendre au vivant la place qui, aujourd’hui, est celle de l’inerte, du dispositif, de l’infrastructure ? Comment construire quand la durée de vie de ces objets urbains est limitée, destinés à s’abîmer avec les éléments ? Comment construire avec eux, en les prolongeant, s’en servant comme nouveau sol capable, ou en les protégeant, édifiant autour de leurs appuis, plutôt qu’en les détruisant ?

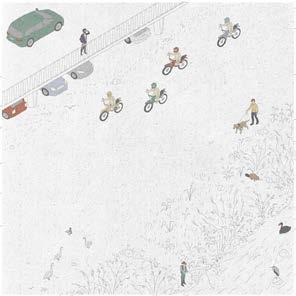

Situé aux abords du Pont de la Prairie à Alès, entre le bâti dense du centre-ville et les quartiers pavillonnaires du sud de la ville. Le projet interroge la place qui est actuellement donné au Gardon. Alors qu’en amont, la pêche sportive et Alès plage, espace huppé, sur-investi durant la période estivale, régissent les lieux ; en aval du pont, nous retrouvons des espaces maltraités. Les parkings, présents sur les deux rives privatisent les infrastructures linéaires et l’espace ainsi donné aux voitures et aux transports. Les politiques des années 1960 ont développé au maximum les chaussées afin de fluidifier le trafic, ou au moins en donner l’impression.

En opposition avec cette omniprésence de la voiture, le projet force un contexte où cette dernière disparaît en grande partie des abords du centre-ville. Sans pour autant laisser ces espaces vacants, l’objectif réside dans un compromis avec la municipalité. Pour conserver et accentuer l’offre événementielle, si présente et privilégiée sur ce site, (les férias en mai, les courses enduro en janvier, de chevaux en avril, la fête foraine en été, les puces et marchés plus hebdomadaires, etc.), le projet cherche à offrir une place signifiante aux mobilités douces et aux lieux de convivialités.

Sous couvert de cette ambition, les architectures créées entretiennent une tension de par leur situation en vis-àvis. Sur la rive gauche, l’architecture créée est de l’ordre de l’infrastructure, réinterprétant la volumétrie de grands ouvrages hydrauliques de la région, elle questionne la pérennité des interventions en classant en trois catégories ses éléments structuraux. Prolongeant la dalle existante sur l’emprise de la chaussée, le projet crée un nouveau socle, continu par sa matérialité. Considérant la dalle de parking comme un plancher existant plutôt qu’un sol, ce dernier étant destiné à se désagréger avec le temps, l’architecture conçoit un volume capable d’abriter divers usages. Si ce qui dure est de l’ordre du choix architectural, les résolutions techniques des ouvrages moins durables s’ancrent dans des dimensions standard, prenant parti de savoir-faire actuel.

Entre habitabilité et pérennité, conservation et prolongement, protection et ouverture, le projet essaye ainsi d’anticiper une réflexion future sur le devenir de nos infrastructures et notre capacité, en tant qu’architectes, à en tirer profit et les rendre habitables.

Projet commun en collaboration avec Lola AVON, Pauline BARRAUD, Antonin NGUEMA ONDO, Gaétan VAN CEUNEBROECKE

Équipe enseignante : Jean Dominique PRIEUR

ALES

[Infra]structures capables

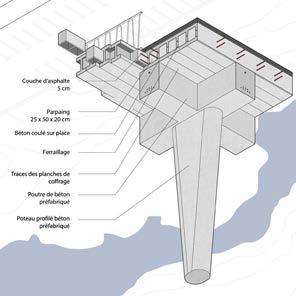

La particularité de la rive gauche du gardon réside dans les avancées de l’infrastructure de circulation sur les berges, créant deux socles de parkings en symétrie vis-à-vis du pont.

Nous nous sommes emparé du socle à l’est du pont en posant deux questions : celle du prolongement de son emprise sur la chaussée, à la recherche d’un temps d’arrêt le long de l’infrastructure linéaire ; ainsi que la question de la pérennité de nos ouvrages construits, la dalle ayant été renforcée deux fois en une soixantaine d’année. Les niveaux de pérennité sont répartis de 0, le plus durable à savoir le sol, construit par addition de strates d’alluvions, à 3, le cloisonnement de la durée de vie d’un programme.

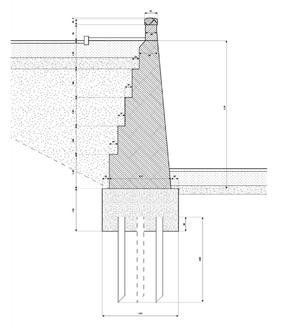

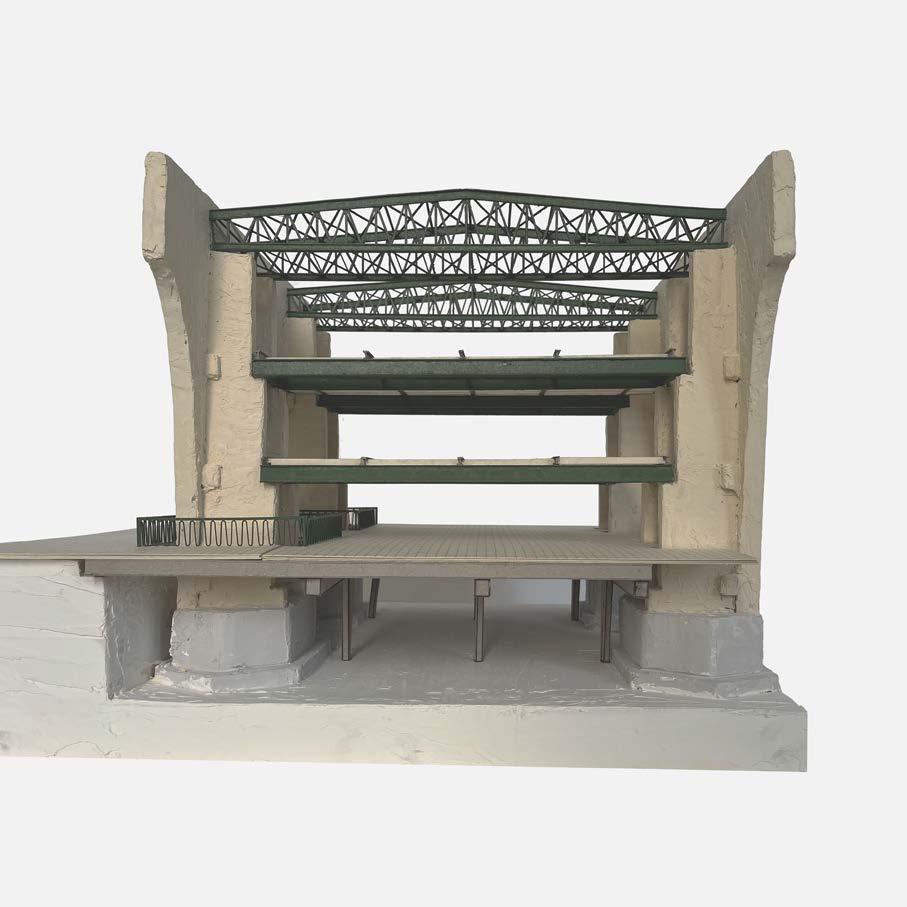

Le niveau 1 de pérennité créé le volume capable, réinterprétant l’écriture de grands ouvrages hydrauliques de la région. Considérant la dalle existante comme un plancher plutôt qu’un sol, le bâtiment vient percer des trémis au nord, anticipant sa potentielle déconstruction et s’implantant ainsi dans le sol des berges. Contraint de considérer la montée des eaux en temps de crue, le projet prend appui sur des soubassements en béton romain, permettant le départ d’arches paraboliques, une simplicité de mise en œuvre et une certaine durabilité.

Conçu en pierre sur la base d’un bloc d’extraction de carrière, les arches sont soutenues par des piles en encorbellement inversé, qui permettront d’y ajouter les prochains niveau de pérennité. Le volume linéaire est fermé dans sa hauteur par des poutres treillis métallique, leur durée de vie étant du même ordre dès lors que l’on peut en prendre soin, changer une pièce défectueuse, etc. Si ce qui dure est de l’ordre du choix architectural, les résolutions techniques des ouvrages moins durables s’ancrent dans des dimensions standard, prenant parti de savoir faire actuel.

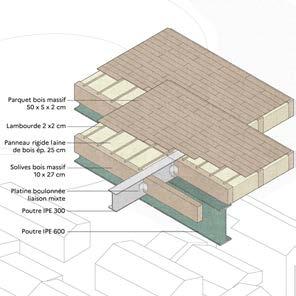

La principale résolution du niveau 2 de pérennité réside dans le franchissement de la portée entre les piles en pierre. C’est ce franchissement qui permet de recomposer l’intérieur du volume entre plein et vide. Il est donc actuellement basé sur des éléments standards en acier, les IPE principaux portant entre les piles, une structure secondaire transversale pouvant être soustraite pour créer différentes typologies. Le niveau englobe également tous les ouvrages durant plusieurs cycles de vie du bâtiment comme le dallage du RDC, les garde-corps, etc. Pour finir, le niveau 3 de pérennité recloisonne les espaces par niveau grâce à des murs préfabriqués en bois, de la durée de vie d’un programme. Ce projet pose la question de la pérennité des éléments construits, de l’obsolescence des programmes et de la capacité des ouvrages à s’adapter et à être reconfigurés selon les besoins de la société.

Projet en collaboration avec Antonin NGUEMA ONDO, Gaétan VAN CEUNEBROECKE

Enseignant : Jean Dominique PRIEUR

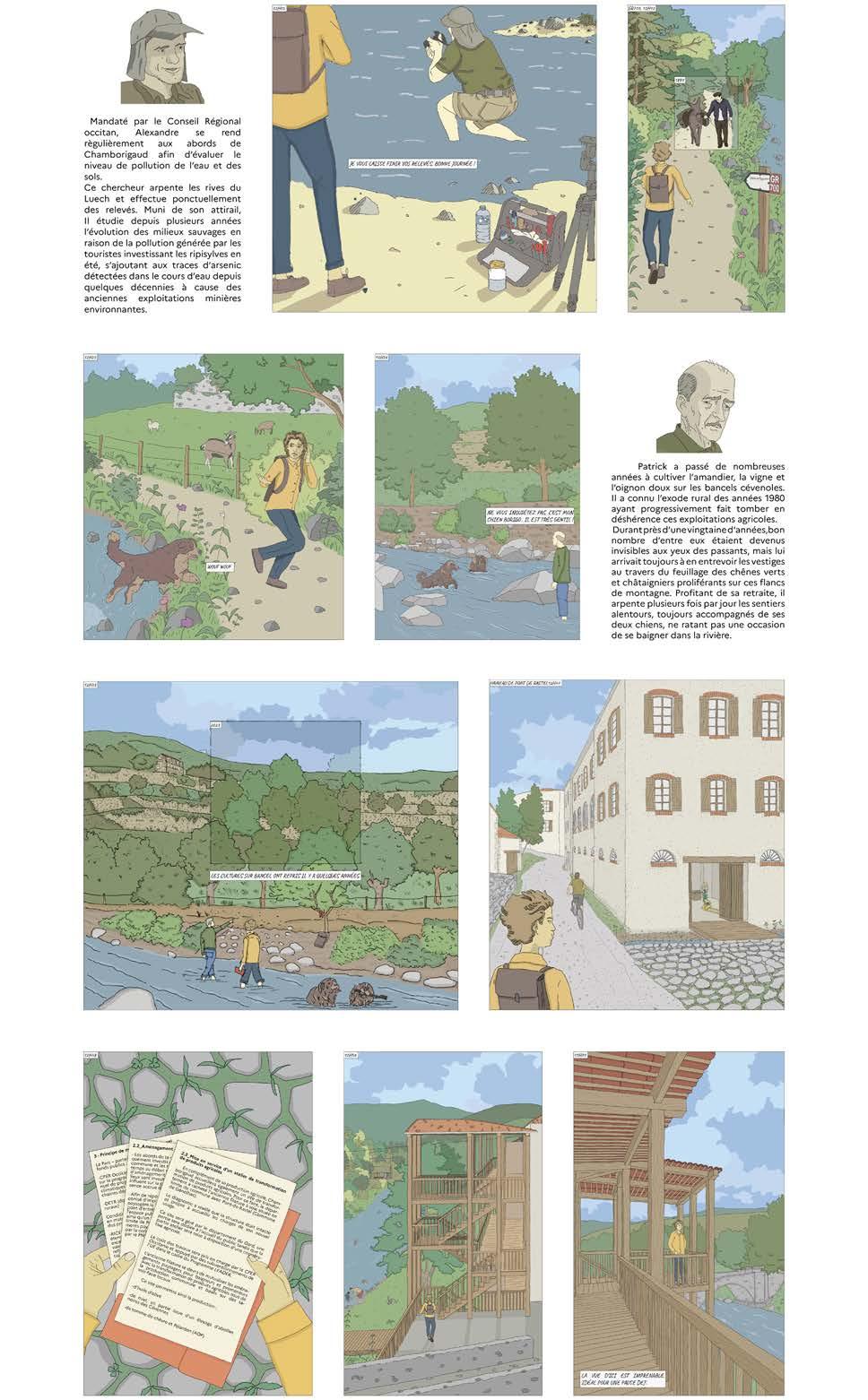

CHAMBORIGAUD

Les plaines alluviales comme moyen de subsistance du territoire des Cévennes

Chamborigaud se situe sur la ligne de train Clermont-Ferrand – Nîmes entre Génolhac et La Grand Combe.

Il s’agit d’une commune de moins de 900 habitants dont l’emplacement correspond à un épaississement ponctuel de la vallée du Luech. Cette surépaisseur se caractérise par un fond de vallée fertile s’apparentant essentiellement à des plaines alluviales. Il s’agit d’une configuration rare dans les Cévennes méridionales, contribuant ainsi à la singularité de Chamborigaud.

Par l’absence d’histoire productive liée à l’exploitation extractive de la ressource, le lien de Chamborigaud à la lithosphère n’est de prime abord pas aussi évident que pour une majorité de communes situées sur cette ligne trans-cévenole.

C’est pourtant la lithosphère, par l’absence ponctuelle d’émergences terrestres qui confère à cette vallée sa planéité, étant elle-même à l’origine de la construction de Chamborigaud à cet emplacement précis. Elle peut aussi être vue comme ressource constructive, les roches schisteuses du lit de rivière ayant permis l’édification d’une grande majorité du bâti.

D’autre part, cette commune constitue le point de jonction entre la route départementale D906 et le GR700, correspondant au tracé historique du chemin de la Régordane, axe reliant l’Île-de-France à la Méditerranée utilisé depuis l’Antiquité.

C’est ainsi entre et de part et d’autre de ces deux axes majeurs que s’articule le centre-bourg de Chamborigaud. Après avoir connu un fort essor durant la révolution industrielle, la ville est progressivement tombée en déshérence suite à des périodes de crise successives correspondant à la fermeture des exploitations minières avoisinantes ainsi qu’à la délocalisation de son artisanat. La période de fort exode rural des années 80 se manifeste quant à elle par une importante déprise agricole se traduisant sur le paysage alentours par une progression constante de la forêt sur les anciennes parcelles cultivées.

Chamborigaud s’est donc structuré au cours du temps par différents éléments importants. Nous avons donc divisé la construction du village en 4 étapes majeures.

Dans le projet, nous avons décidé de venir s’appuyer sur les préexistences pour requalifier cette commune afin de faire face aux enjeux à venir. En plus de ses sols alluvionnaires fertiles : Chamborigaud et ses abords regorgent de bancels qui sont des infrastructures vernaculaires permettant la culture sur terrasse. C’est pourquoi nous estimons que c’est par le biais des filières agricoles que Chamborigaud pourra contribuer à la communauté intervallée afin de faire face aux pénuries de ressources à venir. Pour ce faire, nous visons à mobiliser les terres bordant le Luech via l’agro-pastoralisme et en s’appuyant sur le PPRI. La plupart de ces parcelles étant sujettes aux inondations, en particulier lors des épisodes cévenoles , ces terres seraient cultivées de manière cyclique en polyculture, tout en alternant avec le pâturage d’élevages caprins selon les saisonnalités.

À la différences des parcelles agricoles situées en zone inondable, les bancels permettent des exploitations plus pérennes, s’agissant aussi bien de culture basse ou d’arbustes que d’apiculture.

C’est en s’appuyant sur des pré-existences d’ordre différent et en considérant le projet sur le long terme que nous sommes intervenus sur la commune de Chamborigaud. La lithosphère a influé sur le relief de ce territoire, dans cette situation, cela a produit des fonds de vallées plats s’apparentant majoritairement à des plaines alluviales composées de terres riches. Nous nous sommes également appuyé sur des pré-existences anthropiques, en effet au-delà de ses sols alluvionnaires fertiles, Chamborigaud et ses abords regorgent de bancels. La gare et son lien au réseau ferroviaire ainsi que l’ancien bâtiment de la filature, vestige d’une proto-industrie ont permis de développer une logique intervallée élaborée à l’échelle de l’atelier et donc du grand territoire, afin de faire face aux enjeux actuels et des décennies à venir.

Projet en collaboration avec Lola AVON, Chloé BETTE -- LE MENN, Gaétan VAN CEUNEBROECKE

Équipe enseignante : Laurie GANGAROSSA, Loïc PARMENTIER

Dessins de l’état existant réalisés in-situ

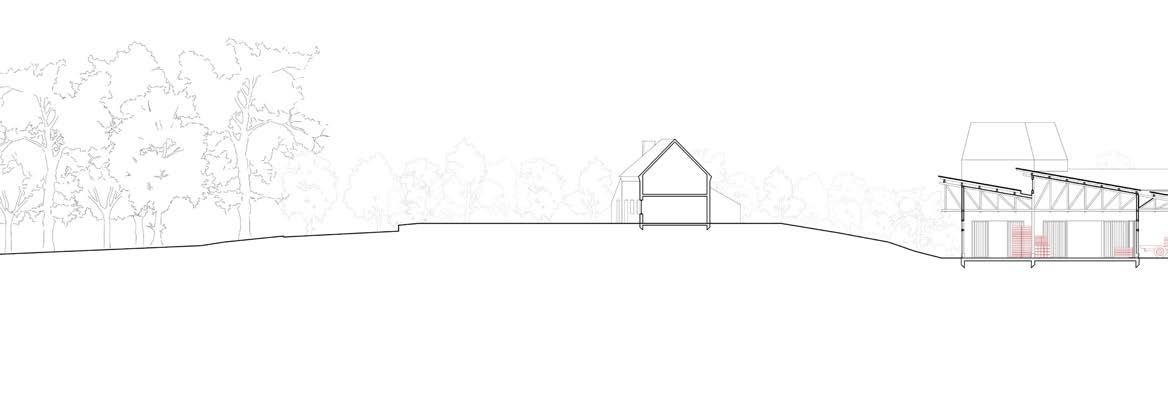

Réhabilitation de l’ancienne filature de Pont-de-Rastel

Un des projets développé est celui de Pont-de-Rastel, marquant la rencontre entre le chemin de la Régordane et le Luech.

L’édifice existant sur lequel nous avons travaillé est une ancienne filature de soie, en activité de 1838 à 1930. Elle est située à l’extrémité du pont de rastel entre le chemin de la régordane et le Luech.

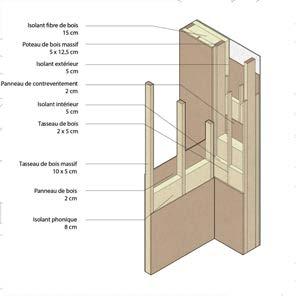

D’un point de vue constructif, l’enveloppe de l’ancienne filature est construite en pierre, via un assemblage de moellons avec remblais, les murs sont de fait très épais. Le plancher du premier niveau est porté par de grandes voûtes en structure brique, ceux des niveaux supérieurs sont en voutains composés de briques et de poutrelles d’acier, enfin, la toiture à 4 pans est supportée par une charpente en bois et couverte par des tuiles canal.

Ainsi, nous mobilisons en premier lieu ce bâtiment pour la transformation de produits agricoles. À ce programme principal s’ajoute la formalisation d’un espace public lié aux loisirs et au tourisme via un espace de baignade et la mise en valeur de savoir-faire locaux, ces derniers faisant partie intégrante de l’attractivité du Parc National. Les enjeux de notre intervention sont ainsi de concilier les usages d’un site artisanal et ceux d’un site de loisir. Afin de répondre à ces enjeux nous avons scindé le bâtiment existant en deux parties indépendantes liées via une extension. La partie centrale accueille les ateliers de transformation selon le principe d’un artisanat par niveau, en s’appuyant sur les modes de production proto-industriels locaux, notamment la polyactivité. Le noyau sud du bâtiment constitue quant à lui un espace logistique et de stockage, aussi bien pour accueillir les produits bruts qu’exporter les produits transformés. Le noyau nord accueille finalement les usages liés au public, à savoir

des sanitaires et un vestiaire en accès libre au RDC, un point de vente directe au R+1 et un espace d’accueil de groupes en R+2.

Nous intervenons sur ce bâtiment existant en construisant une extension en sa façade Est, celle-ci est structurellement indépendante et permet de décharger le bâtiment existant de ses contraintes distributives. En effet, cette structure ajoutée répartit les circulations verticales à ses extrémités, les escaliers au nord permettent l’accès aux différents niveaux. Au sud, le monte-charge permet la distribution des marchandises à tous les niveaux ou la réception et l’export de celles ci. Pour cela, il est directement connecté à l’assise du treuil, situé au deuxième niveau qui permet la traversée du Luech. Celle-ci est construite en châtaignier, dans la mesure du possible issu du défrichement des bancels réalisé antérieurement dans le phasage. En plus d’être une essence endogène, son caractère imputrescible le rend particulièrement adapté à cette construction en extérieur et permet de fonder l’extension via des pieux dans le prolongement des poteaux. L’extension se retourne au Nord pour se lier à la placette, ce qui permet un parcours paysager par un cheminement alternatif au sentier Ouest tout en permettant un rapport inédit à la façade du bâtiment et au paysage environnant. Celle-ci se prolonge sur deux trames au RDC afin d’offrir une avancée sur le cours d’eau. Des cabines sont disposées sur la trame extérieure au rez-dechaussée, leur hauteur reprend celle des menuiseries, ce qui donne à voir la volumétrie des ouvertures existantes depuis l’extérieur.

Projet en collaboration avec Gaétan VAN CEUNEBROECKE

Équipe enseignante : Laurie GANGAROSSA, Loïc PARMENTIER

MURAT EN 2040

Requalification du secteur gare

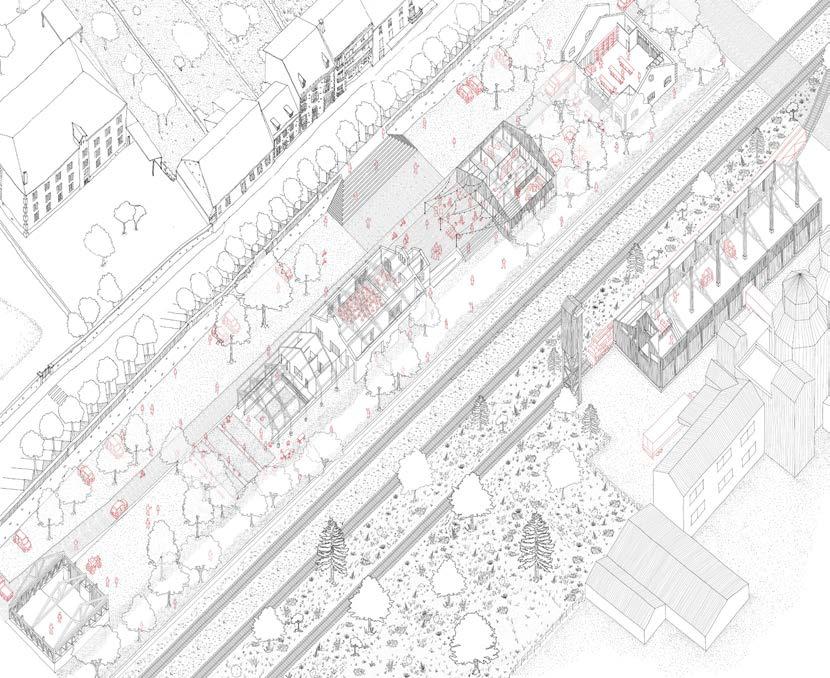

Ce projet s’inscrit dans le programme « Petites villes de demain » qui est un programme d’action qui a pour objectif de redynamiser 1600 petites villes françaises. La ville étudiée est Murat, elle se trouve à l’est des Monts du Cantal. L’objectif de l’intervention présentée est de requalifier la place de la gare. Elle est située en contrebas du village en contrebas d’un tènement de trois mètres de haut. Elle est actuellement utilisée principalement pour le stationnement et pour quelques usages ponctuels comme la pétanque. Concernant la méthodologie de projet nous nous sommes appuyés sur une frise chronologique fictionnelle afin de phaser les différentes opérations et ainsi leur donner un niveau de priorité différent. Le projet imaginé est ponctué de différentes interventions alternant entre de l’existant et de la construction neuve sous forme de franges par rapport à la voie ferrée. Nous avons décidé de définir des usages bien précis dans les édifices. Ce large espace public réaménagé permet d’accueillir de nombreux usages qui ne peuvent pas être assurés dans l’état actuel dans la ville de Murat. Ces différents programmes vont d’un bâtiment de stockage pour la mairie, une salle de spectacle multi-usages, d’un bar et d’une ressourcerie. Ces aménagements sont réalisés en prenant en compte la réactivation de la gare et du temps long du projet selon le phasage proposé.

Projet en collaboration avec Emile SAUZET, Clotilde LACOUR, Gaétan VAN CEUNEBROECKE

Équipe enseignante : Laetitia BELALA, Olivier GUYON, Gérald LAFOND, Luc LEOTOING

BIZENEUILLE

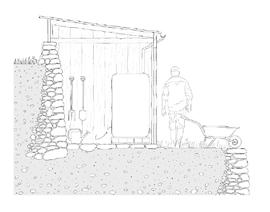

Rénovation d’une petite maison

Ce projet est une réhabilitation d’une petite maison en pierre dans la campagne aux abords de Bizeneuille, un petit village dans l’Allier. Cette maison fait partie d’un ensemble formant un corps de ferme typique du bocage bourbonnais. La demande pour ce projet est de pouvoir rénover ce bâti pour faire une petite habitation avec toutes ses commodités, le souhait de la maîtrise d’ouvrage est de garder «l’écriture» de cet édifice en apportant du confort. J’ai pu, lors d’un stage, arriver dès les premiers rendez-vous avec la maîtrise d’ouvrage. J’ai pu cerner les différents enjeux et proposer des solutions aux côtés de l’architecte. C’est alors le début de la grande opération de rénovation de ce corps de ferme.

Projet réalisé dans l’agence de Tina

PASQUIER-DOUMER, architecte

La surface habitable est très petite, ce qui n’amène pas énormément de possibilités d’aménagements de l’espace, donc chaque détail compte. De plus en raison de l’aménagement du premier étage, il a été nécessaire d’épaissir le plancher afin de pouvoir faire passer les réseaux. L’implantation de l’escalier était un point clé avant la réflexion du reste de l’aménagement. La présence des entreprises responsables des futurs travaux à donné lieu à un dialogue constructif. L’expertise des différents corps de métiers a permis d’effectuer une analyse, pour savoir ce qu’il y avait à rénover ou à remplacer. Comme la panne sablière, et une partie de la toiture. Le travail sur place a pu faire gagner du temps, les croquis ont permis à la maîtrise d’ouvrage de se projeter et en même temps de pouvoir discuter de la réalisation avec les artisans sur place.

CLERMONT-FERRAND

C’est juste une histoire d’eau

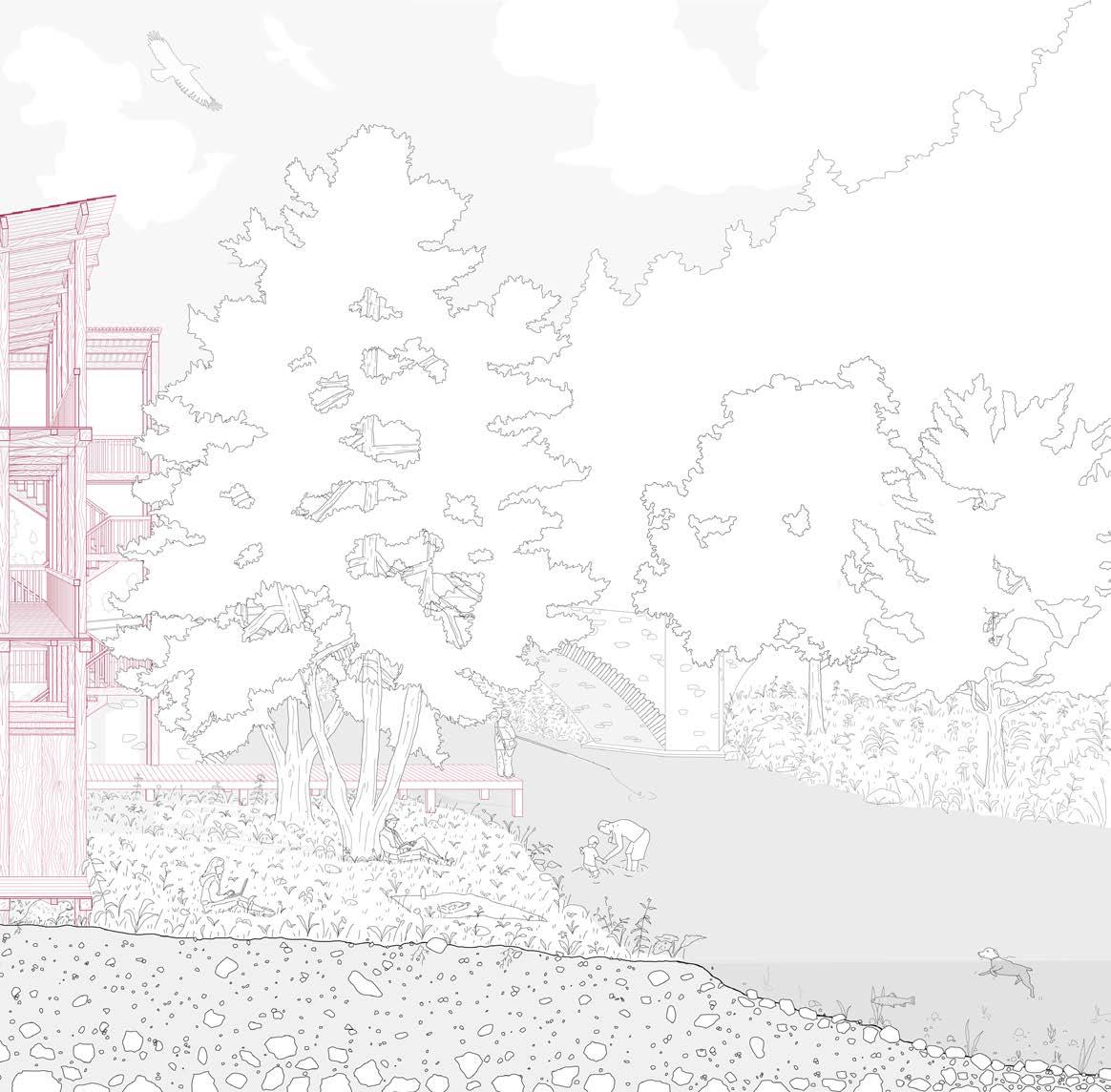

Ce projet d’implantation de 1000 logements a débuté par l’élaboration d’une fiction par groupe de quatre. L’ensemble de l’atelier de projet est réparti sur plusieurs sites à Clermont-Ferrand avec des scénarios différents. La fiction dystopique de ce projet, dans le quartier Fontgiève, met en scène le débordement de la Tiretaine. Elle est le seul cours d’eau qui traverse Clermont-Ferrand, elle a été en grande partie recouverte au milieu du XIXe siècle pour des raisons hygiéniques et de contrôle des crues. Lors de ce débordement, la faune et la flore reprennent alors le dessus sur l’humain. À partir de cette fiction nous avons pensé un ensemble de logements avec des rez-de-chaussés inondables, ainsi que différents espaces publics mettant en lien et en valeurs ces ensembles de logements.

Projet en collaboration avec Rémi CHAMARD, Yann FAUCHERE, Clotilde LACOUR, Louison LAFOREST Équipe enseignante : Léonard BOUGAULT, Philippe MOINARD, Jean-Dominique PRIEUR

Ces plots alignés le long de la Tiretaine déployée, sont en structure poteaux poutres en bois. Le rez-de-chaussée de ces plots est inondable et donc minéral. Un mur en pisé sur son sou bassement en pierre vient se replier à l’intérieur de cette structure afin de venir former une double épaisseur et former des jardins d’hiver. De plus, cette double épaisseur permet d’avoir une inertie thermique dans les logements apportant un confort été comme hiver. Chaque appartement possède un large espace extérieur. Ce plan avec maximum deux appartements par niveau permet de maximiser les orientations et ainsi de créer des logements avec minimum trois orientations différentes.

FORMATION ADOBE

J’ai participé à une formation « Adobes : matière à construire contemporaine et vernaculaire » dans le cadre de la résidence sur la sensibilisation à « l’architecture, la ville et le paysage ». Ce workshop a permis de réaliser de nombreux tests « carazas » de résistance et de composition de la terre. Par la suite, nous avons pu penser à une forme de brique qui permettait des appareillages différents. La fabrication de coffrages a permis de réaliser des briques à la chaîne et ainsi d’en avoir un très grand nombre. Ces briques ont pu servir pour la réalisation de petites constructions à l’école Georges Sand par les enfants des classes de CM1 et CM2.

Encadrement

:

Aline CARETTI