12 minute read

Demner Jun. & Sen

from medianet 12.02.2021

by medianet

••• Von Dinko Fejzuli und Laura Schott

Seine bisherigen sowohl universitären als auch vielfältigen beruflichen Stationen von London, über Mailand, Los Angeles und New York haben nicht unbedingt darauf hingedeutet, dass Marcello Demner eines Tages doch in der Agentur seines Vaters und beim heimischen Werbe-Urgestein in der Wiener Lehárgasse 9, dem Sitz von DMB., aufschlagen würde.

Advertisement

Andere Karriere geplant

Vor fünf Jahren ist es doch passiert und nun zieht Marcello Demner auch als Head of New Business & Development in die Geschäftsleitung von DMB. ein. Den Senior freut’s, auch wenn er damit nicht gerechnet hätte: „Marcello war hier schon als Kind zugegen, wenn er mich besucht hat. Aber erst Jahre später habe ich gehört, was er eigentlich für eine Gretz’n war. Er ist nämlich herumgelaufen und hat allen zugerufen ‚You are fired, you are fired!‘“ Heute sei er nicht wiederzuerkennen, fügt Mariusz Demner schmunzelnd hinzu, und beschreibt die Aufnahme seines Sohnes in die Geschäftsleitung

Der nächste Schritt

Seit fünf Jahren in der Agentur, kümmert sich Marcello Demner vor allem um die Fragen der Agenturzukunft.

Marcello Demner

DMB. der Agentur mehr als glückliche Fügung denn als lange geplante Generationenübergabe. Denn Marcello Demner, der seine Karriere eigentlich als Filmemacher in den USA begonnen hatte, kam 2015 unerwartet aus privaten Gründen nach Wien zurück. In seiner neuen alten Heimat hatte er Pläne für die Gründung einer eigenen Produktionsfirma, doch erkannte er bald, dass er seine Leidenschaft für das Filmbusiness und seine bereits erworbenen Skills aber auch bei DMB. einbringen könnte. Kurz darauf stieg er voll bei DMB. ein und war unter anderem für den Aufbau des Content-Bereichs zuständig – ein Feld, das erst spät in Österreich beackert worden sei, wie er heute erzählt. Weg von der Konzentration auf einzelne Kanäle schenkte man also zusehends dem Content quer durch den Funnel Aufmerksamkeit, um die Agenturgruppe schließlich zu dem zu transformieren, was sie heute ist: ein Beratungsdienstleister.

Drei Säulen für die Zukunft

„Wir bieten nicht mehr bloß Werbung. Wir gehen viel weiter – in Beratungsleistungen, in digitale Lösungen, in Plattformen“, erklärt Marcello Demner. Alles Dinge, die die Agentur vorher auch schon punktuell gemacht hat, was jedoch kaum nach außen getragen wurde. Lösungen für die Probleme von heute und morgen zu finden – und zwar für die Agentur selbst ebenso wie für ihre Kunden –, das ist Marcello Demners Aufgabe als Head of New Business & Development, der er je nach Anforderung mit unterschiedlich zusammengestellten Teams nachkommt.

Bei DMB. stützt man sich dabei auf drei Säulen, die während des Transformationsprozesses der Agentur in den letzten Mo-

Mariusz Jan Demner

Gründer DMB. …

naten und Jahren herausgearbeitet worden sind: Die erste Säule besteht aus einer eigenen, noch sehr jungen ConsultingUnit, die sich vordergründig mit der Frage auseinandersetzt, wie Kreativität in die Unternehmen gebracht werden kann. Marcello Demner: „Kreativität ist der Weg, der in Unternehmen zu neuen und besseren Lösungen führt. Wir machen das, weil wir wissen, dass das zu Wachstum führt.“ Das zweite Spielfeld ist das Campaigning, das sich jedoch auch schon längst über die klassische Kreation hinausbewegt hat. So gibt es bei DMB. etwa kein Creative Briefing mehr, sondern es wird auf Basis von sogenannten Behavioural Briefs gearbeitet. Denn: „Das Ziel jeder Kampagne ist es, ein Verhalten oder Denken zu verändern. Und genau hier setzen wir an.“ Die dritte Säule besteht schließlich aus dem Digitalbereich (und seit jeher Media).

Alles aus einer Hand

Auch wenn diese Unterteilung in die drei genannten Teilbereiche besteht, so sei es am Ende doch die Vernetzung der selbigen, die die Qualität der Arbeit ausmacht, erklärt Mariusz Jan Demner: „Unsere Kunden profitieren davon, dass sie alles aus einer Hand bekommen. Es kommt mancherorts in Mode, sich für jeden Teilbereich eine eigene Agentur zu nehmen. Und sich dann darüber zu wundern, dass man lauter Einzellösungen bekommt, die dann komischerweise gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Ich sage nicht, dass das nicht funktioniert – auch wir arbeiten mit externen Partnern zusammen –, aber bei einer zu heterogen zusammengestellten Gruppe kann es schnell zu Reibungsverlusten kommen.“ Die drei Säulen gemeinsam zu denken und zu exekutieren, sei das A und O.

Mit diesem Ansatz sei man schon im Endspurt des vor etwa zwei Jahren in Gang gesetzten Transformationsprozesses der DMB.-Gruppe angelangt. Was sich mit Eintreten von Marcello Demner in die väterliche Agentur und schließlich in die Geschäftsleitung parallel dazu aber doch geändert hat, ist die Kundenstruktur: Jüngere, auch kleinere Unternehmen und Start-ups sowie Neukunden im B2B-Bereich ergänzen die großen, wenn man so möchte klassischen Etats, derer sich DMB. seit Jahrzehnten rühmen kann. Und das bereitet auch dem Vater sichtlich Freude, wie der Sohn anhand des Kunden Biobloom, ein österreichischer Hersteller von Hanfprodukten, kundtut: „Wir haben der Marke eine CI, ein CD gegeben und kommunikative Lösungen entwickelt und – zack! – zieht das Geschäft an. Das ist ein Wachstumsbereich sondergleichen, da siehst du das Ergebnis deiner Arbeit viel schneller, als bei bereits etablierten Produkten.“

Ungebrochene Freude

Ans Aufhören denkt Mariusz Jan Demner auch mit dem Einzug von Marcello in die Geschäftsführung aber noch lange nicht. „Dass ich mich hier so hartnäckig halte, ist den vielen jungen, inspirierenden Menschen geschuldet, da bleibst du auch in einem gewissen Alter auf Trab.“ Die ungebrochene Freude an der Arbeit und vor allem an den daran beteiligten Menschen teilt er mit seinem Sohn: „Ich merke, dass genau das, was mir Spaß macht, auch ihm Spaß macht: Die Menschen hier. Und deshalb brauche ich mich um die Zukunft nicht allzu viel zu sorgen.“

© Martina Berger (3)

Mariusz Jan Demner und Marcello Demner im gemeinsamen Interview.

… über die frühen Agenturjahre von Sohn Marcello

Analoge Sehnsucht

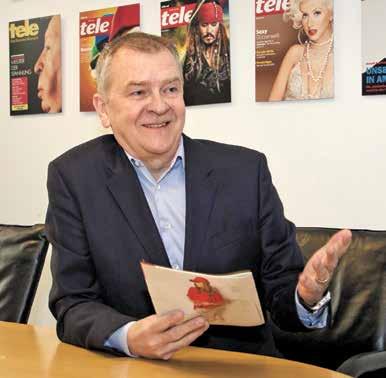

tele-Geschäftsführer Hans Metzger über die Notwendigkeit, auf Veränderungen und vor allem Krisen sehr rasch zu regieren – und welche Vorteile dies bringt.

WIEN. Das Krisenjahr 2020 ging auch an der TV-Zeitschrift tele nicht spurlos vorüber. Das Erscheinungsintervall wurde coronabedingt umgestellt, Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt und TV-Listings verändert. Welche Erkenntnisse das TV-Supplement aus der Krise gewonnen hat, darüber gibt teleGeschäftsführer Hans Metzger Auskunft.

Als sich die Coronakrise im Februar letzten Jahres anbahnte, sah Hans Metzger „eine Erlöskatastrophe auf Medien zurollen“. Um dieser zu entgehen, wurde auf einen Krisenplan zurückgegriffen, der „seit vielen Jahren“ vorlag und nur geringfügig adaptiert werden musste. Vorgesehen war, dass das TVSupplement – dessen Umsätze zu 90% aus Printinseraten stammen – statt im wöchentlichen Rhythmus nunmehr 14-tägig erscheint.

Zudem wurde eine Kürzung der TV-Sender bzw. der gelisteten Sendezeiten vorgenommen; an den redaktionellen Inhalten wurde nichts verändert. Rund fünf Monate wurde die neue Erscheinungsweise beibehalten, die einerseits die Produktionskosten um ein Viertel reduzierte und andererseits Werbekunden beim Produkt hielt.

Schnell und flexibel

Die Reaktionen der Trägermedien wären zwiegespalten gewesen; während Geschäftsführer gut auf Änderungen reagierten, äußerten Chefredakteure Bedenken – zu Recht! Als im September der gewohnte Rhythmus wieder aufgenommen werden konnte, hätte dies nicht nur wirtschaftliche Gründe gehabt. Die mangelnde Aktualität des Programms, welche auf das längere Erscheinungsintervall zurückzuführen ist, stellte für Leser ein Problem dar. Das Erfolgsrezept seien Schnelligkeit und Flexibilität gewesen, sowohl bei der Umstellung als auch bei der Rückkehr in den gewohnten Rhythmus. Trotz des Schritts in Richtung Normalität konnten aus den vergangenen Monaten Erkenntnisse gewonnen werden: Zum einen seien die reduzierten TV-Listings bei Lesern gut aufgenommen und daher auch im gewohnten Rhythmus beibehalten worden. Gezeigt hätte sich aber vor allem, dass Print noch immer ein hohe Akzeptanz und einen großen Wert für Leser habe. „In einer digitalen Welt gibt es eine unglaubliche Sehnsucht nach dem Analogen, etwas Haptischem“, so Metzger. Aus diesem Grund bleibe der Fokus des Supplements nach wie vor auf klassisch-linearem TV-Programm, wobei auch OTT-Inhalte berücksichtigt werden. Dieser „klare USP“ überzeuge neben dem Fakt, dass das Produkt „eine Woche lang bei der Zielgruppe aufliegt“, laut Metzger auch Werbekunden. Enttäuschen müsse Metzger all jene, die in Zukunft spektakuläre Änderungen von tele erwarten. „tele ist mit seinen mehr

als 1,2 Millionen wöchentlichen Lesern weiterhin ein Fixstern in der Printwelt“, meint Metzger, „wir wären ja verrückt, an der Kernkompetenz zu drehen.“ Man wird aber die Kostenvorteile aus der Corona-Zeit weiterhin nutzen und die Werbekunden weiterhin mit allen Themenumfeldern bestens bedienen.

Das Jahr 2021 startet allerdings eher schwach. „Unsere Umsätze in den ersten beiden Monaten sind dürftig“, sagt Metzger, um gleich hinzuzufügen: „Aber am 8. Februar gehen die Rollläden wieder hoch. Und unsere Umsätze auch! Dann wird man wieder einmal sehen, wie groß die Lust am Analogen ist.“ Nur an analogen Medien? Nein, sagt Metzger abschließend, auch digital hat tele in der Corona-Zeit an Usern zugelegt. (fej/apu)

Die Erscheinungsumstellung half, die Coronakrise gut zu meistern.

© tele © Martina Berger

Alle Druckhäuser auf einen Blick ‚tele‘ ist mit seinen mehr als 1,2 Millionen wöchentlichen Lesern weiterhin ein Fixstern in der Printwelt.

Hans Metzger

Geschäftsführer tele

„Wir ändern ungern unsere Meinungen“

Wie man Verschwörungstheorien begegnet: Expertin und Autorin Ingrid Brodnig über ihr neues Buch „Einspruch!“.

••• Von Nadja Riahi

Was soll ich tun, wenn meine Familie, Freunde oder Bekannte Verschwörungsmythen oder Fake News glauben? Dieser Frage stellt sich Ingrid Brodnig, Expertin für Digitalisierung, Hass im Netz und Lügengeschichten. medianet sprach mit der Autorin über ihr neues Buch „Einspruch!“.

medianet: Frau Brodnig, in Ihrem neuen Buch widmen Sie sich dem wichtigen Thema Verschwörungen und Fake News. Warum sind Menschen gerade jetzt so anfällig, solchen Erzählungen zu glauben? Ingrid Brodnig: Weil Zeiten großer Verunsicherung auch die Sehnsucht nach einer großen Erklärung wecken. Einerseits befriedigen Verschwörungsmythen emotionale Bedürfnisse, das heißt, sie liefern das Gefühl von Welterklärung und Gewissheit. Auf der anderen Seite ist es so, dass Menschen in Zeiten, wie wir sie gerade erleben, auch eine Art Kontrollverlust spüren. Manchmal fühlen sich Menschen womöglich ‚sicherer‘, wenn sie eine Art Wahrheit gefunden haben.

medianet: Sie beschreiben in ‚Einspruch‘ Tipps, Tricks und Strategien, die jeder von uns anwenden kann, wenn wir mit Menschen diskutieren, die Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen glauben. Ein Tipp ist es, nicht nur Fakten zu berücksichtigen – eine etwas ungewöhnliche Strategie … Brodnig: Es klingt tatsächlich paradox, dass in einem Buch, in dem es darum geht, Fakten verständlich zu machen, letztendlich nicht nur die Fakten zählen. Zum Hintergrund: Verschwörungsmythen sind nicht deshalb so beliebt, weil sie so unwiederlegbar oder so genial formuliert sind. Das Problem ist, dass viele Menschen Fakten oft nicht zuhören wollen, weil die Falscherzählung zum Beispiel besser in ihr Weltbild passt. Wenn ich Fakten verständlich machen will, sollte ich deshalb auch die Emotion berücksichtigen. Die Gefahr ist: Wenn ich nur auf Fakten eingehe und mein Gegenüber damit zutexte, kann es sein, dass ich enttäuscht werde, wenn es nicht klappt. Eine Strategie kann sein, dass ich meine Argumente auch stark auf die Bedürfnisse der anderen Person ausrichte.

medianet: Welche anderen Strategien gibt es noch, um eine fruchtbare Diskussion zu führen? Brodnig: Eine der wichtigsten Methoden ist tatsächlich die Frage. Ich kann die Gesprächsdynamik ändern, indem ich nicht immer ins inhaltliche Kontern gehe, sondern mit Nachfragen versuche, die Meinung und Überzeugungen meines Gesprächspartners zu inspizieren. Zum Beispiel: ‚Woher hast du diese Informationen?, ‚Welche Quelle ist das genau?‘ oder ‚Warum vertraust du XY?‘. Hier ist es wichtig, in einem empathischen, wertschätzenden Ton zu fragen.

medianet: Wie kann es gelingen, trotz Unstimmigkeiten gelassen zu bleiben?

Ingrid Brodnig

Digital-Expertin und Autorin

Brodnig: Wenn ich von meiner eigenen Emotion ein bisschen zurücksteige und nachfrage, nehme ich auch ein bisschen den Druck raus, gleich die volle Überzeugungsarbeit leisten zu wollen. Mir persönlich hilft es, mir vor Augen zu führen, dass wir Menschen nur sehr ungern unsere Meinungen ändern. Oft ist es schon ein Erfolg, wenn jemand nur den Hauch eines Zweifels spürt.

medianet: Mit Humor zu kontern, ist auch eine Ihrer Strategien … Brodnig: Tatsächlich kann Humor auch ein Mittel der Aufklärung sein. Zum Beispiel wenn man damit die Absurdität einer These unterstreicht. Das funktioniert aber nur, wenn die Person noch bereit ist, auf Skurrilitäten zu achten. Das heißt, wenn jemand zu 100 Prozent von so einer Erzählung überzeugt ist, dann wird der Witz dort wahrscheinlich nicht fruchten. Aber es gibt oft Menschen, die irgendwo dazwischenstehen, da kann Humor auch helfen, die fehlende Logik aufzuzeigen. Alles in allem gibt es keine Wundermittel. Die Kniffe und Hilfsmittel helfen uns aber, dass wir uns im Kontern verbessern. Wichtig ist, nicht immer nur dem gleichen Schema F zu folgen, sondern Verschiedenes auszuprobieren.

medianet: Wie wird Desinformation so erfolgreich? Brodnig: Desinformation ist oft rhetorisch sehr gekonnt. Es wird viel mit Wiederholungen gearbeitet, die Sprache ist einfach und bildhaft. Die Aufklärung tut sich hingegen manchmal schwer, weil sie vergleichsweise kompliziert ist. Ich habe oft den Eindruck, dass Falschmeldungen sehr emotional verbreitet werden und bei Wahrheiten auf den puren Magnetismus von Fakten gesetzt wird.

medianet: Nun geht es im Leben auch darum, sich seine eigene Zeit gut einzuteilen und sinnvoll zu investieren. Wann merke ich, dass ich eine ‚verlorene Schlacht‘ kämpfe? Ist es ‚okay‘, dann mit der Überzeugungsarbeit aufzuhören? Brodnig: Die großen Fragen sind hier: ‚Wie wichtig ist mir ein Mensch?‘ und ‚Wie wichtig ist mir ein Thema?‘. Kurz gesagt: Niemand ist verpflichtet, alles Falsche auf dieser Welt wegzudiskutieren. Am Ende ist es wichtig, sich realistische Ziele zu setzen. Außerdem gibt es auch professionelle Einrichtungen, die einem in diesem Fall zur Seite stehen, wie etwa die Bundesstelle für Sektenfragen in Österreich.

© Brandstätter

BUCHTIPP Eine bessere Businesswelt

STRATEGIEN. Was tun, wenn Freunde, Verwandte oder Bekannte mit Aussagen kommen, die ins Reich der Verschwörungsmythen und Fake News gehören? Wie mit bizarren oder gar gefährlichen Theorien in Sozialen Medien umgehen? In Diskussionen über das Coronavirus, die Klimakrise oder Migration verzweifeln wir oft über Spekulationen und Falschmeldungen. Das Gefühl der Überforderung wächst: Wieso glauben die mir nicht einmal dann, wenn ich dem Unsinn im WhatsApp-Chat mit Fakten kontern kann? Ingrid Brodnig zeigt, wie wir in hitzigen Debatten ruhig bleiben und unseren Standpunkt verdeutlichen.

Brandstätter Verlag; 160 Seiten; ISBN: 9783710605208