Höher, schneller, raus Wie und wo wir in Zukunft wohnen

Baustellen-Liebe Über die Vorteile eines Krans vor dem Fenster

Der ewige Sport Friedhöfe werden zum Naherholungsgebiet

Höher, schneller, raus Wie und wo wir in Zukunft wohnen

Baustellen-Liebe Über die Vorteile eines Krans vor dem Fenster

Der ewige Sport Friedhöfe werden zum Naherholungsgebiet

Peter Weinelt

Monika Unterholzner

Roman Fuchs

Wir nehmen unser 75-Jahr-Jubiläum zum Anlass, um in die Zukunft zu blicken. Wie werden wir arbeiten, wohnen, leben und miteinander vernetzt sein? Was müssen und werden wir tun, um die hohe Lebensqualität unserer Stadt nicht nur zu halten, sondern weiter auszubauen?

Wir als Wiener Stadtwerke-Gruppe verstehen uns als treibende Kraft, Wien bis 2040 klimafit zu machen. Mit unserem umfassenden Engagement in Bereichen wie Energie, Netze, Mobilität und Innovation stehen wir an der Spitze der Wiener Klimawende. Mit zwei Millionen Menschen, die mit Strom, Erdgas und Wärme versorgt werden, und mit fast einer Milliarde an beförderten Fahrgästen jährlich haben wir einen Hebel wie kein anderes Unternehmen der Stadt, wenn es um reale Verbesserungen auf dem Weg zu einem leistbaren, klimaneutralen Wien geht.

Wir sind überzeugt, dass Leistbarkeit und Klimaschutz Hand in Hand gehen müssen. Daher investieren wir allein in den kommenden fünf Jahren fast neun Milliarden Euro in den Ausbau der Infrastruktur. So sorgen wir dafür, dass die Menschen in Wien weiterhin gut leben können, sich Mobilität und Energie leisten können und gleichzeitig die Umwelt geschützt wird. Das ist unser Beitrag für eine Gemeinschaft, in der niemand zurückgelassen wird. Wir fördern den sozialen Zusammenhalt und sorgen dafür, dass Wien ein Ort bleibt, an dem sich alle wohlfühlen können. Blicken wir gemeinsam in eine Zukunft, in der Wien nicht nur als Stadt, sondern als Vorreiter für eine lebenswerte, nachhaltige und vernetzte Welt steht.

Mit visionären Grüßen

Peter Weinelt, Monika Unterholzner und Roman Fuchs

Wien, im Juni 2024

Wien und die Zukunft –in Zahlen

Wie viele Menschen in unserer Stadt arbeiten werden, wie wir uns fortbewegen und woher unsere Energie kommt.

Höher, schneller, weiter raus

In Wien werden in Zukunft immer mehr Menschen leben. Aber wo?

Mein Zentrum – und die Welt drumherum

Der große Selbsttest mit Öffis, dem Rad und zu Fuß: Ist Wien eine 15-Minuten-Stadt?

Meine Wohnung, die U-Bahn-Baustelle und ich

Vor ziemlich genau drei Jahren zog unser Autor mitten in eines der größten Infrastrukturprojekte der Stadt. Über die Vorteile eines Krans vor dem Schlafzimmerfenster.

Wien von oben

Seestadt, Hauptbahnhof und Augarten: Eine neue Perspektive auf drei Orte unserer Stadt.

Gib mir den ewigen Sport

Joggen rund ums Mausoleum, garteln hinter Grabsteinen: Wiens Friedhöfe haben eine große Zukunft als Naherholungsgebiet für die Lebenden.

Bereit für die Zukunft

Lust auf einen Job, den es auch in 30 Jahren mit ziemlicher Sicherheit noch geben wird? Die Künstliche Intelligenz

wird nämlich nicht alle Aufgaben für uns übernehmen. Für welchen Sie geeignet sind? Unser großer Eignungstest verrät’s

Gekommen um zu bleiben

In Wien werden immer mehr Fassaden begrünt, das sieht nicht nur hübsch aus, sondern hilft vor allem dem Klima. Aber was kann das bisschen grün eigentlich?.

Wohin wächst die Stadt?

Fünf Expert*innen beantworten die wichtigsten Fragen zur Zukunft unserer Stadt.

12 Dinge von denen wir uns demnächst verabschieden werden. Oder vielleicht auch nicht.

Silberpfeil, Zapfsäule, Gasherd oder Öffi-Ticketautomat Was wird in Zukunft veschwinden –und was bleibt?

Zum Abschluss ein paar Zahlen

Die Wiener Stadtwerke nehmen sehr viel Geld in die Hand, um die Stadt noch besser zu machen.

Medieninhaber und Redaktion: Wiener Stadtwerke, ThomasKlestil-Platz 13, 1030 Wien Herausgeberin: Astrid Salmhofer

Projektleitung: Thomas Geiblinger Redaktion: David Millmann Verleger und Hersteller: WALD Verlags GmbH; Sandra Jungmann (Chefin vom Dienst), Redaktion: Sabrina Kraussler, Barbara Nothegger, Christoph Wagner Art Direktion: Martin Weiss Grafik: Ricarda Neydl Fotograf:innen: Christian Fürthner, Niko Havranek, Sophie Kirchner, Michael Rathmayr Illustration: Stefanie Hilgarth Lektorat: Martin Bruny Druck: Druckerei Bösmüller, Stockerau; Heftkern gedruckt auf umweltzeichengeprüftem PEFC-zertifiziertem Papier; Stand: Juni 2024

Die am stärksten wachsenden Bezirke sind die Donaustadt (+46%) und Favoriten (+18%).

Davon sind 1.104.456 Männer und 1.172.996 Frauen.

Bevölkerungsprognose der Statistik Austria für 2050, aktuell sind es gerade 2.016 Millionen.

56% der dann in Wien benötigten Wärme werden aus dem Netz der Fernwärme Wien stammen.

Prognose für 2040 der Statistik Austria sowie aus der Dekarbonisierungsstudie von Wien Energie. Bis 2040 wird die Fernwärme auch dekarbonisiert. Die Wärme kommt dann aus Wärmepumpen (30%), Geothermie (26%), Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (12%), der Müllverbrennungsanlage (20%), Industrieabwärme (2%) und Biomasse (2%).

20,5% DEUTLICH ÄLTER WERDEN.

DER WIENER*INNEN SIND ÜBER 65 JAHRE ALT

Laut Statistik Austria, Prognose bis 2050. Heute sind 16% über 65 Jahre alt. Die Lebenserwartung für Frauen beträgt dann 85,2 Jahre, für Männer 81,7 Jahre.

Die Jobs der Zukunft werden deutlich näher an den Wohnorten der Mitarbeiter*innen liegen. Gefragt und vor allem notwendig werden „Green Jobs“ sein. Also solche, die helfen, den Klimawandel einzudämmen.

Die Statistik Austria rechnet mit 1.155 Millionen Arbeitsplätzen, die es in Wien 2050 geben wird. Aktuell sind es 1,02 Millionen.

der Wege werden wir mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln wie Öffis, Rad oder zu Fuß zurücklegen.

Wiener Klimafahrplan 2022. Aktuell sind es 74%. Fast ein Drittel der Wege werden wir dann zu Fuß gehen.

4,2 TWh Strom werden in Wien produziert – erneuerbar.

Obwohl mehr Menschen in Wien leben, wird der Energieverbrauch insgesamt um 27% zurückgehen. Einen Riesensprung wird der Strom aus Photovoltaik machen.

Prognose aus der Dekarbonisierungsstudie von Wien Energie für 2040. Heute verbraucht die Stadt 9,5 TWh Strom pro Jahr, 1,5 davon sind aus erneuerbarer Produktion in Wien.

2., Nordbahnhof (1)

2., U2-Achse Leopoldstadt (2)

3., Aspanggründe (3)

7., Sophienspital (4)

10., Neues Landgut (5)

10., Biotope City (6)

10., Am Kempelenpark (7) 10., Viola Park (8)

10., Klimafit leben an der U1 (9)

10., Klimavorzeigestadtteil RothNEUsiedl (10)

11., Gasometervorfeld (11)

12., Wolfganggasse / Eichenstraße (12)

12., Wildgarten (13)

14., Körner Kaserne / Spallartgasse (14)

19., Muthgasse (15)

20., Obere Donaustraße (16)

20., Nordwestbahnhof (17) 21., An der Schanze (18)

21., Attemsgasse Ost (19)

21., Am Park / Siemensäcker (20) 21., Neu-Leopoldau (21) 22., Am langen Felde (22) 22., Breitenleer Straße Süd (23) 22., Raffenstättergasse (24) 22., Adelheid-Popp-Gasse / Oase 22+ (25) 22., Erzherzog-Karl-Straße (26) 22., Hausfeld (27)

22., Am Heidjöchl (28)

22., Berresgasse (29)

22., Am Rain (30)

22., Süssenbrunner Straße West (31)

22., Seestadt Aspern (32)

23., In der Wiesen (33)

23., Atzgersdorf (34)

23., Unilever-Gründe (35) 23., Biotop Wildquell (36)

Es dauert manchmal Jahrzehnte, bis in Sachen Stadtentwicklung die Dinge in Bewegung kommen, doch wenn die Baumaschinen einmal angefahren sind, dann geht es häufig rasend schnell. Nirgendwo kann man das in diesen Tagen so gut beobachten wie am Areal des ehemaligen Nordbahnhofs in Wien-Leopoldstadt. Überall wird hier nördlich des Pratersterns gebaut, gefühlt wöchentlich wird ein Hochhaus höher oder eine Baugrube tiefer. Die neuen Gebäudekomplexe schießen in die Höhe wie die Pilze nach einem Sommerregen, und wer hier nicht wohnt, der hat viel Spaß, wenn er eine Adresse suchen muss. In der Regel ist sie nicht mal in den neuesten NaviSystemen eingetragen. In den vergangenen Jahren sind hier Parks entstanden und Schulen, es gibt Geschäftsstraßen, Wohnungen und Büros. In zwei Jahren, wenn alle Baustellen fertiggestellt sind, werden hier an die 22.000 Menschen leben – auf einer Fläche von 85 Hektar, das entspricht gerade einmal 90 Fußballfeldern.

Wien wächst, das ist nicht zu leugnen, und das muss auch so sein, denn wir werden jährlich mehr: Fast 500.000 Menschen mehr als 1989 leben mittlerweile hier, 2023 hatte die Stadt zwei Millionen Einwohner*innen, zum ersten Mal seit 90 Jahren. Geht das Bevölkerungswachstum so weiter wie in den vergangenen Jahren – und nichts deutet darauf hin, dass es anders wird –, dann hat Wien demnächst so viele Einwohner*innen wie noch nie. Expert*innen rechnen damit, dass bis zum Jahr 2048 nochmals 300.000 Menschen mehr hier leben werden – das entspricht einer Stadt so groß wie Graz. Für diese Einwohner*innen braucht man Platz. Für Wohnungen, aber auch für Naherholung, Arbeitsplätze, Geschäfte und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Aber wo? Und wie? Streng genommen kann Wien nämlich gar nicht größer werden, die Grundfläche ist seit 1954 nahezu unverändert. Wien hat 415 Quadratkilometer Fläche, gut die Hälfte davon ist unverbaubarer Grünraum. Die Donauinsel, der Prater, der Nationalpark in der Lobau, der Lainzer Tiergarten oder auch der Wienerwald werden selbst bei größtem Platzmangel eher

Das Areal rund um Aspern gehört zu den ältesten Siedlungsgebieten der Stadt. Vor elf Jahren wurde die Seestadt dort eröffnet. Direkt an der U2 gelegen, entstehen dort immer noch Wohnungen, vor Ort wird zu nachhaltiger Energienutzung geforscht. In den kommenden Jahren sollen hier 25.000 Menschen leben und mehr als 20.000 arbeiten.

nicht verbaut werden, und auch Schönbrunn und die Gloriette eignen sich nur bedingt für kommunalen Wohnbau. Die Stadtplanung hat deswegen andere Gebiete als Zukunftsgrätzl ausgemacht: Sie liegen in den schon jetzt bevölkerungsreichsten Flächenbezirken im Süden und Nordosten Wiens. Vor allem die Donaustadt soll in den kommenden Jahrzehnten nochmals enorm viele neue Wohnungen bekommen. Die Seestadt ist nur ein Beispiel dafür, entlang der Erzherzog-KarlStraße, am Hausfeld beziehungsweise in Breitenlee wird auch in den nächsten Jahren noch heftig weitergebaut. Die Expert*innen rechnen damit, dass dort bis 2045 50 Prozent mehr Menschen leben als heute, im 22. Bezirk wird also dann die mit Abstand größte Menschenansammlung des Landes leben.

Tatsächlich, sagen die Städtebauer*innen, geht man an eine Stadtentwicklung heute anders heran als noch vor einigen Jahren. Neue Stadtviertel sind in der Regel gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden, die Seestadt etwa liegt an der U2, die Stadtentwicklungsgebiete in der Leopoldstadt zum Teil an der U1 und an den Straßenbahnlinien 2 und

O. Demnächst verlegen die Wiener Linien 2,2 Kilometer Straßenbahnschienen, um dann die neue Straßenbahnlinie 12 direkt durchs Nordbahnviertel zu ziehen. Darüber hinaus haben die meisten neuen Viertel Carsharing-Plätze und eine gute Radinfrastruktur. Privat-Pkw verschwinden also immer mehr, und das macht Sinn für die Umwelt. In den neuen Entwicklungsgebieten wird, anders als bei der großen Stadterweiterungswelle in der Gründerzeit, das Thema Energie und Wärmeversorgung mitgeplant. Sinnvollerweise gibt es dann gemeinsame Wärmelösungen, die allesamt umweltschonender sind, als wenn jedes Gebäude sein eigenes, individuelles Heizungsoder Kühlungssystem hat. Fernwärme und Fernkälte sind die derzeit modernen Lösungen dafür, oder auch dezentrale Geothermie, bei der die Erdwärme ein ganzes Viertel heizt und kühlt. Wien Energie baut so etwas gerade im großen Stil im neuen Stadtviertel „Village im Dritten“ ein. Die Lösungen, die da entstehen, sind ebenfalls sehr zukunftsweisend. Möglich ist das übrigens, weil die Stadt nicht nur an ihren Rändern – und in den innerstädtischen Brachen – wächst, sondern vor allem auch nach oben. Nicht nur, dass sehr viel verdichtet wird und in den meisten angesagten Innenstadtbezirken so gut wie jeder Dachboden mittlerweile in Wohnraum ausgebaut ist – die Neubauten haben durch die Bank deutlich mehr Geschoße als die alten Wiener

2019

Im Nordbahnviertel gibt es alles, was es für ein gutes Leben braucht: grüner Park, Campus, nachhaltig gebaute Wohnungen.

Gründerzeithäuser. Das ist ökologisch sinnvoll, reduziert die Bodenversiegelung massiv und hilft auch Energie zu sparen, weil man in aneinanderliegenden Wohnungen ja immer für den Nachbarn mitheizt und insgesamt weniger Energie braucht als in frei stehenden Häusern. Wien verbraucht schon jetzt pro Kopf deutlich am wenigsten Energie von allen Bundesländern, mit 19.500 Kilowattstunden pro Einwohner ist der Wiener Energieverbrauch fast um die Hälfte unter dem österreichischen Schnitt. Außerdem ist der Quadratmeterverbrauch pro Person in Wohnungen deutlich geringer als bei Einfamilienhäusern am Land. Wiener*innen, die in einer Wohnung leben, haben derzeit 37 Quadratmeter zur Verfügung.

Dieser Wert schwankt über die Jahrzehnte um gerade mal einen halben Quadratmeter, bleibt also de facto immer konstant. Zum Vergleich: Wer in einem Einfamilienhaus lebt, hat laut Statistik Austria pro Kopf 56 Quadratmeter zur Verfügung.

Auch deswegen hat Wien ökologisch die Nase vorn, und das wird sich in den kommenden Jahren wohl nicht ändern.

Spannend ist übrigens, warum Wien in den kommenden Jahren derartig wachsen wird: Es liegt nämlich nicht wirklich am Zuzug. Aktuell sind es 20.000 Menschen, die pro Jahr zusätzlich in die Stadt kommen, diese Zahl wird schon in den nächsten Jahren laut den

In Favoriten ist mit dem Sonnwendviertel und dem Helmut-Zilk-Park ein nachhaltiges Wohngebiet entstanden.

Prognostiker*innen massiv abnehmen und in 20 Jahren im dreistelligen Bereich liegen. Es ist auch nicht die Binnenmigration in Österreich selbst: Hier ziehen schon heute mehr Menschen aus Wien in die Bundesländer als aus den Bundesländern nach Wien wechseln. Der Grund, warum die Stadt wächst, ist eigentlich ein sehr erfreulicher: Wir werden älter und leben im Durchschnitt deutlich länger. In den kommenden Jahrzehnten wird die Lebenserwartung bei Männern um durchschnittlich elf Jahre steigen, bei Frauen, die schon heute älter werden, um neun Jahre. Und da diese Steigerung der Lebenserwartung durch einen gesünderen Lebensstil ausgelöst wird, sind es auch gute Jahre, die wir dazubekommen: Jahre, in denen sich auch Ältere noch aktiv an der Gesellschaft beteiligen können. In 20 Jahren wird jede*r fünfte Einwohner*in der Stadt über 65 Jahre alt sein, heute sind es knapp mehr als 16 Prozent. Das wird man in den kommenden Jahren auch im Straßenbild sehen. Und zwar vielleicht noch schneller als in einem Stadtentwicklungsgebiet.

einer idealen el alle a an e en ra in einer ier el nde errei ar ein n ere rin a er r ie ei ien e e da n en ern i nd e e ell

Die Challenge i ni h in in en an eine e i en r ein

Sondern ein Sel e i a hen

TEXT & FOTOS: SABRINA KRAUSSLER

Supermarkt

Nur zwei Straßen entfernt, und hier kauf ich alles, was ich zum Leben brauche.

3

MINUTEN

Schönbrunn

Der Park ist gut erreichbar, mit ein bisschen Augenzudrücken auch der Tiergarten.

9 MINUTEN

MINUTEN

3

MINUTEN

Kaffeehaus

Kein Morgen ohne meinen Kaffee – knapp liegt auch das Lieblingscafé in meinem Radius.

Yoga

Mehrmals die Woche Yoga im 6. Bezirk? Geht sich auch locker aus!

MINUTEN

Cocktailbar

Zur besten Freundin geht es sich nicht aus, für einen Drink treffen wir uns auf halbem Weg.

3

MINUTEN

MINUTEN

Arbeitsplatz

Okay, das geht sich auch mit Öffis nicht ganz aus. Aber im Home Office ist’s auch super.

MINUTEN

Lieblingslokal

Ich liebe die thailändische Küche, glücklicherweise habe ich einen Thai ums Eck.

Unsere Autorin wohnt seit Kurzem im 15. Bezirk – ganz in der Nähe des Schwendermarkts. „Eine bunte Gegend mit viel Lebensqualität und allem in der Nähe, was man braucht.“

Mein Sofa ist ein schöner Ort. Es ist groß und gemütlich, und man hat alles im Blick: den Fernseher, die Küche, die Nachbarn, und wenn ich den Kopf im richtigen Winkel nach oben richte, sehe ich sogar den Sternenhimmel, ich habe nämlich ein Dachfenster. Es gibt Tage, da mag ich es gar nicht verlassen.

Manchmal muss ich aber. Wegen des Jobs. Oder wegen Behördenwegen. Oder, angenehmer: weil ich einkaufen möchte oder zum Sport, weil ich Freunde treffe oder ins Kino will. Wie toll wäre es, wenn ich dann nicht weit weg müsste? Weil alles, was man braucht, in der Nähe liegt? Genau darum dreht sich das Konzept der sogenannten 15-Minuten-Stadt des Städteplaners Carlos Moreno. Es besagt, dass in den Städten der Zukunft alles innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein muss. Das soll nicht nur die gefühlte Lebensqualität der Menschen steigern, sondern auch gut für die Umwelt sein, weil es weniger Verkehr gibt. Auch Wien ist gerade dabei, dieses Konzept zu übernehmen. Aber wer weiß, vielleicht ist die 15-Minuten-Stadt schon näher, als wir alle denken?

Ich wohne im 15. Bezirk. Es ist eine bunte Gegend mit sehr viel Lebensqualität. Rund um mein Wohnhaus gibt es Lokale, Restaurants mit den unterschiedlichsten Küchen und auch lustige und coole Bars. Der Meidlinger Markt ist in der Nähe, das Raimund Theater, auf der Äußeren Mariahilfer Straße gibt es jede Menge Geschäfte, und alles, was es dort nicht gibt, bekommt man in der ShoppingMeile des Westbahnhofs. Das alles kann ich zu Fuß erreichen, 15 Minuten brauche ich da nur, wenn ich sehr angeschlagen bin. Apropos: Eine Querstraße neben meiner Wohnung gibt es ein Fitnessstudio, in der anderen Richtung einen Technoclub.

Bus, Bim, Rad, zu Fuß: Unsere Autorin hat den 15-MinutenRadius getestet.

Ich nehme eine Stoppuhr, drücke auf Start und gehe los zum Supermarkt. Bis ich das Einkaufskörberl in der Hand habe, dauert es drei Minuten, davor bin ich an einer Drogerie vorbeigegangen und auch an zwei Bushaltestellen. Das ist deutlich näher, als ich gedacht hatte. Auf dem Weg in den Supermarkt hab ich übrigens einen Park durchquert, dort gab es einen Kinderspielplatz (brauche ich noch nicht) und einen Basketball-Court (brauche ich nicht mehr). Grün ist es auf jeden Fall, und das, obwohl ich eigentlich in einer vergleichsweise betonlastigen Gegend lebe. War das Glück bei der Wohnungssuche? Oder leben wir in einer 15-Minuten-Stadt, ohne es zu wissen?

Wenn man ein paar der wichtigsten Faktoren anwendet, dann sieht es in Wien ganz gut aus. Mehr als 50 Prozent Wiens sind öffentlich zugängliche Grünflächen. Laut Untersuchungen der Stadt leben zwei Drittel der Wiener*innen weniger als 250 Meter von einer Grünanlage entfernt. Es gibt 700 Schulen, strategisch vor allem dort gelegen, wo Familien wohnen, es gibt 44 Krankenanstalten und dazu noch pro 1000 Einwohner:innen 6,75 Ärzte. Die vielleicht interessanteste Zahl kommt aber von den Wiener Linien: 98 Prozent der Einwohner:innen leben weniger als 300 Meter von der nächsten Öffi-Haltestelle entfernt. Und spätestens über die Öffis erweitert sich der Radius enorm.

Wenn ich Fahrrad oder Öffis dazunehme, dann wird mein Grätzl extrem groß – vor allem, wenn ich die beiden Verkehrsmittel kombiniere. Ich schaffe es bis in mein Yogastudio im 6. Bezirk und auch zum Naschmarkt. Der Türkenschanzpark und die Donauinsel bleiben zwar außer Reichweite, dafür ist der Park von Schönbrunn erreichbar – und mit ein bisschen Augenzudrücken sogar der Zoo.

In 15 Minuten deckt man dank der Öffis von den allermeisten Adressen einen Radius ab, der mehr Einwohner*innen hat als die allermeisten österreichischen Städte. Und auch wenn es in meinem Fall nicht ganz klappt (zur Adresse meines Arbeitgebers brauche ich etwas mehr als 20 Minuten), für die allermeisten Wiener*innen ist sogar der Arbeitsweg recht kurz: 12 Prozent der Einwohner*innen arbeiten in ihrem Wohnbezirk, weitere 19 Prozent in einem angrenzenden. Als „Pendeln“ kann man das nicht wirklich bezeichnen.

Wien ist ein Dorf, und je länger ich versuche, in einer 15-Minuten-Stadt zu leben, desto mehr merke ich es. Es gibt wirklich so gut wie alle Dinge, die mich interessieren, innerhalb dieses Radius, sogar ein Schwimmbad. In meinem Dorf gibt es nur ganz wenig nicht: Das Burgtheater liegt außerhalb, und auch zur Austria-Wien komme ich nicht (warum sollte ich auch). Aber je länger ich meinen Versuch mache, desto mehr komme ich drauf, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Die 15-Minuten-Grenze beschränkt das Angebot an Freizeitaktivitäten etwas, es nimmt ein bisschen etwas vom Überangebot einer Millionenstadt. Und wollen wir nicht ohnehin manchmal, dass jemand für uns Entscheidungen trifft und Dinge kuratiert? Bei fünf neuen Clubs, die es gefühlt jede Woche zu entdecken gilt, muss ja irgendjemand eine Auswahl treffen – und warum sollte das nicht die Entfernung von meinem Sofa sein?

Das Dorf Wien ist so groß, dass einem darin nie fad wird. Und das ist vielleicht der größte Unterschied zum Leben am Land. Ich weiß das: Früher war ich in 15 Minuten von meinem Sofa schon im Nachbarort. Da wollte man aber wirklich nicht hin.

Die Challenge? Nicht in 15 Minuten das Ziel zu erreichen, „sondern ein Selfie im Bus zu machen, das nicht verwackelt ist“.

Die Stadt der kurzen Wege i

Was wären die Wiener*innen ohne ihr Grätzl? Genau, nichts – und was ihnen heute schon enorm wichtig ist, soll in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen, denn der Lebensmittelpunkt wird sich in Zukunft noch stärker dorthin verlagern: Arbeiten, einkaufen, wohnen, zur Schule oder zum Arzt gehen, ein bisschen Kultur – so gut wie alle Bedürfnisse des täglichen Lebens sollen in einem Radius von 15 Minuten gedeckt werden. Mit den Öffis, dem Rad oder zu Fuß. Dazu gehört nicht nur, dass die Stadt auf umweltfreundliche Mobilität setzt durch den weiteren Ausbau der Öffis und Sharing-Angebote, sondern auch, dass Grätzl in ihrer Gestaltung neu gedacht werden, indem sie grüner und sicherer werden. Das lädt nicht nur zum Verweilen ein, sondern hilft auch dem Klima: Die Umgebung wird kühler, die Luft sauberer.

or ie li h gena

drei ahren og n er or in die he der ilgra ga e nd da i i en in eine der gr en n ra r r ro e e der S ad an ann a h agen r og in eine ahn a elle ier hrei er er die or eile eine ran or de S hla i er en er

Als ich das erste Mal in unsere neue Wohnung kam, roch es nach frischem Lack und Neuanfang. Meine Freundin war hochschwanger, durfte nichts mehr heben, das schwerer war als ein Sack Karotten, was für mich bedeutete, dass ich allein aus zwei Wohnungen eine machen durfte. Es war März 2021, und der U-Bahn-Bau bei der Station Pilgramgasse hatte vor einem Monat begonnen. In einigen Jahren, nämlich 2028, sollen sich hier die U2 und die U4 treffen, was für Menschen wie mich ziemlich super ist, plötzlich statt einer zwei U-Bahnen vor der Haustür zu haben. Und außerdem würden so der Umwelt zuliebe endlich auch ein paar Autos verschwinden – Win-win also. Aber bis es so weit ist, dauert es noch ein bisschen.

Als wir einzogen, war unser Kind noch nicht mal geboren, in meinen Gedanken war es aber schon das Maß für die Zeit, die wir noch in

„Wie schlimm ist das schon mit der Baustelle?“, wollte ich wissen. Der große Mann mit der tiefen Stimme merkte, dass es nur eine richtige Antwort gibt: „Kaum zu hören.“

einer Baustelle verbringen würden: Was würde es alles können, wenn zum ersten Mal eine U2 unter unserem Haus durchfährt? Gehen und sprechen auf jeden Fall, in die Volksschule und auf die Toilette gehen? Na hoffentlich. Taylor Swift super finden? Sehr wahrscheinlich.

Die Wohnung war noch fast leer, als der erste Bagger unter dem Fenster unseres zukünftigen Schlafzimmers anrückte. Mit der Waschmaschine auf den Oberarmen kam ich mit einem Nachbarn ins Gespräch: „Wie schlimm ist das schon mit der Baustelle?“, wollte ich wissen. Der große Mann mit der tiefen Stimme merkte, dass es jetzt nur eine richtige Antwort gibt und sagte: „Kaum zu hören.“ Ich war guter Dinge. Meine Freundin sagte am selben Abend, dass sie gar nicht lärmempfindlich sei (stimmt nicht), ich war froh darüber, endlich eine passende Wohnung gefunden zu haben (stimmt). Und außerdem, so realistisch schätzten wir die Lage

ein, hätten wir bald Herausfordernderes zu bewältigen als etwas Lärm vor der Haustür.

Wenn ich jetzt auf die vergangenen drei Jahre zurückblicke, muss ich allerdings zugeben, dass uns das, was vor unserem Fenster passierte, nicht immer ganz egal war. Wir sahen, wie ewig alte Bahnschienen unter der Straße zum Vorschein kamen, wir spürten, mit einem Säugling am Schoß, den Boden und die Wände zittern, als Pfähle 40 Meter in den Boden gedrückt wurden. Wir wachten auf, weil eine riesige Bohrmaschine wie aus dem Nichts vor unserem Fenster auftauchte, und fragten uns, warum wir als Menschheit zwar mit einer Raumstation im Weltall kommunizieren können, es aber auf einer Baustelle nicht möglich ist, sich anders als mit Brüllen und Hupen zu verständigen, auch nicht um vier Uhr morgens. Immerhin, denke ich mir manchmal, haben wir schon einiges miteinander erlebt, die Wohnung, die U-Bahn-Bau

stelle und wir. Oder wie sagt man so schön? No good story starts with someone eating a salad.

In unserem Stiegenhaus hingen Zettel, auf denen die Wiener Linien informierten, was in den kommenden Monaten alles passiert. Irgendwas mit Zwischendecken stand da, ich weiß es nicht mehr genau. Aber da stand auch, dass man sich bei ihnen melden kann, wenn man Fragen hat oder irgendwelche Anliegen. In schwachen mentalen Momenten hätte ich Fragen gehabt, aber ich bin da nicht so. Weil: Wie groß ist die Chance, dass der Mann am Baustellentelefon unseretwegen loszieht, um Walkie-Talkies für die Arbeiter zu kaufen? Aber nachdem ich jetzt so lange zusehen konnte, wie hier aufgerissen, gebohrt, gestemmt, gegraben, gebaggert und wieder zubetoniert wurde, war ich neugierig geworden. Also lud ich mich für diese Geschichte bei Gerald Mitterer ein, der von seinem Schreibtisch ungefähr denselben Blick auf die Baustelle hat wie ich von meinem Bett. Gerald ist Bautechniker bei den Wiener Linien und kümmert sich bei der Station Pilgramgasse darum, dass das, was sich die Planer ausgedacht haben, auch umgesetzt wird.

Auf einem riesigen Plan, der vor seinem Büro hängt, zeigt er mir, wo was gebaut wird. „Magst wissen, wie es jetzt unter deinem Haus aussieht?“, fragt er. Sicher mag ich. Ein paar Minuten später betrete ich mit Gummistiefel, Helm und Warnjacke das erste Mal die Baustelle. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich, nachdem wir uns drei Jahre verpasst haben, endlich meinen Mitbewohner kennenlernen. Von meinem Fenster aus sehe ich immer nur ein kleines Loch, durch das Erde nach oben gereicht wird. Jetzt sehe ich direkt vor meinen Zehenspitzen, dass dieses Loch mittlerweile fast 35 Meter in die Tiefe führt. Überhaupt

iNext Stop:

Zukunft

Elf zusätzliche Streckenkilometer und zwölf neue

U-Bahn-Stationen:

Das soll durch die neuen Abschnitte der U2 und U5 bis 2032 realisiert werden. Eine besonders zentrale Rolle für den öffentlichen Verkehr in der Stadt werden die vier U-Bahn-Knoten spielen, die durch den Bau entstehen. Einer davon wird die Station Pilgramgasse sein. Bereiche, die bisher nur mit dem Bus oder der Straßenbahn erreichbar waren, werden durch den U2/U5-Bau erschlossen. Das Projekt ermöglicht außerdem 300 Millionen zusätzliche ÖffiFahrten im Jahr.

ist alles viel größer, als ich es mir von oben ausgemalt hatte. Die Baustelle sieht aus wie ein riesiger, auf mehreren Ebenen ausbetonierter Keller – nur ganz unten kratzen zwei Bagger weiter lehmigen Boden aus dem Schacht.

Wir gehen gemeinsam durch den Untergrund. Gerald erzählt, wo die Stationsröhren hinkommen, wo später die U-Bahn fahren wird und wie präzise und strukturiert die Unternehmen, die hier den Auftrag haben, arbeiten müssen. Er führt mich in eine Zwischenebene, in der sich vor uns ein runder Gang aufmacht. Wir machen ein paar Schritte hinein. „So, jetzt stehen wir genau unter deiner Wohnung“, sagt Gerald. Später, erklärt er mir, wird es ein Lüftungsschacht sein. Wir sprechen über seine Erfahrungen mit anderen Anrainer*innen, die grundsätzlich viel Verständnis hätten, weil auch sie den Sinn dahinter sehen würden, über betroffene Eigentümer*innen und natürlich darüber, was der UBahn-Bau für die Zukunft der Stadt bedeutet: „Wir müssen es schaffen, aus einer autofreundlichen Stadt eine fußgängerfreundliche Stadt zu machen“, sagt er. Und das gehe nun mal am besten mit einer U-Bahn. Wieder zu Hause, schaue ich

aus meinem Schlafzimmerfenster. Der Kran hebt eine Fuhre an lehmigem Bodenmaterial aus dem Schacht, der Lkw zum Abtransport steht schon bereit. Ich denke darüber nach, dass wir nicht immer nur freundlich darüber gesprochen haben, was vor unserer Tür passiert. Und muss schmunzeln, als mir einfällt, dass uns die Baustelle, so blöd das klingt, sogar die Eingewöhnung im Kindergarten erleichtert hat. Als dort nämlich direkt daneben ein Haus abgerissen wurde, schliefen die meisten Kinder der Gruppe wahnsinnig schlecht. Nur unseres wachte nur einmal kurz auf, blinzelte mit den Augen, murmelte: „Ah, nur die Baustelle“ – und war sofort wieder weg.

Es sind noch vier Jahre, bis vor dem Fenster unseres Schlafzimmers alles fertig ist. Dann hüpfen wir aber aus der Haustür in die U-Bahn-Station und können uns aussuchen, wo wir sehr schnell und sehr umweltfreundlich hinwollen. Das ist eine schöne Perspektive. Und ein gutes Gefühl. Weil aus der Psychologie weiß man ja, dass es einfach schön ist, sich als Teil des großen Ganzen zu fühlen. Und was gibt es viel Größeres als ein neues U-Bahn-Kreuz?

an h al lohn e i h die er e i e e h eln eil an Dinge dann ein i hen ander ieh or alle dann enn an ien ie ein ogel e ra h e Dann ieh an eine S ad die i er ei er h a en de en Sie a den olgenden Sei en

1 Seit 5. Oktober 2013 hält die U2 auch direkt vor der Seestadt, mit direktem Blick auf den spektakulären See. Es ist die einzige Station in der Seestadt.

4 Was wäre ein Stadtviertel ohne eigenes Mobilitätszentrum? Im WIPARK-Servicecenter findet jede*r Hilfe, der einen Stellplatz für sein Auto sucht. IN DER SEESTADT

2 Im Technologiezentrum „tz2“ erforscht die „Aspern City Research“ (ASCR) die nachhaltige Nutzung einer Gewerbefläche im laufenden Betrieb.

3Auch Kindergarten und Volksschule gibt es hier – und zwar im Campus Seestadt. Und auch hier wird zu nachhaltiger Energienutzung in Räumen geforscht.

1

Direkt an der ältesten Straße der Leopoldstadt liegt die U2-Station Taborstraße. Und dank Nordbahnviertel & Co ist sie mittlerweile eine wichtige Verkehrsachse.

2 Wer schon mal durch den 2. Bezirk Richtung Gaußplatz geradelt ist, hat bestimmt das eine oder andere E-Auto hier rumstehen sehen. Zum Auftanken.

3

Dafür, dass im Grätzl auch alle gut mit Strom versorgt sind, sorgt das Umspannwerk Leopoldstadt, gut versteckt hinter dem Campus Leopoldstadt.

4Was haben Parlament, Rathaus und Ringturm gemeinsam? Sie liegen am Ring, ja, aber noch etwas: Sie werden von hier aus nachhaltig gekühlt. Mit Fernkälte.

4

1

Das „Cape10“ ist ein in Wien einzigartiges Sozialprojekt. Und es ist auch in Sachen Umwelt sehr nachhaltig: Es wird mit Fernkälte gekühlt und hat eine PV-Anlage am Dach.

2

Seit 2019 fährt der D-Wagen bis ins Sonnwendviertel – und das auf umweltfreundlichen Grüngleisen. Sieht hübsch aus und kühlt die Umgebung.

4 Unter dem Bahnhof gibt’s viel Platz, und den nutzen die Wiener Stadtwerke für ihre WIPARK-Garagen: 350 Autos haben hier Platz, und 34 E-Autos können auftanken. DER FAVORIT FAVORITEN

3 Hier steht eines der ältesten Umspannwerke der Stadt: Das UW Favoriten dient aufgrund seiner Bauweise auch oft als Filmkulisse.

a en nd i en r nd a ole ar eln hin er ra einen ien riedh e ha en eine gro e n al aherhol ng ge ie e r die e enden Da hil a h de li a

Seit Kurzem bietet der Zentralfriedhof markierte Laufstrecken an, in verschiedener Länge. Und auch Urban Gardening ist mittlerweile am Friedhof angekommen (Bild re.).

Ein Montagvormittag Anfang Mai. Über dem Zentralfriedhof in Wien-Simmering ist keine Wolke zu sehen, ein leichter Wind kühlt auf angenehme Frühlingstemperaturen, und vor dem Tor 2 bleiben zwei Radfahrer stehen. Die Köpfe sind rot, die Leiberl nass, die beiden lassen sich völlig erschöpft auf die Wiese fallen und trinken mit gierigen Schlucken aus ihren Wasserflaschen. Sind die beiden falsch abgebogen, oder warum sind sie sonst hier an diesem Ort, der ja jetzt keine klassische Radfahrstrecke ist? Nein, die beiden sind genau richtig da, wo sie gerade sind.

Der Wiener Zentralfriedhof ist der zweitgrößte Friedhof Europas, seine Gesamtfläche beträgt 2,5 km². Zum Vergleich: Das sind sehr, sehr viele Fußballfelder, genau genommen fast 300. 330.000 Gräber gibt es hier, darunter fast 1.000 Ehrengräber, insgesamt sind mehr als drei Millionen Menschen hier begraben. Zu Fuß kommt man hier recht leicht ins Schwitzen, das gesamte Areal bei einer Wanderung zu erkunden, ist fast unmöglich, außer man ist sehr motiviert und nicht nur früh auf, sondern auch sehr schnell zu Fuß. Deshalb ist es auch keine Seltenheit, dass sich Menschen auf ihr Rad setzen, um den Friedhof zu entdecken – E-Bikes kann man vor Ort sogar ausleihen. Und zwar nicht nur als Zubringer zu den entfernteren Gräbern, sondern auch als Sportgerät. Auspowern am Friedhof? Ganz genau, das ist am Zentralfriedhof nicht nur möglich, sondern auch sehr gewünscht. Wenn das Wetter passt, trifft man hier nicht nur Radler*innen, sondern genauso Menschen, die Ausgleich beim Nordic Walking beziehungsweise beim Joggen suchen. Und weil die Nachfrage immer größer wurde, gibt es am Zentralfriedhof sogar zwei sogenannte Bewegungsarenen: die „Silent Run Route 1“ mit zwei Kilometer Länge und die „Silent Run Route 2“ mit fünf Kilometer Länge. Sie führen mitten durch die hübschen Alleen, vorbei an Gräbern und Bäumen, vorbei am „Park der Ruhe und Kraft“, wo sich Menschen neben den

Naturgräbern auf Bänken entspannen – und manchmal sieht man von weitem auch den einen oder anderen Trauerzug, direkt vorbei kommt man aber nicht, weil die Routen extra so angelegt sind, um nicht zu stören.

Leben und Tod liegen hier mittlerweile nah beieinander, aber in Wien war das ja irgendwie schon immer so. Die Stadt ist nämlich um ihre Friedhöfe gewachsen, das geht aus der Geschichte hervor. Und deshalb waren ganz viele Parks, die wir heute kennen, früher einmal Friedhöfe. Der Währinger Park im 18. Gemeindebezirk zum Beispiel, der Streckerpark in Hietzing oder der Hans-Hirsch-Park in Floridsdorf am Gelände des ehemaligen Donaufelder Friedhofs. Sie wurden Anfang des 19. Jahrhunderts geschlossen und in Parkanlagen umgewandelt. Das wird dem Zentralfriedhof nicht passieren, aber verändern wird auch er sich. In einer Stadt der Zukunft ist er nicht nur ein Erinnerungs-

ort für unsere Toten, sondern auch ein Naherholungsgebiet für alle Lebenden. Und womit man sich erholt, das hängt ganz von der eigenen Lust und Laune ab.

Die Idee, Menschen wieder mehr an die Friedhöfe zu binden, steht auch hinter der Kooperation der Friedhöfe Wien und den „Ackerhelden“. Das Team bewirtschaftet seit 2021 ein Feld, nur ein paar Meter vom Tor 2 entfernt. Das Feld liegt ein bisschen abseits der Gräberreihen, und es sieht doch ganz anders aus als alles andere am Friedhof. Schaufeln, Rechen und Scheibtruhen stehen herum, es gibt sogar

eine kleine Laube, die alle Ackerhelden benützen dürfen. Wer ein Grab auf einem der 46 städtischen Friedhöfe hat, kann sich hier eine 24 m2 oder 40 m2 große Parzelle anmieten und hier eigenes Gemüse anbauen, Erdäpfel, Rote Rüben, Gurken, Paprika, alles in Bioqualität. Mitbringen muss man gar nichts, das Feld wird von den Ackerhelden vorbereitet, Utensilien, vom Gartenhandschuh bis zum Spaten, gibt es vor Ort. „Die Menschen, die sich hier zum Garteln treffen, sind jung und alt“, erzählt Rita Himmel, Sozioökonomin und eine der Gründer*innen der Ackerhelden. „Manche kommen mit ihrer Familie. Wir haben aber auch alleinstehende Frauen und Männer oder Personen, die kürzlich einen Menschen verloren haben, die

Auch der letzte Weg wird nachhaltig

hier Trauerbewältigung machen.“ Garteln am Friedhof, das klingt für manche wahrscheinlich im ersten Moment befremdlich, aber das ist es nicht, sagt Himmel: „Gartenarbeit ist eine bedächtige Arbeit – sie erdet, man entspannt sich.“ Im Fokus steht hier vor allem der Gedanke der Kreislaufwirtschaft, „und das passiert ja am Friedhof auch, nur in einem anderen Sinn“, so Himmel. Mittlerweile ist ihr Projekt so erfolgreich, dass man auch auf dem Areal des Friedhofs Südwest in Meidling ackert – heuer soll noch ein drittes Projekt dazukommen.

Aber warum liegt die Zukunft eigentlich genau hier, wo Menschen ihre letzte Ruhe finden, und nicht in den großen Parks in der Stadt? Das liegt am Klimawandel, sagt Meteorologe Herbert Formayer von der Universität für Bodenkultur in Wien: Friedhöfe kühlen ihre Umgebung besser ab als Parks im innerstädtischen Raum, meint er: „Umgerechnet können Friedhöfe eine Reduktion von drei Tropennächten im Sommer bewirken.“ Formayer hat das in einer Langzeitstudie nachgewiesen. Der Begriff „Grünoase“ ist also tatsächlich richtig. Das kommt wiede-

Der Trend geht rechtzeitig zum 150-Jahr-Jubiläum des Zentralfriedhofs nicht nur hin zu mehr Freizeit, sondern auch hin zu mehr Verbundenheit mit der Natur bei der Bestattung selbst: Immer mehr Menschen suchen nach Alternativen zu einer herkömmlichen Bestattung, einfach weil sie sich nachhaltigere Wege wünschen, bestattet zu werden. Auf dem Wiener Zentralfriedhof hat man deshalb nun einen eigenen Bereich geschaffen, in dem erstmalig Särge in einer Naturbestattungsanlage beigesetzt werden können. Hier sind ausschließlich Bio-Särge erlaubt, also Särge, die ohne Metalle oder Synthetik-Einsätze hergestellt wurden. Auch Bio-Urnen sind in der neuen Gruppe erwünscht. Naturgräber gibt es in Wien bereits auf sieben städtischen Friedhöfen.

rum den Menschen in der Umgebung zugute. Die an Friedhöfe angrenzenden Straßen und Wohngebiete haben geringere Temperaturen als eher dicht besiedelte Plätze in der Stadt.

Friedhöfe helfen auch bei Starkregen und Gewittern – die aufgrund der heißen Sommer zunehmen und heftiger werden: „Bei Starkniederschlägen können Friedhöfe große Wassermassen aufnehmen, weil sie gut im Boden versickern“, so der Forscher. Untersucht werden der Meidlinger und der Sieveringer Friedhof: „Würde man hier asphaltierte Wege in Naturwege umwandeln, käme das der Umgebungstemperatur zugute.“ Am Zentralfriedhof sind es vor allem die Bäume, die ihre Umgebung kühlen – rund 17.000 stehen auf dem ganzen Areal. Formayer: „In der absoluten Zahl ist das nicht viel. Aber die gefühlte Temperatur ist bis zu fünf, sechs Grad niedriger – und das ist in den bevorstehenden Hitzesommern enorm viel.“

Vor allem dann, wenn man Sport machen will –und das noch länger.

a eine er nder ng iellei h a einen o den e a h in 3 ahren no h ge en ird Denn nein die n li he n elligen ird ni h alle ga en r n erledigen Die o der n ind n er hiedli h ir ha en ier e e lari h a ge hl nd einen ar en ign ng e en i el

Gleisbauarbeiter*in oder Wasserstofftechniker*in, 3D-Entwickler*in oder Friedhofsgärtner*in: Das sind vier von Dutzenden Jobs, die im Universum der Wiener Stadtwerke in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Warum das so ist, das liegt bei manchen auf der

Hand, bei anderen muss man vielleicht ein bisschen nachdenken (oder die Story über die Naherholungszone Zentralfriedhof ab Seite 40 lesen, Anm.)

Aber Fakt ist: Es gibt diese Jobs, und es wird sie auch in Zukunft noch geben. Sogar häufiger als bisher. Doch abgesehen davon: Wie wäre

es mit einem von diesen Berufen? Falls Sie Lust auf Veränderung haben, sich aber nicht ganz sicher sind, welcher Job etwas für Sie sein könnte, dann machen Sie doch einfach den Test auf den kommenden Seiten. Er kann durchaus erhellende Antworten geben. Und falls nicht: Witzig ist er definitiv.

FRAGE

Es ist Sonntagabend. Wie bereiten Sie sich auf die Arbeitswoche vor?

A Ich stemme noch ein paar Gewichte.

C Ich checke den Wetterbericht.

D Ein paar Folgen „Big Bang Theory“ glotzen ist immer gut.

FRAGE 3

Und welche Musik im Ohr?

A Binaural-Beats zur Konzentrationssteigerung.

B Alles von Taylor Swift.

C Indie forever.

des

B Ich lese noch schnell die aktuelle Ausgabe des „Journal of Virtual Reality“.

FRAGE 2

Endlich Montag! Sie

Endlich Montag! Sie machen sich auf den Weg ins Büro. Was haben Sie immer dabei?

A Einen Regenschutz.

B Eine Packung Magnesium.

C Meinen Laptop.

D Meine ausgedruckten Excel-Sheets von der Vorwoche.

FRAGE 4

Wie sieht Ihr Büroschreibtisch aus?

D Die Pommesgabel ist mein Markenzeichen.

A Sauber. Ich halte mich ja an die Clean Desk Policy.

FRAGE

Okay, es ist erst 10.30 Uhr, die Kolleg*innen checken trotzdem schon die Menükarte fürs Mittagessen. Wo essen Sie mit?

A Ich habe mein Mittagessen selbst gekocht.

B Gesund und leicht, damit ich mich nachher noch gut konzentrieren kann.

C Ich spare gerne, es soll günstig sein.

In der Küche erzählt eine Kollegin von ihrem Maturajubiläum. Müssten Sie noch einmal antreten, für welches Fach entscheiden Sie sich?

A Mathematik.

B Biologie.

FRAGE hlt äum. ch?

D Chemie.

C Sport und Darstellende Geometrie.

ar Pflanzen und meine oskanne mit Kaffee stehen rum. te auf Ordnung, r ets h aus? h an die

B Das Genie beherrscht das Chaos.

C Ein paar Pflanzen und meine Thermoskanne mit Kaffee stehen rum.

D Ich achte auf Ordnung, halte sie aber für überbewertet.

D Deftig, ich brauche Kraft für den Nachmittag.

FRAGE 6

Das Essen muss warten, Sie stehen unerwartet vor einer ziemlich herausfordernden Situation. Wie reagieren Sie?

A Ich bin so fokussiert auf meine Arbeit, ich krieg das gar nicht mit.

B Ich habe Nerven aus Stahl, es gibt nichts, was mich aus der Ruhe bringt.

C Ich überlege erst, wie viel ich falsch machen kann, und entscheide dann.

D Mir ist lieber, das übernimmt jemand anderer.

Sie entdecken ein Jobinserat. Eine sehr gut bezahlte Stelle, die vom Schreibtisch aus erledigt werden kann. Man muss dabei aber viel rechnen, koordinieren und Studien erstellen. Interessant für Sie?

A Nein, ich will ordentlich anpacken.

B Ich arbeite gerne vom Schreibtisch aus und entwickle Ideen für neue Projekte. Könnte ich mir ansehen.

C Definitiv, ja!

D Gar nicht draußen zu arbeiten, wäre nichts für mich.

FRAGE 8 ste

Was würden Sie in Sachen Nachhaltigkeit in einer Millionenstadt wie Wien am ehesten angehen?

A Ich würde mich um die Artenvielfalt kümmern.

B Nachhaltige Mobilität würde bei mir an oberster Stelle stehen.

FRAGE 9

Ihre Kolleg*innen schätzen Sie für Ihre Arbeitsweise. Die ist …

A Ruhig und bedächtig, ich kann auch gut allein arbeiten.

B Ich übernehme gerne die Führung, mag es anspruchsvoll und arbeite gerne im Team.

C Dynamisch und aktiv – und immer vorausschauend.

D Neugierig und immer am Puls der Zeit.

C Ich würde mir ans unse

D Das weit

Ich würde mir ansehen, wie alternative Technologien unseren Alltag erleichtern können. Das Öffi-Netz weiter ausbauen.

Bevor Sie ins Wochenende gehen, checken Sie Ihren Terminkalender. Nächste Woche steht ein Teambuilding-Event an: Wildwasser-Rafting.

Bevor Sie ins Wochenend N TbildiE W

A Super! Endlich mal Abwechslung, und noch dazu an der frischen Luft, sonst sitze ich eh nur vorm Rechner.

B Bin kein großer Fan, aber was sein muss, muss sein.

C Ein bisschen mehr Action könnte schon sein!

D Auch hier rechne ich mir erst die Wahrscheinlichkeit zu kentern und zu ertrinken aus, bevor ich zusage.

2

Zu Hause steht dann Netflix auf dem Programm. Sie müssen sich für eine*n Filmheld*in entscheiden!

A Marty McFly forever!

B Joaquin Phoenix in „Her“.

C Ganz klar: Iron Man.

D Ich bin Team Wonder Woman.

an.

Für jede von Ihnen gegebene Antwort gibt’s eine Punkteanzahl. Die Gesamtpunkte können Sie im Feld rechts eintragen. Welcher Jobtyp Sie sind, erfahren Sie rechts bei der Auflösung.

0–17 PUNKTE

IT-Visionär:in

KI kannten Sie schon vor allen anderen, Chat GPT war fast schon ein alter Hut für Sie, und in Sachen Virtual Reality macht Ihnen niemand was vor: Wer einen Computer-Profi sucht, ist bei Ihnen richtig. Sie leben und arbeiten am Puls der Zeit – technische Innovationen und Softwarelösungen sind Ihr Steckenpferd. Ein Job an der frischen Luft muss nicht unbedingt sein. Beste Voraussetzungen also, um zum Beispiel als 3D-Developer*in anzuheuern.

18–36 PUNKTE

Das Ass im Garten

Ein ganzer Tag vorm Schreibtisch? Nein, danke! Sie sind ein Naturmensch und leben das auch in Ihrem Job. Wo andere schon am Basilikumpflänzchen scheitern, geht es bei Ihnen erst richtig los. Sie haben einen grünen Daumen und garteln mit voller Hingabe. Sie arbeiten gerne für sich, sind aber, wenn’s drauf ankommt, Teamplayer. Zuleidetun können Sie auch keiner Fliege etwas – probieren Sie’s mal als Friedhofsgärtner*in.

37–55 PUNKTE

Da stimmt die Chemie

Sie haben kein Schultrauma aus dem Chemieunterricht, das Periodensystem können Sie im Schlaf – und Sie haben immer schon gerne zu Technologien, die gerade erst im Kommen sind, geforscht. Sie sind schnell im Denken und gut in der Teamarbeit, Grün ist Ihre Lieblingsfarbe, und zwar nicht nur am Fußballplatz, sondern vor allem im Job: Warum also nicht als Projektentwickler*in für grünen Wasserstoff anheuern?

56–72 PUNKTE

Am richtigen Gleis

Sie sind der Mensch, der im Freundeskreis angerufen wird, wenn der nächste Umzug bevorsteht und geschleppt werden muss. Ihre Freund*innen wissen, dass Sie auch im Job anpacken, nur rumsitzen geht für Sie gar nicht. Sie wollen anspruchsvolle körperliche Arbeit. Selbst wenn es mal brenzlig wird, macht Ihnen das nichts aus. Das richtige Profil, um es als Gleisarbeiter*in zu probieren und sich um das Öffi-Netz zu kümmern.

Sie machen das Stadtbild nicht nur grüner und hübscher, sie leisten vor allem einen enormen Beitrag zu Artenvielfalt und Klima, schon jetzt und auch in Zukunft. Was so eine Fassadenbegrünung alles kann? Das haben wir uns angeschaut.

Wären alle Fassaden Wiens mit Grün bewachsen, könnte der CO2-Ausstoß von 110.000 Pkw kompensiert werden.

Ein hervorragender Wasserspeicher: Ein Quadratmeter Fassadenbegrünung kann die Füllmenge einer Badewanne aufnehmen. Das sind rund 137 Liter.

Ein Quadratmeter begrünte Fassade bindet pro Jahr 2,3 Kilo CO2.

Ein Zuhause für Insekten: Rund 30 Wildbienenarten wurden an grünen Fassaden in Wien dokumentiert.

Natürliche Klimaanlagen:

Grüne Fassaden können die gefühlte Temperatur um bis zu 13 Grad senken.

TEXT: SANDRA JUNGMANN

EKletterpflanzen können bis zu zehn Dezibel Lärm verschlucken.

Saubere Luft: Die Pflanzen nehmen CO2 auf und produzieren Sauerstoff. Dadurch kann Feinstaub um bis zu 60 Prozent verringert werden.

feu, Hortensien, Wilder Wein, Hopfen, Kletterrosen, Brombeeren oder Blauregen: Die Auswahl an Pflanzen, die sich hervorragend als Fassadengrün eignen, ist enorm. Am Umspannwerk der Wiener Netze in der Zedlitzgasse im 1. Wiener Gemeindebezirk wächst seit 2019 der Blauregen. Er ist nicht nur sehr robust, er kommt auch weit nach oben: Bis zu 20 Meter kann er entlang einer Fassade raufklettern, wenn die Konstruktion passt. Gepflanzt wurde er in geräumigen Trögen, damit sich die Wurzeln gut entwickeln können. Schließlich ist so eine Fassadenbegrünung ja für die Ewigkeit gedacht, nicht nur, weil sie hübsch anzusehen ist, sondern vor allem, weil sie dem Klima hilft und Insekten ein Zuhause bietet. Wie zum Beispiel gefährdeten Wildbienenarten, die sich in Grünflächen wie diesen wieder ansiedeln können. Egal von welcher Sorte.

ie erden ir ohnen nd n d r h die S ad e egen ie erden ir hei en gi e einen S er ra o nd erden ir in n ehr al n r ein r hen i reden nnen ir ha en n er innen e eil n ragen ge ell he en die n alle e re en

Unsere Stadt steht vor Veränderungen. Schaffen wir das?

P H Es stimmt, dass große Herausforderungen vor uns liegen. Für vieles brauchen wir neue Lösungen, die aber nicht auf individueller Ebene allein machbar sind. Etwa im Bereich Sanierungen. Eigentümer*innen und Nutzer*innen sind gefordert, an einem Strang zu ziehen. Damit das passiert, müssen wir Räume schaffen, wo wir uns mit Themen gemeinsam auseinandersetzen können.

Mehr Miteinander als Gegeneinander?

P H Es geht darum, einen Interessensausgleich zu finden. Sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen bedeutet, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, nicht nur selbst betroffen sein. Gerade innerhalb eines Grätzls kommen oft sehr unterschiedliche Interessen zusammen: Neubau und Altbau, Familien und Ältere, Autofahrer*innen und Fußgeher*innen. Mehr Miteinander verhindert das Auseinanderdriften der Gesellschaft.

Petra Hendrich Gründerin von realitylab, das unter anderem partizipative Stadtentwicklung begleitet.

Was bringt es, wenn Bürger*innen bei Entscheidungen mitreden?

P H Der Vorteil ist langfristig, weil die Ergebnisse besser mitgetragen werden. Wenn Bürger*innen in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, verstehen sie plötzlich, wie kompliziert und langwierig Lösungen sein können. Und die Identifikation mit einer Entscheidung oder eines Stadtteils ist höher.

Erzeugen Diskussionen nicht auch viel Frust?

P H Partizipation darf nicht als Konsum verstanden werden. Außerdem ist es wichtig, dass Entscheidungsträger*innen klar kommunizieren, um welche Art der Partizipation es sich handelt, also wie und wobei genau mitbestimmt werden kann.

Wo ist Bürger*innen-Partizipation sinnvoll?

P H Im eigenen Grätzl gibt es viele Fragen, die sich Bürger*innen in Bezug auf die Zukunft stellen: Was brauche ich in der Nähe? Wie kann ich mich erholen? Wie werde ich mich fortbewegen, wenn Autofahren möglicherweise teurer wird? Hier ist Partizipation sinnvoll.

Anna Gantner Projektleiterin Wärmepumpen bei Wien Energie.

Wiens Wärmeversorgung beruht auf fossilen Brennstoffen. Welche erneuerbaren Energiequellen ersetzen Gas und Öl?

A G Eine große ungenutzte Wärmequelle einer Großstadt wie Wien ist Abwärme aus industriellen Prozessen. Das ist Wärme, die sowieso entsteht. Diese Abwärme lässt sich mithilfe von Wärmepumpen recyceln und in die Fernwärme einspeisen.

Wo liegen in Wien Abwärmequellen, die in Zukunft unsere Wohnungen heizen könnten?

A G Sie liegen dort, wo viel gekühlt werden muss. Kühlung erzeugt Abwärme. Das ist etwa bei Rechenzentren der Fall. In Floridsdorf befindet sich die größte Serverfarm Österreichs, wo Videos großer Streaminganbieter gespeichert werden. Mit der Abwärme dieses Rechenzentrums wird seit Kurzem die benachbarte Klinik über eine unterirdische Leitung beheizt. Bis zu 70 Prozent der benötigten Wärme des Krankenhauses können so gedeckt werden. Davor wurde diese Wärme in die Luft geleitet.

Kann Fernwärme künftig komplett klimaneutral erzeugt werden?

A G Das Ziel ist es, die Fernwämeversorgung bis 2040 zu dekarbonisieren. Das Recycling von Abwärme ist ein Baustein. Es gibt aber auch noch Erdwärme. Wien hat das Glück, dass es im Untergrund ein großes Reservoir an heißem Thermalwasser gibt, das in mehreren Tausend Meter Tiefe gespeichert ist.

Wir werden Wien mit Thermalwasser beheizen?

A G Ja. Da es sich um sehr große Anlagen handelt, dauert es aber noch ein paar Jahre, bis sie in Betrieb gehen können. Die Planungen dazu laufen. Derzeit wird schon oberflächennahe Erdwärme genutzt.

Bald werden wir gleich viel Energie fürs Kühlen wie fürs Heizen brauchen. Wie werden wir Gebäude kühlen?

A G Wir bauen derzeit das Netz an umweltfreundlicher Fernkälte stark aus.

Kann man in Wien 2050 noch gut leben, wenn die Sommer so heiß sind? Oder besser aufs Land ziehen?

M Z Ich bin überzeugt, dass viele Menschen 2050 in Städten leben werden. Aber: Bis dahin muss ein großer Umbau Wiens stattgefunden haben, damit wir es gut aushalten. Die Konzepte, wie Städte bei steigenden Temperaturen lebenswert bleiben, liegen auf dem Tisch.

Wie können wir uns das Stadtbild Wiens in der Zukunft vorstellen?

M Z Oberflächen müssen massiv entsiegelt und begrünt werden. Das Schlagwort „Raus aus Asphalt“ ist enorm wichtig. Es braucht viel mehr Grün, bodengebundene Vegetation, Verschattung durch Bäume. Das Regenwasser muss in der Stadt gehalten werden, damit es verdunsten und kühlen kann. Warum das so wichtig ist? Der

Ar Archchititekekt t (e (ein i sz s ue ueins A Arrchittek e tu tur) r un und Ex E peertrte e fü für r kl klim i affre r un u dl d ic iche h s Ba Baue u n unnd d Wo W hn h en en.

Markus Zilker Architekt (einszueins Architektur) und Experte für klimafreundliches Bauen und Wohnen.

Temperaturunterschied zwischen einer Grünfläche und einer asphaltierten Fläche beträgt zwischen 20 und 25 Grad. Das ist gigantisch.

Wie werden wir wohnen?

M Z Rund 90 Prozent der Häuser, in denen wir in den nächsten Jahrzehnten leben, sind bereits gebaut. Das heißt, wir werden nicht sehr viel anders wohnen als jetzt. Die zentrale Bauaufgabe der nächsten Jahre – es sind nur mehr 16, bis wir 2040 die Klimaneutralität erreichen sollten – ist es, den Bestand so umzubauen, dass die Emissionen auf ein Minimum beschränkt werden.

Wie werden alte Häuser zukunftsfit?

M Z Die Emissionen im laufenden Betrieb müssen reduziert werden und aus erneuerbaren Quellen kommen – also alles, was Strom und Wärme betrifft. Außerdem braucht es einen radikalen Schwenk: weg von Baustoffen, die viel CO2 erzeugen, wie Zement und Beton, hin zu erneuerbaren, nachwachsenden Materialien.

Das Haus der Zukunft ist aus Holz?

M Z Holz ist ein toller Baustoff, der CO2 sogar speichert. Aber es gibt noch mehr solcher Zukunfts-baustoffe: etwa Stroh als Dämmstoff. Stroh ist derzeit ein Nebenprodukt der Landwirtschaft, es wächst lokal und jedes Jahr nach. Österreich könnte 90 Prozent des Bedarfs an Dämmstoffen durch Stroh decken. Derzeit werden aber hauptsächlich erdölbasierte Kunststoffe wie Polystyrol eingesetzt, das derzeit nicht recycelt werden kann.

Christina KonecznyErlmoser Projektleiterin bei den Wiener Linien.

Wird es in Zukunft mehr Öffi-Linien geben?

C K E Ja, ganz sicher. Vor allem bei Straßenbahnen wird das Netz laufend an die Stadterweiterung angepasst. Linien werden verlängert, und neue Linien kommen dazu.

Braucht es auch neue U-Bahn-Linien für Wien?

C K E Mit dem Bauprojekt der U2xU5 gelingt ein großer Meilenstein. Damit das U-Bahn-Netz auch künftig für eine Millionenstadt funktioniert, ist es auch zentral, bestehende U-Bahn-Linien zu modernisieren.

Müssen wir uns in den nächsten Jahren auf viele Baustellen einstellen?

C K E Wir versuchen, die Bauarbeiten so gut wie möglich ohne Störungen für den laufenden Betrieb umzusetzen. Unser größtes Projekt ist derzeit die Sanierung der U4 bis Ende 2025. Danach werden wir voraussichtlich die Modernisierung einer weiteren U-Bahn-Linie in Angriff nehmen.

Welche Investitionen braucht das Öffi-Netz noch?

C K E Die Modernisierung der Straßenbahn-Remisen zum Beispiel. Wir haben heute Niederflurfahrzeuge, die einen größeren Auslenkungsradius haben als ältere Modelle. Wir bauen die Remisen so um, dass möglichst viele Straßenbahnen darin Platz haben, und bringen sie auf den neuesten Stand der Technik.

Elektro oder Wasserstoff? Womit werden die Busse der Stadt unterwegs sein?

C K E Die Wiener Linien verfolgen das klare Ziel, die Busflotte ganzheitlich zu dekarbonisieren. Im 23. Bezirk, genauer gesagt in Siebenhirten, haben die Wiener Linien kürzlich ein neues Kompetenzzentrum für E-Mobilität eröffnet. Bis 2025 sollen in Wien 60 E-Busse unterwegs sein. Parallel testen wir wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Ab 2025 wird die Linie 39A von Heiligenstadt bis Sievering mit zehn H2-Bussen befahren werden.

Wird es irgendwann Wasserstoff-Pipelines quer durch Wien geben?

H M Ja. Die Herausforderung besteht darin, den in Wien produzierten Wasserstoff (H2) dorthin zu transportieren, wo dieser gebraucht wird. Deswegen braucht es ein Netz. Dafür müssen nicht unbedingt neue Leitungen gebaut werden. Denkbar ist auch, schon bestehende Gasleitungen zu nutzen.

Wie schwierig ist es, grünen Wasserstoff lokal zu erzeugen?

H M In Simmering, am Campus der Wiener Netze, nahm kürzlich die erste H2Erzeugungsanlage in Wien den Betrieb auf. Mit Elektrolyse wird Wasser unter Einsatz von Strom in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Wien will ausschließlich grünen Wasserstoff produzieren. Das bedeutet, dass dafür gewisse Mengen an erneuerbaren Stromquellen wie Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft verfügbar sein müssen. Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, die zentrale Wasserstoff-Drehscheibe im Osten Österreichs zu werden und die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken: von der Produktion über die Verteilung und Speicherung bis zur Nutzung.

Wo wird Wasserstoff eingesetzt?

H M Etwa in Industriesektoren, die nicht elektrifiziert werden können. Oder im Schwerverkehr, bei Lkw und Bussen. Gerade im Verkehr ist bei hohen Leistungsanforderungen ein Wasserstoffantrieb sehr effizient. Die neue H2-Erzeugungsanlage kann täglich umgerechnet bis zu 60 Wasserstoff-Busse oder Lkw mit grünem Wasserstoff versorgen.

Könnten auch Gaskraftwerke mit grünem Wasserstoff betrieben werden?

H M Das ist gut möglich. 2023 etwa verlief ein Betriebsversuch bei der Gasturbine im Kraftwerk Donaustadt erfolgreich: Dem üblicherweise eingesetzten Erdgas wurden 15 Volumsprozent Wasserstoff beigemischt. Der Anteil soll in weiteren BVersuchen erhöht werden.

Wann wird grüner Wasserstoff so günstig sein wie fossile Brennstoffe?

H M Derzeit wird die Anlage mit grünem Strom optimal bewirtschaftet. Ab 2025 werden wir uns zusätzlich mit der Abwärmenutzung der Anlage beschäftigen.

Helmut Meixner Geschäftsführer der Wiener Wasserstoff Gmbh, in der alle Fäden zusammenlaufen, um die Wasserstoffstrategie der Wiener Stadtwerke umzusetzen.

Oder vielleicht auch nicht.

Was he te nseren lltag esti t ist ald l ngst ergessen da r nnen wir ns ei anderen Dingen gar nicht orstellen ohne sie z le en n n t ist alles ganz anders a er eine ngst das war eigentlich i er schon so Welche Dinge werden wegges lt nd was hat eine Chance z lei en

SILBERPFEIL

5%Chance, in der Zukunft noch vorhanden zu sein.

Seit mehr als 50 Jahren flitzt der „Typ U“ in mehreren Versionen durchs U-Bahn-Netz, jetzt ist damit bald Schluss: Seit den frühen 2000ern investieren die Wiener Linien in barrierefreie und klimatisierte Fahrzeuge. Der Silberpfeil ist nicht mehr State-of-theArt und so darf mit jedem neuen Fahrzeug ein Silberpfeil in Pension. Und die ist in diesem Fall das Verkehrsmuseum in Erdberg.

HÄUSER OHNE PV-ANLAGE →

30%Chance, in der Zukunft noch vorhanden zu sein.

Dass eine PV-Anlage am Dach sinnvoll ist, hat sich schon rumgesprochen. Dass es nicht sinnvoll ist, die Heizung auf 30 Grad aufzudrehen, während man nicht daheim ist, auch. Trotzdem gibt es Menschen, die beim Verlassen der Wohnung die Heizung aufdrehen. Es wird also auch in Zukunft Häuser ohne PV-Anlage geben. So sind wir eben.

PARKTICKET AUS PAPIER →

2% Chance, in der Zukunft noch vorhanden zu sein.

Wo steht das verdammte Auto? Wie heißt die Straße? Und wie die Garage? Vor allem im Urlaub haben uns Parktickets schon oft aus der Patsche geholfen, weil sie wie ein Notizzettel funktionieren. Lange wird es diesen Luxus aber nicht mehr geben. Wo das Auto steht, müssen wir uns also merken. Oder ins Handy notieren.

5% Chance, in der Zukunft noch vorhanden zu sein.

Die hohe Zeit von Gasthermen neigt sich dem Ende zu. Ursprünglich sollten sie bis 2040 aus allen Wohnungen verpflichtend verschwunden sein. Ganz so hart kommt es jetzt zwar nicht, nichtsdestotrotz wollen Stadt und Bund raus aus dem Gas, und zwar auch in privaten Wohnungen.

60%Chance, in der Zukunft noch vorhanden zu sein.

In Zukunft wird durch unsere Wohnungen viel weniger Gas fließen als jetzt, deshalb brauchen wir auch nicht mehr so viele davon. Der gute alte Stromzähler wird uns demnächst überhaupt endgültig verlassen –und durch Smartmeter ersetzt sein.

40%Chance, in der Zukunft noch vorhanden zu sein.

Es gibt Dinge, die sind in Stein gemeißelt, weil sie unveränderbar sind. Geburts- und Sterbetage gehören da definitiv dazu. In Zukunft könnten Grabsteine aber seltener werden und zwar, weil die letzte Ruhe nachhaltig wird. Dank Pilzurnen und -särgen. Statt eines Steines erinnert man den Verstorbenen dann auf nachhaltigen Holztafeln.

20%Chance, in der Zukunft noch vorhanden zu sein.

Der Trend geht seit Jahren zur Scheckkarte, und Autohersteller, die sich ernst nehmen, lassen ihre Autos mit dem Handy aufsperren. Der Autoschlüssel, wie wir ihn kennen, wird es nicht in die weite Zukunft schaffen. Das ist ein bisschen schade – vor allem der Anhänger wegen. Die sagten uns nämlich mehr über die Fahrer*innen als alles andere.

→ ILLEGALE FLYER AUS PAPIER

40%Chance, in der Zukunft noch vorhanden zu sein.

Erst wenn der letzte Baum gefällt, das letzte Plakat gedruckt und die letzte Iceberg-Party in der Arena gefeiert wurde, dann werden die illegalen Plakatierer merken, dass man auf die Verteilerkästen der Wiener Netze in der Stadt keine Plakate kleben darf. IcebergPartys wird es aber immer geben. Die Verteilerkästen auch – die werden sogar mehr.

← TICKETS, TICKETS, TICKETS

80%Chance, in der Zukunft noch vorhanden zu sein.

Wer entspannt öffentlich durch die Stadt reisen möchte, der nutzt den Onlineshop der Wiener Linien und hat sein Ticket bequem am Smartphone überall dabei. Seit 2023 gibt es auch die beliebte Jahreskarte als digitale Version. Die Wiener Linien sind aber für alle da, daher wird es die Ticketautomaten auch in Zukunft geben, für all jene, für die der Onlineshop keine Option ist.

← ZAPFSÄULEN

5%Chance, in der Zukunft noch vorhanden zu sein.

Für Verbrenner gibt es auf dieser Welt keinen Platz mehr. Und wenn kein neuer Treibstoff um die Ecke kommt, der genauso flüssig durch die Zapfsäulen fließt, haben die bald keine Zukunft. Genauso wenig wie die Papiertücher daneben und die Plastikhandschuhe. Weil Strom schmiert nicht. Strom riecht auch nicht. Adios, Zapfsäule. Wir sehen uns im Technischen Museum.

GASHERD →

70%Chance, in der Zukunft noch vorhanden zu sein.

Hobbyköche lieben ihn, weil sie damit die Hitze nicht nur stufenlos einstellen, sondern Töpfe und Pfannen auch viel schneller erhitzen und erkalten lassen können. Wenn man das Gas abdreht, dann ist es nämlich aus. Aber was passiert, wenn wir insgesamt raus aus dem Gas gehen? 50.000 Gasherde gibt es in Wien noch, das ist jeder 20ste Haushalt. Und auch wenn diese in Sachen Klimabilanz nicht so schlimm sind und sogar als energieeffizienter gelten als manche alte Elektrogeräte: Schritt für Schritt werden diese in den kommenden Jahren ausgebaut. Wenn nämlich kein Gas mehr in der Wohnung fließt, dann ist der Ofen aus. In der Gastronomie und in den Profi-Küchen wird das aber anders sein: Spitzenköche werden weiter auf Gas kochen und ihre Herde nötigenfalls mit Gaskartuschen wie bei Campinggrillern versorgen. Zumindest so lange der Vorrat reicht.

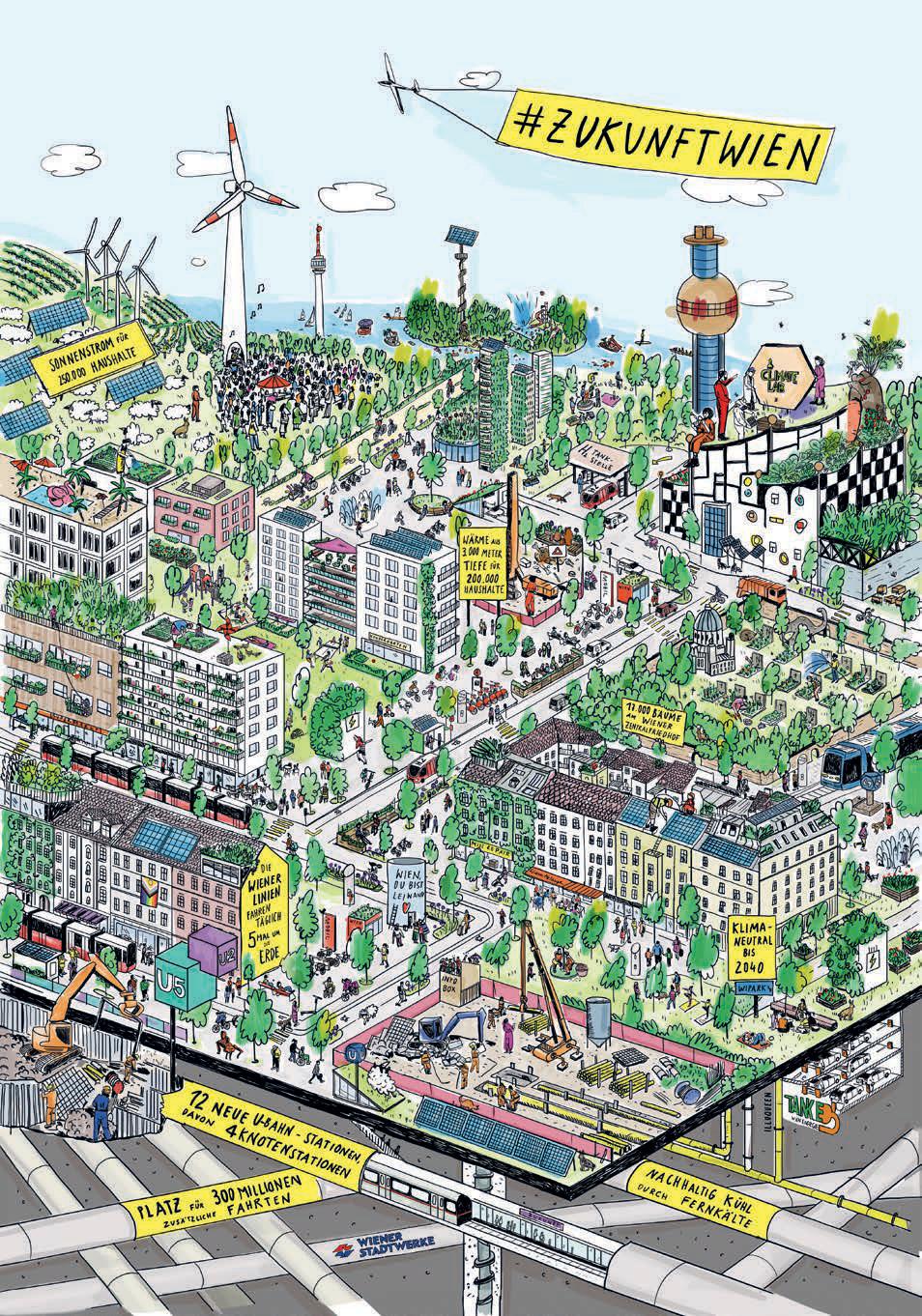

RÄTSEL: AUFLÖSUNG ZUM POSTER

Wie viele Schafe sind ausgebüchst?

Antwort: Zwei

Nachhaltige Sonnenenergie gibt’s dank Photovoltaik: Wie viele PV-Module entdecken Sie? Antwort: Elf 2

Und wo treibt sich der Energy Dog rum?

Antwort: Am neuen U2/U5-Knotenpunkt 3

Wie viele WienMobil-Radstationen sind im Bild verteilt?

Antwort: Drei 4

Wo baut eine Frau in Rot Karotten an?

Antwort: Am Friedhof beim Urban Gardening

Und wie viele Autos tanken an E-Ladestellen? Antwort: Sechs 6

Wo haben die Römer Spuren hinterlassen?

Antwort: Auf der Baustelle

Und wo wird von Balkon zu Balkon telefoniert?

Antwort: Im Holz-Wohnhaus mit Fassadengrün 8

8,8 Milliarden Euro an Investitionen von 2024 bis 2028

1,9 Mrd. Euro Wiener Netze

8,1 Mrd. Euro klimafreundlich

300 Mio. Euro Übrige

Die Investitionen

2 Mio. Kund*innen bekommen Energie

1,23 Mio. Stammkund*innen bei Wiener Linien

600 Lehrlinge, davon 35% Frauen

6 Mrd. Euro Umsatz

4,5 Mrd. Euro Wiener Linien

Wiener Linien fahren 5x täglich um die Welt

2,1 Mrd. Euro Wien Energie

17.000 Mitarbeiter*innen

29.500 Kilometer Leitungsnetze

Die asis r die n t he te gelegt it eine gewaltigen n estitions rogra Die Wiener Stadtwer e neh en da r in den n chsten n ahren ast ne n illiarden ro in die and

50 neue Batteriebusse

10 neue Wasserstoffbusse H

74 neue Straßenbahnen

25 neue U-BahnZüge (X-Wagen)

196 Mio. Euro StraßenbahnErweiterungen

65 Mio. Euro Smart Meter

130 Mio. Euro Geothermie

498 Mio. Euro Umspannwerke/ Trafostationen

112 Mio. Euro Großwärmepumpen

141 Mio. Euro Gleiserneuerung

127 Mio. Euro Wärmenetz

350 Mio. Euro Photovoltaik

277 Mio. Euro Windkraft

444 Mio. Euro sicheres Stromnetz

440 Mio. Euro Müllverbrennung & Kreislaufwirtschaft

207 Mio. Euro Wärme

55 Mio. Euro Fernkälte

GEMEINSAM