Recuperar el siglo perdido de crecimiento

Hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe

William F. Maloney, Xavier Cirera y María Marta Ferreyra

Recuperar el siglo perdido de crecimiento

Este libro, junto con sus contenidos asociados o actualizaciones posteriores, puede consultarse en https://hdl.handle.net/10986/43280.

Escanee para ver todos los títulos de esta serie.

ESTUDIOS DEL BANCO MUNDIAL SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Recuperar el siglo perdido de crecimiento

Hacia economías de

aprendizaje en

América Latina y el Caribe

William F. Maloney, Xavier Cirera y María Marta Ferreyra

© 2025 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

Teléfono: 202-473-1000; sitio web: www.bancomundial.org

Algunos derechos reservados

1 2 3 4 28 27 26 25

La presente obra fue publicada originalmente por el Banco Mundial en inglés en 2025, con el título Reclaiming the Lost Century of Growth: Building Learning Economies in Latin America and the Caribbean . En caso de discrepancias, prevalecerá el idioma original.

El presente documento fue elaborado por el personal del Banco Mundial, con contribuciones externas. Las observaciones, interpretaciones y conclusiones aquí expresadas no son necesariamente reflejo de la opinión del Banco Mundial, de su Directorio Ejecutivo ni de los Gobiernos representados por este.

El Banco Mundial no garantiza la exactitud, la exhaustividad ni la vigencia de los datos incluidos en este trabajo. Tampoco asume la responsabilidad por los errores, omisiones o discrepancias en la información aquí contenida ni otro tipo de obligación con respecto al uso o a la falta de uso de los datos, los métodos, los procesos o las conclusiones aquí presentados. Las fronteras, los colores, las denominaciones, los enlaces, las notas al pie y demás datos que aparecen en este documento no implican juicio alguno, por parte del Banco Mundial, sobre la condición jurídica de ningún territorio, ni la aprobación o aceptación de tales fronteras. La cita de trabajos de otros autores no significa que el Banco Mundial adhiera a las opiniones allí expresadas ni al contenido de dichas obras.

Nada de lo que figura en el presente documento constituirá ni podrá considerarse una limitación ni renuncia a los privilegios e inmunidades del Banco Mundial, todos los cuales quedan reservados específicamente.

Derechos y autorizaciones

Esta publicación está disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO): http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. La licencia Creative Commons Attribution permite copiar, distribuir, comunicar y adaptar la presente obra, incluso para fines comerciales, con las siguientes condiciones:

Cita de la fuente: La obra debe citarse de la siguiente manera: Maloney, William F., Xavier Cirera y Maria Marta Ferreyra (2025), Recuperar el siglo perdido de crecimiento. Hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe, Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, Washington, DC, Banco Mundial, doi:10.1596/978-1-4648-2251-3, licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

Traducciones: En caso de traducirse la presente obra, la cita de la fuente deberá ir acompañada de la siguiente nota de exención de responsabilidad: La presente traducción no es obra del Banco Mundial y no deberá considerarse traducción oficial de dicho organismo. El Banco Mundial no responderá por el contenido ni los errores de la traducción.

Adaptaciones: En caso de que se haga una adaptación de la presente publicación, la cita de la fuente deberá ir acompañada de la siguiente nota de exención de responsabilidad: Esta es una adaptación de un documento original del Banco Mundial. Las opiniones y los puntos de vista expresados en esta adaptación son exclusiva responsabilidad de su autor o de sus autores, y no son avalados por el Banco Mundial.

Contenido de terceros: Téngase presente que el Banco Mundial no necesariamente es propietario de todos los componentes de la obra, por lo que no garantiza que el uso de dichos componentes o de las partes del documento que son propiedad de terceros no violará los derechos de estos. El riesgo de reclamación derivado de dicha violación correrá por exclusiva cuenta del usuario. Si se desea reutilizar algún componente de esta obra, es responsabilidad del usuario determinar si debe solicitar autorización y obtener dicho permiso del propietario de los derechos de autor. Como ejemplos de componentes, se pueden mencionar los cuadros, los gráficos y las imágenes, entre otros.

Toda consulta sobre derechos y licencias deberá enviarse a la siguiente dirección: World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, EE. UU.; correo electrónico: pubrights@ worldbank.org

ISBN (edición impresa): 978-1-4648-2251-3

ISBN (edición electrónica): 978-1-4648-2252-0

DOI: 10.1596/978-1-4648-2251-3

Imagen de la portada: Ramón Oviedo (República Dominicana, 1927-2015), “Sin título”, hacia 1982. Óleo sobre tela, 2,03 m × 3,30 m. © Organización de los Estados Americanos, Colección del Museo de Arte de las Américas. Obsequio de la República Dominicana. Fotografía: Rafa Cruz. Utilizada con autorización. Para volver a utilizar la imagen, se requiere autorización adicional.

Diseño de la portada: Bill Pragluski, Critical Stages, LLC.

Prólogo .........................................................................................................................xiii

Agradecimientos xv

Acerca de los autores ...................................................................................................xix

Abreviaturas y siglas xxiii

Introducción: Hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe ....... 1

........................................................................................................ 1

La región de América Latina y el Caribe ejemplifica la paradoja de la innovación ................................................................................................. 3

Una política de crecimiento del siglo xxi exige estar preparados para ser socios en la frontera tecnológica 4 La política industrial debe ser una política de aprendizaje a nivel nacional .......... 5 Estructura de este volumen 7

................................................................................................................. 10

1 El siglo perdido de América Latina y el Caribe: El fracaso del aprendizaje a nivel nacional ................................................................................................ 13 Introducción 13

La mecánica del crecimiento perdido: La incapacidad de América Latina y el Caribe para adoptar las tecnologías de la Segunda Revolución Industrial 15

Enfrentar la Segunda Revolución Industrial sin preparación: América Latina y el Caribe está rezagada en cuanto a capacidad técnica y empresarial 21

¿Dónde se encuentra hoy América Latina y el Caribe? Todavía atrapada en la paradoja de la innovación ................................................................... 39

Mapeo del sistema nacional de innovación ampliado: Las capacidades y el entorno propicio necesario para el aprendizaje nacional .............................. 45

2

empresas y la difusión y el uso

Brechas en la difusión de tecnología en América Latina ......................................

Barreras a la difusión de la tecnología: Factores internos, la base de las capacidades de la empresa para identificar, adoptar y utilizar tecnologías ....

Barreras a la difusión: Factores externos a la empresa, como el entorno habilitante y los incentivos para la demanda de conocimiento

Anexo 2A: Datos de la encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas utilizados en el capítulo

3 La función de las universidades y los institutos de investigación en las economías de aprendizaje...................................................................

Los resultados en los sistemas educativos y de ciencia y tecnología de América Latina y el Caribe son insatisfactorios ..................................... 116

Los resultados son insatisfactorios porque el diseño y la aplicación de las políticas son deficientes 122

¿Por qué las instituciones de conocimiento de América Latina y el Caribe no son un socio importante para la industria? ........................................... 142

Lograr que las políticas de educación y ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el Caribe sean más favorables a la innovación ............... 151

Anexo 3A: Organismos de ciencia y tecnología de los países de América Latina y el Caribe 166

Anexo 3B: Verificación de la solidez de la asociación entre la calidad de la investigación universitaria y el apoyo a la interacción entre la universidad y la industria en investigación y desarrollo 171

Anexo 3C: Financiamiento otorgado por las instituciones de ciencia y tecnología de América Latina para la investigación y la colaboración entre la universidad y la industria 173

4 Nuevas empresas, nuevos sectores: Desarrollo de economías experimentales y una actividad empresarial de alta calidad ....................... 187

.....................................................................................................

Factores que impulsan la actividad empresarial tecnológica y el ecosistema de emprendedores 193

Entorno propicio para las empresas.................................................................. 204

Facilitar el financiamiento para las etapas iniciales y para hacer frente a riesgos 209

Sólidas organizaciones de apoyo a la iniciativa empresarial .............................. 216

Conclusión 221

Anexo 4A: Organizaciones de apoyo a la iniciativa empresarial en América Latina y el Caribe ..................................................................................... 222

Bibliografía.......................................................................................................

5 Orientaciones para crear economías de aprendizaje .................................... 235

Introducción ..................................................................................................... 235

Desarrollar economías de aprendizaje .............................................................. 236

Los sistemas de innovación que respaldan el aprendizaje deben ser más amplios en América Latina y el Caribe que en las economías avanzadas .... 241

Las instituciones educativas y de investigación son fundamentales tanto para desarrollar capacidades como para respaldar la innovación....................... 243

El desarrollo de capacidades de gestión gubernamental constituye una política clave para el crecimiento 246

Varios puntos de partida pueden ayudar a poner en marcha el proceso de reforma ................................................................................................. 256

Recuadros

1.1 ¿Trampa del desarrollo basada en la cultura o en el aprendizaje? El papel del capital emprendedor.................................................................................... 27

1.2 Corea aplicó la estrategia de acumulación de capacidad de Japón 34

2.1 Digitalización incompleta: ¿Difusión lenta o un estado sin cambios? ............... 64

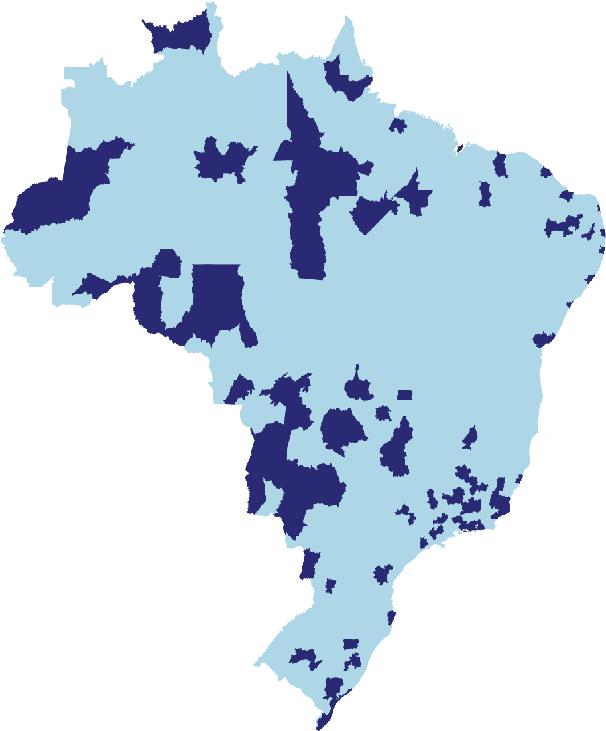

2.2 La expansión de las universidades federales en Brasil 85

2.3 Programa Nacional de Transformación Productiva de Argentina ..................... 92

3.1 Institutos de investigación autónomos y organizaciones de transferencia de tecnología 113

3.2 La interacción entre la universidad y la industria en Estados Unidos.............. 141

3.3 Ejemplos exitosos de intercambio de conocimiento en América Latina y el Caribe............................................................................................ 148

3.4 Formación innovadora en ingeniería en las economías avanzadas .................. 153

3.5 Conformación de redes de investigación de alta calidad en América Latina y el Caribe: La Iniciativa Científica Milenio......................................... 156

3.6 Incentivos para intensificar la colaboración entre las universidades y el sector privado en Finlandia 159

3.7 Buscar formas prácticas de transformar las universidades en motores del crecimiento 164

4.1 ¿Por qué los ingenieros no se convierten en emprendedores de alta tecnología en Guadalajara? ............................................................................. 192

4.2 El efecto de las universidades en el impulso de los recién graduados para fomentar la innovación y crear nuevas empresas ............................................ 199

4.3 El capital de riesgo como facilitador de la adopción de tecnología y elemento de contribución al ecosistema de innovación 211

4.4 InnovaChile y Start-Up Chile .......................................................................... 218

Gráficos

I.1 Vuelven las políticas industriales y las barreras a las importaciones en América Latina ............................................................................................... 6

1.1 La región de América Latina y el Caribe ha mostrado un desempeño insatisfactorio durante más de un siglo ............................................................. 14

1.2 América Latina ha quedado rezagada en la adopción de nuevas tecnologías ...... 16

1.3 Chile pasó de liderar la producción nacional de cobre a depender de la tecnología y el conocimiento extranjero a lo largo de un siglo.......................... 17

1.4 La innovación a nivel nacional se estancó en México con la llegada de los nuevos procesos industriales ............................................................................. 18

1.5 Alrededor del año 1900, América Latina y el Caribe contaba con una capacidad técnica y un nivel de adopción de tecnología inferiores a los de otros países con niveles de ingreso similares................................................. 22

1.6 El aumento de las capacidades técnicas aceleró la adopción de tecnologías ........ 23

1.7 Los inmigrantes y extranjeros impulsaron la industrialización en América Latina y el Caribe alrededor de 1900.................................................. 32

1.8 La calidad de las exportaciones de un país aumenta con el desarrollo económico y los riesgos 41

1.9 América Latina y el Caribe no invierte lo suficiente en conocimiento especializado para ponerse al día tecnológicamente 42

1.10 La intensidad de investigación y desarrollo de los países de América Latina y el Caribe durante el proceso de desarrollo es muy baja.................................. 43

1.11 Aun cuando los países de América Latina y el Caribe aumentan la concesión de licencias para tecnologías extranjeras, su gasto en investigación y desarrollo sigue siendo bajo ........................................................................... 44

1.12 Un sistema nacional de innovación ampliado 46

2.1 Tres brechas obstaculizan la difusión de la tecnología hacia las empresas existentes...........................................................................................................

2.2 La difusión de la tecnología se está acelerando, pero la intensidad de su uso entre las empresas es dispar ............................................................... 59

2.3 La proporción de empresas que utilizan licencias para tecnologías extranjeras es relativamente baja en los países de América Latina y el Caribe ......................................................................................................... 60

2.4 Los países de América Latina y el Caribe muestran un buen desempeño en la difusión de tecnologías relativamente accesibles y económicas................. 61

2.5 Los países de América Latina y el Caribe están rezagados en la adopción de tecnologías de producción avanzada 62

2.6 La brecha digital en la planificación de la producción entre las empresas de Brasil y Chile se explica principalmente por la falta de adopción y de uso productivo 63

B2.1.1 Digitalización incompleta en Brasil ................................................................... 65

2.7 La productividad laboral queda más rezagada con cada brecha sucesiva en la adopción de tecnología ............................................................................. 66

2.8 Las empresas de América Latina y el Caribe con gerentes con formación universitaria que han estudiado en el extranjero y tienen experiencia en grandes empresas adoptan y utilizan tecnologías más sofisticadas ............... 68

2.9 En Brasil, los gerentes con un alto nivel educativo dirigen empresas que crecen e innovan más 69

2.10 En Brasil, las empresas con gerentes de alto nivel de instrucción tienen más probabilidades de patentar y exportar ............................................ 71

2.11 Las empresas que cuentan con trabajadores capacitados para gestionar proyectos de innovación complejos innovan antes y con más frecuencia a lo largo de su ciclo de vida ............................................................................. 72

2.12 Las empresas mejor gestionadas tienen más posibilidades de obtener patentes e invertir en más investigación y desarrollo......................................... 74

2.13 Las habilidades gerenciales son bajas en América Latina y el Caribe 75

2.14 Las brechas en la calidad de la gestión son evidentes en empresas de todos los niveles de sofisticación en varios países de América Latina y el Caribe 76

2.15 Las empresas latinoamericanas tienen un exceso de confianza en su capacidad de gestión ......................................................................................... 79

2.16 Algunas empresas de Brasil y Chile están demasiado confiadas en la sofisticación de su tecnología en comparación con otras empresas del país ...... 79

2.17 El nivel de sofisticación tecnológica y de la actividad de patentamiento de las empresas de Brasil crece a medida que aumenta el tamaño de la empresa y el número de niveles jerárquicos................................................... 83

2.18 La adopción de la planificación de los recursos empresariales aumenta el número de niveles jerárquicos en empresas de Brasil 83

2.19 La oferta de trabajadores con educación universitaria se incrementó tras la apertura de nuevas universidades en Brasil 86

2.20 Una mayor cantidad de instituciones de educación superior incrementa el número promedio de niveles jerárquicos en las empresas ................................. 87

2.21 Los márgenes han sido más altos en América Latina que en otras regiones, pero están convergiendo .................................................................... 88

2.22 La competencia es un factor muy importante para la adopción de tecnología en Chile 89

2.23 Chile tiene una baja proporción de empresas “líderes”, es decir, que promueven la innovación cuando aumenta la competencia .............................. 90

2.24 Las empresas de Brasil y Chile mencionan el riesgo y la incertidumbre como el tercer obstáculo principal a la adopción de tecnología ........................ 94

2.25 El crecimiento de la calidad se correlaciona con la profundidad financiera 95

2.26 La calidad de los mercados financieros de América Latina y el Caribe es bastante baja en comparación con la de otras regiones del mundo ................... 96

2A.1 Tecnologías y funciones generales de las empresas 101

2A.2 Ejemplo de tecnologías aplicadas a funciones empresariales específicas de un sector: Procesamiento de alimentos 102

3.1 Los trabajadores calificados son escasos en América Latina y el Caribe ......... 117

3.2 Las investigaciones son escasas en América Latina y el Caribe ....................... 119

3.3 La investigación tiene escaso impacto en América Latina y el Caribe ............. 120

3.4 Las universidades de América Latina y el Caribe no son innovadoras ............ 121

3.5 Las innovaciones de América Latina y el Caribe tienen poco impacto 122

3.6 Pocos niños saben leer bien en América Latina y el Caribe ............................. 123

3.7 En América Latina y el Caribe, pocos estudiantes secundarios obtienen las puntuaciones más altas en matemáticas .......................................................... 125

3.8 Las universidades de América Latina y el Caribe no producen suficientes graduados de programas de CTIM o de ciclo corto 127

3.9 La región de América Latina y el Caribe forma menos estudiantes de posgrado en Estados Unidos que sus pares................................................. 128

3.10 Pocos estudiantes de América Latina y el Caribe reciben capacitación de primer nivel en CTIM ................................................................................

3.11 En Colombia, pocos estudiantes están preparados para especializarse en las áreas de CTIM 131

3.12 En la mayor parte de América Latina y el Caribe, el gasto en educación está a la par del de otros países 132

3.13 El gasto en investigación y desarrollo en América Latina y el Caribe es bajo y no está orientado a la innovación .................................................... 134

3.14 La interacción entre la universidad y la industria es poco frecuente en América Latina y el Caribe ......................................................................... 137

3.15 Los proyectos de innovación implementados conjuntamente entre la universidad y la industria son escasos en América Latina y el Caribe 138

3.16 La colaboración entre la universidad y la industria en investigación y desarrollo es escasa en los sitios donde la calidad de las instituciones de investigación científica se percibe como baja 139

3.17 Muchos países de América Latina y el Caribe pierden personas altamente calificadas ....................................................................................................... 143

3B.1 El número de patentes conjuntas es menor en los países donde la percepción sobre la calidad de las instituciones de investigación es menos positiva ........................................................................................................... 172

3B.2 En los países donde la calidad de la investigación es más elevada, la interacción entre la universidad y la industria es superior al promedio........... 173

4.1 Las diferencias en la productividad laboral entre los actores nuevos y establecidos son considerables en los países en desarrollo .............................. 189

4.2 La densidad de nuevas empresas es baja en América Latina y el Caribe ........ 191

4.3 Factores que impulsan el arbitraje tecnológico 194

4.4 Los costos de entrada y salida son más altos en los países seguidores que en los de frontera 206

4.5 Las inversiones de capital de riesgo son escasas en América Latina y el Caribe ....................................................................................................... 214

4.6 La densidad per cápita de incubadoras y aceleradoras en América Latina y el Caribe está mejorando en comparación con otras regiones 217

5.1 Existe una estrecha correlación entre el compromiso político con la innovación y el desempeño en esa área en América Latina y el Caribe ........... 253

5.2 La escalera de las políticas 254

Mapa

B2.2.1 Los programas de educación superior se expandieron considerablemente en microrregiones de Brasil entre 2000 y 2012 ................... 85

Cuadros

1.1 Tasas de alfabetización alrededor de 1850 y principios del siglo xx 24

3A.1 Organismos públicos de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe ....................................................................................................... 166

3C.1 Financiamiento otorgado por las instituciones de ciencia y tecnología de un conjunto seleccionado de países de América Latina para la investigación ................................................................................................... 174

3C.2 Financiamiento otorgado por las instituciones de ciencia y tecnología de un conjunto seleccionado de países de América Latina para la colaboración entre la universidad y la industria ................................................................... 175

4.1 Eficiencia en el pago de impuestos en América Latina y el Caribe en comparación con otras regiones...................................................................... 207

4A.1 Diez organizaciones de apoyo a la iniciativa empresarial que operan en América Latina y el Caribe ......................................................................... 223

Prólogo

A menudo, los problemas de larga data se combinan con nuevos desafíos y requieren soluciones urgentes. En la actualidad, las tasas de crecimiento económico de la región de América Latina y el Caribe son bajas, y lo han sido durante demasiado tiempo. Esto se traduce en una menor calidad de vida para sus ciudadanos y en perspectivas limitadas para sus hijos. Al mismo tiempo, la región se encuentra frente al desafío de adaptarse a los cambios en el orden del comercio mundial, aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y sacar provecho de sus vastos recursos para llevar adelante estrategias energéticas inteligentes.

En este volumen se sostiene que una de las principales razones del tibio desempeño económico de la región es su incapacidad para “aprender a aprender” y para aprovechar las nuevas tecnologías que impulsan la productividad y generan nuevas áreas de ventaja comparativa. Durante gran parte de los últimos dos siglos, la incorporación de nuevas tecnologías en la región (desde los barcos de vapor hasta las computadoras) ha sido relativamente lenta. Y la situación no ha cambiado en la actualidad, como se observa en los fuertes retrasos en la adopción de tecnologías y en el uso incompleto de las que sí se han incorporado. Tampoco se ha avanzado lo suficiente en la formulación de compromisos para encontrar las tecnologías de frontera del mañana. Actualmente, la inversión de la región en investigación y desarrollo representa solo el 0,62 % del producto interno bruto (PIB), cuatro veces menos que el promedio mundial. La adopción lenta y parcial de nuevas tecnologías explica el 83 % de la divergencia en el aumento de la productividad que se observa entre los países de América Latina y el Caribe y economías avanzadas como España, Japón o Suecia.

Pero la historia no determina el destino, como muestran los ejemplos de países con desarrollo tardío tan diversos como España, Finlandia, Noruega y la República de Corea. Lo que importa para lograr un mañana mejor es lo que se hace hoy. El proceso necesario para convertirse en las llamadas “economías de aprendizaje” llevó siglos en los países avanzados. Pero entre los “tigres asiáticos”, por ejemplo, tomó solo unas décadas. No hay nada que impida a los países de América Latina y el Caribe cambiar hoy su enfoque y adoptar nuevas tecnologías para lograr un mayor crecimiento económico en el futuro.

En el presente volumen se esbozan algunas orientaciones generales para modificar el enfoque. Si se implementaran, podrían transformar las perspectivas económicas de la región a lo largo de varias décadas, ya que los beneficios de las reformas podrían ser enormes. Como complemento necesario de la formulación de políticas favorables al mercado, estas pautas pueden ayudar a los países a reconocer las nuevas oportunidades tecnológicas, elaborar estrategias para aprovecharlas y luego aplicarlas eficazmente. Este proceso requiere un aprendizaje del sector privado, pero también de los Gobiernos. Los Estados deben crear un entorno que facilite la adopción de nuevas tecnologías y luego fomentar el aprendizaje de las empresas y los posibles emprendedores.

Para que las economías logren resultados exitosos, es fundamental que aprendan a adoptar nuevas tecnologías. El fortalecimiento de la capacidad para identificar, adaptar y aplicar nuevas tecnologías es también un complemento clave de cualquier política industrial exitosa. Esto se vuelve aún más cierto a medida que la incorporación acelerada de la inteligencia artificial transforma el modo en que operan las empresas y la manera en que trabajan las personas. Los cambios en la forma de adoptar las nuevas tecnologías pueden generar una gran diferencia en la vida de los ciudadanos de hoy y en la de sus hijos en el futuro. No hay tiempo que perder.

Carlos Felipe Jaramillo Vicepresidente, Oficina Regional de América Latina y el Caribe Banco Mundial

Agradecimientos

Este informe fue escrito por William F. Maloney, Xavier Cirera y María Marta Ferreyra, y es un producto de la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Deseamos agradecer a Tugba Gurcanlar (Banco Mundial) por sus contribuciones en la primera parte del proyecto, por sus aportes al capítulo 4 y por organizar la visita a Argentina; a Marcio Cruz (Corporación Financiera Internacional [IFC]), Yuheng Ding (Banco Mundial) y Antonio Martins-Neto (Banco Mundial) por sus contribuciones al capítulo 2, y a José Andrée Camarena, Puja Guha, Delfina Muller y Gabriel Suárez Obando, quienes brindaron una excelente ayuda en la investigación.

En este volumen se ha sacado provecho de las conversaciones o de las relaciones de colaboración entabladas con numerosos académicos y expertos a lo largo de muchos años: Ufuk Akcigit (Universidad de Chicago), André Alves (Fundação Getulio Vargas), Esteban Anzoise (Universidad Tecnológica Nacional, Mendoza), Patricio Aroca (Universidad Adolfo Ibáñez), Jorge Audy (Pontificia Universidad Católica, Rio Grande do Sul), Edward Beatty (Universidad de Notre Dame), Florencia Barletta (Universidad Nacional de General Sarmiento), José Miguel Benavente (CORFO Chile), Eduardo Bitran (Universidad Adolfo Ibáñez), Georges Blanc (Escuela de Estudios Superiores de Comercio [HEC], París), Nick Bloom (Universidad de Stanford), Diego Comin (Dartmouth College), Chiara Criscuolo (IFC/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]), Augusto de la Torre (Universidad de Columbia), Marcela Eslava (Universidad de los Andes), Gustavo Ferro (Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de

Argentina), Clemente Forero (Universidad de los Andes), Cristóbal García (Instituto Tecnológico de Massachusetts), Michela Giorcelli (Universidad de California, Los Ángeles), Hernando José Gómez (exministro de Planeación Nacional de Colombia y presidente del Consejo Privado de Competitividad), Edwin Goñi (Banco Interamericano de Desarrollo), Juan Carlos Hallak (Universidad de Buenos Aires), Marcelo Knobel (Universidad del Estado de Campinas), Pravin Krishna (Universidad Johns Hopkins), Yevgeny Kuznetsov (Instituto de Política Migratoria), Santiago Levy (Brookings Institution), Marco Llinás (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Patricio Meller (Universidad de Chile), Juan Carlos Navarro (Banco Interamericano de Desarrollo), Mariano Pereira (Universidad Nacional de General Sarmiento), Liz Reisberg (Reisberg and Associates), Juan D. Rogers (Instituto Tecnológico de Georgia), Jamil Salmi (Centro para la Educación Superior Internacional), Daniel Samoilovich (Columbus Association), Paula Toro (Departamento Nacional de Planeación, Colombia; concejala de Manizales, Caldas, Colombia), Felipe Valencia Caicedo (Universidad de Brown), John Van Reenen (Instituto Tecnológico de Massachusetts), Nick Vornotas (Universidad George Washington) y Gavin Wright (Universidad de Stanford).

También agradecemos a los colegas del Banco Mundial y de IFC que han colaborado o han analizado con nosotros estos temas: Andreas Blom, Oscar Calvo, Paulo Correa, Michael Crawford, Marcio Cruz, Katia Herrera Sosa, Leonardo Iacovone, Somik Lall, Daniel Lederman, Kyungmin Lee, Martha Martínez Licetti, José Ernesto López Córdoba, Denis Medvedev, Marcela Meléndez, Suhas Parandekar, Heinz Rudolf, Jésica Torres Coronado y Andrés Zambrano.

Agradecemos asimismo a las entidades que participaron en los seminarios donde se presentaron las primeras versiones o secciones de este volumen: Universidad de Princeton; Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard; Universidad de Notre Dame; Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico de Medellín (Colombia); Escuela Politécnica Nacional de Quito (Ecuador); Universidad de los Andes en Bogotá (Colombia); Capítulo Norteamericano de la Sociedad Econométrica; Centro de Estudios Monetarios y Financieros, y Universidad Católica de Chile.

Agradecemos al Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay y al Uruguay Innovation Hub por organizar conjuntamente la conferencia titulada “¿Cómo repensar la innovación en América Latina y el Caribe?”,

que tuvo lugar en 2024 en Montevideo, donde se dio a conocer de manera informal este volumen. Diversas partes o versiones anteriores de este documento se presentaron también en la Cuarta Cumbre Ministerial sobre Productividad de la OCDE/Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (2022); la conferencia de 2024 de la Asociación Empresarial de América Latina titulada “Innovación para los Ecosistemas Empresariales”, celebrada en la Fundación Getulio Vargas en São Paulo (Brasil); el encuentro de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (RELAI) de 2024 en Santiago de Chile; la conferencia de 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe titulada “Conectando el Reto de la Productividad con las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe”; la conferencia de la Asociación Económica de América Latina y el Caribe de 2023 en Bogotá (Colombia); la conferencia de la Asociación Columbus 2023 en la Pontificia Universidad Católica, Rio Grande do Sul; la reunión anual del Centro Interuniversitario de Desarrollo celebrada en Santo Domingo (República Dominicana) en 2024; el encuentro de la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo en 2024 en Barranquilla (Colombia), y la conferencia de 2024 sobre educación superior de la Universidad Cooperativa de Colombia en Medellín. Agradecemos a los asistentes por sus opiniones y comentarios.

El trabajo también se ha beneficiado con el intercambio con funcionarios responsables de la formulación de políticas y expertos de varios países y regiones que trabajan para mejorar sus ecosistemas de innovación, entre ellos, funcionarios de CORFO en Chile; el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia; el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, la Agencia de Desarrollo Industrial, el Servicio Brasilero de Apoyo a las Microempresas y Pequeñas Empresas y la Empresa Brasilera de Investigación e Innovación Industrial de Brasil; Manizales Más en Caldas (Colombia); Cristóbal García y empresas y funcionarios del sector tecnológico en Guadalajara (México); el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina; el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Perú, y la Misión Internacional de Sabios para el avance de innovación en Colombia.

Por último, quisiéramos agradecer a Jacqueline Larrabure Rivero por su excelente apoyo en el proyecto, a Nancy Morrison por la edición del informe y a Cindy Fisher, Patricia Katayama y Mark McClure por su apoyo en la producción y las adquisiciones.

Acerca de los autores

Xavier Cirera es economista sénior de la Unidad Global de Mercados, Competencia y Tecnología del Banco Mundial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes áreas microeconómicas del desarrollo, entre las que figuran las políticas de innovación y tecnología, la productividad, la dinámica dentro de las empresas y la política comercial. Antes de incorporarse al Banco Mundial, fue investigador del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Sussex. Sus investigaciones más recientes se centran en la medición de la adopción de tecnología en las empresas; los factores determinantes de la innovación y sus impactos, y la relación entre la asignación inadecuada, la productividad y el crecimiento de las empresas. Su trabajo más reciente sobre políticas tiene como eje la evaluación de las políticas sobre innovación y emprendimientos, y dirigió los exámenes del gasto público en ciencia, tecnología e innovación implementados en Brasil, Chile, Colombia y Ucrania. Es coautor de La paradoja de la innovación: Las capacidades de los países en desarrollo y la promesa incumplida de la convergencia tecnológica; A Practitioner’s Guide to Innovation Policy (Guía para profesionales sobre políticas de innovación); The Innovation Imperative for Developing East Asia (El imperativo de innovación para el desarrollo de Asia oriental) y Bridging the Technological Divide: Firm Technology Adoption in Developing Countries (Salvar la brecha tecnológica: Adopción de tecnología en las empresas de los países en desarrollo). Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Sussex.

María Marta Ferreyra es economista sénior de la Unidad de Interacción y Conocimiento Global de la Práctica Global de Educación del Banco Mundial. Anteriormente se desempeñó como economista sénior de la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe. Antes de incorporarse al Banco Mundial, fue miembro del cuerpo docente de la Escuela de Negocios Tepper de la Universidad Carnegie Mellon. Sus investigaciones se especializan en la economía de la educación. Es la autora principal de At a Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean (Momento decisivo: La educación superior en América Latina y el Caribe) y La vía rápida hacia nuevas competencias: Programas cortos de educación superior en América Latina y el Caribe, y coautora de Raising the Bar for Productive Cities in Latin America and the Caribbean (Elevar la vara para generar ciudades productivas en América Latina y el Caribe). Sus trabajos de investigación han versado sobre la elección de centros educativos, la rendición de cuentas y el financiamiento en la educación primaria y secundaria en Estados Unidos; los mercados de cuidado infantil en Estados Unidos, y la educación superior en América Latina y el Caribe. Actualmente dirige un informe mundial sobre educación superior e innovación y brinda apoyo a los equipos operativos de educación superior en América Latina y el Caribe, Europa oriental y Asia central, y en Asia meridional. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas como American Economic Journal: Economic Policy, American Economic Review; Journal of Political Economy y Journal of Public Economics. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Wisconsin-Madison.

William F. Maloney es economista jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Anteriormente fue economista jefe de la Vicepresidencia de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones; economista jefe del área de Comercio y Competitividad, y economista principal del Grupo de Investigación sobre Economía del Desarrollo. Antes de incorporarse al Banco Mundial, fue profesor en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Ha publicado artículos en diversas revistas académicas, entre ellas American Economic Review: Insights, The Economic Journal, Journal of the European Economic Association, Review of Economics and Statistics y The Review of Economic Studies, así como en trabajos relacionados con el comercio y las finanzas internacionales, los mercados laborales de los países en desarrollo, y la innovación y el crecimiento, y ha colaborado en varias publicaciones emblemáticas de la Oficina Regional de América Latina del Banco. Más recientemente, fue coautor de los siguientes documentos: La paradoja de la innovación: Las capacidades de los países

en desarrollo y la promesa incumplida de la convergencia tecnológica; Harvesting Prosperity: Technology and Productivity Growth in Agriculture (Cosechar prosperidad: Tecnología y aumento de la productividad en la agricultura), y Place, Productivity, and Prosperity: Spatially Targeted Policies for Regional Development (Lugar, productividad y prosperidad: Políticas de desarrollo regional focalizadas geográficamente), que forman parte de la serie del Proyecto de Productividad del Banco Mundial, que él dirige. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California en Berkeley.

Abreviaturas y siglas

ALC América Latina y el Caribe

ANID Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CORFO Corporación de Fomento de la Producción

CTIM ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

DARPA Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa de Estados Unidos

EAP Asia oriental y el Pacífico

ECA Europa y Asia central

FGE funciones generales de las empresas

GEM Global Entrepreneurship Monitor

ICM Iniciativa Científica Milenio

IED inversión extranjera directa

IFC Corporación Financiera Internacional

INB ingreso nacional bruto

INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial

IPI institutos públicos de investigación

ISO Organización Internacional de Normalización IyD investigación y desarrollo

MENA Oriente Medio y Norte de África

MIT

Instituto Tecnológico de Massachusetts

N. d. no disponible

NIH Institutos Nacionales de Salud

NSF Fundación Nacional de Ciencias

OAIE organización de apoyo a la iniciativa empresarial

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OIT Organización Internacional del Trabajo

PATSTAT Base de Datos Estadística sobre Patentes

PIB producto interno bruto

PISA Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos

PNTP Programa Nacional de Transformación Productiva

PPA paridad del poder adquisitivo

RAICES Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior

RAIS Informe Anual de Información Social

REAP Programa Regional de Aceleración de Emprendimiento del MIT

RICYT Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología — Iberoamericana e Interamericana—

SA Sistema Armonizado

SNI sistema nacional de innovación

SOFOFA Sociedad de Fomento Fabril

TIC tecnología de la información y las comunicaciones

Unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNL Universidad Nacional del Litoral

Introducción

Hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe

“El conocimiento es un bien gratuito. El mayor costo de su transmisión no radica en su producción ni en su distribución, sino en su asimilación...”.

— Kenneth Arrow1

Antecedentes

La estrategia de crecimiento de la región de América Latina y el Caribe ha pasado a ser objeto de escrutinio. Si bien cada vez hay más evidencias de que los enfoques orientados al mercado producen mejores resultados para el desarrollo que otras alternativas (véase, por ejemplo, Irwin, 2020), es un hecho indiscutible que el crecimiento de la región, incluso en los países con mejor desempeño, sigue siendo demasiado bajo para generar buenos empleos y progreso social. Antes de la pandemia de COVID-19, entre 2010 y 2018, el producto interno bruto creció en promedio un 2,2 %. En la actualidad, las previsiones son apenas mejores: rondan el 2,5 %. Las estimaciones incluidas en el Informe sobre el desarrollo mundial 2024, referido a la trampa del ingreso mediano (Banco Mundial, 2024), sugieren que, sin un aumento adicional de la productividad, un país como Brasil tardaría 30 años en pasar a la categoría de ingreso alto. Además, la economía de la región en general sigue poco diversificada y depende de un pequeño número de productos básicos. Este magro desempeño ha llevado comprensiblemente a cuestionar

las recetas de crecimiento económico convencionales de los últimos 30 años y ha dado nueva vida a las políticas industriales.

Sin embargo, este nivel decepcionante de crecimiento no es un problema reciente, ni sus causas son nuevas, ni es específico de un modelo económico en particular, ni se resolverá volviendo a las políticas industriales mecanicistas del pasado. En el último siglo, la región de América Latina y el Caribe mostró resultados insatisfactorios en la mayoría de los sectores y se ha ido alejando gradualmente de las economías avanzadas que en 1900 mostraban un nivel de ingreso similar. Con excepción de los auges esporádicos impulsados por los precios de los productos básicos, la historia de la región está plagada de oportunidades desaprovechadas de diversificación y aumento de la productividad que se extienden hasta las últimas décadas. En la terminología utilizada en el Informe sobre el desarrollo mundial 2024 (Banco Mundial, 2024), la región ha caído en una persistente trampa del ingreso, que afecta por igual a países relativamente ricos y pobres.

En el presente documento se argumenta que la causa radica en una desconexión fundamental. Los países de la región han fallado en el proceso de convertirse en “economías de aprendizaje”, es decir, en aprender a aprender para poder identificar y aprovechar las oportunidades tecnológicas2 . Este proceso llevó siglos en los países avanzados y, milagrosamente, apenas décadas en los tigres asiáticos. El desarrollo es, fundamentalmente, un proceso experimental de aprendizaje de nuevas tecnologías o ideas que pueden conducir a incrementar la rentabilidad de las empresas ya existentes o a crear otras nuevas y generar áreas con ventajas comparativas. No basta con que la información fluya más libremente, como señala el premio nobel Kenneth Arrow. Los países deben aprender a asimilar estas tecnologías para poder utilizar en su favor la creciente brecha tecnológica entre los países avanzados y los que los siguen, y aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento. Este proceso implica realizar una serie de apuestas informadas, con el consiguiente riesgo, para las que se requiere disponer de un conjunto de capacidades —en forma de capital humano básico, técnico, gerencial y empresarial— en un entorno propicio con mercados de factores y productos que funcionen adecuadamente, así como con instituciones de apoyo relacionadas con el conocimiento y ajenas al mercado, como las universidades y las entidades públicas de investigación. En conjunto, estos elementos determinan la capacidad de un país para absorber tecnología: comprender las nuevas tecnologías, evaluar su rentabilidad en relación con las alternativas ya existentes, financiarlas y aplicarlas durante un período prolongado de gestación, y administrar los riesgos y las posibilidades de fracaso.

Fundamentalmente, estas capacidades e instituciones de apoyo deben evolucionar para comprender y gestionar las crecientes complejidades que surgen a medida que los líderes mundiales en tecnología alcanzan nuevos niveles, es decir, a medida que se expande la frontera tecnológica (Nelson, 2005). En América Latina y el Caribe no evolucionaron, y es muy probable que el siglo perdido de crecimiento haya sobrevenido porque la región enfrentó la Segunda Revolución Industrial desprovista de herramientas: no pudo “aprender a aprender” sobre los nuevos avances que llegaron con ella. A pesar de los notables progresos, la región sigue rezagada. Otros países de rápido crecimiento que antes se ubicaban en el mismo nivel que los de América Latina y el Caribe o incluso por detrás, y en algunos casos producían los mismos bienes que esta región —desde Australia, Finlandia, Noruega y Suecia hasta los milagros asiáticos de Japón, República de Corea y Taiwán (China)— dominaron las tecnologías de frontera y las aprovecharon para generar nuevas empresas y sectores en una carrera por convertirse en socios plenos en la frontera mundial. La incapacidad de la región para seguir el ejemplo de estos países dio lugar a la falta de competitividad, y esta a su vez condujo no solo a un bajo nivel de crecimiento, sino también a una fuerte sensación de dependencia y a demandas de protección que se transformaron en políticas industriales distorsivas que agravaron las deficiencias en la capacidad, en lugar de remediarlas.

La región de América Latina y el Caribe ejemplifica la paradoja de la innovación

Este diagnóstico tiene consecuencias de amplio alcance. En primer lugar, es clave para resolver el problema expuesto en el documento La paradoja de la innovación: Las capacidades de los países en desarrollo y la promesa incumplida de la convergencia tecnológica (Cirera y Maloney, 2017). Los beneficios de la innovación —la adopción de nuevas tecnologías, procesos y productos, así como la invención— pueden ser bastante significativos: en Estados Unidos superan el 55 % (Bloom, Schankerman y Van Reenen, 2013; Jones y Summers, 2020; Lucking, Bloom y Van Reenen, 2019), y pareciera que se incrementan aún más a medida que crece la distancia a la frontera tecnológica, pues llegan al 77 % en el Reino Unido y al 88 % en Italia (Griffith, Redding y Van Reenen, 2004). Sin embargo, la región de América Latina y el Caribe en su conjunto y los países que la integran invierten mucho menos en innovación (sea cual fuere el tipo) que las economías avanzadas. Una explicación de esta falta de inversiones es la ausencia de los factores complementarios (desde crédito hasta mano de obra calificada, financiamiento de riesgo y otros elementos característicos de un entorno propicio) y la presencia de distorsiones en términos más generales,

que reducen el rendimiento previsto de la innovación, cualquiera sea el tipo. De hecho, los beneficios comienzan a caer e incluso se vuelven negativos en los niveles muy bajos de ingresos, donde faltan los elementos más básicos del entorno propicio y el capital humano (Goñi y Maloney, 2017). Por lo tanto, en la agenda del crecimiento sigue siendo esencial la tarea de crear condiciones sanas y favorables al mercado que den lugar a un entorno propicio.

No obstante, el escaso nivel de adopción también se debe en gran parte a las deficiencias en las capacidades de las personas que habitan en estos entornos y de las instituciones de apoyo para identificar, incorporar y utilizar el conocimiento de frontera y aprovechar los productos, procesos y tecnologías nuevos y existentes. En este volumen se utiliza el término “capacidades” para hacer referencia al ingrediente central del crecimiento y el desarrollo de sociedades de aprendizaje. Las capacidades son la habilidad de las empresas y los emprendedores para mejorar sus resultados dado un conjunto determinado de insumos. Estas capacidades se han asociado con la capacidad de gestión y organización como capacidades dinámicas (Teece, Pisano y Shuen, 1997). Más recientemente, Verhoogen (2023) ha ofrecido un abordaje más conciso y formal sobre la capacidad de una empresa en su técnica de producción general, que incluye la capacidad de elaborar productos de mayor calidad (Hallak y Sivadasan, 2013; Sutton, 2007) y su capital organizacional, que abarca los activos intangibles, como las prácticas de gestión o el capital humano. Si bien en la bibliografía se utilizan distintos términos —entre ellos, capacidades tecnológicas u organizacionales—, todos ellos se refieren a una clase amplia de estas capacidades (Cirera, López-Bassols y Maloney, 2016). Su desarrollo y acumulación, así como la presencia de instituciones de apoyo, son los ingredientes clave de las sociedades de aprendizaje, y el tema central de este documento.

Una política de crecimiento del siglo xxi exige estar preparados para ser socios en la frontera tecnológica

¿Qué implica esto para una estrategia de crecimiento adecuada para el siglo xxi , que produzca el máximo beneficio de desarrollo a partir de la transición energética 3 y genere además la agilidad necesaria para hacer frente a un contexto de comercio mundial que cambia con rapidez? Una estrategia de este tipo requerirá un conjunto de reformas que permitan sobre todo el desarrollo de esta capacidad de aprendizaje y la búsqueda activa de la inserción en la economía mundial del conocimiento. Si bien hace 100 años

los países tuvieron la posibilidad de establecer barreras proteccionistas, aprender sobre la marcha y reinventar eficazmente tecnologías de frontera, hoy en día es mucho más difícil.

Como ejemplo cabe citar la actual carrera por dominar la fabricación de chips avanzados. La cooperación entre los líderes del sector en Taiwán (China) con productores de Estados Unidos para transferirles tecnologías avanzadas hace que ese proyecto sea mucho más viable que el de China continental, en el que no se puede contar con esa transferencia (Goldberg y otros, 2024). En el sector de los recursos naturales, el ejemplo análogo es la colaboración de Noruega con Esso para la transferencia de tecnología de exploración con el fin de explotar el petróleo en el Mar del Norte, y luego con Mobil para adquirir conocimiento especializado sobre el desarrollo de yacimientos4, una negociación que implicó el acceso a recursos a cambio de la transferencia de conocimiento técnico y el desarrollo de capacidad de aprendizaje en esos sectores. En términos más generales, es sencillo conceder licencias para obtener las tecnologías necesarias, pero los estudios analizados en este volumen sugieren que en América Latina y el Caribe esas licencias y relaciones de colaboración se aprovechan en menor medida que en otras regiones.

Para aprender a utilizar el conocimiento de frontera y sacar luego provecho de él (ya sea desarrollando proveedores eficientes, creando empresas derivadas de multinacionales o promoviendo el liderazgo de actores nacionales en sectores nuevos), se requiere la participación tanto del país de origen como del receptor. Gran parte del conocimiento es de libre acceso y está subutilizado, como señala Arrow, pero en los casos importantes, quienes poseen esas tecnologías deben ver el valor que tiene para ellos su difusión. Tanto China, con su enorme mercado, como Noruega, con sus preciadas reservas petroleras, pudieron negociar acuerdos de transferencia de capacidades y conocimiento con el tiempo, algo que solo unos pocos países de América Latina y el Caribe podrán replicar. Sin embargo, por el lado de la demanda, los países deben tener como prioridad aprender de la inversión extranjera directa y otras fuentes de tecnología, y desarrollar las capacidades tecnológicas y empresariales para hacerlo.

La política industrial debe ser una política de aprendizaje a nivel nacional

No obstante, en América Latina y el Caribe y en otros sitios se observa una tendencia creciente en la dirección opuesta: el regreso a políticas industriales intervencionistas, que se basan en el uso de barreras comerciales y subsidios

para diseñar un cambio estructural (gráfico I.1). El énfasis en el aprendizaje nacional cuestiona directamente este punto de vista. Si estas políticas intervencionistas no están orientadas por otras que corrijan las deficiencias más profundas en las capacidades, la región nuevamente solo logrará

GRÁFICO I.1 Vuelven las políticas industriales y las barreras a las importaciones en América Latina

Número de medidas

México a. Medidas de política industrial, por país b. Medidas de política industrial, por tipo

Mes de implementación en 2023

India

Chile

Barreras a la importación

Subsidio interno

Subsidio a las exportaciones

Adquisiciones

Localización

Barreras a la exportación Proporción (%)

Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación con información extraída de la nueva base de datos sobre política industrial descrita en Evenett y otros (2024).

Nota: El gráfico muestra el número de medidas de política industrial implementadas o anunciadas cada mes en 2023. IED = inversión extranjera directa.

un cambio superficial, aplicando un barniz de modernidad sin introducir los cambios profundos necesarios para lograr una modernización real que conduzca a un crecimiento rápido y sostenido de la productividad. Estas deficiencias se ponen de relieve en las recientes estrategias que tienen como meta final hacer realidad alguna misión noble, inspirada en los gigantescos esfuerzos encarados por Estados Unidos en la década de 1960 para llevar al hombre a la Luna (Mazzucato, 2021). Dado el dudoso valor económico del alunizaje, se puede argumentar que el objetivo principal de la misión era precisamente mostrar al mundo que Estados Unidos poseía las capacidades empresariales y técnicas sin las cuales fracasará cualquier misión, sea cual fuere el campo. En un nivel más profundo, parte de la naturaleza experimental del desarrollo radica justamente en el descubrimiento de nuevas áreas de ventaja comparativa. Cuanto mayor sea la capacidad del sector privado para emprender el riesgoso proceso de experimentación (aunque esté subvencionado), menor será la dependencia respecto de las capacidades del sector público para elegir. La misión de América Latina debe ser el desarrollo de estas capacidades.

Esto puede ser aun más pertinente en el incipiente sector del comercio de servicios, que en el futuro probablemente cobre más importancia que el de las manufacturas. En este sector, el valor agregado está en relación directa con las capacidades de la fuerza laboral (Baldwin y Forslid, 2023; Nayyar, Hallward-Driemeier y Davies, 2021). El 90 % de las patentes chinas, por ejemplo, corresponde a emprendimientos conjuntos con compañías taiwanesas o estadounidenses, lo que sugiere que deberían considerarse más bien como “exportaciones” de servicios de ingeniería de alta gama (Branstetter, Li y Veloso, 2015). De modo similar, India está pasando de la instalación de centros de atención telefónica a la expansión de sus exportaciones de servicios técnicos con la relocalización en su territorio de las operaciones de empresas estadounidenses de primera línea 5. Con la divulgación de la traducción simultánea impulsada por la inteligencia artificial, se eliminarán las barreras que impiden brindar servicios en todo el espectro, y las capacidades de los trabajadores y las empresas locales de servicios, así como de las instituciones que los respaldan, serán el factor que determinará en qué lugar de la cadena de valor de los servicios podrá insertarse América Latina y el Caribe.

Estructura de este volumen

En el capítulo 1, “El siglo perdido de América Latina y el Caribe: El fracaso del aprendizaje a nivel nacional”, se presenta una visión del desarrollo de América Latina y el Caribe que pone de relieve la incapacidad de la región

para aprender sobre las nuevas tecnologías de la Segunda Revolución Industrial y aplicarlas, lo que, a su vez, le impidió lograr la convergencia de los ingresos con las economías exitosas. A fines del siglo xix y principios del xx , la región incluía varios países de muy buen desempeño, pero luego experimentó un retroceso en las industrias en las que había dominado durante mucho tiempo debido a su incapacidad para emplear las nuevas tecnologías, y no pudo ingresar en los nuevos sectores de la época. A modo de ilustración, en el capítulo se analiza la manera en que, en ese momento crucial, la región definió el siglo siguiente y se la compara con Japón. Mientras que dicho país invirtió fuertemente en el desarrollo de capacidades e instituciones en todo el espectro para convertirse en un socio en pie de igualdad con los extranjeros en la frontera tecnológica, América Latina y el Cribe les cedió sus industrias más rentables.

En el capítulo 2, “Las empresas y la difusión y el uso productivo del conocimiento”, se analiza en qué medida la región adopta hoy en día conocimiento y tecnologías. A partir de datos de la encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas realizada recientemente por el Banco Mundial, se mide la brecha de difusión y se la desglosa en tres componentes: acceso a las nuevas tecnologías, adopción y uso efectivo posterior. En este capítulo se muestra que, si bien algunas tecnologías digitales se están difundiendo con mayor rapidez en la región, hay brechas significativas en el nivel de adopción de tecnologías clave y, lo que es más importante, diferencias considerables en su nivel de uso que podrían implicar el desaprovechamiento de los posibles aumentos de productividad. Posteriormente, se examinan los principales obstáculos que impiden identificar, adoptar y utilizar dichas tecnologías, haciendo hincapié en las limitaciones existentes en las capacidades, que se manifiestan en las habilidades, la calidad de gestión y el capital institucional. Luego, se documentan las formas en que la región continúa rezagada en cuanto a la educación técnica, las habilidades empresariales y las instituciones de apoyo. Por lo tanto, además de la necesidad de seguir mejorando el entorno empresarial, en el capítulo se señalan las áreas de la capacidad de aprendizaje en las que se debe avanzar.

El capítulo 3, “La función de las universidades y los institutos de investigación en las economías de aprendizaje”, se centra en los institutos educativos y de investigación de los sistemas nacionales de innovación de los países de América Latina y el Caribe que sirven para generar capital humano e investigaciones y para difundir las tecnologías y adaptarlas al contexto local, y que actúan como semillero para nuevas industrias. Es necesario

que se comprenda con claridad y se documente que parte de la misión de las universidades, y la misión singular de los institutos de investigación, consiste en resolver las fallas del mercado referidas al conocimiento y respaldar el desarrollo del sector privado; esta es la “tercera misión” de estas instituciones, después de la docencia y la investigación. Esto, a su vez, conlleva la necesidad de generar incentivos para garantizar la calidad de las investigaciones y su pertinencia para el sector privado, y establecer nexos que garanticen el flujo bidireccional del conocimiento. En América Latina y el Caribe, los institutos académicos y de investigación no tienen la calidad adecuada ni cumplen con su tercera misión, lo que conduce a resultados insatisfactorios y a vínculos endebles entre sus actividades de investigación y las necesidades y aplicaciones del sector privado. La causa de los fracasos de la región no radica en que no se hayan implementado políticas para promover la educación, la investigación y el intercambio de conocimiento, sino en las deficiencias de dicha implementación, que careció de una visión estratégica, prioridades claras, escala suficiente y coherencia a lo largo del tiempo y en el espacio.

En el capítulo 4, “Nuevas empresas, nuevos sectores: Desarrollo de economías experimentales y una actividad empresarial de alta calidad”, se analiza por qué, a pesar del vasto potencial del que dispone la región para utilizar la brecha tecnológica en su favor, hay relativamente pocos emprendedores de alta calidad que lo hagan. El capítulo ofrece un marco simple para pensar en lo que el ecosistema emprendedor necesita para fomentar la experimentación, es decir, aprender sobre posibles nuevas empresas o industrias. Este enfoque implica centrarse tanto en el entorno operativo (barreras a la inversión, ausencia de financiamiento para la puesta en marcha y mecanismos de distribución del riesgo, presencia de alternativas menos riesgosas) como en las características y habilidades de los emprendedores, que van desde las actitudes y el conocimiento técnico y administrativo básico hasta las habilidades más difíciles de desarrollar, como las que permiten distinguir buenos proyectos nuevos y gestionar el riesgo y el financiamiento. Se pone de relieve que la aparición de unicornios latinoamericanos (empresas con ingresos superiores a los USD 1000 millones) refleja el surgimiento de emprendedores de alta calidad, pero también la importancia de la experiencia internacional en su formación, así como de las fuentes internacionales de capital de riesgo, factores difíciles de replicar localmente.

El capítulo 5, “Orientaciones para crear economías de aprendizaje”, concluye con las propuestas de políticas.

Notas

1. Citado en el trabajo de Stiglitz y Greenwald (2015, pág. 507).

2. Para consultar un análisis de las economías o sociedades de aprendizaje, véanse Lundvall y Johnson (1994) y Stiglitz y Greenwald (2015).

3. Véase De la abundancia a la gestión inteligente de los recursos naturales Oportunidades para América Latina y el Caribe en la transición energética (Beylis y Lozano, de próxima aparición).

4. Véanse https://equinor.industriminne.no/en/partnerships-for-the-future1/ y https://equinor .industriminne.no/en/statfjord-awarded/. Véase también Ville y Wicken (2013).

5. https://www.nytimes.com/2025/03/26/business/india-jobs-global-capability-center .html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare&sgrp=c&pvid=1F44F 94C-13DF-46A7-AF45-304504B7B07A.

Bibliografía

Baldwin, R., and R. Forslid. 2023. “Globotics and Development: When Manufacturing Is Jobless and Services Are Tradeable.” World Trade Review 22 (3–4): 302–11.

Beylis, G., and N. Lozano. Forthcoming. From Resource-Rich to Resource-Smart: LAC’s Opportunities in the Energy Transition. Washington, DC: World Bank. Bloom, N., M. Schankerman, and J. Van Reenen. 2013. “Identifying Technology Spillovers and Product Market Rivalry.” Econometrica 81 (4): 1347–93.

Branstetter, L., G. Li, and F. Veloso. 2015. “The Rise of International Co-Invention.” In The Changing Frontier: Rethinking Science and Innovation Policy, edited by A. B. Jaffe and B. F. Jones, 135–68. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

Cirera, X., V. Lopez-Bassols, and W. F. Maloney. 2016. Firm Capabilities for Innovation. A Conceptual Framework. Washington, DC: World Bank. Unpublished.

Cirera, X., and W. F. Maloney. 2017. The Innovation Paradox: DevelopingCountry Capabilities and the Unrealized Promise of Technological Catch-Up Washington, DC: World Bank.

Evenett, S., A. Jakubik, F. Martín, and M. Ruta. 2024. “The Return of Industrial Policy in Data.” World Economy 47 (7): 2762–88.

Goldberg, P. K., R. Juhász, N. J. Lane, G. L. Forte, and J. Thurk. 2024. “Industrial Policy in the Global Semiconductor Sector.” NBER Working Paper 32651, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Goñi, E., and W. F. Maloney. 2017. “Why Don’t Poor Countries Do R&D? Varying Rates of Factor Returns across the Development Process.” European Economic Review 94: 126–47.

Griffith, R., S. Redding, and J. V. Reenen. 2004. “Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of OECD Industries.” Review of Economics and Statistics 86 (4): 883–95.

Hallak, J. C., and J. Sivadasan. 2013. “Product and Process Productivity: Implications for Quality Choice and Conditional Exporter Premia.” Journal of International Economics 91 (1): 53–67.

Irwin, D. 2020. “The Washington Consensus Stands Test of Time Better than Populist Policies.” Realtime Economics (blog), December 4, 2020, Peterson Institute for International Economics, Washington, DC.

Jones, B. F., and L. H. Summers. 2020. “A Calculation of the Social Returns to Innovation.” NBER Working Paper 27863, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Lucking, B., N. Bloom, and J. Van Reenen. 2019. “Have R&D Spillovers Declined in the 21st Century?” Fiscal Studies 40 (4): 561–90.

Lundvall, B.-A., and B. Johnson. 1994. “The Learning Economy.” Journal of Industry Studies 1 (2): 23–42.

Mazzucato, M. 2021. Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism. Penguin UK.

Nayyar, G., M. Hallward-Driemeier, and E. Davies. 2021. At Your Service? The Promise of Services-Led Development. Washington, DC: World Bank.

Nelson, R. R. 2005. Technology, Institutions, and Economic Growth. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Stiglitz, J. E., and B. C. Greenwald. 2015. Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress. New York: Columbia University Press.

Sutton, John. 2007. “Quality, Trade and the Moving Window: The Globalization Process.” Economic Journal 117 (524): F469–98.

Teece, D. J., G. Pisano, and A. Shuen. 1997. “Dynamic Capabilities and Strategic Management.” Strategic Management Journal 18 (7): 509–33.

Verhoogen, E. 2023. “Firm-Level Upgrading in Developing Countries.” Journal of Economic Literature 61 (4): 1410–64.

Ville, S., and O. Wicken. 2013. “The Dynamics of Resource-Based Economic Development: Evidence from Australia and Norway.” Industrial and Corporate Change 22 (5): 1341–71.

World Bank. 2024. World Development Report 2024: The Middle-Income Trap Washington, DC: World Bank.

El siglo perdido de América Latina y el Caribe

El fracaso del aprendizaje a nivel nacional

“Subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos”.

[“El subdesarrollo no se improvisa: es el resultado de siglos”.]

—Nelson Rodrigues1

Introducción

En 1850, el ingreso promedio en la región de América Latina y el Caribe estaba a la par del de España, Japón y Suecia: equivalía aproximadamente al 40 % del ingreso de Estados Unidos y era muy superior al de Corea (gráfico 1.1, panel a). Al considerar la evolución posterior, se observa que la cuestión principal del crecimiento no se centra tanto en la década perdida de los años noventa, cuando el ingreso de la región pasó de representar el 30 % al 20 % del de Estados Unidos, sino más bien en por qué, a partir de principios del siglo xx , los países asiáticos y nórdicos, así como las antiguas potencias coloniales de Portugal y España, lograron alcanzar hasta alrededor del 60 % de los niveles de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la posición relativa de la región se mantuvo inalterada.

Cuando se desglosan los datos, el misterio se profundiza aún más, dado que aparecen, por un lado, las figuras destacadas de América Latina (Argentina, Uruguay y, en menor medida, Chile), que alcanzaron alrededor del 60 % de los niveles de ingreso de Estados Unidos y a fines del siglo xix (1890) estaban a la par con Francia y Alemania, y, por el otro, un segundo grupo de países relativamente pobres (entre ellos, Brasil, Colombia, México y Perú) que se mantuvieron en el 25 % (gráfico 1.1, panel b). El desempeño inicial de las figuras destacadas y el hecho de que Portugal y España se hayan comportado como países “medios” de América Latina y el Caribe hasta 1950 contradice en cierta medida la idea de que existen factores idiosincráticos específicos de la región que la condenarían a un bajo rendimiento.

Sin embargo, con el advenimiento de la Segunda Revolución Industrial alrededor de 1880, las figuras destacadas de América Latina y el Caribe comenzaron a perder terreno en relación con Estados Unidos. Además, si bien algunos de los países rezagados registraron un crecimiento considerable (Brasil igualó a España, Portugal y Suecia al aumentar sus ingresos 11 veces a lo largo del siglo xx), la mayoría creció menos que los países de vanguardia (Alemania, Estados Unidos y Francia) y muy por debajo de los milagros de crecimiento acelerado del siglo, como Finlandia, Japón y, más

a. Comparación de los ingresos de la región de América Latina y el Caribe con los de países asimilables de Europa y Asia, en relación con los de Estados Unidos, 1850-2020

Porcentaje del ingreso de Estados Unidos

Suecia

Finlandia

Corea

Japón

España

Portugal

ALC

(Continúa en la próxima página)

GRÁFICO 1.1 La región de América Latina y el Caribe ha mostrado un desempeño insatisfactorio durante más de un siglo (continuación)

b. Comparación de los ingresos de los países individuales de América Latina y el Caribe con los de Alemania y Francia, en relación con los de Estados Unidos, 1850-2020

Porcentaje del ingreso de Estados Unidos

Perú

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de la base de datos del Proyecto Maddison de 2023 (https://www.rug.nl /ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/ ).

Nota: En ambos paneles, el término “ingreso” se refiere al producto interno bruto (PIB) per cápita. En el panel a), “Corea” se refiere a la Corea histórica hasta 1948, y a la República de Corea después de esa fecha. ALC = América Latina y el Caribe.

tarde, la República de Corea, por lo que no convergieron. Visto a través de esta lente, la región no perdió dos décadas en los años ochenta y noventa: perdió el siglo xx. En los términos del Informe sobre el desarrollo mundial 2024 (Banco Mundial, 2024), alrededor de 1900 las figuras destacadas de América Latina y el Caribe cayeron en la trampa del ingreso mediano, mientras que el grupo más pobre creció satisfactoriamente, pero no más que los países avanzados de otras regiones.

La mecánica del crecimiento perdido: La incapacidad de América Latina y el Caribe para adoptar las tecnologías de la Segunda Revolución Industrial

La convergencia económica está impulsada por empresas y explotaciones agropecuarias que adoptan tecnologías de vanguardia, lo que permite tasas de crecimiento más rápidas que las de los países que las están inventando. Pequeñas diferencias en las tasas de adopción pueden generar una gran divergencia (Parente y Prescott, 1994 y 2002). Gran parte del aumento de la productividad en los países de la Organización de Cooperación y

Desarrollo Económicos (OCDE) se atribuye a la difusión de la tecnología (Eaton y Kortum, 1999). Históricamente, la adopción de nuevas tecnologías no solo es arriesgada, sino que requiere un proceso de prueba y error en la organización de la producción que, a su vez, conduce a la heterogeneidad entre las empresas que enfrentan las mismas oportunidades tecnológicas y a una lenta convergencia en los aumentos de productividad a lo largo del tiempo (Juhász, Squicciarini y Voigtländer, 2024). En el gráfico 1.2 se observa que durante gran parte de los últimos dos siglos la incorporación de nuevas tecnologías en la región (desde los barcos de vapor hasta las computadoras) ha sido relativamente lenta. Las simulaciones sugieren que estos retrasos pueden explicar el 83 % de la falta de convergencia o divergencia (Comin y Mestieri, 2018).

Los estudios de casos históricos de industrias específicas ofrecen una idea de cómo se desarrolló este proceso en el terreno. Un ejemplo particularmente llamativo es la evolución del emblemático sector minero, en el que América Latina sobresalió durante siglos antes de sufrir pérdidas con catastróficas

GRÁFICO 1.2 América Latina ha quedado rezagada en la adopción de nuevas tecnologías

Retraso en la adopción, en años

Barcos

Trenes de pasajeros y de carga

Telégrafo Correo postal Acero

Electricidad Camiones y automóviles

Tractores Aviones de pasajeros y de carga Hornos eléctricos

FertilizantesCosechadoras

Teléfono

Año en que se inventó la tecnología

Fibra sintética Hornos de oxígeno Trasplantes de riñón

Trasplantes de hígado

Cirugías cardíacas

Teléfonos celulares y computadoras personales Internet

Utilizado en ALC Utilizado en las economías avanzadas

Utilizado en las economías no avanzadas

Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir del trabajo de Comin y Mestieri (2018).

Nota: En el gráfico se muestra la evolución de los retrasos en la adopción, y la diferencia en los años de adopción de tecnologías específicas entre las economías avanzadas y América Latina y el Caribe. ALC = América Latina y el Caribe.

consecuencias económicas y, en algunos casos, políticas. La industria chilena del cobre dominaba los mercados mundiales a mediados del siglo xix , pero perdió participación en el mercado mundial (gráfico 1.3, línea punteada), y la producción se estancó tanto (línea continua) que para el año 1900 la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la principal asociación del sector, declaró la industria en quiebra. Solo se reactivó con la incorporación de tecnología y conocimiento técnico extranjero de empresas estadounidenses, que crecerían hasta dominar por completo el sector (Maloney y Valencia Caicedo, 2022).

GRÁFICO 1.3 Chile pasó de liderar la producción nacional de cobre a depender de la tecnología y el conocimiento extranjero a lo largo de un siglo

Porcentaje de la producción mundial

Incorporación de nuevas tecnologías

Producción de cobre (toneladas)

Porcentaje de la producción mundial (eje izquierdo)

Producción de cobre (eje derecho)

Fuente: Maloney y Valencia Caicedo (2022).

Esta dinámica se replicó en toda la región y se aprecia con mayor detalle en la industria del oro y la plata en México (gráfico 1.4). En el siglo xix , la cantidad de patentes locales y extranjeras era comparable, lo que sugiere niveles similares de innovación. Sin embargo, la introducción del proceso de separación de cianuro MacArthur-Forrest en 1903 provocó una explosión de patentes para nuevas técnicas relacionadas con el refinado de minerales de oro y plata, lo que se debió exclusivamente a la intervención de extranjeros. Como se señala en Beatty (2015a), resulta llamativo que los técnicos, mineros e ingenieros de minas mexicanos no hayan tenido participación, dado el largo historial de experiencia minera del país: tres siglos antes, México había generado la tecnología de refinación dominante. A finales del siglo xviii , albergaba la primera escuela técnica de América: el Real Seminario de Minería. Incluso en las décadas de 1870 y 1880, al igual que en

GRÁFICO 1.4 La innovación a nivel nacional se estancó en México con la llegada de los nuevos procesos industriales

a. Patentes anuales en procesos de refinación de oro y plata, México, 1870-1910

Cantidad de patentes

b. Patentes anuales en vidrio y botellas de vidrio, México, 1870-1910

Extranjeras

Fuente: Beatty (2015a).

Nota: Los paneles muestran la cantidad de patentes presentadas cada año por ciudadanos locales y extranjeros tras la incorporación de nuevas tecnologías. El año 1903 (línea punteada vertical) marcó la incorporación de una nueva tecnología radical.

Chile, los mineros e ingenieros locales dirigían la mayor parte de la actividad minera y de refinación del país. Pese a ello, durante la Segunda Revolución Industrial, la introducción del proceso de cianuro formó parte de la frontera tecnológica cambiante y dependió de los nuevos campos de la química industrial, la electricidad y la construcción de maquinaria. El epicentro del conocimiento se trasladó a las universidades mineras de Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña. De un momento a otro, la minería había dejado de ser una actividad especulativa a corto plazo para convertirse en una ciencia industrial y, de hecho, en uno de los sectores técnicamente más avanzados de la época (Beatty, 2015a, pág. 60; Tortella Casares, 2000).