結案手冊̶各組作品 校對6/23

1.不接受補資料,包含新增文字、圖片、改錯字等。

2.可針對排版上進行調整,若更改幅度過大,請附上參考圖。

3.因上傳issuu免費版,容量限制,所以所有檔案匯出時都有壓 縮,輸出印刷時完稿是「不會壓縮」的,如果很擔心可以跟我要 沒有壓縮的pdf檔。

4.完稿尺寸為A5(A4的一半)。

5.排版依照我的主觀判斷選擇素材,如果想換圖歡迎跟我說(禁 止藉機補件!)。

6.請盡可能把握時間溝通哦~嚴禁反悔!(不要前面都可以,最 後一次校對才要東改西改!)

7.可以留言記事本或私訊我

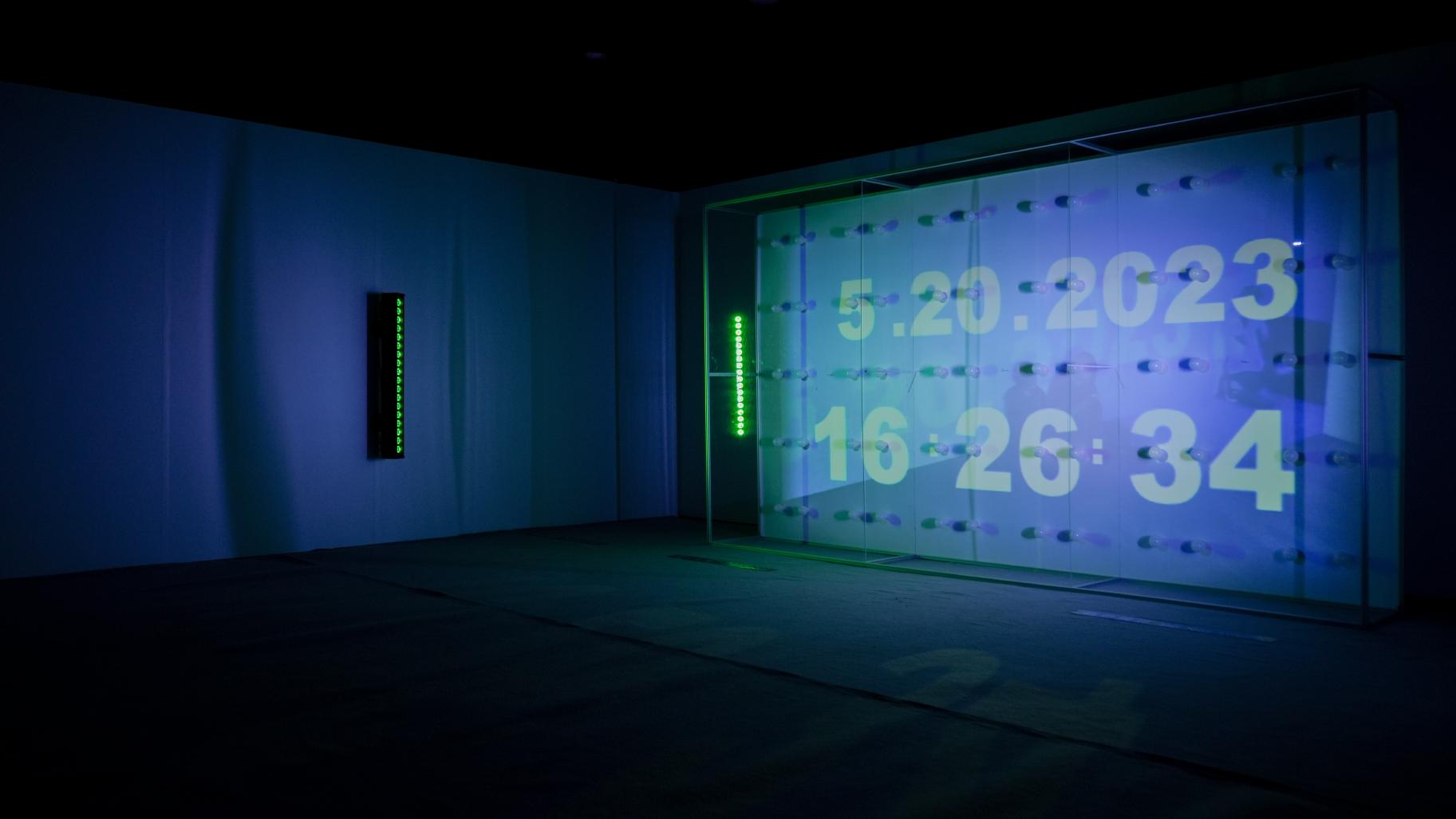

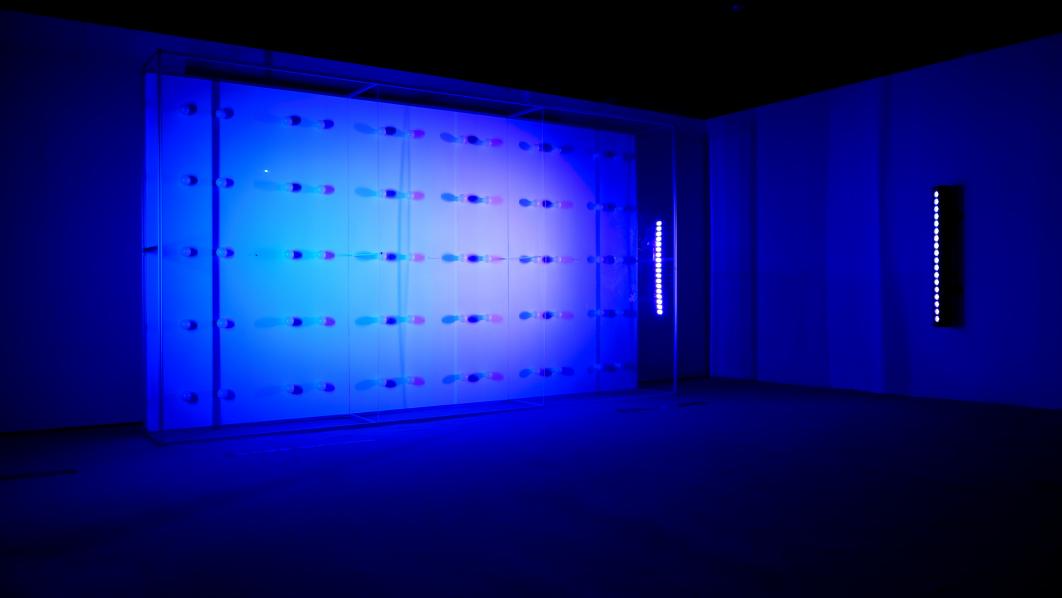

燈火闌珊處 In the Dim Light of Night 影像裝置

video installation

作品年代:2023

作品時長:5'30''

作品尺寸:264*205*50cm

作品媒材:燈泡、光敏電阻、鋁、壓克力、木作、電腦燈、投影機、攝影機、電腦

丁常恩/蔡政澔

Chang-En Ding/Cheng-Hao Tsai

創作理念

日常中感應器的應用不勝枚舉,其中感光用途的「光敏電阻」被使用廣泛。當感光的感應器與燈具 形成迴路,並透過「無光送電、發光阻電」,一來一往則形成相互抗衡甚至抵觸的微妙悖論。

作品關注「光、感應與迴路」所產生的相互連動與牽制關係,當自動感測成為常態,元件及個體、 系統與結構之間如何構成相互辯證的關係。延伸至日常切面與生命經驗的痕跡,嘗試尋找認知中矛 盾與悖論的節點,建構一種物理上的交鋒,書寫一種感知與經驗的共鳴。

光線灑下,或和緩或劇烈的映入眼簾,感知的步伐總是後知後覺 ─ 原來,已是燈火闌珊處。

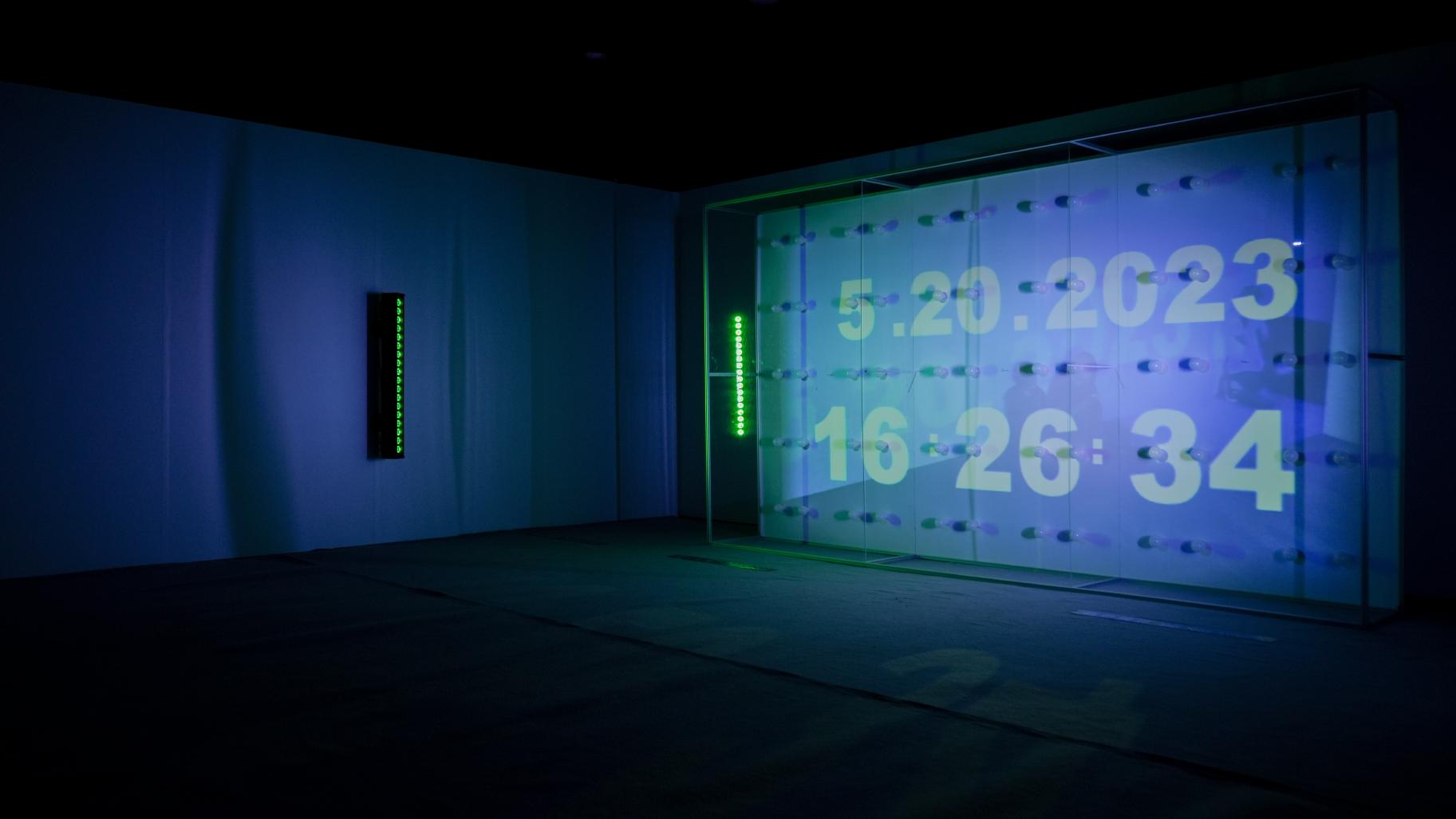

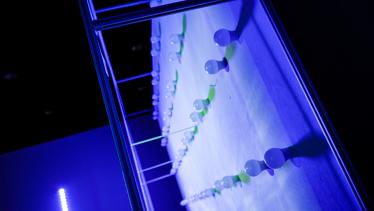

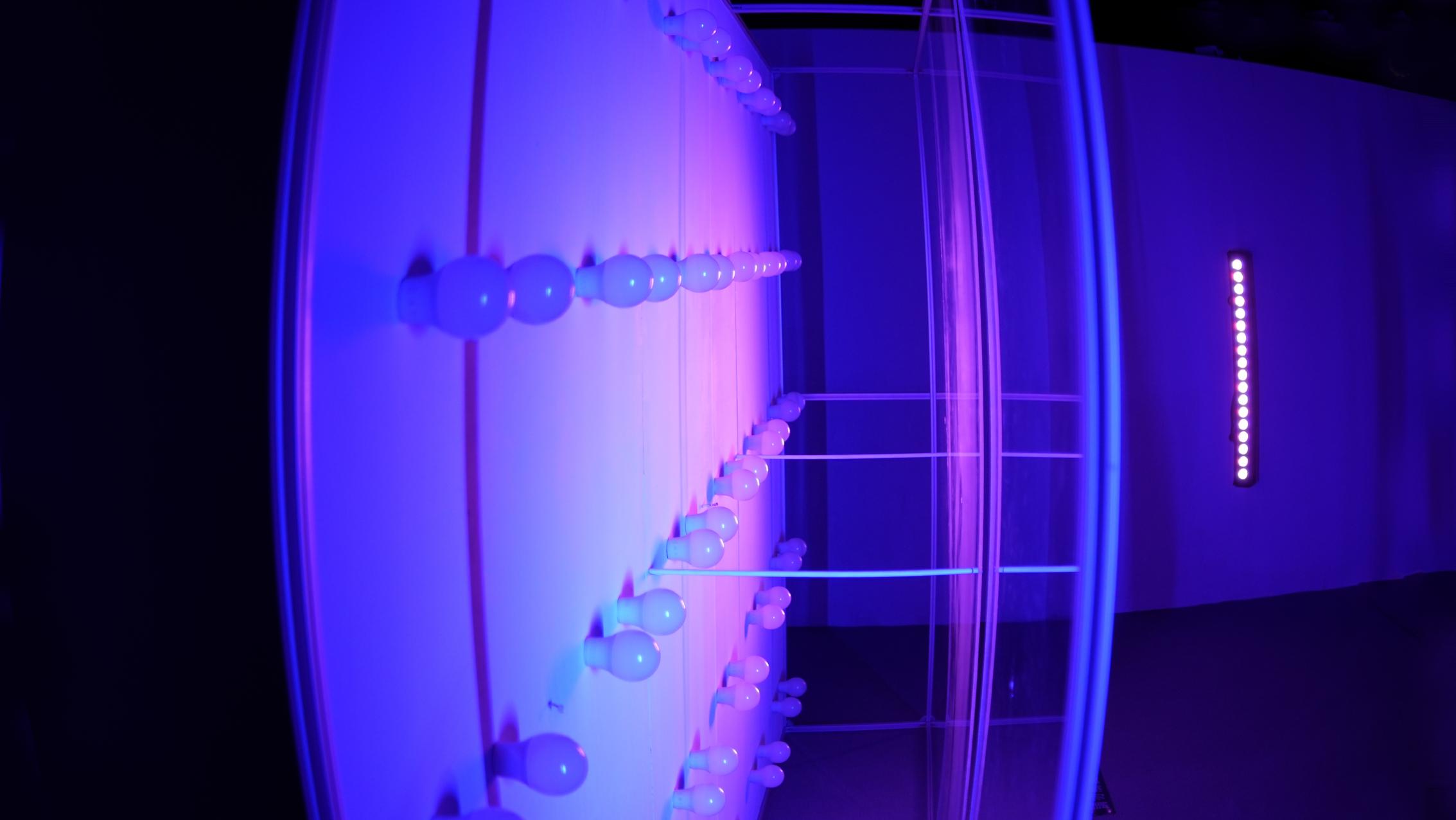

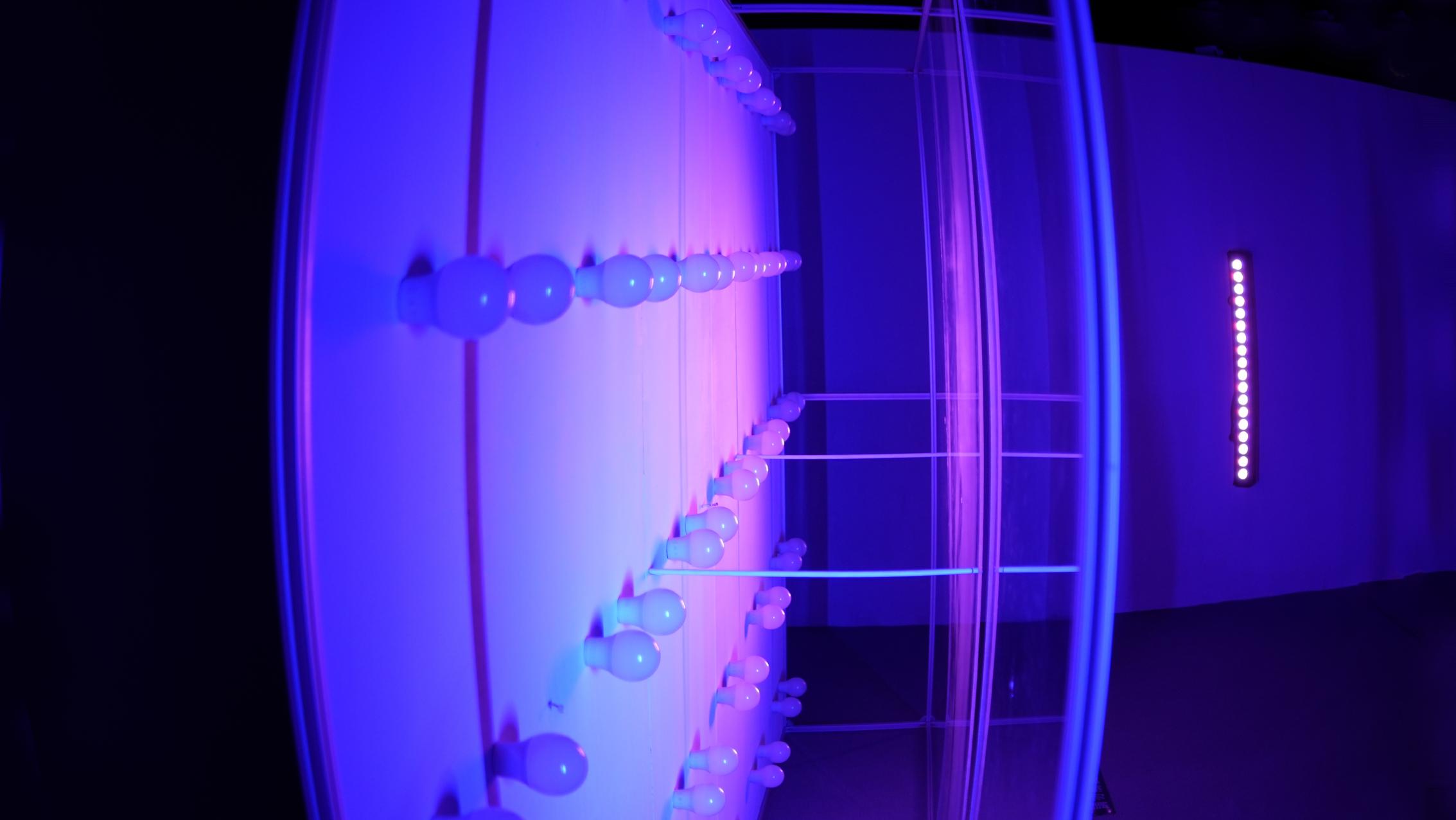

讀著入口泛藍光的作品牌,一道詩意、模糊卻不失清晰的人聲正準備娓娓道來。踏著灰白的地毯 緩慢步入展場中,映入眼簾正的是一堵大型、白皙且明亮的燈牆,一座鑲嵌著六十顆日光燈泡並 結合鋁結構與透明壓克力板的燈光裝置,同時兩側與上方有電腦燈與投影機持續發著光。裝置的 牆面映照現場光源渲染的色光,時而溫暖和煦;偶時凜冽明晰;有時驚見自己;最終閃爍自明。

聲音中訴說著日常矛盾與時間悖論,同時不乏矛盾之中的無奈與幽微之情,最終迎來耀眼的劇烈 閃爍。

作品中運用「光敏電阻、燈泡」兩個核心元素,將其串連在同一個迴路、裝置持續通電,當遇到 環境光源昏暗時將觸發光敏電阻、迴路與燈泡的拉鋸矛盾,產生持續通電又阻電的現象,這即會 產生物理上的高速閃爍。意即作品中燈泡牆在尾段的閃爍是源於環境光源全數關閉,物理性的觸 發了六十顆燈泡的閃爍,並非任何程式與電路板的控制。

《燈火闌珊處》以這個物理現象與技術哲學的概念出發,尋覓並書寫一種生活狀態與矛盾現象的 關係,以及圍繞在彼此日常中的「時間性」。作品中嘗試去體現出此時此刻,回望過去的不可回 溯,再遠眺下一刻的不可預見。提及物理性悖論所延伸至技術哲學的概念,期盼用詩意幽微的詞 句堆疊敘事結構,並在最後的最後:裝置物理性的閃說,終於可見。

上學期校內評圖

上學期校內評圖

下學期校內評圖

下學期校內評圖

小結 原先決定以獨立創作來迎戰畢業製作的兩個人,在大四剛開學之際,深感如臨大敵。體 察到獨立創作在畢製中的壓力及艱難,也理解到計畫型創作與團體製作的優勢,故決定 半路集結、一同打怪作戰。

起初彼此都有些摸不著頭緒,而時間的壓力卻時刻緊逼。經歷多年的視覺藝術訓練、大 學階段的創作練習,我們展開向內梳理亦向外探尋的行動,深深的大吸一口氣 ―― 是 時候使出渾身解術了!

歷經一連串的討論、提案、實驗、失敗與修正後,終於在2022年末第一次的階段性呈 現時,將作品百分之八十的模樣小心翼翼的端出來。在忐忑焦慮之際,迎來晏竹、其育 與連晟的肯定,甚是感激。作品終於正式上了軌道,步上能放膽翱翔、亦可平安降落的 形狀。這大概是計畫型創作理想的狀態之一,邁向提案與想像的遠方,依然擁抱路上偶 遇的岔路,願為意料之外的風景佇足,何以愜意。順著時間軸持續推進,我們依舊謹記 「畢製作為一個漫長的創作計畫」其有機、彈性與偶然的巧遇,過程中持續感受、拿捏 與調整作品的重量。《燈火闌珊處》終於在畢製的現場與大家相遇。

創作的過程中有許多的取捨及掙扎。我們一直期盼透過物理性的應證去觸及技術哲學的 概念, 並將這樣的原理淺顯易懂的讓觀眾知曉。與此同時,也在時刻度量作這些元素 的集合是否恰到好處,總是不那麼容易,卻也正是創作的課題之一。感謝在這數個月的 創作與實踐過程中,同儕好友的相挺與建議,貼心、暖心更是安心。

既使在展出過程中有作品鬧脾氣、當機的時候,仍有毅力的完成了長達十多天的展期。 在感念展覽順利之際,更驚喜的是作品有幸入圍其他的獎項與展覽,《燈火闌珊處》將 持續的在其他的地方以不同的模樣與大家相見。回憶起學期初時,我們經歷各自的提案 受挫,對畢製備感壓力的那通電話。當初為了畢業而戰的無心插柳,如今也映出一片屬 於彼此的燈火闌珊、溫暖和煦。

創作與人生之路仍在繼續,願未來每個或安定或徬徨的時刻,驀然回首,都能驚見內心 深處的燈火闌珊處。也告訴自己 ― 仍在前行。

特別感謝:王連晟老師、林晏竹老師、吳其育老師、丁爸