DIE BEDEUTUNG WINZIGER RÜCKZUGSORTE

Kleine Löcher, große Wirkung

LESEN SIE MEHR AB SEITE 4.

Lärchenwiesen – ein Natur-Kunst(!)werk.

LESEN SIE MEHR AB SEITE 12.

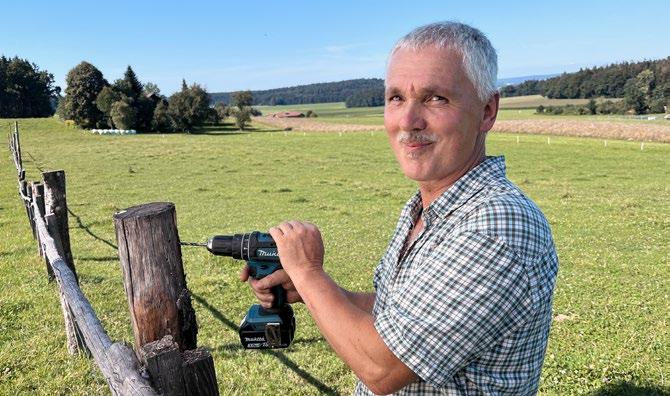

Bohren für die Vielfalt.

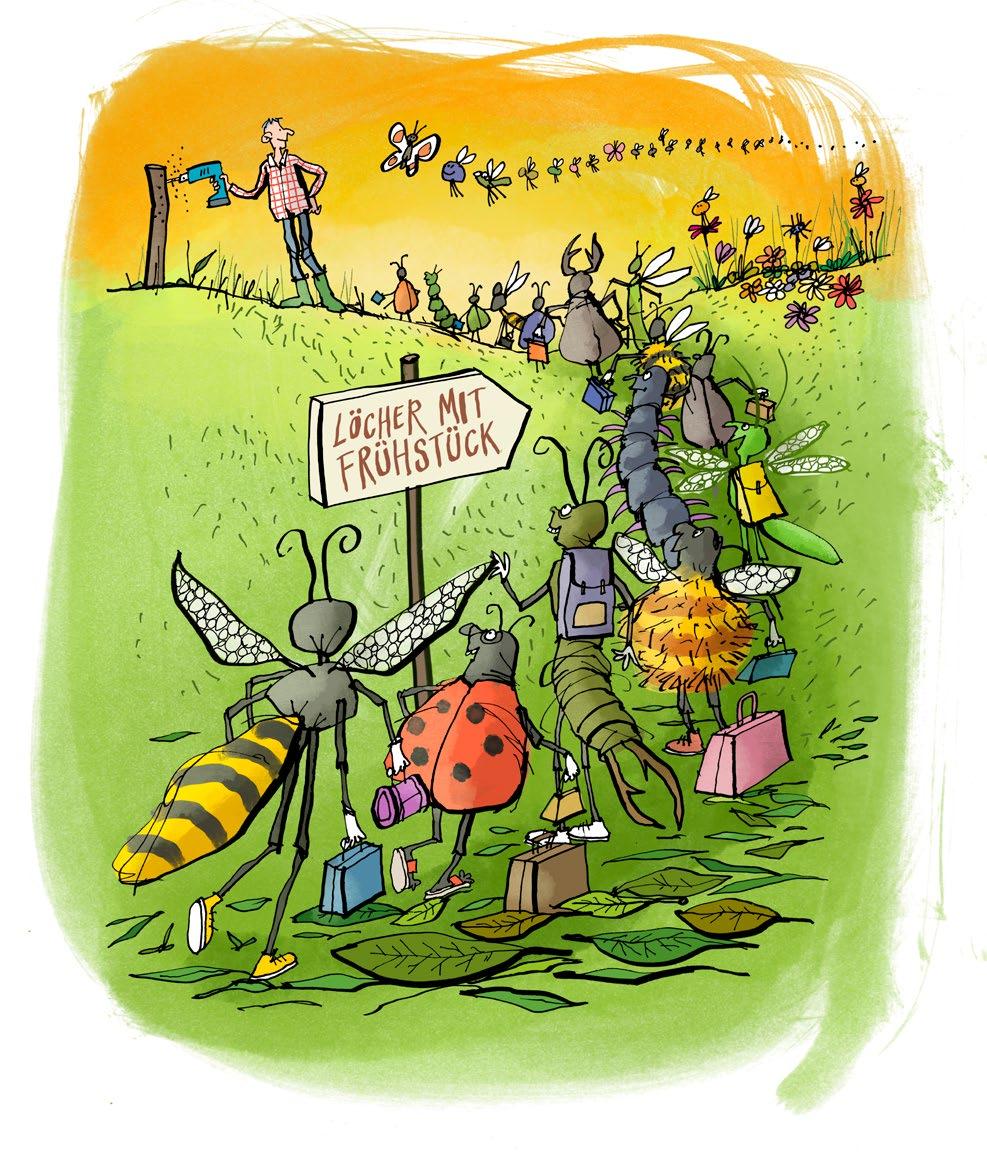

Ein Landwirt aus Oberösterreich zeigt, wie kleine Löcher große Wirkung für die Natur haben können. Mit einfachen Maßnahmen schafft er Nistund Überwinterungsplätze für Wildbienen und andere nützliche Insekten.

LESEN SIE MEHR AB SEITE 6.

Liebe Leserinnen und Leser!

WIRTUNWAS hat ein neues Gesicht –und drei Jahre lang einen neuen inhaltlichen Schwerpunkt. Wie gewohnt werden wir über Menschen berichten, die Großartiges für die Natur tun. Darüber hinaus starten wir gemeinsam mit Blühendes Österreich mit der Initiative EINFACH GUT, die wesentlicher Teil dieses Magazins sein wird.

In dieser Ausgabe geht es darum, wie wir für Insekten bessere Lebensraumbedingungen schaffen können. Unseren Äckern und Wiesen, Gärten und Siedlungsräumen fehlen oft geeignete Strukturen für Nistmöglichkeiten, wie beispielsweise ganz einfache Löcher. Wir lernen Gerhard Moser kennen, der einfach in die Holzpfosten seiner Weidezäune ein paar Löcher bohrt, um diese fehlenden Strukturen zu schaffen. Er kann dabei regelrecht zusehen, wie Wildbienen diese Nistmöglichkeit annehmen.

Nicht nur Insekten benötigen solche Strukturen. Fledermäuse nisten oder schlafen gerne in kleinen Nischen. Isabella Klebinger aus Wien schildert uns, wie sie mitten in der Großstadt gemeinsam mit Denkmalschutz und Hauseigentümern während der Renovierung eines Gebäudes durch neu geschaffene Schlitze und Löcher Lebensräume für Fledermäuse und Mauersegler in die Hausfassade bringt.

Es ist faszinierend, wie kreativ viele Menschen an der Verbesserung der Lebensräume arbeiten. Und es motiviert, im eigenen Bereich selbst aktiv zu werden.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser neuen Ausgabe!

„Aus der Erfahrung der BILLA-Stiftung in den 235 Projekten zum Erhalt und Schutz von wertvollen Lebensräumen und Biodiversität

sehen wir die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteuren als ein Erfolgsrezept.“

Tanja Dietrich-Hübner Vorständin Blühendes Österreich

GEWINNSPIEL

Jetzt 300 € Gutschein für deinen Urlaub am Bauernhof gewinnen!

dich jetzt unter

» Registrierewww.bluehendesoesterreich.at/einfach-gut

Der Gutschein wird unter allen Registrierten am 1. März 2025 verlost.

Die Zeitung erscheint 4x/Jahr und wird kostenlos zugestellt. Anmeldung auf www.bluehendesoesterreich.at/einfach-gut

» Willst du mehr über EINFACH GUT erfahren, folge uns auf Facebook und Instagram

» Möchtest du noch mehr spannende Einblicke in WIR TUN WAS erhalten, folge uns auf Instagram

@bluehendesoesterreich @wir_tun_was

Impressum

Herausgeber: Personenvereinigung EINFACH GUT, Hollandstraße 20/11, 1020 Wien

Ein Projekt von Suske Consulting und Blühendes Österreich

– BILLA gemeinnützige Privatstiftung

Redaktion: Kathrin Horvath, Wolfgang Suske, Julia Schuster, Jolanda Tomaschek, Johannes Maurer, Ronald Würflinger, Maria Duda

Layout: agenturschreibeis.at

Druck: Druckerei Sandler, Marbach/Donau

Auflage: 14.000 Stück · Erscheinungsdatum: November 2024

Wolfgang Suske Landschaftsökologe & Herausgeber

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, Johann Sandler GesmbH & Co KG, UW-Nr. 750

EIN NEUES PROJEKT STARTET DURCH

Biodiversität fördern leicht gemacht

Mit kleinen, unkomplizierten Maßnahmen können wertvolle Lebensräume entstehen – direkt vor unserer Haustür und auf landwirtschaftlichen Flächen. Das neue Projekt EINFACH GUT zeigt, wie Biodiversität gefördert werden kann, ohne großen Aufwand oder hohe Kosten. Jeder kann mitmachen und so einen wichtigen Beitrag leisten.

Zwei Persönlichkeiten, eine gemeinsame Vision: mit einfachen und wirkungsvollen Maßnahmen mehr Biodiversität in unsere Landschaft bringen. „Wir setzen uns dafür ein, Österreich wieder artenreicher und bunter zu machen“, erklärt Ronald Würflinger von Blühendes Österreich. Gemeinsam mit Wolfgang Suske, dem Herausgeber von WIR TUN WAS, wurde das Projekt EINFACH GUT ins Leben gerufen.

Was hat euch dazu bewegt, das Projekt EINFACH GUT ins Leben zu rufen?

Ronald: Viele Bäuerinnen und Bauern wollen etwas für die Natur machen, aber oft sind die Umsetzungen von Naturschutzmaßnahmen mit Bürokratie, Kosten und hohem Aufwand verbunden. EINFACH GUT durchbricht dieses Muster und zeigt, wie es einfach und gut gehen kann. Es geht uns darum, Maßnahmen zu entwickeln, die Bäuerinnen und Bauern nicht vor zusätzliche Herausforderungen stellen, sondern die sie in ihren Betriebsalltag integrieren können und mit denen sie gleichzeitig der Natur dabei helfen, wieder aufzublühen. Wir sehen in EINFACH GUT das perfekte Mittel für eine österreichweite und bundesländerübergreifende Anwendung von Naturschutz in der Landwirtschaft.

Was macht EINFACH GUT so besonders?

Wolfgang: Das Besondere an EINFACH GUT ist unser Ansatz. Wir entwickeln die Ideen direkt mit Bäuerinnen und Bauern – also von der Praxis für die Praxis. Das macht unseren Ansatz einzigartig. Zwar arbeiten wir eng mit Ökolog*innen und Biolog*innen zusammen, um die Ideen weiter zu optimieren, doch der Grundstein wird immer von den Bäuerinnen und Bauern selbst gelegt. EINFACH GUT kann sowohl von einem Gemüseproduzenten im Burgenland als auch einer Winzerin in der Steiermark umgesetzt werden. Die entwickelten Maßnahmen können aber genauso von Gemeinden oder Privatpersonen umgesetzt werden.

Was soll EINFACH GUT bewirken?

Wolfgang: Unsere Vision ist, dass EINFACH GUT zu einem Impulsgeber für den Naturschutz wird – auf landwirtschaftlichen Höfen, in Gemeinden, in Gärten in ganz Österreich. Wir wünschen uns, dass immer mehr Menschen erkennen, wie einfach es sein kann, Lebensräume zu schaffen, und selbst aktiv werden. Jede kleine Maßnahme zählt und trägt dazu bei, unsere Landschaft wieder artenreicher und lebendiger zu machen. Ob in der Landwirtschaft, auf Gemeindeebene oder im Privatgarten – alle können einen Beitrag leisten. Wenn wir es schaffen, dass unsere Ideen in ganz Österreich aufgegriffen werden und gemeinsam Tausende neue Lebensräume entstehen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Ronald: Wir hoffen darauf, für jede Idee und Maßnahme Hunderte Nachahmer*innen zu finden. Damit lösen wir hoffentlich eine Kettenreaktion, vor allem unter unseren Bäuerinnen und

Ronald Würflinger, Generalsekretär von Blühendes Österreich, und Wolfgang Suske, Landschaftsökologe und Herausgeber

Bauern, aus. Und mitmachen ist ganz einfach: Jeder, der eine Maßnahme umsetzt, kann ein Foto davon auf unserer Website hochladen. So zeigen wir gemeinsam, wie aktiv Österreich ist. EINFACH GUT ist schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. Naturschutz, Privatwirtschaft und Landwirtschaft ermöglichen gemeinsam ein kreatives Projekt.

EINFACH GUT –DAS PROJEKT IM ÜBERBLICK:

Ziel: Mit einfachen und kostengünstigen Maßnahmen die Biodiversität in Österreichs Landschaft fördern.

Projektdauer: 3 Jahre

Projektumfang: 10 biodiversitätsfördernde Ideen zum Nachmachen –einfach und gut; alle 3 Monate eine neue Idee mit einfachem Erklärvideo und Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Umsetzung sowie spannende Hintergründe zu Tieren und Pflanzen, die davon profitieren.

Mitmachen: Werde Teil einer Bewegung, die Österreich artenreicher und bunter macht! Mach ein Foto davon, wie du eine der EINFACH GUT Ideen umsetzt, lade es auf unserer Website hoch und inspiriere damit andere, ebenfalls etwas zu tun.

Website:

www.bluehendesoesterreich.at/einfach-gut

UNSCHEINBARE STRUKTUREN VOLLER LEBEN

Alles rund – in jedem Loch steckt ein Leben

Insekten finden ihre Nist- und Überwinterungsplätze oft dort, wo sie kaum auffallen – in unscheinbaren Löchern in altem Holz oder hohlen Stängeln. Diese winzigen Strukturen sind für viele Arten überlebenswichtig, doch in unserer Landschaft verschwinden sie zusehends. Das Verschwinden dieser Nistmöglichkeiten hat weitreichende Folgen für die Biodiversität und die Zukunft vieler Insektenarten.

Viele Insektenarten sind auf kleine Hohlräume angewiesen, um zu überleben. Besonders Wildbienen wie die Maskenbienen (Hylaeus) und die Rostrote Mauerbiene sowie bestimmte Wespenarten nutzen Löcher in altem Holz und hohlen Pflanzenstängeln als Nistplatz. Für sie sind diese unscheinbaren Strukturen von entscheidender Bedeutung, denn sie bieten Schutz für ihre Brut und sichere Verstecke vor Fressfeinden und Witterungseinflüssen. Wildbienen, die im Gegensatz zu Honigbienen solitär leben, legen ihre Eier in solche Hohlräume und verschließen sie diese sorgfältig, um ihre Nachkommen zu schützen.

Auf Lochbohrer angewiesen

Diese Hohlräume schaffen die Wildbienen jedoch nicht selbst. Sie sind darauf angewiesen, bereits vorhandene Löcher zu finden. Besonders in altem Holz entstehen solche Hohlräume häufig durch andere Insekten, wie etwa Käfer. Deren Larven leben zunächst im Holz und fressen sich durch das Material, bis sie sich schließlich

verpuppen und sich als ausgewachsene Käfer aus dem Holz herausbohren. Diese Löcher, die durch den Entwicklungszyklus der Käfer entstehen, bieten den Wildbienen ideale Nistplätze. Auch die Löcher in hohlen Pflanzenstängeln, wie etwa von Beifuß, Flockenblume oder Wilder Karde, entstehen ebenfalls meist durch äußere Einflüsse. Einige Schmetterlings- und Käferlarven fressen sich durch das Mark der Stängel, wodurch Hohlräume entstehen, die später von Wildbienen und Wespen genutzt werden können. Es sind aber nicht nur Insekten, die für diese Strukturen sorgen: Pflanzenstängel sterben im Winter ab und trocknen aus, was natürliche Hohlräume entstehen lässt. Oft entsteht der Zugang zu den hohlen Stängeln durch mechanische Einflüsse wie

Wind oder das Abbrechen der Pflanzen, aber ebenso wie beim alten Holz sind es häufig Larven, die diese Öffnungen schaffen. In Blühstreifen sind es beispielsweise Schmetterlingsraupen, wie die der Glasflügler.

Eine Frage der Entfernung

Insekten, die bei ihrer Nistplatzwahl auf Hohlräume angewiesen sind, haben einen begrenzten Bewegungsradius. Die Reichweite von Wildbienen beträgt meist nur wenige Hundert Meter, abhängig von der Art. Kleinere Wildbienenarten fliegen oft nur etwa 200 bis 300 Meter, während größere Arten wie die Rostrote Mauerbiene Entfernungen von bis zu einem Kilometer zurücklegen können. Diese kurzen Flugstrecken bedeuten, dass die Insekten auf Nistmöglichkeiten

und Nahrungspflanzen in unmittelbarer Nähe angewiesen sind. Besonders in landwirtschaftlich genutzten Landschaften, wo geeignete Nistplätze und Nahrungsquellen immer öfter eher selten sind, wird dies zur Herausforderung für viele Arten. Nachdem die Insekten ein passendes Loch als Nistplatz gefunden haben, beginnen sie, ihre Eier darin abzulegen. Sie haben dabei artspezifisch ihre eigene Methode, um sicherzustellen, dass die Nachkommen gut versorgt sind. Wildbienen legen ihre Eier in einzelne Kammern, die sie sorgfältig mit Pollen und Nektar füllen, um den schlüpfenden Larven eine Nahrungsquelle zu bieten, sodass die Larven genug Energie haben, um sich zu verpuppen und schließlich als ausgewachsene Insekten das Nest zu verlassen. Einige Wespenarten wie die Töpferwespen nutzen eine andere Strategie. Sie legen ihre Eier in das Loch und versorgen die Larven mit gefangenen Insekten. Meist sind es betäubte Raupen oder Käfer, die als lebende Nahrungsvorräte dienen. Auf diese Weise haben die Wespenlarven eine frische Nahrungsquelle, die ihnen genügend Energie liefert, um zu wachsen und sich zu verpuppen.

Überwintern im Loch

Sobald die Brut versorgt ist, verschließen die Insekten das Nest sorgfältig. Sie nutzen dazu Lehm, Pflanzenfasern oder Harz, um das Loch zu verschließen und so ihre Nachkommen vor Fressfeinden und Witterungseinflüssen zu schützen. Die sorgfältige Wahl des Nistplatzes und die Vorbereitung der Brutkammern sind entscheidend für den Erfolg der nächsten Generation. Doch nicht nur die Entwicklung der Brut, sondern auch das sichere Überwintern ist für viele Insektenarten von großer Bedeutung. Viele Arten nutzen die Hohlräume nicht nur zur Fortpflanzung, sondern auch als sicheren Rückzugsort, um gut durch den Winter zu kommen. Ein bekanntes und beliebtes Beispiel ist der Siebenpunkt-Marienkäfer, der

sich in diese Hohlräume zurückzieht, um sich vor Kälte und Fressfeinden zu schützen. Diese winzigen Rückzugsorte bieten ihm ein stabiles Mikroklima, das lebensnotwendig ist, um den Winter zu überstehen. Die Nutzung dieser natürlichen Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten hat eine lange Evolution hinter sich. Insekten haben sich perfekt an das Leben in diesen winzigen Nischen angepasst. Das Schwinden solcher Strukturen in der modernen Landwirtschaft setzt immer mehr spezialisierte Insektenarten unter Druck. Doch es ist

nicht schwer, diesen Arten die benötigten Nist- und Überwinterungsplätze zu bieten. Indem man einfach hohle Pflanzenstängel in Blühstreifen stehen lässt, schafft man wertvollen Lebensraum. Auch das Bohren von kleinen Löchern in alte Holzpfähle, wie sie beispielsweise bei Weidezäunen zu finden sind, kann für viele Insektenarten eine lebenswichtige Nistmöglichkeit sein. Jeder Hohlraum, jede stehen gelassene Pflanze kann ein neuer Lebensraum werden – ein kleiner, aber entscheidender Schritt für den Schutz unserer Insektenwelt.

WIE EIN LANDWIRT MIT EINFACHEN MITTELN NISTPLÄTZE SCHAFFT

Mit der Bohrmaschine zu mehr Insektenleben

Ein Landwirt aus Oberösterreich zeigt, wie man mit einer einfachen Idee wertvollen Lebensraum für Insekten schaffen kann. Mit einer Bohrmaschine und Holzpfählen stellt er Nist- und Überwinterungsplätze für Wildbienen und andere nützliche Insekten her. Seine Idee ist ein Gewinn für die Biodiversität und macht seinen Hof zu einem Zufluchtsort für viele Nützlinge unserer Natur.

Gerhard Moser, Landwirt aus Jeging im Innviertel, ist ein Mann mit einer besonderen Leidenschaft: Insekten. Schon als Kind liebte er es, die kleinen Bewohner zu beobachten. Sein Interesse für die Natur und ihre Artenvielfalt wuchs mit den Jahren und als er Mitte der 1990er den Hof übernahm, stand für ihn fest, dass Insekten hier einen Platz finden sollten. „Für mich ist es wichtig, dass die Natur auf meinem Hof lebt“, sagt Moser. Er bewirtschaftet seinen Hof im Vollerwerb und setzt dabei auf eine vielfältige Nutzung seiner Flächen. Der Betriebsschwerpunkt liegt auf der Milchviehhaltung. Auf seinem Hof leben 17 Kühe, darunter die robusten Jerseys und einige Fleckviehtiere, die im hauseigenen Streuobstgarten weiden dürfen. „Mir ist es wichtig, dass meine Tiere gesund sind und in einer möglichst natürlichen Umgebung leben“, sagt Moser – Insekten miteingeschlossen. Beim Mähen seiner Wiesen geht er behutsam vor und reduziert die Geschwindigkeit, um den Insekten auf seinen Flächen möglichst wenig Schaden zuzufügen. „Zurzeit mähe ich noch mit einem Scheibenmähwerk, möchte aber auf ein Doppelmessermähwerk umsteigen, weil das für die Insekten noch schonender ist.“

Löcher bohren

Obwohl er beim Mähen Rücksicht auf die Insekten nimmt, war ihm das noch nicht genug. Moser dachte darüber nach, wie er weitere einfache Strukturen schaffen könnte, um den Insekten zusätzliche Nist- und Überwinterungsplätze zu bieten – insbesondere, da solche Strukturen in unserer Landschaft immer seltener werden. „Ich habe mich gefragt, wie kann ich als Landwirt auf einfache Weise zusätzliche Strukturen schaffen und gleichzeitig andere inspirieren?“, so Moser. Er kam auf eine ebenso einfache wie effektive Idee: das Bohren von Löchern in die Holzsteher seiner Weidezäune. Viele Insekten benötigen Schlupflöcher, bevorzugt in Holzstrukturen. Mit dieser Maßnahme schafft Moser zusätzliche Nistplätze für Wildbienen und andere Insekten. Die Tatsache, dass die Holzpfähle sehr gut in der Landschaft verteilt sind, führt

zu einem flächenwirksamen Angebot und einer guten Biotopvernetzung. „Es ist vielleicht eine kleine, aber sehr wirkungsvolle Art, Insekten zu fördern“, sagt er überzeugt davon, dass jeder kleine Beitrag zählt. „Und das ist etwas, das jeder nachmachen kann, und es hat eine große Wirkung.“ Für Moser gibt es unzählige Möglichkeiten, Materialien mit derartigen Löchern zu versehen. „Es müssen nicht immer Weidezaunpfähle sein“, sagt er. „Alte Holzbänke, Baumstämme oder Holzstücke, die sonst ungenutzt herumliegen, lassen sich genauso leicht in wertvolle Nistplätze verwandeln.“ Durch diese kleinen, kreativen Maßnahmen können Landwirte und Hofbesitzerinnen unkompliziert Lebensräume schaffen, die Insekten dringend brauchen.

Unterschlupf und Nahrung Hand in Hand Ein weiteres Herzstück seines Hofs ist der Teich, den Moser 2020 beim Bau des neuen Stalls angelegt hat. Er ist nicht nur ein Rückzugsort für majestätische Libellen, sondern auch für Amphibien wie die seltene Gelbbauchunke, die hier einen geschützten Lebensraum gefunden hat. „Ein Teich hat mich schon immer fasziniert und ich freue mich, dass er so viel Leben anzieht“, erzählt Moser begeistert. Neben dem Teich hat Moser auch ein Sandbeet angelegt. „Das Sandbeet ist ein spezieller Ort für die Grabwespen, die sich im Stall Fliegen holen und sie dann in den

Auch Baumstangen eignen sich hervorragend für eine „Bohraktion“.

Sand legen, um ihre Brut zu ernähren“, erklärt er. Mitten im Sandbeet steht ein alter Holzstumpf, der von zahlreichen holzbewohnenden Insekten genutzt wird. Doch Moser ist bewusst, dass es nicht ausreicht, Strukturen zu schaffen, wenn den Insekten zugleich die nötige Nahrung fehlt. „Ein Unterschlupf ist nur die halbe Miete“, sagt er. „Ohne Nahrung können Insekten nicht überleben.“ Deshalb hat er rund um das Sandbeet Blühpflanzen angelegt, die eine kontinuierliche Nahrungsquelle bieten und den Lebensraum für die Insekten perfekt ergänzen. Inzwischen finden sich bei Moser mehr als 200 verschiedene Blühpflanzen und 80 unterschiedliche Wildbienenarten.

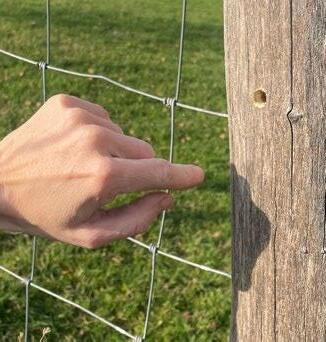

EINFACH. GUT. ZUM NACHMACHEN

EINFACH. GUT.

Wo man überall Löcher für Insekten bohren kann:

Holzzäune, Baumstangen, Baumstämme oder Holzstücke, die herumliegen. Mach mit und schick uns dein Foto!

» www.bluehendesoesterreich.at/einfach-gut

Das motiviert andere, es dir nachzumachen.

„Da draußen gibt es so viele Wildbienen, die einen Nistplatz suchen. Jetzt entsteht mit ein paar Bohrlöchern im Zaun ein idealer Nistund Überwinterungsplatz. Es ist unglaublich, wie einfach man der Natur etwas zurückgeben kann!

Das erfüllt mich mit Freude und macht mich stolz.“

Veronika Paar, Bäuerin aus Pöllau in der Steiermark. Sie ist die erste Bäuerin, die unsere EINFACH GUT Idee nachgemacht hat.

MIT!BOHREINFACH.GUT.

Schritt 1 Bohre Löcher in Zaunsteher oder andere vorhandene Strukturen aus altem, abgelagertem Hartholz wie Eiche, Buche, Esche oder Robinie. Achte dabei darauf, dass du die Löcher dort bohrst, wo am meisten Sonne hinscheint, denn Insekten lieben es warm. Harziges Holz wie Fichtenholz unbedingt vermeiden!

Das motiviert andere, es dir nachzumachen. » www.bluehendesoesterreich.at/einfach-gut

Schritt 2 Mit verschiedenen Lochgrößen lockst du unterschiedliche Wildbienen an. Gestalte die Anordnung nach Belieben, aber achte auf ge nügend Abstand und darauf, die Löcher nicht zu nah am Boden zu bohren, damit sie nicht von hohem Gras verdeckt werden. Die Flugbahn muss stets frei bleiben.

Schritt 4 Bewege den Bohrer so lange hin und her, bis alle Splitter entfernt sind. Sollten danach noch Splitter abstehen, entferne sie mit Schleifpapier. Die Löcher müssen glatt sein, damit sich die Insekten nicht verletzen. Entferne alle Holzreste, indem du gegen die Rückseite des Pfahls klopfst.

Mauerbiene

Schritt 3 Die Löcher so tief wie möglich bohren, aber nicht durchbohren. Das bedeutet: Jedes Bohrloch muss blind enden. Bohre möglichst waagrecht, um zu verhindern, dass Regenwasser eindringt.

Weise die Biodiversität und unterstützen gleichzeitig das ökologische Gleichgewicht auf unseren Wiesen sowie die Bestäubung von Kulturpflanzen.

Durch das Bohren von Löchern in Zaunpfähle schaffen wir für Wildbienen und andere nützliche Insekten dringend benötigte Nistplätze. So fördern wir auf einfache

Bohrer von 2,5 –10 mm

Akkubohrer und verschiedene

Du brauchst: Zaunpfahl aus Holz,

Zaunhotel für Insekten

EINFACH SELBST GEMACHT

BEI RENOVIERUNGEN MAUERSEGLER UND FLEDERMÄUSE MITDENKEN

Wenn Fassaden zu Lebensräumen werden

Im Alten AKH in Wien steht der markante und allseits bekannte Narrenturm. Weniger bekannt ist die biologische Vielfalt, die das Areal auszeichnet. Über 50 Wildbienenarten, Hirschkäfer, Reptilien wie die Äskulapnatter sowie Vögel wie Neuntöter oder Wiedehopf und sogar eine Waldohreule leben hier inmitten der Stadt. Isabella Klebinger engagiert sich seit vielen Jahren für diese Arten. Ihre Kunst, sich zu engagieren und zu kooperieren, bringt nun für Mauersegler und Fledermäuse neue Lebensräume. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Verein Öko Campus Wien.

Das Alte AKH ist ein geschichtsträchtiger Ort. Heute in weiten Teilen als Campus genutzt wurde es Ende des 17. Jahrhunderts als Soldatenspital gewidmet und beherbergte von 1784 bis 1994 das erste Allgemeine

Die Fledermauskästen werden farblich den Fassaden angepasst. Im Rahmen von Umbau arbeiten und Gebäudesanierungen können diese ohne viel zusätzlichen Aufwand angebracht werden. Der Verein Öko Campus Wien und das Sustainability-Büro der Uni Wien unterstützen das Projekt. Hier werden gerade Fledermauskästen gestrichen.

Krankenhaus Wiens. Im sogenannten Narrenturm war die erste psychiatrische Klinik Kontinentaleuropas untergebracht. Aufgrund der vielen Strukturen im Mauerwerk hatten sich dort zahlreiche Mauersegler angesiedelt. „Durch eine Renovierung vor einigen Jahren sind diese Nistmöglichkeiten aber leider verschwunden“, sagt die Raumplanerin Isabella Klebinger. Sie ist aktiv geworden und setzt sich für die Schaffung von Lebensräumen mitten in der Stadt ein. „Ich will eine Vision von einer Stadt aufzeigen, in der die Arten zusammenleben können. Wir wollen auf verschiedenen Ebenen einen Ort so gestalten, dass er für viele Arten ein toller Lebensraum ist. Gemeinsam mit dem Verein Öko Campus Wien versuchen wir, Institutionen in meine Arbeit einzubinden. Meistens sind es große Aushandlungsprozesse, das ist sehr spannend!“

Gemeinsam mit dem Denkmalschutz

Der Mauersegler baut seine Nester unter anderem in Mauerspalten oder in Hohlräumen dicht unter Dächern. Um wieder neue Nistmöglichkeiten herzustellen, brauchte es für die alten Gebäude des AKH auch das Amt für Denkmalschutz. „Der Denkmalschutz musste mitgedacht werden, besonders am Narrenturm, der als historisch und global einzigartiges Gebäude die höchste Kategorie im Denkmalschutz hat“, erläutert Klebinger. „Das Amt für Denkmalschutz ist sehr positiv für Artenschutzprojekte eingestellt. Wir haben gemeinsam eine gute Lösung für den Mauersegler gefunden.“ 15 neue Brutplätze konnten für den Mauersegler am benachbarten Gebäude der Gerichtsmedizin Sensengasse bei der thermischen Sanierung integriert werden. „Von außen sind nur die Einfluglöcher ersichtlich. Um Jung tiere auf der Suche nach einem Brutplatz

anzulocken, werden mit einer solarbetriebenen Klangattrappe sogenannte ‚Lockrufe’ der Mauer segler abgespielt.“

Gebäudesanierungen als Fluch und Chance

Aber auch für Fledermäuse im Gebäudekomplex des Alten AKH macht sich Klebinger stark. Viele der in Städten vorkommenden Fledermausarten sind auf Brutmöglichkeiten in und an Gebäuden angewiesen. Besonders Spalten in Mauern und Dachböden, aber auch Keller und Gewölbe werden gerne genutzt. Bei Gebäudesanierungen wird oft wertvoller Lebensraum für die geschützten Tiere unnötig und unwissentlich zerstört. Gerade wenn ohnehin Arbeiten an der Fassade geplant sind, können Ersatzquartiere für Fledermäuse und andere Arten mit relativ geringem Aufwand an Fassaden angebracht und in thermische Sanierung etwa gleich mit integriert werden.“ Die Tiere leben bereits auf dem Campus. Im Rahmen von Forschungsprojekten und Monitoring wurden mit einem „Bat-Detektor“, einem Gerät, das die Ultraschallrufe der fliegenden Säugetiere aufzeichnet, bereits über 700 Fledermausrufe in drei Nächten verzeichnet – das waren die meisten in ganz Wien zum damaligen Zeitpunkt. „Die Chancen stehen also gut, dass die Kästen bald bezogen werden“, ist Klebinger zuversichtlich. Es sollen nun insgesamt über 40 Fledermauskästen aus Holzbeton auf Fassaden im Areal des Alten AKH montiert werden. Die verschiedenen Arten von Kästen werden dabei farblich an die denkmalgeschützte Fassade angepasst. Das Projekt wird aus dem Biodiversitätsfonds des Klimaschutzministerium finanziert.

Nachmachen ist ausdrücklich erwünscht Isabella Klebinger arbeitet künstlerisch und ökologisch: „Mir ist es wichtig, Geschichten zu erzählen und Fragen zu stellen. Wie engagiert man sich?

Was für ein Mensch möchte man sein? Wie setze ich mich in Kontakt mit meiner Umwelt? Wo kann ich mich einsetzen und diese Rolle wahrnehmen? Ich sehe mich immer in Verbindung mit meiner Umwelt.“ Mit diesem Zugang konnte sie für die Umsetzung dieses Projekts viele Partner gewinnen: den Verein Öko Campus Wien, das Naturhistorische Museum, die Uni Wien, die MedUni Wien, die Naturschutzabteilung der Stadt Wien, die Bundesimmobiliengenossenschaft, das Bundesdenk malamt sowie die Koordinationsstelle für Fledermaus

Fledermauskasten

Viele Fledermausarten nutzen natürliche Baumhöhlen wie alte Spechthöhlen oder Astlöcher als Rückzugsorte. Doch die Anzahl geeigneter Baumhöhlen nimmt ab, da alte, höhlenreiche Bäume häufig als Sicherheitsmaßnahme entfernt werden. Gleichzeitig konkurrieren Vögel um diese wenigen verbliebenen Verstecke, was die Wohnraumnot für Fledermäuse weiter verschärft. Eine wirksame Unterstützung bieten Fledermauskästen, die in Wäldern, Parks, Gärten oder an Fassaden aufgehängt werden.

schutz und -forschung in Österreich. Nachmachen ist ausdrücklich erwünscht. Dazu Klebinger: „Eigentlich könnte das Projekt überall umgesetzt werden – Fledermäuse und Mauersegler gibt es fast überall. Und wenn es nicht Mauersegler sind, dann Mehlschwalben oder Hausrotschwänze.“ Und ergänzt: „Man könnte Gebäude auch gleich so bauen, dass sie für diese Tiere auch Lebensraum sind.

oder Tannenholz mit einer Stärke von 20 – 25 mm

Einzelteile:

1 Rückwand: 450 x 250 x 20 mm

2 Vorderwand: 350 x 250 x 20 mm

3 Dach: 130 x 310 x 20 mm, hinten leicht abgeschrägt

4 2 Seitenteile: 300 x 40 – 20 x 20 mm

5 Boden: 210 x 30 x 20 mm, innen abgeschrägt für Kotabfluss

6 Aufhangleiste: 700 x 40 x 20 mm

Bauanleitung:

Zuerst Boden 5 mit Vorderwand 2 und Seitenteilen 4 zusammenbauen, anschließend die Rückwand 1 . Zwischen Rückwand und Boden einen 20 – 25 mm breiten Schlitz als Einschlupfspalt frei lassen. Anschließend Dach 3 und Aufhangleiste 6 montieren.

Es dürfen keine Nägel in den Innenraum ragen, damit sich die Tiere nicht verletzen.

LÄRCHENWIESEN ZUM WELTKULTURERBE ERKLÄREN

Ein Vermächtnis für zukünftige Generationen

Lärchenwiesen sind ein einzigartiger Lebensraum, in dem sich zwei Welten auf besondere Weise miteinander verweben. Die Bäume haben ein lichtdurchlässiges Kronendach, das gras- und krautreiche Wiesen im Unterwuchs gedeihen lässt. In diesem lichtdurchfluteten Ökosystem leben die Tiere und Pflanzen des Waldes mit denen der Wiesen zusammen. Klaus Auffinger ist Schutzgebietsbetreuer in Tirol und trommelt Jahr für Jahr Menschen aus der Umgebung zusammen, damit sie bei der aufwendigen bäuerlichen Pflege der Lärchenwiesen mithelfen.

Lärchenwiesen sind ein Tummelplatz der Artenvielfalt, ein intaktes Ökosystem und ein Raum der Erholung in einem Landschaftsbild, das nicht nur für Gäste „schön“ ist, sondern auch von der lokalen Bevölkerung als identitätsstiftend wahrgenommen wird. So natürlich die Lärchenwiese auch erscheinen mag, ihre Existenz ist das

Ergebnis kontinuierlicher, sorgfältiger Pflege. Diese traditionelle Kulturlandschaft der Alpenregion wird seit Generationen von den lokalen Bauern und Bäuerinnen gepflegt. Deren Wissen und Können sind untrennbar mit dem Fortbestehen der Lärchenwiesen verbunden.

Ein Natur-Kunst(!)werk

Die Lärche ist eine heimische Baumart montaner und subalpiner Höhenlagen und wirft im Winter ihre Nadeln ab. Sowohl mit als auch ohne Nadeln ist die Baumkrone verhältnismäßig lichtdurchlässig. Deshalb wird unter diesen Bäumen traditionell geweidet und in höheren Lagen zwischen den Stämmen gemäht. Klaus Auffinger, Schutzgebietsbetreuer im Wipptal/ Stubaier Alpen ist ein besonderer Kenner der ökologischen Bedeutung von Lärchenwiesen: „Fichten, Grünerlen und Zwergsträucher müssen gezielt

zurückgedrängt werden. Diese arbeitsintensive Bewirtschaftung ermöglicht eine beeindruckende Artenvielfalt. Von Zittergras bis Arnika, von Widderchen bis Rehbock – die blütenreichen Magerwiesen bieten unzähligen Pflanzenund Tierarten einen Lebensraum.“

Baumpieper und Spechte nutzen das reiche Insektenvorkommen, um ihre Jungen großzuziehen. Quellaustritte und Kalklinsen im Urgestein schaffen lokale Arten-Hotspots, an denen Übergangsmoore und Kalkniedermoore mit Wollgräsern und Orchideen gedeihen.

Kulturlandschaft als lebendiges

Zeugnis eines Miteinanders

Auffinger achtet als Schutzgebietsbetreuer auf den Zustand geschützter und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sowie den Zustand ihrer Lebensräume in den Schutzgebieten. Er begutachtet Wiesen und Gebäude, die für Förderungen infrage kommen, um den Erhalt

dieser kleinbäuerlichen Architektur und der charakteristischen Kulturlandschaft zu sichern. Dabei geht es nicht nur um den Erhalt der Lärchenwiesen, sondern auch um das Bewahren des überlieferten Wissens: Wie werden Balken übereinandergelegt, wie Lärchenschindeln gespalten? Wie beeinflusst ein Wassernetzwerk die Pflanzenarten und Bodenbeschaffenheit? Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Mahd und die Lagerung des Heus? Ohne dieses Wissen verbrachen Lärchenwiese. „Ich bin unglaublich dankbar für die Arbeit, die Bauern und Bäuerinnen täglich leisten.“ Kulturlandschaften sind lebendige Zeugnisse eines Miteinanders von Natur und Mensch. „In den Bergregionen ist die Aufteilung der Wirtschaftsräume eine Frage des Platzes“, erklärt Auffinger. „Bereits die ersten Schwaighöfe legten ihre Äcker auf den Talböden an. Dann folgte Wirtschaftsgrünland, das sich bis zu den Talweiden erstreckt, welche wiederum in Mähwiesen übergehen, die bis hinauf zu den Gipfeln reichen. Ohne Bewirtschaftung würde bis zur Waldgrenze dichter Wald wachsen.“

Lärchenwiesen sind doppelter Nutzraum Aus Notwendigkeit und Geschick entstanden an den Berghängen der Seitentäler die Lärchenwiesen als einzigartige Kulturlandschaften der Alpen. Die Lärchenwiese ist ein doppelter landwirtschaftlicher Nutzraum, der sowohl Holz als auch Grünfutter in

einem für Bergregionen typisch extensiven Umfang liefert. Während sich die Natur entfaltet, findet gleichzeitig eine landwirtschaftliche Nutzung statt. Diese erfolgt fast ausschließlich von Hand und erfordert gute Fußarbeit, selbst auf erschlossenen Flächen. „Bevor gemäht wird, müssen im Frühjahr die herabgefallenen Äste von den Wiesen gesammelt oder mit Rechen herausgekämmt und auf Asthaufen gestapelt werden. Gemäht wird mit Balkenmähern oder der Sense. Der Schnitt wird gewendet und an der Sonne getrocknet. Das Heu wird entweder ins Tal gefahren oder, wenn die Scheunen voll sind, in traditionellen Baumstadeln am Berg gelagert“, beschreibt Auffinger die typischen Arbeitsschritte. Einige Bauern und Bäuerinnen lagern dieses Heu separat, um es gezielt als „Gesundheitsprophylaxe“ an ihre Tiere zu verfüttern.

Menschen aus der Stadt packen mit an Klaus Auffinger steht mit den Bäuerinnen und Bauern in engem Kontakt. Sie melden sich, wenn größere Arbeiten anstehen oder es an Arbeitskräften mangelt. Über das Projekt „Tirol ganz echt“, das der Tourismusverband Wipptal organisiert, oder ein „Familienbergwaldprojekt“ des Österreichischen Alpenvereins haben Freiwillige die Möglichkeit, bei typischen landwirtschaftlichen Arbeiten mit anzupacken. Die Organisation, der Transport und die Verpflegung werden von Vereinen, Verbänden und Grundbesitzenden übernommen.

Freiwillige beim Grünerlenschnitt auf den zugewachsenen Lärchenwiesen.

Ungewöhnlich artenreiche Wiesenbestände unter den Lärchen.

Neben der Tatsache, dass wichtige Arbeit erledigt wird, entsteht eine Verbindung zwischen Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten. Auffinger berichtet von besonderen Momenten, wenn Menschen aus der Stadt in den Alltag der kleinbäuerlichen Landwirtschaft begeistert eintauchen und die Bewirtschaftenden bewegt und manchmal auch ein bisschen überrascht sind, dass sie ihre Zeit für diese Arbeit „nur“ für eine Jause aufbringen. „Diese Momente des gegenseitigen Respekts haben eine nachhaltige Wirkung“, ist Auffinger überzeugt. Ökonomisch betrachtet können die Lärchenwiesen nicht mit den Erträgen der Tallagen konkurrieren – weder im Hinblick auf die Holzproduktion noch auf den Nährstoffgehalt des Futters. Die kleinen Höfe werden weniger und die Arbeitskräfte am Hof durch Maschinen ersetzt. „Die Bauern und Bäuerinnen lieben ihre Lärchenwiesen, auch weil ihnen bewusst ist, dass die Arbeit von Generationen davor in den Wiesen steckt.“ Deshalb möchte Klaus Auffinger, dass Lärchenwiesen als Weltkulturerbe anerkannt werden. Sowohl kulturelle als auch natürliche Kriterien sprächen dafür. Als Weltkulturerbe könnten sie den Status erlangen, den sie verdienen, und würden so von der Öffentlichkeit wahrgenommen und geschützt werden und die Bauern und Bäuerinnen könnten unterstützt werden.

WIE DIE BESEITIGUNG VERALTETER BAUWERKE NEUE LEBENSRÄUME FÜR

FISCHE SCHAFFT

Weg mit den Barrieren

Tausende alte Querbauwerke blockieren in Österreich die Flüsse und verhindern, dass Fische ihre natürlichen Wanderungen durchführen können und ihre Laichgebiete erreichen. Diese ungenutzten Hindernisse sind Relikte vergangener Zeiten. Heute ist klar: Die Beseitigung dieser Barrieren ist mit entscheidend für die ökologische Gesundheit der Flüsse und die Zukunft zahlreicher Fischarten.

In Österreich existieren durchschnittlich alle 700 Meter und insgesamt rund 71.000 Querbauwerke in Flüssen und Bächen, die seit Jahrzehnten die natürlichen Wasserläufe zerschneiden. Diese Bauwerke, darunter Wehre, Dämme und Sohlschwellen, wurden ursprünglich für verschiedene Zwecke wie Hochwasserschutz, Wasserversorgung oder Energieerzeugung errichtet. Viele dieser Strukturen erfüllen auch heute noch unverzichtbare Funktionen. Doch ein erheblicher Teil dieser Bauwerke ist mittlerweile obsolet. Diese ungenutzten Barrieren stammen aus Zeiten, als Mühlen oder kleinere

Wasserkraftwerke das Wasser nutzten, und haben ihren ursprünglichen Zweck verloren. Dennoch sind sie immer noch vorhanden und beeinträchtigen die aquatischen Ökosysteme erheblich.

Sichtbare Hindernisse, unsichtbare Schäden

Für viele Fischarten sind diese Hindernisse ein gravierendes Problem. Die

Barrieren trennen Flussabschnitte voneinander, unterbrechen Laichwanderungen und verhindern den genetischen Austausch zwischen den Populationen. Damit trägt diese „Zerstückelung“ der Flüsse zum Rückgang gefährdeter Fischbestände bei. „Für den Normalverbraucher sieht das Wasser oft klar und gesund aus, aber das täuscht. Unsere Flüsse haben

zwar eine gute Wasserqualität, jedoch nicht die notwendige ökologische Qualität. Viele Gewässer, so um die 60 Prozent, sind nicht in einem guten ökologischen Zustand, da Querbauwerke und Verbauungen die Flüsse fragmentieren und den natürlichen Lebensraum der Fische beeinträchtigen“, bestätigt Gewässerexperte Clemens Gumpinger. „Dam Removal“ – die gezielte Entfernung veralteter Dämme und Wehre –hat sich international als effektive Methode zur Wiederherstellung von Flussökosystemen etabliert. Dabei werden gezielt Querbauwerke, die ihren ursprünglichen Zweck verloren haben und weder zur Energieerzeugung noch zum Hochwasserschutz beitragen, entfernt. In den USA begann die „Dam Removal“-Bewegung bereits in den 1970er-Jahren, in Europa hat die Bewegung erst in den letzten 20 Jahren Fahrt aufgenommen.

Ausgewogener Rückbau an der Maltsch Auch in Österreich gewinnt der Rückbau an Bedeutung. Am Grenzfluss Maltsch – zwischen Österreich und Tschechien – wurden 2022 insgesamt zehn veraltete Querbauwerke entfernt, um die ökologische Durchgängigkeit wiederherzustellen. „Das waren Relikte von zum Beispiel alten Mühlenwehren, die man einfach nicht mehr brauchte. Man darf aber nicht vergessen, dass gerade in der Maltsch, einem geschichtsträchtigen Fluss, auch andere Interessen bestehen, beispielsweise die Erhaltung dieser historischen Gedenken. Wir haben deswegen einen Teil des Querbauwerks stehen gelassen, um daran zu erinnern, dass hier einmal eine Mühle war, und die andere Hälfte entfernt und für die Fischfauna passierbar gemacht“, erklärt Gumpinger. Das Beispiel an der Maltsch zeigt, dass Renaturierungsmaßnahmen sorgfältig und unter Einbeziehung verschiedener Interessen durchgeführt werden können, um einerseits ökologische Ziele zu erreichen und andererseits kulturelle und historische Werte zu wahren. Die im

Warum Fische wandern

Fische wandern aus verschiedenen Gründen, die eng mit ihrem Lebenszyklus verknüpft sind. Sie suchen bestimmte Lebensräume zum Laichen, Aufwachsen und Überwintern auf, die oft weit voneinander entfernt liegen. Diese Wanderungen sind entscheidend für die Fortpflanzung und den Erhalt vieler Fischarten.

Laichwanderung:

Der Huchen als Langstreckenwanderer legt bis zu 100 Kilometer zurück, während die Nase als Mitteldistanzwanderer Strecken von bis zu 50 Kilometern zurücklegt,

um geeignete Laichplätze zu finden. Diese Plätze bieten optimale Bedingungen für die Eiablage und das Überleben der Jungfische.

Nahrungswanderung:

Die meisten Fischarten, wie Forelle, Äsche oder Bachsaibling, wandern saisonal in Gebiete mit reichlichem Nahrungsangebot.

Wanderung zu Überwinterungsplätzen:

Im Winter suchen Fische geschützte, tiefere Gewässer auf, um der kälteren Jahreszeit zu entgehen.

Der Huchen – ein heute schon sehr seltener Wanderer in Österreichs Flüssen, dessen Fortbestand von freien Wasserwegen abhängt.

August 2024 in Kraft getretene EURenaturierungsverordnung unterstützt genau solche Bestrebungen. Sie fordert von den Mitgliedsstaaten, bis 2030 mindestens 25.000 Kilometer Flussstrecken in Europa wieder durchgängig zu machen und so den natürlichen Zustand der Gewässer zu fördern. Dabei liegt der Fokus auf der Entfernung von genau solchen obsoleten Bauwerken, die keinen funktionalen Nutzen mehr haben, aber ökologischen Schaden anrichten.

Bauwerke, die weiterhin zum Hochwasserschutz oder zur Energieerzeugung benötigt werden, bleiben bestehen und werden gegebenenfalls mit Fischaufstiegshilfen ausgestattet, um die ökologische Durchgängigkeit bestmöglich zu gewährleisten. Für Österreich stellt die Umsetzung der EU-Renaturierungsverordnung einen wichtigen Schritt dar, um seine Flüsse und Bäche langfristig in einen „guten ökologischen Zustand“ zu versetzen.

Bohren für die Vielfalt.

LESEN SIE MEHR AB SEITE 6.

Österreichische Post AG. MZ 22Z042893 M, suske consulting, Hollandstraße 20/11, 1020 Wien

Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ)

Max und Maria Mustermann

Fritz-Störk-Straße 13 4060 Leonding