„Hab lang gehofft und bang verzagt“

Die Slowenische Bibliothek erscheint zu Frankfurt 2023, in 32 (+1) Bänden und wird von Lojze Wieser herausgegeben. Die Reihe wird sporadisch fortgesetzt.

•

Zur Aussprache slowenischer Namen:

c wie deutsch z z stimmhaftes s wie »lesen«

č stimmloses tsch wie »rutschen«

ž stimmhaftes sch wie »Journal«

š stimmloses sch wie »Schule«

h wie deutsch ich

v nach Vokal wie u (sonst wie w)

Zur Slowenischen Bibliothek

Die Slowenische Bibliothek wird als Gemeinschaftsprojekt von den Verlagshäusern Wieser, Drava und ZTT-EST herausgegeben

Die Herausgabe dieser Reihe erfolgt mit freundlicher Unterstützung des Bundeskanzleramtes, Abteilung für Volksgruppenangelegenheiten

Klagenfurt/CeloveC · Wien · ljubljana · berlin

Copyright © dieser Ausgabe 2023 bei Wieser Verlag GmbH

ISBN 978-3-99029-636-3 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-077-1 [Drava]

ISBN 978-88-7174-362-2 [ZTT-EST]

Fast Weltliteratur. Wie das Slowenische nach Frankfurt kam und uns seit vierzig Jahren mit Erzählungen und Versen erfreut.

»Hab lang gehofft und bang verzagt« schreibt France Prešeren 1848. Doch, jetzt ist es so weit: Slowenien tritt an. Und wenn man von Slowenien redet, redet man automatisch von den Rändern der slowenischen Literatur. »Prežihov Voranc und Florjan Lipuš, dazwischen ist nichts. Alles Große der slowenischen Literatur kommt vom Rand« sagte der Kritiker und Essayist Josip Vidmar 1981 in Klagenfurt/Celovec. Seither hat sich, in den vergangenen vier Jahrzehnten, doch einiges getan. Slowenische Literatur wurde in den 440 Jahren geschrieben, bevor es den Staat Slowenien gab, und wird in den 33 Jahren geschrieben, seit es den slowenischen Staat gibt.

Der Raum, in dem diese Literatur entsteht, ist klein und doch so klein nicht, wenn man sich die Ergebnisse ansieht. »Fast Weltliteratur« sei Boštjans Flug von Florjan Lipuš, sagt Peter Handke. Nicht nur zum slowenischen Zentralraum, auch zum österreichischen Raum musste erst einmal die Tür aufstoßen werden, gab es doch in Jugoslawien zu den Slowenen außerhalb Jugoslawiens in erster Linie ein sentimentales Verhältnis, im Sinne: »Ach sie leben noch.« Und in Österreich und im deutschsprachigen Raum gar keins. So könnte man es zusammenfassen, wenn man sich die Statistiken der Übersetzungen anschaut. Alle paar Jahrzehnte ein paar Bücher. Dazwischen nichts.

Mit dem Ende der Siebzigerjahre kam es zur sichtlichen Veränderung. Ausgehend von Klagenfurt/Celovec. Bis in die Zweitausenderjahre ging von hier eine regelrechte Offensive aus und eroberte Redaktionen, machte Rezensentinnen und Rezensenten neugierig. Den Blick öffneten die Betrachtungen der Geschichte des Kärntner Partisanenkampfes von Karel Prušnik-Gašper 1980 in der Hauptnachrichtensendung des ORF und kurze Zeit später kam 1982 via »Die Zeit« der Eintritt in den größeren deutschsprachigen

Raum: mit der mittlerweile legendär gewordenen Rezension von Ciril Kosmač’s Novelle Tantadruj, aus der Feder von Karl-Markus Gauß – »Partisan und der Tod«.

Wieser, Drava und Hermagoras kommt in diesen Jahrzehnten eine bedeutende Rolle zu. Residenz und Folio sind mit dabei. Suhrkamp begleitete unser aller Bemühungen sporadisch. Eine für die Öffentlichkeit nichtexistente Literatur sichtbar zu machen, bedeutet mehr als diese von einer in die andere Sprache zu übertragen. Schutt an Falschinformation, Geröll an Vorurteilen, den Herrschaften und Überlegenheitsfuchtlern musste der Boden entzogen werden. Menschen mussten gefunden werden, die aus dem Original ins Deutsche zu übersetzen im Stande sind. Aus heutiger Sicht keine allzu großen Herausforderungen. Führende Medien hatten niemanden, der diese Literatur besprechen konnte, auch hier geben wir Hilfestellung. In der Mitte der Nullerjahre begannen die ersten Gehversuche der slowenischen staatlichen Institutionen. Wir rodeten davor zweieinhalb Jahrzehnte den Boden. Gut dotiert und mit Salär ausgestattet, zogen sie an uns vorbei. Zu minder wären die Vermittlungserfolge, ließen sie wissen. Höher hinaus wollen sie und bedeutender sollen die Häuser sein, in denen Literatur aus Slowenien Platz nehmen soll.

Von welchem Land sprechen wir? Welchem Märchen sollen wir unser Ohr leihen? Wir sprechen von einem Land, in dem zum Beispiel ein See, an die 25 ha groß, einmal im Jahr verschwindet, auf dessen Grund gemäht und geerntet, gejagt und mit Händen gefischt wird (Johann Wichard von Valvasor erzählt davon); wir sprechen von einer Region, in der der König Matjaž in einem Berg schläft und der Wiedererweckung harrt, nachdem sich der Bart sieben Mal um das Tischbein gewunden hat (Erich Prunč); wir kommen in ein Land, in dem »Greise Berge die Köpfe auf ein weißes Polster« beugen (Srečko Kosovel); wir treffen auf Pfarrer, die Jahrzehnte vor Ausbruch des 1. Weltkrieges das Grauen in traurigen Liedern besingen (Simon Gregorčič), und lesen mit »Doberdob« den ersten Antikriegsroman in slowenischer Sprache (Prežihov Voranc); wir begegnen Bienenzüchtern, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die hier Honig und Nektar sammelnde Carnica-Biene und die Grundsätze der Bienenzucht in einem bis heute geltenden Lehrbuch

festhalten (Janez Sumper), sind von den bunt bemalten Bienenstockstirnbrettern fasziniert und ob der Motive erstaunt – ein Salut auf die darin mit Honig gefüllten Waben!

Der Wind im Karst und die Poesie des Steins lädt uns zur Wiederholung ein (Peter Handke); wir schwimmen in Flüssen, die später versickern und unter anderen Namen wieder aus dem karstigen Boden quellen (Pivka/Ljubljanica); wir schauen Stücke, die in Gefängnissen von politischen Gefangenen gespielt werden (Jože Javoršek) und schlafen in einstigen Gefängnis-Zellen (Metelkova); wir hören von Irvin und Laibach, die schon in der selbstverwalteten sozialistischen Zeit die Grundfeste des politischen Systems erschüttern. Wir durchstreifen Täler und Gräben, sitzen in den Wäldern mit Bauernaufständlern zusammen, die sich mit Knappen verbrüdern, und lernen von den Protestanten das slowenische ABC, die sich ein gutes halbes Jahrhundert der Gegenreformation widersetzen und in dutzenden Büchern die Fundamente der slowenischen Sprache herausbringen (Primož Trubar, Jurij Dalmatin u.a.); wir sind stolz, als in Zeiten des immer wieder aufkommenden Sturms, trotzt Aussichtslosigkeit, breite Schichten dem Terror trotzen und erfolgreich das tausendjährige Reich besiegen; wir hören Philosophen, wie sie Hegel im verdrahteten Gehirn finden und der Welt nuschelnd erklären, warum sich ein Linker aus der Deckung wagt (Slavoj Žižek); folgen Alma M. Karlin, wie sie mit Bubikopf und Schreibmaschine um die Welt zieht; haben von Fabjan Hafner Erste und letzte Gedichte im Gepäck; fragen mit Miha Mazzini, warum Du nicht existierst (Izbrisana); steigen mit Goran Vojnović wieder mal zu Fuß bis in den zehnten Stock und skandieren »Tschefuren raus!« Fragen bei Milan Dekleva nach, wo die Schnittmenge der Schönheit liegt; die wir dann bei Jakob J. Kenda im Appalachian Trail, beim Durchwandern der 3500 Kilometer Berge in Amerika zu finden glauben; Marij Čuk spielt alle Fugen der Liebe und Ana Marwan begleiten wir zu den Wechselkröten. Ob sie wohl auf dem Platz der Befreiung zu finden sind, lässt sich nicht ganz eindeutig beantworten (Andrej Blatnik). Jedenfalls klauben wir mit Tomaž Šalamun die Steine aus dem Himmel und fordern mit Esad Babačić: Ändert meinen Kopf; denn Erica Johnson Debeljak stellt in ihrem Memoir über einen

plötzlichen Tod und die weibliche Selbstbestimmung apodiktisch in den Raum, dass wir verliebt, verheiratet, verwitwet und verhurt sind. Banalien, wirft Brane Mozetič ein, und wir begeben uns mit Boris Pahors Nakropolis in die Untiefen der menschlichen Seele, wie sie uns Jurij Devetak im Strip erzählt. Aus der Rumpelkammer der Geschichte würde Peter Svetina einwerfern. Und: Nachtfrauen von Maja Haderlap entführen uns in die Enge des Grenzwaldes.

Lauter Übergänge, die sich in der Literatur niederschlagen und manifestieren. Wir treffen uns auf der Agora in Frankfurt bei einer literarischen Geschmackshochzeit, denkt der Autor dieses Beitrags. Und, wir lachen mit König Dada.

Plötzlich hat es sich erwiesen, / das Abendrot / gefährdet den Staat. / Deshalb wird das Abendrot jedesmal, / wenn es sich zeigt, / ins schwarze Meer gesperrt. / Aufs goldene Mosaik der Grabstatt / strahlt die leuchtend rote /Abenddämmerung. / Ein einsames Pferd trabt herum / im Feld. / Zauber der Abenddämmerung! / Das Pferd ist melancholisch. (Srečko Kosovel, Befehl Nummer 35; aus dem Slowenischen von Ludwig Hartinger).

Wo stehen wir heute und wohin gehen wir? Das gesellschaftliche und geistige Umfeld, in dem wir in den letzten viereinhalb Jahrzehnten Literatur verlegten, und wie wir sie unter die Menschen gebracht haben, ist oft schon wieder vergessen, und doch lohnt es sich, einen Blick zurückzuwerfen, um den Standort heute zu bestimmen:

Wie es begann:

1978 betrieb ich in Wien eine Druckerei und einen Buchvertrieb und hielt dafür Ausschau nach Übersetzungen aus der slowenischen Literatur. Vergeblich stöberte ich in Antiquariaten nach Werken von Jurčič’s »Zehnten Bruder«, nach Cankars »Knecht Jernej«, nach Tavčar, Kvedrova, Novy, Murn, Prešeren und anderen, und doch hatte ich einmal Glück: Ganz hinten im Lager des ÖGB-Buchclubs verstaubten 600 Exemplare von Ivan Cankars »Der Knecht Jernej«.

Ich konnte die Bücher günstig erwerben und bot sie in meinem Katalog an – und innerhalb weniger Wochen waren sie ausverkauft! Das einzige verfügbare slowenische Buch in deutscher Übersetzung – eine Sensation, die zeigte, dass sehr wohl Interesse an dieser Literatur besteht.

Schon 1979 erschienen erstmals Kosovel-Gedichte (in Übertragung von Andrej Kokot) mit Spacals Druckgrafiken in einer dreisprachigen Ausgabe, verlegt vom Drau Verlag, in Zusammenarbeit mit dem triestiner Verlag ZTT/EST. 1980 folgten der Sammelband »Na zeleni strehi vetra/Auf dem grünen Dach des Windes« (bei Heyn), in Zusammenarbeit mit der Alpen-Adria-Universität und – unter dem Titel »Gemsen auf der Lawine« – die Geschichte des Kärntner Partisanenkampfes von Karel Prušnik – Gašper – beim schon erwähnten Drau Verlag, der ab April 1981 als Založba Drava Verlag firmierte. Prušniks »Gemsen auf der Lawine« war jedenfalls das erste aus dem Slowenischen übersetzte Buch, das im ORF

und in den österreichischen Medien – allen voran im »profil« – größere Aufmerksamkeit fand.

Ab da fing die Wahrnehmung an.

Blicken wir nochmals zurück: Noch vor gut vier Jahrzehnten gab es keine slowenische Literatur in deutschsprachigen Übersetzungen.

In Kärnten wurde auch keine slowenische Literatur im Original verlegt, außer ideologisch oder politisch motivierte Bücher (siehe Mohorjeva/Hermagoras nach dem 2. Weltkrieg).

Denn: Das Land Kärnten, die Minderheitenorganisationen, aber auch die Republik Slowenien, zu jener Zeit noch innerhalb Jugoslawiens, waren nicht gewohnt, dass außerhalb ihrer Strukturen selbstständig kulturelle Arbeit geleistet wird, und die Minderheitenorganisationen bewachten den Geldfluss aus Jugoslawien nach Österreich. Daher musste jegliche Eigenständigkeit, und wenn sie auch nur in der öffentlichen Wahrnehmung bestand, reglementiert oder, noch besser, zum Verstummen gebracht werden.

Das änderte sich in den Achtzigerjahren rasch. Slowenische Literatur entstand in Slowenien, Ungarn, Triest, Furlanisch-Venetien und Kärnten – und schuf damit auf unkonventionelle Weise einen gemeinsamen Kulturraum, ohne politische Grenzen zu verschieben. Mit der Herausgabe dieser Werke haben wir eine Tür geöffnet, durch die die eigene Kindheitssprache wieder neugierig entdeckt und als wertvoll erkannt werden konnte, und die auch in gewisser Weise zu neuem Selbstbewusstsein beitrug.

Gab es in den Achtzigerjahren noch kaum Rezensenten, die sich für die südslawische Literatur interessierten, so änderte sich das auch in dem Maße, in dem vermehrt Bücher in Übersetzung verfügbar waren. Erinnern wir uns an die legendäre Besprechung von Prušniks »Gemsen auf der Lawine« 1980 von Dieter Seefranz in »zehn vor zehn« im ORF und an Karl-Markus Gauß’ Besprechung von Ciril Kosmačs »Tantadruj« in »Die Zeit« 1982. Das waren die ersten

sichtbaren Schritte einer Wahrnehmung, die es in dieser Form in der Geschichte nicht gegeben hat und die eine neue Ära einleitete.

Mehr als fünfzehn Jahre hatten wir als Verlag die Rolle des »einsamen Vorreiters« inne. Slowenien brauchte nach seiner Selbstständigkeit erst einmal mehr als eineinhalb Jahrzehnte, bis es 2007 auf der Leipziger Buchmesse erstmals selbstbewusst von der Literatur Sloweniens sprach. Damit aber wurde auch die Besonderheit des grenzüberschreitenden Kulturraums der slowenischen Literatur angezweifelt und negiert. Insofern halten die Verlage Drava, Hermagoras und Wieser dagegen, für die es immer nur um die Literatur der slowenisch Schreibenden, oder aus der Kultur und Sprache Kommenden ging, nie darum, wo diese Literatur entstanden ist. Es ist, wie es ist. Wir haben im deutschsprachigen Raum ein gutes Vierteljahrhundert den Boden für die Literatur slowenisch Schreibender (und nicht nur dieser) aufbereitet, indem wir den übertragenen Worten und Bildern vertrauten; wir haben tausende Besprechungen der erschienenen Bücher initiiert, hunderte Lesungen organisiert, die Autorinnen und Autoren auf ihren Lesereisen begleitet und sie auf Buchmessen betreut und versorgt.

Wir haben für diese Literaturen gekämpft, um die Schallmauern der Ignoranz zu durchbrechen. Als Reaktion darauf erhielt ich Briefbomben und Morddrohungen und musste dazu auch noch mit ungebetenen Kommentaren und Häme fertig werden.

Aber auch diese Zeiten gingen vorbei:

Wenn wir die vergangenen fünfundvierzig Jahre, bis zum aufgefundenen »Knecht Jernej« 1978, zurückblicken, so trafen wir mit den Jahren auf so viele Werke, die zur Bekanntheit der slowenischen Literatur beitrugen. So viele Übersetzer machten sich an die mühevolle Arbeit der Übertragung der Worte von einem Ufer zum anderen. Eine Vielzahl von Bänden liegt vor und sie bereichern unser Lesevergnügen. So ist die große Erzählung um eine der Sprachen, die slowenische, reicher geworden. Und, sie hat Bestand. So und nicht anders.

Die im Herbst 2023 edierten 33 Bände geben auf beeindruckende Weise Kunde vom Eintreten der slowenischen Literatur in die europäische literarische Welt.

Die Herausgabe dieser Reihe ist meine Verneigung, meine Verbeugung vor den Menschen, die Bücher schreiben, vermitteln, übersetzen, rezensieren, und den Menschen, die diese Bücher gerne lesen, und, vor allem ist sie meine große Verneigung vor der Sprache meiner Kindheit. Es geht um Literatur, um nichts anderes.

Klagenfurt/Celovec, Anfang September 2023

Jede Auswahl ist subjektiv, auch wenn sie größere Zeiträume umfasst. Oder gerade dann. Die Slowenische Bibliothek zu Frankfurt 2023 will Hinweis geben und einen Bogen über nahezu 200 Jahre spannen. Der im 19. Jahrhundert noch weit verbreiteten Meinung, auf Slowenisch könne man nicht die stilistische Hochform anderer großer europäischer Sprachen erreichen und in ihr nicht allen Kunstformen und Ansprüchen gerecht werden, wird entgegengetreten.

Eine Literatur, die über Jahrhunderte ohne institutionelles Korsett auskommt und sich in der literarischen Schöpfung kontinuierlich weiterentwickelt, in sich und aus sich eine poetische Erzählkraft gebiert, muss nicht erst durch die Anerkennung anderer eine Bestätigung bekommen.

Nicht erst die mit Kienspan erleuchteten Kammern der Knechte, Mägde und Bauern, nicht erst die Petroleumlampen der Bürgerinnen und Bürger in den aufkommenden Städten erzählen von der übers Land greifenden Leselust, wie sie sich in den Mitgliederzahlen der Buchgemeinden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts widerspiegeln.

Von Anbeginn an ist auch der Wunsch vorhanden, das eigene Erzählte in anderen Sprachen vorzulegen, um sich und das Eigene in das Miteinander einfließen zu lassen.

Wir haben uns ganz bewusst entschieden, auch zeitnahe Übertragungen aus dem Slowenischen in diese Auswahl einzugliedern. Neu gesichtete und ausgewählte Fundstücke aus entlegenen und verschollenen Archiven bitten wir vor den Vorhang, wie es uns auch darum ging, wichtige Zeugnisse erstmals im Original aufzulegen. Hier sei der einfühlsame Bericht von Ernestine Jelovšek als Erstes genannt, die zwar mit einer Übertragung ins Slowenische bekannt wurde, ihr auf Deutsch verfasstes Manuskript aber in den vergange-

nen 150 Jahren – im Original – wurde nie veröffentlicht. Geschrieben hat sie die Erinnerungen an ihren Vater France Prešeren in den Jahren 1875–1888. France Prešeren, der bis heute Leuchtturm und Gradmesser slowenischen Versmaßes ist. Goethe gleich.

Und mit nicht wenig Stolz weisen wir darauf hin, dass, neben der Klassik um Jurčič und Stritar (Peter Einsam) und ihrer Erzählkunst, die zeitlich breit gegriffene Moderne mit Ivan Cankar und Zofka Kveder auftritt: Mit zum Teil bisher unbeachteten Übersetzungen, wie sie in den verschiedenen Tageszeitungen aus jener Zeit – von Prag über Wien bis Zagreb – breites Lesevergnügen zu wecken verstanden, mit ihrem steten Bemühen, sich auch im Deutschen zu behaupten.

Die realen politischen Veränderungen, nach den ersten europäischen Umwälzungen und dem die Seelen fressenden großen Sterben und Töten, brachten nicht nur den eigenen Konstruktivismus hervor (Srečko Kosovel), auch grundsätzliche Fragen zur eigenen Sprache und Slowenität stellten sich in einer bisher nicht gekannten Weise und drangen in den Mittelpunkt des Denkens, wie wir es im Essay Zum Problem der Slowenität bei Josip Vidmar lesen können.

Erstmals in der modernen Zeit musste einsickern, dass die slowenische Sprache, nach dem Zerfall der Österreich-Ungarischen Monarchie in vier neu entstandene Staaten, um das Wort ringt, und es musste der Kultur erst realisiert werden, was es heißt, Sprache und Literatur – unter Bedingungen der Vertreibung und der zwangsweisen Assimilation, samt Anfeindung und gezielter Verachtung – zu bewahren und weiter zu entwickeln, waren doch Viele ab diesem Zeitpunkt des alltäglichen Gebrauchs der Sprache im öffentlichen Raum beraubt, wie in Ungarn, Österreich und Italien. Die in der ökonomischen Migration am Ende des 19. Jahrhunderts und später die in der politischen Emigration entstandene Literatur bildete eine weitere Unbekannte, deren Einordnung Jahrzehnte dauerte.

Dass dies nicht ohne Folgen bleiben konnte, ist nur allzu logisch. Hier geben uns Autoren wie Prežihov Voranc Kunde, die die Fragen

jener Zeit, ob sozial, oder national, ob Abschiebling oder Assimilant, in literarischen Miniaturen, Versen oder einfachen Alltagsbetrachtungen, wie in epischen Berichten, festhalten. Und damit beginnen sie, den zerrütteten Verhältnissen, wenn schon nicht den Boden zu entziehen, ihnen doch eine Weite zu geben und dadurch am Horizont eine Ahnung des Morgenrots aufkommen zu lassen.

Hoffnung, trotz augenscheinlicher Aussichtslosigkeit, kommt auch aus jenen Büchern, die über die Zeit der versuchten Vernichtung, durch gezielte Aussiedlung, Erschießen und Töten von Geiseln, und über die aktiven Widerstandskämpfer im sogenannten Tausendjährigen Reich berichten.

Diesem existenziellen Teil des Lebens der slowenisch sprechenden Menschen in allen vier Ländern, insbesondere jedoch in Primorje/ Küstenland und in Kärnten, die sich der systematischen Ausrottung von Mensch und Sprache, unter schwierigsten Herausforderungen, widersetzten, wird in dieser Zusammenstellung ein gutes Maß an Erzählung eingeräumt.

Nicht nur, weil die außergewöhnliche Zeit versucht, jedem Einzelnen im Geschriebenen sein eigenes Seelenwohl herzustellen, auch, weil sie in ihrer zarten, oft ans Zerbrechen heranführenden Sprache für sich und die Anderen die Zukunft herauszuwringen versucht. (Ciril Kosmač, Alma M. Karlin, Jerneja Jezernik, Helena Kuhar-Jelka, Lipej Kolenik, Anton Haderlap, Andrej Kokot…).

Über die nach dem Sieg über den Nationalsozialismus auftretenden Umbrüche gibt Jože Javoršek in seinen Gefährlichen Erinnerungen Zeugnis ab. Elfriede Jelinek würdigt seine autobiografische Erzählung: »Javoršek hat eine der hundertmal zerfetzten und wieder zusammengeflickten Biographien geschrieben, die aus den Brüchen des vergangenen Jahrhunderts, aus sehr tiefen Tiefen, aufgetaucht sind, aus Tiefen, in denen so viele Menschen verschwunden sind, dass man sich nicht einmal ihre Zahl vorstellen kann«

So sehen wir, über alle Epochen und Räume hinweg, eine sich in der slowenischen Sprache erneuernde Gemeinsamkeit, die schon frühzeitig auf ein gedeihliches Auskommen der sich treffenden Erzählungen in babylonischer Vielfalt zusteuert, ohne dass sie sich dessen oft selbst bewusst ist (Aleš Debeljak, der Autor dieses Beitrages selbst, u.a.).

Die erzählende poetische Kraft, die es nahe der Weltliteratur mit den anderen im Dialog führt, ist auch jene, die dem Raum Resonanz gibt und ihn – über alle vergangenen und zukünftigen Grenzen und Einengungen hinweg – schon längst hinter sich gelassen hat. (Pita, Burek, Jelinčič, Peter Handke, Jože Horvat).

Ob man’s erkennt, oder nicht, ist kaum von Belang. Es genügt die Tatsache, dass sie existiert, erzählt, sichtbar und hörbar ist, im Seelischen des Einzelnen.

Klagenfurt/Celovec, Mitte September 2023

Zu den Unwettern im Sommer 2023 in Kärnten und Slowenien

Apokalyptische Szenen. Rauschen. Es wächst an, von Nirgendwo. Der Tag verdunkelt, nimmt den Blick. Die Bäume ächzen, schütteln, drehen sich, möchten den angestammten, verwurzelten Platz nicht verlassen, widersetzen sich dem Zerren, kämpfen mit dem Wind, der sie zwirbelt, schraubt, an ihnen zerrt, sie reißt, sie zu bisher nicht gewohnten Pirouetten treibt, entblättert, sie kahl macht und die Straßen zentimeterdick bedeckt, wie Streu des Bauern, der den Tieren frische Einstreu bringt. Der blitzartige Hagel hämmert auf den Dächern, die gemarterten Autodächer ächzen wie ein Kontrabass, die erste Violine spielt der Blitz, dem der alles erzitternde Donner seine Referenz erweist. Man starrt durchs Fenster, harrt gelähmt, sich fragend, was als Nächstes kommen wird, wohin sich die Aggression des Himmels nun denn wenden wird, wo sie sich festfressen, was sie hinwegfegen möchte, das nicht niet- und nagelfest ist. Im Nu wird gelockert, was für Ewigkeiten gebaut, und ausgehebelt.

Ziegeln fliegen, wie Papier, altehrwürdige Baumstämme bersten wie Zündhölzer und der Sturm greift an, von allen Seiten zugleich, als ob sich unsichtbare japanische Ringer verschworen hätten, die Dächer und die Häuser im nächsten Moment auf den Rücken zu legen und nicht aufzugeben, bevor sich nicht das bisher Ungeahnte – als Gegebenheit in diesen Breiten – im Hirn sich festgekrallt hat.

Bäche stürzen von Hängen, alles mit sich tragend, wälzend, brechend. Unterspülen in Sekunden Fundamente, Gebäude aus Stein kommen als Pappkonstruktionen daher, denen sogar die Würde eines einzigen Aufbäumens genommen wird, um dann von den Wassermassen zermalmt im Wirbel des geisterhaften Stroms unterzugehen. Was bleibt, ist die Hilflosigkeit, die Ohnmacht. Erschlagen und gerädert starrt man in die zur Nacht gewordene Umgebung und folgt ungläubig und apatisch den Bildern, die in den Nachrichten gegeben werden.

Grenzen fallen. Die der Wahrnehmung und die historisch-territorialen. Erst langsam dringt ins Bewusstsein, dass wir mit den Tagen der Unwetter zu Zeugen humanitärer Katastrophen unvorstellbarer Dimension geworden sind. Zu reißenden Flüssen angeschwollene Bäche haben einige Gegenden auf immer verändert, Bauernhöfe verschwanden vom Erdboden, Siedlungsgebiete wurden zu unbewohnbaren Gegenden. Mit Hilfe der Einheimischen, der Feuerwehren, der Milizsoldaten, der Freiwilligen wurde das Überleben in notdürftiger Weise ermöglicht.

Noch Tage und Wochen nach der Tausend-Jahr-Katastrophe im Norden Sloweniens sind Helikopter zu Nahversorgern geworden, in einigen Gegenden wird es noch Wochen dauern, bis die weggerissenen Zugangsstraßen wieder befahrbar werden. Es gibt wohl keine menschliche Kraft, die dieses Toben der Natur aufhalten hätte können. In manchen Gebieten leben die Menschen in ihren engen Tälern seit tausend und mehr Jahren, die bei solchen, in einem Jahrtausend sich ein einziges Mal wiederholend, einen hohen Preis fürs Dasein bezahlen. Črna in Kärntner Teil Sloweniens, Globasnitz/ Globasnica im Österreichischen Teil und Luče im Savinjatal hinterm Paulitschsattel über Eisenkappel/Železna kapla in Kärnten wurden besonders mitgenommen und man fragt sich, wie die Menschen diesen Herausforderungen gewachsen sein konnten. Egal, was sie an Übermenschlichem taten, der Schaden bleibt enorm und die Zukunft ihres Zuhauses in einigen Gegenden existentiell in Frage gestellt.

Auch stellen sich mittlerweile die Menschen die Frage, ob man z.T. vergessen habe, wie mit hereinbrechenden Wässern zu leben ist, insbesondere in Orten, wo in den vergangenen Jahrzehnten dem Wasserschutz – aus Kurzsichtigkeit – geringe Bedeutung beigemessen wurde – oder ob die dafür bestimmten Gelder in den Kanälen von politischen Interessen und Korruptionsgier versickert seien, worüber man derzeit in Slowenien immer lauter tuschelt.

Wasser-Marshall-Pläne werden vom Staat gefordert, um demografische Katastrophen abzuwenden, um Ersatzhäuser aufzustellen, den Unterricht zu garantieren und den Tourismus neuerlich zu beleben. Hie und da der Grenze ist das Leid grenzenlos und es gibt zahl-

reiche gegenseitige Solidaritätsbekundungen und materielle Hilfen, um den im Schicksal vereinten Menschen allmählich die Normalität wiederzubringen. Man kommt sich im Leid noch näher und sieht über die kurzfristigen Ausgrenzungen an den staatlichen Grenzen hinweg, auch wenn diese Jahrzehnte gedauert haben. Denn die an einigen Stellen Tausend-Jahr-Wasser haben eine andere, tiefere Dimension.Der Schlamm der Muren hat vielleicht die letzten Vorurteile in sich begraben und den Weg zueinander geebnet und – die Grenzen nichtig gemacht.

(Mein Kommentar für das Rotary-Magazin Deutschland zu den Unwettern in Kärnten und Slowenien, erschienen Ende August 2023.)

Auswahl. Cover. Zur Covergestaltung. Zur Künstlerin.

Lojze Wieser

Založba Wieser in kratke postaje življenja

Zur Slowenischen Bibliothek

Lojze Wieser

Der Wieser Verlag und Kurze Stationen eines Lebens

Barbara Maier / Lojze Wieser Pita, Burek oder Börek? Wieser | Drava | Založništvo tržaškega tiska Dušan Jelinčič Sternklare„Hab lang gehofft und bang verzagt“Wieser | Drava | Založništvo tržaškega tiska Wieser | Drava | Založništvo tržaškega tiska

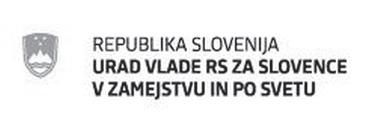

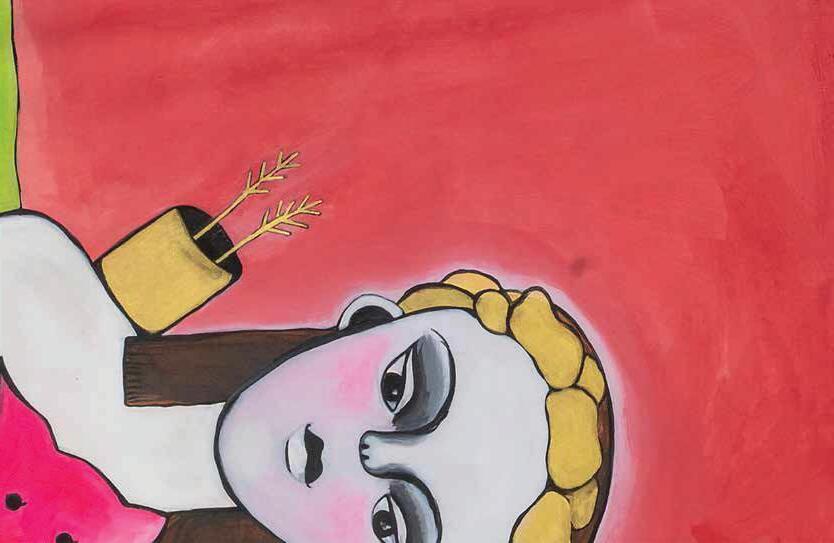

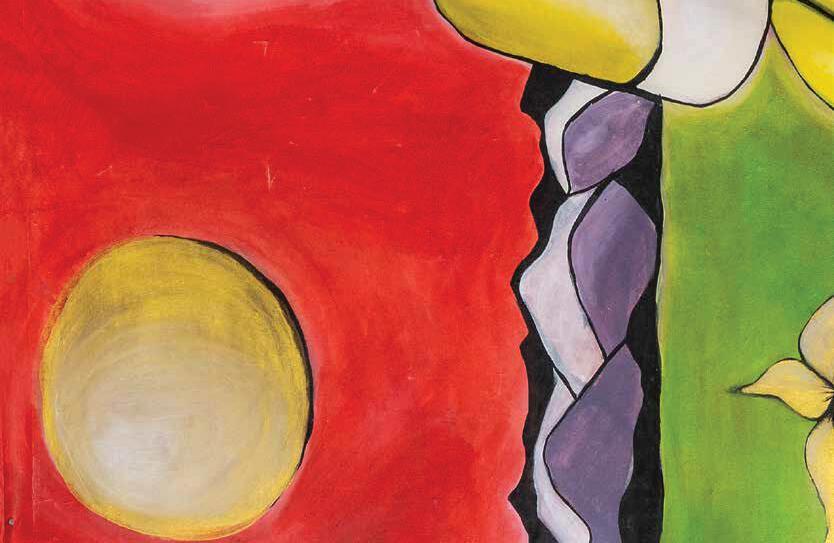

Die Covergestaltung erfolgt unter Verwendung von vier großformatigen Werken von Ina Riegler. Titel der Arbeiten: Alpenglühen

Werk 1: »Ach, seien sie doch nicht so naiv!« | Selbstporträt | Serie Alpenglühen | Acryl auf Leinwand | 2,03m x 1,97m | 2021

Werk 2: »Alles was du warst« | Selbstporträt | Serie Alpenglühen | Acryl auf Leinwand | 2 x 3m | 2022

Werk 3: »Überleben« | Selbstporträt | Serie Alpenglühen | Acryl auf Leinwand | 2 x 3m | 2022

Werk 4: »Der röhrende Hirsch« | Selbstporträt | Serie Alpenglühen | Acryl auf Leinwand | 2 x 3m | 2022

»Ich verachte euer homogenes Denken«

Aufbrechen des homogenen, nationaalstaatlich geprägten Konstruktes »Heimat«, Auseinandersetzung mit der naiven Heimatmalerei, Setzung von klaren Brüchen mittels Symbolik (Axt, Dornen, Widerstand, Hacken, starke Frauen, etc.), zugleich Abrechnung mit hartnäckigen Elementen der Nazinalsozialistischen Vergangenheit Kärntens.

Einfach, fröhlich, naiv, farbenfroh, stark gemalt. Verwendung von heimatlichen Motiven; Ina Riegler zitiert in ihren Bildern Kekec, Heidi, aber auch Kärntner, wie Josef Winkler, Werner Berg, aber auch – im deutschsprachigen Raum – Ferdinand Hodler et al. Stichwörter: Holzhacker, Mägde, Gebären, Pferde, Ziegen, Haign, Gebräuche, Volkstracht, Frauen mit Hörnern (Widerstand), Kitsch, Jodeln.

Mag.a ina riegler, geboren 1984 in Kärnten / Koroška - Klagenfurt / Celovec, autodidaktische Künstlerin der figurativen Malerei, Feministin. Zahlreiche Ausstellungen, zuletzt:

September 2023 Gruppenausstellung »The Third Eye« Künstlerhaus Klagenfurt (Ina Riegler / Stella Antares / Nina Herzog)

April 2023 Ausstellung Schloss Lind Neumarkt / Steiermark / Turmgalerie / Galerie Schafstall

Spezialist für Literatur aus dem europäischen Osten Kleine Verlagsgeschichte

ISBN 978-3-99029-597-7 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-052-8 [Drava]

ISBN 978-88-7174-328-8 [ZTT-EST]

lojze Wieser

Založba Wieser in kratke postaje življenja

Strokovnjak za književnost evropskega Vzhoda

Mala založniška zgodba

ISBN 978-3-99029-598-8 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-053-5 [Drava]

ISBN 978-88-7174-329-5 [ZTT-EST]

Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof, Anton Pace, Edward Samhaber, Anton Joseph Schlechter und Ivan Škerjan

Herausgegeben von Lojze Wieser

ISBN 978-3-99029-424-6 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-942-5 [Drava]

ISBN 978-88-7174-339-4 [ZTT-EST]

ernestina jelovšeK

Erstmals auf Deutsch aus dem Manuskript herausgegeben

ISBN 978-3-99029-619-6 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-061-0 [Drava]

ISBN 978-88-7174-340-0 [ZTT-EST]

»Hab

josiP stritar

Etwas von Peter Einsam

Poem

ISBN 978-3-99029-614-1 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-056-6 [Drava]

ISBN 978-88-7174-333-2 [ZTT-EST]

Josip Jurčič Der zehnte Bruder

Roman

Aus dem Slowenischen von Ludwig Vipauc

ISBN 978-3-99029-634-9 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-074-0 [Drava]

ISBN 978-88-7174-361-5 [ZTT-EST]

Josip Jurčič

Johann Erasmus Tattenbach

Historischer Roman aus dem XVII. Jahrhunderte der steiermärkischen Geschichte

Aus dem Slowenischen von Franz Rainerow

ISBN 978-3-99029-632-5 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-072-6 [Drava]

ISBN 978-88-7174-358-5 [ZTT-EST]

zofKa Kveder Ihr Leben

Roman

Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut

ISBN 978-3-99029-628-8 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-068-9 [Drava]

ISBN 978-88-7174-354-7 [ZTT-EST]

ivan CanKar

Kurzgeschichten aus Tageszeitungen aus den Jahren 1897–1920

Herausgegeben von Peter Scherber

ISBN 978-3-99029-616-5 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-058-0 [Drava]

ISBN 978-88-7174-336-3 [ZTT-EST]

ivan CanKar

Das Haus zur barmherzigen Mutter Gottes Erzählung

Aus dem Slowenischen von Gusti Jirku

ISBN 978-3-99029-617-2 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-059-7 [Drava]

ISBN 978-88-7174-337-0 [ZTT-EST]

ivan CanKar Mein Leben Erzählung

Aus dem Slowenischen von Gusti Jirku

ISBN 978-3-99029-618-9 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-060-3 [Drava]

ISBN 978-88-7174-338-7 [ZTT-EST]

josiP vidMar

Zur Frage der Slowenität

Zwei Essays

Aus dem Slowenischen von Franci Zwitter jun. Mit einer Bemerkung von Lojze Wieser

ISBN 978-3-99029-635-6 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-075-7 [Drava]

ISBN 978-88-7174-362-2 [ZTT-EST]

Slowenisch – Deutsch

Aus dem Slowenischen von Ludwig Hartinger

ISBN 978-3-99029-613-4 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-055-9 [Drava]

ISBN 978-88-7174-331-8 [ZTT-EST]

Prežihov voranc Die Brandalm

Roman aus den Umsturztagen

Aus dem Slowenischen von Anton Svetina und Peter Wieser

ISBN 978-3-99029-392-8 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-932-6 [Drava]

ISBN 978-88-7174-348-6 [ZTT-EST]

janko pleterski / Drago Druškovič Der ungleiche Grenzstreit 1918–1920

Zwei Essays

Aus dem Slowenischen von Franci Zwitter jun. und Peter Wieser

ISBN 978-3-99029-396-6 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-937-1 [Drava]

ISBN 978-88-7174-349-3 [ZTT-EST]

Prežihov voranc

Wildwüchslinge Erzählungen

Aus dem Slowenischen von Janko Messner

ISBN 978-3-99029-393-5 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-933-3 [Drava]

ISBN 978-88-7174-350-9 [ZTT-EST]

Prežihov voranc

Geschichten und Reportagen

Aus dem Slowenischen von Jozej Strutz

ISBN 978-3-99029-394-2 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-934-0 [Drava]

ISBN 978-88-7174-351-6 [ZTT-EST]

ISBN 978-3-99029-395-9 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-936-4 [Drava]

ISBN 978-88-7174-352-3 [ZTT-EST]

Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof Nachwort von Karl-Markus Gauß

ISBN 978-3-99029-627-1 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-067-3 [Drava]

ISBN 978-88-7174-353-0 [ZTT-EST]

andrej KoKot Das Kind, das ich war Erinnerungen an die Vertreibung

Aus dem Slowenischen vom Autor

ISBN 978-3-99029-620-2 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-062-7 [Drava]

ISBN 978-88-7174-341-7 [ZTT-EST]

anton haDerlap Graparji. So haben wir gelebt

Erinnerungen eines Kärntner Slowenen an Frieden und Krieg

Aus dem Slowenischen von Metka Wakounig und Klaus Amann

ISBN 978-3-99029-621-9 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-063-4 [Drava]

ISBN 978-88-7174-342-4 [ZTT-EST]

Aus dem Leben einer Kärntner Partisanin

Thomas Busch / Brigitte Windhab nach Tonbandaufzeichnungen von Helena Kuchar

ISBN 978-3-99029-622-6 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-064-1 [Drava]

ISBN 978-88-7174-343-1 [ZTT-EST]

Ciril kosmač

Ballade von der Trompete und der Wolke

Roman

Aus dem Slowenischen von Peter Wieser

ISBN 978-3-99029-631-8 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-071-9 [Drava]

ISBN 978-88-7174-657-8 [ZTT-EST]

alMa M. Karlin

Dann geh ich in den grünen Wald

Meine Reise zu den Partisanen

Aus dem Slowenischen von Jerneja Jezernik

ISBN 978-3-99029-600-4 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-054-2 [Drava]

ISBN 978-88-7174-330-1 [ZTT-EST]

jerneja jezerniK

Alma M. Karlin – Mit Bubikopf und Schreibmaschine um die Welt

Eine Biographie über die Weltreisende, Polyglotte, Schriftstellerin und Antifaschistin Alma M. Karlin (1889–1950) aus Celje/Cilli, Slowenien

ISBN 978-3-99029-630-1 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-070-2 [Drava]

ISBN 978-88-7174-356-1 [ZTT-EST]

Die Kärntner Slowenen unter der britischen Besatzungsmacht nach dem Jahr 1945 Zeitzeugen, Beiträge und Berichte

Mit Aufsätzen von: Brigitte Entner und Augustin Malle Aus dem Slowenischen von Metka Wakounig

ISBN 978-3-99029-562-5 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-020-7 [Drava]

ISBN 978-88-7174-332-5 [ZTT-EST]

Paris-Ljubljana

Aus dem Franzosischen von Bertram K. Steiner

ISBN 978-3-99029-623-3 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-065-8 [Drava]

ISBN 978-88-7174-344-8 [ZTT-EST]

jani osWald Carmina mi nora Pesmi / Gedichte

ISBN 978-3-99029-633-2 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-073-3 [Drava]

ISBN 978-88-7174-360-8 [ZTT-EST]

berta bojetu Filio ist nicht daheim

Roman

Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof

ISBN 978-3-99029-624-0 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-066-5 [Drava]

ISBN 978-88-7174-345-5 [ZTT-EST]

Pesmi / Gedichte

Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof

ISBN 978-3-99029-626-4 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-046-7 [Drava]

ISBN 978-88-7174-347-9 [ZTT-EST]

aleš debeljaK

Essay

Aus dem Slowenischen von Franci Zwitter jun.

ISBN 978-3-99029-625-7 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-977-7 [Drava]

ISBN 978-88-7174-346-2 [ZTT-EST]

Peter hanDke / Jože horvat Noch einmal vom Neunten Land

Peter Handke im Gesprach mit Jože Horvat

ISBN 978-3-99029-615-8 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-057-3 [Drava]

ISBN 978-88-7174-335-6 [ZTT-EST]

barbara Maier / lojze Wieser Pita, Burek oder Börek?

Balkan-Impressionen

ISBN 978-3-99029-561-8 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-019-1 [Drava]

ISBN 978-88-7174-334-9 [ZTT-EST]

dušan Jelinčič Sternklare Nächte im Karakorum

Roman

Aus dem Italienischen von Julius Franzot

ISBN 978-3-99029-629-5 [Wieser]

ISBN 978-3-99138-069-6 [Drava]

ISBN 978-88-7174-355-4 [ZTT-EST]

A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12 Tel. +43(0)463 37036, Fax +43(0)463 37635 office@wieser-verlag.com, www.wieser-verlag.com

Drava Verlag – Založba Drava GmbH

A-9020 Klagenfurt/Celovec, Gabelsbergerstraße 5/II, Tel: +43 463 501099, Fax: +43 463 50 10 99-50 office@drava.at, www.drava.at

Editoriale stampa Triestina/ Založništvo tržaškega tiska,Triest/Trst ul./via Montecchi 6, 34137 Trst/Trieste, Italija

Tel: +39 040 76 00 954 info@ztt-est.it, www.ztt-est.it