早餐店 煎台人員PT <107 3月-107 7月>

內外場PT <106 7月-106 12月> 証嘉美術印刷 美工人員 <107 9月-109 5月> 老圃造園工程公司 實習生 <108 7月-108 8月> UNIX餐酒館 內外場PT <109 8月-12月> 逢甲大學室內設計進修班 教學助理 <109 8月-在職中>

illustrator

photoshop

flash lumion auto cad word

point

族中最大的小孩。 從小,我父母就要求我們要 自主性學習,他們不強迫我去學任何才藝,也不阻止 我學 習任何事物。 出 生在台中,因為爸媽的關係,我成為了整個家 籃球 排球 桌球 圍棋 關於我 About Me 學習歷程 Education Process Huang-shih-yung 1998/01/07 摩羯座 0975977206wendy239080@gmail.com 語言程度 Language 軟體應用 Sfot Skill 興趣專長 Interest Expertise 工作經歷 Work Experience 我也熱衷於學習各種事物,同時也時常參與系上的活 動,也擔任系學會幹部,透過活動參與和幹部擔任, 學習到合作與溝通,也讓自己成為更負責任的人 國立彰化高商 廣告設計科 國立勤益科大 景觀系 逢甲大學 建築系碩士 景觀系系學會 攝影首席 中文 Chinese 英文 English 台語 Taiwanese adobe

視覺傳達丙級技術士 印前製成丙級技術士 印前製成乙級技術士 上學期 四景三甲班代 成果展暨研討會 攝影長 圍棋社 圍棋教學企劃營隊志工 五系聯合歌唱比賽 美宣長 107 成果展暨研討會 攝影長 圍棋社 副社長 五系聯合歌唱比賽 美宣組員 106 籃球系隊 隊長 畢業展 總務長 108 黃 詩詠

adobe

adobe indesign adobe

power

powerdirect

九湯屋拉麵店

黃 詩詠 HUANG-SHIH-YUNG 2018 - 2020

潭心.談心 潭子文化滲透計畫

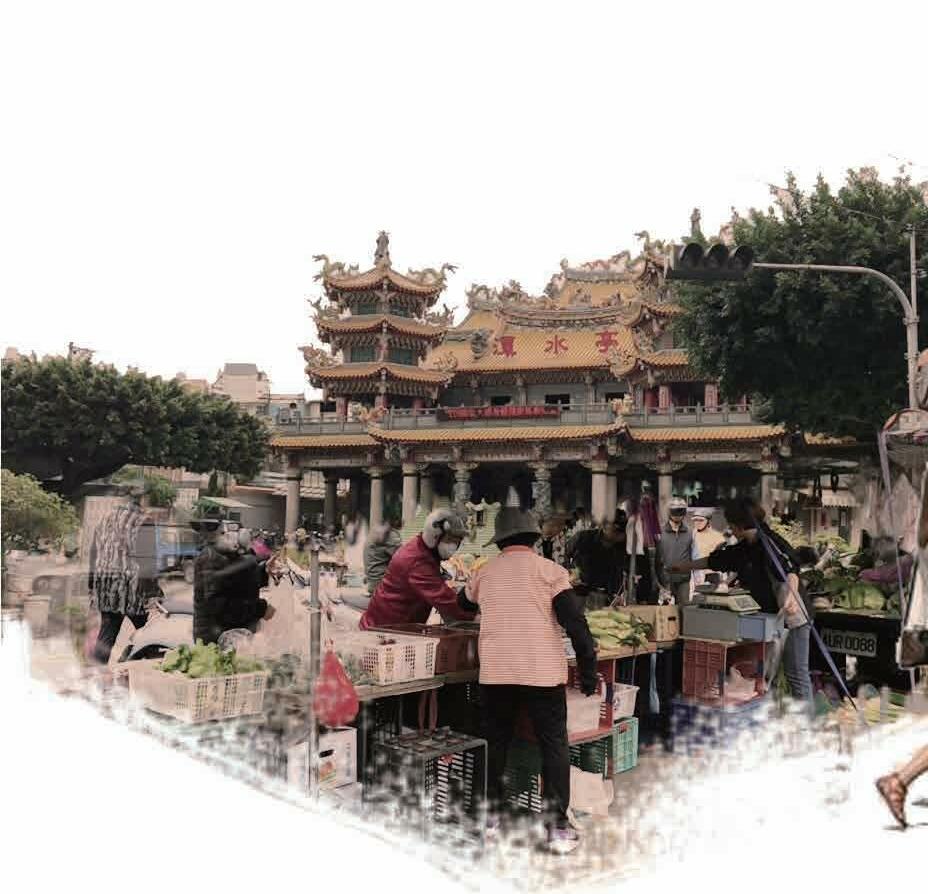

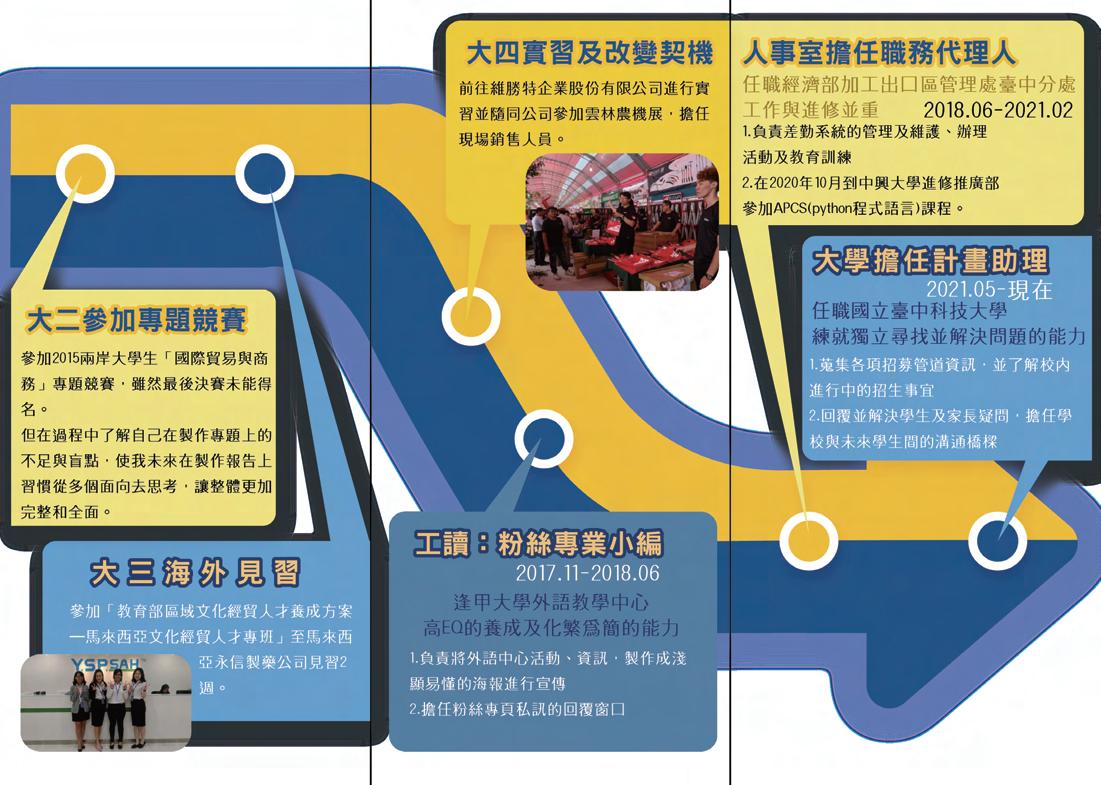

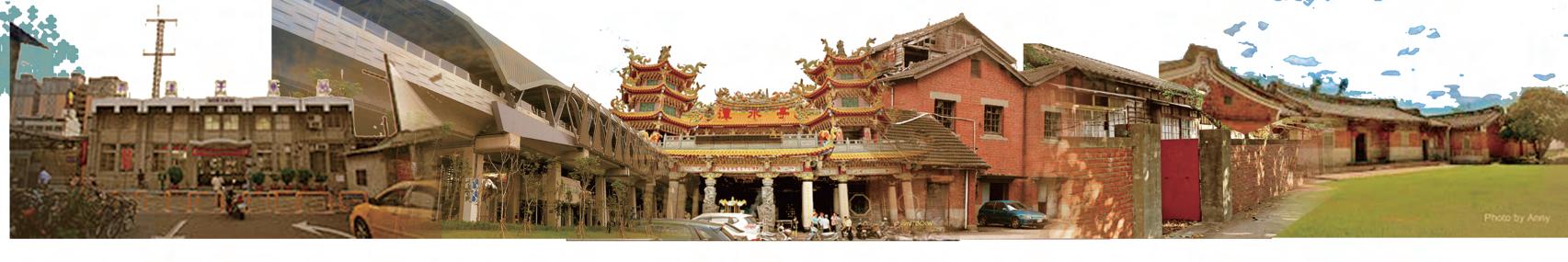

人文-在地的新生代族群對潭子的廟宇及信仰 認識較不足,如此珍貴的在地文化在傳承中 出現了斷層

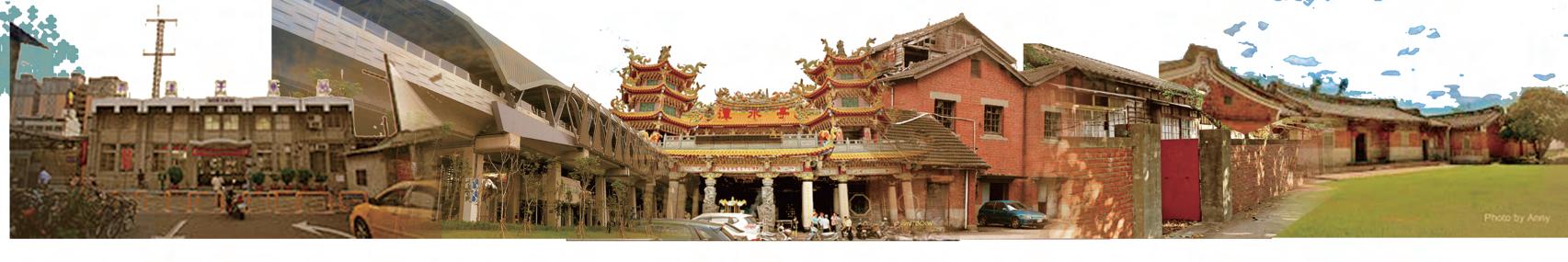

歷史-潭子中心具有特色歷史空間(穀倉、日式 宿舍、摘星山莊),但缺乏完善的交通路線, 地理位置較隱密,且政府無積極的活化政策 ,使其成為被埋沒的在地記憶

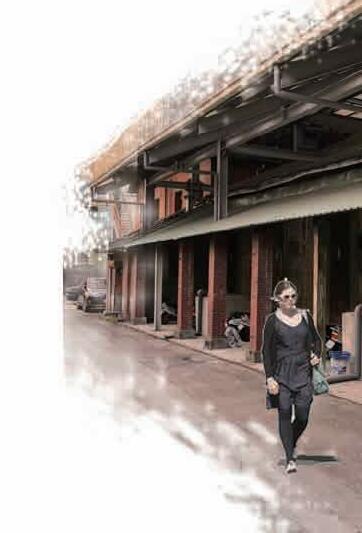

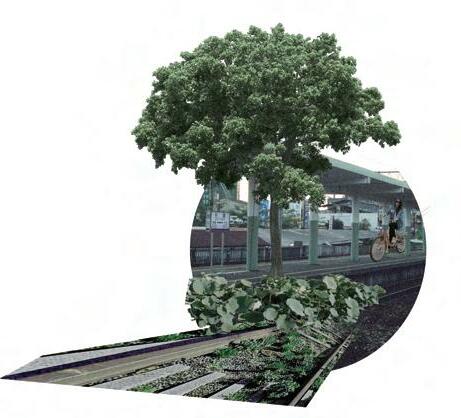

產業-農業發展上因為缺乏農產宣傳且逐漸被 工業區取代,成為即將被遺忘的產業記憶。 聆聽水流的聲音,欣賞水波的漣漪,泛起潭 子的土地記憶,以及彼此相遇在此的點點滴 滴。姿意地騎乘自行車,進入古蹟及廟宇中 ,開啟一場歷史對話。走在綠意盎然的廊道

黃 詩詠 翁 靖婷

DESIGNER

,穿越多元豐富的軸線空間,體驗不一樣的 都市氛圍。人們在或快或慢的步伐中,感受 新舊相容,具文化魅力的新城鎮,這裡是我 們的,潭子(Tanzi)。 議題探討 規劃理念 工作分配: 黃詩詠-小圖製作、圖面排版、平面 圖CAD繪製、P圖製作、建模 翁靖婷-小圖製作、報告書編排、平 面圖CAD繪製、PPT製作 指導老師:吳靜宜

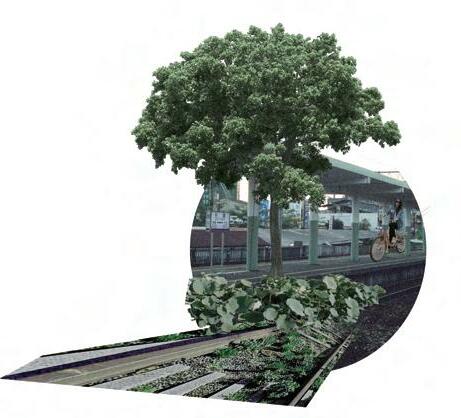

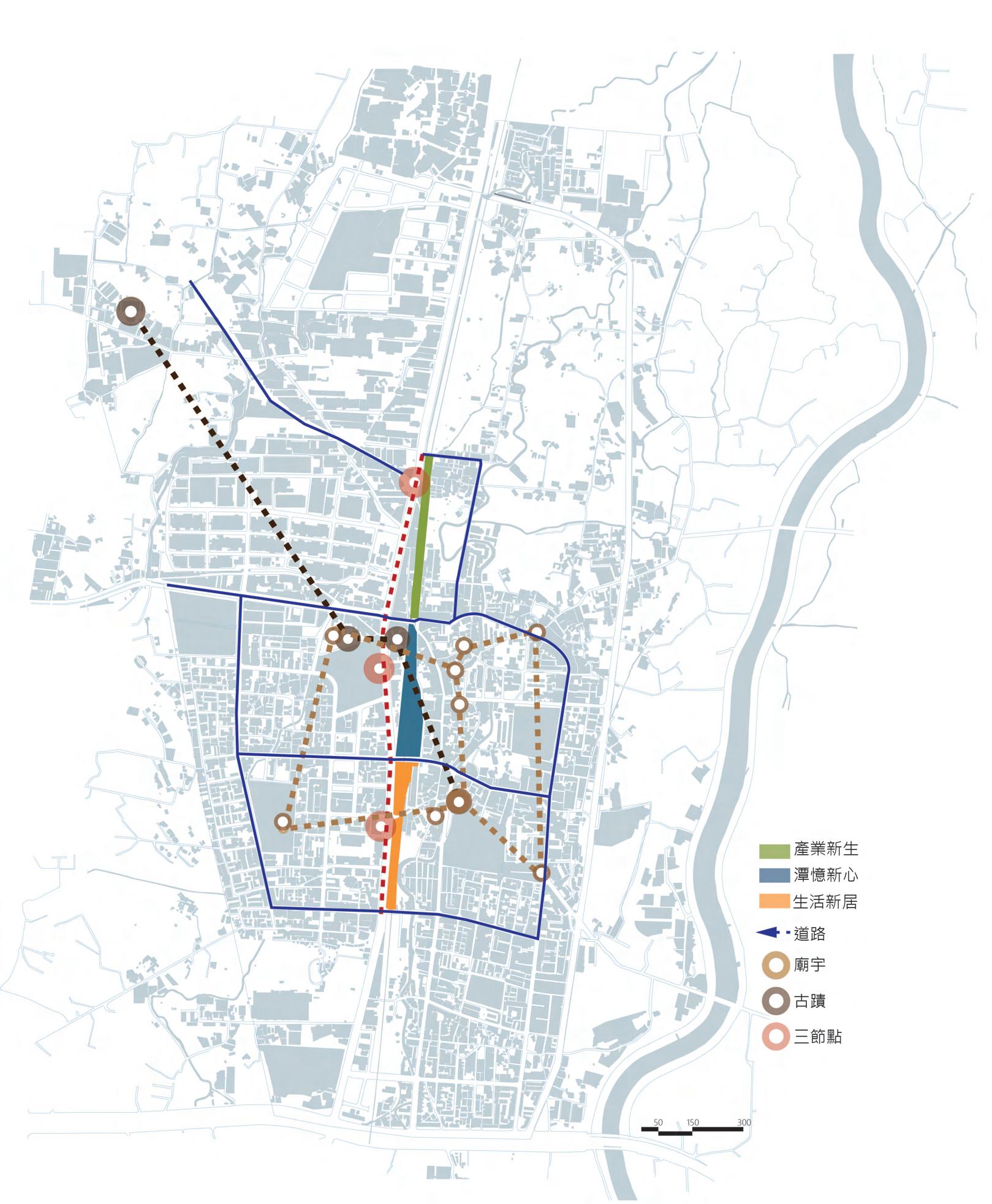

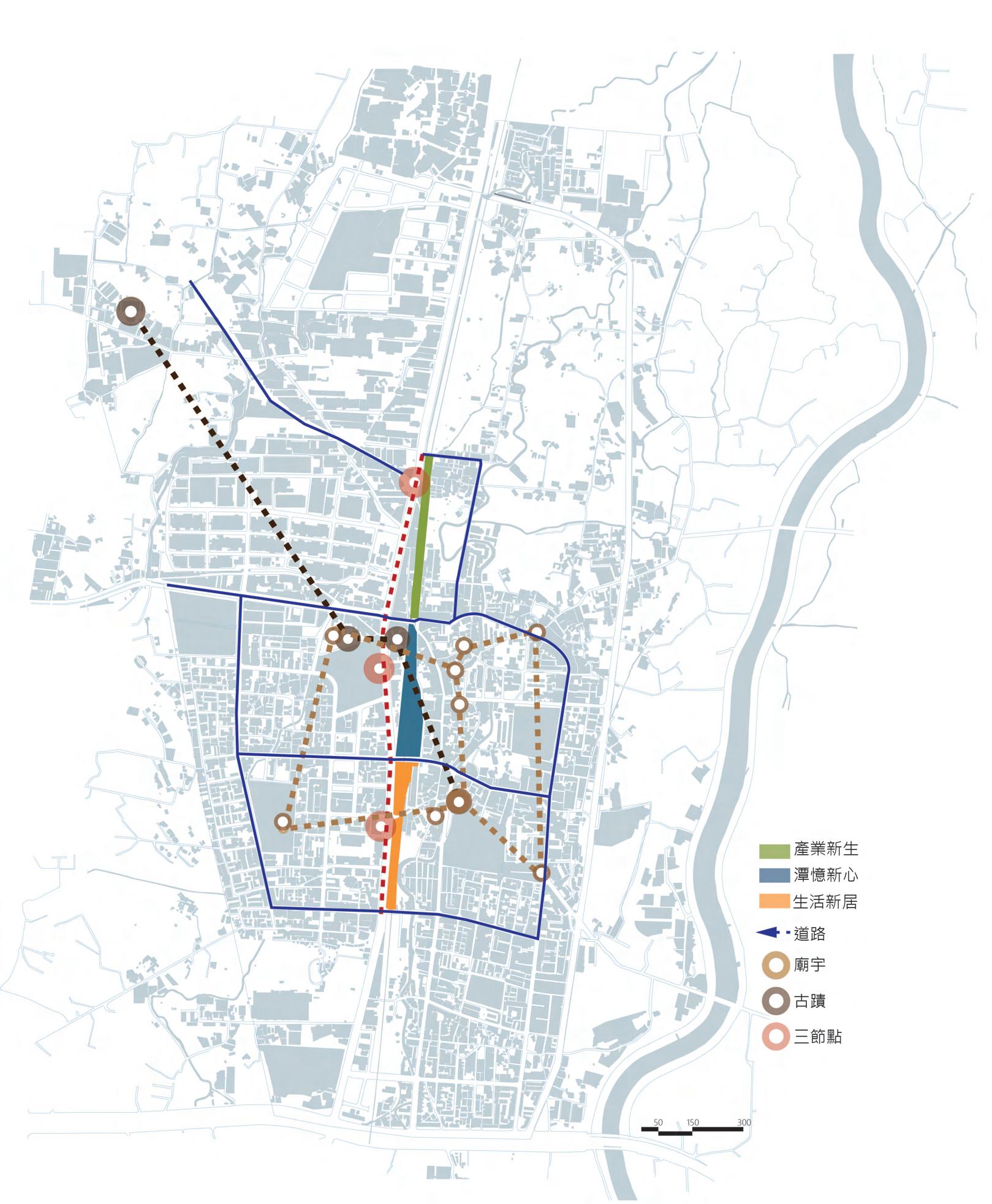

潭子火車站位在該城鎮的中心位置,具備良好的區位條件,也 是影響此地發展的一大關鍵,因此本次規劃設計將以「鐵道綠 廊」為出發點,透過低碳、創新的手法,打造出完善且具備在 地特色的車站軸線空間。再以水的「滲透」作為發展構想,將 計畫蔓延至潭子的歷史空間、生活節點、交通道路、特色景點 等未被重視的潛力據點。

潭子文化滲透計畫 潭子 文化 滲透計畫 潭心談心 計畫緣起 計畫緣起 基地區位 地名沿革 100年前縱貫鐵路通車,開啟了臺中市的蓬勃發展,也阻隔了前後站的連通,潭子站

翻轉不明顯的城鎮意象,創造出停留的可能性 ,上述計畫執行後, 潭子無論在平日或假日都是一個 宜居、低碳、迷人的生活環境 ,成為具備足夠魅力 的城鎮。 台中市 潭子區 潭子火車站 潭子舊稱潭仔墘,因早期在潭水亭的西南方有大深潭, 附近地區稱為「下潭仔」,就是現在的潭陽里。在自來 水廠東側,也有大深潭,於是將附近稱為「頂潭仔」, 就是現在的潭北里,因此總稱本地方為潭仔墘,直到民 國34年才改稱潭子。 由於年代久遠,原先的大深潭早已填為平地,而潭 仔墘的名稱就留存在鄉民的心中。 交通道路 潭 交通道路

11

東西兩側同樣長期為鐵道及穿越性道路-省道台3線,以致兩側明顯有不同的發展進 程;100年後(2016年) 鐵路高架化通車,不僅給了臺中市中區再生的契機 ,也給了 潭子車站東西兩側重新縫合的可能性。 市府藉由「鐵道綠廊-潭心計畫」給予潭子心的空間治理思維,期望以創新、創意之 規畫設計理念,

基地分析 歷史節點 農業用地 工業用地 商業用地 整體區域性質 都市計畫用地 非都市計畫用地 農 工 工 工 商 整體區域多為工、商業,原 以農業為主的潭子,現今已 漸漸轉型為工商業性質區域 ,而農業用地也逐漸減少, 也從一、二產業開始往三級 產業開始發展 以生活節點分布來看,各個節 點連接與水的流向息息相關, 南北走向分布為主要,以北屯 支線與五張犁支線為主要的水 流。 公園綠地 活動中心 古蹟景點 水文與節點關係 文教用地 宗教信仰 依據大眾運輸系統和自行車系 統,可以統整出整個動線的節 點,同時也能配合道路寬度去 決定之後設計動線所需的人本 道路與自行車據點增設 車行動線與停車用地連接,透 過車流量來與道路寬度來規劃 人本步道與車道分流而行,同 時在設計上也可與自行車系統 做連接。 公車動線 自行車與道路節點 IBIKE據點 人行道 道路寬度 整體路網動線 車行動線 公共停車用地 車流量 摘星山莊 日式宿舍 潭子穀倉 原鐵路空間 潭水亭 火車站高架化 潭水亭 潭子穀倉 日式校舍 摘星山莊 12

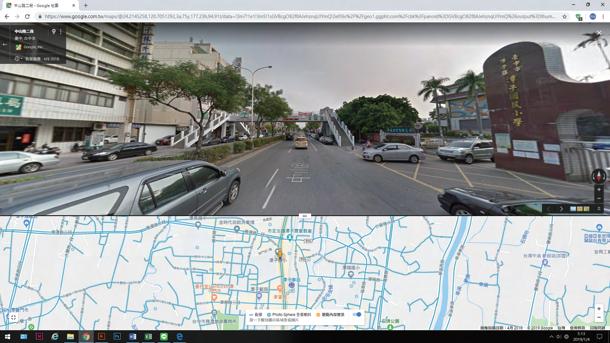

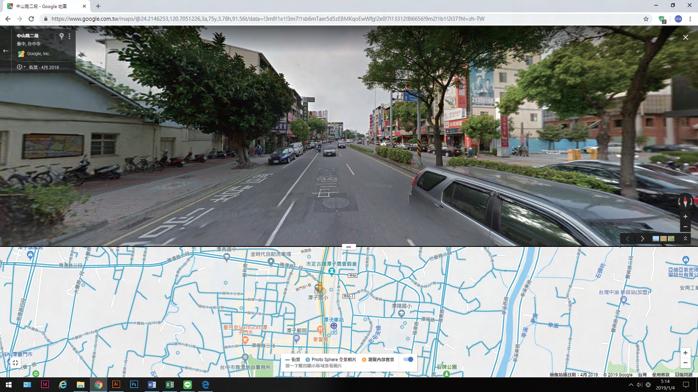

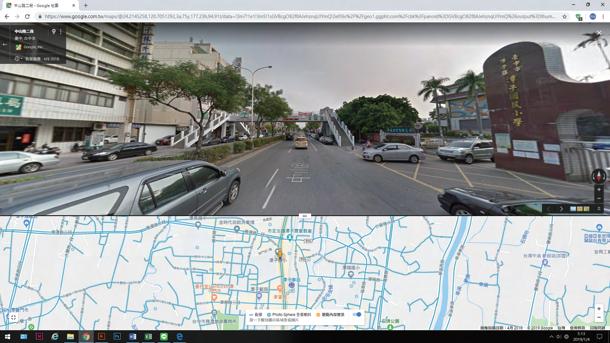

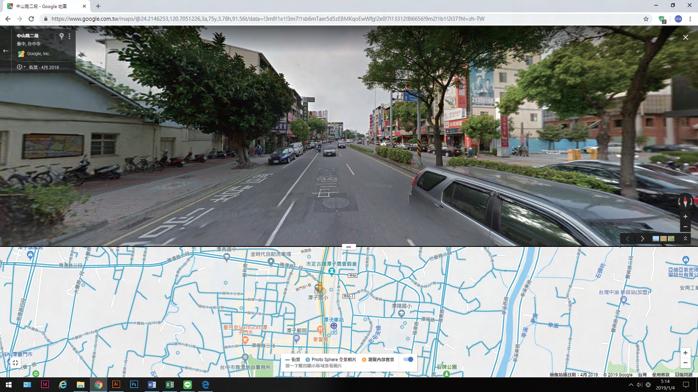

特色元素 景觀視野 景觀色彩 馬鈴薯 稻米 甘蔗 農田 水流 光學產業 鐵路 元素抽取 50150300 農會穀倉 中山路及福潭路 加工出口區 潭雅神入口 日式宿舍 興華一路 潭子火車站 潭興路三段 中山路及潭子街路口 中山路二段 391 巷 公一公園 潭子火車站 中山路及潭子街路口 公一公園 中山路二段391巷 潭興路三段 中山路二段391巷 潭子火車站 興華一路 農會穀倉 興華一路 農會穀倉 日式宿舍 中山路及福潭路 中山路及福潭路 潭雅神入口 潭子火車站 潭雅神園道入口 以中山路作為路段色彩分析主要路段,以天空、建物、植栽色彩作為主色調選擇 依據,同時也能成為街道家具色彩設計參考 13

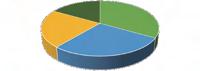

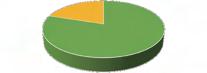

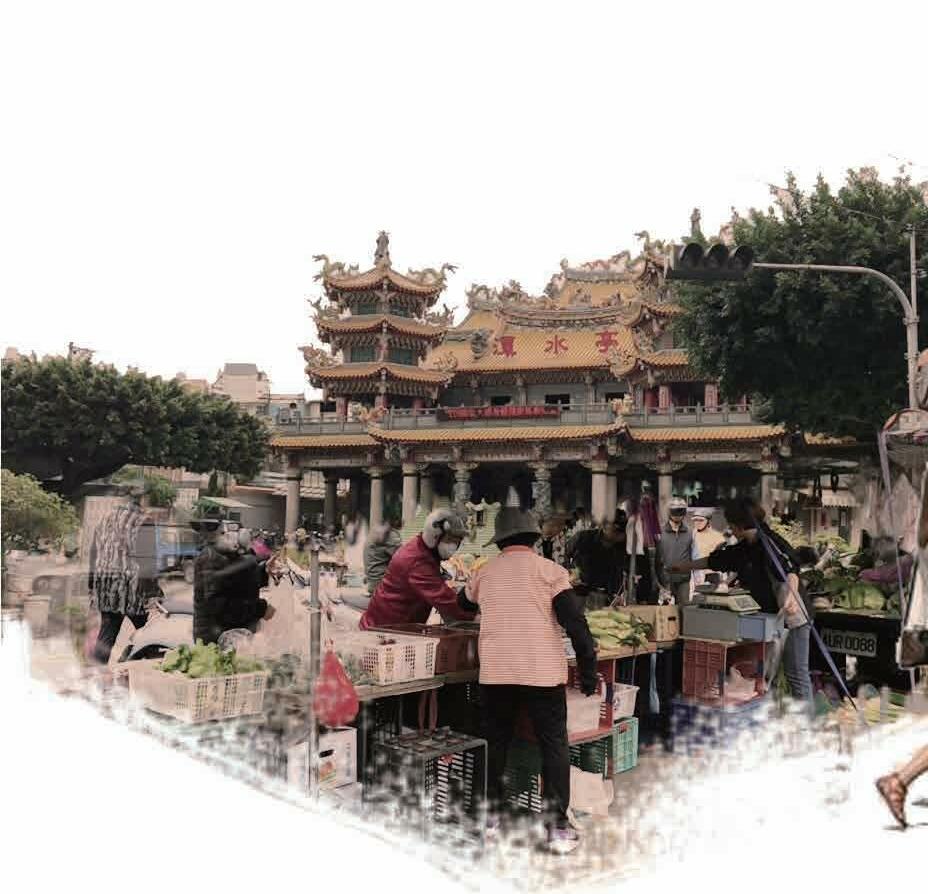

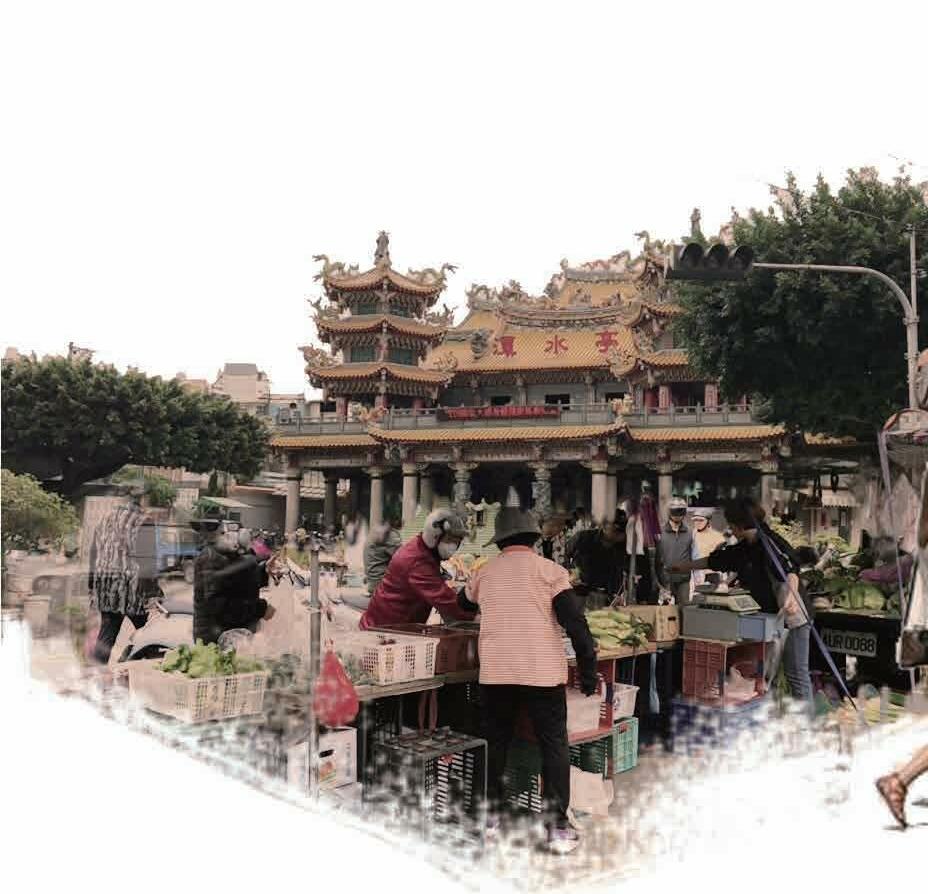

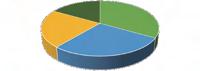

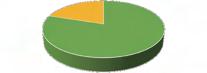

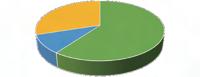

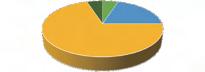

使用者分析 0 40% 20% 35% 使用人數比例 在地居民 學生 外來遊客 移工 A B C D E F G H 30% 25% 20% 15% 在地居民 學生 外來遊客 移工 80% 0% 20% 0 使用人數比例 在地居民 學生 外來遊客 移工 60% 10% 30% 0 使用人數比例 在地居民 學生 外來遊客 移工 10% 55% 5% 30% 使用人數比例 在地居民 學生 外來遊客 移工 5% 20% 70% 5% 使用人數比例 在地居民 學生 外來遊客 移工 60% 10% 30% 0 使用人數比例 在地居民 學生 外來遊客 移工 60% 20% 10% 0 使用人數比例 在地居民 學生 外來遊客 移工 潭雅神綠園道入口 潭子火車站 潭子農會穀倉 觀音廟潭水亭 潭子國小周邊 潭子國小日式宿舍 機一用地 公一用地 多為在地居民,因地處交通 不便以及入口意象不夠明顯 ,外來遊客比例較少,同時 學生族群也都為做為通過道 路使用較多。 高架化後的車站,外來遊客 的比例有增多,但多半還是 還是以在地居民上班、上學 為主,周遭也多為在地居民 作為活動使用。 整體缺少活動導入、場域規 劃,導致使用者多半為在地 農會人員辦公,遊客也不太 會進入去參觀。 為在地宗教信仰大廟,同時 周遭有早市,使用者多為在 地居民,外來遊客,舉辦活 動對象通常為在地居民為主 緊鄰主要道路中山路,周遭 多作為學生及移工通行使用 ,在地居民作為通往潭子圖 書館通行使用及運動健身使 用。 現今已無宿舍機能之使用, 彩繪牆造成遊客特地來此進 行遊覽,學生將此做為通學 步道。 現為停車用地,因區公所搬 離,多為在地居民與外來遊 客使用停車用地。 為民宅與機一用地之間的小 公園,使用者多為在地居民 進行運動活動,因機能不足 ,多半為快速通行,鮮少作 為停留的點。 A C E F B D G H 14

1. 推廣在地青創產業,增加回農青年 對當地的文化認知,並帶動產業及經 濟等。

1.抽取在地產業元素,轉化成街道家 具或舖面設計於綠空廊道之中。

2.透過引導性指標的設計及人本道路 規劃,串聯在地景點等生活場域,彰 顯在地特色

1. 創造出屬於潭子特色自行車園道, 同時連接各個特色景點。

議題探討 SWOT 課題與對策 潭水亭每年皆舉辦文化祭典等廟宇活動, 但在地的新生代族群對潭子的廟宇及信仰 認識較不足,如此珍貴的在地文化在傳承 中出現了斷層。 位在潭子的加工出口區,對於在地居民或 外來遊客而言是個較陌生的區域,如何讓 其與地方產生連結,是一大課題。此外在 農業發展上有荔枝及竹筍等特色,但因為 缺乏宣傳及工商業取代當地發展,使得舊 有的產業歷史逐漸被遺忘。 潭子的人文、產業、歷史等珍貴資產皆無 完善的規劃與發展,使得當地人無法體認 自有文化,對於土地的情懷較為薄弱。 潭子中心具有特色歷史空間(穀倉、日式 宿舍、摘星山莊),但缺乏完善的交通路 線,地理位置較隱密,且政府無積極的活

居民藉由當地的空間再生,產生對自 有文化的認知性。同時也能讓在外地 的年輕族群,重新認識家鄉特有的魅 力,而外來的遊客也能更深入的認識 S+O S+T W+O W+T 潭子區已面臨高齡化社會,但卻缺乏長照服務及空間,無法因應在地居民生活需 求。 將機一公一用地規劃成長照使用區域,與公一公園一同使用為長照服務使用 自行車分布據點以臺三線周邊為主,無法給予各節點的使用者需求。 透過現有據點與動線節點的分析,去新增自行車站,同時將部分道路規劃給與自 行車專用道路 生活 Q Q A A 15

2.透過增設天橋與規劃設計,讓特色 景點與車站軸線綠帶展生連結,同時 為台三線的自用車使用者,增加天際 線的視野景觀。 1. 重新定義潭子的歷史空間,讓在地

農產品缺乏對外宣傳的機會,限制了銷售量。

規劃與農產品有關之活動,同時將農產品的行銷與青創結合,增加產品的曝光度 農業用地逐漸消失,現今發展以加工出口區為主,可能埋沒當地的歷史產業。

將具產業歷史特色轉換成設計元素抽取,並融入街道家具設計中,同時在橋下空 間中加入意象的表現並融入機能之中

潭子車站周邊的歷史古蹟:農會穀倉及日式宿舍,缺乏內、外空間機能整治,只 能成為人們日常經過的路徑之一。

重新規劃出入動線,並加入導引牌等去引導使用者進入 抽取歷史特色元素,作為空間營造之要素,強調歷史古蹟在地的重要歷史地位

潭子具有許多特色廟宇,卻無法彰顯在當地年輕族群及外來遊客心中。

規劃參拜動線,同時讓使用者了解到廟宇與生活節點之連結,使其增加對於在 地信仰的認識與認同

摘星山莊因區位環境不佳且交通系統不足,遊客量平均每日僅有五十多位。 透過自行車系統和道路規劃進行與其連接,同時未來也會規劃青創導入

加工出口區周遭多為移工而形成移工文化,與當地居民及外來遊客缺乏連結。

Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A 產業

歷史 觀光 人文 環境

將移工文化加入,與其廊道進行活動結合,並加入光學產業增加在地居民對於 加工業的認識 潭子區未來人口結構可能走向老年人口過多,幼年人口不足的倒金字塔形,使 得該區在經濟及觀光與文化發展受到威脅。 藉由歷史文化與教育融合,使孩童對於在地文化認識同時使青年願意迴遊重振 公園綠地不足,容易造成城市中的熱島效應及無法減少二氧化碳。 利用人本道路與潭心廊道去增加綠覆率,增加整座城市中的綠化量,以幫助城 市中降低熱島效應 道路規劃以車為主,缺乏人行道及自行車道等人本設計。 依據道路寬度與動線分析,可重新去定義人行道與自行車道的分流設計 16

設計理念 動線規劃 PART1 PART2 - 水.擴散 中山路為主要道路軸線,以 「水‧進入」的形式,代表 著整個動線進入基地與潭心 廊道也代表著整個旅程的開 始。 在進入主基地後,東西向的支 流旁道宛若擴散著旅程的路途 ,走在這些道路上,先人們生 活的痕跡逐漸被看見。 在看見了那些生活痕跡,依循著 道路,可以將遇見且重疊的生活 節點連接,成為基地內的一個環 狀動線,循環著且令人流連忘返 PART3 - 水.循環 文化滲透計畫 從進入、擴散到最後的循環,讓來到這裡的使用者可以藉由簡單明瞭的 動線規劃和道路設計,了解到曾經在潭子的深層文化脈絡 農 工 工 工 商 現今產業的變化,改變了地貌,人的生活習慣 生活節點的串聯與水文息息相關,道路 的開闢無法掩蓋,先人們的生活痕跡 低碳運輸與道路間的連接,為整體區域 帶來便利及連結性 對於車流量較大以及道路寬度來決定 人本道路的規劃 古蹟巡禮 廟宇參拜 運動休閒 50150300 古蹟巡禮 景點 公園綠地 休閒運動 廟宇參拜 17

聆聽水流的聲音,欣賞水波的漣漪,泛起潭子的土地記憶,以及彼此相遇在此的點點 滴滴。姿意地騎乘自行車,進入古蹟及廟宇中,開啟一場歷史對話。走在綠意盎然的 廊道,穿越多元豐富的軸線空間,體驗不一樣的都市氛圍。人們在或快或慢的步伐中 ,感受新舊相容,具文化魅力的新城鎮,這裡是我們的,潭子(Tanzi)

規劃藍圖

18

153060(M) 設計手法 北段 觀賞型 中段 遊憩型 南段 廣場型 153060(M) 與水共舞:廣場式水景,具有與 潭子共舞的象徵意 計程車等候區 農情旭事:直線與曲線道路交錯 合集,而配合曲線的流水增加 整體活潑和親水感 漪冉繫往:利用植栽採用封閉幾 何曲線,採用漣漪為意象發展 衷心廣場:當迴游的青年帶著初 衷還到這裡,繼續他們奮鬥的 故事 機車停放處 腳踏車停放處 流水向心:親水空間 產業步道:以附近酒店街做設計發想 ,結合酒庫造型與座椅做結合,使 座椅更增添趣味性 開放性戶外空 間:結合稻田方塊形 體,利用隨性的堆砌手法製造如同 駐立在田地間的效果,形成一個開 放性戶外空間 水景休憩區:以潭子為發想,希望當 地居民抑或外來遊客不忘潭子曾為 大深潭,因此結合水景意象設置休 憩場所 科技走廊:將當地加工出口區產業電 子做發想,光與鋪面做結合增加光 的造型趣味性更達到夜間照明的效 果 腳踏車停靠站與座椅做結合,增加 使用者的便利性 入口水景牆 公車等候站 鐵路休憩區:以過往舊鐵道的 等候區去去設計休憩區,搭 配周圍舖面,木、石、草去 營造鐵路意象 潭子食堂:邀請在地的咖啡店或 下午茶店家進駐販售,成為新 的品味空間。 潭心空間:定期舉辦講座及工作 坊,無活動時亦可成為休憩空 間。 文化記憶:透過刻有文化故事的 牆面做為入口意象,一旁是宛 如鏡面的水景區。 展演舞台:潭子社區或學校舉辦 活動的表演場域,採開放式的 設計。 鐵道軌跡:植栽、木頭、石頭交 織而成的舖面變化,為鐵道的 代表意象,穿梭在此感受不一 樣的車站記憶。 廊下時光:水流穿梭於廊下,其 中設有獨立式休憩空間,可在 此體會到都市中的靜謐氛圍。 惜物空間:配合周邊的資源回收 場,發展成為人們手作回收飾 品的教育場所。 潭子冊帖:在車站下閱讀一本書 ,以潭子的文學名人做推廣手 法。 ibike站 潭子遊客中心 雨水花園 19

人行道 4M 公車站 2M 停車位 5.5M 停車位 9.5M 公車站 3M 機車 2.5M 機車 2.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 分隔島 2M 中山路二段(潭子區公所前方) Before 13 6(M) After 人行道 4.7M 公車站 2M 公車 停靠 1.4M 花台 2.5M ibuke 9.5M 雨水花園 3M 機車 2.5M 機車 2.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 中山路二段(潭子區公所前方) A-A’剖立面 13 6(M) 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車待轉區 3M 0.6 M 機車 2.5M 機車 2.5M 路肩 3.2M 人行道 3M 人行道 2.5M 植穴 3M 加工出口區 Before 中山路二段(加工出口區前) 1M 13 6(M) 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車待轉區 3M After 中山路二段(加工出口區前) 0.6 M 機車 2.5M 機車 2.5M 路肩 2.5M 人行道 3M 人行道 3.5M 植穴 3M 加工出口區 1.7M B-B’剖立面 13 6(M) 機能分區圖 21

汽機車 3M 攤販空間 2.5M 攤販空間 2.5M 汽車 3M 汽車 3M 汽機車 2M 潭興路二段(市場路段) 攤販空間 3M 潭興路二段(潭水亭廟埕前市場路段) 汽機車 3.5M 汽機車 3.5M 停車位 2M 路肩 1M 5.5M 廟埕 153060(M) E-E’剖立面 F-F’剖立面 13 6(M) 13 6(M) 13 6(M) 中山路二段(潭子國小前) 天橋移至北側人文風尚咖啡館前 人行道 3.2M 通學走廊 3.5M 人行道 3.5M 2M 加寬植穴 (停車位) 2M 停車位 2.5M 停車位 2.5M 汽車 3M 汽車 3M 汽車 3M 汽車 3M 機車 2M 機車 2M 分隔島 2M 樹穴 0.6M 植穴 2M C-C’剖立面 13 6(M) 人行道 1.7M 樹穴 1.5M 停車位 2M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 機車 2.5M 機車 2.5M 汽車待轉區 3M 中山路二段(火車站旁) 0.6 M After 雨水花園 3M D-D’剖立面 13 6(M) 人行道 1.2M 停車位 2M 停車位 2M 停車位 2M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 汽車 3.5M 機車 2.5M 機車 2.5M 汽車待轉區 3M 中山路二段(火車站旁) 0.6 M Before 13 6(M) 22

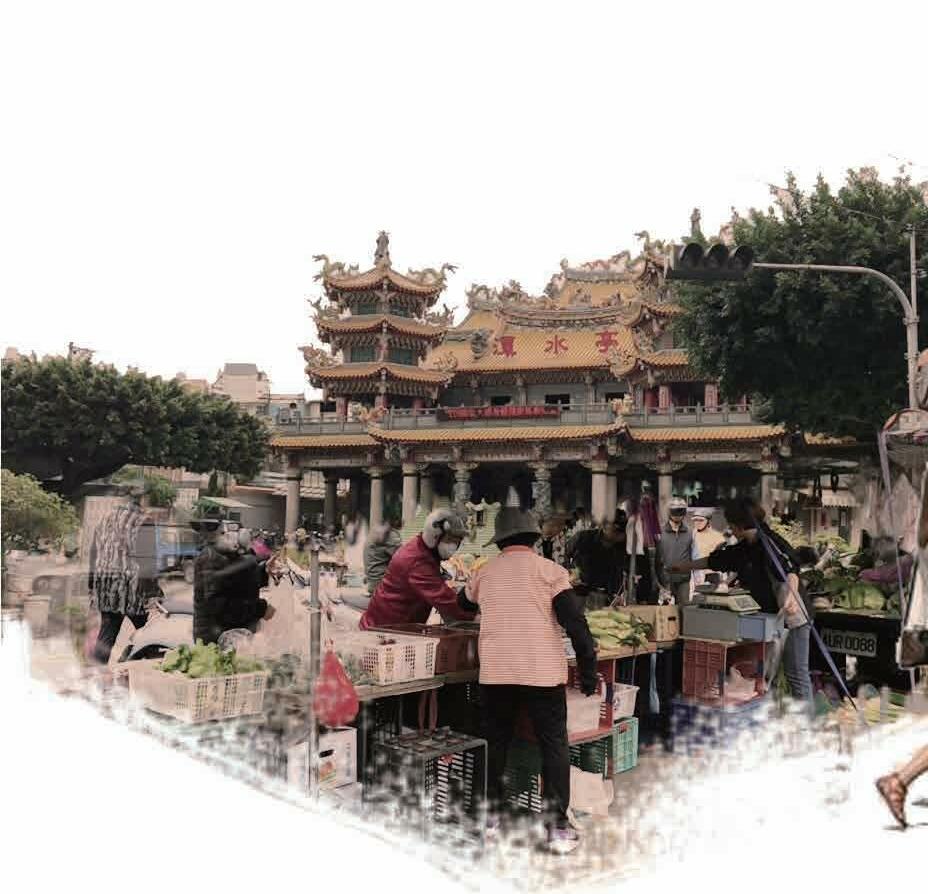

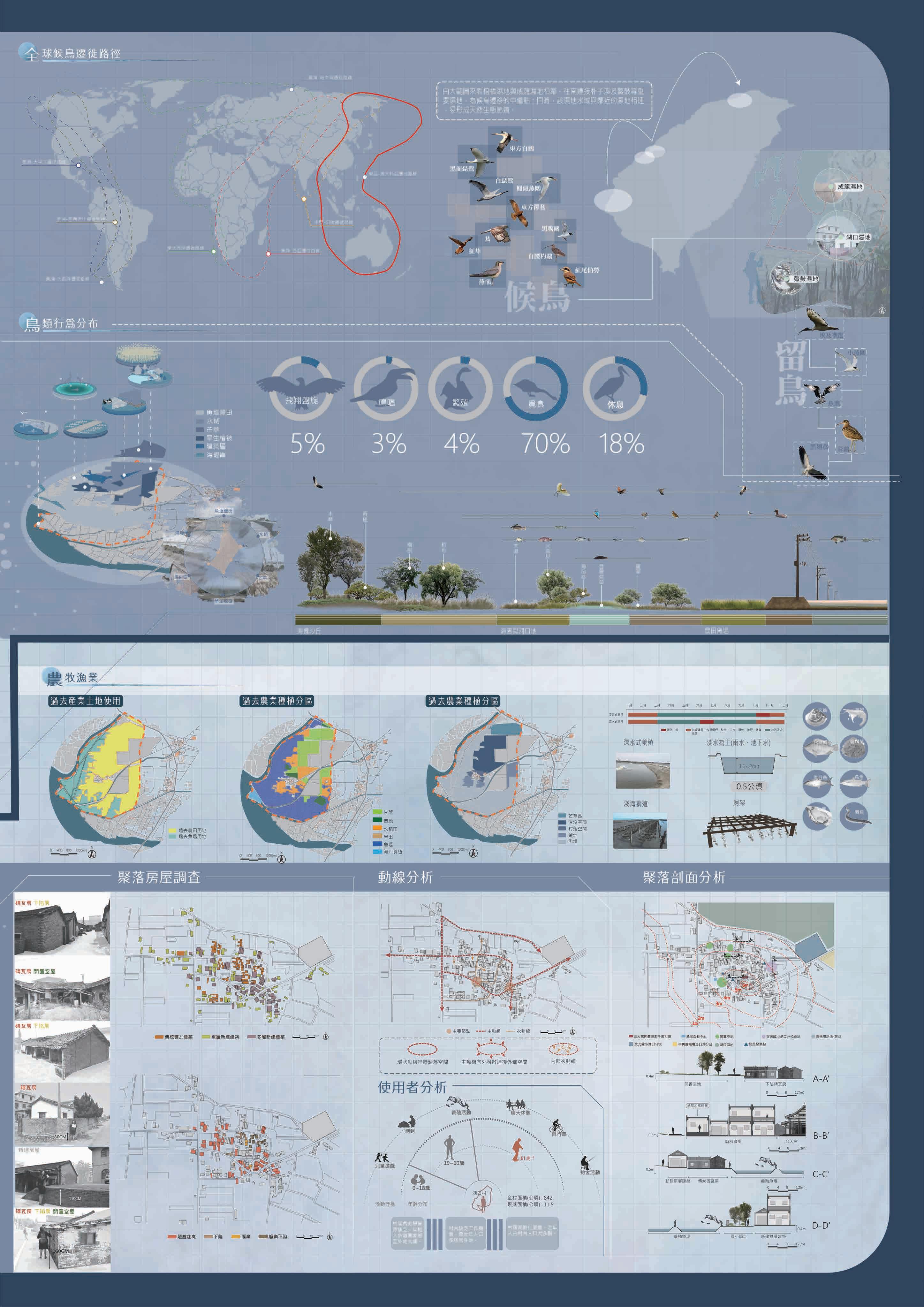

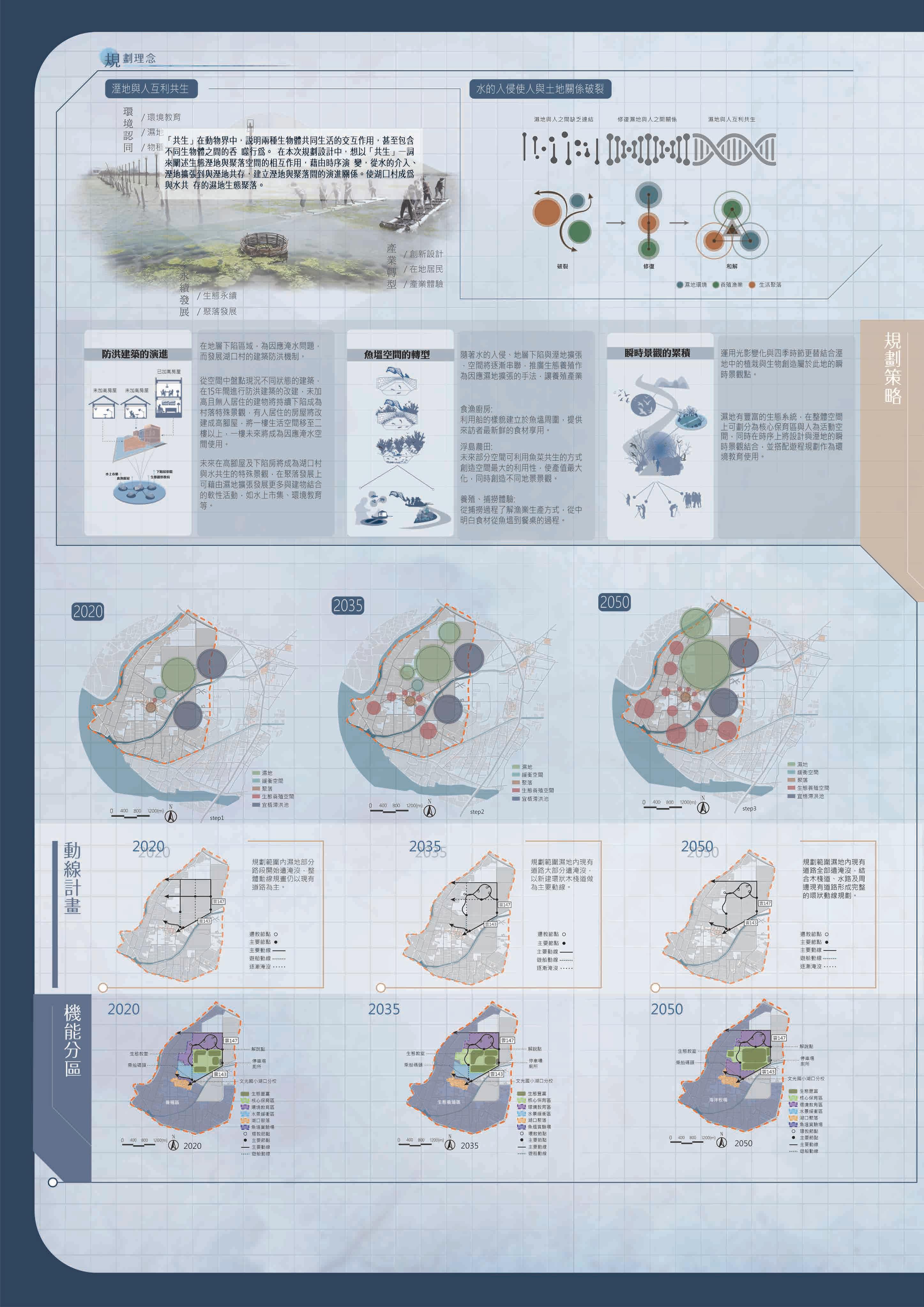

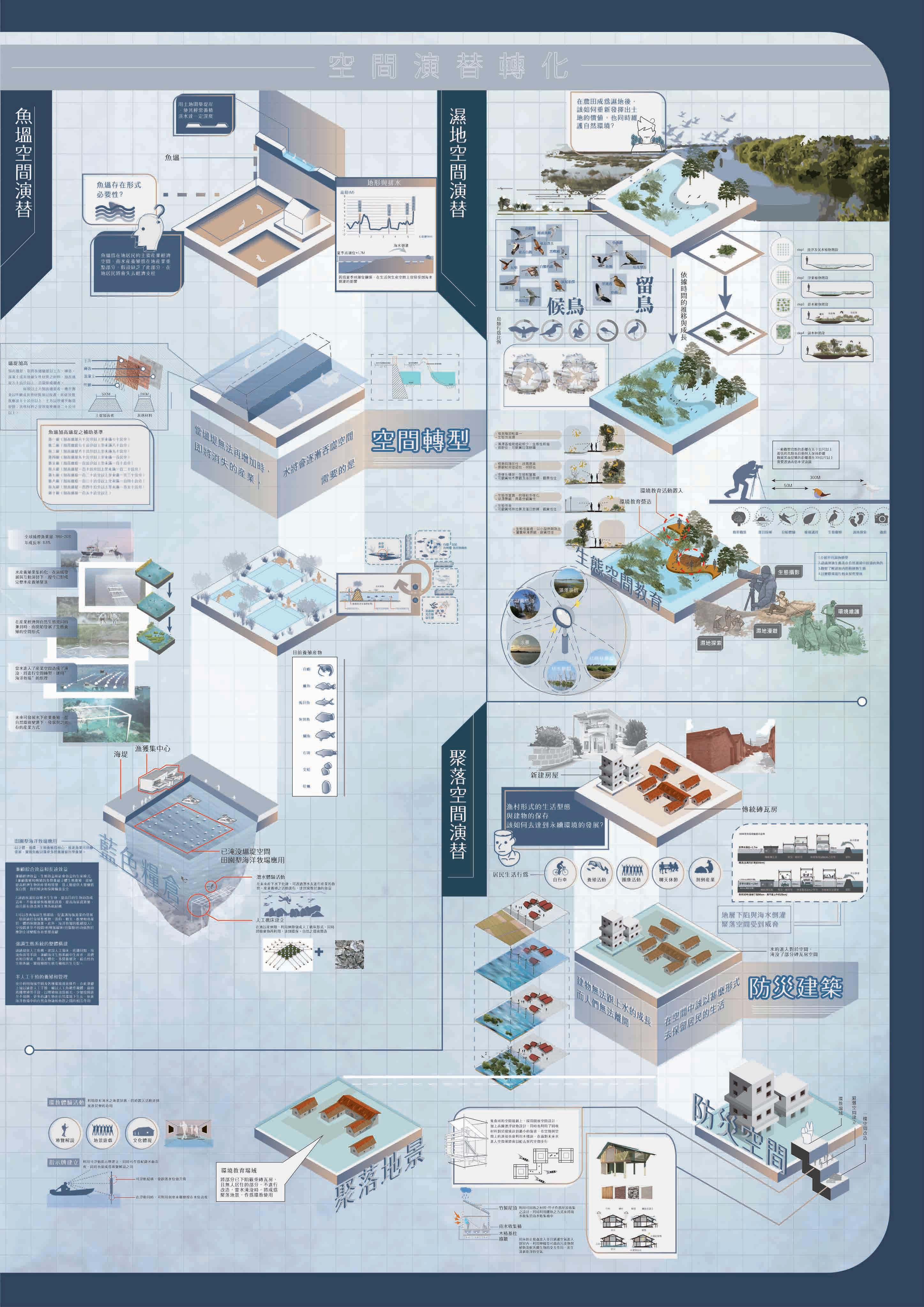

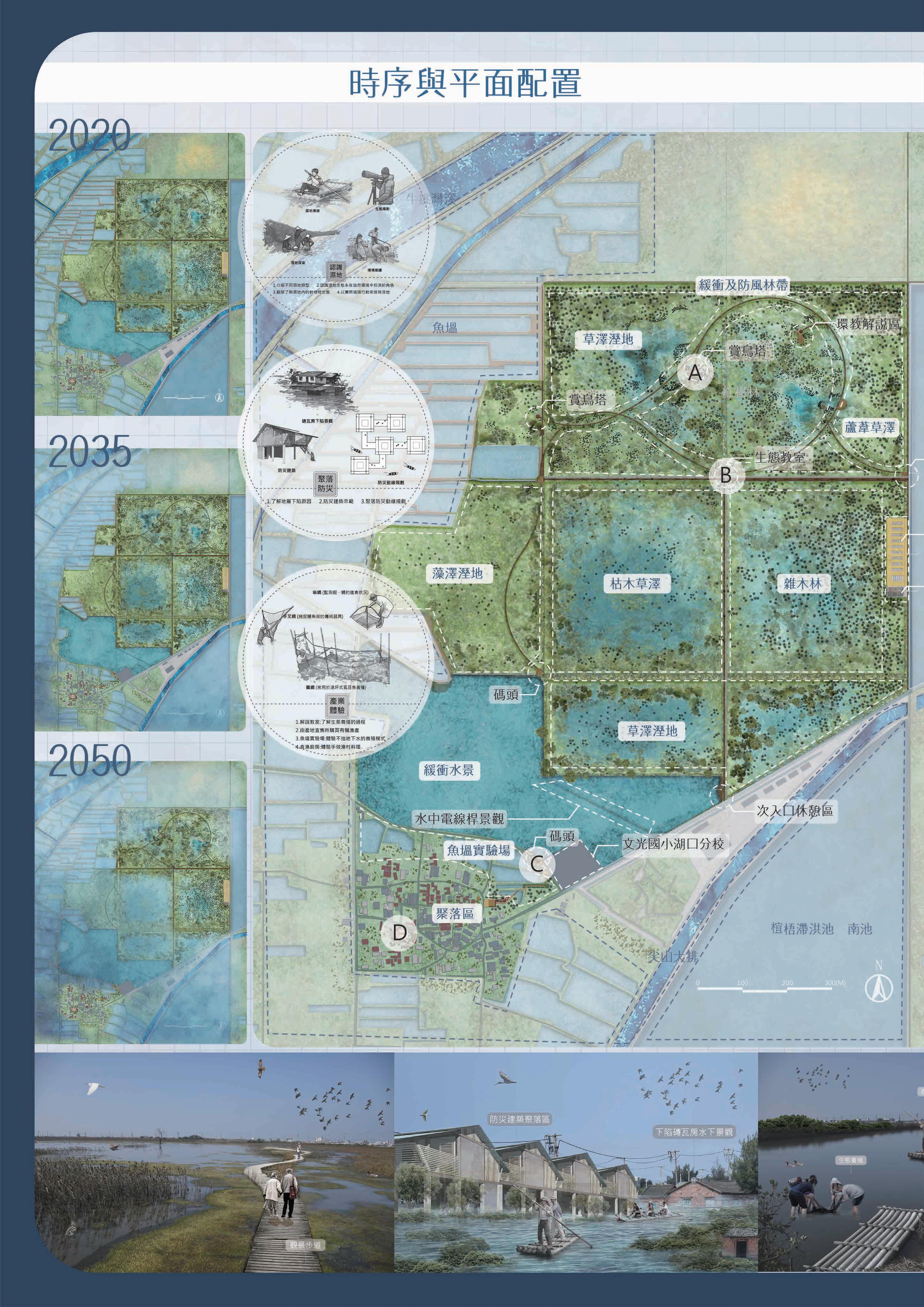

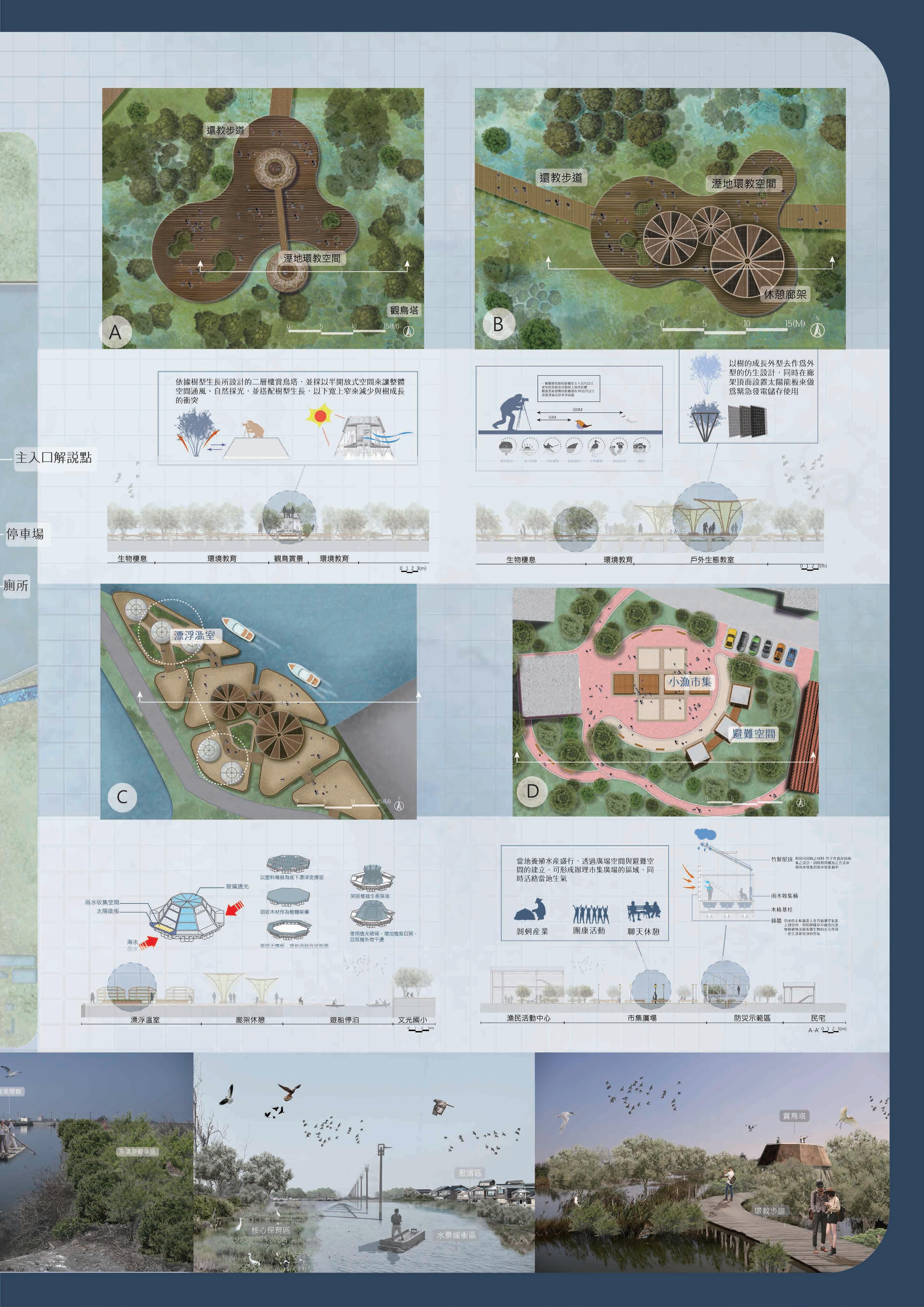

DESIGNER

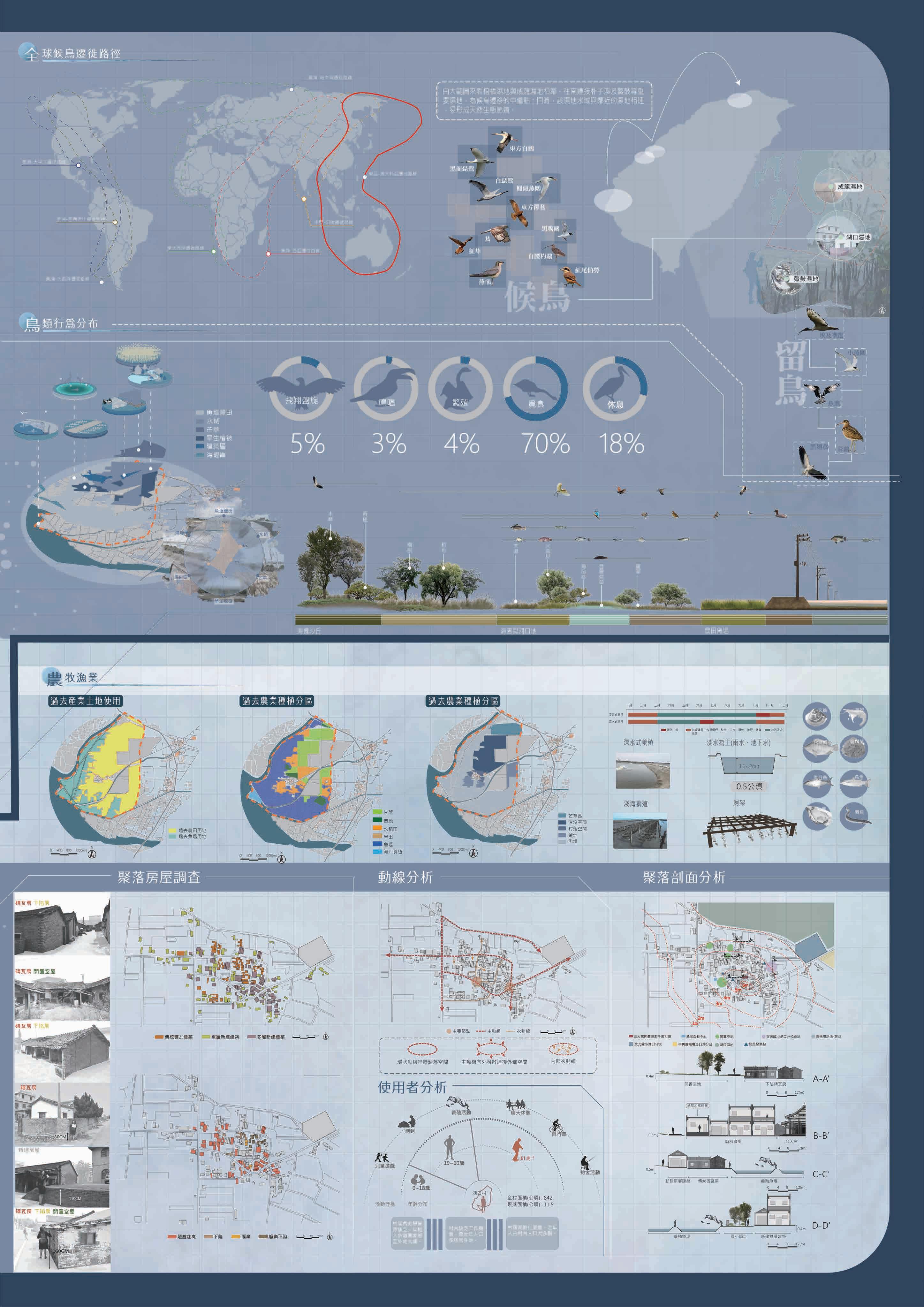

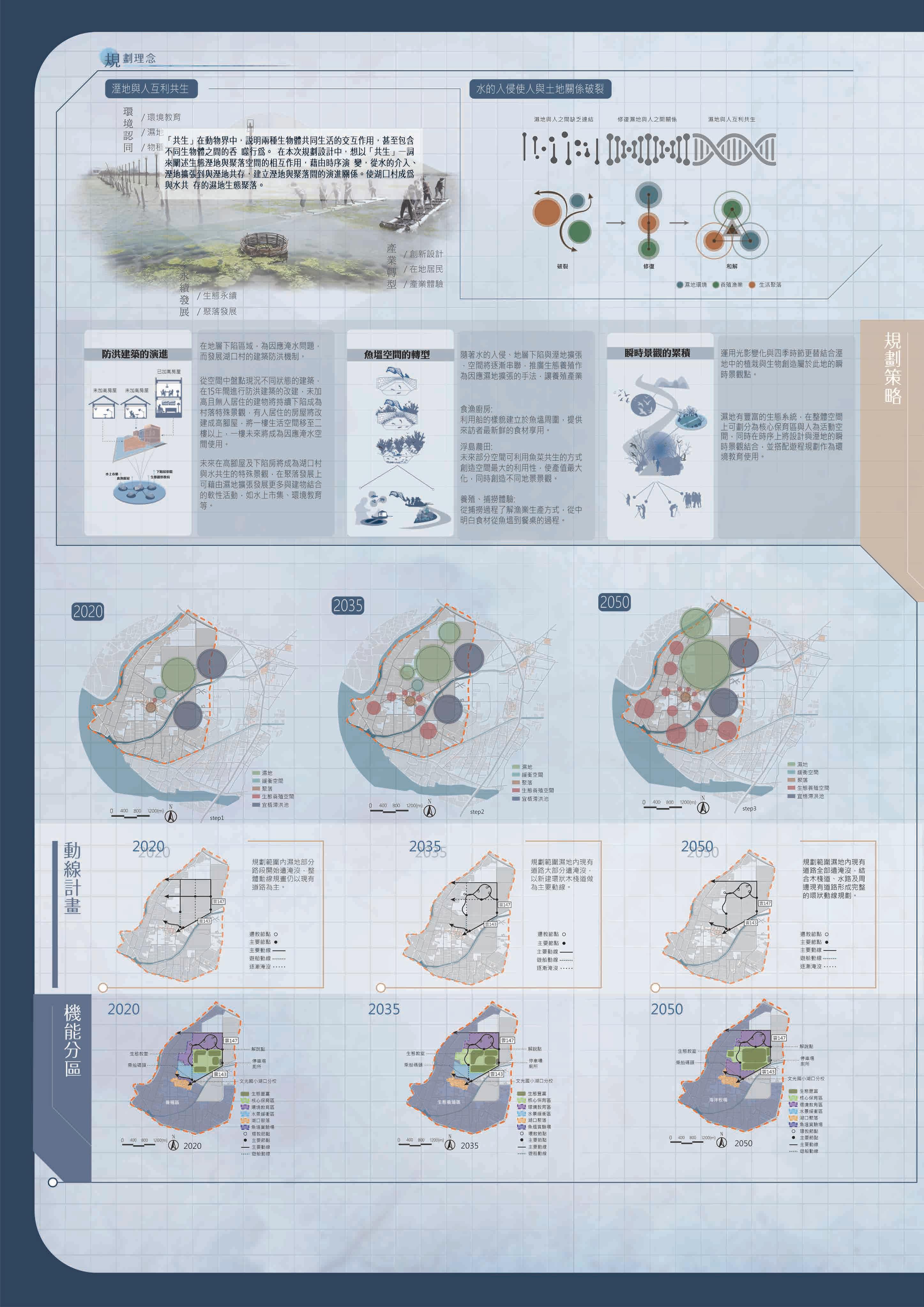

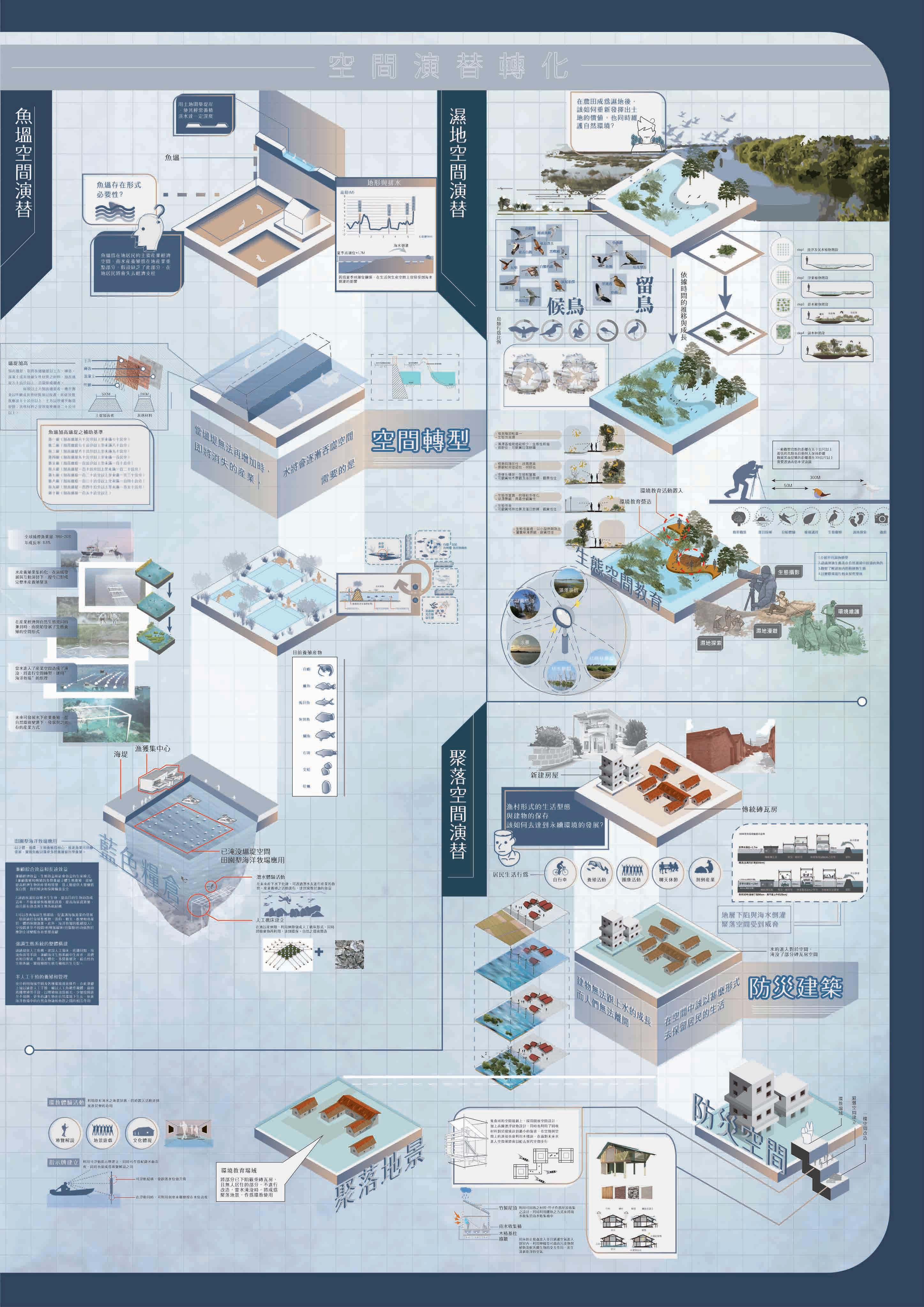

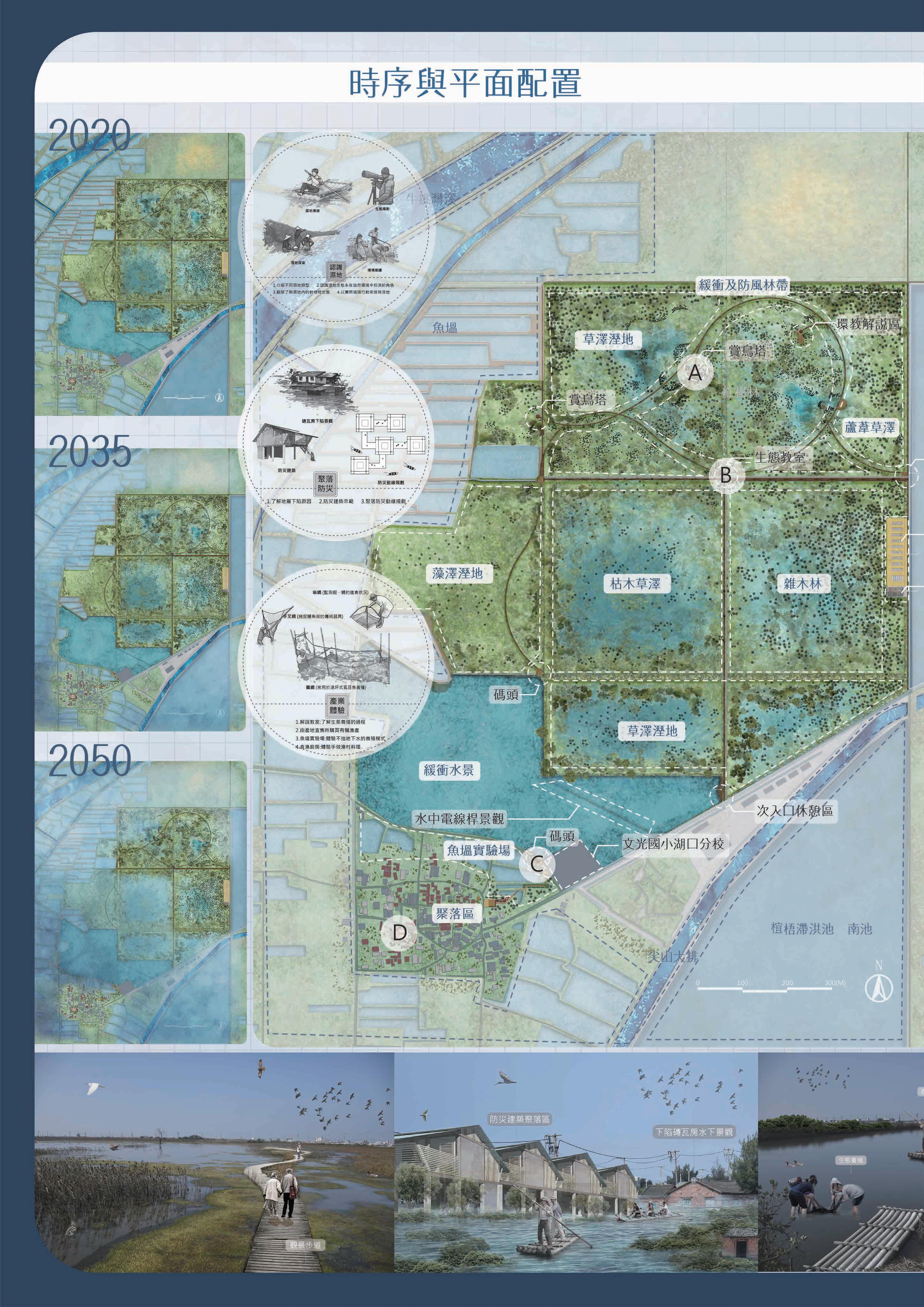

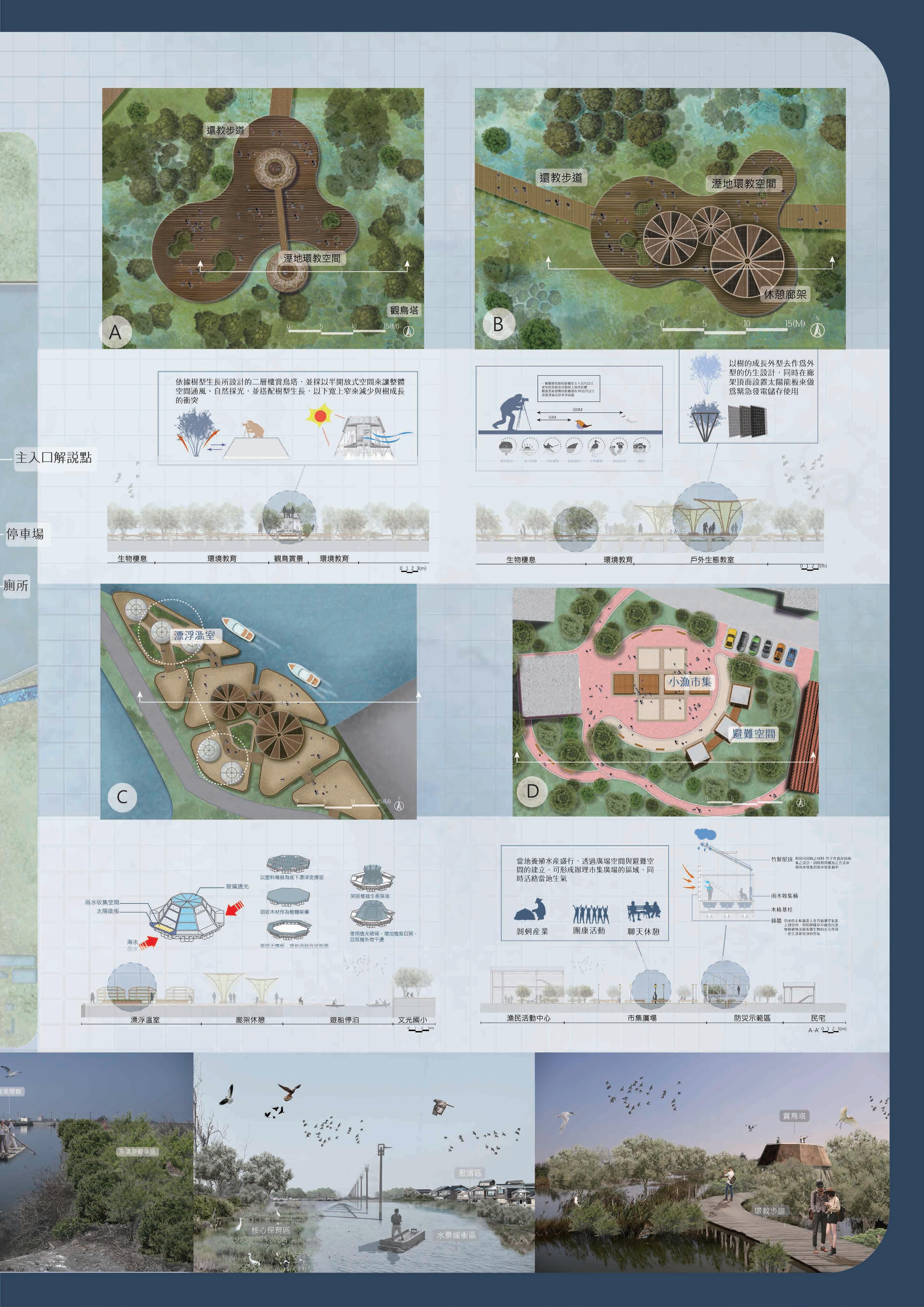

湖鄉湖口村亦是此大環境下逐漸沒落的漁村 之一。 水的入侵使人與土地的關係破裂,而我們要 做的,是修復的過程。 「共生」在動物界中,說明兩種生物體共同 生活的交互作用,甚至包含不同生物體之間 的吞噬行為。 在本次規劃設計中,想以「共生」一詞來闡 述生態溼地與聚落空間的相互作用,藉由時 序演變,從水的介入、溼地擴張到與溼地共 存,建立溼地與聚落間的演進關係。使湖口 村成為與水共存的濕地生態聚落。 工作分配: 黃詩詠-小圖製作、圖面排版、平面 圖CAD繪製、P圖製作、PPT製作 陳益-小圖製作、報告書編排、平面 圖CAD繪製、PPT製作、建模 黃 詩詠 陳 益 島田上的青舟 與水共生-湖口聚落 議題探討 規劃理念 指導老師:阮琴閔

台灣西南沿海的村落有著共同的特徵:海水 倒灌、地層下陷以及靠海維生。因養殖漁業 超抽地下水造成地層下陷,每當颱風豪雨便 引發海水倒灌,下陷農田積水不退逐漸演變 為濕地,長期以來持續影響居民的生活,不 僅使人們飽受水患之苦,更嚴重的甚至還使 地方產業沒落,土地失去原有 的價值,而影響到周邊聚落的生活,雲林口

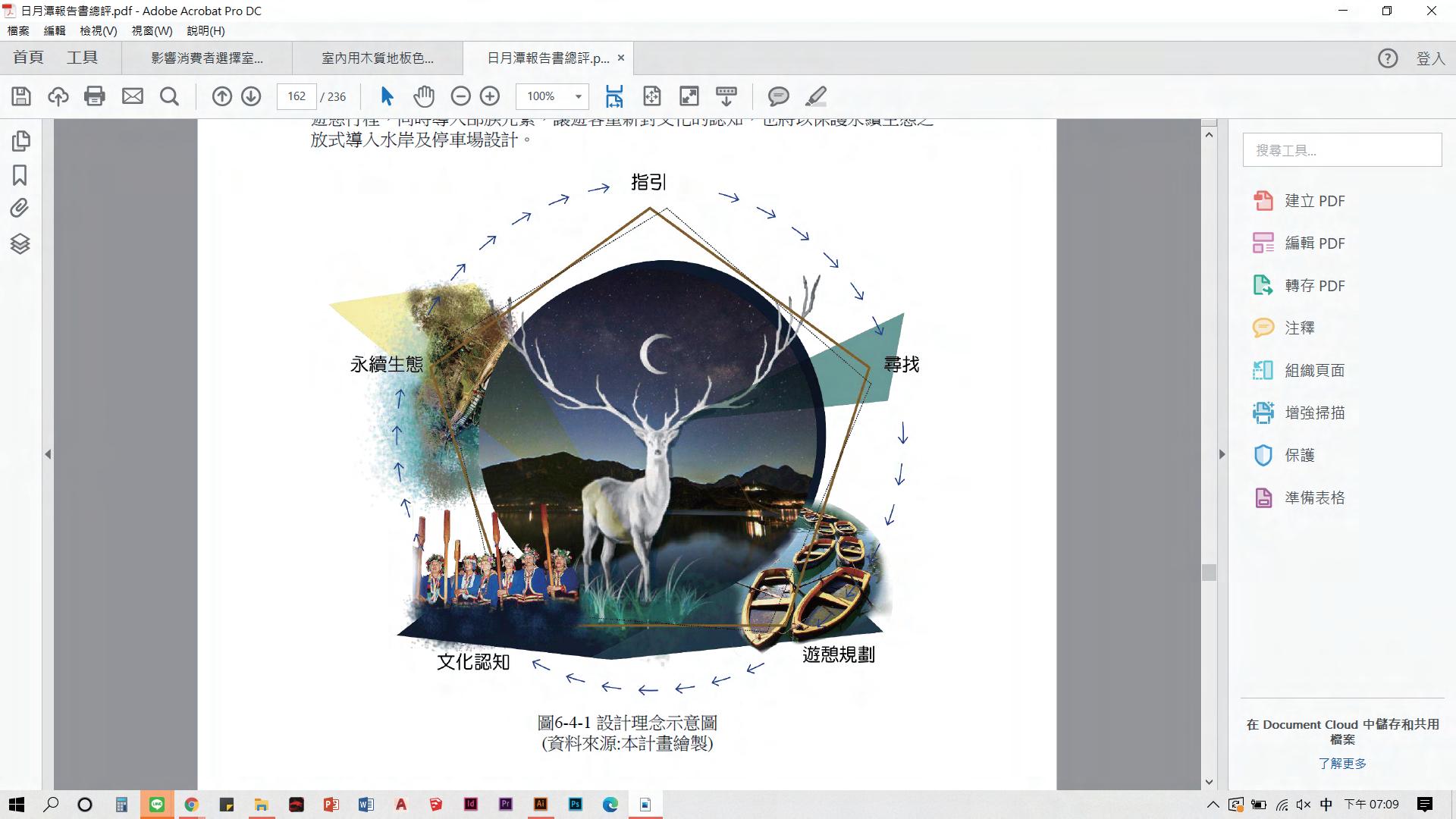

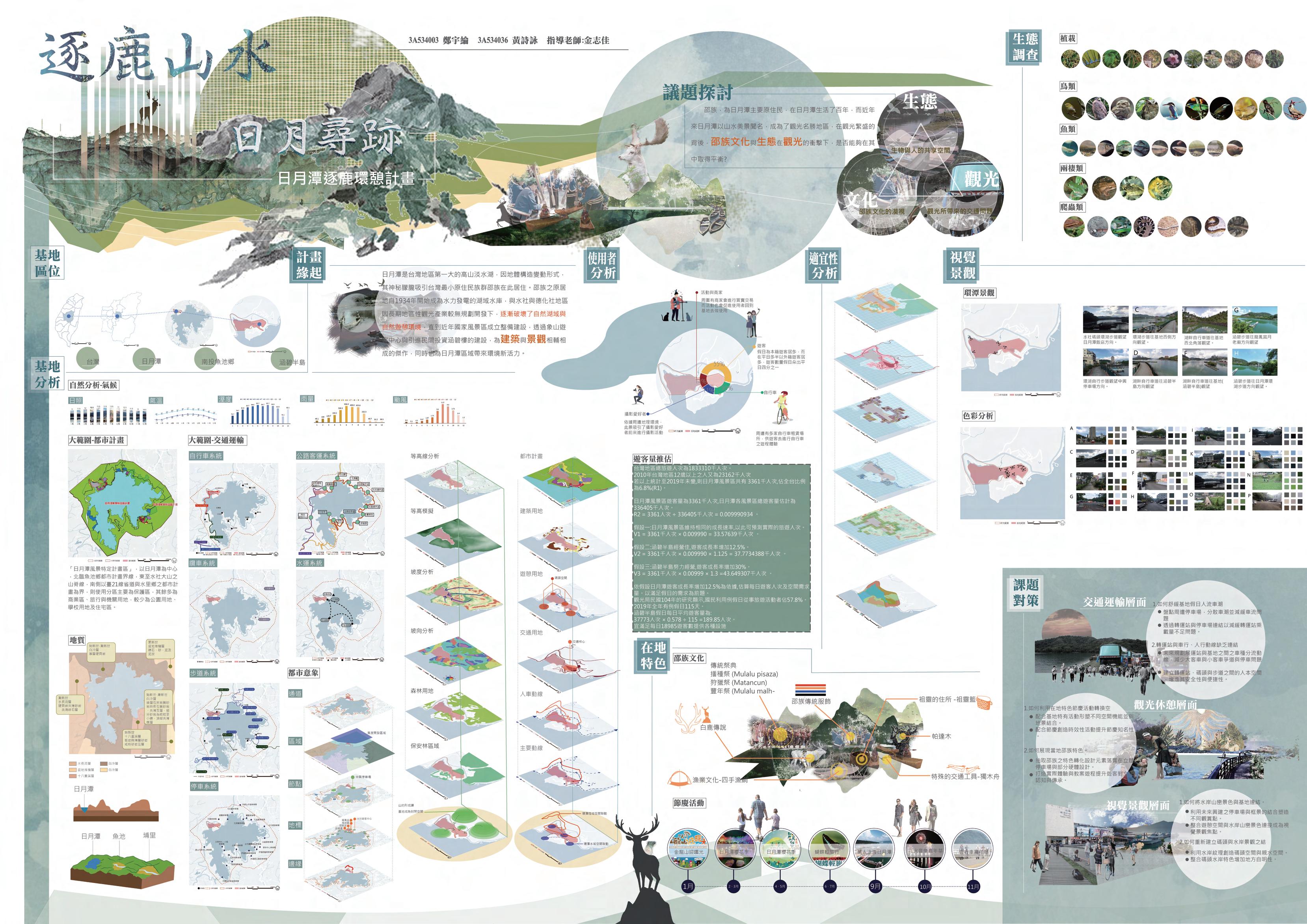

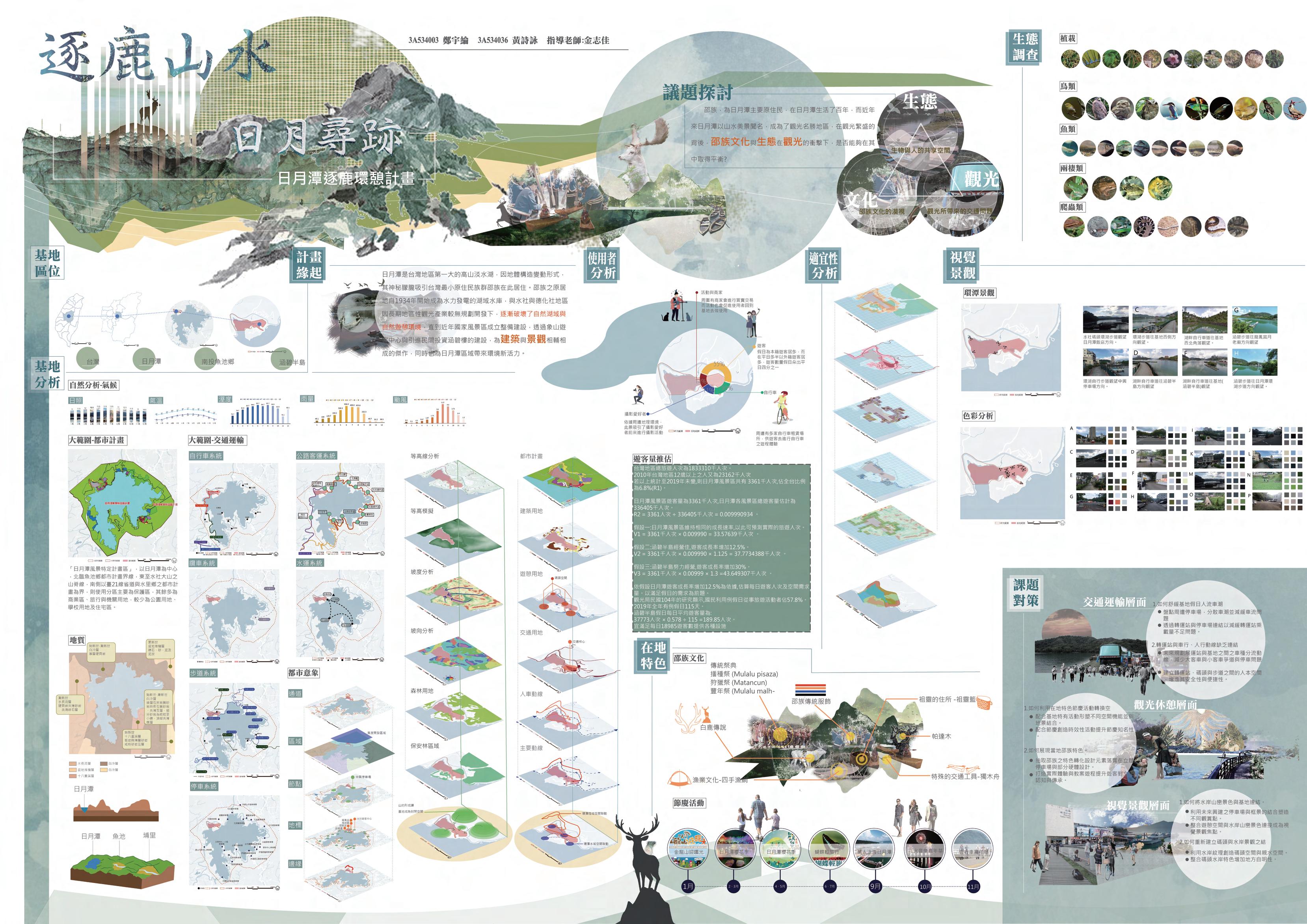

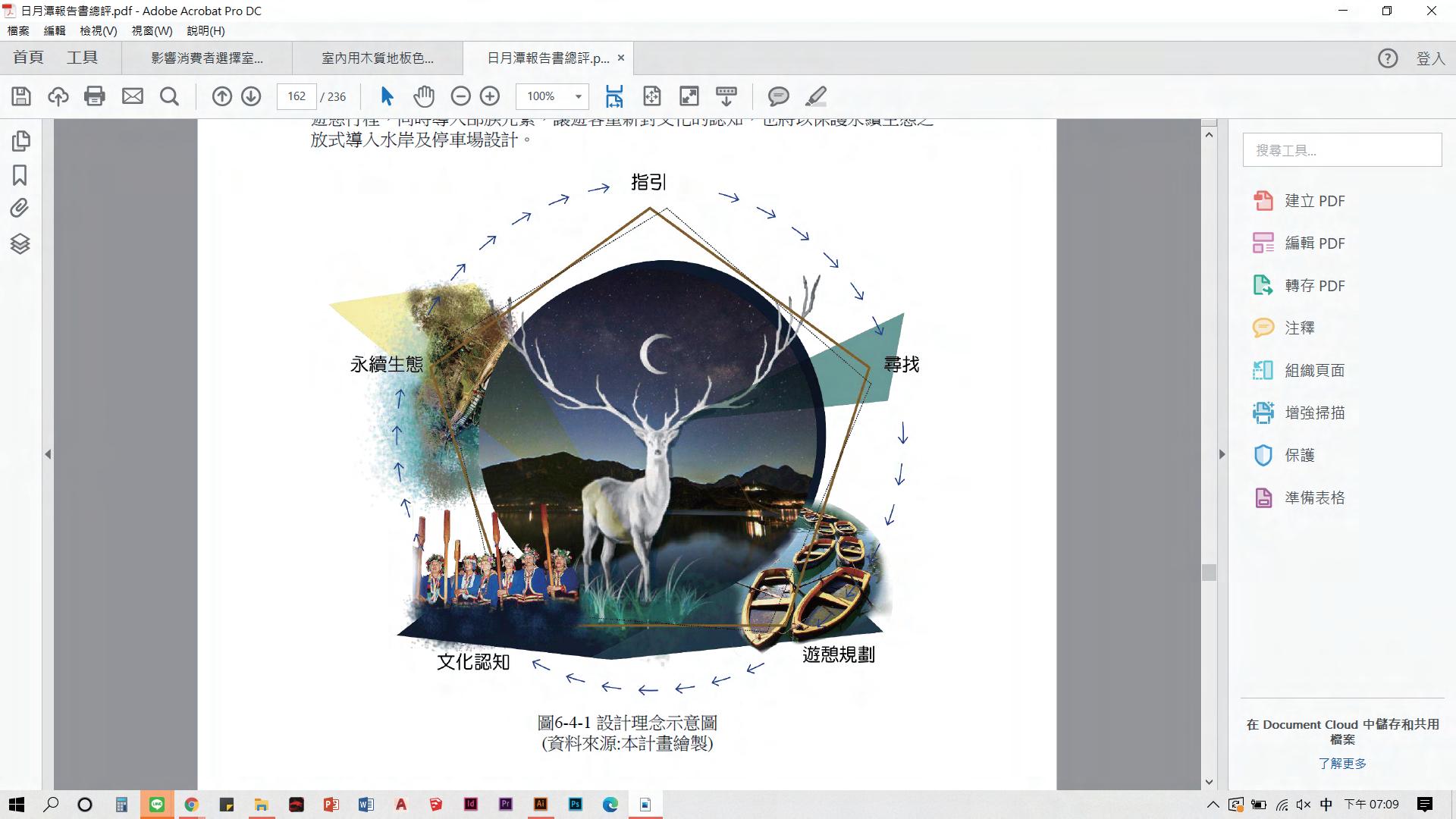

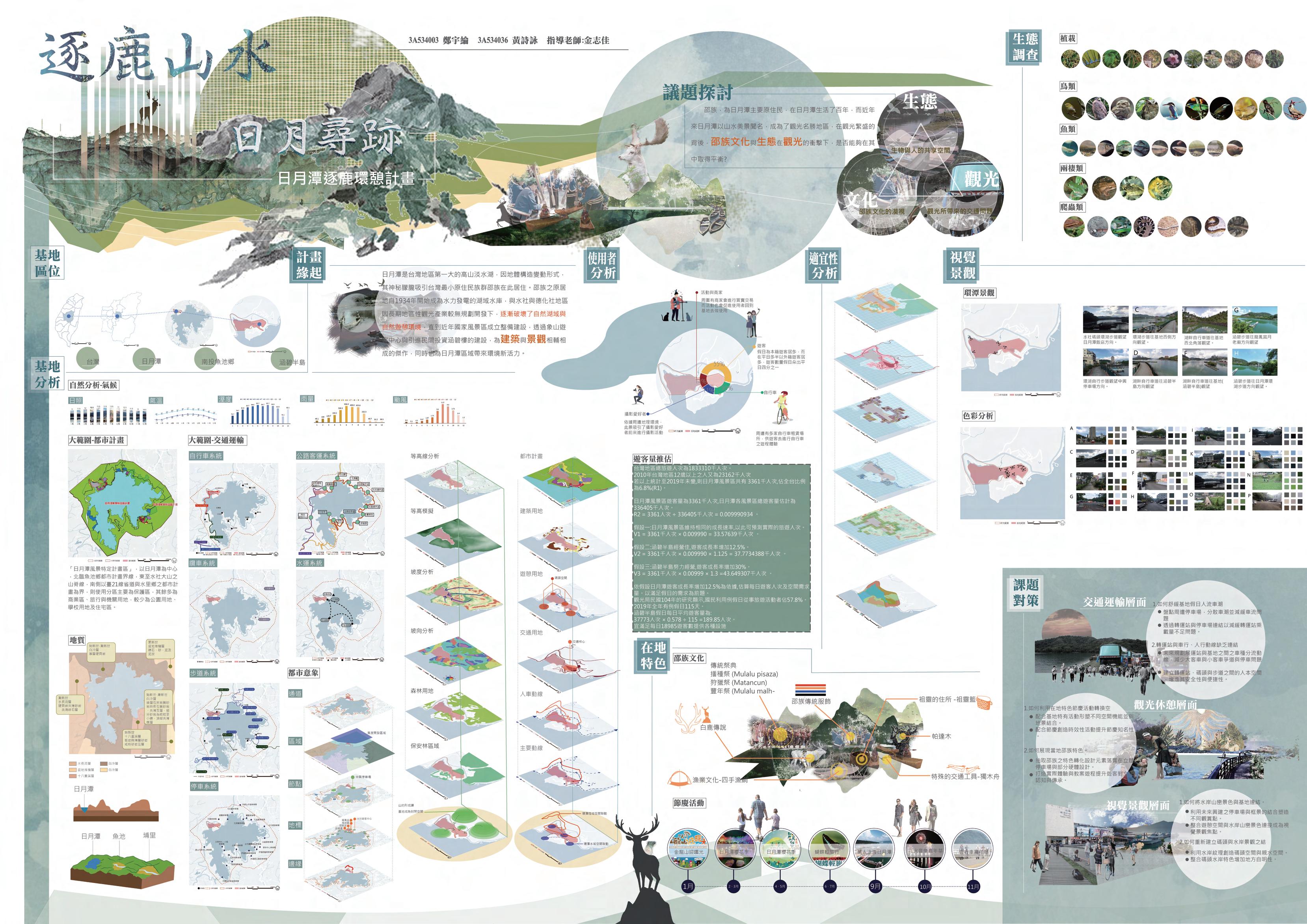

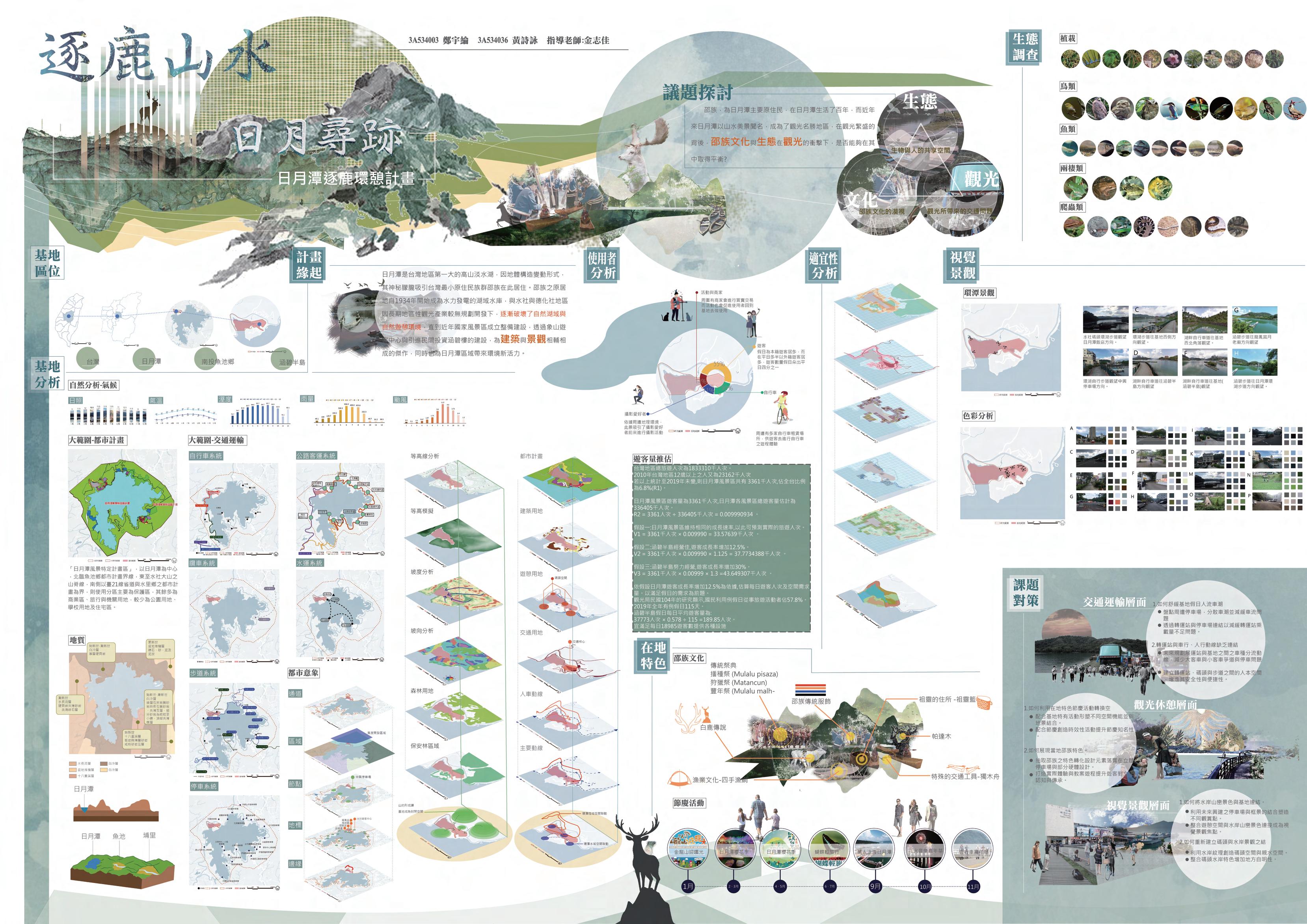

日月潭是台灣地區第一大的高山淡水湖,因 地體構造變動形式。邵族之原居地自1934年 開始成為水力發電的湖域水庫,與水社與德 化社地區因長期地區性觀光產業較無規劃開 發下 邵族,為日月潭主要原住民,在日月潭生活 了30年之多,而近年來日月潭以山水美景聞 名,成為了觀光名勝地區,在觀光繁盛的背 後,邵族文化與生態在觀光的衝擊下,是否 能夠在其中取得平衡?

透過邵族白鹿傳說作為願景發想,由逐鹿呈 現在地文化價值外,過程中衍生出的指引、 發現、追尋與延續將創造基地連結、融合與 共存的價值。 未來我們利用逐鹿環憩計畫連結周邊景點資

DESIGNER 黃 詩詠 鄭 宇倫

源,融合在地觀光與產業,並將基地的地景 永續共存,使整體大環境分散資源分布,疏 通交通系統流量,創造遊憩與綠帶空間的自 然關係,達到提高生活品質。 議題探討 指導老師:金志佳 規劃理念 工作分配: 黃詩詠-小圖製作、圖面排版、P圖 製作、PPT製作 鄭宇倫-報告書編排、平面圖CAD繪 製、PPT製作、建模 逐鹿山水 日月尋跡 日月潭逐鹿環憩計畫

36

37

38

39

40

41

42