5 minute read

Vor dem Gstaadbrand

Gstaad und seine Bewohner vor dem Gstaadbrand

Gstaad gehört heute zu den führenden Nobelkurorten der Welt und sein Name geniesst internationalen Ruf.

Doch wer wohnte eigentlich im alten Gstaad, bevor es als Touristenregion entdeckt wurde? Wer waren unsere Vorfahren und wie lebten sie; wem gehörte das Land, auf welchem in der Folge das Dorf entstanden ist?

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Gstaad, sein Name bedeutet «am Gstad (Gestade) des Lauibach gelegen», nur ein kleines Dorf; eigentlich fast mehr ein Weiler mit etwa 150 Bewohnern. Es gab ungefähr zwei Dutzend Häuser, sechs Scheunen und einige Ställe und Holzschuppen. Ausserhalb des Dorfes stand die Wegkapelle und im Dorf dominierte das «Landschaftshaus», welches später als «Chesery» dienen sollte. Weiter gab es das Schulhaus, zwei Wirtschaften und ein Gasthaus, in welchem sich auch die Postablage befand.

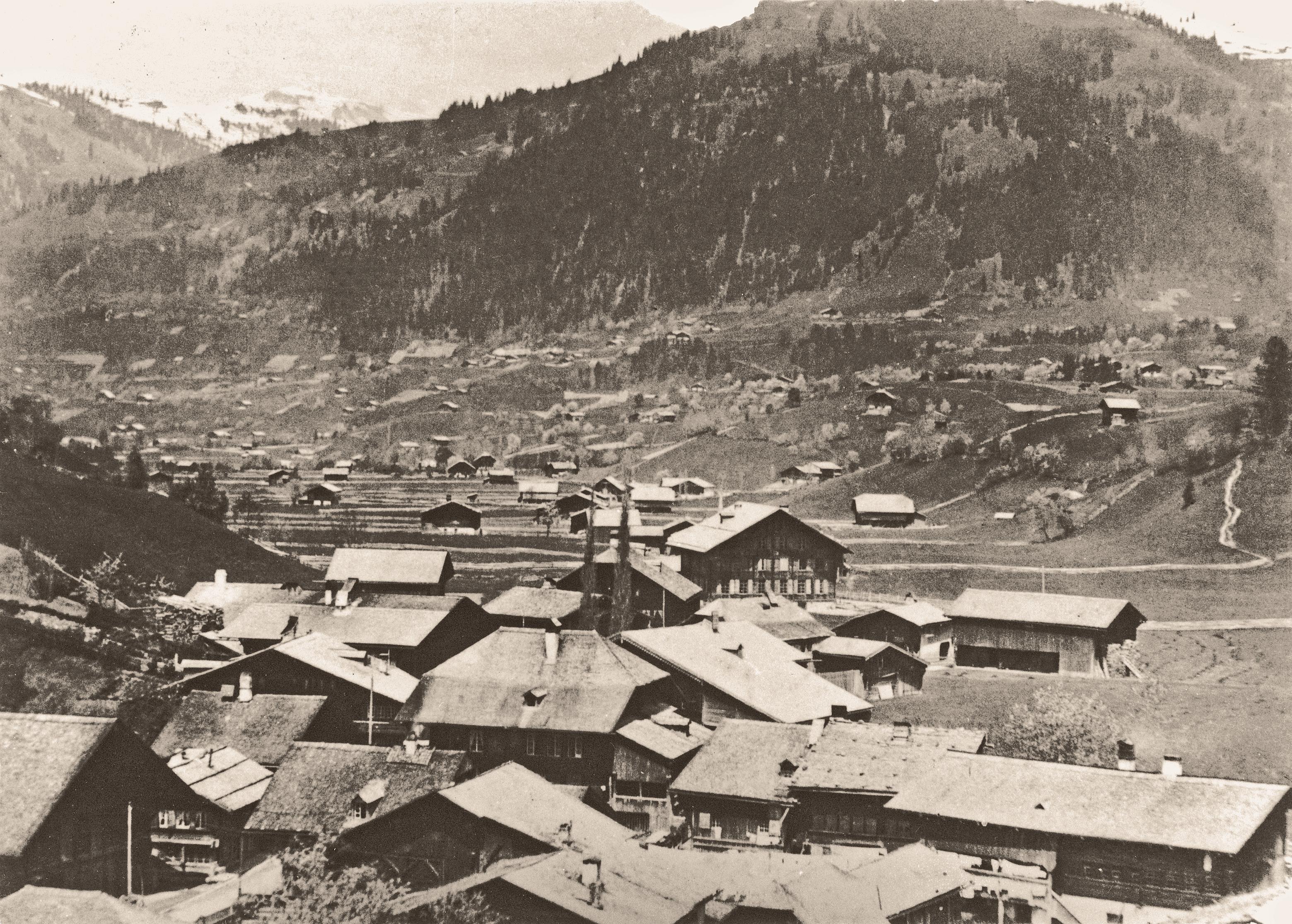

▶ Älteste Gesamtansicht von ca. 1894 von den Stöcken aus.

Links: das Rössli mit Kappendach. Mitte: Sägerei und

Holzlager C. und A. Reichenbach. Im Vordergrund auf der Saanenmatte: die Kistenfabrigg (ungefähr derselbe Standort wie das heutige Hallenbad). Auf dem Oberbort die damaligen Bauernhäuser und

Scheunen, als heutige Chalets. V.l. das «Les Anemones», erbaut 1744, «Des Alpes», «Bärglimatt»,

«Vieux-Chalet, 1650», «Les Colombiers» und «Grange». Ganz rechts die erste Pension Oldenhorn, welche 1906 einem Brand zum Opfer fiel. Auf der Wispile die noch unverbaute Matte des Parkhotels.

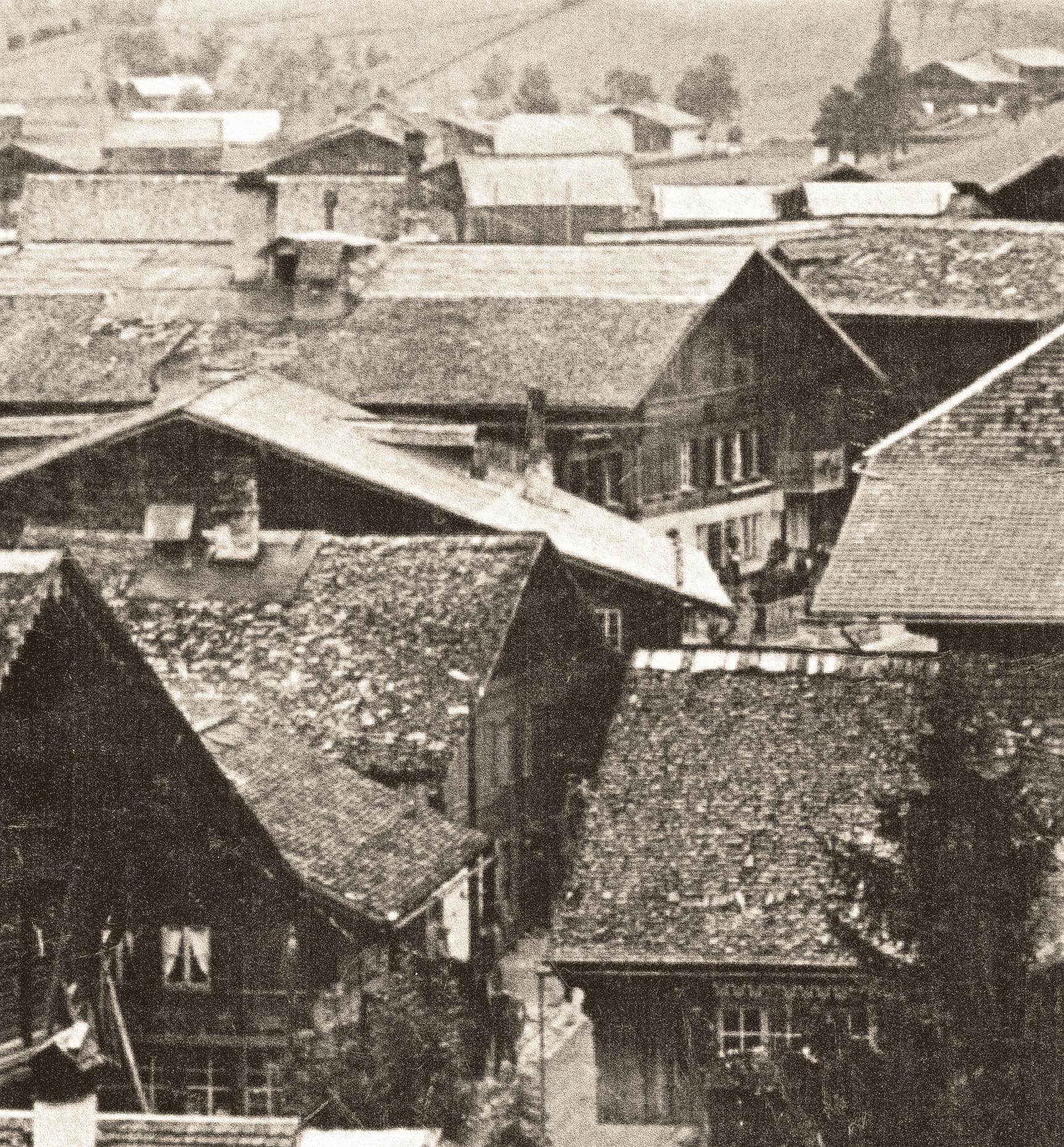

◀ Eines der ältesten Fotos von Gstaad 1894.

V.l. Pferdescheune der Sägerei Reichenbach, alte Post,

Dach der Schmitte von Mani Verdi, Wohnhaus Abraham Raaflaub und Emilie Steffen. Das Geschäftshaus von Siebenthal-Steffen und Schuhmacher Würsten.

Links hinten die Schlosserei und das Dach der Spittelscheune. Rechts vom von-Siebenthal-Haus die alte

Wirtschaft «Pinte», der Spittel mit Kappendach,

Schulhaus. Von hinten nach vorne: das alte Haus von

Lisette Gehret, welches 1894 abgebrochen wurde, und rechts davon die Zwahlen-Scheune. Wirtschaft «Sternen» mit Kappendach, rechts davon eine Schmitte.

Vor der Wirtschaft steht das grosse Wohnhaus

Zwahlen-Reichenbach, Wirtschaft Rössli mit Kappendach und rechts davon die alte Drogerie von

Grünigen mit dem angebauten Wohnhaus von Sämi

Müllener. Ganz rechts die alte Chesery. An der Strasse gegenüber der Post die Bäckerei von Mühlinen und die zur Wirtschaft Rössli gehörende Scheune.

Das war also das «Filialdorf von Saanen», wie Gstaad oft spöttisch genannt wurde.

Im Dorf gab es in der Zeit vor dem Dorfbrand von 1898 rund zehn Lädeli. Auf der Höhe des Lauibachs beginnend, waren dies die Bäckerei Böhlen (später Schwiegersohn Boss), die Bäckerei Christian von Mühlinen und ein Tuchgeschäft im «Steinegger-Haus». Im heutigen «Ammannhaus» befand sich der Salzladen und die Schmitte von «Mani Verdi» (Emanuel von Grünigen). Im «Steffen-von-Siebenthal-Huus» befanden sich die Bäckerei und der Spezereiladen von Witwe Emilie Steffen-von Siebenthal, der Eisenwarenladen ihres Bruders Gottfried von Siebenthal-Steffen sowie die «Schuhbutig» von Niklaus Würsten. In der alten Wirtschaft nebenan hatte Witwe Luise von Siebenthal-Raaflaub ihr Modistengeschäft und am Ende des Dorfes (da, wo heute das Tourismusbüro steht) befand sich der Kramladen von Lisette Gehret.

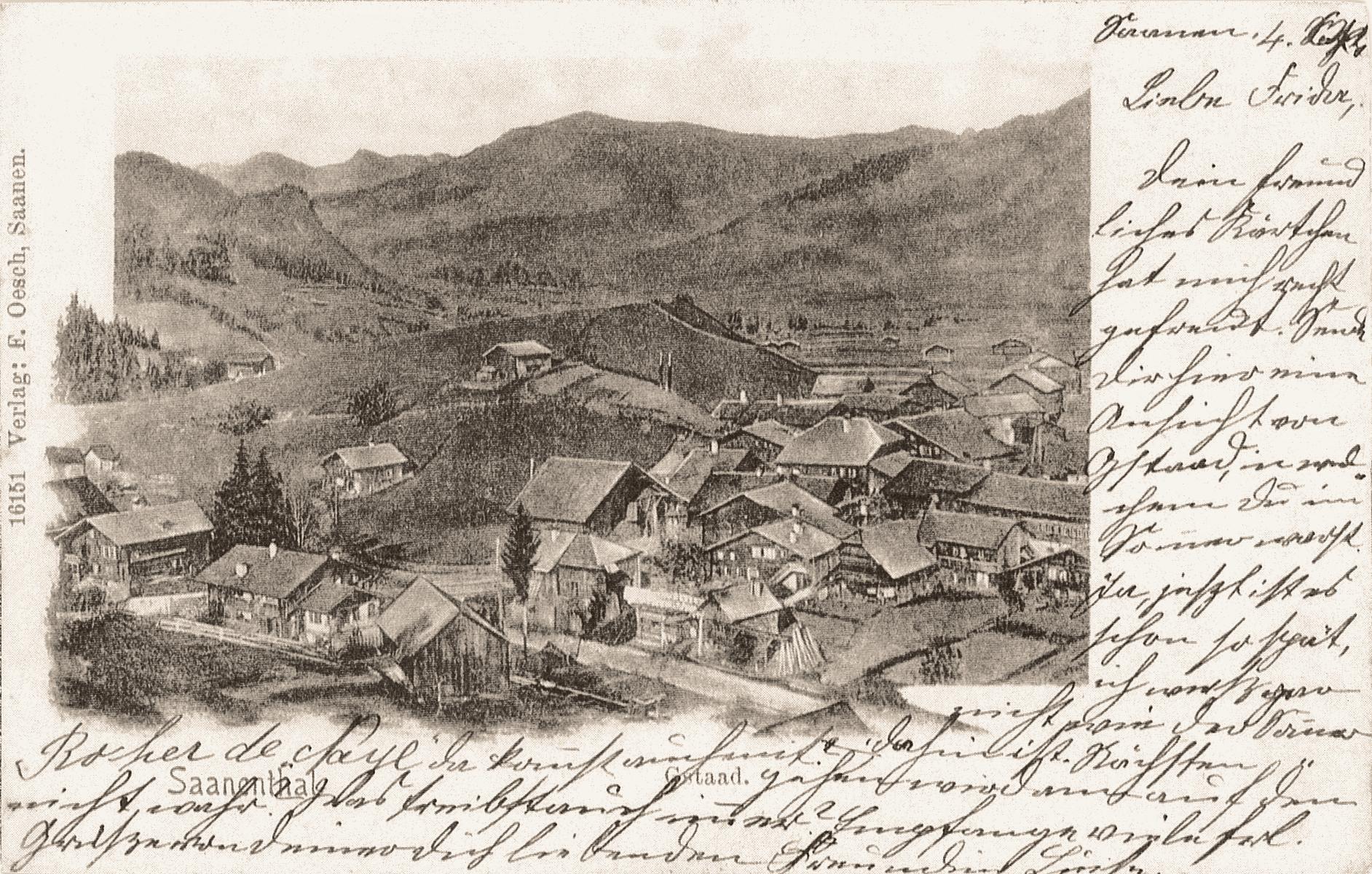

◀ Foto von 1896.

Auf dem Ried: Scheune von Gottfried von Siebenthal. V.l. Wohnhaus von Peter Fleuti (später Schuhmacher Ernst Jost), rechts davon die Scheune.

V.l. dorfabwärts: Reichenbach-Pferdescheune, Post,

Salzhütte und Schmitte von Mani Verdi. Wohnhaus

Abraham Raaflaub und Emilie Steffen. Geschäftshaus mit Bäckerei Emilie Steffen, Gottfried von Siebenthal Eisenwaren und Schuhmacher Würsten, die alte Wirtschaft «Pinte». Der Spittel mit Kappendach und dahinter das alte Schulhaus.

Von hinten nach vorne: Haus Lisette Gehret, Wirtschaft «Sternen» mit Schopf und rechts die Zwahlen-

Scheune, das grosse Wohnhaus Zwahlen-Reichenbach. Hotel Rössli mit Kappendach und rechts davon die alte Drogerie von Grünigen mit dem angebauten

Wohnhaus von Familie Samuel Müllener. Vor dem

Rössli: die Bäckerei und Tuchhandlung von Mühlinen (spätere Bäckerei Steinegger) mit dem angebauten Haus von Dachdecker Sumi (später Müllener

Gemüsegeschäft), die zur Wirtschaft Rössli gehörende Scheune und das angebaute Sumi-Haus (heute

Tea-Room Apple Pie). Am Bach zur Strasse: die

Bäckerei Böhlen (später Schwiegersohn Fritz Boss). Detail des Fotos von 1896.

Hinter dem «Rössli» stand der Kräuterladen (spätere Drogerie) von Grünigen.

Weiter unten und bereits ausserhalb des Dorfes (heutiger Standort von «Pernet Comestibles») stand die Genossenschaftsbäckerei in einem uralten Haus. Diese wurde von Bäcker Andreas Jost (Vater von Schuhmacher Ernst Jost) betrieben.

In jenen Jahren war die wirtschaftliche Lage nicht sehr rosig. Familien mit zehn und mehr Kindern waren keine Seltenheit, und so waren viele junge Leute gezwungen, auszuwandern. Vevey – oder «Vivis», wie es die Saaner nannten –, Genf, Paris oder die USA waren damals die Auswanderungsziele.

Nebst der Landwirtschaft, welche von der Milchwirtschaft und dem Viehhandel lebte, gab es nur beschränkte Arbeitsmöglichkeiten. So beispielsweise in der Holzwirtschaft, welche vielen Bauern im Winter einen

Foto 1896. Die Strommasten sind aufgestellt. Das Dorf ist im Mai 1895 mit Strom versorgt worden. ▶ Foto ca. 1910.

Rotli und Rütti. Zwischen der Schmitte Würsten links und der Fabrigg rechts ist das Wuhrgräblein oder der Gewerbekanal sichtbar.

Zusatzverdienst bot. Das Holz wurde in den Sägereien verarbeitet, so z.B. in der Gstaadsägerei der Cousins Carl und Armin Reichenbach. Auch gab es auf dem Rotli ab ca. 1860 eine «Zündholzfabrigg», welche später zu einer Kistenfabrik umfunktioniert wurde. Da das Saanenland erst im Jahr 1895 mit Strom versorgt wurde, sind die Sägerei und die «Fabrigg» mit Wasser aus dem Lauibach betrieben worden.

Dieses ist auf der Höhe des heutigen Parkhauses Litzi in einem Graben abgeleitet worden, der bis zur Gsteigstrasse führte. Das «Wäschhüsi» bezog das nötige Wasser ebenfalls aus diesem Graben. Weiter verlief das «Gräbli» in einem Zementrohr unter der Strasse hindurch, um auf der anderen Seite im sogenannten «Wuhr», ähnlich einem Aquädukt, zum grossen Antriebsrad der Sägerei Reichenbach geführt zu werden. Von dort lief das Wasser im «Gewerbekanal» zur Fabrik und von dort weiter übers Rotli, um dann wieder in den Lauibach zu fliessen.

Es gab auch verschiedene Pläne, um Industrie anzusiedeln. So prüfte auch die Firma «Chocolats Cailler» den Standort Gstaad für den Bau ihrer Schokoladenfabrik. Es hätte wohl genug Wasser und gute Milch gegeben, aber die Transportmöglichkeiten waren ohne Eisenbahn nicht vorhanden.

Die grosse Veränderung hat dann aber erst der Gstaadbrand bewirkt. Die meisten Geschäftsleute wurden über Nacht ihrer Existenz beraubt, indem sie all ihr Hab und Gut im Feuer verloren. Nach diesem traumatischen Erlebnis war der Wille nach Veränderung und einem Neuanfang in der Dorfbevölkerung stärker denn je, und die Gstaader waren fest entschlossen, dass nun endlich etwas passieren musste, damit an eine bessere Zukunft gedacht werden konnte.

Der Fremdenverkehr bot dafür die grosse Chance. Nach vorerst bescheidenem Erfolg der ersten Fremdenpensionen, vor allem aber mit dem Bau der seit Jahren geplanten Eisenbahn wendete sich für Gstaad endlich das Blatt.

So wurde aus dem bescheidenen Bergdorf langsam das, dessen Gstaad sich heute rühmen kann: ein Kurort mit Weltklasse.