9 minute read

Carl Brockelmann S

from OSTPOST 44

- ein weltweit angesehener Gelehrter aus der Rostocker Altstadt

Carl Brockelmann (1868-1956) war ein bedeutender Vertreter der orientalischen Philologie seiner Zeit. Mit seinen zahlreichen Arbeiten hat er die Fundamente für weitere Forschungen auf den Gebieten der Semitistik, der Islamkunde, der syrischen Philologie, der arabischen Literaturgeschichte und der Turkologie gelegt. So heißt es in einer Internet-Kurzbiografie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Advertisement

Anregung zu diesem Artikel gab eine auf dem Flohmarkt gefundene Broschüre über den in der Rostocker Altstadt geborenen Gelehrten. Sie war 25 Jahre nach dem Tod des weltweit in seinem Fach anerkannten Wissenschaftlers erschienen und enthielt einen im Jahre 1947 in Halle selbst verfassten Lebensbericht sowie Aufzeichnungen zur Familiengeschichte. Die Aufzeichnungen waren für seinen Sohn bestimmt, der, nach Jahren der Ungewissheit, als einer der wenigen Überlebenden des Kessels von Stalingrad und der anschließenden Kriegsgefangenschaft, ein erstes Lebenszeichen gegeben hatte.

Die Vorfahren Die Familie Brockelmann stammt aus dem Hannoverschen und war zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Rostock eingewandert. In Rostocker Adressbüchern finden sich mehrere Verwandte von Carl Brockelmann in der Rostocker Altstadt. Sie waren allesamt Kaufleute und Nachfahren des Großvaters Johann Brockelmann (gestorben in Carls Geburtsjahr). Dieser kaufte 1817 mit seinem als Kornhändler zu Zeiten der französischen Kontinentalsperre erworbenen Vermögen das große Giebelhaus in der Molkenstraße 11, Ecke Grubenstraße, an dessen Stelle sich heute die Sparkasse befindet. Hier wuchs sein Enkel Carl Brockelmann als viertes von sechs Kindern auf (zwei dieser Geschwister starben bereits im Kleinkindesalter).

Großvater Johann Brockelmann hatte nach Jahren des boomenden Getreidehandels und dem Absinken der Bedeutung des Rostocker Hafens auch persönliche geschäftliche Missgriffe zu beklagen. Übrig blieben ein kleines Pachtgut vor dem Petritor und ein Kolonialwarengeschäft, dessen Niedergang der Enkel aber erst bei Studienbeginn zu spüren bekam. Es brach im Jahre 1887 zusammen, als er schon in Breslau studierte.

Der Vater, Carl Heinrich Ernst Brockelmann (geb. 1826), wäre lieber Landwirt geworden. Stattdessen musste er das Geschäft seines Vaters übernehmen. Er ritt hoch zu Ross als Leutnant der Rostocker Bürgerwehr und war selbst noch als „verwöhnter Sohn eines reichen Mannes“ aufgewachsen. Auch in der Rostocker Politik und in verschiedenen amtlichen Funktionen war er aktiv, konnte aber sein ehrgeiziges Ziel, das Bürgermeisteramt, nicht erreichen. So diente er seiner Stadt nebenbei als Rendant (Rechnungsführer bei der Stadtkasse) und Leiter des Forstdepartments. Außer der Ehre sowie gastlicher Aufnahme in städtischen Forsthäusern und Deputaten brachten diese Posten wohl nicht allzu viel ein.

Ein typisches Kaufmannshaus In seinem Lebensbericht beschreibt Carl Brockelmann das bis zum Jahr 1888 von der Familie bewohnte hanseatische Kaufmannshaus seiner Kindheit für den in sowjetischer Gefangenschaft befindlichen Sohn: „Unser Haus, das Du ja noch im Bilde kennst, hatte im Erdgeschoss außer einer großen Diele und dem zur Linken gehenden Laden rechts zwei Zimmer, die Komtoirräume meines Vaters, dann hinter einer Einfahrt unser Esszimmer mit einem kleineren Nebenzimmer, das ich als älterer Schüler und Student bewohnte. Hinter der Küche lag eine riesige Waschküche, die dem Vorbesitzer als Brennerei gedient hatte. An den ersten Hof schloss sich ein gedeckter “Umlauf“ mit Häckselmaschine, an einen zweiten Hof der Pferdestall mit Trockenboden an. Im ersten Stock des Vorderhauses lag der sogenannte Saal, der aber auf Rat unseres Hausarztes in unserer Kinderzeit als Schlafzimmer diente, daneben zwei Schlafzimmer der Eltern, davor ein großer Korridor mit sechs gewaltigen, eingebauten Schränken, dahinter wieder zwei Zimmer, deren eines ich als Schüler mit meinem Bruder bewohnte, während nebenan die Schwestern hausten. Über dem ersten Stock lagen noch sechs Bodenräume übereinander, die nach dem Rückgang des Korngeschäfts meist leer standen und herrliche Spielplätze boten. Unter dem Dach war eine Winde, die mit dem Erdgeschoss durch Luken in Verbindung stand. Der Aufzug hing im Korridor des ersten Stockes und diente uns als Schaukel und als Kletterseil. An diesem war ich einmal bis an die Decke von meinem Bruder emporgezogen und dann so schnell herabgelassen, dass ich mir beim Aufschlagen das Bein brach Es ist zwar gut verheilt, hinderte mich aber doch den Sommer in Warnemünde beim Baden.

Die Längsseite unseres Hauses lag an der Grube, so genannt, weil in ihr ehemals ein Wasserarm zur Warnow führte. Ich kenne ihn nur als überwölbt mit einem Ausgang in „Brockelmanns Garten“ (im Besitz des Onkels Ernst Brockelmann). Darüber ging damals eine Bahnlinie, die den Hafen mit dem Bahnhof verband, die aber bei dem schlechten Gang der Rostocker Geschäfte höchstens einmal am Tag genutzt wurde“.

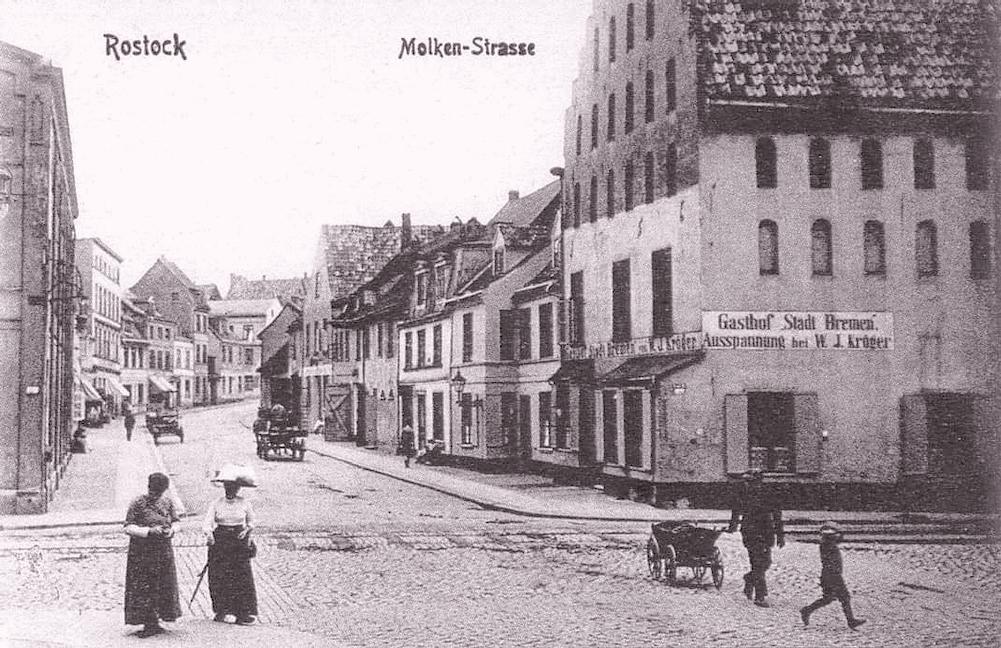

Das Giebelhaus wurde nach dem Auszug der Brockelmanns nacheinander von den Gastwirten Jungk und Kröger bis etwa 1920 unter dem Namen „Stadt Bremen“ geführt. Es brannte wahrscheinlich bei den Bombardierungen im April 1942 ab.

Ostern 1877 wurde Carl Brockelmann in das Gymnasium (Große Stadtschule) eingeschult. Er lernte in der Sexta mit 70 Schülern in einer Klasse, da die Stadt Rostock nur wenig Geld für Leh-

Molkenstr./Ecke Grubenstr. 2022 (Foto: H. Bentzien)

Blick ostwärts von der Marienkirche um 1900. Das Haus der Familie Brockelmann in der Molkenstr./Ecke Grubenstr. befindet sich in der Bildmitte (*).

rer ausgeben wollte. Schon in den oberen Klassen wurde er durch seine Lehrer und häusliche Literatur und Zeitschriften zu seinem späteren Studienfach angeregt. Besonders interessierten ihn Berichte über geografische Entdeckungen und linguistische Themen. Es entstand auch der Wunsch nach einem Leben in Übersee. In der Hafenstadt Rostock fanden sich im Bekanntenkreis leicht Vorbilder erfolgreicher Auswanderung, die die Unternehmungslust des Heranwachsenden beflügelten. Carl Brockelmann lernte bereits in den oberen Klassen des Gymnasiums Hebräisch, das biblische Aramäisch und Syrisch und erarbeitete eine Grammatik des Bantu, einer afrikanischen Sprache.

Im Jahre 1886 wurde Carl Brockelmann nach bestandenem Abitur in den Fächern Orientalistik, klassische Philologie und Geschichte an der Universität Rostock immatrikuliert. Ziel war zunächst das Oberlehrerexamen, da „der Orient doch keine sichere Zukunft zu bieten schien“. Sein besonderes Talent wurde von einem Lehrer erkannt, so dass er, nach Bekanntwerden der schlechten Vermögensumstände, ein großzügiges Stipendium erhielt, das nicht zum Studium in Rostock verpflichtete.

Breslau, Straßburg, Königsberg, Berlin, Halle Der nächste Studienort war Breslau (1887), wo er zwei Semester vor allem Orientalistik und Indogermanistik studierte. Zwei seiner Lehrer gaben ihm auch Vorlesungen in ihren Privatwohnungen und er betätigte sich selbst gelegentlich als Sprachlehrer.

Schon 1888 zog es Carl Brockelmann auf Empfehlung seiner Lehrer nach Straßburg. Hier studierte er bis 1890, finanziert durch ein weiteres Stipendium und eigene Lehrtätigkeit und promovierte mit noch nicht 22 Jahren. Ein Straßburger Hochschullehrer und Förderer riet ihm von dem Plan ab, an die dortige Bibliothek zu gehen, da „dieser Beruf für einen Gelehrten wie ihn zu stumpfsinnig sei“. In privaten Stunden lernte er außerdem arabische Kalligraphie. Bis 1892 war Carl Brockelmann in Straßburg als Hauslehrer und in einem Probejahr als Gymnasiallehrer tätig. Da aber keine Stelle am Gymnasium frei war, entschied er sich, als Privatdozent zurück nach Breslau zu gehen, wo er 1893 habilitierte.

Im Jahre 1895 unternahm er eine Studienreise nach Istanbul über London und Paris und verbrachte erlebnisreiche Wochen auf dem Mittelmeer und bei Landgängen in Städten wie in Marseille oder Athen. Ziel war es, arabische Handschriften zu lesen, abzuschreiben und zu veröffentlichen. Der junge Gelehrte hatte genug Zeit, das Leben in Istanbul kennenzulernen und reiste über Rumänien und Ungarn zurück nach Breslau. Immer wieder besuchte er aber auch seine Mutter in Rostock und verlebte mit ihr die Ferien in Warnemünde.

Das Orientalische Seminar in Berlin, welches dem Auswärtigen Amt angeschlossen war, stellte Carl Brockelmann im Jahr 1900 als Lehrer für Arabisch an. Im gleichen Jahr kehrte er aber nach Breslau zurück, von wo er einen Ruf als Extraordinarius erhalten hatte. Damit war er Beamter und Hochschullehrer mit gutem Gehalt und konnte an die Gründung einer Familie denken. Von 1903 bis 1910 lehrte er in Königsberg in Ostpreußen, hielt aber auch Kontakt nach Breslau, wo seine zukünftige Frau lebte, die er 1909 heiratete. Von Königsberg zog das Ehepaar Brockelmann nach Halle/Saale, wo Carl Brockelmann als Professor für Semitische Philologie und Islamkunde angestellt wurde. Hier wurden beide Kinder geboren (1910 und 1914).

Der erste Weltkrieg ließ die Universität veröden; in dieser Zeit wurde er aber auch Dekan und Rektor der Universität (1918). Halle und das Mitteldeutsche Industrierevier mit seiner starken, durch den Krieg radikalisierten Arbeiterbewegung erlebten nach der Novemberrevolution schwere bürgerkriegsähnliche Unruhen und den Kapp-Putsch. Es waren Jahre voller Gewalt und Gesetzlosigkeit und gerade in Halle gab es viele Todesopfer zu beklagen. Es ging um die Frage, ob Deutschland eine Rätediktatur, eine parlamentarische Demokratie werden oder wieder zurück in die Vergangenheit fallen sollte. Carl Brockelmann versuchte als Person des öffentlichen Lebens zu vermitteln, musste aber auch, obschon allem Militärischem abgeneigt, als Bürger zum Gewehr greifen. Es folgte ein Zwischenspiel in Berlin (1922-23), wo Carl Brockelmann zwei Semester lehrte. Mitten in der Inflationszeit, in der er alle Ersparnisse verlor, konnte er dort keinen Fuß fassen und so zog es ihn mit seiner Familie wieder nach Breslau, wo er mit seiner Familie, trotz einiger Startschwierigkeiten, einige schöne Jahre erlebte. 1928 wurde er Dekan der Geistes- und Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Breslau und 1932/33 auch ihr Rektor. In seinem ersten Breslauer Jahr machte Carl Brockelmann eine weitere Studienreise nach Istanbul. Die Naziherrschaft kündigte sich an der Breslauer Universität, wie auch an anderen Orten, schon vor der Machtergreifung durch Unruhen und antisemitische Pöbeleien gegenüber jüdischen Hochschullehrern an. Für den demokratisch gesinnten Rektor Brockelmann war das eine Zeit voller Herausforderungen. Im Herbst 1933 emeritierte er im Alter von 65 Jahren und zog mit seiner Frau wieder nach Halle.

Nach dem Ende von Krieg und Nazi-Herrschaft stand das Ehepaar Brockelmann fast mittellos da. Der Sohn galt als vermisst in Stalingrad und 1946 verstarb seine Frau an einer Krebserkrankung. Im Oktober 1945 erhielt Carl Brockelmann im Alter von 77 Jahren eine Stelle als Bibliotheksrat in seiner Morgenländischen Gesellschaft. Unter seiner Leitung gelang es, die ausgelagerten Bestände wieder an ihren Platz zu bringen. Seinem persönlichen Ansehen ist es zu danken, dass diese nicht in die Sowjetunion überführt wurden. Besucher der Bibliothek konnten ihn dort an sechs Tagen der Woche, selbst im strengen Nachkriegswinter 1946/47, bei Raum-Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, bei der Arbeit antreffen. 1947 erhielt Carl Brockelmann eine Professur für Turkologie und wurde 1953, zwanzig Jahre nach seiner ersten Pensionierung, im Alter von 85 Jahren emeritiert. Er starb am 6. Mai 1956 in Halle. Text: Hinrich Bentzien · Quellen: ORIENS - Zeitschrift der internationalen Gesellschaft für Orientforschung (Vol. 27-28), Leiden 1981 www.uni-halle.de · Rostocker Adressbuch · rosdok.uni-rostock.de · wikipedia.org/wiki/Carl_Brockelmann

Herausragende Werke sind unter anderem: · der Grundriß der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, · das Lexicon syriacum, · die Geschichte der arabischen Literatur · die Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasiens. Weiterhin bereicherte er den akademischen Unterricht mit seiner Arabischen Grammatik und einer Syrischen Grammatik.

Für seine wissenschaftlichen Verdienste erhielt Carl Brockelmann zahlreiche Auszeichnungen, zudem initiierte er 1918 die Gründung des Orientalischen Seminars an der Universität Halle

Die Semitistik

untersucht als vergleichende Sprachwissenschaft die semitischen Sprachen. Zu diesen gehören neben der hebräischen Sprache u.a. auch das Arabische und verschiedene äthiopische Sprachen.

Der Onkel

Der bekannteste und wirtschaftlich erfolgreichste Verwandte war Ernst Brockelmann, ein Onkel Carl Brockelmanns. Der Reeder, Kaufmann, Fabrikant und Abgeordnete gehörte zu den prominenten Rostockern seiner Zeit. Als Sympathisant der bürgerlichen Revolution von 1848 verhalf er einer der Symbolfiguren der Revolte, dem Theologen und Schriftsteller Gottfried Kinkel, auf einem seiner Schiffe zur Flucht nach England. Zuvor war dieser mit Hilfe seines Freundes, des deutschen Revolutionärs und Demokraten Carl Schurz, aus der Festung Spandau befreit und unter höchst konspirativen Umständen nach Rostock und Warnemünde geleitet worden. Carl Schurz ist später als Generalmajor der US-Army, Botschafter und Innenminister der USA bekannt geworden. Ein spannender und sehr ausführlicher Bericht über die Flucht findet sich im Internet unter dem Titel „Gottfried Kinkel’s Befreiung“ (aus „Die Gartenlaube“, Ausgaben 7-10 von 1863).