september 2013

Am 22. August lud die Basler Kantons- und Stadtentwicklung auf der Dreirosenanlage zur Vernissage. Eingeweiht wurde das von der Abteilung in Auftrag gegebene Camouflage-Kunstwerk von David Lucco und Daniel Zeltner beim Kleinbasler Brückenkopf der Dreirosenbrücke – ein rund 600 Quadratmeter grosses Graffiti, das, wie der Auftraggeber schreibt, «den Rasen und die Bäume der Dreirosenanlage widerspiegelt». Das Ganze ist Teil der Aktion «Welcome», die eigentlich zum Ziel hat, Sprayereien zu entfernen und zu vermeiden. Aber genau letzteres wollten die Verantwortlichen mit diesem Auftrag erreichen. Wollten. Denn so ganz ist die Rechung nicht aufgegangen: Vor wenigen Tagen wurde ein Teil des Kunstwerks von Unbekannten übermalt. Nicht etwa mit Tags oder anderen Sprayereien, sondern relativ säuberlich in Betongrau mit dem Farbroller und versehen mit der Telefonnummer der staatlichen «Sauberkeitshotline gegen Verschmierungen». «Die Aufenthaltsqualität in der Gegend der Dreirosenbrücke ist wieder hergestellt», ist in einem anonymen «Bekennerschreiben» zu lesen, das per Mail an die TagesWoche geschickt wurde. Der Absender nennt sich selber «Buff», was im Fachjargon ein Ausdruck für die Reinigung von besprayten Wänden ist.

Gegen staatlich subventionierte Graffiti

Die Guerilla-Putzaktion versteht sich als Protest gegen staatlich subventionierte Graffiti als Massnahme gegen wilde und unabhängige Sprayereien: «Zehntausende von Franken auszugeben für Graffiti, das bisher kostenlos und unerwünscht war? Nicht mit uns!», heisst es im Bekennerschreiben. Tatsächlich hat die Kunstaktion 60’000 Franken gekostet. Geld, das die Verantwortlich aber als «kostenneutral» bezeichneten, weil man davon ausging, dass man die Summe unter normalen Unterhaltskosten für das Brückenbauwerk verbuchen könne.

Die beiden betroffenen Künstler David Lucco und Daniel Zeltner wollen sich gegenüber den Medien nicht zur Übermalung ihres Werks äussern.

Und im anonymen «Bekennerschreiben» ist zu lesen:

«Wir behalten uns weiterhin vor, ortsunabhängig und grossflächig staatlich subventionierte Graffiti zu entfernen.»

skunk - basel medley

if your life gets worse, smash your tivi, undoe your work, grab a pizza and a limo, pluk in your headphones and dans to the beat of a boogie. grab your kord-jersey with the gold-croco-logo, go on a goldrush to aley (L.A.), travel the geo and enjoy the view at the mar. when back from exil, take a beer with bruce, elif and donie, then go to the yard, cause there, the colors seem brighter than in your sweet dream..

februar 2014

Wieder haben unbekannte FCB-Fans zugeschlagen: Ihr neustes «Kunstwerk» prangt von der Fussgängerbrücke beim Sternenfeld Birsfelden. Auf der bisher grauen Überführung leuchtet seit einigen Tagen in roter, blauer und gelber Farbe das Motto «Rotblau stoht für alles». Und auf der anderen Brückenseite geht es weiter mit «und doch numme für di». Was auffällt: Dieser Schriftzug wurde mit viel Sorgfalt gemalt. Eine exakte Farbaufteilung direkt bei den Brückenpfeilern beweist: Hier waren keine Schmierfinken am Werk. Die Farben wurden sauber aufgetragen, der Hintergrund zu gleichen Teilen in Blau und Rot gestrichen. Fast schon so, als ob professionelle Maler dafür verantwortlich gewesen wären.

Die Brückenmalerei muss laut Edith Widmer am Wochenende vom 25. und 26. Januar 2014 entstanden sein. Bei der Polizei seien jedoch keine Hinweise von Augenzeugen eingegangen, sagt die stellvertretende Bereichsleiterin im Bundesamt für Strassen Astra. Widmer ist vom illegalen Gemälde wenig begeistert: «Graffiti sind Sachbeschädigungen fremden Eigentums, verursachen hohe Kosten und können deswegen nicht gutgeheissen werden.» Da es sich hier aber weder um ein Bild mit politischem, rassistischem, religionsfeindlichem oder pornografischem Inhalt handelt, will sich das Astra mit der Entfernung des Schriftzugs Zeit lassen. Die Reinigung derart bemalter Brücken und Bauwerke werde «periodisch» durchgeführt.

Weitere FCB-Malereien und -Graffiti gibt es in Basel und Umgebung jede Menge. An einem Schuppen entlang der Bahnstrecke zwischen Pratteln und Frenkendorf sind die rot-blauen Verzierungen genauso anzutreffen wie neben dem Freidorf in Muttenz oder auf der Autobahn bei der Einfahrt Hagnau und Breite. Und selbstverständlich hinter dem St. Jakob-Park, dort verzieren etliche FCB-Sujets die Brückenpfeiler und Wände entlang der Birs.

Doch wer kommt für die Reinigungskosten auf, sollten eines Tages all diese Graffiti tatsächlich entfernt werden? Astra-Sprecherin Widmer bestätigt, dass bei einem unbekannten Verursacher die Rechnung zulasten der Steuerzahler und Autofahrer geht. Die Brücke beim Sternenfeld wieder ins alte Betongrau zu bringen, wird zwei bis drei Tage dauern. FCB-Mediensprecherin Andrea Roth hält fest, dass der Fussballclub nicht für die Malereien und Graffiti der FCB-Fans verantwortlich gemacht werden kann: «Wir haben keinen Einfluss darauf, was Menschen in und ausserhalb der Stadt machen, auch dann nicht, wenn der FCB zum inhaltlichen Thema gemacht wird.» Darum muss sich der FCB auch nicht an den Reinigungskosten beteiligen.

Farbige Wände sind lebhafter

Es gibt aber auch Leute, denen die FCB-Werke gefallen. Zu ihnen gehört Hans Georg Signer, Leiter Bildung im Basler Erziehungsdepartement (ED). Er schätzt solche kreative Malereien, sie lassen die sonst grauen Betonbrücken, Pfeiler oder Wände lebhafter erscheinen. «Sie gehören zur Identität der Stadt und geben ihr ein Label, ein Markenzeichen. Die Graffiti sind ein Ausdruck der Jugendkulturen, und diese müssen uns Alten nicht immer passen», sagt Signer.

Schriftliche Anfrage Thomas Gander betreffend „Effekt der Aktion „Basel unverschmiert schön!“ und Haltung zu legalen Graffiti resp. Street Art Flächen“

Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Thomas Gander dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: "10'456 entfernte Schmierereien (Stand 7.2.2014) seit Juli 2010". So berichten unter dem Programm "Welcome" die Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung und die Stadtreinigung über den Erfolg ihrer Aktion. Auf Grundlage der aus den Vereinigten Staaten stammenden "Broken-Windows-Theorie", wird jegliche "Schmiererei" sofort wieder entfernt, um einen Folgeeffekt zu verhindern und die Stadt sauber zu halten. Ein Zusammenhang zwischen gepflegt = sicher wird propagiert.

Gleichzeitig ist auf der Seite der Kantons- und Stadtentwicklung zu lesen, dass die Spraykunst durchaus den öffentlichen Raum aufwertet und dieser vielfältig nutzbar sein soll. Untermauert wird dies mit staatlich lancierten und geförderten Projekten wie die "Buntunterführung Heuwaage". Dem Fragesteller ist das Dilemma Sauberkeitsempfinden vs. Spraykultur inkl. deren unterschiedlichen qualitativen Ausprägung durchaus bewusst.

Gerade deshalb gilt es dieser Subkultur mit intelligenten Lösungen zu begegnen. Es stellte sich die Frage, ob mittels staatlich überwachten und regulierten Projekten nicht eher versucht wird, die Folgen der Nulltoleranzstrategie abzuschwächen und die Subkultur "ruhig zu stellen" statt deren Bedürfnisse ernst zu nehmen und den künstlerischen Wert an zu erkennen. Die Sprayszene in Basel gehört zu einer der Bekanntesten europaweit. Einige Sprayer gelten heute als anerkannte Künstler. In der oft emotional und polemisch geführten Debatte um (künstlerische) Freiheiten im öffentlichen Raum und um das Pflegen des Stadtbildes wird der Graffitiund Street Art Kultur in Basel nach Meinung des Vorstossstellers zu wenig (Selbst-) Verantwortung in die Hände gelegt.

Eine ehrliche Debatte um die Berechtigung dieser Kulturform, aber auch über ihre Grenzen in einem vielfältig genutzten öffentlichen Raum, findet so nicht statt.

Andere Gemeinden in der Schweiz, wie z.B. Niederweningen, Wettingen und Neuenhof gehen in die- ser Frage einen mutigeren Weg und suchen konstruktiv einen Zugang zu dieser "Szene".

Ich bitte den Regierungsrat daher folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie schätzt der Regierungsrat das kreative Potential und den künstlerischen Wert der hiesigen Graffiti- resp.- Street Art Szene ein?

Der Regierungsrat verfolgt die Entwicklung künstlerischer Ausdrucksformen mit grossem Interesse, weil sie einerseits das kreative Potenzial der Partizipierenden, aber auch den Austausch zwischen den Menschen und ihr Interesse an künstlerischem Ausdruck zu stimulieren vermögen. Der künstlerische Wert bisheriger Graffitis wird von Fachleuten als sehr hoch eingeschätzt. Zum kreativen Potential der hiesigen Graffiti- und Street Art Szene kann der Regierungsrat leider keine Einschätzung abgeben.

2. Was hält der Regierungsrat vom Ansatz der „Broken-Windows-Theorie“?

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass jene Perimeter welche schnell von Verschmierungen und Verklebungen befreit werden, länger sauber bleiben. Dies kann zum Teil mit der „BrokenWindows-Theorie“ erklärt werden.

Graffitis werden im Rahmen der „Broken-Windows-Theorie“ als Vandalismus verstanden und stehen laut dieser Theorie, wenn nicht umgehend entfernt, am Anfang einer Entwicklung hin zu weiterem Vandalismus und Verwahrlosung. Die Theorie bildet das Fundament einer Nulltoleranzstrategie. Die für den Staat New Jersey in den 1970er Jahre entwickelte Grundlage zur Weiterentwicklung der dortigen Polizeiarbeit ist nur bedingt auf die gesellschaftliche Realität in Basel anwendbar und kann der komplexen Thematik von Graffitis nicht vollumfänglich gerecht werden. Innerhalb eines Nulltoleranzansatzes lassen sich Schmierereien, Tags und künstlerisch hochstehende Graffitis, Wandmalerei- en oder Installationen nicht voneinander unterscheiden. Eine Nulltoleranzstrategie ist deswegen kein ganzheitlicher Ansatz zur Bekämpfung der im öffentlichen Raum vor- kommenden Friktionen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen.

Zahlreiche andere Städte haben sich im Zuge der zunehmenden Bedeutung des „Creative City“-Diskurses zu einer aktiveren Vorgehensweise entschieden, in deren Rahmen Graffitis und andere Formen von Street Art grundsätzlich als legitime und sogar erstrebenswerte künstlerische Praxis im öffentlichen Raum gesehen werden. Die „Broken-WindowsTheorie“ verbindet Graffitis einseitig mit Vandalismus und einem Unsicherheitsgefühl. Dieses wird jedoch gemäss anderen, fundierten wissenschaftlichen Theorien auch von Faktoren wie mangelhafter Belebung und damit fehlender sozialer Kontrolle, Ängsten vor Unbekanntem, Angst vor Gewalt sowie mangelnder Sorgfalt des Einzelnen gegenüber dem öffentlichen Raum genährt. Deshalb verfolgt der Regierungsrat mit seinem Konzept zur Steigerung der Sicherheit und Lebensqualität im öffentlichen Raum auch einen wesentlich umfassenderen Ansatz.

3. Welche Bedeutung bzw. Platz sollen, unter dem Aspekt des im öffentlichen Raum hergestellten Zusammenhangs zwischen Lebensqualität und Sicherheit, Jugendkulturen haben, die sich zwar nicht immer Erwachsenenkonform verhalten, jedoch auch zur Vielfältigkeit unserer Stadt beitragen.

Ein wichtiger Aspekt von Lebensqualität ist der möglichst allen Bevölkerungsgruppen zugängliche Aufenthalt im öffentlichen Raum – ganz im Sinne des regierungsrätlichen Konzepts. Jugendliche sind typischerweise eine starke Nutzergruppe im öffentlichen Raum. Verschiedene kantonale Institutionen unterstützen diese Nutzergruppe und helfen bei Friktionen mit der ‚Erwachsenenwelt‘. Gleichzeitig sind neue Formen von Street Art, wie beispielsweise Urban Knitting oder andere Formen von spontanen künstlerischen Aktionen und Interventionen im öffentlichen Raum aufgekommen, welche nicht einer klar umrissenen Gruppe zugeschrieben werden können. Bei allfälligen Nutzungskonflikten kann der Kanton die Rolle eines Mediators übernehmen und gegebenenfalls muss er auch entscheiden. Dies tut er transparent und nachvollziehbar.

4. Was hält der Regierungsrat von der Idee, der Graffiti- resp. Street Art Szene nicht nur mit staatlich regulierten Projektwettbewerben zu begegnen, sondern die Selbstverantwortung und die Selbstregulierung, der in Basel gut etablierten und vernetzen Subkultur, mit legalisierten Freiflächen zu begegnen?

Die Allmendverwaltung des Tiefbauamtes fungiert als Eigentümervertreterin von kanto- nalen Bauwerken und kann ggf. bei der Suche nach Flächen gemäss folgenden Bedin- gungen einen Beitrag leisten.

Verschiedenen Bauwerke sind im Eigentum des Bundes oder der SBB, hier können entsprechende Kontakte hergestellt werden.

Grundsätzlich hat der Regierungsrat nichts dagegen, wenn an geeigneten Orten legali- sierte Freiflächen zur Verfügung gestellt werden, sofern folgende Bedingungen eingehalten sind:

Umfang und Art der Nutzung der legalisierten Flächen ist mit den Eigentümern und Eigentümerinnen abgesprochen bzw. vereinbart.

Durch das zur Verfügung stellen dieser Flächen resultieren keine Eigentumsbeschränkung insbesondere betreffend Sanierungen, Umgestaltungen, Abbruch oder Rückbau.

Durch die Künstler und Künstlerinnen werden keine weitergehenden Rechte (Urheberrechte, langfristiger Erhalt der Kunstwerke oder ähnliches) geltend gemacht.

Die Künstler und Künstlerinnen beschränken sich auf die Nutzung der legalisierten Flächen und respektieren nicht freigegebene Flächen von Nachbarliegen- schaften.

5. Unter welchen Bedingungen könnte der Regierungsrat sich vorstellen, die Wände des Fussgängersteges unter der neuen Eisenbahnbrücke für legale Graffit- resp. Street Art Aktionen frei zu geben?

Der Regierungsrat ist unter oben genannten Bedingungen und unter Miteinbezug der betroffenen Fachstellen bereit, den möglichen Handlungsspielraum im Perimeter der Eisenbahnbrücke auszuloten. In jedem Fall müssten aber die Eigentümer von möglichen Anlagen, in diesem Fall die SBB, einer solchen Aktion zustimmen.

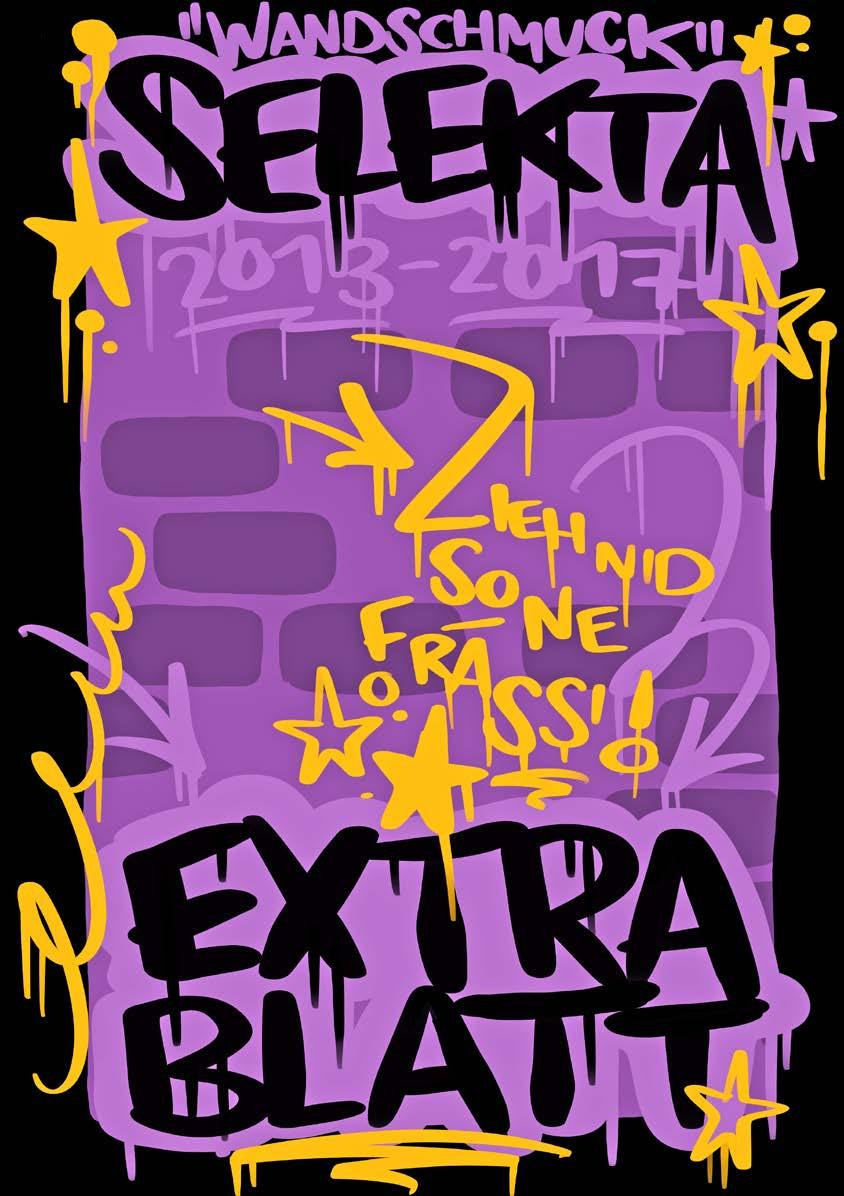

HAMBURG taz | Das erste Leben des Walter F. ist schnell erzählt. 1950 wird er in Heidelberg geboren. Er ist ein uneheliches Kind, er wird seine Mutter niemals kennenlernen. Er wird abgeschoben in ein katholisches Waisenhaus, mit 15 kommt er raus, versucht Fuß zu fassen, es geht nicht. Dann entdeckt er trampend die Welt: Indien, Thailand, Afghanistan. Zurück in Deutschland, entdeckt er das Sprühen – etwas, mit dem er sich ausdrücken kann. F. ist unscheinbar, ein „mittelgroßer Mann“, wie ihn Zeugen später immer wieder beschreiben. Und er ist einer, den man schlecht versteht, wenn man ihm nicht zuhören möchte. Er spricht langsam, stockend und mit leicht süddeutschem Akzent. Gerne hängt er ein „ne?“ oder ein „ge?“ an seine Sätze. Diese Sätze bleiben ein wenig länger in der Luft, und er nutzt die Zeit, um zu prüfen, wie viele von ihnen ankommen. In Hamburg beginnt er, seine Zeichen zu sprühen, ein „O“, ein „Z“, ein Punkt. Wieder und wieder. Und immer wieder wird er erwischt, festgesetzt, verurteilt. Acht Jahre werden es sein, die er im Gefängnis verbringt. Ende der Neunziger wird er zum „Tausendfach-Sprayer“ (Mopo), er wird „der Irre, über den ganz Hamburg empört ist“ (Bild). 1999 wird er von der S-Bahn-Wache fast zu Tode geprügelt – einer, der lächelnde Gesichter auf graue Wände malt. „Ich habe mit mehreren Menschen gesprochen, und keiner konnte eine gewisse Schadenfreude verbergen“, sagt Ronald Schill und fordert lebenslänglich. Als Walter F. ins Gefängnis geht, titelt die Bild: „Endlich im Knast! Tschüss, Schmierfink! Versuch doch mal, diese vier Wände zu bepinseln!“Eine Treibjagd. Jetzt beginnt das zweite Leben des Walter F. – das als OZ. „Das war eine Treibjagd auf mich damals“, erinnert er sich, „doch diese Hetze war auch ein Antrieb. Da habe ich mir gedacht ,Euch werde ich’s zeigen. Ihr macht mich nicht platt.‘ Von dieser Schmierpresse lasse ich mich nicht korrumpieren.“ Seitdem galt für OZ: er gegen die. Gegen die „braunen Schergen“, die ihn stoppen wollen. Gegen die „Saubernazis“. Der Kampf ist persönlich und politisch. Walter F. sprüht weiter, wird zusammengeschlagen, verhaftet, entlassen, und schon radelt er wieder durch Hamburg mit seinem Rucksack, ein unscheinbarer Mann mit Schnurrbart und Spraydose. Fährt man mit Walter F. durch die Stadt, sieht er überall Verlorenes, Vergangenes, Vernichtetes. „Da waren mal schöne Bilder“, sagt er dann und deutet auf eine dunkelgraue Wand an einem

Kanal, die übersät ist mit beigen Rechtecken. Eine Straße weiter ein Klinkerbau mit hellen Flecken. Er bleibt öfter stehen und zeigt auf Smileys, die von Wänden grinsen oder auf Kringel an Schulgebäuden. „Keine Ahnung, wer das gemacht hat“, sagt er dann, „aber ich glaube, die Kinder freut das, wenn das bunt ist.“ Überall Grau. Radelt man mit OZ durch die Stadt, sieht man wie er: überall Grau oder Wieder-grau-Gemachtes. Und man scheitert im Kopf bei einer Rechnung, wie viele Menschen und wie viel Geld es kostet, all das Bunte grau zu streichen. Und wie viel Energie. Wie manisch das alles ist. Und warum eigentlich graue Wände hübscher sein sollen als bunte. „Es dreht sich nicht um Sauberkeit“, sagt OZ, „es muss alles der Norm entsprechen. Nazinorm. Sauberkeit und steril. Damals war ja auch alles mehr oder weniger picobello sauber. Auf der anderen Seite, wie sagt man: von außen sauber, von innen verkommen. Es gibt welche von denen, die wollen mich lieber heute als morgen tot sehen. Nur ein toter Sprüher ist ein guter Sprüher. Das ist schon pervers.“ „Diese Sprayereien“, sagt einmal ein Richter zu ihm, „mit Kunst hat das nichts zu tun. Warum hören Sie nicht einfach auf?“ – „Dann würde ich meine Seele verkaufen“, antwortet Walter F. Vor einigen Jahren interessieren sich Galerien wie die OZM Gallery für ihn, um ihn mit den Verkäufen finanziell zu unterstützen. Und um zu zeigen, dass OZ auch auf der Leinwand etwas zu sagen hat. „Mir ist es egal, ob ich Künstler bin oder ob ich kein Künstler bin“, sagt Walter F., „ist mir schnuppe.“ „Vielleicht ein künstlerischer Schmierfink“ Was er dann sei? „Stadtgestalter“, hat er früher mal geantwortet, jetzt sagt er: „Vielleicht ein künstlerischer Schmierfink“, und lächelt. „Man will ja die Stadt auch ein bisschen mitgestalten. Und zwar nicht wie die Stadt Hamburg. Die ist zwar auch kreativ, in Wilhelmsburg oder in Barmbek, aber wenn du mal kreativ bist, dann dreht sie durch.“Was er wolle? „Ich will Vielfalt statt einfältig, grau und monoton. Wenn man nicht kontert, dann ist es nur noch grau. Diese Werbefuzzis, die tun auch nichts anderes, als die ganze Stadt in Anspruch zu nehmen, ne? Da reden sie nicht von Verschandlung. Die Werbung, das ist für mich auch eine Art Faschismus mit immer wieder diesen schönen Menschen auf den Plakaten. Wenn da ein Graffiti dran ist, werden die Leute abgelenkt. Also muss alles sauber sein, völlig fanatisch graffitifrei. Die Leute sollen nicht abgelenkt werden von Leuten, die anders drauf sind. Die sollen alle gleichgeschaltet werden.“ Walter F. wirkt, als würde er gerne in einem Satz oder gar einem Wort sagen können, um was es ihm geht. „Bunt“ – vielleicht trifft es das bereits. Mit allem, das in dem Wort vor sich geht. Dazu der Satz: „Manche Wände haben es bitter nötig.“ Sie werden ihn vermissen.

august 2014

Überfall am helllichten Tag: In bester Wildwest-

Manier wurde das Basler Graffiti-Tram auf offener Strasse geteert und gefedert.

Was die einen als Farbtupfer im Basler öV-Betrieb interpretieren, ist andern offensichtlich ein Dorn im Auge. Seit Ende Juli rollt das Graffiti-Tram der BVB durch Basels Innenstadt, am Sonntag wurde einer der Wagen von Unbekannten auf offener Strasse geteert und gefedert.

Für die Besucher des Internetblogs Wandschmuck Basel kommt die Aktion wenig überraschend. Seit das Graffiti Tram zum ersten Mal im neuen Outfit das Depot verliess, wurde auf der Facebook-Seite des Blogs rege über die Aktion debattiert. Nicht alle goutierten den Einsatz des Graffitikünstlers

Boogie, die Instrumentalisierung von Graffiti zu Werbezwecken widerspreche dem Spirit der Szene.

Andere hörten den Neid aus den Gegnern sprechen. Jeder Künstler habe das Recht, für seine Kunst bezahlt zu werden, hiess es von Seiten der Befürworter.

Urbane Cowboys gegen Kommerz

Der Betreiber der Plattform Wandschmuck interpretiert die Wildwest-Aktion nicht unbedingt als Angriff auf den Künstler. Viel eher sieht er darin ein Zeichen gegen den widersprüchlichen Umgang der Stadt mit dem Thema Graffiti. «In der Regel werden Wandbilder nicht toleriert, sobald sie jedoch im Hochglanz-Format daherkommen, sind sie okay», sagt er. Dass unliebsame Graffiti mit Teer und Federn abgestraft werden, hat er noch nie erlebt. Weniger Glück als das Tram, das mit einem Teerspritzer davonkam, hatte ein Bild desselben Graffitikünstlers im Horburgpark. Hier wurde die gesamte Wand geteert und mit Federn überzogen. In Anspielung auf den Slogan des Bekleidungsherstellers, für den das Tram wirbt, steht dort: «Go Home.»

dezember 2014

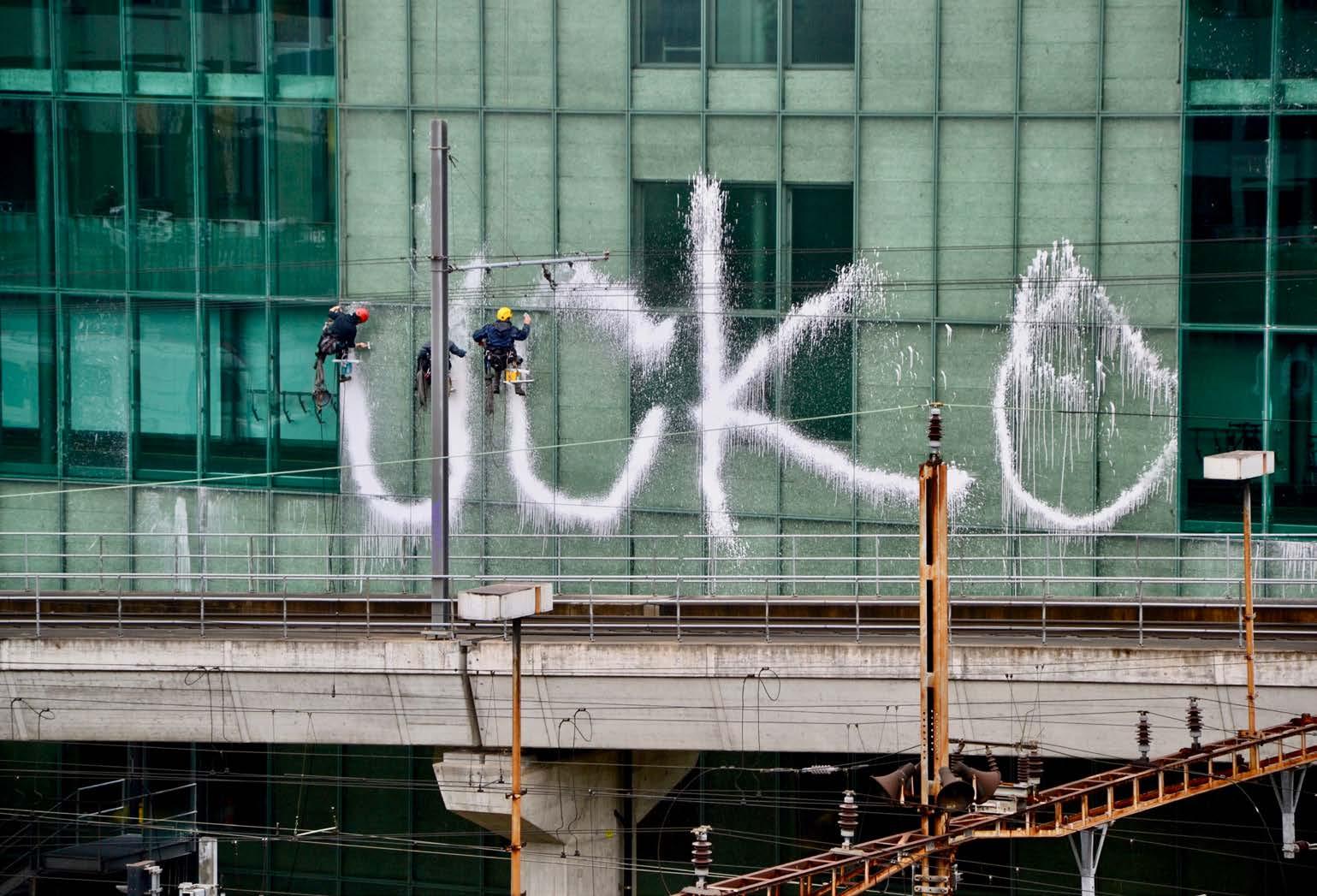

Am Merianbau wird mal wieder geschrubbt.

Diesmal wird ein Anti-OSZE Schriftzug entfernt.

Die am 4. und 5. Dezember in Basel stattfindende OSZE-Tagung kommt wohl nicht bei jedem gut an. Das ist bzw. war auch in der Bahnhofseinfahrt zu sehen. Kaum war dort der letzte gesprayte Kommentar entfernt, hat am Montag wieder ein Sprayer das aktuelle Zeitgeschehen kommentiert – inklusive dem anscheinend obligatorischen F-Wort.

Bis zum Donnerstag dürfte der Schriftzug kaum überleben. Im Gundeli, das heisst, auf der anderen Seite der Bahnhofseinfahrt an der Fassade des Peter-Merian Hauses, wurde im Morgennebel bereits wieder geschrubbt

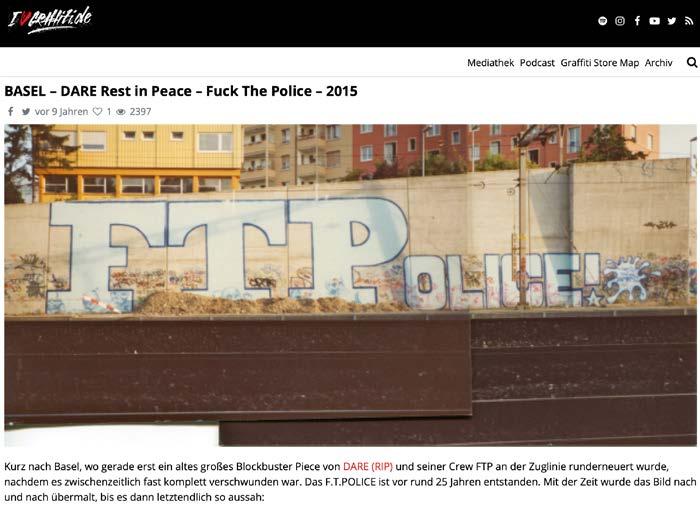

Drei namenlose Anlagen in Basel kriegen nun einen Namen –Kanton ehrt Sigi von Koeding und Trudi Gerster

Stephanie Eymann durfte im Auftrag der Nomenklaturkommission drei Grünanlagen neu benennen. Sie entschied sich, den Graffiti-Künstler Sigi von Koeding und Trudi Gerster, die als Märchenerzählerin bekannt wurde, zu ehren. Die Grünanlage vor dem Israelitischen Friedhof wird nach Theodor Herzl benannt.

Die «Urbane Freizeitlage» im Gundeli benannte Eymann hingegen nach dem Graffiti-Künstler Sigi von Koeding, der unter dem Pseudonym «Dare» tätig war. Die Anlage heisst neu «Sigi von Koeding-Anlage». Der Künstler ist 2010 verstorben und war während seiner Karriere international tätig.

(Justiz- und Sicherheitsdepartement November 2023)

Beat Leuthardt vom Basler Mieterverband ist sicher: «Die Immro AG will die dortigen Mieter rausekeln – so funktioniert das Geschäftsmodell dieser Immobilienfirma seit 30 Jahren.»

In einer anderen Zeit wäre er ein Ritter gewesen, einer der Großen der Tafelrunde, hochherzig wie Parzival, treu liebend wie Tristan, draufgängerisch wie Iwein. Ein Berserker, wenn es in den Kampf ging. Der sich bis aufs Blut reizen ließ, um dann mit drei, vier Gegnern gleichzeitig die Klinge zu kreuzen. Ein Knight of Colours, den jeder sofort an seinen Turnierfarben erkannte, denn sein Style war unique.

Odem, der Schriftzug prangte auf einigen Drachen, die er erlegt hatte, auf dass sie seinen Namen in alle Welt tragen. Odem, der Hauch, der Atem, der alles beseelt. Buchstabe für Buchstabe tätowierte er in die zähe Haut, die Initiale O kunstvoll illuminiert. Denn das ist Anfang und Ende allen Wollens, das A und das O: Schönheit. In einer anderen Welt wäre er einer der vier Musketiere gewesen, einer für alle, alle für einen. Seine Crew hätte Versailles gerockt und den Louvre in Farbe getaucht. Unerhörte Schriftzeichen an den Wänden, Menetekel, Letters of Interest, für alle, die Augen haben zu sehen. Ein Freibeuter wäre er gewesen, ein Pirat, unterwegs auf allen Meeren, denn seine Fregatte trotzte jedem Sturm, flog über alle Wellen hinweg, weil sie einen ganz eigenen Drive hatte, Odems Drive.

Ein Samurai hätte er sein können, ein Otomí, ein Spartaner, ein Sikh, ein Gentilhombre, ein Gentleman, ein Warrior, ein Mönch in seiner Zelle, der Tag für Tag nur diesen einen Buchstaben malt, in dem sich ein ganzes Universum verbirgt: Odem. Wer sich hinter dem Namen verbirgt? Das wusste er manchmal selbst nicht. Ständig war er hinter dem zurück, der er eigentlich sein wollte. Odem: On The Run. Er hat sie selbst erzählt seine Geschichte, aufschreiben lassen hat er sie, denn es ist nicht so einfach, den roten Faden zu finden, wenn du von der Rolle bist. „Odem: On the Run“ heißt das Buch, und es erzählt, wie alles anfing, hier in Berlin, auf den Straßen und Brachen, als alles noch unfertig war.

Street Art Fighter zogen bandenweise durch die Stadt. Fetzo nannte er sich, Rima, Sor VI, Schriftzüge, die an den Wänden verblassen.

„On the run“: Eine coole Sprayergeschichte, „einfach supa“ erzählt, die „Writer-Bibel“, der „absolute Burner“! Wer es bis zum Ende liest, glaubt alles zu wissen, aber Odems Leben war mehr als dieser Amoklauf: Sprayen, Kiffen, Prügeln. „Die Stadt gehörte uns. Uns konnte keiner was.“ Die Stadt hatte sie ja gerufen, viele waren gekommen, aus allen Ländern der Welt, aber die Stadt zeigte nicht allen ihr schönes Gesicht.

„Wir hatten keinen Respekt vor der Stadt, wir konnten ihn gar nicht haben. Wofür? Was gab uns diese Stadt? Liebte uns die Stadt? Sollten wir sie dafür lieben, dass sie uns nicht liebte? Nein!“

Also bomb’ sie zu, die Stadt. Zück den Edding, nimm die Dose, schreib es auf jede Wand, überallhin, deinen Namen, auf Bahnen und Züge, Polster und Scheiben, und wehe ein anderer taggt den gleichen Namen. Die Zeit tickte plötzlich anders. Farbiger. Gewalttätiger. Hip-Hop gab den Takt vor. Und das Geschrei der Normalos machte extra munter: Ihr seid Schmierer. Ferkel. Bastarde.

„Reiner Vandalimus, klar, aber er machte Spaß.“

«Das ist unsere Mauer» Mit einem Auftrag an Art4000 für eine Wandmalerei an der Voltahalle erhofften sich die IWB, unerwünschten Nachtbuben zuvorzukommen.

IWB-Sprecher Erik Rummer sagt dazu: «Erfahrungen mit anderen Projekten zeigen, dass die künstlerische Gestaltung von Flächen grossen Respekt geniesst und wildes Sprayen dadurch verhindert wird.»

In diesem Fall kam es anders: Im Mai machte sich Bellé an die Arbeit. Er wollte etwas malen, das zur Gegend passt – und begann mit dem Namensstifter, dem Physiker Alessandro Volta. Weiter kam er nicht:

«Gleich am ersten Tag kamen zwei Linksautonome auf mich zu», erzählt Bellé. «Das ist unsere Mauer», sollen sie ihm gesagt haben. Es klang für ihn wie eine Drohung. «Sie sagten mir, ich solle sofort wieder zusammenpacken.»

Laut Bellé wurde sein Gemälde bereits am ersten Abend überschrieben.

Als Reaktion wollte er eine Art Kompromiss anbieten und schrieb ein grosses «Peace» daneben an die Wand. Doch auch dieser Schriftzug wurde durchgestrichen.

Ärger über die Veredelung von Streetart Zu einem ähnlichen Fassaden-Zank ist es in Basel schon mehrere Male gekommen. 2013 etwa, als ein Auftragsgraffiti bei der Dreirosenbrücke übermalt wurde – versehen mit der Nummer der staatlichen «Sauberkeitshotline gegen Schmierereien». Ins gleiche Kapitel gehören auch Malereien an IWB-Traffostationen, die ebenfalls von «wilden» Sprayern heimgesucht wurden.

Mit einem Wandbild des Graffiti-Künstlers Art4000 wollten die IWB wilde Sprayer von der Voltahalle fernhalten. Erreicht haben sie das Gegenteil. Auf Sprayer üben die Wände der Voltahalle offenbar eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Jedenfalls sind an der Halle, die den Industriellen Werken Basel (IWB) gehören, immer wieder Parolen zu lesen. Die Unbekannten lassen sich von keiner Wandreinigung abhalten. Das Spiel beginnt stets wieder von vorn. Daher entschieden sich die IWB für eine neue Massnahme. Sie meldeten sich direkt bei einem Berufssprayer, namentlich bei Marc Bellé alias Art4000. Seine Werke sind in Basel nicht unbekannt. Am berühmtesten sind seine illustren Köpfe der Rockgeschichte im Gerbergässlein.

Die Basler Malerin Ana Vujic kennt diese Auseinandersetzungen an den Wänden. Sie sagt, wenn Sprayer bei der Voltahalle über Streetart schimpfen, sei das nicht als Angriff auf diese Kunstform an sich zu verstehen. «Wahrscheinlich regen sich die Sprayer darüber auf, wenn Streetart als Mittel zum Zweck gebraucht wird.» Aus dem unkontrollierten, selbstautorisierten Sprayen werde so eine «nach den Regeln der Konformität finanzierte Wandmalerei».

Gerade die Voltahalle und das Schulhaus gleich daneben seien schon lange neuralgische Punkte, sagt Vujic. Die politischen Phrasen, die sich besonders gegen Novartis, gegen Quartieraufwertung und gegen die geplante Sanierung an der Mülhauserstrasse 26 richten, seien den Behörden vermutlich ein Dorn im Auge gewesen.

Graffiti als Graffitischutz

Den Hintergrund des Sprayer-Knatsch kennt auch Tommy Tombola, der mit seiner Seite «Wandschmuck» seit Jahren die Basler Graffiti dokumentiert – auch wenn er mit der Voltahalle nichts direkt zu tun hat. «Solche Aufträge stellen in erster Linie einen etwas kreativeren Schutz vor Graffiti dar», sagt er. Und kritisiert: «Wie wertvoll kann eine Kunst sein, wenn sie nur an Orten existieren darf, die ansonsten illegal bemalt werden?»

Graffiti als Graffitischutz – das komme in der Szene nicht gut an. Gleichzeitig bedauert Tombola, dass die Stadt nur selten Wände für unbezahlte Spraykunst freigibt. Eine Ausnahme sei die Schäfermatte in Kleinhüningen. Tombola findet auch die Unterteilung stossend, wonach es bloss verwertbare urbane Kunst gebe und störende «Schmierereien» gebe.

Autorisierte Auftragsarbeiten oder politisch motivierte Piratenaktionen – da prallen zwei verschiedene Verständnisse vom Sprayen aufeinander. Bei der Voltahalle hat die Auseinandersetzung ein vorläufiges Ende genommen: «Das Projekt ist gestrichen», sagt Marc Bellé. Die IWB bedauern das abrupte Ende des Projekts. Was künftig an der Wand prangen wird, steht in den Sternen: «Derzeit ist noch offen, wie wir mit der Gestaltung dieser Wand fortfahren werden», sagt IWB-Sprecher Rummer.

Sprayschaden an Ihrem Gebäude – was können Sie tun? Wenn Sie auf Sprayereien oder Schmierereien an Ihrer Liegenschaft aufmerksam wurden, sollten Sie diese rasch entfernen lassen, damit Folgeverschmierungen ausbleiben. Wir empfehlen Ihnen sich dafür an ein Malerbetrieb oder falls notwendig an einen Steinreiniger zu wenden. Machen Sie vor der Reinigung ein gutes Foto des Schadens. Melden Sie die Sachbeschädigung gleich online der Polizei. Sobald Ihnen die Abrechnung des Unternehmens vorliegt, können Sie innert eines Monats einen Teil Ihrer Ausgaben vom Tiefbauamt zurückfordern. Reichen Sie dafür ein Beitragsgesuch per Post oder per Online-Formular ein. Legen Sie dem Gesuch die Abrechnung, Bilder der Liegenschaft vor und nach der Reinigung sowie ein Einzahlungsschein oder Ihre Kontoangaben bei. Nach einer Überprüfung der Arbeit erstatten wir Ihnen in der Regel bis zu 80 Prozent der entstandenen Kosten zurück. Wenn die Reinigung nicht fachgerecht oder zu einem überrissenen Preis ausgeführt wurde, behalten wir uns vor, Beitragsgesuche abzulehnen.

Die Rückerstattung des Betrages wird durch die Finanzabteilung beglichen. Bitte senden Sie keine Rechnung, Mahnungen oder Zahlungserinnerung, diese werden weder bearbeitet noch beglichen.

Höhe der städtischen Beiträge an die Entfernung von Sprayereien Das Tiefbauamt subventioniert die Reinigung eines versprayten Gebäudes mit Beiträgen zwischen 400 und bis zu 4‘000 Franken. Bei einem kleinen Sprayschaden bezahlen Sie einen Kostenbeitrag von 100 Franken an die Reinigung und das Tiefbauamt übernimmt die übrigen Kosten bis zu einer Höhe von 500 Franken. Bei einem grösseren Sprayschaden in einer Höhe von über 500 Franken, erstattet Ihnen das Tiefbauamt 80 Prozent der Reinigungskosten zurück. Die übrigen Kosten übernehmen Sie. Bei sehr grossen Sprayschäden, die sich über mehrere Liegenschaften erstrecken, beträgt der Unterstützungsbeitrag maximal 8‘000 Franken.

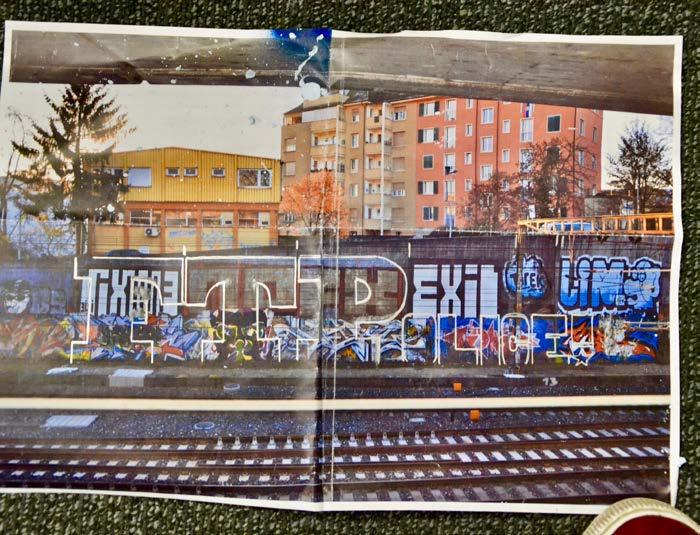

Die Stadtführung der anderen Art beginnt beim Novotel an der Münchensteinerstrasse. Nicht zufällig, denn im jungen Hotel haben Graffiti-Künstler einige der kahlen Betonwände gestaltet. Vermittelt hat diesen Auftrag Philipp Brogli, der in Basel das Artstübli, ein Forum für Urbane Kunst, betreibt. Er ist die zentrale Anlaufstelle für öffentliche Institutionen oder Firmen, die ihre Gebäude mit Urban-Art oder Graffiti schmücken wollen. Brogli hat auch die Graffiti-Tour Basel Line initiiert. Die Basel Line bezeichnet die Bahnstrecke zwischen Muttenz und dem Bahnhof SBB. Über mehrere Kilometer reihen sich hier Wandbilder namhafter, zum Teil weltberühmter Sprayer. Es sei eine der letzten grossen solchen Lines in Europa. «Das ist ein kostenloses Freilichtmuseum und es ist immer offen», sagt Tourguide David Lucco. Der 33-jährige Kunstvermittler setzt sich seit seiner Jugend intensiv mit Graffiti auseinander. Auch er hat das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Sprayern an der Basel Line schon mitgemacht.

Beim Sprayen stets auf der Hut

Für Lucco sind die Wandbilder von Smash137, Dream oder dem verstorbenen Dare zweifelsohne Kunst. «Wir sind Kinder unserer Zeit. Van Gogh würde heute auch sprayen», sagt er. «Aber ist es nicht langweilig, immer das Gleiche an die Wand zu schreiben?», fragt ein Teilnehmer. Die Obsession am eigenen Künstlernamen ist für viele schwer nachvollziehbar. So hat Dare bis zu seinem Tod 20 Jahre lang den gleichen Namen auf die Wände gemalt. Man müsse schon ein wenig fanatisch sein, entgegnet Lucco. «Es ist Schriftdesign, da ist auch eine Entwicklung drin.»

Die Tour führt vorbei an den Einstiegsstellen, wo die Sprayer im Schutz der Nacht das Bahntrassee betreten. In der Nähe sei ein Securitas-Stützpunkt, erzählt Lucco. Da habe man immer aufpassen müssen. Selbst musste er auch schon vor einer Polizeistreife flüchten, als er vor Jahren mit Dare nahe des Zeughauses ein Bild sprayte. «Man muss schon sprinten können.» Diese wilden Zeiten seien für ihn nun aber vorbei, sagt der Gymnasiallehrer. Geld oder Glaubwürdigkeit?

Einige namhafte Graffiti-Künstler haben mit ihren Werken mittlerweile Eingang in Galerien gefunden und sprayen fast nur noch auf Auftragsbasis. In der Szene sei Geld aber sehr umstritten. Viele wollten damit nichts zu tun haben, so Lucco. «Mir rief auch schon einer an und sagte, du arbeitest für den Feind.» Diese Haltung findet er aber kurzsichtig. «Regeln sind in einem Kontext, in dem man keine Regeln will, ein Widerspruch.»

Am Ende der zweieinhalbstündigen Tour, die zum Wendeplatz des 14er-Trams beim Schänzli führt, können die Teilnehmer dann selbst noch die Sprühdose in die Hand nehmen. Die Wände dort sind zum Sprayen freigegeben. Für viele eine Premiere. Am Ende der Tour bleiben eine Handvoll Bilder. Bald werden diese wieder übermalt sein. «Vergänglichkeit gehört zu Graffiti», sagt Lucco.