Cáncer de mama en la comunidad

LGBTQIA+: Barreras y oportunidades

Cáncer de mama en la comunidad

LGBTQIA+: Barreras y oportunidades

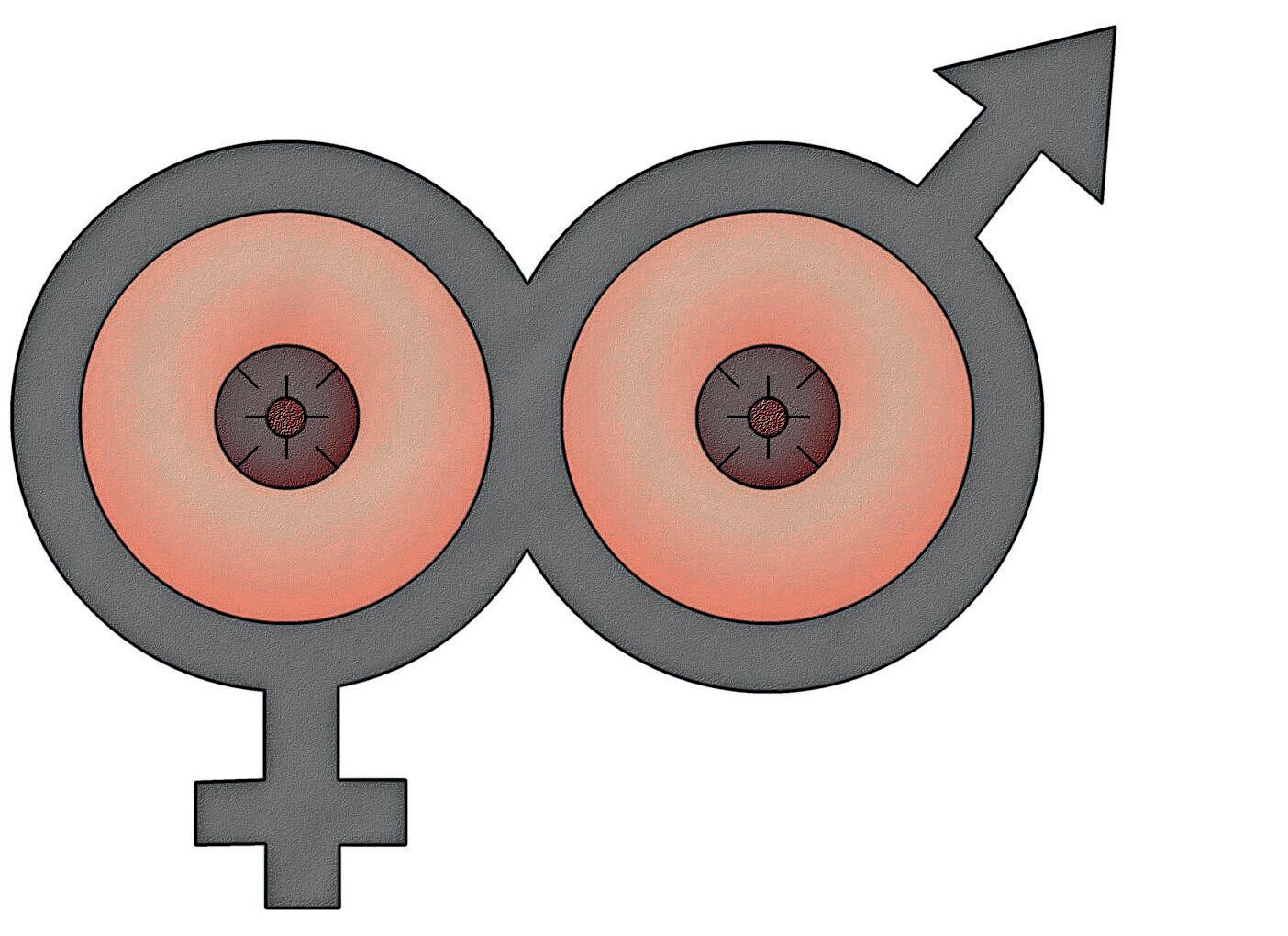

En esta edición de Bienestar Total Professional Edition presentamos desde la portada -y a tono con la conmemoración en octubre, del Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama- el tema de Cáncer de mama en la comunidad LGBTQIA+: Barreras y oportunidades. Una colaboración muy importante realizada por Edna M. Mora, MD, MS, FACS, QBRSCM, quien además es directora del Biobanco de Investigación del Centro Compresivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.

Para la Dra. Mora el tema de cáncer de mama en personas transgénero es muy importante porque entienden que uno de esos temas de los que no habla. ¿Deben las personas transgénero seguir un programa de detección temprana para cáncer de mama? Es la pregunta obligada que cuya respuesta debería ser tema activo entre la clase médica.

En su escrito, además de aclararnos dudas sobre las personas transgéneros nos presenta alternativas para lograr que más personas de la comunidad LGBTQIA+ se realicen las debidas pruebas de cernimiento para detectar cáncer a tiempo.

Las personas transgéneros son aquellas que nacieron con sexo físico, pero se identifican emocionalmente con otro. Por ejemplo, una mujer transgénero es una persona con sexo masculino, pero su identidad (o género) es femenino. Del mismo modo, un hombre transgénero, es una persona nacida con sexo femenino que identifica su género como masculino. Como parte del proceso

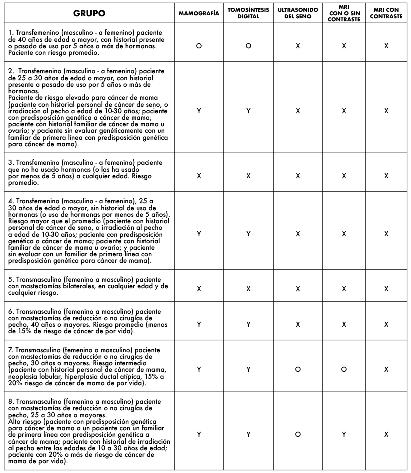

de estimular características del género, algunas de estas personas se someten a tratamientos hormonales para que su físico exprese su género. “Dado que estos tratamientos afectan el tejido de los senos en ambos casos — transfemenino y transmasculino— se han desarrollado guías para determinar qué grupos necesitan seguir un programa de detección temprana para cáncer de mama y cuáles procedimientos son indicados.

Estas recomendaciones se basan en el riesgo de desarrollar cáncer de mama debido a tratamiento hormonal, historial familiar y riesgo personal (como, por ejemplo, predisposición genética, historial de radiación en área del pecho entre los 10 a 30 años, o portadores de mutaciones en los genes BRCA1/2)”, explica la Dra. Mora. Es por esta razón que la también catedrática en el Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, de la Universidad de Puerto Rico, se ha enfocado en presentar esta información para concienciar a estas poblaciones a que busquen información para el grupo apropiado, y que junto a su médico sigan las guías establecidas. “Como pueden ver, estos grupos son variados y cada uno tiene unas recomendaciones específicas que deben ser utilizadas por sus proveedores de salud para la detección temprana de cáncer de mama. Al igual que para la población general, la Dra. Mora exhorta a los profesionales de la salud a establecer o continuar un programa de detección temprana para la comunidad LGBTQIA+.

GRUPO EDITORIAL

VICEPRESIDENTE DE CONTENIDO EDITORIAL

Carlos Otero

EDITORA

Yaira Solís Escudero

EDITOR AUXILIAR

Arnaldo Rivera Braña

REPORTERA

Melissa Cruz Ríos

DIRECTOR DE ARTE

Héctor L. Vázquez Berríos

GRUPO ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE

Salvador Hasbún

VICEPRESIDENTE DE MERCADEO Y OPERACIONES COMERCIALES

Michelle Pérez

EJECUTIVA DE CUENTAS

Madeline Diaz Vega

DIRECTORA DE TRÁFICO

Johanna Hance

Bienestar Total es propiedad exclusiva de PUBLI-INVERSIONES, Inc. y es publicada mensual por la empresa para ser distribuida en Puerto Rico. No se permite la reproducción parcial o total del contenido sin previa autorización escrita de la empresa.

EL VOCERO DE PUERTO RICO, PO Box 15074, San Juan, Puerto Rico 00902 Miramesiempre@elvocero.com

La verdad te necesita para cambiar realidades. La verdad no tiene precio.

que tenemos que recicclar más y tener conciencia.

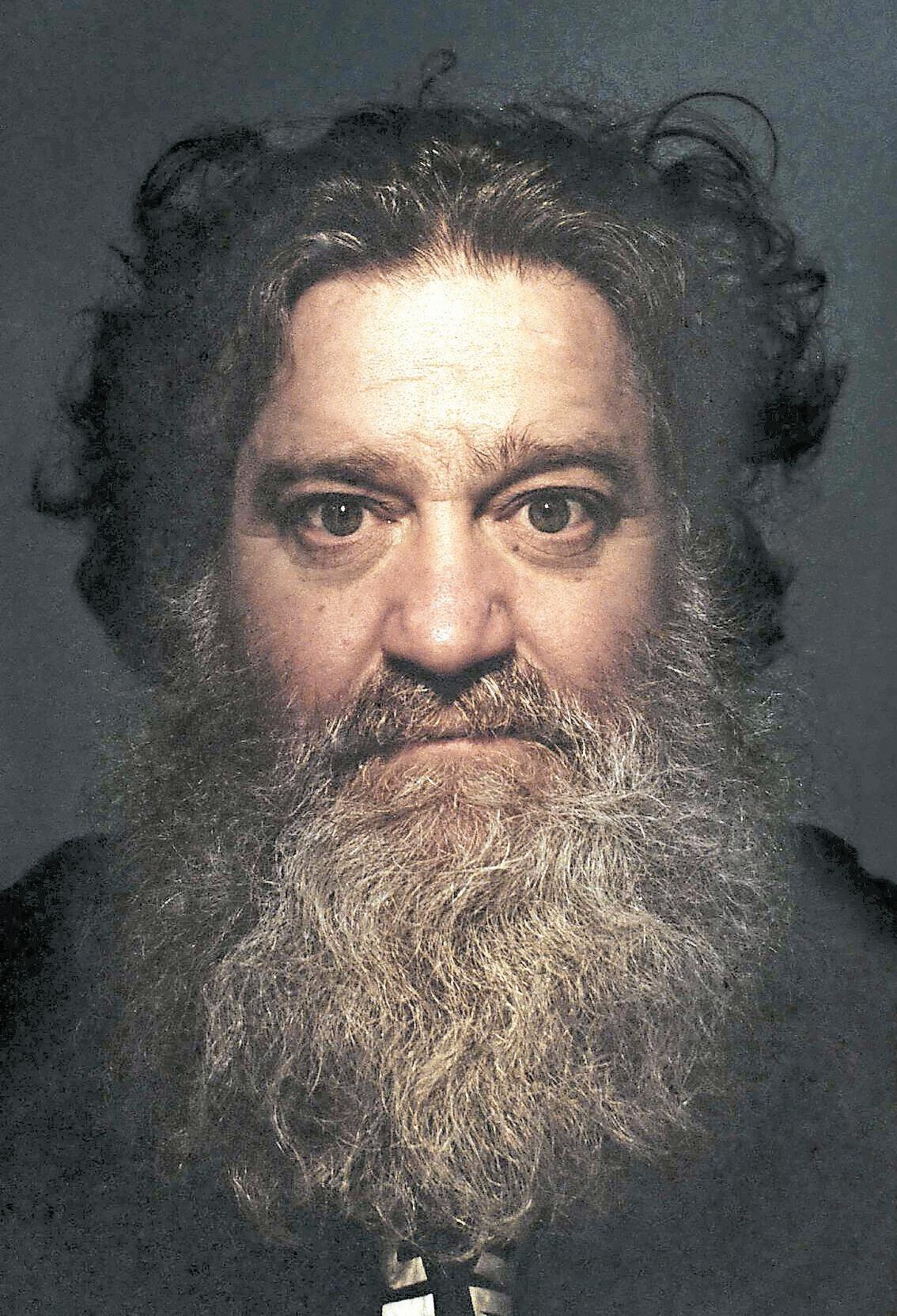

EDNA M MORA, MD, MS, FACS, QBRSCM Profesora en el Departamento de Cirugía, Escuela de Medicina, Recinto de Ciencias Médicas, UPR, UPR; Investigadora y Directora de Biobanco de Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (UPRCCC), Cirujana de Seno en el hospital I González-Martínez; Intereses de investigación: investigación clínica, traslacional y epidemiológica de cáncer de mama.

MARCIA CRUZ-CORREA, MD, PHD, AGAF, FASGE

La Dra. Cruz-Correa es la directora ejecutiva del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Completó estudios de medicina en la Universidad de Puerto Rico (UPR). Hizo la residencia en Medicina Interna en la UPR y un fellowship en Gastroenterología y Hepatología, en la Universidad Johns Hopkins, en Maryland. Completó el doctorado en Investigación Clínica y Epidemiología Genética en la Escuela de Salud Pública de Jophns Hopkins Bloomberg, en Maryland. Es profesora de Medicina en la UPR, profesora asociada adjunta de Medicina en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland, y profesora adjunta de Oncología quirúrgica en el MD Anderson Cancer Center, en Houston, Texas. Es la investigadora principal en múltiples becas auspiciadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, y dirige un programa de investigación enfocado en el cáncer gastrointestinal, cáncer hereditario y la quimioprevención. También es la principal oficial médico (CMO) de PanOncology Trials, organización dedicada a la conducción de protocolos clínicos para el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer. Participa activamente en organizaciones profesionales, incluida la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR), de la que actualmente es miembro de la junta directiva. En 2021 fue elegida miembro de la junta directiva de la Asociación Americana del Instituto del Cáncer (AACI) y de la Fundación Alianza para la Oncología Clínica. Recientemente, fue elegida como la primera mujer puertorriqueña miembro de la Asociación Científica Honoraria de Médicos Americanos. Fue nombrada por el presidente Barack Obama a la Junta Nacional Asesora Sobre Cáncer, del Instituto Nacional de Cáncer.

En el mundo del vino, el Lcdo. Berberena es: diplomado de la Wine & Spirit Education Trust (WSET), educador certificado de vinos, sommelier certificado de la Corte de Master Sommelier, y especialista en vinos de la Society of Wine Educators, entre otros. Comenzó su carrera en educación de vinos y licores en 1995 en la Escuela Hotelera de Puerto Rico, seguido de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Este — International School of Tourism & Hotel Management, y en Wine & Spirit Educa¬tion Trust, a través del Wine Center de Puerto Rico. Es el primer puertorriqueño en presidir un recinto del Wine & Spirit Education Trust (WSET) conocido como Approve Programm Provider Academy of the WSET. Completó su diploma de la WSET con certificación del nivel más alto de la WSET, y requisito para la admisión del programa de Master of Wine en Inglaterra. Recibió la certificación de nivel avanzado, Level 3 Spirti Award con honores, en enero de 2020. Es el instructor primario y educador especializado para los cursos de Certificación Avanzada en Vinos y Licores Nivel 3, y de la Certificación Intermedia en Vinos y Licores. Es miembro activo en: The Rummeliers; Society of Wine Educators, Court of Master Sommelier (London England), The Worship Company of Distillers (Great Britain), American Sommelier Association, Institute of Wines and Spirits y varias asociaciones de vinos en Puerto Rico, Florida y New York.

Obtuvo su maestría en Ciencias Farmacéuticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Tiene ocho años de experiencia en la investigación de cáncer, alrededor de 20 publicaciones, incluyendo cáncer de seno. En 2023, publicó un artículo, junto al equipo de trabajo, en el área de marcadores genéticos en sangre para contribuir al desarrollo de biopsia líquida para identificar el cáncer seno agresivo. Actualmente, se desempeña como supervisora de laboratorio en el Ponce Research Institute bajo la supervisión del Dr. Jaime Matta.

LCDA. ALANA MARRERO GONZÁLEZ, MHSN, LND

La Lcda. Marrero González es nutricionista y dietista desde 2009. Completó un bachillerato en Nutrición en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, seguido de una maestría en Ciencias de la Salud y Nutrición, en el Recinto de Ciencias Médicas. Su doctorado en Nutrición Clínica, lo completó en la Universidad de North Florida. Fue Presidenta de la Academia de Nutrición y Dietética de Puerto Rico y actualmente es afiliada a la junta. Trabaja en el Centro Ararat, y tiene práctica privada. Sigue activa en áreas de investigación relacionada con poblaciones de minorías

CARMEN M. ORTIZ-SÁNCHEZ

Obtuvo su doctorado en Ciencias Biomédicas en Ponce Health Sciences University en 2016. Cuenta con un récord de alrededor de 37 publicaciones científicas relacionadas al campo del cáncer, y alrededor de 10 años de experiencia en la investigación de cáncer de seno. Actualmente, trabaja como Research Scientist y Program Manager del primer proyecto de investigación de cáncer de próstata, subvencionado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dirigido por el Dr. Jaime Matta.

POR AGRAEL OROZCO

Las pruebas de diagnósticas para identificar el cáncer en etapas tempranas y los tratamientos personalizados son claves en la batalla contra esta enfermedad, que cada año registra cerca de 16 mil nuevos casos y 5 mil muertes en la Isla.

“En Puerto Rico ha aumentado la cantidad de diagnósticos de cáncer. Sin embargo, es importante destacar que el cáncer puede tratarse efectivamente si se detecta a tiempo. Por suerte, se han desarrollado pruebas diagnósticas que permiten perfilar tratamientos personalizados, lo que incrementa las posibilidades de una recuperación exitosa”, expresó el licenciado Freddie Vargas, presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico (CTMPR).

Unas de las pruebas diagnósticas más eficaces son: los métodos moleculares para detección de mutaciones y el perfil genómico completo (CGP). Ambas buscan detectar el cáncer en etapas tempranas.

Las pruebas moleculares o análisis del “perfil molecular” consisten en el uso de varias tecnologías para entender las características subyacentes de las células cancerosas. Los biomarcadores son moléculas que muestran signos o procesos normales o anormales que ocurren en el cuerpo. Los signos anormales podrían indicar la presencia de enfermedad.

Las pruebas moleculares pueden emplearse para identificar biomarcadores específicos del cáncer que están asociados con la respuesta, la falta de respuesta o la resistencia a ciertas opciones de tratamiento. Esta información puede conducir al desarrollo de tratamientos dirigidos, diseñados para ser más eficaces para

un determinado perfil tumoral (el término “perfil” se refiere a la información acerca de los genes presentes en las células cancerosas).

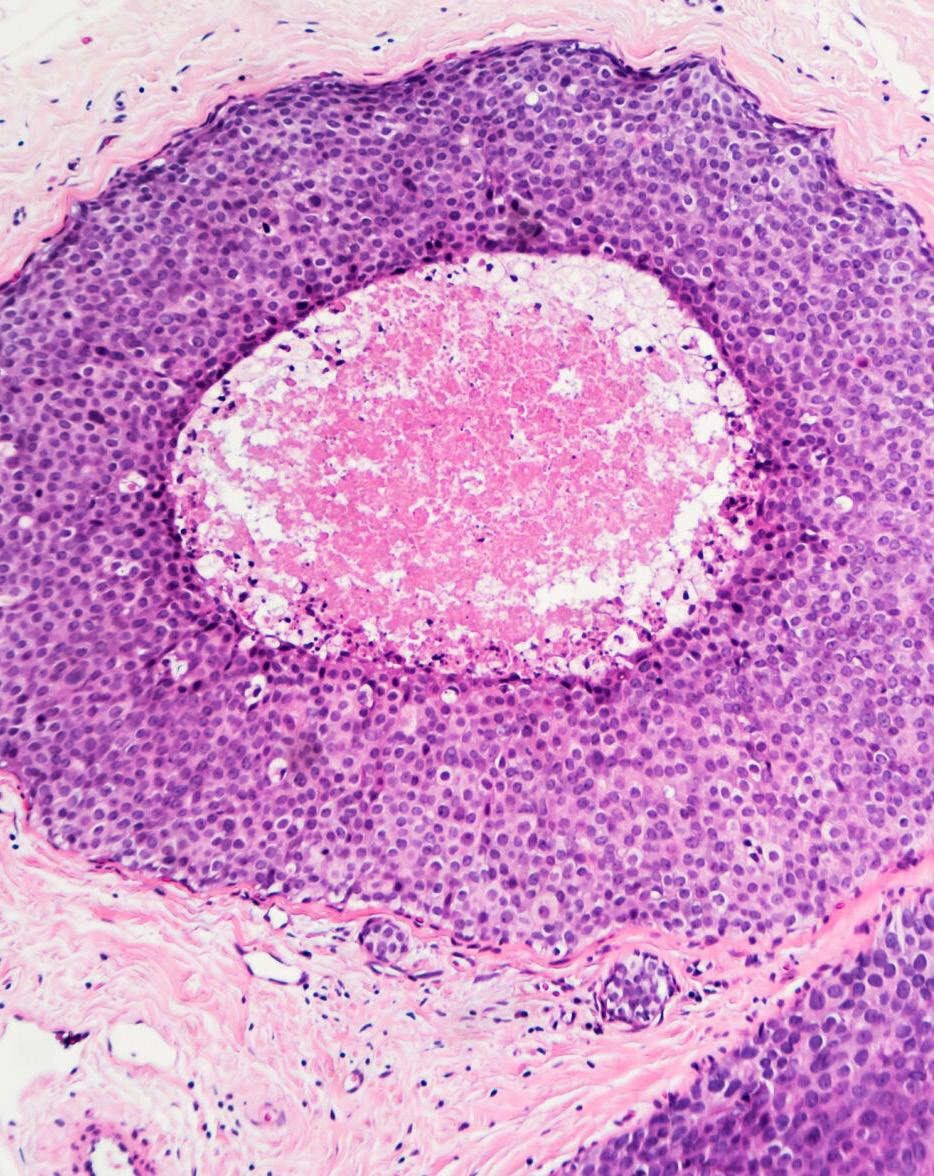

Las pruebas moleculares identifican la molécula específica de ADN (ácido desoxirribonucleico), ARN (ácido ribonucleico) o proteína que está asociada con una enfermedad específica. En primer lugar, se realiza una biopsia al paciente para obtener una muestra de tejido tumoral, médula ósea, ganglio linfático (en el caso de algunos tipos de cáncer de la sangre) o de sangre periférica, si las células tumorales están circulando en la sangre. La muestra se envía a un laboratorio donde se realizan pruebas moleculares para identificar los biomarcadores particulares que indican el tipo de cáncer que tiene el paciente.

El Instituto Nacional del Cáncer define el perfil genómico como el método de laboratorio en el que se usa una muestra de tejido, sangre u otro líquido corporal para obtener información, especialmente de los genes de una persona o de un tipo de célula específica, así como la forma en que esos genes interactúan entre sí y con el ambiente.

El perfil genómico se usa para averiguar por qué algunas personas presentan ciertas enfermedades y otras no. En ocasiones también se hace para buscar mutaciones u otros cambios genéticos en el ADN de un tumor. Esto ayuda a que los equipos médicos comprendan cómo se forman distintos tipos de cáncer y cómo reaccionan al tratamiento, lo cual permite formular nuevos métodos de diagnóstico, tratamiento y prevención de cáncer. También se llama caracterización genómica.

“Los métodos moleculares para analizar ADN buscan mutaciones y proteínas que liberan las células cancerosas en la sangre, para detectar la presencia de cáncer y determinar su tipo. Mediante estas pruebas, se pueden determinar marcadores tumorales a partir de una muestra de sangre o tejido”, detalló el presidente del CTMPR.

En el caso del Perfil Genómico Completo (CGP), este es “un enfoque de secuenciación de próxima generación (NGS) que utiliza un solo análisis para evaluar cientos de genes, incluyendo biomarcadores de cáncer relevantes, establecidos en protocolos y ensayos clínicos, para la orientación terapéutica”, dijo el licenciado Vargas.

El CGP, reduce el tiempo y la cantidad de muestras necesarias porque puede detectar múltiples biomarcadores con una sola prueba, también puede identificar “alteraciones genómicas que son clínicamente relevantes y puede ofrecer tanto resultados accionables como potencialmente accionables, para ayudar a identificar caminos terapéuticos más efectivos y opciones innovadoras de ensayos clínicos para pacientes con cancer”, señaló el líder del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico.

Cabe mencionar que estas pruebas aún se encuentran en proceso de investigación, pero Vargas espera que pronto puedan ser certificadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés), para que se hagan más accesibles al público y se puedan utilizar en favor de los pacientes.

“Muchas de estas pruebas son emergentes, que todavía están en un proceso de investigación. Por lo tanto, no es que están disponibles para el público en general. Están disponibles por medio de ensayos clínicos de investigación y hay laboratorios que ya la están ofreciendo, pero no para fines de diagnóstico, sino que los médicos pueden usar esa data para posibles interacciones, posibles malformaciones o patologías que pueda tener ese paciente. Al ser una prueba bajo protocolo, no está validada por el FDA y normalmente no las pagan los planes médicos”, aclaró. Según el presidente del CTMPR, uno de los grandes beneficios de la detección temprana por medio de estas pruebas, es que el paciente puede recibir un tratamiento personalizado para lograr la remisión del cáncer.

“El beneficio está en una detección temprana, se puede hacer como si fuera una prueba de cernimiento, y si sale un marcador tumoral, el médico puede indagar. Esto llevaría a que al paciente se le realice una prueba específica, según el marcador tumoral que se obtuvo. Entonces, el paciente tiene la mitad del camino andado. Así se le da un tratamiento personalizado y adecuado”, concluyó el licenciado.

En Puerto Rico, al igual que en otros países del mundo, se estima que una de cada ocho mujeres será diagnosticada con cáncer de seno a lo largo de su vida. En Estados Unidos, este representa la segunda causa de muerte relacionada a cáncer en mujeres. Sin embargo, el cáncer de seno

representa la causa principal de muerte por cáncer en mujeres puertorriqueñas.

Usualmente, el cáncer de seno afecta a mujeres mayores de 50 años. No obstante, la enfermedad también puede afectar a mujeres más jóvenes.

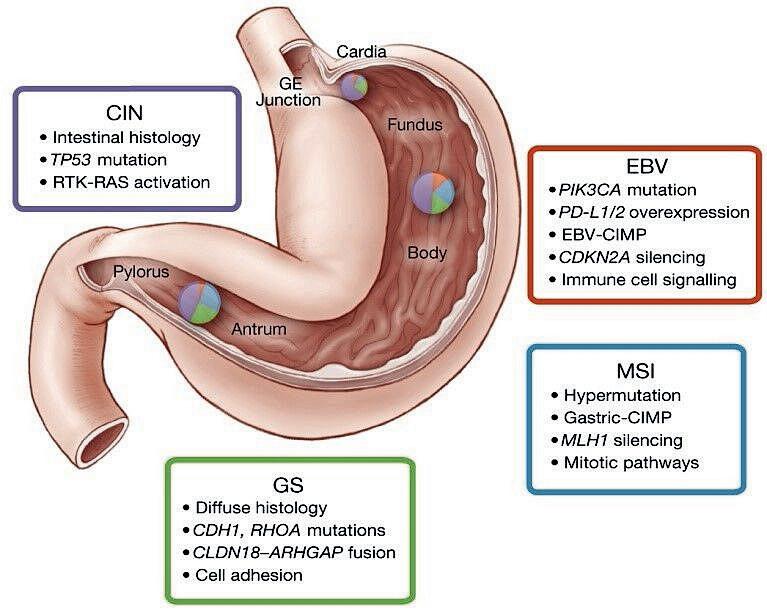

El cáncer de seno es una enfermedad en la cual las células del seno se dividen sin control. Es una enfermedad compleja y su desarrollo se puede atribuir a varios factores incluyendo genéticos —relacionados al ADN—, epigenéticos, y ambientales.

Debido a la complejidad de esta enfermedad, el cáncer de seno se ha subdividido en lo que se conoce como subtipos moleculares. La clasificación de estos subtipos se basa en ciertas características del tumor y, dependiendo del subtipo, existen alternativas de tratamiento específicas que pueden mejorar la sobrevida de las pacientes.

El Ponce Research Institute (PRI) de la Ponce Health Sciences University se ha especializado, entre otros, en estudiar la reparación del ADN en mujeres puertorriqueñas bajo la

supervisión del Dr. Jaime Matta. La reparación del ADN es la capacidad que tienen las células del cuerpo para prevenir daño directo al material genético —ADN— y a su vez, evitar mutaciones que podrían eventualmente contribuir al desarrollo de cáncer.

Estudios previos en el PRI han señalado que el tener una reparación genética reducida es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de seno. Razón por la que se estudió la relación entre la vitamina D y la reparación del ADN en mujeres puertorriqueñas con cáncer de seno.

Por más de tres décadas el uso de vitaminas, multivitaminas y suplementos —calcio— ha sido atractivo para la prevención del cáncer, incluyendo la vitamina D. Esta última tiene diversas funciones en el cuerpo humano incluyendo la prevención del cáncer por sus propiedades antioxidantes, que sirven como defensa a las células del cuerpo.

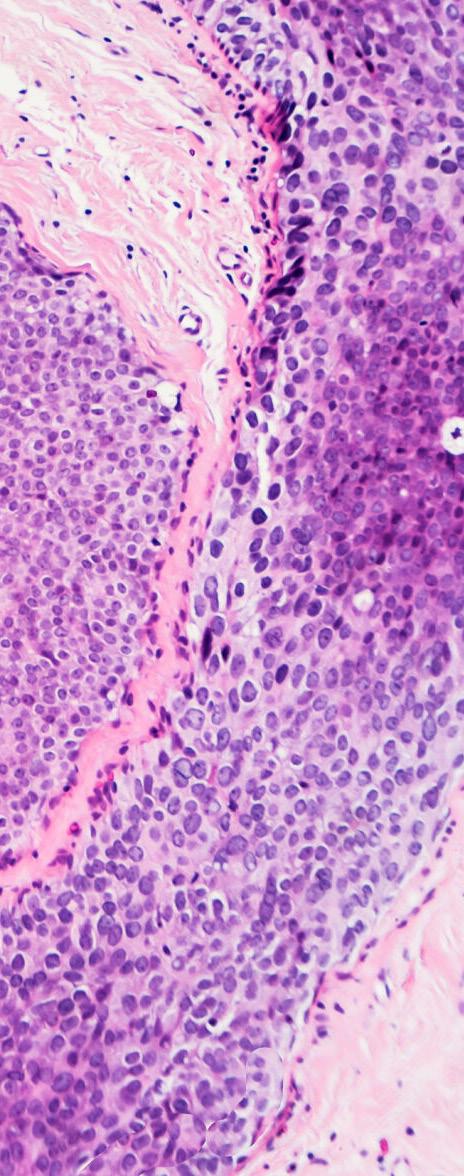

Para esto, se midió la reparación del ADN en los linfocitos de las participantes que incluían 91 mujeres con cáncer de seno recientemente diagnosticadas —antes de recibir tratamiento— y 92 mujeres sin la enfermedad. Los linfocitos son un tipo de glóbulo blanco que es parte del sistema inmune y en el campo de la reparación del ADN se utiliza como un marcador de la capacidad global de reparación del individuo. También, se midió los niveles de vitamina D en la sangre de las participantes para realizar los análisis.

Los resultados demostraron una relación positiva entre los niveles de vitamina D y la reparación del ADN en mujeres sin diagnóstico de cáncer de seno. Sin embargo, lo opuesto se observó en el grupo de las mujeres con cáncer. Esto quiere decir, que en las mujeres sin cáncer de seno con mayor capacidad de reparar el ADN, tenían mayores niveles de vitamina D en su sangre. Por otra parte, en mujeres con cáncer de seno, a mayores niveles de reparación del ADN tenían menor nivel vitamina D activa en su sangre. Es importante mencionar que la edad y el porciento de masa corporal fueron variables consideradas en este estudio.

Los hallazgos mostraron evidencia sobre los beneficios de mantener niveles óptimos de vitamina D en mujeres sin cáncer de seno. Como antes mencionado, el tener niveles reducidos de capacidad de reparación del ADN, es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de seno.

Es por esto que mantener niveles óptimos de vitamina D puede servir como una herramienta adicional para la prevención de cáncer. Interesantemente, en mujeres con cáncer de seno observamos lo contrario. Esto podría deberse a que una vez se desarrolla la enfermedad los niveles de vitamina D se alteran. Es por esto, que es importante consultar con un médico antes de comenzar a utilizar suplementos y vitaminas si la persona ha sido diagnosticada con cáncer de seno. Otros estudios como el de la Dra. Christine Ambrose del Centro Comprensivo de Cáncer de Roswell Park (Buffalo, NY) también han sugerido recomendaciones similares, sobre todo cuando las mujeres con cáncer de seno comienzan su tratamiento.

La relación positiva entre niveles de reparación al ADN y niveles de vitamina D en mujeres sin cáncer sugiere, que mantener unos niveles saludables de vitamina D pueden ser beneficiosos para la salud. Dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentre será la necesidad de vitamina D diaria. El Instituto Nacional de la Salud recomienda que el consumo diario de vitamina D para adultos de 19 a 70 años debe ser de 15 mcg (600 UI). Para conocer más sobre el consumo de vitamina D en personas saludables se puede visitar la página web del Instituto Nacional de la Salud.

Catedrática en el Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico; Directora, Biobanco de Investigación del Centro Comprensivo de Cáncer, Universidad de Puerto Rico.

Las estadísticas indican que la comunidad LGBTQIA+ — en adelante la comunidad— es una población transparente para la comunidad médica.

En general, esta comunidad tiene tres barreras generales:

• Baja incidencia de cernimiento para cáncer de mama.

• Pocos datos con respecto a su cernimiento y datos sobre tratamientos.

• Estadísticas vitales.

Las razones para que esto suceda incluyen que: los sistemas de salud no promueven preguntar la información apropiada, y no hay leyes o guías para obtenerlas. Por esta razón, entendemos es importante visibilizar esta situación, de manera que se promueva la educación, la infraestructura y las estadísticas en esta comunidad.

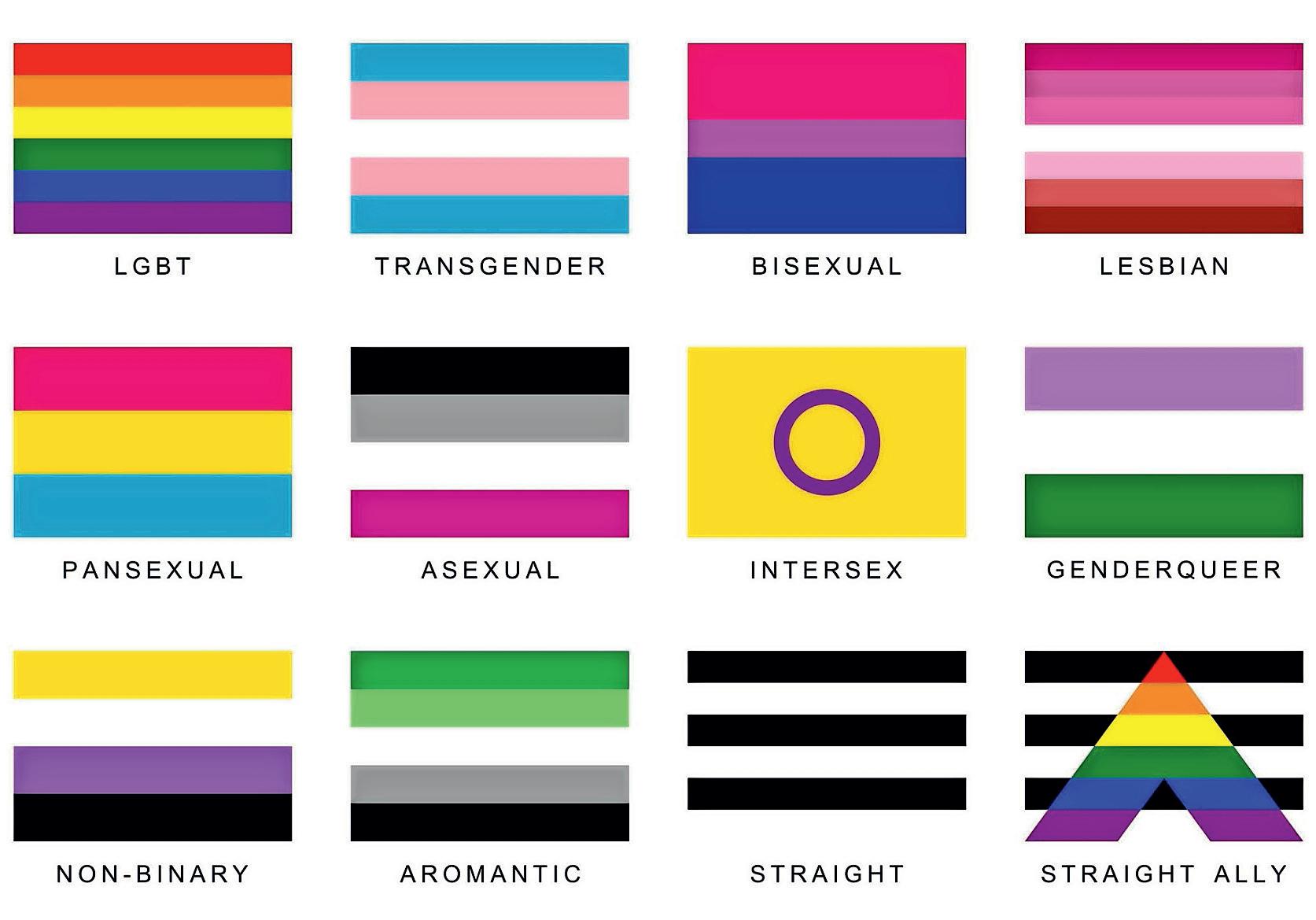

LGBTQIA+ es una abreviación para individuos que se identifican como lesbianas, gay, bisexual, transgénero, queer, (questioning), intersexo, asexual, y + otros. Aquí incluyo algunas definiciones:

• Lesbiana

Una mujer que siente una atracción física, romántica o emocional duradera hacia otra mujer. Algunas de estas mujeres prefieren ser identificadas como ‘gay’.

• Gay

Un individuo que siente una atracción física, romántica y emocional duradera hacia personas de su mismo sexo, y prefieren ser identificadas como ‘gay’.

• Bisexuales

Un individuo que siente una atracción física, romántica y emocional duradera hacia otro individuo del mismo género o más de un género. No se necesita tener una experiencia específica para identificarse como bisexual.

• Transgénero

Es un término amplio para aquellas personas cuya identidad o expresión de género es diferente de lo que es típicamente asociado con el sexo al nacer. Algunos individuos transgéneros son tratados con hormonas por sus médicos, para que su cuerpo refleje su identidad de género. Algunas personas también se realizan cirugías con el

mismo propósito. Sin embargo, no todos los individuos transgéneros optan por estas opciones. La identidad transgénero no depende de la apariencia física o los procedimientos médicos.

• Queer

Es un adjetivo usado por algunas personas cuya orientación sexual no es exclusivamente heterosexual. Incluye individuos que tienen identidades clasificadas como no binarias y género fluido. Este término no es totalmente aceptado universalmente, o en la comunidad.

• Questioning

Individuos que se exploran o cuestionan su orientación sexual, identidad sexual o género. Estas personas están en una etapa de exploración por lo cual no se identifican con los términos anteriores.

• Intersexo

Un individuo con uno o más características sexuales, incluyendo genitales, órganos reproductivos internos, y cromosomas, que se salen de los conceptos tradicionales de cuerpos masculino/femenino. No todas las personas identificadas como intersexo son parte de la comunidad.

• Asexual

Individuo que no experimenta atracción sexual y que no se describe como mujer u hombre. No binario.

Los cánceres más comunes en la comunidad LGBTQIA+ incluyen: anal, mama, cervical, colorrectal, endometrio, pulmón y próstata.

Se utiliza para incluir otras identidades de género y orientación sexual por letras o palabras que no se pueden identificar hasta el momento.

Los datos publicados por la oficina del Censo de los Estados Unidos revelan que más de 20 millones de adultos en los Estados Unidos se identifican como parte de la comunidad, lo cual representa un 8% de su población adulta.

Hay un millón de sobrevivientes de cáncer en Estados Unidos identificados como parte de la comunidad. Se estima que para el final de este año —2023— se reportarán alrededor de 152,000 nuevos casos en la comunidad y más de 48,785 muertes en la comunidad únicamente. Estos datos no incluyen a los menores en esta comunidad.

Los cánceres más comunes en la comunidad LGBTQIA+ incluyen: anal, mama, cervical, colorrectal, endometrio, pulmón y próstata.

Un estudio realizado en 2021 con miembros de la comunidad que también son pacientes de cáncer, reflejó que el 40% de los encuestados reportaron no haber recibido recomendación para la realización de pruebas de cernimiento para cáncer, previo a recibir su diagnóstico. Igualmente, un 35% de estos pacientes de

cáncer e integrantes de la comunidad, reportó que su proveedor de salud nunca discutió con ellos ni los educó sobre la necesidad de realizarse pruebas de cernimiento para detectar cáncer.

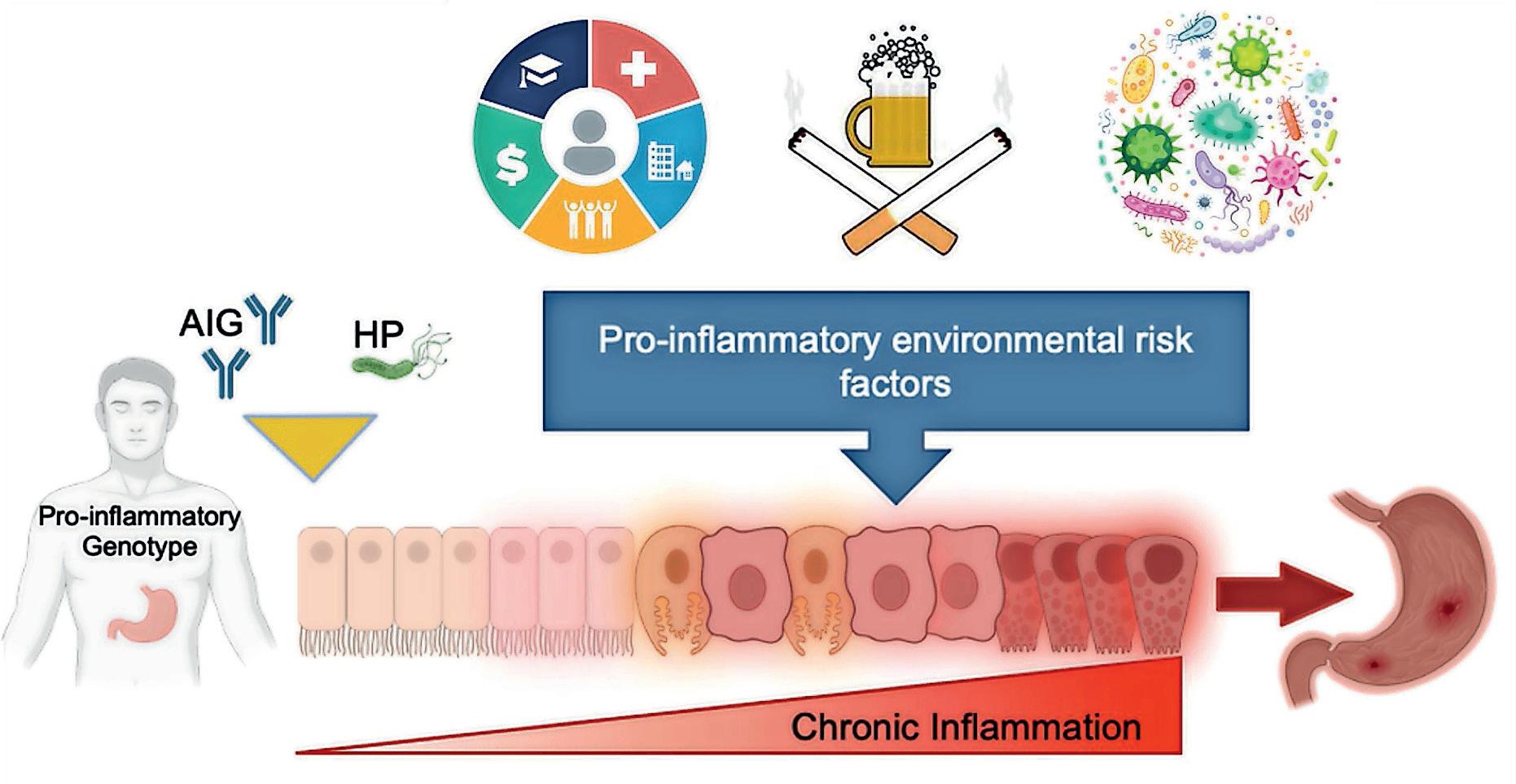

Ciertamente, los participantes de la comunidad LGBTQIA+ tienen un riesgo más alto de desarrollar cáncer de mama comparado con las personas fuera de la comunidad. Los datos hasta el momento indican que esto no se debe a factores biológicos, pero sí —mayormente— a los estilos de vida. Por ejemplo, los participantes de la comunidad fuman más que el resto de la población fuera de la comunidad; además, reportaron la existencia de otros factores de riesgo como: no tener hijos o tenerlos a mayor edad que la comunidad en general, tener mayor incidencia de obesidad, y mayor uso de bebidas alcohólicas. Sin embargo, una de las mayores barreras para que la comunidad LGBTQIA+ tenga mayor riesgo de padecer cáncer de mama es la falta de servicios —para ellos— de pruebas de cernimiento para cáncer.

No solo faltan servicios para la comunidad sino que enfrentan barreras para llegar a esos servicios. Por ejemplo, se ha demostrado que los integrantes de la comunidad LGBTQIA+ dilatan la acción de visitar a un médico porque piensan que serán discriminados, que no será atendidos con respeto y que el médico no estará interesado en sus necesidades, por lo tanto, no los entenderá y atenderán como merecen. Tanto el miedo al “que

dirán” los empleados del médico sobre ellos —integrantes de la comunidad—, o “lo que dirán” otros pacientes y el médico, son barreras que otras poblaciones no presentan. A esta situación se suma, que la mayoría de los integrantes de la comunidad no tienen plan médico. Realidad que implica que ellos — integrantes de la comunidad— deberán cubrir sus gastos médicos (mayormente en Estados Unidos).

En adición, cuando integrantes de la comunidad van al médico, usualmente no es para realizar una prueba de cernimiento, sino para recibir un diagnóstico y tratamientos para sus condiciones de salud. Condiciones para las cuales ha debido presentar síntomas por mucho tiempo.

En el caso de cáncer de mama, los pacientes llegan a recibir un diagnósitco cuando están en estadios más avanzados, tienen más riesgo de recurrencia y hasta riesgo de morir.

Un estudio realizado en Florida, evaluó el conocimiento, las actitudes y las conductas de oncólogos en la práctica con pacientes de cáncer de la comunidad, para los siete tipos de cánceres más comunes —anal, mama, cervical, colorrectal, endometrio, pulmón y próstata— que en términos generales reveló que: todos los proveedores tenían un pobre conocimiento de las necesidades específicas de la comunidad . Esto se puede traducir en prácticas de cuidado subóptimo para esta población. En adición, solo 47% entendían estaban bien informados sobre las necesidades de la comunidad LGBTQIA+. Y, con respecto a las actitudes, la mayoría de los proveedores estuvieron de acuerdo en ser incluidos en una lista de proveedores sensitivos a las necesidades de la comunidad.

El Colegio Americano de Radiología desarrolló unas guías para la detección temprana de cáncer de mama entre integrantes de la comunidad LGBTQIA+. Dichas guías están basadas en: sexo asignado al nacer, edad, riesgo personal para desarrollar

cáncer de mama, desarrollo del seno, cirugía de seno en personas transmasculinos y para personas transféminas, y el uso de tratamiento hormonal con el propósito de demostrar físicamente su género.

Nuestro llamado a las entidades que atiende la salud de las personas de la comunidad LGBTQIA+ es a la educación y a tomar acción preventiva e inmediata.

Algunas organizaciones han hecho un llamado para incluir educación de la comunidad a proveedores de servicios. Por ejemplo, se anima a los proveedores a preguntar sobre la orientación sexual del paciente, de manera que se pueda crear un ambiente de confianza entre el proveedor y el paciente. Incluso, es importante señalarle al paciente que esta pregunta no es para discriminar, sino para poder orientar debidamente sus estrategias de pruebas de cernimiento y de tratamiento. De esta manera se aumenta la confianza del paciente y el resultado de las intervenciones.

Tanto la American Medical Association, el National Summit on Cancer in the LGBT Communities, como la American Cancer Society han desarrollado programas para atender específicamente a esta población. En Puerto Rico, la Sociedad Americana Contra el Cáncer lo está desarrollando.

Finalmente, pero no menos importante, es imperante educar a los proveedores de servicios de salud sobre los riesgos, las necesidades y las mejores estrategias para ayudar a esta comunidad que tanto lo necesita. Por eso, esperamos que este artículo sea una oportunidad de educación y un llamado a la acción para todos los involucrados en servicios a pacientes de cáncer, desde los aspectos administrativos (gobierno), unidades de servicios de salud, proveedores, aseguradoras, educadores en salud e investigadores, entre otros.

Hypothyroidism

Hypothyroidism

SYNTHROID® (levothyroxine sodium) tablets for oral use is an L-thyroxine (T4) indicated in adult and pediatric patients, including neonates, as a replacement therapy in primary (thyroidal), secondary (pituitary), and tertiary (hypothalamic) congenital or acquired hypothyroidism.

SYNTHROID® (levothyroxine sodium) tablets for oral use is an L-thyroxine (T4) indicated in adult and pediatric patients, including neonates, as a replacement therapy in primary (thyroidal), secondary (pituitary), and tertiary (hypothalamic) congenital or acquired hypothyroidism.

Pituitary Thyrotropin (Thyroid Stimulating Hormone, TSH)

Suppression

Pituitary Thyrotropin (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) Suppression

SYNTHROID is indicated in adult and pediatric patients, including neonates, as an adjunct to surgery and radioiodine therapy in the management of thyrotropin-dependent well-di erentiated thyroid cancer.

SYNTHROID is indicated in adult and pediatric patients, including neonates, as an adjunct to surgery and radioiodine therapy in the management of thyrotropin-dependent well-di erentiated thyroid cancer.

Limitation of Use

Limitation of Use

SYNTHROID is not indicated for suppression of benign thyroid nodules and nontoxic di use goiter in iodine-su cient patients, as there are no clinical benefits and overtreatment with SYNTHROID may induce hyperthyroidism.

SYNTHROID is not indicated for suppression of benign thyroid nodules and nontoxic di use goiter in iodine-su cient patients, as there are no clinical benefits and overtreatment with SYNTHROID may induce hyperthyroidism.

SYNTHROID is not indicated for treatment of hypothyroidism during the recovery phase of subacute thyroiditis.

SYNTHROID is not indicated for treatment of hypothyroidism during the recovery phase of subacute thyroiditis.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION1

WARNING:

WARNING:

Thyroid hormones, including SYNTHROID, either alone or with other therapeutic agents, should not be used for the treatment of obesity or for weight loss. In euthyroid patients, doses within the range of daily hormonal requirements are ine ective for weight reduction. Larger doses may produce serious or even life-threatening manifestations of toxicity, particularly when given in association with sympathomimetic amines such as those used for their anorectic e ects.

Thyroid hormones, including SYNTHROID, either alone or with other therapeutic agents, should not be used for the treatment of obesity or for weight loss. In euthyroid patients, doses within the range of daily hormonal requirements are ine ective for weight reduction. Larger doses may produce serious or even life-threatening manifestations of toxicity, particularly when given in association with sympathomimetic amines such as those used for their anorectic e ects.

CONTRAINDICATIONS

CONTRAINDICATIONS

• SYNTHROID is contraindicated in patients with uncorrected adrenal insu ciency.

• SYNTHROID is contraindicated in patients with uncorrected adrenal insu ciency.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

WARNINGS AND PRECAUTIONS

• SYNTHROID has a narrow therapeutic index. Overtreatment or undertreatment with SYNTHROID may have negative e ects on growth and development, cardiovascular function, bone metabolism, reproductive function, cognitive function, gastrointestinal function, and glucose and lipid metabolism in adult or pediatric patients. In pediatric patients with congenital and acquired hypothyroidism, undertreatment may adversely a ect cognitive development and linear growth, and overtreatment is associated with craniosynostosis and acceleration of bone age. Titrate the dose of SYNTHROID carefully and monitor response to titration to avoid these e ects.

• SYNTHROID has a narrow therapeutic index. Overtreatment or undertreatment with SYNTHROID may have negative e ects on growth and development, cardiovascular function, bone metabolism, reproductive function, cognitive function, gastrointestinal function, and glucose and lipid metabolism in adult or pediatric patients. In pediatric patients with congenital and acquired hypothyroidism, undertreatment may adversely a ect cognitive development and linear growth, and overtreatment is associated with craniosynostosis and acceleration of bone age. Titrate the dose of SYNTHROID carefully and monitor response to titration to avoid these e ects.

• In the elderly and in patients with cardiovascular disease, SYNTHROID should be initiated at lower doses than those recommended in younger individuals or in patients without cardiac disease. If cardiac symptoms develop or worsen, the SYNTHROID dose should be reduced or withheld for one week and restarted at a lower dose.

• In the elderly and in patients with cardiovascular disease, SYNTHROID should be initiated at lower doses than those recommended in younger individuals or in patients without cardiac disease. If cardiac symptoms develop or worsen, the SYNTHROID dose should be reduced or withheld for one week and restarted at a lower dose.

• Patients with coronary artery disease who are receiving SYNTHROID should be monitored closely during surgical procedures for cardiac arrhythmias. Monitor patients during concomitant administration of SYNTHROID and sympathomimetic agents for signs and symptoms of coronary insu ciency.

• Patients with coronary artery disease who are receiving SYNTHROID should be monitored closely during surgical procedures for cardiac arrhythmias. Monitor patients during concomitant administration of SYNTHROID and sympathomimetic agents for signs and symptoms of coronary insu ciency.

• Use of oral thyroid hormone is not recommended in myxedema coma. Products formulated for IV administration should be used to treat myxedema coma.

• Use of oral thyroid hormone is not recommended in myxedema coma. Products formulated for IV administration should be used to treat myxedema coma.

• Patients with adrenal insu ciency should be treated with replacement glucocorticoids prior to initiating treatment with SYNTHROID. Failure to do so may precipitate an acute adrenal crisis when thyroid hormone therapy is initiated.

• Patients with adrenal insu ciency should be treated with replacement glucocorticoids prior to initiating treatment with SYNTHROID. Failure to do so may precipitate an acute adrenal crisis when thyroid hormone therapy is initiated.

• Addition of levothyroxine therapy in patients with diabetes mellitus may worsen glycemic control and result in increased antidiabetic agent or insulin requirements. Carefully monitor glycemic control after starting, changing, or discontinuing SYNTHROID.

• Addition of levothyroxine therapy in patients with diabetes mellitus may worsen glycemic control and result in increased antidiabetic agent or insulin requirements. Carefully monitor glycemic control after starting, changing, or discontinuing SYNTHROID.

• Increased bone resorption and decreased bone mineral density may occur as a result of levothyroxine over-replacement, particularly in postmenopausal women. To mitigate this risk, patients receiving SYNTHROID should be given the minimum dose necessary that achieves the desired response.

• Increased bone resorption and decreased bone mineral density may occur as a result of levothyroxine over-replacement, particularly in postmenopausal women. To mitigate this risk, patients receiving SYNTHROID should be given the minimum dose necessary that achieves the desired response.

• Adverse reactions associated with SYNTHROID therapy are primarily those of hyperthyroidism due to therapeutic overdosage.

• Adverse reactions associated with SYNTHROID therapy are primarily those of hyperthyroidism due to therapeutic overdosage.

• In pediatric patients receiving levothyroxine therapy, pseudotumor cerebri and slipped capital femoral epiphysis have been reported. Overtreatment may result in craniosynostosis in infants who have not undergone complete closure of the fontanelles, and in premature closure of the epiphyses in pediatric patients still experiencing growth with resultant compromised adult height.

• In pediatric patients receiving levothyroxine therapy, pseudotumor cerebri and slipped capital femoral epiphysis have been reported. Overtreatment may result in craniosynostosis in infants who have not undergone complete closure of the fontanelles, and in premature closure of the epiphyses in pediatric patients still experiencing growth with resultant compromised adult height.

• Many drugs and some foods a ect thyroid hormone pharmacokinetics and metabolism and may alter the therapeutic response to SYNTHROID. In addition, thyroid hormones and thyroid status have varied e ects on the pharmacokinetics and actions of other drugs. Administer at least 4 hours before or after drugs that are known to interfere with absorption. Evaluate the need for dose adjustments when regularly administering within one hour of certain foods that may a ect absorption. Prescribers should consult appropriate reference sources for additional information on drug or food interactions with SYNTHROID.

• Many drugs and some foods a ect thyroid hormone pharmacokinetics and metabolism and may alter the therapeutic response to SYNTHROID. In addition, thyroid hormones and thyroid status have varied e ects on the pharmacokinetics and actions of other drugs. Administer at least 4 hours before or after drugs that are known to interfere with absorption. Evaluate the need for dose adjustments when regularly administering within one hour of certain foods that may a ect absorption. Prescribers should consult appropriate reference sources for additional information on drug or food interactions with SYNTHROID.

• SYNTHROID should not be discontinued during pregnancy, and hypothyroidism diagnosed during pregnancy should be promptly treated. TSH levels may increase during pregnancy, so TSH should be monitored and SYNTHROID dose adjusted as needed.

• SYNTHROID should not be discontinued during pregnancy, and hypothyroidism diagnosed during pregnancy should be promptly treated. TSH levels may increase during pregnancy, so TSH should be monitored and SYNTHROID dose adjusted as needed.

Please see accompanying full prescribing information or visit https://www.rxabbvie.com/pdf/synthroid.pdf

Please see accompanying full prescribing information or visit https://www.rxabbvie.com/pdf/synthroid.pdf

Reference: 1. SYNTHROID [package insert]. North Chicago, IL: AbbVie Inc.

Reference: 1. SYNTHROID [package insert]. North Chicago, IL: AbbVie Inc.

A new site with resources and support to help you manage your hypothyroidism patients and where you can request to contact an AbbVie Representative.

A new site with resources and support to help you manage your hypothyroidism patients and where you can request to contact an AbbVie Representative.

Hypothyroidism

Hypothyroidism

SYNTHROID® (levothyroxine sodium) tablets for oral use is an L-thyroxine (T4) indicated in adult and pediatric patients, including neonates, as a replacement therapy in primary (thyroidal), secondary (pituitary), and tertiary (hypothalamic) congenital or acquired hypothyroidism.

SYNTHROID® (levothyroxine sodium) tablets for oral use is an L-thyroxine (T4) indicated in adult and pediatric patients, including neonates, as a replacement therapy in primary (thyroidal), secondary (pituitary), and tertiary (hypothalamic) congenital or acquired hypothyroidism.

Pituitary Thyrotropin (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) Suppression

Pituitary Thyrotropin (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) Suppression

SYNTHROID is indicated in adult and pediatric patients, including neonates, as an adjunct to surgery and radioiodine therapy in the management of thyrotropin-dependent well-di erentiated thyroid cancer.

SYNTHROID is indicated in adult and pediatric patients, including neonates, as an adjunct to surgery and radioiodine therapy in the management of thyrotropin-dependent well-di erentiated thyroid cancer.

SYNTHROID is not indicated for suppression of benign thyroid nodules and nontoxic di use goiter in iodine-su cient patients, as there are no clinical benefits and overtreatment with SYNTHROID may induce hyperthyroidism.

SYNTHROID is not indicated for suppression of benign thyroid nodules and nontoxic di use goiter in iodine-su cient patients, as there are no clinical benefits and overtreatment with SYNTHROID may induce hyperthyroidism.

SYNTHROID is not indicated for treatment of hypothyroidism during the recovery phase of subacute thyroiditis.

SYNTHROID is not indicated for treatment of hypothyroidism during the recovery phase of subacute thyroiditis.

• SYNTHROID should not be used for the treatment of obesity or for weight loss.

• SYNTHROID should not be used for the treatment of obesity or for weight loss.

Please see Important Safety Information, including BOXED Warning regarding inappropriate treatment for obesity or for weight loss, on the adjacent page. Please see the following pages for a brief summary of the prescribing information.

Please see Important Safety Information, including BOXED Warning regarding inappropriate treatment for obesity or for weight loss, on the adjacent page.

Please see the following pages for a brief summary of the prescribing information.

WARNING: NOT FOR TREATMENT OF OBESITY OR FOR WEIGHT LOSS Thyroid hormones, including SYNTHROID, either alone or with other therapeutic agents, should not be used for the treatment of obesity or for weight loss.

In euthyroid patients, doses within the range of daily hormonal requirements are ineffective for weight reduction.

Larger doses may produce serious or even life-threatening manifestations of toxicity, particularly when given in association with sympathomimetic amines such as those used for their anorectic effects [see Adverse Reactions, Drug Interactions, and Overdosage]

INDICATIONS AND USAGE

Hypothyroidism

SYNTHROID is indicated in adult and pediatric patients, including neonates, as a replacement therapy in primary (thyroidal), secondary (pituitary), and tertiary (hypothalamic) congenital or acquired hypothyroidism.

Pituitary Thyrotropin (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) Suppression

SYNTHROID is indicated in adult and pediatric patients, including neonates, as an adjunct to surgery and radioiodine therapy in the management of thyrotropin-dependent well-differentiated thyroid cancer.

Limitations of Use

• SYNTHROID is not indicated for suppression of benign thyroid nodules

hyperthyroidism [see Warnings and Precautions]

• SYNTHROID is not indicated for treatment of hypothyroidism during the recovery phase of subacute thyroiditis.

CONTRAINDICATIONS

SYNTHROID is contraindicated in patients with uncorrected adrenal [see Warnings and Precautions]

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Serious Risks Related to Overtreatment or Undertreatment with SYNTHROID

SYNTHROID has a narrow therapeutic index. Overtreatment or undertreatment with SYNTHROID may have negative effects on growth and development, cardiovascular function, bone metabolism, reproductive function, cognitive function, gastrointestinal function, and glucose and lipid metabolism in adult or pediatric patients.

In pediatric patients with congenital and acquired hypothyroidism, undertreatment may adversely affect cognitive development and linear growth, and overtreatment is associated with craniosynostosis and acceleration of bone age

Titrate the dose of SYNTHROID carefully and monitor response to titration to avoid these effects. Consider the potential for food or drug interactions and adjust the administration or dosage of SYNTHROID as needed

[see Drug Interactions]

Cardiac Adverse Reactions in the Elderly and in Patients with Underlying Cardiovascular Disease

Over-treatment with levothyroxine may cause an increase in heart rate, cardiac wall thickness, and cardiac contractility and may precipitate angina or arrhythmias, particularly in patients with cardiovascular disease and in elderly patients. Initiate SYNTHROID therapy in this population at lower doses than those recommended in younger individuals or in patients without cardiac disease

Monitor for cardiac arrhythmias during surgical procedures in patients with coronary artery disease receiving suppressive SYNTHROID therapy. Monitor patients receiving concomitant SYNTHROID and sympathomimetic agents for If cardiac symptoms develop or worsen, reduce the SYNTHROID dose or withhold for one week and restart at a lower dose.

Myxedema Coma

Myxedema coma is a life-threatening emergency characterized by poor circulation and hypometabolism and may result in unpredictable absorption of levothyroxine sodium from the gastrointestinal tract. Use of oral thyroid hormone drug products is not recommended to treat myxedema coma. Administer thyroid hormone products formulated for intravenous administration to treat myxedema coma.

Acute Adrenal Crisis in Patients with Concomitant Adrenal Insufficiency

Thyroid hormone increases metabolic clearance of glucocorticoids. Initiation of thyroid hormone therapy prior to initiating glucocorticoid therapy may

prior to initiating treatment with SYNTHROID [see Contraindications]

Worsening of Diabetic Control

Addition of levothyroxine therapy in patients with diabetes mellitus may worsen glycemic control and result in increased antidiabetic agent or insulin requirements. Carefully monitor glycemic control after starting, changing, or discontinuing SYNTHROID [see Drug Interactions]

Decreased Bone Mineral Density Associated with Thyroid Hormone

Over-Replacement

Increased bone resorption and decreased bone mineral density may occur as a result of levothyroxine over-replacement, particularly in postmenopausal women. The increased bone resorption may be associated with increased serum levels and urinary excretion of calcium and phosphorous, elevations in bone alkaline phosphatase, and suppressed serum parathyroid hormone levels. Administer the minimum dose of SYNTHROID that achieves the desired clinical and biochemical response to mitigate this risk.

Adverse reactions associated with SYNTHROID therapy are primarily those of hyperthyroidism due to therapeutic overdosage [see Warnings and Precautions, Overdosage]. They include the following:

• General: fatigue, increased appetite, weight loss, heat intolerance, fever, excessive sweating

• Central nervous system: headache, hyperactivity, nervousness, anxiety, irritability, emotional lability, insomnia

• Musculoskeletal: tremors, muscle weakness, muscle spasm

• Cardiovascular: palpitations, tachycardia, arrhythmias, increased pulse and blood pressure, heart failure, angina, myocardial infarction, cardiac arrest

• Respiratory: dyspnea

• Gastrointestinal: diarrhea, vomiting, abdominal cramps, elevations in liver function tests

• Dermatologic:

• Endocrine: decreased bone mineral density

• Reproductive: menstrual irregularities, impaired fertility Seizures have been reported rarely with the institution of levothyroxine therapy.

Adverse Reactions in Pediatric Patients

Pseudotumor cerebri and slipped capital femoral epiphysis have been reported in pediatric patients receiving levothyroxine therapy. Overtreatment may result in craniosynostosis in infants who have not undergone complete closure of the fontanelles, and in premature closure of the epiphyses in pediatric patients still experiencing growth with resultant compromised adult height.

Hypersensitivity Reactions

Hypersensitivity reactions to inactive ingredients have occurred in patients treated with thyroid hormone products. These include urticaria, pruritus, (abdominal pain, nausea, vomiting and diarrhea), fever, arthralgia, serum sickness, and wheezing. Hypersensitivity to levothyroxine itself is not known to occur.

DRUG INTERACTIONS

Drugs Known to Affect Thyroid Hormone Pharmacokinetics

Many drugs can exert effects on thyroid hormone pharmacokinetics and metabolism (e.g., absorption, synthesis, secretion, catabolism, protein binding, and target tissue response) and may alter the therapeutic response to SYNTHROID (Tables 1 to 4).

Table 1. Drugs That May Decrease T4 Absorption (Hypothyroidism) by binding and delaying or preventing absorption, potentially resulting in hypothyroidism.

Drug or Drug Class Effect

Phosphate Binders (e.g., calcium carbonate, ferrous sulfate, sevelamer, lanthanum)

Table 3. Drugs That May Alter Hepatic Metabolism of T4 (Hypothyroidism)

Potential impact: Stimulation of hepatic microsomal drug-metabolizing enzyme activity may cause increased hepatic degradation of levothyroxine, resulting in increased SYNTHROID requirements.

Drug or Drug Class Effect

Phenobarbital Rifampin Phenobarbital has been shown to reduce the response to thyroxine. Phenobarbital increases L-thyroxine metabolism by inducing uridine 5’-diphospho-glucuronosyltransferase (UGT) and leads to lower T4 serum levels. Changes in thyroid status may occur if barbiturates are added or withdrawn from patients being treated for hypothyroidism. Rifampin has been shown to accelerate the metabolism of levothyroxine.

Table 4. Drugs That May Decrease Conversion of T4 to T3

Potential impact: Administration of these enzyme inhibitors decreases the peripheral conversion of T4 to T3, leading to decreased T3 levels. However, serum T4 levels are usually normal but may occasionally be slightly increased.

Drug or Drug Class Effect

Beta-adrenergic antagonists (e.g., Propranolol > 160 mg/day)

Glucocorticoids (e.g., Dexamethasone ≥ 4 mg/day)

Phosphate binders may bind to levothyroxine. Administer SYNTHROID at least 4 hours apart from these agents.

Orlistat Monitor patients treated concomitantly with orlistat and SYNTHROID for changes in thyroid function.

Bile Acid Sequestrants (e.g., colesevelam, cholestyramine, colestipol)

Ion Exchange Resins (e.g., Kayexalate)

Proton Pump Inhibitors

Sucralfate

Antacids (e.g., aluminum & magnesium hydroxides, simethicone)

Bile acid sequestrants and ion exchange resins are known to decrease levothyroxine absorption. Administer SYNTHROID at least 4 hours prior to these drugs or monitor TSH levels.

Gastric acidity is an essential requirement for adequate absorption of levothyroxine. Sucralfate, antacids and proton pump inhibitors may cause hypochlorhydria, affect intragastric pH, and reduce levothyroxine absorption. Monitor patients appropriately.

Table 2. Drugs That May Alter T4 and Triiodothyronine (T3)

Serum Transport Without Affecting Free Thyroxine (FT4) Concentration (Euthyroidism)

Drug or Drug Class Effect

Estrogen-containing oral contraceptives

Estrogens (oral)

Heroin / Methadone

5-Fluorouracil

Mitotane

Tamoxifen

Androgens / Anabolic Steroids

Asparaginase

Glucocorticoids

Slow-Release Nicotinic Acid

These drugs may increase serum thyroxine-binding globulin (TBG) concentration.

These drugs may decrease serum TBG concentration.

Potential impact (below): Administration of these agents with SYNTHROID results in an initial transient increase in FT4. Continued administration results in a decrease in serum T4 and normal FT4 and TSH concentrations.

Salicylates (> 2 g/day) Salicylates inhibit binding of T4 and T3 to TBG and transthyretin. An initial increase in serum FT4 is followed by return of FT4 to normal levels with sustained therapeutic serum salicylate concentrations, although total T4 levels may decrease by as much as 30%.

Other drugs:

Carbamazepine

Furosemide (> 80 mg IV)

Heparin

Hydantoins

Drugs - Fenamates

These drugs may cause protein-binding site displacement. Furosemide has been shown to inhibit the protein binding of T4 to TBG and albumin, causing an increase free T4 fraction in serum. Furosemide competes for T4-binding sites on TBG, prealbumin, and albumin, so that a single high dose can acutely lower the total T4 level. Phenytoin and carbamazepine reduce serum protein binding of levothyroxine, and total and free T4 may be reduced by 20% to 40%, but most patients have normal serum TSH levels and are clinically euthyroid. Closely monitor thyroid hormone parameters.

In patients treated with large doses of propranolol (> 160 mg/day), T3 and T4 levels change, TSH levels remain normal, and patients are clinically euthyroid. Actions of particular beta-adrenergic antagonists may be impaired when a hypothyroid patient is converted to the euthyroid state.

Short-term administration of large doses of glucocorticoids may decrease serum T3 concentrations by 30% with minimal change in serum T4 levels. However, long-term glucocorticoid therapy may result in slightly decreased T3 and T4 levels due to decreased TBG production (See above).

Other drugs: Amiodarone Amiodarone inhibits peripheral conversion of levothyroxine (T4) to triiodothyronine (T3) and may cause isolated biochemical changes (increase in serum free-T4, and decreased or normal free-T3) in clinically euthyroid patients.

Addition of SYNTHROID therapy in patients with diabetes mellitus may worsen glycemic control and result in increased antidiabetic agent or insulin requirements. Carefully monitor glycemic control, especially when thyroid therapy is started, changed, or discontinued [see Warnings and Precautions]

Oral Anticoagulants

SYNTHROID increases the response to oral anticoagulant therapy. Therefore, a decrease in the dose of anticoagulant may be warranted with correction of the hypothyroid state or when the SYNTHROID dose is increased. Closely monitor coagulation tests to permit appropriate and timely dosage adjustments.

Digitalis Glycosides

SYNTHROID may reduce the therapeutic effects of digitalis glycosides. Serum digitalis glycoside levels may decrease when a hypothyroid patient becomes euthyroid, necessitating an increase in the dose of digitalis glycosides.

Antidepressant Therapy

Concurrent use of tricyclic (e.g., amitriptyline) or tetracyclic (e.g., maprotiline) antidepressants and SYNTHROID may increase the therapeutic and toxic effects of both drugs, possibly due to increased receptor sensitivity to catecholamines. Toxic effects may include increased risk of cardiac arrhythmias and central nervous system stimulation.

SYNTHROID may accelerate the onset of action of tricyclics. Administration of sertraline in patients stabilized on SYNTHROID may result in increased SYNTHROID requirements.

Ketamine

Concurrent use of ketamine and SYNTHROID may produce marked hypertension and tachycardia. Closely monitor blood pressure and heart rate in these patients.

Sympathomimetics

Concurrent use of sympathomimetics and SYNTHROID may increase the effects of sympathomimetics or thyroid hormone. Thyroid hormones may are administered to patients with coronary artery disease.

Tyrosine-Kinase Inhibitors

Concurrent use of tyrosine-kinase inhibitors such as imatinib may cause hypothyroidism. Closely monitor TSH levels in such patients.

Drug-Food Interactions

Consumption of certain foods may affect SYNTHROID absorption thereby SYNTHROID from the gastrointestinal tract. Grapefruit juice may delay the absorption of levothyroxine and reduce its bioavailability.

Drug-Laboratory Test Interactions

Consider changes in TBG concentration when interpreting T4 and T3 values. Measure and evaluate unbound (free) hormone and/or determine the free-T4 index (FT4I) in this circumstance. Pregnancy, infectious hepatitis, estrogens, estrogen-containing oral contraceptives, and acute intermittent porphyria increase TBG concentration. Nephrosis, severe hypoproteinemia, severe liver disease, acromegaly, androgens, and corticosteroids decrease TBG concentration. Familial hyper- or hypo-thyroxine binding globulinemias have USE IN SPECIFIC POPULATIONS

Pregnancy

Risk Summary

The clinical experience, including data from postmarketing studies, in pregnant women treated with oral levothyroxine to maintain euthyroid state have not reported increased rates of major birth defects, miscarriages, or

other adverse maternal or fetal outcomes There are risks to the mother and fetus associated with untreated hypothyroidism in pregnancy. Since TSH levels may increase during pregnancy, TSH should be monitored and SYNTHROID dosage adjusted during pregnancy (see Clinical Considerations)

Animal reproductive studies have not been conducted with levothyroxine sodium. SYNTHROID should not be discontinued during pregnancy and hypothyroidism diagnosed during pregnancy should be promptly treated. The estimated background risk of major birth defects and miscarriage for the indicated population is unknown. All pregnancies have a background risk of birth defect, loss, or other adverse outcomes. In the U.S. general population, the estimated background risk of major birth defects and miscarriage in clinically recognized pregnancies is 2% to 4% and 15% to 20%, respectively.

Clinical Considerations

Disease-Associated Maternal and/or Embryo/Fetal Risk

Maternal hypothyroidism during pregnancy is associated with a higher rate of complications, including spontaneous abortion, gestational hypertension, pre-eclampsia, stillbirth, and premature delivery.

Untreated maternal hypothyroidism may have an adverse effect on fetal neurocognitive development.

Dose Adjustments During Pregnancy and the Postpartum Period

Pregnancy may increase SYNTHROID requirements. Serum TSH levels should be monitored and the SYNTHROID dosage adjusted during pregnancy. Since postpartum TSH levels are similar to preconception values, the SYNTHROID dosage should return to the pre-pregnancy dose immediately after delivery

Lactation

Risk Summary

Published studies report that levothyroxine is present in human milk following the administration of oral levothyroxine. No adverse effects on the breastfed infant have been reported and there is no information on the effects of levothyroxine on milk production. Adequate levothyroxine treatment during lactation may normalize milk production in hypothyroid lactating mothers with low milk supply. The developmental and health clinical need for SYNTHROID and any potential adverse effects on the breastfed infant from SYNTHROID or from the underlying maternal condition.

Pediatric Use

SYNTHROID is indicated in patients from birth to less than 17 years of age:

• As a replacement therapy in primary (thyroidal), secondary (pituitary), and tertiary (hypothalamic) congenital or acquired hypothyroidism.

• As an adjunct to surgery and radioiodine therapy in the management of thyrotropin-dependent well-differentiated thyroid cancer.

Rapid restoration of normal serum T4 concentrations is essential for preventing the adverse effects of congenital hypothyroidism on cognitive

development as well as on overall physical growth and maturation. Therefore, initiate SYNTHROID therapy immediately upon diagnosis. Levothyroxine is generally continued for life in these patients [see Warnings and Precautions]

cardiac overload and arrhythmias.

Geriatric Use

Because of the increased prevalence of cardiovascular disease among the elderly, initiate SYNTHROID at less than the full replacement dose [see Warnings and Precautions]. Atrial arrhythmias can occur in elderly with levothyroxine overtreatment in the elderly.

OVERDOSAGE

The signs and symptoms of overdosage are those of hyperthyroidism [see Warnings and Precautions and Adverse Reactions]. In addition, confusion and disorientation may occur. Cerebral embolism, shock, coma, and death have been reported. Seizures occurred in a 3-year-old child ingesting not appear until several days after ingestion of levothyroxine sodium.

Reduce the SYNTHROID dosage or discontinue temporarily if signs or symptoms of overdosage occur. Initiate appropriate supportive treatment as dictated by the patient’s medical status.

For current information on the management of poisoning or overdosage, contact the National Poison Control Center at 1-800-222-1222 or www.poison.org.

PATIENT COUNSELING INFORMATION

Inform the patient of the following information to aid in the safe and effective use of SYNTHROID:

Dosing and Administration

• Instruct patients to take SYNTHROID only as directed by their healthcare provider.

• Instruct patients to take SYNTHROID as a single dose, preferably on an empty stomach, one-half to one hour before breakfast.

• Inform patients that agents such as iron and calcium supplements and antacids can decrease the absorption of levothyroxine. Instruct patients not to take SYNTHROID tablets within 4 hours of these agents.

• Instruct patients to notify their healthcare provider if they are pregnant or breastfeeding or are thinking of becoming pregnant while taking SYNTHROID.

Important Information

• Inform patients that it may take several weeks before they notice an improvement in symptoms.

• Inform patients that the levothyroxine in SYNTHROID is intended to replace a hormone that is normally produced by the thyroid gland. Generally, replacement therapy is to be taken for life.

• Inform patients that SYNTHROID should not be used as a primary or adjunctive therapy in a weight control program.

• Instruct patients to notify their healthcare provider if they are taking any other medications, including prescription and over-the-counter preparations.

• Instruct patients to notify their physician of any other medical conditions they may have, particularly heart disease, diabetes, clotting disorders, and adrenal or pituitary gland problems, as the dose of medications used to control these other conditions may need to be adjusted while they are taking SYNTHROID. If they have diabetes, instruct patients to monitor their blood and/or urinary glucose levels as directed by their physician and immediately report any changes to their physician. If patients are taking anticoagulants, their clotting status should be checked frequently.

• Instruct patients to notify their physician or dentist that they are taking SYNTHROID prior to any surgery.

Adverse Reactions

• Instruct patients to notify their healthcare provider if they experience any of the following symptoms: rapid or irregular heartbeat, chest pain, shortness of breath, leg cramps, headache, nervousness, irritability, sleeplessness, tremors, change in appetite, weight gain or loss, vomiting, diarrhea, excessive sweating, heat intolerance, fever, changes in menstrual periods, hives or skin rash, or any other unusual medical event.

• months of SYNTHROID therapy, but this is usually temporary.

AbbVie Inc. North Chicago, IL 60064, U.S.A.

© 2022 AbbVie Inc.

Ref: 20075189 Revised: October 2022 LAB-8351 MASTER

US-SYNT-220312

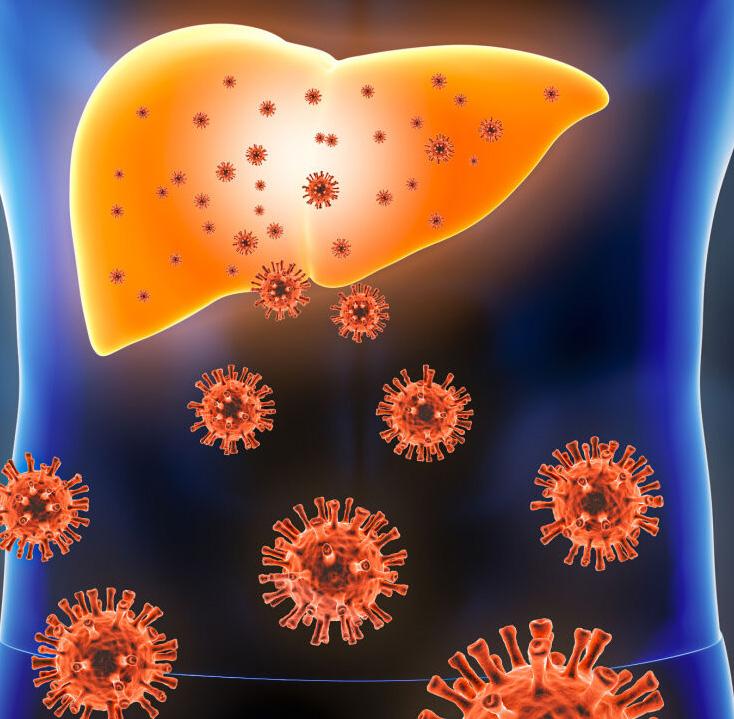

La hepatitis C es una condición inflamatoria del hígado, que puede representar un gran peligro para el ser humano, en términos de morbilidad y posible mortalidad.

Se contagia por el contacto con sangre contaminada y en el 80% de los casos permanece en el tejido del hígado, causando inflamación al órgano. Durante muchos años fue difícil de tratar por su tendencia de ser asintomática en comparación con la hepatitis B, donde la persona presenta con distensión abdominal, piel y ojos con deposición de tinte amarillo debido a alteración en el metabolismo de la

bilirrubina, orina oscura y heces blancas.

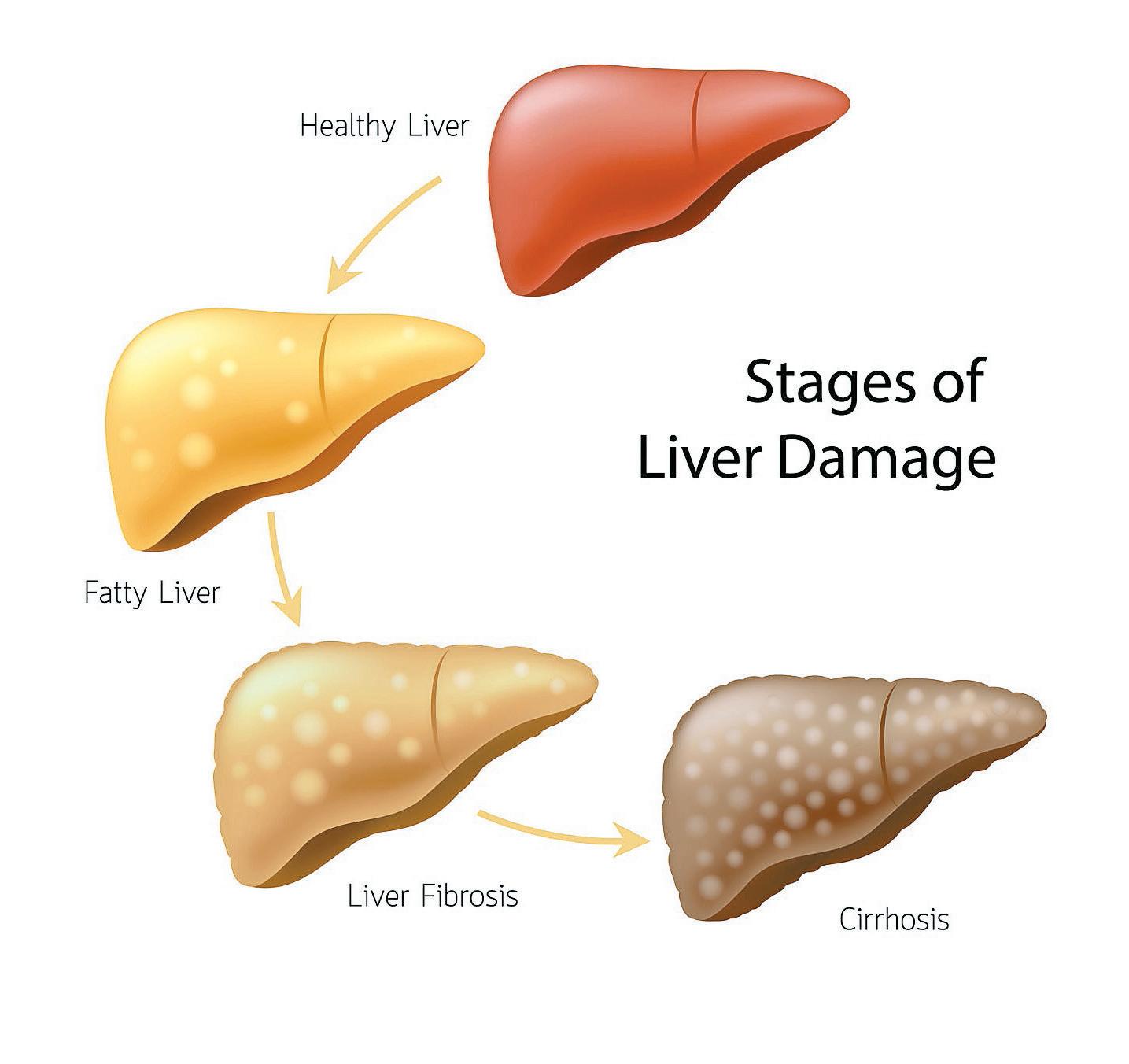

A lo largo de los años se han desarrollado tratamientos eficientes para tratar y hasta curar la enfermedad. Sin embargo, continúa siendo objeto de gran interés para las autoridades de la salud y la clase médica a nivel mundial, por ser la principal causa de trasplante de hígado a nivel global. Asimismo, su progresión se traduce en fibrosis (endurecimiento del hígado) o cirrosis (estado final de la fibrosis). Ambas afecciones figuran como causante de cáncer hepático celular o fallo hepático.

“En caso de que la persona presente síntomas, no va más allá de quizás un cuadro gastrointestinal de dos o tres días. Por cada 100 personas que desarrolla la hepatitis C —en la mayoría de los casos— entre un 75% y 80% de ellas se tornan crónicos y

solamente un 10 a un 15% desarrollan sus anticuerpos sin tener problemas mayores. Ante esta realidad, lo mejor es hacer la prueba de amplificación de ácido nucleico (NAAT, en inglés), también conocida como prueba de reacción en cadena de la polimerasa (‘polymerase chain reaction’, PCR), para poder establecer si hay virus y si se está replicando, para tratarlo”, explicó el Dr. Jorge Santana Bagur, infectólogo con 35 años de experiencia trabajando en el manejo de pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y hepatitis.

Las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y entidades relacionadas

con la salud pública en los Estados Unidos recomiendan que toda persona mayor de 18 años, se realice la prueba de detección de anticuerpos de hepatitis C, por lo menos una vez en su vida si no tiene ningún factor de riesgo previsible.

Aunque años atrás, se asumía que la prevalencia más alta respondía a la población de adultos nacidos entre 1946 y 1965 —también conocida como la generación de los ‘Baby Boomers’, lo cierto es que esta población ya no transmite la enfermedad. Según el Dr. Santana Bagur, “muchos de ellos, si no se trataron efectivamente, han desarrollado cirrosis, están en estadios avanzados o han necesitado un trasplante de hígado.

No obstante, el virus continúa latente en las nuevas generaciones. Algunos de los principales factores de riesgo han

sido el uso de drogas inyectables, transfusiones de sangre antes del 1992, tener múltiples parejas sexuales (más de 10 al año). En el pasado, los pacientes recipientes de hemodiálisis representaban un grupo alto de riesgo, pero ya hoy día, con la institución de pruebas de tamizaje rutinarias en los laboratorios para toda sangre y sus productos derivados, este riesgo prácticamente ha desaparecido. Por último y muy importante, cabe mencionar también que la transmisión se ha relacionado con los tatuajes o ‘body piercings’, por la utilización de instrumentos no estériles.

“Estamos viendo sobre todo entre los jóvenes y los no tan jóvenes con tatuajes. Porque, aunque la aguja y el metal son estériles o se pueden esterilizar, es en los tintes donde el virus se aloja y puede permanecer por semanas”, explicó el infectólogo e investigador, al tiempo que exhortó a que al momento de decidir tatuarse “asegúrese de ir a un establecimiento regulado y certificado por el Departamento de Salud de Puerto Rico y que el envase de la tinta este sellado al frente suyo, antes de aplicarse. Es uno de los factores de riesgo más comunes actualmente. Y, desafortunadamente, en las prisiones, porque ocurre mucho esta práctica de tatuajes no regulados, así como mucho sexo sin

protección. Por eso también se está viendo un número aumentado de casos”, acotó.

Hace más de una década que en Puerto Rico no se contaba con estadísticas sobre la prevalencia de la hepatitis C en la Isla, lo cual ha sido motivo de queja para la clase médica y agencias de seguridad sanitaria a nivel local. Sin embargo, el Dr. Santana Bagur asegura que los reclamos han llegado y esa historia está por cambiar.

“Por muchos años, cuando entrabas al Portal de Vigilancia y Datos Estadísticos del Departamento de Salud, en el renglón de hepatitis C, no había absolutamente nada. Afortunadamente, parece que el grito y mi crítica llegó y ya se comenzó a desarrollar lo que promete ser una base sólida de datos que nos va a decir cuánto es la incidencia y cuánto es la prevalencia. Recordando que la prevalencia es cuán presente está la enfermedad en una comunidad y la incidencia se refiere a cuántos casos nuevos se siguen reportando anualmente. La data se está recopilando. He conversado en varias ocasiones con el señor Héctor Quiñones Rosaly, que hace cerca de un año está destacado en la tarea de establecer una base de datos. Ciertamente, queda mucho por trabajar, pero sí tenemos el principio”, manifestó el galeno.

Dr. Santana Bagur, quien también es catedrático en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), explicó que la importancia de contar con esta plataforma es conocer cómo se está transmitiendo la infección en la comunidad.

“Una vez la prevalencia baje, que es lo que esperamos ver, la incidencia va a bajar. Esto, conjunto a las alternativas de tratamiento que tenemos, es muy posible, nos ayudará a lograr que esa prevalencia llegue a un nivel muy bajo y eventualmente a que no haya más transmisión comunitaria que es lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), espera lograr para el 2030, convirtiendo la hepatitis C, en una enfermedad rara para futuras generaciones”, sostuvo.

Para obtener estos datos, es necesaria la participación ciudadana en la realización de la prueba.

“El laboratorio tiene que reportarlo al Departamento de Salud. Lo estaban haciendo, pero en algún escritorio se quedaba. Pero ya eso se está tabulando y, afortunadamente, estamos viendo casos probables y casos confirmados porque depende, si tiene anticuerpos es un caso probable, pero si tiene el PCR o NAAT, para ver si hay virus replicándose, eso es un caso confirmado”, abundó.

El Dr. Santana compartió que algunos de los datos que se han recopilado hasta 2021, por ejemplo, sugería que tanto la prevalencia como la incidencia venía en descenso y en 2022, hubo un repunte de casos probables y confirmados.

“En el informe se muestra más de 2,600 casos probables y 1,127 casos confirmados, de un total acumulativo de 40,650 casos —pruebas— reportadas. Esto quiere decir que de los 40,000 casos reportados, alrededor del 3% tendrían —potencialmente—

hepatitis C activa según el reporte completo. La literatura te dice que por cada 100 casos de hepatitis C, 70% aun con anticuerpos tendrán enfermedad viral activa. No todos los casos de anticuerpos tienen cronicidad. Así que, esta data es importante porque por primera vez nos indicará las áreas y grupos de edades específicos en los cuales estamos viendo el problema mayor. De esta manera, se podrá dirigir terapias que sean estructuradas para atender a grupos de riesgo, en esas áreas determinadas. Después de todo, Puerto Rico es una isla con una población casi cautiva, independientemente de que hay mucho puente aéreo. Lo que quiere decir que se puede desarrollar una base de datos donde identifiquemos el paciente, dónde vive, si se trató o no, si se trató y si se curó”.

A juicio del Dr. Santana Bagur, quien por más de 23 años ha tenido oportunidad de ver la evolución del tratamiento de hepatitis C, las alternativas de tratamiento vigentes son “fabulosas”, ya que con medicamentos orales libres de inyectables logran curar hasta el 97% de las personas en un intervalo de 8-12

semanas. De la misma manera, el desarrollo de una base de datos es un primer paso bien importante. “Según informó el señor Quiñones Rosaly, los pasos subsiguientes serían empezar a enlazar el tratamiento y la cura de los casos reportados. Posteriormente, se evaluarán cuántos casos quedan por tratar y se determinará la estrategia que debemos utilizar para ciertas áreas”.

“Es importante que tanto el paciente como la comunidad médica estén conscientes que tenemos que hacer las pruebas de anticuerpos y de carga viral. Es un derecho del paciente exigir al médico la prueba para tomar control de su salud. Y es crucial que el médico, independientemente de la edad o sexo (varón o hembra) que tenga el paciente, se le haga la prueba. También, debe documentarse si ese paciente tiene o no, replicación viral y si necesita o no, tratamiento”, concluyó el galeno.

Existen varios medicamentos que se dan en forma oral, como pastillas una vez al día por dos a tres meses, con mínimos efectos secundarios y con gran efectividad de cura de más del 98% en la mayoría de los casos.

La cirrosis es una enfermedad crónica que se caracteriza por daño a las células hepáticas (hígado), como consecuencia de procesos inflamatorios que crean cicatrización en este tejido. Es una condición que suele tomar entre años en desarrollarse hasta provocar consecuencias graves para la salud de quien la padece.

Su etiología puede ser autoinmune, por consumo excesivo de alcohol o ciertos medicamentos hepatotóxicos, lo que se conoce como esteatohepatitis no alcohólica (NASH), hepatitis virales (hepatitis B o C), entre otras. La cronicidad de estas condiciones eventualmente puede desarrollar el tejido de cicatricial (fibrosis) y culminar en la formación de nódulos en el hígado. La cirrosis puede desembocar en muchísimas otras complicaciones de salud como el cáncer hepático, el desarrollo de descompensación y la necesidad de un trasplante de hígado.

POR MELISSA M. CRUZ RÍOS

POR MELISSA M. CRUZ RÍOS

Se estima que cerca de un 1% de la población en los Estados Unidos —Puerto Rico, incluido— padece de cirrosis hepática. Incluso, muchos pacientes pueden tener la condición en estadios tempranos y no saberlo.

La cirrosis tiene dos fases: compensada y descompensada. La compensada se refiere a la fase inicial de la condición, mientras que la descompensada se refiere a la etapa más avanzada, en la cual el hígado se encuentra tan dañado que no puede realizar funciones importantes para mantener el organismo de la persona en buen estado.

Entre las complicaciones que pueden surgir a raíz de la enfermedad se destacan problemas de coagulación, acumulación excesiva de líquido en el abdomen (ascitis), sangrado de varices del esófago y encefalopatía hepática, cáncer de hígado, entre

otros

“Nuestro equipo de investigadores está realizando estudios clínicos que buscan desarrollar terapias que logren revertir algunos de los daños causados por esta condición, hasta ahora considerada irreversible”, explicó el Dr. José Rodríguez Orengo, CEO del FDI Clinical Research, entidad con más de 20 años sirviendo en Puerto Rico, principalmente, tratando pacientes con hepatitis C en la Isla, así como otras condiciones hepáticas incluyendo hígado graso y esteatohepatitis no alcohólica.

El ensayo clínico, que se realizará entre Puerto Rico y Estados Unidos, pretende reclutar una decena de pacientes con cirrosis descompensada, mayores de 21 años y con un diagnóstico de —al menos— seis meses. El paciente será evaluado a través de laboratorios. De cualificar, para participar del estudio se le

administrará una dosis única de la droga de estudio.

“Este estudio representa una oportunidad única para contribuir al avance de la ciencia en el manejo de la cirrosis descompensada. Estamos buscando a personas valientes y comprometidas que deseen participar en la búsqueda de soluciones innovadoras para esta afección”, manifestó por su parte la Dra. Vivian Tamayo Agrait, investigadora de este estudio.

La galeno explicó, además, que se trata de un estudio de Fase I, que busca probar la seguridad y farmacocinética.

“Estamos en una etapa temprana con el desarrollo del medicamento. Cuando un fármaco se empieza a evaluar para una condición en particular, en sus primeras fases, lo que se busca es saber que un producto es seguro para usar en persona. Otro aspecto que se evalúa en esa etapa es la farmacocinética, que es conocer como ese medicamento cambia a través del tiempo en determinado paciente, en términos de absorción, cuánto tiempo dura en el cuerpo y cuáles serían los posibles efectos secundarios”, aclaró Tamayo.

“En estas etapas tempranas no se busca evaluar eficacia. Por eso es que para esta fase se reclutan pocos pacientes y el tratamiento se administra por poco tiempo. No podemos decir que al paciente que entre en esta fase de estudio vamos a ofrecerle el tratamiento con miras a curarlo o tratar la condición aún”, enfatizó la Dra. Tamayo con más de dos décadas carrera en medicina

Esta primera etapa del estudio conllevará un proceso de cernimiento de aproximadamente un mes, e iniciará en pacientes con condición avanzada, o sea, con cirrosis descompensada.

“Si en ellos se demuestra seguridad y una farmacocinética adecuada, se pasaría a una siguiente etapa con pacientes en la clasificación de ‘Child-Pugh B’ y posteriormente, ‘Child-Pugh A’. El total de pacientes que se va a considerar para cada una de las etapas son 10 personas, para un total de 30. El estudio se está realizando en cinco centros de investigación en los Estados Unidos, incluyendo FDI Clinical Research en Puerto Rico”, explicó Dra. Tamayo, quien cuenta con amplia experiencia en investigación.

La motivación tras el estudio

El fármaco que es objeto de estudio para la cirrosis descompensada, es de la familia de factores de crecimiento de fibroblastos (FGF), que son potentes reguladores de la proliferación y diferenciación celular, el cual se encuentra en etapas avanzadas de investigación para solicitar aprobación para tratar la fibrosis por esteatosis hepática no alcohólica (NASH).

Sin embargo, según la Dra. Tamayo, en estudios preclínicos el mismo ha presentado potencial de disminuir uno de los posibles precursores del daño al hígado, lo que ha dado luz al recién anunciado estudio en pacientes con cirrosis.