PROFESSIONAL EDITION

Entendiendo más sobre alternativas de tratamiento y oncología personalizada

Foro Atentos a los casos de sarampión

En esta ocasión, aprovecho mi carta para darle la bienvenida a Bienestar Total Professional Edition a los doctores Michael J. González y Jorge R. MirandaMassari, quienes nos presentan una de sus tantas investigaciones: Mecanismos antivirales de la vitamina C: Breve informe del consenso de comunicación. Ambos doctores realizaron esta investigación junto con otros colegas, un tema que vuelve a tomar relevancia, especialmente, luego de la crisis pandémica de covid-19, durante el 2020.

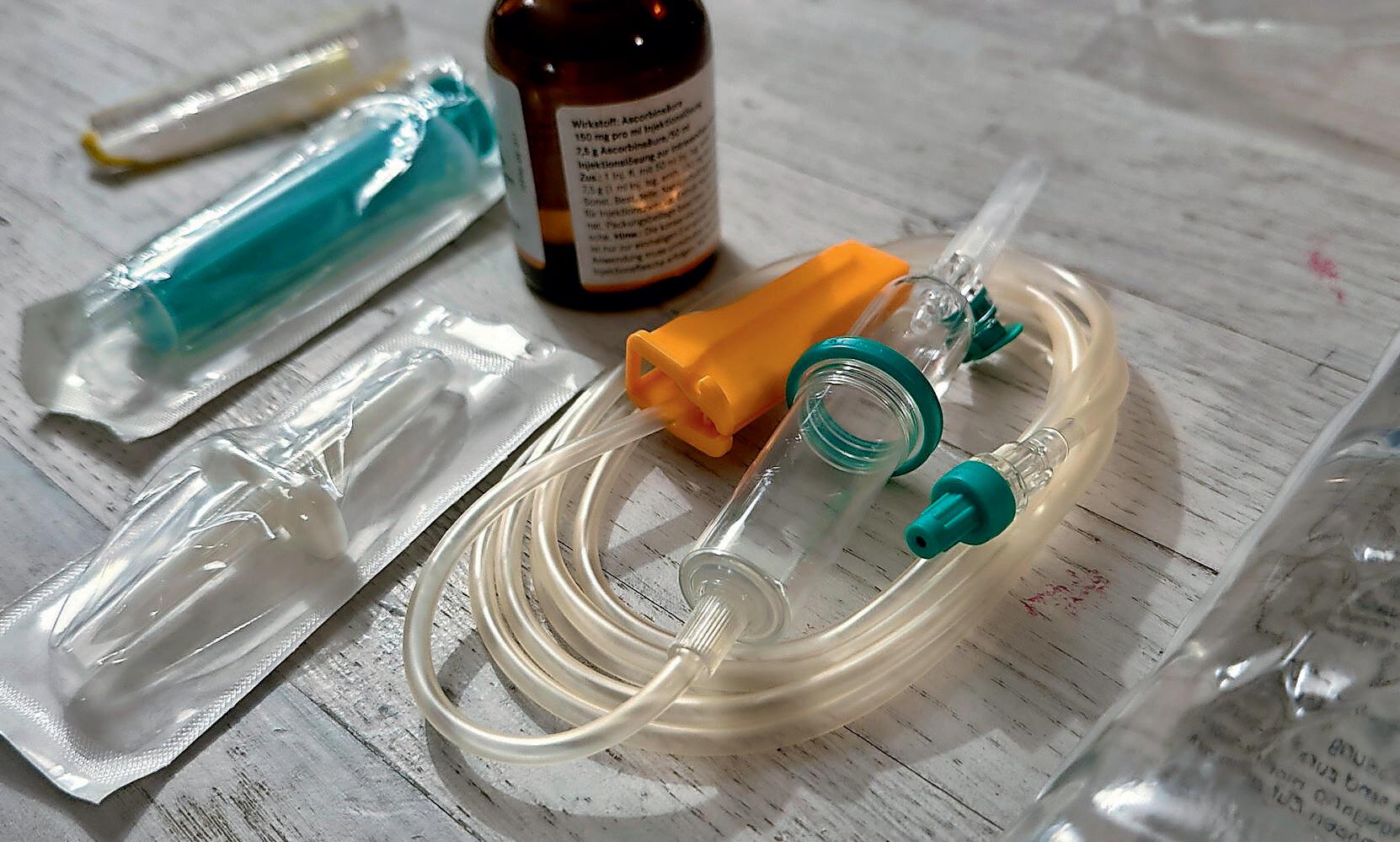

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es esencial para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Actúa como un potente antioxidante, protegiendo a las células del daño causado por los radicales libres y contribuyendo a la salud del sistema inmunológico. Además, la vitamina C es crucial para la síntesis de colágeno, una proteína fundamental para la cicatrización de heridas, la salud de la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos. También mejora la absorción del hierro no hemo de los alimentos de origen vegetal, ayudando a prevenir la anemia. Su papel en la prevención de enfermedades crónicas y en el mantenimiento general de la

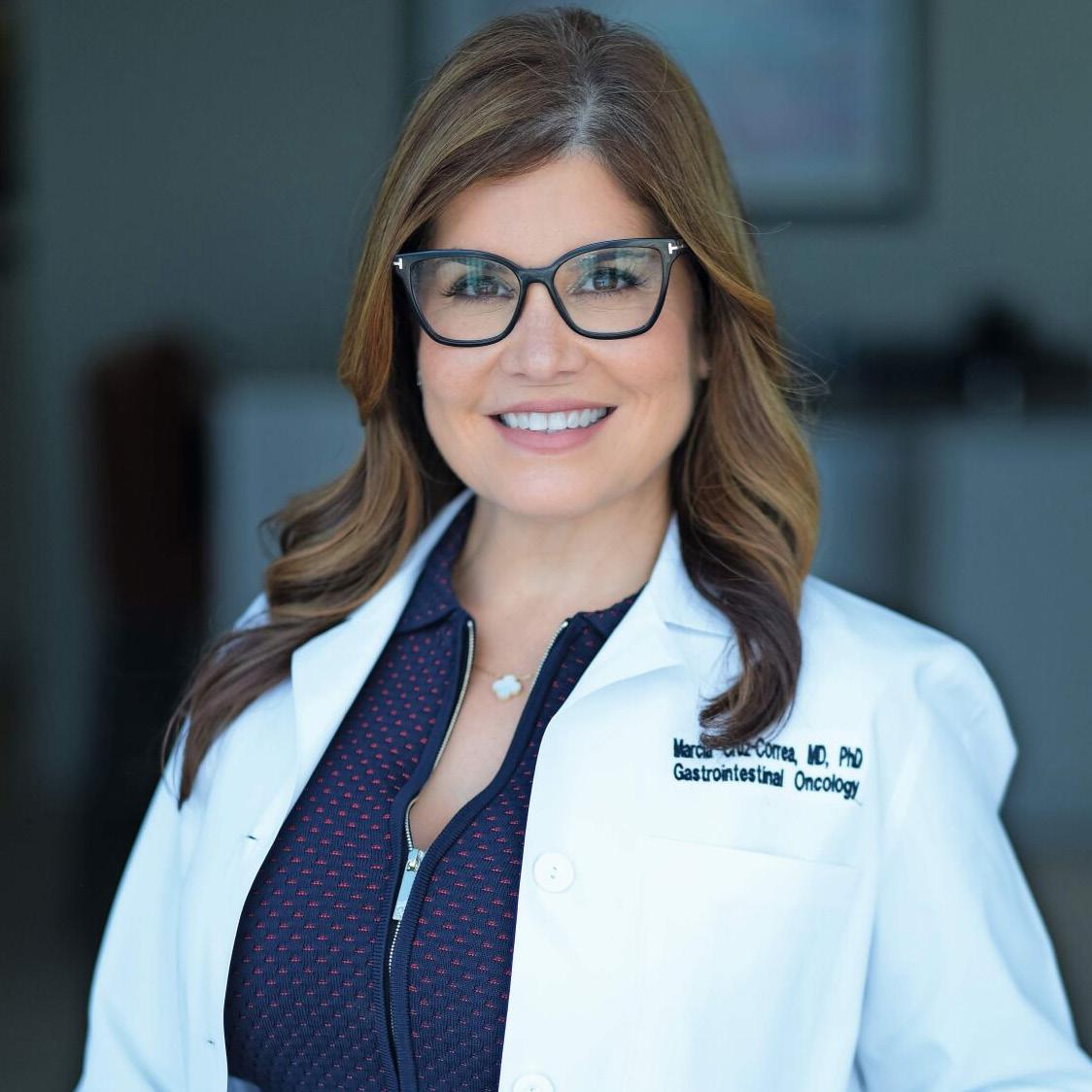

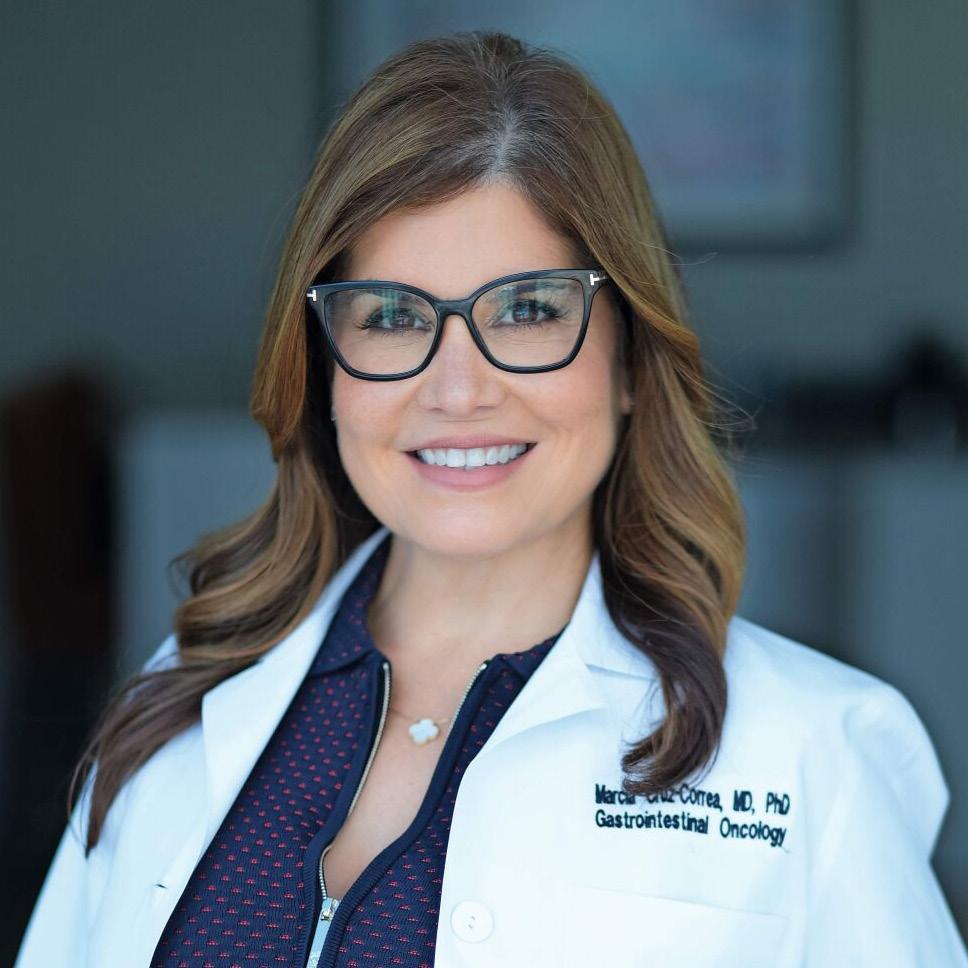

salud destaca la importancia de asegurar una ingesta adecuada de esta vitamina a través de una dieta equilibrada rica en frutas y verduras frescas o infusiones. Asimismo, la reconocida Dra. Marcia Cruz Correa nos presenta el tema de portada: Cáncer de páncreas: La lucha silenciosa. Una enfermedad oncológica caracterizada por el crecimiento descontrolado de células malignas en el tejido pancreático. Un tema igualmente relevante en la última década, porque su prevalencia ha aumentado en las últimas décadas, situándose entre las principales causas de mortalidad por cáncer a nivel mundial. Este tipo de cáncer es particularmente agresivo y presenta un pronóstico desfavorable debido a su diagnóstico tardío, ya que en etapas tempranas suele ser asintomático o manifestarse con síntomas inespecíficos. Entre los factores de riesgo se incluyen el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, y antecedentes familiares de cáncer pancreático. La Dra. Cruz Correa nos presenta alternativas de tratamiento, especialmente la ventaja de crearlo personalizados.

Temas de actualidad médica y noticas del ámbito de Salud, así como Nutrición y Bodegas completan esta edición.

PROFESSIONAL EDITION

Cáncer de páncreas

Entendiendo más sobre alternativas de tratamiento y oncología personalizada

GRUPO EDITORIAL

VICEPRESIDENTE DE CONTENIDO EDITORIAL

Carlos A. Otero cotero@elvocero.com

EDITORA

Yaira Solís Escudero ysolis@elvocero.com

REPORTERA

Melissa Cruz Ríos mcruz@elvocero.com

DIRECTOR DE ARTE

Héctor L. Vázquez Berríos

GRUPO ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE

Salvador Hasbún

VICEPRESIDENTE DE MERCADEO Y OPERACIONES COMERCIALES

Michelle Pérez

EJECUTIVA DE CUENTAS

Madeline Díaz Vega

DIRECTORA DE TRÁFICO

Johanna Hance

Bienestar Total Professional Edition es propiedad exclusiva de PUBLI-INVERSIONES, Inc. y es publicada trimestralmente por la empresa, para ser distribuida en Puerto Rico. No se permite la reproducción parcial o total del contenido sin previa autorización escrita de la empresa.

EL VOCERO DE PUERTO RICO, PO Box 15074, San Juan, Puerto Rico 00902

Dr. Michael J. González, BS, MS, MHSN, DSc, NMD, PhD, DNS, CNS, FANMA, FACN.

Profesor del Programa de Nutrición, Escuela de Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico, también es profesor del programa de maestría en Naturopatía de EDP University, y Profesor Adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Caribe. Es fundador de InBioMed, iniciativa líder en el desarrollo de tratamientos de quimioterapia no tóxicos para el cáncer. Es miembro del American College of Nutrition. También ha sido consultor del Centro para el Mejoramiento del Funcionamiento Humano (ahora Clínica Riordan), en Wichita, Kansas y del Centro Médico Regenerativo en Bayamón, Puerto Rico. Ha obtenido varios premios de investigación por su trabajo en Nutrición, Suplementación y Cáncer. Actualmente, es director del proyecto RECNAC II y director de Investigación de la Iniciativa del Proyecto InBioMed. En 2013, fue reconocido como Ponceño Distinguido en el área de Medicina, por sus contribuciones en diversas áreas de la terapia del cáncer no tóxico. En 2015 fue seleccionado como miembro de la Academia Puertorriqueña de Artes y Ciencias y de la Academia Iberoamericana de Cultura y Ciencias. En el 2016 fue incluido en el Salón Internacional de la Fama de la Medicina Ortomolecular. Es uno de únicos dos latinos y puertorriqueños en ser incluido en este foro internacional Es autor de “Tengo cánce: ¿Qué debo hacer?, junto con los doctores MirandaMassari y Saul, una guía ortomolecular para el manejo del cáncer que proporciona recomendaciones basadas en la evidencia para un enfoque de salud integrada para quienes se enfrentan al cáncer y buscan mejorar la calidad de vida y la supervivencia. También autor en el libro “New Insights Vitamin C and Cancer” para Springer.

DR. JORGE R MIRANDA-MASSARI, BS, BIOL, BS PHARM, PHARMD.

Catedrático por 25 años en el Recinto Ciencias Médicas Universidad de Puerto Rico. Profesor farmacognosia y medicina botánica programa maestría en Naturopatía en EDP University. Cuenta con un doctorado en Farmacia Clínica de Philadelphia University of the Sciences y post-doctorado en Farmacocinética Clínica en el Hospital de la Universidad Carolina del Norte, Chapel Hill. Certificado postdoctoral (Fellowship) en Medicina Botánica del Association for the Advancement of Restorative Medicine (ARRM). Ha desarrollado investigaciones científicas sobre cáncer, autismo, diabetes y glaucoma con el uso bioquímica nutricional farmacológica, botánica farmacológica y optimización metabólica. Es además autor de dos libros sobre cáncer publicados y capítulos de dos libros de prestigiosas casas editoriales. Experto conferencista sobre salud y bienestar en el Caribe, Norte América, Centro América, Sur América y Europa. También ha sido creador y consultor en el desarrollo de productos de salud. Fue electo miembro de la Academia Puertorriqueña de Artes y Ciencias de Puerto Rico; Miembro de la Academia Iberoamericana de Ciencias y Cultura; y fue exaltado al Salón de la Fama de la Sociedad Internacional de Medicina Ortomolecular en Vancouver, Canadá

LCDO. JAVIER O. BERBERENA

En el mundo del vino, el Lcdo. Berberena es: diplomado de la Wine & Spirit Education Trust (WSET), educador certificado de vinos, sommelier certificado de la Corte de Master Sommelier, y especialista en vinos de la Society of Wine Educators, entre otros. Comenzó su carrera en educación de vinos y licores en 1995 en la Escuela Hotelera de Puerto Rico, seguido de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Este — International School of Tourism & Hotel Management, y en Wine & Spirit Educa¬tion Trust, a través del Wine Center de Puerto Rico. Es el primer puertorriqueño en presidir un recinto del Wine & Spirit Education Trust (WSET) conocido como Approve Programm Provider Academy of the WSET. Completó su diploma de la WSET con certificación del nivel más alto, y requisito para la admisión del programa de Master of Wine en Inglaterra. Recibió la certificación de nivel avanzado, Level 3 Spirti Award con honores, en enero de 2020. Es el instructor primario y educador especializado para los cursos de Certificación Avanzada en Vinos y Licores Nivel 3, y de la Certificación Intermedia en Vinos y Licores. Es miembro activo en: The Rummeliers; Society of Wine Educators, Court of Master Sommelier (London England), The Worship Company of Distillers (Great Britain), American Sommelier Association, Institute of Wines and Spirits, entre otras.

MARCIA CRUZ-CORREA, MD, PHD, AGAF, FASGE

MARCIA CRUZ-CORREA, MD, PHD, AGAF, FASGE

La Dra. Cruz-Correa completó estudios de medicina en la Universidad de Puerto Rico (UPR). Hizo la residencia en Medicina Interna en la UPR y un fellowship en Gastroenterología y Hepatología, en la Universidad Johns Hopkins, en Maryland. Completó el doctorado en Investigación Clínica y Epidemiología Genética en la Escuela de Salud Pública de Jophns Hopkins Bloomberg, en Maryland. Es profesora de Medicina en la UPR, profesora asociada adjunta de Medicina en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland, y profesora adjunta de Oncología quirúrgica en el MD Anderson Cancer Center, en Houston, Texas. Es la investigadora principal en múltiples becas auspiciadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, y dirige un programa de investigación enfocado en el cáncer gastrointestinal, cáncer hereditario y la quimioprevención. También es la principal oficial médico (CMO) de PanOncology Trials, organización dedicada a la conducción de protocolos clínicos para el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer. Participa activamente en organizaciones profesionales, incluida la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR), de la que actualmente es miembro de la junta directiva. En 2021 fue elegida miembro de la junta directiva de la Asociación Americana del Instituto del Cáncer (AACI) y de la Fundación Alianza para la Oncología Clínica. Recientemente, fue elegida como la primera mujer puertorriqueña miembro de la Asociación Científica Honoraria de Médicos Americanos. Fue nombrada por el presidente Barack Obama a la Junta Nacional Asesora Sobre Cáncer, del Instituto Nacional de Cáncer.

POR EUROPAPRESS

Nuevos datos revelan una infravaloración y un infratratamiento de la hepatitis B crónica (VHB) a nivel global, especialmente entre las mujeres y las minorías asiáticas de Occidente, según detalla un nuevo estudio publicado por la compañía Elsevier en la revista ‘Journal of Hepatology’.

“En la práctica clínica seguimos viendo pacientes con enfermedad hepática avanzada debida al VHB a pesar de disponer de vacunas para la prevención y de una excelente terapia oral para aquellos que son elegibles para el tratamiento. Simplificar y ampliar el tratamiento del VHB es crucial”, indican los investigadores.

Con el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar las hepatitis víricas para 2030, para los expertos es necesario realizar una labor de divulgación específica para reducir las nuevas infecciones y las muertes. Esta nueva investigación proporciona a los profesionales y a los responsables políticos datos sólidos para seguir mejorando las orientaciones actuales sobre el cumplimiento de este objetivo, así como para ayudar a mejorar los resultados de los pacientes.

El investigador principal, Mindie H. Nguyen, de la División de Gastroenterología y Hepatología del Centro Médico de la Universidad de Stanford y del Departamento de Epidemiología y Salud de la Población de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford (EEUU), ha destacado la importancia de este estudio.

“Hemos llevado a cabo un estudio a gran escala utilizando

una cohorte global de pacientes con VHB, procedentes de consultas académicas y de referencia, para identificar patrones en la utilización del tratamiento. Nuestro objetivo era ayudar a elaborar directrices más sólidas para la detección de casos, que creemos que también deberían adaptarse a los proveedores de atención primaria no especializados y a los entornos con recursos limitados. Nuestro estudio multinacional de pacientes con infección crónica por VHB reveló que las tasas de evaluación e inicio del tratamiento siguen estando por debajo de los niveles óptimos, incluso entre los pacientes con cirrosis y los procedentes de consultas de referencia”, ha detallado Nguyen.

Para este estudio, los investigadores examinaron las tasas de evaluación y tratamiento de los pacientes del consorcio REAL-B, una colaboración mundial de expertos de 25 centros de estudio de nueve países que tratan a pacientes con VHB.

En este sentido, los investigadores descubrieron que, de los 12,566 pacientes con infección crónica por VHB, aproximadamente una cuarta parte no fueron evaluados adecuadamente. Además, entre los pacientes evaluados adecuadamente, aproximadamente un tercio eran elegibles para el tratamiento según las directrices internacionales.

Asimismo, entre los que cumplían los requisitos para recibir tratamiento, se trató a entre el 80 y el 85 por ciento. También se encontraron disparidades significativas entre sexos: las mujeres tenían más probabilidades de someterse a una evaluación adecuada, pero tenían un 50 por ciento menos de probabilidades de iniciar el tratamiento cuando estaba indicado.

Los pacientes asiáticos de Occidente tenían entre un 40 y un 50 por ciento menos de probabilidades de someterse a una evaluación adecuada o de iniciar tratamientos antivirales cuando estaban indicados, en comparación con los pacientes asiáticos de Oriente, posiblemente debido a la falta de comprensión cultural.

“Es de vital importancia comprender cuáles son las barreras continuas al tratamiento de los pacientes con VHB. Nuestra investigación nos lleva a especular que puede haber barreras adicionales para los pacientes asiáticos en Occidente, incluidos factores lingüísticos y culturales, además de otros factores socioeconómicos”, ha subrayado Nguyen.

“El gran número de pacientes asiáticos de nuestro estudio refleja en gran medida la carga mundial de la enfermedad por VHB, que es mayor en la región del Pacífico occidental y entre los inmigrantes de esta región que residen ahora en occidente”, ha añadido.

En un reciente estudio poblacional estadounidense, la mayor prevalencia de infección por VHB se observó en la población asiática (3.4%), seguida de la población negra (0.69%). “Se necesitan estudios adicionales para evaluar los resultados de nuestro estudio en otros grupos raciales y étnicos que pueden verse afectados de forma desproporcionada por el VHB, como los procedentes de la región africana”, ha agregado el investigador. El VHB crónico afecta aproximadamente a entre 275 y 316 millones de personas en todo el mundo y contribuyó a 555,000 muertes en 2019. Hasta una quinta parte de los individuos con la enfermedad progresan a cirrosis, el 20 por ciento de los cuales desarrollan descompensación hepática y el 15 por ciento carcinoma hepatocelular.

POR LUIS XAVIER MAYOL VÉLEZ; MPH, EPIDEMIÓLOGO

POR LUIS XAVIER MAYOL VÉLEZ; MPH, EPIDEMIÓLOGO

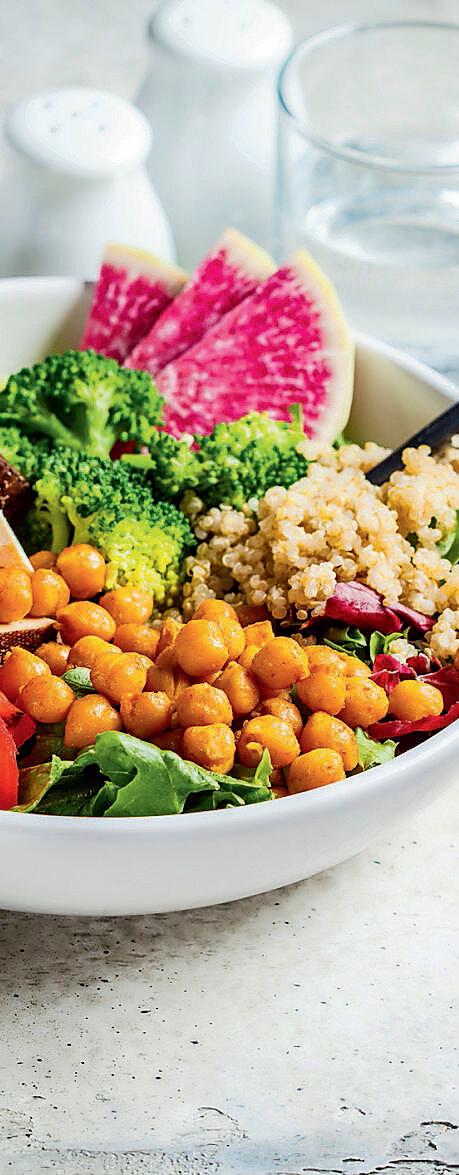

Resulta impresionante el poco reconocimiento que la población en general y el aparato gubernamental le otorga a la obesidad como una condición crónica de salud. Para 2021, el 72.4% de la población de 18 años o más en Puerto Rico padeció de sobrepeso u obesidad.

Ante nuestra realidad de un sistema de salud fragmentado, pocos especialistas y escasez de recursos, nos toca como país ser preventivos y frenar a toda costa el desarrollo de esta epidemia. Y es que la obesidad tiene que verse como lo que es, una enfermedad metabólica que también es un problema mayor a nivel social, político y de salud pública.

De hecho, los pacientes obesos están 3.5 veces más predispuestos a desarrollar hipertensión, tienen mayor probabilidad de padecer de más de 13 tipos de cáncer e incluso, en presentaciones severas, la obesidad puede reducir la expectativa de vida hasta en un promedio de 10 años. Respecto al costo que esto tiene al sistema de salud, un paciente obeso puede gastar hasta $1,500 dólares más en gastos anuales en comparación con un paciente en peso normal.

¿A qué se debe que Puerto Rico tenga tan altos niveles de sobrepeso y obesidad? Para responder a esta pregunta debemos pensar desde un punto de vista antropológico. Comienzo por citar a mi propia abuela que me decía “si te lo serví, te lo comes”. El elemento cultural juega un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad. Y es que cuántas veces no hemos escuchado la frase “gordito y colorao” como un símbolo de salud. Ante generaciones futuras, el primer gran paso que debe tomarse es comenzar con un programa de educación a nivel nacional para la prevención de obesidad, con campañas educativas y un sistema de recompensas si se cumple con métricas de salud. Los padres deben entender que una maternidad y paternidad responsable, también envuelve el que el

niño esté en un peso óptimo, removiéndolo de un ambiente obesogénico.

A nivel del Departamento de Educación, las clases de Nutrición, Dietética y Actividad Física deben ser individualizadas y alineadas a las necesidades específicas de cada niño, con un programa continuo para la prevención de obesidad desde el primer grado hasta el grado 12.

Por otra parte, el vector dual de esta grave enfermedad es el sedentarismo y la mala alimentación. La Casa de los Famosos puede verse practicando ejercicios desde una bicicleta estacionaria o una trotadora indoor. No obstante, no se nos enseña ni se nos inculcan valores sanitarios desde ninguna de las esferas sociales, gubernamentales y salubristas de nuestro País. Disminuyendo la obesidad, disminuiríamos el gasto médico per cápita, la utilización de servicios sanitarios, hospitalizaciones, desarrollo de otras enfermedades y sobre todo, mortalidad. Es hora de que cambiemos el enfoque del sistema de salud y nos apartemos de la medicina reaccionaria optando por una medicina de prevención.

La literatura dice que hay una fuerte resistencia biológica a la hora de perder peso una vez se establece la obesidad. Es por esto que la solución debe ser evitar la aparición o desarrollo de esta antes de que la misma sucumba el cuerpo.

Ahora bien, ¿qué cosas podemos hacer con los recursos que hay? Perder peso puede prevenirse a nivel de sociedad con pequeñas intervenciones, promoviendo pequeños cambios en comportamiento, como lo son reducciones minúsculas en consumo de azúcar y grasas, fomentar el consumo de porciones más pequeñas y alentar a la población a realizar caminatas más seguidas. Algunas nuevas tendencias a nivel mundial se centran en reducir tan solo 100 kcal por día y aumentar la actividad física a 30 minutos al día. Esas 100 kcal pueden disminuirse con tan solo dejar de comerse 2 tostones menos al día; difícil, pero posible.

Finalmente, otra alternativa terapéutica son los medicamentos Munjaro o Semaglutida, los cuales ayudan a reducir hasta en un 15-20% el peso de la persona. Estos también tiene efectos positivos en la protección de enfermedad cardiovascular. Teniendo una terapia tan efectiva como esta hoy día, se deberían hacer programas de reclutamiento financiados por los planes médicos para comenzar con un programa nacional de salud integral y reducción de peso. El gasto de los planes médicos sería mucho menor al gasto en el que estos tuviesen que incurrir para el tratamiento de la diabetes, hipertensión e hipercholesterolemia causados precisamente por no tratar la población obesa.

A fin de cuentas, el cuerpo es nuestro templo y lo único que nos pertenece como personas. Hay que cuidarlo, amarlo y trabajarlo con esfuerzo para mantener lo que nos mantiene vivos.

La OMS indica que se trata de 15 familias de bacterias resistentes a los antibióticos

POR EUROPAPRESS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este viernes su nueva lista de patógenos bacterianos prioritarios correspondiente a 2024, en la que figuran 15 familias de bacterias resistentes a los antibióticos clasificadas en tres categorías (crítica, alta y media) para facilitar el establecimiento de prioridades. Esta lista proporciona orientaciones para obtener nuevos tratamientos que son necesarios para frenar la propagación de resistencias a los antimicrobianos.

La OMS explica que las resistencias a los antimicrobianos ocurren cuando estos fármacos pierden su actividad contra las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Como consecuencia de ello, las enfermedades que ocasionan son más graves y aumenta el riesgo de que se propaguen y se transmitan a más personas, causando más morbimortalidad. La principal causa de la aparición de resistencias es el uso excesivo e indebido de antimicrobianos.

En esta lista actualizada se han incorporado nuevas pruebas e información proporcionada por expertos que será de utilidad para llevar a cabo la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos, fomentar la coordinación internacional e impulsar la innovación. “Para elaborar la lista de patógenos bacterianos prioritarios se ha determinado la carga mundial de infecciones por bacterias farmacorresistentes y se ha analizado su repercusión en la salud pública. Por ello, esta lista es fundamental para orientar la inversión y superar los obstáculos que dificultan la obtención de nuevos antibióticos y el acceso a ellos. La amenaza de la resistencia a los antimicrobianos ha aumentado desde la publicación de la primera lista en 2017, lo cual mina la eficacia de numerosos antibióticos y puede echar por tierra muchos logros de la medicina moderna”, ha explicado la subdirectora general interina de la OMS para la Resistencia a los Antimicrobianos, Yukiko Nakatani.

Según la OMS, los patógenos de prioridad crítica, como las bacterias gramnegativas resistentes a los antibióticos de último recurso y ‘Mycobacterium tuberculosis’ resistente al antibiótico rifampicina, son amenazas muy peligrosas en todo el mundo a causa de la incidencia de las enfermedades que provocan y de su capacidad de resistir los tratamientos y transmitir las resistencias a otras bacterias. Las bacterias gramnegativas pueden encontrar nuevas formas de resistir los tratamientos y transferir a otras bacterias material genético que las hace también resistentes.

Los patógenos de alta prioridad, como ‘Salmonella’ y ‘Shigella’, causan mucha morbimortalidad en países de ingresos medianos y bajos, al igual que ‘Pseudomonas aeruginosa’ y ‘Staphylococcus aureus’, que ocasionan problemas importantes en los establecimientos de salud, informan desde la OMS.

Otros patógenos de alta prioridad, como ‘Neisseria gonorrhoeae’ y ‘Enterococcus faecium’ farmacorresistentes,

entrañan problemas específicos para la salud pública, como infecciones persistentes y resistencia a varios antibióticos, por lo que requieren intervenciones de salud pública y estudios específicos.

Entre los patógenos de prioridad media figuran los estreptococos de los grupos A y B (que se han añadido a la lista en 2024), ‘Streptococcus pneumoniae’ y ‘Haemophilus influenzae’, que dan lugar a una elevada carga de morbilidad. Estos patógenos requieren una mayor vigilancia, sobre todo en las poblaciones vulnerables, como los niños y los ancianos, en especial en los lugares con pocos recursos, apunta la OMS.

“La resistencia a los antimicrobianos pone en jaque nuestra capacidad para tratar eficazmente infecciones que causan mucha morbimortalidad, como la tuberculosis, lo que provoca enfermedades graves y un aumento de las tasas de mortalidad”, ha afirmado el subdirector general de la OMS para Cobertura Sanitaria Universal/Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles, Jérôme Salomon.

MODIFICACIONES EN LA LISTA DE 2024 CON RESPECTO A LA DE 2017

En la lista de 2024 también se hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque integral de la salud pública para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos, que incluya el acceso universal a medidas de calidad y asequibles para prevenir, diagnosticar y tratar correctamente las infecciones.

En la lista de 2024 se han eliminado cinco combinaciones de patógenos y antibióticos incluidas en la lista de 2017 y se han añadido cuatro combinaciones nuevas. La OMS asegura que las enterobacteriales resistentes a las cefalosporinas de tercera generación figuran en un grupo independiente dentro de la categoría de prioridad crítica, lo que pone de manifiesto su carga de morbimortalidad y la necesidad de aplicar intervenciones específicas para hacerles frente, sobre todo en los países de ingresos bajos y medianos.

Además, la infección por ‘Pseudomonas aeruginosa’ resistente a los carbapenémicos se ha trasladado de la categoría crítica a la de prioridad alta para reflejar los informes recientes que muestran la reducción de las resistencias a nivel mundial. A pesar de ello, la OMS considera que sigue siendo importante invertir en I+D y en otras estrategias de prevención y control de esta infección, habida cuenta de la elevada carga que supone en algunas regiones.

VAXNEUVANCE is a CDC, AAP, and AAFP recommended pneumococcalconjugate vaccine option foryourpediatric patients1-4

VAXNEUVANCE elicited robust immune responses to all 15 serotypes in the vaccine postdose 3 and postdose 4.

VAXNEUVANCE is administered as a 4-dose series at 2, 4, 6, and 12 through 15 months of age.

AAFP,AmericanAcademyofFamilyPhysicians; AAP, American Academy of Pediatrics; CDC,Centersfor DiseaseControland Prevention; IPD,invasive pneumococcal disease.

VAXNEUVANCE is indicated for active immunization for the prevention of invasive disease caused by Streptococcus pneumoniae serotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, and 33F in individuals 6 weeks of age and older.

Do not administer VAXNEUVANCE to individuals with a severe allergic reaction (eg, anaphylaxis) to any component of VAXNEUVANCE or to diphtheria toxoid.

Some individuals with altered immunocompetence, including those receiving immunosuppressive therapy, may have a reduced immune response to VAXNEUVANCE. Apnea following intramuscular vaccination has been observed in some infants born prematurely. Vaccination of premature infants should be based on the infant’s medical status

(Select Safety Information continues on the next page)

In a pooled analysis from 2018-2021, the incidence of pediatric IPD was highest in 12,a

PCVs are recommended as a 4-dose series. Children wait 6–9 months after the third dose until they’re able to receive the fourth dose.2

3 doses (primary series) given at 2:

4th dose (booster dose) given at 2: 6–9

VAXNEUVANCE is administered as a 4-dose series at 2, 4, 6, and 12 through 15 months of age.

Despite CDC’s recommendation, about 1 in 6 toddlers received 3 or fewer of the 4 recommended PCV doses by 2 years of age.2,13,e

The immune response generated postdose 3 is an important measure

aThe CDC’s ABC surveillance areas for S. pneumoniae included 10 states from 2018-2021, with >34 million persons per year; the rates of IPD per 100k babies were 10.2 at <1 year, 8.4 at 1 year, and 3.3 at 2 to 4 years of age.12

bThe primary series consists of 3 doses routinely given at 2, 4, and 6 months of age. The minimum interval between doses given to infants is 4 weeks.1, 2 c 1, 2

dThe 4th dose should be administered at approximately 12–15 months of age and at least 2 months after the 3rd dose.1, 2 eNIS-Child, a random digit-dialed telephone survey of parents/guardians of children aged 19–35 months that the CDC used to estimate the vaccination coverage with ACIP-recommended vaccines in the US among children born in 2019 and 2020.13

ACIP, AdvisoryCommittee onImmunizationPractices; CDC,Centers forDisease Control andPrevention; GMC,geometricmeanconcentration(mcg/mL);IPD,invasive pneumococcal disease;IgG,ImmunoglobulinG;NIS-Child,National Immunization Survey - Child;PCV,pneumococcal conjugate vaccine;PCV13,13-valentpneumococcal conjugate vaccine.

Apnea followingintramuscularvaccination has been observed in some infantsborn prematurely. Vaccinationof premature infants should be based

The mostcommonly reported solicited adverse reactions in children vaccinated at2,4, 6,and12 through15 monthsofage, provided asa range across the 4-doseseries, were:irritability(57.3%to 63.4%), somnolence (24.2% to 47.5%), injection-site pain (25.9% to 40.3%), fever ≥38.0°C (13.3% to 20.4%), decreasedappetite (14.1% to19.0%),injection-site induration (13.2% to15.4%),injection-site erythema (13.7% to 21.4%), and injection-site swelling (11.3% to 13.4%).

The mostcommonly reported solicited adverse reactions in children 2through17yearsofage vaccinated witha single dose were: injection-site pain(54.8%), myalgia (23.7%),injection-site swelling(20.9%), injection-site erythema (19.2%), fatigue(15.8%), headache (11.9%), and injection-site induration(6.8%).

(Select Safety Information continues on the next page)

VAXNEUVANCE delivered a robust immune response against 15 serotypes

postdose 3 IgG response rates and postdose 4 IgG GMC ratios, including14,f:

Superiorimmune responses (Secondary Endpoint) forshared Serotype 3 and unique Serotypes 22F and33F vs PCV13g,h

been conducted.

Comparable immune responses (Primary Endpoint) for all sharedserotypes found inPCV13

VAXNEUVANCE delivered comparable immune responses for 12 of the 13 shared serotypes found in PCV13. Shared serotype 6A was just below the noninferiority criteria by a small margin, with the lower bound of the 2-sided 95% CI for the GMC ratio being 0.48 vs >0.5.

Study Design

Study 8 was a pivotal, double-blind, active-comparator-controlled studyevaluating VAXNEUVANCE as a 4-dose series in healthy infants (N=1720) randomized to receive either VAXNEUVANCE or PCV13.

Postdose 3 IgGresponse rate percentage point difference (VAXNEUVANCE-PCV13), 19.1 (95% CI: 14.4, 24.0).

Postdose 4 IgG GMCRatio (VAXNEUVANCE/PCV13), 1.43 (95% CI: 1.30, 1.57).

Vaccination with VAXNEUVANCE may not protect all vaccine recipients. Please read the adjacent Brief Summary of the Prescribing Information.

REFERENCES:1. Farrar J, Gierke R, Andrejko K, et al. ACIP updates: recommendations for use of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in children ― United States, 2023. MMWRMorb Mortal WklyRep. 2023;72:1072. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7239a5 2. Recommended child and adolescent immunization schedule. Centers for Disease Control and Prevention. Last updated November 16, 2023. Accessed November 16, 2023. https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html 3. Immunizations. American Academy of Pediatrics (AAP). Last updated July 10, 2023. Accessed January 2, 2024. https://www.aap.org/en/patient-care/immunizations/ 4. Immunization schedules. American Academy of Family Physicians (AAFP). 2024. Accessed January 2, 2024. https://www.aafp.org/family-physician/patient-care/prevention-wellness/immunizations-vaccines/immunization-schedules.html 5. World Health Organization. Pneumococcal conjugate vaccines in infants and children under 5 years of age: WHO position paper - February 2019. Wkly EpidemiolRec. 2019;94(8):85-104. 6. Gruber MF, Marshall VB. Chapter Plotkin’s Vaccines. 8th ed. Elsevier; 2022:1640-1659.e2. 7. Recommendations to publications/m/item/pneumococcal-conjugate-vaccines-annex3-trs-977 8. Gierke R, Wodi P,Kobayashi M. Epidemiology and Prevention ofVaccine-Preventable Diseases (Pink Book). 14th edition. Chapter 17: Pneumococcal disease. Centers for Disease Control and Prevention. Last reviewed August 18, 2021. Accessed April 19, 2023. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/ pneumo.html 9. Guidelines on clinical evaluation of vaccines: regulatory expectations. WHO Technical Report Series 1004, Annex 9, 2017. World Health Organization. Updated October 21, 2020. Accessed December 12, 2023. https://www.who. int/publications/m/item/WHO-TRS-1004-web-annex-9 10. Moraes-Pinto M, Suano-Souza F, Aranda C. Immune system: development and acquisition of immunological competence. JPediatr(RioJ). 2021; S59-S66. doi:10.1016/j.jped.2020.10.006 11. Wodi AP, MorelliV. Epidemiology and Prevention ofVaccine-PreventableDiseases (Pink Book). 14th edition. Chapter 1: Principles of vaccination. Centers for Disease Control and Prevention. Last reviewed August 18, 2021. Accessed March 3, 2023. https://www.cdc.gov/vaccines/ pubs/pinkbook/downloads/prinvac.pdf 12. Data available on request from Merck & Co., Inc., Professional Services-DAP, WP1-27, PO Box 4, West Point, PA 19486-0004. Please specify information package US-PVC-01698. 13. Hill HA, Yankey D, Elam-Evans LD, Chen M, Singleton JA. Vaccination Coverage by Age 24 Months Among Children Born in 2019 and 2020 — National Immunization Survey-Child, United States, 2020–2022. MMWRMorb Mortal WklyRep. 2023;72:1190–1196. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7244a3 14. Lupinacci R, Rupp R, Wittawatmongkol O, et al. A phase 3, multicenter, randomized, double-blind, active-comparator-controlled study to evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of a 4-dose regimen of V114, a 15-valent pneumococcal conjugate vaccine, in healthy infants (PNEU-PED). Vaccine. 2023;41(5):1142-1152. doi:10.1016/j.vaccine.2022.12.054

Brief Summary of the Prescribing Information for VAXNEUVANCE™ (Pneumococcal 15-valent Conjugate Vaccine)

INDICATIONS AND USAGE

VAXNEUVANCE™ is indicated for active immunization for the prevention of invasive disease caused by Streptococcus pneumoniae serotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F and 33F in individuals 6 weeks of age and older.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

For intramuscular injection only.

Dosage: Each dose of VAXNEUVANCE is 0.5 mL

Administration

use to obtain an opalescent suspension. Do not use the vaccine if it cannot be resuspended. Parenteral drug products should be inspected visually for particulate matter and discoloration prior to administration, whenever solution and container permit. Do not use if particulate matter or discoloration is observed

CONTRAINDICATIONS

Do not administer VAXNEUVANCE to individuals with a severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) to any component of VAXNEUVANCE or to diphtheria toxoid.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Management of Allergic Reactions: Appropriate medical treatment to manage allergic reactions must be immediately available in the event an acute anaphylactic reaction occurs following administration of VAXNEUVANCE.

Altered Immunocompetence: Some individuals with altered immunocompetence, including those receiving immunosuppressive therapy, may have a reduced immune response to VAXNEUVANCE

Apnea in Premature Infants: Apnea following intramuscular vaccination has been observed in some infants born prematurely. A decision about when to administer VAXNEUVANCE to infants born prematurely should be based on consideration of vaccination

ADVERSE REACTIONS

Clinical Trials Experience: Because clinical trials are conducted under widely varying conditions, adverse reaction rates observed in the clinical trials of a vaccine cannot be the rates observed in practice.

The most commonly reported solicited adverse reactions in children vaccinated with a 4-dose series at 2, 4, 6, and 12 through 15 months of age, provided as a range across the series, were: irritability (57.3% to 63.4%), somnolence (24.2% to 47.5%), injectionreased appetite (14.1% to 19.0%), injection-site induration (13.2% to 15.4%), injection-site erythema (13.7% to 21.4%) and injection-site swelling (11.3% to 13.4%)

The most commonly reported solicited adverse reactions in children and adolescents 2 through 17 years of age vaccinated with a single dose were: injection-site pain (54.8%), myalgia (23.7%), injection-site swelling (20.9%), injection-site erythema (19.2%), fatigue (15.8%), headache (11.9%) and injection-site induration (6.8%).

The most commonly reported solicited adverse reactions in adults 18 through 49 years of age were: injection-site pain (75.8%), fatigue (34.3%), myalgia (28.8%), headache (26.5%), injection-site swelling (21.7%), injection-site erythema (15.1%) and arthralgia (12.7%)

The most commonly reported solicited adverse reactions in adults 50 years of age and older were: injection-site pain (66.8%), myalgia (26.9%), fatigue (21.5%), headache (18.9%), injection-site swelling (15.4%), injection-site erythema (10.9%) and arthralgia (7.7%).

Clinical Trials Experience in Children 6 Weeks Through 17 Years of Age Safety Assessment in Children Receiving a 4-Dose Series

The safety of VAXNEUVANCE in healthy infants (6 weeks through 11 months of age) and children (12 months through 15 months of age) was assessed in 4 randomized, double-blind clinical studies (Studies 8-11 (NCT03893448, NCT03620162, NCT03692871 and NCT02987972)) conducted in the Americas, Europe, and Asia

4-dose series of VAXNEUVANCE, 1,814 participants who received at least one dose of a 4-dose series of Prevnar 13 [Pneumococcal 13-valent Conjugate Vaccine (Diphtheria CRM197 Protein)], and 538 participants who received VAXNEUVANCE to complete a 4-dose series of pneumococcal conjugate vaccine initiated with Prevnar 13 In the United States (including Puerto Rico), 2,827 participants received at least one dose of either VAXNEUVANCE or Prevnar 13 and 2,409 participants completed a 4-dose series of either vaccine. Overall, the median age of the participants was 9.0 weeks (6-12 weeks) and 48.6% were female. The racial distribution was as follows: 57.1% were White, 26.4% were Asian, 9.5% were Multi-racial, 4.7% were Black or African American, and 18.8% were of Hispanic or Latino ethnicity. There were no meaningful differences in demographic characteristics across the vaccination groups.

In Studies 8 and 9, Pentacel (Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis

Adsorbed, Inactivated Poliovirus and Haemophilus b Conjugate [Tetanus Toxoid Conjugate] Vaccine) (DTaP-IPV-Hib vaccine) for US participants or a non-US-licensed DTaP-IPV-Hib vaccine for non-US participants was administered concomitantly with VAXNEUVANCE at 2, 4 and 6 months of age. RotaTeq (Rotavirus Vaccine, Live, Oral, Pentavalent) and RECOMBIVAX HB (Hepatitis B Vaccine [Recombinant]) were also administered concomitantly at 2, 4, and 6 months of age M-M-R II (Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine Live), VAQTA (Hepatitis A Vaccine, Inactivated), VARIVAX (Varicella Virus Vaccine Live), and Hiberix (Haemophilus b Conjugate Vaccine [Tetanus Toxoid Conjugate]) were administered concomitantly with VAXNEUVANCE at 12 through 15 months of age. Study 9 also evaluated the use of VAXNEUVANCE to complete a pneumococcal conjugate vaccine series initiated with Prevnar 13. Safety was monitored using a Vaccination Report Card (VRC) for up to 14 days postvaccination. Study investigators reviewed the VRC with the participant or participant’s legal guardian 15 days postvaccination to ensure consistency with

site adverse events and systemic adverse events were solicited on Day 1 through Day 14 postvaccination. Body temperature was solicited on Day 1 through Day 7 postvaccination via rectal or axillary measurement Unsolicited adverse events were monitored using the VRC through 14 days postvaccination. The duration of the safety follow-up period for serious adverse events following the last study vaccination was 1 month in Study 11 and 6 months in Studies 8-10.

Solicited Adverse Reactions in Children Receiving a 4-Dose Series Study 8 was a multicenter, double-blind, active comparator-controlled study that assessed the safety of VAXNEUVANCE when administered as a 4-dose series in children (N=858 received VAXNEUVANCE and N=855 received Prevnar 13). The percentage of US participants with solicited adverse reactions that occurred within 14 days following administration of VAXNEUVANCE or Prevnar 13 are shown in Tables 2-3. Solicited adverse reactions following administration of VAXNEUVANCE lasted a

Table 2: Percentage of US Participants with Solicited Local Adverse Reactions in Infants at 2, 4, 6 and 12 through 15 Months of Age After Vaccination (Study 8)*

*Study 8 (NCT03893448) was a randomized, double-blind, active comparator-controlled clinical study Safety was monitored using a Vaccination Report Card (VRC) for up to 14 days postvaccination

†Solicited on Day 1 through Day 14 postvaccination following each dose

‡Mild: awareness of symptoms, but easily tolerated; moderate: de essed or unable to do usual activities

N=Number of participants vaccinated, including those with missing solicited adverse event data. The percentage of participants with missing solicited adverse event data, provided as a range across the 4-dose series, was 0.8% to 3.9%

Systemic Reactions† Irritability‡

Somnolence‡

Decreased

Table 3: Percentage of US Participants with Solicited Systemic Adverse Reactions in Infants at 2, 4, 6 and 12 through 15 Months of Age After Vaccination (Study 8)*

Urticaria‡

*Study 8 (NCT03893448) was a randomized, double-blind, active comparator-controlled clinical study Safety was monitored using a Vaccination Report Card (VRC) for up to 14 days postvaccination

†Solicited on Day 1 through Day 14 postvaccination following each dose

‡Mild: awareness of symptoms, but easily tolerated; moderate: de essed or unable to do usual activities

§Solicited on Day 1 through Day 7 postvaccination following each dose

¶ data. Following Doses 1-3, rectal temperature measurements were provided for 76.7% to 77.6% of participants and axillary temperature measurements were provided for 22.4% to 23.3% of participants, provided as a range across the doses. Following Dose 4, rectal temperature measurements were provided for 70.6% of participants and axillary temperature measurements were provided for 29.4% of participants

N=Number of participants vaccinated, including those with missing solicited adverse event data. The percentage of participants with missing solicited adverse event data, provided as a range across the 4-dose series, was 0.8% to 3.9%

Across Studies 8-10 (excluding participants in Study 9 who received VAXNEUVANCE to complete a pneumococcal conjugate vaccine series initiated with Prevnar 13), the percentage of participants with fever that occurred within 7 days following administration of VAXNEUVANCE or Prevnar 13 is shown in Table 4

Table 4: Percentage of Participants with Fever in Infants at 2, 4, 6 and 12 through 15 Months of Age After Vaccination (Studies 8-10)*

*Studies 8-10 (NCT03893448, NCT03620162 and NCT03692871) were randomized, double-blind, active comparator-controlled clinical studies. Licensed pediatric vaccines were administered concomitantly according to the study design or local recommended schedule

†Solicited on Day 1 through Day 7 postvaccination following each dose

Following Doses 1-3, rectal temperature measurements were provided for 53.2% to 54.9% of participants and axillary temperature measurements were provided for 45.1% to 46.8% of participants, provided as a range across the doses

Following Dose 4, rectal temperature measurements were provided for 47.0% of participants and axillary temperature measurements were provided for 53.0% of participants

N=Number of participants with temperature data

Unsolicited Adverse Reactions in Children Receiving a 4-Dose Series

Across Studies 8-11 (excluding participants in Study 9 who received VAXNEUVANCE to complete a pneumococcal conjugate vaccine series initiated with Prevnar 13), injection-site urticaria within 14 days following each dose of VAXNEUVANCE occurred in up to 0.6% of children Participants in these studies may have received either US-licensed or non-US licensed concomitant vaccines according to the local recommended schedule.

Serious Adverse Events in Children Receiving a 4-Dose Series

Among children who received VAXNEUVANCE (N=3,349) or Prevnar 13 (N=1,814) across Studies 8-11 (excluding participants in Study 9 who received VAXNEUVANCE to complete a pneumococcal conjugate vaccine series initiated with Prevnar 13), serious adverse events up to 6 months following vaccination with the 4-dose series were reported by 9.6% of VAXNEUVANCE recipients and by 8.9% of Prevnar 13 recipients Participants in these studies may have received either US-licensed or nonUS licensed concomitant vaccines according to the local recommended schedule

Up to 30 days following completion of Doses 1 through 3, serious adverse events were reported by 4.8% of VAXNEUVANCE recipients and by 5.0% of Prevnar 13 recipients. An adverse reaction of febrile seizure was reported in a 9 week old female (Study 11) one day after receiving VAXNEUVANCE (Dose 1) and recommended infant vaccines. Up to 30 days following Dose 4, serious adverse events were reported by 1.0% of VAXNEUVANCE recipients and by 0.7% of Prevnar 13 recipients. There were no notable patterns or numerical imbalances between vaccination relationship to VAXNEUVANCE.

Safety of VAXNEUVANCE When Used to Complete a 4-Dose Pneumococcal Conjugate Vaccine Series Initiated with Prevnar 13 pneumococcal conjugate vaccine series initiated with Prevnar 13 was similar to the Prevnar 13

Safety Assessment in Infants and Children Receiving Catch-Up Vaccination

The safety of VAXNEUVANCE in healthy infants and children 7 months through 17 years of age was assessed in a double-blind, multi-regional, clinical study (Study 12, NCT03885934). Participants were randomized to receive 1 to 3 doses of VAXNEUVANCE (N=303) or Prevnar 13 (N=303), depending on age at enrollment All infants and children less than 2 years of age were pneumococcal vaccine-naïve Among 352 children 2 through 17 years of age, 42.9% had a history of previous vaccination with a lower valency pneumococcal conjugate vaccine. Among participants 7 through 11 months of age, the median age was 8.0 months, 48.4% were female, 82.8% were Asian, 17.2% were White and none were of Hispanic or Latino ethnicity. Among participants 12 through 23 months of age, the median age was 18 0 months, 54.0% were female, 83.3% were Asian, 16.7% were White and 0.8% were of Hispanic or Latino ethnicity. Among participants 2 through 17 years of age, the median age was 4.0 years, 47.7% were female, 66.8% were White, 33.0% were Asian, and none were of Hispanic or Latino ethnicity. The safety assessment was consistent with that used in Studies 8-11, as described above with the exception that in children 3 years of age and older, oral or axillary temperature measurements were obtained. The duration of the safety follow-up period for serious adverse events following the last dose of vaccine within each age cohort was 6 months

Solicited Adverse Reactions in Children Receiving Catch-Up Vaccination

Among participants 7 through 11 months of age who received 3 doses of VAXNEUVANCE (N=64) or Prevnar 13 (N=64), the percentage of participants reporting solicited local and systemic adverse reactions that occurred within 14 days following any dose (VAXNEUVANCE participants vs. Prevnar 13 participants) were:

(28.1% vs 34.4%), somnolence (21.9% vs. 15.6%), injection-site swelling (18 8% vs 15.6%), injection-site pain (18.8% vs 7.8%), injection-site induration (17.2% vs 14.1%), decreased appetite (15.6% vs. 18.8%) and urticaria (1.6% vs 4.7%)

Among participants 12 through 23 months of age who received 2 doses of VAXNEUVANCE (N=62) or Prevnar 13 (N=64), the percentage of participants reporting solicited local and systemic adverse reactions that occurred within 14 days following any dose (VAXNEUVANCE participants vs. Prevnar 13 participants) were: vs. 23.4%), somnolence (24.2% vs. 17.2%), decreased appetite (22.6% vs. 18.8%), injection-site erythema (21.0% vs 21.9%), injection-site swelling (14.5% vs. 12.5%) and injection-site induration (8.1% vs 9.4%)

In children 2 through 17 years of age, the percentage of participants with solicited adverse reactions that occurred within 14 days following administration of a single dose of VAXNEUVANCE or Prevnar 13 is shown in Table 5

Table 5: Percentage of Participants with Solicited Local and Systemic Adverse Reactions in Children and Adolescents 2 Years Through 17 Years of Age Using a Catch Up Vaccination Schedule (Study 12)* VAXNEUVANCE

Systemic Reactions†‡

*Study 12 (NCT03885934) was a randomized, double-blind, active comparator-controlled clinical study Safety was monitored using a Vaccination Report Card (VRC) for up to 14 days postvaccination

† Day 14 postvaccination following each dose ‡

urticaria were solicited from Day 1 through Day 14 following va § remely distressed or unable to do usual activities

¶Solicited on Day 1 through Day 7 postvaccination following each dose #

N=Number of participants vaccinated

Clinical Trials Experience in Adults

Safety Assessment in Clinical Studies

The safety of VAXNEUVANCE was assessed in 7 randomized, double-blind clinical

18 years of age and older received VAXNEUVANCE and 1,808 adults received Prevnar 13. In Studies 1-3 (NCT03950622, NCT03950856, and NCT03480763), a total of 3,032 adults 50 years of age and older with no history of pneumococcal vaccination received VAXNEUVANCE and 1,154 participants received Prevnar 13. In Study 4 (NCT03547167), adults 18 through 49 years of age with no history of pneumococcal vaccination, including individuals with increased risk of developing pneumococcal disease, received VAXNEUVANCE (N=1,134) or Prevnar 13 (N=378), followed by PNEUMOVAX 23 six months later. In Study 5 (NCT02573181), adults 65 years of age and older previously vaccinated with PNEUMOVAX 23 (at least 1 year prior to study entry) received VAXNEUVANCE (N=127) or Prevnar 13 (N=126). In Study 6 (NCT03615482), adults 50 years of age and older received VAXNEUVANCE

Quadrivalent; QIV) (Group 1, N=600) or nonconcomitantly 30 days after QIV (Group 2, N=585). In this study population, 20.9% of individuals had a history of prior vaccination with PNEUMOVAX 23. In Study 7 (NCT03480802), HIV-infected adults 18 years of age and older received VAXNEUVANCE (N=152) or Prevnar 13 (N=150), followed by PNEUMOVAX 23 two months later.

The clinical studies included adults with stable underlying medical conditions (e.g., diabetes mellitus, renal disorders, chronic heart disease, chronic liver disease, chronic lung disease including asthma) and/or behavioral risk factors (e.g., smoking, increased alcohol use) that are known to increase the risk of pneumococcal disease Overall, the mean age of the participants was 58 years and 54.6% were female. The racial distribution was as follows: 72.3% were White, 9.9% were Asian, 8.1% were American Indian or Alaska Native, 7.4% were Black or African American, and 18.1% were of Hispanic or Latino ethnicity.

In all studies, safety was monitored using a Vaccination Report Card (VRC) for up to 14 days postvaccination. Study investigators reviewed the VRC with the participants

by the study investigators. Oral body temperature and injection-site adverse reactions were solicited on Day 1 through Day 5 postvaccination. Systemic adverse reactions were solicited on Day 1 through Day 14 postvaccination. Unsolicited adverse events were reported on Day 1 through Day 14 postvaccination

The duration of the safety follow-up period for serious adverse events postvaccination with VAXNEUVANCE was 1 month in Study 5; 2 months in Study 7; 6 months in Studies 1, 2, 4 and 6; and 12 months in Study 3

Solicited Adverse Reactions

The percentage of participants with solicited adverse reactions that occurred within 5 or 14 days following administration of VAXNEUVANCE or Prevnar 13 in 3 studies are

Table 6: Percentage of Participants with Solicited Local and Systemic Adverse Reactions in Pneumococcal Vaccine-Naïve Adults 50 Years of Age and Older (Study 2)*

Local Reactions†

Table 7: Percentage of Participants with Solicited Local and Systemic Adverse Reactions in Pneumococcal Vaccine-Naïve Adults 18 to 49 Years of Age With or Without Risk Factors for Pneumococcal Disease (Study 4)*

Prevnar 13 (%)

Local Reactions†

Systemic Reactions§ Fatigue

*Study 2 (NCT03950856) was a randomized (9:1), double-blind, active comparator-controlled, lot to lot consistency study Safety was monitored using a Vaccination Report Card (VRC) for up to 14 days

VRC 15 days postvaccination, to ensure consistency with protoco

†Solicited on Day 1 through Day 5 postvaccination

‡Any use of narcotic pain reliever or prevents daily activity.

§Solicited on Day 1 through Day 14 postvaccination

¶Percentages are based on the number of participants with temperature data

N=Number of participants vaccinated

≥38.0°C and <38.5°C

*Study 4 (NCT03547167) was a randomized (3:1), double-blind, descriptive study Safety was monitored using a Vaccination Report Card (VRC) for up to 14 days postvaccination. The table represents the RC 15 days postvaccination, to ensure

†Solicited on Day 1 through Day 5 postvaccination

‡Any use of narcotic pain reliever or prevents daily activity.

§Solicited on Day 1 through Day 14 postvaccination

¶Percentages are based on the number of participants with temperature data

N=Number of participants vaccinated

Table 8: Percentage of Participants with Solicited Local and Systemic Adverse Reactions in Adults 65 Years of Age and Older with Previous Pneumococcal Vaccination (Study 5)*

*Study 5 (NCT02573181) was a randomized, double-blind, descriptive study Safety was monitored using a Vaccination

investigators upon review of the VRC 15 days postvaccination, t

†Solicited on Day 1 through Day 5 postvaccination

‡Any use of narcotic pain reliever or prevents daily activity.

§Solicited on Day 1 through Day 14 postvaccination

¶Percentages are based on the number of participants with temperature data

N=Number of participants vaccinated

Unsolicited Adverse Reactions

Across all studies, injection-site pruritus was reported to occur in up to 2.8% of adults vaccinated with VAXNEUVANCE.

Serious Adverse Events

Across all studies, among participants 18 years of age and older who received VAXNEUVANCE (excluding those who received QIV concomitantly; N=5,030) or Prevnar 13 (N=1,808), serious adverse events within 30 days postvaccination were reported by 0.4% of VAXNEUVANCE recipients and by 0.7% of Prevnar 13 recipients. In a subset of these studies, among those who received VAXNEUVANCE (N=4,751) and Prevnar 13 (N=1,532), serious adverse events within 6 months postvaccination were reported by 2.5% of VAXNEUVANCE recipients and by 2.4% of Prevnar 13 recipients.

There were no notable patterns or numerical imbalances between vaccination relationship to VAXNEUVANCE.

Pregnancy

Risk Summary

All pregnancies have a background risk of birth defect, loss, or other adverse outcomes. In the U.S general population, the estimated background risk of major birth defects and miscarriage in clinically recognized pregnancies is 2 to 4% and 15 to 20%, respectively.

There are no adequate and well-controlled studies of VAXNEUVANCE in pregnant women. Available data on VAXNEUVANCE administered to pregnant women are

Developmental toxicity studies have been performed in female rats administered a human dose of VAXNEUVANCE on four occasions; twice prior to mating, once during gestation and once during lactation These studies revealed no evidence of harm to the fetus due to VAXNEUVANCE [see Animal Data below]

Data

Animal Data

Developmental toxicity studies have been performed in female rats. In these studies, female rats received a human dose of VAXNEUVANCE by intramuscular injection on day 28 and day 7 prior to mating, and on gestation day 6 and on lactation day 7 No vaccine related fetal malformations or variations were observed. No adverse effect on pup weight up to post-natal day 21 was noted

Lactation

Risk Summary

Human data are not available to assess the impact of VAXNEUVANCE on milk production, its presence in breast milk, or its effects on the breastfed child The the mother’s clinical need for VAXNEUVANCE and any potential adverse effects on the breastfed child from VAXNEUVANCE or from the underlying maternal condition. For preventive vaccines, the underlying condition is susceptibility to disease prevented by the vaccine.

Pediatric Use

The safety and effectiveness of VAXNEUVANCE have been established in individuals 6 weeks through 17 years of age. The safety and effectiveness of VAXNEUVANCE in individuals younger than 6 weeks of age have not been established

Geriatric Use

Of the 4,389 individuals aged 50 years and older who received VAXNEUVANCE, 2,478 (56.5%) were 65 years and older, and 479 (10.9%) were 75 years and older. responses observed in older individuals (65 to 74 years and 75 years of age and older) when compared to younger individuals

Individuals at Increased Risk for Pneumococcal Disease

Infants Born Prematurely

The safety and immunogenicity of VAXNEUVANCE were evaluated in preterm infants (<37 weeks gestation at birth) who were randomized to receive a complete 4-dose series of either VAXNEUVANCE (N=142) or Prevnar 13 (N=144) within Study 8, Study 9, and Study 10. Participants in these studies may have received either US-licensed or non-US licensed concomitant vaccines according to the local recommended opsonophagocytic activity (OPA) responses at 30 days postdose 3, predose 4 and at 30 days postdose 4 were numerically similar between vaccination groups for the 13 shared serotypes and higher in VAXNEUVANCE for the 2 unique serotypes. The safety of VAXNEUVANCE were similar to those observed in term infants in these studies. The effectiveness of VAXNEUVANCE in infants born prematurely has not been established. Children with Sickle Cell Disease

In a double-blind, descriptive study (Study 13, NCT03731182), the safety and immunogenicity of VAXNEUVANCE were evaluated in children 5 through 17 years of age with sickle cell disease. Participants were randomized 2:1 to receive a single dose of VAXNEUVANCE (N=70) or Prevnar 13 (N=34). Immune responses were assessed 15 serotypes contained in VAXNEUVANCE. For all vaccine serotypes included in vaccination compared to pre-vaccination. IgG GMCs and OPA GMTs were numerically similar between the two vaccination groups for the 13 shared serotypes and higher

children with sickle cell disease has not been established.

Individuals with HIV Infection

Children with HIV Infection

In a double-blind, descriptive study (Study 14, NCT03921424), the safety and immunogenicity of VAXNEUVANCE were evaluated in HIV-infected children 6 through 17 years of age, with CD4+ T-cell count ≥200 cells per microliter and plasma HIV RNA value <50,000 copies/mL. Participants were randomized to receive a single dose of VAXNEUVANCE (N=203) or Prevnar 13 (N=204), followed by PNEUMOVAX 23 two months later. For all vaccine serotypes included in VAXNEUVANCE, serotype-

for the 13 shared serotypes and higher for the 2 unique serotypes (22F and 33F) at 30 days following vaccination with VAXNEUVANCE or Prevnar 13 and were numerically similar for all 15 serotypes contained in VAXNEUVANCE at 30 days following

HIV-infected children has not been established

Adults with HIV Infection

In a double-blind, descriptive study (Study 7), the safety and immunogenicity of VAXNEUVANCE were evaluated in pneumococcal vaccine-naïve HIV-infected adults 18 years of age and older, with CD4+ T-cell count ≥50 cells per microliter and plasma HIV RNA value <50,000 copies/mL. Participants were randomized to receive VAXNEUVANCE (N=152) or Prevnar 13 (N=150), followed by PNEUMOVAX 23 two months later. Anti-pneumococcal opsonophagocytic activity (OPA) geometric mean antibody titers (GMTs) were higher after administration of VAXNEUVANCE, compared to pre-vaccination, for the 15 serotypes contained in VAXNEUVANCE After sequential administration with PNEUMOVAX 23, OPA GMTs observed at 30 days after PNEUMOVAX 23 vaccination were numerically similar between the two vaccination

VAXNEUVANCE in HIV-infected adults has not been established

Individuals with Hematopoietic Stem Cell Transplant

In a double-blind, descriptive study (Study 15, NCT03565900), the safety and immunogenicity of VAXNEUVANCE compared to Prevnar 13 were evaluated in participants who had received an allogeneic hematopoietic stem cell transplant (allo-HSCT) 3 to 6 months prior to enrollment. All participants had a history of stable engraftment and none had severe graft-versus-host disease In this study, participants were randomized to receive 3 doses of VAXNEUVANCE (N=139) or Prevnar 13 (N=138), administered one month apart Among those participants 3 through 17 years of age, 8 participants received VAXNEUVANCE and 6 participants received Prevnar 13. The remaining participants were 18 through 74 years of age. Twelve months after allo-HSCT, participants without chronic graft-versus-host disease (cGVHD) received a single dose of PNEUMOVAX 23 (N=164) and those with cGVHD received a fourth consecutive dose of VAXNEUVANCE (N=29) or Prevnar 13 (N=37). IgG GMCs and OPA GMTs were higher after administration of 3 doses of VAXNEUVANCE, compared to pre-vaccination, for the 15 serotypes contained in VAXNEUVANCE. two vaccination groups for the 13 shared serotypes and higher in VAXNEUVANCE for the two unique serotypes (22F and 33F). Similarly, in participants who received VAXNEUVANCE or Prevnar 13 twelve months after allo-HSCT, IgG GMCs and OPA GMTs at 30 days following vaccination were numerically similar between the two vaccination groups for the 13 shared serotypes and higher in VAXNEUVANCE for the two unique serotypes (22F and 33F). In participants who received PNEUMOVAX 23 twelve months after allo-HSCT, IgG GMCs and OPA GMTs at 30 days following vaccination were numerically similar between those who had received either 3 doses of VAXNEUVANCE or Prevnar 13 for all 15 serotypes contained in of Prevnar 13 The effectiveness of VAXNEUVANCE in recipients of allo-HSCT has not been established.

PATIENT COUNSELING INFORMATION

Advise the patient, parent or guardian to read the FDA-approved patient labeling (Patient Information)

Discuss the following with the patient, parent or guardian:

• Provide the required vaccine information to the patient, parent or guardian.

• vaccination.

• Inform the patient, parent or guardian that vaccination with VAXNEUVANCE may not protect all vaccine recipients

• Discuss the importance of completing the vaccination series unless contraindicated

• Instruct the patient, parent or guardian to report any serious adverse reactions to their healthcare provider who in turn should report such events to the vaccine manufacturer or the U.S Department of Health and Human Services through the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1-800-822-7967, or report online at www.vaers.hhs.gov.

For more detailed information, please read the Prescribing Information uspi-v114-i-2305r003

Revised: 05/2023

The trademarks depicted herein are owned by their respective companies

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA

US-PVC-01731 02/24

Anivel global, la hepatitis C es la principal causa de trasplante de hígado, porque su progresión se traduce en fibrosis (endurecimiento del hígado) ocirrosis (estado final de la fibrosis), afecciones que figuran como causante de cáncer hepático celular o fallo hepático.

Jorge Santana, médico especialista en Infectología, explicó que antes de 1992, los pacientes recipientes de transfusiones de sangre representaban un grupo alto de riesgo. No obstante, con la institución de pruebas de tamizaje rutinarias en los laboratorios, se descartó toda pinta de sangre contaminada y sus productos derivados. Por lo que este riesgo, prácticamente, fue desapareciendo. Igualmente, se asumía que la prevalencia más alta respondía a la población de adultos nacidos entre 1946 y 1965 (generación de los ‘Baby Boomers’).

Sin embargo, los ‘boomers’ no representan la población de mayor transmisión actualmente. Son las nuevas generaciones quienes mantienen latentes a este virus.

“Los grupos que están algo elevados todavía en los Estados Unidos y Puerto Rico son los que se han realizado tatuajes en establecimientos no regulados, donde el virus puede permanecer latente en la tinta que se usa para los tatuajes. Tener múltiples parejas sexuales —más de 10 al año— y el contacto sexual sin protección, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, es otro de los factores más importantes actualmente”, destacó.

Según el Dr. Santana, lo que más le preocupa “es la epidemia de opioides existente en los últimos años tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico”. Esto, porque el uso del fentanilo y otras drogas intravenosas y el intercambio de jeringuillas mantiene los contagios del virus.

“Es importante que, sin importar la edad que tenga la persona, si está o no sexualmente activa, si está o no usando drogas inyectables, le sugiera a su médico hacerse la prueba de hepatitis C, de anticuerpos y de reacción en cadena de la polimerasa

(PCR) que es lo que nos dice si el virus se está replicando o no hay virus circulante”, acotó. “Si el virus se está replicando, ese es el paciente al que debemos curar. El problema con la hepatitis C, a diferencia de otros virus, es que por cada 100 personas que lo desarrollen, en la mayoría de los casos (75% — 80%) se tornan crónicos y solo entre 10% y 15% desarrollan anticuerpos, sin tener problemas mayores. Ante esto, lo mejor es hacer la prueba de amplificación de ácido nucleico (NAAT,) para poder establecer si hay virus y si se está replicando, tratarlo porque, si no se detecta la ‘viremia’, el virus continúa replicándose y va dañando el hígado. Provocando endurecimiento fibroso, o cirrosis, que puede requerir un trasplante de hígado”, detalló.

Hace casi una década que se desarrollaron tratamientos orales, agentes antivirales de acción directa, que han resultado acertados hasta el 98% de las personas en un intervalo de 8-12 semanas.

“Estos fármacos tienen la capacidad de actuar en el ciclo de replicación del virus en una proteína no estructurada que son bien importantes para la replicación del virus de la hepatitis C. En esencia, se adentra en la cadena de replicación y rompen el ciclo porque faltan proteínas específicas que el virus necesita para replicarse y el virus muere”, explicó.

“Estamos tratando de identificar quiénes son las personas que están infectadas en Puerto Rico, para poder curarlas y si logramos hacer eso, en un periodo de cinco años, podremos hacer que la hepatitis C se convierta en una infección bien rara.

En ese sentido, para el Dr. Santana, la iniciativa de restablecer el sistema de vigilancia y base de datos estadísticos del Departamento de Salud de Puerto Rico, que comenzó a ser actualizada en 2023, con los datos más recientes desde el 2021, promete ser un gran aliado en la batalla contra este virus.

“La data se está recopilando gracias al esfuerzo del señor Héctor Quiñones Rosaly, y los frutos ya se está viendo”, manifestó Dr. Santana, quien cuenta con 35 años de experiencia trabajando en el manejo de pacientes con VIH y Hepatitis.

POR MARCIA CRUZ CORREA, MD, PHD, AGAF, FASGE

POR MARCIA CRUZ CORREA, MD, PHD, AGAF, FASGE

Gastroenteróloga

Oncóloga e Investigadora CMO, PanOncologyTrials; Catedrática de Medicina & Bioquímica Universidad de Puerto Rico, Ciencias Médicas

El cáncer de páncreas es una enfermedad en la que se forman células malignas — cancerosas— en los tejidos del páncreas, un órgano glandular localizado detrás del estómago y frente a la columna vertebral.

Recordemos que el páncreas desempeña dos funciones principales en el cuerpo: la función exocrina (produce enzimas que ayudan a la digestión) y endocrina (produce hormonas, como la insulina y el glucagón, que ayudan a regular los niveles de

azúcar en la sangre). El tipo más común de cáncer de páncreas es el adenocarcinoma, que se origina en las células que recubren los conductos que transportan las enzimas digestivas fuera del páncreas (células exocrinas). Menos comúnmente, el cáncer puede formarse en las células endocrinas del páncreas, pero estos tipos de cáncer, conocidos como tumores neuroendocrinos pancreáticos, son menos agresivos y tienen un mejor pronóstico que el adenocarcinoma.

En Puerto Rico, el cáncer de páncreas afecta entre 300-400 personas anualmente, afecta igualmente al hombre como a la mujer y lamentablemente más de la mitad de las personas

diagnosticadas con cáncer de páncreas presentan con un estadio avanzado. La sobrevida a tres años en pacientes con cáncer avanzado es apenas 5%, mientras que en pacientes con un diagnóstico de cáncer de páncreas localizado la sobrevida a 3 años ronda cerca del 30%. Las células tumorales pancreáticas se propagan a través de la via hematógena y linfática a otros partes del cuerpo.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO Y LAS CAUSAS QUE LO PROVOCA?

Las causas exactas del cáncer de páncreas no están claras, pero

ciertos factores de riesgo incluyendo condiciones hereditarias, han sido identificados. Entre los factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer de páncreas se encuentran:

• Tabaco: Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de páncreas

• Sobrepeso y obesidad

• Pancreatitis crónica

• Exceso de uso de alcohol

• Síndromes de cáncer hereditario

• Diabetes: particularmente si es de larga duración

• Antecedentes familiares (un historial de cáncer de páncreas en la familia)

• Ciertas mutaciones genéticas hereditarias

La pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria del páncreas que se desarrolla lentamente con el tiempo y que provoca daño progresivo en el tejido pancreático. A diferencia de la pancreatitis aguda, que es una inflamación súbita y generalmente reversible del páncreas, la pancreatitis crónica es una condición a largo plazo que puede conducir a daño permanente en el páncreas. Algunas causas comunes de pancreatitis crónica incluyen: el consumo excesivo de alcohol a lo largo del tiempo; la obstrucción de las vías biliares; enfermedades autoinmunes; mutaciones genéticas que predisponen a la pancreatitis.

Los principales síntomas de la pancreatitis crónica pueden incluir dolor abdominal persistente, pérdida de peso no intencional, diarrea, heces grasosas y malabsorción de nutrientes. Con el tiempo, la pancreatitis crónica puede provocar complicaciones como diabetes, malabsorción de nutrientes y problemas con la digestión de alimentos. El diagnóstico de la pancreatitis crónica generalmente se realiza mediante pruebas de

imagen como la ecografía, la tomografía computarizada (CT) o la resonancia magnética (MRI), así como pruebas de función pancreática y análisis de sangre.

¿CUÁLES

LOS SÍNDROMES HEREDITARIOS ASOCIADOS AL CÁNCER DE PÁNCREAS?

Existen varios genes que se han asociado con un mayor riesgo de cáncer de páncreas, y las mutaciones en estos genes pueden ser hereditarias o adquiridas. Las mutaciones genéticas más comunes asociadas con el cáncer de páncreas incluyen:

• TP53 — El gen TP53 codifica la proteína p53, que juega un papel crucial en la regulación del ciclo celular y actúa como un supresor tumoral. Las mutaciones en TP53 pueden llevar a la pérdida de función de p53 y permitir que las células cancerosas se multipliquen sin control. Existe un síndrome hereditario, llamado el síndrome de Li-Fraumini donde se nace con una copia de este gen mutad0 (con una variante patogénica). Las personas con el síndrome de Li-Fraumini presentan con múltiples tipos de cáncer a edad temprana incluyendo cáncer de seno, de sangre, gastrointestinal entre otros.

• BRCA1 y BRCA2 — Estos genes son conocidos por su asociación con un mayor riesgo de cáncer de mama y ovario,

Imagen 3D de tumores de cáncer en el páncreas.

>Archivo

pero las mutaciones también están vinculadas a un mayor riesgo de cáncer de páncreas. Las personas con mutaciones (variaciones patogénicas) en BRCA1 o BRCA2 pueden beneficiarse de estrategias de detección más tempranas y de tratamientos dirigidos.

• PALB2 — Este gen colabora con BRCA2 en la reparación del ADN y, cuando está mutado, puede aumentar el riesgo de cáncer de páncreas, así como el riesgo de cáncer de mama.

• MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, y EPCAM — Mutaciones en estos genes están asociadas con el síndrome de Lynch. Las personas con este síndrome tienen un mayor riesgo de cáncer de páncreas, además de otros tipos de cáncer, particularmente cáncer colorrectal y cáncer de endometrio, ovario y próstata.

Es importante destacar que la mayoría de los casos de cáncer de páncreas ocurren esporádicamente y no están asociados con mutaciones heredadas. Las mutaciones en estos genes son consideradas factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de páncreas, pero no todos los que llevan estas mutaciones desarrollarán la enfermedad. Además, los factores de estilo de vida y ambientales también desempeñan un papel importante en el desarrollo del cáncer de páncreas. Otros genes que frecuentemente se encuentras con mutaciones lo

son el KRAS y el CDKN2A. La mutación del gen KRAS es una de las más comunes en el cáncer de páncreas y está presente en el 90% de los pacientes con cáncer de páncreas y suele ocurrir desde las etapas iniciales de la enfermedad. Aunque esta mutación no es hereditaria, es un importante motor del desarrollo del cáncer de páncreas.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS ASOCIADOS A SU DIAGNÓSTICO?

El cáncer de páncreas rara vez causa síntomas en sus primeras etapas, y cuando los síntomas se presentan, a menudo son vagos y pueden incluir:

• Dolor en el abdomen y la espalda

• Pérdida de peso inexplicable

• Ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos)

• Pérdida de apetito

• Fatiga

• Cambios en las heces, como descoloramiento o diarrea

• Náuseas y vómitos

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA ESTE TIPO DE CÁNCER?

El diagnóstico del cáncer de páncreas puede implicar una combinación de exámenes físicos, análisis de sangre (incluyendo marcadores tumorales como el CA 19-9), y pruebas de imagen como ultrasonido endoscópico (EUS, por sus siglas en inglés), tomografía computarizada (CT), resonancia magnética (MRI) o PET ‘scan’. La endoscopia de ultrasonido es una técnica de imagen que combina la endoscopia con la ecografía para visualizar estructuras dentro y alrededor del tracto gastrointestinal, incluido el páncreas. En pacientes con lesiones sospechosas en el páncreas, la EUS desempeña un papel importante en el diagnóstico, estadificación y manejo de estas lesiones. En aquellos pacientes con síndromes hereditarios con un riesgo aumentado a cáncer de páncreas, se recomiendan evaluaciones periódicas (entre cada 1 a 3 años) del páncreas con EUS o MRI del páncreas.

ALGUNOS DE LOS ROLES DE LA ENDOSCOPIA DE ULTRASONIDO EN PACIENTES CON LESIONES EN EL PÁNCREAS INCLUYEN:

Es importante educar más sobre este tipo de cáncer y conocer las alternativas de tratamiento y oncología personalizada.

• Diagnóstico de lesiones pancreáticas — La EUS puede ayudar a identificar y caracterizar lesiones en el páncreas que pueden no ser claramente visibles con otras pruebas de imagen, como la ecografía abdominal o la tomografía computarizada.

• Punción aspirativa con aguja fina (FNA) — Durante la EUS, es posible realizar una biopsia guiada por ultrasonido de las lesiones pancreáticas para obtener muestras de tejido que luego se envían al laboratorio para su análisis. Esto puede ayudar a confirmar el diagnóstico de cáncer de páncreas.

• Estadificación (estadio) del cáncer de páncreas — La EUS puede ser útil para determinar la extensión de un cáncer de páncreas, evaluando si el tumor se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos u otras estructuras vecinas.

• Guía para procedimientos terapéuticos — En algunos casos, la EUS se puede utilizar para guiar otros procedimientos terapéuticos, como la colocación de ‘stents’ para aliviar la obstrucción de la vía biliar en pacientes con tumores de páncreas.

En resumen, la endoscopia de ultrasonido desempeña un papel crucial en la evaluación de las lesiones en el páncreas al permitir una visualización detallada y la obtención de muestras

de tejido para un diagnóstico preciso y una estadificación adecuada. En Puerto Rico hay varios gastroenterólogos con entrenamiento para realizar EUS y están disponibles a través de los centros de cuidado especializados.

El tratamiento del cáncer de páncreas depende de la etapa del cáncer y puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación de estos. En casos seleccionados, se pueden emplear terapias dirigidas basadas en características moleculares específicas del tumor. Desafortunadamente, el cáncer de páncreas es a menudo resistente a la terapia, y debido a su diagnóstico tardío, la cirugía curativa no siempre es una opción. Para el cáncer de páncreas, la cirugía es a menudo parte del tratamiento, especialmente en los casos en los que el cáncer es resecable (puede ser completamente extirpado). Algunas de las cirugías más comunes para el cáncer de páncreas incluyen:

• Pancreatectomía parcial — En esta cirugía se extirpa solo la parte del páncreas que contiene el tumor. Puede realizarse cuando el cáncer está localizado en una parte específica del páncreas.

• Pancreatectomía distal — Se extirpa la parte izquierda del páncreas, incluyendo el cuerpo y la cola. Esta cirugía se realiza cuando el cáncer se encuentra en la parte distal del páncreas.

• Pancreatoduodenectomía (cirugía de Whipple) — Esta es una cirugía más extensa en la que se extirpa la cabeza del páncreas, parte del estómago, parte del intestino delgado, la vesícula biliar y parte de los conductos biliares. Es la cirugía más común para los cánceres de páncreas que afectan la cabeza del páncreas.

Es importante destacar que la cirugía para el cáncer de páncreas generalmente conlleva riesgos y no todos los pacientes son candidatos para la cirugía, porque depende de factores como la etapa del cáncer y la salud general del paciente.

En Puerto Rico existen varios centros con los profesionales disponibles para evaluar y llevar a cabo estas cirugías pancreáticas. Recientemente se formalizo el Centro de Excelencia de Páncreas y Salud Digestiva en el Doctors’ Center Hospital y Orlando Health en Dorado. Este centro integra la oncología personalizada, pruebas genómicas para el cáncer hereditario, la cirugía pancreaticobiliar, y el acceso a protocolos de tratamiento. El Dr. Juan Del Rio, conocido cirujano pancreaticobiliar junto a un equipo de oncólogos médicos y PanOncology se unieron para facilitar el acceso a la comunidad en el área noroeste.

LA MEDICINA PERSONALIZADA PARA ESTE TIPO DE CÁNCER?

La investigación sigue avanzando en el tratamiento y la detección del cáncer de páncreas, buscando nuevas estrategias para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes afectados por esta enfermedad compleja.

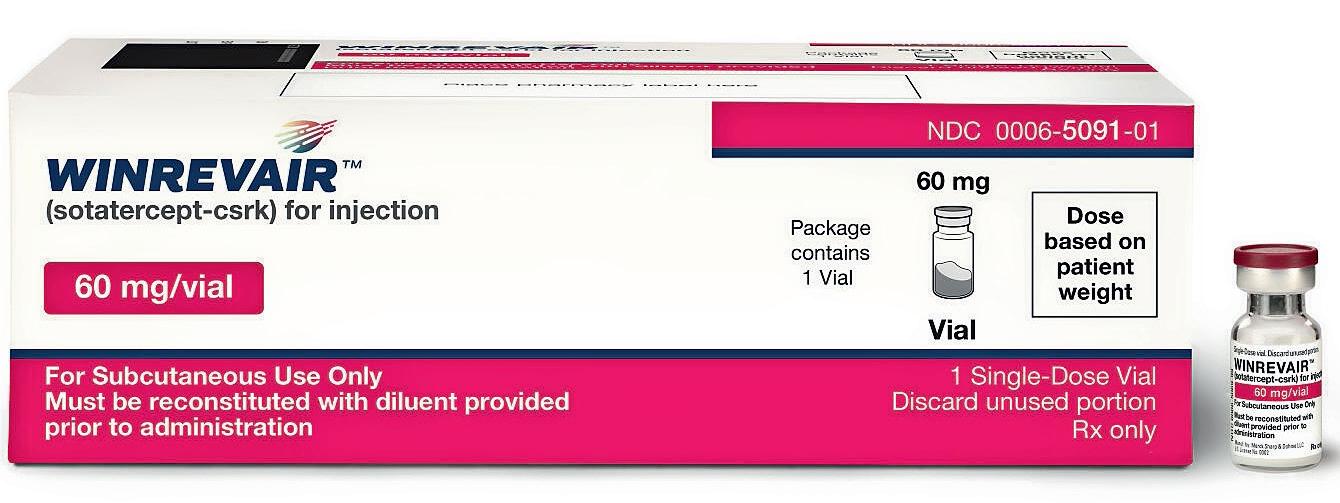

El oncogén KRAS es un gen que puede estar mutado en varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de páncreas, el cáncer de pulmón y otros. Las mutaciones en el gen KRAS pueden contribuir al crecimiento descontrolado de las células cancerosas y a la resistencia a ciertas terapias.