19 minute read

Projeto

Projeto do programa

O desenvolvimento do programa de necessidades do trabalho foi construído a partir de uma metodologia que o compreende como algo a ser projetado, um projeto de programa, o qual incorpora uma perspectiva qualitativa, para além de uma listagem de ambientes pré-definidos. Assim, a própria ideia de programa pretende ser superada para dar lugar a ideia de possibilidades distintas de apropriação do espaço, num movimento em que se prioriza as atividades no lugar dos ambientes, onde

Advertisement

o sujeito que utiliza o espaço é o sujeito de construção deste, e não o objeto.

Esta compreensão pressupõe o exercício de projeto de traduzir as atividades previstas em espaços, no intuito de articular os aspectos qualitativos com os aspectos quantitativos. Para tanto, o estudo dos ambientes é construído a partir de três perguntas disparadoras: a) “onde?” momento em que se define um determinado ambiente conhecido; b) “o quê?” momento em que se define as atividades previstas naquele espaço; e c) “como?” momentos em que serão planejados os aspectos qualitativos de adequação do espaço àquelas atividades.

Este exercício é o conteúdo que contempla o Diagrama 01 acima, no qual destacam-se os três principais ambientes do projeto: a praça, as quadras poliesportivas e o campo de futebol.

“Onde?” Praça;

“O quê?” Manter as atividades atuais do bairro, promover espaços destinados ao lazer, aos encontros, a descansar;

“Como?” Consolidar os fluxos atuais em caminhos no projeto, desenvolver espaços para apresentações, propor fluxos que integrem o existente com a nova intervenção.

“Onde?” Quadras;

“O quê?” Prática de futebol e demais esportes, reuniões e aulas que aproveitem as dimensões das quadras, possibilidade de outros jogos;

“Como?” Paginação da quadra “2 em 1” onde duas quadras lado a lado formem uma terceira com dimensões maiores, fechamentos móveis efêmeros que possibilitem a versatilidade do ambiente.

“Onde?” Campo de futebol;

“O quê?” Prática de futebol ao ar livre e área de estar verde;

“Como?” Demarcação de campo gramado de futebol de 7 em área localizada na cobertura do prédio.

Verticalização e densidade

A proposta de um programa voltado à prática do futebol,

ao lazer e às atividades lúdicas não-produtivas, localiza a produção arquitetônica destes temas com a presente separação de debates arquitetônicos construídos na esfera de outros programas. Ao pensarmos, por exemplo, na problemática habitacional das nossas cidades, é comum encontrar soluções que abarcam reflexões de projetos a partir dos temas de verticalização e densidade. Estes temas, sobretudo nas grandes cidades, aparecem como soluções importantes para a expansão horizontal exagerada das cidades, e da falta de espaços livres com localização central.

À primeira vista, há pressupostos contrários à ideia de aliar a prática esportiva à verticalização e à densidade. O esforço estrutural de unir quadras de futebol verticalmente parece supérfluo aos olhos de um suposto consenso que delega ao lazer uma segunda importância. Ao passo que a densidade de uso de uma quadra poliesportiva destina uma área de aproximadamente 800m² para cerca de 10 pessoas usarem simultaneamente, ou seja, baixíssimas densidades de uso e ocupação.

Para contrapor a estes estigmas, no sentido de reconhecer a centralidade dos programas esportivos e de lazer no centro do debate arquitetônico, o projeto a ser desenvolvido se propõe a ter como centrais na sua concepção de construção do programa as categorias de verticalização e densidade, não só pelo tema do projeto, mas também pelo lugar onde está inserido, afinal, conforme apresentado ao longo do trabalho, o bairro Navegantes possui uma das maiores densidades populacionais da cidade. Ou seja, a proposta de um programa esportivo que desconsidere estes temas estaria já no seu nascimento condenada à obsolescência.

Bloco de apoio

Para que possam operar conforme as expectativas estabelecidas, o programa de atividades torna necessário um conjunto de espaços de apoio aos usos esportivos, os quais possuem uma concepção mais determinada que os outros usos, com menos possibilidades de alteração ao que conhecemos, são eles: vestiários, banheiros, depósito e área administrativa.

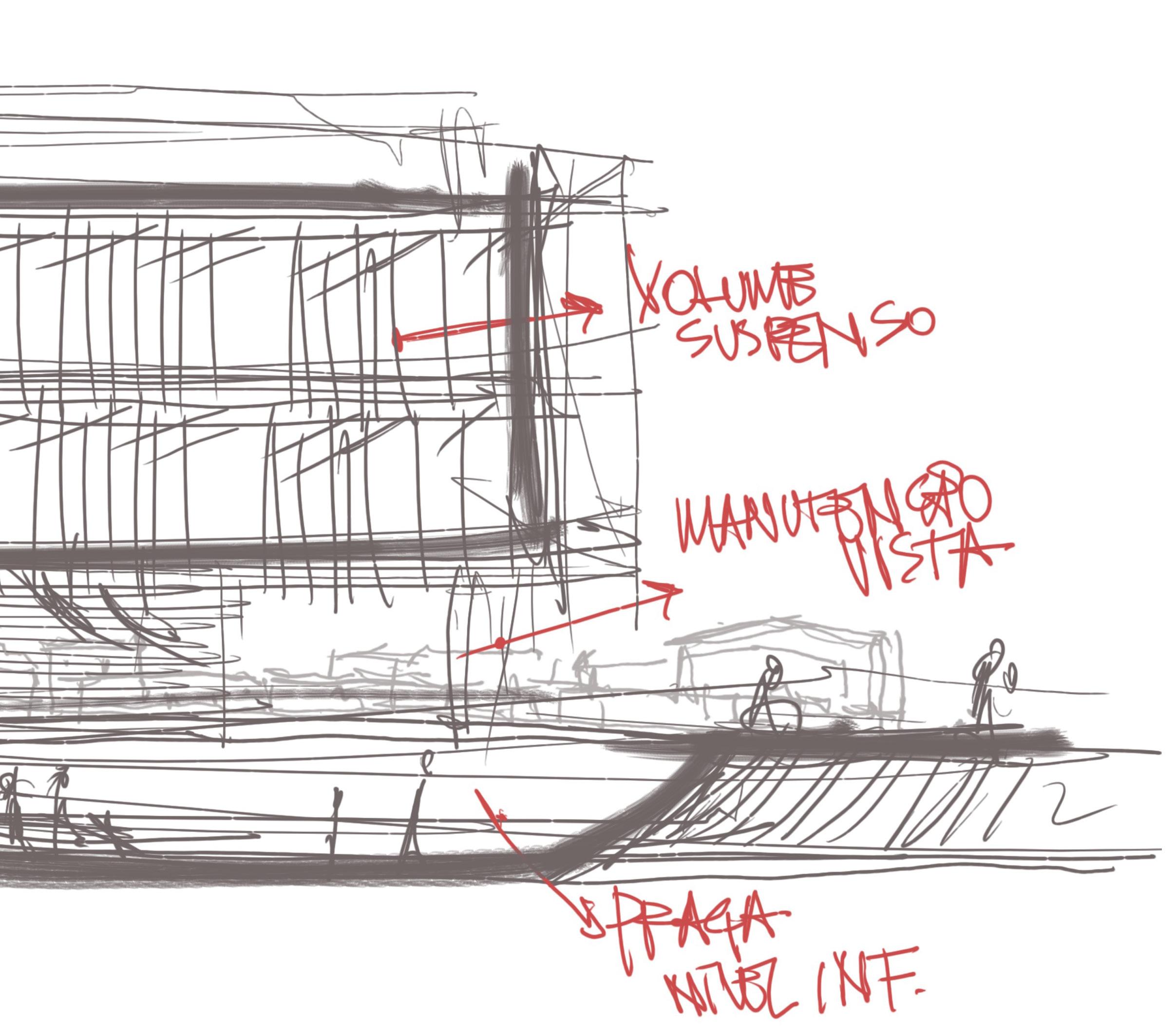

Diagrama 04:

Diagrama de lançamento volumétrico e intenções da forma. Elaborado pelo autor.

Estudo da Forma

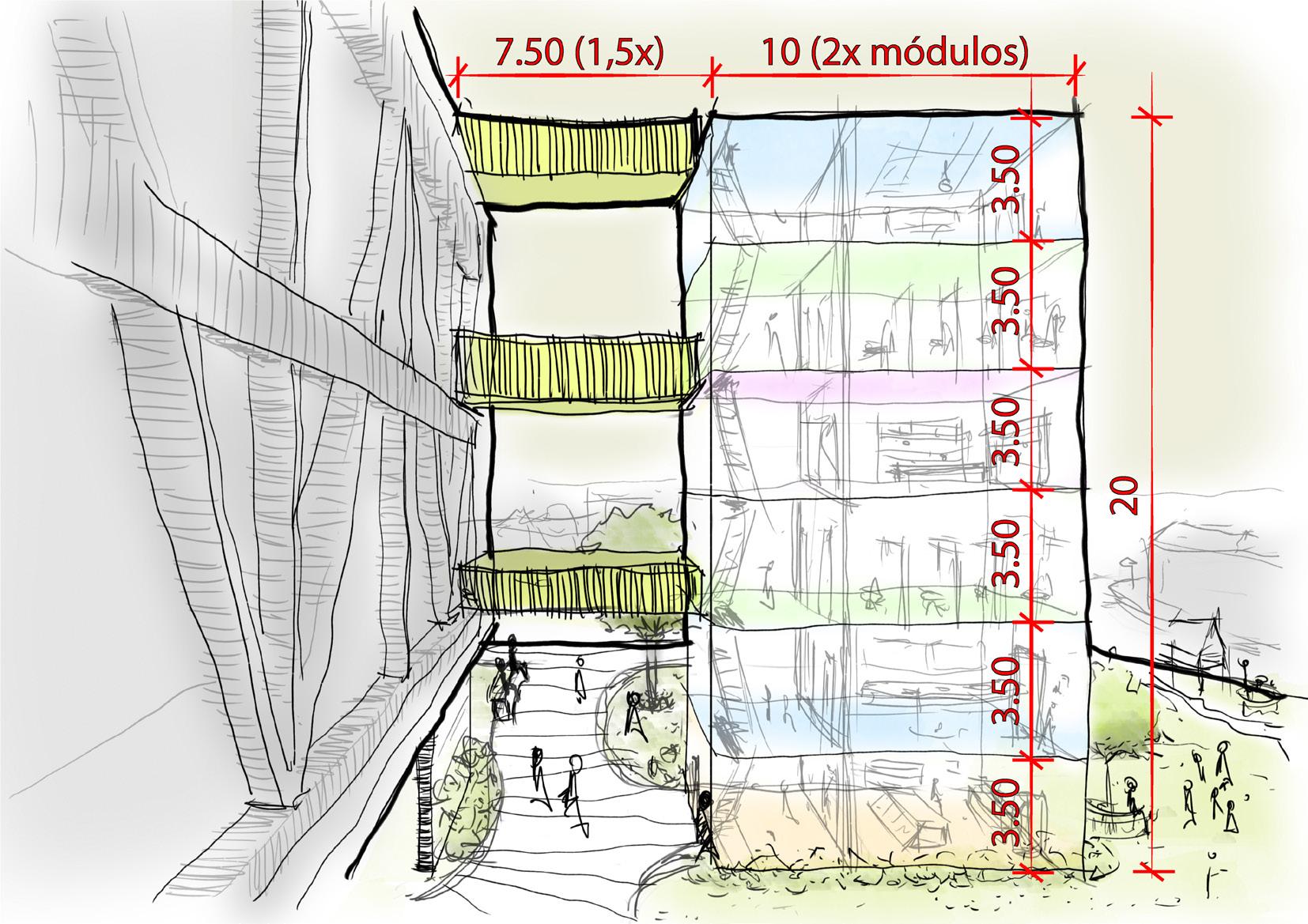

As premissas iniciais de intenção da forma projetada foram definidas a partir do levantamento socioespacial realizado e das motivações centrais do trabalho. Nesse sentido, alguns pontos foram fundamentais para os primeiros esboços (Diagramas 4, 5 e 6):

Térreo Livre: a ausência de áreas verdes livres no bairro - e na cidade - além do caráter atual de praça indicam a importância da manutenção do térreo livre, uma vez que a escala do bloco ocuparia uma quantidade muito grande da área do terreno. Outro fator importante para esta decisão foi o estudo apresentado por Vieira, quem destaca na Macrorregião do São Gonçalo uma consolidação geológica mais recente, formando um tipo de planície mais inundável e por isso importante na drenagem das águas da cidade (Vieira, 2017). Ao analisar os novos empreendimentos na região o autor os indica como prováveis facilitadores de inundações naquela área.

Além disso, foi avaliada a partir das análises de referências, a sensação espacial e a potencialidade gerada pelo térreo livre. O espaço se torna um elemento direto de conexão entre o projeto e rua, amarrando a experiência urbana da praça com o novo abrigo.

Verticalização do programa: O destaque da forma estudada está na verticalização do programa como tradução da crítica em projeto. Este passo busca ressaltar a importância de espaços de lazer nas cidades e apropriar-se de soluções projetuais ainda contidas em outros programas - sobretudo aos habitacionais e aos comerciais. Por outro lado, é um exercício de reflexão comparativa para dentro da própria região do São Gonçalo, onde o crescimento vertical dos projetos vêm sendo exclusivo dos novos empreendimentos já apresentados. Por estas questões, o impacto visual possivelmente causado na paisagem do bairro não é visto como algo negativo, ainda que sejam buscadas soluções de projeto para amenizá-lo, sobretudo na escala humana; o térreo livre, o rebaixo das áreas de estar da praça localizadas abaixo do bloco e a permeabilidade visual no edifício, por exemplo.

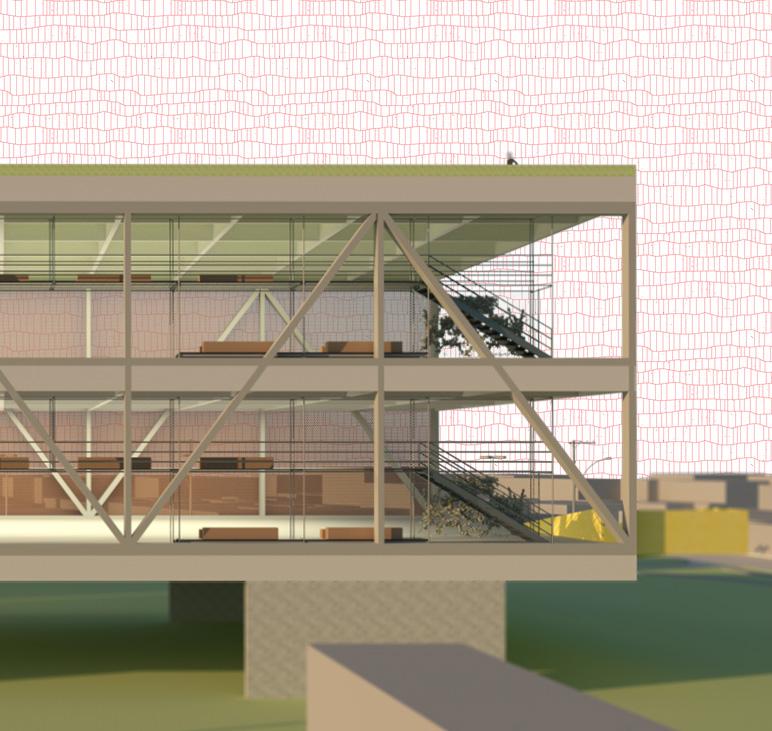

Projetar pelo corte: Em decorrência dos pontos apresentados acima, o estudo da forma também propõe como exercício iniciar o projeto através do corte, o objetivo é colocar em primeiro plano: a) os lançamentos das alturas iniciais de cada pavimento, bem como as relações de proporção entre o térreo livre, a praça rebaixada e o bloco esportivo; b) a estrutura do bloco, sua modulação e materialidade aparente na fachada; c) a acessibilidade, o projeto será todo acessível através de rampas, as quais não serão encaradas somente como espaço de circulação, mas como percurso.

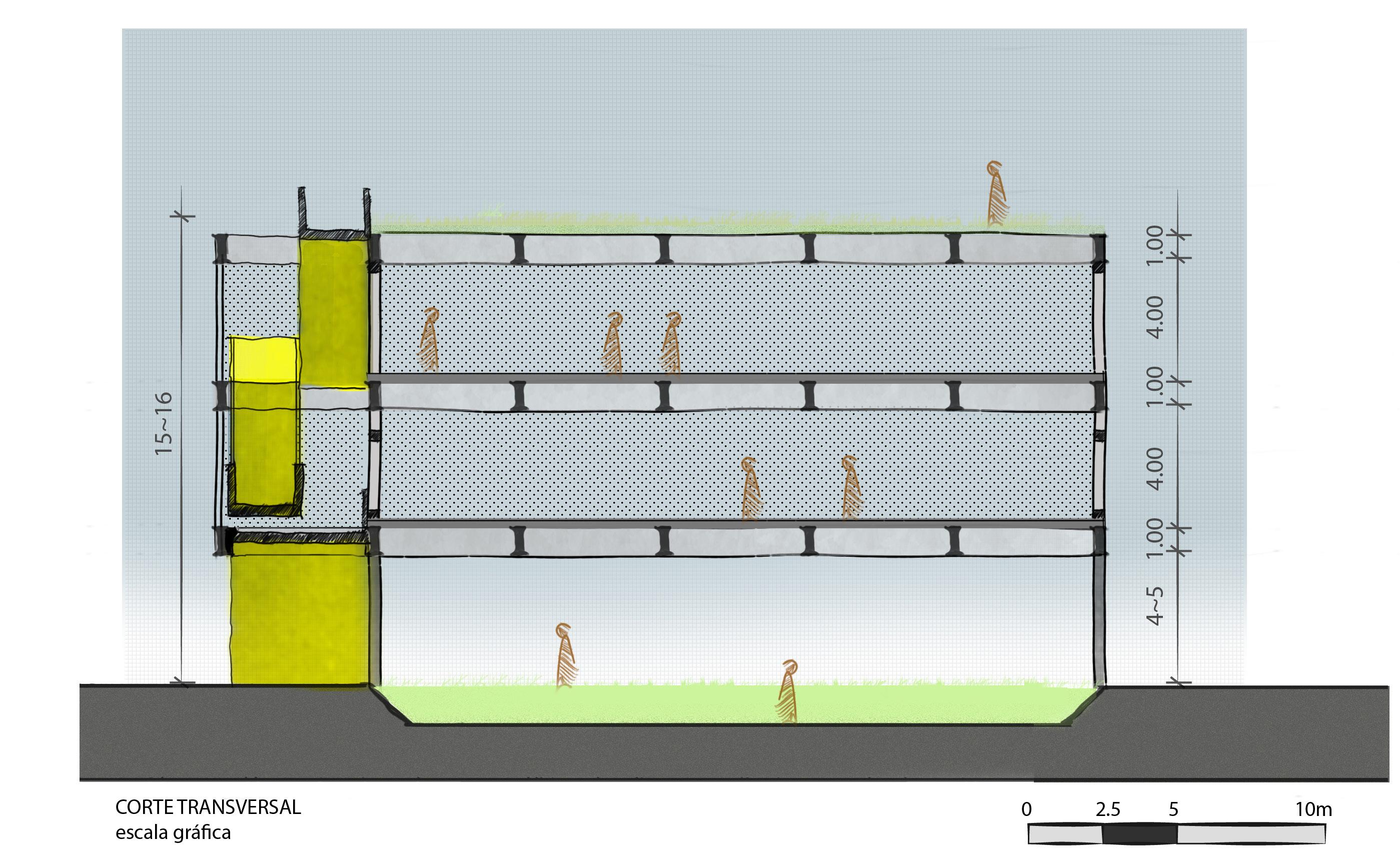

Diagrama 05:

Corte longitudinal do lançamento volumétrico.

Elaborado pelo autor.

Diagrama 06:

Corte transversal do lançamento volumétrico. Elaborado pelo autor.

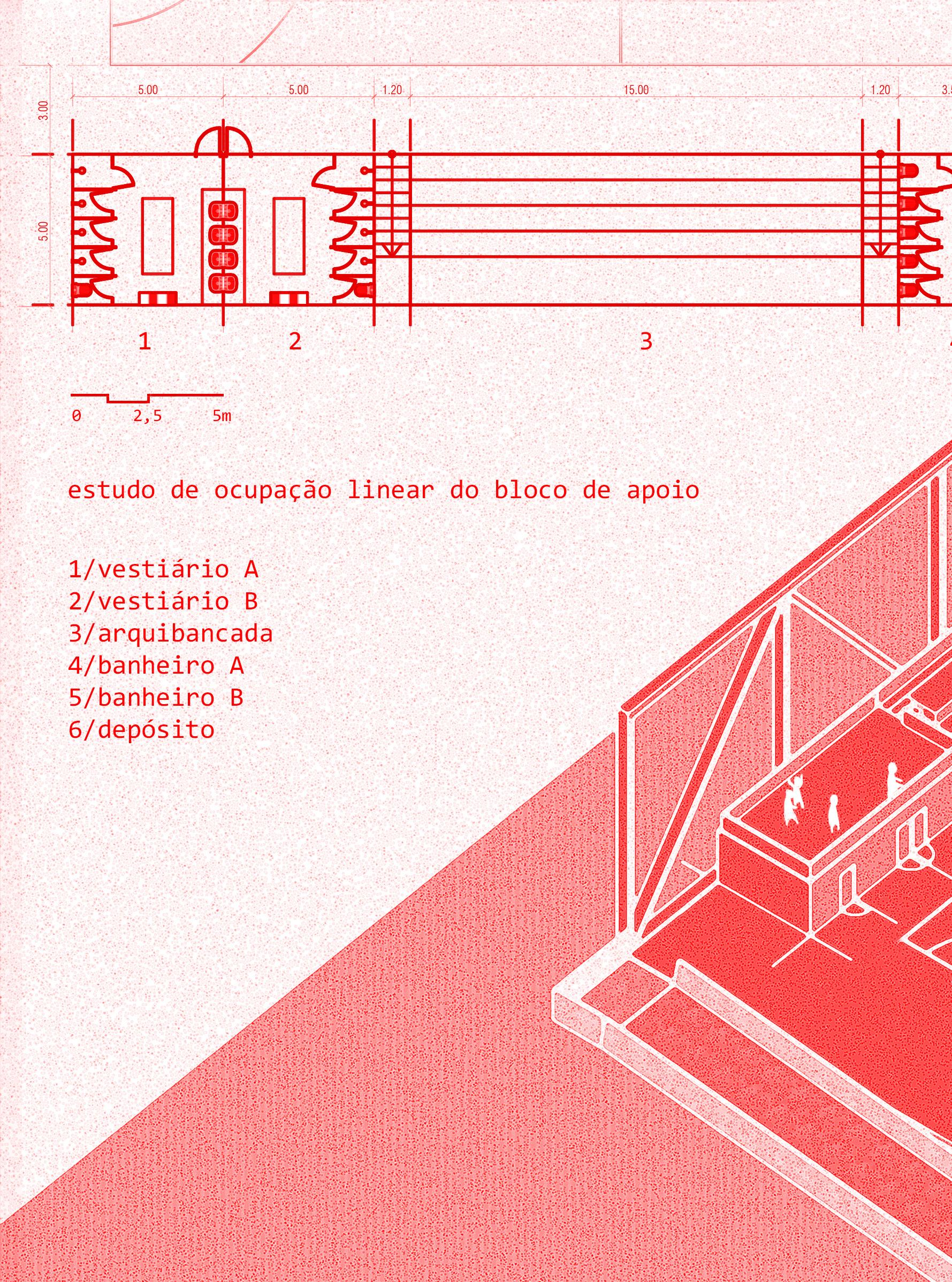

Diagrama 07:

Bloco de apoio, alternativa

“A”. Elaborado pelo autor.

Bloco de Apoio

Diagrama 08:

Bloco de apoio, alternativa

“B”. Elaborado pelo autor.

Diagrama 09:

Bloco de apoio, alternativa “B”. Programa. Elaborado pelo autor.

Diagrama 10:

Bloco de apoio, alternativa “B”. Pré-dimensionamento. Elaborado pelo autor.

Bloco de Apoio

Na sequência do estudo da forma foram realizadas duas propostas para a instalação do programa de apoio ao bloco esportivo. A definição programática deste conjunto foi definida pelos seguintes espaços: vestiários, banheiros, depósito e área administrativa. As duas alternativas de implantação do apoio estão apresentadas nos diagramas 7,8,9 e 10, divididas em “alternativa A” e “alternativa B”. Uma interna ao bloco principal e outra externa.

Alternativa A [diagrama 7]: o primeiro estudo é o da ocupação linear do apoio, dentro do bloco esportivo. Nesta opção cada pavimento conta com o seu bloco. A proposta foi elaborada a partir do estudo de modulação utilizado na estrutura de 5m x 5m [ver a seção estrutura]. Esta opção apresenta como pontos fortes: a) economia de espaço construído; b) relação direta entre apoio e quadra; c) menos área de circulação; d) suporte para instalação de arquibancada.

Alternativa B [diagramas 8,9 e 10]: a segunda proposta de ocupação do bloco de apoio é situá-lo independente do bloco esportivo, com o programa também verticalizado. Esta opção utiliza os níveis das quadras para a criação de meios-níveis no apoio, e a conexão feita por passarelas aéreas e rampas. Das potencialidades da alternativa B, destacam-se: a) influência de organização do paisagismo da praça; b) apoio para a circulação vertical através dos meios-níveis; c) composição volumétrica com o bloco esportivo; d) mais área disponível para as quadras; e) facilidade de solucionar a infraestrutura hidrossanitária.

As duas alternativas foram levadas em paralelo para a sequência do trabalho.

DIAGRAMA DE COMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA

N

ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO

Para propor a implantação da intervenção na praça buscou-se estabelecer algumas diretrizes de inteções, as quais foram traduzidas em estratégias de desenho.

diretrizes

manutenção do sol para as casas;

inserção harmônica na paisagem urbana;

manutenção do papel de drenagem da praça;

consolidar fluxos atuais;

respeitar atividades existentes.

estratégias

recuo lateral >10m (definido a partir de estudo das sombras);

linhas do terreno/ visuais de dentro do bairro;

mínima ocupação do térreo;

ligar caminhos existentes/ afirmar caminhos usados;

bloco principal no lado oposto dos equipamentos existentes.

N

Diagrama 12 [página anterior]:

Planta de situação da Praça São Jorge. Elaborado pelo autor.

Digrama 13:

Planta de intenções da implantação. Elaborado pelo autor.

diretrizes de implantação

Digrama

14: Vista de pássaro do entorno imediato da praça. Diretrizes de Implantação. Elaborado pelo autor.

estratégias de implantação

Digrama

15: Vista de pássaro do entorno imediato da praça. Estratégias de Implantação. Simulação da sombra para Junho, às 13h. Elaborado pelo autor.

ESTRUTURA

O estudo da técnica construtiva utilizada no projeto, sobretudo no bloco esportivo, foi pautado pela demanda de vencer um grande vão requerido pelo programa. Através do dimensionamento do campo de futebol localizado na cobertura e das quadras poliesportivas presentes nos dois pavimentos tipo chegou-se a necessidade de um vão livre de 35 metros. A partir disso foram estudadas referências específicas de projetos com as mesmas necessidades, no intuito de solucionar esta complexidade da proposta com amarrações bem sucedidas.

A análise das referências estruturais estudou dois projetos. O primeiro é o vencedor do 12º Concurso do Centro Brasileiro de Construção em Aço para estudantes de Arquitetura, realizado em 2019. A proposta utiliza treliças metálicas lineares apoiadas em pilares de concreto, as quais ao vencerem toda a altura do edifício apoiam grelhas metálicas com um vão de 60x25m.

O segundo projeto utilizado como referência estrutural é a sede da empresa Unilever, localizada em Rotterdam, na Holanda. O escritório JHK Architecten posiciona uma volume prismático suspenso a mais de 25 metros do chão, acima de uma construção pré-existente. O projeto também se utiliza das treliças metálicas planas para vencer um vão de 32x133m.

O sistema estrutural escolhido usou como base estas duas referências e será apresentado na sequência [Diagramas 16 e 17]. Além da contribuição do vão, as treliças também serão usadas de maneira aparente nas fachadas, garantindo não só uma legibilidade clara do edifício pelo usuário, como também questões de ventilação e permeabilidade visual permanentes.

Fotos 15 e

16: Projeto vencedor do 12º Concurso do Centro Brasileiro de Construção em Aço para estudantes de Arquitetura. Acervo do Concurso.

Foto 17:

Sede da empresa Unilever, em Rotterdam, Holanda. Michael van Oosten.

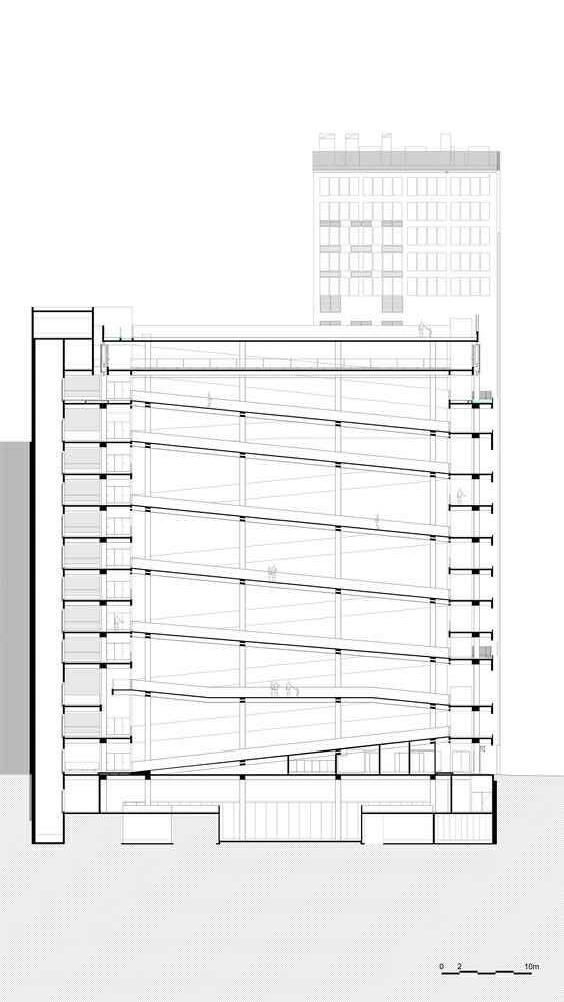

Diagrama 16:

Lançamento da estrutra principal do bloco esportivo. Detalhe do corte com ampliações. Elaborado pelo autor.

2

3

1

Os diagramas 16 e 17 buscam lançar a lógica construtiva do bloco esportivo. Neles observa-se a seguinte proposta: 1) Bases em quatro pilares de concreto [aproximadamente 10x0,80x4,50m], garantindo o térreo livre; 2) Duas treliças lineares de aproximadamente 15 metros de altura e 50 metros de extensão [toda extensão do bloco]. As treliças são apoiadas nos pilares de concreto; 3) Grelhas metálicas em perfil I, moduladas com espaçamento de 5x5m e 1m de altura, gerando uma superfície total de 35x50m. As grelhas são apoiadas nas duas treliças; 4) Vigas laterais em perfil C fazendo o encaixe das grelhas com as treliças. As vigas laterais são apoiadas nos montantes verticais das treliças. 5) Será ainda estudada a proposta de uma segunda pele para as fachadas, mantendo a permeabilidade visual e a ventilação constante; 6) Cobertura verde [campo de futebol].

Diagrama 17:

Lançamento da estrutra principal do bloco esportivo. Vista explodida. Elaborado pelo autor.

Digrama 18:

Gráfico para pré-dimensionamento de treliças planas em aço (Rebello, 2007).

RAMPAS

Um ponto definidor de espaços no trabalho serão as circulações verticais, a ideia da verticalidade somado às necessidades de acessibilidade implicam grandes estruturas para as rampas. Dessa maneira, elas são colocadas como elementos de destaque na forma. A proposta do projeto é transformar a circulação vertical num percurso de apropriação do espaço. Se a proposta tem como fundamento a crítica aos elementos da rotina e do mundo do trabalho podemos destacar entre eles o sufocamento do tempo. A pressa dos deslocamentos transforma a cidade em locais de passagem, com poucas brechas para parar, observar e pertencer a algum lugar. A valorização das rampas como elementos centrais da forma e como lugares de estar e contemplação é uma subversão à pressa, um convite ao usuário.

Por isso a rampa de acesso principal possui 50 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Seu posicionamento, antes paralelo à fachada lateral [conforme os Diagramas 5 e 6] foi alterado para ficar perpendicular ao bloco, ganhando ainda mais destaque. A ideia deste posicionamento é contribuir ao caráter lúdico do projeto, bem como voltá-la ao parque de diversões infantil e à pista de skate presentes na praça: um grande escorregador no meio da cidade.

Da mesma forma, as rampas internas possuem dimensionamento parecido e trazem no percurso momentos internos ao bloco e momentos aéreos na conexão com o apoio, proporcionando diferentes experiências para o percurso. A largura generosa contribui para que, através do posicionamento dela em planta, ganhe um papel e mirante para as quadras poliesportivas.

O estudo [diagrama 20] para o dimensionamento das rampas foi baseado, para além das normas técnicas, no projeto do SESC 24 de Maio, dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e MMBB Arquitetos, um prédio em altura de quase 15 andares totalmente acessível por rampas.

Diagrama 19:

Croqui da perspectiva interna das rampas; relação rampa x quadra. Elaborado pelo autor.

Foto 18:

Corte longitudinal e planta baixa

SESC 24 de Maio. Estudo de dimensionamento e inclinações das rampas.

Foto 19:

Vista interna das rampas do SESC 24 de Maio, São Paulo. Nelson Kon.

8.25 3.00

18.00

2.50

18.00

3.25

Estudo de planta baixa escala 1/500

30.00 2.00

35.00 50.00

5.00 3.00 5.00 3.00 30.00 30.00 2.00 2.00

50.00 50.00

40.00 40.00

Digrama 20:

Planta baixa do pavimento tipo,

“Alternativa

B” [esq.].

Alternativa A [dir.].

Elaborado pelo autor.

Digrama 21:

Esquema tipo da estrutura dos caminhos novos do paisagismo.

Elaborado pelo autor.

PAISAGISMO

A proposta para o paisagismo da praça foi construída com as estratégias de implantação da intervenção. Para isso, o estudo partiu da manutenção dos programas atuais da praça e dos recentes fluxos construídos pela Prefeitura. Os novos trajetos tinham como premissa a consolidação do caminho desgastado diagnosticado na imagem aérea de 2015, entendendo a importância de qualificar o que fora criado pelas pessoas. Este trajeto corta o terreno no sentido norte-sul e é incorporado de modo a passar por dentro da proposta de projeto.

Outra estratégia do paisagismo é a criação de áreas rebaixadas abaixo do bloco esportivo, no intuito de aumentar a altura do vão livre e criar novos espaços de estar deslocados. A forma destes rebaixos foi estudada a partir da observação dos vazios do entorno imediato, considerando estes espaços como a extensão dos pátios das casas. As duas formas resultantes deste estudo estão representadas no Diagrama 22.

Para o térreo livre a proposta busca estabelecer um espaço remetente a um bosque, com caminhos sinuosos e vegetação arbustiva densa contornando-os. Os caminhos terão largura mínima de 2 metros com momentos de alargamento. Contornando os caminhos serão utilizados pedriscos brancos remetendo às linhas brancas que demarcam os campos de futebol, além da faixa arbustiva que fará a transição entre a área elevada e a área rebaixada.

O diagrama 21 mostra a representação esquemática dos caminhos, o diagrama 23 a planta baixa da proposta dos novos caminhos. Por fim, o diagrama 24 é uma perspectiva que apresenta as intenções de ambiência da proposta.

faixa arbustiva densa pedrisco branco

piso em madeira

Digrama 22:

Estudo das formas para área rebaixada da praça a partir dos vazios encontrados no entorno imediato. Elaborado pelo autor.

1.74

.74 .74

0 12.5 25m

1.74

Digrama 23:

Planta baixa da proposta de paisagismo. Elaborado pelo autor.

Diagrama 24 [página

posterior]: Perspectiva de ambiência do vão livre. Elaborado pelo autor.

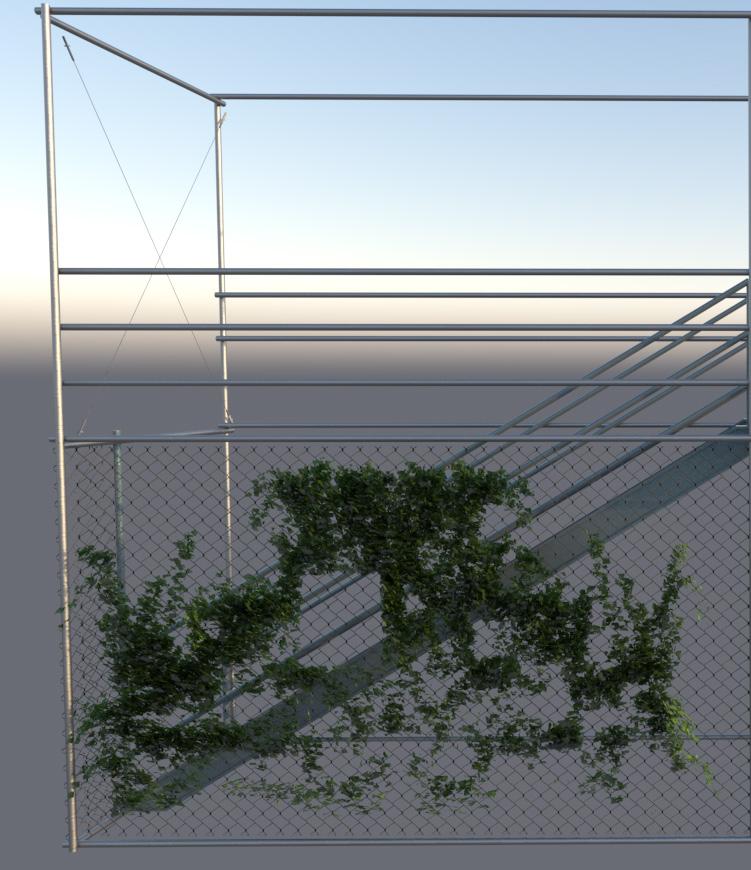

ARQUIBANCADA

O exercício final de projeto a ser apresentado é a proposta de uma arquibancada ocupando toda a lateral do bloco esportivo. A concepção da arquibancada foi pensada a partir do estudo da referência do Teatro Oficina, que será apresentada na sequência do trabalho e faz parte da proposta de incorporar três projetos diferentes da arquiteta Lina Bo Bardi.

As arquibancadas em estrutura metálica são propostas dessa forma para que completem a intenção da estrutura construtiva do bloco esportivo de legibilidade da técnica. Assim, o usuário tem o primeiro contato da estrutura com as treliças planas aparentes e continua a assimilação também no interior do edifício, com as arquibancadas. Do mesmo modo, sua concepção reproduz outras intenções da forma, como por exemplo a permeabilidade visual. A arquibancada completamente vazada faz parte do seu objetivo de funcionar como mirante para os dois lados: na visual interna sendo direcionada para as quadras, e na visual externa para o bairro, aproveitando a altura do bloco esportivo. Esta estratégia também foi pensada para que a fachada lateral do edifício se torne viva, uma vez que estando a arquibancada ocupada as pessoas também se tornam um elemento visual do projeto.

Para fazer esta transição de escala da mesma técnica construtiva, os perfis metálicos da arquibancada foram dimensionados com largura mínima e duplicados, assim cada elemento da estrutura possui dois perfis de 5cm de diâmetro. As dimensões gerais foram planejadas a partir da modulação da grelha metálica de 5x5m, replicada na arquibancada e preenchidas por placas de piso emborrachado. Sua largura preenche toda a extensão do bloco e para altura também foi utilizada a lógica da verticalização, reproduzindo os meios-níveis do apoio.

Por fim, foi acrescentado no primeiro módulo da arquibancada - onde se encontra a escada - uma tela em alambrado fazendo referência aos estádios de futebol da cidade. Este elemento possibilitará o uso de vegetação no conjunto. Os próximos materiais gráficos na sequência explicam a proposta.

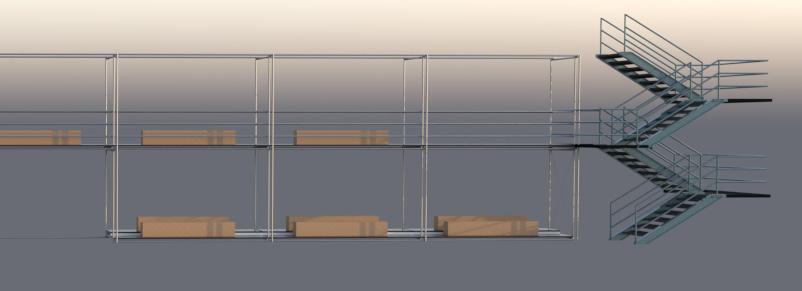

Digrama 25:

Vista lateral da arquibancada. Visual do acesso principal do bloco. Elaborado pelo autor.

Digramas 26

e 27: Acima esquema de planta baixa e fachada frontal da arquibancada com modulações. Abaixo perspectiva da fachada frontal. Elaborado pelo autor.

Digrama 28: Ampliação da vista frontal da arquibancada. Detalhe para a tela em alambrado com elementos de vegetação. Elaborado pelo autor.

Digrama 29:

Relação da legibilidade da técnica construtiva e transição de escalas da estrutura (treliça x arquibancada). Elaborado pelo autor.

Digramas 30: Arquibancada como composição da fachada do bloco esportivo. Elaborado pelo autor.

“Começa então uma guerra surda sobre o programa a ser implantado. Ao invés, de centro cultural e desportivo, começamos a utilizar o nome Centro de Lazer. O cultural, dizia Lina, “pesa muito e pode levar as pessoas a pensarem que devem fazer cultura por decreto. E isso, de cara, pode causar uma inibição ou embotamento traumático”. Dizia que a palavra cultura deveria ser posta em quarentena, descansar um pouco, para recuperar seu sentido original e profundo. E o termo desportivo implicava no esporte como competição, disputa. Um rumo, segundo ela, nocivo na sociedade contemporânea, que já é competitiva em demasia. Então, simplesmente lazer. O novo centro deveria fomentar a convivência entre as pessoas, como fórmula infalível de produção cultural (sem a necessidade do uso do termo). Deveria incentivar o esporte recreativo, com uma piscina em forma de praia para as crianças pequenas ou para os que não sabem nadar; quadras esportivas com alturas mínimas abaixo das exigidas pelas federações de esporte e, portanto, inadequadas à competição. A idéia era reforçar e fomentar a recreação, o esporte “leve”. Assim, programa e projeto se fundiriam, indissociáveis, amalgamados.” (Ferraz, 2008)