積木中的負空間

以舊時車站的留言板作為設計的發想,整個空間以「記憶儲存」為主軸拉開 序幕。就像過去人們在留言板上書寫心事與旅程的片段,我們希望這個空間 也能成為一座承載記憶的場所。在這裡,長者與孩童可以寄存與自己生活相 關的物品進行展示,這些物品可能是一本泛黃的相簿、一張珍藏的明信片, 或是一件手工製作的小物。透過展示這些生活的痕跡,不僅能保留個人的故 事,也為不同世代之間建立起一座溝通的橋樑。當孩子們透過這些物件理解

長輩的生活脈絡,長者也能感受到自己經歷的價值被後代所珍視,進而形成 一種溫柔且自然的交流方式。� 跨時空分享

積木教室

數位韻律教室

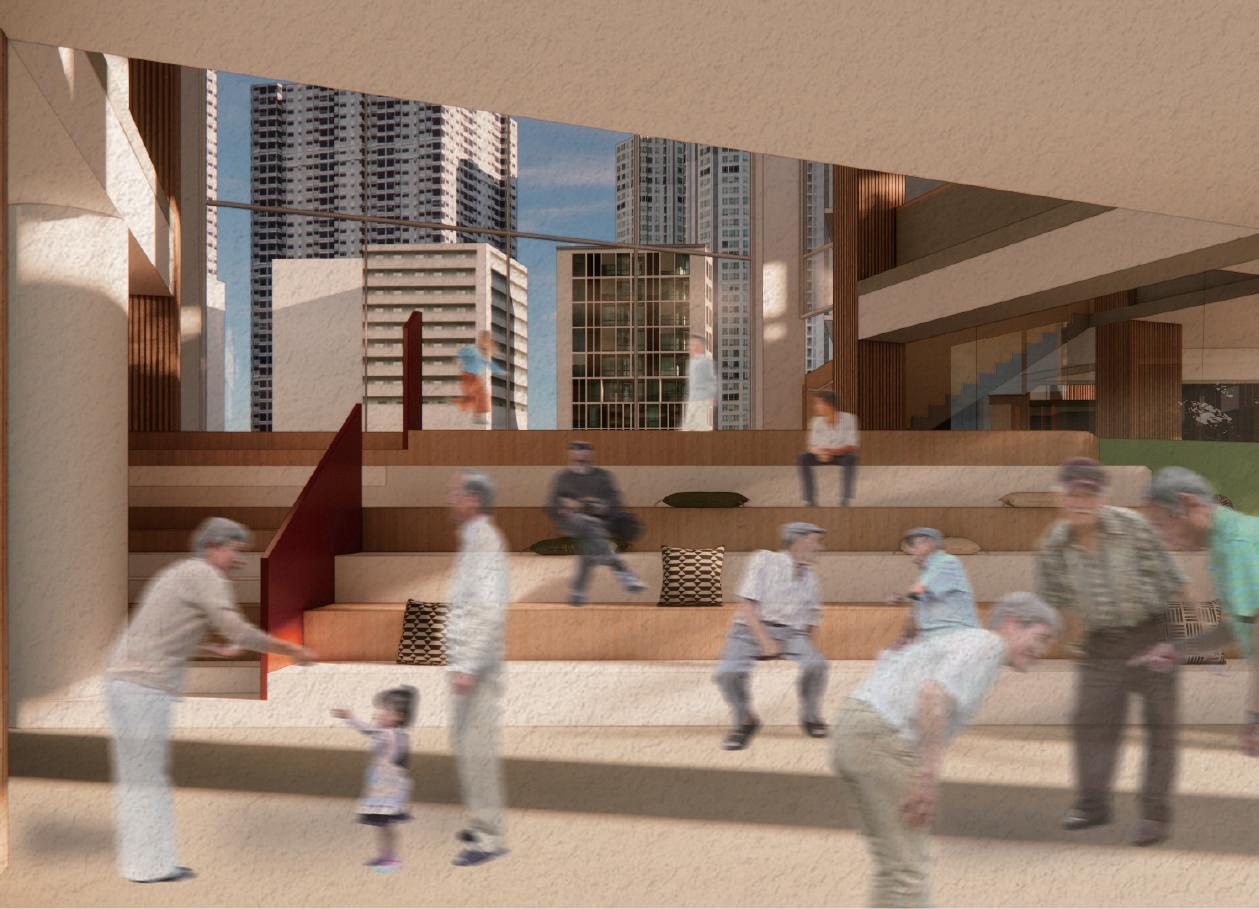

通過垂直廣場,可以更有效的整合周遭的空 間,如一樓韻律教室、二樓的多功能積木教

當數位韻律教室的電視牆關閉時,空間則回歸到專注的 運動場域。與傳統的韻律教室不同,我們引入現代化的 課程設計,結合SWITCH等互動健身遊戲,讓長者在遊 戲中自然地達成運動目標。這樣的設計不僅增加了趣味 性,也讓年長者對運動產生更多的參與感與期待。與三

五好友一起在螢幕前跳著輕鬆的有氧運動,既是身體的 鍛鍊,也是社交的時刻。�

在空間的一樓盡頭,大樹下停著一台復古風格的麵包車,車上飄散出剛出爐 的麵包香,那是許多人童年記憶中的片段。每天固定時間出爐的麵包,幾乎

成了放學的另一種鐘聲,提醒著孩子們一天學習的結束。由長者親手烘烤的 麵包不只是美味的食物,更像是一種情感的連結。孩子們在教室中聞到那熟 悉的香氣,會聯想到家、聯想到關愛,也對這個空間產生更深的情感認同。�

通過變形平面的牆體,以推拉的手法使牆面產生出折角,製造出更 大的觀景面積,也能夠在這裡聚集更多的人群。

二樓的積木教室延續這種以記憶與互動為主的設計理念。積木是許多人童年最深刻的玩伴,而它 的多變性正是教學上的最大優勢。教室的兩側設有不同尺寸的收納塊體,每一個塊體都是一個獨 立的模組,能夠根據教學需求進行組合、旋轉或拆解,創造出千變萬化的教學場景。這樣的設計 不僅鼓勵孩子動手操作、激發創意,也讓長者可以透過參與重拾童趣,實現世代共玩。�

食物作為人類文化的根本,每一個世代對於飲食都有著不 同的理解與記憶。我們因此在二、三樓設計了廚藝教室, 期望透過食物這條軸線,連結不同世代的生活經驗。在這 裡,有可親手操作的料理台,也有分組討論菜色的交流區 ,讓長者與孩童能夠分享各自熟悉的味道與料理方法。

廚藝示範教室

除此之外,還設有廚藝示範教室,階梯狀的座位讓每一位 學員都能清楚觀看前方的料理示範,提升學習的參與感與 效率。透過實作與品嚐,食物成為了語言之外最真誠的溝 通方式。�

騎樓故事屋

整個空間的外圍設計延伸至騎樓。對台灣人來說,

騎樓是生活故事的縮影,是眾多回憶的發生地。從

兒時在騎樓下等雨停,到街邊小吃攤的飄香,再到 長輩們串門子聊天的午後時光,騎樓承載著濃濃的 在地情感與文化氣息。因此,我們保留並強化了騎 樓空間的使用機能,讓人們不論晴雨,都能自在地

在此停留、交流、歇息,延續屬於台灣人生活的節 奏與溫度。�

三樓的智能繪畫教室則是科技與藝術的結合。隨著智能產品普及,長者面臨著 操作上的挑戰。為了降低學習門檻,我們將科技產品的操作方式轉化為熟悉的 繪畫流程,讓長者得以用自己熟悉的姿勢、節奏來學習使用新科技。繪畫不再 只是藝術的表現形式,也成為與科技對話的工具,讓長者在學習中重拾自信,

設計不僅滿足功能需求,更回應記憶、文化與情感。從展示物件、藝文參與、食 物共享到科技應用,每個場域都促進跨世代的交流。我們相信,有溫度的空間來 自人與人之間的互動與記憶,而非單靠建材堆砌。期待人們在此留下足跡,讓過 去與未來交會,讓每段記憶與故事都被珍惜與看見。�

「老張!好久不見,最近在過得如何?」

「我最近都去學校上課,學很多有趣的事情也遇到很多可愛的小朋友。」

「感覺很有趣欸!聽得我也想去了。」

「來啦!作伙去學校!」