di Massimo Bran

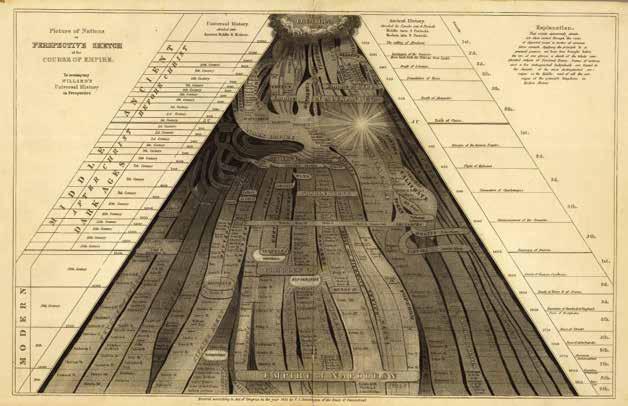

Il dato curioso, e verrebbe da dire penoso nei suoi esiti odierni, di questo nostro convulso tempo, il suo tratto insieme più assurdo e temibile, sta tutto in un impasto di sapori apparentemente inconciliabili che vanno a definire un pastiche di fatto indigeribile, contorcendo anime e stomaci di chi non sa arrendersi alla destrutturazione caotica di qualsivoglia pietanza commestibile. Tutto si mescola, si affastella, si confonde in un piano orizzontale in cui risulta sempre più vano qualsiasi sforzo di riportare un po’ di ordine, di sano raziocinio, al fine di ricomporre una direzione dotata di senso logico in cui gli elementi, gli ingredienti della vita trovino ciascuno a proprio modo e per la rispettiva funzione una determinata collocazione, un proprio utilizzo razionale. Una destrutturazione che si registra nella vita di tutti i giorni e a tutte le scale, da quella di condominio a quella della White House, sempre più dorata e cafonal, a dire il vero, che white. Chi ha una certa età, diciamo almeno dai 40 in su, ma forse anche dai 50 in poi, è stato abituato a crescere, a formarsi in percorsi in qualche modo mandati a memoria, con delle gerarchie nella trasmissione dei saperi, fossero essi di studio o dei mestieri, fondate sull’esperienza, sulla costruzione di una conoscenza progressiva che nel suo consolidarsi richiedeva pazienza, tempi lunghi, respiro ampio. Gerarchie che certo potevano apparire ai più giovani asfissianti e che a un certo punto sono state radicalmente messe in discussione se non proprio demolite, vedi in quei fin troppo mitizzati anni ‘60 che ad ogni modo hanno prodotto un’autentica rivoluzione nel costume e nell’architettura dei ruoli sociali più che sul terreno politico, il cui portato odora di vecchio da tempo immemore. Eppure, dopo ogni sommovimento anche tellurico come quello del ‘68, queste stesse gerarchie, naturalmente con delle grammatiche radicalmente rinnovate, tornavano poi a ricomporsi, perché dopo la sbornia del 6 politico non si riusciva a trovare via di uscita alternativa alla vecchia, per quanto rinnovata nelle sue fondamenta relazionali, progressiva trasmissione del sapere in cui l’esperienza, la formazione non conoscevano scorciatoie temporali. Una società uscita rinnovata in molte sue sembianze, assorbiti gli scossoni sovversivi prodotti dalle sue componenti più fresche e vitali, non poteva però rinunciare alla sua costitutiva vocazione progettuale della vita fondata su un’idea di prospettiva, di orizzonte largo, da disegnare pianificando, mi si passi il termine ammuffito e lessicalmente quasi inservibile, le varie tappe necessarie a costruire un edificio esistenziale, professionale, imprenditoriale. E politico. Sì, perché proprio alle entità politiche preposte alla mediazione sociale, con un ruolo di cerniera fondamentale nel legare e armonizzare in una sintesi civile tutte le più disparate istanze provenienti dai diversi strati sociali e dalle diverse fasce generazionali, ossia ai

grandi partiti di massa così come a quelli più piccoli ma vitalmente attivi nel proscenio pubblico, che poi andavano a costruire la classe dirigente, il corpo istituzionale di un Paese, era assegnato il compito di disegnare un percorso di crescita fondato su una visione ampia che guardava al domani e ancor di più al dopodomani, processo indispensabile per dare un senso minimamente compiuto a qualsivoglia atto presente consumato in società. Al netto di tutte le inevitabili contraddizioni, le inadeguatezze, le trame anche oscure che connotavano queste non certe intonse entità organizzative delle compagini sociali, si aveva fino all’altro ieri sempre la sensazione di far parte di un percorso in qualche modo pensato, disegnato, insomma, progettato. Il che infondeva una certa sicurezza nei più, perché era un po’ come farsi condurre in una destinazione lontana da un pilota esperto, professionale, che era lì a svolgere la propria funzione dopo essersi formato a dovere per anni e anni. Un processo che per tempo immemore, ovviamente con modalità radicalmente mutate nel corso dei secoli dalle trasformazioni tecnologiche e sociali nel frattempo prodottesi, è rimasto sostanzialmente nei suoi tratti costitutivi pressoché inalterato, con i padri e le madri a trasmettere ai figli la grammatica della vita in tempi lunghi. Improvvisamente, o quasi, questo processo che sembrava dover essere eterno si è interrotto, sordamente. Game over. Ai tempi necessariamente lunghi del formarsi, del farsi persona, è subentrato un’orizzontalità incapace di leggere oltre al momento consumato qui ed ora. La sconvolgente ed eccitante rivoluzione tecnologica digitale, che come tutti gli epocali sommovimenti radicali della società producono eccessi contrastanti nel bene e nel male, ci ha scaraventato in un’altra dimensione linguistica proprio, in cui per la prima volta nella storia chi nasce apprende le nuove grammatiche della comunicazione sociale in maniera altra e radicalmente più accelerata rispetto alle modalità attraverso le quali vi accedono, se vi accedono, le proprie madri e i propri padri. L’esito non può che essere una frattura nella trasmissione tradizionale del sapere, anche quello più basico e quotidiano. Perché è proprio l’alfabeto delle relazioni a subire un processo di ricodificazione il cui esito, mentre tale processo è nel suo pieno atto, non può che essere il caos, una certa destabilizzazione dei ruoli, delle funzioni, della consapevolezza di quello che dovrebbe essere il senso del proprio agire fino ad ora mandato, per l’appunto, a memoria. In questa marmellata pirotecnica, dove tutto e il suo contrario ha licenza di esistere a stese di post, clic, link (“le parole sono importanti…” diceva qualcuno fino a poco più di ieri) e quant’altro, a saltare per prime sono state proprio le grandi entità di mediazione sociale che avevano esattamente il compito di equilibrare i contrasti esistenti nel mondo del lavoro, delle

professioni, tra le generazioni. Saltate le quali, come in tutte le rivoluzioni vere, si è liberato lo spazio per la semplificazione, l’epurazione di ciò a cui veniva attribuita la responsabilità di tenere costretto un mondo con le sue regole, le sue tavole eterne codificate in ruoli e funzioni immutabili. E quindi via con l’uno vale uno, con la nuova divinità dei social che tutto dice e niente dice e il mondo consuma in un nanosecondo, passando poi a un altro e un altro ancora di mondo, senza più capire in che cazzo di mondo ci si ritrova a vivere. Qui non si tratta di fare i soloni nostalgici, i patetici cantori della vita che fu. Per carità! Facendo magari come i vegan chic, quelli per cui «che bene che si stava una volta che ci si cibava dei prodotti del proprio campetto tutti buoni e naturali», dimenticando che per avere un figlio dovevi farne quattro grazie all’arretratezza scientifica e tecnologica del tempo, a loro dire grande nemica della vita sana (sic). Figuriamoci. Evviva la tecnologia, la ricerca, la genialità scientifica, eccome!

Il problema è un altro, ed è per l’appunto la mediazione. Come trasmettere responsabilmente il sapere in un quadro di innovazione così radicalmente accelerato.

Un quesito per ora senza risposte, perché qualsiasi proposta a riguardo suona alle nostre orecchie oggi come pura utopia, perché di fatto inservibile. Si chiederebbe però almeno in chi ricopre ruoli apicali di attivare di tanto in tanto i neuroni della memoria, ricordandosi di come le funzioni di governo di una società, di paesi grandi e piccoli, venivano assecondate da persone guidate da un senso di

responsabilità che era il requisito primo richiesto a chi questi ruoli era chiamato a rivestire. Che lo si assecondasse in senso autentico o retorico, sinceramente o ipocritamente, poco importava in un’ottica di comunicazione relazionale con le varie componenti sociali, perché comunque il messaggio che passava rimaneva quello. Ora a leggere queste parole, come altre ben migliori di queste ma dello stesso tenore, sai gli sbadigli nelle coorti trumpiane, salviniane, orbaniane, putiniane e chi più ne ha più ne metta. L’establishment social non sa che farsene di programmare, pianificare; conta il narcisismo tronfio del clic, fosse per sganciare bombe o sparare cazzate a go go non fa differenza. Conta l’onnipotente clic, punto. Quindi che dire al cospetto di questo desolante vuoto colmo di parole monche, emoticon, fotine a riempire l’attimo che è già fuggito mentre si consuma, altro che fuggente? Niente di prevedibilmente sensato, se non un auspicio: che digerita questa rivoluzione, con annessi e connessi effetti collaterali che saranno e sono già materia incandescente di studio e di lavoro per schiere di psichiatri in ogni dove, ne arrivi un’altra assai più noiosa. Sì, una rivoluzione tediosa, capace di usare la mirabolante tecnologia con tanto di intelligenze artificiali al servizio di volti a loro volta tediosi capaci di progettare tediosamente dei piani non dico quinquennali, guai mai…!, ma almeno stagionali, in grado di riportarci a vedere il mondo in divenire come minimo oltre il prossimo clic. Vuoi mai che per una volta l’ennesimo ribaltone risulti addirittura incruento?

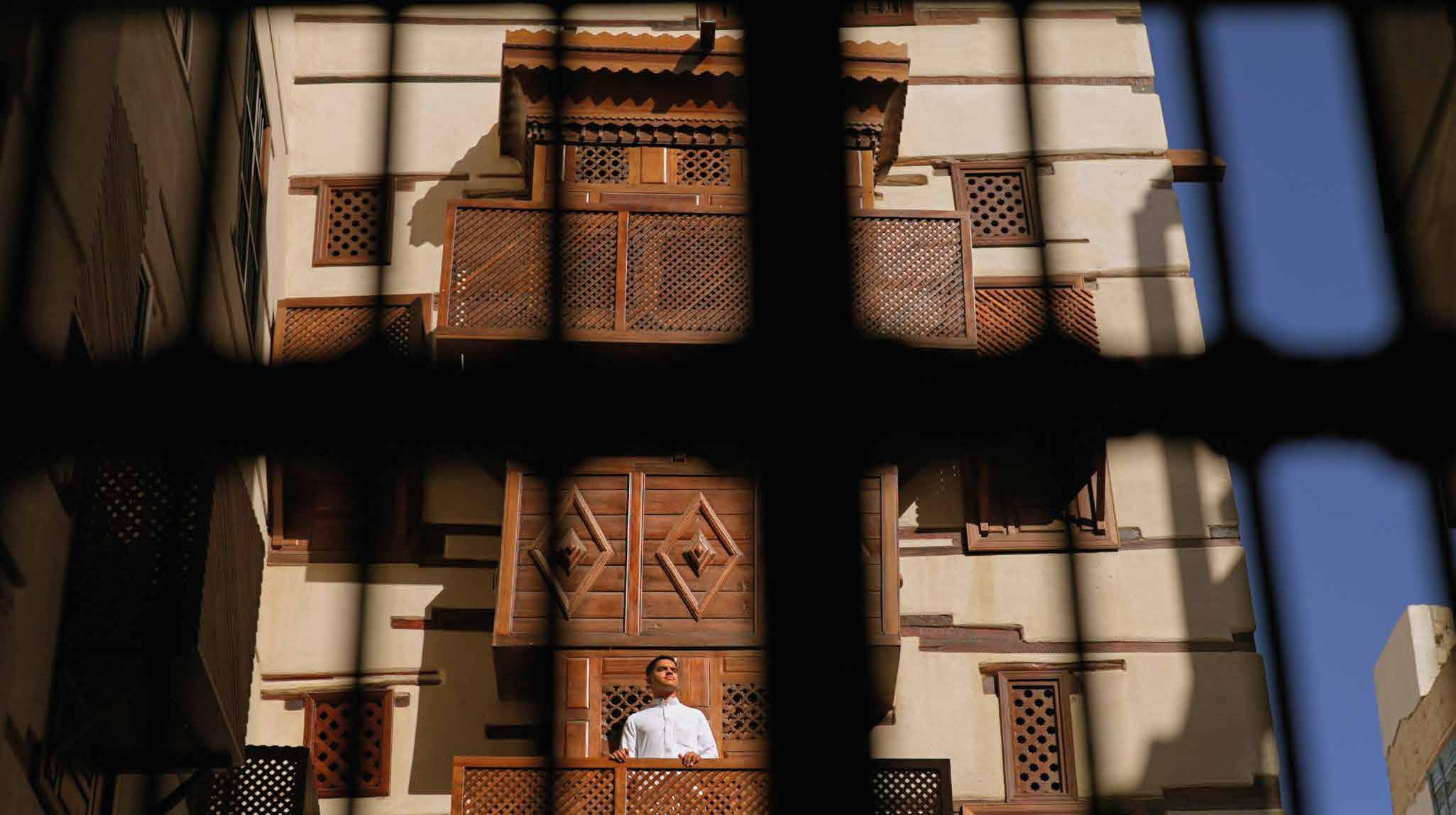

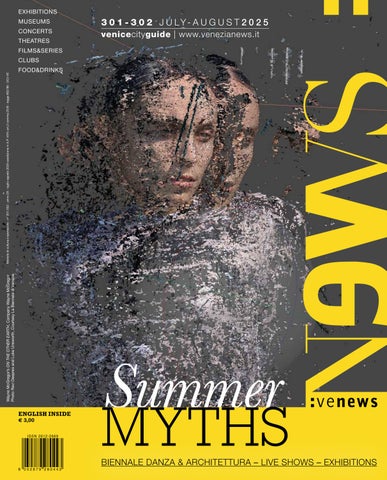

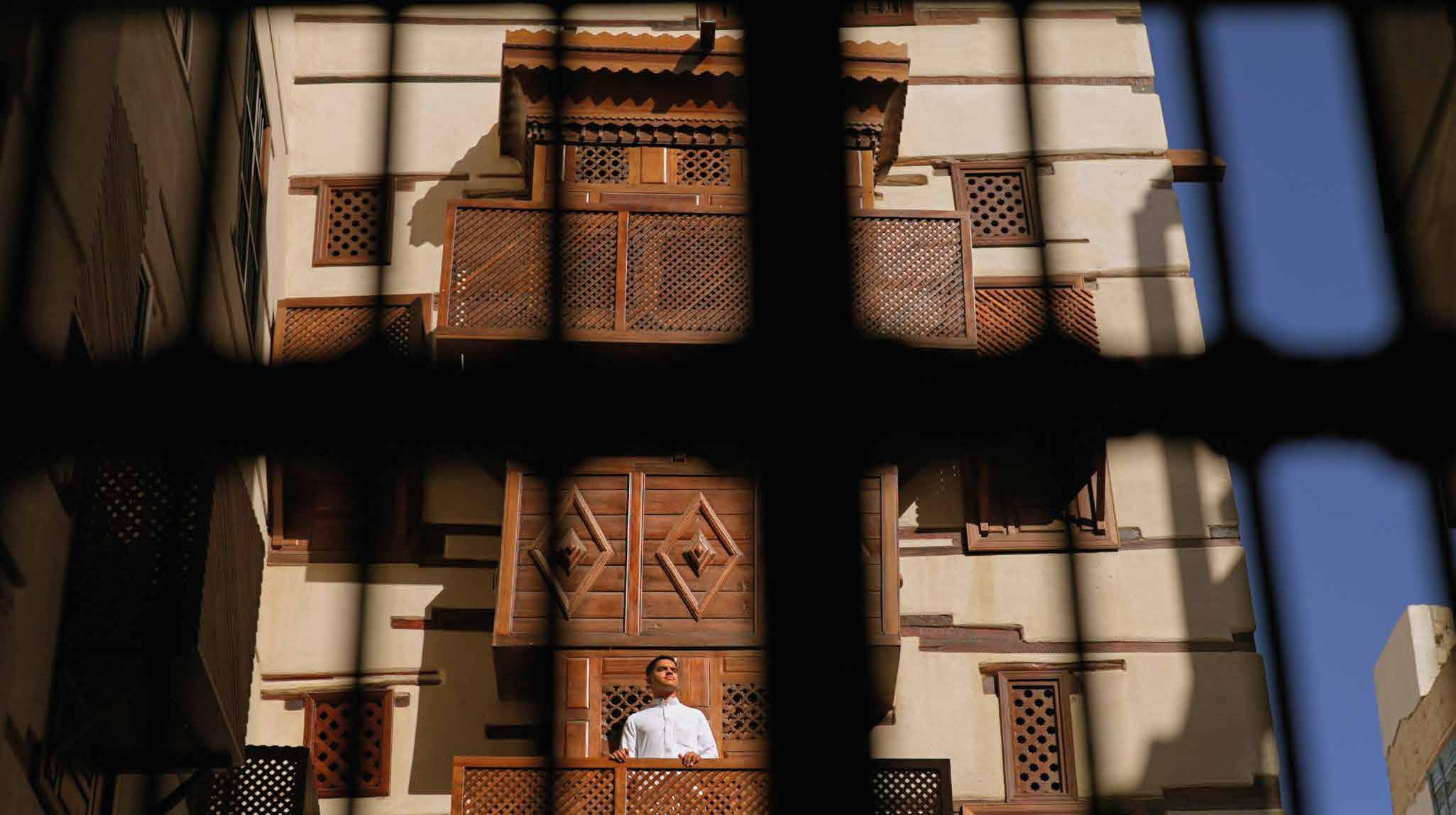

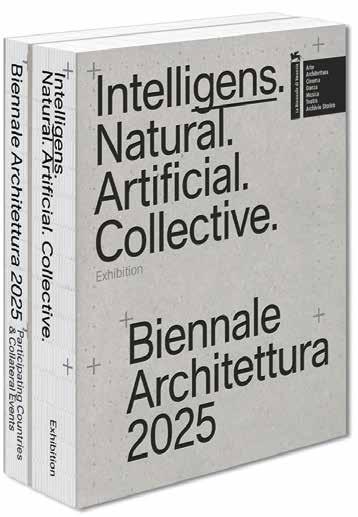

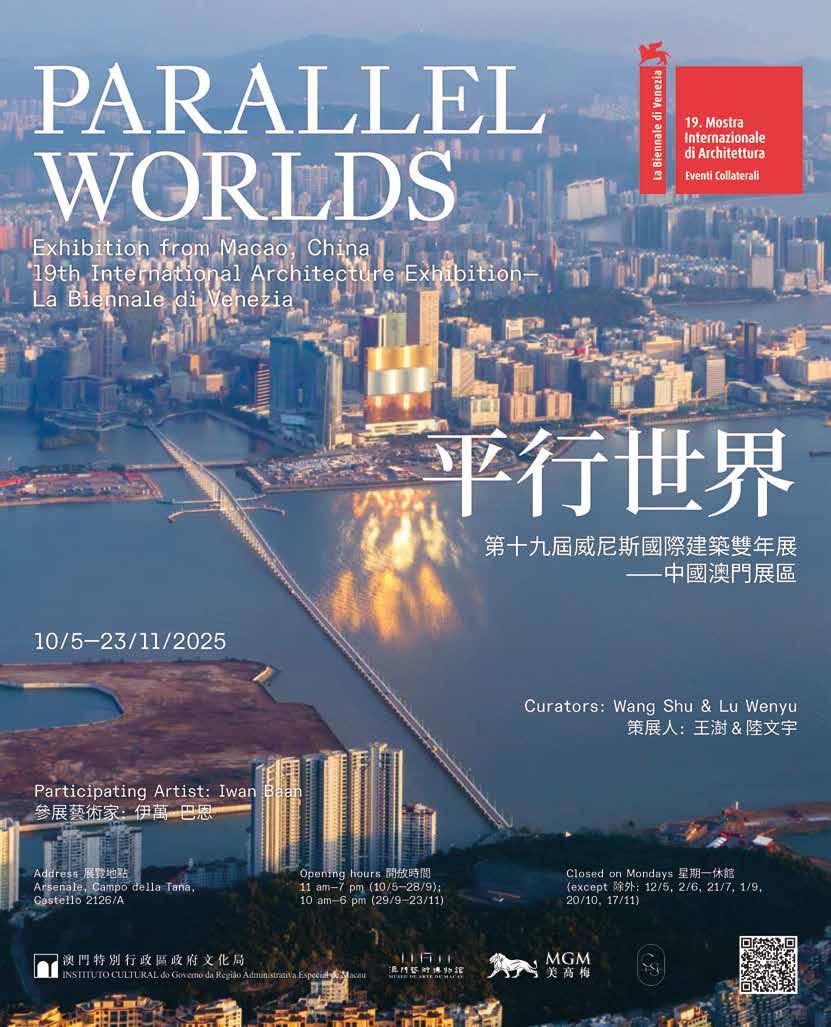

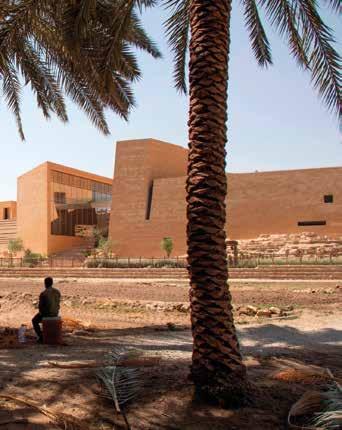

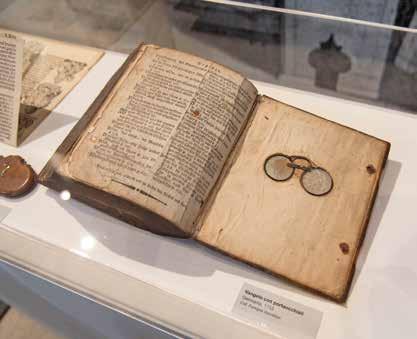

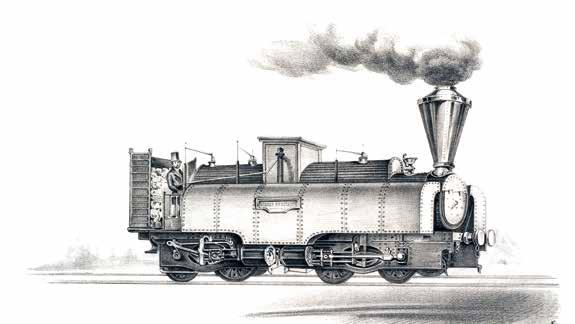

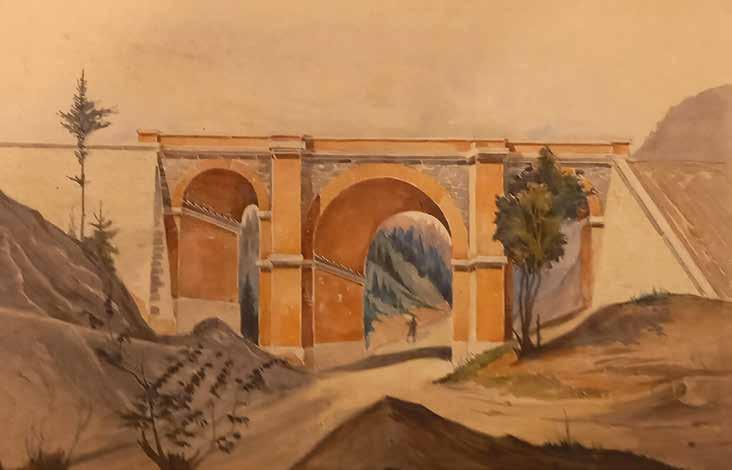

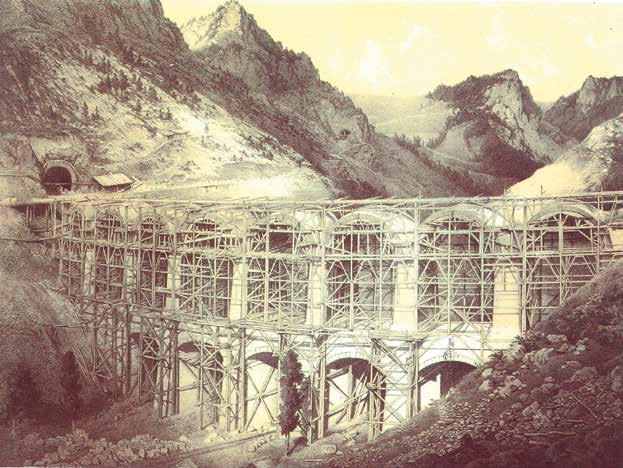

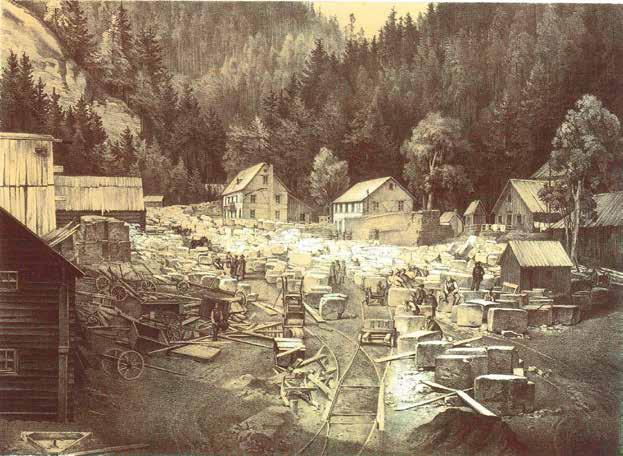

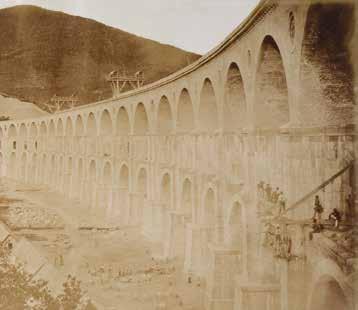

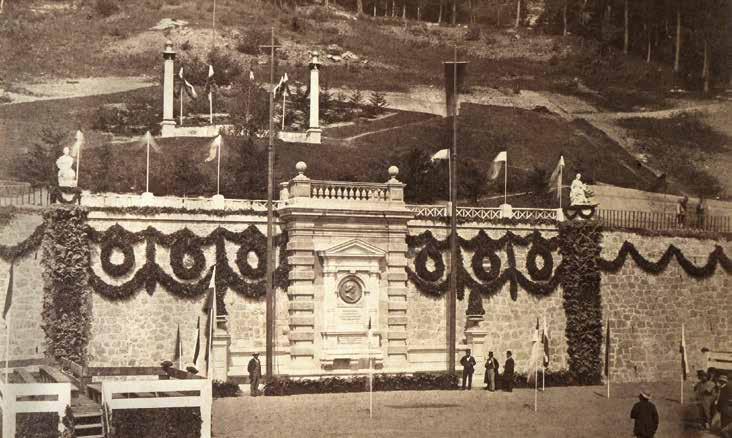

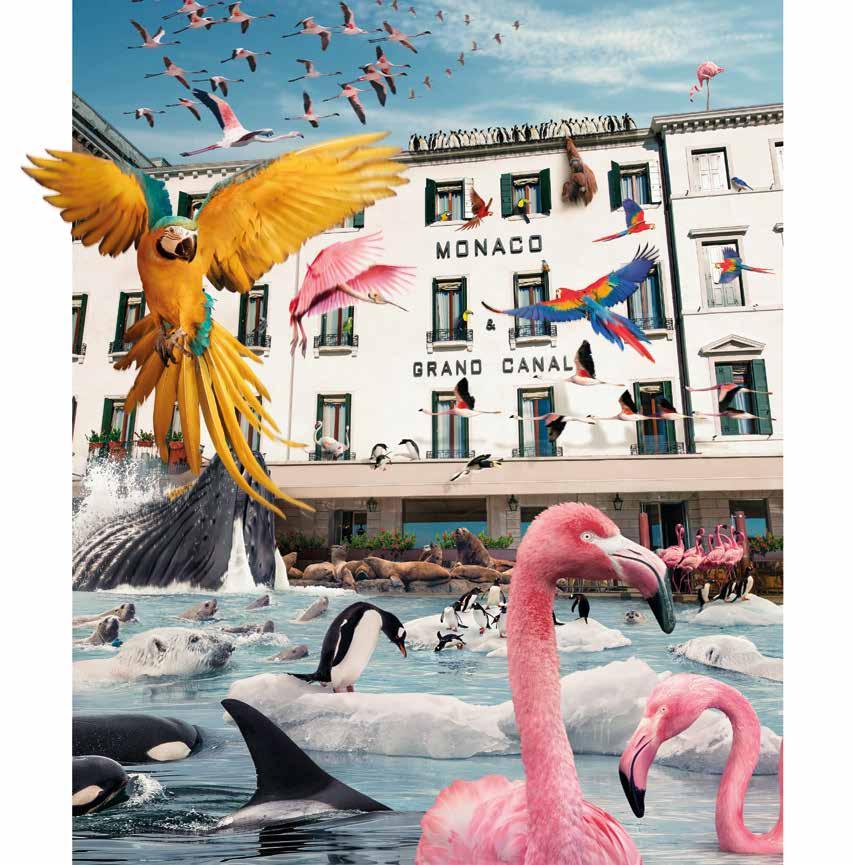

Ccoverstory (p. 12 ) Intervista Wayne McGregor – 19. Biennale Danza. Creatori di Miti/Myth Makers | On The Other Earth | Leone d’Oro alla Carriera Twyla Tharp | Intervista Carolina Bianchi – Leone d’Argento | Chunky Move | Intervista Virginie Brunelle | TAO Dance Theatre | Aakash Odedra Company | Bullyache | Nuovo Balletto di Toscana | Intervista Kor’sia | Intervista Yoann Bourgeois | Tânia Carvalho | Marcos Morau –La Veronal | William Forsythe & RubberLegz | Biennale College tradition (p. 54 ) Festa del Redentore | Storia, tavola, tradizione | architettura (p. 60 ) Architherapy | | Catalogo Biennale Architettura | Regno del Bahrain | Intervista Marina Otero Verzier e Giovanna Zabotti – Santa Sede | Intelligens: The Architecture Lobby (TAL). Organizing in the Lobby | National Participations: Svizzera, Polonia, Ungheria, Irlanda | Collateral Events: Jean Nouvel, The Next Earth Computation, Crisis, Cosmology | Not Only Biennale: Casa Sanlorenzo | Time Space Existence | keep cool! Workshop for Cool Cities | Intervista Filippo Bricolo – Alps. Architecture. South Tyrol. | Migrating Modernism | Ljubodrag Andric | L’impronta leggera | Jung Youngsun & Collaborators | No Doubt About It | Carlo Scarpa e l’Officina Zanon | The Place of Wonders | The Lens of the Time storie (p. 98 ) Carlo Ghega e il Semmering arte (p. 106 ) Robert Mapplethorpe | 61. Biennale Arte – In Minor Keys | Tatiana Trouvé | John Baldessari | Corpi moderni | Giulio Aristide Sartorio | Thomas Schütte | Ocean Space | Diagrams. A project by AMO/OMA | Intervista Zhang Zhaoying – Lifelong Beauty | Tolia Astakhishvili | Maria Helena Vieira da Silva | Luc Tuymans | Banksy. Migrant Child | Museo Fortuny 50 | Arte Salvata | Perpetuo | Telemachus | L’oro dipinto | L’Ospite a Palazzo | Fratelli Toso | Vlastimil Beránek | 1932-1942 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia | Spazio Luciano Vistosi | Galleries musica (p. 136 ) Patti Smith | Jean-Michel Jarre | Ludovico Einaudi | Giovanni Allevi | Venezia Jazz Festival | Women For Freedom in Jazz | Base Festival | Cesare Cremonini | Marco Mengoni | Operaestate Festival | CCCP – Fedeli alla linea | The Who | Sexto ‘Nplugged | Festival del Vittoriale | Sea Music Festival | Burning Spear | Villa Manin Estate | Marostica Summer Festival | AMA Music Festival | No Borders Music Festival | Sublime@DesBains | | Il Muretto | King’s Club classical (p. 156 ) Cavalleria Rusticana | Casanova Opera Pop | Preview Stagione Lirica e Sinfonica Teatro La Fenice | Arena di Verona Opera Festival | Operaestate theatro (p. 162 ) Intervista Daniele Finzi Pasca – Titizé - A Venetian Dream | 13. Venice Open Stage | Preview: Teatro Goldoni, Teatro Verdi, Teatro Mario del Monaco, Teatro Toniolo | Intervista Michele Mele –Operaestate Festival | L’Estate Teatrale Veronese | cinema (p. 172 ) Kim Novak Leone d’Oro 82. Mostra del Cinema | Le città di pianura | San Polo Cinemoving | Venezia e la musica per film –La morte ha fatto l’uovo | Cinemoving | Operaestate Cinefestival | Supervisioni | Cinefacts: Col senno di poi… etcc... (p. 186 ) Intervista Roberto Ferrucci | Intervista Ryoko Sekiguchi | Intervista Roberto Nardi | Parole: Fair Play citydiary (p. 197 ) Agende | Mostre a Venezia

San Marco basin illuminated by fireworks on the most iconic summer night –highlight of Venice’s most beloved celebration.

A miracle that returns faithfully each year, set against a backdrop of timeless, unmatched beauty. t radition p. 54

From Jarre’s electronic sounds to Patti Smith’s poetic rock, from the historic opera of La Fenice to the pop musical Casanova, and finally to Ludovico Einaudi’s refined contemporary new age. Five live performances transform Piazza San Marco into a crossroads of time, sound, and imagery beneath the stars. musica p. 136

A couple of artists, lovers, and friends – refined and tireless explorers of artistic languages who have shaped twentiethcentury cultural history. Patti Smith’s concert on July 7 in Piazza San Marco and Robert Mapplethorpe’s exhibition at Le Stanze della Fotografia: simply unmissable! arte p. 106

After a long and successful tour, the show written and directed by Daniele Finzi Pasca returns to where it all began. The Teatro Stabile del Veneto revives at the Goldoni Theatre a unique blend of entertainment, “commedia dell’arte”, acrobatics, clowning, and music, enveloped in the delicate, suspended atmosphere of a dream. t heatro p. 162

Reappointed as director for the fifth year, Sir Wayne McGregor opens his Festival, Myth Makers, featuring major names from the global stage – such as Golden Lion recipient Twyla Tharp – alongside emerging performative expressions from the contemporary scene. cover story p. 12

A professional, an innovator, a social and political agent – the architect is called to face the challenges of a rapidly shifting world. Carlo Ratti’s multifaceted Biennale urges reflection, placing the architect at the core of a radical change. a rchitettura p. 60

ETRead THE BAG

Biennale Architecture Guide

Il mio pubblico ideale è quello con una mente aperta, capace di lasciarsi attraversare, di ricevere e far emergere il significato My ideal audience is open-minded and can let art flow through, receive meaning and let it grow

Wayne McGregor Direttore 19. Biennale Danza

a cura di Chiara Sciascia

WAYNE MCGREGOR

di Loris Casadei

Per la verità, anche secondo Cartesio, nell’uomo corpo e anima interagiscono armonicamente, rompendo con la dottrina classica platonica del corpo come carcere. Le neuroscienze hanno poi confermato il ruolo fondamentale del corpo e dei suoi organi nella conoscenza del mondo, nelle emozioni, nell’affettività, nella stessa formazione dell’identità personale. È in questa direzione – o meglio, direi esplorazione – che si muove la ricerca di Sir Wayne McGregor, ossessionato dalla tecnologia del corpo e da come questo possa comunicare idee al pubblico. Nominato direttore della sezione Danza della Biennale nel 2021 e riconfermato dal neo presidente Pietrangelo Buttafuoco anche per il biennio 2025/26, McGregor è un coreografo acclamato non solo nel mondo della danza, ma anche nelle arti visive, nel cinema, nel teatro, nell’opera e nei grandi concerti. Quest’anno ha dedicato il Festival ai Creatori di Miti / Myth Makers

«In una società contemporanea, con rapidi progressi tecnologici e sfide globali come il cambiamento climatico e la diseguaglianza sociale, c’è un urgente bisogno di miti che siano in risonanza con l’attuale esperienza umana».

Il suo ruolo di direttore lo prende estremamente sul serio: non si limita a raccogliere ciò che è già pronto sulla scena internazionale, ma invita i coreografi ad accettare una sfida, quella di porsi come artisti, creatori di miti del loro tempo. Continuatori, scrive, «degli straordinari atti creativi del passato: piramidi nubiane, antiche pitture rupestri dell’Azerbaigian, mosaici dell’Iran, i testi classici, la musica, la scultura e la poesia, così come gli straordinari rituali performativi, le danze e le canzoni che continuano a perseguitarci, ispirarci, a evocare, stimolarci, sfidarci e scuoterci».

Non era forse questo l’obiettivo delle antiche tragedie greche?

Anche quest’anno incontriamo con grande piacere sir McGregor per approfondire il suo pensiero e la visione che guida il 19. Festival.

Cosa pensa degli attuali sistemi di finanziamento della danza in Europa e del loro impatto sulle carriere dei coreografi emergenti?

Credo sia fondamentale che le grandi istituzioni liriche, operistiche e coreutiche ricordino che sono stati proprio gli “eroi” della coreografia – quelli che oggi fanno incassare cifre importanti – a permettere a questi luoghi di esistere. Tutti noi, all’inizio della nostra carriera, eravamo artisti indipendenti, senza risorse; solo chi ha ricevuto investimenti ha potuto sviluppare il proprio lavoro e collaborare con i grandi teatri. Penso al mio percorso: quando ho iniziato, non avevo alcuna esperienza nel balletto, ma ho avuto la fortuna di incontrare alcuni straordinari direttori e curatori di danza contemporanea che mi hanno sostenuto, commissionandomi lavori e offrendomi la possibilità di sperimentare. Quello slancio iniziale mi ha poi consentito di arrivare nei grandi teatri. Le istituzioni devono tenere presente come funziona la crescita di un talento, il ricambio generazionale. Occorre agire concreta-

19. Festival Internazionale di Danza Creatori di Miti / Myth Makers 17 luglio-2 agosto www.labiennale.org

Descartes once said that body and soul interact harmoniously, breaking away from Platonic ideals of the body as a prison. Neuroscience then confirmed the body’s primary role in the way we know the world, our emotions, our feelings, and the way we build our identity.

In this direction, or shall I say in this exploration, Wayne McGregor researches body technology and how the body can communicate ideas to any audience. Nominated director of the Venice Dance Biennale in 2021 and recently reconfirmed for 2025/26 by the new Biennale president Pietrangelo Buttafuoco, McGregor is a well-respected choreographer not only in the world of dance, but also in visual art, cinema, theatre, opera, and large concerts. This year, he dedicated the Dance Biennale to Myth Makers. “In modern society, with rapid technological progress and global challenges such as climate change and social inequality, we urgently need mythologies that resonate with the actual human experience”.

Wayne McGregor takes his role as Dance Biennale director seriously: he’s not happy with merely collecting what exists in the international scene, he invites choreographers to take a challenge, to be artists, to create modern myths. Those artists will take it upon themselves to continue “extraordinary creative acts from the past: Nubian pyramids, ancient cave paintings in Azerbaijan, Iranian mosaics, classical texts, music, sculpture, poetry, performative rituals, dance, songs that keep on harassing, inspiring, stimulating, challenging, and shaking us”.

Weren’t Greek tragedies all about this, too?

We are so pleased to meet Wayne McGregor again and to further discuss his vision.

What do you think of the current funding systems for dance in Europe, and how they impact the careers of emerging choreographers?

One of the things I would say is that it’s really important for large-scale lyric, opera, and dance houses to remember is that it’s all thanks to their hero choreographers who make them lots of money now to be able to fund those huge shows that you’re talking about. We’re all kind of independent makers with no money early on who got investment early and were able to develop their work to be able to work in opera houses. So, I think about my own career, and I remember that when I started, I had no experience in ballet, but I had a group of really amazing presenters, contemporary dance presenters who supported me and commissioned, gave me money to work on ideas and experiment. Over time, that commitment allowed me then to work in the big opera houses. I think it’s important for those big institutions to remember what the talent pipeline is. So even if it becomes legislation that that happens, they need to do something about that recursive system. So, I’d say that they have to be mindful of that. But the call to action plays down to this: where is the noise about all of this reduction in funding? about these changes in the funding system? About arts being suppressed, certainly in the UK? You know, 80% of the GCSE dance that used to be on offer has been removed

WAYNE MCGREGOR

mente per garantire un sistema che funzioni in modo ricorsivo. Serve consapevolezza. Ma serve anche rumore: dove sono le voci che denunciano il taglio dei fondi? Dove sono le proteste? L’arte è sotto pressione, nel Regno Unito come altrove. L’80% dei corsi di danza previsti nel sistema scolastico è stato cancellato. Nessuno studia più danza, ma dove sono le reazioni? C’è poco rumore e invece dobbiamo farne di più, che si sia scrittori, danzatori o coreografi. Tutti dobbiamo farci sentire, lottare per un cambiamento positivo. Non possiamo rassegnarci. È sempre più scoraggiante la situazione ma proprio per questo non possiamo arrenderci, dobbiamo continuare a combattere. Vogliamo sentire cosa ne pensano di questo contesto complessivo infragilito La Scala o la Royal Opera House, perché non basta che loro stiano bene. È fondamentale pensare all’intero ecosistema e una delle opportunità positive che la Biennale ci offre è proprio la possibilità di fare questo, con uno sguardo olistico e risorse adeguate. Qual è l’alternativa? Andare avanti. Ma farlo con energia, con passione, coinvolgendo chi può davvero fare la differenza. Prendiamo l’esempio degli Stati Uniti, dove Trump è diventato presidente del Kennedy Center e ha iniziato a controllare i programmi: gli artisti hanno reagito, hanno smesso di lavorare lì. Questa è la nostra forza, il nostro “soft power”: dobbiamo continuare ad usarlo! Anche nel Regno Unito vedo profilarsi politiche simili a quelle americane, il che è davvero preoccupante. Il nuovo piano di finanziamento quinquennale dell’Arts Council, previsto per l’estate, è stato rimandato di un anno e mezzo, tutto congelato. Questo significa che un giovane coreografo che non ha ricevuto una borsa di studio sei anni fa, ora potrebbe doverne attendere oltre sette prima di poter accedere a nuovi fondi. È un’intera vita artistica, sette anni! Questo tipo di politica che tenta di minimizzare tutti i rischi non porta nulla al mondo dell’arte. Chi ha voce deve usarla. Con più forza.

Nelle sue coreografie quanto attinge dalla danza classica, dalla danza moderna o persino da elementi pop come Grease?

In realtà nel mio lavoro non separo mai nettamente i generi, le diverse forme espressive del fare danza. Adoro Grease, La febbre del sabato sera e la disco music. Quando ero giovane ho preso lezioni di ballo latino-americano e disco per circa nove anni. È così che ho iniziato. Quando creo qualcosa di ritmico per una compagnia contemporanea o classica, posso lavorare su una rumba oppure su un riff disco, capisce? Non si può separare l’intelligenza fisica che ci compone, nello stesso modo in cui non si può isolare ogni singola esperienza fisica passata. Siamo tutto questo insieme. Ed è proprio questa la bellezza della propria firma fisica: nel mio caso, essendo un coreografo molto esperto, posso anche suonare lo strumento del corpo. Posso iniziare con un danzatore classico, usando il suo vocabolario, finché non sento che ha raggiunto una certa sicurezza, per poi iniziare a portarlo fuori dai suoi confini netti e prestabiliti. Probabilmente non partirei subito da un approccio contemporaneo. Cercherei un modo per arrivarci gradualmente. Con altri, invece, inizierei direttamente con materiale più bizzarro. Con altri ancora cercherei una via più morbida. Questa è la grande tecnica: puoi insaporire il tuo piatto come vuoi, trovare un modo per renderlo autenticamente tuo.

Spesso lavora ad occhi chiusi, perché?

Già. Perché? Domanda interessante. Penso che gran parte del nostro sistema sensoriale sia basato sulla visione. Riceviamo molte informazioni tramite la vista, è il nostro canale primario di accesso al mondo. È supportato da altri sensi naturalmente, ma rimane pur sempre quello principale. Quando passo da uno spazio reale a uno immaginato mi piace chiudere gli occhi per immaginarlo dal di dentro, per visualizzare un’immagine diversa da quella che ho davanti. Ad esempio posso guardare quella finestra e immaginare un prato verde, e se chiudo gli occhi, il prato verde lo vedo davvero. La finestra passa in secondo piano. È un modo per controllare le immagini in tempo reale. E poi, privandoci della vista, si attiva un altro senso. Un processo prezioso, questo, in particolare durante le prove: se non so come proseguire, posso dare priorità a un altro senso e d’un tratto si apre un nuovo flusso creativo. Questa è una delle meraviglie della danza: possiamo giocare con i sensi. A volte guardo le prove tecniche con un solo senso attivo, come se disattivassi l’udito e mi concentrassi solo sul visivo. Li alterno, li esploro.

Lei sostiene che la danza racconta storie. Ha mai provato a testare il suo pubblico e a indagare come interpreta le sue storie?

Spesso, quando pensiamo a delle storie, pensiamo alle nostre esperienze come a qualcosa di immediatamente e interamente comprensibile, quando in realtà la nostra coscienza lavora su una linea piatta e le emozioni emergono nel corso della giornata. Avere chiaro ciò è assai importante quando si parla di narrazione. Ci aspettiamo che la danza racconti una storia lineare, che accade in tempo reale, e che sia assolutamente, esplicitamente comprensibile, passo dopo passo. Ma non è così che viviamo le nostre vite interiori. Abbiamo già molte voci dentro di noi. La vera domanda è: cosa vuoi che il tuo pubblico riceva o comprenda di una narrazione? Secondo me la danza deve provocare sensazioni, dalle quali nasce il significato. Non il contrario. Senti qualcosa di stimolante, la tua chimica cambia, e questo evoca un’emozione già vissuta. Detto questo, una cosa che mi interessa molto per il futuro è lavorare con l’informatica quantistica per analizzare come il pubblico percepisce un’opera, usando poi i dati ricavati per costruire la composizione. Qual è il rapporto tra la percezione del pubblico e la storia che stai raccontando? Come si può ridurre quel divario? È un tema di grande interesse per me in questo momento. Mi affido anche molto alla capacità del pubblico di dare un senso personale a ciò che vede. Alcuni non lo faranno mai, perché vogliono una storia chiara e raccontata; lo capisco, è il loro modo di vedere, lo rispetto. Ma il mio pubblico ideale è quello con una mente aperta, capace di lasciarsi attraversare, di ricevere e far emergere il significato. Questa per me è la cosa più meravigliosa che la danza può offrire.

Ha diretto già quattro edizioni di grande successo di pubblico e critica. L’imminente suo quinto capitolo alla guida della Biennale Danza promette di essere ancora migliore. Cosa vedremo di nuovo?

Una cosa importante da ricordare è che il Festival dura solo tre settimane. Non programmo spettacoli per dodici mesi. Ciò

from schools, so nobody is doing this, but where is the noise? There’s not much noise and I think what we have to try and do all of us – whichever area of this amazing art form we’re working in, whether you’re a writer or you’re a choreographer or a dancer – is to make as much noise as possible to advocate for better change to keep going, we have to keep fighting. We can’t just accept it. It’s very challenging and it’s often very depressing, but we still have to keep fighting.

We want to hear La Scala on this subject, we want to hear the Opera House on this subject. It’s not enough that they’re OK, it’s really important that they think about the whole ecology and I think that’s one of the things that is really good here is that we’re allowed to think about the whole ecology in a holistic way and actually resource it.

What’s the option? The only option is forward. That’s the only option, but forward with energy and with passion to get the stakeholders to make a difference. Say that it’s not going to work. You know, you look at Trump now being the chairman of the Kennedy Center in America and controlling what work is at the Kennedy Centre: artists have congregated and are now stopping showing their work there. We do have soft power, and we need to keep using it. That’s in the UK, too. I see what’s happening in the States and some of those policies creeping into the UK. I see similarities and it’s really, really worrying. The Arts Council in the UK were supposed to be doing the new spending round, namely, who would get money over the next five years. It was supposed to happen in the summer. They’ve postponed it for a year and a half and frozen everybody. What that means is that any young choreographer who didn’t get a grant six years ago is now in a situation where they can’t even get a proper grant for seven years. That’s a whole artistic life, seven years. It’s a long time. This kind of risk-averse policy is not going to serve the arts well. I think those who have a place to have a voice need to voice it more strongly.

In your choreographies, to what extent do you draw inspiration from classical dance, modern dance, or even pop elements like Grease?

That’s interesting because I don’t ever separate them out. I know, you know, I loved Grease and Saturday Night Fever and disco. When I was young, I had ballroom Latin American and disco lessons for like nine years. That’s how I started. When I do a rhythmic thing in any contemporary company or a classical company, it might be based on a rumba, or it might be based on a kind of a disco riff, you know? I think you can’t separate the physical intelligence that makes up you in the same way that you can’t take your physical experience that you’ve had and separate it out into individual things. It just is you. And that’s the beautiful thing about having your own physical signature, obviously because I’m a very experienced choreographer I can also play the instrument of the body, right? So, I can start with a classical dancer in a classical vocabulary until I really feel that they feel secure and then move them out of it. I wouldn’t probably start with a contemporary first. I’d find a way to get there. Others, I would start immediately with some weird material.

Others I’d find a softer way in. That’s what great technique is. You can spice your cooking in any way that you want. You find a way of making that thing essentially yours.

Quite often you close your eyes.

Well, that’s actually a really interesting question because I think a lot of our sensing system is visual. We take a lot of visual information and process it and we receive the world most often through vision. It’s supported by other senses, but vision is a primary one. When I move between a real-life space and an imaginative space, I quite like to close my eyes to have an interior imaginative space, an image that might be different from this one. I can look at that window, but I can imagine a green field. When I imagine the green field and I close my eyes, I really see the green field. The window goes into relief. It’s a way of controlling images in real time. The other thing I’d say is when you close your eyes you activate another one of your senses, right? By depriving one you give attention to another, and that’s actually a really interesting gift in the rehearsal. When I’m stuck on what to do next, if you prioritise a different sense, suddenly you enter a new state of flow. That’s, again, one of the wonderful things about dance. You can move through playing with your senses. Sometimes I watch technical rehearsals like this: I turned off the sonic input and really concentrated only on the visual sense. I play the senses that way.

You once said you use dance to tell stories. I wonder if you ever tested your public about how they interpret your stories.

There are some great things in there that really interest me. The first thing is that often when we think about stories, we think about our real-life experience as if we’re in a state of understanding all the time, when actually, our consciousness works on a flatline and emotions emerge in the day so, the space between what we know and understand is far less than the things that we just don’t understand. That is important when thinking about storytelling because you know, we’re often expected in dance to tell a linear story that unfolds in real time and is absolutely, explicitly understood at every step of the way. But that’s not how we live our lives in our own head! We’ve got multiple voices, anyway. The question is: what do you want your audience to receive or understand about a narrative or a story? And I think for me, the way dance works is it provokes you to feel sensation and the sensation generates meaning. It’s not the other way around. You feel something tingling, your chemistry changes, and it gives you the feeling of an emotion that you’ve experienced before, right? Given that, I think one thing I’m interested in doing in the next few years is working with quantum computing to sense what is happening in the audience when they sense work and to see if you can use that data to construct the composition of the work. What is the relationship between the audience sensing and the story that you’re telling? And how can you narrow that gap? That’s a big interest of mine at the moment. Otherwise, I just trust that the audience will do the work that allows meaning to unfold for themselves. Some

WAYNE MCGREGOR

che è disponibile in quel periodo non restituisce, quindi, l’intero mondo della danza, è una selezione dettata da limiti curatoriali. Ma in questi anni, grazie alla mia presenza costante, molti artisti hanno iniziato a condividere con me i loro progetti in anticipo, a dirmi cosa sta arrivando, cosa hanno in cantiere. Sono qui da quattro anni e frequento artisti che hanno progetti in lavorazione da cinque anni, quindi adesso ho a disposizione cose che non ho mai potuto usare altre volte. Posso finalmente avere una visione a lungo termine e questo aiuta moltissimo. La mia passione è trovare artisti che abbiano veramente qualcosa di straordinario da dire: per il modo in cui lo fanno, per il significato che le loro opere trasmettono, o ancora per il processo lavorativo che le informano. Quindi in un certo senso è mio compito essere “nuovo”. Tocca a me riflettere la novità che accade nel mondo della danza. Ed è un grande piacere e privilegio poterlo fare.

Se fosse un animale, quale sarebbe?

La mia risposta vi stupirà. In parte sono come un giaguaro: veloce, un po’ impaziente, capace di percorrere grandi distanze. Ma in parte sono anche un bradipo, perché apprezzo profondamente la “visione lenta”. Penso che la danza tragga beneficio dall’osservazione lenta. Vedere più volte, vedere lentamente. Non guardare uno spettacolo, scriverne e poi dimenticarlo. Penso che tutta la nostra esperienza guadagni molto dalla lentezza dello sguardo. Quindi sì, sarei una combinazione di questi due mammiferi.

audiences will never do that because they want to be told a story. I understand that I can’t change that. That’s their bias. I understand that and I respect it, but the best audiences for me are those that go in there so open that they are able to receive and allow meaning to emerge. For me, that is the most wonderful thing about dance. And if I were to pick my ideal audience, that’s what I would want.

You always planned beautiful Biennales, and the coming Biennale promises to be even better. What new things will we see? What’s important to remember is that the festival happens only for three weeks a year. I don’t programme a whole year’s worth of shows. The things that are available for a festival that are happening in three weeks are not the whole of the dance world, right? They are very specific things, so already that’s a curatorial restriction. But because I’ve been here, and because people started to understand the kinds of things that I’m trying to do, a lot of artists share work with me directly. They tell me: this is coming up, this is coming down the line, which means I have a much longer runway. I’ve been here for four years and can see and work with the artists that plan projects that are five years out, things that I wasn’t able to bring in the past but now I can to bring together, and so that longitudinal vision is really, really helpful in terms of what’s new. My passion has always been to find the artists that really have something extraordinary to say right now, either in the way they make it or the meaning of the work that they make, or the processes that they choose, and so in a way, it’s not incumbent for me to be new. It’s for me to reflect the newness of what happens in the world of dance and it’s a great, great pleasure to do that.

If you were an animal, what would you be? I’ve got a probably surprising answer. Part of me is like a jaguar: fast, kind of impatient, kind of travelling great distances. Part of me is that, but part of me is a sloth, because I really value slow watching, I really do. I think that dance benefits from slow watching, repeat viewing and slow watching, not just watching something, writing about it and then it’s over, you don’t see it anymore. I think all our experience benefits from slow watching. I would be a combination of those two.

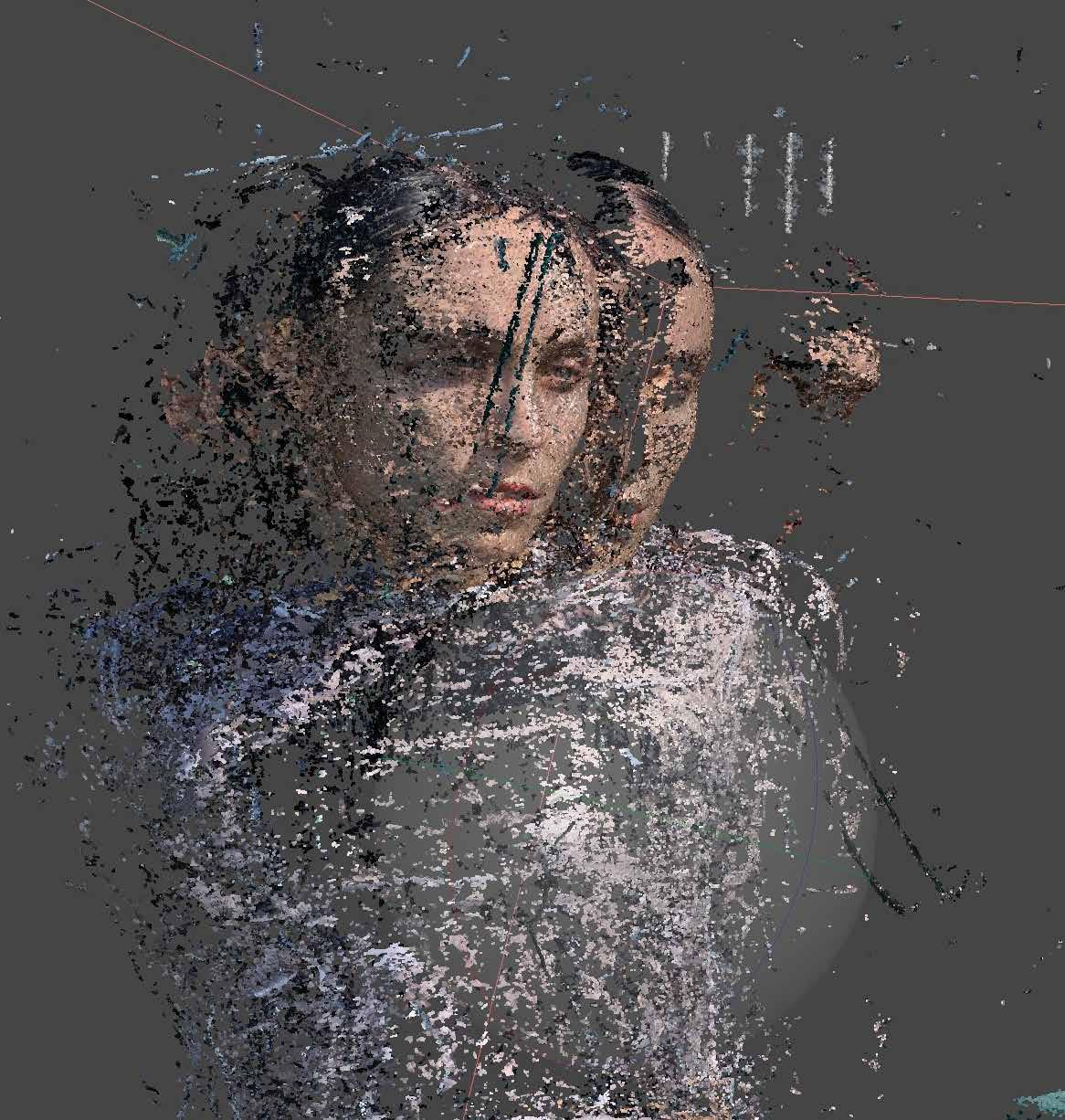

Presentata in prima assoluta alla Biennale Danza 2025, On The Other Earth è la nuova installazione coreografica post-cinematografica di Wayne McGregor, ispirata a Deepstaria, recente lavoro teatrale dal vivo dedicato a una medusa abissale capace di assumere forme imprevedibili. Un organismo misterioso, sospeso tra trasparenza e trasformazione, che diventa metafora di un corpo in costante ridefinizione. L’installazione, co-prodotta da Studio Wayne McGregor, Hong Kong Ballet e Hong Kong Baptist University, si sviluppa all’interno di nVis, spazio immersivo ideato da Jeffrey Shaw: una struttura cilindrica di otto metri per quattro con schermo LED stereoscopico a 360°, primo nel suo genere, in grado di restituire immagini 3D panoramiche a 26 milioni di pixel. In questo ambiente visionario, McGregor fonde danza dal vivo, AI, sensori multimodali, imaging digitale e suono spazializzato, dando vita a un’esperienza performativa in tempo reale, fluida e interattiva. Lo spettatore non è più solo osservatore, ma presenza attiva, immersa in una dimensione percettiva amplificata. In gruppi di venti, i visitatori entrano in un mondo “altro” che sfida i confini del corpo e della scena, interrogando il significato stesso di presenza, movimento e visione. C.S.

ENG Premiering at the 2025 Biennale Danza, On The Other Earth is Wayne McGregor’s new post-cinematic choreographic installation, inspired by Deepstaria, a recent live stage work dedicated to a deep-sea jellyfish known for its unpredictable, shape-shifting forms. This mysterious organism, suspended between transparency and transformation, becomes a metaphor for a body in constant redefinition. Co-produced by Studio Wayne McGregor, Hong Kong Ballet, and Hong Kong Baptist University, the show has been installed at nVis, an immersive space designed by Jeffrey Shaw. It features a ground-breaking cylindrical structure of roughly 13 by 26 feet equipped with a 360-degree stereoscopic LED screen delivering panoramic 3D images at 26 million pixels. In this visionary environment, McGregor blends live dance, AI, multimodal sensors, digital imaging, and spatialized sound to create a real-time, fluid, and interactive performance experience. Audience is no longer a passive observer but an active presence, immersed in an amplified perceptual dimension. In groups of twenty, visitors enter an other world that challenges the boundaries of body and stage, questioning the very meaning of presence, movement, and vision.

On The Other Earth

19 luglio-2 agosto

Sala d’Armi, Arsenale

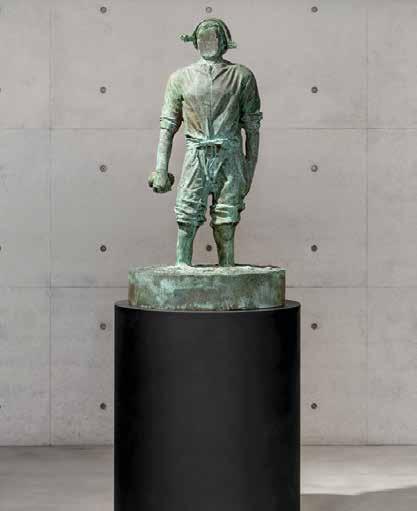

TWYLA THARP

LEONE D’ORO

“Fenomeno” l’ha definita Wayne McGregor. «Una delle più importanti coreografe esistenti. I suoi contributi rivoluzionari all’ecologia della danza mondiale non hanno eguali, grazie a un lavoro che combina rigore e gioco, disciplina classica e tecnica del balletto con danza moderna e movimenti naturali, per coreografie radicalmente innovative destinate sia al teatro che al cinema». Leone d’Oro alla carriera della Biennale Danza 2025, Twyla Tharp celebra quest’anno i sessant’anni della sua compagnia, la cui costellazione di lavori ha attraversato la scena americana e internazionale imprimendo un proprio segno inconfondibile.

Formatasi tra l’American Ballet Theater e gli studi di Graham, Cunningham e Taylor, Tharp fonda la Twyla Tharp Dance nel 1965. Da allora ha agito come un autentico catalizzatore di energie e linguaggi, scardinando i confini tra i generi: danza classica e moderna, jazz e tip tap, musical e rock, tutto può diventare materiale per una partitura coreografica, purché sia contenuto vivo, pertinente, urgente. A renderla unica è la sua capacità di combinare precisione e libertà, matematica del gesto e ironia, strutture complesse e movimento quotidiano in un’equazione sempre nuova.

Il suo stile ha attraversato palcoscenici e media: dal Joffrey al Royal Ballet, dal New York City Ballet all’Opéra di Parigi, fino al cinema di Milos Forman ( Hair ), alla televisione, alla moda e ai videoclip. Ha collaborato con Baryshnikov e coreografato su musiche di Billy Joel, Frank Sinatra, David Byrne, Philip Glass. La sua opera si

muove tra l’altissima cultura e il pop più trasversale, facendo della coreografia un laboratorio culturale che parla a pubblici diversi, senza mai abbassare l’ambizione artistica. In questo senso, il suo lavoro ha aperto la strada a una nuova idea di coreografo-autore, capace di agire su più fronti e con strumenti molteplici.

La Biennale celebra questa traiettoria con un programma in prima europea che aprirà il Festival il 17 luglio al Teatro Malibran. Diamond Jubilee Tour accosta due lavori emblematici: Diabelli, storica coreografia del 1998 sulle 33 variazioni per pianoforte composte da Beethoven, e Slacktide, nuova creazione costruita sulla partitura Aguas da Amazonia di Philip Glass. La musica è materia viva nella danza di Tharp. Diabelli si muove in dialogo con la geometria della scrittura beethoveniana, mentre Slacktide immerge i corpi in un paesaggio sonoro ispirato ai fiumi amazzonici, eseguito dal vivo dall’ensemble Third Coast Percussion. L’elemento acquatico, con il suo flusso continuo e la sua instabilità, diventa qui una metafora del tempo e del movimento, del rischio e della metamorfosi. L’accostamento tra i due lavori, solo in apparenza distanti, suggerisce un’inaspettata continuità: «Come la stessa Tharp – ha osservato il Minnesota Star Tribune – anche Beethoven e Glass decostruiscono le forme e le riassemblano, mostrando la loro maestria nel processo».

Oggi come ieri la danza per Tharp è una forma di pensiero, un campo di possibilità dove corpo e musica si incontrano per inventare ogni volta un’altra logica del mondo. C.S.

Wayne McGregor has called her a phenomenon and “One of the most important choreographers alive. Her revolutionary contributions to the global dance ecology are unmatched, thanks to a body of work that blends rigor and play, classical discipline and ballet technique with modern dance and natural movement, creating radically innovative choreographies for both stage and screen.”

Twyla Tharp, recipient of the Golden Lion for Lifetime Achievement at the 2025 Biennale Danza, celebrates her company’s 60th anniversary.

Trained at the American Ballet Theater and influenced by Graham, Cunningham, and Taylor, Tharp founded Twyla Tharp Dance in 1965. Since then, she acted as a true catalyst of energy and language, breaking down boundaries between genres: classical and modern dance, jazz and tap, musicals and rock. All can be material for choreography, as long as the content is alive, relevant, and urgent. What makes her unique is her ability to combine precision and freedom, mathematical gesture and irony, complex structures and everyday movement into a constantly evolving equation.

Her style graced stages and media worldwide: from the Joffrey

Twyla Tharp

Diabelli / Slacktide

17, 18 luglio Teatro Malibran

Ballet to the Royal Ballet, from New York City Ballet to the Paris Opera, and into the world of film with Milos Forman (Hair ), television, fashion, and music videos. She has collaborated with Mikhail Baryshnikov and choreographed to music by Billy Joel, Frank Sinatra, David Byrne, and Philip Glass. Her work moves fluidly between high culture and broad popular appeal, turning choreography into a cultural laboratory that speaks to diverse audiences without ever compromising artistic ambition. The Biennale honours this extraordinary journey with a European premiere that opens the Festival on July 17 at Malibran Theatre. The Diamond Jubilee Tour presents two emblematic works: Diabelli, a historic 1998 choreography set to Beethoven’s 33 piano variations, and Slacktide, a new creation set to Philip Glass’s Aguas da Amazonia. In Tharp’s dance, music is living matter. Diabelli engages with the geometry of Beethoven’s writing, while Slacktide immerses bodies in a soundscape inspired by the Amazon rivers, performed live by Third Coast Percussion. The aquatic element – with its continuous flow and instability –becomes a metaphor for time and movement, risk and transformation. The pairing of these two works, seemingly distant, reveals an unexpected continuity: “Like Tharp herself,” noted the Minnesota Star Tribune, “Beethoven and Glass deconstruct forms and reassemble them, showcasing their mastery in the process.”

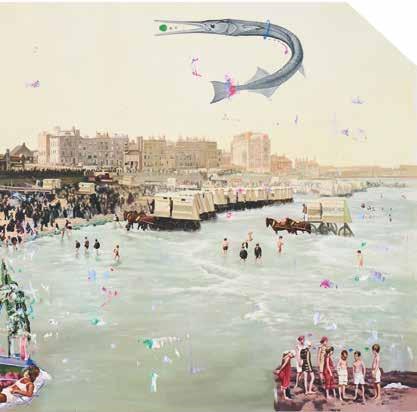

CAROLINA BIANCHI

Intervista Carolina Bianchi Leone d’Argento di Loris Casadei

Regista, scrittrice e performer, Leone d’Argento della Biennale Danza 2025, Carolina Bianchi presenta a Venezia The Brotherhood, secondo atto della trilogia Cadela Força ( Il potere della puttana, in portoghese), un progetto teatrale che affronta da prospettive diverse la violenza patriarcale e il trauma sessuale, intrecciando autobiografia, mito e politica. Ogni capitolo è autonomo ma interconnesso, pensato come un’immersione radicale nelle contraddizioni del desiderio, della memoria e del corpo femminile. Il primo episodio, A Noiva e o Boa Noite Cinderela, ha debuttato ad Avignone nel 2023 ed è stato premiato in Francia come miglior debutto internazionale della stagione da Le Prix du Syndicat de la Critique. The Brotherhood, in scena alla Biennale, è il secondo capitolo: un lavoro collettivo che ruota attorno alla mascolinità, all’immaginario virile e allo sguardo maschile. Nove performer si muovono in uno spazio scenico carico di riferimenti mitologici e tensioni emotive, tra affermazione e vulnerabilità.

Fondatrice del collettivo Cara de Cavalo a San Paolo, oggi vive ad Amsterdam, si muove da anni tra i più importanti palcoscenici europei ed è molto attiva sul piano sociale, anche in Italia. A Bologna, per il Festival Fuori!, ha recentemente proposto Percurso, un’azione pubblica ispirata alle teorie urbanistiche femministe di Leslie Kern, critica verso un’architettura urbana “costruita sull’esclusione patriarcale”.

La sua pratica artistica – fisica, psichica, politica – si inscrive nella tradizione della performance femminile più estrema, da Gina Pane a Marina Abramovic´, da Ana Mendieta a Tania Bruguera, pur aprendosi a nuove forme e interrogativi. Come ha sottolineato Wayne McGregor nell’assegnarle il Leone d’Argento, Bianchi impiega il proprio corpo come elemento centrale, mettendo in discussione convenzioni e linguaggi scenici con una forza espressiva che non fa sconti. Personalmente i suoi lavori mi ricordano il teatro di Antonin Artaud in quanto luogo ove è possibile usare una fittizia crudeltà rivelatrice.

De Sade e prima ancora Voltaire, e forse lo stesso Thomas Hobbes, avevano teorizzato e scritto sull’uomo qualificandolo certamente come animale sociale, ma capace in condizioni non rare a farsi ag-

gressivo nei confronti degli altri così come di sé stesso. Mi trovavo a Vienna nel 1968 quando artisti oggi dimenticati quali Kren, Brus e Schwarzkogler misero in piedi un happening all’Università, poi noto come Arte e Rivoluzione, aprendo la strada all’uso del corpo come ultimo strumento di disvelamento. Quando penso a Carolina, mi torna in mente anche Valie Export, con le sue azioni di protesta e provocazione che utilizzavano il corpo per sfidare ipocrisie e finzioni.

Mi piace immaginare che tra le righe delle sue creazioni risuoni un’accusa ai fondamenti stessi del patriarcato – perfino all’intoccabile poeta tragico Euripide, quando fa dire a Peleo che Menelao non dovrebbe stupirsi se Paride ha rapito Elena, «abituata da spartana a girare non troppo vestita».

Molti ritengono che la violenza sia insita nel DNA dell’animale-uomo, eredità “biologica” delle scimmie da cui discendiamo. Altri, come Johan Galtung, sostengono

invece che la consapevolezza della violenza possa aprire la strada a un cambiamento. Lei cosa pensa a riguardo? E quale ruolo possono avere le sue performance in questo processo di consapevolezza?

In questa trilogia mi interessa riflettere sulla violenza attraverso la storia dell’arte e attraverso un linguaggio; un linguaggio scenico, che attinge al teatro, alla performance art e alla poesia. Avverto una necessità assoluta: che tutte le domande che mi pongo sulla violenza sessuale, sul trauma, sulla violenza che portiamo dentro di noi o che ci viene inflitta, emergano sempre tramite un linguaggio elaborato artisticamente.

I miei spettacoli non denunciano nulla, non cercano di “fare la cosa giusta”, non tentano nemmeno di dire ciò che la gente si aspetta di sentire. Il mio personale modo di fare teatro è dedicato all’immaginazione, alla poetica, agli enigmi, alla complessità. Per me il teatro è una camminata nell’ombra. È entrare nella selva oscura, come direbbe Dante.

È

Filmmaker, author, and performer, 2025 Venice Dance Biennale Silver Lion awardee Carolina Bianchi presents The Brotherhood, the second chapter of trilogy Cadela Força, a theatre project on patriarchal violence and sexual trauma, a blend of memoir, mythology, and politics. Every chapter stands on its own, though also connects into a radical immersion into the contradictions of desire, memory, and the female body.

The first segment, A Noiva e o Boa Noite Cinderela, premiered in Avignon, France, in 2023, and was met with critical praise.

The Brotherhood, which we will see at the Biennale, is the second chapter, a collective piece around masculinity, virile imagery, and the male gaze. Nine performers will populate a scene full of mythological references and emotional tension, between affirmation and vulnerability. The third chapter will premiere next year.

Carolina Bianchi lives in Amsterdam, though is active all-around Europe and is also socially engaged. In Bologna, for festival Fuori!, she produced Percurso, a public action performance inspired by Leslie Kern’s feminist urban planning theories, a kind of urban architecture built on patriarchal exclusion. Bianchi’s art – physically, psychically, politically – follows the tradition of extreme female artmaking, that of Gina Pane and Marina Abramovic´, Ana Mendieta, Tania Bruguera. The artist uses her body as a central element, unhinging conventions and languages and using an expressive strength that is second to none.

Many seem to think that violence is inherent to the DNA of man – the animal, a biological legacy of the great apes we descend from. Others, like Johan Galtung, maintain that awareness of our own violence can open the door to change. What do you think? And what role can your art play in this awareness process?

In this trilogy, I reflect on violence trough art history, and a language, a kind of stage language that is connected to theatre, performance art and poetry.

I need all my questions around sexual violence, trauma, the violence we carry inside ourselves, the violence we are inflicted, and everything else to come through a language that is developed artistically. My shows do not denounce anything,

L’artista Giuseppina Pasqualino di Marineo, meglio conosciuta come Pippa Bacca, è morta nel suo abito da sposa durante una performance-viaggio per la pace, ma il suo lavoro è meno ricordato rispetto a quello di altre figure

come Gina Pane o Yoko Ono con Cut Piece. In alcuni casi sembra esserci una componente voyeuristica nel modo in cui il pubblico guarda all’uso del corpo per denunciare la violenza. Che opinione ha in merito?

Non sono sicura che tutte le artiste che usano il proprio corpo come mezzo artistico e che trattano il tema della violenza nelle loro opere intendano in realtà denunciare la violenza attraverso i loro corpi. Alcune sì, ma questo dipende anche da come interpretiamo i loro lavori.

Pippa Bacca, ad esempio, non stava lavorando sulla violenza, ma sul concetto di ospitalità. Dovremmo studiare le opere di queste artiste e provare a spingerci un po’ oltre, cercare di entrare anche nella loro visione, nei loro mondi metaforici.

Per quanto riguarda il pubblico, la violenza tocca sempre, ma in modi molto diversi. Non credo ci sia sempre voyeurismo: a volte sì, ma esistono anche altre possibilità, come la condivisione, la paura, l’odio, il desiderio, la curiosità, il nulla... Tante cose possono esistere tra un’opera e chi la guarda.

Com’è Carolina Bianchi nei momenti che precedono l’ingresso in scena? E subito dopo lo spettacolo?

È attenta alla durata degli applausi, desiderosa di sapere come è andata, oppure preferisce allontanarsi e restare in silenzio?

Carolina Bianchi si prepara con la sua squadra, scherza, ride ed è estremamente concentrata.

Dopo lo spettacolo? Se ne va via senza farsi notare, perché è molto timida!

In una sua recente intervista ha dichiarato che Emily Dickinson è la sua poetessa preferita. Da una sua poesia: «C’è un altro cielo / sempre sereno e bello / e c’è un’altra luce del sole». Dove si trova per lei questo “altro cielo”?

È qualcosa che si può raggiungere attraverso i rapporti umani?

No. Solo con la poesia e l’immaginazione.

The Brotherhood è il secondo atto della trilogia Cadela

Força. A che punto è arrivata questa sua ricerca e come si inserisce il nuovo lavoro nel percorso della trilogia? Sta già lavorando al terzo capitolo o ha in mente anche altre direzioni artistiche da esplorare?

Il secondo spettacolo è sul teatro come soggetto e linguaggio utile per porre domande e affrontare problemi su violenza e storia dell’arte e, soprattutto, su una fratellanza – The Brotherhood –che ci coinvolge tutt , in modo diretto o indiretto.

Penso che questo capitolo scavi ancora più a fondo nelle questioni che riguardano le forme di conoscenza, l’intellettualità e le dinamiche della violenza e dell’amore.

E sì, sto già lavorando all’ultimo capitolo, previsto per l’anno prossimo.

nor try to do the ‘right thing’, or even say what people expect to hear. The theatre I make is committed to imagination, to poetics, to enigmas, to complexity. Theatre is a walk in a shadow for me. It means to enter Dante’s dark forest

Artist Pippa Bacca died in her wedding gown during a peace-inspired travel art performance. Still, her work is less known compared to other artists’ such as Gina Pane or Yoko Ono with Cut Piece. In some cases, we notice a voyeuristic component in the way the public sees the body used to denounce violence. What is your opinion on the matter?

I am not sure that all the works of female artists that use their own body as a medium, that work with violence inside of their works – I am not sure that they are all denouncing violence trough their bodies. Some of them do, but this has to do with how we read their works. Pippa Bacca, for example, didn’t work with violence, but with the concept of hospitality. We should study the works of these artists and try to see a bit beyond, to engage with their metaphors, too. About public: violence always touches people, in many different ways, and I don’t think it is all about voyeurism, maybe sometimes, but other things exist with audiences, such as companion, fear, hate, desire, curiosity, nothing… many possibilities.

What does Carolina Bianchi look like in the moments right before entering stage? Is she focused, do we find her exercising, or does she laugh and joke with her company? What about right after the show? Does she notice how long her audience cheers her, is she interested in how the show goes, or would she rather just walk away unnoticed? Carolina Bianchi warms up with her team. She jokes, she laughs, and she is extremely focused. When the show’s over, she walks away unnoticed. She is shy that way.

In a recent interview, you said Emily Dickinson is your favourite poet. From Dickinson: “There is another sky / Ever serene and fair / And there is another sunshine”. Where do you think we can find this ‘other sunshine’? Is it something we can reach via human relationships? No, only with poetry and imagination.

The Brotherhood is the second instalment of the trilogy Candela Força. What stage did your research reach, and where do we place your new show in the trilogy’s path? Are you working on the third instalment, or are you thinking about something else at the moment?

The second show focuses on Theatre as a subject and a language to raise questions, issues of violence and art history, and a fraternity – the Brotherhood that involves all of us, whether indirectly or very directly. I think this chapter goes even deeper on the subject of forms of knowledge, intellectuality, and the dynamics of violence and love.

And yes, I am already working on the last chapter, due next year.

Tra le realtà più radicali della scena australiana, Chunky Move si distingue da oltre vent’anni per una danza che travalica i generi, mescola corpi, materiali e strumenti digitali e costruisce ambienti performativi a forte impatto visivo e sensoriale. Fondata a Melbourne nel 1995 e oggi diretta da Antony Hamilton e Kristy Ayre, la compagnia indaga il corpo come materia instabile, capace di assorbire immagini, tecnologie e conflitti contemporanei. Le sue creazioni, formalmente audaci e visivamente sorprendenti, si sviluppano spesso come composizioni sceniche in cui la danza entra in contatto con elementi elettronici, sonori e multimediali, dando forma a paesaggi immaginari densi di significati contemporanei. È il caso di U>N>I>T>E>D, ambizioso spettacolo in prima europea, che prosegue l’indagine di Hamilton su un possibile “futuro speculativo”. Sei danzatori si trasformano in creature post-umane, esseri mitologici e meccanici, avvolti in esoscheletri animatronici che ne amplificano forza e movimento fino a renderli entità ibride, tra umano e macchina. In una scena tagliata da luci stroboscopiche, costumi da motocross riciclati e nudità frammentarie espongono un corpo insieme vulnerabile e potenziato, mentre un flusso techno, pulsante travolge lo spettatore.

Nel paesaggio sonoro firmato dal duo indonesiano Gabber Modus Operandi, tra trance giavanese, distorsioni elettroniche e gamelan i cyborg/centauri non danzano: combattono, invocano, resistono. Come nei paesaggi urbani e dilatati di Blade Runner, lo spettacolo ci proietta in un futuro sporco, sensuale e rituale, dove spiritualità e intelligenza artificiale coesistono, e la macchina non è più mero strumento, ma oggetto di culto, divinità del nostro tempo. Coreografo pluripremiato e figura chiave della danza australiana, Hamilton lavora da anni su un’idea di corpo primitivo esposto alla cultura digitale. I suoi lavori, da Black Project 1 a Token Armies, costruiscono visioni dense e disturbanti, in cui la coreografia diventa la chiave per interrogare la nostra identità più profonda. Con U>N>I>T>E>D porta in scena un’esperienza immersiva, ipnotica e visionaria, che ridefinisce i confini dell’umano, del presente e del futuro.

Chiara Sciascia

ENG Chunky Move, one of Australia’s most radical dance companies, blends bodies, digital media, and immersive environments to build performative environments featuring radical visual and sensorial impact. Founded in 1995 and now led by Antony Hamilton and Kristy Ayre, the company seeks to explore the body as unstable matter. In Venice, they will present U>N>I>T>E>D, a European premiere envisioning a speculative future. Six dancers turn into post-human hybrids in animatronic exoskeletons, moving through strobe-lit scenes with techno beats by Gabber Modus Operandi. The performance evokes a raw, ritual-

istic world where cyborgs battle and pray, and machines become divine. With recycled motocross gear and exposed architecture, the show merges vulnerability and power. Hamilton, known for probing the digital body with such works as Black Project 1 and Token Armies, crafts a hypnotic, immersive experience that redefines humanity and futurism using choreography.

Chunky Move

U>N>I>T>E>D 17, 18 luglio Teatro alle Tese, Arsenale

VIRGINIE BRUNELLE

Intervista Virginie Brunelle di Loris Casadei

Montreal, tra le capitali mondiali della danza, città di artisti, anche grazie alla lungimiranza del governo cittadino, che ha continuato a investire in tutti i settori dell’arte. Non possiamo dimenticare l’amata Marie Chouinard, per quattro anni direttrice della sezione Danza della Biennale, o Louise Lecavalier ( So Blue, 2017), o ancora la più giovane Daina Ashbee, vista anch’essa nell’edizione 2017 con Unrelated, opera incentrata sul tema dei tabù e della sessualità femminile. Scuole e coreografi che sanno coniugare il contemporaneo con il classico, pur affrontando temi attualissimi e spesso di rottura.

È in questo contesto che si forma Virginie Brunelle, laureatasi all’Université du Québec à Montréal nel 2008. Un anno dopo fonda la Compagnie Virginie Brunelle con l’intento programmatico di porre la musica al centro del processo creativo. Il suo stile personale e visionario le apre rapidamente le porte dei grandi teatri europei, tra cui il Theaterhaus di Stoccarda dove nel 2018 presenta Les corps avalés, un connubio teso tra musica classica e corpi calpestati dalla brutalità del mondo contemporaneo.

Dopo il debutto in anteprima mondiale al Lugano Dance Project Festival nel 2022, Fables arriva a Venezia rispondendo all’appello Creatori di miti lanciato da Wayne McGregor: dodici performer e un pianista raccontano, in tre tableaux, storie di donne archetipiche della libertà. Una riflessione sul sociale, non disgiunta da un sano senso dell’humour.

L’ambientazione simbolica è il mitico Monte Verità, montagna emblematica di una controcultura idealistica d’inizio Novecento, che richiama alla memoria Rudolf Laban, Isadora Duncan, Ida Hofmann, Mary Wigman, Charlotte Bara e molti altri ancora. «Un universo di grande potenza evocativa, vicino al teatro-danza, che riecheggia un bisogno disperato di utopia, di speranza, di umanità».

Dal XV secolo la libera espressione del corpo è stata spesso limitata da rigide regole di movimento, almeno fino all’avvento della modern dance. Oggi, nel mondo della danza contemporanea, esistono ancora limiti imposti dal mercato o da altri fattori? Assolutamente. Anche se la danza contemporanea è nata in reazione a certe forme di codificazione, non sfugge ad altri tipi di pressioni. Il mercato culturale, i programmatori, i formati imposti dalle istituzioni o le aspettative del pubblico possono diventare vincoli impliciti. C’è una tensione costante tra il desiderio di libertà artistica e le esigenze di visibilità, leggibilità o sostenibilità economica. Credo tuttavia sia possibile rimanere fedeli al proprio approccio, cercando un equilibrio tra sincerità, creatività e adattabilità, liberandosi dallo sguardo critico degli altri.

Fables, creazione del 2022, viene ora presentata alla Biennale 2025 il cui tema è Creatori di miti/Myth Makers. In che modo questo pezzo risponde a quel tema e cosa l’ha spinta a sceglierlo rispetto a suoi lavori più recenti quali Sans quoi nous créverons o Les corps avalés, attualmente in tournée in Germania?

Fables esplora la costruzione di narrazioni simboliche all’interno delle comunità umane. Ogni quadro agisce come un mito in sé, come allegoria contemporanea delle tensioni, delle lotte e degli impulsi che ci attraversano. Lo spettacolo non racconta una storia nel senso tradizionale, ma crea archetipi, frammenti di leggende incarnate. Si inserisce quindi naturalmente nel tema Myth Makers

Montreal – a city of dancers and artists, in no short measure thanks to cultural policy, given how local government always invested in all forms of art. We will mention our beloved Marie Chouinard, who directed the Venice Dance Biennale for four years, Louise Lecavalier (So Blue, 2017), and Daina Ashbee, whose Unrelated, a story on the taboos of female sexuality, was presented at the Biennale at the Biennale in 2017. Montreal’s schools and choreographers know how to wed the classic and the modern while authoring pieces on very current, often very divisive, themes. Virginie Brunelle grew within this context. She graduated from Quebec University in 2008 and a year later, she formed her eponymous company to put music at the centre of the creative process. Her personal, visionary style opened the doors of the greatest European theatres for her, including the Theaterhaus in Stuttgart (Les corps avalés, 2018).

The piece Brunelle will show in Venice, Fables, premiered at the 2022 Lugano Dance Project Festival in Switzerland. It answers 2025 Venice Dance Biennale director Wayne McGregor’s theme Mythmakers with twelve performers and a pianist telling stories about women who are archetypes of freedom. A reflection on society with a sprinkle of humour. Its symbolic setting is Mont Vérité (lit. ‘truth hill’), the emblematic hilltop of early twentieth-century idealistic counter-culture that reminds one of Rudolf Laban, Isadora Duncan, Ida Hofmann, Mary Wigman, Charlotte Bara, and others.

Rigid rules for dance no more.

While modern dance was, in fact, born to counter certain codes, that doesn’t mean it is immune from other forms of pressures. Cultural markets, productions, formats imposed by institutions, and audiences’ expectations are real constraints. There’s a constant tension between a desire for artistic freedom and a need for visibility, readability, and fiscal sustainability. I still believe it is possible to keep true to one’s ideas and find a balance between sincerity, creativity, and adaptability.

Fables as an entry in the Biennale programme. Fables explores the building of symbolical narrations within human communities. Every tableau is a myth in itself, a modern allegory of tension, struggle, and impulses that we harbour within. The show is not a story in a traditional sense, but a construction of archetypes, pieces of embodied legends. It falls naturally in the theme of Myth Makers. The final choice was McGregor’s, though, and I understand his choice: Fables is my piece that is closest to a modern mythology. Sans quoi

Detto questo, Fables non è stata una mia proposta, ma una scelta di Wayne McGregor. E ne comprendo la ragione: è probabilmente il mio pezzo più vicino all’idea di mitologia contemporanea. A differenza di Sans quoi nous crèverons, più radicato in una critica socio-politica attuale, o di Les corps avalés, con una struttura più pittorica e introspettiva, Fables propone immagini che riecheggiano quasi le fiabe, con personaggi senza tempo, al contempo familiari e simbolici, che incarnano forze, desideri o conflitti universali.

Ha spesso sottolineato come la musica e il simbolismo siano centrali nelle sue creazioni, mentre Les corps avalés richiama fortemente i colori e la potenza pittorica di Caravaggio. In che momento della creazione di uno spettacolo decide aspetti visivi fondamentali come costumi e luci?

Gli elementi visivi emergono gradualmente, in dialogo con il materiale coreografico e la musica. Non parto mai con un’immagine fissa in mente, ma lascio che siano le mie intuizioni a guidarmi per i costumi e le luci. Durante le prove i colori si impongono, le texture appaiono e un universo visivo inizia a prendere forma. Con la costumista costruiamo questo mondo a strati successivi, basandoci su ciò che la danza rivela e su cosa il costume può offrire. Per quanto riguarda la luce, invece, è solo verso la fine, durante la residenza tecnica, che l’universo visivo si costruisce a partire dalle idee che ho raccolto per tutto il tempo e dalle intuizioni del lighting designer.

In Fables però il processo è stato un po’ diverso: ho voluto che il costume fosse parte dell’ideazione fin dall’inizio, cosa non sempre avvenuta nelle mie creazioni precedenti. Volevo che il costume raccontasse quanto il gesto o la musica, che riuscisse a dispiegarsi come un elemento scenografico a sé stante. L’abito diventa così contenitore di storie, di simboli, quasi un prolungamento del corpo nello spazio. Partecipa pienamente all’elaborazione del significato e alla tessitura poetica dell’opera.

Temi come unione, rottura, fascino erotico, fatica e adulterio ricorrono spesso nelle sue opere. Al contempo, in varie dichiarazioni, parla di inserire riferimenti autobiografici, desiderare momenti ludici e umorismo. Come riesce a conciliare questi aspetti apparentemente contrastanti con il suo appello all’utopia, alla speranza e all’umanità?

Credo profondamente che l’essere umano sia intrinsecamente contraddittorio, ed è proprio questo che di esso mi affascina. Le mie opere non cercano di risolvere le tensioni, ma di metterle a nudo. Umorismo, tenerezza e assurdità convivono con dolore, disillusione o desiderio. Come nella vita, la curva drammatica non è mai lineare: ogni momento di leggerezza fa da contrappunto a una scena più cupa e viceversa. Questo dialogo tra gli estremi dà rilievo a ogni emozione, permettendo loro di risuonare più in profondità. Far coesistere l’ultra-drammatico e il bizzarro significa parlare del mondo in cui viviamo.

L’umanità, per me, passa attraverso la verità e quindi l’imperfezione. Per questo mi interessa tanto la fatica fisica: a un certo punto il performer non può che impegnarsi pienamente nel compito. Il superamento di questa soglia svela l’uomo dietro il tecnico. Il corpo, nella fatica, mostra una sincerità cruda, una vulnerabilità preziosa.

L’utopia, tema centrale in Fables, emerge in quelle grandi scene di gruppo in cui tutti cercano di unirsi per un obiettivo comune mante -

nendo la propria individualità. È questa tensione tra il desiderio di fusione e l’affermazione della differenza che cerco di esplorare. Un modo per immaginare, forse, un altro modo di stare insieme.

L’arte offre uno spazio di riflessione, uno specchio. Esponendo le nostre lotte intime e collettive attraverso il movimento invitiamo il pubblico a guardare con occhi nuovi le proprie sfide, le relazioni e il posto che occupa nella società. L’arte non trasforma sempre il mondo concretamente, ma lo rende visibile in modo diverso. E a volte questo è sufficiente per seminare il dubbio, accendere una domanda o far nascere la speranza.

In un mondo così frammentato, in cui l’uomo sembra essere in guerra continua contro i suoi simili, il richiamo a Monte Verità in Fables le sembra ancora attuale?

Preferirebbe ispirarsi all’Inno al Sole di Laban o alla sua Danza al tramonto?

Per essere del tutto onesta, non ho visto Sang an die Sonne né Sonnenuntergang nelle loro versioni originali. Detto questo, da quello che conosco di queste opere le percepisco come ricerche simboliche di armonia, sia in uno slancio vitale verso la luce, sia in uno spazio più ambiguo tra fine e nuovi inizi. Monte Verità rimane per me un potente simbolo di resistenza dolce: un luogo in cui poter trovare nuovi modi di vivere fuori

dagli schemi dominanti di industrializzazione e gerarchia sociale. In Fables mi sono ispirata a due temi chiave di questo spirito: la ricerca della parità di genere e il desiderio collettivo di utopia. Lo spettacolo si apre con un prologo che ritrae una società fredda, sconnessa, quasi meccanica, in netto contrasto con un epilogo in cui emerge gradualmente un calore umano, una coesione ritrovata. Tra questi due poli si dipanano favole femministe che presentano figure femminili più grandi della vita, ispirate alle nostre nonne e ad archetipi universali. Sono donne che si emancipano attraverso la loro tenacia, il loro umorismo, la loro forza. Portano in sé un soffio di trasformazione, celebrando l’umanità nella sua forma più resiliente e profondamente vitale.

I suoi cortometraggi Réminiscences (2021) e Show me the exit (2025) hanno purtroppo poche possibilità di essere visti dal pubblico. Ci sarà occasione di ammirarli alla

Biennale Danza o magari altrove?

Ne sarei molto lieta. Questi cortometraggi sono per me preziosi spazi di creazione che permettono di esplorare un’altra temporalità, un altro rapporto con la danza. Siamo sempre aperti a opportunità per proiezioni in festival o sale. Al momento è disponibile solo Réminescences, ma se la Biennale volesse includerlo in una sezione parallela o in una programmazione speciale sarebbe per me un grande onore.

nous crèverons is more of a socio-political critique, while Les corps avalés has a more pictorial, introspective structure. Fables echoes fairy tales, with timeless characters that are at once familiar and symbolical. They incarnate universal forces, desires, and conflicts.

Colour and pictorial power in Les corps avalés.

Visual elements emerge gradually as they converse with choreography and music. I never start out with a given image in mind, I rather let my intuition guide me in my choices of costumes and lighting. While rehearsing, colours impose their presence, textures appear, and a visual universe comes into place. My costume designer and I build this world in layers, based on what dance reveals and what costumes can offer. In Fables the process has been a little different: I wanted costumes to be part of the creation from the very beginning, unlike anything I did before. Costumes were supposed to tell my stories as much as gestures and music do, and to become a scenic element in its own right. Costumes contain stories, symbols, and act as extensions of the body. They fully participate in the elaboration of meaning and poetry.

Contradictions in the art you make.

Human beings are essentially contradictory, which I find absolutely fascinating. I don’t make art to solve contradictions, but to show them in full light. Humour, tenderness, and absurdity coexist with pain, disillusionment, and desire. Much like in life, the tension of drama is never linear. Every moment of lightness counterpoints a darker scene, and vice versa. This dialogue of opposites highlights every feeling and allows them to resonate more deeply. To make the ultra-dramatic and the bizarre coexist means to speak of the world we live in.

Mont Vérité is, to me, a powerful symbol of sweet resistance, a place where we can find new lifestyles, different than the ones we know are dominated by industrialization and social hierarchy. For Fables, I took inspiration from two key elements: the quest for gender equality and a collective desire for utopia. The show opens with a prologue of a cold, disconnected, almost mechanical society, in contrast with an epilogue of slowly emerging human warmth and newly found unity. Between these two poles are feminist fairy tales inspired by our ancestresses and by universal archetypes. These women found their emancipation in their perseverance, their humour, their strength. They carry a breath of transformation and celebrate humanity in its most resilient, most deeply vital form.

Your short movies Réminescences and Show me the exit. I would love it if they could make it into the Biennale programme. These short movies are precious creative spaces that allow us to explore a different timeline, a different relationship with dance. We are always open to distribution opportunities, whether in festivals or in theatres. Currently, only Réminescences is available. If the Biennale included it into a parallel section or some special programme, I would be honoured.

L’atteso ritorno della “danza del corpo” di TAO Dance Theater

Dopo il Leone d’Argento ricevuto nel 2023, TAO Dance Theater torna alla Biennale Danza con la prima europea di 16 e 17, nuovi capitoli della lunga Numerical Series, co-commissione della Biennale. Fondata a Pechino nel 2008 da Tao Ye, Duan Ni e Wang Hao, la compagnia si è affermata a livello internazionale per il rigore formale e l’astrazione radicale con cui affronta il corpo e il movimento, secondo un principio di “danza pura” che rifiuta narrazione e rappresentazione.

Al centro della ricerca è il corpo, indagato attraverso il Circular Movement System, tecnica basata su movimenti continui, curvi, senza inizio né fine, come pennellate nello spazio. Niente specchi in sala prove, nessun riferimento esterno: la coscienza del corpo si costruisce dall’interno, attraverso esercizi che trasformano la ripetizione in atto conoscitivo. La danza, in questo orizzonte, non è espressione ma presenza, non rappresentazione ma attenzione, che sollecita una percezione viscerale e quasi cinestesica.

La Numerical Series – priva di titoli – è concepita come un’opera unica in tappe, ognuna delle quali esplora un’ipotesi sul movimento. 16 si concentra sui moti della testa, normalmente marginali, qui portati al centro dell’azione. 17 indaga la relazione tra suono e corpo, attraverso quella che i coreografi definiscono “immaginazione cinestesica del suono”: una tensione costante tra forma sonora e fisica.

Ogni numero nasce da un’idea minima, sviluppata fino alle estreme conseguenze. L’estetica è asciutta, essenziale, reiterativa. Il ritmo nasce dalla persistenza. Nulla distrae dalla materia viva del corpo: né scenografie né costumi, solo luce, suono e precisione assoluta. In un’epoca di iperstimolazione e sovra-narrazione, TAO Dance Theater sceglie la via contraria: la rarefazione. Ogni gesto è una domanda. Ogni sequenza un esercizio spirituale. La danza – ci raccontava Tao Ye due anni fa – «attiva i sette sensi e restituisce il corpo alla sua condizione originaria, quella di un microcosmo vivo e pulsante». È un’arte che non pretende di spiegare, ma di far sentire. E forse proprio per questo, di far capire. Chiara Sciascia