LA GUERRA

LA NOTTE, IL SOGNO DI UCCELLO, LA MADRE CHE CANTA

di Luigi Presicce

un progetto di in collaborazione con

COMUNE CASTIGLION FIORENTINO

COMUNE MONTERCHI

COMUNE SANSEPOLCRO

con il supporto di grazie a

LA NOTTE, IL SOGNO DI UCCELLO, LA MADRE CHE CANTA LA GUERRA

opera realizzata grazie al supporto di Creative Living Lab, che ha finanziato il progetto «Rinascimento Multimediale", e grazie a Toscanaincontemporanea 2024

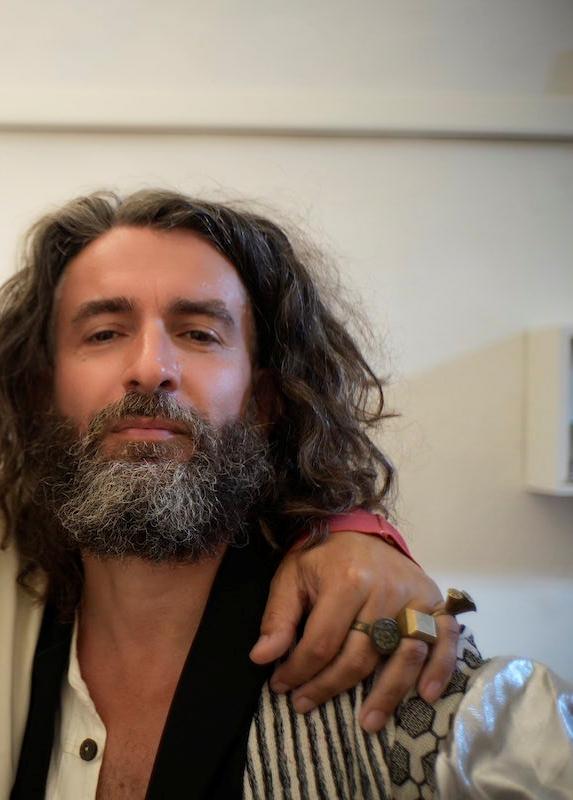

ideazione e realizzazione Luigi Presicce curatela Pietro Gaglianò con Anna Capolupo, Valeria Carrieri, Matteo Coluccia, Stefano Giuri, Valentina Lupi scene e costumi Canedicoda, con le allieve e gli allievi del Liceo artistico I.I.S G. Giovagnoli video Daniele Pezzi

foto di Dario Lasagni e Luca Del Pia // © 2024 CapoTrave/Kilowatt

IL SEGRETO CHE RIMBALZA DENTRO

di Lucia Franchi e Luca Ricci

Creazione, programmazione e formazione, sono i tre obiettivi della carriera artistica di Luigi Presicce che, in venti anni di esperienza professionale, ha generato nuove opere performative, ha dato vita a spazi adatti a ospitare la creatività e ha promosso azioni educative.

Non potevamo non incontrarci, prima o poi. In fondo, quelli di Presicce, sono esattamente gli stessi obiettivi su cui si articola il percorso di CapoTrave/Kilowatt, l'associazione che dirigiamo da quando l'abbiamo fondata nel 2003: anch'essa negli ultimi 20 anni, o poco più, si è mossa sul territorio di Sansepolcro, della provincia aretina e, più in generale in Italia e in Europa, per creare contenuti culturali inediti, generare nuovi contesti di espressione artistica e formare cittadini e spettatori curiosi, capaci di leggere i linguaggi del contemporaneo.

Questo piccolo volume presenta le azioni che abbiamo realizzato tra il 2023 e il 2024 con Luigi Presicce, con la curatela di Pietro Gaglianò: il progetto lo avevamo “in canna” da qualche anno, chiamandolo ogni volta con nomi diversi “Trittico”, “Rinascimento multimediale”, “La notte, il sogno di Uccello, la madre che canta la guerra”. Alla base c'era il desiderio di incrociare la nostra strada con quella di un artista come Luigi che crea tableaux vivant ispirati dalla tradizione pittorica – spesso toscana e dell'Italia Centrale – del Tre e Quattrocento, immergendo la situazione in un 'atmosfera vagamente inquietante e profondamente onirica, dove oggetti e posture della vita contemporanea cortocircuitano con quegli ambienti antichi che siamo con superficialità abituati a leggere come quieti e pacificati. L'errore è nostro, che del passato non sappiamo rimettere in vita i contrasti, le tensioni, i riferimenti sottesi o espliciti.

Per noi che ci occupiamo principalmente di teatro, danza e performatività, il confronto con il classico e con la tradizione è all'ordine del giorno: non c'è struttura di un pezzo di danza contemporanea in cui non rispuntino fuori Giselle, Odette o Coppelia, non c'è manifesto scenico di un nuovo progetto teatrale in cui non facciano capolino Medea, Edipo, Amleto o Faust Eppure la tradizione è nulla, se non sappiamo rivivificarla con gli occhi del presente, se non sappiamo farla parlare ai nostri giorni, se non riusciamo a rimasticarla con il gusto della sensibilità attuale.

Luigi Presicce fa esattamente questo lavoro, ovvero ci porta a dialogare con la nostra storia artistica senza farne un feticcio sacrale, bensì trasformando la tradizione pittorica in materia viva che si innesta sull'immaginario dei nostri giorni: riferendoci ad alcune delle visioni che abbiamo incontrato in questo progetto, sulla bocca dei soldati al bivacco compaiono dei sigari toscani, tra le membra intrecciate di altri soldati che dormono, si scoprono gli arti plasticati dei manichini da vetrina, un giovane Cristo risorto ha in mano un'asta dove, invece della consueta bandiera, svettano le pale di un aeroplanino, sulla testa di due angioletti c'è una torta al formaggio.

A questo proposito (della torta al formaggio), l'altro elemento che ci ha sempre colpito del lavoro di Presicce è la capacità di innestare queste sue messe in vita artistico-storico-metafisiche in un contesto che parla alle tradizioni popolari, rimettendo in gioco tracce e significati che spesso consideriamo stratificati nella memoria dei territori e delle comunità: a volte ci pare che l'opera di Luigi ci domandi se lo siano davvero, o non siano essi stessi reinvenzioni più recenti di quanto ci appaiono. Antichi o recenti che siano, si tratta comunque di segni che attivano immaginazioni collettive dei luoghi e delle persone, e dunque hanno la capacità di rompere quelle diffidenze all'accesso dell'arte contemporanea che molti tra noi, con il proprio lavoro artistico e curatoriale, stanno lottando per abbattere, con l'obiettivo di comunicare l'idea che l'arte è di tutti e per tutti, al di là dei nostri bagagli culturali pregressi e delle conoscenze specifiche acquisite.

In questo progetto realizzato tra Sansepolcro, Monterchi e Castiglion Fiorentino, un ruolo essenziale lo hanno avuto le connessioni con gruppi e individui residenti e attivi nei tre Comuni che sono state attivate da Presicce, Gaglianò e dalla loro squadra di lavoro artistico (Canedicoda, Anna Capolupo, Matteo Coluccia, Giovanni Donadini, Stefano Giuri, Dario Lasagni, Valentina Lupi, Daniele Pezzi), insieme con il gruppo curatoriale di CapoTrave/ Kilowatt (capitanato da Marta Meroni, e con lei Giulia Randellini, Michele Rossi, Chiara Ramanzini, Maria Gabriella Mansi, Giacomo Calli, Piero Ercolani).

Le eredità pittoriche di riferimento per i luoghi coinvolti riguardavano Piero della Francesca, con “La Resurrezione” a Sansepolcro e “La Madonna del Parto” a Monterchi, e Paolo Uccello, legato a Castiglion Fiorentino attraverso il ritratto del condottiero Giovani Acuto a cui venne concesso il castello di Montecchio.

Il progetto rafforza il legame tra i tre Comuni e caratterizza il territorio come un vero sistema locale, promotore di percorsi innovativi legati alle arti partecipative.

A Sansepolcro è stato coinvolto nel processo il liceo artistico I.I.S. Giuseppe Giovagnoli con la partecipazione di due classi che hanno incontrato Luigi Presicce per un'introduzione alla sua poetica e alla sua ricerca artistica, poi Pietro Gaglianò, per indagare le forme di riattualizzazione del patrimonio pittorico del territorio, e infine lo scenografo e costumista Canedicoda affiancato dagli artisti visivi under35 Matteo Coluccia e Valentina Lupi, che hanno portato alla realizzazione dei costumi e degli oggetti di scena per una delle performance. In questo percorso è stato attivato un modulo formativo dell'Accademia dell'immobilità (un formato ideato da Presicce) che ha portato al coinvolgimento degli studenti come performer nella realizzazione del tableaux vivant di Sansepolcro.

A Castiglion Fiorentino abbiamo collaborato con alcuni artigiani locali impegnati nella produzione di ceramiche artistiche della tradizione castiglionese, che trovano casa nella Galleria d'Arte Museo Capitini. Gli artigiani hanno realizzato gli elmetti in ceramica che hanno caratterizzato la performance di Castiglion Fiorentino. Per la medesima, sono state coinvolte due associazioni sportive dilettantistiche legate all'equitazione che hanno garantito la presenza dei cavalli protagonisti del tableau castiglionese.

La presentazione pubblica dei tre tableaux si è tenuta a luglio 2024, nell'ambito della XXII edizione di Kilowatt Festival

In tutti e tre i casi gli spettatori venivano fatti accedere uno a uno, e potevano sostare in osservazione solo per il tempo di un minuto ciascuno.

A Castiglion Fiorentino, ognuno di noi è stato condotto su per la rampa che permette di accedere ai Giardini del Cassero, e, all'ora del tramonto, si è ritrovato in una spianata erbosa piena di cavalli e cavalieri, dove il nostro sguardo si perdeva tra lance, elmi, corazze, bandiere, selle, guerrieri in stasi e altri catapultati a terra, come sbalzati via durante il galoppo e la battaglia, nonché la concretezza degli escrementi equini.

A Sansepolcro, ci ha accolti il piccolo oratorio della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, anche detta Chiesa della Buona Morte, e non ci è parso secondario che, proprio lì, l'opera di riferimento fosse “La Resurrezione”, che si staglia nella sua brillantezza cromatica a meno di 50 metri da quel luogo, mentre noi spettatori venivamo immersi nel buio più totale, guidati da un bambino che ci portava per mano facendoci strada con una torcia, per incontrare una catasta di corpi di soldati addormentati a terra, fino a imbatterci negli occhi appuntiti di un altro bambino appollaiato su un altare, prima che un inquietante urlo squarciasse il silenzio e ci spingesse fuori da quel bivacco.

A Monterchi, al Museo della Madonna del Parto, dopo aver osservato l'equilibrio perfetto dell'immagine pierfrancescana custodita all'interno, sempre uno alla volta, ci siamo spinti lungo un corridoietto esterno e laterale che si apre d'improvviso su una terrazza erbosa che domina una buona parte della Valtiberina e lì, tenendo come sfondo il borgo di Monterchi, ci è apparsa la composizione unitaria di un'altissima madonna, issata forse su una scala, forse sui trampoli (non si vedeva perché tutto era coperto dal lungo abito bianco), ai cui piedi stazionavano due angioletti dai volti terrigni, con gli occhi bistrati e il volto coperto di biacca – a noi è venuto da pensare che avessero un'aria pasoliniana –, muniti di specchi su cui si rifletteva il volto di ogni spettatore.

Sul pulmino che ci riportava da Monterchi a Sansepolcro, al termine dell'ultima delle tre performance, con alcuni spettatori e un certo numero di critici presenti all'azione, si diceva che molti di noi avevano avuto la sensazione di un viaggio inquieto fuori dal tempo ordinario, nell'alternanza di un prima e di un dopo, di qualcosa che ci aveva lasciato turbati. Per ognuna delle performance siamo rimasti in osservazione per un solo minuto, rapido e al tempo stesso dilatato come una visione, anzi una rivelazione che ci è rimbalzata dentro con il suo segreto non del tutto svelato.

Il progetto si è mosso dentro una cornice di supporto istituzionale garantito dal progetto Toscanaincontemporanea della Regione Toscana, e dal progetto Creative Living Lab del Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea, con la complicità dei tre Comuni coinvolti.

Dentro la mente dell'artista

Pietro Gaglianò

I. Cose

Nell'Alta Valtiberina, come nel resto dell'Italia centrale, il paesaggio conserva l'impronta di un umanesimo radicato nella cultura civica, nel governo dell'ambiente urbano e rurale che, sin dal Medio Evo maturo, ha modellato tutti gli aspetti della vita in comune. Tale attitudine alla disciplina dello spazio è splendidamente testimoniata nella produzione artistica di quel tempo irripetibile: dai pedagogici Effetti del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena (anni Trenta del XIV secolo) alla matematica rappresentazione del mondo dei maestri quattrocenteschi come Masaccio, Paolo Uccello (che, prestando fede a Giorgio Vasari, preferiva lo studio della “dolce prospettiva” al talamo nuziale) e, primo tra tutti gli altri, Piero della Francesca In queste regioni l'irreggimentazione dello spazio secondo la prospettiva centrale è ancora presente nella forma degli oggetti, nell'architettura, nel rapporto tra la presenza umana e lo scenario che la accoglie. E a questa visione frontale si attiene Luigi Presicce per i tre episodi che compongono il trittico La Notte, il Sogno di Uccello, la Madre che canta la guerra, compiendo in prima persona e proponendo al pubblico un esercizio di connessione tra il tempo storico e il tempo dell'arte. Nella vertigine di tale dialettica si dispiega l'arte di Presicce, nell'oscillazione tra il presente e un passato amato ma non venerato, nel movimento innescato tra la percezione soggettiva e la comprensione di una sensibilità condivisa, stratificata, diffusa fra le cose e le persone, fra la lentissima trasformazione del paesaggio, quasi incantato in una iconica fissità, e l'avvicendarsi di una precaria umanità Al centro di questa ricerca si trova l'osservazione del patrimonio iconografico e della tradizione europea della pittura da cui l'artista trae simbologie e archetipi della postura, combinandoli in una visione originale, onnivora, capace di azzardo eretico. Il suo lavoro, infatti, non potrebbe essere più distante dalle dinamiche dell'omaggio, dall'anacronismo della mera riproduzione Nelle sontuose composizioni allestite da Presicce il ritmo della pittura rinascimentale (o, in altri casi, di quella ottocentesca o medievale) è incastonato di oggetti, movimenti e atmosfere che provengono da mondi apparentemente inconciliabili tra loro. Così, in questa curiosa iconoclastia generativa, l'artista

attualizza la storia dell'arte, contaminandola in un processo di continua decostruzione e riscrittura del segno L'esperienza dell'arte di Presicce prevede in questo punto una sospensione del respiro, un inciampo dello sguardo, una specie di stordimento che precede la comprensione di come i capolavori del passato possano vivere oltre la cornice refrigerante del mito bidimensionale in cui sono stati relegati dalla musealizzazione e ben al di là della loro mercificazione in innumerevoli, ignobili, riproduzioni a buon mercato. Il loro spazio di esistenza è molto più vitale, infatti, nella trasformazione che si produce nel nostro sguardo di osservatori, oggi e in ogni momento in cui un essere umano collegherà la loro presenza alla propria vita. Così per sempre, nella irriducibile varietà del mondo.

II. Città

Il primo episodio del trittico ha avuto luogo a Castiglion Fiorentino. L'origine del lavoro giace nella circostanza storica che a metà del Trecento ha visto il condottiero John Hawkwood acquistare il Castello di Montecchio Vesponi, compreso in questo territorio comunale e da qui ben visibile. Del mercenario inglese ci sarebbe oggi poco più di una vaga memoria storiografica se non fosse per il ritratto commemorativo commissionato a Paolo Uccello, alcuni decenni dopo la sua morte, per le pareti del duomo

fiorentino dove il capitano di ventura era stato sepolto. Ispirato alla morfologia dei monumenti equestri il ritratto di Giovanni Acuto richiama importanti elementi dell'universo formale del pittore casentinese, densamente abitato da cavalli rampanti e cavalieri disarcionati, in scoscese

figurazioni prospettiche.

Ai piedi della torre del cassero di Castiglion Fiorentino, Presicce ha dato vita a un bivacco di combattenti a riposo, scesi dalle cavalcature e immersi in un tempo di attesa I soldati in costume storico, una decina a colpo d'occhio, fissano i propri orizzonti, alcuni fumano un vistoso Toscano, altri governano veri cavalli, qualcuno indugia sul proprio telefono cellulare, lance e bandiere echeggiano la verticalità dell'architettura ossidionale. Nel punto focale della scena un corpo giace a terra con le gambe divaricate, creando una formidabile assonanza con lo smembrato ciclo de La battaglia di San Romano, dove Paolo Uccello tocca l'apice della costruzione prospettica. Nell'opera di Presicce però la guerra è sospesa, almeno per la durata di questo crepuscolo; si morrà domani per ragioni che altri hanno deciso.

A Borgo Sansepolcro il fulcro del secondo episodio è la La Resurrezione di Piero della Francesca, autore al quale Presicce ha già dedicato un importante ciclo di azioni ispirato alle aretine Storie della vera croce. In un oratorio poco lontano dall'affresco, l'artista ha mostrato un 'estensione del registro inferiore dell'opera di Piero, dove alcuni uomini in arme sono sprofondati nel sonno. Come già a Castiglioni, anche qui i protagonisti sono figure secondarie della Storia, anonimi soldati i cui volti si confondono nella penombra, tra le macchie di cenere, tra i viluppi degli abiti delle bandiere, tra le macerie di un campo di battaglia ancora fumante L'immobilità dei corpi non evoca, quindi, il riposo ma la parte finale della tragedia, congelata nell'inevitabile e mossa solo dal passaggio inquieto di due figure: un 'adulta e un bambino provvisto di torcia elettrica per riconoscere i lineamenti di un volto che sia loro familiare.

L'ultima scena del trittico nasce ancora attorno a Piero della Francesca, a Monterchi, dove è conservata la Madonna del parto che l'artista aveva realizzato in memoria della propria madre, originaria del luogo. Alle spalle dell'edificio in cui è conservato l'affresco staccato dalla piccola chiesa di Santa Maria in Silvis, Luigi Presicce ha riproposto la semplice ed

enigmatica geometria dell'opera. La vergine ritrova le sembianze di una divinità pagana, i tratti del viso vengono caricati fino a evocare una Gorgone mentre il corpo è smisurato, amplificando il ventre gravido fino alle proporzioni del padiglione di stoffa in cui, nel dipinto originale, è collocata la donna. La madonna di Presicce torna nello spazio fisico del paesaggio toscano, rilievo orografico, città munita, dea remota sul proprio altare e madre mortale Anche qui torna la linea rossa della guerra, cantata a fil di voce dalla performer con le parole di un noto pezzo di musica italiana che qui indica una diversa interpretazione sul conflitto interiore, sull'amore frustrato di una donna, sul potere degli uomini.

III Nomi

Come è evidente, i tre episodi non commentano le opere rinascimentali e non tentano di aggiungere qualcosa alla loro dimensione storica. Ugualmente la loro sequenza temporale non corrisponde a quella del lungo titolo del trittico, per ribadire ancora una volta l'astensione da ogni intento didascalico. Più in generale, il lavoro di Luigi Presicce sfugge alle comuni classificazioni. Provenendo dalla pittura, quindi dalla costruzione con un punto di vista centrale e da formati canonici della composizione, l'artista utilizza la cultura di questo medium per inoltrarsi in una declinazione del tutto autonoma dell'azione corporea, tra la performance, l'installazione e il tableau vivant. Le sue opere vengono allestite, quasi sempre, per una visione esclusivamente frontale come fa, appunto, il pittore quando pensa allo sguardo di chi osserverà la sua tela compiuta. Ma chi si trova al cospetto delle opere di Presicce sa di avere un tempo limitato a disposizione, essendo assistito da vicino da un neutro accompagnatore che ne controlla il percorso e la durata della permanenza (in genere poco più di un minuto); esattamente il contrario di quanto avviene davanti a un quadro, la cui contemplazione non deve misurarsi con la variabile tempo come accade per le arti performative. La rapidità della fruizione contribuisce a creare una dimensione onirica, carica di presenze, indecifrabile, qualcosa che somiglia al concepimento di una visione nella mente dell'artista, ancor prima di diventare forma. È questa, infine, l'opportunità che Presicce fornisce al pubblico delle sue opere: attingere alla visione (a una delle possibili visioni) che popolano il suo immaginario, mossa da tensioni, mostri e idoli.

Nello scritto del 1959 dedicato a Piero della Francesca, John Berger descriveva l'effetto sullo spettatore dell'equilibrio sottile, geometricamente perseguito nell'affresco della Resurrezione di Sansepolcro come un istinto di immobilizzarsi, simile a quando si osservano col fiato sospeso le evoluzioni di un funambolo

Credo fosse febbraio, 2019. Avevo letto da qualche parte di un laboratorio, l'Accademia dell'immobilità, che si sarebbe tenuto all'Ex Mattatoio di Roma

Al tempo ero da poco tornata da cinque anni di studi in Francia e non avevo mai sentito parlare di Luigi Presicce e del suo lavoro. Ancora non so bene perché decisi di partecipare Credo che trovai bello il titolo e poi per l'immagine che accompagnava la presentazione: la foto di una donna vestita di azzurro che tiene in mano due piccole ali di rapace Dalla bocca le esce un cartiglio con sopra scritte le parole attribuite all'arcangelo Gabriele nell'Annunciazione. Ricordo di aver pensato che potevo forse smettere di vergognarmi del fatto che amavo le pale di altare

Non so più cosa scrissi nella mia lettera di motivazione ma ricordo che avevo paura di non essere ammessa. Più tardi Luigi mi confessò, con ironico candore, che aveva accettato tutte le richieste. In effetti c ' era un 'umanità numerosa e molto varia: attori e attrici o aspiranti tali, insegnanti, storici dell'arte interessati al suo lavoro, artisti, studenti. Il primo giorno arrivai tardi e temevo di essere rimproverata o esclusa dal laboratorio. La mia timidezza invece si sentì accolta da un artista che parlava a bassa voce. Si facevano ogni sorta di esercizi, uno che mi piacque particolarmente consisteva nel dettato di un quadro, La vendita delle fanciulle ai mercanti. Luigi leggeva e noi dovevamo disegnare solo a partire dalle sue parole Un altro invece mi parve quasi marziale e un po' lo detestai, c ' era un movimento del corpo e degli arti associato a ogni lettera dell'alfabeto e dovevamo impararli e cambiare postura da sdraiati a seduti a in piedi con un ritmo e una transizione sempre più veloce Piano piano mi fu chiaro che nei vari esercizi che Luigi sceglieva da un quaderno ci si allenava alla memoria, alla presenza e alla concentrazione Alla perdita o sospensione momentanea delle nozioni di caldo o freddo, di fatica e soprattutto di tempo.

Paradossalmente il fatto di restare il più possibile fermi richiede un enorme dispendio di energia Si potrebbe associare il fatto di non muoversi alla stasi nel senso del riposo. Invece diventare simili alla figura di un quadro richiede uno sforzo corporeo e mentale davvero intenso e innaturale. Mi resi conto

che nella nostra vita quotidiana non siamo di fatto mai davvero immobili. Per questo la fissità di un corpo ci fa istintivamente pensare alla morte o al sacro. Questa negazione del movimento e della sua involontaria costanza nelle performances però non è un esercizio fine a sé stesso, un virtuosismo da sacra rappresentazione, ma è come lasciarsi abitare dalla presenza di un'immagine per renderla visibile ad altri, per permettere allo spettatore di provare meraviglia In quanto perfomer faccio da tramite a una visione La maggior parte delle volte che ho fatto parte dei tableaux non vedevo il pubblico ma ne ho sentito in maniera fisica lo sguardo e l'emozione (in alcuni casi tiepida ma per lo più invece ansiosa, bruciante: è così che si dovrebbe guardare ogni quadro come se da lì dovesse arrivarci una risposta capitale o almeno una gioia insostituibile) Questo mi ha aiutata a sopportare il dolore, i crampi, il formicolìo. Ricordo che una volta in cui tenevo una posizione difficile e una delle altre performer si sentiva poco bene cominciai a cantare qualcosa spontaneamente, per allentare la tensione e alleviare l'attesa.

L'elemento del canto è poi tornato nell'ultimo quadro presentato al Kilowatt a Monterchi, quello della Madonna del Parto. Verso questo affresco di Piero della Francesca da tempo coltivo, come molte e molti, una sorta di venerazione. É stato difficile fare mia una canzone come Minuetto. Luigi insisteva, dissacrante come sa essere nelle sue intuizioni, di cantarla come se fossi sovrappensiero, come una donna che la canticchiasse tra sé e sé mentre stende il bucato. L'immagine mi ha aiutata. Con l'aiuto di Daniele sono riuscita a abbassare una nota troppo alta e a unire due frasi distanti nella canzone. In questo modo assomigliava a una preghiera. Mi piaceva soprattutto dire nanananana e la mia mente non si ferma mai, una frase che pochi attribuirebbero alla Madonna. Stare lassù era difficile perché soffro di vertigini e quei giorni ero nel vivo di un male d'amore molto acuto Mentre cantavo quelle parole profane che nella visione attualizzata di Luigi Maria rivolge a Dio, mi veniva in mente il mio innamorato. Ma avevo un vestito grande come un palazzo e gli occhi dipinti di blu come una gorgone etrusca e a un certo punto il mio dolore si è confuso con la linea dell'orizzonte mentre lo stare così in alto aveva smesso di farmi paura

Valeria Carreri

Come artista ho due strade: raccontare la storia o raccontare la mia storia. Poi ci sarebbe raccontare la storia della mia storia e forse se non cado in banali giochi di parole, il senso della frase ci sta che torni.

Parto da un assunto di certezza, sono nato in Italia, tutto quello che si trova su questa terra a forma di stivale, culturalmente mi appartiene. Mi appartengono le chiese affrescate, come la sapienza nel coltivare la terra, mi appartengono le piazze come la dedizione che ci vuole per pescare il pesce dal mare. Mi appartengono i gesti dei maestri artigiani, dei ceramisti, dei vetrai, degli ebanisti, dei fabbri e anche di chi produce ancora il cibo con le mani. Mi appartiene l'atmosfera dei meriggi assolti e, mio malgrado, le giornate grigie e piovose. Mi appartiene il giorno e mi appartiene la notte con tutti i paesaggi che fanno da sfondo alle nostre vite, ma più di tutto mi appartiene la calma, il tempo (minacciato dal progresso), la lentezza atavica di chi non aveva mai tempo e ne aveva molto più di ora. Di due cose parla La notte, il sogno di Uccello, la Madre che canta la guerra: i momenti morti nelle battaglie e la figura della madre, affrontata mai abbastanza.

Come artista dicevo, mi appartiene ogni bene culturale, compreso l'aria che respirava Piero della Francesca e i "suoi" paesaggi (ora suoi, all'epoca di ricchi possidenti terrieri o banchieri dimenticati nel sovrapporsi delle pagine del tempo). Quando si arriva in quella parte brumosa della Toscana, si legge Benvenuti nelle terre di Piero, come se fosse un loro cugino o qualche sorta di parente illustre. Il corso delle cose mi da ragione di pensare che non sempre Piero sia stato il fiore all'occhiello di questa porzione di terre, né che tanti altri artisti lo siano stati, si veda come i luoghi battuti da quel toccato straccione puzzolente di Van Gogh ora siano tutti dedicati a lui. Attrazioni da Luna Park i bar dove si ubriacava a morte e le bettole dove andava a sfinire la notte in compagnia di "maleducate" signore tisiche.

Torniamo a Piero.

Caro Piero, Immagino la tua emozione se ritornassi ora a Sansepolcro e vedessi che tutto si chiama come te, ti sentiresti finalmente riconosciuto. Avresti pasti gratis e nei "tuoi" ristoranti e saluti cordiali al tuo passare <<"grazie signor Piero, grazie">>. E invece chissà quanti orinali ti avranno rovesciato in testa, malcapitatamente.

Anche io ti voglio omaggiare peró, e lo voglio fare con quello che mi riesce meglio: guardare la bellezza. Ho visto in quello che hai lasciato qualcosa che per me è diventato familiare, mi ha attraversato e si è ripalesato sotto altre forme, ho riscritto Le Storie della Vera Croce guardando quello che i tuoi occhi avevano visto e

ora ne La notte, il sogno di Uccello, la Madre che canta la guerra, ti continuo (vado oltre lo spazio e il tempo dei tuoi affreschi), mi immagino i riposi ai piedi del Cristo risorto, i dormienti allungati di numero in masse informi di soldati macchiati di fango e sangue. Ho messo un bambino guidato da una sorella maggiore a cercare, tra la folla sdraiata, una madre, un padre, qualcuno che non voleva saperne della sporca guerra, ma che ne é rimasta vittima. Il bambino vaga tra i corpi e la luce della torcia indaga i volti; quanta pena nello sperare di non trovare. Un soldato morente grida mamma con un soffio di voce rimasta, la prima parola, l'ultima.

Si cambia scena, la madre partoriente si prepara a sgravare una figura enorme per la Storia, la veste é diventata una torre d'avorio, due angeli con in testa delle torte di formaggio attendono a guardia.

La madre canta e ogni volta che canta io piango, si rivolge, con le parole di Mia Martini (Minuetto), all'uomo che l'ha sedotta e resa schiava del suo amore, della violenza di quell'amore non terreno: "io non so l'amore vero che sorriso ha..."

A cantare peró è una gorgone, una Medea Pasoliniana che toglie, anziché aggiungere, spasmi alla parola vita.

Caro Piero, in questo mio trittico realizzato a casa tua, ho dato spazio anche a un tuo collega (spero il termine non ti spiaccia), Paolo Uccello. Di lui ho colto un momento diverso che, quadri come La battaglia di San Romano, non hanno tempo di raccontare: il riposo. Si dice che le battaglie dei tempi andati fossero scandite da orari precisi, si battagliava (previ accordi), si riposava. Si ribattagliava, si bivaccava fino al prossimo ordine concordato da entrambi i fronti. Si vinceva, si perdeva, era un giuoco di ruolo. Le scaramucce duravano poco, i bivacchi un'eternità, come i restauri delle figure equestri qui prese a modello. Il paesaggio è tagliato in due dalla lunga torre del Cassero, in basso sul prato i cavalli pascolano, i cavalieri fumano o guardano il telefono, come se il medio evo fosse ora. Una bandiera sventola, un'altra é tenuta stretta in mano da una fanciulla distesa su un fianco, le gambe divaricate da un arnese ligneo fatto a posta. La cavalcatura (come posa) regge, un parto potrebbe essere in vista, la madre è lì sdraiata per essere raccontata, guardata nel dettaglio. Ho raccontato la guerra come un uomo che vive ai confini della pace, ho narrato la notte come un sonnambulo a occhi aperti, ho reclamato il mio essere figlio di una madre morta.

Luigi Presicce