《拾味·香城》

「 灣仔歷史文學散步遊 」社區藝術

計劃,是藉著近百年歷史的V54藝術

家駐留大宅為起點,由本地年輕創

作者透過社區地圖︑文學閱讀與味

覺體驗等媒介,邀請街坊市民重新

認識我城的過去與現在︒

就從這份「歷史文學散步地圖」開

始,沿著生活化的主題路線,細味

與感受灣仔區獨有的文化與景色︒

(可將對各地點的觀察和感受記錄在此

計劃,是藉著近百年歷史的V54藝術

家駐留大宅為起點,由本地年輕創

作者透過社區地圖︑文學閱讀與味

覺體驗等媒介,邀請街坊市民重新

認識我城的過去與現在︒

就從這份「歷史文學散步地圖」開

始,沿著生活化的主題路線,細味

與感受灣仔區獨有的文化與景色︒

(可將對各地點的觀察和感受記錄在此

5

洪聖古廟

4

從 跑馬地馬場 出發,聞著跑道旁青草

的清新氣息,然後到對面的 天主教墳

場 ,以誠敬的心情感受古樸與平和的 墓園氛圍︒

向西行,可以仔細欣賞 律敦治醫院 古

老的石雕建築結構,感受一下過去匠 人的心思與手藝, 然後沿著皇后大道

東,便會看見煙霧繚繞的 洪聖古廟 ,

讓不同信仰的民眾見證地方神祇與民

生的密切關係︒

最後沿聖佛蘭士街向上走,來到 日︑

月︑星街 一邊感受小社區裡的閑暇,

一邊想像詭異的都市傳聞,細味中西

共融與華洋雜處的歷史痕跡︒

修頓球場 是大眾運動和康樂的地 方,而 太原街市集 和 附近街市 是

市民購買必需品的公共空間,是 反映地道民生的鮮活場域,因此

也是不少作家或詩人筆下作品的 創作題材︒

玉虛宮

而從舊式唐樓保存下來的 藍屋 ,

則是濃縮了的香港情懷,展現鄰 舍關係的精神,玉虛宮 (即北帝

廟)則代表民間信仰,遊歷其中能

真切體驗本地庶民的傳統生活︒

灣仔站 A2出口 2 3 4 5

舊灣仔街市 ( 即北帝廟 )

藍屋

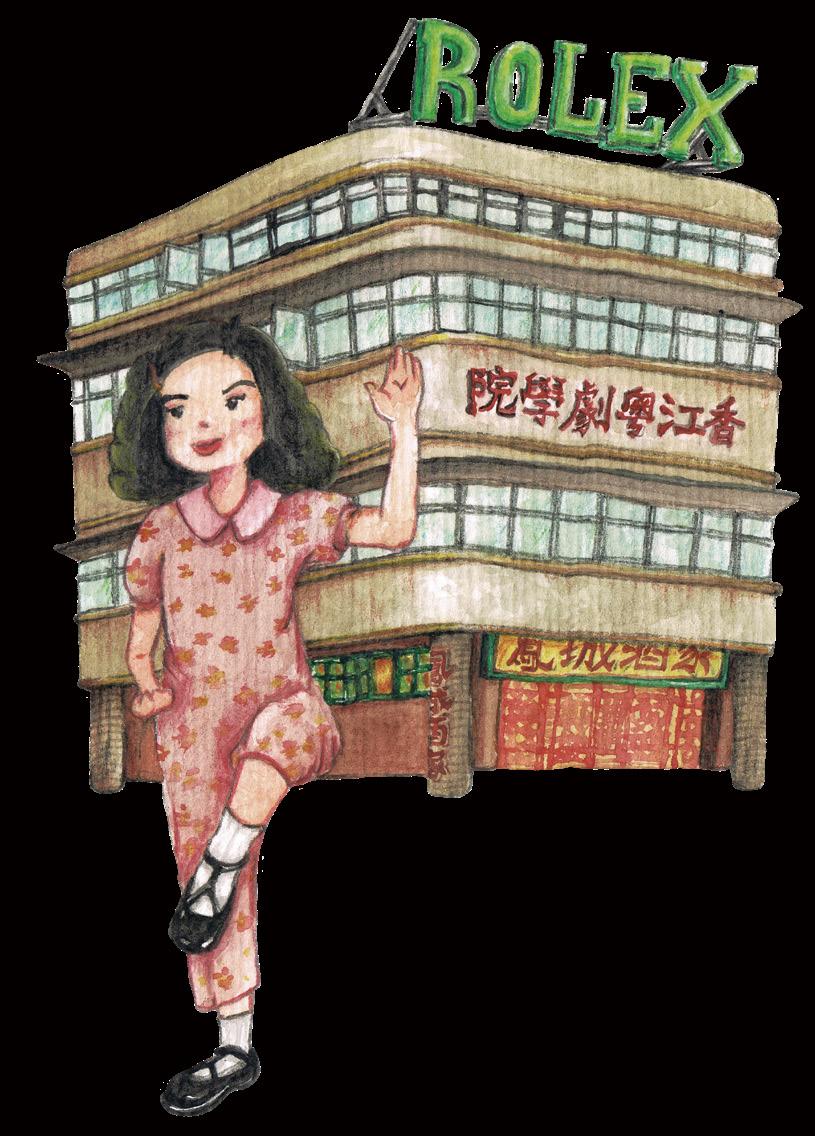

京華戲院 3

香江粵劇學院舊址

維多利亞公園 5

怡和街

4

利舞臺 開平道 (任劍輝與白雪仙舊居)

銅鑼灣站 A出口 1 2

香港的娛樂文化最大特色是融匯中西︑包容古 今,英國人留下的西方美學與華人傳統相互融 合,利舞臺與京華戲院的出現就是最佳證明︒ 而在華南地區擁有源遠歷史的粵劇藝術,也隱 藏在開平道與怡和街一帶昔日名伶往事之中,

最後在滿載港人集體回憶的維多利亞公園,共

享城市裡難得尚存的遊園景致︒

1

馬地馬 場 馬地原稱黃泥涌,是香港賽馬運動的發源地。英國人把 賽馬運動引進香港,於1845建成馬場,並於1884年成立 香港賽馬會,從此賽馬便成香港人的重要娛樂之一。在鬧 市中難得的一遍青 草地,也是中外聞名的地標景點。

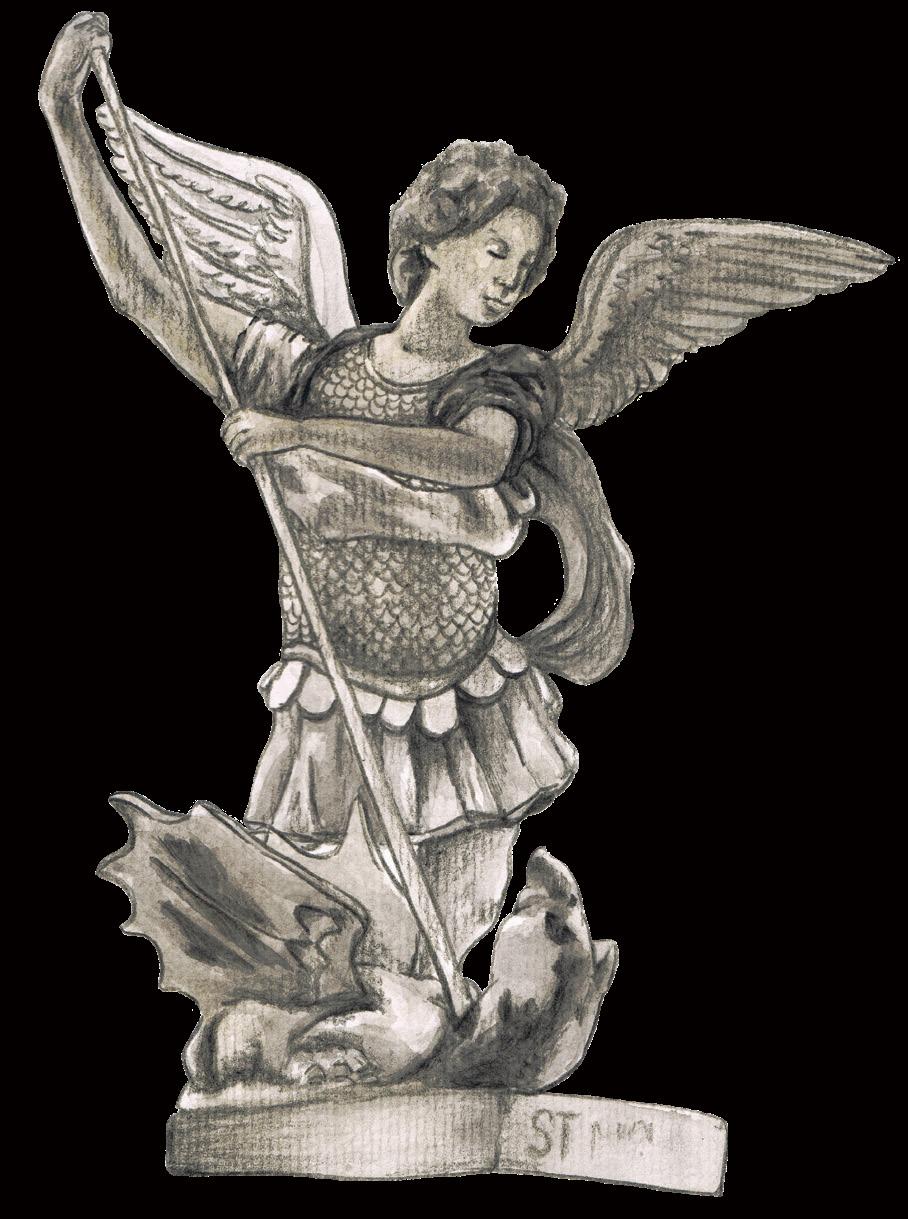

馬地天主教墳 場 原稱天主教聖彌額爾墳場,1848年起設立於 馬地,是香 港歷史最悠久的天主教墳場之一。石門外為人熟悉的對 聯:「今夕吾軀歸故土,他朝君體也相同」,據說為「點化」 1918年 馬地馬場大火的亡靈而題。

1 律敦治醫 院 前身是1843年成立的海員醫院,其後改為皇家海軍醫院, 直至二戰後再改建成治療肺癆病患的律敦治療養院,隨 著病患人數下降,重建後成現時的全科醫院。醫院內有一 對形狀奇趣的石雕飾,有別傳統設計,據說是昔日海軍醫 院與療養院花園裡的擺設。

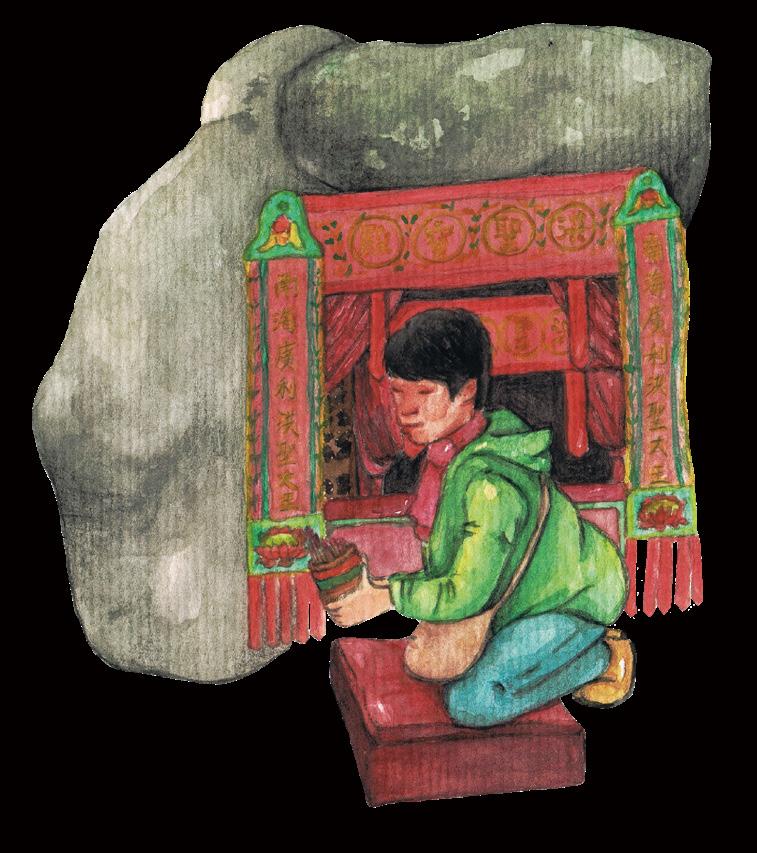

1 洪聖古 廟 面向海洋一塊大石上的神壇,經多次填海後現佇立在灣 仔內陸的中心地帶,2015年曾進行百年來首次整修,內外 均保存著其傳統風貌。

1 日 月 星街 ( 大朱砂暗符 ) 續保佑街坊。

1 2

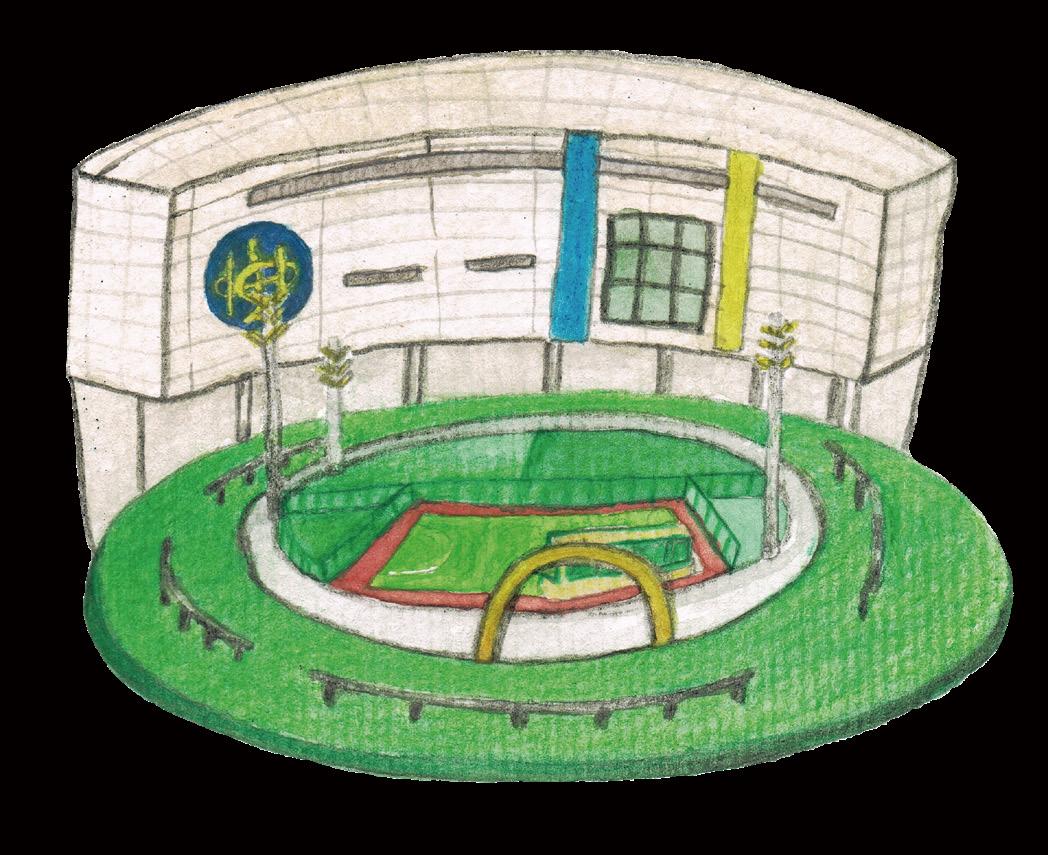

灣仔區著名地標,1934年由當年輔政司修頓爵士為發展 灣仔而興建︒ 昔日的傍晚時份,球場成為市民聚集交 流與消閑的地方,像大笪地販賣著各式小食,還有街頭 表演為居民提供娛樂︒舊日貝夫人健康院位於修頓球場 側,後來因興建地鐵港島線而拆卸︒

位於莊士敦道與皇后大道東之間的特色街道,與利 東 街︑交加街及春園街等縱橫連接,是少數保有市集 氣 息的社區︒街上的地鋪與小販,售賣各式乾濕貨品 ︑ 廉價日用品以至隨節慶轉換的香燭揮春與燈籠,還 有 包羅萬有的玩具店,以及日漸 式微 的蛇 羹老 店 ︒

舊灣仔街 市

建於1937,屬於第二代的灣仔街市,以德國包浩斯式風 格建造,曾被列為三級歷史建築,可惜因重建私人 屋 苑,於2009年拆除主體建築及大部份的內部設計,只餘 下流線型的外牆架構,讓民眾回憶這段民生歷史︒

藍 屋 建於上世紀二十年代的四層高唐樓,指的是石水渠街72 號至74A號雙號門牌,樓上是民居,地鋪先後設有中 醫 館︑武館︑義學︑雜貨店及酒 莊︒ 緣於 九十 年代 政 府 用上物料庫唯一剩下的顏料, 把整 座唐 樓塗 成藍 色 而 得名︒2009年因重建的契機,由非牟利社區團體提出 「留屋及留人」的方式保育發展,成為今天的地標︒

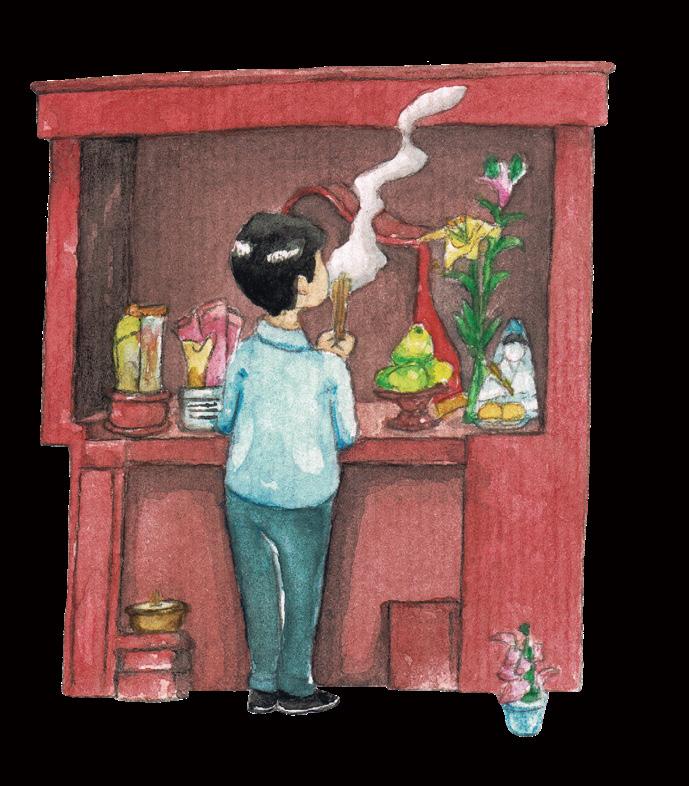

玉虛 宮

位於隆安街的玉虛宮(北帝廟)是法定古蹟,採兩進三 間 的建築結構,在清同治二年 ( 18 6 3 年) 由坊眾集資建成 ︒ 宮內恭奉的「真武大帝」屬水 神, 信眾 相信 能治 水 患 和保海上安全,百年後依然香 火鼎 盛, 是映 照地 方 信 仰的重要景點︒

4 維多利亞公 園

屬於二戰後香港首個大型填海工程,前身為舊銅鑼灣避風 塘,於1957年正式落成啟用︒正門的維多利亞女王銅像, 是為紀念英女皇於1897年登基60周年而鑄造,百年來屹立 不倒成為香港標誌︒這裡的年宵市集或博覽會,亦是過去 民生歲月的堅實見證︒

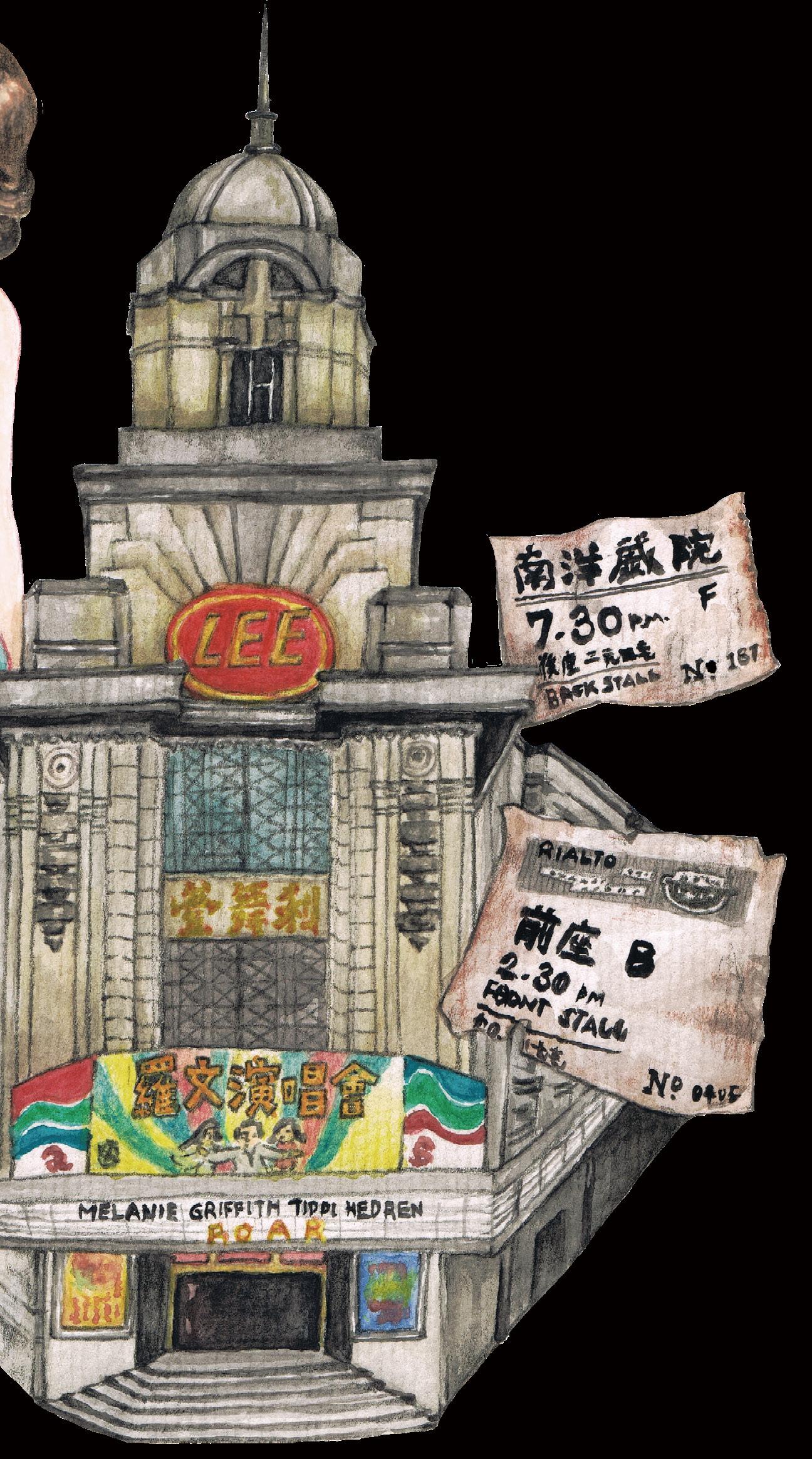

利舞 臺

在二十年代由富商利希慎出資興建的殿堂級表演場地,當 年為方便其母親欣賞粵劇,因此購入銅鑼灣利園山一帶地 皮,並以西方歌劇院格局︑揉合東方特色作內外設計,裝 潢華麗典雅,於1927年開業後成為市民大眾的娛樂場地︒ 經過多年璀璨,原址於1995年重建成今天的利舞台廣場︒

開平道 ( 任劍輝 與 白 雪 仙 舊居 ) 粵劇名伶任劍輝與白雪仙,於1956年組成「仙鳳鳴劇團」,對 戰後香港的粵劇改革有深遠影響︒當時社會娛樂仍以欣賞粵 劇為主,梨園人拜師學藝甚為普遍,而任白位於開平道上的 寓所內,便曾是陳寶珠與謝雪心學藝的地方︒

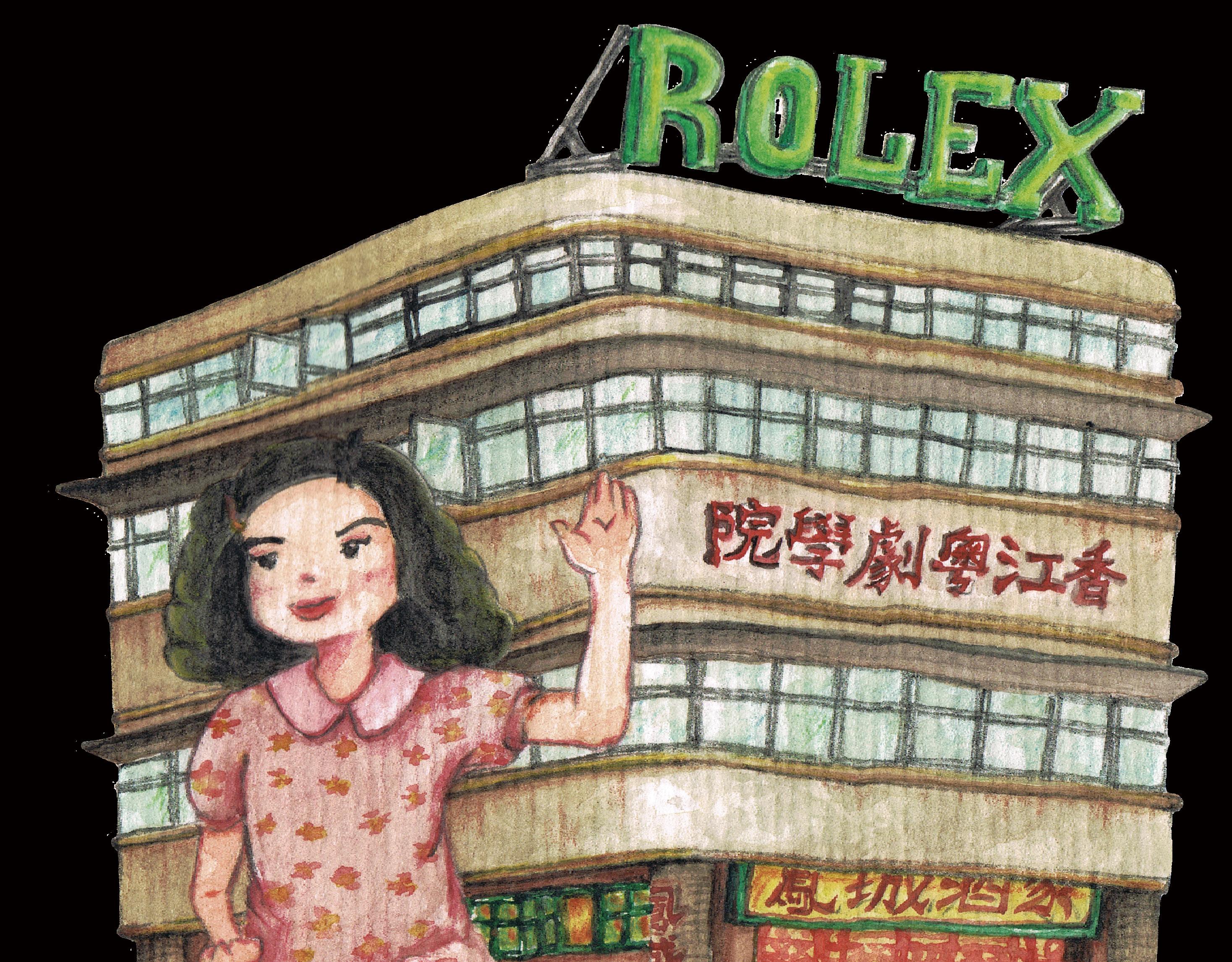

位於銅鑼灣渣甸街,於1952年開業,戲院入口處上方掛有 一個大鐘,兩旁有「標準時間」及「請君對時」的八個字 標語,讓當時民眾借此與手錶對時,成為那些年的共同回 憶︒這間曾擁有1,200個座位的戲院於八十年代拆卸,改建 成京華中心︒

粵劇著名男花旦陳非儂與夫人宮粉紅,於1953年開設「香 江粵劇學院」,為粵劇界培育新血,學院內設有舞台,並 招收男女學員,歷年來培育過的名伶菁英包括:南紅︑紅 豆子︑李寶瑩︑吳君麗︑李龍與李鳳等︒