Wie wir uns gut ernähren — 24

ausserdem: Antibiotikum aus der Wanze — 10 Reise zum Urknall — 14 Digitale Zukunft der UZH — 58

Vielstimmig statt eintönig.

Die Tischlein sind heute reich gedeckt – zumindest in den westlichen Konsumgesellschaften. Doch das ist nicht nur gut. Denn eigentlich ist unser Körper nicht gemacht für die Überfülle und viele der modern produzierten Lebensmittel, die feilgeboten werden. Deshalb kann er aus dem Gleichgewicht geraten. Wissenschaftler:innen an der UZH beschäftigen sich intensiv mit unserer Ernährung. Dabei erforschen sie einerseits, was uns guttut, andererseits zeigen sie auf, welche gesundheitlichen Folgen falsche Ernährung

Bewusst zu essen, ist wichtig: Evolutionsmedizinerin

haben kann. Und sie entwickeln Strategien und Therapien, die uns helfen, unsere Ernährung im Lot zu halten oder wieder ins Lot zu bringen. Zu welchen Erkenntnissen sie dabei gelangen, thematisiert das Dossier in diesem Heft.

Ein grundsätzliches Problem ist, dass unsere biologische Ausstattung noch im Neolithikum steckt, während sich das Nahrungsangebot rasant entwickelt hat. Das gilt insbesondere für industriell hergestellte Lebensmittel, die gesättigt sind mit hochkonzentrierten Nährstoffen wie Kohlenhydraten, Fetten und Zucker und die gleichzeitig oft wenig Vitamine und Ballaststoffe enthalten. Das ist ein Grund, weshalb die Menschen weltweit immer dicker werden. «Unser Körper ist darauf programmiert, nicht zu verhungern», sagt der Veterinärphysiologe Thomas Lutz, «für ein Leben im Nahrungsmittelüberfluss ist er nicht gemacht.»

Thomas Lutz untersucht, wie falsche Ernährung unser Hormonsystem durcheinanderbringt, mit schwerwiegenden Folgen wie Fettleibigkeit und Diabetes. Und er hat die Grundlagen für eine neue Abnehmspritze erforscht, die auf dem Hormon Amylin basiert. Das Hormon reduziert unter anderem das Hungergefühl und verlangsamt die Entleerung des Magens.

Eine Möglichkeit, die Ernährung wieder an Bedingungen anzunähern, die besser zu unserer biologischen Ausstattung passen, ist das Fasten. Denn früher war Nahrung nicht immer verfügbar und der Tisch nicht immer reich gedeckt. Heute beliebt ist das Intervallfasten, bei dem während einer gewissen Zeit des Tages nicht gegessen wird. Besonders wirkungsvoll ist es, abwechslungsweise ganze Tage wenig oder nichts zu sich zu nehmen. Das zeigen Studien des Adipositas-Forschers Philipp Gerber. Fasten hat aber auch eine spirituelle Dimension. Für den Theologen Ralph Kunz ist es ein Moment des Innehaltens, eine leiblich erfahrbare Unterbrechung des Gewohnten, die Raum schafft für Demut und Aufmerksamkeit.

Was wir essen, hat viel mit Gewohnheiten zu tun. Diese sind kulturell geprägt. Und sie sind nicht immer vorteilhaft. So essen wir zu viel Fleisch und Wurstwaren, schlechte Kohlenhydrate und Zucker, obwohl wir es eigentlich besser wüssten. Die Essgewohnheiten vieler Schweizer:innen entsprechen noch den gleichen Mustern wie in den 1970er- und 1980er-Jahren, stellt Ernährungswissenschaftlerin Sabine Rohrmann fest, obwohl es immer beliebter wird, vegetarisch oder vegan zu essen.

Essgewohnheiten zu ändern, ist schwierig, aber nicht unmöglich, wie der Psychologe Sebastian Bürgler weiss. Er nennt drei Strategien: auf den Hamburger verzichten; eine gesunde Alternative – Apfel statt Schoggistängel – snacken; oder Umstände schaffen, die uns gar nicht erst in Versuchung bringen.

Wie die Forschung zeigt, besteht die Kunst des gesunden Essens darin, die richtige Balance zu finden und bewusst zu essen. Die richtige Balance bedeutet, sich ausgewogen und vielseitig zu ernähren. Alles Einseitige sei suspekt, sagt Sabine Rohrmann. Bewusst zu essen, heisst, zu wissen, welche Nahrungsmittel uns guttun und welche nicht, und zu merken, wenn wir genug haben, sagt Evolutionsmedizinerin Nicole Bender.

Wir wünschen eine genussreiche Lektüre, Ihre UZH Magazin-Redaktion, Thomas Gull und Roger Nickl

14

TEILCHENPHYSIK

Reise zum Urknall — 14

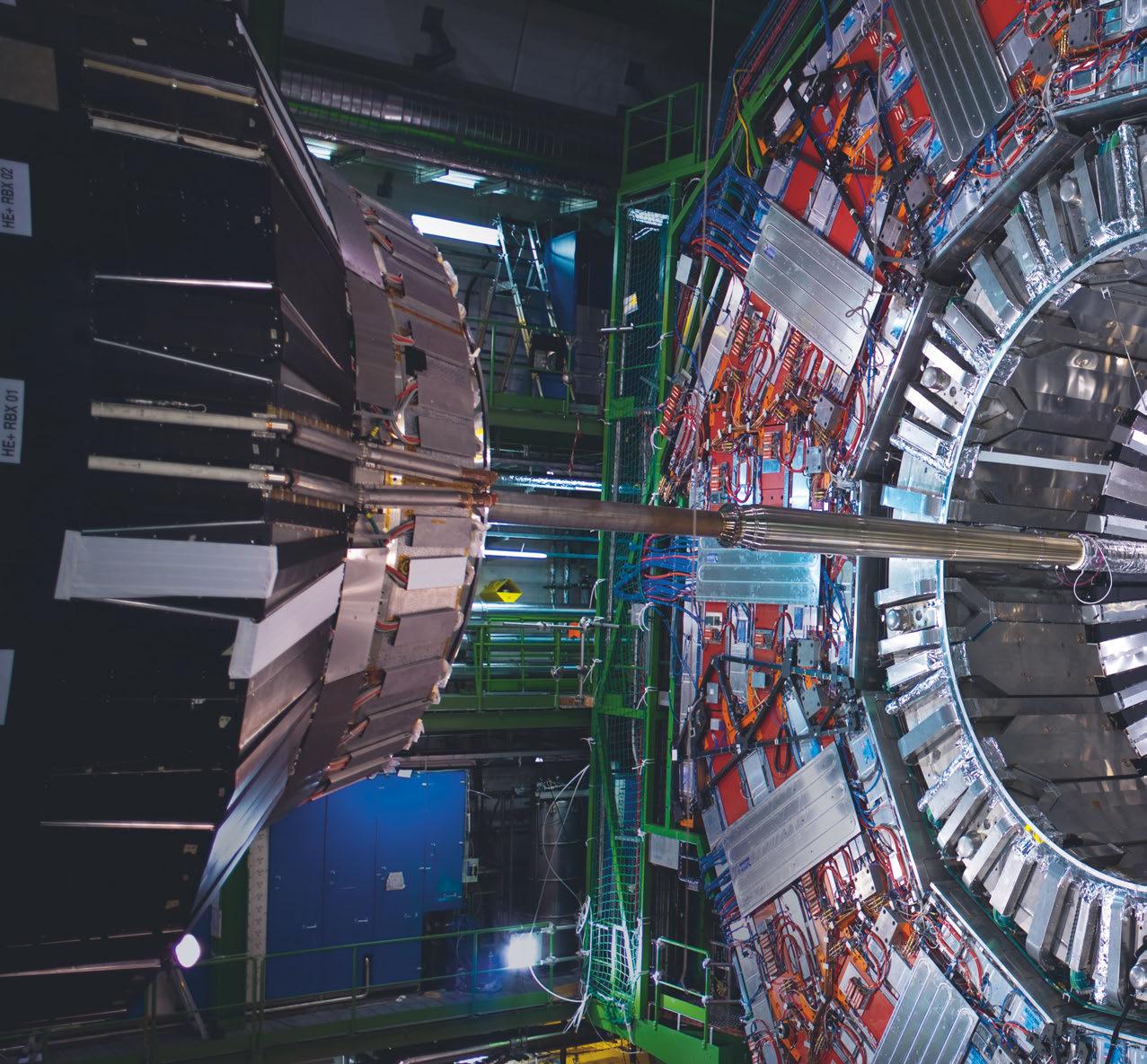

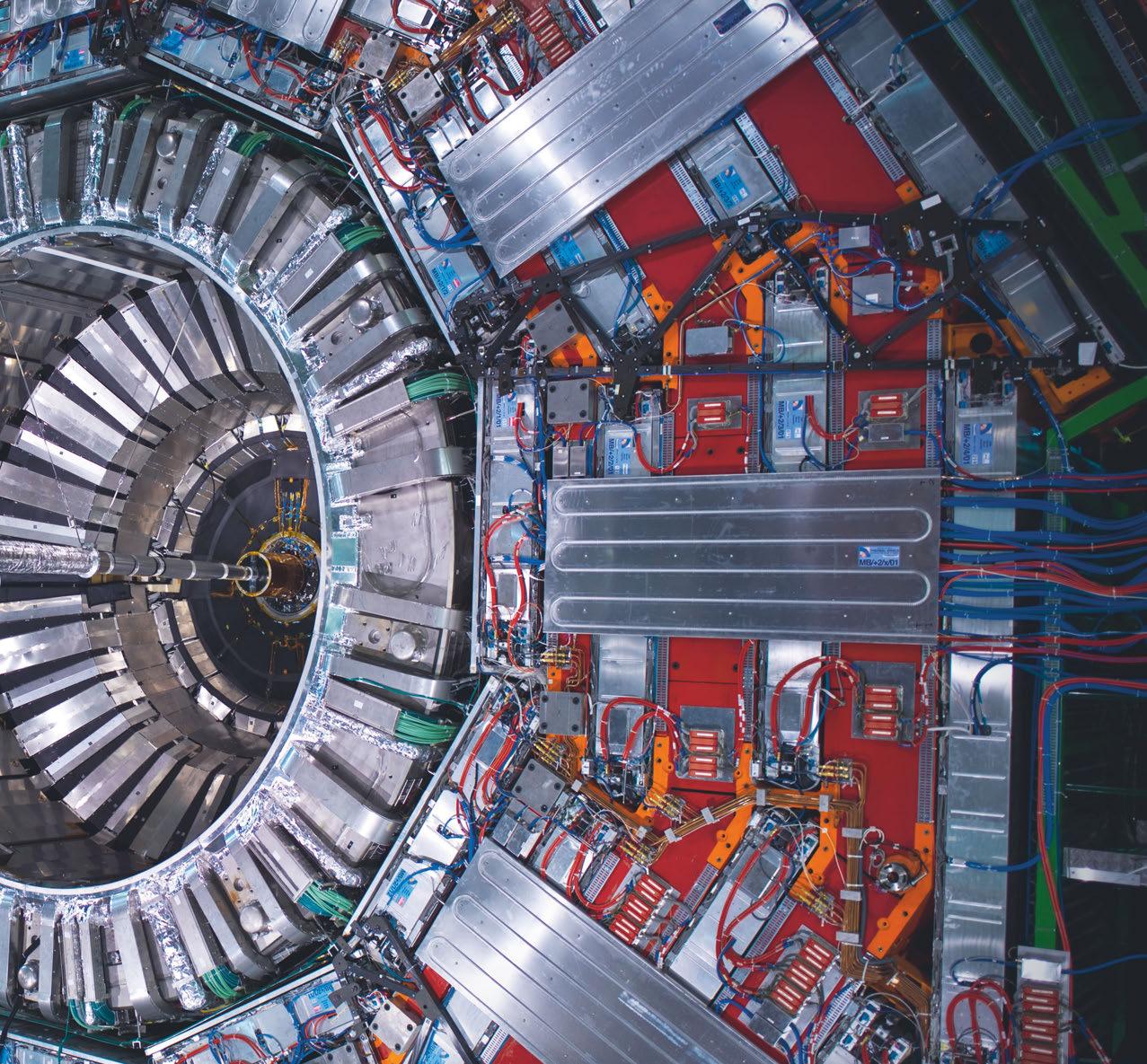

Physiker Ben Kilminster baut Detektoren, mit denen sich im Teilchenbeschleuniger am CERN die Bedingungen kurz nach dem Urknall untersuchen lassen.

CHEMIE

10

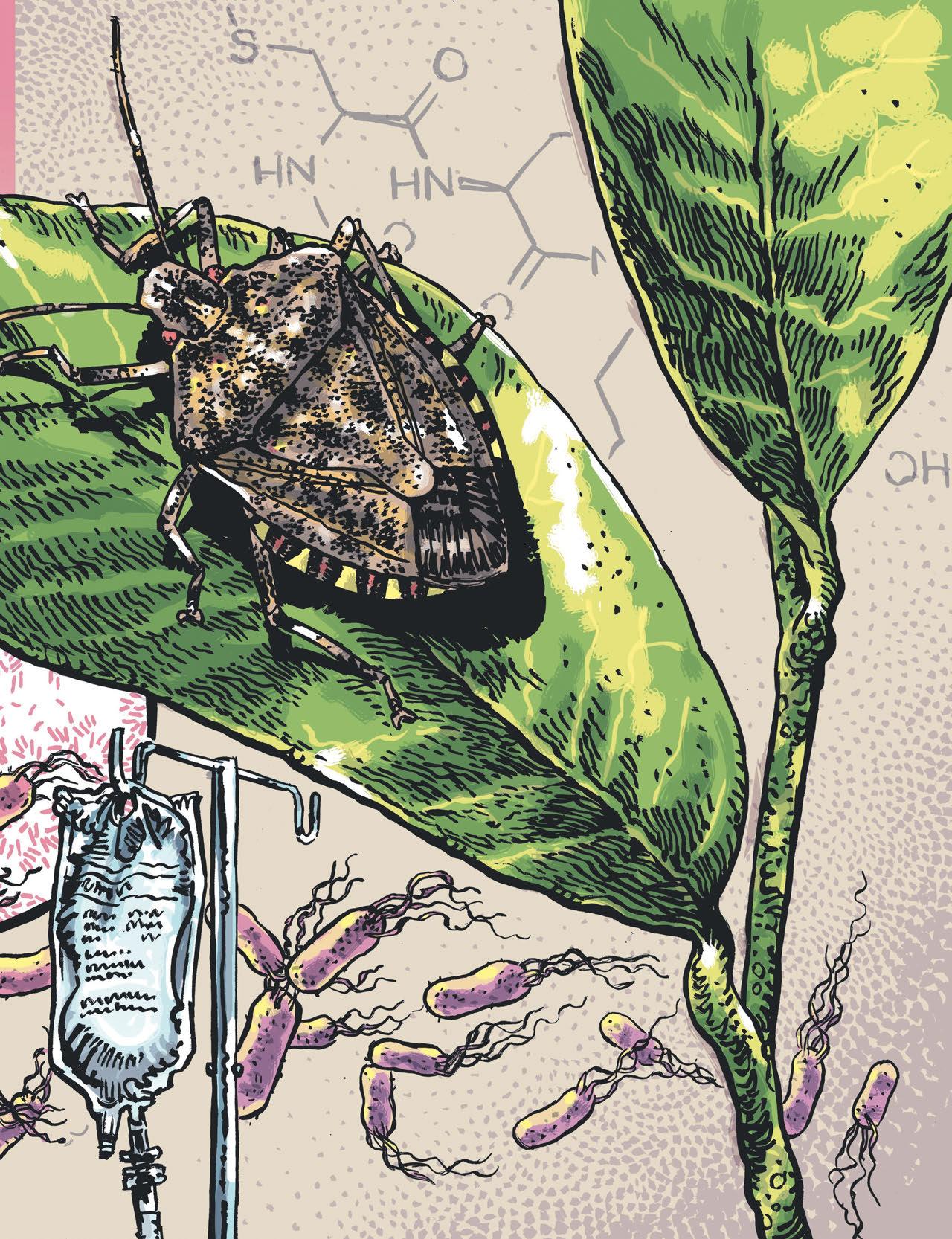

Der Chemiker Oliver Zerbe entwickelt eine neue Art von Antibiotika. Basis dafür ist ein Naturstoff aus der Baumwanze.

PHILOSOPHIE

18

Wenn wir über Moral sprechen, denken wir meist an Schuld und Tadel, nicht aber an Lob. Pascale Willemsen untersucht nun die moralische Exzellenz.

MEDIEN — 22

Ohne News leben

LARGE LANGUAGE MODELS — 22

Voreingenommene KI

IM FELD — 23

Im Dschungel der Sprachen

Ist die Ernährung aus dem Gleichgewicht, hat das gravierende Folgen für die Gesundheit. Im Dossier zeigen wir, weshalb unsere modernen Essgewohnheiten nicht unseren biologischen Bedürfnissen entsprechen und wie wir uns gesünder und ausgewogener ernähren können.

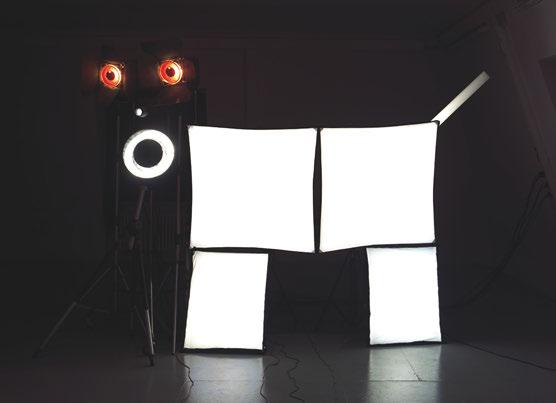

Es ist angerichtet: Blick ins Studio von Fotograf Marc Latzel, der die Bildstrecke im Dossier gestaltet hat.

PORTRÄT — Celestin Mutuyimana

Der Seelendoktor — 54

Der ruandische Psychologe untersucht Kriegstraumata und wie sie überwunden werden können.

UZH LIFE — Innovative Altersforschung

Das UZH Healthy Longevity Center schafft die Basis für Innovationen, die ältere Menschen im Alltag unterstützen.

— FutureU

Die künstliche Intelligenz fordert die Hochschule heraus. Was sie künftig leisten muss, diskutieren Medizinerin Claudia Witt und Politologe Karsten Donnay.

RÜCKSPIEGEL — 6

BUCH FÜRS LEBEN — 7

DAS UNIDING — 7

DREISPRUNG — 8

ERFUNDEN AN DER UZH — 9

IMPRESSUM — 65

NOYEAU — 66

RÜCKSPIEGEL — 1950

«Diese Welt ist schön zum Wahnsinnigwerden», schrieb Jovan Stöcklin am ersten Abend nach seiner Ankunft in Teheran. Stöcklin promovierte 1950 an der Universität Zürich zum Thema «Zur Geologie der nördlichen Err-Gruppe

zwischen Val d’Err und Weissenstein (Graubünden)». Nach seinem Studium wurde er vom an der UZH promovierten ETH-Dozenten Arnold Heim für das von der iranischen Regierung initiierte «Persien-Projekt» ausgewählt.

Dessen Ziel war es, die geologischen Strukturen des Landes zu erforschen und neue Ölquellen ausserhalb der britischen Konzessionsgebiete der Anglo-Iranian Oil Company zu erschliessen. Neben Stöcklin gehörten mehrere Schweizer Geologen zu Heims Team, das Anfang 1950 nach Teheran aufbrach. Bei ihrer Ankunft legte der Direktor der Iran Oil Company (IOC) den Geologen eine leere Karte vor und sagte: «It’s now up to you to fill this map.»

So begann im Februar 1950 die Zusammenarbeit mit den Erdölingenieuren Fatholla Nafici und Bagher Mostofi, den ersten iranischen Direktoren der IOC. Was mit einem auf drei Jahre befristeten Vertrag begann, endete für Stöcklin erst 27 Jahre später. Gemeinsam mit iranischen Kollegen kartierte er Gebirge und hielt seine Beobachtungen in präzisen Skizzen fest. Seine Feldtagebücher sind voller Zeichnungen von

Bergketten, Landschaften und Felsen – ausgearbeitet bis ins kleinste Detail, stets geleitet von der Überzeugung, dass Geologie im Feld entstehen muss. Immer wieder kehrte Stöcklin nach Teheran zurück, dem Hauptsitz der IOC, wo auch seine Frau mit den vier gemeinsamen Kindern wohnte. Dort arbeitete er das Gesehene in Karten und Berichte aus. Während seiner Zeit im Iran wandelte sich das Land. Die Nationalisierung der britischen Ölkonzessionen führte zu politischen Spannungen, die unter anderem nationalistische Kräfte hervorbrachten. Als 1979 die Revolution ausbrach, endete mit ihr die Monarchie. Wie alle ausländischen Fachleute musste Stöcklin das Land verlassen. Doch der Abschied fiel ihm schwer. Auch als er zurück in der Schweiz war, pflegte er stets Kontakt mit seinen Kollegen im Iran. Es scheint, als hätte er das Land immer in guter Erinnerung behalten, dies bezeugt eine Widmung in seinem Buch «Persien – Erinnerungen eines Geologen» (2006), darin schreibt er über den Iran: «Rückblick auf ein Land, das uns viel Lebensinhalt schenkte.»

Sasha Müri, UZH-Archiv

Als ich im August 2000 als 22-jährige Skandinavistikstudentin für ein Auslandsjahr an die Universität Oslo kam, war ich hungrig auf norwegische Gegenwartsliteratur. Besonders ein Seminar zur Gegenwartsdramatik öffnete mir Welten, die skandinavische Dramenlandschaft war in diesen Jahren in Bewegung, über die verschiedenen Länder und Sprachen hinweg. Ein Werk tat es mir besonders an, gedruckt in einem schmalen weinroten Band mit weissem Umschlag und schlichtem weinrotem Titel «Draum om hausten» – «Traum im Herbst», erschienen 1999.

Verfasst war das Drama von einem noch recht jungen norwegischen Autor, damals 40 Jahre alt, der aber bereits seit 1983 im Literaturbetrieb tätig war, wenn auch vor allem als Romanautor und Essayist. Zur Dramatik wechselte er erst Mitte der 1990er-Jahre, und «Draum om hausten» war sein siebtes Drama. Jon Fosse hiess der Autor, inzwischen ist er Nobelpreisträger und Verfasser von zahlreichen Romanen, Theaterstücken, Gedichtbänden, Essaysammlungen und Kinderbüchern.

Fosse war damals kein unbekannter Name in der skandinavischen Literaturszene und Träger

mehrerer namhafter Literaturpreise. Für mich aber war er neu, und ich begann, «Traum im Herbst» zu lesen. Das Stück irritierte mich. Geschrieben war es auf Nynorsk (wörtlich «Neunorwegisch»), einer der beiden offiziellen Standardsprachvarietäten in Norwegen. Die Sprache minimalistisch, mit einfachem Wortschatz und kurzen Sätzen. Die Figuren, Typen ohne individuelle Züge, begegnen sich im heterotopischen Raum eines Friedhofs, sie kennen sich, sehen sich wieder, treffen sich selbst in faszinierenden Verschränkungen von Zeitebenen. Sie sehen sich wieder und vermögen es nicht in Worte zu fassen, was sie wirklich umtreibt, ihre Sehnsucht, ihr Verlangen. Sie wiederholen belanglose Phrasen in immer neuen Variationen, sie stocken, und sie machen Pausen. Kurze Pausen, lange Pausen, sehr lange Pausen.

Das Lesen schmerzte, es machte mich unruhig, und gleichzeitig entwickelte diese einfache, rhythmische Sprache einen unwiderstehlichen Sog. Ich wollte diese Sprache auf der Bühne erleben. Im Frühling 2001 wurde «Vakkert» (Schön), das folgende Stück Fosses in «Det Norske Teatret» in Oslo uraufgeführt. Ich kaufte eine Karte, ich sah es mir an, und ich litt: Wieder dieses Scheitern der Sprache, der Sog der Wiederholung, die Pausen und das viele Unsagbare – die literarische Sprache Fosses hatte eine Intensität, die ich so vorher noch nicht erlebt hatte, weder auf der gedruckten Seite noch auf der Bühne.

Seitdem hat mich der Dramatiker Jon Fosse nicht mehr losgelassen, ich sehe mir nach Möglichkeit alle neuen Stücke an, die weissen Bände stehen alle in meinem Regal. Ich lese auch Fosses Prosa, aber die volle Wucht seiner literarischen Sprache entfaltet sich für mich in seinen Dramen in der rhythmischen Melodie der gescheiterten Dialoge.

Lena Rohrbach ist Professorin für Nordische Philologie an den Universitäten Zürich und Basel (Doppelprofessur).

Die Zeiten ändern sich: Heute ist meist nicht mehr der Hund der treueste Begleiter des Menschen, sondern ein merkwürdiger Apparat der zugleich Telefon, Fax, Plattenspieler, Bankkarte und Fitnesscoach ist – das Smartphone. Wenn wir ehrlich sind, haben wir uns alle bereits in Cyborgs verwandelt, die, ohne ihr elektronisches Gerät griffbereit in der Hosentasche zu haben, aufgeschmissen wären. Auch die UZH hat dies erkannt und bietet ihren Studierenden und Mitarbeitenden mit «UZH now» eine App an, die sie treu wie ein knopfäugiger Chihuahua durch den Uni-Alltag begleitet.

Die App geht mit den Studierenden durch dick und dünn, oder eher durch «Bestanden» und «Nicht bestanden», denn sie ist oft die Erste, die Prüfungsresultate verkündet und einem Fortschritte oder manchmal auch Rückschritte im Studium vor Augen führt. Bereits am Anfang der Bildungsreise an der UZH nimmt sie die «Erstis» an die Hand und führt sie so sicher, wie es ihre Eltern am ersten Schultag zu tun pflegten, zu ihrem Vorlesungssaal. Doch gute Fee, die sie ist, verurteilt uns die UZH-App auch nicht, wenn wir mal eine Vorlesung skippen, weil wir im Lichthof einen Kaffee sippen, sondern zeigt uns, stets hilfsbereit, was es heute Feines in der Mensa zu schlemmen gibt. Und wenn man sich doch mal etwas einsam fühlt, hat sie ein ganzes Programm mit anstehenden Events auf Lager. Ja, die Zeiten ändern sich, doch wir hoffen, an der treuen UZH-App ändert sich – nichts. Mia Catarina Gull Mia Catarina Gull studiert Politikwissenschaft an der UZH.

Wie viel Kontingenz ist bei wissenschaftlichen und technischen Innovationen im Spiel? Hat Wilhelm Conrad Röntgen die X-Rays zufällig entdeckt? Ist es Zufall, dass der Apple-Computer im Silicon Valley entwickelt wurde? Aus der Geschichte wissen wir, dass hinter Innovationen meist längere technische, ökonomische oder auch kulturelle Entwicklungen stehen. Wilhelm Conrad Röntgen baute für seine Entladungsexperimente in Würzburg keinen neuen Apparat. Röntgen war auch nicht der Erste, der die später nach ihm benannten Strahlen herstellte. Doch er war der Erste, der sie 1895 bemerkte. Mehrere Forscher ärgerten sich nach Röntgens Veröffentlichung, dass sie die Relevanz von verschmierten Fotoplatten im Labor nicht richtig erkannt hatten.

Steve Jobs und Steve Wozniak waren nicht einsame Genies, die in einer Garage im Silicon Valley den AppleComputer erfanden. Sie standen auf den «Schultern von Riesen», wie es der Soziologe Robert K. Merton treffend formuliert hat. Denn sie bauten auf den Leistungen von Halbleiteringenieuren und den Ideen von Hippies, Libertären sowie dem Kapital von Investorinnen auf, das seit Beginn der 1970er-Jahre von der Wall Street ins Silicon Valley geflossen war.

Monika Dommann ist Professorin für Geschichte der Neuzeit.

Im Alltag begegnet uns der Zufall zum Beispiel beim Glücksspiel. Auf den ersten Blick scheint das Ergebnis eines Würfelwurfs wirklich zufällig zu sein. Doch man kann auch sagen: Streng genommen ist es das nicht. Würden wir alle Startbedingungen exakt kennen, dann könnten wir mit den Gesetzen der Physik das Ergebnis im Voraus berechnen. Ganz anders sieht es jedoch in der Quantenmechanik aus. Dort gehört Zufall nicht zu unseren Unkenntnissen oder Messfehlern, sondern ist ein grundlegendes Prinzip.

Eine konzeptuelle Schwierigkeit bei der Analyse von Zufall besteht darin, dass wir ihn nicht direkt «sehen» oder messen können. Vor etwa hundert Jahren entwickelte Andrey Kolmogorov einen bahnbrechenden Zugang: Er stellte einen mathematischen Rahmen auf, mit dem sich Zufallsphänomene beschreiben lassen. Dabei geht es nicht um die Frage, woher der Zufall kommt, sondern darum, wie er sich zeigt – etwa in Form sogenannter Zufallsvariablen. Das sind messbare Grössen, deren Wert vom Zufall abhängt.

Jean Bertoin ist Professor für Mathematik.

Wenn wir in einer klaren Nacht zum Himmel blicken, sehen wir Tausende funkelnde Sterne und, mit etwas Glück, das neblige Band der Milchstrasse. Heute wissen wir, dass unsere Galaxie rund hundert Milliarden Sterne enthält und dass es im beobachtbaren Universum mindestens ebenso viele Galaxien gibt. Ihre grossräumige Verteilung folgt einem Muster, das wir bereits in der kosmischen Hintergrundstrahlung erkennen: winzige, zufällige Dichteschwankungen, wie sie rund 400000 Jahre nach dem Urknall existierten. Dieses «Nachleuchten» des frühen Universums zeigt uns ein Bild der ursprünglichen Materieverteilung, aufgezeichnet von Photonen, die sich damals erstmals frei ausbreiten konnten.

Dichtevariationen, die heute mit Satelliten wie «Planck» präzise gemessenen werden, gehen auf Quantenfluktuationen in einem noch früheren Stadium des Universums zurück. Durch eine Phase rascher Ausdehnung, die Inflation, wurden diese winzigen Zufälligkeiten auf kosmische Skalen gedehnt. Diese bildeten die Keime aller heutigen Strukturen: Sterne, Galaxien und Galaxienhaufen. Diese Fluktuationen sind tatsächlich zufällig: Sie beruhen auf der fundamentalen Unschärfe der Quantenphysik. Die grossräumige Struktur des Kosmos ist somit ein gewaltiges Abbild jener ursprünglichen, rein quantenmechanischen Zufälle aus den ersten Augenblicken der Zeit.

Laura Baudis ist Professorin für Experimentelle Astroteilchenphysik.

Wie jede Sprache verändert sich auch das Schweizerdeutsche ständig: Alte Formen gehen vergessen, neue Ausdrucksweisen tauchen auf. Für die Dialektforschung ist beides spannend, das, was langsam aus dem Alltag verschwindet, genauso wie sprachliche Neuerungen, die sich erst noch durchsetzen müssen.

Hier setzt die App «nöis gschmöis» an, die von UZH-Dialektforscher:innen entwickelt wurde. Das von SNF-Förderprofessorin Anja Hasse geleitete Team nutzt die App, um direkt mit den Dialektsprecher:innen zu kommunizieren und ihnen zuzuhören. Denn via App kann man einsprechen, wie man ein Wort oder einen Satz ausspricht oder schreibt, zum Beispiel: d Katz vo dr Frau / dr Frau iari Katz / dr Frau sini Katz. Die Antworten werden registriert und mit dem Wohnort verbunden. «So können wir eine aktuelle Karte des Dialektgebrauchs zeichnen», erklärt Anja Hasse. Ein Phänomen, das sich beobachten lässt, ist, dass von jüngeren Sprecher:innen zunehmend hochdeutsche Varianten verwendet werden. So wird aus «Manne» «Männer» und aus dem «Ross» wird ein «Pferd». Allerdings gilt das nicht für alle Bereiche der Sprache gleichermassen –Satzstrukturen etwa sind beharrlicher als der Wortschatz.

Neben der App gibt es auch einen Dialektblog und die Sprachwissenschaftler:innen sind auf Tournee: In den kommenden Monaten gibt es in verschiedenen Schweizer Städten Workshops und Podiumsgespräche.

Text: Thomas Gull; Bild: Frank Brüderli

Oliver Zerbe arbeitet an einem Wirkstoff, der krank machende Bakterien auf neue Weise angreift und ihnen den Garaus macht. Solche innovativen Ansätze sind dringend nötig, denn Resistenzen gegen herkömmliche Antibiotika nehmen laufend zu.

«Seit mehr als 50 Jahren hat man gegen Bakterien keinen neuen Angriffspunkt mehr gefunden.» Oliver Zerbe, Chemiker

Text: Adrian Ritter

Illustration: Benjamin Güdel

Eine Trendwende ist nicht in Sicht – im Gegenteil: Gemäss einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO (vgl. Kasten) nehmen Resistenzen gegen Antibiotika weiter zu. Weltweit sterben jährlich mehr als eine Million Menschen an bakteriellen Infektionen, die sich nicht mehr mit Antibiotika behandeln lassen. Vor allem sogenannte gramnegative Bakterien sind immer schwieriger zu bekämpfen. Sie verursachen lebensbedrohliche Erkrankungen wie Blutvergiftungen und Lungenentzündungen.

Weltweit wird deshalb nach neuen Wirkstoffen gegen solche Erreger gesucht. «Aber die Pipeline mit neuen Medikamenten ist erschreckend leer», sagt Chemiker Oliver Zerbe. Er widmet sich in seiner Forschung seit neun Jahren der Suche nach neuen Antibiotika. «Wichtig ist, nicht nur bestehende Antibiotika zu verbessern, sondern ganz neue Klassen von Wirkstoffen zu finden, gegen die noch keine Resistenzen vorhanden sind», sagt Zerbe.

Bisherige Antibiotika zielen vor allem darauf ab, den Aufbau der Zellwand von Bakterien zu verhindern, ihren Stoffwechsel zu stören oder ihr Erbgut zu schädigen, um sie abzutöten. «Seit mehr als 50 Jahren hat man darüber hinaus gegen Bakterien keinen neuen Angriffspunkt mehr gefunden», sagt Zerbe. Er selbst ist einer der Vorreiter auf dem Weg zu einer solchen neuen Klasse von Antibiotika: den sogenannten OMPTA – Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics.

Zellteilung verhindern

Der an der UZH entwickelte OMPTA-Ansatz richtet sich spezifisch gegen die gefürchteten gramnegativen Bakterien. Diese besitzen im Gegensatz zu grampositiven Bakterien nicht nur eine, sondern zwei Membranen als äussere Hülle. Zwischen den beiden Membranen müssen in diesen Bakterien Stoffe für den Bau der äusseren Membran zirkulieren können. OMPTA-Antibiotika sollen die Brücke für diesen Transport blockieren und damit die weitere Zellteilung von Bakterien verhindern. Entwickelt hat diesen innovativen Ansatz Zerbes Vorgänger, der UZH-Chemiker John Robinson. Er stellte gemeinsam mit dem UZH-Start-

up Polyphor einen ersten Wirkstoff namens Murepavadin her. Dieser erwies sich in klinischen Versuchen als wirksam, scheiterte aber aufgrund von Nebenwirkungen – er schädigte die Nieren. Ganz aufgegeben hat man Murepavadin aber nicht. Ein Pharmaunternehmen versucht jetzt, den Wirkstoff als Inhalationsspray nutzbar zu machen. So könnte das Antibiotikum ohne den Umweg über die Blutbahn und damit die Nieren direkt an seinen Wirkort in der Lunge gelangen.

Oliver Zerbe widmet sich derweil einer neuen OMPTA-Wirksubstanz namens Thanatin. Der antibiotische Naturstoff wird von Baumwanzen produziert, die sich damit gegen Bakterien wehren. Für Menschen ist Thanatin in seiner antibiotischen Wirkung zu schwach, wird im Blut zu schnell abgebaut und bildet zu schnell Resistenzen. «Trotzdem eignet es sich als Ausgangsmolekül für neue Antibiotika. Dazu muss es allerdings gezielt verändert werden», erläutert Zerbe.

Damit kommt die spezifische Kompetenz des Chemikers und seines Teams ins Spiel. Deren Fachgebiet ist die Aufklärung der Struktur von Proteinen. Dabei wird der dreidimensionale Aufbau von Molekülen bis auf die Ebene einzelner Atome entschlüsselt. Mithilfe der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) analysierten die Forschenden Thanatin und dessen Bindung an einen Rezeptor zwischen den Membranen der Bakterien. So legten sie den Grundstein, damit Polyphor und sein Nachfolge-Start-up Spexis den Aufbau des Naturstoffs chemisch gezielt verändern und damit dessen Eigenschaften für den Kampf gegen krank machende Bakterien verbessern konnten. Biotechnologisch herstellen lassen die Forschenden die antibiotischen Stoffe übrigens ausgerechnet von Bakterien, die jenen ähnlich sind, die sie bekämpfen wollen.

Das Mikrobiom schonen

In einem ersten Schritt ging es darum, Thanatin spezifisch gegen zwei der gefährlichsten, am häufigsten Resistenzen bildenden Bakterien fit zu machen. Präklinische Versuche im Tiermodell zeigten eine hohe Wirksamkeit, insbesondere auch gegen multiresistente Erreger. Thanatin hat zudem den Vorteil, im Gegensatz zu Breitbandantibiotika nur bestimmte Bakterien anzugreifen und andere Bakterien etwa in unserem Mikrobiom zu schonen.

Jetzt arbeiten Zerbe und sein Team daran, Thanatin für den Kampf gegen zwei weitere gramnegative Krankheitserreger anzupassen.

Das Ziel: eine Plattform entwickeln, mit deren Hilfe sich Thanatin laufend an neue Zielbakterien anpassen lässt. Unterstützt wird das Projekt vom Schweizerischen Nationalfonds und der UZH Foundation. In etwa fünf Jahren soll die Plattform gemäss Zerbe bereit sein. Er hofft, dass sich dann ein Pharmaunternehmen dafür interessiert und die neue Klasse von Antibiotika durch die teuren klinischen Testphasen am Menschen und anschliessend zur Marktreife bringt. Es wäre eine Premiere: Bisher gibt es noch keine OMPTA-Antibiotika auf dem Markt.

«Die Anschlussfinanzierung nach der Grundlagenforschung an den Hochschulen ist die grosse Herausforderung bei der Entwicklung neuer Antibiotika», sagt Zerbe. Die Krux: Antibiotika werden im Gegensatz etwa zu Medikamenten gegen chronische Krankheiten nur kurzzeitig und möglichst selten eingesetzt, um die Resistenzbildung gering zu halten. Entsprechend lässt sich für Pharmaunternehmen damit nicht viel Geld verdienen.

«Es braucht dringend innovative Ansätze, um für die Entwicklung von Antibiotika neue Anreize zu setzen», sagt Zerbe. Ideen dazu gebe es zwar, realisiert sei aber noch wenig. Immerhin, Lichtblicke gibt es: So bestehen Fonds, welche gezielt die Antibiotikaforschung unterstützen. Zudem behandelt die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA Anträge auf die Zulassung von Medikamenten neuerdings schneller, wenn die Pharmaunternehmen sich gleichzeitig verpflichten, auch in die Antibiotikaforschung zu investieren. «Besonders spannend finde ich das sogenannte Subskriptionsmodell», sagt Zerbe. Es lässt sich mit der Feuerwehr vergleichen: Gemeinden und Städte leisten sich diese ebenfalls in der Hoffnung, sie möglichst selten einsetzen zu müssen. Ähnlich könnten Staaten die Pharmafirmen für die Entwicklung von Antibiotika entschädigen, unabhängig davon, wie viele Medikamente diese anschliessend verkaufen können. «Es darf nicht sein, dass Start-ups zugrunde gehen, weil sie nicht genügend Geld auftreiben können oder einen Rückschlag erleben auf dem Weg zu neuen Antibiotika», sagt Zerbe – auch mit Blick auf die Erfahrung des Start-ups Polyphor, das nach Rückschlägen aufgeben musste.

Resistenzbildung hinauszögern

Die Zeit drängt, die Resistenzen nehmen zu. Ist Oliver Zerbe zuversichtlich, dass die Trendwende gelingt? «Ich glaube, als Forschender muss man immer zuversichtlich sein, sonst hat man den falschen Beruf gewählt», sagt er. Und erzählt von einem aktuellen Erfolgserlebnis: Seiner Forschungsgruppe ist es gelungen, in der Verbindung zwischen der inneren und äusseren Membran von gramnegativen Bakterien ein zweites Angriffsziel zu identifi-

zieren. So könnte Thanatin in Zukunft den Stoffaustausch gleich an zwei Stellen blockieren.

Damit dies verunmöglicht wird, müssten im Bakterium gleichzeitig zwei Mutationen an den entsprechenden Stellen entstehen, was gemäss Zerbe sehr unwahrscheinlich ist: «Entsprechend können wir die Entwicklung neuer Resistenzen gegen einen solchen Wirkstoff noch weiter hinauszögern.» Bis es so weit ist, dauert es allerdings noch einige Jahre. Und so, wie Zerbe die OMPTA-Idee von seinem Vorgänger John Robinson übernommen hatte, wird auch er in drei Jahren bei seiner Emeritierung den Stab an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin weiterreichen – und weiter mitfiebern, ob das Vorhaben gelingt.

Weltgesundheitsorganisation

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat kürzlich ihren neuesten Bericht zu Antibiotikaresistenzen veröffentlicht. Gemäss den aktuellen Zahlen war 2023 bei den weltweit häufigsten Infektionen jeder sechste bakterielle Erreger resistent gegen Antibiotika. Zwischen 2018 und 2023 stieg die Antibiotikaresistenz bei über 40 Prozent der von der WHO überwachten Anwendungen. Gramnegative bakterielle Erreger stellen die grösste Bedrohung dar. Dazu gehören Escherichia coli und Klebsiella pneumoniae, die zu den schwersten bakteriellen Infektionen führen – oft verbunden mit Sepsis, Organversagen und Tod. Weltweit sind mittlerweile mehr als 40 Prozent der Stämme von Escherichia coli und über 55 Prozent der Stämme von Klebsiella pneumoniae resistent gegen die Antibiotika der ersten Wahl bei der Behandlung entsprechender Krankheiten. Deshalb muss häufiger auf Reservemedikamente zurückgegriffen werden. Diese sind jedoch teuer, schwerer zugänglich und in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen oft nicht verfügbar.

Wie kann die Situation verbessert werden? Wichtig sind dazu gemäss WHO unter anderem die Prävention von Infektionen, der sachgemässe Einsatz von Antibiotika, die Überwachung des Verbrauchs von Antibiotika sowie Forschung zu neuen Medikamenten.

Die UZH Foundation unterstützt die Forschung von Prof. Oliver Zerbe zur Entwicklung neuartiger Antibiotika. Weitere Informationen: www.uzhfoundation.ch

TEILCHENPHYSIK

Am CERN können Forschende an die Anfänge unseres Universums zurückreisen. Ben Kilminster konstruiert die präzisesten Teile der riesigen CERN-Detektoren, die das möglich machen – und er sucht in seiner Forschung nach Fehlern in den physikalischen Erklärmodellen.

Mit dem Large Hadron Collider am CERN können Bedingungen kurz nach dem Urknall rekonstruiert werden. Mit Detektoren, die UZH-Physiker Ben Kilminster

Text: Santina Russo

Seit zirka 4,6 Milliarden Jahren gibt es die Erde.

Das Universum ist ganze 13,8 Milliarden Jahre alt, wie wir aus Messungen der kosmischen Hintergrundstrahlung durch das Planck-Weltraumteleskop wissen. Unmöglich also, zu den Anfängen des Universums zurückzublicken – sollte man meinen. Doch am CERN funktioniert das: Mit den Kollisionsexperimenten, die im weltweit leistungs-

fähigsten Teilchenbeschleuniger laufen, können Forschende bis fast zum Urknall zurückblicken. Und zwar wirklich fast – bis zu einem Billionstel einer Sekunde nach dem Urknall.

«Für uns ist der Large Hadron Collider am CERN eine Zeitmaschine», sagt Ben Kilminster, Teilchenphysiker an der Universität Zürich. «Wir können damit die Bedingungen rekonstruieren, die in unserem Universum herrschten, als dieses noch extrem heiss und dicht war und alle Teilchen

gruppe hat den innersten, präzisesten Teil des Detektors, der unter anderem das Higgs-Teilchen nachgewiesen hat, mitentwickelt.

Einer, der nach Irrtümern sucht

Nun baut Kilminster die neue Detektor-Generation fürs CERN. Denn bald startet dort die nächste Phase: die Aufrüstung des Beschleunigerrings auf den «High-Luminosity LHC», die bis 2030 abgeschlossen sein soll. «Im High-Luminosity LHC wird die

entwickelt, und einem neuen Teilchenbeschleuniger könnten künftig weitere physikalische Rätsel gelöst werden. (im Bild: CMS-Detektor am CERN) sich frei ineinander umwandeln konnten.» Dieser Blick zurück ermöglicht es den Forschenden der CERN-Experimente, verschiedenste Teilchenarten zu vermessen, sogar solche, die sie nie erwartet hätten. Die bekannteste Entdeckung war 2012 das Higgs-Boson. «Damit bestätigten wir eine zentrale Vorhersage des Standardmodells der Teilchenphysik, nämlich dass Elementarteilchen ihre Masse erst durch die Wechselwirkung mit dem Higgs-Boson erhalten», sagt Kilminster. Seine Forschungs-

Mit dem CHEF-Programm will sich die Schweizer Teilchenphysik unter der Leitung der Universität Zürich auf den geplanten Future Circular Collider (FCC) am CERN vorbereiten. Dieser zukünftige Teilchenbeschleuniger soll mit 91 Kilometern Umfang mehr als dreimal grösser werden als der heutige Large Hadron Collider und Kollisionen mit deutlich mehr Energie und Intensität ermöglichen. Dadurch liessen sich die Eigenschaften und Wechselwirkungen des Higgs-Bosons und weiterer Teilchen präziser untersuchen und sogar Elementarteilchen erzeugen und analysieren, die noch früher in der Entstehung des Universums existierten.

CHEF steht für «Swiss High Energy Physics for the FCC». Das Programm entstand unter der Federführung der Universität Zürich durch eine Bottom-up-Initiative von Teilchenphysikern, die heute am Large Hadron Collider des CERN forschen. Mit dabei sind auch die Universitäten Basel, Bern und Genf, die ETH Zürich, die EPFL und das Paul Scherrer Institut. Gemeinsam investieren die Institute von 2025 bis 2028 über 4,8 Millionen Franken an Forschungsmitteln. Zudem wird die kollaborative Initiative zur Weiterentwicklung der Schweizer Teilchenphysik vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI unterstützt, ebenfalls mit 4,8 Millionen Franken.

Damit können die Schweizer Teilchenphysikerinnen und -physiker auf ihren Forschungserfahrungen am CERN aufbauen, sagt Elisabeth Stark, Prorektorin Forschung an der Universität Zürich und Aufsichtsratsvorsitzende von CHEF. «Angesichts ihrer World-Leading Scientists im Bereich der Teilchenphysik ist die Universität Zürich dafür prädestiniert, das CHEF-Programm zu leiten und mit ihrem Engagement die Zukunft der Forschung am CERN mitzugestalten.»

Kürzlich zeigte eine umfangreiche Machbarkeitsstudie, dass für den Bau des FCC keine wesentlichen technischen Hindernisse bestehen. Nun entwickeln die CHEF-Forschenden mit den gesprochenen Geldern theoretische Modelle, Teilchendetektoren, Computersysteme und KI-gestützte Anwendungen für die zukünftigen Experimente am FCC. Zugleich bilden sie in diesen Projekten den Nachwuchs der Teilchenphysik aus. So will das CHEF-Programm Know-how bündeln und strategisch einsetzen – mit dem Ziel, das Forschungsprogramm des künftigen Teilchenbeschleunigers mitzusteuern.

Energie der Kollisionen etwa gleich bleiben, aber deren Gesamtzahl wird steigen, die sogenannte Luminosität – um etwa das Zehnfache», sagt Kilminster. So wird der aufgerüstete Collider Millionen von Higgs-Bosonen pro Jahr erzeugen. «Damit lassen sich dann die Higgs-Bosonen genauer untersuchen und womöglich auch ganz neue Teilchen generieren und neue Forschungsfragen angehen.» Beispielsweise zur dunklen Materie oder zu neuer Physik jenseits des Standardmodells.

Denn Kilminsters Ziel ist es nicht etwa, Annahmen zu bestätigen, sondern sie in Zweifel zu ziehen. «Nur mithilfe von Fehlern, von Abweichungen, die nicht ins aktuelle Standardmodell passen, können wir unsere Theorien prüfen und verbessern», sagt der Teilchenphysiker. Er ist sich sicher: «Unser Standardmodell ist nur einer von vielen Schritten auf dem Weg zur physikalischen Wahrheit. So wie Newton ein Schritt für Einstein war.»

In seinem Büro zeigt er ein einzelnes Modul des Detektors, der jetzt am CERN im Einsatz steht, ein etwa drei mal sechs Zentimeter kleines Rechteck aus elektronischen und optischen Schaltungen – viel unscheinbarer, als man es von den Bildern der riesigen Detektoren am CERN kennt. Vereinfacht gesagt bildet ein solches Detektorsystem Schichten aus immer grösser werdenden Röhren um die Teilchen-Kollisionsstelle herum. Und weil sich die in den Kollisionen gebildeten Teilchen sternförmig ausbreiten, muss die innerste Detektor-Röhre die Teilchen am schnellsten und präzisesten registrieren können.

Die Formel in «Big Bang Theory»

Diese innerste Schicht hat Kilminsters Forschungsgruppe zusammen mit Florencia Canelli, Teilchenphysikerin an der Universität Zürich und am CERN und seit kurzem Fellow der renommierten American Physical Society, entwickelt und mitgebaut –aus vielen Tausenden der kleinen Detektor-Module. Diese zeichnen die in den Kollisionen erzeugten Teilchen ganze 40 Millionen Mal pro Sekunde auf. Das ist nötig, denn ein Kollisionsexperiment erzeugt rund 200 einzelne Kollisionen, die alle innerhalb von nur 25 Nanosekunden, also Milliardstel Sekunden, ablaufen.

Zurzeit entwickelt Kilminsters Team auch für den künftigen High-Luminosity LHC die innerste Detektorschicht. Diese muss erstens viel schneller

«Unser Standardmodell ist nur einer von vielen Schritten auf dem Weg zur physikalischen Wahrheit. So wie Newton ein Schritt für Einstein war.»

Ben Kilminster, Teilchenphysiker

werden als bisherige Detektoren, um zehnmal mehr Daten pro Zeiteinheit zu registrieren. Zweitens muss sie widerstandsfähiger sein, um der zehnmal höheren Strahlung standzuhalten.

Wenn Kilminster über seine Arbeit spricht, wirkt er ernst, dabei macht sein Büro einen durchaus verspielten Eindruck: Neben dem üblichen Dekor wie Fachbücher oder Bilder seiner Detektoren stehen auf einem Regal auch verschiedene Roboter und Figürchen – alle aus Filmen und Serien für Nerds. Die hätten sich über die Jahre angesammelt, sagt der Teilchenphysiker eher zurückhaltend. Dann zeigt er plötzlich grinsend auf die vorderste Figur, Sheldon aus der Kultserie «Big Bang Theory» mit einem Miniatur-Flipchart, auf dem eine mathematische Formel steht. «Die Formel ist aus einem Kollisionsexperiment, an dem ich gearbeitet habe. Sie war so auch in der Serie zu sehen.»

Für die Teilchenphysik von morgen

Die Teilchenphysik ist denn auch eines der wenigen Forschungsfelder, in denen Europa vor den USA und China weltweit klar führend ist. Das liegt am CERN – was Teilchenbeschleuniger angeht, das Nonplusultra. «Da wir die leistungsstärkste Maschine haben, können wir die am tiefsten gehenden Forschungsfragen stellen», sagt Kilminster. Als eines der zwei Gastländer der CERN habe die Schweizer Forschung davon enorm profitiert.

Darauf wollen Kilminster und die UZH nun aufbauen. Darum treiben sie federführend den angedachten nächsten Teilchenbeschleuniger am CERN voran: den Future Circular Collider (FCC). Zuvor wird der High-Luminosity LHC von 2029 bis voraussichtlich 2040 in Betrieb sein. «Danach aber braucht es ein neues Kapitel», sagt Kilminster. Ab 2045 könnte der FCC in Betrieb gehen, so der Plan (siehe Kasten Seite 16). «Mir ist wichtig, dass die Schweiz mitentscheidet, wie es beim CERN weitergehen soll», betont der Physiker. Er vertritt die Schweiz darum auch in der Europäischen Strategiegruppe für die Teilchenphysik. Schliesslich will er mithelfen, die Zukunft der Elementarteilchenforschung mitzugestalten und Europas führende Rolle darin langfristig zu sichern.

Gleichzeitig ist Kilminster aber auch an ganz anderen Teilchenphysik-Experimenten beteiligt. Zum Beispiel an einem Projekt, bei dem ein spezieller Detektortyp einen einzigen Zweck hat: das

Energiespektrum von Kollisionen mit Teilchen der dunklen Materie nachzuweisen. Dazu wird der nur einige hundert Gramm schwere Detektor tief im Untergrund betrieben, zusätzlich umhüllt mit uraltem Blei – etwa solchem aus gesunkenen spanischen Galeonen. «Dieses Blei ist viel weniger radioaktiv als Materialien, die an der Oberfläche der kosmischen Strahlung ausgesetzt waren, wie wir es alle ständig sind», erklärt Kilminster. So hoffen er und die weiteren beteiligten Forschenden, dass sie alle Strahlung abschirmen, die auf den Detektor treffen kann – ausser dunkle Materie. Ein solches Experiment läuft in Kanada, zwei Kilometer unter der Erdoberfläche in einer Mine, ein weiteres startete kürzlich in Frankreich, im Modane-Untergrundlabor in der Mitte eines über zwölf Kilometer langen Autotunnels.

Ungelöste Rätsel aufspüren

«Gerade die dunkle Materie gibt uns noch Rätsel auf», sagt Kilminster. «Wir wissen, dass sie da ist, aber nicht, woraus sie besteht – aus einem oder aus Dutzenden verschiedener Teilchen.» Auch die neuen Experimente im CERN werden vielleicht Teilchen der dunkle Materie nachweisen können. Zwar sind diese für die Detektoren unsichtbar, messbar wäre aber das Ungleichgewicht, das durch dunkle Materie entsteht, etwa Energieverluste.

Ungelöste Rätsel sind das, was Kilminster antreibt. Er erzählt von den Physikern Ende des 19. Jahrhunderts: «Damals dachten manche, sie hätten alles gelöst – Thermodynamik, Elektrizität, Magnetismus, die Newtonschen Gesetze der Mechanik.» Aber es gab auch Lücken, Dinge, die fast, aber nicht ganz passten. «Wenn kein Forscher diese untersucht hätte, besässen wir heute keine Quantenmechanik, keine Computer, kein GPS», sagt Kilminster. «All dies wurde entwickelt, weil Menschen die ungelösten Rätsel sahen und ihnen nachgingen.» Darin, das merkt man, erkennt er sich wieder.

PHILOSOPHIE

Wenn wir über Moral sprechen, denken wir fast immer an Schuld, Tadel und Strafe, nicht aber an Lob, sagt Pascale Willemsen. Die Philosophin will das ändern: Sie untersucht die sozialen Regeln des Lobens und macht dazu Experimente.

Text: Simona Ryser

Bild: Ursula Meisser

Danke. Das war grossartig. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft!» Manchmal genügen nur wenige Worte, um eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Wir sagen solche Dinge beiläufig, ohne lange zu überlegen –und doch steckt in solchen Sätzen ein moralisches Miniaturwunder. Sie würdigen, was jemand getan hat, und drücken unsere Anerkennung aus. Sie anerkennen eine Handlung nicht nur als erfolgreich, sondern als moralisch gut und lobenswert. Und trotzdem: In der Philosophie, die seit Jahrtausenden fragt, was richtig und was falsch ist, spielt das Loben bislang eine eher untergeordnete Rolle.

Pascale Willemsen möchte das ändern. In ihrem neuen Forschungsprojekt «PRAISE – Shining Light on Praise», das mit einem Starting Grant des Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wird, nimmt die experimentelle Philosophin das moralische Lob unter die Lupe. Dabei geht sie nicht von der Theorie aus wie in der Philosophie meist üblich, sondern vom alltäglichen Verhalten gewöhnlicher Menschen. Ihr Ziel ist es, eine empirisch informierte Philosophie des Lobens zu entwickeln – und damit ein Stück menschlicher Moral neu zu denken.

Vorliebe für das Negative

Ein Blick auf wissenschaftliche Studien zu moralischen Fragen zeigt: Sie sind ziemlich einseitig gestrickt. «Wenn wir über Moral sprechen, denken wir fast immer an Schuld, Vergehen, Tadel und Strafe», sagt Willemsen, «aber kaum jemand fragt, warum und wann wir loben.» In der Philosophie, Psychologie und Linguistik wird meist das Negative bevorzugt untersucht. Hunderte Studien wid-

«Ohne Lob funktioniert das Zusammenleben nicht.» Philosophin Pascale Willem

men sich moralischen Vorwürfen, nur wenige dem Lob. Wie lässt sich diese Vorliebe für das Negative erklären? Obwohl seit Langem bekannt ist, wie effektiv Lob ist, um das Verhalten – etwa in der Erziehung – zu lenken und zu beeinflussen, scheint es relevanter und einfacher zu sein, andere zu tadeln und zu kritisieren. Wir konzentrieren uns darauf, Schädliches von uns fernzuhalten. Andere sollen uns etwa nicht bestehlen, verletzen oder gar töten.

sen erforscht, weshalb wir loben und wie sich das auswirkt.

«Moralischer Tadel ist eng verknüpft mit unserer Rechtspraxis», sagt Willemsen.

Deshalb verstehen wir heutzutage verhältnismässig gut, was Menschen für moralisch falsch und tadelnswert halten und unter welchen Umständen sie andere sanktionieren wollen. Wie genau die Mechanismen beim Loben funktionieren, ist dagegen weitestgehend unbekannt. Diese Asymmetrie, so Willemsen, ist nicht nur ein akademisches

Kuriosum. Sie widerspiegelt eine tieferliegende Haltung: «Wir sind sehr gut darin, moralisches Versagen zu erkennen – aber viel schlechter darin, moralische Exzellenz zu verstehen.»

Vertrauen bilden

Dabei ist das Lob ein zentrales Element des sozialen Lebens. Es motiviert, schafft Vertrauen, formt Gemeinschaft. Wer lobt, zeigt, was er für richtig

hält. Wer gelobt wird, erfährt, wofür es sich zu handeln lohnt. «Lob ist das Schmiermittel des moralischen Motors», sagt Willemsen, «ohne läuft das Zusammenleben nicht rund.»

Lange gingen Philosophinnen und Philosophen davon aus, dass Lob und Tadel zwei Seiten derselben Medaille seien – dass man also, vereinfacht gesagt, vom Verständnis des Tadels auf das Lob schliessen könne. «Diese Symmetrieannahme ist tief in der Philosophie verwurzelt», sagt Willemsen. Doch empirische Befunde sprechen dagegen. Menschen reagieren stärker auf Schlechtes als auf Gutes – das ist der so genannte Negativity Bias. Sie erinnern sich länger an Kritik, gewichten Fehler schwerer und reagieren sensibler auf Tadel. Unsere Theorien über die Moral erzählen bislang also nur die halbe Geschichte – die des Scheiterns, nicht die des Gelingens.

Lob dagegen ist flüchtiger, oft leise und beiläufig und geht deshalb oft vergessen. «Wir nehmen moralisch gutes Verhalten häufig als selbstverständlich hin», sagt Willemsen. «Es fällt uns leichter, etwas zu verurteilen, als etwas zu würdigen.»

Beispielsweise würde uns niemand loben, wenn wir morgens am Arbeitsplatz die Mitarbeitenden grüssen, es wird als selbstverständlich erwartet. Erst wenn wir bereitwillig unsere Ferien für die Kolleg:innen mit schulpflichtigen Kindern opfern oder uns gegen die Vorgesetzten für unsere Kolleg:innen einsetzen, die Erwartung also übertreffen, werden wir vermutlich dafür gelobt. Die Kollegen und Kolleginnen bedanken sich.

Philosophie trifft Empirie

Willemsens Forschungsansatz verbindet Philosophie mit Psychologie und Linguistik. Als Vertreterin der experimentellen Philosophie untersucht sie moralische Fragen nicht nur in der Theorie, sondern sie analysiert, wie Menschen tatsächlich urteilen. «Ich bringe gewissermassen die Philosophie auf die Strasse», sagt sie. Teil ihrer Forschung sind Befragungen, Textanalysen, OnlineExperimente. Traditionell fragt Moralphilosophie, was wir tun sollten, nicht, was wir tatsächlich tun. Pascale Willemsen will diese Trennung aufweichen. «Um eine philosophisch anspruchsvolle, aber nicht überfordernde Ethik zu entwickeln, ist es wichtig, zu verstehen, wie Menschen wirklich ticken», sagt sie. Darum kombiniert PRAISE klassische philosophische Analyse mit empirischen Methoden –psychologische Experimente, statistische Auswertungen und Sprachkorpora, also Sammlungen von gesprochenen und geschriebenen Texten, die zur Analyse des Sprachgebrauchs dienen. In Zusammenarbeit mit Forschenden anderer Disziplinen soll so ein umfassendes Bild etwa davon entstehen, wie wir über moralisch gutes Verhalten sprechen und welche kognitiven Prozesse und Emotionen mit dem Loben verbunden sind oder wann Anerkennung in Ironie oder Überheblichkeit kippt.

In einem ihrer Pilotprojekte verglich Pascale Willemsen etwa, wie häufig Wörter wie «praise» (Lob), «admiration» (Bewunderung) oder «gratitude» (Dankbarkeit) im Englischen vorkommen – und in welchen Zusammenhängen. In der Studie hat sich herausgestellt, dass sich Lob selten direkt zeigt. Es verbirgt sich in einzelnen Ausdrücken und Ausrufen wie «wow!» oder «grossartig», in Dankesformeln, oder Ausdrücken der Anerkennung. Wir sagen nicht «Ich lobe dich», sondern «Das war wirklich freundlich von dir». Diese sprachliche Unsichtbarkeit macht das Phänomen für die Philosophin faszinierend – und schwer zu fassen. «Wir loben ständig, aber meist indirekt. Deshalb fällt uns gar nicht auf, wie vielfältig Lob sein kann», erklärt Willemsen.

Feiner Balanceakt

Ein zentrales Anliegen von PRAISE ist, die sozialen Regeln des Lobens zu verstehen. Denn nicht jedes Lob ist willkommen. Wer jemanden lobt, der moralisch weit über einem steht, kann schnell herablassend wirken. Ein Millionär, der einer Spenderin von 20 Franken zu ihrer Grosszügigkeit gratuliert, verfehlt den Ton. «Beim Lob spielt die soziale Stellung eine grosse Rolle», sagt Willemsen. Andererseits wäre es auch eigenartig, wenn jemand eine andere Person für ihren vorbildlichen, klimaneutralen Lebensstil loben würde, während er oder

Mit unserer Weiterbildung gewinnen Sie vertiefte Kenntnisse der Theorie und globalen Geschichte der Fotografie aus kunst, kultur und medienhistorischer Perspektive. Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von einem facettenreichen und praxisorientierten Studium des Bildmediums Fotografie und seinen vielfältigen Kontexten!

Dauer: 2 Semester, berufsbegleitend Start: Jährlich im September

Weitere Informationen: www.casphotography.ch

«Wir sind sehr gut darin, moralisches Versagen zu erkennen – aber viel schlechter darin, moralische Exzellenz zu verstehen.»

Pascale Willemsen, Philosophin

sie selbst sich nicht um Klimafragen kümmert. «Es ist ein moralischer Akt, aber auch ein sozialer Tanz», sagt Willemsen. Zu viel Lob kann ins Manipulative kippen, zu wenig als Kälte erscheinen.

Die Philosophin interessiert sich dafür, wann Lob als ehrlich, angemessen und wann es als unangebracht empfunden wird – und sie untersucht, welche Gefühle dabei eine Rolle spielen. Dank und Bewunderung, aber auch Stolz und Scham: In all diesen Gefühlen zeigt sich, wie fein abgestimmt unser moralisches Sensorium ist.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, Loben sei eine Nebensache, eine freundliche Geste ohne grosse philosophische Bedeutung. Doch genau diese Vorstellung will Willemsen korrigieren. «Wenn wir das Gute nur als Abwesenheit des Schlechten begreifen, entgeht uns, was Moral eigentlich leisten

kann.» Lob zeige, dass wir fähig sind, andere nicht nur für ihr Fehlverhalten zu verurteilen, sondern für ihre Güte zu würdigen. Es erinnert uns daran, dass Moral nicht nur Kontrolle bedeutet, sondern Anerkennung, Ermutigung, Gemeinschaft. Und vielleicht – so die Hoffnung der Philosophin – trägt ein besseres Verständnis des Lobens auch dazu bei, dass wir einander wieder etwas grosszügiger begegnen. Nicht mit falscher Freundlichkeit, sondern mit echtem Respekt.

Prof. Pascale Willemsen, pascale.willemsen@philos.uzh.ch

Lernfreude entfalten –Zukunft gestalten: Die Kinder-Universität Zürich lässt Kinder Wissenschaft erleben. Helfen Sie uns mit einem Franken pro Tag, Lernfreude lebendig zu halten. Jetzt spenden!

www.kids.uzh.ch

Fast die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz (46,4%, +0,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr) zählt 2025 zu den «News-Deprivierten», also Personen, die keine oder kaum Nachrichten nutzen –und wenn, dann hauptsächlich über Social Media. Ihr Anteil ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (fög) hat für das aktuelle Jahrbuch der Medien die Folgen der News-Deprivation untersucht. Basis dafür war eine repräsentative Untersuchung.

Die Befunde des Jahrbuchs zeigen, dass die grosse Gruppe der News-Deprivierten im Vergleich zum Rest der Bevölkerung ein deutlich geringeres Wissen hat, und zwar sowohl über politische als auch über gesellschaftliche Themen. Dabei haben

Personen, die ganz auf News verzichten, das tiefste Wissen. Aber auch solche, die sich ausschliesslich über Social Media informieren, schneiden schlechter ab als die anderen Gruppen. «Regelmässiger, aktiver Konsum journalistischer Inhalte über verschiedene Kanäle ist damit entscheidend für die Informiertheit der Bevölkerung», sagt Mark Eisenegger, Direktor des fög. News-Deprivation ist auch ein grundlegendes Problem für die Demokratie: News-Deprivierte vertrauen Politik und Medien weniger, beteiligen sich seltener am politischen Prozess und fühlen sich der demokratischen Gesellschaft weniger verbunden.

«Unsere Analysen zeigen: Eine informierte Bevölkerung braucht professionellen Journalismus», hält Eisenegger fest. Eine höhere Nutzung von Nachrichten geht zudem mit politischem Interesse und einer klaren politischen Positionierung einher. Bildungseinrichtungen und Politik sollten daher gezielter in politische Bildung und Medienkompetenz investieren. Gleichzeitig bleibt der Schutz des Journalismus gegenüber kommerziellen KI-Nutzungen zentral. KI-Systeme greifen in grossem Umfang auf

journalistische Inhalte zu, ohne dass die Medienhäuser davon profitieren. «Ein besserer Schutz des geistigen Eigentums und eine faire Vergütung des Journalismus sind daher berechtigte Anliegen, zumal die aktuelle «Opt-out»-Praxis – das Blockieren von Medieninhalten für KI-Chatbots – keinen ausreichenden Schutz vor unberechtigtem Zugriff bietet.»

LARGE LANGUAGE MODELS

Grosse Sprachmodelle (LLM) werden nicht nur zum Generieren von Inhalten, sondern auch zu deren Bewertung eingesetzt. Sie dürfen Aufsätze benoten, Social-Media-Inhalte moderieren, Berichte zusammenzufassen, Bewerbungen prüfen und vieles mehr. Allerdings gibt es − sowohl in den Medien als auch in der Wissenschaft − Diskussionen darüber, ob solche Bewertungen konsistent und unvoreingenommen sind. Einige LLM stehen im Verdacht, bestimmte politische Agenden zu fördern: So wird «Deepseek» oft als pro-chinesisch und «Open AI» als «woke» charakterisiert.

Die UZH-Forscher Federico Germani und Giovanni Spitale haben nun untersucht, ob LLM bei der Bewertung von Texten systematische Vorurteile aufzeigen. Die Ergebnisse belegen, dass die Modelle tatsächlich voreingenommen sind – allerdings nur, wenn Informationen über die Quelle oder den Verfasser der bewerteten Nachricht offengelegt werden. Am auffälligsten war ein starker antichinesischer Bias bei allen untersuchten Modellen, einschliesslich Chinas eigenem «Deepseek». Die Übereinstimmung mit dem Inhalt des Textes sank stark, wenn «eine Person aus China» (fälschlicherweise) als Autor angegeben wurde.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass KI nicht nur die Inhalte verarbeitet, wenn sie einen Text bewerten soll. Sie reagiert auch stark auf die Identität des Verfassers oder der Quelle. Selbst kleine Hinweise wie die Nationalität des Autors können die LLM zu voreingenommenen Schlussfolgerungen verleiten. Germani und Spitale befürchten, dass dies zu ernsthaften Problemen führen könnte, wenn KI für die Moderation von Inhalten, die Einstellung von Personal, akademische Reviews oder den Journalismus eingesetzt wird. Die Gefahr von LLM besteht nicht darin, dass sie darauf trainiert sind, politische Ideologien zu fördern, sondern in dieser versteckten Voreingenommenheit. «KI wird solche schädlichen Annahmen reproduzieren, wenn wir nicht für Transparenz und Kontrolle bei der Bewertung von Informationen sorgen», sagt Spitale. Dies müsse geschehen, bevor KI in sensiblen sozialen oder politischen Kontexten zum Einsatz kommt.

Ausführliche Berichte und weitere Themen: www.media.uzh.ch

IM FELD — John Mansfield

Die Sprache erforschen, bevor es zu spät ist: John Mansfield bei den Mum.

Der Linguist John Mansfield erforscht die Mum-Sprache in Papua-Neuguinea, die wie viele andere lokale Sprachen vom Aussterben bedroht ist.

An einem Ort im Dschungel von Papua-Neuguinea, von dem es weder Karten noch Angaben zur Bevölkerungszahl gibt, forscht der Linguist John Mansfield. «Wenn ich am Morgen aufstehe, wartet vor dem Haus bereits eine Gruppe Menschen auf mich, um mir von ihrer Sprache zu erzählen», sagt Mansfield. Bevor er mit seiner Arbeit begann, war die Mum-Sprache noch weitgehend unerforscht – wie viele andere der rund 800 Sprachen des Landes.

Die Mum entschieden sich, die Zukunft ihrer Sprache selbst in die Hand zu nehmen. So waren es Mum-Sprecher, die auf Mansfield zugingen und ihn baten, ihre Sprache zu dokumentieren. Denn deren Zukunft ist ungewiss, da die junge Generation sie nicht mehr spricht. Stattdessen bevorzugen sie Tok Pisin, eine Kreolsprache auf der Basis des Englischen, die im Norden des Landes verbreitet ist. Der Grund dieser Entwicklung bleibt den Forschenden ein Rätsel. Klar ist aber, dass die atemberaubende Sprachenvielfalt Papua-Neuguineas gefährdet ist. «Viele Sprachen sterben aus. Deshalb müssen wir sie erforschen, bevor es zu spät ist»,

betont der Assistenzprofessor für anthropologische Linguistik an der UZH. Früher sprachen und verstanden viele Menschen des Landes zwei bis drei lokale Sprachen. Sie lernten diese durch den Austausch mit anderen Gemeinschaften oder durch ihre Eltern, die teilweise mehrere Sprachen beherrschten. Nur schon in der Mum-Sprache variiert das Vokabular von einer Gemeinde zur nächsten um etwa zehn Prozent. Dies ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Sprache bloss von rund 1000 bis 3000 Menschen gesprochen wird, genaue Zahlen dazu gibt es nicht.

Mum und Murrinhpatha

Bevor John Mansfield mit seiner Erforschung der Mum-Sprache begann, gab es lediglich Missionare, die zwar die Bibel in Mum übersetzten, ansonsten aber kaum Informationen über die Sprache veröffentlichten. Mum ist nicht die erste Sprache, die John Mansfield zu entschlüsseln versucht. In seiner Heimat untersuchte der Australier bereits die Murrinhpatha-Sprache der Aborigines. Das hilft ihm nun bei seiner Arbeit im Dschungel von Papua-Neuguinea.

Wie Mansfield festgestellt hat, ist es der Mum-Gemeinschaft wichtig, wie Ereignisse zusammenhängen. Das spiegelt sich in ihrer Sprache, in der bis zu 15 Geschehnisse in einem Satz erwähnt werden können. Die Flexion des Verbs zeigt an, wie sie zueinander stehen. Eine weitere Eigenart sind die Vergangenheitsformen. Die Mum-Sprache kennt vier Vergangenheitsformen – für heute, für gestern, etwas länger her und sehr lange her.

Auch die Höflichkeitsformen der Mum sind anders als die, die wir gewohnt sind. Zum Beispiel reden sie lange um den heissen Brei, wenn sie jemanden um etwas bitten möchten, und begleiten dies mit viel Räuspern. «Ihre Höflichkeit kann die Kommunikation manchmal auch erschweren», erklärt Mansfield, etwa wenn er eine Person um etwas bittet, das sie nicht tun kann oder will. Sie sagt zwar zu, macht dann aber nichts. «Oft habe ich keine Ahnung, was vor sich geht», gibt Mansfield schmunzelnd zu. Er steht noch ganz am Anfang seiner Expedition in die Mum-Sprache und freut sich auf das, was noch kommen wird. Zum Beispiel auf die Antwort auf die Frage, wie die Mum über die Zukunft sprechen. Mia Catarina Gull

Zu wissen, was uns guttut, ist der Schlüssel zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Wissenschaftler:innen der UZH erforschen, weshalb wir uns falsch ernähren, was das für Folgen hat und wie wir unseren Körper besser ins Gleichgewicht bringen können.

Für die Bildstrecke hat der Fotograf Marc Latzel fotografische Stillleben kreiert. Sie spiegeln, wie Lebensmittel konserviert werden – von der Antike bis heute.

DOSSIER — Mahlzeit! Wie wir uns gut ernähren

Die moderne FoodWelt bietet eine Überfülle an bequemen Verpflegungsmöglichkeiten. Doch unsere steinzeitliche Biologie passt nicht zur modernen Ernährung. Dies macht uns zu schaffen. Evolutionsmedizinerin Nicole Bender weiss, wie wir mit diesem Dilemma umgehen können.

Text: Simona Ryser

Ob ich meine Tochter dazu überreden könnte, mehr Fisch zu essen, wenn ich ihr sage, dass dann möglicherweise ihre Schulnoten besser werden? Klingt unwahrscheinlich, doch genau das besagt eine Studie, die nachweist, dass Kinder ihre kognitive Leistung steigern können, wenn sie alle zwei Wochen eine kleine Portion Fisch, nämlich 112 Gramm, konsumieren. Die Wahrscheinlichkeit für eine bessere Note in Mathe lag bei 16 Prozent, in Deutsch bei 19 Prozent. Fisch ist voller wertvoller langkettiger, mehrfach ungesättigter Fettsäuren, die einen positiven Einfluss auf unser Gehirn haben. Doch wie verheissungsvoll auch immer der Einfluss von Omega3Fettsäuren auf die Schulleistung ist, meine Tochter bevorzugt Burger mit Ketchup und Mayo.

Genau darin liegt die Krux. Der Kopf schielt zum Fastfood, der Körper aber bräuchte den Fisch. Burger & Co., Ketchup und Mayonnaise gehören zu den hochverar

FoodWelt keinen Wimpernschlag: Von der Industrialisierung im 19. Jahrhundert zum heutigen HightechFood sind es gerade mal knapp 200 Jahre. Wie bloss soll da unser Körper mithalten? «Genetische Veränderungen brauchen Zeit», sagt Bender. Diese hatte unser Körper nicht, deshalb überfordert ihn die moderne Ernährung.

Das Ungleichgewicht zwischen unserer genetischen Ausstattung und der modernen Umwelt ist verantwortlich für viele Zivilisationskrankheiten. Dazu gehören HerzKreislauf oder StoffwechselErkrankungen wie Diabetes oder Adipositas, Autoimmunkrankheiten, gewisse Krebsarten sowie psychische Störungen. Die moderne Ernährung konfrontiert unseren Körper mit hochverarbeiteten Lebensmitteln, in denen nicht nur Nährstoffe fehlen, sondern die auch angereichert sind mit zugesetztem Zucker, Salz, schlechten Fetten und körperfremden Zusatzstoffen. Die Rohstoffe für diese Produkte sind oft von schlechter Qualität. Hinzu kommt, dass wir uns im Vergleich zu unseren Vorfahren kaum bewegen. Nach einem langen Arbeitstag

«Biologisch und genetisch ist unser Körper auf dem

Stand

des

Neolithikums.» Nicole Bender, Evolutionsmedizinerin

beiteten industriell hergestellten Lebensmitteln. Eine Ernährung, auf die unser Körper eigentlich gar nicht eingestellt ist. «Biologisch und genetisch ist unser Körper auf dem Stand des Neolithikums», sagt Nicole Bender, Professorin für klinische Evolutionsmedizin an der UZH. Dieser Mismatch kann uns ganz schön zu schaffen machen.

Moderne Ernährung überfordert den Körper

Die Ernährung spielte bei der Entwicklung von den Hominoiden bis zum Menschen eine wichtige Rolle. Während gut fünf bis sieben Millionen Jahren hat sich das Genom des Menschen an sich verändernde Umweltbedingungen angepasst, vom späten Miozän bis ins Neolithikum, von den Vormenschen über die nomadischen Jäger und Sammler bis zu den sesshaften Hirten und Bauern vor etwa 7000 Jahren. Im Gegensatz dazu dauerte der Weg zur modernen

greift man gerne nach der Fertigpizza in der ConvenienceFoodVitrine oder lässt sich den Burger von der FoodDelivery nach Hause bringen. Die Evolutionsbiologin nickt lächelnd: Der Körper will Energie sparen. Nur brauchen wir heute zwischen (Home)Office, Serienabend auf dem Sofa und Snacks aus der Mikrowelle nicht mehr so viel Energie wie unsere Vorfahren, die noch nach wilden Tieren jagten oder sich später auf dem Feld abrackerten. Heute jagen wir bestenfalls noch im Teamsport dem Ball nach oder stemmen statt Kartoffelsäcke Gewichte im Gym. Zur Belohnung gibt es einen Energydrink.

Grosse Gehirne brauchen Energie

Dabei hat es die Natur gut mit uns gemeint. «Heute kämpfen wir angesichts des Überflusses an kalorienreicher Nahrung gegen Übergewicht und Fetteinlagerungen, sagt Ben

der, «der Bedarf an Fett war ursprünglich allerdings eine sinnvolle evolutive Einrichtung.»

Als vor über einer Million Jahren das menschliche Gehirn grösser wurde, wuchs auch der Energiebedarf entsprechend. Tatsächlich speichern Menschen aussergewöhnlich viel Fett im Körper. Eine schlanke Frau hat einen Fettanteil von 20 Prozent, eine Schimpansin hingegen hat nur 5 Prozent Körperfett. «Man vermutet», so Bender, «dass der hohe Fettanteil im menschlichen Körper mit der Versorgung des grossen Gehirns zu tun hat.» Es muss gewährleistet sein, dass während einer Schwangerschaft und der Stillzeit genug Fettreserven da sind, um für die Gehirnentwicklung des Säuglings zu sorgen, erklärt die Evolutionsbiologin. Im Vergleich zu den Primaten hat der Mensch ein extrem energiehungriges Gehirn, das bei Erwachsenen 20 bis 25 Prozent, bei Säuglingen gar 60 Prozent des Grundumsatzes ausmacht. Eine weitere Hypothese besagt, dass die Fettreserven im Körper über ernährungskarge Zeiten hinweghelfen sollen. Das würde erklären, weshalb auch die Männer Fettreserven anlegen, wenn auch etwas weniger als die Frauen. Diese physische Disposition haben wir auch heute noch.

Für die Evolution des menschlichen Gehirns war die Versorgung mit Energie entscheidend. Dazu gehört der Übergang vom Pflanzen zum Allesesser, wie Nicole Bender erklärt. Dieser geschah bereits bei den Vormenschen.

Essen mit Verstand

Wenn es ums Essen geht, sollten wir uns nicht an den Verlockungen der Fastfood-Industrie orientieren, sondern uns fragen, was uns guttut und ob wir wirklich Hunger haben. Und wir sollten das Gefühl, satt zu sein, bewusst wahrnehmen.

Anfangs assen unsere Vorfahren noch rohes Fleisch, Insekten, Muscheln, Fische, vermutlich auch Aas, bald wurden auch grössere Tiere gejagt. Dann kam das Feuer ins Spiel. Erste Kochversuche kann man beim Homo erectus nachweisen. Damit wurde die Nahrung leichter verdaulich. Fleisch ist viel energiedichter als pflanzliche Nahrung. «So wurde das Gehirn zunehmend mit essenziellen Aminound Fettsäuren versorgt, welche die kognitive Entwicklung förderten», führt die Evolutionsmedizinerin aus.

Tierische Proteine sind zudem einfacher umzuwandeln als pflanzliche, weil sie mit unseren Proteinen verwandt sind. Alle Aminosäuren, die wir brauchen, sind in tierischen Proteinen bereits enthalten. Dadurch ist die Verwertung viel einfacher. Pflanzliche Proteine hingegen stimmen nicht mit unseren überein, die Aminosäuren sind unterschiedlich verteilt. «Deshalb ist es so wichtig, dass bei der veganen Ernährung unterschiedliche Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Getreide usw. kombiniert werden», sagt Bender. Vitamin B12 allerdings gibt es ausschliesslich in tierischen Nahrungsmitteln. Wer sich vegan ernährt, kommt also nicht umhin, dieses unter anderem für die Blutbildung, den Energiestoffwechsel und die Nervenzellenfunktion essenzielle Vitamin zu ergänzen. So empfiehlt es auch die Vega

ne Gesellschaft Schweiz. Ansonsten kann es mit der Zeit zu gefährlichen Mangelerscheinungen kommen bis hin zu Blutarmut und Lähmungen.

Die Umstellung auf die omnivore Ernährungsweise hatte auch anatomische Konsequenzen. Wenn Sie das nächste Mal einem Schimpansen gegenüberstehen – beispielsweise im Zoo – vergleichen Sie Ihren Bauch mit dem Ihres Gegenübers. Vermutlich wird der Bauch des Affen grösser sein als Ihrer. Das hängt mit den Verdauungsorganen zusammen. Diejenigen von Menschenaffen sind nämlich viel grösser als die unsrigen. Der Mensch hat wegen der einfacheren Verdauung einen deutlich kürzeren Dickdarm und einen längeren Dünndarm als andere Menschenaffen.

Auch der Kiefer hat sich zurückgebildet. Brauchten die Urmenschen noch einen kräftigen Kiefer und scharfe Zähne, um die harten Wildpflanzen zu zermalmen, sitzt unser schmales Kinn elegant auf dem Schwanenhals und verspeist das zarte Filet mit ein paar vornehmen Bissen. Die Weisheitszähne sind noch ein Relikt aus alter Zeit. Sie stehen zuweilen sinnlos schräg in den dunklen Ecken unserer Mundhöhle oder quälen uns, weil zu wenig Platz da ist. «Es könnte sein, dass die Weisheitszähne in ferner Zukunft ganz verschwinden», sagt Nicole Bender. Sie sind gewissermassen ein aktuell beobachtbares Zeichen des evolutionären Prozesses.

Milch und Kohlenhydrate

Die im Neolithikum entstehende Agrikultur vor 7000 Jahren gab der Evolution einen weiteren entscheidenden Schub. Die Menschen wurden sesshaft, Wildpflanzen wurden domestiziert, Tiere wurden zu Nutztieren, deren Milch und Fleisch man verwertete. «Es ist noch nicht lange her, dass wir als Erwachsene Milch überhaupt konsumieren können», sagt Bender. Eigentlich ist der Milchkonsum den Säuglingen vorbehalten, wie man bei den Säugetieren beobachten kann. Die Produktion des Enzyms, das für die Milchverdauung zuständig ist, wird nach den ersten Lebensjahren eingestellt. Der Mensch allerdings begann spätestens seit dem Neolithikum regelmässig Milch zu trinken. Tatsächlich sind bei Menschen gewisser Regionen – darunter Europa, der Nahe Osten und gewisse Regionen Afrikas – Mutationen des Enzyms nachweisbar, die die Milchverdauung auch im Erwachsenenalter unterstützen. In anderen Regionen, beispielsweise in Asien, ist dieses Enzym noch selten. «Das ist EvolutioninProcess», erklärt Bender, «dieses mutierte Enzym ist immer noch dabei, sich auszubreiten.» Doch auch in unseren Breitengraden ist zu beobachten, dass die Fähigkeit, Laktose zu verdauen, unterschiedlich ausgeprägt ist. Im Alter kann sie gar abnehmen.

Ein weiterer evolutiver Aspekt der aufkommenden Agrikultur war der enorm wachsende Konsum an stärkehaltigen Nahrungsmitteln. Dank der domestizierten Pflanzen, die in der Landwirtschaft kultiviert wurden, kamen Getreide, Gerste, Kartoffeln, Reis, Mais auf den Tisch oder wurden weiterverarbeitet zu Brot, Brei, Fladen und anderem. Nun wurden in grossen Mengen Kohlenhydrate verspeist. Da war der Magen gefordert und die Verdauung passte sich entsprechend an. «Das ist eine der jüngsten genetischen Veränderungen, die auch unsere heutige Ernährungsweise prägt», erklärt Nicole Bender. Aus diesem Grund mahnt die

Evolutionsmedizinerin bei den populären LowCarbDiäten, mit denen man durchaus abnehmen kann, zur Vorsicht. Das Problem sei die reduzierte Ballaststoffaufnahme, erklärt Bender. Ballaststoffe sind für die Darmgesundheit unumgänglich. Diese fehlen in der modernen Nahrung zum Teil.

Pasta und Brot können zwar verführerisch sein, viele Menschen klagen aber nach deren Genuss über einen schweren Bauch. «Wenn von Glutenunverträglichkeit die Rede ist, hängt das oft mit dem hochgezüchteten Weizen zusammen, der stark glutenhaltig ist und Beschwerden auslösen kann», erklärt Bender. Für die effizientere Produktion von Brot werden viele Zusatzstoffe verwendet. Unser Magen ist nicht vorbereitet auf solche industriell verarbeiteten Lebensmittel.

Müsste man sich denn ernähren wie in der Steinzeit, so, wie es die PaläoDiät vorschlägt? Nicole Bender schüttelt den Kopf. Diese Diät sei zu fleischlastig. Eine pflanzenbasierte Ernährung mit viel Gemüse, Obst, dazu Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse, kombiniert mit einem gemässigten Konsum an tierischen Proteinen, Fleisch und Fisch entspricht noch heute den Bedürfnissen unseres Körpers. Das deckt sich mit den Empfehlungen der Lebensmittelpyramide des Bundesamts für Gesundheit, bei der Bender für das Kapitel Milch und Milchprodukte zuständig ist. Idealerweise soll man mit frischen, möglichst unverar

beiteten Produkten Mahlzeiten selber zubereiten und dabei lokal produzierte Produkte in Bioqualität bevorzugen. Was tut mir gut?

«Wichtiger als alle Empfehlungen ist aber die Selbstwahrnehmung», sagt Bender. Die physiologischen Bedürfnisse sind nämlich individuell. Ihr Geheimtipp ist «mindful eating». Bevor wir von den vielen Verlockungen der Ernährungsindustrie verführt werden, etwas zu wollen, was uns eigentlich nicht entspricht, sollten wir uns auf unsere inneren Bedürfnisse konzentrieren. Habe ich wirklich Hunger? Wann habe ich genug und bin satt? Was genau tut mir gut? Das sind die drei Fragen, die man sich beim Essen stellen sollte, so die Evolutionsmedizinerin.

Und wenn dann der Burger doch wieder mal in der ConvienceTheke winkt? Für einmal nicht zugreifen. Oder wenn schon, dann gleich selber mit frischen Zutaten zubereiten. Schmeckt sowieso besser.

DOSSIER — Mahlzeit! Wie wir uns gut ernähren

Unsere Ernährungsgewohnheiten sind oft ungesund und sie verändern sich nur langsam. Psychologe Sebastian Bürgler und Ernährungswissenschaftlerin Sabine Rohrmann erforschen, weshalb das so ist und was wir tun können, um es zu ändern.

Text: Thomas Gull

Unsere Essgewohnheiten sind hartnäckig. Das stellt Ernährungswissenschaftlerin Sabine Rohrmann immer wieder fest. So ernähren sich die Schweizer:innen heute noch weitgehend so wie vor dreissig Jahren: In der Deutschschweiz isst man viel Käse und Milchprodukte und gerne auch Schokolade, die Westschweizer trinken mehr Alkohol; nach wie vor wird gerne und (zu) viel Fleisch gegessen, auch Wurstwaren. Am nächsten beim

Ideal der mediterranen Küche, die seit vielen Jahren als gesund und nachahmenswert gepriesen wird, ernähren sich, wen überrascht es, die Menschen im Tessin. «Diese Ernährungsmuster sehen wir bereits in Daten aus den 1970erund 1980erJahren», sagt Sabine Rohrmann, «wir waren erstaunt, dass das Bild heute nicht stark davon abweicht.» Gesund essen macht Arbeit

Weshalb sind Ernährungsmuster so persistent, obwohl wir geradezu bombardiert werden mit Ratschlägen, was wir

essen sollten? Und weshalb ernähren wir uns nicht gesünder? Sabine Rohrmann nennt dafür einen ganzen Strauss von Gründen: Weil gesundes Essen als teuer empfunden wird und viel Arbeit machen kann. Weil was wir als gutes, schmackhaftes Essen empfinden, nicht unbedingt gesund ist. Und: Gewohnheiten spielen eine wichtige Rolle. Wir gewöhnen uns schon als Kinder an eine bestimmte Ernährungsweise, und diese Erfahrungen prägen, was wir mögen und was nicht. Wenn wir Glück haben, ist diese Ernährung im Einklang mit den Bedürfnissen des Körpers, wenn nicht, gewöhnt er sich an Nahrungsmittel, die ihm nicht guttun, und freut sich dann beispielsweise über Zucker und verarbeitetes Fleisch.

Gewohnheiten zu ändern, sei schwierig, sagt Psychologe Sebastian Bürgler: «Vereinfacht gesagt können sie als erlernte mentale Verknüpfungen einer Situation und einer Handlung verstanden werden.» Wenn etwas zur Gewohnheit geworden ist, tun wir es, mehrheitlich ohne uns bewusst dafür entscheiden zu müssen. Das gilt für den Kaffee nach dem Essen genauso wie für den Schoggistängel oder die

und motiviert sein. Dabei liegt die Verantwortung nicht nur bei uns selbst, auch das Umfeld kann es uns leichter machen. Keine Schoggi mehr an der Kasse, ein fleischloses Menü zu einem attraktiven Preis oder vielleicht sogar ein Wochentag ganz ohne Fleisch in der Mensa, wie das an der UZH praktiziert wird. «Wenn es nur Gesundes gibt, kann man nichts Ungesundes essen. Das ist natürlich plakativ ausgedrückt, aber um unsere Essgewohnheiten ändern zu können, ist es wichtig, dass die Umwelt es uns möglichst einfach macht, gesund zu handeln», so Bürgler. Wichtig ist, dass die Umstellung nicht zu umständlich und anstrengend ist. Und das Essen soll nach wie vor schmecken und Freude machen.

Essen und Krebs

Gesunde Ernährung ist die Basis für ein gesundes Leben. Sabine Rohrmann erforscht nicht nur unsere kulinarischen Vorlieben, sie untersucht auch, wie sich diese auf die Gesundheit auswirken. Da zeigt sich, dass unsere Essgewohnheiten mit der Verteilung von (chronischen) Krankheiten

«Wenn es nur Gesundes gibt, kann man nichts

Ungesundes essen.» Sebastian Bürgler, Psychologe

Zigarette, die gewohnheitsmässig eine Mahlzeit abschliessen können. «Es spielt keine Rolle, ob etwas gesund oder ungesund ist, wenn eine Handlung einmal gefestigt ist, dann führt man sie relativ automatisch aus», so Bürgler. Und so greifen wir dann an der Kasse in der Mensa gewissermassen im Autopilot nach einer Süssigkeit, obwohl wir eigentlich gar keine wollten, oder rauchen eine «Verdauungszigarette».

Um Gewohnheiten zu ändern, gibt es drei grundlegende Strategien: Die Handlung kann unterdrückt werden, also Finger weg vom Schoggistängel; wir können sie durch eine andere ersetzen und stattdessen einen Apfel essen, oder wir vermeiden die Situation, die eine unerwünschte Handlung auslöst, etwa indem wir ins VegiRestaurant gehen, wo es an der Kasse keine Schoggistängeli gibt.

Einen Plan parat haben

Gut, denkt man sich, wenn das so einfach wäre. Ist es natürlich nicht, sonst wären wir unsere unerwünschten Gewohnheiten im Nu los. Erschwert wird das Abstreifen von Gewohnheiten oft dadurch, dass wir Bedürfnisse haben, die miteinander konkurrieren. So geht man vielleicht auch in die Mensa, um mit den Kollegen zu essen. Oder man trifft sich aus sozialen Gründen in der Beiz und trinkt dort ein Bier. In solchen Fällen empfiehlt Bürgler, sich einen WenndannPlan zurechtzulegen. So kann man sich vornehmen: Wenn ich in die Beiz komme, gehe ich direkt zur Bar und bestelle mir ein alkoholfreies Getränk. «Wichtig ist, bereits einen Plan parat zu haben, wenn man in eine Situation gerät, in der man sich entscheiden muss», erklärt der Psychologe. Grundsätzlich gilt: Wenn man Gewohnheiten verändern will, muss man meistens bewusst handeln

korreliert. «In der Westschweiz wird mehr Alkohol getrunken, entsprechend gibt es mehr Krebserkrankungen, die durch Alkohol bedingt sind. Dafür gab es dort früher weniger HerzKreislaufErkrankungen. Doch das ändert sich gerade.» Auch andere Erkrankungen wie Diabetes sind räumlich unterschiedlich verteilt, so sterben in der Deutschschweiz mehr Menschen an Diabetes als im Tessin und in der Westschweiz.

Besonders interessiert Rohrmann, wie sich die Ernährung auf das Risiko, an Krebs zu erkranken, auswirkt. Da gibt es mittlerweile eindeutige Zusammenhänge, etwa zwischen dem Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln

Gewohnheiten ändern

Was wir essen, ist stark von Gewohnheiten geprägt. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir unser Essverhalten reflektieren und uns bewusst für Alternativen entscheiden. Das ist nicht einfach, lohnt sich aber.

und Dickdarmkrebs. Oder zwischen Dickdarmtumoren und dem Verzehr von rotem Fleisch und Fleischprodukten. Viele verarbeitete Fleischprodukte enthalten NitritPökelsalz, daraus werden bei der Verdauung Nitrosamine gebildet, die krebserregend sind. Bei rotem Fleisch, das stark angebraten wird, entstehen krebserregende heterozyklische aromatische Amine, beim Gelieren polyzyklische Kohlenwasserstoffe, die ebenfalls Krebs auslösen können. Hinzu kommt der Alkohol, der krebserregende Stoffe aus dem

Tabakrauch löst und so dazu beiträgt, dass diese besser von den Schleimhäuten aufgenommen werden. Das klingt alles einigermassen unappetitlich. Doch Sabine Rohrmann hat auch eine gute Nachricht, denn neben schädlichen Stoffen, die wir uns über die Nahrung zuführen, gibt es auch viele, die uns guttun. «Es gibt Lebensmittel, die die schädliche Wirkung von toxischen Stoffen aufheben oder zumindest abschwächen», so Rohrmann. Das sind Früchte, Gemüse und Nahrungsfasern. Bei den Nahrungsfasern wird zwischen unlöslichen und löslichen unterschieden. Die unlöslichen finden sich beispielsweise in Haferflocken und anderen Vollkornprodukten. Sie tragen dazu bei, dass die verdaute Nahrung den Darm schneller passiert. «Damit haben die

Das «Richtige» zu essen, kann ziemlich kompliziert sein. Nicht nur in Bezug auf den Speisezettel, sondern auch wenn es um die Herkunft geht. Diese Erfahrung hat die Kulturwissenschaftlerin Laila Gutknecht gemacht, die für ihre Dissertation untersucht, was «Local Food» bedeutet. «Nahrungsmittel lokal zu kaufen, ist sehr populär», sagt Gutknecht, «und es ist mit Wertvorstellungen verknüpft, die teilweise widersprüchlich sind.» Dabei geht es um Begriffe und Werte wie biologisch, lokal und regional, aber auch saisonal, tierfreundlich und fair. Das Problem sei, so Gutknecht, dass es praktisch unmöglich sei, alle Kriterien zu erfüllen. «Es gibt immer wieder Zielkonflikte. So können Bioprodukte beim Fleisch, aber auch beim Gemüse einen grösseren CO2Fussabdruck verursachen als konventionelle Alternativen. Da muss man dann entscheiden, ob einem das Tierwohl oder die Ökologie wichtiger ist.» Solche Dilemmata gehören fast zu jeder Ernährungsentscheidung, betont Gutknecht: «Unsere Bedürfnisse, unsere Werte, aber auch unsere Möglichkeiten verändern sich je nach Lebenslage.»

Man muss ständig abwägen, was einem gerade wichtig ist. Nicht alle können oder wollen sich Bioprodukte leisten, und wer gesund und fair essen will, muss Zeit investieren, um sich zu informieren und entsprechende Produkte zu kaufen. «Es ist ein Privileg, sich intensiv mit Ernährung auseinandersetzen zu können. Und es geht um die Frage, welche Prioritäten wir setzen», sagt die Kulturwissenschaftlerin.

Intransparente Labels der Grossverteiler

Nicht einfacher machen uns das insbesondere die Grossverteiler, die ihre Produkte mit allerhand Labels versehen, die zwar Klarheit suggerieren, aber oft intransparent sind. So ist «Aus der Region» das stärkste Label der Migros. Dabei sei den Kund:innen wohl oft nicht klar, worauf sich die Bezeichnung bezieht, sagt Gutknecht. Bei der Migros sind das die regionalen Genossenschaften, die zum Teil sehr grosse Gebiete umfassen. «Gleichzeitig ist es überhaupt nicht transparent, wie etwas produziert wird, wenn es als

krebserregenden Stoffe weniger Zeit, ihre toxische Wirkung zu entfalten», erklärt Rohrmann. Salat und rohes Gemüse enthalten lösliche Ballaststoffe. Aus diesen werden bei der Verdauung kurzkettige Fettsäuren gebildet. Sie sind wichtig für die Gesundheit des Darms, wirken entzündungshemmend und regulieren den Glucosestoffwechsel und den Appetit.

Müesli statt Wurst

Geht es um Nahrungsmittel, die antioxidativ wirken, rät Rohrmann zu «querbeet und bunt». «Ich finde es problematisch, wenn einzelne Gemüse gehypt werden, mal ist es der Grünkohl, mal der Broccoli, dann sind es Pilze. Alles,

regional vermarket wird. Da sind wir beim Kern des Problems», kritisiert die Forscherin. Denn regional ist nicht gleich biologisch oder ökologisch, was fälschlicherweise oft angenommen wird. Der Transport macht nur etwa vier Prozent der Umweltbelastung aus, die Lebensmittel in der Schweiz verursachen. Am ehesten bedeutet lokale Produkte einkaufen deshalb, Produzenten aus der Region zu unterstützen.