KATA SAMBUTAN

PROJECT OFFICER MULUNG MALANG

Para pemangku kepentingan dan pembaca yang terhormat, Kompleksitas pengelolaan persampahan terus berdinamika seiring berkembangnya aktivitas masyarakat secara global, tak terkecuali di Indonesia. Sebagai negara berkembang, pengelolaan persampahan di Indonesia melibatkan sektor informal pemulung. Pelibatan sektor informal pemulung dalam pengelolaan persampahan nyatanya menimbulkan konsekuensi dalam aspek spasial, lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Terlahir dari keprihatinan dan kepedulian, Urbanist Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk breaking boundaries dalam pengelolaan persampahan di Indonesia.

Urbanist Indonesia memprakarsai Ulung Project yang bertujuan untuk mengkaji pengelolaan persampahan oleh sektor informal pemulung dalam lingkup wilayah yang lebih mikro, yaitu di Kampung Pemulung, Kota Malang. Kami bertujuan untuk menelaah dan memberikan rekomendasi komprehensif terhadap kondisi di Kampung Pemulung.

Sebagai buah dari upaya dan inisiatif kami selama 2021, dengan bangga kami mempublikasikan kajian komprehensif ini untuk pertama kalinya. Kajian ini menjadi pencapaian besar bagi kami. Kami menyadari bahwa ini hanya langkah kecil yang harapannya dapat mendobrak pola pikir dan memantik inisiasi baru dalam pengelolaan persampahan di Indonesia.

Urbanist Indonesia memberikan apresiasi kepada seluruh tim Urbanist Indonesia, penulis, kolaborator, editor, dan reviewer atas kerja keras, komitmen, dan kerja sama yang baik dalam melalui proses kajian ini. Kami optimis untuk dapat mempublikasikan kajian ini dengan penuh semangat dan kinerja yang lebih baik lagi.

Atas nama Urbanist Indonesia, saya ucapkan terima kasih.

Malang, Januari 2023

Atas Nama Urbanist Indonesia

Dinda Kayana Rizky

Project Officer Mulung Malang

KATA SAMBUTAN i

DAFTAR ISI..............................................................................................................................ii DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL.....................................................................................................................iv

WAJAH PERSAMPAHAN KOTA MALANG: PEMULUNG YANG ULUNG 1

1.1 Wajah Kampung Pemulung................................................................................................1

1.1.1 Eks-TPA: Mantan yang Tidak Ditinggalkan.............................................................1

1.1.2 Lempar Tangkap di Perbatasan 2

1.1.3 Imigran Terang..........................................................................................................3

1.1.4 Dua Mata Koin 4

1.2 Kajian Sektoral....................................................................................................................6

1.2.1 Isu Spasial..................................................................................................................6 1.2.2 Isu Lingkungan 17 1.2.3 Isu Ekonomi.............................................................................................................21 1.2.4 Isu Sosial 23 1.2.5 Isu Kesehatan...........................................................................................................25 DAFTAR PUSTAKA v TIM PENYUSUN....................................................................................................................vii DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Citra Satelit Kampung Pemulung Tahun 2004 8

Gambar 1. 2 Citra Satelit Kampung Pemulung Tahun 2022....................................................8

Gambar 1. 3 Letak Geografis Kampung Pemulung 9

Gambar 1. 4 Peta Polemik Geografis.....................................................................................10

Gambar 1. 5 Diagram Status Kepemilikan Lahan 11

Gambar 1. 6 Peta Kepemilikan Lahan....................................................................................11

Gambar 1. 7 Peta Simpangan Kepemilikan Lahan.................................................................12

Gambar 1. 8 Peta Lokasi Kebakaran 15

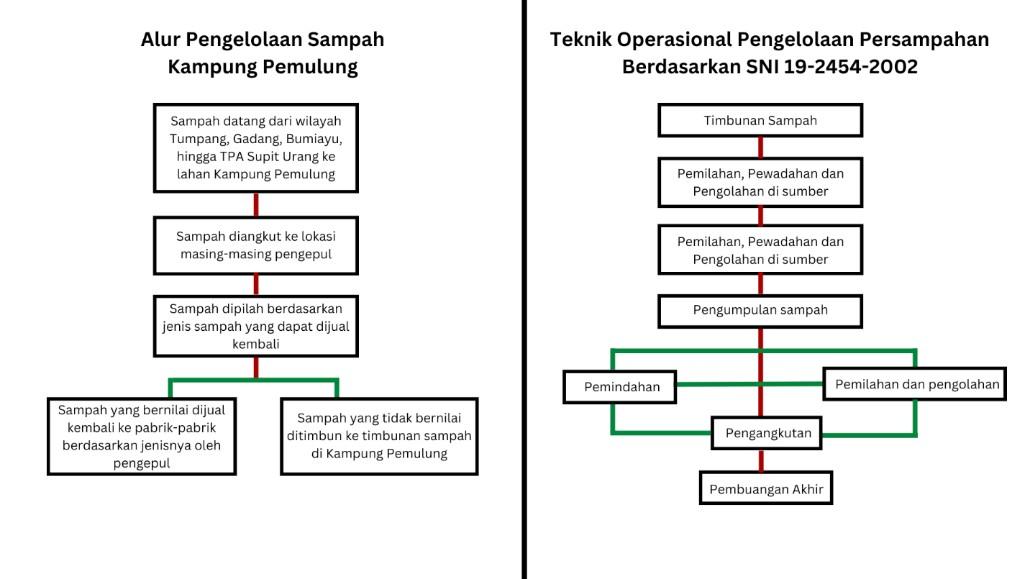

Gambar 1. 9 Perbandingan Alur Pengelolaan Sampah Kampung Pemulung dengan SNI 192454-2002 17

Gambar 1. 10 Penimbunan Sampah.......................................................................................18

Gambar 1. 11 Proses Pengangkutan Sampah Sebelum Dijual...............................................21

Gambar 1. 12 Anak-anak di Kampung Pemulung 23

Gambar 1. 13 Luka yang Mengancam Kesehatan Pemulung.................................................26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Peralihan Guna Lahan..............................................................................................8

Tabel 1. 2 Klasifikasi Status Kepemilikan Lahan 10

Tabel 1. 3 Simpangan Kepemilikan Lahan.............................................................................11

Tabel 1. 4 Peruntukan Lahan...................................................................................................13

Tabel 1. 5 Kecukupan Luas Minimum 13

Tabel 1. 6 Kesehatan Bangunan..............................................................................................15

WAJAH PERSAMPAHAN KOTA MALANG: PEMULUNG YANG ULUNG

1.1 Wajah Kampung Pemulung

1.1.1 Eks-TPA: Mantan yang Tidak Ditinggalkan

A. Sejarah Sigkat TPA Lowokdoro: Tahun Aktif, Tahun Ditutup, Alasan Ditutup

TPA Lowokdoro merupakan TPA milik Kota Malang yang aktif pada tahun 1980-an (Hasil Wawancara, 2022). Pada tahun 1995, muncul lahan baru untuk TPA Kota Malang yang berlokasi di Supit Urang. Lantas Lowokdoro pun ditinggalkan dengan alasan tak ingin lingkungan sekitar bertambah teruk. Namun Eks-TPA Lowokdoro tak sepenuhnya ditinggalkan karena masyarakat yang hidup dan mencari penghidupan pada lahan tersebut masih tetap bertahan. Itulah cikal bakal terbentuknya Kampung Pemulung yang kita kenal saat ini. Setelah melaui perjalanan panjang, mulai dari lahan yang masih berupa jurang dengan kedalaman puluhan meter hingga menjadi gunungan sampah seperti saat ini. (FS)

B. Pemanfaatan TPA Saat

Pemulung

Ini:

TPA “Cadangan” Dari Supit Urang, Kegiatan

Seperti rumah kosong yang masih berpenghuni, Eks-TPA Lowokdoro ini masih beroperasi layaknya TPA, namun dengan pelaku dan kepentingan yang berbeda di dalamnya. Mengapa?

Setidaknya terdapat 30 pemulung di bawah 4 pengepul besar yang merupakan pelaku utama kegiatan ekonomi yang berjalan di lahan seluas 9.733 m2 ini. Meskipun Pemerintah Kota Malang telah menutup TPA Lowokdoro pada tahun 2018, tidak jarang terjadi kecelakaan kerja hingga kebakaran lokal. Namun, warga Kampung Pemulung masih memilih bertahan untuk bermukim dan bekerja di sana. Setiap harinya sampah dari wilayah Tumpang, Gadang, Bumiayu, hingga TPA Supit Urang datang datang dengan bak sampah ke lahan Kampung Pemulung secara bebas. Sampah tersebut diangkut ke ke masing-masing lokasi pengepul menetap/tinggal. Pemulung hanya memilah sampah yang dapat dijual kembali dan didaur ulang. Delapan jenis sampah anorganik yang bernilai jual tersebut, nantinya akan dijual kembali ke pabrik-pabrik. Sedangkan, sampah organik yang sudah tidak bernilai akan menjadi timbunan sampah, tidak diolah, hingga menumpuk dan mengakibatkan perluasan lahan yang tidak terkendali. Kegiatan dan pola pergerakan guna lahan tersebut masih terjadi hingga saat ini. Aktivitas berkepanjangan secara masif ini menyamai karakteristik dan fungsi yang sama dengan TPA yang sesungguhnya, TPA Supit Urang. Didukung dengan fakta bahwa salah satu sumber kiriman sampah berasal dari TPA Supit Urang. Seolah-olah keberadaan Kampung

Pemulung yang tidak terlihat ini rupanya merupakan ‘cadangan’ TPA resmi milik Pemerintah Kota Malang. Bedanya, TPA Supit Urang beroperasi secara profesional dengan mekanisme dan SOP yang berlaku secara legal. Sedangkan, Kampung Pemulung bekerja secara informal di atas kepentingan profit masing-masing individu untuk mencukupi kebutuhannya. (FN)

C. Upaya Pembersihan Lahan dan Penertiban

Penumpukan sampah di Kampung Pemulung memicu berbagai permasalahan baru bagi lingkungan di sekitarnya. Diantaranya yaitu bau yang menyengat, pencemaran lingkungan, dan koloni lalat yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup di sekitar Kampung Pemulung. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai tindakan penanggulangan yaitu dengan melakukan pembersihan lahan, penertiban sampah dan aktivitas yang ada di Kampung Pemulung didasari oleh desakan warga yang mengeluh akibat dampak yang diterima. Dimulai pada tahun 2011, pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap Kampung Pemulung. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Wali Kota Malang ke wilayah Kampung Pemulung. Kunjungan tersebut membuahkan hasil berupa tindakan pengerukan tanah guna meminimalisir dampak tumpukan sampah yang ada di Kampung Pemulung. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2017 Pemerintah Kota Malang kembali mengambil langkah penanggulangan berupa bantuan infrastruktur komposter. Bantuan tersebut diharapkan dapat meminimalisir tumpukan sampah organik yang ada di Kampung Pemulung. Selang setahun, pemerintah yang melihat tidak adanya dampak berarti dari tindakan penanggulangan selama ini mulai mengambil langkah hukum dan kebijakan sebagai tindak lanjut berupa pelarangan pembuangan sampah di kawasan Kampung Pemulung. Sampai saat ini, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan sampah di Kampung Pemulung belum membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama tidak hanya dari pihak pemerintah sebagai sektor formal akan tetapi juga dari pihak kampung pemulung sebagai sektor informal guna menanggulangi permasalahan yang ada di Kampung Pemulung. (MF)

1.1.2

Lempar Tangkap di Perbatasan

A. Kondisi Lahan Di Perbatasan: Dampak/Implikasi Terhadap Penanganan Masalah Di Kampung Pemulung Kampung Pemulung terletak di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Secara administratif, kampung ini berada pada perbatasan antara wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang. Jika dilihat dari segi legalitas tanah, lahan Eks-TPA Lowokdoro merupakan lahan milik Pemerintah Kota Malang dan kewenangan

penggunaannya juga sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang. Namun jika dilihat dari segi administratif, lokasi lahan Eks-TPA Lowokdoro berada pada batas administrasi Kabupaten Malang. Hal ini menimbulkan banyak konflik dan lempar tanggung jawab antar dua wilayah dalam menyelesaikan masalah kegiatan ilegal yang terjadi di Kampung Pemulung. Kawasan Kampung Pemulung memiliki luas total 9.733 m2 (Survei Sekunder Citra Satelit, 2022). Kampung Pemulung terletak kurang lebih 100 meter dari pemukiman penduduk sekitar. Pemukiman di dalamnya terdiri dari 40 bangunan semi-permanen termasuk Musholla dan bangunan pemilahan. (GR)

B. Pandangan Pemerintah Kota Malang terhadap Kampung Pemulung

Pemerintah Kota Malang saat ini terlihat secara bertahap mulai melakukan usaha normalisasi dengan membangun lahan bukan TPA di samping Kampung Pemulung yang masuk ke wilayah administrasi Kota Malang menjadi Gantangan Burung (Tempat Lomba Kicau Burung). Menurut pihak DLH Kota Malang, apabila ingin melakukan upaya penanganan dilakukan penanganan maupun peningkatan kualitas bagi masyarakat Kampung Pemulung, diperlukan status kependudukan Kota Malang yang dibuktikan dengan KTP. Pemerintah Kota menganggap saat ini mereka bukan warga Kota Malang, karena lahan yang menjadi administrasi Kota Malang secara berangsur mulai dialihkan menjadi Gantangan Burung dan belum ada kejelasan warga yang bermukim ber-KTP mana. Menurut DLH Kota Malang, cara paling arif adalah dengan pemberian pemahaman dan kesadaran dari masyarakat di Kampung Pemulung (Survey Primer, 2022). (GR)

C. Pandangan Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Kampung Pemulung Pemerintah Kabupaten Malang melihat penduduk maupun aktivitas yang dilakukan di Kampung Pemulung merupakan suatu hal yang ilegal. Sudah jelas mereka bertentangan dengan regulasi yang ada. Mereka melakukan kegiatan penumpukan sampah di lahan yang sudah ditutup untuk segala hal terkait sampah. Selain itu, secara administratif mereka tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Malang. Mereka merupakan pendatang dari daerah lain lalu menetap dan beraktivitas secara informal di atas lahan eks-TPA Lowokdoro. Maka secara kependudukan pun mereka di cap ilegal. (FS)

1.1.3

Imigran Terang

A. Kondisi Demografis di Kampung Pemulung: KK, Karakteristik Demografis Pengepul yang bekerja pada Kampung Pemulung ini berjumlah lebih dari 30 orang yang tinggal baik di lokasi tersebut maupun di wilayah lain. Populasi yang tinggal di Kampung Pemulung ini terdiri dari 23 KK. Dengan rincian sekitar 40 orang dewasa, 46 anakanak, dan 6 lansia. Rata-rata orang dewasa yang ada di Kampung Pemulung masih berada

pada usia produktif untuk bekerja, anak-anak balita hingga berumur 13 tahun, remaja dan lansia hingga berumur 80 tahun yang sudah tidak bekerja. Mereka (40 orang dewasa) memilah dan menjual sampah anorganik setiap hari. Empat di antaranya adalah pengepul. Setiap pengepul memiliki pekerja masing-masing. Para pekerja mendapatkan gaji harian sebesar Rp30.000 - Rp70.000 tergantung dari banyaknya sampah anorganik yang dapat mereka pilah dalam sehari. (GR)

B. Status Kependudukan Warga Kampung Pemulung: Implikasi Terhadap Pemberian Hak dan Kewajiban Sebagai Penduduk di Suatu Daerah Masyarakat yang ada di Kampung Pemulung sejak awal memanglah pendatang. Mereka bukan penduduk asli Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Mereka berasal dari berbagai penjuru Malang Raya, ada yang menetap disana hingga 3 keturunan untuk hidup dan bekerja, ada pula yang pulang pergi dari rumah ke Kampung Pemulung hanya untuk bekerja. Sampai sekarang pun masih tetap begitu. Oleh karena secara administratif tak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Malang, maka sangat berimplikasi pada hak dan kewajiban mereka. Hak mereka tak sepenuhnya didapatkan karena belum sah secara administratif sebagai penduduk setempat. Sehingga ketika terjadi peristiwa kebakaran di Kampung Pemulung, Pemerintah Kabupaten Malang tak bisa membantu mereka secara utuh khususnya bantuan terkait finansial. Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Pemerintah Desa setempat tak bisa membantu sepenuhnya karena jika demikian, secara tidak langsung mereka telah mendukung kegiatan ilegal di Kampung Pemulung. Tak hanya permasalahan terkait hak, mereka yang ada di Kampung Pemulung juga tak bisa maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai penduduk setempat. Baik dari masyarakat sekitar maupun masyarakat di Kampung Pemulung sama-sama kurang komunikatif. Sehingga cara pandang dari kedua pihak pun berbeda dalam melihat satu sama lain. Masyarakat sekitar tak menganggap penduduk yang ada di Kampung Pemulung sebagai bagian dari mereka, sehingga menjadi alasan bagi penduduk Kampung Pemulung untuk tidak melaksanakan kewajibannya. (FS)

1.1.4 Dua Mata Koin

A. Kesimpulan Dari Kondisi Eksisting

Berbicara terkait dengan kondisi eksisting dari Kampung Pemulung, hingga saat ini Kampung Pemulung telah menjadi sebuah wilayah yang tidak hanya berperan sebagai sebuah ladang usaha akan tetapi juga sebagai kawasan hunian bagi komunitas pemulung. Aktivitas perekonomian terstruktur telah terbentuk dalam Kampung Pemulung yaitu berupa rantai industri pengolahan sampah anorganik. Disamping menjadi sebuah ladang usaha bagi pemulung, Kampung Pemulung juga menjadi rumah bagi sebagian besar pemulung yang

bekerja di Kampung Pemulung dan fenomena tersebut telah berlangsung selama 3 generasi. Hingga saat ini, inisiasi pemerintah dalam melakukan penanggulangan permasalahan – yang bukan didasari oleh keluhan warga – masih tergolong minim, bahkan sempat terjadi lempar tangkap antara Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang terkait penanggungjawab dari Kampung Pemulung itu sendiri. (MF)

B. Kajian Masalah Utama

Permasalahan utama dari Kampung Pemulung terbagi menjadi 3 sektor yaitu lingkungan, sosial, dan pemerintahan. Permasalahan dari sektor lingkungan berfokus kepada dampak negatif dari tumpukan sampah yang ada di Kampung Pemulung. Tumpukan sampah tersebut memberikan beberapa efek seperti timbulnya bau yang menyengat, pencemaran lingkungan, dan timbulnya koloni lalat yang menyebabkan penurunan kualitas hidup dari lingkungan di sekitar Kampung Pemulung mengingat lokasinya yang berada dekat dengan kawasan permukiman.

Permasalahan dari sektor sosial berfokus kepada generasi muda dari komunitas di Kampung Pemulung yang dimana secara tidak langsung membatasi mereka dalam menggapai pilihan profesi yang lebih luas. Komunitas pemulung yang ada di Kampung Pemulung telah berjalan selama lebih dari 3 generasi. Dari kacamata sosial, hal tersebut tentu memprihatinkan mengingat masa depan generasi muda di komunitas tersebut cenderung terbatas kepada profesi pemulung. Tidak hanya itu, dengan terus terbentuknya regenerasi pemulung di kawasan tersebut, berbagai permasalahan yang muncul di kawasan Kampung Pemulung tidak akan menemui titik terang.

Permasalahan terakhir berasal dari sektor pemerintah atau dapat dikatakan sebagai sektor formal. Permasalahan utama dalam sektor pemerintah adalah terjadinya perselisihan antara pihak Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang terkait dengan penanggungjawab Kampung Pemulung yang dimana menyebabkan Kampung Pemulung sebagai sebagai sebuah tempat tanpa supervisi dari pihak pemerintah. Kurangnya sinergitas antara pihak pemerintah dan kampung pemulung juga menyebabkan berbagai tindakan penanggulangan yang telah dilakukan sebelumnya tidak berlangsung secara maksimal. (MF)

C. Kajian Potensi Utama

Setiap individu di Kampung Pemulung tidak hanya terikat oleh pekerjaan yang sama tetapi juga oleh hubungan darah (keluarga). Oleh karena itu, tingkat kepercayaan antar individu di Kampung Pemulung relatif tinggi, terutama individu dalam koalisi atau keluarga. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan ekonomi antara buruh dan pengepul. Buruh membutuhkan penghasilan untuk membiayai hidupnya, sedangkan pengepul membutuhkan

tenaga untuk memilah sampah yang ada. Sehingga timbul kepercayaan antar individu. Selain itu, karena hubungan kekeluargaan, otomatis para pengepul memprioritaskan keluarganya untuk menjadi pekerja.

Menurut Pak Wahana, ketua RT.08 Dusun Segaran, Desa Kendalpayak, warganya yang paling merasakan dampak Kampung Pemulung dan sudah beberapa kali terganggu. Pak Wahana telah mengambil aksi dan membuat kesepakatan bagi warga Kampung Pemulung untuk menjaga keamanan dan norma yang ada. Sehingga saat ini kondisi dinamika sosial di Kampung Pemulung dan sekitarnya mulai stabil.

Jika ditinjau dari potensi ekonomi dan lingkungan, penjualan bahan daur ulang dari sampah di Kampung Pemulung kurang lebih dapat mengurangi 14,3 ton sampah per bulan. Secara garis besar potensi sirkulasi ekonomi yang terjadi di Kampung Pemulung adalah sebagai berikut, Sirkulasi ekonomi dimulai dari aktivitas konsumsi masyarakat Kota dan Kabupaten Malang. Sebagian hasil konsumsi masyarakat Kota dan Kabupaten Malang berupa sampah yang masuk ke Kampung Pemulung mencapai 15 gerobak/hari atau setara dengan 6400 Liter/hari - diasumsikan satu gerobak volumenya 1.280 Liter. Kemudian, pemulung memilah sampah yang masuk sesuai dengan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik yang dinilai masih memiliki nilai jual dijual ke pabrik. Estimasi jumlah sampah yang dijual ke pabrik mencapai 14,3 ton/per bulan. Jika estimasi setiap 1 kg sampah memiliki nilai jual Rp 5.000,00, maka setiap bulan para pengepul mendapatkan pendapatan total kotor hingga Rp71,5 juta/bulan. Oleh karena itu, kegiatan pemilahan dan penjualan sampah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan lingkungan karena sampah berhasil dikurangi. Jika ini terus berlanjut, maka akan tercipta sirkulasi ekonomi. Namun, dibalik keberhasilan mengurangi sampah dan mendapatkan penghasilan, terdapat kesenjangan ekonomi antara pengepul dan pemulung. Dalam hal ini, pengepul diuntungkan karena berperan menjual sampah yang telah dipilah ke pabrik. Adapun pemulung, mereka bekerja pada pengepul untuk memilah sampah dan dibayar sesuai dengan jumlah sampah yang mereka pilah setiap hari. Kisaran gaji pemulung hanya 30.000,00 hingga 70.000,00 rupiah per hari. Hal ini jelas menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang dapat menyebabkan perputaran ekonomi ini tidak berkelanjutan. (GR)

1.2

Kajian Sektoral

1.2.1 Isu Spasial: Hunian yang Terlalu Beresiko untuk Dihuni

Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki peningkatan jumlah kampung kota dari tahun ke tahun akibat pertambahan jumlah penduduk dan urbanisasi yang

mendorong terjadinya perkembangan permukiman. Kampung Pemulung eks-TPA Lowokdoro yang terletak di perbatasan Kota Malang dan Kabupaten Malang merupakan representasi salah satu kampung kota yang ada di Malang. Wilayah tersebut menjadi tempat penampungan sampah yang dibuang oleh masyarakat dan kerap menimbulkan dampak karena kondisi fisik lingkungan yang tidak layak, tidak higienis, dan dipertanyakan legalitasnya untuk berkembang menjadi suatu permukiman.

Kondisi permukiman Kampung Pemulung secara tidak langsung memengaruhi cara mereka tinggal dan mata pencaharian masyarakat didalamnya. Kondisi tersebut dapat terjadi karena mereka tidak mampu membayar untuk mendapatkan tanah pada permukiman yang layak sehingga mereka memutar otak untuk mencari mata pencaharian baru yang menjadi turun temurun pada wilayah Eks-TPA Lowokdoro. Sebagian besar kelompok masyarakat tidak memiliki pilihan karena lemah secara politik sehingga terbentuklah suatu ‘institusi sosial’ untuk tetap mempertahankan mata pencaharian mereka di tanah yang telah ditutup perizinan aktivitasnya sejak 13 Maret 2018.

Kampung pemulung yang terletak pada wilayah pinggiran kota seakan menjadi bentuk perambahan wilayah kota kearah ‘negatif’ dengan kondisi sosio-ekonomi informal. Permukiman Kampung Pemulung menunjukkan Kota Malang yang berkembang “tanpa batas” dapat berpotensi menyebabkan kekacauan ruang dan permukiman kampung kota yang tidak merata dan tidak tertata. Beberapa kondisi spasial yang dapat menjelaskan kondisi tersebut adalah adanya perubahan penggunaan lahan, karakteristik ruang, dan penduduk didalamnya.

A. Dampak Kepemilikan Lahan: Land Disputes

1. Perubahan Guna Lahan

Perkembangan permukiman dari tahun ke tahun menyebabkan adanya perubahan guna lahan pada wilayah tersebut. Pada tahun 1980-an, wilayah tersebut difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang legal oleh pemerintah, yaitu TPA Lowokdoro. Aktivitas TPA tersebut resmi ditutup pada tahun 1994 dengan memerhatikan kondisi lingkngan yang kurang mendukung. Lahan Eks-TPA tersebut tidak serta-merta lepas dari aktivitas manusia didalamnya. Beberapa masyarakat memilih untuk tetap bertahan dan bekerja pada sektor informal. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perkembangan permukiman dari tahun ke tahun yang mengubah guna lahan di Kampung Pemulung. Peningkatan kepadatan hunian menjadi bentuk adanya peningkatan aktivitas yang terus berjalan didalamnya. Berikut merupakan perbandingan guna lahan dari citra satelit pada tahun 2004 dan tahun 2022.

Sumber: Google Earth

Pada citra satelit terlihat adanya peralihan fungsi lahan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan 18 tahun sebelumnya. Wilayah bagian utara Kampung Pemulung mengalami perubahan guna lahan dari kawasan tegalan menjadi kawasan permukiman yang cukup mendominasi. Pada wilayah sebalah timur hingga selatan terjadi perubahan peruntukkan fungsi lahan dari kawasan tegalan/kebun menjadi lahan terbuka sebagai tempat pengurukan sampah. Lahan terbangun pada wilayah sebelah barat Kampung Pemulung mengalami peningkatan tingkat kepadatan dan penambahan bangunan.

Tabel 1. 1 Peralihan Guna Lahan No Peralihan Guna Lahan

Luas Lahan (Ha) 2004 2022

1 Kebun/Tegalan Permukiman 0,19

2 Kebun/Tegalan Lahan terbuka untuk menguruk sampah 0,27 Sumber: Survei Primer, 2022 Pada tahun 2004 hanya 0,02 Ha lahan yang difungsikan sebagai lahan terbangun. Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan kawasan permukiman pada Kampung Pemulung seluas 0,21 Ha. Pada tahun 2004, sebesar 97% Kampung Pemulung merupakan kawasan tegalan/kebun, namun terjadi alih fungsi lahan seluas 0,27 Ha menjadi lahan terbuka untuk menguruk sampah masyarakat. Pada tahun 2022, luas kawasan/tegalan tersisa 0,08 ha, sedangkan 0,50 Ha lahan digunakan sebagai lahan terbuka, baik sebagai akses jalan tanah ataupun tempat masyarakat mengumpulkan sampah mereka.

Gambar 1. 1 Citra Satelit Kampung Pemulung Tahun 2004 Gambar 1. 2 Citra Satelit Kampung Pemulung Tahun 20222. Polemik Geografis Kampung Pemulung

Perbandingan Luas Wilayah Kampung Pemulung

71%

29%

Kota Malang Kabupaten Malang

Gambar 1. 3 Letak Geografis Kampung Pemulung Sumber: Survei Primer, 2022 Kampung Pemulung terletak di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan luas 0,40 Ha dan sebagian terletak di Kecamatan Kendalpayak, Kabupaten Malang dengan luas 0,96 Ha. Berdasarkan status legalitas lahan, kawasan tersebut merupakan milik Pemerintah Kota Malang sebagai Eks-TPA Lowokdoro. Hal tersebut menimbulkan konflik dan lempar tanggungjawab antar dua wilayah dalam menyelesaikan aktivitas ilegal di Kampung Pemulung. Perubahan guna lahan yang terjadi tidak hanya menciptakan slum settlements, namun juga terjadi perkembangan kawasan permukiman yang tumbuh secara liar (squatter settlements). Lahan tersebut telah mendapat larangan untuk beraktivitas kembali tanpa ijin oleh Pemerintah Kota Malang sesuai dengan Pasal 399 No. 551 KUHP pada tahun 2018. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Malang telah melakukan normalisasi melalui pembangunan Gantangan Burung disamping Kampung Pemulung sebagai upaya perbaikan penggunaan lahan.

Legalistas lahan Kampung Pemulung tidak terlepas dari status kependudukan masyarakat didalamnya. Pihak DLH Kota Malang menegaskan bahwa diperlukan status kependudukan Kota Malang yang dibuktikan dengan KTP untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kota Malang menganggap bahwa saat ini mereka bukan warga Kota Malang. Tidak ada kejelasan KTP warga yang bermukim pada wilayah tersebut merupakan bagian dari Kota Malang atau Kabupaten Malang. Wilayah Kabupaten Malang melihat penduduk dan aktivitas di Kampung Pemulung merupakan hal yang ilegal serta tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Malang. Mereka merupakan pendatang dari daerah lain yang beraktivitas dan menetap diatas lahan Eks-TPA Lowokdoro.

Gambar 1. 4 Peta Polemik Geografis

Sumber: Survei Sekunder, 2022

3. Status Kepemilikan Lahan

Aktivitas dalam sektor informal yang dilakukan oleh penduduk Kampung Pemulung berada diatas lahan dengan status kepemilikan hak pakai, hak milik, dan hak guna bangunan. Dari 0,21 Ha permukiman liar di Kampung Pemulung hanya 35% lahan yang memiliki status kepemilikan sebagai berikut. Sebesar 65% lahan di Kampung Pemulung tidak memiliki status kepemilikan lahan atau tidak terdaftar.

Tabel 1. 2 Klasifikasi Status Kepemilikan Lahan Klasifikasi Tanah Negara Dibebani Hak Luas Lahan (Ha) 1 Hak Milik 0,198 2 Hak Guna Bangunan 0,039 3 Hak Pakai 0,123 3 Tidak Terdaftar 0,677 Total 1,037

Sekunder, 2022

Tanah Negara Dibebani

Terdapat tumpang tindih kepemilikan lahan seluas 0,032 Ha antara tanah dengan status hak milik dan hak guna bangunan. Beberapa bangunan tumbuh secara liar diatas tanah negara dibebani hak seluas 0,79 Ha, antara lain adalah hak pakai, hak milik, dan hak guna bangunan. Sebesar 0,042 Ha lahan difungsikan sebagai permukiman dan 0,002 Ha sebagai tempat pemilahan sampah diatas tanah hak milik. Selain itu, seluas 0,013 Ha yang difungsikan sebagai tempat pemilahan sampah terdapat diatas tanah hak pakai. Keberadaan bangunan tersebut merupakan bentuk squatter settlements akibat tidak adanya status kependudukan yang jelas.

Gambar 1. 5 Diagram Status Kepemilikan Lahan Sumber: Survei Primer, 2022

Gambar 1. 6 Peta Kepemilikan Lahan Sumber: Survei Sekunder, 2022

Gambar 1. 5 Diagram Status Kepemilikan Lahan Sumber: Survei Primer, 2022

Gambar 1. 6 Peta Kepemilikan Lahan Sumber: Survei Sekunder, 2022

Gambar 1. 7 Peta Simpangan Kepemilikan Lahan

Sumber: Survei Sekunder, 2022

Simpangan pemanfaatan lahan di kampung pemulung mencapai 8% dari luas keseluruhan kepemilikan lahan. Terdapat bangunan seluas 0,010 diatas tanah hak guna bangunan. Simpangan pemanfaatan lahan paling besar terdapat diatas tanah hak milik, yaitu 0,056 Ha. Luasan simpangan kepemilikan lahan di kampung pemulung sebesar 0,079 Ha, sedangkan lahan yang tersisa dari simpangan pemanfaatan lahan seluas 0,958 Ha.

Tabel 1. 3 Simpangan Kepemilikan Lahan Klasifikasi Tanah Negara Dibebani Hak Luas Lahan (Ha)

1 Hak Milik 0,056 2 Hak Guna Bangunan 0,010 3 Hak Pakai 0,013 3 Tidak TerdaftarTotal 0,079

Sumber: Survei Sekunder, 2022

B. Tingkat Livability

Livability menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat didalamnya yang mampu menjadi dasar masyarakat ingin menetap pada lokasi tersebut hingga di masa yang akan datang (Sukanto et al., 2021) Global Livability Index 2021 menggolongkan beberapa kategori livability, antara lain stability, healthcare, culture and environment, education, dan infrastructure (The Economist Intelligence Unit, 2021). Pada kategori tersebut dpat diperoleh beberapa indikator yang dapat menunjukkan kondisi tingkat hunian permukiman, yaitu prasarana, utilitas, keamanan, kondisi fisik bangunan, dan lingkungan (Siagian & Ariastita,

2021). Tingkan hunian pada kampung pemulung akan ditinjau dalam beberapa aspek sesuai kondisinya, yaitu kondisi prasarana jalan dan pengelolaan limbah, utilitas jaringan air bersih, kepadatan bangunan dan kondisi bangunan.

Kampung pemulung memiliki 42 bangunan yang terdiri atas garasi, gudang, musholla, tempat tinggal, tempat pemilahan sampah, komposter, dan gudang produk kulit sapi. Kepadatan bangunan di wilayah tersebut sebesar 41,8 (rumah/Ha). Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, kepadatan rumah/hunian di Kampung Pemulung termasuk dalam klasifikasi sedang.

Tabel 1. 4 Peruntukan Lahan

Jumlah Luas (Ha) 1 Rumah Tinggal 31 0,154 2 Tempat Pemilahan Sampah 7 0,033 3 Gudang 1 0,003 4 Garasi 1 0,008 5 Musholla 1 0,002 6 Tempat Penyimpanan Kulit Sapi 1 0,006 Total 42 0,209 Sumber: Survei Primer, 2022 Sebagian besar rumah di Kampung Pemulung tidak termasuk dalam rumah swadaya maupun rumah developer. Permukiman tersebut tumbuh secara ilegal tanpa ada bantuan pembangunan oleh pemerintah. Berdasarkan pemanfaataannya, rumah yang dibangun oleh masyarakat merupakan rumah hunian.

No Guna Bangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI No. 29/PRT/M.2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rumah Layak Huni (RLH) merupakan rumah yang dapat memenuhi standar keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan. Berdasarkan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung, sebagian besar permukiman di Kampung Pemulung merupakan bangunan non-permanen karena memiliki konstruksi bangunan <5 tahun. Sebagian besar permukiman tersebut terbuat dari seng, kayu, bambu, triplek, tidak berlantai, dan tidak memiliki konstruksi bawah bangunan. Hanya terdapat 1 bangunan permanen di kampung tersebut, yaitu komposter yang terletak dekat bangunan pemilahan sampah di bagian belakang Kampung Pemulung (Survei Primer, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Dearah Kabupaten/Kota, kecukupan luas minimum untuk bangunan adalah 7,2 m 2 – 12m 2/jiwa. Rata-rata rumah tinggal pada Kampung Pemulung memiliki luas bangunan 16,7 m 2/jiwa.

Tabel 1. 5 Kecukupan Luas Minimum

No Luas Bangunan (m 2) Penghuni Berdasarkan Standar Keterangan 1 81.5 7 Memenuhi 2 56.9 5 Memenuhi 3 115.5 10 Memenuhi 4 34.4 3 Memenuhi 5 45.2 4 Memenuhi 6 49.4 4 Memenuhi 7 53.1 4 Memenuhi 8 65.7 5 Memenuhi 9 27.9 2 Memenuhi 10 23.8 2 Memenuhi 11 15.7 1 Memenuhi 12 60.7 5 Memenuhi 13 32.1 3 Memenuhi 14 37.9 3 Memenuhi 15 58.6 5 Memenuhi 16 21.0 2 Memenuhi 17 64.7 5 Memenuhi 18 201.5 17 Memenuhi 19 19.0 2 Memenuhi 20 12.4 1 Memenuhi 21 47.3 4 Memenuhi 22 30.8 3 Memenuhi 23 38.7 3 Memenuhi 24 42.7 4 Memenuhi 25 13.7 1 Memenuhi 26 40.0 3 Memenuhi 27 42.5 4 Memenuhi 28 54.6 5 Memenuhi 29 70.6 6 Memenuhi 30 38.4 3 Memenuhi 31 43.8 4 Memenuhi Jumlah 128 Sumber: Survei Sekunder, 2022 Bedasarkan analisis kecukupan luas minimum, bangunan permukiman pada Kampung Pemulung telah mampu memenuhi standar bagi seluruh masyarakat didalamnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan permukiman tersebut setidaknya mampu menampung 128 jiwa di wilayah Kampung Pemulung. Saat ini terdapat 92 penduduk di Kampung Pemulung sehingga dapat dipastikan bawa setiap orang memiliki rumah hunian. Keselamatan bangunan menjadi aspek penting dalam mendirikan bangunan. Salah satu indikasi bangunan yang baik adalah meninjau ketahanan bangunan terhadap bencana. Bencana yang rentan terjadi di kampung pemulung adalah kebakaran. Sebagai wilayah tempat pengumpulan dan pemilahan sampah terdapat banyak limbah bahan kimia yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Bangunan di Kampung Pemulung sebagian besar memiliki fondasi yang terbuat dari seng, kayu, bambu, dan triplek. Material bangunan yang beruupa kayu atau plastik lebih rentan terhadap kebakaran dibandingkan dengan material semen, besi, atau baja (Umar & Sastrawati, 2022). Terdapat 8 bangunan yang telah mengalami kebakaran, 7 diantaranya merupakan rumah tinggal dengan total luas wilayah 0,029 Ha.

Gambar 1. 8 Peta Lokasi Kebakaran

Sumber: Survei Sekunder, 2022

Keberadaan kampung pemulung yang tumbuh secara illegal dengan kondisi kependudukan yang masih dipertanyakan menyebabkan wilayah tersebut tidak mendapat akses terhadap fasilitas dan layanan penting seperti, pembangunan RTH atau taman pada permukiman. Meskipun demikian, kesehatan bangunan menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mendirikan bangunan. Kesehatan bangunan berkaitandengan kondisi fisik hunian yang memiliki akses cukup terhadap kebutuhan air bersih, sanitasi, pencahayaan, dan penghawaan.

Tabel 1. 6 Kesehatan Bangunan No Kondisi Fisik Regulasi Kondisi Eksisting

1 Sanitasi

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

2 Pencahayaan SNI 03-2396-2001

3 Penghawaan

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

Tidak seluruh rumah di kampung pemulung memiliki MCK dan tangki septik. Tidak terdapat MCK umum di kampung pemulung.

Berdasarkan kondisi bangunan di Kampung Pemulung minim akan vegetasi dan sebagian besar lahannya diperuntukkan sebagai tempat pengurukan sampah.

Bangunan rumah di kampung pemulung memiliki ventilasi atau bukaan, namun tidak seluruhnya berfungsi dengan baik.

4 Air Bersih

Peraturan Bupati Malang No. 28 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah

Air bersih di Kampung Pemulung didapatkan melalui

Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum keran umum dan PDAM.

Sumber: Survei Primer, 2022

Sebagian besar bangunan di kampung pemulung dibangun tanpa legalitas yang jelas. Lahan dengan luas 1,002 Ha tersebut didominasi oleh lahan yang tidak terdaftar sebesar 65%. Sebesar 97% bangunan di kampung pemulung merupakan bangunan non permanen yang terdiri atas 41 bangunan dan 31 diantaranya difungsikan sebagai rumah/hunian masyarakat. Sebagai permukiman, kondisi fisik di kampung pemulung kurang mendukung aspek kesehatan bangunan bagi masyarakat. Tidak seluruh rumah memiliki akses sanitasi yang layak serta pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Sebesar 0,27 Ha lahan difungsikan sebagai tempat untuk menguruk sampah yang berada diantara hunian masyarakat. Dengan demikian, kampung pemulung membutuhkan arah pengembangan dan penataan terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih baik dengan kejelasan identitas masyarakat untuk mendukung legalitas bangunan dan kelayakan hunian didalamnya. Hal tersebut membutuhkan dukungan tidak hanya dari pemerintah, melainkan juga masyarakat didalamnya terhadap ketentuan penggunaan lahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang.

C. Dampak Terhadap Guna Lahan Di Sekitar Kampung Pemulung

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2010-2030 Pasal 27 Nomor 3, kondisi pengembangan kawasan Kampung Pemulung masih bertentangan dengan regulasi tersebut. Pembangunan rumah tidak boleh merusak kondisi lingkungan yang ada, kawasan atau lokasi yang bersifat khusus dilarang untuk didirikan permukiman, penanganan lingkungan permukiman dilakukan dengan pemasyarakatan konsolidasi tanah, dan pada kawasan terbangun kota harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup. Peruntukkan RTH pada kawasan permukiman dengan kepadatan sedang adalah 20%, namun Kampung Pemulung tidak memiliki Ruang Terbuka Hijau sebagai kawasan permukiman. Permukiman Kampung Pemulung dan aktivitas didalamnya telah mengubah penggunaan lahan dari tegalan/kebun menjadi kawasan terbangun dan lahan untuk menguruk sampah sehingga apabila aktivitas tersebut tetap berjalan dari waktu ke waktu akan memungkinkan terjadinya ekspansi lahan dan dampak terhadap lingkungan akan semakin besar. Kampung Pemulung bahkan telah mendapat peringatan tegas untuk mengehentikan aktivitas di dalamnya oleh Pemerintah Kota Malang atas pemanfaatan dan pembangunan bangunan tanpa izin. Hingga saat ini tidak ada konsolidasi tanah non-pertanian masyarakat (A).

1.2.2

Isu Lingkungan: Warisan Kerjaan Open Dumping

Keberadaan Kampung Pemulung yang secara tidak langsung berperan sebagai TPA berkedok ladang bisnis di Kota Malang tentu mengundang pro dan kontra. Di satu sisi Kampung Pemulung dipandang dapat membantu permasalahan sampah di wilayah setempat karena mengurangi kuantitas sampah anorganik dengan cara dijual ke pabrik-pabrik. Namun di sisi lain pengoperasian kegiatan di Kampung Pemulung sendiri tidak berdasar pada standar yang telah di tetapkan. Salah satu contoh kegiatan di tempat tersebut yang masih belum sesuai dengan standar adalah proses pengelolaan sampahnya.

Gambar 1. 9

Pengelolaan Sampah Kampung Pemulung dengan SNI 19-24542002 Sumber: Survei Sekunder, 2022 Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara alur pengelolaan sampah di Kampung Pemulung dengan teknik operasional pengelolaan persampahan SNI 19-2454-2022. Pada umumnya sampah organik di Kampung Pemulung akan langsung ditimbun tanpa melalui proses pengolahan apapun. Sedangkan menurut SNI 19-2454-2022, sampah yang telah melalui proses pemilahan akan diangkut ke pembuangan akhir. Selain itu, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008, selain proses penimbunan sampah di TPA, terdapat 4 (empat) kegiatan utama untuk penanganan sampah di TPA, yaitu :

Pemilahan sampah

Daur-ulang sampah non-hayati (anorganik)

Pengomposan sampah hayati (organik)

Pengurugan/penimbunan sampah residu dari proses di atas di lokasi pengurugan atau penimbunan (landfill)

Perbandingan Alur

Perbandingan Alur

Proses penimbunan sampah

tidak ditimbun secara gamblang. Biasanya TPA menggunakan metode sanitary landfill, dimana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah, lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka (Tchobanoglous, et al., 1993). Hal ini jelas berbeda dengan kondisi penimbunan dan pengelolaan sampah di Kampung Pemulung dimana tidak terdapat proses daur ulang apapun maupun pengelolaan sampah organik. Sampah organik yang ditimbun pun hanya dibiarkan menggunung begitu saja (open dumping) tanpa menggunakan metode penimbunan yang sesuai dengan standar. Jika demikian, benarkah keberadaan Kampung Pemulung mampu meminimalisir kuantitas sampah yang ada? Atau justru mencerminkan peribahasa ‘membasuh muka dengan air liur’ dimana dengan adanya penumpukan sampah berskala besar malah memberi kerugian pada bumi yang dipijak? Bicara tentang pengelolaan sampah, jenis sampah di Kampung Pemulung terbagi menjadi 2 yaitu sampah organik (tidak bernilai jual) dan sampah anorganik (bernilai jual). Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan, dan lainlain. Sedangkan sampah organik dapat diartikan sebagai sampah yang berasal dari sisa-sisa kebutuhan rumah tangga atau sisa-sisa bagian makhluk hidup yang bisa di daur ulang (recycling) menjadi bentuk lain, yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Sampah organik ini, bila dibuang begitu saja atau tidak mendapat penanganan lebih lanjut, oleh ahli kimia di negara maju sering dikenal dengan istilah ‘menghambur-hamburkan uang’ atau dapat disebut juga dengan ‘uang yang menguap.’ Dapat dikatakan demikian, karena apabila sampah organik mendapat penanganan yang benar dan tepat akan dapat

Gambar 1. 10 Penimbunan Sampah

Gambar 1. 10 Penimbunan Sampah

mendatangkan keuntungan yang berlimpah bagi pengelolanya. Namun sangat disayangkan hal tersebut belum disadari oleh masyarakat Kampung Pemulung. Kuantitas sampah organik di Kampung Pemulung sangat berlimpah jumlahnya, baik pemasukan perhari maupun yang telah ditimbun. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 60% sampah di Kota Malang adalah sampah jenis organik. Maka dapat diasumsikan kurang lebih 60% dari total sampah yang masuk ke Kampung Pemulung pun termasuk sampah organik.Meski demikian, sampah organik ini masih belum mendapat penanganan yang tepat oleh pihak-pihak yang berwenang atau pihak yang berminat, pun dengan para pemulung sendiri tidak begitu menaruh atensi pada sampah organik. Mereka berpikir bahwa sampah organik tidak berpotensi untuk membantu meningkatkan perekonomian dikarenakan harga jualnya yang tidak setara dengan sampah anorganik. Sampah-sampah tersebut biasanya terbengkalai dan ditimbun begitu saja di Kampung Pemulung. Menurut Michaela Bobeck dalam Organic Household Waste in Developing Countries, terdapat beberapa dampak yang akan timbul dari limbah organik yang tidak diolah, yaitu:

1. Proses degradasi bahan organik

Degradasi menghasilkan produksi gas hidrogen sulfida beracun, karbon dioksida dan metana, sedangkan dekomposisi anaerobik menghasilkan produksi metana yang ekstensif. Apabila konsentrasi gas metana mencapai sebesar 5 sampai 15% di udara, maka gas ini dapat terbakar. Selain itu gas metana dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat di Kampung Pemulung, seperti mual, sakit kepala, dan detak jantung lebih cepat. Selanjutnya juga akan merasakan masalah kognitif yaitu mudah lupa atau hilangnya memori, pusing, penglihatan kabur, gelisah, lesu, dan lain-lain.

2. Pencemaran Air

Degradasi anaerobik bahan organik juga menghasilkan asam organik yang memberikan lindi kecenderungan untuk melarutkan zat terlarut yang larut dalam asam seperti logam berat. Resiko dari air lindi yang menyentuh tanah tidak lain adalah pencemaran air tanah itu sendiri. Apabila air tanah di Kampung Pemulung dan sekitarnya tercemar, maka kualitas air bersih disana pun berpotensi untuk tercemar. Dampak langsung dapat dirasakan masyarakat melalui kegiatan mandi hingga penimbaan air sumur untuk di konsumsi dan kegiatan rumah tangga lainnya. Jika sudah begini, siapa yang dapat menjamin kualitas air bersih yang digunakan oleh masyarakat aman untuk digunakan?

3. Pencemaran Tanah

Degradasi limbah organik di tempat pembuangan menghasilkan peningkatan kadar organik nitrogen di dalam tanah. Maka dari itu menurut SNI 03-3241-1994, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk menentukan lokasi TPA, salah satunya adalah pemilihan dari sisi regional terutama geologi. Jenis batuan sangat berperan dalam mencegah atau mengurangi pencemaran air tanah dan air permukaan secara alami yang berasal dari air lindi. Material batuan berbutir halus seperti batu lempung dan napal mempunyai daya peredaman yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan material besar, berongga atau kristalin. Kondisi tanah di Kampung Pemulung tidak terdiri atas bebatuan, melainkan tumpukan plastik yang sudah menyatu dengan tanah. Hal ini tentu sangat melenceng dari standar pemilihan lokasi TPA yang telah ditetapkan, dan akan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat di Kampung Pemulung.

4. Pencemaran Udara (Emisi Karbon)

Emisi udara dari degradasi bahan organik di TPA terutama terdiri dari metana (CH4), karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida (NO2) hidrogen sulfide (H2S) dan gas beracun lainnya. Metana pun menghasilkan karbon monoksida sebagai produk oksidasi antara. Karbon monoksida adalah gas beracun yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kampung Pemulung seperti persepsi visual, sakit kepala, kehilangan kesadaran, atau kematian jika terhirup dalam jumlah yang lebih besar. Dalam konsentrasi tinggi karbon monoksida dapat menyebabkan polusi udara lokal karena toksisitasnya.

Berkaca dari dampak jangka pendek akibat timbunan sampah yang meliputi pencemaran air, tanah, udara serta degradasi, dampak yang akan diterima oleh masyarakat dan lingkungan pun tidak hanya berhenti sampai disitu. Ibarat pepatah ‘bila alam bersedih, maka bumi pun ikut menangis’, berbagai pencemaran lingkungan tersebut tentu memiliki dampak jangka panjang bagi bumi ini. Penimbunan sampah secara terbuka (open dumping) yang kerap disepelekan oleh masyarakat Kampung Pemulung dapat mengundang kemurkaan alam. Bencana siap datang kapan saja di tanah yang bahkan penghuninya sendiri hanya punya waktu untuk berpikir apa yang akan dimakan esok hari daripada apa yang akan menimpa mereka saat tidur malam ini. Seperti yang kita ketahui, kondisi tanah di Kampung Pemulung merupakan tanah yang menjadi gembur akibat campuran plastik dan tanah karena terlalu lama ditimbun dan dibiarkan. Hal ini memberikan peluang untuk bencana ‘tanah gerak’ seperti longsor dan banjir yang dapat merugikan masyarakat di Kampung Pemulung. Disamping itu, penimbunan sampah organik juga menyebabkan temperatur di Kampung Pemulung meningkat diikuti dengan bau busuk yang menyengat. Hal itu terjadi karena tumpukan sampah organik pada bagian bawah telah mengalamai proses dekomposisi secara

anaerobik. Fermentasi sampah organik secara anaerob ini akan dapat menghasilkan gas yang apabila sampai ke atmosfer berperan sebagai gas rumah kaca (GRK) dan zat sisa sebagai hasil dari penguraian protein (Puger, 2018). Gas yang dihasilkan dalam proses fermentasi anaerob tersebut bila masih menumpuk pada Kampung Pemulung, dapat meningkatkan temperatur pada lokasi tersebut. Inilah yang menyebabkan temperatur di Kampung Pemulung cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan temperatur di luar lokasi tersebut, demikian juga halnya dengan zat sisa (waste) dari hasil penguraian protein sampah organik, dapat menimbulkan bau busuk pada Kampung Pemulung. Puncak dari dampak lingkungan jangka panjang efek gas rumah kaca (GRK) dari penimbunan sampah di Kampung Pemulung ini pun mengarah ke perubahan iklim yang dapat memberikan perubahan masif pada bumi nusantara. (E)

1.2.3 Isu Ekonomi: Kesenjangan Pendapatan dan Skema Ekonomi Formal yang Dapat Diakuisisi

Dalam (Luthfiansyah, et al., 2018), total pendapatan pengepul mencapai angka Rp6.000.000,00 hingga Rp8.000.000,00 dari bermacam-macam jenis sampah setiap bulannya. Sedangkan rata-rata pendapatan pemulung berkisar antara Rp100.000,00 hingga Rp150.000,00 per hari atau Rp4.000.000,00 hingga Rp4.500.000,00 setiap bulan. Dari data tersebut diketahui bahwa terdapat margin sekitar Rp2.000.000,00 hingga Rp4.000.000,00 antara pendapatan pengepul dengan pemulung. Salah satu faktor pengaruh selisih pendapatan tersebut adalah lebih banyaknya penyetor dan lebih tinggi nilai sampah pada pengepul karena telah melalui proses pemilahan antara sampah yang dapat didaur ulang dengan yang tidak. Akan tetapi juga ada faktor lain seperti monopoli perdagangan oleh pengepul sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan pemulung dalam menentukan tempat penyetoran sampah daur ulang yang mereka peroleh setiap harinya.

Sumber: Survei Primer, 2022 Penyetoran sampah daur ulang menjadi rutinitas sehari-hari bagi masyarakat pemulung. Usaha daur ulang barang bekas mampu memberikan sumbangan positif bagi pembangunan, salah satunya menurut Data Ikatan Pemulung Indonesia (2013), kontribusi terhadap PDRB Indonesia sebesar 0,12% atau setara dengan 500,76 Triliun per tahun. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran pemulung dan pengepul yang seringkali dianggap remeh memiliki andil dalam pemberdayaan perekonomian negara. Bagaimanapun, nilai jual sampah daur ulang tidak dapat dianggap sepele sebab pada kenyataaannya aktivitas tersebut sangat menguntungkan. Tidak memerlukan modal, namun sumber sampah yang melimpah memiliki nilai jual di dalamnya meskipun masih menimbulkan permasalahan lain seperti pemcemaran tanah, air, dan udara.

Pemanfaatan sampah sebagai sumber ekonomi masyarakat Kampung Pemulung memiliki peran penting dalam perniagaan barang bekas. Usaha pengolahan dan pemilahan sampah di Kampung Pemulung dalam sehari setidaknya terdapat sekitar 15 gerobak sampah dengan asumsi satu unit gerobak memiliki volume sebesar 1.280 liter (asumsi apabila gerobak berukuran 160×80×100 cm), sehingga total keseluruhan setara dengan 19.200 liter yang masuk sebelum dilakukan pemilahan berdasarkan jenisnya dan dijual ke pabrik. Perkiraan sampah yang dijual ke pabrik mencapai 14,3 ton/bulan. Apabila setiap kilogram sampah memiliki nilai jual Rp3.000,00-Rp5.000,00, maka dalam satu bulan pengepul memperoleh pendapatan kotor mencapai Rp70 juta dan Rp840 juta per tahunnya. Bagi mereka, aktivitas pemulung dianggap positif bahkan ibarat pahlawan terhadap perekonomian mereka. Namun di sisi lain, mereka belum berkontribusi terhadap negara karena status kegiatan yang ilegal sehingga seluruh pendapatan sepenuhnya menjadi pemasukan mereka sebagai pelaku sektor informal. Selain itu, belum ada alokasi untuk wajib pajak sebagai kontribusi terhadap perekonomian negara.

Sektor informal merupakan kegiatan yang mengacu pada semua kegiatan ekonomi dan tidak termasuk aktivitas terlarang oleh pekerja atau unit ekonomi secara hukum atau dalam praktik tidak tercakup, tidak memadai, dan tidak dicakup oleh pengaturan formal. Sektor dan pekerjaan informal merupakan fenomena global yang lumrah di negara maju maupun berkembang. Namun, data International Labour Organization (ILO) tahun 2018 menyatakan bahwa informalisasi kerja banyak terjadi di negara berkembang, dengan persentase 18,3% hingga 67,4% sektor informal di negara maju maupun industri maju dan 89,8% sektor informal ada di negara berkembang. Salah satu aktivitas ekonomi dalam sektor informal adalah kegiatan perdagangan berbasis Home Based Enterprise atau yang disingkat

HBE. Konsep HBE menjadikan fungsi rumah sebagai tempat tinggal sekaligus melakukan kegiatan usaha kecil ekonomi di sektor informal. Jika disandingkan, sebenarnya HBE dengan aktivitas Kampung Pemulung secara formalitas tidak jauh berbeda, yang membedakan keduanya adalah legalitas kegiatan yang dilakukan. Aktivitas Kampung Pemulung masih tergolong ilegal karena belum adanya upaya formalisasi. Padahal, meskipun menjadi sektor yang tidak dipertimbangkan dalam perencanaan sistem pengelolaan sampah, sektor ini memiliki peran besar dalam mengurangi jumlah sampah dan berpotensi pada pemasukan daerah.

Pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan kembali keberadaan sektor informal sebagai salah satu sektor usaha penting dalam pembangunan perekonomian daerah. Keberpihakan pemerintah terhadap sektor informal tentunya akan menciptakan rasa keterlibatan mereka dalam pembangunan perekonomian. Selain itu, keberadaan aktivitas pemulung sebagai sektor informal menjadi penyelamat masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran di Kampung Pemulung. Dalam mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah pemberian formalisasi terhadap masyarakat Kampung Pemulung. Formalisasi dapat berupa pengakuan administrasi karena hingga saat ini, masyarakat Kampung Pemulung belum memiliki pencatatan administrasi kependudukan yang jelas. Upaya ini dapat membantu mereka dalam memperoleh identitas resmi penduduk. Seandainya aktivitas di Kampung Pemulung diberikan formalisasi berupa pengakuan administrasi, maka setidaknya hal tersebut dapat memudahkan pengurusan administrasi kependudukan agar pekerjaan sebagai pemulung memenuhi syarat untuk pendanaan HBE. (S) 1.2.4 Isu Sosial: Anak-anak dan Haknya yang Terkikis

Generasi muda merupakan kelompok yang rentan terhadap ketidakpastian masa depan. Salah satunya berkaitan dengan isu pekerja anak di bawah umur (<15 tahun) yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2020, 9 dari 100 anak usia 10 - 17 tahun (9,34 persen atau 3,36 juta anak) bekerja. Fenomena ini terjadi, salah satunya dipicu oleh keinginan dan kebutuhan untuk bereaksi terhadap situasi ekonomi keluarga yang memaksa anak-anak ini bekerja. Faktanya, terdapat larangan usia memperkerjakan anak sesuai ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Sudiro, 2012). Hal ini perlu ditindaklanjuti dikarenakan pekerja anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan pekerja anak perempuan lebih banyak dibandingkan pekerja anak laki-laki mencapai 3,34% berbanding 3,16%. Hasil Susenas 2017-2019 menunjukkan proporsi pekerja anak yang bekerja di sektor informal selalu di atas 70% (Agahari, 2017). Kemajuan peradaban manusia membawa konsekuensi perempuan harus membantu mencari nafkah, disatu sisi keterbatasan akses terhadap pendidikan, maka menjadi pemulung merupakan alternatif pilihan.

Pekerja anak di sektor informal dicirikan dengan tingkat pendidikan sebagian besar dari mereka berpendidikan sekolah dasar dan tidak bersekolah. Lebih dari 50% pekerja anak informal masih aktif mengikuti pendidikan formal (Pertiwi, 2015). Pekerja anak di sektor informal sebagian besar didominasi oleh anak-anak yang bekerja sebagai pemulung. Tidak sulit untuk menemukan pemulung anak-anak di Indonesia, termasuk di Kota Malang.

Ada beberapa titik wilayah di Kota Malang yang masuk dalam kategori kawasan kampung pemulung, salah satunya di Kawasan Eks-TPA Lowokdoro, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kawasan Kampung Pemulung menjadi salah satu kawasan dengan banyaknya pekerja anak yang bekerja di sektor informal dengan populasi anak sebesar 46 anak-anak. Populasi anak yang tinggal di Kampung Pemulung yang sesekali harus ikut membantu memilah sampah, cukup besar, dikarenakan komunitas pemulung yang ada disana telah berjalan selama lebih dari 3 generasi sehingga aktivitas pemulung terus berkembang dan berdampak terhadap berbagai aspek. Salah satu permasalahan dari aspek sosial yang mengancam generasi muda dari komunitas di Kampung Pemulung adalah terbatasnya mereka dalam pemilihan profesi yang lebih luas sehingga cenderung bertahan pada profesi pemulung. Dari segi sosial hal ini tentu memprihatinkan karena yang direnggut bukan hanya hal besar seperti masa depan, namun hal kecil layaknya hak bermain menikmati masa tumbuh kembangnya juga.

Selain itu, isu kesetaraan gender sudah memasuki ranah pekerjaan termasuk berprofesi sebagai pemulung. Perempuan yang tetap harus mengurus rumah tangga dan anak di rumah, namun sekaligus harus menjadi pencari nafkah tambahan, karena sulit bagi mereka mencari pekerjaan. Banyak perempuan bekerja bermunculan dengan adanya kesetaraan gender dibuktikan dengan data diatas dari pekerja anak pun perempuan lebih banyak dibandingkan pekerja anak laki-laki pada setiap usia. Tak jauh beda dengan kondisi Kawasan Kampung Pemulung, Kelurahan Kebonsari yang mayoritas pekerja pemulung di sana juga perempuan. (R)

1.2.5

Isu Kesehatan: Tetanus dan Rentetan Bahaya Kesehatan

A. Status Kesehatan Penduduk di Kampung Pemulung

Penumpukan sampah sangat memiliki peluang untuk menjadi ancaman bagi kesehatan penduduk Kampung Pemulung. Salah satu masalah kesehatan yang muncul di sana adalah penyakit tetanus yang menimpa Pak Herman akibat luka goresan besi yang menimpa kakinya. Menurut pengakuan Pak Herman, sehari-hari ia tidak pernah memakai alas kaki karena faktor kenyamanan dan memang tidak jarang terkena luka akibat goresan sampah yang tajam. Hingga suatu hari saat punggung kaki kirinya tergores besi, ia mengabaikannya dan memilih untuk diobati secara mandiri. Luka tersebut nyatanya tak kunjung membaik hingga menyebabkan Pak Herman tak mampu berjalan. Akhirnya, Pak Herman pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan selama satu minggu kemudian ia rawat secara mandiri di rumah. Hari demi hari, keadaan mengharuskan Pak Herman untuk terus bekerja. Hingga saat ini, Pak Herman masih terus bekerja memilah sampah tanpa alas kaki dengan kondisi luka yang masih terbuka dan membengkak. Melalui peristiwa ini, dapat disimpulkan bahwa pemulung merupakan profesi yang memiliki ancaman nyata yang mereka hadapi setiap saat.

Gambar 1. 13 Luka yang Mengancam Kesehatan Pemulung Sumber: Survei Primer, 2022 Tetanus sendiri merupakan kondisi gawat darurat yang diakibatkan infeksi bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini bisa ditemukan di tanah, debu, tinja manusia atau hewan, serta di permukaan benda-benda berkarat, kemudian masuk dan menginfeksi melalui luka terbuka. Beberapa komplikasi serius yang dapat disebabkan tetanus apabila tidak ditangani dengan baik diantaranya tegangnya otot pernapasan yang menyebabkan sulit bernapas (laryngospasm), radang paru-paru (pneumonia), kerusakan otak diakibatkan kurangnya pasokan oksigen, kerusakan otot, gagal jantung, hingga kematian (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Berdasarkan penyebab dan dampak yang ditimbulkan, kita simpulkan bahwa kondisi ini mungkin dapat terjadi pada penduduk lain di Kampung Pemulung, mengingat kondisi lingkungan yang tidak bersih serta hidup berdampingan dengan sampah yang bertumpuk. Tidak hanya tetanus, ancaman penyakit lain yang erat kaitannya dengan bakteri seperti diare, disentri, pneumonia, tuberculosis, tipes, dan lain-lain juga sangat mungkin untuk terjadi. Maka dari itu, diperlukan adanya edukasi sebagai upaya pencegahan penyakit serta budaya hidup bersih dan sehat agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari. Tidak hanya edukasi, diperlukan juga adanya vaksinasi sebagai pencegahan yang wajib diberikan melalui imunisasi sejak dini. Jika seorang anak tidak diberikan imunisasi dasar lengkap, maka tubuhnya tidak mempunyai kekebalan yang spesifik terhadap penyakit tersebut (IDAI, 2013). Di Indonesia sendiri terdapat program imunisasi dasar lengkap yang rutin dan wajib bagi anak. Imunisasi rutin merupakan program pemerintah, yang artinya masyarakat tidak perlu membayar untuk mendapatkan vaksin tersebut. Pada tahun ini Kementerian Kesehatan melakukan penambahan jumlah imunisasi rutin wajib di Indonesia, dari 11 vaksin menjadi 14

vaksin. Semua program vaksinasi yang merupakan bagian dari program imunisasi rutin wajib akan dibebaskan dari tanggungan biaya dengan kondisi dan persyaratan tertentu (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Imunisasi dasar lengkap yang dilaksanakan ditujukan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) yang merupakan suatu kondisi dimana mayoritas penduduk telah terlindungi dari suatu penyakit. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata menciptakan herd immunity untuk mencegah penyebaran penyakit. Untuk mencapai herd immunity, maka cakupan imunisasi rutin harus mencapai minimal 95% di seluruh wilayah hingga unit terkecil, yaitu tingkat desa/kelurahan (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Dengan begitu, sudah seharusnya pemerintah mulai memperluas cakupan imunisasi hingga ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak terjamah sama sekali agar mencapai herd immunity itu sendiri.

B. Dampak Aktivitas Memulung Terhadap Kesehatan Keluarga Kondisi lingkungan mempengaruhi kondisi kesehatan penduduk pada suatu wilayah. Suatu lingkungan dapat dikategorikan sebagai lingkungan yang bersih dan sehat apabila lingkungan tersebut bebas dari kotoran, termasuk debu, sampah, ataupun bau. Ironisnya, deskripsi tersebut sama sekali tidak mencerminkan bagaimana kondisi Kampung Pemulung yang penduduknya hidup berdampingan dengan sampah setiap harinya. Kampung Pemulung yang merupakan Eks-TPA pastinya memiliki kondisi lingkungan yang kurang lebih sama seperti TPA pada umumnya. Dalam literature review oleh Axmalia & Mulasari (2020) disebutkan bahwa kondisi lingkungan di sektiar TPA termasuk mengkhawatrikan karena mengalami pencemaran udara, air, dan tanah. Pada penelitian oleh Sinanto et al., (2022) mengenai gangguan kesehatan masyarakat yang bermukim di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Piyungan di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kabupaten bantul juga didapatkan hasil semua partisipan penelitian mengeluhkan sakit yaitu seperti sesak, sakit kepala akibat bau sampah, serta gatal-gatal pada kulit karena setiap hari bekerja ditempat sampah, kemudian mengeluhkan sakit tenggorokan, batuk, pilek dan mual. Perlu diingat juga bahwa keluhan-keluhan tersebut tentunya tidak hanya dirasakan oleh penduduk yang aktif memulung saja, melainkan berdampak pada semua penduduk yang bermukim di lingkungan Kampung Pemulung, termasuk anak-anak mereka. Hidup dan tinggal di dalam lokasi pembuangan sampah memang bukan hal yang lazim, membayangkannya saja sudah terbayang ancaman yang mengintai baik dari segi kesehatan dan lingkungan. Tetapi apakah hidup dan tinggal di luar lokasi pembuangan sampah tipe open dumping juga akan menjamin kenyamanan dan keamanan?

Penduduk Kampung Pemulung mungkin mengira bahwa bau yang dirasakan lamakelamaan dapat dimaklumi, dan mereka mulai terbiasa akan kondisi tersebut. Sejak tahun 2001, dimana lahan Kampung Pemulung masih menjadi TPA Lowokdoro, timbulan bau yang muncul dari tumpukan sampah open dumping tidak hanya mengganggu para pekerja di dalamnya. Timbulan bau tersebut meluas hingga ke permukiman sekitar hingga memicu keluhan warga yang tinggal di sekitar Kampung Pemulung. Pemerintah pun turun tangan, penyemprotan zat kimia untuk mengurangi timbulan bau dilakukan. Hingga pada tahun 2011, dilakukan pengurukkan tanah untuk menimbun tumpukkan sampah agar terkesan lebih liveable. Namun, apakah benar-benar layak huni atau hanya agar terkesan liveable? Faktanya, pada tahun 2019, saat TPA Lowokdoro sudah tidak beroperasi namun masih tetap digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, pemerintah melayangkan pelarangan pembuangan sampah hingga dilakukan pengawasan ketat. Hal ini disebabkan oleh adanya laporan dari masyarakat yang protes akibat bau menyengat dari Kampung Pemulung. Pencemaran udara yang terjadi di lingkungan sekitar TPA bukan berupa bau tidak sedap saja, tetapi juga dapat berupa gas beracun hasil dari tumpukan sampah organik yang mengalami pembusukan seperti gas metan (CH4), sulfur dioksida (SO2), amonia (NH3), dan hidrogen sulfida (H2S) yang selanjutnya dapat menjadi penyebab timbulnya penyakit respirasi (pernapasan), kardiovaskular, dan perubahan fisiologis seperti fungsi paru serta tekanan darah (Faisya et al., 2018). Tanpa kita sadari ternyata pencemaran udara yang jangkauannya luas juga dapat menjadi ancaman tanpa perantara. Jika pekerjaan sebagai pemulung merupakan hal yang seberbahaya ini, maka tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa vaksinasi sangat penting untuk diberikan pada seluruh penduduk Kampung Pemulung sebagai upaya preventif baik untuk diri sendiri, maupun untuk menghindari penyebaran ke masyarakat sekitar kampung.

C. Dampak Pola Hidup Terhadap Kesehatan Keluarga Tinggal di Kampung Pemulung yang mayoritas atau hampir semua penduduknya bekerja sebagai pemulung dapat menjadi alasan mengapa penduduk Kampung Pemulung tidak merasakan perasaan tidak nyaman atau terganggu dengan kondisi lingkungan yang kotor dan tercemar. Meskipun telah diberikan edukasi mengenai budaya hidup bersih dan sehat, penduduk Kampung Pemulung akan sulit untuk menerapkannya tanpa membenahi kondisi lingkungan terlebih dahulu karena keduanya pasti saling berkaitan. Selain itu bekerja sebagai pemulung juga dirasa bertentangan dengan konsep hidup dan sehat, dimana pekerjaan tersebut mengharuskan pekerjanya untuk kontak langsung dengan sampah. Sebersih apapun kondisi lingkungan di sekitar rumah mereka, ketika anggota keluarga yang bekerja sebagai pemulung kembali ke rumah, kemungkinan udara serta barang-barang di rumah tercemar

bakteri tetap ada. Tinggal dan bekerja di Kampung Pemulung sebagai pemulung merupakan pilihan yang sudah dipilih para penduduknya dengan atau tanpa mengetahui sejuta ancaman kesehatan yang dapat mencelakai mereka. Jika memang penduduk Kampung Pemulung ingin hidup di tempat yang sama dengan profesi yang sama bertahun-tahun yang akan datang, maka penyediaan jaminan kesehatan merupakan langkah yang tepat terbaik bagi pemerintah untuk menghormati keputusan mereka. Pemulung yang bekerja di TPA rentan terpapar gas beracun dalam jumlah besar dan ancaman serius lainnya seperti kemungkinan terlindas truk sampah, terkena api, tertusuk benda tajam, atau jatuh karena penurunan permukaan (Wenas, A.R. et al, 2021). Setidaknya, hal yang dapat dilakukan penduduk Kampung Pemulung untuk mencegah penularan penyakit serta mengurangi risiko kecelakaan kerja adalah dengan menggunakan APD (Alat Perlindungan Diri) selama menjalankan pekerjaannya. Hal yang menjadi masalah adalah sebagian besar pemulung di Kampung Pemulung tidak terlalu perhatian mengenai penggunaan APD dikarenakan sudah terbiasa dengan keadaan kotor, tidak khawatir mengenai dampaknya, ataupun tidak mengetahui pentingnya penggunaan APD. Akan menjadi kurang tepat apabila kita berpikir bahwa biaya menjadi permasalahan dalam kelengkapan APD pemulung pada Kampung Pemulung, karena para pemulung disana tidak memiliki masalah dalam hal keuangan dan bahkan bisa dikatakan hidup berkecukupan. Kurangnya self awareness para pemulung mengenai pentingnya penggunaan APD yang menjadikan hal ini semakin sulit diterapkan. Penggunaan APD dan personal hygine pemulung yang masih kurang diterapkan menyebabkan masih adanya kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang di dapat oleh pemulung (Hidayanti et al., 2022). Paling tidak, ada tiga APD yang wajib dipakai oleh pemulung dalam bekerja, yaitu masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Dari tiga kelengkapan tersebut, hanya sarung tangan kain yang digunakan oleh pemulung di Kampung Pemulung dalam melakukan pekerjaan mereka, itupun hanya digunakan oleh beberapa orang saja. Jangankan sepatu boot, beberapa penduduk bahkan kadang-kadang tidak menggunakan alas kaki dalam beraktivitas. Mereka tidak dapat terus mengabaikan risiko yang dapat merugikan kesehatannya, mengingat kebugaran dan kesehatan fisik adalah modal utama bagi profesi pemulung. Sebagai Warga Negara Indonesia, masyarakat dengan profesi bukan pemulung saja wajib mengikuti vaksinasi dan memiliki jaminan kesehatan, apalagi pemulung, profesi dengan segunung ancaman? Terlebih lagi, kalaupun penduduk Kampung Pemulung memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS kesehatan, jaminan tersebut tidak mengakomodasi penerimanya untuk melakukan medical check-up. Penduduk yang minim edukasi serta kesadaran mengenai kondisi kesehatan seharusnya dapat diberikan program

medical check-up secara gratis agar tidak terulang lagi kejadian seperti yang dialami Pak Herman akibat keterlambatan pemeriksaan ke instansi kesehatan terdekat.

D. Penjaminan Hak Kesehatan: Perlu Difaslitiasi oleh BPJS, Screening Kesehatan Rutin, dsb.

Dengan adanya risiko penyakit serta tingkat keamanan kerja yang rendah, seharusnya pemulung mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Memulung merupakan pekerjaan yang memiliki pengaruh penting dalam lingkungan, sama seperti pekerjaan lainnya. Maka jaminan kesehatan yang didapatkan pemulung juga harus sama dengan pekerja lain. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tertulis bahwa setiap WNI wajib mengikuti program BPJS. Namun apakah mungkin bagi penduduk Kampung Pemulung untuk memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS kesehatan ketika belum ada kejelasan mengenai status kependudukan mereka di Kota Malang? Untuk memiliki BPJS kesehatan, setidaknya diperlukan KTP serta Kartu Keluarga. Jika KTP dan KK memenuhi persyaratan, maka BPJS bisa dibuat. Jika kelengkapan persyaratan dan BPJS sudah tersedia, imunisasi rutin pada anak-anak(termasuk vaksinasi penyakit seperti tetanus, polio, dan lainlain) serta jaminan kesehatan lain seperti pelayanan promotif dan preventif seperti penyuluhan kesehatan perorangan, keluarga berencana (konseling, vasektomi, atau tubektomi), dan skrining kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit serta mencegah dampak lanjutan penyakit, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis bisa didapatkan. Aturan kewajiban memiliki BPJS merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan jaminan kesehatan yang tentunya membuntuhkan dukungan dari masyarakat berupa kesadaran sebagai penerima untuk mendaftarkan diri. Meskipun beberapa warga Kampung Pemulung berpenghasilan tinggi dan dapat mengakses layanan kesehatan secara umum, jaminan kesehatan bukanlah hal yang sulit untuk dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab dan kesadaran diri bahwa mereka telah memutuskan untuk tinggal dan hidup di kawasan kumuh. Iuran sederhana ini juga merupakan tindakan besar yang dapat menyelamatkan masa depan anak-anak mereka. Sedangkan, bagi warga Kampung Pemulung yang berpenghasilan rendah (dibawah pengepul), BPJS sebagai jaminan kesehatan akan sangat membantu sebagai keringanan biaya dalam mengakses pengobatan dan perawatan baik dalam bentuk antisipasi seperti vaksinasi atau skrining kesehatan maupun dalam bentuk konsultasi medis mengenai keluhan-keluhan yang diderita. (N)

Siagian, L. D. T., & Ariastita, P. G. (2021). Kriteria Livability pada Permukiman yang Dikembangkan oleh Informal Land Subdividers. Jurnal Teknik ITS, 10(2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.69949

Sukanto, A. B., Hasyim, A. W., & Purnamasari, D. W. (2021). Identifikasi Tingkat Livability Permukiman Di Kampung Jodipan Dan Kampung Tridi Kota Malang. 10(0341), 23–30.

The Economist Intelligence Unit. (2021). The Global Liveability Index 2021 How the Covid19 pandemic affected liveability worldwide. 1–13. https://pages.eiu.com

Umar, M. A., & Sastrawati, I. (2022). Mitigasi Bencana Kebakaran Skala Lingkungan Permukiman Padat Di Kecamatan Tamalate (Studi Kasus: Kelurahan Jongaya, Kota Makassar). Umar et Al./Jurnal Wilayah Dan Kota Maritim.

Kementerian Kesehatan RI. 2022. Tetanus. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1760/tetanus (Accessed: December 15, 2022).

IDAI. 2013. Imunisasi Penting untuk Mencegah Penyakit Berbahaya. https://www.idai.or.id/artikel/klinik/imunisasi/imunisasi-penting-untuk-mencegahpenyakit-berbahaya?

fbclid=IwAR0EcsQ3rEo8sRQKvyOvhSYHRPPRIn3cwcPz1_gSJbxrMuoiAA4o8DC qLSk (Accessed: December 15, 2022).

Kementerian Kesehatan RI. 2022. Kemenkes Tambah 3 Jenis Vaksin Imunisasi Rutin, Salah Satunya HPV. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220423/2939708/39708/ (Accessed: December 15, 2022).

Kementerian Kesehatan RI. 2021. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Baru 58,4%, Kemenkes Dorong Pemda Kejar Target. https://www.kemkes.go.id/article/view/21120100001/cakupan-imunisasi-dasarlengkap-baru-58-4-kemenkes-dorong-pemda-kejar-target.html (Accessed: December 15, 2022).

Axmalia, A. and Mulasari, S.A., 2020. Dampak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Terhadap Gangguan Kesehatan Masyarakat. Jurnal Kesehatan Komunitas, 6(2), pp.171-176.

Sinanto, R.A., Axmalia, A., Hariyono, W. and Mulasari, S.A., 2022. GANGGUAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERMUKIM DI SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH PIYUNGAN. VISIKES: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 21(2).

Faisya, A.F., Putri, D.A. and Ardillah, Y., 2019. Analisis risiko kesehatan lingkungan paparan hidrogen sulfida (H2S) dan ammonia (NH3) pada masyarakat wilayah TPA Sukawinatan Kota Palembang Tahun 2018. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 18(2), pp.126-134.

Hidayanti, R., Afridon, A., Onasis, A. and Nur, E., 2022. Risiko Kesehatan pada Pemulung di TPA Air Dingin Kota Padang. Jurnal Kesehatan Manarang, 8(2), pp.131-140.

Wenas, A.R., Doda, D.V.D. and Sinolungan, J., 2021. Kecelakaan Kerja pada Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Sumompo Kota Manado. HEALTH CARE: JURNAL KESEHATAN, 10(2), pp.205-216.

Penanggungjawab

Kathleen Meira Berta (Leader Urbanist Indonesia) Dinda Kayana Rizky (Project Officer Mulung Malang) Penulis (Urbanist Indonesia) (FS) Farhan Sidqi (MF) Muhammad Filzah (FN) Farah Nabila (GR) Gregorius Ritang Editor (Urbanist Indonesia)

Aurelia Parasti Jasmine Fajar

Penulis Kolaborator (Plano Research Team, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, FT Universitas Brawijaya)

(A) Agata Rena Valentina (E) Elviana Fauziyah Rifai

(S) Safina Widaduzzahra (R) Rahmat Rayansha

Penulis Kolaborator (Ilmu Keperawatan, FK Universitas Brawijaya)

(N) Halida Zahra Amalia