32 minute read

LA GIUSTA VIA PER IL CLIMA E LA MOBILITÀ

Speciale Assemblea 2023

UN NUOVO ILLUMINISMO PER L'ENERGIA

Il presidente unem Gianni Murano, eletto in occasione dell’Assemblea, intervistato dal Direttore, delinea le prospettive per il settore, sia per la sfida della decarbonizzazione, che non può che passare da un approccio tecnologicamente neutro e aperto a ogni fonte energetica, sia per la rete di distribuzione e le sue possibili evoluzioni.

GLI IMPEGNI DEL GOVERNO

All’assemblea sono intervenuti il Ministro Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e il Sottosegretario Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci.

ATTUALITÀ TRA PNIEC E CRISI

Simona Benedettini illustra le novità del PNIEC, sottolineando come tra scelte, divieti e obiettivi ambizioni in Europa manchi una seria politica industriale.

Luca Tabasso analizza invece come si è evoluta la crisi energetica e quanto è sinora costata per le casse europee.

Itelyum ti aspetta al Fuorisalone 2023 dal 17 al 26 Aprile 2023 presso l’Università degli Studi di Milano

L'ARTE DELLA RIGENERAZIONE AL FUORISALONE

Sembra che finalmente si stia facendo strada, sia a livello nazionale che europeo, la convinzione che la decarbonizzazione dei trasporti possa e debba passare per lo sviluppo e la disponibilità di più energie, compresi i biocarburanti, e più in generale i carburanti “carbon neutral”. Dunque, non più solo elettrico ed e-fuels come chiesto e ottenuto a suo tempo dalla Germania. Un primo indizio è l’emendamento approvato nelle scorse settimane dalla Commissione Industria del Parlamento europeo, proposto dal PPE, che introduce una definizione di carburanti “carbon neutral” che includono i biocarburanti avanzati, il biogas, i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica (RNFBO) e quelli da carbonio riciclato (RCF). Insomma, tutta la gamma dei Low Carbon Fuels (LCF). Resta da vedere se questa definizione sopravviverà al voto finale della Commissione Ambiente atteso per settembre. Qualora fosse così si tratterebbe di un precedente importante che non potrà essere ignorato dalla Commissione europea quando dovrà presentare, entro il prossimo autunno, l’annunciata proposta per l’omologazione dei veicoli con motore a combustione interna anche dopo il 2035 purché alimentati con carburanti “carbon neutral”. Un altro indizio è dato dal recente aggiornamento del Pniec formalmente inviato dal Mase a Bruxelles a metà luglio. Un documento nel quale si legge che “nell’avviare il processo di aggiornamento del Piano è stato seguito un approccio realistico e tecnologicamente neutro” ma anche che “i biocombustibili avranno un ruolo chiave già nel breve termine in quanto contribuiscono alla decarbonizzazione del parco esistente e non solo a quello delle nuove immatricolazioni”. Non secondario è poi il riferimento all’esigenza “di coniugare la sicurezza energetica, l’accessibilità dei costi dell’energia, la sostenibilità economica e sociale della transizione energetica, anche attraverso un approccio maggiormente volto alla diversificazione delle soluzioni tecnologiche disponibili per la decarbonizzazione”. Temi che sono stati ampiamente trattati ed approfonditi su queste pagine, infine entrati a pieno titolo in un dibattito pubblico non sempre all’altezza dell’enorme problema che abbiamo davanti. Se ne è occupata anche la nostra ultima assemblea annuale, tenutasi lo scorso 4 luglio a Roma, di cui diamo conto nello “speciale” di questo numero che ospita in apertura un’ampia intervista al nuovo Presidente di unem Gianni Murano che succede a Claudio Spinaci, padre fondatore di questa rivista, che ha voluto inviarci un breve saluto che pubblichiamo a pag. 7. Gli interventi all’assemblea di esponenti di Governo e Parlamento, riportati nello speciale, lasciano ben sperare che anche in Italia il dibattito possa sempre più orientarsi in modo non più ideologico ma attento agli aspetti strategici e industriali, oltre che ambientali, della transizione. Per la rubrica “L’energia spiegata”, vale la pena di leggere il commento di Salvatore Carollo sugli effetti della progressiva finanziarizzazione dei mercati energetici, non sempre così positiva ed utile per l’economia mondiale.

Buona lettura

“ILLUMINISMO” CHE GUIDI LE SCELTE intervista di Marco D'Aloisi

L’Assemblea dell’unem dello scorso 4 luglio è stata la prima “uscita pubblica” di Gianni Murano in qualità di nuovo Presidente per il quadriennio 20232027. Una lunga carriera in Esso Italiana, di cui è attualmente Presidente e Amministratore Delegato. Gli abbiamo chiesto come intende affrontare questo nuovo ed impegnativo compito, ma anche di fare il punto sui temi più critici per il settore. Ecco cosa ci ha detto.

Lei succede a Claudio Spinaci che ha guidato unem negli ultimi otto anni e possiamo dire che è stato l’ispiratore di questa rivista. Quale pensa debba essere il ruolo di un’associazione come unem, soprattutto in un momento delicato come questo?

Lasciatemi anzitutto ringraziare Claudio che conosco da tempo avendo lavorato insieme a lui per diversi anni alla Esso Italiana ed essendo stato durante tutto il suo mandato uno dei Vicepresidenti di unem. Devo dire che ha saputo interpretare al meglio le

Lasciatemi anzitutto ringraziare Claudio Spinaci che ha saputo interpretare al meglio le istanze delle Associate, ma anche indicarci la direzione da prendere in un momento molto difficile. La prova è anche in questa rivista, che nasce da una sua intuizione istanze delle nostre Associate, ma anche indicarci la direzione da prendere in un momento molto difficile per noi. Il testimone che ci lascia è di altissimo spessore e si può rappresentare sia in questa rivista, che nasce da una sua intuizione, sia nella decisione di cambiare il nome da Unione Petrolifera a Unione Energie per la Mobilità nel 2020, perché era chiaro che non potevamo più essere solo petrolio, ma anche petrolio e tutte le altre energie che servono a “tenere in moto” il Paese. Detto questo, credo che il ruolo di un’Associazione come unem sia sempre più centrale in un dibattito sui temi energetici che dovrà essere sempre più aperto e inclusivo.

Da questo punto di vista il ruolo di unem, oltre a rappresentare gli interessi dei nostri Associati, è quello di contribuire concretamente al dibattito pubblico su basi tecniche e senza pregiudizi, in modo tecnologicamente neutro. Se oggi si parla anche di sostenibilità economica e sociale e non più solo di quella ambientale è in parte grazie a quanto abbiamo fatto in questi anni. Questo è e continuerà ad essere il nostro segno distintivo.

Nei prossimi quattro anni avrà la responsabilità di rappresentare una filiera impegnata in una difficile transizione, che richiederà tempo e risorse. Cosa la preoccupa di più?

Per il nostro settore – ricco di competenze, professionalità e con infrastrutture energetiche strategiche per il Paese - la transizione energetica è una grande opportunità di sviluppo verso un’economia decarbonizzata. Pensiamo ad esempio all’idrogeno, di cui si parla molto e che avrà un ruolo fondamentale nella nostra strategia al 2050. Ebbene, le raffinerie italiane impiegano circa 500.000 tonnellate di idrogeno all’anno, cioè il 90% del totale utilizzato. Il nostro è il settore industriale che oggi rappresenta le maggiori competenze e le maggiori esperienze nella produzione, trasporto, stoccaggio e impiego dell’idrogeno. Dobbiamo quindi muoverci verso un percorso di decarbonizzazione utilizzando un approccio pragmatico e tenendo fermo il principio della sicurezza energetica.

Oggi sui temi dell’energia occorre essere più laici per capire quello che offrono la tecnologia, il mercato e cosa il consumatore vuole e può scegliere. Se ci si arrocca dietro posizioni ideologiche credo che la decarbonizzazione diventi un percorso impossibile su cui si rischia di rimanere isolati.

In questi anni unem è stata forse quella che ha spinto di più sui temi della neutralità tecnologica e della sostenibilità. Temi ormai entrati a far parte del dibattito pubblico. Cosa servirebbe affinché dalle parole si passi ai fatti?

È necessario superare gli schematismi e le contrapposizioni identitarie che ci hanno accompagnato in questi anni basati sul “noi o loro”. È evidente che

C’è stato un attacco al motore endotermico e questo è a mio avviso un approccio superato. Il punto non è auto elettrica o auto endotermica, ma auto elettrica e auto endotermica c’è stato un attacco al motore endotermico e questo è a mio avviso un approccio superato. Il punto non è auto elettrica o auto endotermica, ma auto elettrica e auto endotermica. Oggi la tecnologia offre molte opportunità e dobbiamo imparare a sfruttarle tutte appieno invece di impegnarci in crociate a favore dell’una o dell’altra. La realtà è ben più complessa di come la si racconta.

Le recenti crisi hanno dimostrato la strategicità di filiere che sino a pochi anni fa erano date per superate. Secondo lei, è una consapevolezza che possiamo considerare radicata oppure no?

Sicuramente oggi c’è una maggiore consapevolezza della complessità della transizione e dei costi che essa comporterà. Probabilmente a riportarci a un po’ di sano realismo sono stati i drammatici eventi degli ultimi anni che hanno messo in discussione molte convinzioni, quelle sì radicate, e avuto impatti pesanti in alcuni Paesi. Basti pensare alle conseguenze delle sanzioni sul gasolio russo per la Germania, aggravate da un sistema di raffinazione che non era più in grado di incontrare la domanda interna di prodotti finiti. Il nostro Paese ha saputo reagire meglio, non solo grazie ad una raffinazione efficiente, ma anche grazie alla nostra logistica che rimane un punto di forza strategico; penso ovviamente ai prodotti petroliferi ma anche ai biocarburanti. In questo percorso le raffinerie devono essere sempre più viste come hub energetici, centrali per il territorio e per l’industria collegata. Abbiamo eccellenze in poli industriali che si sono già messi in moto verso un percorso di decarbonizzazione. Ecco, salvaguardare le eccellenze industriali del Paese deve essere una priorità e noi siamo senza dubbio tra queste. E da questo punto di vista che credo ci sia ancora molto da lavorare per far crescere la consapevolezza.

Quale ritiene possa essere il potenziale contributo del settore al processo di decarbonizzazione?

Partiamo da alcuni fatti. Oggi la do- manda nei trasporti è coperta per oltre il 92% da prodotti di origine fossile, siano essi liquidi o gassosi. Una quota che nei prossimi due decenni potrà scendere all’80-85%. Considerato che l’obiettivo è quello del net zero e che non esiste al momento la soluzione vincente, abbiamo due strade: o fermiamo le economie o ci apriamo ad altre soluzioni. Nei nostri studi degli ultimi anni abbiamo dimostrato come già esistono prodotti, tra cui i biocarburanti avanzati e i recycled carbon fuels, che permettono di ottenere un immediato abbattimento della CO2 su tutto il parco circolante e sul trasporto aereo e marittimo, garantendo soluzioni accessibili a tutti i cittadini. Prodotti che, tra l’altro, hanno pienamente soddisfatto, superandolo, il contributo di energia rinnovabile nei trasporti a loro attribuito dal Pniec 2019. Ne abbiamo scritto ampiamente anche sulle pagine di questa rivista. Si tratta però di mettere in moto le adeguate economie di scala partendo dal trasporto leggero, perché altrimenti non arriveremo neanche a soddisfare la domanda di quei settori cosiddetti “hard to abate”, cioè aereo e marittimo, dove l’elettrificazione è praticamente impossibile, se non in minima parte. Dobbiamo considerare la transizione come un “ponte” verso l’energia decarbonizzata, ma un ponte ha bisogno di più pilastri che possano sostenerlo: carburanti liquidi e low carbon fuels sono tra i pilastri della decarbonizzazione.

Un ruolo che le recenti politiche europee non hanno certo valorizzato. Vede spazi per un ripensamento su temi come il ruolo dei biocarburanti e il futuro dei motori a combustione interna?

Già è stato importante aprire una breccia con l’accettazione da parte della Commissione della proposta, presentata dalla Germania, di continuare ad usare motori a combustione interna purché alimentati da carburanti “rinnovabili di origine non biologica”, i cosiddetti efuels, impegnandosi poi a presentare una proposta specifica per l'immatricolazione di tali veicoli dopo il 2035. Una decisione che, se da un lato ha riconosciuto le potenzialità dei motori a combustione interna alimentati con carburanti alternativi anche per la decarbonizzazione del trasporto leggero, dall’altro ha lasciato fuori, nonostante le pressioni di diversi Paesi, tra cui l’Italia, prodotti come i biocarburanti avanzati e i recycled carbon fuel perché ritenuti non “carbon neutral”. Sulla definizione “carbon neutral” si gioca pertanto il futuro di questi prodotti. Da questo punto di vista fa ben sperare il recente emendamento approvato dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo che allarga ai LCF. Sono convinto che la partita non sia chiusa e che anche il Governo si impegnerà al massimo in sede europea per arrivare ad una soluzione positiva. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento alla nostra assemblea su questo punto è stato chiaro.

Sul nuovo Pniec, inviato nelle scorse settimane a Bruxelles, ha dato un giudizio tutto sommato positivo. Cosa l’ha convinta e cosa no?

Va dato atto al nuovo Pniec di aver avuto un approccio più pragmatico e improntato alla neutralità tecnologica, volto anche alla promozione di comportamenti di consumo responsabili. Sicuramente ha valorizzato maggiormente i LCF rispetto all’edizione pre- cedente, prevedendo volumi molto vicini a quelli che abbiamo ipotizzato nei nostri scenari per centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030: 4,5 milioni di tonnellate contro i nostri 4,9. Da parte nostra abbiamo previsto 8-9 miliardi di euro di investimenti addizionali per la trasformazione dell’intera filiera, volti appunto a potenziare la nostra capacità produttiva sui biocarburanti avanzati e i recycled carbon fuels, per lo sviluppo dell’idrogeno verde e degli e-fuel.

Ho qualche dubbio sugli obiettivi di elettrificazione che sono stati rivisti al rialzo e, a mio avviso, sono forse poco realistici. Per raggiugere al 2030 i 6,6 milioni di auto elettriche (4,3 BEV e 2,3 di Plug-in) indicati bisognerebbe immatricolare ogni anno, per i prossimi 7 anni, circa 700.000 auto elettriche rispetto alle 117.000 dello scorso anno e alle 72.000 dei primi 6 mesi del 2023.

Nei prossimi mesi sarà perciò molto importante definire quale sarà lo sforzo richiesto al nostro settore, cosa su cui siamo pronti a confrontarci. Quello che sicuramente serve è la certezza normativa ma anche misure concrete di incentivi sia alla produzione che alla domanda, senza però creare parallelamente obblighi che penalizzano il settore e ostacolano la ricerca e lo sviluppo. Oggi invece la strada seguita è quella di fissare degli obblighi per i fornitori di prodotti low carbon senza peraltro accompagnare tali obblighi con un insieme di misure coordinate volte a stimolarne la domanda.

Durante la conferenza stampa pre-assemblea ha detto che è tempo di affrontare in chiave strutturale e prospettica il tema complessivo del riassetto della fiscalità sull’energia. Come?

Avremmo bisogno di un sistema fiscale che stimoli gli investimenti produttivi, meno oppressivo e più chiaro, mentre oggi abbiamo un ordinamento estremamente complesso, caratterizzato da una “inflazione legislativa”, che fa dell’Italia il Paese con le più alte tasse a livello europeo. La tassazione andrebbe inoltre rimodulata tenendo conto dell’impronta carbonica complessiva dei vari prodotti energetici per stimolare la domanda delle componenti rinnovabili. Si ricorre sempre più spesso a prelievi di carattere straordinario per la copertura di emergenze finanziarie, come nel caso della tassa sugli extra profitti che nel 2022 ha generato un gettito pari a 2,8 miliardi di euro di cui poco meno della metà arrivati dal solo settore petrolifero. Una tassa peraltro applicata due volte nel nostro Paese, unico caso in Europa e con percentuali ben maggiori della media europea, che solleva seri dubbi di costituzionalità anche in considerazione del fatto che spesso si riscontra una notevole distanza tra le fattispecie su cui si vorrebbe agire ed i soggetti concretamente incisi dal prelievo. Ci auguriamo che la strada legale intrapresa dai nostri Associati possa rendere giustizia e non finisca come l’ennesima “vittoria di Pirro”, come fu nel caso della “Robin Hood tax”. Credo che un intervento di riforma complessivo dovrebbe essere coerente nel suo insieme, con imposte coordinate e adempimenti sostenibili e stabili nel tempo.

Quale è invece il suo punto di vista su quelli che vengono definiti SAD, ossia sussidi ambientalmente dannosi di cui si è tornati a parlare recentemente dopo la pubblicazione del nuovo “Catalogo” del Mase?

Va anzitutto ricordato che quelli che vengono definiti SAD rivestono un ruolo rilevante a difesa di gruppi sociali in difficoltà o di settori economici vulnerabili o

Abbiamo sempre valutato i Governi sulla base dei fatti. Negli ultimi anni c’è stata una sorta di accanimento verso il settore, in Italia e in Europa. L’approccio del nuovo Governo sui temi energetici si avvicina al nostro su neutralità tecnologica, sicurezza energetica e salvaguardia delle filiere nazionali strategiche esposti alla competitività internazionale. Si tratta di agevolazioni e crediti di imposta diretti al consumatore e non al produttore del bene. Bisogna però essere chiari nel dire che una loro eliminazione tout court si tradurrebbe in un aumento automatico della fiscalità su questi prodotti a discapito della competitività delle categorie economiche che ne usufruiscono. Da questo punto di vista, va riconosciuto all’ultima edizione del “Catalogo” di anticipare, ma non sviluppare ancora, la necessità di una valutazione più completa delle singole misure definite sussidi anche dal punto di vista economico e sociale. Di questo si occupa anche la recente delega fiscale all’esame del Parlamento. È evidente che l’eventuale revisione dei SAD deve essere poi contestualizzata anche con riferimento ai nuovi obiettivi di decarbonizzazione ed economia circolare introdotti dal Pacchetto ‘”Fit for 55” visto che oggi la tassazione sui carburanti è già ben al di sopra di qualsiasi costo ambientale. Ad esempio, si trascura completamente la componente rinnovabile presente sotto forma di biocarburanti, destinata a crescere notevolmente nei prossimi anni. Un intervento di riequilibrio della pressione fiscale in funzione dell’impronta carbonica dei prodotti sarebbe dunque necessario. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo per arrivare ad una soluzione che contemperi tutti questi obiettivi.

Uno dei temi affrontati sempre in assemblea è stato quello del riassetto della rete carburanti. Quale dovrebbe essere il vero obiettivo?

La rete carburanti negli ultimi decenni è stata al centro di molti interventi legislativi che hanno prodotto ben poco sul piano pratico. Abbiamo ancora troppi impianti, bassi erogati e praticamente la totale assenza di attività collaterali significative. La situazione è ancora più drammatica in autostrada dove negli ultimi quindici anni i consumi sono diminuiti dell’80% a fronte di un numero di punti vendita rimasto sostanzialmente inalterato. È una riforma necessaria sia per combattere l’illegalità che ancora c’è, anche se molto meno rispetto al passato, sia perché sono evidenti i limiti di una rete tanto capillare quanto sovradimensionata e inefficiente per rispondere alla sfida della decarbonizzazione ed erogare tutte le diverse energie e servizi per la mobilità. Abbiamo un sistema di controlli tra i più sofisticati in Europa, dove ogni cosa è tracciata, chiudiamo il cerchio sui punti vendita e ripartiamo da lì. Durante la nostra assemblea il Sottosegretario Bitonci ha parlato di 4.000 punti vendita “fantasma” che sfuggono alla rilevazione ma che, grazie all’interoperabilità delle banche dati su cui si sta lavorando nell’ambito del tavolo rete istituito presso il Mimit, potrebbero emergere. Abbiamo tutti gli elementi per fare bene e non abbiamo più scuse. L’obiettivo è ridare dignità e sostenibilità economica ad un comparto al servizio del cittadino, oggi in forte sofferenza.

Ha anche ha parlato di una ritrovata “sintonia tecnica” con l’attuale Governo. Cosa intendeva?

Come Associazione abbiamo sempre valutato i Governi sulla base dei fatti. Negli ultimi anni c’è stata una sorta di accanimento nei confronti del settore, non solo in Italia ma anche in Europa. Abbiamo sempre mantenuto una linea coerente, basata su fatti e dati e non certo dettata da pregiudizi politici. L’approccio del nuovo Governo sui temi energetici si avvicina alle nostre convinzioni su neutralità tecnologica, sicurezza energetica e salvaguardia delle filiere nazionali strategiche. Lo abbiamo visto a livello europeo sul tema dei biocarburanti, ma anche a livello nazionale sulla raffinazione nel caso della Isab, risolto tempestivamente. Da parte nostra confermiamo come sempre la massima disponibilità a dare il nostro contributo per arrivare a soluzioni che contribuiscano a far muovere il Paese in un ambito di sostenibilità ambientale ed economica e assicurando la sicurezza strategica del nostro settore. Finora ci siamo riusciti nonostante tutto e vogliamo continuare a farlo.

In ultimo, volevo veramente fare gli auguri ai lettori di Muoversi per delle vacanze sicure, all’insegna di comportamenti responsabili e consapevoli dei rischi di lunghe percorrenze e tempi di guida. È importante ricordarsi che muoversi è fondamentale... Ma muoversi in sicurezza è decisivo. Buone vacanze a tutti.

OTTO ANNI DA RICORDARE di Claudio Spinaci

Da quando nel settembre del 2015 sono stato eletto alla presidenza dell’allora Unione Petrolifera, la sfida della decarbonizzazione e la lotta ai cambiamenti climatici ha subìto un impulso importante con gli accordi di Parigi sottoscritti proprio nel dicembre di quell’anno. Più o meno nello stesso periodo assistevamo alle prime avvisaglie di quello che sarebbe diventato il “dieselgate”. Questi due eventi hanno rappresentato l’innesco di un processo che nel giro di pochi anni ha cambiato radicalmente le prospettive di intere filiere industriali, in particolare nel settore della mobilità, ancora oggi fortemente impegnate nel disegnare il proprio futuro governando profondi processi trasformativi. Purtroppo, quasi da subito, il dibattito pubblico e lo scontro politico si sono fortemente radicalizzati introducendo divisioni ideologiche e posizionamenti estremisti del tutto inappropriati ad affrontare una transizione energetica di estrema complessità. Nell’agosto del 2017 un editoriale dell’Economist arrivò addirittura ad affermare che il motore a combustione interna aveva i giorni contati. Per diversi anni si è declinato il termine “sostenibilità” solo in termini “ambientali” dimenticando totalmente gli altri due aspetti essenziali per garantire una reale sostenibilità: la sicurezza energetica e la sopportabilità sociale delle misure introdotte. Si è inoltre ritenuto di poter affrontare la transizione affidandosi ad un’unica tecnologia ostacolando lo sviluppo di ogni alternativa. La realtà, lo abbiamo visto, è stata poi ben diversa ed oggi ci si interroga su come raggiungere i sacrosanti obiettivi di decarbonizzazione continuando a garantire mobilità e benessere alle popola- zioni coinvolte, recuperando concetti, che per la verità noi avevamo sempre sostenuto, come la neutralità tecnologica e la necessità di sviluppare tutte le tecnologie evitando approcci fideistici. La sfida della transizione e tutti gli avvenimenti straordinari che si sono susseguiti nell’arco dei quasi otto anni della mia presidenza ci hanno tenuti molto impegnati, in particolare gli ultimi tre passati tra pandemia e guerra alle porte dell’Europa. Sono stati però anche molto gratificanti per quello che siamo riusciti a fare. A partire dal cambio di perimetro associativo nel 2020 e dal conseguente cambio di nome che ci ha proiettati in una dimensione nuova fatta non solo di petrolio, per arrivare a questa rivista che in pochi anni ha saputo affermarsi come uno spazio di confronto inclusivo e senza pregiudizi, aperto a contributi, attori e punti di vista diversi. Guardando indietro non posso che essere soddisfatto del lavoro fatto anche grazie all’esperienza e alle competenze della struttura interna, al supporto delle Aziende associate e di un intero settore che i recenti avvenimenti hanno dimostrato essere quanto mai strategico ai fini della sicurezza energetica del Paese. Credo che in questi anni abbiamo seminato bene e i primi frutti si sono cominciati a vedere con le recenti aperture europee sui biocarburanti, e più in generale sui carburanti “carbon neutral”, che per noi sono sempre stati la via maestra per la decabonizzazione vera ed immediata dei trasporti. Non può che fare piacere vedere riconosciuti i tanti sforzi profusi per convincere anche i più scettici che la sfida ambientale si potrà vincere esclusivamente con il contributo di tutti, con un approccio inclusivo e non esclusivo. C’è naturalmente ancora moltissimo da fare, ma conoscendo le qualità e la determinazione di Gianni Murano sono certo che la nostra Associazione sarà in grado di dare il proprio supporto qualificato alle Aziende ed alle Istituzioni continuando il lavoro avviato. Un saluto e buon lavoro a tutti.

PNIEC E MOBILITÀ SOSTENIBILE: PERCHÉ SERVE UNA POLITICA INDUSTRIALE di Simona Benedettini

Il recente Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima ha recepito i nuovi target europei al 2030 in materia di decarbonizzazione fissati in seguito all’approvazione del Piano REPowerEU. Quest’ultimo fissa al 2030 un obiettivo di riduzione delle emissioni nei settori coperti dal meccanismo Emission Trading Scheme (ETS) pari al 62% (rispetto ai livelli del 2005) e al 43,7%, nel complesso, per i settori non coperti dal meccanismo ETS come quello dei trasporti. In particolare, il PNIEC ha declinato questo ultimo target per l’Italia in un range tra il 35,3% e il 37,1%. Al riguardo, il PNIEC fissa due principali linee di intervento. La prima è quella della riduzione del fabbisogno di mobilità attraverso, in particolare, un rafforzamento del trasporto pubblico locale e della mobilità condivisa. La seconda è quella di un incremento significativo della quota di fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia del settore dei trasporti. In merito, il Piano fissa un obiettivo del 31% contro il 65% del comparto elettrico e del 37% per consumi da raffrescamento e riscaldamento. Numeri, questi, che riflettono anche un diverso contributo di questi settori alla produzione di emissioni clima alteranti. Questa seconda linea di azione prevede il ruolo di una molteplicità di vettori. In primo luogo, il vettore elettrico, rispetto al quale il PNIEC si attende al 2030 la diffusione di circa 6,6 milioni di veicoli elettrici (di cui 4,3 milioni elettrici puri). A seguire, biocarburanti avanzati e di prima generazione, idrogeno di origine biologica e idrogeno da FER non biologiche da impiegare soprattutto nel trasporto pubblico locale. Gli obiettivi, tutti condivisibili, rischiano però di trasformarsi in una occasione persa se, oltre all’elencazione degli stessi e degli interventi normativi necessari al loro raggiungimento, non si definiscono una idea e una politica di sviluppo industriale capaci di supportare in modo sostenibile l’attuazione delle azioni di policy. Senza questa idea, la transizione energetica non potrà accompagnarsi alla creazione di nuove competenze, innovazione e, conseguentemente, crescita economica. A tal fine è a sua volta necessario che il mercato sia libero di operare la sua azione di allocazione efficiente di capitale e lavoro attraverso, in primo luogo, la formazione efficiente di segnali di prezzo che consentano, tra gli altri obiettivi, di favorire un approccio alla mobilità sostenibile ispirato a un principio di neutralità tecnologica. Per esempio, il rafforzamento del TPL attraverso il rinnovo del parco veicolare tramite l’acquisto di autobus alimentati a metano, idrogeno ed elettrico porterà a ben poco se non si rivedono le modalità di affidamento del servizio. Se quest’ultimo continuerà ad essere assegnato tramite affidamento diretto a società partecipate dagli enti locali, senza ricorrere a procedure di gara, il rischio è quello di perpetrare un servizio in perdita, con tratte ridotte e

Gli obiettivi rischiano di trasformarsi in una occasione persa se, oltre all’elencazione degli stessi e degli interventi normativi necessari, non si definiscono una idea e una politica di sviluppo industriale capaci di supportare in modo sostenibile l’attuazione delle azioni di policy poco frequenti. In altri termini, il rischio è quello di rinnovare il parco veicolare esclusivamente tramite il ricorso alla spesa pubblica per poi, dato il servizio tutt’altro che frequente, lasciare i mezzi in deposito. Più in generale, rispetto alla penetrazione dei veicoli elettrici, il dato delle vendite odierne (nel 2022 sono state immatricolate in Italia circa 49.000 auto full electric) già suggerisce l’esistenza di numerose difficoltà alla penetrazione del vettore elettrico. Dal costo di acquisto – pari a circa il reddito medio pro-capite degli italiani – alla mancanza di un adeguata infrastruttura di ricarica, fino alle regole del mercato elettrico che ancora non permettono di utilizzare il veicolo elettrico per fornire servizi di flessibilità alla rete. Ma, oltre a questo, è la mancanza di un approccio industriale al processo di transizione energetica che potrebbe determinare il mancato raggiungimento dei target europei in fatto di mobilità sostenibile. La crisi energetica ha dimostrato quanto questa visione sia essenziale per favorire lo sviluppo anche attraverso più solidi posizionamenti geopolitici. Si pensi all’Inflationary Reaction Act degli Stati Uniti che stanzia oltre settecento miliardi di dollari per supportare i settori industriali strategici per la transizione energetica. Questo approccio non c’è stato in Europa dove il mancato stanziamento di fondi comuni a supporto dell’industria strategica per la transizione energetica continuerà a determinare una Europa dalle molte velocità. Con il Net Zero Industry Act e il Temporary Crisis and Transition Framework, l’UE si è limitata a stabilire regole più blande in materia di aiuti di Stato per quei settori industriali considerati rilevanti per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione. Il risul-

Sul Regolamento UE sul ban al motore endotermico occorre una valutazione sul fabbisogno di competenze ed effetti occupazionali. Senza la dimensione industriale, si continuerà a sacrificare il principio della neutralità tecnologica in favore di una transizione energetica ideologica, costosa e dagli effetti economici e sociali tutt’altro che sostenibili tato sarà quello che Stati Membri con conti pubblici più in ordine e più risorse, quindi, potranno meglio supportare la propria industria diversamente dagli altri. La mancanza di coesione nella UE non farà che indebolire ulteriormente la posizione dell’Europa sui mercati globali, anche alla luce della posizione sempre più dominante di Stati Uniti e Cina grazie sia alla disponibilità di gas necessario a soddisfare il fabbisogno europeo nel post crisi, sia nel detenere il quasi monopolio dei minerali critici della transizione energetica. Rispetto a questo, il Piano manca di operare una valutazione puntuale in termini di crescita economica e, soprattutto, occupazione. Se si pensa che agli effetti occupazionali degli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione si accompagneranno, sulla filiera dell’automotive tradizionale e degli indotti a essa collegati, quelli del Regolamento UE sul ban al motore endotermico, una valutazione sul fabbisogno di competenze ed effetti occupazionale sembra essere doveroso. Senza la dimensione industriale, si continuerà a sacrificare il principio della neutralità tecnologica in favore di una transizione energetica ideologica, costosa e dagli effetti economici e sociali tutt’altro che sostenibili.

DECARBONIZZAZIONE, LA SFIDA DEI COSTI di

Le temperature torride di questa estate evidenziano (qualora ce ne fosse ancora bisogno) la necessità di un’azione rapida contro i cambiamenti climatici. La crisi ci ha però insegnato che il mondo può essere traghettato verso la decarbonizzazione solo preservando contemporaneamente tutte e tre la dimensioni del trilemma energetico: sicurezza delle forniture, equità e sostenibilità ambientale. L’Unione europea si è posta obiettivi ambiziosi (ridurre le emissioni di almeno il 55% entro la fine del decennio e divenire carbon-neutral entro il 2050) e rappresenta perciò un utile banco di prova. Per centrare il target del 55% al 2030 – calcola la Banca europea per gli investimenti (Bei) in un rapporto presentato il 20 luglio a Roma presso il ministero dell’Economia - la Ue necessiterà di investimenti per 1.040 miliardi di euro all’anno, vale a dire 357 mld € all’anno in più rispetto a quanto speso nel periodo 2010-2020. Una cifra colossale, che potrà essere finanziata solo in tre modi: tasse, tagli alla spesa e debito. Tutte soluzioni problematiche, considerato oltretutto che il passaggio alle rinnovabili ridurrà il gettito fiscale. L’Office for Budget Responsibility britannico, ad esempio, stima che nel Regno Unito gli introiti dalle tasse sui carburanti, oggi pari a circa l’1,2% del Pil, si dimezzeranno entro il 2030 per poi scomparire nel 2050. Ma se non vogliono sentir parlare di nuove tasse gran parte dei ministri delle Finanze Ue – dal tedesco Christian Lindner al francese Bruno Le Maire fino all’italiano Giancarlo Giorgetti – i tagli alla spesa potrebbero incidere proprio sulle classi meno abbienti, che occorre invece difendere dall’inflazione e dal caro-energia. Quanto al debito, l’Europa ha già attinto abbondantemente a questa fonte per attenuare gli effetti della pandemia prima e della crisi energetica scaturita dalla guerra in Ucraina poi: il debito dell’area euro ha superato l’anno scorso il 90% del Pil, con quello italiano attestato ad oltre il 140%. La stessa Commissione europea si è pesantemente indebitata in prima persona, rompendo un tabù che durava da decenni. Se tra il 2009 al 2019 l’am- montare complessivo dei bond emessi da Bruxelles era di 78 miliardi di euro, alla fine di giugno 2023 il debito Ue in circolazione sfiorava i 410 miliardi. Questi numeri non stupiscono, considerato che – secondo Bruegel – dal settembre 2021 ad oggi i Paesi Ue hanno sborsato solo per le misure contro il caro-energia un totale di 646 miliardi di euro, con la Germania in testa (265 miliardi o il 7,4% del Pil) seguita dall’Italia (92,7 miliardi o il 5,2% del Pil). Uno sforzo che il calo dei prezzi energetici non sembra aver ridotto di molto, se il rendiconto dell’Esecutivo Meloni al 30 giugno 2023 rivela che dei 53 miliardi di euro stanziati dai vari decreti per l’esercizio 2023 poco meno della metà sono stati impiegati per limitare i rincari di elettricità e gas: 22,8 miliardi per il “contrasto al caro-energia” e 1,1 miliardi per “le politiche ambientali e l’autosufficienza energetica”.

La crisi ci ha insegnato che il mondo può essere traghettato verso la decarbonizzazione solo preservando contemporaneamente tutte e tre le dimensioni del trilemma energetico: sicurezza delle forniture, equità e sostenibilità ambientale.

I Governi europei e la Commissione Ue, insomma, si trovano nella difficile situazione di dover coniugare risorse limitate con i finanziamenti alla transizione e gli aiuti alle fasce di popolazione più penalizzate dal Covid-19, dalla crisi energetica e dall’inflazione. Tanto più che proprio la transizione inciderà sui più vulnerabili: un recente studio commissionato dal Governo di Parigi rileva che in Francia il costo di sostituzione di un’auto a combustione e di una caldaia a gas con un veicolo elettrico e una pompa di calore ammonta a circa due anni di reddito per il 20% della popolazione in fondo alla scala sociale, e ancora a circa un anno per le classi medie. In proposito, è da ricordare che attualmente, su 286,8 milioni di automobili in circolazione nella Ue, solo 3,2 milioni sono elettriche. E persino nella ricca Germania le politiche di decarbonizzazione devono vedersela con una forte opposizione, come dimostra il dietrofront cui è stato

L'Agenzia internazionale dell’energia (Aie) ha avvertito che “la transizione all’energia pulita provoca incertezze sulla domanda petrolifera di lungo-termine, con i nuovi investimenti che potrebbero non essere effettuati” creando di conseguenza un “mercato corto” (quindi con prodotti costosi, ndr) “per molti anni a venire”. Solo in questo modo si potranno evitare traumi e reazioni sociali in grado di far fallire la stessa transizione costretto il Governo sul divieto dall’anno prossimo di installare nuovi sistemi di riscaldamento a combustibili fossili. Non a caso, l’AfD è divenuto il secondo partito tedesco, davanti ai socialdemocratici e ai verdi al momento al potere, con l’opposizione alle politiche di decarbonizzazione del Governo citata come una delle ragioni principali del sostegno al partito di estrema destra. Serve dunque una strategia di decarbonizzazione graduale e flessibile, che soddisfi le tre dimensioni del trilemma energetico adattandosi alle contingenze economiche e alle situazioni regionali e sfruttando tutte le soluzioni disponibili. La strategia dovrà inoltre puntare più sul lato della domanda (incentivare la transizione) che su quello dell’offerta (penalizzare i fossili), per non creare effetti controproducenti. Nel suo ultimo World Energy Outlook, l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) ha avvertito che “la transizione all’energia pulita provoca incertezze sulla domanda petrolifera di lungo-termine, con i nuovi investimenti che potrebbero non essere effettuati” creando di conseguenza un “mercato corto” (quindi con prodotti costosi, ndr) “per molti anni a venire”. Solo in questo modo si potranno evitare traumi e reazioni sociali in grado di far fallire la stessa transizione.

BASTA CON GLI SBANDAMENTI IDEOLOGICI di

A seguire una trascrizione dell’intervento di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica in apertura dell’assemblea unem 2023.

Rivolgo i miei complimenti e l’augurio di un buon lavoro al nuovo Presidente di Gianni Murano e un grazie al Presidente uscente Claudio Spinaci per gli otto anni svolti nell'importante ruolo anche di frontman nei confronti del Governo, oltre che naturalmente delle imprese che unem rappresenta. Il tema della decarbonizzazione – per tutti voi, ma anche per me - è il tema del momento e quando parliamo di decarbonizzazione facciamo riferimento alle emissioni di CO2 che possiamo riferire a tre grandi filoni: uno relativo all'agricoltura; un altro al residenziale; l’ultimo relativo alla mobilità.

E il tema della mobilità lo abbiamo af- frontato come Paese, cominciando a confrontarci sul “Fit for 55” fino ad arrivare ad un aspro dibattito con l'Unione europea che nasce da una questione di fondo: se il tema è la decarbonizzazione, se il tema sono le emissioni, noi dobbiamo porci prima di tutto la questione delle emissioni e non vincolare lo strumento. L'errore di impostazione a livello europeo è stato il vincolo sull'elettrico che, dopo l’apertura agli e-fuels, si è cominciato a superare. Convintamente possiamo dire che al 2035 il vettore principale sarà l'elettrico. Poi nessuno di noi è in grado di stimare quale quota rappresenterà, ma la differenza di stima nasce dal fatto che accanto all'elettrico c'è in corso un'evoluzione su quelli che sono i nuovi motori endotermici che utilizzeranno e-fuels o idrogeno. In questo caso idrogeno non per fare energia elettrica, ma come carburante, e, dall'altra parte, c'è una

Se il tema è la decarbonizzazione, se il tema sono le emissioni, dobbiamo porci prima di tutto la questione vera e non vincolare lo strumento. L’errore europeo è stato il vincolo sull’elettrico che, dopo l’apertura agli e-fuel, si comincia a superare posizione nazionale italiana che punta sui biocarburanti. Perché dico posizione italiana? Perché nel Consiglio europeo ognuno rappresenta gli interessi del proprio Stato, del proprio sistema produttivo e noi siamo grandi produttori di biocarburante. La richiesta che facciamo a livello europeo, accolta anche dalla riunione del G7 in Giappone, è di fatto quella di considerare il biocarburante del tutto compatibile con l'obiettivo del “Fit for 55”, qualora vi sia prova della neutralità tra emissione e captazione. Quindi l'attenzione non è sullo strumento, motore elettrico o motore endotermico, ma sull’obiettivo, cioè la riduzione delle emissioni. Il motore elettrico, non c’è dubbio, è quello che ha emissioni zero allo scarico, ma bisogna capire come è prodotta l'energia elettrica che lo alimenta. Il motore endotermico può avere emissioni zero o anche un bassissimo livello di emissioni se è compensato dalla captazione. Noi abbiamo 44 milioni di veicoli, tra l'altro con un'anzianità notevole, e la valutazione che dobbiamo assolutamente fare è rispetto a questo quadro di veicoli. La nostra previsione con il nuovo Pniec è di arrivare a 6 milioni di auto elettriche nel 2030, non certo col trend attuale delle 140.000 unità immatricolate lo scorso anno, ma grazie ad un'accelerazione da parte dell'industria automobilistica in quella direzione per arrivare a prezzi che lo consentiranno. L’attenzione sul sistema deve però essere massima perché l'automotive in questo Paese occupa direttamente 280.000 persone, con 250.000 imprese artigiane e più di 350 mila occupati nell’artigianato. Complessivamentesi tratta di oltre 1 milione e 200 mila persone che vivono sul sistema automotive. Pertanto non possiamo rischiare di massacrare il nostro sistema produttivo per sbandamenti ideologici o per modelli ideali che guardano solo in alto ma non scendono mai a terra. Noi non mettiamo in dubbio l'obiettivo: l'obiettivo è decarbonizzare. L'evoluzione la vogliamo e la dobbiamo seguire, ma deve accompagnare il nostro sistema produttivo.

L'altra settimana (venerdì 30 giugno, ndr) ho partecipato a Trecate alla conversione della raffineria Sarpom in bioraffineria. È un passaggio importante, un cambiamento rilevante. Noi dobbiamo seguire e accompagnare il trend di trasformazione del nostro sistema produttivo come la componentistica che per noi vale molto visto che le auto tedesche sono costruite con la componentistica prodotta dall'Italia. È un percorso di accompagnamento che deve a sua volta riguardare anche il sistema della rete carburanti che va riorganizzata, anche se una prima e grande riorganizzazione era avvenuta già su gran parte d'Italia una ventina d’anni fa. Attualmente ci sono circa 22.000 punti vendita di cui 3-4.000 vengono considerati sottosoglia. Ma stiamo attenti: vengono considerati sottosoglia, però sono essenzialmente quelli che svolgono una funzione sociale nel luogo in cui sono. Quindi una valutazione che dobbiamo fare – e va fatta al tavolo presso il Mimit al quale partecipo come Mase – è anche questa, non focalizzarci solo sulla parte carburanti, perché se ci focalizziamo solo sulla parte carburanti dobbiamo prendere le soglie, valutare i livelli, che è una programmazione un po' “sovietica” che mi lascia con qualche riserva. Però può anche succedere. Ecco, come Governo, sulla partita noi ci siamo, ma ci siamo anche grazie al vostro contributo, al vostro lavoro quotidiano. Dobbiamo riuscire.

L'automotive in questo Paese occupa direttamente 280 mila persone, con 250 mila imprese artigiane e più di 350 mila occupati nell’artigianato. Si tratta di oltre 1 milione e 200 mila persone. Non possiamo rischiare di massacrare il nostro sistema produttivo per sbandamenti ideologici o per modelli ideali

GLI IMPEGNI DEL MIMIT PER IL RIORDINO DEL SETTORE di Adolfo Urso

A seguire una trascrizione dell’intervento di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy in chiusura dell’assemblea unem 2023 tenutasi lo scorso 4 luglio a Roma.

Desidero in particolare ringraziare Claudio Spinaci che nel corso del suo mandato ha portato avanti la Presidenza di Unem in un'impegnativa fase di transizione del settore. Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Gianni Murano che sono certo raccoglierà il testimone con altrettanta determinazione al fianco delle imprese del comparto.

Mi spiace non poter essere presente per discutere con voi di temi strategici per la nostra economia, quali sono certamente la decarbonizzazione del settore trasporti e la trasformazione di una filiera che deve affrontare sfide impegnative per garantire anche nei decenni a venire la mobilità di merci e persone.

In questo contesto la riorganizzazione della rete dei carburanti ha assunto una giusta centralità ed enfasi mediatica nel corso dei primi mesi di quest'anno, con una pronta risposta del Governo che a gennaio ha emanato il Decreto-Legge “Trasparenza Prezzi” e avviato un tavolo di lavoro partecipato da tutti gli attori della filiera. Lo abbiamo detto in quell'occasione, lo abbiamo fatto.

Quando fummo costretti ad affrontare il tema del caro carburante, fu in

La riorganizzazione della rete dei carburanti ha assunto una giusta centralità nei corso dei primi mesi di quest'anno, con una pronta risposta del Governo: a gennaio ha emanato il DecretoLegge “Trasparenza Prezzi” e avviato un tavolo di lavoro con tutti gli attori della filiera. L’abbiamo detto e fatto un contesto molto difficile, perché da poco l'Europa aveva deciso di accettare la proposta italiana sul tetto al prezzo del gas, proposta su cui il resto dell'Europa era scettica e che invece è stata decisiva per combattere gli speculatori internazionali e riportare i prezzi del gas a quelli vigenti prima dell'invasione russa in Ucraina. Ci siamo riusciti, pochi ci credevano. Allora vi era certamente scetticismo anche rispetto al tema del caro carburante, ma grazie al Decreto Trasparenza i fatti ci hanno dato ancora una volta ragione. I nostri provvedimenti hanno colpito la speculazione internazionale e oggi il prezzo dal carburante alla pompa, come possono notare tutti i cittadini consumatori, è a livelli più bassi in Europa.

Siamo quindi sulla strada giusta. Adesso occorre passare da una logica emergenziale a un provvedimento organico per il riordino dei prezzi dei carburanti e per il riordino del settore. Entro questo mese porteremo in Consiglio dei Ministri un disegno di legge i cui contenuti nascono proprio dal confronto continuo, costruttivo e pienamente collaborativo con tutte le associazioni di categoria. Il provvedimento parte da un dato oggettivo. A parità di litri distribuiti in Italia abbiamo il doppio degli impianti della Spagna e della Francia e performance ancora più deficitarie nei confronti di Gran Bretagna e soprattutto Germania. È un divario che si accresce nel tempo, su cui occorreva intervenire prima e su cui interverremo perché è giusto rispondere alle esigenze delle categorie interessate.

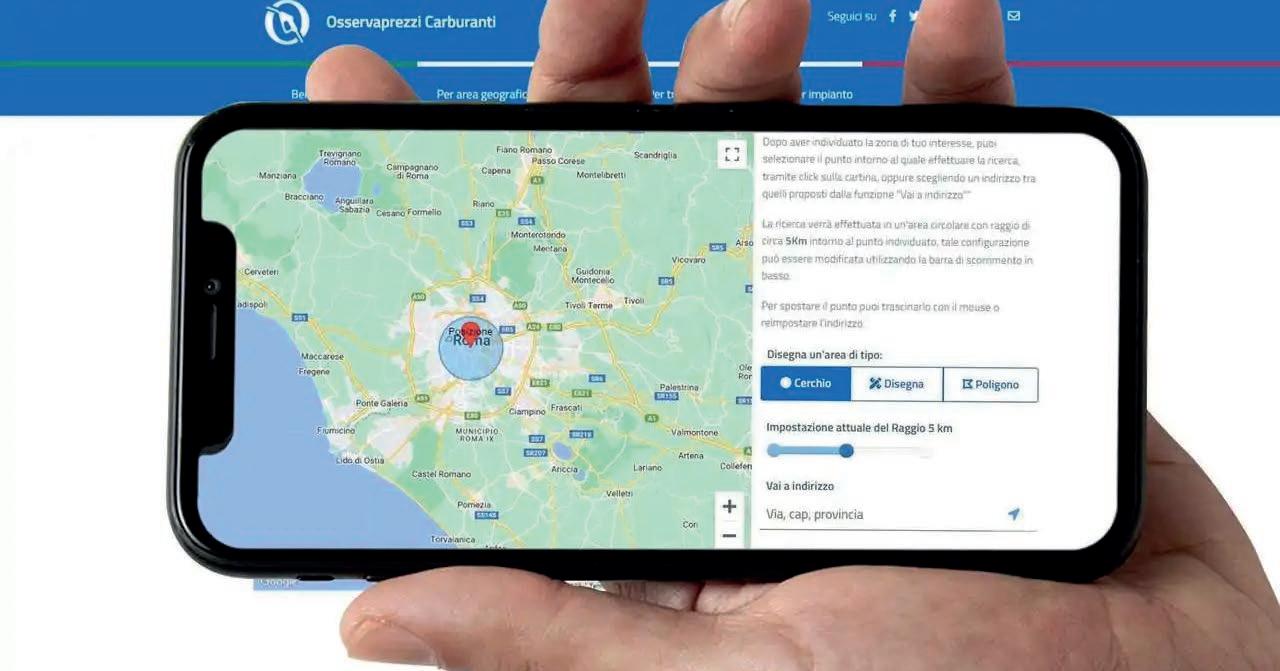

Il Ministero è in procinto, inoltre, di ultimare il lavoro di riordino per migliorare la trasparenza del portale Osservaprezzi. Anche questo ci era stato richiesto e anche questo stiamo facendo. Attraverso un complesso lavoro condotto in questi mesi, dopo lunghi anni di attesa, raggiungeremo la piena interoperabilità tra le banche dati nel settore dei carburanti. Un risultato per niente scontato raggiunto grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni interessate, il nostro Ministero, il Mase, l'Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza. Il lavoro di affinamento proseguirà nei prossimi mesi per arrivare già a ottobre a un censimento esaustivo di tutti i 23.000 impianti di distribuzione. Tanti, troppi rispetto alla realtà italiana. Il complesso processo di transizione che il sistema produttivo italiano è chiamato ad affrontare vede impegnato in prima linea il Governo e per questo voglio anche ringraziare il sottosegretario Bitonci che su mia delega segue il provvedimento. Stiamo investendo in processi sempre più decarbonizzati e nello sviluppo delle filiere per le tecnologie clean, convinti che il principio a cui fare riferimento è quello della neutralità tecnologica. La soluzione ottimale è offrire il più ampio ventaglio di tecnologie, lasciando ai mercati, alle imprese, ai cittadini, la scelta del mix più efficiente. Con questo spirito, con i principi di libertà, abbiamo portato in Europa le nostre posizioni, ispirate a un approccio pragmatico, concreto, realistico, e siamo riusciti a ottenere l'eliminazione del bando ai motori a combustione interna previsto inizialmente per il 2035. L'apertura ottenuta è parziale e ovviamente non ci soddisfa appieno. Tuttavia, la discussione sui biocarburanti è ancora aperta, grazie alla breccia che abbiamo fatto con i combustibili sintetici, e i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di questo settore e siamo convinti di riuscire a raggiun- gere l'obiettivo.

Stiamo investendo in processi sempre più decarbonizzati e nello sviluppo delle filiere per le tecnologie clean convinti che il principio a cui fare riferimento è quello della neutralità tecnologica, per offrire il più ampio ventaglio di tecnologie, lasciando ai mercati, alle imprese, a i cittadini, la scelta del mix più efficiente

Desideriamo costruire una strategia industriale comune a livello europeo, che ponga particolare attenzione alla resilienza delle filiere e alla sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime necessarie alla riconversione. Occorre una politica assertiva e solidale per proteggere le imprese che hanno processi produttivi più difficili da decarbonizzare e che saranno oggetto di profonde trasformazioni, come ad esempio il settore della raffinazione, che per noi italiani è centrale ed è maggiormente esposto verso la concorrenza di Paesi senza vincoli provenienti da standard ambientali e sociali, che noi giustamente abbiamo imposto nel nostro continente e che vorremmo fossero adottati anche altrove. Occorre sostenere le imprese e dare loro una cornice regolatoria certa e stabile che non cambi nel tempo, all'interno della quale poter affrontare investimenti di lungo periodo, quali la riconversione di interi processi produttivi richiede, impone. Ricordo che l'Italia è l'unico Paese in Europa a poter contare anche su due bioraffinerie, tra le tredici presenti sul nostro territorio. È un asset che consideriamo strategico per la sicurezza energetica del Paese.

Il nostro impegno è quindi continuo per garantire una transizione ecologica sostenibile, non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche e soprattutto da quello sociale e produttivo, così da rafforzare il posizionamento del nostro Paese in uno scenario complesso e in costante evoluzione. Siamo convinti che possiamo farcela, anche grazie a voi.