Preis: € 7,–

Ausgabe 2.25

SCHWERPUNKT: SICHERHEIT & RISIKO

WIEVIEL RISIKO BENÖTIGT SICHERHEIT UND WIE WIR DIE BALANCE HALTEN

Preis: € 7,–

Ausgabe 2.25

SCHWERPUNKT: SICHERHEIT & RISIKO

WIEVIEL RISIKO BENÖTIGT SICHERHEIT UND WIE WIR DIE BALANCE HALTEN

was Ihnen wichtig ist – mit unserem holistischen Ansatz.

Die Digitalisierung im Gebäudesektor schreitet stetig voran. Besonders im Hinblick auf Nachhaltigkeit, CO2-Emissionen und einer hohe Anlagenverfügbarkeit spielen digitale Lösungen wie Datenanalyse oder proaktives Monitoring, Services oder Cloud-Plattformen eine große Rolle. Denn sie decken Energie-Einsparpotenziale auf und sorgen für eine hohe Gebäude-Performance. Je digitaler die Gebäudetechnik wird, desto wichtiger ist das Thema Cybersicherheit. Für Gebäudeeigentümer und -betreiber ist es unumgänglich bei ihrem Smart Building einen ganzheitlichen CybersecurityAnsatz zu berücksichtigen. Unsere Cybersecurity-Lösungen umfassen sowohl die Betriebstechnik (OT) als auch die Informationstechnik (IT). Unsere engagierten Expert:innen für Produkt- und Lösungssicherheit schützen Ihre digitalen Assets und kritischen Infrastrukturen über den gesamten Lebenszyklus hinweg – vom anfänglichen Produktdesign, bis hin zur kontinuierlichen Überwachung, Kontrolle und proaktiven Verteidigung, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

siemens.at/cybersecurity

Liebe Leserin, lieber Leser,

MAG. FRIEDRICH FAULHAMMER

Rektor der Universität für Weiterbildung Krems

MAG. STEFAN SAGL

Leiter Kommunikation und Chefredakteur „upgrade“

die Begriffe „Sicherheit“ und „Risiko“ , Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe des Universitätsmagazins upgrade, bilden ein gesamtgesellschaftliches Spannungsfeld. Wie die jüngsten tragischen Ereignisse zeigen, erfährt Sicherheit paradoxerweise erst in ihrer Abwesenheit ihre volle Bedeutung. Die pointierte Wendung „There is no glory in prevention“ ist ebenso zutreffend wie „There is glory in prevention“. Letzteres jedoch meist in der differenzierten Rückschau und weit seltener mit Pathos bedacht. Unbestritten und bedeutsam bleibt, dass Sicherheit und Risiko globale Wettbewerbsfaktoren sind. Eine vollständige Vermeidung von Risiko durch ein Übermaß an Sicherheit und Regularien kann offenkundig jegliche Dynamik und Innovation untergraben – im schlechtesten Fall auch auf Kosten individueller Freiheiten. Entscheidend ist die kontinuierliche Abwägung. Erst in der Balance entsteht gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Fortschritt.

Wie die Begriffe Sicherheit und Risiko zusammenhängen und in welchem Verhältnis sie zu Resilienz, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Krisenfestigkeit stehen, beleuchtet die aktuelle Ausgabe von upgrade. Sie spannt dabei einen weiten Bogen: von grundlegenden theoretischen Einordnungen über zentrale Themen der Sicherheitsforschung wie Cybersecurity, den Umgang mit Extremismus und Terrorismus bis hin zur bedeutenden Rolle der Spieltheorie und zum Wert von Risiken an sich.

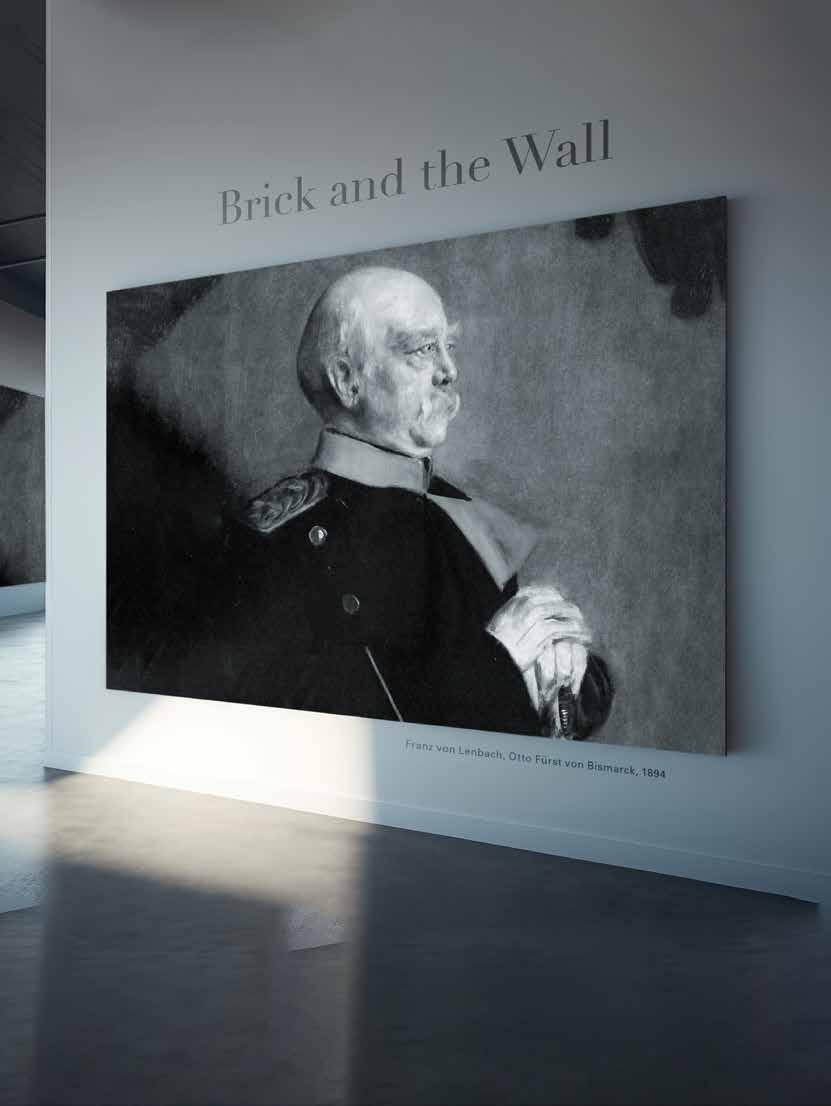

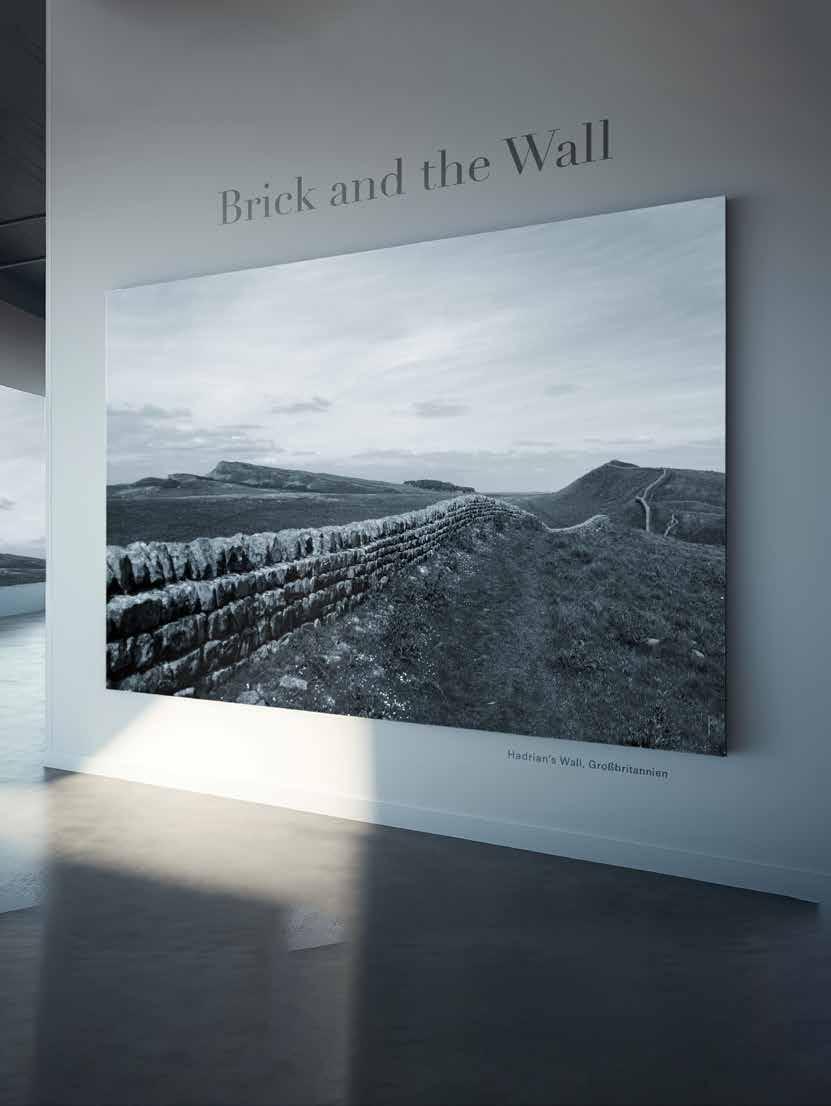

Die Bildstrecke „Brick and the Wall“ illustriert anhand eindrücklicher Beispiele das Wechselspiel von Sicherheit und Risiko im Kontext historischer Gegebenheiten.

Viel Freude bei der Lektüre wünschen

Lesen Sie upgrade online!

Die Brandgilden des 16. Jahrhunderts waren Vorläufer der Feuerversicherung. Wenig später bildeten sich öffentliche Institutionen, die Garantien gegen das Risiko von Bränden übernahmen, wie erstmals in London um 1660. Die erste städtisch garantierte Feuerkasse in Deutschland wurde 1676 in Hamburg gegründet.

Schwerpunkt: Sicherheit & Risiko

Editorial Im Fokus

Campus Krems

Alumni-Club

Titelbild: Am 7. August 1974 balancierte Philippe Petit auf einem Drahtseil zwischen den Twin Towers. Sicherheit und Risiko sind ein Spannungsfeld, ihr Ausgleich ein Balanceakt. Die Bildstrecke „Brick and the Wall“ illustriert das Wechselspiel von Sicherheit und Risiko im Kontext historischer Gegebenheiten.

Idee und Konzeption: DLE Kommunikation & Wissenschaftsredaktion der Universität für Weiterbildung Krems

25 9 7 29 15 33 37 41 21

Was Sabine Herlitschka meint

Sicherheit und Risiko: Treiber oder Blockade für Innovation?

Von Menschen, Wölfen und dem guten Leben Spurensuche zwischen Philosophie, Politik und Ökonomie

Mut zur Freiheit

Im Gespräch mit Walter Seböck

Wenn viel auf dem Spiel steht Wie die Spieltheorie hilft, riskante Entscheidungen zu treffen

Trügerische Sicherheit Cyberattacken auf Unternehmen werden häufiger

Sicherheit beginnt mit Vertrauen Psychologische Sicherheit und wahre Bedrohung

Das Rennen ist offen Wie vertrauenswürdig und sicher ist aktuell KI?

Am stärksten im Verteidigungsmodus Gegen Extremismus hilft nur eine bessere Gegenerzählung

Das demografische Feld bestellen Integration muss uns gelingen – Ein Szenario zu Österreich 2040

Dieter Rothbacher widmet sich dem Schutz vor Gefahren 44 46 50

Wenn Algorithmen Wahrheit suchen Wie Desinformation automatisch erkannt werden kann

Gesellschaft und Forschung einander näherbringen

Im Porträt: Sicherheitsforscherin Bettina Pospisil

Alumni-Porträt

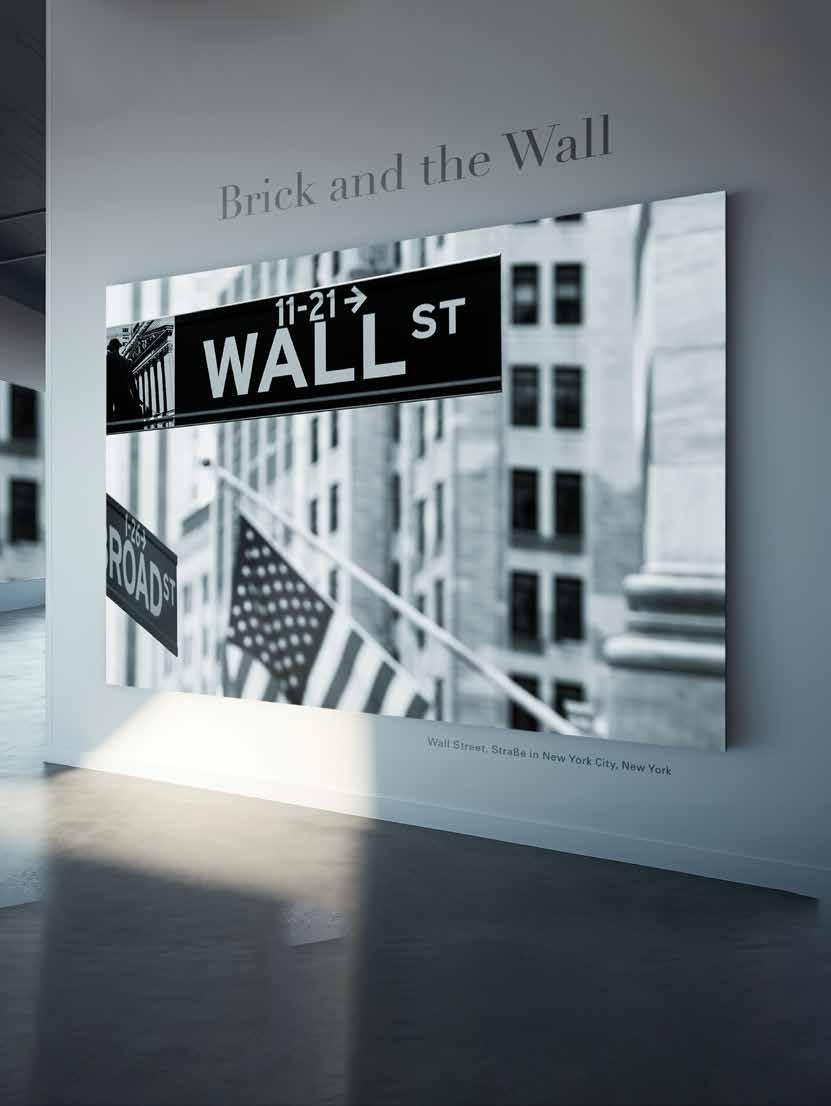

WALL STREET

Heute Synonym für Aktienhandel und Finanzmarkt, geht der Name Wall Street tatsächlich auf eine Mauer zurück, die der Gouverneur Peter Stuyvesant 1653 zum Schutz des ursprünglichen Ortes Nieuw Amsterdam vor einer britischen Invasion errichten ließ. Im 18. Jahrhundert wurde aus der Mauer eine Straße und dann ein Marktplatz als Vorläufer der NYSE. Marktrisiko löste Sicherheit ab.

n einer Welt rasanter technologischer Entwicklungen und globaler Vernetzung sind Sicherheit und Risiko keine Gegensätze, sondern zwei untrennbare Seiten derselben Medaille. Die Innovationsfähigkeit von Unternehmen wird davon bestimmt, wie sie Sicherheit als Basis und Risiko als Motor für Fortschritt und Transformation nutzen.

Unternehmen, die auf langfristigen Erfolg abzielen, begreifen Sicherheit als strategisches Fundament. IT-Sicherheitsarchitektur, klare Compliance-Richtlinien und umfassender Schutz von geistigem Eigentum unterstützen erfolgreiche Innovationen am Markt. Besonders im Forschungs- und Hochschulumfeld, wo viele technologische Durchbrüche entstehen, ist diese Basis essenziell, um Kooperationen mit der Industrie zu ermöglichen.

Andererseits ist Innovationsfähigkeit ohne Risikobereitschaft kaum denkbar. Oder wie es der Ökonom Peter Drucker treffend formulierte: „Jedes Mal, wenn Sie eine Entscheidung treffen, setzen Sie Risiken. Innovation steckt voller Unsicherheiten, aber genau das macht sie notwendig.“ Neue Produkte, Technologien oder Verfahren zu wettbewerbsfähigen Kosten stärken die globale Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen und schaffen neue Arbeitsplätze.

Disruptive Ideen entstehen dort, wo Risiken als Chance betrachtet werden und ein förderliches Klima für Experimente

und kreatives Denken herrscht. Unternehmen, die agile Arbeitsmethoden einsetzen und Fehlerkultur etablieren, schaffen Raum für bahnbrechende Innovationen. Viele der größten Errungenschaften, von der Erfindung des Penicillin bis zur Mondlandung oder dem Internet, wären ohne diese Bereitschaft undenkbar gewesen. So zeichnen wir als Infineon zum Beispiel die besten Innovationen aus, aber auch den „erfolgreichsten“ Fehler zur Stärkung diese Art der Lernkultur.

Mit dem richtigen Innovationsmanagement können wir echte Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit schaffen. Mit der Entwicklung des weltweit ersten 300-Millimeter-Dünnwafers haben wir 2011 Mikroelektronikgeschichte geschrieben. Stehen bleiben ist keine Option, daher arbeiten wir heute erfolgreich mit neuen Halbleitermaterialien, die große Hebel in der Energieeffizienz bewirken. Davon zeugen jüngste Weltneuheiten und unser konkreter Klimabeitrag: Unsere rund 7,5 Milliarden im Jahr 2024 produzierten Chips helfen, rund 10 Millionen Tonnen CO2 einzusparen, rund 15 Prozent der gesamten jährlichen CO2-Emissionen in Österreich.

Innovation erfordert mehr als technologische Kompetenz – es braucht eine Kultur, die Kreativität und Mut belohnt. Bahnbrechende Ideen lassen sich nicht verordnen, sie wachsen in einem Umfeld, das Sicherheit nicht als Bremse, sondern als Sprungbrett versteht.

DI Dr.in Sabine Herlitschka, MBA ist seit April 2014 Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG. Herlitschka übernimmt Verantwortung u.a. als Vizepräsidentin der Industriellenvereinigung Österreich, Mitglied des Aufsichtsrates der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) sowie als Vizepräsidentin des Europäischen Forum Alpbach. Sie fungierte auch als Gründungs-Vizerektorin an der Medizinischen Universität Graz.

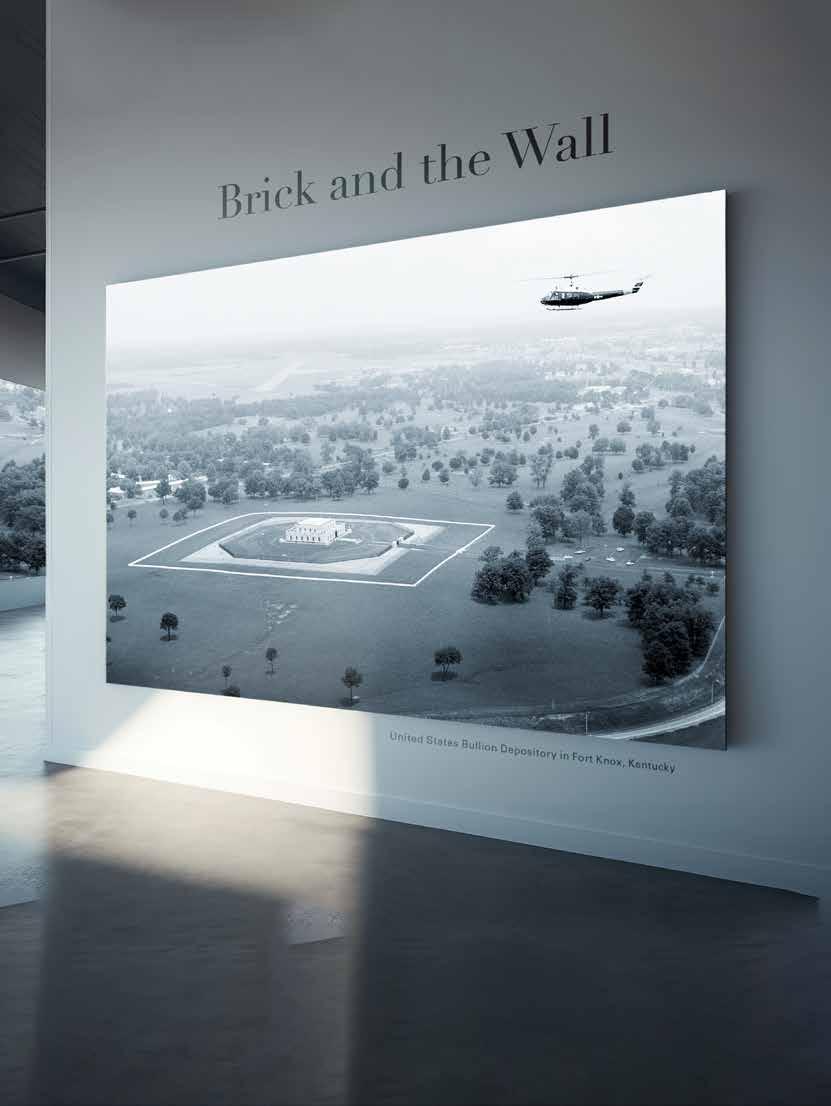

FORT KNOX

Fort Knox, eigentlich ein Stützpunkt der U.S.-Army in Kentucky, ist bekannt als Lager für die Goldreserve der Vereinigten Staaten, aktuell 147,3 Millionen Unzen. Untergebracht ist das Edelmetall dort, weil Fort Knox als einer der sichersten Orte der Welt gilt. Einzudringen ist bisher nur einem gelungen: „Goldfinger” im gleichnamigen James Bond-Film aus dem Jahr 1964.

Wie lässt sich eine Gesellschaft gestalten, in der Freiheit und Sicherheit einander nicht ausschließen, sondern stärken? Eine Spurensuche zwischen Philosophie, Politik und Ökonomie.

Von David Rennert

st der Mensch von Natur aus schlecht?

Wären sich Thomas Hobbes und John Locke je gegenübergesessen, sie hätten über diese Frage wohl trefflich streiten können. Persönlich sind sich die beiden einflussreichen Philosophen der frühen Neuzeit vermutlich nie begegnet. Beide beschäftigten sich aber im England des 17. Jahrhunderts mit Fragen nach dem Naturzustand des Menschen und der Legitimation von Herrschaft: Wie ist der Mensch ohne Staat, Gesellschaft und Gesetze? Die beiden Denker prägten mit ihren Ideen die moderne politische Theorie – und vertraten höchst unterschiedliche Ansichten.

Auf sich selbst gestellt, ist der Mensch bei Hobbes von gewaltsamer Selbsterhaltung, Machtstreben und Misstrauen ge -

genüber anderen getrieben – der Naturzustand ist ein „Krieg aller gegen alle“. Aus Angst vor dieser ständigen Unsicherheit seien Menschen bereit, ihre Freiheit zu großen Teilen aufzugeben und an einen starken Souverän abzutreten, der durch diese Macht für Sicherheit und Stabilität sorgen kann. Nur ein starker Staat könne verhindern, dass sich der Mensch, wie Hobbes es formulierte, als „Wolf dem Menschen“ gegenüber verhalte. Demgegenüber stellte John Locke die Freiheit des Individuums ins Zentrum seines Denkens: Für ihn war der Gesellschaftsvertrag nicht primär ein Mittel zur Herstellung von Sicherheit vor Gewalt. Er sah den Hauptzweck vor allem darin, die natürlichen Rechte der Einzelnen zu schützen. Während Hobbes vor allem

WALTER SEBÖCK

Assoz. Prof. Mag. Dr. Walter Seböck, MAS MSc ist Professor für Security Studies und leitet das Department für Sicherheitsforschung an der Universität für Weiterbildung Krems.

FRANZ EDER

Assoz. Prof. Dr. Franz Eder ist assoziierter Professor für Internationale Beziehungen am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck. Er forscht unter besonderer Berücksichtigung u.a. zum Thema Sicherheitspolitik.

die Notwendigkeit staatlicher Macht zur Aufrechterhaltung von Ordnung betonte, warnte Locke vor dem Missbrauch dieser Macht und plädierte für eine Regierung, die an Rechtsstaatlichkeit und das Gemeinwohl gebunden ist. Für Locke ist der Staat nur so lange legitim, wie er die Freiheit der Bürger_innen schützt. Wird dieser Auftrag verletzt, so haben die Menschen nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, Widerstand zu leisten.

Dieses Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit durchzieht die Debatten über die Gestaltung liberaler Gesellschaften bis heute. Wie viel Sicherheit braucht Freiheit – und wie viel Freiheit verträgt Sicherheit? Wo endet die Freiheit des Einzelnen zu Gunsten der Sicherheit aller und wie können Grundrechte auch bei

„Ein Staat, der versucht, jede Unsicherheit zu eliminieren, ist selbst der größte Unsicherheitsfaktor für seine Bürgerinnen und Bürger.“

Franz Eder

dynamischen Bedrohungslagen gewahrt werden? Fragt man Fachleute aus unterschiedlichen Gebieten, so findet sich schnell ein gemeinsamer Nenner: Antworten auf diese Fragen sind nie endgültig, sie müssen stets neu ausverhandelt werden.

„Wenn wir mit den klassischen Vertragsdenkern wie Hobbes argumentieren, dann gibt es den Staat, weil Menschen Schutz vor willkürlicher Gewalt suchen“, sagt der Politikwissenschaftler Franz Eder von der Universität Innsbruck. „Aber je mehr Macht der Staat hat, desto eher schränkt er auch die Freiheiten der Menschen ein.“ Alle Mittel, die dem Staat zur Verfügung stehen, werden früher oder später auch auf Kosten der Bürger_innen zum Einsatz kommen, zeigt sich Eder, der zu Sicherheits- und Verteidigungspolitik forscht, überzeugt. Daher sei er skeptisch gegenüber Überwachungsmaßnahmen wie dem Bundestrojaner: „Ich verstehe, dass man ihn braucht – aber die Auflagen für die Verwendung müssten sehr, sehr streng sein.“

In einer liberalen Demokratie müsse akzeptiert werden, dass es immer ein gewisses Maß an Unsicherheit geben wird, sagt Eder. „Ein Staat, der versucht, jede Unsicherheit zu eliminieren, ist selbst der größte Unsicherheitsfaktor für seine Bürgerinnen und Bürger.“ Wie stark aber Sicherheit oder Freiheit in einer Demokratie betont werden, sei stets im Wandel. „Es gibt immer wieder Bewegungen in die eine oder andere Richtung – mal hin zu mehr Sicherheit auf Kosten der Freiheit, mal umgekehrt. Das ideale Gleichgewicht gibt es nicht, das Verhältnis muss stets neu ausverhandelt werden.“

Nach Terroranschlägen beispielsweise öffne sich für staatliche und politische Akteure ein Gelegenheitsfenster, um im Namen der Sicherheit mehr Mittel und Befugnisse zu erlangen und Freiheiten zu beschränken. Das könne legitim sein, dieses Fenster müsse aber auch wieder geschlossen werden. Dass Sicherheit nie Selbstzweck sein darf, betont auch Walter Seböck, Leiter des Departments für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems. Eine Gesellschaft verliere ihre Würde, wenn sie Freiheit gegen Überwachung eintausche. Notwendig sei ein Gleichgewicht – auf Basis von Vertrauen (siehe Interview S. 15).

Wie Gesellschaften auf konkrete Bedrohungslagen reagieren, sei auch eine Frage der politischen Kultur, sagt Eder. In Österreich verortet der Politikwissenschaftler eine eher langsame, manchmal

träge, aber auch stabilisierende politische Kultur, in der nicht nur raschen Reformen, sondern auch einer schnellen Ausweitung staatlicher Macht Grenzen gesetzt sind.

Unverzichtbare Debatte

Apropos politische Kultur: Unverzichtbar sei eine breite Debatte über Freiheitsund Sicherheitsthemen, sagt Eder. „Die Bevölkerung braucht einen öffentlichen Diskurs. Wenn sie den nicht bekommt, kann sie sich kaum eine Meinung bilden oder findet etwas wichtig, das nicht wichtig ist.“ Das sehe man am Beispiel des Klimawandels. „Die Klimakatastrophe ist eine Klimakatastrophe, das ist einfach ein Faktum, es sagt uns die Naturwissenschaft, dass der Hut brennt. Aber wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, ist das Thema in der Bedeutung nach unten gewandert. Und zwar nicht, weil es kein Problem mehr ist, sondern weil die Öffentlichkeit und vor allem die Politik über andere Themen redet.“

Eder und seine Kolleg_innen führen jährlich Umfragen zu den Einstellungen der Österreicher_innen zu außen- und sicherheitspolitischen Themen durch. Da zeige sich, dass das Unsicherheitsgefühl durchaus hoch ist. Es sind aber nicht Kriege, Terrorismus oder eben der Klimawandel, die den Menschen die größten Sorgen bereiten, sondern wirtschaftliche Themen: Angst vor Inflation, vor Einkommensverlust, Sorge um den eigenen Status. Diese Themen seien in den vergangenen Jahren im politischen Diskurs besonders stark bearbeitet worden, sagt Eder. „Wenn wir in Österreich beginnen, stärker über Außen- und Sicherheitspolitik zu reden, werden diese Themen auch weiter nach oben wandern.“

Kein Entweder-Oder

Aber ist das Tauziehen zwischen Freiheit und Sicherheit wirklich eine unverrückbare Konstante? Keineswegs, wenn es nach der Philosophin Anne Siegetsleitner geht. „Ich sehe nicht, dass immer ein Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit bestehen muss, dass ich, wenn ich vom einen mehr bekomme, vom anderen zwangsläufig weniger habe“, sagt

die Professorin für Praktische Philosophie an der Universität Innsbruck. „Sicherheitsräume schaffen ja auch Freiheitsräume. Schutzzonen haben zumindest in liberalen Gesellschaften den Zweck, Freiheitsräume zu ermöglichen. Das gilt für die Privatsphäre ebenso wie für gesellschaftliche Räume, in denen Menschen anders leben können, ohne ständig beurteilt zu werden.“

„Ich sehe nicht, dass immer ein Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit bestehen muss: vom einen mehr zu bekommen und zwangsläufig vom anderen weniger zu haben.“

Anne Siegetsleitner

HARALD OBERHOFER

Univ.-Prof. MMag. Dr. Harald Oberhofer ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und als Senior Economist am Wirtschaftsforschungsinstitut in der Forschungsgruppe „Industrie-, Innovations- und internationale Ökonomie” tätig

Univ.-Prof.in Dr.in Anne Siegetsleitner hält die Professur für Praktische Philosophie an der Universität Innsbruck, wo sie das Institut für Philosophie leitet. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf mehreren Gebieten der Allgemeinen und der Angewandten Ethik.

Freiheit sei kein abstrakter Wert, sondern immer relational: Frei wovon? Frei wozu? Wessen Freiheit? Im Konkreten könne die Einschränkung der Freiheit des einen die Freiheit eines anderen ermöglichen – in diesem Fall stehe nicht Freiheit gegen Sicherheit, sondern Freiheit gegen Freiheit. „Wenn die Willkür der Stärkeren nicht eingeschränkt wird, bedeutet das kleinere Freiheitsräume für alle, die schwächer sind“, sagt Siegetsleitner.

Zugleich betont die Philosophin, dass vermeintliche Sicherheit Freiheitsräume

auch einschränken kann. Sehr viel von dem, was wir vom Staat an Sicherheit verlangen würden, sei eigentlich ein Anspruch an den Sozialstaat, nicht an den Sicherheitsstaat, sagt Siegetsleitner. Das Streben nach sozialer Sicherheit, etwa durch Gesundheitsversorgung, Arbeitslosenunterstützung und Pensionen, eröffne vielen Menschen reale Freiheitsräume. Mit zunehmender staatlicher Verantwortung wachsen aber auch die Eingriffsrechte des Staates – auf Kosten von bürgerlichen Freiheiten: „Je höher meine Ansprüche an den Staat sind, umso legitimer werden auch Einschränkungen. Die Privatsphäre von Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, war immer schon geringer als die jener, die weniger staatliche Ressourcen erhalten. Wenn man das weiterdenkt: Der totale Sozialstaat kann kein liberaler Staat sein.“

Auch sei mehr Regulierung nicht gleichbedeutend mit mehr Sicherheit – obwohl bei vielen Menschen dieses Gefühl entstehe. „Mehr Regeln bedeuten nicht automatisch mehr Sicherheit – oft wird Sicherheit auch nur imitiert.“ Insbesondere in Krisen zeiten wie etwa während der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, wie schnell Maßnahmen als Sicherheit empfunden werden: „Je strenger die Vorgaben wurden, desto sicherer fühlten sich viele –auch in Fällen, in denen es faktisch keine Evidenz für den Nutzen gab“, sagt Siegetsleitner.

Verlorenes Vertrauen

Durchaus komplementär können Freiheit und Sicherheit auch aus ökonomischer Perspektive sein, sagt Harald Oberhofer, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der WU Wien. „Unter Freiheit würde man aus wirtschaftlicher Perspektive wohl verstehen, dass man im Rahmen eines rechtlichen Umfelds die Sicherheit hat, als Individuum ökonomisch so frei wie möglich agieren zu können.“

Aus diesem Blickwinkel sei Sicherheit keine Einschränkung wirtschaftlicher Dynamik, sondern eine Voraussetzung – insbesondere im Bereich der Innovation. „Für Innovation ist entscheidend, dass man eine gewisse Sicherheit darüber hat,

profitieren zu können, wenn man erfolgreich ist“, betont Oberhofer. In der Praxis bedeutet das: Schutz geistigen Eigentums, funktionierende Rechtsstaatlichkeit, international anerkannte Patentregeln. Ohne diese Basis sei wirtschaftliche Kreativität kaum möglich. „Wenn ich davon ausgehen muss, dass meine Idee sofort gestohlen wird und ich meine Rechte nicht durchsetzen kann, dann investiere ich erst gar nicht.“ Gerade in Zeiten wachsender Industriespionage und strategischer Technologietransfers – etwa im Spannungsfeld mit China – gewinne diese Sicherheitsdimension in der Ökonomie an Bedeutung. Zugleich warnt Oberhofer vor einem Missverständnis von Sicherheit, wie es sich in protektionistischen Maßnahmen manifestiert. Die Handelspolitik der USA unter Donald Trump sieht er als Beispiel für eine „Sicherheitsstrategie ohne klare Zieldefinition“. Zölle gegen China könnten noch mit der Konkurrenz der beiden Großmächte und dem Systemkonflikt zwischen liberaler Demokratie und autoritärer Staatswirtschaft erklärt werden. Doch wenn auch traditionelle Partner wie die EU, Mexiko oder Kanada mit denselben Maßnahmen belegt werden, entstehe vor allem eines: wirtschaftliche Unsicherheit. „In so einem Umfeld weiß niemand mehr, was morgen gilt – und das ist Gift für Investitionen.“ Planungssicherheit sei für langfristige wirtschaftliche Entscheidungen zentral. Wenn durch politische Willkür Vertrauen zerstört werde, schade das letztlich auch jenen Staaten, die sich damit eigentlich schützen wollen.

Alle Fachleute betonen, dass das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit immer in Bewegung sei. „Wir müssen uns als Gesellschaft stets fragen: Was wollen wir schützen? Wofür brauchen wir Regeln – und wo wollen wir Freiheit?“ sagt Siegetsleitner. „Für diesen Aushandlungsprozess müssen wir Diskursräume offenhalten, in denen wir diese Fragen diskutieren können. Nur dann können wir die Balance finden, die ein gutes Leben für viele ermöglicht – mit all den Kompromissen, die dazugehören.“

David Rennert ist Wissenschaftsjournalist bei der Tageszeitung „Der Standard“.

8000 Brandfälle gibt es jährlich in Österreich. Maßnahmen zur Klimafitness bringen neue Gefahren: Stadtbegrünung, Elektromobilität und Sonnenenergie stellen den Brandschutz vor neue Herausforderungen. Wissenswertes und Praxistipps von Brandschutz-Expert_innen.

E-AUTOS: Lange Brandzeiten mit hoher Energie. „Brennt ein Elektrofahrzeug, ist sehr viel Wasser notwendig, um das Feuer vorerst einmal zu löschen“, so Robert Mayer, Präsident Österreichischer Bundesfeuerwehrverband: „Selbst wenn es dann als gelöscht erscheint, kann es sich bis zu 48 Stunden später wieder durch den Akku entzünden“. Die Feuerwehr hebt verunfallte E-Autos deswegen in ein Wasserbad. Besonders kritisch: Elektrofahrzeugbrände in Tiefgaragen, da enorme Mengen an Rauch und Hitze entstehen. Derzeit dürfen Elektroautos trotz erhöhter Brandgefahr in Garagen aufgeladen werden. Ausgenommen: Garagen ohne direkte Einfahrt oder Rampen, also mit Autoaufzügen. Dort hätte die Feuerwehr nämlich keine Chance, ein entflammtes Auto aus dem Gebäude zu bringen.

E-SCOOTER UND -FAHRRÄDER: nicht in Wohnung oder unbeaufsichtigt laden. Allein 2024 wurden über 226.000 E-Bikes in Österreich verkauft. „Mittlerweile sind sehr viele E-Bikes in Verwendung, und deren Akkus stellen ebenfalls eine Brandquelle dar“, so Robert Mayer. Sie können oft nicht an sicheren Plätzen an die Steck dose gehängt werden. „An den meisten Fahrradabstell plätzen fehlt derzeit eine geeignete Infrastruktur, um E- Bikes oder E-Scooter sicher und unter Aufsicht zu laden“, sagt Monika Oswald, Universität für Weiter bildung Krems, Lehrgangsleitung „Fire Safety Management“ und „Academic Expert Program – Brandschutz“. Auf geladen wird daher häufig in Wohnungen oder in Kellerräumen, was das potenzielle Brandrisiko in Wohngebäuden erheblich erhöht. Bei einem Akkubrand entstehen außerdem giftige Gase. Beim Löschen verwendet die Feuerwehr deshalb schweren Atemschutz. Weitere Brandquelle: kleinere Lithium-Ionen-Akkus in Mobiltelefonen, elektronischen Zigaretten etc. „Solche Geräte sollten vorzugsweise tagsüber und unter Aufsicht geladen werden, beispielsweise am Schreibtisch, und keinesfalls über Nacht unbeaufsichtigt“, rät Oswald. Ebenso von großer Bedeutung: die fachgerechte Entsorgung dieser Geräte, da eine unsachgemäße Entsorgung im Restmüll schwerwiegende Folgen im Haushalt und in der Abfallverwertung nach sich ziehen könne. Um Entstehungsbrände frühzeitig zu erkennen, empfiehlt Oswald den Einsatz von Rauchwarnmeldern. Und: Löschversuche nur dann unternehmen, wenn das Feuer im Anfangsstadium ist. Andernfalls sich selbst und andere rechtzeitig warnen und in Sicherheit bringen.

BRANDGEFAHR DURCH PHOTOVOLTAIK – AUF FACHGERECHTE MONTAGE ACHTEN. Auch von Batterie-Speichern der Solarstromanlagen geht eine gewisse Brandgefahr aus. In größeren Gebäuden wie Mehrparteienhäusern muss dafür ein eigener Batterieraum eingerichtet werden. Irmgard Eder, Leiterin Kompetenzstelle Brandschutz, Wiener Magistratsabteilung 37 (Baupolizei): „Bei Einfamilien- und Reihenhäusern haben wir Erleichterungen eingeführt: bei diesen Gebäude kategorien darf man den Batteriespeicher mit einer Leistung von höchstens 20 Kilowattstunden quasi irgendwo hinstellen.“ In der Regel wird eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach montiert. In 99 Prozent der Fälle ist der bauliche Feuerwiderstand dort aus reichend. Dachbrände durch Photovoltaik-Anlagen passieren recht häufig, „speziell dann, wenn sie nicht fachgerecht montiert sind“, sagt Robert Mayer. Oft seien elektrische Klemmstellen und Kabeleinführungen nicht einwandfrei angebracht. Dann scheuern zum Beispiel die elektrischen Leitungen, der Kupferdraht liegt irgendwann frei, ein Funke kann zu einem Brandausbruch führen.

ENTZÜNDBARE FASSADENBEGRÜNUNG – ZURÜCKSCHNEIDEN WICHTIG. „Fassadenbegrünungen bieten zahlreiche ökologische und gestalterische Vorteile, bergen jedoch auch brandschutztechnische Risiken“, so Monika Oswald. Bestimmte Pflanzen enthalten leicht brennbare, ölige Substanzen, wodurch sich bei einem Brand die Flammen rasch entlang der Fassade ausbreiten können. „Bei Häusern mit mindestens drei Geschossen müssen deshalb Maßnahmen zur wirksamen Einschränkung der Brandweiterleitung über die Fassaden gesetzt werden“, erklärt Irmgard Eder: „Das können beispielsweise horizontal auskragende Bleche sein, oder entsprechende Abstände in alle Richtungen“. „Gerade in den Sommermonaten, wenn Fenster häufig geöffnet sind, ist es besonders wichtig, ausreichend Abstand zwischen der Begrünung und den Fensteröffnungen einzuhalten“, betont Monika Oswald. „Durch regelmäßiges Zurückschneiden der Pflanzen in diesem Bereich kann verhindert werden, dass ein Fassadenbrand auf die Innenräume übergreift – etwa durch entzündete Vorhänge.“ Von Jochen Stadler

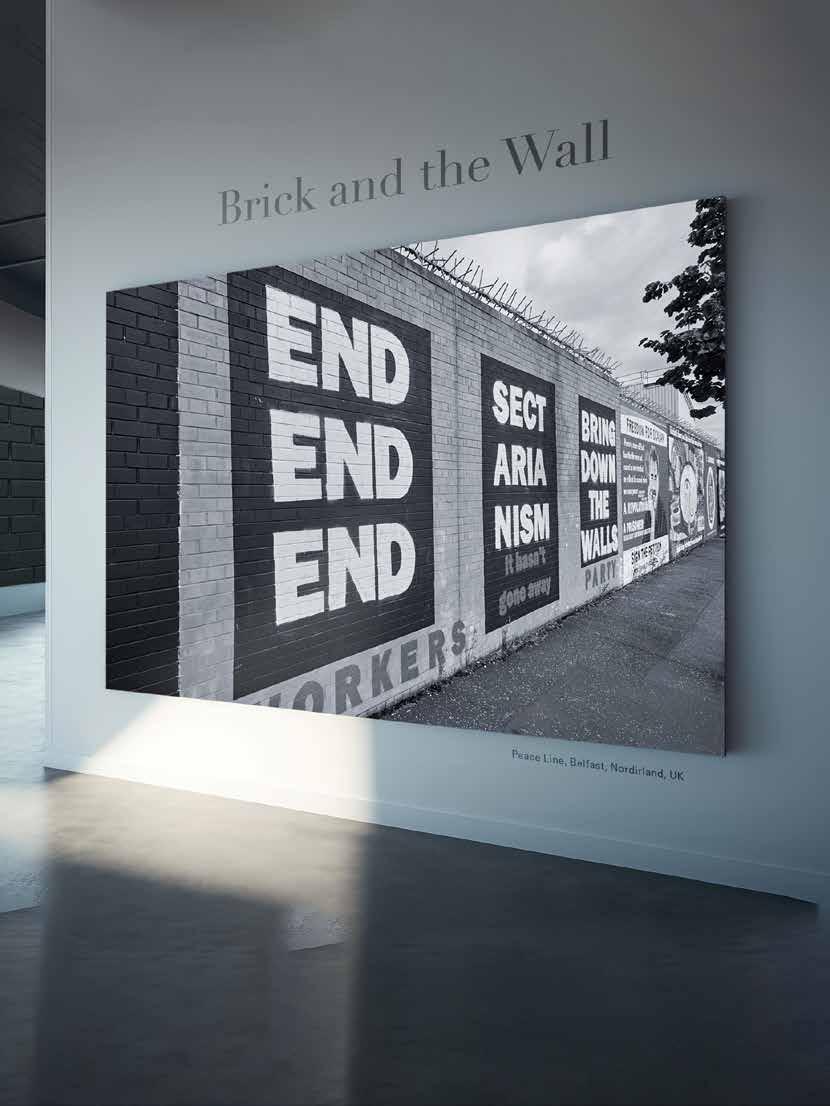

Zur Eindämmung des Konflikts zwischen Protestanten und Katholiken entstanden ab 1969 die „Peace Lines“. Diese vor allem in Belfast errichteten Zäune laufen durch Straßenzüge und sollten ursprünglich die Bevölkerung zum Abbau eigener Barrikaden bewegen. Als Provisorium geplant, gibt es die Bauwerke bis heute. Nun sind sie Sehenswürdigkeiten eines „Konflikttourismus“.

Der Politikwissenschaftler und IT-Experte Walter Seböck leitet das Department für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems. Ihn treibt die Frage um, wie ein ethischer Umgang mit neuen Technologien gelingen kann.

Interview: David Rennert

upgrade: Herr Seböck, was bedeutet Sicherheit für Sie?

Walter Seböck: Sicherheit ist ein vielschichtiger Begriff. Für mich persönlich kommt Sicherheit nicht ohne der Frage nach Freiheit aus: Wie viel Freiheit kostet Sicherheit – und wie viel Sicherheit verlangt unsere Freiheit? Die Balance ist entscheidend. Historisch betrachtet handelt es sich dabei um ein mittelalterliches Herrschaftsversprechen der Fürsten, die sagten: Gib mir deine Freiheit, und ich garantiere dir Sicherheit. Doch das ist in dieser Form heute genauso wenig einlösbar wie damals. Wir müssen als Gesellschaft immer wieder neu ausverhandeln, wie viel Kontrolle wir im Namen der Sicherheit akzeptieren wollen. Sicherheit ist wichtig, aber ohne die Freiheit dazu verliert sich völlig die Würde. Und da geht es nicht nur um den Schutz vor Gefahren, es geht letztlich um die Frage: Wer wollen wir als Gesellschaft sein?

Wo stehen wir heute in diesem Spannungsfeld?

Seböck: Die Politik tendiert naturgemäß mit der Zunahme technologischer Hilfs -

mittel dazu, sie einzusetzen und in Bereiche vorzudringen, wo nicht allzu große Gegenwehr zu erwarten ist. Hier wünsche ich mir Augenmaß: Nur weil etwas technisch machbar ist, heißt das nicht, dass es auch umgesetzt werden soll. Wir müssen Technologien so einsetzen, dass sie dem Gemeinwohl dienen. Und da braucht es auch den Mut, Nein zu sagen, wenn Überwachung und Kontrolle überhandnehmen.

Gerade hier gilt, dass Macht eine unabhängige Kontrolle benötigt, denn wenn schon überwacht wird, sollte auch sichergestellt werden, wer die Überwachenden kontrolliert.

Wird dieses Thema in der Öffentlichkeit ausreichend diskutiert?

Seböck: Die Diskussion findet statt, aber meist in verzerrten Kontexten. Es wird oft nicht mehr differenziert diskutiert, sondern so zugespitzt, bis das Vertrauen in Politik, Medien und Institutionen bröckelt. Wir haben in den vergangenen Jahren eine starke Polarisierung erlebt, auch befeuert durch Desinformationskampagnen. Das zieht sich durch die unterschiedlichsten Themen, ob es nun um die

Covid-Pandemie geht, um die Ukraine oder um die Milchpreise. Man kann Teile der Bevölkerung, die unsicher sind und Zweifel haben, an jedem Punkt mit Desinformation abholen und eine Elitendiskussion anstacheln mit dem Tenor: „Die da oben agieren ohnehin immer nur gegen uns kleinen Leute.“ So wird die Polarisierung immer weiter vorangetrieben mit dem Ergebnis, dass viele Menschen Politikerinnen und Politikern überhaupt nicht mehr vertrauen. Damit erscheinen automatisch auch traditionelle Medien unglaubwürdig, während ausgerechnet Social-Media-Kanälen vertraut wird, die keinerlei Qualitätssicherung haben und jede erdenkliche Lüge ungestraft in die Welt schicken.

Desinformationsforschung zählt zu den Schwerpunkten des neuen Departments für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems. Wie können wir uns als Gesellschaft gegen Fakenews wappnen?

Seböck: Desinformation beinhaltet immer ein Körnchen Wahrheit – auch wenn sie verbogen wird, wenn Teile weggelassen werden. Das ist oft die Eintrittspforte,

„Sicherheit ist wichtig, aber ohne die Freiheit dazu verliert sich völlig die Würde.“

Walter Seböck

durch die Menschen abgeholt werden. Es ist unheimlich, wie schnell man auf SocialMedia-Plattformen von harmlosen Themen zum krudesten Unsinn oder zu gefährlichen Fakenews gelangt. Das hat viele Folgen, auf gesellschaftlicher Ebene zerstört

es den Diskurs. Wir dürfen nie aufhören, miteinander zu reden und Menschen mit ihren berechtigten Sorgen in die Debatte einzubinden, bevor sie völlig falsch abbiegen. Niemand muss mit politischen Entscheidungen einverstanden sein, heftige Debatten kann und muss eine Demokratie aushalten. Aber es braucht den Diskurs, er ist ein Wesenskern von Freiheit und eine Voraussetzung für Demokratie. Dort, wo kein Diskurs mehr stattfinden kann, herrscht zwar vielleicht innere Sicherheit, aber keine Freiheit – da muss man sich nur diverse autoritäre Regime anschauen.

Die Herstellung von Desinformation wird durch die rasanten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz immer ausgefeilter, Stichwort Deepfakes: Videos, Fotos und Audiodateien lassen sich immer leichter fälschen. Wie lässt sich da gegensteuern?

Seböck: Das Thema wird uns noch sehr beschäftigen. Deepfakes lassen sich mit entsprechend hohem Aufwand identifizieren, als das, was sie sind. Das heißt, man kann diesen Fälschungen auf die Schliche kommen, wenn man entsprechende Anstrengungen unternimmt. Technisch ist es lösbar. Viel schwieriger ist das bei Texten – die Unterscheidung zwischen Fakten, Meinung, Fiktion und Lüge ist sehr komplex. Da gibt es kein einfaches Tool, sondern es braucht Medienkompetenz und auch Allgemeinbildung, um Desinformation zu erkennen.

Was sind weitere Schwerpunkte des Departments für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems?

Seböck: Wir beschäftigen uns mit zentralen Fragestellungen rund um Sicherheit mit einem interdisziplinären Ansatz. In unserer Forschung und Lehre geht es um Cybersecurity und KI-Ethik, um Prävention von Terrorismus bis hin zu Themen wie Brandschutz oder Desinformationsforschung. Ein Fokus liegt auf der Frage: Wie können wir Technologien so gestalten, dass sie unsere Freiheit schützen und nicht gefährden? Wir arbeiten eng mit dem österreichischen Innenministerium und der Direktion für Staatsschutz zusammen, etwa im Bereich Counterterrorism.

Wir haben auch Projekte zu autonom fahrenden Fahrzeugen und zu Blockchain-Sicherheit – das wird ab 2026 ein Schwerpunkt bei uns sein. Zusammenfassend würde ich sagen: Es geht uns darum zu verstehen, wo Gefahren liegen, wie man Resilienz aufbauen kann und wie man Technologie so einsetzen kann, dass sie uns hilft und nicht schadet. Das geht immer auch mit ethischen Fragen einher.

Wie gehen Sie persönlich mit Bedrohungsszenarien um – sehen Sie als Sicherheitsforscher überall Gefahren?

Seböck: Ich habe sicher berufsbedingt einen geschulten Blick für Bedrohungen –und das beeinflusst meine Wahrnehmung. Ich überprüfe Fluchtwege, denke bei Veranstaltungen an Sicherheitskonzepte. Aber ich bin kein Alarmist, ich sehe das pragmatisch. Terrorismus macht mir keine Angst, aber ich beobachte die Entwicklungen sehr genau und überlege, was man dagegen tun kann. Ja, es gibt Risiken, die können und müssen wir adressieren. Wir können gegen Extremismus in sozialen Medien vorgehen, indem wir toxische Algorithmen analysieren und regulieren. Wir können mit Deepfakes umgehen – technisch ist es machbar,

auch wenn es aufwendig ist. Wir können Resilienz aufbauen, aber dafür braucht es Wissen, kritisches Denken und die Bereitschaft, Probleme zu benennen.

Welche Voraussetzungen sollten Menschen mitbringen, die sich für ein Studium am Department für Sicherheitsforschung interessieren?

Seböck: Wer sich für Sicherheitsforschung interessiert, sollte Neugier, technisches Verständnis und gewisse Vorerfahrungen mitbringen. Wir sind eine Universität für Weiterbildung, unsere unterschiedlichen Programme haben relativ klare Vorgaben, wer sich bewerben kann. Das kann beispielsweise jemand sein, der oder die im Bereich eines Unternehmens arbeitet, in dem Sicherheit eine Rolle spielt. Im Bereich Counterterrorism bewerben sich eher Personen aus dem nachrichtendienstlichen, polizeilichen oder militärischen Umfeld, die schon in irgendeiner Form mit dem Thema befasst waren. Für den Schwerpunkt Brandschutz sollte man in irgendeiner Form brandschutztechnische Vorerfahrungen haben. Und im Bereich Cybersecurity und KI sollten die Leute natürlich mit einer guten Portion Computerwissen zu uns kommen.

Assoz. Prof. Mag. Dr. Walter Seböck, MAS MSc ist Leiter des Departments für Sicherheitsforschung an der Universität für Weiterbildung Krems. Er promovierte in Politikwissenschaft an der Universität Wien, schloss einen MBA in Informationstechnologie an der US-amerikanischen Alaska Pacific University ab und in Krems das Weiterbildungsstudium Telematik. Weiters ist er Mitglied in verschiedenen Gremien, u.a. Vorstand im Kompetenzzentrum Sicheres Österreich und A-SIT. Seine Forschungsschwerpunkte sind Infrastrukturund gesellschaftliche Sicherheit, Konflikt- und Terrorismusforschung, Cybersecurity, Desinformationssysteme und ihre politischen Effekte, Radikalisierung und KI-Sicherheit.

„Sicherheit ist eines der grundlegendsten Bedürfnisse des Menschen. Ohne sie fehlt die Basis für Vertrauen, Zusammenhalt und Fortschritt. In einer Welt, die von Krisen, globalen Umbrüchen und technologischen Umwälzungen geprägt ist, rückt Sicherheit mehr denn je ins Zentrum gesellschaftlicher Aufmerksamkeit“, sagt Assoz. Prof. Mag. Dr. Walter Seböck, MAS MSc, Leiter des Departments für Sicherheitsforschung. Das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Schutz und dem Anspruch auf Freiheit prägt die Sicherheitsforschung. Sie muss mit einem umfassenden Begriff von Sicherheit operieren, von der Gefahrenabwehr im analogen und digitalen Raum, über soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stabilität und politische Steuerung. Hier setzt das Department für Sicherheitsforschung an. Mit einem interdisziplinären Zugang verbindet es technologische, wirt schaftliche, sozialwissenschaftliche und politikwissenschaftliche Perspek tiven. „Wir untersuchen, wie neue Technologien unsere Vorstellung von Sicherheit verändern, die entstehenden sozialen und rechtlichen Strukturen sowie die Auswirkungen auf Alltag, Institutionen und Gesellschaft. Unsere Arbeit versteht sich als Brücke zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und praktischer Anwendung“, so Seböck.

www.donau-uni.ac.at/dsi

International state-of-the-art, führt das Department zahlreiche Masterstudien und Weiterbildungsprogramme durch:

Sicherheitskonferenz Krems: seit 2002 widmet sich die Konferenz jährlich wechselnden, sicherheitsrelevanten Themen und hat sich als dauerhafte institutionalisierte Plattform für interdisziplinären Wissens- und Erfahrungsaustausch innerhalb sicherheitspolitischer Fachkreise etabliert.

ITDRR-Konferenz: Die internationale wissenschaftliche Fachkonferenz setzt sich interdisziplinär mit Fragestellungen der IT-basierten Disaster Risk Reduction (ITDRR) auseinander. Sie vernetzt Akteur_innen und entwickelt Strategien und Maßnahmen in der Katastrophenvorsorge weiter.

BM für Inneres • Bundeskriminalamt • Bundeskanzleramt • DSN – Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst • BM für Landesverteidigung • A-SIT – Zentrum für sichere Informationstechnologie • AIT Austrian Institute of Technology • ASW – Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.V. • BVS – Brandverhütungsstellen der Bundesländer in Österreich • EVN / Energieversorgung NÖ • IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung • KSÖ –Kuratorium Sicheres Österreich • NÖ FSZ – NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum • ÖBFV – Österreichischer Bundesfeuerwehrverband • SIEMENS Österreich AG • VKÖ – Vereinigung Kriminaldienst Österreich • VSÖ – Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs • Securitas Sicherheitsdienstleistungen GmbH • Netzwerk Politische Kommunikation

Das Department bearbeitet ein breites Spektrum an sicherheitsrelevanten Themen:

• Sicherheitsmanagement & -forschung • Cybersecurity und Informationssicherheit • Sicherung kritischer Infrastrukturen • Safety & Security • Bauliche Sicherheit • Brandschutz • Blockchain • Algorithmische Extremismusprävention • Desinformation und Fakenews

• Terrorismusprävention – CBRN-Sicherheit • Sicherheit und innovative Anwendungstechnologien • Sicherheit und Künstliche Intelligenz • Technikfolgenabschätzung • Gesellschaftliche Sicherheit

Beispiele aktueller Forschung

• Früherkennung von Desinformationen • Detektion von Falschinformationen mittels Künstlicher Intelligenz

• CBRN Detektion • Mobiles Multisensorsystem zur Erhöhung der Betriebssicherheit im System Bahn • Semi-autonomes chemisches Luftspürsystem

• Kommunikationsmuster der Radikalisierung • Young Citizen Scientists against Disinformation

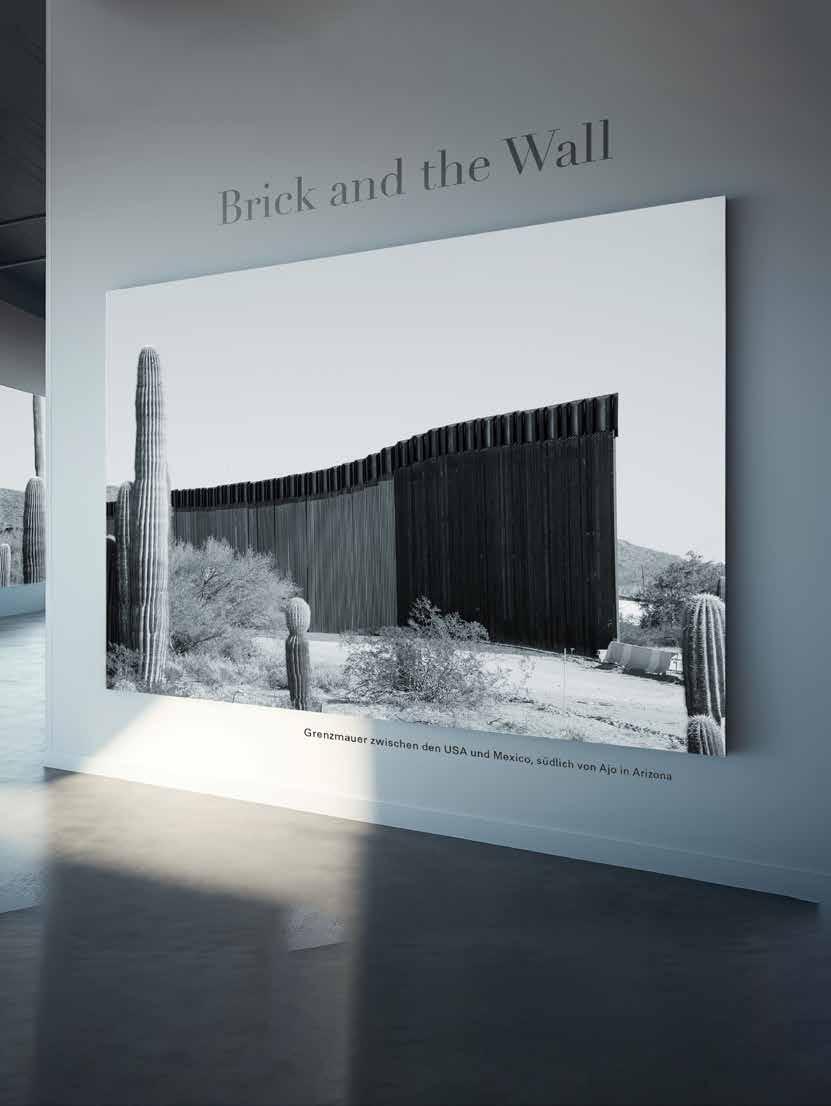

GRENZZAUN MEXIKO

2024 nutzten neben Menschen aus Mittelamerika immer mehr chinesische Bürger_innen eine Lücke im Grenzzaun zu Mexiko östlich von San Diego, um in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Mittlerweile geändert, verlangte Ecuador damals von chinesischen Bürger_innen kein Einreisevisum.

Viele Menschen aus China flogen daher von dort nach Tijuana in Mexiko, um sich danach zur Grenzlücke bringen zu lassen.

Die Spieltheorie ist ein abstraktes mathematisches Modell, um Entscheidungen in Konfliktsituationen zu durchdenken. Ob man sich mit ihr auskennt, entscheidet im Wirtschaftsleben oft über mehrstellige Millionenbeträge.

Von Miguel de la Riva

ie Wirtschaftsgeschichte ist voll von großen Unternehmen, die von einer überraschenden Innovation in die Knie gezwungen werden. Beispiele sind dafür etwa die Mobiltelefonhersteller Nokia und Blackberry, einst unangefochtene Marktführer, die auch die ersten Handys mit intelligenten Funktionen hergestellt haben – und trotzdem den Anschluss an die Smartphone-Welt verloren haben. „Große Unternehmen stehen immer vor dem Risiko, sich zu sicher zu fühlen und eine disruptive Innovation zu verpassen, die oft aus unerwarteter Richtung kommen kann – sie müssen sich auch dann selbst in Frage stellen, wenn es ihnen noch sehr gut geht“, sagt Barbara Brenner, Managementprofessorin an der Universität für Weiterbildung Krems.

Daraus ergebe sich ein Dilemma von „Exploit“ und „Explore“: „Einerseits sollten Unternehmen versuchen, mit ihrem laufenden Geschäftsmodell auch die dort möglichen Gewinne einzufahren – andererseits müssen Sie aber innovativ bleiben, wenn sie nicht den nächsten Produkt- und Innovationszyklus verpassen wollen“, sagt Brenner. Das sei ein schwieriger Balanceakt, erfordere die Verbindung von Effizienz und Flexibilität doch grundverschiedene Managementstile und Perfor manceKennziffern. Der englische Fachausdruck dafür sei „ambidexterity“, also die Fähigkeit, mit beiden Händen gleichermaßen geschickt zu sein.

Entscheidend sei es dabei, wie man das eigene Unternehmen gegenüber dem Mitbewerb aufstellt – eine Frage, die sich auch mithilfe der Spieltheorie analysieren

BARBARA BRENNER

Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Brenner leitet das Department für Wirtschaftsund Managementwissenschaften an der Universität für Weiterbildung Krems. Davor war sie Fulbright Professor an der University of South Carolina, USA. Brenner forscht zu strategischem Management, Kontroll-, Innovations- und Wissensmanagement multinationaler Unternehmen.

MAARTEN JANSSEN

Univ.-Prof. Dr. Maarten Janssen ist Professor für Mikroökonomik am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Wien und ein Experte für Auktionstheorie. Davor lehrte und forschte er an der Erasmus-Universität Rotterdam.

lässt. So stelle sich Autobauern aktuell die Frage, inwieweit sie konservativ an ihrem bisherigen Geschäftsmodell festhalten wollen oder ob sie den Sprung wagen und auf neue, potenziell revolutionäre Technologien wie das autonome Fahren setzen. Zu bedenken gelte es Brenner zufolge dabei unter anderem, dass die „first mover“

„Wenn ich von einem bestimmten Lieferanten abhängig bin, sprechen wir von einer Monopolverhandlung, das ist wie ein Boxkampf, bei dem ich mit dem anderen in den Ring steige.“

Alexander Bergmann

oft nicht die sind, die aus neuen Innovationen auch erfolgreiche Geschäftsmodelle erschaffen – und dass sich die Konkurrenz zu strategischen Allianzen zusammenschließen kann, bei denen Mitbewerber_ innen informell zusammenarbeiten, um andere Konkurrent_innen auszustechen.

Spieltheorie gegen Marktmacht

Die Spieltheorie liegt jedoch nicht nur Entscheidungen über die Ausrichtung von Unternehmen im Wettbewerb zu Grunde. „Sie ist auch für Behörden wie die Europäische Kommission oder die US-amerikanische Handelsbehörde FTC wichtig, wenn

es darum geht, mit durchdachten Regulierungen zu verhindern, dass einzelne Unternehmen zu viel Marktmacht erhalten“, sagt Maarten Janssen. Er ist Professor am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Wien und ein Experte für Auktionstheorie. In dieser Funktion berät der Niederländer regelmäßig auch Regierungen.

Angefangen hat das im Jahr 2000, als die Regierung seines Heimatlandes UMTS-Mobilfunkfrequenzen versteigerte. Mit Blick auf die Erlöse, die zuvor in Großbritannien erzielt wurden, erhoffte man sich in den Niederlanden 10 Milliarden Euro, die man auch bereits im Haushalt verplant hatte –erzielte jedoch nur eine Milliarde Euro. Janssen wurde vom Parlament beauftragt, eine Untersuchung über die Ursachen dafür zu leiten. In seinen Augen ist das enttäuschende Ergebnis auf ein schlechtes Auktionsdesign zurückzuführen, das in zuwenig Konkurrenz resultierte.

Der größte Fehler der Regierung habe darin bestanden, wie sie Frequenzen zu Paketen gebündelt habe. „In den Niederlanden gab es damals drei kleinere und zwei größere Mobilfunkanbieter, und die Regierung hatte die Frequenzen in drei kleinere und zwei größere Pakete eingeteilt – so gab es eine natürliche Art, wie sich die Unternehmen das Spektrum aufteilen“, sagt Janssen. Weil die Mobilfunkanbieter das verstanden habe, gaben sich die kleineren Anbieter schnell mit den kleineren Paketen zufrieden – sodass ein harter Bieter_innenwettbewerb, der zu höheren Preisen geführt hätte, ausblieb. Eine erste Schlussfolgerung aus der niederländischen UMTS-Auktion bestehe daher darin, dass man darauf achten muss, die zu versteigernden Güter nicht so zu Paketen zu bündeln, dass sich allen Teilnehmenden ein offensichtlicher Weg aufdrängt, wie sie ihren Konflikt lösen können – ein „fokaler Punkt“, wie es in der Fachsprache heißt. Eine weitere wichtige Entscheidung beim Auktionsdesign betreffe die Frage, ob man ein offenes oder verdecktes Bieter_innen-verfahren wählt. Weil das verdeckte Verfahren viel Unsicherheit für die Bietenden kreiere, das oft zu suboptimalen Ergebnissen führe, bevorzugt Janssen offene Verfahren, in dem die

Bietenden voneinander lernen und ihr Angebot weiter erhöhen können, wenn andere das auch tun.

Auftragsvergaben optimieren

Einsichten aus der Auktionstheorie sind nicht nur für Staaten nützlich. Alexander Bergmann, Partner bei Kerkhoff Consulting und dort Head of Negotiations, berät regelmäßig Unternehmen zur Spieltheorie. Meist geht es dabei um Auftragsvergaben – etwa bei einem Automobilhersteller, der für einen dreistelligen Millionenbetrag Kabel bestellt oder ein Eisenbahnunternehmen, das bestimmte Ersatzteile für seine Züge braucht. „In solchen Zusammenhängen entwickeln wir mit unseren Kunden einen maßgeschneiderten Verhandlungs- und Vergabeprozess, mit dem wir oft mehrstellige Millionenbeträge an Einsparungen und andere Konditionsverbesserungen heben können“, sagt Bergmann.

Wichtig sei dabei zu bedenken, in welcher Wettbewerbskonstellation man sich bewegt, führt Bergmann aus. „Wenn ich von einem bestimmten Lieferanten abhängig bin, sprechen wir von einer Monopolverhandlung, das ist wie ein Boxkampf, bei dem ich mit dem anderen in den Ring steige – aber wenn ich zwischen Verhandlungspartnern wählen kann, kann ich mich als Schiedsrichter positionieren und mir intelligente Turnierregeln überlegen.“ Auktionen können ein wichtiger Teil solcher Wettbewerbsvergaben sein, „aber der Prozess geht nicht einfach damit los, dass ich eine Auktion mache – so ein Vergabeprozess will gut durchdacht sein und erfordert eine solide Vorbereitung“, sagt Bergmann.

So sei es zunächst wichtig, den Markt zu verstehen – je nachdem, ob man es mit Bekleidung für Modeketten oder Ersatzteilen für Bremssysteme zu tun hat, können diese sehr unterschiedlich funktionieren.

Ein weiterer wichtiger Schritt sei, die Lieferant_innen, die sich nach Zahlungsfristen, Lieferzeiten oder ihrem Supportangebot stark voneinander unterscheiden können, vergleichbar zu machen, indem all diese Merkmale mit Preisen versehen werden. „Das ist aus der Innenperspektive

des Unternehmens wichtig, denn hier können alle Beteiligten mitsprechen, sodass es hinterher nachvollziehbare Ergebnisse gibt – gleichzeitig kann man so auch nach außen den Lieferanten signalisieren, dass man nicht nur versucht den Preis zu drücken, sondern ihnen Wertschätzung für andere Leistungen entgegenbringt und dafür einen Bonus bei der Vergabe gibt.“

Erst auf dieser Grundlage könne dann ein konkreter Prozess entwickelt werden, den man den möglichen Lieferant_innen im Vorhinein erklärt und auf den man sich ihnen gegenüber auch rechtsverbindlich festlegt. Ähnlich wie bei den Mobilfunkauktionen gehe es dabei wiederum darum zu überlegen, wie man Aufträge so in Pakete bündelt und die Vergaberunden so durchführt, dass der Wettbewerb zwischen den Bietenden erhöht wird. Bei dieser Planung könne nicht zuletzt auch eine gewisse Dramaturgie eine Rolle spielen –etwa, wenn man den Prozess so aufsetzt, dass bestimmte Teilnehmer_innen mutmaßlich zunächst leer ausgehen, um sie dazu anzustacheln, in der letzten Runde ein besonders gutes Angebot abzugeben.

Nicht immer rational

„Wir verlassen uns da nicht nur auf die rein spieltheoretische Perspektive, sondern versuchen auch psychologische und verhaltensökonomische Erkenntnisse beim Verhandlungsdesign zu berücksichtigen“, sagt Bergmann. „Nicht zuletzt, weil wir sehen, dass Bieter sich auch nicht immer rational im Sinne der Spieltheorie verhalten.“ Wie teuer das Unternehmen zu stehen kommen kann, weiß Janssen, der als Beispiel eine Mobilfunkauktion in der Schweiz erwähnt, bei der ein schlecht beratenes Unternehmen 120 Millionen Franken mehr bezahlte als ein Mitbieter und dafür schlechtere Frequenzen bekam – mit der Folge, dass der CEO und CFO zurücktreten mussten. Umso überzeugender wirkt da Bergmanns Aufruf an Studierende: „Für Gebiete wie Spieltheorie oder Behavioral Economics, die zunächst etwas theoretisch anmuten, gibt es hier wirklich ein Anwendungsfeld, in dem man einen Unterschied machen und messbaren Mehrwert heben kann.“

ALEXANDER BERGMANN

Alexander Bergmann ist Partner bei Kerkhoff Consulting mit Sitz in Düsseldorf und Wien. Er fungiert als Head of Negotiations und berät regelmäßig Unternehmen zur Spieltheorie und Advanced Negotiations.

Unter Reichskanzler Otto von Bismarck verabschiedete der deutsche Reichstag 1889 die erste gesetzliche Rentenversicherung. Ein historischer Akt, der vor allem als Minimierung des Risikos gesellschaftlicher Verwerfungen und als Beruhigung für die erstarkte Arbeiterschaft interpretiert wurde.

Cyberattacken werden häufiger und gefährlicher, doch Unternehmen sind nicht ausreichend darauf vorbereitet. Wie sieht eine professionelle Abwehr aus?

Von Robert Prazak

iebstahl heikler Daten, Erpressungsversuche, gefälschte E-Mails und Anrufe – in Österreich ist mittlerweile jeder siebente Cyberangriff erfolgreich. Denn solche Attacken treffen heute nicht in Wellen auf unsere IT- und Kommunikationssysteme – es ist ein wahrer Tsunami, der über Unternehmen, Behörden und Organisationen hereinbricht. „Ein Cyberangriff ist wie ein Kriegsakt gegen ein Unternehmen“, sagt Georg Beham, Leiter Cybersecurity & Privacy bei PwC.

Das Problem: Die Firmen sind in dieser Hinsicht auf Friedenszeiten eingestellt. Das bedeutet aber auch: Nur die wenigsten Unternehmen sind adäquat auf Cyberangriffe vorbereitet. „Die meisten denken ja gar nicht, dass sie Opfer werden könnten“, sagt Beham. Oftmals haben sie auch nicht auf ihre Mitarbeiter_innen gehört, dass Investitionen getätigt werden müssten. Gerade das Gefühl, ohnehin schon ausreichend getan zu haben, führt in die

Irre. Denn Ransomware-Attacken, mit denen Lösegeld zur Freigabe von Daten erpresst werden soll, können jederzeit jeden treffen, warnt Josef Pichlmayr, CEO von Security Software. „Attacken treffen zwar auf Unternehmen, die nicht unvorbereitet sind und dennoch wird es immer schwieriger, sich zu schützen.“ Während Unternehmen der kritischen Infrastruktur gut aufgestellt seien, gebe es bei anderen –speziell bei KMU und EPU – noch substanziellen Verbesserungsbedarf, konstatiert Alexander Janda, Generalsekretär des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich (KSÖ), das gemeinsam mit dem KSV1870 ein Cyber risiko-Rating entwickelt hat, eine Art Bonitätsrating für Cybersecurity. Die Abwehr von Cyberattacken wird anspruchsvoller. „Es wird nicht nur immer mehr, sondern nimmt auch an Komplexität zu“, sagt Pichlmayr. Das hat mehrere Gründe: Cybercrime ist zu einer blühenden Schattenwirtschaft mit arbeitsteiligen Strukturen geworden, die in immer schnelleren

Georg Beham, MSc ist Leiter Cybersecurity & Privacy bei PwC. Dort leitet er ein Team von etwa 70 Personen, die sich um Prävention, sichere Prozesse und Technologien kümmern, außerdem um Erkennung und Reaktion auf Cyberangriffe. Beham ist auch Vortragender an der Universität für Weiterbildung Krems.

Josef Pichlmayr ist CEO von Ikarus Security Software – sein Unternehmen bietet klassische Sicherheitslösungen, Managed Security Services sowie Engines für große Unternehmen an, um deren CloudInfrastruktur zu schützen.

Dr. Alexander Janda ist Generalsekretär des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich (KSÖ), das Initiativen zur Erhöhung der Sicherheit in Österreich setzt.

Zyklen neue Werkzeuge für eine kriminelle Nutzung auf den Markt bringt. Und diese Tools können mit überschaubarem technischem Verständnis genutzt werden. Über die Dienstleistung „Cybercrime-as-aService“ kann sich jede_r potenzielle Kriminelle, darunter solche aus Österreich, genau das herauspicken, was er oder sie

„Ein Problem: der Austausch zwischen Behörden im Westen und jenen in Russland bzw. in den Russlandfreundlichen Regionen ist nicht mehr vorhanden.“

Josef Pichlmayr

für eine Cyberattacke braucht – bei relativ niedrigem Risiko. Schätzungen zufolge ist die Cybercrime-Industrie weltweit die drittgrößte Volkswirtschaft. Beham: „Heute gibt es Affiliate-Systeme, die kriminellen Organisationen zur Verfügung stehen.“ Diese sind hochspezialisiert und gegen diese Professionalisierung sind die meisten Unternehmen machtlos.

Zunehmend politisch motiviert

Die Bedrohung durch Cyberangriffe hat seit Mitte der 2010er-Jahre stark zugenommen, denn davor war kein Geschäftsmodell dahinter gestanden. Zudem hat die Abhängigkeit von der IT durch die Digitalisierung und die Entwicklungen im Zuge der Covid-Pandemie zugenommen.

Dazu kommt seit 2022 der Ukraine-Krieg; Cyberangriffe sind zunehmend politisch motiviert, teilweise gibt es sogar staatliche Unterstützung. Das bedeutet: Traditionelle Konflikte verschmelzen mit digitaler Kriegsführung und Zivilgesellschaften werden über Desinformation und Manipulation ins Visier genommen. „Ein Problem ist, dass der Austausch zwischen Behörden im Westen und jenen in Russland bzw. in den Russland-freundlichen Regionen nicht mehr vorhanden ist“, erläutert Pichlmayr. Das bedeutet: Leute, die von dort aus Unternehmen und Infrastrukturen in west lichen Ländern attackieren, haben nichts zu befürchten.

KI verschärft Situation

Und jetzt kommt noch der steigende Einsatz künstlicher Intelligenz dazu: Cyberkriminelle sind ja hochspezialisiert und nutzen stets fortschrittliche Technologien, um ihre Angriffe durchzuführen. So können mit Deepfakes Anrufe oder sogar Online-Meetings gefälscht werden; Menschen werden dabei anhand frei verfügbarer Bilder oder Videos aus dem Netz durch KI-Tools nachgebildet. Durch KI können zudem Phishing-Mails täuschend echt formuliert werden; Nachrichten in holprigem Deutsch gehören der Vergangenheit an. Dabei könnte KI im Prinzip nicht nur die Angriffsmöglichkeiten erhöhen, sondern auch die Verteidigung stärken. „Die Frage ist: Wer ist geschickter im Umgang mit der neuen Technologie?“, sagt Janda. Derzeit sind Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen seiner Meinung nach eher im Nachteil. Es wird jedenfalls immer wichtiger, Mitarbeiter_innen für das Risiko etwa von Deepfakes zu sensibilisieren, denn gerade diese Technologie entwickelt sich rasant. Auch die Scham der Unternehmen schadet der gemeinsamen Abwehr: So wird in Deutschland überhaupt nur jeder zehnte Ransomware-Vorfall den Behörden gemeldet.

Ehrlichkeit gegenüber sich selbst Was können Unternehmen konkret tun? Zunächst braucht es Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. „Fakt ist: Man kann 20 Jahre

Digitalisierung ohne Sicherheit nicht in einem halben Jahr nachholen“, meint Beham. Dass große Unternehmen besser geschützt sind, ist nach Ansicht Pichlmayrs übrigens ein Mythos: „Diese haben zwar mehr Ressourcen, bieten aber viel mehr Angriffsflächen, weil sie mehr Mitarbeiter und mehr Infrastrukturen haben, außerdem sind sie bekannter.“ KSÖ-Generalsekretär Janda hat einen Tipp für KMU parat: „Für Mitglieder der Wirtschaftskammer gibt es eine Fülle von Angeboten, die sie zur Erhöhung ihrer Sicherheit nutzen können, von Handbüchern über eine Cybersecurity-Hotline bis zum Kontakt mit spezialisierten Dienstleistern.“

Der Faktor Mensch spielt nach wie vor eine große, wenn nicht die größte Rolle in Sachen IT-Sicherheit. Cybersicherheit kann technologisch erledigt werden, aber die optimale Prävention hat ihre Grundlage in der Organisation, nicht in der IT, meint Georg Beham. „Führungskräfte müssen mit gutem Beispiel vorangehen und den einzelnen Mitarbeitern muss bewusst gemacht werden, was auf dem Spiel steht.“ Die beste Firewall nütze nichts, wenn et-

was angeklickt wird oder Daten weitergegeben werden, warnt auch Janda. „Gesunder Menschenverstand ist nötig, um die Kommunikation trotz der Risiken aufrechtzuerhalten.“ Werden gewisse Grundregeln eingehalten, wird es schwierig für Angreifer_innen. „Dazu zählt, wer was in meinem Unternehmen machen darf“, sagt Pichlmayr. Es brauche eine Awareness-Strategie – statt einzelner Seminare ist es aber sinnvoller, die digitale Kompetenz der Mitarbeiter_innen insgesamt anzuheben, inklusive einem starken Fokus auf Sicherheit. Was bringt eigentlich eine Cyberversicherung? Diese könne Unternehmen zwar vor finanziellen Verlusten durch Cyberangriffe schützen, mache sie andererseits für Angreifer_innen aber attraktiver, warnt Beham. „Versicherte Unternehmen könnten daher ein größeres Risiko für Cyberangriffe haben.“ Sich in trügerischer Sicherheit zu wiegen ist generell ein falscher Ansatz. Denn Pichlmayr stellt klar: „Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz.“ Wichtig sei es, zu definieren, was ein vertretbares Maß an Risiko sein – und da müsse man eben priorisieren.

Ransomware:

Schadsoftware, mit der Dateien verschlüsselt und erst wieder freigegeben werden, wenn ein Lösegeld bezahlt wurde. Zunehmend nutzen Kriminelle dabei gestohlene Firmendaten auch auf andere Weise.

Phishing:

Ein Betrugsversuch, bei dem Kriminelle gefälschte E-Mails oder Websites erstellen, um an Passwörter oder andere wichtige Daten zu gelangen.

Malware:

Sammelbegriff für alle schädlichen Computerprogramme, die etwa dazu entwickelt wurden Daten zu stehlen. Zu Malware gehören Viren, Trojaner und auch Ransomware.

Deepfakes:

Mit Hilfe von KI manipulierte Medieninhalte wie Fotos oder Videos, die kaum von der Realität zu unterscheiden sind.

NIS2:

Richtlinie der EU („Network and Information Security Directive 2“) zur Cybersicherheit, mit der wichtige Organisationen bzw.

Weiterbildungstipp

MBA Information Security Management & Cyber Security: Die Universität für Weiterbildung Krems bietet das WeiterbildungsMasterstudium berufsbegleitend im Format Blended oder Distance Learning an.

Unternehmen widerstandsfähiger gegen Cyberbedrohungen gemacht werden sollen, etwa aus den Bereichen Energie und Gesundheit. In Österreich noch nicht umgesetzt, würde rund 4000 Firmen betreffen.

Cyber Resilience Act:

EU-Gesetz, das für alle Geräte mit Internetanschluss (etwa Smartphones, Spielekonsolen, aber auch Babymonitore) bestimmte Sicherheitsstandards vorsieht, damit diese nicht so leicht gehackt werden können.

26. September 1983: Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow bekommt vom russischen Frühwarnsystem die Meldung über den Start US-amerikanischer Atomraketen. Das sowjetische System hätte einen sofortigen Gegenschlag vorgesehen. Petrow folgt trotz erheblichem Zeitdruck seiner Skepsis, meldet die Raketen nicht und hatte Recht: Satelliten missinterpretierten Wolkenreflexionen als startende Atomraketen. Seine Einschätzung unterbrach die Kettenreaktion der Befehle und die Vernichtung der Welt.

Psychologische Sicherheit reicht weit über das Fehlen von Bedrohung hinaus. Sie beschreibt ein subjektives Empfinden, das im Zusammenspiel individueller Erfahrungen und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen entsteht – mit Vertrauen als entscheidendem Faktor.

Von Mario Wasserfaller

er US-amerikanische Psycho -

loge Abraham Maslow definierte Sicherheit bereits 1954 als grundlegendes menschliches Bedürfnis, unmittelbar nach existenziellen Erfordernissen wie Nahrung und Schlaf. In seinem vielfach als „Bedürfnispyramide“ dargestellten sozialpsychologischen Modell steht die körperliche, seelische und materielle Sicherheit direkt über den lebensnotwendigen Bedürfnissen und bildet die Basis für soziale und individuelle Entfaltung.

Maslows Bedürfnishierarchie wirkt auf den ersten Blick plausibel, steht jedoch unter anderem wegen ihrer westlich geprägten, individualismus- und statusorientierten Sichtweise sowie aufgrund fehlender empirischer Fundierung in der Kritik. Das zeigt bereits ein zentrales

Spannungsfeld in der Diskussion um psychologische Sicherheit auf: Während sich objektive Sicherheit anhand quantifizierbarer Daten wie Kriminalitätsraten zumindest grob erfassen lässt, beruht subjektives Sicherheitsgefühl auf individueller Wahrnehmung und entzieht sich damit einer eindeutigen Analyse.

Mehrheit fühlt sich sicher

Eine Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums für Inneres aus dem Jahr 2024 zeigt beispielsweise, dass sich 84 Prozent der österreichischen Bevölkerung „sehr“ oder „eher sicher“ fühlen. Die Ergebnisse variieren jedoch deutlich, etwa in Abhängigkeit von Wohnort oder Bildungsgrad. Menschen mit höherem Bildungsabschluss oder aus ländlichen Regionen empfinden tendenziell mehr

VANESSA KREUTER

Dr.in Vanessa Kreuter ist Ärztin und Psychotherapeutin in einer niedergelassenen

Kassenpraxis, ärztliche Leiterin im Ambulatorium „Haus der Zuversicht“ und Schulärztin in mehreren Schulen.

WALTER SEBÖCK

Assoz. Prof. Mag. Dr. Walter Seböck, MAS MSc ist Professor für Security Studies und leitet das Department für Sicherheitsforschung an der Universität für Weiterbildung Krems.

Sicherheit als Stadtbewohner_innen oder Personen mit Pflichtschul- oder Lehrabschluss.

Für das individuelle Sicherheitsempfinden sind Statistiken allein kaum ausschlaggebend, weiß Walter Seböck, Leiter des Departments für Sicherheitsforschung an der Universität für Weiterbildung Krems: „Die Wahrscheinlichkeit, einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen, ist vermutlich in manchen Gegenden geringer als die, von einem Blitz erschlagen zu werden. Trotzdem ist dieses Gefühl da, sich unsicher zu fühlen.“ Seböck führt das Gefühl latenter Bedrohung an, etwa auf Bahnhöfen. Gerade solche öffentlichen Orte werden auch in der genannten Umfrage als besonders unsicher wahrgenommen: Lediglich 55 Prozent der Befragten gaben an, sich dort zumindest meistens sicher zu fühlen.

Selektive Wahrnehmung durch Nachrichten

Negative Ereignisse wie Gewaltverbrechen, Terroranschläge oder Naturkatastrophen schaffen es deutlich häufiger in die Schlagzeilen als positive Nachrichten. Diese selektive Wahrnehmung beeinflusst das Sicherheitsgefühl der Menschen erheblich. Bezeichnet wird diese kognitive Verzerrung als Verfügbarkeitsheuristik: Je öfter Menschen über Risiken hören oder lesen, desto wahrscheinlicher schätzen sie deren Auftreten ein. Soziale Medien verstärken diesen Effekt zusätzlich, indem sie Katastrophen, Gewalttaten und politische Krisen in Echtzeit verbreiten. Dadurch verfestigt sich das Bild einer Welt, die als überdurchschnittlich gefährlich wahrgenommen wird.

Die Ärztin und Psychotherapeutin Vanessa Kreuter erlebt diesen Zusammenhang auch in ihrer Praxis, in der Angststörungen zunehmend zum Thema werden. „Diese empfundene Nähe ist durch die sozialen Medien extrem in den Fokus gerückt, weil sie jede Schwierigkeit, jedes Problem und jede Angst direkt ins Wohnzimmer holen“, sagt Kreuter, die eine Kassenpraxis führt und auch als Schulärztin an mehreren Schulen tätig ist. Ihr Rat: so viel Zeit wie möglich offline verbringen,

idealerweise mit vertrauten Menschen und fernab vom Smartphone.

Weltverdruss bei Jugendlichen

„Vertrauen und Kontrolle sind die beiden zentralen Elemente, wenn es um psychologische Sicherheit geht“, erklärt sie. Menschen müssten darauf bauen können, dass ihre Umgebung Schutz bietet – sei es in der Familie, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum. Die ärztliche Leiterin des Ambulatoriums „Haus der Zuversicht“ beobachtet, dass viele Menschen ihrem Umfeld

„Der Sicherheitsbegriff wird stark durch Sozialisation geprägt – durch Familien, Schulen, Freunde, aber auch Institutionen wie Religion und Medien.“

Michael Fischer

zunehmend misstrauen, was das persönliche Sicherheitsgefühl deutlich beeinträchtigt. Entscheidend sei, „dass man sich ohne Angst vor einem Verlust an Kontrolle aus dem Haus traut.“

Gerade bei Jugendlichen führt fehlendes Vertrauen häufig zu Ängsten, etwa durch Mobbing in der Schule oder durch die Sorge vor äußeren Bedrohungen wie Krieg oder dem Klimawandel. Kreuter schildert die Lage eindrücklich: „Die

Ängste beginnen damit, dass sie nicht mehr zur Schule gehen wollen, weil es ohnehin keinen Sinn hat. Entweder werden sie bereits gemobbt oder sie haben Angst, dass es passieren könnte.“

Sozialisation, Stabilität und Vertrauen

Auch auf gesellschaftlicher Ebene erweist sich Vertrauen als Schlüsselfaktor. Michael Fischer, Leiter der Fakultät für Sicherheit an der FH Wiener Neustadt, beschreibt Sicherheit als ein gesellschaftlich geformtes Konstrukt, das auf Sozialisation, Stabilität und Vertrauen beruht. „Der Sicherheitsbegriff wird stark durch Sozialisation geprägt – durch Familien, Schulen, Freunde, aber auch Institutionen wie Religion und Medien,“ erläutert Fischer.

Für ihn vermittelt Stabilität ein Gefühl von Sicherheit. Unerwünschte Veränderungen können dagegen Unsicherheit auslösen, so der Experte. Das zeige sich etwa in Neophobie, der Angst vor Neuem, oder in Xenophobie, der Angst vor Fremdem. Beides deute auf ein starkes Bedürfnis nach Orientierung hin. Ebenso wichtig sei das Vertrauen in staatliche Institutionen.

Fehlt dieses Vertrauen, nimmt das Unsicherheitsgefühl zu.

Auch die Gestaltung des öffentlichen Raums beeinflusst, wie sicher sich Menschen fühlen. Beleuchtete Wege, sichtbare Polizeipräsenz und gepflegte Plätze schaffen Orientierung und Vertrauen, sagt Fischer: „Oft ist Sicherheit nicht nur eine Frage der Kriminalität, sondern auch der Beleuchtung oder von baulichen und stadtplanerischen Maßnahmen.“

Wege zur psychologischen Sicherheit

Um das Sicherheitsgefühl in der Gesellschaft zu stärken, braucht es für die Expert_innen ein Bündel gezielter Maßnahmen, die auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen.

Ein wesentlicher Baustein dafür sind Bildung und Aufklärung, besonders eine frühzeitige Sensibilisierung in Schulen. Kinder sollen lernen, Ängste wahrzunehmen, richtig einzuordnen und souverän mit Krisensituationen umzugehen. Regelmäßige Krisenübungen, vergleichbar mit

Erste-Hilfe-Kursen, stärken die Handlungskompetenz. „Übung und permanentes Wiederholen solcher Situationen helfen, in Stressmomenten einen kühlen Kopf zu bewahren,“ erklärt Walter Seböck.

Dazu gehört für den Sicherheitsforscher auch der Kampf gegen die gerade auf sozialen Medien grassierende Desinformation: „Durch technologische Möglichkeiten kann die Realitätsverzerrung immer stärker werden.“ Der Experte verweist diesbezüglich auf laufende Forschungsprojekte an der Universität für Weiterbildung Krems, wie „DESINformations Früh erkennung von gefährdenden online nAChrichten Trends“ (siehe Seite 44) oder „Young Citizen Scientists against Disinformation“.

Klassische Medien stehen ebenso in der Pflicht. „Medien sollten als vertrauensbildende Maßnahme ihren Beitrag leisten, indem sie neben negativen Ereignissen verstärkt positive Entwicklungen in den Fokus rücken“, sagt Vanessa Kreuter. Dadurch entstehe ein ausgewogeneres Bild der Weltlage, das das subjektive Sicherheitsempfinden in der Gesellschaft festigen könne.

Vertrauen gegenüber Institutionen

Ein weiterer Schlüssel liegt im Aufbau von Vertrauen gegenüber staatlichen Institutionen, und gerade das ist alles andere als selbstverständlich. Sichtbare Polizeipräsenz und der offene Dialog mit Bürger_innen, wie ihn die Initiative „Gemeinsam Sicher“ fördert, können dabei unterstützend wirken. „Wir müssen der Polizei wieder ein Gesicht geben,“ fordert Michael Fischer. „Die Bevölkerung muss wissen, wer hinter der Uniform steckt, um Hemmschwellen abzubauen.“

Nicht zuletzt ist auch die Sicherheitsforschung gefragt, neue Perspektiven zu entwickeln und tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Sicherheitsfachmann Fischer sieht dabei vor allem im Zusammenspiel Potenzial: „Der Hochschulsektor muss bei Themen wie subjektiver Sicherheit, Cybersicherheit sowie sicherheitsrelevanten Fragestellungen im polizeilichen und gesamtgesellschaftlichen Kontext noch enger zusammenarbeiten.“

Mag. Dr. Michael Fischer, MSc ist Leiter der Fakultät Sicherheit an der FH Wr. Neustadt und Leiter der Forschungsabteilung der NÖ Landesgesundheitsagentur. Der ehemalige stv. Direktor des Bundeskriminalamts ist promovierter Soziologe und Absolvent des Masterstudiums Politische Bildung an der Universität für Weiterbildung Krems.

Der Hadrianswall in Schottland war eine bis 128 n. Chr. auf Anordnung Kaiser Hadrians erbaute, rund 118 Kilometer lange Befestigung, die vor allem der Überwachung des Handels- und Personenverkehrs sowie seiner Kanalisierung an Grenzübergängen diente. Damit wurde die Einhebung von Zöllen möglich.

ChatGPT und Deepseek sind in aller Munde, auch immer mehr Unternehmen setzen auf KI. Doch wie vertrauenswürdig und sicher sind diese Modelle?

Von Martin Stepanek

ünstliche Intelligenz (KI) ist keine Erfindung der 2020er-Jahre, auch wenn der anhaltende Diskurs um mächtige Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini und Deepseek das suggerieren könnte. Mehr oder weniger smarte Algorithmen beeinflussen schon seit Jahrzehnten Energie- und Flugticketpreise, helfen uns bei der Navigation auf der Straße oder berechnen aus Millionen Sensordaten und Tausenden Simulationen die wahrscheinlichste Wetterprognose. Und doch hat sich durch die erwähnten Large Language Models unser Umgang mit KI radikal verändert.

Dass man mit diesen digitalen Helfern plötzlich auf natürliche Weise ein Gespräch führen kann und diese in der Lage sind, auch komplexe Sachverhalte richtig abzuleiten, macht die gezielte Nutzung von KI erstmals der breiten Masse zugänglich. Durch den enormen Datenpool, mit dem diese Sprachmodelle in den vergangenen Jahren gefüttert wurden, sind sie zudem fast universell einsetzbar und lassen herkömmliche Suchmaschinen oft alt aussehen.

Doch das hat seinen Preis. Wim Vanderbauwhede von der University of Glasgow etwa rechnet in einer aktuellen Studie vor, dass der Energieverbrauch für eine KI-gestützte Suchanfrage um das 60bis 70-fache höher ist als bei einer herkömmlichen Web-Suche. Doch das ist nur ein problematischer Aspekt von vielen, die nicht zuletzt bei den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Alarmglocken schrillen ließen. Mit der im August 2024 in Kraft getretenen KI-Verordnung („AI Act“) wird der Einsatz von KI in vier Risikokategorien mit entsprechend strengen Auflagen unterteilt.

Europas ethische KI

„Im Vergleich zu den USA und China, wo die KI-Entwicklung mit enormer Geschwindigkeit und viel Geld vorangetrieben wird, geht Europa hier einen ganz anderen Weg“, erklärt Günther Kainz, Studienleiter beim Department für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems. „Bei uns steht die Sicherheit solcher Systeme und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft viel stärker im Vordergrund.

GÜNTHER KAINZ

Mag. Mag. Dr. Günther Kainz, Bakk. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems. Dort leitet er u.a. das Weiterbildungsstudium „MBA Information Security Management & Cyber Security“.

ALEXANDER PFEIFFER

Mag. Dr. Alexander Pfeiffer, MBA MA ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Angewandte Spieleforschung der Universität für Weiterbildung Krems. Der Blockchain- und Smart-Contracts-Experte forschte auch am Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Das reicht von kritischer Infrastruktur über hochsensible Bereiche wie Medizin und Finanzen zu persönlichen Grundrechten am Arbeitsplatz und im privaten Bereich.“

Dass die EU ihre Bürger_innen sowie ihre Infrastruktur vor verantwortungslos eingesetzter KI schützen möchte, ist ein hehres Ziel. Doch kann das in einer globalisierten Welt überhaupt gelingen?

Kritische Stimmen warnen zudem davor, Europa könnte durch die strengeren Vorgaben und limitierten Einsatzmöglichkeiten an Tempo und Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Die Sorge ist groß, dass Europas KI-Zukunft am Ende erst wieder von Konzernen aus den USA oder China dominiert sein wird.

„Was den Status Quo der Entwicklung betrifft, scheint Europa momentan im Nachteil. Gleichzeitig haben alle KI-Systeme große Probleme, was ihre Vertrauenswür-

„Wenn Europa es schafft, zum Vorreiter für eine vertrauenswürdige KI zu werden, ist das ein großer Wettbewerbsvorteil.“

Günther Kainz

digkeit, Zuverlässigkeit, aber auch deren Bias, also vorurteilsbehaftete Schlussfolgerungen betrifft“, sagt Kainz. Wenn Europa es schaffe, zum Vorreiter für eine vertrauenswürdige KI zu werden, die ethisch und transparent in klar abgesteckten rechtlichen Rahmen agiere, sei das ein großer Wettbewerbsvorteil, ist Kainz überzeugt. Die technische und regulatorische Kompe -

tenz sei jedenfalls vorhanden. „Die meisten Unternehmen wissen derzeit noch nicht, wie und wo sie KI sinnstiftend und gewinnbringend einsetzen können. Das Rennen ist also noch nicht gelaufen“, ergänzt er.

Doch das Thema KI ist weitaus komplexer, als die meisten Menschen es sich aktuell vorstellen können. Denn es geht letztlich nicht um das eine oder andere KI-Modell, darum, ob wir ChatGPT oder Deepseek für eine Suchanfrage nutzen oder mit welchem Bild- oder Videogenerator wir aus unseren Handyaufnahmen lustige, aber wenig originelle Kunstwerke im Stil des japanisches Animationsstudios Ghibli produzieren. Denn künftig werden Milliarden von Geräten und Objekten zu sogenannten „digitalen Agenten“, die miteinander kommunizieren und mithilfe von KI selbstständig Entscheidungen treffen.

„KI-Systeme müssen nicht zwangsläufig Chatbots sein, denen ich Fragen stelle. Sie können auch in unserem Auftrag agieren – Termine aus meinem Kalender heraus ausmachen, oder automatisch Milch bestellen, wenn der Kühlschrank meldet, dass keine mehr da ist“, sagt Alexander Pfeiffer. Der Blockchain- und Smart-Contracts-Experte, der viele Jahre an der Universität für Weiterbildung Krems, aber auch am Massachusetts Institute of Technology (MIT) zu dem Thema forschte, warnt vor den rechtlichen und sicherheitstechnischen Implikationen dieser Interaktionen.

Riskanter Datenaustausch

Denn weder sei global geregelt, wie eindeutige und überprüfbare Identitäten für all diese digitalen Agenten gewährleistet werden können, noch in welcher Form teilweise sensible Daten verschlüsselt, aber gleichzeitig protokolliert übertragen werden. Abgesehen von Rechtsverletzungen, etwa wenn unternehmensinterne Daten in diesem undurchschaubaren System von digitalen Agenten an andere digitale Agenten automatisiert weitergegeben werden, öffne das ein riesiges und absolut unter-

schätztes Feld von Cybercrime und Manipulationen. Das betreffe sowohl das unternehmerische wie private Umfeld, ist Pfeiffer überzeugt.

Da technische Lösungen wie die digitale Signatur oder anderweitig verschlüsselte Kommunikation bis heute nicht flächendeckend und vor allem nicht länder- und kontinentübergreifend eingesetzt werden, ist der Forscher skeptisch, ob wir als Gesellschaft tatsächlich schon bereit für eine Welt mit zahllosen digitalen Agenten sind, die selbstständig und weitgehend ohne Kontrolle mit sensiblen Daten interagieren. „Technisch gesehen gibt es auch für die digitalen Agenten Lösungen – etwa SmartContract-Systeme mit durchdachten und umweltfreundlichen Blockchain-Lösungen“, sagt Pfeiffer.

So weitläufig die Einsatzmöglichkeiten und Ausgestaltungen von Künstlicher Intelligenz sind: Die digitale und Medien-Kompetenz zu stärken, ist auch nach Ansicht von Clemens Appl das Um und Auf, um von den neu vorhandenen KI-Möglichkeiten zu profitieren. „In vielen Bereichen, bis hin zur Wissenschaft, kann KI das Leben viel einfacher und effizienter machen. Darauf zu verzichten, wäre unsinnig“, erklärt der Leiter des Zentrums für Geistiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht der Universität für Weiterbildung Krems. „Gleichzeitig müssen wir die Fähigkeit noch stärker trainieren, KI-generierte Ergebnisse auf ihre Plausibilität zu überprüfen, diese einzuordnen und letztlich zu bewerten.“

Mehr Kreativität durch KI

Im Kreativbereich müsse man natürlich die Frage klären, wie Beteiligungsmodelle aussehen, wenn KI-Lösungen auf menschlicher Schöpfungskraft beruhen und jene gleichzeitig zu ersetzen drohen. Abgesehen von der schwierigen Urheberrechtsfrage bei Trainingsdaten, die von KI-Startups, aber auch den großen Tech-Konzernen eher unter den Tisch gekehrt werde, gibt es laut Appl aber auch eine positive Kehrseite. „Der Einsatz von KI kann insofern auch wieder zu mehr Kreativität führen, weil er vielen Personen erlaubt, ihre Ideen umzusetzen, die bisher nicht über das nö -

tige Handwerk verfügten – sei es mit Photoshop arbeiten, zu malen oder auch ein Computerprogramm zu schreiben.“

Die Diskussion über die Fehleranfälligkeit von KI-Systemen – bei Sprachmodellen wie ChatGPT spricht man von Halluzinieren, wenn sie faktisch falsche Antworten erfinden – sieht Appl hingegen

„Die mangelnde Regelung des undurchschaubaren

Systems digitaler Agenten öffnet ein unterschätztes Feld von Cybercrime.“

Alexander Pfeiffer

eine Spur gelassener als so manch anderer. „Auch von einem Menschen bekommt man hin und wieder eine falsche Information. Das Problem ist eher, dass wir Maschinen eine absolute Unfehlbarkeit unterstellen und ihnen vielleicht zu unkritisch vertrauen“, sagt Appl.

Abgesehen davon, dass man mit Maschinen nicht strenger als mit Menschen ins Gericht gehen solle, machten genau diese Fehlbarkeiten aber auch eines besonders deutlich: Der Mensch bleibe als Kontrollinstanz unersetzbar, ist Appl überzeugt. „Um diese Rolle wahrnehmen zu können, müssen wir gewisse Grundkompetenzen allerdings weiterhin erlernen, auch wenn wir wissen, dass es Maschinen vielfach besser, jedenfalls aber schneller können als wir“.

Martin Stepanek ist Wissenschaftsjournalist bei der Tageszeitung „Der Standard“.

Der Urheberrechtsspezialist Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens Appl, LL.M. ist Leiter des Zentrums für Geistiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht der Universität für Weiterbildung Krems.

TUNNEL 57