Vaduz, Juli 2025

Angerer M., Gramlich M. (2025). Standortattraktivität für Start-ups und Fintechs in Liechtenstein, Universität Liechtenstein

Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Es ist mir eine grosse Freude, Ihnen diese umfassende Studie über das Start-up-Ökosystem in Liechtenstein vorzustellen. Diese Publikation ist das Ergebnis eingehender Untersuchungen und Analysen, die das Ziel hatten, die vielschichtigen Aspekte und die Dynamik des Start-upUmfelds in diesem einzigartigen Land zu beleuchten.

Liechtenstein mag durch seine geografische und wirtschaftliche Grösse klein erscheinen, doch sein Einfluss und seine Innovationskraft im Bereich der Start-ups und der FinTech-Industrie sind bemerkenswert. Diese Studie zielt darauf ab, ein detailliertes Bild von den vielfältigen Faktoren zu zeichnen, die das Start-up-Ökosystem in Liechtenstein prägen. Von der rechtlichen Rahmengebung über die wirtschaftlichen Herausforderungen bis hin zu den spezifischen Unterstützungsstrukturen für Unternehmungen in den Sektoren Technologie und Finanzen deckt diese Analyse alle relevanten Bereiche ab.

In den verschiedenen Kapiteln dieser Studie werden die einzigartigen Vorteile, die das Land bietet, ebenso behandelt wie die Herausforderungen, mit denen sich Unternehmer und Investoren konfrontiert sehen. Durch Interviews mit Schlüsselpersonen im Ökosystem, einer Fragebogenstudie und die Integration aktueller Forschungsergebnisse bietet dieser Bericht einen tiefen Einblick in die operative und strategische Realität von Start-ups in Liechtenstein. Diese Publikation wäre ohne die Mitwirkung vieler Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik nicht möglich gewesen. Ihr wertvolles Wissen und ihre Perspektiven haben es ermöglicht, dass diese Studie nicht nur ein Spiegel der aktuellen Lage ist, sondern auch als Wegweiser für zukünftige Entwicklungen dienen kann. Ich möchte allen beteiligten Forschenden, Akademikerinnen und Akademikern sowie Praktikerinnen und Praktikern meinen tiefsten Dank aussprechen, deren unermüdliche Arbeit und Engagement die Grundlage für die Erstellung dieses wichtigen Dokuments bildeten. Insbesondere auch vielen Dank an Ertugrul Saygin für seine wertvolle Unterstützung bei der Durchführung der Interviews. Mein Dank gilt auch den politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie den Wirtschaftsführenden in Liechtenstein, deren Unterstützung und Einblicke unerlässlich waren.

Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass diese Studie wertvolle Erkenntnisse liefert und als Inspirationsquelle dient, um die Entwicklung eines noch dynamischeren und erfolgreicheren Start-up-Ökosystems in Liechtenstein zu fördern.

Mit besten Grüssen

Assoc. Prof. Dr. Martin Angerer

Professor für Finance

Schwerpunkt Innovative and Digital Finance

Liechtenstein Business School

Telefon +423 265 11 57 martin.angerer@uni.li

Executive Summary

Die vorliegende umfassende Studie zur Standortattraktivität für Start-ups und FinTechUnternehmen in Liechtenstein bietet durch eine Vielzahl an methodischen Ansätzen wie quantitative Umfragen, qualitative Experteninterviews und eine SWOT-Analyse eine fundierte Bestandsaufnahme der wahrgenommenen Attraktivität Liechtensteins sowie die Grundlage für strategische Handlungsempfehlungen zur weiteren Attraktivierung Ziel ist also eine tiefgehende Analyse des aktuellen Standes sowie ein Blick in die Potenziale und auch Gefahren der Zukunft. Im Folgenden werden die zentralen Punkte in aller Kürze dargestellt.

Bekannte Erfolgsfaktoren

Die Studie identifiziert und beschreibt zunächst bekannte kritische Erfolgsfaktoren, die essenziell für die Stärkung der Finanzplatzattraktivität sind:

Technologische Innovation und Infrastruktur: Der Zugang zu fortschrittlicher Technologie und einer robusten Infrastruktur ist entscheidend, insbesondere für technologieorientierte Startups und FinTech-Unternehmen.

Regulatorische Unterstützung und politische Stabilität: Ein transparentes und innovationsfreundliches regulatorisches Umfeld ist grundlegend, um ein sicheres und förderliches Geschäftsklima zu schaffen.

Zugang zu Finanzierungen und Kapitalmärkten: Vielfältige Finanzierungsoptionen und ein dynamisches Venture-Capital-Ökosystem sind entscheidend für das Wachstum junger Unternehmen.

Qualifizierte Arbeitskräfte und Humankapital: Ein talentierter Arbeitspool und enge Verbindungen zu Bildungseinrichtungen sind zentral für den Unternehmenserfolg.

Marktbedingungen und Kundenzugang: Günstige Marktbedingungen und direkter Zugang zu Kunden fördern das Wachstum und die Marktdurchdringung.

Vernetzung und Ökosystem: Ein starkes Netzwerk aus Unterstützungsstrukturen, Mentoren und Kooperationen mit Bildungseinrichtungen und Behörden stärkt das Innovationspotenzial und fördert die Entwicklung des Ökosystems.

Verwendete Forschungsmethoden

Experteninterviews: Durch Gespräche mit Branchenexperten wurden qualitativ hochwertige Einblicke in die spezifischen Herausforderungen und Vorteile des Standorts gewonnen. Diese Informationen sind besonders wertvoll, um die regional spezifischen Gegebenheiten zu verstehen.

Quantitative Umfragen: Eine breit angelegte Befragung von Unternehmen, Dienstleister und der Verwaltung ermöglichte es, ein quantitatives Verständnis über die allgemeine Zufriedenheit und die spezifischen Bedürfnisse von Start-ups und FinTechs in Liechtenstein zu entwickeln.

SWOT-Analyse: Die Identifikation von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken bietet eine strukturierte Übersicht über interne und externe Faktoren, die die Attraktivität Liechtensteins beeinflussen.

SWOT-Analyse

Die SWOT-Analyse bietet eine umfassende Übersicht über die internen und externen Einflussfaktoren, die das Start-up- und FinTech-Ökosystem in Liechtenstein prägen, und unterstreicht die Notwendigkeit einer proaktiven und anpassungsfähigen strategischen Planung, um sowohl Chancen zu nutzen als auch Risiken effektiv zu begegnen. Hier ist eine zusammenfassende Darstellung der Kernergebnisse der SWOT-Analyse des Start-up- und FinTech-Ökosystems in Liechtenstein.

Stärken

Regulatorische Exzellenz: Liechtenstein bietet fortschrittliche regulatorische Rahmenbedingungen, die besonders förderlich für Blockchain und andere FinTechInnovationen sind.

Effizienz und kurze Wege: Die kleine Grösse des Landes ermöglicht schnelle Entscheidungsfindung und effiziente Verwaltungsprozesse.

Starke Wirtschaftsstrukturen: Der gut entwickelte Banken- und Dienstleistungssektor sowie Bildungseinrichtungen bieten essenzielle Unterstützung für Start-ups.

Internationale Vernetzung: Die geografische Lage und die Mitgliedschaft im EWR bieten strategische Vorteile für internationale Geschäfte.

Schwächen

Limitierter Binnenmarkt: Die kleine Grösse des Landes beschränkt den Inlandsmarkt und zwingt Unternehmen, von Anfang an international zu agieren.

Konservativer Finanzsektor: Traditionelle Banken sind oft zurückhaltend bei neuen Finanztechnologien, was den Zugang zu Finanzdienstleistungen erschwert.

Fachkräftemangel: Trotz der Nähe zu Bildungszentren ist der lokale Talentpool begrenzt, insbesondere in spezialisierten Technologiebranchen

Grosse Abhängigkeiten vom Ausland: Durch die starke Einbindung in den europäischen Markt bestehen hohe externe Abhängigkeiten.

Chancen

Technologische Führungsrolle: Liechtenstein hat die Möglichkeit, in den schnell wachsenden Bereichen wie Digital Banking und Blockchain eine führende Rolle einzunehmen.

Bildungs- und Forschungskooperationen: Partnerschaften mit Hochschulen können Innovation fördern und zur Talententwicklung beitragen.

Nachhaltige Finanzierung: Liechtenstein könnte eine Vorreiterrolle im Bereich ethischer und nachhaltiger Finanzierung übernehmen.

Infrastrukturelle Investitionen: Weiterentwicklung der Infrastruktur kann die Attraktivität als Standort für Technologieunternehmen erhöhen.

Bedrohungen

Technologische Disruptionen: Schnelle technologische Veränderungen könnten bestehende Geschäftsmodelle herausfordern und rasche Anpassungen erfordern.

Stark wachsende Regulierungsanforderungen: Die Anforderungen an die Einhaltung internationaler Vorschriften könnten insbesondere für kleine Start-ups eine Herausforderung darstellen.

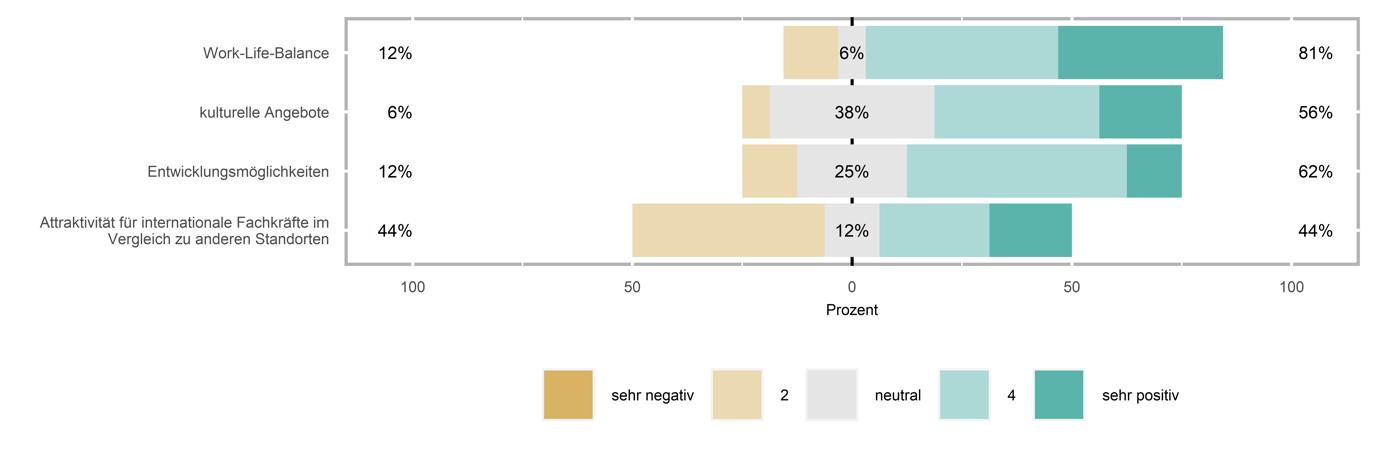

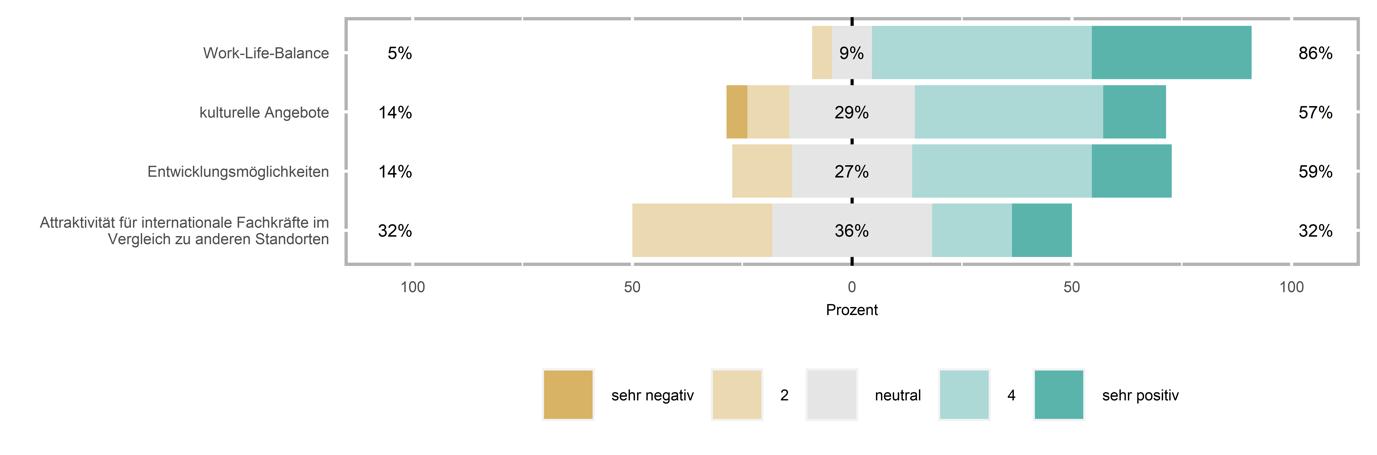

Schwierigkeiten bei der Fachkräftegewinnung: Probleme, junge Talente der Generationen Y und Z zu gewinnen, insbesondere aufgrund restriktiver Wohn- und Arbeitsbedingungen.

Handlungsempfehlungen

Die vorliegenden Handlungsempfehlungen zielen isoliert darauf ab, den Start-up- und FinTechSektor in Liechtenstein zu stärken. Sie wurden unabhängig von ihren potenziellen Auswirkungen auf andere politische, wirtschaftliche und soziale Bereiche in Liechtenstein erstellt und ohne eine Bewertung ihrer Umsetzbarkeit oder der daraus resultierenden Konsequenzen vorzunehmen.

Erhöhung der Attraktivität des Arbeitsplatzes:

• Liberalisierung des Aufenthaltsrechts für internationale Arbeitskräfte

• Lockerung der Homeoffice-Regelungen zur Erhöhung der Arbeitsflexibilität

• Verstärkung von Bildungsinitiativen durch spezialisierte Studiengänge und Weiterbildungsprogramme

Innovative Regulierung:

• Optimierung administrativer Prozesse, um schnelle Entscheidungswege besser zu nutzen

• Verschiebung des regulatorischen Fokus von Risikoaversion zu mehr Innovationsfreudigkeit

• Anpassung regulatorischer Rahmenbedingungen an neue Technologien

Bessere Vorbereitung der Gründer:

• Einrichtung einer zentralen Informationsplattform für alle relevanten Gründungsunterlagen

• Ausbau des Angebots an spezialisierten Unterstützungsdiensten

• Implementierung eines Mentorenprogramms

Stärkere finanzielle Unterstützung der Gründer:

• Einrichtung eines öffentlichen Fonds für Direktinvestitionen in Start-ups

• Ausweitung und Verbesserung von Förderprogrammen wie Innosuisse

• Reduzierung oder Erlass von Gebühren für junge Start-ups

Netzwerke:

• Gründung eines unabhängigen zentralen Hubs zur Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit im Ökosystem

• Stärkung des Finanzsektors zur Verbesserung des Zugangs zu Kapital

• Unterstützung internationaler Expansion durch politische und wirtschaftliche Initiativen

Ausbau der Infrastruktur für Start-ups:

• Investitionen in spezialisierte Infrastrukturen wie technologische Parks oder Inkubatoren

• Modernisierung des Finanzsektors zur Anpassung an die Bedürfnisse moderner Startups und zur Integration fortschrittlicher Finanztechnologien

1

Ausgangslage und Ziele der Studie

Liechtenstein hat in den vergangenen Jahren verstärkt versucht, sich als attraktiver Standort für Neugründungen und FinTechs zu positionieren. Stärkster Impulsgeber war dabei wohl die Einführung des Token- und VT-Dienstleister-Gesetzes (TVTG), welches Liechtenstein zeitweise in eine globale Vorreiterrolle in der Regulierung des Krypto- und FinTech-Sektors gebracht hat. Nach anfänglich starker Nachfrage wächst der Sektor aber nun nur noch langsam. So stieg die Anzahl der Unternehmen, die nach dem TVTG registrierte Dienstleister sind, von 10 im Jahr 2020 auf nur 28 im Jahr 2023. Einige Unternehmen haben den Markt auch wieder verlassen. Als weiterer Indikator kann gesehen werden, dass die Anfragen an das Regulierungslabor der FMA von 255 im Jahr 2018 auf 124 im Jahr 2021 und 101 im Jahr 2023 zurückgegangen sind.

Der Sektor wächst also langsamer als erwartet, und auch zukünftig gesteigertes Interesse ist aktuell nicht zu erkennen. Die Umsetzung der MiCAR-Verordnung über Märkte für Kryptowerte der Europäischen Union (die am 29. Juni 2023 in Kraft getreten ist) birgt einerseits einen Vorteil für den Sektor aufgrund zusätzlicher Harmonisierung, andererseits verdrängt sie auch einen Grossteil des Wettbewerbsvorteils, der durch das TVTG für einige Jahre geschaffen wurde.

Liechtenstein konkurriert somit wieder stärker mit vielen anderen globalen Standorten und muss sicherstellen, dass eine hohe Standortattraktivität gewährleistet ist.

Die vorliegende Studie wurde mit dem Ziel initiiert, ein umfassendes Verständnis für die Standortattraktivität Liechtensteins für Start-ups und FinTechs zu entwickeln. Sie soll nicht nur die aktuellen Gegebenheiten und Strukturen beleuchten, sondern auch potenzielle Wachstumsmöglichkeiten und Herausforderungen identifizieren, die für bestehende und zukünftige Unternehmer, Investoren sowie politische Entscheidungsträger von Bedeutung sind. Im Detail verfolgt diese Studie folgende spezifische Ziele:

1. Analyse der strukturellen Komponenten: Erfassung und Bewertung der Schlüsselkomponenten des liechtensteinischen Start-up-Ökosystems, einschliesslich der rechtlichen Rahmenbedingungen, finanziellen Ressourcen, technologischen Infrastrukturen und der verfügbaren Unterstützungsnetzwerke.

2. Identifikation von Vorteilen und Herausforderungen: Untersuchung der einzigartigen Vorteile, die Liechtenstein Start-ups bietet, und der spezifischen Herausforderungen, denen sich diese Unternehmen gegenübersehen, insbesondere im Hinblick auf Marktzugänge, regulatorische Bedingungen und internationale Expansion.

3. Förderung von Innovation und technologischem Fortschritt: Bewertung der Rolle von Innovationen im FinTech- und Technologiebereich und deren Einfluss auf die regionale und globale Wettbewerbsfähigkeit von Liechtensteins Start-up-Sektor.

4. Beitrag zur politischen Diskussion: Bereitstellung fundierter Erkenntnisse und Empfehlungen für politische Entscheidungsträger zur Gestaltung von Rahmenbedingungen, die das Wachstum und die nachhaltige Entwicklung von Startups unterstützen.

5. Stärkung der internationalen Positionierung: Analyse der strategischen Ausrichtung Liechtensteins im internationalen Kontext und Entwicklung von Strategien, die das Land als attraktiven Standort für Start-up-Unternehmen und Investitionen positionieren.

6. Erleichterung des Stakeholder-Dialogs: Schaffung einer Grundlage für den kontinuierlichen Austausch zwischen den Stakeholdern des Ökosystems, um Synergien und gemeinsame Initiativen zu fördern.

Die Ergebnisse dieser Studie sollen also zusammengefasst dazu beitragen, ein tiefgreifendes Verständnis für die Dynamik und die spezifischen Bedingungen des Start-up-Ökosystems in Liechtenstein zu schaffen und somit eine wertvolle Ressource für alle Beteiligten zu bieten. Ziel ist es, durch gezielte Empfehlungen und strategische Einblicke die Grundlage für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und eine Stärkung des Innovationsgeistes im Land zu legen.

2 Methodik

2.1 Ausgangslage

Die Erstellung einer unabhängigen Studie über einen (noch) kleinen Wirtschaftssektor in einer kleinen Volkswirtschaft birgt grosse Herausforderungen in sich.

Geringe Vergleichbarkeit, hohe lokale Spezifizität

Staaten mit kleinen Volkswirtschaften haben oft eine hohe lokale Spezifizität und sind daher nicht direkt mit grösseren Märkten vergleichbar. Um dies zu berücksichtigen, ist es zwingend erforderlich, die lokalen Gegebenheiten und Besonderheiten zunächst zu erfassen und in einer gesamthaften Analyse zu berücksichtigen.

Wenige führende Akteure

In jedem Markt gibt es einige wenige Akteure, die eine bestimmte Führungsposition einnehmen. Diese haben und hatten mehr Einfluss auf die Entwicklung des Marktes als andere Teilnehmer. Ihre Meinung allein repräsentiert daher nicht die Ansichten aller Marktteilnehmer. Zudem ist sie meist wenig systemkritisch, da sie das System ja teilweise mitgestaltet haben. Eine reine Bewertung über Experteninterviews ist daher nicht zielführend.

Geringe Teilnehmerzahl

In einem kleinen Markt ist es schwierig, bis teilweise unmöglich, ausreichend viele Antworten auf eine reine Fragebogenstudie zu erhalten Die Ergebnisse wären in ihrer Validität entsprechend eingeschränkt. Zudem wären die Antworten der wenigen führenden Akteure für gewöhnlich überrepräsentiert, was zu einem zu positiven Bild führen könnte.

Survivorship Bias

Diese Studie erfasst, wie jede andere auch, die Meinungen der Marktteilnehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt. Marktteilnehmer, die in der Vergangenheit eine besonders negative Meinung hatten, haben den Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits verlassen und werden somit nicht mehr repräsentiert, während Teilnehmer mit guter Meinung meist geblieben sind. Diese Verzerrung führt meist zu einer übermässig positiven Darstellung. Aus diesem Grunde müssen Statistiken stets recht kritisch betrachtet werden.

2.2 Aufbau der Studie

Alle oben genannten Herausforderungen liegen in Liechtenstein in hohem Masse vor. Die vorliegenden Bedingungen erlauben es daher nicht einfach die Methodiken anderer Studien zu übernehmen, sondern erfordern vielmehr ein spezifisches individuelles Forschungsdesign. Daher werden im methodischen Ansatz der Studie qualitative und quantitative Methoden kombiniert, um eine ganzheitliche Analyse zu gewährleisten (Creswell & Creswell, 2018, S. 337338). Qualitativ bezieht die Studie die Hauptakteure der liechtensteinischen Start-up-Szene durch ausführliche Interviews mit Unternehmern, Investoren und Fachleuten ein, die wertvolle Einblicke aus erster Hand in die Erfahrungen und Wahrnehmungen bieten, die das lokale Startup-Umfeld prägen. In quantitativer Hinsicht dienen die Interviewdaten als Grundlage für die Entwicklung einer umfassenden Umfrage in ganz Liechtenstein. Diese soll das breite Spektrum

an Perspektiven abdecken. In einer abschliessenden SWOT-Analyse werden alle Erkenntnisse zusammengefasst und interpretiert.

Die Studie wurde in vier Phasen umgesetzt:

Phase 1: Praktische und wissenschaftliche Hintergrundanalyse. Ziel war es die wichtigsten Kategorien und Einzelfaktoren für Standortattraktivität für FinTechs und Start-ups zu bestimmen. Dazu wurden sowohl die wissenschaftliche Literatur als auch bestehende Attraktivitätsstudien analysiert, um Erfolgsfaktoren zu bestimmen und kompetitive Märkte zu beschreiben. Die stark kondensierten Ergebnisse finden sich in den Kapiteln 3 (Erfolgsfaktoren für eine hohe Finanzplatzattraktivität) und 4 (Wettbewerbslandschaft).

Phase 2: Experteninterviews. Auf Basis der in Phase 1 gewonnen Erkenntnisse wurden semistrukturierte qualitative Interviews mit acht verschiedenen Stakeholdern aus Liechtenstein durchgeführt. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 40 Minuten und wurden aufgezeichnet. Es wurde darauf geachtet, dass die Interviewpartner alle essenziellen Teile des Ökosystems repräsentierten (z.B. Gründer, Banken, Verwaltungen, Rechtsanwälte, usw.) Ziel war es die wichtigsten spezifisch lokalen Faktoren zu identifizieren, zu diskutieren und im Studiendesign zu ergänzen. Zusätzlich wurden noch ca. 10 nicht dokumentierte oder strukturierte Einzelgespräche geführt, um die Ergebnisse aus den Interviews zu validieren und plausibilisieren.

Phase 3: Fragebogenstudie. Unter Einbeziehung der Erkenntnisse der Phasen 1 und 2 wurde eine Umfrage konstruiert und durchgeführt. Um ehrliche und kritische Antworten zu erhalten, wurde auf ein sehr hohes Mass von Anonymität geachtet. Es wurden daher keine demographischen oder unternehmensspezifischen Daten abgefragt. Dies birgt zwar den Nachteil einer geringeren Granularität bei der Auswertung, erhöht jedoch die Rücklaufquote und die Validität der Antworten. Der Link zur Umfrage wurde absichtlich nicht über Social Media oder andere Websites geteilt, sondern über möglichst viele Kanäle des Ökosystems selbst.1 Dies sollte verhindern, dass die Umfrage von nicht relevanten/betroffenen Personen ausgefüllt werden.

Phase 4: Dokumentation. Darstellung der Ergebnisse und Interpretation der Stärken und Schwächen in Form einer SWOT-Analyse dokumentiert und als Studie herausgegeben von der Universität Liechtenstein.

1 Die Autoren möchten sich noch einmal bei Lesern entschuldigen, die über mehrere Kanäle dieselbe Anfrage mehrfach erhalten haben. Dies war aufgrund des Studiendesigns leider nicht anders möglich.

3

Erfolgsfaktoren für eine hohe Finanzplatzattraktivität

Ein Ökosystem wird durch das Zusammenspiel materieller, sozialer und kultureller Faktoren geprägt. Im Mittelpunkt stehen kulturelle Elemente, die eine Grundlage für die Entstehung gesellschaftlicher Werte bilden. Diese Werte beeinflussen dann die Merkmale und Ausprägungen des Gesamtsystems. Anstatt isoliert zu existieren, interagieren und entwickeln sich diese Merkmale eines Ökosystems miteinander, wobei jedes die anderen beeinflusst und von ihnen beeinflusst wird. Diese wechselseitige Entwicklung sorgt dafür, dass die Schichten des Ökosystems nicht nur koexistieren, sondern sich gegenseitig fördern und ein dynamisches Ganzes bilden.

Im Folgenden wurden sechs Faktoren definiert, auf die sich die Bewertung der Forschungsfrage gestützt hat. Diese Faktoren sind wesentlich für die Beurteilung eines robusten Start-upÖkosystems und dienen als Massstab, um die Attraktivität Liechtensteins für Start-ups und FinTech-Unternehmen zu messen. Das Zusammenspiel zwischen diesen Faktoren und der Dynamik der Unternehmer wird analysiert und gibt Aufschluss über die Fähigkeit Liechtensteins, in der globalen Wirtschaftsarena zu bestehen. Grundlage für die folgenden sechs Faktoren sind die Ausarbeitungen von Hess (2021, p. 60) sowie Skawińska und Zalewski (2020, p. 21) sowie die Analyse des kompetitiven Umfelds

3.1 Technologische Innovation und Infrastruktur

Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Zugang zu modernster Technologie und einer robusten technologischen Infrastruktur von unschätzbarem Wert. Hochentwickelte Technologien wie Künstliche Intelligenz, Blockchain und Cloud Computing sind essenziell, insbesondere für Start-ups im FinTech-Sektor, die technologischen Vorsprung als Wettbewerbsvorteil nutzen. Eine ausgebaute Infrastruktur, einschliesslich innovativer Technologiezentren und zuverlässiger Netzwerke, ist unerlässlich, um Start-ups die Entwicklung und Skalierung ihrer Produkte zu ermöglichen.

3.2 Regulatorische Unterstützung und politische Stabilität

Eine klare und förderliche regulatorische Umgebung ist entscheidend für das Gedeihen von Neugründungen. Regulierungen, die Innovationen fördern und zugleich ein sicheres Investitionsklima gewährleisten, sind essenziell. Die politische Stabilität eines Landes garantiert dabei die notwendige Sicherheit für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen.

Regulatorische Sandkästen bieten zusätzlich den Raum, Innovationen unter realen Bedingungen zu erproben, ohne dabei die regulativen Lasten sofort vollständig tragen zu müssen.

3.3 Zugang zu Finanzierungen und Venture Capital (VC)

Die Verfügbarkeit von Kapital ist das Lebenselixier für Start-ups. Der Zugang zu einer Vielfalt an Finanzierungsquellen, sei es durch Venture Capital, Angel-Investoren oder staatliche

Fördermittel, ermöglicht den Unternehmen, sich von der Gründungsphase bis zur Marktreife zu entwickeln. Ein lebendiges Finanzökosystem unterstützt nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Fachwissen und Netzwerken, was essenziell für das nachhaltige Wachstum junger Unternehmen ist.

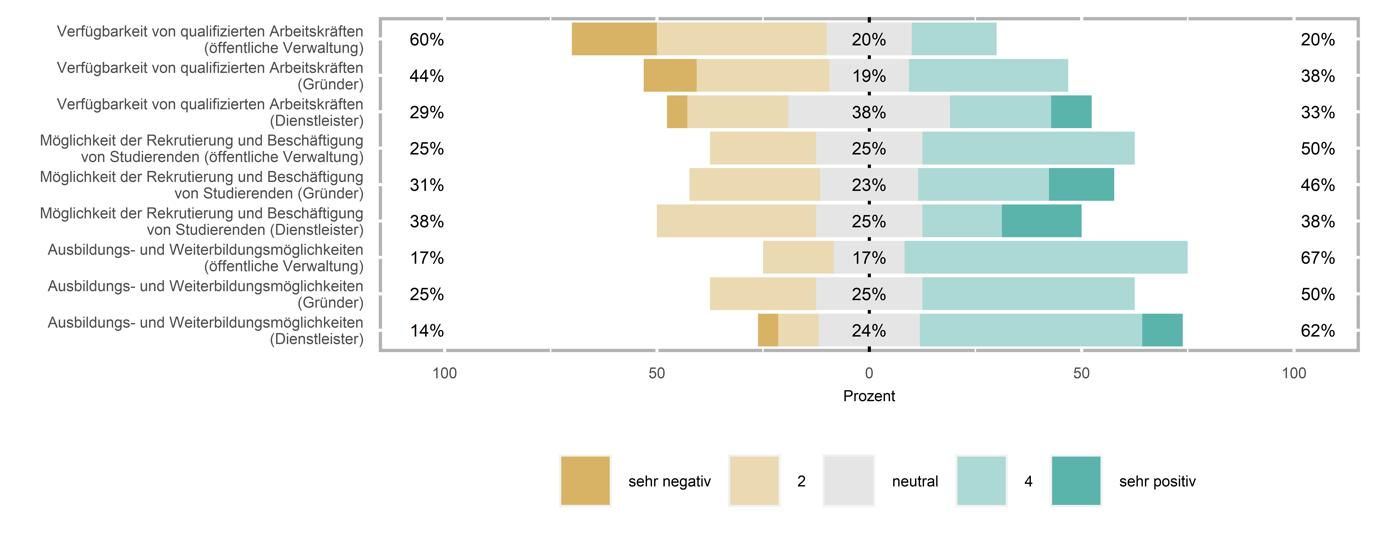

3.4 Qualifizierte Arbeitskräfte und Humankapital

Ein Pool an talentierten und gut ausgebildeten Arbeitskräften ist grundlegend für den Erfolg von Start-ups. Zugang zu Spezialisten, etwa in den Bereichen Softwareentwicklung und digitales Marketing, sowie eine starke Verbindung zu Bildungseinrichtungen, die diese Talente fördern, sind unabdingbar. Weiterbildungsprogramme und eine Kultur des lebenslangen Lernens sorgen dafür, dass Arbeitskräfte mit technologischen und geschäftlichen Neuerungen Schritt halten.

3.5 Marktbedingungen und Kundenzugang

Ein attraktives wirtschaftliches Umfeld und günstige Marktbedingungen sind entscheidend für den Erfolg von Start-ups. Diese Faktoren bestimmen nicht nur die Grösse und Zugänglichkeit des Kundenstamms, sondern auch das potenzielle Marktwachstum und die Intensität des Wettbewerbs. Die Nähe zu Kunden erlaubt eine bessere Marktintegration und präzisere Anpassung der Produkte an Kundenbedürfnisse.

3.6 Vernetzung und Ökosystem

Ein effektives Netzwerk aus Start-ups, etablierten Unternehmen, Mentoren und Inkubatoren schafft ein Ökosystem, das wesentlich zur Unterstützung und Förderung von Innovationen beiträgt. Die Kooperation zwischen Industrie, Hochschulen und Behörden kann die Entwicklung neuer Ideen vorantreiben und den Zugang zu vielfältigen Ressourcen und Expertisen sichern. Konferenzen und Fachveranstaltungen fördern die Gemeinschaft und den Austausch.

Zusammenspiel der Faktoren

Der kombinierte Einfluss dieser Erfolgsfaktoren ist entscheidend für das Entwicklungspotenzial von Start-ups und dient als Leuchtturm für unternehmerische Talente und Investoren. Die Wechselbeziehung zwischen diesen Faktoren verdeutlicht sowohl die aktuellen Stärken als auch die potenziellen Entwicklungsbereiche innerhalb des liechtensteinischen Ökosystems.

Bei der Beantwortung der zentralen Forschungsfrage nach der Attraktivität Liechtensteins für Start-ups und FinTechs und den empfohlenen Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität ist es daher wichtig zu beachten, dass auch vermeintlich kleine Problemfelder grosse Auswirkungen auf das Gesamtsystem haben können. Kleine Störungen können der Gesamtattraktivität Liechtensteins für Start-ups im Vergleich zu anderen Standorten signifikant schaden.

4 Wettbewerbslandschaft: Analyse des externen Umfelds

Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der dynamischen und vielfältigen Wettbewerbslandschaft, in der sich Standorte für Hightech-Start-ups und FinTechUnternehmen auf globaler Ebene bewegen. Wir untersuchen, wie unterschiedliche Länder und Innovationszentren ihre jeweiligen Start-up-Ökosysteme entwickelt haben. Durch die Analyse dieser Umfelder werden Schlüsselfaktoren identifiziert, die zum Erfolg und zur nachhaltigen Entwicklung von Start-ups beitragen. Diese Einblicke in die Strategien und Rahmenbedingungen, die unternehmerisches Wachstum und Innovation fördern, bilden die Grundlage für unser Verständnis des komplexen Zusammenspiels von Faktoren, die den Erfolg von Start-ups in verschiedenen globalen Kontexten beeinflussen.

4.1 Deutschland

Der deutsche FinTech-Sektor sowie das breitere Start-up-Ökosystem zeichnen sich durch eine überzeugende Mischung aus Stärken, Chancen und Herausforderungen aus. Dorfleitner et al. (2016) heben hervor, dass die deutsche FinTech-Branche von einer robusten Finanzinfrastruktur und einer starken Wirtschaft profitiert, die einen fruchtbaren Boden für Innovation und Wachstum bieten. Im Jahr 2015 belief sich das Gesamtmarktvolumen der FinTech-Unternehmen in den Segmenten Finanzierung und Vermögensverwaltung auf 22 Mrd. EUR, was bedeutende Kundenstämme und Marktchancen aufzeigt (S. 7). Die Branche zeichnet sich durch hohe Transparenz aus, insbesondere in Bereichen wie Robo-Advice und Social Trading, was wesentlich zur Kundenbindung beiträgt (S. 21). Deutschlands Position als zweitgrösster FinTech-Markt in Europa, gleich hinter Grossbritannien, und seine wachsende globale Bedeutung unterstreichen seine Attraktivität für FinTech-Unternehmen, die ein starkes europäisches Standbein suchen. Diese Wettbewerbsposition ist entscheidend, um internationale Investitionen und Partnerschaften anzuziehen, was durch den kooperativen Charakter des FinTech-Ökosystems in Deutschland noch verstärkt wird (S. 13).

Der deutsche FinTech-Sektor hat zudem von einer fortschrittlichen technologischen Infrastruktur und hochqualifizierten Arbeitskräften profitiert, die für die Entwicklung innovativer FinTech-Lösungen entscheidend sind. Das Vorhandensein einer technologisch versierten Bevölkerung und eines für die digitale Transformation förderlichen Geschäftsumfelds hat die schnelle Entwicklung und Einführung neuer Finanztechnologien ermöglicht, die einen zunehmend technikaffinen Markt bedienen. Der sich damals entwickelnde regulatorische Rahmen in Deutschland, der den besonderen Bedürfnissen von FinTech-Unternehmen Rechnung trägt, hat in Verbindung mit der staatlichen Unterstützung für digitale Initiativen ein Umfeld geschaffen, das Innovationen und die Einhaltung von Vorschriften begünstigt (Dorfleitner et al., 2016, S. 7). Aufgrund seiner strategischen Lage in Europa dient Deutschland als Tor für FinTechs, um ihre Geschäftstätigkeit auf den gesamten Kontinent auszuweiten, und den integrierten europäischen Finanzmarkt sowie einen vielfältigen Kundenstamm zu nutzen (S. 13).

Geibel und Manickam (2017) zeigen auf, dass das breitere Start-up-Ökosystem in Deutschland in bestimmten Bereichen stark ist, jedoch mit einzigartigen Herausforderungen und

Verbesserungsmöglichkeiten konfrontiert wird. Deutsche Start-ups profitieren von gut etablierten Co-Working-Spaces und Inkubatoren, jedoch besteht eine bemerkenswerte Lücke bei den Accelerator-Programmen, die für die schnelle Entwicklung und Skalierung von Startups entscheidend sind (S. 639). Ein wichtiger Bereich für Verbesserungen ist die Entwicklung einer stärkeren internen Team- und Arbeitskultur, die die Effektivität und Wettbewerbsfähigkeit deutscher Start-ups steigern könnte. Die Studie schlägt vor, dass die Anwerbung einer international vielfältigeren Bevölkerung an deutschen Universitäten den Talentpool vergrössern könnte, unterstützt durch die Förderung der englischen Sprache in der Ausbildung, um Sprachbarrieren zu überwinden (S. 648).

Die Risikoaversion des deutschen Marktes stellt eine erhebliche Herausforderung dar, insbesondere bei der Einführung innovativer Produkte und Dienstleistungen. Im Vergleich dazu bietet der US-amerikanische Markt mit einer höheren Konzentration von Early Adopters ein günstigeres Umfeld für solche Unternehmungen. Während deutsche Inkubatoren bei der Bereitstellung von Infrastruktur und rechtlicher Unterstützung hervorragend abschneiden, müssen sie sich stärker darauf konzentrieren, Gründer mit erfahrenen Mentoren und Risikokapitalgebern zusammenzubringen (Geibel & Manickam, 2017, S. 646).

Darüber hinaus muss sich das deutsche Start-up-Ökosystem an die sich entwickelnden globalen Markttrends anpassen. Die digitale Transformation und die Integration neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain können die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Start-ups weiter verbessern. Die Förderung einer Kultur der Innovation und des Unternehmertums, unterstützt durch staatliche Massnahmen und Investitionen, kann das Wachstum des Start-up-Ökosystems beschleunigen. Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und Regierung kann eine robustere Innovationslandschaft fördern und Start-ups mit den notwendigen Ressourcen und Fachkenntnissen ausstatten. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Beseitigung der Ungleichheiten beim Zugang zu Finanzmitteln. Deutsche Start-ups haben oft Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung, insbesondere in der Anfangsphase. Eine Verbesserung der Investitionslandschaft in Deutschland, einschliesslich Anreize für Risikokapitalgeber und Angel-Investoren, könnte diese Lücke schliessen (Geibel & Manickam, 2017, S. 646-647).

Während der deutsche FinTech-Sektor mit seinem grossen Markt, seiner Transparenz und seinem kooperativen Ökosystem eine attraktive Drehscheibe für Unternehmen darstellt, die nach Wachstums- und Innovationsmöglichkeiten suchen (Dorfleitner et al., 2016, S. 7), muss das breitere Start-up-Ökosystem in Bereichen wie interne Teamentwicklung, Talentakquise, Marktanpassung und Finanzierungszugang gezielt verbessert werden (Geibel & Manickam, 2017, S. 639 & 648).

4.2 Schweiz

Die Schweiz hat sich durch eine Kombination strategischer Vorteile als erstklassiger Standort für Start-ups, insbesondere im FinTech-Sektor, etabliert. Laut Ankenbrand et al. (2016) und Dementyeva und DaSilva (2020) ist die Schweiz aufgrund vielfältiger Gründe ein attraktiver Ort für Wachstum und Innovation. Ankenbrand et al. (2016) beleuchten die Feinheiten des Schweizer FinTech-Ökosystems, darunter die nahtlose Integration von FinTech in den

traditionellen Bankensektor, was die fortschrittliche Einstellung der Schweiz zu neuen Technologien und innovativen Finanzlösungen verdeutlicht. Diese Integration bietet FinTechStart-ups eine wichtige Gelegenheit, sich mit etablierten Finanzinstituten zu vernetzen, die Zusammenarbeit und Innovation fördern (S. 10).

Die gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Schweizer FinTech-Sektors wurden ebenso eingehend analysiert. Die positive gesellschaftliche Einstellung zu Technologie und Innovation spielt eine wesentliche Rolle für das Wachstum und die öffentliche Akzeptanz von FinTech-Start-ups. Der spezifische rechtliche Rahmen unterstützt die Betriebs- und Compliance-Landschaft dieser Unternehmen, sodass sie in einem regulierten, aber unterstützenden Umfeld gedeihen können (Ankenbrand et al., 2016, S. 14 & 23). Zudem trägt die wirtschaftliche Robustheit der Schweiz, bekannt als globales Finanzzentrum, dazu bei, dass FinTech-Unternehmen Finanzierungen sichern, einen stabilen Kundenstamm erschliessen und effektiv skalieren können (S. 27).

Ankenbrand et al. (2016) betonen auch die Vielfalt und den Erfolg der FinTech-Unternehmen in der Schweiz und bieten wertvolle Einblicke in erfolgreiche Geschäftsmodelle und Marktdynamiken (S. 45). Die globale FinTech-Landschaft und die Rolle der Schweiz darin wurden ebenfalls untersucht, um einen Überblick über die Position der Schweiz und ihren Beitrag zur internationalen FinTech-Szene zu geben, was für Start-ups entscheidend ist, um ihre strategische Position global zu verstehen (S. 49).

Dementyeva und DaSilva (2020) heben weitere Faktoren hervor, die zur Attraktivität der Schweiz als Start-up-Hub beitragen. Insbesondere die weltberühmten Bildungseinrichtungen wie die ETH Zürich und die EPFL Lausanne spielen eine zentrale Rolle, da sie hochqualifizierte Arbeitskräfte hervorbringen und eine Kultur der Innovation und wissenschaftlichen Forschung fördern. Dies bietet einen fruchtbaren Boden für bahnbrechende neue Ideen und Technologien (S. 3-4). Das dichte Netzwerkumfeld in der Schweiz erleichtert es Start-ups, schnell wichtige Verbindungen zu Mentoren, Partnern und potenziellen Kunden zu knüpfen, was in der Frühphase ihres Wachstums entscheidend ist.

Beschleuniger und Inkubatoren in der Schweiz verstärken diese Vernetzungsmöglichkeiten, indem sie Geschäftsberatung anbieten und den Zugang zu finanziellen Ressourcen erleichtern. Das starke VC-Netzwerk und staatlich geförderte Initiativen wie Innosuisse sind entscheidend, um den Start-ups die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, insbesondere für solche mit hohem Investitionsbedarf (Dementyeva & DaSilva, 2020, S. 9).

Kulturelle und regionale Faktoren sind ebenfalls von Bedeutung, darunter die politische Stabilität und die hohe Lebensqualität und das starke Engagement für Innovation und Technologie machen die Schweiz attraktiv für Unternehmer. Die konservative Geschäftskultur und die ausgeprägte Risikoaversion in der Schweiz sind Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, um das Potenzial der Schweiz als führende Start-up-Drehscheibe voll ausschöpfen zu können (Dementyeva & DaSilva, 2020, S. 10-11).

In der Gesamtschau dieser Perspektiven bestätigt sich die Schweiz als ein äusserst attraktives Umfeld für Start-ups, insbesondere im FinTech-Sektor. Die Verflechtung mit dem traditionellen Bankwesen, unterstützende soziale und rechtliche Rahmenbedingungen, der robuste wirtschaftliche Hintergrund und die globale Perspektive passen gut zu den starken

Bildungsgrundlagen, der effektiven Vernetzung, den vielfältigen Finanzierungsmöglichkeiten und der staatlichen Politik. Nichtsdestotrotz müssen Herausforderungen im Zusammenhang mit der konservativen Unternehmenskultur und der Risikoaversion überwunden werden, damit die Schweiz weiterhin als erstklassiger Standort für Innovation und Wachstum von Start-ups florieren kann.

4.3 Der Verband der südostasiatischen Nationen (ASEAN)

Die ASEAN FinTech Ecosystem Benchmarking Study von 2019 lieferte eine umfassende Analyse des FinTech-Marktes innerhalb des Verbands Südostasiatischer Nationen. Die Studie analysierte Geschäftsmodelle, Kundendemografien, Strategien und Technologien sowie regulatorische Wahrnehmungen und Risikomanagement im Sektor. Eine wichtige Erkenntnis war die vergleichende Analyse der Vorschriften, die FinTech-Aktivitäten in den ASEANMitgliedstaaten steuern, einschliesslich innovativer Ansätze wie regulatorischer Sandkästen und RegTech, die darauf abzielen, die Anpassung an neue Technologien zu erleichtern und deren Einführung zu beschleunigen (CCAF et al., 2019, S. 11).

Die Finanzdienstleistungsbranche in ASEAN hat sich durch technologiegestützte Innovationen rapide verändert. FinTech-Unternehmen in dieser Region setzen auf Technologien wie Cloud Computing, Mobiltelefone, Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Blockchain, um Finanzprodukte und -dienstleistungen effizienter und zugänglicher zu machen. Insbesondere wird der Fokus auf traditionell unterversorgte Bevölkerungsgruppen gelegt, um finanzielle Inklusion zu fördern und die wirtschaftliche Aktivität in diesen Gemeinschaften gesteigert wird (S. 7). Trotz der Fortschritte bleibt ein erheblicher Teil der erwachsenen ASEAN-Bevölkerung ohne Bankverbindung, vor allem jene, die an oder unter der Armutsgrenze leben oder in abgelegenen Gebieten ansässig sind (S. 8).

Die regulatorische Landschaft in ASEAN wird weiterhin als herausfordernd betrachtet, da Regulierungsbehörden mit den Unsicherheiten neuer Geschäftsmodelle konfrontiert sind. Die aktuellen FinTech-Vorschriften und die Erfahrungen der Regulierungsbehörden bei der Anpassung an technologische Fortschritte wurden eingehend untersucht, um Fördermassnahmen für Finanzinnovationen zu optimieren (CCAF et al., 2019, S. 9). Die Anwendung prädiktiver Analysen und maschinellen Lernens nimmt zu, und Technologien wie Blockchain und DLT gewinnen in Bereichen wie digitalen Zahlungen und Crowdfunding an Bedeutung (S. 10).

Das Konzept der Unternehmensökosysteme, das als dynamisches wirtschaftliches Umfeld, das von einem Netz interagierender Akteure getragen wird, hat sich als ein Eckpfeiler in der High-Tech-Industrie etabliert. Diese Ökosysteme revolutionieren die Unternehmensstrategien und fördern Wachstum sowie Innovation. High-Tech-Start-ups, die für die Volkswirtschaften von zentraler Bedeutung sind, haben global zu einer Verschiebung in der Wirtschaftslandschaft geführt, angetrieben durch technologiebasierte Unternehmungen. Das Wachstum dieser Startup-Ökosysteme hat die Weltwirtschaft deutlich beeinflusst (Lee et al., 2017, S. 158).

Trotz der Herausforderungen wird ein dynamischerer Ansatz vorgeschlagen, der die Wechselwirkungen zwischen unternehmerischen Initiativen und dem Kapitalfluss erfassen soll, um High-Tech-Start-up-Ökosysteme in Ländern wie Korea, China und Japan zu analysieren.

Diese Länder bieten aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds und ihrer unterschiedlichen Marktmerkmale eine einzigartige Gelegenheit, verschiedene Ökosystemmodelle zu untersuchen und nationale Politiken sowie Unternehmensstrategien zu formulieren, die mit der sich entwickelnden Natur von Hightech-Start-up-Ökosystemen übereinstimmen (Lee et al., 2017, S. 159-160).

4.4 Singapur

Singapur hat sich als dynamisches Zentrum für Start-ups und technologische Innovationen etabliert, was durch eine Reihe vorteilhafter Faktoren begünstigt wird. Der Stadtstaat zeichnet sich durch günstige Unternehmenssteuersätze aus und erhebt keine Steuer auf Kapitalgewinne, was ihn besonders für Venture-Capital-Fonds attraktiv macht. Zudem wird die Geschäftstätigkeit durch effiziente Prozesse bei der Unternehmensgründung, Baugenehmigungen und den Schutz von Minderheitsaktionären erleichtert. Ein umfangreicher Pool an Risikokapital, unterstützt durch private Investoren und die Regierung erheblich unterstützt wird, stärkt das robuste Start-up-Ökosystem in Singapur. Dieses System bietet umfangreiche Unterstützung, einschliesslich Beratung durch erfahrene VC-Investoren, um die Kommerzialisierung von Innovationen zu erleichtern (Asian Development Bank, 2022, S. 16-19).

Als zentrales Drehkreuz bietet Singapur ideale Bedingungen für Unternehmen, die in regionale Märkte expandieren möchten. Die Förderung von Forschung und Entwicklung, besonders im Bereich der Spitzentechnologie, wird durch die Anwesenheit hochqualifizierter Fachkräfte und die Zusammenarbeit mit etablierten Forschungseinrichtungen unterstützt (Asian Development Bank, 2022, S. 57-58). Die dynamische Innovationskultur in Singapur wird weiterhin durch zahlreiche technologiebezogene Veranstaltungen und Konferenzen gefördert, die wertvolle Vernetzungsmöglichkeiten und Zugang zu neuen Ideen bieten (S. 11-12). Die hohe Verfügbarkeit von qualifizierten Talenten und eine zunehmend positive Einstellung von Hochschulabsolventen gegenüber Unternehmensgründungen tragen ebenfalls zur Attraktivität Singapurs bei. Diese Kombination von Faktoren schafft ein günstiges Umfeld für Start-ups und macht Singapur zu einem attraktiven Standort für Unternehmensgründungen und Innovationen im Technologiesektor (S. 21-22).

4.5 Indien

Die Start-up-Landschaft in Indien hat ein bemerkenswertes Wachstum erlebt und trägt wesentlich zur wirtschaftlichen Expansion des Landes Dieses Wachstum wird von mehreren entscheidenden Erfolgsfaktoren gestützt, allen voran die solide Unterstützung durch Regierungsinitiativen wie Start-up India. Diese Programme zielen darauf ab, eine Kultur der Innovation und des Unternehmertums zu fördern, insbesondere unter der Jugend, und sind entscheidend für die Schaffung eines günstigen Umfelds für aufstrebende Unternehmen (Garg & Gupta, 2021, S. 31-33).

Ein dynamisches Ökosystem, das aus verschiedenen Akteuren wie Inkubatoren, Beschleunigern, Investoren, Bildungseinrichtungen und etablierten Unternehmen besteht, bietet lebenswichtige Ressourcen, Vernetzungsmöglichkeiten und umfassende Unterstützung.

Diese Unterstützung erleichtert es Start-ups, sich in den frühen Phasen ihres Wachstums zu orientieren. Innovation steht im Mittelpunkt des Erfolgs von Start-ups, da sie durch die Entwicklung oder Optimierung von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen auf spezifische Marktbedürfnisse und Probleme eingehen, was wiederum Mehrwert und Beschäftigungsmöglichkeiten schafft (Garg & Gupta, 2021, S. 31-33).

Der Zugang zu angemessenen Finanzmitteln ist entscheidend, von der ersten Startfinanzierung bis hin zu späteren Finanzierungsrunden, die notwendig sind für Produktentwicklung, Teamerweiterung und betriebliche Skalierung. Ebenso wichtig ist die Zusammenstellung eines qualifizierten und engagierten Teams, das die Vision des Start-ups teilt, was die Bedeutung des Humankapitals im Ökosystem unterstreicht. Die Verwaltung des geistigen Eigentums ist entscheidend für den Erhalt eines Wettbewerbsvorteils und die Sicherung von Investitionen. Start-ups müssen agil bleiben und auf Marktbedürfnisse und Kundenpräferenzen reagieren, indem sie ihre Angebote effektiv anpassen. Eine sorgfältige Strategie für Skalierbarkeit und Wachstum ist notwendig, um die Fallstricke einer verfrühten Skalierung zu vermeiden (Garg & Gupta, 2021, S. 34-35).

Die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen fördert weiterhin die Innovation und ermöglicht den Zugang zu Forschungs- und Wissensressourcen. Die effektive Nutzung von Technologie in verschiedenen Geschäftsbereichen, von der Produktentwicklung bis hin zum Marketing, ist ein entscheidendes Merkmal erfolgreicher Start-ups und steht für eine unternehmerische Denkweise, die Risikobereitschaft, Innovation und proaktives Management von Herausforderungen umfasst. Diese Faktoren haben zusammen ein dynamisches Umfeld für Start-ups geschaffen, das zu einem erheblichen Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen geführt hat (Garg & Gupta, 2021, S. 36).

4.6 Lettland

Der FinTech-Sektor in Lettland ist trotz seines frühen Entwicklungsstadiums ein vielversprechender Zukunftsmarkt. Dennoch steht er schon jetzt vor zahlreichen Herausforderungen, die seine Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Zu den Hauptproblemen zählen unzureichende regulatorische Rahmenbedingungen, die nicht auf die spezifischen Bedürfnisse von FinTech-Unternehmen eingehen, der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und ein Innovationsumfeld, das dringend verstärkte Unterstützung benötigt. Diese Faktoren, verstärkt durch die segmentierte EU-Regulierung für verschiedene Finanzdienstleistungen, haben das Wachstum und die finanzielle Robustheit von FinTech-Unternehmen in Lettland behindert. Obwohl das wirtschaftliche Umfeld insgesamt positiv ist, bleibt Lettland hinsichtlich der Dynamik des unternehmerischen Ökosystems und des finanzspezifischen Wirtschaftsklimas hinter seinen Nachbarn Estland und Litauen zurück (Rupeika-Apoga & Wendt, 2021, S. 1-3).

Trotz eines hohen Qualifikations- und Bildungsniveaus stellen die Abwanderung von Fachkräften, niedrige Entlohnung in Dienstleistungsberufen, die hohen Steuersätze für Arbeitskräfte und die Schwierigkeiten bei der Einstellung ausländischer Arbeitskräfte erhebliche Herausforderungen dar. In technologischer Hinsicht ist Lettland gut ausgestattet mit der Einführung von Informations- und Kommunikationstechnologien und dem Zugang zu

Elektrizität, auch wenn es bei seiner digitalen Agenda und technologischen Fähigkeiten nicht an der Spitze steht. Diese Erkenntnisse stammen aus einer gründlichen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und technologischen (PEST-)Analyse, die die Notwendigkeit modernisierter Vorschriften und Initiativen unterstreicht, um Lettlands Attraktivität für Fachkräfte zu steigern, Wettbewerbsbedingungen zu verbessern und das Sektorwachstum zu fördern (Rupeika-Apoga & Wendt, 2021, S. 5, 6-7 & 12-13).

Die Ergebnisse von Umfragen bestätigen diese Schlussfolgerungen, wobei unzureichende Vorschriften und die Verfügbarkeit von Fachkräften als Hauptanliegen genannt wurden. Interessanterweise zeigt die wachsende Integration und Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und FinTech-Unternehmen eine Verschiebung von disruptiven zu innovativen und modernisierenden Kräften innerhalb des Finanzsektors (S. 18-19).

4.7 Vereinigte Arabische Emirate

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben sich zu einer führenden FinTech-Drehscheibe im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA) entwickelt. Diese Entwicklung wird durch eine unterstützende Regierungspolitik, ein innovationsfreundliches Ökosystem für Finanzinnovationen sowie eine technikaffine Bevölkerung gefördert. Der Erfolg der in den VAE ansässigen FinTech-Start-ups hängt massgeblich vom Zugang zu notwendigen Ressourcen ab, insbesondere zu Venture-Capital. Finanzielle Hürden, das regulatorische Umfeld und rechtliche Fragen stellen jedoch erhebliche Herausforderungen dar und beeinträchtigen die Gründung und das Wachstum dieser Unternehmen. Der Erfolg von FinTechs in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird zudem durch spezifische Geschäftsmodelldimensionen wie Produkt/Dienstleistungsangebote und Wertversprechen beeinflusst (Zarrouk et al., 2021, S. 18-19).

Die Regierung der VAE hat erkannt, dass FinTechs eine Schlüsselrolle bei der Förderung der wirtschaftlichen Diversifikation und der digitalen Transformation spielen. Daher unterstützt sie aktiv die Entwicklung dieses Sektors durch progressive Gesetze und Vorschriften, die darauf abzielen, ein ideales Umfeld für das Wachstum und die Skalierung von FinTech-Unternehmen zu schaffen. Trotz dieser Bemühungen bleiben die Herausforderungen in Form von finanziellen Barrieren und einem komplexen regulatorischen Rahmen bestehen, die eine fortlaufende Modernisierung der politischen Massnahmen erfordern.

Die VAE streben danach, ihre Position als globaler Knotenpunkt für Finanztechnologie weiter zu stärken, indem sie nicht nur lokale, sondern auch internationale FinTech-Innovationen anziehen und fördern. Dies erfordert eine fortlaufende Verbesserung des Zugangs zu Kapital, die Klarstellung regulatorischer Anforderungen und die Schaffung eines noch attraktiveren Geschäftsumfelds. Die Integration von FinTech-Innovationen in die Wirtschaft wird die VAE als Vorreiter in der globalen Finanzlandschaft stärken.

5 Ergebnisse der qualitativen Interviews

In diesem Abschnitt werden die empirischen Erkenntnisse aus umfassenden Experteninterviews detailliert dargestellt Ziel der Experteninterviews ist es, eine tiefgehende qualitative Analyse des Start-up-Ökosystems in Liechtenstein vorzunehmen. Die Antworten beleuchten die Vielschichtigkeit dieses Ökosystems und erörtern seine einzigartigen Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten in einem dynamischen unternehmerischen Umfeld. Durch die Synthese der Perspektiven verschiedener Experten entsteht eine umfassende, mehrdimensionale Analyse, die die Stärken, Herausforderungen und die spezifischen Merkmale des Ökosystems hervorhebt und dadurch unser Verständnis dieses dynamischen Umfelds erweitert. Diese Erkenntnisse wurden auch als Basis für die Erstellung jener Fragebogenstudie verwendet, die im kommenden Abschnitt präsentiert werden wird.

Interviewstruktur mit ersten Erkenntnissen

Die im Folgenden präsentierten Ergebnisse stellen eine gesamthafte Zusammenfassung dar. Es wurden nur Punkte aufgenommen, die von mehreren Interviewpartnern erwähnt wurden, um Einzelmeinungen weitestgehend auszuschliessen. Wenn mehrere Teilnehmer eine Meinung vertreten haben, wurden einzelne Gegenmeinungen nicht berücksichtigt. Der Aufbau der semistrukturierten Interviews war sehr offen und explorativ gestaltet, folgte jedoch auch einem gewissen Fragenkatalog und Aufbau. Aus Gründen der Anonymität werden die Identitäten der Experten nicht publiziert, ebenso nicht die Transkripte, aus denen die Identität manchmal recht leicht feststellbar wäre.

Die Interviews begannen mit einer allgemeinen Diskussion der Erfahrungen innerhalb des liechtensteinischen Start-up-Ökosystems Die Experten lobten dabei fast ausnahmslos die hohe Motivation und die ehrgeizigen Ziele aller Akteure des Landes. Diese Faktoren vermitteln einen Eindruck von Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit, die speziell die Unternehmer antreibt. Daraufhin folgt eine Frage zur Positionierung im internationalen Wettbewerb, insbesondere der Positionierung Liechtensteins im Vergleich zu anderen Finanzzentren wie Luxemburg. Hierbei wurde analysiert, wie externer Druck strategische Entscheidungen und Entwicklungen innerhalb des Sektors beeinflusst.

Die Diskussion vertiefte sich dann in die Nuancen des regulatorischen Umfelds. Ein zentraler Punkt war hier das TVTG-Gesetz, ein bedeutender Meilenstein, der vor allem im Hinblick auf seine breiten Auswirkungen auf die Start-up-Landschaft wichtig ist. Es wurde betont, wie dieses Gesetz insbesondere Blockchain-Technologien fördert, das Wachstum von Start-ups antreibt, das Vertrauen von Investoren stärkt und die Innovationskraft steigert.

Im Weitern wurden die einzigartigen Vorteile und Herausforderungen, die sich aus der geringen Grösse Liechtensteins ergeben diskutiert. Häufig genannt wurde, wie die kompakte Grösse des Landes effiziente Kommunikations- und Entscheidungsprozesse erleichtert, aber auch Herausforderungen bei begrenzten Karriereoptionen und der Rekrutierung von Talenten mit sich bringt. Diese Diskussionen zeigen auf, wie solche grössenbedingten Dynamiken Start-upStrategien und die Skalierbarkeit beeinflussen.

Ein wesentliches Thema war auch die Spezialisierung des Ökosystems, insbesondere im Bereich des Kryptosektors. Hierbei wurden die Nischenmöglichkeiten und Herausforderungen durch begrenzte Aufenthaltsoptionen und Marktgrösse genannt. Es wurde diskutiert, wie Startups in diesen spezialisierten Sektoren navigieren, Marktbeschränkungen überwinden und Vorteile wie das Passporting für den Europäischen Wirtschaftsraum nutzen können.

Die Interviews gingen dann über zu den Herausforderungen und Vorteilen, mit denen Start-ups und FinTech-Unternehmen konfrontiert sind. Die Experten hoben die Herausforderungen bei der Eröffnung von Bankkonten für Blockchain-Unternehmen und den Umgang mit teilweise widersprüchlichen regulatorischen Entscheidungen hervor. Gleichzeitig werden die innovativen Rechtsformen und die proaktive Denkweise der Behörden als wesentliche Vorteile hervorgehoben, was ein ausgewogenes Bild des liechtensteinischen Geschäftsumfelds ergab

Die Gespräche schlossen mit einer eingehenden Betrachtung der Rolle der Vernetzung in der Gestaltung des Ökosystems ab. Der genannte Fokus liegt auf Networking-Veranstaltungen, die die Zusammenarbeit mit Universitäten fördern, den Wissensaustausch erleichtern und strategische Partnerschaften unterstützen, die alle entscheidend für das Wachstum und den Erfolg von Start-ups sind.

Diese tiefgehenden Interviews, gestützt auf die in Kapitel 3 vorgestellten Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Literatur, zielten darauf ab, die zentrale Forschungsfrage durch die Liechtenstein spezifischen Aspekte und mögliche fehlende Aspekte zu ergänzen.

In der Analyse der Interviews konnten zehn zentrale Erkenntniskomplexe identifiziert werden, die nun im Detail erörtert werden. Diese Erörterung stellen rein die Meinungen und Ansichten der Interviewpartner dar. Eine gesamthafte Evaluation durch die Autoren dieser Studie, unter Einbeziehung der Interviews als auch der Fragebogenstudie, erfolgt im Rahmen der SWOTAnalyse in Kapitel 7

5.1 Positives regulatorisches Umfeld

Ein wiederkehrendes Thema in den Experteninterviews war das positive regulatorische Umfeld in Liechtenstein. Insbesondere das TVTG-Gesetz, auch bekannt als Blockchain-Gesetz, wurde als bedeutender Fortschritt gewürdigt, der den Sektor der Blockchain-Technologie erheblich stärkt. Dieses Gesetz verdeutlicht die Bedeutung eines anpassungsfähigen, innovationsfreundlichen regulatorischen Rahmens als Katalysator für den technologischen und wirtschaftlichen Fortschritt (Linis & Praicheux, 2021, S. 4). Ein weiterer positiver Aspekt ist die proaktive und offene Haltung der Regulierungsbehörden gegenüber neuen Technologien und Geschäftsmodellen, die für die Förderung eines innovationsfreundlichen Umfelds entscheidend ist.

Das regulatorische Umfeld in Liechtenstein, wie es durch das Blockchain-Gesetz beleuchtet wird, stellt eine wichtige Säule in der Entwicklung des Start-up- und FinTech-Ökosystems des Landes dar. Dieser Ansatz deckt sich mit den Erkenntnissen aus der umfangreichen Literaturrecherche, in der die Bedeutung eines fortschrittlichen Rechtsrahmens für technologische Innovationen hervorgehoben wurde und durch die von den Interviewpartnern geteilten Erfahrungen weiter bestätigt wurde.

Wie von Linis und Praicheux (2021, S. 4) reflektiert und von den Interviewpartnern aufgegriffen, haben die fortschrittlichen regulatorischen Massnahmen die Attraktivität Liechtensteins als digitales Innovationszentrum deutlich erhöht. Diese regulatorische Klarheit, die besonders in Bereichen, in denen zuvor rechtliche Unklarheiten bestanden, von entscheidender Bedeutung ist, steht im Einklang mit der Literaturübersicht, die die Notwendigkeit von Rechtssicherheit für Investitionen und Innovationen in neue Technologien hervorhebt.

Der von den Interviewpartnern beschriebene Balanceakt zwischen Innovationsförderung und Verbraucherschutz in Liechtenstein spiegelt die in der Literatur ermittelten Themen wider (Brown et al., 2019, S. 124). Dieses Gleichgewicht, das für ein nachhaltiges Ökosystem von entscheidender Bedeutung ist, stellt sicher, dass die Innovation nicht die Sicherheit der Verbraucher oder die Integrität des Marktes gefährdet. Ein solches Umfeld ist attraktiv für Startups, die sich für verantwortungsvolle und ethische Geschäftspraktiken einsetzen.

Obwohl das regulatorische Umfeld überwiegend positiv wahrgenommen wird, müssen einige Herausforderungen angegangen werden. Die Kluft zwischen der fortschrittlichen Gesetzgebung und dem konservativen Bankensektor, die von den Interviewpartnern hervorgehoben wurde, stellt einen kritischen Bereich für Verbesserungen dar. Diese Beobachtung wurde in der Literatur bestätigt und unterstreicht die Notwendigkeit, dass sich der regulatorische Rahmen mit dem technologischen Fortschritt und der Marktdynamik weiterentwickelt.

Die Erkenntnisse aus den Interviews und der Literaturauswertung betonten gemeinsam die Bedeutung einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den Stakeholdern. Wie von den Interviewpartnern vorgeschlagen, sollten die politischen Entscheidungsträger einen kontinuierlichen Dialog mit der Start-up-Community und den traditionellen Finanzinstituten führen. Wie in der Literatur empfohlen, könnten Bildungsinitiativen die Verständnislücke zwischen neuen Technologien und traditionellen Finanzsektoren schliessen.

Die progressive Gesetzgebung im regulatorischen Umfeld Liechtensteins, das im Rahmen der Literaturrecherche und aus der Sicht der Interviewpartner untersucht wurde, ist ein lobenswertes Beispiel für die Förderung eines günstigen Umfelds für Start-ups und FinTechUnternehmen. Liechtensteins Ansatz, eine fortschrittliche Gesetzgebung mit den Realitäten der Markt- und Technologieentwicklung in Einklang zu bringen, dient als Referenz für andere Länder, die ähnliche Ökosysteme fördern wollen. Anpassungsfähige regulatorische Rahmenbedingungen und eine mutigere innovative Auslegung der Regulierungsbehörden bei der Umsetzung sind jedoch entscheidend, um diese positive Entwicklung aufrechtzuerhalten.

5.2 Vorteile der geringen Grösse und der schnellen Entscheidungsfindung

Die geringe Grösse Liechtensteins, die oft als potenzielle Einschränkung wahrgenommen wird, verschafft dem Start-up- und FinTech-Ökosystem des Landes paradoxerweise einzigartige Stärken. Besonders evident wird dies bei der Erleichterung schneller Entscheidungen und schlanker Verwaltungsprozesse, wie Laidroo und Avarmaa (2020, S. 14) betonen. Diese Aspekte stellen einen klaren Wettbewerbsvorteil in der dynamischen Welt der Start-ups dar.

Einer der grössten Vorteile der geringen Grösse Liechtensteins für staatliche Stellen und private Unternehmen ist die Agilität und Flexibilität, die im schnelllebigen Technologie- und

Finanzsektor von zentraler Bedeutung ist. In diesem Kontext ist die Fähigkeit, sich schnell an veränderte Marktbedingungen und technologische Fortschritte anzupassen, entscheidend. Dementyeva und DaSilva (2020) unterstützen diese Beobachtung und weisen darauf hin, dass kleinere Länder oft schneller auf globale wirtschaftliche und technologische Trends reagieren können (S. 3-4).

Es wird beobachtet, dass die effizienten Entscheidungsprozesse in Liechtenstein eine direkte Folge der kompakten Grösse des Landes sind. Dieser gestraffte Ansatz ist nicht nur auf Startups beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf den Regulierungs- und Finanzsektor und ermöglicht eine kohärentere und integrierte operative Landschaft. In der Literatur wird hervorgehoben, dass Entscheidungsprozesse, die in kleineren Ländern effizienter gestaltet werden können, was eine schnellere Umsetzung von Strategien ermöglicht, die für Start-ups unerlässlich sind, die sich schnell in der Regulierungs- und Finanzlandschaft zurechtfinden müssen.

Ein weiterer bedeutender Vorteil, der sich aus der Kleinheit Liechtensteins ergibt, ist die engere Zusammenarbeit und die Integration der Gemeinschaft innerhalb des Unternehmensökosystems. Es wird betont, dass der enge Zusammenhalt der Geschäftswelt das Gefühl der Zusammenarbeit und nicht des Wettbewerbs fördert, was für Start-ups von grossem Vorteil ist. Dementyeva und DaSilva (2020) stellen fest, dass kleinere Umgebungen direktere und persönlichere Geschäftsbeziehungen fördern können, was zu einem stärker unterstützenden Ökosystem für Start-ups führt (S. 3-4).

Die geringe Grösse stellt jedoch auch Herausforderungen dar. Es wird erwähnt, dass der begrenzte Inlandsmarkt die Wachstumsmöglichkeiten einschränken kann, sodass der Schwerpunkt auf internationale Expansion gelegt werden muss. Hinzu kommt die begrenzte Verfügbarkeit von Ressourcen, die Start-ups bei der Skalierung ihrer Aktivitäten vor Herausforderungen stellt.

Trotz dieser Herausforderungen sind die Vorteile der geringen Grösse bei der Förderung eines dynamischen und reaktionsfähigen Start-up-Ökosystems erheblich. Die Kombination aus schneller Entscheidungsfindung, schlanken Prozessen und enger Zusammenarbeit in der Gemeinschaft bietet Liechtenstein ein einzigartiges Umfeld, das das Wachstum und den Erfolg von Start-ups und FinTech-Unternehmen begünstigt. Politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer in Liechtenstein sollten diese Stärken weiterhin nutzen und gleichzeitig die Herausforderungen angehen, um den Wettbewerbsvorteil des Ökosystems zu erhalten und auszubauen.

5.3 Herausforderungen für den Bankensektor

In Liechtensteins Finanzökosystem stellt der Bankensektor Start-ups und FinTechUnternehmen vor besondere Herausforderungen. Trotz eines fortschrittlichen regulatorischen Umfelds und der durch die geringe Grösse des Landes bedingten Agilität des Geschäftsbetriebs wurden spezifische Reibungspunkte innerhalb des Bankensektors identifiziert, die sich insbesondere auf Start-ups in innovativen und technologiegetriebenen Bereichen auswirken.

Eine grosse Herausforderung besteht darin, dass Start-ups, besonders jene aus dem Blockchain- und Kryptowährungssektor, Schwierigkeiten beim Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen haben. Dieses Problem ist nicht nur in Liechtenstein präsent, sondern auch ein allgemeines Problem in vielen Ländern, die sich mit neuen Technologien befassen. Das Zögern traditioneller Banken, sich auf diese neuen Sektoren einzulassen, was oft auf regulatorische Bedenken oder ein mangelndes Verständnis der Technologie zurückzuführen ist, stellt für Start-ups eine erhebliche Hürde dar.

Ein weiteres kritisches Problem sind die strengen regulatorischen Anforderungen, die, während sie für die Aufrechterhaltung der Stabilität und Integrität des Finanzsystems unerlässlich sind, die Agilität und Innovation, die Start-ups mit sich bringen, behindern können. Diese Herausforderung ist besonders akut für FinTech-Unternehmen, die an der Schnittstelle zwischen Technologie und Finanzen tätig sind und oft ein differenzierteres Verständnis der Regulierung erfordern.

Die Integration neuer Technologien in den Bankensektor birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Banken stehen vor der doppelten Aufgabe, mit den raschen technologischen Fortschritten Schritt zu halten und gleichzeitig sicherzustellen, dass diese Integrationen den regulatorischen Standards entsprechen. Daher müssen sich Start-ups in einer komplexen Landschaft zurechtfinden, in der die Bereitschaft der Banken, neue Technologien zu übernehmen, sehr unterschiedlich ist (Yazici, 2019, S. 190-192).

Die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen dem Bankensektor und Start-ups wird betont. Der Aufbau von Partnerschaften und die Förderung des Verständnisses zwischen diesen Einrichtungen könnten einige der Herausforderungen, mit denen Start-ups konfrontiert sind, abmildern, insbesondere beim Zugang zu Finanzdienstleistungen und bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen.

Während Liechtenstein ein günstiges Umfeld für Start-ups und FinTech-Unternehmen bietet, stellen die spezifischen Herausforderungen des Bankensektors bedeutende Hindernisse dar, die es zu bewältigen gilt. Dazu gehören der Zugang zu Bankdienstleistungen, Hürden bei der Einhaltung von Vorschriften und die Integration neuer Technologien. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert eine Zusammenarbeit zwischen Start-ups, Banken und Regulierungsbehörden, um sicherzustellen, dass das Finanzökosystem in Liechtenstein robust, innovativ und für alle Beteiligten zugänglich bleibt (Bryan & Hovenkamp, 2020, S. 331-332).

5.4 Möglichkeiten des Einflusses von Start-ups

In der sich wandelnden Wirtschaftslandschaft Liechtensteins passen sich Start-ups an das bestehende Geschäftsumfeld an und haben einzigartige Möglichkeiten, dieses zu beeinflussen und zu gestalten. Diese Fähigkeit zur Einflussnahme, die in den Interviews und der Literaturanalyse immer wieder thematisiert wurde, unterstreicht die zentrale Rolle von Startups bei der Förderung von Innovation und politischer Entwicklung. Insbesondere Start-ups in den Bereichen FinTech und Blockchain in Liechtenstein haben massgeblich zu politischen und regulatorischen Diskussionen beigetragen (Linis & Praicheux, 2021, S. 6-10). Ihre innovativen Ansätze und technologischen Fortschritte haben zu einer Neubewertung der bestehenden regulatorischen Rahmenwerke geführt. Dynamische Start-ups fungieren oft als Katalysator für

politische Innovationen, insbesondere in Volkswirtschaften, die sich als Zentren des technologischen Fortschritts etablieren wollen.

Die geringe Grösse Liechtensteins erleichtert eine engere Interaktion zwischen Start-ups und Regierungs- oder Regulierungsbehörden. Diese Interaktionen bieten Start-ups eine Plattform, um ihre Bedürfnisse und Perspektiven zu äussern, was zu einer fundierteren und effektiveren Politikgestaltung führt. Solche gemeinsamen Bemühungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass sich das regulatorische Umfeld gleichzeitig mit der Technologie- und Marktentwicklung weiterentwickelt.

Über die Politik hinaus haben Start-ups in Liechtenstein das Potenzial, das breitere Unternehmensökosystem zu beeinflussen. Beispielsweise können die Start-up-Kultur und innovative Geschäftsmodelle traditionelle Unternehmen und Sektoren dazu inspirieren, neue Technologien und Ansätze zu übernehmen. Almansour (2023) unterstützte diese Ansicht, indem er darauf hinwies, dass Start-ups oft neue Paradigmen der Geschäftstätigkeit einführen, die einen Welleneffekt auf die gesamte Wirtschaftslandschaft haben können (S. 5).

Die Vernetzung und der Aufbau von Gemeinschaften sind Schlüsselbereiche, die Start-ups beeinflussen können. Durch die Gründung und Teilnahme an unternehmerischen Netzwerken und Veranstaltungen fördern Start-ups eine Kultur der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs, die für das kollektive Wachstum und den Erfolg des Unternehmensökosystems in Liechtenstein entscheidend sind. Start-ups in Liechtenstein sind nicht nur Teilnehmer am Geschäftsumfeld, sondern gestalten es aktiv mit. Ihr Einfluss reicht vom Vorantreiben politischer und regulatorischer Veränderungen bis hin zur Anregung von Veränderungen im breiteren Business-Ökosystem. Diese Rolle ist in Liechtenstein aufgrund der geringen Grösse des Landes besonders ausgeprägt, was eine direktere und wirkungsvollere Interaktion zwischen Start-ups, der Regierung und den Regulierungsbehörden ermöglicht.

Daher müssen politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer die einflussreiche Rolle von Start-ups anerkennen und unterstützen, um Liechtensteins Position als innovatives und zukunftsorientiertes Wirtschaftszentrum aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen.

5.5 Widersprüche in den Wahrnehmungen

In der dynamischen und facettenreichen Welt der Start-ups und FinTech in Liechtenstein haben sich widersprüchliche Wahrnehmungen und Meinungen herausgebildet. Diese Widersprüche spiegeln die unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven innerhalb des Ökosystems wider und verdeutlichen die Komplexität des Navigierens in einem sich schnell entwickelnden Geschäftsumfeld.

Ein wichtiger Bereich, in dem Widersprüche bestehen, ist die Wahrnehmung des regulatorischen Umfelds. Einerseits wird der fortschrittliche, unterstützende Charakter der liechtensteinischen Vorschriften gelobt, andererseits wird auf die Herausforderungen und Starrheit des Rahmens hingewiesen. Diese Divergenz könnte auf die unterschiedlichen Sektoren zurückzuführen sein, in denen die Beteiligten tätig sind, oder auf ihre individuellen Erfahrungen mit der Einhaltung von Vorschriften und Innovationen.

Im Zusammenhang mit dem Bankensektor waren die Widersprüche in den Wahrnehmungen besonders ausgeprägt. Während einige die Bemühungen des Bankensektors anerkennen, sich an neue Technologien und die Bedürfnisse von Start-ups anzupassen, betonen andere die konservative Herangehensweise des Sektors und die Zurückhaltung, die entstehende FinTechLandschaft vollständig zu übernehmen. Dieser Kontrast unterstreicht das Spannungsverhältnis zwischen traditionellen Finanzpraktiken und dem disruptiven Charakter von FinTechInnovationen.

Ein weiterer Bereich, in dem es unterschiedliche Auffassungen gab, war die Rolle der staatlichen Unterstützung und ihre Wirksamkeit bei der Förderung des Start-up-Ökosystems. Einerseits wird betont, dass staatliche Initiativen massgeblich zur Schaffung eines günstigen Umfelds für Start-ups beigetragen haben. Andererseits werden die Grenzen dieser Initiativen hervorgehoben, insbesondere die Diskrepanz zwischen politischen Absichten und der praktischen Realität, der sich Start-ups gegenübersehen.

Diese widersprüchlichen Wahrnehmungen der verschiedenen Stakeholder im liechtensteinischen Start-up-Ökosystem zeigen, dass es vielfältig ist und sich weiterentwickelt. Sie unterstreichen die Bedeutung eines kontinuierlichen Dialogs und Engagements zwischen allen Parteien, um diese unterschiedlichen Ansichten in Einklang zu bringen. Daher sind das Verständnis und die Auseinandersetzung mit diesen Widersprüchen für politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer entscheidend, um ein kohärenteres und unterstützendes Umfeld für Start-ups und FinTech-Unternehmen in Liechtenstein zu schaffen.

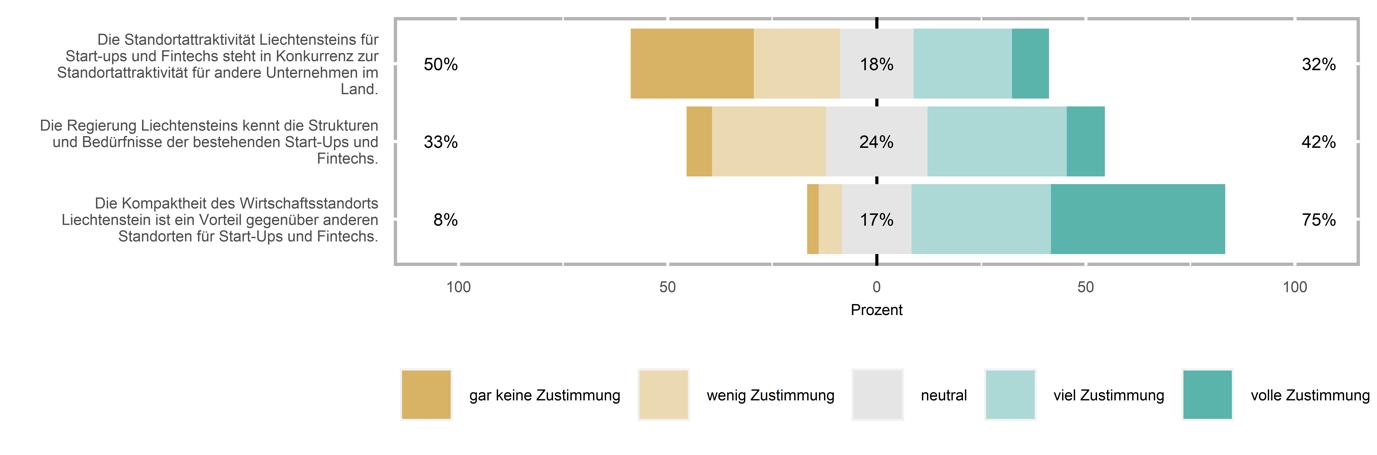

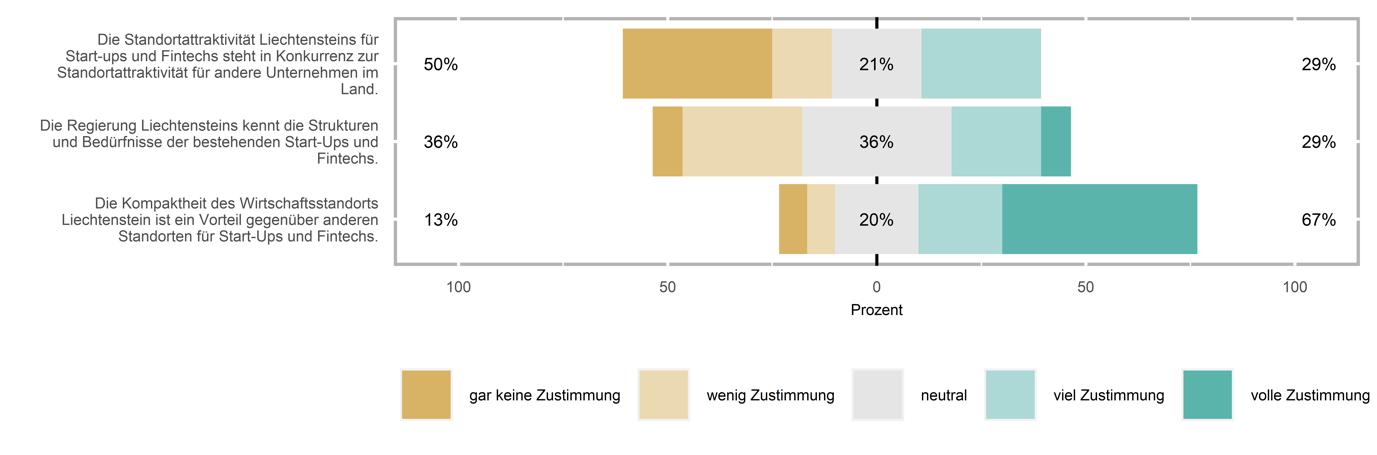

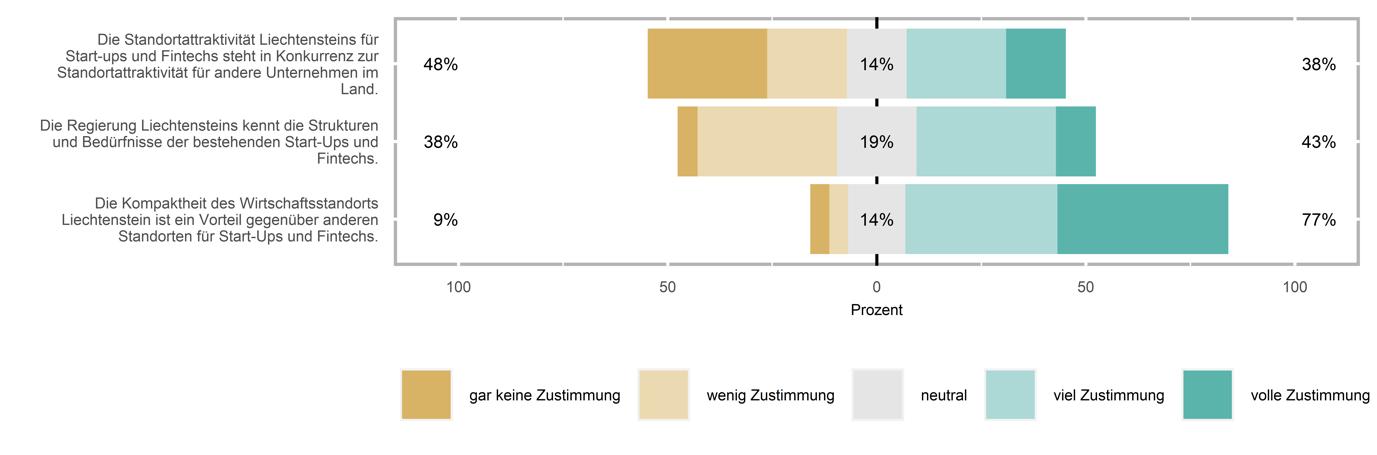

5.6 Liechtenstein spezifische Faktoren und besondere Herausforderungen Liechtensteins Start-up-Ökosystem zeichnet sich durch spezifische Faktoren und Herausforderungen aus, die untrennbar mit seinem geografischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Kontext verbunden sind. Die Marktdynamik in Liechtenstein, die durch die Kleinheit des Landes unterstrichen wird, bietet sowohl Vorteile als auch Herausforderungen. Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen (2023, S. 9-10) schlägt vor, dass kleinere Volkswirtschaften ein agileres und reaktionsfreudigeres Geschäftsumfeld fördern könnten, was durch Beobachtungen über die schnelle Erprobung und Einführung in Liechtenstein bestätigt wird. Die begrenzte Grösse des Inlandsmarkts stellt jedoch gemäss den Erkenntnissen aus der Literatur eine Herausforderung der Skalierbarkeit für Start-ups in kleineren Volkswirtschaften dar.

Das massgeschneiderte regulatorische Umfeld Liechtensteins für Sektoren wie Blockchain und FinTech spiegelt den globalen Trend zu spezialisierten Regelungen im Bereich der Finanztechnologie wider. Diese Vorschriften bieten zwar Chancen, erfordern aber auch, dass sich Start-ups an eine komplexe und sich entwickelnde Regulierungslandschaft anpassen, was die Herausforderungen widerspiegelt, die in der Literatur in ähnlichen Ländern festgestellt wurden.

Die Gewinnung und Bindung von Talenten in Liechtenstein ist ebenfalls eine besondere Herausforderung. Pustovhr et al. (2019) weisen darauf hin, dass kleinere Volkswirtschaften oft mit grösseren Nachbarländern um qualifizierte Fachkräfte konkurrieren, insbesondere in technologischen Nischenbereichen. In der Literatur wird betont, wie wichtig es ist, starke

Bildungs- und Ausbildungsprogramme einzurichten, um einen lokalen Talentpool aufzubauen (S. 762).

Obwohl Liechtenstein über eine gut entwickelte Infrastruktur und Unterstützungssysteme verfügt, wird festgestellt, dass eine gezieltere Unterstützung für Start-ups erforderlich ist. Klein et al. (2020) decken sich mit dieser Einschätzung und betonen, dass spezialisierte Finanz- und Beratungsdienste für Tech-Start-ups notwendig sind, um mit der raschen Entwicklung technologieorientierter Unternehmen Schritt zu halten (S. 38).

Das Start-up-Ökosystem in Liechtenstein zeichnet sich durch eine einzigartige Mischung aus Chancen und Herausforderungen aus, die durch die Grösse des Landes, das spezielle regulatorische Umfeld, die Talentdynamik und die infrastrukturellen Anforderungen geprägt sind. Die Erkenntnisse von Linis & Praicheux (2021, S. 2-6) ergänzen und vertiefen das Verständnis dieser empirischen Ergebnisse und unterstreichen die Notwendigkeit nuancierter Strategien, die Liechtensteins besondere Vorteile nutzen und gleichzeitig seine Herausforderungen abmildern. Die Anerkennung dieser Faktoren ist für politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer von entscheidender Bedeutung, um ein unterstützendes und dynamisches Umfeld für Start-ups in Liechtenstein zu fördern.

5.7 Strategische Ausrichtung und internationaler Wettbewerb

Die strategische Ausrichtung Liechtensteins innerhalb des internationalen Start-upÖkosystems ist durch ein komplexes Zusammenspiel von inhärenten Vorteilen und der breiteren globalen Marktdynamik geprägt. Die strategischen Vorteile des wirtschaftlichen und regulatorischen Umfelds Liechtensteins fungieren als Sprungbrett für Start-ups, um sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Durch seine zentrale Lage in Europa bietet das Land eine vorteilhafte Plattform für Start-ups, um Zugang zu grösseren Märkten zu erhalten. Dies spiegelt sich in den allgemeineren Erkenntnissen über kleine Volkswirtschaften und deren Fähigkeit, schnell auf globale Trends zu reagieren wider und unterstreicht das Potenzial der liechtensteinischen Start-ups, ihre Reichweite über die Landesgrenzen hinaus auszudehnen.

Während sie von einem unterstützenden inländischen Umfeld profitieren, müssen sich Startups in Liechtenstein durch die Komplexität der internationalen Märkte navigieren. Dazu gehört auch die Anpassung an unterschiedliche Verbraucherpräferenzen, technologische Veränderungen und Wettbewerbslandschaften. Diese Navigation erfordert einen strategischen Ansatz, bei dem Innovation mit einem scharfen Bewusstsein für globale Trends kombiniert wird. Eine bedeutende Herausforderung für liechtensteinische Start-ups, insbesondere im FinTechSektor, ist die Navigation durch die unterschiedlichen regulatorischen Landschaften der einzelnen Länder. Das Verständnis und die Einhaltung internationaler Vorschriften sind entscheidend für die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils und stehen im Einklang mit der Literatur, die die Bedeutung der regulatorischen Agilität für Unternehmen betont, die in stark regulierten Bereichen tätig sind.

Der Aufbau strategischer Partnerschaften und globaler Netzwerke ist für Start-ups in Liechtenstein unerlässlich, um sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Diese Kooperationen verbessern den Marktzugang und erleichtern den Austausch von Wissen und

Ressourcen. Dieses Konzept wird von der Literatur unterstützt, die den Wert von grenzüberschreitenden Allianzen in der heutigen vernetzten Geschäftswelt hervorhebt.

Die strategische Ausrichtung Liechtensteins im internationalen Start-up-Ökosystem besteht darin, seine einzigartige Position zu nutzen und sich gleichzeitig aktiv mit den Herausforderungen und Chancen des globalen Marktes auseinanderzusetzen. Dabei gilt es, ein Gleichgewicht zwischen der Nutzung lokaler Stärken und der Anpassung an internationale Marktanforderungen zu finden. Für die liechtensteinischen Start-ups hängt der Erfolg auf dem internationalen Parkett von ihrer Fähigkeit ab, agil, innovativ und global vernetzt zu sein, wie die Interviews und die Literatur zu globalen Wirtschaftstrends und -strategien unterstreichen.

5.8 Weitere Herausforderungen aufgrund der Grösse

Die geringe Grösse Liechtensteins bietet zwar gewisse Vorteile in Bezug auf Agilität und engmaschige Geschäftsnetzwerke, stellt Start-ups und FinTech-Unternehmen jedoch auch vor besondere Herausforderungen. Diese Herausforderungen wirken sich auf verschiedene Aspekte der Geschäftstätigkeit aus, vom Marktzugang bis zur Ressourcenzuweisung. Eine der grössten Herausforderungen ist der begrenzte Inlandsmarkt, der das Wachstumspotenzial für Start-ups im Land einschränkt. Diese Einschränkung macht es erforderlich, über die Landesgrenzen hinaus zu expandieren.

Eine weitere Herausforderung ist die Ressourcenknappheit, einschliesslich des Zugangs zu einem dringend benötigten Talentpool. Start-ups in Liechtenstein stehen im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte, nicht nur vor Ort, sondern auch aus den Nachbarländern. In der Literatur über Start-up-Ökosysteme in kleinen Volkswirtschaften werden ähnliche Herausforderungen hervorgehoben und die Notwendigkeit strategischer Ansätze zur Talentgewinnung und -bindung betont (Hess, 2021, S. 202-207).

Die Skalierung der Geschäftstätigkeit auf einem kleinen Inlandsmarkt ist für Start-ups in Liechtenstein eine komplexe Aufgabe. Die Herausforderung besteht darin, auf einem begrenzten Markt zu skalieren und sich auf engem Raum einem verstärkten Wettbewerb zu stellen. Dieses Konzept stimmt mit der Literatur überein, die darauf hinweist, dass Start-ups in kleinen Volkswirtschaften oft einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt sind, was den Bedarf an Innovation und Differenzierung erhöht (Barboza & Capocchi, 2020, S. 2575-2577). Darüber hinaus kann das konzentrierte Geschäftsumfeld in Liechtenstein zwar Kooperationen fördern, aber auch zu einem begrenzten Kundenstamm und zu grossen Herausforderungen bei der Marktsättigung führen. Diese Situation erfordert von Start-ups ein hohes Mass an Innovation und eine deutliche Differenzierung, um Marktanteile zu erobern.

5.9 Lücken in der Infrastruktur und Unterstützung

Im sich entwickelnden Ökosystem von Start-ups und FinTech in Liechtenstein gibt es zwar zahlreiche Stärken, aber auch erkennbare Lücken in der Infrastruktur und den Unterstützungssystemen, die aufstrebende Unternehmen vor Herausforderungen stellen. Diese Lücken haben das Wachstum und die nachhaltige Entwicklung von Start-ups in der Region entscheidend beeinflusst. Besonders hervorgehoben wurde der Mangel an

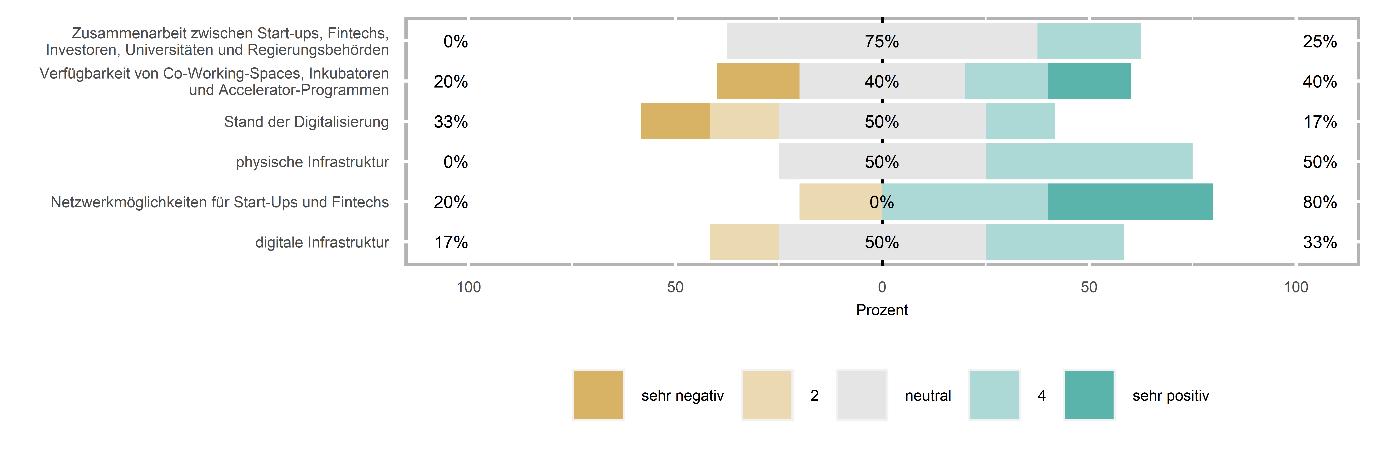

spezialisierter Infrastruktur, die auf die besonderen Bedürfnisse von Start-ups und FinTechUnternehmen zugeschnitten ist. Dieser Mangel umfasst physische Ressourcen wie Arbeitsräume, technologische Ausrüstung und Zugang zu spezialisierten Dienstleistungen, einschliesslich Rechtsberatung, finanzieller Unterstützung und Marketing. Sipola et al. (2016) betonen die Bedeutung einer solchen spezialisierten Infrastruktur für die effiziente Entwicklung und Skalierung von Start-ups (S. 180).

Trotz grundlegender Unterstützungsstrukturen gibt es Lücken in den gründungsspezifischen Unterstützungssystemen, die sich auf die Verfügbarkeit von gezielten Beratungsdiensten, Mentorenprogrammen und Vernetzungsmöglichkeiten auswirken, die entscheidend für das Wachstum und die nachhaltige Entwicklung von Start-ups sind. Die Bedeutung effektiver Unterstützungssysteme und -netzwerke wird in der Literatur hervorgehoben und ihre entscheidende Rolle für den Erfolg von Start-ups in verschiedenen wirtschaftlichen Umfeldern betont (Hess, 2017, S. 62).