El 6 y el 9 de agosto de 1945, hace ochenta años, a pocos días de finalizar la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de los aliados, cayeron desde bombarderos norteamericanos las dos primeras bombas atómicas usadas en la historia, y usadas con propósitos bélicos y políticos, sobre los habitantes de las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki. El más urgente de estos propósitos fue acelerar el fin de la guerra en ese costoso frente del mar Pacífico e inducir la rendición del imperio japonés empecinado religiosamente en continuar la guerra a pesar de la imposibilidad manifiesta de hacerlo con éxito. Y efectivamente Japón se rindió

diez días después de los dos zambombazos atómicos, y no pocos celebraron que se le humillara por su expansionismo imperial y su crueldad histórica en las dos guerras chino-japonesas. También era urgente un impacto político en la opinión norteamericana de la época porque se consideraba que, al lograr la paz en ese frente, así fuera por medio de la guerra —y de la guerra más cruel— se salvaban vidas humanas norteamericanas y se alivianaban costos económicos; pero también porque al rendir al imperio japonés se satisfacía el sentimiento de venganza de un gran sector de los norteamericanos por el ataque japonés a Pearl

Harbor el 7 de diciembre de 1941 que siempre se consideró aleve y que determinó la entrada de Estados Unidos a la guerra.

Estas justificaciones de los dos bombazos atómicos, amparadas en una teoría de la guerra como un mal necesario, del realismo y del pragmatismo político, de la búsqueda de la paz por medio de la guerra y del acto de guerra justa, inmoral, pero necesaria, terminó siendo opinión hegemónica en la sociedad norteamericana de la época y opacó las más legalistas y escrupulosas moralidades que pretendieron juzgar críticamente sus terribles consecuencias.

Pero más allá de lo urgente, se calcularon estratégicamente fines políticos de largo plazo porque, además de uranio-235 y plutonio-239, y de quince y veintiún mil toneladas de dinamita, las bombas descargaron con sensacional y sangriento estruendo el explícito mensaje norteamericano de su poderío militar, anticipando las consecuencias geopolíticas y económicas del fin de la Segunda Guerra Mundial, que en efecto se preveía y ocurrió un mes después. El mensaje de poderío y amenaza disuasiva estaba destinado a dos sujetos políticos. Por un lado, un mensaje de cobro a sus aliados en la guerra contra la Alemania nazi, el enemigo más directo de Europa, por el apoyo decisivo para ganar una guerra que los europeos estuvieron a punto de perder, mediante la participación de la industria norteamericana en la restauración; pero también un mensaje de preeminencia en un sistema de seguridad militar conjunto, como efectivamente ocurriría cuando se conformó la OTAN, cuatro años después, en 1949, y sobre la cual USA mantiene hasta hoy un liderazgo privilegiado, como eco político de esa demostración de poderío. Y el mensaje de amenaza también estaba muy especialmente destinado al

aliado ocasional en la guerra, pero franco y decidido enemigo, la Unión Soviética, que a su vez conformaría el Pacto de Varsovia en 1955 con varios países de Europa del Este o de la “Cortina de hierro” como la bautizó Churchill, en respuesta a la creación de la OTAN refrendando la Guerra Fría que ya había empezado a incubarse desde 1947, apenas dos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial.

Pero la otra cara es el costo humanitario de esta estrategia bélica y política hinchada por el cálculo despiadado y no pocas veces cínico que suele mandar en la política. Las dos bombas atómicas mataron aproximadamente doscientas catorce mil personas civiles, no combatientes, dejando además graves secuelas en los sobrevivientes. Para quienes decidieron el bombardeo y para un amplísimo sector de la opinión moral de la época, el hecho apenas parece anécdota al hacer el balance cuantitativo con la gran carnicería humana de la Segunda Guerra, a pesar de que aún en la teoría de la guerra justa menos exigente existen normas consuetudinarias como la causa justa, último recurso, declaración por autoridad competente, intención correcta, probabilidad razonable de éxito y, sobre todo, proporcionalidad entre fines y medios que incluye el respeto por los no combatientes incorporado después al DIH —Derecho Internacional Humanitario—.

Y hay otra cara de los dos bombazos atómicos que parece el cruel y despiadado sarcasmo de oficiales militares que suelen mimar sus instrumentos de guerra como si fueran parte de la familia y que por profesionalismo banalizan la violencia. El bombardero que lanzó la primera bomba, la de Hiroshima, y que hoy se exhibe restaurado como héroe de guerra en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Institu-

to Smithsoniano, fue bautizado, antes de iniciar el fatal viaje el 6 de agosto de 1945, con el nombre “Enola Gay” en honor a Enola Gay Tibbets, la madre del piloto del bombardero, Paul Tibbets. Y la bomba que fue lanzada desde diez mil pies de altura y estalló a seiscientos pies sobre las cabezas inermes de los habitantes de la ciudad y causó ciento cuarenta mil muertes, fue bautizada con el muy tierno y rorro nombre “Little Boy”, “Pequeño niño”. Más escueto y hasta más apropiado por su mayor pesadez explosiva, pero igualmente coloquial, parece el nombre “Fat Man”, “Hombre gordo”, que se le puso a la segunda bomba que cayó sobre las personas que habitaban Nagasaki.

Huelga decir que frente al potencial nuclear de hoy y a su capacidad destructiva, “Pequeño niño” y “Hombre gordo”, serían

totes. A modo de comparación, mientras la bomba de Hiroshima, “Little Boy”, tenía una potencia de entre quince y dieciocho kilotones, quince mil toneladas de TNT, en 1961 apenas dieciséis años después y también como demostración de poderío y de amenaza disuasiva frente a los países de la OTAN, Rusia detonó la que se llamó “Bomba del Zar”, con una potencia de cincuenta megatones de TNT o cincuenta millones de toneladas.

Y de allá hasta acá, después de ochenta años, se calcula, a pesar de todo el secreto que rodea el armamentismo, que hay más de doce mil ojivas o cabezas nucleares en manos de nueve países, es decir, en manos de nueve grupos políticos.

Fabio Humberto Giraldo Jiménez Director de la Revista Universidad de Antioquia

Luis Miguel Ramírez Aristeguieta

El 6 y el 9 de agosto de 1945 no son solo fechas históricas. Son heridas abiertas del horror atómico. Marcas en la memoria de la humanidad. En Hiroshima y Nagasaki no murieron soldados: murieron niños, madres, ancianos, estudiantes, comerciantes, amantes, artistas. Murió una parte de nosotros, aunque muchos prefirieron no sentirla.

El mundo miró —y aún hoy mira— sin inmutarse del todo. En segundos, cuerpos evaporados, sombras incrustadas en los muros, carne fundida con metal, aire irrespirable, lluvia negra. ¿Qué tipo de racionalidad puede justificar semejante horror? ¿Qué monstruo somos cuando desatamos todo el poder del átomo no contra un ejército, sino contra un pueblo ya rendido?

Estas ciudades fueron más que una tragedia. Fueron un laboratorio. Ciudades vivas —con sus niños, sus ancianos, sus templos, sus bicicletas— convertidas en un experimento de exterminio masivo. Ya para entonces, Japón mostraba signos claros de rendición, y lo sabían en Washington. Lo que se buscaba era otra cosa: probar, medir, registrar, comparar.

Little Boy y Fat Man no eran solo bombas. Eran prototipos. Diseños distintos. Una de uranio, otra de plutonio. Las dos únicas que existían en ese momento. El Proyecto Manhattan decidió usarlas, no en un desierto, no como advertencia en mar abierto, sino sobre dos ciudades llenas de vida. Hiroshima fue elegida objetivo primario. La nubosidad sobre Kokura y el combustible escaso

llevaron al piloto a decidir, en el aire, la segunda. Así, Nagasaki fue arrasada casi por accidente. Querían saber cómo se comportaría el fuego nuclear sobre carne humana, sobre concreto, sobre madera, sobre aire. Si el horror del plutonio sería más eficaz que el del uranio. ¿Qué otro nombre puede tener eso, sino experimento?

Fue Truman quien autorizó el uso de las bombas sin condiciones previas, sin demostración intermedia, sin negociación. La decisión no fue militar: fue geopolítica. También fue científica. Se trataba de observar y documentar.

Pero también hubo otra víctima menos visible: la conciencia del agresor, porque una nación no lanza una bomba atómica y sigue siendo la misma. Algo se corrompe en el alma colectiva cuando la muerte masiva se justifica como virtud: el trauma moral no se expresa en escombros, sino en el cinismo que lo sigue, en la cultura que aprende a convivir con el horror sin culpa y en el entretenimiento que disfraza la violencia de heroísmo. La herida no fue solo en Japón: fue en la humanidad que eligió no ver.

Por eso, cuando los cuerpos se evaporaron, cuando las sombras quedaron impresas en las escaleras, cuando la lluvia negra empezó a caer, y cuando las cúpulas se derrumbaron sobre los fieles en misa, y las colinas rebotaron la onda expansiva, alguien tomó notas. Los médicos del ejército estadounidense recorrieron los hospitales en ruinas, recogieron testimonios, midieron niveles de radiación,

mentos, sino de vínculos invisibles, gestos cotidianos, rituales ancestrales que sobreviven como semillas en la tierra quemada. Una inteligencia de enjambre, una conciencia compartida que les permite ser uno solo sin dejar de ser muchos.

Los soldados aliados creyeron que una nación reducida a cenizas imploraría perdón y olvido, pero lo que encontraron fue silencio, dignidad y trabajo discreto, una reconstrucción no solo material, sino espiritual. Porque cuando una cultura está construida desde la profundidad, puede doblarse, pero no romperse. Los japoneses no se rindieron ante la destrucción: la envolvieron en papel de arroz y la transformaron en origami.

Ese espíritu irreductible es lo que los imperios nunca han entendido. Que hay pueblos cuyo poder no reside en sus armas, sino en su alma, que por más que intenten desfigurarlos, deshumanizarlos, someterlos, no pueden borrar su memoria ni su pertenencia.

Y, sin embargo, la lección sigue sin aprenderse. Hoy vemos repetirse el mismo patrón: ocupaciones que no comprenden, bombardeos que no resuelven, invasiones que solo siembran odio. ¿Cuántos pueblos han sido arrasados sin comprender su idioma, su historia, su pasión, su dolor? ¿Cuántas veces más intentará el poder hegemónico dominar lo que no entiende?

Se dice que Hiroshima y Nagasaki marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero, en verdad, fue el inicio de otra cosa: una guerra perpetua, invisible, sin fronteras definidas, un orden global sostenido por el miedo, donde las bombas no siempre son nucleares, pero sí constantes, donde la lógica del castigo y la humillación reem-

plazó cualquier ética. Los hongos de fuego no cerraron un capítulo: inauguraron un modelo.

Desde entonces, la hegemonía global ha operado bajo el principio del escarmiento. No basta con derrotar al enemigo: hay que destruir su imaginario, su dignidad, su memoria. Lo hemos visto en Vietnam, Irak, Siria, Gaza, Yemen, Ucrania. Las formas cambian, los medios evolucionan, pero el mecanismo es el mismo: matar, arrasar, justificar. Y siempre en nombre de la paz.

Hoy, a diferencia de 1945, se emite en directo: vemos, sin cortes ni edición, a los niños sangrar, a los ancianos buscando agua bajo los escombros, a las madres llorando sobre cuerpos tibios. La barbarie ya no se esconde, se emite, se convierte en trending topic, en contenido, en espectáculo. Y sin embargo, eso no nos ha hecho más humanos; al contrario. nos está volviendo cínicos, insensibles, fragmentados. ¿Cuánto dolor acumulado puede soportar una especie sin romperse por dentro?

El hegemón —ese ente sin rostro que decide quién vive y quién muere según sus intereses— no lanza bombas para acabar guerras, sino para demostrar que puede hacerlo. Achille Mbembe lo llamó necropolítica: el poder soberano de decidir quién merece vivir y quién debe morir. La crueldad no es irracional: es estratégica. Un aviso resonando.

Hoy, las guerras bombardean edificios residenciales con la justificación de que “debajo había un búnker o un túnel”, como si la posible presencia de un enemigo bastara para aniquilar a toda una familia y las colaterales vecinas. El Derecho Internacional Humanitario es un convidado de piedra y

fotografiaron pieles quemadas y órganos expuestos. No lloraban: solo registraban.

La ciencia, ese ideal humano de búsqueda y verdad, fue arrastrada al abismo. En Japón, solo se midió y se documentó la devastación con precisión quirúrgica. El conocimiento se volvió siervo del poder, y el laboratorio, cómplice del crimen. Porque cuando la ética es desplazada por la eficacia, hasta el saber se convierte en arma y la ciencia no falló: obedeció demasiado bien.

Hiroshima y Nagasaki fueron bautismos de fuego. No de la paz, como dijeron después, sino del poder que se ensaya en cuerpos ajenos, del cálculo que convierte la muerte en métrica, del mundo que empezó, no con un tratado, sino con una explosión sobre la inocencia. Pero no se trataba solo de ganar una guerra; fue una demostración, un acto público de supremacía, la mutación definitiva en espectáculo, en mensaje de advertencia. Desde entonces, la humanidad asiste —en vivo y anestesiada— al desfile de niños bajo los escombros, mujeres llorando entre ruinas, ciudades hechas polvo por misiles lanzados con cinismo quirúrgico. ¿Qué está pasando con nuestra salud mental colectiva? ¿Cómo podemos seguir funcionando como sociedad mientras naturalizamos la transmisión en vivo de lo innombrable?

Japón no es solo el país de las bombas. Es también el país del silencio que habla, de los cerezos que florecen sabiendo que van a morir pronto, de las geishas que dominan el arte de hacerse invisibles para dar belleza, del samurái que entrega la vida por honor, del monje que contempla un jardín de piedras para comprender el universo.

Durante el periodo Edo —más de dos siglos de paz interna—, el pueblo japonés

cultivó una estética de la simplicidad, de la armonía con la naturaleza, del detalle mínimo que condensa lo eterno. Era una civilización donde la poesía podía ser una forma de resistencia, donde un haiku podía guardar el alma de una generación en tres versos. Nada más alejado del ruido brutal del hongo atómico que esa filosofía de lo sutil, de lo fugaz y lo bello.

Y, sin embargo, la bomba cayó también sobre eso. No solo buscó reducir a polvo las ciudades: quiso borrar una forma de estar en el mundo. Pero fracasó. Japón, aún de rodillas, supo levantarse sin renunciar a su alma. La lluvia negra no logró diluir la tinta de sus pinceles, ni las cenizas sepultaron la ceremonia del té, ni el estruendo pudo silenciar el haiku.

Pero los que no murieron tampoco vivieron en paz. Los hibakusha, sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, cargaron, no solo con la radiación, sino con el estigma. Fueron señalados, ocultados, marginados incluso por su propia tierra, como si su existencia recordara algo demasiado insoportable. No se les permitió llorar en voz alta, no fueron héroes ni mártires: fueron testigos incómodos y, en un mundo que teme mirar de frente lo que ha hecho, ser testigo es también una condena.

Ese pueblo, que supo reconstruir su dignidad desde la nada, no merece ser recordado solo como víctima, sino como testimonio vivo de cómo el espíritu humano puede resistir, incluso cuando el cuerpo desaparece. ¿Cuánta sabiduría y palabras hemos perdido para siempre en las llamas del poder?

Algunos pueblos tienen un alma colectiva que no puede ser bombardeada. Japón es uno de ellos. Tal vez porque su tejido cultural no depende de edificios ni monu-

los convenios de Ginebra, palabras vacías. La humanidad ha aprendido a justificar y a legitimar la masacre si la narración es efectiva, si la palabra “escudo humano” aparece en el comunicado oficial. Ya no se busca evitar el daño colateral, se lo prevé, se lo gestiona, se lo incorpora como parte del cálculo. Hiroshima no fue solo un crimen, fue un precedente.

A lo largo de la historia, la muerte ha sido utilizada como lenguaje de poder. Las ejecuciones, las crucifixiones, los sacrificios, todos ellos, transmitían un mensaje de dominio. Las bombas atómicas no escaparon a esa lógica. Fueron un acto simbólico, una forma de gritarle al mundo quién mandaba en el nuevo orden. La antropología del sacrificio, como la explicó René Girard, nos recuerda que las sociedades, en momentos de crisis, buscan restaurar el orden mediante la inmolación de una víctima. Pero, en este caso, la víctima no fue un chivo expiatorio interno: fueron dos ciudades extranjeras, inocentes y ya vencidas. El poder moderno no sacrifica para apaciguar a sus dioses, sino para reafirmar su supremacía tecnológica y moral ante el mundo entero.

Foucault, por su parte, describió un poder que ya no se limita a castigar los cuerpos, sino a gestionarlos, clasificarlos, decidir cuándo merecen ser protegidos y cuándo pueden ser desechados. Hiroshima y Nagasaki fueron eso, una decisión biopolítica, una elección calculada, burocrática, científica, de exterminar para convencer. Los niños calcinados en Hiroshima y Nagasaki no murieron porque fueran una amenaza, sino porque su muerte debía ser vista, porque el horror debía ser tan absoluto que paralizara a cualquier potencia emergente. Se trataba de escenificar lo impensable, de marcar un nuevo umbral: el umbral en el

que matar civiles se volvió una estrategia legítima si servía para “mantener la paz”. Pero, ¿qué paz puede surgir de semejante crimen? ¿Qué clase de humanidad construimos si aceptamos que el exterminio es una herramienta diplomática?

Las bombas no cayeron solo sobre estas ciudades, cayeron sobre una idea del otro; para que el crimen fuera tolerable, incluso celebrado, era necesario despojar a los japoneses de su humanidad, convertirlos en caricaturas crueles, en fanáticos suicidas, en una amenaza difusa que justificara el castigo absoluto en un proceso lento y sistemático, desde la propaganda que los mostraba como ratas o insectos, hasta el discurso científico que hablaba de “eficacia experimental” en lugar de víctimas.

El poder hegemónico, cuando necesita justificar lo injustificable, fabrica al enemigo, no como un igual con quien se discrepa, sino como un ser inferior, prescindible, cuya muerte no solo es admisible, sino deseable. Así se construyó el relato que permitió arrasar Vietnam, invadir Irak, sostener la ocupación en Palestina o intervenir en Afganistán: una y otra vez, el otro fue convertido en una amenaza abstracta que debía ser “neutralizada”.

Desde 1776 hasta 2019, Estados Unidos ha llevado a cabo cerca de cuatrocientas intervenciones militares directas; algunas fuentes elevan la cifra a más de quinientas, si se incluyen acciones de ocupación, entrenamiento de fuerzas extranjeras, operaciones encubiertas y guerras proxy: conflictos armados librados por terceros con apoyo financiero, logístico o militar estadounidense. Muchas de estas intervenciones —abiertas o delegadas— se concentran, desde 1950, como parte de una estrategia

global que evita la confrontación directa, pero perpetúa la guerra sin fin.

Pero no es solo una decisión de Estado, es una pedagogía colectiva, una enseñanza implícita que afirma que hay vidas que importan y vidas que no, que la vida de un niño en Nueva York no vale lo mismo que la de uno en Fallujah o en Gaza, que algunos cuerpos son dignos de luto y otros de olvido, que hay “criaturas despreciables”. Y así, la muerte se normaliza, la violencia se convierte en ruido de fondo, las imágenes de cuerpos bajo los escombros comparten espacio con anuncios de consumo y de celebridades. El crimen se disuelve en la cotidianidad.

Pero el alma humana no es inmune. Aunque finjamos no ver, algo en nosotros se rompe cada vez que justificamos lo injustificable, algo se pudre en el centro de nuestras sociedades cuando aceptamos que la civilización puede sostenerse sobre cadáveres anónimos.

Vivimos en un mundo que parece haber olvidado a Hiroshima y Nagasaki, pero que actúa como si quisiera repetirla. La carrera armamentista no se detuvo con el hongo atómico: se sofisticó. Hoy el poder destructivo no tiene un solo rostro, sino que se ha diseminado: hay trece mil armas nucleares en el mundo, algunas se pueden lanzar en minutos y basta una sola para borrar una ciudad. La amenaza ya no es hipotética, es estructural. Vive entre nosotros, como una sombra agazapada.

Pero el peligro no está solo en los arsenales. Está también en la normalización de la guerra, en la lógica del exterminio preventivo, en la política del castigo ejemplar. Está en cada misil que cae sobre una escuela, en cada niño desnutrido en Gaza, en cada hospital bombardeado en Ucrania, en cada

ciudad que desaparece, sin que nadie se detenga a mirar. Los crímenes científicos son un modelo replicado.

Y todo esto ocurre mientras el planeta ni se entera de esta peculiar y reciente especie que busca cómo autoextinguirse. La crisis climática, la desigualdad extrema, la polarización política y la digitalización del odio están erosionando los cimientos de la convivencia y de nuestra existencia, como si estuviéramos construyendo un polvorín sobre una grieta sísmica.

En este contexto, la pregunta ya no es si podría haber una tercera guerra mundial. La pregunta es si no hemos empezado ya a vivirla, en capítulos fragmentados, transmitidos en directo, asumidos como parte del paisaje. Si esa guerra final llega —y todo indica que el mundo se encamina hacia ella con ojos vendados— no habrá un Japón que se levante desde las ruinas. No habrá cultura que sobreviva. Ni rituales que curen. Ni lenguaje para narrarlo. Será la última porque la tecnología que creamos para protegernos se ha convertido en el instrumento más eficaz para exterminarnos.

¿Hemos aprendido algo? ¿O solo hemos mejorado la precisión con la que podemos aniquilar al otro? Las sombras calcinadas en los muros de Hiroshima y Nagasaki no son solo huellas del pasado, son advertencias grabadas con fuego, testigos mudos que nos observan desde el límite de lo humano, preguntando si alguna vez entenderemos el precio de lo que hicimos en el vacío de lo irreparable.

Pero lo más trágico es que seguimos caminando por ese mismo sendero. No con la excusa de la guerra mundial, sino con la rutina del desprecio, en cada fosa común que se abre en los desiertos de México, en los cam-

pos de Siria, en las periferias de Colombia, con cada madre que llora a un hijo desaparecido por drones, por hambre o por silencio.

Y si los jóvenes ya no lloran, no es porque no sientan. Es porque crecieron viendo la muerte convertida en contenido… Y cuando llegue su turno de sufrir, no quedará nadie que sepa cómo consolar. Tal vez por eso la juventud se retrae. No es apatía, es desesperanza. Esta generación no rechaza la política por ignorancia, sino por asco, por intuición, porque ve cómo el contrato social fue corrompido por la lógica del armamento, del castigo, del control. Ven el futuro como un territorio en ruinas aún no bombardeado. ¿Qué sentido tiene estudiar, trabajar, tener hijos, formar parte del mundo si el mundo entero se tambalea sobre un abismo sembrado de cinismo y muerte?

Las imágenes del genocidio ya no están escondidas: llegan directo al celular, a la madrugada, a la cama. No hay respiro. Ni siquiera el sueño escapa a la metralla visual. Se han criado viendo niños mutilados, madres aullando entre ruinas, hospitales reducidos a polvo. ¿Cómo no deprimirse? ¿Cómo no perder las ganas de habitar un mundo que parece haber hecho de la crueldad su forma de gobierno?

No se trata de convencerlos con discursos: se trata de ofrecerles un horizonte que no esté blindado con alambre de púas, porque si esta generación decide no participar, tal vez no sea por rebeldía, sino por duelo, y un mundo en duelo no puede avanzar, sólo puede repetir su tragedia.

La humanidad no ha dejado de ensayar las bombas de Japón, solo ha cambiado los escenarios y sus proporciones. Lo vemos, lo sentimos, lo compartimos, y sin embargo,

seguimos. ¿Será que ya no sentimos vergüenza y no recordamos cómo llorar a los desconocidos?

Sin embargo, todavía hay belleza. Todavía hay palabras, como haikus rotos que flotan entre las ruinas. Todavía hay culturas que resisten con la delicadeza de un bonsái moldeado en medio del viento.

Pero no podemos depender del espíritu irreductible de los pueblos para evitar el abismo. Hoy, como nunca, necesitamos detenernos. Mirar a esas sombras. Escuchar lo que no pudieron decir. Y elegir, de una vez por todas, no ser el poder que decide quién debe morir, sino la humanidad que se atreve a cuidar lo que queda.

Porque si volvemos a cruzar el umbral, no quedará nadie para escribir el poema final.

Dedicado al pueblo japonés. Porque ni las bombas pudieron quebrar su alma.

Luis Miguel Ramírez Aristeguieta. Profesor Titular de la Universidad de Antioquia, investigador en Ciencias de la Salud y observador.

Juliana Correa Jaramillo

En la era moderna, cuanto más científicamente avanzada se vuelve una civilización, con mayor precisión y eficacia es capaz de llevar a cabo su propia destrucción.

Kenzaburō Ōe, Notas sobre Hiroshima

En algún lugar de Nuevo México, un hombre en bata blanca marcaba con tiza la línea donde la historia del mundo cambió.

El 6 de agosto de 1945 no fue solo una fecha importante en el calendario bélico, fue el verdadero comienzo de una nueva etapa para el mundo. A las 8:15 a. m., la humanidad cruzó un umbral que la separó de todo lo que había sido hasta entonces. En Hiroshima, y tres días después en Nagasaki, el mundo presenció, no un avance militar, sino un umbral ético, el paso de la capacidad de matar a un soldado al poder de extinguir una civilización entera. Las explosiones de dos bombas atómicas no se sintieron únicamente en el suelo japonés, reconfiguraron la política internacional, fracturaron la idea de progreso y dividieron la historia en un antes y un después irreversibles. Se trató, literalmente, de un punto de no retorno.

En una base militar, una llave gira. Un código se repite en voz baja. Una puerta se abre. El mundo, sin saberlo, contiene la respiración.

Las distintas poblaciones, exhaustas por años de sufrimiento, esperaban con ansias

el fin inminente de la segunda parte de esa historia siniestra que llegamos a llamar Guerra Mundial. Sin embargo, este episodio no significó el cierre del régimen totalitario japonés, fue la frase inicial de un nuevo capítulo en la historia, uno que nos indicaba que, si no reparábamos lo que se había fracturado durante casi cincuenta años de conflictos, el futuro no tendría rostro. Algo nos fue advertido y lo seguimos ignorando. La humanidad continuaba cruzándose a sí misma, lo que estaba en juego no era una simple victoria militar, sino la posibilidad, tan terrible y deliberada, de entregar a tiranos la capacidad de destruir, en un solo parpadeo, lo que llevó siglos construir. En términos civilizatorios, aquel fue el primer experimento real e irreversible de nuestra capacidad de aniquilarnos.

Los estrategas lo llamaron un golpe necesario, Truman lo justificó como un mal menor, los científicos del Proyecto Manhattan, a pesar de sentirse divididos entre el orgullo técnico y la angustia ética, comprendieron demasiado tarde que habían abierto una puerta que no se podría cerrar. La ciencia había dejado de ser neutral y ya no estaba al servicio del descubrimiento, sino de la supremacía. El uso de las bombas atómicas no fue un acto ciego, fue una decisión profundamente deliberada. Japón se encontraba ya debilitado, sus frentes estaban fraccionados a través del Pacífico, algunos historiadores sostienen incluso que la rendición era cuestión de días, que era

definitivo el final de la guerra, pero Estados Unidos tenía otro público en mente: sus adversarios de la Unión Soviética. La destrucción de Hiroshima y Nagasaki fue un mensaje geopolítico, un aviso en clave nuclear, una explosión que llevó al nacimiento del mundo bipolar que dominaría el resto del siglo xx. Todo comenzó con el destello blanco que devoró a Japón.

Desde entonces, vivimos en lo que muchos llaman la era atómica, aunque no es solo una época de bombas, estamos frente a un cambio en la lógica del poder. Se construyó una arquitectura del miedo, una red de amenazas latentes, un equilibrio frágil, basado no en la confianza, sino en la posibilidad de una destrucción mutua y casi inmediata. La humanidad no ha vuelto a utilizar armas nucleares en combate desde 1945, pero eso no significa que estemos en paz. Como lo expresó Georges Clemenceau, cuya visión sobre la diplomacia oscilaba entre el pragmatismo y el escepticismo, la paz no es tanto un logro definitivo como una suspensión provisional del conflicto1 y pareciera que de nuevo contenemos la respiración. Hiroshima y Nagasaki inauguraron una nueva humanidad que sabe destruirse y que ha erigido sistemas enteros, con actores nuevos como las instituciones internacionales, normas y acuerdos, para intentar no hacerlo… por ahora.

Al caer, la bomba no tocó el suelo. Tocó los cuerpos. Tocó los nombres. Tocó los futuros que hubieran sido posibles.

Después de la explosión vino el calor, y con el calor la fusión de los cuerpos con el entorno, sombras que físicamente terminaron adheridas al concreto, ojos opacados por una luz que no tenía forma, torsos sin dueños. El impacto térmico fue tan absoluto que desdi-

bujó los bordes entre lo humano y lo inerte. Algunos sobrevivientes no tenían rostro, otros, lo perdieron sin darse cuenta, las almas caminaban envueltas en jirones de piel, como si la muerte los hubiera rozado sin decidirse a llevárselos; pero lo más difícil no fue lo inmediato, fue lo que vino después: lo que quedó de esos cuerpos se convirtió en archivo. Archivo del horror, del olvido, de la persistencia. En Japón, esos cuerpos tienen un nombre: hibakusha, los sobrevivientes de la bomba. Ellos viven con secuelas físicas invisibles y con marcas sociales indelebles. Durante años, fueron marginados, estigmatizados como si portaran una culpa o una contaminación. Muchos no pudieron casarse, otros no encontraron empleo, algunos decidieron nunca más hablar.

La memoria del bombardeo no sobrevivió gracias a los tratados internacionales ni a los documentos oficiales, sobrevivió en los relatos de las mujeres que buscaron a sus hijos entre cenizas, en los cuadernos de los niños que dibujaron la luz del fuego, en los médicos que intentaron salvar lo insalvable, en los autores y autoras que escribieron con furia cuando todo a su alrededor había sido deshecho. Podemos afirmar con certeza que lo único que las bombas no destruyeron aquel día fue el impulso de recordar. Ese impulso construyó, lentamente, una ética del testimonio, con una función clara y amplia: advertir. En Hiroshima y Nagasaki, los museos no buscan el espectáculo, no hay nunca en sus paredes dramatismo innecesario ni glorificación patriótica, se encuentra solo el silencio, la ceniza, y una especie de humildad feroz. Esto ocurrió, esto puede volver a ocurrir, esto no debe olvidarse.

Hoy, cuando el lenguaje de la amenaza nuclear regresa con una naturalidad inquie-

tante al discurso político global, los cuerpos marcados de los hibakusha son nada menos que testigos vivientes de lo que el mundo quiere borrar. Ellos son los portadores de una memoria que duele, pero que no puede abandonarse sin consecuencias.

El resplandor llegó primero, sin sonido. Luego vino el aire, el aliento invertido del mundo, y con él, una onda que arrancó ventanas, paredes, memorias, palabras, familias. Las ciudades se volvieron viento.

Hay muchas formas de contar el tiempo, y la mayoría de ellas nos tranquiliza. Los relojes de arena, los calendarios, las celebraciones de los aniversarios. Otras, en cambio, nos confrontan. El Doomsday Clock (el Reloj del Juicio Final) no es un dispositivo de precisión, sino un símbolo que avanza con nuestras fallas como humanos; lo creó en 1947 el Bulletin of the Atomic Scientists, un grupo que incluía a quienes habían trabajado en el Proyecto Manhattan y que, desde entonces, se propuso alertar al mundo de una nueva amenaza nuclear. Cada cierto tiempo, este reloj simbólico se ajusta, y cada vez que lo hace, mide no solo la cercanía de la guerra, sino la distancia entre nuestra lucidez y nuestra irresponsabilidad. Ese pequeño espacio entre el tic y el tac.

En 2025, hace apenas unos meses, sus manecillas se ubicaron a ochenta y nueve segundos de lo que llaman “la medianoche”, una metáfora que nos susurra la posibilidad de un evento de destrucción catastrófica; nunca antes habíamos estado tan cerca y esto no puede considerarse una exageración. Los conflictos armados entre potencias globales, el colapso climático constante, la desinformación como arma y la reanudación de discursos abiertamente nacionalistas, agresivos y descarados

en el ámbito internacional justificaron esa decisión. Debe entenderse con claridad lo que está en juego, no es que vayamos hacia la catástrofe, es que estamos instalados en ella, disfrazándola de normalidad. Este reloj nos dice que el peligro no es solo la bomba, sino la lógica del mundo que la hace posible, ese delirio del control absoluto, la indiferencia ante lo irreparable, la deshumanización convertida en política. Hiroshima y Nagasaki deberían habernos curado de todo eso. En cambio, nos anestesiaron, porque nos enseñaron que era posible sobrevivir incluso a lo insoportable, y eso, quizá, es lo más peligroso.

Hoy, la memoria de las víctimas convive con la retórica de los misiles, el arte de la disuasión ha reemplazado el de la prevención, el miedo al desastre ha sido monetizado por los gobiernos, se ha convertido en estrategia geopolítica y el lenguaje técnico que incluye frases como “ataques preventivos”, “disuasión estratégica”, “rendimientos optimizados”, “armamento táctico” ha sustituido el lenguaje del duelo, del arrepentimiento, del nunca más.

La onda se disipa. La ciudad no respira. Una niña, cubierta de ceniza, desnuda por la explosión que desintegró su ropa, extiende las manos a nadie. En ese gesto suspendido, que no encuentra respuesta, comienza la historia que aún no hemos terminado de escribir.

Han pasado casi ochenta años desde Hiroshima y Nagasaki, pero no estamos más lejos de la bomba, solo estamos más acostumbrados a su posibilidad, hemos normalizado el umbral, aprendido a convivir con la amenaza, convertido el fin del mundo en un tema que parece logístico. La humanidad, dotada de una inteligencia capaz de

reescribir el código genético, de cartografiar el universo y de construir inteligencia artificial, aún no ha encontrado la manera de superar su tentación de autodestrucción.

¿Por qué no hemos aprendido? ¿Por qué seguimos pensando que el poder es más valioso que la empatía, que la supremacía más deseable que la justicia social? La respuesta, quizá, no está en los tratados internacionales, ni en los arsenales, ni siquiera en los discursos, está en lo que decidimos recordar y en lo que elegimos olvidar.

Recordar Hiroshima y Nagasaki no debe pensarse únicamente como una cuestión de justicia histórica, es una decisión ética. Es decirle al presente que hay cosas que no se deben repetir, aunque puedan hacerse, aunque se justifiquen, aunque se calculen. Es volver a esos cuerpos que ya no están y escuchar lo que nos dijeron sin palabras: que hay inviernos morales de los que no se regresa, aunque sobrevivan algunos.

Como si las palabras anteriores no dolieran ya lo suficiente, hay que recordar que ambas bombas tuvieron nombre, como si fueran personajes de una historia gloriosa. Little Boy y Fat Man no fueron solamente artefactos de destrucción, fueron objetos cuidadosamente bautizados, marcados por los soldados con inscripciones sarcásticas sobre los japoneses, casi infantiles, antes de ser lanzadas sobre cuerpos reales, como si el horror necesitara firma. La primera, Little Boy, cayó sobre Hiroshima, una bomba de uranio, de unos 15 kilotones, que detonó a 600 metros de altura y generó una temperatura de más de 4.000 grados. Murieron alrededor de 140.000 personas antes de terminar ese año, la gran mayoría civiles. La segunda, Fat Man, de plutonio, cayó sobre Nagasaki, tres días después, a las 11:02 a. m. La explosión fue más poten-

te, unos 21 kilotones, pero las montañas limitaron su alcance. Aun así, murieron unas 74.000 personas para diciembre de 1945. Dos ciudades, dos mañanas, dos minutos que partieron la historia, dos bombas, y una cantidad de cuerpos irrepetibles reducidos a números: 214.000 muertos en total, sin contar a los que morirían después por enfermedades invisibles, por embarazos interrumpidos y el estigma de haber sobrevivido.2

Lejos de ofrecer una síntesis conclusiva, este texto propone una pausa crítica ante una herencia no resuelta. Recordar Hiroshima y Nagasaki no es solo un acto de nostalgia ni de lamento, sino una herramienta que debe ser política y ética frente a los peligros del presente. Solo desde una memoria activa podemos imaginar una humanidad que no se encamine, una vez más, hacia su propio límite.

Lo que los sobrevivientes nos piden es que miremos de frente la realidad que ellos vivieron y que nos aseguremos de que nunca vuelva a ocurrir.

Kenzaburō Ōe, Notas sobre Hiroshima

¹ Georges Clemenceau, citado en Clio-texte: Paix et traité de Versailles (1919) , Les Clionautes. Disponible en: https://clio-texte.clionautes.org/ paix-et-traite-de-versailles-1919.html. Clemenceau afirmó: “Voici donc la paix signée. Il reste à la faire exécuter…”, reflejando su visión de la paz como una condición transitoria y sujeta a vigilancia y cumplimiento, más que como un logro definitivo.

2 Datos tomados del Hiroshima Peace Memorial Museum y del Bulletin of the Atomic Scientists.

Juliana Correa Jaramillo. PhD (c) en Estudios Sociales, Culturales y Tecnológicos.

Juan Felipe Jaramillo

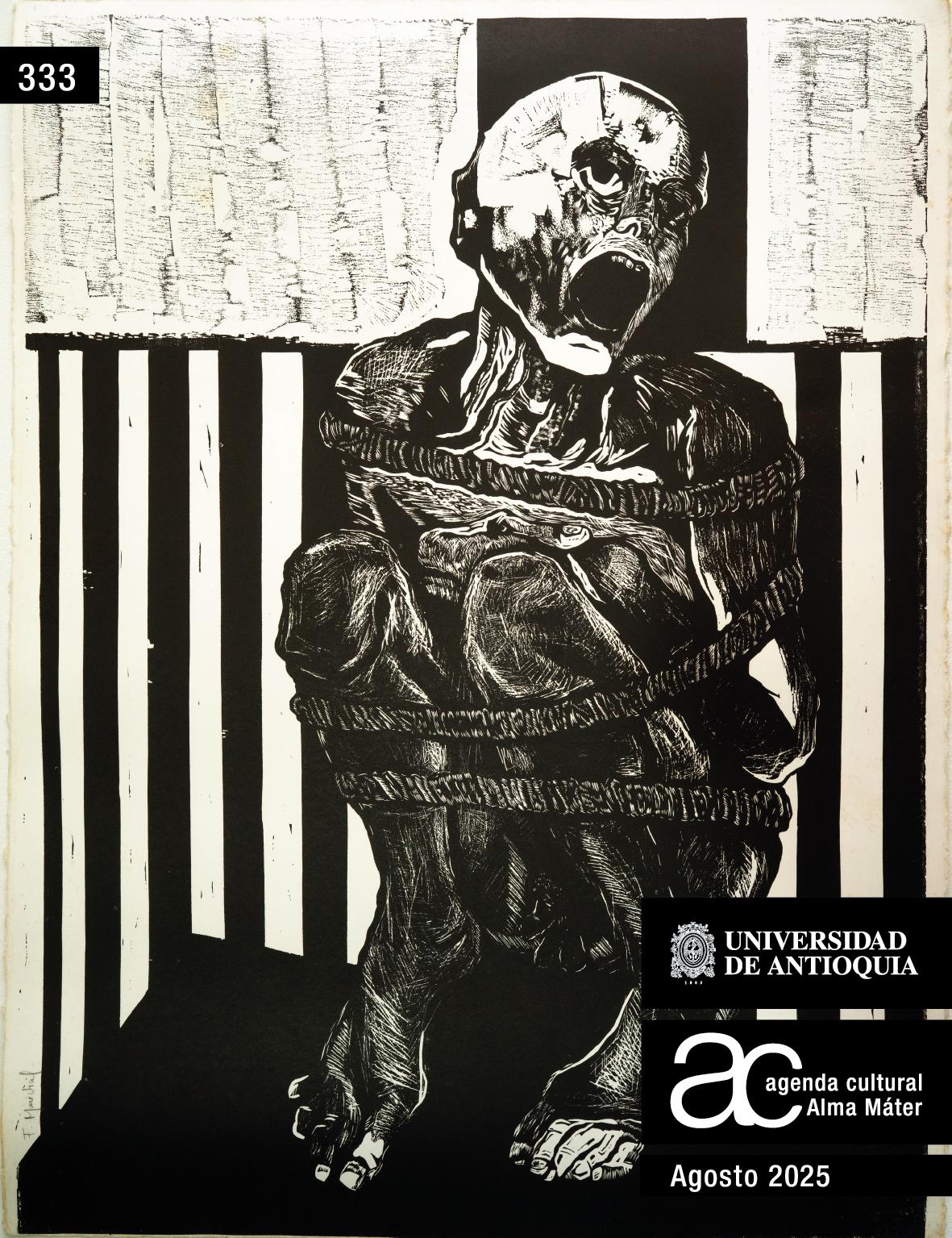

Reflexión sobre la muerte. Jorge Cárdenas. Óleo/Lienzo. 1972. 177 x 137 cm.

E l 6 y el 9 de agosto de 2025 se cumple el 80.° aniversario de la mayor masacre mundial contra la población civil en medio de una guerra mundial. Alrededor de 150.000 seres humanos, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, murieron en un instante en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Esto ocurrió tras el estallido de las dos bombas atómicas arrojadas por la fuerza aérea de los Estados Unidos sobre ambas ciudades con solo tres días de di-

ferencia. Aunque los responsables directos de estos crímenes de lesa humanidad nunca han reconocido su responsabilidad, el clamor mundial, año tras año, no cesa de elevarse para proscribir definitivamente las armas de destrucción masiva de esa naturaleza.

A partir de ese momento, las siguientes generaciones crecieron bajo la sombra siniestra de los hongos atómicos, esas flores

del horror capaces de destruir cualquier forma de vida y reducir a cenizas todas las edificaciones e infraestructuras de las ciudades y campos sobre las cuales sean arrojadas.

Tendría solo siete años cuando, desde la radio del Plymouth azul que manejaba mi padre, se anunciaba con urgencia y angustia la presencia de misiles nucleares en Cuba (1962) y el riesgo inminente de una guerra nuclear al frente de nuestra casa. De pie, aferrado al espaldar del asiento delantero, preguntaba a mi padre, sin obtener respuesta, si todos íbamos a desaparecer.

A pesar del horror que la “violencia” política de nuestro país (Colombia) había extendido sobre todo el territorio nacional, una amenaza de esas dimensiones aplastaba todos los sueños y esperanzas de cualquier niño. Por varias décadas muchos seres humanos sufriríamos pesadillas atómicas.

Desde entonces, atrapados en una jaula de paredes invisibles, en un mundo polarizado, desaforado, consumista, desequilibrado, los habitantes de este planeta herido no hemos hecho otra cosa que chocarnos contra rígidas superficies difíciles de precisar que cuestionan y rechazan cualquier fórmula que pretenda inclinar a la humanidad hacia la compasión, la bondad, la tolerancia, la justicia social, los derechos humanos y no humanos, la protección de todos y todo...

Con el Reloj del Apocalipsis (Doomsday Clock)1 a solo 89 segundos de la medianoche (colapso final) de la civilización humana, el murmullo inaudible de los miles de asesinados en un instante en Japón nos recuerda la descomunal tarea emprendida

por la humanidad desde sus albores. Al tiempo que todos los grupos humanos han luchado por su supervivencia y bienestar, también las diversas culturas han tratado de construir y apoyar una conciencia colectiva que proteja y dé soporte a todos los seres y a nuestro hogar planetario.

Del mismo modo que los seres humanos hemos elegido recorrer los caminos de la ambición, el odio y la ignorancia, también hemos elegido recorrer caminos que nos permitan superar el sufrimiento, especialmente el que se deriva de nuestras acciones destructivas.

Ante la furia de la creciente apocalíptica, todavía podemos levantar nuestras voces en defensa de la vida, la paz, la justicia y la libertad. Con la fuerza de nuestros corazones, tomamos partido por el amor, la compasión y la construcción de sociedades que promuevan y trabajen por el bienestar de todos los seres humanos… ¡y no humanos! Aunque llevamos miles de años intentándolo, mientras la vida de la especie humana continúe, lo seguiremos haciendo.

Referencia

1 https://thebulletin.org/doomsday-clock/

Juan Felipe Jaramillo (SANRIKI). Sacerdote Zen y médico general.

Lina María Parrado Hernández

El 6 de agosto del 2025 es una mañana calurosa de verano en Hiroshima. El sonido penetrante de las cigarras parece un llanto profundo. En el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima se escucha la palabra “Mokutoo” (momento de silencio). Luego suena una gran campana. En ese momento, como en cámara lenta, los japoneses reviven esas imágenes impactantes como las de la película de anime Hadashi no Gen (Gen, el descalzo),1983. En la película aparecen cientos de hormigas buscando refugio, prediciendo lo que iba a ocurrir; luego, se observa una aeronave en el cielo, después una explosión y el tiempo se detiene. A continuación, la onda expansiva destruye todo, luego se ven imágenes desgarradoras de la peor catástrofe en la historia de Japón: la bomba atómica de Hiroshima.

El reloj, que se encuentra en el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, marca las 8:15 a. m., hora en que se detiene el tiempo en Japón. En este año 2025 se cumplen ochenta años desde que fue arrojada en la ciudad de Hiroshima la primera bomba de destrucción masiva y, tres días después, la segunda bomba en la ciudad de Nagasaki. Cada año se reúnen los vivos y los muertos, los “hibakusha” (sobrevivientes de la bomba atómica) y los fantasmas en un mismo lugar. El dolor de la guerra sigue vivo.

Es difícil pensar que una ciudad tan tranquila y acogedora, como Hiroshima, haya sido un infierno hace ochenta años. Hiroshima es una ciudad con numerosos ríos y canales que la atraviesan. Es muy agradable

dar un paseo por la ciudad y disfrutar de la naturaleza y de los paisajes urbanos. Cuando visité el museo hace ya varios años, me dió una sensación de angustia pensar que murieron más de 140.000 civiles a causa de la bomba. Sin duda, Hiroshima es un lugar para la reflexión. La vida de uno cambia después de estar en un lugar así. Hiroshima es un lugar lleno de tristeza y, al mismo tiempo, un lugar lleno de paz.

Ochenta años después de la explosión en Hiroshima, la escultura de Sadako ubicada en el Parque Memorial de la Paz cobra vida. Sadako abre sus ojos como si despertara de un sueño profundo, observa la grulla de bronce que se encuentra sobre sus brazos estirados hacia arriba, desciende de la estructura y en la base del monumento ve que hay una piedra tallada con una inscripción. Lee suspirando lentamente “Kore wa bokura no sakebi desu. “Kore wa watashitachi no inori desu. Sekai ni heiwa o kizuku tame no”: “Este es nuestro llanto. Esta es nuestra plegaria. Para construir paz en el mundo”.

Sadako Sasaki es una niña que nació en Hiroshima; tenía dos años cuando la bomba atómica explotó en la ciudad. Sadako sobrevivió, pero cuando tenía once años se enfermó de leucemia a causa de los efectos de la radiación. Ella comenzó a hacer grullas de papel porque dice una leyenda que si haces mil grullas (Senbazuru) se te concede un deseo. Ella deseó curarse, pero su deseo nunca se cumplió: a los doce años murió. Por esta razón, Sadako y las mil grullas se convirtieron en símbolo de paz.

Sadako recorre el lugar. Alrededor se encuentran unos cubículos de cristal llenos de miles de grullas de papel. Hay mensajes de personas de todos los lugares del mundo. Se ve escrita la palabra “Heiwa”: paz, por todos lados. Las lágrimas le corren por sus mejillas. Recuerda con nostalgia a sus compañeros de colegio que la ayudaron a doblar grullas de papel cuando se enfermó. De repente, ante sus ojos aparecen vivos, muertos y hibakusha en un mismo lugar. Allí está su compañera Tomoko Kawano, una hibakusha (actualmente tiene ochenta y tres años) que continúa relatando en colegios, conferencias y redes sociales su experiencia para que el mundo no olvide los horrores de la guerra. Sadako sonríe a la actual Tomoko y a sus otros compañeros de colegio.

Camina un poco más y dirige su mirada hacia la Cúpula Genbaku, la única estructura que permaneció en pie cerca del lugar donde explotó la bomba. Ver este edificio le produce escalofrío. Sigue caminando y se detiene en la Llama de la paz, una llama que desde el año 1964 permanece encendida hasta que el mundo esté libre de todas las bombas nucleares. Allí está congregada una multitud de personas en la ceremonia conmemorativa de la paz.

Sadako se da cuenta de que ya en el pasado había estado allí con sus padres y con su hermano mayor, recordando los fallecidos por la bomba. Llegan a su mente todos los recuerdos de su vida.

Efectivamente, su hermano mayor, Masahiro Sasaki, está allí como cada año. Ya tiene ochenta y tres años. Sadako en cambio, suspendida en el tiempo, tiene los mismos doce años. La historia de Sadako es una luz de esperanza en este mundo. En realidad, su monumento ubicado en el parque de Hiroshima se llama Estatua a los niños de

la bomba atómica. Las grullas de papel son símbolos de paz y esperanza.

Sadako continúa su recorrido por el parque. En el centro del parque, visita el Cenotafio Memorial, un homenaje a las víctimas de Hiroshima. Allí se encuentra el escrito: “Yasurakani nemutte kudasai. Ayamachi wa kurikaeshimasenukara”. Descansen en paz porque no repetiremos el error”.

El mundo no puede cometer ese mismo error. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki nunca debieron ocurrir, porque en una guerra todos perdemos.

Películas como Hadashi no Gen (1983), La tumba de las luciérnagas (1988) o En este rincón del mundo (2016) le dan un rostro, un nombre, una historia a las vidas que sufrieron la tragedia. Creo que hay que conocer la vida de los que han sufrido para conectar con ellos y sentir su dolor. Eso nos hace más humanos.

Sadako continúa su recorrido por el parque. En el museo Memorial de Hiroshima es imposible no llorar. ¡La tragedia de Hiroshima le genera una tristeza muy profunda. Qué triste tantas personas inocentes que murieron de manera tan cruel!

Es un hermoso día de verano. Los símbolos de paz y las miles de grullas de todos los colores le llenan el alma a Sadako y la reconfortan pero ella ya debe regresar corriendo a su lugar, a su monumento y volver a ser símbolo de paz en el mundo. “No más bombas nucleares en el mundo. Nunca más”, dice Sadako finalizando su recorrido.

Lina María Parrado Hernández. Actualmente profesora de Japonés del programa Multilingua de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia de cuyo programa de Traducción es egresada.

William Ospina, Seiko, Kamio Saishi y Masaoka Shiki

Haiku de Hiroshima

Todas las hojas de diez largos otoños en un instante.

William Ospina, Poesía 1974-2004, Editorial Norma, 2008, p. 258.

Mawari miru genhaku doomu mata mawaru

Rodeo el domo de la bomba atómica. Vuelvo a rodearlo.

Seiko

El domo de la bomba atómica era Hiroshima-ken (Sangvoo shoorei-kan) un edificio para fomentar la industria de la prefectura de Hiroshima donde exhibían los productos locales y era el centro del fomento y desarrollo del comercio. Al ver el domo de la Bomba atómica. con tan solo el esqueleto del edificio y el esqueleto de la ciudad, a la mente de la autora viene todo lo que sucedió aquel día y piensa que tiene que grabar en su retina la imagen del domo como símbolo de la paz para que nunca se repita la misma tragedia.

No more Hiroshima kuri naru ie ni ko ga umare

No más Hiroshima. Niña nacida en casa con un castaño.

Seiko

Este haiku, compuesto por Seiko Ota fue seleccionado por la Convocatoria Internacional Cien haikus para la paz, que requería haikus inéditos en la lengua materna, cualquiera que fuese. Se publicó un libro de 100 haikus, de haijines de treinta y seis países, en cuatro lenguas, seleccionados entre mil doscientos haikus recibidos. Cent Haikus Pour La Paix, Éditions L’iroli, 2015, haikuspourlapaix@yahoo.fr

Zensen no Tooshi kun e Ikinokori shi kao katamatte asayakenu

A Tooshi en el frente

De sobrevivientes las caras juntándose, arrebol del alba.

Kamio Saishi

Bannin no hitai atsumuru tsukimi kana

Juntas las diez mil frentes humanas, apreciando la luna.

Masaoka Shiki

Muchos soldados estarán contemplando la luna a la vez en el frente.

El poema de William Ospina lo tomamos de Poesía 1974-2004, Editorial Norma, 2008, p. 258. Los poemas de Seiko, Kamio Saishi y Masaoka Shiki se tomaron de Haikus de guerra de Seiko Ota & Elena Gallego (traductora), Hiperión, 2016, pp. 55, 156, 197, 198.

John Hersey Traducción de Juan Gabriel Vásquez (Fragmento)

Exactamente a las ocho y quince minutos de la mañana, hora japonesa, el 6 de agosto de 1945, en el momento en que la bomba atómica relampagueó sobre Hiroshima, la señorita Toshiko Sasaki, empleada del departamento de personal de la Fábrica Oriental de Estaño, acababa de ocupar su puesto en la oficina de planta y estaba girando la cabeza para hablar con la chica del escritorio vecino. En ese mismo instante, el doctor Masakazu Fujii se acomodaba con las piernas cruzadas para leer el Asahi de Osaka en el porche de su hospital privado, suspendido sobre uno de los siete ríos del delta que divide Hiroshima; la señora Hatsuyo Nakamura, viuda de un sastre, estaba de pie junto a la ventana de su cocina observando a un vecino derribar su casa porque obstruía el carril cortafuego; el padre Wilhelm Kleinsorge, sacerdote alemán de la Compañía de Jesús, estaba recostado —en ropa interior y sobre un catre, en el último piso de los tres que tenía la misión de su orden—, leyendo una revista jesuita, Stimmen derZeit; el doctor Terufumi Sasaki, un joven miembro del personal quirúrgico del moderno hospital de la Cruz Roja, caminaba por uno de los corredores del hospital, llevando en la mano una muestra de sangre para un test de Wassermann, y el reverendo Kiyoshi Tanimoto, pastor de la Iglesia Metodista de Hiroshima, se había detenido frente a la casa de un hombre rico en Koi, suburbio occidental de la ciudad, y se preparaba para descargar una carretilla llena de cosas que había eva-

cuado por miedo al bombardeo de los B-2g que, según suponían todos, pronto sufriría Hiroshima. La bomba atómica mató a cien mil personas, y estas seis estuvieron entre los sobrevivientes. Todavía se preguntan por qué sobrevivieron si murieron tantos otros. Cada uno enumera muchos pequeños factores de suerte o voluntad —un paso dado a tiempo, la decisión de entrar, haber tomado un tranvía en vez de otro— que salvaron su vida. Y ahora cada uno sabe que en el acto de sobrevivir vivió una docena de vidas y vio más muertes de las que nunca pensó que vería. En aquel momento, ninguno sabía nada.

El reverendo Tanimoto se levantó a las cinco en punto esa mañana. Estaba solo en la parroquia porque hacía un tiempo que su esposa, con su bebé recién nacido, tomaba el tren después del trabajo hacia Ushida, un suburbio del norte, para pasar la noche en casa de una amiga. De las ciudades importantes de Japón, Kyo-to e Hiroshima eran las únicas que no habían sido visitadas por B-san —o Señor B, como llamaban los japoneses a los B-29, con una mezcla de respeto y triste familiaridad—; y el señor Tanimoto, como todos sus vecinos y amigos, estaba casi enfermo de ansiedad. Había escuchado versiones dolorosamente pormenorizadas de bombardeos masivos a Kure, Iwakumi, Tokuyama y otras ciudades cercanas; estaba seguro de que el turno le llegaría pronto a Hiroshima. Había dormido mal la noche

anterior a causa de las repetidas alarmas antiaéreas. Hiroshima había recibido esas alarmas casi cada noche y durante semanas enteras, porque en ese tiempo los B-29 habían comenzado a usar el lago Biwa, al noreste de Hiroshima, como punto de encuentro, y las superfortalezas llegaban en tropel a las costas de Hiroshima sin importar qué ciudad fueran a bombardear los norteamericanos. La frecuencia de las alarmas y la continuada abstinencia del Señor B con respecto a Hiroshima habían puesto a la gente nerviosa. Corría el rumor de que los norteamericanos estaban reservando algo especial para la ciudad.

El señor Tanimoto era un hombre pequeño, presto a hablar, reír, llorar. Llevaba el pelo negro con raya en medio y más bien largo; la prominencia de su hueso frontal, justo encima de sus cejas, y la pequenez de su bigote, de su boca y de su mentón, le daban un aspecto extraño, entre viejo y mozo, juvenil y sin embargo sabio, débil y sin embargo fogoso. Se movía rápida y nerviosamente, pero con un dominio que sugería un hombre cuidadoso y reflexivo. De hecho, mostró esas cualidades en los agitados días previos a la bomba. Aparte de decidir que su esposa pasara las noches en Ushida, el señor Tanimoto había estado trasladando todas las cosas portátiles de su iglesia, ubicada en el atestado distrito residencial de Nagaragawa, a una casa de propiedad de un fabricante de telas de rayón en Koi, a tres kilómetros del centro de la ciudad. El hombre de los rayones, un tal señor Matsuo, había abierto su propiedad, hasta entonces desocupada, para que varios amigos y conocidos pudieran evacuar lo que quisieran a una distancia prudente de los probables blancos de los ataques. Al señor Tanimoto no le había resultado difícil empujar él mismo una carretilla para trans-

portar sillas, himnarios, Biblias, objetos de culto y registros de la iglesia, pero la consola del órgano y un piano vertical le exigían pedir ayuda. El día anterior, un amigo del mencionado Matsuo lo había ayudado a sacar el piano hasta Koi; a cambio, él le había prometido al señor Matsuo ayudarlo a llevar las pertenencias de una de sus hijas. Por eso se había levantado tan temprano.

El señor Tanimoto se preparó el desayuno. Se sentía terriblemente cansado. El esfuerzo de mover el piano el día anterior, una noche de insomnio, semanas de preocupación y de dieta desequilibrada, los asuntos de su parroquia: todo se combinaba para que apenas se sintiese preparado para el trabajo que le esperaba ese nuevo día. Había algo más: el señor Tanimoto había estudiado teología en Emory College, en Atlanta, Georgia; se había graduado en 1940 y hablaba un inglés excelente; vestía con ropas americanas; había mantenido correspondencia con varios amigos norteamericanos hasta el comienzo mismo de la guerra; y, encontrándose entre gente obsesionada con el miedo de ser espiada —y quizás obsesionado él también—, descubrió que se sentía cada vez más incómodo. La policía lo había interrogado varias veces, y apenas unos días antes había escuchado que un conocido, un hombre de influencia llamado Tanaka, oficial retirado de la línea de vapores Tokio Kishen Kaisa, anticristiano y famoso en Hiroshima por su ostentosa filantropía y notorio por su tiranía, había estado diciéndole a la gente que Tanimoto no era fiable. En forma de compensación, y para aparecer públicamente como un buen japonés, el señor Tanimoto había asumido la presidencia de su tonarigumi local, o Asociación de Vecinos, y esta responsabilidad había sumado a sus otras tareas y preocupaciones la de organizar la defensa antiaérea para unas veinte familias.

Esa mañana, antes de las seis, el señor Tanimoto salió hacia la casa del señor Matsuo. Encontró allí la que sería su carga: un tan-su, cómoda japonesa llena de ropas y artículos del hogar. Los dos hombres partieron. Era una mañana perfectamente clara y tan cálida que el día prometía volverse incómodo. Pocos minutos después se disparó la sirena: un estallido de un minuto de duración que advertía de la presencia de aviones, pero que indicaba a la gente de Hiroshima un peligro apenas leve, puesto que sonaba todos los días, a esta misma hora, cuando se acercaba un avión meteorológico norteamericano. Los dos hombres arrastraban el carrito por las calles de la ciudad. Hiroshima tenía la forma de un abanico: estaba construida principalmente sobre seis islas separadas por los siete ríos del estuario que se ramificaban hacia fuera desde el río Ota; sus barrios comerciales y residenciales más importantes cubrían más de seis kilómetros cuadrados del centro de la ciudad, y albergaban a tres cuartas partes de su población: diversos programas de evacuación la habían reducido de 380.000, la cifra más alta de la época de guerra, a unos 245.000 habitantes. Las fábricas y otros barrios residenciales, o suburbios, estaban ubicados alrededor de los límites de la ciudad. Al sur estaban los muelles, el aeropuerto y el mar Interior, tachonado de islas. Una cadena de montañas recorre los otros tres lados del delta. El señor Tanimoto y el señor Matsuo se abrieron camino a través del centro comercial, ya atestado de gente, y cruzaron dos de los ríos hacia las empinadas calles de Koi, y subieron por éstas hacia las afueras y las estribaciones. Subían por un valle, lejos ya de las apretadas filas de casas, cuando sonó la sirena de despeje, la que indicaba el final del peligro. (Habiendo detectado sólo tres aviones, los operadores de los radares japoneses supusieron que se trataba de una

labor de reconocimiento). Empujar el carrito hasta la casa del hombre de los rayones había sido agotador; tras empujar su carga hasta la entrada y las escaleras delanteras, los hombres hicieron una pausa para descansar. Un ala de la casa se interponía entre ellos y la ciudad. Como la mayoría de los hogares en esta parte de Japón, la casa consistía de un sólido tejado soportado por paredes de madera y una estructura también de madera. El zaguán, abarrotado de bultos de ropa de cama y prendas de vestir, parecía una cueva fresca llena de cojines gordos. Frente a la casa, hacia la derecha de la puerta principal, había un jardín amplio y recargado. No había ruido de aviones. Era una mañana tranquila; el lugar era fresco y agradable.

Entonces cortó el cielo un resplandor tremendo. El señor Tanimoto recuerda con precisión que viajaba de este a oeste, de la ciudad a las colinas. Parecía un haz de sol. Tanto él como el señor Matsuo reaccionaron con terror, y ambos tuvieron tiempo de reaccionar pues estaban a 3.200 metros del centro de la explosión. El señor Matsuo subió corriendo las escaleras, entró en su casa y se sepultó entre las mantas. El señor Tanimoto dio cuatro o cinco pasos y se echó al suelo entre dos rocas grandes del jardín. Se dio un fuerte golpe en el estómago contra una de ellas. Como tenía la cara contra la piedra, no vio lo que sucedió después. Sintió una presión repentina, y entonces le cayeron encima astillas y trozos de tablas y fragmentos de teja. No escuchó rugido alguno. (Casi nadie en Hiroshima recuerda haber oído nada cuando cayó la bomba. Pero un pescador que estaba en su sampán, muy cerca de Tsuzu en el mar Interior, el hombre con quien vivían la suegra y la cuñada del señor Tanimoto, vio el resplandor y oyó una explosión tremenda. Estaba a

treinta y dos kilómetros de Hiroshima, pero el estruendo fue mayor que cuando los B-29 atacaron Iwakuni, a no más de ocho kilómetros de allí).

Cuando finalmente se atrevió, el señor Tanimoto levantó la cabeza y vio que la casa del hombre de los rayones se había derrumbado. Pensó que una bomba había caído directamente sobre ella. Se había levantado una nube de polvo tal que había una especie de crepúsculo alrededor. Aterrorizado, incapaz de pensar por el momento que el señor Matsuo estaba bajo las ruinas, corrió hacia la calle. Se dio cuenta mientras corría de que la pared de cemento de la propiedad se había desplomado hacia el interior de la casa y no a la inversa. Lo primero que vio en

la calle fue un escuadrón de soldados que habían estado cavando en la ladera opuesta uno de los miles de refugios en los cuales los japoneses se proponían resistir la invasión, colina por colina, vida por vida; los soldados salían del hoyo donde en teoría deberían haber estado a salvo, y la sangre brotaba de sus cabezas, de sus pechos, de sus espaldas. Estaban callados y aturdidos.

Bajo lo que parecía ser una nube de polvo local, el día se hizo más y más oscuro.

Fragmento tomado, con autorización de los editores, del libro Hiroshima de John Hersey publicado, con traducción de Juan Gabriel Vásquez, por la Editorial Turner en 2002.

Colección de Antropología “Graciliano Arcila Vélez”

Sala de larga duración de la Colección de Antropología

Lugar: Bloque 15, Museo Universitario Universidad de Antioquia (MUUA)

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Colección de Ciencias Naturales “Francisco Antonio Uribe Mejía”

Sala de larga duración de la Colección de Ciencias Naturales

Lugar: Bloque 15, Museo Universitario Universidad de Antioquia (MUUA)

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Fecha: al 13 de septiembre del 2025

Lugar: Hall del Teatro Universitario Camilo Torres

Invita: MUUA y el colectivo de ilustración Bio Grafos

Enlace: https://tinyurl.com/ColombiaPSS

Letras al Centro: homenaje a Anabel Torres

Día: 21 de agosto

Hora: 04:00 p. m.

Lugar: Paraninfo UdeA

Invita: Programa Cultura Centro

Cátedra Lectores y lecturas: Juan Goytisolo poética de la disidencia

Día: 29 de agosto

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Bloque 8, Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, primer piso

Invita: Sistema de Bibliotecas

Conoce todo lo que necesitas saber para programar tu visita presencial al MUUA. En compañía de nuestros mediadores, dialogaremos alrededor de nuestras colecciones. ¡Te esperamos!

Toda la información aquí: https://tinyurl.com/VisitasMUUA

Conoce toda la información y orientaciones para programar tu visita por el Campus Medellín, Ciudad Universitaria. Toda la información aquí: https://tinyurl.com/VisitaCampusPGC

Tallernautas. Maravillas de la naturaleza: arte en movimiento

Día: 09 de agosto

Hora: 10:30 a. m.

Lugar: Bloque 15, Museo Universitario Universidad de Antioquia (MUUA), hall primer piso, ingreso libre hasta completar aforo (20 niños/niñas)

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Mas información en: https://tinyurl.com/Tallernautas

Taller: La UdeA Florece

Día: 23 de agosto

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Punto de información (Bloque 16)

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Mas información en: https://tinyurl.com/Tallernautas

Tallernautas. Raíces y estilos - La evolución de la moda en Colombia

Día: 23 de agosto

Hora: 10:30 a. m.

Lugar: Bloque 15, Museo Universitario Universidad de Antioquia (MUUA), hall primer piso, ingreso libre hasta completar aforo (20 niños/niñas)

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Mas información en: https://tinyurl.com/Tallernautas

Melodías sin fronteras: Un diálogo en el tiempo entre Europa y Latinoamérica. Recital de violín y violonchelo

Día: 06 de agosto

Hora: 06:00 p. m.

Lugar: Sala de Artes Performativas Teresita Gómez

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Piano: Andrés Santander Ospina

Día: 27 de agosto

Hora: 06:00 p. m.

Lugar: Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Paraninfo Sonoro: recital con docentes de la Escuela

Sinfónica de Antioquia

Día: 27 de agosto

Hora: 05:00 p. m.

Lugar: Paraninfo UdeA

Invita: Programa Cultura Centro

Vocalissetto. Arias y coros de la Zarzuela

Día: 27 de agosto

Hora: 06:00 p. m.

Lugar: Sala de Artes Performativas Teresita Gómez

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Títeres en escena. Obra - Arte y fantasía en la vida de Canito

Día: 02 de agosto

Hora: 11:30 a. m.

Lugar: Bloque 15, Museo Universitario Universidad de Antioquia (MUUA), Auditorio Luis Javier García

Isaza,ingreso libre hasta completar aforo (110 personas)

Invita: División de Cultura y Patrimonio

Teatro: Vampiro

Día: 21 de agosto

Hora: 06:00 p. m.

Lugar: Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo

Invita: División de Cultura y Patrimonio

“Inocencia interrumpida”, James Mangold, Estados Unidos, 1999, 127’

Ciclo: “Identidades fragmentadas”

Día: 01 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Ciclo de cine Ver y Leer

Lugar: Auditorio planta baja Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Organizan: Sistema de Bibliotecas y Vicerrectoría de Docencia

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Blue Jasmine”, Woody Allen, Estados Unidos, 2013, 98’

Ciclo: “Desafíos”

Día: 05 de agosto

Hora: 04:30 p. m.// Cineclub la Mirada Distante

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Organiza: Departamento de Antropología y Rambiñen Cineclub, en el marco de Vórtice Festival

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Don´t look up”, Adam McKay, Estados Unidos, 2021, 122’

Ciclo: “Risa subversiva”Día: 05 de agosto

Hora: 06:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Actos privados” (Priest), Antonia Bird, Reino Unido, 1994, 99’

Ciclo: “Fe, deseo y disidencia”

Día: 05 de agosto

Hora: 6:00 p. m.// Cineclub Martes de cine

Lugar: Centro Cultural Facultad de Artes UdeA, Cra 64B # 51- 64 barrio Carlos E. Restrepo

Organiza: Facultad de Artes y cinEncuadre colectivo

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“O auto da compadecida”, Guel Arraes, Brasil, 2000, 104’

Ciclo: “Risa subversiva”Día: 06 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Los hombres detrás del sol”, Mou Tun-fei, China, 1988, 105’

Ciclo: “Crímenes del fascismo”

Día: 06 de agosto

Hora: 4:00 p. m.// CineClub Utopía Latinoamericana

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“25 watts”, Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, Uruguay, 2001, 94’

Ciclo: “Risa subversiva”

Día: 06 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Yo soy Sam”, Jessie Nelson, Estados Unidos, 2001, 132’

Ciclo: “Identidades fragmentadas”

Día: 08 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Ciclo de cine Ver y Leer

Lugar: Auditorio planta baja Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Organiza: Sistema de Bibliotecas y Vicerrectoría de Docencia

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“The Addiction”, Abel Ferrara, Estados Unidos, 1995, 82’

Ciclo: “Desafíos”

Día: 12 de agosto

Hora: 04:30 p. m.// Cineclub la Mirada Distante

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Organiza: Departamento de Antropología y Rambiñen Cineclub, en el marco de Vórtice Festival

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Princesita”, Marialy Rivas, México, 2017, 78’

Ciclo: “Risa subversiva”

Día: 12 de agosto

Hora: 06:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“La Duda” (Doubt), John Patrick Shanley, Estados Unidos, 2008, 104’

Ciclo: “Fe, Deseo y Disidencia”

Día: 12 de agosto

Hora: 6:00 p. m.// Cineclub Martes de cine

Lugar: Centro Cultural Facultad de Artes UdeA, Cra 64B # 51- 64 barrio Carlos E Restrepo

Organiza: Facultad de Artes y cinEncuadre colectivo

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Productoras del Videoclip: Prettybird – Parte 2”, Múltiples directores, 60’

Ciclo: “Productoras del Videoclip: Prettybird – Parte 2”

Día: 13 de agosto

Hora: 2:00 p. m.// SOUNDIECLUB

Lugar: Auditorio Luis Alberto Álvarez (10–217)

Organiza: Facultad de Comunicaciones y Filología, Comunicación Audiovisual y Multimedial

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“PK”, Rajkumar Hirani, India, 2014, 153’

Campus Medellín. Edificio San Ignacio

Ciclo: “Risa subversiva”

Día: 13 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Masacre, ven y mira”, Elem Klimov, Unión Soviética, 1985, 136’

Ciclo: “Crímenes del fascismo”

Día: 13 de agosto

Hora: 4:00 p. m.// CineClub Utopía Latinoamericana

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“L’Atalante”, Jean Vigo, Francia, 1934,93’

Ciclo: “Las historias que fluyen en ríos como protagonista”

Día: 14 de agosto

Hora: 3:00 p. m.// KXVRX Cineclub

Lugar: Sala de Cine del Edificio San Ignacio

Organiza: KXVRX colectivo

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Jojo Rabbit”, Taika Waititi, Estados Unidos, 2019, 108’

Ciclo: “Risa subversiva”Día: 14 de agosto

Hora: 06:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“La manzana”, Samira Makhmalbaf, Irán, 1998, 85’

Ciclo: “Sangre caníbal”

Día: 14 de agosto

Hora: 6:00 p. m.// Cine Foro “En construcción”

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Organiza: Instituto de Filosofía

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Airplane!”, Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker, Estados Unidos, 1980, 88’

Ciclo: “Turbulencias en cabina”

Día: 15 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Claroscuro”, Scott Hicks, Australia, 1996, 105’

Ciclo: “Identidades fragmentadas”

Día: 15 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Ciclo de cine Ver y Leer

Lugar: Auditorio planta baja Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Organiza: Sistema de Bibliotecas y Vicerrectoría de Docencia

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Burning”, Lee Chang-Dong, Corea del Sur, 2018, 145’

Ciclo: “Desafíos”

Día: 19 de agosto

Hora: 04:30 p. m.// Cineclub la Mirada Distante

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Organiza: Departamento de Antropología y Rambiñen Cineclub, en el marco de Vórtice Festival

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Sully”, Clint Eastwood, Estados Unidos, 2016, 96’

Ciclo: “Turbulencias en cabina”

Día: 19 de agosto

Hora: 06:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“La Palabra” (Ordet), Carl Theodor Dreyer, Dinamarca, 1955, 125’

Ciclo: “Fe, deseo y disidencia”

Día: 19 de agosto

Hora: 6:00 p. m.// Cineclub Martes de cine

Lugar: Centro Cultural Facultad de Artes UdeA, Cra 64B # 51- 64 barrio Carlos E Restrepo

Organiza: Facultad de Artes y cinEncuadre colectivo

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Flight”, Robert Zemeckis, Estados Unidos, 2012, 138’

Ciclo: “Turbulencias en cabina”

Día: 20 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Salo, o los 120 días de Sodoma”, Pier Paolo Pasolini, Italia, 1975, 117’

Ciclo: “Crímenes del fascismo”

Día: 20 de agosto

Hora: 4:00 p. m.// CineClub Utopía Latinoamericana

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Black cat, white cat”, Emir Kusturica, Yugoslavia, 123’

Ciclo: “Las historias que fluyen en ríos como protagonista”

Día: 21 de agosto

Hora: 3:00 p. m.// KXVRX Cineclub

Lugar: Sala de Cine del Edificio San Ignacio

Organiza: KXVRX colectivo

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Amelia”, Mira Nair, Estados Unidos/Canadá, 2009, 111’

Ciclo: “Turbulencias en cabina”

Día: 21 de agosto

Hora: 06:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Pechos eternos”, Kinuyo Tanaka, Japón, 1995, 110’

Ciclo: “Sangre caníbal”

Día: 21 de agosto

Hora: 6:00 p. m.// Cine Foro “En construcción”

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Organiza: Instituto de Filosofía

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Non-stop”, Jaume Collet-Serra, Estados Unidos, 2014, 106’

Ciclo: “Turbulencias en cabina”

Día: 22 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Atrapado sin salida”, Milos Forman, 138’

Ciclo: “Identidades fragmentadas”

Día: 22 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Ciclo de cine Ver y Leer

Lugar: Auditorio planta baja Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Organiza: Sistema de Bibliotecas y Vicerrectoría de Docencia

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Gomorra”, Matteo Garrone, Italia, 2008, 135’

Ciclo: “Desafíos”

Día: 26 de agosto

Hora: 04:30 p. m.// Cineclub la Mirada Distante

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Organiza: Departamento de Antropología y Rambiñen Cineclub, en el marco de Vórtice Festival

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Hot shots!”, Jim Abrahams, Estados Unidos, 1991, 84’

Ciclo: “Turbulencias en cabina”

Día: 26 de agosto

Hora: 06:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“El Club”, Pablo Larraín, Chile, 2015, 97’

Ciclo: “Fe, deseo y disidencia”

Día: 26 de agosto

Hora: 6:00 p. m.// Cineclub Martes de cine

Lugar: Centro Cultural Facultad de Artes UdeA, Cra 64B # 51- 64 barrio Carlos E Restrepo

Organiza: Facultad de Artes y cinEncuadre colectivo

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Productoras del Videoclip: Prettybird – Parte 3”, Múltiples directores, 60’

Ciclo: “Productoras del Videoclip: Prettybird – Parte 3”

Día: 27 de agosto

Hora: 2:00 p. m.// SOUNDIECLUB

Lugar: Auditorio Luis Alberto Álvarez (10–217)

Organiza: Facultad de Comunicaciones y Filología,

Comunicación Audiovisual y Multimedial

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Con air”, Simon West, Estados Unidos, 1997, 115’

Ciclo: “Turbulencias en cabina”

Día: 27 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“El hijo de Saúl”, László Nemes, Hungría, 2018, 107’

Ciclo: “Crímenes del fascismo”

Día: 27 de agosto

Hora: 4:00 p. m.// CineClub Utopía Latinoamericana

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Still Life” Jia Zhangke, China 108’

Ciclo: “Las historias que fluyen en ríos como protagonista”

Día: 28 de agosto

Hora: 3:00 p. m.// KXVRX Cineclub

Lugar: Sala de Cine del Edificio San Ignacio

Organiza: KXVRX colectivo

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Catch-22”, Mike Nichols, Estados Unidos, 1970, 122’

Ciclo: “Turbulencias en cabina”

Día: 28 de agosto

Hora: 06:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Variety”, Bette Gordon, Estados, 1993, 100’

Ciclo: “Sangre caníbal”

Día: 28 de agosto

Hora: 6:00 p. m.// Cine Foro “En construcción”

Lugar: Sala de Cine Luis Alberto Álvarez (10-217)

Organiza: Instituto de Filosofía

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Top Gun: Maverick”, Joseph Kosinski, Estados Unidos, 2022, 131’

Ciclo: “Turbulencias en cabina”

Día: 27 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Tardes de cine en el Paraninfo

Lugar: Sala de Cine Edificio San Ignacio

Organiza: Administración Edificio San Ignacio

Más información en: https://tinyurl.com/CineclubesUdeA

“Memento”, Christopher Nolan, Estados Unidos, 2000, 115’

Ciclo: “Identidades fragmentadas”

Día: 29 de agosto

Hora: 04:00 p. m.// Ciclo de cine Ver y Leer

Lugar: Auditorio planta baja Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Organiza: Sistema de Bibliotecas y Vicerrectoría de Docencia