dez/2025 edição 8

dez/2025 edição 8

4

AQUI MORA A CURA

A história de Dulce Florema Keller, benzedeira que usa a fé para acolher e aliviar as dores de quem a procura

8

QUANDO O AFETO É ORAÇÃO

O cuidado na Santa Casa de Porto

Alegre pelas irmãs franciscanas

12

UMA OBRA DE ARTE PARA DEUS

Respeito, fé e cuidado na preparação dos corpos para a despedida

16

MÃOS QUE RESTAURAM SÉCULOS

Entre instrumentos, histórias e memórias, Sílvia Breitsameter transforma livros em elo entre o passado e o futuro

20

ELO ENTRE GERAÇÕES

Um pai, um filho, dois livros e muitas memórias

24

AMOR EM FORMA DE GELEIA

Uma avó, uma neta e receitas transmitidas de geração para geração

28

MÁQUINA DO TEMPO EM CAMAQUÃ

Um sorvete com gosto de lembrança

32

A SANTA DO FERRABRAZ

A história da Revolta dos Muckers

38

A DONA DA CASA COR-DE-ROSA

Uma jovem senhora cheia de vida – e de atividades na agenda

42

ONDE O PASSADO ESTÁ EM EXIBIÇÃO

Twin Video e as memórias que ficaram nas prateleiras

48

BELEZA QUE ATRAVESSA GERAÇÕES

Floricultura Winge preserva história, natureza e tradição familiar

52

A VIDA EM UM SOPRO

Uma centenária família de luthiers resiste ao tempo na Rua João Alfredo, no coração da Cidade Baixa

58

MEMÓRIAS DO TEMPO

Uma loja que traz o passado para o presente

Arevista que você tem em mãos é resultado da experimentação de um estilo de escrita para lá de apaixonante: o jornalismo literário. Para muitos, este é o jornalismo de essência, a razão pela qual escolhemos ser jornalistas.

É aquele jeito de contar histórias que, segundo Felipe Pena, potencializa os recursos do jornalismo, ultrapassa a cobertura cotidiana, rompe a burocracia do texto, proporciona visões amplas da realidade, contribui para o pleno exercício da cidadania, evita o lugar-comum de fontes e histórias e, acima de tudo, resiste ao tempo. É o jornalismo de profundidade que, quando impresso, no dia seguinte à leitura, tem muitas outras utilidades além de “embrulhar peixe”, como versa um antigo axioma da nossa profissão.

O exercício deste estilo de escrita exige escuta ativa, olhar atento e, acima de tudo, uma sensibilidade ímpar. Requer tempo de produção, de apuração e de redação; requer muito mais tempo do que o ansiogênico imediatismo no qual estamos inevitavelmente imersos – e do qual precisamos fugir, urgentemente, para enxergar com clareza (e sem a mediação de telas) o mundo que nos cerca. Ele também exige um extremo cuidado e até mesmo um certo respeito às palavras. Afinal, no jornalismo literário, elas vão muito além de materializar o pensamento; são personagens e partes fundamentais das histórias contadas.

Este foi o tamanho do desafio dos nossos repórteres na busca por boas histórias para esta oitava edição da Josefa. Depois de leituras, discussões, reflexões e decisões conjuntas sobre

como seria a produção, cada repórter foi a campo com a missão de exercitar o olhar diferenciado, o ouvido atento e a escrita sensível.

A Larissa Schneider, a Raquel Losekann e o Henrique Kirch encontraram surpreendentes histórias de cuidado e afeto. A Taiana Souza e a Valentina Malara conversaram com pessoas que fazem dos livros uma ponte entre gerações. A Laura Driemeier e a Vitória Ribeiro contaram como saborosas receitas passaram de pai para filhos e de avó para neta.

Inspirado por clássicos do jornalismo literário, o Pedro Curi foi a Sapiranga investigar a Revolta dos Muckers, liderada por uma personagem feminina controversa. E a Laura Santiago nos trouxe outra personagem feminina, mas nada controversa, que esbanja vitalidade aos 79 anos.

Instigados por palavras-chave como tempo, memória, lembranças e legado, nossos repórteres também contaram histórias de famílias. O Giordano Martini e o João Pedro Mendoza mergulharam em lojas que parecem paradas no tempo. Já a Eduarda Cidade e o Tobias Araújo encontraram negócios centenários que preservam as lições das gerações passadas.

São pessoas e lugares que, assim como jornalismo literário, resistem ao tempo e deixam um legado. Porque, no final das contas, este é o implacável fluxo da vida: uma geração vem, outra vai e o que fica, além das boas histórias, são as marcas que elas nos deixam.

Boa leitura!

Mariana Oselame Professora

A gaúcha Maria Josefa Barreto Pereira Pinto foi a primeira mulher jornalista brasileira. Mãe, feminista, poeta, escritora e professora, dirigiu dois jornais, sendo proprietária de um – o Belona Irada Contra os Sectários de Momo –, que circulou em Porto Alegre entre 1833 e 1834. Josefa não teve uma vida fácil. Foi abandonada quando nasceu, mais tarde seu marido a deixou e ela viu seus dois filhos morrerem. O nome desta revista é uma homenagem a ela.

A história de Dulce Florema Keller, benzedeira que usa a fé para acolher e aliviar as dores de quem a procura

Eram duas horas da madrugada quando Dona Dulce se levantou com o choro insistente de uma criança que vinha da rua e, lentamente, se aproximava. Ela nem precisou olhar pela janela para saber que era alguém em busca de socorro.

Já conhecia aquele chamado. Não era a primeira vez que a noite era interrompida trazendo uma dor alheia. Bastaram alguns segundos até o “toc toc toc” firme ecoar na madeira envelhecida da porta. Do outro lado, uma mãe aflita, com o filho ao colo e o desespero nos olhos, disse apenas: “Dona Dulce, meu filho está pegado.” Era assim que se chamava uma condição em que o osso do meio do peito da criança, a espinhela - conhecido cientificamente como apêndice xifoide - se deslocava. E ali começava mais uma madrugada de reza e cura nas mãos silenciosas da benzedeira.

Dona Dulce imediatamente abriu caminho com um gesto tranquilo e pediu que a mãe entrasse, indicando a cadeira de madeira encostada perto do fogão à lenha. Sem pressa, como quem já tinha cada passo decorado, pegou uma lata metálica, encheu-a com brasas vivas que ainda restavam do fogo da noite anterior e pingou sobre elas um fio de cachaça e algumas gotas de azeite.

A fumaça que subiu era densa e preenchia o ambiente. Com o recipiente nas mãos, Dulce se aproximou da criança e, em movimentos circulares, começou a defumar o peito do menino, enquanto orava apenas com os lábios, quase sem som. Suas preces são baixas, ditas só no pensamento, como quem conversa diretamente com o divino.

Em poucos minutos, o choro cessou, os olhos da criança se fecharam em alívio e a respiração desacelerou no colo da mãe. Era como se a dor tivesse se dissipado no ar, junto com a fumaça. A mãe agradeceu e se despediu. Dona Dulce, então, apagou as brasas e voltou para a cama, com a paz de quem conhece o mistério e o dom de curar com fé.

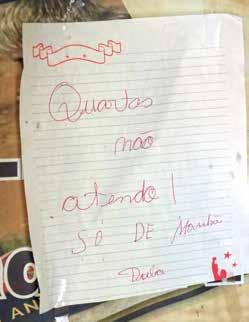

Esse foi só mais um dia na vida de Dulce Florema Keller, que aos 81 anos carrega nas mãos já enrugadas, um saber antigo transmitido de geração para geração. Ela é a benzedeira mais conhecida do município de Canela, e mesmo sem placas ou anúncios, seu nome circula de boca em boca, atravessa os bairros e chega em quem precisa. A fama não nasceu de grandes milagres, mas da constância de décadas acolhendo dores pequenas e grandes, das mais visíveis às que nem a medicina consegue nomear. Sua conexão espiritual conquistou a confiança da comunidade. “Uma vez resolvi tomar nota e contei 26 adultos e 24 crianças que vieram aqui se benzer em um único dia”, revela. Os atendimentos acontecem no lar em que Dulce vive há mais de 60 anos. “Só saio daqui pra cidade dos pés juntos, onde minha casinha também já está pronta”, comenta, se referindo ao descanso eterno. Localizada no bairro Vila Boeira, a casa de madeira é branca, tem as aberturas pintadas de verde e o telhado feito com telhas de barro. Mas estes detalhes podem passar despercebidos, já que

o terreno é coberto pelo verde de plantas como Hortênsias, uma jiboia espalhada pelo chão, samambaias que pela altura parecem ter muitos anos, um manacá com flores roxas e brancas e outras árvores que, na primavera de 2025, estão verdes e frondosas. É em meio a esta pequena porção de natureza que se encontra o portãozinho de ferro por onde as pessoas que acreditam nos dons da benzedeira entram para saírem diferentes. Dali elas saem melhores. Saem curadas.

Do lado de dentro da casa, um fogão a lenha sempre aceso torna o ambiente aconchegante. Na cozinha, móveis antigos em tons azulados são cobertos por decorações de crochê. Nas portas e janelas,

cortinas com estampas florais revelam uma das paixões de dona Dulce, as plantas: “Adoro, adoro, adoro as plantinhas e minhas flores. Agora tenho poucas porque eu estava meio ruim das pernas e não podia ir para a lavoura, mas quando começar o verão quero plantar minhas coisinhas de novo”, diz com o olhar esperançoso.

Mas mesmo sem poder plantar na terra, Dulce cultiva a fé e faz germinar nas pessoas sentimentos de alívio. Isso porque é ali naquele ambiente em que ela atende os mais variados tipos de doenças, de dores, de angústias. Tudo isso usando apenas as mãos e sua conversa direta com Deus. “Eu sempre digo que as pessoas ficam boas porque eu faço tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não cito nenhum santo. Pra que pedir pra alguém intermediar se eu posso ir direto a Deus?”, questiona Dona Dulce, que é da religião Luterana.

Quando indagada sobre como aprendeu a benzer, Dulce faz um sinal negativo com a cabeça e aponta os dois dedos para cima, em direção ao céu. “Ninguém me ensinou a fazer aquelas orações que estou

fazendo, foi um dom de Deus”, enfatiza. Mas ela lembra bem da primeira vez em que foi benzida por outra “feiticeira”.

Era fim de tarde e, logo que o sol começou a se pôr, Dulce pegou algumas roupas brancas que estavam em uma bacia com água e sabão e estendeu no varal nos fundos da mesma casa em que vive até hoje. Deixaria as peças quarando durante a noite, porque acreditava que nesse período elas ficavam mais limpas. No outro dia, recolheu tudo, terminou o processo de lavagem e guardou as vestes nos seus devidos lugares. O que ela não sabia é que, durante a noite, um sapo havia passado por cima de uma das suas calcinhas que estavam estendidas

Cercada pelo verde das plantas, está a casa de Dona Dulce

e, dias mais tarde, isso lhe causaria um cobreiro na região íntima. A dor e a coceira a obrigaram a ir ao médico, mas os remédios indicados não fizeram efeito. Então, alguém indicou uma benzedeira. Sem nada a perder, Dulce foi até a casa da mulher, que fez uma reza que resultou na cura de seu problema já no dia seguinte. Durante esse encontro, a benzedeira olhou para Dulce, na época com vinte e tantos anos, e disse: “Tu vai

ser feiticeira igual eu”. Dulce não entendeu muito bem, mas sentiu algo muito forte naquele momento. No dia seguinte, as pessoas já começaram a chegar à sua casa em busca dos mais variados tipos de ajuda. E ela atendeu a cada chamado com atenção e orações. Funcionou. Passou a curar aqueles que a procuravam – e assim tem sido, até hoje, na mesma casa de madeira. Uma vez bateu em sua porta um jovem rapaz de Cambará do Sul que havia se mudado para Canela em busca de emprego. “Boa tarde, senhora. Eu vim de outra cidade e estou procurando serviço, mas não consegui achar ainda. Me disseram pra vir aqui”, disse o rapaz com timidez. Como sempre faz, Dulce abriu caminho

e convidou o rapaz a se sentar. Logo se conectou com Deus e fez sua oração baixa enquanto suas mãos tocavam o ombro do menino.

Quando terminou a reza, se despediu do jovem, que agradeceu e foi embora. “E essa semana ele voltou aqui, me beijou as mãos. Eu disse: ‘Mas o que é isso rapaz?’. E ele disse que era um agradecimento porque eu falei que ele ia arrumar um serviço. No dia seguinte que ele saiu daqui, já arrumou trabalho”, conta orgulhosa a benzedeira que não cura só doenças, mas também oferece acolhimento emocional. “É um apoio que a gente dá”, completa.

Seja para um simples cobreiro que insiste em incomodar, uma dor de cabeça que não passa, a picada de aranha que inflamou, ou mesmo a dificuldade para dormir e as dores misteriosas pelo corpo, o portãozinho de ferro de Dona Dulce está sempre aberto. Ela acolhe a todos, lembrando que a chave para a cura está na fé de quem busca: “Se a pessoa não acredita, não adianta nem vir”, afirma com a sabedoria de quem conhece os limites entre o dom e a incredulidade. A benzedeira não cobra nada pelos seus atendimentos. O dom, ela explica, não tem preço. No entanto, a gratidão das pessoas se manifesta de formas inusitadas. Um ursinho de pelúcia deixado sobre a mesa, o litro de leite fresco, a flor de plástico, ou até mesmo as notas de dinheiro que, de repente, aparecem dobradas e escondidas em algum canto da cozinha. Ela sorri para o gesto, mas reitera a sua vocação: “Se alguém quer me dar, eu aceito. Mas nunca vou cobrar”. Assim, Dona Dulce, com a sua fé Luterana e o dom de Deus, segue tecendo curas e esperança, provando que a maior recompensa é a paz que retorna aos olhos de quem bate à sua porta.

Texto e fotos

Raquel Zaffari Losekann

Uma das irmãs que trabalhava na cozinha da Santa Casa de Misercórdia de Porto Alegre naqueles idos da década de 1960 chamava-se Valentina. Arcelina, ao folhear o livro de receitas que ficou comigo - e que eu levei ao Lar Santa Elisabeth para mostrar a ela durante a nossa conversa -, conseguiu identificá-la em uma das fotos. Sorriu. O dedinho indicador passava rápido pelas páginas, tentando reconhecer outras colegas. Ela olhava as fotos das irmãs com cuidado e lia aquelas receitas com água na boca, buscando na memória os momentos em que trabalhou como enfermeira no hospital. “Tinha que trabalhar quem gostasse, tinha que ter amor ao doente”, diz.

O cuidado é evidente no livro que um dia chegou às minhas mãos. A capa estampava: “Mãos que Alimentam: Receitas das Irmãs Franciscanas da Santa Casa de Porto Alegre”. Eram receitas antigas, resgatadas da época em que as Irmãs Franciscanas, como Arcelina, trabalhavam no hospital. Foi o livro que me levou até a casa de repouso, em São Leopoldo (RS), onde embarquei em uma viagem no tempo.

Eram em torno das 5 e meia da manhã quando a Irmã Thereza levantou da cama. Em 1957, não existia despertador pelo celular. Aliás, não existia sequer celular e o telefone fixo era símbolo de status. O café da manhã era servido às 7h30, já que antes de comer, as irmãs rezavam, no raiar do sol alaranjado de Porto Alegre. Ela vestiu o hábito branco. Estava pronta para mais um dia de labuta: checar os doentes, dar comida, dar banho, ajudar a levantar, administrar os medicamentos, cortar os cabelos. Thereza sempre teve a vocação. Não sei exatamente se era para ser Irmã, mas com certeza era para cuidar. “Com as crianças, eu trabalhei. Eu gostava muito. Quando saí, tinha tanta saudade. Dos adultos, eu fazia a barba, cortava o cabelo, por causa dos piolhos. Eles já ficavam nos esperando”, lembra. Hoje, aos 96 anos, ela já não enxerga com os olhos, mas com a memória e com o coração. Sentada na poltrona e coberta por uma manta felpuda, ela pega meu punho quando eu a cumprimento. A pele tem desenhos tais quais os troncos das árvores, e as palmas das mãos são macias como pêssegos maduros. O quarto é pequeno, mas é só dela. Ela aperta meus dedos e diz: “Tá magrinha, né?” Tem que comer, menina!”. Ali, senti como se ela fosse a minha avó. Embora não

trabalhasse na cozinha da Santa Casa, a Irmã Thereza conhecia bem a importância do alimento. “Naquele tempo, a Santa Casa era muito pobre. Eles comiam feijão e arroz, polenta e um pedacinho de carne. Tinha leite, também, porque tem bastante proteína. Às vezes, quando sobrava alguma coisa, elas faziam bolinhos fritos para os doentes molhar no leite”, comenta.

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre foi fundada em 1803222 anos de história não guardam poucas memórias, tampouco 96. As “Casas Santas” eram heranças dos nobres do reino português, que financiavam “hospitais” em Portugal para que os pobres e doentes pudessem ser amparados. No processo de vinda da família real, as Santa Casas chegaram ao Brasil. Em linhas gerais, a história do cuidado, no mundo ocidental, iniciou-se com o “cuidado instintivo” das famílias e, depois passou a ser executado pelas congregações religiosas que estabeleceram hospitais dentro das ordens.

Na América Latina e no Brasil, a enfermagem passou a ganhar reconhecimento enquanto profissão com a baiana Anna Nery, considerada a primeira enfermeira do país. Ela cuidou dos feridos da Guerra do Paraguai, em 1864, no Rio Grande do Sul. Na Europa, o nascimento da profissão da enfermagem se deu com a atuação da britânica Florence Nightingale na Guerra da Criméia, em 1854, momento em que ela exerceu os cuidados dos feridos no fronte turco. Florence é lembrada, também, pela criação de um modelo prático e teórico de atenção e cuidado ao paciente.

A primeira Escola de Enfermagem do Rio Grande do Sul foi fundada em 1950, época de um Brasil pobre em políticas sanitárias e rico em doenças infectocontagiosas, como a meningite meningocócica.

Era o curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 1954, porém, as Irmãs Franciscanas fundaram uma faculdade de Enfermagem na própria Santa Casa que, em 1973, foi transferida para a cidade de São Leopoldo (RS). “Tinham umas irmãs professoras formadas que vieram de São Paulo. A gente fazia cursos com elas. A nossa escola de enfermagem, onde a gente estudou, é hoje o curso da Unisinos”, relembra.

A irmã Arcelina tinha uma rotina parecida com a da irmã Thereza e trabalhava à noite. Passo por passo, ela caminhava como uma nuvem pelos corredores de paredes verdes com branco do hospital, sem usar o elevador e com uma lanterninha na mão, afinal, a claridade e o barulho poderiam acordar os pacientes. O cuidado começava nos detalhes. Nos consultórios, as mãos pequenas separavam os medicamentos enquanto os olhos azuis turquesa circulavam afoitos pelos rótulos. Arcelina havia saído de casa com 15 anos para estudar no colégio São José, em São Leopoldo, já sabendo que queria ser Irmã. Em 2025, aos 89 anos, o sorriso não sai do seu rosto ao relembrar da juventude, pois já nos seus tempos de guria ela havia conhecido cedo o significado de afeto. “Eu trabalhava na limpeza do seminário. A gente fazia um faxinão, colhia frutas. Era muito bom! Aos 18 anos, entrei para a congregação. Fiz o curso de enfermagem lá na Santa Casa com as irmãs for-

O Lar Santa Elisabeth, em São Leopoldo (RS), é onde as irmãs franciscanas residem hoje

madas. Em 1961, comecei a trabalhar lá, com 23 anos”, conta. Na época, as Irmãs faziam desde administração da Santa Casa até o cuidado na ponta com cada doente. Ao todo, 110 irmãs trabalhavam no complexo. Arcelina, além de cuidar dos doentes, cuidava das irmãs mais idosas que lá residiam e da enfermaria dos homens. Mas o que ela mais gostava era de trabalhar com os diabéticos. “Eu tinha um prazer muito grande em cuidar das pessoas. Eu gostava muito. Às vezes, os médicos pediam que a gente buscasse os remédios em consultórios fora. Eu adorava fazer isso. Separava todos os remédios, bem direitinho”. Arcelina conta que, um dia, um dos pacientes queria comer bananas. Então, foi até a cozinha e, por sorte, uma das irmãs providenciou algumas das frutas. Arcelina deu “graças a Deus”, afinal, era triste não poder oferecer aquilo que uma pessoa com fome pedia para comer e, como o hospital enfrentava dificuldades, não era

sempre que se tinha algo para além do arroz com feijão.

Já a irmã Ismelda colocava o dinheiro do fim do mês em pequenos envelopes e depois, os entregava às colegas funcionárias. Algumas delas diziam que era São José quem mandava o dinheirinho. Uma das colegas até levava consigo uma estatuazinha do Santo. Além disso, Ismelda trabalhava na enfermaria dos homens em cirurgia. Não era fácil, já que, para fazer as cirurgias, os próprios pacientes tinham que trazer os anestésicos prescritos pelos médicos. “Eu tinha sorte na minha enfermaria. Lá tinham as ‘madrinhas’, esposas de generais, que cuidavam da roupa dos doentes, compravam pijamas e traziam as coisas.”

Ismelda era a chefe de enfermagem de um dos andares, um complexo que envolvia os hospitais do Cristo Redentor e São José. Até hoje, aos 97 anos, ela tem um espírito ativo, de liderança. Chegou, deixou

a bengala no canto da mesa e posicionou a cadeira bem perto de mim, já que os ouvidos, quase que centenários, escutam baixinho. “Eu gostava mais de conversar e de dar conselhos para os doentes, de como eles podiam melhorar. A gente trabalhava o dia inteiro, mas a gente aguentava. Eu era muito feliz”, recorda. Comentei que a minha mãe trabalhou como nutricionista na Santa Casa. Curiosamente, Ismelda disse que naquele tempo não havia nutricionista lá. A nutrição chegou depois. “Era tudo muito pobre, mas comida nunca faltou”, comenta a Irmã. Não faltou comida, nem cuidado e nem afeto. A conversa se desfez no instante em que a reza do terço começou. Irmã Ismelda e suas companheiras recolheram-se à capela, e, antes de partir, ela me deu um aperto de mão que soou como uma “boa sorte, menina”. No corredor, enfermeiras e estudantes seguiam de quarto em quarto, retomando o trabalho que um dia pertencera às Irmãs: ajudar nas refeições, servir o café da tarde, acompanhar à missa, dar banho, atender às pequenas e grandes necessidades do cotidiano. No fim, a passagem do tempo não se revelava nas idades avançadas ou nos cabelos brancos, mas no próprio gesto de cuidar. E entre as rezas do terço que ecoavam pelos quartos, pela capela e pelos corredores, havia uma oração que era a mais profunda e a mais bonita de todas: a do afeto.

Antes de iniciar a preparação de um corpo, Bárbara sempre pede licença àquela alma e faz uma oração

Respeito, fé e cuidado na preparação dos corpos para a despedida

Aentrevista estava marcada para as duas horas da tarde. Saí uns cinco minutos atrasado da Prefeitura Municipal de Salvador do Sul, onde ocupo o cargo de vice-prefeito, em direção ao local combinado. É um trajeto curto, de cerca de 100 metros.

Ao longo do caminho, fui parado por uma servidora pública, por um brigadiano e dois munícipes. A primeira reclamou do ar-condicionado que não funciona no ambiente de trabalho. O policial solicitou uma reunião para tratar da segurança pública do nosso munícipio de 8 mil habitantes. Já os salvadorenses vieram elogiar o trabalho realizado no primeiro ano de governo.

Resultado: chego na Funerária Forneck 30 minutos atrasado. Mesmo assim, sou muito bem recebido, com água e café, para conversar sobre como se prepara um corpo para uma despedida digna.

Um trabalho sensível

Num escritório acolhedor e cheio de imagens de santos, converso com a sorridente Bárbara Zanchetta, de 32 anos. No rosto,

o semblante de alegria, daqueles que a gente não espera ver num lugar onde a morte é presença constante. Uma tanatopraxista que aprendeu na “trincheira”, como ela mesmo diz. Em outras palavras, ela aprendeu totalmente na prática, sem curso técnico ou formação específica, movida pelo amor e pela dedicação de realizar um trabalho que exige, mais do que tudo, sensibilidade.

Já nos primeiros minutos da fala, ela revela o que mais traz orgulho na profissão: “A gente poderia entregar o serviço de qualquer jeito. Só receber o dinheiro e pronto. Mas nós temos um compromisso. Tanto com as famílias, quanto ético com a profissão. Por isso, quando a família olha o corpo e diz ‘nossa, parece que está dormindo’, aquece meu coração. Isso é um adeus digno”, diz Bárbara, que complementa: “Cada corpo que preparo é uma obra de arte para Deus”.

Falar de morte é sempre um tabu na sociedade. Porém, descobri que não era só eu que tinha escolhido este tema não tão comum para um trabalho acadêmico. A própria entrevistada, que é estudante de Pedagogia na ULBRA, entregou, re-

centemente, uma atividade que fala sobre isso, na qual abordou a superlotação de cemitérios e defendeu a conscientização sobre o luto desde a infância, nas escolas. A ideia é mudar a percepção sobre a morte e informar sobre as diferentes formas de despedida – principalmente a cremação, uma abordagem mais sustentável.

A preparação de corpos é uma das práticas mais antigas da humanidade. Muito antes de existir qualquer termo técnico ou laboratório equipado, povos inteiros já dedicavam tempo, rituais e simbolismos ao ato de cuidar dos seus mortos. Do embalsamamento elaborado no Egito Antigo, que buscava garantir a passagem da alma ao outro mundo, até os ritos gregos e romanos que ungiam e perfumavam o corpo como forma de honrar a memória, a morte sempre exigiu um gesto de cuidado.

Com o passar dos séculos, essa relação ritualística foi se adaptando às transformações culturais, religiosas e tecnológicas. Na Idade Média, o preparo dos corpos era marcado pela simplicidade e pela devoção religiosa; nos séculos XIX e XX, com a popularização da medicina moderna e da conservação química, a prática ganhou métodos mais científicos, tornando-se uma profissão especializada. A tanatopraxia como conhecemos hoje surge nesse contexto: uma fusão entre técnica, ciência e humanização.

No Brasil, começou a ganhar força na década de 1990, mais especificamente em 1994, quando empresários paulistas e paraenses lideraram a modernização do mercado funerário inspirados por técnicas estran-

geiras. A profissionalização dessa prática, que até então era pouco conhecida no Brasil, se consolidou ao longo dos anos seguintes. Em 2004, foi fundada a Associação Brasileira de Tanatopraxistas e Tanatologia, formalizando a categoria no cenário nacional. Desde então, a tanatopraxia não só se espalhou por diversas regiões do país, como também foi se sofisticando em termos técnicos, sustentabilidade e ética, acompanhando a demanda por serviços funerários mais humanos e seguros.

Há três anos nesta profissão cheia de significados, Bárbara revela que todo trabalho é minucioso. Todo corpo possui suas características particulares. Cabe aos profissionais da tanatopraxia conduzir suas funções com sensatez e comprometimento. A fé é um pilar fundamental neste processo para lidar com a carga emocional. Em situações de grande sofrimento, há de se manter centrada para não chorar junto com as famílias.

Respeito, cuidado e fé

Confesso que estava apreensivo durante o bate-papo. Já sofro de tremor essencial, um distúrbio neurológico caracterizado por tremores involuntários e rítmicos que geralmente piora com o movimento. Mas, quando Bárbara me convida para conhecer o laboratório, não consegui nem equilibrar o copo de água que me foi oferecido, gentilmente, pela diretora da funerária, Natália Forneck. Contudo, não era hora de se acovardar, mas de ter a coragem suficiente para enfrentar um momento marcante na minha vida.

No que coloco os pés no tapete de entrada, Natália me pergunta: “Este cheiro não te causa uma sensação diferente?”. “Até que não”, respondi

timidamente. Era um aroma que remetia ao ambiente de velório, uma mistura dos produtos utilizados no processo de limpeza do cadáver com a essência das flores.

Bárbara já havia colocado seus EPIs. O laboratório era preto e branco. De colorido, somente os produtos para higiene dos cadáveres e a luva azul da profissional. Vestindo um jaleco sem qualquer escrita, antes de iniciar o trabalho ela sempre pede licença e faz uma oração. “Cumpro meus ritos pessoais, pois não sei até que ponto a alma está tentando entender o que aconteceu com o corpo, a matéria. Então, peço licença por respeito ao templo que guardou o princípio vital”, explica. Ela descreve como funciona o trabalho de um tanatopraxista. Esclarece o passo a passo, bem como a função de cada material. Em cada palavra, é nítido o verdadeiro sentimento de amor.

Bárbara já passou por inúmeros desafios durante seus plantões. Um deles foi a preparação de uma pessoa que faleceu em um grave acidente de carro e

que precisou ter a face reconstruída por ela. Outro foi durante a pandemia de Covid-19, quando teve que preparar um corpo congelado, o que exigiu um grande esforço para tentar o descongelamento e uma explicação cuidadosa para a família sobre as limitações do trabalho. Entretanto, o que mais a desafia é preparar corpos de bebês.

Além do trabalho super detalhista, tenso, sensível e recheado de carga emocional, sempre vem ao pensamento seu maior tesouro: a Marthina. A filha de quatro anos que é a motivação diária da mãe.

“O primeiro bebê que eu preparei era prematuro. Estava de plantão, num sábado de tarde, e o colega Cristiano me liga: ‘Ó, colega, pode vir’. E eu, ‘tá, já tô saindo’. ‘Mas te prepara que é um bebê, tá?’”, conta. “Eu saí chorando de casa e cheguei chorando na funerária. Estacionei o carro, me acalmei e parei de chorar. Entrei no labora-

tório, botei música gospel, que eu gosto de cantar também. Finalizei a preparação e saí em lágrimas novamente. Passei o final de semana aos prantos, escondida da minha filha. Já na segunda-feira, vim trabalhar e estava tudo certo”, lembra.

E, falando em filho, o destino me preparava uma surpresa. Aquela velha expressão “Deus escreve certo por linhas tortas” nunca iria fazer tanto sentido para mim. Estávamos na metade da nossa conversa quando a Bárbara, sem eu questionar, simplesmente diz: “Henrique, fui eu que preparei o corpo do seu pai. Sabia?”.

A doçura da fala me desarmou. Respirei fundo. Contei até três. E respondi: “Não acredito, Bárbara. Sério?”. Ao que ela respondeu: “Sim, fui eu. Pode ter certeza que

foi com muito amor. Eu sou uma pessoa muito coração”, afirmou com extrema franqueza.

Logo cortei o assunto e segui meu roteiro de perguntas, com receio de me abater.

O clima no laboratório também ocupava espaço na minha lista de curiosidades. Bárbara respondeu com tranquilidade. Como é uma pessoa de muita fé, curte realizar seu serviço ouvindo músicas e brincando com seus colegas. Obviamente, sempre com respeito. Afirma que o ambiente de trabalho precisa ser leve para gerenciar a pressão e a tensão inerentes à profissão.

Ela conta que nunca presenciou um espasmo corporal, mas lembra do susto quando ouviu um som vindo do corpo que aspirava. “Parecia um grito. Tipo o filme O Grito , sabe? Eu quase desmaiei. Depois entendi que era só o ar sendo puxado pela cânula (tubo fino de metal usado para injetar fluidos conservantes nas artérias e para drenar fluidos corporais das veias e cavidades). Mas, no momento, dá um arrepio”, diz. Eu já não conseguia mais pensar em novas perguntas. O fato de ela ter preparado meu pai me desconcentrou completamente. Fiquei intrigado. E, beirando o fim da entrevista, criei coragem e perguntei: “Bárbara, você pode me contar mais detalhes de

como foi preparar o corpo do meu pai?”. Novamente muito doce, ela respondeu: “Com certeza, Henrique. Lembro que ele tinha uma secreção no olho. Eu limpei e acabei estimulando a glândula lacrimal. No velório, parecia que ele chorava, né? Foi por causa disso”. Fiquei, mais uma vez, sem palavras. Meu pai era um homem emotivo. Chorava ao ver reportagens na TV, largava-se aos prantos com músicas antigas e, principalmente, caía em lágrimas ao comemorar as alegrias comigo. Pensar que até no último instante ele parecia chorar me atravessa por dentro. Ele faleceu com 50 anos.

“Depois daquele dia, toda vez que preparo um corpo com septicemia, eu lembro dele. Cuido com a glândula. São coisas que marcam”, diz Bárbara. Emocionado, saio do laboratório. O ar lá fora parece mais leve, embora carregado de tudo o que ouvi. Penso no que ela disse sobre transformar o medo em entrega, a dor em arte. Penso na fé silenciosa das mãos que preparam corpos para o descanso.

E percebo que Bárbara não trabalha com a morte — trabalha com aquilo que resta de mais humano nela: o amor que continua.

Mas também percebo que tudo tem um propósito. Na reta final da faculdade, me deparo com esse momento. Escrever sobre a morte, e, por acaso, entrevistar a preparadora daquele que me dá força para seguir em frente. Daquele que mais do que ninguém me incentivou a estudar e a realizar meus sonhos. Daquele que todo início do mês me ajudava com o “paitrocínio” para pagar a mensalidade da universidade. Daquele que, com absoluta certeza, é o meu maior herói e está junto comigo nesta reportagem. Obrigado, pai! Gratidão, Deus! Grato ao jornalismo!

Orelógio marcava 12h52 quando o carro parou em frente a um prédio modesto, sob o calor de uma tarde no Centro Histórico de Porto Alegre. Fundado em 1965, o edifício de tons terrosos abriga uma sala onde repousam livros quatro séculos mais antigos que suas próprias paredes. No oitavo andar, uma porta amadeirada guarda um espaço onde o passado resiste, trabalha, respira e aguarda para ser tocado outra vez. Ao adentrá-la, a luz que entra pelas longas janelas mistura-se ao amarelo suave das paredes e reflete sobre estantes abarrotadas de ferramentas de um ofício quase cirúrgico. Instrumentos que

testemunham a delicadeza e a responsabilidade de devolver vida a obras que um dia foram novas. É nesse ambiente que Sílvia Breitsameter se move com a familiaridade de quem o habita há quase 15 anos. Diretora e coordenadora da Oficina de Restauro Livro e Arte, Sílvia traz, nos gestos e na voz, a leveza, o entusiasmo e a segurança de quem aprendeu a ouvir o silêncio dos papéis. Aos 65 anos, soma quase meio século dedicado à restauração de livros, documentos e obras de arte. Trabalho que exige técnica, atenção, paciência e sensibilidade. Entre tantos livros que já passaram por suas mãos, há um que também ocupa espaço nas estantes, mas não requer restauro: um exemplar de O Mundo da Criança, presente de sua falecida mãe quando era menina. De capa vermelha, o livro é guardado até hoje com o mesmo zelo que dedica às obras centenárias. Talvez ali, nas páginas da infância, que tenha nascido o vínculo que mais tarde a conduziria à arte de resgatar vidas de papel.

Sílvia Breitsameter soma 48 anos na área de restauro. Abaixo, exemplar que recebeu higienização, reconstrução da capa em pergaminho e reforço das costuras

A história de Sílvia com a restauração se deu por acaso — ou, como ela gosta de dizer, por um tropeço feliz. Era 23 de abril de 1977, Dia Internacional do Livro, quando o destino a levou ao encontro do ofício que marcaria seu futuro. Aos 17 anos, era aprendiz no Instituto Estadual do Livro e foi escalada para acompanhar uma visita de imprensa. Entre prateleiras, frascos e folhas frágeis, observou uma funcionária demonstrar o processo de restauração. Bastou aquele instante para que descobrisse o que faria pelo resto da vida. “Foi íntimo, como se eu já estivesse ali desde sempre”, recorda. A descoberta se transformou em caminho. Nos anos seguintes, Sílvia mergulhou numa busca contínua por conhecimento. Entre cursos, formações e práticas em diferentes técnicas, aprendeu a lidar com livros, documentos, gravuras, pinturas e fotografias, pergaminhos, têxteis, objetos de museu, madeiras e metais voltados para encadernação. Essa trajetória de aprendizagem reflete-se nas prateleiras, repletas de livros teóricos que sustentam a profissão. O amor pelo estudo a levou também por outros caminhos: aos 40 anos, formou-se em Direito, em 2000. Por nove anos, exerceu a advocacia, enquanto a restauração seguia ao seu lado como um trabalho paralelo. No entanto, as palavras dos códigos nunca lhe pareceram tão vivas quanto as que resgatava das páginas antigas. Deixou o direito para retornar de vez à área que diz ser seu chão.

Em 2008, Sílvia fundou a Oficina de Restauro Livro e Arte que, desde 2011, mantém sua sede em Porto Alegre. Hoje, ela lidera e ensina em um dos mais reconhecidos locais de conservação e restauração da capital gaúcha, para onde convergem obras de diferentes estados do país. Além disso, a professora integra a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro (ABER) e a Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais (ABRACOR), associações nacionais que reúnem restauradores profissionais do país.

A rotina no laboratório

Natural de Porto Alegre, Sílvia trocou a agitação da capital pela tranquilidade de uma chácara em Rolante, onde vive há 10 anos. Entre o campo e a cidade, desenha uma rotina de idas e vindas: são 116 quilômetros que a conduzem, três vezes por semana, até o laboratório. O espaço é dividido entre a área de restauração e a sala de cursos. No primeiro ambiente, duas funcionárias costumam ocupar boa parte do dia, cercadas por ferramentas, uma mesa retangular e um armário de aço onde repousam os livros à espera de toques. No outro, cerca de dez cadeiras contornam uma longa mesa onde cerca de 700 alunos de diversas idades já aprenderam a arte de restaurar.

Os cursos que ministra refletem a mesma paciência exigida pela restauração. Ao longo de dez semestres, os alunos percorrem um caminho que vai da conservação

básica às técnicas de encadernação clássica, couro e pergaminho. Cada fase amplia o repertório: higienização, costuras de época, douração, marmorização, tratamentos químicos e recuperação de capas. Alguns alunos a acompanham há anos, como o biólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) José Artur Chies, que frequenta a oficina desde 2018.

O aroma de café recém-passado anuncia a pausa das tardes no laboratório. Por volta das 14h30, é hora de interromper o trabalho. As cadeiras se aproximam, ao que se forma uma roda de conversa que já virou ritual. Um docinho circula entre as mãos, enquanto as vozes se cruzam em histórias sobre arte, livros, restauração e as pequenas sutilezas do dia a dia. Por alguns minutos, o ambiente é carregado pelo ar de pertencimento.

O ato de restaurar

A prática de restaurar é quase tão antiga quanto o próprio ato de escrever. Desde a Idade Média, monges copistas se dedicavam-se a copiar, traduzir e reparar manuscritos para preservar o conhecimento de seu tempo. Naquele contexto, restaurar era conservar o verbo e a fé. Séculos depois, o ofício ganhou novos contornos. Os livros do Renascimento, feitos de papel de trapo - uma mistura resistente de algodão, linho e cânhamo - atravessaram o tempo com uma melhor durabilidade. Porém, com o advento do papel de celulose, no século XIX, essa resistência começou a se perder.

A fragilidade da nova matéria-prima impôs o surgimento de técnicas de restauro mais sofisticadas. A partir dos anos 1960, a restauração se consolidou como campo profissional, amparado por normas internacionais, como as da Carta de Veneza e do Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração dos Bens Culturais (ICCROM), que estabeleceram princípios de mínima intervenção e respeito à autenticidade da obra. É esse princípio que guia o trabalho de Sílvia. “Eu, como restauradora, não me acho no direito de alterar uma obra original”, afirma, com a firmeza de quem entende que restaurar não é criar algo novo, mas devolver o sentido ao que o tempo tentou apagar. Na oficina, o processo começa com a observação. Identificar e fichar o material, compreender o dano e decidir o melhor procedimento. Em seguida, vem o planejamento: cada costura, mancha ou rasgo dita o ritmo do trabalho. “O restaurador precisa entender até onde pode ir”, diz referindo-se à fronteira

delicada entre o reparo e a interferência.

Em seus cursos, Sílvia costuma mostrar aos alunos um exemplar que repousa sob a uma grande estante. Trata-se de Le Antichità della Città di Roma (As Antiguidades da Cidade de Roma), publicado em Veneza, em 1562. A obra, escrita por Lucio Mauro com contribuições do naturalista Ulisse Aldrovandi, é um guia arqueológico da Roma antiga. Em suas páginas amareladas, desfilam descrições de templos, ruínas e monumentos, acompanhadas de gravuras em preto e branco que, mesmo desbotadas, preservam a elegância das linhas originais.

como a nossa, vai aparecer”.

Livros já restaurados, preservados na oficina para estudo e referência técnica

O livro, que atravessou quase cinco séculos, foi submetido a um delicado processo de restauração. Sua capa revestida em pergaminho de tom creme foi reconstituída para proteger o miolo fragilizado. As páginas de papel de trapo, uma a uma, foram higienizadas com álcool para conter a proliferação de fungos, e as costuras, rompidas pelo tempo, refeitas manualmente. Hoje, o volume carrega marcas visíveis de sua longevidade. Bordas irregulares, manchas sutis e o odor característico do papel antigo. Mas também carrega o testemunho da dedicação de quem o preservou. Folheá-lo é como tocar a história: sentir o peso dos séculos e o cuidado humano que o manteve vivo. No laboratório, o ofício se apoia em equipamentos que revelam o rigor do trabalho, entre eles a secadora de papéis, o exaustor de gases para o manuseio de produtos químicos, as prensas horizontais e verticais, as gôndolas para perfuração de folhas e as estruturas de costura. As cicatrizes dos livros, diz Sílvia, não se apagam, “a idade do livro, assim

Entre as obras que já passaram por suas mãos estão exemplares do acervo permanente do Centro Cultural Érico Verissimo, em Porto Alegre. Coube a Sílvia limpar a sujidade, recuperar fragmentos rasgados, neutralizar a acidez do papel e reforçar as costuras das brochuras dos livros do autor, um trabalho de minúcia e reverência. O mesmo cuidado se estende agora a uma antiga edição de Os Lusíadas, datada de 1880, que pertenceu a dois grandes nomes da política brasileira.

Para Sílvia, restaurar não é apenas reconstruir um objeto, mas reatar vínculos invisíveis entre o tempo e a memória. “Quando pego um livro, sei que ele já passou por muitas mãos, que já foi parte de outras vidas”, afirma. “Quantas alegrias, ilusões, tristezas cabem num livro de 1550?”, questiona. Cada volume é, para ela, um vestígio da humanidade que o produziu e cuidar dele é, de algum modo, cuidar do próprio humano que por ali passou e passará.

A restauração segue com o princípio de conservar o que tem valor para as pessoas. “Um livro pode ser muito mais que um objeto para uma pessoa, pode ser uma ligação viva com a memória de uma mãe, um pai, ou alguém querido, e se tornam uma das coisas mais preciosas que guardam na vida”, diz. Em cada obra que passa por suas mãos, Sílvia reconhece o mesmo impulso que a fez guardar o seu exemplar de O Mundo da Criança: manter viva as histórias e as lembranças, mesmo quando o papel parece ter esquecido como fazê-lo sozinho. Restaurar não é apenas preservar a memória do que os livros contam. É preservar a memória que eles são — o silêncio que ecoa conhecimento, sussurra o passado e atravessa os séculos.

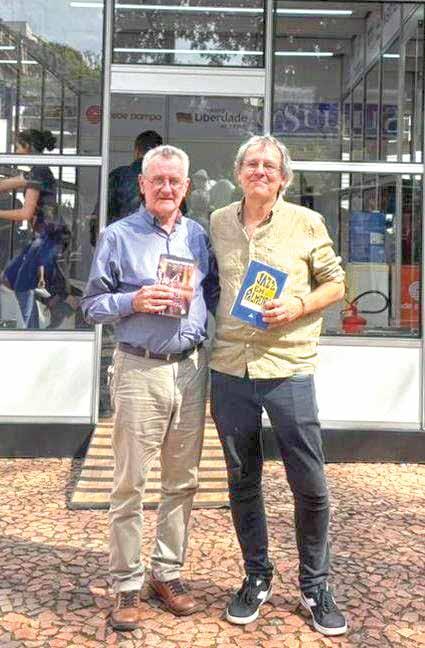

recebem leitores e distribuem exemplares autografados

Um pai, um filho, dois livros e muitas memórias

Texto e fotos

Valentina Lopardo

Era um dia ensolarado e muito movimentado como costuma ser em tempos de Feira do Livro na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Pai e filho sentaram-se lado a lado, atrás de uma mesa, onde cada um compartilhava a sua história, as suas memórias. Mas havia ali, naquele instante, algo maior do que dois lançamentos simultâneos de livros na 71ª edição do evento: havia um reencontro entre gerações unidas pela palavra.

Magistrado aposentado, Arno Werlang, dedicou quatro décadas aos autos, sentenças e diversos dilemas éticos do Direito. Naquela manhã, ele segurava pela primeira vez um livro só seu: Histórias da Vida de um Magistrado. Ao seu lado, estava o filho, Gérson Werlang. Músico, professor universitário e escritor com carreira consolidada, ele construiu um caminho híbrido entre criação artística e investigação acadêmica. Na Feira do Livro de Porto Alegre, ele lançava seu romance mais recente, Jazz em Palmeira. Ambos me receberam com uma formalidade delicada: os dois estavam de camisa social, bem alinhados, mas não por vaidade, e sim por respeito ao encontro e ao ato de falar sobre as suas histórias. Dois livros distintos, dois pontos de vista, dois mundos. E, ainda assim, a sensação de que um fio invisível os atravessava.

“Isso é algo meio único”, Gérson me disse, enquanto lembrava do momento em que percebeu

que o lançamento poderia ser conjunto. “Não é comum pai e filho lançarem livros diferentes no mesmo dia. Quando me dei conta, quis muito que assim fosse.”

A história deles começa muito antes da literatura se tornar profissão. Começa dentro de casa, entre muitas estantes e o hábito de transformar leitura em rotina afetiva. Antes mesmo de pensar na literatura como ofício, Arno mantinha uma pequena livraria em Porto Alegre. Enquanto os filhos cresciam entre prateleiras, caixas de livros e o cheiro de páginas novas, a leitura se tornou parte orgânica na vida da família. A livraria não deu retorno financeiro, contava-me, mas deixou algo maior: a ideia de que o livro era lar. Era ali que Gérson, ainda menino, aprendia a manusear capas, sentir texturas, escolher histórias. Quase que em forma de ritual.

“Tanto o pai quanto a mãe sempre valorizaram o livro”, contou Gérson. “Eles talvez nem tivessem tempo, mas me oportunizavam: sempre ganhei muitos livros. Isso fez parte da nossa vida.”

Foi Arno quem comprou a biografia de Érico Veríssimo para si, mas quem leu primeiro, aos 11 anos, foi o filho. A partir dali, Gérson nunca mais vol -

tou para a literatura infantojuvenil: mergulhou direto nos adultos, nos clássicos, nos mundos que se abriam muito antes da idade prevista.

A herança, no entanto, não veio somente da palavra. Veio também da música. Foi justamente aí que se revelou o ponto onde a arte ganhava mais força. Gérson conta que a escrita apareceu para ele antes como som do que como texto. Ele escrevia poesia para caber na melodia, moldava sentimentos na forma de letra musical. Escrever música foi sua primeira oficina literária.

“O pai que encontrou meu primeiro professor de violão aos 7 anos”, conta. Gérson reconhece que quase tudo que o formou como profissional – e indivíduo –veio de casa, “se ele não tivesse feito isso, eu não teria tido essa iniciação musical, que me permitiu ser o músico que sou hoje”. Arno ouviu a lembrança e sorriu.

Depois, contou um pouco sobre a sua própria formação, marcada por internatos, rotinas rígidas, silêncio e leitura como refúgio. “Internato era quase um presídio”, ele disse. “Eu era ruim no futebol... então o que me restava era a leitura.”

Mais tarde, a literatura voltaria até ele, não como um hobby, mas como terapia. “Escrever, para mim, foi melhor que psiquiatria”, confessou, entre risos. “Uma oficina literária custa menos que um psiquiatra, e ainda te faz conviver com outras pessoas”. A frase – dita quase como brincadeira – traduz uma verdade profunda sobre o poder da arte, a mesma que Clarice Lispector descreveu quando disse que “a palavra é o meu domínio sobre o mundo”. Essa é uma forma de autoconhecimento. Para Arno e Gerson, a palavra também cria pontes: entre passado e presente, entre pai e filho, entre quem eles já foram e quem eles vêm sendo.

Caminhos que se cruzam, mas não se confundem

Apesar das conexões profundas, a escrita dos dois não é um espelho. Não partilham manuscritos na fase inicial, não interferem no processo criativo um do outro. “O autor tem que colocar no livro aquilo que ele pensa, não o que os outros pensam”, disse Arno. “Eu nunca mostrei um livro antes de terminar”.

Gerson concordou. “De sã consciência, nenhum escritor escreve uma página hoje e dá amanhã para alguém ler. Isso atrapalha o processo, tira a imaginação do seu lugar.” Mas isso não simboliza distância. Pelo contrário: Arno lê tudo que o filho publica. Não para criticar, mas sim para tentar identificar “alguma coisa da vida dos filhos” escondida em cada história. Esse gesto silencioso e amoroso faz da literatura

uma ferramenta que atua verdadeiramente quando partilhada.

Por sua vez, Gerson admite que sempre encontra o pai por trás das próprias raízes criativas, mesmo quando não percebe logo e imediato.

Quando perguntados sobre alguma memória específica que tivesse sido decisiva para que Gerson seguisse a vida entre livros e partituras, ele não hesitou: “Quase toda lembrança que envolve música e literatura, tem os meus pais na sua raiz.”

Arno completou com uma história que parecia manifesto de vida. Citou poeta cubano José Martí - “Um homem precisa ter filhos, plan -

tar árvores e escrever um livro” - e disse que, com o lançamento, finalmente fechava o ciclo. “Filhos eu tive cedo. Árvores plantei a vida inteira – oliveiras, milhares delas. Faltava escrever o livro. Agora completei.”

A frase soou como um rito de passagem, ou como algo que se entrega ao mundo para continuar existindo depois que já não estivessem mais presentes em matéria física.

Ali, entre pai e filho, literatura, poesia e música, passado e futuro, é notório um gesto simples: o ato de transformar a própria vida em obra, e de oferecer essa obra ao outro, como continuidade. É a confirmação de que, às vezes, o que une gerações não é o sangue, nem hábito, nem coincidênciasmas a arte. Aquilo que Gerson escreve nasce, em parte, do que Arno viveu. E aquilo que Arno escreve encontra eco no que Gerson se tornou.

História que não termina pós-lançamento, mas se estende, seguindo o mesmo caminho que o pai abriu e o filho continua a trilhar. Arno e Gerson assumem responsabilidade não apenas escrevendo, mas dividindo essa experiência juntos. Isso traduz aprendizado e permanência.

Texto e fotos

Laura Driemeier

Uma avó, uma neta e receitas transmitidas de geração para geração

Ocalor de 30ºC torna o ar pesado na tarde em que chego à pequena loja 12, na rua Doutor Mário Totta, na Zona Sul de Porto Alegre, onde funciona a Geleias da Bisa. Mas a sombra generosa de uma enorme árvore que cerca o pequeno café cria um alívio imediato. Antes mesmo de tocar a campainha, um moço que acabara de sair da loja anuncia sorrindo: “Aqui só tem coisa boa”.

O lugar é aconchegante, decorado com delicadeza: prateleiras de potes coloridos e mesas simples de madeira. Aline Lucas, a proprietária, está ocupada atendendo um casal. À porta, algumas abelhas sem ferrão circulam tranquilas perto de uma pequena colmeia instalada. “Elas não incomodam, não”, me explicaria Aline depois. Na prática, parecem até funcionárias informais do lugar.

Quando Aline finaliza o atendimento, se aproxima para iniciar

nossa conversa. Professora universitária de Engenharia Química, ela dá aulas à noite. Durante o dia, toca o café e a produção de geleias que iniciou durante a pandemia com a sua avó, Rosalina, personagem central desta história. Aos 95 anos, hoje a Bisa fica mais no backstage da produção. “Ela tinha 90 anos quando começamos, bem no meio da pandemia. Eu sabia que ela não ia aguentar ficar parada”, conta. Para manter a rotina e distrair a avó, Aline propôs que elas fizessem geleias. Rosalina produzia na própria cozinha e Aline entregava os potes. “Eu dava aulas online, estava tudo muito difícil. Saía para fazer entrega e era como respirar um pouco”, afirmou. Assim, entre necessidade e afeto, surgiu a primeira semente do empreendimento.

Quando a marca nasceu

A primeira geleia foi a de figo. “Eu tinha um pé de figo em casa. Levei para ela, fizemos, e ficou muito boa”, lembra. A aprovação veio primeiro de família e de amigos, que ganharam pequenos potes acompanhados de cartões feitos à mão. Depois vieram outras receitas tradicionais, entre elas a geleia de abóbora, que até hoje permanece exatamente como a Bisa fazia. “As receitas tradicionais eu não mexo. A de figo e a de abóbora são

Aline e sua avó Rosalina, a Bisa, começaram a produzir geleias na pandemia de Covid-19 como uma forma de distração

dela. Mas em outras receitas acabamos mexendo mais”, diz Aline.

O que começou com pequenos potes distribuídos evoluiu rapidamente. “Ali percebemos que precisávamos profissionalizar”, explica. A primeira mudança foi montar uma cozinha apenas para a produção. Aos poucos, novos equipamentos e rotinas mais técnicas foram incorporados e, em 2021, a marca se transformou em negócio formal.

Em 2023, Aline passou a participar de feiras artesanais para promover a marca. “Era sábado e domingo e carregava muito peso. Cheguei a estragar a coluna e fazer fisioterapia”, lembra. Esse foi o marco para começar a busca

por uma loja física, onde, em março de 2024, elas se estabeleceram. Em setembro, veio o café. Aline considera esse momento o início da nova fase.

Sentada em uma das mesas, observo o entorno: o silêncio é perceptível. Só se ouvem passarinhos. O isolamento do local tem seu lado difícil, já que há muitas lojas fechadas no condomínio e baixa circulação nos finais de semana. Mas Aline vê bastante beleza no lugar: “Eu não sei se escolheria um ponto na rua. Aqui tem uma paz que combina com a essência da marca”. Aline trabalha com duas funcionárias na produção. No café e na loja, apenas ela atende. “Não é fácil. Às vezes acho que não vou dar conta, mas o empreendedorismo é um bichinho que te pica. Mesmo cansada, escolheria tudo de novo”. Ela explica que o trabalho é todo manual, exceto dois passos automatizados para otimização de tempo e evitação de sujeira.

Nesse ritmo, a Geleias da Bisa cresceu. Em 2025, chegou ao quarto lugar no Prêmio CNA Brasil Artesanal de Geleia com o sabor de pêssego. Aline diz que não pensava muito sobre uma vitória quando se inscreveu ao prêmio, já que havia mais de 200 concorrentes espalhados pelo Brasil. Hoje, essa conquista é motivo de orgulho para a loja, especialmente para a Bisa.

Vida de Bisa

Rosalina, hoje com energia reduzida, não encara mais longas horas na frente do fogão. Mas continua acompanhando tudo, provando receitas, sugerindo ajustes e observando texturas. “Ela tem uma

sabedoria absurda e todas as receitas dela estão na cabeça”. Com a idade, Rosalina migrou de função. Hoje, ela se dedica a produzir panos de prato que ficam expostos na loja, dobrados ao lado das geleias no balcão de atendimento. É uma atividade simples, mas essencial para ela. “Para ela, trabalho é vida. Ela precisa se sentir útil, e é assim que ela se mantém viva”. Pergunto se existe uma frase, um ensinamento que a acompanha diariamente. “Tem que ter calma. A Bisa sempre diz isso. Quando dá problema, ela fala que um dia ruim não quer dizer nada, já que amanhã é outro dia”.

A presença da avó no negócio, mesmo em outra função, mantém viva a origem da marca. A sabedoria de Rosalina segue moldando cada lote produzido, mesmo quando não é ela quem mexe a panela.

As geleias seguem a mesma filosofia desde o início: sem conservantes químicos, com 60% menos açúcar e foco no sabor da fruta. A proposta é simples e perceptível já no primeiro olhar, com cores vivas e textura que mantém pedaços naturais. “Nós trabalhamos com o que consumimos em casa. A maioria dos sabores nasceu dessa memória”. O cardápio, que começou com receitas tradicionais, hoje equilibra com o experimental. Há sabores clássicos, como o figo e a goiaba, mas também há variações como abacaxi com pimenta e laranja com gengibre. Nos últimos anos, a marca passou a firmar parcerias com produtores locais e pequenos empreendedores, “As frutas vermelhas vêm de produtores orgânicos da serra. A bergamota, buscamos produtores perto do Lami. Nosso café vem de Minas por um rapaz que mora na serra”. Para Aline,

apoiar pequenos comércios é parte da identidade do negócio. “Se os pequenos se ajudarem, um dia todos ficamos grandes”.

Durante a semana, o movimento é maior por causa de uma escola próxima. Aos finais de semana, o fluxo diminui, e Aline encontrou uma solução criativa: eventos de manualidades. “Tem crochê, bordado, pintura em caneca, e funciona muito. As pessoas querem esse retorno ao artesanal”, afirma.

A clientela é majoritariamente feminina, entre 40 e 60 anos, e pessoas mais idosas que se identificam com a história da avó. Porém, Aline busca alcançar outros públicos: mães que desejam fazer introdução alimentar aos seus filhos ou reduzir seus consumos de açúcar, pessoas interessadas em produtos menos industrializados e um público fit que procura opções mais naturais. As geleias zero açúcar da marca são feitas só com fruta, servindo bem quem quer diminuir a ingestão de açúcar.

O plano para os próximos anos é crescer, mas com limites claros. Ao contrário do que costuma ocorrer com marcas que recebem prêmios, a prioridade dela é a expansão, mas sem diluir a essência artesanal que tornou o produto reconhecível. “Não me imagino virando uma super fábrica de geleia”, afirma Aline. “Nosso processo é artesanal. Quero entrar em algumas redes, alcançar mais pessoas, mas sem perder a essência. O que nos diferencia é essa mão artesanal”.

Ao sair, o moço da entrada já não está mais lá. Mas, depois da visita, sua frase faz ainda mais sentido. De fato, ali só tem coisa boa.

Texto e fotos

Vitória Ribeiro

Tarde de sexta-feira, 16h22min, 25°C, Camaquã, a 125 km da capital gaúcha, Porto Alegre. O barulho dos carros demonstra a proximidade com o asfalto movimentado do centro cidade. Entre as palavras “cascão ou casquinha” surgem mais do que entregas e vendas de sorvete. Surge um sabor que há 70 anos é digerido em formato de lembrança.

As plaquinhas com letras coloridas mostram os sabores disponíveis. Mas nem precisaria, porque os clientes da sorveteria Dröse geralmente já têm o seu sabor escolhido e, muitas vezes, conhecido, já que lá eles são chamados pelo próprio nome. Afinal, são frequentadores assíduos do local.

Há quatro décadas à frente dos atendimentos na filial de Camaquã está Helen Dröse, uma pessoa simpática e gentil. Ela é casada com Rogério Dröse, filho de Felipe Leopoldo Dröse, neto de Felipe Dröse, que criou a receita artesa-

nal transmitida de geração para geração. Na filial de Arambaré, a 35 km de Camaquã, está Geny Dröse, viúva de Felipe Leopoldo.

Minha primeira visita foi numa tarde de sexta-feira. Cheguei à sorveteria e pedi o mesmo de sempre: uma casquinha de flocos. Sentei próxima ao balcão, onde há vários bancos giratórios presos a uma base de ferro que possibilitam observar o movimento de quem tra-

balha ali. Helen se deslocava com rapidez: lavava a louça, passava cartões na maquininha e entregava os sorvetes. “Aqui, amado”, dizia ela, entregando um sorvete de sonho de valsa a um cliente e o chamando por uma das variações que ela costuma usar – amado, amada, meu amor, querida.

Além de Helen, havia mais três funcionárias no balcão e em torno de cinco clientes na loja. Logo,

com o passar do tempo, começou a se formar uma pequena fila. Todos queriam se refrescar naquele dia quente de outubro. Faltavam dois dias para o Dia das Crianças. Por isso, a chegada de uma senhora vestida de bruxa não chamou muito a atenção: era de se esperar pela proximidade da data e pelas atividades comemorativas que costumam ser realizadas nas escolas. Ela estava acompanhada de duas crianças, seus netos, que também estavam fantasiadas.

Há décadas, a decoração da Dröse é a mesma. É como se ela estivesse parada no tempo. Passam-se dias, meses, anos e persiste o mesmo balcão, os mesmos letreiros e a mesma estética. Isso faz com os clientes se teletransportem para as suas lembranças mais doces, já que a sorveteria é um daqueles lugares de infância que ficam eternizados na memória.

Na Dröse, você pode sentar no mesmo lugar e comer o mesmo sorvete saboreado há 15 anos, por exemplo, quando você ia na sorveteria com sua vó que já faleceu. Essa é a minha lembrança de infância: quando criança, meus avós costumavam me levar na Dröse enquanto a minha mãe fazia compras no mercado. Meu avô nos buscava na rodoviária com seu Gol bolinha branco, ano 1995 (que, décadas depois, seria meu), deixava minha mãe no mercado e me levava para brincar na praça. Depois, me convidava para irmos tomar um sorvete. A gente sentava sempre no mesmo lugar e eu pedia sempre o mesmo sorvete que peço até hoje. Flocos. E ali ficávamos conversando e vendo o tempo passar. Cada vez que volto lá, revivo essa lembrança como em uma máquina do tempo. E eu não sou a única. Quando adolescente, Ana Karina Kofler, agora com 53 anos, já frequentava a sorveteria Dröse com seu falecido marido e então namorado, Luciano. Ela mudou de cidade, mas, sempre quando voltava para Camaquã, levava seus filhos para comer sorvete lá. “A Helen me viu em todas as fases: adolescente, casada, mãe, viúva e, agora, avó”, conta. Ana, agora está morando em Camaquã novamente. Para ela, a Dröse é “um abraço”. “Me sinto acolhida como se estivesse na casa de alguém muito querido, onde eu uno passado e presente”, diz. Nas paredes, há um quadro que chama a atenção: uma foto da fachada da sorveteria com a frase “70 anos de tradição”. Também estão expostos alguns prêmios. A decoração se completa com uma fileira de borboletas rosas e azuis, confeccionadas por Helen, assim como o restante da decoração, e pelo tradicional letreiro com os sabores dos sorvetes. No caixa, ficam as máquinas de cartões, um computador, um quadro da família e uma miniatura da “sinaAtual equipe da sorveteria é dividida entre produção, atendentes e financeiro

Trabalhando no local há mais de 40 anos, Helen mostra a placa com os sabores confeccionada por Felipe Leopoldo Dröse, um item guardado na memória dos clientes. À direita, antiga fachada da sorveteria. Na década de 90, a família Dröse, em uma tenda, vende sorvete em evento

leira” histórica do centro da cidade. A CPU do computador estava coberta de papéis colados, todos com frases escritas a mão por Helen com caneta preta. Alguns continham números de telefone e outros algumas frases como: “Desculpe o exagero, mas não sei ser pouco”. No “marco” do teto, a frase, com letras feitas de Etileno-Vinil-Acetato, ou simplesmente Eva: “Que os bons momentos sejam eternos”. Essa frase faz jus ao seu significado, porque afinal, quando se entra na Dröse, você não esquece. Não esquece o sabor do sorvete, o ambiente, o cuidado e o carinho. Mas, se você quiser relembrar, é só voltar – o sabor e os momentos vividos ali se tornarão eternos na sua memória e no seu coração. Nas datas comemorativas, Helen faz questão de utilizar uma decoração temática. No Dia das Crianças foram usados muitos balões, já no Halloween havia aranhas de plásticos descendo pelas janelas, TNT verde e preto e morceguinhos pendurados. “Eu gosto muito de decorar, de sempre fazer alguma coisa. Eu tenho um grupo de funcionárias que também são ótimas nesse sentido, elas abraçam a ideia e fazem a coisa acontecer”, comenta Helen.

Na última vez que fui a sorveteria, antes de finalizar o texto, numa tarde de sexta-feira chuvosa de novembro, poucas pessoas ousavam sair de casa. Foi uma tarde em que a sorveteria passou a maior do tempo vazia. Enilda entrou por volta de 15h40min. Ela saiu para uma consulta médica e aproveitou para comer um sorvete. Sentou próximo à janela e contou que é cliente assídua. “Já fui em várias sorveterias, mas nenhuma se equipara ao sabor da Dröse”, disse. Ela não lembra ao certo há quan-

to tempo frequenta o local, mas diz ser desde a época em que se mudou de Porto Alegre para Camaquã, há 40 anos. Ela também escolhe a Dröse para comer sorvete quando vai a Arambaré. Nessa tarde chuvosa de poucos clientes, Helen aproveitou para me mostrar algumas fotos antigas: a fachada da sorveteria, ela mais jovem, o esposo e os dois filhos, as premiações recebidas e os eventos em que eles colocavam uma tenda para vender sorvete. Todas as fotos estavam muito bem preservadas. Atrás, em caneta, estavam escritos o local, o

O sorvete de flocos é um dos sabores mais pedidos do cardápio da sorveteria, que está sempre de portas abertas para quem busca viver e criar boas lembranças

evento e o ano da foto. As funcionárias também ficaram curiosas com as histórias daquelas imagens. Me senti em um ambiente de família, onde ouvimos histórias, rimos e falamos sobre sorvete – falamos, principalmente, sobre o ponto de partida de tudo: a memória. A sorveteria Dröse é muito mais do que um lugar para comer sorvete. É sabor, mas é lembrança. É relembrar e criar novas memórias ao mesmo tempo. É tradição transmitida de pais para filhos, de geração para geração. É a materialização da música In My Life, dos Beatles, cantada em português por Rita Lee, que versa sobre os lugares que lembram as nossas vidas e por onde andamos. Mesmo que digam que máquinas do tempo não existem, a Dröse está aí, há 70 anos, para provar que Camaquã tem uma delas – e ela vende sorvete com gosto de lembrança.

Em 2001, meses antes da estreia do filme “A Paixão de Jacobina”, o município de Sapiranga do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, instituiu a rota turística “Caminhos de Jacobina”. Somente 24 anos depois, no início de 2025, o roteiro foi tombado como patrimônio cultural. Movido pela curiosidade, o repórter Pedro Curi percorreu os Caminhos de Jacobina e lá encontrou um patrimônio abandonado. Na falta de informações oficiais e diante do descaso com a memória da cidade, Pedro reconta, nesta reportagem, a história da Revolta dos Muckers, ocorrida entre 1873 e 1874, no Brasil Império, quando a colônia alemã foi sacudida por um movimento messiânico liderado por uma mulher.

Em um quarto abafado de madeira, no início do ano de 1871, o ar parecia pesar como um segredo. Jacobina Mentz Maurer acordou de seus sonhos com os olhos em brasa, não tanto por febre, mas por um fervor que vinha de dentro, de um lugar onde a dor e a fé eram uma só. Ao redor, a chácara tremia sob o sopro frio que descia do Morro Ferrabraz, a cerca de 75 km de Porto Alegre. Além da janela, o pinhal exalava um vapor úmido que era quase voz, na madrugada, e a mulher se levantou como se obedecesse a uma ordem recebida em outra língua, uma ordem que não vinha de homem algum.

Jacobina nasceu em 11 de junho de 1841, no seio de uma colônia em que se falava pouco e se rezava muito. Era a comunidade alemã que se instalara nos arredores do que, a partir de 1954, seria a cidade de Sapiranga do Sul. Foi ensinada a curar, por receitas de ervas passadas de pai para filho, porém o que mais sabia era acreditar. O pastor luterano não tolerava desvios e ela acreditava muito em sua fé. Mas, aos poucos, Jacobina se afastava do tradicional.

A mulher franzina, loira, com olhos claros que pareciam perscrutar o além, se casou com João Jorge Maurer, o “homem das ervas”, figura respeitada na colônia como

uma espécie de protomédico – termo utilizado para se referir a uma autoridade médica da época. A casa dos Maurer, que antes abrigara apenas um curandeiro e sua esposa, transformou-se lentamente em um ponto de convergência: pessoas com febre, mães com bebês que não mamavam e camponeses com feridas que o tempo não fechava iam até o local em busca de cura. Onde João tocava a carne, Jacobina tocava a crença.

Não era espetáculo no sentido ordinário: havia, durante as curas, uma mistura de rito improvisado e afeto que funcionava como uma simbiose de medicina e fé. Alguns dos visitantes voltavam para casa anunciando alívio. Mas os vizinhos rapidamente começaram a temer aquela casa. Olhares esquivos começaram a ser

direcionados ao casal, junto a sussurros que começaram a chamar esse grupo, até então pequeno, de “muckers”. O termo não tem origem ou significado definido – em alemão, “muckern” significa fingir santidade; outra origem remete à tradição oral, onde supostamente o grupo faria um murmúrio semelhante à palavra. De uma forma ou de outra, o rótulo colou como musgo.

O movimento era, nas suas origens, uma resposta a carências concretas: distância do Estado, médicos raros, religião oficial incapaz de abarcar todo o sofrimento. Num território de solos difíceis e esperanças remotas, a casa no Ferrabraz oferecia uma liturgia que nascia da necessidade: preces ao crepúsculo, mãos pousadas sobre o corpo, promessas de alívio que soavam, para muitos, como milagres. Fontes da época afirmam que as primeiras reuniões religiosas começaram no final de 1871, quando Jacobina, convalescente, proferia palavras tidas como revelações.

Para a vizinhança mais ortodoxa, porém, aquilo era erro, ameaça, um sopro que queria apagar as velas da ordem, um pecado e uma blasfêmia no sentido mais puro.

Jacobina logo passou de curandeira a mensageira. Em noites que cheiravam à erva queimada e leite azedo, ela dizia ouvir mensagens que desciam do Alto. Não eram meras impressões: eram instruções para um tempo iminente de purificação.

“O céu já desceu à Terra”, proferia, e os que escutavam ajoelhavam-se como quem pede por algo que não encontrará nos livros. Suas palavras ganharam densidade. Onde havia doença, havia também um caminho: a explicação

espiritual tornou palpável o sofrimento, e assim se formou um pequeno núcleo de pessoas que encontrou na convicção de Jacobina uma razão para viver.

A reação foi lenta e, ao mesmo tempo, implacável. A colônia dividiu-se em pequenas trincheiras de olhar e costume. No centro, a mulher que lia a Bíblia sem padre ou pastor – algo impensável para a época. A Bíblia, nas mãos dela, soava como um texto vivo, transformava a casa num santuário doméstico.

Do outro lado, a igreja tradicional e seus representantes viam um risco existencial: se a autoridade religiosa se enfraquecesse, desmoronariam também os laços sociais que mantinham a ordem. Não se tratava apenas de fé ou de acreditar no místico; se tratava de poder.

As sementes do conflito cresceram em silêncio, embaladas por cartas anônimas, por cochichos em um dialeto germânico entregues à polícia de São Leopoldo, cidade a qual o morro do Ferrabraz pertencia. Eram advertências que tinham a textura do medo. As primeiras cartas constam de 1872 da delegacia da cidade e foram transcritas por Adilson Schultz. Eram comuns relatos de “orgias religiosas”, “manipulação de crianças” e predições de “massacres”.

Patrimônio cultural de Sapiranga, a rota turística Caminhos de Jacobina está sem manutenção e à mercê dos efeitos do tempo

Em meio aos Caminhos de Jacobina, uma casa da época dos Muckers ainda conserva fragmentos de história

Aos poucos, o vizinho se transformou em acusador. Os pequenos episódios de hostilidade precederam as grandes rupturas. Portas foram fechadas à noite, amizades esfriaram, olhares se cruzavam com desconfiança. E, no limiar entre desconfiança e violência, a narrativa que justificaria a tragédia começou a se formar: de ambos os lados, havia certeza de razão. Do lado de Jacobina, a crença acreditada como mandato. Do lado dos opositores, a certeza de defesa da comunidade.

Em 1873, o ar já era de pólvora antes que qualquer tiro fosse disparado. O rumor havia se tornado presença física, uma bruma que pairava sobre a colônia. Os encontros na casa dos Maurer se multiplicavam: as pregações se tornavam mais intensas. Jacobina já reunia centenas de pessoas, falava do fim dos tempos, da vinda de um novo reino e dos escolhidos que seriam poupados. “O fogo limpará o mundo”, dizia segundo relatos de jornais de Porto Alegre e São Leopoldo. Os vizinhos, aterrorizados, viam os Muckers como uma seita que crescia à sombra do próprio morro

em que moravam. O apelido, antes um insulto, tornara-se designação oficial. “Os Muckers estão se armando”, diziam as cartas que chegavam à polícia de São Leopoldo: “Pregam o fim do império, o reinado da mulher santa, e dizem que Deus fala através dela”. Para as autoridades, acostumadas a medir fé por registros paroquiais e condutas exemplares, o caso ultrapassava o campo religioso: era, agora, um problema de segurança pública.

No entanto, não havia oficiais dispostos a desbravar o morro, escalar a serra e enfrentar um grupo sobre o qual eles nem ao menos sabiam qual era o real poder. O primeiro ataque não veio da farda, mas dos próprios camponeses. Foram os colonos, antigos amigos e vizinhos de Jacobina, que decidiram “resolver o problema” por conta própria.

No da 24 de junho de 1874, na véspera de São João, a casa da família Kassel foi cercada. A família foi uma das primeiras a frequentar os cultos de Jacobina, mas, aos poucos, se afastou. Em cartas trocadas com a delegacia de São Leopoldo, era comum os Kassel chamarem os cultos de “blasfêmia”.

As lamparinas ainda acesas denunciaram o interior em silêncio quando um grupo encapuzado cercou a casa. Os invasores atiraram primeiro e, depois, atearam fogo. Uma ironia cruel na véspera São João.

Quando o sol nasceu, só restavam cinzas e corpos mutilados. As manchetes dos jornais A Reforma, Diário do Rio Grande e Correio do Sul falavam em “banho de sangue em terras germânicas”. A imprensa, que até então observava o caso à distância, passou a retratar Jacobina como uma mis-

tura de profetisa e assassina.

A tensão explodiu de vez. As forças imperiais, alertadas por políticos locais, decidiram intervir. O destacamento de militares se reuniu a voluntários com uma missão: prender Jacobina e restabelecer a ordem.

Mas capturá-la não era simples. Quando as tropas se aproximavam, alguém avisava. A mulher desaparecia entre os pinheiros, e os Muckers se dissolviam no mato como se conhecessem cada pedra do Ferrabraz. Sua terra era não só seu lar, mas seu refúgio e sua fortaleza.

Enquanto isso, a fé ganhava contornos de messianismo. Jacobina, grávida do quinto filho, declarava-se a nova encarnação de Cristo: “Deus fala por mim, como falou pelo seu Filho”, dizia a seus seguidores. A afirmação escandalizou até parte dos que ainda a defendiam. O que começou como um movimento de cura e partilha havia se transformado em resistência espiritual e, naquele momento, se tornava uma religião. Logo, se tornaria um movimento militar.

Os relatos colhidos anos depois por historiadores descrevem uma comunidade que vivia em expectativa permanente de milagres ou de tragédias. Havia vigílias que duravam noites inteiras; crianças eram preparadas para fugir se os soldados viessem. João Jorge, o marido, erguia barricadas improvisadas na encosta do morro com devotos fervorosos que se viam como eleitos. Eram “os justos que haveriam de sobreviver ao fogo”.

Nas cartas apreendidas pela polícia, há descrições que beiram o delírio: “Dizem que ela levita, que não sente dor, que o ferro não a fere”. O mito da mulher que desaparecia

na névoa e que curava com o toque foi se misturando à imagem da mulher que passava a ser tratada como insurgente. A figura da santa passou a se confundir como uma inimiga pública das autoridades.

No inverno de 1874, os confrontos se tornaram inevitáveis. As tropas provinciais marcharam de São Leopoldo com ordens de capturar o grupo. Os Muckers se entrincheiraram e as primeiras escaramuças resultaram em mortes de ambos os lados. As tropas oficiais, sem conhecer bem o terreno, perderam-se na mata; os homens, cansados e desinformados, retornavam dizendo que Jacobina havia escapado “como vento entre as árvores”.

A perseguição, então, ganhou contornos de uma cruzada religiosa. Pastores locais começaram a convocar os “cavalheiros cruzados” a “defenderem a verdadeira fé”. Panfletos foram distribuídos nas vilas: “Deus não se mistura com o demônio do Ferrabraz”. O fanatismo da profetisa era, agora, combatido pelo fanatismo de seus inimigos, o fervor dos dois lados incendiava o ódio como lenha seca.

E, no meio de tudo, os colonos, aqueles que apenas queriam sobreviver, tornaram-se alvos de ambos os lados. Casas saqueadas, plantações queima-

Uma janela para o passado: casa da época dos Muckers e a vista para o Ferrabraz

Estátua do coronel Genuíno Sampaio foi erguida em 1931 por descendentes de colonos alemães da localidade do Ferrabraz

das, gado abatido por vingança. Era de fato uma guerra civil dentro da pequena colônia.

Jacobina, reclusa no alto do morro, falava em revelações noturnas. Dizia que anjos lhe apareciam, instruindo-a sobre a batalha final. Suas pregações já não prometiam apenas cura, mas redenção pelo sangue. O apocalipse não viria do céu, mas das mãos dos homens. A pólvora seria o fogo que iria incendiar o mundo.

Na última semana de junho de 1874, a colônia dormia pouco. A cada noite, as tropas provinciais subiam um pouco mais a encosta do Ferrabraz e, a cada manhã, desciam de volta, exaustas, feridas e confusas, com a impressão de terem lutado contra algo que os olhos não viam. Os soldados diziam ouvir cânticos à distância, vozes femininas entre as árvores, entoando hinos em alemão antigo. Outros afirmavam ter visto luzes flutuando, como lamparinas que nunca se apagavam.

A pressão imperial aumentava. O comandante das forças locais, coronel Genuíno Sampaio, recebeu novas instruções: acabar com o movimento “a qualquer custo”. Os jornais de Porto Alegre clamavam por uma intervenção “decisiva”. O Império, preocupado com possíveis contágios de fanatismo em outras

colônias, exigia resultados. No alto do morro, Jacobina preparava-se para o fim. Na noite de 19 para 20 de julho, sentou-se à mesa com seus seguidores. A refeição era simples: pão, leite e carne salgada. Ela olhou para cada rosto, como se os reconhecesse pela última vez, e disse: “Hoje à noite, serei levada”. Era um presságio de seu próprio destino. Ninguém respondeu. As crianças dormiam nos cantos. Os homens e mulheres, muitos já sem armas, rezavam em silêncio. Na madrugada seguinte, o cerco se fechou. Espiões infiltrados haviam revelado o esconderijo dos Muckers. As tropas incendiaram a cabana principal, o fogo devorou a mata e os tiros ecoaram pela serra. Entre gritos, correria e o cheiro doce da madeira queimada, Jacobina enfrentou seu martírio. Um disparo certeiro, à queima-roupa, e a profetisa, grávida, morreu com o ventre aberto – imagem que os jornais, dias depois, transformariam em uma metáfora moral sobre o “útero do mal” destruído pelo braço do Império. Os corpos foram amontoados e registrados, num gesto não só burocrático, mas também de aviso. O de Jacobina, reconhecido pelo marido, foi levado a São Leopoldo e exposto em praça pública. As autoridades sorriram, os pastores entoaram hinos de vitória. O massacre foi retratado pelos jornais que entoavam: “Extirpado o fanatismo do Ferrabraz”. Jacobina Mentz Maurer foi morta pelas tropas do tenente-coronel Genuíno Olympio de Sampaio em 3 de agosto de 1874. Segundo os números oficiais, foram 150 mortos entre os Muckers e 40 nas tropas imperiais.

Muitas pessoas foram presas.

Mas a paz não veio com a morte da líder do grupo. Durante meses, colonos ainda encontravam corpos nas clareiras. Soldados errantes juravam ver, nas madrugadas frias, uma mulher de vestido branco caminhando entre as ruínas das cabanas. Alguns acreditavam que era o espírito de Jacobina, outros, talvez mais assombrados por culpa do que por fé, não ousavam pronunciar o nome da profetisa. Poucos remanescentes do grupo ainda atacavam os soldados naquelas florestas, mas, aos poucos, também foram massacrados.

O que se seguiu foi silêncio e esquecimento. O Império abafou o episódio; não havia sido o primeiro massacre contra revoltas internas e a Guerra do Paraguai havia sido encerrada apenas quatro anos antes. A Igreja também preferiu não tocar mais no assunto. Por décadas, o nome dos Muckers ficou restrito às margens da memória.

O mito e o medo