L’hydrogène, une valeur ajoutée

De plus en plus, l’hydrogène s’impose aujourd’hui comme l’un des prochains leviers de transformation majeurs dans la décarbonation des poids lourds. Alors que le diesel règne depuis des décennies sur le transport routier, la pression environnementale, réglementaire et sociétale accélère la recherche de solutions vertes. L’électrique à batterie répond aux trajets courts, mais pour les longues distances, l’hydrogène offre une autonomie élevée, un avitaillement rapide et une empreinte carbone quasi nulle lorsqu’il est produit à partir de sources renouvelables. Son déploiement peut paraître complexe : infrastructures de recharge, production verte, technologies de pile à combustible robustes et viables économiquement. Cependant, constructeurs, équipementiers et énergéticiens redoublent d’efforts pour relever ces défis et faire entrer l’hydrogène dans la réalité quotidienne du transport de marchandises. Il ne s’agit plus d’une vision futuriste mais d’une (r)évolution en marche, capable de réconcilier performance logistique et transition écologique. Ce numéro concocté par la rédaction de TRM24 décrypte les enjeux, les avancées et les ambitions qui propulsent l’hydrogène au cœur des poids lourds de demain.

6

Interview de Jean-Michel Amaré, premier vice-président de France Hydrogène

8

L’arc-en-ciel de l’hydrogène

12

Moteur à combustion ou pile à combustible ?

18

Interview de Jean-Yves Kerbrat, directeur général de MAN Truck & Bus France

19

Interview de Charles Cambournac, directeur général de Hyundai Hydrogen Mobility

20

Production et distribution : des enjeux cachés

24

Infrastructures : vers un réseau hydrogène structuré

30

Interview d’Erwin Penfornis, vice-président de la branche Énergie Hydrogène d’Air Liquide

32 Aides et fiscalité

36

Interview d’Ovarith Troeung, directeur général d’Hyliko

38 Les offres des constructeurs

Directeur de publication : Hervé Rébillon – rebillon@trm24.fr

Rédacteurs : Hervé Rébillon • Jean-Philippe Pastre – pastre@trm24.fr

Publicité : La Station Productions Conception et maquette : Béatrice Coustère • Photos : tous droits réservés

Une filière hydrogène s’est constituée au fil des années en France, incluant progressivement les véhicules lourds (camions, bus et cars). Cette filière est-elle aujourd’hui mature ?

Jean-Michel Amaré : Depuis l’impulsion donnée par la Stratégie nationale hydrogène en 2020, une filière française de l’hydrogène s’est structurée. Portée par les premières réalisations dans les écosystèmes territoriaux mis en place, c’est surtout la mobilité qui est déployée aujourd’hui sur le terrain, pour le transport de personnes ou de marchandises. Tout un écosystème de la mobilité routière s’est constitué avec les constructeurs de véhicules, les équipementiers, les fournisseurs de stations et les producteurs d’hydrogène décarboné. Cette filière industrielle bénéficie du retour d’expérience de ces premiers écosystèmes, elle produit en France et représente près de 8 000 emplois. Pour parvenir à la pleine maturité, elle doit cependant atteindre désormais le passage à l’échelle, ce qui lui permettra notamment de réduire ses coûts et donc ses prix pour les utilisateurs finals.

Assiste-t-on aujourd’hui à de véritables synergies entre les acteurs de la filière hydrogène, qu’il s’agisse des producteurs, des distributeurs ou des constructeurs ?

J.-M. A. : Les synergies sont intrinsèques au développement de l’hydrogène, car l’approche française a été pragmatique dès le départ en pensant le déploiement en mode écosystèmes. Ces écosystèmes réunissent producteurs, distributeurs et utilisateurs d’hydrogène. Pour la mobilité, une fois les usagers identifiés, l’investis-

sement dans les infrastructures de production et de distribution de l’hydrogène est réalisé de manière simultanée, ce qui permet de garantir l’utilisation de la station et d’en optimiser ainsi les coûts. Cette pertinence des écosystèmes est d’ailleurs validée avec le déploiement en Europe des vallées de l’hydrogène.

Lorsque vous évoquez la filière hydrogène, cela englobe-t-il également les utilisateurs finals, et en particulier les entreprises de transport, qui sont pourtant au cœur des enjeux de décarbonation et de déploiement de ces nouvelles technologies ?

J.-M. A. : Les utilisateurs finals sont pris en compte dès la naissance du projet. Comme indiqué, le déploiement de la filière hydrogène s’inscrit dans une logique d’écosystèmes. À titre d’exemple, Corridor H2 en Occitanie illustre parfaitement cette logique de déploiement. À l’initiative de la Région, ce projet européen vise à décarboner le transport de marchandises et de passagers sur un axe allant de la Méditerranée à la mer du Nord, en déployant sur

son périmètre régional 2 unités de production d’hydrogène décarboné, 8 stations de distribution d’hydrogène, 40 camions à propulsion hydrogène, 22 unités réfrigérées, 40 remorques frigorifiques et 15 autocars hydrogène en rétrofit. Les utilisateurs, chargeurs et transporteurs ont été appelés à se manifester via un appel à projets dès le lancement de l’initiative.

Malgré les avancées dans la mobilité hydrogène pour les voitures et les utilitaires légers, l’offre reste limitée côté poids lourds. Est-ce la complexité technologique (autonomie, stockage, puissance) qui retarde l’arrivée de camions réellement opérationnels ?

J.-M. A. : L’offre est certes limitée aujourd’hui, mais elle existe ! Plus de 12 000 camions hydrogène circulent dans le monde. En Europe, la flotte de 48 camions Hyundai XCient qui circule en Suisse pour une vingtaine d’entreprises a déjà parcouru en 3 ans près de 10 millions de kilomètres. Il y a donc une très forte expérience et un retour concernant la fiabilité de ces véhicules. En France, l’offre est disponible soit en camion neuf comme celui que propose Hyundai, soit en rétrofit – un moyen d’accéder rapidement à une technologie décarbonée en recyclant un véhicule diesel – ce que propose Hyliko. Plusieurs constructeurs sont en phase de présérie avec une commercialisation prévue pour 20272028, c’est le cas du camion Iveco attendu à cet horizon. De plus, les constructeurs travaillent sur deux technologies : la pile à combustible, comme le camion Hyundai, ou le moteur à combustion interne à hydrogène, comme le Mercedes GenH2 qui a franchi un record dans

sa phase de test avec 1 000 km parcourus. Quelle que soit la technologie hydrogène, cette solution répond aux usages qui ne peuvent pas être satisfaits par les véhicules à batteries – pour les longues distances (80 000 km/an), les usages intensifs et la conservation de la charge utile.

Alors que les modèles de poids lourds à hydrogène restent encore rares, le déploiement des infrastructures s’accélère. Peut-on aujourd’hui parler d’un véritable réseau de stations hydrogène dédié à la mobilité lourde en France ?

J.-M. A. : La France compte environ 80 points de recharge hydrogène, dont une cinquantaine spécifiquement dédiée à la mobilité routière en lien avec la logique d’écosystèmes adoptée pour lancer le déploiement. Les stations sont déployées là où il y a des utilisateurs ! Dans certaines zones, le maillage est plus dense comme en Île-de-France ou en région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, mais il y a des stations dans toutes les régions liées à ces fameux écosystèmes. L’enjeu est désormais d’adapter cette infrastructure aux besoins spécifiques de la mobilité lourde. Ce déploiement sera favorisé par le règlement européen AFIR (Alternative Fuel and Infrastructure Regulation), qui impose aux États membres de déployer une infrastructure correspondant aux besoins des véhicules lourds : des points de recharge tous les 200 km sur les grands axes autoroutiers ainsi que sur tous les nœuds urbains, ce qui va contribuer à accélérer le maillage du territoire.

Les stations hydrogène ont-elles été adaptées, ces dernières

années, pour répondre aux besoins spécifiques de nouveaux véhicules comme les utilitaires et surtout les poids lourds ?

J.-M. A. : Il y a deux cas de figure concernant les stations destinées aux véhicules lourds : celles construites récemment et les plus anciennes. Pour ces dernières, les constructeurs peuvent procéder à du rétrofit, afin de leur permettre de répondre aux nouveaux besoins : en augmentant les stocks (pour distribuer davantage), en implémentant de nouveaux protocoles (pour remplir rapidement en toute sécurité), c’est le cas notamment de la station de Moutiers du réseau HYmpulsion, conçue initialement pour des véhicules légers et qui peut désormais accueillir des véhicules lourds comme les autocars. Pour les stations plus récentes, leur conception intègre nativement les spécifications requises : pression (350 bars), capacités de distribution et implantations sur les centres routiers près des autoroutes. C’est le cas de la station de Villabé en Essonne, qui recharge les camions rétrofités par Hyliko pour Bert&You ou Point.P, très proche de l’A6. Idem à Saint-Exupéry, près de l’agglomération lyonnaise, à Salaise-surSanne avec une station à proximité de l’A7, à Sorigny au bord de l’A10 au sud de Tours, ou encore dans le sud de la France avec la station mise en place par Air Liquide à Fos-sur-Mer. Toutes ces stations sont dimensionnées pour recharger les camions qui emprunteront ces grands axes routiers.

La réglementation évolue avec le remplacement de la TIRUERT par un nouveau dispositif : l’IRICC, pour Incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants.

Cela va-t-il permettre d’obtenir un prix compétitif de l’hydrogène à moyen terme ?

J.-M. A. : Aujourd’hui, l’hydrogène répond pleinement aux besoins opérationnels de la mobilité lourde et intensive, quand la batterie électrique fait défaut, mais son coût reste encore élevé. Le mécanisme de l’IRICC est donc clé dans la décarbonation des transports, il est très attendu par la filière pour réduire le prix à la pompe pour tous les usagers. Il est important de rappeler que ce dispositif ne pèse pas sur les finances de l’État, très contraintes aujourd’hui. Sa bonne mise en œuvre représente en quelque sorte un certificat permettant la transition de carburants fossiles vers des énergies décarbonées, dont l’hydrogène fait partie. Une bonne incorporation de l’hydrogène dans ce mécanisme permettrait de réduire le prix d’environ 4,70 € par kilo d’hydrogène, soit une réduction de près d’1/3 du prix à la pompe. Or, en l’état, nous n’y sommes pas ! Il doit être redimensionné de toute urgence pour l’hydrogène, car il n’est pas traduit à la bonne hauteur et ne correspond pas aux objectifs de la Stratégie hydrogène révisée publiée en avril. Enfin, sa mise en œuvre doit être rapide, idéalement dès janvier 2026, pour permettre aux développeurs de réseau de continuer leurs déploiements et, in fine, de faire en sorte que les usagers basculent à l’hydrogène encore plus rapidement.

Propos recueillis par Hervé Rébillon

Toutes les réalisations en service et en projet dans les régions (véhicules, stations, sites de production, usines) sont à retrouver dans la publication de France Hydrogène : L’hydrogène, une réalité dans les territoires, juin 2025.

On entend énormément parler d’hydrogène vert et d’hydrogène gris. Opposants et défenseurs de l’hydrogène appliqué aux transports se battent autour de ces couleurs. Nous les décodons.

’hydrogène gris est considéré comme un chiffon rouge brandi sous le nez des adeptes de l’hydrogène vert. C’est un classique des débats entre partisans et opposants de cette énergie appliquée aux transports, et les échanges, parfois vifs, qui eurent lieu lors des Rencontres de la Filière à l’automne 2024 à Lyon en témoignent.

Dans la palette de couleurs, on compte huit nuances : noir, gris, bleu, turquoise, jaune, rose, vert et blanc. Elles sont liées à l’énergie primaire utilisée et au niveau de dioxyde de carbone associé pour produire 1 kg de dihydrogène. Comme pour les couleurs de l’arc-en-ciel, la synthèse est le blanc. Ici, cette huitième couleur fait référence au dihydrogène natif issu de ressources naturelles directes.

Commençons par le plus carboné de tous : l’hydrogène dit « noir ». Il est issu de la gazéification du charbon ou de produits pétroliers dits « lourds », à fort contenu en carbone. Dans ce cas, les émissions de CO2 peuvent approcher les 20 kgCO2/kgH2.

L’hydrogène le plus couramment utilisé aujourd’hui est l’hydrogène dit « gris ». Il est issu d’usines de cogénération, souvent situées dans de grands bassins industriels pétrochimiques ou chimiques. Il est issu du méthane, ou éventuellement (mais cela est plus rare) de produits pétroliers légers (naphta ou gaz de pétrole liquéfiés). Il est essentiellement produit par vaporeformage et son bilan carbone est supérieur à 11 kgCO2/kgH2.

Une autre couleur, moins connue du grand public mais très familière aux spécialistes des énergies

et de l’environnement, est l’hydrogène dit « bleu ».

C’est une ressource utilisant des bases carbonées, mais dont la production est complétée par un procédé de capture et de stockage du dioxyde de carbone. Le bilan CO2 chute ici sensiblement puisqu’il est supérieur à 3 kgCO2/kgH2.

Pour les trois nuances suivantes, seuls les spécialistes en sont familiers.

Prenons tout d’abord le « turquoise ». Nous restons avec une ressource primaire carbonée, issue de gaz naturel (méthane) mais avec une séparation par pyrolyse. Le résultat environnemental est proche du bilan de l’hydrogène bleu, à environ 3 kgCO2/kgH2.

L’hydrogène dit « jaune » étrenne les productions par électrolyse de l’eau. Jusqu’à présent, avec des molécules d’hydrocarbures, et plus encore avec le méthane (dont la proportion de carbone par rapport à l’hydrogène est avantageuse du fait de sa formulation CH4), on recherche et valorise l’atome d’hydrogène (H). Sans hydrocarbures, il faut recourir à une autre ressource donneuse, en l’espèce de l’eau (H2O, ou dihydrogène oxyde). Ici, l’électrolyseur est alimenté sur le réseau et bénéficie du bilan carbone moyen du kWh. Dans le cas de la France, selon le site Techniques de l’Ingénieur, on serait en deçà de 3 kgCO2/kgH2 produit.

Plus vertueux encore en bilan carbone est l’hydrogène issu de l’électrolyse de l’eau dont l’électrolyseur est alimenté par énergie thermonucléaire. Le bilan carbone descend à moins de 2 kgCO2/kgH2 généré. Celui-ci est appelé hydrogène « rose ».

L’arc-en-ciel de l’hydrogène

Vient enfin le Graal des politiques et des tenants de l’environnementalisme : l’hydrogène dit « vert ». Le principe est d’exploiter toute énergie primaire non carbonée issue du panel des énergies renouvelables, ou dont le carbone est généré par l’exploitation de ressource également renouvelable (biomasse). Peu importe ici que l’on passe par de l’électrolyse de l’eau, ou par du vaporeformage de biométhane, ou par gazéification de biomasse. Le but est de ne pas extraire de carbone fossile et de ne pas en rejeter dans le processus. Avec de la biomasse ou du biométhane, il faut donc achever le cycle de production par de la capture et du stockage de CO2. Est classé « vert » tout dihydrogène dont le processus de production émet moins de 3 kgCO2/kgH2.

Reste le dernier-né, l’hydrogène dit « blanc », qui correspond à celui que l’on trouve à l’état natif. Jean-Claude Leconte, représentant du Bureau des ressources énergétiques de la DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat) participant aux Rendez-vous de l’innovation énergétique organisés par l’IFP Énergies Nouvelles en décembre 2024, rappelle que l’hydrogène naturel représente un secteur en plein essor. « Il y a quinze ans, certains scientifiques doutaient de son existence, mais aujourd’hui, des émanations ont été détectées en de nombreux points du globe, confirmant sa présence. » Outre l’Ifpen, ce sujet mobilise le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) et le CNRS en France, plus quelques start-up et des énergéticiens comme Engie.

Lorsque l’Union européenne a conçu sa politique de décarbonation du transport routier, elle s’était focalisée sur les véhicules électriques à batteries et sur la pile à combustible. Mais les constructeurs ont quelque peu déjoué cette approche, en annonçant dès 2021 le développement de moteurs à combustion interne alimentés au dihydrogène. Le pionnier fut Daf. Une annonce surprenante, car ce motoriste ne dispose pas de motorisation au gaz dans son portefeuille. Or, le moteur au GNV à allumage commandé constitue une plateforme idéale pour le développement de moteurs à combustion dihydrogène. Mais Daf n’est pas le seul. Dans le secret des laboratoires de l’IFP Energies nouvelles (Ifpen), un moteur Renault Trucks DTI8 s’est ainsi trouvé transformé dès 2022 pour fonctionner avec ce gaz. Sur les bancs d’essai, injection indirecte et directe ont été évaluées. Un étrange paradoxe quand on connaît l’engagement du groupe Volvo autour de la mobilité électrique et de la pile à combustible. En effet, le constructeur s’est engagé en 2021 aux côtés de Daimler Truck dans une coentreprise chargée de développer et d’industrialiser à grande échelle des piles à combustible. Mais ce n’est pas le seul industriel à tenir deux fers au feu. Le motoriste Cummins, qui a engagé sa mue électrique via la filiale dédiée Accelera, a également annoncé dès juin 2022 le développement de moteurs fonctionnant directement avec l’hydrogène. Et il ne faut pas oublier des bureaux d’études indépendants, qui transforment depuis

Si la réglementation européenne n’envisageait que l’hydrogène sous forme de pile à combustible, les constructeurs ont choisi d’y ajouter l’option du moteur à combustion interne. Quels sont les arguments des uns et des autres ?

2019 des moteurs diesel en moteurs à allumage commandé fonctionnant avec ce gaz. C’est le cas de Keyou en Bavière, qui s’intéresse au transport routier mais aussi aux applications mines et carrières, très énergivores et pas forcément adaptées aux piles à combustibles très sensibles aux vibrations et aux impuretés.

L’hydrogène est un très bon levier pour décarboner le système énergétique des transports, en particulier lorsque l’on a de gros besoins d’énergie (donc de puissance) et d’autonomie, ou des temps de recharge contraints.

François Kalaydjian, directeur économie et veille et coordinateur hydrogène à l’IFP Energies nouvelles, considérait en avril 2022 que « l’hydrogène est un très bon levier pour décarboner le système énergétique des transports », en particulier lorsque l’on a de gros besoins d’énergie (donc de puissance) et d’autonomie, ou des temps de recharge contraints. Deux options sont envisageables : un véhicule électrique doté d’une pile à combustible ou bien la combustion de l’hydrogène dans un moteur à combustion interne. L’Ifpen relève notamment que les écarts en émissions de gaz à effet de serre (dans le cadre d’une analyse de cycle de vie complète, pas seulement sur une vision du réservoir à la roue) entre les deux options sont faibles. Dans les deux cas, l’impact des réservoirs de stockage, tant en bilan carbone qu’en coût, devra être considérablement réduit si l’on veut rendre la filière compétitive. La multiplication des équipementiers sur le sujet du stockage du dihydrogène gazeux (EKPO, Forvia, NPROXX, OPmobility, Voith) est, a priori, un

Moteur à combustion ou pile à combustible ?

bon signe. Outre le prix du stockage, le surcoût des moteurs à combustion dihydrogène sera lié, selon l’IFP Énergies Nouvelles, aux choix qui seront faits en termes d’injection : l’injection directe offre un meilleur rendement et une plus grande sécurité d’utilisation (moindre risque de retour de flamme), mais elle est plus coûteuse que la technologie à injection indirecte, laquelle est moins complexe à implanter sur le haut moteur. La différence entre moteurs à combustion et pile à combustible tient aussi au prix de ces éléments. Le moteur à combustion offre ici un énorme avantage. Mais il n’est pas directement considéré comme « zéro émission » par les textes de l’Union européenne, contrairement à la pile à combustible. Celle-ci est également plus exigeante par la pureté exigée, dite de grade 5, pour son fonctionnement. En début d’année 2025, un réseau urbain de Pologne a vu tous ses autobus Solaris à pile à combustible Ballard cesser de fonctionner en raison d’un changement de fournisseur qui n’avait pas respecté la pureté requise pour le bon fonctionnement des piles électrochimiques.

L’injection directe offre un meilleur rendement et une plus grande sécurité d’utilisation (moindre risque de retour de flamme), mais elle est plus coûteuse que la technologie à injection indirecte.

Stéphane Henriot, ingénieur chez IFP Energies nouvelles, reconnaît aussi les pertes de rendement dues à la gestion du refroidissement et des enjeux de durabilité. En outre, si un véhicule à batterie obtient en bout de chaîne un rendement global oscillant de 0,6 à 0,76 kWh (pour 1 kWh pris en entrée), pour la pile, on ne peut espérer que 0,23 à 0,4 kWh. « Une valeur comparable à celle d’un moteur diesel », conclut Stéphane Henriot. De fait, le meilleur rendement de fonctionnement d’une pile est autour des 50 % de sa puissance nominale, ce qui peut conduire à un surdimensionnement de celleci, forcément coûteux.

Stéphane Henriot note un étrange paradoxe : « Plus la pile à combustible est forte en kWh, plus elle est coûteuse. Mais le rendement de celle-ci sera meilleur à charge partielle. C’est exactement l’inverse sur un moteur à combustion interne : à pleine charge, le rendement du moteur à combustion interne est globalement supérieur à celui de la pile ». Sous fortes sollicitations, la pile va générer des calories qu’il faut impérativement dissiper sous peine de voir son rendement se dégrader davantage. Des

Les moteurs à combustion hydrogène reposent sur le principe de l’allumage commandé, avec bobines haute tension et bougies d’allumage.

échangeurs qui devront avoir d’importantes surfaces d’échange, ce qui a un effet négatif sur la traînée aérodynamique du véhicule. En outre, pour être à son optimum, la pile exige des températures de l’ordre de + 75 °C à + 80 °C. Symbio a révélé en 2024 travailler sur le développement d’une nouvelle génération de pile à combustible pouvant fonctionner à de plus hautes températures. Un bénéfice considérable pour les applications liées au transport (ferroviaire comme routier). L’encombrement des échangeurs comparé à la taille de la pile à combustible elle-même illustre parfaitement le propos des ingénieurs.

Développements, tests et dual-fuel

Du côté des constructeurs et motoristes, il y a ceux qui ont clairement communiqué sur leurs développements autour du moteur à combustion dihydrogène.

Pour les motoristes, viennent à l’esprit Cummins et FPT Industrial (groupe Iveco). Le motoriste chinois Weichai a également présenté ses développements sur le sujet lors du salon IAA 2024. Il y a aussi les constructeurs : Daf Trucks, Iveco et MAN ont présenté leurs prototypes et des modèles de test en clientèle.

Pour MAN, différentes options se présentent, certaines inspirées de l’expérience acquise dans le domaine des bus urbains (via Heuliez Bus). Un démonstrateur avec un moteur Iveco Cursor 9 servant de prolongateur d’autonomie fonctionnant au H2 est en test. Le constructeur va plus loin et met à la route cet été 2025 un lot de plus de 200 tracteurs hTGX ayant le dihydrogène comme carburant. Le feu vert pour le moteur H45 a été obtenu début 2024, juste à temps pour en présenter les premiers modèles à l’IAA 2024 et les faire homologuer. C’est la première fois qu’un constructeur met à la route un modèle à combustion hydrogène homologué. Il s’agit toutefois de livraisons à des clients tests. Les valeurs de ce moteur sont tout à fait comparables à celles des diesels grands routiers actuels : 520 ch et 2 500 Nm de couple entre 900 et 1 300 tr/mn. Ces résultats tiennent au choix fait en faveur de l’injection directe. L’intérêt majeur mis en avant par MAN est la rapidité de ravitaillement par rapport aux véhicules électriques à batteries. Puis viennent les constructeurs, nombreux, qui testent et développent du moteur à combustion hydrogène sans en faire une communication officielle. Premier dans la liste, Volvo AB qui, dans le programme

MH8, a converti un moteur Renault DTi8 de 7,7 litres de cylindrée. Dans les faits, ce moteur originellement diesel Euro VI fonctionne suivant un cycle à allumage commandé. Florence Duffour, cheffe de projet mobilité hydrogène à l’IFP Energies nouvelles, confie que ce moteur répond, sans post-traitement, aux normes d’émissions Euro VI-e, mais qu’il faudra recourir à un tel équipement avec la future norme Euro VII (dont on attend le cahier des charges définitif). Quoi qu’il en soit, selon Florence Duffour, les besoins de capacités en post-traitement des gaz d’échappement seront considérablement réduits. Fait particulièrement intéressant, ce moteur est également bien connu chez Volvo sous l’appellation Volvo D8K. Outre ce moteur de moyenne gamme, signalons l’introduction d’une évolution intéressante du 6 cylindres de haut de gamme Volvo : le D17. Sa cylindrée de 17,3 litres pour les Volvo FH16 se prêterait très bien à une conversion au dihydrogène du fait de l’accroissement de volume des chambres de combustion. On sait que Volvo est associé avec Westport sur le procédé de double injection HPDI. Une architecture qui se marierait très bien au Volvo D17.

Le moteur Renault DTi8 de 7,7 l, originellement diesel Euro VI, fonctionne suivant un cycle à allumage commandé. Il répond, sans post-traitement, aux normes d’émissions Euro VI-e, mais devra recourir à un tel équipement avec la future norme Euro VII.

Avec le système Westport HPDI, il s’agit ici d’amorcer une combustion par compression sur un diesel 4 temps avec du gazole (ou du HVO) et d’assurer la charge de travail avec du méthane ou potentiellement du dihydrogène. Westport ne fait pas mystère de ses recherches sur le sujet et les confirmait encore au printemps 2024. La firme canadienne a officialisé des développements de la technologie HPDI hydrogène pour des locomotives ferroviaires en 2023. Elle n’est pas la seule à travailler sur le sujet. La société belge CMB.Tech a transformé un camion Ford Trucks F-Max sur le même principe de la bicarburation. Il a même été discrètement exposé lors du salon Solutrans 2023. C’est un premier développement, et Ford Trucks n’a pas caché développer une version à combustion H2 de ses moteurs pour véhicules industriels. Autre constructeur discret, le groupe Daimler. Il existe un Unimog ainsi motorisé. Le choix est motivé ici par l’impossibilité d’y loger des packs de batteries du fait de la présence des pompes hydrauliques et des outils prenant toute la place à bord. Il a été développé en partenariat avec le projet WaVe et présenté lors du salon Demopark 2023. Parallèlement, Keyou travaille sur

Moteur à combustion ou pile à combustible ?

la conversion des blocs Daimler OM471 pour en faire des moteurs à allumage commandé dihydrogène.

L’entreprise évoquait à l’IAA 2024, sans plus de détails, des échanges techniques avec Daimler Truck sur ce développement. Y a-t-il un soutien de Mercedes-Benz à ces développements ? Mystère. Officiellement, la firme se concentre sur les véhicules à batteries qu’elle a à vendre. Mais elle est aussi très officiellement associée à Volvo AB autour des piles à combustible via la coentreprise Cellcentric.

à combustible

Sur la pile à combustible, partie avec un temps d’avance sur le moteur à combustion hydrogène, il y a des acteurs historiques : le canadien Ballard et les asiatiques, Hyundai et Toyota en tête. Ces trois groupes commercialisent déjà, à l’échelle industrielle, leurs piles à combustible. Elles sont référencées chez nombre de constructeurs pour des productions série ou de futures productions : CaetanoBus, Daimler Buses (marque Mercedes-Benz), Ford Trucks, Heuliez Bus, Hino Motors, Hyundai Hydrogen Mobility, Karsan, Otokar Europe, Solaris Bus, Temsa, VDL, sans oublier des constructeurs de niche dans le domaine du transport de marchandises comme le chinois Wisdom Motor, les allemands Faun, Paul Nutzfahrzeuge, Quantron, ou le français Hyliko. Pour les véhicules directement produits et commercialisés par les constructeurs, le choix est aujourd’hui bien plus restreint. Depuis la faillite de Nikola et d’autres prétendants américains, il ne reste sur le marché que Hyundai Hydrogen Mobility, mais c’est assurément la présence la plus sérieuse car elle se joue à la fois en Corée du Sud, en Europe et aux USA. Évidemment, le Hyundai XCient Fuel Cell a recours à la pile à combustible HTWO développée par le groupe Hyundai. De nombreux constructeurs d’autobus sont déjà actifs dans la commercialisation de modèles à pile à combustible, Solaris Bus ayant pris une certaine avance en termes d’immatriculations. Cela tient à la pression réglementaire et politique qui pèse sur ce marché. Les constructeurs d’autobus cherchent également à retrouver de l’autonomie et de la charge utile en dimensionnant a minima les packs de batteries, tout en assurant une alimentation électrique via la pile à combustible. Selon Iveco Bus, le Heuliez GX

La pression réglementaire et politique qui pèse sur le marché a donné de l’avance à la pile à combustible, mais constructeurs, équipementiers et mécaniciens poursuivent leurs recherches et développements sur le moteur à combustion hydrogène.

337 H2 offre ainsi un gain de charge utile de 1 500 kg avec une autonomie équivalente à celle d’un Heuliez GX 337 Elec. Le carrossier-constructeur espagnol Irizar se singularise par la réalisation d’un autocar de tourisme démonstrateur sur base Irizar i6 qui fut la vedette du salon Busworld 2023. Mais il ne s’agit que d’un prototype et le choix du fournisseur définitif pour une éventuelle production en série n’est pas arrêté. Bosch poursuit ses travaux sur la pile à combustible et s’est associé en début d’année 2025 avec le spécialiste des matériaux de catalyseurs Johnson Matthey, tandis que Voith s’est allié au chinois Weifu. Le français Symbio a comme actionnaires Michelin et le groupe Stellantis. Il a été référencé par Safra pour son autobus Hycity, mais les difficultés financières de Safra et sa reprise par une holding de Singapour, la Wanrun New Energy Technology dont la maison mère est basée en Chine, pourrait entraîner quelques changements. Symbio est également monté, en transplantation de type rétrofit, par le français GCK pour des conversions à l’hydrogène d’Iveco Crossway. C’est aussi cette voie du rétrofit que le fabricant de pile à hydrogène a retenu aux États-Unis avec Savage, afin de convertir des Mack Anthem. Dans la communication qui a été faite aux USA au premier trimestre 2025, Symbio insiste sur le fait que ce sera le plus léger des véhicules hydrogène qui y sera disponible. Pour ce projet, l’entreprise est associée à Forvia et Savage. Si Symbio voit de puissants groupes parmi ses actionnaires, il en est de même chez Cellcentric, la coentreprise entre Daimler et Volvo. On sait que les travaux se poursuivent, avec comme priorité la longévité de la pile et l’optimisation de sa densité volumique, mais aucun modèle de série n’est à ce jour commercialisé pour les applications routières. Comme chez Symbio, la tolérance à de plus hautes températures fait partie des développements en cours pour les nouvelles générations de piles à combustible. Parmi les mécaniciens qui ont fait leur révolution, signalons le motoriste Cummins qui a créé une filiale dédiée aux nouvelles énergies, Accelera. Elle produit également des piles à combustible allant jusqu’à 300 kW. Comme pour les moteurs à combustion hydrogène de Westport, c’est le secteur ferroviaire qui semble manifester le premier une appétence pour ses piles. Cela s’explique peut-être par les besoins de puissance requis par ces véhicules terrestres.

MAN poursuit son développement dans la motorisation hydrogène, pourquoi avoir choisi un moteur à combustion à hydrogène et non une pile à combustible ?

Jean-Yves Kerbrat : L’innovation est au cœur de la stratégie de MAN. Nous avons opté pour le développement d’un moteur à combustion à hydrogène, le H45, basé sur le moteur diesel éprouvé D38. L’utilisation d’une technologie familière nous permet de proposer un véhicule très performant, à un stade où le marché de l’hydrogène monte en puissance. Cependant, nous travaillons également sur un véhicule équipé d’une pile à combustible à hydrogène, basé sur des plateformes électriques.

L’hydrogène est-il complémentaire de l’électrique ?

Jean-Yves Kerbrat

CO2. C’est donc un complément utile à nos véhicules à batteries. Il complète ainsi notre gamme de véhicules zéro émission pour les applications spéciales.

Quand est-ce que MAN pense commercialiser son camion hydrogène ?

J.-Y. K. : Dans un premier temps, notre MAN hTGX sera livré en série limitée de 200 véhicules courant 2025, à des clients situés en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Islande et dans certains pays non européens.

Propos recueillis par Hervé Rébillon

J.-Y. K. : L’hydrogène est une solution intéressante pour les marchés disposant d’une quantité suffisante d’hydrogène, lorsque l’infrastructure de recharge est difficile à mettre en place ou quand le réseau électrique connaît des épisodes de saturation comme aux Pays-Bas. L’hydrogène est par ailleurs très adapté aux applications de transport spéciales, qui nécessitent notamment une configuration particulière des es-

sieux, ou lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’espace pour les batteries sur le châssis dans le cas où il est nécessaire de modifier la carrosserie du véhicule. Notre MAN hTGX offre par exemple des charges utiles élevées et des portées maximales de 600 kilomètres dans ses variantes d’essieux 6x2 et 6x4.

Les moteurs à combustion à hydrogène contribueront-ils pleinement à vos objectifs en matière d’émissions de CO2 ?

J.-Y. K. : Avec moins de 1 g de CO2/t.km, le MAN hTGX répondra aux critères d’un véhicule à zéro émission dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur le

Hyundai est aujourd’hui le seul constructeur à faire rouler des camions hydrogène en Europe. Quels sont les pays choisis et combien de camions y circulent ?

Charles Cambournac : Initialement, l’aventure hydrogène avec la gamme poids lourds de Hyundai a commencé en Suisse, où roulent actuellement 50 XCient de la première génération. Depuis, ce sont encore plus de 100 XCient vendus et mis à la route, toutefois de la deuxième génération, en Allemagne, en France, en Autriche et en Hollande. D’ici la fin de l’année, nous devrions dépasser les 200 unités, notamment avec les premières livraisons de la troisième génération, les XCient GSR II.

Quelle technologie avez-vous choisie pour votre camion XCient ?

Outre l’achat du véhicule, votre offre inclut-elle des services spécifiques à l’hydrogène ?

C. C. : Nous propulsons les camions avec deux piles à combustible Hyundai de 90 kW par unité pour les deux premières générations, et de 110 kW par unité pour la troisième génération. Ces piles alimentent un moteur électrique de 350 kW, couplé à une boîte de vitesses Allison.

Pour quel transport et quelle distance les camions XCient en service sont-ils utilisés ?

C. C. : C’est assez varié. Nous avons du transport régional, national, et aussi depuis peu la collecte de déchets. En effet, grâce à nos partenaires carrossiers européens, l’XCient peut être équipé avec un coffre sec ou réfrigéré, une caisse mobile ou bâchée, un plateau-grue, mais également un bras articulé ou encore une benne à ordure ménagère. Ceci, grâce à un superbe travail de développement au sein de l’équipe produit de Hyundai Hydrogène Mobility en Europe, et bien entendu avec le soutien de nos partenaires locaux, le COC [certificat de conformité européen, N.D.L.R.] aidant pour l’immatriculation au sein de l’Union européenne.

C. C. : Pour le moment, Hyundai Hydrogen Mobility, à l’exception de la Suisse, n’offre pas d’autre possibilité. Toutefois, nous travaillons avec un certain nombre de partenaires vendeurs en leasing et loueurs, en Allemagne et en France. À terme, Hyundai veut aussi pouvoir offrir une solution de production et de distribution de l’hydrogène à ses clients. Une solution complète clé en main. C’est pour cela qu’une nouvelle entité, nommée Hyundai Commercial Vehicle and Hydrogen Business, a été créée.

Travaillez-vous avec des carrossiers-constructeurs européens ?

C. C. : Oui, bien sûr. Schmitz Cargobull, Meiller, Terberg HS, Faun Environnement ou encore Wühllhorst, Hiab, Paul Nutzfahrzeuge et bien d’autres. C’est indispensable afin d’assurer le service après-vente pour ses carrosseries, mais aussi pour la réactivité et la connaissance technique du marché européen nécessaires afin d’accompagner au mieux nos clients.

Propos recueillis par Hervé Rébillon

L’ Académie des sciences a rappelé dans son rapport sur l’hydrogène daté de 2024* que l’hydrogène dit vert, à base d’électrolyse de l’eau, n’est vertueux que si l’électricité mobilisée pour cette transformation est elle-même issue d’énergies décarbonées. Une question de bon sens, souvent omise par les acteurs politiques. Dans son rapport, l’Académie rappelle que le fantasme de la société de l’hydrogène vert découle « d’une confusion, malheureusement fréquente, entre source d’énergie et vecteur énergétique ». Un problème soulevé également par de nombreux économistes et d’ingénieurs de l’IFP Énergies nouvelles, qui déplorent une logique basée sur les émissions finales des véhicules, sans prendre en compte l’analyse en cycle de vie ni en rendement énergétique global traduit en énergie primaire mobilisée. Même l’Agence internationale de l’énergie (AIE) reconnaît « qu’il n’existe pas d’accord international sur la définition de ce qu’est un hydrogène bas carbone »**.

Si dans les règlements qu’elle a imposés aux constructeurs, l’Union européenne a promu les véhicules à batteries et à pile à combustible, la réalisation de cet objectif dépendra beaucoup des filières amont, à savoir la production et la distribution de ce gaz.

d’électricité. La production française d’hydrogène représenterait en 2023, 0,9 million de tonnes. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la demande en Europe représentait la même année l’équivalent de 7,6 Mt (250 TWh).

En Europe de l’Ouest, les Pays-Bas et l’Allemagne sont les plus gros consommateurs et les plus gros producteurs d’hydrogène. Cet hydrogène est principalement utilisé pour les industries pétrochimiques et chimiques. La Cour des comptes, dans son rapport de mai 2025, a critiqué les évaluations très optimistes faites autour de la production d’hydrogène vert. Mais la directive RED III, publiée en novembre 2023 et devant être transposée dans les pays membres à l’échéance de mai 2025, fixe comme objectif pour 2030 un seuil de 42 % d’hydrogène industriel produit à partir d’énergies renouvelables. D’autres règlements européens (comme FuelEU Maritime Regulation, ReFuelEU Aviation) fixent des objectifs d’utilisation d’énergies décarbonées.

Électricité pour hydrogène vert

Si l’on admet l’exploitation des kWh issus d’énergies éoliennes ou photovoltaïques (que certains imaginent exploiter pour préserver la stabilité des réseaux électriques lors des pics de production de ces énergies dites renouvelables), cela crée par ricochet une intermittence de production des électrolyseurs. Or, il semblerait que leur fonctionnement ne s’accommode qu’assez mal aux fluctuations de leur activité (démarrage et charge). En outre, selon l’Académie des sciences, produire 1 million de tonnes d’hydrogène vert impliquerait la consommation de 55 TWh

L’hydrogène vert devient clé pour d’autres activités comme les cimenteries ou l’industrie sidérurgique. Dans la perspective de la directive RED III, il peut aussi servir à la production de ces fameux e-fuels (carburants de synthèse). Mais ces activités très énergivores (ou électro-intensives) ont besoin, comme le transport, d’une énergie à un prix compétitif. Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui. À l’été 2024,

* https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/ rapport_hydrogene_2024.pdf

** Northwest European Hydrogen Monitor 2025, AIE mai 2025.

Aujourd’hui, il existe deux formes principales de stockage à bord des véhicules : le 350 bars, principalement utilisé pour les véhicules industriels et les autobus ; le 700 bars de pression, plus répandu dans l’univers automobile (Toyota, Hyundai, les utilitaires de Stellantis Pro One). C’est, déjà, une source de complications. Mais à cela il faut ajouter l’option poussée par le groupe Daimler Truck, à savoir l’hydrogène liquéfié ou cryogénique. Ce cavalier seul parmi les constructeurs européens interroge. Si le méthane devient liquide à -163 °C à la pression atmosphérique, pour le dihydrogène il faut atteindre les -252,9 °C. Outre le défi technique, et le problème des évents, cela crée une certaine confusion et peut faire reculer les réseaux de distribution. Quelle sera la norme universelle des années à venir ? Une telle dispersion entre acteurs ne peut que nuire à l’émergence de la filière, et il est surprenant que l’ACEA (Association des constructeurs automobiles européens) n’ait pas jugé utile d’adopter une position commune.

on pouvait voir, sur une station Engie distribuant de l’hydrogène vert à Vénissieux, le prix de 18,75 € le kilo livré à la pompe.

Quel mode de transport pour l’hydrogène ?

Si l’ammoniac suscite des convoitises, c’est que ce produit chimique peut être facilement transporté (malgré sa dangerosité), notamment pour les usages maritimes et fluviaux. L’hydrogène sous forme liquéfiée serait idéal, mais la température à atteindre pour y parvenir (-253 °C) est un obstacle majeur en raison de l’énergie que cela requiert et de l’encombrement des contenants isothermes.

L’hydrogène se transporte aujourd’hui sous forme gazeuse, et les spécialistes des gaz industriels maîtrisent ces flux logistiques. Mais la faible densité de l’hydrogène rend le transport coûteux. La société Teréga et GRTgaz (gestionnaire de réseau) ont réalisé des essais de transport sous forme d’hythane à un niveau de 10 % d’hydrogène. Des projets de gazoducs dédiés à l’hydrogène sont en cours, notamment entre la France, le Luxembourg et l’Allemagne (projet transfrontalier mosaHYc), mais aussi entre la France et l’Espagne (projet d’intérêt commun BarMar entre Barcelone et Marseille).

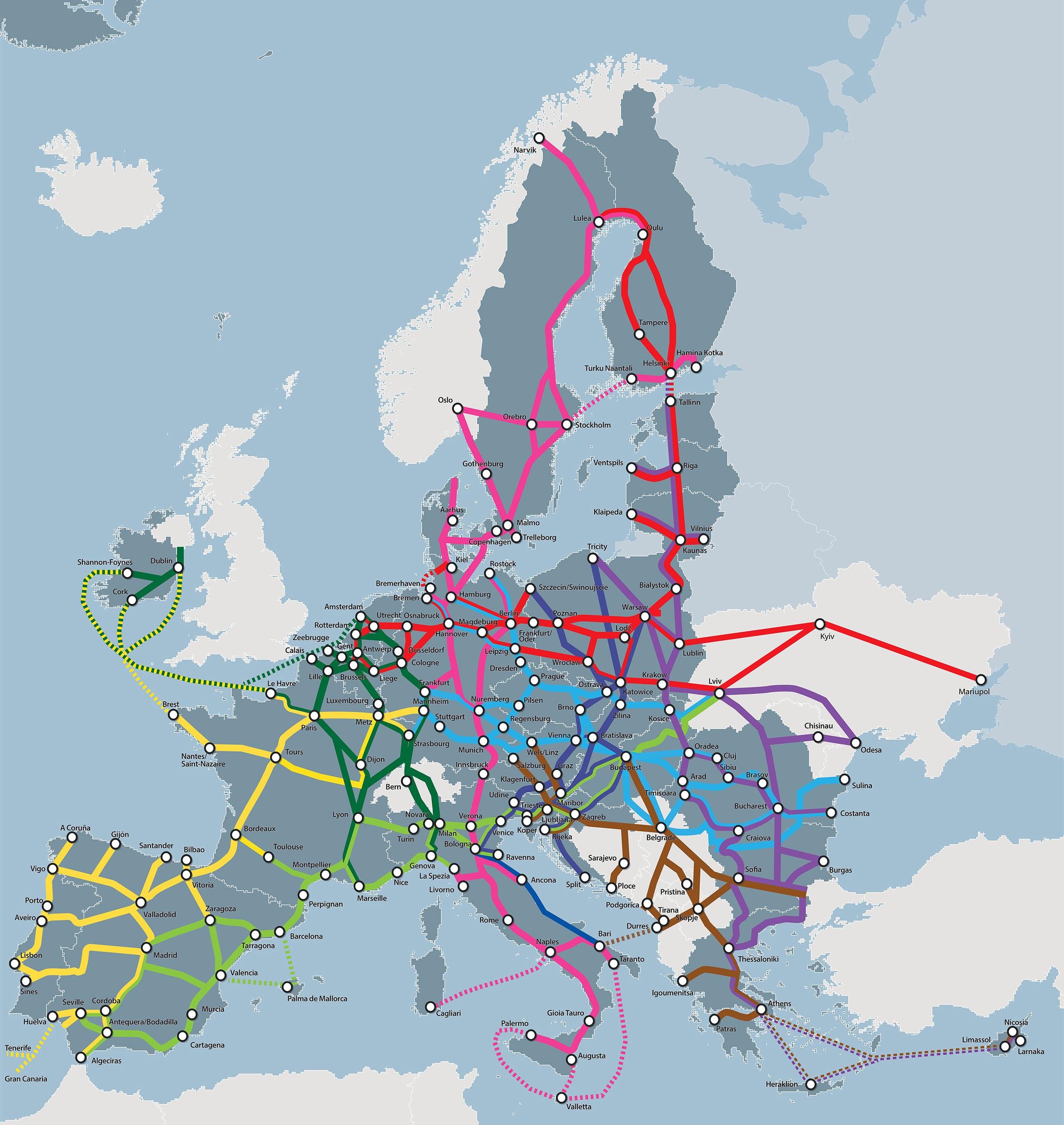

Comme pour les projets européens de réseaux de stations TEN-T dédiés à l’électrique ou à l’hydrogène routier, plusieurs projets de pôles régionaux consacrés au transport d’hydrogène sont en cours de montage financier et technique. Outre les gazoducs dédiés, ou le transport sous forme d’hythane, de jeunes entreprises comme HySiLabs (devenue HSL Technologies) valorisent la découverte d’un nouveau procédé de transport d’hydrogène. Il s’agit de le charger dans un dérivé de silice. Le procédé, breveté, s’appelle HydroSil. Il présente deux avantages majeurs : il est inerte (donc exonère toute obligation de transport sous ADR) et peut transporter dans un même volume jusqu’à 7 fois plus d’hydrogène que les solutions actuelles sous forme gazeuses. HSL Technologies semble toutefois s’intéresser davantage aux activités maritimes que routières.

Alors que l’offre de véhicules industriels hydrogène reste encore limitée, les initiatives pour développer les infrastructures se multiplient. De nombreux acteurs investissent dans la mise en place de stations de recharge dédiées aux poids lourds, bus et autocars.

u fil des mois, un véritable réseau hydrogène est en train de voir le jour, anticipant ainsi la montée en puissance progressive de cette mobilité propre. L’objectif est de répondre aux exigences fixées par la réglementation européenne AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation, règlement sur les infrastructures de carburants alternatifs), qui impose un maillage adapté à l’essor attendu de l’hydrogène.

Investissements industriels

Les grands acteurs français unissent leurs forces pour développer l’hydrogène en Europe.

Air Liquide et TotalEnergies ont lancé leur coentreprise, TEAL Mobility, pour bâtir un réseau européen de stations hydrogène pour la mobilité lourde. L’objectif est d’opérer 20 stations dès la fin de l’année 2025, en ciblant prioritairement les axes stratégiques en France, au Benelux et en Allemagne, afin d’accélérer la décarbonation du transport de marchandises. Pour alimenter ce futur réseau et accompagner la décarbonation de leurs activités, les partenaires s’appuient sur des projets de production d’hydrogène renouvelable à grande échelle. En France, le projet Normand’Hy illustre cette synergie : Air Liquide y construit un électrolyseur de 200 MW qui fournira l’hydrogène renouvelable nécessaire à la grande raffinerie de TotalEnergies en Normandie, mais aussi à d’autres clients industriels et pour le secteur de la mobilité lourde et intensive.

Aux Pays-Bas, le projet ELYgator, un électrolyseur de 200 MW, est en cours de développement. Un

second projet, encore plus puissant avec une capacité de 250 MW, est également prévu pour le bassin industriel de Zélande, où opèrent les deux partenaires. Ces installations visent à renforcer la production d’hydrogène propre au cœur des grands bassins industriels européens.

Ces projets majeurs s’appuient sur la technologie de pointe issue de la coentreprise dédiée à la fabrication des stacks d’électrolyse. La maîtrise de cette technologie de pointe permet à Air Liquide de déployer des solutions de décarbonation robustes.

Air Products poursuit l’extension de son maillage de stations de ravitaillement en hydrogène sur les grands axes logistiques européens. Plusieurs sites sont en cours de déploiement, notamment à proximité des corridors clés du réseau de transport transeuropéen (RTE-T), avec le soutien financier de l’Union européenne via le programme Connecting Europe Facility (CEF). Parmi ces projets, des installations situées à Rotterdam, aux Pays-Bas, et à Hürth, en Allemagne, entrent actuellement en phase opérationnelle. En Belgique, la société implante également une station sur le site de Volvo Trucks dans le port de Gand, ainsi qu’une station à Zeebrugge qui sera la première en Europe à proposer de l’hydrogène liquide à échelle industrielle. En parallèle, Air Products teste sa station mobile de Duisbourg, en Allemagne, qui alimente à ce jour cinq poids lourds Mercedes-Benz GenH2 fonctionnant à l’hydrogène liquide. Ces camions bénéficient d’une autonomie

Quelle est la stratégie d’HYmpulsion ?

Florian Chevallier : Dès l’origine, notre ambition est claire : faire émerger un modèle de mobilité hydrogène renouvelable à l’échelle régionale. Nous développons ainsi un réseau cohérent de stations à hydrogène, permettant à la fois le développement de transports régionaux et nationaux autour des grands axes logistiques européens. La mise en place de ce réseau permet de répondre à l’enjeu majeur de décarbonation des mobilités, avec de multiples bénéfices pour la région : améliorer de manière significative la qualité de l’air dans nos vallées, mais aussi être un vecteur de développement économique via la création d’emplois locaux.

Comment HYmpulsion se différencie sur le marché de la mobilité hydrogène ?

F. C. : Notre différenciation repose sur notre approche écosystémique. Ainsi, HYmpulsion n’est pas seulement un opérateur, mais un facilitateur pour l’ensemble de l’écosystème. En effet, nous accompagnons les acteurs publics et privés (transporteurs, exploitants, collectivités), en créant des partenariats moyen et long terme et en mettant en avant les bénéfices de la mobilité hydrogène par rapport à d’autres mobilités décarbonées (très grande autonomie, grande charge utile), afin de promouvoir et de faciliter l’adoption de cette nouvelle technologie.

Quel est l’enjeu de l’inauguration de la station de Lyon-Saint-Exupéry pour HYmpulsion, et plus largement pour la filière hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes ?

F. C. : L’inauguration de la station de l’aéroport

Lyon-Saint-Exupéry est une étape stratégique pour HYmpulsion. Cette station vient renforcer notre réseau dans un endroit stratégique, au cœur d’un carrefour multimodal qui concentre les mobilités ferroviaire, routière et aérienne. Cette nouvelle station illustre bien le modèle déployé par HYmpulsion, avec la présence de trois stations opérationnelles dans un rayon de moins de 20 kilomètres. Enfin, ce projet confirme la volonté de nos actionnaires et de l’écosystème régional de poursuivre le développement de l’hydrogène sur le territoire grâce à des infrastructures interconnectées.

de plus de 1 000 km grâce à la densité énergétique supérieure de l’hydrogène sous forme liquide, ce qui permet d’embarquer une quantité plus importante de carburant à bord. L’entreprise précise que ses infrastructures seront approvisionnées en hydrogène renouvelable issu de son réseau international, garantissant ainsi un approvisionnement fiable pour le transport lourd. Air Products construit aussi une deuxième unité de liquéfaction à Rotterdam, qui doublera la capacité totale d’hydrogène liquide disponible sur le continent une fois mise en service.

Dans le même temps, l’opérateur allemand H2 Mobility a officialisé un partenariat avec Air Liquide. Le producteur français de gaz industriels fournira jusqu’à 1 000 t d’hydrogène vert chaque année aux stations H2 Mobility existantes et à venir, destinées aux poids lourds et aux bus dans la région Rhin-Ruhr.

Lhyfe, producteur et fournisseur d’hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l’eau, a signé en Allemagne un premier contrat avec H2 Mobility Deutschland pour la fourniture d’hydrogène vert à partir de sources d’énergies renouvelables. Le volume global lié au contrat s’élève à plus de 1 200 t sur une période de cinq ans. Les premières livraisons d’hydrogène seront utilisées dans quatre stations-service (Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen et Frankenthal), développées et opérées par H2 Mobility Deutschland.

Plutôt que de se limiter à la fourniture de véhicules hydrogène, Hyliko adopte une approche globale en proposant également des infrastructures de production et de distribution. Sélectionnée dans le cadre de l’appel à projets « Écosystèmes territoriaux hydrogène », l’entreprise porte un projet ambitieux pour la région parisienne : Grand-ParHY. Doté d’une subvention de 8,1 M€, ce projet prévoit le déploiement de 34 poids lourds fonctionnant à l’hydrogène en Île-de-France, accompagnés

de la construction d’un électrolyseur de 2 MW destiné à produire de l’hydrogène vert. Deux stations de distribution, d’une capacité totale de 1 200 kg par jour, viendront compléter cet écosystème. Hyliko développe en parallèle un second projet, baptisé Grand-LHYon, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Celui-ci prévoit l’installation d’un électrolyseur de 2 MW et d’une station de distribution capable de fournir jusqu’à 800 kg d’hydrogène renouvelable par jour. Avec ces deux initiatives, l’entreprise entend structurer des chaînes complètes, de la production à la mobilité, pour accélérer le déploiement de l’hydrogène dans le transport routier lourd. En Auvergne-Rhône-Alpes, la filière hydrogène se structure autour d’initiatives régionales ambitieuses. Parmi elles, HYmpulsion, un partenariat public-privé réunissant la Région, Michelin, Engie, le Crédit Agri-

Un réseau européen s’organise sous l’impulsion de partenariats entre les acteurs de la mobilité hydrogène, ainsi que d’importants investissements dans la production industrielle et les infrastructures pour un meilleur maillage de la distribution.

cole et la Banque des territoires, multiplie les projets. Le 30 juin dernier, l’entreprise a inauguré une nouvelle station hydrogène à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry, spécifiquement conçue pour alimenter les véhicules lourds. Avec cette ouverture, HYmpulsion consolide son réseau autour de Lyon, qui compte désormais trois stations situées dans un rayon de 20 kilomètres, à Saint-Priest, Vénissieux et Saint-Exupéry. Ces infrastructures assurent à la fois le stockage et la distribution d’hydrogène, délivrée à 350 bars pour les véhicules légers et 700 bars pour les poids lourds.

Les stations les plus importantes peuvent distribuer jusqu’à une tonne d’hydrogène par jour. Pour garantir l’approvisionnement, HYmpulsion produit de l’hydrogène vert renouvelable, principalement sur son site de Clermont-Ferrand. L’entreprise ambitionne d’installer une quinzaine de stations supplémen-

taires dans la région d’ici 2026, contribuant ainsi au développement d’une mobilité lourde décarbonée à l’échelle régionale.

Le fabricant savoyard Atawey vient de dévoiler un nouveau modèle de station de recharge hydrogène mobile, destiné à accélérer l’adoption de la mobilité hydrogène. Cette solution innovante permet de recharger n’importe où des véhicules légers, mais aussi des bus, camions, utilitaires, chariots élévateurs, bennes à ordures ou encore des bateaux et des dameuses. Développée et produite dans les ateliers d’Atawey au Bourget-du-Lac (Savoie), au sein du pôle d’excellence sur les énergies Savoie Technolac, la station mobile affiche des performances de distribution jusqu’à 150 kg d’hydrogène par jour, avec une pression source comprise

Au travers d’appels à projets, des initiatives régionales se développent en France, et une dynamique de l’innovation pour standardiser la distribution hydrogène voit le jour.

entre 200 et 500 bars. Compatible avec toutes les solutions logistiques hydrogène existantes et dotée d’une unité de compression interne, elle peut être mise en service en seulement une demi-journée grâce à ses tests automatiques et à sa conception résistante au transport. Cette innovation s’inscrit dans la dynamique de croissance de l’entreprise, qui vient d’annoncer une levée de fonds de 22 M€ pour financer son expansion internationale. « Nous réalisons 90 % de notre chiffre d’affaires en France, mais nous avons l’ambition de faire la majorité de notre activité à l’international d’ici trois ans, principalement sur le marché européen », explique Jean-Michel Amaré, directeur général et cofondateur d’Atawey. Avec cette station mobile, l’entreprise confirme son positionnement parmi les acteurs clés de la filière hydrogène, en apportant une réponse concrète aux besoins d’infrastructures de recharge flexibles et rapidement déployables.

Que fixe l’AFIR de l’Union européenne ?

Adopté en 2023 dans le cadre du paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 », qui vise à réduire les émissions de l’UE de 55 % d’ici 2030, l’AFIR fixe des objectifs concernant le déploiement de stations pour l’électricité et pour l’hydrogène. Le texte stipule que les États membres devront s’assurer de la mise en place de stations de ravitaillement en hydrogène accessibles au public, disposant d’une capacité minimale cumulée d’une tonne par jour et équipées d’un distributeur délivrant

au moins 700 bars, tous les 200 km maximum le long du réseau central RTE-T. L’Union européenne recommande également qu’au moins une station de ravitaillement en hydrogène accessible au public soit installée dans chaque nœud urbain, ainsi que dans les pôles multimodaux afin de desservir d’autres modes de transport.

Cliquez ici pour consulter le règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR).

La filière hydrogène pour les poids lourds est à la croisée des chemins. Entre les ambitions européennes, la complexité des réglementations et la nécessité d’un modèle économique viable, les défis sont nombreux. Erwin Penfornis, vice-président de la branche d’activité mondiale Énergie

Hydrogène d’Air Liquide, décrypte les enjeux d’un écosystème en pleine structuration et plaide pour un pragmatisme audacieux.

Peut-on parler aujourd’hui d’une véritable filière européenne de l’hydrogène pour les véhicules industriels ?

Erwin Penfornis : Oui, une filière européenne existe et elle est solide. Elle rassemble les plus grands équipementiers automobiles comme Bosch, Forvia ou Schaeffler, qui travaillent de près avec les constructeurs de poids lourds, de bus et de véhicules utilitaires. Nous avons aussi les grands acteurs de la fourniture d’hydrogène, gaziers industriels comme nous et pétroliers. Il ne faut cependant pas perdre de vue que la Chine reste loin devant, avec un écosystème complet qui avance très vite, auquel Air Liquide contribue.

La chaîne de valeur semble donc en place. Quel est alors le maillon faible ?

E. P. : L’infrastructure de recharge. Les stations sont le maillon sans lequel rien ne peut se passer. C’est là que l’effort doit être le plus significatif. Nous sommes convaincus que c’est la clé, et c’est pourquoi nous avons créé la coentreprise TEAL Mobility avec TotalEnergies et que nous sommes aussi impliqués en Allemagne via H2 Mobility [réseau de stations de recharge,

N.D.L.R.]. Il faut plus d’acteurs capables d’investir massivement dans les stations pour rassurer les constructeurs sur le maillage du réseau et, in fine, sur le coût de l’hydrogène à la pompe.

Justement, les constructeurs de poids lourds semblent tarder à industrialiser leurs véhicules. Ce retard freine-t-il vos propres investissements ?

E. P. : Ce manque de visibilité sur les dates et les cadences de production est préjudiciable. Pour synchroniser le déploiement des véhicules et celui des infrastructures, nous avons besoin de repères clairs. Sans eux, il est difficile de valider des plans d’investissement aussi importants que ceux des stations. Nous sommes en contact permanent avec les grands constructeurs pour faire avancer les lignes.

Pour accélérer, les mécanismes de soutien public sont essentiels. Sont-ils à la hauteur ?

E. P. : Les outils existent, comme la directive européenne RED III, mais leur complexité et les contraintes qu’ils imposent allongent considérablement les délais de déploiement. L’urgence aujourd’hui est de

rassurer les transporteurs sur le coût de l’hydrogène. Nous devons rapidement lancer des projets qui permettent de passer sous la barre des 10 euros le kilo à la pompe, pour viser les 8 euros. C’est le seuil nécessaire pour que les opérateurs de flottes s’y retrouvent dans leur calcul de coût total de possession (TCO) qui est critique dans la mobilité lourde. Nous savons que chaque centime compte.

Face à ces lourdeurs administratives, quelle serait la solution pour accélérer ?

E. P. : Il faut s’inspirer de ce qui fonctionne en Chine ou en Corée : découpler le développement de l’aval (stations et véhicules) de celui de l’amont (la production d’hydrogène). Si l’on attend que la production d’hydrogène renouvelable soit mature et compétitive pour commencer à construire des stations, une décennie se sera écoulée sans résultat tangible.

Cela signifie-t-il qu’il faut commencer par de l’hydrogène qui n’est pas encore vert ?

E. P. : Absolument. La discussion sur les couleurs de l’hydrogène est dépassée. Ce qui compte, et ce qui comptera de plus en plus, c’est

l’empreinte carbone calculée sur l’ensemble du cycle de vie. Pour démarrer vite et à des coûts acceptables pour les transporteurs, il faut utiliser l’hydrogène déjà disponible, même s’il est encore carboné. C’est un pragmatisme nécessaire que nous devons expliquer aux autorités publiques.

N’est-ce pas la même logique que pour le véhicule électrique, qui est considéré comme zéro émission au pot d’échappement même si l’électricité qui le charge ne l’est pas encore totalement ?

E. P. : C’est exactement ça. Les constructeurs vendent des camions électriques qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs CO2, et cela lance la transformation de l’écosystème, même si le mix électrique prend des années à se décarboner. Il faut appliquer ce même découplage à l’hydrogène. La contrainte de décarbonation doit peser sur nous, les fournisseurs d’énergie, qui serons poussés par des objectifs comme ceux de RED III (1 % d’hydrogène renouvelable dans le mix de carburants d’ici 2030). Le danger, c’est lorsque les aides publiques à l’achat d’un camion ou à la construction d’une station sont conditionnées à l’usage immédiat d’hydrogène renouvelable. Là, on casse cette logique pragmatique.

Concrètement, comment se matérialise votre coentreprise TEAL Mobility avec TotalEnergies ?

E. P. : TEAL Mobility a un an et opère déjà une vingtaine de stations hydrogène en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. La stratégie est de densifier le réseau le long des grands axes et autour des bassins industriels où l’hydrogène est pro-

duit à grande échelle, donc plus compétitif. L’objectif est de massifier les flottes avec les grands donneurs d’ordre.

Y a-t-il des pays qui se distinguent par l’efficacité de leur soutien ?

E. P. : Les Pays-Bas sont un excellent exemple avec leur programme SWiM [Subsidie Waterstof in Mobiliteit, Subvention pour l’hydrogène dans la mobilité, N.D.L.R.]

Il combine intelligemment l’aide à la construction de stations et le soutien à l’achat de camions. Le budget déjà alloué a permis de financer 200 poids lourds et attire beaucoup les constructeurs. C’est un cas d’école que nous promouvons dans les autres pays pour éviter de réinventer la roue partout.

Au-delà de la mobilité, l’hydrogène est souvent présenté comme un allié du réseau électrique. En quoi est-il une solution et non un risque de consommation supplémentaire ?

E. P. : L’hydrogène est absolument nécessaire pour stabiliser les réseaux électriques. Son grand intérêt est de pouvoir utiliser les sur-

plus d’électricité renouvelable pour produire, via des électrolyseurs, de l’hydrogène. On transforme ainsi une énergie intermittente en une molécule que l’on peut stocker massivement et transporter facilement par pipeline, bien plus qu’on ne peut le faire avec des électrons. C’est un allié puissant de l’électrique.

Faut-il donc parier sur une dualité électrique/hydrogène pour le transport routier ?

E. P. : Sans aucun doute. Vouloir tout décarboner avec de l’électrique seul ne nous semble ni faisable ni raisonnable. Cela coûterait trop cher et se heurterait à des limites d’infrastructures. Notre message aux pouvoirs publics est clair : pariez dès maintenant sur la dualité. Toutes les études montrent qu’il sera moins coûteux de développer les deux infrastructures en parallèle, en les dédiant à leurs usages les plus pertinents.

Cette vision semble dépasser le seul transport routier…

E. P. : En effet, et c’est un point qui manque souvent dans les stratégies nationales. L’hydrogène jouera un rôle inévitable dans la décarbonation du transport maritime et aérien, qui ne peuvent pas s’électrifier. Les carburants alternatifs durables (e-méthanol, ammoniac, etc.) sont tous dérivés de l’hydrogène. Développer dès maintenant un écosystème hydrogène pour la route créera donc des synergies puissantes pour tous les secteurs du transport. C’est une vision globale que nous devons porter. Propos recueillis par Hervé Rébillon

Contactez les équipes Air Liquide par mail : communication-H2E@airliquide.com

Pour le transport routier de marchandises, l’hydrogène s’affirme comme une alternative prometteuse. Pourtant, son déploiement reste freiné par un coût encore élevé, volatil et difficilement lisible pour les transporteurs. C’est dans ce contexte qu’intervient l’IRICC, un outil conçu pour apporter structure et visibilité au marché. Les appels d’offres pour l’acquisition de poids lourds hydrogène sont aujourd’hui inexistants.

n termes de fiscalité, l’État ne fait guère de cadeaux aux énergies alternatives (dont les biocarburants), à l’exception de l’électrique. La loi de finances 2025 (n° 2025127 du 14 février 2025 – art. 77) a permis aux acquéreurs de véhicules électriques de bénéficier d’un dispositif de suramortissement s’affranchissant des règles de minimis qui s’imposent aux autres énergies. Elle a modifié l’article 39 decies du code général des impôts. Cette modification emporte quelques évolutions, notamment pour le suramortissement des poids lourds électriques, qui sort du règlement sur les aides de minimis (règlement 2023/2831) pour passer sous le régime plus favorable du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC, règlement 651/2014).

Ainsi, le plafonnement de 300 000 € glissant sur trois ans, imposé par le régime des minimis, n’est plus d’actualité pour le suramortissement des poids lourds électriques (ou hydrogène avec batteries de traction). Pour ces véhicules éligibles à la vignette Crit’Air 0 (véhicule électrique ou hydrogène), les déductions sont de 40 % du surcoût pour les véhicules de 2,6 t à moins de 3,5 t de PTAC, de 115 % pour les véhicules de 3,5 t à moins de 16 t de PTAC, et enfin de 75 % pour les plus de 16 t. Une application de cette mesure fiscale au rétrofit est possible, dès lors qu’il induit le passage à l’électrique ou à l’hydrogène d’un véhicule précédemment équipé d’un moteur diesel.

Des

Malgré l’attente de la filière concernant des dispositifs spécifiques pour les camions hydrogène, aucun appel à projets dédié n’a été véritablement lancé. Un

dispositif avait été mis en place il y a cinq ans dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’hydrogène décarboné, mais sans grands intérêts. L’appel à projets baptisé « Briques technologiques et démonstrateurs » finançait en partie seulement le développement des composants et des systèmes liés à la production et au transport d’hydrogène, mais en aucun cas l’achat de camions.

De plus, dans sa version 2025, la Stratégie nationale pour l’hydrogène décarboné a délaissé le transport routier au profit de l’aérien et du maritime. Seuls les véhicules utilitaires légers (moins de 2,5 t) ont pu bénéficier d’un soutien via un appel à projets de l’Ademe au printemps. Celui-ci excluait cependant certaines dépenses, notamment l’entretien au-delà de la formation initiale, les frais d’exploitation quotidiens et l’achat de carburant. L’aide était plafonnée à 30 000 € par véhicule et limitée à 10 M€ par entreprise, avant sa clôture en juin. Contrairement aux bonus écologiques attribués automatiquement, ce dispositif imposait un dépôt de dossier et une sélection préalable. Il faudra donc patienter avant d’observer un soutien clair pour les poids lourds hydrogène, dès lors que l’offre véhicules sera plus importante.

L’IRICC, un indicateur structurant pour le marché

Initiative publique, l’IRICC (Incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants) a été créée pour établir un référentiel standardisé des coûts de l’ensemble de la chaîne hydrogène, intégrant production, compression, stockage, transport, distribution ainsi que marges des opérateurs. Il tient

pour les véhicules de 2,6 t à moins de 3,5 t de PTAC 40 % pour les véhicules de 3,5 t à moins de 16 t de PTAC 115 % pour les véhicules de plus de 16 t de PTAC 75 %

également compte des fluctuations des prix des énergies primaires, du coût du CO₂ et des investissements nécessaires au déploiement des infrastructures de distribution à grande capacité pour poids lourds. Cet indice constitue un repère commun pour producteurs, exploitants de stations et transporteurs, afin de sécuriser leurs plans d’achat et leurs contrats. Pour les constructeurs de camions hydrogène, il représente un signal encourageant : la visibilité qu’il apporte réduit le risque financier pour les flottes envisageant la transition vers cette énergie.

Jusqu’à présent, le tarif de l’hydrogène variait fortement selon l’origine (vert, gris, bleu), l’emplacement des électrolyseurs, les volumes consommés et la structure de financement des stations. L’IRICC instaure un cadre de transparence qui facilite l’émergence de modèles économiques durables, notamment pour les consortiums mutualisant production et distribution. Son lancement intervient alors que de multiples projets régionaux et corridors européens sont en cours. Sans indice de référence, le risque était de voir apparaître des écarts de prix décourageant l’adoption du poids lourd hydrogène. Pour les acteurs du transport, l’arrivée de l’IRICC constitue une garantie de prévisibilité budgétaire, renforçant leur confiance pour investir. À terme, il pourrait devenir un véritable indicateur de marché, à l’image du gazole pour le transport routier ou des prix spot de l’électricité pour l’industrie. Sa création confirme que l’hydrogène, au-delà d’une solution technologique, devient un sujet économique et financier à part entière, nécessitant transparence, gouvernance et outils de pilotage pour atteindre la neutralité carbone.

Hyliko est le premier acteur français à proposer des poids lourds hydrogène rétrofités sur le marché français. Vous définissez-vous comme constructeur ?

Ovarith Troeung : Depuis notre création en 2021, nous sommes avant tout un pionnier des solutions de décarbonation par l’hydrogène pour le secteur du transport routier de marchandises. Notre mission est d’apporter une solution clé en main et flexible aux transporteurs et à leurs donneurs d’ordres : des poids lourds hydrogène adaptés à leurs besoins, accompagnés de l’accès à l’hydrogène et des services pour assurer une exploitation efficace. Chez Hyliko, nous sommes en outre rétrofiteurs afin d’offrir aux transporteurs des poids lourds hydrogène, fruits de notre technologie de conversion des poids lourds diesel adaptés à leurs cas d’usages, ceux nécessitant une grande autonomie et ceux présentant des besoins intensifs en énergie. Nous travaillons en partenariat avec des acteurs industriels majeurs comme Toyota et OPmobility : nos choix technologiques nous ont permis de mettre les premiers véhicules en exploitation commerciale mi2024, et le retour d’expérience est très positif avec des taux de disponibilité et des performances au rendez-vous.

Pouvez-vous nous présenter les projets Grand-ParHY (Paris) et Grand-LHYon (Lyon), deux écosystèmes hydrogène régionaux que vous avez décroché suite à un appel à projets ? O. T. : Grand-ParHY vise à créer un écosystème hydrogène autour de la région parisienne, avec comme

objectif principal de déployer une infrastructure complète pour accompagner les transporteurs dans la transition vers une mobilité zéro émission. Ce projet permettra de mettre en circulation 34 camions hydrogène et d’éviter à terme l’émission de 2 400 t de CO2 par an. Grand-LHYon poursuit la même logique : fédérer les acteurs pour développer un écosystème hydrogène structurant. Le projet vise à déployer 13 poids lourds hydrogène en région Auvergne-Rhône-Alpes et éviter à terme l’émission de 1 200 t de CO2 par an. Ces deux programmes s’inscrivent dans l’appel à projets Écosystèmes territoriaux hydrogène de l’Ademe de 2023 et permettent aux transporteurs de bénéficier de 10,8 M€ d’aides pour décarboner leurs flottes.

Vous donnez aussi la possibilité aux transporteurs d’acquérir des camions hydrogène à un TCO compétitif puisque vous bénéfi-

ciez de subventions que vous leur allouez. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce dispositif ?

O. T. : En lien avec les aides allouées par l’Ademe pour les projets d’écosystème hydrogène et par l’Union européenne pour les projets de vallées hydrogène, nous réallouons les subventions obtenues aux transporteurs en abaissant le prix de location full service ou d’acquisition des poids lourds hydrogène auprès de nous. Nous travaillons activement pour rendre l’hydrogène accessible économiquement aux transporteurs. Concrètement, cela nous permet de proposer à nos clients un TCO (coût total de possession) compétitif, comparable à l’électrique sur certains usages.

La seconde génération de véhicules hydrogènes arrive, à quoi va-t-elle ressembler et quelles sont les principales évolutions pour les véhicules ?

O. T. : Notre première génération de véhicules déployée en 2024 pour nos premiers clients a démontré qu’un haut niveau de performance et de disponibilité des véhicules a été atteint par la technologie hydrogène en exploitation commerciale. Notre prochaine génération de véhicules sera tout aussi fiable, plus performante et plus compétitive : elle vise à simplifier notre architecture matérielle et logicielle et à intégrer des composants de nouvelle génération fournis par nos partenaires stratégiques. Nous vous en dévoilerons tous les détails très prochainement et vous donnons rendez-vous à Solutrans pour les découvrir avec nous.

Propos recueillis par Hervé Rébillon

et autobus

10,7 m) à passagers (version 12 m)

et autobus