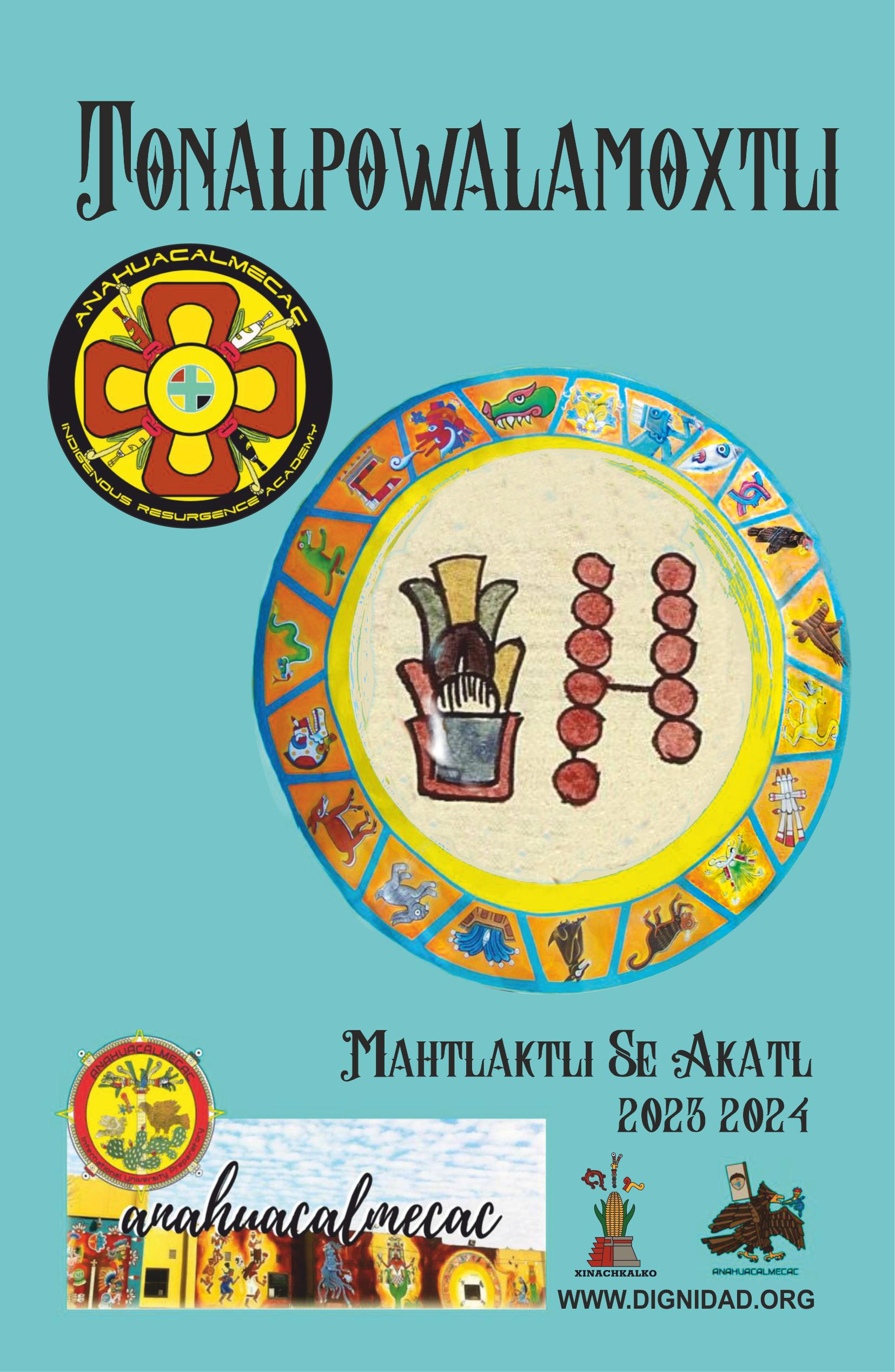

Anahuacalmecac publishes Tonalpowalamoxtli

Anahuacalmecac is proud to share a work in progress developed by Victorino Tekwitlapan, Everardo Lara Gonzalez and Marcos Aguilar — a simple draft design for a future annual publication of a pedagogical planner and cultural guidebook based upon ancestral Mexican counts and current analysis of the traditional eco-cosmic knowledge of time, place and being.

Coming to this analysis from decades of study, Everardo’s frame of reference is maiz knowledge and Nahuatl mathematics science known as the nepohualtzintzin. Victorino is a Nahuatl educator, writer and linguist engaged in Nahuatl language revitalization across Mexico, at Anahuacalmecac World School and of course in his home Cuentepec, Morelos. Victorino contributed text and analysis of the ontology and naming conventions to be implemented in this written version of the counts of time and space. As an internationally recognized expert and maternal language Nawatl speaker, Victorino recently contributed to the normalization of writing in Nahuatl in Mexico. (To learn more see: Mexikatlahkwilolli: Elaboración de materiales con soberanía lingüística en el siglo XXI ).

Marcos contributes a critical lense to the work as an experienced educator, danzante and community designer. Thinking about and studying ancestral epistemologies of time-space-ecosystems opens new fields of understanding and ways of being for Indigenous students k-12 and their families today. Process is critical as it reflects a pedagogical ethic sorely needed to reimagine urban Indigenous education. Here, Marcos’ work reflects over three decades

of analysis born of a common curiosity and admiration of the Tonalmachiyotl or “Aztec Calendar”. From initial understanding of the topics in both academic and community settings, the practice of time as we understand its meaning has become a seen and unseen tenet of the pedagogy of Anahuacalmecac by design. Including the teachings of Mayan knowledge keepers and priests in Los Angeles and Nahua cultural ecoguardians in Mexico, urban Indigenous education at Anahuacalmecac envisions a future on our terms.

Everardo’s research, publications and dissemination of Nahuatl mathematics is unparalleled. Besides his foundations in the work of Lopez Austin, he also roots his work in his first hand study with Domingo Paredes. (See recent defense of Xochimilco).

More importantly, Everardo has made it possible for us to teach Nahuatl mathematics through the nepohualtzintzin in Nahuatl in countless pueblos across Guerrero, Morelos and Veracruz at his expense with very little support from us or anyone else. Semillas/ Anahuacalmecac supported this work largely through the collaboration provided by maestra Nahua, Juana De la Cruz Farias who made sure hundreds of Nahua teachers gained access to this knowledge.

Ultimately, it is the social context of the text that gives value to the mathematical count. Everardo’s contributions to the dissemination of the pedagogical and epistemology of Nahuatl math are unparalleled. Far from reclusively discovering anything, Everardo’s work emerges from intergenerational indigenous scholarship and direct communion with Nahua knowledge-keepers, scholars and educators in Nahua pueblos and municipios.

Far from any pretense about a single truth, we have many counts and ought to teach the many ways we arrive at processes of inquiry into and through the decolonization of epistemological understandings of reality.

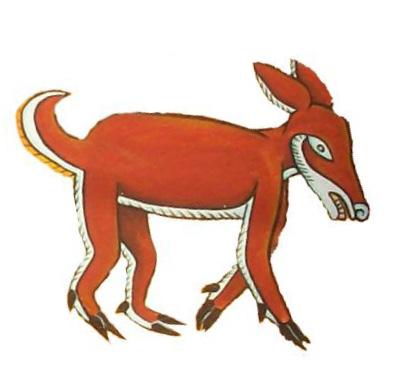

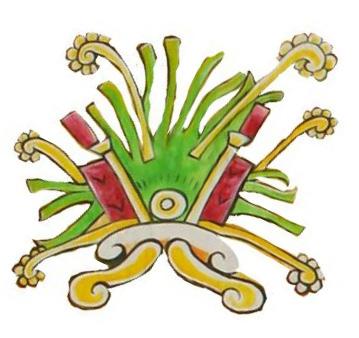

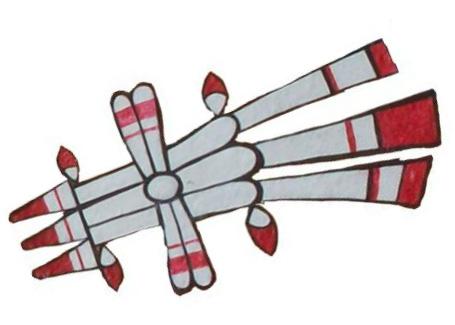

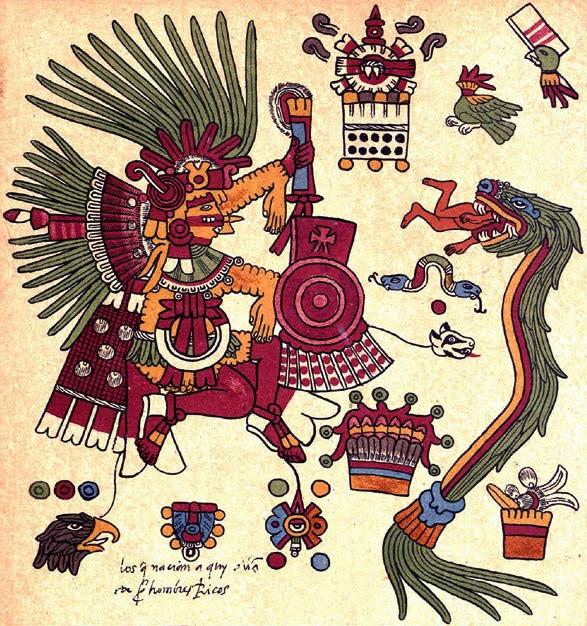

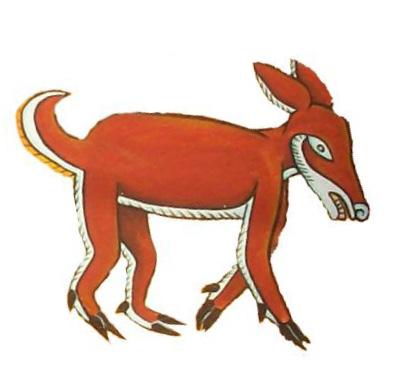

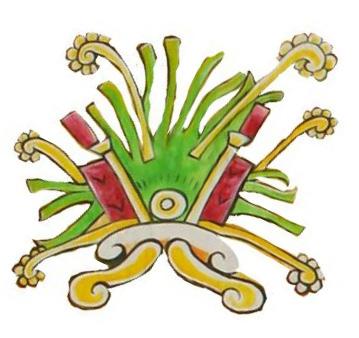

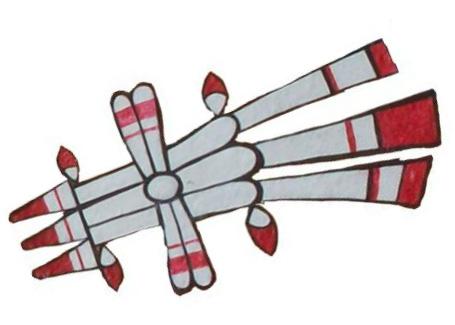

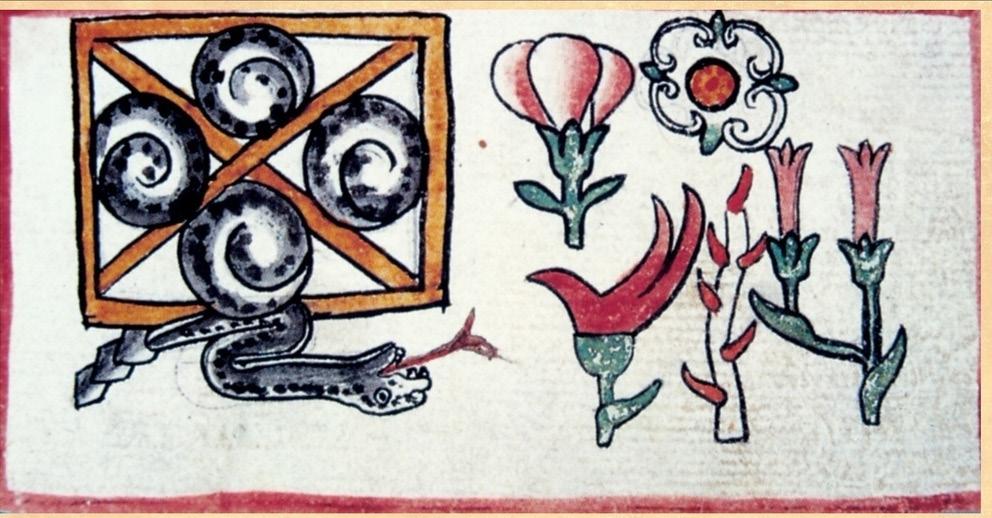

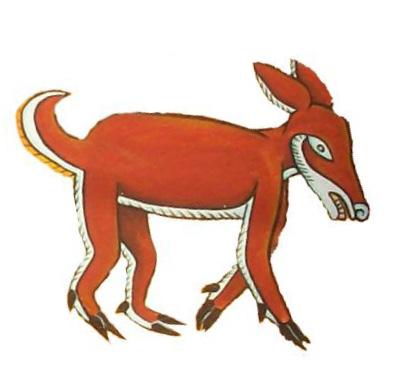

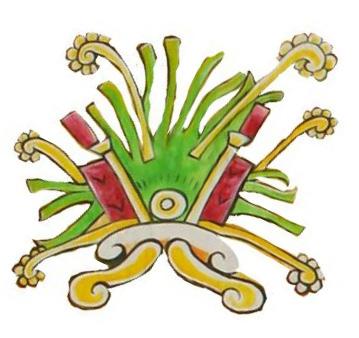

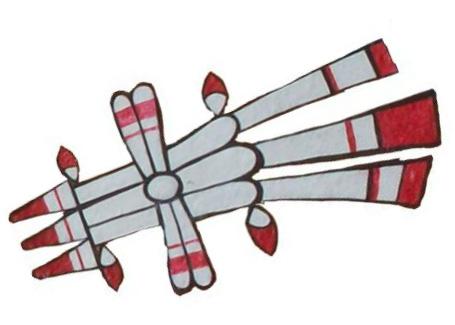

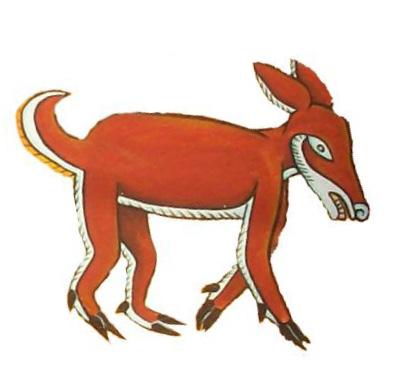

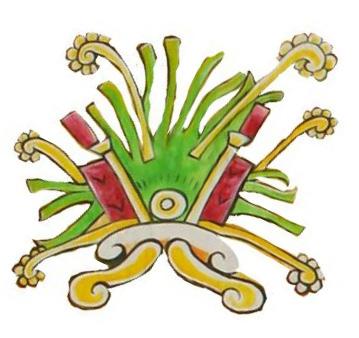

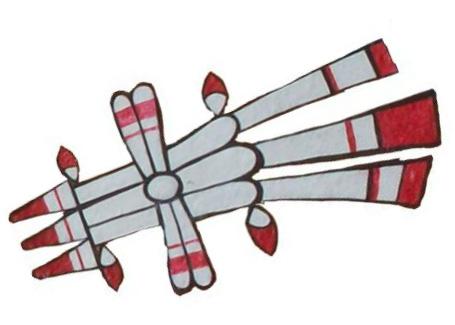

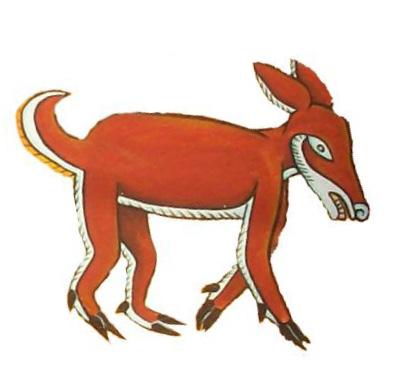

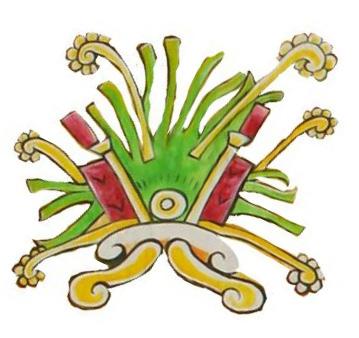

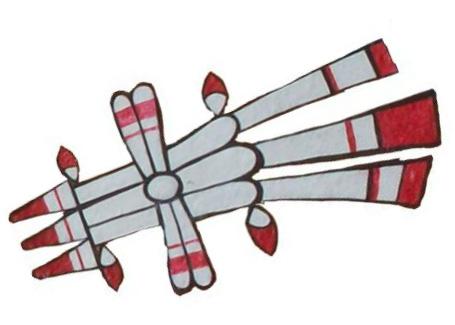

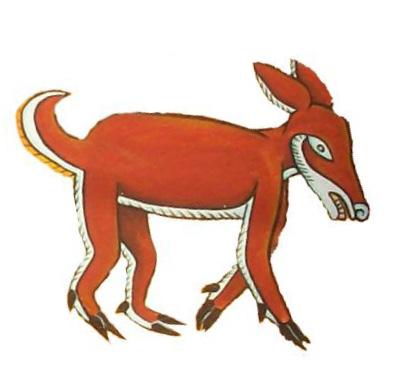

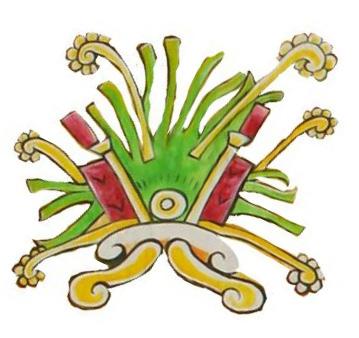

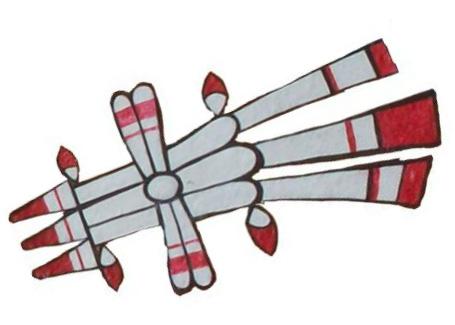

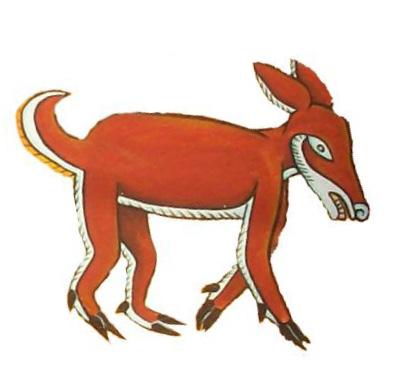

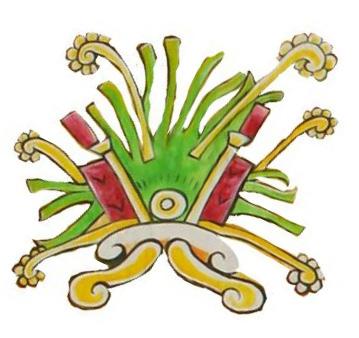

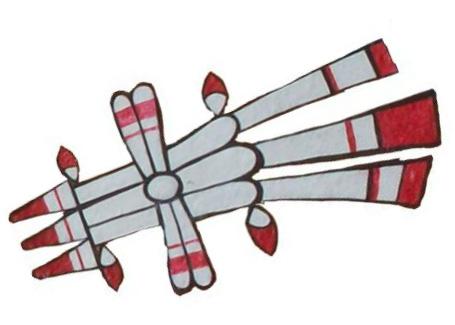

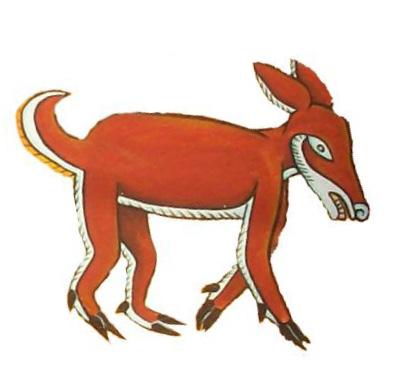

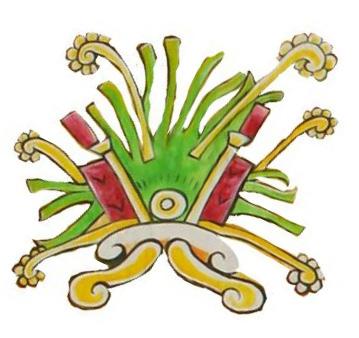

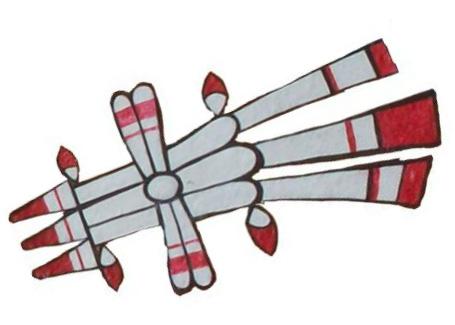

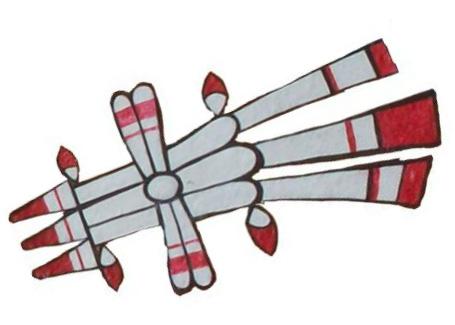

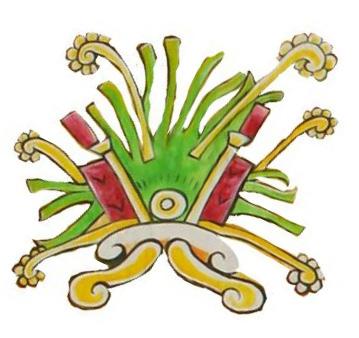

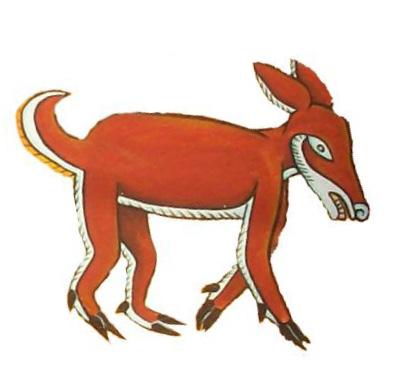

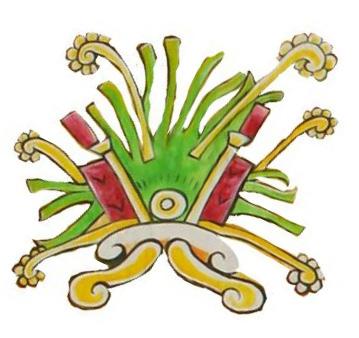

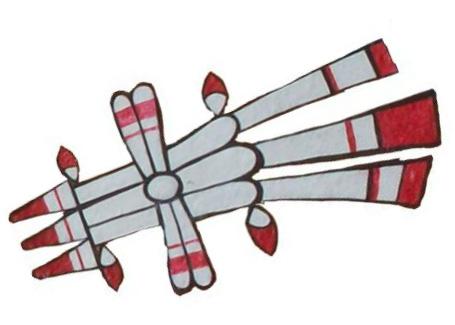

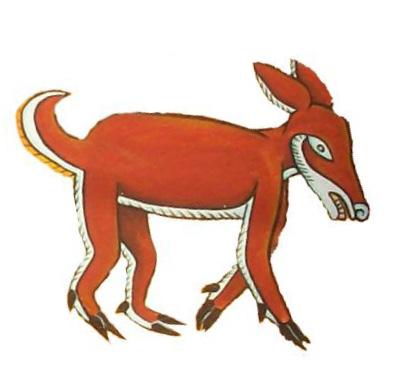

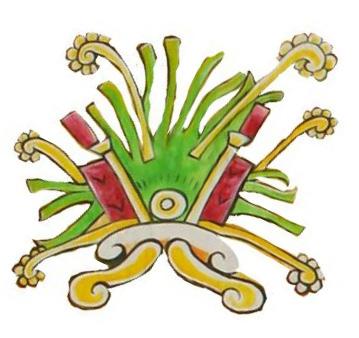

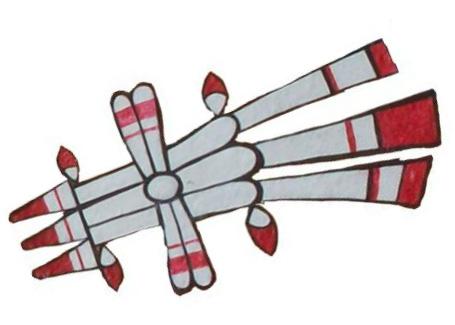

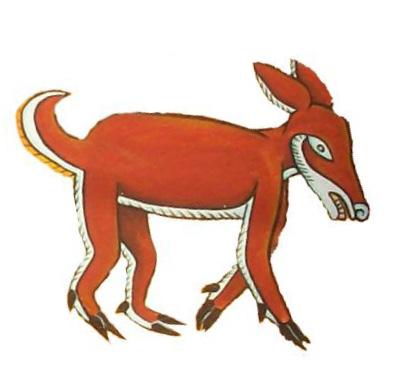

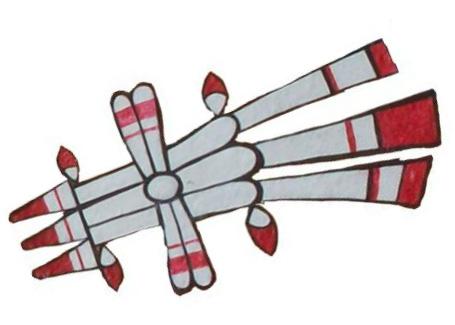

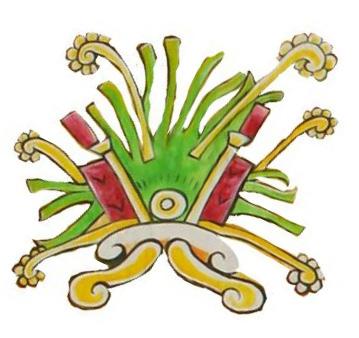

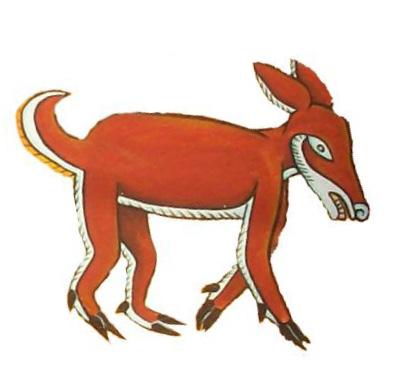

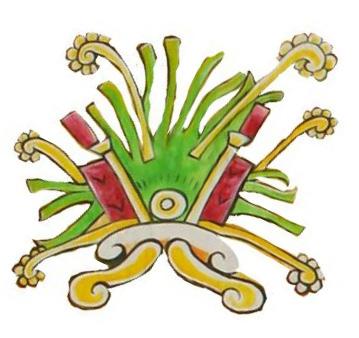

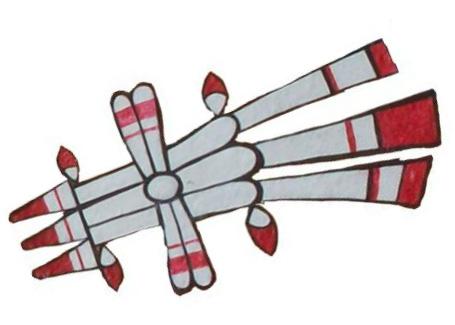

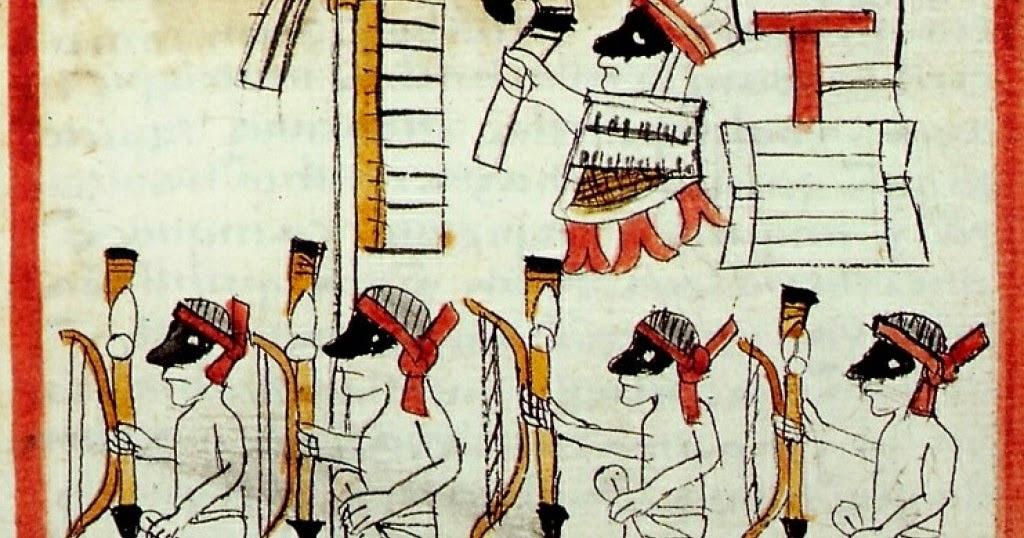

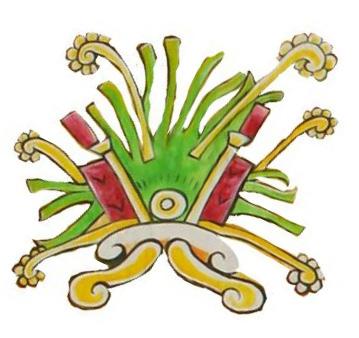

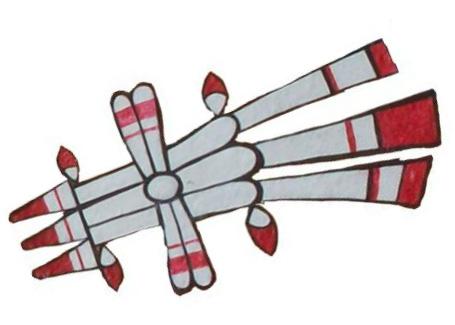

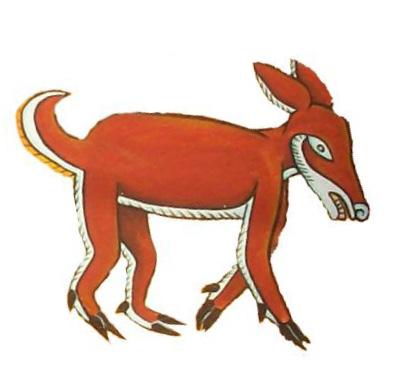

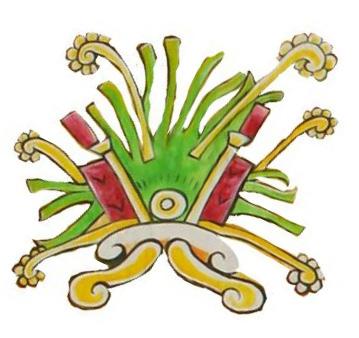

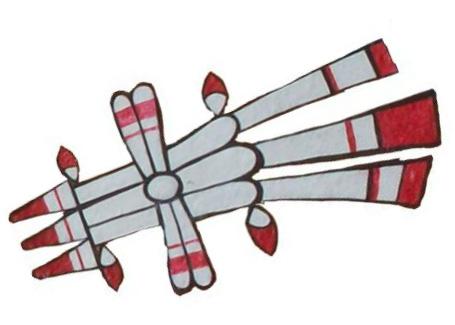

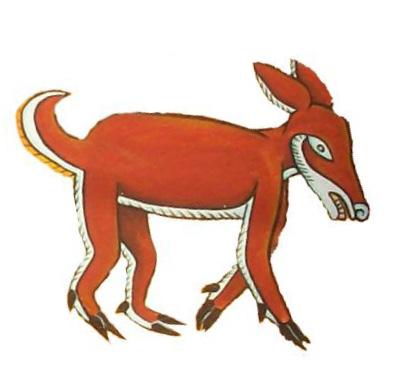

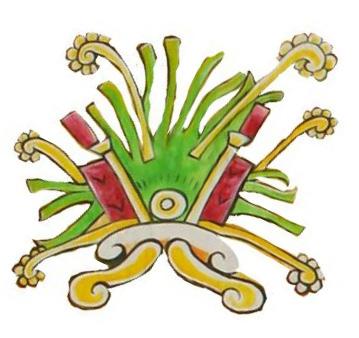

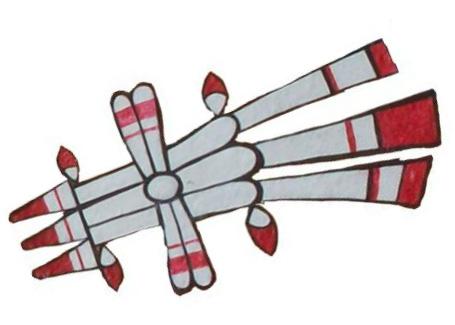

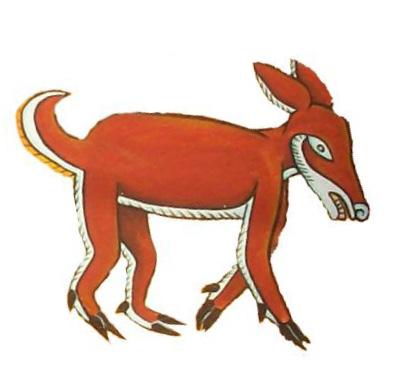

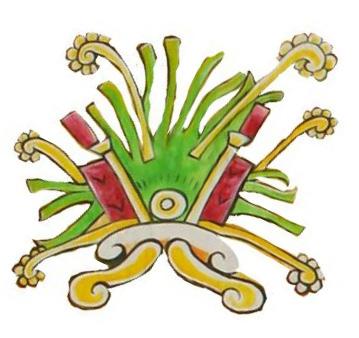

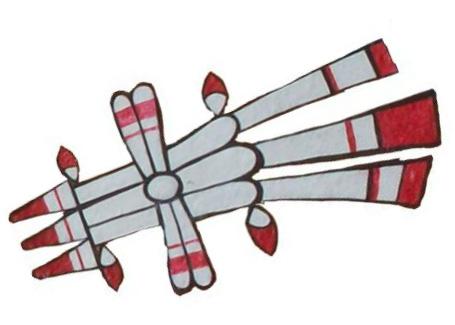

Truth, like time, is both ephemeral and perpetual. This version this year would only be produced digitally at no cost to our students and families. We will use the digital version to teach the day signs and counts, and to memorialize the images on our own mural from whence the day signs adopted are painted. The art is from our mural as painted in 2004 by Joe Galarza Genetic Windsongs and Marisol Torres with help from Jose Luis Gutierrez and Liliflor Arte and students. Digital design work by Fausto Arrellin Rosas in México.

Our analysis is shared and evolving. We invite a respectful open dialogue and invitation to inquiry on the subject and content.

Victorino Torres Nava, Everardo Lara Gonzalez y yo, Marcos Aguilar, trabajamos en un diseño de borrador sencillo para una futura publicación anual de un planificador y guía basada en nuestros conteos ancestrales y el análisis actual del conocimiento eco-cósmico tradicional de tiempo, lugar y ser. Llegando a este análisis de décadas de estudio, el marco de referencia de Everardo es el conocimiento del maíz y la ciencia matemática náhuatl conocida como nepohualtzintzin. Victorino es un educador, escritor y lingüista náhuatl comprometido con la revitalización del idioma náhuatl en todo México, en la Escuela Mundial Anahuacalmecac y, por supuesto, en su pueblo originario Cuentepec, Morelos. De mi parte aporto un análisis pedagógico crítico al esfuerzo como educador, danzante y diseñador comunitario. Nuestro análisis es compartido y evoluciona. El arte es de nuestro mural pintado en 2004 por Joe Galarza y Marisol Torres con la ayuda de José Luis Gutiérrez y Liliflor Arte y estudiantes. Trabajo de diseño digital de Fausto Arrellín Rosas en México.

Sekpa pano se tonalli ipan tonalpowalli, sente masewaltlahtolli miki ipan inin tlalli. Kwe nian se, nian se xikipilli xiwitl kasis ika titeititiskeh, titeyolasiskeh wan iwan nochi, tikinchikawaskeh tomasewaltlahtolwan kwe tlemach yokimayitikeh akinomeh masewaltlahtowah wan masewalchantilismeh ika kenika techmachtiah, techtlaneltokilispatiliah, techwewetlamatilpatiliah wan nochi inon tlanelo yotechtlamikeh. Kine tele monekis tinemiskeh oksepa wan tele kiyon kwale oksepa timomachtiskeh wan tikmatiskeh itech tiwalewah masewaltlahtolmeh iwehka tokoltsiwan wan amo san inon intlahtolwan koyotlakah.

Inon Asamblea General de las Naciones Unidas okihto ma ipan inon tlalpilxiwitl ipan 2022 wan 2032 ma ye kenime mahtlakpilxiwitl ipan nochi inin tlalli kwe kitstikateh inin masewaltlahtolmeh ikintlamihtikateh ipan nochi inin tlalli. Miyek tlemach moneki tikchiwaskeh wan ma amo san mokawa ihtek tlahtolmeh noso san kinmilwikixtiskeh kiyon kenime kichiwah koyokaltekichikeh, tla titekitih ihwa inon kimpalewis totlahtolwan ma kwali kisakan kampa yokinwikakeh ikintlamitikateh, kwe kiyon kwale inon tatameh wan nanantin kiweyitlaliskeh intlahtolwan maski kachi kinekiskeh kimititiskeh inon inkonewan inochtin inon pawitseh

Inon ika titlahtlatowah tonochtin totechmoneki, tisesentemeh, kanin tichantih wan toaltepewan, wan amika kwale techkixtilis. Tla ikah techkixtilia ma kitlahtlakoltikan.

Tonochtin totechmoneki tiweyaskeh wan tinemiskeh. Amika

kwali techtlaxixitonilis nian techpatlachilwis totlahtol.

Tonochtin totechmoneki titlachiwaskeh, titlayankwiliskeh, timomahmachtiskeh, titlasentlaliskeh wan tikimihtoskeh tlahtolmeh ika tonal wan amo tikwiskeh inal oksente..

Cada que transcurre un día en un calendario, alguna lengua en el mundo muere. Y es que un día, ni trescientos sesenta y cinco días serán suficientes para visibilizar, sensibilizar y sobre todo, revitalizar una lengua que ha sufrido atropellos a sus hablantes y a comunidades enteras a través de la educación, evangelización, filosofía y todas las diferentes formas de llevar a cabo un genocidio violento y sistemático. Entonces, quizá se necesitaría una vida entera para reeducarnos y reconocernos como pertenecientes a lenguas ancestrales y no sólo de los colonizadores.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó entre el periodo de 2022 y 2032 como el decenio internacional de las lenguas indígenas por la difícil situación que enfrentan las lenguas indígenas en el mundo. Acciones que no sólo sean discursivas o conmemorativas como frecuentemente sucede con las organizaciones e instituciones, son lo que darán respiro a todo el proceso de asimilación y colonización de las lenguas en el mundo son lo que darán aliento para que los hablantes continúen confiando en sus lenguas, y sobre todo en continuar transmitiendo a las nuevas generaciones.

El derecho lingüístico de un pueblo, un individuo, una comunidad es inapagable, que sí se hiciera debería considerarse un crimen. Todos tenemos el derecho de crecer y vivir con nuestras lenguas sin ser violadas ni subyugadas. Todos deberíamos de tener el derecho crear, innovar experimentar, organizar y de decir palabras con nuestras propia voz sin usar la voz de otros.

En Mesoamérica se usaron calendarios no sólo para computar el paso del tiempo sino también para programar la producción agrícola y la vida ritual, entre otros aspectos. Con variantes de acuerdo con la época y la región –cambiaban, por ejemplo, los nombres de los días y los meses–, era común el uso combinado de dos calendarios. El primero de ellos era el calendario solar de 365 días, cuya función esencial era la programación de la vida diaria, como los tiempos de la siembra y la cosecha. El segundo constaba de 260 días y se utilizaba principalmente con fines religiosos y adivinatorios.

El calendario de 365 días se llama en náhuatl xiohpowalli o “cuenta del año”; el de 260 días se conoce como tonalpowalli o “cuenta de los días”.

El xiohpowalli consta de 18 “meses” de 20 días cada uno –por lo que se les llama “veintenas”–, más cinco días complementarios, lo que en total da los 365 días del año solar común. Las 18 veintenas forman la serie nahua Atlakawalo-iskalli y los cinco días complementarios se llaman Nemontemi.

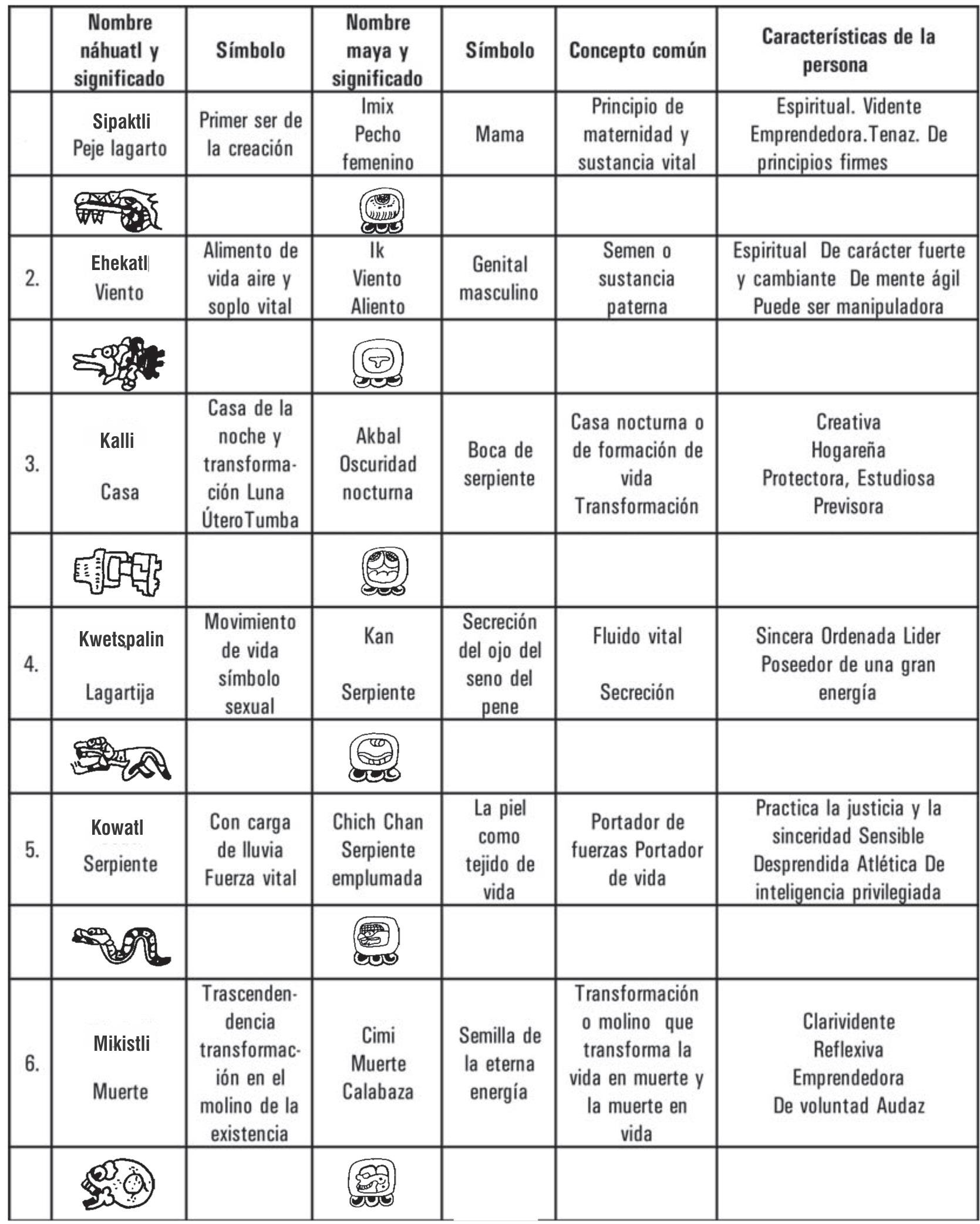

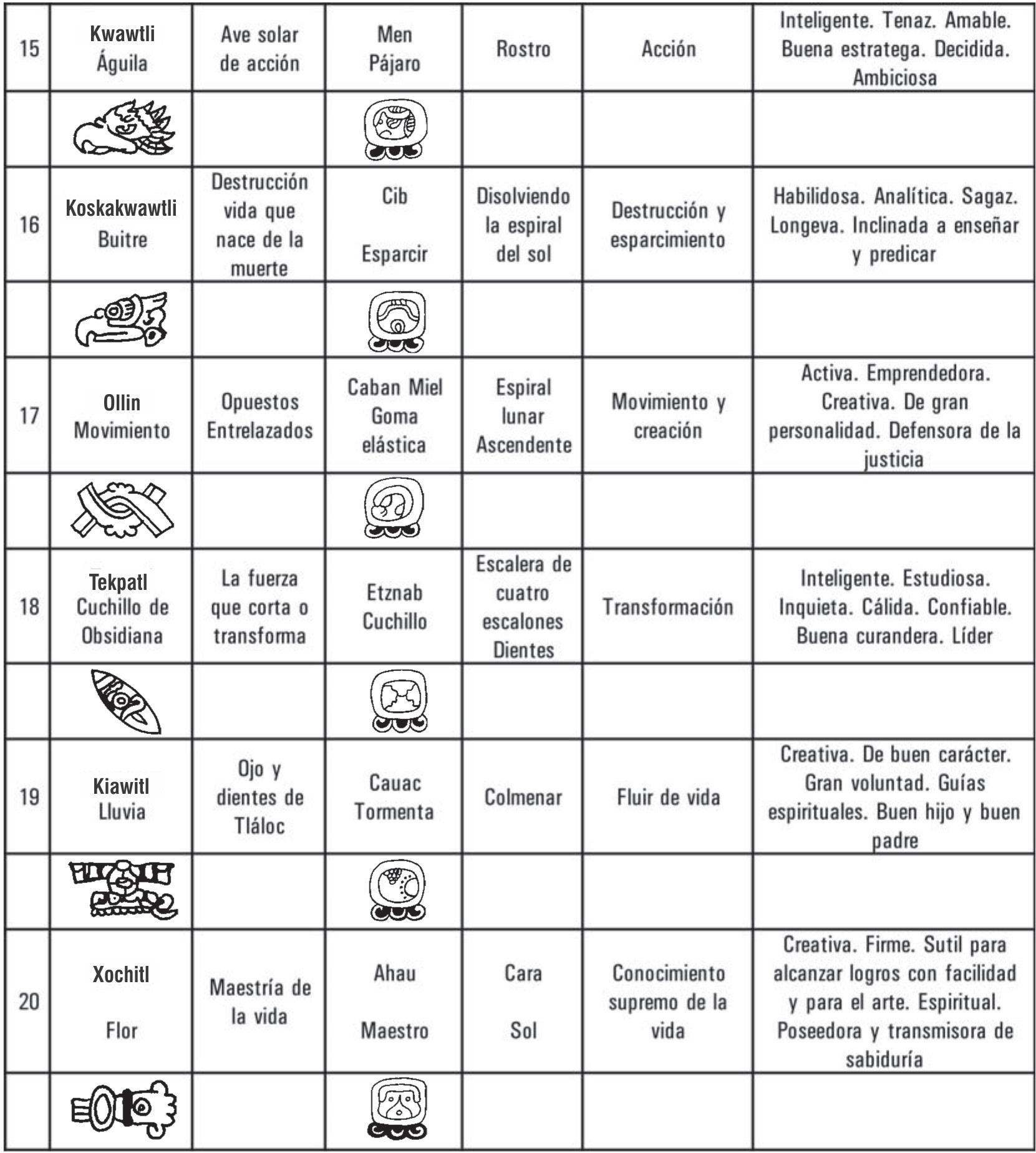

A su vez el tonalpowalli está formado por 20 trecenas, que dan un total de 260 días. Cada día de este ciclo tiene su nombre propio, que consta de dos elementos combinables: un número de la serie 1-13, y un signo de la serie vigesimal Sipaktli-xochitl entre los nahuas. Las dos series se suceden cíclicamente, y los 260 días del ciclo completo (13 por 20) corresponden en cierto modo al santoral occidental (pues cuenta con 260 nombres de día diferentes).

En la estructura calendarios del tonalpowalomoxtli, el calendario solar Xiuhpowali, constaba de 365 días repartidos en 18 periodos de veinte días cada uno, lo que nos da un total de 360 días. A los cinco días que completan la cuenta se les conocía con el nombre de “nemontemi” que se puede traducir como “días baldíos, desamparados, vacíos, abismales, o días sin protección divina y sin destino” si bien no “contaban”desde una visión astrológica, sí se contaban en términos de cómputo calendárico, los cinco días cada cuatro años completaban una cuenta de veinte. Formando así ciclos calendáricos del espacio-tiempo. Es entonces que podemos precisar el significado de estos días nemontemi, son días que completan la vida. Durante estos días el pueblo náhuatl no llevaba a cabo actividades extraordinarias, más allá de convivir en familia, meditar sobre lo vivido durante el año y sobre los días venideros. Estos cinco días se dedicaban al ayuno y reflexión.

Relación simbólica del Tonalpowalli -similitud con el tzolkin- y características de la persona.

Everardo Lara González correo: cenzontli400 hotmail.com

El orden de la cuenta del maíz y su relación con la cuenta de la energía del ser humano.

Símbolo sagrado de nuestra cultura continental es el Maíz, alimento de nuestro cuerpo y el principal sustento espiritual que inspira nuestro camino a pesar que haya sido transformado en santoral católico a partir de la colonia.

Originario de Mesoamérica, al maíz se le ha llamado tlaolli, de tla; algo, y olli; movimiento, es decir nuestro alimento que surge del movimiento o evolución de nuestra Madre Tierra.

En la mitología, donde se explica cómo se inició el Todo Universal, la creación del Ser Humano y el Maíz surgen juntos en cuerpo y espíritu.

Es de lo más relevante y conocido, el inicio del Quinto Sol, la actual era que vivimos, cuando Quetzalcoatl, el bello entramado de materia y energía, viaja al mundo de los muertos; la suprema energía

MAHTLAKTLI SE AKATL de la creación toma del Mictlan (lugar de los muertos y evolución de la humanidad) huesos y cenizas para regarlos en Tamoanchan (el lugar divino de la creación), con la sangre extraída de su propio pene.

También, cuando la pareja divina; Ometecutli y Omecihuatl, envían desde el Tamoanchan, el germen anímico del niño al vientre de la madre, y ahí fue donde la energía suprema pusieron el maíz en los labios del ser humano después de haber triturado los granos con sus propias muelas.

Así, surge el origen del ser humano que se asocia directamente al de su alimentación física y del alma, cuando se inicia el proceso de extracción o nacimiento del maíz como el germen anímico de un niño, considerado como lo más preciado que estaba guardado en una montaña impenetrable.

Esta acción promovida por Quetzalcoatl hace que el maíz inicie un ciclo de vida y muerte, que al salir de aquella montaña impenetrable del sustento, el grano divino es tomado por la energía de la lluvia, que lo lleva al fondo del inframundo, donde se inicia el ciclo del nacer y renacer de los cultivos como el de la humanidad.

Es en la mitología de la Leyenda de los Soles, donde se narra la evolución del Ser Humano y la del Maíz en nuestra Madre Tierra, de ahí encontramos lo siguiente:

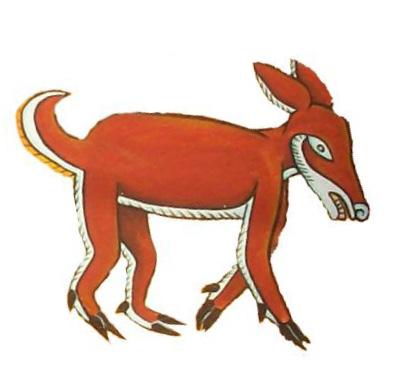

En el primer Sol; los primeros seres fueron gigantes, quienes habían sido creados en forma bárbara por lo cual no sembraban ni cultivaban la tierra, solo vivían de comer bellotas y otras frutas y raíces silvestres.

En el segundo Sol; los hombres seguían sin cultivar y sólo comían entonces piñones de los pinos ocacentli.

En el tercer Sol; La comida de los seres de esta edad era una semilla llamada acecentli o sea “maíz de agua”.

Y durante el cuarto Sol; los hombres de esta era comían cencocopi o teocentli, esta es una planta tan semejante al maíz, que se ha llegado a considerar que es el antepasado silvestre de esta gramínea, o bien, según las últimas investigaciones, una de las plantas que por hibridación ha engendrado el maíz actual.

Análisis matemático en la cuenta ritual de la gestación del maíz con la del Ser Humano.

Inicia en el área de la ciudad de México, la antigua Tenochtitlan, el 12 de febrero en la primera veintena de Atlacuallo, con la ceremonia de presentación de la selección de las semillas; y concluye en su cosecha el 29 de octubre en la décimo tercera veintena de Tepeilhuitl, es decir, transcurren también; 13 veintenas, equivalente a; 260 días.

Continuando el análisis matemático; del 12 de febrero al 29 de octubre transcurren 13 veintenas que resultan 260 días. 52 días después se inicia el solsticio de invierno (21 de diciembre).

Otros 52 días después se cumple el ciclo lunar (13 ciclos de 28) de 364 días (11 de febrero).

Para demostrar ampliamente esta asociación matemática de la cuenta ritual, del Ser Humano con la cuenta ritual de gestación del Maíz.

Primera: 12 de febrero Descontando 10 días del ajuste del calendario. Día de la Candelaria

Ceremonia de selección de la semilla.Para solicitar la lluvia necesaria para los granos de maíz seleccionados que se almacenan para la siembra.

Segunda: del 29 de abril al 3 de mayo Día de la Santa Cruz

Ceremonia. Se inicia el ritual de siembra del maíz en los centros ceremoniales, se conduce al maíz como un ser personalizado en Chikome kowatl a las milpas y lagunas de Tenochtitlan.

Tercera: 13 de agosto día de la Asunción

Ceremonia, primer corte del maiz

Cuarta: 29 de octubre Ceremonia: cosecha del maíz. Día de Muertos

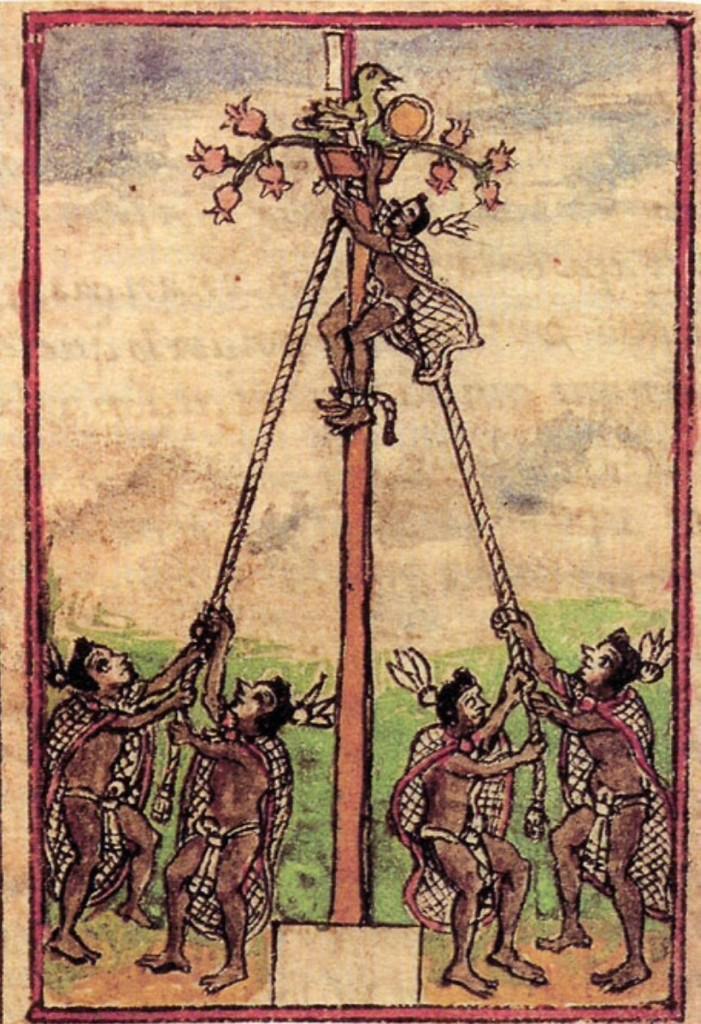

La veintena Atlakawalo correspondiente a febrero pertenece a la época seca del año, tonalko, “el calor del sol” lo llamaban los mexicas. El nombre de la veintena Atlakawalo significa “dejan las aguas” o “faltan las aguas.” Otro nombre era Kwawitlewa, “levantamiento del árbol”

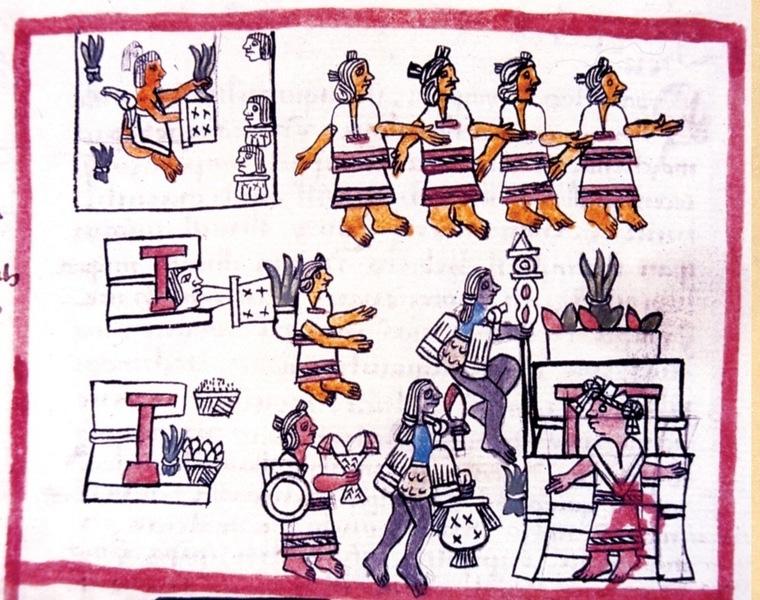

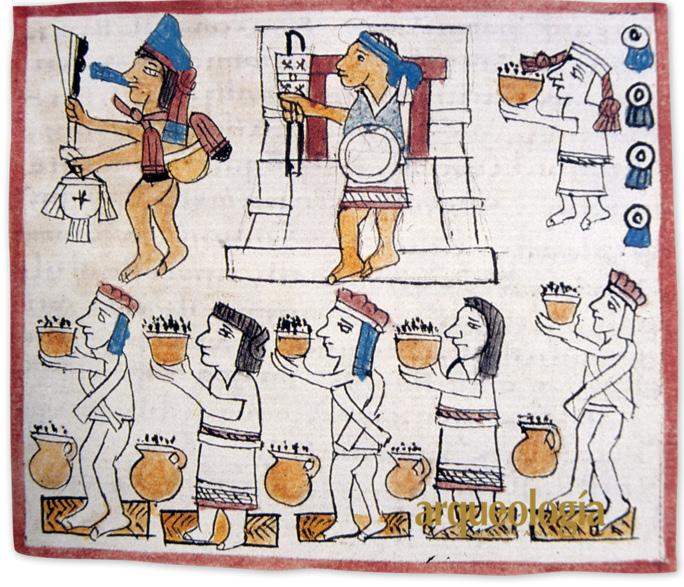

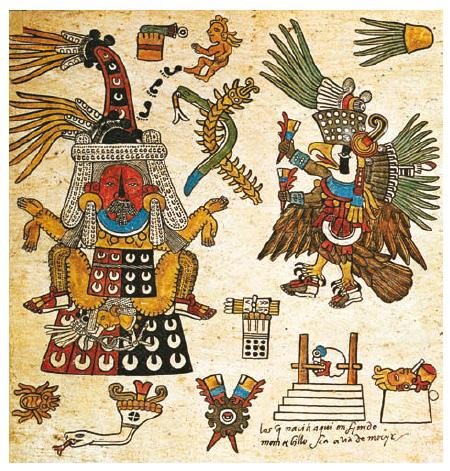

Tlalok en su templo en la cumbre del cerro. Códice Borbónico.

Ofrenda de mazorcas.

1.- Se Sipaktli, saurio, origen.

12 febrero

Ceremonia de la bendición de la semilla en la que se solicita la lluvia necesaria para los granos de maíz seleccionados que se almacenan para la siembra.

2.- Ome Ehekatl, viento, hálito de vida

13 febrero

3.- Yeyi Kalli, refugio, casa

14 febrero

“Renovación» o “Afloramiento de piel nueva”.

Simbolismo: “Apogeo de la energía sexual en los machos y de la capacidad reproductiva en la naturaleza”, Germinación del maíz. Dedicada a: Xipetotek (Nuestro Señor del Renuevo)

“Pequeña

Gran vigilia. La gente se dirigía a las parcelas a recoger, cada uno, una planta tierna de maíz o, si no la había, una raíz de maguey; las dos se consideraban formas de Sinteotl. Se les adornaba y se les ofrendaban flores, tortillas, maíz tostado revuelto con frijoles, atoles y ranas asadas, entre otros manjares.

Del 29 de abril al 3 de mayo. Ceremonia de siembra del maíz en los centros ceremoniales. Se conduce al maíz como un ser personalizado en Chikome kowatl a las milpas y lagunas de Tenochtitlan. 13.-

“Sequedad”, “cosa seca”; popochtli (tepopochwiliztli o tepopochtli), “perfume”, “incienso”, “sahumerio”, “humo”.

El platillo principal asociado a esta veintena era el etzalli, un guiso de maíz con frijol. Algunos cronistas no sólo destacan su sabrosura, sino que lo relacionan con la abundancia. Durante las fiestas la gente bailaba y llevaba en las manos mazorcas y ollas con etsalli.

La fiesta más importante en esta veintena estaba asociada a Wixtosiwatl, “señora de los salineros”, la diosa de la sal y de las aguas saladas.

Los ritos de esta veintena estaban dedicados principalmente a Xilonen, “muñeca de jilote”, la diosa de los elotes tiernos de maíz, y a Xochipilli, “noble, flor”: dios del Sol naciente, de las flores y de la alegría. Ambas deidades eran especialmente veneradas por los gobernantes y la nobleza.

“Se obsequian flores”, “ofrenda de las flores”, “se dan flores”; mhkkailwitl, “fiesta de los muertos”; mikkailwitontli, “pequeña fiesta de los muertos.

Las flores eran el principal componente de las fiestas de esta veintena. Se recogían flores de todas las especies, con las que se hacían guirnaldas para decorar los templos.

3 agosto

4 agosto

5 agosto

En esta época del año, las bellas flores silvestres que comenzaron a brotar del suelo y árboles en el mes anterior comienzan a marchitarse, y así mismo en este proceso de muerte se da la transformación de las flores en frutos, por ello, esta fiesta es dedicada a las frutas que da la naturaleza, que son metafóricamente hablando «la dulce muerte de una flor»

Es posible que en un principio Ochpanistli fuera la primera veintena del año; así lo indican las diosas a las que están dedicadas las fiestas y las características de los ritos que se llevaban a cabo. Los ritos de Ochpanistli estaban esencialmente dedicados a las deidades de la tierra, el maíz y el agua.

13.- Mahtlaktli wan Yeyi Tochtli,

7 septiembre

Llega la época del año en que ya se ha recogido la cosecha de los sembradíos, la tierra comienza su etapa de reposo e infertilidad, dando la impresión de que las “esencias generadoras” de la Naturaleza empiezan a retirarse, a ascender o regresar al plano superior de donde han venido, es decir de la “Casa del Sol”. En los bosques es común ver multiplicarse las hierbas grisáceas sin hojas llamadas “heno”, mismas que cuelgan de las ramas de los árboles, haciéndolos ver como “viejos”.

3 octubre

4 octubre

Xochiketsalli, Tlalok y Napatekotli. Fiesta de los cerros.

13.- Mahtlaktli wan Yeyi Xochitl, flor, transición.

29 octubre

Ceremonia de cosecha del maíz. Día de muertos.

13ª

Tepeilwitl 10 de octubre al 29 de octubre

Esta fiesta obtiene su nombre del pájaro Kecholli “el ave roja de cuello de hule” o flamingo que tiene una gran hermosura y postura de gala, también tiene por nombre Tlaokecholli. Esta veintena es oportuna para el apareamiento, que dará resultados al comienzo de la primavera, cuando retornarán de nuevo al norte del continente. Por estos motivos esta veintena es llamada «de los enamorados», del amor, la amistad.

Se hacía con tsowalli una imagen de tamaño natural de Witsilopochtli, a la que un sacerdote llamado Ketsalkowatl

Topiltzin disparaba un dardo con punta de pedernal en el corazón. Después los trozos de la imagen eran distribuidos entre la población para que los comieran.

Esta veintena estaba dedicada esencialmente a los tlaloke, auxiliares de Tlalok y dioses de las montañas y de la lluvia. En los ritos, que estaban dirigidos a solicitar la presencia adecuada de lluvia, se elaboraban imágenes con masa que representaban a los tlaloke tepictoton. Esas figuras eran fabricadas principalmente por aquellos que padecían alguna enfermedad atribuida a los dioses de la lluvia –como la gota, y los tullidos y paralíticos–, así como los que se habían salvado de morir ahogados.

Es la mitad del tiempo de secas o invierno, provocaba escasez de alimentos frescos y por ello era de suma importancia cuidar los graneros con las semillas almacenadas durante la última cosecha, pues se sabía que una vez que estas se agotaban era motivo de guerra entre pueblos enemigos para arrebatarse los suministros. En esta veintena ardua, se recordaba cuando el mundo había sido destruido por el elemento viento durante la era de Ehekatonatio o Sol de Viento.

1 enero

2 enero

En esta época del año llegan los últimos fríos intensos que son sustituidos paulatinamente por días cada vez más templados y con vientos en ascenso. Era durante los ritos de esta veintena que se conmemoraba la anterior destrucción del mundo por la acción de un diluvio de fuego, durante la Tercer Era del “Sol de Lluvia de Fuego” o Kiawtonatio, esta destrucción por fuego era tomada como una purificación de la humanidad, y es por ello que el mes Izcalli era fiesta de las divinidades del fuego y del rejuvenecimiento del mundo, y sobre todo del Señor del Fuego, Xiuhtecuhtli, también llamado “Señor turquesa”, “Señor del Año”, Ixkosawki (Rostro amarillo) y Weweteotl (“Señor primordial o viejo”) y bajo ese contexto cobra sentido que la veintena previa Tititl este consagrada a la “Señora vieja” Tosi o Ilamatekohtli, la guardiana del fuego, aparte de Ehecatl el Señor patrono de Tititl que es la conmemoración del Sol de Viento.