10 minute read

Marktwirtschaftliche Kräfte: Porters Modell und das shidan seido

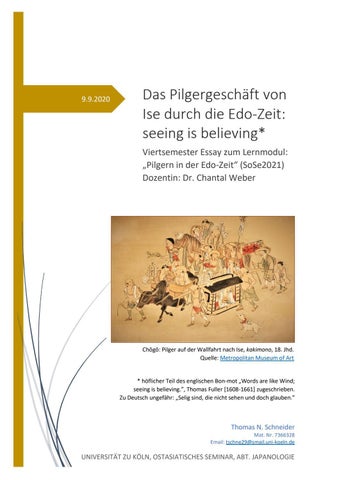

Edo über den Tôkaidô – relativ zügig und auch bequem in einer kago 駕 籠 (Sänfte) durchgeführt werden. Die auf Weisung des bakufu ausgebauten und von vielen der Zollschranken befreiten Heer- bzw. Handelsstraßen des Landes, die gokaidô 五街道, erleichterten Fernreisen für jeden mit Grund und offizieller Genehmigung, der tegata 手形. Die Betreiber von Unterkünften, Gaststätten, Bade-, Tee- und Freudenhäusern, Inhaber von Geschäften, das lokale Handwerk und der Agrarsektor profitierten vom hohen Menschen-und Güteraufkommen auf den Straßen und an den Pilgerorten, die sich zu Handelsplätzen entwickelten.

Das Pilgerwesen war ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und gab vielen Menschen Arbeit und Einkommen. Wie erklärt sich der anfängliche Erfolg von Ise im Pilgergeschäft? Wie veränderten sich Markt, Kundschaft und Marketing im Laufe der Edo Zeit? In diesem Essay wird gezeigt, dass Ise eine „Wiedergeburt“ erlebte und den initialen wirtschaftlichen Erfolg primär den politischen Umständen der Machtübernahme, der Propaganda und der Regulierung des Markts durch die Tokugawa verdankte. Zunehmendem marktwirtschaftlichen Druck und Kundenerwartungen begegneten die Geschäftsleute von Ise-Yamada mit neuen Produkten und Konsolidierung. Um den Wettbewerb und die Dynamik innerhalb einer Branche und dessen finanzielle Attraktivität zu verstehen, entwickelte Michael Porter 1979 das „Modell der fünf Kräfte“ . 5 Gegenstand dieser Arbeit ist dessen Anwendung auf das „Pilgergeschäft von Ise“.

Advertisement

Porter unterscheidet drei horizontale Kräfte – Bedrohung durch neue Wettbewerber, Konkurrenz im lokalen Markt, Bedrohung durch Ersatzleistungen – und zwei vertikale Kräfte – Verhandlungsstärke der Lieferanten und Verhandlungsstärke der Kunden. Kunden, Geschäftsleute und Zulieferer werden als unabhängige Akteure betrachtet, es gibt keine Kollusion bzw. (geheimen) Absprachen. Institutionelle Bevorteilung und politische Verflechtungen sind in Porters Model strukturelle Faktoren und tauchen deshalb nicht explizit auf. Diese makroökonomischen Faktoren und die Kollaboration der Akteure sind allerdings zur Erklärung des Erfolgs von Ise wesentlich und stellten für neue Wettbewerber Markteintrittsbarrieren dar. Es wird sich zeigen, dass die Voraussetzungen eines „freien“ Wettbewerbs erst im späten 18. Jhd. annähernd erfüllt werden: Informationstransparenz und Kommunikationskanäle erhöhten sich durch die Innovationen im Verlagswesen und der Druckkunst, die Monetarisierung der Wirtschaft war ausreichend vorangeschritten, religiöse und politische Gründe für die Wallfahrt nach Ise im Zuge einer Aufklärung der Bevölkerung eher in den Hintergrund getreten. Zu Beginn der Edo Zeit dominierten jedoch Informations- und Macht-Asymmetrien. Unter den Marktteilnehmern war, innerhalb der durch das bakufu vorgegebenen Rahmenbedingungen, zunächst die Zusammenarbeit zu gemeinsamem Nutzen essenziell. Werbung für die vielfältigen Attraktionen der Pilgerstätte Ise wurde mittels reisender Vertreter in der Form von Bilderpredigten ins Land getragen. Die Funktion der sankei mandala zu diesem Zweck wird erläutert, bevor anhand konkreter Beispiele näher auf die Evolution der Kartografie und des Buchdrucks als „Gamechanger“ für die Veränderungen im Pilgergeschäft eingegangen wird.

5 PORTER, Michael E.: “How Competitive Forces Shape Strategy”. In: Harvard Business Review, Bd. 57, Nr. 2 (1979), S. 137–145. 2

Die daimyo 大名 (Fürsten) und ihr Gefolge waren durch das politische Kontrollinstrument des sankin-kôtai 参覲交代 („wechselnde Aufwartung“, ab 1635) regelmäßig zur Reise nach bzw. zurück aus Edoverpflichtet.Zugleich wurde ihnen das Pilgernverwehrt. Dies sollte den Erwerb von sozialem Prestige und politischer Legitimation durch religiöse Assoziation ausschließen. Es wurde jedoch erwartet, dass daimyo auf Geheiß des bakufu Abgesandte zu anerkannten Heiligtümern und Zeremonien schickten, z.B. zum sengû 遷宮 (Neuweihung eines Schreins). Hierzu mussten sie Beziehungen und Aufwendungen zu einem onshi 御師 (Gaststättenbesitzer und niederer Priester eines Schreins) aufrechterhalten.6

Die breite Schicht der Bauernhingegen genoss, wie Handwerker und Kaufleute, dievom bakufu sanktionierte Mobilität des mairi 参 („Pilgern zum Besuch eines Schreins“). 7 Das gelebte Kultdrama des matsuri 祭 (Fest, Karnival) und Rituale, in denen die „Götter vom Körper der Menschen Besitz ergreifen“ , waren im minzoku shintô 民族神道 (Volks-shintô) verwurzelt. Ausrichtung und Teilnahme als Gruppe an einer kagura 神楽8 am heiligsten Ort Ise hatte besondere Bedeutung. Organisation der kagura war ebenfalls Aufgabe der onshi, wobei die finanzielle Aufwendung bzw. die Größe der Opfergaben den Rahmen bestimmten: die erhabenste Form war die daidai kagura 太々神楽. Der Aberglauben des Volks war für die onshi und andere Scharlatane ein fruchtbarer Geschäftsboden für theatralische Inszenierungen und Wunderprodukte, wie glücksbringende und schützende Amulette.

In der Muromachi Zeit [1336-1573] hatten sich in großer Zahl genossenschaftliche und Gemeineigentum verwaltende Verbindungen gebildet: die kô 講. Diese dienten u.a. der kooperativen Finanzierung und Planung von Pilgerreisen, die das Seelenheil der gesamten durch die kô repräsentierten Gemeinschaft sichern sollten. Die kô verhandelte und unterhielt für ihre Mitglieder Verhältnisse zu einem onshi als Kontaktperson an der heiligen Stätte. In regulären Zeitabständen, meist jährlich und oft durch das Los entschieden, konnte - der Finanzlage einer kô geschuldet - eine Anzahl an Mitgliedern auf die Pilgerreise geschickt werden. Diese danna 旦那 („Patron“) waren die Endkunden der onshi. War die Beziehung zu einem (oder mehreren) onshi einmal eingegangen, bekam der Haushalt jährlich – sozusagen „im Abonnement“ und als „Direktwerbung“ - Amulette und Kalender geschickt, für die im Gegenzug Spenden fällig waren. 9 Mittels eines sozialen Netzwerks von danna mawari 旦那周り (regelmäßig reisenden Verbindungsmännern und Reisebegleitern) konnte die räumliche Trennung und Informationslücke zwischenden onshi und ihren danna und überbrückt und neue danna angeworben werden. Dieses System wurde als shidan seido 師団制度 bezeichnet.

Der onshi kümmerte sich nicht nur um die Organisation der religiösen Dienste, Opfergaben und Führungen. Er und seine Helfer, die sendatsu 先達, hatten auch für das leibliche Wohl der danna zu sorgen: Transport, Empfang, Beherbergung, Verköstigung, Unterhaltung, Sou-

6 Die kanji 御師 können auch oshi gelesen wesen, im speziellen Fall von Priestern der Ise Schreine ist aber onshi geläufig. Diese Schreibweise wird daher im weiteren benutzt. 7 Wie die Bescheidenheitsform des englischen Verbs „to go“ andeutet, war das mairi weniger Prozess individueller religiöser Besinnung, als gesellschaftliche Institution kollektiver Ehrerbietung. 8 Bei der kagura handelte sich um ein Ritual, dessen dramatischer Höhepunkt der Trance-Tanz einer Schamanin ist. Die Praxis findet zuerst im Man‘yôshû 万葉集 [8. Jhd.] Erwähnung und verbindet Praktiken des kami'gakari 神懸 („göttliche Weissagung“) und dem chinkon 鎮魂 („Geister Befriedung“). 9 Die onshi des gekû vertrieben in den 1770ern jährlich über 4 Mil. Amulette an die Haushalte des Landes. 3

venirs.10 Folglich wurde der Begriff des onshi nicht nur für die Person, sondern auch für die Unterkunft der danna vor Ort benutzt.11 Die onshi traten also als niedere Priester der religiösen Stätten, als private „Hotelbesitzer“ und als bezahlte Mittelmänner für weltliche Dienstleistungen auf. Sie sind der Prototyp eines selbstständigen Geschäftsführers bzw. die Wettbewerber im Zentrum von Porters Modell. Die onshi bemühten sich um die Gunst der kô und der danna indem sie z.B. tedai 手代 (Vertreter) mit Werbegeschenken in die Provinzen schickten und mit regelmäßigen Nachbesuchen und Aufmerksamkeiten ihre Geschäftsverhältnisse pflegten.

Eine bahnbrechende Innovation war die „Erfindung“ von konvertiblem Papiergeld, das in der Stadt Ise zur Zahlung von Dienstleistungen und zum Erwerb von Waren eingetauscht werden konnte. Die eigene Geldschöpfung der onshi und Vergabe von Krediten durch die kô erleichterten Reise und Handel und begründeten neue Finanz- und Bankmodelle. Die kô, generell auf eine Pilgerstätte spezialisiert, bildete eine verlässliche gebündelte Kaufkraft und hatte als Konsumentenvereinigung gegenüber den Reiseanbietern Gewicht. Die oshi vom selben Pilgerort, aber auch die Pilgerstätten untereinander (= „Bedrohung durch neue Wettbewerber“), standen im kommerziellen Wettbewerb und bemühten sich um Marktanteile. Allerdings regulierten die onshi selber den Markt: Geschäftsbeziehungen zwischen danna und onshi sollten Wohnort- wie auch Generationswechsel überdauern, der Titel eines onshi war wertvolles Eigentum und handelbares Gut. Das Netzwerk der onshi könnte im modernen Sinn als Interessenverband oder gar Kartell der Pilgerbranche verstanden werden.

Aus der Elite der onshi rekrutierten sich die Stadtältesten von Uji-Yamada. Das besondere Privileg Uji-Yamadas (zu den Ursprüngen später mehr) lag im eigenen Steuerrecht und der Gerichtsbarkeit nicht nur in der Stadt, sondern über alles Gebiet jenseits des Miya Flusses, inklusive der Reis-produzierenden Dörfer. Die Einnahmen wurden nicht etwa für den Schreinerhalt (gezahlt durch das bakufu), sondern für die eigene Verwaltung verwand, z.B. die Teilnahme an der Neujahrsaudienz des shôgun. 12 Spätestens an dieser Stelle – Kongruenz wirtschaftlicher Interessen, religiöser Autorität und politischer Macht – muss man von „unlauteren“ Wettbewerbsvorteilen und Kollusion sprechen.

Erfolgsmodelle wie Ise ziehen Mitprofiteure auf den Plan: es wurde gesellschaftlich erwartet, Almosen an bedürftige Pilger in Form von Essen, aber auch Geld zu spenden. Hiervon zeugen speziell geprägte Ise Münzen, die dennoch in einigen Motiven Spott nicht verbergen.13 Das

10 Dem guten Essen im Haus des onshi wurde besonderer Stellenwert beigemessen, wie aus den Tagebüchern von Pilgern hervorgeht, die von vielen Gängen und leckeren Speisen schwärmten. 11 In dieser Hinsicht ähnelt oshi/onshi dem Begriff ie 家, der auf Japanisch, je nach Gebrauch, die Familie, die Sippe, den Haushalt und das Gebäude signifizieren kann. (SCHNEIDER, Thomas: „Der Begriff des ie“. Semesterarbeit, Universität zu Köln, Sep 2020.) 12 Diese Privilegien waren nicht absolut und wurden zunehmend beschnitten: Schon 1635 errichtete das bakufu ein Magistrat am Ufer des Miya Flusses mit 30 Angestellten, 40 Matrosen und einer kleinen Flotte. Gemeindeentscheide benötigten der Gegenzeichnung und das Eintreiben der Steuern wurde praktisch dem Magistrat überlassen. 1780 wurden dem Gemeinderat das Steuerrecht effektiv entzogen und die Reise nach Edo direkt bezahlt. Die Ratsatzung proklamierte jedoch bis in die Meiji Zeit das Recht des shugoshi funyû 守護 使不入: „Der Zutritt zur Schrein Domäne ist Gesandten des bakufu untersagt.“ (TEEUVEN u. BREEN, 2017) 13 Die Straße war von jeher Auffangbecken gesellschaftlicher „Outcasts“, deren armselige Existenz und Betteln als vermeintliches Pilgern legitimiert und weitgehend toleriert wurde. Die unzensierte Darstellung der prekären Situation bedürftiger Menschen in den Druckerzeugnissen der Edo Zeit impliziert, dass soziale Missstände als 4

nukemairi 抜け参り(„Ausbuchsen zur Ehrerbietung“) war eine riskante Form des Pilgerns von Haushaltsmitgliedern und Angestellten, die ohne Erlaubnis Heim, Arbeit und Pflichten hinter sich ließen und bei oft kläglicher Rückkehr zu ihren Herren auf Nachsicht angewiesen waren. Der Regelbruch für die Reise nach Ise sollte allerdings ohne harte Strafe vergeben werden, wie in sentimentalen moralischen Erzählungen angemahnt. Periodisch und scheinbar spontan14 kam es zum Phänomen sog. „Massenwallfahrten“ , z.B. in den Monaten April/Mai 1705, in denen 3,5 Mil. Menschen nach Ise gepilgert sein sollen. In den Monaten April bis August 1771 sollen 2,7 Mil., zwischen Spät-März und August 1830 4,5 Mil. die Pilgerstätten besucht haben.15 Während Wallfahrten der kô meist für die Wintermonate geplant wurden, fanden diese okage-mairi お陰参り in den für die Landwirtschaft arbeitsreichen Frühlings- und Sommermonaten statt. Die außergewöhnlichen Menschenbewegungen werden als „generationale Ereignisse“ erklärt, die der 60- und 180-jährigen Periodizität des Bauernkalenders zu folgen scheinen. 16 Von breit publizierten vermeintlichen Wundern provoziert und von großzügigen Sponsoren unterstützt17 , ermöglichten sie einen Eskapismus des Alltags: Eine große Zahl von Frauen allen Alters, Leibeigene und sogar Kinder machten sich auf die Reise – Menschen, denen eine Reisegenehmigung unter normalen Umständen verwehrt wurde. 18 Okage-mairi waren keine Einkommensquelle für die onshi, sondern eine Beeinträchtigung des regulären Geschäfts und eine Belastung der Wirtschaft durch den Ausfall vieler Dienstleistungen: „Ausnahmezustände“, die es zum Erhalt der gesellschaftlichen Ordnung möglichst schnell zu unterbinden galt. Hierbei soll, mit Blick auf Porters Modell, auf die Verhandlungsschwäche selbstständiger Dienstleister ohne Interessenvertretung hingewiesen werden - im Kontrast zu den organisierten onshi und den danna in der kô. Ein großes Reservoir an ungebildeten Arbeitskräften – die den Tourismus, Transport und das Textilgewerbe stützten – war dem Konkurrenzkampf und Leistungsdruck von Unternehmern wie den onshi und den shônin 商人 (Kaufleute) ungeschützt ausgesetzt. Dies beschränkte den Lohn für Mann wie Frau auf ein Minimum, von dem keine Familie ernährt werden konnte. 19 Zunehmende Arbeitsteilung und Effizienz in der Massenproduktion erhöhten diesen Druck, auch auf vormals handwerkliche Berufe.

Schicksal und nicht politische Aufgabe gesehen wurden. Vorkommnisse des nukemairi zeugen wohl von dem Unvermögen einer breiten Klasse an Besitzlosen bzw. Leibeigenen, ihre sozialen Interessen als Dienstleister wie den Anspruch auf Auszeiten - solidarisch in Staat und Gesellschaft zu artikulieren. 14 Die hier zitierten Erklärungen in den gesichteten Quellen für die Wunder und scheinbare Spontanität als „generational“, bzw. nach Zyklen des Bauernkalenders, überzeugen den Autor nicht vollständig. Eine Untersuchung zu anderen Korrelationen, wie z.B. Naturkatastrophen, astronomischen Beobachtungen und politischen Ereignissen, war im Rahmen dieser Hausarbeit nicht möglich. 15 ISHIMORI, Shuzo: “Popularisation and Commercialization of Tourism in Early Modern Japan”. S.188 16 NENZI, Laura: “To Ise at all Costs – Religious and Economic Implications of Early Modern nukemairi”, S.77 17 Z.B. Kônoike Zenzaemon, ein reicher Kaufmann aus Ôsaka, der zur Massenwallfahrt 1771 insgesamt 460 ryô für 184,000 Pilger spendete (Nenzi, 2006: S. 87) 18 Sanjin Seihoku kommentierte 1771 in seinem Buch Kyokun Manbyo Kaishun (Lehren zur Genesung von allerlei Krankheiten): „In letzter Zeit grassiert eine unglaublich ansteckende Krankheit. Dank eines Überflusses an Zeit und Geld begibt sich jedes Jahr eine große Zahl an Menschen auf Vergnügungsreise, unter Angabe [vorgetäuschter] medizinischer Gründe […] Nicht nur Männer, sondern auch viele Frauen, die ihre Männer bitten, zu Hause zu bleiben und große Geldsummen für die Reise erbetteln […]“ (ISHIMORI, 1989: S. 180) 19 Hierin ist möglicherweise eine Erklärung für das stagnierende Wachstum der japanischen Bevölkerung im 18. und 19. Jhd., die hohe Inzidenz von Infantiziden und hohe Zahl an Tagelöhnern und Prostituierten zu finden. 5