序言

簡又新大使 台灣能源永續能源研究基金會董事長

廿一世紀是人類生存發展關鍵的世紀,地球氣候變遷、新冠疫情肆虐、社會不公、漠視 人權、貧富差距拉大、國際經濟動能不足、全球水資源缺乏等問題日益嚴重,尤其全世界人

類遭遇嚴酷險峻的COVID-19疫情衝擊,成為除氣候變遷外全球超級顯著的風險議題,影響 全球永續發展甚鉅。盱衡近年國內外企業永續關鍵性發之議題包括:歐洲綠色新政(European Green Deal, EGD)成為全球永續主軸,企業綠色轉型加大力度,全球各國及企業紛紛宣告以 2050年淨零排放為目標;國際市場對於企業環境、社會及治理(ESG)之永續資訊揭露日益重 視,要求提高ESG資訊揭露和績效透明度; ESG成為永續投資熱門議題,各先進國家大多數 公司專注於揭露和執行ESG策略,ESG成為影響企業競爭力之重要因素;國際氣候治理倡議 (如CDP, RE100, EP100, TCFD, Climate Action 100+等)陸續推出,引發企業重視與跟進熱 潮,並陸續成為國內外永續供應鏈要求之主要議題。以上這些國際企業永續關鍵性議題之發 展,對於未來整體產業脈動及社會影響甚為深遠。

財團法人台灣永續能源研究基金會(下稱本會)為倡議企業社會責任理念,推廣企業永續 作為,鼓勵我國產業界善盡企業社會責任,提升臺灣各界社會責任水準及永續議題之落實層 面,邁向企業永續發展,15年來持續舉辦「TCSA台灣企業永續獎」評選活動,並舉辦企業 永續相關研習會以及企業永續菁英培訓班,提供國內企業永續報告書與永續績效相關之資訊 交流與觀摩平台,獲得企業及社會各界熱烈回應。截至2021年為止,歷屆累計家數達463家, 其年度營業額總和與我國2020年GDP比值約143%,顯見在政府、民間、產業及學界的共 同努力下,以及隨著綠色金融ESG投資理念日漸興起,推動企業永續已蔚為風潮,更成為時 下企業經營之顯學。

2016年起,本會成立「台灣企業永續學院(Taiwan Academy of Corporate Sustainability, TACS)」,賡續推動本獎之評選活動,並分別頒發四大獎項類別-鼓勵各界執 行永續績效之「永續綜合績效」、「單項績效領袖獎」、資訊揭露透明之「永續報告」及表 揚致力於推動企業邁向永續發展相關工作貢獻卓著、足堪典範之個人的「永續傑出人物獎」, 並於2018年起連續四屆結合全球企業永續論壇(Global Corporate Sustainability Forum, GCSF)盛大辦理頒獎典禮,表揚永續模範企業。為順應時勢潮流、擴大各界參與範疇(如大學、 醫院及政府機構等),以符合實際運作需求,2021年起獎項名稱更名為「TCSA台灣永續獎」。

此外,為呼應聯合國2015年宣布「2030永續發展議程(Agenda 2030)」 並通過17項永 續發展目標(SDGs),明確擘劃全球未來2016-2030年間之努力方向,為充分展現臺灣與亞太

地區推動永續發展之豐沛活力與成功案例,於2021年舉辦「台灣永續發展目標行動獎(Taiwan Sustainability Action Awards, TSAA)」,結合首屆台灣永續發展目標論壇盛大辦理頒獎典禮, 表揚永續模範企業。2022年起並將TSAA擴大為首屆亞太永續行動獎及第二屆台灣永續行動 獎(合併名稱為「2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」),結合亞太暨台灣永續行動博覽會 盛大舉行,提高國際能見度與社會影響力。

有鑑於近年來國際間以永續投資為策略管理之資產規模快速成長,市場逐漸認同ESG(環 境保護、社會共融及公司治理)與企業成長潛力、長期收益與緊密相關性,發掘永續投資機會 的投資者不斷增加且趨多元化,並逐漸蔚為風潮,以及為呼應我國金融監督管理委員會積極 推動之「綠色金融行動方案2.0」及「公司治理3.0-永續發展藍圖」之相關政策及行動方案, 本會於2021年首次舉辦「台灣永續投資論壇」(Taiwan Sustainable Investment Forum, Taiwan SIF)並頒發「台灣永續投資典範機構獎(Taiwan Sustainable Investment Awards, TSIA)」,表彰致力於國內推動永續投資之機構。

未來台灣永續獎將以台灣企業永續獎(TCSA)、台灣永續發展目標行動獎(TSAA)及台灣永 續投資典範機構獎(TSIA)等三大評選活動為主軸,以全方位的面向持續提升國內企業永續資 訊揭露品質、永續績效,接軌國際SDGs潮流,以及提高企業永續投資量能,並藉由全球企 業永續論壇(GCSF)及全球企業永續獎(GCSA)之舉辦,全面提升台灣企業永續表現之國際能 見度及全球影響力。

為因應各界對於企業永續專業人才日趨殷切的需求,自2018年起由本會台灣企業永續學 院(TACS)與國立臺北大學合作推動開辦「企業永續管理師證照培訓班」,本培訓班以「管理 師關鍵知能育成」及「管理師實務操作」兩大教學目標為主軸,規劃「發展趨勢」、「標準 規範」、「輔導實務」及「案例演練」等四大模組訓練課程,計80小時課程,交互解構的教 學操作,成功協助學習者快速吸收課程、育成專業知識,並融合個體經驗轉化創造實用能量。 講師陣容由國內產學具實務經驗之專家、學者、顧問、專業經理人組成講師群,親自進行授 課及實務研討,除引導學習者窺見探索專業永續管理師的領域面貌,亦逐步導入專業管理師 的專家思維、語言、方法與行動,充足完備跨企業/機關學校或組織機構的專業永續管理師實 力,俾利於各領域展現培訓成效。迄2021年止已訓練完成且通過評核合格的學員已超過500 人,結訓者分布於產業、顧問業、確信/保證業、學術機構及政府單位等,將所學順利發揮於 職場工作中,學習成效獲得學員及各界廣泛好評。

為能滿足各界更廣大的資訊需求,以及強化「企業永續管理師證照培訓班」之教學與培 訓成效,本會特邀集學者專家編撰《企業永續暨 ESG 管理之理論與實踐》系列專書,分為上 下二冊,本書為上冊,包括:第壹篇國際趨勢與因應(第1章至第7章)內容含括全球永續發

企業永續ESG管理之理論與實踐

展理念發展緣起、聯合國永續發展目標(SDGs)、國際企業永續、循環經濟、永續金融、人權 管理及供應鏈管理之發展與因應策略,以及我國金管會公司治理3.0與永續發展藍圖等;第 貳篇國際永續標準(第8章至第14章)內容含括企業永續相關標準之發展沿革與重要趨勢、 GRI永續報告準則、永續會計準則委員會準則(SASB)、整合型報告(IR)、企業永續報告保證 標準(AA 1000)確信標準(ISAE 3000)及準備實務、企業氣候治理與碳管理,以及永續環境相 關之其他標準規範。

本書各章作者雖已盡力蒐整相關實務及文獻資料,力求內容完整充實,惟因國際企業永 續議題多元且變化快速,如因時效之故而所有疏漏,恐難避免,未來將會定期更新,與時俱進, 以饗讀者,並祈各界不吝賜教。期待本書之出版與推廣可有助於我國政府企業永續政策之推 動方向與制定策略管理機制,以及提升企業治理高層之永續素養,精進企業永續從業人員之 專業知能,俾利提升我國企業之整體永續競爭力。

台灣能源永續能源研究基金會董事長 簡又新 謹誌

ESG 管理之理論與實踐》

永續發展理念與

聯合國永續發展目標(SDGs)

1-1 緒論

1-2 永續發展之意義及歷程

1-3 聯合國推動全球永續發展之歷程

1-4 聯合國千禧年發展目標(MDGs)之內容及績效

1-5 聯合國永續發展目標(SDGs)之內容

1-6 結語

永續發展理念與聯合國永續發展目標(SDGs)

國立臺灣科技大學化學工程學系 顧洋 講座教授

1-1 緒論

人類發展是極為複雜的整體系統成果,幾百萬年來人類在與自然生態環境互動中持續生 活、生產、發展,自然生態系統是相互依存、緊密聯繫的鏈結,自然生態環境體系之正常運作, 是人類生存與發展的基礎。即使沒有人類,地球自然環境依然能順利運作,人類生存卻仰賴 空氣、水、食物等自然環境服務,但是人類顯然對於提供這些服務的自然環境基礎未善加維 護,以致人類發展已經危及社會福祉及環境生態系統。地球自然生態環境為全人類所必要且 必須共享的資源,對自然生態環境的傷害最終還是會傷及人類自身。回顧人類文明的發展歷 程,自然生態環境容量提供了社會經濟發展的空間和潛力,也限制了社會經濟發展的空間和 潛力;而全球各區域自然生態環境條件的獨特性與多樣性,讓人類有能力自我組織成形形色 色的社會秩序,造就全球各區域歷史文化以及社會經濟發展不均衡的獨特性與多樣性,包括 更有遠見、更尊重自然生態環境的社會。

自從十六世紀歐洲資本主義開始興起,推動了十八世紀的工業革命,通常被認為是始於 煤炭蒸汽機的發明,從此開啟經濟面相主導發展的時代,也開始人類重新塑造社會及地球生 態系統的時代。至今數百多年以來,造成全球經濟快速發展、社會生產消費形態大幅改變、 全球人口急遽增加、以及平均生活水準顯著提升。資本主義及工業革命對於刺激經濟成長、 創造財富、及促進科技發展確實有具體貢獻,但其強調競爭、效率、卓越,忽略公平、多元、 共利的本質,亦使全球無論國家或家戶間貧富不均及社會不公現象日益嚴峻,以致十九世紀 以來經濟發展及社會公義的爭議持續不斷,資本主義國家與社會主義國家的摩擦、衝突、對 抗的暗歷史,典範轉移引發的激烈衝擊,時至今日仍為全球人類造成巨大傷害與災難。

即便經濟的持續增長、社會的持續分裂與環境的持續失衡之間的矛盾越來越大,但是公 共與政治論述通常還是將經濟、社會與環境危機分開處理。1960年代以來,生態環境、社會 公義與經濟發展的矛盾衝突在世界各國政府、企業間更是不斷激化,尤其大多數政府、企業 對於經濟成長及資源需求有著無止境的期望,這引發各種全球性社會及環境問題的不斷發生, 不只對環境生態造成了極大的破壞,也造成人類社會經濟嚴重的損失。但是不論是全球國家、 企業、或是人類個體,似乎都不願犧牲現有的便利來避免加諸未來世代身上的懲罰。許多國 家都曾樂觀期望能達到經濟發展、社會公平、和環境保護兼籌並顧的目標,但是無論是已開 發國家、開發中國家、低度開發國家,現今都面臨到不同的發展困境。顯然目前的發展方向 及強度,明確突顯出經濟、社會與環境考量的深刻矛盾,已經無法完整滿足全球人類對於永 續發展的期望,似乎終將把人類文明推向崩潰。這些矛盾讓一些有識之士開始深刻反省發展 的意義,並檢討調整現今的發展模式。

企業永續ESG管理之理論與實踐

1-2永續發展之意義及歷程

永續發展理念其實是基於對於自然環境品質及社會正義快速惡化的反省,並嘗試扭轉過 去幾世紀以來僅著重經濟、創造財富的發展方向,經過數十年的探討論辯,永續發展思潮已 逐漸成為國際社會重要的共同認知及典範,開始認知完整的人類福祉應同時兼顧經濟發展、 社會正義和環境保護的平衡。

延續自1950年代以來以「環境保護」為主要考量範疇的倡議,自1960年代開始國際間 逐漸開始討論永續發展相關理念,除了「環境保護」,並擴及至涵蓋「社會公平」及「經濟 發展」面相。1966 年英國經濟學家Boulding提出地球太空船(Spaceship Earth)理念,強 調應模仿自然環境生態系統,有效運籌循環使用地球的有限資源(Boulding, 1966)。1968年 美國生態學家Hardin延伸了傳統公共財悲劇(Tragedy of Common)理論,認為多數人共享 的利益(包括自然生態環境體系提供的環境服務),往往受到最少的照顧,是涉及個人利益與 公共利益對資源分配衝突的社會陷阱(Hardin, 1968)。而1972年羅馬俱樂部(Club of Rome) 發表「成長的極限(Limits to Growth)」報告,對地球環境資源和人類系統的互動作用進行模 擬,認為由於地球環境資源的供給是有限的,因此未來全球經濟不可能無限制成長(Meadows, et al.,1972)。

永續發展(Sustainable Development)的具體理念,是由國際自然暨自然資源保育聯 盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN)於 1980年出版之「世界保育策略(World Conservation Strategy)」提出以自然生態為基點, 首先將永續發展定義為:「在生存於不超出維生生態系統承載量(Carrying Capacity of LifeSupporting System)的情形下,改善人類的生活品質」(IUCN, 1980),認為人類在自然環境 系統的涵容範圍內,有追求自由、平等和適當生活水準的基本權利,以維持生命的尊嚴和福 利的水準。確認永續發展應以依循自然環境和社會正義原則為基礎,經濟發展必須確保自然 環境穩定與人類社會正義,並公開溝通相關資訊,匯集考量利害相關者之參與及立場,一起 共同規劃維護環境品質及資源公平共享的發展方式,以調和經濟、社會與環境系統,為未來 永續發展建立堅實之基礎。

其後永續發展的理念持續受到國際間廣泛重視及討論,由於影響全球永續發展的考量因素 相當複雜,因此逐漸將社會、經濟等面相的多項議題納入永續發展相關討論的內涵。自1990 年代開始推動全球化概念,永續發展也由過去關注局部性、區域性的相關議題,擴展為關注 涵蓋影響發展的全球性關鍵議題。

然而由於政治、區位、經濟和產業等因素的差異,各國政府、企業、社團對於許多永續 發展議題往往會有相當分歧的看法,並以各自特定的價值評判標準詮釋相關永續發展議題, 因此並不易建立共識。以政治而言,所謂大國強權、跨國企業是否都能摒除己私,負起領導 全球永續發展的國際責任,平視平等的尊重其他相對弱小國家、中小企業對於永續發展相關 議題的立場及參與權益?以經濟而言,已開發國家、跨國企業是否願意正視其數百年來的發 展歷程對開發中國家、中小企業造成的傷害?已開發國家、跨國企業對開發中國家、中小企 業的永續發展提供適當支持與協助?開發中國家、中小企業是否應重複已開發國家、跨國企

業的發展歷程?這些考量因素對於需要國際參與、共同合作推動的全球永續發展相關行動至 為重要。

經歷過去多年以來的努力,許多永續發展相關議題的因果及應對策略,藉由科學研究、 糾紛抗爭和其他方式陸續被具體研析提出。有些永續發展相關議題已藉簽訂國際公約、規範 指令、或制定國內法令規定而得到抒解改善,但是仍然有更多永續發展相關議題需要受到全 球更多的關注及投入,以期能在非常有限的期間得以有效進展。

除了需要各國政府及國際間共同重視永續發展相關議題,由於企業體對於國家及國際社 會政治決策的影響力日益深遠,其追求持續成長與獲利的動力,造成全球經濟、社會、環境 的劇變,因此自1950年代開始企業社會責任(Corporate Social Responsibility, CSR)觀念

亦萌芽,企業利潤(自利)與社會利益(公益)之間的權衡考量被廣泛探討。而貿易自由化更 加劇了企業對社會及環境的影響,現今國際貿易協定的最基本原則為國內產品必須和外國商 品一視同仁,亦即在加入這些國際貿易協定之後,將不允許獎勵在地經濟的措施,這將嚴重 打擊各國在地企業的發展,也可能加速環境資源的掠奪及破壞。

長期以來企業社會責任並無一致的定義及確定的範疇,一般認為企業營運的目的,不只 與追求利潤(經濟發展)有關,也應涉及社會正義及環境永續的考量。企業在追求利潤的過程, 應公正對待所有利害相關者,不致傷害其利益。美國管理學家Carroll於1979年提出企業社 會責任金字塔(Carroll Pyramid of CSR)觀念,是目前廣泛被接受的企業社會責任架構,提出 將企業社會責任區分為經濟(Economic)、法律(Legal)、倫理(Ethical)、慈善(Philanthropic) 等四個層次(Carroll, 1979; Carroll, 2016)。 自1990年代開始,一些跨國大型企業自發性積 極的將社會正義及環境永續納入其企業營運考量,開始了企業社會責任的具體實踐。

圖 一 - 1:企業社會責任金字塔 (Carroll, 2016)

近年來對於永續發展理念中經濟、社會與環境三面相的關係已有不同的解讀,有些學 者認為即使經濟面相是人類社會運作的重要核心活動,但不應為社會面相的全部,而整個 人類社會運作則應該包容於地球環境範圍內,以回歸1980年國際自然暨自然資源保育聯盟 (IUCN) 以自然生態為基點對於永續發展的定義。據此部份學者提出行星邊界理論(Planetary Boundaries),認為行星地球的自然環境有其邊界極限,並提出有些地球環境邊界極限似乎已 經被超越,包括氣候變化、生物多樣性喪失、土地使用以及氮循環破壞等,超越這些邊界極 限可能造成非線性、災難性、不可逆性的地球環境變化及衝擊(Rockström, et al., 2009)。因

此維持行星地球自然環境的穩定才是永續發展的基礎,經濟相關活動應於社會架構內運作, 而整個社會相關運作應該包容於地球邊界的安全範圍內(Raworth, 2012),因此永續議題中經 濟、社會與環境三面相間關係應如圖一-3之同心圓式包容關係所示。

企業永續ESG管理之理論與實踐

1-3聯合國推動全球永續發展之歷程

聯合國於1984年成立世界環境與發展委員會(The World Commission on Environment and Development, 簡稱WCED),以關注全球環境保護及經濟發展相關議題為宗旨。該委員 會於1987年發表之「我們共同的未來(Our Common Future)」(WCED, 1987),將永續發展

定義為:「滿足當代人的需要,又不危及後代人滿足其需要的發展」,說明永續發展的理念, 在於追求經濟、社會與環境三面相的均衡發展,必須包含公平性、共同性及永續性原則,特別 強調生生不息的權利,具有系統整合的觀念以及跨領域、跨國界及跨世代之特性。這項對於永 續發展的定義當時是非常前瞻的概念,得到世界各國政府、企業、社團的廣泛迴響與認同。

其後聯合國又於1992年舉行地球高峰會議(World Summit),通過「廿一世紀議程」 (Agenda 21)做為世界各國共同推動永續發展的依據,提出「全球考量,在地行動」概念,呼 籲世界各國政府制訂並實施永續發展策略,並加強國際合作(UNCED, 1992)。其後聯合國於 1993年成立「永續發展委員會」(Commission on Sustainable Development, UNCSD),以 協助及監督世界各國政府推動執行永續發展相關工作為宗旨。2000年聯合國舉辦千禧年高峰 會(Millennium Summit),與會各會員國及國際組織共同簽署「聯合國千禧年宣言」(United Nations Millennium Declaration),承諾於2015年前致力於推動八項「千禧年發展目標」 (Millennium Development Goals, 簡稱MDGs),作為2001至2015年期間推動全球永續發展 的共同努力目標(United Nations, 2015)。

聯合國於2002年舉行永續發展全球高峰會議(The World Summit on Sustainable Development, WSSD,或稱為Rio+10會議),發表「全球高峰會永續發展行動計畫」及「約翰 尼斯堡永續發展宣言」,其中特別強調建構國際間多邊合作機制是推動全球永續發展的重要基 礎。2004年聯合國全球合約(United

Nations Global Compact)發佈「Who Cares Wins」報

告,將企業社會責任(CSR)理念進一步延伸闡述企業應重視環境、社會、及治理(Environment, Social and Governance, ESG)對其長期財務表現的影響(United Nations, 2014)。強調環境、 社會、及治理(ESG)是聚焦於兩個考量:一是經營者或投資者的社會責任,另一是企業風險管 理。相較於企業社會責任(CSR)著重於理念架構,環境、社會、及治理(ESG)的內容更具體廣 泛且更實用,是呼應後續聯合國永續發展目標(SDGs),並促成全球經濟及企業創新轉型的重 要推手。

2005年聯合國環境計畫(UNEP) 發佈「責任投資原則」(Principles for Responsible Investment, PRI),強調環境、社會、及治理(ESG)應納為評估投資決定的要項,並提出六項

責任投資原則(PRI, 2005):

原則一:將環境、社會、及治理(ESG)相關議題納入投資決策制定程序中考量

原則二:成為積極所有者,將環境、社會、及治理(ESG)相關議題整合至所有權政策與實務 原則三:要求所投資之企業體能適當揭露環境、社會、及治理(ESG)相關議題 原則四:促進投資業界接受並實施責任投資原則(PRI)

原則五:共同合作強化責任投資原則(PRI)實施之效能

原則六:報告責任投資原則(PRI)執行之活動與進度

目前常有可持續投資、社會責任投資、道德投資和影響力投資等不同名稱,都可以被認為 是環境、社會、及治理(ESG)投資或責任投資(RI)的一部份。

聯合國於2012年舉行永續發展會議(The United Nations Conference on Sustainable Development,或稱為Rio+20會議),呼籲世界各國政府應再提出長期議程來延續承千禧年發 展目標(MDGs)之動能及努力成果,會議再度重申聯合國及世界各國政府對於落實全球永續發 展的支持,並設定七大關鍵議題,包括:能源、水、海洋、糧食安全、永續消費及生產、永續 城市、以及災害預防回復等。會議並發表「我們想要的未來」(The Future We Want),決議應 考量不同國家的現況、能力、發展程度,共同研議以行動導向、簡明、易於溝通、有抱負且以 全球適用為依歸之永續發展目標(Sustainable Development Goals, 簡稱SDGs)。其後聯合國 於2015年提出「2030年永續發展議程(Agenda 30)」,其內容包括17項永續發展目標(United Nations Sustainable Development Goals, 簡稱UNSDGs)及169個細項目標(Targets), 作為聯合國及世界各國政府於2016至2030年期間推動全球永續發展的努力目標 (UNSDG, 2019)。

2000年世界各國簽署之聯合國千禧年宣言(United Nations Millennium Declaration), 承諾將共同努力於2015年前實現千禧年發展目標(MDGs),經過十五年的積極運作,其執行 架構、績效及經驗是後續聯合國規劃並執行永續發展目標(SDGs)的主要依據,也為後續世界 各國政府推動永續發展目標(SDGs)奠定紮實的基礎,千禧年發展目標(MDGs)包括以下八項 目標:

1-4聯合國千禧年發展目標(MDGs)之內容及績效

3. 促進兩性平等及婦女權力

4. 降低兒童死亡率

5. 改善產婦保健

6. 對抗愛滋病、瘧疾以及其他疾病

7. 確保環境永續

8. 促進全球發展之伙伴關係

八項千禧年發展目標(MDGs)自2000年以來經過世界各國政府及聯合國多年來的共同努 力,在全球大致都得到了顯著的進展。依據聯合國發表的「2015年千禧年發展目標報告(The Millennium Development Goals Report 2015)」,彙整說明全球推動千禧年發展目標(MDGs)

的總合績效,提出即使是全球一些最貧窮國家在推動貧窮、飢餓、健康、教育、性別、環境 等千禧年發展目標方面,也有相當可觀的進展。其中具體成果包括:全球生活在極端貧窮人 口數已從1990年的19億人降低至2015年的8.36億人,減少一半以上;全球大多數國家已 實現小學教育普及與性别平等,全球各國女性擔任民意代表平均比例增加近一倍;全球五歲 以下兒童死亡率從1990年的每千人死亡90人降低至43人,減少一半以上;全球孕產婦死 亡率下降約45%;拯救全球約620萬人避免死於瘧疾,约3,700萬人免死於结核病;全球衛 生設施大幅改善,露天便溺比例幾乎减半;已開發國家提供的發展援助按實際幣值計算增加 66%等等 (United Nations, 2015)。

經過世界各國及聯合國的積極推動,千禧年發展目標所達成的具體改善成果,顯示全球 合作是推動永續發展確實有效而且唯一可行的方式。然而「2015年千禧年發展目標報告」亦 強調,雖然全球在各項千禧年發展目標(MDGs)的整體表現與2000年時的狀況比較,都有顯 著改善,但其中很大部分的改善歸因於幾個大型開發中國家的經濟快速成長,尤其是中國與 印度在各項發展目標展現的大幅改善,顯著減少貧窮及飢餓人口,提昇其本身發展狀況,但 這些表現可能誤導或掩蓋其他開發中或最貧窮國家發展停滯甚至倒退的現象。整體而言,由 於各國政府間推動相關發展目標的進程仍有顯著差距,以致於各國發展表現的落差反而越來 越大,部份發展目標全球表現的落後程度甚至遠遠出乎預期,因此還是留下許多未來尚待努 力改善的空間,有些千禧年發展目標(MDGs)之相關行動仍應持續進行,尤其是針對最脆弱國 家或人民需求的相關發展目標,其中包括:全球仍有超過八億人口仍在極端貧窮及飢餓狀態 下生活;無論國家間或家戶間,財富落差依然相當顯著;全球女性在工作、經濟、決策參與 等仍遭遇歧視,性別不平等問題依然普遍存在等等。該報告也提出全球發展相關重要基本數 據及資訊仍然缺乏、品質欠佳、過時,都會嚴重影響永續發展相關行動決策之規劃,未來應 迅速建立永續發展相關數據及資訊的國際標準規範,並提昇各國對於彙整永續發展相關數據 及資訊的技術與能力。

1-5聯合國永續發展目標(SDGs)之內容

自2010年開始聯合國召開多次會議,檢討全球推動千禧年發展目標(MDGs)之執行狀況, 除確認部份千禧年發展目標(MDGs)的執行內容及成果仍待持續落實之外,並考量將多項未 納入千禧年發展目標(MDGs),但為當前推動全球永續發展所面臨之的重要議題納為年發展目 標,包括:全球各國、家戶、性別間的貧富、權力、機會落差仍然顯著;全球各地持續發生 的分歧衝突、暴力、恐怖主義成為人類發展的最大威脅,有數千萬人因戰爭衝突等威脅離開 家園;全球溫室氣體排放量大幅增加,氣候變化、自然災害以及環境生態系統惡化情形遠超 過預期;全球生產與消費失衡,經濟、失業、及能資源匱乏問題嚴峻,且能資源效率仍待提昇; 全球城市與社區的發展快速、但基本服務及建設不足等等。因此推動永續發展,還是有許多 議題尚待世界各國及聯合國等持續合作,共同努力解決。

因此聯合國於2012年提出「基於人權的作為(Human Rights-based Approach)」、

「一個都不能放棄(Leaves No One Behind)」、及「性別平等及女性賦權(Gender Equality and Women’s Empowerment)」三項基本原則,並涵蓋人類(People)、地球(Planet)、 繁榮(Prosperity)、和平(Peace)、及伙伴關係(Partnership)等考量的「2030年永續發展議 程(Agenda 30 for Sustainable Development)」,以接續已完成執行期程的千禧年發展目標 (MDGs),作為全球於2016至2030年15年期間世界各國及聯合國繼續推動全球永續發展的 努力目標。其中對於人類(People)的考量,是期望在2030年終結全球任何形式及程度的貧 窮與飢餓,使所有人都能尊嚴且公平的在健康環境中發揮其潛力。對於地球(Planet)的考量, 是期望能保護地球環境免於破壞,包括藉由永續消費與生產、資源永續管理、及對全球氣候 變化採取行動,以支持當代及後代人之需要。對於繁榮(Prosperity)的考量,是期望能保障 全球所有人都可享受繁榮滿足的人生,以及與自然和諧的經濟、社會、及科技發展。對於和 平(Peace)的考量,是強調沒有和平就沒有永續發展,沒有永續發展也沒有和平。期望全球都 能發展和平、公正、及共融的社會,所有人都能免於恐懼及暴力。對於伙伴關係(Partnership) 的考量,是期望能基於強化全球團結的精神,重塑全球伙伴關係,運用各種必要方式共同 合作,以實施2030年永續發展議程,特別要關注最貧窮、最脆弱人們的需求以及所有國 家、以及所有利害相關者的參與 (United Nations Sustainable Development Knowledge Platform, 2015)。

至於2030年永續發展目標(SDGs)主間的關係有兩種不同的銓釋:主軸相互配合的五角 關係(GDRC, 2015),如圖 一 4所示;或強調基於和平與夥伴關係的良善治理(Governance),

以利達成經濟、社會、環境綜效的內外環關係(UNSSC, 2017),如圖 一 - 5所示。

企業永續ESG管理之理論與實踐

圖 一 4:永續發展目標(SDGs)主軸間的關係之五角關係(GDRC, 2015)

圖 一 5:永續發展目標(SDGs)主軸間的關係之內外環關係(UNSSC, 2017)

比較聯合國推動之2030年永續發展目標(SDGs)與2015年千禧年發展目標(MDGs),可 以觀察到兩者在規劃理念有以下幾項之主要差異:

1.全球思考

2000年簽署的千禧年發展目標(MDGs)內容,主要是針對當時全球開發中國家之發展需 求而設計,如「終結貧窮」、「終止飢餓」、「健康與福祉」、「普及基本教育」等發展目標。 其後經過聯合國多年的檢討反省,認知到已開發國家之發展偏差,更將是全球永續發展的威

脅,因此2015年簽署的永續發展目標(SDGs)內容,同時考量當前全球已開發及開發中國家 之發展需求,將已開發及開發中國家目前共同面臨的幾項主要挑戰納入永續發展目標,如「尊 嚴就業與經濟發展」、「永續城市與社區」、「可負擔的潔淨能源」、「負責任的消費和生產」、 「氣候行動」、「水下及陸域生命」等;但仍將開發中國家應持續努力推動的幾項千禧年發展 目標(MDGs)保留,如「消除貧窮」、「消除飢餓」、「良好健康與福祉」、「優質教育」、 及「潔淨水和衛生」等,納入永續發展目標(SDGs)。

2. 溝通整合

自21世紀以來,由於全球資訊化及網路化的迅速發展,2030年永續發展目標(SDGs)之 內涵比2015年千禧年發展目標(MDGs)更為多元且複雜,充分涵蓋經濟、社會、環境三大面 相的相關議題,以反映全球各地區、各國發展的獨特性及多樣性。永續發展目標(SDGs)特別 強調必須透過建立尊重、民主、和平、共融的溝通程序及機制,以重新恢復堅實互信的全球夥 伴關係,包括企業、民間團體、政府、及國際間的積極參與、溝通、與合作等,共同推動所有 永續發展目標,基於和平與夥伴關係的相關理念及作為,應充分納入所有永續發展目標之執行 內容。

3.全面轉型

全球目前已經面臨許多基於現行社經體制治理(Governance)的艱鉅挑戰,2030年永續 發展目標(SDGs)強調多元全面之經濟、社會、環境的綜合效能,而達成永續發展目標的重要 關鍵為良善治理。各國政府、企業、及國際組織都必須透過溝通、宣導、教育、行動等方式, 重新檢視目前包括生產消費模式、環境理念、社經架構、甚至於政府、企業、及國際組織治理 的運作效能,建立所有利害相關者對於規劃運作模式及社會、經濟及環境目標的共識,人民也 可以透過生活型態及方式的調整改變,影響國家、企業、及全球永續發展的必要轉型,大幅調 整甚至翻轉目前社會典範及政經治理的運作方式,以確保其能充分應對全球永續發展的挑戰。

2030年永續發展議程(Agenda 30)之內容包括17項永續發展目標(Goals)及169個細項 目標(Targets),作為世界各國政府及聯合國未來持續推動永續發展之具體目標,以下是對於 17項永續發展目標之簡要說明(UNSDG, 2019):

目標一:消除貧窮

世界各國應致力於在2030年前消除包括最極端貧窮在内的各種形式貧窮,讓每個人都能 夠享有基本水準的生活;窮人及最弱勢人群應擁有基本社會保障,確保世界各國所有人 民在經濟資源、基本服務、以及土地與其他財產、繼承、天然資源、新科技與財務服務 都有公平之權利;提昇窮人和弱勢群體的抵禦災害的能力,降低其遭受經濟、社會、環 境衝擊和災害的風險和影響程度。

企業永續ESG管理之理論與實踐

目標二:消除飢餓

應實現世界各國所有人民都能擁有充足且優質食物供給,享受健康生活的目標,特別是 要滿足對於兒童、青少女、孕婦、哺乳婦女以及老年人之營養需求。世界各國應採取彈

性有效的農業政策,以提高農業生產力,增加農民收入,確保符合永續之糧食生產系統, 協助維護生態系統,強化適應災害之能力,改善土地與土壤之品質。國際間應改善及預 防全球農業市場交易之限制與扭曲,消除各國不同形式之農業出口補助及管制措施,確

保相關全球糧食產品市場發揮正常之功能,以降低糧食價格之激烈波動。

目標三:良好健康與福祉

世界各國應確保其所有人民在各生命階段的健康及福祉,其中更要致力於提高生殖健康、 孕產婦及兒童健康水準;消除愛滋病、瘧疾、結核病及其他經常被被忽視的其他流行病; 減少非傳染性疾病及環境污染造成的疾病;降低非疾病造成之健康影響,包括自殺、車禍、

中毒、災害等;各國應實現涵蓋所有人民的醫療保險,確保所有人均能獲得安全、有效、 可負擔的藥物及疫苗。世界各國應致力於支持健康及福祉相關研發,並提昇其管理健康 風險的能力。

目標四:優質教育

世界各國應確保所有人民能在各教育發展階段接受廣泛公平且優質的基本教育、技術職 業教育與培訓及终身學習的機會,以得到對社會有貢獻的知識、技能及價值觀。各國應 應確保學生都學習永續發展相關知識與技能,包括永續生活模式、人權、性別平等、和 平及非暴力提倡、全球公民、文化差異欣賞,以及文化對永續發展之貢獻等。建立及提 升適合孩童、身障礙者以及兩性之教育設施,並為所有人民提供安全、非暴力、有教無類、 以及有效之學習環境。

目標五:性別平等

世界各國應強化完善之性別政策及立法,提昇所有女性的權能,包括科技使用能力,確保 婦女有公平機會參與政經及公共決策,以促進兩性平等。各國應提昇婦女及女童的權能, 提供兩性均等的機會,保障發展的永續平等,讓她們充分發揮潛能。強調婦女家庭照護與 家事操勞之無給貢獻,提倡由家人共同分擔家事。世界各國應消除針對女性的一切形式的 歧視和暴力,包括親密伴侶實施的暴力、性暴力以及童婚等習俗。確保女性能獲得有償工 作,擁有性健康、生育健康和生育權利,享有公共和私人領域真正的決策權。

目標六:潔淨水和衛生

水資源對於地球和人類的生存至為重要,世界各國應關切水資源在永續發展領域的關鍵

作用,強調飲用水、衛生及對於推動健康、教育及減貧等領域發展的重要作用,並關注 水的品質和永續性。世界各國應改善廢水處理及排放水質,大幅提昇產業用水回收與再 利用效率,確保永續之淡水供應與回收。各國應全面實施整體水資源管理,包括跨界、 跨國合作。

目標七:可負擔的潔淨能源

使用負擔得起、可靠、和永續的現代能源對於國家及所有人民能實現其他永續發展目標 至為重要,不同國家取得能源的形式各異,目前全球能源的供需情况離實現永續目標所 需的進展有相當差距,特别是能源供應不足及消耗量大的國家更需要努力。世界各國應 擴大潔淨能源基礎建設並改善相關科技,大幅提高全球再生能源技術之共享,並為開發 中國家提供現代及永續之能源服務。

目標八:尊嚴就業與經濟發展

共融且永續的經濟成長是永續發展的前提,有助於提高全球人民的生活水準。經濟成長 可為所有人創造新的和更好的就業機會,提供更好的經濟保障。特别是在低度開發國家 和其他開發中國家經濟的快速成長,可以縮小其與已開發國家的工資差距,進而減低貧 富間明顯的差距。世界各國應改善能源使用與生產效率,減少經濟成長與環境惡化間之 關聯。鼓勵國內微型與中小企業之成長,包括其取得財務服務的管道。世界各國應保護 勞工權益,促進工作環境之安全,尤其是遷徙人口、婦女以及從事危險工作的勞工。

目標九:產業創新與基礎設施 本目標關注永續發展的三項重要因素,即:基礎設施、工業化及創新。基礎設施為社會 與產業發展的基礎硬體設施;工業化可促進經濟發展及就業,進而縮小收入差距;創新 可拓展工業部門的技術能力,進而發展新技能。世界各國應增加小規模工商業取得金融 服務之管道,應提昇工商業能資源使用效率,大幅採用清潔環保之科技與工業製程。各 國應擴增運用資通訊技術之管道,致力提供所有人民都可取得且可負擔之網際網路。

目標十:降低不平等

本目標要求應降低國家內部及國家間的收入不平等,同時降低基於性别、年齡、殘疾、 種族、階級、宗教及機會的不平等,尤其是提昇收入底層人口之所得。世界各國應促進 社經政治之融合,確保機會平等,作法包括促進消除歧視之法律、政策及行動。由於國 際遷徙對於共融性及永續發展的顯著影響,世界各國需透過國際合作,確保所有人民安 全、有序及正常的國際遷徙,關注並提昇全球開發中國家在全球決策及發展援助的代表 性。

企業永續ESG管理之理論與實踐

目標十一:永續城市與社區

城市和社區能提供所有居民便利及高效率的規模經濟,包括商品、服務及交通等。因此 世界各國應致力降低城市和社區運作對自然環境生態之影響,其中包括特別注意空氣品 質與廢棄物管理,以維護城市和社區環境品質。世界各國應對所有城市和社區進行妥善 的風險規劃和管理,降低各種災害之影響,確保所有居民都可取得適當、安全,及可負 擔之住宅與基本服務,並催化創新和成長,推動永續發展。

目標十二:負責任的消費和生產

本目標要求將全球生產和消費過程使用的自然資源和有毒物質、及產生的廢棄物和污染 物質降到最低。並提出將全球零售與消費層級之糧食浪費減少一半,以減少生產與供應 鏈之糧食損失。世界各國應鼓勵企業採取永續發展之生產消費模式,尤其是大規模與跨 國公司更應配合,並將其永續性資訊納入定期報告。世界各國應確保所有人民都具備永 續發展相關之資訊與意識、及與大自然和諧共處之生活方式。國際間應藉由各種方式在 全球積極推動永續生產和消費模式,包括制定管理對環境有害物質的具體政策和相關國 際協定。

目標十三:氣候行動

氣候變化是當前對全球永續發展的最大威脅,其引發的影響空前廣泛,尤其加重最貧困 及最弱勢群體的負擔。這項目標呼籲世界各國應採取緊急措施,不僅需調適氣候變化及 其影響,而且要提昇因應相關氣候危害及自然災害的保護及復原能力。世界各國應強化 對天災與氣候相關風險之災後復原與調適能力,將氣候變化措施納入國家政策、策略與 規劃,增進氣候變化相關教育,提升社會意識,增進風險管理能力。已開發國家應儘快 落實募集氣候基金之承諾,以促進氣候基金之有效運作,解決開發中國家相關氣候行動 之財務需求。

目標十四:水下生命

海洋及海洋資源對人類福祉、全球經濟、和社會發展至關重要,對於發展中小島國家 (Small Island Developing States, SIDS)尤其如此。世界各國應預防並大幅減少海洋污 染,尤其是來自陸地之污染物流入,包括廢棄物以及營養鹽污染。應降低並解決海洋酸 化之影響,並以永續方式管理及保護海洋與海岸生態,作法包括強化其災後復原,維護 其健康及生產力。世界各國應有效監管過度捕撈,在最短時間內恢復至可永續之漁獲量, 提高海洋資源永續使用之經濟效益。確保各國全面參與並落實聯合國海洋法公約,保護 海岸與海洋區。

目標十五:陸域生命

世界各國應針對性的保護、恢復並促進永續利用陸地及其他生態系统,特別是以永續方 式管理森林,制止和改善土地及自然棲息地退化,防治沙漠化,遏制生物多樣性的喪失。 世界各國應採取緊急措施終止受保護動植物遭到盜採、盜獵與非法走私,並解決非法野 生生物產品之供需。世界各國應採取措施以避免外來物種入侵陸地與水域系統,並應將 生態系統與生物多樣性價值納入其國家與地區之規劃發展策略。

目標十六:和平正義與有力制度

在尊重人權、依法治理及建立透明、有效且負責的機構的基礎上,促進全球社會的和平 與共融。一些國家仍長期經歷暴力和武裝衝突,很多人民因為政府機構行政能力薄弱, 而無法享有充分的司法、資訊及其它基本自由,如:缺乏弱勢群體各種暴力行為的數據、 以致無法公開取得資訊和訴諸司法等。世界各國應確保所有人民都有公平之司法管道, 促進及落實無歧視之法律與政策,確保其回應民意。發展有效、負責且透明之制度,減 少各種形式的貪污賄賂。世界各國應強化國家法制,並透過國際合作,以預防暴力並對 抗恐怖主義與犯罪。

目標十七:夥伴關係

要實現2030年發展議程的永續發展目標,需要恢復並強化全球夥伴關係,世界各國應 整合政府機構、民間社會、私營部門、聯合國系統及其他组織的可用資源,鼓勵促進公 民社會合作多邊合作,分享知識、專業、科技與財務資源。世界各國應加強對開發中國 家的援助,以財務支援開發中國家,協助其改善稅收與取得其他收益及清償長期負債之 能力。世界各國應促進國際間知識與科技之交流合作,對開發中國家實施有效且特定目 標的能力培養。並在世界貿易組織之架構下,促進全球貿易。世界各國應尊重其他國家 之政策空間與領導,提高全球總體經濟之穩定性,以建立及落實永續發展相關政策。

聯合國為積極有效達成2030永續發展議程與永續發展目標(SDGs)之願景,已藉由其附 屬政治、企業及金融相關組織,透過連結世界各國政府、國際組織及相關企業建立策略夥伴 關係,共同協力推動永續發展;亦即各國政府或企業組織應參考聯合國永續發展目標(SDGs), 訂定國家或企業組織之永續目標,再藉由不同的倡議、法規或制定誘因等方式,引導企業等 相關組織訂定並達成其永續發展目標。

而新冠疫情的發生對於推動全球永續發展是空前的警醒,聯合國於2020年6月發表「對 於COVID-19復甦架構(Our Framework for COVID-19 Recovery)」報告(United

Nations,

2020),提及由於疫情可能源於人類與野生生物日益頻繁的接觸或基因技術的濫用,凸顯解決 自然生態系统保育及基因技術管制的必要性。報告並提及新冠疫情除了帶來嚴重的全球健康

企業永續ESG管理之理論與實踐

風險,更暴露出全球治理脆弱的嚴重危機,引發嚴重飢餓貧窮現象,危及全球經濟、供應鏈 中斷、產銷失調等,過去國家或國際慣用的治理策略效果飽受質疑;而區域間、領域間、世 代間的認知差異,造成許多國家對於疫情治理的嚴重對立。而全球各國對新冠疫情的應對方 式和恢復能力表現差異極大,使得全球復甦的努力並不一致、不均衡、也不足夠。新冠疫情 造成全球人民健康與經濟的空前損失,大幅傷害了幾十年來推動全球永續發展的努力,減緩 甚至倒退全球永續發展的步伐,但嚴重的全球風險也是強化防範因應未來突發事件及增加重 要公共基礎投資的關鍵契機。雖然新冠疫情挑戰嚴峻,但是同時也展現全球各地的社區韌性 以及各領域的無私奉獻,因應疫情的經驗,將有助於未來建立推動社會保障、數位轉型及全 球合作等全球永續發展相關的基礎機制。

1-6結語

近年來由於國際政局、環保意識、經貿情勢等變化,面對未來永續發展的挑戰,將有賴 於政府、企業、民眾以勇敢創新的思維,主動前瞻的方式,學習環境生態全球一命、平視平等、 互利共享的精神,基於生命週期理念,建立重視社會整體均衡發展價值的共識,建立堅強的 合作伙伴關係,建構有效的PDCA及社會參與機制,規劃永續治理架構,發展基於永續發展 考量之技術與管理工具、法律及行政架構,為永續發展投入必要投資及培養相關專業人才。 永續發展內容多元複雜,其實是極為複雜而艱鉅的挑戰,在在需要政府、企業、民眾團結合作, 共同努力以保障大家都能受到必要的服務及保護,達到發展公平共享的目的。

參考文獻:

1. Boulding, K. E., https://web.archive.org/web/20060927091611/http://dieoff.org/page160.htm, 1966.

2. Carroll, A. B. “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance”, Academy of Management Review, 4, 497–505, 1979.

3. Carroll, A. B. “Carroll’s Pyramid of CSR: Taking Another Look”, International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(3), 2016. https://doi.org/10.1186/s40991-016-0004-6

4. Global Development Research Center, https://sdg.gdrc.org/post/128479353317/the-five-key-elements-5-ps-that-ledto-the, 2015

5. Hardin, G. “The Tragedy of the Commons”, Science, 162 (3859): 1243–1248, 1968.

6. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), World Conservation Strategy, 1980.

7. Meadows, D. H., Meadows, D. L., Jørgen Randers, and Behrens III, W. W., The Limits to Growth. New York: University Books (1972).

8. PRI, https://www.unpri.org/pri/about-the-pri, 2005.

9. Raworth, K., “A Safe and Just Space for Humanity”, Oxfam Discussion Papers, 2012

10. Rockström, J., et al. “Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity”, Ecology and Society, 14 (2), 2009.

11. United Nations, https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html, 1972.

12. United Nations, https://www.unepfi.org/fileadmin/events/2004/stocks/who_cares_wins_global_compact_2004.pdf, 2014.

13. United Nations, https://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDGOverview.pdf, 2015.

14. United Nations, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdgs-framework-for-covid-19-recovery/, 2020.

15. United Nations Conference on Environment and Development, Agenda 21, 1992.

16. UNSDG, https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs, 2016.

17. UNSDG, https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs, 2019.

18. UNSDG Knowledge Platform, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld, 2015.

19. World Commission on Environmental and Development (WCED), Our Common Future, 1987.

20. UNSSC, https://www.unssc.org/news-and-insights/blog/sustainable-development-what-there-know-and-whyshould-we-care/, 2017.

國內外企業永續發展與因應策略

慧與科技(HPE)永續環境部 江惠櫻 亞太區協理

2-1 緒論

2-2 全球永續趨勢

2-3 全球環境變遷與溫室氣體管理議題

2-4 企業永續組織與倡議

2-5 綠色消費

2-6 策略型CSR與 SDG

2-7 公開對SDGs 的承諾

國內外企業永續發展與因應策略

慧與科技(HPE)永續環境部 江惠櫻 亞太區協理

全球永續發展議題已發想了超過30年,從一開始將永續發展的範疇,由傳統以「環境保 護」為主的基本作為,漸漸擴及應同時考慮「社會公平」及「經濟發展」的方向,並同時從 局部性、區域性,擴展成為全球性的議題。地球只有一個,永續作為應當考量全人類發展的 需求,然由於政治、區域、經濟和產業發展等種種差異,各國對於永續發展議題,共識性依 然不足,同時已開發與開發中國家在各方面依然處於不平等之地位,多年來依然無法取得共 識並得到期待性的結果。因此這些差異達成共識的考量,對未來如何持續推動國際共同參與 永續議題的發展,將更為重要,其可經由科學分析與研究探討、或是透過抗爭談判與其他方 式陸續開啟對話,也可藉著簽訂國際公約指令或制定國內法令規範而得到解決。

根據聯合國統計,目前全球每 5 人中就有

1

人每天以不到臺幣 60 元的金額在 過活,他 們生活在貧窮的環境中,缺少食物與乾淨的飲水,無法擁有基本的衛生醫 療和教育。而隨著 全球化的經濟發展,企業於其供應鏈地方所從事的原料取得與生 產和銷售過程中,對環境與 自然資源的耗損與衝擊,更使得開發中國家的人民生活 環境愈加惡劣。2000 年聯合國啟動了 MDGs 計畫,到 2016 年啟動 SDGs 計畫, 主要的目的就是不放棄世界上任何一個人 (Leaving No One Behind),希望透過各 國政府、區域、組織、企業與民間的力量,實踐人類互助的精 神,善用地球自然資

源,以達共存共榮之目標。

企業在永續議題上佔有相當重要角色且影響整體永續目標的成功,唯有企業共同參與才 能真正完成聯合國的SDGs目標,因此企業如何運用其自身之影響力,結合核心能力與人才, 以策略型永續方案面對與解決人類生存議題,生生不息,將是非常重要的課題。

環境議題從70年開始漸漸受到重視,從一開始的環境議題,空汙、廢水、環境汙染,到 80年代的環境汙染議題,90年代開始重視有害物質的使用與回收,2000年開始消費者意識 逐漸抬頭,各國開始導入產品環保標章、碳標籤等鼓勵產業自發性參與的產品環保議題,從 區域性、國家到全球,環境議題發展不但沒有減少,而且有逐步擴充增加的趨勢。

企業在面對永續發展的挑戰除了現今全球特別關注的環境議題之外 ,還有公司治理、供 應鏈管理、人權、水資源管理,隱私權,社會公益,生物多樣性,海洋保護,化學品使用與 管理,利害關係人溝通,公開透明,性別平等,有害物質,移工與人權.....,廣泛而多元,使

企業永續ESG管理之理論與實踐

得企業在營運上產生更大的挑戰,更需要企業整體從上而下授權,從下而上發想與執行,讓 更多專業管理的人才加入企業並且共同面對這些挑戰議題的不斷發展與因應。

企業除了要面對日益受到重視的永續發展議題之外,自身也面臨了產業變化更多的挑戰, 例如:

千禧世代後的新世代對於企業在永續議題的策略與認同度,同時因為現今新世代在2005 年後新勞退制度後的轉職成本低,導致企業在面對人才招攬,留任與培育出現了前所未有的 挑戰,優秀人才難以留任與發揮對企業創新與發展將是一大難題。

1. 外包與組織扁平化對企業在人才招攬上的需求逐漸降低,主因來自各國雇用成本不斷 提升,組織管理在當今世代產生變革,組織需求外包對企業來說是減少成本支出與解決 勞資糾紛最便利的方式,因此企業逐漸朝向組織精簡減少人力成本支出方向運營。

2. 隨著社群媒體興起並且越來越蓬勃發展的年代裡,任何一個人都可以隨時且無須負擔 任何成本的使用社群媒體發表對品牌的看法與評價,因此發展出客戶對單一品牌忠誠度 逐漸削弱而導致品牌經營需要更佳謹慎,同時隨著永續議題的高漲,客戶對於企業如何 因應永續議題與企業社會責任的期望與要求就越來越高了。

3. 資源配置與價格遽增對企業在取得原物料的競爭越來越強大,很多的企業面對需求端 的強烈需求,卻苦無原物料供應產業鏈的生產製造,因此開始不斷地向政府與相關國際 組織提出警告與要求協助解決問題,如此造成許多惡性競爭與通貨膨脹情況日益嚴重, 造成產業發展越來越艱辛。

4. 其他如城市化的發展不斷成長,經營取得成本日益增加:人權議題因為戰爭、國家經 濟破產與氣候變遷造成區域生存危機而被迫遠離家園,或是因為人口販賣與難民為生存 需求而成為現代奴隸,國家就人權議題開始建置法規要求,對性別平等的要求也越來越 強烈等,都一再的挑戰產業的發展。

2-3全球環境變遷與溫室氣體管理議題

氣候危機不斷升溫,洪水、乾旱、森林大火、暴雪等氣候事件所造成的衝擊也越發巨大, 全球新聞報導的「氣候異常」也逐漸成為新時代的「氣候常態」了。全球碳議題越來越多, 歐盟執委會在2021年7月14日公布了最新的碳關稅草案,公布2030年降低55%溫室氣體 排放的「55套案」(Fit for 55)一系列立法提案,重點措施與目標為:

1.歐盟碳交易體系 (ETS)再擴大, 2030年取消航空業免費排放配額。

2.完善「碳邊境調整機制」(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM),非歐

盟國家的鋼鐵或鋁等高碳排商品必須購買配額,才能進入歐盟市場。

3.2035年開始禁售燃油車; 2025年建築營造與公路運輸的燃料供應者開始納入新的排放 機制。

4.增加再生能源的使用,2030年再生能源佔比達40% (原訂目標為32%)。

5.實施能源稅賦改革,家庭供暖,航運、航空、漁業、電力供應將納入課稅範圍。

6.利用自然碳匯,在2030年減少3.1億噸二氧化碳; 2030年前在歐洲種植30億棵樹。

7.設立社會基金補助改善家戶能源效率。

其中全球最關注「碳邊境調整機制」草案,未來出口國若已實施碳定價措施,出口至歐 盟將可減免關稅,若出口國碳排標準優於歐盟,碳關稅將可能被遞減甚至是免收碳稅。 由於

歐盟加嚴減碳目標與加大了減碳力道,推動CBAM 目的在於促使貿易夥伴國負擔與歐盟境內 產業相同的碳成本,避免其產業外移至其他碳管制較為寬鬆的國家或區域,而最終形成「碳 洩漏」,因此除了歐盟之外,美國及日本等國也都正在積極進行研析如何針對進口商品徵收 碳費機制。

淨零(Net Zero)、負碳排 (Carbon Negative)、 碳中和(Carbon Neutral), 氣候中和 (Climate Neutral),碳足跡 (Carbon Footprint),這些都是當今最火紅最熱門的關鍵字,也

成為各國政府,各大國際企業與環境組織團體和民眾最關心的議題,這不僅僅是企業營運應 注意的風險,更是永續發展最好的契機。

2020年1月,微軟 (Microsoft) 甚至宣布將在2030年實現負碳排,也就是微軟將從環 境中消除的碳排放將超過其所排放的碳,微軟更承諾將在2050年實現從環境中消除微軟自 1975年成立以來產生的所有碳排放量,包括直接排放或因用電產生的碳排放量。

2020年7月,蘋果電腦 (Apple)

也宣布在其整個公司營運商業活動中,供應鏈製造與產 品生命週期都要在2030年達到碳中和,展現出比IPCC設定在2050年更積極的目標,期許 自身要盡快達到淨零目標,減少氣候衝擊。蘋果更起身串連並且領導產業共同一起面對這項 議題,包含Nike、 星巴克、聯合利華、賓士汽車等各產業領導企業成立了「Transform to Net Zero 」聯盟,致力於推動協助各個產業邁向淨零目標。

2015年開始,SBTi

(科學基礎減量目標倡議) 從一個初發展的概念,五年之間就在全球 氣候減緩議題上躍升為成長最快、也最具有聲譽的倡議,目前受認證的企業已經涵蓋全球經 濟的20%。全球超過60個國家、遍布50個產業、總數超過1500家的企業,用確實、可 信、符合氣候科學的方式,開始制定減碳計畫。近期的數據也顯示,以科學為基礎的減量目 標正有效地協助企業減碳:2015至2020年間,當全球能源及工業部門的溫室氣體排放量上

企業永續ESG管理之理論與實踐

升3.4%,減碳目標受SBTi認證的企業,同期減少了25%的排放量。SBTi 在2021年發布新 的策略,上修企業必須重新訂定減碳目標的最低標準,也就是企業需自2022年7月,最慢在 2027年開始,企業不再以「控制升溫在遠低於2°C以內」 (well below 2°C) 為減碳目標的 情境,也就是說「控制升溫在1.5°C以內」的情境設立減量目標。 過去IPCC的報告曾揭示

了企業的減碳目標必須更具野心,但倘若SBTi將標準提高到大部分的企業都辦不到的程度, 反倒會澆熄發展的動能。為了化解這個兩難,SBTi當時將最低標準從「控制升溫在2°C」, 提升到「控制升溫在遠低於2°C之內」(well below 2°C);同時,在2019年5月發布了 「Business Ambition for 1.5°C」運動,加速與企業議和、設定1.5°C的目標。今非昔比, 如今全球減碳的野心已大大提升:中、美、歐盟、英、日等大經濟體紛紛宣示更具野心的氣 候目標;從2021年初至今,向SBTi申請認證的企業中,有66%以「控制升溫在1.5°C」的 情境設定減碳目標,1.5°C已然是企業最普遍的選擇。參與「Business Ambition for 1.5°C」

運動的企業,也從一開始的28家,在兩年間成長至600家,涵蓋全球13兆美元的資本,僅 略少於中國的GDP。由此可知全球必須從「控制在2°C」、到「控制在遠低於2°C之內」、 再到「控制在1.5°C」。全球必須以1.5°C為減排目標,已是不可改變之事實。

候公約第二十六次締約方大會(COP26) 原定2020年11月於英國格拉斯哥舉行,受新冠肺 炎疫情爆發影響延後至2021年11月1日至12日仍於英國格拉斯哥舉行。COP26一開始預 期期望能達成之四項目標,包括:

1.確保於本世紀中達成全球淨零碳,以期能達成全球氣溫升高保持在不超過1.5°C目標 (Secure global net zero by mid-century and keep 1.5 degrees within reach)

2.調整保護社區及自然保育區(Adapt to protect communities and natural habitats)

3.活化金融(Mobilize finance),為協助各締約方達成以上兩項目標,已開發國家須達成 每年提出至少一千億美元氣候資金之承諾。國際金融組織亦應積極參與共同努力,以利 公私部門投入鉅額資金,確保達成全球淨零碳。

4.共同努力付出(Work together to deliver),面對全球氣候危機,締約方必須共同努力 完成巴黎協定規則手冊(Paris Rulebook) 與加速推動政府、企業、及公民社會之合作, 以因應氣候危機。

雖然主辦國英國認為「COP26是最具包容性的COP」, 事實上全球貧窮國家因為疫情嚴 峻或無法取得疫苗如期完成接種、出入境隔離等高昂成本,使得這些貧窮國家因此而難以抵 達並參與本次會議。經過漫長2個星期的會議結束後,整理出COP26重點觀察要點如下:

而聯合國秘書長Antonio Guterres 曾提出警告: 2021是氣候變遷的「成敗關鍵年」。氣

1. 2021年11月10日,美中兩國宣布達成《美中關於在21世紀20年代強化氣候行動 的格拉斯哥聯合宣言》,兩國承諾通過各自在21世紀20年代關鍵十年採取加速行動, 並在包括《聯合國氣候變化框架公約》在內的多邊進程中開展合作來應對氣候危機,以 避免災難性影響;

2. 將近40多個國家承諾到2050年前逐步淘汰煤炭; 100個國家的領導人承諾到2030年 結束或減少森林砍伐;

3.美國和歐盟宣布將合作減少甲烷排放;

4. 2021年11月13日,通過《格拉斯哥氣候公約》,公約要求維持巴黎協定要求把全球 氣溫升高幅度控制在1.5°C以內的目標以及逐步減少煤炭使用;

5.近200多個國家領袖同意並達成「格拉斯哥氣候協議」(The Glasgow Climate Pact),確立2030年前將努力強化減碳工作並朝向均溫不超過1.5°C的共同目標。儘 管成果仍力有未逮,未來還有很艱難的工作與挑戰要全力面對才有可能達成目標,但更 重要的是世界各國在未來短短不到十年的時間能真正落實執行並且信守減碳承諾才可能 有機會完成;

6.完成「巴黎規則手冊」(The Paris Rulebook),藉此進一步確定《巴黎協定》第六 條(Article 6),完備碳市場機制及規則架構,進而宣告全球碳交易時代的來臨;

7.「系統轉型」是本次周邊會議中被使用與搜尋最多的主題關鍵字。相關主題除了強調淨 零目標或氣候行動的達成需要多元利害關係人(如產業、城市、非政府組織、社區、公 民團體)及公私部門夥伴的協力合作,亦有許多再生能源微電網、農業、運輸、建築及 循環經濟的系統改革案例;

8.「能源轉型」是此次關注的重點,從逐步減煤、擺脫化石燃料、改用再生能源,未來都 將牽動整個社會技術系統的變革。在此過程中除了必須檢視多元行動者如何在不同技術、 政治、經濟與社會網絡下的協力合作,也應關注不同社會族群所面對的氣候風險不平等, 更重要的是如何制定調適策略來因應這些問題;

9.「公正轉型」的議題受到更多的重視。針對今年周邊會議所關注的金融、調適、減緩主 題,都回應了公正轉型議題的框架。世界各國在邁向淨零或低碳轉型的過程中,應顧及 氣候變遷對最脆弱國家及社會族群所帶來的不對等衝擊。儘管開發中國家及小島國家極

企業永續ESG管理之理論與實踐

力呼籲富裕國家提供資金挹注,然而這項促進氣候正義及公正轉型的資金承諾仍有努力 空間;

除了再生能源、淨零碳排,「生物多樣性」也是關鍵議題之一。過去「生物多樣性」議 題容易被企業忽略,且企業對於此議題一直無法找到切入點深入了解與回應作為,然其狀況 早已不可再被忽略。生物多樣性是穩定自然環境的基礎。當生態系中的生物種類越多元,就 不會因為少數幾個物種消失而產生重大的改變。然而,由於工業活動大量排放的溫室氣體, 干擾破壞了自然生態,造成生物急遽的大量滅絕。當物種趨向單一化,就容易因爲單一環境 變遷或個別自然災難,引發更大規模的生物滅絕。科學家警告,地球正處於「第六次物種大 滅絕」,速度比正常時期快上1000倍;未來20年內,還會有500種陸生物種迅速消失,這 將是人類文明崩潰的臨界點。生物多樣性、氣候變遷與流行疾病在疫情爆發後,有研究發現 三者之間有個密不可分的關係,彼此之間相互牽引 。當氣候變遷危害到生物多樣性樣貌時, 就會導致萬物生命網絡被切斷,逐步增進疾病從野生動植物傳給人類的潛在風險,最終反撲 回人體健康的崩壞。因此,聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 曾語重心長的指出,

人類正在對自然發動戰爭,我們必須立即修復與大自然之間的關係。2020年一項研究發現地 球若能恢復30%的生態系統,對於挽救大量物種將有相當大的幫助,也有助於吸存過去200 年間累積在大氣中近半的二氧化碳含量。而聯合國意識到這個議題的嚴重性,因此仍在疫情 嚴峻期間堅持召開COP15全球生物多樣性峰會,全球64個國家領導人立下30x30目標,承 諾2030年以前保護30%的陸地和海洋,以挽救未來10年內生物多樣性喪失的危機,並以此 因應氣候變遷議題。

2021年10月,聯合國COP15生物多樣性峰會,與11月在英國格拉斯哥(Glasgow) 舉辦的聯合國COP26氣候峰會,是人類有史以來最重要的一場氣候峰會。

另外,水資源的短缺也是不可忽視的議題之一。近年來,氣候異常導致雨水供應的不均, 各水庫源頭的濫砍與汙染導致區域大水或缺水情況不斷發生,洪水、乾旱、森林大火在世界 各地從未間斷,因此水管理議題更是重要,企業除了減少水用量,水回收再使用,雨水捕捉 儲存淨化再利用,各項技術與應用逐漸受到企業重視,也是企業在永續議題上,除了能源管 理之外,另一個重大的挑戰。

2-4企業永續組織與倡議

國內自1999年由中華民國企業永續發展協會開始推動會員公司出版環境績效說帖、企業 環境/永續報告書至今,不論是政府,非政府組織,投資單位,甚至是媒體都積極的投入了永 續組織的推廣與倡議工作。

政府部門

•經濟部工業局: 2000年開始委託各輔導機構執行各年度示範及持續改善輔導計畫, 歷 年來已陸續協助數十家企業製作完成環境/永續報告書。

•經濟部中小企業處:2010年開始開始推動台灣中小企業社會責任獎

投資單位

•台灣證券交易所:2010年開始推出各樣指數

•台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心:2010年開始公告公告「上市上櫃公司企業社會 責任實務守則」

•勞保基金:自2011年開始公布勞工保險基金投資政策書,宣示推動社會責任型投 資

非政府組織

•台灣永續能源研究基金會:2008開始推動台灣企業永續報告獎

•台北大學企業社會責任研究中心 : 2016發布台灣第一支與國際CSR評比接軌的台灣企 業社會 責任指數(Taiwan CSR Index)

媒體

•遠見雜誌:2005年開始推動企業社會責任獎

•天下雜誌:2007年開始推動企業公民獎

除了以上列舉國內之永續組織與倡議之外,國際上更是有非常多企業永續組織與倡議平 台具影相當大的影響力,例如:

•聯合國全球盟約(UN Global Compact) :全球目前最大的企業永續倡議,由來自80多 個國家,8,000家以上企業及4,000個以上的非企業組織參與,因應SDGs的各項目標。

• 世界企業永續發展協會(WBCSD) :成立於1995年,一開始是在1990年,由聯合國 環境與發展會議(UNCED)秘書長莫里斯, 他期望能找到一位真正的領導人,在永續及 環境問題的全球對話加入企業的想法與聲音能夠被重視。 一開始只有48位創始成員,現 在則已經超過120個會員,台灣也有中華民國永續發展協會,目前有59 個會員,涵蓋機 構法人、製造、金融以及貿易銷售等。

•世界資源協會(WRI) :一個全球性環境與發展智庫,成立於1982年,其研究活動致力 於研究環境與社會經濟的共同發展。世界資源研究所將研究成果轉化為實際行動,在全 球範圍內與政府、企業和公民社會合作,共同為保護地球和改善民生提供革新性的解決

方案。 WRI發佈了很多碳相關的標準與手冊,例如碳定價碳標籤的標準等等。

•全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative,簡稱GRI) 為獨立的國際性組織, 自1997年以來率先發布永續發展報告的揭露架構,期望幫助全球企業和政府透過該架 構,能有效了解與傳達報導組織的重大永續發展問題所面臨的衝擊及解決之道,2016年 正式推出GRI永續性報導準則(GRI Sustainability Reporting Standards),成為全球第

一個使用最廣泛的永續性報導的全球標準。

•國際永續平台 (GreenBiz) :推動綠色經濟的國際知名媒體機構,一向致力於推動綠色 經濟,GreenBiz 在2020年攜手全球金融巨頭S&P Global子公司Trucost共同發布了 一份《2020年綠色產業趨勢報告》(The 2020 State of Green Business Report),內

文說明2020年中十大重點永續發展趨勢,其包含在永續發展的大環境下,企業應如何發 展評估方法以降低永續發展的影響,以及如何採用一系列的策略來增強組織發展。本文 將分享十大趨勢中的五個關鍵要點,分別為:航運業的減碳力道增強、循環經濟衡量工 具輩出、AI科技優化ESG報告品質、氣候風險揭露成常態、遵循自然生態、環境友善解 方成大宗。

• 永續組織中心(Center for Sustainable Organizations, CSO) : 中心在永續發展領域

中與其他組織的不同之處在於,它堅決致力於企業可持續性衡量,管理和報告方法必須 基於實際情境下進行。

• 永續會計標準委員會 (Sustainability Accounting Standards Board; SASB) : SASB

準則能特別提供投資人所需要看到,各產業別對財務有重大性影響的永續面向指標揭露, 此框架隨著投資人的推動,已逐漸成為ESG揭露的主流框架之一。

2-5 綠色消費

消費行為可以促使生產商及政府改變生產程序及運作架構,而綠色消費運動其中一個主 要目標,就是要改變現行的經濟運作模式,許多國家都以環保標章(Eco-Label, Green Mark)

認證制度,搭配政府採購法,提供消費者選擇綠色產品的依據。綠色消費自1992年逐漸跳脫 ISO標準平台的長久討論後,終於逐漸開始在全球蓬勃發展。綠色消費係指消費者在選購產品 時,考量到產品對生態環境的衝擊,而選擇對環境傷害較少、甚至是有利的商品,其範圍涵 蓋了產品的生命週期從生產、運輸、行銷、丟棄過程、回收程度、以及產品包裝內含物。

消費行為可以促使生產商及政府改變生產程序及運作架構。綠色消費運動的其中一個目 標,就是要改變現行的經濟運作模式。 而綠色商品則是指在原料取得、製造、銷售、使用及 廢棄過程中,考量 可回收、低污染或省資源等環境保護理念,對環境傷害較少、 污染程度較 低之產品。 許多國家都以環保標章(Ecolabel)的認證制度,提供消費者選擇綠色產品的依 據。

環保標準與環保標章的類型可分為強制型與非強制型兩大類:

1.強制型屬於市場准入必須要取得標章,例如環保署四合一標章,能源效率分級標章等

2.非強制型標章則分為四大類:

第一類 : ISO14024環保標章,預先設定標準,並經過第三者驗證,選擇對環境產生不利 衝擊較少的產品,頒發專用之商標,例如台灣環保標章,歐盟TCO, 中國十環標章以及 歐盟的CE。

第二類 : ISO14021環境訴求,由產品製造商、進口商、配銷商、零售商或任何藉由此訴 求而獲益的人士提出,指出環境考量面之說明、符號或圖形。 (有第三者驗證可提高公信 力)

第三類: ISO14025環境宣告,以預先設定的目標,並經過獨立者之確認(而提供給消費 者的)定量化環境資訊。

第四類: 針對單一產品或行業、單一環保特性或取自永續自然資源之原料的「環境標誌與 宣告」,且非為第一~三類環保標章產品皆在此列。 例如節水標章,美國能源之星等。

碳足跡標籤(Carbon Footprint Label) 也可稱為碳標籤(Carbon Label)或碳排放標籤(Carbon Emission Label),是一種用以

顯示公司、生產製程、產品(含服務)及個人碳排放量之標示方式,其涵義是指一個產品從原 料取得,經過工廠製造、配送銷售、消費者使用到最後廢棄回收等生命週期各階段所產生的 溫室氣體,經過換算成二氧化碳當量的總和。英國政府於2001年所成立的Carbon Trust, 於2006年所推出之碳減量標籤 (Carbon Reduction Label) 是全球最早推出的碳標籤。

透過碳標籤制度的施行,能使產品各階段的碳排放來源透明化,促使企業調整其產品碳排 放量較大的製程,也能促使消費者正確地使用產品,以達到減低產品碳排放量的最大效益。 目前包括英國、美國、加拿大、日本、韓國、泰國、澳洲等國家都已建立碳足跡相關政 策與工作,可見全球已朝低碳社會的道路邁進,並且也為企業帶來碳排放減量的機會與強化 公司品牌的聲譽。我國碳標籤也於2009年開始,期望以我國碳標籤政策,強化低碳產品的市 場競爭力,並提升消費者對於碳標籤產品的購買意識,達成低碳經濟的永續消費與生產模式。

減碳標籤為另一種碳標籤,是鼓勵廠商除揭露產品碳排放資訊外,能藉由產品本身、製程 及供應鏈中找出減少溫室氣體排放機會,甚至檢討產品綠色設計,進一步降低消費者在使用及 廢棄處理階段的溫室氣體排放量,達到實質減量成效,我國於2014年起推動碳足跡減量標籤

(Carbon Footprint Reduction Label),又稱減碳標籤(Carbon Reduction Label)

碳標籤使用權之產品,其五年內碳足跡減量需達3%以上,經審查通過後即可取得減碳標籤使 用權,讓消費者在購物時即考量減緩全球暖化與氣候變遷問題,優先選購減碳標籤產品。

2-6策略型CSR與 SDGs

1987 年聯合國世界環境與發展委員會 (WCED) 在「我們共同的未來」報告書 (Brundtland Report) 中正式提出並給予「永續發展」的標準定義:「滿足目前世代的需求,又不危及未來 世代滿足其需求之能力的發展」,這是一個跨世代的想法。接下來,2012年聯合國永續發展 大會 (Rio+20):「我們要的未來」闡明綠色經濟是實現永續發展的重要工具,強調兼顧環境 保護、經濟與社會發展的成長模式,希望能兼顧永續發展的三重基線,除了持續發展經濟成 長與生存能力、兼具公義與共融的社會發展,同時還要保護環境,希望兼顧三方的平衡,維 持共融成長與發展綠色經濟。

2010年開始聯合國召開多次會議檢討MDGs執行狀況之後,許多國家呼籲應再提出長 期議程來延續MDGs之努力成果。2012年地球高峰會決議以SDGs接續MDGs,作為國際 間於2016至2030年這15年間的發展主軸。「2030年永續發展議程(Agenda 30)」經各 成員國簽署後,於2016年正式開始啟動,其內容包括17項目標(Goals)及169個細項目標 (Targets)。

聯合國永續發展目標(SDGs)明確了2030年全球對 於永續發展的願景和優先事項,致 力於動員全球的力 量來實現一系列共同目標。 SDGs呼籲世界各國政府、 私營部門和民間社

會行動起來,消除貧困,為所有人創 造有尊嚴的生活和平等的機會。與之前的聯合國千年發 展目標不同,SDGs明確地呼籲 所有企業利用它們的創造力和創新能力來應對永續 發展的挑 戰。儘管各國政府已批准SDGs,但這些目標 能否得以實現在很大程度上取決於各方的努力 與協作。 SDGs為企業牽頭開發和應用創新解決方案及技術,應 對全球最大的永續發展挑戰 創造了機遇。隨著SDGs被納入全球社會發展議程,領先企業將有機 會來展示他們如何通過 減少對人類和地球的負面影響 並最大限度地發揮正面影響,來推動永續發展。

SDGs涵蓋了與企業有關的廣泛的永續發展議題,包括貧窮、健康、教育、氣候變化和當 前環境的衰退,因而將有助於把企業核心能力與全球最應優先處理的議題連結合作。企業可

將SDGs作為總體策略的框架,用以制定、指導、溝通和報告整體策略、目標與業務活動, 可充分利用SDGs發展其策略型企業社會責任(CSR)方向。

當今企業的價值與潛力涵蓋了更多的無形資產,例如:品牌、形象、信譽、智慧財產權、 利害關係人的信任、創新能力、員工忠誠度、因應外部變遷的耐受力、承擔責任的表現、風 險管理與公司可成長的潛力。

聯合國前秘書長 潘基文表示:企業是實現聯合國永續發展目標的重要合作夥伴。企業可 通過其核心業務為聯合國永續發展目標的實現做出自己的貢獻;我們呼籲各國企業評估其業 務活動影響、 制定遠大目標並對其成果進行透明的溝通。從以下幾個重要因素發現企業推動 永續發展之意義與影響將是不可被忽略的,

1.世界上超過200個國家的年財政收入,比不上美國最大的網路商店亞馬遜(Amazon)。

2.全球前10大公司的營收總和,超過世界上最小100個國家的總和。

3.全世界前100大經濟體中,有超過一半是企業。企業是全球財富最主要的創造者。

4.人類97%的財富是在近250年創造出來的,但成長過程付出極大代價。企業,是肇因 的禍首,也是救亡圖存的啟動者。

5.工業革命200多年來,企業的線性經濟思維和行為造成不永續的開發模式,造成過量的 環境與社會成本與負擔,循環經濟思潮正在國際間熱烈推動中。

然而真正驅使企業不斷地朝永續發展的主要外部驅動力,最主要的原因為:

•國內外法規與規範日增:國際間有超過200條國際環保公約,歐盟自2002年提出了「廢 電子電機設備及危害物質禁止指令 (WEEE、RoHS指令)」後,法令也逐年日益增加。

•綠色貿易障礙的形成:國際環保公約或協定中有近20種具有貿易制裁訴求的條款,如蒙 特婁議定書、巴賽爾公約、氣候變化綱要公約、生物多樣化公約等。

•因應國際大廠綠色採購要求:企業形象與其環境績效的重要性不亞於其產品的品質或價 格,企業已將其供應商的環境管理成效或產品的環保標準,列為採購的必要條件。國際上 第一件大事就是SONY在2002年成為第一個提出 「綠色夥伴制度--Green Partner」的企 業 。

•綠色消費的需求:國內外環保團體的訴求及消費者的自省,促使綠色消費的觀念漸漸普 及。

現今企業永續整個發展趨勢已經漸漸從「股東」轉向利害相關者,公司正在根據其對員 工及其經營社區的影響做出決策,而不僅僅是那些在財務上投資的人,同時也將顛覆行業優 劣發展,重視永續發展的企業將可受到投資人與利害關係人的青睞與關注,忽略永續發展的 企業將漸漸地從市場競爭中逐漸被淘汰,未來由企業所推動的變革將會取代公民或政府的角 色與地位。

然而無論企業如何發展永續,切不可遺忘永續的初衷,也就是企業社會責任表象上是動態 的,是跟隨著人類的生活,人類的活動變化而跟著變化,但企業社會責任本質上則是靜態的, 是圍繞著如何增進人類生活福祉這一個核心不變的,也就是說任何時代的永續行動可能不同, 但保有增進人類生活與工作的進步與繁榮的目的是永遠不會改變的。

企業在永續發展的過程中從單純的企業社會責任,以做慈善、高道德的觀念來推廣企業 社會責任,然後漸漸將企業永續納入企業核心,到當今企業體系整合後發展出的策略型企業 永續方案,這樣的作為可使用SDGs 來進行每一個階段與方法,說明如下:

1.發現未來商機

SDGs最主要的目的是在引導全球公部門與企業的資金能真正回應該領域的永續發展挑 戰,提高企業永續發展的價值,幫助企業開發創新解決方案、實現全面轉型變革。提高企業 永續發展的價值,雖然這樣的商業案例已十分成熟,然而應用SDGs仍可有效地例如加強經 濟激勵措施等方式引導企業更高效地利用資源,或改用更永續的替代解決方案解決議題,因 為企業外部成本早已日趨內部化。事實上SDGs不但反映了利害相關人各方的期望,也明確 的指導了國際、國家和地區政策的未來走向。積極落實SDGs的企業可深化與客戶、員工和 其他利害關係人間的關係,反之,企業將面臨不斷增加的法律和聲譽風險。

2.穩定社會和市場

社會穩定是企業成功的基礎。致力於以SDGs為導向的投資是支持企業成功的支柱。

3.共同語言和共同目標

SDGs樹立了共同的行動和語言框架,有助於企業更統一、更高效地與利害關係人的溝通 企業整體的業務影響力和績效。其目的在於匯聚合作夥伴的力量,發揮協同效應,共同應對 全球最緊迫的社會挑戰議題。

企業如希望能有效應用SDGs 制定策略型CSR,那麼以下幾個步驟是必須要逐一進行與 執行:

1.了解SDGs : 企業必須非常清楚並且熟悉什麼是聯合國永續發展目標(SDGs)

2.鑑別重大議題:企業必須要能把握重要商機並降低風險,因此企業必須能夠鑑別與評 估它們的業務在整個價值鏈上對SDGs所造成的正面或負面、當前或未來潛在的影響,並在 此基礎上確定其優先事項。

3.設定目標:目標的設定對於企業能否成功至關重要,有助於企業內部就優先事項與重 大議題形成共識、推動整體績效的提升。通過將企業目標與SDGs進行核對,管理者將可明 確的展現企業對永續發展的承諾。

4.整合: 永續發展必須要能整合到企業的核心業務和企業治理中,並將其落實到所有部 門,這是實現企業SDGs目標的關鍵。為了實現共同目標、應對系統性的挑戰,越來越多的 企業開始與價值鏈夥伴、行業夥伴、政府和民間組織展開合作。

5.報告和溝通:SDGs可幫助企業利用共同指標和優先事項對其永續發展績效進行報告。

公佈全部或部分的企業目標可以成為一種有效的溝通工具,因為它們以簡潔務實的方式 闡明了企業追求永續發展的願望。這樣可以激勵和鼓舞員工及商業夥伴,並為企業與外部利 害關係人進行建設性對話打下了良好的基礎。

公開宣布企業目標和任務有其優勢,但也可能因企業未能如期實現目標而招致批評,企 業應當妥善權衡其利弊。為管理這一風險,企業應定期、透明地溝通其所付出的努力、取得 的進展和面臨的挑戰,企業也可從中獲益。

參考資料

1. 資料參考自環境資訊中心,https://e-info.org.tw/node/231700

2. 資料參考自https://blog.xuite.net/clare.ko/sun/11428705

企業應將SDGs納入企業與利害相關人的溝通和企業社會責任 (永續發展) 報告中。2-7公開對SDGs的承諾

國際循環經濟之發展與因應策略

財團法人產業服務基金會 林萊娣 總經理

3-1 緒論

3-2 循環經濟發展及挑戰

3-3 循環經濟核心價值與因應策略

3-4 案例剖析及探討

3-5 結語與未來展望

國際循環經濟之發展與因應策略

財團法人產業服務基金會 林萊娣 總經理

近年來,循環經濟乙詞不斷在國內外環保產業被提及,且已有遍布到其他產業之跡象, 儼然形成新的商業模式。為讓讀者對循環經濟的概念有所掌握,本章前半部蒐析文獻資料, 就其發展緣由、沿革、核心價值與理念進行介紹。接著,則針對推動模式及如何運用到產品 之使用、製造、廢棄階段的成功案例進行說明。

3-2循環經濟發展及挑戰

3-2-1 線性經濟到循環經濟

為追求生活品質及經濟富裕,人類過度開發自然資源並採「大量生產」藉以滿足「大量 消費」所需,但對伴隨而來的「大量廢棄」卻束手無策,此一「生產-使用-丟棄」之線性經 濟(Linear economy)模式則著實對自然環境造成不可逆的負面衝擊,影響層面涵蓋:水資 源稀缺、廢棄物產生量增加、溫室效應造成全球暖化,導致地球變得「又擠、又熱、又禿」。

面對愈趨惡劣的生存環境,亟待建構全新的生活型態及經濟模式,因此,「循環經濟」的概 念孕育而生。

3-2-1 線性經濟到循環經濟

為理解循環經濟的過去、現在及未來,接下來進一步說明循環經濟之理論及定義、發展 沿革、推動情況。

一、理論及定義

循環經濟一詞,最早於1966年由美國經濟學家肯尼思·博爾丁在「宇宙飛船經濟理論 (Spaceship Economy)」中提出,理論中將地球比喻為宇宙飛船,飛船內能存放的裝備及 生活必需品有限,因此需將所有資源利用最大化,即使是廢棄物亦需經過處理、淨化、再次 回收再利用,形成資源循環系統,「生產-使用-丟棄-回收-再利用」的迴圈式之經濟模式, 即稱為循環經濟。

二、發展沿革

近一個世紀以來,科學家、經濟學家等專家學者不斷探討適合人類活動及環境的經濟模 式,並在近10年有更明確的定義及論述主軸。以各名詞/概念所提出之順序,說明其發展緣 由、主軸精神、推動效益等內容。

(一)綠色經濟(Green Economy)

1.概念源起:由於世界各國的經濟發展並不對等而出現貧富差距擴大,為消弭此一鴻 溝,聯合國環境署(UN Environment Programme , UNEP)於2011年發表「邁向綠色 經濟:邁向永續發展和消除貧困的各種途徑 (Towards a Green Economy:Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication)」並提出「綠色經濟」概念,期透過 全球資金合理分配,發展公平、高效的合宜居住環境。

2.主軸精神:綠色經濟係指「可提昇人類福祉和社會公平,同時降低環境風險與資源稀 缺」,兼顧低碳排放、資源有效提高及社會發展的經濟模式。

3.推動效益:可推升自然資產價值及國內生產總值;增加的就業機會將有助於減少貧窮; 推動後的經濟成長將可對環境及社會帶來更多效益等。

(二)循環經濟(Circular Econnomy)

1.概念源起:過往搖籃到墳墓的傳統生產模式,讓使用後仍有再利用殘值物品視同廢 棄物丟棄,最後直接掩埋或焚燒,但由於資源稀缺、商品產製成本提高,爰相較於線性經 濟而發展出封閉式循環構想。直至2012年由艾倫‧麥克阿瑟基金會(Ellen MacArthur Foundation)綜整製造、使用、回收階段,提出工業循環及生物循環構想。

2.主軸精神:循環經濟為「每一個產品(含物質和元素)從設計端即思考如何藉由技術 或生態循環發揮該產品最高利用價值」,在產品設計時融入「再生」概念,透過科技剔除廢 棄物的有害成分,經過改質、混摻、塑型…等階段,回收轉生為新式產品並能重新進入到消 費市場而為民眾所用。引用荷蘭政府對不同經濟模式之發展及樣態(如圖 三- 1),可更理解 零廢棄設計及循環再生價值所在。

3.推動效益:循環式系統的產業生態將與傳統經濟有所不同,製造端的任務不僅是產品 製造,而應再進一步考慮易拆解、易回收、低毒害、單一材質…等概念,以利消費者使用、 回收處理階段能更加容易去化。

圖 三 - 1:各類經濟模式之差別比較圖 資料來源:荷蘭政府,循環經濟簡介

(三)低碳經濟(Low Carbon Econnomy)

1.概念源起:使用石化燃料等高碳能源,雖支持人類經濟活動及科技發展,但衍生的碳 排放則導致溫室效應等氣候變遷,引發全球性大規模災害。為取得經濟社會發展與自然環境 平衡發展,低碳經濟概念於焉誕生,並最早紀錄於2003年英國能源白皮書《我們能源的未來: 創建低碳經濟》。

2.主軸精神:其揭露「提供經濟成長的低碳排經濟活動,對於環境有低度環境衝擊」換 言之,透過能源技術創新或轉型,讓經濟活動的碳足跡趨近於零,無衍生額外的溫室氣體, 可讓大氣中的溫室氣體含量維持穩定值。

3.推動效益:發展低能耗、低碳排、低污染的產業,有助於開發創新技術及產業轉型; 除降低排碳量甚可發展吸碳(碳匯)技術,直接降低大氣中二氧化碳濃度,避免全球氣候持 續暖化。

三、推動主體及方式

循環經濟發展迄今已約莫10年,過程中受到搖籃到搖籃(Cradle to Cradle)、仿生學

(Biomimicry)及工業生態學(Industrial Ecology)等理念影響,推動元素及驅動方式已逐 漸成熟,並獲得民間企業及政府方認可,紛紛投入資源或制定上位政策,以形塑合適且具體 措施進行推動。根據驅動力及實施規模不同,作法分為「由上而下的引導」、「由下而上的 創新」等兩種方式。

企業永續ESG管理之理論與實踐

(一)由上而下的引導

此類型是主要是由政府方進行主導。政府本身掌握 行政、立法及公務預算等資源,再加 上配合公權力適時介入、經濟誘因之引導,可營造適合發展循環經濟的環境。例如經濟部工 業局擇定大園、彰濱、官田等3座工業區,引入虛實整合機制及訂定循環園區評估指標,引 導企業設廠。以大園工業區為例,將過往僅能以焚化處理的廢布、紡織污泥,轉變成鍋爐燃料, 實乃促進資源物媒合運用、產業共生之重要推手。

(二)由下而上的創新

相較於由政府推動受限法治規範、預算編列等行政作業,其應變速度、創新力道未必能 跟上產業的快節奏,因此由下而上的推動主體將能匯集產業豐沛的創新能量、加速敏捷力。

較為經典的案例則是艾倫 ‧ 麥克阿瑟基金會推動循環經濟行動,充分展現民間企業的創意並 讓全球產業產生共鳴並響應,促成典範移轉。

以下說明歐盟及中國近年來公布的循環經濟發展目標及發展規劃。

(一)歐盟-歐洲綠色新政 歐盟委員會(European Commission)在2019年12月通過《綠色新政》(Green Deal),目標為在2050年前成為世界第一個氣候中和(Climate-neutral)經濟體,預計3 年內要提出50項相關政策。《綠色新政》中涉及經濟、工業、能源供應、糧食及運輸等議題, 10大執行重點如圖 三 - 2所示,以下說明歐盟針對循環經濟議題之緣由及細部執行規劃。

圖 三 - 2:歐盟綠色新政架構圖 資料來源:《歐盟綠色協議》,歐盟委員會

歐盟2015年首度公布《循環經濟行動計畫》,並於2018年針對塑膠相關產業發布《循 環經濟塑膠戰略》,但上述行動計畫中仍著重於紡織、建築、電子等能源密集產業,歐洲碳 排放總量之20%仍來自工業,且回收材料使用率僅為12%,因此,《綠色新政》中提到歐盟 規劃以法令要求特定產業使用回收材料,涵蓋包裝材料、車輛、建築材料及電池等產業,以 達歐盟2030年市場上所有包裝材料皆可回收再利用之目標。

(二)中國-十四五循環經濟發展規劃

中國於2020年10月召開第19屆中央委員會第5次全體會議,決議《十四五循環經濟 發展規劃》,未來5年中國將以建構資源循環產業體系為核心,以「減量化、再利用、資源化」

為原則,建立廢舊物資循環利用體系,提升資源利用效率,降低對國外資源的依賴,執行目 標如圖 三 - 3所示。

圖 三 - 3:十四五循環經濟發展規劃目標

《十四五循環經濟發展規劃》中亦公布5大重點工程,包括:(1)城市廢舊物資源循環利 用體系建設工程、(2)園區循環發展工程、(3)大宗固體廢棄物綜合利用示範工程、(4)循環經 濟關鍵技術及(5)設備創新工程。此外,亦制定6大重點行動,包括:(1)再製造產業高品質 發展行動、(2)廢棄電器電子產品回收利用品質提升行動、(3)汽車使用全生命週期管理推進 行動、(4)塑膠材料污染鏈治理專項行動、(5)快遞包裝綠色轉型推進行動及(6)廢舊動力電池 循環利用行動 。

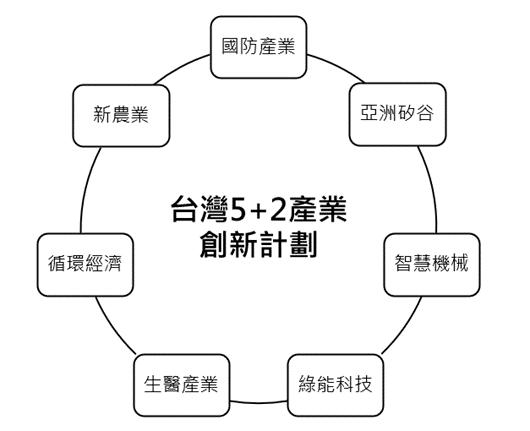

(三)台灣-「5+2」產業創新政策

蔡英文總統2016年5月20日就職政見:「對各種污染的控制,嚴格把關,更要讓臺灣 走向循環經濟的時代,把廢棄物轉換為再生資源,對於能源的選擇,以永續的觀念去逐步調 整」,循環經濟亦為2016年行政院積極推動「5+2」產業創新政策之一(如圖 三 - 4 所示),

企業永續ESG管理之理論與實踐

期望能透過資源再利用,使資源生命週期延長,以減緩廢棄物處理及污染問題。2018年行政 院亦通過「循環經濟推動方案」,期望將循環經濟理念及永續創新的思維融入各項經濟活動。

圖 三 - 4:「5+2」產業創新政策

「循環經濟推動方案」主軸為「循環產業化、產業循環化」,4大推動策略包括:(1) 推動循環技術暨材料創新研發及專區、(2)建構新循環示範園區、(3)推動綠色消費與交易、 (4)促進能資源整合與產業共生,期望能建立「高性能、低能耗、無毒性、零廢棄」的新型 態生產及消費體系。

3-2-3循環經濟的關鍵概念與重點課題

循環經濟的重要性已不言可喻,且隨產業模式改變市場也不斷提出創新作法,但由於產 業的型態眾多,各有其所屬的供應鏈、組裝代工、測試封裝、產品銷售、受眾…等上下游對象, 在此龐雜的系統之下要如何界定並推動循環經濟則會是一項難題。為能讓讀者對於落實循環 經濟有更進一步了解,並協助企業洞察自身特性發展循環經濟模式,以下引用國際管理諮詢 顧問公司埃森哲(Accenture)分析120多個案例,所歸納5種主要循環經濟模式 並敘明其 做法如下。

一、循環供應(Circular

Supplies):提供再生能源、可生物分解或可完全回收的原物料, 以取代一次性消費循環物料

相較於化石燃料資源有限及使用後會衍生碳排污染,荷蘭帝曼斯公司(Royal DSM) 自農作物發酵的副產品中取得「纖維素生物乙醇」可做為新式替代能源,除增加公司營業 收益之外,並有減少廢棄物、降低二氧化碳排放、具再生能源等效益。

二、資源回收(Resource Recovery):自廢棄產品或副產品中回收有用的資源及能源

Refinity®公司開發回收技術,可將廢棄後的地毯將其背襯紗線及纖維進行分離,將紗 線透過淨化等階段則可做為新產品中使用。

三、延長產品壽命(Product Life Extension):透過維修、升級和轉售,增加產品或零 組件的使用年限

Google公司就增加手機使用期限議題進行探討,並發展手機模組模塊化方式。其優點 是當手機出現毀損時,除了原先僅得廢棄回收之選項,用戶可更換或修復特定模塊,具有 延長手機使用期限、減少電子廢棄物產生等優點。

四、共享平台(Sharing Platforms):經由媒合,增加產品使用率

共享汽車平台(如Uber、Lyft等)媒合車輛「需求端」及「提供端」,可達到物盡其用、 增加產品使用效率。類似的概念則另有分租共享的Airbnb、腳踏車租賃共享YouBike。

五、產品即服務(Product as a Service):廠商提供產品訪問權並保有所有權,可將產

品回收並資源化

比較特別的案例是「荷蘭史基浦機場-飛利浦公司的照明服務」。機場每月支付租賃費, 以15年為租賃期限,將3,700個燈具及照明設備的維修、保養事務交予飛利浦公司。對飛 利浦公司而言,則可以即時監測並維修故障燈具,以維持最佳能源效率;針對毀損或汰換 燈具亦能由飛利浦公司進行回收及資源再利用。

前述5項模式雖是獨立陳述可個別發展循環經濟體系,但若在企業營運條件允許下, 透過相互結合將可發揮加乘效果,有助於重塑企業品牌創新形象、降低營運成本、衍生額 外收入或業外收益、有利環境保護。

3-3-1核心元素及推動原則

循環經濟訴求的是恢復、可再生的產業體系,「循環」指在資源有限的情況下,同時滿 足需求變化及減少資源的浪費,將資源使用由線性模式改變成循環模式;「經濟」則需考量 符合市場經濟之運作,如何在市場機制中維持及提升競爭力、反映各種環境與資源成本、以 及運用各種既有及創新的商業模式,來擴大經濟效益及資源價值。讓產品維持在最高的可用 性,設法以更少的資源來創造更多的價值,達成資源使用效率最大化與廢棄產出最小化,確 保地球有限的資源能以循環再生、永續方式被使用。

企業永續ESG管理之理論與實踐

一、循環經濟蝴蝶圖

參閱艾倫・麥克阿瑟基金會(Ellen MacArthur Foundation)與資源循環台灣基金會所 提資料,在最理想的循環經濟系統中,所有產品和材料都可被分別納入生物與工業兩個循環, 歸納為蝴蝶圖,說明如下。

資料來源:艾倫・麥克阿瑟基金會

(一)生物循環

自然與地力資源能夠持續再生的特性,使得農、林、漁、牧相關產業的生產過程能符合循 環經濟概念,

生物循環之6大執行指標:

1.多元養殖:保護水、土壤、生物多樣性,透過輪作/牧、混種/養或農林漁牧複合等方式 來維持地力。

2.生產優化:將種植、養殖或加工各階段所需的水、能源、資源使用效率極大化。

3.全利用:將生物質的每一部分製成藥品及特用化學品、食品及飼料、大宗材料及肥料、 或燃料與電力,發揮所有價值。

4.運銷管理:減少物流的能資源浪費,透過通路商的庫存管理,以及媒合到所需要的社群, 減少食物浪費。

5.分類與回收:分類將剩餘的生物質,依照特性妥善分類,再送至對應的收集與處理管道, 達成回收再利用。

6.資源化:依價值高低,依序進行飼料化、材料化、能源化,作為另一產品的能資源來源, 或肥料化回到土地作為養分。

(二)工業循環

從產品設計、製造、使用到回收等各生命週期階段,以「零廢棄」為目標來進行,讓企 業與消費者能夠落實循環經濟,

工業循環8大執行指標:

1.材料選擇:使用安全無毒的材料,並減少材料使用、簡化組成。依據生命週期需求選擇, 如耐久性產品選擇耐久、可多次循環、回收材料;流動性產品則優先使用可再生、在地材料。

2.產品設計:透過模組化設計,使產品易於拆解、維修、升級、再製造、回收。以符合使 用者需求為目的,並於產品生命週期節省能資源耗用。

3.製程優化:零廢棄、零排放、零事故為目標,將生產製程各階段所需的水、能源、資源 使用效率極大化。

4.副產品資源化:將製程的副產品投入另一個製程或直接作為產品販售,循環方式可分為 企業內循環、產業內循環、跨產業循環。

5.維修/再使用:透過排除故障或更換零組件,讓產品恢復原始的功能;再使用則是指將 轉換產品的擁有者。

6.翻新/再製造:翻新是透過相對完整的檢查與零件更換,讓產品恢復到近乎新品的良好 狀態;再製造則是透過一套完整的標準作業程序,讓產品擁有與新品一樣或更好的表現與 保固。

7.分類/收集:分類是在產品使用週期結束後,依照產品材質妥善分類。收集則是將分類 後的產品,送至對應的收集與處理管道,這個過程通常被稱為「回收」。

8.處理再生:將使用結束後的產品,經過一系列處理程序可作為同種或另一種產品的二次 料,這個過程通常被稱為「再利用」。

3-3-2 推動模式與策略 碳信託基金(Carbon Trust)提出之循環經濟商業模式,「內環」是循環經濟概念,以「設 計階段」為核心,串接「使用階段」、「製造階段」及「廢棄階段」,最後形成一個閉環(Close

企業永續ESG管理之理論與實踐

Loop)。「外環」則是在內環的基礎上,根據過去產業界發展經驗,相對應可執行且可操作 之循環經濟商業模式,共分為7種。循環經濟商業模式示意如圖3.2.2,各商業模式定義與案 例彙整如表 三- 1所示。

圖 三- 6:循環經濟商業模式示意圖

資料來源:Carbon Trust

表 三- 1:循環經濟商業模式作法與案例

階段 商業模式 定義 案例

使用 Use 產品共享 Access 產品所有權屬於供應商,由不 同終端者使用

產品服務化 Performance 客戶使用的是產品的服務績 效,而非產品本身

製造 Production 修復及翻新 Re-condition

再製造 Re-make

副產品及產業共生 Co-product recovery

再生料替代原生料 Circular souring

產品在生命週期內,由原有供 應商或第三方整修一個故障的 產品,或對其外觀進行翻新, 使產品功能恢復

產品壽命結束時,由製造商重 啟製造程序,使其恢復至全新 或更佳的功能

能資源在產業價值鏈上的位置 產生改變,轉成另一個的投入

使用回收或可再生的原料,取 代由自然資源中提取初級原料

廢棄 End-of-life 資源再生與回復 Resource recovery 封閉式循環:物料回收再使用 於相同的價值鏈,可維持相同 價值

向上循環:原料或產品被用於 投入生產另一個更高價值產品

向下循環:原料或產品被用於 投入生產另一個較低價值產品

單車共享系統

照明服務、化學品租賃

二手車、二手電器、二手 家具等

伺服器報廢後零件重組、 印表機回收再製

生態工業區

回收海洋廢棄物再製成運 動鞋、生物原料製成的可 分解農用膜

金屬回收

3C中貴金屬提煉重製為

鋼鐵業爐碴用於道路鋪面

3-3-3 指標建置與應用

為能檢視產業型態是否符合循環經濟樣態,可透過以下評估工具執行。

一、物質流成本分析

物質流成本分析(Material Flow Cost Accounting)

透過物質流及成本比對及分析,提升企業對物料、能源使用、製程環境衝擊及財務管理等 資訊之掌握程度,建議企業將原物料耗損、廢棄物處理成本納入考量,使企業在降低生產成本 同時亦選擇對環境衝擊較低之作法。

二、生命週期評估

生命週期評估(Life cycle assessment, LCA)主要指產品或服務,從原物料取得至生產、 使用、生命終結之處理、回收再利用及最終處置(從搖籃至墳墓),整個產品生命週期中的環 境考量面與潛在環境衝擊,包括能源使用、資源的耗用、污染排放等,架構如圖 三 - 7所示。

「CNS 14040環境管理--生命週期評估--原則與架構」如圖 三 - 8所示,其中「生命週期 衝擊評估階段」係利用盤查分析結果,以評估量化產品於生命週期造成環境衝擊之程度。「生 命週期闡釋階段」則是整合盤查分析及衝擊評估等結果,以彙整報告、作為內部生產改善參考 或進行直接應用之依據。

圖 三 - 7:生命週期評估架構

資料來源:製造業產品環境足跡與資源永續資訊專區

圖 三 - 8:ISO 14040原則與架構

資料來源:國立台北大學資源管理研究所,國內推動生命週期評估應用之回顧與展望

ISO14040:2006生命週期評估的原理一致,考量生命週期之5個階段(原料、製造、運輸、使用、 棄置/回收)共16種不同的環境衝擊後,將各種環境衝擊進行綜合評估。

自2018年起,歐盟開啟為期三年(2018年5月至2021年12月)的環境足跡過渡期,

PEF衝擊指標擴增至16項指標,摘錄彙整如表 三 - 2。

表 三 - 2 : 產品環境足跡重要指標摘錄

溫室效應(碳足跡) kg CO2 eq

臭氧層破壞 kg CFC-11 eq

毒性 CTUe

電離輻射 kBq U235

光化學臭氧形成 kg NMVOC eq

優養化 kg N eq

資源耗竭-水(水足跡) kg world eq. deprived

資源耗竭-礦物與金屬 kg Sb eq

資源耗竭-化石燃料 MJ

資料來源:經濟部工業局,製造業產品環境足跡與資源永續資訊專區

三、產品環境足跡 產品環境足跡(Product Environmental Footprint, PEF)是歐盟提出的專有名詞,其定義與

四、BS 8001循環經濟標準

英國標準協會(British Standards Institution , BSI)於2017年5月正式發布第一份與 循環經濟相關的國際標準,企業執行循環經濟框架指引BS 8001:2017 (Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations) ,以下簡稱BS 8001,以下說明BS8001的6項原則及8階段彈性框架。

(一)六大原則

企業在推動循環經濟時,應優先考量BS 8001中六大執行原則,如圖2.3.3所示,包 括(1)系統性思考、(2)創新、(3)責任管理、(4)合作、(5)價值最佳化及(6)透明度,將產 品及服務永續管理,創造長期營運價值。

圖 三 - 9:BS 8001循環經濟六大原則

(二)8階段彈性框架

BS 8001亦提供實務面運作過程參考,即專案執行流程的8階段彈性框架如圖2.3.5, 目的是藉此協助企業將循環經濟元素導入傳統線性經濟思維的產品或服務內容,進而達到 持續改善與轉型的目的。依據各階段實施內容,企業可由檢視自身業務與循環經濟之間的 關聯性出發,在考量循環經濟的願景、策略與規劃方向後,從中找尋問題與機會。當企業 擇定欲推動標的後,即可透過一系列的評估分析與監督改善機制目標。

資料來源:BS 8001:2017

(三) BS 8001應用與效益

BS 8001可作為企業欲推動循環經濟參考,不論是在設計規劃、工程執行或是製造生 產面向,皆可依循環經濟原則為基準來評估,透過成熟度來評估企業執行循環經濟之程度, 成熟度分為0~4級,成熟度越高表示企業之商業模式較符合循環經濟理念。另,BS 8001 提供查核原則,協助企業檢視目前執行之循環經濟方案是否合適。履行BS 8001之企業可 收穫之效益如下:

• 鑑別商業模式,改善風險和機會成本,避免環境損害和推動社會效益

• 充分利用資源,同時以最大程度減少廢棄物產生

• 通過與價值鏈有效加強合作關係

• 加強議合與透明度,以建立信任和信心

• 利用循環經濟來改善或改變價值觀念,使組織轉向更循環且可永續的運作模式

3-4 案例剖析及探討

3-4-1 循環經濟案例導論 聯合國17項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)中,第12項為「永 續消費及生產模式」(Responsible Consumption and Production),其中提及在2030年 前的目標涵蓋實現自然資源的永續管理以及高效使用,透過預防、減量、回收和再利用,大幅 減少廢棄物產生等。

國際上對於循環經濟的重視,除了上述SDGs的闡述,更體現在歐盟政策中。歐盟在 2015年發布「封閉循環—循環經濟行動計畫」(Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy),2020年則發布循環經濟行動計畫2020(Circular Economy Action Plan 2020),皆促使歐盟成員必須持續推動循環經濟作為。

3-4-2 案例探討

本節以8個國內外企業循環經濟優秀案例進行說明,依其應用階段分為「使用」、「製造」 及「廢棄」進行說明。

台灣素有手搖飲王國之稱,每年用掉20億個一次性飲料杯,並且在新冠肺炎疫情影響 下,因防疫、外帶餐飲等考量,紙餐具使用量更是達到歷史高峰值,如109年、110年的 廢紙餐具為15.8噸,較108年8萬噸成長將近兩倍(環保署回收基管會公告資料)。而在 大量使用一次性飲料杯的背後,則是巨量樹木、水資源及石化燃料之耗損,過往政府單位 雖有宣導自備環保餐具,但由於民眾環保意識不普及或店家未能營造環保用餐服務(使用 免洗筷、餐盤…等),因此一次性餐具使用量始終居高不下。

有鑒於此,國內業者好盒器圖隊推動循環杯機制,且有「甲地借,乙地還」的容器服 務,同時解決「民眾沒有製造垃圾意識、不方便清洗、不方面攜帶」等三大痛點。而在實 務執行上,則是使用串接材料、產品、服務端,並扣緊消費者之使用習慣,使用的飲料杯 是以工廠下腳料並可回收的PP塑膠製成,依不同服務需求進行外觀設計,除此之外,好盒 器圖隊建立方便消費者使用後歸還之借還機制,以減少使用一次性杯體所帶來的浪費(如 圖3.3.1)。

一、使用階段 (一)好盒器—飲料杯循環再使用 【產品共享】

資料來源:「社會創新平台」,經濟部中小企業處 發展初期,好盒器圖隊在2017年台南正興街推出「正興杯杯計畫」,讓林立來往的 遊客使用,同時也在容器杯體建立專屬ID以利進行物流控管,而此一環保新做法在當時得 到極大回響。演變迄今,好盒器圖隊已與政府、企業及民間單位(如圖3.3.2)攜手,並 推動至台北、桃園、台南…等城市,並設置自動借還設施,截至到2021年底,減少超過 140,000 個一次性容器、循環杯使用次數超過 90,000 次。

(二)Winnow—廢棄食物監測器 【產品服務化】

以全球飯店餐飲業為例,每年因食物浪費而造成的損失高達 1,000 億美元,占所有食 物浪費產生的損失達1/10。Winnow由馬克.佐恩斯創立,運用數據分析,追蹤食品供 應鏈,建立Winnow 廢棄食物監測器(Winnow Waste Monitor),透過記錄丟棄食材種

類及重量,幫助商業廚房以更智能的方式管理他們的食物資源,達到更佳的資源監控及管 理。透過提供每日、每周的報告給業者,幫助業者訂定單點或多點優化策略,同時這也是 Winnow 的收入來源,費用的收取標準則根據廚房的大小(依據總食材成本劃分)採取差 別費用。

採用Winnow系統的餐廳業者可以減少大約 40%~70% 的食材浪費,若換算成金額,

每年成本可節省約 900 萬英鎊。在未來,Winnow 計畫透過改進分析報告,為客戶建立可 共享的知識網路,擴展市場到其他需要有機原料的企業,如生物精煉廠等,讓整個系統更 加有效率地利用有機資源。

二、製造階段 (一)eStoks—電子設備的逆物流【修復及翻新、再製造】

近幾十年來,巴西對電子電器設備的需求大幅上升,但約有5%的產品會因為「缺陷」或 「瑕疵」等理由而退回製造商,且因當地法規的限制,這些產品不能作為新產品出售,成為「消 費前廢棄物」(Pre-consumer Waste)。

eStoks於2012年成立,主要業務為收集被退回之電子產品,評估其性能,並推算最 佳化退貨路徑,協助電子品牌降低逆物流成本,其運作模式如圖3.3.3所示。eStoks收受 之退貨電子產品,約有50~55%被翻新(Refurbished);20~25%被維修(Repaired) 後能重新售出(Re-sold);剩下10~15%則是損壞較嚴重之產品,僅能拆解為電子零組件, 用於產品維修服務中,或以 B2C、B2B 或零件的方式再售出,最大化電子電器產品利用價 值。

企業永續ESG管理之理論與實踐

圖3.3.3:eStoks貨品循環經濟模式 (二)丹麥卡倫堡產業共生園區 【產業共生】

卡倫堡在1960年代開始發展煉油工業,但由於當地地下水不敷使用,煉油業者嘗試與 當地政府及居民協商共同使用當地淡水湖資源;1970年代時,當地的煉油廠與石膏廠簽約, 將多餘的煤氣提供給石膏場用於烘乾牆板,並由石膏廠負責淨化氣體後排出,成為全球首 例公、私合作的產業共生案例。

目前卡倫堡產業共生園區共駐有10個企業集團,包含煉油廠、發電廠、污水處理、 製藥廠與石膏場等,他們彼此合作、分享資源,甚至將副產品提供給當地農業使用(如圖 3.2.5)。除可藉此將產能提高,還得以提升自身對於外在風險的應變能力,更為當地創造新 就業機會、減少外移問題。

不只是園區內共生,在卡倫堡,工業園區與都市間也是唇齒相依,除了共同規劃用水、 利用工廠廢熱供應住商大樓暖氣,使資源效益最大化;為了維護都市生活品質,工廠也積 極減碳、節水,達成良好總體效益。而企業透過繳稅將營收回饋給當地政府,用於扶持產 業與整體發展,更是促成共榮循環的關鍵。

圖3.2.5、卡倫堡產業共生園區俯瞰圖

(三)興采實業—咖啡渣機能衣 【再生料替代原生料】

國內興采實業公司成立於1989年以機能布料聞名全球,成立迄今致力於企業永續發展 的規劃, 咖啡渣具有優異的吸濕與除臭性能,興采公司耗費三年,成功將咖啡油及咖啡渣 分離,將奈米化咖啡渣混紡寶特瓶回收紗的技術,並於2009年推出S.Café®,同時兼具消 臭、速乾與紫外線防護等優異性能的環保機能布料,如圖 三- 14及圖 三

- 15所示;咖啡

油則能用於製造PU薄膜、洗髮精、肥皂等生活用品,試圖將咖啡豆從頭到腳融入日常生 活之中,物盡其用,貫徹循環經濟理念。

圖 三- 14:咖啡紗混紡原料

資料來源:經貿透視雙周刊第346期,興采實業玩創新咖啡紗效益大加值

企業永續ESG管理之理論與實踐

圖 三 - 15:咖啡紗機能印染服製程

資料來源:中央通訊社,臺灣環保再生技術及機能紡織品受國際市場肯定

英國Teemill 公司用最友善環境的方式生產每一件衣服,包含採用有機棉花、盡可能 提高原料利用率、減少化學物質和水的用量與排放量,亦積極履行循環經濟理念,如圖 三 - 16所示。

圖 三 - 16:Teemill時尚產業循環經濟模式 資料來源:Teemill官網

三、廢棄階段

(一)Teemill—T-shirt 循環再製技術【資源再生與回復-封閉式循環】

為確保產品皆能被妥善回收,Teemill的每件衣服上面都有標示一處 QR code,如圖

三 - 17所示,客戶只要掃掃描,即可產生免費郵寄條碼讓使用者能夠將衣服寄回,並獲得 下次購物的優惠。Teemill會將舊衣服回收後,再次製為環保紗做為衣服原料循環利用。

圖

三 - 17:Teemill 產品上之回收QR code

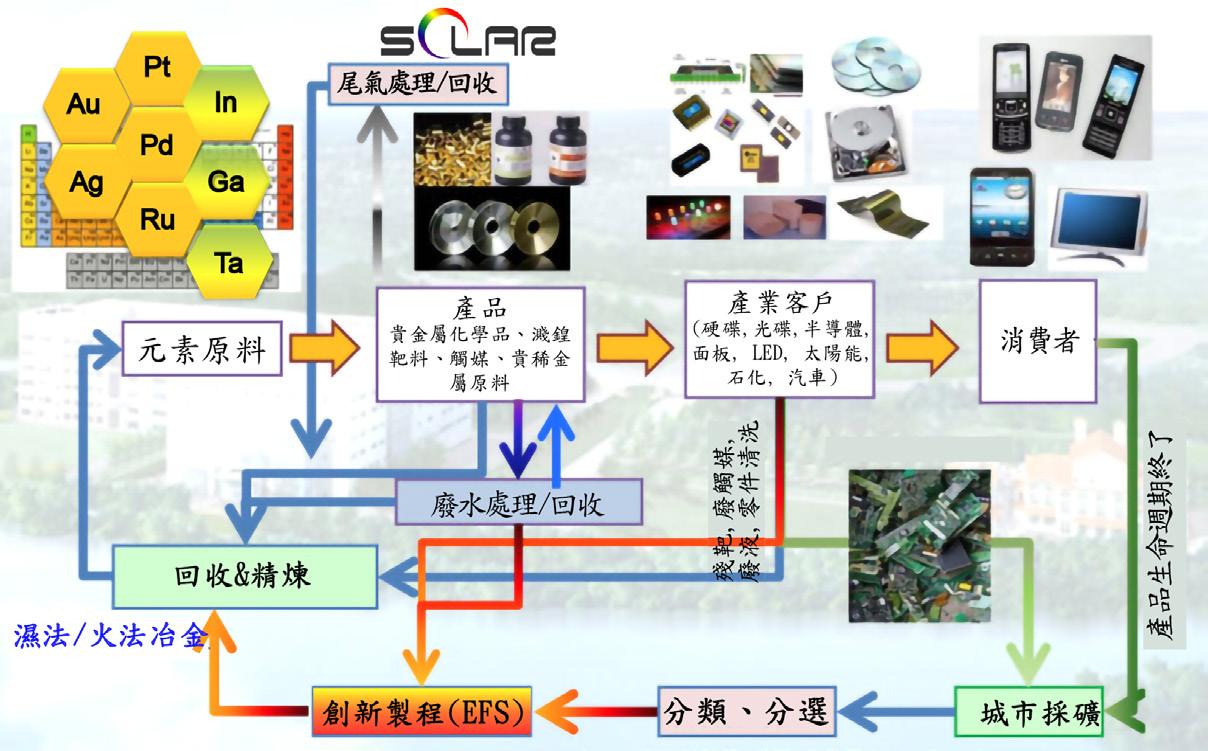

(二)光洋應材科技—城市煉金廠 【資源再生與回復-向上循環】

光洋科公司創立於1978年,主要生產金、銀相關化學品,因硬碟產業的興起,光洋科 認知到電子廢棄物將會對環境帶來巨大衝擊,又預見回收電子廢棄物與從中精煉貴金屬的 商機,從而轉向發展貴金屬精煉技術並再製成靶材銷售。此外,光洋科公司亦持續發展精 煉回收廢液、廢石化觸媒等技術,持續精進製循環效能,以2018年為例,光洋科回收核心 七大元素貴金屬總量高達354.6公噸,價值上看368億台幣,且再生比例高達98%,如圖 三 - 19。

圖 三 - 19:電子廢棄物中之貴稀金屬再生術

資料來源:光洋應材科技官網

企業永續ESG管理之理論與實踐

(三)春池玻璃實業—W春池計畫 【資源再生與回復-向上循環】

我國玻璃回收率高達92%,但由於處理過程繁瑣,回收價值較低,應用領域也較受限, 春池玻璃公司致力於回收玻璃創新應用,其著名作品除「亮彩琉璃」外,還有以TFT-LCD 廢玻璃為原料製造的多功環保建材「AH Block 安新輕質節能磚」。春池玻璃實業公司 2017年發起「W春池計畫」,串聯起生產者、消費者與回收者,運作廢玻璃再製為新產品, 成為一個封閉循環如圖 三 - 20所示。

圖 三 - 20:W春池-本世代的環保提案 資料來源:嘖嘖官網W春池計畫

(四)環拓—廢棄輪胎再生新價值 【資源再生與回復-向上循環】

我國輪胎原料幾乎100%來自進口,為減少資源浪費,設法使廢輪胎得以再利用,我 國近年的廢輪胎回收率已高達9成,透過政府媒合達成異業結合,廢輪胎得被再利用,相 關再生過程如圖 三- 21。

圖 三 - 21:W春池-本世代的環保提案 資料來源:嘖嘖官網W春池計畫

廢輪胎經熱裂解處理後,可製成為再生橡膠、環保碳黑及裂解油等產物,其中再生橡 膠及環保碳黑可替代一定比例之原生橡膠,再製成環保輪胎;裂解油經分餾、脫硫、脫色 及除臭後,可製成柴油或重油銷售,作為燃料油使用。 而其他再利用方式則包括:

A.輔助燃料:廢輪胎裁切為膠片並用做輔助燃料,是廢輪胎最普遍的利用方式。與煤 炭相比,廢輪胎的熱值高出1.3至1.5倍,燃燒每公噸的膠片可減少碳排放2.2公噸及氮氧 化物排放減量34%,若充分燃燒更不會產生戴奧辛等有毒氣體,而成本僅是煤炭的1/6, 因此是近年來東亞及歐美先進國家的發電廠、製造業相當看好的輔助燃料。

B.瀝青鋪面添加料:環保署於2015年開始進行將廢輪胎橡膠粉混入瀝青鋪面的試驗, 並發現加入再生橡膠粉的瀝青鋪面具有高透水性、平坦、防打滑、少噴濺、降噪等優異性 能,隨後即擴大應用於我國六都道路鋪面之中。

C.潛水衣:我國水類運動服飾業者「薛長興工業股份有限公司」與擅長熱裂解回收技 術的「環拓科技股份有限公司」,於2017 年合作開發以環保發泡橡膠(廢輪胎再製)製成

的潛水衣,每年回收輪胎重量高達50 萬公噸。

企業永續ESG管理之理論與實踐

3-5 結語與未來展望

推動「循環經濟」,放眼「國際無限視野」!過去數個世代「開採-製造-消費-廢棄」 的模式,已造成不可逆的環境破壞,企業SDGs思維轉型並引入新穎配套作法成當務之急。

本篇完整介紹循環經濟關鍵課題,由循環經濟理論發展沿革、目前國際推動現況,以艾 倫・麥克阿瑟基金會提出之循環經濟蝴蝶圖,說明生物循環及工業循環運作方式,並簡述企 業用以檢視自身使否符合循環經濟之評析指標,包括物質流成本分析、生命週期評估、產品 環境足跡及BS 8001循環經濟標準,最後提供8個國內外企業精彩執行案例,讓讀者更清楚 瞭解循環經濟理念及推動原則。

接軌國際趨勢,循環經濟亦是我國積極推動之政策目標,期望輔導國內企業透過重新設 計、商業模式、減少環境污染及廢棄物排出,提升國內資源資源循環效率,將國內有限資源 循環利用,再創無限經濟價值。

參考文獻:

1. 歐盟委員會,《歐盟綠色協議》

2. 中國國家發展改革委員會,《十四五循環經濟發展規劃》

3. 國家發展委員會 協調推動產業創新計畫

https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=9D024A4424DC36B9

4. 英國標準協會,BS 8001:2017 循環經濟標準

5. 循環台灣基金會 企業轉型循環經濟路徑圖

https://circular-taiwan.org/practice/roadmap/

6. 社會創新平台 好盒器(人嶼物股份有限公司)

https://si.taiwan.gov.tw/Home/Org?Fid=906

7. 艾倫・麥克阿瑟基金 案例探討

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/pre-consumer-waste-a-gbp-1-9-billion-opportunityawaits

8. 中央通訊社 地方亮點2020.12.25報導【臺灣環保再生技術及機能紡織品受國際市場肯定】

https://howlife.cna.com.tw/local/20201225s017.aspx

9. Teemill公司官網 https://teemill.com/

10. 循環台灣基金會 2016.10.26專題【産業共生在丹麥:1961-2014 將近半世紀的成長和變革: 廢棄、排放物需要資源化, 而非去化】

https://circular-taiwan.org/2016/10/26/20161026-5/

11. 光洋應用材料科技公司官網

http://www.solartech.com.tw/tw/responsibility_developing.html

12. W春池計畫官網 http://wglassproject.com/

13. 社企流2017.11.14報導【台灣廢輪胎變身能源資源】

https://www.seinsights.asia/article/3289/3271/5164

14. 臺北市政府工務局大地工程處 2021.1.1新聞稿【道路品質大躍進 循環經濟一級棒】

https://www.geo.gov.taipei/News_Content.aspx?n=23285747C0511EC4&s=D9093DCFA10D80F5

國際永續金融之發展與因應策略

4-1 緒論

4-2 金融與永續發展的關係

4-3 金融業對永續發展的貢獻

4-4 永續金融發展趨勢

4-5 歐盟環境永續分類法

4-6 永續金融架構下的資訊揭露

4-7 結語

國際永續金融之發展與因應策略

中華經濟研究院綠色經濟研究中心 溫麗琪 主任

4-1緒論

極端氣候事件頻傳,除了是氣候問題、健康問題、生態問題以外,更是經濟發展上最大 的挑戰;不但除對全球金融體系的穩定性造成風險外,更彰顯出傳統環境管制手段無法帶領 各國走向碳中和。因此,在聯合國推動下,各國金融機構與政府透過永續金融政策,試圖以 資金導入的金融手段來支持環境上表現傑出的永續經濟活動,以降低氣候風險,並促使企業 從根本上進行經濟活動的轉型。本章首先說明金融與永續發展的關係及國際永續金融發展趨 勢,並介紹歐盟環境永續分類法與相關資訊揭露規範,最後分析在國際永續金融發展趨勢下, 我國應深思之因應策略方向。

4-2 金融與永續發展的關係

氣候變遷可能引發全球性金融風險

氣候變遷所引發的極端事件頻傳,除威脅到人類生命及財產安全外,也對於金融體系造 成風險,對此,國際清算銀行(Bank for International

Settlements, BIS)於2020年初發

布《綠天鵝報告》(The Green Swan),其敘說明超出正常預期範圍的氣候事件遲早會發生, 只是時間早晚的問題。此本篇報告並指出幾個重點:一,氣候變遷的影響風險極有可能在未 來實現;二,氣候災難比大多數系統性金融危機更嚴重,甚至可能對人類生存構成威脅;三, 氣候變遷的風險將引發複雜且不可測的連鎖反應,人類必須及早因應。

BIS也直言,下一場

全球系統性金融風險可能是由「氣候變遷」所造成,顯見氣候變遷的因應已成為金融機構不 可忽視的議題。

為了協助投資人、貸款機構和保險公司瞭解氣候變遷所帶來的重大風險,國際金融穩定委

FSB)於2015年組成「氣候相關財務揭露工作小組」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD),並將氣候變遷對於企業、家庭及 經濟體系所造成的風險劃分為「轉型風險」與「實體風險」兩大類,以下詳加說明:

員會(Financial Stability Board,

轉型風險

聚焦於政府氣候政策、法規訂定下,經濟體系轉型到低碳、永續經濟過程中所可能產 生的風險。包括:

1. 政策和法規風險(Policy and Legal Risks)

意旨發展氣候變遷政策及法規(包含抑制造成氣候變遷的行動和促進氣候變遷調適的 行動)所帶來的風險。

2. 技術風險(Technology Risk)

企業永續ESG管理之理論與實踐

經濟體系逐漸轉向支持低碳、高效能之技術改良與創新,將會影響部分組織之競爭力。

因此,新技術開發及使用的時機點是組織評估技術風險之主要不確定因素。

3. 市場風險(Market Risk)

氣候變遷影響市場,進而造成供需結構改變,不同產品及服務機制將會有越來越多氣 候相關的風險與機會。

4. 名譽風險(Reputation Risk)

組織未致力於低碳轉型,而影響到客戶或社群對其評價。

• 實體風險

氣候變遷帶來的實體風險可能對組織造成財務衝擊,如資產損害或供應鏈中斷等。實 體風險包括:

1. 立即性風險(Acute Risk) 立即性風險係以單一事件為主,包含颱風、龍捲風、洪水等極端氣候事件所造成的風 險。

2. 長期性風險(Chronic Risk) 長期性風險係指氣候長期變遷下所造成的風險,如持續性高溫可能引起海平面上升或 長期的熱浪等。

這些因氣候變遷引起的轉型環境風險和實體風險,又是如何進一步演變為金融風險,而 對金融機構造成威脅?2020年,由83個中央銀行和金融監管機構組成的央行和監管機構綠 色金融網路(Network

for Greening the Financial System, NGFS)發布《金融機構環境風

險分析綜述》,介紹環境風險是如何演化成為金融風險,並針對銀行、資管和保險公司常用 的環境風險分析工具和方法進行了深入討論。

報告指出,與氣候變遷相關的「實體風險」與「轉型風險」,藉由對個別企業和家庭所 造成的收入、財產損失影響,以及對整體經濟體系造成的宏觀市場變化,進一步對金融市場 引發了信用風險(企業和家庭違約、抵押品貶值)、市場風險(股票、固定收益、財貨等重 新定價)、承擔風險(保險損失及保險缺口增加)、操作風險(價值鏈中斷、工廠被迫關閉)、 以及流動性風險(流動性需求增加、再融資風險)。因此,金融機構必須透過更積極的作為 來因應氣候變遷所帶來的危機。

我們可以看到氣候風險判斷正確與否,的確帶來了顯著不同的經濟意涵。以2021年2月 的德州暴風雪為例,一夕之間造成約1,430萬人缺乏乾淨影水、一度也造成400萬人斷電的 情況,更值得令人注意之處,是居民收到電費帳單,本來一個月60元的費用,竟瞬間暴漲近 200倍,來到了12000美元。另外,我們也看到國際上非常有名的投資公司貝萊德,因為投

資氣候議題的重要元兇─化石燃料,錯失潔淨能源成長的投資機會,十年來損失900億美元, 導致其價值6.5兆美元的資產縮水。

然而,值得參考的相反案例是英國綠色投資銀行,其風險判斷正確-投資經濟和環境雙贏。

英國政府成立的綠色投資銀行於2012年運作後, 2014年就已經開始獲利,平均1英鎊的投 資可以引來3英鎊的第三人投資。 英國綠色投資銀行在年報內列出其投資項目的環保表現, 包括溫室氣體的減排量、可再生能源的生產量、減少了多少能源需求,以及將多少物料循環 再造等等,並將這些資料的詳盡計算方法在網上公開,供大眾參考。英國政府向各界證明綠 色投資可以獲利之後,為更擴大資金投入,於2017年4月宣布將綠色投資銀行以23億英鎊 高價售出。

過去環保單位在環境的領域裡,絕大多數的政策管理方式是行政控制,外加「污染者付 費原則」。即使是針對企業徵收空污費、水污費、廢棄物回收處理費、或甚至碳費等費用, 且其目的在於將企業經濟活動所產生的外部成本內部化,讓企業負起環境污染之責,藉此達 成環保目標。然而,在環境費一直無法正確反映環境外部成本、且經濟活動規模不斷擴大的 情況下,就算是生產者謹守法規,也對污染者徵收費用,多數企業仍然具有「環保增加生產 成本」的觀念,再加上外部成本難以量化,企業欠缺誘因、無法真正轉型,導致環境品質愈 來愈糟糕、工廠廢水、廢棄物污染等事件亦層出不窮的發生,顯現了僅透過企業末端處理污 染物,或依據污染量徵收環境稅的方式,並無法提供足夠的誘因驅使企業進行最佳的環境保 護;唯有透過市場經濟手段的介入,才能發揮市場力量,促使企業轉型經濟活動。

有鑑於此,近年來各國積極透過「永續金融」、「碳排放交易市場」、「碳邊境管制機制」 三大市場經濟手段來推動減碳,其中,聯合國所提倡的「永續金融」是達成聯合國永續發展 目標(SDGs)及《巴黎氣候協議》的重要財務金融策略,藉由減少經濟活動的環境損害、引 導資金到永續經濟活動,達到市場轉型、企業升級的目的。

企業永續ESG管理之理論與實踐

4-3金融業對永續發展的貢獻

事實上,金融業對永續發展項目的投資,在過去一直都是項挑戰。以表1成 本效益分析 案例

– 嬰兒奶瓶的替代材料

為例,如果不考慮嬰兒奶瓶在不同材料上(如PC、PP、及玻璃) 的環境與社會成本,那麼市場上的生產優勢將以生產上的經濟成本較低的取勝,在此案例中, 以PC的生產成本為最低,自然取得市場販售優勢。然而,如果考慮環境與社會成本,以社會 的眼光而言,PP才是最佳材質,因此,各國的環境政策考量的是如何支持PP的生產工作。

表 四 - 1:國外成本效益分析案例 – 嬰兒奶瓶材料替代

同理,過去企業投資太陽能及儲能也往往受到市場投資報酬率過低而受到非常大的挑戰。 表2及表3分別反映的是市場上建置太陽能和儲能的成本與效益分析。從表中可看到投資報 酬率事實上是低於市場報酬率,沒有辦法提供任何讓企業導入的實質誘因。

由於企業投資永續的市場報酬率不如預期,因此,金融界對永續發展目前最大的貢獻就 是從高氣候風險產業撤資。根據國際撤資倡議組織「350.org」官網統計,截至2021年為止, 全球當中包含宗教團體、基金會、學校、政府機關與基金、私人企業等,已有超過14.5兆美 金的資金,宣布從化石燃料產業全面或部分撤資。而全球最大的主權基金—挪威主權財富基 金的逐步撤資行動顯示,2020年12月為止,已經出清所有原油鑽探和產油類股的投資組合, 該基金持有的油氣類股2019年共虧損約100億美元。

4-4永續金融發展趨勢

• 重要趨勢一:金融單位的綠色金融原則v.s企業ESG治理

隨著環境( Environmental )、社會( Social )與治理( Governance )思維的興起,國際永 續相關規範內容及涵蓋業別愈來愈完整,聯合國等國際組織亦陸續發展出赤道原則(Equator Principles,EPs)、責任投資原則(Principles for Responsible Investment,PRI)、永

續保險原則(Principles for Sustainable Insurance,PSI)、責任銀行原則(Principles for Responsible Banking,PRB)等涵蓋保險、資產管理及銀行業之全球性金融業永續規範,獲 得許多金融機構的響應。如:承諾僅會為符合環境正面價值的對象提供貸款的赤道原則,截 至2021年12月為止,已受到來自37國、共計126家金融機構的正式採用;另外,提供機 構投資人永續經營與社會責任(ESG)投資原則,並要求所投資之企業適當揭露ESG的永續

企業永續ESG管理之理論與實踐

保險原則,截至2020年4月,亦已累積3108家金融機構簽署,且在PRI之下的管理資產規模, 更高達103.4兆美元 2。

全球金融機構積極響應國際永續相關規範及原則,除顯示金融機構逐漸將氣候風險納 入投資的主要決策考量外,也意味著未來只有符合環境永續分類法的經濟活動,才能獲 得金融機構的支持,並且進一步發展成為商機。以英國巴克萊銀行為例,巴克萊銀行制 訂了巴克萊永續金融框架(Barclays Sustainable Finance Framework,BSFF),針對

「合格的融資活動」提出了明確的標準,例如對於發電設備,其能源生產組合的90%以 上來自合格再生能源,即屬於「合格的融資活動」,也才有機會得到永續資金的投入。

另一方面,在國際永續金融原則蓬勃發展下,為了提高爭取市場資金的能力,愈 來愈多企業開始重視自身的ESG表現,也期望藉由永續績效,提升投資者的信心, 道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices,DJSI)為全球首個企業永續投 資評比指標,透過企業永續評鑑方法(Corporate Sustainability Assessment,簡稱 CSA),針對企業經濟、社會與環境三大面向評價該組織永續發展的能力。其每年邀請 全球數千家企業進行評比,且僅有各產業永續發展得分最高的前10%企業,才能入選 為DJSI成分股 3。2021年,全球主動參與DJSI問卷評比的企業自2020年1,386家增 加至1,843家,約佔全球市值的45% 4 ,而2021年台灣入選 DJSI 世界(DJSI World) 與新興市場(DJSI

Emerging Markets)指數的家數為30家,較2020年多了4家。

• 重要趨勢二:建立永續活動分類清單

在永續金融的趨勢下,企業必須向外界證明自身經濟活動的環境表現是永續的,才能進 一步獲得投資人以及政府政策在金流上的支持。過去金融機構及政府在檢視企業所揭露的環 境資訊時,缺乏明確且一致化的標準,導致企業漂綠事件頻傳,而這些披著永續外衣的高污 染產業,更是嚴重阻礙了永續金融的發展。

為杜絕企業漂綠,並使企業具有一致的標準去揭露其經濟活動的環境資訊,從而讓政府、 金融機構得以辨別各個企業環境表現的優劣排序,近年來,許多國家開始著手建置永續分類 法,期透過更為明確的標準,以及擴大永續 分類法 所涵蓋的範疇,使永續資金流入不同面向 的永續經濟活動當中,進而促使企業從根本進行轉型;除了歐盟和英國積極推動永續金融之 外,其他國家如:馬來西亞於2021年4月30日正式發布「氣候變遷基礎原則分類法」、新 加坡於2021年1月28日公布了「新加坡及東協綠色分類及相關認定標準公眾諮詢文件」 等。在各國提出的永續分類法中,以歐盟在2020年3月發布的《歐盟環境永續分類法》(EU Taxonomy),最顯積極與完備,也深受各國的矚目並加以效仿。

‧ 重要趨勢三:創新綠色金融商品

近年綠色金融 商品 包括綠色融資、綠色投資、綠色保險、綠色債券、綠色ETF等。以綠 色保險為例,近年來,環境事件的迅速和持續增加已對社會經濟發展和公共衛生造成了嚴重 影響和風險,也促成綠色保險的興起。狹義的綠色保險指的是環境污染責任險,而廣義的綠 色保險則是針對社會生活中較頻繁發生之事故風險進行投保,涵蓋範圍廣泛且生活化,例如: 天氣保險、智慧綠色運具之共享經濟保險商品、微農作物保險(德國)、太平洋巨災風險保 險(日本)等;綠色保險作為市場化風險管理機制的案例,不但可預防和轉移環境污染風險, 也在損失補償方面發揮了積極作用。

4-5 歐盟環境永續分類法

為避免企業漂綠,並使投資者、利害關係人及相關機構得以識別哪些經濟活動屬於環境永 續,歐盟執委會於2020年3月提出「歐盟環境分類法報告(Report on EU Taxonomy)」, 並且定義環境永續經濟活動,作為投資者在投資計畫的評估參考,藉以提高資訊透明度、確 保資金流向永續投資,並竭力防止產業與企業之漂綠情形發生。歐盟環境永續分類 法 作為全 球第一個由官方所發布的永續金融分類方法,不但揭示了永續資訊透明時代的來臨,更將成 為各國推展綠色金融之借鏡,其重要性自然不言可喻。

「歐盟分類標準報告」中規範,環境永續的經濟活動須滿足三大要件,以下說明之:

※ 6大環境目的中,至少1項具實質貢獻(substantially contribute, SC)

歐盟針對影響人類未來生存最重要的6大環境目的,分別訂定質化及量化標準,經濟活 動若至少對其中1項環境目標具有實質的貢獻,即滿足永續經濟活動的第一個要件。以下為6 大環境目的之定義:

• 氣候變遷減緩

可降低溫室氣體排放的經濟活動,如:產生、儲存或使用再生能源、氣候中和能源(包 括碳中和能源)、電網強化改善能源效率、增加使用碳捕捉與儲存技術等。

•

除降低溫室氣體排放的經濟活動外,其他為因應已發生或預期的氣候負面衝擊,而進行 的調整活動,以減輕危害或發展有利的機會,如:提升橋梁、道路等維生基礎設施韌性、 山坡地水土保持維護…等。

• 水及海洋資源的永續利用及保育

具有對水和海洋資源的永續利用和保護作出重大貢獻的經濟活動,以維持地表水和地下 水的良好狀態或防止惡化。

企業永續ESG管理之理論與實踐

• 轉型至循環經濟

指促進循環經濟轉型的經濟活動,包含廢棄物的回收再利用或避免廢棄物產生。

• 污染預防與控制

對於空污、水污、土壤地下水污染等環境污染的預防和控制具有重大貢獻的經濟活動。

‧ 生物多樣性及生態系統的保護與復原

對保護和恢復生物多樣性及生態系統具有重大貢獻,包括保護、養護或恢復生物多樣性、 實現生態系統良好狀況或保護已處於良好狀況生態系統的經濟活動。

※ 其餘環境目的,未造成重大危害(do no significant harm, DNSH)

除滿足至少對1項環境目的具有實質貢獻的要件之外,亦須滿足對其餘環境目的無造成 重大危害,這項評估的目的在於確保不會以犧牲其他目的為代價來實現某些目的,並認識到 不同環境目的之間的加強關係。

※ 遵守最低限度的社會治理保障(minimum

指對社會層面提供最低限度保障,永續經濟活動就此部分的條件,包括參考國際經濟合 作暨發展組織的「跨國企業準則」(OECD Guideline for Multinational Enterprises)以及 聯合國的「聯合國工商企業和人權指導原則」(UN Guiding Principles on Business and Human Rights),期能要求企業的表現至少優於目前的法令要求。

在永續經濟活動的範疇上,目前歐盟已針對「氣候變遷減緩」、「氣候變遷調適」兩項 環境目的,提出涵蓋「林業活動」、「製造活動」、「能源產業活動」、「供水、污水處理、 廢棄物管理及再生活動」、「運輸活動」、「建築和房地產活動」等14大經濟活動類別、共 計103項經濟活動的永續標準,希冀藉此協助投資人與金融機構明確判斷經濟活動是否永續, 並將資金確實引導至永續經濟活動當中。以下就歐盟的「製造」、「運輸」,以及「不動產、 營造及建築」三大經濟活動類別進行說明:

※ 製造活動類別

製造業雖是歐盟第二大的排碳產業,但也能生產出有助於其他產業降低溫室氣體排放的 產品及技術,因此,《歐盟環境永續分類法》在製造經濟活動類別中,除規範能源密集型的 水泥製造、鋁製造、鋼鐵製造、化學品製造等11種經濟活動外,亦納入再生能源技術製造、 氫氣生產設備製造等5種低碳技術製造的經濟活動標準(如:製造再生能源發電所需的產品、 關鍵零件、機械等),目的即在於支持低碳經濟活動與綠色轉型活動。

以水泥製造在「氣候變遷減緩」環境目標的量化標準為例,即明訂生產每噸水泥熟料的

safeguards)

排放量不可大於0.766噸二氧化碳當量,且與水泥熟料或水泥生產過程相關的特定排放亦不 可大於0.498噸二氧化碳,才可算是符合此項環境目標。

※ 運輸活動類別

運輸產業占了歐盟約三分之一的能源使用量,這些能源大部分來自於石油,這也意味著 運輸產業在歐盟的溫室氣體排放中占了很大比例。自1990年以來,建築產業、農業及工業 等其他經濟產業已逐漸減少其排放量,但隨著運輸需求的提升和低碳運輸方案的缺乏,卻使 得運輸產業的排放量有逐步上升的趨勢,據統計,2017年運輸產業的溫室氣體排放量甚至比 1990年的水平高出28%,這也讓歐盟認知到運輸產業的減排將會是達成減碳目標的一大重 點。

為降低運輸及倉儲經濟活動類別的溫室氣體排放量,《歐盟環境永續分類法》針對客運 車輛與商用車輛、公共運輸、內陸載貨水路運輸等共計10種經濟活動,擬定不同的技術篩選 標準,希望藉此推動零排放運具,同時也透過規範每公里路程的二氧化碳排放量,來逐步淘 汰燃油運具。以客運車輛與商用車輛為例,在「氣候變遷減緩」的環境目標上便明示了零排 放車輛(包括氫、燃料電池、電動車輛)自動符合環境永續標準,而二氧化碳排放量最大為 每公里50g的車輛只使用到2025年,且從2026年開始,只有排放強度為每公里0g的車輛 才符合永續標準。

建築業是歐盟最大的能源消耗產業,約占整體能源消耗的40%、以及整體碳排放的 36%;由於建築物的排碳量很大程度來自於能源的使用上,歐盟認為有必要將能源需求和溫 室氣體排放同時做為評估建築物性能的指標。然而實際上,多數人目前並不習慣以溫室氣體 的排放指標來評估建築產業的經濟活動和資產表現,再加上目前缺乏建築產業整體生命週期 (建材取得、生產製造、運輸、施工、及使用結束的拆除階段)的碳排放數據,因此,目前 僅以能源指標作為建築經濟活動類別的永續標準,待具備充足的數據後,再將溫室氣體的排 放量納入量化評估指標當中。

歐盟已設立2050年前全部建築達到低排放或零排放(low and zero-emission)溫室氣 體的目標。為達此一目標,《歐盟環境永續分類法》納入「新建築物」、「既有建築物翻新」、 「能源績效設備之安裝及維修」、「建築物或建築物內停車場的電動車充電站的安裝及維 修」、「建築物的能源績效控制設備、節能電表等能源控制設備的安裝及維修」、「再生能 源科技設備的安裝、維修」、「建築物的收購與交易取得」等7種經濟活動的技術篩選標準。 例如:在「氣候變遷減緩」的環境目標規範上,即要求新建築物的能源績效,其基本能源需

※ 不動產、營造及建築活動類別

求(Primary Energy Demand, PED)須以零碳建築(zero-energy building, NZEB)所制定

標準能降低至少20%以上能耗;在既有建築物翻新上,翻修的建築物其基本能源需求(PED) 須以零碳建築(zero-energy

building, NZEB)所制定標準降低至少30%以上的能耗。

在永續金融架構中,企業需要清楚揭露經濟活動的環境資訊,提供金融機構檢視,以決 定是否投資該企業的經濟活動,而金融機構也需揭露自身金融商品的相關永續資訊,提供給 投資人作為購買永續金融商品之參考,換言之,企業端及金融機構端的資訊揭露,是永續分 類標準能否成功推行的關鍵。

由於企業端與金融端的產業特性不同,因此,二者在資訊揭露的內容及媒介上亦有不同規 範,以歐盟永續金融資訊揭露為例,在企業端,歐盟已提出《企業永續報告指令》(Corporate Sustainability Reporting Directive,CSRD);而在金融端,則透過《永續金融揭露規則》 (Sustainable Finance Disclosure Regulation,SFDR),要求歐盟所有金融市場參與者揭 露ESG決策資訊(圖1)。

圖 四 -

1:歐盟永續金融資訊揭露架構圖 資料來源:中華經濟研究院

※ 企業永續報告指令(Corporate Sustainability Reporting Directive,CSRD)

歐盟於2021年4月發布企業永續報告指令(CSRD)草案,該指令加強了歐盟現有的非 財務報告指令(Non-Financial Reporting Directive,NFRD),擴大要求歐盟所有大型公司 和上市公司(近5萬家,覆蓋歐盟75%以上公司營業總額)需要揭露氣候變遷為其所帶來的 風險以及影響衝衝擊等ESG相關資訊揭露,並提供給金融機構、客戶、利害關係人、一般社 會大眾進行檢視。

企業永續報告指令之目的在於:1. 使投資者、消費者、政策制定者、民間社會組織和其 他利益相關者獲得評估公司社會和環境影響所需的所有財務和非財務數據。2. 透過資訊揭露 要求,協助企業對於投資者和其他利害關係人更具吸引力。3. 提供投資者更易取得、更深入 且可驗證的非財務數據,協助投資者作出永續投資決策。

在揭露內容方面,除了原先非財務報告指令(NFRD)要求企業所揭露的環境保護、社會 責任與員工待遇、人權、反貪腐和賄賂、公司董事會多元性(年齡、性別、教育和專業背景 方面)等資訊外,企業永續報告指令針對企業提出額外的資訊揭露要求:

‧ 揭露雙重重要性觀點(double materiality

於公司內部(風險與機會)所造成的影響,以及公司對於永續議題所造成的外部性(對社 會及環境)影響

‧ 說明為利害關係人篩選重要議題的過程

‧ 提出更前瞻的資訊,包含永續的目標及進展

‧ 揭露無形資產相關資訊,包含社會、人力及智慧資本

‧ 報告須符合永續金融揭露規範(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)及 歐盟永續分類標準規則(EU Taxonomy Regulation)

企業永續報告指令預計將於2023年開始適用,屆時企業永續資訊之揭露亦將由建議性質 變為強制性的揭露義務,並且取代現行非財務報告指令,成為未來歐盟企業對於永續資訊揭 露的主要規範依據。

※ 永續金融揭露規則(Sustainable Finance Disclosure Regulation,SFDR)

在金融端,歐盟於2021年3月10日上路的《永續金融揭露規則》(SFDR)要求歐盟所 有金融市場參與者(包含投資機構資產管理與基金經理人、信貸機構及保險公司、另類投資 基金等)需揭露ESG決策的相關資訊,並對具有永續投資特徵的金融商品提出更高的揭露要 求。

永續金融揭露規則的目的在於透過明確的標準,使金融市場的永續性相關資訊更加透 明,並確保消費者在購買永續金融產品上能有更多比較的依據。永續金融揭露規則規範金融

perspective),企業需同時揭露永續議題對

企業永續ESG管理之理論與實踐

業須符合「企業」整體及「商品」內容二項揭露層級(disclosure level)要求,包括企業組

織如何應對ESG風險,以及金融商品如何受到ESG風險影響,內容如下:

• 「企業」層級(Firm level)

企業永續發展政策資訊,包括企業為規避或降低永續性風險所擬定之整體投資策略。

• 「商品」層級(Product Level)

有關金融商品之永續性資訊,包括永續性風險對特定金融商品或者投資組合報酬之可能影響 評估。具體規範具備ESG字眼或以ESG為特定目標的永續金融產品,需在公司網站、產品說 明書、定期營業報告當中做進一步的資訊揭露。

在資訊揭露方面,永續金融揭露規則要求必須揭露三個項目,包括永續性風險、主要不 利衝擊(意旨金融機構在進行投資政策及決策時需要考量的一系列永續因素,例如:溫室氣 體排放、廢棄物、生物多樣性、人權等),以及其他除上述二項以外但仍具有影響性的項目。

永續金融揭露規則針對金融機構之投資決策、金融商品內容之投資標的之永續資訊,明 確訂定揭露規範,往後金融機構不僅須依據《歐盟環境永續分類法》,公布自身於投資策略 中納入的永續因素考量,更須遵守永續金融揭露規則,就發行金融商品的永續程度來進行不 同程度的資訊揭露。

4-7 結語

近年來在國際永續金融趨勢下,許多國家已如火如荼展開永續分類標準的建置工作,而 臺灣亦參考《歐盟環境永續分類法》所涵蓋的經濟活動類別相關技術篩選指標,初步將製造、 營造及建築、運輸及倉儲3大經濟活動類別,共計22項的經濟活動納入《臺灣永續分類法》 之中,未來也將參考各國最新作法,進行滾動式調整與更新。然而,永續金融政策要成功導 入相關資金,必須依賴明確的資訊揭露要求,如歐盟CSRD和SFDR,便強制要求企業和金融 機構進行資訊公開揭露的項目,也進一步要求更多的企業定期性揭露相關內容;我國應參考 歐盟作法,將資訊揭露作為推動永續分類標準時的重要配套作法。

另一方面,企業應瞭解臺灣永續分類法針對永續經濟活動之判斷方法與應用,並透過第 三方認證機構的盤查,釐清自身經濟活動在相關指標上的表現,盡早擬訂出減碳策略,也可 藉由碳足跡盤查,尋得哪些階段需要減碳,若產品的碳排放涉及生產過程直接排放,可導入 減碳技術或使用節能設備,以達減碳成效;另外,亦可考慮以再生料代替原物料的方式,進 行低碳產品開發;若產品的碳排放是與電力間接排放相關,則可考慮改以再生能源發電或購 買綠電的方式,降低整體碳排放量。最後,企業也需獲得第三方認證機構的驗證,以避免漂

綠質疑,並在永續金融的政策中取得優勢。

永續金融的發展並非一蹴可幾,臺灣永續分類標準是否得以進一步落實,有賴於政府、 企業、金融機構三方攜手合作,也唯有各方皆正視經濟活動所帶來的環境損害,並透過經濟 手段,進一步從系統性、整合性思維促使企業經濟活動轉型,才能夠真正解決地球暖化的問 題,讓環境永續邁向經濟永續。

參考文獻:

1. 人間福報(2021)。 產業因應綠天鵝 須揭露氣候資訊。https://www.merit-times.com/NewsPage.aspx?unid=629464

2. 林珮萱(2020). 全台首份永續金融調查,教你儲備疫後競爭力!https://www.gvm.com.tw/article/76815

3. 倪上筑、José Salazar(2020)。 2020道瓊永續指數(DJSI)評選出爐!台灣入選企業高達26家。https://csrone. com/topics/6544

4. DJSI/CSA Annual Review 2021 (2021). https://www.spglobal.com/esg/csa/djsi-csa-annual-review

公司治理3.0與永續發展藍圖

5-1 緒論

5-2 公司治理3.0五大推動主軸

5-3 ESG資訊揭露與國際接軌

5-4 機構投資人盡職治理

5-5 深化公司永續治理文化 提供多元商品

5-6 結語

公司治理3.0與永續發展藍圖

台灣證券交易所 公司治理部 黃玻莉經理

5-1 緒論 5-2

為因應資本市場環境快速變遷,並加速推動我國公司治理朝國際化腳步邁進,金管會以 2021 年至2023年3年為期,規劃「公司治理3.0-永續發展藍圖」(以下簡稱公司治理3.0), 作為推動公司治理政策之指引,公司治理3.0透過「強化董事會職能,提升企業永續價值」、 「提高資訊透明度,促進永續經營」、「強化利害關係人溝通,營造良好互動管道」、「接 軌國際規範,引導盡職治理」 及「深化公司永續治理文化,提供多元化商品」等五大推動主 軸,帶動企業、投資人及相關利害關係人良性發展與互動,營造一個健全的ESG(環境、社 會及公司治理)生態體系,並強化我國資本市場國際競爭力。

本篇首先將介紹公司治理3.0中五大推動主軸,接著就ESG資訊揭露與國際接軌及機構投 資人盡職治理等主題深入探討,最後說明我國市場如何深化公司永續治理文化,提供多元商 品。 圖

- 1:公司治理3.0 -永續發展藍圖 資料來源:臺灣證券交易所

公司治理3.0 五大推動主軸

企業永續ESG管理之理論與實踐

一、「強化董事會職能,提升企業永續價值」:董事會之職能運作順暢為國際公司治理 之重要趨勢,獨立董事及各功能性委員會之功能若能有效發揮,有助於引導公司管理階層強 化經營決策之效率,進而提升企業價值,奠定永續發展基礎。「公司治理3.0」中規劃持續推 動董事會成員多元化、獨立董事席次不得少於三分之一、設置公司治理主管及功能性委員會 機制、強化獨立董事及審計委員會職能與獨立性,並促進董事薪酬資訊合理訂定等措施,期 有效協助董事會職能發揮,加強對董事會之監督,使董事會運作順利,有效率地協助企業進 行經營與管理,以支持企業永續經營。

二、「提高資訊透明度,促進永續經營」:因國際投資人及產業鏈日益重視 ESG 相關議題, 這股外部力量滲透進入各企業經營核心,使企業因應投資人或供應鏈需求,強化ESG資訊揭 露,透過公開檢視,持續提升透明度。為鼓勵並增強我國企業之ESG資訊揭露與品質,「公 司治理3.0」規劃從企業社會責任(CSR)報告書著手,擴大上市櫃公司編製 CSR 報告書之範 圍,並引入國際準則,如氣候相關財務揭露規範 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures,下稱 TCFD) 及永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standard Board,下稱SASB) 1 等國際標準。CSR報告書因應國際趨勢,於2022年更名為「永續報告 書 (Sustainability Report)」,並擴大強制編製範圍、第三方驗證項目及範圍等,協助引導我 國企業強化ESG揭露。

三、「強化利害關係人溝通,營造良好互動管道」:企業與股東之良性溝通,可協助企 業自我檢視與成長,提升企業價值。「公司治理3.0」規劃強化股東會運作及資訊透明,例如, 提升電子投票結果之資訊透明度、提前上傳股東會議事手冊與股東會年報資訊以及法說會召 開形式多元化,擴大投資人參與,以提升股東對企業之信任與認同。

四、「接軌國際規範,引導盡職治理」:機構投資人應發揮其專業職能,善盡盡職治理 責任,與被投資公司經營管理者經常對話,強化股東行動及議合,監督企業提升公司治理品 質。「公司治理3.0」中將推動擴大盡職治理守則納入服務提供者(如投票顧問機構),並持 續鼓勵機構投資人發布盡職治理報告,且規劃透過評比機制,強化盡職治理報告品質,使機 構投資人善盡責任投資之責,發揮影響力,帶動企業自身對永續議題之重視。

五、「深化公司永續治理文化,提供多元化商品」:企業永續治理文化從過去專注於公 司治理,拓展至環境及社會面向,型塑ESG全面性之永續治理文化。「公司治理3.0」前述 多項推動目標,一方面包含藉由外部驅動力驅使企業提升ESG透明度。而深化公司永續治理 文化需持續透過企業資訊透明,協助投資人進行投資決策並發掘企業價值,也有助於資產管 理業者商品多元化之發展,再從而引導資金投資永續表現良好之企業,形成良性循環。

5-3 ESG資訊揭露與國際接軌

ESG資訊揭露已成為現階段全球引導永續發展不可或缺的重要支持,以減少二氧化碳排 放為例,從聯合國推動溫室氣體減量之最高指導原則以降,各國為達成2050年淨零碳排目標, 有賴政府與民間企業共同努力,從日常生產製造過程中,盤查碳排放資訊,並透過揭露、設 定目標、制定減碳路徑及政策等,以有效推動國家目標之達成。ESG包含環境、社會及治理 等面向,企業透過提升資訊透明度,能協助利害關係人了解企業推動永續之表現,於整體資 本市場乃至國家之永續發展亦有助益。

本節將就公司治理3.0五大推動主軸中,計畫項目二「提高資訊透明度,促進永續經營」, 深入說明未來資本市場ESG資訊揭露之規範,以及引入國際準則之作法,並介紹近期年報應 行記載事項有關加強ESG揭露之修正。

一、永續報告書擴大揭露與驗證

企業編製永續報告書應依循「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」,現行規範事 項可分為強制對象、依循準則、揭露及驗證指標,以及申報時間點。

(一)強制對象:特定產業及一定規模以上企業應編製並申報永續報告書,包含食品工業、化 學工業、金融保險業、餐飲營收達總營收50%以上者、資本額達新台幣50億元以上者,又 自2023年起,資本額達20億元以上者將納入強制編製範圍。

(二)依循準則:企業應每年參考全球永續性報告協會(Global Reporting Initiatives,GRI) 發布之GRI準則、行業揭露及依行業特性參採其他適用之準則編製前一年度永續報告書,揭 露公司所鑑別之經濟、環境及社會重大主題、管理方針、揭露項目及其報導要求。

(三)揭露及驗證指標:食品、化學、金融保險業及餐飲營收達50%以上企業應揭露特定指 標並取得會計師第三方驗證:

1. 食品及餐飲營收達50%以上企業:應揭露企業在供應商對環境或社會衝擊之評估、顧客 健 康與安全及行銷與標示重大主題之管理方針、揭露項目及其報導要求。

2. 化學業(於2022年起適用):應揭露能源管理、水資源管理、廢棄物管理、保障職業安全 與衛生、對當地社區之影響及企業本身及其供應商對環境或社會衝擊之評估等重大主題之 管理方針、揭露項目及其報導要求。

3. 金融保險業(於2022年起適用):應揭露企業在資訊安全、普惠金融、與永續金融重大主 題相關經營業務之管理方針、揭露項目及其報導要求。

企業永續ESG管理之理論與實踐

(四)申報時間點:規範應編製與申報永續報告書之企業,應於每年6月30日前申報, 或永續報告書經會計師驗證者,得延至9月30日完成申報。

二、氣候相關財務揭露(TCFD)架構

配合公司治理3.0具體推動措施,規劃於2023年起,企業編製與申報永續報告書,參考 氣候相關財務揭露建議(TCFD),辨別與自身相關之氣候機會與風險,以及應如何訂定減少氣 候負面影響之目標及因應策略等,推動初期,規劃採無法揭露之項目則解釋原則。TCFD主要 架構包含四大構面以及11項揭露建議:

(一)治理(Governance):包含描述董事會對氣候相關風險與機會的監督情況、描述管理 階層在評估和管理氣候相關風險與機會的角色等2項揭露建議。

(二)策略(Strategy):包含描述組織所鑑別的短、中、長期氣候相關風險與機會、描述 組織在業務、策略和財務規劃上與氣候相關風險與機會的衝擊、描述組織在策略上的韌性, 並考慮不同氣候相關情境(包括2°C 或更嚴苛的情境)等3項揭露建議。

(三)風險管理(Risk Management):包含描述組織在氣候相關風險的鑑別和評估流程、 描述組織在氣候相關風險的管理流程、描述氣候相關風險的鑑別、評估和管理流程如何整合 在組織的整體風險管理制度等3項揭露建議。

(四)指標與目標(Metrics and Targets):包含揭露組織依循策略和風險管理流程進行評 估氣候相關風險與機會所使用的指標、揭露範疇1、範疇2 和範疇3溫室氣體排放和相關風險、 描述組織在管理氣候相關風險與機會所使用的目標,以及落實該目標的表現等3項揭露建議。

三、永續會計準則(SASB)架構

配合公司治理3.0具體推動措施,規劃於2023年起,企業編製與申報永續報告書,參考 永續會計準則委員會(SASB)編製之準則,依據個別行業特性揭露永續相關指標。SASB將市 場區分為11大產業及77個行業,企業依據自身行業類別揭露對應之永續指標,使指標揭露 具有財務影響重大性、投資人決策攸關性、一致性以及可比性等,便於使用者使用永續資訊 時能更利於做相關產業或行業中相關企業間之比較,協助利害關係人了解企業在永續議題方 面之表現,有助於投資決策執行。

依據ESG主題,SASB指標區分為五大構面,包含環境(Environment)、社會資本(Social Capital)、人力資本(Human Capital)、商業模式與創新(Business Model & Innovation)、

領導及公司治理(Leadership & Governance),由於各行各業產業特性不同,在永續發展及揭 露主題,各自具有不同重要性及揭露主題。相關揭露項目,將納入未來法規修訂。

四、年報應行記載事項加強ESG揭露

鑒於永續報告書僅規範特定產業及一定規模以上之公司,為使全體公開發行公司亦逐步 重視永續經營,金管會於2021年修訂年報應行記載事項附表二之二之二,增加ESG相關資 訊之揭露,包括碳排放資訊、目標與政策、水資源管理資訊與政策、廢棄物管理資訊與政策、

勞工安全、職場多元與平等等指標,並採遵循或解釋原則,鼓勵企業資訊公開透明,實踐企 業永續發展,健全ESG生態體系。年報附表二之二之二部分指標,已於今(2022)年6月底於 公開資訊觀測站揭露。”

機構投資人基於資金提供者之長期利益,關注被投資公司營運狀況,並透過出席股東會、 行使投票權、適當與被投資公司經營階層對話與互動,揭露相關資訊之行動,即為機構投資 人盡職治理。近年來ESG已成為國際投資環境間重要議題,亦為盡職治理重要的一環,為創 造長期投資價值,機構投資人宜於投資評估與決策流程中納入ESG議題,考慮ESG相關之風 險與機會,以促進被投資公司之永續發展,使機構投資人獲得長期投資報酬。

5-4機構投資人盡職治理

我國於2016年發布機構投資人盡職治理守則,要求簽署守則之機構投資人制訂盡職治理 政策、利益衝突管理政策與投票政策,俾進行盡職治理相關活動時有所依據,並關注被投資 公司營運、適時溝通與互動,並應定期揭露盡職治理情形。

為進一步健全我國盡職治理,「公司治理3.0」規劃「擴大盡職治理產業鏈」、「引導機 構投資人落實盡職治理」等具體推動措施,提升我國整體盡職治理的水準。

一、擴大盡職治理產業鏈

考量我國證券市場外資投資比率逐步上升,國際投票顧問機構對我國發行公司之影響力 也隨之提高,可藉由參考國外相關規範,增訂服務提供者之盡職治理守則,並採取相關措施, 及建立國際投票顧問機構與國內上市櫃公司之議合機制。

由於國際機構投資人須於短時間內針對全球眾多持股完成股東會投票,國際機構投資人 多以採購投票顧問服務之方式,提升其投票決策效率。考量外資持有我國發行公司比例逐漸 提高,國際投票顧問機構對我國發行公司之影響力也隨之提高,因此公司治理3.0規劃具體措 施,協助我國發行公司認識國際投票顧問機構之角色、瞭解其投票政策及建構我國發行公司 與國際投票顧問機構之溝通管道,以提升我國公司治理與投資人關係。

另考量投票顧問機構對投資產業鏈之影響力漸增,也將參考英國、日本等國之盡職治理

企業永續ESG管理之理論與實踐

守則,將針對服務提供者之產業特性,證交所擬於今年研議訂定相關專屬盡職治理守則,並 於2023年發布,期望透過服務提供者的影響力以提升公司治理品質,強化責任投資。

二、引導機構投資人落實盡職治理

為進一步提升機構投資人盡職治理執行與資訊揭露水準,藍圖規劃公開評比機制,期望 透過評比,引導機構投資人間良性競爭,發揮標竿功能,使名列較佳名單之機構投資人成為 其他機構投資人學習之對象。由產、官、學等單位代表及專家學者組成「機構投資人盡職治 理守則諮詢委員會」,每年定期辦理盡職治理資訊揭露較佳名單評比,並定期公布較佳名單。

評比標準分為政策制定與揭露及盡職治理報告之內容兩大主軸,計三十項指標,前者包 含評比盡職治理政策、利益衝突管理政策、投票政策之完整性;後者關於盡職治理報告內容, 包括個案說明與被投資公司對話及互動情形、議合成果與後續追蹤、股東會投票紀錄等相關 資訊,而網站查詢盡職治理資訊的方便性及實用性亦一併納入考量。

另為推動機構投資人提升盡職治理資訊揭露品質,公司治理3.0亦規劃相關鼓勵措施,例 如建議政府基金將評比結果納入其遴選委外投資經理公司之參考,主管機關也預計於今年修 訂「鼓勵投信躍進計畫」核認標準,推動業者提升盡職治理資訊的揭露品質。

此外,主管機關亦請銀行公會、人壽公會、產險公會、證券商公會及投信投顧公會協助 機構投資人針對盡職治理評比得分較低之項目,研提相關改善計畫,並輔導所轄業者改善, 追蹤機構投資人改善盡職治理揭露情形。

透過公司治理3.0具體措施,由主管機關、證交所、各金融機構產業同業公會等配合辦理 相關工作項目,改善目前機構投資人在盡職治理資訊揭露較為不足之情況,並擴大盡職治理 產業鏈,訂定服務提供者專屬之盡職治理守則,完善機構投資人盡職治理生態系,透過機構 投資人的力量,進一步提高我國公司治理水準。

我國資本市場自2010年起發布第一支永續相關指數「臺灣就業99指數」,藉由鼓勵被 動投資及發行指數化商品方式,推動企業強化公司治理與誠信經營,實踐永續價值。企業於 ESG等相關指標表現優異者,有機會納入永續主題型指數,再透過投信業者發行指數化商品, 如ETF、ETN或期貨,或授權退休基金,可增加被投資之機會,並進一步鼓勵其他企業跟進, 加強ESG資訊揭露與表現。

我國櫃買中心2017年起亦不遺餘力地推動綠色債券市場,並隨著國際市場從關注環境的 議題擴大到重視社會發展的範疇,將綠色債券平台擴大到社會責任債券及可持續發展債券平

台,建立永續發展債券市場,鼓勵企業透過永續發展債券來落實對環境的保護與社會發展。

5-5 深化公司永續治理文化 提供多元商品

盤點資本市場現有之永續相關金融商品,可分為指數、ETF/ETN、期貨及債券等:

(一)臺灣證券交易所:2010年發布「臺灣就業99指數」、2014年發布「臺灣高薪100 指數」,皆授權勞退基金作為委外代操標的;2015年發布「臺灣公司治理100指數」, 授權投信業者發行「公司治理ETF」。

(二)臺灣指數公司:臺灣指數公司於2016年成立後,負責資本市場指數編製、計算、 發布與推廣之工作,自2020年起陸續發布永續相關指數,如「臺灣上櫃永續指數」、「臺 灣企業社會責任中小型指數」、「特選ESG高股息指數」、「特選上櫃ESG電子菁英報 酬指數」、「臺灣永續價值指數」、「臺灣友善環境指數」等。

(三)國際指數公司:臺灣指數公司與富時國際指數公司合編「臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)」以及MSCI編製之「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」。

於臺灣證券交易所、櫃買中心及臺灣期貨交易所掛牌之永續相關商品 (一)ETF:富邦公司治理ETF、元大臺灣ESG永續ETF、國泰永續高股息ETF、中信 ESG永續關鍵半導體ETF、永豐臺灣ESG ETF。

(二)ETN:元大ESG高股息ETN、兆豐上櫃ESG電菁ETN、元大上櫃ESG成長ETN。

(三)期貨:臺灣永續期貨。

三、債券:證券櫃檯買賣中心於2021年5月正式啟動永續發展債券專板(永續板),12月 建立永續政府債券櫃檯買賣制度,現永續板商品 2 包含:

(一)綠色債券:2017年發行首檔綠色債券,現有66檔,流通在外發行餘額約新台幣1,900 億元。

(二)社會責任債券:2021年發行首檔社會責任債券,現有7檔,流通在外餘額約新台幣 143億元。

(三)可持續發展債券:2020年發行首檔可持續發展債券,現有12檔,流通在外餘額約 新台幣570億元。

透過資本市場多元化永續商品之發行,可引導資金投資於永續市場,一方面持續鼓勵企 業重視ESG表現,另一方面也提供投資人相對穩健之金融投資工具,持續吸引市場資金挹注, 支持永續金融發展,深化永續治理文化。

隨著投資人逐漸意識到財務報告無法充分反映公司治理危機或日漸加劇之環境與社會風

企業永續ESG管理之理論與實踐

險對企業之影響,ESG資訊之重要性逐漸顯現。補足財務報告之缺口,提供更多面向的ESG 資訊,為利害關係人創造永續價值,為引導企業重視永續發展之核心理念。而從國際基金經 理人不斷調整投資策略,增加ESG相關要素與指標之投資比重,也印證了永續資訊之透明與 品質優化,有助於吸引國際資金青睞,強化企業與整體資本市場之國際競爭力。

企業之永續經營關乎資本市場之繁榮,資本市場之監理規範也直接影響企業公司治理之 遵循與表現,彼此共榮共生。證交所做為資本市場之一員,與主管機關戮力合作,就政策與 法規面,持續循序漸進推動公司治理、企業社會責任與ESG資訊等之透明原則,引導上市櫃 公司逐步導入相關規範,奠定企業永續經營文化。

5-6結語

除了企業本身重視永續發展以外,投資人資金力量及利害關係人監督亦扮演舉足輕重角 色。透過教育宣導與推廣,已可見臺灣社會逐步建立對ESG內涵之認知,對推動上市公司永 續資訊之透明發揮相當大之助益。期待社會大眾一同持續關注永續議題,建立資本市場永續 共識,提升我國市場整體競爭力。

參考文獻:

1. 一、金管會(2020)。公司治理3.0─永續發展藍圖。

2. 二、Financial Stability Board. (2017). Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

國際企業人權管理之發展與 因應策略

經濟部投資業務處 林美杏 科長

6-1 緒論

6-2《聯合國工商企業與人權指導原則》(UNGPs)簡介

6-3「臺灣企業與人權國家行動計畫」推動背景及簡介

6-4 「臺灣企業與人權國家行動計畫」執行機制

國際企業人權管理之發展與因應策略

經濟部投資業務處 林美杏 科長 國際社會開始關注跨國企業在開發中國家投資及營運所引發的人權侵害問題,以及「企 業與人權」理念的萌芽發展,可回溯幾個重要里程碑。其一是最早由經濟合作暨發展組織

6-1 緒論

(Organization for Economic Cooperation and Development,以下簡稱OECD)於

1976年首度提出《OECD多國籍企業指導綱領》(The OECD Guidelines for Multinational Enterprises),促使跨國企業落實責任企業行為(Responsible Business Conduct,以下簡 稱RBC),避免跨國企業因投資地的法規寬鬆而恣意妄為。其二是聯合國2000年發起「聯 合國全球盟約」(United Nations Global Compact, UNGC),制定十項原則涵蓋人權促 進、勞工保障、環境永續與反貪腐等議題。其三是聯合國人權委員會於2011年批准「聯合國 工商企業與人權指導原則」(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGPs)(下文簡稱UNGPs),整合當時既有的國際人權準則,旨在釐清國家及企業 就與商業活動相關之人權風險之義務與責任,僅為建議性質,不具拘束力。其四是聯合國人 權委員會在 2014 年決議設立「與跨國公司及其他工商活動人權事務有關之開放式政府間工作 小組」(Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, OEIGWG),任務為擬 訂一具有法律約束力的國際協定,以在國際人權法中規範跨國公司及其他工商活動並進行 監管,2018年已提出「零草案」(Zero draft legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises)作為談判基礎,現階段為第三版條文草案(內容多參採UNGPs)。其五 則是聯合國經濟及文化理事會於2017年所發布之「第24號一般性意見:《經濟社會文化權利 國際公約》規範下與工商企業行為有關之國家義務」(General comment No. 24 (2017) on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities)(簡稱「第

24 號一般性意見」),釐清會員

國不得在無充分理由下,將工商企業之利益置於《經濟社會文化權利國際公約》規範之權利 之上,並應防止及處理工商企業活動對人權之負面影響,同時亦必須採取必要步驟防止設在 本國及/或受其管轄之企業在海外有侵犯人權的行為。

綜上可知,近年來聯合國體系於「企業與人權」領域有諸多努力,特別是先通過軟法性 質的工商企業與人權指導原則,其後再嘗試通過硬法性質的條約協定,由柔性鼓勵,逐步邁 向強制拘束 3 。而無論是指導原則或條約協定的形成或演變,對於全球跨國企業的投資及營 運,均正產生重要的規範與影響。我國雖非聯合國會員,惟我國企業於全球產業供應鏈中扮

演及位居重要角色與地位,對於此一重要國際趨勢之變化,礙難置身事外,唯有掌握先機, 及早因應與行動,方能在國際競爭環境中確保永續競爭力。

鑒於聯合國具有強制拘束性質的條約協定尚在發展中,現階段仍係以鼓勵性質之指導原 則為國際規範主流,故國際企業均應瞭解該指導原則之重要規範內涵並予以遵循。

6-2《聯合國工商企業與人權指導原則》(UNGPs)簡介

UNGPs( United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)緣起

聯合國人權理事會於2011年6月通過UNGPs,旨在釐清國家及企業就與商業活動相關 之人權風險之義務與責任。UNGPs整合既有的國際人權準則,為建議性質,不具拘束力,鼓 勵各會員國提出企業與人權國家行動計畫,並涵蓋下述三大支柱,以逐步落實對企業人權之 保障。

UNGPs三大支柱

UNGPs共有31個指導原則,分為三大支柱:(1)國家保護義務(指導原則1-10):國家 尊重、保護及實現人權與基本自由之現有義務;(2)工商企業遵守所有可適用之法律及尊重人 權之責任(指導原則11-24);(3)受害人於權利受損時,可獲得適當且有效之救濟,國家與 企業均應提供有效的救濟機制(指導原則25-31)。綜上,涉國家義務部分為支柱一及支柱三; 涉企業義務部分則為支柱二及支柱三。

(一)支柱一「國家保護義務」

依指導原則1-10,國家應於其領域或管轄範圍內,保障人權不受侵犯。為達成此目標, 國家得採行之措施包括:1. 簽署或批准國際/區域人權法律文件,例如:《公民與政治權利 國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》、《兒童權利公約》、《身心障礙者權利公約》等; 2. 推行保護人權之相關軟法文件,例如:承諾促進國際勞工組織(ILO)《工作中基本原則和 權利宣言》;3. 採行額外措施以保護特定弱勢團體。另可透過以下作法,逐步採行上述措施:

(1)政策檢視:為履行國家保護人權之義務,國家應檢視既有政策及人權保護法規與實際需 求之落差,並解決及消弭該落差,例如:制定勞動法規保護勞工權、於公司法中引入保護 人權之規範、制定反貪腐之法規等。以我國107年修訂之公司法為例,第1條第2項即規 定公司經營業務,應遵守法令及商業倫理規範,得採行增進公共利益之行為,以善盡其社 會責任。

(3) 透明化要求:國家得引入具法律拘束力之非財務事項報告要求,以促進企業進行人權 盡責調查。

(4) 國家與企業之連結:國家可於政府採購中引入人權要求,例如:提供投標人人權指引、 於契約中引入人權要求,透過國家之影響力促進企業尊重人權。為防範受衝突影響地區之 人權侵害風險加劇,UNGPs規定國家應協助確保企業不會捲入侵犯人權行為。

(二)支柱二 企業尊重人權

依指導原則11-24,企業應尊重人權,避免對人權產生侵犯。評估企業營運是否對人權產 生影響之標準包括:《世界人權宣言》、《公民權利與政治權利公約》、《經濟、社會及文 化權利國際公約》,及《工作中基本原則和權利宣言》所載之8項ILO核心公約(包括ILO 第111號《禁止就業與職業歧視公約》、100號《男女勞工同工同酬公約》、98號《組織權 與集體協商權利原則的實施公約》、105號《廢除強迫勞動公約》、第29號《禁止強迫勞動 公約》、87號《結社自由及組織保障公約》、138號《准予就業最低年齡公約》、182號《禁 止及消除最惡劣型態童工公約》)。可透過以下作法推行:

1. 供應鏈管理:企業除應避免自身之營運活動造成人權侵害外,更應進行供應鏈管理, 預防其供應商造成負面人權影響。非政府組織持續監督企業在全球供應鏈下之商業行為,並 要求零售商揭露其供應商名單,且應盡職調查供應商之生產活動是否符合相關要求。零售商 得以其購買力,透過頒布「供應商行為準則」要求供應商落實,並定期實施查核,如有違反 即終止商業關係。

2. 人權盡職調查:企業應依其業別、規模,自籌畫投資時起即持續進行人權盡職調查。 執行適當的人權盡職調查可協助企業在面臨法律控訴風險時,主張其已採取所有合理措施避 免涉入人權侵犯行為。

3. 利害關係人諮商及資訊揭露:企業應制定與利害關係人諮商之政策及程序,諮商及對 話之形式包括會議、電話會議及網路平台溝通等。企業並應公開報告其促進及消除人權侵害 措施,報告態樣除傳統的年報外,應包括企業社會責任報告書或永續報告書。

(三)支柱三 提供受害人有效救濟

為使受害人獲得有效救濟,國家應設置司法及非司法之救濟機制,提供多元救濟管道, 以因應不同型態之人權侵害。同時,國家應降低受害人進入救濟之障礙。以我國法律扶助機 制為例,我國司法院資助設立之「財團法人法律扶助基金會」即對需專業法律協助而無力負 擔訴訟費用及律師報酬之人民,予以制度性之援助。

除國家救濟機制外,企業應設置申訴機制,申訴管道應簡明、便捷,確保申訴過程之平等、 透明。申訴機制之建立,可協助企業防杜及處理人權侵害行為,釐清營運過程對人權所造成 之風險,並據此調整、提出因應措施,防止侵害加劇。

圖 六- 1:「聯合國工商企業與人權指導原則」(UNGPs)之三大支柱

《聯合國工商企業與人權指導原則》條文內容

一、國家保護人權之義務

A.基本原則

1.國家必須保護在其領域和/或管轄範圍內,人權不受第三方,包括工商企業侵犯。 此須要求採取適當之步驟,透過有效政策、法律、條例及裁定,防止、調查、懲治與 救濟此類侵犯行為。

2.國家應明確規定對在其領域和/或管轄範圍內之所有工商企業於其所有業務中尊重 人權之期待。

B.實施原則 國家一般監管和政策職能

企業永續ESG管理之理論與實踐

3.國家在履行其尊重義務時,應:

(a)執行法律,其目的或其效果是要求工商企業尊重人權,同時定期評估此類法律之充 分性,彌補差距;

(b)確保規範工商企業設立和運作之其他法律及政策,例如公司法,不會限制、而是促 使企業尊重人權;

(c)切實指導工商企業在各項經營中尊重人權;

(d)鼓勵並在適當時要求工商企業通報其如何處理人權影響。

國家與企業之關聯

4.國家應採取額外措施,包括在適當時採取查核措施,保護人權不受國家擁有或控制、 或接受國家機構(例如出口信貸機構和官方投資保險或擔保機構)實質支持及服務之工 商企業侵犯。

5.國家如與工商企業簽約,或立法允許工商企業提供可能影響人權之服務,則應適當監 督,以履行其國際人權義務。

6.國家應促進與其有商業往來之工商企業尊重人權。

在受衝突影響之地區支持企業尊重人權

7.由於在受衝突影響之地區,嚴重侵害人權之風險不斷加劇,國家應協助確保在此背景 下經營之工商企業不會捲入侵犯人權行為,包括:

(a)盡可能於最初階段與工商企業接觸,協助其確認、防止及緩解其活動及商業關係之 人權相關風險;

(b)向工商企業提供援助,以評估和解決不斷加劇之侵犯風險,尤其應關注以性別為基 礎之暴力及性暴力;

(c)對涉及嚴重人權侵犯、又拒絕在解決問題時予以配合之工商企業,不提供公共支持 與服務;

(d)確保其目前的政策、立法、條例和執行措施可有效因應工商企業涉及嚴重人權侵犯 之風險。

確保政策之一致性

8.國家應確保規範企業實踐之政府部門、機構及其他國家機構在履行其各自職能時,意 識並遵守國家之人權義務,包括提供企業相關資訊、訓練與支持。

9.國家應維持適當之國內政策空間,以在與其他國家或工商企業一同追求與企業相關之 政策目標時,履行其人權義務,如締結投資條約或契約。

10.國家在擔任處理企業相關問題之多邊機構成員時,應:

(a)努力確保這些機構既不限制其成員國履行保護義務之能力,亦不妨礙工商企業尊重 人權;

(b)鼓勵這些機構在其各自職責及能力範圍內,促使企業尊重人權,幫助各國履行其保

護人權免於遭受工商企業侵犯之義務,包括為此展開技術援助、能力建構及宣傳;

(c)根據這些指導原則,促進共同理解,並推動在管理企業與人權挑戰方面之國際合 作。

二、公司尊重人權之責任

A.基本原則

11.工商企業應尊重人權。此意味著其應避免侵犯其他人之人權,且於自身涉及侵犯時, 應消除負面之人權影響。

12.工商企業尊重人權之責任係指國際公認之人權,在最低限度內,可理解為《國際人權 憲章》以及關於國際勞工組織《工作中基本原則和權利宣言》中所載明之各項基本權利 原則所闡明之權利。

13.尊重人權之責任要求企業:

(a)避免透過其本身的活動造成或加劇負面人權影響,並消除已產生之影響;

(b)努力預防或緩解經由其商務關係與其業務、產品或服務直接關聯之負面人權影響, 即便並非其造成此等影響。

14.工商企業尊重人權之責任適用於所有工商企業,無論其規模、所屬部門、業務範圍、 所有權與結構。然而,企業履行這些責任之手段可能因這些因素及企業負面人權影響之 嚴重程度而有不同。

15.為了履行其尊重人權之責任,工商企業應制定與其規模和環境相適應之政策及程序, 包括:

(a)履行尊重人權之責任的政策承諾;

(b)人權查核程序以確定、防止及減緩人權影響,並對人權影響負責;

(c)補救其所造成或加劇之任何負面人權影響的程序。

企業永續ESG管理之理論與實踐

B.實施原則

政策承諾

16.作為內置其尊重人權之責任基礎,工商企業應通過一項政策聲明,表示承諾履行此一 責任,該政策聲明應:

(a)獲得工商企業最高管理階層之批准;

(b)通知有關之內部和/或外部專門人員;

(c)規定直接與其業務、產品或服務相關聯之個人、商業夥伴及其他人對企業之人權期 待;

(d)有效公開,並內部及外部傳達給所有個人、商業夥伴和其他相關人;

(e)體現於整個工商企業的業務政策和程序中。

17.為確認、防止或緩解負面影響,並對如何消除此類影響負責,工商企業應恪守人權責 任。此一過程應包括評估實際及可能的人權影響,綜合評估結果並採取行動,追蹤有關 反應,並通報如何消除影響。人權查核:

(a)應涵蓋工商企業透過其自身活動可能造成、加劇、或因商業關係而與其業務、產品 或服務直接相關之負面人權影響;

(b)依工商企業之規模、產生嚴重人權影響之風險以及業務性質和背景之複雜度,而變 更查核程度;

(c)應是持續的,並承認人權風險可能隨時會因工商企業之業務及經營背景之變化而變 動。

18.為衡量人權風險,工商企業應確認和評估透過其自身活動或因商業關係之結果可能涉 及之任何實際或潛在之負面人權影響。此一過程應:

(a)借助內部和/或獨立之外部人權知識;

(b)根據工商企業之規模及其經營之性質和背景,酌情與可能受影響之群體或其他利害 關係人進行切實的協商。

19.為防止及緩解負面人權影響,工商企業應聯繫各內部相關職能和程序,整合影響評估 之結果,並採取適當行動。

(a)有效整合之要求:

» 責成工商企業內適當層級消除此類影響;

» 內部決策、預算撥款及監督程序有助於切實因應此類影響

(b)有關行動將因下列因素而有不同:

» 工商企業是否造成或加劇負面影響,或其所涉者是否係與其營運、產品或服

務直接相關之影響;

» 消除負面影響之程度。