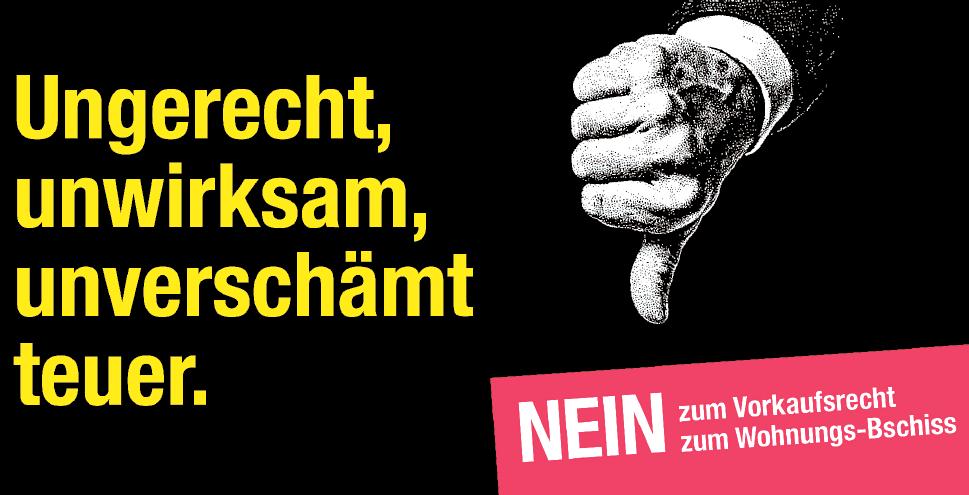

Ein Vorkaufsrecht schafft keine Wohnungen

«Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich»: Dies ist der Titel einer Volksinitiative, welche am 30. November in unserem Kanton zur Abstimmung gelangt. Wir nennen sie kurz «Vorkaufsrecht-Initiative», denn ein Vorkaufsrecht ist der Hauptinhalt des Volksbegehrens. Der Regierungsrat wie auch der Kantonsrat lehnen die linksgrüne Initiative ab.

Das Gesetz zur Wohnbau- und Wohneigentumsförderung soll dahingehend geändert werden, dass Gemeinden ein Vorkaufsrecht erhielten, wenn in ihrer Gemeinde Bauland veräussert wird. Das Vorkaufsrecht kann ausgeübt werden, wenn die Gemeinde das Land für die Förderung von gemeinnützigem und preisgünstigem Wohnraum verwenden möchte. Hier sehen wir als SVP das Grundproblem der Initiative: Ein Vorkaufs-

recht ist ein massiver Eingriff in den Markt. Die Wirtschaftsfreiheit wird beschnitten. Die SVP kann solche Einschränkungen nicht hinnehmen.

Verfassung achten, Privateigentum schützen Dazu sind auch staatspolitische Überlegungen zu beachten. Die SVP verteidigt das private Eigentum, weil wir der Auffassung sind, dass Eigentum bei Privatpersonen besser aufgehoben ist als

beim Staat. Und wir setzen uns auch dafür ein, dass der Staat wenig Macht

«Eigentum ist bei Privatpersonen besser aufgehoben als beim Staat.»

hat. Wenn aber in einer Gemeinde die Hälfte des Baulandes dem Staat gehört, hat dieser Staat zu viel Macht.

Die Sachlage ist somit für die SVP klar: Ein Vorkaufsrecht ist ein zu grosser Eingriff in den Markt.

Gegenvorschlag: Weniger radikal, dennoch nicht optimal Der Regierungsrat stellt der Initiative jedoch einen Gegenvorschlag entgegen. Der kantonale Wohnbau-Fonds soll von 180 Millionen Franken auf 360 Millionen Franken verdoppelt werden. Dieses Geld wird als zinsloses Darlehen an Wohnbauträger ausgesprochen, wenn diese günstigen Wohnraum bauen wollen. Gemäss Regierungsrat sind mit diesem Fond in den letzten 15 Jahren rund 1700 Wohnungen gefördert worden. Der Kanton Zürich hat rund 720 000 Wohnungen. Das sind 0,2% aller Wohnungen im Kanton. Die Haltung der SVP zum Gegenvorschlag: Dieser ist ein deutlich geringerer Eingriff in den Markt. Trotzdem entspricht auch dieser Fonds nicht der Stossrichtung der SVP und auch er führt zu Marktverzerrungen. Und Marktverzerrungen sind einem Markt langfristig nie dienlich. Die SVP möchte jedoch, dass der Gegenvorschlag dem Volk unterbreitet wird und dass das Volk sich mit einer Stichfrage zu beiden Geschäften (Volksinitiative und Gegenvorschlag) äussern kann. Deshalb unterstützt die SVP aus demokratischen Überlegungen den regierungsrätlichen Gegenvorschlag. Ursache bekämpfen, Zuwanderung begrenzen Abschliessend ist es unumgänglich, dass wir über die enorme Zuwanderung sprechen. Rund jeder sechste Einwanderer in unser Land kommt in den Kanton Zürich. In den letzten zehn Jahren sind netto rund 172 000 Personen in den Kanton Zürich gezogen. Wenn durchschnittlich zwei Personen in einem Haushalt

Veranstaltungs-Tipp Info-Abende zum Unterwerfungsvertrag Seiten 4 und 5

«Wir müssen endlich über die Ursache der Wohnungsknappheit sprechen: Zuwanderung!»

wohnen, dann sind das rund 85 000 Wohnungen, die nötig sind, um diese 170 000 Menschen unterzubringen. Und die Nachfrage ist ungebrochen. Auch in den kommenden zehn Jahren werden wir nochmals 80 000 neue Wohnungen brauchen. Das sind dann 40 Wohnungen pro Arbeitstag, die neu gebaut werden müssen. Für die SVP ist nicht akzeptabel, dass wir immer nur über die Wohnungsknappheit als Symptom der Zuwanderung sprechen. Wir müssen auch über die Ursachen von Wohnungsknappheit sprechen. Und eine Ursache für teuren und fehlenden Wohnraum ist die hohe Zuwanderung in unser Land und in unseren Kanton. Die SVP-Delegierten haben an ihrer Versammlung vom 30. September beschlossen, die Initiative abzulehnen und den Gegenvorschlag der Regierung zu unterstützen.

Unterstützen Sie uns dabei, echte Lösungen statt leere Versprechen durchzusetzen:

Die Initiative schafft keine einzige neue Wohnung, bevormundet Eigentümer und vergeudet Steuermillionen. Die SVP empfiehlt daher, die Initiative abzulehnen. Bild: wohnungs-bschiss.ch

Markus Bopp Kantonsrat SVP Otelfingen

Ein Staatsbesuch in Australien

Noch nie zuvor hatte das eigene Staatsoberhaupt den australischen Erdteil betreten. Umso überwältigender war der Jubel, als die junge britische Königin Elizabeth II mit ihrem Gatten, Prinz Philip, im Jahr 1954 als erste regierende Monarchin einen 58-tägigen Staatsbesuch in Australien unternahm. Das Paar reiste durchs ganze Land, besuchte alle grossen Städte und wurde überall von wahren Menschenmassen stürmisch gefeiert. Doch wenn wir von Menschenmassen sprechen, müssen wir sogleich relativieren.

Australien hatte damals, anno 1954, gerade einmal knapp neun Millionen Einwohner. Also weniger als heute die Schweiz. Es gibt allerdings einen kleinen Unterschied: Die Schweiz ist 186 Mal kleiner als Australien. Und dennoch gibt es hierzulande noch immer Politiker und Journalisten, welche die Massenzuwanderung als unproblematisch beurteilen.

Die Schweizer sollen in ihrem kleinen Land gefälligst noch etwas näher zusammenrücken. Und die lieben EU -Immigranten, die Drittländler und die Asylanten ähnlich begeistert empfangen, wie die Australier seinerzeit Königin Elizabeth.

Vor allem in Deutschland rümpfen die Medien die Nase, wenn sich die Eidgenossen gegen eine 10-Millionen-Schweiz wehren. Weil unser Land nun einmal nicht Australien ist – leider, denn kein Land regelt die Zuwanderung so konsequent und eigenständig wie Australien. Man stelle sich hierzulande mal nicht so an, belehrt uns die «Süddeutsche Zeitung». Die Volksinitiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz werde das Land «unnötig in die Krise stürzen».

Wenn dem so wäre, hätte die Schweiz mit ihrer Zuwanderungspolitik bis 2002 eine einzige Krise durchlitten. Tatsächlich stagniert der hiesige Pro-Kopf-Wohlstand seit Einführung der Personenfreizügigkeit so ziemlich. Der Anhang unserer Tierschutzverordnung regelt den Mindestanspruch an Quadratmetern für Haus- und Nutztiere. Beispielsweise für Mongolische Rennmäuse. Es gibt aber Unterschiede zwischen den Mäusen und den Menschen. Wir Menschen haben die Personenfreizügigkeit erfunden. Eine Maus würde niemals eine Mausefalle erfinden.

Unterwerfungsvertrag. Massenzuwanderung. Verfassungsbruch.

Wer in der Politik tätig ist, bekommt oft Anfragen von Schülern und Lehrlingen für Interviews, Podiumsgespräche und Statements, was natürlich sehr positiv ist, denn wir möchten ja möglichst viele junge Leute für Politik interessieren und für unsere Partei gewinnen.

Nina Fehr Düsel Nationalrätin SVP Küsnacht

Kürzlich hat mich wieder eine 16-jährige Gymnasiastin gebeten, ich solle ihr «zeitnah» drei zentrale Argumente gegen die aktuellen EU-Verträge liefern. Sie danke im Voraus für klare, verständliche Antworten. Ich hoffe, dass meine nachstehenden Argumente die Gymnasiastin und viele weitere junge (und auch ältere) Leute überzeugen.

Unterwerfungsvertrag

Der aktuelle EU -Vertrag ist nicht die Fortsetzung des bilateralen Weges, sondern ein Unterwerfungsvertrag, der unsere direkte Demokratie aushöhlt. Denn mit der sogenannten dynamischen Rechtsübernahme wird die Schweiz verpflichtet, das Binnenmarktrecht der EU in allen geregelten Bereichen zu übernehmen. Das heisst: Nicht wir würden im wichtigen Bereich des Binnenmarktes (Personenfreizügigkeit/Zuwanderung, Land- und Luftverkehr, technische Handelshemmnisse, Landwirtschaft, Strommarkt, Lebensmittelsicherheit, Gesundheit, Teilnahme an EU -Forschungsprogrammen) künftig die Gesetze machen, sondern die EU. Die EU würde also zum schweizerischen Gesetzgeber! Wir könn-

ten nicht mehr frei und demokratisch entscheiden.

Wenn sich die Schweiz und die EU bei der Auslegung der Verträge nicht einigen können, wird ein paritätisches Schiedsgericht (je zur Hälfte Schweizer und EU -Vertreter) angerufen. Hält sich die Schweiz nicht an diesen Entscheid, urteilt der Europäische Gerichtshof (EuGH), also das Gericht der Gegenpartei, endgültig. Dieses Gericht könnte auch einen Schweizer Volksentscheid oder kantonale Entscheide für ungültig erklären. Und wenn wir uns nicht an den Entscheid des EuGH halten, kann uns Brüssel «Ausgleichsmassnahmen» (z.B. Bussen, Zölle), also Strafmassnahmen, auferlegen. Damit hätten wir fremde Richter, die gegen das Volk entscheiden können. Das ist für unser freiheitlich-demokratisches System untragbar. Diese Verträge sind nicht die Weiterführung, sondern das Ende des bilateralen Weges. Denn «bilateral» bedeutet: Man führt Verhandlungen im gegenseitigen Interesse unter gleichberechtigten Partnern – und nicht: Der eine befiehlt und der andere gehorcht unter Strafandrohung. Die Bezeichnung «Bilaterale III» ist somit falsch und irreführend.

Massenzuwanderung

Die heute schon viel zu hohe Zuwanderung wird durch diesen Vertrag zusätzlich angeheizt – mit schwerwiegenden Folgen. Wir hätten zur Zuwanderung

aus der EU nichts mehr zu sagen. Das Bleiberecht für 560 000 EU-Bürger würde unbegrenzt gelten und mit der TeilÜbernahme der EU-Unionsbürgerschaft würden neu jährlich 50 000 bis 90 000 Personen ein Daueraufenthaltsrecht in der Schweiz erhalten – das entspricht im Mittel etwa der Grösse der Stadt Luzern. Der heute auf Ehegatten und Kinder bis 18 Jahre begrenzte Familiennachzug für eine Arbeitskraft aus der EU würde zusätzlich auf Enkel bis 21 Jahre, Eltern, Gross- und Schwiegereltern sowie weiter entfernte Verwandte ausgedehnt. Die sogenannte Schutzklausel, die der Bundesrat bei «schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Problemen» anrufen kann, ist nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben ist. Denn ob die Probleme aufgrund übermässiger Zuwanderung für die Schweiz «wirtschaftlich oder sozial schwerwiegend» sind, entscheidet letztlich nicht die Schweiz, sondern die EU! Die ungebremste Zuwanderung in die Schweiz hätte gravierende Folgen: Verbetonierung unserer Landschaft, massiver Anstieg der Wohnungspreise, der Gesundheitskosten und der Sozialleistungen. Auch die Kosten für die Sicherheit, für Infrastrukturen (Verkehr, Energie) und für Bildungseinrichtungen würden stark ansteigen. Unser Land wäre mit diesen EU-Verträgen nach kurzer Zeit nicht mehr die Schweiz, die wir kennen und wollen. Sie wären das Ende unserer freien, unabhängigen Schweiz.

Verfassungsbruch

Die neuen EU-Verträge verstossen zudem mehrfach gegen unsere Bundesverfassung (BV). Erstens stehen sie im Widerspruch zum Zweckartikel 2 der BV, wonach die Schweizerische Eidgenossenschaft «die Freiheit und die Rechte des Volkes schützt» und die «Unabhängigkeit des Landes wahrt». Mit diesen Verträgen geschieht das Gegenteil: Brüssel macht in zentralen Fragen die Gesetze; das Schweizer Volk wird entmachtet und EU -Richter haben das letzte Wort.

IDEOLOGIE DER UMVERTEILUNG UND WELTVERBESSERUNG

Die Klimakonferenz als Umweltsünde

Die COP30 (UN -Klimakonferenz) hat am 10. November mit rund 50 000 Teilnehmern im brasilianischen Belém begonnen. Laut Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sei die Konferenz eine Chance, die Bedeutung des Amazonas für den Klimaschutz zu unterstreichen. Kurz vor Beginn des Anlasses liess er den Regenwald – die grüne Lunge der Erde –abholzen, um die gigantische Klimakonferenz überhaupt durchführen zu können. Eine doppelbödige Strategie!

Reinhard Wegelin Alt Parteisekretär SVP Pfäffikon

Da Silva forderte die Industriestaaten auf, ihre «Klimaschulden» zu begleichen. Er verlangte, die reichen Länder müssten sich ihrer Verantwortung bewusst sein durch Begleichung ihrer Schulden. Da Silva sagte, es gehe nicht um Wohltätigkeit, sondern um Gerechtigkeit. Ironie der Geschichte: Brasilien wollte ursprünglich mit dem Standort der Konferenz auf die Gefahr des Rodens des Regenwaldes aufmerksam machen...

USA und China fehlen

Die beiden grössten Wirtschaftsnationen der Welt, die USA und China, halten sich inzwischen aus der CO2-Reduktion heraus. Die Amerikaner sind aus dem Pariser Klimaabkommen ganz ausgetreten. China beruft sich auf den Status als Schwellenland, das sich nicht an Abmachungen halten muss…

Die Industrieländer hätten am meisten vom Kohlestoffzeitalter profitiert. Und müssten nun den ärmeren Staaten

im globalen Süden helfen. Hinter solchen Forderungen stecken viel Ideologie und Klassenkampf. Das hat beispielsweise der vorherige grüne deutsche Umwelt- und Wirtschaftsminister Robert Habeck bewiesen. Er leitete mit seiner verbrämten ideologischen Politik eine eigentliche Deindustrialisierung

Deutschlands ein, die noch nicht behoben ist. Auch der anhaltende ideologische Verzicht auf Atomkraftwerke führt zu falschen Schlüssen, wenn es um «saubere» Energie geht.

Bazarähnliches Feilschen Das haben Deutschland und die Schweiz gemeinsam: Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und die damalige Bundesrätin Doris Leuthard. Mit ihren übereilten Entscheiden gegen die Kernenergie haben sie das bazarähnliche Feilschen um Klimaziele erst möglich gemacht. Die ideologische Klimadebatte läuft immer noch auf hohen Touren. Erst kürzlich wurde im schweizerischen Parlament wieder eine Strafsteuer für Vielflieger gefordert.

Zürich cleverer als Hamburg Die deutsche Regierung verpflichtete sich noch vor Beginn der Konferenz, 11,8 Milliarden Euro für den Klimaschutz in

Zweitens wird Artikel 34 der BV gebrochen, der unsere politischen Rechte gewährleistet: «Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe.» Mit den vorgesehenen Strafmassnahmen wird bei Abweichungen von der EU-Linie eine Drohkulisse aufgebaut, sodass von einer freien Willensbildung der Schweizerinnen und Schweizer keine Rede mehr sein kann. Drittens verletzen die EU -Verträge auch BV-Artikel 121a, der bestimmt, dass die Schweiz die Zuwanderung von Ausländern «eigenständig» steuert, mit «jährlichen Höchstzahlen und Kontingenten». Auch davon kann mit diesen Verträgen keine Rede sein.

Konsequenzen

– Die neuen EU-Verträge müssen abgelehnt werden, weil sie unsere erfolgreiche direkte Demokratie aushöhlen, das Volk entmachten und uns fremdem Recht und fremden Richtern unterstellen – und dafür müssten wir auch noch Milliarden zahlen. – Artikel 140 der Bundesverfassung verlangt für Änderungen der BV das Obligatorische Referendum. Das heisst: Die neuen EU-Verträge müssen zwingend nicht nur dem Volk, sondern auch den Ständen (Kantonen) zur Abstimmung unterbreitet werden, und sie sind nur gültig, wenn sie das Doppelte Mehr erreichen.

Die Alternative Die Alternative zum untauglichen EUVertragswerk ist klar: Wir verhandeln bei Problemen mit der EU weiterhin bilateral als gleichberechtigte Partnerin und suchen im gegenseitigen Interesse gute Lösungen – wie das die Schweiz seit Jahrhunderten macht. Die EU hat alles Interesse an guten Beziehungen zur Schweiz. Wir sind nach den USA und China der drittgrösste Handelspartner der EU. Und wir importieren jedes Jahr für rund 20 Milliarden Franken mehr Güter aus der EU, als wir dorthin exportieren. Zudem finden bei uns 410 000 Grenzgänger aus der EU Arbeit und Verdienst. Eine derart wichtige Partnerin kann und wird die EU nicht vor den Kopf stossen.

anderen Ländern zu bezahlen. Einfach so. Ein Volksentscheid zur Klimaneutralität fand in Hamburg eine knappe Mehrheit. Damit soll Hamburg bereits 2040 und nicht erst 2045 klimaneutral werden. Eine ähnliche Vorlage hatte das zürcherische Stimmvolk kürzlich klar abgelehnt.

Ambitionierte Verminderungsziele

Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des UVEK, wird die Schweiz in der zweiten Verhandlungswoche auf Ministerebene vertreten. Die Schweiz setze sich dafür

ein, dass alle Länder, vor allem diejenigen mit grossem Treibhausgas-Ausstoss, ambitionierte neue Verminderungsziele einreichen. Die Schweizer Verhandlungsdelegation steht unter der Leitung von Umweltbotschafter Felix Wertli, Chef der Abteilung Internationales des Bundesamts für Umwelt. Die Delegation umfasst zudem vier Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft aus Wirtschafts- und Umweltkreisen, wie das UVEK verlauten liess. Je ein Vertreter des Gewerbeverbandes und von Syngenta gehören zur Schweizer Delegation. Das Beste an einer solchen Konferenz ist sicher, dass man miteinander redet. Aber jedes Land weiss selbst, was das Sinnvollste für seine Politik ist.

Christoph Mörgeli

Schweiz und EU : Partnerschaft ja – aber nur auf ebenbürtiger Basis. Bild: Adobe Stock

BERICHT AUS DEM KANTONSRAT

Die

linke Kantonsratsmehrheit verhindert die Umsetzung des Volksentscheids

Alt Bundesrat Ueli Maurer sprach in Rafz

Am 4. November 2025 fand im Restaurant Zum goldenen Kreuz ein Referat von Alt Bundesrat Ueli Maurer statt. Organisiert wurde der Anlass durch die Wahlkommission der SVP Rafz, als Moderator wirkte Damian Schelbert, Gemeinderatskandidat der SVP Rafz.

Das Thema war das umstrittene Vertragspaket Schweiz – EU, das für die Schweiz in nächster Zukunft sehr wegweisend sein wird.

Alt Bundesrat Ueli Maurer erläuterte vor rund 100 Zuhörern einige Details aus dem Vertrag und beantwortete im

«Der EU-Vertrag bringt deutlich mehr Nach- als Vorteile und gehört daher versenkt.»

Anschluss Fragen zum Vertragswerk. Es zeigte sich, dass man den Vertrag durchaus sehr kritisch begutachten sollte und das umstrittene Ständemehr ein absolutes «Muss» ist.

Finalisierend zeigte sich, dass der Vertrag für die Schweiz untauglich ist und uns mehr Nach- als Vorteile bringt. Er ist nicht im Sinne der SVP und muss abgelehnt werden.

SVP BONSTETTEN

Ausländergewalt

an Halloween-Party

in Meilen: Asylchaos und offene Grenzen treffen unsere Jugend!

An einer Halloween-Feier in Meilen kam es zu Schlägereien. Jugendliche wurden ausgeraubt und mussten sich dabei bis auf die Unterwäsche ausziehen. Ein Jugendlicher wurde dabei am Kopf verletzt. Die Polizei konnte einen 16-jährigen Somalier und einen 18-jährigen Letten als dringend Tatverdächtige festnehmen.

Die Ausländergewalt trifft die Zürcher Jugend da, wo es ihr am meisten weh tut: In der Freizeit, beim Party machen, beim gemeinsamen Feiern. Während mehrere 13- bis 16-jährige Jugendliche an einer privat organisierten Party in Meilen gemütlich Halloween feiern wollten, wurden sie von sechs jungen Männern, grösstenteils mit Migrationshintergrund, bedroht, verprügelt und ausgeraubt. Neben Handys und Portemonnaies wurden einige Jugendliche sogar gezwungen, sich bis auf die Unterhosen auszuziehen und die Kleider abzugeben. Weiter befand sich unter dem Diebesgut auch ein Elektroscooter. Verstörende Videos der Szenen sind auf «20 Minuten» einsehbar.

Muntere Debatten in der Polit-Arena

Die SVP Bonstetten hatte zu einer Podiumsdiskussion über zwei Abstimmungsvorlagen geladen. Wie viel Tempo 30 vertragen die Städte Winterthur, Zürich und auch die Gemeinden im Bezirk Affoltern? Und sollen die 2500 superreichen Personen in der Schweiz nach ihrem Ableben die Hälfte ihres Vermögens von über 50 Millionen Franken an den Staat vererben müssen?

Mit Fragen wie diesen beschäftigte sich ein sorgfältig ausgewähltes Podium auf Einladung der SVP Bonstetten am 4. November im Gemeindesaal. Dort hatten sich etwa 30 Personen zusammengefunden, um sich bei Wasser, Wein und Chips aus erster Hand über die eidgenössische Erbschaftsinitiative der Juso und die bürgerliche, kantonale Mobilitätsinitiative zu informieren.

Als Erstes kreuzten die Kantonsräte Thomas Schweizer (Grüne) und Ueli Pfister (SVP) die Klingen. Der SVP-Kantonsrat setzte dabei stark auf das Argument, flächendeckende Tempo-30-Strecken machten den Blaulichtorganisationen und denen, denen sie helfen sollten, das Leben unnötig schwer. Doch nicht nur Polizei, Feuerwehr oder Krankenwagen kämen dann später an ihren Zielen an, auch Lieferanten bräuchten länger: «Überhaupt, alles wird langsamer.» Fazit: «Tempo 30 auf Hauptachsen geht gar nicht», so Pfister.

Gegen einen langsameren Verkehr hätte Kantonsrat Schweizer gar nichts: «Bei Tempo 30 würden viele Leute wesentlich weniger Lärm ertragen müssen.» Grundsätzlich würde die Gesundheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer verbessert: «Die Leute fühlen sich wohler, je langsamer der Verkehr ist, der an ihnen vorbeifährt.» Überhaupt: Tempo 30 sei die Zukunft in Europa, Helsinki in Finnland habe das bereits eingeführt und seitdem keine Verkehrstoten mehr zu beklagen. «Für uns ist das linke Ideologie», hielt Pfister dagegen. Zürich wolle bald gar keinen Verkehr mehr in der Stadt dulden. Die Meinung im Publikum schien schon gemacht. Man solle den Autofahrern mehr trauen, sagte ein Teilnehmer: «Ich höre hier immer wieder so etwas wie Autohass.»

Kämpferische zweite Halbzeit

Weil sich nach der Pause die Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber (Grüne) und Nationalrat Mauro Tuena (SVP) beim verbalen Schlagabtausch rein gar nichts schenkten, geriet die zweite Diskussionsrunde zur äusserst unterhaltsamen PolitArena. Würde man das Vermögen der 2500 Menschen in der Schweiz, die man als superreich bezeichnet (mehr als 50 Millionen Franken Vermögen), bei ihrem Ableben ab 50 Millionen Franken zur Hälfte besteuern, käme man auf vier bis sechs Milliarden Franken, «die wir drin-

gend brauchen». Zum Beispiel für Massnahmen im Umweltschutz.

Prelicz-Huber rechnete vor: «Die ganz reichen Menschen in der Schweiz verbrauchen in nur 90 Minuten so viel CO2 wie ein Durchschnittsschweizer in seinem ganzen Leben.» Da sei es nur gerecht, wenn diese Personen auch mehr zur Kasse gebeten würden. «Klassenkampf!», konterte SVP-Politiker Tuena: «Das ist wieder einmal so eine Initiative von Leuten, die das Arbeiten nicht erfunden haben.» Er fürchte, dass viele KMU beim Ableben des Patrons mit dieser Erbschaftssteuer derartig zur Kasse gebeten würden, dass sie daran zugrunde gehen könnten. Zudem würden viele Rentner ins Ausland abwandern, Steuererhöhungen für die Daheimgebliebenen seien die Folge. Er hatte auch eine Zahl parat: 1265 Franken pro Jahr koste die Annahme der Erbschaftsinitiative jährlich jeden Haushalt in der Schweiz.

Die Grünen-Politikerin zeigte sich in der SVP-dominierten Veranstaltung äusserst kämpferisch und unbeeindruckt von diesen Argumenten: «Es geht doch gar nicht um die KMU, es geht um diese 2500 Personen.» Problematische Konstellationen könne man dann gut im Gesetz regeln. Im Übrigen hätten die Bürgerlichen, die die Juso-Initiative jetzt so vehement bekämpfen würden, die Möglichkeit verpasst, einen Gegenvorschlag zu lancieren. Auch bei diesem Thema diskutierte das Publikum, verstärkt von einer Delegation der Jungen SVP, eifrig

mit: «Fehlkonstruktion», «da gehen die KMU kaputt», «das ist doch kill the rich» waren einige der Schlagworte.

Junge Gastreferentin aus Syrien Als «Special Guest» hatte der Organisator Claude Wuillemin die aus Syrien stammende 20-jährige Roshina Watti eingeladen, die ein flammendes Plädoyer für das Leben in der Schweiz hielt. «Zum ersten Mal darf ich abstimmen, mitreden, mitgestalten.» Und weiter sagte sie unter grossem Beifall: «Wer hier leben darf, soll auch mitwirken –mit Herz, Haltung und Respekt.» Denn wahre Integration heisst nicht, einfach da zu sein – sondern aus Überzeugung Teil dieser Gesellschaft zu werden.

Bericht im Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern von Florian Hofer (7. November 2025)

Dass kriminelle ausländische Jugendliche die Stadt Zürich seit mehreren Jahren unsicher machen, ist hinlänglich bekannt. Dass sie bandenartig private Partys in der Agglomeration überfallen, ist eine Neuerscheinung. Um der wachsenden Kriminalität durch jugendliche Ausländer endlich Einhalt zu gebieten, fordert die SVP Bezirk Meilen folgende Massnahmen:

1. Härtere Bestrafung von kriminellen Jugendlichen. Um schwerwiegende

Straftaten wie Raub oder Körperverletzung in Zukunft eindämmen zu können, ist im Wiederholungsfall auch bei Jugendlichen das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden und gegebenenfalls eine unbedingte Gefängnisstrafe auszusprechen.

2. Einführung von Grenzkontrollen und Eindämmung des Asylchaos. Gerade jugendliche Asylanten sind im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen krimineller. Die Schrauben bei der Beurteilung von Asylanträgen sind zum Schutze unserer Jugend anzuziehen.

3. Konsequente Ausschaffung von kriminellen Ausländern. Wie in der Ausschaffungsinitiative stipuliert, sind Wiederholungstäter konsequent auszuschaffen, um die innere Sicherheit zu gewährleisten.

Die SVP Bezirk Meilen wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass sich unsere Jugend ohne Einschränkungen frei im Ausgang und an Partys bewegen kann. Es kann nicht sein, dass sich unsere Jugend vor Schutzsuchenden in Sicherheit bringen muss. Für eusi Jugend – für eusi Lüüt!

MEDIENMITTEILUNG DER SVP WINTERTHUR

Volksinitiative «JA zur Wohninitiative – Für eusi Stadt, für eusi Familie»

In Winterthur wird die Wohnungssuche immer schwieriger. Dies betrifft Winterthurerinnen und Winterthurer in allen Lebenslagen.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: In Winterthur waren am 1. Juni 2025 von rund 59 000 Wohnungen nur gerade 104 frei. Dies entspricht einer Leerstandsquote von gerade 0,18%. Wer in der Stadt Winterthur eine preiswerte Wohnung finden will, hat also grösste Mühe.

Sinnvolle und umsetzbare Lösungen, wie die städtische Politik darauf reagieren soll, blieben bisweilen aus. Weder die Stadt noch Private verfügen über unbegrenzten Baugrund. Gleichzeitig sind die städtischen Finanzen angespannt und rechtliche Grenzen – etwa die Eigentumsrechte – setzen der Politik klare Schranken.

Doch es gibt eine einfache und faire Lösung. Im Bestand der Stadt Winterthur befinden sich rund 600 Wohnungen. Hinzu kommen rund 8700 Wohnungen von Genossenschaften. Von diesen insgesamt 9300 Wohnungen wird eine grosse Zahl jedes Jahr neu vermietet. Zudem hat das Volk im November 2025 beschlossen, bis 2040 jedes Jahr 120 Wohnungen neu zu erstellen.

«Wohnraum, der mit Winterthurer Steuergeldern finanziert wird, soll zuerst Winterthurerinnen und Winterthurern zugutekommen – das ist nur fair», erklärt Stadtparlamentarier

und Fraktionspräsident Christian Hartmann.

Die SVP Winterthur startet jetzt die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative «JA zur Wohninitiative – Für eusi Stadt, für eusi Familie». Sie schafft rasch spürbare Entlastung für die lokale Bevölkerung – ohne neue Steuergelder. Diese Initiative ermöglicht der Bevölkerung der Stadt Winterthur Zugang zu Hunderten von Wohnungen in den nächsten Jahren – und zwar ohne zusätzliche Steuergelder einzusetzen! Eckpunkte der Initiative:

– Vorrang für die Winterthurer Bevölkerung bei städtisch finanzierten Wohnungen.

– Vorrang gilt nur bei gleicher Qualität der Bewerbung; Transparenz bleibt gewährleistet.

– Vertragliche Regelungen mit Genossenschaften und Stiftungen, die von städtischen Vorteilen profitieren.

– Mehr Transparenz durch einen jährlichen Kurzbericht über den Mieterspiegel.

Die städtische Volksinitiative «JA zur Wohninitiative – Für eusi Stadt, für eusi Familie» sorgt für eine rasch umsetzbare Linderung der Wohnungsknappheit –für eusi Stadt, für eusi Familie.

v.l.n.r.: Eugen Mossdorf (Wahlkommission), Damian Schelbert (Gemeinderatskandidat SVP), Ueli Maurer (Alt Bundesrat SVP), Daniel Meyer (Wahlkommission) und Hans Rutschmann (Alt Nationalrat SVP und Wahlkommission). Bild: zVg

Das SVP -Quartett (v.l.n.r.) aus Ueli Pfister (Kantonsrat), Claude Wuillemin (Präsident SVP Bonstetten), Naemi Dimmeler (Präsidentin Junge SVP Kanton Zürich) und Mauro Tuena (Nationalrat). Bild: zVg

WARUM POLIZISTEN ZUR ZIELSCHEIBE WERDEN – UND WAS DAHINTERSTECKT

Was sagt Ihnen die Zahlenkombination 1312 oder das Akronym ACAB?

Diese Zahl oder das Akronym ACAB werden oft an Demonstrationen und Fussballspielen gesprayt oder gar tätowiert.

Andi Widmer

Präsident SVP

Laufen-Uhwiesen und Autor «Scheiss Bullen»

Laufen-Uhwiesen

Das Akronym ACAB steht für «All Cops Are Bastards» (Alle Polizisten sind Bastarde). Es ist ein politischer Slogan, der tiefe Ablehnung und Kritik an der Polizei als Institution ausdrückt. Der Spruch hat seine Wurzeln in den 1920er-Jahren und wurde später von verschiedenen Subkulturen wie Punks, Hooligans und Linksautonomen aufgegriffen und popularisiert. Die numerische Entsprechung ist 1312 (nach der Position der Buchstaben im Alphabet). Heute wird ACAB oft verwendet, um auf systemische Mängel, Korruption oder angeblich übermässige Gewalt bei der Polizei hinzuweisen. Die Palette der Polizeihasser ist breit gefächert; so trägt etwa auch die bekannte Bachelor-Teilnehmerin Mia M. die Zahlenkombination als Tattoo am Hals. Als Mia klein war,

wurde sie von der Polizei abgeholt, von der Mutter getrennt. Ein traumatisches Ereignis, das sie bis heute belastet.

Andreas Widmer und sein Buch «Scheiss Bullen»

Der Autor Andreas Widmer ist ein ehemaliger Zürcher Stadtpolizist, der 38 Jahre im Dienst war und sich auf das Thema Linksextremismus spezialisiert hatte. In seinem Buch schildert Widmer seine persönlichen Erfahrungen im Polizeialltag, insbesondere an Demonstrationen, bei Fussballspielen und im Umgang mit Hooligans und Linksautonomen.

Feindbild Polizei

Im Zentrum des neuen Buches von Widmer steht das Thema «Hass gegen die Polizei». Der Autor, der selbst persönliche Erfahrungen mit Anfeindungen und Gewalt gegenüber Polizeikräften gemacht hat, untersucht darin die Ursachen und Hintergründe dieses gesellschaftlichen Phänomens. Widmer möchte mit seinem Werk Verständnis fördern und eine sachliche Debatte anstossen, anstatt die bestehende Polari-

sierung weiter zu vertiefen. Dabei bezieht er auch die Perspektiven von Polizeikritikerinnen und -kritikern ein, um ein möglichst umfassendes Bild zu zeichnen. Obwohl er den Hass auf die Polizei kritisch hinterfragt, bemüht sich Widmer als Insider, zu vermitteln und die Erfahrungen beider Seiten darzustellen. Seit Sommer 2023 ist der Autor aktives Mitglied der SVP

Das Buch ist im adhoc-Verlag in Wil sowie online, beispielsweise über Ex Libris, erhältlich.

Das Buch untersucht differenziert Ursachen und Hintergründe des gesellschaftlichen Phänomens Polizeihass. Bild: zVg

DIE SCHWEIZ

STEHT

AUF DEM SPIEL Es geht um die Wurst

Zum Leidwesen jener, welche die Schweiz preisgeben wollen, wird der EU -Unterwerfungsvertrag bereits leidenschaftlich diskutiert. Die Bürger merken eben, dass es hier um die Wurst geht.

Christoph Blocher Alt Bundesrat SVP Herrliberg

Die wichtigste Frage im Staat, wer das Recht setzt und damit die Zukunft bestimmt, wurde von den FDP-Delegierten leichtfertig zugunsten der EU beantwortet. Das war zwar zu erwarten. Dennoch war ich erstaunt, zu hören, dass seither allein in der Zürcher SVP Hunderte neue Beitrittsgesuche eingetroffen sind. Die Menschen sind aufgebrachter, als ich gedacht habe. Es wäre mir aber lieber, wenn die FDP eine bessere Politik betreiben würde. Wenn die Partei der Bundesstaatsgründer mitmacht, die Schweiz dem EU -Rechtsraum zu unterstellen, ist das bedauerlich. Ausgerechnet jene Partei, die 1848 genug hatte vom ewigen Dreinschwatzen der europäischen

Mächte, sodass der erste Bundespräsident Jonas Furrer ein für alle Mal festhielt: «Die unabhängige Schweiz wird sich weiterhin selber regieren.» Heute ist die FDP die Partei für wirtschaftliche Sonderinteressen. Was einzelnen Konzernen dient und minime Vorteile der Zertifizierung verschafft, soll ohne Rücksicht auf die Gesamtkosten gelten: Personenfreizügigkeit sowie vollständige Rechtsübernahme von der EU, ohne dass Parlament und Bürger etwas zu sagen haben. Auch die FDP-nahe «NZZ» behauptet trotz vereinzelter kritischer Stimmen, es sei ja alles nicht so schlimm: Wir könnten immer noch über «Zweitwohnungen, Kuhglocken oder Burkas» abstimmen. Der fast tausendseitige EU -Hauptvertrag mit unzähligen Verweisen und Beilagen ist überhaupt nicht zu bewältigen. Der Bund ist ja nicht einmal in der Lage, Verträge mit den USA für die Beschaffung von 36 Kampfflugzeugen abzuschliessen, ohne sich bei der wichtigsten Frage – dem Preis – zu irren.

Papierkrieg legt Behörden lahm – Bezirksrichterin Evelyne Steiner referierte am Polit-Lunch

Bezirk Andelfingen im Restaurant Baumgarten in Benken teil. Nach der Begrüssung durch Bezirksparteipräsident Stefan Stutz und der Vorstellung der Parolen zu den Abstimmungen Ende November folgte das Hauptreferat von Bezirksrichterin Evelyne

«Verfahren müssen vereinfacht und die Bürokratie reduziert werden.»

Öffentlicher Informationsabend zum Vertragspaket Schweiz / EU

Zunehmende Komplexität und Die Bezirksrichterin warnte, dass die Verfahren immer komplizierter und langwieriger würden. «Kleine Gesetzesänderungen haben oft grosse Auswirkungen», betonte Steiner. Die Übernahme -Recht im Rahmen bilateraler träge bringe zusätzliche Unsicherheiten, während der stetige Ausbau von Rechten und Regulierungen enorme Kosten verursache.

Direkte Demokratie als Auslaufmodell?

res Problemfeld sei die zunehKonkursflut: Viele juristische Gesellschaften gingen aufgrund von Steuerforderungen in Konkurs – die Fallzahlen hätten sich in den letzten Jahren nahezu verdoppelt. Das führe zu einem deutlichen Mehraufwand bei Betreibungsämtern und Gerichten, die zusätz-

In der anschliessenden Diskussion waren sich die Anwesenden einig: Die Verfah-

ren müssen vereinfacht, die Bürokratie reduziert und Bagatellfälle entlastet werden. Nur so könne das Justizsystem effizient und bürgernah bleiben.

Mit einem Dank an die Referentin und die Teilnehmenden schloss Stefan Stutz den gelungenen Anlass. Der Po-

lit-Lunch bot wertvolle Einblicke in die Herausforderungen der Justiz und zeigte, wie dringend Entlastungsmassnahmen im Rechtssystem nötig sind.

Andi Widmer, Präsident SVP Laufen-Uhwiesen

Was bringen die neuen EU-Verträge für die Schweiz? Welche Auswirkungen haben die Abkommen auf unsere Demokratie? Sind Volksinitiativen und Abstimmungen noch möglich? Könnte die Schweiz noch frei entscheiden? Wann stimmen wir über dieses Vertragspaket ab?

Informieren Sie sich vor Ort über diese wichtige Vorlage: Nutzen Sie die Gelegenheit, direkt Fragen zu stellen!

Gregor Rutz

Mitglied Staatspolitische Kommission

Montag, 24. November 2025 – 20.15 Uhr Schulhaus Oescher (Aula), Buchholzstr. 24, 8702 Zollikon Alle sind herzlich eingeladen! svp-zollikon.ch

So einzigartig wie Ihr Unternehmen

Wir gestalten Ihren Baumerfladen individuell mit Logo, Text oder Motiv als feines Geschenk für besondere Anlässe

Jetzt anfragen unter info@baumerfladen ch oder 055 263 11 20 oder infromieren Sie sich unter: baumerfladen ch

Bezirksparteipräsident Stefan Stutz (r.) verdankt Bezirksrichterin Evelyne Steiner für die spannenden Einblicke in das Justizsystem. Bild: zVg

von Samuel Balsiger

Ein ganz mieses Spiel

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein Übeltäter stösst hinterrücks eine ältere Dame zu Boden, spielt sich dann vordergründig als helfende Hand auf und verlangt dafür Geld vom Opfer. Im übertragenen Sinne verhält sich so die SP Beispiel Krankenversicherungsgesetz: Die verantwortliche SP -Bundesrätin Ruth Dreifuss versprach 1994: Das Gesetz werde keine Kostenexplosion auslösen, «sondern im Gegenteil die Kosten längerfristig dämpfen». Wie sieht die Realität aus? Die monatlichen Krankenkassenprämien haben sich verdoppelt und stehen nun zuoberst auf dem Sorgenbarometer der Schweizer Bevölkerung. Für manche Haushalte sind die Prämien gar zum Armutsrisiko geworden. Die SP, die dafür verantwortlich ist, spielt sich heute aber als grosse «Retterin» auf und will noch mehr Umverteilung.

Gleichzeitig bauen die Linken laufend den Leistungskatalog aus und wollen, dass die Türen der Schweizer Gesundheitsversorgung für die ganze Welt offenstehen. Jedem Scheinasylant soll alles bezahlt werden und die Leistungen können nicht teuer genug sein; sich dann aber wundern, warum die Krankenkassenprämien steigen.

Beispiel Kita-Plätze: Die Entwicklung des Systems für die Fremdbetreuung geht auf die SP zurück. Wer eine Kita eröffnen will, bekommt massenhaft Auflagen und Vorschriften. Nach Einführung jammerten die Linken zuerst jahrelang, die «Qualität» in den Betrieben müsse verbessert werden und die Ausbildungsstandards für die Kinderbetreuung auf akademisches Niveau gehoben werden. Und heute jammern die gleichen Linken, die Kosten für die Betreiber und die Eltern seien zu hoch und es brauche noch mehr Subventionen. Allein in der Stadt Zürich müssen die Steuerzahler bald über 120 Millionen Franken pro Jahr ins Kita-System einschiessen.

Beispiel Mieten: Es gibt wohl kaum eine grössere Verfechterin der masslosen Zuwanderung als die SP. Egal, ob legal oder illegal: Jeder soll in die Schweiz einwandern. Es soll keine Obergrenze geben. Nach der 10-Millionen-Schweiz kommt die 12-Millionen-Schweiz. In den letzten rund zwei Jahrzehnten folgten diesem Ruf netto über 1,7 Millionen Ausländer. Der Wohnungsmarkt ist deshalb fast vollständig ausgetrocknet und die Mieten gehen durch die Decke. Und wer will sich nun als «Retterin» der Mieter aufspielen? Genau, die SP Ein ganz mieses Spiel, welches die Linken treiben.

Delegationsreise nach Amed/Diyarbakir, Türkei

Am 5. November 2025 hat die linksgrüne Mehrheit des Zürcher Gemeinderats beschlossen, eine zweiwöchige Delegationsreise nach Amed/Diyarbakir, Türkei, auf Kosten der Steuerzahler durchzuführen. Die Entscheidung löste eine Debatte aus, die zentrale Fragen von Umweltpolitik, Haushaltsverantwortung und politischer Kommunikation berührt.

Michele Romagnolo Gemeinderat SVP Zürich

Hintergrund der Reise: Die Delegation soll nach Angaben der Befürworter vor Ort politische Strukturen, soziale Initiativen und ökologische Projekte kennenlernen. Laut der links-grünen Mehrheit dient die Reise nicht nur zur Information, sondern auch dem politischen Austausch und der langfristigen Zusammenarbeit. Dabei betonen die Initiantinnen und Initianten, dass die Ergebnisse der Reise in Form von Berichten und weiteren Konferenzen innerhalb der Gemeindestrukturen diskutiert werden sollen.

Argument der Befürworter

Die links-grüne Mehrheit argumentierte, dass persönliche Begegnungen und direkte Beobachtungen vor Ort durch keine virtuelle Kommunikation ersetzt werden können. Die Reise wird als Gelegenheit dargestellt, politische Prozesse und Umweltprojekte ausserhalb der Schweiz zu studieren und mögliche Anknüpfungspunkte für lokale Initiativen zu identifizieren. Die Befürworter sehen darin einen Beitrag zur internationalen Zusammenarbeit und zu einer fundierten Entscheidungsfindung im Gemeinderat.

Kritik der Opposition

Die bürgerliche Opposition äusserte Bedenken hinsichtlich der Kosten und der ökologischen Auswirkungen der Reise. Sie weist darauf hin, dass die Delegation mit fossile Brennstoff verbrauchenden Verkehrsmitteln reisen wird, obwohl Links-Grün in der Vergangenheit

auf umweltschonende Transportmittel pochten. Aus Sicht der Opposition könnten alternative Formen des Austauschs wie virtuelle Treffen oder kürzere Fachbesuche kosteneffizienter und umweltfreundlicher sein. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob die Höhe der finanziellen Mittel angemessen ist, insbesondere angesichts anderer dringender kommunaler Aufgaben.

Kosten, CO2 -Fussabdruck und Haushaltsmittel

Wenn die Delegation mit 10 Personen reist und Flug und Aufenthalt pro Person etwa 2500–3000 Franken kosten, belaufen sich die Gesamtkosten auf 25 000–30 000 Franken. Dabei entfallen allein auf die Flüge etwa 5000 Franken (Hin- und Rückflug für 10 Personen), der Rest auf Unterkunft, Verpflegung und vor Ort benötigte Transporte. Auch der Umweltaspekt ist nicht zu vernachlässigen: Der Hin- und Rückflug von Zürich nach Amed verursacht pro Person rund 600 kg CO2, bei 10 Teilnehmenden also über sechs Tonnen CO 2. Weitere Emissionen entstehen durch Transfers vor Ort, Unterkunft und Verpflegung. Angesichts der linksgrünen Prioritäten in der Umweltpolitik wirft dies Fragen zur Konsistenz der politischen Entscheidungen auf. Reflexion zu Umwelt und Politik Die Diskussion um die Delegationsreise zeigt die Spannungen zwischen politischen Zielen, ökologischen Grundsätzen und praktischer Umsetzung. Während die Befürworter den Mehrwert direkter Begegnungen betonen, mahnt die Opposition Konsistenz in der Umweltpolitik und eine sorgfältige Haushaltsführung an. Die Debatte illustriert, dass politische Entscheidungen oft komplexe Abwägungen erfordern, bei denen sowohl inhaltlicher Nutzen als auch

Die Türkei-Reise nach Amed/Diyarbakir wirft insbesondere mit Blick auf die links-grüne Doppelmoral zum Klimaschutz Fragen auf.

Symbolwirkung, Kosten und ökologische Auswirkungen berücksichtigt werden müssen.

Fazit

Unabhängig von der Haltung zur Delegationsreise ist die öffentliche Diskussion ein Hinweis darauf, dass politische Entscheidungen transparent und nachvollziehbar kommuniziert werden müssen. Die konkreten Zahlen zu Kosten, CO2-Fussabdruck und eingesetzten Haushaltsmitteln verdeutlichen, dass die Reise sowohl finanziell als auch ökologisch spürbare Auswirkungen hat. In der nächsten Zeit wird sich zeigen, wie die Delegation ihre Erkenntnisse präsentiert und welche Konsequenzen die Reise für die Arbeit des Gemeinderats hat.

AUS DEM WINTERTHURER STADTPARLAMENT

Gefährdung der Fruchtfolgeflächen im städtischen Raum

Auch wenn man es kaum für möglich hält, so ist es in der links-grünen Stadt Winterthur noch immer so, dass es auch hier noch Fruchtfolgeflächen gibt, die von uns Landwirten bewirtschaftet werden.

Jan Ehrbar

Stadtparlamentarier und Präsident SVP Winterthur Seen Winterthur

Dass diese Flächen sehr wertvoll sind, muss hier vermutlich nicht weiter betont werden, erzeugen wir Landwirte doch aus diesem kostbaren Ackerland unsere Lebensmittel, welche die höchsten Standards erfüllen müssen, damit sie regional an unsere Kundschaft weitergegeben werden können. Und trotz diesem zeitgemässen, ökologischen Vorteil kommen unsere lebenswichtigen Fruchtfolgeflächen zusehends unter Druck.

Ideologische Vernichtung von Fruchtfolgeflächen

In der Stadt Winterthur gibt es seitens der links-grünen Politik immer mehr Projekte, welche unsere Anbauflächen direkt für immer vernichten würden. Dass nun auch ausgerechnet die EVP eine Volksinitiative für eine grosse, öffentliche Parkanlage für die Allmend «Grüzenfeld» startet, welche gut zehn Hektaren bestes Ackerland vernichten würde, ist mehr als nur alarmierend. Wer anstelle fruchtbaren Bodens eine Freizeitanlage und Erholungszone will, ist definitiv falsch abgebogen.

Wir Landwirte sind uns bewusst, dass der Druck in den Städten auf unsere Anbauflächen infolge der ungebremsten

Zuwanderung immer stärker wird. Wir dürfen deshalb unsere Böden nicht einfach so leichtsinnig aufgeben, sind sie doch der einzig noch verbleibende Garant, um unsere heimische Lebensmittelproduktion aufrechtzuerhalten.

«Es ist essenziell, dass wir unsere heimische Lebensmittelproduktion aufrechterhalten.»

herzustellen. Es liegt in der Natur der Sache, dass nur wir unsere selbstauferlegten Standards bezüglich Qualität von

Kritischer Selbstversorgungsgrad Schon heute beträgt der Selbstversorgungsgrad in unserem Land knapp 50 Prozent! Weltweite Krisen und Unruhen sollten uns eigentlich vor Augen führen, wie wichtig es ist, weitestmöglich alle Güter und Lebensmittel selber

Lebensmitteln und Tierhaltung erfüllen können. Denn alles, was wir hier selber produzieren, muss nicht per Flieger, Schiff oder Lastwagen importiert werden. Es sollte deshalb auch in den Städten angekommen sein, dass jede Fruchtfolgefläche, welche einmal überbaut oder einer ideologischen Umnutzung zugeführt worden ist, für immer verloren ist. Als Neo-Landwirt weiss ich, dass auch wir städtische Bauern ganz viel leisten und so einen sehr grossen Beitrag zur Versorgung unserer eigenen Bevölkerung mit vorzüglichen Lebensmitteln leisten.

Bild: Pexels

Einmal überbaut oder umgenutzt, ist eine Fruchtfolgefläche für immer verloren. Tragen wir deshalb Sorge zu unserem wertvollen Land. Bild: zVg

VOLKSABSTIMMUNG VOM 30. NOVEMBER 2025

NEIN zur unsinnigen JUSO Initiative

Mit lediglich knapp 110 000 Stimmen hat die JUSO Schweiz ihre Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» zustande gebracht. Entgegen dem irreführenden Titel fordert sie die Einführung einer nationalen Erbschafts- und Schenkungssteuer auf dem Nachlass und den Schenkungen von natürlichen Personen. Der Steuersatz soll 50 Prozent betragen und es ist ein einmaliger Freibetrag von 50 Millionen Franken vorgesehen.

Andreas Keiser

Kantonsrat SVP

Glattfelden

In der Schweiz ist die Erbschafts- und Schenkungssteuer nicht harmonisiert. Die meisten Kantone und/oder Gemeinden erheben aber eine Schenkungs- und Erbschaftssteuer, wobei Ehegatten und direkte Nachkommen in der Regel davon befreit sind. Auf Bundesebene besteht hingegen keine solche Steuer.

Wie Sie wissen, ist dies nicht der erste – und wohl leider auch nicht der letzte – Versuch der Einführung einer nationalen Erbschafts- und Schenkungssteuer. Die zuletzt im Jahr 2015 vor dem Stimmvolk klar gescheiterte Volksinitiative zur Erbschaftssteuerreform forderte ebenfalls die Einführung einer nationalen Erbschafts- und Schenkungssteuer. Die damaligen Initianten (SP, Grüne und EVP) wollten Nachlässe ab einem Freibetrag von nur zwei Millionen Franken rückwirkend ab 1. Januar 2012 sowie Schenkungen mit 20% besteuern, wobei die Einnahmen primär für die Finanzierung der AHV vorgesehen waren. Im Vergleich dazu sieht die JUSO -Initiative vor, Vermögen zwar erst ab 50 Millionen Franken zu besteuern, aber dafür mit einem deutlich höheren Steuersatz von 50% und dies bereits ab dem

SVP ZÜRICH KREIS 11

Datum der Annahme. Sie richtet sich also gegen eine kleine Gruppe vermögender Personen – vermutlich mehrheitlich Unternehmer – die bereits heute einen erheblichen Teil der Staatsausgaben finanzieren. Da solche Initiativen dazu führen, dass Unternehmer genau abwägen, ob sie in die Schweiz ziehen oder das Land vielmehr verlassen sollen, ist davon auszugehen, dass sie unter dem Strich zu Steuerausfällen führen, die dann der Mittelstand ausgleichen müsste.

Politisch motivierte Zweckbindung ohne Nutzen fürs Gemeinwohl

Die beiden Volksinitiativen unterscheiden sich zudem wesentlich in ihrer sozioökonomischen Motivation. So sollen die neuen Steuern zum «Aufbau und Erhalt einer lebenswerten Zukunft» erhoben bzw. die Einnahmen zur «sozial gerechten Bekämpfung der Klimakrise sowie für den dafür notwendigen Umbau der Gesamtwirtschaft» verwendet werden. Diese unsinnige und für das Gemeinwohl schädliche Zweckbindung von Steuererträgen für ein ideologisches, weltfremdes Ziel (Erreichung der nicht erreichbaren Klimaziele) würde schliesslich dazu führen, dass die neuen Steuern nicht in den allgemeinen Staatshaushalt fliessen und durch Bund und Kantone gleich wieder ausgegeben werden müssten.

Vielen Dank für Ihr NEIN zur unsinnigen JUSO -Initiative am 30. November.

Jahresausflug der Kreispartei

Am Samstag, 8. November 2025, durften wir von der SVP Zürich Kreis 11 eine spezielle Führung auf der Hauptwache Süd in Zürich geniessen. Die Begrüssung fand draussen auf der Baustelle mit Informationen zur Erweiterung statt. Das bestehende sowie zukünftige Gebäude stehen auf dem SBBZugtunnel der Verbindung Enge nach Wiedikon. Danach wurde im Theoriesaal als Einführung mit einem Film über Schutz und Rettung der Stadt Zürich gestartet. Diese hatte im Jahr 2024 insgesamt 4078 Einsätze. Davon waren 1448 Brandeinsätze wie Container, Auto, kleinere Küchenbrände, Wohnhäuser und so weiter. Zu den genannten Einsätzen kamen noch 1841 Elementarschäden-Einsätze dazu und viele andere wie auch Tierrettungen. Bei der Berufsfeuerwehr dauert die Schicht 24 Stunden am Stück. Anschliessend zwei Freitage und dann wieder eine 24-Stunden-Schicht. Daneben durften wir auch das Feuerwehrmuseum besuchen. Darin werden über 200 Jahre Feuerwehrgeschichte gezeigt. Zu den Anfangszeiten wurden auch hohle Baumstämme benutzt, um das Wasser schneller zum Brandherd zu bringen. Nach dem Museum durfte dann

jeder freiwillig die berühmte Chromstahlstange vom Obergeschoss zu den Einsatzfahrzeugen im Erdgeschoss heruntergleiten. Ausser einer Person nahmen schlussendlich alle die sichere Treppe. In der Stadt Zürich sollen bis in ein paar Jahren drei zusätzliche Wachen gebaut werden. Die Vorgabe lautet, dass die Einsatzkräfte spätestens in 10 Minuten am Einsatzort sind. Nur: In der Stadt Zürich mit den vielen unsäglichen Tempo-30-Zonen bald ein Ding der Unmöglichkeit. Sie dürfen nur 20 km/h schneller fahren. Darum: am 30. November an der Urne unbedingt ein JA zur Mobilitätsinitiative einlegen. Die Blaulichtorganisationen machen einen super Job für unsere Sicherheit. Ein grosses Dankeschön! Am Schluss durfte natürlich das Gruppenfoto vor einem Feuerwehrauto nach Wahl nicht fehlen.

Peter Schick, Kantonsrat und Vorstand SVP Zürich Kreis 11

89 Jahre Engagement für die SVP

Anlässlich des Herbstfests der SVP Bezirk Bülach wurden drei Stadt- und Gemeindepräsidenten aus dem Bezirk feierlich geehrt. Die SVP Bezirk Bülach blickt mit grosser Wertschätzung auf insgesamt 89 Jahre engagierten Einsatz von Gemeindepräsidentin Edith Zuber, Gemeindepräsident Christof Bösel und Stadtpräsident René Huber zurück. Sie haben über Jahrzehnte hinweg als Gemeindepräsidenten und Stadtpräsident mit Leidenschaft, Weitsicht und Herzblut die Entwicklung ihrer Gemeinden und unseres Bezirks entscheidend mitgestaltet.

Edith Zuber, Gemeindepräsidentin von Dietlikon, war insgesamt 24 Jahre in politischen Ämtern, Christof Bösel, Gemeindepräsident von Nürensdorf, sogar deren 27. Mit grossem Abstand und am längsten aber war René Huber, Stadtpräsident von Kloten, im Dienst der Allgemeinheit und vor allem der SVP. Unglaubliche 38 Jahre bekleidete er verschiedene Behördenämter. Ihr Wirken steht stellvertretend für gelebtes Verantwortungsbewusstsein, das weit

SVP BEZIRK WINTERTHUR-LAND

über die Parteigrenzen hinaus die Lebensqualität für viele Menschen verbessert hat. Mit ihrem Verzicht auf eine Wiederwahl verlieren wir wertvolle Erfahrung, Know-how und persönliche Netzwerke, doch vor allem verabschieden wir drei Persönlichkeiten, die mit ihrem Engagement ein leuchtendes Beispiel für die Kraft der lokalen Demokratie sind.

Die SVP Bezirk Bülach dankt von Herzen für den unermüdlichen Einsatz, das Durchhaltevermögen und die Hingabe zum Gemeinwohl. Dazu möchten wir alle motivieren, die sich für die kommenden Wahlen interessieren oder bereits kandidieren: Jetzt ist die Gelegenheit, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen! Wer die Zukunft mitgestalten will, findet in der Kommunalpolitik ein inspirierendes Umfeld und die Chance, bleibende Werte zu schaffen. Die Ortssektionen der Gemeinden und die Bezirkspartei freuen sich auf einen engagierten Wahlkampf mit hervorragenden Kandidierenden. Gemeinsam für unsere Gemeinden und Städte im Bezirk Bülach.

Romaine Rogenmoser, Kantonsrätin und Stadtparlamentarierin SVP, Bülach

Erfolgreiche Stabsübergabe: Bericht der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 8. November 2025

Rund 25 Delegierte trafen sich bei nebligem Wetter im Pavillon Säntisblick, am langen Tisch in Brütten, zu Kaffee und Gipfeli. Der abtretende Präsident Urs Wegmann erläuterte, dass er sein Amt nach nur anderthalb Jahren abgeben möchte, da er in letzter Zeit diverse Ämter angenommen und nun keine Reserven im Hinblick auf die nächsten Wahlen mehr habe.

Aus dem Bezirksvorstand stellte sich Rahel Fritschi (Finanzen) für das Präsidium zur Verfügung. Sie wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. Sie freut sich, einen tollen und starken Bezirk übernehmen zu dürfen, um zusammen Politik FÜR EUSI LÜÜT zu machen. Mit der Hellebarde (Replica) rief sie auf, stolz zusammenzustehen, um unsere Freiheit und unsere Schweizer Demokratie zu verteidigen. Urs Wegmann überreichte der neuen Präsidentin ein «Strath»-Stärkungsmittel und Kirschstengeli mit dem Hinweis «wenn mal die Nerven etwas zucken». Die Arbeit des abtretenden Präsidenten Urs Wegmann wurde mit einem Restaurantgutschein und einer grossen Flasche «Appenzeller» verdankt.

Wahlen im Fokus und prominente Gäste Für das Ressort «Finanzen» konnte Elion Selimi aus Pfungen gewonnen werden. Da er nächsten Frühling die Lehre als Kältesystem-Monteur abschliessen wird, bat er den Bezirksvorstand, diese Aufgabe nicht vorher übernehmen zu dürfen, weswegen wir am Samstag diese ausserordentliche Delegiertenversamm-

lung durchführten. Nach seiner kurzen Vorstellung wurde auch er einstimmig gewählt.

Im Anschluss an die personellen Änderungen liess Urs Wegmann seinen Blick auf die Wahlen 2026 schweifen. Kantonsrat Tobias Weidmann und Nationalrat Martin Hübscher rundeten die ausserordentliche Delegiertenversammlung mit den Parolen zu den

bevorstehenden Abstimmungen vom 30. November 2025 ab. Die ersten Gäste für den Brüttemer Anlass «Politik am langen Tisch» mit Ueli Maurer und Therese Schläpfer trafen bereits ein, als wir die ausserordentliche DV geschlossen hatten.

Rahel Fritschi, Präsidentin SVP Bezirk Winterthur-Land

Rahel Fritschi übernahm von Urs Wegmann (4 . v.r.) das Bezirkspräsidialamt und rief mit der Hellebarde sogleich dazu auf, stolz zusammenzustehen. Bild: zVg

Bezirksparteipräsident und Kantonsrat Christian Pfaller ehrte Edith Zuber, Christof Bösel und René Huber für ihren ausserordentlichen Dienst für Partei und Gemeinwohl. Bild: zVg

SVP DIGITAL

Teleblocher

Dr. Christoph Blocher im wöchentlichen Gespräch mit Dr. Matthias Ackeret.

In den Sümpfen von Bern

Wöchentlicher Videobeitrag von NR Thomas Matter zu den Machenschaften in Bern.

Weltwoche daily

Täglicher News-Flash am Morgen von Alt NR Roger Köppel.

SVP des Kantons Zürich

Instagram-Seite der SVP des Kantons Zürich. Wir freuen uns über jeden neuen Follower, jeden Like und jeden neuen Kommentar!

Wortwächsel Der Podcast für Meinungsmacher von NR Benjamin Fischer.

SVP-STAMM

Bezirk Bülach / Bachenbülach

Jeden zweiten Mittwoch im Monat, ab 19 00 Uhr, Lokalität gemäss www.svpbachenbuelach.ch.

Bezirk Bülach / Embrach

Jeden letzten Sonntag im Monat, ab 10 30 Uhr, Wöschhüsli, Oberdorfstrasse 15, Embrach.

Bezirk Dielsdorf / Dielsdorf, Regensberg und Steinmaur

Jeden Dienstag, ab 17 30 Uhr, Gasthof zum Kreuz, Bachserstrasse 7, Steinmaur.

Bezirk Dietikon / Birmensdorf und Urdorf

Jeden ersten Samstag im Monat, ab 10 00 Uhr, Alterszentrum am Bach, Bistro, Bachstrasse 1, Birmensdorf.

Bezirk Horgen / Adliswil

Jeden letzten Donnerstag im Monat, ab 19 30 Uhr, Restaurant Pot Belly’s, Soodring 21, Adliswil.

Bezirk Horgen / Thalwil

Jeden ersten Montag im Monat, ab 19 00 Uhr, Restaurant Höfli, Farbsteig 17, Thalwil.

Bezirk Meilen / Stäfa

Jeden zweiten Dienstag im Monat, 19 00 –22 00 Uhr, mit Nachtessen, Ort siehe www. svp-staefa.ch.

Bezirk Pfäffikon / Pfäffikon

Jeden ersten Samstag im Monat, 11 00 –12 00 Uhr, Restaurant Hecht, Usterstrasse 8, Pfäffikon.

Bezirk Uster / Uster

Jeden letzten Donnerstag im Monat, ab 18 30 Uhr, Lokalität gemäss https://event. evagic.com/svp-uster.

Stadt Winterthur

Jeden ersten Donnerstag im Monat, 18 30 Uhr, Restaurant Rössli, Rössligasse 7, Winterthur.

Stadt Winterthur / Wülflingen

Jeden Samstag, 11 00 – 12 30 Uhr, Taverne zum Hirschen, Lindenplatz 2, Winterthur.

Stadt Zürich / Kreis 6

Jeden ersten Dienstag im Monat, 19 00 Uhr, Wild West Steakhouse Texas, Winterthurerstrasse 175, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 12

Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 19 00 Uhr, Schwamedingerhuus, Schwamendingerplatz 2, Zürich.

Junge SVP Kanton Zürich

Alle Events der Jungen SVP Kanton Zürich findest du auf unseren Social Media Channels oder auf unserer Website www.jsvp-zh.ch.

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Affoltern / Bonstetten

Mittwoch, 26 November 2025, 15 00 –20 00 Uhr, Chlaustreffen, Zentrum Burgwies, Bonstetten.

Bezirk Dielsdorf / Niederhasli

Samstag, 15 November 2025, 19 00 Uhr, Martinimahl, Restaurant Kornfeld, Birchstrasse

150, Oberhasli, mit Nationalrat Benjamin Fischer.

Bezirk Dielsdorf / Steinmaur

Donnerstag, 27 November 2025, 19 30 Uhr, Infoanlass zum Rahmenabkommen, Restaurant Kreuz, Bachserstrasse 7, Steinmaur, mit den Nationalräten Gregor Rutz und Barbara Steinemann sowie Kantonsrat Urs Wegmann.

Bezirk Dietikon / Birmensdorf

Mittwoch, 19 November 2025, 19 30 Uhr, Infoanlass zum Rahmenabkommen, Restaurant Brüelmatt, Dorfstrasse 10, Birmensdorf, mit den Nationalräten Barbara Steinemann, Gregor Rutz und Martin Haab.

Bezirk Dietikon / Urdorf

Mittwoch, 19 November 2025 18 00 Uhr, Politanlass, Embrisaal, Im Embri 8, Urdorf, mit Nationalrat Benjamin Fischer sowie den Kantonsräten Domenik Ledergerber, Präsident SVP des Kantons Zürich, und Roger Schmidinger.

Bezirk Meilen

Samstag, 29 November 2025 18 00 Uhr, Adventsabend, Haus Wäckerling, Tramstrasse 55, Uetikon am See, mit Nationalrat Pascal Schmid. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.svpbezirkmeilen.ch.

Bezirk Meilen / Oetwil am See Donnerstag, 20 November 2025, 19 30 Uhr, Parteiversammlung, Landgasthof Sternen, Esslingerstrasse 1, Oetwil am See.

Bezirk Meilen / Zollikon

Montag, 24 November 2025, 20 15 Uhr, Informationsabend zum Vertragspaket Schweiz –EU, Schulhaus Oescher, Aula, Buchholzstrasse 24, Zollikon, mit Nationalrat Gregor Rutz.

Bezirk Uster / Uster

Dienstag, 9 Dezember 2025, 14 30 –17 00 Uhr, Nachmittagshöck, Restaurant

Gesucht: ZKB-Bankrat

Die SVP-Fraktion des Kantonsrats Zürich sucht auf den 1. September 2026 einen ZKB-Bankrat. Eine Findungskommission der SVP prüft und beurteilt die Bewerbungen, um der Kantonsratsfraktion einen Nominationsvorschlag zu unterbreiten. Die Erneuerungswahl findet durch den Zürcher Kantonsrat statt Wir suchen eine Persönlichkeit als Mitglied des Bankrats der Zürcher Kantonalbank In dieser anspruchsvollen strategischen Führungsfunktion bilden Sie zusammen mit drei Mitgliedern des Bankpräsidiums und neun weiteren Bankräten das oberste Organ der Zürcher Kantonalbank.

Der Bankrat in Kürze

Der Bankrat wird vom Kantonsrat für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Die Amtszeit der Bankräte ist

auf zwölf Jahre beschränkt und endet in jedem Fall mit der Vollendung des 70. Lebensjahrs. Die wichtigsten

Kompetenzen umfassen die Festlegung der Grundsätze von Unternehmenspolitik, Leitbild, Strategie und Organisation, die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung, die Festlegung der Höhe der Gewinnausschüttung an Kanton und Gemeinden, die Kenntnisnahme von grossen Risikopositionen und die Ans tellung und Entlassung von Mitgliedern der Generaldirektion.

Der Bankrat bildet zur Vorbereitung und Ausführung seiner Beschlussfassung verschiedene Ausschüsse. Es sind dies der Prüf-, der Risiko-, der Entschädigungs- und Personalausschuss sowie der IT-Ausschuss.

Anforderungsprofil

Je nach Ausschuss müssen folgende fachlichen Kriterien erfüllt werden:

Banking: Erfahrungen im Bankenumfeld, idealerweise bei Universalbanken wie ZKB, aber auch breiteres Bankwesen wie Privatbanken, Investmentbanken, Asset Management, Regulatoren/Zentralbanken

• Finance: Verständnis einer Bankbilanz, von Asset Liability Management und Finanzfragestellungen

insgesamt Risk Financial Services: Erfahrungen mit Risiken, wie sie vor allem in Banken auftreten (Kredit -, MarktZins-, Operationelle (inkl. Reputations-), Business Continuity-Risiken)

• Marktbearbeitung: Erfahrung mit Verantwortung für Verkaufs-, Vertriebs- und sonstigen KundenOrganisationen (innerhalb und ausserhalb des Bankgeschäftes)

Legal/Compliance: Erfahrung mit Rechtssystemen/Normen und Compliance Fragestellungen

IT/Digital: Erfahrungen in diesen Bereichen (Digital z.B. nicht nur auf der Verkaufsseite, sondern über die gesamte Prozesskette)

• Beurteilungsfähigkeit Leistungsauftrag (Versorgungs -, Unterstützungs-, Nachhaltigkeitsauftrag)

Allgemeine Kriterien: Strategie: Fähigkeit, relevante Beiträge für bereichsübergreifende Strategien oder zumindest für Bereichsstrategien zu leisten

• Zusammenarbeit: Fähigkeit, Zusammenarbeit über Departementsgrenzen und Hierarchiestufen hinweg zu initiieren und zu verbessern Führung: Erfahrung in Führungsverantwortung Change: Fähigkeit, Veränderungen zu initiieren, voranzutreiben und zum Durchbruch zu verhelfen

• Ein Mitglied des Bankrats muss der Generaldirektion fachlich und persönlich auf Augenhöhe begegnen können, weshalb Erfahrungen auf Stufe Verwaltungsrat oder Geschäftsleitung zweckmässig sind.

Persönlichkeitsbezogene Anforderungen: Integrität, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, Professionelle Identifikation, Belastbarkeit, Leistungsund Verantwortungskultur, zeitliche Verfügbarkeit

• Führungspersönlichkeit auf C-Level oder entsprechendem Potential und mit fundierten Erfahrungen vorzugsweise im Kernbankengeschäft (Retail-Banking, Firmenkundengeschäft und/oder Private Banking) Sie sind Mitglied der SVP und haben Wohnsitz im Kanton Zürich.

• Im Hinblick auf Kontinuität und Nachfolgeplanung sind Sie idealerweise jünger als 53 Jahre

Dem Bankrat nicht angehören dürfen: Mitglieder des Kantonsrates, des Regierungsrates, der Gerichtsbarkeit

des Kantons Zürich, Mitglieder von Steuerbehörden und Steuerbeamte und für andere Banken tätige Personen. Das Arbeitspensum eines Bankrates beträgt ca. 30%.

Wir freuen uns auf Ihre persönlichen Unterlagen und Ihr Bewerbungsschreiben.

Einsendeschluss ist der 23. Januar 2026

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die Fraktionssekretärin, Marlies Pfister, Sekretariat SVP des Kantons Zürich Lagerstrasse 14 8600 Dübendorf marlies.pfister@svp-zuerich.ch

Bei Fragen wenden Sie sich an den Präsidenten der Findungskommission, Kantonsrat André Bender, Tel. 079 403 68 49 oder gp.oberengstringen@bluewin.ch

IMPRESSUM

ISSN 1660-6701 ISSN 2296-3480

Offizielles Organ des Zürcher Bauernverbandes.

Jahresabonnement Print + Online: Fr. 73.– + 2,6 % MWSt (Ausland auf Anfrage). Jahresabonnement Online: Fr. 65.– inkl. 2,6 % MWSt. Redaktion: ZBV, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf, bauernverband@zbv.ch, Ferdi Hodel (FH), Telefon 044 217 77 33. Insertionspreise: www.zbv.ch/zuercher-bauer. Abonne ments dienst: Zürcher Bauernverband, Lager strasse 14, 8600 Dübendorf, Telefon 044 217 77 33, abo@zuercher-bauer.ch.

Offizielles Organ der Schweizerischen Volkspartei des Kantons Zürich.

Abonnementspreis: Für die Schweiz jährlich für Parteimitglieder Fr. 55.–, für Nichtmitglieder Fr. 75.–. Redaktion: SVP, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf, zb@svp-zuerich.ch, Sean Burgess, Telefon 044 217 77 68. Insertionspreise: www.svp-zuerich.ch/zurcherbote. Abonnementsdienst: SVP des Kantons Zürich, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf, Telefon 044 217 77 66, sekretariat@svp-zuerich.ch.

Interne Autoren: SB – Sean Burgess; RW – Reinhard Wegelin; ROMÜ – Roland Müller. Erscheint jeden Freitag. Inseratenannahme: SVP des Kantons Zürich, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf, Telefon 044 217 77 63, inserate@svp-zuerich.ch. Inseratenschluss: Mittwoch, 12.00 Uhr. Veranstaltungsmeldungen: veranstaltungen@svp-zuerich.ch

Layout: Mattenbach Zürich AG , Binzstrasse 9, 8045 Zürich. Druck: Mittelland Zeitungsdruck AG (AZ Print), Neumattstrasse 1, 5001 Aarau.

Stella del Centro, Uschter 77, Zürichstrasse 1, Uster.

Bezirk Uster / Volketswil

Samstag, 15 November 2025 , 10 30 –13 30 Uhr, Adventsbrunch, Gemeinschaftszentrum, In der Au 1, Volketswil, mit Nationalrat Gregor Rutz. Anmeldung bis 12 November 2025 an info@svp-volketswil.ch.

Bezirk Winterthur / Elgg

Freitag, 5 Dezember 2025 17 00 – 21 00 Uhr, SVP-Stand am Elgger Chlausmärt, historischer Dorfkern, Elgg.

Stadt Winterthur

Mittwoch, 19 November 2025, bis Sonntag, 23 November 2025, SVP-Stand an der Wintimäss, Eulachhallen, Wartstrasse 73, Winterthur.

Stadt Zürich / Kreis 10

Freitag, 14 November 2025, 18 30 Uhr, Politapéro und Nachtessen, Restaurant Schützenstube, Kappenbühlstrasse 80, ZürichHöngg, mit Alt Bundesrat Ueli Maurer.

Samstag, 15 November 2025, 09 30 –11 30 Uhr, Standaktion, Röschibachplatz, Zü rich-Wipkingen.

Samstag, 22 November 2025, 09 30 –11 30 Uhr, Standaktion, Kappenbühlweg, Zürich-Höngg.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Samstag, 21 Februar 2026, 09 00 – 16 00 Uhr, Jasscup der SVP Schweiz, Breitisaal, Seebnerstrasse 21, Winkel. Weitere Informationen zur Anmeldung folgen.

SO STIMMEN SIE RICHTIG !

Volksabstimmung vom 30. November 2025

Eidgenössische Vorlagen

1. Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» NEIN

2. Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik –steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» NEIN

Kantonale Vorlagen

1. Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) (Änderung vom 7. April 2025; Prämienverbilligung, Bundes- und Kantonsbeitrag)

NEIN

2. A. Kantonale Volksinitiative «Für ein Grundrecht auf digitale Integrität» NEIN

B. Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 12. Mai 2025 NEIN

Stichfrage

Gegenvorschlag

3. A. Kantonale Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich» NEIN

B. Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 30. Juni 2025 JA

Stichfrage

Gegenvorschlag

4. Strassengesetz (StrG) (Änderung vom 31. März 2025) JA

Vorlagen Stadt Zürich

1. Volksinitiative «Zur Entlastung der Bevölkerung von steigenden Krankenkassenprämien (Prämienentlastungs-Initiative)» NEIN

2. Privater Gestaltungsplan «Seebahn-Höfe» JA

3. Rahmenkredit von 350 Millionen Franken für die Veloinfrastruktur NEIN

4. Erweiterung Schulanlage Riedhof, Ausgaben von 108 Millionen Franken NEIN

5. ELCH Familienzentren, jährliche Beiträge von 2,326 Millionen Franken ab 2027 NEIN

Sie möchten inserieren?

Dann melden Sie sich bei uns!

Die nötigen Infos und Kontaktdaten finden Sie oben rechts im Impressum

6. Neue Bestimmungen Wahlbüro und Mehrheitswahlen, Änderung Gemeindeordnung JA

7. Ersatzneubau Wohnsiedlung Luchswiese und Betreuungsgebäude Schulanlage Luchswiesen, Ausgaben von 77,4 Millionen Franken NEIN