Landtechnik Schweiz

APPLIKATIONSTECHNIK

Welches Potenzial haben Drohnen?

Immer intelligenter und immer besser

Von Weiss zu Grün – geht das?

Anrüchiges Thema heiss diskutiert

APPLIKATIONSTECHNIK

Welches Potenzial haben Drohnen?

Immer intelligenter und immer besser

Von Weiss zu Grün – geht das?

Anrüchiges Thema heiss diskutiert

Kursaal Bern | Donnerstag, 7. November 2024

50’000 Franken für innovative Landwirte

Haben Sie eine neuartige, überraschende Idee mit Erfolg realisiert? Bieten Sie für Ihre Region eine einzigartige Dienstleistung oder ein besonderes Produkt an? Haben Sie ein neuartiges Verfahren entwickelt oder Prozesse auf überraschende Art und Weise optimiert? Dann bewerben Sie sich. Sie können viel mediale Beachtung und Geld gewinnen.

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2024

Infos und Anmeldung unter www.emmental-versicherung.ch/agropreis

Aktuelles

4 Kurzmeldungen

100 Jahre Landtechnik Schweiz

8 Futterernte im Wandel der Zeit

10 Landtechnik-Zeitraffer, Teil 3

12 Hintergrund: Überbetrieblicher Maschineneinsatz

13 Grusswort von SLV-Präsident Jürg Minger

Focus

14 Pflanzenschutzmittel: Schnellere Zulassungen gefordert

Markt

16 Lindner als «Smarter Nischenanbieter»

20 «Alp-Innovation-Trophy 2024»: Die Finalisten

Schwerpunkt: Applikationstechnik

22 Wohin führt der Weg beim Pflanzenschutz?

26 Innovationen weisen den Weg

30 Potenzial der Drohnentechnik

34 Pflanzenschutz wird immer intelligenter

36 Wie schützt man sich korrekt?

40 Spot Spraying − der nächste Schritt

Management

43 Von Weiss zu Grün − geht das?

Impression

44 Allrounder Sauerburger «Grip 4-140»

46 Was kann die Husqvarna «560 XP G Mark II»?

Plattform

50 Anrüchiges Thema heiss diskutiert

52 Bandspritzung als Alternative?

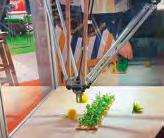

55 «Word Fira 2024» − Roboter in Bewegung

Passion

58 Youngtimer McCormick «C 95 max»

Landtechnik Schweiz

60 Sektionsversammlungen

62 Sektionsnachrichten

65 «Suchbild»-Wettbewerb

66 Porträt: Jeremias Heinimann, Bennwil

67 Kurse und Impressum

Titelbild:

Moderne Pflanzenschutztechnik erreicht heutzutage ein sehr hohes technisches Niveau. Die Kehrseite davon ist: HightechFeldspritzen sind entsprechend teuer. Bild: Amazone

Europaweit finden derzeit grosse Bauernproteste statt. Angefangen in Deutschland – und dort erstaunlicherweise auf überaus hohe Zustimmung in der breiten Bevölkerung stossend –haben sich diese Proteste auf andere Länder ausgeweitet. Auch in der Schweiz hat es bereits einige Protestkundgebungen gegeben. Eigentlich gehören die Bäuerinnen und Bauern nicht zu jenen, die Freude am Demonstrieren haben. Sie nehmen ihren Beruf als Berufung wahr, sehen ihre Aufgabe in der nachhaltigen Erzeugung von gesunden Lebensmitteln und wollen dafür anständig entschädigt werden. Eine Aufgabe, die jedoch zusehends schwieriger wird, denkt man nur an das Spannungsfeld zwischen ausreichender Produktion für eine stetig wachsende Bevölkerung und den nicht minder wachsenden Anforderungen in Richtung (noch) mehr Ökologie. Weiter ist die finanzielle Lage vieler Betriebe kritisch. Hinzu kommt der administrative Aufwand, der laufend mehr Ressourcen bindet, ohne dass man davon einen wirklichen Benefit erwirtschaften kann. Besonders spürbar ist diese Problematik beim Pflanzenschutz. Die Vorschriften an die Applikation sind immens und die zur Verfügung stehenden Mittel werden laufend dezimiert. Zwar hat die Bevölkerung vor knapp zwei Jahren dem ideologisch motivierten Totalverbot von Pflanzenschutzmitteln eine klare Absage erteilt. Hinter den Kulissen wird jedoch weiter an Restriktionen gearbeitet –oft ohne fachliche und wissenschaftliche Grundlage.

Väderstad hat im Geschäftsjahr 2023 einen Rekordumsatz von 610 Mio. Euro erzielt, 25 % mehr als im Vorjahr. Roboterspezialist Naïo Technologies und Raupenhersteller Camso haben bekannt gegeben, dass sie eine Partnerschaft im Bereich Forschung und Entwicklung eingegangen sind.

Agco konnte im vergangenen Jahr einen Rekord-Umsatz von 14,4 Mrd. US-Dollar (+13,9 %) erwirtschaften. Der Gewinn je Aktie stieg um satte 31 %.

Der Umsatz der 270 Landi-Läden ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 % auf CHF 1,47 Mrd. gesunken.

CNH Industrial erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen konsolidierten Umsatz von 24,7 Mrd. US-Dollar, 5 % mehr als 2022. Der Reingewinn stieg um 17 % auf 2,4 Mrd. Dollar.

Kubota hat im Geschäftsjahr 2023 ein Wachstum von 12,8 % erreicht und konnte den Umsatz auf den Rekordwert von 20,05 Mrd. US-Dollar schrauben. Davon entfallen 87,3 % auf die Geschäfte mit Landmaschinen, Motoren und Baumaschinen.

Grimme baut an den beiden Standorten Damme und Rieste (D) ein neues Montagewerk und ein Gebrauchtmaschinen-Zentrum.

Trotz eines erfolgreichen Geschäftsjahrs 2022/2023 mit rund 3,2 Mrd. Euro Umsatz sieht sich die Unternehmensgruppe Krone angesichts der eingetrübten Prognose und vorsichtiger Geschäftserwartungen zu Sparmassnahmen gezwungen.

Durch die Kooperation mit dem österreichischen Hersteller Wasserbauer hat der amerikanische Melktechnikhersteller Boumatic nun auch Fütterungsroboter und Futterschieber im Programm.

Stihl will womöglich die Produktion im Schweizer Werk Wil (SG) ausbauen. Geplant waren die Investitionen eigentlich in Ludwigsburg (D).

Das börsennotierte Unternehmen Dana kündigt den Verkauf seiner europäischen Hydrauliksparte an das französische Unternehmen HPI an. Verkauf und Übernahme werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen sein.

Die Düse «RowFan E 40-01» von Agrotop bietet eine Vielzahl von Anwendungsvarianten, die Landwirten eine bisher unerreichte Präzision und Effizienz bieten. Mit dieser innovativen Technologie soll die Bandspritzung auf ein neues Niveau gehoben werden. Die Düse hat vom Julius-Kühn-Institut die Zulassung erhalten. Das Institut bestätigt eine Abdrift-Minderung von beeindruckenden 90 % ab einem Druck von 2 und bis zu 6 bar. Eine bemerkenswerte Eigenschaft der Düse ist ihre Anerkennung bei einem Druck ab 2 bar. Dieser Aspekt eröffnet eine breite Palette von Anwendungsvarianten. Beispielsweise kann man mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h und einer

Bandbreite von 20 cm eine Ausbringmenge von rund 125 l/ha erreichen. Bei einer höheren Geschwindigkeit von 10 km/h und derselben Bandbreite lässt sich die Aufwandmenge auf gegen 100 l/ha reduzieren. Minimale 80 l/ha sind bei einer Bandbreite von 25 cm und einer Geschwindigkeit von 10 km/h möglich.

2012 begann die Unternehmensgeschichte von BalleMax mit einem umgebauten Ballenauflöser. «Bei den ersten Praxiseinsätzen wurde schnell klar, dass dieses Konzept passt», heisst es in einer Mitteilung des Schweizer Herstellers aus Bernhardzell SG. Der BalleMax-Mischer überzeuge damals wie heute durch seine unschlagbare Wendigkeit und beste Mischqualität. Die Arbeitserleichterung werde auch besonders von Frauen geschätzt. Die Geräte von BalleMax haben ihre Zuverlässigkeit mitt-

lerweile in ganz Europa mit verschiedensten Futterarten unter Beweis gestellt: Vom milden Südtirol bis an den Polarkreis in Finnland füttern die Mischer zusammengezählt täglich mehr als 10 000 Tiere. Aktuell hat BalleMax 15 Modelle von 3,3 bis 11 m³ mit Dieselmotor oder mit elektrischem Antrieb im Angebot. Da BalleMax von der Qualität seiner Produkte mit über zehn Jahren Er fahrung überzeugt ist, gewährt der Hersteller ab sofort auf alle Maschinen drei Jahre Garantie.

Die Firmen Bernard Frei SA und A. Leiser Maschinen und Fahrzeuge AG treten ab sofort gemeinsam unter dem Dach von Bobcat Schweiz auf. Mit dieser Vertriebsorganisation professionalisieren die langjährigen Bobcat-Importeure den Marktauftritt der qualitativ hochwertigen Produkte in der Schweiz und bündeln ihre umfassende Produkterfahrung. Bobcat Schweiz ist damit Kompetenzzentrum und Ansprechpartner für das gesamte Bobcat-Produktprogramm in den Bereichen Bau, Landwirtschaft, Kommunal und Industrie. Einzig die neu im Bobcat-Design gebrandeten Doosan-Stapler werden über die bisherige Doosan-Logistik-Vertriebsorganisation auf den Markt gebracht. Der Vertrieb der hochwertigen Bobcat-Maschinen und -Geräte erfolgt im Bau- und Industriebereich primär direkt, während die Landwirtschaft und der Kommunalbereich auch über autorisierte Vertriebspartner bedient werden.

Eingelagertes Getreide atmet weiter, gibt Wärme sowie Feuchtigkeit ab und schafft ideale Bedingungen für Insekten und Schimmel im Lager. Dieses Risiko kann mit einer geeigneten Belüftung vermieden werden. Das Unternehmen Carl von Gehlen bietet mit «Polycool» ein robustes und energieeffizientes Getreide-Belüftungssystem an. Es handelt sich um ein vertikales Belüftungssystem, das durch seine Energieeffizienz kostengünstig betrieben wird. Das System besteht aus Kunststoff-Säulen und einem Gebläse, das am oberen Auslass platziert wird. Die Säulen verfügen über ein Basissegment mit 450 mm Durchmesser und bieten damit Stabilität ohne zusätzliche Montage. Die «Polycool»Säulen sollen sich auch durch einen direkten Kontakt mit der Schaufel eines Radladers nicht verbiegen lassen. Die Säulen lassen sich einfach abbauen, so dass eine Lagerhalle auch anderweitig genutzt werden kann.

«Landtechnik im Alpenraum», 3./4. April 2024 in Feldkirch (A), Fachtagung für die Berglandtechnik. Forst-live, 12. bis 14. April 2024, in Offenburg (D), Fachmesse für die Forstwirtschaft.

DLG Feldtage, 11. bis 13. Juni 2024, auf dem Gut Brockhof bei Erwitte/ Lippstadt (D, Nordrhein-Westfalen).

Öga, 24. bis 26. Juni 2024 in Koppigen (BE)

Eima, 6. bis 10. November 2024 in Bologna (I)

Agrialp, 7. bis 10. November 2024 in Bozen (I)

Eurotier, 12. bis 15. November 2024 in Hannover (D)

Agrama, 28. November bis 2. Dezember 2024 in Bern

Mit dem Sensor «FullCount» stellt Lemmer-Fullwood ein innovatives System vor, das zu der vollautomatischen und umfassenden Kontrolle von Tiergesundheit und Milchqualität beiträgt. Der «FullCount»-Sensor wurde für die Integration in die «M2erlin»-Melkroboter von Lemmer-Fullwood entwickelt und stellt im Zusammenspiel mit anderen Sensoren, wie dem viertelspezifischen Messsystem «4QCM» für die Leitfähigkeit, sicher, dass der Gesundheitszustand jeder einzelnen Kuh umfassend überwacht wird.

«FullCount» soll sich problemlos bei bestehenden Melkrobotern des Typs «M2erlin» nachrüsten lassen. Dazu sind neben dem Sensor-System das neue Softwarepaket für den «M2erlin» und die neuste Version des Herdenmanagementsystems erforderlich. Die Messung selbst erfolgt in Milchproben von jeweils 5 bis 7 ml, die mit einer kleinen Menge einer speziellen Reaktionsflüssigkeit untersucht werden.

Die Emmental Versicherung lanciert zum 32. Mal den renommierten Innovationswettbewerb «agroPreis». Bis am 30. Juni 2024 kann man sich mit kreativen und innovativen Ideen bewerben. Die gesamte Preissumme beträgt CHF 50 000. Für den Preis sind Projekte gesucht, die sich durch eine innovative Leistung in der Praxis bereits bewährt haben, die einen langfristigen Nutzen generieren oder mit ihrem Betriebskonzept überzeugen. Es werden neue Dienstleistungen, besondere Produkte oder moderne Verfahren ausgezeichnet, welche die Situation von Schweizer Landwirtschaftsbetrieben nachhaltig verbessern.

Im Projekt «PFLOPF» (Pflanzenschutzoptimierung mit Precision-Farming) optimieren zirka 60 Pilotbetriebe mit dem Einsatz von Precision-Farming-Technologien wie satelliten- und sensorbasierten Lenksystemen, Pflanzenschutzspritzen und Hackgeräten die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf ungefähr 900 ha Fläche. Einsparungen von mindestens 25 % sollen realisiert werden. Nun neigt sich dieses Projekt dem Ende zu. Doch die Vorteile des Einsatzes von Precision-Farming-Technologien sollen gesamtschweizerisch weiter vorangetrieben werden. Die Dienstleistungen von

Alle Projekteingaben werden von einer Jury geprüft. Maximal fünf Projekte werden nominiert. Die Nominierten erhalten eine Prämie von je CHF 5000 und dürfen ihre Projekte an der Preisverleihung am 7. November 2024 im Kursaal Bern präsentieren. Das Gewinnerprojekt wird vor Ort ermittelt und ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden sich unter: emmental-versicherung.ch/agropreis

Das Unternehmen GTechniques aus Le Cerneux-Péquignot (NE), das auf die Verlegung von Rohrleitungen und die Lieferung von Weidetrögen spezialisiert ist, hat eine neue Grabenschar für das Einziehen von Wasserleitungen in lockeren Sandböden oder in Böden mit Granitkieselsteinen entwickelt. Laut dem Unter-

nehmen können mit dieser Schar die Kosten gegenüber der Grabenfräse mit rotierender Scheibe (siehe «Landtechnik Schweiz» vom Mai 2023) halbiert werden. Grund dafür ist, dass mit dem Einsatz einer Schar deutlich weniger Kraftstoff benötigt wird. Die neue Grabenschar wird am Heckhubwerk montiert und kann Polyethylen-Rohre mit hoher Dichte und Durchmessern von 25, 32 oder 40 mm in 80 cm Tiefe verlegen. Da das Gerät mit einem zentralen Drehpunkt ausgestattet ist, folgt es dem Traktor in Kurven und kann damit auch enge Kurven fahren.

Lohnunternehmen ermöglichen auch kleineren landwirtschaftlichen Betrieben eine kostengünstige Nutzung von Precision-Farming-Technologien. Auf der Internetseite pflopf.ch ist eine Liste mit Lohnunternehmern aus den Projektkantonen (AG, TG, ZH) aufgeschaltet. Künftig sollen dort die Adressen aller Lohnunternehmen aus der ganzen Schweiz veröffentlicht werden, welche diese Techniken anbieten. Registrieren kann man sich über diesen QR-Code.

Dominique Mégret wurde per 1. März 2024 neuer CEO bei Ecorobotix. Er hat in den letzten 17 Jahren Swisscom Ventures, den führenden Schweizer Venture-Capital-Fonds, von Grund auf aufgebaut und zu einem Vermögen von über 600 Mio. Dollar mit einem Portfolio von 90 Investitionen, darunter auch Ecorobotix, geführt. Vor Swisscom hat er den Tech-Inkubator Kick-Start Ventures in London mitbegründet und als CEO geleitet. In den letzten zwei Jahren war er Mitglied des Verwaltungsrats von Ecorobotix. Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich Start-ups und Scale-ups soll er das Unternehmen durch die bevorstehende Expansionsphase führen, heisst es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Dominique Mégret folgt auf Simon Aspinall, der im Juni vergangenen Jahres durch einen Unfall verstorben ist.

Schmierfett ist zentral für die Funktionstüchtigkeit von Maschinen und Infrastruktur. Das gilt einschliesslich für Anwendungen, bei denen Schmierstoffe in die Umwelt gelangen können (Verlustschmierung). Denn dies fordert besonders in umweltsensiblen Bereichen Schmierstoffe mit einer hohen Umweltverträglichkeit. Mit dem neuen, biologisch leicht abbaubaren Universalschmierfett «B300» auf Lithiumseifenbasis vereint Motorex hochwertige Leistungsmerkmale mit dem Mehrwert Nachhaltigkeit.

Die neue, vernetzt arbeitende Futtermittelsonde «FarmProtec» von UFA-Samen sorgt für einen Schutz der Ballenbestände vor Bränden. Die rund 40 cm lange Lanze mit dem Sensor wird in einen Futterballen gestossen. Diese misst dann stündlich und rund um die Uhr die Temperatur und die Feuchtigkeit. Zur Kommunikation nutzt die Sonde das LoRa-Netzwerk von Swisscom und benötigt daher keinen Router. Die angegebene Betriebsdauer beträgt fünf Jahre und die Batterie ist austauschbar. Im Kaufpreis ist ein fünfjähriges Abonnement für diesen Dienst enthalten. Die Sonden sollen ab März in den Landi-Läden erhältlich sein. UFA-Samen spricht von einer möglichen finanziellen Beteiligung von kantonalen Versicherungsanstalten und kündigt die baldige Verfügbarkeit der entsprechenden mobilen Schnittstelle im PlayStore und AppStore an.

Der dänische Hersteller Stoneless kommt mit einem einfachen Steinsammler auf den deutschen Markt. Das Gerät wird lediglich an ein ATV (All-terrain vehicle) oder Quad angekoppelt. Über eine Kon-

Mit dem «Verti-Mix Double Professional» erweitert Strautmann das Portfolio der gezogenen Futtermischwagen. Der neue Futtermischwagen stellt eine besondere Bauweise der bewährten «Verti-Mix Expert»-Generation dar. Die Maschine zeichnet sich durch ein verkürztes Fahrwerk und eine Dreipunktwiegung aus. Hauptaugenmerk liegt zudem auf einem noch besseren Futteraustrag über die seitlichen Austragsschieber. Diese wurden um 100 mm verbreitert. Insgesamt wird es in der neuen Maschinenbaureihe der «Verti-Mix Double Professional»-Serie vier neue Maschinentypen von 11,5 m³ bis maximal 24,5 m³ Fassungsvermögen geben. Die Maschinen sind ab sofort verfügbar und ab einer Maschinenhöhe von 2,39 m erhältlich.

trollbox am Lenker kann man die Schaufel anheben und absenken. Laut dem Hersteller lassen sich so Steine mit einem Durchmesser von 6 bis 50 cm aufsammeln. Ein spezieller Rotorarm transpor-

tiert diese zu einem robusten Kipplader. Die Kapazität der Ladefläche beträgt bis zu 500 kg. Abhängig von der Anzahl der Steine soll der Operateur so 5 bis 10 Hektar pro Stunde entsteinen können.

Unser Klima mit dem Vegetationsunterbruch im Winter bedingt für die bedarfsgerechte Fütterung eine entsprechende Vorratshaltung, die mit der ganzjährigen Stallhaltung eine noch grössere Bedeutung bekommen hat.

Roman Engeler

Die Anforderungen an die Technik der Futterernte haben sich gewandelt. Ging es früher in erster Linie darum, dass die Technik helfen soll, die Arbeit schneller und einfacher zu erledigen, drängen heute die Optimierung von Arbeitsabläufen, die nachhaltige Bewirtschaftung oder die Steigerung der Futterqualität in den Vordergrund.

Sense für den Handbetrieb

Zu den ältesten Werkzeugen der Landwirtschaft gehört die Sense. Die aus Stahl geschmiedete und gebogene, sich nach

vorn zu einer Spitze verjüngende Schneide ist an einem Holzbügel mit zwei quer angebrachten Griffen montiert. Mit einem ziehenden Schnitt zur Seite lässt sich das Gras vom Wurzelstock trennen und in einem Schwad ablegen.

Dieser ziehende Schnitt braucht nicht nur Geschick, sondern erfordert auch einiges an Kraft und war deshalb meist Männerarbeit. Weil sich taufrisches Gras leichter mähen liess, wurde diese Arbeit in den frühen Morgenstunden ausgeübt.

Das Sensenblatt muss regelmässig gepflegt werden. In kürzeren Abständen ist

es mit dem Wetzstein wieder zu schärfen und in etwas längeren Abständen muss es gedengelt werden, damit das Sensenblatt seine besondere Form behalten kann.

Die Sense konnte sich auf vielen Betrieben bis tief ins 20. Jahrhundert halten, obschon zu dieser Zeit schon etwelche Mähmaschinen auf den Markt kamen. In der händischen Futterernte waren neben der Sense für die weitere Bearbeitung des Heus Gabeln und Handrechen in verschiedensten Varianten erforderlich. Die leichten Handrechen dienten für die

Schwadbildung, mit den grösseren Schlepprechen wurden noch bis ins Zeitalter der Ladewagen in gut schweizerischer Perfektion die liegen gebliebenen Halme zusammengerecht.

Gespann-Mähmaschinen

In der Schweiz wurden schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Mähmaschinen eingesetzt, die von Pferden oder Ochsen gezogen wurden. Die Technik stammte aus den USA oder England, wurde von verschiedenen Unternehmen in der Schweiz kopiert und auf die hiesigen Verhältnisse angepasst. Johann Ulrich Aebi, Gründer der heutigen Firma Aebi-Schmidt, begann mit dem Nachbau einer solchen Mähmaschine aus den USA und schaffte dann mit seinen eigenen Konstruktionen «Nachtigall» und später vor allem mit «Helvetia» den Durchbruch. Aebi versetzte dabei den rechts am Fahrwerk platzierten Mähbalken hinter das rechte Rad, um damit besser Steinen oder anderen Hindernissen ausweichen oder zumindest zuvor noch anhalten zu können.

Einen grossen Entwicklungsschub für diese Gespann-Mähmaschinen leiteten die sogenannten Mähproben ein. Diese Mähproben waren quasi eine Vorstufe der späteren Maschinenprüfungen und fanden bereits vor 1900 statt.

Verkaufte man um 1890 schweizweit pro Jahr rund 50 Stück solcher Mähmaschinen, stieg diese Zahl bis zur Jahrhundertwende auf jährlich über 4000 Stück an. Mit der eingeführten Serienfertigung sank der Verkaufspreis von einst CHF 500 auf unter CHF 300.

Um 1905 benutzten bereits 33 000 Betriebe in der Schweiz eine Mähmaschine. Herausfordernd in der Verwendung dieser Geräte war der Zugkraftbedarf. Es mussten meist zwei Pferde angespannt werden, bei den etwas langsameren Ochsen wählte man eine grössere Übersetzung, um trotzdem eine genügende Schnittgeschwindigkeit beim Mähmesser zu erreichen.

1932 baute Aebi ein Gerät, bei dem das schwergängige Gleitlager durch ein Kugellager ersetzt wurde. Später kamen bei diesen Geräten Aufbaumotoren für den Antrieb des Messerbalkens hinzu, so dass mit nur noch einem Pferd gearbeitet werden konnte. Mit der Einführung des Motormähers konnte dann gänzlich auf den tierischen Zug von Mähmaschinen verzichtet werden ( siehe auch «Landtechnik Schweiz», 2/2024 ).

Gabelwender und Pferderechen

Parallel zu den Mähmaschinen gab es auch für die weitere Bearbeitung des geschnittenen Grases Mechanisierungsvarianten mit Pferde- oder Ochsenzug. Und wie bei den Mähmaschinen stammten die ersten derartigen Geräte ebenfalls aus den USA oder England. Mit Heu- oder Gabelwendern wurde das Gras gewendet und gleichzeitig gelockert. Der Schwadenrechen konnte für das Wenden und für das Schwaden eingesetzt werden. Der Pferderechen diente in erster Linie dem Nachrechen nach dem erfolgten Aufladen.

Zum Laden wurden erst einfache Plattformwagen mit flacher Brücke eingesetzt. Vordere und hintere Stützen halfen bei der Fixierung des Halmguts, das man büschelweise auf den Wagen hievte. In den 1930er-Jahren kamen Heulader auf, die mit einem bodenangetriebenen Elevator ausgestattet waren. Auf dem Wagen waren aber weiterhin Personen mit der exakten Verteilung des Ernteguts beschäftigt.

Traktor bietet neue Möglichkeiten

Mit dem tierischen Zug waren die Heuerntemaschinen hinsichtlich ihrer Leistung stets limitiert. Als die Traktoren in der Landwirtschaft Einzug hielten, eröffneten sich auch für die Futterernte-Technik neue Möglichkeiten. Zunächst verpassten viele Hersteller dem Traktor einen seitlichen Messerbalken. Später kamen

gezogene Zetter hinzu, erst mit Bodenantrieb, später mit Zapfwellenantrieb. Der seitliche Mähbalken und der Graszetter hinter dem Traktor ermöglichten es, diese Arbeiten in einem Arbeitsgang auszuführen. Eine Arbeit, die zuvor noch ein Dutzend Personen oder mehr auf einem Feld beschäftigen konnte.

Die Entwicklung von traktorgerechter Futterernte-Technik nahm ihren Lauf. Nach dem zweiten Weltkrieg reichte Ernst Hürlimann das Patent eines Motorrechens ein. Damit konnte man zetten, wenden und sogar Schwaden ziehen – allerdings bei beschränkter Arbeitsbreite von rund 2 m. In der Folge kamen Kreiselund Bandheuer, Sternradrechen im Frontund Heckanbau, Kreisel- und Kammschwader sowie in jüngster Zeit auch Bandschwader auf den Markt.

Ladewagen hält Einzug

Im Jahre 1960 reichte Ernst Weichel aus dem süddeutschen Heiningen ein Patent für einen Ladewagen ein. Mit diesem Gerät wurde es möglich, im Ein-Personen-Betrieb Heu und Gras zu laden, dieses zu transportieren und am Zielort auch wieder abzuladen. Neben Weichel war Bucher-Guyer in Niederweningen einer der ersten Fabrikanten von Ladewagen. Dabei stach vor allem das Modell «Bucher 25» hervor. Mit diesem Wagen konnte man das Futter sowohl von unten (mit einer gewissen Art Vorpressung) als auch von oben (beispielsweise für frisches Gras

oder Rübenblätter) laden. Weiter liess sich die Rückwand dieses Schubstangen-Ladewagens stufenweise nach hinten versetzen, was eine zusätzliche Pressung des Futters ermöglichte. BucherGuyer soll bereits Mitte der 1950er-Jahre an einem Ladewagen gearbeitet haben, getraute sich damals jedoch nicht, in die Serienfertigung zu gehen.

Bei heutigen Ladewagen gilt das Augenmerk den stets geschliffenen Messern. Neben automatischen Schleifsystemen für einzelne Messer, die während des Fahrens arbeiten, gibt es bereits Lösungen, mit denen gleich der gesamte Messersatz entweder am Ladewagen oder nach dem Ausbau der Messerkassette geschärft werden kann. Während der nach vorn abgesenkte Kratzboden bereits herstellerübergreifend Verbreitung gefunden hat, kommen mehr und mehr Modelle mit beweglicher Vorderwand auf den Markt. Dank dieser Konstruktion wird nicht nur ein Zusatzvolumen generiert, es kann damit auch die Ballastierung der Traktorhinterachse beeinflusst und zudem der Abladevorgang beschleunigt werden.

Alternativ zum Ladewagen mit Schneidwerk bieten sich bei der Silage-Bereitung Erntewagen mit vorgängigem Häckseln an – entweder gezogene oder selbstfahrende Häcksler. Letztere entwickeln sich zusehends zum fahrenden Labor. So wird heute die Häcksellänge laufend dem TS-Gehalt des Ernteguts angepasst. Sensoren machen es möglich,

nicht nur die Feuchte, sondern auch Inhaltsstoffe während des Ernteprozesses permanent zu messen, darauf basierend die Maschine optimal einzustellen und wohl in absehbarer Zukunft auch die Siliermittel-Zugabe entsprechend zu steuern.

Messerscharf

Zurück zum Mähen: Heute sind rotierende Mähwerke an Traktoren die Regel. Gefordert sind dort, ob bei den leichteren Scheiben- oder den robusteren Trommelmähern, geschliffene Messer, die einerseits für einen sauberen Schnitt bei 5 bis 6 cm Stoppelhöhe, anderseits später

dann für einen schnelleren Wiederaufwuchs sorgen. Mit Lenkwinkel-, Neigungs- und Gyrosensoren strebt man einen sauberen Schnitt ohne Restbärte an, sei es in Kurven- oder bei Hangfahrten. Aber auch die einst weit verbreitete Doppelmesser-Technik kommt bei Mähwerken wieder auf – heute in Kombinationen bis zu 10 m Arbeitsbreite verfügbar. Solche Doppelmesser-Kombinationen sind wesentlich leichter als jene mit rotierenden Mähwerkzeugen, benötigen weniger Antriebsleistung und sind deshalb prädestiniert für den Einsatz am Hang und auf feuchten Flächen. DoppelmesserMähwerke bilden systembedingt keine

Sternradrechen mit Bodenantrieb konnten für das Wenden/Lüften oder für das Ziehen von Schwaden im Heck- oder wie hier im Frontanbau verwendet werden.

Der Verband tritt dem neu gegründeten Strassenverkehrsverband FRS bei und erhält einen Sitz im Zentralvorstand zugesprochen. Der Jahresbeitrag beträgt 200 Franken.

Der Mitgliederbestand in 14 Sektionen beträgt 3130.

Die Verbandszeitschrift erscheint in zwei sprachlich getrennten Ausgaben in Deutsch und Französisch.

Schwade (ausser im Bereich der Schwadbleche), schädigen Insekten und Amphibien weit weniger als Rotationsmähwerke, benötigen aber einen höheren Wartungsaufwand, was das Schleifen der Messer betrifft.

Ballenpressen

Amerikanische Hersteller wie Allis Chalmers und Vermeer haben Ende der 1940er-Jahre die ersten Rundballenpressen mit umlaufenden Riemen auf den Markt gebracht – Allis Chalmers mit variabler und Vermeer mit fester Presskammer. Für die eher kleinstrukturierte Landwirtschaft waren diese grossen Rundballen seinerzeit noch keine praktikable Technik. Die heutige Rundballen-Technik mit nachfolgender Folienwicklung für die Silagebereitung fasste dann erst in den 1970er-Jahren Fuss.

Nach dem Vorbild der Quaderballenpressen versuchen die Hersteller auch bei den Rundballenpressen, ein Pressen ohne Anhalten zu ermöglichen. Ob sich der höhere Anschaffungspreis lohnt und in Form einer höheren Schlagkraft auch wirklich ausgenutzt werden kann, muss jeder (Lohnunternehmer) für seinen spezifischen Einsatzbereich selbst beurteilen.

Bei den Rundballen wird die Folienbindung, einst fast nur in der Schweiz gefordert, mittlerweile bei fast allen Herstellern bereits ab Werk auf Wunsch eingebaut. Man verspricht sich vor allem eine bessere Qualität der Silage. Obwohl teurer, sind Vorteile wie ein einziges Wickel -

material oder das einfachere Öffnen der Ballen scheinbar gewichtiger.

Über die detaillierte Entwicklung der Ballenpressen wird in einem separaten Beitrag in der Ausgabe 4/2024 von «Landtechnik Schweiz» eingegangen. Ebenso wird über die Entwicklung der Futterernte-Technik im Berggebiet in einem späteren Beitrag im Rahmen dieser Serie berichtet.

Trotz modernster Technik ist man bei der Futterqualität leider nicht immer dort, wo man gerne sein möchte. Neben ungünsti -

Das Institut für Landmaschinenwesen und Arbeitstechnik

IMA in Brugg wird gegründet und übernimmt Forschungsaufgaben von Trieur und FBL. Der Bund hebt die Treibstoffzollrückerstattung auf; aufgrund der Intervention des Verbandes und des Bauernverbandes wird der Beschluss innert Wochen wieder rückgängig gemacht. Der Ferguson-Traktor mit Dreipunkt-Regelhydraulik kommt in die Schweiz und setzt neue Massstäbe im Geräteanbau.

gen Witterungsbedingungen zur Erntezeit sind Fehler beim Einbringen der Ernte (nicht korrekt eingestellte Maschinen) und bei deren Lagerung (beispielsweise beim Verdichten im Silo) die häufigsten Ursachen. Die technische Schlagkraft ist heute zwar vorhanden, wird aber nicht immer und nicht überall richtig eingesetzt.

Quellen: Verschiedene Medienmitteilungen von Landtechnik-Herstellern; «Führer durch die landtechnische Entwicklungsschau», Agrotechnorama Tänikon und Ruedi Studer (1999).

H. Kunz, Burgdorf (BE), baut den ersten KartoffelSammelroder. In 15 Sektionen werden 5898 Mitglieder gezählt.

Die ersten Selbstfahr-Mähdrescher kommen in die Schweiz. Der Verband appelliert wiederholt an die Mitglieder, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit mit Traktoren von 20 km/h nicht zu überschreiten.

Mit dem Aufkommen der Mechanisierung wurden die Landwirte zwar körperlich entlastet, viele Betriebe kamen aber infolge der teuren Maschinen an ihre finanziellen Grenzen. Schon früh wurden deshalb Maschinen gemeinsam gekauft oder miteinander geteilt.

Heinz Röthlisberger

«Wir können keinen Traktor kaufen, wir haben das Geld gar nicht.» So oder ähnlich dürfte es früher bei vielen Landwirten getönt haben. Schon beim Aufkommen der Traktoren in den 1920er-Jahren und der dadurch immer stärker zunehmenden Mechanisierung zeichnete sich ab, dass sich viele Bauernbetriebe teure Maschinen gar nicht leisten können. Die hohen

Maschinenkosten überstiegen die Mittel vieler Betriebe und die Bauern litten unter der finanziellen Belastung. Kommt hinzu, dass Maschinen laufende Kosten verursachen und auch teure Reparaturen nach sich ziehen können. Gerade Kleinbetriebe, von denen es damals sehr viele gab, haben zu wenig Flächen, um die Maschinen auslasten und damit wirtschaftlich

Auch bei der Maisernte war – und ist auch heute noch – der überbetriebliche Maschineneinsatz sehr gefragt. Bild: Claas

einsetzen zu können. Trotzdem, der Fortschritt war nicht mehr aufzuhalten und viele Arbeitskräfte wanderten in die Industrie ab, was die Situation noch verschärfte. Was also tun? Maschinen kaufen und Schulden machen? Das war keine Lösung. Deshalb kam schon früh das gemeinsame Anschaffen oder das untereinander Teilen der Landmaschinen auf. Die

Gerade Maschinen, die nur sporadisch zum Einsatz kommen, eignen sich sehr gut für einen Einsatz in einer Gemeinschaft. Bild: MR Schweiz

Ein Motorfahrzeuggesetz-Kampffonds wird geäufnet, um notfalls gegen unerwünschte Auswirkungen des Gesetzes antreten zu können. Der am Motormäher angebrachte Schwadformer erleichtert das tägliche Eingrasen.

Erstmals werden im «Traktor» Tarife für Lohnarbeiten veröffentlicht. Die Massnahme entpuppt sich als zweischneidig, weil die Mitglieder niedrige Tarife und die Lohnunternehmer gegenteilig hohe Tarife erwarten. Die Schaffung einer mittleren Geschwindigkeitskategorie für Traktoren zwischen 30 und 40 km/h wird vom Verband abgelehnt.

Der Dreipunkt-Geräteanbau an der Hydraulik wird international genormt und setzt sich gegenüber dem Zweipunkt-Schwingrahmen und dem Vierpunkt-System durch. Leichte Vielzwecktraktoren dominieren den Markt. Erstmals wird die Einführung einer theoretischen Führerprüfung für Traktorlenker diskutiert.

Bauern haben erkannt, dass Maschinen desto billiger arbeiten, je öfter sie eingesetzt werden. In der Folge wurden landauf und landab Maschinengemeinschaften gegründet. Wann genau es in der Schweiz die ersten Gründungen gab, ist nur sehr schwer nachzuverfolgen. Doch von der Maschinengemeinschaft Bourrignon im Kanton Jura heisst es, sie sei die erste in der Schweiz gegründete und sie sei mittlerweile über 60 Jahre alt. Oftmals wurde eine Gemeinschaft von nur zwei, drei Bauern aus einem Dorf gegründet. Oder es taten sich gleich mehrere Bauern aus einigen Nachbardörfern zu einer Gemeinschaft zusammen, um gemeinsam Maschinen anzuschaffen.

Erster Maschinenring gegründet

Eine weitere Form für die Reduktion der Kosten ist der Maschinenring. Es war der Deutsche Erich Geiersberger (1926–2012), der im bayrischen Buchhofen im Jahr 1958 den ersten Ring gründete. Beim Maschinenring befinden sich alle Maschinen im Eigentum der Landwirte und werden durch den Maschinenring überbetrieblich eingesetzt, das heisst vermittelt und abgerechnet. Auch hier war es das Ziel, dass auch kleinere Betriebe an der sich damals abzeichnenden Mechanisierung teilhaben können. Die Maschinen sollten gemeinsam genutzt werden, statt sie alleine zu besitzen. Die Idee gelangte auch in die Schweiz. Der erste Maschinenring wurde 1963 in der Gemeinde Schüpfen (BE) gegründet. Weitere regio -

nale Maschinenringe folgten. 1989 entstanden in der Zentral- und Ostschweiz die ersten Maschinenringe. 2002 haben sich die regionalen Ringe dann zum nationalen Dachverband Maschinenring Schweiz zusammengeschlossen. Heute sind dem Verein 13 regionale Maschinenringe mit rund 6800 Mitgliedsbetrieben angeschlossen. Damit sind 12 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe in der Schweiz Mitglied in einem Maschinenring. MR Schweiz und ist somit nach eigenen Angaben eines der grössten landwirtschaftlichen Netzwerke der Schweiz.

«FarmX» – die digitale Lösung

Ob Maschinenring, Maschinengemeinschaft oder einfach nur die Miete von Bauer zu Bauer. Der überbetriebliche Maschineneinsatz ist in der Schweizer Landwirtschaft seit Beginn der Mechanisierung stark verankert und hat Tradition. Auch die Digitalisierung hat beim Vermitteln der Maschinen längst Einzug gehalten. Seit 2019 gibt es im Internet die MaschinenSharing-Plattform «FarmX», die Schweizer Plattform für den Austausch von Landmaschinen.

Der überbetriebliche Einsatz von Maschinen ist auch heute noch – und mit Sicherheit auch in Zukunft – das beste Mittel, die Maschinenkosten im Griff zu haben und dem stetigen Kostendruck in der Landwirtschaft entgegenzuhalten. Denn alle diese Angebote haben eines zum Ziel: die Kostenreduktion und damit die Verbesserungen der Einkommen der Landwirte.

Über 150 000 Rückstrahler für Traktoren und landwirtschaftliche Anhänger werden in einer Kampagne an Landwirte abgegeben. Fritz Bührer baut das Triplex-Reduktionsgetriebe. Der Mitgliederbestand beträgt 12 191 in 17 Sektionen.

Die Sektionen Waadt und Genf kehren auf Initiative ihrer neuen Präsidenten Berlie und G. Pottu wieder in den Zentralverband zurück. Im Parlament wird eine Motion zugunsten der Treibstoffzollrückerstattung eingereicht. Der Mitgliederbestand des Verbandes ist in 18 Sektionen auf 17 092 angewachsen.

Jürg Minger, Präsident des Schweizerischen Landmaschinenverbands (SLV)

Vor hundert Jahren wurde die Schweizerische Vereinigung der Traktorenbesitzer, heute bekannt als Schweizerischer Verband für Landtechnik, neu Landtechnik Schweiz, gegründet. Und dies in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen, mitten in einer Zeit, die von gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt war.

Die Kräfte sollten gebündelt und dadurch die Interessen der Landwirte besser bekanntgemacht und vertreten werden.

Die Gründer wussten um die Bedeutung und Kraft des gemeinsamen, geschlossenen Auftritts.

An Aktualität hat diese Zielsetzung nichts verloren und leider muss man, heute speziell, feststellen, dass auch die Unsicherheiten weder wirtschaftlich, (geo-)politisch noch gesellschaftlich abgenommen haben.

Mit ihrem unermüdlichen Engagement im Zusammenhang mit der Gesetzgebung, Agrarpolitik, Schulung, Ausbildung, Unfallverhütung und der Information hat jedoch Landtechnik Schweiz wesentlich zur Entwicklung unserer heutigen starken und gesunden Landwirtschaft beigetragen.

Die technische und rechtliche Vielfalt der Themen und die Komplexität der sich stellenden Fragen haben seit dem Gründungsjahr stark zugenommen, ebenso wie der Einfluss der öffentlichen Meinung.

Landtechnik Schweiz behält somit ihre unangefochtene Aufgabe, bei der Klärung und Lösung von Problemen im landwirtschaftlichen Bereich mitzuwirken.

Sie kann dabei auf die Unterstützung und Mitwirkung befreundeter Organisationen wie im Speziellen auf den Schweizerischen Landmaschinenverband (SLV) zählen.

In diesem Sinne wünsche ich Landtechnik Schweiz alles Gute für die Zukunft, gratuliere zum Jubiläum und freue mich auf eine weiterhin enge und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Der Bundesrat möchte mit seiner Totalrevision das Schweizer Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel optimieren. In der Branche sind viele der Meinung, dass die Vorlage aber sogar zu einer Verschlechterung der aktuellen Situation beim Schutz der Kulturen führt. Bild: röt

Der Schweizer Landwirtschaft fehlen immer mehr Pflanzenschutzmittel. Viele alte Mittel wurden verboten, gleichzeitig geht es bei der Zulassung von neuen Mitteln nicht vorwärts. Ob die Revision der Pflanzenschutzmittelverordnung, die sich noch bis Ende März in der Vernehmlassung befindet, die Situation entschärfen kann, wird bezweifelt.

Heinz Röthlisberger

Die Anzahl von in der Schweiz zugelassenen Pflanzenschutzmitteln nimmt laufend ab. 2005 standen den Schweizer Landwirten noch 435 Wirkstoffe zur Verfügung, letztes Jahr waren es noch 316 Wirkstoffe. Das sind knapp ein Drittel Wirkstoffe weniger als noch 2005. Gleichzeitig geht es bei den Neuzulassungen nicht vorwärts. Gegen Ende des letzten Jahres stauten sich rund 700 Gesuche bei den Zulassungsbehörden. Der Bauernverband SBV spricht von einem eigentlichen Zulassungsnotstand. Um den Anbau gewisser Kulturen in der Schweiz weiterhin aufrechterhalten zu können, werden Notfallzulassungen bewilligt. Davon gibt es im

mer mehr. 2016 waren es 5, letztes Jahr schon 27 Notfallzulassungen, was ein Rekord ist. Weil immer mehr Pflanzenschutzmittel verboten werden und es zu wenig zuverlässige und wirksame Alternativen gibt, ist der Schutz vieler Kulturpflanzen und damit die Versorgungssicherheit des Landes gefährdet.

Zwei Mittel in fünf Jahren

«Vor allem mit der Einführung der Parteistellung durch die beschwerdeberechtigten Organisationen, bei der die Umweltorganisationen eine direkte Eingriffsmöglichkeit in das Zulassungsverfahren erhalten haben, sind seit 2019 die Zulas

sungen von neuen Produkten ins Stocken geraten», sagt Uwe Kasten, Vertriebsleiter Agrar von BASF Schweiz. «Vorher erhielten wir im Schnitt Bewilligungen für vier neue Produkte pro Jahr, von 2019 bis 2023, also in fünf Jahren, wurden gerade mal zwei BASF Produkte bewilligt», umschreibt Kasten die Situation, die zu Engpässen bei Pflanzenschutzmitteln geführt hat. Die Verzögerungen wegen des Beschwerderechts seien zum Teil massiv. «Wir haben derzeit seit zweieinhalb Jahren ein Produkt in diesem Verfahren und es ist bis heute noch nicht bewilligt.» Kasten kritisiert auch, dass der Bund Pflanzenschutzmitteln, welche die EU

vom Markt nimmt, automatisch, das heisst umgehend, die Bewilligung entzieht, ohne dass dieser Automatismus umgekehrt gilt. Die Behörden beharren bei der Zulassung neuer Produkte bis jetzt auf einem eigenständigen, schweizerischen Zulassungsprozess.

Unmögliche Situation

Seit 2022 ist für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in der Schweiz das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) zuständig. Die Neuorganisation hat jedoch noch nicht dazu geführt, dass der Pendenzenberg abgetragen werden konnte. «Dass die Zulassung für gewisse Produkte acht Jahre dauert und ein Stapel von mehreren hundert Gesuchen am Lager ist, das ist gegenüber den Landwirten und den Firmen eine unmögliche Situation», sagt Markus Hochstrasser, von der Fachstelle Pflanzenschutz am Strickhof. «Natürlich will niemand die Umwelt und das Grundwasser belasten, eine seriöse Prüfung ist wichtig, aber man muss das Rad nicht neu erfinden. Wenn die Landwirte zusehen müssen, wie ihre Kulturen von Schädlingen gefressen werden und durch Pilze kaputt gehen, bauen sie diese Kulturen nicht mehr an. Das darf doch nicht sein», kritisiert der Pflanzenschutz-Experte.

Auf Anfrage von «Landtechnik Schweiz» schreibt das BLV: «Die Zulassungsstelle des BLV muss die gesetzlichen Vorgaben im Zulassungsverfahren einhalten und hat keinen Einfluss darauf, welche Gesuche eingereicht werden. Sie kann somit nicht verhindern, dass für bestimmte Anwendungen keine oder nur noch wenige Pflanzenschutzmittel zugelassen sind.»

Zweifel an der Revision

Für Abhilfe soll das noch bis am 29. März 2024 dauernde Vernehmlassungsverfahren zur Revision der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) sorgen, mit dem der Bundesrat das schweizerische Zulassungsverfahren an dasjenige der EU annähern will. Mit dieser Revision sollen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe in der Schweiz künftig ohne Verzögerung als genehmigt gelten, wenn sie es bereits in der EU sind. Ausnahmen bei der Übernahme der Wirkstoffgenehmigungen sind laut der Vernehmlassung möglich, beispielsweise aus Gründen des Gewässerschutzes. Das heisst: Wenn ein Wirkstoff genehmigt ist, sind Pflanzenschutzmittel, die diesen Wirkstoff enthalten, in

der Schweiz nicht zwingend zulassungsfähig. «Das kann zu weiteren Engpässen führen», sagt Markus Hochstrasser dazu. «Die schweizerischen Gegebenheiten mit den Abschwemmauflagen und Grundwasserschutzzonen sind bei uns nicht gleich wie in den Ländern der EU», so Hochstrasser. Damit sei klar, dass auch in Zukunft Wirkstoffe- und Mittel-Bewilligungen in der Schweiz nicht zugelassen werden und es zu weiteren Verzögerungen komme. Der Bauernverband fordert seinerseits: «Die Revision bringt nur einen Mehrwert, wenn nicht nur die Wirkstoffe, sondern auch die Produkte entsprechend zugelassen werden. Denn jeder Wirkstoff ist in Dutzenden von Produkten enthalten.»

Keine Beschleunigung in Sicht Uwe Kasten von BASF Schweiz gibt zu bedenken, dass zwar Wirkstoffe, die in der EU zugelassen werden, automatisch auch in der Schweiz zugelassen werden sollen und so eine vereinfachte Zulassung gewährt werden soll, aber Wirkstoffe seien noch keine Produkte und bei diesen könne es auch in Zukunft länger dauern, bis sie eine Bewilligung erhalten. «Wir befürchten, dass so keine Beschleunigung bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln erreicht wird», sagt Kasten.

Hochstrasser sieht noch ein anderes Problem. «Europa und die Schweiz haben schon jetzt weltweit eines der strengsten Zulassungssysteme für Pflanzenschutzmittel. Die Hersteller werden abschätzen, ob es sich überhaupt noch lohnt, in Europa und der Schweiz einen Wirkstoff anzumelden», sagt er. Es gebe schon jetzt erste Anzeichen dafür, dass grosse Firmen in Europa die Anmeldungen für einen neuen Wirkstoff gar nicht mehr machen, weil es einfach nicht mehr rentiere.

Druck kommt auch aus dem Parlament mit einer parlamentarischen Initiative und einer Motion, die beide verlangen, dass die Schweizer Behörden bei der Zulassung von Wirkstoffen die Zulassungsentscheide der EU übernehmen, damit dort zugelassene Pflanzenschutzmittel auch dem Schweizer Markt ohne Verzögerung zur Verfügung stehen. Sowohl die Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben WAK-S (Ständerat) als auch die WAK-N (Nationalrat) stimmten im Januar 2024 der parlamentarischen Initiative

Gebühren sollen erhöht werden Dazu gehört, dass mit der Revision auch die Gebühren für die Zulassungen steigen sollen. Derzeit liegt der Kostendeckungsgrad bei den Zulassungen bei unter 2 Prozent. Künftig soll er rund 40 Prozent betragen. Laut BLV ist die Zulassungsstelle damit immer noch weit von einer hundertprozentigen Kostendeckung, geschweige denn einem Einnahmenüberschuss entfernt, dank des höheren Kostendeckungsgrads tragen die Aufwände künftig aber stärker die Verursacher und weniger die Steuerzahlenden. Dass die Gebühren erhöht werden sollen, stösst auf zusätzliche Kritik. So befürchtet etwa der Bauernverband, dass die vorgesehenen höheren Gebühren nicht nur zu höheren Kosten auf Stufe der Betriebe führen, es gefährde auch die nötige Vielfalt bei den Produkten und Anbietern, was zu weiteren Einschränkungen bei der Produktepalette führe. Für den kleinen Schweizer Markt lohne es sich für die Firmen schlicht nicht, Anträge zu stellen, sowohl für Neuzulassungen wie auch für die Wiederzulassung nach Ablauf der Bewilligung. «Nischenkulturen werden es noch schwerer haben», sagt Markus Hochstrasser.

Sogar eine Verschlechterung

Der Bauernverband schreibt, dass die Vorlage sogar zu einer Verschlechterung der aktuellen Situation beim Schutz der Kulturen führt. Er fordert vom Bund deshalb unter anderem folgende Anpassung in der Revision: Automatische Übernahme der Zulassung von in der EU bewilligten Pflanzenschutz-Produkten. Verbindliche Fristen für die Bearbeitung eines Zulassungsgesuchs analog den EU-Staaten und die Übernahme der Kosten für die Parteistellung durch die beschwerdeberechtigten Organisationen.

zu. Die Motion wurde letzte Woche vom Ständerat angenommen und an den Bundesrat überwiesen. Der Nationalrat hatte die Motion bereits letzten Herbst angenommen. Der Bundesrat, der gegen die Motion war, muss gemäss Motionstext nun sicherstellen, dass die Schweizer Behörden EU-Zulassungsentscheide für Pflanzenschutzmittel anerkennen und entsprechende Zulassungen im gleichen Zeitrahmen erlassen. Dafür könnte beispielsweise das Landwirtschaftsgesetz angepasst werden. röt

75 Jahre Traktorenbau konnte Lindner 2023 feiern. Dieses Jahr steht die erste Phase des Generationenwechsels in der Geschäftsführung an. Grund genug, um mit den (Noch-) Verantwortlichen dieses Familienunternehmens über die bestehenden und künftigen Herausforderungen zu diskutieren.

Roman Engeler

Landtechnik Schweiz: Im Geschäftsjahr 2022/2023 erreichten Sie einen Umsatz von 112 Mio. Euro. Wie sehen die Zahlen heuer aus?

Hermann Lindner: Unser laufendes Geschäftsjahr endet erst am 31. März 2024. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, jährlich um etwa 7 % zu wachsen. Wie es heute (Mitte Februar, Anm. Redaktion) ausschaut, werden wir dieses Ziel auch erreichen, obwohl der Markt nicht einfacher geworden ist. Unsere Händler haben jedoch einiges an ihre Lager genommen.

Und können die Händler diese Lager auch abbauen? Verfügen Sie über entsprechende Rückmeldungen?

Hermann Lindner: Ja, wir können die Verkäufe an die Endkunden über das Abrufen der Typenscheine verfolgen – und das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Da wir in letzter Zeit die Preise etwas anheben mussten und eben einige Händler noch rechtzeitig davor eingekauft haben,

verfügen sie in der Preisgestaltung jetzt über einen kleinen Vorsprung.

Wie viele Fahrzeuge produzieren Sie pro Jahr und wie teilen sich diese auf die verschiedenen Kategorien auf?

Hermann Lindner: Wir fertigen pro Jahr um die 1000 Traktoren und 200 Transporter. In letzter Zeit ist das Verhältnis ein bisschen mehr zu den Transportern gerutscht.

Die Exportquote betrug im letzten Geschäftsjahr 55 %. Der Heimmarkt für Lindner schwächelt etwas, was diese Quote doch etwas anheben dürfte, oder?

Hermann Lindner: 2021 gab es für die Landwirte in Österreich eine staatliche «Corona»-Investitionsförderung, die sich in höheren Absatzzahlen bei eher kleineren Traktorklassen auswirkte, wo wir besonders stark sind. Deshalb gab es in den Folgejahren für uns erwartungsgemäss

eine Korrektur nach unten, was wir im Heimmarkt bereits 2022 und dann vor allem 2023 gespürt haben. In einigen Exportmärkten sind die Marktanteile jedoch gestiegen, so dass sich die Exportquote im laufenden Geschäftsjahr auf 60 % oder mehr erhöhen dürfte.

In wie viele Länder verkaufen Sie Ihre Maschinen?

Hermann Lindner: Hauptabsatzmärkte im Export sind die Schweiz, Deutschland und Frankreich, gefolgt vom Südtirol und von Slowenien. Einige Fahrzeuge gehen auch nach Tschechien und vermehrt nach Schweden und Norwegen.

Legen Sie einen besonderen Fokus auf Skandinavien?

Hermann Lindner: Die nördlichen Länder stehen bei uns insofern im Fokus, als sie ähnliche Topografien und Strukturen aufweisen, wie wir sie im Alpenraum kennen. Wir sind ja spezialisiert auf die Grün- und Berglandwirtschaft sowie auf Spezialkulturen. Unser Hauptaugenmerk im Export liegt generell in Europa in einem Umkreis von 500 bis 1000 Kilometern.

Und Märkte ausserhalb dieses Umkreises sind für Sie kein Thema?

David Lindner: Es gibt noch Märkte, die für uns interessant sind. Das sind Kanada und die französischen Überseegebiete, auf die wir Zugang über unsere Aktivitäten in Frankreich bekommen haben.

Wie haben Sie in der Schweiz den Vertrieb in den verschiedenen Sprachgebieten organisiert?

David Lindner: In der Schweiz sind wir mit Lindner Schweiz seit rund acht Jahren aktiv. Es gibt einen Gebietsverkaufsleiter für den östlichen Teil sowie einen für die West- und Südschweiz. Das hat sich mittlerweile gut etabliert. Insgesamt arbeiten wir in der Schweiz mit 45 Händlern zusammen. Die Schweiz ist mittlerweile der wichtigste Exportmarkt für uns.

Wie verläuft der Absatz jener Fahrzeuge, die mit der mitlenkenden Hinterachse ausgestattet sind?

Stefan Lindner: Ich kann sagen, dass dieser Absatz über Erwarten gut läuft. Anfänglich gingen wir davon aus, dass um die 25 % der Fahrzeuge, bei denen wir diese Hinterachse anbieten, damit auch ausgerüstet werden. Heute sind es aber über 90 %.

Was sind die Gründe dafür?

Stefan Lindner: Es ist einmal das Alleinstellungsmerkmal und dann natürlich die Vorteile, die man mit dieser Hinterachse hat. Der Wendevorgang wird vereinfacht und geht wesentlich schneller. Im Berggebiet kann man damit dem Abdriften entgegenwirken. Wir können heute nachweisen, dass man im Vergleich zu einem konventionellen Traktor 6 bis 8 % mehr

Flächenleistung mit einem Fahrzeug mit der mitlenkenden Hinterachse erzielt.

Zur Agritechnica 2023 haben Sie auf Basis des «Lintrac 100» einen speziellen Hopfentraktor präsentiert. Wie kam es zu dieser Idee?

Stefan Lindner: Bei der Entwicklung des «Lintrac» wollten wir keine Abgasnachbehandlung seitlich des Fahrzeugs und ausserhalb der Kühlerhaube haben. Das ist uns gemeinsam mit Motorenbauer Perkins gelungen. Somit wurde dieser Traktor quasi frei für Anbauräume neben dem Fahrzeug, was den mit stufenlosem Getriebe ausgestatteten «Lintrac» für Sonderanwendungen wie für Arbeiten in Hopfenplantagen prädestiniert. Kommt hinzu, dass unsere Kabine von Grund auf in eine solche Plantage passt.

Gab es bei diesem «Hopfen-Traktor» noch andere technische Herausforderungen?

Stefan Lindner: Wir haben für die Joystick-Steuerung eine spezielle Software entwickelt und die Ansprechzeiten der hydraulischen Steuerventile erhöht. Die Kabine erfüllt die Anforderungen der Kategorie 4.

Sind weitere Spezial-Traktoren in der Pipeline?

Stefan Lindner: Grundsätzlich halten wir immer die Augen offen für spezielle Anwendungen. So beschäftigen wir uns seit geraumer Zeit mit Umbauten bei Fahrzeugen für Personen mit Handicap. Wir haben in unserem Portfolio beispielsweise eine Ausrüstung, dank der Personen mit einer Querschnittslähmung einen Traktor fahren können. Wir wollen mit unseren Fahrzeugen möglichst alle Nischen nutzen. Die stufenlose Getriebetechnik, die Vierradlenkung und die starke Hydraulik geben uns dazu die Voraussetzungen.

Lindner ist zwar nicht ausschliesslich in der Berglandwirtschaft tätig, aber doch ein Spezialist für die Hangmechanisierung. Ist es denkbar, dass Sie diese Palette noch ausbauen, beispielsweise in Richtung Zweiachsmäher?

Stefan Lindner: Wir wollen unseren Kunden wirtschaftliche Fahrzeuge bieten, mit denen möglichst viele Arbeiten erledigt werden können, so dass ein Betrieb im Berggebiet nicht einen Standard-Traktor, einen Zweiachsmäher und einen Transporter benötigt, was ja kaum zu finanzieren ist. Mit dem «Lintrac» haben

wir dies geschafft. Wenn Sie nun den Zweiachsmäher ansprechen, so erfüllen der «Lintrac 80» und der «Lintrac 100» die Richtlinien in Österreich für Zweiachsmäher.

David Lindner: Und für die steileren Lagen sehen wir die zusätzliche Mechanisierung dann im Einachser, der mit Breitmähwerk und Stachelrädern ausgestattet heute eine überaus hohe Leistungsfähigkeit erreicht hat.

Also ist derzeit nicht angedacht, die Angebotspalette auszudehnen?

David Lindner: Das würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Wir spüren doch eine Nachfrage nach noch etwas leistungsstärkeren Traktoren – speziell im Grünland mit angehängten Presswickel-Kombinationen – und bei der StufenlosTechnik, dort vor allem im Kommunalbereich nach etwas einfacher gehaltenen Fahrzeugen. Da werden wir schon bald etwas zeigen können.

Als eher kleiner Hersteller sind Sie ja kaum in der Lage, alle Entwicklungsschritte alleine zu machen. Wie arbeiten Sie mit Dritten zusammen?

Stefan Lindner: Wir haben beispielsweise bei der Entwicklung des «Geotrac» erstmals mit einem Designer zusammengearbeitet, um die Optik dieses Traktors aufzuwerten. Bei anderen Komponenten verbindet uns eine lange Partnerschaft mit Lieferanten wie Perkins, ZF, Bosch oder Fritzmeier. Da stimmen wir unsere Ideen in der Entwicklung immer gegenseitig ab.

Haben Sie denn als kleiner Hersteller einen direkten Zugang zu diesen doch grossen Systemanbietern?

Stefan Lindner: Viele dieser Systemanbieter sind froh, wenn sie einen kleinen Hersteller quasi als verlängerte Werkbank benutzen können. Diesbezüglich bieten sich grosse Traktorenbauer viel weniger

an. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir viele Ideen erfolgreich umgesetzt haben und mitunter auch exklusiv im Markt platzieren konnten. Und das hat unsere Partnerschaft zu den genannten Lieferanten gefestigt.

Sie sind seit einiger Zeit auch im digitalen, smarten Bereich aktiv und haben vor rund sieben Jahren das System «TracLink» eingeführt. Wie hat sich dieses System in der Praxis etabliert?

Stefan Lindner: «TracLink» unterstützt den Fahrer bei der Bedienung der Anbaugeräte und sorgt für eine optimale Abstimmung von Fahrzeug und Gerät. Zudem erstellt es eine automatische Einsatzdokumentation. Dieses System hat sich sehr gut etabliert. Viele Kunden haben die Fahrzeuge auch mit einer elektrohydraulischen Lenkung ausgerüstet, um diese – möglicherweise erst später – mit einem GPS System nutzen zu können.

«TracLink» ist eine Lindner-spezifische Lösung, eine klassische Insellösung. Ist es denkbar, dass dieses System zu einer Art Norm werden kann?

Stefan Lindner: Wir sind in dieser Frage offen, unsere Mitbewerber aber überhaupt nicht!

Wie steht es eigentlich um die Konzeptstudie des autonom agierenden Traktors, die Sie vor einigen Jahren präsentiert haben?

Stefan Lindner: Wir verfolgen diese Idee, die wir gemeinsam mit ZF entwickelt haben, weiter. Es gibt aber noch ein paar offene Fragen. Ich denke, es wird in naher Zukunft eher in Richtung maximale Unterstützung des Fahrers als in eine vollständige Autonomisierung gehen. Im Vergleich zu einem Auto auf einer befestigten Strasse kommen in der Landwirtschaft die heterogenen Bodenverhältnisse und die Hanglagen als Erschwernisse hinzu.

Sie sind mit Ihren Maschinen stark im Kommunalbereich aktiv. Da werden Sie wohl auch mit Wünschen oder Forderungen nach emissionsarmen oder sogar emissionslosen Antrieben konfrontiert. Entwickeln Sie etwas in dieser Richtung?

Stefan Lindner: Wir beschäftigen uns natürlich schon lange mit diesen Themen und bereiten unsere Entwicklungsmannschaft aktuell auf die Elektrifizierung vor. Für die Landwirtschaft sehen wir aber

momentan keine Lösung, mit der unsere Kunden wirklich zufrieden sein können. Im Kommunalbereich sieht dies etwas anders aus, dort werden elektrisch angetriebene Fahrzeuge schneller auf den Markt kommen. In der Landwirtschaft sehen wir eher E Fuels als Alternative, was übrigens in Frankreich bereits als «zero emission» angesehen wird.

Wenn wir schon beim Ausblick angelangt sind: Bei Ihnen steht die vierte Generation jetzt in den Startlöchern. Wie ist diese eigentlich zusammengesetzt und wer wird von wem welche Aufgaben übernehmen?

Hermann Lindner: Wir haben schon vor einigen Jahren festgelegt, dass jeder von uns seinen Nachfolger vorbereiten und ausbilden muss. Bei mir ist es David, der mich schon seit einigen Jahren im Marketing sowie beim Export unterstützt hat und den Export eigentlich komplett selbst übernommen hat. Der Zweite im Bunde ist Christoph, der seinem Onkel Rudolf Lindner nachfolgt und die Verantwortung für die Montage übernehmen wird.

Stefan Lindner: Mein Bereich ist die Entwicklung und Beschaffung. Ich ver

bleibe aber noch drei bis vier Jahre in dieser Verantwortung, habe aber bereits Unterstützung durch meinen Sohn Manuel, der schon eine gewisse Zeit in unserem Betrieb arbeitet.

Wenn Sie jetzt zurückblicken, welche Errungenschaften bleiben Ihnen besonders in Erinnerung?

Hermann Lindner: Ich habe 1980 als Verkaufsleiter begonnen und 1991 die Geschäftsführung übernommen. Schon bald danach kam der Transporter «Unitrac» auf den Markt – übrigens nicht zuletzt auf Drängen von Schweizer Kunden, weil damals Bucher die Produktion dieses Fahrzeugtyps eingestellt hat. Dann kam der «Geotrac», bei dem wir erstmals mit einem Designer zusammengearbeitet haben. Ein weiteres wichtiges Jahr war 2000, als wir nach der CNH Fusion aufgrund eines Entscheids der Kartellbehörden die zwei kleinen Steyr Modelle «948» und «958» übernehmen durften und damit Zugang zum LagerhausVertrieb in Österreich bekamen. Wir haben uns als Nischenanbieter stets in kleinen Schritten weiterentwickelt, sind dabei aber stabil und beständig geblieben.

Was haben Sie nicht erreicht oder was übergeben Sie Ihrem Nachfolger?

Hermann Lindner: Da gibt es schon noch das eine oder andere. Wir haben ein Konzept erarbeitet, wie sich die Firma trotz der räumlichen Einschränkung hier in Kundl weiterentwickeln kann. Das darf nun mein Nachfolger in die Tat umsetzen. Dann werden Digitalisierung und Dekarbonisierung Themen sein, welche die nächste Generation intensiv beschäftigen dürften.

motorex.com/farmer-forest-garden

tenospin.de

Siloballenfolie für Ballensilageprofis

aemisegger-agro.ch

Das „Plus“ an Qualität, Effizienz und Umwelt

RS 1500/1700 Die 25μ-Premiumfolie für alle Anwendungen und Maschinen

Patentierte Mantelfolie für höchste Belastbarkeit und Ballenzahl!

RS 1200/1400 Die bewährte Premiumfolie in 30 μ für extreme Belastungen

RS 1900/2400 Mehr Ballen pro Rolle, geeignet für alle Maschinen-, Ballen- und Futterarten

Aebi – Schnellwechsel für Doppelräder

Zentralschraube

Distanzstück

Um Doppel(stachel)räder rascher an Einachsmähern (de)montieren zu können, hat Aebi ein Schnellkuppelsystem entwickelt. Dadurch lassen sich unterschiedliche Radkombinationen in wenigen Sekunden anbauen. Die Doppelräder werden dabei automatisch zentriert.

Agrartechnik Seeber und Schlosserei Stockner –Frontbandschwader «Mountainmax»

Zusammen mit der Schlosserei Stockner hat Agrartechnik Seeber den Frontbandschwader «Mountainmax» entwickelt.

Grundplatte

Durch den zum Patent angemeldeten Querförderer – bestehend aus einer Kette mit Mitnehmern – soll das Futter in jeder Situation sicher gefördert werden.

Auluma – Messerschleifautomat «Autax» Auluma hat das halbautomatische Schärfgerät «Autax» eingereicht. Damit lassen sich alle gängigen Doppelmesser- und Standardmesserklingen nachschleifen. Möglich wird dies durch den stufenlos einstellbaren Schleifwinkel. Der Schleifvorgang erfolgt automatisch.

Blesoma – Messerschleifautomat «Grindmaster MSA 05» Mit seiner automatischen Drehrichtungsänderung schleift der Schleifautomat «Grindmaster MSA 05» von Blesoma in zwei Richtungen zur Klingenmitte hin. Das soll die Gratbildung minimieren. Der Messerwechsel erfolgt dank magnetischer Befestigung werkzeuglos.

Pöttinger – Mähwerk mit bogenförmiger Seitenverschiebung

Der bogenförmige Seitenverschub am Frontmähwerk garantiert in Kurvenfahrten und in Hanglagen eine optimale Überlappung zum Heckmähwerk und Fahrt in futterfreier Spur. Eine Isobus-Steuerung maximiert die Arbeitsbreite der Mähkombination automatisch.

Die «Alp-Innovation-Trophy» – ein gemeinsames Projekt von den Zeitschriften «Landwirt» (A) und «Landtechnik Schweiz» –geht in die nächste Runde. Hier sind die Finalisten – Sie bestimmen die Sieger!

Novaziun – vollelektrischer Einachser «Monotrac»

Vom Start-up Novaziun kommt der «Monotrac», ein vollelektrischer Einachser. Der Fahrantrieb leistet 13 kW, für das Anbaugerät stehen 10 kW parat. Die Kapazität der Li-Ion-Batterien von 12 oder 24 kWh soll für eine Laufzeit von fünf bis neun Stunden reichen.

Samasz – Kammschwader «Twist 255 Max»

Samasz schickt den FrontKammschwader «Twist 255 Max» ins Rennen. Er verfügt über eine patentierte hydraulische Einstellung der Arbeitsbreite von 255 cm bis 305 cm. Am Kammbalken montierte Zinken heben das Futter vom Boden und transportieren es nach rechts.

Auf der Internetseite landwirt-media. com/voting kann man abstimmen und so selbst Teil der Jury werden. Wer mitmacht und seinen Favoriten in den Kategorien «Hersteller» und «Tüftler» bestimmt, kann einen tollen Preis gewinnen.

Ruedi Achermann –Gülleausbringung im Berggebiet

Ruedi Achermann aus Buochs (NW) setzt ein spezielles Güllegespann ein: einen Schiltrac-Transporter mit Aufbaufass und Schleppschlauch-Verteiler zum Ausbringen sowie ein Transportfass von Zunhammer als Zwischenlager am Feldrand. Das Gespann fasst knapp 20 m³ Gülle.

Paul Bolliger – Kegelspalter am Mistbagger

Um sich die Holzarbeit zu erleichtern, kaufte Paul Bolliger aus Schmiedrued (AG) einen Kegelspalter und montierte diesen an einen Mistbagger. Dazu konstruierte er eine Aufnahme und baute eine zweite Hydraulikpumpe sowie ein separates Steuerventil an den Mistkran.

Sauerburger – Hanggeräteträger «Grip4-140» Sauerburger hat den «Grip4-140» für den Wettbewerb angemeldet. Der Hanggeräteträger bietet einen niedrigen Schwerpunkt, ein stufenloses Getriebe, bis zu 140 PS und einen modernen Fahrerplatz. Das Fahrzeug eigne sich daher für die Land- und Forstwirtschaft sowie für kommunale Anwendungen.

Werner Gysel – GestrüppMesser für Freischneider Ein neuartiges Mulchblatt für seinen Freischneider hat Lohnunternehmer Werner Gysel aus Wilchingen (SH) konstruiert. Es eignet sich durch Hartmetallzähne für das Zerfräsen von Sträuchern bis zu einer Stärke von 3 cm. Erhältlich sind vier Messertypen.

Der chemische Pflanzenschutz wird oft wie kein anderes Thema auf der emotionalen Ebene diskutiert. Vielfach fehlen die sachlichen Argumente. Vor diesem Hintergrund ist jede Neu- oder Ersatzbeschaffung einer Spritze auch mit der Frage behaftet, ob sich der finanzielle Aufwand für ein neues Gerät noch lohnt.

Pflanzenschutz ist anspruchsvoll. Das war früher so, als noch alle unerwünschten Kräuter von Hand oder mit der Hacke entfernt wurden und das ist heute noch so. Dies obwohl sich die verfügbaren Techniken grundlegend verändert haben. Pflanzenschutz beinhaltet nicht nur die Entfernung von Unkraut, sondern steht auch für eine Vielzahl von Krankheiten und Schädlingen.

Anforderungen steigen Aufgrund der öffentlichen Meinung, die nicht selten von selbsternannten Experten geprägt wird, hat die Politik die Gangart in Sachen Umweltschutz erhöht und verschärft laufend die Vorschriften für den Anwender. Heute spricht man deshalb von ressourcenschonendem und nachhaltigem Pflanzenschutz. Die Anforderungen und damit die Herausforderungen für Acker-, Futter-, Obst- und Weinbau sowie Gemüsebau steigen laufend. Unabhängig davon, ob der Pflanzenschutz auf biologischer oder konventioneller Basis durchgeführt wird, gibt es immer ein Ziel: Die Kulturpflanzen müssen möglichst lange gesund bleiben, denn nur so können sie ansprechende Erträge liefern.

Künstliche Intelligenz hilft mit

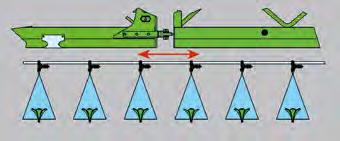

Vor dem Hintergrund eines ressourcenschonenden und nachhaltigen Pflanzenschutzes gewinnen Alternativen wie die Hacktechnik massiv an Bedeutung. Eine Kombination aus chemischem und mechanischem Pflanzenschutz wird künftig vermehrt auf Künstliche Intelligenz (KI) angewiesen sein. In Reihenkulturen hat die Kombination aus mechanischer Unkrautbekämpfung und Bandspritzung grosses Einsparpotential für Pflanzenschutzmittel und bietet neue Chancen für ein wirkungsvolles Resistenzmanagement. Verbesserte Prognosemodelle (Krankheiten, Wetter usw.), eng gekoppelt mit Ausbringtechnik (verbesserte Sensoren und neuste Düsentechnik) sowie Applikationskarten, gekoppelt mit Künstlicher Intelligenz, können helfen, die Landwirtschaft für die Zukunft nachhaltiger aufzustellen.

Die Landtechnik-Messe Agritechnica vom vergangenen November hat gezeigt, dass die Geräte-Hersteller ihr Angebot laufend erweitern und mit Fronttanksystemen, grösseren Fassvolumen oder Selbstfahrern ergänzen. Gerade für die Grossflächen-Landwirtschaft bleiben kaum Wün -

Diese Rapspflanzenreihe wird mittels Bandspritzung unkrautfrei gehalten. Bild: DLG

sche offen. Dieser Trend kann nicht ohne Einschränkungen auf die klein(er) strukturierte Landwirtschaft in der Schweiz übertragen werden.

Mehr Sicherheit für die Umwelt und den Anwender bieten moderne Befülllogistiksysteme. Sie haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Geschlossene Befüllsysteme wie die «Closed Transfer Systems» (CTS) sind zum Thema geworden. Dank CTS werden beim Befüllen der Pflanzenschutzspritze gefährliche Tropfen und Spritzer verhindert. Die Entnahme und das Spülen des Kanisters erfolgt in einem geschlossenen System. Die auf dem Markt verfügbaren geschlossenen Befüllsysteme unterscheiden sich zum Teil noch in der Art der Anschlüsse, der Adapter-Bauweise und der Kompatibilität mit verschiedenen Gebindegrössen.

Ein erfolgreicher Pflanzenschutz ist von vielen Faktoren abhängig. Schon kleine Änderungen haben unter Umständen grosse Auswirkungen. Dabei spielen die Wetterbedingungen eine grosse Rolle. Wind ist ein Schlüsselelement für den Spritzeneinsatz. Geschlossene Kabinen, insbesondere Kategorie-4-Kabinen, schüt zen vor Staub, Spritznebel, PSMDämpfen und bieten damit einen optimalen Anwenderschutz. Nachteil: Sich ändernde Bedingungen wie auffrischende Winde werden vom Fahrer oft zu spät wahrgenommen.

• Bandspritzung

Pflanzenschutzmittel werden dort ausgebracht, wo das Hackgerät keine Unkrautregulierung durchführen kann.

• Direkteinspeisung

Technische Ausstattung mit einem Haupttank für Wasser und mehreren Behältern für Pflanzenschutzmittel zur direkten Einspeisung in den Flüssigkeitskreislauf.

• Einzelpflanzenbehandlung

Die Zielpflanze ist nicht das Unkraut, sondern die Nutzpflanze. Anwendung bei klassischen Hackfrüchten.

• Pulsweitenmodulation

Durch elektrische Ventile wird die Düse in hoher Frequenz (20–30 … bis 100 Hz) ein- und ausgeschaltet.

• Precision Application

Alles was keine Flächenspritzung ist (bei der Behandlung werden Teilbereiche der Fläche ausgelassen bzw. verändert sich die Aufwandmenge innerhalb der Fläche während der Behandlung automatisch).

• Spot Spraying

Möglichst kleine Teilflächen (Spots) werden gezielt behandelt, wobei der Grossteil der Fläche unbehandelt bleibt.

• Spotgrösse

Fläche, die beim Spot Spraying besprüht werden soll (z. B. Spot-Flächen von 5 × 5 cm, 10 × 10 cm usw.)

Hacken und Spritzen?

Die gesellschaftlichen und politischen Forderungen an den chemischen Pflanzenschutz sind nicht nur negativ zu beurteilen, sie haben auch dazu geführt, dass mit der Hacktechnik ein altbewährtes System dank Modernisierung auf «ein höheres Niveau» angehoben wurde. Die heutige mechanische Unkrautregulierung ist ein Beispiel dafür, wie in relativ kurzer Zeit dank Kamerasteuerung, Verschieberahmen, KI und Pflanzenerkennung ein hochmodernes System auf den Weg zur Praxistauglichkeit geschickt wurde. In Kombination mit Bandapplikation wird das Einsatzspektrum erweitert. Bei modernen Spritzen kann der Anwender in der Kabine auswählen, ob er eine Flächenspritzung oder eine Bandspritzung anwenden möchte. Die Kombination von Spritzen und Hacken offenbart aber ein Problem: Die Hacke mag gerne trockene-staubige Einsatzbedingungen, während es die Spitze lieber feucht hat.

Spot Sprayer

Einen definitiven Schritt in den HightechBereich vollzieht der Pflanzenschutz mit der «Spot-Applikation». Noch lässt die breite Anwendung von Spot Sprayern auf sich warten. Dennoch hat neben anderen das Unternehmen BASF/Bosch erste Ge -

räte auf dem Markt. Ermöglicht wurde diese Pflanzenschutz-Anwendung erst durch Künstliche Intelligenz. Das erreichbare Ziel der Reduktion einer applizierten Herbizidmenge liegt bei bis zu 70 %. Damit zeigen Smart Sprayer, was dank Landtechnik heute möglich ist. Allerdings gibt’s auch hier einen Wermuts tropfen, das System Smart Spraying ist derzeit eindeutig sehr grossen Landwirtschaftsbetrieben oder Lohnunternehmen vorbehalten.

Direkte oder indirekte Lösungen Weit vorne stehen heute Diagnose- bzw. Prognosemodelle, denn bevor die Spritze an den Traktor angebaut wird, muss die aktuelle Situation im Feld bekannt sein. Die derzeitige Messlatte liegt bei Echtzeit-Lösungen, mit anderen Worten: Möglichst alles soll in einer Überfahrt erledigt werden. Andere Systemansätze setzen auf Applikationskarten, die im Vorfeld durch Multikopter oder Drohnen erstellt werden. Ein Vorteil eines solchen Systems liegt darin, dass damit die exakte Behandlungsfläche berechnet werden kann. Das erlaubt es dem Anwender, exakt so viel Spritzbrühe bereitzustellen, wie benötigt wird. Folglich gibt es weniger oder keine Restmengen, die unter Umständen schwierig zu verwenden sind.

Zudem können mit Fluggeräten aufwendigere und exaktere Sensoren in kleinerer Anzahl eingesetzt werden. Im Gegensatz dazu erfordert die Sensorabdeckung über die ganze Arbeitsbreite eines Spritzgestänges viel mehr einzelne Sensoren. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich in Zukunft unterschiedliche Techniken gegenseitig ergänzen. Trotz aller elektronischer Unterstützung fordert die Praxis (mehr) Bedienfreundlichkeit und Gesamtlösungen anstelle einer Vielzahl von einzelnen Modulen. Damit sind in erster Linie die Hersteller angesprochen, denn es braucht herstellerübergreifende offene Lösungen, mit denen sich ein zielorientierter und präziser Pflanzenschutz termingerecht umsetzen lässt.

Düsentechnik – immer ein Thema Düsentechnik ist seit Jahrzehnten ein grosses Thema bei der Erstausrüstung und unter Umständen auch bei der Nachrüstung. Praktisch alle Düsen-Hersteller bieten heute sowohl kompakte als auch lange Injektordüsen an. Generell kann der Anwender heute von einem grossen Angebot an JKI-anerkannten und abdriftreduzierenden Düsen profitieren. Unter dem Eindruck einer weiteren Abdriftoptimierung sollte die biologische Wirkung nicht vergessen gehen. Diese bekommt

Per Knopfdruck kann der Fahrer bei Direkteinspeisung der Spritzflüssigkeit ein zusätzliches Produkt zudosieren. Bild: Amazone

besonderes Gewicht, wenn die Wassermengen immer weiter reduziert werden oder wenn man über höhere Fahrgeschwindigkeiten nachdenkt. Nach wie vor ist das Hauptziel eine optimale Arbeitsqualität mit ausreichender Blatt-Benetzung und, wo notwendig, mit ausreichender Bestandesdurchdringung.

Seit einigen Jahren haben pulsweitenmodellierte Düsen (PWM) Beachtung gefunden. Das Beispiel der PWM-Düsen zeigt exemplarisch, oft braucht die Technik mehr Reifezeit für einen Durchbruch, als zu Beginn erwartet wurde. Die PWM-Systeme erreichen Frequenzen von 20 bis 100 Hz. Zusammen mit Kurvenkompensationen und/oder Spot Spraying kann damit die Aufwandmenge innerhalb des Spritzgestänges variiert werden. Solche modernen Systeme haben grosses Einsparpotential und bieten eine weitere Chance, den steigenden Anforderungen und Auflagen an den Pflanzenschutz gerecht zu werden. Allerdings zu einem hohen Preis, denn eine maximal ausgerüstete Pflanzenschutzspritze kostet gut und gern das Doppelte einer heutigen Standard-Spritze.

Fazit

Moderne Pflanzenschutztechnik erreicht heute das derzeit höchste Niveau, wel -

Ab diesem Jahr in limitierter Stückzahl erhältlich, «One Smart Spray» für das punktgenaue Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln. Bild: Fendt

ches Landtechnik bieten kann. Allerdings entscheiden am Ende der Erfolg von Pflanzenschutzmassnahmen und die Akzeptanz in der Praxis über «Sein oder Nichtsein». Das hohe technische Niveau einer Hightech-Spritze hat eine dunkle Kehrseite – die Kosten. Neben umweltschonendem Spritzen mit hoher biologi -

scher Wirkung muss die Wirtschaftlichkeit gegeben sein und weil diese bei Hightech-Geräten (noch) nicht gegeben ist, ist derzeit die Akzeptanz auf einem tiefen Niveau. Deshalb werden viele moderne Technologien, so gut sie auch sind, keinen Platz in der Eigenmechanisierung finden.

Die Verfügbarkeit von Sensorik und kamerageführten Systemen haben zahlreiche Innovationen im Pflanzenschutz hervorgebracht. Dank diesen Errungenschaften besteht die Chance, dass Pflanzenschutzmittel eingespart werden können.

Ruedi Hunger

Nachfolgend wird näher auf die Pulsweitenmodulation, Direkteinspeisung, Fahrgassenabschaltung und Bandspritzung als Kombination von mechanischer und chemischer Unkrautbekämpfung sowie auf die Spot- und Einzelpflanzenbehandlung eingegangen.

Pulsweitenmodulation PWM

Wenn beim chemischen Pflanzenschutz eine bestimmte Ausbringmenge pro Flächeneinheit ausgebracht wird, ist dies das Resultat von Fahrgeschwindigkeit, Druck, Volumenstrom und der eingesetzten Düse. Zur Veränderung der Spritzmenge ist folglich eine schnellere oder langsamere

Geschwindigkeit oder die Anpassung des Arbeitsdrucks notwendig. Der Arbeitsdruck kann (darf) aber nicht beliebig verändert werden, da dieser die Arbeitsqualität beeinflusst. Denn mit dem Druck wird auch das Tropfenspektrum verändert. Wenn bei konstantem Systemdruck die Menge verändert werden soll, ist eine andere Düse notwendig. Das ist an sich eine einfache Sache, da die meisten Spritzen mit Mehrfachdüsenträgern ausgerüstet sind. Eine modernere Lösung ist die Pulsweitenmodulation PWM. Mit PWM werden die elektrischen Ventile vor der eigentlichen Düse mit hoher Frequenz (20 –30, neu bis 100 Hz) ein- und ausgeschaltet.

Die Hz-Frequenz bezieht sich auf die Zeiteinheit «Sekunde». Wird nun die Länge der Ventil-Öffnungszeit variiert, kann bei gleichem Druck die Ausbringmenge verändert werden. Damit lassen sich unterschiedliche Aufwandmengen über eine grosse Bandbreite mit einem Düsensatz abdecken. Auch mit Pulsweitenmodulation kann die Aufwandmenge gemäss dem Bericht «Precision Application» (DLGMitteilungen 2/2024) derzeit nur um 30 % angepasst werden. Ab dann muss der Spritzenfahrer die Fahrgeschwindigkeit anpassen, was zur Folge hat, dass sich dadurch das Tropfenspektrum der eingesetzten Düsen deutlich verändert.

Der Hauptvorteil der PWM besteht darin, dass die Menge an Pflanzenschutzmitteln sehr flexibel und präzise variiert werden kann. Ein weiterer Pluspunkt ist die Einsparung von Pflanzenschutzmitteln. Einerseits durch die integrierte Einzeldüsenschaltung, anderseits durch die mögliche Anpassung der Ausbringmenge bei Kurvenfahrt (Anpassung an die Kurvengeschwindigkeit des Gestänges). Bei der Bedienung der Pflanzenschutzspritze wird oft nur bis zum Spritzterminal gedacht. Eigentlich ist nach wie vor die Düse, die den realen Spritztropfen erzeugt, das wichtigste Bauteil an einer Spritze. Ein Spritzprofi muss sich sowohl mit der Software des Terminals und den Düsentabellen, als auch mit dem Zusammenspiel der beiden auskennen.

Direkt in die Leitung

Seit Jahren wird über die Direkteinspeisung gesprochen und davon, dass sie unmittelbar vor dem Durchbruch stehe. Was lange währt, wird (vielleicht) endlich möglich...? Weil Pflanzenschutzmittel oft als Kombination aus verschiedenen Präparaten appliziert werden und weil für die teilflächenspezifische Bewirtschaftung ei

« Der Hauptvorteil der Pulsweitenmodulation besteht darin, dass die Menge an Pflanzenschutzmittel sehr flexibel und präzise variiert werden kann. »

ne unabhängige Variation verschiedener Mittel gefragt ist, bietet sich die Direkteinspeisung an. Ein Spritzgerät, das entsprechend ausgestattet ist, verfügt zusätzlich zum Haupttank über weitere Behälter, in denen sich unverdünnte Pflanzenschutzmittel befinden. Über die Direkteinspeisung werden diese PSM während der Applikation nach Bedarf direkt in den Flüssigkeitskreislauf der Spritze eindosiert. Der Haupttank wird nur mit sauberem Wasser (evtl. mit einer Grundmischung) befüllt. Dank dieser Technik ist es möglich, ein oder mehrere Pflanzenschutzmittel bedarfsgerecht und teilflächenspezifisch auszubringen. Theoretisch können damit, abhängig von Verunkrautung und Unkrautdruck, 30 % bis 90 % der Pflanzenschutzmittel eingespart werden.

Die optimalen Bedingungen für Bandspritzung und Hacken widersprechen sich, deshalb werden die Arbeitsgänge getrennt durchgeführt. Bild: Dammann

In Fahrgassen erübrigt sich die Ausbringung von Fungiziden, Insektiziden oder Wachstumsregulatoren. Mit einer technisch relativ einfach umsetzbaren Aussparung der Fahrgassen gelingt es, die effektiv ausgebrachte Menge an PSM zu reduzieren. Die Umsetzung erfolgt über spezielle Düsen an der Fahrspur, mit denen die Abschaltung randscharf vollzogen wird. Da sich die Fahrgassenabschaltung ab und zuschalten lässt, ist auch weiterhin eine Ganzflächen Applikation möglich. Dies ist speziell bei der Herbizidanwendung erforderlich. Die mögliche Spritzmitteleinsparung wird durch die Reifenbreite und die Arbeitsbreite bestimmt. Je breiter die Reifen, desto breiter die Fahrgasse und umso grösser ist die Einsparung. Und je grösser die Arbeitsbreite, desto weniger Fahrgassen sind notwendig; folglich sind die Einsparungen kleiner. Die realisierbaren Einsparungen sollen im Bereich von 3 % bis 5 % liegen.

Bandspritzung

Bandspritzung ist die einfachste und auch älteste Anwendung einer Teilflächenbehandlung von Ackerflächen. Bereits in den 1960erJahren wurden erste Versuche mit dem Aufbau von Pflanzenschutzspritzen auf bestehende Hackgeräte gemacht. Hintergrund war die Überlegung, dass durch die Kombination von Hackgerät und Spritze eine flächendeckende mechanisch/chemische Unkrautregulierung in einem Arbeitsgang erfolgen kann. In den folgenden Jahrzehnten verlor das Hackgerät aufgrund der geringen Flächenleistung und der zusätzlichen Person, die zur Gerätesteuerung benötigt wurde, immer mehr an Bedeutung. Parallel dazu wurden die Arbeitsbreiten (Ge