B’sundrig

GENÜSSE, MENSCHEN, GESCHICHTEN AUS DER REGION

Darum brennt

Walter Pfanner Sutterlüty's Edelbrände Seite 40

115. Ausgabe

Das Magazin online lesen?

Bitte hier entlang!

GENÜSSE, MENSCHEN, GESCHICHTEN AUS DER REGION

Darum brennt

Walter Pfanner Sutterlüty's Edelbrände Seite 40

115. Ausgabe

Das Magazin online lesen?

Bitte hier entlang!

Keine Bange, so wild nun auch wieder nicht. Denn ganz ehrlich: Was wir jetzt so kurz vor Weihnachten alle nicht gebrauchen können, ist noch mehr Aufregung, oder? Deshalb blättern Sie doch bitte aller Wildheit zum Trotz ganz in Ruhe durch die folgenden Seiten und lassen Sie sich inspirieren. Etwa dazu, wie das Weihnachtsessen ohne großen Aufwand b’sundrig festlich wird. Vom Familienessen (ab Seite 6) über kleine Häppchen für die Party zum Jahreswechsel (Seite 20) bis zu festlichen Cocktails (ab Seite 22) ist für alles gesorgt, was ein Fest unvergesslich macht.

Und weil wir es auch sonst gerne unkompliziert mögen, haben wir uns für diese Ausgabe mit einer ganz und gar bodenständigen Zutat der Vorarlberger Küche beschäftigt: den Ländle-Grumpôra (Seite 36). Übrigens gehört auch die Süßkartoffel zur b’sundrigen Familie der regionalen Produkte, deshalb schauen wir uns bei Benjamin Wagner auf der Gemüseinsel Reichenau ein wenig um – kommen Sie ab Seite 30 doch einfach mit!

Und wenn Sie für den Advent oder die Weihnachtsferien noch einen günstigen Ausflugstipp brauchen, dann schauen Sie doch mal auf Seite 50 oder Seite 52. Geschenk-Idee hätten wir übrigens auch eine. Was genau wir da im Sinn haben, erfahren Sie auf Seite 54.

Im Namen von Sutterlüty und der gesamten „B’sundrig“-Redaktion wünsche ich Ihnen schon jetzt stressfreie Weihnachten und einen guten Rusch ins neue Jahr.

WEIHNACHTEN WIE ZU

HAUSE: EINE(R) KOCHT, DIE ANDEREN SCHAUEN ZU

Ihr Christian Kerber

Chefredakteur

IDYLLE IN HÜLLE UND FÜLLE: SHOOTING BEI DER SÜSSKARTOFFELERNTE AUF DER INSEL REICHENAU

So erreichen Sie uns: magazin@sutterluety.at

SHAKE IT, BABY! COCKTAILREZEPTE, DIE ES IN SICH HABEN 22

SUTTERLÜTY’S EDELBRÄNDE AUS DEM HAUSE PFANNER

40 BITTE ANSCHNALLEN: SELBSTGEMACHTE

SCHLICHT UND EINFACH: WEIHNACHTEN!

06

SKIER AUS DEM BREGENZERWALD

56

ECHT B’SUNDRIG: SÜSSKARTOFFELN VON DER INSEL REICHENAU

30 MIT GEWINNSPIEL AUF SEITE 61

16 TAGE GEGEN GEWALT AN FRAUEN

63

EXKLUSIV MIT JÖ GÜNSTIGER ZU DEN SCHÖNSTEN WEIHNACHTSMÄRKTEN

50

Impressum

Medieninhaber, Herausgeber, Konzeption, Redaktionsadresse: Sutterlüty Handels GmbH, Mühle 534, 6863 Egg, Tel. +43 (0)5512 / 2266-0, magazin@sutterluety.at, www.sutterluety.at, www.instagram.com/sutterluety, www.facebook.com/bsundrig, www.tiktok.com/@sutterluety

Redaktion: MMag. Lisa Christensen, Carmen Jurkovic-Burtscher

Grafik: Sarah Höfler

Mitwirkende dieser Ausgabe: Markus Peter, Wolfgang Ponier, Anja Kaufmann

Korrektur: Mag. Merle Rüdisser

Bildbearbeitung: www.profiler.cc

Druck: Walstead Leykam Druck GmbH & Co KG

Projekt- & Anzeigenleitung: Mag. (FH) Christian Kerber, christian.kerber@sutterluety.at

Fotografie: Mag. (FH) Christian Kerber

Stockbilder: shutterstock, Adobe Stock

Auflage: 150.000 Stück

Adressen und Öffnungszeiten unserer Ländlemärkte, über 600 Rezepte und Informationen zu unseren b’sundrigen Produkten finden Sie auf www.sutterluety.at.

In der Regel finden Sie die Zutaten, die in den Rezepten in diesem Magazin verwendet werden, in jedem größeren Sutterlüty Ländlemarkt. Sollte im Ausnahmefall eine spezielle Zutat nicht erhältlich sein, wenden Sie sich bitte an ein gut sortiertes Spezialitäten-Geschäft oder den Bioladen Ihres Vertrauens.

Weihnachten kann ganz einfach sein – wenn man es miteinander genießt. Kochen, kosten, lachen, teilen. Ohne Stress, ohne Perfektion, dafür mit Stil und Gelassenheit. Im VA House haben wir mit unseren Lieben einen Tag lang gekocht, geschlemmt und –ganz einfach – gefeiert. Unsere liebsten Ideen haben wir hier zusammengetragen.

Bei der Stehparty oder auf der festlichen Tafel –Appetithäppchen kommen immer gut an. Wer’s bequem mag, holt sich köstliche Canapés vom Sutterlüty Bestellservice. Und wer etwas mehr Muße hat, zaubert im Handumdrehen Riebelmaisecken mit Haube: einfach, schick und superlecker.

ZUBEREITUNGSZEIT: 10 MIN.

SCHWIERIGKEITSGRAD: •••

MARKUS ZEIGT UNS SEIN

WEIHNACHTEN:

ZUTATEN

1 Packung Kürbiskerncreme · 15–20 DietrichRiebel-Chips · 1 Packung Sutterlüty’s Ziegenkäsle mit Kräutern, in Öl · ½ rote Paprika in feine Streifen geschnitten · frischer Thymian oder andere Kräuter, zum Garnieren

ZUBEREITUNG

Die Kürbiskerncreme in einen Dressiersack mit Sterntülle füllen und gleichmäßig auf die Riebel-Chips aufspritzen. Anschließend die Käsewürfel gut abtropfen und vorsichtig daraufsetzen. Mit roten Paprikastreifen und ein paar Thymianblättchen dekorieren.

FRISCHETIPP

EIN SPRITZER ZITRONENSAFT

ODER EIN WENIG PFEFFER

AUF DEM FRISCHKÄSE

HEBT DIE AROMEN.

Eine kräftige Rindssuppe lässt sich leicht vorbereiten und kommt gerade im Winter gut an. Suppenköche servieren dazu deftige Riebelmaisknödel, Suppenkasperl greifen zu frischen Kalbsbrät- oder Leberknödeln aus dem Ländlemarkt. Egal wie: Hauptsache, heiß und lecker!

Lecker und schnell geht’s mit Sutterlüty’s Suppeneinlagen von Broger.

4 PERSONEN

ZUBEREITUNGSZEIT: 3 STD.

SCHWIERIGKEITSGRAD: •••

ZUTATEN SUPPE

150 g Rindermarkknochen · 500 g Rindsschulter mageres Meisel · ½ Zwiebel · 80 g Karotten

40 g Sellerie · 20 g Lauch · 20 g Petersilienwurzel

2,5 l Wasser · Steinsalz · Pfefferkörner

Muskat · Lorbeer

VORBEREITUNG SUPPE

Die Markknochen werden in kochendem Wasser blanchiert, in einem Sieb abgegossen und erst mit heißem, dann mit kaltem Wasser abgefrischt. So werden die Trübstoffe reduziert. Nun die Zwiebelwurzel entfernen und die Zwiebel ohne Fett in einer beschichteten Pfanne bräunen. Das Wurzelgemüse wird gewaschen und geschält – so kann man das gekochte Gemüse später kleingeschnitten als Suppeneinlage verwenden.

ZUBEREITUNG SUPPE

Die blanchierten Knochen werden in einem großen Topf mit kaltem Wasser aufgekocht und dabei mehrmals abgeschäumt. Nach etwa 30 Min. kann das rohe Rindfleisch in die kochende Suppe gegeben werden. Die Suppe wird leicht gesalzen und soll ohne Deckel weiterköcheln. Dabei immer wieder den Schaum abschöpfen. Nach einer knappen Stunde kommen die Zwiebelhälfte, das Gemüse sowie die Gewürze in die Brühe, die sanft weiterkocht, bis das Fleisch ganz weich ist (ca. 1,5–2 Std.).

Am Ende wird die Suppe mit Salz abgeschmeckt und durch ein feines Sieb oder Passiertuch abgeseiht. Das gekochte Rindfleisch kann als Suppeneinlage, Rindfleischsalat oder für ein Tirolergröstl weiterverwendet werden. Profitipp: Eine halbe Tomate in der Suppe trägt zur Klärung bei und unterstützt auch den feinen Geschmack.

ZUTATEN KNÖDEL

250 ml Milch · 20 g Butter · 100 g echter Rheintaler Riebel Maisgrieß · 2 Eigelb Steinsalz · weißer Pfeffer aus der Mühle · Muskat

ZUBEREITUNG KNÖDEL

Zuerst die Milch mit Butter und Gewürzen in einem Topf aufkochen. Nun den Riebelgrieß einrühren und so lange weiterrühren, bis sich die Masse vom Boden löst. In eine Schüssel geben und abkühlen lassen. Währenddessen die Eigelbe verquirlen und nach und nach in den lauwarmen Brei einarbeiten. Mit feuchten Händen kleine Knödel formen und in leicht siedendem Salzwasser etwa 10 Min. garen (im Dampfgarer ca. 7–10 Min. bei 100 °C). Genusstipp: B’sundrig fein schmecken die Riebelmaisknödel, wenn sie außen knusprig und innen weich sind. Dafür die Knödel nach dem Formen in heißem Fett goldbraun ausbacken – perfekt als Suppeneinlage oder Beilage.

Raclette oder Fondue an den Feiertagen? Da scheiden sich die Geister. Diese schönen Dips und Saucen passen zu beidem perfekt – von süß-pikant bis cremig-würzig ist für jede*n etwas dabei, genauso wie beim Ländle-Raclettekäse von Moosbrugger und den feinen Fondueplatten von unserem Bestellservice.

Übrigens – die ideale Grundlage fürs Fondue chinoise ist die kräftige Rindssuppe von Seite 11.

TIPP

IN DER SUPPE, IM ÖL ODER DOCH

AUF DEM TISCHGRILL? TIPPS ZUM FONDUE- UND RACLETTEGENUSS

GIBT’S AB SEITE 46.

SÜSS-PIKANTER

HONIG-FEIGENSENF

ZUTATEN

60 g Senf süß-körnig · 40 g Honig · 20 ml weißer Aceto balsamico · 2 frische Feigen · 80 ml Rapsoder Sonnenblumenöl · Steinsalz

ZUBEREITUNG

Die Basis aus Senf, Honig und Weißweinessig in einer Schüssel glattrühren. Dann die Feigen vom Stiel befreien, das Fruchtfleisch fein hacken und unter die Senf-Honig-Mischung rühren. Nun das Öl langsam einrühren, bis eine sämige Konsistenz entsteht. Am Schluss wird der Dip mit Salz abgeschmeckt.

GENUSSTIPP

DER FRUCHTIGE FEIGENSENF PASST

PERFEKT ZU RACLETTE, ABER AUCH

ZU GEBRATENEM SPECK UND GERÄUCHERTEM FISCH.

PILZ-DIP

ZUTATEN

150 g fein gehackte Champignons 1 fein gewürfelte Schalotte · 20 g Butter 100 ml Gemüsebrühe · 100 ml Rahm flüssig 50 g Crème fraîche · Steinsalz · Pfeffer aus der Mühle · frischer Thymian

ZUBEREITUNG

Den Thymian von den Zweigen streifen und fein hacken. In einer Pfanne die Butter schmelzen und die Schalotten mit den Pilzen goldbraun anbraten – es darf ruhig ein wenig Röstaroma entstehen. Mit Gemüsebrühe ablöschen und bei mittlerer Hitze reduzieren. Dann den Rahm dazugießen und alles kurz köcheln lassen, bis die Masse leicht dicklich wird. Den Thymian einrühren und auskühlen lassen. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Crème fraîche unterheben.

GENUSSTIPP

MIT EINER PRISE CURRY ODER

PAPRIKA EDELSÜSS LASSEN SICH

EINFACHE VARIATIONEN ZAUBERN –PASST HERVORRAGEND ZU KARTOFFELN UND KÄSE.

FRISCHER

ZITRONEN-KAPERN-DIP

ZUTATEN

150 g Sauerrahm · 1 Bio-Zitrone Abrieb und Saft

40 g Kapern · 1 Sardellenfilet · 40 ml Rahm

Steinsalz · Pfeffer aus der Mühle · frischer Dill

ZUBEREITUNG

Zuerst die Kapern und das Sardellenfilet fein hacken. Mit dem Zitronensaft, dem Zitronenschalen-Abrieb und dem Sauerrahm in einer Schüssel verrühren. Mit Frischhaltefolie abdecken und im Kühlschrank mindestens 30 Min. durchziehen lassen. Zum Schluss den Rahm und etwas gehackten Dill unterheben.

GENUSSTIPP

DER ZITRONIG-FRISCHE DIP IST EIN

IDEALER BEGLEITER ZU FISCH ODER MEERESFRÜCHTEN – SCHMECKT ABER AUCH WUNDERBAR ZU OFENKARTOFFELN ODER GEMÜSE.

SÜSS-SCHARFER

MANGO-CURRY-DIP

ZUTATEN

1 Mango reif · 75 g Naturjoghurt

75 g Mayonnaise · 1 EL Currypulver mild

1 TL Honig · ¼ Orange Schale und Saft

Steinsalz · Pfeffer aus der Mühle · Zitronensaft

ZUBEREITUNG

Mango schälen, entkernen und fein pürieren. Dann das Mango-Püree mit Joghurt, Mayonnaise, Currypulver sowie Honig glattrühren. Schließlich mit Orangensaft und -zeste verfeinern.

Der Dip sollte mindestens 15 Min. im Kühlschrank durchziehen, damit sich die Aromen verbinden können. Vor dem Servieren mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft abschmecken.

GENUSSTIPP

DER FRUCHTIGE DIP IST SEHR VIELSEITIG UND HARMONIERT WUNDERBAR MIT FISCH, FLEISCH ODER KÄSE.

Ein Festtagsbraten macht Eindruck – und das ganz ohne Stress. Wer gern selbst kocht, probiert den überglänzten Kalbsbraten mit Gnocchipfanne. Und alle, die’s lieber bequem mögen, finden im Ländlemarkt drei köstliche Bratenvarianten: Kaiserrolle, italienischer Braten oder Steinpilzbraten – ab in den Ofen, und fertig.

ZUBEREITUNGSZEIT: CA. 90 MIN.

SCHWIERIGKEITSGRAD: •••

ZUTATEN

700 g Kalbsschulter · 40 g Bratfett · 40 g Sellerie

80 g Karotten · 1 Zwiebel · 125 ml Weißwein

600 ml brauner Kalbsfond · 30 g Butter

Steinsalz · Pfeffer aus der Mühle · Thymian Rosmarin

ZUBEREITUNG

Das Kalbfleisch in Form bringen, mit Küchengarn binden und mit Salz und Pfeffer würzen. Sellerie, Karotten und Zwiebel in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden. Das Backrohr auf 160 °C vorheizen. In einem Bräter oder einer großen, feuerfesten

Pfanne das Bratfett erhitzen und das Fleisch rundum kräftig anbraten. Herausnehmen und kurz beiseitestellen. Das Gemüse in derselben Pfanne anrösten, bis es Farbe annimmt (zuerst Karotten und Sellerie, dann die Zwiebel). Mit der Hälfte des Weißweins ablöschen. Das Fleisch auf das Gemüse setzen und den Bräter in den Ofen stellen. Während des Bratens immer wieder mit eigenem Saft übergießen und wenden. Die Garzeit beträgt etwa 60–70 Min. Der Braten ist fertig, wenn sich ein Holzspieß leicht wieder herausziehen lässt oder die Kerntemperatur etwa 75 °C erreicht. Das Fleisch aus dem Ofen nehmen, kurz ruhen lassen und dann den Faden entfernen.

Warmstellen, während die Sauce zubereitet wird: Dazu das überschüssige Fett abgießen, den Bratenansatz kurz weiterrösten und mit dem restlichen Weißwein ablöschen.

Mit Kalbsfond aufgießen, Kräuter zugeben und leicht einkochen lassen. Die Sauce nach Belieben mit etwas Stärke binden, durch ein feines Sieb passieren und zum Schluss kalte Butterflocken einrühren.

SCHNELLE BEILAGE

B’sundrig fein schmeckt der Kalbsbraten zu einer bunten Gnocchipfanne. Dazu Gnocchi garkochen, gemischtes Gemüse wie Karotten, gelbe Rüben, Rosenkohl oder Kohlrabi kurz blanchieren und anschließend alles in Butter und Kräutern sanft anschwenken.

Die Kaiserrolle und andere Bratenspezialitäten gibt’s im Ländlemarkt zum Vorbestellen.

Stressfrei und ganz ohne Kochen kann man mit Sutterlüty’s Bestellservice glänzen. Die Canapés gibt’s in dreizehn köstlichen Sorten.

Festliche Canapés oder Jourgebäckplatten gibt’s im Ländlemarkt auch zum Vorbestellen.

Neu bei Sutterlüty: frisches Jourgebäck – natur oder belegt in unserem Bestellservice

Eine feine Kaffeejause muss nicht aufwendig sein: frisches Jourgebäck aus dem Ländlemarkt oder noch warm aus dem eigenen Ofen,beste Sennbutter und süßer Fruchtgenuss oder feiner Waldhonig. So schlicht, so gut!

ZUBEREITUNGSZEIT: CA. 80 MIN. SCHWIERIGKEITSGRAD: •••

ZUTATEN

250 g Weizenmehl Type 700 · 125 ml lauwarme

Milch · 10 g frische Hefe oder ½ Pkg. Trockenhefe

25 g weiche Butter · ½ TL Zucker · ½ TL Salz

1 Ei · grobes Salz · Sesam oder Mohn zum

Bestreuen

ZUBEREITUNG

Die Hefe in lauwarmer Milch mit dem Zucker auflösen und etwa 10 Min. stehen lassen, bis sich Bläschen bilden. Mehl, Butter und Salz zugeben und alles zu einem glatten, elastischen Teig verkneten.

Den Teig zugedeckt an einem warmen Ort rund 45 Min. gehen lassen. Der fertige Teig ergibt etwa 12 Gebäckstücke, die in Stränge gerollt und leicht eingedreht werden. Auf dem Backblech dürfen die Stangen nochmals 10 Min. ruhen. In der Zwischenzeit das Ei verquirlen, die Stangen damit bestreichen und nach Belieben mit grobem Salz, Sesam oder Mohn bestreuen. Im vorgeheizten Rohr bei 190 °C (Ober-/ Unterhitze) ca. 10 Min. goldgelb backen und auf einem Gitter auskühlen lassen. Am besten ofenfrisch genießen.

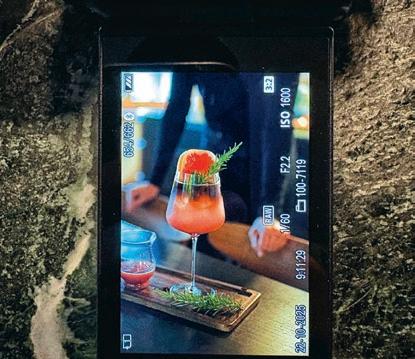

Zum Ausklang gibt’s noch was zum Anstoßen. Ob klassisch, edel, spritzig oder feurig – mit diesen Cocktails wird einem in der Winterzeit bestimmt warm ums Herz!

ZUTATEN

1 Bio-Orange · 1 Bio-Zitrone · 2 l Rotwein z. B. Lenz Moser Blauer Zweigelt · 500 ml Orangensaft

1 Zimtstange · 4 Sternanis · 6 Gewürznelken

1 Zuckerhut · 350 ml Rum mind. 50 % Vol., z. B. Freihof 1885 Inländer Rum

außerdem: Feuerzangenbowle-Set

SICHERHEITS-TIPP

ZUR SICHERHEIT IMMER ETWAS

WASSER ZUM LÖSCHEN BEREITHALTEN.

NIEMALS MIT DER RUMFLASCHE

DIREKT AN DIE OFFENE

FLAMME GEHEN!

ZUBEREITUNG

Feuerzangenbowle lässt sich entspannt vorbereiten – kurz vor dem Genießen wird sie nur noch erwärmt, damit sich das volle Aroma entfaltet. Die Orange heiß abwaschen und halbieren. Eine Hälfte in Scheiben schneiden, die andere ebenso wie die Zitrone auspressen. Rotwein, Saft, Zimtstange, Sternanis und Nelken in einen großen Topf geben und umrühren. Etwa eine Viertelstunde vor dem Genuss aufwärmen (ohne zu kochen), durch ein Sieb in die Feuerzangenbowle-Schüssel gießen und auf dem Tischbrenner weiter erhitzen. Nun den Zuckerhut auf die Feuerzange legen, großzügig mit Rum übergießen und vorsichtig anzünden. Sobald der Zucker vollständig geschmolzen ist und karamellisiert in die Bowle tropft, ist sie servierfertig. Zur Einstimmung auf den gemeinsamen Abend kommt die Feuerzangenbowle draußen am besten zur Geltung.

ZUTATEN

6 cl Bourbon-Whisky z. B. Maker’s Mark · 3 cl frischer Zitronensaft

1,5 cl Ahornsirup · 1 Prise gemahlener Zimt · Eiswürfel

Garnitur: Rosmarinzweig oder Zimtstange

ZUBEREITUNG

Den Cocktailshaker (alternativ ein großes Glas mit Schraubverschluss) zu zwei Dritteln mit Eis füllen. Bourbon, Zitronensaft, Ahornsirup und Zimt hinzugeben und für mindestens 15–20 Sekunden kräftig shaken. Das Whiskyglas mit Eis füllen und anschließend den Cocktail in das Glas abgeseihen und mit Zimtstange oder Rosmarinzweig garnieren.

Et voilà – ein Whisky Sour mit Weihnachtsflair.

WINTERLICHER ROSMARIN

B’sundrig hübsch wirkt der Rosmarin, wenn er mit feinem Zuckerfrost überzogen ist. Dafür zuerst gleiche Teile Wasser und Zucker zu einem Sirup aufkochen, abkühlen lassen und den Rosmarinzweig eintauchen. Ist der Sirup leicht angetrocknet, wird der Zweig in Kristallzucker gewälzt. Trocken und kühl gelagert hält sich der winterliche Rosmarin etwa fünf Tage.

ZUTATEN

4 cl Dry Gin z. B. Pfanner Pure Gin · 4 cl Granatapfelsaft · 3 cl schwarzer

Johannisbeersaft · 2 cl Zitronensaft · 1,5 cl Zuckersirup 1:1-Mischung

5 cl Soda · Eiswürfel · Garnitur: rote Beeren oder Rosmarinzweig

ZUBEREITUNG

Alle Zutaten bis auf das Soda in einen Shaker (alternativ ein Schraubglas mit Deckel) geben und kräftig shaken. Die Mischung in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrinkglas abseihen, mit Soda auffüllen und mit frischen Beeren oder Rosmarin garnieren.

ZUTATEN

5 cl Lillet Blanc · 5 cl Birnensaft · 2 cl frisch gepresster Zitronensaft

1 cl Ingwershot · 3 cl Tonic Water Mediterranean · Eiswürfel

Garnitur: Sutterlüty’s getrocknete Williamsbirnen + Thymianzweig

Bei vielen Gästen lässt sich dieser elegante Drink problemlos vorbereiten: Alle Zutaten – außer Eis und Tonic – vorab mischen und kühlstellen. Kurz vor dem Servieren Eis in ein Glas geben, die Lillet-Mischung einfüllen und mit Tonic aufgießen. Der letzte Schliff kommt mit der getrockneten Birne am Glasrand und einem Thymianzweig im Drink.

Anfang Oktober fällt die Herbstsonne schon flach auf die Gemüseinsel Reichenau. Doch auf den Feldern von Benjamin Wagner tauchen ihre Strahlen lediglich krautige Blätter in goldenes Licht. Denn der eigentliche Schatz liegt unter dem Boden: Bio-Süßkartoffeln vom Bodensee.

Setzt (auf) alles, was anders ist: Reichenauer Bio-Gärtner Benjamin Wagner. WWW.REICHENAUGEMUESE.DE

Fotos: Christian Kerber

Text: Carmen Jurkovic-Burtscher

Seit rund 15 Jahren baut Benjamin Wagner auf der Insel Reichenau Bio-Süßkartoffeln an. Damit ist er einer der wenigen, denen es gelungen ist, die wärmeliebende Pflanze im wechselhaften Klima in unseren Breiten zu etablieren.

Die Süßkartoffel stammt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika und wird inzwischen auch in Afrika, Spanien, Italien, Portugal und Israel angebaut. Dass die Süßkartoffel auf der Gemüseinsel Reichenau ebenso gedeiht, ist das Ergebnis von Benjamins langem Atem. „Wir haben einiges an Lehrgeld bezahlt, aber jetzt haben wir den Dreh raus“, freut sich der Bio-Gemüsebauer. Der 41-Jährige führt den Familienbetrieb in vierter Generation und ist inzwischen Experte für Experimente. Sein Spezialgebiet sind Nischenprodukte. Neben Süßkartoffeln baut Benjamin beispielsweise Ingwer oder Zitronengras an und tüftelt derzeit an Anbaumöglichkeiten für Avocados und Granatäpfel.

Süßkartoffeln sind eigentlich recht anspruchslos, aber sie brauchen es warm – je länger, desto besser. Und hier liegt in unseren Breiten die große Herausforderung. „Bei uns sind die Vegetationsperioden fast zu kurz“, erklärt Benjamin, also jene Zeit zwischen den letzten Minusgraden im Frühjahr und dem ersten Frost im Herbst. „Damit die Süßkartoffeln bei uns überhaupt reif werden können, müssen wir so früh wie möglich aufs Feld und so spät wie möglich ernten“, fährt er fort. Ins Freiland geht es für die selbstgezogenen Blattstecklinge Anfang Mai. Das ist

Frisch aus der Erde sind Süßkartoffeln im wahrsten Sinne des Wortes „dünnhäutig“. Deshalb werden sie von den Erntehelfer*innen mit viel Fingerspitzengefühl von Hand sortiert.

riskant, denn die Eisheiligen bringen oft noch einmal frostige Nächte. Dieses Jahr ist der Frost allerdings ausgeblieben. Und auch wenn Benjamin naturgemäß den Klimawandel sehr kritisch sieht: Für seine Süßkartoffeln war das ein Glücksfall. Dass es den Pflanzen auch sonst an nichts fehlt, dafür sorgen Benjamin Wagner und seine Familie ohnehin mit größter Sorgfalt. Gedüngt wird im Bio-Betrieb ausschließlich organisch, und auch auf chemischen Pflanzenschutz verzichtet Benjamin aus Überzeugung. „Wenn ich am Boden Raubbau betreibe, dann habe ich bald nichts mehr, womit ich arbeiten kann“, ist der Gemüsebauer überzeugt.

Die Ernte startet Anfang September und dauert bis Ende Oktober. Hier gilt: je später, desto besser. Denn jetzt können die Süßkartoffeln noch ordentlich an Größe zulegen – wenn das Wetter mitspielt. Kommt der Frost, ist die Ernte verloren. Und auch beim Ernten selbst brauchen Benjamin und seine Helfer*innen viel Fingerspitzengefühl. Denn so groß Süßkartoffeln in einem warmen Herbst werden können, so „dünnhäutig“ sind sie, wenn man sie aus dem Boden holt. Erst nach zwei bis drei Wochen Lagerung bei einer bestimmten Durchschnittstemperatur verfestigt sich die Schale und die Süßkartoffeln sind bereit für den Transport. Und der ist von der Insel Reichenau deutlich kürzer als etwa aus den USA.

GUTER GESCHMACK UND INNERE WERTE

Süßkartoffeln punkten nicht nur mit Geschmack, sondern auch mit Nährwert: Sie enthalten viel BetaCarotin, das der Körper in Vitamin A umwandelt. Dazu kommen Vitamin C, Kalium und Ballaststoffe. Mit komplexen Kohlenhydraten, von denen Süßkartoffeln übrigens mehr enthalten als „normale“ Kartoffeln, sorgen sie für eine langanhaltende Sättigung, ohne den Blutzuckerspiegel zu sehr ansteigen zu lassen.

B’SUNDRIGE REZEPT-IDEEN

Diese und viele weitere Inspirationen für die abwechslungsreiche Küche mit regionalen Zutaten finden Sie auf: WWW.SUTTERLUETY.AT/REZEPTE

LAGERUNG UND ZUBEREITUNG

Ob als Ofengemüse, Suppe, Püree oder knusprige Wedges – Süßkartoffeln sind in der Küche wahre Alleskönner und passen zu Fleisch genauso wie zu Gemüse oder Hülsenfrüchten. Wer sich jetzt auf Vorrat eindecken möchte, sollte auch zu Hause auf optimale Lagerbedingungen achten. Benjamin Wagner empfiehlt, Süßkartoffeln bei mindestens 16 °C in der Speisekammer oder im Keller aufzubewahren. Der Kühlschrank jedenfalls ist für die kälteempfindlichen Knollen tabu. ¿

Corinna, Laura, Anuschka, Karelia … so individuell wie ihre Namen sind auch die Eigenschaften der Ländle-Grumpôra. Bei Georg Fink in Lauterach und bei Thomas Bischof in Ludesch werden die vielfältigen Knollen in insgesamt sechs Sorten angebaut. Welche sich wofür am besten eignet, das verrät Ihnen unser Überblick.

ANNABELLE

Die festkochende Frühkartoffel ist länglich und recht groß. Mit ihrer zarten Schale sollte sie kühl, dunkel und nicht allzu lange gelagert werden.

Ideal für Kartoffelsalat, Bratkartoffeln, Gratin, Ofenkartoffeln, Pellkartoffeln oder Salzkartoffeln.

GLORIETTA

Eine frühe, festkochende Sorte mit hoher Lagerfähigkeit. Glorietta ist länglich, hat eine tiefgelbe Farbe und ist b’sundrig aromatisch.

Perfekt für Salate oder als Ofenkartoffeln, Pellkartoffeln oder Salzkartoffeln.

Text: Carmen Jurkovic-Burtscher

Mild und buttrig im Geschmack ist die mehligkochende Karelia eine vielseitige Sorte für alles, was eine cremige Konsistenz benötigt.

Besonders geeignet für Kartoffelpüree, Gnocchi, Kartoffelteig, Suppen, aber auch für b’sundrig mürbe Ofenkartoffeln.

Eine vorwiegend festkochende, rotschalige Kartoffelsorte mit angenehm fruchtigem Geschmack und sehr guten Lagerfähigkeiten.

Hervorragend für Pommes, Ofenkartoffeln und Salate. Bauen Ländle-Grumpôra

ANUSCHKA

Diese mehlig- bis vorwiegend festkochende Sorte hat einen milden, nussigen Geschmack und eine feine Schale.

Sehr gut geeignet für Bratkartoffeln, Gratin oder Ofenkartoffeln.

CORINNA

Vorwiegend festkochend ist Corinna eine ideale Allzweck-Kartoffel mit leuchtend gelber Farbe und guter Lagerfähigkeit.

Schmeckt als Pell- und Salzkartoffel, in Gratins und Salaten oder auch als Pommes frites.

WARUM TRAGEN SO VIELE KARTOFFELSORTEN

FRAUENNAMEN?

Früher sollen viele Kartoffelsorten nach den schönsten Töchtern der Züchter benannt worden sein. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Heute jedenfalls gibt es auch Kartoffeln, die Donald heißen. ¿

Wie tief die Wurzeln regionaler Spezialitäten reichen können, zeigt sich kaum irgendwo so eindrucksvoll wie in einem über Generationen gewachsenen Familienunternehmen. In der Privatdestillerie Hermann Pfanner in Lauterach tragen diese Wurzeln reiche Früchte – unter anderem als b’sundrige Sutterlüty’s Edelbrände.

Nur etwa einen Zentimeter hoch lässt Walter Pfanner den Feinbrand in eine Schnapstulpe rinnen, bevor er die Flüssigkeit erst im Kreis schwenkt, dann das Glas an die Nase hebt und einen tiefen Atemzug nimmt. „Und?“ Unsere Frage geht fast unter im monotonen Rauschen, das die kleine Brennerei der Privatdestillerie Hermann Pfanner erfüllt. „Sehr gut!“, antwortet er und lächelt zufrieden. Wie man Edelbrände macht, hat Walter Pfanner nicht nur von der Pike auf gelernt, es liegt ihm einfach im Blut, schließlich leitet der heute 68-Jährige die Destillerie des Familienbetriebs bereits in fünfter Generation.

VON ÄPFELN UND BIRNEN

Nach dem Obstler, der in Vorarlberg schon seit Jahrhunderten aus Äpfeln und Birnen gebrannt wird, hat vor allem der Williamsbrand im Unternehmen eine lange Geschichte: 1950 brachte Walters Vater, Hans Pfanner, den ersten österreichischen Williams-Edelbrand unter der Marke „Original Williams Brand“ auf den Markt. 75 Jahre später entsteht hier noch immer ein Williamsbrand, wie er von der Familie Pfanner seit damals gebrannt wird: aus handverlesenen Williamsbirnen, mit Leidenschaft für das Beste aus dem Obst und mit viel Erfahrung.

WILLIAMSBIRNEN AUS VORARLBERG UND DER BODENSEEREGION

Heute stammen die Birnen für Sutterlüty’s Williamsbrand größtenteils aus dem Bodenseeraum, zwischen Lindau und Wasserburg – und dieses Jahr sogar erstmals aus Vorarlberg. Für die Qualität eines Edelbrandes ist jedoch nicht nur die Herkunft, sondern vor allem die Qualität des Obstes entscheidend. Geerntet werden Williamsbirnen ab Mitte August „baumreif“, also alle auf einmal. Um danach den richtigen Zeitpunkt zum Brennen zu wählen, braucht

Das Wichtigste für einen Edelbrand ist das Obst. Deshalb lässt Walter Pfanner es sich auch nicht nehmen, kurz vor der Ernte in den Obstgärten seines Vertrauens selbst nach dem Stand der Reife zu schauen.

es Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung, denn es ist oft eine Frage von Stunden, ob eine Williamsbirne genau richtig oder schon eine Nuance zu reif ist. Deshalb werden bei Pfanner die Birnen auch heute noch von Hand sortiert. „Wir wollen jede Birne sehen“, betont Walter Pfanner, „das haben wir uns beibehalten.“ Ein wichtiger Schritt, doch auch ein ganz schöner Aufwand. Immerhin fanden in diesem Jahr 200.000 Kilogramm Williamsbirnen durch sorgfältige Hände ihren Weg in die Maischemühle. Hier wurden sie zerkleinert und mit Reinzuchthefe zu Maische vergoren.

DOPPELBRAND VON MEISTERHAND

Bei unserem Besuch Ende September ist die Brennsaison bereits in vollem Gange. Während rechterhand die Maische zum ersten Mal roh gebrannt wird, um die Aromen und den Alkohol überhaupt einmal zu destillieren, wird es beim zweiten Brenndurchgang raffinierter. „Hier zeigt sich, ob ein Brenner sein Handwerk versteht“, erklärt Walter Pfanner. Denn im Feinbrand, so erfahren wir, wird das edle Herz aus dem Rohdestillat herausgearbeitet. Das geschieht in mehreren Etappen.

Von der Maische bis zur Flasche fließen bei Pfanner viel Zeit, Sorgfalt und Erfahrung in die Produktion von Sutterlüty’s Edelbränden.

In den Feinbrandkesseln wird der Rohbrand ein weiteres Mal auf knapp 100 °C erhitzt und anschließend über die sogenannte Kolonne in mehreren Stufen destilliert. Dabei steigt der Dampf von einer Etage zum Boden der nächsten, sinkt ab und steigt durch kleine Löcher schließlich weiter hinauf, wo das ganze Spiel von vorne beginnt – so wird das Destillat immer feiner und reiner. „Das Wichtigste beim Feinbrand ist es, den Vor- und Nachlauf sauber vom Herzstück zu trennen“, erklärt Walter Pfanner weiter.

Insgesamt dauert der Brennprozess rund zehn Stunden und wird mit geschulten Sinnen von ausgebildeten Brennmeistern oder vom Chef persönlich überwacht. Rund 18.000 Liter Williams-Edelbrand sind so in diesem Jahr in der Privatdestillerie Hermann

Pfanner entstanden. Bis ein Teil davon seinen Weg als Sutterlüty’s Williamsbrand in die Regale der Ländlemärkte findet, wird es allerdings noch ein wenig dauern. Denn zunächst wird der Edelbrand gelagert. „Frisch gebrannt ist selbst der beste Williams nicht das Wahre“, erklärt Walter Pfanner. „Williamsbrand wird besser, je älter er ist.“ Die jahrzehntelange Erfahrung zeigt: Ein Edelbrand braucht Zeit, um sich zu setzen und seine Aromen harmonisch zu verbinden. Ein weiterer Kniff sorgt für noch mehr Harmonie in jeder Flasche: Bei Pfanner wird jeder Jahrgang mit dem Williamsbrand vom Vorjahr cuvetiert. Es kann also gut sein, dass in einer Flasche Sutterlüty’s Williamsbrand noch Spuren eines Edelbrands enthalten sind, der über dreißig Jahre alt ist. Das veredelt nicht nur jeden Jahrgang, sondern sorgt auch dafür, dass die Qualität der Edelbrände gleichbleibend hoch ist.

VON GENERATION ZU GENERATION

Ähnlich wie beim Williamsbrand, bei dem das Beste von gestern ins Morgen weitergegeben wird, verhält es sich auch in der Familie Pfanner. Jede Generation gibt ihr Wissen und ihre Erfahrung an die nächste weiter. An neuen Produktideen zu tüfteln und dabei stets auf hohe Qualität zu achten, das sind Leidenschaften von Walter Pfanner, denen er sicherlich noch länger persönlich nachgehen wird. Doch längst ist auch die nächste Generation im Unternehmen tätig und trägt weiter, was vor fast 170 Jahren im Gasthaus Hirschen von Max Hermann Pfanner seine Wurzeln hatte. ¿

Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit im Jahr – aber manchmal auch ganz schön turbulent. Geschenke wollen besorgt, der Baum geschmückt und das Zuhause dekoriert werden. Da bleibt oft wenig Muße für pompöse Menüs.

Gut, dass Genuss mit ein bisschen Unterstützung so einfach sein kann.

Fondueplatten gibt’s im Ländlemarkt auch zum Vorbestellen.

Statt groß aufzukochen, darf man an Weihnachten ruhig den Fokus aufs Wesentliche legen – und das ist eindeutig der Genuss mit der Familie. Da ist Fondue genau das Richtige, denn der Weihnachtsklassiker schlechthin ist weit mehr als ein Essen; es ist ein Ritual. Man sitzt im Kreis der Familie und Freund*innen um den dampfenden Topf, teilt Geschichten genauso wie feine Spezialitäten. Die traditionelle Tischküche gibt es in zwei Varianten: Beim Fondue chinoise werden dünn geschnittene Fleischscheiben in einer würzigen Brühe gegart – zart, leicht und voller Geschmack. Wer es lieber herzhaft mag, greift zum Fondue bourguignonne. Außen kross und innen wunderbar saftig sind die leckeren Fleischstückchen, wenn sie im heißen Öl gebraten werden.

Für das festliche Fondue hat sich unser Bestellservice eine b’sundrige Lösung einfallen lassen: Statt stundenlangem Einkaufen, Aufschneiden und Anrichten reichen ein paar Klicks auf der Sutterlüty Webseite oder ein Besuch im nächsten Ländlemarkt, und schon wird mit viel Liebe zum Detail eine leckere Fondueplatte termingerecht vorbereitet.

Übrigens: Auf die Platte kommt nur bestes Fleisch aus der Feinkostabteilung: Schweinefilet, Rinderhuft, Hühnerfilet und Putenbrust – wenn möglich mit regionaler, auf jeden Fall aber immer mit österreichischer Herkunft; das bedeutet Brut, Aufzucht und Schlachtung.

Wer’s lieber vegetarisch mag, hat mit den Raclette-Scheiben von Käse Moosbrugger in Mäder eine köstliche Alternative. Die feinen Scheiben aus Vorarlberger Milch gibt es in drei Sorten – Natur, Pfeffer und Chili. In unterschiedlichen Größen abgepackt, findet man für jede Feier die richtige Portion. Fehlen nur ein paar Ländle-Grumpôra, etwas Gemüse und süße Trauben – fertig ist der Weihnachtsschmaus. So wird das Fest ganz ohne Stress zum echten Genussmoment. ¿

Bis zu

Gutschein an der Ländlemarkt Kassa abholen!

für 50 Ös -25 %

WEIHNACHTSMARKT-FAHRTEN 2025 statt nur

Sa 22. November Innsbruck & Rattenberg

Sa 22. November Rothenburg ob der Tauber

So 30. Nov & Fr 12. Dez Bad Hindelang (inkl. Eintritt und Märchenumzug)

Sa 06. Dezember Ulm

Sa 06. Dezember Ravensburg

Mo 08. Dezember Konstanz

Mo 08. Dezember Esslinger Mittelaltermarkt

Sa 13. Dezember Überlingen & Friedrichshafen

Sa 13. Dezember Colmar

€ 60,– € 45,–

€ 60,– € 45,–

€ 60,– € 45,–

€ 49,– € 37,–

€ 49,– € 37,–

€ 49,– € 37,–

€ 54,– € 41,–

€ 52,– € 39,–

€ 62,– € 47,–

Einfach bis Donnerstag, 11. Dezember 2025, mit Ihrer jö an jeder Ländlemarkt Kassa gegen 50 Ös einen 25-%-Rabattgutschein für ein Ticket abholen und direkt bei der Buchung unter +43 (0)5513 / 300 06, unter info@rigelreisen oder online auf www.rigelreisen.at einlösen.

Buchung und Informationen zu allen Weihnachtsmarkt-Fahrten und mehr unter +43 (0)5513 / 300 06 oder auf www.rigelreisen.at

Gutscheine für 50 Ös bis 11. Dezember 2025 in allen Sutterlüty Märkten erhältlich. Ein Gutschein berechtigt eine Person zum ermäßigten Reisepreis. Gutscheine einlösbar bis zum 13. Dezember 2025. Aktion gültig, solange der Vorrat reicht. Bei zu geringer Teilnehmer*innenzahl bleibt es dem Veranstalter vorbehalten, die Reise abzusagen.

für 50 Ös Günstiger

Holen Sie sich jetzt mit jö und Sutterlüty Ihre Tageskarte für den Golm zum b’sundrig günstigen Vorzugspreis. Warum? Weil der erste Berg im Montafon b’sundrig schnell erreichbar ist und Familien hier voll auf ihre Kosten kommen!

SO GEHT’S

Jetzt an jeder Sutterlüty Kassa mit Ihrer jö für nur 50 Ös einen Gutschein für ermäßigte Tickets am Golm holen. Von 06.12.2025 bis einschließlich 12.04.2026 gibt’s die Tageskarte mit diesem Gutschein zum Bestpreis an der Golm-Kassa für bis zu vier Familienmitglieder und/oder Freund*innen.

EXKLUSIV MIT GUTSCHEIN FAHREN

• Erwachsene (JG 2006 bis 1962) um nur

€ 62,00 pro Person/Tag

• Senioren (JG 1961 und älter) um nur

€ 59,50 pro Person/Tag

• Kinder (JG 2007 bis 2019) um nur

€ 37,50 pro Person/Tag

KINDER „BAMBINI“ –JAHRGANG 2020 UND JÜNGER –FAHREN KOSTENLOS

SCANNEN FÜR MEHR INFOS

Gutscheine für 50 Ös bis 12.04.2026 in allen Sutterlüty Märkten erhältlich. Die Preise am Golm sind dynamisch gestaltet, werden somit täglich neu berechnet. Ein Gutschein berechtigt Familien und/oder Freund*innen mit bis zu vier Personen zum ermäßigten Eintritt. Gutschein vom 06.12.2025 bis einschließlich 12.04.2026 direkt an der Golm-Kassa einlösbar. Gilt nicht für Onlinebuchungen.

Im Familienskigebiet Schetteregg mitten im Bregenzerwald erwarten

Sie nach kurzer Anfahrt und gratis Parkservice mit tagesgültigem Skipass bestens präparierte Pisten. Und mit der jö wird das Schneevergnügen beim Schettifuchs sogar zum Sparvergnügen.

AUF IN DEN PISTENSPASS!

Im Familienskigebiet Schetteregg ist Skifahren ein Genuss für Groß und Klein. Im Schetti-land wird Skifahren mit Zauberteppich, Skikarussell und Übungslift kinderleicht. Und der Schettifuchs zeigt kleinen Flitzern wo’s langgeht. Ob blaue, rote oder schwarze Piste –hier finden alle die richtige Abfahrt für ihr Können.

FÜR SCHLAUFÜCHSE

Von 17. November bis 14. Dezember 2025 lassen sich an jeder Sutterlüty Kassa 50 Ös für einen Saisonkarten-Rabattgutschein einlösen. Damit erhalten Sie beim Kauf einer Saisonkarte an der Liftkasse in Schetteregg stolze 15 % Rabatt – nämlich 10 % im Vorverkauf plus zusätzliche 5 %. Also: Ös sammeln, schlau sparen und ab auf die Piste in Schetteregg!

HOLZ UND HEIMAT

Bei den Materialien setzt das Team in Buch auf Regionalität – auch wenn dieser Begriff für den Skibau etwas weiter gefasst werden muss: Denn für ein Nischenprodukt, wie es selbstgebaute Ski sind, gibt es nur wenige Anbieter. Der Furnierhändler ist zwar in Dornbirn, doch das nächstgelegene Unternehmen, das diese Furniere produziert, liegt in der Steiermark. Da bedeutet regional oft eher serbische Esche, denn sonst fällt der Transportweg zweimal an. Wer es b’sundrig heimatverbunden mag, bekommt in der Skimanufaktur auch Esche aus dem Bregenzerwald, und für das Dekor kann ohnehin jedes Holz verarbeitet werden. Auch bei allen anderen Komponenten achten Marcel und Patrick auf möglichst kurze Wege.

Skimanufaktur Heimen 61 6960 Buch Tel. +43 (0)664/8947355

WWW.SKIMANUFAKTUR.AT

Der Name hält, was er verspricht; denn bei den Eberles in Buch kann man seine eigenen Ski wirklich von Hand und vor allem selbst Schicht für Schicht aufbauen. Was rauskommt, ist ein wahres Unikat – ein ganz persönlicher Pistenflitzer.

GRENZENLOSES DESIGN

Erst ein Kaffee und dann übers Schneevergnügen reden. Das klingt nach einem wahren Traum – und den haben sich Marcel und Patrick Eberle in ihrer Heimat Buch verwirklicht. In der ehemaligen Gaststube des Gasthofs Schneiderkopf – den ihnen die Großeltern für die Manufaktur überlassen haben – treffen sie ihre Workshopteilnehmer*innen zum ersten Austausch. Marcel nimmt sich viel Zeit für dieses Gespräch und kitzelt alle Details zu Fahrgewohnheiten, Vorlieben und Können heraus, damit am Ende der perfekte Ski rauskommt, und zwar vom Fahrverhalten bis zum Design. Die Idee für ihre Manufaktur hatten die beiden 2017 nach einem Skibauworkshop in Innsbruck. Sofort begeistert, spannen die beiden ihre eigenen Gedanken weiter, wie man Skibau noch individueller gestalten könnte. Über Wochen hinweg trafen sie sich in der Pizzeria und rückten mit jeder Pizzaecke der Skimanufaktur ein Stück näher.

Fotos: Skimanufaktur

Text: Lisa Christensen

Von Anfang an stand fest: Beim Design darf es keine Grenzen geben, denn als Grafiker will Marcel gerade beim Finish keine Kompromisse eingehen. Lack, Furnier, Transparenzen, Prägungen oder Einlegearbeiten – alles ist möglich. Vor jedem Workshop sammelt Marcel die Ideen der Teilnehmer*innen, skizziert erste Entwürfe am Computer, und am finalen Look wird gemeinsam gefeilt. Ein Beispiel dafür ist der Ski „Quality-Time“, der das Thema Juppe aufgreift: schwarzes Nussfurnier mit kobaltblauen Details, dazu eine echte Gürtelschnalle und der weiße Schriftzug: „Wio geen bean i a Wäldare“.

Individuell ist bei der Skimanufaktur nicht nur das Design, sondern auch die Technik dahinter. Jeder Ski wird ganz auf die Person angepasst – gerade das fehlt bei industriell gefertigten Skiern. Zwar stecken hinter diesen sehr wohl Fahrkonzepte, doch als Kund*in hat man es schwer, das richtige Modell zu finden. Außerdem geht die Tendenz beim Skibau Richtung Rennsport: Schmale Taillen von 68 Millimeter lassen die Profis im Stangenwald blitzschnell die Kanten wechseln, doch für Hobbysportler*innen ist gerade das eine Herausforderung. Die minimale Mittelbreite verlangt höchste Konzentration, belastet die Gelenke stark und verzeiht kaum Fahrfehler. Ein etwas breiterer Ski gibt einem mehr Zeit, um den Kantendruck aufzubauen – und das wiederum bedeutet Spielraum, wenn die Linie mal nicht perfekt sitzt. Auch Marcel selbst fährt gerne einen Tick breiter. „Ich habe meine Weltcup-Punkte alle schon gesammelt – null nämlich, und das wird auch so bleiben. Wenn ich also eine Sekunde länger für eine Abfahrt brauche, bedeutet das eine Sekunde mehr Fahrgenuss.“

Das Schöne am individuellen Skibau: Möglich ist im Prinzip alles, jeder Radius, jede Länge, jede Geometrie, jeder Aufbau. Und es bleibt nicht bei Alpin-Ski allein; auch Tourenskier, Snowboards, Splitboards und sogar die passenden Stöcke können in der Werkstatt entstehen. Ihr Know-how haben Patrick und Marcel vor allem durchs Ausprobieren gewonnen. Am Anfang haben sie bei jedem Testski einzeln Variablen verändert, um zu verstehen, wie die Parameter zusammenspielen. Im Erstgespräch wird genau an diesen Stellschrauben gedreht –ausgehend vom Ski, den man bislang gefahren ist. Dass die Physik dabei ganz nach Lehrbuch stimmt, ist übrigens nur die halbe Miete. Am Ende zählt, wie sich der Ski anfühlen soll, auch wenn das manchmal den gängigen Normen widerspricht. Inzwischen haben die Brüder schon regionale Unterschiede entdeckt: „In Vorarlberg fährt man gerne den Typ Riesentorlauf, Schweizer*innen mögen Slalom, und Deutsche stehen auf Allmountain.“ Wer bei so vielen Möglichkeiten unsicher wird, kann die Modelle vorab kostenfrei Probe fahren.

Wer seine Wahl getroffen hat, darf in den Workshop eintauchen. Werkstattleiter David hat bis dahin alles vorbereitet. Auf den vier Werktischen werden die Kanten mit dem Belag verklebt. Epoxidharz hat nur eine kurze Verarbeitungszeit, da zählt die Teamarbeit. Und genau diese Dynamik macht für Marcel den Reiz aus: „Hier kommen Menschen mit völlig unterschiedlichem Hintergrund zusammen. Da kann’s auch vorkommen, dass der Lehrling dem Bankdirektor zeigt, wie man Kanten richtig feilt. Beim Workshop verschwimmen alle gesellschaftlichen Grenzen – wir sind einfach Skinarren und -närrinnen mit einer Mission und werden in den zwanzig Arbeitsstunden eine richtig gute Zeit haben!“

Schicht für Schicht wächst der Ski heran –ein Kern aus Esche, dazu Titanaluminium für die Stabilität und Carbon für die Feinabstimmung. Spiegelsymmetrisch aufgebaut hält der Ski großen Temperaturunterschieden stand, etwa von 60 °C beim Wachsen bis zu –10 °C auf der Piste. Nach getaner Arbeit haben sich die Skibauer*innen ein g’hörigs Schnäppsle verdient – serviert auf stilechten hölzernen Jausenbrettchen. Für Marcel gehört das einfach dazu: zusammensitzen, schnädern und überlegen, wie’s morgen weitergeht. Denn bald kommt der Moment der Wahrheit: Alle dürfen ihren Skirohling mit der Stichsäge bis auf die letzten drei Millimeter aussägen. Doch keine Sorge, die letzten Millimeter bis zur Kante sowie das präzise Finish übernehmen Marcel, Patrick oder David selbst.

ERSTENS, ZWEITENS, DRITTENS

Vom ausgeschnittenen Rohling bis zum fertigen Ski ist noch einiges zu tun, doch die Motivation steigt spürbar, hält man die halbfertigen Latten erst in den Händen. Nun

kommen die Seitenwangen dran, die Decklage erhält ihr Design, und als Finish wird die Oberfläche mit einem Tropfen Öl behandelt. Kleine Kratzer verschwinden und der Ski fühlt sich richtig gut an. Das war’s?

„Noch lange nicht“, schmunzelt Marcel, „es fehlt noch erstens, zweitens, drittens.“ Erstens muss man eine Woche Geduld haben, bis das Epoxidharz endausgehärtet ist. „Da macht man ein Volksfest und lädt viele Leute zum Ski-Anschauen ein – das hat sich zum Warten bestens bewährt“, meint Marcel augenzwinkernd. Zweitens soll man das neue Fahrgefühl voll auskosten und drittens: immer gut auf den Ski aufpassen. Dazu verrät uns Marcel ein Geheimnis: Bei jedem Ski, der von der Werkbank in den Kofferraum wandert, treibt es ihm zugleich ein Freuden- und ein Wehmutstränchen in die Augen.

Denn ein Produkt, das so nah an der Kundschaft ist, macht einfach Spaß. Und dass die Leute, die einem während der gemeinsamen Zeit ans Herz gewachsen sind, auch so viel dazugelernt haben und schließlich mit einer „grföuta Sach“ aus der Türe gehen, ist mindestens genauso ergreifend.

Vielleicht war es ja die Sehnsucht nach ihren liebgewonnenen Brettern, die Marcel und Patrick zu ihrem Lagerangebot inspiriert haben. Wenn der Schnee im Frühling nämlich schmilzt, kann man seine Skier in der Skimanufaktur „übersömmern“ und bekommt sie zum Saisonstart frisch serviciert zurück. „Uns geht es um die bestmögliche Pflege – und außerdem sehen wir so, was eine Saison mit den Flitzern macht.“ Offensichtlich nicht viel, denn beim Lokalaugenschein sehen die Skier aus wie neu. „Da hat sich David richtig ins Zeug gelegt“, erklärt Marcel. Der Werkstattleiter sorgt nicht nur für einen perfekt präparierten Belag, sondern bessert auch kleine Macken aus und füllt fehlende Stellen mit gefärbtem Epoxidharz auf. Bei diesem einwandfreien Ergebnis fühlt sich die Lagergebühr eher nach einem symbolischen Beitrag an.

Auf der Piste wird man auf diese Ski garantiert angesprochen. Und beim Einkehrschwung braucht niemand mehr Angst vor Diebstahl zu haben: Diese Latten sind so einzigartig, dass sich niemand traut, sie einfach mitzunehmen. So endet jeder Workshop mit mehr als nur einem Paar Skier: Es ist ein Stück Handwerk, Persönlichkeit und Erinnerung, das man mit nach Hause trägt –und mit dem man auf der Piste seine ganz eigene Spur zieht. ¿

WERDE SKINARR ODER SKINÄRRIN!

Kleben, sägen, ölen – und am Ende mit einem echten Unikat die Piste erobern. Klingt gut? Dann mach mit beim b’sundrigen Gewinnspiel! Wir verlosen einen Platz im Skibau-Workshop der Skimanufaktur in Buch. Beantworte dazu einfach folgende Frage:

WOMIT STOSSEN SKINARREN NACH GETANER WERKSTATTARBEIT GERNE AN?

Teilnahmeschluss ist der 26.12.2025. Gewinner*in wird per E-Mail verständigt. Darüber hinaus kann über das Gewinnspiel kein Schriftverkehr geführt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des Gewinns ist nicht möglich. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter*innen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

MITMACHEN!

HIER GEHT’S ZUM GEWINNSPIEL

Gewalt an Frauen ist erschreckend weit verbreitet: Jede dritte Frau in Österreich erlebt im Laufe ihres Lebens körperliche oder

sexuelle Gewalt. Die Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ macht von 25. November bis 10. Dezember weltweit auf diese schwere Menschenrechtsverletzung aufmerksam.

Eine von drei Frauen war oder ist Opfer von Gewalt. Zahlreiche dieser Vorfälle ereignen sich im häuslichen Umfeld. Gerade dann ist es für Betroffene schwer, darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Deshalb beteiligen wir uns auch dieses Jahr wieder an der Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“.

16 TAGE ALS ZEICHEN GEGEN GEWALT

Der Aktionszeitraum beginnt am 25. November, dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden, und endet am 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte. Diese 16 Tage werden weltweit dazu genutzt, das Ausmaß und die verschiedenen Ausprägungen von Gewalt gegen Frauen

zu thematisieren. Das Ziel der Aktion ist es, ins Bewusstsein zu rücken, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen nicht nur eine schwere Verletzung der Menschenrechte darstellt, sondern nachhaltige Folgen hat – für die Betroffenen selbst und für die gesamte Gesellschaft.

Während des Aktionszeitraums finden Sie auf dem Sutterlüty Kassabon wichtige Notruf- und Beratungsnummern wie den Polizeinotruf, die Frauenhelpline oder den Kontakt zum Gewaltschutzzentrum. Damit sollen betroffene Frauen und alle, die Zeug*in von Gewalt an Frauen werden, einen diskreten Zugang zur Hilfe bekommen.

Text: Carmen Jurkovic-Burtscher

Wenn Sie selbst Gewalt erfahren oder bemerken, dass eine Frau aus Ihrem Umfeld betroffen ist: Bitte handeln Sie!

WAS BETROFFENE TUN KÖNNEN

• Wenn akute Gefahr droht, rufen Sie sofort die Polizei (133).

• Die Frauenhelpline 0800 222 555 bietet Ihnen rund um die Uhr schnelle Unterstützung –kostenfrei und anonym.

• Manchmal halten Scham oder Überforderung davon ab, Hilfe zu holen. Sie müssen da nicht alleine durch! Mit einer Vertrauensperson über Ihre Erfahrungen zu reden, kann bereits ein erster Schritt sein.

WAS AUSSENSTEHENDE TUN KÖNNEN:

HINSCHAUEN & ANSPRECHEN

Wenn Sie merken, dass jemand zurückgezogen wirkt, Angst hat oder Verletzungen zeigt – gehen Sie behutsam auf die Person zu und bieten Sie Hilfe an.

INFORMIEREN & WEITERLEITEN

Weisen Sie auf Hilfsangebote wie die Frauenhelpline oder die Polizei hin. Auch der Hinweis auf die Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ kann ein Weg sein.

UNTERSTÜTZEN, ABER NICHT DRÄNGEN

Bieten Sie Begleitung an (z. B. zur Beratungsstelle), aber respektieren Sie das Tempo der betroffenen Person.

WICHTIGE KONTAKTE

• Polizeinotruf: 133

• Frauenhelpline: 0800 222 555

• Opfer-Notruf der Österreichischen Justiz: 0800 112 112

• Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

• www.gewaltschutzzentrum.at

Vielen Dank, dass Sie mit uns gemeinsam Haltung zeigen. Zusammen machen wir deutlich: Gewalt gegen Frauen hat in unserer Gesellschaft keinen Platz.

DAS SOS-HANDZEICHEN GEGEN HÄUSLICHE GEWALT: EINE STILLE GESTE ALS HILFERUF

Gerade in akuten Situationen ist es oft nicht möglich, laut um Hilfe zu bitten. Dann können Sie mit dem SOS-Handzeichen ohne Worte auf Ihre Lage aufmerksam machen:

1. Handfläche nach außen drehen (wie zum Winken)

2. Daumen in die Handfläche legen

3. Finger über den Daumen klappen, sodass der Daumen umschlossen ist

DAS BEDEUTET „ICH BRAUCHE HILFE“

Wenn Sie dieses Handzeichen sehen:

• Reagieren Sie ruhig und diskret.

• Rufen Sie, wenn nötig, Hilfe.

GENÜSSE, MENSCHEN, GESCHICHTEN AUS DER REGION

Knackige Bio-Bodensee-Äpfel gibt's von Johannes Bentele den ganzen Winter Seite 36

115. Ausgabe

Das Magazin online lesen?

Bitte hier entlang!

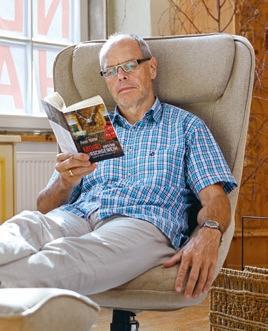

Einen milden Winter wünschen sich zwar nicht alle, und viele sind aus guten Gründen, sportlichen oder auch emotionalromantischen, ganz und gar dagegen, das kann ich bestens verstehen. Meinerseits bin ich allerdings generell mehr und mehr auf der milden, auf der maßvollen, der gemäßigten Seite zu Hause, das mag etwas mit dem Alter(n) zu tun haben. „Mild“, das bedeutet für mich, den Dingen gerecht zu werden. „Dinge“ ist nicht ganz das richtige Wort, denn es handelt sich in erster Linie um Menschen. Wäre ich Mediziner, würde ich jetzt wahrscheinlich auch auf TCM umsteigen, also auf ein ganzheitlich geprägtes, sanftes Heilen ohne extreme Eingriffe.

Jahr für Jahr freue ich mich auf meine Favoriten unter den Weihnachtskeksen: Zimtsterne, Aniskeksle, Vanillekipferl. Die haben jeweils einen ausgeprägten und ganz eigenen Geschmack, ohne großtun zu wollen mit irgendeiner Extravaganz. Sie sind, was sie sind, dezent und stimmig, das aber richtig. Weil mild alles andere meint als fad oder, wie es im Dialekt so schön heißt: ŏtœrlos!

Demgemäß bin ich auch kein Silvester- oder Geburtstagsfeuerwerker, höchstens einer der guten Laune. Mit der Knallerei, dem Blendwerk und dem Getöse habe ich’s nicht. Wenn schon Feuerwerk, dann richtig groß und für die ganze Stadt.

Vorausgeschickt und nachgedacht von Dr. Peter Natter

Buchautor und Kolumnist

Dr. Peter Natter liest gerne –und schreibt noch lieber –über Gott, die Welt und das Ländle.

So erreichen Sie uns: magazin@sutterluety.at

SUTTERLÜTY’S BIO-ÄPFEL VOM DEMETERHOF BENTELE 36

KAFFEE MAL ANDERS

GESCHMACKVOLLE GESCHENKE IM GLAS

REZEPTE FÜR EINFACH FESTLICHEN GENUSS 06

SCHNELLE KRÖMLE AUS DEM THERMOMIX 24

IM BANN DER BIENEN: IMKER FERDL HERBURGER 42

Impressum

Medieninhaber, Herausgeber, Konzeption, Redaktionsadresse: Sutterlüty Handels GmbH, Mühle 534, 6863 Egg, Tel. +43 (0)5512 / 2266-0, magazin@sutterluety.at, www.sutterluety.at, www.instagram.com/sutterluety, www.facebook.com/bsundrig, www.tiktok.com/@sutterluety

Redaktion: MMag. Lisa Christensen, Carmen Jurkovic-Burtscher

Grafik: Sarah Höfler

Mitwirkende dieser Ausgabe: Dr. Peter Natter, Markus Peter, Ariane Dorn, Sarah Karapekmez

Korrektur: Mag. Merle Rüdisser

Bildbearbeitung: www.profiler.cc

Druck: Walstead Leykam Druck GmbH & Co KG

Projekt- & Anzeigenleitung: Mag. (FH) Christian Kerber, christian.kerber@sutterluety.at

Fotografie: Mag. (FH) Christian Kerber

Stockbilder: shutterstock, Adobe Stock

Auflage: 150.000 Stück

Adressen und Öffnungszeiten unserer Ländlemärkte, über 600 Rezepte und Informationen zu unseren b’sundrigen Produkten finden Sie auf www.sutterluety.at.

In der Regel finden Sie die Zutaten, die in den Rezepten in diesem Magazin verwendet werden, in jedem größeren Sutterlüty Ländlemarkt. Sollte im Ausnahmefall eine spezielle Zutat nicht erhältlich sein, wenden Sie sich bitte an ein gut sortiertes Spezialitäten-Geschäft oder den Bioladen Ihres Vertrauens.

Wer sagt eigentlich, dass ein Weihnachtsessen immer b’sundrig aufwendig sein muss? Mit diesen raffinierten, aber leicht umsetzbaren Rezepten zaubern Sie an den Festtagen ganz einfach ein köstliches Menü auf den Tisch, das Sie entspannt mit Ihren Lieben genießen können. Wir wünschen gutes Gelingen und ein frohes, stressfreies Fest!

FÜR 4 PERSONEN

ZUBEREITUNGSZEIT: 2 H

SCHWIERIGKEITSGRAD: •••

Leicht, elegant und überraschend frisch – der perfekte Auftakt für ein b’sundriges Weihnachtsmenü

ZUTATEN

300 g Wälderhennele-Brustfilets · 150 g Frischkäse

1 Eiklar · 120 ml Sahne · Salz, weißer Pfeffer

1 Prise Muskat · 1 TL Zitronenabrieb · 2 Mandarinen

100 g griechisches Joghurt · 1 TL Honig

2 EL Pistazien gehackt · frische Kräuter nach Wahl

ZUBEREITUNG

Hennelefleisch klein würfeln und zusammen mit dem Frischkäse, dem Eiklar, der Sahne und den Gewürzen fein pürieren. Die Masse in eine mit Frischhaltefolie ausgelegte Form füllen, glattstreichen und mit Frischhaltefolie zweifach gut abdecken. Terrine im Dampfgarer bei 85 °C etwa 35 Min. garen, danach vollständig abkühlen lassen. In der Zwischenzeit Joghurt mit Honig verrühren, leicht salzen und die gehackten Pistazien beigeben. Mandarinen filetieren. Zum Servieren die Terrine in Scheiben schneiden, mit Mandarinenspalten und Joghurtdip anrichten und mit Kräutern nach Wahl garnieren.

TIPP

KEIN DAMPFGARER ZUHAUSE?

DIE TERRINE GELINGT AUCH IM WASSERBAD IM BACKOFEN. BEI 85–90 °C CA. 40 MINUTEN GAREN.

FÜR 4 PERSONEN

ZUBEREITUNGSZEIT: CA. 40 MIN.

SCHWIERIGKEITSGRAD: •••

Mild, nussig und mit feiner Apfelnote – ein Zwischengang, der Herz und Seele wärmt

ZUTATEN

1 Sellerieknolle ca. 500 g · 1 kleiner Apfel säuerlich

1 Schalotte · 1 EL Butter zum Anschwitzen

800 ml Gemüsebrühe · 100 g Kastanien gegart

150 ml Sahne · 40 g Butter zum Bräunen Salz, Pfeffer, Muskat

ZUBEREITUNG

Sellerie, Apfel und Schalotte schälen und würfeln. Zusammen mit den Sellerie- und Apfelwürfeln in Butter anschwitzen, bis sie leicht Farbe annehmen. Mit Gemüsebrühe aufgießen und etwa 20 Min. köcheln lassen, bis die Selleriewürfel weich sind. Die Kastanien zugeben und kurz mitkochen, dann alles fein pürieren. Sahne einrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Die restliche Butter in einer Pfanne goldbraun aufschäumen lassen. Die Suppe anrichten und mit brauner Butter beträufeln.

FÜR 4 PERSONEN

ZUBEREITUNGSZEIT: CA. 40 MIN.

SCHWIERIGKEITSGRAD: •••

Exotisch, mild und mit einem Hauch Weihnachten– ein Hauptgericht, das alle an einen Tisch bringt

ZUTATEN

500 g Süßkartoffeln von der Insel Reichenau · 2 Karotten

1 Zwiebel · 1 EL Kokosöl · 1 Dose Kokosmilch 400 ml

400 ml Gemüsebrühe · 1 Vanilleschote

Saft & Abrieb von ½ Limette · 1 TL Honig

Salz, weißer Pfeffer · Koriander frisch

ZUBEREITUNG

Süßkartoffeln, Karotten und Zwiebel schälen, würfeln oder in Rauten schneiden. Das Gemüse in Kokosöl anschwitzen, bis es leicht duftet, dann mit Kokosmilch und Gemüsebrühe ablöschen. Die Vanilleschote längs halbieren, das Mark auskratzen. Beides mit in den Topf geben und ca. 20 Min. sanft köcheln lassen, bis die Gemüsewürfel weich sind. Die Vanilleschote entfernen und das Curry mit dem Saft und dem Abrieb der Limette sowie mit Honig, Salz und Pfeffer abschmecken. Mit gehacktem Koriander bestreut servieren.

VEGGIE

FÜR 4 PERSONEN

ZUBEREITUNGSZEIT: CA. 40 MIN.

SCHWIERIGKEITSGRAD: •••

Cremig, süß und wunderbar –ein Dessert voller Wintermagie

ZUTATEN

400 ml Milch · 200 ml Sahne · 150 g Rundkornreis

1 Vanilleschote · 2 Birnen · 1 EL Butter zum Anbraten

2 EL Zucker · 1 TL Zitronensaft · 2 EL Wasser

1 Prise Salz · 40 g kalte Butter · 2 reife Feigen

außerdem: 2 EL Honig, 4 Zweige Thymian

ZUBEREITUNG

Milch und Sahne in einen Topf geben. Die Vanilleschote der Länge nach aufschneiden und in der Milch-Sahne-Mischung aufkochen. Reis dazugeben und bei kleiner Hitze unter Rühren ca. 30 Minuten cremig garen. Währenddessen die Birnen schälen, achteln und in Butter und Zucker leicht karamellisieren. Mit Zitronensaft und Wasser ablöschen und kurz zugedeckt weichgaren. Den Milchreis mit einer Prise Salz und Butterflocken verfeinern, die Feigen klein schneiden und unterheben. Den Milchreis mit den Birnenspalten anrichten und mit Honig beträufeln. Vor dem Servieren mit je einem Thymianzweig dekorieren.

ZUTATEN FÜR 1 GLAS

1 Bio-Orange Schale zum Verzehr geeignet

100 ml Orangensaft · 100 ml kalter Filterkaffee

100 ml Cola · Eiswürfel

Deko: 1 Orangenscheibe

ZUBEREITUNG

Ein Drittel der gründlich gewaschenen Orange samt Schale in Stücke schneiden, in ein Longdrinkglas geben und vorsichtig mit einem Stampfer zerdrücken. Das Glas mit Eiswürfeln auffüllen. Orangensaft dazugeben, den Filterkaffee eingießen und den Rest des Glases mit Cola auffüllen. Zur Dekoration eine Orangescheibe ins Glas legen und genießen.

Kaffee ist mehr als schwarz oder weiß. Christina Amann-Thurnher von Amann Kaffee zeigt mit fünf kreativen Kreationen, wie vielseitig das schwarze Gold sein kann. Ein Muss für alle Kaffee-Liebhaber*innen!

ZUTATEN FÜR 1 GLAS

250 ml Milch nach Wahl · 1 Zimtstange 1 Espresso · 1 großer Eiswürfel

ZUBEREITUNG

Zimtstange an einem Ende vorsichtig anzünden und das Kaffeeglas über den Rauch stülpen. Glas umdrehen und sofort den Eiswürfel hineingeben. Milch aufschäumen und über den Eiswürfel eingießen. Anschließend Espresso zubereiten und langsam direkt über den Eiswürfel einfüllen. Zum Servieren die Zimtstange nochmals anzünden und rauchend als Deko auf das Glas legen.

ZUTATEN FÜR 1 GLAS

80 ml Pink-Grapefruit-Saft · Eiswürfel

200 ml Tonic Water Fever-Tree · 1 Espresso

Deko: 1 Pink-Grapefruit-Scheibe, 1 kleiner Rosmarinzweig

ZUBEREITUNG

Pink-Grapefruit-Saft in ein Weinglas geben, Eiswürfel dazu und mit Tonic Water langsam aufgießen. Den Espresso so langsam dazugießen, dass er sich möglichst nicht mit dem Tonic und dem Grapefruitsaft vermischt. Zum Servieren mit einer Grapefruitscheibe und einem Rosmarinzweig dekorieren.

ZUTATEN FÜR 1 GLAS

250 ml Milch nach Wahl · 2 TL Chai-Tee lose, z. B.

Billa Genusswelt Chai · Zimt gemahlen · 1 TL Datteloder Ahornsirup · 1 Espresso

Deko: 1 Prise Zimt, Milchschaum oder Schlagsahne

ZUBEREITUNG

Milch in einem Topf auf mittlerer Stufe erhitzen. Den Tee in einem Teesieb dazugeben und nach Belieben mit etwas Zimt verfeinern. Herd ausschalten und die Milch ca. 10 Min. ziehen lassen. Ahornoder Dattelsirup dazugeben und mit dem Schneebesen alles verrühren. Den Chai

Latte in eine Tasse oder ein Glas gießen und den Espresso langsam darauffließen lassen. Mit Milchschaum oder Schlagsahne toppen und mit Zimt bestäuben.

ZUTATEN FÜR 1 ESPRESSOTASSE

1 TL Schokosauce z. B. Billa Dessertsauce

roter Pfeffer gemahlen oder im Möser zerstoßen

1 Espresso

Deko: etwas Milchschaum oder geschlagene

Sahne · rote Pfefferkörner ganz

ZUBEREITUNG

Schokosauce in die Espressotasse geben und mit gemahlenem rotem Pfeffer bestreuen.

Espresso direkt in die Tasse laufen lassen.

Mit Milchschaum und ein paar ganzen

Pfefferkörnen garniert servieren.

CHRISTINAS TIPP

PROBIEREN SIE DEN HOT ESPRESSO SHOT

AUCH MAL MIT CHILI STATT PFEFFER

ODER MIT HONIG UND INGWER.

GEWINNEN SIE EINEN BARISTAKURS

BEI AMANN KAFFEE

In diesem circa vierstündigen Einsteigerkurs der „Amann Kaffee Barista Akademie“ lernen Sie die spannende Welt des Kaffees kennen. Sie arbeiten an Siebträgermaschinen und lernen, wie perfekter Espresso und Cappuccino zubereitet werden. Zudem degustieren Sie spannende Kaffeesorten aus aller Welt.

KURSINHALT

• Einführung in die Theorie des Kaffees

• Die Siebträgermaschine

• Grundlagen der Espresso-Zubereitung

• Grundlagen der Cappuccino-Zubereitung

• Die richtige Reinigung der Kaffeemaschine

WWW.AMANN-KAFFEE.AT/BARISTAAKADEMIE

SO WERDEN SIE SPIELEND ZUM KAFFEEPROFI!

Spielen Sie mit und gewinnen Sie einen von drei Baristakursen im Wert von 125 Euro in der Amann Kaffee Barista Akademie. Beantworten Sie dazu einfach drei Fragen zu Christinas b’sundrigen Kaffee-Rezepten:

WAS VERLEIHT DEM SMOKED CINNAMON LATTE SEIN AROMA?

A Zirbenspäne | B Zimtrauch | C Zitronenöl

DER ESPRESSO GRAPEFRUIT TONIC WIRD ZUBEREITET MIT …

A Grapefruit-Saft | B Grapefruit-Kernen C Grapefruit-Fruchtfleisch

IM ORANGE COFFEE TRIFFT ORANGENSAFT AUF … A Filterkaffee | B Caffe Lungo | C einen Verlängerten

Teilnahmeschluss ist der 26.12.2025. Gewinner*in wird per E-Mail verständigt. Darüber hinaus kann über das Gewinnspiel kein Schriftverkehr geführt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des Gewinns ist nicht möglich. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter*innen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

MITMACHEN! HIER GEHT’S ZUM GEWINNSPIEL

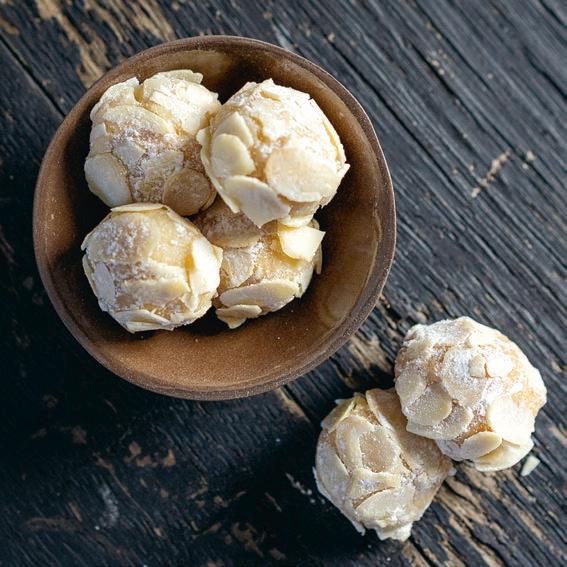

Marzipanwölkchen, Kokoskugeln, Weihnachtsmandeln – schon ihre Namen zergehen auf der Zunge. Mit dem Thermomix und den Rezepten von Thermomix-Beraterin Sarah Karapekmez sind die süßen Köstlichkeiten auch in Windeseile gemacht und bereit zum Vernaschen oder Verschenken –falls denn welche übrig bleiben.

Zart, saftig und einfach zubereitet – eine feine Kleinigkeit für die Adventzeit

ERGIBT CA. 30 STÜCK

ZUBEREITUNGSZEIT: 2 STROPHEN „STILLE NACHT“ + 15 MIN. BACKZEIT

SCHWIERIGKEITSGRAD: •••

ZUTATEN

100 g Mandelblättchen · 200 g MarzipanRohmasse · 1 Eiklar · 80 g Zucker Puderzucker zum Bestreuen

ZUBEREITUNG

1. Den Backofen auf 160 °C Ober-/ Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.

2. Mandelblättchen in eine Schüssel geben und beiseitestellen.

3. Marzipan, Eiklar und Zucker in den Mixtopf geben und 20 Sek. auf Stufe 4 vermengen.

4. Die Masse in eine Schüssel umfüllen. Mit leicht angefeuchteten Händen kleine Kugeln (ca. 2 cm Ø) formen. Diese rundum in den Mandelblättchen wälzen und mit etwas Abstand auf das Blech setzen.

5. Im Ofen ca. 15 Min. bei 160 °C backen, bis die Oberfläche leicht goldgelb ist.

6. Nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestäuben – wie frisch gefallener Schnee.

Weiß wie Schneebälle und mit nur drei Zutaten –Winterstimmung für jeden Keksteller

ERGIBT CA. 50 STÜCK

ZUBEREITUNGSZEIT: SCHNELL WIE EIN BLIZZARD + 8 STUNDEN RUHEZEIT

SCHWIERIGKEITSGRAD: •••

ZUTATEN

260 g Kokosraspel · 400 g gezuckerte

Kondensmilch · 40 g Butter

ZUBEREITUNG

1. 200 g Kokosraspel in den Mixtopf geben, 15 Sek. auf Stufe 8 zerkleinern und anschließend in ein anderes Gefäß umfüllen.

2. Kondensmilch und Butter in den Mixtopf geben und 6 Min. auf Stufe 2 auf 100 °C erhitzen.

3. Die gemahlenen Kokosraspel zugeben und für 2 Min. auf Stufe 4 vermengen.

4. Die Masse in eine Schüssel füllen und für mindestens 8 Stunden (oder besser noch über Nacht) im Kühlschrank fest werden lassen.

5. Die restlichen 60 g Kokosraspel in den Mixtopf geben, 4 Sek. auf Stufe 8 zerkleinern und auf einen Teller geben.

6. Aus der gekühlten Masse kleine Kugeln mit ca. 1 cm Ø formen und in den feinen Raspeln wälzen.

SARAH EMPFIEHLT

• WER MAG, VERFEINERT DIE MASSE MIT EINEM SCHUSS RUM.

• FÜR MEHR BISS ZUSÄTZLICH EINE BLANCHIERTE MANDEL IN DIE MITTE JEDER KUGEL ROLLEN.

Knackig und wunderbar zimtig – ein köstlicher Knabbergenuss für gemütliche Winterabende

ERGIBT CA. 300 G

ZUBEREITUNGSZEIT: GESCHWIND

WIE DAS HIMMLISCHE KIND

SCHWIERIGKEITSGRAD: •••

SARAHS TIPP

VERPACKT IN SCHRAUBGLÄSERN UND MIT EINER HÜBSCHEN SCHLEIFE DEKORIERT

SIND DIE WEIHNACHTSMANDELN EIN

B’SUNDRIGES SELBSTGEMACHTES

MITBRINGSEL IM ADVENT.

ZUTATEN

200 g ganze Mandeln · 10 g Butter

80 g brauner Zucker · ¼ TL Zimt · 20 ml Wasser

ZUBEREITUNG

1. Mandeln, Butter, Zucker und Zimt in den Mixtopf geben und 5 Min. bei 120 °C im Linkslauf auf Stufe Rühren erhitzen.

2. Wasser zugeben und weitere 10 Min. bei 120 °C im Linkslauf auf Stufe 1 rühren, bis die Mandeln schön umhüllt sind.

3. Die heißen Mandeln auf einem Teller oder auf Backpapier verteilen und vollständig auskühlen lassen.

OH, DU STILVOLLE!

Der neue Thermomix TM7 ist ein Multitalent – und sieht dabei auch noch verdammt gut aus.

Ein Thermomix ist ein Thermomix? Nicht, wenn der TM7 ins Spiel kommt. Das neue Modell in stylischem Schwarz ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch technisch überarbeitet: mit größerem Multi-TouchDisplay, verbesserter Guided-Cooking-Funktion und dem leisesten Motor, den Vorwerk je verbaut hat.

Sarah ist begeistert: „Ich bin schon lange Thermomix-Fan – aber der TM7 ist ein ganz neues Level.“

NEUGIERIG GEWORDEN?

Lassen Sie sich den Thermomix TM7 bequem bei Ihnen zu Hause vorführen. Vereinbaren Sie einfach einen unverbindlichen Beratungstermin bei Sarah Karapekmez.

KEIN THERMOMIX?

KEIN PROBLEM. DIE PASSENDEN

REZEPTE DAZU FINDEN SIE HIER:

Sarah Karapekmez vom Sutterlüty Service Center kocht und backt in ihrer Freizeit leidenschaftlich gerne. Neben regionalen Zutaten möchte sie dabei vor allem auf eines nicht verzichten – auf ihren Thermomix. Und Sarah weiß, wovon sie spricht: Seit 2022 ist sie nebenberuflich Thermomix-Beraterin und hat so schon für ca. 130 Vorarlberger*innen das Kochen und Backen zum Kinderspiel gemacht.

SARAH KARAPEKMEZ

Thermomix-Beraterin

Tel. +43 (0)699 / 17 24 88 86

Wenn die Temperaturen sinken, wächst die Lust auf Mäntel, Mützen und gemütliche Abende daheim. Jetzt tut Wärme von innen gut – und dabei helfen Gewürze. In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) schätzt man ihre wärmende Wirkung schon seit Langem.

In der Traditionellen Chinesischen Medizin werden alle Lebensmittel und somit auch Kräuter und Gewürze nach ihrer Wirkung im Körper klassifiziert.

Klingt kompliziert, bedeutet aber einfach, dass jedes Gewürz danach eingeteilt wird, ob es eher wärmend oder kühlend auf unseren Körper wirkt.

Ebenso wird die Geschmacksrichtung der Lebensmittel in salzig, bitter, sauer, neutral, süß und scharf eingeteilt. Dies sagt in erster Linie etwas darüber aus, in welcher Tiefe im Körper denn ein Nahrungsmittel wirksam ist. So sorgen scharfe Geschmacksrichtungen für Bewegung und Energie und wirken eher an der Oberfläche, was zum Beispiel dazu führt, dass wir nach scharfen Speisen schwitzen.

Fotos: Christian Kerber

Text: Ariane Dorn

Süß bedeutet harmonisierend und Energie spendend. Neutral sorgt für Ausgewogenheit. Sauer wirkt zusammenziehend. Bitter wiederum hilft uns abzusenken und auszuleiten. Der salzige Geschmack wirkt tiefer, absenkend und befeuchtend.

STÄRKEN

In der TCM gehen wir davon aus, dass die Verdauung und das Immunsystem sehr stark zusammenhängen. Das bedeutet, wenn die Verdauung schwach ist und die Nährstoffe nicht gut resorbiert werden, bemerken wir das an einer stärkeren Infektanfälligkeit. Besonders in der kalten Jahreszeit ist das keine Seltenheit. Der Winter wird in der TCM als eine Zeit des Rückzugs und der Ruhe angesehen.

Wir benötigen in dieser Zeit besonderen Schutz und es ist wichtig, die innere Wärme zu fördern und das Qi – die „Lebensenergie“ – zu stärken. Wärmende Gewürze können dazu beitragen, den Fluss des Qi zu regulieren und Blockaden zu vermeiden oder aufzulösen.

Wärmende Gewürze treiben laut TCM die Energie an die Oberfläche und helfen dort als natürliche Barriere, Krankheitserreger gar nicht erst in den Körper zu lassen. Außerdem haben viele Gewürze entzündungshemmende Eigenschaften und unterstützen so die Abwehr.

Besonders wer leicht friert, sollte Gewürze als kleine Wärmespender im Hinterkopf behalten.

GEWÜRZE RICHTIG EINSETZEN

Viele wärmende Gewürze verwenden wir im Winter ganz automatisch, ohne uns der Wirkung bewusst zu sein. Dazu gehören alle Gewürze, die bekanntlich im Glühwein ihre Berechtigung haben, wie Zimt, Kardamom, Nelken und Muskat. Auch Kreuzkümmel, Kümmel, Anis, Fenchel, Majoran, Pfeffer, Chili und Ingwer sorgen für ein warmes Bauchgefühl.

Die Dosis macht’s aber auch bei den wärmenden Gewürzen. Laut TCM trocknet uns zu viel Hitze nämlich innerlich aus. Somit heißt es für besonders „hitzige“ Menschen aufgepasst! Sie brauchen meist auch im Winter nicht zu viel Wärme von innen. Deshalb immer auf das eigene Körpergefühl vertrauen!

GEWÜRZVIELFALT IN DER KÜCHE

Traditionell kennen wir viele wärmende Gewürze aus „Omas Küche“. Unübertroffen ist die Kombination aus Wintergemüsesorten und wärmenden Gewürzen, allen voran Blaukraut, Eintöpfe, Kohl- und Wildgerichte. Genau diese Gerichte haben auch heute noch an kalten Tagen ihren Platz auf dem Speiseplan. Genauso können die wärmenden Gewürze aber auch Süßspeisen, Kompotten, Apfelmus oder Tees eine feine Note verleihen.

In vielen Ländern werden Kardamom, Zimt und Co. auch gerne zum Verfeinern von herzhaften Gerichten verwendet – hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

INGWER

Unterstützt das Immunsystem, vertreibt innere Kälte und wirkt sich positiv auf den Magen-Darm-Trakt aus. Achtung: Aufgrund der stark erhitzenden Eigenschaften nicht zu viel verwenden, sondern gezielt einsetzen.

KARDAMOM

Hat eine wärmende und Qi bewegende Wirkung. Außerdem regt er die Verdauung an, hilft gegen Blähungen und beruhigt den Magen. Kardamom verleiht sowohl süßen als auch pikanten Gerichten eine feine Note.

KÜMMEL

Ist appetitanregend, verdauungsfördernd und hilfreich bei Blähungen. Deshalb wird er gerne begleitend bei schwerverdaulichen Speisen eingesetzt. Ebenso gilt er als thermisch erwärmend.

KURKUMA

Ist ein wahres Allheilmittel. Unter anderem hat es eine positive Wirkung auf Magen, Leber und Gallenblase, wirkt aber auch entzündungshemmend und keimtötend und regt die Gallensaftproduktion an. In der TCM gilt Kurkuma als thermisch wärmend.

PFEFFER

Er hat eine sehr hohe Temperaturwirkung und einen scharfen Geschmack. In der TCM wird Pfeffer zur Schmerzstillung bei kältebedingten Bauchschmerzen und bei Appetitlosigkeit eingesetzt. ¿

WARM, WÄRMER, AM WÄRMSTEN … MEHR GEWÜRZE FINDEN SIE HIER:

Bald kullern sie wieder rotbackig aus dem Nikolo-Säckle oder erfüllen im Ofen gebraten das Haus mit ihrem heimeligen Duft nach Zimt, Weihnachten und Vorfreude. Aber wie kann es sein, dass Sutterlüty’s Bio-Äpfel vom Bodensee auch im Winter noch zum Anbeißen sind? Kommen Sie mit, wir machen eine kleine Reise zurück in den Spätsommer.

EOben: Johannes Bentele und Tochter Mia kümmern sich gemeinsam um das Wohlergehen ihrer Bio-Apfelbäume.

Links: Markus Peter hat am Hof der Benteles jedes Blatt umgedreht. Was er dabei alles erfahren hat? Einfach QR-Code scannen

s ist ein schöner Tag Anfang September, als wir mit Johannes Bentele von Benteles Biohof in Wellmutsweiler verabredet sind. Der kleine Ortsteil von Tettnang liegt knapp fünf Kilometer Luftlinie vom Bodenseeufer bei Kressbronn entfernt – nahe genug, damit die Äpfel und der Hopfen, die hier angebaut werden, vom milden Bodenseeklima profitieren. Auch heute ist es angenehm warm und nur ein paar zarte Schleierwolken zieren den Himmel. Um das Haupthaus des Hofes rührt sich nichts. Hündin Fanni jedoch hat uns bemerkt und kommt schwanzwedelnd auf uns zu. Wir folgen ihr und finden zunächst Johannes’ Frau Kerstin und Tochter Mia, die in der Hopfen-Trocknungsanlage alle Hände voll zu tun haben. „De Papa isch bei de Äpfel“, sagt Mia und deutet in Richtung Westen, wo unmittelbar hinter dem Hof die weitläufigen Apfelgärten beginnen. 23 Hektar werden hier von Familie Bentele biologisch-dynamisch bewirtschaftet, der Hopfen nicht mitgerechnet. Fast 600 Tonnen Äpfel in insgesamt neun Sorten sollen in den kommenden Wochen geerntet werden – unter anderem für Sutterlüty. Topaz, Santana, Jonagold und Elstar von Familie Bentele finden dann bis in den nächsten Frühsommer hinein als Sutterlüty’s Bio-Äpfel frisch und knackig ihren Weg in die Ländlemärkte.

Tatsächlich finden wir Johannes zwischen den langen Baumreihen, wo er gerade den Reifegrad seiner Äpfel begutachtet. „Der braucht noch ein bisschen“, meint er und dreht eine der rotbackigen Früchte in der Hand hin und her. Die Benteles pflücken nur die reifen Äpfel. Das sorgt für gleichbleibende Qualität. Es bedeutet aber auch, dass das Ernteteam bei jeder Sorte mindestens drei- bis viermal ausrücken muss. Eines dieser Teams besteht aus Nicu und Bianca. Die beiden sind bereits die zwölfte Saison in Wellmutsweiler bei der Ernte dabei. Längst haben auch sie ein Auge dafür entwickelt, welche Äpfel noch ein bisschen Sonne brauchen und welche geerntet werden können.

Die Erntezeit ist die arbeitsintensivste Zeit am Hof. Doch auch bis es so weit ist, stecken Johannes, seine Familie und ihr Team viel Arbeit in die Hege und Pflege des Hopfens und ihrer circa 70.000 Apfelbäume. Das Apfeljahr beginnt mit dem Winterschnitt. Von November bis März wird dabei jeder einzelne Baum von Hand zurückgeschnitten. „Früher hieß das Leiter anlegen, raufklettern, schneiden, runterklettern, Leiter zum nächsten Baum – mühsam war das“, erinnert sich Johannes. Heute ersparen zwei elektrische Hebebühnen, die auch bei der Ernte zum Einsatz kommen, den Helfer*innen diese Prozedur. Im Frühjahr dann, wenn die Bäume zu blühen beginnen, tun sie das voller Überschwang. Rund 2.000 Blüten produziert ein Baum. Das ist viel zu viel, denn jeder Baum soll lediglich 100 Früchte hervorbringen.

Wenn er alle seine Blüten ausbilden würde, wäre er so ausgelaugt, dass er im nächsten Jahr gar nichts mehr tragen würden. Deshalb müssen die Blüten und später noch einmal die ersten Fruchtansätze ausgedünnt werden. Weil jedoch ohne Bestäubung selbst aus den schönsten Blüten niemals ein Apfel werden würde, finden Bienen und andere Insekten auch nach der Blütezeit zwischen allen Baumreihen auf bunten Blühstreifen ein abwechslungsreiches Nahrungsangebot.

GUT DING BRAUCHT DÜNGUNG

Apfelbäume sind eine echte Herausforderung für den Boden, immerhin stehen sie 20 bis 30 Jahre an derselben Stelle. Das zwingt auch den Bio-Apfelbauern zu aktivem Pflanzenschutz. „Wir arbeiten mit Gesteinsmehlen, Brennnesseljauche und geringen Mengen an Kupfer und Schwefel“, zählt Johannes auf. Diese Spurennährstoffe sind wichtig für die Pflanzen, zudem halten sie Pilzkrankheiten fern. Der Boden selbst wird angereichert mit Kompost aus Schnittgut, Hopfenlaub und dem Mist der Pferde und der wenigen Rinder, die am Hof leben.

MIT ALLEN WASSERN GEWACHSEN

Auch bei Wind und Wetter überlassen die Benteles ihre Bäume nicht sich selbst: In den heißen Monaten schützen vollflächige Spannnetze vor Hagel, und für ausreichende Bewässerung ist ebenfalls gesorgt. 2021 hat Johannes einen Weiher mit 16.000 Kubikmetern Wasser anlegen lassen, der in Hitzeperioden die Äpfel und den Hopfen versorgt. Doch auch bei spätem Frost ist die Bewässerungsanlage ein Segen, denn ein Kälteeinbruch während der Blüte könnte die gesamte Ernte gefährden. Zwar hat Johannes’ Vater Peter Bentele schon Mitte der 1980er-Jahre am Rand der Apfelgärten Mischhecken gepflanzt, die die Bäume seither gegen den eisigen Ostwind schützen, doch bei Minusgraden reicht das nicht aus. „Sobald die Temperaturen unter null Grad fallen, schaltet sich die Frostschutzberegnung ein“, erklärt Johannes und deutet auf eine der langen Stangen, die alle paar Meter lautsprecherartige Aufsätze in die Höhe halten. Der Wasserfilm bildet eine Eisschicht um die Blüte. Dabei entsteht Kristallisationswärme, die sie vor Frostschäden schützt.

EIN WARMES BAD VOR DEM WINTERSCHLAF

All diese Vorsorge hat dazu beigetragen, dass sich jetzt Kisten um Kisten mit erntefrischen Äpfeln vor uns stapeln. Doch noch immer fragen wir uns: Wie kann es sein, dass die auch zu Weihnachten und sogar bis in den nächsten Juni hinein genauso knackig und frisch wie jetzt in den Sutterlüty Regalen zu finden sind? Das Geheimnis, das eigentlich gar keines ist, liegt in der Lagerung. „ULO“ lautet hier die Zauberformel. Die Abkürzung steht für „Ultra Low Oxygen“ und beschreibt die besonderen Bedingungen in diesen Lagern. Der Sauerstoffgehalt ist auf ein Prozent reduziert, zusätzlich wird der CO2-Gehalt von 0,02 auf zwei Prozent hochgefahren. Der dritte Faktor ist die Temperatur. Diese liegt je nach Sorte bei ein bis zwei Grad. Das lässt die Äpfel in eine Art Winterschlaf fallen. Vorher allerdings bekommen sie noch ein b’sundriges Bad. „Wir tauchen die Äpfel für zwei Minuten in ein Becken mit exakt 52 °C warmem Wasser“, erklärt Johannes. Das sorgt dafür, dass Pilzsporen auf der Schale abgetötet und die Äpfel im Lager nicht faulig werden.

Ob in wenigen Wochen oder einigen Monaten: Es ist eine kurze Reise, die Sutterlüty’s Bio-Äpfel jeden Dienstag von Benteles Biohof bis zu den Sutterlüty Märkten antreten. Trotzdem sind sie bestens vorbereitet, wenn sie den Hof verlassen. Denn erst wenn die Bestellung am Vormittag eingeht, kommen die Äpfel

Erst auf Hochglanz poliert werden Sutterlüty’s Bio-Äpfel anschließend vorsichtig von Hand in die Steigen geschlichtet.

aus dem Lager und von dort direkt in die Waschanlage. Hier werden sie gereinigt und sanft auf Hochglanz gebürstet. Anschließend werden die Äpfel nach ihrer Größe sortiert. In Sutterlüty’s Bio-Apfelkisten allerdings kommen nur die schönsten. Dafür sorgt Mia mit prüfendem Blick auf jede einzelne Frucht. Bei großen Bestellungen gehen ihr Senior*innen aus dem Ort zur Hand. Auch Johannes’ Papa Peter und Mama Monika Bentele sind nach wie vor immer zur Stelle, wenn ihre Hilfe gebraucht wird.

BIO AUS ÜBERZEUGUNG – SEIT ÜBER 40 JAHREN

Benteles haben sich schon immer getraut, Gewohntes zu hinterfragen. Wo man in diesem Betrieb hinschaut, zeigt sich, dass unternehmerisches Denken und umweltorientiertes Handeln in der Landwirtschaft kein Widerspruch sein müssen.

In Sutterlüty’s Bio-Apfelkisten kommen nur die schönsten Äpfel.