Strassenmagazin Nr. 615

2025

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Adventskalender

Durchatmen

Feierliches und Nachdenkliches für zwischendurch.

Strassenmagazin Nr. 615

2025

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Adventskalender

Feierliches und Nachdenkliches für zwischendurch.

Dem Ende eines jeden Jahres wohnt eine seltsame Dynamik inne: Erst verdichten sich die Tage sations-, Kauf- und Vorbereitungsstress, gespickt von halb freiwilligen sozialen Anlässen. Es folgt das festliche Alle-JahreWieder mit Besuchen hier und da sowie verdauungskomatösen

Zuständen. Für andere sind dies die einsamen Tage, die es mit angehaltenem Atem zu überstehen gilt. Und dann der Stillstand, die leisen Tage «zwischen den Jahren».

Glücklich, wer geniessen kann, dass selbst der grösste Wahnsinn irgendwann vorbeigeht (ein Gefühl, das man sich auch für die politische Grosswetterlage herbeisehnt). Und gesegnet sind die, denen die Festtagszeit eine echte Freude ist. Und natürlich jene, die selbstbestimmt den Rückzug antreten können. Möge dieser zweite Teil des Surprise-Langzeit-Adventskalenders allen eine Entspannungshilfe sein.

bieten. Sie sollen lachen können, sich von den Festtagstradi tionen unserer Autor*innen inspirieren lassen, nebenbei die Trauer um den versiegenden Schnee verarbeiten lernen und den einen oder anderen Toast memorieren.

Das folgende Surprise erscheint als absolute Ausnahme übrigens bereits an einem Dienstag, am 30.12. –damit Sie gleich mit neuem Lesestoff gut ins neue Jahr starten können. Möge es aufwärts gehen.

Redaktorin

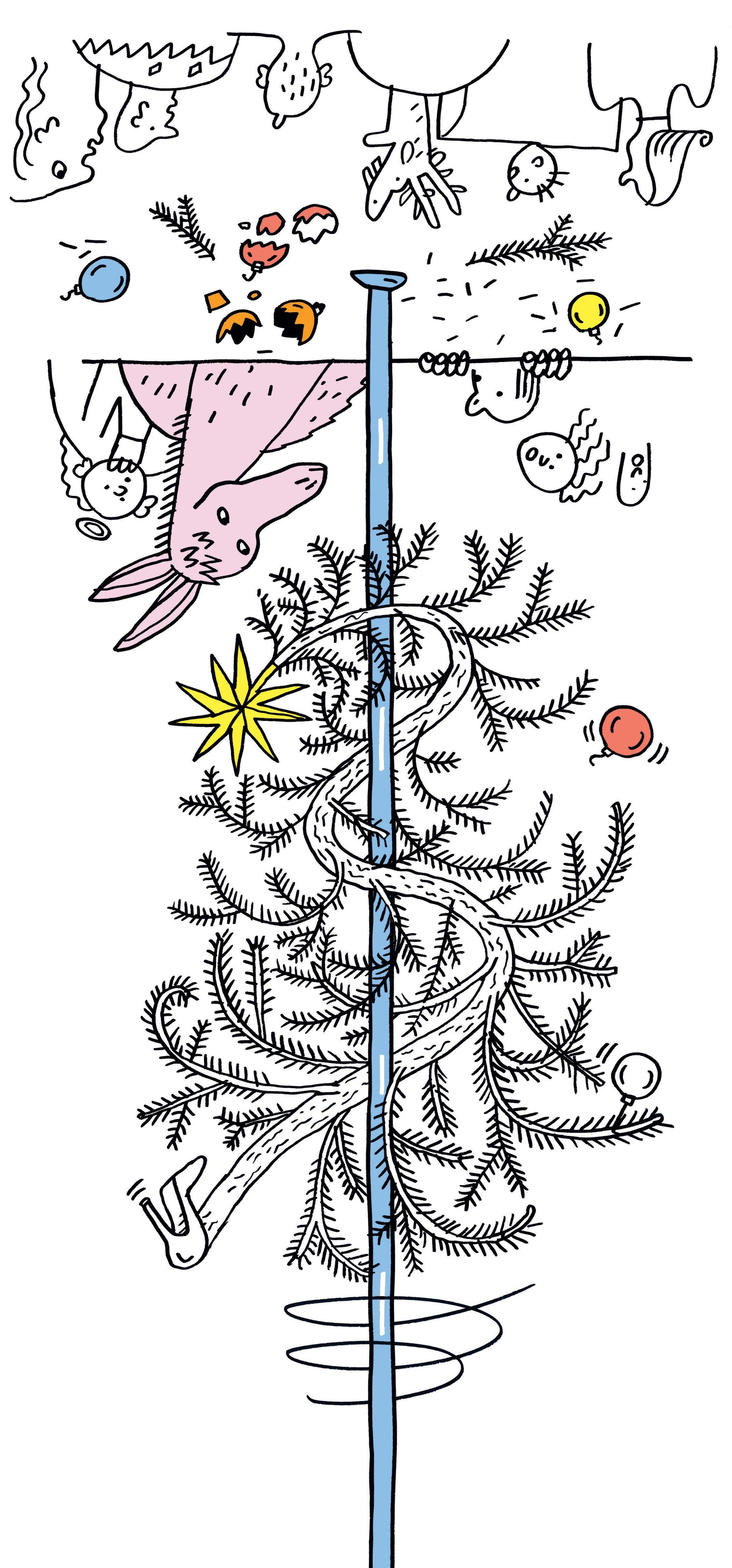

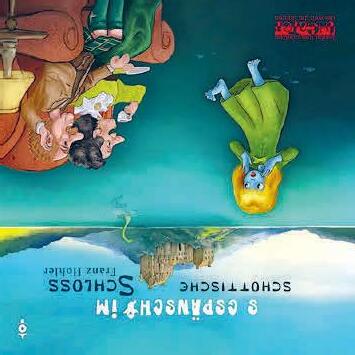

Illustration

Svenja Plaas

Die Illustratorin und Filmeditorin Svenja Plaas lebt in Wien und Berikon (Schweiz). Sie hat Grafikdesign in Zürich und Filmmontage in Wien studiert. Alle Illustrationen in dieser Ausgabe stammen von ihr.

5 Fatima Moumouni

Auf was können wir anstossen?

7 Simon Schiegg Weihnachtserinnerungen

7 Janine Schneider Frau Waser, was verbinden

Sie mit Weihnachten?

9 Andres Eberhard Vor 199 Jahren

11 Michael

Philipp Hofer Eine Weihnachtsgeschichte

11 Urs Habegger Auf der Suche

11 Verein Surprise Danke

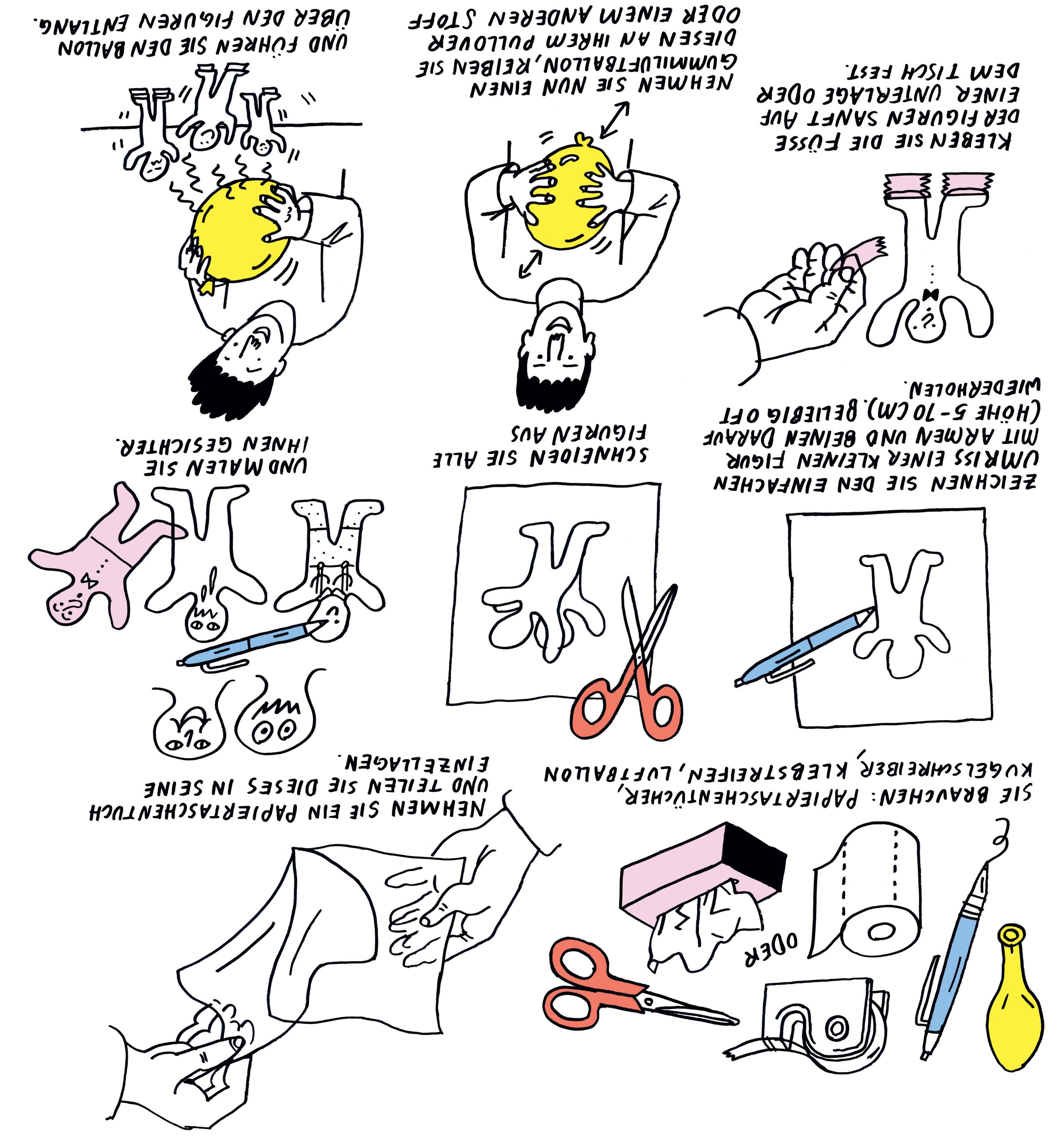

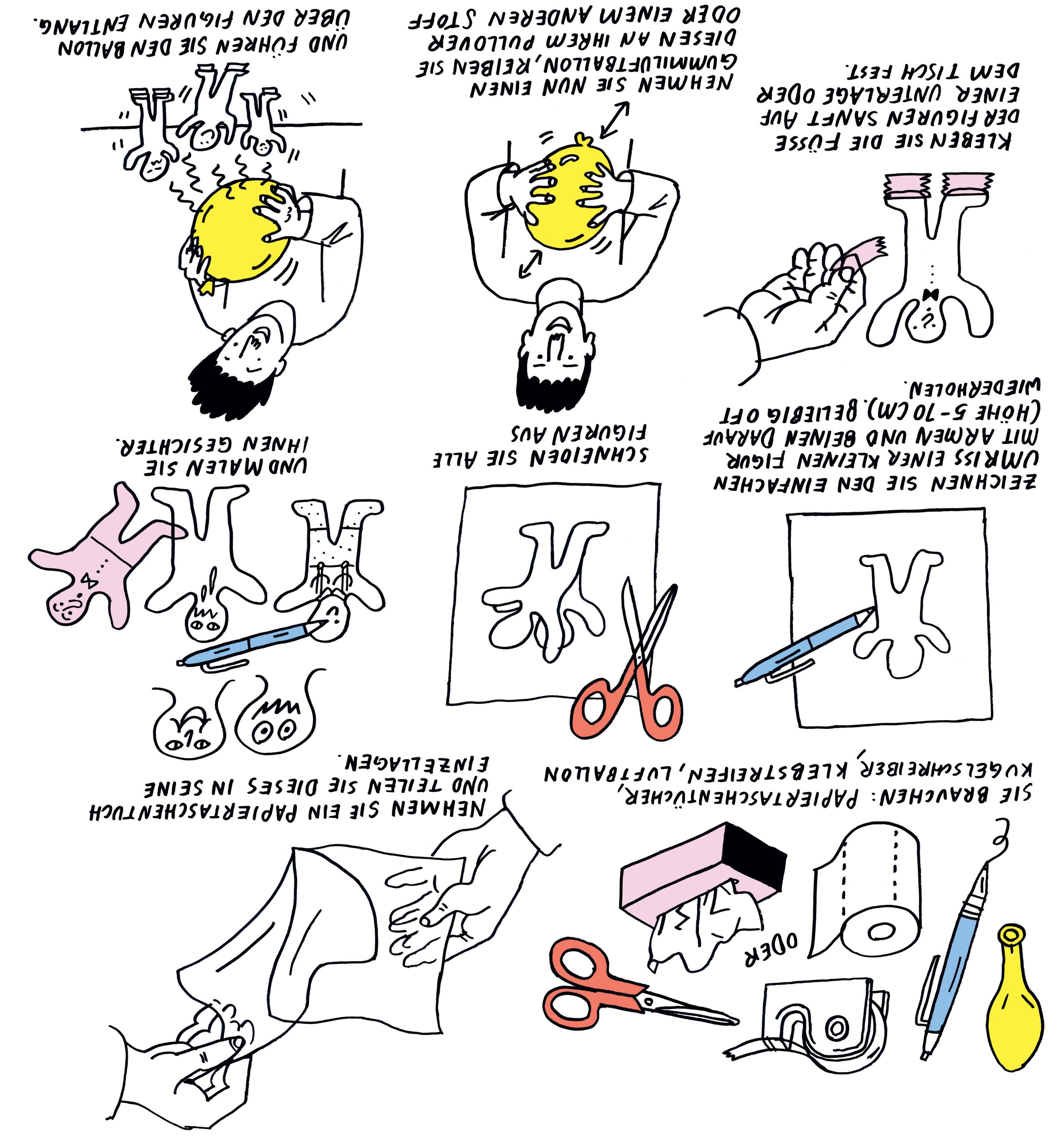

13 Basteln für eine bessere Welt Tanzen, tanzen!

15 Florian Wüstholz Leider rieselt kein Schnee

19 Klaus Petrus «Kitschalarm»

21 Serhii Dolhozhyv Feiern im Schatten des Krieges

21 Rezept 1 Makovaca

23 Emilia Sulek

Das Wichtigste ist der Hering

25 Hans Rhyner Politik der Begegnung

25 Kewanit Layne Irgendwann tanzen alle

27 Heini Hassler

Die Familie feiern

27 Rezept 2 Proja

29 Ralf Schlatter Knallfrosch

29 Leser*innen

Schicken

Sie einen Festtagsgruss! Impressum Surprise abonnieren

30 SurPlus Positive Firmen hier lochen

In der Ukraine wie in vielen anderen post-sowjetischen Staaten gibt es beim Anstossen eine bestimmte Reihenfolge an Toasts. In jeder Runde gibt es ein spezifisches Thema. Es geht darum, in Gemeinschaft Wertschätzung zu teilen und gemeinsame Freuden, Schmerz und Kämpfe. Ich möchte diese Tradition für diesen Text ausleihen und lade Sie ein, beim Lesen mit mir anzustossen – es muss nicht mit einem alkoholischen Getränk sein, anderes geht vielleicht sogar besser. Sie dürfen auch bei jedem Toast die Faust in die Luft recken und leer schlucken.

1. Auf das Kennenlernen und Zusammensein So jung kommen wir nicht mehr zusammen! Das klingt wie eine Drohung – aber eigentlich ist es eine Möglichkeit, im Hier und Jetzt zu sein, und darum geht es. Wir können sie nutzen, um ein besseres Morgen zu beschwören, denn wir wissen auch, dass Zeit nicht nur alt macht, sondern gemäss einem anderen Sprichwort auch alle Wunden heilt. Viele haben das Vertrauen verloren, haben Angst, ihre Lebenssituation hat sich zum Unerträglichen gewandelt. Und doch konnten wir auch Lichtblicke verzeichnen. Im letzten Jahr ist jeden Tag die Sonne aufgegangen. Verlässlich! Noch ist die Welt also nicht untergegangen. Schön, dass Sie dieses Heft lesen und mit diesem auch ein Stück Gemeinschaft, Fürsorge und Hoffnung in der Hand haben. Hoffnung dafür, dass die kleinen Schritte zählen, dass Veränderung nötig und möglich ist. Ich möchte darauf anstossen, dass Hoffnung nicht nur überlebenswichtig ist, sondern sich auch lohnt! Vor allem ist gemeinsam hoffen immer etwas leichter als allein.

2. Auf die Freundschaft und das Glück

Hoch lebe das Besinnen darauf, wie wichtig die Freundschaft in der Kindheit und Jugend war! Auf die Freund*innen, die bleiben, wenn sie heiraten, Kinder bekommen oder anderweitig erwachsen werden.

3. Auf die Liebe (eigentlich: die Frauen)

Man wird mich wohl nie dazu bringen «auf die Frauen» anzustossen, da wird mir ganz cringe ums Herz, aber ich versuche es mal mit der Liebe: Ich rede nicht oft über Liebe, und doch möchte ich sie beschwören, dass sie uns wärmt, würg, nein, ihr wisst schon, dass sie uns ein innerer Döner ist, wie man so schön sagt, wenn man nicht vegi ist. Ein innerer Lieblingsschmaus trifft es wohl besser ... – ich schweife ab. Die Liebe! Ist das wichtigste Gut, der Schraubenschlüssel, der Defibrillator, und es ist eine Tragödie, dass über sie zu sprechen uns häufig wie blosser Kitsch vorkommt. Da muss ich mir wohl an die eigene Nase fassen, doch ich fass mir lieber ein Herz: Auf die Kraft der Liebe!

4. Auf die Männer

Ein guter Moment, um auf FINTA anzustossen! Hoch die Gläser! Ich möchte ausserdem auf die Männer anstossen, die den Männerhass der (queer-) Feministist*innen verstehen und ihnen Verbündete werden. Zum Beispiel, indem sie über das Grunzen und die animalischen Gebärden mitlachen und indem sie mehr Geld, Raum und Macht teilen. Ausserdem auf die, denen gesagt wurde, sie seien keine echten Männer. Und auf die Männer, die

in Kriegen sterben und verletzt werden, während nur über Frauen und Kinder als Opfer geredet wird, als wären Männer keine Menschen.

5. Auf die Ukraine

Ein Hoch auf den Glauben daran, dass man sich despotischem Imperialismus stellen kann und muss (selbst wenn man dabei unendlich viel verliert). Auf die Träume der Menschen für sich und ihre Nachkommen. Und auf die internationale Solidarität – oder besser: die anti-nationale Solidarität. Auch auf alle, die durch die anfängliche (eurozentristische) Solidarität mit der Ukraine 2022 in Konkurrenz zu ukrainischen Geflüchteten gesetzt wurden. Empathie ist kein erschöpfliches Gut.

6. Auf die Kriegshelden

Auf dass der Krieg (als Mittel der Wahl) selbst endlich elendig zugrunde geht und die Schauergeschichten davon sich in die lange Liste der grausamen Märchen einreihen, welche unsere Kinder gruseln werden.

7. Dank an die Hosts

Auf Surprise und die, die es verkaufen, und die, die daran schaffen, schreiben, lektorieren, fotografieren, zeichnen, layouten, drucken, ausliefern etc.

FATIMA MOUMOUNI hat die Verabschiedungstoasts und den fürs Pferd und den, ob der Gast es noch in den Sattel schafft, wegen ihrer Pferdeallergie mal weggelassen.

Zur Zeit, als wir noch eine ganze und harmonische Familie waren, erlebte ich Weihnachten jedes Jahr als das Fest der grossen und ziemlich internationalen Familie: Wir kamen jeweils zusammen, meist verteilt auf Heiligabend und Weihnachten, mit insgesamt etwa zehn Personen: Meine beiden lieben Eltern, wir drei Brüder, unsere humorvolle Oma aus Rumänien, unsere genauso humorvolle Tante väterlicherseits mit ihrem Mann aus Belgrad, dann noch der Pate (Götti) meines jüngeren Bruders, einer der besten Freunde meines Papas, der im Berner Oberland lebte und so ein richtiger Schweizer Bergler war. Ausserdem waren oft auch ein oder zwei gute Kollegen meiner beiden Brüder mit dabei. Man kann sich mit Leichtigkeit vorstellen, dass die Unterhaltung am Familientisch kaum langweilig wurde. Das Höchste für uns Kinder waren natürlich die leckeren Weihnachtsguetzli, die unsere Mutter mit viel Liebe gebacken hatte. Es gab immer eine grosse Auswahl davon, ganz speziell waren die sogenannten «Rumašice» (eine Abwandlung der in den Balkanländern verbreiteten Hurmašice), ein in Rum getränktes zartes Buttergebäck, das Mama jedes Jahr nach einem Rezept der Schwester unseres Belgrader Onkels zubereitete und das für gewöhnlich fast ausschliesslich ihm vorbehalten war.

In der Zeit, als ich als junger Erwachsener in Hamburg lebte, um die dortige Fachhochschule für Bibliothekare zu besuchen, pendelte ich viel zwischen Hamburg und Basel. Nur an jenen Weihnachtstagen wollte ich bewusst nicht nach Hause fahren, sondern in Hamburg bleiben, um mich auf meine bevorstehenden Diplomprüfungen vorzubereiten. Ein befreundetes Arztehepaar aus England, das immer ein offenes Haus für einsame Menschen hatte, lud mich zur Feier am Heiligen Abend ein. Das war der Abend, an dem ich meine allererste Freundin kennenlernte. Sie sass mit mir am Tisch, schräg gegenüber, und lächelte mir unentwegt zu. Noch etwas unreif, wie ich zu dieser Zeit war, ahnte

14

Frau Waser, was verbinden Sie mit Weihnachten?

ich nicht, was sie im Schilde führte. Erst später, allmählich, gelang es ihr, mein Herz zu erobern durch ihren Charme und ihre Kochkünste. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Als Arztgehilfin verdiente sie nicht schlecht und lud mich immer wieder zu einem Glas Wein oder ins Kino ein. Wer weiss, was aus dieser Beziehung alles hätte werden können, wäre ich nicht nach einem Jahr plötzlich erkrankt und für lange Zeit in eine Klinik eingewiesen worden, mit lebenslangen Folgen.

Heute liegen diese schönen Erinnerungen unwiederbringlich in der fernen Vergangenheit. Weihnachten bedeutet mir eigentlich nichts mehr, so wie es bei uns in der Schweiz oder auch in Deutschland gefeiert wird. Und so verreise ich über diese Tage immer gern für mich allein an einen schönen Ferienort, zum Beispiel nach Thun. Fröhliche Weihnachten!

SIMON SCHIEGG ist Sänger im Surprise Strassenchor. Gemeinsam mit seinen Brüdern hat er im Surprise 567/24 unter anderem über das Leben mit seiner psychischen Erkrankung gesprochen.

Als Kleinkind wurde Uschi Waser ihrer jenischen Mutter weggenommen. Verantwortlich dafür war das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» der Stiftung Pro Juventute. Von 1926 bis 1973 riss dieses «Hilfswerk» jenische Familien systematisch auseinander – mit dem Ziel, ihre Lebensweise zu zerstören und sie zu assimilieren. Als Kind und Jugendliche durchlebte Uschi Waser 25 Heime und Pflegefamilien. Seit Jahrzehnten setzt sie sich für die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der Schweizer Geschichte ein (siehe auch Surprise 545/23).

«Meistens habe ich im Heim Weihnachten gefeiert. Ab und zu war ich über die Festtage zuhause bei meiner Mutter, dann gab es auch einen Christbaum und Päckchen. Aber das war eigentlich eine trostlose Geschichte, weil die Beziehung zur Mutter sehr schwierig war. Meine Mutter hatte ihre eigenen Sorgen und verhielt sich mir und meinen Geschwistern gegenüber nicht viel anders als an einem normalen Tag: sehr streng und lieblos.

In den Kinderheimen konnte die Weihnacht schöner sein als zuhause.

Da wurde schon der Advent besonders begangen. Das war für mich eigentlich immer eine schöne Zeit. Es gab den ersten Schnee des Jahres. Wir gingen öfter in die Kirche, die immer wirklich hübsch geschmückt war. An Weihnachten haben wir dann jeweils ein Krippenspiel aufgeführt und hatten eine Weihnachtsfeier. Wir haben gesungen und es gab etwas Gutes zu essen. Das war sehr festlich.

Es gab Kinder, die über die Festtage nach Hause konnten. Und es gab auch Kinder, die sehr viele Geschenke gekriegt haben. Ich habe immer nur ein einziges Päckchen gekriegt – von der

Vormundschaftsbehörde in Obervaz. Das war nicht einfach für mich. Im Päckchen war jedes Jahr dasselbe, die haben allen Mündeln das gleiche geschickt: ein Bündner Birnenbrot und vielleicht mal noch eine Schokolade. Manchmal sage ich: In meiner Jugend habe ich eigentlich nie ein richtiges Weihnachten erlebt. Später konnte ich Weihnachten dann so feiern, wie ich es schön fand. Das erste Mal, als ich neunzehn war, zusammen mit meinem ersten Mann. Damals war ich schwanger. Ich habe zum ersten Mal ein kleines Bäumchen selbst geschmückt. Das war eine besondere Weihnacht für mich.

Aber ich bin eben nicht so eine ‹Festerin› in dem Sinne. Wir haben nie vor dem Baum gestanden und Lieder gesungen. Wir haben es einfach genossen, zusammen zu sein, und die Mädchen hatten Freude an den Geschenken.

Heute geht mir Weihnachten irgendwie immer zu schnell vorbei. Der Advent bedeutet mir immer noch mehr als das Weihnachtsfest: Es wird langsam dunkel am Abend, es gibt (mit viel Glück) den ersten Schnee, Kerzen anzünden, Sterne aufhängen. Besonders liebe ich Engel, allerdings nur ganz schlichte. Nicht diese heiligen Engel mit Kleidchen und so. In der Adventszeit hole ich auch gerne diese Figuren hervor und stelle sie auf, darunter auch den kleinen Chor mit drei Engeln.

Mittlerweile gehen wir im Advent oder über Weihnachten oft einige Tage in die Berge. Meine Töchter kommen zu Besuch, es gibt Kaffee und ich backe Lebkuchen. Weihnachten feiere ich dann einfach mit meinem Mann im Schnee. Ich liebe den Schnee ja so sehr!»

Aufgezeichnet von JANINE SCHNEIDER

Diese Weihnachtsgeschichte ist frei von Sinn und Moral, merken Sie sich das. Ihre einzige Qualität ist, dass sie wahr ist. Sie spielt vor exakt 199 Jahren in der Militärakademie West Point in der Nähe von New York und handelt von einem Aufstand nach übermässigem Genuss von Eierpunsch.

Es würde ein besseres Licht auf mich werfen, wenn ich behaupten würde, dass ich mich bei einem Glas Eierpunsch, etwa an einem Geschäftsapéro oder zu Gast bei Freunden, für die Geschichte dieses Getränks zu interessieren begann und so auf diese Episode stiess. Es war aber gerade anders herum.

Ich lag eines hundsgewöhnlichen Abends auf dem Sofa, die Kinder waren im Bett, die Küche gemacht, und scrollte von News zu Google nach Wikipedia und, weil mir in den Sinn kam, dass ich Ihnen eine Weihnachtsgeschichte schulde, erkundete ich mich im Internet danach, was wohl vor 200 Jahren an Weihnachten passierte. Da ich mich, todmüde wie ich war, in der Jahreszahl irrte, stiess ich auf die Ereignisse vom 24. Dezember 1826.

Erst nach der Recherche kam ich auf die Idee, mir einen Eierpunsch zuzubereiten. Er schmeckte vorzüglich, und ich möchte Ihnen raten, es mir gleichzutun. Rühren Sie dazu ein Ei im Mixer schaumig, geben ziemlich viel Puderzucker dazu, füllen mit Milch und Rahm auf und rühren am Ende einen guten Schluck Rum oder Whisky unter.

Versuchen Sie sich nun in die Lage von drei angehenden Offizieren der US-Armee im Dezember 1826 zu versetzen, sie heissen Burnley, Center und Roberts und sind 18 Jahre alt. Die drei verbringen Weihnachten zum dritten Mal in Folge weit weg von ihrer Familie in einer Militärbaracke. Vermutlich ist es arschkalt.

Ein zünftiger Eierpunsch könnte die drei jungen Amerikaner über die harten Tage hinwegtrösten. Doch kurz vor Weihnachten befiehlt der Kommandant der Akademie: Dieses Mal wird ohne Whisky, ohne Rum, ohne sonstige Rauschgetränke gefeiert. Wenn Eierpunsch, dann alkoholfrei.

Die Lage damals ist eine andere – trinken Sie doch einen Schluck zwischendurch! – ein US-amerikanischer Mann konsu-

demie sicherlich über eine voll ausgestattete Küche verfügt und das Grundprinzip des Schwingbesens nachweislich schon seit der Antike bekannt ist. Trinken Sie, trinken Sie!

Die Weihnachts-Party in den Baracken steigt um 22 Uhr, Zimmer Nummer 5, und nun können wir einen Zeitsprung machen bis 4 Uhr morgens, wir verpassen nichts, es wird gebechert. Bestimmt ist es für die Kadetten eine lustige, vielleicht unvergessliche Zeit. Für Historiker*innen ist es allerdings unmöglich, diese Stunden vollends aufzuarbeiten, und da es sich um eine wahre Geschichte handelt, wollen wir auf Spekulationen verzichten.

Eine Ausnahme nur: Der mechanische Schwingbesen wird erst 1856, also dreissig Jahre später, vom Blechschmied Ralph Collier aus Maryland entwickelt. Aus dieser Tatsache können wir schliessen, dass bei sieben Liter Whisky, und selbst im Falle von Eierpunsch mit überdurchschnittlich hohem Alkoholgehalt, einer der Kadetten stets mit Eischaum-Schlagen beschäftigt ist – es sei denn, sie trinken hie und da direkt aus der Flasche. Wäre möglich. Nehmen Sie erst einen Schluck!

Um 4 Uhr klopft Captain Hitchcock an die Türe. Ich stelle mir vor, dass dieser eine gewisse Zeit lang Toleranz hat walten lassen, dass es ihm dann aber doch irgendwann unmöglich geworden ist, den Lärm – das Gelächter und Geplaudere, nicht das Schaumschlagen! – mit weihnächtlicher Gutmütigkeit zu ignorieren.

Der Captain zetert Befehle, legt sich wieder hin. Währenddessen bewaffnen sich die Kadetten mit Gewehren, Stöcken, Schwertern, Musketen, schlagen Fenster ein, zertrümmern Möbel, reissen Treppengeländer los, rekrutieren weitere siebzig Kadetten für den Aufstand. Einer feuert mit seiner Pistole durch die Türe des Zimmers, in dem Hitchcock liegt. Daneben.

Auch wenn diese Geschichte wie angekündigt komplett ohne Sinn und Moral auskommt, müssen wir doch nüchtern Bilanz ziehen. Der Aufstand ist bei Tageslicht zu Ende, zwanzig Kadetten werden aus der Akademie ausgeschlossen – ihre weiteren Lebensläufe bleiben im Dunkeln respektive interessiert es die Historiker*innen einen feuchten Dreck, was aus ihnen wurde.

miert zu dieser Zeit etwa 26 Liter reinen Alkohol pro Jahr, das ist dreimal so viel wie heute. Pro Monat also etwa zwei Liter. Überschlagen wir: Wenn einer nur Whisky trinkt und kein Bier oder ähnliches Kinderzeug, sind das vielleicht fünf, sechs Literflaschen pro Monat. Das kriegen Sie ohne einen Schluck zwischendurch nicht hin. Also «Grog Break», da brauchen Sie einen Flachmann, als Soldat haben Sie ja haufenweise Taschen, im Bauchgurt zum Beispiel, neben der Munition oder in der Gamelle, sofern die Amerikaner auch sowas hatten.

Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann mir gut die Enttäuschung und den Ärger vorstellen, die sich in den Baracken nach dem Befehl des Kommandanten breitmachen, und wohl wird getuschelt, weggeschaut, vielleicht sogar bestochen, damit sich Burnley, Center und Roberts aus der Kaserne stehlen und mit einem Boot über den Hudson River setzen können und von dort in eine Taverne laufen, um zwei Gallonen Whiskey zu holen, das sind etwa siebeneinhalb Liter.

Woher die drei Eier, Rahm, Milch und Zucker haben und wie die Eierpunsch-Produktion vonstatten geht, weiss ich nicht, halte dieses historische Detail aber für unerheblich, da eine Militäraka-

In die Geschichtsbücher schafft es hingegen einer, der beim Eierpunsch-Aufstand kräftig mitgemischt hat, sich dabei aber nicht erwischen liess: Jefferson Davis aus Mississippi, das jüngste von zehn Kindern eines Plantagenbesitzers.

35 Jahre nach dem Eierpunsch-Aufstand wird Davis zum Präsidenten der Südstaaten. Und weil er der Ansicht ist, dass der Erhalt der Sklavenhaltung eine Sache ist, für die sich ein blutiger Krieg lohnt, führt er vier Jahre lang den Kampf gegen den Rest der USA an.

Davis verliert und wird verhaftet. Seinem Gegenspieler, dem siegreichen US-Präsidenten Abraham Lincoln, ergeht es schlimmer: Er wird ermordet. Davis kommt nach zwei Jahren wieder frei. Begnadigt von Lincolns Nachfolger, vor exakt 158 Jahren, am Weihnachtstag.

Trinken Sie, trinken Sie! Wenn Sie möchten, auch gerne alkoholfrei.

Die Sklaverei in den USA ist seither abgeschafft.

von ANDRES EBERHARD

In der dunklen Weihnachtszeit, da lebte in einer Stadt eine junge Frau, sie war verlassen, verwahrlost und litt an Heroinsucht. Sie schlief in dieser Jahreszeit in einer Umkleidekabine im Freibad und brauchte dazu eine Wolldecke, einen Schlafsack, eine Untermatte und dicke Schlafkleidung. Sie wusste, dass sie in dieser Garderobe nichts essen sollte, weil dies Brösmeli gäbe und dann Ratten kämen. Es begann zu schneien, und sie war gerade im Stadtzentrum auf der Suche nach einem Versteck, um sich einen Schuss Heroin zu setzen. Da fand sie in der Kirche eine Ecke, in der sie sich versteckte, und gerade als sie die Spritze bereitmachte, kam der Pfarrer. Der Pfarrer stüpselte sie und sprach sie an:

«Guten Tag, wo wohnen Sie?»

Sie antwortete: «Im Schwimmbad.»

Der Pfarrer: «Im oder beim?»

Sie : «Im.»

Pfarrer : «Dort kann man nicht wohnen.»

Sie : «Ich schlafe dort und habe kein Zuhause.»

Der Pfarrer machte ihr das Angebot, in seiner Notschlafstelle zu übernachten und im Kirchgemeindehaus Zmittag zu essen, aber die Spritze hatte da keinen Platz, nur im öffentlichen WC war das erlaubt. Also ging sie danach aufs öffentliche WC, um sich einen letzten Schuss (hoffte sie) Heroin zu setzen, und holte später ihre Sachen aus dem Freibad. Nun hatte sie keinen Stoff mehr und es wurde ihr schlecht, sie schwitzte und fror gleichzeitig. In der Notschlafstelle konnte sie kaum schlafen.

Ich denke: Suchen liegt uns Menschen in den Genen. Früher, in grauer Vorzeit, als der Mensch noch gejagt und gesammelt hat, war die Suche nach Beeren, Pflanzen, Wurzeln und Beute für ihn überlebenswichtig. Heutzutags suchen in der Vorweihnachtszeit viele von uns nach passenden Weihnachtsgeschenken. Man will sich ja nicht lumpen lassen oder gar blamieren! Überlebenswichtig aber ist es nicht.

Ich suche grad lediglich meine Brille. Warum, weiss ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sie abgenommen und irgendwo hingelegt hätte. Dennoch: Ich suche sie. Schwierig zu finden, ich sehe ja selbst mit Brille schon schlecht. Wenn ich mein Handy suche, ist das einfacher. Jemand ruft mich an, und es klingelt. Meine Brille klingelt nicht. Die Suche nach meiner Brille ist jedoch eine Lappalie, wie letztlich auch die Suche nach Weihnachtsgeschenken, wenn man sie vergleichen will mit der Suche nach Glück und Erfolg oder Liebe.

Goldsucher suchen nach Gold. Andere suchen Wasser. Ohne Gold kann der Mensch gut leben, ohne Wasser kann er nicht. Auch die Suche von Jugendlichen nach ihrer Identität und ihrem Platz in der Familie und in der Gesellschaft hat’s in sich.

Eine Fliege setzt sich auf meine Nasenspitze. Sie braucht sich nicht vor mir zu fürchten. Ich werde nicht versuchen, sie zu fangen. Ich täte sie sowieso nicht erwischen. Meine schnelle Hand von einst ist Geschichte. Es macht jetzt auch keinen Sinn, dass ich nach ihr suche: Die ist für immer verloren.

Den perfekten Weihnachtsbaum für die gute Stube suchen wir erst am 24. Der Kuckuck sucht sein Nest. Viele suchen den Garten Eden, das Paradies, in dem ewiger Frieden herrscht. Und ich suche noch immer meine Brille. Wo könnte sie nur sein? Irgendwo liegt sie. Alles, was wir suchen, liegt irgendwo herum. Es lässt sich nur nicht alles finden.

Geht es Ihnen im Dezember auch jeweils so, dass Sie ein bisschen verwundert sind, wie schnell das Jahr schon wieder vorbeigegangen ist?

Im Frühling erst waren wir Gastgeber der Tagung der deutschsprachigen Strassenmagazine und durften uns mit über 50 Strassenzeitungsmacher*innen aus dem DACH-Raum austauschen. Kurz danach publizierten wir – wir glauben es selbst kaum – schon die 600. Surprise-Ausgabe!

Im Vorfeld der Fussball-EM der Frauen veranstalteten wir Ende Juni die «Women’s Streetfootball EURO 2025». Zwölf Teams aus ganz Europa plus das Gastland Mexiko spielten während zwei Tagen um den EM-Titel im Strassenfussball – ein unvergessliches Erlebnis.

Zudem konnten wir dieses Jahr zwei neue Soziale Stadtrundgänge zu Sexarbeit und Migration lancieren, die den Besucher*innen diese Themen, die Lebensrealitäten der Betroffenen sowie die häufig damit verbundene Stigmatisierung näherbringen.

Auch unser Strassenchor wurde wieder vielfach eingeladen – und bejubelt, so etwa im Rahmen des Eurovision Song Contests in Basel und am Lucerne Festival in der beeindruckenden Ark Nova.

Am 24. Dezember war sie am Weihnachtsfest in der Kirche, und die Tochter des Pfarrers setzte sich zu ihr, nahm sie nach der Feier mit nach Hause und verliebte sich dreissig Stunden später in sie. Schon spürte die vor kurzem noch heroinsüchtige Frau nichts mehr von der Heroinsucht und begann später auf der Stadtverwaltung zu arbeiten.

Der Pfarrer hatte null Komma kein Problem damit, dass seine Tochter lesbisch war, und auch nicht mit der Drogenvergangenheit ihrer Freundin. Acht Monate später traute der Pfarrer die beiden bei der Hochzeit.

MICHAEL PHILIPP HOFER verkauft Surprise beim Neumarkt Oerlikon. Nachdem jemand an einer Familienfeier einmal eine Weihnachtsgeschichte vorgetragen hatte, beschloss er, selber eine zu schreiben. Alle Elemente darin stammen aus den Geschichten von Surprise-Kolleg*innen und seinem weiteren privaten Umfeld.

Auch nach Antworten wird in der Weihnachtszeit emsig gesucht. Komisch, jedes Jahr in der Weihnachtszeit. Steckt dahinter vielleicht das Bedürfnis, doch dahinterzukommen, was denn der Sinn sein könnte des Daseins? Wir suchen die Stimme, die uns verrät, wie es wirklich ist. Vielleicht finden wir diese Stimme gar in uns selber, wenn wir ganz still sind und in uns hineinhorchen. Ich habe meine Brille gefunden. Sie ist auf meiner Nase. Manchmal suchen wir eben viel zu weit.

URS HABEGGER verkauft Surprise in der Bahnhofunterführung in Rapperswil. Das Suchen nach der Brille ist keiner seiner Scherze – es ist ihm schon oft passiert.

ERHÄLTLICH IM BUCHHANDEL UND AUF BUCHBON.CH

SCHWEIZWEIT ONLINE UND IN ALLEN BUCHHANDLUNGEN EINLÖSBAR.

Für all dies sind wir sehr dankbar. Und ein ganz besonderer Dank gilt Ihnen! Dafür, dass Sie uns mit dem regelmässigen Kauf des Magazins – und vielleicht darüber hinaus – mit einer Spende in unserer Arbeit unterstützen!

Kommen Sie gut ins neue Jahr, und wir freuen uns, wenn wir Sie auch im 2026 zu unseren Leser*innen zählen dürfen.

NICOLE AMACHER UND JANNICE

VIERKÖTTER Co-Geschäftsleiterinnen Verein Surprise

Ein Bastelbogen für Gelangweilte und Alberne, für Erwachsene und Kinder.

Näher dran an echten Lebensgeschichten

Mehr dazu im Blogbeitrag

Im Januar 2023 gingen Bilder aus Adelboden um die Welt. Auf 1300 Metern über Meer sollten einmal mehr die legendären Männer-Skirennen am Chuenisbärgli stattfinden. Nur fehlte die wichtigste Zutat: der Schnee. Durch die ansonsten grünen Hänge zog sich einzig ein weisser Kunstschneestreifen vom Starthaus bis ins Zielgelände. Es war ein trauriger Anblick, der Debatten über Sinn und Unsinn des Wintersports in Zeiten der Klimaerhitzung aufkommen liess. Selten hatte es in einem Dezember so wenig geschneit wie in jenen Tagen. Und regelmässig preschte die Temperatur weit in den zweistelligen Bereich vor. Von weissen Weihnachten wagte niemand auch nur zu träumen.

So wurde Adelboden im Januar 2023 zu einem sehr schweizerischen Sinnbild der Klimaerhitzung. Die Hauptfrage war jedoch nicht: Was tun wir dagegen? Sondern: Wo können wir in Zukunft noch Skifahren? Tatsächlich bleibt jener Winter als schneeärmster seit Messbeginn in Erinnerung. Aber: Das war keine verrückte Ausnahmeerscheinung. Es ist die neue Normalität. Es war kein Jahrtausendereignis, bei dem wir uns die Frage der Verantwortung nicht stellen müssen. Ein Winter ohne Schnee ist zu erahnen und zu erwarten. Als ich genau ein Jahr zuvor mit dem Velo über den Simplonpass fuhr, lagen auf der Passhöhe auf rund 2000 Metern über Meer gerade einmal ein paar Zentimeter Schnee.

dabei helfen, besser mit der neuen Normalität klarzukommen. Denn diese ist überdeutlich – auch wenn wir uns gerne davor verstecken: Im Oktober vermeldete das Schweizerische Institut für Schnee- und Lawinenforschung, dass die durchschnittliche Schneedecke in der Schweiz jedes Jahrzehnt acht Zentimeter dünner wird. Das Resultat sind immer mehr Skigebiete, die sich vom Wintertourismus verabschieden. Denn dank den neuen Klimaszenarien des Bundes, die im November vorgestellt wurden, wissen wir auch: Bereits heute liegt die Erwärmung in der Schweiz bei 2,9 Grad. Tendenz: bis zu 5 Grad Erwärmung. Wo soll es da bitte schön noch weisse Weihnachten geben? Wir sollten aufhören, uns etwas vorzumachen.

Hier ein paar weitere Fakten, um den Reality Check zu untermauern: Um das Jahr 1900 lag die Nullgradgrenze im Winter durchschnittlich auf 420 Metern über Meer – in Zürich, Bern, St. Gallen, Luzern, Winterthur oder Lausanne durfte öfters geschlottert werden. Heute sind wir bei 900 Metern angelangt. Und mit dem aktuellen Klimafahrplan dürfte sie nochmals um über 500 Meter ansteigen.

Das heisst: Die durchschnittliche Nullgradgrenze im Winter wird auf der Höhe von Andermatt liegen. Davos nur knapp darüber. Die Konsequenzen: Heute fällt noch rund 56 Prozent des Winterniederschlags als Schnee. Auf unseren Bergen –

nicht gespeichert für dann, wenn wir das Wasser in den trockeneren Sommern noch mehr brauchen werden.

Das entzaubert nicht bloss einen Mythos. Es verdeutlicht darüber hinaus einen Teufelskreis. Denn wenn der Schnee rieselt, hilft das auch dem Klima. Je weniger Niederschlag als Schnee fällt, desto weniger Sonnenlicht reflektiert die dunkle Erdoberfläche. Die Folge ist eine stärkere Erwärmung, die wiederum die Schneefallgrenze weiter in die Höhe wandern lässt. Es gibt noch weniger Schnee, noch weniger Abstrahlung und noch mehr Erwärmung.

Und deshalb ist es mittlerweile so: Denke ich an weisse Weihnachten, kommen mir unweigerlich grosse klimatische Kipppunkte in den Sinn. Wie zum Beispiel das Abschmelzen des arktischen Meereises oder der grönländischen und westantarktischen Eisschilde. Kilometerdicke Eispanzer, die einmal gewesen sein werden. Da ist sich die Wissenschaft recht einig. Es sind Entwicklungen, die sich nicht umkehren lassen, auch wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen würden und die Klimaerhitzung unter weltweit 1,5 Grad hielten – wofür wir nicht auf Kurs sind. Vielleicht ist es angesichts dessen also besser, sich damit zu trösten, dass weisse Weihnachten auch als Mythos herzerwärmend sein kann – auch wenn wir nicht mit Gewissheit sagen können, woher das Bild eigentlich kommt. Was klar ist: Während

Und auch der letzte Winter gesellt sich zu dieser neuen Normalität – äusserst warm, äusserst schneearm. Als es im Dezember 2024 rund um Weihnachten zu einem winterlichen Schneegeschenk kam, war das die Ausnahme.

Eine Ausnahme, die ironischerweise den Mythos der weissen Weihnacht am Leben erhält. Eigentlich entzaubert ein Blick in die Wetterstatistik die werbegetriebene

Vorstellung vom Christkind, das uns im Schneegestöber Geschenke bringt: Seit Beginn der Statistik um 1931 gab es nur alle drei bis vier Jahre im Schweizer Mittelland Schnee um die Weihnachtstage. In Bern waren gerade mal in 22 von 94 Jahren alle Weihnachtstage schneebeglückt. Häufiger müssten wir eigentlich singen: Leider rieselt kein Schnee. Eine solche kulturelle Neuinterpretation würde vielleicht auch

vor allem im Hochgebirge – bleibt er Wochen, Monate und Jahre liegen. Ein kleiner Teil davon wird unter dem eigenen Gewicht zu Firn und dann zu Eis. Er fliesst als zäher, blauer Gletscher ins Tal – über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Egal, ob als Schnee oder Eis: Es ist wertvolles Wasser, das dort gespeichert ist. Wasser, das im Sommer unsere Bäche, Flüsse und Seen füllt. Für die Landwirtschaft, für die Trinkwasserversorgung, für die Erzeugung und Speicherung von Strom. Sind wir jedoch erst mal in der düsteren Klimazukunft angelangt, sieht das mit dem Schneefall ziemlich genau umgekehrt aus. Bei 3 Grad globaler Erwärmung – heute sind wir bei rund 1,5 Grad – fällt nur noch 44 Prozent des stärker werdenden Winterniederschlags als Schnee. Der Rest fliesst direkt in Rhein, Rhone, Ticino und Inn. Er bleibt

der kleinen Eiszeit im 17. und 18. Jahrhundert – als die Gletscher noch wuchsen –dürften weisse Weihnachten hierzulande eher die Regel gewesen sein. Und später, mit dem aufkommenden Tourismus in der Schweiz in der Mitte des 19. Jahrhunderts und der Expansion der Industrialisierung, bildeten sich die ersten Erzählungen darüber. 1895 entstand das bekannte Weihnachtslied «Leise rieselt der Schnee». Manchmal hilft es, Mythen loszulassen und Gewissheiten im Herz zu tragen. Zum Beispiel: In Nazareth lag vor über zweitausend Jahren sicherlich kein Schnee. Oder: In der südlichen Hemisphäre tendiert die Wahrscheinlichkeit für weisse Weihnachten – ausser in der Antarktis – gegen Null.

Ist es ein Zeichen oder bloss mickriger Zufall, dass es just in dem Augenblick, da ich Sergio* treffe, zu schneien beginnt? Er jedenfalls tut so, als hätte er es längst gewusst. Streift sich die Kapuze über, reckt die Nase in die Höhe, zieht die buschigen Augenbrauen zusammen und hält den Atem an.

Dann singt der Mann, halb Napolitano, halb Münsinger, mit tiefer Stimme: «Es schneielet, es beielet, es got en chüele Wind. D Meitli leged d Händsche a und Buebe laufed gschwind.» Und weil er mich die ganze Zeit anstupft, summe ich halt mit. Was mir dann doch sehr komisch vorkommt – zwei Typen fortgeschrittenen Alters auf einer Bank im Bremgartenfriedhof zu Bern, einer brummend, der andere summend. Also steige ich mit der Millionenfrage ein:

«Was, lieber Sergio, ist die Liebe?»

«Ein Plaisir.»

Gut, dann anders herum:

«Es ist Weihnachtszeit: den Baum schmücken, am Kamin kuscheln, wohlig-warmer Tee schlürfen, das Wohnzimmer voller Dekorationen und Düfte ... »

«Wo hast du den Seich denn abgeschrieben?»

«Was ich sagen will: Es ist Weihnachtszeit – die Zeit der Liebe.»

«Achtung, Achtung, Kitschalarm», sagt Sergio und hebt den Zeigefinger. «Wir leben in einer Zeit der Kriege, so ist das. Früher, da war Weihnachten was.»

«Erzähl uns davon.»

«Du hast Humor.»

«Ich habe mehr Witz als Verstand, das hat mir das Leben gerettet.»

Sergio, Mitte fünfzig, seit bald zwei Jahrzehnten auf der Strasse, süchtig nach vielem, das noch süchtiger macht, kommt oft bei Freunden unter, schläft bei denen auf dem Sofa, ein andermal sieht man ihn in Notschlafstellen oder auch mal draussen. Viele Jahre hatte er kleine Jobs auf dem Bau, bei Bauern, in Autogaragen oder bei einem Schreiner. Doch jetzt will der Körper nicht mehr, Sergio hat Gebrechen hier und Abszesse dort, und eigentlich möchte ich von ihm wissen, ob er Angst hat vor so einem Ende, dieses Gift im Körper, die ganzen Schmerzen etc., stattdessen frage ich:

«Wie verbringst du dieses Jahr Weihnachten?»

«Ich setze mich am Bahnhof Bern mit einem Bier auf die Bank und schaue den Leuten zu, wie sie in den Loeb rein- und rausstressen. Dann gehe ich was Warmes essen an einem Ort, wo es für solche wie uns was Warmes zu essen gibt. Und dann werden wir von gestern reden und von morgen träumen. Das Schlimme an dieser Weihnacht ist doch, dass alle nach aussen hin so tun als ob. Da ist viel Joho und Trara dabei, viel Geheuchel. Wie bei uns damals. Und das an Weihnacht, dem Fest der Liebe. Dabei geht das gar nicht gleichzeitig: heucheln und lieben. Zum Glück ist der Spuk bald vorüber.»

«Wenn Grossvater aus Napoli zu Besuch kam an Weihnachten, das war wie ein Wunder! Geschenke, alle in farbiges Papier verpackt, Küsschen auf die Wange, währschafte Kost auf dem Tisch, Kerzen sogar, und die Eltern, ich sage dir: ein Herz & eine Seele. Aber nach ein paar Tagen war dann alles wieder wie immer, viel Geschrei, viel Gejammer. Der Vater war streng. Da gab es schon mal eins auf den Totz. In der Schule war ich der ‹Tschingg›, der ‹Spaghettifresser›. Konnte mich gar nicht aufs Rechnen und Schreiben konzentrieren, so wurde ich gehänselt, piccolo stronzo hier, piccolo stronzo da. Damals wurde ich zum Tubeli. Apropos, kennst du den: Warum sind alle Italiener so klein? Weil man ihnen die ganze Zeit sagt: Wenn du gross bist, musst du in die Schweiz arbeiten gehen.» (Sergio lacht herzhaft.)

«Apropos vorüber: Du sagtest, dein Körper wolle nicht mehr, du seist müde, würdest viel über den Tod nachdenken. Hast du noch Pläne, einen grossen Wunsch?»

«Ich möchte nochmal ein Wilder sein, auf den Putz hauen, pim pam pum. Vielleicht Sport machen. Als Junge war ich ein guter Tschütteler. Kennst du übrigens die andere Strophe des Liedes? Willst hören?»

«Wenn ich nicht mitsummen muss», sage ich trotzig, und Sergio, der mich mit einem «ach was jetzt!» am Ärmel zupft, singt: «Es schneielet, es beielet, es got en chüele Wind. Und hesch es Stückli Brot im Sack, so gibs em ärmste Chind.»

* Name geändert

von KLAUS PETRUS

Arbeitende Kinder

Wir verbinden nachhaltiges Bauen mit sozialen Ansprüchen –damit Wohnen bezahlbar bleibt.

abendrot.ch 19.12.25–20.4.26

Ergibt zwei Mohnstrudel

Zutaten für den Teig

550 g Weizenmehl

250 ml lauwarme Milch

100 ml Sonnenblumenöl

25 g frische Hefe

2 EL Zucker

2 Eier

1 TL Salz

Zutaten für die Füllung

300 g Mohn gemahlen

300 ml lauwarme Milch

200 g Puderzucker

100 ml Sonnenblumenöl

Zum Bestreichen

1 Ei

Backofen vorheizen

10 Minuten, 200 Grad

Ober- und Unterhitze

Für den Teig

Die Milch erwärmen und die Hefe zerdrücken. Den Zucker zur Milch geben, die Hefe ebenfalls. Die Eier, das Salz und die Hefe-Mischung in eine grosse Schüssel geben. Mehl und Öl dazu geben. Erst umrühren und dann von Hand kneten, bis der Teig glatt ist. Den Teig mit einem Tuch abdecken und an einem warmen Ort fünfzehn Minuten ruhen lassen.

Für die Füllung

In der Zwischenzeit die Zutaten für die Füllung in eine Schüssel geben und sie zu einer gleichmässigen Masse vermengen.

Sobald der Teig auf die doppelte Grösse aufgegangen ist, diesen in zwei Teile schneiden und beide auswallen (ca. zwei Millimeter dick). Damit die Füllung später besser haftet, dünn mit Öl bestreichen.

Die Füllung auf den ausgewallten Teigen verteilen und je zu einem Strudel rollen. Backpapier und die

Ich weiss nicht, ob man feiern kann, wenn irgendwo Sirenen heulen. Und dennoch zünde ich jedes Jahr im Dezember eine Kerze an. Vielleicht nicht aus Freude, sondern aus Trotz.

Seit Kriegsbeginn habe ich das Gefühl, dass die Zeit doppelt so schnell läuft, weil ich parallel in zwei Wirklichkeiten lebe. Dort in der Ukraine zähle ich die Tage bis zur Stromabschaltung, hier in der Schweiz gleichzeitig bis zum Ferienbeginn. Im Fernsehen sehe ich Lichterketten, auf dem Handy die dunklen Treppenhäuser meiner Freunde. Und dazwischen mein eigenes Leben: ruhig, sicher, aber innerlich zerrissen. An Weihnachten spüre ich es besonders stark. Ich koche die gleichen Gerichte wie früher, höre dieselben Lieder, aber sie klingen anders. Als ob in jedem Ton jemand fehlt. Ich weiss, dass viele Ukrainer*innen in der Schweiz ähnlich empfinden: Die Feste sind noch da, aber der Sinn ist verrutscht. Manche versuchen, gar nicht zu feiern – aus Respekt, aus Schmerz. Andere feiern bewusst, als Protest gegen das, was uns trennen will. Ich verstehe beide.

Ich selbst feiere leise. Ohne Feuerwerk, aber mit Hoffnung. Vielleicht bedeutet Feiern in solchen Zeiten gerade

das: den Mut haben, Mensch zu bleiben. Vor kurzem rief mich eine Freundin aus Charkiw an. «Wir haben wieder Strom!», lachte sie. «Ich koche Suppe für alle Nachbarn.» Ich stellte mir vor, wie sie im kalten Zimmer steht, den Topf umrührt, während draussen Drohnen schwirren, Raketen fliegen, Bomben fallen. Und ich dachte: Vielleicht ist das die wahre Feier – wenn jemand teilt, was er hat, obwohl es fast nichts ist.

In der Schweiz sagt man oft: «Frohe Festtage!» Dieses Jahr höre ich darin etwas anderes. Kein Pflichtlächeln, sondern ein stilles Gebet: Möge jeder Mensch irgendwo ein kleines Licht finden – auch im Schatten des Krieges.

Der Text wurde mit sprachlicher und stilistischer Unterstützung von Herrn Peter Lüthi überarbeitet, dem der Autor herzlich dankt.

SERHII DOLHOZHYV wurde in der Ukraine geboren und lebt heute im Kanton Basel-Landschaft. Früher war er Ingenieur und Lehrer, heute schreibt er über das Leben zwischen zwei Welten. Er lernt Deutsch und liebt die beiden Dia lekte von Basel und Baselland.

zwei Strudel auf ein Blech legen und mit einem Tuch abdecken. Nochmals zwanzig Minuten gehen lassen.

Vor dem Backen

Das Ei verquirlen und die Strudel damit bestreichen.

Zwanzig Minuten im Ofen backen. Abkühlen lassen und zum Servieren in Stücke schneiden.

OLGA BOC ist Surprise-Chancenmitarbeiterin in Basel. Den Mohnstrudel backt sie zu Weihnachten (und fürs Surprise-Sommerfest). Das Rezept stammt von ihrer Mutter. Ein weiteres von ihr finden Sie auf den Seiten 26-27.

Der 24. Dezember ist für mich der wichtigste Tag des Jahres. Wirklich, kein Bullshit. Mit Religion hat das nichts zu tun. Ich stamme aus einer Familie, die schon seit Generationen nicht mehr religiös ist. In dem Dorf, aus dem mein Vater kommt, in der Nähe von Lublin im Südosten Polens, gab es nie eine Kirche. Die Mitglieder der Familie meines Vaters verstanden sich als fortschrittliche Bauern. Sie hatten einen Laden und führten eine kleine Bibliothek in ihrem Haus. Das Haus samt allen Büchern brannte im Zweiten Weltkrieg nieder, als Nazi-Deutschland das Dorf für die Unterstützung der Partisanen bestrafte. Mein Vater wurde in der Asche geboren. Seine Mutter, meine Grossmutter, war die erste Frau im Dorf, die Hosen trug. Sein Vater – der Grossvater, den ich leider kaum kannte –war ein begnadeter Geschichtenerzähler. Angeblich bin ich ihm sehr ähnlich.

Heiligabend ist für mich kein religiöser Feiertag, sondern ein Familienfest. Keiner von uns glaubt ernsthaft, dass Jesus an diesem Tag geboren wurde. Aber es ist eine Gelegenheit, sich zu treffen und zu zählen – zu sehen, wer da ist und wer fehlt.

Viele dieser bäuerlichen Traditionen, die überall gepflegt werden, ob in der Stadt oder auf dem Land, passen perfekt in unsere Zeit. Alles ist nachhaltig, keine Erdbeeren aus dem Supermarkt mitten im Winter. Alles passt in die Fastenzeit, auch der Fisch, denn er gilt in der bäuerlichen Welt als Fastenspeise. Zwar nicht vegan, aber halal. Auf dem Tisch steht ein zusätzlicher leerer Teller – für einen verirrten Wanderer. Welch passende Geste in Zeiten der Migration, von denen uns bestimmte Politiker*innen und Medien derzeit so viel Angst machen wollen!

Man könnte sagen, Heiligabend ist der Tag der Auflösung der Speziesgrenzen. In der bäuerlichen Tradition glaubte man, dass um Mitternacht die Haustiere mit menschlicher Stimme sprechen. Diejenigen, die eine Oblate teilten und Wünsche austauschten, gaben sie auch den Kühen, Pferden und Schweinen, es war ein Feiertag für alle. Wer glaubt, Jesus sei in einem Stall geboren, muss zugeben: Tiere spielten dort eine wichtige Rolle.

Natürlich habe ich als Kind auch auf die Geschenke gewartet. An einige erinnere ich mich noch gut, besonders an die aus ärmeren Zeiten. Ein Mikroskop und ein Kugel-

Viele sind nicht mehr da. Zum Beispiel mein Grossvater mütterlicherseits. Er war ein überzeugter Kommunist, die halbe Kindheit habe ich bei ihm verbracht. An Heiligabend denken wir immer an ihn, denn da hatte er Geburtstag. Als Kind fand ich das ganz unpraktisch für ihn, weil er statt zwei Geschenken nur eines bekam. Heute denke ich hingegen: Wie praktisch! So vergisst die Familie diesen Geburtstag nämlich nicht. Opa pflegte das Abendessen am 24. Dezember mit einem Wodka für alle und ein paar allgemeinen Wünschen zu beginnen. Heute mache ich das, nur dass ich, statt allgemeine Wünsche auszusprechen, das Glas auf ihn erhebe.

Das Essen an Heiligabend ist in Polen etwas Besonderes. Auf dem Tisch müssen zwölf Gerichte stehen, alles zubereitet aus dem, was ein Bauerntisch früher im Winter zu bieten hatte: Grütze, Kohl, Randen, getrocknete Pilze, Kartoffeln. Es gibt selbstgemachte Teigwaren mit Mohn, Kohl mit Erbsen, Pilzsuppe oder Borschtsch, Pierogi mit Kohl und mit Kartoffeln (die ukrainische Variante). Bis vor Kurzem wurden sie «Ruskie» genannt, nach der Kiewer Rus, aus der die Ukraine hervorging. Nach der Invasion wurden sie in Polen jedoch aus politischen Gründen in ukrainische Pierogi umbenannt. Es gibt auch Kartoffeln mit Leinöl, Mohnkuchen und Trinkkompott aus getrockneten Äpfeln und geräucherten Pflaumen.

Und schliesslich gibt es Karpfen, dessen vorher abgeschabte, getrocknete Schuppen man das ganze nächste Jahr über im Portemonnaie aufbewahrt. Sie sollen Geld bringen, mindestens so viel wie der Karpfen Schuppen hatte. Als ich ein Kind war, kaufte man noch lebende Karpfen. Ich verbrachte Stunden damit, mit den Karpfen im Badezimmer zu plaudern. Dort schwammen die nämlich, in der Badewanne, bis mein Grossvater ihnen den Garaus machte. Heutzutage kauft kaum jemand mehr die Fische lebend. Der Karpfen wird meist nach jüdischer Art zubereitet, der Einfluss der jüdischen Küche ist stark in Polen. Aber das Wichtigste ist für mich der Hering, ob in Öl oder auf kaschubische Art mit Sultaninen, Zwiebeln und Tomaten zubereitet. Kaschubien ist eine Region im Norden Polens an der Ostsee (die auf Polnisch und in vielen anderen Sprachen übrigens «Baltisches Meer» heisst), wo die Menschen eine eigene Sprache sprechen. Der Weg zu meinem Herzen führt über den Hering. In meinem früheren Leben muss ich eine Möwe gewesen sein. Wenn mir etwas in der Schweiz fehlt, dann sind es das Meer und gute Heringe.

schreiber mit einer Uhr – sie sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Es war Mitte der 1980er-Jahre; mein Vater hatte sie wohl von einer Konferenz im Ausland mitgebracht. Die Ära des Staatssozialismus neigte sich langsam ihrem Ende zu, vor den Geschäften standen die Leute Schlange, die Regale drinnen waren leer. An Weihnachtslieder kann ich mich allerdings nicht erinnern. Bei uns zu Hause wurde nicht gesungen.

Ich war nur ein paar Mal am 24. Dezember nicht bei meiner Familie. In meiner Teenagerzeit, als ich mich mit meinen Eltern nicht so gut verstand, verbrachte ich die Feiertage in den Bergen oder feierte mit meinen Freund*innen bis zum Morgengrauen. Später, als ich zu Forschungszwecken eine Zeitlang in Tibet lebte, verbrachte ich diesen Tag bei Nomad*innen auf 4000 Metern Höhe. Draussen wehte ein eisiger Wind und drinnen in einem Eisenherd prasselte fröhlich ein Feuer.

Und dann war da noch Weihnachten in der Schweiz. Letztes Jahr in Zürich. Alle meine Freund*innen waren weggefahren. Es gibt keine schlimmere Einsamkeit als die am 24. Dezember. Einsamkeit hat mich schon immer verstört. Bei alten Menschen erschreckt sie mich am meisten. Die Einsamkeit derer, die von anderen vergessen wurden, derjenigen, deren Kinder ausgezogen sind, derjenigen, die an diesem Tag nicht freiwillig allein sind. Wenn ich mit der Familie feiere, versuche ich immer, jemanden als Gast einzuladen. Einen Bekannten aus Tibet, eine Studentin aus Kirgisistan oder einen Geflüchteten aus Tschetschenien. Wenn ich früher im Fernsehen die Berichterstattung über Weihnachtsfeiern für Obdachlose, Arme oder Einsame sah, dachte ich immer, dass auch ich irgendwann einmal Suppe für sie ausgeben sollte.

Vor jenem Heiligabend in Zürich dachte ich: Endlich, hier ist die Gelegenheit. Ich rief bei mehreren Organisationen an, die an diesem Tag Weihnachtsessen für Bedürftige organisierten. Ich hätte Brot geschnitten, Suppe gekocht, was auch immer. Sie wiesen mich alle ab. Alle Plätze für Freiwillige seien belegt, sagten sie. Es gab keinen Platz für jemanden in Not, in dem Fall für mich, obwohl es hier nicht um materielle Bedürfnisse ging. In allen Einrichtungen, die ich anrief, rieten sie mir, mich im nächsten Sommer zu melden. Damit sie planen können. Doch Einsamkeit lässt sich nicht planen. Zumindest nicht bei mir.

von EMILIA SULEK

«Ich habe keine Angst», sagte Bundesrat Beat Jans vor ziemlich genau einem Jahr in diesem Heft. Er sagte es zur Wirtschaftsstudentin (und Autorin des nebenstehenden Textes, Anm. d. Red.)

Kewanit Layne, als Kind mit ihrer Familie aus Eritrea geflüchtet, Tochter einer Surprise-Verkäuferin. Es war die Antwort auf die Frage, ob ihm die aktuelle Stimmung Angst mache. Es war Ende 2024, der Ukraine-Krieg war seit über zwei Jahren in vollem Gange, der Klimawandel eh schon längst, die Polarisierung der Gesellschaft und Trump machten uns allen Sorgen. Aber Bundesrat Jans sagte mit einer Selbstverständlichkeit: «Nein, ich habe keine Angst.»

Das glaube ich ihm nun wirklich nicht. Gut, es ist Adventszeit, man will es gemütlich haben, die Sorgen verdrängen. Aber eigentlich sollte Jans die Sorgen der Menschen gut kennen, er war einmal Vereinspräsident von Surprise, also nahe dran an den Lebenswelten von Menschen, die zu kämpfen haben. Ganz sicher hat er gemischte Gefühle, denn auch er weiss nicht, wie es kommt. Wer weiss das schon? Aber er muss sich eindeutig äussern. Sicherheit ausstrahlen. Jetzt, als Bundesrat.

Ich habe es viel einfacher. Ich kann Widersprüche zulassen. Auch Zweifel an meiner eigenen Meinung, meiner Sichtweise. Und ich finde das wichtig. Ich glaube, das schafft eine Offenheit, mit der ich den Menschen wirklich zuhören kann. Und ich habe Angst. Ich bin froh und dankbar, bin ich nicht jünger. Die ganze Situation auf dem Planeten Erde: Ich mag eigentlich die Nachrichten gar nicht mehr schauen. Das Gehabe von Politiker*innen behagt mir immer weniger.

Ich mache mir mein Bild der Welt vor allem auf der Strasse, in den täglichen Begegnungen. Und ich begegne jedem mit Respekt. Ich sage Grüezi, egal, ob das Gegenüber aus Syrien, Somalia oder aus Elm im Kanton Glarus ist. Ich nehme die Menschen als Menschen wahr. Ich suche nicht nach den politischen oder ideologischen Themen, die andere vielleicht mit ihnen in Verbindung bringen – je nach Aussehen, je nach Kleidung.

Seit vergangenem Herbst lebe ich in einer kleinen, ruhigen Wohnung in St. Gallen, ich bin fürs Studieren hierher gezogen. Die Wohnung ist gemütlich, ein guter Rückzugsort – und doch wird mir gerade in der Weihnachtszeit bewusst, wie still es hier eigentlich ist. Wenn überall festliche Filme laufen, tauchen die Bilder meiner eigenen Familienfeste auf. Besonders diese Weihnachtsklassiker wie «Kevin allein zuhause» oder «Kevin allein in New York», in denen grosse Familien im Mittelpunkt stehen, berühren mich. Vieles darin kenne ich: Das Gewusel von Geschwistern und kleinen Kindern, das viele köstliche Essen, das Lachen, die Spiele, die lebhaften Diskussionen. Denn ich komme selbst aus einer solchen: fünf Geschwister, sechs Nichten und Neffen – genug Menschen, um jeden Raum mit Leben zu füllen.

Bei uns beginnt ein Familienfest lange vor dem eigentlichen Tag. Wochen vorher planen meine Eltern das Essen, meine Schwester und ich überlegen Spiele, und jede*r sucht ein passendes Wichtelgeschenk aus. Die Vorfreude wächst mit jedem Schritt. Am Weihnachtstag tragen wir – Frauen, Männer und auch die Kinder – unsere traditionellen weissen eritreischen Kleider mit den farbigen Mustern. Schon das Anziehen daheim fühlt sich besonders an und gehört für uns zum Fest dazu. Wenn wir dann ankommen, ist es oft ein Wiedersehen nach ein oder zwei Mo-

gen Lieder aus dem Kindergarten, tanzen oder führen etwas vor. Wir jubeln, sie lachen – und wir lachen mit. Später, wenn die Sonne langsam sinkt, läuft traditionelle Musik. Niemand bleibt lange sitzen; irgendwann tanzen alle, selbst die jüngsten. Und dann gibt es jedes Jahr wieder diesen vertrauten Moment: Obwohl wir längst satt sind, überredet meine Mutter uns, noch einmal zu essen. Und überraschenderweise, sobald wir alle zusammen am Tisch sitzen, hat jede*r wieder Appetit. Gegen Abend beginnt sich das Haus zu leeren. Die Lautstärke nimmt ab, und das Familienfest neigt sich schneller dem Ende zu als erwartet. Doch die Wärme bleibt – und während ich diesen Text in meiner Wohnung schreibe und nur das leise Knistern der röstenden Kaffeebohnen höre, freue ich mich schon auf den 7. Januar.

KEWANIT LAYNE studiert in St. Gallen Wirtschaft. Ihre Mutter verkauft Surprise in Basel. Laynes Familie ist christlich-orthodox, ihre Weihnachtsfeier richtet sich nach dem julianischen Kalender. Gemäss diesem fällt die Geburt von Jesus auf den 7. Januar.

Ich lerne aus diesen Beziehungen und Begegnungen. Ich habe die Zeit, mich auf jemanden einzulassen. Die Zeit, mir ein menschliches Bild zu machen. Ich ziehe auch viel Hoffnung aus diesen Momenten. Auch Pfarrer Sieber stand nicht auf der Kanzel und predigte, sondern war mit den Menschen im Austausch. Ich versuche immer, andere zu verstehen. Ich sehe das als meine Aufgabe. Ich bin kein Bundesrat, ich mache keine Politik. Und doch: Etwas zu einer funktionierenden Gesellschaft beitragen, kann man auch im Kleinen. Jeden Tag. Wenn ich mich mit den unterschiedlichsten Menschen austausche, ist das im Grunde bereits gelebte Demokratie. Kürzlich haben wir im Surprise-Büro darüber gesprochen, was die politische Philosophin Hannah Arendt sagte: Totalitäre Regimes versuchen systematisch, Gemeinschaften zu zerschlagen und Menschen zu vereinzeln. Diese verlernten dann, Fragen zu stellen, andere Meinungen zu kennen, sie mit dem eigenen Erleben zu vergleichen. Zweifel zu haben.

Das, was ich vor Ort auf der Strasse mache, im Kleinen, ist im Grunde wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Gerade habe ich noch behauptet, ich mag keine Nachrichten mehr schauen. Fast hätte ich gesagt, die Politik interessiere mich nicht mehr. Aber eigentlich ist das, was ich tagtäglich mache, auch Politik. Und das sollte man feiern.

naten. In meiner Familie, und vielleicht auch in der eritreischen Kultur, ist das eine lange Zeit – fast schon eine kleine Ewigkeit. Wenn alle da sind, tauschen wir kurz Neuigkeiten aus, bevor wir zum Essen übergehen. Auf dem Tisch stehen typische eritreische Gerichte wie Qulwa und Qeyih Xebhi, daneben aber auch Spinat, Lasagne und Salat, gekocht von meiner Mutter. Qulwa besteht aus zarten Rindfleischwürfeln, die in hausgemachter, zerlassener Gewürzbutter, viel Gemüse und traditionellen Gewürzen in der Pfanne gebraten werden. Und Qeyih Xebhi ist ein Gericht aus Hühnchen und Eiern, gekocht in einer würzig-scharfen Tomatensauce. Wir füllen unsere Teller, danken gemeinsam dem Herrn – und dann beginnt der Teil, auf den ich mich am meisten freue: das Zusammensein.

HANS RHYNER geboren in Elm, verkauft Surprise in Zürich und Schaffhausen. Er wertet es als gutes Zeichen, wenn er am Ende eines Textes anders über eine Sache nachdenkt als am Anfang.

Nach dem Essen beginnt meine Mutter mit der traditionellen Kaffeezeremonie, der Buna. In der eritreischen Kultur gehört sie zwar zum Alltag, doch für mich bleibt sie etwas Besonderes. Während meine Mutter die Bohnen röstet, setzen wir uns auf die Sofas und unterhalten uns, die Kinder spielen miteinander. Es wird laut, manchmal chaotisch, aber genau diese Mischung macht für mich Familie aus. Zudem schafft die Buna-Zeremonie eine besondere Atmosphäre: Sie wärmt den Raum, bringt uns näher zusammen und lässt mich jedes Mal spüren, wie stark meine Mutter unser Zuhause prägt. Schon mit rund zwanzig Personen ist der Raum gut gefüllt, und an Weihnachten wirkt er noch voller: Ein grosser Weihnachtsbaum steht im Wohnzimmer, und auf dem Tisch liegen die vielen kleinen Snacks bereit: Popcorn, Früchte, Getränke, Kuchen und Himbasha (süsses Brot).

Je älter meine Nichten und Neffen werden, desto lebendiger wird es, sie sind zwischen 0 und 5 Jahre alt. Sie zeigen uns ihr Talent mit kleinen Darbietungen: Sie sin-

hkb.bfh.ch/transformation

Ich habe selber wenig Besuch. Aber meine Geschwister und ich haben einen guten Zusammenhalt, nur eine Schwester hat sich zurückgezogen. An Weihnachten sagen sie zu mir: Du bist immer allein, du musst zu uns feiern kommen. Am 24. gehe ich zur jüngsten Schwester und ihrer Familie und am 25. zur ältesten. Da feiern wir nicht nur Weihnachten, sondern auch unsere gute Beziehung.

Mein Neffe sagte vor einer Weile: Wir müssen auch mal unter dem Jahr ein Hasslertreffen organisieren, und das haben wir dann im November gemacht. Fünf von uns sieben Geschwistern kamen, die meis-

würde. Nur Dr. Landolt hat an mich geglaubt. Aber er sagte: Da kann nur Zürich helfen. Chur war damals medizinisch noch nicht so weit, dass sie mir das Leben hätten retten können.

Heimweh hatte ich in der Klinik aber nicht. Die haben schon dafür gesorgt, dass keines aufkam. Immer war etwas los. Es war sehr familiär, und ich hatte eine Bündner Handarbeitslehrerin und noch zwei weitere Bündner Lehrer, da habe ich gar nicht gemerkt, dass ich nicht zuhause war. Einer von ihnen kam als ganz junger Lehrer in die Klinik. Vor ein paar Jahren hat er mich in Chur beim Surprise-Verkaufen

Mais-Muffins mit Feta

ten mit ihren Kindern, wir waren 27 Personen. Das wollen wir nun öfter machen.

Der Anlass für diese Familienfeiern ist – die Familie zu feiern. Der Kontakt wird enger und der Zusammenhalt stärker. Es ist ein Gefühl von Schutz da. Früher im Dorf, da war ich in einer Aussenseiterrolle, als Kind mit schweren epileptischen Anfällen. Aber meine Familie hat mich immer beschützt. Immer war klar: Dieses Schäfchen gehört zu uns. Die Eltern, die Geschwister standen immer voll und ganz hinter mir.

Meine Mutter fuhr jeden Freitag von Chur nach Zürich, um mich fürs Wochenende nach Hause zu holen, als ich in Zürich in der Epi-Klinik war. Das Billett bezahlte die IV, sonst hätte sie das nicht machen können. Die Ärzte in Chur hätten keine fünf Rappen drauf gewettet, dass ich überleben

wiederentdeckt, und jetzt habe ich wieder regelmässig Kontakt mit ihm.

In der Klinik kriegte ich mit, wie andere Familien funktionieren. Das war teils ganz anders als bei uns. Das heisst auch: ganz schlimm. Da war eine Familie mit viel Geld. Die beiden älteren Kinder lebten mit einer Behinderung in der Epi-Klinik. Und die beiden jüngeren waren gesund und machten steil Karriere. Es waren nur diese beiden, die zählten. In der Klinik kam die Mutter vielleicht einmal pro Jahr vorbei. Die haben die Familie ganz bestimmt nicht so gefeiert, wie wir es tun.

HEINI HASSLER verkauft Surprise in Chur und Zürich. Ende Jahr stellt er im Rückblick fest: 2025 habe ich nur Gutes erlebt.

Zutaten

4 Eier

150 g Maismehl

120 g Weizenmehl

200 ml Naturjoghurt

200 ml Milch

150 g Feta

100 ml Sonnenblumenöl

½ Packung Backpulver (10 g)

1 TL Salz

Backofen vorheizen

10 Minuten, 200 Grad Ober- und Unterhitze

Eier, Joghurt, Milch und Öl in eine grosse Schüssel geben und gut vermengen. Mehl, Backpulver und Salz einrühren. Feta zerkleinern, ebenfalls dazugeben. Alles gut verrühren. Den Teig in kleine Muffin-Formen füllen.

Zwanzig Minuten bei 200 Grad backen, bis die Kruste goldbraun wird.

OLGA BOC ist Surprise-Chancenmitarbeiterin in Basel. Proja, das serbische MaisKäse-Gebäck backt sie für Geburtstage –aber es schmeckt auch an Silvester. Boc hat dieses sowie das Mohnstrudel-Rezept auf Seite 20/21 für uns aus dem Serbischen übersetzt und gemeinsam mit Lea Stuber aufgeschrieben. 12.12.25 – 19.07. 26 Helvetiastrasse 16

Meine Grosstante Hilde sammelte Frösche. Das heisst, sie hatte Frösche gesammelt. Das heisst, genau genommen, wie soll ich sagen ..., also angefangen hatte alles mit den zwei Fröschen ihres Gottenkindes. Je zwei runde Steine, ein grösserer und ein kleinerer, grün angemalt, aufeinander geklebt, zwei Augen obendrauf und zu Weihnachten Gotte Hilde geschenkt. Und als die Verwandtschaft am zweiten Weihnachtstag zu Besuch kam, lagen die da wohl oder übel auf dem Buffetschrank, zwischen der Früchteschale und dem gerahmten Foto von Hildes verstorbenem Mann. Und dann der Cousin, vor versammelter Runde, in einem seltenen Moment der Stille: «Schau mal einer an, Hilde, seit wann sammelst du Frösche?» Nun ja, ein Frosch wäre ja noch gegangen, aber zwei Frösche sind nun mal bereits eine kleine Sammlung. «Ich sammle doch keine Frösche», versuchte Hilde noch klarzustellen, aber der Satz ging im bereits wieder anschwellenden Gespräch unter. Der Rest war quasi Schicksal: Es sprach sich herum, und von da an wusste man endlich, was man Grosstante Hilde zu Weihnachten, zu Ostern und zum Geburtstag schenken konnte. Frösche. Endlich nicht mehr überlegen. Keine Duftkerzen mehr, keine Wärmedecken, kein Eierlikör, von jetzt an Frösche. Grosse Frösche, kleine Frösche, dicke, dünne, Frösche aus Holz, aus Porzellan, aus Glas, Frösche, die Ski fahren, Frösche, die an Ringen turnen, knutschende Frösche, kopulierende Frösche, Frösche, Frösche, und bei jedem Besuch bewunderte die Verwandtschaft die neusten Exemplare, «Wo hast du den denn wieder her, Hilde», sagte man, und «Ach, du mit deinen Fröschen» und «Schau mal, der da kann mit den Vorderbeinen wackeln!» Hilde hörte irgendwann auf, sich zu wehren, sie wollte der Verwandtschaft die Freude nicht nehmen. Und eines brachte die ganze Sache mit sich: Noch nie wurde so viel an sie gedacht. Wann immer die Verwandtschaft in die Ferien ging oder Wochenendausflüge unternahm und vor lauter Langeweile in den Souvenirshops rumstand, kaum sah man einen Frosch, dachte man an Hilde. «Der gefällt ihr sicher, wie der lustig grinst» und «Ob sie den schon hat, mit

dieser Punk-Frisur?» und «Also nein, den kannst du ihr doch nicht schenken, mit nackten Brüsten?» – «Aber sicher, da kennst du die Hilde schlecht!» Mit der Zeit aber erschöpfte sich bei Hilde dieser positive Effekt wegen etwas, das im Grunde gar nichts mit ihr zu tun hatte. Nach fünf Jahren musste sie ein zusätzliches Regal kaufen. Das war dann zwei Jahre später, nach Weihnachten, auch voll mit Fröschen. Als die Verwandtschaft gegangen war, stand sie lange davor. Dann heckte sie einen Plan aus. Kaum waren die Läden wieder offen, fuhr sie in die Stadt und kaufte eine Schachtel mit vierzig China-Böllern. Am Silvesterabend stellte sie ein altes Regenfass auf die Gartenwiese, verband mit einer Zündschnur sämtliche Böller und legte sie auf den Boden des Fasses. Dann schmiss sie sämtliche Frösche hinein. Und um kurz vor Mitternacht ging sie klingeln bei Ursula, ihrer Nachbarin in der Alterssiedlung. Die Einzige, die ihr noch nie einen Frosch geschenkt hatte. Und nicht nur deswegen war Hilde schon seit langem in sie verknallt. Und jetzt, das spürte Hilde tief drin, war der Moment gekommen. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Jetzt waren die Frösche im Fass. Sie solle mit ihr nach draussen auf die Wiese kommen, es gebe eine kleine Überraschung, sagte Hilde zu ihr, Ursula lächelte und errötete ein wenig und zog Schuhe und Mantel an. Um Punkt Mitternacht zündete Hilde die Lunte. Was für ein Knall! Und wie schön, das grüne Feuerwerk und der Regen von Froschfragmenten über der ganzen Alterssiedlung. Am schönsten aber Ursulas ungläubiges Staunen, das überging in ein breites Grinsen, und dann nahm Hilde allen Mut zusammen, nahm Ursulas Gesicht in ihre Hände und drückte ihr einen dicken Kuss mitten auf den Mund. Und gegen diesen Knall war der Knall der Frösche, nun ja, wie soll ich sagen, ein Klacks.

RALF SCHLATTER lebt als Autor und Kabarettist in Rifferswil. Als Kind hat er Elefanten gesammelt, die Sammlung dann aber nicht gesprengt, sondern schlicht irgendwann entsorgt.

Nennen Sie uns Name und / oder Ausweisnummer und / oder Standplatz der Person, der wir Ihr Schreiben überbringen dürfen – feierlich und persönlich.

Senden Sie Ihre guten Wünsche per Post oder digital an die untenstehende Adresse

Einsendeschluss ist der 31.12.2025.

Herzlichen Dank!

Surprise Redaktion Festtagsgruss

Münzgasse 16

4001 Basel

surprise.ngo/ festtagsgruesse info@surprise.ngo (Betreff: Festtagsgruss)

Imp ressum

Herausgeber

Surprise, Münzgasse 16 CH-4051 Basel

Geschäftsstelle Basel

T +41 61 564 90 90 Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo

Regionalstelle Zürich

Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich

T +41 44 242 72 11

M+41 79 636 46 12

Regionalstelle Bern

Beundenfeldstrasse 57, 3013 Bern

T +41 31 332 53 93 M+41 79 389 78 02

Soziale Stadtrundgänge

Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo

Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo

Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo

Anzeigenverkauf

Stefan Hostettler, 1to1 Media

T +41 43 321 28 78

M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo

Redaktion

Verantwortlich für diese Ausgabe: Sara Winter Sayilir (win)

Esther Banz (eb), Diana Frei (dif), Klaus Petrus (kp), Lea Stuber (lea) T +41 61 564 90 70 F +41 61 564 90 99 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch

Ständige Mitarbeit

Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Hanna Fröhlich, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Ralf Schlatter, William Stern, Priska Wenger, Christopher Zimmer

Mitarbeitende dieser Ausgabe

Nicole Amacher, Olga Boc, Serhii Dolhozhyv, Andres Eberhard, Heini Hassler, Urs Habegger, Michael Philipp Hofer, Kewanit Layne, Hans Rhyner, Simon Schiegg,

Das Abonnement ist für jene Personen gedacht, die keinen Zugang zum Heftverkauf auf der Strasse haben. Alle Preise inklusive Versandkosten.

25 Ausgaben zum Preis von CHF 250.– (Europa: CHF 305.–)

Reduziert CHF 175.– (Europa: CHF 213.50)

Gönner*innen-Abo für CHF 320.–

Probe-Abo für CHF 40.– (Europa: CHF 50.–), 4 Ausgaben

Reduziert CHF 28.– (Europa: CHF 35.–)

Halbjahres-Abo CHF 120.–, 12 Ausgaben

Reduziert CHF 84.–

Der reduzierte Tarif gilt für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Es zählt die Selbsteinschätzung.

Ralf Schlatter, Janine Schneider, Emilia Sulek, Svenja Plaas, Jannice Vierkötter, Florian Wüstholz

Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.

Gestaltung und Bildredaktion

Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik

Druck

AVD Goldach

Papier

Holmen TRND 2.0, 70 g/m2, FSC®, ISO 14001, PEFC, EU Ecolabel, Reach

Auflage 52 500

Abonnemente

CHF 189, 25 Ex./Jahr

Helfen macht Freude, spenden Sie jetzt.

Bestellen

Email: info@surprise.ngo

Telefon: 061 564 90 90

Post: Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel

Online bestellen surprise.ngo/strassenmagazin/abo

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.

Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.

Spoon Thai Kitchen, Zürich

movaplan GmbH, Baden

InoSmart Consulting, Reinach

Fonds Heidi Fröhlich

WORTIMRAUM AG Bern

Hervorragend.ch | Grusskarteenshop

Hofstetter Holding AG, Bern

COOP Genossenschaft, Basel

Atem-Fachschule LIKA, Stilli bei Brugg

FairSilk Social Enterprise, www.fairsilk.ch

Zehnder Arbeitssicherheit, Zürich

scherrer & partner GmbH, Basel

Madlen Blösch, Geld & so

Kaiser Software GmbH, Bern

Frauengemeinschaft Altenrhein

Gemeinnützige Frauen Aarau

Appius GmbH, Interims-Management

Maya Recordings, Oberstammheim

altra vista gmbh - Schulberatung

Allrounder-GMVL Tom Koch, Bern

Breite-Apotheke, Basel

AnyWeb AG, Zürich

Hagmann-Areal, Liegenschaftsverwaltung

Alternative Bank Schweiz AG

Beat Vogel, Fundraising-Datenbanken

werden?

Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei. Spendenkonto:

Das Programm

Wie wichtig ist Ihnen Ihre Unabhängigkeit?

Einige unserer Verkäufer*innen leben fast ausschliesslich vom Heftverkauf und verzichten auf Sozialhilfe. Surprise bestärkt sie in ihrer Unabhängigkeit. Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten wir ausgewählten Verkäufer*innen zusätzliche Unterstützung. Sie erhalten ein Abonnement für den Nahverkehr, Ferienzuschlag und eine Grundausstattung an Verkaufskleidung. Zudem können bei finanziellen Notlagen aber auch für Gesundheits oder Weiterbildungskosten weitere Unterstützungsbeiträge ausgerichtet werden. Die Programmteilnehmer*innen werden von den Sozialarbeiter*innen bei Surprise eng begleitet.

Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag. Sie erhalten von uns eine Bestätigung. Kontakt: Aleksandra Bruni

Eine von vielen Geschichten

Merima Menur kam 2016 zu Surprise – durch ihren Mann Negussie Weldai, der bereits in der Regionalstelle Bern arbeitete. Zuvor lebten sie fünf Jahre getrennt – er in der Schweiz, sie in Äthiopien. Einige Zeit nach ihrer Ankunft in der Schweiz begann Merima auch mit dem Verkauf des Surprise Strassenmagazins und besuchte einen DeutschKurs, mit dem Ziel selbständiger zu werden und

eine Anstellung zu finden. Dank Surplus besitzt Merima ein LiberoAbo für die Stadt Bern und kann somit leichter an ihren Verkaufsort reisen. Surplus gibt der 41Jährigen ausserdem die Möglichkeit, sich einige bezahlte Ferientage zu gönnen.

Weitere Informationen gibt es unter: surprise.ngo/surplus

Derzeit unterstützt Surprise 30 Verkäufer*innen des Strassenmagazins mit dem SurPlus-Programm. Ihre Geschichten stellen wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer Spende von 6000 Franken ermöglichen Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-Programm teilzunehmen.

Unterstützungsmöglichkeiten:

· 1 Jahr: 6000 Franken

· ½ Jahr: 3000 Franken

· ¼ Jahr: 1500 Franken

· 1 Monat: 500 Franken

· oder mit einem Beitrag Ihrer Wahl.

Spendenkonto:

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3

Vermerk: SurPlus

Oder Einzahlungsschein bestellen: T +41 61 564 90 90 info@surprise.ngo surprise.ngo/spenden Herzlichen Dank!

Erlebe zauberhafte Festtage und schenke deinen Liebsten wunderbare Momente, die bleiben.

Entdecke, was du kannst