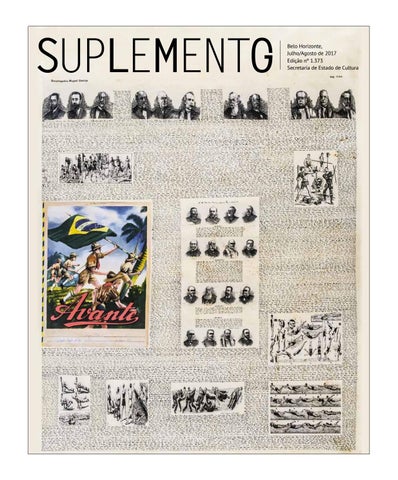

O poema Gilgamesh é considerado o livro mais antigo do mundo. Nesta edição, o texto é traduzido da versão inglesa pelo poeta A. A. Mercador. Aqui ele coabita com poemas de hoje, representados pelos versos de Simone Teodoro e César Gilcevi, da nova geração mineira, e pelo consagrado poeta Francisco Alvim. A edição tem ainda um conto inédito, o escritor Drummond Amorim. A seu lado, os contos do carioca Jorge Sá Earp e do mineiro Paulo Roberto Barbosa, este uma homenagem ao seu pai Bley Barbosa, que marcou época no jornalismo de Minas em meados do século passado. Edgard Pereira faz uma análise do mais recente romance de Rui Mourão, Mergulho na Região do Espanto, e o modernismo português é comentado pelo professor Fernando Cabral Martins, especialista na obra de Fernando Pessoa. Por fim, a trajetória do artista plástico Miguel Gontijo, que também assina a capa desta edição, é contada em entrevista a Fabrício Marques.