70 minute read

5. Kapitel: An das Leben glauben. Auf Erlösung und Versöhnung hoffen

Auferstehung heute

Ich glaube an Jesus Christus, der aufersteht in unser Leben, dass wir frei werden von Vorurteilen und Anmaßung, von Angst und Hass und seine Revolution weitertreiben auf sein Reich hin. Ich glaube an den Geist, der mit Jesus in die Welt gekommen ist, an die Gemeinschaft aller Völker und unsere Verantwortung für das, was aus unserer Erde wird, ein Tal voller Jammer, Hunger und Gewalt oder die Stadt Gottes ...

dorothee Sölle

Das vierte Kapitel schließt mit der Frage nach den Werken der Barmherzigkeit, die das fünfte Kapitel zu Beginn wieder aufgreift im Kontext der Frage nach Leid, Not und Elend in der Welt von heute. Der einleitende Text von Dorothee Sölle beschreibt deutlich das Revolutionäre von Tod und Auferstehung und die Zusammenhänge von Auferstehung mit den konkreten ungerechten Lebensumständen: Es wendet sich alles, nichts bleibt, wie es war, die Welt wird umgedreht – es passiert Auferstehung, im Tod ist das Leben, so bekennen Christinnen und Christen. Wenn die Botschaft von der Auferstehung ankommen und ihre Kraft entwickeln soll, kann sie nicht groß genug gedacht werden. Sonst bleibt sie harmlos, und es bleibt nur etwas „Harmlos-Tröstliches“ in Richtung: „Wir werden irgendwie schon weiterleben nach dem Tod.“ Das nimmt aber die Tragweite der Auferstehung – und auch des Todes – viel zu wenig ernst. Das Revolutionäre der Auferstehung besagt aber: Im Tod ist das Leben. Dort, wo die Möglichkeiten von uns Menschen enden, beginnen erst die unvorstellbaren Möglichkeiten Gottes. Dieser Glaube an die Auferstehung spielt aber zurück herein ins Hier und Jetzt. Auferstehungsmenschen sehen die Todesstrukturen und erkennen, was den Menschen unterdrückt und nicht ins Leben kommen lässt, was sie ausbeutet und kaputt macht; sie benennen das Unrecht und das Leid und suchen Hoffnung und Leben, Wandlung und Veränderung. Gerade auch in diesem Themenbereich verdeutlicht sich der enge Zusammenhang von Glaube und ethischem Handeln, wie es sich ja auch im Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe manifestiert. Insofern manifestiert sich nach Grümme „ethisches Lernen als Implikation religiöser Bildung. RU ist demnach nicht ohne Ethik, aber eben mehr als Ethik.“ (Grümme 2015, 27)

Das klare Parteiisch-Sein von Jesus, dass er sich prophetisch auf die Seite der Armen und Ausgestoßenen stellt und Gerechtigkeit fordert, führt ihn selbst in massive Konflikte, sodass sein Lebensweg zum Kreuzweg wird. Hier wird es nochmals auf den Punkt gebracht, was letztlich der Einsatz für die Armen, Unterdrückten und Entrechteten und der Weg Jesu bzw. seine Nachfolge bedeuten können. „Er wird mit dieser Menschlichkeit seines Lebens der Unmenschlichkeit in Macht, Gesellschaft, Wirtschaft, Militär, Ordnung, Religion und Tempelverwaltung gefährlich. Das vereinbart sich nicht mit der sogenannten Realität. Eben deshalb muss man ihn umbringen, weil er die Menschen endlich von den innerlichen Zwängen erlöst, weil er sie endlich frei macht im Vertrauen auf Gott.“ (Drewermann 2018, 107)

Die Fußspuren Jesu, wie auch im Buch dargestellt, führen aber nicht nur hinein in die politischen und religiösen Konflikte, ins Kreuz und in den Tod, sondern auch darüber hinaus ins neue Leben. So geschieht Versöhnung und Erlösung, denn Gott ist „nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden“. Mt 22, 32b. So werden die Kreuzwege wieder zu Lebenswegen, und die Fußspuren erzählen nicht nur von Leid, Gewalt und Tod, sondern auch von Wandlung, Leben, Neuwerden, Auferstehung, Erlösung und Befreiung. Nicht Gewalt, Ungerechtigkeit und der Tod haben das letzte Wort, sondern Gott, der das Leben und die Liebe ist – so das Erlösende der christlichen Botschaft von Ostern. Anders wäre die Welt wohl nicht auszuhalten, wenn alles so bleibt, wie es war.

„Im Sinne Jesu geht es aber nicht darum, möglichst lange zu leben. Es geht darum, richtig zu leben und für das einzustehen, was als wahr gesehen wird, koste es, was es wolle. Das ist die Energie, die der Glaube an ein Leben nach dem Tode mit sich bringt. Der Tod öffnet seinen Vorhang, und man sieht das Licht Gottes hereinbrechen ins Diesseits.“ (Drewermann 2018, 106)

Und die Kinder und ihre Welt? Kinder sind hinein verwoben in die Leidensgeschichte der Menschheit, sie sind Erleidende und Mitleidende an einer unerlösten und gebrochenen Welt. Sie begegnen den Fußspuren von Gewalt, Not, Unrecht und Leid in ihrem Leben und leiden in ihrer empathischen Grundhaltung häufig intensiv mit. Recht und Unrecht und die Hoffnung auf Veränderung und Erlösung prägen auch ihr Leben und sind für sie höchst aktuell. Die Schattenseiten des Lebens zu verschweigen und zu verdrängen bringt die Kinder in ihrer Entwicklung nicht weiter. Es geht darum, Wege von Hoffnung und Heil mitten im Unheil, das diese Welt immer wieder tief prägt, zu suchen und zu finden, sie nicht allein zu lassen in ihren Sorgen und Ängsten, sondern mutig und hoffnungsvoll mitzugehen durch die Abgründe des Lebens und die Spuren der Auferstehung auch dort zu entdecken, wo man es zunächst nicht vermutet, und so ihre Sehnsucht und Hoffnung auf Leben zu stärken.

Die Inhalte, Texte und Bilder sind aufbauend und Kompetenz aufbauend über die einzelnen Schulstufen zu sehen und zu verstehen. In der 3. Schulstufe kommt in der Kompetenz 4 („Die Bedeutung Jesu“) die Rolle von Jesus (inhaltlich durch die Passionserzählung)

im christlichen Glaubensverständnis besonders zum Tragen, damit geht es auch um den besonderen Bezug zu Jesus als dem, der Heil, Erlösung und Versöhnung bringt und die Auseinandersetzung bzw. den Beziehungsaufbau mit/zu ihm. Im Buch wird die Passionserzählung auch im Bezug zu den Kompetenzen 5 und 7 und den damit zusammenhängenden Fragen nach der Ethik Jesu, die auch ein notwendiger Verständniszugang zu Passion und Kreuz sind, angeboten; sein ethisches Handeln aus Barmherzigkeit, sein konsequentes Leben der Liebe Gottes und der „göttlichen Vergebung“ für alle Menschen – gute und böse – ohne jede Vorleistung bringt ihn in Konflikt mit den Mächtigen in Staat und Religion und damit ans Kreuz. „Jesus ist in den Augen seiner orthodoxen Gegner ein Anarchist, ein Chaot, er gehört abgeschafft, er stiftet nur Verwirrung. Diese Unordnung muss man beseitigen. Wenn wir ihn los sind, hat alles wieder Tritt gefasst. Deshalb wird Jesus hingerichtet.“ (Drewermann 2018, 90)

Kompetenzen und Lehrplanbezüge des Kapitels

■ Kompetenz 4

Die Bedeutung Jesu und Leitmotive des Christentums entdecken und verstehen. ➜ Inhalte: Jesus bringt Erlösung und Versöhnung; Lk 22,14 – 24,12 – Leidensgeschichte in Auswahl. ■ Kompetenz 5

Ethische Probleme beschreiben und christlich begründete Handlungsentwürfe kennen. ■ Inhalte: Verantwortung – Caritas gegen Armut und Unrecht (Mt 25,31–40 – Werke der Barmherzigkeit ■ Kompetenz 6 … die wichtigsten christlichen Feste beschreiben und mitgestalten ➜ Inhalte: Das Kirchenjahr (Ostern)

Kompetenz 7

Religiös begründete Werte kennen und ihre Bedeutung in Konfliktsituationen abschätzen. Inhalte: Auf die Geringsten schauen – Barmherzigkeit

Titelbild des Kapitels S. 73: Bosco Verticale, Mailand

Der Wohnkomplex Bosco Verticale wurde vom Architekten Stefano Boeri entworfen und Ende 2014 in Mailand zur Expo fertiggestellt. Es ist ein „vertikaler“ Wald erstmals in der Welt auf Hochhäuser, die es auf eine Höhe von 87 und 119 Meter bringen. In Zeiten der Diskussion um Klimawandel und Klimaschäden ein höchst aktuelles Kunstprojekt, das für die Zukunft der Städte wegweisend sein könnte. Begrünte Häuser und Dachgärten sind grundsätzlich nicht neu. Hier wurden allerdings tausende Bäume und Sträucher direkt auf die Balkone gepflanzt, die so den BewohnerInnen ein gutes Mikroklima bieten sollen, weil sie Staubpartikel aus der Luft filtern und Sauerstoff produzieren. Zugleich sind sie ein natürlicher Dämmstoff und schützen die Wohnungen vor Hitze, Kälte und Lärm. Für Wasser sorgt ein eigenes, vollautomatisches Bewässerungssystem. Mitten in der Stadt sorgen die Bäume und Sträucher für natürliches Leben und erzählen in künstlich angelegten Gebäuden von Natur und Leben-Wollen und der unbändigen menschlichen Sehnsucht nach Leben in Fülle, das über das Alltägliche hinausragt. Zudem wird in Zeiten des Klimawandels aber auch auf damit zusammenhängende ethische Fragestellungen und Konflikte aufmerksam gemacht, wie sinnvolles Leben in den Städten möglich sein kann bzw. was dazu beitragen kann. Aber es mögen einem auch so Fragen und Gedanken auftauchen, wie denn die Menschen hier in den Städten leben, was ihre Sorgen und Nöte, ihre Hoffnungen und Wünsche sind … was Erlösung, Kreuz, Tod und Auferstehung für sie an Bedeutung haben bzw. nicht haben.

Ich bin traurig, wenn … Ich finde Trost, wenn …

Seiten

Im Auf und Ab des Lebens: Spuren von Not, Unrecht und Leid

74 | 75

Wozu die Doppelseite einlädt

„Wenn man den Himmel liebt, wird es immer unmöglicher, die Hölle zu tolerieren“, sagt die Theologin Dorothee Sölle (Sölle 1978, 82) im Blick auf die Bedrohungen und Ungerechtigkeiten der Gesellschaft gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. Die Spuren von Not, Unrecht und Leid im Auf und Ab des Lebens scheinen der Vorstellung von einem guten Gott zu widersprechen. Die Frage nach Gott und dem Leid und dem Warum lässt sich gerade auch im Blick auf das Kreuz Jesu für Kinder nicht zu 100% gut lösen, und vieles muss immer offen und Geheimnis bleiben dürfen, so zeigt die religionspädagogische Erfahrung und die theologische Denkgeschichte. Dieses Thema ist wohl eines der schwierigsten im Religionsunterricht und für alle – Kinder und Erwachsene – eine große Herausforderung. Aber Ungerechtigkeit, Not und Leid können auch positiv die menschliche Empathie und die „Werke der Barmherzigkeit“, das Tun des Guten, herauszufördern. Sie können auffordern, sich selbst für das Gute einzusetzen und die „menschliche Hölle“ (Sölle) nicht zu tolerieren, sondern an die Möglichkeit des Guten zu glauben und es auch zu tun, und sei es noch so bruchstückhaft, denn Gott selbst will das Gute für die Menschen, auch wenn es manchmal anders zu sein scheint. Die Bibel und ihre Texte zeigen, dass Gott parteiisch ist und Partei ergreift für die Unterdrückten und Leidenden, wie auch das heilvolle Reden und Handeln Jesu zeigt. Es soll heil werden und ganz, was zerbrochen und unheil ist. Es mögen Spuren der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit, der Unterstützung und des Gutseins in der Nachfolge Jesu gesetzt werden, so der große Wunsch und die Sehnsucht aller Kinder. Für die Kinder mag diese eigenartige Spannung, die in diesem Thema liegt, im „Mithoffen, Mitleben, Mitleiden, Mitgehen“, wie es im Schulbuch bezeichnet wird, aufgehoben bzw. darin ein Weg angedeutet sein. Jedes Kind wird für sich selbst, wenn es von Leid, Not und Unrecht betroffen ist, einen Weg finden müssen und finden, denn das Leben findet offensichtlich immer seinen Weg. Der Religionsunterricht kann eine Ressource sein und ein Gesprächsfeld eröffnen, in dem darüber Austausch und gegenseitige Unterstützung geschehen kann, wo auch Emotionen ihren Platz haben dürfen und zugleich aber auch eigeladen wird zu Empathie und zu Mitgefühl. Dieses Redenkönnen und -dürfen über belastende und zum Teil unlösbare Situationen darf pädagogisch nicht unterschätzt werden, weil es den Kindern die Erfahrung eröffnet „Es hört mir jemand zu und nimmt meine Not ernst.“ Dies wird auch durch die Ergebnisse neuerer Forschungen zum Religionsunterricht in Österreich bestätigt und untermauert.

Kompetenzen / Kompetenzdimensionen

Wahrnehmen und beschreiben:

Worunter Menschen leiden, was sie sich erhoffen. Verstehen und deuten:

Was Menschen in Notsituationen besonders brauchen. Gestalten und handeln:

Die „Werke der Barmherzigkeit“ oder Trostsätze aus der Bibel

als Geschenkkarten für Notsituationen gestalten. (Be-)sprechen und (be)urteilen:

Welche Rolle Gott und die Religion in Notsituationen für uns

Menschen spielen können. Entscheiden und mit-tun:

Sich fragend und betend an Jesus wenden.

Lernanlässe, Themen, Ausgangspunkte

➜ Streit in der Klasse. ➜ Probleme, die Kinder von zu Hause mitbringen. ➜ Not, Unrecht und Leid in den Medien.

Sehen, lesen, tun und feiern

■ Auf Seite 74 begegnen uns wieder die Kinder Lena, Vera und

Paul. In dieser Erzählpassage wird auf eine immer wieder einmal vorkommende Schulsituation eingegangen bzw. zurückgeblickt.

Es geht um die Themen Bevorzugung einzelner Kinder, „weil sie es schwierig haben“ und die anderen Rücksicht nehmen sollen. Das Wort „immer“ drückt den lange geschluckten Ärger über die Ungleichbehandlung aus. Es ist eine Dilemmasituation, in der die Lehrerin an die „Vernünftigen“ appelliert und so zugleich ein Unrecht schafft. Die Geschichte bleibt auch nach dem Gespräch im Baumhaus offen. Manche Situationen lassen sich nicht so einfach auflösen, sondern fordern unsere ganze

Ambiguitätstoleranz heraus. ■ Der erklärende Text (rechte Seite oben in schwarzer Farbe) versucht kindgerecht zu beschreiben, wie Not und Unrecht zum menschlichen Leben gehören bzw. einerseits die Frage nach dem

Warum? herausfordern und andererseits unsere Fähigkeit zur

Empathie und Unterstützung fördern. ■ Die Sätze darunter („Du hast bei uns nichts verloren.“ Niemand …) spiegeln exemplarisch schmerzliche Erfahrungen vieler Kinder: ihr Ausgeschlossenwerden, ihr Alleingelassenwerden, ihre

Einsamkeit. Hier könnte sicherlich noch vieles angeführt werden. ■ Bischof Wanke hat dazu entsprechend aktualisiert sieben Werke der Barmherzigkeit für heute formuliert, die in Ichform menschliche Grundbedürfnisse nach Zugehörigkeit, Beziehung und Kommunikation, Teilhabe und Unterstützung zum Ausdruck bringen. ■ Der Teil aus dem Psalm 146, der in der Einheitsübersetzung mit „Preislied auf Gott, den Helfer der Armen“ überschrieben wird, schildert Gott als einen, der Partei ergreift für die Unterdrückten, Hungernden, Gefangenen und Gebeugten und ihnen Recht verschafft, dem dafür gedankt wird bzw. Loblieder gesungen werden. Es ist eine

Einladung, diesem Gott zu vertrauen, auf ihn die Hoffnung zu setzen, seine Fußspuren des Guten in dieser Welt zu suchen.

Ideen und Möglichkeiten für den Unterricht

➜ Auf die Mitte eines Blattes kommt in Farben gestaltet das Wort

ICH oder der eigene Name. In den einzelnen Ecken: ➜ Was mich traurig macht … Was mich wütend macht … Was mich verletzt … Was ich als ungerecht erlebe … ✜ Die einzelnen Felder werden von Kindern mit Wörtern oder Sätzen – ihren Erfahrungen – gefüllt; danach suchen die Kinder Wörter oder Sätze, die ausdrücken, was ihnen in solchen Situationen hilft. Die Worte und Sätze können auch von den Texten im Buch genommen werden. ✜ Die Ecken/Felder können auch mit „passenden“ Farben und

Formen gestaltet werden.

Sammeln, wo Ungerechtigkeit, Not und Leid erlebbar sind. Protestsätze gestalten und groß auf Papierstreifen schreiben. Als nächsten Schritt Gebetssätze / Hoffnungssätze schreiben. Fußspuren gestalten: Spuren des Gut-Seins und der Barmherzigkeit.

Fastenblume gestalten:

Aus drei Herzen wird eine Blume gestaltet; jede Woche / Religionsstunde wird auf ein Blütenblatt ein guter Vorsatz geschrieben: Die Kinder suchen sich aus den Werken der Barmherzigkeit nach Bischof Wanke (S. 75) einen aus, den sie konkret in der folgenden Woche umsetzen möchten. In den Religionsstunden braucht es Platz und Zeit für einen Austausch darüber.

… und noch viel mehr

➜ Bilder, Texte, Berichte … über Not, Unrecht, Leid in der

Welt für die Klassenwand sammeln. Diese Texte und Beispiele können auch in eine Gebetsfeier eingebracht bzw. die Not vor

Gott gebracht werden: „Ich denke an die Menschen, die … und ich bitte Gott, dass …“ ➜ Fußspuren ausschneiden und die Wand mit „Trostspuren“/

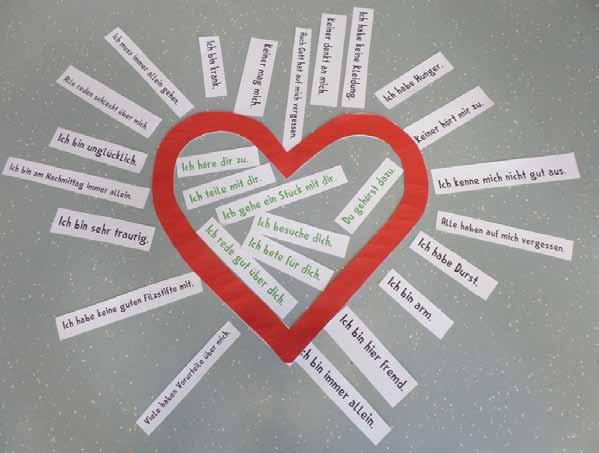

Trostsätzen gestalten ➜ Ein Herz-Rahmen (2 Kartonstärken dick, mit rotem Papier beklebt) liegt in der Mitte. Streifen mit schwarz ausgedruckten

Sätzen, die jemand in Not spricht, werden außen herum aufgelegt.

Frage: Was würde Jesus tun? Was können wir tun? ➜ Die Antworten der Kinder führen meist rasch zu den Werken der

Barmherzigkeit, die in grüner Schrift dann in das Herz hineingelegt werden. (Es handelt sich dabei um die Werke der Barmherzigkeit für die heutige Zeit, formuliert von Bischof Joachim Wanke). ➜ Darstellen der Werke der Barmherzigkeit: Anschließend dürfen immer zwei Kinder ein Werk der Barmherzigkeit mit einfachsten Requisiten oder nur pantomimisch darstellen. Sie werden dabei im roten Herz fotografiert. Die Kinder erhalten das ausgedruckte Foto für ihr Heft. Ein Plakat für die Klasse mit mehreren Fotos sieht auch super aus! (Idee nach: https://www.gudelong. at/ru-ideen-zur-bibel/geschichten-aus-dem-neuen-testament/) https://www.gudelong.at/ru-ideen-zur-bibel/geschichten-ausdem-neuen-testament/ (Siehe unten).

Barmherzigkeit buchstabiert!

Immer auf Augenhöhe Nie von oben herab Stets aufs Neue hinein buchstabiert in den Alltag:

Beistehen – wo andere gehen Aufrichten – mitten im Druck Respekt zollen – jedem Menschen Mut machen – statt lähmen Humor haben – und lachen Einfühlsamkeit riskieren – mitten in der Routine Rachegelüste wandeln – durch ein neues Denken Zuwendung leben – aus Überzeugung Interesse bekunden – mit wachem Blick Großzügigkeit wagen – und der Enge trotzen Keine Schranken setzen – dem Wohlwollen Einen neuen Anfang machen – immer wieder Ideenreich Brücken bauen – aufeinander zu Tragen und getragen werden – aus vollem Herzen

Barmherzigkeit: stärkend wie Brot anregend wie Wein belebend wie Wasser notwendig wie Luft.

Stefan Schlager

Lied

➜ Liebt einander, helft einander, teilt miteinander euer Brot (LBR, 71). ➜ GL 854: Liebe ist nicht nur ein Wort. ➜ GL 878: Hört, wen Jesus glücklich preist (LBR, 165). ➜ GL 893: Hände, die schenken, erzählen von Gott (DMU, 615). ➜ GL 986: Mit dir geh ich alle meine Wege (RB, 37). ➜ GL 470: Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht (LBR, 131). ➜ Eines Tages kam einer, der hatte eine Liebe in seinen Gesten … (DMU, 535).

Kurzfilm

➜ katholisch.de: Was ist Barmherzigkeit? https://www.youtube.com/watch?v=TJxzHjkvwAo ➜ Die sieben Werke der Barmherzigkeit https://www.youtube.com/ watch?v=lfxN6bzICqY

https://www. gudelong.at/ruideen-zur-bibel/geschichten-aus-demneuen-testament/

Werke der Barmherzigkeit nach Wanke weiter ausformuliert und dann in der Schule sichtbar gemacht.

Gut sein kann gefährlich werden: Der Weg von Jesus fordert uns heraus.

Seiten 76 | 77

Wozu die Doppelseite einlädt

Wenn auf der Doppelseite davor das Auf und Ab des Lebens an den Themen Not, Leid und Unrecht bzw. positiv am Aufruf zu Barmherzigkeit abgearbeitet und die klare Option Gottes dargestellt wurde, so kommt jetzt Jesus in den Blick in seinem herausfordernden Reden und Handeln, das ihn mit den Mächtigen in Religion und Staat in Konflikt bringt und seinen Lebensweg zu einem Kreuzweg werden lässt. Was zunächst unverständlich und fast widersinnig zu sein scheint, stellt sich bei näherem Hinsehen auf den konfliktträchtigen Weg Jesu doch als sehr klar heraus bzw. macht verständlich, warum der Weg Jesu zum Kreuzweg wird, warum es in der Welt immer wieder so und ähnlich geschieht. Der englische Theologe Geeza Vermes interpretiert es am Beispiel der Passion Jesu sehr einleuchtend: „die religiösen autoritäten betrachteten Propheten, die Wunder wirkten, deren Kontrolle jenseits ihrer Macht lag, stets mit argwohn.“ (Vermes 2006, 41) Macht und Machterhalt und das freie prophetische Handeln Jesu an der Seite der Notleidenden und Armen, der unter den Autoritäten Leidenden, geraten in Widerspruch und Konflikt, weil eben in den Augen Jesu Gott parteiisch ist und die Liebe sich nicht mit Leid und Unrecht abfinden kann. Diese Liebe aber ist in den Augen Jesu in der Liebe und Barmherzigkeit Gottes selbst begründet, die alles andere übersteigt. Deshalb geht es Jesus um diesen freien und personalen Zugang zu Gott, der vertrauensvolle Beziehung erst ermöglicht, was sich auch in der Austreibung der Händler aus dem Tempel zeigt. Das Bild auf dieser Doppelseite verweist darauf. Für die führenden Schichten der Juden, für den Hohen Rat, das Sanhedrin, war Jesus eine Gefahr, da sie ja schließlich in der Abhängigkeit von der Besatzungsmacht der Römer standen. Der römische Statthalter konnte sie jederzeit ein- und absetzen. „jesus war eine potenzielle gefahr für den Frieden, ebenso wie die beredsamkeit von johannes dem täufer laut josephus als drohende aufwiegelung gesehen wurde, die die Machthaber zum Eingreifen zwang.“ (Vermes 2006, 39)

Für die Kinder soll diese Logik von Macht und Gewalt in Ansätzen verständlich werden bzw. ins Gespräch kommen, weil es einen tiefen Einblick in das menschliche Leben und in seine Abgründe gewährt, den Weg, das Selbstverständnis und die Person Jesus erschließen kann, aber durch die Auferstehung auch den Blick für die Möglichkeiten Gottes öffnet und so Hoffnung ins Spiel bringt, wo Lebenswege zu Kreuzwegen werden. Es verdeutlicht zudem, dass Gutsein, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und Menschlichkeit zu leben nichts Harmloses und Beliebiges sind, sondern kräftige und herausfordernde Zeichen von Humanität damals und heute. In christlichen Augen zeigt sich eben gerade darin die wirkliche Stärke und Kraft des Herzens, die ihre Wurzeln und ihre Quelle in Gott selbst hat.

Kompetenzen / Kompetenzdimensionen

Wahrnehmen und beschreiben:

Wie Jesus durch sein Reden und Handeln die Menschen herausfordert. Verstehen und deuten:

Wie und warum Jesus so handelt, was ihm besonders wichtig ist. Gestalten und handeln: einen Kalender für die Karwoche bzw. Osterzeit für die Schule und für zu Hause gestalten. (Be-)sprechen und (be)urteilen:

Wie und warum Jesus mit den Mächtigen in Konflikt gerät und warum diese ihn töten wollen. Entscheiden und mit-tun:

Sich fragend, betend und feiernd an Jesus selbst wenden.

Lernanlässe, Themen, Ausgangspunkte

➜ Fastenzeit, Karwoche und Ostern. ➜ Bildstöcke, Kreuze und Kreuzwege als Gesprächsanlass. ➜ Das Klassenkreuz.

Sehen, lesen, tun und feiern

■ Der Bibeltext zur Heilung des Mannes am Sabbat Lk 6,6–11 führt in die Mitte der Botschaft Jesu: „Was ist am Sabbat erlaubt:

Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zugrunde gehen zu lassen?“ Der eigentliche Sinn des Sabbats erfüllt sich in den Augen Jesu gerade darin, dass Gutes getan wird, und in erster Linie nicht darin, dass alle religiösen Regeln eingehalten werden. Wenn Jesus am Sabbat heilt, dann bricht Reich Gottes an,

Freude und Erlösung, dann wird Gott am Sabbat erfahrbar, dann geschieht Heil. Deshalb stellt Jesus den Mann mit der verdorrten

Hand in die Mitte des Sabbat-Gottesdienstes – vom Rand in die

Mitte, damit kommt das Leid und die Not der Menschen in die besondere Wahrnehmung und Aufmerksamkeit Gottes. Dadurch aber, so beschreiben die Evangelien, gerät Jesus in Konflikt mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, weil er sich nicht an ihre

Auslegung der Sabbatgesetze hält. Der berühmte Satz „Der

Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat“ (Mk 2,27) klingt da im Hintergrund mit an und damit das Befreiend-Erlösende jüdisch-christlichen Glaubens, weil es immer zunächst um den Menschen geht. ■ Dieser Konflikt wird in den Bibelstellen Lk 5,30 und Lk 11, 37–41 an der Auseinandersetzung und der Frage nach den religiösen

Vorschriften verschärft. Einerseits die Frage nach der Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern, die in mehreren Bibelstellen kritisiert wird, und andererseits die verbale Auseinandersetzung mit der Einstellung der Pharisäer. „Die Gründe für die Hinrichtung Jesu sind ganz und gar innerjüdisch“, formuliert Eugen

Drewermann (2018, 85) und macht diese Auseinandersetzung mit der engen Gesetzesfrömmigkeit der Schriftgelehrten für den

Tod Jesu verantwortlich. Ein Gott, der keine Opfer braucht, keine

Unterscheidung macht zwischen den Frommen und den Sündern, sondern Vergebung und Versöhnung will, sich als barmherzig erweist, weil alle diese Barmherzigkeit in der Zerbrochenheit ihres Lebens brauchen, ist für viele (fromme) Menschen damals und heute nur schwer vorstellbar und akzeptierbar. „Jesus predigte einen Gott, der überhaupt keine Vorleistungen braucht, der keinerlei Opfer benötigt, mit denen wir uns bei ihm verdient machen könnten … Die Wahrheit ist: Gott will keine

Opfer. Er möchte, dass wir ihm endlich vertrauen und uns zurückführen lassen in das verlorene Paradies eines ursprünglichen Sein-Dürfens. Das mochte Jesus. Doch noch einmal: Wenn er so lehrt, ist gerade das gefährlich.“ (Drewermann 2018, 89) Lk 11 greift die jüdischen Reinheitsgesetze auf; es geht dabei um kultische Reinheit, die durch bestimmte Handlungen, Lebensvollzüge, aber auch Berührungen und bestimmtes Essen verloren werden konnte. Gemeint ist jene Reinheit, die Voraussetzung war, um sich dem Heiligtum nähern zu dürfen oder heilige Handlungen zu vollziehen. Diese Reinheitsvorschriften galten für die Menschen aber auch für Gegenstände, wenn diese durch Berührung „unrein“ wurden. „Die äußere, zum Teil als rituell geltende Reinigung, die längst im AT für die Priester vor der Opferhandlung vorgeschrieben war, musste zur Zeit Jesu von jedem streng eingehalten werden.“ (in: Kogler 2008, 629) Grundsätzlich hat sich Jesus an die jüdischen Vorschriften gehalten bzw. diese respektiert, allerdings gibt er ihnen, wie auch diese Bibelstelle zeigt, einen tieferen Sinn, jenen, der auch ursprünglich intendiert war. „Jesus schloss sich letztlich der Auffassung der Propheten des AT an, wenn er lehrte, dass Menschen nicht durch äußerliche Dinge wie Essen, sondern durch ihre Worte und Taten unrein wurden.“ (in: Kogler 2008, 629) Die innere Bosheit und Raubgier (Lk 11,40) macht in den Augen Jesu unrein; zugleich verdeutlicht dieser Streit und Konflikt mit den Pharisäern, wie sich der Weg Jesu zuspitzt und zum Kreuz führt. Das Foto auf Seite 77 zeigt die heutige Altstadt von Jerusalem mit der Westmauer (oft auch als Klagemauer bezeichnet) als Rest des Tempels und betende Juden und Jüdinnen davor, dahinter am Tempelberg der Felsendom mit seiner goldenen Kuppel, das Heiligtum der Muslime, und im Hintergrund eine Moschee.

Ideen und Möglichkeiten für den Unterricht

➜ Bibelarbeit: die wesentlichen Sätze in den Bibeltexten unterstreichen, die verdeutlichen, warum manche Menschen Jesus ablehnen. Danach die Sätze besprechen und mögliche Gründe für die Ablehnung Jesu finden. ➜ Den Weg Jesu von der Geburt bis zur Auferstehung mit den wichtigsten Stationen gestalten

… und noch viel mehr

➜ Einen „Karwochenweg“ gestalten: Gemeinsam wird in der

Klasse ein Platz bereitet und darauf ein Weg aus Steinen gelegt.

Die einzelnen Tage der Karwoche werden mit Symbolen gelegt, das Ende des Weges bildet eine Osterkerze als Symbol für das

Osterfest und die Auferstehung. ➜ „Osterkrippe“: In manchen alpenländischen Gegenden gibt es den Brauch, das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu wie das Weihnachtsgeschehen in einer „Krippe“ darzustellen. Die

Osterkrippe kann helfen, die Karwoche bewusst zu begehen.

In der Fastenzeit wird sie auf einem Tisch aufgebaut, der Untergrund mit Moos, Rinde, Steinen und Sand gestaltet, und im

Hintergrund wird eine Mauer und ein Tor aufgestellt. Fertig ist die Osterkrippe und es kann losgehen. Jede Woche wird ein

Teil aus dem Lebens- und Leidensweg Jesu gelesen, gesungen, gebetet und mit entsprechenden Figuren aus Ton oder anderem

Material erweitert. Diese werden in der Osterkrippe platziert, und so entsteht der Passionsweg bis hin zum Ostermorgen, wo dann eine angezündete Kerze auf den Auferstandenen hinweist.

Kinderbuch

➜ Grün, A./ Ferri, G. (2012). Die Ostergeschichte. Freiburg i. Br.:

Herder. ➜ Krenzer, R./Droop, C. (2000). Jesu Tod und Auferstehung. Limburg:

Lahn Verlag ➜ Stadtfeld, S./ Thönissen,U. (2014). Die Ostergeschichte für Kinder erzählt. Freiburg i. Br.: Herder.

SchülerInnenarbeit

SchülerInnenarbeit mit Helga Krenn

Seiten

Lebenswege – Leidenswege: In Dunkel und Not vertrauen.

78 | 79

Wozu die Doppelseite einlädt

Im Buch der 3. Schulstufe wird die Passionserzählung nach Lukas angeboten; seine Leidensgeschichte orientiert sich an der Passion des Markusevangeliums, setzt aber eigene Schwerpunkte, die im ganzen Evangelium des Lukas sichtbar werden. Drei Punkte seien besonders hervorgehoben: ■ Die Hinwendung Gottes zu den Niedrigen: Lukas hat besonders die Niedrigen, Armen, Entrechteten im Blick. ■ Jesus steht ganz in der Tradition des Judentums: Er geht am

Sabbat in die Synagoge, kommt in den Tempel – und er steht in der jüdischen Gebetstradition. ■ Botschaft der Barmherzigkeit und des Trostes: In vielen Überlieferungen scheint im Handeln Jesu die Barmherzigkeit Gottes durch: in den Gleichnissen vom barmherzigen Vater und vom barmherzigen Samariter; in der Hinwendung zu Verachteten wie

Zachäus.

Jesus ist für den Evangelisten Lukas in der Passionserzählung der leidende Gerechte, der seinen Weg der Barmherzigkeit im Vertrauen auf seinen Abba-Gott geht und am Kreuz „seinen Geist in die Hände Gottes zurücklegt“. Lukas ist ein großartiger Erzähler und versteht es, Emotionen zu wecken und zu benennen. Auf dieser Doppelseite steht die Szene am Ölberg im Mittelpunkt und zeigt Jesus in seinen ganzen Emotionen von Angst, Einsamkeit, Trauer und Verzweiflung; Emotionen, die auch Kindern häufig nicht unbekannt sind. Jesus zeigt sich den Kindern in seiner ganzen Menschlichkeit und löst bei diesen meist Empathie aus. Jesus wendet sich an seinen Vater, der aber das bevorstehende Leiden nicht einfach wegnimmt, aber einen Engel schickt, der aufrichtet, unterstützt und tröstet, damit er seinen Weg gehen kann. „Die Schülerinnen und Schüler entdecken Wort und Tat Jesu als Hoffnung für ihr Leben“, benennt der Lehrplan (S. 19) die Kompetenz bzw. die Bildungsstandards in diesem Zusammenhang, um so die notwendige Interrelation (Schillebeeckx) zwischen dem biblischen Text und dem Leben der Kinder zu benennen. Wenn dieses Entdecken durch die Erzählung, durch die Gespräche, durch die Verbindungen hin zum eigenen Leben ansatzhaft gelingt, kann dies eine wichtige Ressource für das ganze Leben werden und verdeutlicht den Zusammenhang mit einem Lebensglauben bzw. durchaus auch mit einem beziehungsreichen und mystagogischen Zugang, der eben ganz wesentlich auf Innerlichkeit setzt und vertraut. Das Faszinierende und auch Interessante für Kinder mag auch sein, dass die ganze Passion sich um die Themen Beziehung und Liebe bzw. deren Gegenteil dreht; dieses Thema zieht sich durch die ganze Passion (Abendmahl und liebevolle Gemeinschaft bis Verrat, Ölberg, Gefangennahme usw.). Es sind Erzählungen von Freundschaft und Beziehung, von Unterstützung und Begegnung, aber auch von Verrat, Ablehnung, Verleugnung, Einsamkeit, im Stich lassen, Gewalt … „und die Erfahrung, dass trotz aller angst vor dem Wagnis der liebe dennoch solidarisches Engagement, Versöhnung, treue gelebt wurde, kann als anfangshafte auferstehungserfahrung verstanden werden: als Erfahrung dessen, dass die liebe stärker ist als der tod. So wird die hoffnung auf auferstehung zu einer ermutigenden und befreienden Kraft zu engagiertem leben.“ (Nocke 2009, 130)

Kompetenzen / Kompetenzdimensionen

Wahrnehmen und beschreiben:

Wie Jesus am Ölberg Angst hat und wie Gott ihn unterstützt. Verstehen und deuten:

Dass Gott die Menschen nicht im Stich lässt, aber die Unterstützung und Hilfe Gottes manchmal anders kommen als man es erwartet. Gestalten und handeln:

Angst- und Hoffnungsbilder gestalten und mit hoffnungsvollen und tröstenden Sätzen beschreiben. (Be-)sprechen und (be)urteilen:

Was Menschen Angst macht und welche Unterstützung für sie dann hilfreich sein kann.

Lernanlässe, Themen, Ausgangspunkte

➜ Fastenzeit, Karwoche und Ostern. ➜ Das Klassenkreuz, Bildstöcke, Kreuze und Kreuzwege als Gesprächsanlass . ➜ Leidvolle Erfahrungen der Kinder.

Sehen, lesen, tun und feiern

■ Auf Seite 78 begegnen uns zunächst wieder die Kinder Lena,

Vera und Paul und bieten einen möglichen Lernanlass bzw.

Gesprächsanlass. In dieser Erzählpassage wird eine alltägliche

Gesprächssituation aufgegriffen, die bei einem Wegkreuz entsteht und die Ambivalenz und Spannung zwischen real und fiktiv, symbolischem Handeln und Darstellen im Kreuz aufzeigt. Die dann aber im Gespräch der Kinder beim Kreuz zugleich eine bestimmte (unbestimmte) Art von heutiger Beziehung zu Jesus durchklingen lässt. Plötzlich kippt das ganze nochmals durch den Zettel von Vera und ihrer direkten Frage „Warum bist du am Kreuz?“. Sie spricht

Jesus selbst an und öffnet damit einen Tiefgang. ■ Der Bibeltext Lk 22,39–46 schildert, wie Jesus nach dem Mahl zum Ölberg, nach Getsemani hinausgeht und seine Jünger mit ihm. Lukas beschreibt unwahrscheinlich eindrücklich die Todesangst Jesu und die Versuchung bzw. sein Gebet um Gottes

Hilfe. Es zeigt sich Jesus in dieser Situation in seiner ganzen

Menschlichkeit und Verletzlichkeit: kein Heroe, kein großer Gott oder König, sondern ganz Mensch wie wir. Als letzten Schritt vor der Festnahme und dem Prozess setzt er das, was nach Lukas für

Jesus so typisch ist, er betet, er wendet sich vertrauensvoll an seinen Abba-Gott. Im Angstschweiß, der wie Blut zur Erde tropft, drückt sich die ausweglose Situation aus, wo nicht einmal mehr die Gegenwart Gottes sicher scheint. „Da sehen wir Jesus im Lukasevangelium in Getsemani (vgl. Lk 22,39–46) – das ist die entscheidende Versuchung Jesu. Und so bittet er, es möge vorübergehen: ‚Führe mich nicht in Versuchung“, lautet die Bitte Jesu, Gott möge ihm das Leid ersparen.

Doch wir wissen: Das tut Gott nicht, sondern er schickt seinen

Engel, um dem unvermeidbaren Leid standzuhalten.“ (Drewermann 2018, 70)

Offensichtlich durch das Gebet und den Beistand des Engels, der in der Bibel immer für Gott selbst steht, gestärkt, steht Jesus danach auf und geht seiner Gefangennahme entgegen. ■ Das Bild „Christus am Ölberg“ stammt aus der Buchmale-

rei des 11. Jhdt. Der leuchtende Goldhintergrund verweist auf die Transzendenz, auf dem sich das ganze leidvolle Geschehen letztlich abspielt. Vom Bildaufbau her werden drei Ebenen eines Berges sichtbar, die jeweils Jesus in unterschiedlicher Weise zeigen: Am Fuße des Berges erscheint Jesus den schlafenden Jüngern mit seiner typischen segnenden und lehrenden Haltung der Hand, Petrus nimmt direkt mit ihm Kontakt auf, als würde er sich entschuldigen wollen für ihr Einschlafen. Die mittlere Ebene, deren Hintergrund in Rot, der Farbe des Feuers, des Blutes, des Lebens, des Leidens und der Liebe, eingehüllt ist, zeigt Jesus wie in einer Höhle des Leidens mit erhobenen Händen und Augen zum Himmel blickend und betend. Auf der dritten Ebene des Bildes zeigt der Künstler Jesus wie vom Schmerz der Einsamkeit und der Todesangst gebeugt und gekrümmt auf dem Gipfel der Angst, von rechts eilt ein Engel herbei, um zu trösten und zu stärken. Am linken oberen Bildrand wird die Hand Gottes sichtbar. Der Gipfel und Höhepunkt des Leidens und des Schmerzes sind damit auch in der besonderen Nähe Gottes und seiner Engel. Das Lied „Im Dunkel unserer Ängste“ beschreibt diesen Beistand Gottes und sein Mitfühlen und Mitleiden in den unterschiedlichen menschlichen Notsituationen: Alles ist letztlich im Kreuz Jesu mitgetragen.

Ideen und Möglichkeiten für den Unterricht

➜ Bildarbeit: Die unterschiedlichen Personen körperlich nachstellen und ihnen eine Stimme geben: Ich bin … (einer der schlafenden Jünger, Jesus, der Engel …) Ähnlich kann man auch den drei unterschiedlichen Haltungen Jesu nachspüren, sie nachstellen und ihnen eine Stimme geben; dazu können natürlich auch

Sätze aus dem Bibeltext verwendet werden. ➜ Zum Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir“ mehrmals wiederholen, Meditation und Identifikation mit Jesus: Mir geht es …, Ich brauche …, Warum …, Bleibet hier, weil ich …, Gott …, Ich frage mich …, Ich wünsche mir … Angst- und Hoffnungsbilder: Die Kinder geben mit Farben und Formen oder farbig gestalteten Wörtern ihren eigenen Ängsten, Nöten, Leidenssituationen, aber auch Hoffnungen einen Ausdruck. Den Text des Zettels von Vera (Seite 78) „Warum bist du am Kreuz“ als Gesprächsanlass zum Weiterdenken. Welche Antworten könnte es geben …

… und noch viel mehr

➜ Welche Ängste habe ich? Was hilft mir in meiner Angst? ➜ Im Gespräch herausfinden, welche Ängste Menschen haben können (Angst, etwas Neues auszuprobieren; Angst vor Spinnen;

Angst im Dunkeln; Angst davor, in einer Gruppe etwas zu sagen;

Angst, allein zu sein …) und welche Strategien man in Angstsituationen anwenden kann. ➜ Angst und Hoffnung mit Orff-Instrumenten ausdrücken: Gemeinsam werden die Instrumente ausprobiert und wird überlegt:

Welche Klänge drücken eher die Stimmung von Angst aus? Gibt es hier unterschiedliche Empfindungen? Welche Klänge geben

Hoffnung und Mut? Welche schenken Vertrauen? ➜ Gebet von Dietrich Bonhoeffer:

Gott, zu dir rufe ich.

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht.

Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht.

Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe.

Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden.

Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für mich.

Kinderbuch

➜ TerKeurst, L. (2016), Alles wird gut. Random house GmbH

Lied

➜ Bleibet hier und wachet mit mir (GL, 286).

Zeichne die Umrisse deines Körpers auf ein dunkles Blatt Papier und schneide die Figur aus. Dann klebe sie ins Heft und überlege und schreibe deine Ängste, Sorgen, Nöte dazu.

Seiten

Der Weg von Jesus wird zum Kreuzweg

80 | 81

Wozu die Doppelseite einlädt

Auf den nächsten Doppelseiten geht es um die Kompetenz 4 im Lehrplan: Die Bedeutung Jesu und Leitmotive des Christentums entdecken und verstehen. Es wird in sehr komprimierten Passagen des biblischen Textes und in Kreuzwegbildern, die jugendliche Schülerinnen und Schüler gestaltet haben, die Gefangennahme, das Verhör und der Kreuzweg inhaltlich angeboten und damit aufgezeigt, wie der Lebensweg Jesu zum Kreuzweg wird. „In der Grundschule wird es zunächst um die Darstellung der Überlieferungsgeschichte gehen.“ (Albrecht-Zenk 2013, 156) Das ist wohl zunächst der erste Schritt: die Erzählung, die handelnden Personen und die Abläufe kennenzulernen. Zugleich soll die Erzählung den Glauben der Kinder, ihre Jesus-Beziehung herausfordern und bestärken und in ihr Leben als Lebenshilfe und Ressource hineinwirken. Das Wissen um die Passion und der Glaube sollen schließlich dem konkreten Leben dienen – auch im Sinne eines kompetenzorientierten Religionsunterrichtes. Das sind gerade bei diesem Thema durchaus große Herausforderungen. „ReligionslehrerIn-Sein in der Grundschule stellt sich als Glaubens-, Lebens- und Lernhilfe dar, weil dies sowohl vom Fach als auch von den SchülerInnen her wirklich notwendig ist. Dabei geht es um das vielfältige In- und Miteinander dieser drei Erfordernisse bzw. Dimensionen.“ (Hilger/Ritter 2006, 110) Gerade beim Thema Passion, Tod und Auferstehung zeigt sich dieses Ineinander der drei Dimensionen als besonders wichtig, sodass es einerseits um ein „(Kennen-)Lernen“ dieser für Christinnen und Christen zentralen Erzählung, um Unterstützung und Herausforderung des Glaubens und natürlich auch(ebenso) um das Leben der Kinder geht. „Biblische Texte können so im idealen Fall als Lebenshilfe begriffen werden.“ (Itze, U./Moers, E. 2013, 626) Damit werden die Möglichkeiten und Chancen angedeutet und auch deutlich die Grenzen aufgezeigt, die schulischem Religionsunterricht vorgegeben sind.

Kompetenzen / Kompetenzdimensionen:

Wahrnehmen und beschreiben:

Wie der Lebensweg Jesu zum Kreuzweg wird. Verstehen und deuten:

Dass nach dem biblischen Text Gott letztlich Jesus im Leiden nicht im Stich lässt, sondern mitträgt. Gestalten und handeln:

Den Leidensweg Jesu in großen Bildern gestalten. (Be-)sprechen und (be)urteilen:

Warum sich (bestimmte) Menschen damals mit Jesus so schwer getan und was es für heute bedeuten könnte. Entscheiden und mit-tun:

Einen Kreuzweg besuchen und für Menschen in Not beten.

Lernanlässe, Themen, Ausgangspunkte

➜ Fastenzeit, Karwoche und Ostern. ➜ Kreuze und Kreuzwege als Gesprächsanlass. ➜ Leidvolle Erfahrungen der Kinder. ➜ Die Passion Jesu in den Medien.

Sehen, lesen, tun und feiern

■ Im Bibeltext Lk 22,47–52 wird die Gefangennahme Jesu beschrieben. Ein letztes Heilungswunder schildert der Evangelist

Lukas, noch ein letztes Mal zeigt sich der lukanische Jesus als der Heiland und Retter, zugleich manifestiert sich darin auch die

Feindesliebe. „Die biblischen Texte dürfen nicht als historische Berichte gelesen werden: Es handelt sich um Glaubenszeugnisse, die eigene

Schwerpunkte setzen und die tatsächlichen Abläufe um der individuellen Aussageabsicht willen akzentuieren.“ (Albrecht-

Zenk 2013, 154)

Die Zeiten der Wallfahrt nach Jerusalem waren immer besondere

Zeiten (auch des Aufruhrs) und standen auch unter besonderer

Beobachtung durch die römischen Besatzer. Zu den großen Wallfahrtsfesten – wie eben Pessach – kamen viele Tausende von gläubigen Juden zum Tempel, so auch Jesus. Besondere Wachsamkeit durch die religiös und politisch Mächtigen war geboten.

Die Gefangennahme Jesu am Ölberg durch die Tempelwache, wie sie die synoptischen Evangelien beschreiben, dürften der damaligen Realität am ehesten nahe kommen. „Die von den Juden angeführte Tempel-Polizei genügte. Sie war in der Lage, die Anweisungen der Oberpriester auszuführen, offizielle Wächter des Friedens während der gefährlichen Zeit der Pilgerfahrt, als Pilatus selbst nach Jerusalem kam und sie im Auge behielt.“ (Vermes 2006, 134) ■ Die Bibeltexte Lk 22,53–54 und 23,26–31 führen in wenigen

Einzelszenen das weitere Geschehen rund um den Prozess gegen

Jesus fort. Die biblischen Texte sind Glaubenszeugnisse der frühen

Christenheit und nicht als historische Berichte zu lesen. „Gesichert lässt sich nur Weniges festhalten: Jesus von Nazaret wurde um das Jahr 30 vom Prokurator Pontius Pilatus verurteilt, vermutlich wegen Rebellion gegen die römische Besatzungsmacht. Von einer Beteiligung der jüdischen Tempelaristokratie an diesem Urteil ist auszugehen; der tatsächliche Einfluss der jüdischen Gerichtsinstanzen ist aber entgegen der Darstellung v. a. des Johannes-Evangeliums als eher gering einzustufen.“ (Albrecht-Zenk 2013, 154) Insofern sind judenfeindliche Deutungen der Passion in Richtung „Gottesmord“ historisch und theologisch unzulässig. Todesurteile durch Kreuzigung zu fällen war Aufgabe der römischen Besatzungsmacht. „Wenn Jesus revolutionärer Aktivitäten angeklagt und für schuldig befunden wurde, hatte Pilatus das Recht, ihn zu kreuzigen.

Er war sogar verpflichtet, so zu handeln.“ (Vermes 2006, 25) So kann die römische rechtliche Sichtweise beschrieben werden.

Pontius Pilatus hatte demnach absolute Verfügungsgewalt über das Schicksal Jesu. ■ Die vier mosaikartigen Kreuzwegbilder entstammen einem

Schulprojekt der 4. Klasse der Hauptschule Gratwein-Rein und entstanden 1994/95. Sie wurden in traditioneller Anlehnung an die 14 Kreuzwegstationen in der „Via Dolorosa“ in Jerusalem gestaltet. Diese Bilder verdeutlichen, dass es immer darum geht, das Passionsgeschehen zu verheutigen, ins Heute hinein zu deuten und zu vergegenwärtigen und mit heutigem Leben und Leiden zu korrelieren. Das erste Bild zeigt Jesus, wie er unter dem Kreuz zusammenbricht, die leeren oder geschlossenen Augen deuten auf die Müdigkeit hin und auf die ganze Ohnmacht, die der Weg spiegelt. Im Bild daneben wird die Begegnung Jesu, der das riesig wirkende Kreuz schleppt, mit den weinenden Frauen am Wegrand

dargestellt. Die Bilder auf S. 81 zeigen uns das Kleid Jesu und die Würfel: „Sie teilten die Kleider unter sich und warfen das Los“, und ganz rechts wird gezeigt, wie bei der Kreuzigung der Nagel durch die linke Hand getrieben wird. Vieles bleibt in diesen Bildern nur angedeutet und offen für die persönliche Auseinandersetzung mit den Stationen des Kreuzweges.

Ideen und Möglichkeiten für den Unterricht

➜ Nach dem Hören und Besprechen der Leidensgeschichte einen

Kreuzweg in Bildern gestalten. ➜ Identifikation schreiben: Ich bin einer aus dem Volk. Ich sehe … Ich höre … Ich denke … Ich frage mich … ➜ Elfchen ausgehend vom Wort „Kreuzweg“ schreiben: 1. Zeile: Ein Wort („Kreuzweg“), 2. Zeile: zwei Wörter, 3. Zeile: drei Wörter, 4. Zeile: vier Wörter, 5. Zeile: ein Wort.

… und noch viel mehr

➜ Einen Kreuzweg besuchen und beten.

Kinderbuch

➜ Hebert, E., Rensmann, G. (2014). Erzähl mir was über den Kreuzweg. München: Don Bosco Verlag.

Lied

➜ Jesus Christus starb für mich (DMU, 65). ➜ Im Dunkel unsrer Ängste (DMU, 69).

Kinderkreuzweg

Kinder bekommen Bilder von den Kreuzwegstationen. Zu den einzelnen Bildern gibt es Gedanken, die die Lehrerin/der Lehrer vorliest. Die Kinder suchen sich ein oder zwei Stationen aus, kleben die Bilder dazu ins Heft und schreiben jeweils ihre Gedanken dazu.

1. Station: Niemand mag gerne verurteilt werden. Es tut nicht gut zu hören: Du passt nicht zu uns. Du taugst zu nichts. Es tut weh, solche Urteile zu spüren.

2. Station: Niemand erlebt nur Schönes und Angenehmes in seinem Leben. Auch jedes Kind hat zu leiden, jedes Kind hat ein Kreuz zu tragen.

3. Station: Manchmal drückt das Kreuz schwer. Es tut weh. Jeder möchte das Kreuz loswerden, weil er sonst zusammenbricht. Mancher sagt: Ich kann nicht mehr! Es wird mir zu viel!

5. Station: Dann ist es gut, wenn jemand mittragen hilft, wenn jemand ein liebes Wort sagt, wenn jemand dich umarmt. Damit wird das Kreuz leichter.

6. Station: Es finden sich immer wieder Menschen, die genau spüren, wo das Kreuz drückt. Sie kommen und helfen einfach.

12. Station: Selbst in der schlimmsten Stunde sind gute Menschen da, die Menschen in Not nicht im Stich lassen.

Quelle: Bürgermeister, K. (1998). Bei Sinnen sein. Zu sich und Gott finden. Winzer: Duschl Verlag

Gedankenreise: Am Kreuzweg Jesu

Als Verarbeitung bekommen die Schülerinnen ein Bild vom kreuztragenden Jesus. Unter das Bild schreiben sie, was sie Jesus zugerufen haben.

Einleitung

Von Jesus können wir lernen: Manches kann ich in meinem Leben nicht ändern. Wenn ich versuche, die schwere Situation anzunehmen und lerne, auf Gott zu vertrauen, werde ich gestärkt hindurchgehen, Unglaubliches ertragen können und so wie Jesus in ein neues Leben eintauchen.

Jesu Leben wurde durchkreuzt. Er, der nie jemandem etwas Böses angetan hatte, wird wie ein Verbrecher gefangengenommen und verurteilt. Das Leben vieler Menschen auch heute wird immer wieder durchkreuzt …

1. Station: Jesus wird zum Tod verurteilt

Jesus steht ganz allein. Seine Hände sind gefesselt. Er hat einen roten Mantel umgehängt bekommen. Die Menschen verspotten ihn. Sie wollen, dass er verurteilt wird. Er steht vor Pontius Pilatus, dem römischen Richter. Dieser verurteilt ihn zum Tod am Kreuz, obwohl er nichts Böses an Jesus feststellen kann.

Es braucht viel Mut, immer die Wahrheit zu sagen. Es braucht viel Mut, sich gegen Unrecht zu wehren. Wir haben Angst und nicht den Mut, unsere Meinung zu äußern.

Guter Gott, hilf uns, andere Menschen nicht gleich zu beschuldigen. Hilf uns, uns auf die Seite derer zu stellen, die falsch beschuldigt werden und sich nicht verteidigen können. Amen.

2. Station: Jesus begegnet seiner Mutter

Jesus trägt das schwere Kreuz. Die Menschen am Straßenrand schauen ihm zu. Maria kommt auf Jesus zu und tröstet ihn. Es ist schwer für Maria. Sie weint. Es tut ihr leid, dass Jesus diesen schweren Weg gehen muss.

Auch in der Klasse gibt es Mitschülerinnen und Mitschüler, die Trost oder Hilfe brauchen.

Guter Gott, hilf uns, nicht wegzuschauen. Lass uns füreinander da sein. Hilf uns, gute Worte zu finden, damit wir andere aufrichten. Schenke uns aufmunternde Worte, damit wir gut trösten können. Amen.

3. Station: Jesus von Zyrene hilft das Kreuz zu tragen

Jesus ist schwach und müde. Er hat keine Kraft mehr. Er kann das Kreuz nicht mehr tragen. Da kommt ein Mann von der Feldarbeit. Sein Name ist Simon. Die Soldaten halten ihn auf. Er muss Jesus helfen, das Kreuz zu tragen. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es für Jesus.

Überall treffen wir auf Menschen, die Hilfe brauchen. Jesus war auf die Unterstützung von Simon von Zyrene angewiesen. Guter Gott, bleibe bei uns. Zeige uns, wie wir einander helfen können. Hilf uns, dass wir füreinander einspringen können. Bleibe bei allen, die sich für andere Menschen einsetzen. Amen.

4. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt

Der Weg von Jesus ist zu Ende. Er ist am Platz der Kreuzigung angekommen. Die Soldaten nehmen ihm die Kleider weg und würfeln um sein Gewand. Jesus hat nun nichts mehr. Er ist schwach und kraftlos. Die Soldaten machen sich lustig über ihn.

Manchmal machen sich Kinder über andere lustig, weil sie etwas nicht so gut können oder weil sie eine Kleidung tragen, die uns nicht gefällt. Manchmal zeigen wir auf andere und tuscheln über sie. Wir reden hinter ihrem Rücken über sie.

Guter Gott, hilf uns, nicht über die Schwächen unserer Mitmenschen zu lachen. Hilf uns, jene zu stärken, die verspottet und ausgelacht werden. Hilf uns, die Menschen zu verteidigen, die mit Worten verletzt werden. Amen.

5. Station: Jesus stirbt am Kreuz

Die Soldaten haben Jesus gekreuzigt. Die Freunde von Jesus sind aus Angst weggelaufen. Jesus leidet und hat Durst. Trotzdem betet Jesus für die Menschen, die oft nicht wissen, was sie tun. Dann stirbt er am Kreuz. – Stille – Zur gleichen Zeit verdunkelt sich der Himmel und im Tempel reißt der Vorhang entzwei.

Manchmal geht es uns sehr schlecht und die Sonne will einfach nicht mehr scheinen. Wir brauchen dann liebe Menschen, die bei uns sind und uns zur Seite stehen.

Guter Gott, hilf uns, wen es in unserem Herzen dunkel ist. Hilf uns, die Hoffnung nicht aufzugeben, dass es in unseren Herzen wieder heller wird. Amen.

6. Station: Jesus wird von den Toten auferweckt

Es ist Sonntag, der erste Tag der Woche. Die Frauen gehen zum Grab. Sie sind traurig und sie fragen sich, wer ihnen wohl den schweren Stein vom Grab wegrollen wird. Doch etwas Wunderbares war geschehen. Der Stein war schon weg und das Grab ist leer. Ein Engel spricht: „Fürchtet euch nicht! Jesus lebt! Erzählt allen die frohe Botschaft: Gott hat Jesus von den Toten auferweckt!“

Wir begegnen Menschen, die voll Trauer sind. Manchmal scheint es so, als würde ein schwerer Stein ihr Herz bedrücken und nichts kann sie mehr erfreuen.

Guter Gott, nimm uns die Last von unseren Herzen. Erhelle unsere Traurigkeit. Hilf uns, dass wir deine Botschaft weitertragen. Freude und Hoffnung sollen die Menschen wieder erfüllen. Amen.

Quelle: Bürgermeister, K. (1998). Bei Sinnen sein. Zu sich und Gott finden. Winzer: Duschl Verlag. Nach: Regenbogen 11/2018–19 und Helga Krenn.

Seiten

Geheimnis des Glaubens: Im Tod ist das Leben.

82 | 83

Wozu die Doppelseite einlädt

Der Text und das Bild führen die Leidenserzählung weiter bis zum Tod am Kreuz und stellen uns in der Erzählung das grausame Geschehen und grausame „Schauspiel“ der Kreuzigung vor Augen, während das Bild durch sein Gold auf das Erlösende und Befreiende verweist. Beide Aspekte sind wichtig und dürfen nicht zu kurz kommen. Das Leiden und Sterben Jesu ist ein tatsächliches Leiden und Sterben an einem gewaltsamen Tod und darf nicht verharmlost werden, gerade auch, um die vielen Opfer von Gewalt, Hass und Krieg im Laufe der ganzen Menschheitsgeschichte zu achten und ihnen Würde zu geben, ihr Leiden ernst zu nehmen und nicht zu verharmlosen. Genau auf diesen Punkt verweist Gottfried Bachl in seinem Jesusbuch und um diesen Punkt darf man sich nicht drücken, will man die Opfer quer durch die Geschichte und heute ernst nehmen. „In Jesus geht die Religion an den äußersten Punkt der Zerstörung und Verneinung, um dort das Heil zu finden.“ (Bachl 1994, 101). Die Texte der Lukaspassion sind Einladung zur Identifikation, zum Mitfühlen, zur Empathie; man wird als Leser/in oder Hörer/in mit hineingenommen ins dramatische Geschehen und erlebt es so von innen und beginnt bestenfalls so zu „verstehen“, was das Erlösende dabei ist, weil Gott den Gekreuzigten nicht im Stich lässt. „Alle Leser können es wie das Volk miterleben. Das Sehen und Mitleiden mit dem unschuldig Gerechten, der endgültig alle Schuldigen rettet, reinigt die Gefühle und führt zur Einsicht über die eigene Schuld an ungerechter Gewalt (Lk 23,48).“ (Dormeyer 2013, 186) Was kann die Botschaft vom Kreuz für die Kinder und ihr konkretes Leben sein bzw. inwiefern kann sie dieses erschließen helfen und ihr Fragen und Suchen erweitern? Dieses Mitgehen des Weges Jesu und Mitfühlen führen hinein in die Tiefen der Passion, der grausamen Gewaltgeschichte, aber führt auch hinein in das Begleitet-Sein dieses Leidens durch Gott selbst, der den Leidenden und Sterbenden eben nicht im Stich lässt, sondern durch den Tod hindurch zur Auferstehung und zum Leben führt. Nicht Gewalt, Hass und Tod haben das letzte Wort, sondern die befreiende und erlösende Liebe Gottes, der wir immer vertrauen dürfen: Der leuchtende Morgen von Ostern weiß mehr über das Leben als der dunkle und finstere Abend des Karfreitags; dieser Ostermorgen strahlt herein mitten ins grauenvolle Leiden. Ernst zu nehmen gilt es auch nach Gotthard Fuchs die Erblasten der christlichen Botschaft vom Kreuz. „Wer sagt, dass Jesus für uns Menschen am Kreuz gestorben ist, muss zunächst einmal betonen, dass er für uns gelebt hat und seine Art zu leben ihn ans Kreuz brachte. So entstand der Eindruck, das Kreuz stünde für Jesus selbst und für die Kirche isoliert im Mittelpunkt des Interesses.“ (Fuchs 2011, 8) Die Verkündigung rückte das Kreuz zum Teil so in den Mittelpunkt, als ob Jesus nur gelebt hätte, um „leidenssüchtig“ am Kreuz zu sterben. Religionspädagogisch bedeutet dies, das Kreuz gut mit dem Leben Jesu und den Konflikten, die er durch sein Reden und Handeln hervorruft, zu verbinden. „Die Auseinandersetzung mit der Gewalt in Geschichte und Gegenwart, in Theorie und Alltag ist dabei ein, wenn nicht der zentrale Punkt.“ (Fuchs 2011, 14) Weiters gilt es in der Verkündigung aber auch zu bedenken, dass das Kreuz nicht das Ziel ist, sondern Auferstehung und Leben. „Vom biblischen Zeugnis ‚gestorben und auferstanden gemäß der Schrift‘ ist der letzte Teil im Bewusstsein so gut wie weggefallen, nämlich die Einbettung des Geschicks Jesu und seiner Deutung in die Leidens- und Hoffnungsgeschichte(n) ganz Israels.“ (Fuchs 2011, 8) Es ist damit nicht verwunderlich, dass viele Menschen mit dem Kreuz heute nichts mehr anzufangen wissen, für viele ist es nur noch ein Schmuckstück, aber kein Zeichen für die Erlösung und Befreiung – wovon auch? Insofern analysiert Gotthard Fuchs zu Recht: „Die christliche Rede vom Kreuz hat sowohl ihre Erdung in den Mysterien des Lebens Jesu wie ihren österlichen Deutungskontext weitgehend verloren.“ (Fuchs a. a. O). Es mag für viele das menschliche Leben und diese Welt mit ihren unzähligen Leidens- und Gewaltzusammenhängen nicht mehr zu erschließen. Dies in Ansätzen bei den Kindern positiv anzubahnen ist auch die besondere Herausforderung für den Religionsunterricht.

Kompetenzen / Kompetenzdimensionen

Wahrnehmen und beschreiben:

Wie der Lebensweg Jesu zum Kreuzweg wird und ihn ans Kreuz bringt. Verstehen und deuten:

Dass Gott Jesus im Leiden und Sterben nicht im Stich lässt, sondern mitträgt und ihn zur Auferstehung führt. Gestalten und handeln:

Ein Kreuz als Zeichen der Erlösung gestalten. (Be-)sprechen und (be)urteilen:

Was das Kreuz, das Sterben und Auferstehen Jesu für uns Menschen bedeuten kann bzw. welche Hoffnung Menschen daraus beziehen. Entscheiden und mit-tun:

Sich fragend und betend an Jesus wenden.

Lernanlässe, Themen, Ausgangspunkte

➜ Karwoche und Ostern. ➜ Kreuze und Kreuzwege als Gesprächsanlass. ➜ Leidvolle Erfahrungen der Kinder. ➜ Gewalt und Leid in den Medien.

Sehen, lesen, tun und feiern

■ Der biblische Text Lk 23,32–49 von der Kreuzigung bei den

Synoptikern gibt die dritte Stunde, also neun Uhr morgens, als

Zeitpunkt der Kreuzigung auf Golgota („Schädelhöhe“) an (vgl.:

Vermes S. 82). Lukas erzählt den Kreuzweg und die Kreuzigung wie ein öffentliches Schauspiel, zum Teil auch weniger feindselig wie bei Mt und Mk. „Für die Christen ist das Kreuz etwas Einzigartiges. Für die Juden im ersten Jahrhundert war es ein tragisches, täglich wiederkehrendes Schauspiel, in den Augen der Römer jedoch war es lediglich eine unvermeidliche, wenn auch schreckliche Notwendigkeit.

Die Kreuzigung war eine Besonderheit der Römer, und Rom allein trägt die Verantwortung für die unzähligen Gekreuzigten.

Sogar Cicero bezeichnet sie völlig zu Recht als crudelissimum teterrimumque supplicium, die grausamste und abscheulichste

Form der Hinrichtung.“ (Vermes 2006, 35)

Auffallend sind bei Lukas im Unterschied zu Mt und Mk noch die Bitte im V 34 „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“ und auch, dass einer der beiden mit ihm gekreuzigten „Verbrecher“ seinen Gefährten rügt und Jesus um Hilfe bittet.

Das Leiden am Kreuz dauert über sechs Stunden bis zur neunten Stunde (drei Uhr nachmittags). Jesus stirbt mit den Worten: „Vater in deine Hände lege ich meinen Geist.“ Und haucht so sein Leben im Vertrauen auf seinen Vater aus, was den Hauptmann zur Umkehr und zum Lob Gottes führt: „Das war wirklich ein gerechter Mensch!“ Das Verfinstern des Himmels kann auch metaphorisch als Ausdruck dafür gesehen werden, wie Gott sich einschließt in dieses Leidensgeschehen, ein Gott, der sich berühren lässt und nicht fern bleibt in seiner Souveränität und Absolutheit des Gottseins griechischer Prägung. „Ist doch der Gott, der sich in den Leidensgeschichten Israels schon und erst recht in der Passion Jesu berührt zeigt, nicht jenseits ihrer. In den Gewaltgeschichten der Menschen zeigt sich dieser Gott als rettend und befreiend, als Hort und Grund wirklicher und wirkender Feindesliebe. Die Passion Jesu wird zum zentralen Offenbarungsort der Passion Gottes für Mensch und Welt …“ (Fuchs a. a. O.) Gott erweist sich als ein mitleidender und mitfühlender, als der, der den unter die Räder der Gewalt Gekommenen und Leidenden unendlich nahe ist und diese heilend und erlösend umfängt. Bild: Christus am Kreuz (Augustinum, Graz). Dieses Bild ist ein Fresko und befindet sich in der Kirche des Augustinums, des bischöflichen Campus für Bildung und Berufung in Graz. Es wurde vom deutschen Künstler Klaus Gaida, der die ganze Kirche neu gestaltete und künstlerisch ausstattete, einem syrischen Christus aus dem 6. Jh. (Rabbula-Evangeliar) nachempfunden. Das Bild zeigt einen auf gewachstem Gipsputz in dunklem Rot herausgekratzten, festlich bekleideten Gekreuzigten auf vergoldetem Hintergrund. Die Darstellung verbindet Kreuz und Auferstehung, Tod und Leben. Dies kann auch die Farbe Rot verdeutlichen, die für Blut und Leben, aber auch Gewalt und Tod stehen kann; all dieses Geschehen spielt sich auf dem Goldhintergrund Gottes ab. Im Kontext vieler Kreuzesdarstellungen, die einer oft missverständlichen Leidensmystik entstammen, darf und muss mitbedacht werden, dass die Geschichte eine andere war. Nach Günther Lange gilt es demnach zu bedenken „… dass die Christen erst ab dem 5. Jahrhundert überhaupt gewagt haben, den Gekreuzigten darzustellen, und ihn dann Jahrhunderte lang nur als Sieger auch im Tod zeigten: als Lebenden, aufrecht am Kreuz stehend, trotz Seitenwunde mit offenen Augen, körperlich nahezu unversehrt, kurzum: als gekreuzigten Christus-König, der seiner göttlichen Natur nach unantastbar und österlich verklärt erschien.“ Interessant ist auch an dieser Darstellung im Buch, dass man als Betrachter/in manchmal den Eindruck gewinnt, dass das Kreuz für Christus zu klein ist, es kann ihn nicht festhalten. Christus steht am Kreuz, in der offenen Haltung seine Hände wie zur Umarmung bereit, ganz gegenwärtig vor den Gläubigen, die hier in der Kirche sind. Unter dem Kreuz auch in Gold (im Buch nicht sichtbar) befindet sich in der Kirche der Tabernakel.

Ideen und Möglichkeiten für den Unterricht

➜ Bildbetrachtung und Besprechung „Jesus am Kreuz“: Was ist zu sehen? – zunächst ohne Deutungen…: Ich sehe… Es erinnert mich an… Folgende Farben fallen auf… ✜ In einem zweiten Schritt können dann Deutungen und Erklärungen dazu kommen. ✜ Wenn ich Jesus auf dem Kreuz sehe, frage ich mich … denke ich mir … möchte ich gerne wissen … Das Kreuz eignet sich auch gut zum Nachstellen und Nachspüren. Dazu passt folgender Text:

Wenn du gerade stehst und deine Arme ausbreitest, dann bildet dein Körper ein Kreuz. Deine Hände strecken sich den anderen entgegen und dein Kopf weist „nach oben“, hin zu Gott. Das sind die beiden wichtigsten Richtungen in unserem Leben: zu Gott und zu den anderen Menschen. In deinem Herzen können sich diese beiden Achsen treffen. Dann hast du mit Jesus vieles gemeinsam. Er breitet seine Arme weit aus, um viele zu umarmen. Er streckt seine Hände den Menschen entgegen, um ihnen zu helfen. Er hielt sich aufrecht, auch als es gefährlich wurde. Das ist schon merkwürdig: Wer Hand und Fuß, Kopf und Herz einsetzt für Gott und die Menschen, der kann Ärger bekommen, der wird vielleicht verfolgt, der spürt das Kreuz deutlich. Ganz so wie Jesus.

… und noch viel mehr

➜ Wichtige Sätze aus Lk 23,32–49 unterstreichen und groß auf

A4-Blätter schreiben, um ein Christusbild legen und besprechen. ➜ Kreuzerfahrungen heute ✜ Verschiedene Kreuzwege anschauen und besprechen. Einen

Kreuzweg nachgehen, anschauen und einige Stationen besprechen oder bei einzelnen Stationen ein Lied singen, stille sein, den entsprechenden Bibeltext lesen. ✜ In der Kirche eine bestimmte Kreuzwegstation suchen und beschreiben oder nachzeichnen, was darauf zu sehen ist. ➜ Arbeiten mit Kamishibai Bildern: Jaud, Barbara. Der Kreuzweg für

Kinder in 15 Stationen. Kamishibai Bildkartenset. Don Bosco Verlag.

Kinderbuch

➜ Krenzer, R., Droop, C. (2013). Jesu Tod und Auferstehung: Ein

Kinderbibelbuch. Kevelaer: Lahn-Verlag.

Lied

➜ Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht (DMU, 71).

L W E G E B E N S

Aus Tageszeitungen werden Bilder von Schlagzeilen über leidgeprüfte Menschen ausgeschnitten und diese auf ein großes schwarzes Naturpapier geklebt. Dabei bleibt die Kreuzform in der Mitte ausgespart. Mit großen Buchstaben kann auf den so entstandenen Querbalken in Blockschrift das Wort „WEGE“ und auf den Längsbalken (überschneidend auf den Buchstaben E) das Wort „LEBENS“ geschrieben werden. Im Gespräch kann überlegt werden, wie und wodurch das Leid im Leben dieser Menschen gelindert werden könnte.

Mein Kreuz

Eine Legende aus dem Mittelalter berichtet, wie Gott einmal Erbarmen hatte mit einem Menschen, der sich über sein zu schweres Kreuz beklagte. Er führte ihn in einen Raum, wo alle Kreuze der Menschen aufgestellt waren und sagte ihm: „Wähle!“ Der Mensch machte sich auf die Suche. Da sah er ein ganz dünnes, aber dafür war es länger und größer. Er sah ein ganz kleines, aber als er es aufheben wollte, war es schwer wie Blei. Dann sah er eins, das gefiel ihm, und er legte es auf seine Schultern. Doch da merkte er, wie das Kreuz gerade an der Stelle, wo es auf der Schulter auflag, eine scharfe Spitze hatte, die ihm wie ein Dorn ins Fleisch drang. So hatte jedes Kreuz etwas Unangenehmes. Und als er alle Kreuze durchgesehen hatte, hatte er immer noch nichts Passendes gefunden. Dann entdeckte er eins, das hatte er übersehen, so versteckt stand es. Das war nicht zu schwer, nicht zu leicht, so richtig handlich, wie geschaffen für ihn. Dieses Kreuz wollte er in Zukunft tragen. Aber als er näher hinschaute, da merkte er, dass es sein Kreuz war, das er bisher getragen hatte.

Nach Adalbert Chamisso

Verschiedene Kreuzwegbilder auflegen. Versuche mit einem Wort zu beschreiben, was du siehst oder welches Gefühl das Bild in dir auslöst. Es werden zwei schwarze gerissene Papierstreifen zu einem Kreuz geklebt und das Wort von oben nach unten und links nach rechts drauf geschrieben. Das Kreuz wird zum Bild gelegt. Danach werden aus Tageszeitungen Artikel und Bilder gesucht, die die Kreuzwegbilder ersetzen. Schreibe auf rote, schwarze und graue Papierstücke deine Ängste, Sorgen, Zweifel usw. nieder. Gemeinsam werden diese zu einem Kreuz gelegt. Jesus nimmt all das auf sich. Er nimmt es mit auf sein Kreuz. Dadurch ermöglicht er uns Hoffnung und neues Leben. Auf grünes Papier wird nun ein Dank, eine gute Erfahrung, ein Lichtblick geschrieben, und mit jedem grünen Kärtchen, das zum Kreuz gelegt wird, wird ein Teelicht entzündet. Dazwischen kann immer wieder ein Liedvers gesungen werden.

Ein Kreuz aus Weiden binden und mit einem Hoffnungszeichen verzieren.

Gestalte die Kreuzvorlage mit lebensfrohen Farben und mach ein Zeichen der Auferstehung daraus.

Der Weg Jesu: Von Weihnachten auf Ostern zu

Menschen glauben und bekennen: Jesus erlöst und befreit.

Seiten 84 | 85

Wozu die Doppelseite einlädt

Die Auferstehung bzw. Auferweckung ist der springende Punkt und das Zentrum christlichen Glaubens: „Dieser den schändlichen Tod am Kreuz erleidende Jesus ist der von Gott gesandte Retter. Die schöpferischen und lebensspendenden Hände Gottes ermöglichen neues Leben, lassen die Liebe nicht hängen, sondern verwandeln.“ (Neuhold 1996, 146) Das erweist sich als das Erlösende, dass man die Liebe (Jesus) in ihrer Ohnmacht zwar kreuzigen kann, aber doch nicht „umbringen“ kann, weil Gott die Liebe und das Leben ist. Genau das wird auch am Handeln Jesu immer wieder sichtbar, auch in den nachösterlichen Erscheinungen. „Erlösung geschieht von Gott her dadurch, dass er auf den krummen Wegen der Menschheit gerade schreibt, dass eben dieser Jesus im Leben, Sterben und Auferstehen ein Entgegenkommender und Versöhnender bleibt, der den Menschen in seiner Not und selbst in seiner Schuld nicht hängen lässt, sondern ihm mit seiner Zuwendung entgegenkommt.“ (Neuhold 2002, 115) „Friede mit euch“, ist der Gruß des Auferstandenen in den Erscheinungserzählungen.

Dass Jesus uns durch sein Kreuz erlöst und befreit hat, wie wir singen und beten, gehört für Christinnen und Christen zum Kern ihres Glaubens und zugleich vielfach unverständlich und zumindest missverständlich interpretierbar. Zum Teil wurde eine Leidensmystik entwickelt, als sei das Kreuz, das man auf sich nehmen muss, das Ziel des Menschseins und würde darin die Erlösung bestehen, aber das ist wohl zurückzuweisen und die befreiend-erlösende Dimension neu – auch mit den Kindern – zu suchen. „Derart die erlösende und befreiende Dimension der Kreuzesbotschaft zu entfalten, ist besonders wegen der Theodizeefrage wichtig. Das Leiden in der Welt, zumal der Unschuldigen, wird im Osterglauben gerade nicht als letztlich sinnvoll ‚erklärt‘“. (Fuchs 2011, 13) Der gewaltvolle Tod Jesu hat zunächst einmal keinen Sinn, nicht umsonst laufen die Jünger und Jüngerinnen alle weg vom Kreuz bis auf wenige Ausnahmen. Das gilt es ernst zu nehmen. Aber das Kreuz spricht auch von Verheißung, von der Verheißung, dass diese grausamen Dramen von Gott begleitet und verwandelt werden. Das hat aber ordentliche Konsequenzen. Christus ist – wie das Bild S. 85 zeigt, hinabgestiegen in die Hölle – auch in die menschliche Hölle der Gewalt –, um alle herauszuholen aus dem Reich des Todes (Ps 30,4).

„Ersichtlich folgt aus einer solch dramatischen Ostertheologie des Kreuzes eine entschiedene Praxis konfliktfähiger Gewaltlosigkeit und kreativer Feindesliebe. Deren elementarste Form wäre eine jesusgemäße Konfliktkultur, die zwischen guter und schlechter Aggression zu unterscheiden vermöchte.“ (Fuchs 2011, 14)

Das Kreuz Jesu deckt Konflikte verschleiernde und falsch harmonisierende Haltungen und Strukturen auf, die im Namen von Harmonie, Glaube und Kirchen Menschen klein halten – auch Kinder – und bringt so Befreiung und Erlösung auch durch wirkliche Vergebung. Die Leugnung oder Verdrängung von Gewalt und zerstörenden Strukturen, um den Kindern eine heile Welt vorzuspielen, minimiert die Gewalt nicht und hilft auch den Kindern nicht. Es geht radikal um Leben und Leben-Dürfen für alle, um Aufdecken Leben zerstörender Gewalt-Strukturen, um ein Ermöglichen von Leben, Liebe, Beziehung und Gemeinschaft, um eine Ethik des Lebens, um das Anbrechen des Reiches Gottes. Der Himmel ragt herein, bis in all unsere Tode hinein. „Die christliche Auferstehungshoffnung hat eine ihrer wesentlichen Bestimmungen in ihrer Bedeutung für das gegenwärtige Leben. In ihr werden Erinnern, Erleben und Erwarten neu ausgerichtet von der geschehenen zur verheißenen Offenbarung hin.“ (Schlag 2013, 160) Um diese erlösende Verheißung geht es auch für die Kinder: Gott sieht die Not der Menschen, hört ihre Klage, lässt sich von ihrem Leid und ihrer Hoffnung auf Heilwerden berühren. Es gibt keinen gottlosen Ort, nicht einmal das grausame Kreuz. Die Leben spendende Liebe Gottes hat das letzte und entscheidende Wort, nicht die Gewalt der Menschen. Es blüht uns Menschen Auferstehung, nicht der Tod. So erfährt menschliches Leben neue Orientierung und ermöglicht Auferstehung neues Leben und eine neue Lebensausrichtung, wie es Paulus auch durch die Taufe beschreibt: Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln (Röm 6,4).

Kompetenzen / Kompetenzdimensionen

Wahrnehmen und beschreiben:

Wie der Weg Jesu nach der Überlieferung des Lukas nach über den Tod hinaus weitergeht. Verstehen und deuten:

Was der Satz „Jesus hat uns erlöst und befreit“ ansatzhaft bedeuten kann. Gestalten und handeln:

Rollenspiel oder Bibliolog zur Bibelstelle der Frauen am Grab. (Be-)sprechen und (be)urteilen:

Welche Hoffnung Menschen aus der Auferstehung Jesu schöpfen können und wie sich das auf ihr Leben auswirken kann. Entscheiden und mit-tun:

Eine österliche Feier mitgestalten.

Lernanlässe, Themen, Ausgangspunkte

➜ Osterferien, Karwoche und Ostern. ➜ Ostern in den Geschäften und in den Medien. ➜ Osterbräuche.

Sehen, lesen, tun und feiern

■ Der Bibeltext aus dem Lukasevangelium schildert zunächst die eilige Grablegung Jesu in ein Felsengrab als letzten freundschaftlichen Liebesdienst vor dem beginnenden Sabbat. „Die eilige Beisetzung des Leichnams durch Joseph erklärt, warum bei den Synoptikern die Bestattungsriten noch zu Ende geführt werden müssen, weshalb die drei Frauen nach dem Ende des

Sabbats das Grab aufsuchen.“ (Vermes 2006, 136) Im Anschluss folgt bei Lukas die Erzählungen von den drei Frauen, die am frühen Morgen nach dem Sabbat zum Grabe eilen, um den Toten zu salben: das Grab ist offen, der Stein ist weg, zwei an Engel erinnernde Männer in leuchtenden Gewändern sagen ihnen: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ Frauen sind die ersten Zeugen der Auferstehung, die Männer (Jünger) glauben ihnen nicht und halten es für Geschwätz.

„Eine Darstellung der Auferstehung, eine Beschreibung der Auferweckung Jesu fehlt bezeichnenderweise im NT. Wenn man das NT mit den Augen der ganzen Bibel liest, gibt es deutliche Hinweise auf das AT, dass die Auferweckung von Gott bewirkt ist: Engel überbringen eine Botschaft …“ (Kogler 2008, 61). Die Auferstehungserzählungen beruhen auf den Zeugnissen der ersten Jünger und Jüngerinnen. Sie haben Jesus als Auferstandenen erfahren und verkünden diesen Gekreuzigten als den Auferstandenen. Für sie und alle Glaubenden ist Jesus durch die Auferweckung (passiv: es ist die Tat Gottes) in eine neue Wirklichkeit eingetreten. Die Auferstehungserzählungen, wie diese bei Lukas von den drei Frauen am leeren Grab, sind wesentlich später entstanden als die Auferweckungs- oder Bekenntnisformeln, die in den Paulusbriefen zu finden sind. Sie schmücken in Erzählungen das Osterbekenntnis „gestorben, begraben, am dritten Tage auferweckt und er erschien …“ (z. B.: 1 Kor 15) narrativ aus und nehmen den Hörer/die Hörerin mit hinein in dieses Geschehen der Erscheinungen des Auferstandenen und ermöglichen so Begegnung und verheutigen damit das Geschehen. „Im Ereignis des auferstandenen und präsent tröstenden Christus kommt somit die Hoffnung auf Erlösung der gesamten seufzenden Schöpfung (Röm 8,22) sowie auf den neuen Himmel und die neue Erde (Offb 21) zum Vorschein.“ (Schlag 2013, 160) Es geht immer auch um Auferstehungserfahrungen bzw. Erfahrungen der Begegnung mit dem Auferstandenem im Heute, damit Hoffnung wächst. Der Auferstehungsglaube kann nicht gemacht werden, es braucht die Begegnung mit dem Auferstandenem selbst, damit dieser Glaube möglich wird. Glaube muss erfahrbar sein, die Spuren des Auferstandenen müssen sichtbar werden im Hier und Jetzt. Das ist auch die große religionsdidaktische Herausforderung.

„In diesem Sinn eröffnet die Rede von der Auferstehung nicht nur eine Hoffnung für das Leben jenseits des Todes, sondern

Die Frauen am leeren Grab

Mit dem Gang der Frauen zum leeren Grab berichtet die Bibel über das wichtigste Ereignis für uns Christen: Jesus ist vom Tod auferstanden! Gott hat ihn auferweckt! Das Leben war stärker als der Tod, die Freude stärker als die Trauer, die Hoffnung stärker als die Verzweiflung! schafft eine Lebensorientierung für die diesseitige Existenz.“ (Schlag 2013, 160). Gerade das scheint auch im Religionsunterricht wichtig zu sein, da die Botschaft von der Auferstehung meist auf das Jenseits und das Leben nach dem Tode, „damit wir weiterleben nach dem Tod“, beschränkt wird. Damit wird ihr aber die Radikalität einer möglichen Neuausrichtung des ganzen Lebens genommen. Bild: Der Abstieg in das Reich des Todes – Anastasis (Kloster Chora, Istanbul). Das Bild zeigt einen Ausschnitt des berühmten Bildes aus der Apsis der Klosterkirche von Chora in Istanbul (spätbyzantinische Malerei um 1315). Im Mittelpunkt des Bildes erscheint in weißem Gewand kraftvoll der Auferstandene, umhüllt von der in leichtem Blau gehaltenen, mit goldenen Sternen versehenen Mandorla, die die kosmische Dimension und Macht des Geschehens veranschaulicht. Mit seinen Händen ergreift Christus Adam und Eva, die Stammeltern der Menschheit, bei den Handgelenken und holt sie aus dem Reich des Todes, der unteren Welt, zu sich empor. In ihnen wird das ganze Menschengeschlecht gerettet. Die hölzernen Pforten der Türen zur Unterwelt, die wie Grabplatten wirken, sind zerbrochen und sind über den Abgrund gespannt, die Schlüssel und Beschläge der Türen fallen in die Tiefe, in der der Fürst des Todes gefesselt sichtbar wird. Das Bild korreliert mit allen Erfahrungen, wo Menschen – besonders auch Kinder – bei der Hand genommen, durch tödliche Krisen geführt, begleitet und gerettet werden. Die erlösende Hand des Auferstandenen wird erfahren in der konkreten Hand des Mitmenschen, der stützt, rettet, hilft. Zugleich wird auch ins Bild gebracht, was Christen und Christinnen im Glaubensbekenntnis bekennen: hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage wieder auferstanden.

Ideen und Möglichkeiten für den Unterricht

➜ Rollenspiel: Die Frauen berichten den Jüngern, was sie am Grab

erlebt haben.

Stark wie diese Frauen sollst du sein und nicht flüchten vor deiner Trauer.

Stark wie diese Frauen sollst du sein und nicht flüchten vor deiner Verzweiflung.

Stark wie diese Frauen sollst du sein und nicht flüchten vor deiner Angst.

Stark wie diese Frauen sollst du sein und deiner Liebe folgen.

Stark wie diese Frauen sollst du sein und deiner Hoffnung folgen.

Stark wie diese Frauen sollst du sein und aufbrechen – aus all deiner Dunkelheit –hinaus in den Tag.

Osterbotschaften gestalten, die Klasse und Schule damit schmücken. Ein Vorher-/Nachherbild gestalten: Die Seite in zwei Hälften teilen. Mit Farben und Formen ausdrücken, wie es den Frauen ging, als sie zum Grab schritten, und auf die andere Hälfte: nachdem sie die Auferstehungsbotschaft gehört haben. Dann für beide Bilder einen Satz, eine Überschrift, einige Worte dazu schreiben.

Mit einfachen Instrumenten die Bibelerzählung mitspielen:

Trommel, Rassel, Triangel, Xylophon, Flöte … Dazu die Bibelstelle gemeinsam oder in Gruppen lesen und für wichtige Ereignisse oder/und Gefühle einen Klang suchen und spielen. Kurzfilm – Katholisch für Anfänger: Was bedeutet Auferstehung? https://www.youtube.com/watch?v=uEAb8ifBwK4

… und noch viel mehr

➜ Die Hände von Jesus sprechen lassen: Ich … Einen Lehrausgang in die Kirche machen: entdecken und besprechen, welche Hinweise auf die Auferstehung es in der Kirche gibt. Einen Word-Rap zur Auferstehungserzählung erfinden und vorführen.

Kinderbuch

➜ Labusch, M., Gantschev, I. (2014) Die große rote Ostersonne.

Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. ➜ Albrecht-Schaffer, A., (2017) Die Ostergeschichte –Schattentheater, München: Don Bosco.

Lied

➜ Jesus, du hast uns erlöst. ➜ Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht (DMU, 71). ➜ Ich weiß, dass mein Erlöser lebt (DMU, 74). ➜ Wo die Liebe wohnt, blüht das Leben auf (Kanon).

Wo die Liebe wohnt

T: Eugen Eckert, M: Alejandro Veciana © Strube Verlag, München

Rollenspiel

Ein Kreuz wird zum Hoffnungsbaum