Mario Benhur Tondini

presidente Edizioni Catering srl

Imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, gestisce con il fratello Oscar l’azienda di famiglia a Cavriana (MN), dove ha svolto anche l’incarico di sindaco.

Le competenze maturate sul piano professionale e su quello amministrativo lo hanno portato alla convinzione che il principio della condivisione sia la miglior modalità di crescita. Molte sue iniziative, anche all’interno del gruppo Cateringross (che detiene la titolarità della casa editrice), di cui è consigliere d’amministrazione, vanno in questa direzione. A questo affianca una forte sensibilità per ogni azione che dia valore al suo territorio.

benhurtondini@salaecucina.it

Marina Caccialanza

Redazione

Milanese, un passato come traduttrice, da diversi anni giornalista e redattrice per riviste del settore alimentare rivolte al mondo dell’artigianato e all’industria, in particolare nel campo della ristorazione, del dettaglio specializzato e della ricerca. Contribuisce alla realizzazione di importanti libri di comunicazione gastronomica in Italia e all’estero diretti ai professionisti e ai consumatori. Collabora con le redazioni di sala&cucina, Ecod e Trenta Editore.

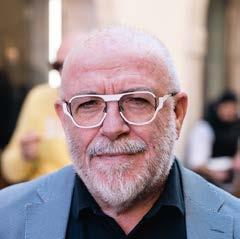

Luigi Franchi

Direttore responsabile

Prima fotografo di cibo e territori, poi comunicatore, autore di numerosi libri di enogastronomia e di turismo enogastronomico. e infine giornalista di enogastronomia. Tra le sue principali pubblicazioni, scritte e/o coordinate: La prima edizione della Guida al turismo del vino in Italia, per conto del Movimento Turismo del Vino, (1997), I parchi e il turismo enogastronomico (2004), Il marketing delle Strade del Vino edizioni Agra – Rai Eri (2005), Atlante Alimentare Piacentino, con Valentina Bernardelli (2007), “cuo chi, due anime in cucina”, con Alessandra Locatelli, GL.Editore (2009), Dalle Terre Traverse al Po, GL.Editore (2010), ideatore e coautore dei Maestri del lievito madre, Edizioni Catering (2014), coautore della guida online dedicata alla ristorazione Meglio Prenotare, Edizioni Catering, Le interviste (2018) editore Mediavalue. Co-direttore di Food & Book, festival nazionale di editoria enogastronomica luigifranchi@salaecucina.it

marina.caccialanza@salaecucina.it

Redazione

Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.

Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: scrivere per comunicare. Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. Gionalista pubblicista, collabora anche con la guida di Identità Golose.

Simona Vitali

Redazione

Laureata in filosofia, ha lavorato nella comunicazione e organizzazione di grandi eventi a Parma.

Ha ricevuto una prima inconsapevole educazione al gusto per il cibo grazie all’ indimenticato oste dell’Osteria della Stazione di Felino (PR), il nonno materno Massimino. Con gli studi umanistici è poi arrivata una seconda, consapevole, educazione al gusto per l’utilizzo delle parole secondo il loro significato. Poi sono seguiti un corso di Alta Formazione alla scuola Holden e un master in Filosofia del cibo e del vino. Della ristorazione l’affascina il pensiero e la componente umana. Della formazione di settore segue movimenti ed evoluzioni.

giuliazampieri@salaecucina.it

Gabriele Adani

Grafico

Modenese, appassionato di arte figurativa, fotografia e linguaggi di comunicazione visiva.

s.vitali@salaecucina.it

Nel 1992 inizia il suo percorso professionale presso una casa editrice. Lavora poi in uno studio grafico e fonda una piccola agenzia di comunicazione in cui ricopre il ruolo di direttore creativo per 18 anni.

Viaggiatore, utilizza i frequenti viaggi a Londra e nel Sud Est asiatico per arricchire il suo bagaglio culturale e placare la sua innata curiosità per le altre culture.

Dal 2019 lavora in proprio, occupandosi di fotografia, grafica e consulenze nel campo della comunicazione.

grafica@salaecucina.it

7 LA LETTERA APERTA

Aspettando il numero 100 | Luigi Franchi

9 L'EDITORIALE

Il valore del cibo e delle sue imprese | Benhur Tondini

10 IL CONFRONTO

Massimiliano Polacco | Luigi Franchi

16 LA RIFLESSIONE

Il motivo per cui si fa ristorazione | Giulia Zampieri

20 GLI AMBASCIATORI DEL GUSTO

Il pesce di lago | Luigi Franchi

25 IL CONVEGNO

La celiachia, questa (s)conosciuta | Simona Vitali

28 LA PIZZERIA

La chiameremo Grigoris | Marina Caccialanza

32 LA FORMAZIONE

La buona pratica dell’Accademia Symposium | Simona Vitali

36 DOGUSTO

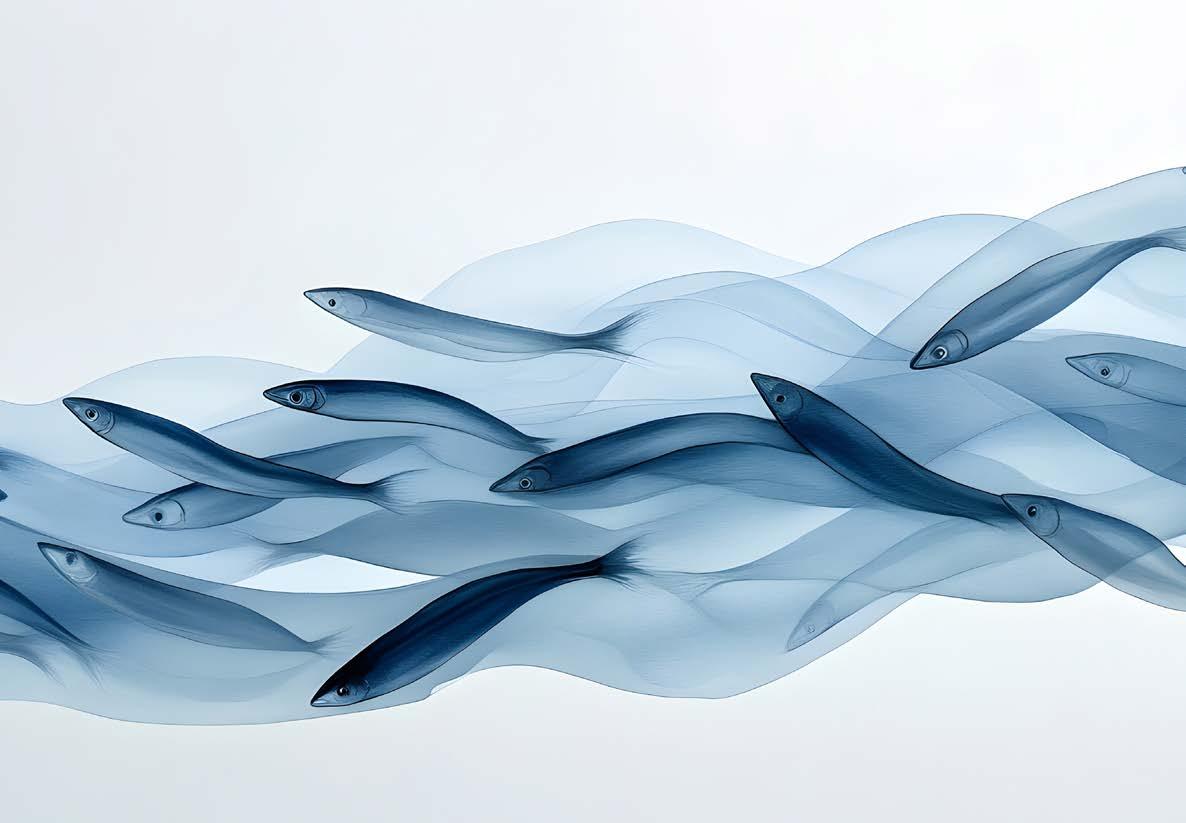

Le acciughe DoGusto | Guido Parri

39 I CUOCHI

I molteplici vantaggi di riconoscere

la Cucina Italiana Patrimonio Unesco | Rocco Cristiano Pozzulo

41 LA NEUROVENDITA

Il nome del piatto influenza la scelta | Lorenzo Dornetti

46 LE CONTAMINAZIONI

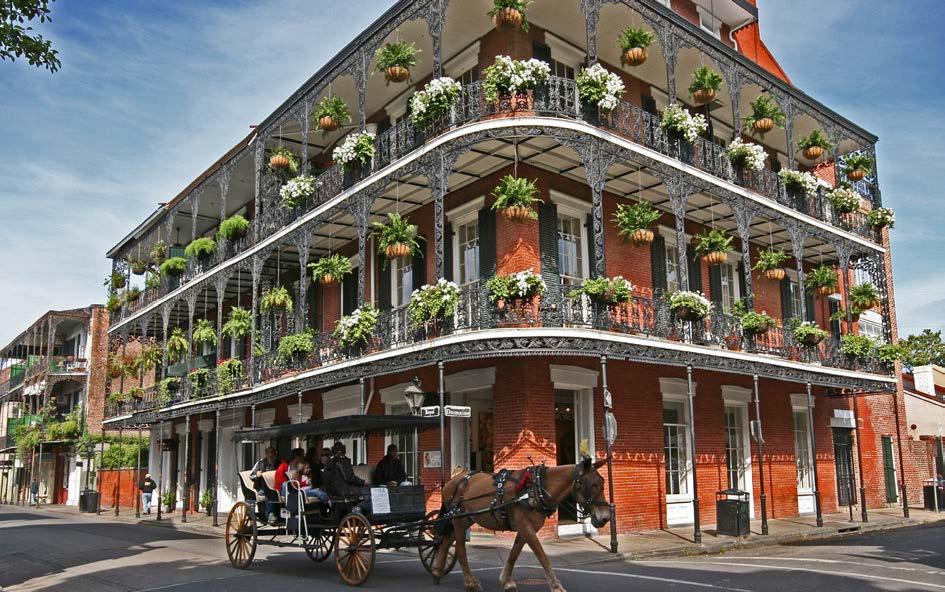

Jambalaya, il mondo intero in una pentola | Federico Panetta

50 LA STORIA

Giuseppe Maffioli e La cucina trevigiana | Alessia Cipolla

54 IL VINO

Stefano Amerighi | Giulia Zampieri

58 GLI EVENTI

Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza: appuntamento a febbraio 2026 con la 50a edizione | Guido Parri

62 L'OLIO AL CENTRO

C’è qualcosa che non va, la burocrazia uccide gli extra vergini | Luigi Caricato

64 LA DIGITAL TRANSFORMATION

Robot in sala: tra innovazione e identità, la nuova frontiera del servizio nella ristorazione | Claudia Ferrero

66 L'ANALISI

Turismo DOP: l’Italia che si racconta attraverso i suoi sapori | Ilenia Martinotti

70 LA PRODUZIONE

Salumificio F.lli Coati: qualità al servizio della ristorazione | Marina Caccialanza

72 LA PRODUZIONE

Bonduelle: soluzioni vegetali per il fuori casa | Marina Caccialanza

76 GLI EVENTI

I giornalisti di sala&cucina insigniti del Collegio Cocorum | Guido Parri

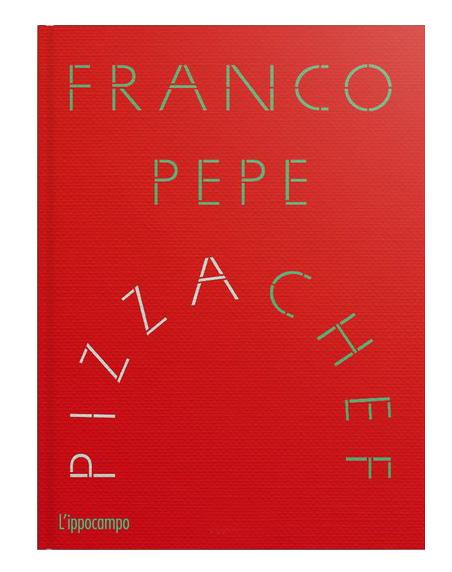

77 I LIBRI

Franco Pepe Pizza Chef | Luigi Franchi

78 LA PRODUZIONE

Lombata di Angus Unika: la perfezione del dry aged secondo Centro Carni Company | Guido Parri

79 L'ANALISI SENSORIALE

Umami e Kokumi: apologia di una proteina | Stefania Pompele

N° 99 novembre 2025

EDITORE

Edizioni Catering srl Via del Lavoro, 85 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. 051 751087 – Fax 051 751011 info@salaecucina.it - www.salaecucina.it

PRESIDENTE

Benhur Mario Tondini benhurtondini@salaecucina.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Luigi Franchi luigifranchi@salaecucina.it

COLLABORATORI ESTERNI

Luigi Caricato, Alessia Cipolla, Lorenzo Dornetti, Rocco Pozzulo, Claudia Ferrero, Federico Panetta, Guido Parri, Stefania Pompele.

FOTOGRAFIE

Stefano Caffari, Lido Vannucchi,@aromi group Archivio sala&cucina, adobestock.com, * L’editore è a disposizione per eventuali crediti fotografici di cui si ignora la fonte

RIVISTA PARTNER di AMODO

PUBBLICITÀ

Tel. 331 6872138 marketing@salaecucina.it www.salaecucina.it

PROGETTO GRAFICO

Gabriele Adani - www.gabrieleadani.it

STAMPA

EDIPRIMA s.r.l. – www.ediprimacataloghi.com

TIRATURA E DISTRIBUZIONE – 28.900 copie Ristoranti, trattorie e pizzerie 20.700 – Bar, pub e birrerie 4.000 – Hotel 3.100 – Grossisti e distributori f&b 1.100

Costo copia mensile: 4,00 euro abbonamento annuo 40,00 euro Per abbonarsi: info@salaecucina.it

Clicca e leggi l’articolo sul web

Eh si, a dicembre 2025 uscirà il numero 100 di sala&cucina, dieci anni sono passati in fretta. Ricordo la copertina del primo numero, con l’intervista a Gianfranco Vissani, il timore di non farcela a portare avanti un progetto editoriale che partiva da zero e doveva affermarsi in un mondo, quello della ristorazione, che già allora cominciava ad avere le dimensioni dello spettacolo, con figure che avevano sempre meno a che fare con pentole e fornelli e sempre di più con le televisioni e i social.

Nel secondo numero ricordo che dissi di no a un famoso chef che voleva andare in copertina, un no forse incosciente o forse indicativo di quello che sarebbe diventata sala&cucina: uno spazio libero dove non si sarebbero stati condizionamenti di alcun tipo. La soddisfazione più grande è esserci riusciti per dieci

Ma non voglio che questo numero, il 99°, scompaia dai riflettori solo perché siamo tutti, in redazione, con la testa sull’uscita di dicembre.

Anche perché la ristorazione in senso lato non ha certo bisogno di autoreferenzialità, ce n’è già anche troppa in giro.

Parliamo piuttosto di una cosa più importante che mi ha evidenziato una bravissima cuoca e titolare del proprio ristorante chiamandomi per spiegare un particolare di cui non si parla mai abbastanza: come si presentano i ragazzi e le ragazze ai colloqui di lavoro Mi raccontava di quanto tempo perdono loro e anche gli imprenditori che cercano personale per una oggettiva incapacità di comunicare tra loro.

Quella telefonata faceva il paio con ciò che mi racconta

Luigi Franchi direttore responsabile

una collega di redazione impegnata, come docente, in corsi di formazione post-diploma e che ha deciso, nelle sue ore di insegnamento, di fornire ai suoi studenti le basi per un corretto curriculum ma soprattutto come presentarsi, sia nel linguaggio sia nella postura. Probabilmente, mi diceva la cuoca imprenditrice, se questi ragazzi avessero uno strumento snello che dia a loro informazioni di come presentarsi a un colloquio di lavoro nel settore della ristorazione troverebbero più attenzione da parte degli imprenditori e, soprattutto, capirebbero il bello e non solo la fatica di questo lavoro. Impresa impossibile? Niente affatto, abbiamo in casa chi può scrivere un piccolo vademecum e, pertanto, vogliamo fare la nostra parte per festeggiare i nostri primi dieci anni di vita regalando questo strumento a chiunque vorrà utilizzarlo. Nel 2026 sarà a disposizione di tutti quei giovani che vogliono lavorare seriamente nella ristorazione. Ne abbiamo un bisogno enorme!!

Trovare ragazzi e ragazze sorridenti e motivati che accolgono gli ospiti in un ristorante o in una pizzeria è una gioia per gli occhi, predispone bene ad affrontare una serata di piacere e di benessere, evita il rischio maggiore che si sta profilando all’orizzonte: quello dei robot che ti portano al tavolo il piatto!!

È un dovere per qualsiasi giornalista, blogger, comunicatore saper raccontare il mondo della ristorazione con la voglia di stimolare le persone anche a lavorarci. I primi dieci anni li abbiamo quasi raggiunti, ci auguriamo di averne ancora molti davanti per fare bene il nostro lavoro!

Clicca e leggi l’articolo sul web

707 miliardi di euro, è quanto vale la filiera allargata – dal campo agli scaffali e alla ristorazione – del cibo in Italia. A questa si aggiunge un altro numero non di poco conto: il settore impiega, nel suo complesso, circa quattro milioni di addetti.

Con queste importanti premesse vogliamo dire la nostra anche sul valore immateriale del cibo in Italia. Un valore immateriale che si traduce in una parte di quei 707 miliardi se si pensa che per il 52% del campione di un sondaggio condotto da Yougov la vera ospitalità non si misura in stelle o dotazioni ma con il benvenuto enogastronomico.

È questo il valore più importante che gioca il cibo in Italia: mettere in connessione le persone, facendo vivere esperienze condivise di felicità, di benessere. Tutto questo viene reso possibile grazie a un’imprenditoria nel mondo del vino prima e poi nell’artigianalità delle produzioni alimentari che, aprendo le porte delle loro aziende, per raccontare le loro storie d’impresa e la ricerca della qualità come prioritario impegno aziendale ai turisti italiani e internazionali, stanno portando il valore delle nostre produzioni ad essere riconosciuto in ogni parte del mondo.

Non voglio dimenticare anche il lavoro dei cuochi e del personale di sala della ristorazione italiana, che sanno infondere quella sensazione di benessere e di piacere che rende la nostra cucina tra le più apprezzate e ricercate nelle diverse nazioni del mondo. Non è un caso che il personale italiano della ristorazione sia così richiesto fuori dai confini.

Persone che fanno un lavoro duro, impegnativo, per far star bene altre persone. Non è un’immagine straordinaria questa? È generosità, condivisione, passione

quella che ti porta a intraprendere queste carriere nella ristorazione. E noi dobbiamo fare in modo che questa cosa si sappia, sempre, in ogni occasione. L’iscrizione (speriamo) della cucina italiana a Patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO che si profila nell’incontro della commissione di valutazione il 10 dicembre a Nuova Delhi diventerebbe il giusto riconoscimento del valore che essa assume per l’Italia tutta. Quel momento sarebbe il primo che ufficializza una parte importante della storia del nostro Paese. Infatti è attraverso la cucina, raccontata dall’Artusi, che si è iniziato a parlare più in italiano che in dialetto. È con il cibo che i nostri immigrati si sono relazionati con i popoli degli altri paesi. E, infine, è con i cuochi che ne raccontiamo la bontà e il valore in ogni parte del mondo.

A questo proposito, approfitto di queste righe per ringraziare la FIc – Federazione Italiana Cuochi per aver riconosciuto, insignendo il direttore Luigi Franchi e la giornalista Simona Vitali con il Collare Amici dei Cuochi, il valore di sala&cucina, la sua vicinanza al mondo dei cuochi, il suo impegno nel dare voce alle loro esigenze e ai loro bisogni. Continueremo per questa strada con ancor più determinazione dopo questo riconoscimento.

Autore: Luigi Franchi

Clicca e leggi l’articolo sul web

Massimiliano Polacco è il direttore generale di Confcommercio Marche Centrali e vice-presidente della Camera di Commercio delle Marche, con delega al turismo ma è molto altro ancora, basta leggere online il suo curriculum vitae per capire perché abbiamo voluto intervistarlo. Un aspetto sui tanti del suo lavoro è dato dal fatto che è stato l’estensore dei protocolli che il governo ha adottato per uscire dal Covid; è a lui, incaricato dalla Regione Marche, capofila alla conferenza delle Regioni su questo argomento, che va il merito di aver indicato il distanziamento di un metro tra le persone rispetto alla proposta iniziale di quattro metri.

“Quella scelta ha consentito la ripartenza economica delle imprese del commercio, della ristorazione che non ci sarebbe mai stata con il distanziamento di quattro metri” afferma il professor Polacco nel corso di questa conversazione che parte su un tema: quello della sicurezza e della riqualificazione urbana dove il commercio, in senso lato, gioca un ruolo fondamentale.

Le agglomerazioni urbane hanno superato, è un dato di qualche anno fa, le aree rurali in termini di presenza dell’uomo. Questo fenomeno sta cambiando, in molti casi, in peggio, la visione della città. Infatti, per la crisi economica e i costi elevati di qualsiasi centro città, molte persone si trovano costrette a vivere nelle periferie; a questo aggiungiamo che, in molti casi, alcune aree dei centri storici si sono degradate perché non vengono fatti interventi di ristrutturazione dei palazzi, preferendo incassare affitti dagli immigrati che si devono accontentare di vivere in case ormai vecchi. Il tema della riqualificazione urbana, con periferie dotate di servizi e centri storici che tornino ad essere luoghi che raccontano la vita delle città, diventa quindi molto importante. Un’associazione di categoria, la più importante in Italia, che raggruppa quelli che sono gli elementi che tengono viva una città, e il Covid lo ha dimostrato - bar, ristoranti, negozi - che tipo di proposta e che tipo di impegno può dare per riqualificare le città?

“La nostra confederazione ha, da tempo, messo al primo posto proprio il progetto delle città e dei centri storici proprio perché ne rappresentano la memoria storica. Le nostre città partono dal medioevo dove si sommavano in esse la parte religiosa, la parte amministrativa e la parte economica che era rappresentata dai mercati e dalle botteghe aperte nel centro urbano. Questa memoria storica del mercato non la possiamo perdere perché poi diventa anche un fatto di vivibilità delle nostre città. Un centro storico è la rappresentazione di come si vive in una città. Ecco perché in tutta Italia stiamo riportando al centro dell’interesse proprio questo argomento della rivitalizzazione dei centri storici e in ogni territorio stiamo gestendo, come confederazione, progetti di grande respiro. Noi, nelle Marche, stiamo portando avanti un progetto regionale di centro commerciale naturale. Lo stiamo portando avanti nelle maggiori città della regione e in tutti i borghi storici per cercare di riqualificare l’offerta rivolta sia agli abitanti sia ai turisti. Infatti, se pensiamo ai borghi, ai centri storici dei borghi, come punto di attrazione del turismo dell’entroterra, la riqualificazione diventa chiaramente un forte elemento di attrazione che consentirebbe di far prosperare, anche economicamente, i nostri borghi. Ad Ancona stiamo facendo un progetto ancora più importante, perché ci stiamo confrontando con degli investitori, su un piano di riqualificazione del centro urbano e anche di riposizionamento delle attività econo-

miche, facendole diventare fortemente attrattive. Questo significa mettere a valor comune le parti che riguardano l’urbanistica, l’architettura e il commercio, favorendo l’apertura di negozi attrattivi, non solo per gli anconetani ma anche per i visitatori, i turisti, con proposte e prodotti che riflettono l’identità del territorio marchigiano. È un progetto a cui stiamo lavorando in maniera molto energica, mettendo insieme imprenditori che hanno voglia di investire”.

La tua, però, è una visione che va anche oltre le Marche. Ce l’hai ben chiara nel tuo pensiero e nelle tue azioni. Pane Nostrum, salone nazionale del lievitato, che organizzate a Senigallia ogni anno, ne è una dimostrazione. E come si esplicita il tuo ruolo nel concreto qui in regione ma anche all’interno dell’associazione?

“Bella domanda questa. A me piace sempre dire e dimostrare che noi siamo un’associazione che lavora insieme, che fa progettualità condivisa. Siamo un sistema, più che confederazione ci chiamiamo sistema proprio perché riusciamo a mettere insieme queste attività. Ma per fare questo non è sufficiente la visione di un singolo; è necessario raccogliere attorno a sé persone capaci, illuminate, che hanno voglia di confrontarsi e non di restare chiuse a difesa del proprio orticello. Per fare un esempio noi siamo una delle poche confederazioni che, all’interno di FIPE, ha scelto di avere come presidente uno chef pluristellato come Moreno Cedroni, proprio perché vogliamo avvalerci dell’eccellenza e della professionalità dei nostri imprenditori. Vogliamo poi parlare di Pane Nostrum? Quello è un progetto che chiaramente va oltre il territorio regionale, è diventato ormai un evento nazionale e ci stiamo confrontando anche con la Camera di Commercio per poterlo estendere anche all’altra sponda dell’Adriatico. Siamo riusciti a creare un momento molto formativo, e di informazione verso le persone che partecipano a quelle

giornate, legato a tutto il mondo dei lievitati, dal pane alla pasticceria e alla ristorazione. Un percorso che abbiamo approcciato forse all’inverso di quella che è una tendenza abituale che porta a ragionare in termini di chilometro zero; noi parliamo di un prodotto, il pane, che vede il fornaio ricercare i semi più adatti al suo tipo di lavorazione, a cui fa seguito la farina e il molino che la produce e questo non può assolutamente significare chilometro zero, bensì ricerca della qualità ovunque si trovi. C’è un progetto di filiera dietro a una pagnotta ed è questo, con Pane Nostrum, quello che vogliamo spiegare”.

Hai toccato un tema, quello della formazione, di cui si parla molto, quasi come per la parola sostenibilità, ma si fa ancora troppo poco; voi, invece, avete dato vita a un progetto che parte dai bisogni dell’impresa. Ce lo spieghi?

“Si tratta di un’idea innovativa che abbiamo condiviso con il presidente della Regione: quella di dar vita a un’Academy regionale, con la possibilità di fare corsi in ogni parte della Regione, nei settori del turismo e del commercio, partendo, come hai detto bene tu, dai bisogni delle imprese. Il nostro obiettivo è quello di dare un valore al lavoro, per esempio, quello fatto nella ristorazione e cercare di attrarre i giovani in questo mondo affascinante e interessante ma che non viene divulgato in maniera adeguata. La Regione ci ha dato fiducia e forse anche questa è un’innovazione tutta italiana che possiamo esportare. Noi creiamo questi corsi in base alle richieste del mercato e della domanda/offerta di lavoro che ci viene proposta. All’interno delle Academy ci sono le imprese che chiederanno e porteranno avanti, in alcuni casi direttamente, i corsi creando, fin da subito, un rapporto diretto tra l’impresa e il futuro collaboratore che verrà formato da queste academy. Molti corsi sono già operativi e riguardano le attività di sala, cucina e bar, poi ci sono quelli per

la panificazione e il marketing strategico per il settore turistico. Sono gratuiti e si avvalgono del partenariato delle aziende ma anche dell’Università Politecnica delle Marche, dell’ITS Academy-Turismo, Cultura e Nuove Tecnologie, di tutti gli Istituti alberghieri della regione”.

Parliamo delle Marche. Come ben sai sostengo, da sempre, la teoria che qui si creerà il futuro del turismo. Avete potenzialità enormi e potete sviluppare il turismo in ogni sua forma: eno-gastronomico, esperienziale, dell’arte, del teatro, della musica. Cosa è necessario fare per fare emergere tutto questo, anche in termini infrastrutturali o di promozione?

“Quando sono ritornato nelle Marche mi sono trovato, come dicevi prima, una grande potenzialità che però non veniva comunicata. C’era una ritrosia, anche da parte istituzionale, di non comunicare in maniera forte queste risorse sia nel campo del turismo sia nel campo della produzione; quando venivano espresse era per capacità del singolo imprenditore. A quei tempi c’era una pubblicità che diceva: le Marche, questa bella sconosciuta. Ma se continui a promuoverla come bella sconosciuta, rimarrà sempre una bella sconosciuta. C’è voluta la costruzione di una nuova cultura di comunicazione e questa nuova cultura della comunicazione credo che sia stata voluta soprattutto per il turismo che è diventato il driver che ha trascinato la conoscenza del nostro territorio. Perciò si usa molto il turismo come driver di questa regione anche dal punto di vista produttivo, artigianale e commerciale. È un percorso di comunicazione che stiamo portando avanti in maniera forte e credo che uno dei risultati più significativi siano le nuove rotte di voli che abbiamo messo in campo sia su Milano e sia su Roma, con due voli giornalieri per fare un collegamento con il nostro territorio, perché uno dei problemi maggiori del nostro territorio erano i collegamenti, cioè la difficoltà di raggiungere le Marche. E questo dà la possibilità non solo di collegare Ancona con due importanti hub, ma offre anche la possibilità di imbarcarsi da qualsiasi destinazione e, una volta sbarcati a Roma o Milano per il cambio tratta verso le Marche, non si devono portare i bagagli perché arrivano direttamente all’aeroporto di Ancona. Servizio che è essenziale per favorire il turismo straniero verso la nostra regione. Questo da un punto di vista infrastrutturale. Da un punto di vista della qualità delle strutture, degli alberghi, abbiamo fatto un grande lavoro proprio richiesto dagli Stati Generali del turismo della nostra organizzazione al governatore e abbiamo fatto un bando, proprio a gennaio nel 2025, di adeguamento delle nostre strutture ricettive ai nuovi standard di qualità strutturali, ma non soltanto, ma anche tecnologici. Questo ha portato a investimenti solo sulla qualità. Inoltre abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione di avere la categoria tre stelle di eccellenza che veniva beneficiato da questo bando. Ci sono state 190 domande; un terzo di tutte le strutture

ricettive ha fatto domanda per mettere in qualità le strutture alberghiere. Vogliamo creare un format turistico, un flusso turistico legato al benessere inteso in senso lato e alla bellezza, del paesaggio, del mare, dei borghi. La provincia di Ancona pochissimi anni fa non aveva nessun cinque stelle, ora ne ha due e un terzo in costruzione. Qualcosa vorrà pur dire!

In un’intervista che ho letto mi hanno colpito le tre parole d’ordine per il turismo d’eccellenza e anche per la ristorazione che hai elencato: ospitalità serietà e onestà, me le spiegni?

Per quanto riguarda l’ospitalità rientriamo nel ragionamento sulla formazione. Noi eravamo una regione chiusa e stiamo facendo formazione in maniera importante per cercare di diventare la regione con la massima aspirazione di ospitalità. Vorremmo che chi viene nelle Marche si sentisse ospite di casa. Serietà è invece legata alla serietà o onestà della comunicazione. Quando noi comunichiamo che da noi ci si può aspettare un certo tipo di servizio, noi dobbiamo con serietà mantenere quelle promesse, perché l’ospite possa diventare un portatore di comunicazione positiva. Onestà dei prezzi. Quest’estate ci sono stati dei rialzi esagerati in tutta Italia, mentre la nostra regione ha mantenuto i prezzi entro il 5%. Questo anche nella ristorazione”.

Parlando di ristorazione come si deve rapportare il singolo operatore della ristorazione rispetto a un’organizzazione o a un sindacato come il vostro di FIPE? E come il sindacato riesce ad aggregare?

“Gli operatori fanno due tipi di richiesta al nostro sindacato. La prima riguarda un’attenzione sulla preparazione dei nostri imprenditori della ristorazione. Su questo siamo stati i principali sostenitori di una legge regionale sulla promozione e valorizzazione delle ricette e dei menu della cucina marchigiana. La seconda richiesta è quella di essere supportati per i vari adempimenti a cui la categoria è sottoposta: HACCP, sicurezza sui luoghi di lavoro, normative fiscali ecc… Chiaramente noi siamo i firmatari dei contratti collettivi della ristorazione e dell’accoglienza e il rispetto delle richieste contrattuali diventa una delle cose più importanti. Questo sta portando a un ampliamento di orizzonti che sono legati ai welfare di settore, creati insieme agli enti bilaterali. Per essere chiari, per tutti quelli che adottano il contratto FIPE l’ente bilaterale offre una serie di provvigioni sia per l’acquisto dei computer, sia ai lavoratori su tutti quei welfare, dagli asili nido all’università, all’acquisto dei libri, all’assistenza. Infine, tra noi e il nazionale FIPE c’è stato uno scambio di nuove idee per la valorizzazione della ristorazione. Siamo stati i primi a organizzare un forum della ristorazione che poi ha spinto FIPE a lanciare la Giornata nazionale della Ristorazione”.

I tuoi clienti non cercano miracoli, vogliono semplicemente un piatto buono e fatto con i prodotti giusti! Scegliere i prodotti della linea Columbro è il modo migliore per garantire agli ospiti del tuo locale una qualità sicura e sempre costante che si adatta a ogni tipo di menù. Falla semplice, scegli Columbro.

Un lavoro che va oltre la gloria, il guadagno, il sostentamento

Nel 2011 il mondo della ristorazione aveva un profilo totalmente diverso. La tecnologia e digitalizzazione erano ancora molto lontane dai ristoranti e dalle nostre vite. Parole come sostenibilità e etica non erano comuni, e se le si incontrava nel menu, o nella conversazione con un ristoratore, ci si faceva caso. Chi scrive si affacciava per la prima volta a una cucina professionale, da dentro, in un ristorante che faceva della materia prima italiana di elevatissima qualità il cardine. Non c’erano umeboshi, kimchi e kombucha sulle nostre tavole, e anche se abbiamo accolto incuriositi questi prodotti è giusto che ci ricordiamo che si tratta di comparse recenti. Nel settembre di quell’anno MasterChef Italia andò in onda per la prima volta. Per quanto alcuni possano dissentire, mi vien da dire che, un prima e un dopo, rispetto a quell’evento, possiamo tracciarlo: il cibo che diventa spettacolo ha cambiato il modo di vedere il cibo. Il cambiamento è avvenuto sia qualitativamente che quantitativamente, perché ancora oggi la maggior parte delle persone che non hanno a che fare con questo settore sono incuriosite dalla sua spettacolarizzazione, e quindi non vediamo ancora l’estinzione di programmi televisivi in cui il cibo e la sua preparazione sono protagonisti. Da allora abbiamo trattenuto progressi importanti, sono nati progetti straordinari, anche articolati, perché si è andati oltre il perimetro del locale. Qualcuno aveva già seminato e coltivato valori e azioni virtuose molto tempo addietro. Mi riferisco, su tutti, a SlowFood. Ad ogni modo, da quel momento, si è messo l’accento su un settore che prima c’era, viveva, ma non era granché attraente. A meno che non fosse un fatto di famiglia o non vi fosse una passione trainante (penso ai Cantarelli, e ad altri lumi che ancora oggi conducono un’attività di ristorazione) era difficile che la ristorazione fosse attrattiva per puro sentire.

Il cuoco - non dobbiamo ripeterlo se siete lettori di questa

rivista - godeva, o meglio subiva, un’immagine molto lontana da quella odierna. Era tutto fuorché un bel mestiere. Avere un ristorante era questione di sostentamento, e per molti rappresentava una fonte di grande guadagno, per questo lo si sceglieva.

Anche l’evasione fiscale, che si è (in parte) contratta nell’ultimo periodo con l’introduzione di nuovi metodi di pagamento, in quegli anni era consuetudine. E le gravi ripercussioni di quella prassi, anche sull’aspetto della credibilità del ristoratore, le paghiamo ancora oggi. Perché abbiamo voluto fare quest’excursus storico?

Perché ci rendiamo conto che fare ristorazione è sempre stato complicato, prima che la mediaticizzazione del cibo prendesse il là, ma lo è diventato in misura talvolta davvero insopportabile oggi. Far quadrare i conti, avere personale a sufficienza, rispondere alle provocazioni online di clienti saccenti (anche se non ci sono solo quelli, per fortuna), doversi scontrare con chi non comprende e non valorizza la professionalità, il tempo, la ricerca: tutto questo è complesso e spesso insostenibile, a fronte dei tanti sforzi quotidiani e dell’assorbimento totale che questa professione spesso richiede. D’altronde quando metti un argomento al centro della stanza, sul piedistallo, è fisiologico che attorno si sviluppino attenzioni e dinamiche nuove e non sempre felici.

Allora cosa spinge i ristoratori a fare i ristoratori? Cosa spinge il cuoco a fare il cuoco? Il cameriere a scegliere di stare in sala? Perché se fate questo nella vita dovreste starci, ancora?

Genya Malafronte è un giovane ragazzo abruzzese che ha ereditato dalla famiglia la passione per la ristorazione. Il padre è insegnante di sala all’istituto alberghiero; lo zio, Luigi Malafronte, anche lui insegnante in terra campana e presidente associazione SEML (Stabiesi Equani

e Monti Lattari) ha accolto Genya dopo gli studi di cucina per le prime esperienze. A dire il vero scopriamo che Genya aveva preso questa professione seriamente sin da giovanissimo, cominciando a lavorare in un locale vicino a casa durante il periodo scolastico.

Il percorso è diventato, poi, decisamente denso: per cinque anni ha respirato la cucina di Heinz Back a La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri a Roma, passaggio che potrebbe bastare per raccontare la tenacia e la determinazione che caratterizza questo ragazzo.

L’Abruzzo, però, premeva dentro: Genya ha quindi deciso di tornare nella sua regione dapprima per lavorare in un’altra attività e poi, o meglio da poco, a partire dallo scorso febbraio, per dedicarsi a un progetto tutto suo.

“Preferisco dire che è un progetto nostro perché è un ristorante di famiglia. Siamo a Morro D’Oro, in provincia di Teramo, a un passo dal mare e poco distante dal Gran Sasso. Dentro ci lavorano mio padre Nicola, che si occupa naturalmente della sala, mia madre Nataliya, e da poco anche mia sorella Annalarissa. È una casa di campagna che abbiamo ripensato come Boutique Hotel con ristorante all’interno con l’idea di valorizzare, attraverso una cucina semplice e contemporanea, il nostro territorio”.

Quando Genya mi dice il nome del ristorante rimango per un attimo in silenzio: si chiama Legàmi. Era una parola che, appena il giorno prima, un altro giovane ristoratore mi aveva messo in evidenza più volte nel

corso della nostra conversazione. Vi dirò tra qualche riga di chi si tratta.

Genya sottolinea che si tratta di un luogo che vive di “e per” le relazioni ed è stato proprio spontaneo scegliere di chiamarlo così.

“I legami sono i nostri legami, cioè quelli di famiglia, ma ci riferiamo anche a tutte le relazioni che si instaurano quando si fa ristorazione. Cioè con i fornitori, con gli altri ristoratori, e con tutti quelli che sono già venuti a trovarci. Non abbiamo condotto campagne promozionali, non abbiamo nemmeno un sito. I clienti sono arrivati con il passaparola” ci dice Genya con la pacatezza e la gentilezza che, sin dall’inizio della nostra conversazione, lo accompagnano.

A detta dei clienti, come recepiamo da un’approfondita lettura delle recensioni lasciate online, da Legàmi si ha davvero la sensazione di essere benvoluti. C’è il piacere di accogliere, di adattare, di personalizzare l’esperienza; di rendere quel tempo fuori casa una parentesi migliore, ma anche naturale, di relazione e scambio, sia per chi è ospite che per chi ospita.

Genya ci racconta di quanto per la sua famiglia questo sia il valore centrale, il moto che orienta il loro lavoro, perché senza relazioni, e senza la cura necessaria per coltivarle, questa professione sarebbe decisamente vuota. Sarebbe mera esecuzione.

Abbiamo abbandonato il concetto di cibo come nutrimento anni addietro ma forse non è ancora assodata l’idea che fare ristorazione non sia solo un lavoro. Prendersi gli oneri e gli oneri di questa attività significa prendersene cura ogni giorno, ogni ora, delle persone, avendo ben in mente che le fondamenta di un ristorante sono costituite soprattutto dalle relazioni. Non sono solo la cultura, la scelta di un prodotto di qualità, la cottura millimetrica di un alimento: è la capacità di comunicare e relazionarsi, di stabilire delle connessioni. Di accogliere, in altre parole, l’altro. E di dargli le ragioni per entrare.

Mi hanno colpita le parole di Genya, e l’impronta che con la sua famiglia ha dato al locale, e mi hanno altrettanto segnata i racconti di Nicola Masa e Fabio Ferro, dell’Antica Osteria Morelli di Pergine (TN). Chi ha assistito alla presentazione delle Guida Osterie D’Italia di quest’anno li avrà notati: sono i vincitori di Ostinati, il riconoscimento assegnato al locale per essere stato salvato e rilanciato da una piccola comunità che ha lavorato insieme per garantirne il passaggio generazionale, preservando la sua storia ed eccellenza. Siamo partiti dalle origini ma abbiamo lasciato soprattutto spazio al valore che questa storia trasmette.

“Quest’osteria è nata a fianco a quello che prima fu un mulino, fondato nel 1751, e poi fu salumificio, della famiglia Morelli. Dalla fine degli anni ’80 si sono sus-

seguite diverse gestioni fino all’arrivo, nel 2008, di Fiorenzo Varesco. Fiorenzo ha portato la sua esperienza in questo locale e lo ha reso, applicando la sua idea di ristorazione, un luogo-meta per chi ama stare bene a tavola. Qui non si viene per caso, bisogna deciderlo, non è una località di transito. Fiorenzo ha messo al centro le relazioni, il rapporto con i fornitori soprattutto, e per garantire una ristorazione di qualità questo è fondamentale!”.

Sono tante le persone che sono transitate per questa insegna o hanno contributo a tenerla viva. In primis, però, c’è il lavoro di Fiorenzo.

“Questo luogo è diventato talmente speciale che, alla notizia della sua chiusura, alcuni imprenditori locali si sono mobilitati per consentirgli di rimanere in vita.

Per questo, quando Fiorenzo ha deciso di chiudere, Fabio, che sta in cucina, ed io, che sto in sala, siamo stati contattati per dare continuità all’osteria” ci racconta Nicola.

La mobilitazione della comunità, per consentire a un bene prezioso - e, ricordiamoci, stiamo parlando di un’osteria - di rimanere in vita è un fatto straordinario. Come straordinario è stato l’impegno riposto da Fiorenzo nel corso degli anni.

“Abbiamo apportato solo alcune lievi modifiche estetiche all’interno del locale. Abbiamo deciso di mantenere alcuni piatti storici dell’insegna e, soprattutto, di non perdere la centralità che il valore umano ha per l’Antica Osteria Morelli. Fiorenzo si è impegnato a trasferirci i rapporti con i fornitori, e con la

comunità, perché questo luogo senza legami e senza di loro non sarebbe l’Antica Osteria Morelli”.

I nomi di chi produce sono in prima pagina, a confermare un attestato di fiducia reciproca. La stessa fiducia che, senza interessi, stanno riponendo in Nicola e Fabio coloro che gravitano attorno all’osteria. Qualche settimana fa una ristoratrice mi esponeva, con rammarico e, non esagero, molto dolore, il timore di chiudere la sua attività per l’impossibilità di tenerla in piedi. Per noi che, oltre a svolgere il lavoro di divulgazione di informazioni e storie vogliamo anche porgervi l’orecchio, è difficile dare consigli risanatori o risolutori. Tuttavia, ripensando a quella conversazione, siamo arrivati qui: a raccontarvi che il motivo per cui fate questo lavoro dovrebbe essere proprio questo, l’interazione e il legame con le persone. E, probabilmente, se state cercando una soluzione ai tanti problemi a cui siete sottoposti è da lì che dovete ripartire.

Autore: Luigi Franchi

Clicca e leggi l’articolo sul web

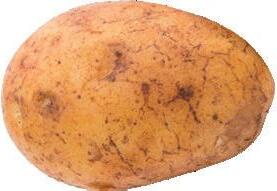

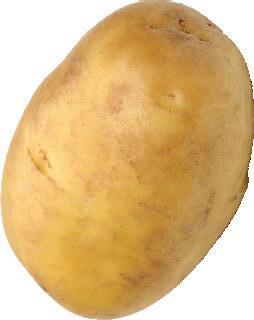

L'uovo di carciofo del Ristorante La Trota dal 1963

In pochi lo sanno ma in Italia ci sono circa 1500 laghi e il turismo lacustre vale circa il 7% dei flussi turistici del nostro Paese. A scegliere il lago per una vacanza sono, in prevalenza, gli stranieri: il lago di Garda, come si sa, è il mare del sud per i tedeschi, giusto per fare un esempio. Complice di tutto questo interesse è lo stato delle acque dei laghi italiani che non è per niente negativo, dopo che fino agli anni ’70 del secolo scorso, soprattutto nel nord industrializzato, i laghi erano una sorta di discarica dei rifiuti organici e non solo dei territori confinanti. Una rigorosa politica di cambiamento ha portato oggi a contare su ben 81 località lacustri ad avere la Vela, simbolo assegnato dal Touring Club Italiano e da Legambiente, e 22 Bandiere Blu lacustri. Con queste premesse siamo andati a indagare il ruolo della gastronomia lacustre, di quanta importanza ha il pesce di lago nella cucina italiana e nel richiamo turistico e lo abbiamo fatto grazie all’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto che ha avviato un percorso di approfondimento dedicato al tema della gastronomia lacustre, per valorizzare il ruolo del pesce di lago nella cucina italiana e nel racconto dei territori. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione della biodiversità e delle filiere italiane che l’Associazione porta avanti attraverso la rete dei propri soci, ambasciatori di un’Italia autentica, sostenibile e contemporanea.

Il pesce di lago

Anguilla, trota, carpa, salmerino, lavarello, luccio, coregone, cavedano, sarda, bosa, pesce gatto, persico, siluro sono solo alcuni delle tipologie ittiche che si trovano nei laghi italiani. Ma ce ne sono tante altre, oltre a queste più famose, che vivono nei fondali senza venire pescate. Anche nei laghi avviene quello che accade nei mari italiani: solo una decina di specie finiscono nelle pescherie, nei banchi del

supermercato o nei menu dei ristoranti, complice una strategia commerciale che non vuole complicarsi troppo la vita. La differenza tra laghi e mari è che, per fortuna, nei laghi c’è abbondanza di pesce, anche di quello più pescato; forse è perché negli ultimi vent’anni la pesca di lago è calata del 70% in generale.

Questa elevata massa di pesce offre la possibilità agli chef di esprimere al meglio la loro creatività e il loro rapporto con il lago, come testimoniano, in questo articolo, Marco Sacco, Leandro Luppi e Sandro Serva, i tre chef più noti in Italia e all’estero per la loro cucina lacustre, tutti Ambasciatori del Gusto.

Marco Sacco, patron del Piccolo Lago a Mergozzo

A pochi chilometri di distanza da Stresa, famosissima località che si affaccia sul Lago Maggiore, ci si imbatte sul Lago di Mergozzo, all’imbocco della Val d’Ossola. Un lago piccolo, di cui si leggono tutte le sponde spaziando con lo sguardo; qui, da anni, è vietato l’uso di barche a motore e questo ne ha preservato le acque che risultano essere limpidissime.

“Sono fortunato a vivere in questo paradiso che osservo ogni giorno dalle vetrate e dal giardino del mio ristorante Piccolo Lago ma tutti i bacini lacustri oggi sono in queste buone condizioni, compreso il Lago Maggiore che si trova a pochissimi chilometri di distanza. – ci racconta lo chef - Dal punto di vista ambientale, dopo gli anni ‘70 dove i laghi erano diventati discariche, oggi sono eccessivamente puliti e depurati che i pesci quasi ne soffrono. Sembra assurda come considerazione ma è un dato reale al punto che, qui vicino, nella Svizzera del Canton Ticino, stanno studiando l’ipotesi di scaricare una parte di rifiuto organico nei laghi per alimentare i pesci”.

Come scegli i pesci da cucinare?

“Dipende tutto dalla stagionalità e dai fermo pesca. In generale preferisco pesci della famiglia dei Salmonidi:

trote, salmerini, lavarelli. Hanno strutture consistenti, prediligono le cotture brevi e sono ottime materie prime su cui dare spazio a competenza e creatività”.

Quali tecniche di cottura preferisci utilizzare?

“Anche in questo caso dipende dalla tipologia di pesce. Per i capitoni e le anguille, ad esempio, prediligo la cottura sulle braci per togliere grassezza e rendere la pelle croccante e più edibile, poi un passaggio in sottovuoto con olio extravergine d’oliva e qualche spezia per dare ancor più morbidezza. Per i pesci invasivi, invece, come il siluro, anche per le sue dimensioni, utilizzo le tecniche di cottura del maiale, cotto nello strutto, ammorbidito e tagliato a carpaccio”.

Dove compri il pesce di lago?

“Prevalentemente nelle pescherie di ricerca che si trovano sul territorio. Di ricerca perché non hanno sempre e solo pesci conosciuti, quando è stagione puoi trovare anche specie meno note, puoi sbizzarirti in cucina. Le pescherie del territorio sono gestite in prevalenza dagli stessi pescatori e questo è un ulteriore indice di qualità. Il pesce di lago sta diventando un must per la cucina al punto che anche i distributori horeca lo stanno mettendo tra le loro referenze”.

È più complicato cucinare il pesce d’acqua dolce o quello di mare?

“Sicuramente quello di acqua dolce ma non parlerei di complicazione, bensì di maggior impegno da parte nostra. La differenza tra le due tipologie di pesce è data dal fatto che il pesce di acqua dolce è privo di iodio ed è, solitamente, più grasso, quindi dalle tecniche di cottura ai tagli necessita di più attenzione, di qualche spezia o di qualche lavorazione particolare, tipo in carpione. Il pesce di mare, invece, è già saporito di suo”.

Tu sei l’ideatore di Gente di Lago, una manifestazione che porta a Mergozzo molti tuoi colleghi, giornalisti, uomini e donne di cultura e di scienza: in cosa consiste questa manifestazione?

“Quando ho pensato a Gente di Lago ero mosso dalla convinzione che dovevo rendere indietro al mio territorio tutto quello che mi era stato donato. Per farlo era necessario parlare non solo di gastronomia ma di storia, di scienza, di ricerca. Per questo, fin dall’inizio, ho coinvolto CNR, istituzioni, pescatori e ristoratori. In dieci anni abbiamo analizzato tutto ciò che ruota attorno al pesce d’acqua dolce, con la sua storia, il cambio delle epoche e del pescato stesso. Andiamo due giorni anche sull’isola dei pescatori dove ho rilevato, nel 2022, lo storico albergo ristorante Il Verbano, con gli chef ospiti, i ragazzi dell’alberghiero, i pescatori per raccontare la contemporaneità del pesce d’acqua dolce, per mettere a fuoco tecniche di allevamento sostenibile di questi pesci gestite dagli stessi pescatori”.

A Marco Sacco va un grande merito, quello di tenere sempre la barra dritta in ogni sua azione, dalla conduzione del Piccolo Lago, un gioiello di ristorante, alle buone pratiche relazionali che lo hanno portato a dare una svolta al suo territorio.

Leandro Luppi, patron di Vecchia Malcesine a Malcesine

Dal Piemonte alle sponde venete del Lago di Garda. Siamo a Malcesine, nella parte alta del Lago di Garda, quella dove il lago è più profondo, all’incirca 350 metri rispetto ai 70 della parte bassa e più larga di Sirmione e Peschiera. Questo dato è molto importante per chi, come Leandro Luppi, lo chef patron del ristorante Vecchia Malcesine, una stella Michelin, posto nel cuore del centro storico di questo affascinante borgo, ritiene che i pesci della parte alta siano qualitativamente diversi.

“La profondità e la bassa temperatura delle acque che determina assenza di limo e formazioni rocciose rende le carni del pesce molto più solide. Sembrano sfumature quelle che sto raccontando ma chi, come il sottoscritto, lavora a stretto contatto con migliaia di pesci ogni anno conferma che ci sia una qualità diversa”.

Raimbow under the lake , lavarello

Comincia così la conversazione con Leandro Luppi, chef dal carattere forte e dalla simpatia contagiosa.

Quando sei arrivato a Malcesine, ormai ventott’otto anni fa, cosa hai fatto per connotare il tuo ristorante?

“Ho girato tutti i ristoranti della zona per capire qual era la proposta gastronomica: quello era il tempo di coregoni alla brace e di pesce persico impanato. Ho cercato di capire cosa non fare! Credo di essere stato tra i primi a riproporre tinca e carpa che non si utilizzavano quasi più. Il piatto si chiamava Tonno di lago perché tinca e carpa andavano in olio cottura, che faceva perdere il gusto di fango, e la percezione visiva sembrava proprio quella del tonno. Poi abbiamo reintrodotto il pesce gatto che era entrato dal Mincio e, quest’anno, anche questo rientrato purtroppo dal Mincio, faremo una proposta anche con il pesce siluro. Poi ci sono coregone e lavarello, che sono fondamentalmente la stessa cosa, che fa parte della famiglia dei Salmonidi ed è l’unico che non ha denti e, di conseguenza, si nutre succhiando l’acqua con insetti e piccole larve dando origine a carni bianche, molto pulite e buone. Le sarde che sono presenti tra giugno e luglio. Il luccio che viene pescato con la dirlindana e non sempre è disponibile. La pesca del lago non è come quella del mare che se non pescano, per esempio, branzini nell’Adriatico riescono ad averli dal Tirreno. Qui mi chiamano i pescatori al mattino e ci dicono “ho pescato questo”, noi compriamo, puliamo e abbattiamo per avere sempre una scorta pronta”.

C’è crisi tra i pescatori sul lago di Garda?

“No, però i vecchi pescatori stanno mollando e subentrano persone dall’India, dallo Sri Lanka che acquisiscono il patentino e sono disposti a fare qualche sacrificio, uscire di notte, mettere giù le reti. Fanno un lavoro più che onesto e con loro l’accordo è che mi chiamano, mi dicono cosa hanno pescato e si acquista per il bisogno del ristorante”.

Dove compri il pesce oltre che dai pescatori?

“Quando ci sono i limiti della pesca sul lago compro, per esempio riguardo alle trote, da un allevatore che è tra i migliori che operano in Italia. E, a proposito di comprare, è importante ribadire il concetto che il pesce noi ristoratori lo paghiamo a peso intero, quando viene pulito ne resta mezzo chilo e di questo il cliente deve essere consapevole”.

Quanto pesce c’è nel lago e per quanti anni si potrò andare avanti?

“È una domanda a cui non so rispondere ma se dobbiamo affrontare la questione ti racconto l’ultima che sta accadendo: le tre regioni dei laghi del nord Italia hanno fatto propria una direttiva europea che impedisce di immettere nei laghi gli avanotti di lavarello perché non è una specie autoctona ma alloctona. A cosa porterà questa misura non è dato sapere, lo scopriremo tra qualche anno. Ci sono pesci che stanno calando come il carpione ma il lago di Garda è ancora molto pescoso”.

Tra pesce di mare e pesce di lago quali sono le differenze sostanziali in termini di utilizzo e cotture?

“La differenza sostanziale è che tra i pesci di mare ci sono decine di gusti e sapidità diverse. E l’altra è il piatto che vuoi fare; il pesce d’acqua dolce necessita di una costruzione del piatto. Da noi il più famoso è la Carbonara di lago che ho in carta da 25 anni e non riesco a toglierlo. Un piatto che, invece, a me piace molto per la sua stranezza è la trota marinata con zuppa di cioccolato bianco, cren e caviale di trota”.

Tu hai ideato l’evento Fish&Chef. Quest’anno non l’avete organizzata, come mai?

“Ci siamo presi una pausa perché è necessario rinnovare e stiamo pensando a quale idea è quella più innovativa per rilanciare. Di certo c’è un dato importante: in undici anni sono venuti 100 chef da ogni parte d’Italia e, ora, in

quei locali c’è sempre una o due portate di pesce di lago”.

Sandro Serva, patron insieme a suo fratello Maurizio, del Ristorante La Trota dal 1963 a Rivodutri (RI)

“Il nostro locale si trova a tre metri da un corso d’acqua purissima e il verde della Sorgente di Santa Susanna, ideale per il pesce d’acqua dolce. Siamo stati in qualche modo condannati a utilizzare trote, tinche, persici, coregoni. Nostra madre Rolanda cucinava nel caldaio sul camino la pasta tirata dalle braccia robuste, nostro padre Emilio cuoceva alla brace le trote e le carni locali. Erano gli anni ’60 del secolo scorso e noi, intanto, diventavamo grandi tra i tavoli di questa semplice trattoria che dava un minimo di valore a questo territorio”.

Comincia così la breve ma intensa conversazione con Sandro Serva che ci porta a scoprire quella parte d’Italia, connotata dal lungo Appennino, con il suo racconto di come hanno portato avanti un cambiamento epocale nella trattoria dei genitori.

“il primo periodo di questo cambio di rotta fu agli inizi del 2000, un periodo di conflitti con i nostri genitori perché il salto era grande. Io e Maurizio andammo un po’ in giro per locali stellati per capire come erano strutturati.

Fu l’incontro con Antonio e Nadia Santini che ci convinse che la strada intrapresa era giusta. Parlando con loro, ascoltando la storia del nonno pescatore ci sembrava di sentire la nostra. Ci dettero una grande carica”.

Come siete riusciti ad affermare un ristorante di pesce d’acqua dolce nell’ambito dell’alta cucina italiana e internazionale?

“Grazie alla determinazione con la quale abbiamo affrontato il cambio di rotta. Il pubblico locale non era contento di questo cambiamento; restava fermo il nome del locale,

lo avevano coniato i nostri genitori insieme ai pescatori che dicevano “andiamo a mangiare alla Trota”, ma tutto il resto veniva trasformato. Una sala che conteneva duecento persone ne avrebbe ospitate una trentina. I piatti erano più elaborati. Ma il pubblico esterno stentava ad arrivare. Poi iniziò un incredibile passaparola positivo che ci ha portato fino a qui, ad essere l’unico ristorante europeo di pesce d’acqua dolce ad avere due stelle Michelin”. Dove comprate il pesce d’acqua dolce e quali pesci utilizzate?

“Il nostro pesce arriva in prevalenza dal lago di Campotosto, ai confini tra Lazio e Abruzzo. Un lago di montagna, a mille metri d’altezza, dove i ragazzi che hanno fondato una cooperativa di pescatori ci procura il meglio: anguilla, persico, luccio, coregone. Proprio stamattina, ci hanno avvisato che hanno pescato un persico reale di nove chili. L’altro lago a cui attingiamo è il lago del Salto (anche detto lago di Borgo San Pietro), il più grande lago artificiale del Lazio, situato in provincia di Rieti. Noi utilizziamo tutto quello che ci viene proposto anche perché, mentre in pescheria puoi trovare abbondanza di pesce di mare, pesce d’acqua dolce è difficile trovarlo”.

Come lo preparate e presentate?

“Abbiamo sia la carta sia un menu degustazione che lascia molto spazio ai pesci d’acqua dolce perché le acque lacustri, fluviali e sorgive caratterizzano da secoli questo territorio. Spesso hanno osteggiato le attività e la vita delle popolazioni locali ma, per molto tempo, il pescato è stato anche la fonte di sostentamento primaria. Ci sembra doveroso continuare a proporre questa materia prima nel rispetto dei luoghi, della tradizione e della sostenibilità ambientale”.

È più difficile cucinare pesce d’acqua dolce o pesce di mare?

“La differenza sostanziale è che il pesce di mare meno lo tocchi meglio è. Il pesce di acqua dolce deve avere un abbinamento molto attento, in particolare le verdure tipo il sedano d’acqua o il crescione di sorgente”.

Quali sono i piatti a cui volete più bene?

“Sono i piatti più storici che periodicamente vengono rimessi in carta. Uno di questi è la Zuppa di tinca con i capelli d’angelo, dove la pasta sottilissima viene tagliata a mano con il coltello e il brodo di tinca passa con le spezie nella caffettiera napoletana e va a cuocere a tavola sia il carpaccio di tinca sia i capelli d’angelo. Un altro piatto è la Trota con il foie-gras e L’uovo di carciofo, un piatto che ha fatto il giro del mondo”.

Come siete riusciti a spostare persone da ogni parte del mondo?

“Per la curiosità. Tutti dicono che se ne parla così bene che vogliamo provare. E tutti vanno via con un’esperienza che definiscono incredibile. In questo momento stiamo vivendo una nuova vita, grazie ai nostri ragazzi, mio figlio Michele e mio nipote Amedeo, che avendo studiato e viaggiato, sanno gestire benissimo la relazione con l’ospite e stanno facendo ricerca sul territorio, sia per la sala sia per la cucina. Tra qualche settimana entrerà in squadra anche mia figlia Antonella che si è laureata da poco in ingegneria alimentare a Milano. C’è un terzo figlio, il primo, Matteo, che ha scelto liberamente ed è riuscito ad affermarsi nel mondo della moda”.

Il nostro viaggio nel mondo dell’acqua dolce termina qui, con molte informazioni che diventeranno utili a chi vuole intraprendere questo percorso. Questo è anche il compito di un’associazione come gli Ambasciatori del Gusto.

Autrice: Simona Vitali

Cosa succede quando un’associazione, nello specifico AIC Marche - Associazione Italiana Celiachia Marche - costituita da chi la patologia la vive personalmente e i rischi li corre sulla propria pelle - si incontra con un gigante come la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), peraltro già attenta e ricettiva rispetto alla causa in questione?

Succede che le parole acquisiscono un peso specifico e non si limitano ad essere una promessa ma un impegno condiviso

Proviamo a immaginare una bella famiglia allargata che si riunisce, in un giorno di festa, attorno al tavolo di un ristorante per festeggiare. In tutti i partecipanti la stessa voglia di essere lì, qualcuno con qualche preoccupazione in più perché sta per affidare, letteralmente, il proprio stato di salute nelle mani del cuoco. Non ha allergie ma una patologia ben precisa, la celiachia, che sa essere così subdola da lavorare dentro senza manifestare sintomi, basta una minima contaminazione. Un impegno grande per chi cucina che va a rincarare la dose rispetto alla responsabilità che già ha nei confronti di tutti gli ospiti indistintamente.

Messaggio inequivocabile che per forza di cose va a far crescere l’attenzione circa questa malattia, peraltro già attenzionata da tempo, che può colpire senza limiti di età e che, come abbiamo già evidenziato, non manifesta necessariamente sintomi e può essere curata (o danneggiata) esclusivamente con l’alimentazione, cioè è letteralmente nelle mani di chi questa alimentazione la somministra.

Attualmente sono circa 250.000 i casi conclamati, 600.000 da appurare. Senza contare i circa 200.000 stranieri che ogni anno entrano in Italia. Numeri non trascurabili.

Il motivo specifico per cui , in occasione dell’appuntamento annuale di Pane Nostrum, il Salone dei lievitati, Confcommercio Marche Centrali ha deciso di organizzare il convegno Ristorazione e celiachia, tra fake news e opportunità di business è il recente risultato mandato a segno proprio ad opera di AIC Marche e altri soggetti firmatari, con l’approvazione da parte del consiglio regionale marchigiano, con voto unanime dell’aula, della proposta di legge 269/2024, “Interventi dei soggetti affetti da malattia celiaca”, che prevede una sorta di rincaro rispetto ai provvedimenti presi fino a questo momento.

Ma entriamo nel vivo dei contributi che si sono avvicendati, a partire dal saluto di Giacomo Bramucci, presidente Confcommercio Marche Centrali, in qualità di organizzatore dell’evento insieme ad altri enti del territorio: “Oggi parliamo di qualcosa che potrebbe essere considerato un problema, in realtà è un’ennesima dimostrazione di come l’attenzione profonda alle esigenze del cliente porti a un senso di condivisione molto più ampio, perché comunque stare insieme al ristorante vuol dire anche condividere e persone che

magari si trovano nell’impossibilità di vivere con altri lo stesso luogo di aggregazione si potrebbero sentire emarginate”.

Incisiva Francesca Giansante, presidente AIC Marche: “Purtroppo nel 2025 ci sono ancora troppe informazioni scorrette, troppa superficialità e sapete perché? Perché noi celiaci, non essendo allergici, spesso non abbiamo sintomi importanti. Io stessa, che sono celiaca, non ho sintomi importanti. Al netto del fatto che non ci sono sintomi, come vi dicevo prima, il nostro corpo subisce un danno anche a fronte di una contaminazione minima. Questo sapete cosa comporta? Porto la mia casistica come esempio: se penso a ogni volta che vengo invitata a una cena, a un pranzo, a un matrimonio, a un battesimo, a una cresima…io ultimamente sto veramente glissando rispetto a tutti gli inviti che ricevo, perché la mia frustrazione nasce nel momento in cui mi devo rapportare con il ristoratore. La prima cosa che mi dice è: che grado di celiachia hai? Ecco, di fronte a questo non c’è risposta, non esistono gradi di celiachia. Noi stiamo tutti male, anche se magari non sveniamo o non abbiamo un sintomo importante. Un’altra cosa assurda che mi sento dire è: Ma qui da me non è mai stato male nessuno! Vedete, non è così semplice, ma non è neanche così difficile. Tutto passa per le giuste conoscenze, le corrette informazioni, piani HACCP adeguati che, credetemi, oggi quasi nessuno ha. A livello nazionale stiamo lavorando tantissimo. Abbiamo portato a casa delle leggi importanti, una delle quali con la Regione Marche. Tutti i ristoratori, gelatieri, baristi che desiderano somministrare un alimento senza glutine, un pasto senza glutine, dovranno essere iscritti ad un registro regionale, fare dei corsi, essere monitorati, avere piano HCCP, adeguati. E que-

sto, credetemi, per noi è una vittoria enorme, perché oggi tutti dicono di sapere fare, ma di fatto non sanno fare. Possiamo veramente costruire un mondo migliore, più inclusivo, in cui non si debba sempre giustificare il proprio bisogno, bisogno dettato da un’esigenza di salute e non una scelta?”.

Incalza Laura Diodovich, biologa, responsabile progetto AFC (Alimentazione Fuori Casa) per AIC Marche: “AIC è una Federazione, che si compone di 21 associazioni regionali, nata alla fine degli anni ‘70 grazie ai genitori dei primi bambini diagnosticati, che fa tante iniziative a livello nazionale che poi si declinano anche a livello regionale con diversi progetti. I dati ci dicono che oggi i diagnosticati sono circa 250 mila e quindi noi dobbiamo pensare a 250 mila famiglie, non soltanto diagnosticati, ma famiglie che devono interfacciarsi con una dieta senza glutine che, come diceva Francesca, la nostra presidente, devono cercare dei posti, dei ristoranti che cucinano senza glutine. 250 mila diagnosticati, ma a fronte di 600 mila celiaci attesi e anche di più in realtà, perché si stima che una persona su 100 sia celiaca, ma dai nuovi studi sembra che in realtà stiamo arrivando quasi a uno e cinque, due su 100! Per non parlare poi dei turisti, perché noi abbiamo circa 200 mila turisti che arrivano in Italia e che sono celiaci”.

È necessario premettere che la celiachia prima era una malattia pediatrica, quindi era una malattia che si scopriva da bambini. Oggi in realtà non è così. Possiamo scoprire la celiachia a 30, 50, 70 anni. Quindi non possiamo dire più che è una malattia pediatrica. Come si manifesta? Nei bambini ci sono tanti disturbi intestinali e comunque c’è un arresto della crescita, l’addome globoso, le afte ricorrenti alla bocca e qualcuno ha l’alopecia, mentre negli adulti i sintomi sono più extra intestinali, quindi stanchezza cronica, anche depressione, ci possono essere anche problemi intestinali ma possono anche non esserci sintomi, come già evidenziato.

La terapia per la celiachia è la dieta senza glutine, rigorosa e permanente. Quindi il ristoratore può essere il nostro medico. Anche perché una dieta fatta male o una diagnosi tardiva comporta danni fino a un linfoma intestinale.

Ma focalizziamoci sul glutine. Cos’è? È una sostanza lipoproteica che noi troviamo in tantissimi cereali comuni nella nostra dieta che possiamo trovare come ingrediente o per contaminazione nei prodotti. Però esistono anche prodotti che sono senza glutine. Abbiamo degli alimenti permessi, degli alimenti a rischio e degli alimenti vietati. Gli alimenti vietati sono, grano, orzo, segale, avena in chicchi, farro, Kamut, spelta, triticale… contengono tutti glutine. Poi abbia-

mo una serie di alimenti permessi, quindi riso, mais, grano saraceno, miglio, amaranto, quinoa, sorgo, frutta, verdura, carne, pesce, uova e legumi. Altri alimenti che seppur trasformati vanno bene, come ad esempio l’olio, la passata di pomodoro, i formaggi tradizionali, le bevande gassate. E poi c’è la grande categoria degli alimenti a rischio che sono quelli più pericolosi, quelli che possono contenere glutine per ingredientistica o per contaminazione nel processo produttivo. E allora come facciamo con questi? Dobbiamo ricercare la scritta, il claim senza glutine. Non basta vedere che tra gli ingredienti non ci sia l’allergene glutine, dobbiamo ricercare la scritta “senza glutine” normata dal regolamento europeo 828 del 2014, che obbliga l’azienda a scrivere senza glutine, per garantire che nel prodotto il glutine sia sotto le venti parti per milione considerando anche la contaminazione.

Per noi di AIC ogni momento è un pretesto per fare formazione, informazione e sensibilizzazione.

“Oggi siamo stati invitati perché c’è comunque un accordo nazionale: un protocollo d’intesa è stato siglato a livello nazionale tra AIC e FIPE. Entrambi abbiamo capito che bisogna collaborare. Dobbiamo collaborare perché noi abbiamo la conoscenza e l’entusiasmo. FIPE ha il collegamento con i ristoratori, persone che magari vogliono mettersi in gioco” conclude.

Passiamo la parola a Daniele Ferretti che rappresenta il Centro Studi di FIPE. FIPE è il più grande sindacato italiano di pubblici esercizi con oltre 328.000 imprese associate tra ristorazione, turismo e intrattenimento, che svolge un ruolo di trait d’union tra i diversi attori del mercato e della società.

“La ristorazione è un compagno quotidiano della vita delle persone. Ce lo dicono i 96 miliardi di euro di consumi e rispetto ai consumi alimentari la ristorazione cresce molto di più dei consumi alimentari domestici. Quindi non si può chiudere gli occhi di fronte a un tema importante come questo. La ristorazione che fa dell’ospitalità e dell’accoglienza uno dei suoi pilastri non può non dimenticare questo aspetto importante. C’è da dire che oggi noi registriamo una crescita di consapevolezza e di attenzione rispetto a questi temi da parte della ristorazione. Questo protocollo che abbiamo siglato l’anno scorso a livello nazionale va nella direzione di potenziare gli strumenti che noi mettiamo a disposizione delle imprese, grazie appunto ad AIC e alle sue tante iniziative. Dal lato delle imprese poi c’è sicuramente anche un tema economico che non si può sottovalutare perché questo è un target di mercato potenziale, perché noi parliamo appunto di 600.000 persone, ipotizziamo, che vanno al ristorante, che fanno colazione al bar, che probabilmente non vanno da sole. C’è anche un discorso im-

prenditoriale di business che non può essere dimenticato. A questo proposito bisogna dire che quello della celiachia è uno di quei temi su cui girano anche tante fake news. Fra queste c’è l’idea che attrezzarsi per una ristorazione inclusiva e accessibile alle persone celiache sia un costo. C’è sicuramente magari un investimento di competenze, di formazione, ma questo non significa stravolgere un locale. Anche in questo senso il nostro obiettivo è quello di rafforzare, creare più consapevolezza, dare nuovi strumenti e nozioni alle nostre imprese associate”.

Ora la parola a Moreno Cedroni, chef patron de La Madonnina del Pescatore ma non solo e presidente regionale della FIPE:

“Io voglio tranquillizzare tutti, perché facendo la tara di alcuni nostri colleghi insensibili e ignoranti, perché ignorano, dal 2014 c’è la Legge sugli allergeni che mette il glutine al primo posto e prevede che in ogni pubblico esercizio ci sia un OSA, l’operatore del servizio alimentare, cioè è il responsabile di quel luogo, quindi il responsabile di quel ristorante, il responsabile di quel baretto sul mare, il responsabile di quell’agriturismo non so dove. Allora, se l’OSA commette qualche infrazione è punito penalmente. Questa stessa legge prevede anche che ogni operatore, ogni licenza, ognuno di noi ristoratori, pizzerie debbano dichiarare gli allergeni, la lista degli allergeni. Non è così leggera la cosa ed è molto molto sentita, quindi se poi capita quel chiamiamolo “collega” che ignora evidentemente in quel posto non ci torniamo più ma, se già all’atto della prenotazione se ci fa problemi in quel posto non ci andiamo proprio. Il sistema di prenotazioni nei miei locali è basato proprio sul dichiarare che intolleranze si hanno, su cosa non si possa mangiare, a qualsiasi livello. Devo dire comunque che ,nel corso degli anni, gli ingredienti che si acquistano sono migliorati tantissimo. La mia volontà di approfondire questa cosa, oltre che per serietà professionale, c’è anche perché è un problema di cui ho sentito il bisogno di lavorarci naturalmente. Il primo pane l’ho fatto vent’anni fa. Preparare, ad esempio, salse che non abbiano questo ingrediente e dare lo stesso sapore mi sembra una grandissima sfida. In una piramide c’è la punta e poi ci sono le parti più basse. Quindi spetta a FIPE sensibilizzare, tutta la scala. Già l’accordo fatto con FIPE a caduta andrà sui singoli esercenti, quindi è tantissimo, è qualcosa di epocale.Naturalmente se c’è qualche deriva l’andremo a togliere e o lo sensibilizzeremo, però se uno non vuole essere sensibilizzato e vuole rimanere tutta la vita ignorante nel senso che ignora, noi che dobbiamo fare? Noi ci proviamo. Ho visto il vostro vademecum: contiene i passaggi che noi seguiamo quando le ricette no glutine. È quello lì,

passo dopo passo, perché poi l’HACCP consiste proprio nello scrivere, passo dopo passo, quello che fai”. E, sul finale, lo scambio fra Laura Diokovich e Moreno Cedroni.

Laura Diocovich: “Noi abbiamo un programma, il programma Alimentazione Fuori Casa, che prevede corso di formazione teorico e pratico, una consulenza successiva, quindi siamo noi come associazione che veniamo nel vostro ristorante per darvi una mano, come degli angeli custodi. Non siamo dei NAS, non siamo dei consulenti HACCP e veniamo lì per vedere se la vostra cucina, se come vi siete sistemati per il senza glutine va bene, può essere migliorato, diamo dei consigli. Segue poi la firma di un protocollo d’intesa, dove il ristoratore si impegna a garantire che farà dei piatti senza glutine e che riceverà dei controlli. E anche qui i controlli non sono dei NAS, noi veniamo lì e controlliamo le materie prime. Perché? Perché il problema del senza glutine non è tanto cambiare il mix di farina, non è questo, ma è sapere che ci sono degli ingredienti a rischio. Da parte nostra c’è poi la comunicazione a tutti i soci che quel ristorante fa senza glutine con AFC. Il gluten-free dipende come viene fatto”.

Moreno Cedroni ribatte: “La questione della celiachia è già normata. Quindi voi potete dare indicazioni supplementari, e va benissimo, però è regolamentata la cosa”.

Stiamo parlando di una questione di vitale importanza. Non si può scherzare.

Autrice: Marina Caccialanza

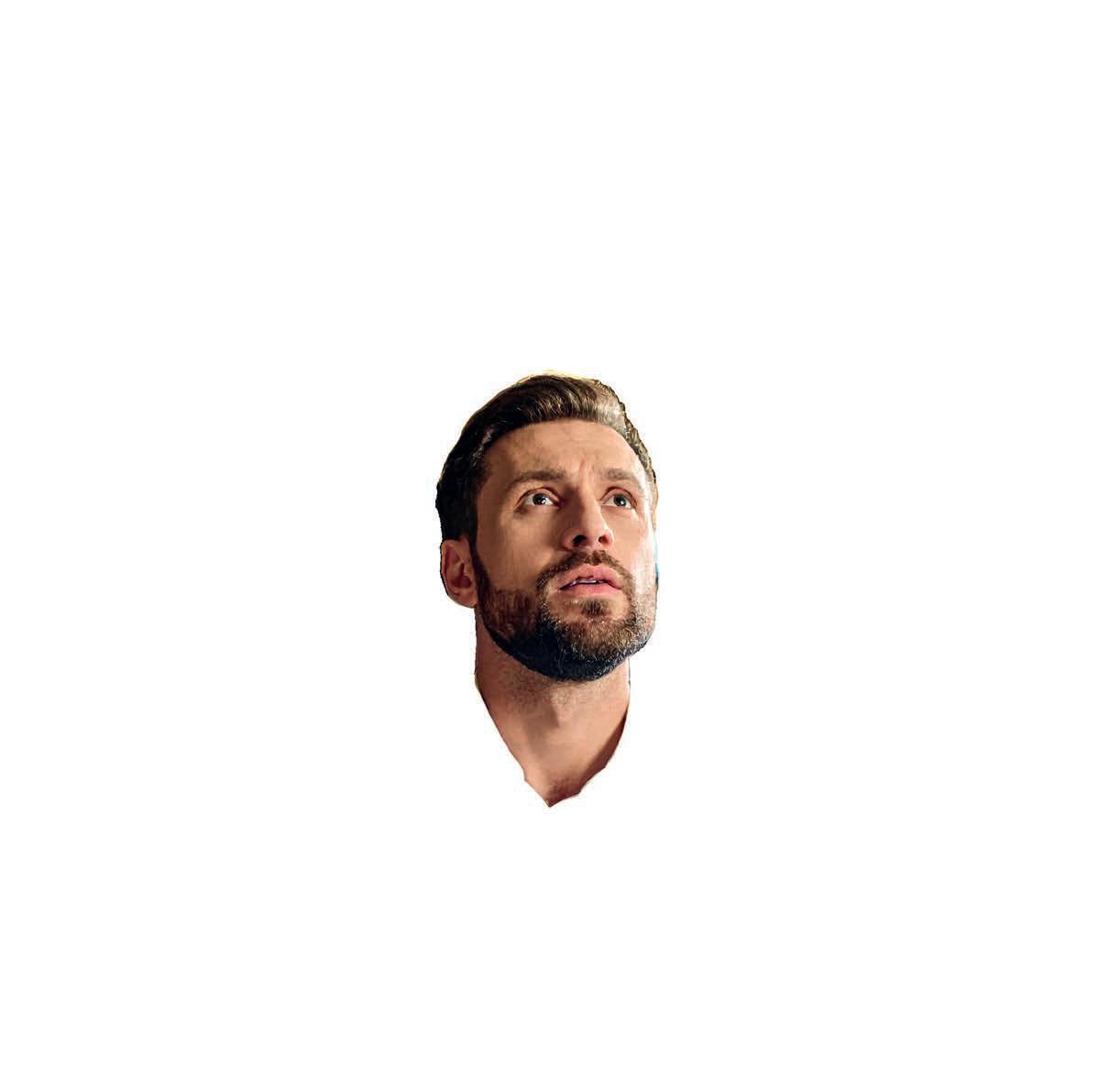

Un’intuizione, la voglia di fare qualcosa di nuovo, la capacità di scavare in profondità per comprendere le ragioni delle proprie scelte e costruire un percorso di crescita professionale e personale

Foto: @aromi group

Questa è Grigoris Pizzeria. Ah già, poi c’è anche una pizza eccellente! Perché frutto di lavoro ponderato e meticoloso, di strategia e coraggio, ricerca e impegno.

Cominciamo dal nome. Da qui si intuisce il carattere vulcanico ed estroverso di Lello Ravagnan: “Amo la Grecia che ho cominciato a frequentare nell’82. Nell’87 volevo rilevare una pizzeria sull’isola di Patmos; il proprietario, tale Grigoris, sindaco dell’isola, voleva vendere ma al momento di concludere l’affare saltò fuori che non aveva informato della vendita sua moglie, la quale si oppose, e saltò tutto. Quando abbiamo aperto la nostra pizzeria a Mestre, per il nome da darle pensai ‘chiamiamola Grigoris, potrebbe essere di buon auspicio’, e così fu”.

Una storia di vita

La storia di Ruggero Lello Ravagnan comincia in una birreria tra gli anni ottanta e novanta. Poi la pizzeria: “Per caso, perché c’era l’occasione. Sono quelle scelte che si fanno d’istinto quando si è giovani, senza pensarci troppo. Il locale lavorava bene, un luogo come tanti con una pizza convenzionale e stanClicca e leggi l’articolo sul web

dardizzata, una clientela costante: un successo basato più sulla simpatia che sulla qualità del prodotto. Intorno al 2007-2008 in Italia cominciava quella trasformazione del mondo pizza che poi negli anni successivi ha rivoluzionato il settore. Per farla breve, insieme a mia moglie Pina, decidiamo di guardare oltre e cominciamo ad approfondire la conoscenza dei fornitori, dei produttori, a scegliere le farine in base alla qualità, non solo per comodità. E scopriamo un mondo! E, prima di tutto, cominciamo a lavorare con la pasta madre. Una rivoluzione”. Comincia qui la vera trasformazione di Grigoris Pizzeria, un’evoluzione che arriva ai giorni nostri densa di attività di ricerca, di voglia di scoprire nuovi modi di fare la pizza scegliendo materie prime e ingredienti di alta qualità, di nicchia, tali da arricchire impasti e lavorazioni e definire uno stile, elevare un prodotto apparentemente semplice come la pizza a specialità.

“Ogni settimana – racconta Lello Ravagnan – mia moglie ed io portavamo un piccolo cambiamento al locale, andavamo alla scoperta di nuovi produttori, aggiungevamo un piccolo investimento, per far crescere l’attività e al tempo stesso coltivare la nostra crescita personale. Oggi posso affermare che siamo stati bravi, bravi e intelligenti: nella vita ci sono dei cicli, a volte finiscono, ma è importante sapersi guardare dentro e ritrovarsi, ricominciare ogni volta e rigenerarsi. Siamo sempre alla ricerca di ispirazione, anche oggi”.

Ed è così che Lello e Pina, senza l’aiuto di esperti, iniziano a studiare, ad approfondire la loro cultura gastronomica: qual è il miglior pomodoro, da dove viene il fior di latte… Girano l’Italia, poco alla volta, e incontrano produttori, artigiani: “Da lì si è aperto un mondo – afferma Lello - abbiamo cominciato a conoscere persone, a conoscere e riconoscere la qualità del prodotto, ma soprattutto a

vivere i rapporti umani”. Incontrano realtà come Slow Food, imparano ad apprezzare prodotti di nicchia come la salsiccia rossa di Calstelpoto (salume tipico del Sannio, rosso intenso grazie al peperoncino n.d.r.), le alici pescate nel golfo di Catania, dotate di maglia sottilissima e per questo dolcissime. “Il rapporto umano è enorme –dichiara Ravagnan – e succede che ci si ritrova coinvolti grazie al passaparola. Una sera entra in pizzeria una persona e ci invita a Identità Golose. Non sapevamo neppure cosa fosse, era il 2011, e da lì abbiamo cominciato a farci conoscere fuori dai confini della nostra Mestre”.

Una storia di crescita ed evoluzione, dunque. Lello Ravagnan incontra lievitisti di valore, pasticceri e panificatori, perché conoscere i segreti degli impasti è fondamentale; gira l’Italia e quando torna a Mestre porta ai suoi collaboratori un bagaglio di conoscenza che trasmette e perfeziona. Arrivano i primi riconoscimenti dal Gambero Rosso.

“Ho sempre trasmesso ai miei collaboratori tutte queste esperienze, queste idee, anche gli errori a volte - racconta Lello - ho avuto sempre uno staff bellissimo, che ci ha aiutato e ci aiuta ancora a progredire; lavorare con la pasta madre ha dato una svolta alla qualità della nostra pizza, ha aggiunto rispetto al prodotto, ha aumentato il senso del nostro lavoro”. Da questa considerazione nasce la Bakery, costola della pizzeria, un bel laboratorio esterno dove si studiano gli impasti e si realizzano nuove proposte. Poco dopo l’apertura però arriva il Covid - una bastonata! – la definisce Lello.

Ma siccome la vita va a cicli, i Ravagnan lo hanno ben capito, ecco che diventa lo stimolo per una nuova crescita.

Chi si ferma è perduto!

“A Pina e a me è sempre piaciuto viaggiare, vedere cose nuove e imparare dalle esperienze – racconta Lello – infatti almeno due o tre volte l’anno giravamo l’Europa e

visitavamo locali, tra questi le bakery hanno sempre trasmesso un grande fascino per noi. Londra, Copenaghen, Stoccolma, Gothenburg, Berlino: sappiamo che pane fanno, ammiriamo l’estetica dei loro negozi”.

In quel periodo fanno la conoscenza di Christian Puglisi, mamma danese e papà siciliano, chef esponente della corrente nordica al Noma e in diversi locali, e della sua bakery, Mirabelle, a Copenaghen. Racconta Lello: “Riusciamo a raggiungere il posto con molte difficoltà, dato il periodo infausto – racconta Lello – ci sediamo al bancone e ci servono una fetta di pane e burro montato: guardo Pina e le dico ‘ma questo pane è pazzesco’…”. Tornato a Mestre raduna i suoi ragazzi e spiega quello che vuole fare: un pane strepitoso anche se ci vorrà del tempo per ottenerlo. E comincia a studiare, dai migliori. Come Carol Choi, newyorkese che col marito Francesco Scarrone ha aperto Rantan, una farm house nelle campagne della Valchiusella. Intanto Pina impara l’arte della pasticceria da Corrado Assenza, da Lucca Cantarin.

“Ci siamo inventati una bakery come nei paesi nordici e avviato il laboratorio di panificazione, perché fosse una cosa nostra, dove poter lavorare e coltivare la passione per la lievitazione. È stata una cosa magica, perché ha portato enormi energie in un momento di chiusura, di panico totale, quando non si sapeva più cosa fare, e nel momento in cui tutti chiudevano noi abbiamo aperto e investito: quando abbiamo visto la coda di gente che aspettava, fuori della porta, per comprare il pane, abbiamo capito di aver avuto un’intuizione geniale”.

Chi semina, raccoglie

Finito il periodo di crisi Lello Ravagnan rinnova tutto, a partire dallo staff: ragazzi giovani e entusiasti, perché la mentalità è cambiata: “Oggi bisogna capire la personalità dei giovani e individuare quelli che rispondono alla tua filosofia e al tuo personaggio, coinvolgerli, offrire loro un’esperienza costruttiva – spiega Ravagnan – ci vuo-

le molta apertura mentale per andare avanti ma è una grande soddisfazione quando ci accorgiamo che abbiamo contribuito alla loro crescita e non importa se poi vanno altrove, noi sappiamo di aver dato loro qualcosa di importante”.

La pizza di Grigoris è il risultato di una ricerca meticolosa ed estenuante, per raggiungere il massimo. “La parte organolettica – spiega Lello – è fondamentale per un’ottima digestione, ma anche un palato differente. Gli ingredienti del topping valorizzano l’impasto. C’è voluto tanto tempo per trovare il giusto equilibrio, la tecnologia ci ha aiutati, l’approccio metodico al lavoro anche: è un lavoro di gruppo”.

È soprattutto un lavoro di testa e di cuore, di ragionamento e passione. Per imparare a creare il proprio prodotto, dall’identità unica.

Via Asseggiano, 147 30174 Chirignago-Zelarino (VE) Tel. 041 915501

Autrice: Simona Vitali

e leggi l’articolo sul web

Sostengo da sempre il valore di certi Centri di formazione professionale (CFP), proprio per le buone idee e l’intraprendenza che li caratterizzano. Fatta questa premessa c’è da dire che il loro essere non vincolati da legacci e legacciuoli statali o ministeriali, che dir si voglia, rappresenta un bel vantaggio rispetto alla gestione di una scuola alberghiera, dove lo spazio di autonomia è limitato e per mandare a segno buone pensate c’è spesso da fare salti mortali. In questi anni ho visto dirigenti di istituti alberghieri illuminati e capaci di correre su un crinale, ossia sul filo estremo delle loro possibilità, e prendersi responsabilità grandi per poter imprimere un segno nei propri istituti. Per questo ho maturato il pensiero che bisognerebbe conferire loro piena autonomia, che possano gestirli come vere e proprie imprese. Detto questo, il mio sguardo rimane ampio su qualunque soggetto si occupi di formazione in materia di accoglienza e cucina, e lo faccia bene, data la grave carenza di personale che attanaglia la ristorazione, a tal punto che sta reclutando anche figure indistinte.

La singolare storia di Accademia Symposium

È di un centro di formazione professionale(CFP), denominato Accademia Symposium, che sorge in un antico convento francescano su di una collinetta nel cuore della Franciacorta, in quel di Rodengo Saiano (BS), che voglio raccontare. Nato dall’incontro di Luca Nobili, già direttore di una scuola professionale di Bergamo, che aveva nel cuore di organizzare corsi di specializzazione in materia agroalimentare in Franciacorta, con Padre Luigi Cavagna per 10 anni assistente ecclesiastico generale per tutte le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Questi ha accolto di buon grado l’idea e ha pensato come sede di quell’eventuale scuola a quel convento di Saiano che, dopo aver