La Festa nazionale del Cuoco I giovani al ristorante Il vegetale

Umberto Giraudo

La sala è una grande scuola di vita

La Festa nazionale del Cuoco I giovani al ristorante Il vegetale

La sala è una grande scuola di vita

Mario Benhur Tondini

presidente Edizioni Catering srl

Imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, gestisce con il fratello Oscar l’azienda di famiglia a Cavriana (MN), dove ha svolto anche l’incarico di sindaco.

Le competenze maturate sul piano professionale e su quello amministrativo lo hanno portato alla convinzione che il principio della condivisione sia la miglior modalità di crescita. Molte sue iniziative, anche all’interno del gruppo Cateringross (che detiene la titolarità della casa editrice), di cui è consigliere d’amministrazione, vanno in questa direzione. A questo affianca una forte sensibilità per ogni azione che dia valore al suo territorio.

benhurtondini@salaecucina.it

Marina Caccialanza

Redazione

Milanese, un passato come traduttrice, da diversi anni giornalista e redattrice per riviste del settore alimentare rivolte al mondo dell’artigianato e all’industria, in particolare nel campo della ristorazione, del dettaglio specializzato e della ricerca. Contribuisce alla realizzazione di importanti libri di comunicazione gastronomica in Italia e all’estero diretti ai professionisti e ai consumatori. Collabora con le redazioni di sala&cucina, Ecod e Trenta Editore.

Luigi Franchi

Direttore responsabile

Prima fotografo di cibo e territori, poi comunicatore, autore di numerosi libri di enogastronomia e di turismo enogastronomico. e infine giornalista di enogastronomia. Tra le sue principali pubblicazioni, scritte e/o coordinate: La prima edizione della Guida al turismo del vino in Italia, per conto del Movimento Turismo del Vino, (1997), I parchi e il turismo enogastronomico (2004), Il marketing delle Strade del Vino edizioni Agra – Rai Eri (2005), Atlante Alimentare Piacentino, con Valentina Bernardelli (2007), “cuo chi, due anime in cucina”, con Alessandra Locatelli, GL.Editore (2009), Dalle Terre Traverse al Po, GL.Editore (2010), ideatore e coautore dei Maestri del lievito madre, Edizioni Catering (2014), coautore della guida online dedicata alla ristorazione Meglio Prenotare, Edizioni Catering, Le interviste (2018) editore Mediavalue. Co-direttore di Food & Book, festival nazionale di editoria enogastronomica luigifranchi@salaecucina.it

marina.caccialanza@salaecucina.it

Redazione

Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.

Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: scrivere per comunicare. Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. Gionalista pubblicista, collabora anche con la guida di Identità Golose.

Simona Vitali

Redazione

Laureata in filosofia, ha lavorato nella comunicazione e organizzazione di grandi eventi a Parma.

Ha ricevuto una prima inconsapevole educazione al gusto per il cibo grazie all’ indimenticato oste dell’Osteria della Stazione di Felino (PR), il nonno materno Massimino. Con gli studi umanistici è poi arrivata una seconda, consapevole, educazione al gusto per l’utilizzo delle parole secondo il loro significato. Poi sono seguiti un corso di Alta Formazione alla scuola Holden e un master in Filosofia del cibo e del vino. Della ristorazione l’affascina il pensiero e la componente umana. Della formazione di settore segue movimenti ed evoluzioni.

giuliazampieri@salaecucina.it

Gabriele Adani

Grafico

Modenese, appassionato di arte figurativa, fotografia e linguaggi di comunicazione visiva.

s.vitali@salaecucina.it

Nel 1992 inizia il suo percorso professionale presso una casa editrice. Lavora poi in uno studio grafico e fonda una piccola agenzia di comunicazione in cui ricopre il ruolo di direttore creativo per 18 anni.

Viaggiatore, utilizza i frequenti viaggi a Londra e nel Sud Est asiatico per arricchire il suo bagaglio culturale e placare la sua innata curiosità per le altre culture.

Dal 2019 lavora in proprio, occupandosi di fotografia, grafica e consulenze nel campo della comunicazione.

grafica@salaecucina.it

7 LA LETTERA APERTA

La festa nazionale del cuoco | Luigi Franchi

9 L'EDITORIALE

Le sagre d’autunno | Benhur Tondini

10 IL CONFRONTO

Umberto Giraudo | Luigi Franchi

16 LA RIFLESSIONE

I giovani al ristorante | Giulia Zampieri

20 GLI AMBASCIATORI DEL GUSTO

Il vegetale | Luigi Franchi

25 IL RISTORANTE

Ustaria dal m’rca | Simona Vitali

28 LA DISTRIBUZIONE

Baldi festeggia i 60 anni di attività | Guido Parri

34 LE CONTAMINAZIONI

Döner e identità: come un panino ha unito due culture in Germania | Federico Panetta

36 DOGUSTO

I formaggi Dogusto | Guido Parri

39 I CUOCHI

La valorizzazione della cucina italiana passa anche dalla garanzia dei prodotti | Rocco Cristiano Pozzulo

41 LA NEUROVENDITA

Silenzio o suono? La scienza smentisce Piovani | Lorenzo Dornetti

46 IL RISTORANTE

Il Cometto a Brescia | Giulia Zampieri

50 LA STORIA

Paul Bocuse e La cucina del mercato | Alessia Cipolla

54 IL VINO

San Dionigi in Valpolicella | Giulia Zampieri

58 IL RISTORANTE

Casa Mia Bistrot | Marina Caccialanza

60 LA PIZZERIA

Gourmet con fantasia | Marina Caccialanza

62 L'OLIO AL CENTRO

Una “mappa sensoriale” per prendere confidenza con gli oli | Luigi Caricato

64 LA DIGITAL TRANSFORMATION

Dal taccuino alla realtà aumentata: come la tecnologia 3D sta rivoluzionando l’inventario nella ristorazione | Claudia Ferrero

66 L'ANALISI

I prodotti DOP come valore per la ristorazione: dal menu al racconto in sala | Ilenia Martinotti

68 LA PRODUZIONE

Segreti da Chef, la nuova gamma di Olitalia | Marina Caccialanza

70 LA PRODUZIONE

Punto di forza è la qualità | Marina Caccialanza

72 LA PRODUZIONE

Buona e sana: in horeca cresce il consumo della passata di pomodoro | La redazione

74 LA PRODUZIONE

Autentico e artigianale | Marina Caccialanza

76 L'ANALISI SENSORIALE

Sfidante, profondo, elegante: il sapore amaro | Stefania Pompele

79 LA PRODUZIONE

French Rack di Vitello e Cuberoll di Scottona l’eccellenza firmata Centro Carni Company | Guido Parri

82 I LIBRI

Il viaggio degli agrumi in Italia - Ricordo… i cibi della mia cucina che sapevano di terra e di gallina | Luigi Franchi

N° 98 ottobre 2025

EDITORE

Edizioni Catering srl Via Margotti, 8 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. 051 751087 – Fax 051 751011 info@salaecucina.it - www.salaecucina.it

PRESIDENTE

Benhur Mario Tondini benhurtondini@salaecucina.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Luigi Franchi luigifranchi@salaecucina.it

COLLABORATORI ESTERNI

Luigi Caricato, Alessia Cipolla, Lorenzo Dornetti, Rocco Pozzulo, Claudia Ferrero, Ilenia Martinotti, Federico Panetta, Guido Parri, Stefania Pompele.

FOTOGRAFIE

Archivio sala&cucina, Matteo Vizzaccaro, Desirè Tauro

* L’editore è a disposizione per eventuali crediti fotografici di cui si ignora la fonte

RIVISTA PARTNER di AMODO

PUBBLICITÀ Tel. 331 6872138 marketing@salaecucina.it www.salaecucina.it

PROGETTO GRAFICO

Gabriele Adani - www.gabrieleadani.it

STAMPA

EDIPRIMA s.r.l. – www.ediprimacataloghi.com

TIRATURA E DISTRIBUZIONE – 28.900 copie

Ristoranti, trattorie e pizzerie 20.700 – Bar, pub e birrerie 4.000 – Hotel 3.100 – Grossisti e distributori f&b 1.100

Costo copia mensile: 4,00 euro abbonamento annuo 40,00 euro Per abbonarsi: info@salaecucina.it

Clicca e leggi l’articolo sul web

È necessaria una manifestazione come quella che, ogni anno, organizza la FIC: la Festa Nazionale del cuoco. Ci vuole perché valorizza un mestiere che, pur essendo uno dei più complicati e difficili che esistano, è anche uno dei più belli se riconosciuto e valorizzato. È il mestiere che contribuisce alla felicità delle persone; basti pensare a tutte quelle tavole che connotano il nostro Paese, a tutti quei riti che si sviluppano attorno ad esse, dagli amori che vi nascono agli affari che vi si concludono, dalle occasioni di relax alla summa del piacere di milioni di turisti che vengono in Italia anche per questo. E dietro a tutto ciò ci sono donne e uomini che, nel chiuso delle loro cucine, lavorano fino a tarda sera per tutti noi.

Non ci si pensa mai abbastanza a questo aspetto, anzi… lo si considera, molte volte, un atto dovuto. Non è così, non può e non deve essere così. La professione del cuoco non è un programma televisivo, non è uno o mille show-cooking; fare il cuoco è responsabilità di prendersi cura delle persone, è fare in modo che il servizio di sala possa raccontare correttamente come è il piatto che lui ha ideato, è creare le condizioni affinché ogni materia prima sia utilizzata in maniera corretta, senza inutili sprechi.

E anche chi, oggi, è diventato famoso e magari in cucina si limita a controllare che tutto funzioni alla perfezione c’è riuscito perché ha provato lui stesso, per anni, a svolgere quel lavoro partendo dalle basi.

Questo è un mestiere che toglie il fiato, che lascia pochissimo tempo libero da dedicare a sé e ai propri affetti, che ti tiene incollato ai fornelli perché è da lì che viene il piacere di fare bene le cose.

Luigi Franchi direttore responsabile

Allora ben venga la Festa del cuoco, ben venga un’associazione che li rappresenta, che ne tutela i bisogni, che ne valorizza le funzioni. In questa festa è sempre bello vedere come le città che la ospitano, diverse ogni anno e poche settimane fa è toccato a Genova, applaude queste persone, le loro divise bianche, i loro alti cappelli, patrimonio secolare di una funzione che è passata dal servire i nobili al far felici milioni di persone in ogni parte del mondo.

Mi sono chiesto spesso cosa porta una persona a scegliere una professione così totalizzante e ho capito che non esiste una risposta univoca: chi lo fa per tradizione familiare, chi per passione della cucina, chi perché non aveva voglia di studiare e si è accorto che lo studio è essenziale in questo mestiere, quasi mai lo si è scelto per i soldi.

Ma non importa il perché! Importa che esistano i cuochi, che la ristorazione diventi, poco alla volta, un mestiere pieno di dignità, che fare il cuoco venga riconosciuto come un valore sociale e, per questo, avere un’associazione in grado di tutelarne la storia, il lavoro, i bisogni è fondamentale.

Noi, persone che hanno il compito di comunicare questa professione, non dobbiamo mai dimenticare che esistono cuoche e cuochi che non sono sotto i riflettori, e sono la stragrande maggioranza. Diamo loro la soddisfazione di veder riconosciuto il loro ruolo, il loro lavoro, la loro passione!

Assapora la nuova referenza della linea “Lenta”. Frutto di una scrupolosa lavorazione artigianale e prodotto a partire da soli petti interi meticolosamente selezionati.

Si caratterizza per una carne magra, cotta lentamente a vapore e una croccante doratura esterna che racchiude tutto il succo e il sapore dell’arrosto.

Non è solo l’estate che vede le sagre protagoniste. In autunno, soprattutto nei borghi che costellano l’Appennino, c’è un fiorire di manifestazioni dove il cibo è protagonista e sono solitamente sagre che hanno una storia autentica, frutto delle abitudini alimentari di un tempo che connotavano quei paesi: la polenta, le castagne, la zucca, il riso, giusto per citare alcuni dei prodotti e delle ricette più diffuse. Hanno ancora un senso? A questa domanda la risposta è si, visto il favore del pubblico che le anima. Sono forse la “storia” del moderno street food, luoghi dove il mangiare per strada, nelle piazze, era il modo più facile di socializzare e ancora oggi, con quei lunghi tavoli dove ci si siede per consumare un cartoccio di castagne o un piatto di polenta, sono un invito a parlare al vicino, a commentare il gusto del piatto e il ricordo che genera quel tipo di alimentazione per i più avanti con gli anni. Ma anche, per i giovani, lo stare insieme a basso costo, e non è poco di questi tempi.

Gestire una sagra non è impegno di poco conto, considerando che si basa quasi esclusivamente su quel volontariato che distingue l’Italia in ogni comune; migliaia di persone che si danno da fare per far star bene altre migliaia e migliaia di persone. Un tessuto sociale che, quando funziona bene, coinvolge anche altri aspetti commerciali, dalle gastronomie ai piccoli produttori locali che entrano in contatto, durante i giorni di sagra, con un ampio pubblico, fino alle trattorie e ai ristoranti che propongono un menu più ricco di quello degli stand, intercettando persone che in quel paese non sarebbero forse mai andate.

Una funzione anche in chiave turistica, quella delle sagre, che non è ancora ben valorizzata, se, infatti, avessero, da parte delle istituzioni preposte, una comunicazione che superi l’ambito provinciale, divente-

Benhur Tondini presidente sala&cucina

benhurtondini@salaecucina.it

rebbero attrattive al punto che i turisti, italiani e stranieri, si fermerebbero anche a dormire in loco un paio di giorni, contribuendo all’economia locale.

Le sagre italiane, infatti, non sono solo una festa o un’occasione per mangiare, ma un elemento fondamentale per la conservazione dell’identità culturale e sociale del paese. Aspetti, questi, che sono fondamentali nell’offerta turistica del nostro Paese. È per questo che non deve esistere una ‘guerra’ tra sagre e ristorazione: il detto che, se funziona bene una cosa ce n’è per tutti, non è mai stato più vero in questi casi. Vengo da un’esperienza che mi ha fatto riflettere su questo: sono stato di recente qualche giorno in una cittadina emiliana per la gran fiera del santo patrono, molto sentita in quel territorio. Dodici giorni di festeggiamenti con il centro cittadino letteralmente invaso dallo street food, dalle bancarelle che offrivano cibo. Si poteva mangiare da qualsiasi parte delle vie e delle piazze eppure non c’era un ristorante che non fosse pieno a pranzo e a cena. Questo voleva dire che tutto il tessuto sociale si riconosceva in quella sagra, che ogni persona, abitante o turista, voleva cogliere più di un aspetto di quell’evento e di quel luogo, diventando un punto di forza nella vita delle comunità, promuovendo l’economia locale e attirando turisti alla ricerca di esperienze autentiche.

Clicca e leggi l’articolo sul web

Avere la possibilità di trascorrere del tempo con Umberto Giraudo aiuta a capire velocemente che esistono diversi modi di riscattare un mestiere, quello del cameriere, che non è quello del servitore. Lo scopriamo, insieme a tante altre cose importanti, in questa intervista che ci ha rilasciato.

Partiamo dalla tua storia professionale… “La mia carriera è iniziata molto presto, sulle navi da crociera. È stato un inizio intenso, che mi ha insegnato a gestire grandi numeri senza mai perdere di vista la qualità e l’attenzione al dettaglio. Dopo il servizio militare vado in Francia, a Carcassonne, all’Hotel de la Cité; mi sembrava di essere nel più bell’hotel del mondo ma il direttore del ristorante dell’albergo mi disse: devi andare a lavorare a Montecarlo, da Alain Ducasse. “Va bene, se lei vuole”, io stavo tanto bene lì ma obbedii e fu la mia fortuna. Era il 1992, avevo vent’anni ed ero l’unico italiano a lavorare in sala. I primi tempi furono durissimi, non avevo ancora la cultura che ho adesso; una volta mi dissero di andare a prendere il sale grigio ma pensavo mi prendessero in giro, non ne conoscevo l’esistenza. Poi, aprendo la dispensa mi sono trovato davanti a tutti i sali del mondo e lì ho capito che dovevo studiare molto di più di quello che avevo imparato fino a quel momento. Lessi tutti i libri che c’erano al ristorante, ne comprai altri e imparai molte delle regole di un buon servizio di sala. Rimasi cinque anni a Montecarlo e poi Alain Ducasse, da cui ho appreso lo stile della grande cucina francese, mi volle a Parigi. In quella struttura mi trovo ad avere a che fare con due direttori di sala, due maître e, di conseguenza, ero quinto o sesto nella gerarchia ma Ducasse mi diede il primo grande insegnamento, rispondendo a una mia domanda disse: “Non mi interessa cosa hai scritto sulla targhetta, mi interessi tu come persona qui, in questo locale”. Successivamente è arrivata la proposta che ha segnato la mia vita professionale: l’esperienza al Rome Cavalieri, al fianco di Heinz Beck a La Pergola, l’unico tre stelle Michelin di Roma. In oltre dieci anni lì ho maturato una profonda consapevolezza del ruolo della sala e del servizio come veri e propri interpreti dell’esperienza gastronomica. Nel 2012 ho avuto il riconoscimento dell’ Académie Internationale de la Gastronomie come Grand Prix de l’art de la salle e, tuttora, sono l’unico italiano ad averlo ricevuto. Questa, ripensando al motivo principale per il quale ho voluto fare questa professione, è una particolare condizione di valore morale; infatti devi sapere che all’età di dieci anni ero affascinato dall’Hotel Excelsior di Via Veneto a Roma, dove passavo davanti con mia mamma mentre andavamo al teatro Sistina per vedere qualche spettacolo e mia mamma mi diceva che lì non si poteva entrare. Decisi di studiare all’alberghiero nella speranza di varcare quella soglia. Nel 2022 mi chiama Alain Ducasse che mi informa che aprirà a Roma e che devo andare con lui. Mi aveva già chiamato altre volte ma io avevo sempre rifiutato, stavo bene dov’ero, in una struttura come il Rome Cavalieri Hilton, ero tornato nella mia città, lavoravo nell’hotel più sicuro al mondo dove avevo a che fare quotidianamente con ambasciatori, presidenti di stato, risolvevo ogni loro più piccolo problema. Gli dissi di si in un periodo particolare della mia vita e iniziai con lui a Napoli prima di arrivare al ROMEO Collection a Roma. Ero il suo restaurant manager, mi occupavo di tutto, dall’ac-

quisto della posateria alla carta dei vini. Conobbi in quel momento l’avvocato Romeo che mi volle passare di grado, elevandomi a rappresentare la ROMEO Collection come Brand Ambassador, un ruolo che mi consente di raccontare e trasmettere la nostra filosofia: un lusso che non si limita all’estetica, ma che abbraccia cultura, arte, design e benessere. I nostri hotel sono gallerie viventi, spazi che celebrano il dialogo tra passato e futuro, tradizione e innovazione. Il mio compito è interpretare e condividere questa visione con ospiti e partner, facendo percepire la ROMEO Collection come un’esperienza che va oltre il soggiorno, capace di trasformarsi in emozioni autentiche”.

Come formano il carattere e incidono sulla vita di una persona tanti anni trascorsi in sala?

“La sala è una grande scuola di vita. Ti mette costantemente di fronte all’imprevisto, ti obbliga ad ascoltare, a osservare, a capire le persone prima ancora che parlino. Ti insegna la pazienza, la precisione, ma anche l’umiltà: perché il servizio, per quanto perfetto, non è

mai protagonista, è sempre al servizio dell’altro. Dopo tanti anni in sala, il carattere ne esce temprato: impari ad avere autocontrollo, a gestire lo stress e a lavorare in armonia con gli altri. Ho imparato tanto se non tutto dai miei ospiti: vedere come si muovevano, i loro atteggiamenti, le loro richieste. Tutto questo mi ha sempre fatto molto riflettere e assimilare. Quando lavoravo a Montecarlo nel 1992, era vietato andare al lavoro in scarpe da ginnastica e in jeans. Andare al lavoro, non entrare nell’hotel. Quando vivi queste regole anche la tua vita quotidiana cambia”.

Qual è stato il momento in cui hai avvertito la felicità di una o più persone dettata dal servizio che era loro offerto in quel preciso istante. Come ricordi quel momento?

“È difficile scegliere un solo momento, perché la sala ti regala tante piccole soddisfazioni quotidiane. Forse il ricordo più bello è stato a Montecarlo, al Louis XV, quando vedevo gli ospiti che tornavano e mi cercavano con lo sguardo. Voleva dire che avevo trasmesso qual-

| ottobre 2025

che cosa. E un’altra volta quando una delle donne più ricche del mondo, una cliente australiana del Rome Cavalieri, disse che di me ci si poteva fidare. Non c’è mancia importante, fosse anche di diecimila euro, che batte questa soddisfazione”.

Oggi si fa un gran parlare, ormai da anni, sul termine cameriere che è obsoleto e non attira i giovani a intraprendere questa professione: qual è il tuo parere?

“Credo che il problema non sia solo il termine, ma la percezione che se ne ha. “Cameriere” viene spesso ridotto a un ruolo di mera esecuzione, quando invece è un’arte complessa, fatta di cultura, tecnica e sensibilità. Dobbiamo cambiare la narrazione: non si tratta di portare piatti, ma di creare esperienze. È questo che può restituire una dignità e un fascino al mestiere. Il cameriere è, allo stesso tempo, più competenze in una. Quando facevo i colloqui una delle domande era: mi sai dire tre tipologie di fragola? Questo per dire che un cameriere deve conoscere: le materie prime, innanzitutto, ma anche altre cose che impari solo con l’esperienza. Ad esempio che un cliente cinese, durante le presentazioni, attira la mano che stringe verso di sé, in un gesto che lascia un po’ stupiti, ma se lo sai e lasci che ti tenga la mano a lungo acquisisci immediatamente la sua simpatia; oppure che al cliente russo, all’inizio, non devi mai sorridere perché inter-

pretano il sorriso come una presa in giro. Poi diventano cordialissimi ma non subito. Chi lavora in sala deve conoscere la cultura degli ospiti. Quali sono le traduzioni arabe, musulmane, messicane, americane, cinesi, indiane, tedesche del rito del cibo? Mangiano nello stesso modo? No! Facciamogli però apprezzare la nostra cucina secondo i loro tempi, in modo tale che loro inconsciamente si aprano a gradirla. Occorre andare avanti in questo Paese perché altrimenti rischiamo di perdere delle opportunità incredibili. L’Italia è bella, l’ospitalità italiana è famosa, però il mondo cambia molto velocemente ed è necessario avere uno sguardo attento e sempre aperto”.

Più in generale cosa reputi necessario per attrarre giovani verso la professione? E cosa si deve cambiare per migliorare la situazione?

“Bisogna raccontare questa professione per quello che è davvero: un percorso di crescita, di viaggi, di incontri, di possibilità straordinarie. Molti giovani non sanno che grazie a questo mestiere si può arrivare a lavorare nei luoghi più belli del mondo, al fianco di grandi professionisti. Allo stesso tempo, occorre creare condizioni di lavoro più sostenibili, che valorizzino il talento e che diano prospettive chiare di carriera. Poter comunicare questa passione, quanto potrebbe essere bello e quanto potrebbe essere interessante fare questo mestiere, è una cosa straordinaria”.

Parliamo di formazione: la didattica degli istituti alberghieri necessita di cambiamenti? Come dovrebbe essere un giusto modello formativo, cosa si dovrebbe insegnare oggi?

“Credo che ci sia bisogno di un approccio più pratico e moderno. La tecnica resta fondamentale, ma oggi non basta più: bisogna insegnare anche soft skills, come la gestione del cliente, la psicologia dell’accoglienza, le lingue, la cultura del vino e della gastronomia internazionale. La formazione deve avvicinarsi alla realtà, creando collegamenti diretti tra scuole e grandi ristoranti”.

Qual è il giusto punto di equilibrio tra un servizio altamente professionale e uno più informale, secondo te?

“Il segreto è la naturalezza. Il servizio deve essere impeccabile, ma mai rigido. L’ospite deve sentire professionalità, ma senza barriere: ci deve essere calore, empatia, capacità di adattarsi alla persona che si ha davanti. L’eleganza del servizio non è mai ostentazione, è discrezione e misura. Però bisogna cercare sempre di adattarsi e farglielo capire. Se pensi che lo stesso metodo sia uguale per tutti non va bene, perché il cliente vuole un servizio personalizzato e vuole essere riconosciuto”.

Al The ROMEO Collection stai vivendo la sua attuale esperienza? In cosa si esplica?

“La mia attuale esperienza nella ROMEO Collection si esprime nel ruolo di Brand Ambassador. Questo significa essere il portavoce di una filosofia che supera il concetto tradizionale di hotel per trasformarsi in un viaggio nella cultura, nell’arte e nell’ospitalità italiana. Il mio compito è trasmettere i pilastri della Collection – il lusso e l’eccellenza, l’arte e il design, la cucina gourmet con la firma di Alain Ducasse, il benessere e l’italianità – affinché chi entra in contatto con noi percepisca non solo la qualità dei servizi, ma l’anima dei nostri spazi”.

Alain Ducasse è lo chef con il maggior numero di stelle Michelin al mondo ma, soprattutto, è un imprenditore in grado di governare strutture che vanno da un capo all’altro del mondo. Tu lo conoscibene e, ora, stai lavorando proprio nel suo locale di Roma; ci puoi definire i tratti essenziali del modo di lavorare di Monsieur Ducasse?

“Ducasse è un visionario, ma anche un uomo di grande pragmatismo. Ha una capacità straordinaria di unire creatività e organizzazione, e di trasformare la cucina in un linguaggio universale. È esigente, ma sempre orientato al futuro: sa che l’eccellenza non è mai un punto di arrivo, ma un cammino continuo. Lavorare in un suo ristorante significa condividere questa filosofia

e applicarla ogni giorno. Il suo successo deriva anche dal saper ascoltare e non avere paura di delegare il suo lavoro agli altri, perché non è egoista e non è un eccentrico. Lui ha avuto la capacità di saper delegare la sua cucina, le sue ricette, di fare queste cose, di tramandarle agli altri. E questo lo ha portato al successo”.

Ultima domanda: la ristorazione che anni ha davanti? La gerarchia ideata, molto tempo fa con la brigata, da Escoffier, che ne ha dettato le regole ha ancora motivo di esistere?

“Credo che la ristorazione viva una fase di grande trasformazione, ma i principi di Escoffier restano attuali: la brigata è un modello che dà ordine, disciplina e chiarezza dei ruoli. Quello che cambia è il modo in cui viene interpretata: oggi occorre più flessibilità, più attenzione al benessere delle persone, più collaborazione. La gerarchia deve esserci, ma deve trasformarsi da rigida catena di comando a squadra armoniosa, dove ognuno sente di contribuire al successo collettivo. Le persone, del resto, vogliono vivere un’esperienza nel ristorante, quindi il locale statico diventerà noioso. Non ci si va, non ci si andrà più. Si preferirà un ristorante dove ci sarà anche un buon servizio, dove ci saranno delle cose in sala, dove ci sarà una decorazione particolare, dove il cliente vivrà l’esperienza non soltanto del piatto ma anche del servizio”.

Autrice: Giulia Zampieri

Clicca e leggi l’articolo sul web

Come si comportano, cosa chiedono e perché non si devono ignorare

Soft Saving è un termine che indica la propensione della Gen Z (i ragazzi nati tra il 1997 e il 2012) a investire sulla qualità della vita attuale anziché accumulare risparmi per il futuro. Non arriva alle nostre orecchie come una novità: è una tendenza evidente, diffusa, senza distinzione geografica o di astrazione sociale, spesso oggetto anche di scontro con le generazioni più adulte. I giovani amano investire sul benessere attuale, sulla vita fuori casa, sui viaggi, sui concerti e utilizzano gli ambienti esterni per la socialità, cosa che implica quasi sempre un investimento - anche se piccolo - di denaro. Non abbiamo idea di quali effetti potrà avere nella stabilità finanziaria in futuro, in particolare qui, in Italia, dove la propensione al risparmio è stata finora un forte elemento caratterizzante (e anche salvifico, negli ultimi tempi); ma è questo il primo fattore che vi mettiamo sul piatto, in un’analisi che riguarda il rapporto dei giovani con la ristorazione attuale: se spendono, perché non lo fanno da voi?

No, non inveite. Vogliamo solo stimolarvi ad una riflessione su quali potrebbero essere le ragioni dell’eventuale assenza di Gen Z nel vostro locale, a maggior ragione se proponete una cucina tradizionale (apparentemente snobbata dai giovani), se non servite aperitivi e non vi trovate in centro a Milano.

La difficoltà a raggiungere questa clientela ci viene espressa da molti ristoratori. Altri, questa fascia di pubblico non la prendono nemmeno in considerazione.

Le variabili sono tantissime, e magari aggiustamenti o nuove formule non sono sempre possibili, ma ci sono

format di ristorazione “semplice e comprensibile” che funzionano anche con la Gen Z… e non si tratta di fast food.

Nel centro storico di Putignano, affacciata alla meravigliosa Piazzetta di Santa Maria, su ciottoli levigati, tra abitazioni con intonaci bianchi, c’è Santa Maria Fornello Pronto, un piccolo locale che richiama il fornello pronto pugliese, ovvero un luogo in cui si cuociono alla brace pietanze tipiche, soprattutto a base di carne e quinto quarto.

Ci ha stupito vedere come, in una sera d’estate, la piazzetta fosse gremita di persone sedute al tavolo, con un’abbondanza di giovani, ma non solo, che ordinavano una carrellata di piattini - con bombette, torcicolli, gnumirelli, animelle, diaframmi, ma anche vegetali - accompagnando con bottiglie di vino, sia locali che francesi. L’insegna, gestita da tre fratelli, Lello, Niky e Marco, con una storia familiare legata alla macelleria, è stata aperta nel 2019. Abbiamo chiesto a Lello di raccontarci come vedono i ‘giovani’ di oggi e quali sono le accortezze per attirarli.

“In termini di comunicazione i social aiutano a raggiungere il pubblico giovane, ma devono essere fatti bene e veicolare un’identità del locale, dando motivo a chi ‘osserva’ di venire a provare, di voler trascorrere una serata leggera ma anche all’insegna di qualcosa di buono e comprensibile. Non devono in sostanza essere la copia di qualcos’altro. La situazione a Santa Maria è agile, cioè non è un locale solo per giovani o solo per adulti, è un’atmosfera che va bene per entrambi e ci impegniamo affinché risulti aperta. Allo stesso tempo vogliamo che rimanga un’esperienza anche particolare, dove si apprende qualcosa di nuovo”.

Ripensando alla serata, non si avvertiva lontananza tra le varie tipologie di pubblico perché il registro di servizio e linguaggio va bene con tutti, ma allo stesso tempo è personalizzato.

Ci spiega Lello: “Ci sono ragazzi interessati che vogliono capire quale tradizione c’è dietro, assaggiare cose nuove, più particolari, a volte ci chiedono addirittura di procurare qualcosa di speciale, e lo stesso fanno con il vino.

Poi ci sono altri meno curiosi, vengono prevalentemente per stare in compagnia; cerchiamo di leggere subito quali sono le loro propensioni e ci comportiamo di conseguenza, perché la personalizzazione del servizio è sicuramente un aspetto cruciale oggi. Così come lo è fornire, per esempio, la possibilità di prenotare su whatsapp, un canale che i giovani ritengono molto più immediato”.

In generale, l’esperienza di Santa Maria Fornello Pronto ci racconta che non sono vincenti solo i format ‘esclusivi’, cioè rivolti a una generazione precisa, ma che è possibile trovare la quadra in un sistema a pubblico misto, che mette al centro la qualità, la tradizione, servendosi di strumenti contemporanei per intercettare i potenziali giovani clienti.

Non bisogna snaturarsi, ma piuttosto interrogarsi su quali sono le ragioni per cui la Gen Z non si è ancora affacciata in modo convinto. Un ulteriore spunto - che è anche una conferma - proviene da questo dato, tratto del Rapporto Annuale FIPE, riferito allo scorso anno.

“La Gen Z esce a cena in media 3–4 volte al mese, con il 15% che supera le 5 uscite mensili, manifestando una forte predilezione per l’esperienza sociale del fuori-casa. Al contrario, le generazioni più mature riservano le uscite a

occasioni speciali, privilegiando la cena in casa per ragioni di efficienza e tradizione. Questo divario evidenzia come i giovani siano più propensi a ricercare esperienze dinamiche e socializzanti, mentre gli adulti e i Boomer (la generazione nata tra il 1946 e il 1964) adottano comportamenti più focalizzati sull’aspetto funzionale…”.

Contesto dinamico e socializzante… non può essere un’osteria?

L’alta ristorazione può piacere alla Gen Z

E come si approcciano i giovani, dai ventott’anni in giù, all’alta ristorazione?

Per il fine dining le logiche sono sensibilmente diverse: è sempre più una scelta legata a un’occasione speciale più che a una questione di socialità e convivio. Solo in alcuni casi, poi, è dettata da una passione per la gastronomia.

Ne abbiamo parlato con Marco Galtarossa, chef al Villa Elena di Bergamo, ristorante due stelle Michelin del gruppo Enrico Bartolini.

“Notiamo che i giovani che arrivano a Villa Elena sono molto preparati. Sanno già cosa offre il ristorante e nel 90% dei casi scelgono un menu degustazione perché vengono per viversi un’esperienza completa. Riscontriamo una maggior curiosità sui prodotti e sulle tecniche impiegate rispetto alla clientela più adulta. In generale, li troviamo meno critici e più aperti a qualsiasi tipo di proposta, poi dipende da caso a caso, naturalmente. Sul fronte beverage, non possiamo che confermare che bevono meno vino, quindi le alternative analcoliche ci devono essere e devono suscitare curiosità”.

Non abbiamo ancora introdotto, sinora, il tema ‘utilizzo del telefono’, visto che nell’immaginario comune il giovane seduto a tavola è costantemente distratto dal dispositivo, soprattutto a causa dei social network.

“A dire il vero sì, notiamo che ci sia la presenza del telefono ma non invade il momento a tavola né è fonte di distrazione. Rimangono concentrati su ciò che stanno assaggiando e sull’esperienza in sé, probabilmente proprio perché si tratta di un momento speciale” ci conferma Marco Galtarossa.

Parlando di disponibilità economiche, i giovani dimostrano una capacità di spesa - e non è una sorpresa - inferiore rispetto al pubblico più adulto.

“È fondamentale che ci siano delle formule pensate per loro, con prezzi agevolati, per esempio dei percorsi dedicati agli under 30. Se i giovani non compaiono in certi ristoranti non è per mancanza di interesse verso questo tipo di ristorazione ma spesso per l’impossibilità di far fronte ai prezzi. Dobbiamo interrogarci tutti: se i giovani, anche i giovani adulti di oggi, non provano questo tipo di ristorazione… la sceglieranno in futuro?”.

Stando su questo segmento di ristorazione, abbiamo parlato anche con Giovanni Alajmo, direttore del ristorante Quadri a Venezia, del gruppo Alajmo.

Giovanni ci conferma le due tendenze che abbiamo già incontrato qualche riga sopra: “I giovani al Quadri tendenzialmente scelgono il percorso degustazione, per garantirsi un’esperienza più completa. Riguardo al bere, notiamo un investimento inferiore. Sembra che ci sia una differenziazione della spesa: se investono per un’esperienza gastronomica è difficile che dedichino una somma cospicua anche per il vino. Penso che bisognerebbe fare molta sensibilizzazione per avvicinare i due temi valorizzando la loro complementarietà”.

Riguardo alla provenienza del cliente, spiega: “In un ristorante come il nostro incide anche la clientela di seconda generazione, cioè i figli dei clienti per così dire storici che tornano perché in passato sono stati bene e hanno un ricordo che li lega al ristorante. Poi ci sono i giovani che si affacciano per la prima volta; presumo che molti arrivino per curiosità e tramite i social network. E ancora, tra i giovani clienti c’è chi lavora nel settore o intende affacciarsi e viene per capire, conoscere, ispirarsi. Su questo gioca un ruolo importante anche il Quadrino, il bistrot sottostante il ristorante, che si avvicina a un certo tipo di ristorazione, mantenendo un profilo più informale”. Il bistrot, così come il genere di osteria che vi abbiamo raccontato nelle prime battute, si può collocare come un format vincente con questa fascia d’età perché in grado di rispondere su tutti i fronti: al bisogno di socialità, alla ricerca di qualità ed esperienza, il tutto a una cifra accessibile e contemplabile anche oltre il ‘limite’ dell’occasione speciale.

Giovanni Alajmo ci avanza un’ultima considerazione: “I giovani quasi sempre vengono per portarsi a casa qualcosa dall’esperienza. Si aspettano di avere informazioni, di trattenere. Ascoltano chi è dall’altra parte e spesso è così che infrangono falsi miti. È nostra responsabilità garantire che vi sia una narrazione equilibrata, mai eccessiva, e soprattutto che stiano bene. Ci sono giovani che mettono da parte denaro per potersi permettere certe insegne un po’ come, e mi piace ricordarlo, facevano trent’anni fa mio padre Raffaele e mio zio Massimiliano, per andare a provare i grandi ristoranti, come quello di Paul Bocuse. Ci andavano per capire la cucina, il servizio, l’atmosfera… e il contributo di quelle esperienze nella loro vita professionale è stato cruciale. Insomma, abbiamo una responsabilità e dobbiamo ricordarcelo”.

Ci rendiamo conto che le argomentazioni siano tante, varie, e che rispondere ai dubbi specifici di chi ha un’attività di ristorazione sia complicato, anche per via della molteplicità di variabili. Il suggerimento, alla luce di quanto raccontato, è di considerare quella dei giovani una strada ancora aperta: sono lì, aspettano di essere intercettati, accompagnati e tanti dimostrano di avere le idee chiare quando sposano una causa. Non è vero che non capiscono, che non vogliono riferimenti, che non hanno visione, che non sanno distinguere ciò che è buono da cosa non lo è. Quello, o meglio questi, sono i pensieri comodi e stagnanti che bloccano gli scambi intergenerazionali, le economie, l’evoluzione.

Giovanni Alajmo

Clicca e leggi l’articolo sul web

Le azioni dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto per valorizzare l’importanza della cucina vegetale.

Parlare di vegetale, di cucina vegetariana o vegana, di come vengono usati i vegetali nel piatto, se come decorazione o come ingrediente principale, è un autentico viaggio tra tante scuole di pensiero ma un elemento è comune: il vegetale fa bene alla salute, fa star bene le persone a tavola, è ricerca allo stato puro da parte degli chef.

Attorno a questi concetti l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto sta facendo un grande lavoro di formazione tra i suoi associati, anche grazie al coinvolgimento attivo delle aziende partner.

Le azioni formative che mette in campo l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto

Ed è con due di queste aziende che abbiamo iniziato a capire come funziona il valore di un rapporto diretto con l’associazione e le attività di formazione e informazione, tra visite guidate e master-class, che periodicamente vengono organizzate per favorire dialogo, conoscenza e rapporto diretto.

Koppert Cress

“Tra qualche settimana ospiteremo in Olanda, presso la sede di Koppert Cress, un gruppo di professionisti aderenti agli Ambasciatori del Gusto, per far conoscere da vicino l’azienda, le tecniche di coltivazione in serra, in modo esclusivamente naturale, dei fiori, delle erbe, dei germogli. – racconta Katia Piazzi, responsabile Italia dell’azienda olandese – Il nostro resident chef, Eric Miete, terrà poi alcune lezioni per far conoscere il modo migliore per utilizzare le nostre referenze”. Koppert Cress è un’azienda nata nel 2002 quando Rob Baan ha rilevato la prima delle serre che sarebbero servite per coltivare micro-vegetali per la ristorazione. Una visione che, a quel tempo, rappresentava una novità assoluta. Il vegetale come prodotto principale del menu, coltivato in serra in dimensioni micro in modo naturale, sano e sostenibile e in un’ottica alimentare nutraceutica. Venne definita da Rob Baan architettura aromatica la sua produzione perché univa al sapore e alla bontà anche la bellezza che, da quel momento, divenne una componente fondamentale in un piatto.

“Rob creò una rete di hunters in tutto il mondo in grado di selezionare e inviare le più svariate botaniche da cui ricavò i semi, ora di proprietà di Koppert Cress, per mettere a dimora nelle serre di Monster, nell’Olanda meridionale, storicamente vocata all’orticotura e alle serre. – spiega Katia Piazzi – Inoltre sono state inventate anche nuove varietà: la vaniglia, unica in Europa, e l’Oyster Leaves ha un sapore d’ostrica leggermente salato e per questo è nota anche come ostrica vegetariana”.

“Continuando a parlare di formazione, l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, in collaborazione con Koppert Cress, promuove alcune masterclass dedicate al mondo vegetale. In programma

ne abbiamo una con Alessandro Gilmozzi, profondo conoscitore del vegetale, a cui abbiamo invitato una ventina di chef per spiegare come utilizzare i nostri prodotti non solo come guarnizione ma come ingrediente del piatto.”

L’Associazione a giugno del 2025 ha promosso e organizzato una visita guidata all’interno dell’azienda. Un’immersione completa nella natura, tra boschi e piante, un dialogo diretto con i produttori dalla terra agli essiccatoi per poi degustare a tutto tondo i prodotti, utilizzati trasversalmente per realizzare cocktail e piatti d’autore.

Nel 2010 Danilo Nadalini, con sua moglie Gertrude Pum, nel seguire i lavori di risanamento del primo rudere acquistato a Gresta, in Val di Cembra, commenta con l’amico architetto Stefano Casagrande la qualità dei terreni che li circondano. L’abbandono ha portato allo smarrimento di passate coltivazioni (cereali, noci e castagni, meli, pruni e ciliegi), di pratiche legate alla pastorizia ed al crollo di muri a secco che un tempo rappresentavano lo scheletro di questo paesaggio. Profonde ferite naturali, provocate in particolare dagli eventi meteorologici dell’autunno del 1882 e dall’alluvione del novembre del 1966, hanno segnato il suolo con smottamenti, frane e crolli. È da quella vista che decidono di fare qualcosa per quel territorio; non vigneti, già abbondanti in Val di Cembra ma selezione di erbe spontanee da coltivare, ortaggi, alberi da frutto, pecore, asini, apicoltura, cereali, castagni, fiori, piante officinali.

Nasce così Ordine Contadino che, successivamente si specializza nella coltivazione di tutte quelle erbe

spontanee che costituiscono quello che loro hanno definito “cibo primitivo”.

“Conoscevo il direttore del ristorante di Punta San Vigilio, sul Lago di Garda, che mi fece conoscere Riccardo Uleri, ceo di Longimo & Cardenal, l’azienda che seleziona i prodotti per l’alta ristorazione. – racconta Stefano Casagrande – Lo invitammo a Gresta a conoscere la nostra piccola realtà. Con lui decidemmo di specializzarci nell’essicazione di fiori ed erbe che mancavano nel suo catalogo. I nostri fiori e le nostre erbe, più di 40 referenze, vengono raccolti a mano e, nel giro di pochi minuti portati sui telai nei locali dove l’essicazione avviene con metodi naturali per non disperdere odore e gusto”.

In questo modo si ottengono anche elevate concentrazioni di oli essenziali e durata nel tempo del colore, tutti elementi essenziali per l’utilizzo in cucina. “Con Ambasciatori del Gusto stiamo sviluppando, inoltre, una serie di masterclass, dal titolo Essere Natura, sul cibo primitivo per sostenere il lavoro di ricerca degli chef che vogliono proporre cucina vegetariana” spiega Stefano Casagrande.

Il mercato dei prodotti a base vegetale, nel 2028, varrà 61,3 miliardi di dollari a livello mondiale. In Italia la spesa corrente per questi prodotti, nel 2024, è stata di 680,9 milioni di euro, con una crescita del 9% sull’anno precedente e i vegetariani/vegani rappresentano il 9,5% della popolazione. Numeri importanti che vedono la ristorazione guardare con attenzione al ridisegno dei menu, valorizzando ortaggi, radici e fermentati e trasformando la cucina vegetale in atto creativo.

Questo processo ha subito un’accelerazione nel periodo pandemico quando non si sapeva bene quale futuro avremmo avuto davanti. L’impossibilità di muoversi ha portato molti ristoranti ha crearsi il proprio orto; il lungo tempo a disposizione ha favorito un lavoro importante di ricerca di nuove ricette dove il vegetale giocava un ruolo dominante.

Molti pensano che non sia corretto far pagare un piatto vegetale al pari di un piatto di carne o di pesce ma non si tiene mai conto a sufficienza di quanto lavoro di ricerca implica un piatto vegetariano al posto di uno di carne.

Di questo e di tanto altro ci parlano i quattro chef, associati agli Ambasciatori del Gusto, che abbiamo interpellato.

La Locanda Radici non fa solo cucina vegetariana ma tutto il lavoro di Angelo D’Amico è orientato all’eco-sostenibilità e alla territorialità. In carta i piatti vengono evidenziati on la percentuale di sostenibilità raggiunta per farli. La scelta di ogni ingrediente per la preparazione dei suoi piatti tiene infatti conto dell’impatto ambientale, del risparmio energetico e dell’aspetto economico.

A lui chiediamo cosa significa cucinare con i vegetali e la risposta è questa: “Nella nostra locanda siamo ormai al 20% di ospiti che scelgono il vegetale. Per questo abbiamo deciso di fare un nostro orto e seguirne la stagionalità: in questo periodo coltiviamo zucche e verze, adattandoci alla natura. Il vegetale è vita, natura, benessere. Le stesse cose che vogliamo far vivere ai nostri ospiti. È più complicato lavorare in questo modo, c’è una continua ricerca per far sì che il piatto sappia di buono e gustoso

ma dopo che si è provata la cucina vegetale ti cattura per sempre”.

Luca Miuccio, executive chef di Bátu e del Grand Hotel San Pietro 5*L a Taormina

Questo chef sta virando sempre di più verso una proposta green e, per fare questo, ha addirittura dato al locale una parola antica, che viene dal greco ed evoca il fiore dell’ulivo, ma soprattutto ha cambiato le carte in tavola nei suoi menu: “Il contorno è la proteina, mantenendo il focus sul vegetale. – ci racconta - Peperone ammuttunatu (fermentato e cotto al forno con capperi, pane raffermo e basilico), il Risotto al pomodoro, il plin, la segale e l’orto, base crema di topinambur, poi polvere di ortaggi e plin di farina di segale ripieni di cipolla fermentata; questi sono solo alcuni dei piatti che ho in carta. Vengo da una famiglia che, di professione, distribuisce prodotti ortofrutticoli e, di conseguenza, posso dire di esserci cresciuto in mezzo al vegetale, ma quello che più conta è aver capito come questo tipo di cucina incontra l’interesse di un pubblico, soprattutto più giovane, molto attento al benessere del proprio corpo. Con gli Ambasciatori del Gusto dobbiamo lavorare tutti insieme, e in parte lo stiamo già facendo, per far capire come la cucina green rappresenti un futuro di cambiamento, dobbiamo andare a portare le nostre esperienze nelle scuole alberghiere, coinvolgere i ragazzi nei nostri progetti”.

Michele Talarico, chef del ristorante

Tea del Kosmo a Livigno (SO)

Siamo in un ristorante a 1816 metri di altezza s.l.m., a Livigno, considerata ancora zona franca dallo stato italiano. Fare cucina vegetale qui è ancor più complicato, Angelo D'Amico Luca Miuccio

considerando che la neve copre tutto il territorio per numerosi mesi all’anno ma Michele Talarico, per di più pugliese di origine, non si perde certo d’animo, dal momento che ha ideato Cook the mountain all’insegna del rispetto della natura, dell’approvvigionamento in loco, della sostenibilità e dello scarto zero. “Ho scelto questa filosofia di cucina perché per me sono essenziali il rispetto della natura, delle materie prime e di tutti quelle sfaccettature che ne rendono possibile l’utilizzo” spiega Michele Talarico, cresciuto alla scuola di Norbert Niederkofler.

Nel suo menu degustazione vegetariano la scelta è quella dello spreco zero, infatti i piatti sono composti da un solo vegetale per volta, preparato in ogni forma possibile utilizzandolo in tutte le sue parti, come nel caso della Carota, doppiamente cotta (prima al vapore e poi sulla brace) che esprime tutto il potenziale dei sapori della terra, con il ciuffo della carota, utilizzato anch’esso.

“L’ospite viene da noi appositamente, per quello che noi facciamo. Sono tutti molto interessati, li portiamo in laboratorio a vedere i procedimenti del nostro foraging raccolto d’estate e preservato per l’inverno” racconta Michele che aggiunge a proposito degli Ambasciatori del Gusto:

“Si lavora bene con gli Ambasciatori, c’è molto dialogo e dobbiamo continuare con questo interscambio di idee, progetti e pensieri. Sul vegetale ci sono in programma

diverse iniziative che contribuiranno a dare maggior valore alla ricerca che comporta questo tipo di cucina”.

Stua Noa a Livigno (SO)

“La mia filosofia culinaria è guidata dalla passione per l’eccellenza e l’innovazione. Alla Stua Noa Fine Dining, come negli altri sei ristoranti del gruppo Lungolivigno, cerco di portare avanti questa visione, offrendo piatti raffinati, autentici e ricercati che riflettono le mie radici e la mia creatività”, con queste parole inizia la breve conversazione con Andrea Fugnanesi, raggiunto sulla scala dell’aereo che lo stava portando in brasile per lavoro, ma è bastata per capire anche la sua idea rispetto al vegetale.

“La nostra proposta per il vegetale è decisamente estrema, siamo stati i primi a fare un ristorante vegetariano a Livigno, utilizzando, per l’estate, la tecnica del foraging mentre per l’inverno abbiamo un rapporto solido con le aziende partner di Ambasciatori del Gusto, operanti nel settore. Non è facile fare una cucina vegetariana, implica moltissima ricerca ed è importante che un’associazione come la nostra riesca a far arrivare al potenziale cliente che quella vegetale è una cena completa, sana, piena di buoni colori, attraverso eventi, racconti come questo articolo, e molta formazione”.

È il 2001 quando Gabriele Boffetti cultore del buono e grande appassionato di cucina, fino a quel momento dedito ai numeri, matura di assecondare questa vocazione rilevando quel piccolo locale intimo e raccolto, una sorta di tavernetta a cui si accede scendendo di tre scalini da un viale alberato, che fino a quel momento aveva ospitato un bar, in quel di Borgo Val di Taro, vivace comune dell’Alta Val Taro (PR).

“Mi è sempre piaciuto questo spazio - ci racconta Gabriele - dove ho potuto ricavare una piccola ma ben attrezzata cucina e una sala proporzionata, che ho allestito con massicci tavoli in legno, sedie impagliate e un bancone da mescita. All’inizio facevo anche servizio bar, al mattino dalle 10 alle 12 e nel tardo pomeriggio dalle 17 alle 19.30, per poi attaccare con la cucina, volutamente piccola cucina, con la proposta di qualche antipasto, quattro

primi e quattro secondi - in linea con le stagioni -, di tradizione emiliana ma con qualche incursione nei territori confinanti. La regola era quella di fare la spesa la mattina e, in giornata, terminare quel che si era preparato. Prodotti sempre freschi, quindi”.

“Sin dall’inizio c’è stata – prosegue Ivan Borella, che tiene saldamente le redini della sala – l’intenzione di riproporre l’osteria di un tempo con la sua cucina casereccia e un menu che cambiasse giornalmente”. Proprio lui, che oggi rappresenta “l’acquisto” che a Gabriele mancava per potersi dedicare in tutta serenità alla cucina, per molti anni è stato estimatore di quest’osteria in qualità di cliente. “Quando lavoravo altrove nella ristorazione e avevo il mio giorno libero – osserva Ivan - venivo a cena in questo luogo che per me era del cuore”. È comprensibile quindi come ciò che convince noi per primi determini un

altro tipo approccio al lavoro, più di cuore.

Se c’è un comandamento a cui oggi, in una fase matura della sua attività, Gabriele si attiene quello è la ricerca maniacale di materie prime e prodotti di provata qualità, che la sua cucina, schietta e sincera, mette in risalto senza il bisogno di troppe elaborazioni.

Del Fungo di Borgotaro IGP, del tartufo e di altre prelibatezze

Il territorio di Borgo Val di Taro ha in seno una grande ricchezza quale il Fungo di Borgotaro IGP, porcino considerato superiore per qualità organolettiche, olfattive e aromatiche rispetto a quelli di altre zone d’Italia e dell’estero e unico micete in Europa ad avere ottenuto l’indicazione geografica protetta (IGP).

Un intero sistema si è strutturato intorno a questa peculiarità. Ogni anno in stagione (che va da fine agosto fino a inizio ottobre ma può estendersi fino a fine ottobre) si tiene la Fiera del Fungo di Borgotaro - giusto quest’anno giunta alla sua cinquantesima edizione - che non è più soltanto una mostra mercato ma un concatenarsi di eventi per ben due fine settimana. È poi possibile visitare il piccolo ma assai didattico e ricco di curiosità Museo del Fungo Porcino di Borgotaro, parte del circuito dei Musei del cibo dislocati nella provincia di Parma. In quest’occasione tutti i locali si ingegnano a declinare il porcino in diverse ricette.

Diventa una gioia per gli occhi imbattersi nella consegna di qualche cassetta di funghi immaginando che di lì a poco troveranno la loro giusta collocazione.

Ogni stagione è a sé stante. Quest’anno, per esempio, è stata un’ottima annata ma ciò non significa che la gettata sia stata continua. E il bello è quando, come ci ha raccontato Gabriele, c’è una tavolata di persone che hanno prenotato per un pranzo esclusivamente a base di funghi a fine settimana e non c’è certezza che arrivino.

In questo l’oste è talebano: se i porcini non sono locali non cerca alternative. Capita così che una prenotazione importante resti in stand by fino all’ultimo.

Ma quando i porcini ci sono viene esposta all’esterno del locale una lavagna a quattro piedi: “Sono arrivati i funghi porcini della Val Taro” e quell’attesa viene ripagata dal poterli degustare in tanti modi: in insalata (carpaccio), a fette carnose impanate e fritte magistralmente avendo cura di cambiare l’olio, come unici protagonisti di una bomba di riso, con i tagliolini caserecci ma anche con i tortelli di patate, accompagnati alla carne (tartare di manzo o di cavallo, entrecôte di scottona, filetto di maialino…) sia crudi che trifolati…

Anche il tartufo non scherza da queste parti, sia nero pregiato (invernale) che scorzone (estivo). Hanno pure iniziato a raccogliere il bianco. Se c’è un piatto per cui in molti vanno matti quello è l’uovo fritto con il burro e una grattata di tartufo, per dire di quanto la gente vada matta per le cose più semplici.

E da novembre arriva il carrello dei bolliti (testina, lingua, guanciale, cotechino, cappello del prete, cappone) serviti con salsa verde e maionese rigorosamente della casa e mostarda.

Pure le lumache sono un’altra chicca che in tanti gradiscono: alla bourguignonne, negli spaghetti o nel ripieno di ravioli.

Quando corre stima

Chiediamo a Gabriele quali piatti lo rappresentino maggiormente: “I tortelli d’erbetta per la loro delicatezza, i ravioli di baccalà per il rimando al pesce che un tempo

qui si mangiava il venerdì e il budino di ricotta e amaretti, una sorta di ciambella umida a base dei sopraccitati ingredienti, specialità di Borgo Val di Taro, che noi serviamo in un paio di fette con una salsa di fragole e peperoncino”.

Corre una buona intesa fra sala e cucina all’ Ustaria dal m’rca: “Ivan vede quello che faccio - osserva Gabrieleha passione per il cibo e quindi proprietà della materia”. “Dal canto mio - interviene Ivan - mi propongo di essere neutro nel servizio, perché il cibo fa già la sua parte da solo”. Ma, nel caso, sa, è preparato. L’essere nato in una famiglia di albergatori lo ha forgiato molto presto. Gabriele e Ivan si stimano e si alimentano a vicenda di voglia di fare. C’è anche da dire che quella sala intima, raccolta, crea spesso un’atmosfera familiare, in particolare quando gravitano certi personaggi. E come dice Ivan: “In quei frangenti tu lavori ma te la godi”.

Si sta bene all’Usteria dal m’rca. Si trova semplicemente serietà nel trattare il cibo, senza fronzoli, cosa che fa abbassare quelle barriere spesso tenute su anche al ristorante. Ci si fida.

Ustaria dal m’rca

Autore: Guido Parri

Clicca e leggi l’articolo sul web

Fondata a Jesi nel 1965, quando Umberto Baldi avviò la sua prima macelleria a cui si aggiungeranno presto altri tre punti vendita, Baldi oggi è diventata un preciso e affidabilissimo punto di riferimento per il settore Horeca in Italia. Suddivisa in numerosi reparti – carne, ittico, food service, bottega, academy – l’azienda marchigiana opera in tutto il centro Italia con un concetto che dice tutto in poche parole: ispirazione e soluzioni su ogni tavola. L’azienda ha celebrato l’anniversario, invitando al Seebay Hotel di Portonovo (AN) tutti i soggetti che hanno a che fare con l’azienda, dagli chef alle istituzioni, dai partner alle associazioni di categoria, ai dipendenti. È stata l’occasione per presentare un’inedita fotografia del consumo di food fuori casa. Dalla survey condotta su un campione di aziende clienti e partner di Baldi sono emersi alcuni trend indicativi del settore: rincari a doppia cifra, una scarsità selettiva su alcune origini e tagli e una domanda sempre più “valoriale” (tracciabilità, sostenibilità) sono alcuni dei problemi alla base delle sfide da vincere nei prossimi anni. Dal food service al food strategy, questo il titolo del convegno nel corso del quale sono intervenuti, oltre al top management dell’azienda - Angela ed Emiliano Baldi, rispettivamente presidente e amministratore delegato, e Luca Scorcella, direttore commerciale -, anche alcuni protagonisti del panorama italiano del food, della cultura e del management: Cristina Bowerman, chef stellata e imprenditrice, Angelo Bondi, food scout e trend analyst, e Oscar Di Montigny, autore e speaker internazionale.

Tornando alla survey, ecco di seguito alcune evidenze espresse dal panel dei clienti professionali di Baldi:

• Forniture alimentari: +17% l’aumento medio degli acquisti negli ultimi 12 mesi, il 51,5% degli operatori indica rincari tra +20% e +30%

• Carne bovina di qualità: +19,9% l’aumento medio, il 62% segnala incrementi +20% / +30%

• Il 65% degli intervistati non registra difficoltà di approvvigionamento su tagli/provenienze particolari, a differenza di un 21% che evidenzia criticità, individuando Argentina, Nuova Zelanda, USA e tagli Angus/Ribs tra le aree più critiche

• Il 41,9% delle aziende intervistate ritiene che sostenibilità e tracciabilità abbiano un peso molto importante nell’orientare le scelte di acquisto dei consumatori

• La survey indica un costo della qualità in crescita, una scarsità selettiva su alcune origini e una domanda che premia tracciabilità e sostenibilità.

L’intervista a Emiliano Baldi

Come sta cambiando il comparto dei consumi fuori casa, dal punto di vista della distribuzione?

“Il nostro settore sta cambiando sotto spinte che non nascono dal food ma dall’economia reale: l’intelligenza artificiale agentica, le nuove infrastrutture digitali, la transizione energetica e la de-globalizzazione ridisegnano filiere, costi e competitività. Lo dicono chiaramente i principali osservatori internazionali e lo vediamo tutti i giorni nei fatti: catene di fornitura che si avvicinano, maggiore instabilità, inflazione più marcata sulle carni bovine. In questo scenario non basta più servire prodotti: bisogna aiutare i clienti a fare scelte rapide, informate e sostenibili”.

La vostra azienda è in crescita costante da diversi anni: qual è, se possiamo definirlo così, il segreto per essere competitivi e vincere?

“Negli ultimi cinque anni, in effetti, abbiamo consolidato una traiettoria di crescita significativa: i ricavi sono passati da € 26 milioni nel 2019 a circa € 42 milioni nel 2024, pari a +61%, e nel 2025 l’azienda punta

a mantenere volumi e mix in un contesto reso complesso dall’inflazione di filiera e dalla volatilità delle materie prime, concentrando gli sforzi su efficienza operativa, miglioramento delle rese e valorizzazione qualitativa dell’offerta. Questa evoluzione economica riflette un cambio di paradigma: Baldi non è più soltanto un fornitore, ma un partner strategico che passa da un modello lineare a un ecosistema circolare in cui dati, competenze e formazione vengono messi a fattor comune per generare risultati misurabili”.

In cosa consiste questo cambiamento che lei chiama ecosistema circolare?

“Baldi, con oggi, passa dal food service alla food strategy: il nostro ecosistema si svilupperà attraverso una nuova app che non è un e-commerce ma l’interfaccia digitale del nostro know-how. È, metaforicamente, un consulente in tasca, che legge menù e dotazioni di cucina per proporre alternative di origine e taglio, ottimizzare food cost e resa, e sostenere il pricing con tracciabilità, benessere animale e una narrazione di filiera credibile. È lo stesso approccio che portiamo nel nostro lavoro quotidiano — dalla selezione internazionale alla valorizzazione di filiere locali — per connettere persone, competenze e futuro e creare valore condiviso lungo tutta la catena”.

Parlando di valori condivisi va detto che voi fate parte di un gruppo di distribuzione – Cateringross – che raggruppa 41 aziende attive nel canale horeca: quali sono i benefici che ne derivano?

“La circolazione delle conoscenze e delle idee. Far parte di un gruppo serve a misurarci, a condividere progetti di crescita, ad essere competitivi non solo sul fronte degli acquisti ma del servizio offerto. Questo porta a molti vantaggi in un mondo, questo della distribuzione alimentare, che si sta sempre più aggregando, diventando grande”.

Prestigiosa e ricca “collezione” di funghi di prima scelta lavorati con cura e attenzione, tagliati e trifolati delicatamente secondo tradizionale ricetta. Indicati come accompagnamento per primi o secondi piatti, contorni e per la farcitura di pizze.

DEMETRA FOOD COLLECTION i prodotti che fanno tendenza.

Polpa asciutta e farinosa, un sapore morbido, delicato e avvolgente che esalta ogni ricetta dalla più tradizionale alla piu' raffinata. Perfette per gnocchi soffici e purè cremosi.

Una selezione di patate professionali ognuna col proprio utilizzo culinario, per soddisfare ogni esigenza ed arricchire i vostri menù con materie prime dal sapore autentico capaci di esaltare l’essenza delle vostre creazioni. Testate ogni giorno dai nostri chef, garantiscono Gusto costante, piatti sempre perfetti e facili da realizzare. L’intera gamma è stata eletta Prodotto dell’Anno 2025!

fritte, gnocchi, crocchette, puré, croccanti al forno

Autore: Federico Panetta

Clicca e leggi l’articolo sul web

Per decenni, lo street food simbolo della Germania fu il currywurst: una salsiccia tagliata a rondelle e ricoperta di ketchup speziato al curry, arrivata a Berlino grazie ai soldati britannici nel dopoguerra.

A inventarlo fu Herta Heuwer, una donna di Königsberg che, nel 1949, viveva nella Berlino distrutta e affamata della ricostruzione. Secondo la leggenda, un giorno riuscì a procurarsi ketchup, salsa Worcestershire e polvere di curry da alcuni militari inglesi di stanza in città, mescolò il tutto e lo versò su una bratwurst arrostita. Era il 4 settembre 1949, all’angolo tra Kantstraße e Kaiser-Friedrich-Straße, nel quartiere di Charlottenburg, Berlino Ovest. Quel piccolo esperimento di gusto, nato tra le macerie, intrattenne una relazione con i berlinesi che durò per decenni.

Il chiosco di Herta divenne rapidamente un punto di riferimento per operai, studenti e passanti in cerca di un pasto caldo, veloce, economico e saporito. La donna battezzò la sua invenzione Spezial Curry Bratwurst e, due anni dopo, registrò la salsa con il nome Chillup. Il segreto della ricetta morì con lei alla fine degli anni Novanta, ma la fama del piatto continuò a crescere, fino a diventare parte del patrimonio gastronomico tedesco.

Eppure, con il passare dei decenni, lo scettro dello street food più amato è passato di mano. Se il currywurst raccontava la Germania della ricostruzione, quella alla ricerca di sapore e modernità dopo la mestizia della guerra, oggi il piatto che meglio rappresenta la Germania contemporanea, con tutti i suoi contrasti, è senza dubbio il döner kebab Negli anni Sessanta, la Germania Ovest era in pieno boom economico. Le fabbriche lavoravano a ritmo serrato, e la manodopera locale non riusciva a soddisfare la mole di lavoro. Così nel 1961, dopo le ondate precedenti di lavoratori italiani, spagnoli e greci, la Repubblica Federale firmò un accordo con la Turchia per accogliere i Gastarbeiter, i “lavoratori ospiti”. In pochi anni ne arrivarono centinaia di migliaia: giovani uomini, spesso provenienti dalle campagne anatoliche, attratti dalla promessa di un salario stabile e dalla possibilità di mandare denaro alle famiglie rimaste in patria. L’idea era quella di farli rimanere per un periodo limitato di qualche anno, ma col tempo molti di loro decisero di fermarsi e mettere radici nel centro dell’Europa. Quando una parte di loro rimase senza lavo-

ro a causa dello scadere dei contratti, invece di tornare in patria si reinventò nella ristorazione, da sempre uno dei settori più accessibili per persone non ancora integrate. Col tempo le loro famiglie li raggiunsero, nacquero nuove generazioni, e con loro arrivarono anche i sapori di casa.

Il kebab prima del döner Kebab, in Turchia, è una parola generica che indica la carne arrostita. Esistono decine di varianti regionali: şiş kebab, infilzato su spiedi; Adana kebab, speziato e piccante; İskender kebab, servito su pane con salsa di pomodoro e yogurt. Il döner kebab, invece, letteralmente “kebab che gira”, è una creazione relativamente recente. La sua origine risale all’Ottocento, quando il cuoco ottomano Iskender Efendi di Bursa ebbe l’idea di infilare la carne in verticale invece che in orizzontale, lasciandola cuocere lentamente davanti al fuoco e tagliandola a fettine sottili. Da lì, il döner si diffuse in tutta la Turchia e, con l’emigrazione, nel mondo. Ma la sua trasformazione più famosa avvenne più di recente, a circa 2000 km lontano da Istanbul.

La leggenda vuole che tutto sia cominciato con Kadir Nurman, un immigrato turco arrivato a Berlino negli anni Sessanta, all’età di 33 anni. Nel 1972, davanti alla stazione ferroviaria di Zoologischer Garten, aprì un piccolo chiosco dove vendeva carne di agnello arrostita, servita non su un piatto, come si usava in Turchia, ma in mezzo a del pane, condendo il tutto con insalata e salsa allo yogurt. L’idea era semplice: un pasto caldo, economico e facile da mangiare in piedi, pensato per i lavoratori e i pendolari berlinesi. Quella trovata, pensata per adattarsi alla frenesia della vita urbana, fu rivoluzionaria. Il döner im Brot (döner nel pane) piacque subito, e nel giro di pochi anni nacquero centinaia di chioschi in tutta la Germania. A differenza della versione turca, servita al piatto, quella tedesca si arricchì di ingredienti nuovi: lattuga, pomodori, cipolla, salse bianche e rosse. Un piatto ibrido, frutto della contaminazione culturale: turco nella sostanza ma tedesco nel formato. Oggi, il döner kebab è uno dei cibi più amati in Germania:

si stima che ne vengano consumati più di due milioni al giorno. Esistono catene specializzate e innumerevoli versioni in grado di adattarsi alle esigenze di ognuno, tanto che oggi viene considerato da tutti un piatto nazionale, emblema della Berlino multiculturale e aperta. Ma dietro il successo commerciale, il döner racconta anche la trasformazione della società tedesca. Negli anni Settanta, i turchi erano visti come una forza lavoro temporanea; oggi, i loro figli e nipoti sono parte integrante del tessuto urbano, e molti dei chioschi di döner sono diventati piccole imprese familiari tramandate di generazione in generazione. Il panino, nato dall’incontro tra nostalgia e adattamento, è diventato il simbolo di un’identità condivisa: quella di una Germania che non è più solo tedesca, ma europea e, in fin dei conti, globale. Naturalmente, questo processo non fu privo di tensioni. Negli anni ’90, l’aumento della presenza turca in Germania suscitò diffidenze e ostilità, e la società faticava a considerare queste comunità parte integrante della propria nazione. A stemperare queste tensioni contribuì però una serie televisiva innovativa: Kebab for Breakfast (conosciuta in tedesco come Türkisch für Anfänger), che raccontava con ironia e autenticità la vita di una famiglia mista, andando oltre la caricatura. All’interno della serie, anche un semplice kebab diventava un ponte tra culture, capace di far incontrare gusti, abitudini e storie diverse intorno allo stesso tavolo, e forse nella vita reale qualcuno iniziò ad imitare quei gesti, assaporando così un po’ di quotidiana convivenza e curiosità reciproca.

Autore: Guido Parri

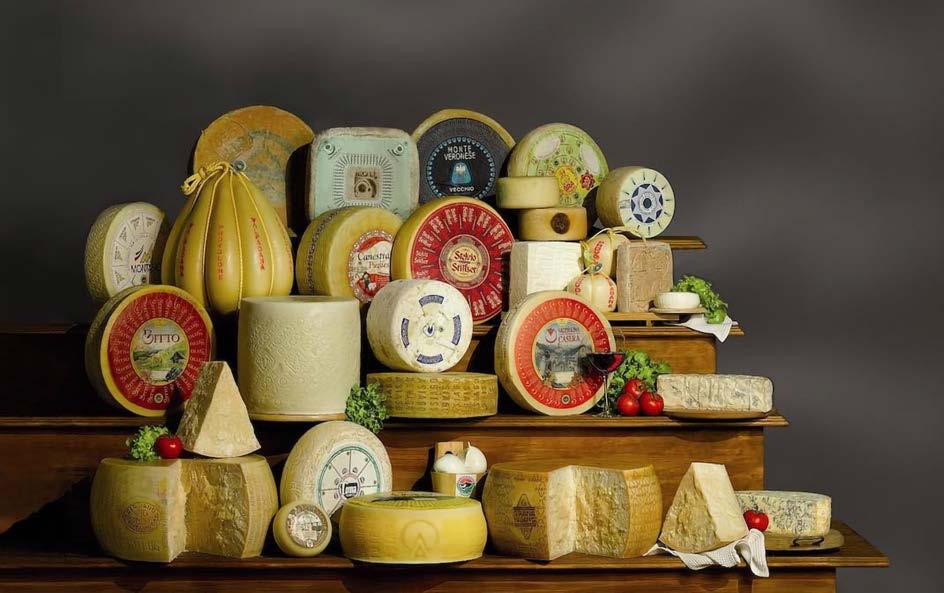

DoGusto, il brand con cui i soci del gruppo Cateringross propongono ai propri clienti esclusività dei prodotti, si arricchisce di tre formaggi selezionati in piccole realtà artigianali, dove il lavoro del casaro è determinante per l’ottenimento di un’elevata qualità: Ubriaco al Raboso, Formaggio sotto Fieno ed Erborinato ai frutti di bosco e passito sono i nomi di questi formaggi, adatti a diverse preparazioni sia in pizzeria sia al ristorante, oltre a fare bella mostra di sé sul carrello dei formaggi. Il produttore di queste forme cura ogni dettaglio con cura maniacale, monitorando le condizioni ambientali più adatte durante la stagionatura e dedicando ad ogni tipologia un preciso trattamento manuale. Dall’inversione periodica delle forme per garantire una maturazione omogenea, alla spazzolatura, dall’oliatura ai delicati lavaggi della crosta con acqua e sale. Ogni passaggio, dall’affumicatura all’inoculazione delle muffe per l’erborinatura, è pensato per esaltare la qualità unica di questi formaggi.

Formaggio sotto Fieno è un formaggio a latte vaccino dal sapore deciso e vivace, ricoperto di fieno delle Alpi bellunesi appena raccolto. I profumi dei prati erbosi vengono riproposti proprio dal fieno che, stagionando assieme alla forma di formaggio crea un connubio perfetto che rappresenta l’essenza della montagna e dalla natura in alta quota. Perfetto per ogni stagione ma si esalta in estate.

Ubriaco al Raboso è un altro formaggio a latte vaccino di pasta friabile ben saporito con alcune note piccantine. Ubriacato in vinaccia e vino Raboso viene anche cappato con la vinaccia. Molto profumato e dal gusto deciso e persistente. Ottimo per apertura o chiusura del pasto ma interessante per abbinamenti con carni ed ortaggi.

Clicca e leggi l’articolo sul web

Erborinato ai frutti di bosco e passito è, invece, un’erborinato affinato internamente con Passito Rosso e, in cappatura, con frutti di bosco disidratati. Pasta compatta, ottimo equilibrio tra dolce e salato. Perfetto a tutto pasto.

Questi formaggi sono in produzione esclusiva per i clienti dei distributori associati a Cateringross.

La valorizzazione della cucina italiana passa anche e soprattutto attraverso le certificazioni di garanzia delle materie prime, attraverso la loro tracciabilità e trasparenza, attraverso la loro chiara identità, sia territoriale che culturale. Pensiamo subito al ruolo fondamentale che svolgono in tal senso, ad esempio, i Consorzi di Tutela, le DOP (Denominazione di Origine Protetta), le IGP (Indicazioni di Origine Protetta), le STG (Specialità Tradizionale Garantita): non semplici sigle, ma realtà concrete e strategiche di intere filiere produttive, testimonianze di garanzia e di alta qualità nelle nostre cucine e sulle nostre tavole. Oggi il cuoco professionista è chiamato a interpretare e a portare avanti un altro ruolo molto delicato: quello di stratega della sostenibilità, accanto a quelli ormai noti di “ambasciatore” del territorio o di “anticipatore” della salute a tavola. Ecco, immaginare i menu dei nostri ristoranti costruiti sempre più su misura con le risorse di una determinata provincia o di una regione, con chiari riferimenti alle produzioni di eccellenza, alle DOP, alle IGP, e dunque con una tracciabilità evidente e garantita, non può che accrescere la fiducia dei consumatori nel nostro comparto, oltre che tutelarli nel consumo degli alimenti. È un aspetto che la stessa clientela dovrebbe pretendere a gran voce, come sinonimo di garanzia, quando ordina un piatto e quando chiede quale sia la storia da cui quella ricetta è nata e che sta per assaggiare.

Dietro ogni sigla, infatti, e dietro ogni materia prima tutelata, come ad esempio le DOP o le IGP, non ci sono soltanto ingredienti: c’è l’intera cultura di un popolo e di un territorio; ci sono le tradizioni e i gesti antichi con cui le tavole prendevano forma e sostanza; ci sono i racconti di come quel determinato ingrediente è nato e di come è stato tramandato fino a noi, anche grazie ai

Rocco Cristiano Pozzulo Presidente nazionale FIC

gesti sapienti compiuti in cucina, attraverso le diverse tecniche di cottura e attraverso il grande rispetto che il cuoco nutre per i prodotti genuini.

Anche per questo, sempre più la Federazione Italiana Cuochi sta puntando sulla valorizzazione di determinate filiere, sulla diffusione e conoscenza dei messaggi portati avanti da Denominazioni e Indicazioni Geografiche, con i loro marchi e Consorzi di Tutela. Lo stiamo facendo ovunque: nelle nostre competizioni, come i Campionati della Cucina Italiana, appuntamento annuale dove durante le gare si assiste al trionfo stesso delle materie prime di eccellenza e alla sapienza e conoscenza con cui i nostri Chef, giovani o veterani, trattano e cucinano il prodotto. Lo facciamo nei nostri corsi di aggiornamento con i docenti dell’Alta Formazione e con gli Chef della Nazionale Italiana Cuochi, interpreti prestigiosi di ingredienti e di prodotti unici. E lo facciamo, naturalmente, con le nostre aziende partner, preziose realtà non solo economiche e commerciali, ma altrettanto preziosi baluardi della tradizione unita alla modernità della produzione. Pensiamo, infine, richiamandoci proprio ai partner di Federcuochi, a realtà come Cateringross, impegnata ogni giorno nella valorizzazione dei marchi e dei Consorzi di Tutela. Un impegno che ha visto, ad esempio, la nascita dei prodotti della linea DoGusto, dove, per i clienti di un ristorante intenti a sfogliare il menu di un locale, le parole qualità certa non sono solo uno slogan, ma una realtà concreta di come si possa e si debba tradurre tutto questo nella ristorazione di ogni giorno.

Ogni gesto in cucina è precisione, creatività, impegno. Lo sappiamo, perché siamo al fianco, da oltre due secoli, di chi ogni giorno trasforma ingredienti in esperienze. Da oggi nasce una gamma studiata appositamente per le necessità e le richieste dei professionisti, apponendo la firma Zucchi come sigillo dei nostri valori e della nostra qualità.

Nicola Piovani, premio Oscar e tra i più autorevoli compositori italiani, ha acceso un acceso dibattito dopo aver pubblicato su La Repubblica un intervento contro la musica di sottofondo nei ristoranti. Secondo Piovani, la musica utilizzata come semplice sottofondo finisce per essere svuotata di senso, ridotta a un rumore che degrada il valore stesso dell’arte musicale. “Una canzone di Cohen vale una di Povia, se usata come sottofondo”, ha scritto, proponendo di introdurre un bollino “music free” per segnalare i locali che scelgono il silenzio come segno di rispetto verso la musica e come spazio per chi desidera parlare, ascoltare o semplicemente gustare il momento. La provocazione ha diviso il settore. Ma cosa dicono le neuroscienze? Le ricerche hanno dimostrato che il suono influenza in modo diretto e misurabile i comportamenti, la percezione del tempo e persino la qualità dell’esperienza. Nel campo della Neurovendita, il rapporto tra musica e comportamento del cliente è ormai un dato certo: la musica non è mai neutra. Uno studio ha evidenziato che brani con un ritmo inferiore ai 100 battiti per minuto favoriscono una permanenza più lunga e un consumo più rilassato, aumentando la spesa al tavolo. Al contrario, ritmi più sostenuti spingono a mangiare più velocemente, riducendo i tempi di occupazione. La scelta della musica influisce sul flusso del servizio tanto quanto la disposizione dei tavoli o la sequenza delle portate. Uno degli esperimenti più citati risale agli anni ’90, in un’enoteca con cucina, i ricercatori alternarono giornate di musica francese e tedesca. I risultati furono sorprendenti. Durante le giornate con musica francese, aumentavano le vendite di Champagne e vini d’oltralpe, mentre nei giorni con musica tedesca cresceva la richiesta di Riesling. Solo lo 0,3% dei clienti dichiarava di essere stato influenzato dalla musica in sottofondo. Il suono agiva a livello inconscio, orientando le scelte senza che il consumatore se ne rendesse conto.

C’è un dato interessante della ricerca neuroscientifica che smentisce la posizione di Piovani. Quale? Il cervello umano “odia” il silenzio assoluto. Dal punto di vista neurobiologico, l’assenza di suoni è interpretata come un segnale di pericolo. Ciò significa che l’assenza completa di stimoli sonori può generare disagio, inibendo in parte proprio la comunicazione e la conversazione tra le persone.

Il problema, allora, non è la musica in sé, ma come e quanto viene usata. Due errori sono particolarmente comuni nella ristorazione: la radio accesa e le hit da classifica. La radio introduce una programmazione incontrollata, interrotta da pubblicità e notizie che rompono il ritmo del servizio. La playlist con le hit sposta il focus dall’esperienza gastronomica al ricordo personale del brano. Il risultato è un cortocircuito sensoriale. La musica non accompagna più il piatto, ma lo copre.