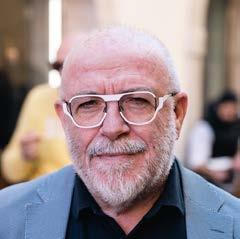

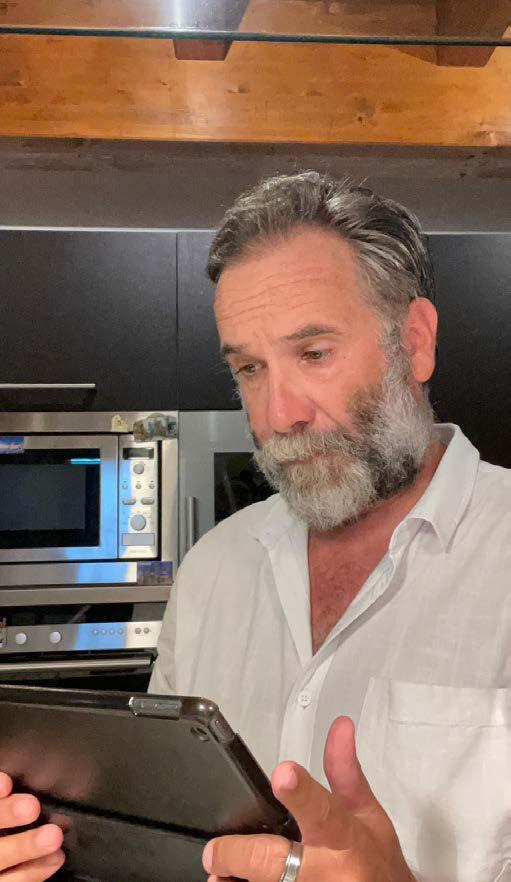

Mario Benhur Tondini

presidente Edizioni Catering srl

Imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, gestisce con il fratello Oscar l’azienda di famiglia a Cavriana (MN), dove ha svolto anche l’incarico di sindaco.

Le competenze maturate sul piano professionale e su quello amministrativo lo hanno portato alla convinzione che il principio della condivisione sia la miglior modalità di crescita. Molte sue iniziative, anche all’interno del gruppo Cateringross (che detiene la titolarità della casa editrice), di cui è consigliere d’amministrazione, vanno in questa direzione. A questo affianca una forte sensibilità per ogni azione che dia valore al suo territorio.

benhurtondini@salaecucina.it

Marina Caccialanza

Redazione

Milanese, un passato come traduttrice, da diversi anni giornalista e redattrice per riviste del settore alimentare rivolte al mondo dell’artigianato e all’industria, in particolare nel campo della ristorazione, del dettaglio specializzato e della ricerca. Contribuisce alla realizzazione di importanti libri di comunicazione gastronomica in Italia e all’estero diretti ai professionisti e ai consumatori. Collabora con le redazioni di sala&cucina, Ecod e Trenta Editore.

Luigi Franchi

Direttore responsabile

Prima fotografo di cibo e territori, poi comunicatore, autore di numerosi libri di enogastronomia e di turismo enogastronomico. e infine giornalista di enogastronomia. Tra le sue principali pubblicazioni, scritte e/o coordinate: La prima edizione della Guida al turismo del vino in Italia, per conto del Movimento Turismo del Vino, (1997), I parchi e il turismo enogastronomico (2004), Il marketing delle Strade del Vino edizioni Agra – Rai Eri (2005), Atlante Alimentare Piacentino, con Valentina Bernardelli (2007), “cuo chi, due anime in cucina”, con Alessandra Locatelli, GL.Editore (2009), Dalle Terre Traverse al Po, GL.Editore (2010), ideatore e coautore dei Maestri del lievito madre, Edizioni Catering (2014), coautore della guida online dedicata alla ristorazione Meglio Prenotare, Edizioni Catering, Le interviste (2018) editore Mediavalue. Co-direttore di Food & Book, festival nazionale di editoria enogastronomica luigifranchi@salaecucina.it

marina.caccialanza@salaecucina.it

Redazione

Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.

Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: scrivere per comunicare. Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. Gionalista pubblicista, collabora anche con la guida di Identità Golose.

Simona Vitali

Redazione

Laureata in filosofia, ha lavorato nella comunicazione e organizzazione di grandi eventi a Parma.

Ha ricevuto una prima inconsapevole educazione al gusto per il cibo grazie all’ indimenticato oste dell’Osteria della Stazione di Felino (PR), il nonno materno Massimino. Con gli studi umanistici è poi arrivata una seconda, consapevole, educazione al gusto per l’utilizzo delle parole secondo il loro significato. Poi sono seguiti un corso di Alta Formazione alla scuola Holden e un master in Filosofia del cibo e del vino. Della ristorazione l’affascina il pensiero e la componente umana. Della formazione di settore segue movimenti ed evoluzioni.

giuliazampieri@salaecucina.it

Gabriele Adani

Grafico

Modenese, appassionato di arte figurativa, fotografia e linguaggi di comunicazione visiva.

s.vitali@salaecucina.it

Nel 1992 inizia il suo percorso professionale presso una casa editrice. Lavora poi in uno studio grafico e fonda una piccola agenzia di comunicazione in cui ricopre il ruolo di direttore creativo per 18 anni.

Viaggiatore, utilizza i frequenti viaggi a Londra e nel Sud Est asiatico per arricchire il suo bagaglio culturale e placare la sua innata curiosità per le altre culture.

Dal 2019 lavora in proprio, occupandosi di fotografia, grafica e consulenze nel campo della comunicazione.

grafica@salaecucina.it

7 LA LETTERA APERTA

Smettiamola di essere così stupidi | Luigi Franchi

9 L'EDITORIALE

La cucina italiana nel mondo vale 251 miliardi | Benhur Tondini

10 IL CONFRONTO

La famiglia Barbieri | Luigi Franchi

14 LA RIFLESSIONE

Il pesce al ristorante | Giulia Zampieri

19 LA FORMAZIONE

Istituti alberghieri: lavori in corso | Simona Vitali

22 GLI AMBASCIATORI DEL GUSTO

La pasta, vista dagli chef e dai produttori | Luigi Franchi

28 IL RISTORANTE

DamatOsteria | Luigi Franchi

34 LA DISTRIBUZIONE

Una giornata con gli agenti di vendita | Guido Parri

39 I CUOCHI

Crescita e orgoglio di appartenenza anche con i premi e riconoscimenti | Rocco Cristiano Pozzulo

41 LA NEUROVENDITA

Oltre i confini, la retail hospitality | Lorenzo Dornetti

46 LE CONTAMINAZIONI

IlStoria del kare raisu: come il curry è diventato popolare in Giappone | Federico Panetta

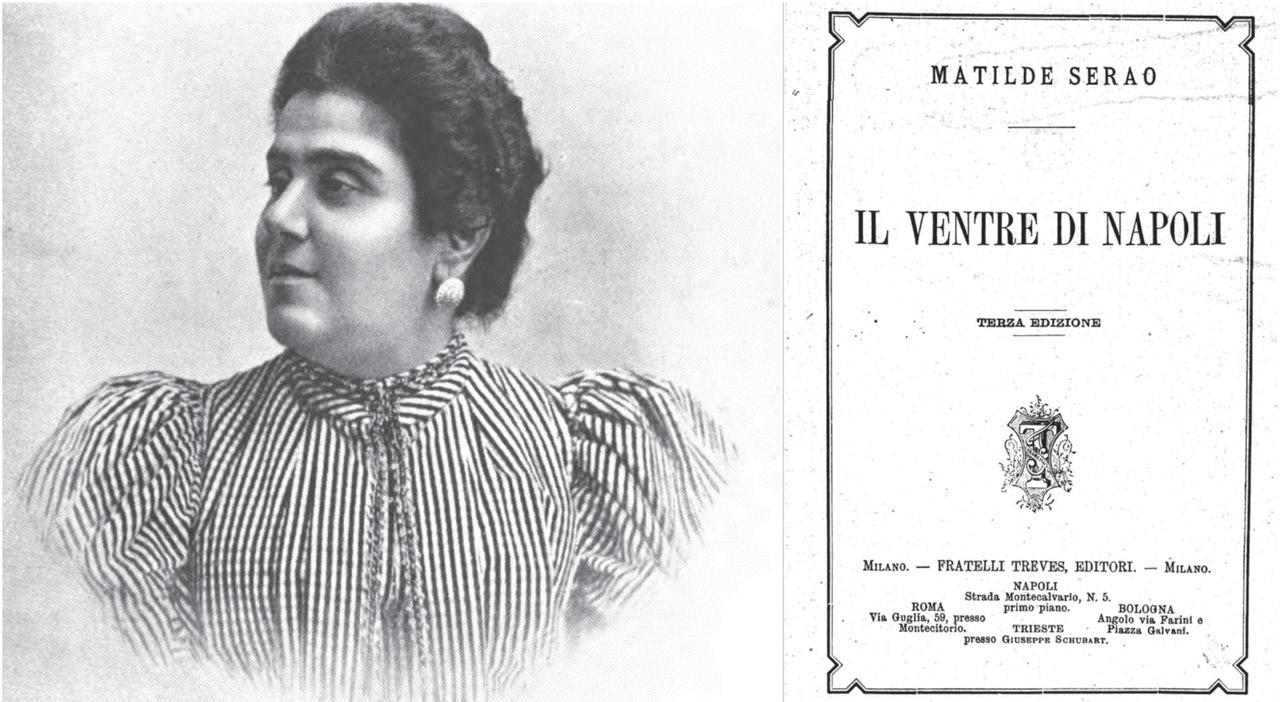

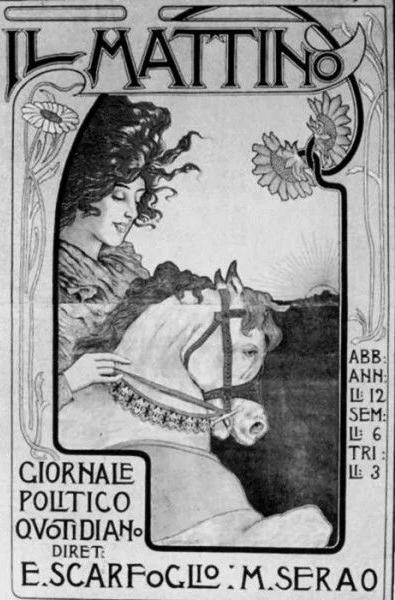

50 LA STORIA

Matilde Serao e Il ventre di Napoli | Alessia Cipolla

54 LA DISTRIBUZIONE

Selezioni di gusto | Guido Parri

57 IL VINO

Il caos nel vino | Giulia Zampieri

60 LA PIZZERIA

La saggezza dell’esperienza | Marina Caccialanza

62 L'OLIO AL CENTRO

Anche gli oli creano valore | Luigi Caricato

64 LA DIGITAL TRANSFORMATION

Digitalizzare turni e orari per migliorare la gestione | Claudia Ferrero

66 LA PRODUZIONE

Sapori d’Irlanda, talenti italiani | Marina Caccialanza

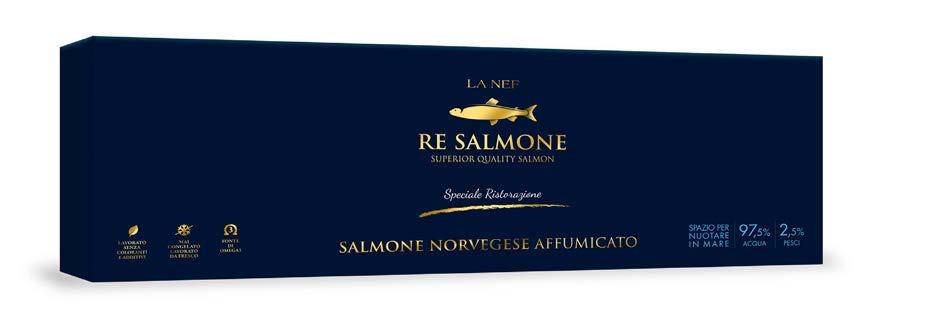

68 LA PRODUZIONE

L’eccellenza ittica che ha riscritto le regole del fresco | Marina Caccialanza

70 LA PRODUZIONE

Grana Padano DOP, stagionature di piacere | Marina Caccialanza

72 LA PRODUZIONE

Authentic food passion | Marina Caccialanza

74 LA PRODUZIONE

General Fruit: eccellenza italiana tra radici familiari e visione internazionale | Marina Caccialanza

76 L'ANALISI SENSORIALE

Il sapore acido: retrospettiva di un ventennio gastronomico | Stefania Pompele

78 GLI EVENTI

Borgofood, l'alfabeto del gusto | Guido Parri

80 LA PRODUZIONE

Centro Carni Company: una filiera integrata per affrontare le sfide del presente e costruire il futuro | Guido Parri

N° 97 agosto/settembre 2025

EDITORE

Edizioni Catering srl

Via del Lavoro, 85 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. 051 751087 – Fax 051 751011 info@salaecucina.it - www.salaecucina.it

PRESIDENTE

Benhur Mario Tondini benhurtondini@salaecucina.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Luigi Franchi luigifranchi@salaecucina.it

COLLABORATORI ESTERNI

Luigi Caricato, Alessia Cipolla, Lorenzo Dornetti, Rocco Pozzulo, Claudia Ferrero, Federico Panetta, Guido Parri, Giovanni Rossi.

FOTOGRAFIE

Archivio sala&cucina, Stefano Saccani, Mary Iannicello, Lido Vannucchi.

* L’editore è a disposizione per eventuali crediti fotografici di cui si ignora la fonte

RIVISTA PARTNER di AMODO

PUBBLICITÀ

Tel. 331 6872138 marketing@salaecucina.it www.salaecucina.it

PROGETTO GRAFICO

Gabriele Adani - www.gabrieleadani.it

STAMPA

EDIPRIMA s.r.l. – www.ediprimacataloghi.com

TIRATURA E DISTRIBUZIONE – 28.900 copie Ristoranti, trattorie e pizzerie 20.700 – Bar, pub e birrerie 4.000 – Hotel 3.100 – Grossisti e distributori f&b 1.100

Costo copia mensile: 4,00 euro abbonamento annuo 40,00 euro Per abbonarsi: info@salaecucina.it

Il 29 settembre è la Giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull’importanza di ridurre lo spreco di cibo lungo la catena di produzione e consumo.

È uno degli obiettivi di sostenibilità previsti dalla famosa Agenda 2030 che, mentre si avvicina la data, si allontana sempre di più dai risultati attesi.

Pensiamoci, si parla sempre meno di sostenibilità, dopo aver fatto il pieno di parole ma poco di azioni e intanto il mondo sta scendendo una china pericolosissima.

Prendiamo proprio il tema dello spreco alimentare analizzando il rapporto Waste Watcher 2025. L’Agenda 2030 chiede a tutto il mondo di “dimezzare lo spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumo e ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento”, entro il 2030.

La FAO, invece, ci conferma che, ogni anno, si sprecano nel mondo oltre 1,5 miliardi di tonnellate di cibo –un terzo del cibo prodotto nel mondo – per un valore economico che viene stimato in 1.200 miliardi di dollari. Di chi è la colpa? Potrebbe importare poco accusare e invece è giusto individuare le cause: in primis le famiglie che rappresentano il 60% dello spreco alimentare globale. Nella civilissima Europa ogni anno si gettano via 59 milioni di tonnellate di cibo, per un valore di 132 miliardi di euro. Ogni cittadino europeo spreca, in media, circa 70 chili di cibo in ambito domestico e 12 chili nei ristoranti.

Alimenti che sono stati acquistati e poi gettati nell’immondizia, con i costi aggiuntivi dello smaltimento. Biso-

Luigi Franchi direttore responsabile

gna veramente essere stupidi, tutti noi, nessuno escluso!

E perché questo avviene? Perché non vogliamo più nemmeno fare la fatica di scrivere una normale lista della spesa!

E questo avviene mentre nel mondo una persona su 11 soffre la fame e circa il 28,9% della popolazione mondiale, ovvero 2,33 miliardi di persone, patisce l’insicurezza alimentare moderata o grave. Ma questo avveniva nel 2023. Da allora la situazione è peggiorata di molto, basta pensare al dramma di Gaza e all’assurda guerra in Ucraina.

Che fare? Vanno bene le Giornate internazionali, almeno per qualche giorno ci si preoccupa ma andrebbero ancor meglio dei corsi obbligatori di educazione civica per le famiglie, per i professionisti del cibo, per i buyers delle catene distributive, per chiunque voglia uscire da questa condizione di stupidità latente che avvolge l’intera società.

Non sei ore al giorno a imbottirsi di reel, video assurdi, social ricolmi di fake-news, ma almeno mezz’ora al giorno per cominciare a saper fare di conto; vedreste quanti soldi risparmiati, quanto tempo risparmiato anche nell’andare a fare la spesa inebetiti, quanti soldi e quanto tempo nuovo da dedicare a cose più interessanti.

Usciamo dai condizionamenti e dalla stupidità, siamo ancora in tempo!

Assapora la nuova referenza della linea “Lenta”. Frutto di una scrupolosa lavorazione artigianale e prodotto a partire da soli petti interi meticolosamente selezionati.

Si caratterizza per una carne magra, cotta lentamente a vapore e una croccante doratura esterna che racchiude tutto il succo e il sapore dell’arrosto.

Clicca e leggi l’articolo sul web

È di poche settimane fa il Deloitte Foodservice Market Monitor 2025, un rapporto annuale che evidenzia i dati dei consumi fuori casa a livello internazionale. Se il Rapporto Ristorazione di FIPE, pubblicato in primavera, fissava in 93 miliardi il valore della ristorazione in Italia, il Deloitte innalza questo dato a 251 miliardi di valore raggiunti nel 2024 dalla cucina italiana nel mondo, pari al 19% della valutazione complessiva dei consumi che si attestano a 2.916 miliardi di euro nel 2024.

Sono dati che fanno ben sperare nella crescita, anche qualitativa, della ristorazione in un periodo, quello estivo appena trascorso, dove il dato che emerge è quello di una crisi economica che colpisce prevalentemente ceto medio e lavoratori dipendenti con scarsa disponibilità ai consumi extra, come può essere una cena al ristorante.

Sono state innumerevoli le prese di posizione di molte associazioni di ristoratori che hanno dipinto uno scenario non particolarmente brillante.

Ma restiamo sul valore internazionale della cucina italiana; siamo quarti nel mondo per i full service restaurant (ristoranti con servizio al tavolo); Stati Uniti e Cina sono le due nazioni che più apprezzano la nostra cucina e che, insieme, ne rappresentano il 61% a valore; siamo secondi, dopo la cucina locale, in moltissimi paesi del mondo, togliendo questo scettro alla cucina francese.

Una vitalità che sta coinvolgendo anche gli investitori, soprattutto nel campo della moda, che mai come quest’anno, hanno scelto di scommettere sulla ristorazione, in particolare quella alta ma senza disdegnare un modello di ristorazione tipicamente italiano, molto apprezzato dai turisti internazionali che è quello del-

Benhur Tondini presidente sala&cucina

benhurtondini@salaecucina.it

le trattorie; locali belli, con personale qualificato, con menu comprensibili, che attirano per la loro semplicità.

Il Deloitte ha anche indagato le tendenze per i prossimi anni, dove emerge con forza la maggiore attenzione alla sostenibilità: il 65% dei consumatori è disposto a pagare qualcosa di più per prodotti che soddisfino questo parametro, mentre il 76% ha ridotto il consumo di carne per motivi ambientali.

In crescita la richiesta di ristoranti esperenziali, con maggiore ricerca rivolta ai luoghi di ritrovo e il ristorante viene percepito come tale, soprattutto dai più giovani, con la generazione Z che visita ristoranti e takeout in media 3-4 volte al mese, tra l’altro spendendoci nel 2025 anche lo 0,7% in più rispetto all’anno precedente.

Un contesto dove diventa sempre più importante cambiare le regole del gioco, investendo sulle giovani generazioni, facendo crescere la consapevolezza che i mestieri della ristorazione, pur complicati e faticosi, portano con sé anche molte soddisfazioni e varietà di professioni.

Per ottenere tutto ciò è indispensabile puntare sulla formazione, a tutti i livelli, dagli studenti degli alberghieri, alle figure che sono già impegnate nel settore. Una formazione dinamica, che sappia raccontare la modernità di questa professione.

Uso la parola modernità perché è così che deve essere vista e vissuta la ristorazione; non è un caso che il consumo fuori casa sia ormai una condizione del vivere quotidiano, e non solo nei momenti di festa come capitava fino a qualche anno fa, ma questo cambiamento deve essere percepito compiutamente; cosa che non è ancora del tutto accaduta.

Autore: Luigi Franchi

Clicca e leggi l’articolo sul web

essere testimoni di un territorio

Il 30 agosto 1960 il papà di Vincenzo (Enzo) Barbieri, piccolo impresario edile di Altomonte (CS), prese per mano Enzo, lo portò sulla collina di fronte al paese e gli disse: “Affacciati qui, gioia di papà. Ti faccio vedere dove nascerà l’albergo più bello di tutta la Calabria”. Comincia così la bella conversazione con Enzo Barbieri. Allora aveva sette anni e, quello stesso giorno, nasceva la sua sorellina Mariangela, oggi scrittrice e insegnante al liceo Classico di Ferrara. Quel ricordo è scaturito dalla mia curiosità di capire come poteva esistere un albergo negli anni ’60 ad Altomonte, un borgo medievale che oggi è nel club dei Borghi più belli d’Italia, è Città Slow, è Città del Pane ed è frequentatissimo da un turismo colto. Ma nei primi anni ’60 era uno dei mille paesi del sud isolati, chiusi nelle loro tradizioni, non collegati con alcuna via di grande percorrenza. Eppure Italo Barbieri, quinta elementare ma una grande passione per la storia e per le lingue, conosceva latino, tedesco, inglese e, soprattutto, aveva le chiavi della chiesa di Santa Maria della Consolazione, una chiesa del 1300, che la sua impresa doveva restaurare.

Ogni volta che arrivava uno studioso la Soprintendenza chiedeva a Italo di accompagnarlo a vedere le opere ivi custodite.

“Fu da quegli episodi che gli venne in mente l’idea dell’hotel. Se vengono così tante persone per vederla ancora in fase di restauro, chissà quando verrà aperta al pubblico” pensò.

Enzo, però, non aveva la minima intenzione, né di portare avanti l’impresa edile né di fare l’albergatore. Appena raggiunta l’età per le superiori andò a Ferrara a studiare, ospite della nonna Maria, con l’intenzione di non tornare ad Altomonte. A Ferrara conobbe Patrizia, che diventò sua moglie; aveva gli amici; voleva trovare lì un lavoro, una volta terminata l’università. Intanto l’albergo era stato messo in piedi e prosperava, grazie alla determinazione di Italo che, purtroppo, morì giovanissimo, a 46 anni, d’infarto.

“A Ferrara, mentre studiavo, lavoravo anche nel ristorante di mia nonna: Eden, si chiamava. Era un’autentica scuola di vita e fu lì che mi raggiunse la brutta notizia. Era il 27 novembre 1974. Partii e restai qualche settimana perché il lavoro nell’hotel stava esplodendo, grazie alla costruzione di un ospedale a Lungro, a pochi chilometri, dove non c’era neppure un albergo per ospitare le numerose maestranze. Mia moglie Patrizia, quando ci sposammo, giovanissimi, mi aveva fatto giurare che non saremmo mai venuti ad abitare ad Altomonte. Le telefonai, chiedendole di raggiungermi per qualche tempo. Non siamo più tornati a Ferrara e lei ha pianto per tre anni ma è stata con me. È stata ed è ancora la mia fortuna avere avuto lei come moglie!” Patrizia aveva imparato a cucinare all’Eden, per stare vicino a Enzo e anche questa è stata una fortuna che, unita alla loro cordialità e gentilezza ha fatto dell’Hotel Barbieri di Altomonte un preciso punto di riferimento per chiunque voglia scoprire questa straordinaria regione.

L’hotel Barbieri oggi è davvero diventato uno degli alberghi più famosi della Calabria, realizzando il sogno di tuo padre ma, con la tua gestione altre cose si sono affiancate al Barbieri. Ad esempio l’antico Palazzo dei Giacobini ora è di vostra proprietà. Un raffinato edificio di fine ‘800, carico di fascino e cultura, che fu originariamente abitato dagli agenti feudali dei Sanseverino. Per cosa lo utilizzate?

“Palazzo Giacobini era nato ai primi dell’Ottocento come fabbrica di liquori dei fratelli Ciro e Luigi Giacobini che provenivano da Napoli.

Producevano liquori per il mondo intero e nel museo che esiste ad Altomonte sono esposte migliaia di etichette coloratissime e le centinaia di premi che vinsero, furono fornitori ufficiali della Martini a cui vendevano uve particolari per il loro vermouth. Dopo di loro un certo Moliterno acquistò l’azienda, affiancando una fabbrica di bevande e bibite. Nel Palazzo aveva aperto un circolo dopolavoristico dove si andava a giocare a carte e ho un ricordo molto bello di me bambino che va con lui. Negli anni ’50 il palazzo fu ceduto a un commerciante di stoffe che aveva la particolarità di far entrare un cliente per volta, fino agli anni ’80 quando comprammo il palazzo per farci eventi. Con questa struttura, per vent’anni, siamo stati i leader assoluti degli eventi in Calabria. Quando aprii, per la prima volta, ospitai una mostra di Luigi Rincicotti, artista famoso vincitore della Triennale di Milano e della Biennale di Venezia. Stavano talmente bene quei quadri che decisi di non sostituirli con null’altro, pagando, a quel tempo, con decine di assegni. Adesso lo utilizziamo ancora per bei ricevimenti quando il Barbieri è tutto occupato ma l’idea è creare la prima scuola di cucina di alta qualità della Calabria”.

E la Cantina Barbieri dov’è e cosa fa?

“La Cantina Barbieri è nata per valorizzare uno degli angoli più belli di Altomonte. Conteneva le migliori etichette nazionali e locali. Per un paio d’anni ha funzionato molto bene anche perché la utilizzavo anche come piccola trattoria tradizionale. Ora la usiamo per cene particolari come quella di poche settimane fa degli inglesi. Inglesi che vengono ogni anno ad Altomonte per conoscere l’arte bizantina e la cultura arbëreshë, una cultura antica originaria dei primi albanesi arrivati qui nel XV secolo per sfuggire alle invasioni ottomane. Sono vent’anni che lavoro con loro e l’agenzia di viaggio mi ha detto che la sosta italiana più bella è quella dai Barbieri. Mio figlio li porta in giro per Altomonte con il calessino, tra i vicoli e le piazzette”.

Ultima cosa tra le tue invenzioni. La DOB, Denominazione d’origine Barbieri. Questa quando l’hai pensata?

“Alcuni miei amici, vedendo il mio tunnel dove si cruscano i peperoni, li hanno denominati DOB, perché, mi dissero, li fai solo tu così buoni e particolari. Vorrei far comparire la DOB sulle etichette della portulaca, dei carciofini selvatici, della confettura di percocche e di tutti i prodotti che produciamo solo noi. Anche perché ci vuole tanta tempra e passione per fare queste cose che valorizzarle al massimo è solo soddisfazione”.

E qui veniamo alla Bottega Barbieri, all’interno dell’hotel…

“La Bottega è nata per rispondere alle richieste degli ospiti. A tavola, quando facciamo assaggiare il nostro olio, ne vorrebbero sempre comprare qualche bottiglia. Il problema è che noi lo avevamo solo in confezioni da cinque litri, così come per le conserve. Un giorno mi decisi e feci imbottigliare una parte di olio e inscatolare una parte di conserve in confezioni più piccole e cominciai a venderle agli ospiti prima della partenza. Poi dissi a mia moglie, ma perché non sistemiamo quella stanza che oggi funge da magazzino. Detto, fatto. Oggi la Bottega Barbieri ha in vendita i 160 prodotti che faccio, prevalentemente, con il nostro orto, sono piccoli diamanti gastronomici e nessun ospite lascia l’hotel senza prima fare un giro in Bottega. Inoltre ho cominciato a commercializzarli in alcune boutique gastronomiche in giro per l’Italia”.

Parlando di prodotti la Calabria ne ha di straordinari che, finora, sono rimasti un po’ troppo dentro ai confini: tu, da molto tempo, hai fatto esattamente il contrario e ci sei riuscito. Come è oggi la situazione?

“Sta migliorando notevolmente perché, per fortuna, ci sono vari Barbieri, oggi, in giro per la Calabria. Sicuramente il prodotto che identifica maggiormente la Cala-

bria è la ‘nduja. È la prima cosa che mi chiedono quando partecipo agli eventi in giro per il mondo. Un’altra cosa che mi chiedono è la Rosa Marina, la neonata di pesce azzurro. A ruota segue la cipolla di Tropea, la patata Silana che noi valorizziamo tantissimo. Poi la nicchia dei nostri prodotti come la Portulaca; i carciofini selvatici, faticosissimi ma di grande soddisfazione; i fichi dottati caramellati per cui le persone impazziscono; per finire le conserve in olio extravergine, dove il prodotto, che siano zucchine o melanzane o qualsiasi altra cosa sono raccolte da me e trasformate da me. Non è roba in salamoia. Noi dobbiamo puntare sul piccolo laboratorio artigianale su cui dobbiamo insistere. Questa è la strada da percorrere per far emergere il nostro territorio. L’olio extravergine della Calabria è un prodotto coscienzioso; i vini della Calabria, anche se in grande ritardo, adesso si stanno affermando a livello internazionale. Se poi c’è una cosa che mi fa arrabbiare è che ci siamo vergognati per troppo tempo delle nostre produzioni: il peperone crusco come i lampascioni ci sono, da sempre, anche qui, eppure nessuno lo sa e si sono affermati in Basilicata e in Puglia. Sul peperone crusco abbiamo posto rimedio dando vita alla confraternita dei Zafarani Cruschi del Pollino (lo zafarano è il termine calabrese per indicare il peperone); una confraternita condotta da mio figlio Michele che vanta 600 confratelli. Sai quale è il frutto ufficiale nei ristoranti calabresi? L’ananas, nella terra dei buonissimi fichi d’India; lo dico con grande dispiacere. Io ho fatto, anni fa, una proposta all’ente pubblico: compriamo una fabbrica dismessa a Milano, ristrutturiamo e la rendiamo il luogo dove si trovano e si comprano tutti i prodotti made in Calabria originali. Non se ne è fatto nulla però continuo ad essere ottimista!”

La famiglia Barbieri è stata tra le prime a parlare di stagionalità ed eco-sostenibilità, immaginando e realizzando sin dai primi anni ‘70 un modello diverso di

ristorazione e di accoglienza, puntando sul marketing territoriale, perché non diventa azione collettiva?

“Per i motivi che ho detto poc’anzi anche se qualcosa sta cambiando dai tempi in cui Veronelli scriveva che “da Barbieri si mangia da Dio, peccato che abbia solo una carta dei vini calabresi”. Questo succedeva cinquant’anni fa e io, a quel tempo, ero il primo crociato contro il Mateus portoghese che impazzava in Italia. Piano piano li ho sconfitti tutti e la mia carta dei vini calabresi è ora motivo di grande orgoglio e di qualità del nostro ristorante. Uno degli esempi di maggior successo è il nostro olio che viene venduto all’estero a 60 euro a bottiglia. Il marketing va insegnato, non si improvvisa, però alcune cose le ho dentro grazie agli insegnamenti di mia nonna Maria che, a Ferrara utilizzava tutte le strategie di marketing dell’accoglienza in maniera spontanea e naturale”.

Quanto conta la gestione familiare nell’attività ristorativa oggi?

“È fondamentale! Di mia moglie ti ho detto, senza di lei, del suo supporto, della sua bravura come cuoca, madre, moglie, non sarei quello che sono e il nostro lavoro non avrebbe portato ad essere riconosciuto in termini di valore. Poi ho tre figli straordinari che, però, ho dovuto crescere come mia nonna ha fatto con me: facendogli assaporare la vita dell’hotel e del ristorante giocando. Diversamente non sarebbero così. Michele in sala è semplicemente straordinario, la sua capacità di racconto dei piatti, dei prodotti, di Altomonte è una garanzia per il nostro ristorante. Alessandra è l’interprete perfetta di una delle principali doti di un albergatore: non farsi distrarre da nessuno e avere sempre un sorriso per tutti senza fare preferenze di alcun tipo. Laura, la più piccola (per modo di dire piccola ndr), è il mio alter ego in cucina. Lei riesce a gestire catering di mille persone come le cene più intime al ristorante senza mai sbagliare un colpo. Avere una compagnia come questa ti permette, partendo da Altomonte di arrivare alle stelle”.

Autrice: Giulia Zampieri

Clicca e leggi l’articolo sul web

Prima di pensare all’abbinamento bisogna ragionare sulla scelta del fornitore, sulla competenza del personale e sulla consapevolezza dell’ospite

Quando si parla di pietanze di pesce nell’immaginario di molte persone persiste ancora l’associazione con locali che costeggiano il mare, ove si ha una parvenza che la freschezza e la qualità siano garantite.

Non è sempre così, anzi. Chi opera nel settore, da ristoratore o da fornitore, sa bene che le discriminanti per un prodotto ittico di qualità non sono la prossimità al mare, o insomma la “pertinenza” territoriale, bensì le scelte qualitative e commerciali di una cucina, e naturalmente la capacità di selezione e le accortezze di lavorazione della materia prima. Il punto è che non sempre la comunicazione, anche da parte dei ristoranti stessi, è stata in grado di far trasparire questo concetto.

Bisognerebbe raccontare in modo sempre più accurato a chi è seduto al tavolo cosa significa qualità, quali sono i vantaggi di una logistica sempre più rapida e performante, quanta rapidità e precisione ci sia oggi nelle consegne del prodotto fresco o surgelato.

Apriamo questo approfondimento dedicato al prodotto ittico portandovi subito alcune rifles-

sioni da La Ciau del Tornavento, leggendario ristorante di Treiso (CN) che, sin dall’apertura, avvenuta quasi trent’anni fa, ha abituato i suoi clienti a proposte di pesce di altissima qualità. Con un particolare: siamo a pochi chilometri da Alba e molto lontani, quasi novanta chilometri, dalle prime coste liguri.

Negli ultimi anni la tecnologia applicata ai trasporti e ai sistemi di conservazione ha raggiunto livelli altissimi. Per i prodotti ittici, soggetti a facile deperibilità, gli effetti positivi sono evidenti, e la qualità è costantemente in ascesa. Marco Lombardo, che conduce con Maurilio Garola la cucina de La Ciau del Tornavento, rimette in fila questi passaggi, portando l’esperienza diretta.

“In questi ultimi anni sono stati fatti grandi passi avanti in termini di gestione della catena del freddo e di stoccaggio. Penso subito ai prodotti congelati a bordo, che talvolta risultano più buoni e sicuri dello stesso pesce fresco. Il primo aspetto che ne ha beneficiato è la sicurezza, che è sicuramente l’elemento più importante quando si parla di una categoria di alimenti così delicati. Ne ha giovato anche la qualità organolettica del prodotto, quindi una maggiore affidabilità per noi che poi il prodotto lo maneggiamo e lo serviamo a tavola. Siamo convinti che la scelta dei fornitori sia essenziale e primaria e deve essere un rapporto basato sulla fiducia assoluta”.

A La Ciau del Tornavento lavorano solo con pesci interi, dalle grandi taglie a quelle più piccole, passando per cefalopodi e molluschi. La lavorazione è un tema delicatissimo; c’è bisogno di competenza. Marco ci confessa

che disporre di personale qualificato non è semplice, ma chi proviene dal Giappone, dal Perù, dalle Filippine, dimostra una grande sensibilità.

“Il nostro obiettivo è esaltare la materia prima, ed è un attimo rovinarla. In Italia abbiamo una predilezione per la semplicità, non intendiamo coprire i prodotti con eccessivi condimenti o stressarli con forti cotture, per questo nel nostro menu si rintracciano proposte dalle cotture ‘gentili’ e il crudo. Seguiamo questa linea, una linea sale e olio, per così dire, che un po’ ricorda la modalità di trattamento della Fassona Piemontese. Ci mettiamo quello che basta per valorizzare la texture e il sapore”. Parliamo anche di consumi; rintracciare dei dati è complesso, ma il percepito dei singoli ristoranti sicuramente aiuta a definire il quadro. Molte volte non c’è la possibilità di reperire un prodotto eccellente, o non c’è la competenza nello sceglierlo e lavorarlo tra le mura di casa, ci raccontano dalla cucina de La Ciau. Trovare queste competenze in un ristorante incentiva il cliente a scegliere proprio quel prodotto.

“Il consumo di pesce nel nostro ristorante è aumentato in questi anni - precisa ancora Marco - soprattutto da parte del cliente straniero. Anche gli ospiti italiani, spesso avvezzi a consumare in casa piatti della tradizione, quando vengono al ristorante amano sperimentare proposte di pesce, consapevoli di trovare una selezione e un certo tipo di lavorazione. Poi c’è un grande lavoro di sensibilizzazione da perseguire, a cominciare dalla falsa credenza che in tutti i ristoranti di mare si mangi dell’ottimo pesce. Anzi, talvolta si tratta di attività stagionali che non riescono a garantire costanza o ad avere personale ade-

guatamente preparato. Specifico che, ovviamente, non stiamo parlando in termini assoluti ma di alcune situazioni che generano poi confusione nel cliente”.

Come sopra scritto, vi sono attività di ristorazione in località balneari che non riescono ad offrire una proposta di pesce soddisfacente, costante, come ci si aspetterebbe da un ristorante sul mare… ma non sono la regola. In Italia si contano molti locali virtuosi, a pochi metri dal bagnasciuga, che sanno stare al passo con i cambiamenti del mercato pur mantenendosi radicati ad alcuni principi, quali la tipicità e la territorialità.

Uno di questi è il Ristorante Pagaia di Senigallia; indirizzo - ci tengono a sottolinearlo - di matrice familiare, in cui da 37 anni si serve un menu di pesce attingendo prevalentemente dalla tradizione (ma non solo). Ci racconta Daniela Renzi, titolare con la sorella Roberta e il fratello Emanuele dell’attività: “La nostra è una lunga storia di famiglia, il pesce è il cuore del nostro ristorante. L’esperienza mi porta a dire che per lavorarlo c’è bisogno, prima di tutto, di materia prima eccellente, quindi di ricerca, solo così si può tenere alto il livello della proposta. Un’altra voce è la conservazione: nel prodotto ittico, probabilmente più che in altre materie prime, il modo in cui si conserva diventa cruciale. La chiave per riuscire in queste buone pratiche sta nell’individuare dei fornitori che lavorano con etica. Noi abbiamo modo di controllare la merce quando arriva e da sempre ci preoccupiamo di testarla anche per valutarne la continuità, ma il fornitore è l’intermediario che veicola informazioni primarie importanti, quali origine, modalità di gestione del prodotto. Insomma è colui che si fa portavoce della catena del freddo e delle peculiarità del

prodotto. Bisogna fidarsi, bisogna potersi fidare!”. Daniela, come altri colleghi, nota importanti cambiamenti nelle preferenze del pubblico, ed evidenzia la necessità di acquistare referenze innovative, che si prestano ad applicazioni originali, ma che siano anche gestibili agilmente in cucina.

“Sono convinta ci sia bisogno di aziende che mettono in campo prodotti specifici, sicuri, ma anche originali, su cui si può lavorare con creatività. Noi siamo legati a una cucina di tradizione ma vogliamo affiancare anche delle alternative. Il pubblico è affezionato ai sapori riconoscibili ma è anche curioso di provare nuovi abbinamenti, nuove formule. Inoltre la manodopera in cucina risulta sempre meno specializzata: c’è l’esigenza di referenze che semplifichino e agevolino il personale”.

Santo Gusto

Sul fattore personale fa leva anche Santo Nicolosi, titolare di una duplice insegna nel bresciano

“Quello che sta facendo e farà davvero la differenza sarà la competenza, la capacità di selezionare e gestire le materie prime. Lavorare con gli alimenti significa avere una responsabilità, e con il pesce la responsabilità è ancora più marcata. Si tratta di materie prime facilmente deperibili, delicate; ogni pesce ha le sue temperature ed è fondamentale che il personale sia informato su tutte le procedure e le rispetti. Noi in questi dieci anni di attività siamo aumentati in modo esponenziale numericamente” - Oggi per Santo Gusto lavorano quaranta persone e ciascuno è preparato nel suo ambito - “La formazione di ogni componente della squadra è un tassello importante e deve essere promossa dal datore di lavoro stesso”. Una buona formazione, ad ogni modo, non può marciare senza elementi di supporto adeguati. E anche qui le

scelte di investimento del ristoratore fanno la differenza. “Trattiamo tantissime tipologie di prodotto e in grandi quantità, quotidianamente. Dai pesci di grande taglia ai molluschi (per esempio abbiamo una lunga lista di ostriche, selezionate dai migliori produttori) e poi ancora crostacei di prima scelta. Il nostro menu ospita tantissime voci e gestirle correttamente non sarebbe possibile se non ci fossero le strumentazioni e gli spazi adeguati. Mi riferisco ad abbattitori, frigoriferi con diverse temperature, spazi dedicati alla lavorazione del crudo. Si parla molto della qualità della materia prima, della freschezza, dei fornitori, ed è corretto, anche noi abbiamo stabilito dei rapporti di stretta fiducia con gli attori del mercato per garantirci il meglio, ma per lavorare il pesce come si dovrebbe c’è bisogno di fornire al personale un contesto lavorativo adeguato, con tutto l’occorrente. Inoltre, siamo ben strutturati, c’è una precisa suddivisione dei compiti. Abbiamo anche un ufficio acquisti interno che si assicura della qualità dei prodotti ad ogni arrivo”.

Santo aggiunge che la trasparenza, come il controllo accurato della merce in arrivo, è una pratica ‘invisibile’, lunga e dispendiosa ma necessaria, che viene premiata dalla qualità e, dunque, dalla soddisfazione dell’ospite.

Abbiamo parlato finora prevalentemente di dinamiche legate al rapporto ristoratore-fornitore e delle complessità di gestione, dentro al ristorante, delle materie prime ittiche.

Abbiamo solo fatto cenno ad altri temi rilevanti che riguardano l’ospite: per esempio qual è il grado di competenza e come stanno cambiando le preferenze?

Martina Lombardo di Scale del Gusto a Ragusa ci consegna una fotografia precisa: “Notiamo in generale un cliente molto più preparato; è attento alla freschezza,

spesso dimostra di saper valutare l’ingrediente o, se non altro, pone delle domande sulla provenienza e vuole sapere quando si tratta di prodotto fresco”

Le domande vengono poste sia dai clienti abituali sia da chi viene da fuori, compreso il pubblico straniero; c’è molta curiosità e recepiamo molta più conoscenza della materia rispetto al passato”.

Mentre in sala c’è Martina, in cucina c’è Maurizio Musumeci, che ci racconta quali sono le ‘rilevazioni’ gastronomiche che gravitano attorno ai prodotti ittici.

“Noi non abbiamo un menu lungo, lavoriamo con ingredienti prettamente stagionali e i clienti apprezzano questa scelta. Tra le nostre proposte di mare spaziamo in base alla stagionalità; possono esserci i gamberi, i ricci di mare, e senz’altro i pesci di grande taglia, come la ricciola e il tonno. Abbiamo deciso di proporre anche i crudi ma con l’accortezza di servire versioni creative, insomma non solo la classica tartare. Le persone cercano anche di portare a casa una nuova esperienza gustativa”.

In questo periodo, per esempio, leggiamo dal menu de Le Scale del Gusto di un crudo di ricciola abbinato ai cladodi di fico d’india, al guazzetto di pomodoro pendolino e all’olio d’oliva aromatizzato al basilico e gelsomino.

Proporre questi piatti lavorando sull’abbinamento significa anche connotarsi, dare un tono alla proposta, imprimere il ricordo di un accostamento nuovo (a patto che il prodotto di partenza sia di alta qualità, ma questo lo abbiamo già sottolineato in ogni contributo di quest’articolo!).

E infatti, ci racconta Martina, i loro clienti apprezzano l’elemento in più.

In altre parole, vengono premiate l’identità e la personalizzazione applicate al buono. Le chiavi per chi oggi e in futuro vuole fare ristorazione.

www.graziadeisurgelati.com

Autrice: Simona Vitali

Clicca e leggi l’articolo sul web

Ogni stravolgimento comporta operazioni imponenti ma soprattutto tempi di assorbimento e rielaborazione che non hanno certamente effetti immediati come si vorrebbe.

Ha voluto tracciare una strada completamente nuova il ministro Giuseppe Valditara, immettendo nel circuito degli istituti tecnici e professionali un percorso formativo - denominato 4+2 perché quadriennale e integrabile (non obbligatoriamente) con due anni di specializzazione post diploma (ITS)che si affianca a pieno titolo al percorso quinquennale in auge. Di fatto dopo i 4 anni è possibile anche non proseguire con il biennio o accedere direttamente all’Università.

Assicura il ministro che adottando la nuova filiera formativa il numero di professori in organico rimarrà invariato, che le scuole potranno coinvolgere esperti esterni con specializzazioni particolari e potranno altresì decidere di aumentare le ore di scuola-lavoro (PCTO) e di apprendistato formativo.

Insomma ci sarà un marcato collegamento con il mondo del lavoro.

Di contro, aggiungiamo noi, ci sono sfide non piccole da mandare a segno come il riuscire a mettere a punto un nuovo programma didattico efficace e concentrato su 4 anni anziché 5, per non parlare

del velocizzare la nascita di ITS in tutto lo Stivale, per consentire quei due anni di specializzazione che contribuirebbero a fare la differenza (per chi opta per questa scelta, non obbligatoria).

Partito sottotraccia lo scorso anno, in questo anno scolastico il nuovo percorso formativo si appresta a prendere un po’ più piede.

Mentre scriviamo la scuola è in dirittura di partenza per cui non abbiamo ancora dati alla mano circa l’effettiva adesione delle scuole a questo modello, che per ora rimane parallelo rispetto all’esistente. Il Ministero ha stimato di riuscire a coinvolgere fino al 30% degli istituti. Seppur il “4+2” sia diventato ordinamentale, quest’anno scolastico ne vedrà il rodaggio, come accade con tutto ciò che è completamente nuovo. Staremo quindi a vedere, step by step.

La domanda però diventa se questo nuovo modello formativo, che a detta del ministro toglierà all’alberghiero l’etichetta di serie B ma che altresì richiederà il suo tempo per affermarsi (auspicando che accada perché non ci si può permettere di perdere giri), se questo modello formativo, appunto, sia sufficiente nel medio breve a riaccendere nei ragazzi la fiammella verso il mondo della ristorazione e dell’accoglienza, che sappiamo bene esse-

re in stato di grave sofferenza, in termini di vocazioni. Sono ancora troppi gli ostacoli che i ragazzi devono superare per poter scegliere in serenità quali studi intraprendere in vista della loro futura professione.

Lo abbiamo detto più volte e ora lo ribadiamo: ci sono le velleità dei genitori che spesso sembrano ragionare a senso unico, l’ignoranza (nel senso di non conoscenza) degli insegnanti delle cosiddette scuole medie (scuole secondarie di primo grado)…a quel punto non resta molta libertà di valutare ma spesso, troppo spesso, solo condizionamento.

Hanno bisogno di toccare con mano la passione, la motivazione, la storia dei professionisti veri: in questo vanno contagiati. Devono sentire un contraltare, un’altra campana, rispetto a chi li porterebbe altrove. Che poi sappiamo per certo che c’è, appunto a causa dei suddetti impedimenti, chi reprime le proprie aspirazioni.

A 15 anni non sempre hai la forza di ribellarti a chi ha la presunzione di scegliere per te. Anche se a dire il vero incontriamo cuochi che ci raccontano anche questo, a riprova della loro inarrestabile motivazione.

E chi quella forza non ce l’ha? Lasciamo che soccomba sotto il suo sogno? E chi vorrebbe ma non è sicuro? Speriamo che abbia la fortuna di incontrare le persone giuste

Ma chi sono le persone giuste? Sono coloro che quel

settore lo vivono e lo esperiscono ogni giorno. Sono i lettori di riviste come questa, gli stessi che stanno vivendo con preoccupazione il momento storico in atto.

L’ascolto

È qui che ciascuno di noi, in qualunque situazione si imbatta a tu per tu con questi ragazzi, può intervenire, semplicemente interessandosi a loro, chiedendo di loro, dei loro sogni per via di quel bisogno di ascolto che hanno. Recentemente ho preso parte a una commissione d’esame di un corso di specializzazione post diploma in materia di enogastronomia, ed è curioso come anche in questi casi i partecipanti vi approccino perché confusi, con il gran bisogno di fare chiarezza, di trovare il loro filo, spesso pure cambiare direzione, sebbene siano più grandicelli degli adolescenti in fase di scelta della scuola. Situazioni delicate anche queste, quindi.

Ecco, in quest’occasione sono rimasta colpita da come un giovane collega, Sebastiano Ricci, ricercatore in tecnologie alimentari specializzato in analisi sensoriale presso l’Università di Parma, ha approcciato ogni singolo esaminando sapendo toccare le giuste corde per farlo aprire, entrando in sintonia con lui.

“È importante – sostiene Sebastiano che è stato a suo tempo educatore e poi allenatore sportivo di diverse categorie giovanili - riuscire a porsi sullo stesso livello della persona che si ha di fronte, che non è lì solo per essere giudicata da te ma capita. Bisogna che ritariamo il senso del giudizio che ci impedisce di interfacciarci in maniera costruttiva con gli altri, ponendoci senza altezzosità e cercando di capire in che modo il ragazzo può essere stimolato. Una parola detta in modo opportuno al momento giusto può fare molto di più di chissà quali azioni”.

Della stessa idea è Antonio Cammarota, fondatore della fattoria/comunità Macinarsi, che delle relazio-

ni umane è diventato profondo conoscitore attraverso esperienze forti:

“ Le parole sono preziose perché ci costruiscono anche. - ha raccontato in occasione di un forum in cui si è parlato di giovani e di pace - Le parole giuste poi, quelle dedicate, soppesate, diventano maestre. Ricordo ancora che nel mio percorso di vita ho avuto non un maestro ma molti maestri che in quel momento mi hanno dedicato quella parola giusta che ha accompagnato per anni la mia vita. Le parole costruiscono anche considerazione. I ragazzi devono essere considerati. La psicologia sia classica che moderna è basata sulla considerazione. Se non si offre considerazione a un essere umano questo si spegne o entra nel caos, perché non ha tempo per germogliare felice”.

E ora moltiplichiamo questo gesto per tutti coloro che operano nel settore della ristorazione e dell’accoglienza e pensiamoli a transitare nei luoghi più svariati, da una sala d’attesa al treno alla palestra o anche soltanto nel loro luogo di lavoro ed entrare in contatto con i ragazzi. Ovunque si trovino tutti quanti loro (noi compresi) possono lasciare un segno, incidere a qualche titolo nella loro vita, attingendo dalla propria esperienza. Semplicemente parlando con loro.

A ben pensare non siamo così bravi a contagiare con la nostra motivazione l’altrui motivazione. Semplicemente perché non ci applichiamo.

È qui che possiamo recuperare tempo e risorse preziose, non lagnandoci che la ristorazione piange, che non c’è personale, che sono altri che devono provvedere.

Chi salva un’anima salva sé stesso, diceva Enzo Biagi. Per non parlare poi del problema – lato ristoratori/albergatori - di riuscire a conservarli una volta conquistati, questi ragazzi.

Al concorso Emergente Pastry, la giovane Matilde Morandi che affianca lo chef Gaetano Trovato presso il ristorante Arnolfo a Colle d’Elsa (SI), ha raccontato che lo chef al mattino le chiede: “Hai sognato stanotte?”.

Autore: Luigi Franchi GLI AMBASCIATORI

Clicca e leggi l’articolo sul web

Un lungo viaggio nel prodotto simbolo della cucina italiana

“L’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto riunisce i grandi protagonisti della ristorazione italiana: chef, pizzaioli, sommelier, maestri gelatieri, produttori e professionisti che, con la loro competenza e passione, rendono unica la cucina Made in Italy nel mondo. La sua missione nasce dalla consapevolezza che raccontare, qualificare e valorizzare l’enogastronomia italiana significa contribuire, in sinergia con le Istituzioni, allo sviluppo e al progresso del Paese. Dal 2016, l’Associazione si impegna a costruire progetti concreti per far conoscere la nostra cultura gastronomica, consolidando un modello che è espressione di identità, qualità e tradizione.”

La FIPE, in una recente ricerca, ha stimato che un buon piatto di pasta arriva a sancire il successo di un locale per il 67% dei ristoratori. Il motivo? È il piatto che gli ospiti ricordano più a lungo! E cambiare tipologia di pasta per risparmiare dieci centesimi a confezione è una scelta suicida da parte dei ristoratori che, in alcuni casi, invece lo fanno!

Alberto Gipponi, chef patron del Ristorante Dina, Ambasciatore del gusto

E se è vero che l’ospite premia il ristorante lo fa anche perché è una materia prima che permette agli chef di dare sfogo alla loro creatività e all’innovazione, come ha fatto Alberto Gipponi, chef-patron del ristorante Dina di Gussago, in provincia di Brescia: “Quattro anni fa misi in carta un menu-degustazione composto solamente dalla pasta, proprio io che da bambino non apprezzavo né la pasta né i dolci che, invece, sono diventati uno dei miei obiettivi quando ho aperto Dina. Il menu si chiamava Inpasta e faceva leva sulla gestualità dell’impastare, parlava di morsi e strutture della pasta. Un mondo meraviglioso quello della pasta, creatività, innovazione e tradizione che si fondono insieme per dare il massimo dei piaceri. Le persone hanno reagito con grande curiosità alla proposta, molto complessa perché an-

dava dall’antipasto al dolce, ma una complessità che mi ha dato grandi soddisfazioni. Oggi non so se rifarei quel menu, sono cambiato diventando più equilibrato nelle scelte e quello era un menu troppo didascalico rispetto a quello che farei oggi”.

Ma la passione per la pasta non lo ha abbandonato infatti sta collaborando con l’università per individuare dei percorsi innovativi che possono essere davvero tanti: dalle strutture ai tempi di cottura che non alterino il reticolo proteico della pasta.

“Sono collaborazioni che faccio sia con l’università che con le aziende affinché si trovi un’innovazione che riesca a diventare popolare, di tutti. Infatti, soprattutto l’industria, grazie alla collaborazione con gli chef, può dar vita anche al senso sociale del suo lavoro e dei suoi prodotti”

Un’ultima domanda: hai un formato che preferisci tra gli oltre 300 che rappresentano la pasta italiana?

“No, non ho un formato preferito. Scelgo la pasta in base agli obiettivi che voglio raggiungere. La mia idea pensa sempre all’interno dell’ingrediente e quella meravigliosa scoperta che è la pasta penso che debba diventare vettore non solo di sughi ma anche di grano”.

Alex Gaspari, chef patron dell’Osteria dei Coghi a Costermano (VR), Ambasciatore del gusto

Alex Gaspari fa il cuoco da ormai 23 anni, ma l’Osteria dei Coghi, dopo diverse esperienze, l’ha aperta nel 2015, dieci anni fa. Dieci anni di sperimentazione incentrata prevalentemente sulla pasta, come ci racconta lui stesso.

“Affrontare il tema della pasta, per me, significa fare un discorso molto articolato perché dobbiamo dividere in due l’argomento: la pasta prodotta da me e la pasta dei piccoli pastifici artigianali e le utilizzo entrambe. Per me la pasta ha un ruolo fondamentale, è il simbolo della cucina italiana e deve sempre essere protagonista, con molto carattere e identità. Quella prodotta da me, in trafile di bronzo, è fatta con grani antichi per dare uno

spessore e un’importanza alla pasta stessa. E, in alcuni casi, si tratta di paste lavorate anche con alghe di acqua dolce o caffè dei carciofi per far assaporare anche la pasta stessa, oltre al condimento. Un esperimento che mi sta dando grandi soddisfazioni per la versatilità di questi piatti. Ho realizzato anche una ricetta interamente mia di sfoglia: una pasta croccante da scottare a vapore e a bassa temperatura in forno, con i vari condimenti che chiamo la sfoglia croccante. Negli ultimi dieci anni ho fatto molta ricerca, senza vincoli di nessun tipo, realizzando all’incirca 60/70 ricette di pasta. Per la pasta secca che utilizzo ho fatto la scelta dei piccoli pastifici artigianali. Faccio una degustazione alla cieca per scegliere quella che mi piace e convince di più. Con quella preparo ricette come quella che ho in carta adesso: i maccheroni con germogli di abete rosso, funghi prugnoli e cimbro. Credo molto nella pasta in menu, è l’italianità per eccellenza, e sono convinto che un ristorante che rinuncia alla pasta fa fatica a restare nella memoria”.

Fabrizio Facchini, chef patron di Stellina Hospitality in USA, Ambasciatore del gusto

Fabrizio Facchini, oltre ad essere il fondatore del gruppo FFS Hospitality che, quattro anni fa, ha dato vita a Stellina Hospitality negli Stati Uniti che è un insieme di strutture di ristorazione; inoltre è caterer e chef di riferimento per le istituzioni italiane negli Stati Uniti.

A lui chiediamo se, per la pasta, negli Stati Uniti, rispetto anche ad altre ricette italiane, qual è il livello di conoscenza e competenza che oggi si ha tra i consumatori e gli chef?

“Oggi i consumatori sono molto più attenti: se prima non capivano la differenza, ora vogliono la ricetta originale. Penso all’esempio della carbonara, forse il piatto italiano più discusso e conosciuto nel mondo: in passato negli Stati Uniti veniva spesso preparata con panna, pancetta o addirittura piselli, mentre oggi sempre più clienti la richiedono nella sua versione autentica. Questo cambiamento è stato favorito anche dall’apertura del mercato

agli ingredienti italiani, che da 15-20 anni arrivano con più facilità, e dall’arrivo di una nuova generazione di chef e imprenditori italiani in America, soprattutto a New York e in altre grandi città, che propongono menu fedeli alla tradizione. Questo è un passaggio fondamentale per far conoscere la vera cucina italiana al consumatore. Faccio un esempio, i miei clienti spesso mi dicono: “questo piatto mi ricorda quello che ho mangiato a Roma o a Napoli, ed è identico”. Ed è proprio questo che cercano: rivivere un pezzo d’Italia pur trovandosi a New York. Le ricette innovative, infatti, hanno sempre un loro spazio e vengono apprezzate, ma la mia esperienza negli Stati Uniti mi dice che l’autenticità resta al centro dell’interesse dei clienti. Oggi anche molti chef americani e italo-americani stanno cercando di riprodurre i piatti autentici della nostra tradizione. È un segnale positivo: significa che c’è interesse e rispetto verso la cucina italiana. Io stesso non disprezzo la cucina italo-americana, quando è fatta bene: è parte della nostra storia di immigrati. Ma la tendenza attuale è chiara: si punta sempre più sulla vera cucina italiana”.

L’innovazione tecnica e creativa della pasta

Gragnano è una delle città dove la pasta è nata e cresciuta. Dove se ne celebra la tradizione e la cultura centenaria ma anche, e soprattutto, l’innovazione tecnica e la creatività dei formati.

Sono finiti i tempi dove, a Gragnano, le vie e le piazze erano invase dai tralicci su cui appoggiavano spaghetti lunghissimi ad asciugare al sole. Quel periodo, attorno all’800, scomparve con l’invenzione del metodo ‘Ci-

rillo’, ideato da un ingegnere di Torre Annunziata che, guardando appunto quei lunghi spaghetti, progettò delle celle all’interno delle quali mise dei bracieri (oggi sostituiti da grandi caloriferi) che riscaldavano l’aria e potenti ventole ne distribuivano l’emissione del calore.

Oggi questo metodo permette di essiccare la pasta lentamente, in tre o quattro giorni, ed è fondamentale per ottenere la consistenza così amata dagli estimatori della pasta artigianale.

Il Pastificio dei Campi, in qualità di partner Ambasciatori del gusto

Pastificio dei Campi spa è un’azienda nata proprio nella città della pasta, a Gragnano, ed è tra quelle che hanno saputo trasformare la sapienza dei vecchi pastai in tecnica, innovazione, creatività, senza togliere nulla alla tradizione e alla qualità. Abbiamo incontrato Margherita Foglia, brand manager dell’azienda e, con lei, abbiamo fatto un lungo excursus tra storia e innovazione, con un particolare riferimento al grano duro.

“Pastificio dei Campi è un’azienda che produce pasta a Gragnano, dal 2010; fondata da Giuseppe Di Martino, quarta generazione di pastai gragnanesi, Pastificio dei Campi ha avviato il processo di ricerca fin dal 2004, quando Giuseppe conobbe Nicola De Vita, il nostro attuale mugnaio. Insieme avviarono la ricerca rispetto al nostro prodotto e a tutte le caratteristiche che lo rendono tale. Cercare di migliorare un prodotto già di per sé eccezionale – ricordiamo che la pasta a Gragnano è certificata già dal 1500 – era un’impresa non facile. Quello che lui notò all’epoca è che c’era pochissima attenzione verso una delle materie prime per produrre la

pasta: cioè il grano. E anche nel 2014 quando la pasta di Gragnano ottenne l’IGP le venne assegnata senza una legislazione sulla provenienza del grano. Giuseppe, invece, insieme a Nicola, decisero di puntare su una pasta ottenuta solo con grano italiano, di provenienza certa. A quel tempo era una scelta decisamente inconsueta e poi quello era il periodo d’oro dei grani americani che si pensava fossero più alto-proteici e quindi più resistenti. Oggi questi concetti sono stati completamente capovolti, il merito è anche di Giuseppe e di Nicola, perché molte altre aziende ora stanno portando avanti la filiera italiana. Tengo a specificare che non è detto che i grani italiani siano i migliori ma di certo vantano un’eccellente biodiversità, essendo coltivai da millenni. Il grano duro, infatti, è una varietà cerealicola tipica del bacino mediterraneo, coltivato nel sud Italia e nel nord Africa. Si tratta di una pianta autoctona che ha bisogno di terreni fortemente drenanti, pochissima acqua e zero umidità. Caratteristiche tipiche del sud Italia e non certo del nord America dove, nel corso degli ultimi settant’anni, si sono sviluppati solo quattro o cinque genotipi rispetto ai 250 del nostro Paese. Consumare poche varietà crea anche dei problemi alla salute, come sta succedendo con le intolleranze al glutine, perché queste varietà devono essere supportate da interventi chimici per raggiungere lo stato di essicazione in campo. Riprendere a coltivare grano italiano non era facile perché si dovevano trovare contadini disposti a coltivare grano duro, per di più alto-proteico per tenere testa alla concorrenza americana, e l’unico modo per farlo era tornare a una tecnica di coltivazione che prevede il maggese prima e il sovescio poi per mantenere un equilibrio del suolo. Per convincere

i contadini a tornare a questa produzione estensiva si è fatto un importante investimento economico, si sono fatti dei contratti di filiera, si è dovuto contrattare un prezzo del grano che implicasse anche i due anni di pausa dovuti al maggese e al sovescio. Questa lunga premessa è alla base della creazione di un’azienda che doveva lottare contro i colossi che consideravano pasta e grano come una commodity. Si è vinta una battaglia grazie anche al miglioramento degli standard qualitativi richiesto dagli chef e anche dalle persone. Nel 2010, quando siamo arrivati sul mercato, il nostro era un prodotto molto costoso e, quindi, ci siamo da subito, rivolti agli chef. L’alta ristorazione è stato il primo cliente ad approcciare alle nostre paste. Poi è stata la volta delle botteghe gastronomiche e, infine, l’online. Questo ha significato poter parlare con il consumatore che, attraverso un qrcode in evidenza sulla confezione, arriva a conoscere, tramite la block-chain, tutto il percorso di quel pacco di pasta”.

Margherita Foglia prosegue affrontando il tema dell’IGP. “All’interno della pasta di Gragnano Igp c’è un mondo, di artigiani e di industria, quindi c’è la necessità di produrre e far sapere come, da parte di ogni singola azienda, anche perché Gragnano non significa grano bensì acqua e aria che permetteva l’essicazione all’aperto. Noi abbiamo voluto, oltre all’aria che oggi è riprodotta, identica, con tecnologie industriali lavorare sulla maglia glutinica della nostra pasta, mantenendo l’elasticità e senza rompersi. La sottigliezza è un’altra nostra caratteristica a differenza di molte altre aziende che producono a doppio strato. Più una pasta è sottile più vuol dire che il grano è di grande qualità e più lunga e lenta è stata l’essicazione. Una pasta non deve mai superare i 12 minuti di cottura. In catalogo abbiamo 61 formati di pasta ma spaghetti e linguine restano i più venduti. Siamo orgogliosi della nostra pasta mista che chiamiamo ‘mischiato potente’ o ‘mischiato delicato’, con sette tipologie di pasta. Con gli chef, i nostri primi e, ancor oggi, più importanti clienti, abbiamo un rapporto diretto tramite una nostra rete vendita diretta che ci consente di rafforzare sempre il confronto. Ultima informazione: abbiamo anche una pasta creata da un designer, Mauro Olivieri. La giornalista Faith Willinger, parlando con Giuseppe, lamentava il fatto della dimensione del pacchero, della difficoltà a metterlo in bocca. Da quella conversazione è partita la ricerca di un formato a metà tra il pacchero e la calamarata ed è nato il Campotto, che ha vinto nel 2014 il Compasso d’oro, il più autorevole premio, a livello internazionale, per il design”.

Da Gragnano al nord, esattamente in Val di Fiemme (TN), dove, dal 1908, quattro generazioni della famiglia Felicetti portano avanti una produzione pastaria altamente specializzata, mentre la quinta generazione ha da poco

fatto il suo ingresso in azienda.

Valentino Felicetti ebbe l’intuizione che l’acqua di sorgente e l’aria d’alta quota potessero conferire alla pasta di grano duro un sapore riconoscibile. Un esperimento imprenditoriale da cui è nata una dinastia di pastai tra le Dolomiti e un percorso produttivo di ricerca fortemente distintivo. Ancora oggi Felicetti è l’unico pastificio in Europa situato sopra i 1000 metri di altitudine.

Di strada ne hanno fatta tanta ma sempre con un obiettivo: quello di restare sul territorio per dare valore anche alle persone.

Le loro produzioni sono realizzate interamente con semole di provenienza italiana e, soprattutto, biologiche.

Un metodo di lavoro, condiviso con una filiera che pratica l’uso responsabile di terreni e risorse, nel rispetto dell’ambiente.

L’azienda produce complessivamente oltre 100 formati di pasta, raggiungendo complessivamente le 35 mila tonnellate all’anno (di cui 20 mila realizzate nel sito di Predazzo e 15 mila in quello di Molina).

La vostra pasta Monograno quando è nata, con quali obiettivi, come risponde la ristorazione a questa tipologia di pasta?

“Il progetto Monograno nasce all’inizio degli anni Duemila con un obiettivo preciso: sviluppare una pasta in grado di valorizzare le qualità organolettiche di singole varietà di grano, coltivate in territori selezionati. Un’ispirazione presa in prestito dal mondo del vino, applicata però a un prodotto base della dieta mediterranea. Con la linea Monograno, Felicetti ha svolto un ruolo di apripista per l’attribuzione di una identità geografica al grano, in un contesto storico nel quale la pasta veniva percepita prevalentemente come un alimento quotidiano, domestico, realizzato con miscele di semole italiane ed estere. Il pubblico di riferimento per la pasta monovarietale è stato sin da subito quello dell’alta ristorazione. Una scommessa che si è rivelata vincente: oggi Monograno è presente nei ristoranti di ricerca di tutto il mondo e ha dato un importante contributo nel riportare la pasta secca nei menu di alta cucina, complice il confronto continuo con tutti gli attori della filiera – dagli agricoltori, ai mugnai agli chef – che ha consentito di creare un prodotto capace di rispondere alle esigenze della ristorazione gourmet”.

La vostra storia è intimamente legata al territorio: questo

valore è riconosciuto dagli chef?

“In oltre cento anni di storia, il Pastificio si è evoluto conservando un fortissimo legame con le origini. A non essere cambiato, in tutto questo tempo, è prima di tutto il rapporto con il territorio della Val di Fiemme, che ancora oggi – come aveva intuito Valentino – rappresenta il nostro tratto distintivo. Gli chef che utilizzano le nostre paste hanno una grande consapevolezza di questo valore e riconoscono nei nostri prodotti una sintesi virtuosa tra eccellenza e sostenibilità, sposandone l’approccio etico e il legame con il territorio”.

Eliminiamo una volta per tutte che la pasta è stata scoperta da Marco Polo così non ci affidiamo alle leggende. Scrivono Silvano Serventi e François Sabban nel loro saggio intitolato La pasta: “Molti episodi del cammino della pasta, un viaggio che in realtà racconta i primi passi della storia dell’umanità e della tecnica, ci sono ancora oscuri… si ritrovano tracce storiche di questo cibo universale dalla Germania all’Iran, dalla Grecia alla Russia, dalla Turchia alla Polonia, senza contare i paesi dell’Asia Centrale e Meridionale, né dimenticare il Mediterraneo Centrale e il Medio Oriente da cui provengono probabilmente le prime ricette di pasta secca”.

Alimento autoctono dunque, come ci ricorda in questo articolo Margherita Foglia. Ma in Italia quando si inizia a parlare di pasta? Sicuramente ai tempi dell’Antica Roma, con le lagane, una sfoglia che ricorda l’attuale lasagna. Poi in Sicilia, intorno all’anno Millecento, il geografo arabo Muhammad al-Idrīsī (1099 ca.-1164 ca.) parlò di Trabia, una località posta, scrive lo storico dell’alimentazione Giovanni Ballarini nelle sue Interviste impossibili, “tra le pendici del pizzo Cameccia e il mare, è ricca di acque che servono ai molti mulini costruiti secondo le più recenti conoscenze tecniche degli studiosi arabi e che macinano i grani coltivati sulla vicina, ampia area della Sicilia occidentale, e infine ha una favorevole esposizione ai venti e un facile porto”.

Trabia pare che derivasse da triyah che significa vermicelli.

Insomma molti lati ancora oscuri ma certo è il fatto che, oggi, l’Italia è l’unica nazione al mondo ad essere indissolubilmente legata alla pasta. Questo è un valore. Non gettiamolo al vento!

Prestigiosa e ricca “collezione” di funghi di prima scelta lavorati con cura e attenzione, tagliati e trifolati delicatamente secondo tradizionale ricetta. Indicati come accompagnamento per primi o secondi piatti, contorni e per la farcitura di pizze.

DEMETRA FOOD COLLECTION i prodotti che fanno tendenza.

Autore: Luigi Franchi

Clicca e leggi l’articolo sul web

Ma quanti Gianni D’Amato ho conosciuto in tutti questi anni?

È questa la domanda che mi sono posto non appena ho parcheggiato l’auto davanti al castello di Arceto, al limitare delle prime colline reggiane ma ancora in pianura, esattamente a metà strada tra Reggio Emilia e Modena.

È qui che Gianni, con la sua famiglia, Fulvia la moglie, Federico il figlio, ha messo nuove radici, tornando nella sua terra d’elezione. Infatti D’AmatOsteria si trova nella stessa provincia reggiana dove i D’Amato avevano dato vita a uno dei più belli e buoni ristoranti italiani – Il Rigoletto – che hanno dovuto lasciare a causa del terremoto del 2012.

La serenità degli ambienti si sposa con la bontà della cucina

Dopo Il Rigoletto, per la famiglia D’Amato è stata una ricerca mai interrotta di un luogo che rispecchiasse la loro volontà di trovare una serenità perduta. Non era facile reagire dopo una perdita come quella che avevano ingiustamente subito ma la loro forza di volontà li ha spinti a cercare, a sperimentare nuovi luoghi, nuove ricette dovute alla visione di Federico che ha affiancato Gianni in cucina con grandi litigate e grandi soddisfazioni per entrambi. Prima al Caffè Arti & Mestieri in centro a Reggio Emilia, poi al mare a Tellaro, in Liguria, a prendere in gestione la storica Locanda miranda cambiandone nome e qualità dei piatti e del servizio. Ma, crediamo conoscendoli un po’, che la ricerca non fosse terminata ancora. Fino ad ora, in una piccola raffinata osteria all’interno di un castello che ne ha viste tante nella sua storia che risale alla seconda metà del X secolo. Chissà se i vescovi proprietari immaginassero avanti di un millennio.

Di certo, ora, il castello fa da splendida cornice a un altrettanto splendida osteria, con uno spazio all’aperto circondato da piante selezionate direttamente dai D’Amato, con il criterio della bellezza e dei profumi che si sommano a quelli di una cucina dove si sente pienamente quella che, in gergo, si chiama ‘la mano’.

Gianni D'Amato - Foto Lido Vannucchi

La cucina di D’AmatOsteria

Solida, sicura, comprensibile e, soprattutto, buonissima. Non c’è stato un piatto fuori riga la sera in cui siamo andati da loro.

E siamo convinti che quello che abbiamo provato noi venga replicato, senza sbavature, a ogni pranzo e a ogni cena.

Non appena è arrivato il menu la prima sorpresa: un menu degustazione a 60 euro!! In un periodo in cui pizza e birra non costano ormai meno di 25 euro.

C’è tutto in quel menu degustazione per soddisfare ogni genere di palato; c’è soprattutto la storia di Gianni D’Amato, infatti il menu si intitola: I classici di famiglia “oggi”. Nella carta, breve come deve essere un menu contemporaneo, ci sono, invece, le storie di padre e figlio, che si sovrappongono in una simbiosi perfetta. Cito alcuni nomi di piatti, giusto per far capire che non si scherza per niente: Brandade di baccalà, pizzaiola di pesche Percocche e cialda di ceci; Spaghetti all’arrabbiata di totani, cozze, finocchietto e zafferano; Ricciola tonnata, fagiolini, cannellini, soia e Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia.

Quando uscirà questo articolo sarà già il tempo del menu autunnale ma non cambierà la bontà. Quando c’è esperienza da vendere, unita alla freschezza di una mente giovane come quella di Federico, il risultato è sicuro

E in sala?

In sala c’è il sorriso e l’eleganza di Fulvia come da tempo non vedevamo. Abbiamo davvero raccolto serenità in questo luogo.

All’interno c’è spazio per una trentina di coperti, in un’ambiente che culmina con lo scalone da cui salivano anticamente i cavalli e le carrozze. Un pezzo di passato che si coniuga al presente grazie all’eleganza: degli arredi, delle sedute, dei piatti e dei bicchieri. Non è Il Rigolet-

Via G. Pagliani 2 Arceto (RE) Tel. 328 8909980

to, questo è ovvio, ma quando si nasce professionalmente in un luogo magico come quello non lo si dimentica più. Ritorna nei gesti di Fulvia, nel suo modo di raccontare, nel porgere il piatto, nell’essere sempre presente con la massima discrezione.

Ci sei riuscito Gianni, con l’aiuto della tua bella famiglia! Non è stato un percorso facile, anche le amicizie a volte si sono dimostrate meno solide del previsto ma questa è la vita. Quella che ti insegna che da solo puoi sempre farcela, basta aver coraggio, determinazione e un saper fare che significa a volte pensare diversamente, che è la cifra migliore in questo mestiere difficile del cuoco e del ristoratore!

Clicca e leggi l’articolo sul web

Autore: Guido Parri

Un argomento di cui non si parla mai: la professione dell’agente di vendita. Siamo stati con loro per un giorno

Sosteniamo da sempre che fare ristorazione è uno dei mestieri più complicati che esistono e riflettendo su questo ci siamo chiesti: e come sono le professioni al servizio della ristorazione?

Non si parla quasi mai del lavoro che, ogni giorno, svolge un’agente di vendita di un distributore di prodotti alimentari per la ristorazione. Perché, se è vero, che i ristoranti fine dining molto spesso si riforniscono direttamente dai produttori, dagli agricoltori e dai pescatori, c’è tutto il mondo della ristorazione intermedia che rappresenta, da sempre, la strutturazione dell’accoglienza enogastronomica italiana che, invece, compra la prevalenza dei prodotti dai quasi 4.000 distributori che, ogni giorno, tramite gli agenti di vendita, varcano la soglia di ristoranti, trattorie, pizzerie e gastronomie per rifornirli.

Un giorno accanto agli agenti di vendita

Per spiegare nel migliore dei modi il ruolo di un’agente l’unica cosa da fare era affiancarlo e così siamo stati un giorno intero con gli agenti della F.lli Tondini, un’azienda di distribuzione che opera tra il Lago di Garda e le province di Mantova e Verona.

L’appuntamento con Matteo Fantuzzi è alle nove al casello di Mantova Nord.

“Non sono solo. – mi dice appena arrivo – Con me c’è Andrea Rognara, lavora con noi da pochi mesi ed è sotto la mia ‘giurisdizione’, essendo io il suo capo-area”.

Va benissimo, due voci sono meglio di una e Andrea ha solo ventun anni. Voleva, a tutti i co-

sti, questo lavoro, dopo aver conseguito il diploma di ragioniere, uno studio che oggi viene nobilitato con il termine ‘amministrazione, finanza e marketing’.

La prima domanda, appena partiti, la faccio a lui: cosa ti piace di questo mestiere, al punto di volerlo a tutti i costi?

“Perché ho sempre visto mio padre fare questo lavoro. Lui è rappresentante di vini e, da ragazzino, vedevo in lui una libertà di movimento, di capacità decisionale, di problem solving che mi affascinava. Dopo aver lavorato, dopo il diploma, qualche mese in ufficio, non ce la facevo proprio. Sapendo che i fratelli Tondini cercavano agenti per espandere il loro mercato, mi sono proposto ed eccomi qui”.

Nel frattempo ci avviciniamo al primo degli appuntamenti della giornata. Andrea ha in mano i clienti di Mantova città e dell’immediata periferia. Le domande, intanto, cominciano a turbinare ma avrò tempo. Ora dobbiamo entrare dal primo cliente.

“Come ti presentiamo?” mi chiedono Matteo e Andrea. “Come volete, potete anche non presentarmi. Sono qui per ascoltare” rispondo.

Il primo cliente ha un problema, il prosciutto crudo che gli è stato consegnato non lo soddisfa. Entra in

gioco l’esperienza di Matteo Fantuzzi che questo mestiere lo fa da vent’anni.

“Lo scontiamo sul nuovo ordine, può essere che una partita a volte non sia all’altezza, sono prodotti vivi.

E, se posso consigliare, provi quest’altro, è di qualità superiore e costa pochi centesimi in più”.

Accordo fatto.

“Ma quanto tempo vi mette a disposizione un cliente?” chiedo.

“Questo è uno dei problemi di questo lavoro. In media, al massimo, dieci/quindici minuti. E in quel lasso di tempo devi raccogliere quello di cui ha bisogno perché ha finito le scorte, incuriosirlo su novi prodotti particolarmente adatti alla sua cucina e, spesso, occuparci anche della riscossione delle fatture precedenti. Oltre a risolvere i problemi come quello di prima”, mi racconta Matteo.

Le arrabbiature sono all’ordine del giorno?

“Spesso ma si impara a non farci caso. Soprattutto facendo domande si capisce l’origine del problema. Te ne racconto una dei miei inizi: – continua Matteo – un cliente si lamentava che del prosciutto che gli fornivamo si strappava la fetta. Cambialo una, due, tre volte e il problema rimaneva, anche con prosciutti diversi.

Il mio capo-area di allora mi suggerì la tecnica delle domande e ne feci una al cliente: ma l’affettatrice funziona bene? Il problema stava lì”.

Quali fasce orarie avete a disposizione?

“Nel ristorante quelli bravi li trovi alle 9/9,30. Altrimenti alle 10,30/11 e poi ti devi fermare fino al pomeriggio quando li vai a visitare dalle 16,30 alle 18. Capisci che il tempo a disposizione è troppo limitato per un’azienda come la nostra che ha un catalogo di 5/6000 referenze. Nelle pizzerie, tranne quelle da asporto che iniziano presto, hai gli stessi tempi. Diventa quindi indispensabile, per ognuno di noi, pianificare con estrema cura il lavoro. Nel tempo che è escluso dalle visite, analizziamo ogni cliente, valutiamo il suo modo di rapportarsi a noi, studiamo strategie per rendere ottimale il tempo che gli dedichiamo, oppure facciamo dei giri per la città e i paesi per vedere nuove aperture, cambi di gestione, studiare i menu, analizzare i nuovi prodotti che l’azienda vuole spingere” mi dice Andrea.

Il secondo cliente, un bar storico di Mantova, in pieno centro, fa l’ordine e ascolta Andrea per le nuove proposte che sono in promozione questa settimana. Nel salutarci dice a Matteo, a voce alta, “tenetevelo stretto questo ragazzo. È bravo, gentile, non insiste e ci sa fare”.

Prima abbiamo parlato di arrabbiature ma ci sono anche le gratificazioni vedo…

“Si, questa è una. – afferma Matteo – Quando trovi persone così ti resta dentro la voglia di continuare. Una volta, ero con Oscar Tondini da un cliente che gli dice: “Se Matteo non dovesse più lavorare con voi io cambio fornitore”. È stata una bella soddisfazione. Ma quello che più conta è l’azienda in cui lavori, specialmente quando sei in un'impresa come questa dei Tondini. Sono bravissime persone, sia Benhur che suo fratello Oscar e anche le figlie di Benhur, che rappresentano la generazione futura, Carlotta e Cecilia, sono della stessa pasta. Datori di lavoro che hanno una autentica capacità di ascolto, sempre disponibili a questo, a cercare soluzioni ai problemi”.

Come siete strutturati? Prima, Matteo, mi parlavi di capo-area…

“Ci siamo dati questo tipo di organizzazione perché siamo in crescita. Oggi la Tondini può contare su 19 agenti. Immagina se ogni agente portasse direttamente i problemi in azienda, gli uffici andrebbero in tilt. Per questo abbiamo suddiviso gli agenti tra cinque capi-area. Ognuno di noi ha anche un margine di autonomia sulla scontistica, sui tempi di consegna e gli agenti pongono a noi tutte le problematiche. Poi abbiamo un sistema di raccolta ordini con l’Ipad che

smette di funzionare quando il cliente supera la terza fattura senza aver pagato nei termini di scadenza. In quel modo l’agente non può fare l’ordine. Fino a qualche anno fa le aziende di distribuzione erano in serie difficoltà perché si trovavano a fare da banca ai clienti. Ora non è più così, per fortuna”.

In attesa di entrare da un cliente

“Poi ci sono questi problemi, arrivi e c’è già un altro fornitore e, per correttezza aspetti. Non tutti fanno come noi, una volta stavo raccogliendo un ordine e avevo alle spalle uno della concorrenza” mi racconta Andrea.

L’attesa si prolunga in strada per venti minuti. Ne approfitto per continuare con le domande. Non riuscite a prendere un appuntamento preciso? Gli ordini notturni, tramite il digitale, sostituiranno il vostro lavoro? Come approcciate a un nuovo cliente?

“Andiamo con ordine. Gli appuntamenti: ci proviamo sempre, perché crediamo che un appuntamento in cui nessuno, né noi né il cliente, è distratto da fattori esterni, cambierebbe la qualità del nostro e del suo lavoro. Quando ci riusciamo il risultato è immediato. Dobbiamo insistere su questa strada. Gli ordini notturni: vanno bene, ormai il catalogo delle nostre referenze è in mano a ogni cliente e questo metodo sta prendendo piede. Ci consentirebbe di diventare veri consulenti quando andiamo a fare le visite. Però con il cliente devi mantenere il rapporto umano, quello che ti consente di monitorare le scelte. I nuovi clienti? La

strategia migliore è andare per conoscere. Mi spiego meglio: preferisco andare, chiedere se c’è il responsabile acquisti perché altrimenti il rischio è che tu parli per venti minuti e poi scopri che stavi parlando con la persona sbagliata. E poi chiedere sempre un primo appuntamento. Mai andare da un nuovo cliente con l’obiettivo di fare un ordine immediato”.

Il cliente perfetto

La mattina volge al termine, usciamo dalla città e ci avviamo verso la periferia. Arriviamo in un ristorante – la Risosteria Sant’Andrea - che non fa il servizio del mezzogiorno. La cuoca, anche socia del locale, ci accoglie e ci fa accomodare fuori, in veranda. Vedo le facce di Andrea e Matteo che sprizzano entusiasmo alla riflessione di Veronica (questo il nome della cuoca): “Sto pensando al cambio di menu per l’autunno, cosa mi proponete?”

La conversazione va avanti per mezz’ora buona. Matteo dà il meglio di sé, spiegando le fluttuazioni del mercato della carne, proponendo i tagli adatti al carrello dei bolliti oppure di piatti già pronti, cotti a bassa temperatura sottovuoto che il cuoco deve solo finire con un briciolo di creatività e che risolvono il problema del personale. Andrea lo osserva raccogliendo come una spugna. La cuoca si fida e non fa problemi di prezzo, vuole qualità per i suoi clienti e trova nel servizio dei F.lli Tondini tutte le risposte.

“Vedi – mi dice Matteo – una volta al giorno ci capita di far valere la nostra competenza, il nostro sapere e questo aiuta moltissimo i nostri clienti”.

Da Mantova a Sirmione

È solo mezz’ora di strada ma all’arrivo trovo una dimensione completamente diversa rispetto a Mantova. Qui, del resto, c’è un turismo pazzesco che arriva dal nord-Europa e che viene qui per apprezzare l’ospitalità e il buon mangiare italiano, oltre alla bellezza dei luoghi.

Ho appuntamento con Giordano Comparini, agente di vendita di F.lli Tondini, che svolge la sua missione tra Sirmione e Desenzano.