Un voyage de mille lieues commence toujours par le premier pas.

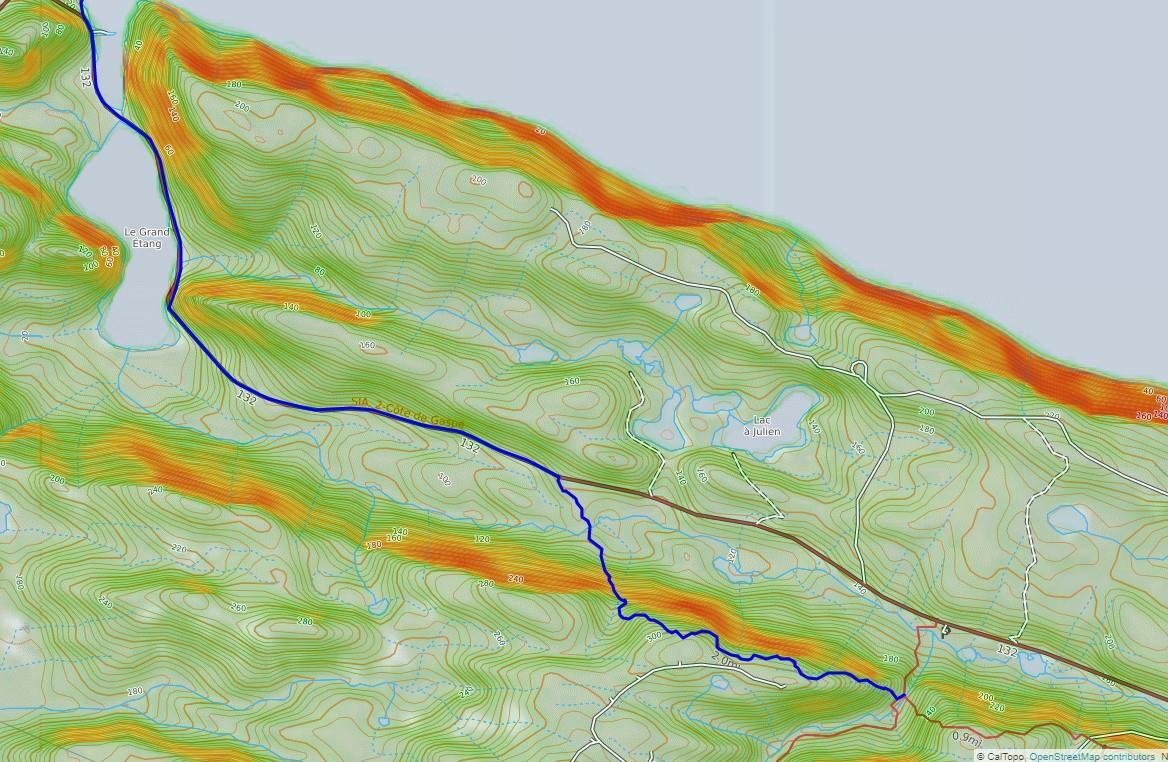

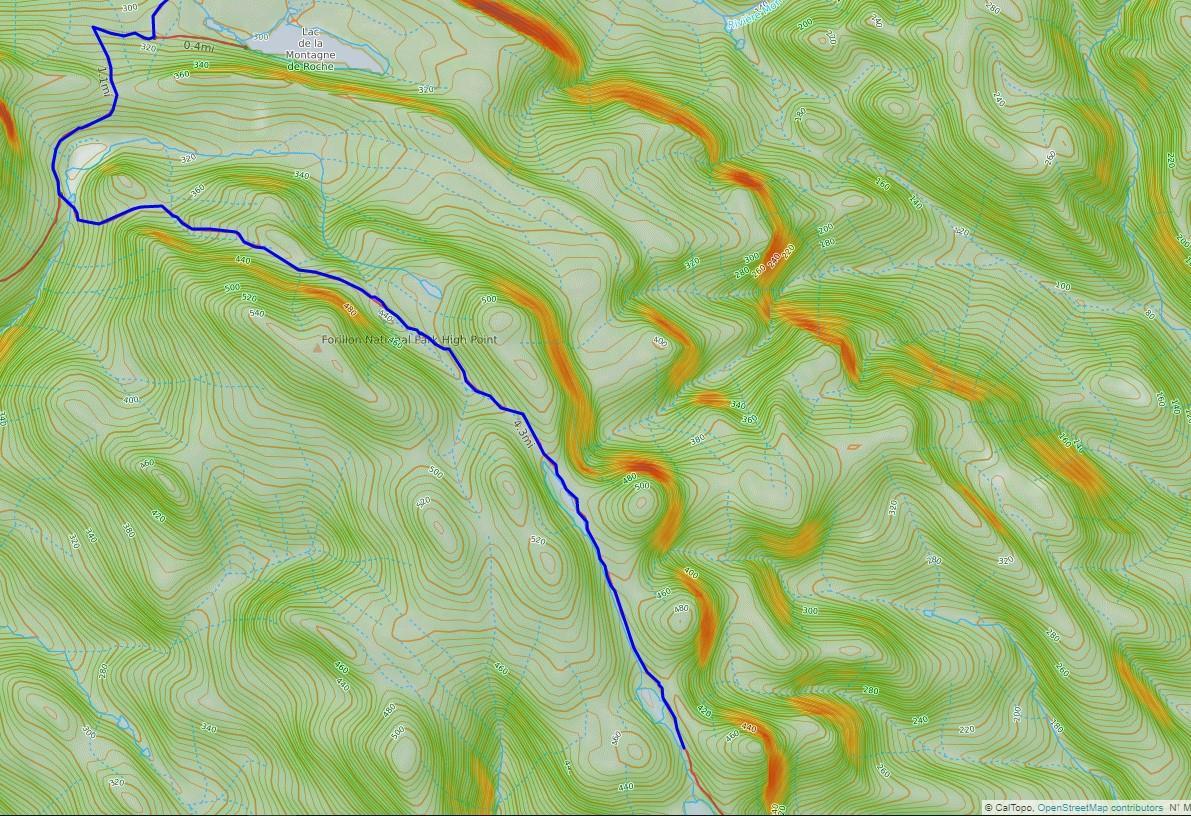

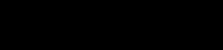

SIA-QC-Topo+ Mis à jour le 2023/06/04 Auteur : Michel Lm Auger

Rivière-au-Renard

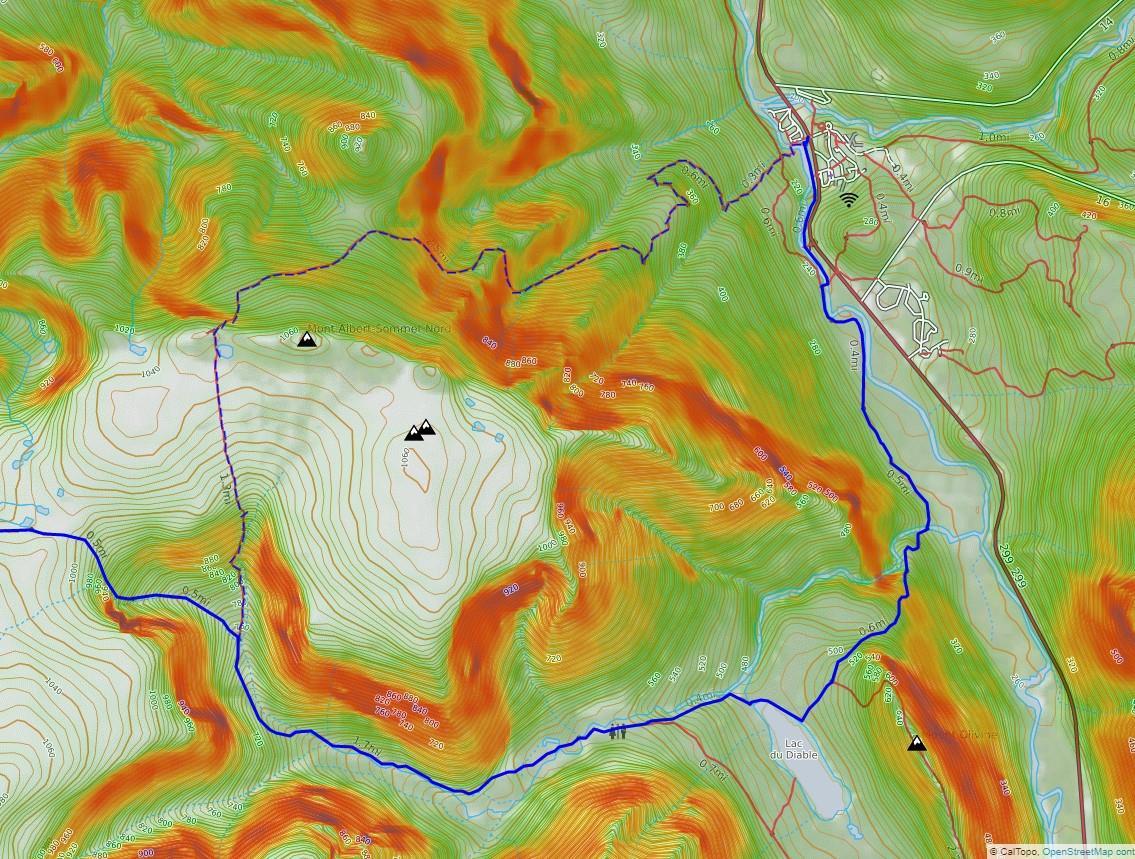

Mont-Albert

Lao-Tseu (VIe siècle av. JC)

Le projet SIA-QC Topo+ sur le Sentier international des Appalaches veut aller au-delà de la simple cartographie en y intégrant des informations sur les toponymes des régions traversées, des portraits de personnes y ayant vécu ou travaillé, de certains événements historiques locaux, des informations sur la faune, la flore, la géologie et attraits de la région.

Les liens en italique sont des hyperliens externes. Les étoiles rouges indiquent une nouveauté.

Index :

• Cartes topographiques Historique du SIA

• Cartes des secteurs Réservation hébergement SIA

• Profils topographiques Page Facebook officielle SIA-QC

• Repères géographiques Groupe Facebook SIA-QC Classe 2023

• Toponymie Groupe Facebook SIA-QC

• Suppléments Etat des sentiers

• Hébergement SIA

• Services Ravitaillements

• Filmographie Périodes de chasse

• Portraits Calendrier des phases lunaires

Légende Navigation Temps de marche Tables des marées Grande-Vallée

Livres et blogues Cloridorme

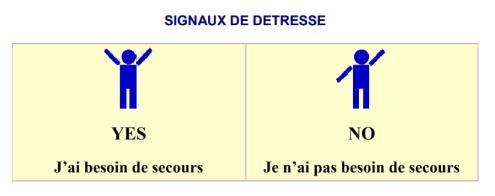

Crédits URGENCE Bureaux de poste Pharmacies

Lexique SAUVETAGE

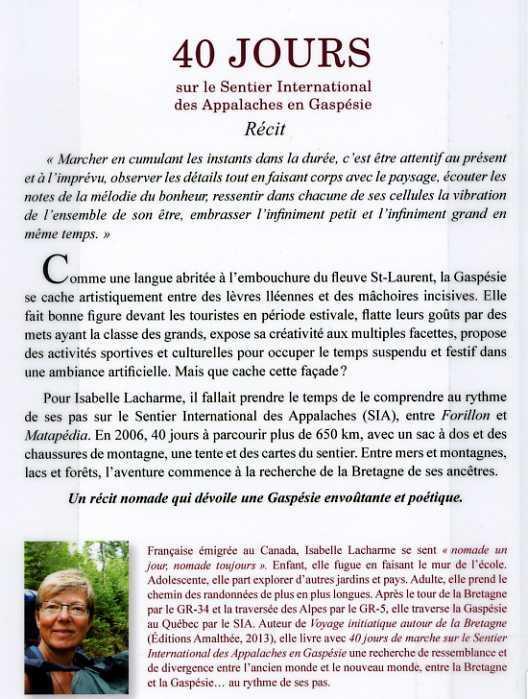

Merci Isabelle

SIA-QC-Topo+

michel.lm.auger@gmail.com

INDEX DES CARTES TOPOGRAPHIQUES

Ce projet a utilisé le découpage en 39 sections proposé par le site Hikster. Ce découpage journalier est une simple indication. Il est nécessaire d'adapter votre planification à vos envies et capacités physiques.

SIA-QC-Topo+ michel.lm.auger@gmail.com

Secteur Section Balises Section Balises Avignon 01-Matapédia 650-648 02-Ref. Turcotte 647-631 03-Ref. Corbeau 630-622 04-Ref. Quartz 621-604 05-Ref. Ruisseau Creux 606-593 Matapédia 06-Causapscal 592-560 07-Abri Chutes 560-544 08-Abri Erablière 543-521 09-Amqui 520-506 10-Saint-Vianney 505-480 11-Rivière Matane 480-460 Matane 12-Ruisseau Pitounes 460-449 13-Lac Tombereau 447-435 14-Lac Matane 435-421 15-Lac Gros Ruisseau 421-414 16-Mont Craggy 414-405 17-Lac Beaulieu 404-397 18-Petit Sault 396-382 19-Ruisseau Bascon 381-374 16:18 Sorties d’urgence Gaspésie 20-Ref. Nyctale-Chouette 373-365 21-Ref. Huard 22-Ref. Mésange 23-Lac Cascapédia 24-Ref. Paruline 25-Mont Albert 26-Ref. Tétras 27-Mont Jacques-Cartier Haute-Gaspésie 28-Ref. Cabourons 255-247 29-Mont Saint-Pierre 245-228 30-Ruisseau Flétan 226-197 31-Madeleine Centre 196-170 32-Grande Vallée 163-139 Côte Gaspé 33-Ref. Cascades 139-111 34-La Chute 110-87 35-Ref. Zéphyr 87-79 35A-Sentier des Éoliennes 36-Erablière 77-56 Forillon 37-Les Lacs 56-33 38-LesCrêtes1 34-24 39-Cap Gaspé 24-1 Trop loin à l'ouest, c'est l'est. Lao-Tseu (VIe siècle av. JC)

SIA-QC-Topo+ michel.lm.auger@gmail.com

Lac du Diable

INDEX DES SUPPLÉMENTS

Catégorie Article Catégorie Article

Caribou Caribou de la Gaspésie-Atlantique

Caribou des bois ou orignal ?

Flore Flore laurentienne

Petit guide des plantes de bord de mer

Ornithologie Oiseaux du Québec par la couleur

Go oiseaux!.ca

Le chant du huard décodé

Divers Pourquoi ne pas toucher à une carcasse de mammifère marin ?

Détérioration du fleuve Saint-Laurent

Carte observations de baleines de la semaine

Catalogue des amphibiens et reptiles du Québec

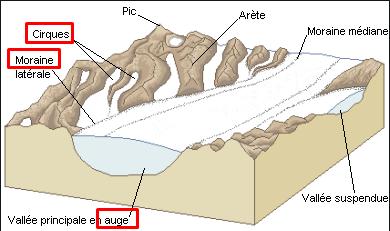

Géologie Mont-Albert Lac aux Américains

Histoire Les Micmacs

La déportation de Gaspé

La révolte des pêcheurs de Rivière-au-Renard

Le naufrage du Carrick

Le Fort Péninsule

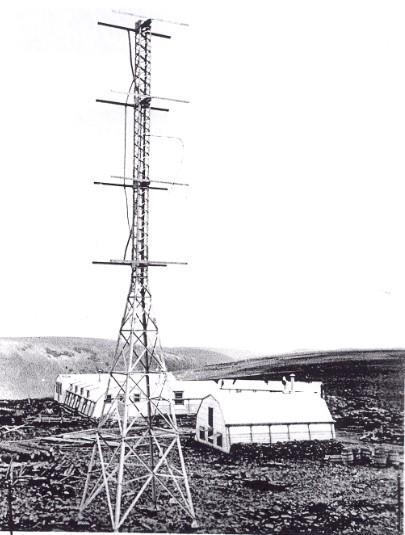

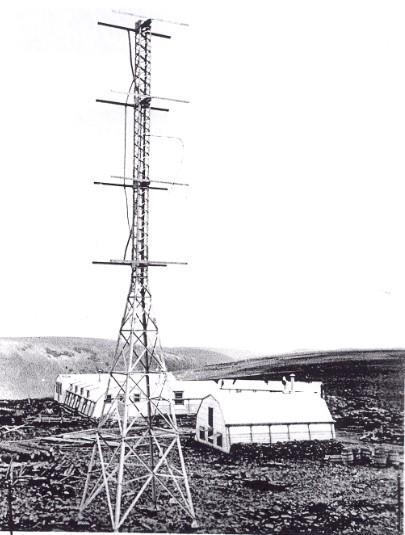

Enigme du radar du Mont Jacques-Cartier

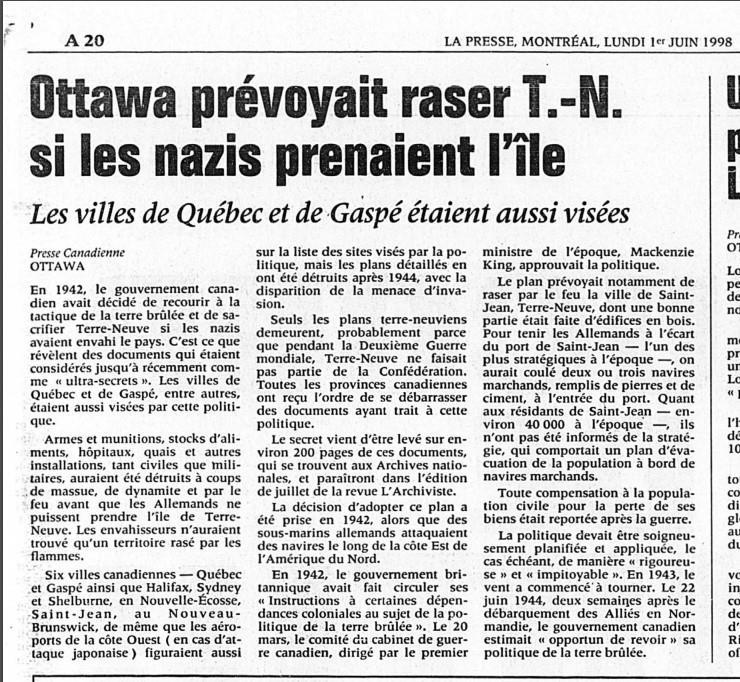

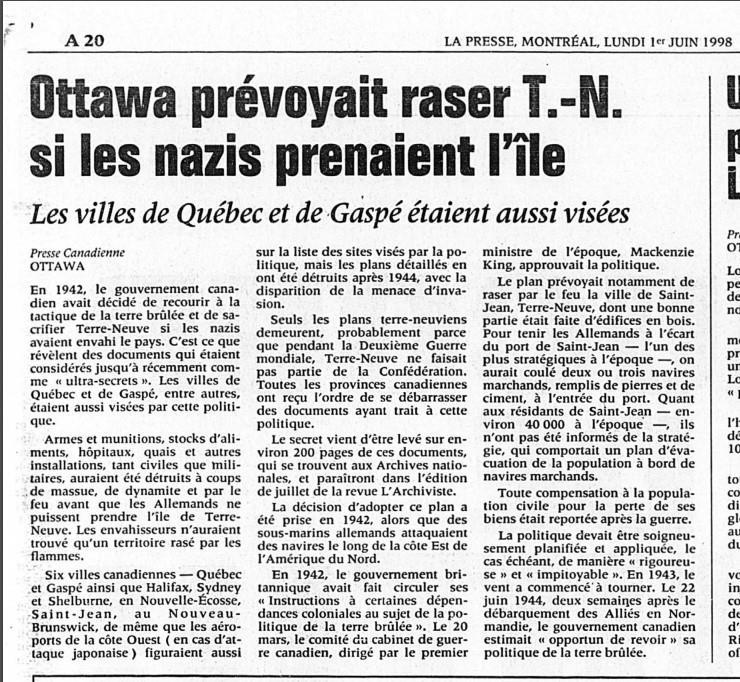

Plan de destruction de la ville de Gaspé (2e guerre mondiale)

Histoire du phare de Cap-Gaspé

Histoire du parc de la Gaspésie

La torpille de St-Yvon. 1942

Drame aérien dans les « Shick-Chok ». 1957

Le tour de la Gaspésie (histoire épique d’un voyage sur la route)

Mont Jacques-Cartier Explorations du frère Marie-Victorin en Haute-Gaspésie (1885-1944)

Général Mont Logan Parc national Forillon

La Gaspésie Une toponymie maritime

Bénévoles SIA

Rando Sauvetage sur le SIA: le labyrinthe

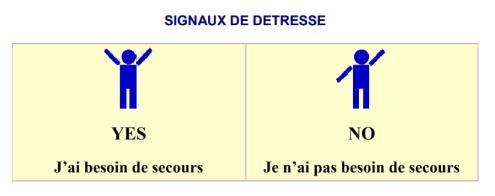

Région éloignée : Savoir agir en cas d’urgence

Lexique

Événement Le Festival en chanson de Petite-Vallée

Festival Musique du bout du Monde (Gaspé)

Sans Trace Réserves

écologiques :

• Fernald • Manche d’Épée

• Mont-Saint-Pierre • Ristigouche

michel.lm.auger@gmail.com

SIA-QC-Topo+

Catégorie Vidéos

FILMOGRAPHIE

Catégorie Vidéos

SIA-QC Présentation du sentier Histoire Jacques Cartier revu et corrigé partie 1, partie 2

Au cœur des ChicChocs (SEPAQ)

Coup de coeur

1758: Wolfe, l’ennemi de la Gaspésie

Activités hivernales La deuxième guerre mondiale en Gaspésie

Faune et flore La bataille du Saint-Laurent aux portes de Forillon (Parcs Canada)

Les rivières Grand feu de Rimouski (1950)

L’Histoire du parc Village St-Octave de l’Avenir Villages effacés (Radio-Canada)

La Géomorphologie Chez nous, c’est chez nous (ONF)

Sécurité en montagne Marée noire à Matane (1985)

Activités plein air Canyoning au canyon Beaulieu Environnement Les sept merveilles du Bas-Saint-Laurent de SNAP

Cours d’avalanche au Hogs Back

Trekking sous la neige

Photographe/Peintre animalier

Jean-Simon Bégin Randonnées Productions Les Krinkés Déluge au Mont-Albert

Claude Fortin Pic de l'Aube

Gisèle Benoit Mont Logan

Eric Deschamps Nicol-Albert : La Gigue des recrues

Daniel Auger Xalibu Jacques-Cartier

Divers L’érosion côtière en Gaspésie

Mont Saint-Pierre en drone

Woman in the woods Tour du Mont Albert

Confiné ($) L’ultra-marathonien Mathieu Blanchard a franchi les 650km en un peu plus de 7 jours.

Saint Maxime-du-Mont-Louis Cheminements (Traversée avec un chien)

La route de la Gaspésie…à une autre

époque (Musée de la Gaspésie)

L’Écho des Chic-Chocs (Réserve faunique de Matane)

Auberge de montagne des Chic-

Chocs. (Drone en hiver)

La guerre des bois (2014)

Parc Forillon La complainte de Forillon (chanson) Résumé de l’implantation du parc Forillon

SIA-QC-Topo+

michel.lm.auger@gmail.com

Alfonse, Jean Dansereau, Pierre

Apalaches

Denys, Nicolas

Matapédia ,Colonisation de la vallée…

Moll, Herman

Deshayes, Jean Montmagny, Charles Hault de Bellin, Jacques-Nicolas

Bayfield, Henry Wolsey

Franquelin, Jean Baptiste Louis

Potvin, Alain

Blanchard, Raoul

Cartier, Jacques

Frontenac, Louis de Buade de Raudot, Jacques

Hazeur, François

Roberval, Jean-François de La Rocque de

Catalogne, Gédéon de Kempt, James

Taché, Eugène-Étienne

Saint-Viateur, Clercs de Champlain, Samuel de Le Clercq, Chrétien

Chaste, Aymar de Léry, Chaussegros de Vaudreuil, Pierre de Rigaud de Chauvin, Pierre de Marie-Victorin, frère

Vautrin, plan

Vimont, Barthélemy

Wolfe, James

SIA-QC-Topo+ michel.lm.auger@gmail.com

PORTRAITS

Forte pente (avec corde)

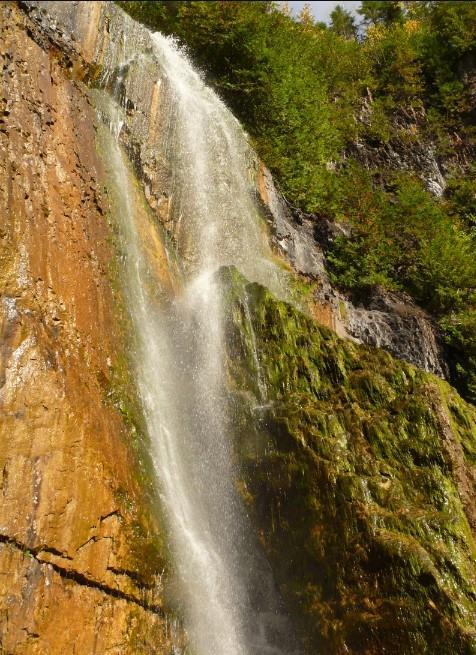

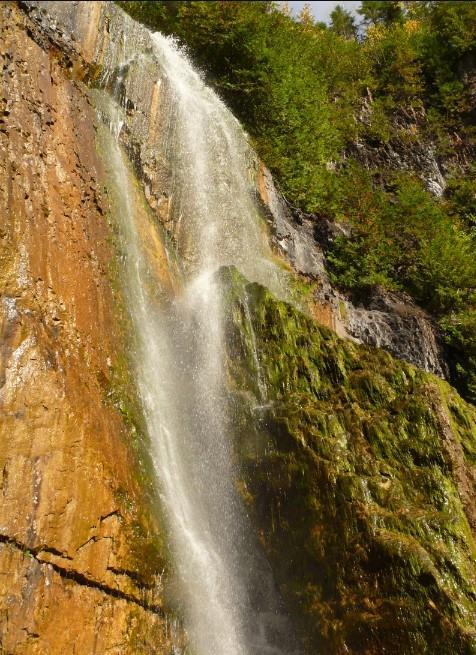

Chute

Source d’eau

Eau non disponible

136 Position balise

Couverture du profil de la carte (Certaines sections requièrent plusieurs cartes)

Point de vue

Réserve écologique ou Habitat floristique

Hébergement (entre parenthèses)

Abri 3 côtés (appentis ou lean-to)

Abri 4 côtés Camping avec/sans plateforme

Refuge (poêle)

Auberge/Motel

Abri de jour

Profil topographique de section

Point de jonction entre 2 cartes de même section.

Nom des cartes :

SIA-section12-Matane-RuisseauPitounes-1 /2

Bureau de poste

Table des marées

Chemin forestier

Ligne hydroélectrique

Éléments cliquables

Lien externe sur image

Lien externe sur icône

Distance dans la section (km).

Permet de se localiser sur le profil topo.

Ravitaillement

Référence toponymie en hyperlien

• Hyperlien externe

• Hyperlien interne

SIA-No section- Secteur- Destination- No de la carte / Nb de cartes section

Lien interne sur icône

Google Maps (externe)

S Services (interne)

14

Tableau temps de marche

Image satellitaire

Carte secteur

LÉGENDE

Épicerie Dépanneur

Pharmacie

Retour

Balise

Pourcentage de pente (calculé par logiciel) > 25% 28%

136

911

TOPONYMIE SIA

Toponyme Type entité Origine et signification

Albert Mont Ce mont fait partie des Chic-Chocs. Atteignant une altitude de 1 151 m, il comporte deux hauteurs, le sommet Albert Sud, le plus élevé, et le sommet Albert Nord, séparées par un plateau connu sous le nom Table à Moïse, un ensemble que l'on peut admirer de la route traversant la péninsule gaspésienne de Sainte-Anne-des-Monts à New Richmond. Quelques autres reliefs des environs, les monts Jacques-Cartier et Richardson notamment, partagent à des degrés divers certaines des caractéristiques bioclimatiques qui font du mont Albert un site exceptionnel au Québec : les neiges le recouvrent – du moins en partie – neuf mois par année; sa végétation de toundra alpine est particulière, à plusieurs égards semblable à celle du Grand Nord; on y trouve, à certains moments de l'année, quelques hardes de caribous des bois, ces cervidés s'étant maintenus au sud du Saint-Laurent uniquement dans la région des monts Chic-Chocs. Le mont Albert a été ainsi nommé par l'arpenteur-géologue Alexander Murray (1810-1884), qui en atteignit le sommet le 26 août 1845, jour de l'anniversaire de naissance du prince de Saxe-Cobourg-Gotha, Albert (1819-1861), époux de la reine Victoria.

Légende SIA-QC-Topo+

Source : Commission de toponymie du Québec

NAVIGATION

Comme « Une image vaut mille mots » et son corollaire « Une image évite mille maux », voici quelques exemples des symboles de navigation utilisés dans ce projet.

Cercle noir Hébergement Clic sur photos Liens cachés Nouveautés et navigation photos Services Point de jonction

Cercle rouge et soulignement

Cercle rouge sur icône : hyperlien externe

Soulignement : Lien vers Toponymie

Cercle noir

Cercle noir sur icône: Horaire interne pharmacie ou Poste Canada

Italique : Lien externe vers pharmacie

Navigation SIA-QC-Topo+

Retour à la carte

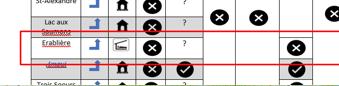

Hébergement

Non disponible

Disponible

Parenthèse : vers le tableau d’hébergement

Parenthèse + italique : hyperlien externe vers hébergement

Navigation SIA-QC-Topo+

Clic sur photos

Un clic sur une photo d’abri amène également au tableau d’hébergement.

Un clic sur une photo d’un lieu nommé amène au toponyme ou parfois à un site externe.

Navigation SIA-QC-Topo+

Liens cachés

Plusieurs photos ont des liens cachés vers des sujets variés. Ils sont indiqués par un point rouge.

Navigation SIA-QC-Topo+

Nouveautés et navigation photos

Une étoile rouge indique une nouveauté depuis la version précédente. Elle peut se retrouver à un niveau inférieur.

Les flèches horizontales bleues permettent de naviguer parmi toutes les photographies d’un(e) photographe.

Navigation SIA-QC-Topo+

Il y a souvent du chevauchement entre deux cartes d’une même section, comme on le voit dans les cercles rouges de ces deux cartes.

Le point de jonction, constitué d’un trait jaune, permet tout simplement de se positionner instantanément sur la carte suivante lorsqu’on atteint la fin du sentier de la première carte.

Navigation SIA-QC-Topo+ Point de jonction

Carte 2

Carte 1

Navigation SIA-QC-Topo+ Services Clic sur icône Services Site web Google Maps Téléphone

Flèches de retour

Pour les cartes topographiques, la flèche de retour -située en bas à droite - ramène à l’index des cartes topographiques.

Dans la plupart des autres cas, elle ramène à l’hyperlien appelant. Pour les Suppléments, c’est vers l’index des suppléments, sauf exception à votre choix.

Par exemple, en cliquant sur l’hyperlien Amqui, la description du toponyme est affichée. Un clic sur la flèche nous ramène à l’hyperlien Amqui, la carte dans ce cas.

Dans les cas où un hyperlien peut-être appelé de différentes cartes, vous aurez à choisir la source pour y retourner.

Navigation SIA-QC-Topo+

Ce chiffre rappelle le no de section pour revenir de la carte des secteurs

Ce chiffre rappelle le numéro de page de la section pour revenir du tableau du temps de marche

Navigation SIA-QC-Topo+

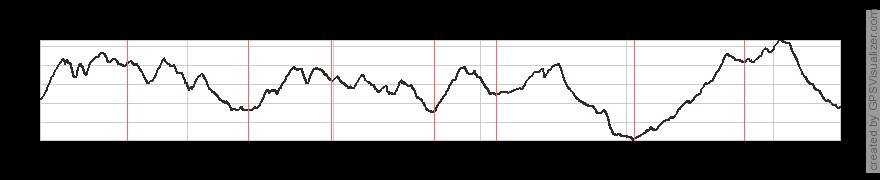

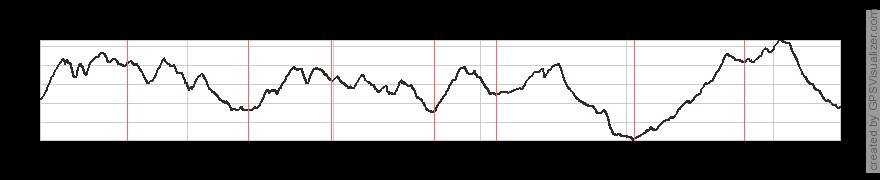

Estimation du temps de marche

Le tableau du temps de marche estime le temps pour 5 vitesses de base (de 2 à 4 km/h) , en y ajoutant 1 heure par 300m de dénivelé positif et 1 heure par 500m de dénivelé négatif pour la plupart des sections, mais en ne cumulant que les dénivelés des pentes de 7% et plus, selon la Fédération française du Milieu Montagnard. Une pente de moins de 7% est considérée comme un terrain plat. Ceci permet de pas trop surestimer le temps de marche.

Pour des variables personnelles différentes, veuillez utiliser la feuille de calcul ‘Planification SIA.. Il est possible de faire varier sa vitesse par secteur.

Ce graphique provient des infos de plus de 1200 randonneurs de la mythique John Muir Trail.

Source : randonner-malin

SIA-QC-Topo+

PROFIL TOPOGRAPHIQUE PAR SECTEUR

Gaspésie Haute-Gaspésie Côte-Gaspé Forillon

Avignon (5-472m) Carte secteur 1- 2-Ref. Turcotte 3-Ref. Corbeau 4-Ref. Quartz 5-Ref. Ruisseau Creux

Matapédia (68-468m) Carte secteur 6-Causapscal 7-Chutes 8-Ref. Érablière 9-Amqui 10-St-Vianney 11-Riv. Matane

Matane

Secteur

Secteur

Profil topographique par secteur SIA-QC-Topo+

Carte

12-Ruiseau Pitounes 13-Lac Tombereau 14-Lac Matane 15-Lac Gros Ruisseau 16-Mt Craggy 17-Lac Beaulieu 18-Petit Sault 19Ruisseau Bascon

Secteur Matane (89-1060m)

secteur

Carte

20-Nyctale 21-Huard 22Mésange 23-Cascapédia 24Paruline 25-Mt Albert 26-Tétras 27-J-Cartier

Secteur Gaspésie (210-1274m)

secteur

Secteur Haute-Gaspésie (2-718m)

28-Cabourons 29-MtStPierre 30-Ruisseau Flétan 31-Madeleine-Centre 32-Grande Vallée

Secteur Côte-Gaspé (1-350m) Carte secteur

Profil topographique par secteur SIA-QC-Topo+

Carte secteur

Carte secteur

33-Cascades 34-La Chute 35-Zéphyr 36-Érablière

SIA-QC-Topo+ Secteur Forillon (4-490m) Carte secteur 37-Les Lacs 38-Les Crêtes 1 39-Cap Gaspé

Profil topographique par secteur

Carte générale Matane

CARTE DES SECTEURS

Ste-Annedes-Monts

Gaspésie (Sections 20-27)

Haute-Gaspésie (Sections 28-32)

Côte-Gaspé (Sections 33-36)

Forillon (Sections 37-39)

Matapédia (Sections 6-11)

Matane (Sections 12-19)

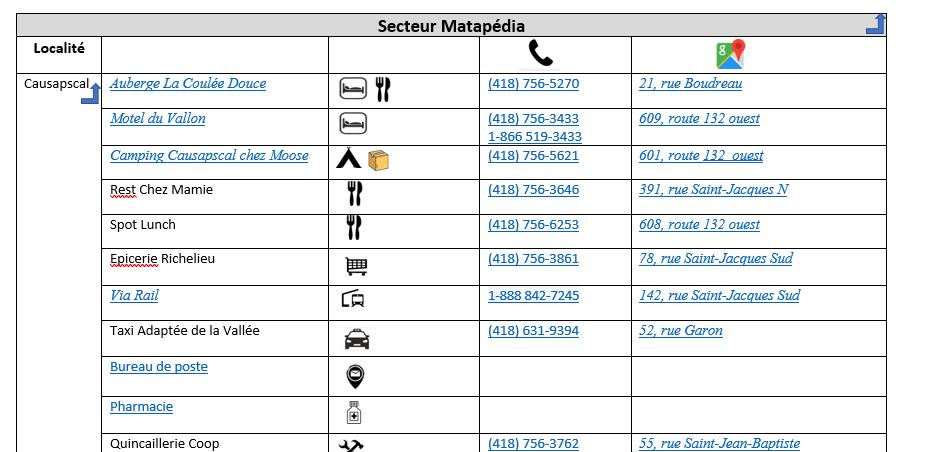

Causapscal

Avignon (Sections 1-5)

Amqui

Mont Blanc

Mont Jacques-Cartier

Mont Albert

Mont St-Pierre Grande Vallée

Rivière-au-Renard

Matapédia

Gaspé

Carte des secteurs SIA-QC-Topo+

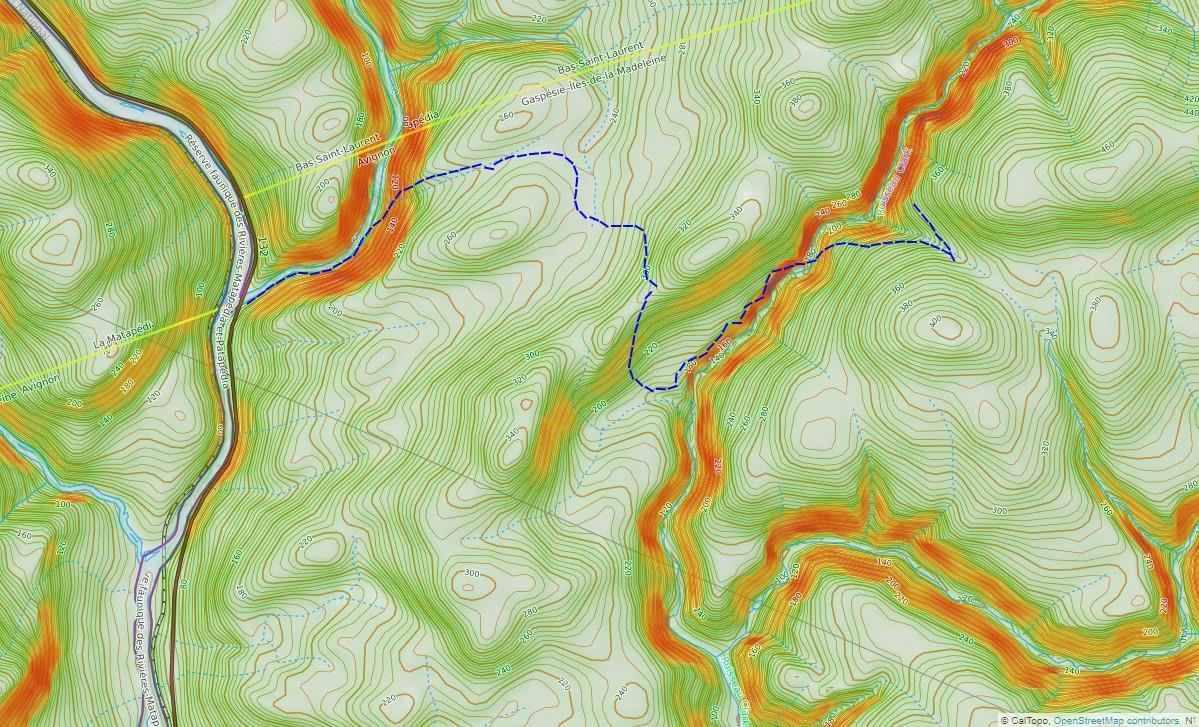

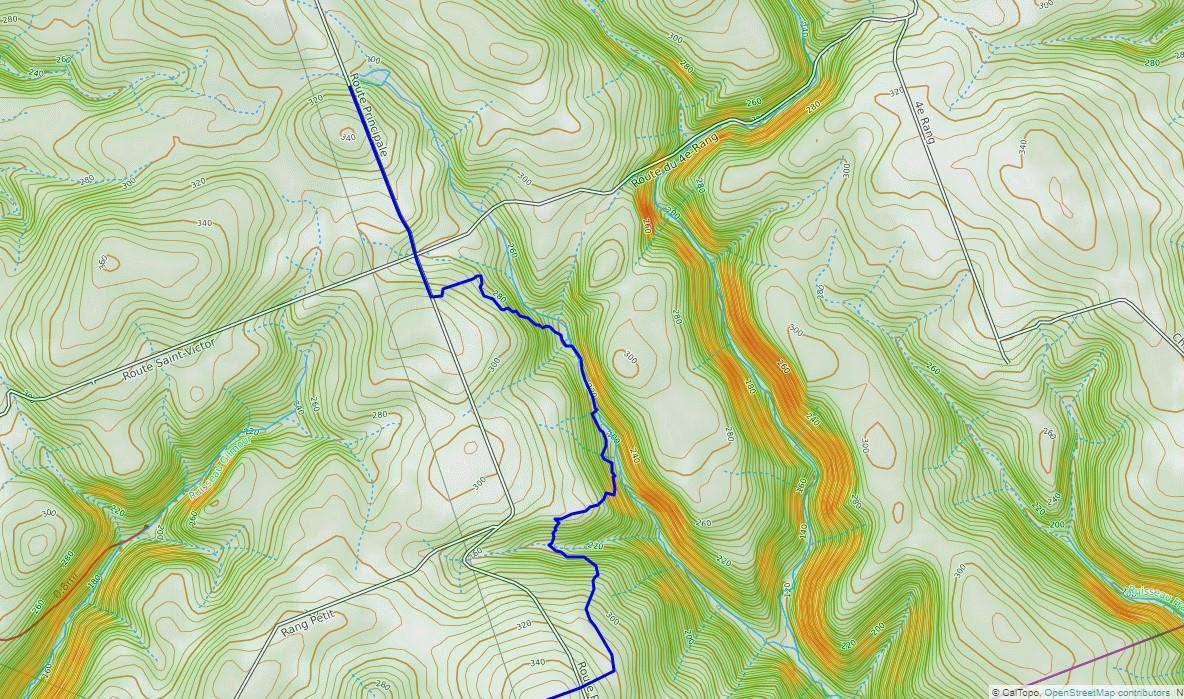

Secteur Avignon

© Caltopo Matapédia

(Matapédia)

© Caltopo Matapédia

(Matapédia)

St-André-de-Restigouche (Turcotte) (Corbeau)

Canyon Clark nord

(Ruisseau St-Etienne)

Rivière Assemetquagan

(Quartz)

(Ruisseau Creux)

Section 5

Section 4

Section 3

Section 2

Données des sections 1 2 3 4 5 Distance (km) 1,9 17,9 9,5 16,2 11,4 Dénivelé+ (m) 64 976 299 542 799 Dénivelé- (m) -693 -325 -720 -741 Min/Max (m) 27/354 268/472 110/460 126/400

Section 1

(Lagacé)

Profil topo AVIGNON

SIA-QC-Topo+

Amqui

Carte des secteurs

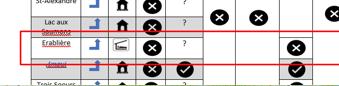

(St-Alexandre) (Erablière)

Section 9

(Chutes)

Section 8

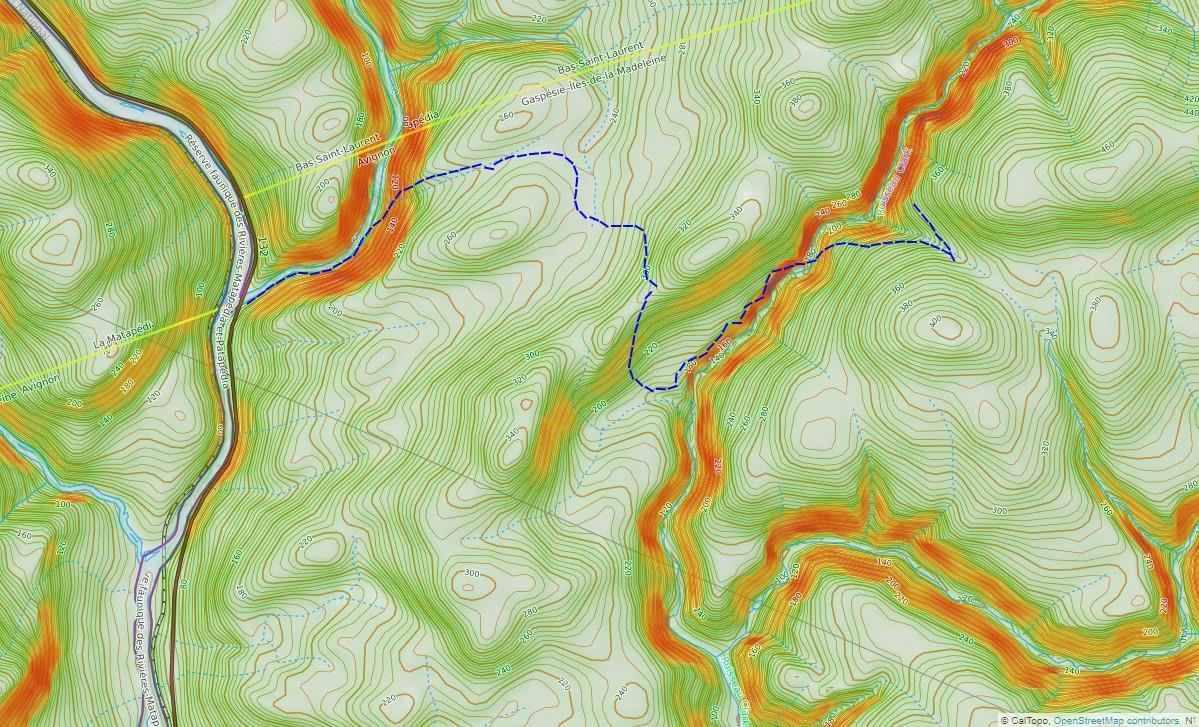

Secteur Matapédia-1/2

(Lac au Saumon)

Section 7

(Causapscal)

Causapscal

(Ste-Marguerite-Marie)

Profil topo MATAPÉDIA

Section 6

(Ruisseau Creux)

© Caltopo

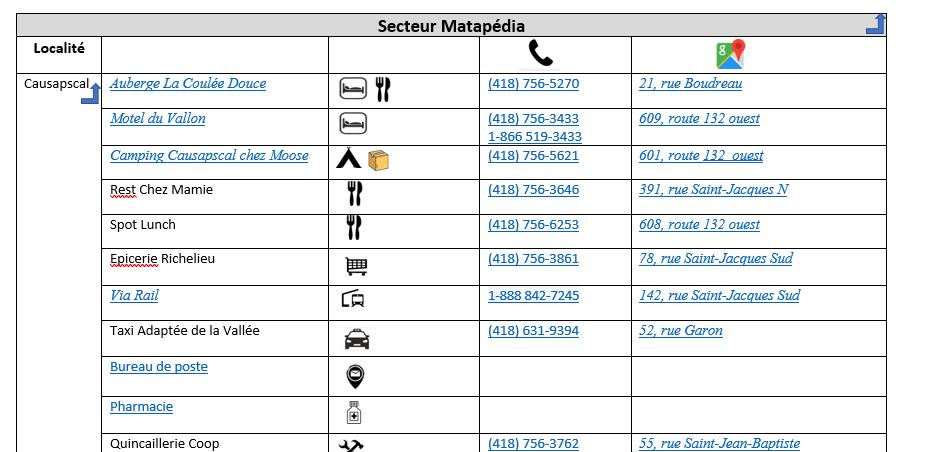

Données des sections 6 7 8 9 Distance (km) 30,4 16,2 22,5 18,1 Dénivelé+ (m) 642 433 566 237 Dénivelé- (m) -654 -362 -476 -436 Min/Max (m) 140/469 170/330 222/450 160/360

SIA-QC-Topo+

Secteur Matapédia-2/2

Carte des secteurs

Réserve faunique de Matane

(Les Trois Sœurs)

(St-Vianney)

(Amqui)

Section 11

(Riv Matane) Section 10

Données des sections 10 11

Distance (km) 27,3 17,4

Dénivelé+ (m) 453 260

Dénivelé- (m) -370 -419 Min/Max (m) 159/321 69/302

Profil topo MATAPÉDIA

(Accueil John)

(Accueil John)

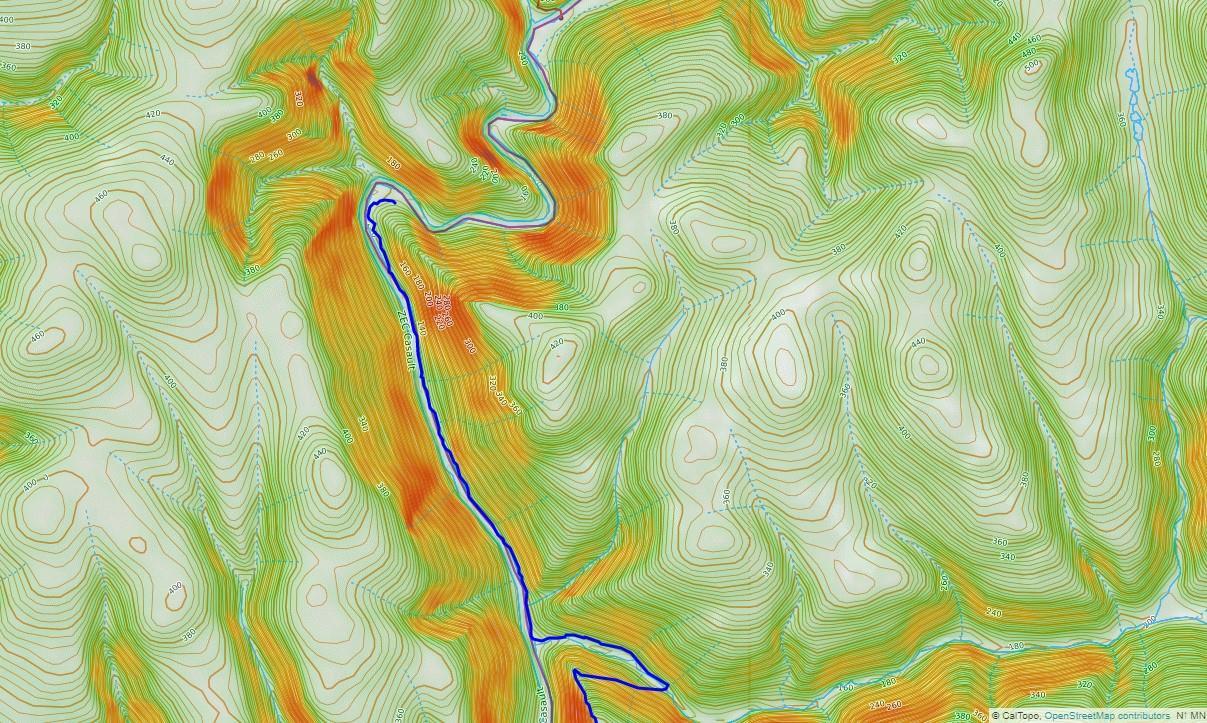

Secteur Matane-1/2

des secteurs

Matane)

Carte

SIA-QC-Topo+ (Riv.

(Ruisseau des Pitounes) (Lac Tombereau) (Montagne à Valcourt) (Lac Matane) (Lac du Gros Ruisseau) Section 12 Section 13 Section 14 Section 15 Mont de l’Ouest Mont des Clercs © Caltopo Données des sections 12 13 14 15 Distance (km) 11,4 13,4 14,3 8,3 Dénivelé+ (m) 701 654 975 780 Dénivelé- (m) -386 -735 -1062 -375 Min/Max (m) 89/630 329/689 221/796 237/830 Profil topo MATANE

Carte des secteurs SIA-QC-Topo+

(Lac du Gros Ruisseau)

(Mont Craggy)

(Lac Beaulieu)

(Petit Sault)

(Ruisseau Bascon)

Mont Pointu

Mont Blanc

Mont Nicol-Albert

Mont Coleman

Section 16

Section 17

Section 18

Section 19

Carte des secteurs SIA-QC-Topo+

(Lac du Gros Ruisseau)

(Mont Craggy)

(Lac Beaulieu)

(Petit Sault)

(Ruisseau Bascon)

Mont Pointu

Mont Blanc

Mont Nicol-Albert

Mont Coleman

Section 16

Section 17

Section 18

Section 19

©

Données des sections 16 17 18 19 Distance (km) 9,8 7,8 14,8 8,1 Dénivelé+ (m) 728 702 776 612 Dénivelé- (m) -786 -627 -1284 -113 Min/Max (m) 545/925 571/1060 139/949 130/640

Secteur Matane-2/2

Caltopo

Profil topo MATANE

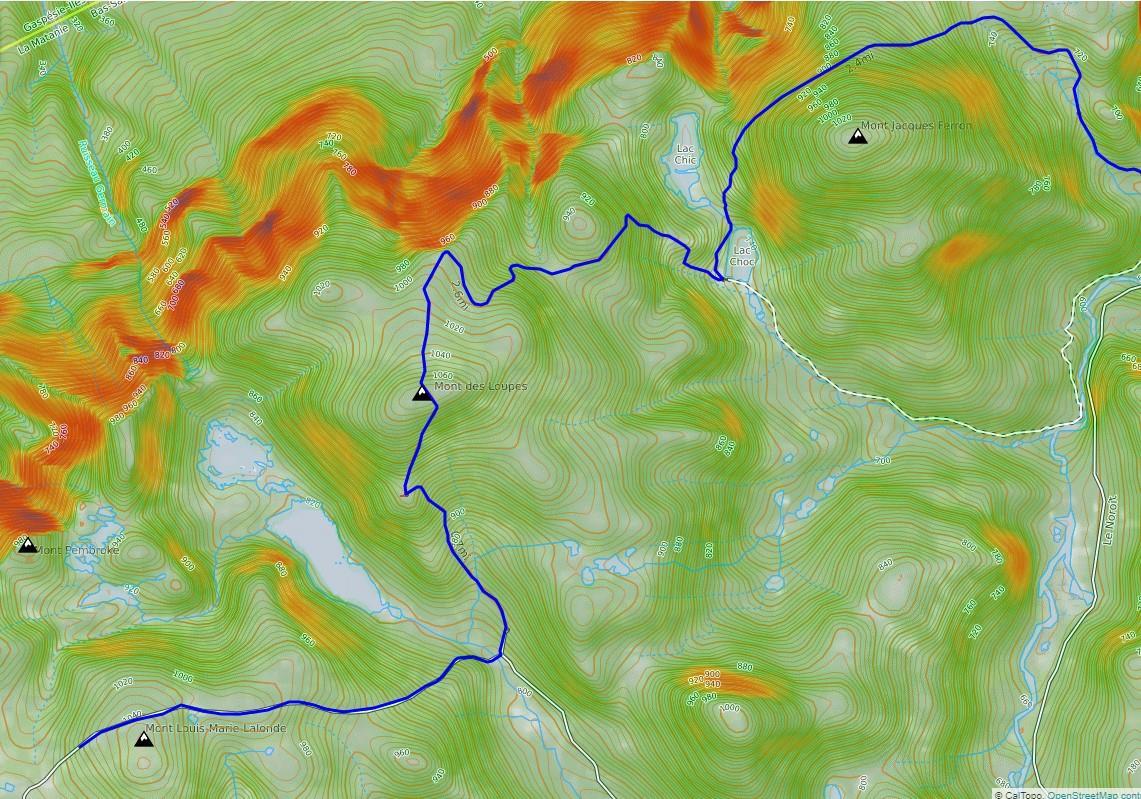

Secteur Gaspésie-1/2

Carte des secteurs SIA-QC-Topo+

Gaspésie © Caltopo (Ruisseau Bascon) (Nyctale et Chouette) (La Croisée) (Carouge) (Kalmia) (Huard) (Mésange) (Saule) (Lac Cascapédia) (Pluvier)

Pic de l’Aube Pic du Brûlé

Parc national de la

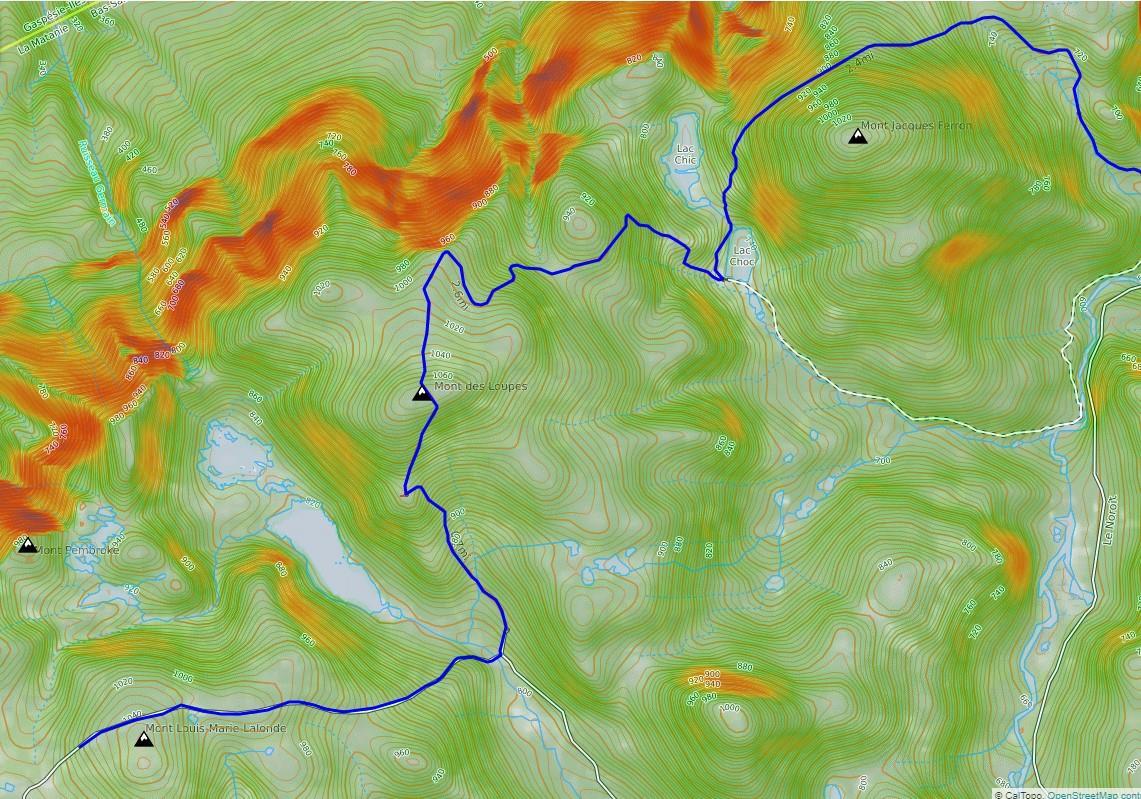

Mont Logan Mont des Loupes

Section 20 Section 21 Section 22 Section 23

Données des sections 20 21 22 23 Distance (km) 12 16,4 11,4 14 Dénivelé+ (m) 925 553 724 514 Dénivelé- (m) -538 -1040 -413 -828 Min/Max (m) 640/1137 519/1073 519/978 504/900

topo GASPÉSIE

Profil

Secteur Gaspésie-2/2

Profil

Parc national de la Gaspésie

Carte des secteurs SIA-QC-Topo+

© Caltopo

Cascapédia)

Pluvier) (Paruline) (Fougère) (La Rivière) (Roselin) (Tétras) (Camarine)

(Lac

(

(Mont Jacques-Cartier)

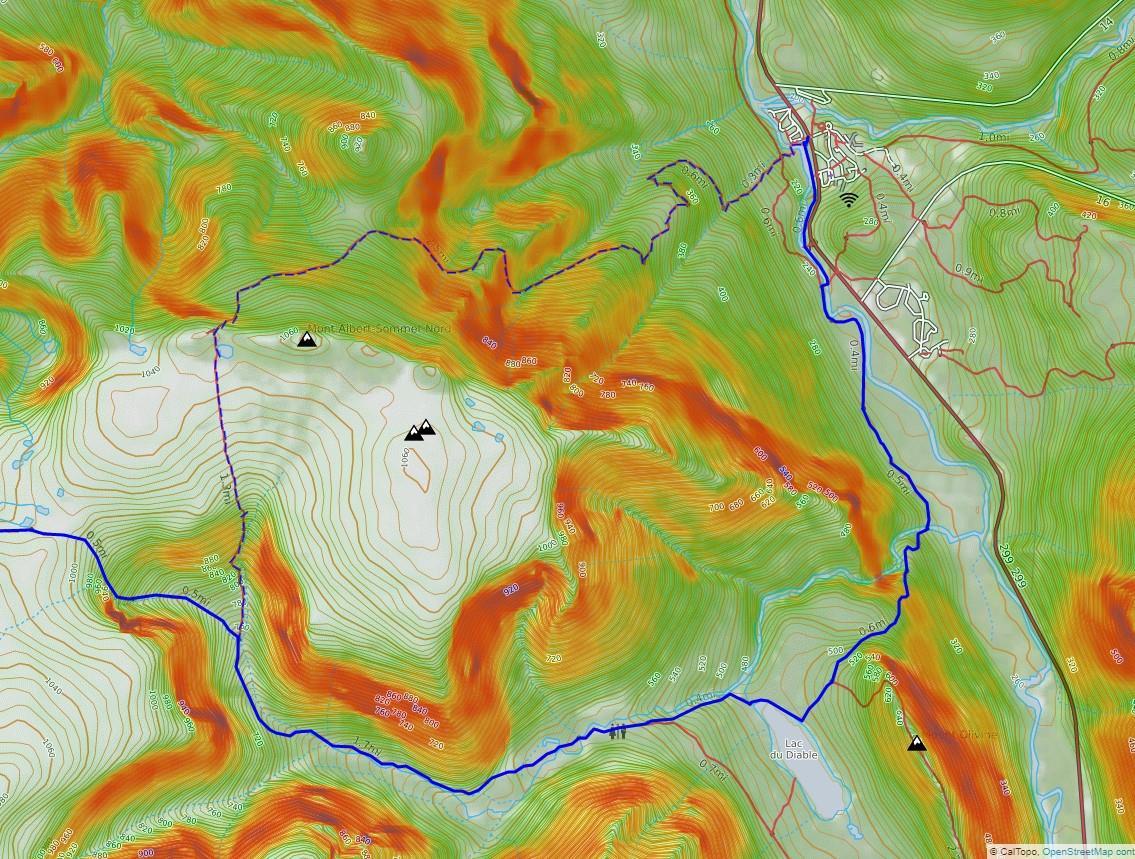

Mont Albert Nord

Mont Jacques-Cartier

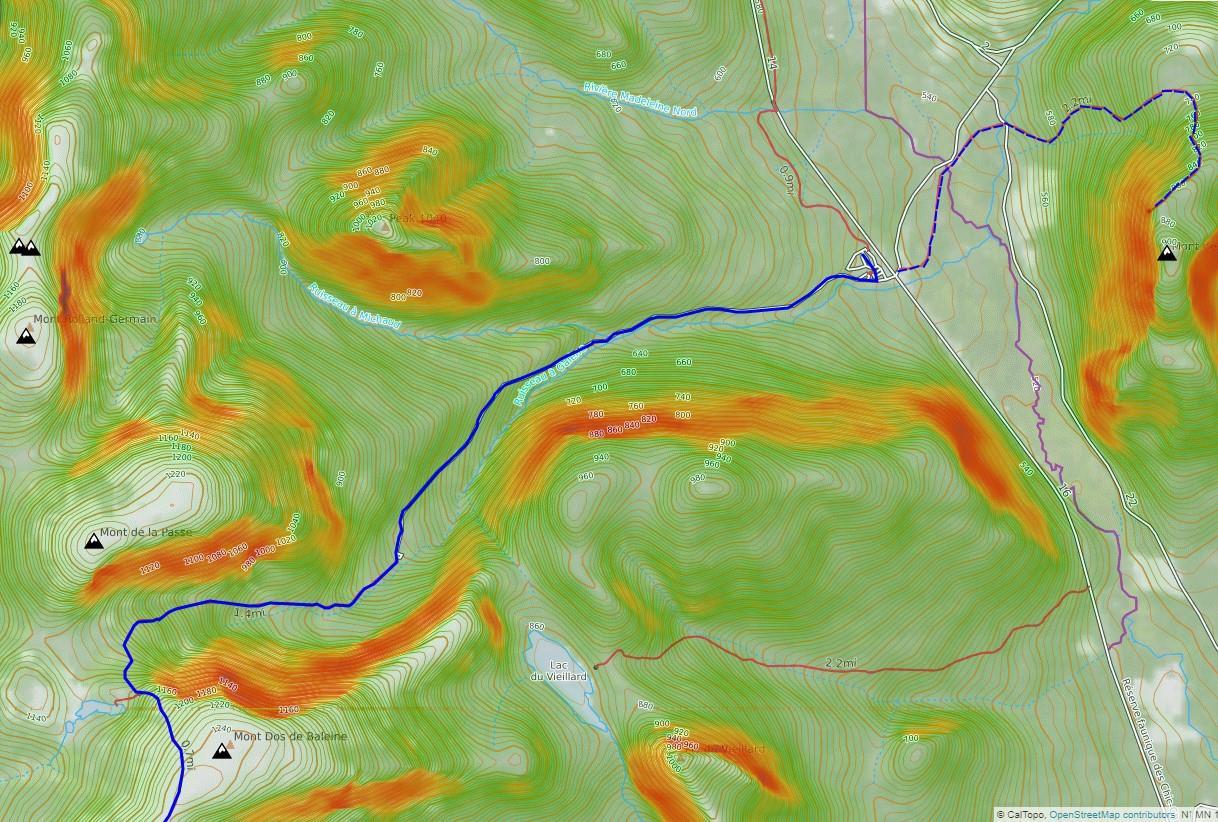

Mont Dos de la Baleine

Section 24 Section 25

Section 26

Section 27-1

Section 27-2

Données des sections 24 25 26 27 Distance (km) 8,3 18,9 15 13 Dénivelé+ (m) 528 497 1031 356 Dénivelé- (m) -349 -980 -206 -828 Min/Max (m) 512/986 210/1000 220/1124 550/1274

GASPÉSIE

topo

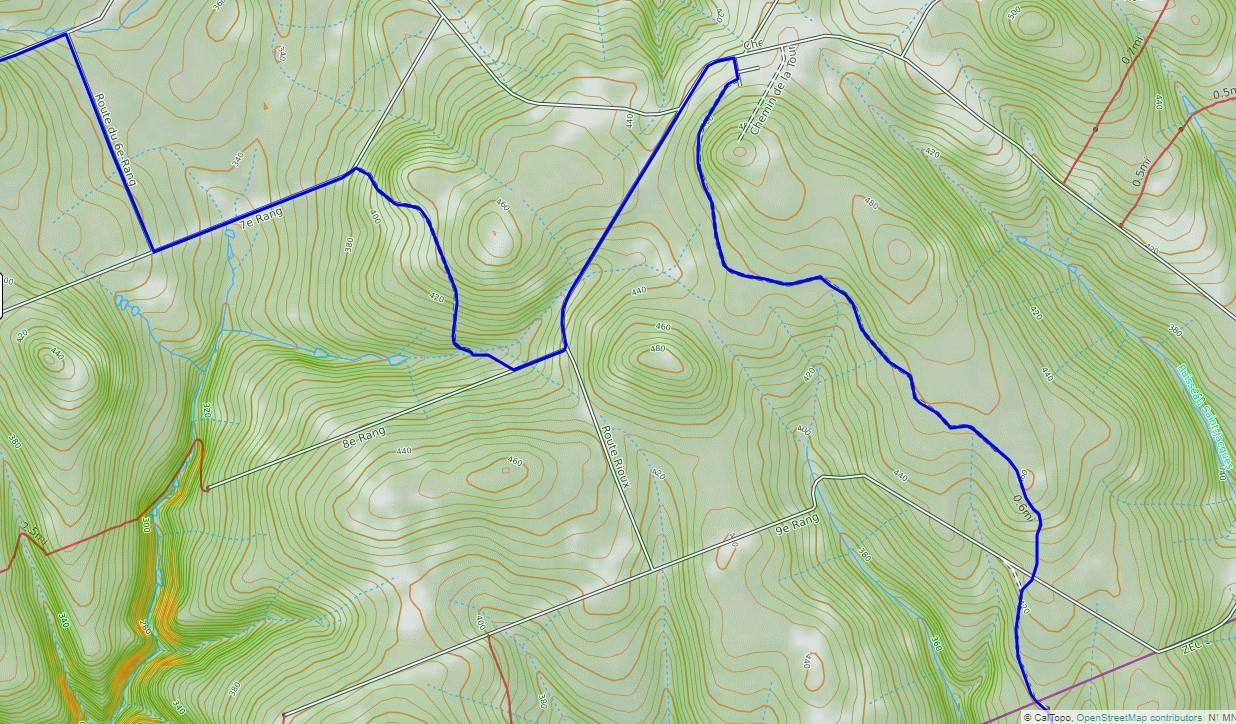

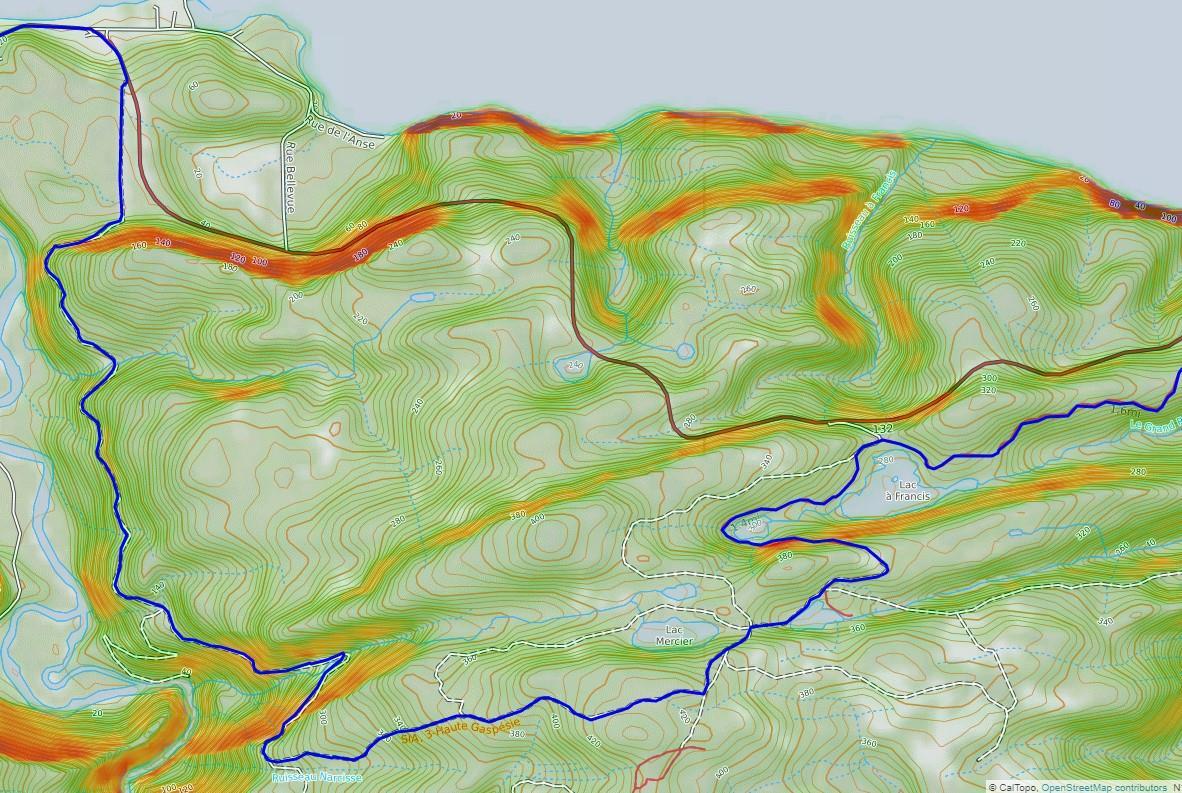

Secteur Haute-Gaspésie-1/3

SIA-QC-Topo+

Section 28

(Mont Jacques-Cartier)

Carte des secteurs

© Caltopo

© Caltopo

Section 29-1 (Cabourons)

Données des sections 28 29 Distance (km) 14,5 19,3 Dénivelé+ (m) 415 261 Dénivelé- (m) -441 -775 Min/Max (m) 422/718 10/640 Profil topo HAUTE GASPÉSIE

Carte des secteurs

Secteur Haute-Gaspésie-2/3

Profil topo HAUTE GASPÉSIE

SIA-QC-Topo+

(Mont Saint-Pierre)

(Camping Parc et Mer)

(Camping de l’Anse Pleureuse)

(Ruisseau Flétan)

Mont Saint-Pierre

Section 29-2

Section 30

Section 31-1

© Caltopo

Données des sections 30 31 Distance (km) 30,3 27 Dénivelé+ (m) 1131 962 Dénivelé- (m) -1077 -1004 Min/Max (m) 2/460 7/420

Mont Louis

Carte des secteurs

Secteur Haute-Gaspésie-3/3

Manche d’Épée

Madeleine Centre

Section 31-2

(Camping Mer et Montagne)

Section 32

(Camping Au Soleil Couchant)

Grande Vallée

(Grand Sault)

Données de section 31 32

Distance (km) 27 31

Dénivelé+ (m) 962 765

Dénivelé- (m) -1004 -786

Min/Max (m) 7/420 //430

Profil topo HAUTE GASPÉSIE

© Caltopo

SIA-QC-Topo+

Carte des secteurs

Secteur Côte-Gaspé-1/2

(Camping Au Soleil Couchant)

SIA-QC-Topo+

© Caltopo

(Les Terrasses) (Cascades) (Motel du Cap)

Données des sections 33 34 Distance (km) 27,8 23,7 Dénivelé+ (m) 948 826 Dénivelé- (m) -809 -794 Min/Max (m) 2/350 2/310

Section 33 Section 34-1

CÔTE GASPÉ

Profil topo

Petite Vallée Saint-Yvon

Secteur Côte-Gaspé-2/2

Profil

Carte des secteurs SIA-QC-Topo+

(Motel Camping des Ancêtres)

(Des Carrières)

(de l’Érablière) © Caltopo

(La Chute)

(Zéphyr)

Section 34-2

Section 35

Section 36

topo CÔTE GASPÉ Données des sections 35 36 Distance (km) 8,9 22,1 Dénivelé+ (m) 335 840 Dénivelé- (m) -520 -649 Min/Max (m) 18/299 1/260

Carte des secteurs

Secteur Forillon-1/2

SIA-QC-Topo+

(de

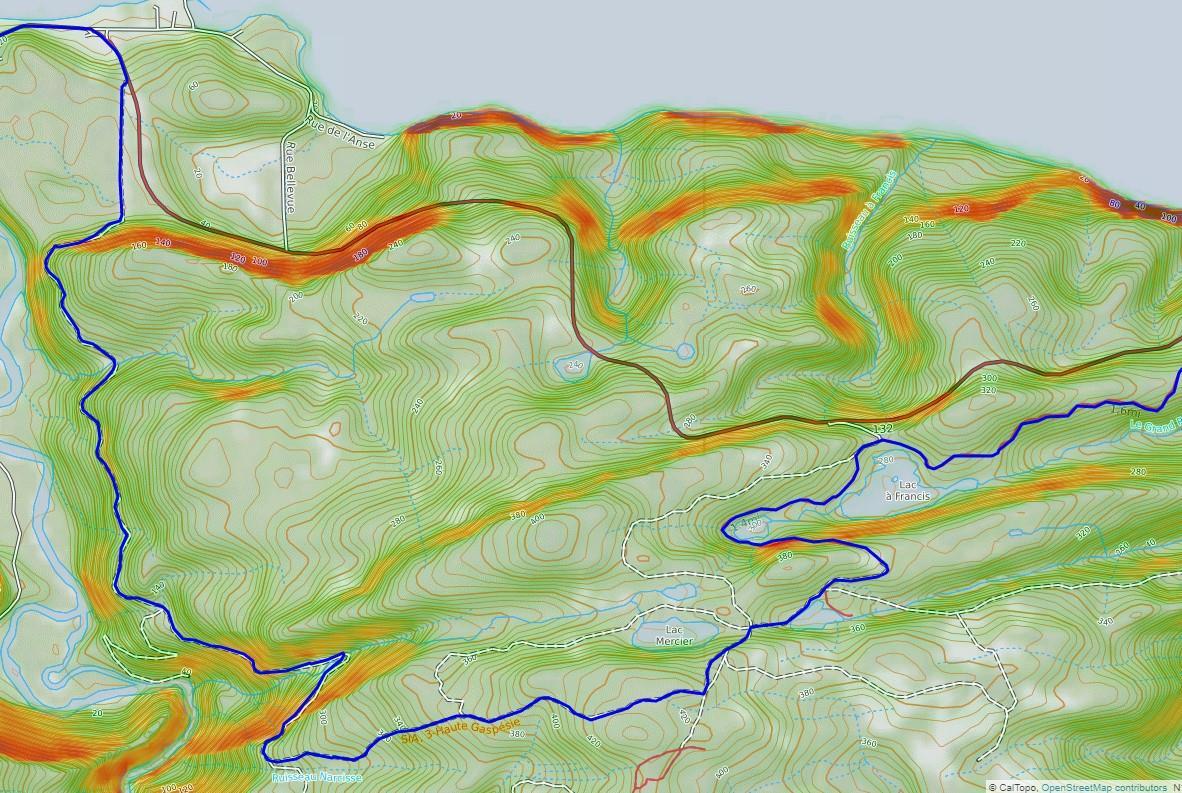

Rivière-au-Renard

(Camping

Données

(Les Lacs)

l’Érablière)

Section 37

Section 38-1

© Caltopo

des Appalaches)

37 38 Distance (km) 23,5 9,3 Dénivelé+ (m) 777 275 Dénivelé- (m) -557 -434 Min/Max (m) 28/491 155/435

des sections

Profil topo FORILLON

Secteur Forillon-2/2

(Camping

(Camping

(Camping

Carte des secteurs SIA-QC-Topo+

Section 38-2

Section 39 © Caltopo

(Les Crêtes 1)

de section 39 Distance (km) 22,6 Dénivelé+ (m) 752 Dénivelé- (m) -988 Min/Max (m) 4/383

St-Alban

(Les Crêtes 2)

Données

Mont

Cap Gaspé

des-Rosiers)

Cap-Bon-Ami)

Petit-Gaspé)

Profil topo FORILLON

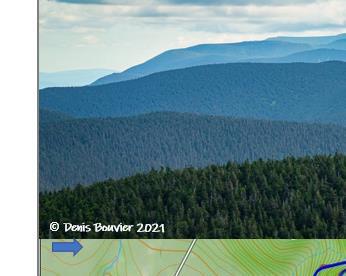

Massif des Chic-Chocs, vu de la Pointe aux Anglais, sur la Côte Nord

Massif des Chic-Chocs, vu de la Pointe aux Anglais, sur la Côte Nord

CARTES TOPOGRAPHIQUES

SIA – Secteur Avignon SECTION 1 : Nouveau-Brunswick → Matapédia SIA-QC-Topo+

Camping municipal parc Adams

Avignon-Matapédia © Caltopo

NOUVEAU-BRUNSWICK Matapédia

Rivière Restigouche

S

650

649

648

L'unique moyen de savoir jusqu'où l'on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher. (Henri Bergson)

SIA-QC-Topo+

SIA – Secteur Avignon SECTION 2 : Matapédia → Refuge Turcotte

©

6 4 2

(Matapédia)

Avignon-RefTurcotte-1 /3

Caltopo

Matapédia 1/3

Coulée McDavid

641 642 643 644 645 646 647 2 2 1 641

Rivière Matapédia

SIA – Secteur

SIA-QC-Topo+ 8 Avignon-RefTurcotte-2 /3 © Caltopo 10 12 Chutes à Pico 2/3 ATTENTION : Cet ancien sentier du SIA n’est plus entretenu et le balisage s’est détérioré. 635 636 637 638 639 640 2 2 2 2 639 636 (Lagacé)

Avignon SECTION 2 : Matapédia → Refuge Turcotte

SIA – Secteur Avignon SECTION 2 :

→

Turcotte SIA-QC-Topo+ (Camping

(Turcotte) Avignon-RefTurcotte-3 /3 St-André de Restigouche 14 16 3/3 S 635 634 633 632 631 3 2 2 2

Matapédia

Refuge

et refuge municipal)

Chute à Roger

SIA – Secteur Avignon SECTION 3 : Refuge Turcotte → Refuge Corbeau SIA-QC-Topo+

Avignon-RefCorbeau-1 /2 2 4 6 8

(Turcotte) St-André-de-Restigouche

(Corbeau) 1/1 622 623

Canyon Clark nord 624

625 626 627

628 629 630 3 2

625 623

Il existe bien des méthodes pour atteindre un objectif, mais la meilleure est celle qui consiste à ne jamais abandonner. (Auteur inconnu)

ACCÈS SECONDAIRE POUR LE REFUGE

SIA – Secteur Avignon SECTION 3 : Refuge Turcotte → Refuge Corbeau SIA-QC-Topo+ Avignon-RefCorbeau-2 /2

(Corbeau)

2 4 6 1/1 3 2

Matapédia (17 km)

SIA – Secteur Avignon SECTION 4 : Refuge Corbeau → Refuge Quartz SIA-QC-Topo+ (Corbeau)

/3 2 4

Ruisseau Clark

Avignon-RefQuartz-1

1/3

Canyon Clark

616 617 618 619 620 621 4 2 1 2 618

Ruisseau Clark

SIA – Secteur Avignon SECTION 4 : Refuge Corbeau → Refuge Quartz SIA-QC-Topo+ Rivière Assemetquagan Avignon-RefQuartz-2 /3 10 12 8 6 2/3 (Ruisseau St-Etienne) 608 609 610 611 612 613 614 615 2 2 4 2

610 613 607

Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. (Confucius)

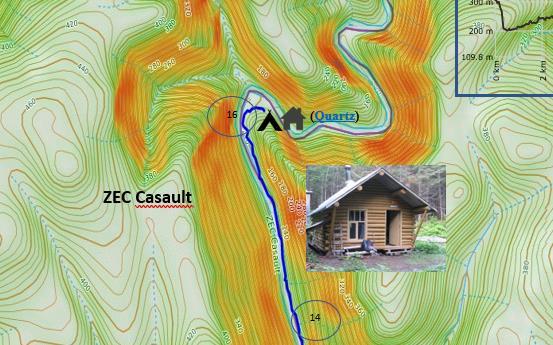

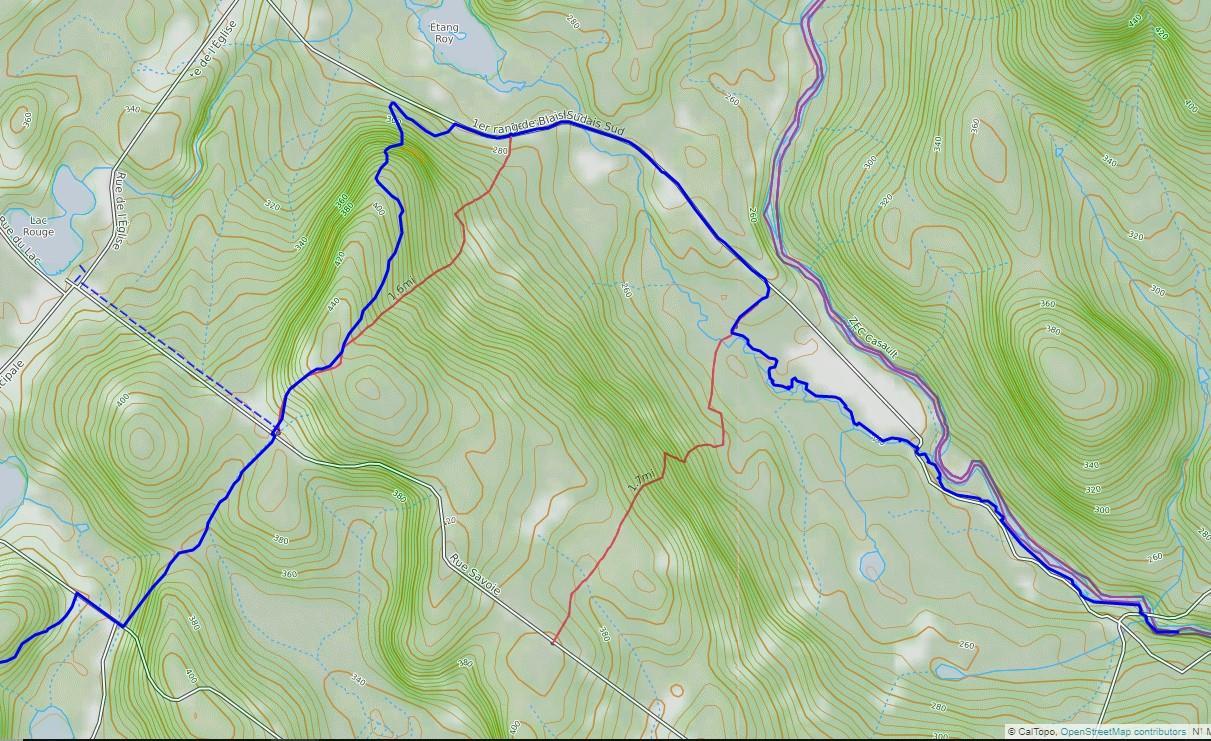

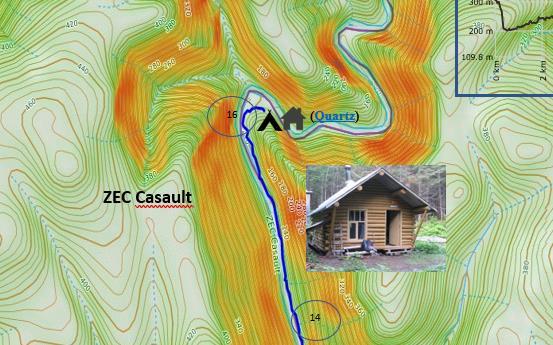

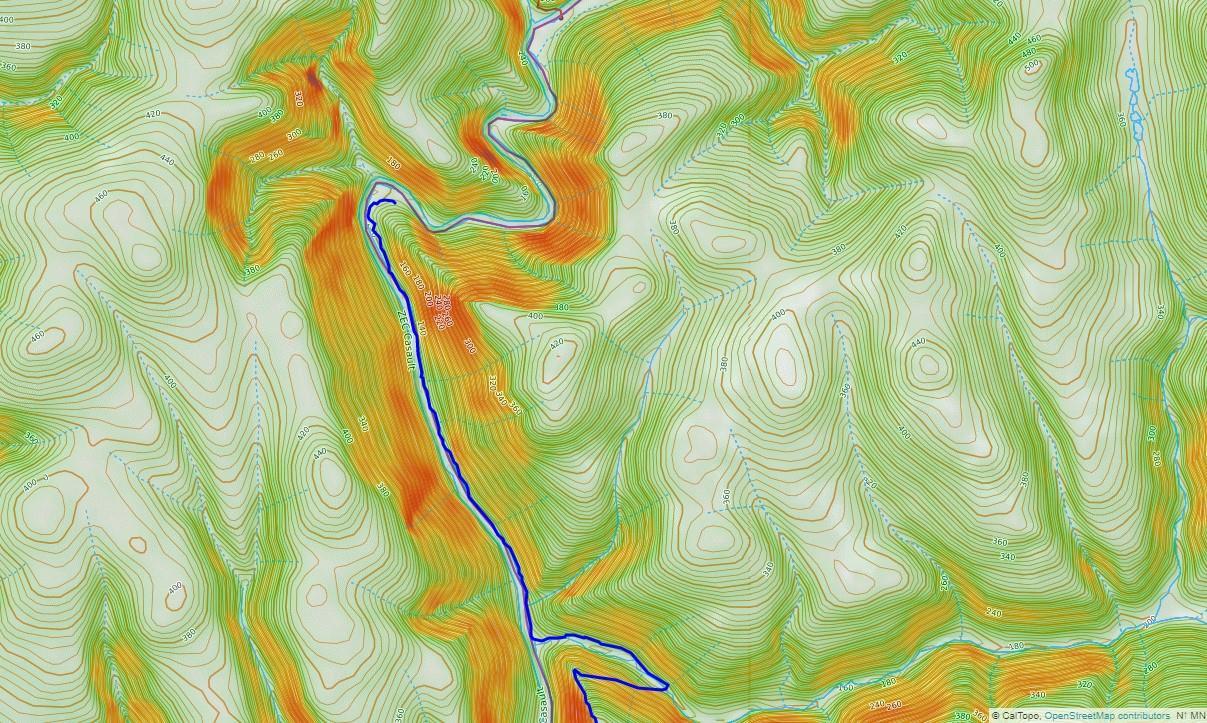

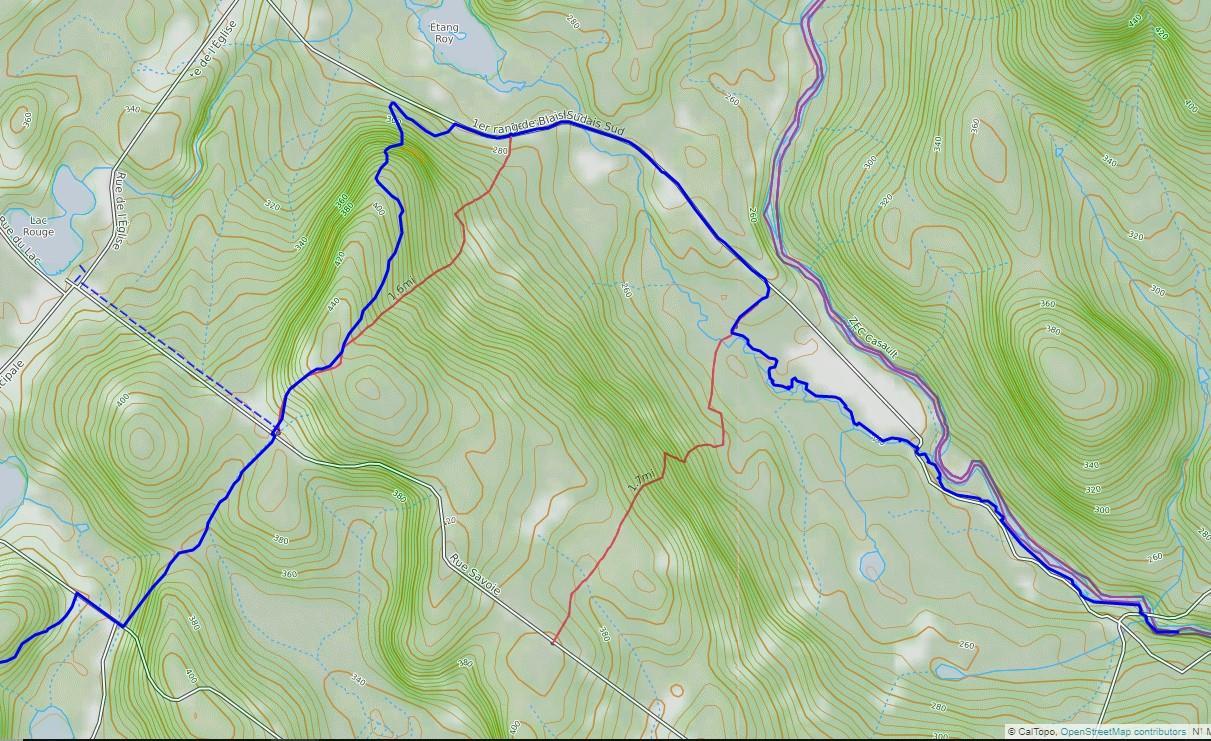

SIA – Secteur Avignon SECTION 4 : Refuge Corbeau → Refuge Quartz SIA-QC-Topo+ (Quartz) 16 14 ZEC Casault Avignon-RefQuartz-3 /3 3/3 (Ruisseau St-Etienne) 604 606 609 608 607 605 4 2 3 2

SIA – Secteur Avignon SECTION 5 : Refuge Quartz → : Refuge Ruisseau Creux SIA-QC-Topo+ (Quartz) Avignon-RefCreux-1 /2 2 4 6 ZEC Casault 1/2 Rivière Assemetquagan 605 604 602 601 600 598 599 5 2 1 2 33% 26% 36% 603 600 598

Apportez chaque jour une corbeille de terre, et vous ferez enfin une montagne. (Confucius)

Avignon-RefCreux-2 /2

SIA –

Secteur Avignon SECTION 5 : Refuge Quartz → : Refuge Ruisseau Creux SIA-QC-Topo+

(Ruisseau Creux)

8 10 2/2

594 595

5 2 2 2 28%

593

596 597

596 595

Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. (Confucius)

SIA – Secteur Matapédia SECTION 6 : Refuge Ruisseau Creux → Causapscal SIA-QC-Topo+

(Ruisseau Creux)

Matapédia-Causapscal-1 /4 1/4

592

591

590

6 2 1 2

589 588

Ste-Marguerite-Marie

SIA – Secteur Matapédia SECTION 6 : Refuge Ruisseau Creux → Causapscal SIA-QC-Topo+

Matapédia-Causapscal-2 /4 15 10 5 (Ste-Marguerite) 2/4 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 6 2 2 2 577

SIA – Secteur Matapédia SECTION 6 : Refuge Ruisseau Creux → Causapscal SIA-QC-Topo+ 25 20 Matapédia-Causapscal-3 /4 3/4 576 575 573 574 571 570 569 572 566 568 567 6 2 3 2 565

SIA – Secteur Matapédia SECTION 6 : Refuge Ruisseau Creux → Causapscal SIA-QC-Topo+ 25 Matapédia-Causapscal-4 /4 Causapscal 4/4 (Auberge La

Site patrimonial de pêche Matamajaw S 569

564 566 565 560

563 561 562 (Causapscal)

6 2 4 2

Coulée douce)

568

567

(Camping Chez Moose)

SIA – Secteur Matapédia SECTION 7 : Causapscal

Abri

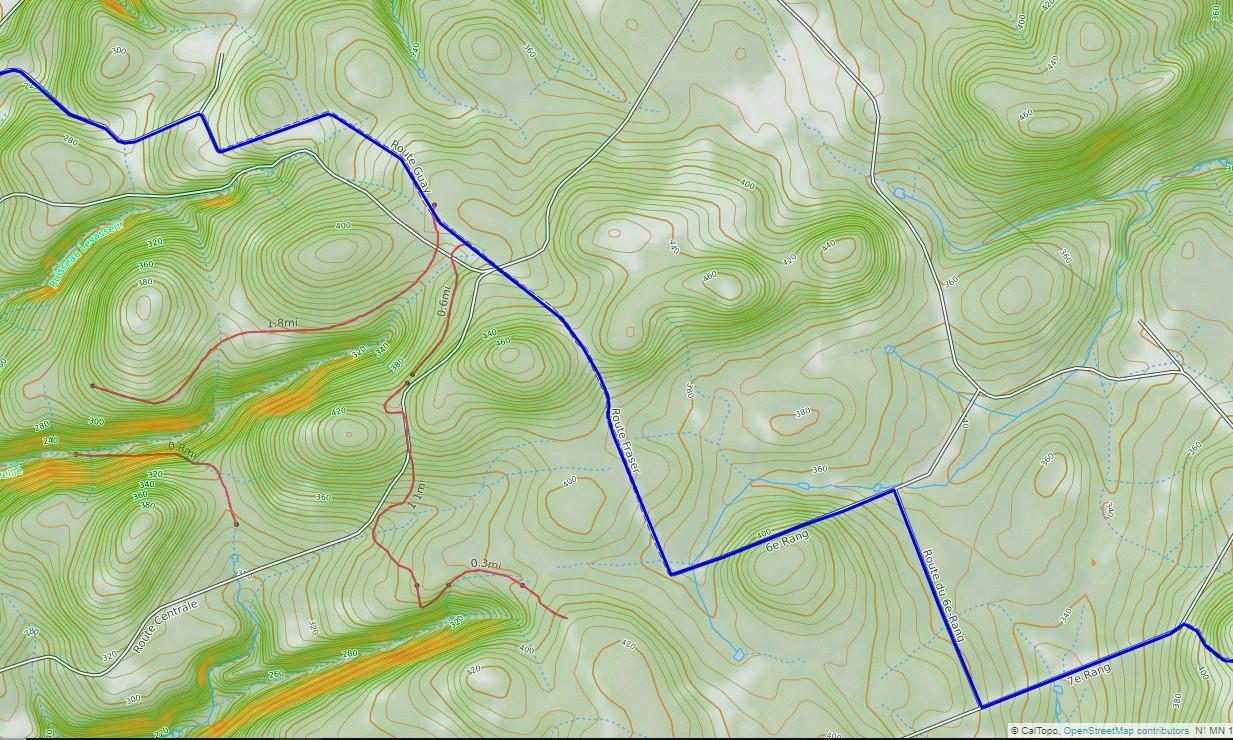

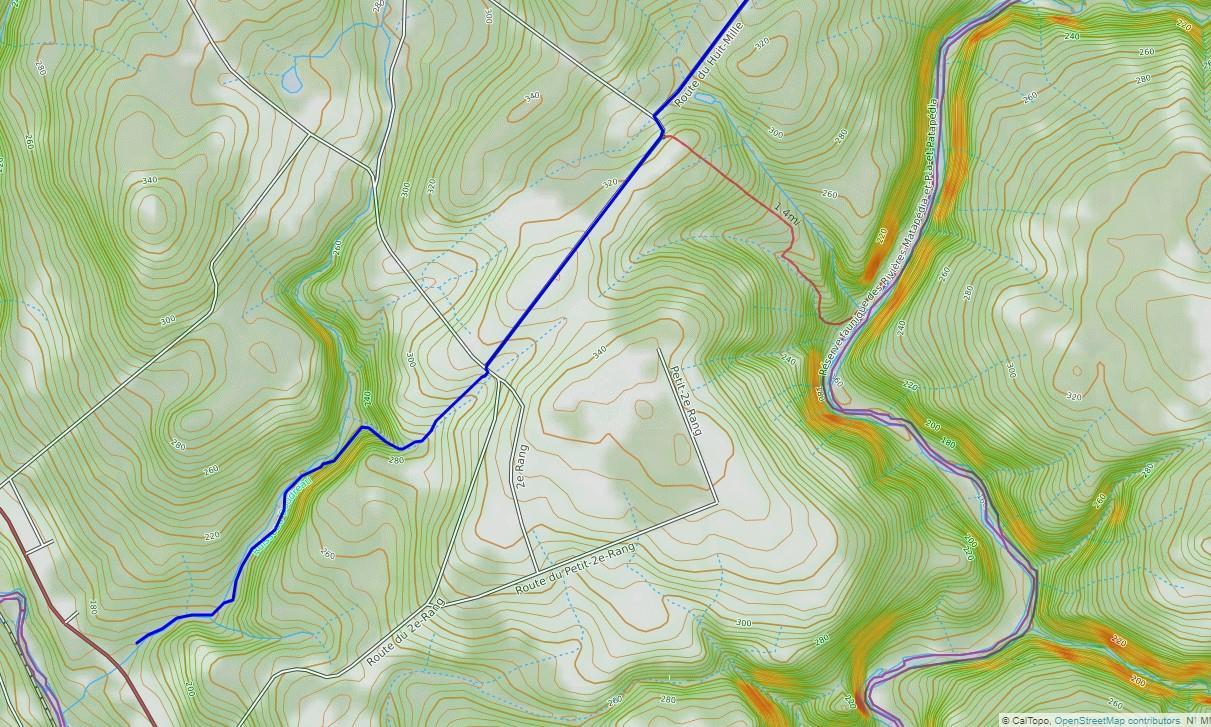

Chutes SIA-QC-Topo+ Matapédia-AbriChutes-1 /3 4 2 Route du Lac des Huit Milles Rivière Causapscal 1/3 (Camping Chez Moose) 560 559 558 557 556 555 554 7 2 1 2

→

des

SIA – Secteur Matapédia SECTION 7 : Causapscal → Abri des Chutes SIA-QC-Topo+ 8 6 12 16 10 SIA-section07-Matapédia-AbriChutes-2 /3 Route du Lac des Huit Milles 2/3 554 553 552 551 550 549 548 547 7 2 2 2 552 547

SIA – Secteur Matapédia SECTION 7 : Causapscal → Abri des Chutes SIA-QC-Topo+ (Chutes) 16 14 Matapédia-AbriChutes-3 /3 3/3 549 544 545 546 547 548 7 2 3 2 547 546

SIA – Secteur Matapédia SECTION 8 : Abri Chutes → Abri Erablière SIA-QC-Topo+

Matapédia-AbriErabliere-1 /3 5 10 1/2 1 A 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 8 2 1 2 8 2 536 533 532

(St-Alexandre) (Chutes)

SIA – Secteur Matapédia SECTION 8 : Abri Chutes → Abri Erablière SIA-QC-Topo+ (Erablière) Chute à Philomène 20 15 Matapédia-AbriErabliere-2 /3 St-Alexandre-des-Lacs (St-Alexandre) 2/2 Vers (Lac au Saumon) 10 Vers (Lac au Saumon) 2 B 3 A 1 536 535 534 533 523 524 531 532 525 521 522 528-529 530 527 526 8 2 2 2 533 530 525 522

SIA – Secteur Matapédia SECTION 8 : Sortie Abri Lac au Saumon (Hors-circuit)

SIA – Secteur Matapédia SECTION 8 : Sortie Abri Lac au Saumon (Hors-circuit)

SIA-QC-Topo+

St-Alexandre-des-Lacs (Erablière)

(Lac au Saumon)

1/1 B 8 2 3 2

SIA-section08-Matapédia-AbriErabliere-3 /3

SIA – Secteur Matapédia SECTION 9 : Abri Erablière → Amqui SIA-QC-Topo+ (Erablière) Matapédia-Amqui-1 /2 6 4 2 14 12 10 Amqui Route 132 1/2

Beauséjour (1932) S 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 9 2 1 2 518 515 512

Pont

SIA – Secteur Matapédia SECTION 9 : Abri Erablière → Amqui SIA-QC-Topo+

16 SIA-section09-Matapédia-Amqui-2 /2 2/2

(Abri-Camping municipal)

507 506 9 2 2 2

Pont des Anses St-Jean (1931)

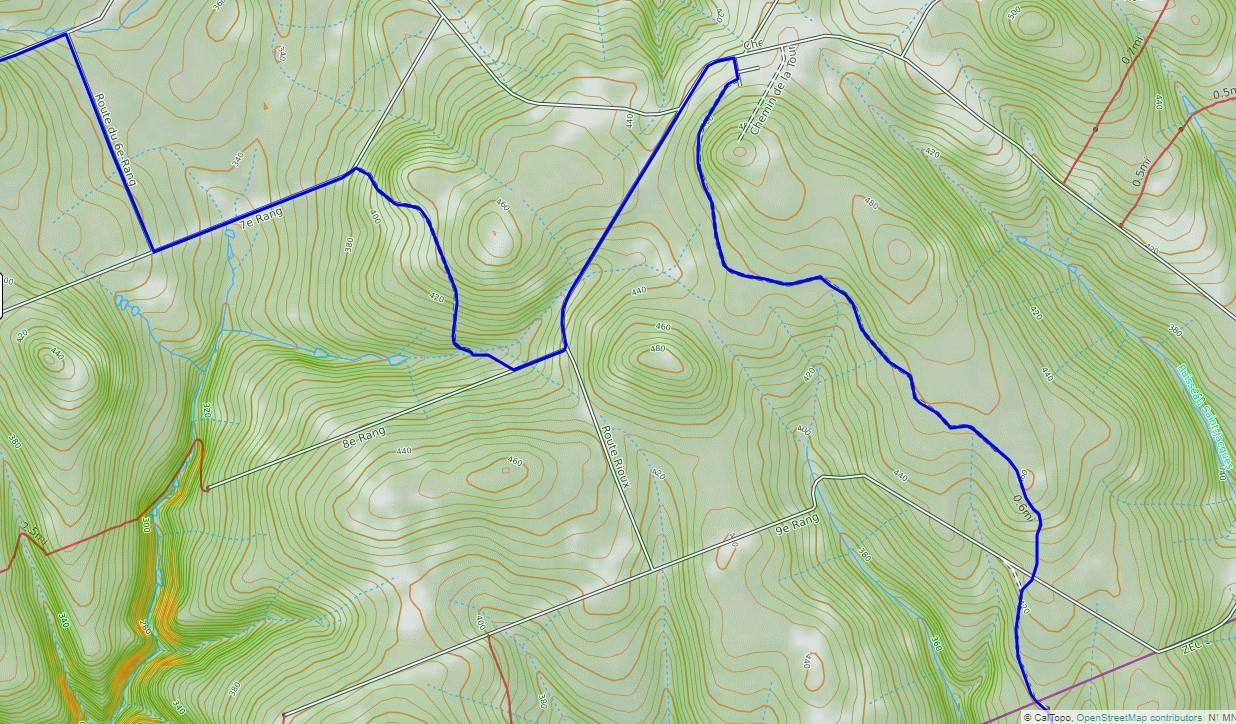

SIA – Secteur Matapédia SECTION 10 : Amqui → Saint-Vianney SIA-QC-Topo+ Matapédia-StVianney-1 /4 5 1/4 (Abri-Camping municipal) 505 504 502 503 501 500 Prenez un peu de repos, afin de finir plus vite. (George Herbert) 10 2 1 2

SIA – Secteur Matapédia SECTION 10 : Amqui → Saint-Vianney SIA-QC-Topo+ (Les Trois Sœurs) 15 10 Matapédia-StVianney-2 /4 PARC RÉGIONAL DE LA SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA 2/4 500 499 493 494 495 498 497 496 492 491 490 10 2 2 491

SIA – Secteur Matapédia SECTION 10 : Amqui → Saint-Vianney SIA-QC-Topo+ 20

/4 25 16 3/4 489 487 488 486 485 484 483 3 10 2

SIA-section10-Matapédia-StVianney-3

SIA – Secteur Matapédia SECTION 10 : Amqui → Saint-Vianney SIA-QC-Topo+ Saint Vianney Matapédia-StVianney-4 /4 25 (Saint Vianney) Avenue Centrale

Vianney) 4/4 484 477-480 483 482 481 4 10 2

(Saint

–

SIA-QC-Topo+ Vianney)

2 4 6 8 Rivière Tamagodi 10 Rang de la Tour Rang de la Tour 1/2 (Camps Tamagodi) 476 477-480 475 474 473 472 471 470 469 468 467 11 2 1 473 466

SIA

Secteur Matapédia SECTION 11 : Saint-Vianney → Abri Rivière Matane

SIA-section11-Matapédia-AbriRivMatane-1 /2

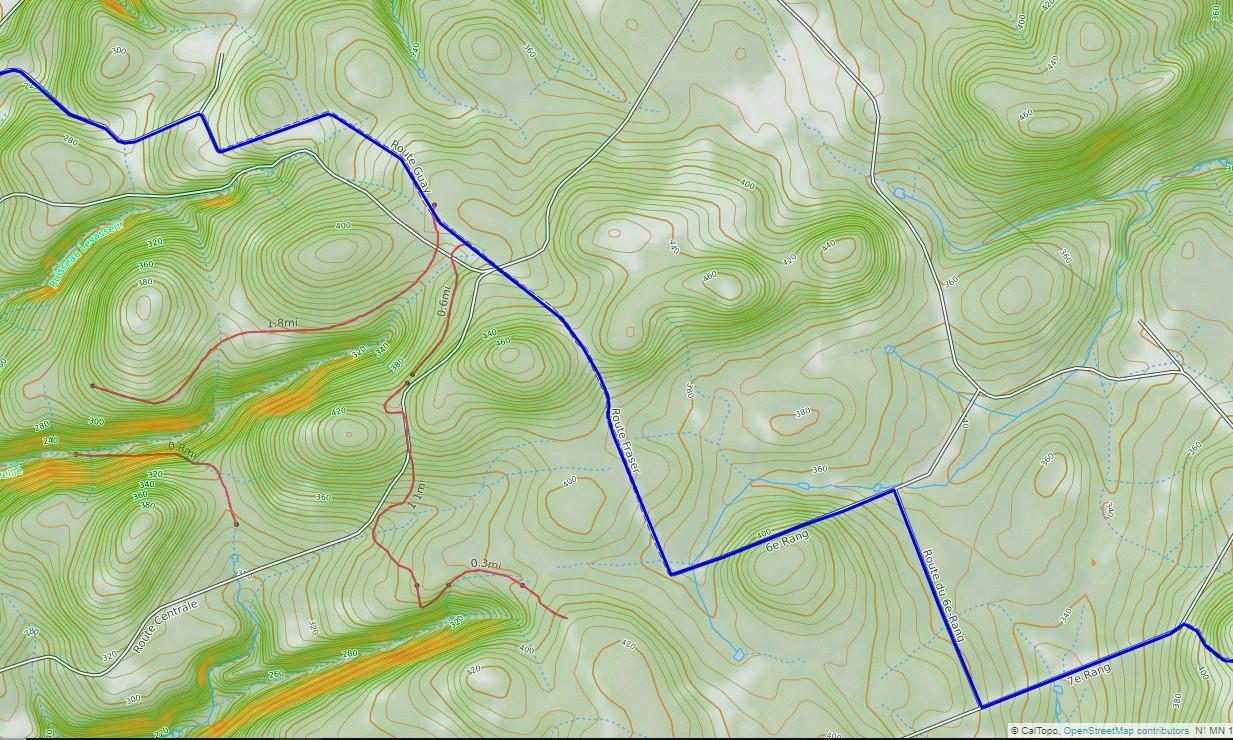

SIA – Secteur Matapédia SECTION 11 : Saint-Vianney → Abri Rivière Matane SIA-QC-Topo+ (Rivière Matane) (Accueil John) Matapédia-AbriRivMatane-2 /2 10 12 14 16 Rivière Matane Réserve faunique de Matane 2/2 Matane 468 467 466 465 464 463 462 461 460 11 2 2 Stationnement des Pins

SIA – Secteur Matane SECTION 12 : Abri Riv. Matane → Ruisseau des Pitounes SIA-QC-Topo+ (Rivière Matane) Matane-RuisseauPitounes (Ruisseau des Pitounes) 2 4 6 8 10 Mont Charles-E.-Vézina (390) Mont aux Perches (600) 250 m Réserve faunique de Matane 1/1 * * © Denis Bouvier 2021 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 449 A quoi bon soulever des montagnes

il est si simple de passer par-dessus ? (Boris Vian) 12 Stationnement des Pins 454

quand

SIA – Secteur Matane SECTION 13 : Ruisseau des Pitounes → Lac Tombereau SIA-QC-Topo+ (Ruisseau des Pitounes)

2 4 6 8 10 12

Mont

1/1 * * * Lac Tombereau ©

447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 13 440 444

(Lac Tombereau) Matane-LacTombereau

Mont William-Price (694)

Petchedetz (640)

Denis Bouvier 2021

Si tu arrives au sommet de la montagne, continue de

SIA – Secteur Matane SECTION 14 : Lac Tombereau → Lac Matane SIA-QC-Topo+ (Lac Tombereau) Matane-LacMatane-1 /2 2 4 6 8 Mont de l’Ouest (922) 1,5 km +144 m 225 m Mont Blanc 1/2 * 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426

tibétain) 14 1 431 427 425 10

grimper (Proverbe

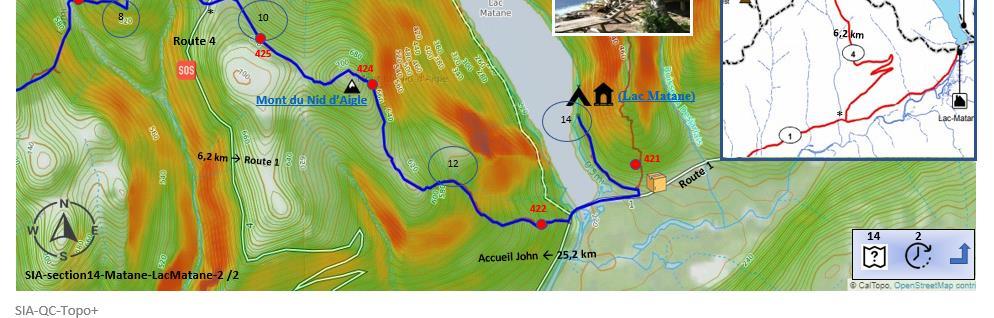

SIA – Secteur Matane SECTION 14 : Lac Tombereau → Lac Matane SIA-QC-Topo+

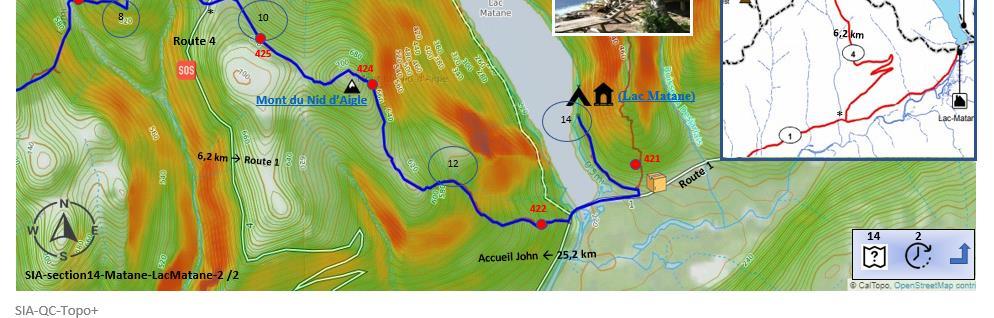

Mont du Nid d’Aigle Matane-LacMatane-2 /2 10 12 14 Montagne à Valcourt (824) 1,6 km +204 m 8

à Valcourt) Route 4 Lac Matane 2/2 * * * Lac Matane 427 426 425 424 422 421

(Lac Matane)

(Montagne

la montagne;

n'en prend point fait fausse route même en plaine (Proverbe turc) 14 2 427 424

Qui prend conseil franchit

qui

SIA –

SIA-QC-Topo+

2

6

Secteur Matane SECTION 15 : Lac Matane → Lac Gros Ruisseau

Matane-LacGrosRuisseau 4

Pic du ruisseau Desjarlais 914 m, +85 m

8

(Lac du Gros Ruisseau)

(Lac Matane)

Lac Matane

1/1

Mont Elie Lister

421 420 419 418 416 414 15 418 415

©Denis Bouvier 2021

SIA – Secteur Matane

16

SECTION

: Lac Gros Ruisseau → Mont Craggy

SIA-QC-Topo+

(Lac du Gros Ruisseau)

4 2 6 8

Mont

1/1 * * Carte Sortie : Lac Gros

413 412 411 410 409 408 407 406 405 414 Chaque

le sommet rapproche de la

(Proverbe indien) 16 29% 411 410 406

SIA-section16-Matane-MontCraggy

(Mont Craggy)

Pic Bleu Mont Fernand Fafard (840) Mont Craggy

Pointu

Ruisseau

pas vers

pente opposée

SIA – Secteur Matane SECTION 17 :

→

SIA-QC-Topo+ Matane-LacBeaulieu

Mont Craggy

Lac Beaulieu

(Lac Beaulieu)

2 3

4 7,9

5 6 7

Chaîne

1/1 *

Carte

(Mont Craggy) 10 km → Route 1 404 403

Mont des Fougères 402

Mont Blanc (1063) 401

km → Route 1 400

Mont 399

des Disparus (956) Mont Blanc 398 397

Monts Chic-Chocs Qui veut gravir une montagne commence par le bas. (Proverbe chinois) 17

©Denis Bouvier 2021 402 399

Carte

Sortie : Mont Blanc

Sortie : Lac Beaulieu

Le Bonhomme du Mont Nicol-Albert. La dégradation du sol et l’inclinaison de la pente rend l’accès très périlleux et risqué. Une corde est en place, mais ce n’est pas suffisant comme moyen pour sécuriser l’accès.

SIA – Secteur Matane SECTION 18 :

SIA-QC-Topo+

Lac Beaulieu → Petit Sault

Mont Séverin-Pelletier (890)

Matane-PetitSault

2

(Petit Sault)

(Lac Beaulieu)

Mont Bayfield (884)

Mont Ala’sui’nui

4 6 8 10 12 Lac d'Or 14

Mont Nicol-Albert (890)

Le Bonhomme du Nicol-Albert Lac T (sic) 1/1 S Carte Sortie 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 383 382 ATTENTION

Cap-Chat (38 km)

Proverbe

18 388 390 392 394

À force de persévérance, n'importe qui peut parvenir à déplacer une montagne (

chinois)

Mont Beaulieu (810)

Mont Jimmy-Russell (930)

SIA-QC-Topo+

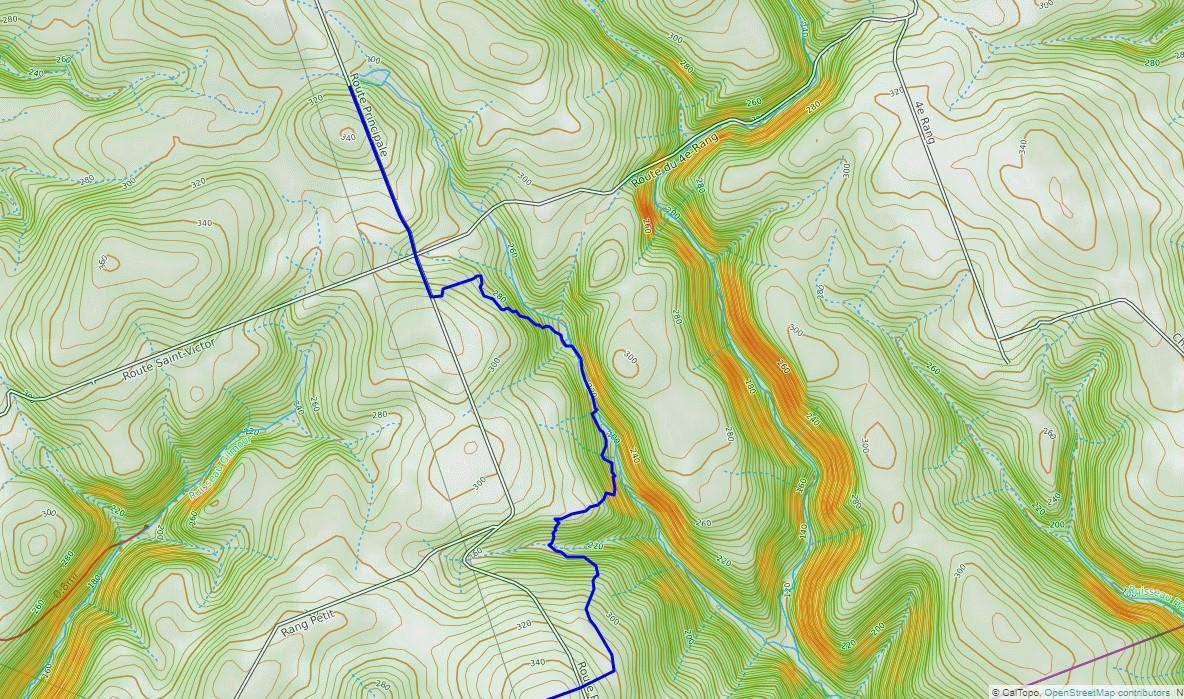

SIA – Secteur Matane SECTIONS 16-17-18 : Sorties d’urgence

1

Lac du Gros Ruisseau Route

Section16-Sortie Lac Gros Ruisseau Section17-Sortie Mont=Blanc

1

1

7,9 km → Route 1 10 km → Route 1 Étang

Section18-Sortie Lac Beaulieu Route

Route

Mont Blanc Lac Beaulieu

Tallard

SIA –

SIA-QC-Topo+

Secteur Matane SECTION 19 : Petit Sault → Ruisseau Bascon

(Petit Sault)

(Ruisseau Bascon)

Matane-RuisseauBascon

Chute Hélène

Mont Jean-Yves-Bérubé (780)

Ruisseau Bascon

2 8 6 4

(Auberge de Montagne des Chic-Chocs)

Mont Coleman

Chute Hélène

1/1 378 381 380 379 377 376 375 374 19

Ruisseau Bascon

Parc national de la Gaspésie

La volonté permet de grimper sur les cimes ; sans volonté on reste au pied de la montagne (Proverbe chinois)

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 20 : Ruisseau Bascon → Refuges Nyctale et Chouette SIA-QC-Topo+

(Ruisseau

(Nyctale

2 8 6 4 10

Bascon)

et Chouette SIA-section20-Gaspésie-NyctaleChouette-1 /2

Mont du lac Barbarin

Mont Collins (1036)

Mont Fortin (1020)

Mont Logan (1150)

Mont Dodge (1078)

(230m)

Lac à Jos Gagnon

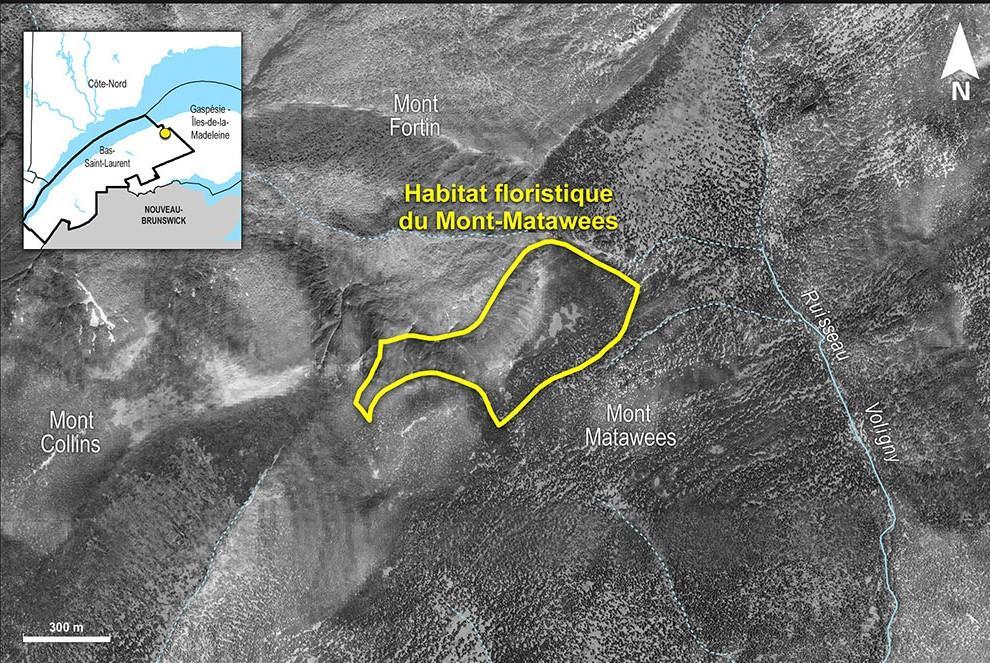

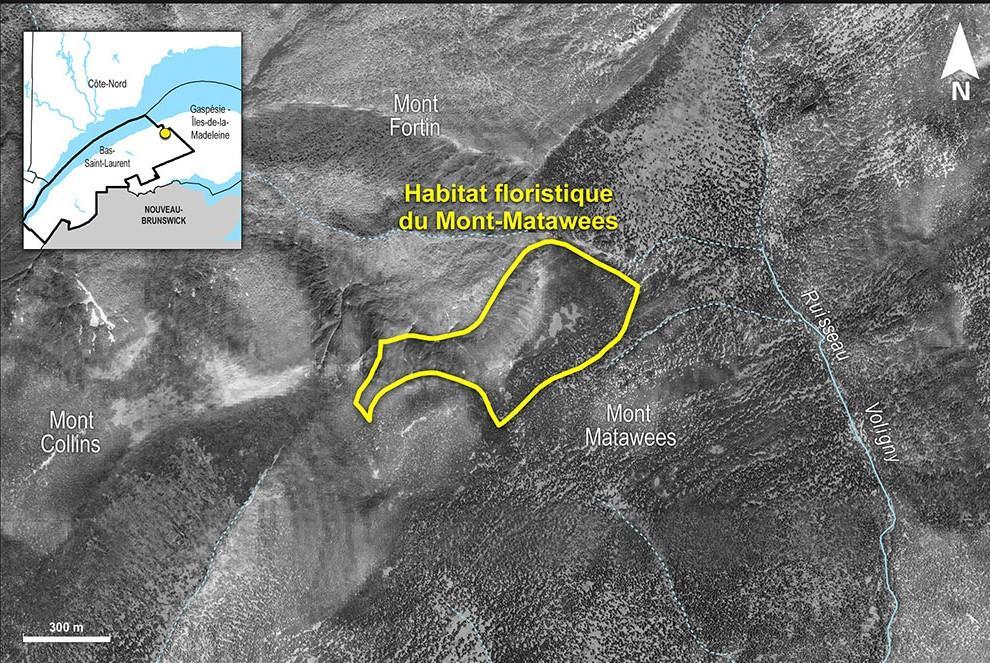

Réserve faunique de Matane 1/1 Habitat floristique du Mont-Matawees Habitat floristique du Mont-Fortin Réserve écologique Fernald Habitat floristique du Mont-Logan 365 367 366 368 369 370 371 372 373

Mont Matawees (1073)

20

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 20 : Ruisseau Bascon → Refuges Nyctale et Chouette

Gaspésie-NyctaleChouette-2

SIA-QC-Topo+

Sentier alternatif Mont Collins

/2

(Ruisseau Bascon)

Mont Collins (1036)

Sentier du Lac Bardey

Mont Matawees (1073)

SIA

Sentier Mont Collins

Sentier Mont Collins

Sentier Lac Bardey (De jct)

Sentier alternatif Mont Collins

/2

(Ruisseau Bascon)

Mont Collins (1036)

Sentier du Lac Bardey

Mont Matawees (1073)

SIA

Sentier Mont Collins

Sentier Mont Collins

Sentier Lac Bardey (De jct)

1 2 3 4 5 1/1 1/1

Mont Fortin (1020)

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 21 : Refuges Nyctale/Chouette → Refuge Huard

Habitat floristique

SIA section21 Gaspésie-Huard-1 /2

SIA-QC-Topo+

Nyctale et Chouette)

Premier lac des îles

Nyctale et Chouette)

Premier lac des îles

2 6 10

(Le Carouge)

Mont Pembroke

Mont des Loupes (1076)

Mont Louis-Marie Lalonde (1051)

8

Mont Jacques-Ferron (1043)

4 21 1 12

1/2

(Arnica)

Ruisseau aux Saumons

La poussière accumulée finit par former des montagnes. (Proverbe japonais)

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 21 : Refuges Nyctale/Chouette

Refuge

SIA-QC-Topo+ Gaspésie-Huard-2 /2

→

Huard

(Le Kalmia)

12 14

16 St-Octave-de-l’Avenir (10km)

(Le Huard)

Lac

Thibault

2/2

21 2

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 22: Refuge Huard → Refuge Mésange SIA-QC-Topo+

(Le Huard)

(Le Mésange)

Gaspésie-Mésange

2 4

(Le Saule)

6

8

10 Mont du Blizzard (976) Mont Arthur-Allen (980)

Pic de l’Aube (920) 22

1/1

SIA-QC-Topo+

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 23 : Refuge Mésange → Lac Cascapédia

(Le Saule)

Gaspésie-Cascapédia-1 /2

(La Mésange)

Lac du Pic

Lac aux Bouleaux

2 4 6 8 10

Lac Loubert

Pic de l’Aube (920)

Mont Ernest-Ménard (850)

1/2 23 1

Pic du Brulé (790)

SIA

– Secteur Gaspésie SECTION 23 : Refuge Mésange → Lac Cascapédia

SIA-QC-Topo+

(Lac Cascapédia)

12

(Le Pluvier)

10 8

6

Mont Ernest-Ménard (850)

Pic du Brulé(790)

2/2

SIA-section23-Gaspésie-Cascapédia-2 /2

23 2

Puisque la montagne ne vient pas à nous, allons à la montagne (Mahomet)

Gaspésie-Paruline

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 24 : Lac Cascapédia → Refuge Paruline SIA-QC-Topo+

(Le Pluvier)

(La Paruline)

(Lac Cascapédia)

2 4 6 8

Lac Alain-Potvin

Mont Ells (1000)

1/1

Mont du Milieu (950)

24

Rivière Cascapédia

Ce n'est pas sur une montagne qu'on trébuche, mais sur une pierre (Proverbe indien)

SIA – Secteur Gaspésie

25 :

SIA-QC-Topo+

SECTION

Refuge Paruline → Mont-Albert

(La Paruline)

Lac Lesurier (La Fougère)

Lac Ahier

Lac Whalen

Lac Bionneau

2 4 6 8 1/2

Gaspésie-MontAlbert-1 /2

Minuartie de la serpentine

25 1

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 25 : Refuge Paruline → Mont-Albert SIA-QC-Topo+

8 km-324m+ 9,4 km Gaspésie-MontAlbert-2 /2 10 12 16

Parcours

Centre de services Mont Albert/ (Gîte du Mont-Albert) Le Rabougris La Serpentine

18

alternatif

Mont Albert nord (1088) 14 Mont Olivine (670)

(Camping La Rivière)

(Camping/refuges Mt Albert)

Table à Moise

Chaîne Monts Chic-Chocs Lac du Diable

Chute du Diable

Chute Ste-Anne

Ste-Anne-des-Monts

(40 km)

Habitat floristique Serpentine MontAlbert

Epaule

Grande

Rivière Ste-Anne Route 299 Sud

Lac Quiscale Grande Cuve Mur des Patrouilleurs 2/2

des Caribous Grand Mur S 25 2

Cuve

De loin, la montagne paraît lisse ; de près, elle est rugueuse.

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 26 : Mont-Albert → Refuge Tétras SIA-QC-Topo+

Centre de services Mont Albert/ (Gîte du Mont Albert)

2 6 4

Gaspésie-Tétras-1 /2

1/2

(Camping de la Rivière)

26 1 8

(Proverbe indien)

SIA-QC-Topo+

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 26 : Mont-Albert → Refuge Tétras

(Le Roselin)

(Le Tétras)

(La Camarine)

10 12 14

Gaspésie-Tétras-2 /2

8

Lac Samuel-Côté

Mont Joseph-Fortin (1080)

Mont Xalibu (1140)

Mont Comte (1229)

Lac aux Américains

Mont de la Table

Mont de la Table Nord

2/2

Mont de la Table Sud

26 2

Lac aux Américains

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 27 : Refuge Tétras → Camping Mont Jacques-Cartier SIA-QC-Topo+

(Le Tétras)

Gaspésie-MontJacquesCartier-1 /2

2 4 6 8

(La Camarine)

Mont de la Table

Mont Comte (1229)

Mont Jacques-Cartier (1270)

Mont Dos de la Baleine (1249)

Mont de la Table Sud

Mont de la Table Nord

1/2

Mont Jacques-Cartier

Éole

Plus la montagne est haute, plus basse est la vallée.

27 1

(Proverbe thaïlandais)

SIA-QC-Topo+

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 27 : Refuge Tétras → Camping Mont Jacques-Cartier

(Mont Jacques-Cartier)

SIA – Secteur Gaspésie SECTION 27 : Refuge Tétras → Camping Mont Jacques-Cartier

(Mont Jacques-Cartier)

10 12

Gaspésie-MontJacquesCartier-2 /2

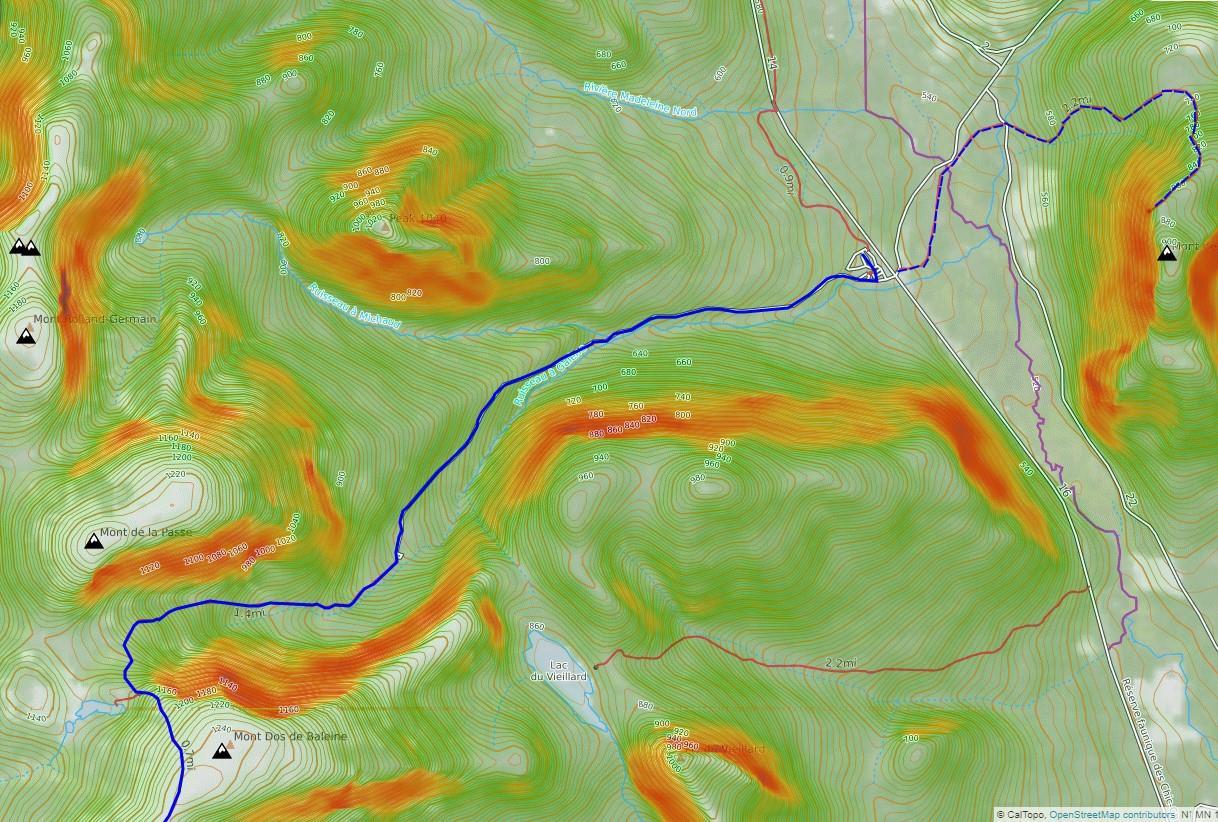

Mont des Pics (910)

Mont de la Passe (1231)

Mont Rolland-Germain (1202)

8

Chaîne Monts McGerrigle

2/2

Lac à René

27 2

La patience aplanit les montagnes (Proverbe libanais)

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 28 : Camping Mont Jacques-Cartier → Refuge Cabourons

HauteGaspésie-RefCabourons-1 /3

SIA-QC-Topo+

(Mont Jacques-Cartier)

2 4 1/3 28 1 255

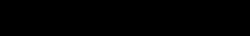

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 28 : Camping Mont Jacques-Cartier → Refuge Cabourons

SIA-QC-Topo+ HauteGaspésie-RefCabourons-2 /3 6 10 Réserve faunique des Chic-Chocs 2/3 249 250 251 252 253 254 255 28 2 12

SIA-QC-Topo+ (Cabourons) 14 12 HauteGaspésie-RefCabourons-3 /3 3/3 247 249 248 28 3

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 28 : Camping Mont Jacques-Cartier → Refuge Cabourons

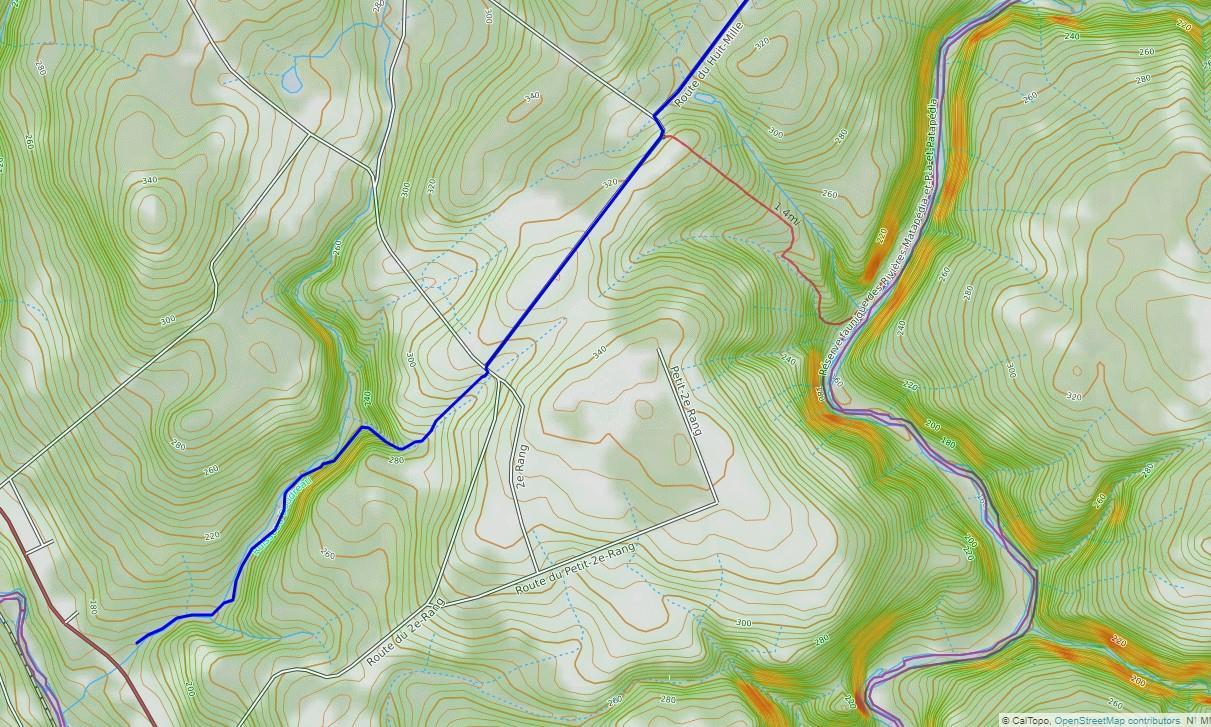

SIA-QC-Topo+ (Cabourons) HauteGaspésie-MtStPierre-1 /2 2 4 6 8 1/2 245 243 244 242 241 240 239 238 29 1

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 29 : Refuge Cabourons → Mont St-Pierre

–

SIA-QC-Topo+ (Camping municipal Mont St-Pierre) HauteGaspésie-MtStPierre-2 /2 10 12 14 16 18 Réserve écologique du Mont Saint-Pierre Vallée Mont-St-Pierre 2/2 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 2 29

SIA

Secteur Haute-Gaspésie SECTION 29 : Refuge Cabourons → Mont St-Pierre

SIA-QC-Topo+

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 30 : Mont St-Pierre → Abri Ruisseau Flétan

Camping municipal Mont St-Pierre)

HauteGaspésie-RuisseauFlétan-1 /3 5 10

(Camping Parc et Mer)

St-Pierre

Anse de Mont-Louis

Mont

Mont Saint-Pierre

Fleuve Saint-Laurent 1/3 S S 226 224 225 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 30 1 ATTENTION

Saint Maximedu- Mont-Louis

Mont Thomas-Mercier

Présence de la Berce du Caucase. Sa sève contient des toxines. Ces dernières sont activées par la lumière et rendent la peau extrêmement sensible au soleil, causant des dommages aux cellules cutanées superficielles (lésions apparentées à des brûlures, douloureuses et parfois graves).

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 30 : Mont St-Pierre → Abri Ruisseau Flétan

SIA-QC-Topo+ HauteGaspésie-RuisseauFlétan-2 /3 L’Anse Pleureuse (Camping Parc et Mer) (Camping de l’ Anse Pleureuse) 20 15 Mont Louis 2/3 Parc éolien Mont-Louis (67 éoliennes) 212 211 210 209 208 207 206 204 205 203 202 Celui qui

inventé le bateau

aussi inventé le naufrage. (Lao-Tseu VIe siècle av J.C.) 30 2

a

a

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 30 : Mont St-Pierre → Abri Ruisseau Flétan

SIA-QC-Topo+ (Ruisseau Flétan) HauteGaspésie-RuisseauFlétan-3 /3 25 30 Pointe Pleureuse Le Morne 3/3 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 30 3

Reconnaissable par sa tête chevaline quand il se trouve à la surface de l’eau, le phoque gris est l’un des plus gros phoques qui fréquentent les eaux du Saint-Laurent. Énormément chassé par le passé pour sa fourrure, sa population est aujourd’hui en augmentation constante. Le phoque gris a un impact important sur l’écosystème qu’il fréquente, puisqu’il se nourrit principalement des proies les plus abondantes qu’il trouve dans son environnement, comme la morue.

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 31 : Abri Ruisseau Flétan → Madeleine-Centre SIA-QC-Topo+

HauteGaspésie-MadeleineCentre-1 /3 Rue du Moulin 5 Chemin du Portage 1/3 189 190 191 192 193 194 195 196 31 1

(Ruisseau Flétan) Gros-Morne

188

Source : Baleines en direct du GREMM

Manche d’Épée

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 31 : Abri Ruisseau Flétan → Madeleine-Centre SIA-QC-Topo+ HauteGaspésie-MadeleineCentre-2 /3 (Lac à Cyrille)

20 10 15 Réserve écologique de Manche d’Épée Pointe du Wrack 2/3 Parc éolien Gros-Morne (141 éoliennes) Parc éolien Gros-Morne (141 éoliennes) S 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 31 2 178 175

SIA-QC-Topo+ HauteGaspésie-MadeleineCentre-3 /3 Lac Castor Madeleine-Centre (Camping Mer et Montagne) 25 Anse de la Rivière Madeleine 3/3 Phare du Cap-dela-Madeleine S 170 171 172 173 174 175 176 Anse de la Rivière Madeleine 31 3

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 31 : Abri Ruisseau Flétan → Madeleine-Centre

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 32 : Madeleine-Centre → Grande-Vallée

SIA-QC-Topo+ CôteGaspé-GrandeVallée-1 /3 5 Anse de la Rivière Madeleine Saint-Madeleine-dela-Rivière-Madeleine La Grande Anse 1/3 (Camping Mer et Montagne) Phare du Cap-dela-Madeleine S 170 169 168 167 166 165 164 163 Anse du Cap à l’Ours 32 1 162

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 32 : Madeleine-Centre → Grande-Vallée

SIA-QC-Topo+ CôteGaspé-GrandeVallée-2 /3 10 (Grand Sault) Petit lac à Foin Petit lac de l’Est 15 La Grande Anse Passe migratoire à saumons du Grand Sault 2/3 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 32 2

SIA-QC-Topo+ CôteGaspé-GrandeVallée-3 /3 20 25 (Camping au Soleil Couchant) 30 Cap Barré Grande-Vallée Route 132 Table des marées (Grande-Vallée) Anse à Colin

Estuaire du Saint-Laurent 3/3 Halte routière Le Gisant © Caltopo Pont Galipeault S 149 148 147 146 145 144 14 143 142 141 140 139 32 3

SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 32 : Madeleine-Centre → Grande-Vallée

Grande-Vallée de Marc-Aurèle Fortin

SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 33 : Grande-Vallée → Refuge Cascades

SIA-QC-Topo+ (Camping au Soleil Couchant) CôteGaspé-Cascades-1 /3 5 Anse à Déry Petite-Vallée Anse à Mercier Petite-Vallée, 1934 1/3 © Caltopo S 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 Petit rorqual 33 1

SIA-QC-Topo+ (Terrasses) Lac Brûlé CôteGaspé-Cascades-2 /3 Lac Orignal 10 15 2/3 Parc éolien Montagne sèche (39 éoliennes) 130 128 129 127 126 125 124 123 122 121 120 119 Pointe-à-la-Frégate Anse-aux-Canons 2 33 124 121

SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 33 : Grande-Vallée → Refuge Cascades

SIA-QC-Topo+ (Cascades) 20 25 Cloridorme CôteGaspé-Cascades-3 /3 3/3 Parc éolien Montagne sèche (39 éoliennes) S 121 119 120 118 117 116 115 114 113 112 111 33 3 120 Cloridorme S

SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 33 : Grande-Vallée → Refuge Cascades

SIA-QC-Topo+ (Cascades) Saint Yvon CôteGaspé-LaChute-1 /3 5 10 1/3 (Motel du Cap) 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 Pointe à Mimi Cap Barré Torpille de St-Yvon 34 1 105 102 98

SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 34 : Refuge Cascades → Abri La Chute

On

SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 34 : Refuge Cascades → Abri La Chute SIA-QC-Topo+ CôteGaspé-LaChute-2 /3 Saint Yvon 15 Anse à la Rogne Anse de l’Etang Table des marées (Cloridorme) 2/3 (Motel du Cap) 99 100 101 102 103 104 98 97 96 95 94 93

jamais aussi loin

lorsqu’on ne sait pas où l’on va. (Christophe-Colomb.) 34 2

ne va

que

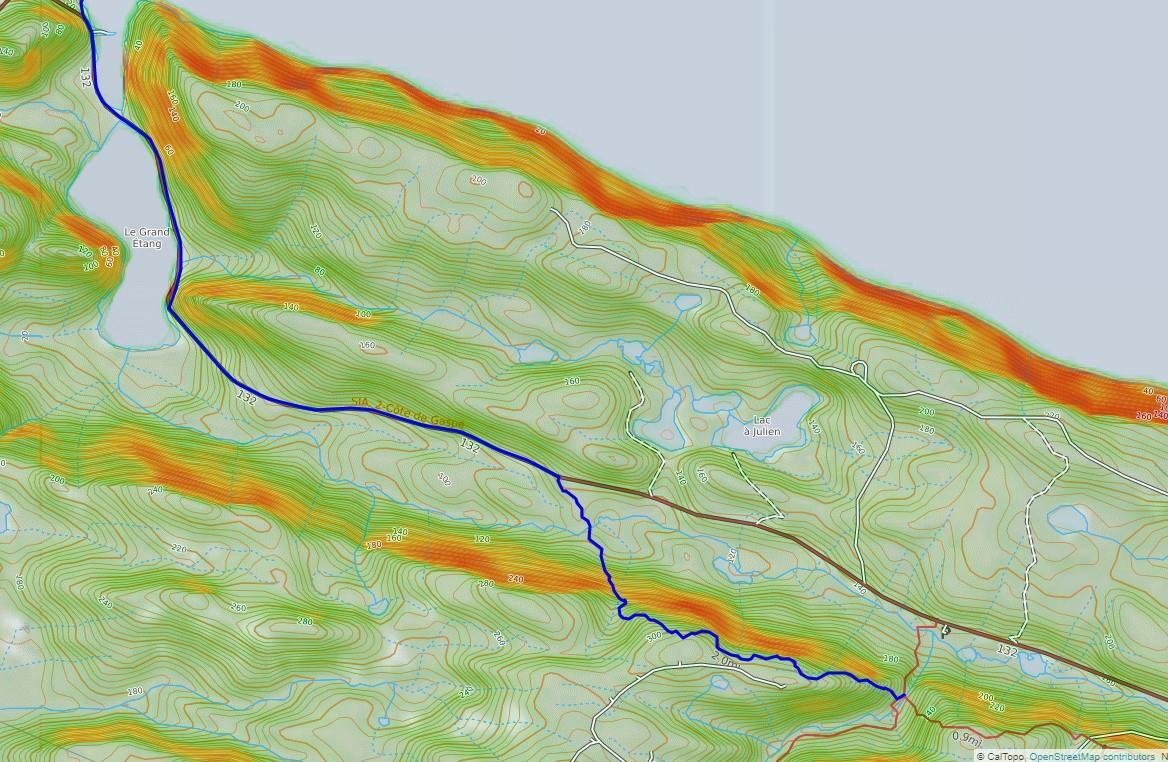

SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 34 : Refuge Cascades → Abri La Chute SIA-QC-Topo+ CôteGaspé-LaChute-3 /3 (La Chute) Route 132 20 Chutes Jalbert 3/3 Parc éolien L’Anse-à-Valleau (67 éoliennes) 94 93 92 91 90 89 88 87 Seigneurie de l’Anse-de-l’Étang Grand Étang 34 3

SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 35 : Abri Chute → Refuge Zéphyr SIA-QC-Topo+ (La Chute) (Zéphyr) 6 8 2 4 SIA-section35-CôteGaspé-Zéphyr Chutes Jalbert 1/1 Parc éolien L’Anse-à-Valleau (67 éoliennes) 87 86 85 84 83 82 81 80 79 35

Sentier des Éoliennes (hors-SIA)

SIA – Secteur Côte Gaspé : Sentier des Éoliennes – Hors SIA

CôteGaspé-Eolienne

SIA-QC-Topo+

Chutes Jalbert

Lac Victorin

SIA

SIA

Chutes Jalbert

Lac Victorin

SIA

SIA

Parc éolien L’Anse-à-Valleau (67 éoliennes)

SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 36 :

Zéphyr →

SIA-QC-Topo+

Refuge

Refuge Erablière

(Zéphyr)

CôteGaspé-Érablière-1 /3

L’Anse-à-Valleau

5 Anse

(Motel Camping des Ancêtres)

à Zéphyr

1/3 77 76 75 74 73 72 36 1

Table des marées (Cloridorme)

SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 36 : Refuge Zéphyr → Refuge Erablière SIA-QC-Topo+ (Des Carrières) CôteGaspé-Érablière-2 /3 Lac de la Ligne 10 Saint-Maurice-del’Échouerie Rang du Ruisseau Jaune Ch du Lac Brillant 2/3 * S 72 71 70 69 68 67 66 65 Grande Anse 36 2

SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 36 : Refuge Zéphyr → Refuge Erablière SIA-QC-Topo+ CôteGaspé-Érablière-3 /3 (De l’Érablière) 20 15 3/3 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 36 3

SIA – Secteur Forillon SECTION 37 : Refuge Erablière → Camping Les Lacs SIA-QC-Topo+ Forillon-LesLacs-1 /3 5 La Grande Coulée 1/3 (De l’Érablière) 56 55 54 53 52 51 50 49 48 37 1

SIA – Secteur Forillon SECTION 37 : Refuge Erablière → Camping Les Lacs SIA-QC-Topo+ Forillon-LesLacs-2 /3 15 10 Rivière-au-Renard (8 km) Parc national Forillon Rivière-au-Renard 2/3 (Camping des Appalaches) S 48 47 46 45 44 43 42 41 40 37 2

SIA – Secteur Forillon SECTION 37 : Refuge Erablière → Camping Les Lacs SIA-QC-Topo+ Forillon-LesLacs-3 /3 (Les Lacs) 20 3/3 Mont du lac à Canard Étang « Lac à Canard » Lacs de Penouille 40 39 38 37 36 35 34 33 37 3

SIA – Secteur Forillon SECTION 38 : Camping Les

→

1 SIA-QC-Topo+

Lacs)

Crêtes 1) Forillon-LesCretes1 2 4 6 8 L’Anse-au-Griffon 1/1 S 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 38

Lacs

Camping Les Crêtes

(Les

(Les

SIA – Secteur Forillon SECTION 39 : Camping Les Crêtes 1 → Cap Gaspé SIA-QC-Topo+

(Les

Crêtes 1) Forillon-Cap-Gaspé-1 /3

5 Gaspé Penouille Fort Péninsule Baie de Gaspé 1/3 Cap-aux-Os S 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 39 1 14 10

(Les Crêtes 2)

SIA – Secteur Forillon SECTION 39 : Camping Les Crêtes 1 → Cap Gaspé SIA-QC-Topo+

(Camping Petit-Gaspé)

Grande-Grave

(Camping Cap-Bon-Ami)

/3 10 15

2/3 S 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 39 2

(Camping Des-Rosiers)

Forillon-Cap-Gaspé-2

Cap-des-Rosiers Mont Saint-Alban

SIA – Secteur Forillon SECTION 39 : Camping Les Crêtes 1 → Cap Gaspé SIA-QC-Topo+

L’Anse-aux-Amérindiens

Anse Blanchette

20

3/3

7 6 5 4 2 1 3

L’Anse-Saint-Georges Forillon-Cap-Gaspé-3 /3

Cap-Gaspé

© Caltopo

39 3

Tu ne traverseras jamais l'océan, si tu as peur de perdre de vue le rivage. (Christophe-Colomb.)

Source : Commission de toponymie du Québec (sauf mention contraire)

Toponyme Type entité Origine et signification

Alain-Potvin Lac Le nom rappelle la mémoire du biologiste Alain Potvin, qui a travaillé pendant plusieurs années pour le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Son action fut particulièrement reliée au parc national de la Gaspésie vers la fin des années 1980. Il travaillait alors à Sainte-Anne-des-Monts et réalisa entre autres le plan de gestion des ressources naturelles du parc. Il était passionné par les activités de plein air et particulièrement par la randonnée pédestre. Le 31 mai 1992, Alain Potvin est décédé au cours d'une expédition en montagne. Après avoir atteint le sommet du mont McKinley dans le parc de Denali en Alaska, un accident fatal survint durant la descente vers le camp de base.

Ala'sui'nui Mont Son nom, d'origine micmaque, signifie « mont du voyageur ».

Albert Mont

Ce mont fait partie des Chic-Chocs. Atteignant une altitude de 1 151 m, il comporte deux hauteurs, le sommet Albert Sud, le plus élevé, et le sommet Albert Nord, séparées par un plateau connu sous le nom Table à Moïse, un ensemble que l'on peut admirer de la route traversant la péninsule gaspésienne de SainteAnne-des-Monts à New Richmond. Quelques autres reliefs des environs, les monts Jacques-Cartier et Richardson notamment, partagent à des degrés divers certaines des caractéristiques bioclimatiques qui font du mont Albert un site exceptionnel au Québec : les neiges le recouvrent – du moins en partie – neuf mois par année; sa végétation de toundra alpine est particulière, à plusieurs égards semblable à celle du Grand Nord; on y trouve, à certains moments de l'année, quelques hardes de caribous des bois, ces cervidés s'étant maintenus au sud du Saint-Laurent uniquement dans la région des monts Chic-Chocs. Le mont Albert a été ainsi nommé par l'arpenteur-géologue Alexander Murray (1810-1884), qui en atteignit le sommet le 26 août 1845, jour de l'anniversaire de naissance du prince de SaxeCobourg-Gotha, Albert (1819-1861), époux de la reine Victoria.

Supplément : Géologie Mont-Albert

Vidéo : Déluge au Mont-Albert (Productions Les Krinkés)

TOPONYMIE SIA

C D E F G H J KL M N O P R S T W X

B

Toponymie SIA

Américains, aux Lac Le nom du Lac aux Américains provient de deux guides canadiens-français

(Samuel Côté et Joseph Fortin) qui accompagnaient en 1903 deux botanistes américains de l’Université Harvard à Boston qui faisaient des relevés floristiques dans la région. (Source : Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes).

Supplément: Géomorphologie Lac aux Américains

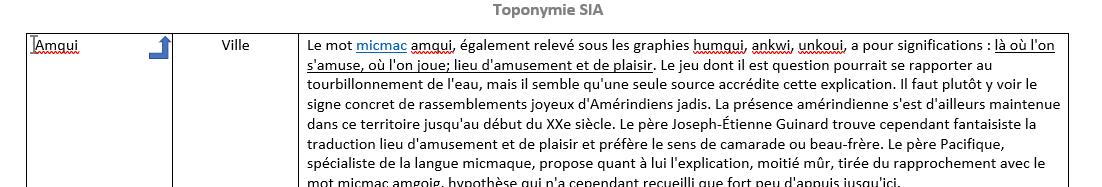

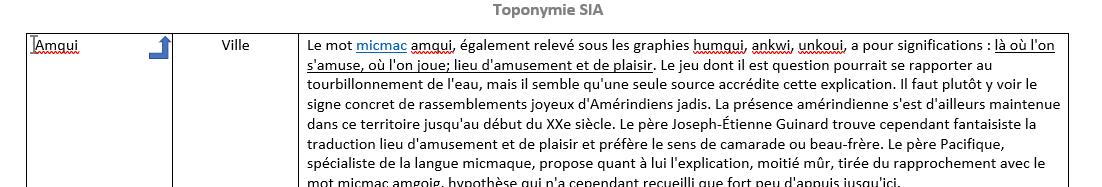

Amqui Ville Le mot micmac amqui, également relevé sous les graphies humqui, ankwi, unkoui, a pour significations : là où l'on s'amuse, où l'on joue; lieu d'amusement et de plaisir. Le jeu dont il est question pourrait se rapporter au tourbillonnement de l'eau, mais il semble qu'une seule source accrédite cette explication. Il faut plutôt y voir le signe concret de rassemblements joyeux d'Amérindiens jadis. La présence amérindienne s'est d'ailleurs maintenue dans ce territoire jusqu'au début du XXe siècle. Le père Joseph-Étienne Guinard (missionnaire des Oblats de Marie-Immaculée) trouve cependant fantaisiste la traduction lieu d'amusement et de plaisir et préfère le sens de camarade ou beau-frère. Le père Pacifique de Valigny, (prêtre capucin) spécialiste de la langue micmaque, propose quant à lui l'explication, moitié mûr, tirée du rapprochement avec le mot micmac amgoig, hypothèse qui n'a cependant recueilli que fort peu d'appuis jusqu'ici.

Anse à Colin Lieu-dit Son nom rappelle le souvenir de Charles Collin, pêcheur et pionnier de l'endroit originaire de Montmagny. Accompagné de son épouse, il arrive à Grande-Vallée au début des années 1850. Toutefois, la famille quitte les lieux en 1856 pour aller s'installer à Sainte-Anne-des-Monts. La raison pour laquelle le toponyme s'écrit avec un seul « L » est inconnue.

Anse à Déry Lieu-dit À une certaine époque, chaque propriétaire d’un lot jouxtant la mer avait tendance à donner son nom à l’anse la plus proche de son bien. C’est entre autres le cas de Pierre Déry, pêcheur et cultivateur arrivé de Montmagny en 1878 en compagnie de son épouse Odile Proulx et de leurs deux fils aînés. Installé sur les hauteurs à l’est du village, il ancrait son bateau dans la petite baie au pied de ses terres.

Anse à Mercier Lieu-dit Cette petite baie évoque le souvenir d’un autre pêcheur venu s’installer temporairement à cet endroit au cours des années 1840-50, soit un dénommé André Mercier. Celui-ci n’a laissé aucune descendance à Grande-Vallée.

SIA-QC-Topo+

Anse-auxAmérindiens Lieu-dit Des « Sauvages » habitaient cette anse durant le régime français, ce qui a donné le nom au lieu. Mais on ne sait pas s’il s’agissait de Micmacs ou de Montagnais, car plusieurs de ces derniers étaient venus de la côte nord du golfe pour s’établir en Gaspésie.

Normalement Parcs Canada applique la politique respectueuse de préciser la nation amérindienne impliquée. Mais dans ce cas-ci, les données manquent.

Il faut se souvenir qu’à cette époque, le terme « sauvage » référait à ces gens qui vivaient pleinement de la nature, dans le même sens qu’on utilise encore ce terme pour désigner les fleurs natives d’une région. Ainsi le terme n’avait rien de péjoratif. Le terme a pris une autre connotation plus tard. Conserver le nom de l’anse comme appellation d’origine et faire valoir qu’il fait partie de notre patrimoine toponymique régional datant de la Nouvelle-France aurait pu servir à des fins pédagogiques.

L’anse aux Sauvages apparait sur la carte de Bell, l’aide de camp de Wolfe, dès la veille de la Conquête (1758). Avec la venue des Britanniques, ce lieu vint à s’appeler Indian Cove.

(Source : Magazine Gaspésie, avril-juillet 2017)

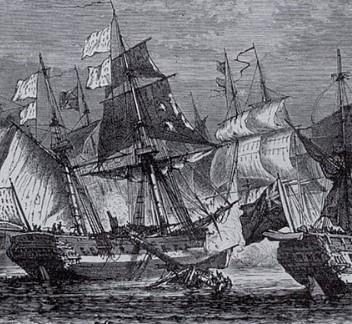

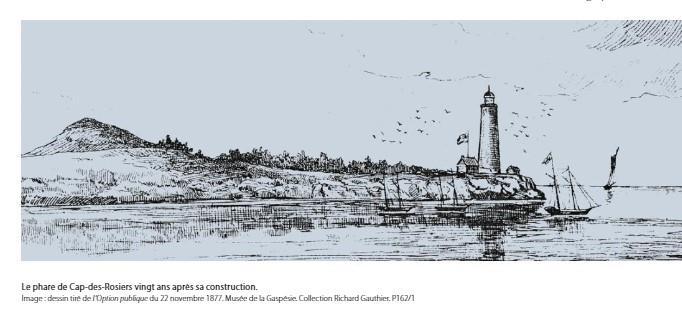

Anse-aux-Canons Lieu-dit Il fait référence à deux canons, l’un situé près de l’église du hameau, l’autre sur la grève. Ces deux canons sont des vestiges du naufrage de la frégate Pénélope en 1815. Environ 200 marins et soldats britanniques, qui revenaient au Canada après la victoire contre Napoléon, ont péri lors de ce naufrage survenu après que le navire eut heurté des récifs près du hameau voisin de Pointe-à-la-Frégate.

Au cours de la nuit du 30 avril 1815, la frégate Penelope s’approche d’une pointe de Gaspé, au large de l’actuelle municipalité de Cloridorme. Le matin du 1er mai, la frégate est éventrée par des rochers à moitié submergés par les flots. L’équipage essaie de maîtriser l’inondation de la cale, mais en vain. Le capitaine donne alors l’ordre de descendre les canots de sauvetage. La frégate ouvre aussi le feu avec ces canons afin d’attirer l‘attention des résidents, mais sans résultat

Finalement, malgré tous les efforts entrepris, la Penelope coule et la plus grande partie des hommes périssent en mer. Les marins et les soldats rescapés sont conduits à Québec, ainsi que le capitaine Galloway qui se trouve parmi les survivants. Les données sur le nombre total de victimes ne sont pas conservées, mais on peut considérer qu’au moins 200 marins et soldats ont trouvé la mort dans ce naufrage.

Source : Histoire du Québec

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+

Anse du Cap à l’Ours

Lieu-dit

On identifie deux origines possibles au toponyme Cap à l'Ours : les protubérances du cap dessineraient le profil d'un ours; les pionniers de l'endroit auraient aperçu un ours, sur le cap, le jour de l'installation dans la région.

(Source : ‘Les plages et les grèves de la Gaspésie’ de Josée Kaltenback, ed. Fides )

Anse St-Georges Lieu-dit L’Anse St-Georges rappelle le nom d’un pionnier de l’endroit, Georges Lemesurier, originaire de l’ile Guernesey.

(Source : ‘Les plages et les grèves de la Gaspésie’ de Josée Kaltenback, ed. Fides )

Appalaches Chaîne de montagnes Les Appalaches sont un système montagneux de l'Amérique du Nord s'étendant sur plus de 2 000 km qu'on suit à travers tout l'est du continent, de l'État de l'Alabama jusqu'à Terre-Neuve.

La nation amérindienne Apalaches, qui a donné son nom à l'ensemble montagneux, occupait le nord de la Floride. Le toponyme Apalachen est mentionné en 1527 pour déterminer un lieu du sud-est des États-Unis.

L'explorateur et administrateur espagnol Cabeza de Vaca, qui a essayé mais sans succès de conquérir la Floride cette année-là, indique dans ses mémoires publiés en 1528 que Apalachen est le nom amérindien d'une province. Cette appellation est apparue par la suite dans des documents cartographiques mais elle a désigné d'une façon imprécise le relief montagneux situé au nord de la Floride. Les cartes d'Ortelius (1564) et de Mercator (1569) donnent Apalchen. Sur cette dernière carte, les Appalaches sont représentées comme une chaîne orientée sud-ouest–nord-est jusqu'à la Nouvelle-Écosse actuelle. C'est toutefois à partir du XVIIIe siècle que les cartographes donnent de l'extension au toponyme Appalaches. Pour Nicolas Bellin (1755), les montagnes des Appalaches s'étendent de la Floride jusqu'à la Pennsylvanie.

Pour identifier l'ensemble du massif, au XIXe siècle, les noms Allegheny et Appalachian Mountains, aux ÉtatsUnis, se sont imposés au détriment d'autres dénominations. La consécration du toponyme Appalaches, écrit avec la lettre p redoublée, de préférence à Allegheny, est due aux travaux d'Arnold Henry Guyot (1807-1884). Avant de publier son étude géologique sur cette chaîne de montagnes, en 1861, ce géologue opta finalement pour Appalachian, comme l'indique le titre de son étude On the Appalachian Mountain System. C'est la haute

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+

valeur scientifique de cette publication qui semble avoir établi l'usage exclusif d'Appalachian pour désigner cette chaîne de montagnes tant aux États-Unis qu'au Québec.

Toutefois le nom Appalaches est apparu timidement dans la province de Québec au début du XXe siècle. Jusqu'aux années 1930, on distinguait encore les Appalaches du Nord des Appalaches du Sud situées aux États-Unis. Des parties de ce massif ont reçu des appellations spécifiques : les monts Chic-Chocs qui occupent le cœur de la péninsule gaspésienne; les monts Notre-Dame qui s'étendent de la Beauce à Gaspé; les montagnes Vertes qui forment au Québec l'extrémité nord des Green Mountains de l'État du Vermont; les montagnes Blanches qui sont en Estrie le prolongement des White Mountains de l'État du New Hampshire.

Suppléments : Les Appalaches et Sentier des Appalaches (AT) (Wikipédia)

Assemetquagan Rivière Son nom, une adaptation de la graphie micmaque Asm'tgwe'gn, signifie « qui apparaît soudainement au détour ».

Aube, de l’ Pic C'est en 1989, dans le cadre d'une opération de désignation des principaux sommets des monts Chic-Chocs et McGerrigle menée par l'administration du parc national de la Gaspésie, qu'a été donné ce nom. Il remplaçait le nom Pic de l'Aurore, utilisé localement en raison des premiers rayons de soleil venant frapper le pic, mais qui faisait double emploi avec le pic du même nom situé à Percé.

B

Bascon Ruisseau Le nom rappelle, depuis 1963 ou avant, Louis Bascon nommé dans un contrat d'engagement (1797-09-13) pour aller au poste français de traite de Détroit (territoire incluant l'actuelle ville étasunienne de Detroit).

Barbarin Mont, Lac Ce toponyme évoque Arsène-Louis Barbarin (1812-1875). Avocat né à Marseille, il entre chez les Sulpiciens où il est ordonné en 1841. Un an plus tard, il arrive au Canada et enseigne au collège puis au Grand Séminaire de Montréal. Vicaire de la paroisse Notre-Dame en 1853, il retourne en France en 1874 où, malade, il meurt à l'abbaye des Prémontrés, près de Tarascon, en Provence. Ce nom a été approuvé en 1968. Variantes : Lac Bromley; Lac Tarzan.

Bayfield Mont L'amiral Henry Wolsey Bayfield (1795-1885) a effectué, de nombreux relevés hydrographiques dans le fleuve et le golfe du Saint-Laurent. Le géologue William E. Logan baptisa ainsi ce mont, lors de son ascension, en 1844.

Blanc Mont Blanc parce que souvent recouvert de neige.

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+

Blizzard, du Mont Ce nom a été proposé par l'Administration du parc de la Gaspésie. Il définit judicieusement le vent du nord fugueux, rapide, vibrant, de haute vélocité et qui fait osciller la température à -90C et atteint 150 km au faîte des monts. Le blizzard inspira également les légendes amérindiennes micmaques peuplées d'esprit envoûtant les ChicChocs.

Brûlé, du Pic Ce nom a été proposé par l'Administration du Parc de la Gaspésie. Il tire son origine de la présence d'un brûlé qui eût lieu en 1959 et détruisit 34 240 acres. On y trouve encore des traces aujourd'hui.

Cap-aux-Os Cap Ce spécifique dénominatif est commun à trois autres entités géographiques du même secteur soit le Petit cap aux Os, le Gros cap aux Os et le Petit ruisseau du Cap aux Os. … On pense généralement que les nombreux ossements de baleine trouvés sur la plage, vestiges d'anciennes chasses, ont inspiré le choix du toponyme, qui remonte au milieu du XIXe siècle. L'abbé Bossé, missionnaire à Capaux-Os en 1872, croit plutôt que la dénomination résulte d'une déformation du patronyme Ozo, nom du premier Guernesiais (de l'île de Guernesey) venu s'installer à cet endroit au XIXe siècle. Pour sa part, Carmen Roy, auteure de Littérature orale en Gaspésie, en 1962, croit que la désignation proviendrait de Cap Oiseau.

Cap Barré Cap La seule torpille allemande à avoir touché les côtes canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale a frappé la terre entre le Cap Barré et le point à Mimi le 8 septembre 1942.

(Source : ‘Les plages et les grèves de la Gaspésie’ de Josée Kaltenback, ed. Fides )

Cap-Bon-Ami Cap Le toponyme Bon Ami est tiré du patronyme présent dans le nom de Hélier Bonamy, commerçant guernesiais de la compagnie Bonamy et LeMesurier, installée à Cap-Gaspé au milieu du XVIIIe siècle. En 1777, cette firme employait 58 des 70 engagés de pêche de la région. Thomas LeMesurier et Hélier Bonamy auraient été les premiers commerçants venus des îles anglo-normandes de la Manche à s'établir dans la région de Gaspé. Le nom du cap est inscrit sur la plupart des cartes dressées au XIXe siècle, notamment celles d'Antoine Painchaud (1858), de Russell (1861) et de Bayfield (réédition de 1890), de même que celle intitulée Cap Rosier (1873).

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+

C

Cap-Chat Ville Cette municipalité de la Gaspésie, où une mission était établie en 1815, devrait son nom, selon l'opinion la plus répandue, à un rocher en forme de chat à demi accroupi situé tout près de la ville et que l'on distingue à plusieurs dizaines de kilomètres de Cap-Chat. Le relevé sur une carte du père Ducreux datant de 1660 de l'indication « Promontorium Felis », promontoire du chat, à la hauteur de Cap-Chat, tendrait à accréditer cette thèse. Une légende souligne que jadis un chat arpentant la grève cap-chatienne tuait de nombreux animaux et que la Fée-Chat, apparaissant soudainement et l'accusant d'avoir dévoré ses enfants, l'enferma dans sa prison de pierre jusqu'à la fin des temps. Une autre explication, qui paraît la seule acceptable à côté d'interprétations légendaires, soutient que l'élément « Chat » provient de la déformation du nom d'Aymar de Chaste, 3e lieutenant général de la Nouvelle-France en 1603, ce que tendrait à confirmer la graphie « Cap-Chatte » et la prononciation [kap1at] encore courante parmi la population âgée de l'endroit. Par ailleurs, les formes « Cap de Chatte » (1612 et 1660), « Cap de Chate » ou « Cap de Chatte » (1632) et « Cap du Chat » (1685) ont pu être relevées.

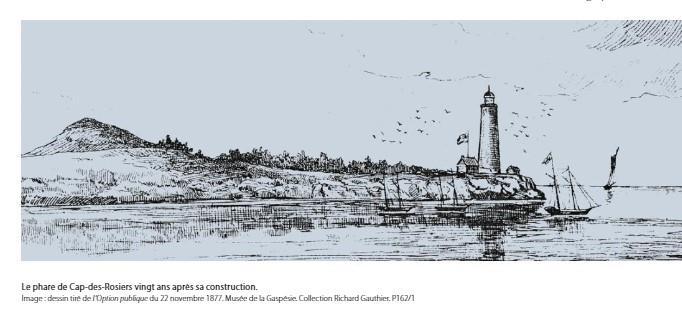

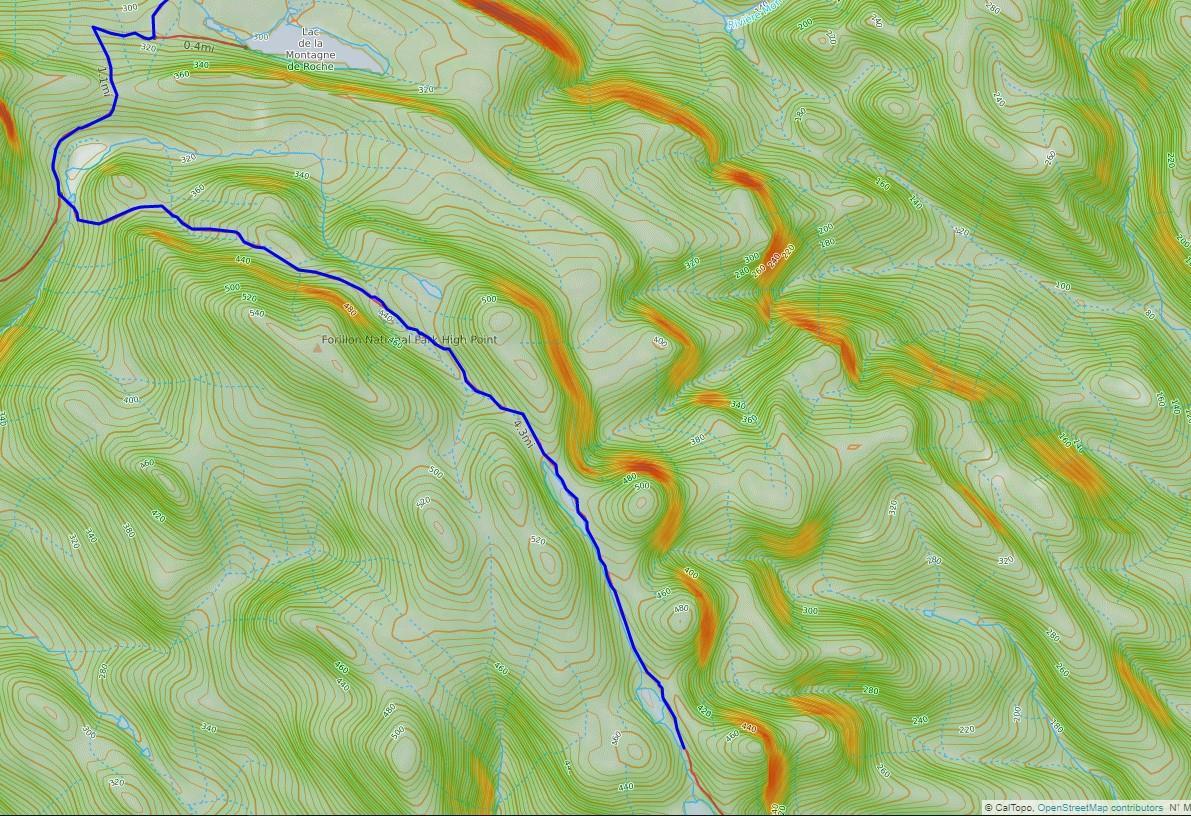

Cap-des-Rosiers Village Bien que fréquenté dès le XVIIe siècle par les pêcheurs, Cap-des-Rosiers verra sa première mission officielle se constituer au milieu du XIXe siècle. Stanislas Drapeau (1863) signale un peu plus d'un millier d'habitants à «la mission de Saint-Alban (Cap-Rosier)». Quant à la municipalité de Saint-Alban-du-Cap-des-Rosiers, elle sera érigée en 1895 et fusionnera à Gaspé en 1971. Zone importante d'accueil du parc national de Forillon, des excursions de pêche y sont offertes par les villageois. On peut également visiter le phare de Cap-des-Rosiers, classé monument historique en 1977. Construit en 1858, ce phare d'une hauteur de 37 m, est le plus haut du Canada.

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+

Le nom du Cap-des-Rosiers vient d’une grande quantité de rosiers sylvestres qu’on y trouva lors des premières expéditions. Cap-des-Rosiers fut connu des pêcheurs depuis au moins le XVIIe siècle et on trouve le nom de l’endroit sur une des cartes de Samuel de Champlain, publiée en 1632 dans le cadre de la préparation des documents pour les négociations des limites des territoires entre la France et la Grande-Bretagne. Le cap y figure sous le nom du Cap Rosier.

Le village a été témoin d’importants événements historiques. On peut rappeler que c’est du Cap-des-Rosiers que les postes d’avant-garde français ont aperçu la flotte britannique se dirigeant vers Québec au printemps 1759 et c’est ici que d’épouvantables naufrages eurent lieu, dont le naufrage du Carrick, un voilier irlandais. Lors de ce naufrage, 139 immigrants irlandais ont péri et les 48 survivants sont devenus les résidents du Cap-des-Rosiers, de L’Anse-au-Griffon, du Cap-aux-Os et de la Rivière-au-Renard. En 1968, on a retrouvé la cloche du Carrick. Aujourd’hui, elle sert de monument en mémoire des naufragés.

(Source : Grandquebec)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 15 septembre 1942, le gardien Joseph Ferguson aperçoit un Uboat allemand et sonne l’alarme à la défense civile. (Source : Wikipedia)

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+

Toponymie SIA

Cap-Gaspé Cap Le cap Gaspé se situe à la pointe de la presqu'île de Forillon, longue d'une dizaine de kilomètres et large d'au moins 1 km. Très abrupt du côté nord, le cap Gaspé, qui s'élève à 91 m, est accessible du côté sud par une étroite route de gravier. Dès 1625, Champlain, en parlant du cap de Gaspey, signale la présence d'un petit rocher à une lieue (5 km) plus loin, que l'on nomme Le Farillon. Or, c'est probablement la présence rapprochée de ces deux toponymes qui explique que le cap Gaspé ait été identifié par Cap Forillon dès la fin du XVIIe siècle par Nicolas Denys (1672), Le Forillon sur une carte de Jean Deshayes levée en 1686 et publiée en 1695 et Cap Fourillon sur une carte de Lange en 1775. On retrouve même, sur une carte anonyme dessinée vers 1760, le toponyme Old Woman à la place du nom de lieu identifiant le cap.

La forme officielle du toponyme qui ignore la particule, alors qu'elle est présente sous la plume de Champlain en 1625 et sur plusieurs cartes du Régime français, doit avoir été inspirée de la carte des comtés de Bonaventure et de Gaspé publiée en 1924 par le ministère des Terres et Forêts et précédée par des cartes d'inspiration anglaise, comme celle de Carver (1776) qui mentionne « C. Gaspe ».

Supplément : Histoire du Phare de Cap-Gaspé

Cascapédia Rivière Née du lac Cascapédia et des cours d'eau environnants, la rivière Cascapédia, après avoir parcouru plus d'une centaine de kilomètres vers le sud, débouche dans la baie des Chaleurs par la baie de Cascapédia. Fréquentée par les amateurs de pêche, elle est reconnue comme l'une des plus riches rivières à saumon de la province. Afin d'en assurer la protection, le gouvernement du Québec a établi, en 1982, sur la quasi-totalité de son cours, la réserve faunique de la Rivière-Cascapédia.

Tout le monde s'entend à propos de l'origine micmaque de cet hydronyme, dérivé de gesgapegiag, qui signifierait forts courants ou rivière large. On peut observer que le cours de la Cascapédia, exempt de tout obstacle majeur, de toute dénivellation importante, forme un courant uniformément rapide.

D'abord indiquée «R. Kichkabeguiak» sur une carte de J.-B.-L. Franquelin, en 1686, c'est Rivière Kaskabijack qui paraît dans un rapport anonyme de 1783, conservé aux Archives nationales du Canada selon le père Pacifique. Stanislas Drapeau (1863) écrit Rivière Cascapédia, comme la graphie

SIA-QC-Topo+

actuelle, tandis que le nom de «Grande R. Cascapedia» est inscrit sur la carte de la province de Québec d’Eugène Taché (NDA : il est à l'origine de la devise du Québec : Je me souviens ) en 1870.

À partir du lac Cascapédia, compris dans les limites du Parc de conservation de la Gaspésie, l'arpenteur Joseph Hamel a fait le relevé de la rivière en 1835 et y constate l'abondante présence de poissons, comme la truite, le saumon, la carpe et le poisson blanc. La Description des cantons arpentés... (1889) note que «La grande Cascapedia... sort du lac Cascapedia»

Causapscal Ville La municipalité du village de Causapscal tire sa dénomination de celle du canton de Casupscull dans la vallée de la Matapédia, proclamé en 1864. La modification graphique, attestée pour la première fois en 1845, à l'époque des débuts du peuplement, pourrait s'expliquer par interversion du u et du a et remplacement de la lettre u par la lettre a par suite d'un phénomène d'écho phonique.

Par ailleurs, les déformations graphiques sont courantes dans les mots amérindiens adaptés en français. Ce nom provient du micmac Goesôpsiag ou Gesapsgel ou encore Gesôpsgigel ayant pour sens fond pierreux et brillant, eau rapide, pointe caillouteuse, ce dernier sens convenant bien au lit de la rivière Causapscal de nature très caillouteuse.

Des auteurs attribuent cependant à Causapscal et à Casupscull des significations différentes. La situation particulière de la ville, au confluent de la Causapscal et de la Matapédia qui se rejoignent pour former une fourche, lui a valu, vers 1830, le nom de : Les Fourches ou Les Fourches-de-Causapscal, par la suite modifié et qui a donné naissance au gentilé Causapscalien.

Charles-E.-Vézina Mont Son nom évoque le souvenir de Charles-E. Vézina, fondateur de la Société d'histoire et de généalogie de Matane, décédé à Matane le 13 avril 1973.

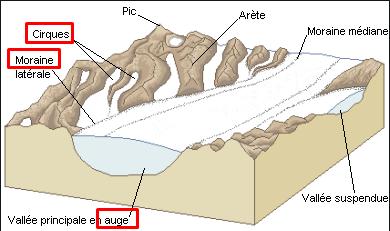

Chic-Chocs Chaîne des Monts

Cet ensemble montagneux de la Gaspésie, formé d'un haut plateau étroit, constitue l'extrémité orientale de la chaîne de montagnes que sont les monts Notre-Dame en même temps que les Appalaches. L'ensemble imposant de cette bande orographique, qui a une longueur d'environ 95 km et une largeur de 10 km, suit parallèlement le Saint-Laurent à une distance de 20 à 40 km à l'intérieur des terres.

Le géographe Raoul Blanchard écrit dans L'Est du Canada français que : « Ces hautes terres qu'on appelle les monts Shick shocks méritent ce nom de montagnes à cause de la raideur de leurs pentes septentrionales ». Le mot micmac sigsôg signifie rochers escarpés ou montagnes rocheuses selon les auteurs. Dans son Journal concernant l'exploration des comtés de Gaspé, Rimouski et

SIA-QC-Topo+

Toponymie SIA

Toponymie SIA

Bonaventure, Joseph Bureau écrit en 1883 : « Il y a de grosses montagnes qu'on appelle les Chic-Chocs ». Cet oronyme (Nom porté par un élément de relief) a connu plusieurs variantes graphiques, notamment : Chikchâks (1836); Shick-shock (1857); Chick-Saws (1863).

Comité de protection des Monts Chic-Chocs

Gravure des Chic-Chocs à partir du Mont-Albert, 1883

Clark Ruisseau, canyon La raison pour laquelle ce nom a été retenu est inconnue. Il est aussi connu sous le nom micmac Epsiagueg, qui signifie « la marmite très chaude ».

Clercs, des Mont Son nom rappelle que les clercs de Saint-Viateur séjournaient régulièrement en bordure du lac Matane dans les années 1960, dans un grand camp leur ayant été cédé par la compagnie Hammermill Paper. Le camp se trouvait près du barrage du Lac-Matane.

SIA-QC-Topo+

Cloridorme Village Plusieurs hypothèses, plus ou moins satisfaisantes, ont été avancées pour expliquer la dénomination Cloridorme colonisée depuis 1838 par des gens venus de Montmagny. D'ailleurs, on a déjà avancé l'hypothèse que l'endroit devrait sa dénomination à l'un des premiers colons, Cloridan Côté, originaire de Saint-Thomas-de-Montmagny.

Une mission répondant à l'appellation ultérieure de Sainte-Cécile-de-Cloridorme s'ouvre en 1853, devient paroisse en 1873 avec l'ouverture des registres et sera érigée canoniquement seulement en 1900. Il semble que personne ne connaît aujourd'hui la véritable origine ni la signification de ce toponyme. Même l'hypothèse présentée comme la plus plausible résiste mal à l'analyse. En effet, on croit que la concession, en 1707, à Charles Morin par le gouverneur Vaudreuil et l'intendant Raudot d'un territoire appelé Cloridan à la rivière Ristigouche, appellation qui, par modifications successives, aurait abouti à Cloridorme, fournirait l'explication définitive.

Mais on a démontré que le déplacement de ce toponyme de la baie des Chaleurs à la côte nord de la Gaspésie apparaît sinon impossible du moins fort peu probable. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le nom était déjà en usage au cours du XVIIIe siècle comme en fait foi une carte anonyme de 1755, Les Cloridormes (sic) et qu'au XIXe siècle on soutenait que Les Chlorydormes identifient deux baies ouvertes sur le Saint-Laurent, du côté est, phénomène à rapprocher des rivières du Petit-Cloridorme et du Grand-Cloridorme.

Coleman Mont Son nom, qui paraît dans un rapport géologique de 1922, évoque Arthur Philemon Coleman (1852-1939), géologue et glaciologue, qui a effectué, au début du XXe siècle, des recherches dans les Chic-Chocs. Auteur de nombreuses publications scientifiques, il a notamment publié Physiography and Glacial Geology of Gaspé Peninsula, Québec (1922).

Collins Mont Le géographe J.-F. Collins parcourut les Chic-Chocs, en 1921-22, et est coauteur, avec M.-L. Fernald de l'article intitulé « The region of Mount Logan, Gaspé Peninsula ». (Geographical Review, Vol. 15, 1925).

Comte Mont Ce nom a été proposé par l'administration du Parc national de la Gaspésie. Les guides, les explorateurs et les naturalistes font usage de ce nom depuis 1939. L'origine aurait probablement une relation entre un personnage de souche noble et une mission scientifique.

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+

D

Diable, du Lac, Chute, ruisseau

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+

Le Diable, incarnation du Mal absolu, représente certainement l'un des personnagescertains diront réels, d'autres mythologiques ou légendaires - les plus connus des Québécois, qui ont pu en entendre parler dans la famille, à l'école, à l'église, en allant au cinéma, au musée ou à d'autres occasions. Rien d'étonnant, puisqu'il s'agit de l'une des créatures les plus présentes dans l'imaginaire à travers le monde, dans toutes ou presque toutes les cultures et ce depuis des temps immémoriaux. La croyance en la personnification du Mal trouve son origine dans les civilisations orientales de l'Antiquité, imaginant le monde dominé par deux grandes puissances spirituelles, aux forces relativement égales mais opposées, traversé et influencé par les anges et les démons. Le Judaïsme et le Christianisme héritèrent de cette conception, en la modifiant ou en l'adaptant selon leurs besoins. Ainsi, dans la Bible, le livre de la Genèse explique que Dieu dut expulser du ciel une partie de ses anges, révoltés à l'instigation de l'orgueilleux Lucifer, par la suite devenu le prince des démons - ou diables - et appelé Satan, Belzébuth ou Diable. Ce dernier nom, présent dans la langue française depuis 881, d'abord sous la forme de diaule puis refaite en diable à la fin du Xe siècle, vient du latin diabolus, traduction du grec diabolos signifiant « qui désunit, qui inspire la haine ou l'envie ».