PORTFOLIO SHUHEI MIYAZAWA

Shuhei Miyazawa

Backg round

1998

2014-2017

2018-2022

2022-2024

三重県四日市市生まれ

三重県立四日市高等学校

福井大学 工学部

建築・都市環境工学科 建築学コース

福井大学大学院 工学研究科安全社会基盤工学専攻

建築土木環境工学コース 建築計画系 西本研究室

Award

2019

2022

Skill

Archicad

Illustrator

Photoshop

Indesign

2023

北信越地方新人合同設計展TAMAGO展 7選 JIA全国卒業設計コンクール北陸支部 優秀賞 (JIA全国卒業設計コンクール出展) 第28回北陸の家づくり設計コンペ 優秀賞 第15回エイブル空間デザインコンペティション 6選

Internship

KASA(2023) 中山英之建築設計事務所(2022) ナカエ・アーキテクツ(2021) TATTA(2020)

2021-2022 卒業設計

1kmの建築

2023 がまごおり公共建築学生コンペ

「電車待ちだけじゃない みんなで使う まちの待合所」

2023 エイブル空間デザインコンペティション 「壁と会話する WALL ROOM」 (3名共同)

2023 五三会建築設計競技 「家」

2023 展示会場設計

「KUHUU展」 (施工のみ共同)

「在宅ワークが楽しい家」 c-Wall

2022 北陸の家コンペ

背中合わせの対岸

西浦を受け入れる大屋根 二人の私と 積み家

2022 U-40根岸森林公園 トイレ設計コンペ (4名共同)

「 」トイレ 切り取る

1km

c-Wall

carry continue

cute colorful

c-Wall 壁と時間軸

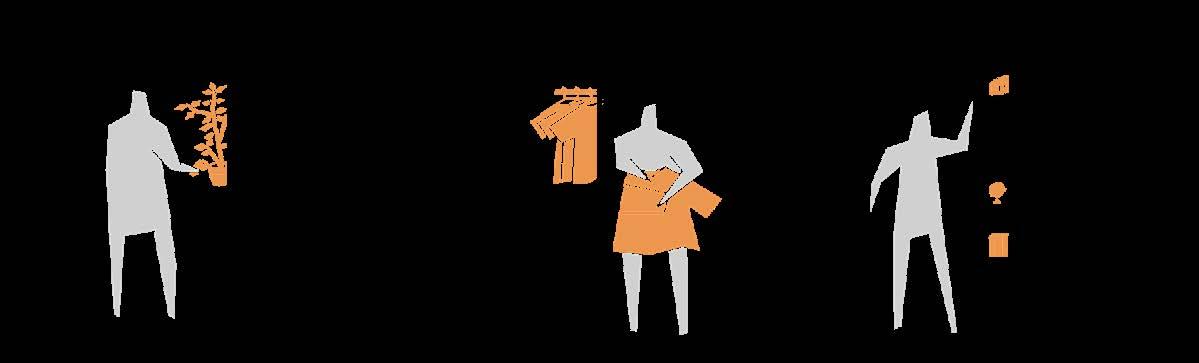

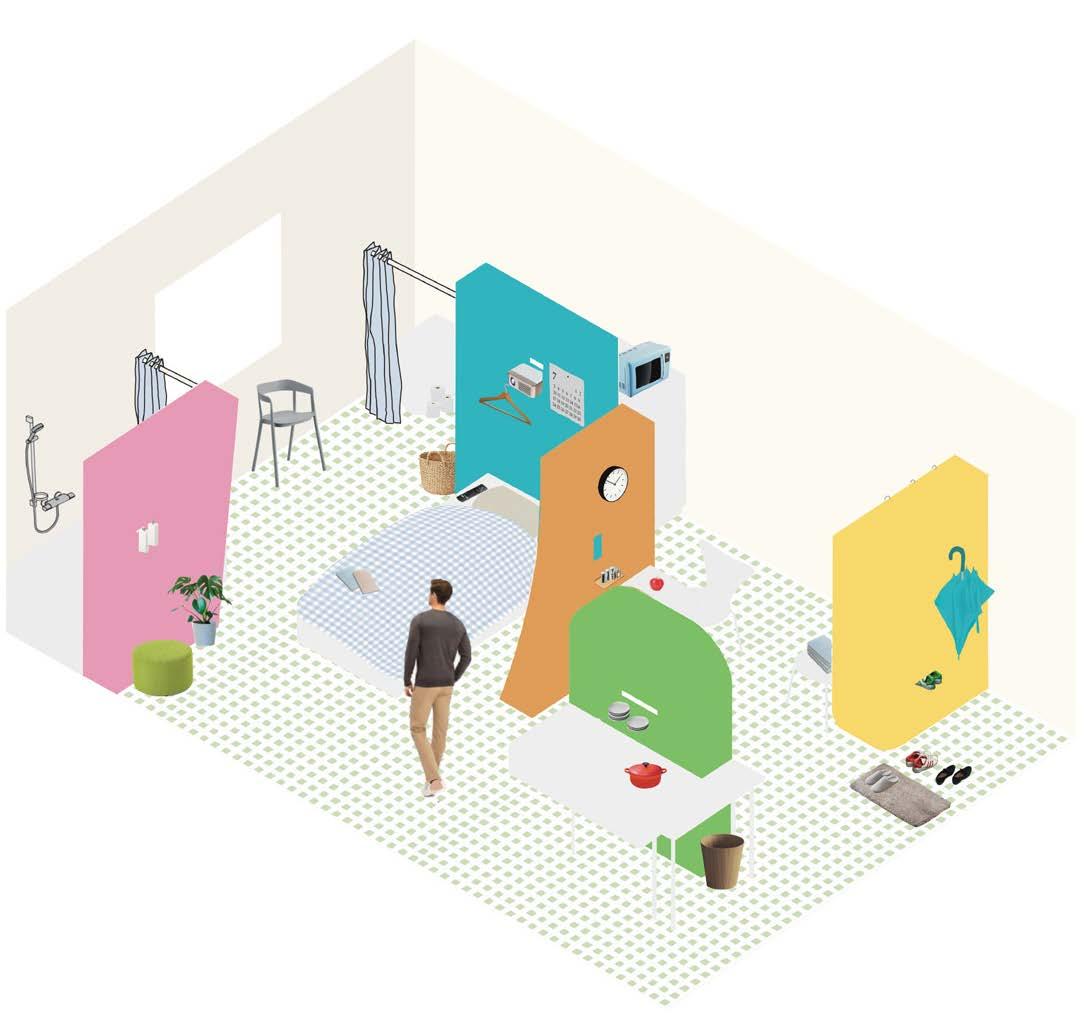

carry 持ち運ぶ continue 続く cute 可愛らしい colorful 色とりどりの

私たちは壁とともに暮らしている。時計やカレンダーを貼ることで日時を知り、ポスターを貼 ることで自己を示し、建具を取り付け服をかけることで生活に利用する。それにも関わらず、引 っ越す時には壁から全てを引き剥がす。私と壁の物語は終わる。「壁に時間軸を与えることが できたら」そんな事を考えた。本提案では、次の住まいにも引き連れていける壁を提案する。

壁に時間軸を与えることで人と壁との会話が始まるのではないだろうか。

私たちは壁とともに暮らす

壁と会話する ものさしのある生活

本提案では、住まいを変えても次の住まい に引き連れていくことができる壁「c-Wall」 を提案する。c-Wallは家具の拠り所となった り、生活を区切ったりすることで部屋の中に ふるまいの約束事を作り出す。人はc-Wallと 会話するように家具の配置や日常を考える ことで、自らの生活空間を主体的に獲得して いくだろう。

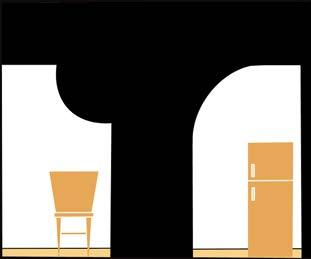

ふるまいの約束事となる

ふるまいの約束事となる 壁の高さを2,000mmに統一す ることで室内にCH2,000mmの かりそめの天井が生まれる。かり そめの天井は住まいを変えても 引き継がれ、生活の中の1つの ものさしとなる。c-Wallが記憶の 媒介となり、以前の冷蔵庫のこと を懐かしむきっかけが生まれる。

c-Wallの形 c-Wallの規格化

高さ:2,000mm

一般的な扉の高さが2,000~2,400mmである点、高さを大きくとる

ことでc-Wallを壁らしく見せたい点から高さを2,000mmとする。

幅:1,200mm

建築基準法における共同住宅の最小廊下幅が1200mmである点、

幅を大きくとることでc-Wallを壁らしく見せたい点から幅を1,200m mとする。

奥行き:300mm

開口にものが置ける奥行きをとりたい点、奥行きをとりすぎると

c-Wallが家具のようなボリュームになってしまう点から奥行きを 300mmとする。

角材:45角

ハンドルを回すことで全体が上昇し、内部 のキャスターが接地し移動可能となる。

c-Wallを連れて行く際に段差で傷がつかな いよう移動時にキャスターを隠さない構成 とする。

c-Wallを長く愛してもらうために巾木を 採用し、c-Wallへの負担軽減を目指す。 また、巾木があることでc-Wallの壁とし ての印象を強めることができる。

CH2000mm かりそめの天井

アパートのワンルームでは、生活空間の 全てが丸見えとなり、パブリックとプライ ベートが仕方なく混在している。c-Wallは そんなワンルーム内に層を作り出し、パブ リックとプライベートを分かつ手助けをす る。c-Wallを置くことで部屋は多少狭くな るが、それ以上に得られる豊かさや安ら ぎがあるのではないかという思いから、

c-Wallの普及を前提とした寸法の一部規 格化を行う。

開口について

pr bv it p ui la ce

public private

開口はc-Wallに 機能を与える。開 口により生まれた 機能は、その時々 で変化しながら生 活に馴染む。開口 の寸法は、c-Wall の高さ2,000mm と幅1,200mmの

公約数である200

mmを基準にし、

その倍数値で規

格化する。また、

それを100mmグ リッドに合わせて 作る。

11の形

c-Wallに形=個性を与え会話の糸口を生み出す 。形の規格化にあたり、「愛着が湧きそうなキャラ クターを持つ形」や、「人の行動に作用する形」、「 あちら側との関係に作用する形」の計11の形を 設計する。

設計ルール

•かりそめの天井を失わないよう必ず水平上 面を持つこととする

•高さと幅の公約数である200mmを基準に 寸法を与え、一体感をもたせる

•4辺の内少なくとも一辺は基本形の寸法の まま扱うこととする

あちら側をなんだか覗き込みたくなる壁

FL+1,100 600・200

文庫本を しまえる開口

FL+700 800・600 机代わりになる 開口

あちら側の上の方を大きくくり抜く壁 上の方で空間を縁取る壁

FL+1,400 200・200 コートを掛けられる開口

FL+300

400・400

座ったときに 物置となる開口

ワンルーム・ケーススタディ

6m×4m×2.4mのワンルームをケーススタ ディとし、c-Wallを用いた空間づくりを行う

c-Wallにより生まれる空間特性

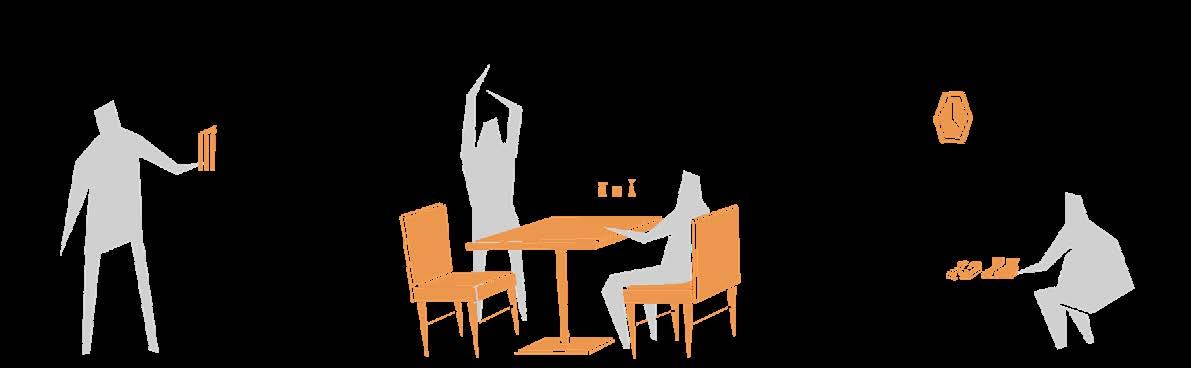

c-Wallが家具の拠り所となり、家具が部屋の周縁から開放される。

部屋の周縁から 開放される家具たち 部屋の周縁と 一体化している家具たち

部屋の周縁から開放された家具は、それぞれが独立したエレメン トとして部屋に立ち現れる。エレメントが多層的に重なり、小さな 部屋の中に距離が生まれる。

あちら側歩き去る姿が絵になる壁 頭が丸くて可愛らしい壁 左右対称で頭が尖って少し偉そうな壁

FL+900

400・800

中に服を 掛けられる開口

FL+900

200・800

背の高い 植物を飾れる開口

FL+400~ 200・200

ディスプレイになる 開口たち

小さな部屋の中に距離が現れることで、 部屋と都市を一体とした近景(=自分を 含むエレメント一体)・中景(=近景を除く 部屋内部)・遠景(=都市)の関係性が生 まれ、部屋から都市までが緩やかに繋が り始める。

近景中景 遠景

c-Wallにより生まれた室内の心理的距離 は、隣り合う場の別々の行動を許容する。

少し出たお腹が空間を優しく縁取る壁 座っていると太くて立ち上がると細い壁 足元が少しだけあちら側と繋がっている壁

FL+900

400・800

机横の棚になる開口

FL+1,100

200・400

雑誌をしまえる 開口

FL+300 800・200 靴をしまえる 開口

色とりどりのc-Wallたちは、それぞれがまとう場を強く 意識させる。色とりどりのc-Wallたちの間を 飛び回るように生活することは 空間が停滞しがちな ワンルームの中に 動きを生み出す。

次の住まいへ 住人がいつかこの家を引っ越すとき、c-Wallを いくつか引き連れて次の家に引っ越すだろう。この 住まいでは机の横にあったc-Wallが、次の住まいではキッチン の横にあるかもしれない。また、恋人と同棲を始めたときにはお互いが 程よい距離感を保つための境界に、子供が生まれたら一人で寝る練習をする ための場作りに。壁に時間軸を与えた結果、生活が変わり続けたとしても変わらない ものがそばにある。そんな住まい方が生まれた。

周縁からの開放と関わりしろ

ベッドが部屋の周縁から開放されることで独立したエレメントとして立ち現れる。

一日の中で何度もベッドを通り過ぎるようになり、ふと腰を掛けたり、乾 いた洗濯物を置いたりなどベッドと関わる機会が増える。家具 を周縁から開放させることは家具自身の関わりしろ を増やすことにつながる。 床の上を自由にc-Wallと家具 が動き回りながら場を作れるように、 床全体が等価で個別の場を規定しない同一の 仕上げとし、水回り、玄関、その他でも用いられ、

壁で区切る

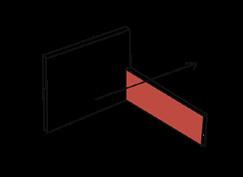

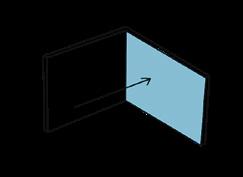

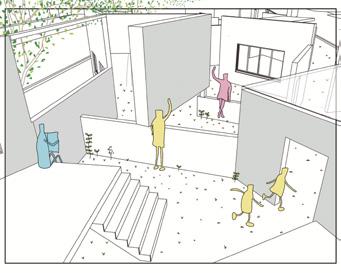

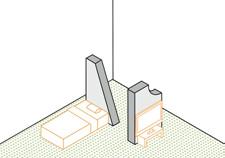

本提案は、展覧会の会場構成である。展覧会は3回目の開催であり、私自身も参加した。過

去の展覧会では、会場のメインゾーンが約8,700mm×5,000mmと持て余す広さであること、 会場にぱらぱらと作品が散らばり無秩序で脈絡の薄い展示空間となっていることが気になっ ていた。その状況に対し、長い壁を置き、背中合わせの細長い空間たちをつくり出した。細 長い空間には、作品をそれぞれの壁際に集めるという秩序が現れる。また、作品の置かれた 細い空間は密度が高く引き締まった印象となる。

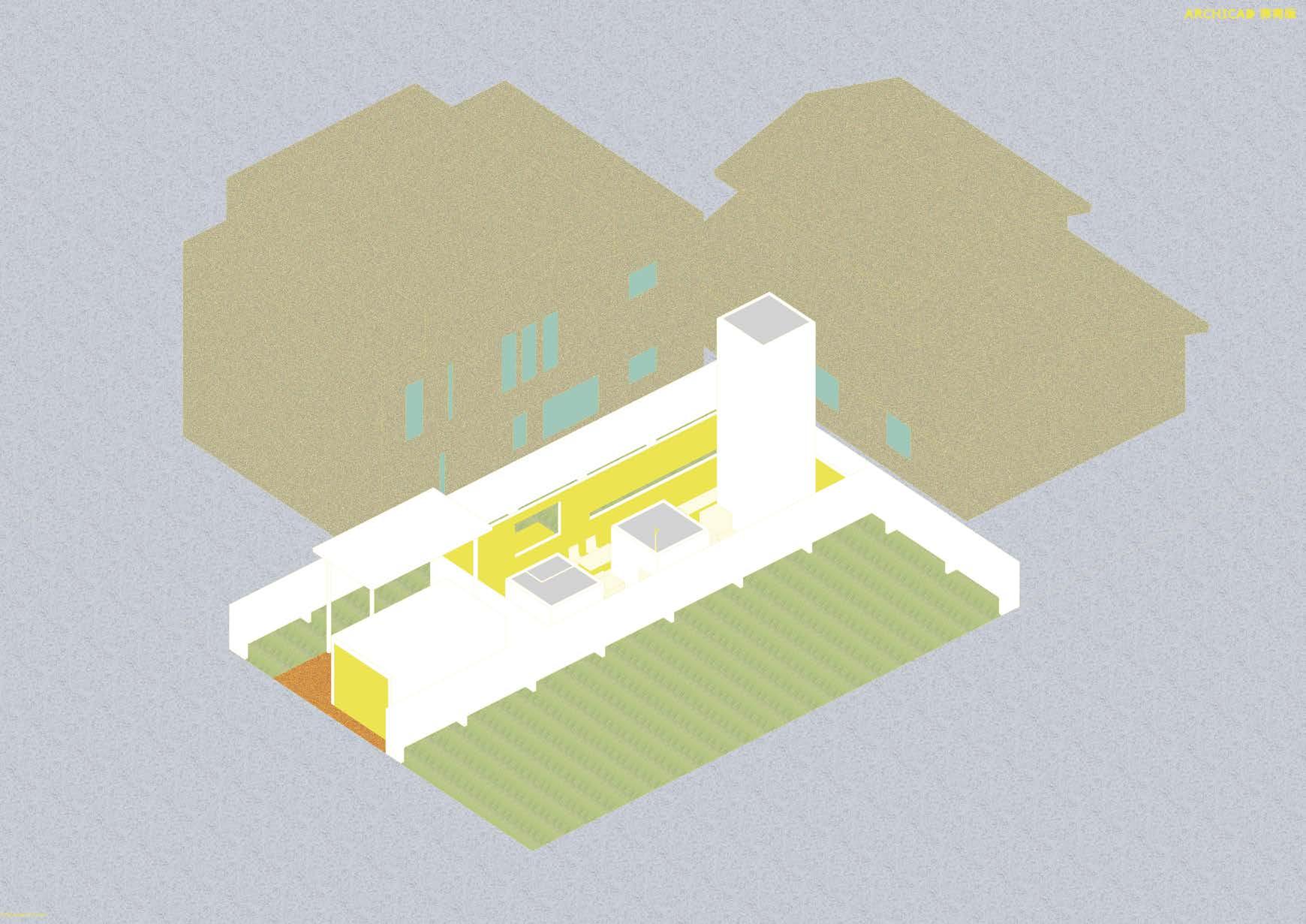

配置図兼平面図 1/50

寸法と色

会場の利用可能日数から、壁は別の場所である程度制作 したあと会場に搬入する必要があった。よって、断面図 上の赤線でユニット化した。壁の厚みは、入り口の開口 幅830mmから730mmとした。奥行きは、入り口カー テンウォールとの間に100mmの余裕をもたせる必要が あったこと、奥の空間で映写展示を行うため空間を区切 る必要があり、柱の面での区切りがよかったことから 7,920mmとした。高さは天井ライトレールまでの高さ 3,320mmから2,730mmとした。開口は、人がすれ違え るか否かで2種類の寸法を用いた。また、細かな寸法は 制作前から用いることが決まっていた3×6板と長さ 2,000mmの垂木から設定した。

壁の色は、会場の壁と今回制作した壁が展示の際に等価 に扱われてほしかったため同色の白とした。ただし、開 口部分のみ着色することで2つの空間を区切る場所だと いう印象を強めた。濃い緑色は灰色のカーペットと展示 の邪魔をしないことを意識しながら決定した。

分厚い壁

壁は厚みを持たせて設計する。壁が厚みを 持つことで背中合わせの空間同士に距離が 生まれ、対岸のような関係性となる。距離 により空間が独立することで目の前の作品 への集中を後押しする。また、壁が厚いこ とで通り抜ける際に気分のメリハリが生ま れる。壁に内部構造を覗ける開口を設ける。 開口から内部構造が見えることで、日常的 に見ている壁がただの面ではなく裏側に構 造が存在することを気づくきっかけとな る。この壁は、空間をただ区切るだけでな く当たり前を見直す気づきを提案する作品 でもある。よって、内部構造を覗ける開口 と展示作品の大きさを合わせ、壁が作品で あることを暗示した。

アーチ開口

背中合わせの空間を行き来するためにアーチ型の開口を設ける。開口をアーチ型にする ことで奥行きが強調され、2つの空間の独立性が高くなる。また、下に凸のアーチ型は 2つの空間を視覚的に繋げつつも、通り抜けられないことで身体的に遠ざける。子ども は直感的に壁を乗り越え、2つの空間を行き来する。壁に通り抜けられる開口を3つ設 けることで、空間内の流れを一方通行にせず2つの空間を行き来するという自由さを与 える。この自由さにより、小さな空間内に渋滞が生じないよう配慮した。また、アーチ 型の持つ求心性が開口を通り抜ける際のワクワク感となることで、空間を行き来したい という思いを高める。四角い開口に比べ、アーチ型の持つ柔らかな印象や愛らしい印象 は空間への圧迫感が小さく、壁が作品であるという印象を強めることにも繋がった。

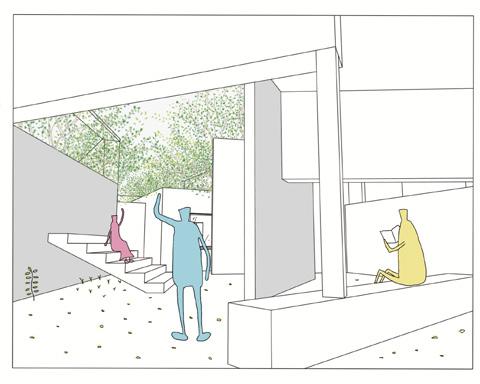

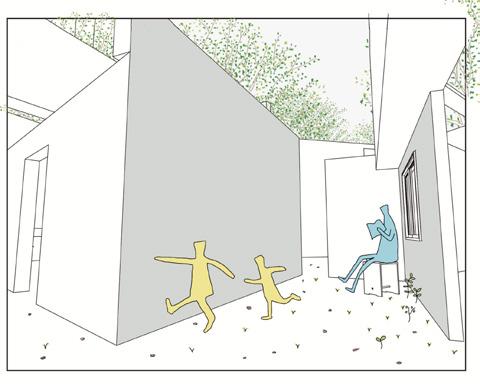

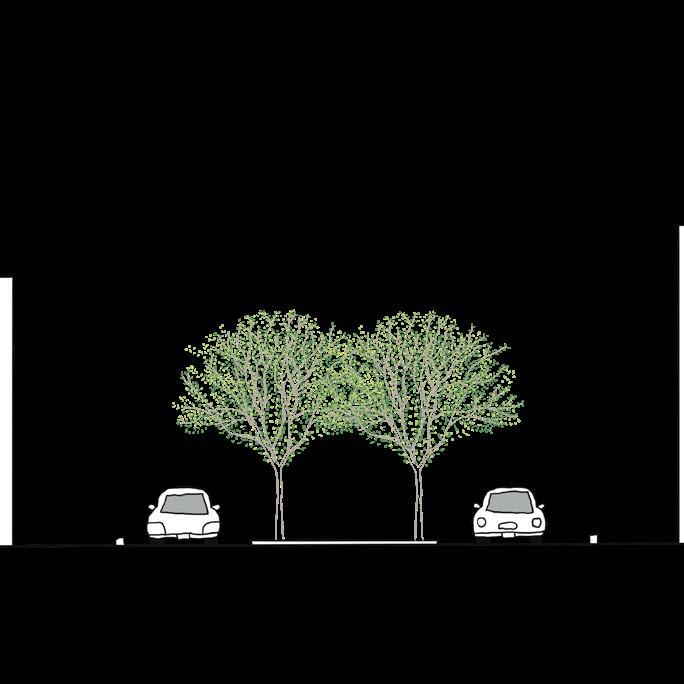

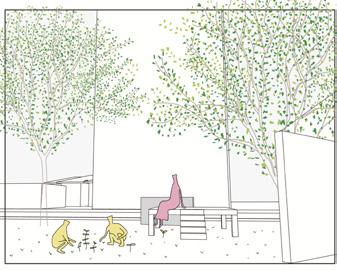

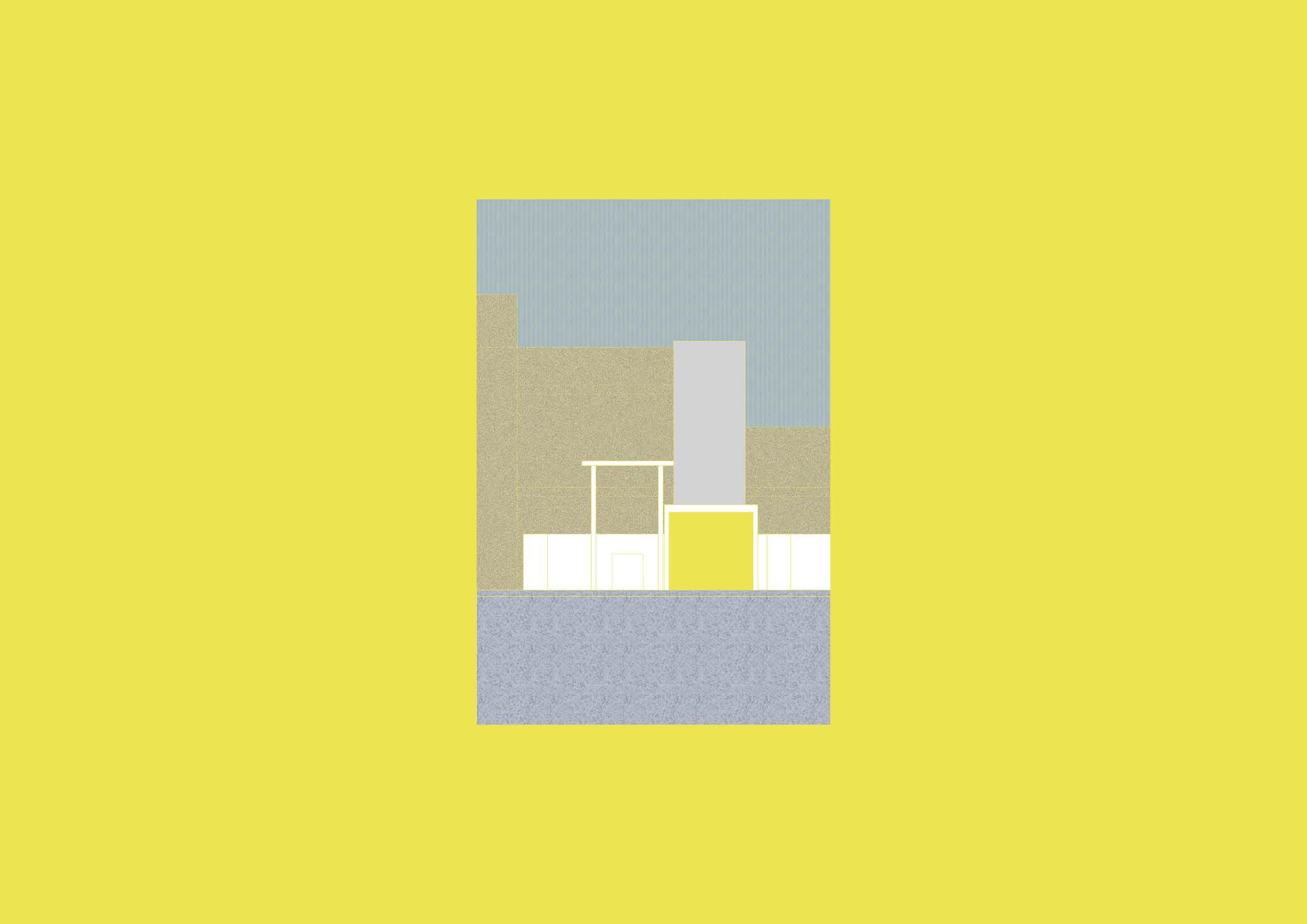

西浦を受け入れる大屋根

西浦駅の目の前に、大きな屋根付き広場のような駅舎を提案します。

大屋根は西浦の人々にとっては日常を受け入れ、初めて西浦を訪れる人々にとっては西浦との出会いを受け入れます。

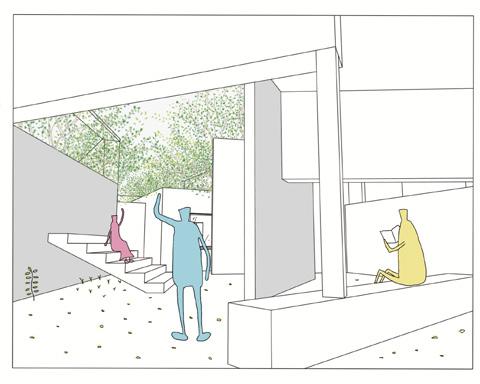

まち側から駅舎を見る

待合部屋からホームを見る

私が訪れた時の西浦駅

「2つの西浦駅を受け入れる形態」

2023年4月初旬、私は西浦駅を訪れました。 まっさらな地面の上にぽつぽつとトイレやポス ト、車が立ち並び、その奥にあらわとなったホー ムと周囲が一体になったような駅だと感じまし た。一方、以前の西浦駅は切妻屋根をかぶった細 長い駅舎で、その中に壁で囲まれた居場所を持ち、 まちの人々の拠り所となっていたそうです。

以前の西浦駅

今の西浦駅

「周囲と一体になった今の西浦駅と、明確な居場 所を持った以前の西浦駅」どちらも同じ西浦駅の 魅力的な姿として受け入れ、それらの延長線上と して大きな切妻屋根の下にいくつもの居場所があ るような駅を提案します。

新しい西浦駅 私が訪れる前の西浦駅

「西浦の空気感を受け入れる駅」

西浦のまちに溢れた要素や風景を取り込むことで西浦の空気感を受 け入れる駅を提案します。

西浦の空気感を受け入れる駅は、西浦の人々にとってはどこか心落 ち着く懐かしさや愛着を抱く場所となり、初めて西浦を訪れる人々 にとっては西浦を知り始める場所であり、帰るときには旅行を振り 返るきっかけを生み出す場所になります。

シルバー色の壁に電車の赤色が滲む

視線を遮りつつ光を取り入れるために 高めにつけられた開口

椅子や手荷物置きを想定した大きな束石

壁際が気になる路地

波板と 小さな立ち上がり

おおらかな 漁港の大屋根

拠り所となる 大きな束石

海の青色 みかんの黄色

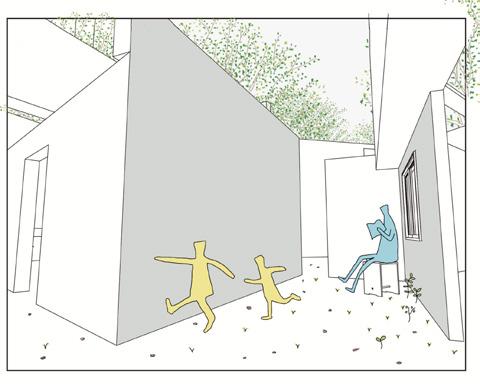

「港のスケール」と「まちのスケール」

西浦の空気をまとう設計の結果、以前の西浦駅の象徴の1つであ り、港のおおらかなスケールの象徴でもある大きな切妻屋根の下 に、今の西浦駅の象徴の1つである小さなボリュームたちが、西浦 駅周辺のまちの細やかなスケールの象徴である路地的な集まり方を したような西浦の形式が立ち現れます。

「広い受け皿としての西浦駅」

西浦駅周辺は細やかな路地が多く、人々が寄り集まれるような広い 受け皿がないように感じます。本提案では西浦駅前の開けた土地に 大きな軒下をあつらえます。大きな軒下はふらっと西浦駅に訪れた 住民をおおらかに迎え入れ、そこで語り合ったり、物思いにふけた り、散歩の休憩をしたりなど西浦駅が活動の受け皿となります。ま

た、大きな軒下をきっかけに広場でマルシェなどの様々なイベント が行われることでまちの玄関である西浦駅を豊かにします。

「環境を受け入れる」

ボリュームをずらして配置したことで、大屋根の下 を通り抜ける風を受け入れます。また、屋根を半透 明のポリカーボネートとすることで陽の光や月の 光、雨音を受け入れます。

この駅では外部環境を受け入れることによって、そ れぞれの場に個性を与えます。人々は、場の個性を 感じながら居場所を見つけます。

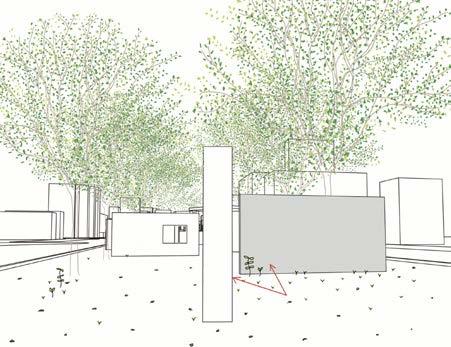

「等しく開かれた外構計画」

駅のコンクリート床に対し、ホーム以外からの動線 を引かないことで、西浦のまちからやってきた人々 にとって全体が等しく開かれた駅となります。

また、ホームから駅舎に引いた動線を経て2つのボ リュームと大屋根の間を通り抜ける体験は、西浦を 訪れる人々に、まちの玄関のような駅舎というイ メージを与えるでしょう。

トイレの奥行きを取る ことで、キャリーケース を持ち込める

路地の壁際の雨樋のように 給排水管が顔をのぞかせる

給排水管を囲う鉄棒は 低い椅子となり視線を下げる

壁高3,000

FIX窓が場を身体的距離で区切る 柱によって細やかな場を作る

壁高2,200 壁高2,500

壁面に掲示板を設ける

柱とボリュームの 間に生まれた開けた場

壁高3,000

白い壁に囲まれた空間は 外部から離れた落ち着いた場を作る

柱によって場を緩く分ける

丸みを持つボリュームは人々に 柔らかい印象を与える

外壁仕上材:ニスクカラーPro(ガルバリウム鋼板) 内壁仕上材:漆喰 太陽光発電設備:屋根上部

「視線を受け入れる立面計画」

ボリュームの高さを変化させることで、ボリューム と屋根の間に視線を受け入れる 間を作ります。視 線の受け入れにより駅の透明度が増すことで、周囲 と駅とホームが一体となった環境を生み出します。

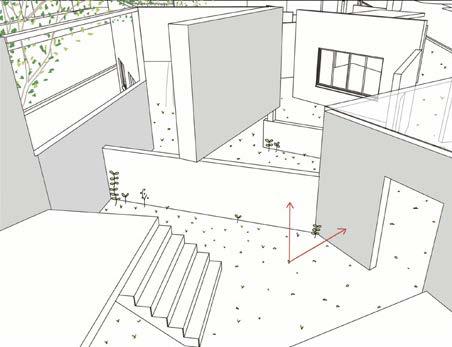

「ここにある地面を受け入れる」

西浦駅の目の前には白い砂利、濃いアスファルト、 薄いアスファルトの3種類の地面が存在していま す。それら3種類全ての地面を敷地内で受け入れる ことで、これまで西浦駅の立ってきた地面とこれか ら西浦駅が立つ地面を繋ぎ合わせます。

バス停からの動線

線路の向こう側のまちが見える

風の流れ 風の流れ

風の流れ トイレ

配置計画

まちからの動線

配置図 1/20 0

櫻への視線を阻害しない

駐輪場からの動線

うもなく怠惰な姿が現れる「寝室」、着飾る行為において身体をリセットする「浴室」、 着飾るための衣服が集まる「クローゼット」。これらの空間と、排泄の行われる「ト

眠りにつくような固有の空間体験が私の心に安らぎを与える。

屋根の 上に乗る梁

以上の内的要因により検討した10のルールを踏まえた上で、実際に建つを敷地を 設定し、設計を行う。このルールが本提案における骨格となることで、建築が敷地 に立ち現れる際の力強さを与える。

敷地には、私が住む福井県福井市の住宅街にある約21m×15mの空き地の西側半分 を選択した。この空き地は高さ1,800mmのブロック塀によって北と西の2面を囲 まれている。敷地北側の家はブロック塀の上にはみ出るように開口があけられ、西 側の家はブロック塀の上に並ぶように開口があけられている。

南側から敷地を見る

東側から敷地を見る

2つの隣家への採光を邪魔しないよう、地上から屋根面までの高さを1,800mmと した半地下の家を提案する。家を半地下にした結果、歩道から玄関までのアプロー チに降りるという行為が加わり家と都市に適切な距離が生まれる。

隣の家から覗かれないような高さを与えた寝室

雪の多い福井県の気候に対し、屋根を雪下ろし不要なフラットルーフに することで応答する。また、細長い庭と小さな庭には冬の間に雪が溜まる。

溜まった雪は断熱性能があるため、家の壁の外側に自然由来の断熱層を 手に入れることができる。

郊外に都市が広がる福井県において自動車は必要不可欠であり、雨や雪の多い福井の気候に合わせ駐車場は屋根付きとした。私にとって 自動車は、目的地まで私を運ぶ小さな離れであり、歩きや電車と異なった空間的安心感を伴う移動手段である。カーポートの高さを家と 同じCH2,500mmとすることで、家と自動車の空間体験の間を取り持たせる。また、家とカーポートの間に外部的感覚の強いCH4,000の屋 根付きスペースを設けることで自動車が家の離れだという認識を強くする。

駐車場の開口と玄関の扉のサイズを合わせる ことで2つの空間のつながりを強める

向かい合うキッチンと冷蔵庫の間を通り抜けられる

シェルターが公的な場から柱のように見えるように、 天井が高すぎることで細長い空間が離散的にならないように決められた高さ

500 4,850 150150150

玄関は、壁で区切らずカーテンで仕切ることで普段は公的な場と一体になるようにする。玄 関が公的な場と地続きになることで公的な場にヒエラルキーを伴った質を与える。これは、 シェルターの中にさらけ出したくない空間を内包させたため実現できた。

b-b’立面図 S=1:100

華奢なフレームで構成することで、 コンクリートに囲まれた家や駐車場とは 異なった質の外的空間であることを強く印象づける

玄関から公的な場を見る

歩道に対する立面を大きく取らず、小さなリズムを与え ることで歩くことに馴染んだファサードとする

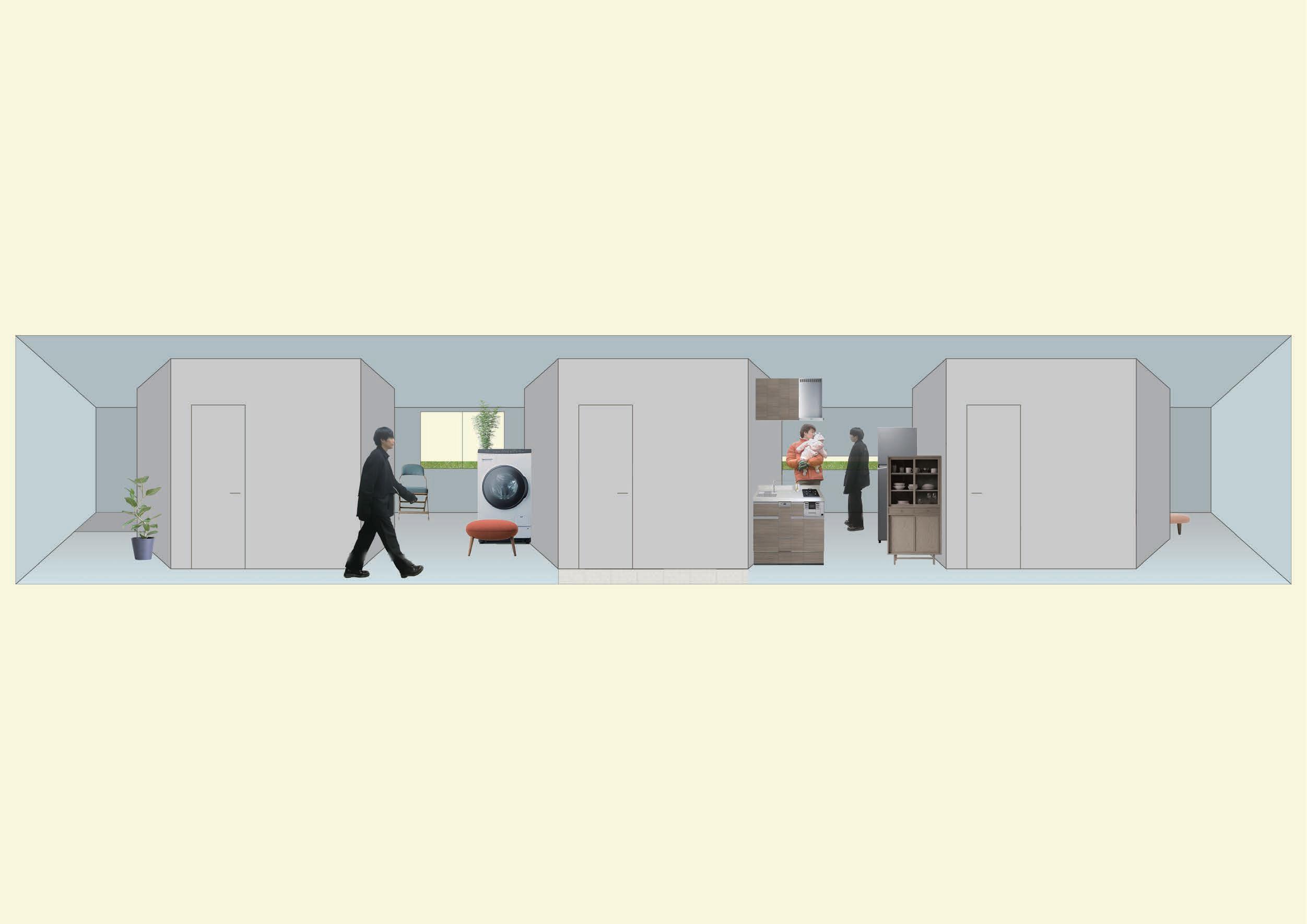

生 の 兄 妹 新型コロナウイルスの流行に伴う在宅ワークの普及や引きこも り生活は、家族が個人の集まりだと感じるきっかけとなった。 そんな個人の集まりである家族にとって、従来のnLDK型の住 宅ではあまりにも距離が近すぎる。

そこで、それぞれの個室の目の前に

るような距離感となる。また、まちから一筆書きで道を取り込 むことで、家の中をまちの延長として感じることができる。こ れは、個室のプライベート空間と対になる。個室から共有部に 向けてつくられた窓は、まちの延長としての共有部とプライ ベート空間としての個室の差異を強める。

螺旋状に積まれた個室を除く共有部 は、垂直方向にねじれながら一体と なっていることで、視線という直接 的な方法ではなく、音や匂いといっ た間接的な方法によりそれぞれの小 さな庭を結びつけている。これが小 さな庭の中間領域性を強める。

在宅ワークを前提とし、 電車生活で便利な福井 駅近くを対象敷地とす る。北側に駅前再開発 地域、南側に足羽山が 見え、福井を俯瞰する には最適の場所である。

この敷地で、建築を高 く作ることの豊かさを 考え、設計を行った。

:対象敷地 :再開発地域 :足羽山 :足羽川

れ 晴 、 ど け い な き で 々 中 は し 干 外 ら か だ 井 福 い 多 の 雨 る す し 干 外 に 杯 目 は 日 た

GL + 2,400

ダ ン ラ ベ る け づ 近 を 離 距 の と 街 、 り あ に

が 離 距 の 街 と 家 、 で 中 る 登 を 段 階 の き 書 筆 、 て し そ く い て れ 離 と 々 段 る れ ま 生 が り が な つ な 的 元 次 三 に 中 の 家 ら け 付 り 取 が 窓 る 取 り 切 を 方 両 の 街 と 家 は に 屋 部 各 る い て れ る め 強 を 性 所 場 居 、 け ざ 遠 ら か 街 と 家 を 屋 部 は 窓 の め 低 を 高 井 天 2,000 い 強 の そ 、 は 屋 部 た し 定 設 と る け ざ 遠 ら か 家 を 屋 部 り よ に 性 所 場 居 が 差 低 高 の 階 各 、 で 方 2,200 が 家 、 め た る な と に い 思 物 ら が な し ろ 下 見 を 街 る が 広 に 前 眼 、 て し そ る け ふ 中 の 家 、 し 借 拝 を 緑 ・ 赤 ・ 青 た け 焼 に 日 ら か 街 店 商 の く 近 る く つ を 街 の ち た 具 家 な さ 小 に る れ く て け づ 近 し 少 を 離 距 の 家 と 街 店 商 、 は 街 の ち た 具 家 る な に 員 の 具 家 具 家 を 屋 部 、 た ま る れ 離 立 独 ら か 家 が 屋 部