De Enfermedad, revalencia y

(el caso de la cisticercosis porcina Diagnóstico

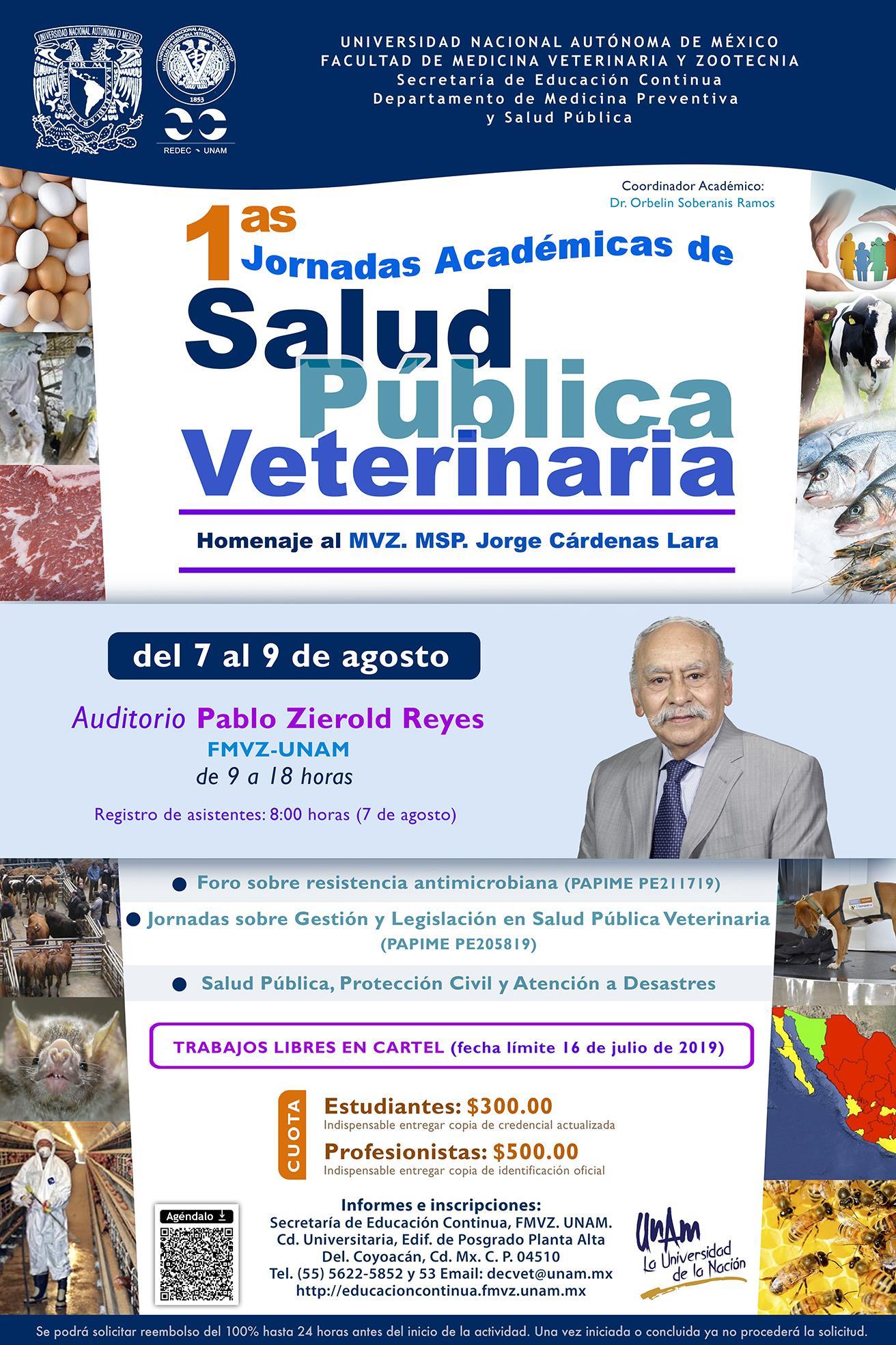

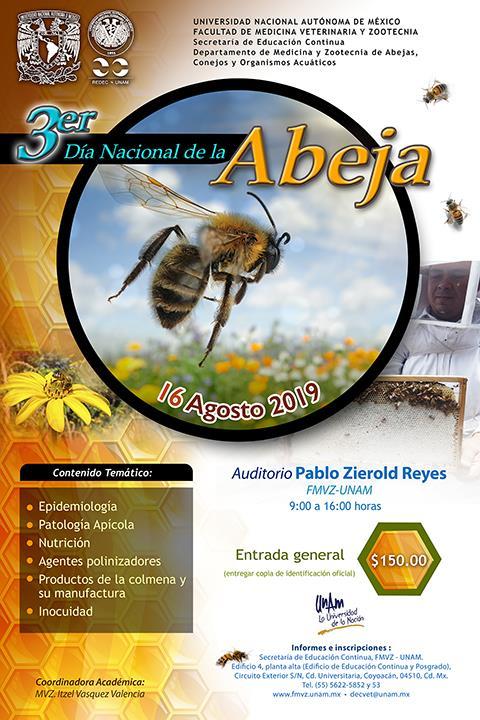

Formación académica:

Licenciatura:

Medicina Veterinaria y Zootecnia, FMVZ-UNAM

Maestría:

Maestría en Ciencias

Doctorado:

Veterinarias, FMVZ-UNAM

Detección de la enfermedad. Uno de los objetivos más importantes del Médico Veterinario es tratar de mantener la salud de un animal. Para ello, debe tener experiencia clínica o en su caso, la información suficiente de las diferentes enfermedades que pudieren afectar a las especies que atiende, a fin de dar el tratamiento más adecuado y devolver la salud a ese animal llevado al consultorio por un dueño, revisado en una granja, establo o cualquier sitio donde sea necesaria su presencia, de esta manera, un profesional que se dedica a la clínica, tiene que tomar decisiones basadas en el cuadro clínico de la especie que está valorando, así, el resultado del diagnóstico empleado después de la anamnesis y de la exploración del animal será en cierta forma similar al

Doctor en Ciencias

Veterinarias, FMVZ-UNAM.

Asignaturas que imparte:

Licenciatura: Epidemiología

Posgrado: Epidemiología

Veterinaria

de una prueba de laboratorio, donde la identificación correcta de esa enfermedad definirá la propia sensibilidad y especificidad del clínico. La amplitud de sus conocimientos en veterinaria evitará que se equivoque al no emitir un diagnóstico erróneo y con ello generar un falso negativo para la enfermedad que realmente existe, o un falso positivo al dar otro diagnóstico. Es importante señalar que una ventaja del veterinario que hace clínica es que atiende animales con un cuadro clínico definido, es decir que es evidente que están enfermos de “algo” que tratará de identificar correctamente y que en caso de tener dudas puede entonces echar mano de diferentes pruebas de laboratorio que le permitan afirmar o rechazar su diagnóstico presuntivo. En estas condiciones, es generalmente

más probable que estas pruebas tengan mayor capacidad de diagnóstico, ya que el cuadro clínico o la propia duración de la enfermedad posiblemente ya hagan evidentes cambios en los parámetros fisiológicos que den cuenta de variación de los limites considerados como normales, así como de la presencia plena de anticuerpos o inclusive de la detección del posible agente causante.

Lo anterior se complica cuando el Médico Veterinario debe identificar animales cuya apariencia no solo involucra animales con un cuadro clínico típico o no de una enfermedad, sino también aquellos que en caso de tener el agente aún se encuentran aparentemente sanos, es decir, que pudieran fungir como portadores, ya sea prodrómicos o convalecientes y en consecuencia, representan un peligro para otros de su misma especie o para otras especies (incluyendo al hombre), porque eliminan de manera permanente o intermitente el agente a través de las vías acordes a

la historia natural de esa enfermedad.

Ante la situación anterior, o ante el hecho de querer establecer un parámetro que defina la situación de un agente en esa población, es obvio que ya no es posible confiar exclusivamente en la cualidad clínica y es por lo tanto indispensable soportar cualquier decisión con el uso de una o varias pruebas de laboratorio.

Prevalencia. La prevalencia es la determinación de la proporción de animales enfermos o infectados en una población definida en tiempo y espacio, cabe precisar que no es lo mismo estar infectado o enfermo; en el primer caso, depende de la presencia del agente en el hospedero, así, un animal con mastitis subclínica, seguramente podría pasar por un animal no enfermo, pero sí está infectado y será cuestión de tiempo antes de que presente las manifestaciones clínicas de la mastitis, es por ello importante su identificación ya que el tratamiento será más fácil y económico entre más temprana sea su detección.

En el caso de tuberculosis, la definición de un caso es diferente entre bovinos y humanos, en los primeros un caso se basará en la búsqueda de animales infectados, a través de los resultados de las pruebas aplicadas, de tal manera, que se considerará como tal aquel animal que resulte positivo a la prueba ano caudal y doble comparativa, aun cuando dichos animales no presenten manifestaciones clínicas. En humanos, un caso se considerará de acuerdo a un cuadro clínico crónico del cual dependerá la aplicación de pruebas confirmatorias, es decir, alguien infectado y enfermo.

En algunas circunstancias, la infección no es suficiente para considerarla como un problema, sobre todo cuando dichos microorganismos pudieran ser parte de la flora normal o incluso, cuando hay cargas biológicas mínimas, tal es

el caso de muchas parasitosis intestinales en el ganado, donde un alto porcentaje de los animales tienen protozoarios, nemátodos, céstodos, tremátodos o incluso artrópodos, pero la decisión sobre dar o no un tratamiento (y por lo tanto considerarlos enfermos) deriva de la carga parasitaria que tienen, de tal manera que incluso podría ser deseable que los animales tuvieran cargas bajas detectadas al diagnóstico y solo cuando rebasan ciertos límites, entonces se toman acciones terapéuticas.

Por último, hay enfermedades donde no necesariamente hay infecciones, como es el caso de enfermedades metabólicas, algunos tipos de cáncer, enfermedades nutricionales. Donde la aparición de evidencias de acuerdo a límites fisiológicos, detección

temprana de crecimientos celulares anormales, o la detección de antígenos podría ser suficiente para establecer un criterio terapéutico.

En un sentido estricto, definir la prevalencia por la frecuencia de enfermedad en una población, considerando el tiempo y espacio determinado, implicaría solo considerar a aquellos individuos con la evidencia clínica y probablemente de laboratorio para considerarlo como caso.

Es por ello que ambas posibilidades (infectado, enfermo o ambos) son consideradas a la hora de establecer un estimador de la probabilidad de que un individuo esté enfermo en una población (consideraremos para este documento solo el caso de enfermedades infecciosas)

Métodos diagnósticos. En el proceso de reconocer individuos infectados, en

su periodo de incubación o con un cuadro clínico evidente, es necesario asegurar el diagnóstico, para ello es común el uso de pruebas de laboratorio o pruebas de diagnóstico, cada una con particularidades que harán que sea o no la prueba de elección primaria. Si además se considera que su aplicación podría darse en programas de prevención, control o erradicación de algún problema en un hato, región o país, entonces por el volumen de pruebas que se manejará es necesario que tengan algunas características deseables, como el costo; el tiempo de realización; la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo (positivo y negativo).

Actualmente para cada enfermedad hay una amplia gama de opciones para establecer su diagnóstico, entre ellas:

Aislamiento del agente. Es la mejor forma de demostrar su presencia, particularmente para aquellos agentes que no deberían estar en un hospedero sano. Su aislamiento podría ser fácil en lesiones superficiales o en lesiones macroscópicas al evaluar un animal a la necropsia, sin embargo, podría complicarse en un animal vivo, si el lugar donde se alojan fuera de difícil acceso o localización, tal es el caso por ejemplo de Toxoplasma en quistes localizados y encapsulados en diversos órganos, o incluso para algunos agentes, el aislamiento puede durar varios días o semanas, como es el caso de la tuberculosis.

Pruebas de biología molecular.

Han tenido gran éxito por su alta sensibilidad y especificidad, sin embargo, en muchas ocasiones pueden llegar a tener el problema similar al del aislamiento, es decir, que primero debe tenerse al agente o material genético de éste para poder hacer el diagnóstico, esto hace que en ciertas circunstancias esa sensibilidad o especificidad, dependa de otra prueba diagnóstica. La ventaja es que puede haber evidencia aun en condiciones en las cuales el aislamiento no sería posible, además, ha permitido determinar variaciones filogenéticas que permiten explicar cambios en la

patogenicidad o virulencia de un agente.

Pruebas serológicas. Son ampliamente empleadas, tienen la ventaja de no ser altamente invasivas, hay kits para la detección de prácticamente cualquier enfermedad, lo que hace muy práctica la implantación del diagnóstico. Son rápidas y relativamente económicas, sin embargo, en su interpretación entra una variable adicional, que en muchos casos al detectar un elemento indirecto como son los anticuerpos, estos pudieran haber quedado presentes en el individuo aún cuando ya no hay agentes circulantes y en consecuencia la enfermedad o infección ya no existe, lo anterior implica entonces que la aplicación de la prueba puede de acuerdo al investigador llevar a la búsqueda de reactores, los cuales en un sentido estricto vendrían a ser falsos positivos, y por lo tanto no necesariamente forman parte de las categorías definidas para establecer la prevalencia de una enfermedad.

A pesar de lo anterior, es común que la mayoría de los investigadores, al realizar una evaluación serológica en una población, terminen generando un resultado al que habitualmente lo

denominan “seroprevalencia”, lo cual pudiera tener un porcentaje estimado de error si no tiene en cuenta el porcentaje de posibles falsos positivos y negativos.

Ejemplo de caso. Diagnóstico de cisticercosis porcina. Esta enfermedad presenta una particularidad, y es que el parásito como tal (metacéstodo de Taenia solium) es visible y en consecuencia puede haber forma de tener mayor certeza en el diagnóstico. En ella la definición de “enfermo” es subjetivo, porque por lo regular a la edad de sacrificio de los animales prácticamente no hay evidencias clínicas, aun cuando en el rastro se encuentren canales con miles de metacéstodos, por lo tanto, su diagnóstico se da en animales infectados.

El diagnóstico habitualmente se realiza por tres métodos (aunque puede haber más):

a) Por diagnóstico en lengua, cuya sensibilidad y especificidad se ha calculado en aproximadamente 60% y 95% respectivamente. Su baja sensibilidad es debida a que un animal infectado no necesariamente presenta metacéstodos en la lengua, por lo cual puede quedar como falso negativo. Su alta especificidad está dada porque es poco probable que se confunda con otro agente, salvo lesiones cicatrizadas de otros posibles parásitos como Sarcocystis. Su gran ventaja es que es económico, rápido y, comparado con otros procedimientos, es muy sencillo.

b) Por serología y particularmente ELISA para la detección de anticuerpos, con sensibilidad de 80% y 95% de especificidad. Esto cuando se confrontan con animales infectados y animales de granjas tecnificadas. El costo es relativamente económico y rápido.

c) Evaluación en matadero con más de 95% de sensibilidad y especificidad, sin embargo, su gran inconveniente es que los animales están muertos para cuando se hace el diagnóstico, y no son evaluados grupos de animales más jóvenes, además que en rastros no hay una población definida de procedencia, por lo cual no representan un indicador de prevalencia para algún lugar en específico, y mucho menos del rastro mismo.

Si bien las características de las pruebas han sido establecidas por diferentes investigadores, en estudios realizados en México en algunas comunidades rurales del sur, sureste, con fines de investigación y para determinar la prevalencia de la parasitosis en cerdos, es frecuente que se lleve a cabo la aplicación de las 3 pruebas de forma simultánea, en las cuales por lo regular se encuentran resultados muy diferentes; mediante inspección en lengua por lo regular resultaba en frecuencias de alrededor del 5 a 10%; al obtener sangre de esos cerdos, los resultados de las ELISA´s generalmente se ubicaban en 30%, hasta 50% de positividad y por último, a la necropsia se estableció una frecuencia de positividad de 10 a 15%, lo cual era más cercana a la del diagnóstico en lengua. Ante estos resultados ¿qué prevalencia debe declarar el investigador de acuerdo a las pruebas? Obvio no puede definir 3 prevalencias, ya que al final de cuentas solo puede haber una

prevalencia, ¿cuál de las tres era correcta?, seguramente el diagnóstico más fidedigno fue el de la necropsia, cual podría ser válido, porque en estos casos no es el diagnóstico de un matadero, pero como ya se indicó, desafortunadamente implica la muerte del animal y en consecuencia seguramente a futuro modificará la prevalencia que existía.

En este problema en particular el caso de la serología es muy interesante, ya que es muy común que los animales seropositivos al ser evaluados durante la matanza, resultaron negativos, es decir, una gran cantidad de “falsos positivos”, y entonces la pregunta es: ¿La prueba no funciona?, ¿la especificidad no es realmente la que se tiene estimada?. La respuesta no es fácil, una posible explicación, es que se ha visto que en dichas comunidades rurales, los cerdos se exponen al parásito desde muy jóvenes, esto porque es frecuente el fecalismo ambiental y porque los cerdos deambulan libremente para buscar su alimento.

Las piaras tienen una estructura social muy bien definida, donde por lo regular una o varias cerdas adultas son las que lideran al grupo en una escala jerárquica muy bien definida y son ellas las que consumen en primera instancia el alimento disponible, así, en caso de que durante el recorrido que hace la piara por la comunidad, se

encontraran con una materia fecal humana, por lo regular la consumen los adultos y solo dejan pequeños restos disponibles para los demás, entre los que se encuentran los más jóvenes, en esos pequeños restos pudiera haber dosis mínimas de huevos del parásito, ya que se ha encontrado infección con metacéstodos en lechones desde los 3 a 4 meses de edad (cabe destacar que en esas condiciones de crianza un animal permanece poco más de un año), pero con cargas parasitarias mínimas, así, tal vez el contacto continuo favorece una respuesta inmune que puede ser detectada pero que a su vez a la larga impide la implantación del parásito.

El hallazgo de seropositividad a través de una evaluación representativa de la población difícilmente puede representar la

prevalencia real de ese problema en el mismo, lo cual no significa que ese resultado no sirva, sino que muestra una evidencia confiable de que en ese sitio se desarrolla de manera activa el ciclo de la parasitosis.

En resumen, es importante tener cuidado en la definición de prevalencia o simplemente frecuencia cuando el muestreo no es representativo de una población. De seroprevalencia o simplemente serofrecuencia, cuando lo que está detectando no son individuos ni enfermos ni infectados.

Por último, es necesario que si conocemos la sensibilidad y especificidad de nuestra prueba, entonces el estimador de prevalencia deberá hacerse considerando el ajuste de esa prevalencia aparente a la de la prevalencia real.

De Aluja, A. S., Suárez-Marín, R., SciuttoConde, E., Morales-Soto, J., Martínez-Maya, J. J., & Villalobos, N. (2014). Evaluación del impacto de un programa de control de la teniasis-cisticercosis (Taenia solium). Salud pública de méxico, 56(3), 259-265.

De Aluja, A. S. (1982). Frecuency of porcine cisticercosis in Mexico. In Flisser A. Willms K. Laclette JP. Larralde C. Ridaura D. Beltran F (Eds). Cysticercosisi: present state of knowledge and perspectives. New York. Academic Press. . 53-62.

Martínez-Maya, J. J., de Aluja, A. S., AvilaRamírez, G., Aguilar-Vega, L., PlancarteCrespo, A., & Jaramillo-Arango, C. J. (2003). Taeniosis and detection of antibodies against cysticerci among inhabitants of a rural community in Guerrero State, Mexico Salud publica de Mexico, 45(2), 84-89.

Martínez, M. J. (2010). El proceso epidémico. En: Jaramillo, A. C. y Martínez, M. J, (Editores) Epidemiología Veterinaria. El manual moderno. México. 33-52.

Morales, J., Martínez, J. J., Villalobos, N., Hernández, M., Ramírez, R., SalgadoEstrada, B. y Fleury, A. (2018). Persistent Taenia solium Cysticercosis In the State of Morelos, Mexico: Human and Porcine Seroprevalence. Journal of Parasitology, 104(5), 465-472.

Rodríguez, B. J. (2010). Consideraciones en el uso de pruebas diagnósticas. En: Jaramillo, A.C. y Martínez, M. J, (Editores). Epidemiología Veterinaria. El manual moderno. México. 145-162.

Sciutto, E., Martınez, J. J., Villalobos, N. M., Hernández, M., José, M. V., Beltrán, C. y Parkhouse, M. E. (1998). Limitations of current diagnostic procedures for the diagnosis of Taenia solium cysticercosis in rural pigs. Veterinary Parasitology, 79(4), 299-313.

Glosario

Anamnesis:

Palabra de origen griego que significa recuerdo, memoria, acto de recordar ideas olvidadas, arte de recordar o adquirir memoria

Es la historia de los antecedentes o historia médica de un caso particular, constituido por un paciente animal y su propietario, sobre los que el veterinario elabora el o los diagnósticos presuntivos primarios o iniciales, sin mediar examen clínico alguno.

Mastitis:

Inflamación del tejido mamario.

Prodrómicos:

Es una manifestación clínica no específica que ocurre antes del cuadro clínico típico de una enfermedad en particular. El conjunto de estos signos y síntomas clínicos representa el llamado síndrome prodrómico.

Seroprevalencia: Porcentaje de individuos en un lugar y tiempo determinados que tienen anticuerpos contra alguna enfermedad.

Plaga/Hospedantes:

La langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons) es una de las plagas agrícolas más importantes en el sureste de la República Mexicana, y se considera un riesgo potencial para otros Estados del pacífico y golfo de México (CESAVE Veracruz, 2019; SENASICA, 2018).

La langosta es un insecto polífago que puede alimentarse de hasta 400 especies vegetales, además de presentar un alto potencial reproductivo y comportamiento gregario, formando mangas que llegan a consumir 5 veces su peso en un lapso de 24 horas, dichas características la vuelven una plaga devastadora para cultivos como la caña de azúcar, sorgo, soya, cártamo, frijol, maíz, jícama, hortalizas, palma de aceite y cítricos. (CESAVE Veracruz, 2019).

Una de las características principales de la langosta es que pueden presentar modificaciones fisiológicas y morfológicas que afectan su

comportamiento poblacional, lo que aumenta su peligrosidad (Barrientos, 2003). Así mismo, la elevación en la temperatura ambiental y una distribución irregular de las precipitaciones, pueden catalizar períodos de cópula y ovipostura, además de favorecer el agrupamiento (densación), el cual es el detonante para la gregarización (mecanismo por medio del cual cambian de fase).

El incremento en la densidad poblacional está influenciado por una gran numero de factores, como: cambios en el uso y manejo de la tierra, introducción de nuevos cultivos, el abandono de cultivos y áreas tradicionalmente utilizadas con este fin, la falta de monitoreo y vigilancia y, en algunos casos, las condiciones climáticas favorables. De acuerdo a Garza (2003), la temperatura mínima de desarrollo es de 15.3 ºC y temperatura máxima de desarrollo de 38.5 ºC.

La langosta se concentra en zonas o áreas con condiciones ideales para formar masas compactas, con un comportamiento idéntico, que se manifiesta sobre todo en su tendencia a emigrar y para su reproducción, lo que se conoce como zonas gregarígenas, mismas que presentan una temperatura promedio de 27 °C y una precipitación pluvial promedio menor de 1,000 mm anuales (Garza, 2005). De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), las condiciones para El Niño se presentaron durante febrero de 2019,

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico

Maíz* Zea mays Chile* Capsicum annuum

Soya* Glycine max Arroz Oryza sativa

Frijol* Phaseolus vulgaris Coco Cocos nucifera

Ajonjolí Sesamum indicum Limón Citrus limón

Sorgo* Sorghum bicolor Mandarina Citrus reticulata

Cacahuate* Arachis hypogaea Naranja Citrus sinensis

Algodón* Gossypium hirsutum Toronja Citrus paradisi

Caña de azúcar* Saccharum officinarum Lima Citrus aurantifolia

Jitomate* Lycopersicon esculentum Palma de aceite Elaeis guineensis

Plátano* Musa paradisiaca

Cuadro 1. Principales hospedantes de la langosta Schistocerca piceifrons piceifrons

*Hospedantes principales. SAGAR, 1997; Barrientos-Lozano et al., 1992.

estimándose que para los meses siguientes se podrían modificar las condiciones ambientales del país y derivar en un aumento en la densidad poblacional de la plaga al contar con condiciones óptimas para su reproducción. La langosta al ser una especie polífaga, daña a diversos cultivos (Cuadro 1).

La langosta se encuentra distribuida desde el Sureste de la República Mexicana (Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán) hasta los Estados de la Vertiente del Golfo de México (Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz) y del Pacífico (Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Oaxaca); sin embargo, las primeras dos zonas son las que representan mayor importancia, por poseer áreas gregarígenas (CESAVE Veracruz, 2019).

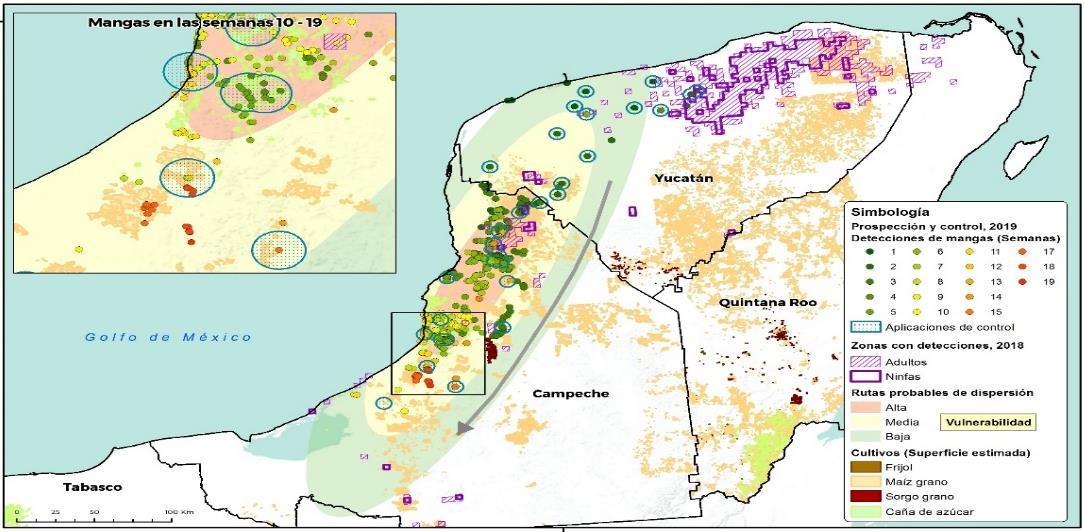

Considerando los registros recientes de formación de mangas en los estados de Campeche y Yucatán (Mapa 1), es probable que los efectos de las mangas podrían afectar otros hospedantes a nivel nacional e impactar alrededor de 16 millones de hectáreas sembradas con cultivos como: maíz, sorgo, caña de azúcar, frijol, soya, palma de aceite, plátano, chile, arroz, cacahuate, ajonjolí, cítricos (limón, mandarina, naranja, toronja, lima), jitomate, coco y pastizales, con un valor de la producción de 325 mil 036 millones de pesos (SIAP, 2019).

Mapa 1. Mangas de langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons) reportadas del 1 de enero al 1 de julio de 2019.

Y dado que la presencia de mangas de langosta y su tendencia de dispersión, como se observa en el mapa 1, es de noreste a suroeste en Yucatán y hacia el estado de Campeche. Y si las condiciones óptimas de dispersión continúan, es probable que sigan su ruta hacia el sur de la península por la presencia de cultivos hospedantes como maíz grano, caña de azúcar y sorgo que se encuentran en el estado de Tabasco para el ciclo primaveraverano. En el año 2018, la langosta se concentró principalmente en el norte de Yucatán y algunas zonas aisladas de Campeche. Sin embargo, durante el periodo de enero a julio del presente año, se registran mangas en este último Estado .

De acuerdo a la NIMF No. 8, en México, Schistocerca piceifrons, se considera presente solo en algunas áreas y sujeta a control oficial (IPPC, 2006), (SENASICA, 2019).

Situación en México: La langosta centroamericana se encuentra bajo campaña en Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,

Veracruz y Yucatán. Del 01 de enero al 01 de julio de 2019 se han registrado acciones de la campaña en los estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán (el estado de Tamaulipas inició actividades a finales del mes de junio y el estado de Quintana Roo solo registró a inicios del año) observando un promedio de infestación de 11.2 individuos/100 m2, dentro de este periodo se exploraron 173 mil 349 hectáreas y se muestrearon 18 mil 531. Se aplicaron medidas de control químico en 1,305 hectáreas en los estados de Campeche, Chiapas, San Luis Potosí y Yucatán, en las cuales se controlaron 179 manchones, 40 bandas y 27 mangas (14 en Yucatán y 13 en Campeche) (Capa de datos, 2019).

En enero del 2019 en el estado de Campeche se registró la invasión de 13 mangas provenientes de Yucatán, las cuales abarcaron 15 comunidades en 7 municipios, distribuyéndose en 8,060 has; el 53% de las mangas se observaron en monte, 21% en maíz, 15% en caña de azúcar, 10% en pastos, 1% en sorgo y el 1% restante no se registró cultivo asociado.

Asimismo, se observaron mangas en 224 hectáreas del estado de Yucatán, distribuidas en 16 comunidades de 13 municipios; el 95% de la superficie pertenece a monte y 5% a pastos.

Se realizó el combate de mangas aplicando control químico a 477 hectáreas de calabaza, caña de azúcar, limón, maíz, palma de aceite, sorgo, zacate y pasto, atendiendo 356 hectáreas en Campeche (17 comunidades de 6 municipios) y 121 hectáreas en Yucatán (12 localidades de 10 municipios (Capa de datos, 2019)

Adicionalmente durante este mismo periodo se realizaron muestreos en Chiapas en una superficie de 4,819 hectáreas donde se detectaron

poblaciones en bandos y manchones, así como individuos solitarios. En 103 hectáreas del estado de Hidalgo; en 491 hectáreas del estado de Oaxaca, 1,196 hectáreas del estado de Tabasco y 120 hectáreas en el estado de Tamaulipas, donde se reportaron exclusivamente individuos solitarios. En 1,860 hectáreas del estado de San Luis Potosí y en 140 hectáreas del estado de Veracruz se detectaron poblaciones de manchones e individuos solitarios.

Así mismo se realizó control químico en una superficie de 315 hectáreas correspondientes al estado de Chiapas y 33 hectáreas del estado de San Luis Potosí (Capa de datos, 2019).

Barrientos, L., Astacio-Cabrera, O., ÁlvarezBonilla, F. y Poot-Martínez, O. (1992). Manual técnico sobre la langosta voladora (Schistocerca piceifrons Walker 1870) y otros acridoideos de Centro América y Sureste de México. FAO-AGOLIOIRSA. San Salvador, El Salvador. 162 p.

Barrientos, L. (2003). Orthopteros Plaga de México y Centro América: Guía de Campo. Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, COSNET, SEP-CONACYT. México. 114 p.

CESAVE (Veracruz). (2019). Langosta (Schistocerca piceifrons piceifrons). Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz. En línea:http://www.cesvver.org.mx/langostaschistocerca-piceifrons-piceifrons/. Fecha de consulta: junio de 2019.

Garza, E. (2005). La langosta Schistocerca piceifrons piceifrons y su manejo en la planicie huasteca. SAGARPA, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP-CIRNE). San Luis Potosí, México Folleto Técnico No. 12; 23 p.

Hernández-Velázquez, M. y BerlangaPadilla, A. (1997). Evaluación de Metarhizium flavoviride Gams & Rozypal aplicado como polvo humectable, concentrado emulsionable y a ultra bajo volumen sobre ninfas de Schistocerca piceifrons piceifrons Walker. En: Memoria XX Congreso Nacional de Control Biológico. Guadalajara, Jal. 13 y 14 de noviembre. pp. 42-44.

Hernández Velázquez, V., Berlanga-Padilla, A. y Barrientos-Lozano, L. (2000). Vegetable and mineral oil formulations of Metarhizium anisopliae var. acridum to control the Central American Locust (Schistocerca piceifrons piceifrons Walker) (Orthoptera: Acrididade). J. Orthoptera Res. 9: 223-227.

Hernández-Velázquez, V., Berlanga-Padilla, A. y Garza-González, E. (1997). Detección de Metarhizium.

flavoviride sobre Schistocerca piceifrons piceifrons (Orthoptera: Acrididae) en la Isla Socorro, Archipiélago de Revillagigedo, México. Vedalia 4: 45-46.

NOAA. (2019). El niño/oscilación del sur (ENSO por sus siglas en inglés) discusión diagnóstica. Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés). En línea: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/a nalysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc _Sp.pdf. Fecha de consulta: marzo 2019.

SENASICA-DGSV. 2016. Langosta Centroamericana [Schistocerca piceifrons piceifrons (Walker, 1870)] (Orthoptera: Acrididae). Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad AgroalimentariaDirección General de Sanidad VegetalCentro Nacional de Referencia Fitosanitaria-Grupo Especialista Fitosanitario. Ficha Técnica. Tecámac, México 18 p.

SIAP. 2018. Cierre agrícola 2017. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). En línea: https://www.gob.mx/siap. Fecha de consulta: marzo 2019.

Capa de datos 2019. Bitácora prospección y control del 01 de enero al 01 de julio de 2019. Sistema de Información de Campañas Fitosanitarias del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Consulta en línea: http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/. Fecha de consulta: julio de 2019.

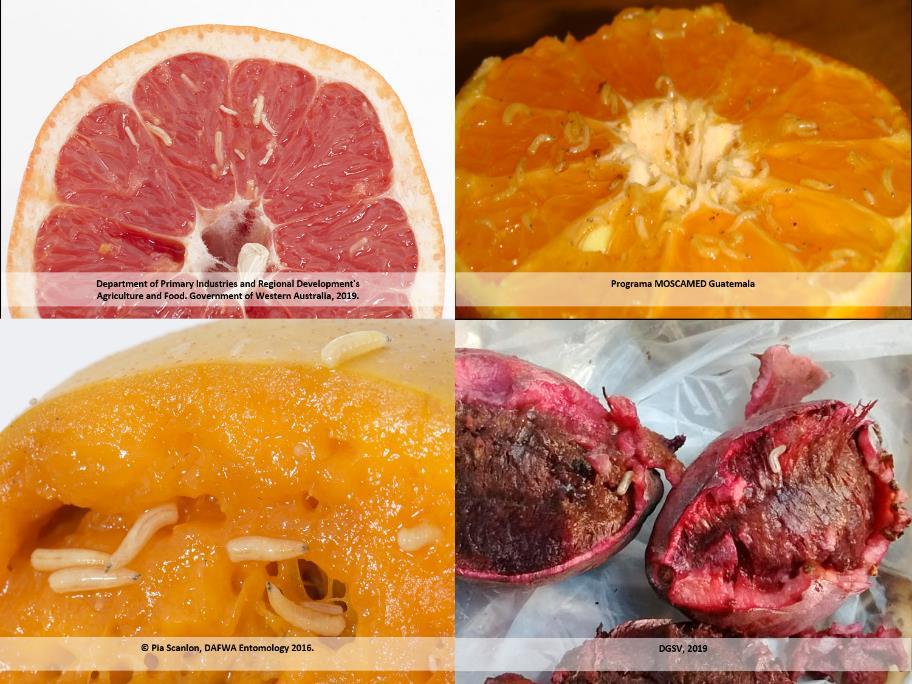

La mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) es considerada una de las principales plagas de interés cuarentenario al tener un alto impacto en el mercado internacional, al restringir y mermar el comercio de productos agrícolas a nivel mundial (OIEA, 2005). Las larvas se alimentan de la pulpa de los frutos, produciendo su caída prematura y ocasionando considerables pérdidas económicas, afectando la producción al reducir del 10 al 75% los rendimientos (Mitchell et al., 1977). Es una especie multivoltina y polífaga de frutos comerciales y

silvestres, puede afectar a más de 250 hospedantes. Las hembras tienen preferencia por ovipositar en frutos maduros, de 1 a 10 huevos en el mismo fruto, en cavidades de 1 mm de profundidad, se ha reportado también, que varias hembras llegan a usar el mismo orificio de oviposición, y en el cual pueden colocar en conjunto 75 o más huevos. Una hembra puede ovipositar hasta 22 huevos al día y de 300 a 1000 durante toda su vida (Fletcher, 1989; De Meyer et al., 2002; Guzmán-Plazola, 2010; Thomas et al., 2013).

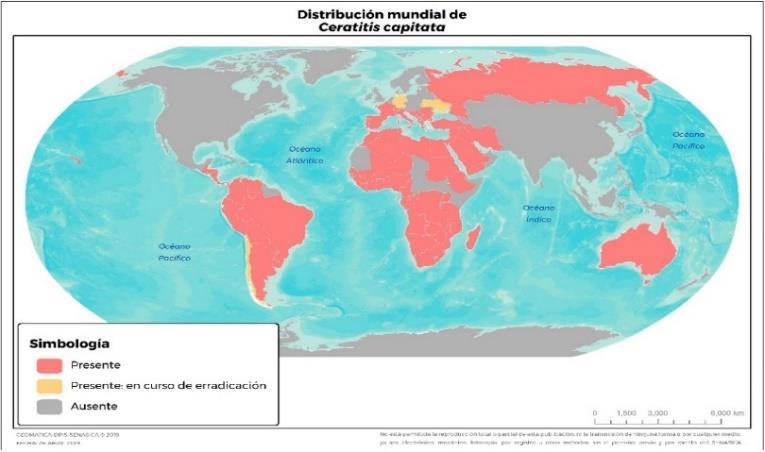

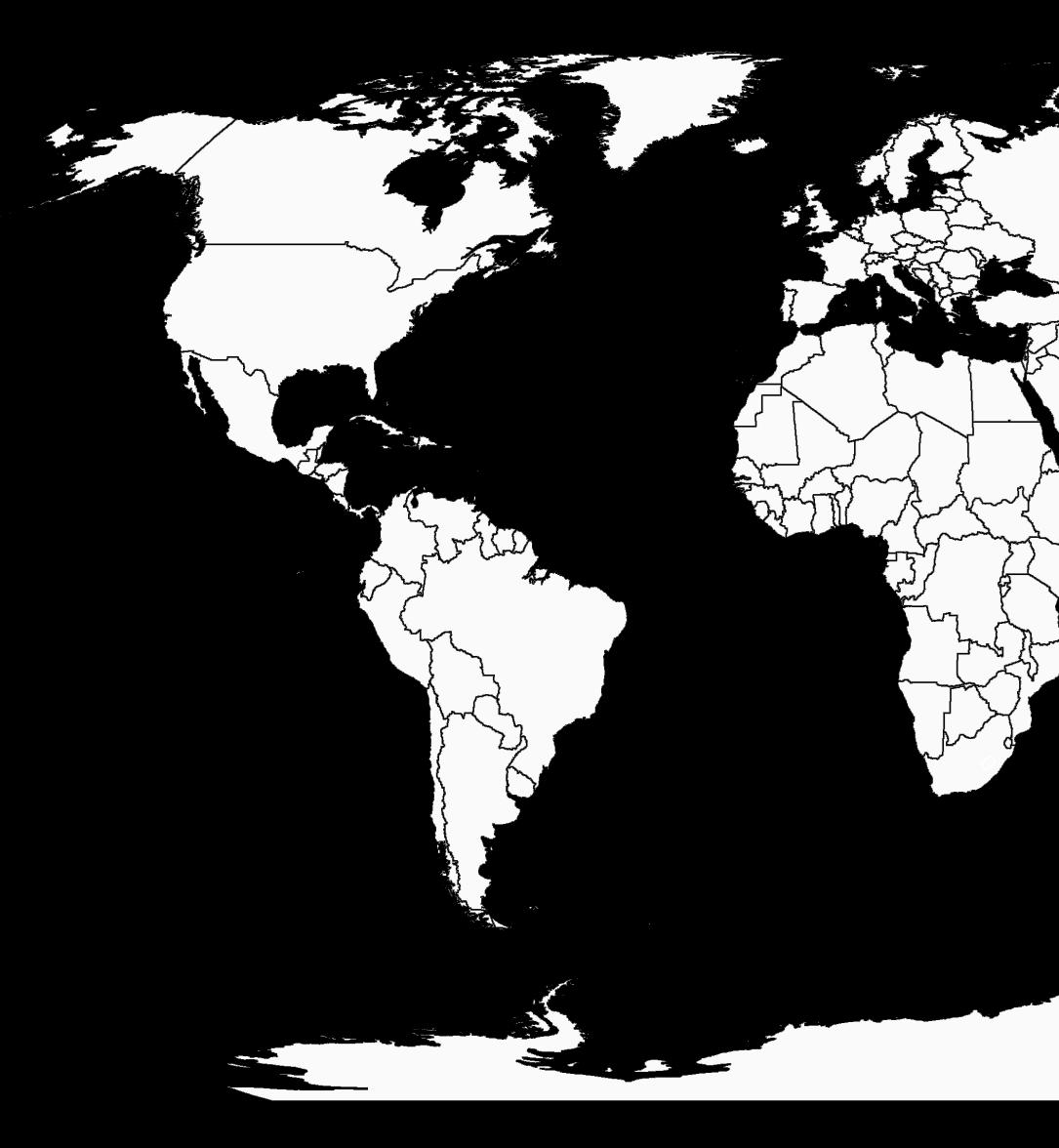

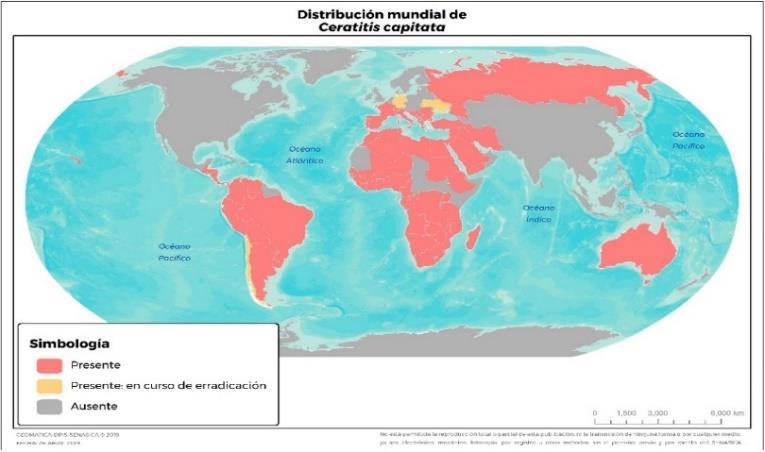

Es nativa de África, por lo que su distribución en dicho continente es muy amplia, se dispersó hacia algunos países de Europa, también se reporta en Australia, en Asia está presente en: Irán, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Siria y Yemen, en América se reporta su presencia en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos de América (Hawái), Uruguay y Venezuela (EPPO, 2019) (Figura 1).

Figura 1. Distribución mundial de C. capitata (EPPO, 2019).

Conforme a lo dispuesto en la NIMF No. 8, la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata), en México se considera como plaga cuarentenaria, transitoria accionable en curso de erradicación (IPPC, 2017; NAPPO, 2019).

De introducirse y dispersarse esta plaga en México, pondría en riesgo a más de 1.9 millones de hectáreas de los principales productos hortofrutícolas hospedantes potenciales para la plaga, tales como: café, calabacita, chile verde, durazno, guayaba, mango, manzana, melón, naranja, papaya, pepino, sandia, tomate rojo y uva; con un valor comercial aproximado de 128,680 millones de pesos (Acuerdo por el que se declara como zona libre de mosca del Mediterráneo C. capitata

(Wiedemann) a los Estados Unidos Mexicanos, 2018).

Por lo que se realizan actividades de vigilancia epidemiológica fitosanitaria para esta plaga en los 32 Estados del país, mediante la red del Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta (TPMEF), por lo que con base en la NOM-076-FITO-1999, se tienen instaladas 13,196 trampas a nivel nacional.

El 24 de abril de 2019, como parte de las actividades de vigilancia epidemiológica, se detectó un espécimen macho de C. capitata en una trampa tipo Jackson cebada con Trimedlure y colocada en un árbol de mango, ubicada en la localidad de Jalipa, Municipio de Manzanillo, Colima (Figura 2) (DGSV, 2019).

Figura 2. Detección de C. capitata el 24 de abril de 2019 en Manzanillo, Colima (SIRVEF, 2019).

A partir de la detección de la plaga, se implementó el Dispositivo Nacional de Emergencia en Manzanillo, Colima.

Como parte de éstas actividades, se han instalado 1,825 trampas, 13,355 estaciones cebo con proteína enzimática, 459 diseminadores de Beauveria bassiana, 451 kg de frutos muestreados, aspersión con Spinosad en una superficie de 3,745 hectáreas y se han destruido 24,718 kg de

frutos hospedantes de la plaga (SARTec-OP, 2019).

Dentro de las actividades de inspección fitosanitaria se han revisado 28,300 vehículos particulares, 1,477 vehículos de pasaje, 2,168 vehículos comerciales y se han decomisado 10,218 kg de frutos en los Puntos de Verificación Interna y en el Puerto y Aeropuerto de Manzanillo, Colima, sin detección de larvas de esta especie (Figuras 3, 4 y 5).

Figura 3. Punto de Verificación

De Meyer, M., Copeland, R.S., Wharton, R.A., McPheron, B.A. 2002. On the geographic origin of the Medfly Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae). Proceedings of 6th International Fruit Fly Symposium, pp. 45-53. En línea: https://nucleus.iaea.org/sites/naipc/twd/Doc uments/6thISFFEI_Proceedings/DE%20MEY ER.pdf Fecha de consulta: abril 2019

EPPO. 2019. Datasheet Ceratitis capitata (CERTCA). EPPO Global Database. 2002. En línea:https://gd.eppo.int/taxon/CERTCA Fecha de consulta: abril 2019.

Fletcher B.S. 1989. Ecology; movements of tephritid fruit flies. In: Robinson, A.S., Hooper, G., eds. Fruit Flies; Their Biology, Natural Enemies and Control. World Crop Pests, 3(B). Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 209-219. En línea: https://www.worldcat.org/title/fruitflies-their-biology-natural-enemies-andcontrol/oclc/21275332 Fecha de consulta: abril 2019

Guzmán-Plazola, R. 2010. Ficha Técnica Ceratitis capitata (Wiedemann) Mosca del mediterráneo. SINAVEF. DGSV. COLPOS. SAGARPA. En línea: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachme nt/file/245159/FichaT_cnicamoscamed__3_.p df Fecha de consulta: abril 2019

IPPC. 2017. International Plant Protection Convention (IPPC). Norma Internacional para Medidas Fitosanitaria (NIMF) 8.

Determinación de la situación de una plaga en un área. En línea: https://www.ippc.int/es/publications/612/ Fecha de consulta: abril de 2019.

Mitchell, W. C., C. O Andrew, K. S. Hagen, R. A. Hamilton, E. J. Harris, K. L. Machler, and R. H. Rhode. 1977. The Mediterranean fruit fly and its economic impact on Central American countries and Panama. UC/AID Pest Management and Related Environmental Protection Project at the University of California, Berkeley. 189p., 17 tab., lO appendices.

NAPPO. 2019. Sistema de Alerta Fitosanitaria. Notificaciones oficiales de plagas. Detección de Ceratitis capitata (Wiedemann) en el municipio de Manzanillo, Colima. Organización Norteamericana de Protección a las plantas. En Línea: https://www.pestalerts.org/espanol/oprDetail .cfm?oprID=785

OIEA. 2015. Guía para el trampeo en programas de control de la mosca de la fruta en Áreas amplias, Organismo Internacional de Energía Atómica. Viena

Thomas, M.C., Heppner, J.B., Woodruff, R.E., Weems, H.V., Steck, G.J., and Fasulo, T.R. 2013. Mediterranean Fruit Fly, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Insecta: Diptera: Tephritidae). UF IFAS Extension. EENY-214. En línea: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downloa d?doi=10.1.1.619.9500&rep=rep1&type=pdf Fecha de consulta: abril 2019.

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad letal de los cerdos domésticos para la cual no existe vacuna ni tratamiento y desde el 2007 se ha diseminado por Europa y Asia donde ha originado graves daños a la industria porcina.

Varios han sido los intentos para desarrollar una vacuna contra la PPA, en este sentido, en 2017 en un trabajo publicado en la revista Journal of Virology, se presentaron los avances obtenidos durante la Tesis Doctoral de la Dra. Paula L. Monteagudo en el campo de las vacunas frente a la PPA, los cuales señalan cómo se ha modificado una cepa virulenta del virus de la peste porcina africana (VPPA) aislada en Badajoz en 1971 (BA71), mediante la eliminación específica de un único gen, la hemaglutinina viral, transformado en un virus atenuado (BA71∆CD2) que puede utilizarse para vacunar y proteger a los cerdos, de forma experimental, tanto frente

a la cepa virulenta, como frente a otras cepas del virus.

El hecho de que un virus atenuado confiera protección frente a la infección con el virus del que procede no es algo novedoso y hay numerosos trabajos publicados donde se consigue esta protección frente a estas cepas, sin embargo, utilizando una dosis adecuada del virus atenuado BA71∆CD2 pudieron proteger a los cerdos de una forma 100% efectiva frente a un virus coetáneo del BA71, el E75 (España 1975), gracias a esto pudo determinarse que la protección conferida es dependiente de la dosis utilizada y, que la protección cruzada obtenida in vivo entre las diferentes cepas correlaciona con la habilidad que tiene el candidato vacunal BA71∆CD2 de inducir células T-CD8+ capaces de reconocer ambas cepas, BA71 y E75 in vitro.

Adicionalmente se evaluó si el candidato vacunal BA71∆CD2 era capaz de proteger a los animales frente a una infección con la cepa denominada Georgia 2007/01, esta es una cepa mucho más distante filogenéticamente hablando de BA71 de lo que lo es E75, perteneciendo incluso a un genotipo diferente. Los resultados mostraron que todos los animales que recibieron la dosis adecuada de BA71∆CD2 sobrevivieron a la infección con la cepa heteróloga altamente virulenta Georgia 2007/01.

Los resultados mas allá de poder demostrar una protección frente a Georgia 2007/01, también brindaron la posibilidad de obtener protección frente a virus muy distintos con una sola vacuna, algo esencial en aquellas zonas endémicas en las que hay muchos virus diferentes, como ocurre en África subsahariana. El

Referencias

Netherton, C. L., Goatley, L. C., Reis, A. L., Portugal, R., Nash, R. H., Morgan, S. B., Gault, L., Nieto, R., Norlin, V., Gallardo, C., Ho, C-S, Sánchez-Cordón, P. J, Taylor, G. y Dixon, L. K. (2019) Identification and Immunogenicity of African Swine Fever Virus Antigens. Front.iers in Immunology 10:1318. doi: 10.3389/fimmu.2019.01318

hecho de que BA71∆CD2 se pueda producir en una línea celular estable (COS-1) en lugar de en macrófagos primarios como hasta ahora, abre además la posibilidad de una futura explotación comercial.

Así mismo, científicos del Reino Unido, han identificado proteínas del virus de la PPA que desencadenan una respuesta inmunitaria en cerdos, lo que ofrece esperanza para una nueva vacuna.

Con el objetivo de determinar cuáles proteínas activaban la respuesta inmune en cerdos, se identificaron 18 proteínas que administradas en cerdos previo a la inoculación del VPPA lograban reducir la viremia, lo cual permitirá la optimización de los componentes de la vacuna para garantizar que los cerdos estén protegidos contra las cepas virulentas de ASF".

Monteagudo, P. L., Lacasta, A., López, E., Bosch, L., Collado, J., Pina-Pedrero, S., Bustos, M. J., Rodríguez, J. M., Gallei, A., Nikolin, V., Salas, M. L. y Rodríguez F. (2017). BA71ΔCD2: A new recombinant live attenuated African swine fever virus with cross-protective capabilities. Journal of Virology, 91(21), e01058-17

Las enfermedades como una barrera en la producción acuícola

A pesar de la poca atención que se presta a los productos acuícolas (peces, invertebrados y algas) en el debate mundial sobre la seguridad alimentaria, éstos desempeñan un papel clave en la alimentación de la población mundial la cual se incrementa de manera constante. Adicionalmente, la disminución en la pesca por la sobrexplotación de recursos representa un área de oportunidad para la acuicultura. Sin embargo, las enfermedades emergentes, a menudo con etiología críptica o sindrómica (como el síndrome de mortalidad temprana del camarón y el virus de la tilapia del lago) han colapsado la producción alrededor del mundo, por lo que son un factor limitante para el crecimiento del sector. La producción de ésta no es suficiente, por lo que se requiere que el manejo de la salud animal mediante la cooperación a nivel nacional, regional e interregional se

considere un requisito indispensable para el crecimiento sostenible de este sector.

Las pérdidas en el sector acuícola superan los 6 millones de dólares al año, cantidad similar a las perdidas relacionadas con enfermedades terrestres como la fiebre aftosa. En ciertos sectores como en el camaronícola, las pérdidas por enfermedades infecciosas representan más del 40% de la capacidad en la producción mundial.

Adicionalmente, el aumento en el comercio internacional se ha incrementado lo que amplía el rango de dispersión de estas enfermedades.

Es por esto que 50 científicos del Reino Unido y Tailandia se reunieron en marzo de 2016 para considerar el futuro desafío de la gestión de las enfermedades acuícolas a nivel global y discutir nuevos paradigmas para mitigar sus efectos negativos.

Entendiendo a los sistemas complejos

Los entornos acuáticos por su naturaleza son complejos, e imponen un riesgo constante de exposición a patógenos para los organismos residentes, quizá incluso más que los sistemas terrestres. El escaso conocimiento de la diversidad microbiana en los sistemas de cultivo conduce a la aparición frecuente de patógenos no conocidos con anterioridad. Asimismo la respuesta científica y las políticas públicas generalmente son reactivas y a menudo lentas, lo que facilita la dispersión de patógenos de manera global por medio del comercio de animales y productos vivos.

El enfoque histórico en la descripción de casos y el cumplimiento de los postulados de Koch han sido herramientas útiles para la identificación de patógenos específicos, sin embargo, se ha dejado de lado a la investigación del contexto, es decir, todos los factores como la microbioma, las condiciones fisicoquímicas que favorecen la

presencia de enfermedades, la respuesta de los hospedantes, etc. Este enfoque más amplio a todos los factores podría ser una pieza clave para la prevención de brotes de enfermedades. Técnicas novedosas, como la secuenciación de alto rendimiento (HTS, por sus siglas en inglés) aplicado a sistemas acuáticos abiertos está aumentando rápidamente nuestro conocimiento de la diversidad procariótica y eucariótica y el complejo escenario en el que éstos coexisten de manera simbiótica, acelerando nuestra comprensión de la compleja estructura trófica que existe en los sistemas acuáticos, y su papel en la salud de los organismos que lo habitan.

Asimismo, la aplicación de los enfoques de “ADN ambiental” (eDNA, por sus siglas en inglés) a los sistemas acuícolas proporciona el contexto tan necesario para conocer las condiciones que rodean el surgimiento de enfermedades, mediante el conocimiento los elementos de la microbioma que facilitan la presencia de algún patógeno en específico.,

La habilidad de los hospederos para tolerar el ambiente en los estanques, también es crítico. La vacunación sigue siendo una herramienta útil en la mitigación de enfermedades conocidas y emergentes en los peces óseos, incluso el uso de vacunas autógenas (de emergencia), sin embargo el panorama para los invertebrados es menos alentador, ya que por las características de sus sistema inmune, el uso de vacunas no es posible, por lo que el conocimiento del genoma tanto del patógeno como del huésped es vital en estos casos.

Desafortunadamente, y a pesar de la vasta producción acuícola, la poca disponibilidad de datos de genomas de organismos acuáticos ha detenido el progreso de la comprensión de las interacciones patógenos-hospedero, la reproducción selectiva, y el desarrollo de terapéuticos para las enfermedades. La publicación abierta de esos datos como un “bien Público” ayudaría al seguimiento rápido para la creación de nuevas terapias, proporcionará una mayor aceptación de la importancia de los

elementos virales endógenos en la inmunidad genética, y cuando se considere socialmente aceptable, permitiría la creación de líneas genéticas editadas de peces, crustáceos y moluscos resistentes a enfermedades.

La clave para controlar la progresión de la infección a la enfermedad en los organismos acuáticos de cultivo, podría estar en la comprensión de los mecanismos fundamentales de la tolerancia a los patógenos en los organismos silvestres donde la diversidad genética es mayor y donde la exposición a patógenos puede haber dejado un legado heredado de resistencia natural.

Las políticas públicas y la gente

Actualmente, la mayoría de los programas de investigación nacionales e internacionales relativos a la acuicultura están enfocados en las enfermedades, cuya aparición puede limitar el comercio internacional, y aunque son de importancia vital para evitar las pandemias mundiales debido a enfermedades emergentes, resultan

insuficientes para evitar el impacto de enfermedades de producción no enlistadas que impactan en el rendimiento y que se presentan en países de bajos ingresos, donde se ha establecido la mayoría de la industria acuícola, ya que éstas se han considerado como responsabilidad de los propios productores.

Es por esto que debe de cambiarse el enfoque en la investigación y las políticas públicas nacionales e internacionales y no destinar los recursos sólo para las enfermedades que representen un riesgo para el comercio, sino tener un enfoque global que incluya también a las enfermedades que disminuyen el rendimiento en las granjas.

Referencias

Stentiford, G. D., Sritunyalucksana, K., Flegel, T. W., Williams, B. A., Withyachumnarnkul, B., Itsathitphaisarn, O., & Bass, D. (2017). New paradigms to help solve the global aquaculture disease crisis. PLoS pathogens, 13(2), e1006160

Glosario

Críptico: no comprendida completamente. Etiología: origen o causa de una enfermedad.

Hospedante: Organismo que alberga en a un microorganismo o parásito. Microbioma: Material genético del total de microorganismos que alberga un organismo.

Simbiótico/a: con una relación de cooperación o interdependencia.

Sindrómico: con una variedad compleja de síntomas.

1) El patógeno debe de aislarse siempre de animales enfermos y nunca de animales sanos. 2) Cuando un animal está enfermo, el patógeno debe de aislarse en cultivo puro. 3) Si el patógeno se inocula a otro individuo debe reproducirse la enfermedad. 4) El patógeno debe de aislarse nuevamente en cultivo puro. Vacuna autógena: son las vacunas creadas a partir del cultivo de microorganismos que se obtienen de la infección del mismo paciente que va a recibir la vacuna.

Introducción

La fiebre porcina clásica (FPC), también conocida como “peste porcina clásica”, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a todas las variedades de cerdos (Sus scrofa), tanto domésticas como silvestres y al pecarí de collar (Pecari tajacu). A nivel mundial, la FPC es una de las enfermedades del cerdo con mayor impacto económico. Por su carácter transfronterizo, su presencia no solo amenaza la seguridad alimentaria de amplias regiones geográficas, sino que también ocasiona serias restricciones al comercio internacional de animales vivos, productos y subproductos de la especie porcina. En la actualidad, se encuentra en la lista del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y es de declaración obligatoria a este organismo.

Aunque se han tenido avances significativos en el control y la erradicación de la FPC, se trata de una enfermedad de distribución mundial, lo que constituye una amenaza latente para los países libres, pues su presencia ocasiona graves consecuencias sanitarias, afectando a la porcicultura con un impacto negativo en la economía.

Hoy en día el panorama es positivo para México y la porcicultura nacional, pues oficialmente es un país libre de FPC, pero este escenario fue construido a través de la suma de grandes esfuerzos del gobierno, los productores y los profesionales de la salud animal; a lo largo de este camino se escribieron logros e infortunios, pero hoy se puede celebrar como un caso de éxito en el histórico sanitario de nuestro país.

La FPC en México

La FPC se describió por primera vez en la década de 1830 en los Estados Unidos de América, sin embargo, otros registros señalan que la FPC se identificó por primera vez en Francia en 1822, mientras que en 1860 se reportó en Inglaterra, considerándose el primer brote en Europa; por otra parte, en México la FPC se ubicó por primera vez en el Bajío en 1883.

Asimismo, en México durante 1883 empiezan a aparecer reportes y descripción de las llamadas enfermedades rojas del cerdo., Entre 1936 y 1937, se registraron importantes brotes de FPC en Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Guanajuato y Veracruz.

En este sentido, los métodos de inmunización contra la FPC tomaron clara importancia como forma de control en México y el mundo, desde comienzos del siglo XX distintos tipos de biológicos fueron utilizados en el país en aras de controlar la enfermedad y durante mucho tiempo su aplicación fue controvertida, por ejemplo en 1985 había 12 vacunas en el mercado y es hasta 1995 que se realizaron las pruebas y se

definieron los criterios con los que se evaluó a la PAV-250, los cuales fueron asentados en la NOM-036ZOO-1996.

Control de la FPC

En la década de los sesenta, la vinculación con los productores tomó fuerza y es a través de la educación que se informaba sobre los riesgos de la FPC y qué medidas adoptar para prevenirla y controlarla. Los efectos positivos se vieron reflejados en el decremento de los reportes de FPC, demostrando entonces que la participación y colaboración de los porcicultores era de suma importancia. Asimismo, la investigación científica se mantenía en el recorrido para la erradicación de la FPC a la vez que se fortalecía a través del avance de la tecnología. Adicionalmente, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos – AMVECinicia la publicación mensual de Porcirama, una revista que consistía en la divulgación de temas sobre la industria porcícola, así como información científica y sanitaria del área, lo que favoreció la comunicación entre la comunidad científica y los porcicultores.

En los años setenta la porcicultura se mostraba más estructurada en el país y algunas empresas del gremio ya contaban con alta tecnificación, además de contar ya con el sistema Tipo Inspección Federal (TIF) en rastros, sin embargo, las restricciones para la exportación se mantenían, incluso en 1972, el gobierno de EUA prohibió la importación de cerdos en pie y de carne de cerdo sin procesar desde cualquier país afectado por la FPC, entre ellos México.

En este sentido, la primera práctica formal para el control de la enfermedad en México mediante la vacunación, fue en 1972 a través del Programa de Mejoramiento Porcino de Guanajuato, impulsado por la Unión Ganadera Regional de Porcicultores del mismo estado, pero los resultados fueron poco satisfactorios. En 1977, la FPC ya era considerada la enfermedad viral de mayor importancia en la ganadería mexicana. Sin embargo, en 1980 se estableció la “Campaña para el control y la erradicación del cólera porcino”, la cual fue publicada el 25 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la estrategia principal consistía en:

Dividir el territorio en zonas y etapas de trabajo, realizando principalmente acciones de vacunación preventiva.

Control de movilización de las piaras enfermas.

Vigilancia epidemiológica.

Notificación de casos sospechosos.

Divulgación científica.

Aplicación de adecuadas prácticas de manejo.

Los años 80

Los años ochenta representaron un gran reto en cuanto a la sensibilización de los productores y de las autoridades locales, sin embargo, se logró declarar libre en 1983 la zona norte del estado de Sonora, además de constituirse instituciones como el Centro Nacional de Sanidad Animal (CENASA) en 1984, asimismo, en 1985 durante la reunión de la Confederación Nacional Ganadera surgió la Comisión Nacional de Porcicultura y en 1987 México ya exportaba carne de cerdo a Japón solo de las zonas libres para ese entonces (Jalisco y el norte de Sonora).

Los años 90

AI inicio de los noventa se implementó la operación de casetas de inspección fitozoosanitaria en diversos puntos de la República siendo una medida importante en la vigilancia y control de la movilización de ganado, el trabajo y la colaboración seguían en todo el país y en 1991 ya eran libres de FPC Baja California, Baja California Sur y el sur de Sonora; en la misma década se creó la Coordinación del Servicio de Cuarentena Vegetal y Animal, y en 1993 se publicó en el DOF la Ley Federal de Sanidad Animal y, entre otras disposiciones se oficializó el Dispositivo Nacional de Emergencia en Sanidad Animal (DINESA).

Asimismo, en los años noventa se da inicio al programa de acreditación profesional de Médicos veterinarios para incorporarse a las campañas de Aujeszky y FPC, además, se crea el Grupo Estatal de Emergencia en Salud Animal (GEESA) en Sonora. Otra medida que fortaleció la Campaña nacional contra la FPC fue la instauración de cinco cordones individuales y así integrar el Sistema Nacional de Cuarentena Agropecuaria. En ese entonces ya se contaba con 7 laboratorios especializados para el diagnóstico de la FPC distribuidos en Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Yucatán, el laboratorio de CENASA y

el de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Una de las principales limitaciones que retardaba el control de las epidemias en el país era la falta de voluntad de algunos productores para implementar medidas sanitarias, lo cual seguía prevaleciendo, por lo tanto, se estableció un sistema de cooperación tripartita entre el gobierno federal, las autoridades estatales y los productores.

1995 fue un año trascendental, ya operaba el Programa de Control Intensivo de la Región Centro- Sur, se instrumentó el Programa Alianza por el Campo (PAC) y se presentó el proyecto de la NOM-037-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la Fiebre Porcina Clásica la cual fue publicada en el DOF en 1996, en este período se abrió el mercado para la exportación a los EUA tras un exhaustivo proceso de certificación en el estado de Sonora. En 1996 ya se encontraban libres 10 entidades: Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo, lo que representaba poco más del 50% de avance de erradicación.

En 1998 se presentan nuevamente brotes de FPC en la zona en erradicación y la enfermedad se diseminó en varios estados, lo cual desalentó a los agremiados; en Jalisco siguieron reportándose brotes, cuyos estragos se extendieron hasta 1999, situación que detonó la aplicación de medidas meticulosas y que dio paso a la estrecha colaboración entre los Médicos veterinarios y los porcicultores, también se intensificaron las acciones de inspección en la movilización pecuaria y en ese año Yucatán también ya había sido certificado para exportar a los EUA. El 1º de octubre de 1999 se publicó el decreto del Operativo para el Control y la Erradicación de la Fiebre porcina clásica, además se logró la erradicación de la FPC en Nayarit y Durango. Con ello México había liberado la región norte y la región peninsular a finales de los 90.

Un nuevo siglo

En el año 2000 se oficializó el Operativo para el Control y Erradicación de la FPC que incluía la extensión del DINESA aprobado en 1997, también se contaba con más de 430 Médicos veterinarios zootecnistas aprobados para las campañas y más de 2,000 aprobados para colaborar en acciones de movilización; en este año el número de focos se observó limitado y la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG) se convierte en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

En 2001 se presentaron algunos focos, mientras que los porcicultores

de Jalisco, Michoacán y Guanajuato integraron un frente común para combatir la FPC, así bien en 2003 comenzó a operar el Programa Integral de Sanidad Porcina (PISP) con el objetivo de preservar las entidades libres de FPC.

Erradicación

En el 2007 se declara libre a Hidalgo, Tlaxcala y Guerrero, en 2008 al Estado de México, Morelos y el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y en 2009 Chiapas, Tabasco y Oaxaca, año en el que se dio a conocer que se había logrado erradicar la FPC. Pronto la noticia le daría un giro prometedor al comercio exterior, poniendo en la mira a socios como Corea, Rusia, Vietnam, Taiwán y a la totalidad de apertura para EUA y Japón.

México se autodeclaró libre de FPC el 14 de agosto de 2012 (Acuerdo por el que se declara a los Estados Unidos Mexicanos como libre de fiebre porcina clásica, DOF) y el 23 de julio de 2014 se publicó el Aviso de Cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-037-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la Fiebre Porcina Clásica, publicada el 29 de octubre de 1996.

En 2015, México fue reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como libre de FPC; en el histórico sanitario, este organismo refiere la última notificación oficial de FPC en México en marzo de 2009. De igual manera México cuenta con el reconocimiento de estatus libre de FPC por parte de las autoridades sanitarias de EUA, Canadá, Costa Rica, Chile, Japón y Nueva Zelanda.

En el orden de los hechos, podemos calcular que esta enfermedad estuvo en México durante un aproximado de 130 años y que el éxito para su erradicación se debió a la unificación de todos los actores involucrados en la cadena de producción porcina: gobierno federal y estatal, productores, médicos veterinarios, científicos y la sociedad civil, así como también la implementación de una estrategia integral que considera todos los puntos clave para prevenir su entrada a las unidades de producción, las medidas zoosanitarias para controlar la diseminación y las acciones para su erradicación (Figura 1).

En 2012 la FPC se convierte en una enfermedad ausente en México, en este sentido, el SENASICA se encarga de realizar la vigilancia epidemiológica y el control a nivel de puertos, aeropuertos y fronteras, con el objetivo de mantener el estatus sanitario, del mismo modo es imprescindible enfocarse y resolver las prácticas tales como la movilización ilegal de cerdos, la incorporación de nuevos animales sin control sanitario a las piaras carencia de estrategias de bioseguridad en las unidades de producción, la evasión u omisión de los requisitos zoosanitarios al introducir productos de origen animal provenientes de otros países, entre otras acciones, que constituyen formas fundamentales de

desencadenamiento y propagación de la enfermedad.

Referencias

Ferrer, E., Fonseca, O., Percedo, I., Abeledo, M. A (2010). La peste porcina clásica en las Américas y el Caribe. Actualidad y perspectivas de control y erradicación. Revista Salud Animal. Vol. 32, Cuba, pp. 11-21. En línea: http://scielo.sld.cu/pdf/rsa/v32n1/rsa02110.pdf

Morilla, G. A. y Carvajal, V. M (2003). La Fiebre porcina clásica endémica en México. Rev. Ciencia Veterinaria, Vol. 9, México, pp. 165196. En línea: http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/cienciavet/r evistas/CVvol9/CVv9c6.pdf

OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal). 2019. En línea: http://www.oie.int/es/ (Fecha de consulta: junio de 2019).

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. SAGARPA. 2018. México libre de Fiebre porcina clásica. Una historia de éxito. Ed. Otras Inquisiciones, México.

Spickler, A. R. (2009). Peste porcina clásica,. En línea: http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/fact sheets.php?lang=es (Fecha de consulta: julio de 2019)

Naciones Unidas proclamó el año 2020 como el Año internacional de la Sanidad Vegetal. Considerado como una oportunidad para generar conciencia global sobre la protección de la sanidad vegetal, la cual puede contribuir con la seguridad agroalimentaria, reducir la pobreza, proteger el medioambiente e impulsar el desarrollo económico, así como resaltar la importancia de las organizaciones fitosanitarias internacionales, regionales y nacionales

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) considera para el 2020 promover con los gobiernos, las industrias, las organizaciones cívicas, los científicos y el público a:

Trabajar juntos en la protección de las plantas del mundo contra la dispersión de plagas devastadoras, Fomentar la Innovación científica para abordar las amenazas de plagas

• Promover prácticas responsables que reduzcan la dispersión de plagas, e

• Incrementar el apoyo del sector público y privado para estrategias de sanidad vegetal más sostenibles y de servicios, para mayores informes consultar: https://www.ippc.int/en/iyph/

La investigación describe el primer reporte de Beauveria bassiana como control biológico de Euwallacea sp., vector del hongo que provoca la “marchitez regresiva de Fusarium”, enfermedad que

afecta varias especies forestales y agrícolas (aguacate, papaya, jaca, zapote, durazno, vid, níspero, olivo, nuez de macadamia, persimonio y naranja) y para la cual hasta hoy no existe cura.